Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

США смогут экспортировать автомобили в Иран при соблюдении условий

Согласно заявлению представителя Организации содействия торговле Ирана, Тегеран предоставил разрешение на импорт автомобилей, произведенных компанией Chevrolet, принадлежащей США.

По словам эксперта, к настоящему моменту были предоставлены лицензии на импорт в Иран двух моделей: Chevrolet Trax и Chevrolet Aveo. Данные авто принадлежат к средней ценовой категории, и собираются в Южной Корее.

Ранее (в апреле прошлого года) официальные лица Ирана сообщили о заинтересованности американских автопроизводителей в присутствии на иранском рынке, как только будут отменены санкции.

Как стало известно Iran.ru, замминистра промышленности ИРИ Мохсен Салехи-Ния ранее отмечал, что Иран не будет препятствовать инвестициям американских компаний в автомобильную отрасль станы.

«При экспорте автомобилей в Иран американская сторона должна будет соблюдать определенные правила», - добавил Мохсен Салехи-Ния.

Иран примет участие в новом раунде переговоров по Сирии

Тегеран подтвердил свое намерение продолжать участвовать в переговорах по урегулированию кризиса в Сирии, несмотря на осложнившиеся отношения с Саудовской Аравией. Об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура по завершению визита в Иран.

По данным пресс-службы всемирной Организации, в минувшее воскресенье де Мистура провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом и его заместителем Хосейном Амиром Абдоллахианом. В ходе переговоров спецпосланник проинформировал высокопоставленных иранских дипломатов относительно подготовки к предстоящим женевским переговорам.

«Де Мистура получил подтверждения, что нынешняя напряженность в регионе не повлияет на намерения правительств региональных стран оказывать поддержку сирийскому урегулированию и проведению женевских переговоров», — отмечается в заявлении пресс-службы.

По информации Iran.ru, ранее аналогичные заверения спецпосланник получил в ходе визита в Саудовскую Аравию (5 января). Перед визитом в Тегеран де Мистура провел переговоры в Эр-Рияде, Анкаре, Дамаске и Бейруте, и намерен в ближайшее время проинформировать генерального секретаря ООН.

МИД Ирана обвинил Эр-Рияд в попытке сорвать сделку по иранскому атому

Согласно заявлению главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, Саудовская Аравия имеет целью «втянуть регион в конфликт» в стремлении сорвать реализацию достигнутого соглашения по иранской ядерной программе.

«Реализация Совместного комплексного плана действий разрушит образ Ирана как государства, которое может представлять угрозу миру»,- пояснил министр иностранных дел Исламской республики.

По информации Iran.ru, Зариф убежден, что причина этого кроется в опасениях саудовских властей, поскольку после того как ядерная программа ИРИ перестанет рассматриваться как угроза, мировое сообщество переключится на проблему спонсорства Эр-Рияда экстремизма.

«Стратегия Саудовской Аравии по срыву ядерного соглашения состоит из трех компонентов: оказание давления на Запад, усугубление нестабильности в регионе посредством войны в Йемене, поддержка экстремизма и прямое провоцирование Ирана», — добавил Зариф.

Эксперт: США подталкивают Саудовскую Аравию к конфликту с ИРИ

Согласно заявлению Садолла Зареи, иранского эксперта по Ближнему Востоку, Соединенные Штаты не прекращают попыток управления кризисными ситуациями в регионе для его дестабилизации, используя зависимые от него режимы.

В своей статье, появившейся в сегодняшнем номере тегеранского издания Кейхан, Зареи указывает, что позиция, которую занял Вашингтон в текущем политическом кризисе между Саудовской Аравией и Ираном, а также в ситуации с борьбой против терроризма, говорит о его роли в этих процессах.

Как считает Зареи, пока попытки Запада во главе с США по управлению ближневосточными кризисами приводили лишь к их усугублению, что наглядно можно наблюдать в Ираке, Йемене, Сирии, Ливии и Турции.

Также Зареи уверен, что политика Вашингтона в кризисе, разворачивающемся в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, направлена на его усугубление. В своей статье он указывает, что стимулируя тайные переговоры и ограничивая поле действия ИРИ в реакции на саудовскую политику, США хотят показать свою независимость.

По информации Iran.ru, Садолла Зареи также считает поведение Вашингтона после выполнения Ираном своих обязательств, взятых в рамках СВПД, наглядно демонстрирует, что Соединенные Штаты не хотят снижения напряженности в отношениях с ИРИ, а напротив, пытаются использовать ситуацию в своих интересах, а также интересах своих союзников.

"Безусловно, Соединенные Штаты сыграли свою роль в прекращении отношений некоторых арабских стран с Ираном. По мнению Вашингтона, такие действия стран могут привести к ослаблению позиции Ирана в регионе" – указывает в своей статье эксперт.

МИД ИРИ: Иран не разрывал отношений с Саудовской Аравией

На данный момент Иран не разрывал дипломатических отношений с Эр-Рияд, однако его терпение не безгранично. Об этом заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в письме популярному изданию New York Times.

«Будучи страной, уверенной в своих силах, Иран отказался принять ответные меры и разорвать, или хотя бы понизить уровень дипотношений с Саудовской Аравией. Однако мы до сих пор отвечали очень сдержанно», — заявил Зариф, добавляя, что «одностороннее терпение не может продолжаться вечно».

При этом глава МИД Ирана напомнил, что в первые дни конфликта как президент Хасан Роухани, так и сам Зариф неоднократно призывали Эр-Рияд к диалогу в целях снижения напряженности, однако, по словам министра, Саудовская Аравия «осталась глуха» к этим призывам.

По информации Iran.ru, по мнению Зарифа, саудовские власти должны сделать выбор, либо они будут продолжать поддерживать экстремизм и стимулировать межконфессиональную рознь, либо сыграют конструктивную роль в «укреплении региональной стабильности».

Напомним, что отношения между Ираном и Саудовской Аравией обострились вследствие протестов Тегерана против казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра саудовскими властями.

В Россию направляется торгово-инвестиционная делегация Ирана

Заместитель директора Организации развития торговли Мирабуталеб Бадри сообщил, что в период проведения в Москве международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в российскую столицу будет направлена торгово-инвестиционная делегация Ирана.

По словам М.Бадри, в ходе четырехдневной поездки в Россию, которая начнется 8 февраля, члены названной иранской делегации, которые будут представлять производителей продуктов питания, сухофруктов, животноводческой и птицеводческой продукции, получат возможность посетить упомянутую выставку, ознакомиться с рядом российских производственных и торговых центров и при содействии со стороны посла Ирана в Москве провести переговоры со своими российскими деловыми партнерами.

М.Бадри отметил, что более 40 иранских компаний изъявили желание принять участие в поездке названной делегации в Россию. По его словам, присутствие на российском рынке представляется весьма важным для Ирана, и в этой связи производственно-экспортным организациям Ирана следует принять самое активное участие при тесной координации своих усилий с Организацией развития торговли в таком мероприятии, как предстоящая выставка «Продэкспо».

Как сообщил М.Бадри, часть расходов на поездку иранской делегации в Россию возьмет на себя Организация развития торговли Ирана.

Российские промышленные компания стремятся выйти на иранский рынок

Накануне отмены санкций крупные российские копании, как и компании из других европейских стран, удвоили свои усилия с целью выхода на иранский рынок. Некоторые из этих компаний приняли участие в недавней российской промышленной выставке в Тегеране с целью презентации своей продукции и проведения переговоров с иранскими предпринимателями и промышленниками по поводу расширения сотрудничества.

Одновременно активизировали свою деятельность многие зарубежные компании, в том числе из Европы. В частности, за последние месяцы Иран посетили делегации из Италии, Швейцарии, Германии, Венгрии, члены которых провели переговоры по поводу своего присутствия на иранском рынке. Именно в этой связи российская сторона проводила специализированную выставку в Тегеране, которую можно рассматривать в качестве первого шага с ее стороны с целью расширения присутствия в Иране.

Президент Ирана открывает 15-ую и 16-ую фазы газового месторождения «Южный Парс»

Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Асалуйе, расположенный на юге провинции Бушер, для участия в официальной церемонии открытия 15-ой и 16-ой фаз газового месторождения «Южный Парс».

Сразу же по прибытии в Асалуйе Хасан Роухани посетил различные объекты названных фаз и выслушал обстоятельные разъяснения министра нефти и местных руководителей о деталях этого крупного газового проекта.

Как известно, на данный момент на месторождении «Южный Парс» добывается 430 млн. куб. м газа в сутки, что составляет около 55% потребляемого в стране природного газа. После официального открытия 15-ой и 16-ой фаз и с вводом в эксплуатацию в полном объеме всех их установок по переработке природного газа валютные доходы страны увеличатся примерно на 20 млн. долларов в сутки.

Всего на названных фазах будет производиться 56,6 млн. куб. м природного газа, 75 тыс. баррелей газового конденсата и 400 т серы в сутки, а также 1 млн. 50 тыс. т сжиженных углеводородных газов (пропана и бутана) и 1 млн. т этана в год, используемых в качестве сырья на нефтехимических предприятиях.

Представитель МИД ИРИ: день реализации СКПД уже близок

Генеральный директор департамента по политическим и международным делам Министерства иностранных дел Ирана сообщил о начале «обратного отсчета» до наступления дня реализации Совместного комплексного плана действий (СКПД).

По завершении заседания экспертов Ирана и «шестерки» международных посредников, которое состоялось в минувшее воскресенье в Женеве, на своей странице в соцсети «Инстаграм» чиновник отметил: «День реализации Совместного комплексного плана действий (СКПД) и отмены санкций уже близок».

При этом Баидинежад добавил, что достижения договоренностей Ирана и международной «шестерки» в Женеве в отношении некоторых остававшихся важных вопросов, касающихся снятия санкций, также является еще одним значительным шагом для приближения времени реализации СКПД.

По информации Iran.ru, окончательная дата реализации Совместного комплексного плана действий (СКПД) будет официально объявлена в ходе совместного заявления главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

В минувшее воскресенье страны — члены Лиги арабских государств (ЛАГ), за исключением Ливана, осудили нападения на дипломатические представительства Королевства Саудовская Аравия (КСА) в Иране. К сожалению, участники мероприятия "не заметили", что событиям в столице Ирана предшествовала провокация со стороны властей Саудовской Аравии.

Провокация конфликта и его эскалация

2 января МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, осужденных за "терроризм или подстрекательство к нему". Среди казненных оказались в основном шииты (включая известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра), не имеющие никакого отношения к "Аль-Каиде", "Иcламскому государству" (запрещены в РФ) и иным террористическим группировкам. Более того, тела казнённых не были переданы родственникам.

В результате в тех районах Саудовской Аравии, где проживает преимущественно шиитское население, начались массовые акции протеста. Эти акции охватили и шиитский Иран, руководители которого сравнили политику властей КСА с действиями боевиков "Исламского государства" и предложили Эр-Рияду сократить персонал в своем посольстве в Тегеране.

Радикально настроенная иранская молодежь, похоже, приняла это предложение за призыв к действию, после чего разгромила отдельные помещения в посольстве Саудовской Аравии в Тегеране и в консульстве этой страны в Мешхеде.

В ответ на разгром диппредставительств королевства в Иране Эр-Рияд заявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной, а ВВС Саудовской Аравии подвергли бомбардировке иранское посольство в столице соседнего Йемена Сане, в результате чего были ранены несколько сотрудников посольства.

Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в нанесении авиаударов по иранскому посольству в Сане и заявил о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН. В свою очередь, позицию Эр-Рияда поддержали в Сомали, Бахрейне, Джибутти и Судане, которые разорвали дипломатические отношения с Ираном, а также Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и ЛАГ, которые осудили Иран, руководство которого, между прочим, выразило сожаление в связи с нападением толпы на посольство Саудовской Аравии в Тегеране.

Столь дружная поддержка арабскими суннитскими странами саудитов — при полном отсутствии самокритики — свидетельствует о стремлении ведущих региональных игроков переключить внимание мировой общественности с проблемы "Исламского государства" на проблему более высокого уровня и масштаба, — например, на нарастание вооруженного противостояния шиитов и суннитов по всему Ближнему Востоку.

Но означает ли это, что между Ираном и группой арабских государств во главе с Саудовской Аравией вот-вот вспыхнет горячая война?

Зачем Саудовской Аравии понадобилась провокация с казнью шиитского проповедника?

Шейх Нимр ан-Нимр находился в заключении четыре года и, в принципе, мог бы находиться в тюрьме и дальше, однако Эр-Рияду почему-то срочно понадобилось его казнить. Вопрос — почему?

Разумеется, меньше всего Эр-Рияду хочется начинать войну с Ираном в условиях тех экономических проблем, которые нарастают в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, как снежный ком. Так, 2015 год королевство завершает с рекордным дефицитом бюджета в почти 100 млрд долларов, что составляет 15% от ВВП. (Для сравнения — в России дефицит составляет сегодня всего 3,5 % ВВП, на Украине — 7,5 %). Ну а в 2106 году дефицит бюджета Саудовской Аравии достигнет, как ожидается, 60% (!)от ВВП.

Аналогично в связи с падением цены на нефть в 2016 году затрещат бюджеты и других государств Персидского залива. ВВП Омана и Бахрейна упадут, предположительно, на 10 %, ОАЭ и Катара — на 5 %. Ожидается также, что цена на топливо в ближайшие два года в Саудовской Аравии и странах-соседях взлетит на 50-80 %.

К экономическим проблемам Саудовской Аравии в последний год добавился еще целый ряд геополитических проблем. Так, в Йемене восстали шииты-хуситы, которые вот-вот возьмут под контроль Аденский залив. В Сирии и Ираке поддерживаемые саудитами исламистские группировки также терпят поражение, притом что в этих странах возрастает влияние курдов, Ирана и главного врага радикального исламизма — России. Ну а созданную с целью повысить свой вес в решении судьбы Сирии "Коалицию по борьбе с терроризмом" во главе с Саудовской Аравией не восприняли всерьез ни в Анкаре, ни в Москве и ни в Брюсселе и Вашингтоне.

И вот в такой ситуации ближайший друг саудитов, Госдеп США, судя по всему, не собирается идти навстречу Эр-Рияду в вопросах, касающихся мировых цен на нефть, — хотя вроде как может и должен.

К примеру, согласованное сокращение ведущими американскими нефтяными компаниями своего экспорта хотя бы на 10 % могло бы привести к росту стоимости нефти на мировом рынке, как минимум до 50 долларов за баррель и выше.

Однако эти компании не собираются сокращать свой экспорт. Напротив, в минувшем году они пролоббировали в Конгрессе США принятие решения, касающегося отмены эмбарго (это эмбарго действовало 40 лет!) на экспорт сырой нефти, добываемой внутри страны. И в середине декабря минувшего года Барак Обама поддержал это решение.

Словом, у США получается так, что "Эр-Рияд мне друг, но собственные интересы и амбиции дороже". То есть стремление нажиться, а заодно обрушить цены на мировых нефтяных рынках и тем самым "разорвать российскую экономику в клочья" превалирует во внешней политике США, даже несмотря на то что такая политика обваливает экономики таких стран-союзников, как Саудовская Аравия и Катар.

Война как запланированный форс-мажор

Почти три десятилетия Саудовская Аравия имела возможность корректировать добычу нефти и тем самым регулировать мировые цены на нефть. Но сегодня она уже не в состоянии выполнять роль регулятора нефтяного рынка и прежде всего по той причине, что на этом рынке появился такой крупный игрок, как США.

Еще один глобальный игрок — Россия — также не собирается сокращать добычу нефти хотя бы потому, что оказалась в экономическом кризисе по причине введения против неё западных санкций.

Из этого замкнутого круга у Саудовской Аравии, похоже, только один выход — так накалить обстановку в регионе, чтобы вызвать соответствующую реакцию в США.

Обращения руководств Саудовской Аравии и Катара к своим американским "друзьям" остаются без ответа. И сегодня в руководстве США, похоже, никто, включая Обаму, погружающегося в состояние "хромой утки", не в состоянии повлиять на политику американских нефтяных компаний. Интересы этих компаний — джинн, однажды (видимо, при Джордже Буше-старшем) выпущенный из бутылки так, что сегодня его невозможно запихнуть обратно.

Обремененные растущими долгами и расходами, связанными с вложениями в новые месторождения и технологии добычи нефти, американские нефтяные компании схлестнулись в жесткой конкурентной борьбе, в которой никто не собирается останавливаться первым.

Прекратить гонку нефтедобычи в США может только глобальный форс-мажор, на который и решились в Эр-Рияде.

Эскалация вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке сама по себе может притормозить продолжающееся падение мировых цен на нефть. Но главное — она, как, видимо, считают в Саудовской Аравии, может и должна заставить США вмешаться в провоцируемый саудитами конфликт между суннитами и шиитами.

Власти Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, похоже, полагают, что в преддверии "войны" с Ираном США вынуждены будут предпринять ряд действий. Например, сократить собственный нефтяной экспорт, возможно — перекрыть нелегальные поставки нефти из Ирака и Сирии в Турцию и, что самое интересное — принять решение о пролонгации экономических санкций против разбушевавшегося Ирана, дабы не допустить выхода этой страны на мировые рынки со своей нефтью.

Словом, властям стран Персидского залива нужна не большая война с Ираном (которая, к слову, давно идет на самых разных локальных фронтах), а серьезный повод для того, чтобы Запад блокировал иранский экспорт углеводородов.

Владимир Лепехин

В мировой деловой прессе появилась информация о возможной приватизации через IPO саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, которая в настоящее время контролирует более 10% мировой добычи черного золота.

Основной вопрос, который волнует рынок, – заставит ли саудовцев свободная продажа акций Saudi Aramco изменить стратегию снижения нефтяных цен за счет отказа от сокращения объемов добычи.

С нашей точки зрения, это маловероятно, так как вряд ли инвесторам будет предложен контрольный пакет акций. Вообще продажа нефтяных бумаг в период низких цен на нефть – это плохая идея и очень хорошая возможность для инвесторов заработать. Вместе с тем, данная инвестиция связана с серьезными политическими рисками – начиная от конфликта с Ираном и заканчивая внутренней политической нестабильностью.

При этом политическая поддержка саудовской королевской семьи со стороны США, с нашей точки зрения, сильно преувеличена. Кроме этого, предполагаемая приватизация через IPO может вызвать пересмотр инвестиционных портфелей и, соответственно, распродажу основных мировых нефтяных фишек, в том числе таких как: «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». Планы саудовских властей также ставят под угрозу частичную приватизацию «Роснефти», которая намечена на текущий год.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари

Блоки 15 и 16 месторождения Южный Парс в Иране пущены в эксплуатацию - СМИ

Блоки 15 и 16 газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе пущены сегодня в эксплуатацию. Торжественный запуск был произведен президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщил телеканал ИРИНН.

"Президент Роухани официально открыл 15 и 16 блоки газового месторождения Южный Парс, ознаменовав важный шаг в реализации мега-проекта по освоению месторождения", - говорится в сообщении телеканала.

На двух новых блоках будет добываться в сутки 56,6 миллионов кубических метров газа, а на предприятиях по его переработке будет ежедневно производиться - 75 тысяч баррелей газоконденсата, 400 тонн серы, а также более 1 миллиона тонн сжиженного газа и 1 миллион тонн этана в год, приводит данные агентство Шана.

Всего иранская часть месторождения Южный Парс поделена на 24 блока. Оно обеспечивает 55 процентов потребления газа внутри Ирана, которое составляет 430 миллионов куб. м в сутки.

Южный Парс - крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение в центральной части Персидского залива. Оно разделено по границе территориальных вод между Катаром и Ираном. Катарская часть Южного Парса носит название Северный Парс или Северное месторождение. Иранская часть называется Южный Парс. Месторождение было открыто в 1990 году, занимает площадь в 3700 кв. км. Суммарные запасы месторождения оцениваются в 28 триллионов куб. м газа и 45 миллиардов баррелей нефти. На Южный Парс приходится 8% мировых запасов газа.

На иранскую часть месторождения приходится 50% суммарных запасов газа в стране. Разведанные запасы иранского сектора составляют 13 триллионов куб. м газа, 18 млрд баррелей газоконденсата и 2,7 миллиарда нефти.

Slaughter of Shia Crushes P5+1 Hopes

Caleb Maupin

When leaders of the Islamic Republic of Iran and the United States sat down to negotiate in Vienna for the P5+1 talks, the world was filled with optimism. The hope was that the animosity and tension between these two powerful countries could be resolved.

At the negotiating table, Iranian leaders made huge concessions, giving up two-thirds of its peaceful nuclear energy program. In exchange, the United States backed down and admitted for the first time that Iran had the right to develop peaceful nuclear energy under the Nuclear Non-Proliferation Treaty.

With the agreement finalized, the hopes got even higher. The Joint Comprehensive Plan of Action was put into practice and Iran’s nuclear material was shipped to Russia. The potential for peace between the United States and Iran, along with all of its global implications, seemed closer than ever.

The very concept of the negotiations was rejected by some very rich and powerful forces in the west. The oil cartels and the weapons manufacturers, in a tight alliance with the Israeli government and its network of supporters, were determined to prevent the deal from taking place. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was invited to address the US Congress and gave a speech denouncing the agreement. Netanyahu, the leader of a foreign country, entered the US capitol against the wishes of the sitting president, and gave a hateful speech denouncing Iran.

Despite the huge amount of well funded opposition to it, the nuclear agreement was completed. The US Congress was unable to stop it. Now, the nuclear-related sanctions are poised to be lifted.

December of 2015 could easily have been a hopeful moment for global peace. However, within one short month, events have transpired pushing the Islamic Republic of Iran and the United States further apart. Whatever niceties and courtesies were exchanged at the negotiating table in Vienna, in the aftermath of the P5+1 deal and the JCPOA, two oil-producing allies of the United States unleashed a campaign of violence against Shia Muslims.

Terrorism Against Shia Muslims

On December 12, the US-aligned Nigerian regime, which is tightly aligned with the Shell Oil corporation, attacked the country’s northern city of Zaria. The section of the city that was selected for attack was the stronghold of the Islamic Movement in Nigeria, a religious and political movement led by Sheikh Ibrihim Al-Zakzaky. With no real justification other than vague allegations about violence at a political demonstration, over one thousand unarmed Shia Muslims were killed. Followers of Sheikh Zakzaky threw their bodies in front of their leader and were shot dead. A number of Zakzaky’s children were killed before he was ultimately taken into custody. Zakzaky remains in military detention with no formal charges filed against him.

In the aftermath of the killing of Nigeria’s Shia minority, the US Congress placed additional sanctions on the Islamic Republic of Iran, and President Obama signed them into law. The justification for the new sanctions imposed on Iran is the testing of missiles.

Iran, like many countries in the world, has a missile defense system that can respond in the case of foreign attack. The Islamic Republic has tested and maintained its missile defense system for decades in order to deter Israel or other countries from attacking — as has often been threatened. US leaders have declared the recent testing of Iran’s missiles to be “aggression,” and have imposed new sanctions on the country.

The final blow to the possibility of US-Iran detente came on January 1. As the year 2016 began, 47 prisoners in Saudi Arabia were put to death. Among them was Ayatollah Nimr Al-Nimr, the Shia cleric who has led the peaceful protests for human rights. Al-Nimr is the most well respected Shia cleric in Saudi Arabia. When it was announced that he was beheaded by the Saudi regime, violence was inevitable.

The slaughter of Shia Muslims by US allies has huge implications for US-Iran relations. The Islamic Republic of Iran is based on the Shia interpretation of Islam. The Islamic constitution allows freedom of religion for Sunnis, Christians, Jews, and Zoroastrians, but 95% of Iranians have chosen Shia Islam as their declared religion. The Shia Muslims from around the world, including those in Nigeria and Saudi Arabia, often attend Iranian seminary schools for religious instruction. Shias throughout the world look to Imam Khomeni, the founder of the Islamic Republic, and Iran’s Supreme leader Ayatollah Ali Seyed Khomenei, for religious guidance and inspiration.

By allowing its allies to unleash a campaign of terrorism and violence against Shia Muslims, the United States is sending a message of hostility and threat to the Islamic Republic. Already the United States has been funding a campaign of terrorism by Sunni takfiri extremists in Syria who seek to slaughter the Alawite religious minority because they are considered to be “Shia apostates.” Furthermore, the United States has enabled and participated in Saudi Arabia’s attack on Yemen, done to suppress a movement for democracy. The justification for the attack on Yemen by Saudi leaders has been the democratic uprising’s inclusion of Zaidi Shia Muslims.

Saudi Arabia’s January 1 execution of Al-Nimr was completely unjustified and illegal by international standards of justice. Nimr was never given a lawyer or a fair chance to defend himself in court. Nimr and his followers never engaged in violence or called for armed uprisings, but simply engaged in peaceful assemblies calling for democratic elections and civil rights.

As Sheikh Zakzaky remains in military detention in Nigeria, rebellions of Shia Muslims have swept the Middle East. Iranian youth stormed the Saudi embassy in Tehran and lit it on fire. The Shia community of Bahrain poured into the streets. In Saudi Arabia, an uprising has erupted in the Qatif region.

Both Saudi Arabia and Nigeria depend on the support of the United States. US weapons purchases and oil exports controlled by Wall Street define the Saudi economy. A mere phone call from Barack Obama could easily have saved Ayatollah Al-Nimr’s life. Nigeria is dependent on military and economic aid from the United States; the formerly Dutch and currently Wall Street-owned Shell Oil corporation has complete dominion over its economy. A phone call from Obama could easily secure the release of Sheikh Zakzaky. The escalated persecution of Shias during the recent period has been done with the full complicity of the United States.

Western Capitalism vs. The Islamic Revolution

The Islamic Republic of Iran was born in 1979. After decades of US-backed dictatorship and the poverty of foreign economic domination, the people poured into the streets. During the massive revolution thousands of Iranians bravely became martyrs, facing down tear gas, machine guns, and helicopters. Imam Khomeni returned to Iran from exile and rallied the country around the slogans “Not Capitalism, but Islam,” “Neither East nor West” and “War of Poverty Against Wealth.”

The Islamic Republic of Iran has driven out the rule of western capitalism. The Iranian economy is centered around publicly controlled oil resources, and a large section of Iran’s economy is managed by the state. Housing, education, and medical care is provided for the population. The government draws its power from community councils and associations, and is defended by the Islamic Revolutionary Guard Corps, an armed group among the population, separate from the military. Grand Ayatollah Ali Seyed Khamenei has the final say, setting “red lines” on important political issues. The country’s political leadership is currently divided between the “principalists” (labelled “hardliners” by their detractors) and the “reformist movement” (labelled “moderates” by their opponents).

The Islamic Republic of Iran is aligned with Russia, China, Venezuela, Bolivia, and other countries as part of the emerging global axis of resistance. Since the revolution, Iranians have not been dependent clients of western bankers. They have developed their own domestic economy and infrastructure based on their own traditional culture and religion. Many Iranians have become very wealthy since 1979, as state-owned oil resources have been used to subsidize the development of the domestic economy.

Iran manufactures its own cars, steel, and food. It has wiped out illiteracy, and brought running water and medical care to even the poorest sections of the countryside. Iran is one of the safest parts of the Middle East region — and far more stable than the surrounding countries of Iraq, Syria, and Afghanistan, which have been plagued by sectarian war.

It is not Iran’s foreign policy, or statements by Iranian leaders, but rather Iran’s existence as a stable, independent society that has put it into confrontation with the international financial elite. The Islamic Republic of Iran is a 636,372-square-mile refutation of the common western claim that neoliberal capitalism represents “the end of history” as the best possible system. Iranian oil exports compete with the oil controlled by Exxon Mobile, British Petroleum, and Shell on the international markets. Iran has consistently supported the Palestinian people in their struggle for liberation.

The hopes of so many raised during the P5+1 nuclear negotiations have been crushed. The possibility of detente between the US and the Islamic Republic seems to have passed for the moment. The forces who seek war in order to ensure that no rivals or alternatives can emerge on the global stage seem to have redirected the US policy toward confrontation with the Islamic Republic.

However, as the US continues to destabilize internally, with protests getting larger, federal buildings being seized, and anti-capitalist sentiments becoming more and more widespread, the possibility of real change on the global stage has not died. The global economy faces a crisis that cannot be solved without massive, systemic changes. As Iran reacts to vicious hostility from US leaders in the form of sectarian religious violence, the next few months could be very decisive for the future of the Middle East and the world.

Интервью немецкому изданию Bild.

Вопрос: Уважаемый господин Президент!

Мы только что отметили 25–летие с момента окончания «холодной войны». За прошедший год во всём мире наблюдалось большое количество войн и кризисов, такого долгие годы не происходило. Что мы сделали неправильно?

В.Путин: Вы начали сразу с ключевого вопроса. Мы всё сделали неправильно, с первых шагов, мы не преодолели раскола Европы. 25 лет назад Берлинская стена пала, но раскол Европы не был преодолён, невидимые стены просто были передвинуты на восток. Это создало предпосылки для будущих взаимных упрёков, непонимания и кризисов. Многие, в том числе и в Федеративной Республике, критикуют меня за известное выступление в Мюнхене на конференции по безопасности. А что такого я сказал необычного?

После того как пала Берлинская стена, говорили о том, что НАТО не будет расширяться на восток. Это говорил тогдашний Генеральный секретарь НАТО, гражданин Федеративной Республики господин Вернер, насколько я помню. Между прочим, некоторые немецкие политики того времени предупреждали об этом и предлагали свои решения, например, господин Эгон Бар.

Знаете, я, естественно, встречаясь с немецкими журналистами, подумал, что мы так или иначе выйдем на ту проблему, которую Вы сейчас затронули, и взял из архива беседы того времени советского руководства, 90–го года, с некоторыми немецкими политиками, в том числе с господином Баром. Это никогда не публиковалось.

Вопрос: Это интервью?

В.Путин: Нет, это рабочие беседы немецких политиков Геншера, Коля, Бара с советским руководством: Горбачёвым, господином Фалиным, который, по–моему, тогда возглавлял международный отдел ЦК. Это никогда не было достоянием гласности. Вы будете первыми и ваши читатели, которые узнают про эту беседу 90–го года. Смотрите, что говорит господин Эгон Бар: «Если при объединении Германии не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию». Это было сказано 26 июня 90-го года.

Господин Бар предлагал конкретные вещи. Он говорил о необходимости создания в центре Европы нового союза. Она не должна двигаться в НАТО. Вся Центральная Европа, включая Восточную Германию либо без неё, должна была бы объединиться в отдельный союз с участием и Советского Союза, и Соединённых Штатов. И вот он говорит: «НАТО как организация, во всяком случае, её военные структуры не должны распространяться на Центральную Европу». Он уже был в то время патриархом европейской политики, у него был свой взгляд на будущее Европы, и он говорил своим советским коллегам: «Если вы с этим не согласитесь, а согласитесь, наоборот, с распространением НАТО, и Советский Союз с этим согласится, то я больше в Москву вообще не приеду». Понимаете, он был очень умный человек. Он видел в этом глубокий смысл, был убеждён в том, что нужно поменять формат абсолютно, уйти от времён «холодной войны». И мы этого ничего не сделали.

Вопрос: Он ещё приезжал в Москву?

В.Путин: Не знаю. Это был разговор от 27 февраля 1990 года. Это запись беседы между Фалиным со стороны Советского Союза, со стороны немецких политиков ? господин Эгон Бар и Фойгт.

Что произошло на самом деле? Произошло то, от чего предупреждал господин Бар. Он предупреждал о том, что нельзя развивать военную структуру на восток ? североатлантический блок. Надо создать нечто общее, объединяющее всю Европу. Ничего этого не произошло, а произошло как раз обратное, произошло то, против чего он предупреждал: инфраструктура НАТО начала развиваться на восток, и произошло расширение.

Мы тысячу раз слышали как мантру, повторяемую нашими американскими и европейскими политиками: страны имеют право выбирать сами способ обеспечения своей безопасности. Да, мы знаем об этом. Это правда. Но правда также и то, что другие страны имеют право принимать решение расширять свою собственную организацию и не расширять, действовать так, как они считают целесообразным с точки зрения обеспечения всеобщей международной безопасности. И ведущие члены НАТО могли бы сказать: нет, мы рады, что вы хотите к нам присоединиться, но мы не собираемся расширять нашу организацию, мы видим по–другому будущее Европы.

За предыдущие 20?25 лет, особенно после развала Советского Союза, когда исчез второй центр силы в мире, возникло желание получить полное удовольствие от своего единоличного пребывания на вершине мировой славы, власти и благополучия. И вообще не было никакого желания уже обращаться ни к международному праву, ни к Уставу Организации Объединённых Наций. Там, где они мешали, сразу объявлялось, что ООН устарела.

Кроме расширения НАТО на восток в области безопасности возникла система противоракетной обороны. Всё это в Европе развивается под предлогом купирования иранской ядерной угрозы.

В 2009 году нынешний Президент Соединённых Штатов господин Барак Обама сказал, что если ядерная угроза Ирана перестанет существовать, то тогда никакого стимула к созданию системы противоракетной обороны не будет, этот стимул исчезнет. Но договор с Ираном подписан, сейчас рассматриваются вопросы о снятии санкций, всё это поставлено под контроль МАГАТЭ, первый уран увозится уже на территорию России для переработки, а система противоракетной обороны продолжает развиваться. Подписаны двусторонние соглашения с Турцией, Румынией, Польшей, Испанией. В Испании размещаются морские силы, которые должны функционировать в сфере противоракетной обороны. В Румынии уже позиционный район создан, в Польше будет создан где–то в 18–м году, в Турции радар ставится.

Мы активно возражали против того, что происходило, скажем, в Ираке, в Ливии, в некоторых других странах. Мы говорили: не надо этого делать, не надо туда забираться и не надо совершать ошибок. Нас же никто не слушал! Наоборот, считали, что мы занимаем какую–то антизападную, враждебную Западу позицию. А сейчас, когда вы имеете сотни тысяч, уже миллион беженцев, как вы думаете, у нас позиция была антизападная или прозападная?

Вопрос: Насколько я понял, Вы сложили те ошибки, которые Запад допустил в отношении Вашей страны. Как Вы считаете, Россия со своей стороны какие–то ошибки допустила за эти 25 лет?

В.Путин: Да, допустила. Мы не заявляли о своих национальных интересах, а нужно было делать это с самого начала. И тогда, может быть, мир был бы более сбалансированным.

Вопрос: То, что Вы сейчас сказали, означает, что начиная с 1990–1991 годов, с момента распада Советского Союза, в последующие годы Россия недостаточно чётко формулировала свои национальные интересы?

В.Путин: Абсолютно.

Вопрос: Мы знаем, что у Вас особое отношение к Германии. Десять лет назад в интервью с нами по случаю 60–летия окончания Второй мировой войны Вы сказали, что в истории Россия и Германия никогда не были так близки друг к другу, как сейчас.

Что осталось, по Вашему мнению, из этой близости к настоящему моменту?

В.Путин: Взаимная симпатия двух народов ? это самое главное, это лежит в основе наших отношений.

Вопрос: Здесь ничего не изменилось?

В.Путин: Думаю, что нет. Несмотря на попытки ? на ваши попытки, на попытки ваших коллег ? испортить наши отношения с помощью средств массовой информации и антироссийской пропаганды, мне кажется, всё равно это сделать не удалось так, как вам бы хотелось. Не ваши лично, конечно. Я имею в виду СМИ вообще, в целом, в том числе в Германии. В Германии очень сильное зарубежное влияние на средства массовой информации, прежде всего из–за океана.

Вы сказали, что я сложил всё, что мы считаем ошибками со стороны Запада. Я совсем не всё сложил, я только некоторые вещи назвал, наиболее важные. После распада Советского Союза у нас возникли такие же сложные процессы внутри самой России. Это сокращение промышленного производства, развал социальной системы, сепаратизм и особенно очевидная атака международного терроризма.

Конечно, мы сами в этом виноваты, что там говорить, здесь некого винить. Но то, что международный терроризм использовался в борьбе против России, а никто либо не обращал на это внимания, либо наоборот поддерживал ? антигосударственным силам России оказывали поддержку политическую, информационную, финансовую, а иногда даже вооружённую поддержку оказывали, ? это для нас очевидный факт. И конечно, знаете, в этот момент мы осознали, что разговоры разговорами, а геополитические интересы ? это совершенно другое дело.

По поводу российско-немецких отношений. Действительно, в 2005 году они вышли на очень высокий уровень, и дальше бы они развивались очень успешно. У нас товарооборот вырос до 80 с лишним миллиардов долларов.

Огромное количество рабочих мест в Германии было создано благодаря сотрудничеству между Россией и Германией. Мы вместе старались воспрепятствовать неблагоприятному развитию событий на Ближнем Востоке, в Ираке в частности.

Мы сделали очень серьёзные шаги в расширении энергетического сотрудничества. Огромное количество немецких предпринимателей открыли своё дело в России, тысячи предприятий были созданы. Увеличилось количество обменов между гражданами, развивались гуманитарные контакты. В это же время был создан и форум общественности «Петербургский диалог».

Я говорил, товарооборот у нас был 83?85 миллиардов долларов, а за первые месяцы текущего года в два раза упал. Я думаю, в конце года будет где–то под 40 миллиардов, не больше. На 50 процентов упал.

Тем не менее всё–таки у нас отношения сохраняются, мы регулярно встречаемся с Федеральным канцлером на различных мероприятиях, по–моему, семь раз в прошлом году встречались, 20 раз разговаривали с ней по телефону. У нас проводятся перекрёстные годы литературы и немецкого языка и, соответственно, русского языка в Германии и в России, в этом году мы планируем провести год молодёжных обменов ? то есть отношения всё–таки развиваются, слава богу. Надеюсь, что и дальше будут развиваться. Мы преодолеем те сложности, с которыми сегодня столкнулись.

Вопрос: Насколько я понял из Ваших высказываний, НАТО следовало бы в то время сказать восточноевропейским государствам, что оно не будет их принимать в свой состав. Как Вы думаете, НАТО смогло бы это пережить?

В.Путин: Конечно.

Вопрос: Но это же в уставе НАТО зафиксировано.

В.Путин: Но кто пишет устав? Люди. Что, разве в уставе написано, что НАТО обязано принимать всех кто захочет? Нет. Нужны критерии, нужны условия. Была бы политическая воля, всё бы смогли сделать, если бы захотели. Не хотели просто. Хотели царствовать. Уселись на этот трон. И что дальше? Теперь мы обсуждаем кризисные ситуации.

А если бы сделали так, как предлагал старый умный немец, господин Эгон Бар, создали бы нечто новое, объединяющее Европу, и кризисов бы этих не было. Была бы другая ситуация, были бы свои проблемы. Может быть, они не приобрели бы такой остроты, понимаете?

Вопрос: Есть такая теория, что существует два Путина: один ? молодой, до 2007 года, который заявил о солидарности с американцами, Шрёдер был его другом, и затем, с 2007 года, появился другой Путин. В 2000 году Вы говорили: мы никогда не должны иметь конфронтации в Европе, надо сделать всё для того, чтобы преодолеть. И сейчас у нас такая конфронтация имеется.

У меня совершенно прямой к Вам вопрос. Когда мы получим назад прежнего Путина?

В.Путин: Я никогда не менялся. Во–первых, я и чувствую себя молодым сегодня. Я был другом Шрёдера, я и остаюсь другом Шрёдера. Ничего не изменилось.

А что касается отношения к проблемам, таким как борьба с терроризмом, оно тоже не изменилось. Да, тогда, 11 сентября, я был первым, кто позвонил Президенту Бушу и выразил ему свою солидарность. И мы готовы были сделать всё для того, чтобы вместе бороться с терроризмом. Сейчас, когда произошли теракты в Париже, я также разговаривал, а затем встречался с Президентом Франции.

Если бы тогда прислушались к Шрёдеру, прислушались к Шираку, прислушались бы ко мне, может быть, и не было бы сегодняшних террористических актов в Париже, потому что не было бы такого всплеска терроризма на территории Ирака, Ливии и других стран Ближнего Востока.

У нас есть общие угрозы, мы как хотели, так и сегодня хотим, стремимся к объединению усилий всех государств мира, и в Европе, и в мире вообще, для борьбы с этими угрозами. Это не только терроризм, это и преступность, торговля людьми, это борьба за сохранение окружающей среды ? много общих проблем. Но это не значит, что мы каждый раз со всеми должны соглашаться по этим либо по другим вопросам. И если наша позиция кому–то не нравится, то не самый лучший способ каждый раз объявлять нас врагами. Может быть, лучше послушать иногда, критически переосмыслить, в чём–то согласиться и поискать общие решения? Именно об этом я и говорил в Нью-Йорке на 70–летии образования ООН.

Вопрос: Я хотел бы высказать мнение, что сегодня вызовы борьбы с исламским терроризмом настолько остры, что могли бы свести Россию снова воедино с Западом в этой борьбе, но возникает проблема Крыма. Действительно ли Крым стоит того, чтобы ставить на карту совместное сотрудничество с Западом?

В.Путин: Что Вы подразумеваете под словом «Крым»?

Вопрос: Изменение границ.

В.Путин: А я под этим понимаю людей ? 2,5 миллиона человек. Это люди, которые испугались переворота, надо прямо сказать, были встревожены государственным переворотом на Украине. И после переворота в Киеве, а это было не что иное, как государственный переворот, как бы его ни приукрашивали, крайне националистически настроенные силы, которые приходили тогда к власти и отчасти, в значительной степени пришли к власти, они просто впрямую начали угрожать людям. И русским людям, и русскоязычным людям, проживающим на Украине вообще и в Крыму в частности, потому что там концентрация русских и русскоговорящих больше, чем во всех других частях Украины.

Что мы сделали? Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли, ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Ни один! Мы использовали Вооружённые Силы только для того, чтобы сдержать находившихся там двадцать с лишним тысяч военнослужащих Украины от вмешательства в свободное волеизъявление людей, проживающих там. Люди пришли на референдум и проголосовали. Они захотели быть в составе России.

Вопрос: что такое демократия? Демократия ? это воля народа, люди захотели жить так, как они проголосовали. Для меня важна не территория и не границы, а судьбы людей.

Вопрос: Но границы ? это составная часть европейского миропорядка. Вы говорили о том, что это как раз очень важно, в том числе и в плане расширения НАТО.

В.Путин: Это важно ? всегда соблюдать международное право. В случае с Крымом международное право не нарушено. В соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций каждый народ имеет право на самоопределение. В случае с Косово Международный суд ООН определил, что при решении вопроса о суверенитете мнение центральных властей можно не учитывать. Возьмите, если вы серьёзное издание, честное перед своими читателями, поднимите из архива выступление представителя ФРГ на этом Международном суде и процитируйте его. Возьмите письмо, по–моему, американский госдеп писал, или выступление представителя Великобритании. Возьмите и прочитайте, что там написано. Косово заявило о своей независимости, и весь мир принял это, по сути, знаете, каким способом?

Вопрос: После войны?

В.Путин: Нет, решением парламента. Они даже не проводили референдум.

Что произошло в Крыму? Во–первых, крымский парламент был избран в 2010 году, и тогда Крым входил в состав Украины. Это чрезвычайно важная вещь, о которой я сейчас говорю. Собрались депутаты, которые были избраны, ещё когда Крым был в составе Украины, проголосовали за независимость и назначили референдум. А граждане на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. Кроме того, как Вы правильно сказали, события в Косово состоялись после нескольких лет войны и фактически интервенции стран НАТО, после бомбардировок Югославии, ракетных ударов по Белграду.

Теперь я хочу Вас спросить: если косовары в Косово имеют право на самоопределение, почему жители Крыма не имеют такого же точно права? Если мы хотим, чтобы отношения между Россией и нашими друзьями ? соседями в Европе и во всём мире строились в позитивном, конструктивном ключе, нужно как минимум соблюдать всегда одно обстоятельство, одно условие ? нужно уважать друг друга, уважать интересы друг друга и придерживаться одинаковых правил, а не менять их каждый раз, как выгодно кому бы то ни было.

Вы меня спросили: Ваш покорный слуга ? друг или не друг? Отношения между государствами строятся немножко по–другому, не как отношения между людьми. Я не друг, не невеста и не жених, я Президент Российской Федерации. 146 миллионов человек – у этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. Мы готовы это делать не конфронтационно, мы готовы искать компромиссы, но, конечно, на базе международного права, единообразно всеми понимаемого.

Вопрос: Если Вы говорите, что в Крыму не было нарушения международного права, как Вы можете тогда объяснить своему населению, своим людям, что в результате этого шага Запад, в том числе по инициативе госпожи Меркель, ввёл санкции против России, от которых страдает российское население?

В.Путин: Вы знаете, российское население прекрасно чувствует и сердцем, и умом понимает, что происходит. Наполеон как–то сказал, что справедливость ? это воплощение Бога на земле. Вот воссоединение Крыма с Россией ? это справедливое решение.

Что касается реакции наших западных партнёров, мне кажется, она была ошибочной и направлена не на поддержку Украины, а на сдерживание роста возможностей России. Мне кажется, что этого не следует делать, в этом и заключается главная ошибка, а нужно, наоборот, использовать возможности друг друга для взаимного роста, для совместного решения проблем, перед которыми мы стоим.

Вы сказали о санкциях. Я думаю, что это глупое решение и вредное. Я говорил о том, что у нас товарооборот был с Германией 83?85 миллиардов долларов, и тысячи рабочих мест в Германии были созданы в результате этой совместной работы. Для нас какие ограничения? Это не самая сложная вещь, которую мы переживаем, но тоже вредная для нашей экономики ? выход на внешние финансовые рынки.

Что касается наибольшего вреда, который наносится сегодняшней ситуацией, конечно, прежде всего вред нашей экономике ? это вред от снижения цен на традиционные товары нашего экспорта. Но и в первом, и во втором есть негативные, но, как ни странно, есть и позитивные вещи. Когда цены на нефть высокие, нам очень трудно удержаться от использования нефтяных доходов на текущие расходы. И у нас ненефтегазовый дефицит вырос, на мой взгляд, до очень опасной черты. Теперь мы вынуждены его понижать. И это оздоровляет…

Вопрос: Бюджетный дефицит?

В.Путин: Мы делим. У нас есть общий дефицит, а есть ненефтегазовые доходы. Есть доходы, которые мы получаем от нефти и газа, а мы ещё делим и всё остальное.

Общий дефицит небольшой. А если вычистить ненефтегазовый, то от нефти и газа получается слишком большой. И для того чтобы его сокращать, такая страна, как Норвегия, скажем, значительную часть ненефтегазовых доходов направляет в резервы. Очень трудно удержаться от того, чтобы тратить, ещё раз повторяю, на текущие расходы доходы от нефти и газа. Снижение именно этих расходов оздоровляет экономику. Это первое.

И второе: всё можно купить за нефтедоллары. И когда доход от них высокий, то тогда происходит дестимуляция собственного развития, особенно в высокотехнологичных отраслях. У нас сейчас наблюдается падение ВВП на 3,8 процента, промышленного производства ? на 3,3 процента, выросла инфляция до 12,7 процента. Это много, но при этом у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли, и у нас впервые за многие годы значительно вырос объём экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Это точно совершенно позитивный процесс внутри экономики.

У нас сохраняется высокий уровень резервов, у Центрального банка примерно 340 миллиардов золотовалютных резервов, сейчас могу ошибиться, но за 300 миллиардов. И два резервных фонда Правительства, примерно по 70, по 80 миллиардов долларов каждый, один ? 70, другой ? 80. Мы считаем, что мы постепенно будем выходить всё–таки на стабилизацию и на подъём экономики. Мы приняли целый набор программ, в том числе по так называемому импортозамещению, а это как раз и есть вложения в высокотехнологичные сферы.

Вопрос: Вопросы санкций, а также вопросы Крыма Вы часто обсуждали с госпожой Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Вы понимаете её? Вы доверяете ей?

В.Путин: Да, я уверен, что она очень искренний человек. У неё есть определённые рамки, в которых она должна работать, но она искренне, и в этом я не сомневаюсь, стремится к поиску решений по урегулированию в том числе и ситуации на юго-востоке Украины.

Вы говорили о санкциях. Все говорят о том, что нужно обязательно исполнить Минские соглашения, и тогда можно пересмотреть вопрос о санкциях. Поверьте мне, это сейчас приобретает характер театра абсурда, потому что основное, что должно быть сделано по исполнению Минских соглашений, лежит на стороне сегодняшних киевских властей. Нельзя требовать от Москвы то, что должен сделать Киев. Например, самым главным во всём процессе урегулирования, ключевым вопросом является вопрос политического характера, а в центре ? конституционная реформа. Это 11–й пункт Минских соглашений. Там прямо записано, что должна быть проведена конституционная реформа, причём не в Москве же должны быть приняты эти решения!

Вот смотрите, у нас всё помечено: проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года. Пункт 11. 2015 год прошёл.

Вопрос: Конституционная реформа должна была быть проведена после того, как будут прекращены все боевые действия. Так там было написано?

В.Путин: Нет, не так.

Смотрите, я Вам отдам на английском языке. Что написано? Пункт 9–й ? восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины на основании закона Украины о конституционной реформе к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11, то есть проведения конституционной реформы.

То есть сначала конституционная реформа, политические процессы, а потом на основе этих процессов создание атмосферы доверия и завершение всех процессов, в том числе закрытие границы. Наши европейские партнёры ? и Канцлер ФРГ, и Президент Франции ? должны как–то побольше вникать, мне кажется, в эти проблемы.

Вопрос: Вы думаете, это не так?

В.Путин: Я думаю, что у них много своих проблем. Но если уж мы занимаемся этим, то нужно туда вникать. Например, здесь написано, что изменения в Конституции должны быть на постоянной основе. Правительство Украины внесло в переходные положения, имплементировало туда закон об особом статусе этих территорий, ранее принятый. Но этот закон, который они внесли в Конституцию, принят всего на три года. Два года уже прошло. Мы когда в Париже встречались, и Канцлер ФРГ, и Президент Франции согласились с тем, что этому закону должен быть придан другой характер, и он должен быть включён туда на постоянной основе. И Президент Франции, и Канцлер это подтвердили. Так эта Конституция не была проголосована даже в том виде, в котором она сейчас есть, а закону так и не придан статус постоянно действующего. Как можно требовать от Москвы то, что должны сделать в Киеве наши коллеги своим решением?

Вопрос: Каково Ваше отношение сейчас к госпоже Федеральному канцлеру? Вы сказали в своё время, что восхищались многими её качествами. Как сейчас обстоит дело?

В.Путин: Когда это я говорил?

Вопрос: То есть уважаете её.

В.Путин: Я и сейчас к ней так отношусь. Я уже сказал, что она очень искренний человек, очень профессиональный. Во всяком случае, уровень доверия, мне кажется, очень высокий.

Вопрос: Задам теперь очень личный вопрос. Когда в январе 2007 года госпожа Федеральный канцлер посещала Вас в Сочи, Вы знали тогда, что она боится собак?

В.Путин: Нет, конечно. Ничего я об этом не знал. Мне, наоборот, хотелось ей сделать приятное, когда я ей показал свою собаку. Я потом объяснился с ней и извинился за это.

О позициях иностранного капитала в банковских системах стран мира

Валентин КАТАСОНОВ

Отмеченный в конце минувшего года рост интереса к проблеме присутствия иностранного капитала в банковском секторе экономики был вызван тем, что Государственная Дума РФ приняла закон «О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"» (ФЗ №372 от 14.12.2015), установивший квоту участия иностранного капитала в размере 50% от совокупного уставного капитала кредитных организаций, действующих на территории РФ.

Присутствие иностранного капитала в банковских системах разных стран представляет чрезвычайно пёструю картину, характеризуется полярно противоположными тенденциями и тесно связано с такими вопросами, как финансовая стабильность, обеспечение суверенитета национальных банковских систем, возможность для государства осуществлять в условиях членства в ВТО банковский протекционизм.

Как ни странно, но в мире очень мало исследований, характеризующих присутствие иностранных банков в банковском секторе основных стран мира. Единственное широкое исследование на эту тему «Иностранные банки: тенденции, влияние и финансовая стабильность» (International Monetary Fund. Foreign Banks: Trends, Impact and Financial Stability. Prepared by Stijn Claessens and Neeltje van Horen // IMF Working Paper WP/12/10 (January 2012)) было опубликовано в 2012 году Международным валютным фондом

Исследование охватило банковские системы 137 стран. Был произведен расчет двух основных показателей по каждой из стран: а) доля банковских учреждений иностранного происхождения в общей численности банков страны; б) доля иностранных банков в общем объеме активов банковского сектора страны. По первому показателю расчеты были проведены за период 1995-2009 гг., по второму – за период 2004-2009 гг. Краткая выжимка из этого исследования даёт общее представление о многообразии картины присутствия иностранных банков в разных странах, регионах и группах стран.

Табл. 1.

Доля иностранных банков в общей численности банковских организаций (среднее значение по региону, %).

|

Года |

1995 |

2004 |

2009 |

|

Среднее значение по миру |

21 |

30 |

35 |

|

Восточная Азия и Океания |

20 |

19 |

25 |

|

Ближний Восток и Северная Африка |

20 |

27 |

39 |

|

Экономически развитые страны-члены ОЭСР |

21 |

27 |

28 |

|

Другие экономически развитые страны |

31 |

41 |

42 |

|

Восточная Европа и Средняя Азия |

9 |

29 |

42 |

|

Южная Азия |

7 |

8 |

14 |

|

Латинская Америка |

28 |

38 |

42 |

|

Африка к югу от Сахары |

32 |

41 |

54 |

Из данных таблицы 1 мы видим, что:

1) в период 1995-2009 гг. наблюдалось неуклонное повышение доли численности иностранных банковских учреждений по всему миру (удельный вес иностранных банков в общей численности банков вырос в полтора раза);

2) наиболее динамично относительная численность иностранных банковских учреждений росла в регионах Ближнего Востока и Северной Африки (в два раза) и особенно Восточной Европы и Средней Азии (в 4,7 раза). Последний регион состоит из государств, образовавшихся на территории бывшего СССР, а также включает Болгарию, Румынию, Турцию и государства бывшей Югославии. Наименьший прирост численности иностранных банков наблюдался в странах ОЭСР и прочих экономически развитых странах, а также в Восточной Азии и Океании;

3) в конце рассматриваемого периода (2009 год) наиболее высокий удельный вес иностранных банковских учреждений был зафиксирован в регионе Африки южнее Сахары. Там численность этих учреждений превысила численность местных банков. Второе, третье и четвертое места по данному показателю делили три группы стран: Латинская Америка, экономически развитые страны за пределами ОЭСР, Восточная Европа и Средняя Азия (более 2/5). Наименьший показатель имел регион Южной Азии.

Табл. 2.

Доля иностранных банков в активах банковского сектора (среднее значение по региону, %).

|

Года |

2004 |

2009 |

|

Среднее значение по миру |

11 |

13 |

|

Восточная Азия и Океания |

3 |

3 |

|

Ближний Восток и Северная Африка |

10 |

24 |

|

Экономически развитые страны-члены ОЭСР |

10 |

12 |

|

Другие экономически развитые страны |

45 |

43 |

|

Восточная Европа и Средняя Азия |

27 |

28 |

|

Южная Азия |

5 |

8 |

|

Латинская Америка |

35 |

31 |

|

Африка к югу от Сахары |

12 |

28 |

Что показывают данные таблицы 2?

Во-первых, за пять лет (2004-2009) произошло некоторое повышение показателя доли иностранных банков в общих объемах банковских активов в целом по миру (в 1,2 раза). Увеличение этого показателя наблюдалось по всем группам стран за исключением трех: в регионе Восточной Азии и Океании он остался без изменения, а в регионе Латинской Америки и в группе экономически развитых стран за пределами ОЭСР даже уменьшился.

Во-вторых, в пяти группах стран, где показатель рос, наиболее высокие темпы прироста были зафиксированы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (2,4 раза) и в регионе Африки южнее Сахары (2,3 раза).

В-третьих, к 2009 году наблюдался очень большой разброс в величине показателя доли иностранных банков в активах. В регионе Восточной Азии и Океании он составил всего 3%, а в группе экономически развитых стран за пределами ОЭСР – 43%.

Сопоставление данных табл. 1 и 2 показывает, что относительный уровень численности иностранных банков намного выше относительного уровня их доли в активах. Первый показатель в целом по миру в 2009 г. был равен 35%, а второй – 13%. Можно предположить, что многие иностранные банки в соответствующих странах выполняют в большей мере представительские функции, а не осуществляют коммерческие операции на внутреннем рынке банковских услуг. Такое положение иностранных банков в свою очередь может объясняться двумя причинами.

Во-первых, многие страны, формально открывая доступ иностранным банкам, проводят тем не менее политику банковского протекционизма. Одна из наиболее распространенных форм такого протекционизма – поддержка крупных и сверхкрупных государственных банков.

Во-вторых, иностранные банковские учреждения в тех или иных странах действуют в интересах своих материнских структур (транснациональных банков), штаб-квартиры которых находятся за пределами этих стран. Транснациональные банки предоставляют кредиты компаниям и банкам соответствующих стран. Такие транснациональные кредиты не отражаются в статистике операций на внутреннем банковском рынке принимающих стран. С учетом транснациональных операций значимость иностранных банков в банковских системах принимающих стран оказывается более высокой.

Присутствие иностранных банков в странах мира в 2009 году характеризовалось полярно противоположными тенденциями. На одном полюсе были страны, где иностранные банковские учреждения по численности и по активам составляли 100 % или близкую к этому величину. Иначе говоря, национальных банков в таких странах вообще не было. Полное отсутствие национальных банков наблюдалось в таких странах, как Буркина Фасо, Мадагаскар, Замбия, Мозамбик, Барбадос. К ним примыкали страны, где иностранные банки контролировали 90 и более процентов всех банковских активов: Сенегал, Сальвадор, Ямайка, Гонконг, Люксембург, Литва, Эстония, Босния-Герцеговина, Албания.

В диапазоне 80-90 % иностранного контроля находились Уганда, Свазиленд, Румыния, Чехия, Словакия. В диапазоне 70-80% оказались Новая Зеландия, Мексика, Танзания, Конго, Армения, Болгария, Македония, Сербия и Черногория.

Другой полюс – полное отсутствие иностранных банков. Неудивительно, что нулевое участие иностранных банков в активах было зарегистрировано на Кубе и в Иране. Но вот удивительно, что этот показатель был практически нулевым в двух странах из группы ОЭСР - Японии и Швеции (там имелись иностранные банковские учреждения, составлявшие в обеих странах по 1% от общей численности банков). Нулевым участие иностранных банков в активах было в нефтедобывающих странах Персидского залива – Саудовской Аравии, Катаре, Омане. Наконец, в эту же группу с нулевым участием иностранных банков в активах вошли Эфиопия, Шри-Ланка, Исландия, Ливия, Йемен.

Показатель участия иностранных банков в активах до 5% регистрировался в следующих странах: КНР (1%), Австралия (2%), Вьетнам (2%), Сингапур (2%), Объединенные Арабские Эмираты (2%), Голландия (2%), Испания (2%), Нигерия (3%), Азербайджан (3%), Индия (5%), Швейцария (5%), Канада (5%). В диапазоне от 5 до 10% находились следующие страны: Франция (6%), Италия (6%), Таиланд (6%), Колумбия (9%).

Интересно посмотреть, как выглядела картина по группе G20. Как уже сказано, в Японии участие иностранных банков в активах было практически нулевым, а в Канаде, Франции и Италии этот показатель был равен всего 5-6%. В трех ведущих странах G7 он был выше: США (18%), Великобритании (15%), Германии (12%).

Примечательно, что во многих экономически развитых странах доля иностранных банков в общей численности банков намного больше, чем их доля в активах. Так, в США доля иностранных банков в общей численности банков в 2009 году была равна 32%, т.е. практически каждое третье банковское учреждение было иностранного происхождения. Еще более выразительна картина в Великобритании. Там на иностранные банковские учреждения пришлось 57% общего числа банков. Выше мы упомянули Австралию, в которой иностранные банки контролировали лишь 2% активов банковской системы страны. Так вот доля иностранных банковских учреждений там была равна 38%. Такая же асимметрия была в Швейцарии, где на иностранные банки приходилось только 5% активов и 24% общего числа банков.

Во всех бывших социалистических странах Восточной Европы уровень участия иностранных банков в активах был намного выше половины. Наиболее высокие уровни отмечались в Албании (94%), Боснии и Герцеговине (93%), Хорватии (91%), Чехии (86%), Румынии (85%). Наименьшие уровни были в Венгрии (64%) и Польше (68%).

В постсоветских государствах наиболее высокие уровни участия иностранных банков в активах были в Эстонии (99%), Литве (92%), Армении (79%), Грузии (64%), Украине (58%). Наиболее низкие уровни были зафиксированы в Азербайджане (3%), Российской Федерации (12%), Белоруссии (18%).

Интересно посмотреть картину присутствия иностранного капитала в банковских системах группы БРИКС. Наибольшее присутствие было в Бразилии и Южной Африке. Там доли иностранных банков в активах были одинаковы – 22%. А доли в общей численности банков в первой из названных стран – 38%, во второй – 22%. Наименьшее присутствие иностранных банков в активах было зафиксировано в КНР и Индии – 1 и 5% соответственно (в численности банков – 19 и 12%). Таким образом, в Китае и Индии мы видим примерно такую же асимметрию, которая наблюдается в целом ряде экономически развитых стран. В Российской Федерации доля иностранных банков в активах и в общей численности банков в 2009 году была равна соответственно 12 и 19%. Асимметрия была умеренная, а значение показателей несколько ниже среднемировых.

Конечно, с момента, когда было произведено последнее сопоставление позиций иностранных банков в разных странах мира (2009 год) уже прошло достаточно много времени. С тех пор подобных широких исследований не проводилось, но за редкими исключениями ситуация в мире, отдельных группах стран и отдельных государствах радикально не изменилась. Взять, например, Россию. В исследовании МВФ доля иностранных банков в совокупных активах всего банковского сектора РФ в 2009 году была оценена в 12%. Согласно последним данным Банка России (конец 2015 года), доля иностранных банков (банков с участием иностранного капитала в уставном капитале свыше 50%) в активах банковского сектора составила 12,5%. Кстати, доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций РФ на протяжении нескольких последних лет держалась на уровне 25% и даже несколько выше. А в 2015 году она опустилась ниже планки 20%. Следовательно, на сегодняшний день иностранные инвесторы выбрали менее 40% квоты, установленной новым законом. Очевидно, что при полной выборке квоты нерезидентами доля иностранных банков в общем объеме активов банковской системы РФ резко повысится. По нашим оценкам, в этом случае она будет варьировать в диапазоне от 30 до 40%, то есть банковская система России окажется примерно в том положении, в каком в 2009 году находилась банковские системы таких стран, как Чили (34%), Марокко (34%), Парагвай (39%), Гондурас (40%).

Суннитско-шиитское противостояние на Ближнем Востоке. Qui prodest?

Дмитрий МИНИН

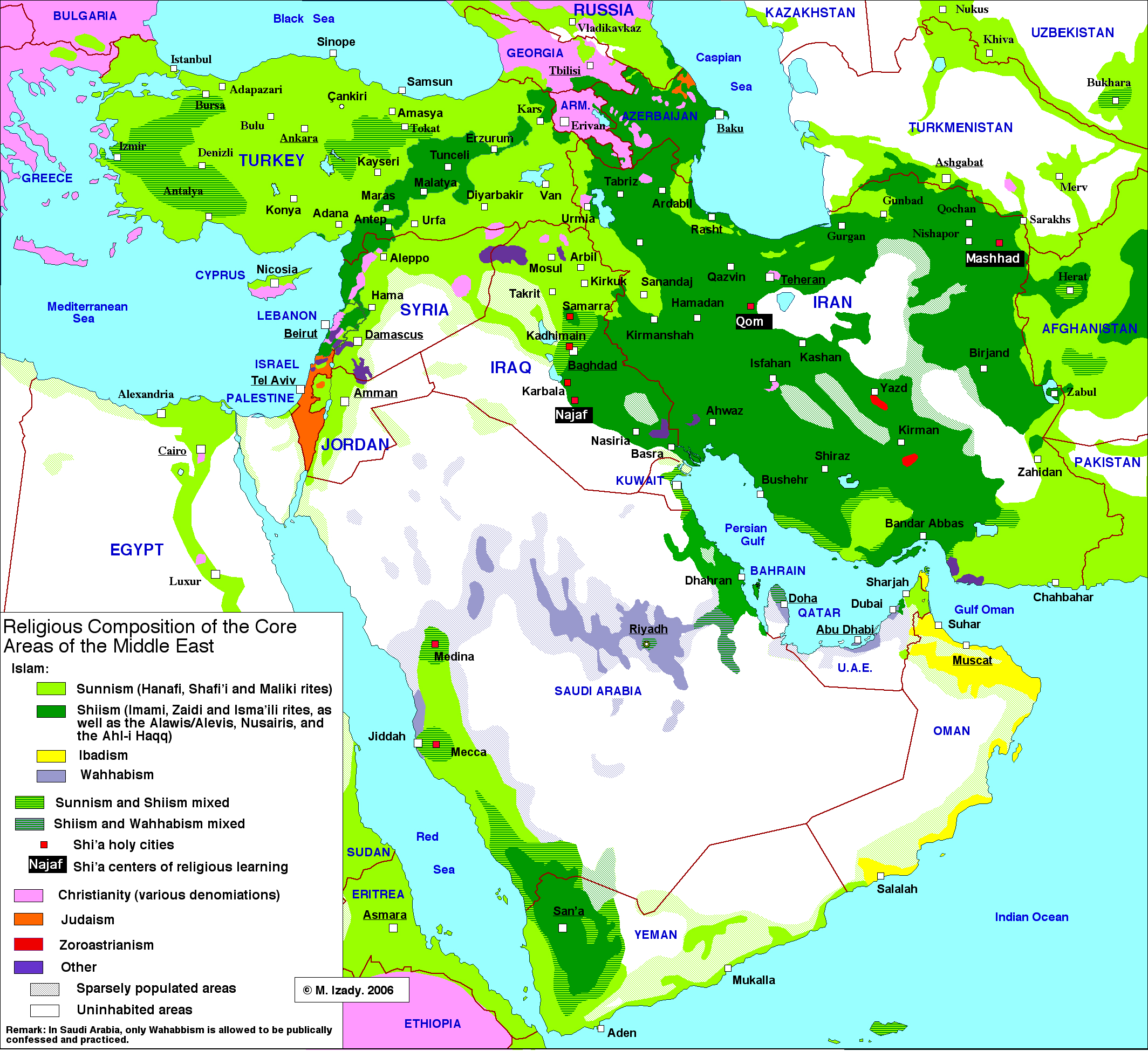

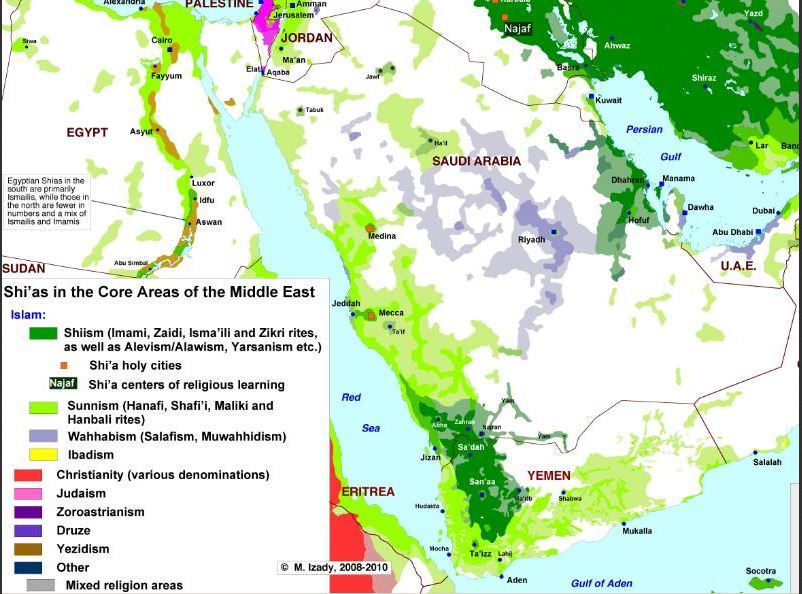

Ислам не монолит, и внутри обоих его главных течений – суннитского и шиитского существует множество более мелких течений и школ, порою отстоящих друг от друга гораздо дальше, чем два главных направления друг от друга. Споры здесь существовали всегда, но при этом вполне уравновешивались. Их переход в откровенную вражду, грозящую развязыванием войны «всех против всех», происходил тогда, когда одна из сил пыталась резко изменить сложившийся баланс в свою пользу. При этом к религиозным столкновениям добавлялись противоречия на национальной почве. Так, внутри суннитского течения за преобладание соперничали арабы и турки, а шиизм традиционно связывали с влиянием Персии (Ирана). Еще одной важной причиной возникновения напряженности в мусульманском мире всегда было вмешательство внешних сил.

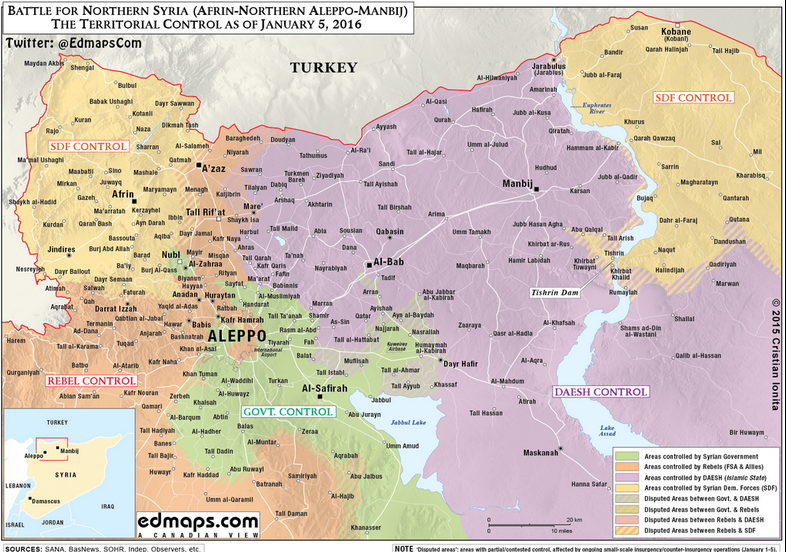

На Западе принято считать, что возмутителем спокойствия в последние десятилетия является шиитский Иран, который после исламской революции 1979 года последовательно расширяет своё влияние, провоцируя соседей-суннитов, в первую очередь Саудовскую Аравию, на защитную реакцию. В подтверждение приводят приход к власти шиитов в Ираке, участие иранских добровольцев в боевых действиях в Сирии, продвижение йеменских хуситов (шиитов-зейдитов) на юге Аравийской пустыни.

Однако непредвзятый взгляд без труда обнаружит, что нынешняя тревожная ситуация на Ближнем Востоке в основном спровоцирована внерегиональными силами. Достаточно сказать, что лидер иранской революции Хомейни всегда настаивал на ее исламском, а не ограниченно шиитском характере. Провозглашенная им политика «такриба» предполагала не вражду, а мирное сосуществование различных течений в исламе. Равновесие было нарушено отнюдь не Ираном, а Соединёнными Штатами, вторгшимися в 2003 году в Ирак и свергнувшими президента Саддама Хусейна (суннита). Шиитское большинство получило власть в Багдаде в результате американского вмешательства, а не интриг «коварных персов».

После этого Вашингтон начал всячески поощрять страхи суннитских монархий Персидского залива перед «растущими амбициями Ирана». Причём арабские монархи объявляют своё вмешательство в Сирии и Йемене защитой от «персидской экспансии», хотя очевидно, что это вмешательство только вынуждает Тегеран к ответным действиям, равно как и казнь в Саудовской Аравии шиитского проповедника Ан-Нимра. Сама по себе конъюнктурная ставка США на суннитов - историческая случайность. Неизменны лишь интересы, а союзников Вашингтон меняет легко. Во времена существования иранской монархии и левых режимов в Багдаде, Каире и Дамаске все могло быть (и было) наоборот. А на следующем витке истории снова может измениться. Некоторые западные востоковеды указывают, например, что «шиизм - это диссидентское движение», которое в определенном отношении ближе к идеям Запада, чем «гегемонистская Сунна», а свой выбор в пользу суннитов Запада сделал, руководствуясь в основном «нефтяными и иными интересами».

Запущенная по президентской директиве Барака Обамы «О поддержке процессов демократизации на Ближнем Востоке» операция под названием «Арабская весна», имевшая целью укрепить доминирование США в регионе, в качестве одного из важных инструментов предусматривала использование суннитско-шиитских противоречий. Сегодня, когда всему миру видно, что никакой «демократизации» Ближнему Востоку политика Обамы не принесла, а лишь погрузила этот регион в хаос, Вашингтон пытается сохранить лицо и контроль над положением дел, разыгрывая карту «шиитской опасности». Не звучат больше советы суннитским монархам провести «либеральные реформы», Белый дом полностью солидаризируется с ними, прежде всего с домом Саудов, в противостоянии с Тегераном. И это действует. Еще недавно Саудиты не скрывали своего раздражения по поводу инспирированной из Америки «арабской весны», (поговаривали даже о расколе между Вашингтоном и Эр-Риядом), а сейчас вновь видят в американцах своего главного союзника. Подобный comeback можно даже признать вполне успешной тактикой по исправлению последствий провала прежней политики, но это только для действующей администрации США, а никак не для Ближнего Востока, где действительно замаячил призрак религиозной войны.

Оценивая шансы сторон в саудовско-иранском (или суннитско-шиитском) противостоянии, эксперты обычно указывают на то, что из примерно 1,2 млрд мусульман мира 85% относятся к суннитам, лишь 15% к шиитам. Однако эти величины только затуманивают картину и не дают четкого представления о соотношении сил. Из 85% суннитов до 50% проживают в отдаленных от зоны непосредственного противостояния странах Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии (в Индонезии, Пакистане, Бангладеш, Малайзии, Узбекистане и др.) и никак не проявляют желания принять участие в возможном «внутриисламском» конфликте. Из остающихся 35% по крайней мере половина населяют африканские страны и также вряд ли могут быть зачислены в резерв Эр-Рияда. В арабских странах всего проживает лишь около 20% мусульман мира. Таким образом, в зоне соприкосновения конфликтующих сторон в самом сердце Ближнего Востока количественное соотношение суннитов и шиитов примерно равно. В целом шииты составляют 98% населения в Иране, 75% — в Бахрейне, 54% — в Ираке, 45 % - в Йемене, 30% — в Ливане, 27% в ОАЭ, 25% — в Кувейте, 20% — в Катаре, 20% (включая алавитов) - в Сирии и 10% — в Саудовской Аравии.

Огромный арсенал самого современного американского оружия в распоряжении армии КСА также ни о чём не говорит. Этим оружием еще надо уметь управлять и иметь желание воевать. Пока же плохо вооруженные йеменские хуситы сбивают самолеты, топят корабли и даже захватывают военные базы саудовской армии на юге КСА. Добавлять к этому новый фронт на севере против Ирана хорошей стратегией не назовёшь. Источником беспокойства для Эр-Рияда остаются и основные нефтяные скважины страны в восточных провинциях, населенных по преимуществу шиитами, находящимися в ущемленном положении. Там после волнений в ряде провинциальных городов были введены войска, но угроза восстания остаётся вполне реальной. Бывший сотрудник ЦРУ Брюс Ридель пишет: Саудовскую Аравию «ждет потенциальный "идеальный шторм", который складывается из низких нефтяных доходов, неопределенно долгой войны в Йемене, террористических угроз с разных направлений и обострения регионального соперничества с ее заклятым врагом Ираном».

Более того, возникает вопрос, а куда будут направлены силы «Исламского государства» (ИГ) после неминуемого поражения этой террористической группировки в Ираке и Сирии? Весьма вероятно, что главным путем отступления и базой будущих операций для этой организации станет как раз Саудовская Аравия! Вряд ли правительственные армии Ирака и Сирии захотят преследовать их на чужой территории. Видимо, Эр-Рияд затем и объявил о создании «исламской коалиции» для борьбы с ИГ, а также о своей готовности проводить операции на иракской территории, чтобы упредить вторжение «воинов джихада» в свои пределы. Только вряд ли Багдад, глядя на «антишиитскую» кампанию Эр-Рияда, дал саудитам на это согласие. Фиаско с вводом турецких войск в Ирак – наглядный пример.

Усиливая накал конфронтации с Ираном, Саудовская Аравия развязывает конфликт, победить в котором не может. Кроме того, она лишает себя вероятной поддержки соседей по региону перед лицом неминуемого возвращения к «родным очагам» запущенного ею бумеранга - «Исламского государства». Привычные расчеты Эр-Рияда на помощь США, особенно в живой силе, вполне могут и не оправдаться. В год президентских выборов Америке не до военных авантюр.

В этом контексте довольно странно звучат утверждения The Wall Street Journal о том, что «Иран и Россия заинтересованы в свержении королевского дома Саудов и, возможно, сейчас они пытаются вычислить, предпримет ли президент Обама какие-либо шаги, чтобы им помешать». Как раз в действиях Москвы и Тегерана, решительно выступающих против нарушения регионального баланса, ничто на это не указывает. А вот Вашингтон последовательно подводил весь Ближний Восток, включая своего союзника – Саудовскую Аравию к нынешней взрывоопасной ситуации на протяжении последних по крайней мере 12 лет. Вспоминается известное латинское изречение: Qui prodest? Кому выгодно? Не разыгрывается ли у нас на глазах написанный хитроумным автором завершающий акт пьесы под названием «Арабская весна», в результате которого будут сметены не затронутые пока переворотами режимы на Ближнем Востоке, включая не ведающий об этом дом Саудов? А затем на развалинах будет создаваться иная, более устраивающая сценаристов реальность. Только получится ли?

Члены бундестага резко раскритиковали решение министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера принять участие в празднике близ Эр-Рияда в следующем месяце, пишет Die Welt.

В частности, свое недовольство выразил председатель комитета бундестага по иностранным делам Норберт Реттген. "В свете массовых казней (в Саудовской Аравии — ред.) я считаю участие в культурном празднике неуместным", — заявил он в интервью Welt am Sonntag. При этом он подчеркнул, что диалог с Эр-Риядом все равно необходимо поддерживать.

С аналогичным заявлением выступил заместитель председателя партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Армин Лашет. "В свете недавних массовых казней и вопиющих нарушений прав человека не подобает немецкому министру вместе с властями Эр-Рияда отмечать веселый праздник в пустыне", — заявил он. Политик также добавил, что боевики группировки "Исламское государство" (запрещена на территории РФ — ред.) не смогли бы усилить свои позиции в Сирии без поддержки Саудовской Аравии.

Некоторые другие политики из правящей коалиции напрямую Штайнмайера не критиковали, однако о необходимости изменения политики ФРГ по отношению к Саудовской Аравии заявили, отмечает Die Welt.

Кроме этого, Штайнмайера также критикует оппозиция, сообщается в статье. "Несмотря на необходимость сотрудничества с Саудовской Аравией было бы неправильно наградить королевство за массовые казни видимостью того, что все нормально, на культурном празднике. Поэтому Штайнмайер должен отменить свою поездку на фестиваль "Дженадерия", — заявил Омид Норипур, представитель партии "Зеленые", отвечающий за внешнюю политику.