Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Лидеры стран Евросоюза обязуются к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов от уровня 1990-х годов. Как? Предлагается довести долю возобновляемых источников в структуре энергопотребления до 27 процентов и на столько же сократить расходы энергии.

Авторы признают, что это очень амбициозная стратегия. Ее цель - "ответить на вызовы времени, остановить глобальное потепление". Но к этому документу есть вопросы. Например, насколько она окажется эффективной, если крупнейшие загрязнители атмосферы США и Китай продолжают наращивать выбросы? Во-вторых, целевые показатели по энергоэффективности и возобновляемой энергии носят необязательный характер. По сути, это документ о намерениях. Наконец, сокращение выбросов - дело дорогостоящее, и сразу встает вопрос: а кто за него заплатит? Так что в дискуссиях по поводу стратегии определись две группы: богатые и бедные. Первые - Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Дания, Испания. Финляндия, Италия, Голландия, Португалия, Швеция, Словения и Эстония полностью поддерживают амбициозные цели по борьбе с выбросами. Бедные страны против жестких нормативов и каких-либо обязательств. Они считают, что сокращение выбросов на 40 процентов за 15 лет влетит "беднякам" в копеечку. Тем более что мир вступил в период длительного экономического спада.

Кроме того, авторы стратегии предлагают изменить систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Из-за спада мировой экономики образовался излишек квот, а их стоимость не превышает 4-5 евро за тонну углекислого газа. Этого недостаточно для стимулирования новых технологий. Бедные страны оговорили себе право варьировать обязательства по выбросам, а фактически они близки к нулю. И всю нагрузку возьмут на себя богатые. Ранее проводимая политика Евросоюза по борьбе с выбросами потребовала очень серьезных вложений, создав дополнительную нагрузку на бизнес, снизив конкурентоспособность европейских товаров на мировом рынке. На внутренних рынках европейских стран выросли цены на энергоносители. Словом, за амбициозные цели приходится дорого платить.

Американский краудфандинговый сервис Kickstarter - идеальное решение для тех разработчиков, которые по разным причинам не могут найти системных инвесторов. Пять самых успешных российских проектов на Kickstarter

Здесь инженеры и создатели ПО размещают информацию о собственных проектах и, если они понравятся широкой аудитории, получают деньги на их реализацию от будущих потребителей. Площадку активно осваивают и россияне.

Kickstarter объединяет на одной платформе разработчиков интересных аппаратных и программных новинок, у которых нет денег на массовое производство своего продукта, и пользователей, регулярно покупающих технологичные гаджеты, а также ПО, настольные игры, роботов - все то, что имеет какое-то отношение к инновациям. Чтобы проект получил финансирование от пользователей, разработчик концепта должен запустить кампанию на Kickstarter: выложить в Сеть исчерпывающую информацию о своем продукте и разработчиках, указать стоимость одной единицы товара и общую сумму, которую необходимо аккумулировать для его производства.

Пользователи, желающие заполучить новинку в числе первых, оплачивают ее разработку заранее. Взамен они приобретают возможность купить ее по сниженной цене в первых рядах. Если же в рамках кампании разработчикам не удается собрать запрашиваемую ими сумму, деньги мини-инвесторам возвращаются.

Всего только за 2013 г. на Kickstarter было собрано $480 млн. В прошлом году сервисом активно пользовались 3 млн человек. Спонсировать кампании взялись люди из 214 стран мира и со всех континентов, включая Антарктиду.

Подобная модель финансирования перспективных проектов выгодно отличается от традиционных венчурных инвестиций. Во-первых, разработчик берет деньги не у одного инвестора, от которого впоследствии будет сильно зависеть, а непосредственно от людей, желающих приобрести его товар. Во-вторых, пробиться в большой бизнес, собирая деньги от тысяч пользователей сервиса, намного проще, чем убедить в своей гениальности очередного толстосума. Наконец, в-третьих, Kickstarter дает "путевку в жизнь" продуктам, которые, возможно, никогда не станут производиться миллионными тиражами, но будут интересны многим потребителям, испытывающим особую страсть к инновационным устройствам и программным продуктам.

Демократичность Kickstarter наглядно проявляется в том, что здесь порой добиваются успеха неожиданные задумки. Например, Зак Браун из Огайо запустил на Kickstarter краудфандинговую кампанию по сбору денег на картофельный салат. За $20 пользователям предложили тематическое хайку, рецепт, подписанную баночку майонеза и возможность присутствовать на кухне во время приготовления блюда. Иронию пользователи оценили и суммарно выделил Брауну $60 000. Украинские разработчики всего за неделю насобирали $100 000, необходимые для старта производства Petcube. Это игрушка для домашних животных, позволяющая хозяевам через смартфон играть с питомцами.

Некоторые стартапы, получившие первичное финансирование на Kickstater, стали международными компаниями. Так, разработчики шлема виртуальной реальности Oculus Rift сначала провели успешную кампанию на этом сервисе, а затем продали свое детище Facebook за $2 млрд.

Конечно, большинство пользователей сервиса - американцы, но с недавних пор его активно начали осваивать и россияне. Более того, на этой площадке появляются интересные проекты, способные прогреметь на весь мир. Причем речь идет о проектах, которые могли бы никогда не получить нужного финансирования в России.

"Ко" решил рассказать о пяти наиболее интересных и успешных кампаниях на Kickstarter, проведенных нашими соотечественниками.

На полях Первой мировой

В прошлом году на Kickstarter появилась компьютерная игра Steam Squad от питерских разработчиков из компании Bretwalda Games. Разработчики запрашивали $50 000 на разработку игры и собрали их всего за пару дней.

Игра представляет собой варгейм, действие которого разворачивается на полях Первой мировой войны. Правда, ни на какую историческую достоверность игрушка не претендует, поскольку действие происходит в альтернативной игровой вселенной с собственной историей. Согласно ей, к 1914 г. в мире складываются три основные военные группировки: Тянксиа (Дальний Восток и Средняя Азия), Британия с ее многочисленными колониями (США, Канада, Южная и Восточная Африка), а также Священная Римская империя, занимающая большую часть территории Европы. В качестве завязки сюжета используется история с убийством посла Тянксиа в Москве новгородскими террористами. Россия, по версии разработчиков игры, к этому моменту разделена на несколько государств, принадлежащих разным военно-политическим альянсам. В результате у разработчиков получился идеальный продукт как для любителей исторических стратегий, так и для поклонников фэнтези.

Но сильнее всего игру полюбят поклонники традиционных пошаговых военных стратегий. Пользователю предлагается стать командиром военного подразделения одной из трех сверхдержав - участников военного противостояния за мировое господство. Геймерам придется выполнять настоящие боевые задачи, продумывать тактику боя на несколько шагов вперед, управлять солдатами и техникой на полях сражений. Любители компьютерных игр получили наконец игру, представляющую собой нечто среднее между такими легендарными игровыми продуктами, как "Противостояние" и Commandos.

Игра вышла сразу в трех версиях: для Windows, Mac и Linux. Нужно сказать, что разработчики, дабы привлечь внимание пользователей Kickstarter, предложили тем, кто профинансировал ее создание, массу бонусов: цифровую копию игры, доступ к бета-тестированию, а также распечатанные на 3D-принтере модели солдат из игрушки.

Отличный продукт вкупе с вниманием к деталям позволил российскому проекту получить нужный объем финансирования.

Телевизор, светись!

Дмитрий Гориловский из Санкт-Петербурга без проблем собрал на Kickstarter свыше $500 000 на массовое производство уникальной подсветки для телевизора. Успех этот выглядит более чем внушительным, если учитывать, что изначально разработчик хотел набрать $262 000. Он аккумулировал $100 000 за первый день после старта кампании.

Lightpack - это устройство, подсвечивающее изображение на экране таким образом, чтобы пользователь мог ночью при выключенном свете смотреть телевизор без вреда для глаз. В магазинах девайс должен появиться в августе по цене 2200 руб. Разработчик подчеркивает: его девайс одинаково хорошо подходит как для любителей ночного просмотра ТВ, так и для тех, кто привык засиживаться за компьютером заполночь.

Стоит заметить, что разработка русских инженеров использует открытый код. Это значит, что адаптировать ее можно к любому экрану монитора и любому телевизору. К устройствам с экранами приставка Lightpack подключается через интерфейс USB.

Девайс состоит из управляюще-коммуникационного блока, который крепится на заднюю стенку монитора или телевизора, и 10 светодиодных моделей - их нужно наклеить по периметру экрана. Максимальный размер экрана, с которым совместим Lightpack, составляет 55 дюймов.

В интервью "Ко" Дмитрий Гориловский отметил, что на 50% успех его команды на Kickstarter состоял из упорства в подготовке. "Миша Санников, продакт-менеджер Lightpack, потратил на подготовку и оформление кампании больше шести недель", - подчеркивает он. Остальные 50% стартапер списывает на везение. "Мы попали в пару ведущих изданий по гаджетам, а дальше получилась "волна", и активным пиаром на этапе кампании мы больше не занимались", - поясняет Дмитрий Гориловский.

И добавляет: "Выстреливают" в основном те, кто и без Kickstarter, а может, даже и вопреки возможной неудаче на Kickstarter полны решимости реализовать проект. Я знаю много проектов, которые были нацелены на "собрать денег на Kickstarter". И даже те немногие, кто успешно заканчивал кампанию, не смогли довести дело до выпущенного продукта".

Тем, кто собрался на Kickstarter, Гориловский дает три совета: провести основательную подготовку по оформлению странички проекта на сервисе, "отполировать" продукт еще до начала кампании, просчитать все расходы, включая поездки. "Легко продешевить и поставить маленькую цель. Одна поездка одного человека в Китай по фабрикам - это $2000-6000. Поддержка, сервис, логистика, финансы - за это все надо будет платить. Съездили три раза на этапы производства вдвоем - вот вам $20 000", - объясняет Дмитрий.

Тактические успехи

Крупнейшее в России издательство настольных игр Hobby World вышло на Kickstarter с проектом тактической настольной игры. Создатели Berserk: War of the Realms Иван Попов и Максим Истомин заявляют, что впервые идея подобной игры родилась у них двадцать лет назад, а ее первый вариант появился еще в 2003 г. Игра пользовалась в России скромным успехом: разработчикам за это время удалось выпустить около 4000 комплектов карточек.

В центре игровой вселенной находится Берсерк - мощный воин, отличающийся от других участников боевых действий слабой чувствительностью к боли и неистовой физической силой. В общем и целом речь идет о красочной настольной игре, которая по стилистике чем-то напоминает знаменитый сериал Heroes of Might and Magic.

Теперь разработчики несколько пересмотрели игровую механику, добавив в игру нескольких новых персонажей. Они надеются, что международный релиз игры сделает ее если не всемирно известной, то хотя бы популярной среди любителей настольных игр.

"Берсерк" представляет собой сражение между существами, изображенными на картах. Вначале два игрока набирают себе существ в отряд, а затем пытаются уничтожить бойцов противника, используя преимущества своих персонажей и особенности игрового пейзажа на картах. Побеждает тот, кто первым изничтожит всех существ противника. Комплект игры состоит из шести наборов по 30 карт, которые оптимально подходят как для масштабных турнирных игр, так и для домашних посиделок за бокалом вина.

В игре есть несколько вымышленных рас, так что Berserk: War of the Realms - это целая игровая вселенная, на базе которой можно создать и мультфильмы, и кино, и компьютерные игры. Но пока разработчики ограничиваются комплектом для настольной игры.

На Kickstarter проект собрал свыше $57 000, хотя изначально разработчики запрашивали всего $15 000. Стоимость одного игрового комплекта на Amazon - $49,99.

Один из организаторов кампании Hobby World на Kickstarter Денис Давыдов говорит "Ко", что для успеха на сервисе не нужно пренебрегать мелочами: важны и сам проект, и качество видео, и работа с отзывами, и рекламная кампания. "Обычные проекты могут быть успешны, оказавшись на полке магазина или будучи представленными иным подобающим им образом. Для Kickstarter проект должен быть ярким и отчаянно оригинальным, возможно, немножко с сумасшедшинкой", - заключает он. Тем, кто соберется искать деньги на Kickstarter, Давыдов рекомендует посчитать заранее все расходы. "Например, если проект производится в одной стране, а рассылается из другой страны, то перевозка из страны А в страну Б для рассылки будет стоить вполне ощутимо. Про это часто забывают, равно как и про налоги, про детальную калькуляцию стоимости рассылки, про печать экземпляров для замены брака", - объясняет Денис.

Кошелек, кошелек... Какой кошелек?

Как показывает практика, на Kickstarter отлично приживаются проекты, предлагающие производить аксессуары. Алексей Нагаль и Максим Богомолов недавно провели успешную кампанию по сбору средств на выпуск ультратонкого кошелька, по виду больше напоминающего визитницу. Несмотря на скромные размеры аксессуара, в нем легко размещаются не только деньги, но и пластиковые карты. Для того чтобы они надежно хранились в кошельке, их нужно закреплять с помощью специальной визитки.

Кошелек представляет собой две акриловые пластины, скрепленные эластичной лентой. Благодаря оригинальной конструкции вложенные внутрь карточки легко спрятать под резинку буквально одним движением. Чтобы носить в кошельке деньги, разработчики предлагают складывать их вчетверо. Victoria Wallet - идеальное решение для тех, кто ненавидит толстые кошельки.

Стоимость одного кошелька - $35. На создание партии из ста аксессуаров предприниматели намеревались собрать $800, но к этому моменту удалось привлечь уже более $21 600.

Карты, деньги...

Компания Digital Abstracts, руководителем которой является россиянин Влад Корзинин, собирала на Kickstarter деньги на печать колоды карт. Каждую из 54 карт рисовал новый художник, так что их оформление более чем изысканно. К проекту подключили мастеров кисти со всего мира: США, Германия, Чили, Мексика, Австрия, Великобритания и, конечно, Россия, так что в оформлении заметны культурные особенности разных стран. Такая колода может служить идеальным подарком.

Разработчики хотели собрать всего 3000 фунтов стерлингов, но к концу кампании смогли аккумулировать 19 949 фунтов. О проекте написали многие западные СМИ, что, вероятно, и обеспечило ему успех.

Сам Влад Корзинин в интервью "Ко" говорит, что успех на Kickstarter зависит от множества факторов, а потому предсказать, какая кампания будет удачной, а какая - нет, невозможно. При этом залогом успеха он считает "оригинальность идеи, простое и понятное описание, адекватные "вознаграждения" по адекватным ценам". "Самое главное правило - честность и открытость по отношению к участникам проекта, - резюмирует Влад Корзинин. - Они не просто дают вам денег, они принимают участие в вашем проекте, поэтому очень важны своевременное оповещение о статусе и обратная связь. Также нужно помнить, что необходим хороший маркетинг кампании за пределами Kickstarter и - в случае успеха - своевременное выполнение обязательств".

Максим Швейц

Металлургов послали на три буквы

Зарубежные рынки сбыта для российских металлургов сжимаются. Что делать?

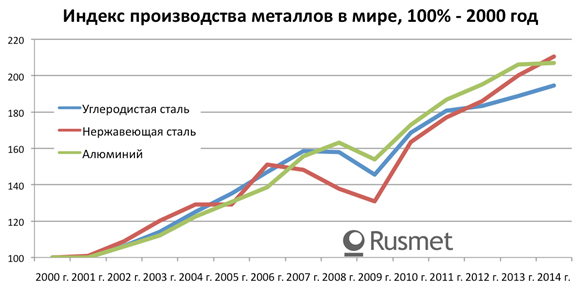

/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» делает ставку в металлургии на внутренний рынок, потому что внешних рынков сбыта для России нет в перспективе ближайших лет. Мало кто задумывается, что с 2000 года по 2014 год объем производства металлов в мире вырос в 2 раза, тогда как население Земли увеличилось лишь на 16%.

Интересно, что еще в 2000 году много говорили об избытке металлургических мощностей, что вполне справедливо: никаких видимых структурных изменений в мировой экономике не произошло, чтобы был надежный фундамент для такого роста. В Европе и в большинстве развитых стран давно все построено. Вся эта история с ростом производства становится еще более захватывающей, когда посмотрим на ситуацию в металлопотребляющих отраcлях. Там даже близко нет такого роста, в ряде передовых стран есть даже спад.

Данные и визуализация Rusmet.ru

Остается Китай и еще несколько стран, в которых произошли колоссальные изменения в уровне инфраструктуры: новые морские порты, аэропорты, небоскребы, самые необычные здания, супер-дороги - автомобильные и железнодорожные путепроводы. Но они тоже построены. Что дальше? Строительство военного назначения? Да, здесь Китай тоже пошел впереди планеты всей, начав несколько лет назад строительство новых подлодок и военных кораблей и скупая в Европе передовое оборудование для производства проката из спецсталей.

В 2014 году рост производства наблюдаеся не только за счет Китая. Практически все страны и регионы, кроме стран Южной Америки, демонстрируют рост, а лидерами по темпам роста стали страны Ближнего Востока. Даже в России есть небольшой рост, правда за счет освободившегося места Украины.

Количественные изменения на мировых рынках металлов стали базой для качественных изменений, которые наступают прямо на глазах. То, что происходит сегодня, типично для любого рынка. Возьмем рынок алюминия, более 80% которого Россия экспортировала и пока еще экспортирует. Сначала Китай является крупнейшим покупателем, радуя соседние страны своими аппетитом, всеядностью и прожорливостью. Потом он становится крупнейшим производителем того, что раньше ел, и начинает с аппетитом смотреть на страны, которые были раньше его поставщиками, без стеснения выкидывая их c традиционных рынков сбыта. Государственная политика стимулирует экспорт, поэтому Русалу, как и другим нашим предприятиям, предстоит проявить чудеса изобретательности, чтобы сохранить свои позиции в Китае и других странах. Такая судьба ждет любую сырьевую компанию, потому что в будущем, несмотря на дефицит ресурсов на нашей планете, глобальная политика будет выстраиваться таким образом, что покупатели сырья будут диктовать свои цены, а не поставщики. Тогда, можно смело рассчитывать, что доля России будет неизменной, но только в таком случае наша страна становится не просто сырьевым придатком мира, а конкретно - сырьевой колонией Китая.

Другой показательный пример - рынок спецсталей, где Китай с начала 2000-х годов покупал более трех четвертей от общего объема потребления, одновременно заявляя, что уже к 2010 году станет крупнейшим производителем в мире. В 2001 году в Китае было произведено 750 тыс. т нержавеющей стали, а спустя 13 лет, в 2014 году - почти 20 млн. т.

Посмотрите, что писали тогда отраслевые издания. Это 2000-2002 гг., цитата из первого обзора Русмет по нержавеющей стали: «Продолжающийся мировой кризис перепроизводства заставил крупных японских производителей стали пересмотреть подходы к бизнесу. Проявились следующие тенденции: ... Объединение металлургических компаний и образование крупных холдингов. Цель - лучшая координация и планирование производства. Несмотря на общее падение производства рядовых сталей, производство спецсталей в Японии демонстрирует уверенный рост. Этот рост явился результатом нового подхода к рынку, при котором производители стремятся сами влиять на увеличение потребления их продукции путем активного продвижения новых материалов и развития новых рынков. Учитывая, что в странах Юго-Восточной Азии и в самой Японии повышенная вероятность землетрясений и тайфунов, японские металлурги развернули активную рекламу конструкционных сталей нового поколения. Федерация черной металлургии Японии провела серию международных семинаров по использованию новых конструкционных сталей. Одновременно было выпущено несколько англоязычных периодических изданий с целью рекламы японской конструкционной стали, технологии ее изготовления и готовых стальных изделий. Параллельно японская стальная продукция была сертифицирована по самым жестким мировым стандартам. Внутри страны были организованы регулярные семинары, пропагандировавшие более широкое использование новых сталей. Акцент был сделан на строительстве конструкций со стальными каркасами взамен устаревающих зданий, использование передвижных и легкоразборных зданий промышленного и бытового назначения, а также применении конструкционных сталей при строительстве защитных береговых сооружений. Широко пропагандировались преимущества спецсталей в автомобилестроении, кораблестроении… Даже инвестиции на исследовательские работы сокращены по всем направлениям, кроме разработки новых конструкционных подшипниковых, пружинных сталей для автомобилестроения и высокотехнологического машиностроения.»

Теперь, давайте посмотрим, что говорили в это время в России. Цитата 2002 г.: «В России в 1991-2001 гг. имело место снижение производства нержавеющей стали почти в 6 раз. В 2001 году выпуск коррозионно-стойких сталей составил почти 55% против уровня 1999 года. Во многом по этой причине потребление коррозионно-стойких сталей у нас во много раз меньше, чем в западных странах. В расчете на одного человека в год: в России-1,1 кг, а в США - 8-10, Японии, Швеции, Германии - 10-15, в Италии - более 16 кг.

В 2003 году особенно заметным станет противоречие между растущей эффективностью сбытовых структур и низким качеством российской продукции. Усилится техническое отставание российской промышленности и в области ассортимента, и в области качества. Резко возрастет конкуренция между российскими заводами, которая осложнится активным освоением российского рынка зарубежными производителями, особенно в секторе нержавеющего и сложнолегированного проката.»

На этом фоне смешно читать, как робко отстаивала тогда свои интересы Россия в переговорах об условиях вступления в ВТО. 2002 год: «Учитывая структуру отрасли российская сторона предложила исключить из перечня запрещенных субсидий кредиты под гарантию федеральных (региональных) властей на реконструкцию и реструктуризацию без увеличения объемов производства предприятиям имеющим мощности до 1 млн.т. в год, в том числе и на социальную защиту высвобождаемых работников.»

Параллельно таким переговорам, которые сводились к фразе «позвольте нам дышать», конкуренты России наращивали производство под практически беспроцентные кредиты и государственные гарантии.

Итак, 2014 год. Что мы имеем? Мировой рынок увеличился в два раза, металлургия реально обновилась. Отечественная черная и цветная металлургия сильно завязана на экспорт, потому что экспортируется 30-90% от объема производства в зависимости от типа сырья, металлов и сплавов. Медленно, но верно наступают видимые и невидимые санкции. В мире все построено еще 15 лет назад. И Китай закончил основные инфраструктурные проекты. На этом фоне неразвитость российской инфраструктуры и масштабы территории должны восприниматься как подарок, потому что на весь объем металлов, производимых в России, есть потенциальный спрос.

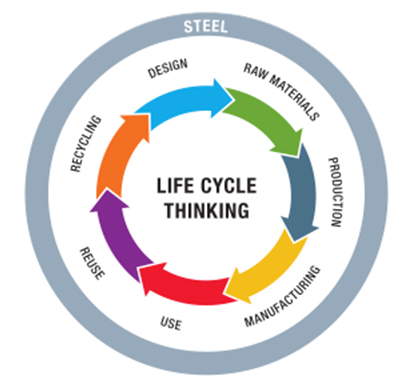

Западные страны, тем временем, стали активно говорить про зеленую экономику, зеленую сталь, про то, что металлы обладают замечательным свойством - их можно перерабатывать на 100%. Стали часто повторять три буквы LCA и LCI, что означает «Оценка жизненного цикла» («Life cycle assesment», «Life cycle inventory»). Суть - переработка и утилизация металлопродукции являются незаменимым звеном жизненного цикла.

Жизненный цикл металлопродукции (LCA - Life cycle assesment) - Западный подход.

Иллюстрация с сайта Worldsteel.org

Все ли завязано на любовь к природе? Разгадка наступает, если мы изучим программы и стратегии устойчивого развития мировых автопроизводителей или других металлопотребляющих отраслей. Они, на удивление, тоже повторяют три буквы LCA, объясняя, что таким образом несут ответственность перед потребителями за качество материалов, используемых в автомобилях. Цель такой политики - привязка потребителя к себе: использовал металлоизделие, сдай его, получи скидку и возьми новое. Производители выстраивают контроль над всем жизненным циклом, уделяя серьезное внимание работе с ломопереработчиками и утилизаторами. Раньше одним из инструментов защиты своих сталепроизводителей были всевозможные техрегламенты и стандарты, именно поэтому до сих пор локализация производств комплектующих в России не выполнима в принципе. Завтра именно программы утилизации станут инструментом защиты рынка следующего поколения и базой для роста сбыта новых товаров. Из программ автопроизводителей очевидно, что уже в самое ближайшее время главная ставка в мире будет делаться на электромобили. Какой сделать стимул для покупателей, как заставить их покупать новые машины, сделанные из стали «правильных» металлургов? Сначала - вбить в голову «Замени старую машину на электромобиль - защити природу!», потом - дать скидку в качестве премии за сдаваемую машину.

Это будет завтра. Поэтому у России есть время проснуться, чтобы через 10-15 лет эту статью не цитировали, сокрушаясь об упущенном времени «Еще тогда об этом говорили, и все все понимали». Металлургическим предприятиям необходимо научиться думать по-новому, или они рискуют оказаться невостребованными и позабытыми.

Для России этот вопрос относится и к государственной власти, потому что зарубежные металлурги получают мощную поддержку от государства в виде субсидий, займов, налоговых преференций и госзаказов. Эта поддержка с первого взгляда не видна, но ее обнаружит любой исследователь, детально изучив взаимосвязи в металлопотребляющих отраслях и межгосударственные торговые потоки.

Иран презентовал новый вертолет собственного производства «Сурена» на 7-ом международном авиасалоне, который проводится в настоящее время на острове Киш, и, как заявил генеральный директор Иранской компании по обслуживанию и модернизации вертолетов Ахмед Абади, этот вертолет создан силами отечественных специалистов.

Ахмед Абади сообщил, что корпус вертолета выполнен из композитных материалов и сам вертолет спроектирован с учетом климатических условий Ирана. Он рассчитан на четыре человека и оснащен двигателем мощностью 300 л.с. Вертолет «Сурена» способен развивать скорость до 160 км/час и преодолевать расстояние в 650 км. Он может использоваться для патрулирования, обучения летчиков, выполнения других задач, а также применяться в качестве санитарного вертолета.

Следует отметить, что в 7-ом международном авиасалоне на острове Киш принимают участие более ста иранских и зарубежных компаний. На нем представлены такие страны, как Китай, Россия, Германия, Италия, Швеция, Франция, Украина, ОАЭ и Чехия. Открытие авиасалона состоялось 18 ноября, и его работа продолжится до 21 ноября.

Плохой урожай оливок в Европе в этом году вызовет рост цен на оливковое масло, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Нетипично высокая температура весной, холодное лето и сильные дожди стали причинами неурожая оливок в европейских странах, где сосредоточено производство оливкового масла – Италии, Испании, Франции и Португалии.

Так, в Италии ожидается 35-процентный спад производства, а оптовая цена оливкового масла уже выросла до 6 евро по сравнению с 2,7 евро в прошлом году. "Это худшие показатели за все время", — заявил глава итальянского Консорциума по производству оливкового масла Пьетро Сандали.

Цены растут и в Испании – там литр оливкового масла уже подорожал на один евро.

Для стран южной Европы, еще не успевших восстановиться от экономического кризиса, неурожай оливок станет довольно ощутимым ударом.

Зато Греция сможет поправить свое положение – объем производства оливкового масла здесь в этом году вырастет более чем вдвое, до 300 тыс тонн.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич попросил иностранцев "расслабленно" воспринимать отношения Белграда и Москвы и не применять двойных стандартов к его государству.

Тем самым он ответил на вопрос журналистки албанского телеканала по поводу характера прошедших на минувшей неделе в Сербии российско-сербских военных учений и подписанного в 2013 году соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Белградом.

"Сербия — страна с военным нейтралитетом, в отличие от Албании. Сербия не входит ни в один блок или пакт, но осуществляет военное сотрудничество со всеми. У нее были учения и с США, и со многими другими армиями и силами полиции со всего мира, включая РФ. И это все знают", — заявил Дачич на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом.

Дачич отметил, что Сербия не ведет "ни русофильскую и ни русофобскую политику".

"Мы не хотим в военный союз ни с Россией, ни с НАТО. Мы военно нейтральные", — сказал Дачич.

Глава сербского МИД призвал не использовать двойные стандарты и не передергивать факты в связи с отношениями Белграда и Москвы, напомнив, что у многих стран есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве с РФ и что многие "русским продают оружие".

"Знаете, если бы у нас пел хор из России, то были бы и такого рода вопросы. Вы бы спросили, а чего это поет хор из Москвы? Это просто двойные стандарты. То, что могут делать Берлин, Париж, Рим и другие, не может малая Сербия. Расслабьтесь. Сербия не скрывается за Россией, так же и Албании не надо скрываться за другими ", — сказал Дачич.

14 ноября 2014 года в отеле Ритц Карлтон в Москве в рамках подготовки участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2015» прошел деловой форум «Продовольственная безопасность России: цели, задачи и перспективы» при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства РФ.

Он стал одним из ключевых этапов разработки деловой программы павильона России на «ЭКСПО-2015» в Милане. В работе Форума приняло участие более 200 делегатов.

В настоящее время тема продовольственной безопасности является одной из главных при формулировании государственной политики в области сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения. Вопросы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, регулярно поднимаются на самом высоком уровне. Пленарное заседание Форума по теме «Сотрудничество государства и бизнеса в области обеспечения продовольственной? безопасности» открыл приветствием от имени российской секции на «ЭКСПО-2015» директор Департамента внешнеэкономических отношении? Министерства промышленности и торговли РФ и член Оргкомитета российской секции на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2015» Алексей Господарев:

“Я бы хотел пригласить всех вас к активному сотрудничеству в рамках «ЭКСПО-2015», чтобы внести свой вклад в успех работы российского павильона на ЭКСПО, способствуя высокому интересу со стороны других стран и всемирных организаций к российскому участию, и, как следствие, в укрепление позитивного имиджа нашей страны за рубежом”.

Андрей Волков, заместитель Министра сельского хозяйства РФ, обозначил точки роста в развитии сельского хозяйства в России, сделав особый акцент на птицеводстве и сое, как на перспективных сельскохозяйственных направлениях, которые также будут отражены в работе российского павильона на «ЭКСПО-2015».

Аркадий Злочевский, Президент Российского зернового союза, упомянул, что российское сырье пользуется спросом во всем мире, но в интересах продовольственной безопасности необходимо уделить особое внимание переработке и экспорт готовой продукции.

Арам Гукасян, исполняющий обязанности Генерального директора Объединенной зерновой компании, отметил большой потенциал развития производства продуктов питания в регионах Дальнего Востока с ориентацией экспортных потоков на Азиатско-Тихоокеанский рынок.

Его слова подтвердил Олег Рогачев, Первый заместитель генерального директора, ЗАО «Русагротранс», подчеркнув, что российский экспортный потенциал в сфере продовольствия не просто конкурентоспособен, но и имеет большой потенциальный спрос. Также он акцентировал внимание на том, что для реализации этого потенциала необходимы значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру.

Максим Протасов, Председатель Правления ассоциации “Руспродсоюз”, подробно остановился на том, что в России сегодня существует множество компаний, занимающихся оценкой производимой в стране продукции на соответствие тем или иным стандартам. Но в таком потоке, когда нет понимания объективности экспертных оценок, сложно ориентироваться как потребителям, так и представителям бизнеса. Именно поэтому создающаяся сегодня Минпромторгом России система Роскачества будет первой и единственной в стране государственной система мониторинга и добровольной сертификации качества товаров и услуг. Ее основной целью станет повышение качества и, как следствие, доверия потребителя к отечественной продукции.

В целом, все участники Форума отметили позитивную динамику решения вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, как результат позитивного сотрудничества государственных органов власти и представителей бизнеса. Это еще раз подтверждает, что продовольственная безопасность, как одна из тем российского участия во Всемирной универсальной выставке, станет основной для формирования деловой программы российского участия. Обсуждение всех тем и вопросов, поднятых на Форуме «Продовольственная безопасность: цели, задачи и перспективы», продолжится на выставке «ЭКСПО-2015», которая пройдет с 01 мая по 31 октября 2015 года в Милане.

Ирина Чумакова. Картины Айвазовского, Кустодиева, Дейнеки, Маковского и Петрова-Водкина выставлены на "русские торги" аукционного дома Sotheby's, которые пройдут в Лондоне 24 ноября, широкой общественности полотна будут представлены 21 ноября.

Главным лотом торгов станет картина Константина Маковского "Иван Сусанин", написанная к 300-летию династии Романовых, ее оценочная стоимость составляет 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов, сообщили РИА Новости в аукционном доме.

Картина Бориса Кустодиева "Бахчисарай" 1917 года оценивается в 1,2-1,8 миллиона фунтов стерлингов. Последний раз это полотно выставлялось 50 лет назад. Все годы оно находилось в коллекции одной семьи на протяжении трех поколений, отмечают представители Sotheby's.

Еще двумя топ-лотами станут полотна Ивана Айвазовского "Восход Луны над Аю-Дагом" 1856 года с так называемым "эстимейтом" в 800 000 —1,2 миллиона фунтов стерлингов и "Венеция" 1882 года с "эстимейтом" в 600 000-800 000 фунтов стерлингов.

Картина Александра Дейнеки "Вечер в колхозе" ("Чай на террасе") 1949 года выставлена на торги с оценочной стоимостью в 1-1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Российский и советский живописец Кузьма Петров-Водкин на аукционе будет представлен работой "Купающиеся мальчики" с оценочной стоимостью в 600 000-800 000 фунтов стерлингов. Картина была написана летом 1921 года в Узбекистане и входит в "Самаркандскую серию".

На аукцион также выставлена коллекция эскизов живописца и графика Александра Яковлева.

Sotheby's, как Christie's и Bonhams, входит в тройку крупнейших международных аукционных домов. Аукционный дом MacDougall's специализируется на русском искусстве. Главные аукционы русской живописи и произведений искусства в Лондоне проводятся два раза в году — в ноябре и мае. В этом году русские торги в Sotheby's пройдут 24 и 25 ноября.

Глава итальянского МИД Паоло Джентилони заявил, что в отношениях с Россией дверь должна оставаться открытой и наряду с твердостью должен иметь место диалог.

Он подтвердил, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник "приняли решение не предлагать качественную эскалацию санкций" в отношении России. По словам Джентилони, "санкции являются необходимым злом", однако "по определению, они являются обратимыми".

"Наряду с твердостью должен иметь место диалог, дверь должна оставаться открытой, должны быть созданы условия для политического соглашения. Если и когда это произойдет, полагаю, по вопросу о санкциях можно будет пойти на попятный", — передают слова Джентилони итальянские СМИ.

Одной из главных причин сохранения санкций в отношении России глава МИД Италии назвал присоединение Крыма, которое в ЕС не признали. Крым вошел в состав России в марте по итогам референдума. "Если и когда дело дойдет до дискуссии об урегулировании на Украине и в регионе, на столе окажется и это, но на сегодняшний момент условий для этого нет", — приводят слова Джентилони итальянские СМИ.

Сергей Старцев.

В центре внимания иностранных медиа: манипуляции с Forex обойдутся в $4,3 млрд., BNP Paribas пора подумать о Monte dei Paschi, о чем говорит серия арестов вьетнамских банкиров.

В банковской отрасли все больше судебных разбирательств. В западных странах банки платят все более высокие штрафы, в развивающихся странах все больше банкиров оказываются за решеткой или получают смертный приговор. Казалось бы, все это должно давать надежду на оздоровление кредитных организаций. Но стоит ли на это надеяться? Например, в западных странах штрафы, взимаемые с банков за нарушения, не только растут в размерах, но и расходуются все менее прозрачно. В развивающихся странах коррупция распространена во многих отраслях, не только в банковской, так же как плохое управление и слабое регулирование. И решить эти проблемы быстро и качественно не получится.

Манипуляции с Forex обойдутся в $4,3 млрд.

На минувшей неделе было достигнуто крупное соглашение по валютным расследованиям, передает Reuters. Шесть банков – швейцарский UBS, британские HSBC и Royal Bank of Scotland, а также американские Citigroup, JP Morgan и Bank of America – согласились заплатить $4,3 млрд. британским, американским и швейцарским регуляторам за то, что им не удалось предотвратить манипуляции трейдеров на рынках иностранных валют. Расследование длилось около года; нарушения имели место в период с 2008 по октябрь 2013 года. За согласие на раннее урегулирование финансовым организациям была предоставлена 30%-я скидка.

Власти обвиняли дилеров в обмене конфиденциальной информацией о клиентских распоряжениях и в координировании операций с целью повышения размеров своей прибыли. Дилеры использовали кодовые имена для идентификации клиентов без упоминания их реальных имен и обменивались информацией в онлайн-чатах под вымышленными именами «игроки», «три мушкетера», «одна команда – одна мечта» и т.д. Трейдеры поздравляли друг друга с быстрыми прибылями.

В переговорах также участвовал британский Barclays, однако он отказался от соглашения с британскими и американскими властями в надежде достигнуть «более общего скоординированного соглашения». В США еще продолжаются расследования манипуляций на валютных рынках. Таким образом, следует ожидать новых штрафов за аналогичные нарушения, и $4,3 млрд. – не предел.

Расследования уже спровоцировали существенные изменения на рынке. Например, банки временно отстранили от работы или уволили более 30 трейдеров, запретили использование чатов и увеличили использование автоматизированной торговли.

В Financial Times вышла интересная колонка Джиллиан Тетт, посвященная соглашению по Forex. Согласно колумнисту, на минувшей неделе у некоторых британских благотворительных организаций появилась неожиданная причина для радости. Дело в том, что в прошлом британское правительство направляло часть средств, полученных от так называемых штрафов за проступки, на реализацию общественно полезных инициатив, например, на программы реабилитации для солдат. Возможно, правительство поступит так и на этот раз.

Как сказал министр финансов Великобритании Джордж Осборн: «Мы используем деньги от штрафов, наложенных на тех, кто проявил себя в нашем обществе наиболее неподобающим образом, для поддержки тех, кто показывает приверженность высочайшим ценностям». Однако подобные инициативы пока являются исключением, а не правилом. Штрафы, взимаемые в настоящее время западными регуляторами, имеют гораздо большие размеры, чем когда-либо ранее, и прозрачность распоряжения этими средствами очень низка. Это идет вразрез с требованиями политиков сделать финансы более открытыми.

По подсчетам профессора Лондонской школы экономики Роджера МакКормика, в период с 2009 по 2013 годы 12 глобальных банков мира заплатили штрафы европейским и американским регуляторам на общую сумму 105,4 млрд. фунтов стерлингов. Сюда входят взыскания за все нарушения, от недобросовестной продажи ипотечных ценных бумаг, до попыток манипулирования международной межбанковской процентной ставкой Libor. Также эти банки отложили 61,23 млрд. фунтов стерлингов на урегулирование дальнейших расследований.

Данные Управления по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA) – британского регулятора – свидетельствуют о том, что управлением с 2012 года было собрано 2 млрд. фунтов стерлингов за нарушения, включая штрафы за манипулирование валютными рынками. Традиционно регуляторы не тратили средства, полученные в виде штрафов. Однако с 2012 года FCA стало передавать эти деньги Министерству финансов за вычетом годовых расходов на содержание штата (40 млн. фунтов стерлингов), а Осборн заявил, что министерство выделит из этой суммы около 300 тыс. фунтов стерлингов на благотворительность. На что будут потрачены остальные средства, еще неизвестно. Пока они помещены в общий государственный котел.

Ситуация в США, к сожалению, еще менее прозрачна, поскольку там штрафы взимаются целым рядом различных организаций. Крупные федеральные агентства, такие как Комиссия по регулированию деятельности коммерческих банков и Комиссия по срочной биржевой торговле, передают вырученные от штрафов средства Министерству финансов США. Там они растворяются в общем бюджетном котле.

Когда государственные регуляторы и прочие органы взимают штрафы, они стремятся разделить полученные средства между жертвами, некоторыми группами сообществ, юристами, а также прокурорами, обычно в рамках частных соглашений, которые получают минимум огласки.

По мнению автора колонки, непрозрачность нежелательна. Есть множество причин наложения штрафов на банки, учитывая масштабы скандалов последних лет. Кроме того, до тех пор, пока кредитные организации не будут наказаны, общественность не почувствует торжество справедливости. Однако, по крайней мере, требуется больше общественных дискуссий по вопросу о том, как будет использоваться «штрафной котел». В конце концов одним из уроков финансового кризиса является то, что непрозрачность способствует нарушениям и злоупотреблениям.

BNP Paribas пора подумать о Monte dei Paschi

Об этом говорится в статье New York Times. В этом году, после уплаты американским регуляторам штрафа в размере $8,9 млрд., акционеры BNP Paribas, возможно, считают, что им достаточно приключений. Но если не обращать внимания на риски, то есть причины, по которым слияние с итальянской кредитной организацией может быть желательным.

Вопрос о слиянии уже обсуждался ранее. Приобретение Monte dei Paschi способно дать BNP Paribas хорошую долю итальянского банковского рынка, в результате чего местное отделение BNP перепрыгнет с шестого на третье место по объему активов в Италии. Но риски все время перевешивали возможные выгоды. Сиенская благотворительная организация, контролировавшая половину Monte dei Paschi, могла заблокировать сделку. Кроме того, значительная вовлеченность Monte dei Paschi в сделки с итальянской суверенной задолженностью могла нанести удар по капиталу, а известный в тот момент объем «плохих» активов мог быть недооцененным.

Однако теперь значимость этих барьеров снижается. Фонд превратился в миноритарного акционера кредитной организации, а итальянские власти, в особенности Банк Италии, были бы рады иностранному покупателю. Проверка качества активов, проведенная в прошлом месяце, а также планы по продаже новых акций с целью привлечения 2,5 млрд. евро оказывают укрепляющее воздействие на баланс Monte dei Paschi.

Между сетями отделений Monte dei Paschi и BNP Paribas мало пересечений, поэтому достигнуть синергии, эквивалентной 20% стоимости банка-цели, как бывает при слиянии некоторых итальянских банков, может оказаться непросто. Но и консервативная цель по синергии в 10% принесет 260 млн. евро до уплаты налогов.

Глобальное влияние BNP Paribas может снизить затраты на привлечение финансирования для Monte dei Paschi. Снижение стоимости финансирования на 20 базисных пунктов сэкономит 260 млн. евро. После налогообложения и капитализации все синергетические эффекты оцениваются в 3,4 млрд. евро – именно таков размер рыночной капитализации Monte dei Paschi в настоящий момент.

Тем не менее у инвесторов BNP Paribas есть поводы для беспокойства. Если сделка не будет тщательно спланирована, после приобретения Monte dei Paschi новый банк окажется в группе более крупных системно значимых финансовых организаций. И это повысит требования к капиталу на 0,5 процентного пункта. Попытки «набрать вес» в пострадавшей от дефляции Италии, где рост кредитования стагнирует, а объемы «плохих» долгов высоки, могут быть рискованными. Впрочем, французский банк имеет возможность отразить все это в своих условиях, и слияние вполне может оказаться стоящей сделкой.

О чем говорит серия арестов вьетнамских банкиров

Согласно Economist, для боссов вьетнамских банков тюрьма становится вполне обычным делом. В прошлом месяце по подозрению в мошенничестве был арестован Ха Ван Тхам, глава кредитной организации Ocean, одного из 37 частных банков страны. В июне 2014 года другой вьетнамский банковский олигарх Нгуен Дук Киен был приговорен к 30 годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и нелегальное кредитование. Высокопоставленные лица государственного Agribank были обвинены в различных преступлениях, а один из них был приговорен к смертной казни за растрату.

Аутсайдер может увидеть в этой волне обвинений и арестов свидетельство того, что вьетнамские банки безнадежно коррумпированы. Конечно, они страдают от плохого управления и слабого надзора. Четыре государственных банка щедро кредитовали плохо управляемые государственные предприятия. Частные кредитные организации (на которые приходится основная часть кредитования в стране) активно выдавали средства девелоперам, способствуя раздуванию мыльного пузыря на рынке недвижимости, который лопнул в 2010 году. Неудивительно, что проблемные кредиты накапливаются. Ранее в этом году международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало доклад, согласно которому 15% всех кредитов и инвестиций, сделанных вьетнамскими банками, представляют собой «проблемные активы», что значительно выше оценок центрального банка Вьетнама, считающего, что таких активов всего 4,7%.

Согласно некоторым источникам, все знают, что специалисты и директора кредитных отделов берут взятки за выдачу кредитов. Поэтому Евгений Тарзиманов, вице-президент Moody’s, видит в череде арестов позитивный знак того, что регуляторы и власти Вьетнама серьезно настроены по отношению к «чистке» банков. Многие местные жители отмечают, что коррупция во Вьетнаме распространена во многих других банках и во многих других отраслях. По мнению автора статьи, без здорового банковского сектора Вьетнаму будет сложно вернуться к ежегодным темпам экономического роста на уровне 7–8%, которые наблюдались в докризисные годы.

Кира Аккерман

Казахстанский рынок медикаментов оценивается в $1,5 млрд с ежегодным приростом в 5-7%. Доля иностранного присутствия достигает около 85% при 15% местного производства. Такое положение дел объясняется легкостью входа иностранных компаний на местный рынок, а также низкой развитостью местной фармпромышленности. Иностранные компании устремились на местный рынок, скупая доли в локальных фармкомпаниях.

Фармрынок Казахстана: к чему приведет зеленый свет для иностранного производителя

Сегодня можно наблюдать такую тенденцию, когда иностранные компании становятся собственниками местных производителей, выкупая контрольный пакет акций или же участвуя в процессе так называемой локализации, то есть строительстве собственных заводов на территории страны.

«Уже есть такие примеры и, наверное, в будущем будет использоваться такая модель, когда иностранные компании заходят на площадку действующего фармацевтического предприятия, входят в его капитал, приобретая его полностью или частично, таким образом, проникая на рынок. Среди таких компаний уже есть турецкие производители и компании из Польши. Российские игроки в последнее время заходят таким же образом», – говорит член правления Ассоциации поддержки и развития фармдеятельности Батырбек Машкеев.

Согласно данным, которые нам предоставили в ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана», иностранные компании охотно вкладывают средства в отечественный рынок. К примеру, польская компания PolPharma приобрела 51% акций от местной компании АО «Химфарм», вложив в сумме порядка $100 млн инвестиций в строительство и модернизацию, получив при этом международный стандарт GMP, который позволяет компании экспортировать лекарственные препараты в страны Европы. Турецкая компания «Нобель» выкупила Алматинскую фармфабрику, вложила более $30 млн в реконструкцию, также получив стандарт GMP. Сегодня компания планирует вложить еще 60 млн в строительство завода в индустриальной зоне в Алматы. Казахстанская компания «Глобалфарм» продала 60% своих акций самой крупной фармацевтической компании в Турции ABDI Ibrahim.

«Суммарный объем иностранных инвестиций, направленных на развитие и реконструкцию заводов и предприятий, составляет более $200 млн. Привлечение инвесторов объясняется ориентированностью отечественного рынка на экспортное производство лекарственных средств и сокращением иностранного присутствия», – говорит президент ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» Серик Султанов.

Смена ориентира

Согласно данным Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в стране действуют порядка 79 предприятий, занятых в фармацевтической промышленности, также включая средних и мелких производителей. Так, более 90% всех выпускаемых в Казахстане лекарств в денежном выражении приходится на долю 6 наиболее крупных заводов-производителей.

Сегодня импортная фармпродукция включает как оригинальные препараты, так и более доступные генерики, которые поступают в страну в основном из Индии и России и других стран. Из $1,5 млрд объема казахстанского рынка около $800 млн приходится на госучастие. Таким образом, фармацевтический рынок Казахстана условно можно разделить на розничные аптечные продажи и государственные закупки.

«Рынок оценивается в $1,5-1,7 млрд, где половина – это деньги государства, вторая половина – эта средства потребителя. То есть 800 млн тратит государство на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, остальное потребитель платит из своего кармана», – объясняет Батырбек Машкеев.

По мнению экспертов Business Monitor International (BMI), основной причиной активного участия государства в этом секторе и развитие фармпромышленности через консолидацию госзакупок лекарственных средств является решение государства повысить уровень внутреннего фармацевтического рынка до 50% в натуральном выражении. На сегодняшний день эта цифра достигает пока только 30%.

«Казахстанский рынок сильно зависим от иностранных компаний. Представьте себе, 12% местного производства против 88% импорта. Это однозначная зависимость от импорта. Лекарства, которые производятся у нас, рассчитаны на внутреннее потребление. Раньше фармацевтический рынок рос на 12-15% ежегодно, сейчас же эта цифра немного меньше – до 7%. Дело в том, что у нас растет потребление лекарственных средств как со стороны государства (в рамках госзаказа – прим. ред.), так и со стороны самого населения. Хотя, если взять затраты на душу населения, то они по-прежнему на низком уровне. К примеру, в США примерная сумма затрат составляет $400-500, в Японии – $800, а у нас это $80-$100 на человека», – говорит Машкеев.

Основное присутствие за собой обозначили такие страны, как Германия, Франция и Индия с $234 млн, $130 млн и $97 млн долей импорта в 2013 году. Эксперты утверждают, что местный производственный рынок довольно консервативен. Компании, занятые в сфере производства лекарственных средств, в основном ориентированы на среднюю потребительскую корзину. Оригинальные дорогие препараты представлены странами Западной Европы и США.

По словам Серика Султанова, оригинальными препаратами пользуются около 2-3% населения, но это составляет практически 40% от всего рынка с финансовой точки зрения.

«Тут важно привести два показателя. Если говорить о денежном выражении, то более 85% – это иностранные препараты, 15% – отечественные. Если брать в натуральном выражении, то есть в таблетках и капсулах, то на рынке 37% – это отечественные препараты и более 60% – импортные. Оригинальными препаратами пользуются около 2-3% населения», – объясняет спикер.

Ключевыми экспортерами казахстанских лекарственных средств являются Кыргызстан и Туркмения. В 2013 году Казахстан поставил лекарственных средств в эти страны на сумму в $8,7 млн и $1,8 млн соответственно.

Сырьевая зависимость

Практически вся отрасль фармдеятельности сосредоточена в частных руках. Основными проблемами слабой развитости казахстанского фармрынка эксперты называют низкий уровень развитости инфраструктуры, затраты на сырье для медикаментов и отсутствие подходящего оборудования – все это является сдерживающими факторами развития местного рынка.

Казахстанские производители сильно зависимы от сырьевой составляющей производства. Местным игрокам приходится закупать сырье для производства лекарственных препаратов за границей, что делает местную фармдеятельность зависимой от всех этих факторов. Основными поставщиками сырья для производства являются Индия и Китай. Стоит отметить, что именно эти страны обеспечивают порядка 80% от всей сырьевой составляющей мирового рынка фармпроизводства.

«Во всем мире сырье для производства лекарственных средств закупают в Индии и Китае, так как это самое вредное производство, а в этих странах оно уже налажено. Оборудование для производства завозят из Италии и Германии», – объясняет Султанов.

Местные компании часто не в силах выдержать конкуренцию по отношению к иностранным компаниям, более того, отечественная составляющая, учитывая все факторы, крайне мала.

Как утверждает Машкеев, иностранным компаниям достаточно легко зайти на отечественный рынок, именно этим объясняется их присутствие на рынке. Но, по словам спикера, такая ситуация вполне приемлема для ряда многих стран, так как существуют препараты, которые не производятся на местном рынке.

«Иностранные лекарства в цене часто выше, чем местные. Казахстанский рынок нельзя назвать чисто генерическим рынком, где присутствуют только Индия, Китай или Россия. Да, мы зависимы, но ни одна страна не обходится только своими препаратами. Даже такие страны, как Германия и Швейцария, могут обеспечить себя лишь на 30%. Конечно, есть такие страны, как Иран, которые закрыты на 90% и им приходится самим себя обеспечивать, но это происходит по причине эмбарго, которое было наложено на страну», – говорит он.

Таким образом, рынок фармпроизводства будет развиваться за счет иностранной составляющей на местном рынке, привлекая в эту область все больше заинтересованных зарубежных компаний и инвесторов.

ФАО прочит аквакультуре успешное будущее

Мировое производство продукции аквакультуры будет увеличиваться быстрее, чем предполагалось ранее, считают специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН).

О благоприятных перспективах рыбоводной отрасли рассказали эксперты отдела политики и экономики рыбного хозяйства и аквакультуры ФАО. По словам специалистов, будут расти вложения в технологии рационального использования воды и выращивания мальков, а также в инновационные производства новых кормовых смесей. Благодаря этому ежегодное увеличение производства до 2022 г. составит 4,14% вместо 2,54%, которые прогнозировались ранее.

Как сообщает корреспондент Fishnews, самый быстрый рост рыбоводства ожидается в Африке – там он может превысить 5% в год. Однако это связано, кроме прочего, с тем, что развитие аквакультуры на континенте начинается с очень низкого базового уровня.

Рекорд производства рыбоводной продукции был зафиксирован в 2012 г. – 66,5 млн. тонн. В 2011 г. около 50% мирового экспорта водных биоресурсов общей стоимостью 127 млрд. долларов обеспечила аквакультура развивающихся стран.

Потребление рыбы и морепродуктов в мире выросло с 9,9 кг в 1970 г. до 19,1 кг в 2012 г. Этот показатель значительно различается по регионам. Так, в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке потребление ВБР на душу населения примерно вполовину меньше, чем в среднем по миру.

Итальянский производитель деревообрабатывающего оборудования Biesse Group увеличил выручку в 3 кв. 2014 г. в годовом исчислении на 15,1% до 101,6 млн евро, чистая прибыль выросла в 2,7 раза до 2,7 млн евро, об этом говорится в полученном Lesprom Network отчете группы.

Рост выручки от продаж промышленного оборудования в странах Западной Европы составил 17,6%, доля этого региона в выручке составила 28,8%. Продажи на внутреннем рынке Италии составили 10,2% выруски.

За первые 9 мес. 2014 г. рост объемов продажи оборудования Biesse в Северной Америке в годовом исчислении составил 18,8%, в Восточной Европе - 28%, Азии и Австралии - 8,3%. Доля стран B.R.I.C. в продажах составила 13,7%. Доля оборудования для обруботки древесины в продажах Biesse составила 72,0%.

Приток заказов на оборудование с начала года вырос на 20% в годовом исчислении, в 3 кв. 2014 г. рост составил 17,3%. На конце сентября портфель заказов группы оценивается в 108,2 млн евро (+33.2%).

Комментируя результаты, генеральный директор Biesse Стефано Порчеллини заявил: “Результаты первых девяти месяцев года были явно позитивными; за последние 18 месяцев мы много инвестировали в рост, несмотря на сохранявшуюся рыночную нестабильность, и результаты были достигнуты. Мы уверены в нашей способности получить такие же впечатляющие результаты за весь 2014 г."

Biesse Group прогнозирует по итогам всего 2014 г. выручку на уровне 415-420 млн евро, а EBITDA - 40-41 млн евро.

Biesse Group производит технологическое оборудование и системы для обработки древесины, стекла, мрамора и камня. Группу в 1969 г. в г. Пезаро (Италия) основал Джанкарло Сельчи. С июня 2001 г. акции Biesse S.p.A. входят в листинг секции STAR фондовой биржи Италии. В группе работает более 2860 человек.

Названы страны, где на английском говорят, как на родном

Европа доминирует первой двадцаткой Индекса владения английским языком, среди стран Азии лидируют Сингапур и Малайзия, а в Латинской Америке его хорошо знают только в Аргентине.

Четвертое издание Индекса EF EPI (Education First English Proficiency Index) — показателя уровня владения английским языком — количественно измерило, насколько представители 63 стран мира умеют изъясняться на не родном для них языке. В тестировании участвовало более 750 тысяч совершеннолетних, чьи результаты тестов были использованы для формирования рейтингов.

Первое место рейтинга заняла Дания с результатом 69,3 балла, за ней следуют Голландия (68,98 балла) и Швеция (67,80 балла). Отличные результаты жителей Северной Европы связаны, в первую очередь, со значительными инвестициями в сферу образования. Среди славян в знании английского лидирует Польша, занявшая шестое место. Сингапур и Малайзия оказались единственными представителями Азии в первой двадцатке.

Исследователи отмечают, что в 2014 году знание английского языка взрослого населения улучшилось во всем мире. Уровень знаний европейцев оказался выше, чем в других странах мира, и продолжает расти, поскольку существует прямая связь между уровнем владения языком и доходами, уровнем жизни, использованием интернета и продолжительностью обучения в школе.

EF (Education First) является крупнейшей в мире образовательной компанией, специализирующейся на организации языковых курсов. Она была основана в 1965 году, и на сегодняшний день ее 500 школ и офисов работают в 52 странах мира.

Индекс владения английским языком EF EPI 2014:

1. Дания - 69,30

2. Нидерланды - 68,98

3. Швеция - 67,80

4. Финляндия - 64,39

5. Норвегия - 64,32

6. Польша - 64,26

7. Австрия - 63,21

8. Эстония - 61,39

9. Бельгия - 61,20

10. Германия - 60,88

11. Словения - 60,59

12. Малайзия - 59,72

13. Сингапур- 59,58

14. Латвия - 59,43

15. Аргентина - 59,02

16. Румыния - 58,63

17. Венгрия - 58,54

18. Швейцария - 58,29

19. Чехия - 57,42

20. Испания - 57,18

21. Португалия - 56,83

22. Словакия - 55,95

24. Южная Корея - 53,62

25. Индия - 53,54

26. Япония - 52,88

27. Италия - 52,80

29. Франция - 52,68

36. Россия - 50,43

37. Китай - 50,15

47. Турция - 47,80

Германия названа лучшей страной мира

Во второй раз за последнее десятилетие Германия опередила США в гонке за звание «лучшая страна в мире». Это было единственное изменение, которое произошло в первой десятке рейтинга по сравнению с данными 2013 года.

За десятилетнюю историю рейтинга «Anholt-GfK Roper Nation Brands Index» Германии удалось повторить достижение 2009 года и отбить у США титул «лучшей страны мира», сообщает портал The Telegrаph. В маркетинговом исследовании компании GfK на вопросы о 50 ведущих странах мира ответили 20 000 человек из 20 стран. Респонденты должны были оценить влияние 23 различных аспектов на общее представление о благосостоянии страны. Аспекты были разделены на шесть категорий: экономика, государственное управление, культура, население, туризм и иммиграция.

"Судя по всему, немцы извлекли пользу не только из победы на Чемпионате мира по футболу, они также укрепили своё лидерство в Европе благодаря стабильной экономике и разумному руководству", - подчеркнул основатель проекта Саймон Анхольт.

США по-прежнему доминируют в следующих категориях: искусство, современная культура и учебные заведения. Однако рейтинг официального Вашингтона опустился на 19 место, когда респондентов попросили оценить категорию «мир и безопасность». Особенно резко США осудили на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

К сожалению, в этом году Россия оказалась на 25 месте, позади Китая. Самые низкие оценки страна получила в категории «правительство».

Следует отметить, что Австралия, Канада, США, Швейцария и Швеция также вошли в первую десятку самых благополучных стран мира, а Германии британские исследователи присвоили лишь четырнадцатое место.

Топ-10 лучших стран мира в 2014 году:

1. Германия

2. США

3. Великобритания

4. Франция

5. Канада

6. Япония

7. Италия

8. Швейцария

9. Австралия

10. Швеция

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в воскресенье, 16 ноября, подчеркнула необходимость дальнейших переговоров с Россией, несмотря на разночтение в позиции по украинскому кризису, передает Deutsche Welle.

"Важно использовать любую возможность для диалога", — заявила Меркель после встречи с премьер-министром Австралии Тони Эбботтом.

Ранее 15 ноября президент России Владимир Путин провел встречу с Ангелой Меркель в рамках саммита G20, разъяснив нюансы российского подхода к ситуации на востоке Украины. Как говорится в сообщении Deutsche Welle, канцлер ФРГ отказалась раскрывать детали разговора и отметила, что на встрече обсуждалась ситуация на Украине в целом.

В рамках саммита G20 в Брисбене Путин также провел встречи с лидерами Италии, Франции и Великобритании. На всех этих встречах украинский кризис был основной темой.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний, в первую очередь оборонных, энергетических и госбанков. В ответ Россия 7 августа на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.

Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечали, что все обвинения в ее адрес бездоказательны. Россия также неоднократно призывала всех внешних игроков повлиять на Киев для выполнения минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке страны.

В урегулировании украинского кризиса не может быть военного или санкционного решения, необходимо искать политические пути выхода из ситуации, заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони в интервью газете Corriere della Sera.

"Военного решения не существует <…> Думаю, для всех очевидно, что наравне с твердостью необходимо держать открытыми все дипломатические каналы и искать политическое решение, чтобы гарантировать не только независимость Украины, но и статус России как великой страны", — заявил Паоло Джентилони.

По мнению министра, в отношениях с Россией необходимо сочетать твердость и умение вести диалог. "Иллюзорно думать, — заявил он, — что подобная ситуация может быть разрешена исключительно с помощью санкций".

На вопрос журналиста относительно слов главы НАТО Йенса Столтенберга, что альянс будет готов поддержать Украину, Паоло Джентилони уточнил, что Украина не является членом альянса и, по его мнению, не войдет в него в будущем, поэтому военное решение в данной ситуации неприемлемо.

Победителем конкурса детского Евровидения-2014 стал Винченцо Кантиелло (Vincenzo Cantiello) из Италии с песней Tu primo grande amore ("Ты моя самая первая любовь").

В финале конкурса, который прошел на Мальте, в городе Марса, сразились участники из 16 стран — России, Белоруссии, Украины, Грузии, Мальты, Болгарии, Армении, Хорватии, Кипра, Италии, Сан-Марино, Черногории, Сербии, Словении, Швеции, Нидерландов.

Винченцо Кантиелло родом из маленького города Сант-Априно, находящегося недалеко от Неаполя, родился 25 августа 2000 года. Винченцо уже стал победителем нескольких популярных песенных конкурсов в Италии, но главным поворотом в его карьере стало участие в Ti lascio una Canzone, самом популярном детском шоу талантов в стране, которое транслируется на телеканале Rai1. Сам Винченцо характеризует себя как очень эмоционального человека, который способен прочувствовать песню до самой ее глубины. Tu primo grande amore рассказывает о том, что для подростка означает его первая влюбленность.

Накануне финальных выступлений в субботу свои голоса молодым участникам отдали члены международного жюри фестиваля. От России оценки выставляли телеведущая Оксана Федорова, певица Юлия Началова, поэт Юрий Энтин, певица Маргарита Суханкина, музыкант Никита Пресняков и молодая певица Соня Лапшакова. А непосредственно перед началом итоговых выступлений к участникам конкурса обратилась победитель взрослого Евровидения-2014 Кончита Вурст. Она пожелала детям "удачи, веселья и как следует развлечься на сцене".

Российская участница, 11-летняя Алиса Кожикина, заняла на конкурсе 5-е место. Победительница прошлогоднего телевизионного шоу "Голос. Дети" из Курской области исполнила песню Dreamer ("Мечтатель"), текст для которой написала сама вместе с солисткой группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, а музыку создал Максим Фадеев.

Первый конкурс детского "Евровидения" был проведен 15 ноября 2003 года. Нынешний фестиваль прошел на Мальте. Его официальным слоганом стал хэштэг #together ("вместе"). Отличительной особенностью смотра стало интернет-голосование для зрителей, которые проживают не в странах-участницах конкурса. Эти голоса будут использованы для определения победителя в номинации "Онлайн награда", чье имя будет названо позднее.

На прошлогоднем конкурсе Россию представляла 11-летняя школьница из Казани Даяна Кириллова, которая заняла четвертое место.

Елизавета Исакова.

Встреча с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

В Брисбене (Австралия) состоялась встреча Владимира Путина с Председателем Совета министров Италии Маттео Ренци.

Итальянский Премьер-министр, в частности, интересовался у Президента России его оценкой тех встреч, которые состоялись у главы Российского государства в Пекине в рамках форума АТЭС.

Кроме того, Владимир Путин и Маттео Ренци обменялись мнениями по ситуации на Украине: выражена озабоченность ростом напряженности на юго-востоке страны.

Президент России и Премьер-министр Италии также кратко остановились на двусторонних отношениях.

Маттео Ренци пригласил Владимира Путина посетить выставку «ЭКСПО-2015» в Милане. Глава Российского государства принял приглашение.

* * *

Начало встречи с Председателем Совета министров Италии Маттео Ренци

В.ПУТИН: Уважаемый премьер-министр, добрый день!

Хочу вспомнить свою поездку в Милан и поблагодарить Вас за гостеприимность. За это время немного произошло, но, имея в виду объём наших отношений, нам всегда есть о чём поговорить. И я очень рад на полях «двадцатки» встретиться с Вами отдельно.

М.РЕНЦИ (как переведено): Спасибо, господин Президент. Я также считаю, что наша миланская встреча была важной для нас всех. В частности, эта встреча была важна для взаимоотношений между Европой и Азией, которые имеют фундаментальное, стратегическое значение и должны всё более развиваться. И, конечно, потому что это была наша первая встреча с тех пор, как я был назначен Председателем Совета министров Италии.

И я также надеюсь, что эта встреча помогла нам продвинуться вперёд по тем вопросам, которые остаются открытыми между Россией и Евросоюзом, в частности речь идёт об Украине.

Я хотел бы, чтобы дух нашей миланской встречи сопровождал наш дальнейший диалог. И я также хотел бы выразить надежду, что мы сможем увидеться с Вами во время выставки ЭКСПО, которая пройдёт в этом же городе, в Милане, в мае 2015 года.

Я хотел бы в этой связи поинтересоваться Вашими оценками тех событий, тех встреч, которые прошли за последние недели. Я знаю, что состоялись важные встречи в Пекине в рамках АТЭС. Хотел бы узнать Ваши оценки результатов, итогов этих мероприятий, а также Ваши оценки того, что касается событий на Украине и вокруг неё.

Очередной форум АТЭС, прошедший с 5 по 11 ноября в Пекине, подтвердил две связанные с ним тенденции, давно наметившиеся и прямо противоположно направленные. Первая заключается в падении роли в мировых политических процессах АТЭС самой по себе, как региональной квазиорганизации. Вторая – в росте значимости проводимых АТЭС форумов, как площадок, на которых разворачивается новая геополитическая игра. Причём “ходы” главных игроков делаются как бы параллельно с (якобы) основным форумным действом, то есть на его “полях”.

Оба эти тренда вызваны одной и той же причиной, которая представляет собой и основное содержание новой мировой политической игры. Речь идёт о всестороннем соперничестве США и Китая, сделавшем невозможным достижение основной цели формирования в 90-е годы АТЭС, которая заключалась в создании условий для общерегиональных интеграционных процессов.

Но и с альтернативным проектом “Транстихоокеанского партнёрства” (ТТП) дело пока не очень клеится. Как и прогнозировалось ранее, в ходе пекинского саммита АТЭС не удалось выполнить поставленную тогда президентом США Б. Обамой задачу подписания уставных документов ТТП.

Что касается “ходов” ведущих игроков на “полях” АТЭС, то они осуществлялись в ходе двусторонних встреч экспертов и министров, которые предшествовали финальному действу в виде бесед государственных лидеров.

Встреча В.В. Путина с Си Цзиньпином не содержала в себе какой-либо интриги, поскольку её итоги подтвердили давно установившийся плодотворный характер двусторонних отношений.

К заслуживающим особого внимания контактам на высшем уровне в ходе работы пекинского форума АТЭС следует отнести беседы Си Цзиньпина с Б. Обамой и С. Абэ, а также В.В. Путина с теми же Б. Обамой и С. Абэ.

Они различались продолжительностью и сопутствующим “антуражем”. Но для интересов России в АТР все они имели важное значение. В условиях обострения ситуации в регионе и в мире в целом значимость этих контактов обуславливалась прежде всего самим фактом их проведения.

Ибо в процессе обсуждения не могли не затрагиваться ключевые международные проблемы, которые проявляются и в системе парных взаимосвязей “США-Китай”, “Япония-Китай”, “Россия-США”, “Россия-Япония”.

США-Китай

Мнение о том, что “никакой другой фактор сегодня не оказывает столь же глубокого влияния на международную ситуацию, как отношения между США и КНР” можно считать типичным в экспертном сообществе.

Осенью 2012 г., то есть за несколько месяцев до ухода с поста госсекретаря США, Хилари Клинтон заявила о том, что сегодня “Вашингтон и Пекин пытаются сделать то, что не удавалось сделать никому за всю прошедшую историю”. В этой фразе просматривался очевидный намёк на скверную историческую традицию, которая заключается в том, что появление нового глобального игрока неизменно воспринимается действующим до этого момента геополитическим лидером в качестве вызова его ключевым интересам.

Возникающая при этом коллизия почти всегда завершалась войной катастрофических масштабов. В нынешней же ситуации наличия в арсеналах обоих ведущих мировых держав, США и Китая, ядерного оружия вполне ожидаемыми стали попытки их лидеров “обмануть” мрачную историческую традицию. Обе стороны начали посылать в адрес друг друга позитивные сигналы. С американской стороны таковыми, в частности, явились приглашение китайским ВМС принять участие в международных военно-морских учениях RIMPAC-2014 и заявление о “возможности” вхождения КНР в ТТП.

Из последних свидетельств подобных сигналов с китайской стороны можно упомянуть церемонию памяти лётчиков-добровольцев американской эскадрильи “Летающие тигры”, сражавшейся в Китае против японцев ещё до начала полномасштабной войны на Тихом океане.

Эта церемония была проведена китайским консульством в Лос-Анджелесе 24 октября 2014 г., то есть за две недели до начала работы форума АТЭС, в ходе которого была запланирована встреча Си Цзиньпина с Б. Обамой.

В самом общем виде оценка её итогов сводится к тому, что фундаментальные проблемы в двусторонних отношениях сохраняются, но продолжают предприниматься и некоторые шаги навстречу друг другу.

Япония-Китай

Растущая значимость связки “Япония-Китай”, в числе прочего, определяется и тем, что в случае углубления тренда в американской политике по уходу от конфронтации с КНР, на передний план в АТР с неизбежностью выйдет комплекс как раз японо-китайских отношений. Между тем, их состояние, выражаясь весьма мягко, “оставляет желать”. Иллюстрацией последнего является уже то, что с лета 2012 г. были прерваны какие-либо официальные контакты между обеими странами. Поэтому первоочередной проблемой двусторонних отношений, подлежавшей решению на форуме АТЭС, стало хотя бы возобновление этих контактов.

Инициатива в посылке соответствующих месседжей в адрес партнёра исходила от Японии, на которую оказывали давление США, заинтересованные в понижении уровня напряжённости в АТР. В серии зондажных поездок в КНР неофициальных (но первостепенной значимости) японских политиков, которые с мая 2014 г. проводились японской стороной, особое значение имело двукратное посещение Пекина бывшим премьер-министром Японии Ясуо Фукудой.

Выбор Я. Фукуды в качестве “парламентёра” на предварительных переговорах с китайцами, обуславливался, видимо, тем, что именно в период его премьерства (2007-2008 гг.) двусторонние отношения на короткое время приняли характер, определявшийся тогда замысловатыми выражения, типа “цветущая весна”. Однако краткосрочная “цветущая весна” в японо-китайских отношениях быстро сменилась длинной тоскливой “осенью”.

В ходе второго из упоминавшихся выше визитов Я. Фукуды в Пекин, состоявшегося 30 сентября, впервые прошла его “приятная беседа” с лидером КНР Си Цзиньпином, которая “вышла за пределы” двусторонних отношений.

Первыми же официальными контактами стали переговоры в Пекине (во время уже начавшего работу форума АТЭС) между руководителями МИД обеих стран Фумио Кисидой и Ван И, а также между членом только-что созданного Совета по национальной безопасности Японии Сиотаро Яти и Ян Цзечи – предшественником Ван И на посту министра иностранных дел КНР, занявшим более высокий пост в иерархии руководства КНР.

В ходе этих встреч было принято совместное заявление из четырёх пунктов, в соответствии с которыми стороны намерены далее действовать в целях улучшения отношений между обеими странами и в интересах региона в целом. Указанное заявление и стало базой для первой за последние три года встречи лидеров КНР и Японии.

Обозначившийся в ходе переговоров между С. Абэ и Си Цзиньпином тренд к улучшению японо-китайских отношений следует рассматривать как весьма позитивный для российских интересов. Ибо, самое последнее, чего можно было бы пожелать России, это оказаться в состоянии политического выбора между Китаем и Японией в случае дальнейшего ухудшения отношений между ними.

Однако не следует и преувеличивать значимость произошедшего на форуме АТЭС для состояния японо-китайских отношений. Речь пока идёт лишь о возобновлении официальных контактов между обеими странами и проявленном взаимном желании обсуждать проблемы, которые сами по себе никуда не исчезнут и, в отличие от зубной боли, не подлежат “заговариванию”.

Россия-США

Проблемы в российско-американских отношениях накапливались давно, и в ходе последних событий на Украине они лишь наиболее отчетливо проявились. В ходе полугодичной игры на территории этой страны каждая из сторон, видимо, только частично добилась поставленных целей.

Иного и быть не могло в условиях изначального формата игры “с нулевой суммой” двух ведущих ядерных держав. Если, конечно, не доводить логику её развития до ядерной катастрофы.

Возникает, однако, вопрос, а, собственно, во имя чего вместо вполне возможного формата “побеждают оба” был выбран упомянутый выше?

Для продолжения запущенного в 1991 г., явного провального “украинского проекта” – продукта итогов давно завершившейся холодной войны? Чтобы в очередной раз поменять декорации в двадцатилетнем цирке с уже несмешными клоунами-“украинизаторами”? Или для оживления полумёртвой НАТО, на стене штаб-квартиры которой давно проявляются известные надписи?

Но, ведь, сам Б. Обама в начале своего президентства взял курс на отказ США от неблагодарной и просто неподъёмной роли мирового полицейского. Чем и вызвал нелепые обвинения в “слабости” о стороны специфической части “политикума” США, а не от американского народа. Уставшего от бессмысленных, крайне затратных войн, практически непрерывно ведущихся Вашингтоном в последние двадцать лет.

Чтобы парировать эти обвинения Б. Обама и начал в последнее время, по примеру киношного сержанта, “делать страшные рожи”. Только-только начали вылезать из афганской засады (что и являлось одной из основополагающих целей Б. Обамы на посту американского президента), полезли в новоиракскую для борьбы с пресловутым “терроризмом”?