Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В порту Басра на юге Ирака начали загрузку два танкера вместимостью 2 млн баррелей каждый, зафрахтованных компанией Litasco (международное маркетинговое и торговое подразделение ОАО «ЛУКОЙЛ») для транспортировки компенсационной нефти по проекту «Западная Курна-2».

В ближайшие дни танкер Achilleas направится в порт Аугуста (Сицилия), где нефть отгрузят для принадлежащего «ЛУКОЙЛу» НПЗ ISAB в Приоло, танкер Front Kathrine доставит нефть потребителям в ЕС.

Танкер Sea Triumph, вышедший из Басры 19 августа 2014 года, успешно доставил 1 сентября первую партию компенсационной нефти в объеме 1 млн баррелей в итальянский порт Аугуста. Большая часть первой партии направлена на НПЗ ISAB.

«ЛУКОЙЛ» получает компенсационную нефть по условиям Сервисного контракта в счет возмещения затрат компании в рамках реализации первой фазы («Ранняя нефть») разработки месторождения Западная Курна-2 в Ираке.

Добыча на месторождении Западная Курна-2 на сегодняшний день превышает 300 тыс. баррелей в сутки.

Европейским рыбакам предложили доловить в будущем году

В связи с российскими санкциями Евросоюз готов поддержать своих рыбопромышленников не только финансово, но и с переносом неиспользованных квот на 2015 г., заявила комиссар ЕС по морским делам и рыболовству Мария Даманаки.

Еврокомиссар по морским делам и рыболовству Мария Даманаки направила письмо министру сельского хозяйства Италии (председательствующей в ЕС) Маурицио Мартине и председателю Комитета по рыболовству Европарламента Алену Кадеку. В сообщении говорится, что в связи с введением российских санкций Евросоюз готов предоставить рыболовному сектору финансовую поддержку и возможность перенести часть неиспользованной квоты на вылов морских биоресурсов с 2014 г. на 2015 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Мария Даманаки призвала правительства стран ЕС как можно быстрее воспользоваться средствами Европейского фонда морских дел и рыболовства. Комиссар считает, что деньги нужно направить на поддержку производителей рыбы и морепродуктов, которые терпят убытки из-за невозможности продать свой товар.

Эти финансы планируется использовать для хранения продукции на морозильных складах до тех пор, пока не будут найдены новые рынки сбыта. Мария Даманаки еще раз подчеркнула, что для такого использования средств фонда не требуется дополнительного решения Еврокомиссии.

Также она заявила о том, что страны-члены ЕС могут перенести до 10% неиспользованной в 2014 г. квоты на 2015 г. Предполагается, что эта мера позволит рыбакам частично избежать затоваривания рынка в нынешнем году. Еврокомиссар отметила, что готова поддержать перенос при условии научного подтверждения того, что он не угрожает долгосрочной устойчивости запасов.

По данным зарубежных СМИ, экспортная стоимость попавших под запрет ВБР в прошлом году составляла 144 млн. евро - около 2% от общего производства рыбы и морепродуктов в ЕС.

Правозащитная организация Amnesty International призывает Киев ратифицировать уставные документы Международного уголовного суда — Римский статут, чтобы военные преступления, совершаемые на территории Украины, могли подпадать под международную юрисдикцию, заявила в среду старший директор по исследованиям организации Анна Нейстат.

"Amnesty International призывает Украину, как и Россию, ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, для того чтобы в случае, когда национального законодательства будет недостаточно или национальные органы не проявят достаточной настойчивости в расследовании совершенных военных преступлений, и к той, и к другой стране могла применяться международная юстиция и, в частности, Международный уголовный суд", — сказала Нейстат РИА Новости.

Римский статут, вступивший в силу в 2002 году, является основой деятельности МУС. РФ международный договор подписала в 2000 году, однако до сих пор не ратифицировала. Таким образом, на Россию, так же как на США, Китай, Украину и ряд других стран, юрисдикция международного правосудия не распространяется. В апреле 2014 года правительство Украины рекомендовало Верховной раде безотлагательно ратифицировать уставные документы МУС (Римский статут), которые были подписаны в 2000 году.

В этой связи вероятность того, что военные преступления, совершенные до ратификации статута, могут быть расследованы ретроспективно, "очень мала, известных прецедентов нет", добавила Нейстат.

"Я вам могут абсолютно точно сказать, что ратификация Украиной статута не приведет к расследованию событий, скажем, в Одессе, а приведет только к расследованию тех событий, которые совершены после того", — сказала представитель Amnesty International.

Несколько десятков активистов "антимайдана" погибли 2 мая во время пожара в здании Дома профсоюзов в Одессе. По официальным данным, жертв 48, пострадавших — более 200. МИД РФ заявлял, что Киев тормозит расследование трагедии в Одессе и других случаев нарушений прав человека на Украине.

ЛУКОЙЛ приступил к загрузке очередной партии иракской нефти.

В порту Басра на юге Ирака начали загрузку два танкера вместимостью 2 млн баррелей каждый, зафрахтованных компанией Litasco (международное маркетинговое и торговое подразделение ОАО «ЛУКОЙЛ») для транспортировки компенсационной нефти по проекту «Западная Курна-2».

ЛУКОЙЛ получает компенсационную нефть согласно условиям Сервисного контракта в счет возмещения затрат Компании в рамках реализации первой фазы («Ранняя нефть») разработки месторождения Западная Курна-2 в Ираке.

В ближайшие дни один из танкеров (Achilleas) направится в порт Аугуста на Сицилии, где нефть отгрузят для принадлежащего ЛУКОЙЛу НПЗ ISAB в Приоло, а второй (Front Kathrine) доставит нефть потребителям в ЕС.

Танкер Sea Triumph, вышедший из Басры 19 августа, успешно доставил 1 сентября с.г. первую партию компенсационной нефти в объеме 1 млн баррелей в итальянский порт Аугуста. Бóльшая часть первой партии направлена на НПЗ ISAB.

Добыча на месторождении Западная Курна-2 на сегодняшний день превышает 300 тыс. баррелей в сутки.

Согласно опросу исследовательского центра Pew, 69% населения развитых и развивающихся стран не удовлетворены тем, как правительство в их странах проводит экономическую политику. Основная причина недовольства граждан – безработица.

По данным исследования, больше всего граждане недовольны экономической ситуацией в Греции (95%), на втором месте Ливан (93%), замыкают тройку испанцы (91%). Также большое количество разочарованных экономикой в своей стране проживают в Италии (90%), Гане (86%), Нигерии(83%).

Шесть из десяти американцев не поддерживают экономическую политику администрации Обамы.

При этом жители Китая лидируют в списке стран, где население поддерживает экономический курс правительства (87%), второе место занимают жители Вьетнама (86%), на третьем граждане Малайзии (77%).

Кроме того, отмечается, что за последний год уровень удовлетворенности экономической политикой увеличился у россиян на 19%, с 37 до 56. Эксперты связывают этот подъём с «самоуверенной» внешней политикой государства.

Опрос, в котором приняли участие 48 643 респондентов, проводился с 17 марта по 5 июня 2014 года в 44 странах.

Италия не намерена поставлять оружие на Украину, заявила министр обороны страны Роберта Пинотти, тем самым подтвердив ранее появившуюся информацию о том, что Рим готов помочь Киеву только предоставлением нелетального оборудования.

"Мы не собираемся отправлять оружие на Украину, но мы готовы предоставить другие материалы, которые были запрошены", — сказала Пинотти. Ранее СМИ со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщали, что Италия предоставит Украине бронежилеты и шлемы.

Министр также высказалась против появления новой базы НАТО в Восточной Европе. "База НАТО, как этого требуют Польша и Украина, означала бы возвращение к холодной войне, — пояснила она. Соответствующие заявления Пинотти сделала в преддверии неформального заседания министров обороны стран ЕС, который во вторник начался в Милане.

Президент Украины Петр Порошенко 8 сентября заявил, что ему удалось договориться с рядом стран Североатлантического альянса о прямых поставках на Украину современного оружия. Днем ранее его советник Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии. Все эти страны впоследствии опровергли это заявление. Наталия Шмакова.

Свято место пусто не бывает

Сокращением экспорта украинского плоского проката в страны Ближнего Востока воспользовались другие поставщики

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Остановка Алчевского меткомбината, сокращение производства на «Азовстали» и ММК им. Ильича привели в августе к резкому сокращению объема предложения украинского плоского проката на мировом рынке. Толстолистовая сталь в настоящее время вообще не выставляется на продажу. Группа «Метинвест» в течение всего прошлого месяца отсутствовала на рынке, и только в самом конце августа начала принимать заказы на ограниченные объемы тонколистовой стали с поставкой в октябре.

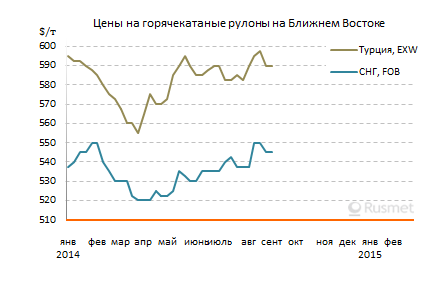

Тем не менее, вынужденный уход с рынка одного из крупнейших экспортеров не оказал существенного влияния на стоимость плоского проката в странах Ближнего Востока. Так, в Турции предпринятая местными производителями в первой половине августа попытка подъема внутренних котировок на $10-20 за т удалась только в отношении толстолистовой стали. Цены на горячекатаные рулоны, которые некоторые производители пытались довести до $600 за т EXW и более, к началу текущего месяца опустились, в среднем, на отметку $590 за т EXW. В Персидском заливе импортные котировки на горячий прокат во второй половине августа понизились на $5-10 за т.

Безусловно, одной из причин стагнации стал низкий спрос. Как отмечают трейдеры, ближневосточные потребители еще летом накопили солидные запасы продукции и могут выжидать до конца сентября или даже до октября. Во второй половине августа горячекатаные рулоны приобретались, в основном, только производителями труб.

Однако более веской причиной, очевидно, оказались более чем достаточные объемы предложения. Украинских поставщиков на региональном рынке оперативно заменили компании из других стран. В частности, в конце августа сообщалось об активизации на ближневосточном направлении китайских металлургов. Слабый спрос на внутреннем рынке и падение цен заставляют их усиленно искать возможности для сбыта за рубежом, а рекордная с 2009 года дешевизна железной руды позволяет устанавливать относительно низкие котировки на прокат.

В начале сентября китайские горячекатаные рулоны предлагались в страны Персидского залива по $540-550 за т CFR, в среднем, на $20 за т дешевле, чем у индийских и корейских конкурентов. Кроме того, некоторые компании из ОАЭ заинтересовались возможностью замены украинской толстолистовой стали китайской продукцией по $550 за т CFR и менее. Правда, более высоким спросом пользуется материал корейско-индонезийского СП Krakatau Posco, стоимость которого достигает $590 за т CFR при существенно лучшем качестве.

Некоторые китайские компании предлагают в последнее время горячекатаные рулоны в Турцию по средней базовой цене $540 за т CFR. Для сравнения, аналогичная украинская продукция стоит в настоящее время не ниже $555 за т CFR при сравнимом качестве. Правда, существенным недостатком китайского проката является длительный срок доставки – порядка двух месяцев.

Поэтому сокращение украинского экспорта горячекатаных рулонов в Турцию, скорее всего, будет компенсироваться, в первую очередь, расширением внутренних поставок. Из-за падения курса евро по отношению к доллару турецкая продукция стала неконкурентоспособной на европейском рынке. Скорее, можно ожидать увеличения поставок горячего проката из Италии или Восточной Европы в Турцию. Кроме того, летом в стране появился новый производитель горячекатаных рулонов – компания Habas, в июле запустившая стан горячей прокатки мощностью 2,5 млн. т в год. Очевидно, что по мере выхода на плановую мощность (ориентировочно, в середине 2015 года) эта компания станет весьма значимым игроком на турецком рынке.

Российские компании, со своей стороны, уже в начале сентября вышли на внешний рынок с октябрьской продукцией. Объемы ее предложения несколько возросли по сравнению с прошлым месяцем вследствие уменьшения спроса на внутреннем рынке. Ее стоимость указывается в пределах $540-555 за т FOB для горячекатаных рулонов и $620-630 за т FOB – для холоднокатаных. Это незначительно (до $5 за т) превышает уровень предыдущего месяца. Как рассчитывают металлурги, активизация спроса в текущем месяце будет достаточно значительной, чтобы оправдать это повышение.

Сегодня в блогах: Яков Миркин, Николай Кащеев, Константин Сонин, Сергей Журавлев, Йордан Вейсман, Элисон Грисуолд, Елена Холодны, Тайлер Дерден, Пол Кругман, Егор Сусин, Андрей Нальгин.

Яков Миркин:

В воздухе носится: «Санкции! Санкции! Санкции!»

То ли грачи прилетели, то ли жужжит пчелиный рой. И жизнь наша повисла на санкциях, как на помочах.

А что санкции? На короткой дорожке в полгода и даже, может быть, год санкции – это ничего при соблюдении трех условий.

Первое – сохранение основного потока поставок сырья, топлива в ЕС в обмен на поток денег.

Второе – все сокращения доступа к международному финансированию, от которого мы, действительно, очень зависим, пока балансируются международными резервами России. Сегодня это – $465 млрд. Плюс в этом году увеличилось положительное сальдо торгового баланса за счет драматического сокращения импорта. Этих денег пока хватает и на вывоз капитала, и на то, чтобы бедным нашим, крупнейшим корпорациям заместить их внешние долги.

Третье – сохранение в действии международной платежной инфраструктуры, в которую мы включены. SWIFT, Visa, Mastercard, Euroclear, Clearstream + + не замороженные на Западе активы.

При одновременном действии этих трех условий можно куковать, зимовать, воевать и пережидать. В крайнем случае, амортизатором станут падение курса рубля и вспышка инфляции.

Не стоит беспокоиться, когда хвост собаке откусывают по кусочкам. Это и есть – пока – санкции.

А вот дальше – пространство, затянутое темноватыми облаками, ибо там могут ждать (или даже уже ждут) снижение мировых цен на сырье и технологический бойкот при отключении от внешних рынков капитала. И это будут явно не теплые времена.

Николай Кащеев:

Кто виноват – поговорили. Теперь: что делать

Очень просто, рецепт давно готов. Просто? Гм... Ну, да ладно.

Всего три вещи, которые нужно признать в качестве идеологической первоосновы всей дальнейшей деятельности:

1. Экономика имеет приоритет над всем прочим. Имеем сильную экономику – имеем сильную страну, и никак иначе.

2. Для блага экономики необходим максимальный отказ от любой конфронтации... Слишком? ОК: поиск компромисса всегда имеет абсолютный приоритет над любой конфронтацией.

3. Экономика является свободной от любой идеологии. Например, никакого «социализма» в экономике нет. Есть только рынок. Вне его нет экономики. Единственная цель экономики: наиболее полное, разумное и эффективное удовлетворение потребностей конечного потребителя.

У нас есть проблема номер один: низкое качество человеческого капитала (в том числе элиты). Все остальное – производные от этого.

Низкое качество подразумевает низкую мотивацию, низкую этику, низкую квалификацию (в том числе управленческие навыки), плохое состояние здоровья (в том числе психического) плюс неэффективное территориальное распределение.

Проблемы номер два и три: незащищенность собственности и острая нехватка эффективных инвестиций – производные от номера один. Логика простая: проблемы два и три – проблемы прежде всего институциональные. Уровень институтов в наших условиях отражает уровень превалирующего человеческого капитала. Вот и все, пришли к тому же.

У нас есть единственное серьезное конкурентное преимущество: природные ресурсы.

Каков метод превращения этого преимущества – то есть потенции – в результат, в развитую экономику и хотя бы относительно развитый человеческий капитал? Принципиальный ответ, как я сказал, готов еще с XVIII века, если не ранее: через открытость. Просто нужно довести этот тезис до логического конца.

Нет инвестиций? Их не так сложно получить, если отдать контроль за ними в руки самих инвесторов в максимально возможной степени: допустите их по максимуму до уровня скважины. И они сами позаботятся о том, чтобы к ней вела дорога. Это было бы хорошо, но при одном условии: нужно просто установить четкие и неизменные правила игры на годы, как сделал Китай. Люди более всего готовы инвестировать в понятное им. Добейтесь максимальной понятности, говорите с инвесторами на одном языке. Вы это можете.

Вы даже можете запереть эти инвестиции здесь на длительное время: дайте возможность инвестору контролировать и обустраивать объект инвестиции по максимуму – это несложно. И он не будет возражать.

У вас проблемы с технологиями? Он их принесет. У вас проблемы с менеджментом? Он сначала покажет, как, потом научит. Это же все уже начиналось понемногу!

У вас проблемы с инфраструктурой? Нет хорошей рабочей силы? Вокруг болото? Если вы «запрете» инвестора здесь на 10–15 лет (как китайцы, как чилийцы: вывоз только прибыли) в обмен на возможность контролировать операции на объекте по максимуму, он построит и привезет, что нужно, и кого нужно. Потому что он УЖЕ знает, что есть косты, которые влияют в итоге на максимизацию прибыли (чего не знаете вы), а есть фокусы, за которые ему придется несладко на родине (над чем вы посмеивались). Ну, хорошо, ладно, проследите за этим. Но если ваш регион не выполнит план по иностранным инвестициям и по ВРП... пеняйте на себя ((с) КПК).

Наверно, инвестор не будет заниматься вашим человеческим капиталом массово: просто выберет лучших, одного из тысячи, и только их и усовершенствует и взлелеет. Вот тут вы и поработайте: административная-то власть у вас. У вас есть резервный фонд (на черный день), у вас есть ФНБ (для выплаты пенсий), создайте третий фонд: Национальный гуманитарный, например. Пусть он расходуется только на человеческий капитал: на повышение мотивации, например. Бесплатные поездки за границу, бесплатное обучение за границей, лечение, стажировки и т.п., просветительские СМИ, конкурсы и прочее. Не можете без квот? Валяйте, пусть будут квоты. Пусть будут независимые наблюдатели за квотами. Без злоупотреблений ничего не обойдется, пусть даже они будут максимально на пользу.

Тонкий момент, который дико пугает. Страна в массе не готова к демократии. Это вроде как нехорошо с точки зрения инвестиционного климата и проч... Создает трудности. Ничего! Нужен «особый путь»? Не вопрос: его можно легко купить у этих же инвесторов. На условиях, понятных для них, они примут вашу «китайскую» версию. За экономическую открытость и понятные правила в области экономики можно купить многое... В разумных пределах, конечно. При ритуальном противлении сторон.

Как это осуществить? Это вопрос, на который вы можете ответить себе сами. Мое дело было вбросить.

Spydell:

Роль технологий и прогресса в формировании благополучия общества

С точки зрения важности наличия высокотехнологического производства в стране следует корректно расставить приоритеты. Высокие стандарты жизни общества определяет не наличие производства в стране, а контроль над технологиями, осуществляющими это производство. Можно выделить множество стран, которые имеют хайтек и прочее технологическое производство, но при этом низкий уровень жизни: Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Мексика, Чехия, Венгрия. Что их объединяет? Ни одна из этих стран не владеет значимыми и конкурентными на мировой арене хайтек-технологиями, а является площадкой с удобными условиями для аутсорсинга производства. Мексика обслуживает потребности в технике и оборудовании США и отчасти Южной Америки. Венгрия и Чехия работают на нужды Европы, а Филиппины, Малайзия и Вьетнам в основном занимаются производством промежуточной продукции, которая впоследствии оформляется в готовые продукты в Китае, Японии и Корее.

В этом аспекте приход в страну иностранных инвесторов не имеет ничего общества с созданием кластеров так называемого обеспеченного среднего класса. Аутсорсинг производства в страну производителя продукции (но не разработчика) обеспечивает занятость населения и некие приемлемые условия жизни, но не богатство. То есть прямые иностранные инвестиции (в виде развертывания производственных мощностей и организации выпуска продукции) в своей основе предполагают, что в месте дислокации производства издержки меньше, чем в месте генерации технологий и идей. Из этого вытекает, что никакого богатства занятых промышленных работников в зонах целевых прямых инвестиций нет и быть попросту не может, иначе прямых инвестиций не было бы. Какой смысл компаниям строить завод и платить много работникам? Они строят завод только потому, что издержки производства существенно меньше.

Поэтому, дополняя прошлые статьи про важность технологического производства, отмечу, что важно не само производство, а контроль над технологиями.

Деньги не представляют никакой ценности без обеспечения. Зимбабве и Бангладеш имеют контроль над печатным станком, но это ничего не меняет. Как были в нищете, так и остаются.

Наличие производственных мощностей важнейших аспект в устранении бедности, но недостаточный для формирования обеспеченного среднего класса.

Обеспечением богатства являются наука, технологии и прогресс. Apple занимается исследованиями и разработками с продажами и маркетингом, собирая себе всю прибыль, при этом формируя свыше сотни тысяч долларов чистого заработка в среднем на одного занятого работника за год. Однако, например, Foxconn, которые производят продукцию Apple, выплачивает своим сотрудникам в разы меньше (зачастую в десятки раз меньше), работая почти без прибыли.

Производственные мощности не проблема. Их можно построить за несколько месяцев или лет. Важность имеют технологии, на внедрение и оттачивание которых могут уходить десятилетия и рынки сбыта (возможность продукцию продать). Кто имеет эти две составляющие, тот и управляет миром.

Если посмотреть на страны, занимающие лидирующее положение в этом мире по целому спектру аспектов при высоком уровне жизни, то во всех без исключения странах развиты наука и технологии (США, Китай, Германия, Япония, Великобритания, Корея). Почему сюда я включил Китай, который формально по целому ряду признаков является развивающейся страной с уровнем жизни, далеким от высокого? Все дело в неравномерности распределения денежных и товарных потоков по стране со сверхвысоким количеством населения (свыше 1,3 млрд.). Если взять ВВП на душу населения, то может показаться очень мало. Но если взять прибрежную зону Китая от Гонконга до Пекина, где сосредоточена вся цивилизация (производство, торговля, администрирование, финансовый и бизнес регионы), то по уровню развития инфраструктуры, концентрации долларовых миллионеров, элитной недвижимости, дорогих авто и бутиков современный Китай не уступает, но вероятно уже обогнал Токио, Лондон и Нью-Йорк, если говорить про бизнес-центры Пекина и Шанхая. Города отстраивались буквально несколько лет назад, нашпигованные супер-технологиями, в отличие от Нью-Йорка, застроенного в начале XX века, и Лондона, который приобрел современный облик в начале XIX века. В принципе, это применимо к Сеулу, который также развит очень сильно. Да и бизнес-районы Тайваня ничем не уступают бизнес-районам Европы.

Есть абсолютная, близкая к 100%, корреляция между степенью развития технологий и уровнем жизни.

Но здесь отмечу, что не так много примеров, когда отданное на аутсорсинг производство приводило к формированию кластеров обеспеченного среднего класса. Речь идет не о вхождении в капитал компании, а именно о строительстве производственных мощностей. Это, безусловно, положительно влияло на экономику страны, где развертывается производство. Люди получали работу и зарплату, уровень бедности в целом снижался, но роста богатства почти не наблюдалось (по обществу, а не по отдельным личностям). Единственное исключение из правил – это Китай, который продвигал политику подражательства и перенимал технологии и опыт, развивая впоследствии свои технологии, которые изначально были подозрительно похожи на разработки конкурентов. Но сила Китая в трудолюбии, способности к обучению, инновациям и в амбициях.

Невозможно претендовать на мировое господство, не имея контроля над технологиями. Тот, кто контролирует технологии – контролирует мир.

Проблема в том, что никто и никогда просто так не делится технологиями, даже за деньги, за редкими исключениями перетасовок патентов среди свои или аффилированных компаний. Вы не сможете купить Intel, Boeing, General Electric или Daimler-Mercedes, потому что речь идет не только о денежных потоках, но и технологическом господстве и контроля над множеством мировых процессов и трендами, но и ключ к высокому уровню жизни.

Сколько времени, усилий и денег потребовалось компании Mercedes, чтобы создать вершину технологического прогресса – современный S-класс? Несколько десятилетий эволюции и прогресса, отбора и исключений, с сотнями миллиардов инвестиций.

Мировой опыт обмена патентами и технологиями показывает, что ключевые и наиболее значимые технологии не продаются, тем более не продаются между странами.

Лидерство можно развить только самому. Китай, имея под 4 трлн. ЗВР не сможет купить американские технологии в сфере IT или биотеха или немецкие технологии в сфере машиностроения.

В России есть опыт успешной кооперации с иностранными компаниями. Рено-Ниссан-АвтоВаз Объективно успешный опыт. Долгое время руководство, инженеры и конструкторы компании ВАЗ занимались, чем угодно, но только не работой и не развитием компании. Чем они могли там заниматься? Пить водку на рабочем месте, гулять и рассказывать смешные байки? Не знаю. Но результатом их креатива стало то, что производственная база в XXI веке была по уровню и развитию относится к 50-летней давности, результатом чего являлся устаревший модельный ряд и низкое качество, соответствующее образцам 1970-х годов, но никак не XXI века. С 2003 года благосостояние россиян выросло, и они не захотели ездить на том дерьме из 1970-х, который производит Автоваз, отдавая предпочтение дешевым иномаркам. Ваз упустил долю рынка даже в низшем ценовом сегменте.

Французские и японские спецы пришли и помогли наладить производство, выветрили запах нафталина из производственных цехов и теперь модели отчасти соответствуют духу времени. Но следует учитывать, что ни Рено, ни Ниссан не собираются развивать Автоваз, так как продукция Автоваз начнет конкурировать с Рено и Ниссан, чего им по понятным причинам не нужно. В этом аспекте технологический уровень будет находиться где-то внизу без возможности рывка вверх. Исправить это можно, используя опыт Китая. Китайцы научились, условно, работать с напильником и стали разрабатывать и производить сами. Деятели из Автоваза должны сделать нечто аналогичное. Перенять мировые стандарты в производстве и администрировании и начать плыть по собственному вектору.

Есть еще вот какой аспект. Известно, что в структуре экономики крупнейших стран мира доминирует сфера услуг, достигая до 75–80% от размера экономики. Но могут ли быть высокие стандарты жизни в отрыве от развитых технологий в сфере промышленного производства? Может ли страна обеспечена и успешна без науки и технологий? Анализ структуру экономики показывает (исключения из правил нескольких сырьевых колоний с незначительным количеством населения не беру – Катар, Кувейт, Норвегия), что технологии в сфере производства все же первичные.

Сфера услуг как бы обслуживает технологический прогресс. Прогрессивное здравоохранение существует не само по себе – для этого нужно высококачественное оборудование, медикаменты и квалифицированный персонал. Что, в свою очередь, развивает сферу образования. А качественное образование неразрывно связано с научно-исследовательскими институтами, опытами, экспериментами и кооперацией с бизнесом. Всякие бизнес услуги (юристы, консалтинг, научные исследования, маркетинг, администрирование и прочие виды услуг) преимущественно существует в интересах бизнеса в сфере производства. Также не стоит забывать, что работники в производственных компаниях получают деньги, которые возвращают в своей стране, формируя спрос, что в свою очередь порождает занятость и доходы для работников из сферы услуг и так по цепочке.

То есть выходит, что развитие технологии как бы предопределяют развитие сферы услуг с мультипликативным эффектом. По этой причине почти во всех странах с высоким уровнем жизни и населением свыше 15 млн. человек первичными являются технологии (а не сфера услуг, даже учитывая долю сферы услуг в 80% от ВВП). Низкая доля производства обычно связана с тем, что все наименее прибыльное производство отдано на аутсорсинг в другие страны с более низкими издержками. В этом аспекте следует учитывать, что обычно под контролем находится значительно больше активов и прибыли, чем указано в национальных счетах. Например, в национальных счетах может быть указано, что страна производит X продукции, имея Y прибыли, но реально под контролем национальных компаний может находиться 3x продукции и 5Y прибыли (условно).

Константин Сонин:

Мемориал Кидланда-Прескотта

Ольга Кувшинова правильно пишет про конец независимости ЦБ. Откровенно говоря, это ожидалось. Ольга также правильно пишет (в конце), что, снявши голову, по волосам не плачут – так и не могло быть, чтобы при прогрессирующем распаде государственной власти (Екатерина Шульман вчера хорошо написала) один институт (ЦБ, независимый в части денежной политики) вдруг оставался бы полноценно работающим... Что добавляет мрачности – понимание, что после неизбежного – пусть, возможно, и не очень скорого – краха, эти все институты (парламент, правительство, ЦБ) придется, фактически, строить заново.

Собственно, подведенные вчера Росстатом итоги ежемесячного обследования потребительских цен можно оставить почти без комментариев. Думаю, все и так уже отметили заметное обеднение магазинных полок и подорожание их содержимого. Прирост индекса потребительских цен к предыдущему месяцу с сезонными поправками ускорился с 6,0% в июле до 8,2% в августе, за 12 месяцев – с 7,4 до 7,6%. (Сравнительно низкие показатели июля – из-за эффекта ограниченного ежегодно индексирования коммунальных тарифов, хотя – я смотрю на свой счет, на местном уровне выход был найден в увеличении месяцем ранее общедомовых расходов электроэнергии и амортизационных отчислений на капитальный ремонт, который я пока ни разу не видел, чтобы где-то делали, так что ежемесячный платеж в итоге вырос ничуть не меньше, чем год назад, если не больше, ну да ладно, это к теме не относится).

При сохранении сезонно-скорректированной помесячной инфляции на уровне августа потребительские цены вырастут за 2014 год на 8,2% – чуть выше, чем по прогнозу МЭР (7–7,5%), и заметно больше цели ЦБ (5%, даже с учетом «доверительного интервала» в ±1.5%, на непредвиденные обстоятельства, которыми нынешний год оказался богат). Но, конечно, последние показатели можно экстраполировать на остающиеся четыре месяца лишь в порядке условного предположения. Опыт 2010 года, когда «санкции» на продуктовый рынок России наложило само солнце (светило, а не известная всем личность), показывает, что цены обладают определенной инерцией, и инфляция может ускоряться в течение двух-трех месяцев. Затем, когда цены приходят в равновесие с уменьшившимся предложением, их рост замедляется. К тому же данные августа не совсем показательны, поскольку сжатие предложения стало ощущаться со второй половины месяца, а индекс представляет среднемесячные цены (интересно будет взглянуть и на цифры физического объема товарооборота, они выйдут 17-го числа).

В еженедельных обследованиях последняя неделя (данные на 1 сентября) показала некоторое замедление роста цен на мясо, рыбу и всю еду животного происхождения в целом, но и сезонное удешевление плодоовощной продукции также замедлилось. Делать на этом основании выводы о сломе тенденции ускорения инфляции пока преждевременно, динамика недельных цен колеблется, к тому же число обследуемый товаров и услуг в них почти на порядок меньше, чем в помесячных (62 против 489, так фрукты представлены лишь яблоками, угодившими под санкции и дорожавшими последнюю пару недель, несмотря на сезон).

Йордан Вейсман:

В Америки больше голодающих, чем в любой развитой стране

В период экономического спада очень многие американцы оказались на грани голода. Но и на этапе выхода из кризиса эта цифра не уменьшилась, сообщило Министерство сельского хозяйства США. По данным правительства, более 14% семей обеспокоены своей «продовольственной безопасностью.

Чтобы понять, насколько плохи показатели Америки, нужно посмотреть, что происходит в других странах. К сожалению, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), «не существует международных сопоставимых статистических данных по продовольственной безопасности, столь же подробных, как у США». Однако есть некоторые статистика, добытая из соцопросов Pew и Gallup, проводимых во всем развитом мире. По данным Gallup, на которые ссылается ОЭСР, американцы гораздо чаще говорят, что у них нет денег на еду, чем граждане других богатых стран. В 2011 и 2012 годах 21% граждан США сообщили о том, что их бюджет столь скуден, что нечего есть, по сравнению с 8% британцев, 6% шведов и 5% немцев. В Эстонии и Венгрии высокие цены на продовольствие являются проблемой, и процент пострадавшего населения выше, чем в США, но две упомянутые страны достаточно бедны, хотя и находятся в Европе.

В США дела обстоят несколько лучше по сравнению с 2013 годом. Тогда 24% американцев ответили социологам, что плохо питаются. Для сравнения – во Франции (20%), наравне с Грецией (24%) и чуть лучше, чем в Южной Корее (26%). В Великобритании, Австралии, Канаде и Германии все намного благополучнее.

В идеальном мире мы бы имели более подробную статистику по каждой стране. Тем не менее, имеющиеся данные свидетельствуют, что в США есть большая проблема с питанием беднейших слоев общества.

Элисон Грисуолд:

Уолл-стрит идет на поправку

Часы. Зарплата. Баланс работы и личной жизни. Общая удовлетворенность. В почти всех отношениях Уолл-стрит становится немного более сносным местом для жизни, выяснилось в ходе опроса на сайте Vault.

Blackstone Group, лидирующая в управлении активами, второй год подряд держится в топе рейтинга по качеству жизни своих сотрудников. Goldman Sachs на втором месте, Morgan Stanley и JPMorgan на третьем и четвертом, соответственно. И во всей отрасли банкиры сообщили о значительно более глубоком удовлетворении от жизни, чем в среднем в два предыдущих года.

В Vault проанализировали результаты рейтинга и пришли к выводу, что крупные банки типа Goldman обратили внимание на адаптацию новых сотрудников. Эта политика под названием «защищенные выходные» – в месяц это минимум один уик-энд, когда их гарантированно не беспокоят с работы. Пока младшие банкиры, кажется, этому рады. Они ценят увеличение свободы, но опасаются, что это может сказаться на размере поступающих на их счета бонусов.

Кстати, о бонусах. Они не увеличиваются, тогда как оклады растут. В прошедшем августа ряд компаний заявили о планах по увеличению базовой оплаты труда для младшего банкиров как минимум на 20% в 2015 году. Ожидается, что оклады без учета бонусов у аналитиков в высококлассных банках составят $85 тыс. Получается, что в 2014 году положение банкиров улучшилось лишь незначительно.

Елена Холодный:

Доходы американцев снижаются

В США средний доход всех групп населения по-прежнему находится ниже уровней 2007 года – такие данные привела Survey of Consumer Finances ФРС США. По методике население делится на три группы: нижние 50%, средние 40% и самые богатые 10%.

С 2007 по 2010 годы у всех трех групп наблюдалось снижение доходов. С 2010 по 2013 годы эта тенденция сохранилась в первой группе, а у второй группы доходы стабилизировались. У верхней группы доходы росли в 2010–2013 годах, а теперь падают. Вот иллюстрация:

Отчет также выявил, что в реальном выражении средний доход рос «стабильно» с 1992 по 2007 годы, снижался с 2007 по 2010 годы и снова упал в 2010–2013 годах.

С другой стороны, реальный доход вырос более быстрыми темпами, чем средний доход с 1989 года. И с каждым годом реальный доход выше медианного дохода, которая «отражает концентрацию доходов в верхней части шкалы распределения доходов».

Тайлер Дерден:

Разве это не пузырь?

Пол Кругман:

Евро между Сциллой и Харибдой

Я обсуждал с несколькими уважаемыми людьми судьбу евро и пришел к выводу, что при анализе ситуации важнее всего баланс рисков. Это как оказаться между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, есть риск увидеть европейские экономики, разбивающиеся о скалы долгового кризиса. С другой, Европу подстерегает опасность втягивания в вихрь дефляции.

В течение последних четырех лет в европейской политике доминировала совершенно однобокая оценка этих рисков: все боялись долговой катастрофы (90%) и не думали о вреде мер жесткой экономии. Однако нужен более сбалансированный подход, дефляция тоже очень опасна.

Как вы уже могли догадаться, у меня своя точка зрения. Теперь, когда ЕЦБ готов сделать свою работу в качестве кредитора последней инстанции, угроза кризиса долгов намного менее актуальна, чем раньше казалось. Да я уже давно говорил, что для всех стран, находящихся вне еврозоны, такой угрозы вообще нет. Между тем, я в ужасе от того, что в Европе падает инфляция. Этот процесс может покатиться по спирали вниз и стать необратимым.

Может, я ошибаюсь? Конечно. Но экономическая политика всегда предполагает балансирование рисков, и, я думаю, что следует намного больше бояться европейской депрессии, чем фискального кризиса.

Егор Сусин:

Отчаяние Драги

Хотелось сначала написать «Отчаянный Драги», но это бы не в полной мере отражало принимаемые в последнее время решения. Отчаянным он был, когда только пришел в ЕЦБ и круто изменил политику банка в 2011 году, а сейчас это больше похоже на отчаяние.

В июне ЕЦБ, признав, что ситуация развивается совсем не так как хотелось бы, понизил ставку до 0,15%, а депозитную ставку до –0,1% и заявил о запуске новых программ TLTRO в сентябре и декабре на сумму до 400 млрд. евро. Отрицательная ставка по депозитам создала риски того, что банки просто будут отказываться от избыточной ликвидности, что они в итоге и сделали:

Кредит ЕЦБ банкам сократился с 680 млрд. евро 30 мая до 498 млрд. евро на 22 августа.

Активы ЕЦБ за вычетом золота сократились с 1,87 трлн. евро до 1,68 трлн. евро.

Учитывая ситуацию в экономике еврозоны, такая реакция банков была очень вероятной. Видя низкий платежеспособный спрос на кредит и жесткое регулирование, банки просто сбросили лишнюю ликвидность, чтобы не платить ЕЦБ проценты по депозитам. Такой вариант развития событий был логичен для всех, кроме ЕЦБ. То же самое касается программы TLTRO, по которой банки скорее всего не выберут лимит в 400 млрд. евро, просто потому, что у тех кому деньги нужны (Италия, Испания и Ко) просто нет достаточного объема кредитного портфеля (ограничение 7% от портфеля), а немцам эти деньги не особо нужны. При этом в начале года им придется вернуть выданные в 2011/2012 годах кредиты LTRO (был график здесь).

С июньского заседания ЕЦБ инфляция упала до 0,3%, а экономика вернулась к стагнации (со всеми шансами выдать третью рецессию). Особо стоит отметить экономику Германии, которая показала падение на 0,2% во втором квартале, хотя даже это падение не отражает ситуации, потому как без учета роста запасов падение немецкой экономики составило бы 0,6% за квартал. Два месяца ЕЦБ взирал на результаты своего июньского решения, но в конце августа Марио Драги не выдержал и начал активно указывать на новые стимулы, хотя инструментов стимулирования объективно не так уж много. «И тут Остапа понесло…». На заседании ЕЦБ, удивив своей решительностью, вытащил все карты из рукава, снизив ставку по кредитам до 0,05% годовых, а ставку по депозитам до –0,2% годовых, одновременно анонсировав программы скупки активов. Условия программ планируется объявить после заседания ЕЦБ 2 октября:

Скупка бумаг обеспеченных активами (ABS purchase programme), но объем рынка скромен.

Третья программа покупки облигаций с покрытием (Covered Bond Purchase Programmes (CBPP3)), первые две осуществлялись в период шоков финансового рынка еврозоны.

Также ЕЦБ обещает новые нетрадиционные меры, если инфляцию не удастся вернуть в район 2%. Проблемы в том, что рынок ABS в еврозоне недоразвитый, по объемам на первый квартал текущего года рынок секъюритизации ЕС 1,4 трлн. евро, причем только 1,05 трлн. в евро (остальное в фунтах и прочих валютах), причем ABS всего на 190 млрд. евро, из которых 148 млрд. – это страны еврозоны. То есть в реальности скупать здесь нечего, если не начнется массовая секъюритизация банковского кредита. Даже если с учетом MBS объем рынка около 1 трлн. евро на данный момент – это крайне мало. Объем CBPP3 пока не известен, но первые две программы были на 60 и 40 млрд. евро (не густо).

Учитывая объемы рынка ABS, пока больше похоже на то, что ЕЦБ громко топает ногой, но реальные объемы расширения баланса обещают быть достаточно скромными... « танцует, как умеет…». Реально существенно расширить объемы стимулирования могла бы программа покупки гособлигаций (этот рынок большой), но представители ЕЦБ относятся к такому крайне негативно по политическим причинам. Все же ЕЦБ удалось добиться с июня: снижения курса евро (что тоже очень немало, учитывая некоторое ухудшение торгового баланса и текущего счета в последнее время), а также снижения ставок денежного и долгового рынка (испанцы/итальянцы уже занимают дешевле американцев). Но все это не помогло банковскому кредиту выйти из отрицательной динамики. Думается, что текущие шаги – это не последний эксперимент ЕЦБ, к февралю банкам предстоит погасить LTRO…

P.S.: Хотя текущий счет еврозоны и начал ухудшаться в последние месяцы, но он все же он составляет +227 млрд. евро за последние 12 месяцев (~2,3% от ВВП) и может улучшиться после снижения евро в последние месяцы, что не даст евро упасть слишком сильно.

Андрей Нальгин:

О валютной позиции населения в кризисных ситуациях

Данные с рынка наличной валюты Центробанк публикует, увы, с запозданием. Сейчас статистика валютообменных операций населения доступна лишь за май. Тем не менее, и она позволяет судить о том, как немалая часть россиян – по крайней мере тех, у кого достаточно средств для формирования собственных валютных резервов, – отреагировала на последние экономические и геополитические события.

Сначала – «общий срез» рынка. То есть, сальдо покупки-продажи наличных долларов и евро в сравнении с динамикой обменного курса этих валют.

Во-первых, заметно, что за последние два с половиной года не было ни одного месяца, когда граждане продавали бы валюты банкам больше, чем у них покупали. Сальдо валютообменных операций (покупка за вычетом продажи) всюду положительное.

Во-вторых, вполне очевидно, что население почти всегда реагирует на изменение тенденций на валютном рынке с некоторым запозданием. Рост чистой покупки валюты происходит чаще всего уже после того, как произошло более-менее заметное снижение курса рубля. Пожалуй, только декабрь 2013 года можно считать некоторым исключением, когда на фоне стабилизации и даже небольшого укрепления рубля к бивалютной корзине граждане увеличили, а не сократили покупку наличной валюты.

В-третьих, украинские события подстегнули спрос на иностранную валюту, и, похоже, в марте россияне закупались долларами и евро даже несколько «впрок». Спад покупательной активности на валютном рынке – косвенное тому подтверждение. А вообще, первый квартал 2014 года стал рекордным по объемам чистой покупки валюты населением. Только за март оно купило инвалюты почти столько же, сколько за все первое полугодие прошлого года. Вот что значит, рухнул привычный миропорядок...

Теперь картинка только по доллару. Он, как и прежде, остается наиболее предпочтительным инструментом для желающих перевести рубли во что-то более твердое.

С другой стороны, доверие к американской валюте несколько пошатнулось, похоже. Во всяком случае, она уже не воспринимается бесспорным защитником от геополитических рисков. В «паническом» марте 2014 года ее было куплено даже меньше, чем в периоды преимущественно экономической нестабильности (август 2012 года и январь 2014 года).

Напротив, евро набирает авторитет.

И если в марте население купило европейской валюты примерно столько же, сколько и американской, то уже с апреля покупки наличных евро больше, чем наличных долларов. Посмотрим, является ли это устойчивым трендом.

В целом же, как видим, в показатели оттока капитала российские граждане вносят свою лепту. И ее размер неуклонно растет год от года.

Вот и первая ласточка прилетела. Того и гляди обернется маленьким белым пушистым зверьком. На прошедшей неделе Совкобманк заявлял, что прекращает работу с наличной иностранной валютой в большинстве регионов...

Компания Stadler начала транспортировку двухэтажного подвижного состава для столичного "Аэроэкспресса". 6 сентября в порту города Базель была осуществлена погрузка на контейнеровоз всех шести вагонов первого поезда, которые были произведены на швейцарском заводе компании Stadler в городе Альтенрейн.

Вагоны первого состава были доставлены с завода специальными автовозами в порт Базеля, погружены на контейнеровоз и отправлены по Рейну в порт Амстердама, затем другим кораблем в порт Засница, где вагоны будут сцеплены в поезд и отправлены на пароме в Клайпеду. Там поезд сможет встать на российскую железнодорожную колею 1520 мм, которая отличается от европейской (1435 мм). Пусконаладка новых поездов будет осуществлена на заводе Stadler в Беларуси, после чего они будут отправлены в Россию.

В Швейцарии будут собраны первые четыре поезда, а остальная партия - 21 поезд - будет произведена уже в белорусском Фаниполе, где на данный момент уже завершена сварка четырех вагонов, и специалисты приступили к покраске и финальной сборке первого двухуровневого поезда, произведенного на территории Беларуси. На предприятии Stadler Minsk ("Штадлер Минск") будет сосредоточено не только производство, но и все пусконаладочные работы по новому подвижному составу.

После прохождения процедур заводской приемки поезда прибудут на экспериментальное кольцо в подмосковной Щербинке, где пройдут их комплексные испытания и будет проведена процедура сертификации. Начало коммерческой эксплуатации первого поезда назначено на июнь 2015 года, а последний из партии, двадцать пятый поезд, как ожидается, начнет перевозить пассажиров в июне 2016 года.

Компания Stadler Rail Group стала стратегическим партнером "Аэроэкспресс" после участия и победы в международном тендере, объявленном в Москве в 2013 году. В мае прошлого года стороны подписали контракт на поставку 25 двухэтажных поездов, 16 из которых будут в четырехвагонной составности и 9 - в шестивагонной, в общей сложности - 118 вагонов. Благодаря вводу в эксплуатацию нового двухуровневого подвижного состава провозная способность аэроэкспрессов возрастет на 30-40%.

Справка о компании "Аэроэкспресс"

"Аэроэкспресс" (www.aeroexpress.ru) - динамично развивающаяся компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта Российской Федерации. ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает железнодорожное сообщение между столицей и аэропортами Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево), а также городом Лобня. 20 июля 2012 г. состоялся запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом Кневичи. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в столице XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года - г. Казани.

В 2013 году услугами ООО "Аэроэкспресс" воспользовалось рекордное за историю компании количество пассажиров - 20,1 млн. человек. Из них, 16,8 млн. пассажиров было перевезено в аэропорты Москвы, что на 13,2% превышает аналогичный показатель за 2012 год. Доля компании на рынке интермодальных перевозок по итогам 2013 года составила 23,83%.

Справка о компании Stadler

Компания Stadler Rail Group - системный поставщик в области индивидуальных решений для производства железнодорожного транспорта. Заводы компании расположены на территории Швейцарии (Альтенрейн, Буснанг, Винтертур, Биль), Германии (Берлин-Панков, Берлин-Хоэншёнхаузен, Берлин-Райникердорф, Фельтен), а также в Польше, Венгрии, Чехии, Италии, Австрии, Беларуси, Алжире и США. Штат компании насчитывает около 6 000 человек, 3 000 из которых работают в Швейцарии. Наиболее известные модели в линейке Stadler Rail Group в железнодорожном сегменте - сочлененные электропоезда GTW (571 единица продана), рельсовые автобусы Regio-Shuttle RS1 (497 единиц продано), поезда FLIRT (968 единиц продано) и двухэтажные электропоезда KISS (190 единиц продано), а в трамвайном сегменте - низкопольные трамваи Variobahn (353 единиц продано) и Tango (147 единиц продано). Еще одним пополнением на рынке пригородного железнодорожного сообщения стала модель Metro (2 + 34 проданные единицы). Кроме того, Stadler Rail Group производит поезда метровой колеи, пассажирские вагоны и локомотивы, а также является ведущим в мире производителем подвижного состава для зубчатой железной дороги.

Со стороны международных правозащитных организаций слышна оглушающая тишина относительно условий работы и безопасности на Украине российских и украинских журналистов, чья точка зрения отличается от линии киевского режима, считают эксперты.

Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября с 1958 года. Дата проведения этого дня выбрана не случайно: 8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира.

Тишина

"Такой сложной ситуации в сфере защиты и безопасности журналистов, как на Украине, пожалуй, не было ни в какой другой стране, и уж тем более в Европе… Обычно правозащитные организации очень быстро мобилизуются на защиту в первую очередь западных журналистов, и на привлечение внимания к условиям их работы, их безопасности. Но тут поскольку, как считается на Западе, одна из заинтересованных сторон конфликта — это Россия, то на безопасность российских журналистов особого внимания не обращается", — сказала руководитель Центра международной журналистики и исследований МИА "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

По ее словам, на Украине "мы увидели, а скорее, услышали оглушающую тишину со стороны международных правозащитных организаций по условиям работы российских журналистов, и собственно украинских тоже, тех, которые не желают выстраиваться под генеральную линию киевского режима". А ведь их безопасность тоже требует особого обеспечения, добавила эксперт.

Корреспондент LifeNews, побывавшая на Украине, Ирина Топоркова полностью согласилась с подобным мнением.

"Международные правозащитные организации действительно в этом конфликте на Украине не играют или стараются не играть никакой роли в судьбе российских журналистов и в судьбе тех даже не российских журналистов, а местных, которые поддерживают другую точку зрения, отличную от точки зрения Киева", — сказала Топоркова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам руководителя международного отдела Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир также подчеркнул, что "активного участия международные организации в этом конфликте не проводят".

"В целом присутствие организаций, помимо ОБСЕ, на данный момент в этом регионе отметить достаточно сложно", — отметил он.

При этом международные журналистские организации, отметили участники конференции, которые в силу специфики своей работы "нечасто непосредственно присутствуют в зоне военных конфликтов", все же шокированы происходящим на Украине.

"Ситуация с Украиной и гражданской войной, которая там идет, настолько остра и действительно настолько не вписывается в общепринятую практику, которая была до этого несколько лет — стандартных заявлений, стандартного высказывания мнения — вот есть черное справа, а белое слева, что даже сейчас международные журналистские организации, я имею в виду Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, Комитет по защите журналистов, который базируется в Штатах, если посмотреть на тональность высказывания этих международных организаций — она отличается от той, что была раньше", — сказал Шафир.

"Конфликт настолько непривычен для них, и настолько очевидна ситуация — что гибнут российские журналисты, задерживаются преимущественно российские журналисты, что даже в этом случае тональность коллег сменилась — они в какой-то степени тоже шокированы тем, что там происходит", — пояснил эксперт.

Защита журналистов

Участники пресс-конференции обсудили необходимость принятия в кратчайшие сроки законопроекта, направленного на повышение безопасности журналистов, работающих в горячих точках.

Первый зампред комитета ГД по информационной политике Вадим Деньгин напомнил, что данные поправки были внесены на рассмотрение парламентом в весеннюю сессию, однако депутаты не успели их рассмотреть. В понедельник он заверил, что депутаты постараются принять этот законопроект во всех трех чтениях в самое ближайшее время.

В частности, речь идет о специальной страховке для журналистов в размере 5 миллионов рублей, чтобы в случае смерти или увечья журналиста его семья и близкие получили компенсацию.

Также предлагается прописать в законе необходимость прохождения специальных курсов для журналистов, отправляющихся в горячие точки.

Кроме того, по мнению депутатов, необходимо обеспечить безопасность вокруг работы журналистов за счет присутствия спецохраны.

"Давайте поговорим о том, что пусть это будет специальное частное охранное предприятие, которое не имеет отношения к государственной власти, это частная структура, которая профессионально осуществляет безопасность — они выезжают, оказывают услуги по периметру, чтобы когда журналист ведет свое интервью, он не заморачивался на тему, что вдруг пролетит мина. Где-то сосредоточится снайпер, по крайней мере, этим будут заниматься военные или профессиональные люди", — отметил Деньгин.

Также, по его мнению, особое внимание следует обратить на специальное снаряжение представителей СМИ, работающих в зоне боевых действий.

А представитель СЖР напомнил и о необходимости сдачи журналистами материалов ДНК и специальной психологической подготовке.

Четыре российских журналиста погибли на юго-востоке Украины с момента начала силовой операции украинскими властями. Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина искали почти месяц. По данным СК РФ, фотокорреспондент около месяца назад погиб в районе Донецка. Автомобиль, в котором Стенин ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе в ходе нападения украинских военных на колонну беженцев, которую охраняли несколько ополченцев.

Сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли в июне при обстреле под Луганском, а в конце июня оператор Первого канала Анатолий Клян получил смертельное ранение при обстреле под Донецком.

Согласно данным международной неправительственной организации "Репортеры без границ", Стенин стал седьмым журналистом, погибшим на Украине с начала протестов в Киеве в этом году. Среди жертв, помимо четырех журналистов из России, один — из Италии и еще один — из Украины.

53-ю Международную выставку Wood Fair посетили 22 тыс. человек, об этом сообщают организаторы форума.

Мероприятие проводилось с 4 по 7 сентября 2014 г. в австрийском Клагенфурте, более трети гостей приехали из других стран, в основном — из Италии, Словении и Германии.

Опрос, проведенный организаторами выставки, показал, что гостей более всего интересовали темы лесозаготовок (46%), поставок столярного инструменты и оборудования (35%), технологий лесопиления (32%).

Следующая выставка Wood Fair будет проводиться в Клагенфурте с 1 по 4 сентября 2016 г.

Разбился самолет SF260 ВВС Зимбабве

3 сентября разбился учебно-тренировочный самолет SF260 ВВС Зимбабве, сообщает newzimbabwe.com. Катастрофа произошла после взлета с аэропорта Чарльз Принс. Оба пилота погибли.

Сообщается, что на земле никто не пострадал, начато расследование по установлению причины катастрофы.

«Мы выражаем наши глубочайшие сожаления семьям мужественных офицеров, погибших при исполнении служебных обязанностей», заявил командующий ВВС Зимбабве маршал авиации Перенс Шири (Perence Shiri).

В воскресенье должен начаться воздушный праздник Big African Air show, на котором ожидается выступление 20 летчиков-пилотажников со всего мира.

SF-260 был произведен итальянской авиастроительной компанией Alenia Aermacchi, машины этого типа являются самолетами базовой подготовки пилотов военной авиации.

"Визз Эйр Украина", первая украинская лоукост авиакомпания, сегодня объявила об открытии нового маршрута из Львова в Неаполь с 23 декабря 2014 года. Новый рейс будет выполняться на новом самолете Airbus A320 в Международный Аэропорт Неаполя два раза в неделю, по вторникам и субботам. Рейс в Неаполь заменит рейс Львов - Дортмунд, выполнение которого авиакомпания прекращает с 1 ноября. Ожидается, что новый рейс будет пользоваться большим спросом у пассажиров. Билеты на новый рейс Львов - Неаполь уже в продаже на сайте wizzair.com по цене от 639 грн. (в одну сторону, с учетом налогов).

Акош Буш, генеральный директор "Визз Эйр Украина" отметил: "Несмотря на нелегкие времена и непростую ситуацию на украинском авиационном рынке, "Визз Эйр Украина" выполняет обещания, данные украинским пассажирам, и предлагает им новые возможности для путешествий в европейские страны по доступным ценам. Принимая во внимание то, что мы прекращаем выполнение рейса Львов - Дортмунд с ноября 2014 года, мы рады объявить об открытии нового рейса из Львова в Неаполь, который наша авиакомпания начнет выполнять с 23 декабря. Неаполь - четвертое направление, куда авиакомпания будет летать из Львова. Это расширит возможности украинцев посетить Италию и насладиться знаменитой итальянской гостеприимностью. В свою очередь, итальянские путешественники смогут посетить один из главных культурных центров западной Украины".

Все рейсы выполняются на самолетах Airbus A320, вместительностью 180 кресел.

Манифестация против действий властей Украины на востоке страны состоялась в субботу вечером недалеко от здания Дворца кино в Венеции, прямо перед началом торжественного закрытия Венецианского кинофестиваля.

Как сообщили РИА Новости организаторы акции, в ней приняло участие порядка 60 человек, в том числе представители группы из Рима "Донбасс антифашистский", объединяющей русских, украинцев и итальянцев. В акции приняли участие также коммунистическое движение Италии, коммунисты Венеции и украинская община Венеции.

"Мы хотели привлечь внимание к тому, что происходит на Украине, в Донбассе, рассказать о реально происходящих событиях. Потому что мы считаем, что в европейских СМИ идет информационная блокада, идет она с определённой целью — дезинформировать людей. Но сейчас люди начинают понимать: то, что происходит на Украине, не может не касаться самой Европы", — рассказал один из организаторов мероприятия Сергей.

Активисты раздавали листовки, в которых рассказывалось о том, что на Украине разжигают третью мировую войну, с помощью плакатов призывали прекратить "уничтожение населения восточной Украины". Организаторы также показали два небольших фильма о событиях в Одессе и Донбассе, где сравнивались события времен Второй мировой войны и сегодняшних дней.

"Я рад был увидеть такую активность антифашистов и коммунистов северной Италии, а также представителей местной украинской общины. Мы с ними говорили, все они понимают, что Украина — это только начало, потом все придет в Европу", — сообщил Сергей, отметив, что состоявшаяся акция привлекла внимание большого количества людей, приехавших на кинофестиваль. Елизавета Исакова.

Более 80 рейсов разных авиакомпаний, в том числе перелеты в Москву, отменены в субботу в римском аэропорту Фьюмичино из-за четырехчасовой забастовки авиадиспетчеров.

Как следует из онлайн-табло аэропорта, первый рейс был отменен уже в 8:20 утра (10:20 мск), однако больше всего рейсов из итальянской столицы отложены в объявленные часы забастовки с 12:30 до 16:30, включая московский рейс, который по расписанию должен улететь в 15:00.

Газета Corriere della Sera отмечает, что за несколько дней до забастовки диспетчеров, авиакомпании начали связываться с пассажирами, дабы предупредить их о необходимости поменять билеты на другое время. Кроме этого, для того, чтобы минимизировать трудности для пассажиров, некоторые авиакомпании перенесли свои рейсы на более раннее или более позднее время.

Тем не менее, как отмечает издание, в субботу в римском аэропорту образовались длинные очереди из туристов, не успевших заранее поменять билеты.

Более десяти рейсов отменены также из миланского аэропорта Мальпенса и столько же из аэропорта Венеции. Наталия Шмакова.

Россия и «другие» в представлении русских консерваторов

Андрей Тесля

Россия и «другие» в представлении русских консерваторов[1]

Любой национализм, любая националистическая мысль, намечая определение своей «нации», в первую очередь прибегает к размежеванию с «другими», к противопоставлению, позволяющему негативным образом очертить создаваемую общность. Для такого размежевания сначала нужно понять, какие отличия считаются значимыми, а какие — не имеющими значения и подлежащими исключению из искомой совокупности. Необходимое единство всегда является единством значимого, устанавливаемое тождество — результатом процедуры, сводящей отличия воедино и требующей выбора критериев, которые задают ту или иную дихотомию, — так что контуры, очерчивающие нацию, оказываются исторически подвижными, ведь выбранные ранее критерии допускают снятие или отмену.

Для русской консервативной и националистической мысли XIX века «Европа» и «Запад» являлись «значимым другим» едва ли не в большей степени, чем для иных отечественных интеллектуальных направлений, причем функциональные ипостаси этого «другого» были весьма многообразны: от «негативной», побуждающей к отталкиванию, до образца для подражания; сам же образ «Европы» оказывался множественным и темпорально разнородным. На протяжении XIX века наблюдается процесс конструирования «Европы», собирания данного понятия, с одновременным помещением «России» за его пределами; сопоставление оборачивается противопоставлением: «Россия и Европа». Такой образ Европы вполне предсказуемо оказывается проекцией представлений о России (о том, какой она должна быть); вместе с тем выдвижение на передний план «географических» определений Европы (позже переосмысляемых как «цивилизационные») способствует преодолению прежней, конфессиональной географии: религиозное измерение теперь может быть лишь одной из «культурных» характеристик.

Славянофилы регулярно обнаруживают большую или меньшую близость к консервативной критике «Запада». Прежде всего необходимо остановиться на самой неопределенности общего понятия «консерватизм», в особенности применительно к отечественным реалиям на протяжении XIX века. Например, те же «славянофилы» полемически зачисляются Белинским в разряд консерваторов, в том числе и с помощью присваивания им данного названия — отождествления с «шишковистами» и образования фантомной фигуры ретрограда, в которой стираются различия, скажем, между Хомяковым и Погодиным, а затем и отождествления этого обобщенного «консерватора» с апологетом «официальной народности» (которая в свою очередь оказывается в трудноопределимой близости к позициям «крепостников» и т. п.)[2].

Сама возможность подобных отождествлений далеко не случайна. Так, широко известная фраза С. П. Шевырева о «гниении Запада» позже, в полемике 1860—1870-х годов, становится выражением позиций «славянофилов» или «почвенников» (такой перенос примечательным образом оказывается со временем все более корректным). На последнем моменте есть смысл остановиться подробнее. Схождение в ряде пунктов консервативной и националистической установок оказывается возможным благодаря двум основным вариантам аргументации, используемой представителями консервативного лагеря [3].

Во-первых, консерваторы апеллируют к местной специфике, к собственным «традициям». Такая апелляция предполагает, что нетранслируемость западного опыта вытекает уже из природы последнего, из его «европейского» характера: опыт этот может сам по себе оцениваться и весьма положительно, но в силу своей чужеродности объявляется непригодным для трансплантации в местную почву. Тем самым подразумевается и невозможность сравнивать между собой реалии, характерные для разных стран (политические, экономические, социальные), ведь каждый элемент реальности является частью «органического целого»: местные недостатки выступают продолжением местных же достоинств, а чужое удачное решение, перенесенное в другие условия, порождает совершенно иной результат. В сущности, данная позиция предполагает полный отказ от сравнения, поскольку сравнивать в этом случае необходимо «целостности», «организмы», а не «совокупности элементов», и допустимым оказывается не сравнение, а лишь соположение, параллельное описание. Далее нужно либо принять тот мир, к которому мы уже принадлежим, либо отвергнуть его, причем вторая возможность рассматривается как чисто гипотетическая, ирреальная. Речь, таким образом, идет о волевом решении, а не о рациональном суждении. Всякое плодотворное действие предполагает принятие уже существующей реальности — и уже исходя из этой реальности, в согласии с ней (опирающемся в первую очередь на нерациональное или не до конца рационализируемое) осуществляется действие. Этот ход мысли фактически укладывается в рамки романтического националистического канона, с его базовой метафорой «отрыва от почвы»: существует угроза выпасть из своего «органического единства», оставаясь, однако, внутри этого единства и его не воспринимая. Именно так обычно описывают русское «образованное общество» славянофилы и так позже будет говорить о положении интеллигенции Достоевский (примерно так же в начале XIX века Фихте писал о проникнутых французской культурой высших сословиях Германии). Иными словами, консерватизм в этом варианте апеллирует к уникальному, локальному, несопоставимому, предполагая политическую или интеллектуальную работу с «объектом консервации» в рамках эстетического —и тем самым, через эстетическое, соединяясь с романтическим национализмом, не противостоя ему, а образуя другой ракурс обсуждаемого возможного действия — который можно принимать или отвергать исходя из собственной установки, но который не противоречит этому изводу национализма.

И в том и в другом случае «нечто» («нация», «страна», «государство») становится объектом созерцания — созерцания во времени, которое здесь настойчиво переводится в пространство, развертываясь как скрепленная с этим пространством генеалогия, лента истории, свиток повествования, длительность, представленная рядом стоящих на полке томов. За этим созерцанием могут стоять разные интенции — либо сохранения, либо действия, но сама практика созерцания однотипна, как и практика вовлечения в это созерцание, в наслаждение им, приносящее радость сопричастности с другим, созерцающим то же самое: «наш» — это тот, кто созерцает тот же объект, кто эстетически переживает один и тот же опыт, с кем я, следовательно, могу его разделить — разделить как понимание, возникающее там, где рациональное согласие неуместно, как «согласие в эмоции», то есть «единочувствие»[4].

Во-вторых, возможна и апелляция к «европейскому», «западному» опыту — но через критику «идеи прогресса», критику «современности», лишаемой положительных коннотаций. В этом случае утверждается образ «двух Европ»: подлинной, исторической, с которой и ассоциирует себя русский консерватизм, и современной, отказавшейся от собственных начал, «изменившей себе». Этот взгляд может и транслироваться вовне: скажем, французам, посещавшим Петербург николаевской эпохи, придворные балы и приемы напоминают прекрасную эпоху до 1789 года; показательно и то, что презрительные описания новых придворных нравов, оставленные русскими посетителями Тюильри в 1830—1840-х годах, совпадают с отзывом французской фельетонистки Дельфины де Жирарден, так характеризовавшей министров на королевскому балу: «Мало того, что эти господа уродливы от природы, они еще и одеты самым безвкусным образом; они неопрятны и не причесаны; таков их мундир, и другого они не знают. <…> Это возмутительно: они ведут себя, как на заседаниях палаты»[5]. Выстраивается единство с «Европой», с «Западом», терпящим, как кажется, крушение или, самое меньшее, попавшим в тяжелое положение, из которого, однако, есть выход; соответственно положение России мыслится как особое: она благополучным образом избежала «западных бед», хотя они могут постигнуть и ее в любой момент, как уже постигли Европу. Этот вариант консервативной аргументации весьма близок романтическому национализму славянофилов[6], который активно вбирает критику «Запада», исходящую от западных авторов (как консервативного, так, например, и социалистического толка). Общеизвестна зависимость славянофильской мысли от Шеллинга, чьи суждения о современном положении Европы оцениваются ими как неоспоримая истина, тогда как его надежды на внутреннее обновление, перерождение Европы признаются безосновательными, так как она не располагает достаточными для этого силами, «новыми началами»[7]. Предсказуемым образом эти «новые начала» усматриваются в России — что открывает следующий важнейший аспект интерпретации «Европы» через «Россию», которой предстоит осуществить идеальное сопряжение всеобщего (универсального) и специфического.

Собственно, национализмы XIX века находятся в теснейшей связи с историзацией как способом заменить отсутствующую (разрушающуюся) традицию — в тот момент, когда она перемещается в поле зрения, — ведь пока традиция существует, она не проблематизируется, не становится предметом мысли; ее практикуют, а не выбирают, выбору же подлежат конкретные действия или варианты их обоснования. Как писала Ханна Арендт, нить исторической преемственности стала ближайшей заменой традиции, она помогла редуцировать множество разнородных ценностей и противоречивых мыслей, так или иначе влиявших на происходящее, к однонаправленному и «диалектически согласованному развитию», которое было сконструировано для того, чтобы отвергнуть «не столько традицию, сколько авторитет всех традиций»[8]. Все существующее, и даже исключающее друг друга, получает благодаря такой историзации свой смысл и тем самым оправдание, но только в рамках определенного места и времени. Иными словами, «смыслом вообще» не обладает ничто, за одним исключением, причем в отличие от аристотелевского бога, чистой формы вне времени, исключение это — «Абсолютный дух» или «история», которой надлежит наступить после завершения «предыстории», — наделяет смыслом что бы то ни было, лишь отменяя его собственный смысл, который обнаруживает свой иллюзорный характер. Впрочем, в этой конструкции любые иллюзии могут быть объяснены — здесь все получает обоснование, правда, с той оговоркой, что ложное оказывается столь же обоснованным, как истинное.

Стать нацией в этой системе координат значит отстоять свое место в истории, а право на субъектность, право быть действующим лицом, а не объектом воздействия, оказывается сопряжением универсального и национального. Национальное здесь — это уникальное содержание, которое имеет универсальное значение, — сама по себе «особость» не имеет значения, это чистая фактичность: смыслом обладает то особенное, что становится всеобщим. Отсюда важная черта отношения к «другим», характерного для славянофилов 1840—1850-х годов: особое (разумеется, главенствующее, основное) место в истории при всей своей исключительности не выступает в качестве исключающего, не требует отрицания других, создавая достаточно широкую рамку для помещения их, сосуществующих, в эту иерархичную схему.

В 1847 году Иван Киреевский, перечисляя в письме к «московским друзьям» то, что между ними есть «еще разногласного», выделяет несколько пониманий самого имени «славян», которыми эти разногласия и обусловлены: «только язык и единоплеменность», «противоположность европеизму», «стремление к народности» и «стремление к православию». Затруднение, согласно Киреевскому, в том, что не объяснено, есть ли между этими смыслами что-либо общее и не противоречат ли они друг другу[9]. На эти вопросы в дальнейшем пытаются ответить Хомяков и Константин Аксаков, которые увязывают «стремление к народности» со всеобщим, универсальным через понимание (наиболее последовательно выраженное Аксаковым) «русского народа» как народа по преимуществу своему православного: отсюда мировое начало, которое ему надлежит выразить, это начало самого христианства в его подлинности (народ носит его в себе как свой идеал). А. И. Кошелев в письме к Хомякову выражает эту позицию, фундаментальную для славянофильства, в известной своей резкостью — и оттого предельно четкой — формуле: «Без православия наша народность — дрянь. С православием наша народность имеет мировое значение»[10].

Из этого вытекает отношение славянофилов к «Западу». Если «Запад» понимается как исторически закрепившийся «принцип», то он не может притязать на обладание истиной и подлежит отвержению, поскольку уклонился от православия в схизме, предпочел начало юридического авторитета началу «внутренней правды» и, следуя по пути рационализма, пришел к индивидуализму протестантских учений, которые считают веру делом личного убеждения[11]. Что же касается эмпирического «Запада» — в данном контексте, кстати, это слово используется куда реже, славянофилы предпочитают говорить о конкретных странах, — то надежда состоит в том, что населяющие его народы убедятся в ложности своих, «западных» в первом смысле слова, начал и в истине православия, которое никоим образом не сводится к «русской вере» в «племенном» смысле — напротив, подразумевается, что русский народ столь полно вместил православие, что достиг абсолютного совпадения вселенского христианства и своей веры, так что «местных начал», привносимых в христианское учение, здесь попросту нет. Отсюда большое внимание к попыткам англиканина Пальмера перейти в православие и содействие этим попыткам, вообще надежды на воссоединение с православной церковью церкви англиканской [12], а затем, после I Ватиканского собора, упования, связанные со старокатолическим движением[13].

Из совмещения этих двух планов вытекала вполне предсказуемая ментальная география: двумя негативными центрами выступали «Рим» и «Париж» (или «Франция» в целом), а «Англия» либо наделялась положительными коннотациями, либо вовсе, по аналогии с «Россией», исключалась из пространства «Европы». В ситуации кризисов данная схема предсказуемым образом радикально упрощалась: «эмпирический Запад» заменялся «Западом» как принципом. Особенно ярко это проявилось во время Крымской войны, которая была осмыслена как война религиозная: враждебность европейских держав, поддержавших Османскую империю и выступивших в защиту сохранения ее власти над христианскими подданными, интерпретировалась как демонстрация истинной сущности; особенное возмущение вызвала молитва папы римского за союзные войска, воспринятая как молитва за турецкого султана[14]. Аналогичная радикальная интерпретация столкновения «России» и «Запада» вышла на передний план также в ходе Балканского кризиса 1875—1876 годов и последовавшей за ним Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, завершившейся относительно неудачным для Российской империи мирным урегулированием на Берлинском конгрессе в 1878 году. Ухудшающееся внешнеполитическое положение Российской империи, которая в силу объективных причин — в первую очередь экономического отставания, связанного с запоздалым и трудным переходом от аграрной экономики традиционного типа к индустриальной экономике, — постепенно утрачивала свои позиции, непреодолимый разрыв между амбициями и реальными возможностями — все это подпитывало склонность к восприятию новой ситуации как тотального противостояния «Западу».

Однако те же «восточные кризисы» высвечивают и другой, куда более существенный момент в славянофильской системе координат: настойчивое включение и «Запада», и «России» в общее пространство тех, кто имеет право действовать, в число политических субъектов, противополагающихся «Востоку» как объекту воздействия. Одной из причин острой реакции славянофилов, например, на официальный порядок Парижского мирного конгресса 1856 года было уравнивание Османской Порты с другими державами-участницами. В ситуации Балканского кризиса 1875—1878 годов возмущение вызывали сами попытки интерпретировать конфликт как столкновение сопоставимых субъектов, юридически уравнять христианское население и мусульман, не говоря уже о рассуждениях, упоминавших «права султана». Вообще «власть султана» с этой точки зрения представлялась лишь фактическим положением вещей, но никак не его «правом».

Эта особенность восприятия позволяет выявить еще одну составляющую отношения славянофилов к иным странам и народам. Славянофилы принадлежали, пожалуй, к первому вполне европеизированному поколению. Поскольку перед ними больше не стояло задачи «вхождения в европейскую культуру» — эта культура была тем, в чем они выросли, вне чего себя не мыслили, — то, соответственно, дело для них идет не о «внешнем» отношении к «Европе», а о своем месте внутри этого пространства. Отсюда заглавие недолговечного журнала Ив. Киреевского: «Европеец». Задача теперь не в том, чтобы «стать европейцем», а в том, каким именно европейцем быть.