Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Специалисты из Италии завершили строительство самой высокогорной в Европе гостиницы на Эльбрусе, отель уже принял первых постояльцев, сообщила администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

Первоначально открыть гостиницу планировалось в сентябре, но затем планы были скорректированы.

"На высоте 4 тысячи метров на южном склоне Эльбруса расположился самый высокогорный отель Европы. За три летних месяца итальянские специалисты провели монтаж сборно-разборных модульных конструкций, которые были изготовлены и собраны в Италии", - говорится в сообщении. Строительство гостиницы осуществлялось в рамках проекта "Северо-Кавказский горный клуб" Корпорацией развития Северного Кавказа (КРСК), которая инвестировала в создание и оснащение отеля 130 миллионов рублей.

"Как отметил управляющий директор Северо-Кавказского горного клуба Андрей Катаев, модульные хижины LeapRus имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными горными хижинами, расположенными на Эльбрусе. Питание от солнечных батарей обеспечивает освещение, отопление и горячую воду, а использование современных строительных материалов гарантирует термоизоляцию и исключительную прочность комплекса", - отмечается в сообщении.

Высокогорные комплексы LeapRus представлены в двух модификациях: Elbrus day и Elbrus night. В двух хижинах Elbrus night расположены спальные комнаты на 14 человек каждая. Одна хижина типа Elbrus day представляет собой просторную гостиную, оборудованную обеденными столиками, скамейками, и предназначена для дневного пребывания, обеда и отдыха. Отдельным модулем располагается технический блок, оснащенный тремя санузлами, душевой комнатой и специальным помещением для сушки обуви.

"Новая гостиница уже принимает гостей. В первый год для постояльцев предусмотрена 30-процентная скидка", - отмечает райадминистрация.

В Тегеранском выставочном центре открылась 1-ая международная выставка «Кофе и какое», сообщает агентство ИРНА.

Выставка, а также проводимый в ее рамках фестиваль кофе продлятся до 19 октября, и в этих мероприятиях принимают участие более 20-ти отечественных и зарубежных компаний.

На выставке представлено различное оборудование, которое применяется при производстве кофе и какао и при приготовлении готовой продукции из них, в том числе различного вида кофеварки, кофемолки, машины для расфасовки молотого кофе и какао и т.д.

В выставке принимают участие компании из Италии, Турции, Китая, Франции, Малайзии, Индонезии, Бразилии, а также совместные торговые палаты, такие как ирано-бразильская, ирано-итальянская, ирано-французская.

УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ

Александра Белуза, a.beluza@mn.ru

Мигранты поставили Великобританию на грань выхода из Европейской конвенции по правам человека

Великобритания может выйти из Европейской конвенции по правам человека. Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон заявил, что документ мешает правительству бороться с нелегальной миграцией и выдворять из страны даже представителей "Аль-Каиды". Ситуация с нелегальной миграцией в стране оценивается как критическая, но выход из конвенции предполагает автоматический выход из Совета Европы. В этом случае Великобритания нанесет удар по всему ЕС.

ВОСЕМЬ ЛЕТ И ТРИ МИЛЛИОНА

Британское правительство должно иметь возможность депортировать нелегальных мигрантов и преступников, ради этого страна готова пойти даже на радикальный пересмотр отношений с европейскими институтами, заявил Дэвид Кэмерон недавно в интервью BBC. "Как премьер-министр я хочу быть уверен, что могу заботиться о безопасности моей страны. К примеру, иметь возможность выдворить за пределы государства людей, которые угрожают нашей стране", - сказал Кэмерон, добавив, что для этого все средства хороши.

В частности, власти ссылаются на процедуру экстрадиции Абу Катады: радикального исламского проповедника, который считался главным представителем "Аль-Каиды" в Великобритании, выдворяли из страны начиная аж с 2005 года. При том, что у себя на родине, в Иордании, Абу Катада был обвинен в причастности к террористической деятельности и приговорен к пожизненному заключению заочно, Страсбургский суд затянул процедуру депортации почти на восемь лет. Ката да был отправлен в Иорданию только в июле этого года. Юридические и другие издержки, включая выплату ежемесячного пособия семье Катады, обошлись британскому бюджету примерно в $3 млн.

"Это абсурдно, когда британское правительство вынуждено проделывать столь долгий путь, чтобы выдворить опасных для страны иностранцев", - заявила глава МВД Великобритании Тереза Мэй, объясняя, почему предвыборная программа Консервативной партии будет включать пункт об отказе от выполнения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Выполнить это обещание консерваторы смогут в случае своей победы на выборах в 2015 году.

ПЛАТА ЗА ИМПЕРСКОЕ ПРОШЛОЕ

Какие именно юридические трудности создает для властей Евроконвенция, "МН" разъяснили специалисты по европейскому праву. Дело в том, что статья 8-я конвенции ("Право на уважение частной и семейной жизни") была подвергнута расширительному толкованию Европейским судом по правам человека. Государствам-подписантам, а это все страны ЕС и Россия, ЕСПЧ предписывает обеспечительные меры: государство не может выдворить мигранта до тех пор, пока поданная им жалоба не будет рассмотрена в Страсбурге.

- И получается так: человек нелегально проник в Великобританию, в отношении него выносится решение о депортации, он подает жалобу в ЕСПЧ, а Европейский суд не разрешает государству депортировать его до рассмотрения дела, - говорит "МН" профессор кафедры права Европейского союза Московской государственной юридической академии Артем Четвериков. - Временные меры не являются обязательными - при желании правительство может депортировать, не дожидаясь решения ЕСПЧ, но если оно это сделает, а после этого суд вынесет решение в пользу иммигранта, правительству придется очень неудобно. Могут назначить компенсацию. Кроме того, у британцев с давних времен уважение к праву, они стараются следовать предписаниям вышестоящих судов. Поэтому британские суды подчиняются временным мерам, которые предписывает ЕСПЧ.

Страсбург же это делает из опасений, что там, куда отправят иммигранта, его могут ждать пытки или унижающее достоинство обращение, к коим ЕСПЧ относит в том числе пожизненный срок заключения (тяжесть преступления, за которое человек приговорен к такому суровому наказанию, как правило, не учитывается). "Конечно, для Великобритании это очень неудобно, потому что там очень много людей прячется от правосудия, которое их ждет в собственной стране", - говорит "МН" доцент кафедры европейского права МГИМО Екатерина Торкунова.

В итоге на высылку иммигранта государство тратит годы. "В ЕСПЧ сейчас более 100 тыс. жалоб, и сроки рассмотрения дел там составляют по 6-7 лет и больше", - замечает Четвериков. По его словам, проблема наиболее остро ощущается именно в Великобритании, и тому есть свои причины, связанные с ее бывшим статусом метрополии.

Безвизовый режим со своими бывшими колониями (Индией, ШриЛанкой, Пакистаном, Ганой, Нигерией, Бангладеш) Великобритания поддерживала вплоть до середины 1980-х. Поэтому проблемы с наплывом мигрантов здесь возникли раньше, чем в остальных странах Европы, и сейчас ощущаются острее, чем везде. Несмотря на периодические ужесточения правил въезда и легализации иностранцев, поток мигрантов растет. Согласно последней переписи населения в Лондоне их доля составляет уже 37%, из них 24% не являются британскими подданными.

"РУКИ У КЭМЕРОНА РАЗВЯЗАНЫ"

Очередные попытки сократить количество нелегалов были предприняты в этом году. Однако и нашумевшая акция в отношении нелегалов Go home or face arrest ("отправляйтесь домой или ждите ареста"), и выборочные проверки в лондонском метро были подвергнуты критике со стороны правозащитников, обвинивших власти в расовой ориентированности миграционного контроля.

10 октября правительство Кэмерона представило законопроект по ограничению миграции. В частности, число возможных вариантов апелляций на решение о депортации предлагается сократить до четырех (сейчас их 17). Однако это не затронет саму процедуру рассмотрения жалоб мигрантов в ЕСПЧ. Кроме того, следование Евро конвенции по большому счету лишь отражает одну из фундаментальных проблем: возведенную в абсолют политкорректность, ставшую частью европейской культуры.

Могут ли англичане пойти на пересмотр основ европейской политкорректности или заявление Кэмерона является лишь предвыборной риторикой? "Великобритания сейчас вполне серьезно дистанцируется от Европейского союза и от общеевропейских инициатив, - говорит "МН" руководитель Центра европейских исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев. - После того как Кэмерон заявил о референдуме об участии страны в ЕС, в принципе руки у него развязаны. И многие вещи, годами раздражавшие Британию, сейчас вполне приобретают черты реальности".

Если Великобритания решится и действительно выйдет из конвенции, это будет очень серьезным ударом, потому что до сих пор из конвенции, вступившей в силу в 1953 году, никто еще не выходил. "Это будет первый выход из конвенции, он может повлечь за собой цепную реакцию, - считает Четвериков. - Если никакой катастрофы для Великобритании не произойдет, тогда за ней могут последовать Франция, Германия и другие страны. Проблема миграции уже сейчас близка к критической черте, и она будет усиливаться - из более бедных стран люди будут продолжать бежать в более богатые".

Тимофей Бордачев, напротив, полагает, что другие европейские державы примеру Британии не последуют. "Для Германии и Франции это является единым комплексом европейских норм, которым они привержены", - считает эксперт. Есть и еще один нюанс: по словам юристов, для того чтобы выйти из конвенции, Великобритании потребуется выйти из Совета Европы. "Страна присоединяется к конвенции только в том случае, если становится членом Совета Европы, и наоборот, - это два взаимосвязанных процесса", - говорит Екатерина Торкунова. То есть это будет экзистенциальный выбор Британии.

В ЕВРОПУ НА ЛОДКАХ

По официальным данным, в странах ЕС сейчас в общей сложности проживает более 30 млн мигрантов. В Германии и Австрии больше всего турок. В Британии это в первую очередь пакистанцы, затем индийцы и африканцы, во Франции - арабы.

Если в период кризиса поток гостей из Азии и Африки в Европу замедлился, то сейчас, когда острая фаза кризиса миновала, потоки нелегальной миграции вновь возросли.

Беженцы по Средиземному морю добираются до стран Южной Европы - Греции, Мальты, Италии, Испании (жители Северной Африки с риском для жизни доплывают сюда на резиновых лодках). Понятно, что недавняя трагедия вблизи итальянского острова Лампедуза (в результате крушения рыболовецкого судна, перевозившего из Ливии беженцев из Сомали, Эритреи и других африканских стран, погибло более 300 человек) не остановит этот поток.

Часть прибывших остается на юге, а часть, пользуясь свободой передвижения в рамках шенгенской зоны, в поисках работы отправляется на север - как правило, во Францию и Германию. Это, конечно, не устраивает ни Францию, ни Германию, и такие конфликты уже были, например, на итало-французской границе, но чтобы реально закрыть коридор, им пришлось бы покуситься на свободу шенгенской зоны, то есть на одно из главных завоеваний ЕС.

Разумеется, европейцев все больше волнует связанный с мигрантами рост экстремизма, а также конкуренция на рынке труда с местным населением. "Главная же проблема состоит в том, что мигранты за небольшими исключениями очень плохо интегрируются в европейское общество, - говорит "МН" заведующий сектором этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель. - В первую очередь это мусульманское большинство. Соответственно, в Лондоне появляются кварталы, называемые Лондонистан, куда даже британская полиция боится заходить. Во Франции французская полиция не рискует свободно появляться в пригородах Парижа".

Доля мусульман в той же Британии, согласно переписи населения, около 5%. Показатель вроде бы небольшой, но, во-первых, еще несколько лет назад он составлял 3%, а, во-вторых, есть районы с большой концентрацией исповедующих ислам. В графстве Блэкберн насчитывается 27% мусульман, в Лондоне - более 30%. То, что мигранты не интегрируются в общество даже во втором поколении, наглядно показали взрывы в Лондоне 2005 года, которые устроили не приезжие террористы, а британцы пакистанского происхождения.

"ЧТО ДЕЛАТЬ, ОНИ НЕ ЗНАЮТ"

Во Франции проживает около 6 млн мусульман (по этому показателю Франция лидирует среди всех европейских стран). Французский комитет против исламофобии регулярно публикует доклады, в которых фиксирует рост антиисламских акций в стране. По данным этой организации, за первое полугодие нынешнего года во Франции произошло 108 уличных акций, в том числе участились случаи хулиганства и насилия в отношении женщин в хиджабах.

Одновременно страну периодически сотрясают беспорядки со стороны самих мусульман. В июле этого года в пригороде Парижа Траппе полицейские задержали женщину за появление в общественном месте в чадре, после чего мусульманская молодежь забросала комиссариат камнями, а также подожгла два десятка полицейских машин. Добавим, что ношение головного убора, полностью закрывающего лицо, во Франции законодательно запрещено с 2011 года. При этом в стране полным ходом идет строительство мечетей, а также растет количество группировок, открыто не признающих французскую светскую модель.

- Дело в том, что государства-нации начинают рассыпаться на отдельные культурно разрозненные общины - этнические, религиозные и прочие. И вот это проблема. Не множество культур, а то, что в центре внимания становится не человек, не его право, а права групп, общин. И эта проблема довольно далеко зашла везде, - говорит "МН" гендиректор Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин.

Угрозы слабо контролируемой миграции заключаются не только в появлении анклавов и экстремистски настроенной части мусульманской молодежи. Все больше беспокойства у цивилизованных европейцев вызывает рост популярности "белых" радикальных националистов - от полу подпольных группировок до политических партий и политиков. Европа вроде бы не хочет идти на поводу ни у тех, ни у других, но в результате не может решиться на какую-либо последовательную политику.

- Все европейские страны, начиная где-то с 1970-1980-х годов, постоянно ужесточают миграционную политику, но делают это недостаточно энергично, - отмечает Павел Кандель. - Наплыв мигрантов продолжается. Соответственно, растет массовое недовольство и легальной, и нелегальной миграцией. Рост правых настроений, успехи националистических партий - это происходит сейчас практически во всех странах Европы. Проблема нелегальной миграции в Европе давно перезрела. Но что с ней делать, они не знают.

Государство не может выдворить нелегального мигранта до тех пор, пока его жалоба не будет рассмотрена в Страсбурге

Европейцев все больше волнует связанный с мигрантами рост экстремизма, а также конкуренция на рынке труда с местным населением

"30 млн мигрантов сейчас проживают в странах ЕС

108 уличных акций, связанных с проблемами мигрантов, прошло во Франции за первую половину 2013 года

Все больше беспокойства у цивилизованных европейцев вызывает рост популярности "белых" радикальных националистов

КУСОЧЕК ИТАЛИИ В НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНЕ

Западном округе Москвы открыли новое место отдыха для детей и взрослых

В Москве, как известно, очень много парков. Но больше всего их в Западном административном округе столицы. Есть среди них и маленькие скверы, и парки отдыха с развитой сферой услуг и развлечений.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРОЕКТ ЗА ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В конце сентября список столичных парков пополнился еще одним - детским парком "Буратино" в Ново-Переделкине. Инициатором его создания была префектура Западного административного округа. Подготовил проект итальянский архитектор Виллем Брауэр, а профинансировали его частные инвесторы. Строительство объекта обошлось в 180 млн руб. Народный парк расположился на месте пустыря в промышленной зоне Ново-Переделкина. Теперь здесь высажено более 1,5 тыс. деревьев и кустарников.

"В прошлом году на месте заброшенного пустыря и офисно-складских помещений компании "Русский стандарт" было решено разбить удобный и комфортабельный детский парк, - рассказал "МН" префект ЗАО Алексей Александров. - Дополнительным фактором при выборе данного места послужила его непосредственная близость к большому количеству жилых домов. У горожан появилась необходимость в облагороженной, удобной территории для прогулок с детьми, чтобы дети могли где-то играть, гулять и развиваться. Тем более что в районе Ново-Переделкино не так много мест отдыха".

Это уже пятый по счету народный парк, который открывается в Западном округе Москвы в этом году. Перед Днем города были торжественно открыты парк на берегу Мазиловского пруда, Дохтуровский сквер, который серьезно благоустроили к Дню города, сквер на Можайском шоссе, владение 4, и народный парк на улице Крылатские Холмы, дом 34.

ЧЕТЫРЕХМЕТРОВАЯ СТАТУЯ, ВЕЛОТРАССА И ЛАБИРИНТ

"Главная идея создания объекта - все аттракционы и детские площадки предназначены для того, чтобы дети не просто играли, но и общались между собой", - объясняет автор проекта Брауэр.

В своей работе он использовал концепции детских парков северных столиц: Копенгагена, Стокгольма, Осло и Хельсинки. Благодаря этому в "Буратино" воплощены лучшие идеи европейских парков. Здесь установлено самое современное и качественное игровое оборудование для детских площадок от ведущих западных производителей из Испании, Финляндии и Нидерландов. На двух гектарах земли установлены спортивные площадки, протянута канатная дорога, есть даже своя вело трасса и скалодром. Жемчужиной парка стали лабиринт со смотровой башней, сформированный из туи, фонтан с декоративной подсветкой и амфитеатр для проведения праздников.

Особое место в парке занимает уникальный звуковой павильон, специально оборудованный для развития слуха у детей через игры со звуком. В темное время суток парк будет обладать узнаваемым световым обликом за счет использования дизайнерской подсветки. Все работы оплатила и провела компания "Русский стандарт" по просьбе префектуры ЗАО. Основным парковым декором стали разноцветные фигуры животных, а центром композиции станет скульптура Пиноккио. Ее привезут из Италии в ноябре. Декоративная фигура сказочного персонажа будет высотой четыре метра. Итальянский Буратино будет встречать гостей у самого входа в народный парк. Зимой здесь откроют каток площадью более 800 кв. м, который летом станет площадкой для спортивных игр.

Компания Orion Holdings приобрела 118 единиц недвижимости в проекте Donna Towers

Частная компания Orion Holdings сообщила о недавнем приобретении недвижимости, стоимость которой составляет 150 млн дирхамов (US$ 41.1 млн) в проекте смешанного типа Donna Towers, расположенном в районе Dubai Silicon Oasis в Дубае (ОАЭ). Как сообщает IMEXre.com со ссылкой на издание Emirates Business 24|7, проект Donna Towers возводится итальянским застройщиком элитной недвижимости Seasif Group, дочерним филиалом мультипрофильной компании Seasif Holding.

В качестве партнера проекта компания Orion займется продажами и маркетингом 118 жилых единиц недвижимости в проекте Donna Towers, приобретенных в первой половине 2013 года. В проекте Donna Towers, дизайн которого сочетает лучшие традиции современной итальянской архитектуры высотных зданий, возведено два небоскреба, в которых будет оборудовано 240 офисных единиц и 354 единицы жилой недвижимости. В настоящий момент строительство проекта завершено на 90%, его сдача в эксплуатацию запланирована на третий квартал 2014 года.

В проекте также будет оборудована просторная парковка для местных жителей и служащих компаний, арендующих офисные площади. Застройщик проекта уверен, что строительные работы в проекте будут завершены в срок

Немецкий фонд сделал крупнейшую инвестицию в португальскую недвижимость со времен начала экономического кризиса.

Согласно данным, собранным Real Capital Analytics, сделка на €43 млн оказалась самой крупной в Португалии с 2009 года. Именно за такую сумму немецкая компания Deka Immobilien приобрела офисное здание "Балтико", расположенное в Парке нация в Лиссабоне, сообщает The Portugal News Online.

Журналисты одной из финансовых газет назвали сделку индикатором того, что к рынку недвижимости Португалии вновь возвращается доверие.

Специалисты Deka Immobilien заявили, что не сомневались в перспективах развития Еврозоны: "Мы уверены, что страны Европейского союза будут держаться вместе. Лиссабон - один из важнейших европейских городов, прекрасно подходящий для развития бизнеса, и сейчас самое время покупать здесь недвижимость, цены на которую вполне разумны, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране".

Карлос Оливейра, партнер и глава агентского отделения Cushman & Wakeman, утверждает: "Прогнозы на 2013 год позволяют думать, что в ближайшее время ситуация на рынке недвижимости не изменится кардинально, однако кризисные темпы, похоже, снижаются". Эксперт также отметил, что выручка от сделок с недвижимостью в наиболее пострадавших от кризиса странах, таких как Португалия, Греция, Ирландия, Испания и Италия, выросла на 60% во втором квартале 2013 года.

27 октября ОАО "Авиакомпания "Россия", входящее в группу компаний "Аэрофлот", перейдет на осенне-зимнее расписание полетов. Начало нового сезона в гражданской авиации для крупнейшей авиакомпании Северо-Западного региона РФ будет связано с укреплением позиций на рынке, стабильным развитием востребованных направлений полетов, качественным улучшением услуг.

Авиакомпания "Россия" продолжит связывать Санкт-Петербург и города России регулярными высокочастотными рейсами. Так, увеличение количества рейсов произойдет в пункты Северо-Запада: перелеты в Архангельск начнут выполняться три раза в день, дополнительные рейсы откроются на линии в Мурманск. Значительное увеличение предложения на линии Санкт-Петербург - Калининград: теперь авиакомпания "Россия" будет выполнять туда до семи рейсов ежедневно.

В преддверии XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи расписание дополнится двумя ежедневными рейсами на линии Санкт-Петербург - ! Сочи и Санкт-Петербург - Краснодар, что позволит пассажирам выбирать оптимальное для них время вылета.

Авиакомпания "Россия" впервые в осенне-зимнем сезоне начнет осуществлять ежедневные перелеты в Сыктывкар, а также предложит пассажирам отправиться в Казань. В плане полетов появятся дополнительные рейсы в Самару, Уфу и другие города.

При планировании расписания полетов в города дальнего зарубежья компанией было принято решение о вводе дополнительных рейсов в пункты Германии. В общей сложности пассажирам будет предложено семь новых частот. В том числе на ежедневную основу будут переведены рейсы в Берлин и Мюнхен, дополнительные частоты будут введены в Дюссельдорф и Франкфурт.

Позитивные изменения коснутся и другого популярного направления - Парижа. На протяжении многих лет компания выполняла ежедневные рейсы в столицу Франции, теперь же по пятницам, субботам и воскресеньям пассажиры смогут выбрать из двух рейсов с вылетом в 11:00 ч. или 16:00 ч.

Предложение перелетов в страны СНГ останется на уровне прошлого года, с небольшим увеличением объемов перевозок на направлениях в Киев, Баку и Ереван.

В осенне-зимнем сезоне будут выполняться перелеты к традиционно популярным местам пляжного отдыха. В рамках регулярной программы путешественники смогут отправиться в Овду, на остров Тенерифе, чартерные рейсы запланированы в Гоа и Табу.

Делая ставку на регулярную перевозку, авиакомпания "Россия" предложит любителям горнолыжного спорта широкую географию полетов в города, находящиеся в непосредственной близости к горнолыжным курортам - Зальцбург, Мюнхен, Милан, Софию, Женеву, Сочи, Екатеринбург, Красноярск, Мурманск и многие другие. На всех направлениях осенне-зимнего расписания будет действовать акция по бесплатной перевозке горнолыжного оборудования.

Важнейшим событием наступающего осенне-зимнего сезона станет начало операционной деятельности авиакомпании "Россия" ! из но! вого пассажирского терминала Пулково, запланированное на 4 декабря 2013 года. Переход в новый терминал, безусловно, позитивно отразится на качестве обслуживания пассажиров, повышении уровня комфорта прохождения предполетных процедур, существенно улучшит трансферные возможности за счет сосредоточения всех вылетов компании в едином терминале.

Мировой рынок стали: 3-10 октября 2013 г.

Ситуация на мировом рынке проясняется. Спрос на сталепродукцию так и не восстановился после лета, а вот объем предложения в настоящее время имеет избыточный характер. Вследствие этого меткомпаниям приходится продолжать политику уступок. Недельная пауза, вызванная праздниками в Китае, завершилось, но возвращение на рынок не принесло местным компаниям ничего нового. Повышения цен на китайский прокат не произошло, а вот новое понижение выглядит весьма вероятным.

Полуфабрикаты

Производителям заготовок в странах СНГ в начале октября удалось добиться прогресса. Если октябрьская продукция распродана по $490-495/т FOB, то ноябрьская идет уже по $495/т и выше. Правда, основной объем продаж приходится на Турцию, где мини-заводы используют полуфабрикаты вместо подорожавшего лома. Спрос со стороны других крупных покупателей украинских и российских заготовок ограничен, хотя в конце первой декады октября сообщалось, что интерес к приобретению этой продукции проявляют некоторые компании из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Правда, дальнейшие перспективы роста выглядят сомнительными. Подорожание лома объясняется тем, что турецкие компании проводят закупки сырья на текущий месяц. Во второй половине октября спрос на этот материал должен упасть, а вместе с ним пойдут вниз и цены. Кроме того, не преодолен спад на региональном рынке длинномерного проката. Многие прокатчики ожидают дальнейшего понижения котировок на полуфабрикаты. В частности, турецкие металлурги сообщают о получении заказов от клиентов в Египте и Тунисе по ценам $500-505/т FOB, хотя сейчас данная продукция предлагается не менее чем по $510-520/т.

В странах ЮВА заготовки немного подорожали в начале октября вместе с ломом. В частности, таиландские и филиппинские прокатчики начали соглашаться на приобретение корейских полуфабрикатов по $530-535/т CFR, тогда как ранее рубеж $530/т считался предельно допустимым. Российская продукция также прибавила до $5 за т, превысив $515/т.

Однако эти достижения могут быстро сойти на нет после возвращения на рынок китайцев. Они, как и в конце сентября, предлагают заготовки по $510-515/т CFR. Предпринимаемые ими попытки повышения котировок на длинномерную продукцию пока безуспешны.

На рынке слябов снова сложная ситуация вследствие снижения стоимости г/к рулонов. Вследствие этого предложения, озвученные поставщиками полуфабрикатов в сентябре, не вызывают интереса у большинства потребителей. Российская и украинская продукция на Черном море снижается до $480-490/т FOB, а на Дальнем Востоке тайванские компании готовы платить за слябы не более $470-480/т CFR, но так низко сейчас не готов опуститься ни один поставщик.

Конструкционная сталь

Общая ситуация на ближневосточном рынке длинномерного проката остается нестабильной. Дистрибуторы и конечные потребители проводят политику «точечных» приобретений, при этом, реальный спрос на конструкционную сталь ограничен из-за стагнации в строительной отрасли практически всех стран региона.

Тем не менее, турецкие компании, распродав октябрьскую продукцию, сделали новую попытку повышения. Стоимость арматуры при экспорте поднялась до $570-580/т FOB по сравнению с $570/т в начале текущего месяца. На внутреннем рынке производители стараются поддерживать цены на одном уровне в долларовом эквиваленте, производя коррекции в соответствии с колебаниями местной валюты.

Приподнялись и цены на длинномерный прокат производства СНГ. Экспортные котировки на ноябрьскую арматуру достигли $550-580/т FOB, а катанка предлагается по $555-585/т. Правда, в последнее время сообщалось о сделках вблизи нижней границы этих интервалов. Иракские компании пока ведут переговоры с украинскими поставщиками, а со стороны африканских стран спрос практически отсутствует.

Некоторые покупатели ожидают возвращения на рынок китайских металлургов, которые в конце сентября продавали арматуру и катанку по $545-565/т CFR. По предварительным данным, после праздников котировки на китайский длинномерный прокат не изменились. Более того, понижение выглядит более вероятным, чем рост.

На европейском рынке спрос на конструкционную сталь продолжает сокращаться. Исключений из этого правила мало; прежде всего, это Германия и Польша, где внутренние цены на арматуру по-прежнему могут достигать 500-520 евро/т CPT. Однако в большинстве других стран региона металлурги вынуждены идти на уступки. С начала октября длинномерный прокат в странах юга Европы подешевел на 5-10 евро за т. Кроме того, до 445-450 евро/т FOB понизились экспортные котировки на арматуру. Алжирские потребители за последний месяц закупили большие объемы продукции и без особой охоты заключают новые сделки, а завышенный курс евро тянет цены вниз.

Листовая сталь

Если китайские компании и рассчитывали на повышение котировок на плоский прокат после завершения праздников, их расчеты оказались ошибочными. Спрос на их продукцию остается относительно низким как внутри страны, так и за рубежом, а цены стагнируют или даже немного понизились. В частности, толстолистовая сталь в первые дни после возобновления торгов потеряла порядка $5/т и котируется на внешнем рынке на уровне $515-525/т FOB. При этом, новые данные о замедлении темпов роста китайской экономики никак не способствуют появлению оптимистичных настроений у участников рынка.

Большинство потребителей в странах Юго-Восточной Азии по этой причине откладывают заключение сделок, требуя от поставщиков предоставления более значительных дисконтов. Меткомпании из Тайваня, Кореи и Японии уже понизили котировки на горячий прокат до $550-570/т FOB, по покупатели ориентируются на стоимость аналогичной индийской продукции, которая, как правило, не превышает $550-560/т CFR.

В странах Персидского залива индийский горячий прокат предлагается по $560-570/т CFR, но без особого интереса со стороны покупателей. Цены определенно идут вниз, поэтому потребители перешли в режим ожидания: каждая неделя отсрочки обещает им сокращение затрат. Такую же политику проводят и турецкие покупатели. Местные металлурги сбавили котировки на г/к рулоны до $575-580/т EXW, но встречные предложения уже поступают из расчета $570/т и менее.

Соответственно, идут на уступки и поставщики плоского проката из СНГ. Украинские г/к рулоны котируются в Турции на уровне $520-525/т FOB, кстати, на одной отметке с толстолистовой сталью, а российская продукция не превышает $540-545/т CFR. Пришлось производителям сбавить цены и при поставках в страны Восточной Европы. Из-за недостаточного спроса и негативных тенденций на местных рынках украинским металлургам пришлось уменьшить стоимость г/к рулонов до около $565-570/т DAP против более $580/т DAP в конце сентября.

На европейском рынке плоского проката действительно виден спад. Дистрибуторы, завершив восстановление складских запасов, резко снизили активность, а реальное потребление метпродукции осталось минимальным. Кроме того, повышение курса евро к доллару привело к появлению на местном рынке дешевого импорта. Российские и китайские компании готовы продавать г/к рулоны в Италию и страны Западной Европы по 415-425 евро/т CFR, а индийская и турецкая продукция находится в интервале 440-450 евро/т. В самой Европе внутренние цены постепенно консолидируются в интервале 440-460 евро/т EXW, хотя некоторые компании в Германии и странах Центральной Европы все еще выставляют предложения на уровне 470 евро/т EXW.

Специальные сорта стали

Никель продолжает дешеветь на LME, и это оказывает все большее давление на рынок нержавеющей стали. Большинство производителей этой продукции в Европе и Восточной Азии сбавили котировки в начале октября, а теперь все более вероятным выглядит необходимость нового понижения при заключении контрактов на ноябрь. По крайней мере, европейские металлурги уже сейчас заявляют о том, что им придется уменьшить в следующем месяце доплату за содержание легирующих элементов и, возможно, базовые цены на нержавеющую продукцию.

Тем временем, по данным International Stainless Steel Forum, мировое производство нержавеющей стали в первом полугодии 2013 г. составило 18,6 млн. т, на 4,6% больше, чем в тот же период год назад. Правда, рост был достигнут исключительно благодаря расширению объемов выплавки в Китае, Индии и России, причем, Китай – на 15,1%, до 8,8 млн. т. Все остальные страны сократили выпуск по сравнению с прошлым годом.

Металлолом

Турецкие компании продолжают пополнять запасы на ближайший месяц, и стоимость лома продолжает идти вверх. В последние дни ряд удачных сделок удалось провести европейским трейдерам, компенсировавшим подорожание евро заметным повышением долларовых цен. Стоимость материала HMS № 1&2 (80:20) за считанные дни подскочила на $5-8/т и достигла $370/т CFR и более. Американские компании выставляют для Турции цены порядка $370-375/т CFR, но турецкие металлурги предпочитают подписывать контракты с европейцами.

Российские трейдеры также подняли котировки на свой материал 3А, как минимум, на $5 за т, доведя их до $360-365/т CFR. Украинский лом в начале октября приобретался примерно по $345-350/т CFR, но теперь его стоимость тоже должна немного прибавить. Впрочем, уже во второй половине октября спрос на лом в Турции должен пойти вниз.

В Восточной Азии цены на лом также возросли. Этому способствовало, прежде всего, укрепление иены относительно доллара, приведшее к подъему котировок на японский материал Н2 до $345-350/т FOB. В этой ситуации металлурги предпочитают приобретать американский лом HMS № 1&2 (80:20), который поставляется по $350-355/т CFR.

Виктор Тарнавский

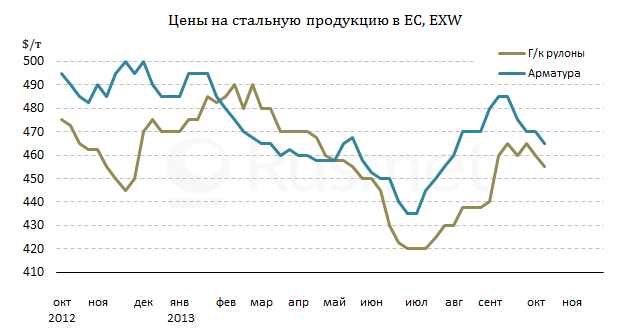

Нисходящая линия

Цены на прокат в Европе пошли вниз после сентябрьского повышения

Восстановление европейского рынка стали, давшее местным металлургическим компаниям возможность поднять котировки на свою продукцию на 20-30 евро за т, оказалось непродолжительным. Уже во второй половине сентября покупательская активность практически сошла на нет, а в октябре производителям пришлось переходить к понижениям цен при заключении ноябрьских контрактов. При этом, по мнению многих участников рынка, стоимость стальной продукции в странах Евросоюза теперь будет опускаться, как минимум, до конца текущего года.

Впрочем, такое развитие событий было предсказуемым. Увеличение спроса в сентябре происходило, главным образом, за счет дистрибуторов, пополнявших запасы после лета. Ближе концу прошлого месяца они сократили закупки, приведя их в соответствие с реальным спросом, который так и остался весьма низким.

Несмотря на оптимистичные заявления руководства Европейского центрального банка о достигнутом прогрессе в экономике региона, на самом деле положение в реальном секторе большинства стран ЕС по-прежнему выглядит неутешительно. Правительства продолжают губительную для экономики и потребительского рынка политику жесткой экономии и не собираются от нее отказываться. Относительное благополучие наблюдается только в Германии и других странах Центральной Европы, тесно интегрированных с ней экономически.

Однако, тем не менее, даже в Германии потребление стали в текущем году, по оценкам национальной металлургической ассоциации, сократится на 1,6% по сравнению с прошлым годом. На 2014 год, правда, предсказывается 3%-ный рост, но подобные оптимистичные прогнозы для европейского рынка стали слишком часто оказывались ошибочными в последнее время, чтобы им можно было доверять.

В начале октября в Германии немного подешевел металлолом, а вместе с ними сдвинулись вниз и цены на длинномерный прокат. Местные компании по-прежнему предлагают арматуру по 500-515 евро за т CPT, но германский рынок привлекает поставщиков из других стран, вплоть до Турции, а их продукция стоит не более 500 евро за т CPT. Примерно на таком же уровне арматура котируется и в Польше, строительная отрасль которой также значительно отличается от соседей в лучшую сторону.

На юге Европы длинномерный прокат дешевеет, потеряв с начала октября до 10 евро за т. Помимо слабого внутреннего спроса, негативное влияние на рынок оказывает неблагоприятная внешняя конъюнктура. Алжирские компании, закупив значительные объемы арматуры в сентябре, резко сбавили активность. Кроме того, поставки увеличивают местные производители – прежде всего, Arcelor Mittal Annaba и Toscelik. В начале октября стоимость испанской и итальянской арматуры упала до 440-450 евро за т FOB, а покупатели настаивают на дальнейшем удешевлении, чтобы нивелировать влияние «дорогого» евро.

На рынке плоского проката цены ведут себя более однообразно, снижаясь по всему региону. Котировки на горячий прокат в Италии и Восточной Европе снижаются до уровня 440-460 евро за т EXW, и только в Германии местные производители выставляют цены порядка 470 евро за т EXW. Впрочем, при заключении контрактов металлурги предоставляют все более весомые скидки. Как ожидается, в ноябре продавцы окончательно признают удешевление своей продукции, официально сбавив цены, как минимум, на 20 евро за т по сравнению с нынешним уровнем.

Высокий курс евро привлекает в Европу поставщиков из других регионов. Причем, они имеют возможность предлагать свою продукцию по весьма конкурентоспособным ценам. В частности, украинские горячекатаные рулоны поступают в Польшу примерно по 415 евро за т DAP, а китайская, российская и индийская продукция котируется в Южной Европе по 420-435 евро за т CFR. Только турецкие компании пока что предлагают горячий прокат в страны ЕС не менее, чем по 445 евро за т CFR.

Каких-либо изменений к лучшему европейские металлурги в обозримом будущем не ожидают. Некоторые компании, безусловно, будут пытаться удержать цены от нового спада, но вряд ли им это удастся.

Виктор Тарнавский

Riva Group в осаде

Проблемы крупнейшей металлургической компании Италии все никак не заканчиваются

По данным Ассоциации производителей стали Италии (Federacciai), в августе текущего года выплавка стали металлургическими предприятиями страны составила 1,08 млн. т, что на 48,3% ниже объема июля и на 7,5% – аналогичного показателя 2012 года. Предварительные оценки Federacciai по выпуску стальной продукции за сентябрь свидетельствуют о том, что изменить негативную тенденцию пока не удалось. Не в последнюю очередь это связано с остановкой ряда заводов крупнейшей металлургической компании страны Riva Group.

Безрадостный юбилей

В следующем году исполнится 60 лет с того момента, как Эмилио Рива учредил одноименную компанию, со временем ставшую крупнейшим производителем металлопродукции в Италии. По объемам производства стали Riva Group занимает сегодня третье место в Европейском Союзе и 18-е – в мире. Компания изготовляет длинномерную и плоскокатаную продукцию из углеродистой стали, ей принадлежит ряд предприятий металлообрабатывающей отрасли, а также разветвленная сеть из 26 сервисных центров и торговых представительств. От других ведущих металлургических компаний мира Riva Group отличается частной формой собственности, поскольку группу по-прежнему контролирует семья Рива: основатель и председатель правления Эмилио Рива, его сыновья Фабио, Клаудио, Николя и Даниэль, а также племянники Чезаре и Анжело.

Пожалуй, самый ценный актив среди металлургических предприятий Riva Group – это выкупленный группой в 1995 году у государства интегрированный сталелитейный завод Ilva в городе Таранто. Этот комбинат, являющийся сегодня крупнейшим металлургическим комбинатом в ЕС, дал Riva Group возможность не только существенно увеличить сталелитейные мощности, но и диверсифицировать ассортимент продукции, наладив выпуск листовой стали.

В настоящее время компании принадлежат 40 сталелитейных и металлообрабатывающих заводов, из которых 22 находятся в Италии. Эти предприятия выпускают 61% всей продукции группы, на их долю приходится две трети суммарных продаж. Другие заводы Riva Group расположены в Германии, Франции, Бельгии, Испании, Греции и Тунисе. Кроме того, в составе группы Riva находится расположенное в Канаде предприятие по обработке и дроблению лома. Суммарные мощности группы по производству необработанной стали составляют около 23,7 млн. т в год. Кроме того, Riva Group активно работает в таких секторах, как энергетика, транспорт и торговля.

Казалось бы, обладая столь внушительными активами и достаточно хорошей репутацией, семья Рива вряд ли могла ожидать каких-либо серьезных скандалов вокруг своей «металлургической собственности». Однако в июле 2012 года грянул гром: принадлежащий Riva Group сталелитейный комбинат Ilva оказался в эпицентре экологического скандала, в результате чего его работа была приостановлена. Как было установлено следователями, производственные отходы завода могли послужить причиной аномального роста числа заболеваний легочной и сердечно-сосудистой систем, а также раковых заболеваний у жителей Таранто и его окрестностей.

За прошедший год страсти вокруг Ilva только накалялись: производственные скандалы порой перерастали в политические, аресту подверглись глава Riva Group Эмилио Рива вместе с сыном Фабио, а также бывший гендиректор Ilva Луиджи Капогроссо. Делом меткомбината вынужден был заняться даже Конституционный Суд Италии, который, в конечном итоге, разрешил осуществлять металлургическое производство на заводе без каких-либо ограничений на период реконструкции и модернизации очистных сооружений. Впрочем, итальянская полиция и прокуратора тоже не сидели сложа руки. В мае текущего года полиция арестовала активы Ilva на общую сумму 8,1 млрд. евро, а прокуратора начала расследование дела об уклонении от уплаты налогов главы Riva Group Эмилио Рива после того, как полиция изъяла из оффшорных структур бизнесмена около 1,2 млрд. евро наличными.

После некоторого летнего «затишья» вокруг событий, связанных с Riva Group, в начале осени текущего года действия против семьи Рива возобновились с новой силой. Так, в середине сентября финансовой полицией Италии были произведены аресты активов тринадцати компаний, которые входят в Riva Group. Следственные действия проводились в таких городах, как Рим, Милан, Генуя, Кальяри, Модена, Неаполь, Бари, Леччо и Бергамо, а арест был наложен на товары и имущество группы, общая стоимость которых превышает 900 млн. евро. Кроме того аресту были подвергнуты все виды финансовых инструментов, к которым относятся, в частности, акции и облигации. Были изъяты также порядка ста единиц транспортных средств.

В ответ на эти действия руководство Riva Group объявило об остановке производства на восьми сталелитейных заводах, входящих в металлургическое подразделение группы Riva Acciaio, которая, в том числе, контролируют и работу комбината Ilva. Согласно заявлению его руководства, после изъятия активов компания потеряла экономические и производственные условия для продолжения операционной деятельности. В связи с закрытием предприятий под угрозой увольнения оказались 1,5 тыс. рабочих. В дело пришлось вмешаться даже премьер-министру Италии, который раскритиковал остановку предприятий Riva Acciaio, заявив, что «это безумие, Riva не может использовать рабочих в качестве мести прокурору».

«Сланцевый» шанс для Ilva

В самой же Riva Group поспешили заявить, что решение компании остановить производство на восьми заводах в Италии никоим образом не повлияет на функционирование сталелитейных предприятий группы в других европейских странах. В специальном заявлении Riva Group по этому поводу отмечается, что «производство на зарубежных предприятиях будет осуществляться в обычном режиме, а финансовая ситуация на них остается стабильной и не требует какого-либо вмешательства извне».

По состоянию на начало октября, как отмечают наблюдатели, итальянская сталелитейная компания Riva Acciaio (производит около 1,5 млн. т длинномерной стальной продукции в год) все же возобновила работу ряда металлургических предприятий. В частности, заработали заводы в городах Лесеньо, Каронно Пертузела, Анно?не-ди-Бриа?нца и Валькамоника. Другие активы Riva Acciaio пока не могут функционировать из-за бюрократических проволочек, но, как уверяют в компании, их перезапуск состоится в самое ближайшее время. Ранее министр экономического развития Италии Флавио Дзанонато заявил, что компания Riva Acciaio продемонстрировала готовность сотрудничать с властями и приняла решение возобновить работу остановленных металлургических предприятий.

Тем временем, источник всех последних скандалов в металлургической отрасли Италии многострадальный завод Ilva продолжает функционировать и приносить некоторую прибыль несмотря на продолжающиеся уже более года судебные разбирательства вокруг предприятия и требования местных судебных органов закрыть комбинат до решения его руководством всех экологических проблем в городе Таранто. С угрозой открыть судебное производство против Италии выступила в сентябре текущего года даже Европейская Комиссия, поскольку, как считают в ЕК, итальянское руководство не способно решить вопрос с осуществлением контроля над выбросами токсических и загрязняющих веществ на Ilva. Пока что переговоры по этому вопросу между Римом и Брюсселем еще продолжаются, и итальянцы делают все возможное, чтобы предотвратить судебное расследование.

На самом комбинате Ilva, тем временем, готовятся запустить к концу октября текущего года третью доменную печь мощностью 2 млн. т, что даст возможность увеличить объем производства стали на предприятии до 7,5 млн. т в год. На Ilva сегодня функционируют лишь две из пяти имеющихся доменных печей. По оценкам специалистов, дела на комбинате в настоящее время идут в целом не плохо, но ему приходится жить, по сути, одним днем, не имея никаких гарантий на более длительную перспективу. Совсем не в пользу Ilva говорит и тот факт, что угроза ареста активов сегодня нависла и над компаниями Taranto Energia и Ilva Servizi Marittimi, которые обеспечивают металлургический завод энергией, а также предоставляют услуги по портовым погрузочно-разгрузочным операциям и морским перевозкам.

Чем закончится история с Ilva, пока не понятно. Но терять от 8 млрд. до 10 млрд. евро в год (по подсчетам местных чиновников) в результате закрытия крупнейшего в Европе металлургического предприятия правительство Италии, конечно, не хочет. О том, что остановка Ilva дорого обойдется стране, говорит и глава итальянской Ассоциации производителей стали Federacciai Антонио Гоцци. По его подсчетам, во-первых, стоимость импортного металла будет на 50-100 евро/т выше, что увеличит расходы на уровне страны на 2,5-5 млрд. евро в год. А во-вторых, из-за отсутствия продукции Ilva Италия будет терять за год около 1,2-2 млрд. евро в результате снижения объемов экспорта. Затраты итальянских производителей металла из-за закрытия Ilva, по оценкам Гоцци, вырастут до 5 млрд. в год, что поставит многие компании на грань банкротства.

В последнее время в кулуарах самого итальянском меткомбината все чаще звучит мнение о том, что завод вместе с городом Таранто спасет … сланцевый газ. Руководство и технические эксперты предприятия сегодня напряженно и усердно работают над тем, чтобы в корне изменить процесс выплавки стали на комбинате. Они больше не собираются использовать для этой цели уголь, а хотят заменить его, к примеру, на газ или другое, подобное ему топливо. Бесспорно, эту экспериментальную гипотезу предстоит еще научно доказать и обосновать, но вполне реально, как полагают итальянские эксперты, что данные работы способны превратить Таранто и Ilva в огромную лабораторию передовых промышленных и энергетических технологий.

По материалам Metal Bulletin, SteelOrbis, Reuters, Bloomberg, Il Sole 24 Ore, Ansa, «Металлоснабжение и сбыт»

Олег Зайцев

Круизные суда, которых становится все больше и больше на улицах города, затрудняют жизнь местному населению и ставят под угрозу экологию Венеции.

Венеция, страдающая от неустойчивого уровня туризма, была добавлена в список из 67 мест, нуждающихся в особой защите, передает портал The Local.

По мнению Всемирного фонда памятников (WMF), выпустившего новый список 8 октября, город представляет собой яркий пример места, находящегося под угрозой. "Масштабные круизные программы толкают Венецию к переломному с точки зрения экологии моменту и снижают качество жизни местных жителей", - заявили эксперты WMF.

По данным фонда, количество круизных экскурсий в городе выросло на 400% за последние пять лет, а количество посетителей Венеции на пике туристического сезона составляет около 20000. Специалисты призывают провести масштабный анализ, в ходе которого власти должны сравнить экономическую целесообразность и угрозу экологии в регионе.

Кроме Венеции, в список памятников, находящихся под угрозой, были включены объекты в Мали и Сирии, в том числе цитадель в Алеппо, относящаяся к Бронзовому веку. Основанный в 1996 году, Всемирный фонд памятников включил в списки особой охраны 740 мест на земле, на сохранение которых было выделено €220 млн.

Средняя итальянская семья ежедневно выбрасывает в мусорное ведро 213 грамм испортившихся продуктов, что эквивалентно €7.

Больше всего итальянцы выбрасывают фруктов и овощей - 51,2% и 41,2% соотвестственно. За ними в мусорку оправляются сыр - 30,3%, хлеб - 27,8%, молоко - 25,2%, йогурт - 24,5%, копчености и колбасы - 24,4%, пишет Италия по-русски.

К готовым блюдам жители "итальянского сапога" относятся более бережно и выкидывают редко: паста - 9,1%, полуфабрикаты -7,7%.

При этом 90% итальянцев крайне отрицательно относятся к такому расточительству, 78% обеспокоены проблемой, а 57% заявляют, что никогда или почти никогда не выбрасывают продукты.

Самое большое количество последних проживает в Лигурии. Здесь 68% населения почти никогда не выбрасывают продукты. Немного отстают бережливые жители Сардинии - 66% и Ломбардии - 62%. А вот в Кампании берегут продукты и не выбрасывают деньги мусорное ведро только 47%.

Напомним, что Италия следит не только за количеством выброшенного, но и за его первоначальным качеством. Страна стала мировым лидером по экологической чистоте продуктов питания.

В августе 2013 г. потребление товарной целлюлозы в странах-членах Utipulp снизилось в годовом исчислении на 5% до 822,87 тыс. т, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении ассоциации потребителей товарной целлюлозы Utipulp.

Общие запасы товарной целлюлозы сократились на 2% до 602,4 тыс. т.

Потребление небеленой целлюлозы в августе 2013 г. сократилось на 0,7% до 9,55 тыс. т, запасы увеличились на 7,4% до 7,9 тыс. т.

Потребление беленой сульфитной целлюлозы из твердых пород увеличилось на 1,7% до 8,16 тыс. т, запасы выросли на 50,7% до 7,56 тыс. т. Потребление беленой сульфитной целлюлозы из мягких пород упало на 46,5% до 11,75 тыс. т, а запасы снизились на 23,7% до 7,18 тыс. т.

В августе 2013 г. сократилось потребление беленой крафт-целлюлозы из твердых пород на 4,7% до 471,24 тыс. т, а запасы выросли на 2,8% до 351,2 тыс. т. Потребление беленой крафт-целлюлозы из мягких пород сократилось на 4% до 322,16 тыс. т, запасы сократились на 9,8% до 228,56 тыс. т.

В ассоциацию Utipulp входят 11 стран: Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швейцария и Англия.

С 19 ноября этого года в течение 4-х дней в Тегеранском выставочном центре будет проводиться 12-ая международная выставка спорта и спортивного оборудования и инвентаря, сообщает агентство ИРНА.

В названной выставке примут участие такие страны, как Германия, Испания, Англия, Болгария, Южная Корея, Китай, Турция, Россия и Италия.

На выставке будут представлены спортивная одежда и обувь, инвентарь и оборудование для таких групповых видов спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, гандбол и др., а также оборудование для борцовских залов и спортивных бассейнов.

Кроме того, принимающие участие в выставке компании продемонстрируют различные спортивные тренажеры, спортивные велосипеды, оборудование для воздушных и водных видов спорта, плавания, спортивные лодки и катера, оборудование для спортивной медицины, специальные пищевые добавки и лекарственные препараты. Будет представлено также оборудование для спортивных центров и залов (напольные покрытия, информационные табло и т.п.).

Корпорация "Интервесп" примет участие в семинаре "Эксплуатация и подготовка твердосплавных дисковых пил на мебельных предприятиях" в Новосибирске

Семинар состоится 17 октября с 14:30 до 17:30 в конференц-зале №4 (3-й этаж) ВК "Новосибирск Экспоцентр" в рамках выставок "СибМебель" и "Woodex Siberia". Организатор - редакция журнала "ЛесПромИнформ" при поддержке "ITE Сибирская Ярмарка". Официальный партнер - компания Vollmer.

Специалисты корпорации "Интервесп" выступят на семинаре с докладом на тему "Дереворежущий инструмент BSP (Италия): точный, надежный, эксклюзивный", в котором расскажут о достоинствах и особенностях инструмента своего итальянского партнера - компании BSP.

Девиз компании BSP - высокое качество и нестандартный подход к клиенту. Более 40 лет компания занимается производством инструмента для деревообрабатывающих и мебельных производств. BSP - одни из первых на итальянском рынке, кто стал применять поликристаллический алмаз в производстве инструмента.

Спектр продукции BSP очень широк и включает в себя как стандартный инструмент, так и продукцию, произведенную по индивидуальным заказам клиентов.Ассортимент включает в себя более 3 тыс. наименований - это и ножевые барабаны, и пильные диски, и концевые фрезы, сверла, сменные пластины и ножи и многое другое. В 2013 году компания BSP вывела на рынок новую линейку продукции - концевые фрезы с напайкой для ручного электроинструмента. Отличительной особенностью этого инструмента является надежное качество по доступным ценам. Благодаря высокому качеству инструмент BSP рекомендуют своим клиентам многие ведущие производители деревообрабатывающего оборудования такие, как SCMGROUP (Италия).

На выставке "Woodex Siberia - 2013" в Новосибирске продукция BSP будет представлена на стенде корпорации "Интервесп", а 17 октября участникам семинара по инструменту будут сделаны нестандартные предложения на покупку инструмента BSP.

Кроме презентации инструмента BSP, на семинаре "Эксплуатация и подготовка твердосплавных дисковых пил на мебельных предприятиях" будут освещаться такие темы, как профессиональная заточка инструмента и критерии подбора заточного оборудования, важность правильной установки инструмента на современных раскроечных станках, а также как повысить эффективность мебельного производства и оптимизировать затраты на инструмент.

Первое в мире мореходное судно, названное в честь Папы Римского Франциска, начало регулярные рейсы между столицами Аргентины и Уругвая, сообщило в воскресенье радио Ватикана.

Паром, названный в честь первого понтифика - выходца из Латинской Америки, может перевозить 976 пассажиров и 150 автомобилей.

Расстояние между Буэнос-Айресом и Монтевидео паром преодолевает за два часа. Каждый день он совершает два рейса. Судно, построенное в Новой Зеландии, отвечает последним требованиям, предъявляемым мореходами и экологами. Виктор Хруль.

В ходе заседания подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии многие проблемные вопросы российско-украинского сотрудничества были решены, заявил Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, странами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

Было отмечено, что для дальнейшего совершенствования таможенного контроля за товарами, перемещаемыми через российско-украинскую границу, Миндоходов Украины и Федеральная таможенная служба России осуществляют информационный обмен и организуют работу экспертных групп по совместному контролю, обмену предварительной информацией, управлению рисками и правоохранительной деятельности.

Правительственный уполномоченный отметил, в то же время, что наблюдается тенденция к сокращению объемов торговли между нашими странами.

"Отрицательная динамика между стратегическими партнерами, появившаяся в последнее время, является недопустимой. Нужно принципиально менять отношение к данной проблеме. Если этот водораздел усилится, то пострадают и Украина, и Россия, а кто больше и кто меньше, роли уже играть не будет. Поэтому на всех уровнях, как с одной, так и с другой стороны, необходимо применять продуктивные системные меры, чтобы не пересечь точку невозврата в отношениях наших стран. Мы пришли к общему выводу, что между нашими двумя странами не существует непреодолимых препятствий", - сказал Валерий Мунтиян.

На предстоящем десятом заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии планируется обсудить вопросы состояния и перспективы сотрудничества с Российской Федерацией в различных сферах торгово-экономических отношений; в области топливно-энергетического комплекса и атомной энергетики; промышленной политики и транспорта; агропромышленного комплекса, образования и других, рассказал Валерий Мунтиян.

В Калуге 15 октября 2013 г. также будет рассмотрен вопрос создания зернового пула и инвестирования перспективных совместных промышленных и инфраструктурных проектов. По результатам планируется подписание ряда совместных документов. В частности, речь идет о согласованном проекте "Дорожной карты по инвестиционному, финансовому и отраслевому сотрудничеству". Кроме того, продолжится работа по окончательному согласованию проекта "Дорожной карты по урегулированию торговых ограничений на 2013-2014 годы".

По словам правительственного уполномоченного, важность этого диалога сложно переоценить, поскольку Российская Федерация на сегодня является главным торговым партнером Украины: ее доля в общем объеме внешней торговли нашей страны составляет более 27%. В свою очередь Украина занимает пятое место среди основных внешнеторговых партнеров Российской Федерации после Китая, Нидерландов, Германии, Италии.

В период с 8 по 12 октября 2013 г. в выставочном центре «Messe Basel» (г. Базель) прошла 24-я международная выставка деревообрабатывающего оборудования и технологий - «Holz – 2013», на которой были представлены передовые достижения науки и техники в области деревообрабатывающих технологий.

Выставка, проходившая в текущем году, была организована компаниями MCH Foire Suisse (Holding) SA (www.messe.ch, e-mail: info@messe.ch) и MCH Foire Suisse (Zurich) SA (www.messezh.ch, e-mail: info@messe.ch). Число компаний-экспонентов составило свыше 330, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Мероприятие, проводимое один раз в три года под патронажем Федерального департамента (министерства) экономики, образования и исследований Швейцарии, является крупнейшим в стране событием в сфере деревообрабатывающей промышленности и представляет высокотехнологичные разработки и достижения ведущих компаний и научных заведений. В экспозиции, развернутой на площади 40 тыс. кв. метров, приняли участие компании и организации из Швейцарии, Германии, Франции и Италии. Российские компании на «HOLZ-2013» представлены не были.

За 5 дней работы выставки её посетили более 35 тыс. профессионалов из Швейцарии и других стран мира, что на 44% больше показателя предыдущего года. Все участники выставки единодушно отметили значительный рост экономических показателей работы компаний на стендах и расширение круга клиентуры по сравнению с предыдущим мероприятием.

Согласно статистическим данным организаторов, интересы посетителей выставки разделились следующим образом: столярные изделия - 51%, строительство - 13%, деревообработка - 13%, мебельное производство - 6%, торговля - 5%, лесное хозяйство - 1%, инженерные и консалтинговые услуги - 1%, другое - 10%.

Специализированными тематическими разделами выставки являлись: кровельные покрытия, строительство и проектирование зданий, тепло- и звукоизоляция, противопожарная защита, встраиваемые элементы безопасности для окон и дверей, технологии и монтаж солнечных батарей, переработка отходов из дерева, выработка биоэнергии.

Наибольший интерес представляли стенды следующих компаний:

– в сфере лазерных и измерительтельных технологий: LASERLINER – электронные теодолиты, оборудование для проведения измерений, соответствующее самым высоким стандартам качества. Среди новинок можно выделить BEAM CONTROL-MASTER 120 SET – универсальный электронный линер, обеспечивающий легкое вычисление углов наклона за счёт применения современных лазерных систем и оптики сверхвысокого разрешения, оборудованный моторизированными системами и сенсорными средствами управления, он надёжен и прост в эксплуатации.

– в области переработки древесных отходов и выработки энергии: VIESSMANN (SCHWEIZ) AG – ведущий немецкий производитель энергетического оборудования. Одна из наиболее интересных новинок – экологичная миниустановка, работающая на древесной биомассе VITOLIGNO 200-S, обеспечивающая не только выработку тепла, но и электричества мощностью – до 50 КВт.

– в сфере мебельной промышленности: GENERATION MEUBLE – один из ведущих мировых производителей корпусной мебели. Большой интерес вызвала выставка трельяжей и шкафов, спроектированных и сделанных в различных стилях молодыми специалистами фирмы. Площадь стенда составила около 3 тыс кв. метров.

Представленное на выставке оборудование предназначено для применения в деревообрабатывающей отрасли в промышленном производстве. Торгпредство России в Швейцарии считает целесообразным рекомендовать российским предприятиям, занятым в области деревообработки и разработки промышленного деревообрабатывающего оборудования, принять участие в данной выставке для перспективного налаживания контактов со швейцарскими инновационными компаниями. Особенную актуальность такое сотрудничество приобретает в связи с курсом России на модернизацию экономики.

Проведение следующей выставки «HOLZ-2016» намечено на 11-14 октября 2016 года. Регистрация участников осуществляется на сайте организаторов выставки www.holz.ch.

Дефицит внешней торговли Молдова к началу сентября превысил 1,99 млрд.долл.США, что на 3,5% больше аналогичного периода 2012 г.

Как сообщили в Национальном бюро статистики, экспорт увеличился на 11,9% - до 1,523 млрд. долл. США, причем 67,7% отечественных товаров, а остальное – реэкспорт.

Поставки в Евросоюз возросли на 9,5% - до 701,7 млн. долл. США (46,1% всего экспорта), и в СНГ – на 4,8% - до 611 млн. долл. США (40,1%).

Основными потребителями молдавской продукции, как и в прошлом году, остаются Россия, на которую пришлось 432,5 млн. долл. США (+4,8%) и Румыния - 268,5 млн. долл. США (+24,2%). На третьем месте Италия с 112,1 млн. долл. США (-22,7%), на четвертом - Турция, поставки в которую утроились – до 01,1 млн. долл. США.

Главными статьями молдавского экспорта являются промышленные изделия - 334 млн. долл. США (+0,8%), продовольствие - 281,2 млн. долл. США (+15,3%), машины и оборудование для транспорта - 247 млн. долл. США (+7,8%).

Объем импорта в страну возрос за год на 7% - до 3,514 млрд. долл. США. В нем превалируют минеральные и топливные ресурсы - 780,3 млн. долл. США (+4,2%), машины и оборудование для транспорта - 722,2 млн. долл. США (+6,7%), промышленное сырье для производства - 639,5 млн. долл. США (+4,7%).

Несомненным лидером по поставкам в Молдавию остается Россия с 488,8 млн. долл. США, хотя это на 3,9% меньше прошлогоднего. За ней следуют Румыния с 439,4 млн. долл. США (+15,2%) и Украина - 431,3 млн. (+13,6%) долл. США.

Степень покрытия импорта экспортом составила за восемь месяцев - 43,4% против 41,5% год назад.

ИА «Инфотаг»

Во вторник представитель МИД КНР Хуа Чуньин (Hua Chunying) высказалась по поводу обеспокоенности НАТО и США решением Турции о совместном производстве системы ПВО/ПРО с китайской компанией и назвала решение обычной военной торговлей между Китаем и Турцией. Об этом сообщает english.people.com.cn 10 октября.

Как известно, 26 сентября министр обороны Турции Исмет Йылмаз (Ismet Yilmaz) заявил о решении заключить контракт с китайской компанией CPMIEC (China Precision Machinery Import and Export Corp.).

В понедельник генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen) сказал, что он ожидает от Турции выбора системы, которая была бы совместимой с системами других союзников.

Соединенные Штаты также выразили озабоченность, заявив, что китайская система ПВО/ПРО не будет работать с системами НАТО.

На брифинге для журналистов Хуа сказала, что озабоченность западных стран является необоснованным и ненужным.

Она выразила надежду, что заинтересованные стороны будут рассматривать обычную военную торговлю между Китаем и Турцией в объективном свете, а не политизировать нормальную коммерческую конкуренцию.

Китайское правительство всегда принимало разумное и ответственное решение по военному торговому сотрудничеству с зарубежными странами, сказала она.

По словам представителя МИД КНР, Китай строго следует принципам не наносить ущерб миру и стабильности в региональном и глобальном уровне, невмешательства во внутренние дела стран-заказчиков и строго выполнять свои международные обязательства.

По сообщениям СМИ, китайская система FD-2000 выиграла у американской Patriot, российской С-400 и франко-итальянской Eurosam Samp-T.

Турция, которая обладает в альянсе НАТО второй по величине вооруженными силами, не имеет собственной системы ПВО/ПРО большой дальности.

Добыча нефти на месторождении Кашаган в казахстанском секторе шельфа Каспия вновь приостановлена, сообщила в пятницу пресс-служба нефтедобывающего консорциума North Caspian Operating Company (NCOC).

По информации пресс-службы, 9 октября 2013 года в 9.00 час (8.00 мск) на производственных объектах острова Д месторождения Кашаган произошел технический сбой.

"В качестве превентивной меры добыча нефти была приостановлена, но будет возобновлена по мере устранения неполадки", - говорится в сообщении. Пресс-служба NCOC отмечает, что подобные "незначительные инциденты характерны для процесса запуска комплексных, технологически сложных объектов в эксплуатацию".

Изначально планировалось, что Кашаган выйдет на коммерческие объемы добычи нефти в 75 тысяч баррелей в сутки к началу октября 2013 года. Однако добыча, начатая 11 сентября, была приостановлена 25 сентября из-за выявленных неполадок на газопроводе. 6 октября после завершения ремонтных работ скважины на месторождении были открыты, добыча возобновлена без осложнений. Министр нефти газа Казахстана Узакбай Карабалин сообщил журналистам, что 8 октября месторождение вышло на коммерческие объемы добычи.

В проекте принимают участие "Казмунайгаз" (КМГ), итальянская Eni, американская ExxonMobil, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, французская Total и японская Inpex. Кроме того, 8,33% в проекте купила у КМГ китайская CNPC (China National Petroleum Corporation).

Геологические запасы Кашагана, крупнейшем разведанном месторождении за последние 40 лет, оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые - около 10 миллиардов баррелей. В Кашагане есть также крупные запасы природного газа - более 1 триллиона кубометров. В первые дни на месторождении добывалось порядка 40 тысяч баррелей нефти в сутки.

Руководители 10 крупных европейских энергетических групп потребовали прекратить в ЕС государственные дотации на развитие некоторых возобновляемых видов энергии и выступили за финансирование газовых электростанций, сообщает агентство AFP.

"Нужно прекратить субсидировать развитые возобновляемых источников ветряной и солнечной энергии", - заявил глава итальянской группы Enel.

Главы компаний предупредили о возможных перебоях (blackout) с энергией в Европе. Газовые электростанции, даже недавно построенные, малорентабельны, но являются необходимыми для того, чтобы преодолеть пики потребления, особенно зимой, отметили они.

В группу входят GDF-Suez, Eni, ENEL, E.On, RWE, Vattenfall, GasNatural Fenosa, Iberdrola, GasTerra, CEZ. Они представляют 50% производства электричества в Европе и 30% мощностей по производству возобновляемых источников энергии.

Десять глав предприятий осуждают повышение тарифов на потребление электроэнергии: на 17% за четыре года для рядовых потребителей и на 21% за четыре года для предприятий.

Еврокомиссия в конце октября представит доклад, в котором будут содержаться варианты реформирования поддержки возобновляемых источников энергии.

По инициативе автопроизводителей Украины в Киеве был проведен пресс-брифинг, посвященный новому этапу создания и развития эффективной полномасштабной системы утилизации отслуживших транспортных средств в Украине.На мероприятии, собравшем представителей Минприроды, Минпромполитики, Общественного совета при Минприроды, членов ассоциации "Укравтопром", а также средства массовой информации, было отмечено, что на сегодняшний день в Украине отсутствует комплексная система утилизации, предполагающая наличие предприятий, обеспечивающих реализацию всех звеньев процесса утилизации автотранспорта, снятого с эксплуатации, и таким образом создающая надлежащие условия для защиты окружающей среды. Поэтому именно создание такой системы ассоциация "Укравтопром" рассматривает как одну из первоочередных задач.

И первые шаги на пути решения этой задачи уже сделаны. Согласно требованиям новых правовых норм в области утилизации, уже зарегистрировали свои сети пунктов сбора снятых с эксплуатации транспортных средств и их разборки на комплектующие такие украинские автомобилестроители, как "Запорожский автомобилестроительный завод", "Черкасский автобус" и "КрАСЗ", а корпорация "Эталон", корпорация "Богдан" и "Еврокар" подали в Министерство экологии и природных ресурсов необходимый пакет документов для включения в реестр.

Также на этом мероприятии было отмечено, что сегодня центральные органы исполнительной власти проводят активную работу над выполнением поручения Президента Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере утилизации транспортных средств, в рамках которого предполагается, помимо прочего, обеспечить возмещение стоимости переданных на утилизацию транспортных средств, устранить чрезмерные требования к субъектам хозяйствования, которые намерены осуществлять деятельность по разборке утилизируемых транспортных средств, определить четкий механизм государственного контроля и надзора в сфере хозяйственной деятельности по утилизации транспортных средств, а также устранить положения, не согласующиеся с международными обязательствами Украины, взятыми при вступлении во Всемирную торговую организацию.

В рамках внедрения в Украине международного опыта по развитию системы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, 8 октября 2013 ассоциация "Укравтопром" в лице Президента Михаила Резника торжественно подписала соглашение о сотрудничестве с компанией UKRFERRUM Ltd., официальным представителем итальянского производителя оборудования для утилизации, которую презентовал Юрий Гордый.

При содействии ассоциации "Укравтопром" представитель BONFIGLIOLI в Украине продемонстрировал возможности оборудования компании представителям профильных министерств и средств массовой информации.

Компания UKRFERRUM Ltd. обязалась создать первый пилотный проект по утилизации снятых с регистрации транспортных средств и запустить в эксплуатацию утилизационный завод, строительство которого уже началось в Жулянах.

Предприятие в Жулянах сможет начать работу уже в 2014 году. Комплекс из прессов и шредеров на первом этапе позволит перерабатывать 15-20 тонн металлолома в час.

Таким образом, ассоциация "Укравтопром" намерена использовать положительный опыт представителей Ing. BONFIGLIOLI S.p.A. и UKRFERRUM Ltd. для создания полномасштабной системы утилизации транспортных средств в Украине.

ОЛЬГА ВЕНДИНА: ГОРОД НЕЛЬЗЯ НАКРЫТЬ ПЛАНОМ, КАК ЧЕРЕПАХУ ПАНЦИРЕМ

ОЛЬГА ВЕНДИНА ведущий научный сотрудник Центра геополитических исследований Института географии РАН

"Парадокс города состоит в том, что он одновременно и един, и распадается на части. Масштаб такого города, как Москва, сравним с масштабом государства. В таких крупных социальных образованиях есть силы, которые консолидируют общество, и силы, которые его сегрегируют. Чем больше город, тем сильнее работают дезинтегрирующие силы, поскольку очень резко возрастают различия между группами жителей, и тем слабее интегрирующие"

Как жить в городе, который по масштабу сравним с государством

Москва - это прежде всего люди, которые в ней живут, а потом уж дома и инженерные системы, - считает социальный географ Ольга ВЕНДИНА. О москвичах коренных и "пристяжных", об издержках городской демократии, о том, стоит ли посылать московскую власть в сторону Калуги - беседа с обозревателем "МН" Борисом Пастернаком.

- Мне сказали, что вы социолог-урбанист.

- Я скорее социальный географ.

Вообще-то география занимается пространством, но без понимания проблем общества, которое обживает это пространство, трудно говорить о территориальном развитии. Тезис, который я разделяю: город - это прежде всего люди, которые в нем живут, а уже потом дома и инженерные системы. Если нет людей, то и материальная среда начинает рушиться.

- То есть город - это не каменная оболочка, а то, что она облекает.

- Город - это часть жизни людей. Хотя люди живут в той среде, которую до них и для них кто-то создал. Они меняют эту среду, приспосабливая ее к себе. Город будущего - это не город оболочка, а город, отвечающий индивидуальным потребностям человека.

- И как в этом ракурсе выглядит будущее Москвы? Вообще возможен ли как единый организм город, в котором живут 15 миллионов человек? Или он неизбежно разваливается на части?

- Парадокс города состоит в том, что он одновременно и един, и распадается на части. Масштаб такого города, как Москва, сравним с масштабом государства. В таких крупных социальных образованиях есть силы, которые консолидируют общество, и силы, которые его сегрегируют. Чем больше город, тем сильнее работают дезинтегрирующие силы, поскольку очень резко возрастают различия между группами жителей, и тем слабее интегрирующие.

- Москва уже подошла к этому рубежу?

- Вообще-то она подошла к этому рубежу еще в ХVIII веке, если не в ХVII. На любой исторической карте Москвы вы увидите городскую сегрегацию, найдете город аристократический и город мещанский, слободской, купеческий. Найдете Божедомку, где какую-то помощь получали те, кого мы сегодня называем бомжами. И найдете территории, выкупленные царской семьей для размещения больниц, военных училищ или института благородных девиц.

- А что, были города, интегрированные в единый организм?

- Античный город представлял некое единство. Структура занятий граждан была довольно схожей. И были институты демократии, которые позволяли гражданам находить баланс общих интересов. А бесправная масса рабов обеспечивала решение поставленных задач - вроде строительства общественных бань, водопроводов или театров. В средневековом городе тоже заложено определенное единство, поскольку это, как правило, был город, сформировавшийся вокруг рынка. Но и тогда активное городское сообщество не равнялось всему населению города. А уж сейчас и подавно.

- Да, и сейчас в Москве есть активные граждане, а есть, простите, рабы.

- Это неудачная метафора. Во-первых, далеко не каждый обыватель является либо гражданином, либо рабом. Чаще всего он просто живет в собственном мирке и работает сам на себя. И равно дистанцировался как от своих соседей, так и от государства. А во-вторых, кого мы считаем гражданами? Чем больше город, тем больше в нем непересекающихся городских сообществ, потребность в интеграции чаще всего возникает из ощущения угрозы лишиться чего-нибудь важного - парка, двора, здоровья в случае вопиюще плохой экологии, реже людей объединяет общность целей. Сегодня в Москве не существует единого сообщества - москвичи. Есть группа горожан, которая рассматривает свое московское горожанство как ответственность, и есть группа, которая его рассматривает как привилегию, как особое право на "московские ресурсы". От соотношения сил между этими группами и зависит, как будет развиваться Москва, какое у нее будущее. Это, конечно, условное деление. В реальности таких групп больше.

- Вы представляете себе, как будет развиваться Москва? Вернее, иначе: как должна развиваться Москва?

- Как должна - не знаю. Не потому, что не имею информации, а потому, что не разделяю такой подход. Вряд ли мы можем предписывать ход проекта развития Москвы. Эффективность нашего проектирования будет не очень высокой, потому что мы понимаем лишь часть ситуации. Пройдя советскую эпоху и эпоху модернизма, мы выучили один урок: прогнозирование - дело неблагодарное. Непросчитанные последствия наших больших проектов оказываются тяжелее и значительнее, чем выгоды, которые мы получили в результате их реализации.

- Каковы же были непросчитанные последствия, к примеру, сталинского генплана Москвы?

- Генплан "Большая Москва" 1935 года был довольно удачным. Он предполагал, что численность населения Москвы к 1950 году окажется около 5 млн человек, и это сразу налагало определенные ограничения. Этот генплан создавался очень умными и прогрессивными людьми и включил в себя многие идеи, которые предполагали преодоление негативного представления о городах как о морильне всего живого. Знаете, это когда город как масляное пятно, которое пожирает окружающие территории, превращая их в непригодные для жизни. А в тот генплан Москвы была заложена идея города-сада: совмещение мест приложения труда и мест для отдыха. Город должен был хорошо проветриваться. Он должен был соединять функции столичной власти и повседневной жизни. Очевидным недостатком генплана была консервация радиально-кольцевой структуры. Тогда идеи Ладовского не были восприняты как реалистичные.

- Можно о них подробнее?

- Архитектор Николай Александрович Ладовский намного опередил свое время в понимании того, что рост города и развитие города - это не одно и то же и что невозможно бесконечно лить "новое вино" в "старые мехи". Он предлагал соединить достоинства радиально-кольцевой планировки Москвы, отвечающей исторической сути города, и идеи "линейных городов", соответствующие требованиям индустриальной эпохи. Знаменитая "парабола Ладовского" - теоретическая схема, наложенная на план Москвы. Согласно ей "московские кольца" размыкаются, функции городского центра перестают быть запертыми, распределяясь по большей территории, и при этом определяются оси направленного развития. По идее Ладовского со временем между Москвой и Петербургом мог возникнуть линейный город, сочетающий в себе множество "центральностей".

- Сегодня кольцо разомкнуто - правда, в сторону Калуги.