Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новогодний "Царь-шар" из Иванова стал претендентом на рекорд Гиннесса

Текст: Ирина Манаева (Иваново)

В Иванове открылась фабрика игрушек с общедоступным музеем елочных украшений. Новую точку притяжения для жителей и гостей города создала предприниматель Наталья Ионова. Она несколько лет занимается изготовлением авторских кукол и украшений для елки, а также дизайном магазинов, кафе и витрин. И вот - созрела для нового необычного проекта.

На фабрику "Моя забава" в ТЦ "Никольский" может зайти любой желающий. Посмотреть, как 15 мастериц вручную расписывают стеклянные, пластиковые и фарфоровые шары. Полюбоваться винтажными новогодними игрушками из стекла, ваты и картона. Большая часть экспонатов - советского производства. Но есть и современный "Царь-шар" - его сделали для выставки в Москве, а теперь надеются внести в Книгу рекордов Гиннесса.

Ивановский дизайнер использует для росписи элементы узоров, характерных для русских художественных промыслов. Освоили на фабрике и декупаж, и изготовление игрушек из ваты. Для детей обещают устраивать образовательные мероприятия.

- Это очень интересный проект. Я думаю, он будет востребован после снятия ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции. Можно прийти всей семьей и поучаствовать в мастер-классах, - отметил первый заместитель главы администрации Иванова Владимир Пигута.

Президент посмертно наградил екатеринбурженку, спасшую тонувших людей

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область) , Анастасия Саламатова (Свердловская область)

Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Агуповой медалью "За спасение погибавших". Посмертно.

Она ходила в походы, каталась на сноуборде. У нее была одна из тех профессий, которые нужно сначала погуглить, чтобы понять: кастомайзер - тот, кто рисует на одежде и обуви, делая их неповторимыми. А еще Даша умела делать крутой грим для вечеринок и отрываться в веселых компаниях. Свидетельство тому - множество фотографий в соцсетях, на них красивая девушка в окружении друзей. Про такого человека скорее подумаешь, что он станет героем телешоу. Но Дарья стала просто героем.

Летом, отдыхая у друзей в Дегтярске, она увидела, как в искусственном водоеме тонут мать и ребенок. Этот пруд был устроен неудачно - под водой скрывался резкий перепад бетонного дна, из-за которого купающиеся неожиданно оказались на глубине. Дарья, бросившись им на помощь, сама ударилась о бетонную плиту ногой. Закрытый перелом бедра со смещением - боль была очень резкой. И все-таки девушка смогла спасти тонувших, а потом друзья помогли выбраться и ей самой.

О том, что она чувствовала в момент, когда бросилась в водоем, и после, по пути в больницу, отважная девушка рассказала сама. А потом случилось непоправимое: из-за осложнения во время операции на ноге Даша умерла.

- После того как все произошло, ко мне обратились близкие Дарьи и активисты нашей общественной организации "Родительский отпор" с просьбой посодействовать ее посмертному награждению, - рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев. - Мы сотрудничали с ней много лет: она принимала участие в благотворительных мероприятиях.

Когда-то на вопрос о своих интересах Даша ответила так: "Мой сын, с которым мне весело и интересно". Семилетний Миша сейчас живет с отцом Антоном. Мальчик знает, что случилось с мамой. Вместе с папой он несколько раз навещал ее могилу. Психолог, к которому Антон водил сына, заверил: с эмоциональным состоянием мальчика все в порядке. В воспитании Миши принимают участие Дашины родители и сестра. А еще в этом году Миша стал первоклассником, и люди, близко к сердцу принявшие поступок его мамы, поддержали семью материально - помогли Антону собрать сына в школу. Про спасенных Дашей людей супруг ничего не знает - связаться с ним они не пытались.

А вот награждению Дарьи медалью "За спасение погибавших" Антон рад.

- Хорошо, что медаль есть. Родителям и сыну будет чем гордиться. Даша любила публичную жизнь, и эта награда очень бы ее порадовала.

P. S.

Когда Дарья Агупова выбирала любимую цитату для своего аккаунта в соцсети, она остановилась на таких словах: "Достаток - это внутреннее состояние". А потом объяснила почему: "Как выяснилось, это именно желание отдавать. Вернее, концентрация на том, что ты отдаешь, каким ты оставляешь после себя место, ситуацию, умы людей". Она отдала всю себя - так получилось.

Не хуже, чем в городе

Села Омской области будут развиваться комплексно

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Омская область включилась в государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий". Проект стартовал в 2020-м, сделано уже немало. Только в прошлом году на его реализацию было направлено более миллиарда рублей.

В сельских районах Омской области проживают 876 тысяч жителей. Они вносят весомый вклад в экономику региона, обеспечивают продовольственную безопасность области. Омские продукты сегодня востребованы как в России, так и за ее пределами. Многие хорошо знают "Сибирские колбасы", сыр "Омичка", "Любинскую сгущенку". Качество зерна высоко котируется во всем мире, а мороженое идет нарасхват в китайских магазинах.

- В СФО по производству сельскохозяйственной продукции Омская область стабильно в числе первых, - отмечает региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. - Несмотря на пандемию, объем производства в 2020 году достиг 100,5 миллиарда рублей. Доля прибыльных предприятий выросла до 87 процентов. И это самый высокий показатель за последние пять лет.

Чтобы сделать жизнь сельчан более комфортной, Омская область стала участником гос-программы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2020 году на ее реализацию направили 1 миллиард 83 миллиона рублей, из которых 799 миллионов - средства регионального бюджета, 284 миллиона - федерального. Расходы по обеспечению районов чистой водой Омская область полностью взяла на себя. Только в этом году новые водопроводы появились в четырех поселках. Цена вопроса - 45 миллионов рублей.

Программа будет осуществляться до 2025 года. За это время предстоит выполнить огромный объем работ. Среди главных задач - обновление социальной и инженерной инфраструктур, комплексное обустройство сельских территорий, повышение комфорта и качества жизни селян, содействие их занятости. Один из приоритетов - строительство жилья.

- В прошлом году благодаря бюджетным субсидиям жилищные условия смогли улучшить 99 сельских семей. В этом - процесс продолжается, новоселами стали еще 64 семьи, - сообщила начальник профильного отдела управления развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания ре-гионального минсельхоза Ольга Ващенко. - Объем субсидирования строительства и при-обретения жилья селянами в 2021 году составил 55 миллионов рублей, 90 процентов этих средств поступило из областного бюджета.

В микрорайоне Магистральный районного поселка Павлоградка комплексную застройку ведут поэтапно. В прошлом году здесь построили водопровод, в этом - осуществляют газоснабжение. Когда инфраструктура будет готова, начнут возводить жилье. Такая схема используется и в других районах Омской области.

Одно из важнейших направлений госпрограммы - газификация. В 2020-м голубое топливо стало доступным жителям семи поселков, в этом году к ним добавятся еще три. К концу 2022 года планируется газифицировать семь тысяч домов и квартир в 184 населенных пунктах 23 районов. Общая протяженность сетей превысит 120 километров.

В следующие три года будет также реализована президентская программа бесплатной догазификации, 820 жителей региона уже подали соответствующие заявки.

Одним из самых масштабных направлений стало обновление автомагистралей. Объем дорожного фонда Омской области в этом году превысил 14,2 миллиарда рублей. Возведено три мостовых перехода в Тевризском, Кормиловском районах и Калачинске, отремонтировано 430 километров автотрасс. Строятся дороги и в рамках программы развития сельских территорий. В этом году они появились в одиннадцати муниципальных образованиях, в следующем будет не меньше.

- Речь идет, главным образом, о дорогах, ведущих к сельхозпредприятиям. Это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукции на продовольственный рынок и дать новый импульс для развития отрасли, - поясняет Николай Дрофа. - Сегодня в аграрном секторе Омской области реализуются 115 инвестиционных проектов на общую сумму более 23 миллиардов рублей. И это далеко не предел.

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Одно из приоритетных направлений программы развития села - гарантированное водоснабжение. В текущем году в рамках федеральной программы "Чистая вода" на строительство и реконструкцию водопроводов в Исилькульском, Калачинском, Любинском районах области и городе Тюкалинске направлено 420 миллионов рублей. В следующем году объем инвестиций вырастет до 520 миллионов. Обновление коснется еще трех районных водопроводных сетей, завершится реконструкция очистных сооружений в Кормиловском районе. Все запланированные мероприятия позволят к концу 2022 года обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 89,6 процента населения Омской области.

Аккор, еще Аккор!

Сфера гостеприимства Анапы заявила о себе на мировом уровне

Текст: Роксана Бакуменко (Краснодарский край)

Анапа укрепляет позиции на туристической карте мира - два высококлассных отеля черноморского курорта будут работать под брендами Mоvenpick и Swissоtel. Партнерами стали управляющая компания курортного кластера Miracleon и Группа Accor, крупнейший международный гостиничный оператор.

Церемония подписания соглашения об использовании брендов Группы Accor по франшизе в двух новых 5-звездочных отелях прошла в присутствии многочисленных гостей. Первым и пока единственным в Анапе отелем с мировым именем стал Great Eight Ultra All Inclusive & Spa 5*, который с начала 2022 года будет принимать гостей под брендом Mоvenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5*.

Отель принадлежит к "семейству" отелей курортного кластера Miracleon, при этом являясь исключительным. Здание построено в форме подковы, отделяя территорию перед отелем для въезжающих гостей от внутренней "гавани" для отдыхающих. Формат работы - по системе Ultra All Inclusive с самодостаточной курортной инфраструктурой: ресторанами, барами, развлечениями, комплексом бассейнов, SPA-центром и собственным песчаным пляжем.

В торжественной церемонии принял участие мэр города Василий Швец. Он отметил, что появление в Анапе бренда с международным именем открывает новые имиджевые, репутационные, сервисные возможности для привлечения на курорт иностранных и российских туристов, предпочитающих высокий уровень организации досуга и отдыха.

- Тот факт, что в Анапу заходят международные отельные бренды, еще раз доказывает, что наш город стоит на верном пути развития туризма. В декабре мы будем праздновать 175 лет со дня подписания императором Николаем I Указа о присвоении Анапе статуса города. Сегодняшнее событие можно считать отличным подарком городу к этой круглой дате, - считает Василий Швец.

С момента открытия отеля Great Eight прошло всего шесть месяцев, этого времени оказалось достаточно, чтобы на примере нового туристического объекта доказать - в нашей стране можно отдыхать на европейском уровне. Отныне международные стандарты качества закреплены официальным соглашением.

- Открытие брендовых отелей в Анапе - это необходимый шаг на пути узнаваемости города не только в России, но и в мире, - говорит инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев. - Группа Accor - крупнейший международный гостиничный оператор, который пользуется спросом во многих странах мира. События подобного масштаба в очередной раз подтверждают, что мы в России умеем строить и развивать внутренний туризм, в том числе на международном уровне. Хочу также выразить отдельную благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву, поддержка которого дает нам силы развивать курорты не только в Анапе, но и на территории всего края. Без поддержки администрации Краснодарского края нам пришлось бы гораздо сложнее и дольше выходить на международный уровень.

Вторым отелем, работающим под международным брендом, станет Swissоtel Resort Anapa Miracleon Beach 5* на берегу Черного моря. В данный момент отель находится на стадии строительства и готовится распахнуть свои двери в 2024-2025 году.

- Анапа - уникальный курорт с великолепными климатическими условиями, прекрасными песчаными пляжами и многочисленными достопримечательностями, а развитие в регионе винного и гастрономического туризма делает его по-настоящему всесезонным. Я благодарен мэру Анапы, Василию Александровичу Швецу, за первое знакомство с этим перспективным курортом и возможность для развития бизнеса здесь. Уверен, что появление сразу двух отелей под узнаваемыми премиальными брендами Mоvenpick и Swissоtel станет дополнительным аргументом в пользу посещения курорта в том числе и для зарубежных туристов. Для нас большая честь участвовать в развитии Анапы, и я благодарю наших партнеров, и отдельно администрацию города, за такое доверие, - сказал Алексис Деларофф, генеральный директор Accor в России, на Украине, в Грузии и странах СНГ.

В Зауралье предложили решения проблемы дедовщины в детских домах

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Видео издевательств 16-летнего подростка над двухлетним мальчиком в Кипельском детском доме потрясло всю Россию. Чиновники и силовики постарались быстро погасить скандал: завели два уголовных дела, "злодея" отправили в изолятор временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, воспитателей обещали уволить, во всех детских домах организовали проверки. Между тем, по мнению экспертов, подобные меры только на время успокоят общественность, но вряд ли помогут полностью искоренить дедовщину в детских домах. Менять надо всю систему воспитания.

Кожура от апельсина

Напомним: шокирующие кадры появились в соцсети 14 ноября. В ролике взрослый парень "дрессирует" мальчика, который еще не умеет хорошо говорить: покажет ему апельсин, и только малыш протянет за ним ручки, он его хлоп по щекам. Ребенок падает на четвереньки, встает, опять тянется и снова падает. Так происходило несколько раз, пока великовозрастный детина не "смилостивился" и не закинул в рот лежащему на полу ребенку, как собаке, кусочек апельсиновой кожуры. На двух других видео подросток учит малыша курить, материться, бьет его по голове. Видно, что в комнате кто-то ходит, но никто не останавливает это безобразие. Судя по обстановке и одежде, сюжеты снимали в разное время, а значит, над ребенком издевались не первый раз.

Опубликовавшая видео девушка рассказала "РГ", что ролики ей прислала знакомая, а той перекинул мальчик, который издевался. Воспитатель Лариса Ежкова узнала в малышах своих бывших воспитанников из Курганского дома ребенка.

- Проревела всю ночь, - призналась она.

Месяц назад учреждение перепрофилировали под филиал ковидного госпиталя. Свое решение власти объяснили высокой заболеваемостью и смертностью от COVID-19 в регионе. Куда только ни писали сотрудники - бесполезно: 32 малыша до четырех лет распределили по другим детдомам. Чиновники убеждали, что на новом месте хороший уровень медицинского обслуживания и воспитания, дети будут жить, как в одной большой семье, старшие присмотрят за младшими. Это потом, когда поднялась волна народного возмущения: зачем закрыли Дом ребенка и бросили малышей на забаву скучающим от нечего делать детдомовцам - областные чиновники резко сменили тактику. Оказывается, малышей перевели в Кипельский детдом временно, пока идет ремонт в Центре помощи детям (бывший Курганский детский дом). Якобы они должны были вернуться еще в сентябре, да подрядчик затянул с выполнением работ. Теперь обещают перевести ребятишек в декабре и создать специализированные группы для малышей. Власти заявили, что размещение маленьких воспитанников со старшими в одном учреждении разрешено по закону, чтобы ребята чувствовали себя как дома.

- Разве в семьях дети живут отдельно? - отбивались от нападок чиновники.

"Пожар" окончательно потушили за круглым столом, где обсудили "сложные вопросы детского взросления, самоутверждения с помощью социальных сетей, истоки и причины детской жестокости". Правда, разговор вели все те же представители профильных департаментов, депутаты. Учреждения ждет наплыв проверяющих.

- По поручению губернатора наши визиты будут не разовыми, а еженедельными, - обещает уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. - Мы намерены в динамике следить за устранением всех недочетов.

Наставников не хватает

О ситуации в детских домах "РГ" поговорила с международным экспертом по социальному сиротству, директором Наставнического центра, выпускником детдома 1984 года, отцом пятерых детей Александром Гезаловым (Москва).

Александр Самедович, вас удивил случай в Кипельском детдоме?

Александр Гезалов: Увы, нет. В 2002 году у меня вышла книга "Соленое детство", где я честно рассказал про дедовщину в детских домах. В ответ получил гневные письма: такого быть не может, ведь там же воспитатели! С тех пор прошло много лет, мне уже за 50, а ничего, оказывается, не изменилось. Есть объективные и субъективные причины этой, по сути, тюремной истории. Со времен своего пребывания в детдоме и по сей день я наблюдаю одно и то же: чтобы снизить нагрузку на воспитателей, старшим воспитанникам делегируют полномочия приглядывать за младшими. К чему это приводит, мы видим. Вообще я считаю неправильным, если не сказать преступным решение закрыть Дом ребенка. В обычных детдомах нет специалистов для работы с малышами. В результате мы потеряли и маленького мальчика Диму, и его большого обидчика. Не надо было парня, избившего ребенка, помещать в изолятор. Я посмотрел его страничку в соцсети: сплошь блатная романтика. По сути, ему дали карт-бланш для полного раскрытия себя.

Парень, наверное, не всегда был таким. Чего ему не хватало?

Александр Гезалов: Подростку важно, чтобы рядом был человек, которому бы он доверял и хотел быть на него похожим. А если таких нет, подросток начинает строить собственный мир и мировой порядок. Маленького Диму мы потеряли, поскольку шансов попасть в семью у него почти нет. У мальчика четверо братьев и сестер. Чтобы усыновить, надо брать всех пятерых. Сомневаюсь, что найдутся такие герои-родители. Правда, у него есть мать со сложной судьбой, которую ограничили в родительских правах. Вроде она хочет вернуть детей домой. Если это искренне, попытаемся ей помочь.

Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы избавить детдома от дедовщины?

Александр Гезалов: Я собираюсь представить в Госдуме 11 тезисов, которые так или иначе могут помочь изменить ситуацию. Один из них касается персонала учреждения. В основном в детдомах работают женщины без соответствующего образования, знаний и опыта, поэтому они не могут справиться с подростками. Наоборот, те управляют всем учреждением. А ведь по большому счету детский дом - это реабилитационный центр со специально подготовленными сотрудниками. Попавшие в детдом испытывают огромный стресс. В учреждении должен быть специалист по подростковой психологии, клинический психолог, реабилитолог и дефектолог. Простой психолог, которого дети могут и послать, ничего сделать не в состоянии. Нужны клинические исследования, диагностика, план развития и т. д.

Ключевая фигура в детдоме - директор. Я считаю, эту должность необходимо сделать выборной и выбирать через обсуждение с общественностью. А у нас чаще всего руководителями назначают бывших сотрудниц органов опеки или знакомых, чтобы пристроить до пенсии. В одном регионе детдомом руководит бывшая сотрудница следственного изолятора. Представляете, какая там обстановка? Если директор не обладает профессиональными навыками, а ведет себя как чиновник, озабоченный лишь тем, чтобы хорошо выглядеть в глазах начальства, если он покрывает безобразия, не миновать беды, как в Кипельском детдоме.

Кто конкретно должен избирать директора?

Александр Гезалов: Все, кто входит в общественный совет по решению вопросов, связанных с опекой и попечительством.

Детские дома часто проверяют. Неужели никто не замечает, что происходит?

Александр Гезалов: За 16 лет я видел много контролеров. Когда они приезжали, первым делом для них накрывали стол. А детям говорили: ведите себя хорошо, как будто спонсоры приехали, а то не видать вам плазменного телевизора. Дети мило улыбаются, проверяющие заглядывают в столовую, спальни. А есть ли дедовщина и как ее выявить, их волнует меньше всего. Могут спросить о военно-патриотическом, духовном воспитании. Им покажут фотографии, ролики, отчеты. В общем, стандартная процедура.

Какую роль вы отводите общественным организациям?

Александр Гезалов: Контроль очень важен. Но у нас эта работа ведется в основном для галочки. Общественники чаще появляются, когда есть грант. Если его нет, ни играть, ни рисовать с детьми их не заставишь. В лучшем случае принесут подарки от спонсоров. Я бы вообще запретил этот "туризм" в детские дома. Нужен наставнический личностно ориентированный подход к сопровождению конкретного Димы, Пети или Васи. Я предложил интересную, как мне кажется, модель работы с детскими домами для тех же спонсоров: ввести должность так называемых "посещаторов" - однозначно мужчин, умеющих взаимодействовать с детьми. "Посещатор" может стать человеком, который все видит. Камеры ставить бесполезно. Главная камера должна быть в сердцах сотрудников.

Довелось слышать, что девушке, выложившей видео, следовало вначале обратиться в полицию. А вы как считаете?

Александр Гезалов: Передайте, что я хочу вручить ей благодарственное письмо от нашего центра за мужество. Надо иметь смелость, чтобы выложить эту видеозапись, представляя, какие будут последствия. Будь моя воля, я бы учредил медаль "За спасение Димы" - девушка реально спасла мальчика.

На Среднем Урале возобновили обучение врачей скорой помощи

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)

Пандемия выявила острую нехватку врачей скорой помощи в городах Среднего Урала. За время борьбы с коронавирусом парк скорых увеличился более чем на полусотню машин. Потребность в Екатеринбурге ликвидирована полностью, даже с учетом чрезвычайных ситуаций. Но, как только специализированные авто поступили к медикам, выяснилось, что для отправки их на вызовы не хватает специалистов.

- Кадровый вопрос в регионе стоит очень остро. Двенадцать дополнительных бригад нынешним летом удалось сформировать за счет привлечения фельдшеров. Сейчас нам необходимо уже 26 врачей. Пока удается закрыть брешь, переучивая терапевтов, но со временем проблема обострится, - оценивает обстановку главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Ординатуру по специальности "врач скорой медицинской помощи" в Уральском медуниверситете закрыли пять лет назад из-за невостребованности. В нынешней ситуации профподготовка вновь стала актуальной.

- На вызовах часто встречаются тяжелые пациенты, с множественной конкурирующей патологией. Фельдшеру порой трудно разобраться, и нужен доктор с более глубокими знаниями, - объясняет желание специализироваться на оказании скорой помощи студент старшего курса вуза Роман Аристов.

О проблеме он знает не понаслышке: больше года одновременно с учебой работает медбратом в составе выездной бригады.

Возрождение ординатуры - совместный проект министерства здравоохранения региона, медицинского университета и Екатеринбургской станции скорой помощи. Часть финансовых затрат на подготовку молодых кадров взяли на себя крупные промышленники - учредители благотворительного Фонда святой Екатерины. Они оплачивают обучение первых десяти ординаторов. Планируется, что с будущего года их число удвоится, а для желающих поступить появятся бюджетные места.

Климатическая программа евразийского региона потребует более полутриллиона долларов

Текст: Сергей Горбачев

Реализация взятых на себя обязательств Парижского соглашения требует от России и ее партнеров по ЕАЭС двукратного увеличения инвестиций в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. От привлечения этих средств во многом зависит решение проблемы углеродного следа. 2 декабря в Москве эту тему обсудят на Евразийском конгрессе. "Российская газета" стала генеральным информационным партнером этого важного для региона события.

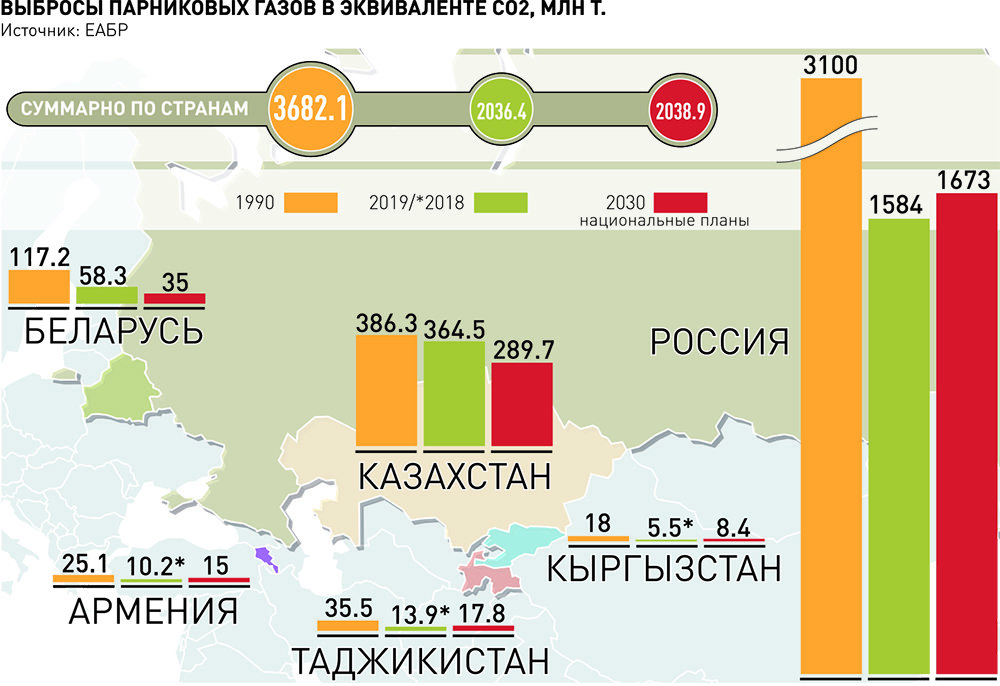

Для достижения целей декарбонизации предусмотренными национальными планами действий стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России) и Таджикистана до 2030 года необходимо инвестировать в эту сферу более 550 млрд долл., или более 69 млрд долл. ежегодно. Для этого потребуется активное участие международных институтов развития и международное финансирование. Об этом на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов.

"70 млрд долл. ежегодно - потребность евразийского региона в финансировании климатической программы. Это означает, что инвестиции, направляемые на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для достижения целей декарбонизации, необходимо увеличить почти в два раза", - подчеркнул Николай Подгузов.

На сегодня все государства ЕАЭС+ - участники ЕАБР (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) - присоединились к Парижскому соглашению и приняли национальные планы действий по борьбе с изменением климата до 2030 года. При их выполнении общий объем выбросов стран ЕАЭС и Таджикистана в 2030 году с учетом поглощения будет на 45% ниже уровня 1990 года при прогнозируемом существенном увеличении ВВП. О цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году заявили Россия и Казахстан.

"Страны с низкими доходами на душу населения и с доходами ниже среднего справедливо увязывают достижение своих климатических целей с обеспечением международного финансирования. В случае его отсутствия общие выбросы парниковых газов стран ЕАЭС и Таджикистана к 2030 году вырастут на 27% от уровня 2019 года", - считает Подгузов.

Для содействия достижению устойчивого экологического развития ЕАБР планирует к 2026 году довести долю "зеленых" проектов в своем портфеле с 15 до 25%. С 2017 года банк профинансировал проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на сумму более 540 млн долл. общей установленной мощностью около 500 МВт. В 2020 году советом банка утверждена программа ВИЭ на 2020-2024 годы объемом финансирования до 600 млн долл. для реализации проектов ВИЭ мощностью 500 МВт.

Тенденция расширения финансирования "зеленых" проектов очевидна для всей мировой экономики. Объем финансирования международных банков развития в области климата в 2020 году достиг 66 млрд долл. При этом все банки развития наметили дальнейшее наращивание финансирования этой сферы и планируют проводить оценку соответствия своих инвестиционных проектов целям Парижского соглашения.

Если в 2015 году в фонды, которые придерживаются принципов устойчивых инвестиций, пришло менее 5 млрд долл., то в 2020-м - уже 51 млрд долл. Активы под управлением фондов, ориентированных на инвестиции в "зеленые" облигации, в последние три года росли со скоростью 50% в год. Глобальный совокупный размер активов инвесторов, принимающих во внимание ESG-факторы при принятии инвестиционных решений, за 8 лет увеличился в три раза и составил около 40 трлн долл.

Мировой объем эмиссии "зеленых" облигаций в 2020 году достиг 1,1 трлн долл. На первом месте по выпуску "зеленых" облигаций с общим объемом 432,5 млрд долл. Европа, на втором - Северная Америка (237,6 млрд долл.), на третьем - Азиатско-Тихоокеанский регион (219,3 млрд долл.).

Рост объемов выпуска "зеленых" облигаций отмечается и в ЕАЭС, но пока это очень скромные цифры - 2,4 млрд долл. Эмитенты РФ стали первыми в евразийском регионе, кто получил официальный статус "зеленых" и "социальных" облигаций в соответствии с принципами Green Bond Principles.

Осенью 2021 года ЕАБР выпустил свои дебютные "зеленые" и "социальные" облигации, которые полностью соответствуют международным принципам и в ближайшее время будут включены аккредитованным верификатором (АКРА) в реестр ICMA. И эти механизмы продолжат развиваться на пространстве ЕАЭС+.

На Евразийском конгрессе в ходе сессии "Глобальная ESG-повестка - общие вызовы и возможности для стран ЕЭАС" участники обсудят пути стран пространства в глобальном энергопереходе.

В ходе конгресса будет представлен доклад "Чистые технологии для устойчивого будущего Евразии", подготовленный ассоциацией "Глобальная энергия" совместно с ЕАБР. Исследователи проанализировали возможности применения водорода в качестве накопителя электроэнергии для решения энергетических проблем Центральной Азии, а также развитие офшорной ветроэнергетики и технологий улавливания и хранения CO2.

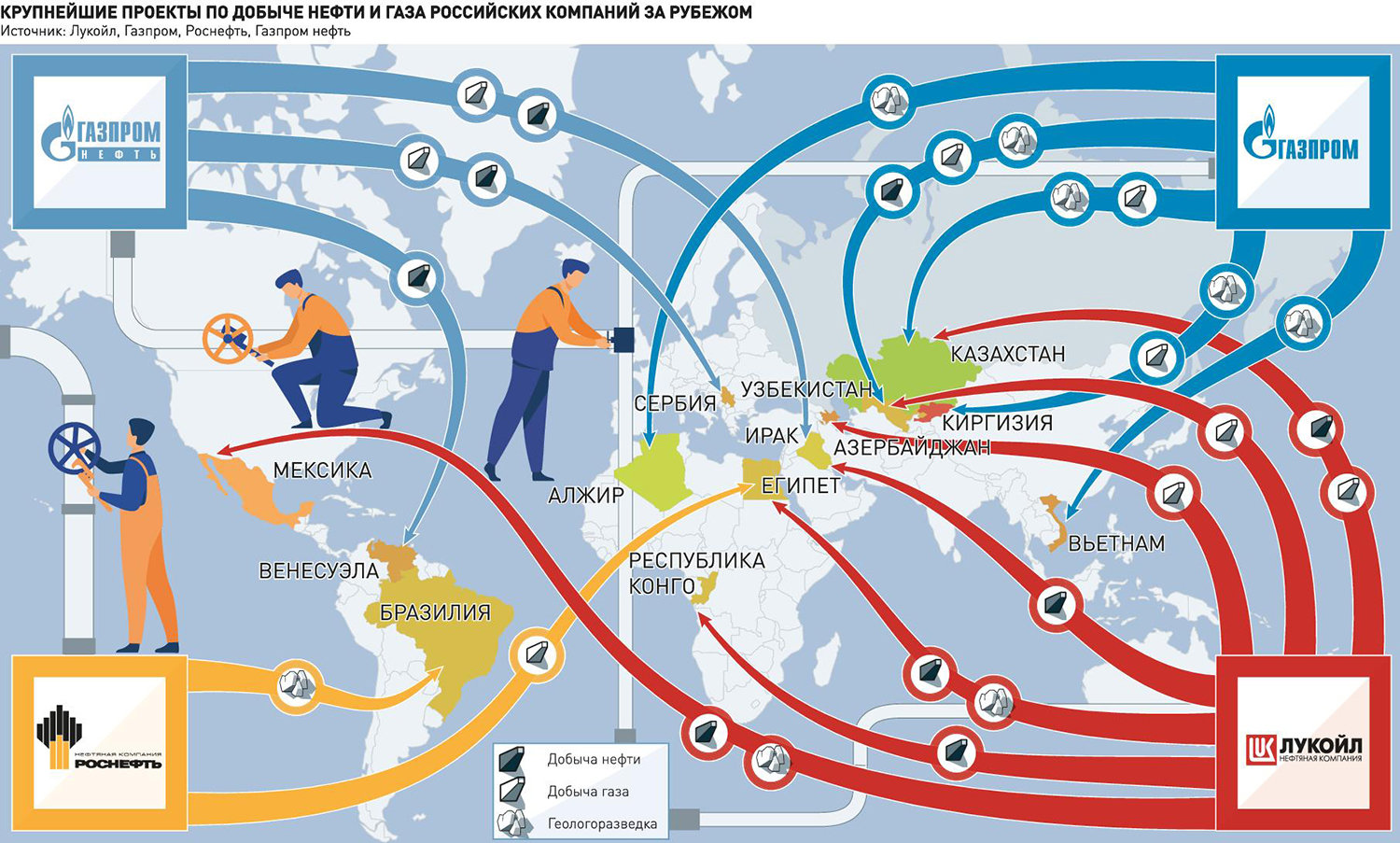

Что теряет экономика России от вложений нефтегазовых компаний за рубеж

Текст: Сергей Тихонов

В правительстве обсуждается возможность либерализации экспорта природного газа. Пока поставлять за границу трубопроводный газ имеет право только "Газпром". При этом недопущенный к трубе "Лукойл" нарастил свою долю в проекте "Шах-Дениз" в Азербайджане с 10 до 25,5%. И, по словам главы компании Вагита Алекперова, она заинтересована в дальнейшем увеличении своего присутствия в регионе. Газ отсюда поступает по трубопроводу TAP в Южную Европу, где конкурирует с экспортом из России.

В условиях свободного рынка инвестиции в зарубежные проекты - самое обычное явление. Перефразируя Карла Маркса, бизнес не имеет национальности. Более того, успешные российские нефтегазовые проекты за рубежом обеспечивают рабочими местами не только иностранцев, но и россиян, способствуют развитию торговых связей и экспорту компетенций, приносят доходы в бюджет, а также работают на престиж нашей экономики.

Но учитывая огромные запасы нефти и газа в недрах РФ - снижение и явный дефицит инвестиций в отечественные проекты на фоне вложений в иностранные означает, что компании оценивают потенциал российских проектов ниже зарубежных. Это для британских, китайских или японских компаний естественно участвовать в зарубежных проектах. У европейцев запасы закончились, у китайцев - не хватает, а у японцев - никогда не было.

Наша же страна, к примеру, далеко опережает конкурентов по запасам газа - 37,4 трлн кубометров. При этом доля в 15,5% в "Шах-Дениз", выкупаемая "Лукойлом" у малазийской компании Petronas, обошлась в 2,5 млрд долл. (около 180 млрд руб.), что превышает половину инвестиций компании 2020 года во все нефтегазовые проекты в России (346 млрд руб.). Это не единичный случай. В 2017 году "Роснефть" выкупила у итальянской компании Eni долю - 30%, в египетском месторождении Зохр за 1,125 млрд долл. Это очень перспективный проект, но его развитие требует дальнейших инвестиций, которые со стороны "Роснефти" оценивались 3 года назад более чем в 2 млрд долл. Еще один пример: общие инвестиции в главный зарубежный нефтедобывающий проект "Лукойла" - месторождение "Западная Курна-2" в Ираке - оцениваются в 25 млрд долл. Компании в проекте принадлежит 75%.

Проблема в том, что в России есть серьезные ограничения для роста нефтегазовых компаний. В первую очередь это растущая налоговая нагрузка на нефтяную отрасль. Да, это увеличивает доходы бюджета и именно ими обеспечиваются растущие траты государства на социальные и инфраструктурные проекты. Но это тормозит экономический рост и снижает привлекательность новых проектов, которые в силу свое масштабности способны дать стимул для развития целых регионов. Не случайно сейчас в правительстве обсуждаются меры по дополнительному стимулированию добычи трудноизвлекаемых запасов, разработке новых участков недр и увеличению коэффициента нефтеотдачи на старых месторождениях.

Вторым тормозом, но уже для газовых проектов, является монополия "Газпрома" на экспорт трубопроводного газа. Хотя здесь не все однозначно. С одной стороны, возможность поставок за границу для всех участников рынка дает стимул для роста производства и дополнительных вложений в отрасль. С другой, монополия "Газпрома" сложилась исторически, газ был и остается в первую очередь продуктом для внутреннего рынка. Цены здесь не зависят от мировых котировок, а главным условием является стабильность поставок.

Монополия "Газпрома" на экспорт стала в некотором роде компенсацией за выполнение этих требований и повышенные социальные обязательства. Если сейчас лишить компании этой привилегии и открыть доступ к экспортной трубе для "Роснефти", "Новатэка" и "Лукойла", то и их участие, например в программе газификации, по-видимому, перестанет ограничиваться предоставлением необходимых объемов газа и его реализацией потребителям. Придется строить газовые сети и подключать домовладения к газу. Готовы ли они к этому? Хотя компромисс, наверняка, возможно найти.

Эти два фактора, по мнению экспертов, имеют прямое влияние на инвестиционные программы нефтегазовых компаний внутри России. Но вот вынуждают ли они их увеличивать вложения в иностранные проекты и уводить деньги из нашей страны, ответа нет.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, прямой корреляции нет, крупные компании ищут возможности на всех рынках. Но если снять все барьеры, из желающих разрабатывать месторождения в России выстроится очередь. То же произойдет, если сильно снизить налоги или предоставить другие преференции, отмечает эксперт.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, любые ограничения, накладываемые национальным законодательством на бизнес, всегда являются поводом к тому, чтобы искать возможности монетизации своих компетенций за рубежом. Поэтому, например, ограничения в доступе к экспортной газовой трубе ведут, с одной стороны, к уходу части инвестиций в зарубежные проекты, а, с другой стороны, к неполному использованию того потенциала, который компании имеют внутри страны.

Есть здесь и еще один подводный камень, также связанный с газом, который больше привязан к трубопроводным маршрутам, чем нефтяной рынок. Газ с "Шах-Дениз" поставляется в Европу, а с месторождений в Узбекистане, где работают российские компании, в Китай. Пока это очень небольшие объемы в Европе (10 млрд кубометров) и западные регионы Китая, куда не приходит СПГ и трубопроводный газ из России, поэтому говорить о серьезной конкуренции с нашим экспортом пока не приходится. Кроме этого, нарастает дефицит газа в самом Узбекистане, экспорт уже сильно упал и вскоре может прекратиться вовсе, уточнил Гривач. Но тот же "Лукойл" присматривается к другим проектам на шельфе Азербайджана, Казахстана и Туркменистана и при благоприятных условиях может увеличить поставки.

Впрочем, здесь, конечно, главным является не возможная конкуренция российского и иностранного нефти и газа, которая никогда не мешала рынку и потребителям, а торможение развития нефтегазовой отрасли внутри России. В недополученных регионами инвестициях, не созданных рабочих местах, не запущенных проектах, которые могли бы дать дополнительный заказ нашей промышленности. Никакие территории опережающего развития не дадут эффекта, если в них не будет производиться востребованный рынком товар. А лучше всего, когда товар пользуется спросом за границей.

"На примере того же экспорта СПГ мы видим, как наличие экспортного канала приводит к быстрой и эффективной реализации проектов по добыче газа, даже в самых суровых северных условиях", - говорит Андрианов. При этом запасы газа, расположенные в более благоприятных условиях, но не входящие в периметр СПГ-проектов, могут долгое время оставаться невостребованными.

В российский прокат выходит фильм Стивена Спилберга "Вестсайдская история"

Текст: Валерий Кичин

Стивен Спилберг поставил "Вестсайдскую историю", и этот фильм выйдет в России уже совсем скоро - в начале декабря. Это событие можно отнести к разряду самых парадоксальных из всех, что случились в мировом кино за последнее время.

Спилберг известен замечательными фэнтези типа "Инопланетянина", "Индианы Джонса" или "Парка юрского периода". Он дал старт новому витку "кинокатастроф": "Челюсти". У него есть трагические фильмы, навеянные страшным опытом человечества, - "Список Шиндлера", "Мюнхен", "Империя Солнца". Есть кино политическое: "Шпионский мост", "Секретное досье", "Линкольн". И есть пара картин менее удачных - о рутинной жизни рутинного человека: "Терминал", "Боевой конь".

Единственное, чего у Спилберга еще не было, - это кино музыкальное. Теперь оно, судя по всему, тоже есть.

Что такое "Вестсайдская история"? По сюжету это очередной перенос конфликта "Ромео и Джульетты" в современность. Враждуют уже не две равно уважаемых семьи, а две банды подростков, различающихся цветом кожи: белые американцы и горячие смуглые пуэрториканцы. И в этом кулачном противостоянии, в этой непрерывной поножовщине вдруг являются новые Ромео и Джульетта - американец Тони и пуэрториканка Мария.

Но главное в "Вестсайдской истории" - не фабула, которая, как шампур, скрепляет все в единое поразительное действо. Главное - музыка великого Леонарда Бернстайна, на которую великий хореограф Джером Роббинс поставил танцевально-пластическое действо, которое как потрясло мир в 1961 году, так и запечатлелось в истории как один из главных кинематографических шедевров, - фильм режиссера Роберта Уайза, ставший одним из лидеров проката и срубивший бесчисленное количество мировых наград, включая десять "Оскаров". Тягаться с ним, затеяв ремейк шедевра, мог только такой наглец, как Стивен Спилберг.

Что, конечно, стократно усиливает азарт состязания.

Ужесточившиеся законы политкорректности, разумеется, не могли не сказаться на сценарии новой версии: в Америке сегодня противостояние людей по расистским мотивам невозможно, и действие фильма из Нью-Йорка перенесено в Пуэро-Рико. Причем всех латиносов играют исключительно актеры южноамериканского происхождения.

С фильмом 1961 года новую версию соединяет имя Риты Морено - легендарной актрисы-танцовщицы, феерически сыгравшей пуэрториканку Аниту: спустя шесть десятилетий она снова на экране - играет эпизодическую роль владелицы лавки Валентины; она выступает также в качестве исполнительного продюсера картины. Натали Вуд в роли Марии и Ричарда Беймера (Тони) сменили 20-летняя дебютантка Рэйчел Зеглер колумбийского происхождения и 27-летний Энсел Элгорт из "Дивергента". Анитой стала 30-летняя Ариана ДеБос, номинантка премии "Тони". Для ролей подростков двое из трех староваты, но в Америке актеры сохраняют молодость долго, так что посмотрим. Тренаж современного актера в США предусматривает и серьезную пластическую и музыкальную подготовку, там артисты в большинстве универсальны и готовы ко всему. Вот и Рэйчел Зелгер уже играла Марию в спектакле The Performing Arts School. В роли брата Марии, лидера банды "Акул" Бернардо - лауреат премии "Тони" Дэвид Альварес.

Хореографа Джерома Роббинса в новой версии сменил лауреат "Тони" Джастин Пек из New York City Ballet. Классическую партитуру Бернстайна записал с Лос-Анджелеским филармоническим оркестром дирижер из Венесуэлы Густаво Дудамель.

Так как в США фильм Уайза относится к культовым, то подготовка нового проекта сопровождается изрядной шумихой. Вышла даже книга Лорана Бузеро "Вестсайдская история - съемки фильма Стивена Спилберга", где собраны свидетельства участников съемок, интервью со Спилбергом и сценаристом Тони Кушнером, бесчисленные фотографии с площадок, эскизы костюмов и декораций.

Спилберг долго готовил свой амбициозный проект. Фильм Роберта Уайза - Джером Роббинса поразил его еще ребенком. Премьера картины была запланирована еще на декабрь 2020 года, но в связи с пандемией отодвинута на год. Но премьера первого трейлера состоялась еще на церемонии 93-го "Оскара" этой весной.

Съемки начались в 2019 году. Приступая к ним, Спилберг заявил: "Я счастлив, что нам удалось собрать актерский состав, которая отражает поразительную глубину таланта многогранного латиноамериканского сообщества Америки. Я в восторге от силы таланта этих молодых исполнителей и верю, что они принесут новую электризующую энергию в этот великолепный, как никогда актуальный мюзикл".

Наблюдатели не сомневаются, что новая "Вестсайдская история" станет одним из главных претендентов на Академические премии "Оскар".

После вмешательства "РГ" осиротевшего младенца отдали родной бабушке

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

В этой семье горе идет рука об руку со счастьем. Пронзительная история Марины Акифьевой из Ростовской области, пожалуй, взяла за душу каждого. В номере за 8 ноября "РГ" рассказала, как женщина в одночасье лишилась дочери, скончавшейся при родах, и, казалось бы, тут же обрела внука. Однако младенца родной бабушке отдавать отказались. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, лишь когда она получила огласку. Но прокуратура нарушений не усмотрела...

- Яша, Яшенька... Как мы тебя ждали! Ну ничего, теперь у тебя есть бабушка, прабабушка, прапрабабушка, тети и дяди. Мы сделаем все, чтобы ты рос счастливым и здоровым, - повторяет Марина, прижимая к груди внука. Взять его на руки впервые она смогла лишь на сороковой день с момента его появления на свет. На сороковой день, как сердце ее старшей дочери, 23-летней Даши, остановилось.

Трагедия произошла 14 октября. Ничто не предвещало такого хода событий. Беременность Дарьи Акифьевой проходила довольно легко. Узи показало: ребенок крупный и роженицу стали готовить к операции. Планировалось кесарево сечение. Но что-то пошло не так...

Когда забирали из морга тело Даши, медики сказали: "За ребенком приезжайте после похорон". Через несколько дней бабушка позвонила: выезжаем. Однако ей заявили: "Младенца вам не отдадим, обращайтесь в органы опеки".

Марине Акифьевой - 45. Ее и бабушкой назвать сложно - симпатичная моложавая блондинка. В органах опеки Песчанокопского района первым делом потребовали подтвердить доход при помощи справки 2-НДФЛ.

- У меня земля ушла из-под ног в тот самый момент. Я официально не работаю. Живем своим хозяйством: куры, утки, коза, свой сад, огород. В общем, на жизнь хватает, - говорит Марина.

Женщине дали перечень документов, которые нужно собрать для того, чтобы принять в семью сироту. А в роддоме, до которого с трудом женщина дозвонилась, сообщили: "Ребенка передаем".

- Куда? В другую семью? Я просто не находила себе места. Оказалось, его переводят в Дом ребенка. Но мне тогда толком никто ничего не объяснил...

И только когда об этом случае заговорили в СМИ, а прокуратура Ростовской области организовала проверку, опека засуетилась, бабушку успокоили - собирайте документы. На связь вышли и из аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, заверив, что близкие родственники являются основными претендентами на оформление опеки над сиротой.

Как только Марина узнала, что ей нужно официально подтверждать свой доход, она сразу же оформилась в качестве самозанятой. В течение трех дней после начала проверки прокуратуры бабушка получила положительное заключение опеки. Когда все документы были собраны, ее оповестили: можно ехать за ребенком.

- Я не просто мчалась, а летела на крыльях за нашим Яшенькой! - говорит Марина. - Вы знаете, он очень похож на свою маму, просто ее копия.

Почти за полтора месяца малыш подрос на два сантиметра и поправился на килограмм: 5100 - богатырь. Когда бабушке вручили документы, оказалось, что внука зовут не Яков, как мечтала его мама и уже называла вся семья, а... Федор. Свидетельство о рождении выдано 27 октября, и кто давал имя сироте, неизвестно.

Между тем по закону опекуны не имеют права поменять имя ребенку. Это могут сделать только родители по обоюдному согласию. Значит, придется ждать, когда Яше-Феде исполнится 14 лет и он, при получении паспорта, сможет сам изменить свое имя на то, каким его зовут в семье.

Удивительно, но факт: в ростовской областной прокуратуре не увидели нарушений закона в действиях опеки. Почему же тогда бабушка вынуждена была искать помощи на стороне?

Однако точку в разбирательстве ставить пока рано. Ирина Черкасова, уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области, сообщила корреспонденту "РГ", что со своей стороны направила запросы в надзорные органы и в данное время проверка еще не завершена и находится на ее личном контроле. Мы же, со своей стороны, очень надеемся, что узнаем имена не только героев, но и антигероев этой безобразной истории.

Дом, в котором живет Марина со своими детьми, небольшой, но уютный. Удобства, правда, на улице. Для селян - привычное дело. Для младенца подготовили комнату, переклеили обои. Кроватка, коляска, пеленки-распашонки, все есть. Да и нянек полный дом. Памперсов закупили на три месяца вперед, запас смесей для питания также есть. Яша-Федя мирно посапывает в своей кроватке. А когда Марина берет его на руки, начинает улыбаться.

- Ничего, справимся, - счастливо выдыхает Марина. - Главное - он дома!

Что дополнит семейный бюджет

Финансирование соцпрограмм на Южном Урале увеличат на 20 процентов

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)

Расходы регионального бюджета-2022 в Челябинской области составят 253,2 миллиарда рублей, они вырастут на 18 процентов к 2021 году. Строить оптимистичные прогнозы и увеличивать финансирование социальных программ позволяют предварительные итоги работы экономики.

- Бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития, - подчеркивает губернатор Алексей Текслер. - Мы максимально задействуем все имеющиеся возможности для повышения качества жизни южноуральцев.

Это главная задача, на решение которой будет направлено строительство целого ряда объектов образования, спорта, здравоохранения и культуры - финансирование этого направления увеличат. В то же время, подчеркивает Текслер, не менее важна поддержка тех групп населения, которые более других нуждаются в помощи в это непростое время: семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан.

Общее финансирование социального блока достигнет 46,2 миллиарда рублей, увеличившись на 20 процентов к нынешнему году. Например, областное единовременное пособие при рождении ребенка (его выплачивают независимо от количества детей в семье) с 1 декабря вырастет вдвое - до 6000 рублей. С начала нынешнего года на 20 869 детей выплачено в общей сложности около 65 миллионов рублей, в 2022 году на эти цели запланированы дополнительные ресурсы из областного бюджета - 113 миллионов. Всего же на реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" направят 7,1 миллиарда рублей.

Объем средств на предоставление жилья детям-сиротам вырастет в 1,5 раза. Собственные квадратные метры бюджет предоставит примерно 1000 детей, и это беспрецедентно для региона. Тем же, кому пока не удастся вручить ключи от квартир, выплатят компенсацию за аренду жилья. Эта новая мера поддержки начнет действовать на Южном Урале с 1 января, ею воспользуются 1800 человек.

- Это действительно беспрецедентные меры поддержки, - считает уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. - Проблема обеспечения детей-сирот жильем актуальна фактически во всех регионах. Собственная квартира поможет им начать взрослую жизнь, и я рада тому, что эти дети, к которым судьба была не слишком благосклонна, на Южном Урале находятся в зоне особого внимания.

У семей с детьми тоже появятся новые преференции. В частности, статус многодетных сохранится у родителей, пока ребенок не завершит обучение до 23 лет, а не до 18, как было раньше. Семьи, в которых детям поставлен диагноз "фенилкетонурия", смогут ежемесячно получать выплату на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. А больных сахарным диабетом первого типа ребятишек областная казна обеспечит системой флеш-мониторирования уровня глюкозы.

Другим важным направлением останется поддержка южноуральцев "серебряного" возраста, на что запланировано 15 миллиардов рублей. Предусмотрены ежемесячные выплаты для тружеников тыла (1714 рублей), возмещение до 25 тысяч рублей детям погибших участников войны за проезд к месту захоронения родителей. На 50% компенсацию взноса на капремонт могут рассчитывать достигшие возраста 70 лет собственники жилья, инвалиды 1-й и 2-й групп, ряд других категорий граждан. Полностью взнос компенсируется одиноко проживающим 80-летним собственникам. Малоимущие также имеют право на субсидии при оплате жилья и коммунальных услуг, положены денежные выплаты и ветеранам труда. В области проживают около 14 тысяч южноуральцев, признанных жертвами политических репрессий. Размер выплат им планируется увеличить с 1664 до 2000 рублей. Реабилитированным также полагается возмещение расходов на проезд в междугородном транспорте, на погребение.

Кроме того, область вошла в число регионов, где реализуется пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Южный Урал одним из первых в стране занялся организацией сопровождаемого проживания людей с ментальными нарушениями: некоторые постояльцы интернатов переедут в квартиры и смогут приобрести навыки самообслуживания, в перспективе научиться вести свой бюджет, трудоустроиться, создать семьи. Но сначала их в круглосуточном режиме будут сопровождать социальные работники. Этот опыт, считают эксперты, полезно масштабировать не только в регионе, но и в стране, где число россиян, которые могли бы воспользоваться результатами проекта, исчисляется десятками тысяч.

- В будущем году индексируются все социальные выплаты, стартует ряд новых социальных программ, расширится перечень льготников, в частности, для получения звания ветерана труда снижаем планку стажа, чтобы больше наших земляков могли воспользоваться областными преференциями, - подводит итог Алексей Текслер.

Госдума приняла новый бюджет с учетом поправок Владимира Путина

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующие три года. В ходе рассмотрения депутаты поддержали поправки президента РФ о росте прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году.

Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом, подчеркнул, комментируя решение, председатель Госдумы Вячеслав Володин. "У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач - на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми", - пояснил он.

"Минималку" подняли

Среди одобренных поправок на социальную тему - президентские. Владимир Путин предложил в следующем году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией - раньше этого заложено не было. Согласно поддержанным изменениям, рост ПМ составит порядка 8,6%, а МРОТ - 8,13%. В итоге МРОТ должен увеличиться до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей. Для сравнения: в текущем году величина первого составляет 12 792 рубля в месяц, второго - 11 653 рубля. По расчетам правительства, в 2022 году на повышение ПМ и МРОТ будет направлено 30 млрд рублей.

"А значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ", - подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России.

На этом в Госдуме не остановятся: Вячеслав Володин добавил, что в ближайшее время предстоит принять решение о дополнительной индексации пенсий. Кроме того, по фактической инфляции в следующем году будет проиндексирован материнский капитал.

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх подчеркнул, что инициативы главы государства прежде всего посвящены решению задачи, которую Владимир Путин уже неоднократно называл ключевой - это борьба с бедностью.

Добавки на разные цели

Во втором чтении также были приняты поправки, о необходимости которых Госдума заявила при рассмотрении бюджета в первом чтении. Для этого депутаты приняли специальное постановление. Как пояснил Вячеслав Володин, изменения ко второму чтению предусматривают выделение дополнительных средств на ремонт автодорог регионального и местного значения, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медпомощи на селе. Кроме того, дополнительное финансирование пойдет на обеспечение жильем инвалидов, капитальный ремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение цифрового неравенства.

Вице-спикер Александр Жуков уточнил, что ко второму чтению по инициативе "Единой России" дополнительно изыскано 107 млрд рублей на указанные цели.

Не только поправки ЕР были учтены. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что от фракции приняты десять поправок, которые касались развития сельского хозяйства, дорог, ремонта общежитий и так далее. Политик призвал идти дальше и, среди прочего, повышать налоги "на богатых, а для бедных - снижать". Кроме того, надо уменьшать налоговую нагрузку на бизнес, "чтобы деньги шли на развитие". Жириновский напомнил, что ЛДПР предложила поднять до 10 тыс. доход, который не облагается налогом. "Добьемся этого", - подчеркнул депутат.

"Новые люди", по словам замглавы фракции Владислава Даванкова, проделали большую работу по своим поправкам с кабмином. "Была частично поддержана наша поправка в молодежном предпринимательстве, - заявил он. - Теперь и школьники, и студенты смогут получить такие навыки, которые точно им пригодятся в жизни". Кроме того, была, например, одобрена поправка думских новичков на тему экологии. "Выделены дополнительные средства на ликвидацию несанкционированных свалок. И таких поправок достаточно много", - сообщил депутат.

Критика от депутатов

КПРФ была настроена более критично. Предложения президента по ускорению роста МРОТ и ПМ одобрили все, но все же коммунисты выступают за более серьезное увеличение прожиточного минимума - до 25 тысяч рублей, заявил руководитель фракции Геннадий Зюганов. А в целях финансирования этой и других социальных инициатив КПРФ настаивает на национализации предприятий и одобрении других предложений фракции в экономической сфере. Проект бюджета от правительства даже с учетом изменений ко второму чтению коммунисты раскритиковали. Геннадий Зюганов объяснил, что, по оценке фракции, документ не обеспечивает выполнение Послания президента.

Критично были настроены и во фракции "Справедливая Россия - За правду". Во втором чтении проекта фракция предложила обнулить расходы на материальное стимулирование госслужащих и увеличить финансирование социальных статей. В целом поправки от фракции "весят" более 400 млрд рублей, уточнил лидер СРЗП Сергей Миронов. Из них 80 миллиардов рублей депутаты предложили выделить на запуск программы бесплатного массового тестирования на коронавирус. Также предложено увеличить финансирование самых разных направлений - культуры, образования и ряда других.

Глава комитета по бюджету Андрей Макаров напомнил, что в рассматриваемом проекте бюджета и так заложен рост расходов, который позволит выполнить национальные цели развития, а наращивать траты еще большими темпами - для этого просто нет средств, а адекватных способов их изыскать, по оценке комитета, предложено не было. По его словам, на здравоохранение расходы из всех источников растут более чем в три раза по сравнению с 2017 годом. На образование - на 26% по сравнению с 2019 годом, а на культуру - на 30%.

Деньги для регионов

В ходе рассмотрения бюджета депутаты подискутировали с правительством, в частности, на тему уровня жизни в регионах. В целом поддержка растет - только на межбюжетных трансфертах она составляет общую сумму 3,3 млрд рублей. "Такой поддержки регионы не получали никогда", - заявил глава комитета по бюджету и налогам.

Однако есть и ряд проблем, над которыми надо поработать. В частности, депутаты рекомендовали кабмину обратить внимание на тему обеспечения жильем детей-сирот в регионах. Эту тему на заседании поднял зампредседателя комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению, член фракции КПРФ Михаил Матвеев, который заявил о недостаточности финансирования программы по обеспечению детей-сирот жильем.

"Проблема детей сирот - это тема, требующая отдельного обсуждения, - отметил Андрей Макаров. - Именно поэтому в третьем чтении при принятии постановления мы будем предлагать правительству вернуться к этому вопросу и представить свои предложения по тому, как решать эту проблему целиком".

В свою очередь председатель Госдумы обратил внимание на то, что есть регионы-доноры с дополнительными возможностями, которые уже могли бы выделять средства на жилье детям. Он поручил думскому комитету по контролю изучить ситуацию и представить доклад.

Министр финансов Антон Силуанов, присутствующий на рассмотрении проекта бюджета, заявил, что правительство рамках рабочей группы отработает все возможные источники финансирования.

Справка "РГ"

Доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,832 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей. Планируется, что в следующие два года бюджет будет профицитным.

За хулиганство на дороге ради лайков предложено ввести конфискацию автомобиля

Текст: Владимир Баршев

Ожидаемо, сразу после резонансного смертельного ДТП с блогером на Кутузовском проспекте посыпались предложения ужесточить, запретить и не пущать. На Совете Госдумы обсудили предложения группы депутатов внести изменения в законодательство, связанное с наказанием за хулиганство на дорогах.

Устраивать гонки, лихачить, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, создавая угрозу жизни для участников дорожного движения, недопустимо, считают депутаты, а поэтому предлагают ввести за такое поведение уголовную ответственность и даже конфискацию транспорта. Следом за Госдумой зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев предложил за хулиганство и лихачество на дорогах наказывать тюремным сроком до пяти лет.

По мнению экспертов, это война с мельницами. Сначала необходимо навести порядок в административном законодательстве, сделать так, чтобы злостные нарушители не уходили от ответственности. Ну, а если это не сработает, то тогда уже возникнут основания подумать об ужесточении наказания.

Любое ДТП, особенно резонансное, вызывает у многих яростное желание ужесточить законодательство, даже особо не вдаваясь в причины произошедшего. В итоге борьба идет с последствиями, а не причинами. А страдают от таких ужесточений ни в чем не повинные люди. Напомним, как собирались бороться с пьянством за рулем, введя нулевое промилле. В итоге тысячи автомобилистов остались без прав по пьяным статьям только потому, что выпили кефир или квас или у них проблемы с метаболизмом. Ввели уголовную ответственность за управление в нетрезвом виде, а количество выявляемых нетрезвых водителей из года в год остается стабильным. При том что количество уголовных дел по этой статье растет.

Еще пример: пьяный мотоциклист ночью без шлема не справляется с управлением и разбивается насмерть. На этом месте ставят знак ограничения скорости 20 км/ч и камеру. В итоге все законопослушные водители на прямом участке дороги должны сбрасывать скорость до пешеходной, поминая лихача.

Конечно, это решение не властей, а владельца дороги. Но - так у нас во всем. Бессмысленные ограничения и ужесточения вводятся для всех, кроме тех, кого уже не накажешь.

Примечательно, что следствие еще не установило степень вины блогера Саида Губденского в этом ДТП. Очень уж нехарактерным было движение автомобиля. Может, причиной ДТП стала неисправность машины, а не лихачество водителя? Но очевидно, что если бы на Кутузовском проспекте был отбойник, то не было бы этой трагедии. Возможно, именно из-за нежелания решить проблему технически сейчас звучат призывы об ужесточении наказания, таким образом сваливают проблему на другие плечи.

Вспоминается старая юмореска: "Как сделать так, чтобы вредители помидоры не жрали? - Вырубить все помидоры под корень. Вредители придут, а жрать нечего". Введение уголовного наказания и конфискации автомобиля сродни этому решению проблемы.

Что даст уголовное наказание? Блогеры перестанут снимать рискованное видео? Вряд ли. Оно приносит лайки. Просто станут делать это так, чтобы по видео нельзя было установить место совершения нарушения.

Что даст конфискация автомобилей у пойманных за руку? Да они просто купят другую машину. Это будет для них очень дорогое нарушение, но все же - платное. Да и конфискованное авто может оказаться не их или быть в совладении с кем-то. И в итоге пострадают те, кто вообще ни в чем не виноват.

Стоит напомнить, что у нас нет наказания за систематическое нарушение правил. Если водитель исправно платит штрафы, он может нарушать сколько угодно.

В проекте нового КоАП только планируется ввести такую статью. Да и то лишь для некоторых нарушений, причем выявленных инспектором на дороге. А где сейчас при засилье камер инспектора на дороге встретить? Не будет работать эта статья. Нет у нас методов против Кости Сапрыкина.

Как напоминает в своем телеграмм-канале депутат Госдумы 6-го созыва Вячеслав Лысаков, в первом чтении были приняты законопроекты, вводящие ответственность за 4-е грубое нарушение в течении года, за "опасное вождение", а также залог за возврат авто, равный сумме штрафа, при пьяном вождении. Они имеют отношение к систематическим нарушителям, мажорам и пьющим за рулём. Но эти законопроекты, уже подготовленные ко второму чтению, "зависли".

Теперь предлагается ввести новый состав уголовного преступления. Если человек систематически превышает скорость на 20 км/час, это подпадёт под проектируемую статью? Когда камеры стоят через каждые сто метров, а разрешенная скорость искусственно занижена, нарушителем можно сделать любого водителя. И делают. Потому, что это огромные деньги, которые идут в региональные бюджеты, говорит Лысаков.

Игорь Моржаретто, автообозреватель радио "Вести FM":

- Для начала надо отшлифовать систему наказаний и сделать их неотвратимыми в административном кодексе, а уже потом приступать ко второй ступени - уголовной. Если люди могут уходить от административного наказания, то странно к ним применять уголовную статью. Что касается конфискации, то эта система юридически очень сложная. Автомобиль может не принадлежать нарушителю, или совладельцами могут быть члены его семьи. У нас по нескольким составам нарушений уже звучали такие предложения, но они не прошли. Во многих странах вводили такое наказание, но потом от него отказались по той же причине. От такой правоприменительной практики страдали люди, совсем не причастные к нарушениям того или иного гражданина.

Петр Шкуматов, председатель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов":

- Привлечь к ответственности блогеров, которые устраивают шоу из езды по дороге, можно и не изменяя законодательства. Я категорически против каких-то конфискаций и подобных мер. Это, честно говоря, признак неработоспособности системы более тонкого регулирования порядка на дорогах. Если речь идет про всех блогеров, которые публикуют свои достижения, то они известные, их не так много. Работайте с ними целенаправленно, в чем проблема? Мы бы даже не обсуждали эту проблему, если бы на Кутузовском проспекте был отбойник. Это было бы банальное ДТП с владельцем не самого дешевого автомобиля. Я уже устал каждый месяц давать комментарий по тому или иному смертельному ДТП на Кутузовском проспекте.

Максим Едрышов, руководитель Федерации автовладельцев России:

- Пять лет назад в ПДД было введено понятие "опасное вождение", но до сих пор нет никакого наказания за него. Чего нам сейчас сильно не хватает, так это неотвратимости наказания. Никаких реестров блогеров создавать не нужно, а полиция должна контролировать соблюдение ПДД абсолютно всеми участниками дорожного движения. Когда такой контроль будет, тогда, может, что-то и изменится. Вопрос с конфискацией сложный. Тот же условный блогер или автохулиган может не быть собственником транспортного средства. И под удар попадает собственник авто. Это просто популизм и пиар.

Президент РАН Александр Сергеев: Россия может выиграть климатический спор

Юрий Медведев,Сергей Тихонов

Почему, обладая лесами, которые называют "легкими планеты", Россия должна платить углеродный налог в 5-8 миллиардов долларов ежегодно? Как можно кардинально изменить подходы к "зеленой повестке"? Сколько нужно ветряков и солнечных станций, чтобы обеспечить потребности человека в энергии? Об этом "РГ" беседует с президентом РАН Александром Сергеевым.

Александр Михайлович, принятые на форуме в Глазго решения по климату вызвали разноречивую реакцию. Кто-то двумя руками поддерживает, кто-то считает, что можно было больше сделать, а экологическая активистка Грета Тунберг выводила людей на улицы. Как вы оцениваете итоги форума?

Александр Сергеев: Россия последовательна в своей позиции. Она подписала и Киотский протокол, и Парижское соглашение по климату. И в Глазго было заявлено, что мы понимаем - климат меняется, и это связано с негативными антропогенными воздействиями. И мы готовы вложить свою лепту, чтобы эти воздействия уменьшить. А дальше, как всегда, встает вопрос сроков и экономики.

Сегодня в аналогичной ситуации оказался весь мир. Все страны согласны, что меры принимать надо, но у каждой своя конкретная ситуация, и каждая ищет свои подходы. Нельзя для всех прописать единые правила. И нам надо думать, как войти в новый энергетический уклад, достичь нулевых выбросов с учетом нашей специфики, чтобы сохранить работоспособность нашей экономики и уровень жизни наших граждан.

Давайте разберемся с нашей спецификой. Пожалуй, самый "больной" для многих россиян вопрос, наши леса. Они занимают огромные площади, поглощают огромное количество парниковых газов, их даже называют "легкими" Земли. И многие специалисты считают, что только за вклад наших лесов в очистку планеты нам должны платить углеродный налог, который в ближайшие годы вводит Европа. Но, по нынешним оценкам, все ровно наоборот: Россия будет отдавать в их кошелек 5-8 миллиардов долларов в год. Как такое могло получиться?

Александр Сергеев: Согласен, ситуация выглядит странно. Дело в том, что в свое время Россия подписала документ, где указано, сколько углекислого газа поглощают наши леса и сельхозугодья. Хотя российские ученые предлагали очень широкий диапазон данных, к сожалению, была выбрана самая наименьшая цифра.

Почему так произошло? Мне сейчас трудно сказать. Возможно, в то время казалось, что это не такой уж принципиальный вопрос в списке тогдашних, многочисленных проблем с зарубежными партнерами. Наверно, мало кто задумывался о последствиях, что это решение может сильно ударить по нашему карману. А когда сейчас вдруг появился углеродный налог, поняли, что мы здорово просчитались. Во много раз уменьшили наши возможности по поглощению углекислого газа.

В итоге оказались не очистителями планеты, а ее загрязнителями. И что теперь делать, когда подписи поставлены? Можно вернуться назад и сменить имидж?

Александр Сергеев: Во всяком случае, для этого надо сделать все возможное. Тем более, что такой пример уже есть. В свое время итальянцы тоже подписали документы, где параметры поглощения их лесов были сильно занижены. Очевидно, и они тогда не думали о каких-то серьезных экономических и финансовых последствиях в будущем. А когда оно пришло, схватились за голову: их просчет обойдется в огромные суммы.

И последние несколько лет итальянцы с цифрами в руках доказывали Евросоюзу, что были допущены ошибки, что их надо исправить. И с ними согласились. Причем новая цифра впечатляет. Признано, что их леса поглощают парниковых газов в восемь раз больше, чем было записано в первоначальных документах.

Так что мы не единственные, кто сами себя обидели. И раз такой прецедент есть, нам надо идти по этому пути, доказывать свою правоту. Вообще, даже с точки зрения простой логики, трудно представить, что Россия, особенно после того, как наша промышленность за последние 30 лет значительно сократилась, что у нас огромные площади лесов, являемся одними из самых злостных загрязнителей парниковыми газами.

Но у нас огромные площади не только лесов, но и морей, которые не менее интенсивно поглощают углекислый газ. Их будут учитывать при оценке углеродного баланса?

Александр Сергеев: Пока об этом речи нет. Мы говорили о специфике стран. И в данном случае есть страны, которые тоже хотят, чтобы вклад их морей и водоемов учитывался, но есть "сухопутные" оппоненты, которые по понятным причинам против. У нас есть огромные внутренние моря, скажем, только Охотское море имеет площадь 1,6 миллиона квадратных километров. Это в два раза больше, чем все наши сельскохозяйственные угодья. К морям надо приплюсовать огромные озера, посчитать вклад Ладоги, Онеги и Байкала. Все это, конечно, входит в "легкие планеты", но вопрос пока остается открытым.

Почему финские леса лучше таких же карельских?

По поводу лесов и морей у европейцев жесткая точка зрения: все, что дано природой, не будет учитываться при расчете налога. Аргумент такой: подарок природы работает сам по себе, но этого уже недостаточно, чтобы остановить потепление. Вы должны показать, что дополнительно делаете, сколько посадили новых деревьев, что сделано на сельскохозяйственных угодьях, чтобы поглощать больше СО2. Словом, нельзя почивать на подарке природы, а принимать новые меры по борьбе с потеплением.

Александр Сергеев: Вообще-то на это европейцам можно возразить, что, развивая свою промышленность, вы спилили почти все ваши леса, а теперь собираетесь их восстанавливать, и это себе посчитаете в плюс. А мы наши леса сохранили. Почему мы не должны их считать?

Логично, но правила сегодня диктуют они…

Александр Сергеев: Да, у них такая позиция. Поэтому надо дискутировать, убеждать. Уверяю вас, в Европе люди разумные. Но чтобы достучаться, чтобы вас услышали, нужны "железные" аргументы по тому же балансу выбросов и поглощения СО2. К примеру, нам говорят, что финские леса поглощают больше, чем наши. И сегодня нам нечем крыть, так как у нас нет обоснованных цифр. Мы этой работы просто не делали. Упустили время. Сейчас его надо срочно наверстывать. Для этого создается сеть карбоновых полигонов, на которых будет идти вся эта работа. Итогом и должны стать конкретные цифры, аргументы, которые мы положим на стол нашим оппонентам.

Александр Михайлович, а вам не кажется, что нас разводят. Ведь углеродный налог будут брать с отдельных компаний, которые продают продукцию в Европу, если их парниковые выбросы превысят нормы. Но посмотрим на ситуацию с другой стороны. Предположим, леса и моря какой-то страны поглощают "парников" намного больше, чем суммарно выбрасывают из труб все ее предприятия. И в то же время есть страны, где картина обратная: углеродный баланс отрицательный, общий выброс превышает поглощение. Вроде бы именно они должны платить углеродный налог, но как раз они намерены его получать. Разве не нонсенс… .

Александр Сергеев: То, о чем вы говорите, требует совсем другого подхода к вопросам углеродного баланса. О чем конкретно речь? Давайте поставим вопрос так: если какая-то страна поставит датчики на своих границах, и окажется, что в нее влетает СО2 больше, чем вылетает, то кем эта страна является? Очистителем или загрязнителем? Как в такой ситуации быть с углеродным налогом? Сейчас эти вопросы все активней обсуждаются. Многие специалисты говорят, что надо переходить от корпоративных расчетов парниковых газов к территориальным.

Думаю, такой подход встретит колоссальное сопротивление. Те, у кого сегодня на руках все козыри, кто прописал нынешние правила игры, могут проиграть, если они изменятся. Кто же согласится…

Александр Сергеев: В продолжении темы могу добавить, что на космических снимках Россия девственно чистая, а Европа, Китай, Америка - черные. Словом, территориальный подход к оценке углеродного баланса может кардинально изменить всю "зеленую повестку". Но чтобы убедить оппонентов, одними снимками из космоса не обойдешься. Нужно создавать национальную систему мониторинга парниковых газов. Только с выверенными цифрами в руках можно доказывать, что мы "зеленые".

Кстати, для этого у нас есть и другие козыри, которые пока остаются в тени: атомная энергетика и гидроэнергетика. Сегодня они записаны в загрязнители.

Как атомную энергетику сделать "зеленой"?

С "атомом" понятно, у него множество противников. Главные страхи - аварии на АЭС и радиоактивные отходы. Эти фобии почти в крови, победить их, кажется, почти нереально.

Александр Сергеев: И тем не менее сейчас такой шанс появился. Речь о российском проекте "Прорыв", который должен устранить все фобии. Дело в том, что впервые будет реализован замкнутый ядерный цикл, который, по утверждению авторов проекта, гарантирует безопасность ядерной энергетики при любых ситуациях. Иными словами, никакие Чернобыли или Фукусимы невозможны в принципе.

Решается и проблема ядерных отходов. Они будут служить топливом для реакторов. Остаточная радиация возвращаемых из ядерного цикла отходов будет сравнима с естественным радиационным фоном. Кроме того, противники говорят о дефиците в природе урана-235, который используется в традиционных реакторах на тепловых нейтронах. Так вот, на новых реакторах можно применить уран-238, запасы которого огромны.

Если мы к 2030 году запустим проект "Прорыв", и покажем то, что все фобии отбиваются, это может стать сильнейшим аргументом, чтобы признать атомную энергетику "зеленой", а возможно изменить всю картину "зеленой повестки".

Кстати, мы не одиноки в борьбе за атомную энергетику. Весной этого года вышел 400-страничный отчет научного центра (Joint Research Centre) Еврокомиссии, детально анализирующий экологические аспекты ядерной энергетики и приводящий убедительные доказательства в пользу ее "зелености".

Вы сказали, что нам надо доказывать, что и гидроэнергетика является "зеленой". Чем она не угодила оппонентам? Вроде вода и никаких вредных выбросов…

Александр Сергеев: Прежде всего отмечу, что у нас в гидроэнергетике огромные ресурсы, сегодня она дает около 20 процентов энергии. Почему она не признана "зеленой"? Здесь свои претензии. Главные - нарушение водных экосистем, уменьшение биоразнообразия, усиленное выделение парниковых газов в результате развития застойных процессов в больших водоемах. Последнее утверждение выглядит сомнительным, ведь вопрос почти не исследован. Чтобы тщательно разобраться, сейчас министерство энергетики готовит масштабный проект, в который намерены пригласить ученых разных ведомств.

Словом, работы для науки выше крыши. Вы перечислили целый спектр направлений, где нам надо найти аргументы, чтобы не проиграть в "зеленой повестке". Нас услышат?

Александр Сергеев: Повторяю, для этого нам нужны очень сильные аргументы, которые требуют очень масштабных и глубоких исследований. Причем по всему фронту наук, в ней должны участвовать ученые самых разных специальностей. По своим масштабам и экономической значимости для страны эти работы можно сравнить с атомным и космическим проектами. Уверяю вас, если мы будем убедительны, то на всей этой "зеленой повестке" можем даже выиграть.

А это не из области фантастики? Как показывает опыт последнего времени, политики - а они принимают главные решения - слышат только то, что хотят слышать.

Александр Сергеев: Согласен. И тем не менее шанс у нас есть. Мы должны убедить прежде всего их ученых. А европейские политики верят и основываются на их мнении. Поэтому мы должны максимально привлекать зарубежных специалистов в наши исследования. Одно дело отмахиваться от цифр поглощения углекислого газа нашими лесами, которые представляют российские ученые, совсем другое дело, если под протоколом стоит подпись родных европейцев. Должен особо подчеркнуть, что для работы в наших карбоновых проектах мы приглашаем авторитетных иностранных специалистов, и многие уже дали согласие.

Сегодня многие страны делают ставку на развитие ветровой и солнечной энергетики. Нужно ли России, обладающей богатейшими запасами углеводородов, включаться в эту гонку?

Александр Сергеев: Пока у нас дешевая другая энергия, поэтому рыночных стимулов для развития возобновляемой энергетики у нас пока нет. Сейчас капитальные затраты на создание, строительство солнечной и ветровой генерации достаточно большие. Но, скажем, смартфоны на старте стоили очень дорого, а сейчас можно за копейки купить. Технологии развиваются и, возможно, в будущем ветровая энергия, которая в избытке продуцируется в Скандинавии, нашим потребителям в Санкт-Петербурге будет более выгодна, чем энергия, которую мы получаем от атомных станций или ТЭЦ. Прогресс может привести к сильному удешевлению возобновляемой энергии. И нам нужно быть готовыми, что удешевление этой энергии поставит вопрос о рентабельности углеводородной энергетики. Нужно самим обязательно нарабатывать свои технологии в этой сфере.

Потребление энергии будет расти, хватит ли "зеленых источников" для обеспечения потребностей человека к 2050 году, про который говорят "зеленые"? Есть ли оценки, сколько потребуется ветряков, сколько солнечных батарей, какие площади они займут?

Александр Сергеев: То, что у матушки-природы, я имею в виду солнце и ветер, есть потенциал, чтобы нужное количество энергии произвести, не вызывает сомнений. А вот как скажется на экологии строительство большого количества ветряков, солнечных панелей, придется ли ради них сокращать сельскохозяйственные угодья и насколько? Пока таких оценок нет. Не оценены и экономические угрозы, которые несет вся "зеленая" энергетика. Дело в том, что переход к ней это очень масштабная задача, в ней задействовано множество самых разных факторов. Фактически мир сейчас стоит на старте "зеленой повестки", как пойдет дальше, чего больше, плюсов или минусов, что перевесит, пока неясно. Конкретика появится, когда переход начнет обретать серьезные масштабы. Так что, выбрав этот путь, странам придется уже по ходу искать ответы на новые вызовы, которые он себе поставил.

Ставка на водород - политическое решение

Одна из главных проблем "зеленой энергетики" - хранение больших объемов энергии. Ведь возобновляемые источники нестабильны, зависят от погоды, а потому энергию надо запасать, чтобы потом использовать, когда, скажем, ветряки встанут или зайдет Солнце. Хватит ли при масштабировании этих энергоисточников лития, кобальта и прочих редких и дорогих элементов, которые используются в производстве аккумуляторов.

Александр Сергеев: Да, это серьезная проблема. Но думаю, что здесь есть решение. Например, сейчас наметился прогресс по натриевым батареям, которые могут заменить литиевые. Конечно, натрий тяжелее лития, поэтому его не используют в электротранспорте. Но там, где масса не играет большой роли, можно применять дешевый натрий. Большие перспективы и у водородных аккумуляторов.

Сегодня вообще говорят, что именно водород будет топливом будущего. Принимаются национальные программы по развитию этого направления. Однако, оппоненты отмечают, что здесь пока множество нерешенных проблем.