Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Компании, строящие жилье для сирот, получат преференции

Текст: Анна Скрипка

Скандальных ситуаций вокруг жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не становится меньше несмотря на пристальное внимание к социальным программам. Очереди за положенными по закону квартирами до сих пор велики. Сегодня, когда на рынке жилья идут стремительные перемены, застройщики не спешат рыть котлованы под новые дома, а особенно социальные. Изменить ситуацию намерены законотворческими мерами.

"Пусть живут подальше"

Наиболее часто претензии от сирот поступают не к жилью, а к его отсутствию. Прокуратуры регионов реагируют на жалобы людей, которые ждут свои квартиры годами, суды встают на сторону обездоленных. Однако недавний случай в Белгороде удивил: жители двух улиц выступили категорически против строительства домов для сирот рядом с их жильем. Мотивировали тем, что и без вчерашних жителей интернатов, "обиженных родителями", в этих краях не хватает ни социальной, ни транспортной инфраструктуры, а инженерные сети настолько изношены, что возросшей нагрузки не выдержат.

Чиновники и представители строительных компаний напомнили: с социальным жильем и без того достаточно сложностей. На рынке строительных материалов продолжается своеобразный бум, цена растет на все без исключения, и как в этих условиях строить - большой вопрос. Власти не готовы приобретать квартиры по расценкам, хотя бы немного приближенным к рыночным, а строительные компании - возводить дома, которые принесут одни убытки.

Кроме того, современное жилье совершенно не подходит под социальные нормы: найти квартиру в 30 "квадратов" не то что в областных центрах, в поселках - нереально, да и устарело такое жилье морально лет десять назад. Ответы на все эти вопросы постарались дать на законодательном уровне, хоть немного разрешив проблемы застройщиков, муниципалитетов и самих сирот.

Сорок плюс

В Липецкой области право на получение квартир имеют свыше 1,7 тысячи человек из числа сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечить каждого квартирой - задача не из простых, особенно с учетом требований законодательства. Как оказалось, нормы, предусматривающие площадь квартиры для сироты не более 40 квадратных метров, существенно замедляла процесс приобретения жилья.

Строительные компании, которые возводят липецкие многоэтажки, отдают под социальные нужды лишь четверть построенного фонда. Остальные квартиры они продают на рыночных условиях, и до последнего времени эта форма сотрудничества власти и бизнеса всех устраивала. Однако теперь, когда спрос на малогабаритные квартиры стал специфическим, застройщики отдают предпочтение новым планировкам тех же однокомнатных квартир - самых востребованных. Как правило, площадь такой "однушки" доходит до 45 "квадратов" за счет просторной кухни, вместительного санузла и широкого коридора. И если этот тренд нельзя изменить, то нормативную базу решили усовершенствовать.

- Мы неоднократно увеличивали средства на обеспечение жильем сирот в областном бюджете. Софинансирование этой программы также идет из федеральной казны. Но возникли препятствия с освоением этих средств, так как на рынке жилья сегодня нет квартир подходящих параметров, отмечает спикер регионального парламента Павел Путилин. - Поэтому мы увеличиваем площадь до 45 метров, чтобы была возможность приобрести как можно больше жилья для данной категории.

Сколько квартир удастся купить в ближайшее время, в Липецкой области пока не говорят, однако, как отмечают эксперты, с утвержденными поправками качество жилья для сирот теперь будет на порядок выше.

В Курской области тоже изменили нормативную базу: с будущего года жилье детям-сиротам начнут выдавать муниципалитеты, а не региональная структура. Закупки шли через аукцион, и нередки были случаи, когда застройщики попросту отказывались участвовать в таких торгах: отдавать квартиры по предложенным бюджетом ценам в то время, когда на них растет спрос на рынке - работать в ущерб собственному бизнесу.

Теперь же муниципалитеты будут возводить жилье для сирот в плотном сотрудничестве с застройщиками. Выделяя землю под жилищное строительство, местные чиновники обязаны предусмотреть, сколько квартир в новом доме можно будет предоставить сиротам.

Параллельно утвердили преференции для строительных компаний. Те, кто возводит свыше 20 тысяч "квадратов" жилья, смогут получить землю без торгов, но в будущем отдать десятую часть фонда на социальные нужды.

Квартирный спрос

Уже в нынешнем году регионы выделяют колоссальные суммы на приобретение жилья для сирот. Миллиард рублей - в Курской области, почти на 200 миллионов дополнено финансирование этого направления на Белгородчине. Застройщики и в одном, и во втором регионе твердят: возводить квартиры для этой и других льготных категорий они готовы, но важно, чтобы и региональные власти шли навстречу в некоторых вопросах.

- Для каждой строительной компании важно снизить себестоимость квадратного метра, - отмечает представитель белгородских застройщиков Вадим Клет. - Льготное предоставление земли, строительство инженерных сетей - и вот все мы у цели.

Его коллеги отмечают: выкупная стоимость жилья для социальных нужд всегда делает его продажу неким альтруизмом, но бизнес согласен и на это при определенных преференциях со стороны региональных чиновников. И к слову, в той же Белгородской области, где в кризисное время для сирот строили не только квартиры, но и частные дома, вот такой госзаказ позволил и застройщикам пережить непростые времена на рынке, и сиротам стать настоящими хозяевами собственной усадьбы.

Теперь же, когда очередь здесь практически минимизировали, в регионе намерены возводить социальное арендное жилье: чтобы семьи, которые не имеют возможности взять даже ипотеку, не платили за аренду по рыночным ценам. Сообщество застройщиков к этой инициативе пока относится с осторожным оптимизмом: с одной стороны, это еще одна возможность для госзаказа, с другой - насколько выгодной она станет, пока неясно.

В Липецкой области тоже решили помочь сиротам с арендой. Им будут компенсировать затраты на съемное жилье: по восемь тысяч рублей в Липецке и Ельце, по пять - в других населенных пунктах области. В том, что эта поддержка будет востребована, сомнений не остается.

Какие проекты молодых фермеров "выстрелили" в Черноземье

Текст: Татьяна Ткачёва

Какие люди хотят и могут работать на селе в наши дни, выяснили аналитики Россельхозбанка, изучив анкеты аграриев из 16 регионов. По просьбе "РГ" эти данные были дополнены экономической статистикой. Теперь мы знаем, сколько денег типичный фермер занимает на развитие бизнеса и какие интересные идеи для КФХ "выстрелили" в Черноземье.

Исследование охватило участников бесплатного образовательного проекта "Школа фермера". Он идет с 2020 года, постепенно расширяя географию. Курсы по актуальным направлениям сельского хозяйства доступны, к примеру, в Московской, Орловской, Тамбовской, Курской и Брянской областях. На сегодня дипломы уже получило 466 человек. С 1 сентября начнется третья волна обучения.

Почти три четверти фермеров, которые приходят в "Школу...", - мужчины. Да, сельское хозяйство переживает четвертую технологическую революцию, и уровню автоматизации здесь порой могут позавидовать промышленные предприятия: зерно убирают "умные" комбайны", коров доят роботы, состояние посевов контролирует дрон. Но от физического труда аграриям по-прежнему никуда не деться, да и руководить КФХ - занятие не для нежных натур. Женщины-фермеры часто занимаются разведением коз, производством молока и сыроделием, выращивают ягоды.

Средний возраст опрошенных - 39 лет. В Россельхозбанке объяснили это тем, что к решению связать жизнь с сельским хозяйством наши сограждане подходят осознанно и взвешенно. В основном это люди семейные (84 процента состоит в браке).

"Кстати, средний возраст фермеров практически совпадает со средним возрастом тех, кто берет ипотеку на покупку жилья в сельской местности, - 38 лет. Такое пересечение аудиторий неслучайно. Те, кто готовится работать на земле, закономерно интересуется и приобретением жилья поблизости", - отметили авторы исследования.

Самым молодым ученикам "Школы фермера" было по 22 года. Мужчина живет в Свердловской области, где по домашней традиции осваивает разведение мясных и молочных пород КРС. А женщина представляет Башкортостан - она научилась варить сыр и стала первым носителем этой профессии в своей семье.

Как показал опрос, четыре из пяти респондентов имеют высшее образование. Причем необязательно сельскохозяйственного профиля. Среди учеников "Школы фермера" были, например, программист, инженер-нефтяник и учительница. Примерно 20 процентов имеют среднее или средне-специальное образование либо еще учатся. Большинство участников проекта - это люди, пришедшие в незнакомую сферу. Почти 70 процентов учеников - фермеры в первом поколении.

Вопрос об опыте работы в сельском хозяйстве разделил аудиторию на четыре почти равные части - от абсолютных неофитов до тех, кто трудится в отрасли более пяти лет. Небольшой перевес получили ученики со стажем в АПК от одного до трех лет. И новички, и продолжатели семейной традиции идут за новыми знаниями, чтобы повысить эффективность своего агробизнеса.

Выпускники "Школы..." почти единогласно заявили, что в ближайшие 15-20 лет их судьба будет связана именно с фермерством. Иную перспективу видят для себя лишь несколько москвичей, не укорененных "в земле".

- Сознательный выбор профессии, психологическая зрелость, стремление к новым знаниям, семейственность - все это свойственно современному российскому фермеру, - подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. - Радует, что в аграрную сферу приходит молодежь, которая активно осваивает цифровые технологии. Фермерство становится все более перспективным, доходным и интересным делом.

Как правило, для развития производства КФХ пользуются заемными средствами. Средний размер кредита для крестьянско-фермерских хозяйств в упомянутом банке сейчас составляет 7,5 миллиона рублей. В первом полугодии объемы выдачи займов для среднего, малого и микробизнеса выросли на 3,5 процента - до 137 миллиардов рублей. Это около 16 процентов в структуре банковского портфеля в сегменте кредитования АПК.

Примерно половина фермеров берет заемные средства на покупку техники, в том числе сельскохозяйственной. Больше трети - на пополнение оборотных средств, в том числе для проведения сезонных работ. Каждый десятый заемщик из числа КФХ использует кредит для строительства, модернизации и реконструкции животноводческих и прочих комплексов. Наконец, четыре процента фермеров берут деньги на покупку скота или птицы.

Алексей Извеков из Орловской области выбрал в "Школе фермера" квалификацию "Фермер-технолог производства и переработки продукции мелкого животноводства". Несколько лет назад его семья купила пару-тройку нубийских козочек, чтобы делать натуральные молочные продукты для себя. Сегодня в подсобном хозяйстве "Своя коза" - 30 голов.

- Так совпало, что о проекте я услышал в тот момент, когда мы серьезно задумались о развитии хозяйства. В учебном плане был модуль "козоводство". Образование у меня непрофильное, поэтому школа дала необходимый багаж знаний, а также неоценимую поддержку единомышленников, - рассказал Алексей. - Теперь я на связи и с "одноклассниками", которые тоже занимаются переработкой молока, и с преподавателями орловского агровуза, и с главами фермерских хозяйств, где проходил практику, и с сотрудниками регионального Россельхозбанка. Всегда можно получить консультацию и поддержку.

Успешно защитив диплом в "Школе фермера", Извеков получил грант банка за лучший бизнес-план по направлению "козоводство" и купил мини-трактор с навесным оборудованием. Техника многофункциональная, позволяет повысить производительность при заготовке кормов и других делах по хозяйству. В этом году Алексей решил продолжить обучение и поступил в Орловский аграрный университет. С сентября начнет заниматься в магистратуре по специальности "Переработка и производство продуктов животноводства".

- Безусловно, школа помогла нам быстрее выйти на новый уровень. Знаю, что и для других студентов орловской "Школы..." этот проект стал важным этапом в становлении и развитии бизнеса, - добавил Алексей.

Его коллега и тезка из Тамбова - Алексей Загороднов - выращивает ягоды. Продает клубнику и малину (в том числе осенних сортов) под брендом "Витамины в ладошке", саженцы и даже премиальное малиновое вино. Продукцию хозяйства, которое расположено в Уметском районе, знают в городах Тамбовской области, Воронеже, Москве, Липецке, Саратове, Оренбурге и даже Челябинске. По итогам обучения в "Школе..." Загороднов тоже выиграл грант. Деньги позволили приобрести дорогие удобрения и органические средства защиты растений. Вооружившись новыми знаниями, фермер активно развивает свой проект: высадил на шести гектарах 15 тысяч яблонь, на днях приступит к посадке голубики, а в ноябре планирует разбить на двух гектарах ежевичную плантацию.

Справка "РГ"

"Школа фермера" - федеральный образовательный проект подготовки кадров для сельского хозяйства. Он объединяет возможности минсельхоза РФ, Россельхозбанка, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и собственно фермеров. Обучение по 17 специализациям проводится на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий. Выпускники получают дипломы государственного образца и возможность поучаствовать в грантовом конкурсе. За время реализации проекта 45 слушателей получили средства от Россельхозбанка и агропродовольственного фонда "Свое" на создание и развитие небольших хозяйств.

Доходная часть казны регионов Черноземья выросла

Текст: Анна Скрипка

Региональные законодательные собрания сразу нескольких регионов Черноземья провели сессии в летние месяцы, которые традиционно отводятся под парламентские каникулы. Вероятно, что поводом для этого послужили уточнения в главные финансовые документы областей. Доходная часть казны регионов показала уверенный рост: не везде одинаково существенные, но при этом оптимистичные показатели поступлений в бюджеты позволили распределись средства не только на неотложные и повседневные нужды, но и заложить фундамент для дальнейшего развития экономики регионов.

Железный рост

Поправки в главный финансовый документ Белгородской области - наиболее оптимистичные. Доходная часть казны здесь растет более чем на 14,6 миллиарда рублей. Почти 8,1 миллиарда рублей обеспечит налог на прибыль организаций - именно так оценивают налоговые органы вклад горно-металлургического комплекса в региональную казну.

Председатель комитета по бюджету, финансам и земельным отношениям Белгородской облдумы Михаил Савченко напомнил, что такой рост налога на прибыль обусловлен экономической ситуацией не только в стране, но и во всем мире.

- Растут цены на металл, соответственно, наши металлурги получают незапланированную прибыль, - пояснил он, отметив важность корректировок главного финдокумента региона.

Помимо налога на прибыль, на более чем 930 миллионов рублей прирастут поступления от предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, еще почти 254 миллиона даст налог на имущество организаций, почти 71 миллион - транспортный налог.

Весома в общей сумме прироста и часть федеральных средств - свыше 4,9 миллиарда рублей. Эти деньги - целевые. Более 2,2 миллиарда рублей выделено по программам поддержки медицины и культуры, развития сельских территорий и дорожной отрасли, на выплаты семьям с маленькими детьми и борьбу с распространением коронавируса. Еще 1,5 миллиарда федеральный центр выделяет Белгородчине в качестве дотации на обеспечение бюджетной сбалансированности. Свыше 770 миллионов рублей составит грант за достижение поставленных федеральным центром перед исполнительной властью показателей. В результате белгородский бюджет по доходам достигнет своеобразного рекорда - 125,7 миллиарда рублей.

В Курской области очередные изменения в региональный бюджет отразили рост доходной части казны более чем на 9,7 миллиарда рублей. Предпосылки для такого увеличения бюджета похожи на те, что позволили нарастить и белгородскую казну. При этом доходная часть казны достигнет почти 81,3 миллиарда рублей: еще десять лет назад такой показатель здесь назвали бы недостижимой целью.

- Бюджет по доходам за последние три года вырос с 36 до 80 миллиардов рублей, - обратил внимание на доходную часть казны курский губернатор Роман Старовойт.

В Липецкой области пополнение регионального бюджета гораздо скромнее: 1,1 миллиарда рублей доходов обеспечил налог на прибыль, еще почти 650 миллионов - федеральные трансферты. В результате доходная часть липецкого финансового документа достигла 81,4 миллиарда рублей. В Орловской области ситуация похожая: здесь доходы казны выросли до 43,3 миллиарда, увеличившись более чем на миллиард за счет налоговых поступлений. Бюджеты обеих областей - бездефицитные.

Приоритеты расходной части

Как правило, поступившие в казну средства распределяются, прежде всего, на реализацию социальных программ и проектов. Дополнительные доходы, увеличившие казну регионов в середине года, в большинстве своем не стали исключением.

Первое, о чем говорят в законодательных собраниях почти всех регионов Черноземья - о росте расходов на борьбу с коронавирусом. В Курской области на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей до конца года. В приоритете не только обеспечение больниц всем необходимым, выплаты медикам и закупку лекарств для больных, которые лечатся от коронавируса дома, но и модернизация лабораторной базы. В Липецкой области, к примеру, на эти цели выделяется более 70,7 миллиона рублей, еще свыше 13 миллионов направят на софинансирование углубленной диспансеризации переболевших новой инфекцией.

Расходы на здравоохранение растут и в Белгородской области: здесь на обновление оборудования для оказания экстренной и неотложной медпомощи направят боле 650 миллионов рублей. После проблем со строительством фельдшерско-акушерских пунктов и офисов семейного врача дополнительное финансирование выделено и на эти цели. Почти 242 миллиона рублей направят на 15 ФАПов, капремонт десятка других зданий сферы здравоохранения и начало строительства корпуса больницы скорой медпомощи.

Примечательно, что в каждом финдокументе отражается и рост заработной платы так называемым "неуказным" категориям специалистов. В Белгородской области чиновники пообещали низкооплачиваемым работникам 20-процентное увеличение заработков до конца года. В принятых поправках в бюджет сказано, что с учетом индексации зарплаты объем дополнительных расходов составил более 545 миллионов рублей. Более 232 миллионов из этой суммы будет предоставлено муниципалитетам в виде субсидии на компенсацию этих затрат из местных бюджетов. Еще более чем на миллиард рублей возрастают расходы на социальные выплаты льготникам: в законопроекте перечислен ряд категорий, однако наиболее существенных затрат потребует выплата "детям войны". С 1 октября ее начнут получать не 15 тысяч белгородцев, как раньше, а 85 тысяч. При этом ежемесячная сумма вырастет с 902 до 1018 рублей.

В Липецкой области акцент сделали на социальной поддержке предпринимательской инициативы жителей. Финансирование программы социального контракта здесь увеличили на 22,2 миллиона рублей.

Приоритетом остается и строительство социальной инфраструктуры. В Белгороде число спортивных сооружений намерены пополнить центром для занятий художественной гимнастикой, который потребует свыше миллиарда бюджетных вложений. Еще 1,3 миллиарда направляют на строительство шести школ и капремонт 23 образовательных организаций, свыше 544 миллионов - на завершение строительства и оснащение оборудованием 11 детсадов и капремонт еще девяти дошкольных учреждений. Депутатский корпус выразил обеспокоенность такими планами для строительного комплекса. Бюджетные средства необходимо освоить как можно скорее, хотя до конца года остается совсем мало времени. Представители департамента строительства и транспорта заверили: часть средств заложена на так называемые "переходящие" объекты - в нынешнем году их начнут строить, в будущем - продолжат.

Инвестиции в процветание

Расходная часть бюджета Липецкой области, помимо социальных обязательств, предусматривает инвестиции в коммунальную и транспортную инфраструктуру, что позволит не только улучшить качество жизни липчан, но и привлечь инвесторов. На дороги здесь дополнительно выделят 255 миллионов рублей, на модернизацию сетей водоснабжения и канализации - еще 256 миллионов.

В Белгородской области почти 1,5 миллиарда добавят на ремонт дорог и мостов, более миллиарда направят на приобретение коммунальной техники, в том числе для уборки снега. Продолжат финансировать программу модернизации системы водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов.

Амбициозные инфраструктурные программы регионов при этом составляются и с учетом долговых обязательств регионов. В Курской области, к примеру, казна впервые в нынешнем году полностью свободна от коммерческих кредитов, а к бюджетным намерены присоединить инфраструктурные займы. Они позволят нарастить объемы жилищного строительства и помогут обустроить социальный кластер. В главном финансовом документе Липецкой области также появилась норма о бюджетных кредитах: она гласит, что предоставляемые из федерального бюджета и установленные в составе источников финансирования дефицита, эти средства направляются строго на реализацию инфраструктурных проектов.

Самые объемные долговые обязательства остаются у Орловской и Белгородской областей, и если у первого региона имеются весомые коммерческие займы, расплатиться по которым, не имея "металлургических доходов", сложно, то в Белгородской области ситуация несколько иная. При расходной части, превысившей 128 миллиардов рублей в нынешнем году и дефиците в 2,4 миллиарда, белгородская казна уверенно снижает верхний предел государственного внутреннего долга. Лимит ответственности по госгарантиям уменьшается, а с ним и госдолг. На 1 января будущего года он составит около 25, 5 миллиарда рублей вместо прогнозируемых ранее 29,8 миллиарда.

Таким образом, в регионах не просто снизят долговую нагрузку, но и сэкономят на обслуживании долговых обязательств десятки миллионов рублей. На какие цели их направить, региональные власти определятся быстро.

Жители ЮФО рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)

Почти половина жителей Южного федерального округа, имеющих детей школьного возраста, планируют потратить на их подготовку к школе не более 20 тысяч рублей. Четверть опрошенных южан собираются уложиться в 10 тысяч, и примерно столько же - в сумму до 30 тысяч рублей. А шесть процентов жителей ЮФО готовы потратить 50 тысяч рублей и более. Таковы результаты исследования, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах Жизнь" перед началом нового учебного года.

83 процента опрошенных считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными. Остальные респонденты называют их справедливыми.

При этом 65 процентов южан объяснили рост цен на товары, которые требуются для подготовки детей к школе, пандемией и высокой инфляцией. У восьми процентов респондентов расходы на подготовку к учебному году уменьшились из-за падения доходов. 13 процентов опрошенных сообщили, что их расходы на эти цели не изменились, а 15 процентов затруднились оценить изменения.

- Расходы родителей перед новым учебным годом зависят от многих факторов. Меньше чем за 10 000 сейчас нормально собрать ребенка в школу вряд ли получится. Больше всего денег уходит на одежду, обувь, ранец или рюкзак. У нас, например, остался рюкзак с прошлого года, и нам немного проще. Но класса до пятого лучше покупать ребенку хороший ортопедический рюкзак. Это недешевое удовольствие, от 3500 рублей. Например, одна блузка стоит от 700 до 2000 рублей, тут все зависит от достатка семьи. Еще можно купить совершенно одинаковые тетради в разных местах по два рубля и по 15. Мы уже потратили 11 000 рублей, но купили еще не все. Например, пока не приобретали канцелярию, - рассказывает ростовчанка Ирина Виноградова, мать пятиклассницы.

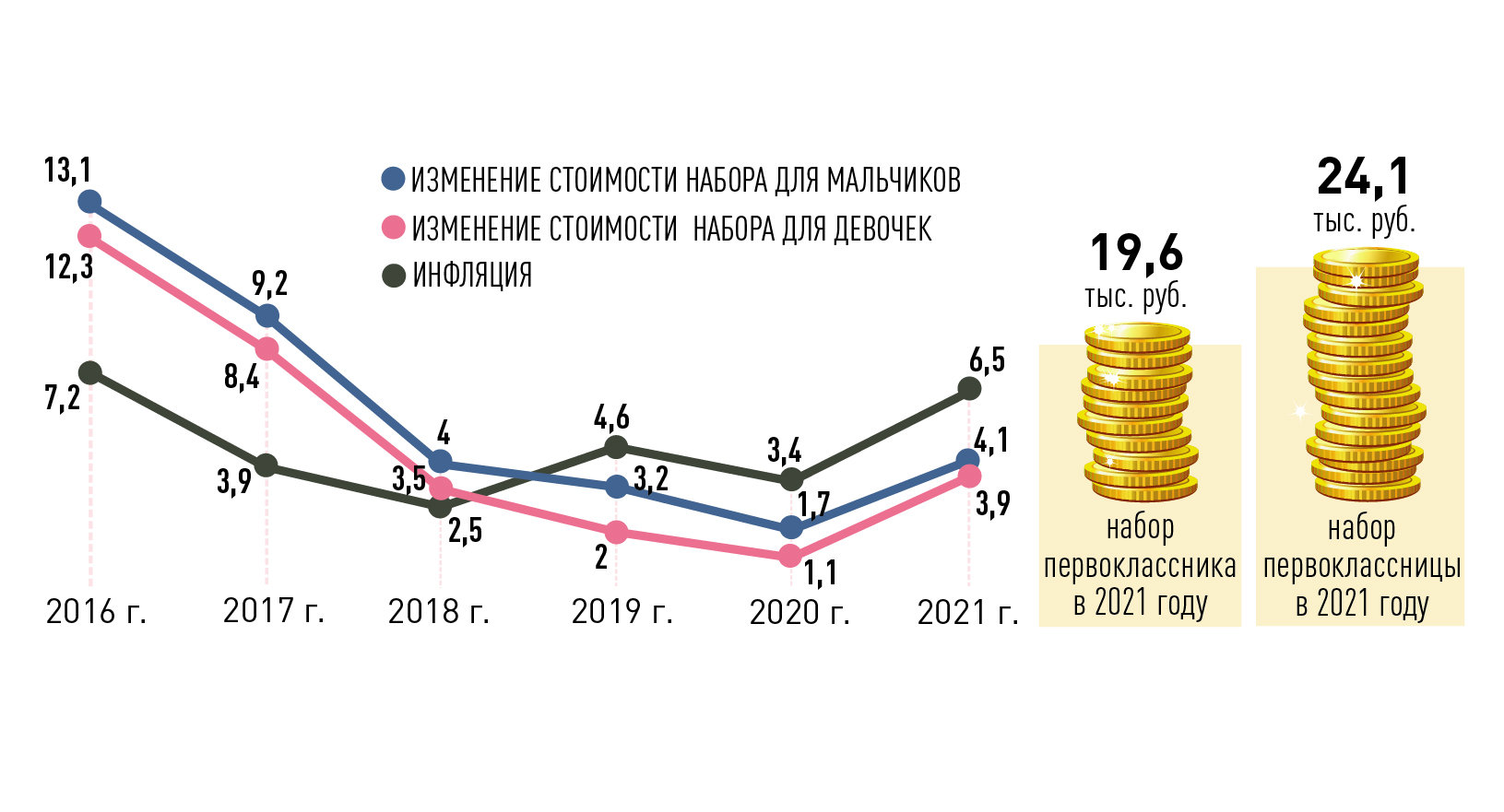

Между тем, по данным Росстата, в 2021 году стоимость школьного набора для мальчиков увеличилась на 4,1 процента, а для девочек - на 3,9. В ведомстве отметили, что рост цен на товары для школы оказался ниже роста инфляции.

"Отправить мальчика в первый класс на 4,5 тысячи рублей дешевле, чем девочку. Так, форма для мальчика обойдется в 14,7 тысячи, а для девочки - в 19,3 тысячи. На ранец с канцтоварами уйдет еще пять тысяч", - сообщили в Росстате. В целом набор первоклассника в 2021 году оценивается в 19,6 тысячи рублей, а набор первоклассницы - в 24,1 тысячи.

Самые дорогие товары из школьного набора - ранец и зимние ботинки. При этом почти не изменилась цена на одежду. Например, год назад брюки в среднем стоили 1 455 рублей, а сейчас их цена поднялась до 1 459 рублей, цена юбки увеличилась с 1 207 до 1 222 рублей. Вместе с тем заметно подорожали канцтовары: авторучки - на 7,6 процента, фломастеры - на семь, простые карандаши - на шесть, а тетради - на пять процентов.

Опрос южан, впрочем, показывает, что помимо необходимых самостоятельных покупок к учебному году, есть и другие серьезные расходы. В качестве основных затрат жители ЮФО назвали сборы в классах на школьные принадлежности и учебники (53 процента). Также примерно половина родителей сообщили, что сдают деньги на мелкий ремонт в классе, его оборудование и обустройство, а также на экскурсии и поездки. Кроме того, 38 процентов опрошенных участвуют в оплате охраны и уборки, скидываются на подарки учителям. Лишь 13 процентов респондентов сообщили, что вообще не сдают деньги на школьные нужды.

Любопытными оказались данные о сумме сборов в южнороссийских школах. 43 процента опрошенных родителей признались, что сдают не более тысячи рублей в месяц, 23 процента - по 1 - 2 тысячи, а наибольшее количество респондентов (25 процентов) сообщили, что платят 2 - 3 тысячи рублей. Впрочем, в некоторых школах сборы оказалась еще больше. Три процента опрошенных ежемесячно сдают 3-5 тысяч, а восемь процентов - более пяти тысяч рублей.

В такой ситуации многим семьям пришлись кстати единовременные "школьные" выплаты в размере 10 тысяч рублей. Как сообщили в отделение Пенсионного фонда по Ростовской области, со 2 августа эти деньги получают семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. В регионе помощь уже получили родители 562,7 тысячи детей. В ведомстве подчеркнули, что выплата не зависит от доходов семьи, наличия зарплаты, пенсии, пособий и других социальных дотаций. Получить ее могут не только родители, но и законные представители (усыновители, опекуны и попечители).

Между тем организации и волонтеры на юге помогают собрать в школу детей из малообеспеченных семей и воспитанников социальных приютов. Например, к благотворительной акции "Собери ребенка в школу" на Дону подключились учреждения соцобслуживания.

Прямая речь

Елена Елисеева, министр труда и социального развития:

- Потребность в акции "Собери ребенка в школу" сформировалась из опыта работы учреждений с нуждающимися семьями. Совместно с волонтерами наши специалисты проведут сбор канцелярских товаров, школьных принадлежностей, наборов для уроков изобразительного искусства и труда, - всего, что необходимо для обучения в школе. На призыв поддержать тех, кто нуждается в помощи для подготовки детей к новому учебному году, откликаются неравнодушные граждане и организации.

В Астрахани многодетных освободили от транспортного налога

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)

Дума Астраханской области приняла в двух чтениях внесенный губернатором региона закон, освобождающий многодетные семьи от уплаты транспортного налога. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с первого января 2021 года - то есть налог на принадлежащий семье транспорт за текущий год не начислят. Причем под льготу подпадают не только автомобили, но и моторные лодки.

- Я очень-очень рада! Мы давно об этом просили, куда только не писали. В больших семьях каждая вторая мама - за рулем: в школу, в кружки - везде возим детей, и все это весьма накладно. Поэтому отмена налога - это актуально, - сообщила "РГ" создатель областного движения многодетных матерей "МАМА" Римма Галиуллина.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Астраханской области, от уплаты налога освобождается один из родителей: если в семье два транспортных средства, то налог не начислят только на одно из них. Льгота также распространяется на родителей, усыновивших детей.

Под закон подпадают автомобили или микроавтобусы с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Сейчас астраханские семьи платят за такие машины от 1,4 тысячи до четырех тысяч рублей в год. Кроме того, льгота распространяется на моторные лодки мощностью до 30 лошадиных сил - этот транспорт часто заменяет автомобиль жителям дельтовых сел региона.

Добавим, что в Астраханской области больше 18 тысяч семей, которые считаются многодетными: в них по трое детей и больше.

В Петербурге все школьники будут учиться в первую смену. А как в других регионах?

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В петербургских школах 1 сентября обучение начнется как обычно - в очном формате, причем все ребята будут учиться только в первую смену. В этого году городу удастся обойтись без второй смены. Для этого чиновники примут все необходимые меры, сообщили в ходе традиционного городского педсовета 30 августа.

За десять лет жилищный фонд города вырос в два раза, а число детей прибавилось на 320 тысяч. Из них на 200 тысяч - школьного возраста, 120 тысяч - дошкольного. И 1 сентября сядут за парты 64 тысячи первоклассников, на 2 тысячи больше, чем в прошлом году.

Мест в школах хватает на всех - их строительство стало запаздывать, в классах началось увеличение числа учеников - часто до 40 человек.

Для решения проблемы понадобились кардинальные меры - так в городе появилась программа ускоренного строительства социальных объектов, которая помогла сократить дефицит мест.

Сегодня в Северной столице строится до десятка новых школ в год. С бассейнами, спортивными залами, компьютерными классами. Школ, где предлагают множество спортивных и творческих секций, изучение иностранных языков на выбор.

Например, один из самых проблемных районов в плане развития соцструктуры - Приморский - получил к 1 сентября три новых школы, одна из которых рассчитана аж на 1600 учащихся, хотя обычно наполняемость образовательных учреждений не превышает тысячи ребят. Всего в Петербурге первый раз откроют двери пять новых школ. Еще две были введены в эксплуатацию немного раньше. В целом город получил 6178 дополнительных школьных мест. Это позволило не только принять выросшее число первоклассников, но и уменьшить заполняемость более старших классов.

Что думают о первой смене сами родители?

- В мое советское детство я полгода отучилась во второй смене. Весь режим был сбит. А в современной реальности вторая смена означает, что ребенок будет лишен возможности посещать музыкальную школу, другие творческие кружки, - поделилась мнением петербурженка Анастасия Зорина.

- Счастье, что у нас только первая смена. Она выгодна абсолютно всем: и родителям, и детям, и учителям. Более того: она физиологически более выверена, - считает Анна Афанасьева, учитель математики школы №693.

- Только первая! Именно так мы сохраним здоровый режим для ребенка. Он просыпается утром, идет в школу, возвращается во второй половине дня. На обучение в первой половине дня настроены наши биоритмы, мозг активнее работает именно в это время, - отметила Ирина Байкова, директор школы №619.

А как у вас?

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития:

- В столице большинство школ со второй сменой находятся на территории Новой Москвы, где ранее существовала недоразвитость инфраструктуры. Но есть такие школы и в старых границах города. Мы работаем над решением этого вопроса, и я надеюсь, что в ближайшие два года дефицит учебных площадей будет ликвидирован. В 2021 году город введет в строй 25 школ, а в 2022-2023 годах - еще 82. И после этого проблема со второй сменой будет ликвидирована.

Врио министра образования и науки республики Бурятия Валерий Поздняков:

- В регионе с 2019 года третью смену ликвидировали в семи школах. За счет средств федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" в прошлом году были введены в эксплуатацию четыре новые школы. А в 2021-м по всем госпрограммам, включая нацпроект "Образование", запланировано открытие пяти школ, а также начато возведение еще четырех. Появление новых образовательных учреждений наконец-то позволит к 2023 году трехсменное обучение в республике ликвидировать.

Надежда Квитковская, пресс-секретарь Министерства образования Красноярского края:

- Третьих смен в школах Красноярского края, к счастью, нет. Во вторую смену с 1 сентября будет учиться примерно 20 процентов учеников нашего региона. Довольно много - если учесть, что в крае более 342 тысяч школьников. Однако вторые смены в основном будут в школах краевого центра - именно здесь ситуация самая напряженная. Причины вполне объективные - город достаточно быстро растет, и за ростом населения и строительством новых жилых массивов возводить новые школ не успевают.

Вадим Дибияев, начальник городского управления образования города Махачкалы, Дагестан:

- В городе очень остро назрел вопрос о трехсменном режиме обучения в 56-й школе. Родители обеспокоены, что учащиеся 2-4-х классов переведены во вторую-третью смены, что приносит неудобства семьям. К сожалению, это вынужденная мера, связанная с тем, что в целом произошло увеличение количества учащихся. Сейчас в микрорайоне ведется строительство новой школы на 1224 места, а также планируется строительство еще одной на 400 мест. Это позволит разгрузить трехсменную школу.

Интервенция США в Афганистан завершается эскалацией насилия

Текст: Александр Гасюк

Война в Афганистане - самый долгий, двадцатилетний вооруженный конфликт в истории США - формально завершится 31 августа унизительным для Вашингтона и очевидным всему миру поражением американцев с их поспешной эвакуацией из "горной страны". Наглядной иллюстрацией военного, политического и имиджевого провала США стала вчерашняя встреча президентом страны Джозефом Байденом доставленных в Америку тел 13 погибших в результате теракта в аэропорту Кабула морпехов. Не менее красноречиво о провозглашенной США победе над терроризмом говорит ответный и явно мотивированный внутриполитическими соображениями удар американцев по Кабулу в логике "кровь за кровь". По данным СМИ, погибли как минимум 12 афганцев, включая мирных граждан, даже детей. Катастрофическая по последствиям интервенция США в Афганистан завершается эскалацией насилия, многочисленными жертвами с обеих сторон и обещаниями бомбежек со стороны Байдена.

Пока на авиабазе Довер в штате Делавэр перед поникшим главнокомандующим Байденом из военно-транспортного самолета C-17 выгружали гробы с останками 13 американских военнослужащих, в небе над Кабулом уже нарезал круги беспилотник США. Его целью оказался автомобиль, в котором, как утверждает американская разведка, находились готовящие новое нападение на международный аэропорт Кабула смертники местного ответвления "Исламского государства" (террористическая организация запрещена в России. - Прим. "РГ"). Результаты удара БПЛА оказались шокирующими, по данным СМИ, в результате него были убиты сразу девять членов одной афганской семьи, включая шестерых детей возрастом от двух до десяти лет.

"Все соседи попытались помочь и несли воду, чтобы потушить пожар. Я видел пять или шесть убитых. Отец семьи, мальчик и еще двое детей. Они были мертвы. Разорваны на куски. Еще было двое раненых", - рассказал один из свидетелей телеканалу СNN жуткие детали ЧП.

Несмотря на это, представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан бодро отрапортовал журналистам об уверенности в "успешном поражении цели", "глубоком огорчении" появившимися сообщениями о гибели гражданских лиц и "начатом расследовании". Произошедшее в очередной раз продемонстрировало, что, вопреки западной пропаганде, жизни рядовых афганцев не стоят для решающего собственные конъюнктурные задачи правительства США и ломаного гроша. Удар, явно задуманный для отвлечения общественного мнения собственной страны от грубых ошибок Белого дома на афганском треке, был нанесен в условиях плотной застройки кабульского района Хаджи-Бугра и не мог не привести к пополнению и без того длинных списков "сопутствующего ущерба" - именно так в США именуют погибших под их ударами гражданских лиц.

Взявшее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в России. - Прим. "РГ"), с которым Вашингтон и согласовал 31 августа в качестве крайней даты для вывода остающихся в стране американских сил, раскритиковало действия США. "Мы не позволим никому совершать удары или операции на нашей территории. Это совершенно незаконно", - заявил представитель талибов. Со своей стороны США заявили, что продолжат атаковать угрожающих им террористов на афганской территории. Уже спустя короткое время по международному аэропорту Кабула, из которого все еще продолжается эвакуация гражданских лиц, был нанесен удар пятью ракетами. Кто запустил реактивные снаряды и в кого целился, так и осталось неизвестным, хотя сами талибы заявили о начале поисков стрелявших.

На этом фоне до разбегающихся из Афганистана представителей западных стран медленно, но верно доходит неизбежность сотрудничества с "Талибаном" в новых реалиях. Накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые допустил официальное сотрудничество с талибами, обусловив его их "действиями, а не разговорами". "Если новый режим в Кабуле хочет дипломатического признания или разблокирования замороженных миллиардов, ему придется обеспечить безопасный выезд тех, кто хочет покинуть страну", - заявил Джонсон. Не оказаться в рядах отставших в начале диалога с талибами, похоже, стремится и Франция. В понедельник президент страны Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 признал, что ситуация в Афганистане требует налаживания контактов между международным сообществом и "Талибаном".

Весьма показательно, что именно Британия и Франция в понедельник вынесли на обсуждение на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН проект резолюции, призывающей к обеспечению безопасного выезда из Афганистана всех желающих.

Две тысячи семей в Краснодаре не могут въехать в дома из-за отсутствия тепла

Текст: Михаил Костылев (Краснодар)

Кубань считают проблемным регионом по количеству долгостроев, но чиновники продолжают плодить обманутых дольщиков. Более двух тысяч семей в микрорайоне Гидростроителей не могут въехать в уже построенные дома, потому что предназначенное им тепло исчезло. Власти решить вопрос не в силах, а правоохранители... потеряли материалы проверки.

Судя по документам, изначально выделенные тепловые мощности были "пущены налево" руководством теплоснабжающей организации ООО "ТехноГарант". Это же подтверждают в администрации города. Дошло до того, что "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" повторно выделила мощности для этих домов, но тепло до адресатов в микрорайоне Гидростроителей снова не дошло - выделенное после многочисленных совещаний в администрации тепло компания направила на посторонние объекты. Действия директора ООО "ТехноГарант" Олега Рекуна проверяет краевой ОБЭП.

Ситуация близка к абсурду: прокуратура города на днях сообщила, что местонахождение материалов проверки о действиях директора ООО "ТехноГарант" не установлено. Значит, их просто потеряли?

Как пишут СМИ, администрация Краснодара не слишком-то обеспокоена: людям предложено ждать, пока застройщики второй раз не построят за свой счет новую теплосеть от другой котельной. Дольщики уже обращались к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому.

Но проблема так и не решена, виновник к ответственности не привлечен. Как сообщает пресса, городские власти отчитываются губернатору о том, что вопрос уже решен. В то время как сами изобретают "альтернативные способы" обеспечения домов теплом. Не уводят ли они таким способом нарушителя от ответственности?

Радзиховский: Узбекистан не станет "подчиняться" никакой другой стране

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)

Узбекистан - особое государство, единственное (кроме, понятно, России) из постсоветских республик, которое исторически может считаться "сверхдержавой", по крайней мере региональной. Самарканд был одно время столицей огромной империи Тимуридов, Бухарское ханство, затем Бухарский эмират (1500 - 1920 г.) включал в себя в разное время территории не только современных Таджикистана, Туркменистана, Киргизстана, Казахстана, но и куски Афганистана, Ирана, Китая. Столицей Туркестанского края в Российской империи был Ташкент. Наконец, в СССР в ходе национально-государственного размежевания первыми статус "Союзной Республики" в октябре 1924 г. получили Узбекистан и Туркменистан, Казахстан и Киргизия были выделены из РСФСР только в 1936 г., а Таджикистан до 1929 г. входил в состав Узбекистана на правах автономной республики.

Такое прошлое остается в долговременной памяти элит и всего народа, влияет на самооценку, самоидентификацию. В своей "Великой шахматной доске" (1997) Бжезинский писал, что "Узбекистан является главным кандидатом на роль регионального лидера в Средней Азии". Звучит многозначительно, пафосно, а то и угрожающе. Жаль только, знаменитый геополитик забыл уточнить, что это может значить практически?

Но и без него мы знаем: ничего. В XXI веке "империи не носят": никто больше не претендует и тем более ничего не делает, чтобы захватывать, колонизировать другие страны или подчинять их политически, делать "протекторатами", "доминионами" и т.д. Иное у нас "тысячелетье на дворе" - нравится это кому-то или нет.

Естественно, не является исключением и Узбекистан. Формального, да и фактического статуса "Лидер Региона" у него нет и быть не может. Зато уж и "подчиняться" никакой другой стране - будь то Россия, Китай, США или кто угодно еще - Узбекистан, конечно, не станет. Страна не только де-юре, но де-факто вполне самостоятельна - политически, экономически, психологически. А вот это - в отличие от юридической независимости - уже относится далеко не ко всем государствам мира, в том числе и не ко всем странам бывшего СССР.

Сегодня Узбекистан - не только самая населенная страна Средней Азии. Он занимает 3-е место среди республик бывшего СССР и неумолимо догоняет государство № 2 - Украину. Так, по переписи 1989 г. Украина - 51,7 млн, Узбекистан - 16,5 млн, меньше 32% от Украины. В 2021-м картина абсолютно иная: Украина - 41,7 млн (включая ДНР-ЛНР), Узбекистан - 34,7 млн, больше 83% от Украины. Я выбрал эти страны, просто чтобы наглядно-контрастно показать, как меняется демографическая картина на пространстве бывшего СССР (кстати, сходные процессы, конечно, идут во всем мире). При этом в самом Узбекистане с 1989-го значительно выросла доля узбеков (с 71 до 84%) и резко (с 8 до 2%) рухнула доля русских, уменьшилось и их число - с 1,7 млн до 0,7 млн чел. Картина тоже типичная для всех постсоветских республик.

Узбекистан, как известно, богат природными ископаемыми (золото, газ, медь), а также один из крупнейших в мире производителей хлопка. Это определяет структуру внешней торговли. Так, в 2020-м экспорт из Узбекистана составил 13,2 млрд, импорт в республику - 20 млрд долл. Крупнейшими партнерами по экспорту были названы Россия (13%), КНР (9%), Турция (7%). Но при этом львиная доля экспорта (45%) обозначена без названия страны. Речь тут в первую очередь идет о Швейцарии - главном покупателе узбекского золота, на ее долю в 2018 г. приходилось свыше 31% экспорта - больше, чем во все республики бывшего СССР вместе взятые. Нет причин считать, что в 2020-м ситуация изменилась. Другим крупным экспортным партнером Узбекистана является Англия.

Что касается импорта, то в 2020-м партнеры Узбекистана - КНР (22%), РФ (20%), Казахстан (10,5%), Корея (10,5%).

Диверсифицированная, многовекторная картина. Такой же является и внешняя политика Узбекистана. Так, в 1992 г. республика вошла в ОДКБ, в 1999-м - не подписала договор о продлении членства в ОДКБ, в 2006-м - опять вошла, а в 2012-м - снова "приостановила членство". Такой же сложный танец Узбекистан проделал и с "прозападной" организацией бывших республик СССР ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова): в 1999-м Узбекистан вступил, в 2005-м - вышел. В общем, Узбекистан явно предпочитает и имеет силы "гулять сам по себе". Проявляется это и в географии "государственных визитов президента". Шавкат Мирзиеев стал президентом в 2016-м (в 2003-2016 гг. - премьер-министр). За прошедшие 5 лет совершил визиты в РФ (2017), США (2018), КНР (2017), Республику Корея (2017), Францию (2018), Германию (2019) и т.д. Это тоже показывает "равноудаленность" государства, которое поддерживает ровные отношения с Востоком и Западом.

Мирзиеев имеет репутацию реформатора, либерализующего экономику. И как будто довольно успешного: во всяком случае ВВП растет неплохо, даже с учетом исходно низкой базы. Так, в 2019-м рост ВВП по ППС - 10,5% (выше всех среди бывших республик СССР) и даже в кризисном 2020-м - рост на 1,6% (выше только в Таджикистане - 4,5%). Вообще же, если брать период с 1990 по 2018-й (данные Всемирного банка) ВВП Узбекистана вырос на 463%, второе место среди постсоветских республик (почти вровень Туркмения - 467%. Для сравнения: РФ - рост на 390%). Правда, при этом страна остается бедной: в 2020-м ВВП по ППС на душу населения 7,500 долл. (121-е место в мире, среди постсоветских стран ниже только Киргизия и Таджикистан). Соответственно, по объему ВВП - 253 млрд - 62-е место в мире, 4-е место в бывшем СССР (выше только РФ, Украина и Казахстан).

Мишустин обсудил с членами кабмина выплаты пенсионерам и школьникам

Текст: Владимир Кузьмин

В преддверии Дня знаний премьер-министр Михаил Мишустин собрал оперативное совещание со своими заместителями, чтобы проверить не только готовность системы образования к новому учебному году, но и выполнение отдельных социальных поручений президента, включая единовременную помощь пенсионерам и школьникам.

По инициативе президента все пенсионеры страны, включая работающих и военных, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. На эти цели главой правительства выделено более 454 млрд рублей. "Это в первую очередь помощь, чтобы компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии", - подчеркнул Михаил Мишустин. "Очень важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей, причем именно так, как им удобно", - указал премьер.

Пенсионерам, получающим свои деньги на банковскую карту, единовременная выплата будет зачислена уже в четверг, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Выплаты единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплаты уже 30,7 млн человек", - сообщила она. Еще 12,7 млн, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, выплаты принесут одновременно с пенсией. "Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей позволит поддержать доходы более 43 миллионов наших граждан, - сказала Голикова. - Помощь получат все получатели пенсий: как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсии по случаю потери кормильца".

Если пенсионерам деньги придут в самое ближайшее время, то семьи, воспитывающие школьников, в большинстве свои 10 тысяч на каждого ребенка уже получили. Обязательства выполнены перед родителями 99,5 процента учащихся, заявила Татьяна Голикова. "По состоянию на начало недели уже более 15 млн, а именно 15,3 млн, заявлений и единовременная выплата осуществлены в отношении 20,3 млн детей на общую сумму 202,8 млрд рублей", - сообщила зампред правительства. В правительстве рассчитывали объем выплат на 20,4 млн школьников. По тем, кто пока не получил положенное, работа продолжится.

Во всех регионах новый учебный год планируется начать в очном формате, подтвердила вице-премьер. "Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и с соблюдением требований Роспотребнадзора и министерства здравоохранения", - сказала Голикова. Несмотря на сохраняющиеся ограничения, во всех субъектах Федерации в плановом порядке завершена приемка общеобразовательных организаций. К 1 сентября готовы все 100 процентов школ, доложила зампред правительства.

В сентябре к обучению приступят 17,1 млн школьников, включая почти два млн первоклассников. Откроются 102 новые школы на почти 70 тысяч мест, в том числе, отметила Голикова, 36 школ на 21 тысячу мест, созданных в рамках нацпроекта "Образование". Горячее питание будут получать 7,4 млн учащихся начальных классов в 38,8 тысячи школ страны. В проект вошли практически все общеобразовательные учреждения. В бюджете 2021-2023 годов на эти цели предусмотрено более 183 млрд рублей. Там, где необходимо, организован подвоз учащихся к школам и обратно. Более 28,5 тысячи школьных автобусов будут доставлять детей в 18,3 общеобразовательных учреждений.

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 99,5 процента, для возрастной группы от 1,5 до 3 лет - 98,5 процента. Это стало возможным благодаря мероприятиям нацпроектов "Образование" и "Демография", подчеркнула Татьяна Голикова. С 1 сентября новый учебный год начнется для 6,5 млн воспитанников дошкольных образовательных организаций.

В ближайшее время ответственные ведомства намерены завершить подготовку нормативно-правовой базы для запуска в следующем году программы капитального ремонта школ, рассказала вице-премьер. "За пять лет предстоит отремонтировать более семи тысяч школ. Нужно не только привести в порядок здания, но и обновить оборудование, необходимое для обучения детей", - напомнил Михаил Мишустин. Сегодня в капитальном ремонте нуждаются чуть больше 10 процентов от общего количества общеобразовательных учреждений. Программа предусматривает выделение субсидий из федерального бюджета, а также встречные обязательства регионов, в том числе по подготовке кадров. "Уже определен перечень видов работ, подготовлены предложения по сокращению сроков экспертизы документации. Мы предполагаем, что в программу будут включены объекты о соответствии стоимости капитального ремонта, установленные соответствующей проектно-сметной документацией", - сказала Голикова. "Нужно, чтобы регионы успели соответствующим образом скорректировать свои бюджеты и приступили бы к реализации программы без проволочек", - заявил Михаил Мишустин.

Миссия наблюдателей от СНГ начинает работу на выборах в Госдуму

Текст: Галина Мисливская

Наблюдатели от СНГ первыми прибыли в Россию и получили удостоверения из рук главы ЦИК Эллы Памфиловой. Пока в Москве находится руководство миссии, остальные прибудет к началу голосования, чтобы следить за его ходом в Москве и регионах.

Первая встреча - в Центризбиркоме. "Сегодня у нас очень важный этап: в преддверие дня голосования мы вручаем удостоверения - миссия номер один - миссии от СНГ", - заявила журналистам глава комиссии и вручила бейдж наблюдателя главе делегации, заместителю председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхому Нематову.

"Я убеждена, что у нас будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей. С поправкой на пандемию, но все-таки это очень представительное зарубежное наблюдательское сообщество", - добавила Элла Памфилова.

По словам Ильхома Нематова, это уже девятая миссия наблюдателей от СНГ в России на федеральных выборах. В ее состав войдут также представители Межпарламентской ассамблеи Содружества, Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также Парламентского собрания Беларуси и России. "Мы сегодня открываем штаб, он будет заниматься вопросами наблюдения, определим наблюдателей по Москве и регионам. Также он будет проводить правовую экспертизу российской избирательной законодательной базы", - сообщил глава миссии.

Сейчас в Москве находится всего несколько представителей от СНГ, большинство приедет 16-17 сентября. "Они в течение трех дней будут наблюдать процесс голосования как в Москве, так и в регионах России", - продолжил Ильхом Нематов.

"Наблюдатели от СНГ будут строить свою работу на основе законодательной базы РФ, беспристрастно, с соблюдением принципа невмешательства и нейтральности, норм международного права", - заверил он.

Для подготовки итогового документа будет создан координационный совет из представителей всех организаций, участвующих в миссии.

"Мы планируем провести итоговую пресс-конференцию 20 сентября, такая договоренность достигнута с руководством ЦИК. Мы озвучим итоги наблюдения и наши оценки, которые будут базироваться на той информации, которую мы будем получать из избирательных комиссий и от наших наблюдателей", - сообщил Ильхом Нематов.

Он также подчеркнул, что парламентские выборы в России - это важнейшее политическое событие не только для России, но и всего Содружества. "Россия с ее огромным политическим и экономическим потенциалом играет ключевую роль в деятельности СНГ, от позиции России, от ее поддержки интеграционных процессов зависит дальнейшее развитие и укрепление отношений между странами СНГ и устойчивое развитие Содружества", - уверен замглавы Исполкома СНГ.

Элла Памфилова добавила, что не сомневается в том, что выводы миссии будут объективными и беспристрастными. "Мы с большим уважением примем и те критические замечания, которые могут быть. Мы заинтересованы, потому что это все работает на наше дальнейшее развитие", - сказала она.

Напомним, согласно международным обязательствам России, наблюдатели из-за рубежа имеют право присутствовать на парламентских и президентских выборах по приглашению президента, любой из палат парламента, правительства и Центризбиркома, который проводит их аккредитацию.

В этом году в связи с пандемией коронавируса российская сторона попросила ограничить численность миссий. Всего в страну прибудет порядка трехсот международных наблюдателей. Представители ОБСЕ не согласились сократить свою делегацию и отказались от визита в Россию.

Экспорт угля поставили в советскую очередь

Первоочередной провоз эльгинского угля по железной дороге на восток дорого обойдется угольщикам из Хакасии и Бурятии — доходов недосчитаются не только компании, но и региональные бюджеты

Рост мировой экономики после ковидного 2020 года, а также «гримасы» энергоперехода привели к неожиданному результату — самому большому за последние 15 лет росту мирового потребления угля. Российские компании, разрабатывающие угольные месторождения, оказались готовы к такой благоприятной рыночной конъюнктуре, но подвела логистика. По ряду экспертных оценок, российские железные дороги с трудом справляются с возросшей нагрузкой. Более того, в борьбе за экспорт одни компании, вооружившись своими лоббистскими возможностями, стали «выталкивать» конкурентов и добиваться преференций для провоза своего угля по Байкало-Амурской магистрали (БАМу), ставя под угрозу другие проекты и бюджеты целых регионов.

В частности, по данным СМИ, в правительстве уже практически договорились предоставить «Эльгауглю», разрабатывающему Эльгинское угольное месторождение коксующегося угля в юго-восточной части Якутии, право первоочередного провоза 20 млн тонн угля в год по БАМу. Как пишет «Коммерсант», в профильных ведомствах согласились на эти преференции, так как они нужны компании для создания за 97 млрд рублей железнодорожной ветки до поселка Чумикан на берегу Охотского моря, которая позволит «Эльгауглю» уйти от перевозок по БАМу.

План хороший, однако для его реализации придется «подвинуть» других участников рынка и снизить в 2022–2023 годах вывоз угля из ряда регионов на 18 млн тонн.

Это не коснется Кузбасса, поскольку президент РФ поручил нарастить поставки угля из Кемеровской области на восток к 2024 году на 30%. Однако первоочередной провоз эльгинского сырья дорого обойдется угольщикам из Хакасии и Бурятии. Напомним, что в этих регионах работают такие крупные компании как СУЭК, «Коулстар» и «Русский уголь». В 2020 году их совокупная добыча составляла порядка 37,5 млн тонн. Получается, что они либо на 18 млн должны будут снижать свою добычу, либо отправлять уголь в другом направлении. Однако в любом случае это сильно отразится на бюджетах Бурятии и Хакассии, а также на доходах населения.

Представитель одной из угольных компаний, которой возможно будет закрыт экспорт в страны АТР в связи с новой ситуацией на российских железных дорогах, отметил, что они узнали из СМИ о планах предоставить «Эльгауглю» право первоочередного провоза 20 млн тонн угля по БАМу: «Мы в растерянности. Где федеральная антимонопольная служба, где наши договоренности с РЖД? Получается, что проводится политика дискриминации регионов по доступу к общей инфраструктуре. Мы не требуем возможности увеличения поставок, но хотим рассчитывать хотя бы на то, что было ранее. Однако нам сказали, что на восток вы больше не поедете, отправляйте свой уголь на запад! Но ведь там не так много потребителей, и это как минимум 20-30% дополнительных затрат». Угольщик отметил, что Хакассия — один из самых закредитованных регионов России, ее долг составляет почти 100% от ВРП:

«При нынешней благоприятной ценовой конъюнктуре на мировом энергорынке экспорт угля в страны АТР позволил бы дополнительно перечислить в региональный бюджет порядка 2-3 млрд рублей. Это большая сумма региона».

Представить угольной компании также уточнил, что президент давал поручение увеличить отгрузку угля из Кемеровской области, но не имел в виду, что для этого нужно ставить под удар угольную отрасль в других регионах России.

И действительно, а куда смотрят регуляторы? Почему отмалчивается ФАС, закрывая глаза на нарушение конкуренции, когда одним угольным компаниям хотят дать карт-бланш на провоз 20 млн тонн, а других просто останавливают. Ведь очевидно, инвестиции в проекты привлекали все, кредиты брали все, причем под экспортные поставки. Теперь же получится, что одна компания находится в более привлекательных условиях из-за привилегированного доступа к перевозкам их сырья, а для других весь рынок стран АТР будет закрыт, что ставит под сомнение эффективность инвестиций. Самое печальное, что такая ситуация складывается в период высоких цен на уголь, когда кредиторы просто не смогут понять, почему угольщики плодят убытки.

Лоббизм «Эльгаугля» конечно поражает, но не в меньшей степени вызывает удивление позиция Минэнерго. Ведь профильное ведомство должно обеспечивать развитие отрасли в целом и предоставлять возможность для отраслевых проектов расширить сове присутствие на международных рынках. Кстати, глава Хакассии Валентин Коновалов уже общался с министром энергетики России Николаем Шульгиновым по вопросу поставок угля по БАМу. Однако результаты этой встречи не известны. Хакасские СМИ лишь разместили слова губернатора о бедственном положении предприятий региона по объемам вывоза угля: «За 7 месяцев прошлого года в восточном направлении из Хакасии было вывезено 7,9 млн тонн угля. За семь месяцев этого года — 4,3 млн. Почти 8 млн тонн в прошлом году и почти 4 в этом, вдумайтесь. При том, что в прошлом, что в этом году нам установлен объем на вывоз в 13,7 млн тонн. Мы понимаем, что такими темпами за 2021 год из Хакасии больше 7 млн тонн на восток не уйдет. В этом случае наш бюджет недосчитается 2,6 млрд рублей. Но мы уже запланировали эти деньги в бюджете, исходя из утвержденных нам объемов вывоза! Недополучив эти деньги, мы не сможем в полном объеме финансировать наши расходы, а они у нас на 70% социальные. А что будут делать угольные предприятия, которые не получат деньги за добытый уголь? Сокращать работников? Но это жители Хакасии и их семьи», — заявил Коновалов в интервью порталу 19rus.info.

Эта же тема обсуждалась и на совещании, которое провела зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко. «Я хочу отметить, что при высокой цене на уголь, особенно на Востоке, мы будем сидеть без полноценной прибыли», — подчеркнул Коновалов.

Таким образом, от предполагаемых преференций бизнес «Эльгаугль» пойдет в гору, а вот другим предприятиям, а также регионам грозит увеличение дефицита бюджета и безработица. Это, мягко говоря, несправедливо, особенно в ситуации, когда мировая конъюнктура предоставляет угольной отрасли благоприятный, но не длительный период. Как ранее отмечал «НиК» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в настоящий момент перед активным внедрением технологий декарбонизации уголь имеет окно возможностей, но оно ограничено этим десятилетием.

Примечательно, что несмотря на все планы профильных ведомств, приоритетный провоз 20 млн тонн в год угля с Эльгинского месторождение отнюдь не гарантирует строительства новой ветки железной дороги до Охотского моря, так как инвестиционного решения по реализации данного проекта пока не принято.

«При принятии инвестиционного решения о строительстве железной дороги необщего пользования Эльга-Чумикан и порта мы не учитывали и не учитываем любые изменения правил недискриминационного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта, как и получение приоритетного провоза и других льгот со стороны государства, а также не планируем отключения от БАМа, тем более уплаты штрафов», — передала пресс-служба слова гендиректора УК «Эльгауголь» Александра Исаева изданию «Коммерсант». Поэтому не понятно, в чем собственно будет заключаться государственная выгода от льгот для Эльгинского месторождения, и, собственно, почему от этого должны страдать другие экспортеры сырья и угольные регионы?

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко заметил, что в настоящее время уголь является единственным альтернативным газу топливом: «Лето было достаточно жарким, что увеличило спрос на электроэнергию. Однако после сильно подскочивших цен на газ в Европе и в Азии, электрогенерация начала искать альтернативное топливо, и кроме угля, по сути, ничего доступного нет», — пояснил эксперт. Он заметил, что летом в РЖД наблюдался дефицит полувагонов, применяемых для перевозки угля, и ставки на их аренду росли. Однако для развития отрасли и реализации проекта Восточный полигон российские железные дороги должны быть полностью укомплектованы для увеличения поставок сырья по БАМу Транссибу.

Напомним, что 16 августа президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 декабря проработать возможность заключения между РЖД и угледобывающими организациями соглашений по объемам вывоза угля, кроме того, до 15 сентября правительство должно представить предложения по увеличению объемов вывоза угля из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а до 1 ноября принять меры по ускоренному развитию провозной и пропускной способности инфраструктуры БАМа и Транссиба и представить соответствующий доклад.

Вместе с тем в настоящее время в правительстве активно обсуждается вопрос об увеличении вывоза угля в восточном направлении, но, судя по всему, главным образом из Кемеровской области.

На недавнем совещании по развитию угольной отрасли первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что объем вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении к концу 2024 года должен вырасти с 53 млн тонн до 68 млн тонн. Кроме того были рассмотрены дополнительные меры, которые позволят увеличить объем перевозок, прежде всего за счет совершенствования существующих технологий. «Мы достаточно долго обсуждали те меры, которые нужно реализовать для того, чтобы увеличить вывоз. Меры связаны прежде всего с развитием технологии перевозок. Повышением веса поезда, ускорения поездов и так далее», — заявил Белоусов.

При этом важно, чтобы недискриминационная возможности для экспорта была у производителей угля во всех российских регионах, по крайней мере, есть надежда, что именно этот тезис будет отражен в новом договоре РЖД с российскими угледобывающими организациями.

В России открылся первый карбоновый полигон

В августе, тематическом месяце экологии и климата Года науки и технологии, состоялось официальное открытие первого в России карбонового полигона. Полигон Западно-Сибирского научно-образовательного центра расположен на биостанции «Озеро Кучак» и объединит силы науки, бизнеса и региона для изучения потоков парниковых газов.

В мероприятии приняли участие помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Тюменской области Александр Моор. Активную поддержку проекту оказывает полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Климат меняется очень существенно. Одна из ключевых проблем сегодня — это отсутствие достоверных данных о том, что происходит с климатом, от чего зависят и как происходят его изменения. Именно наличие этих надежных данных позволит нам прогнозировать изменения. С этой целью больше года назад было принято решение о создании системы карбоновых полигонов», — сказал на церемонии открытия Андрей Фурсенко.

Полигон способен стать частью эколого-климатического трансекта через всю Россию с севера на юг. К нему могут добавиться исследовательские станции в Тобольске, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Оператором полигона стал Тюменский государственный университет (ТюмГУ), участие в исследованиях примут ученые из Института экологии и эволюции им. ак. А.Н. Северцова РАН и Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН. Поддержку проекту оказывает ПАО СИБУР — крупнейшая нефтегазохимическая компании России. Площадь тюменского полигона — 2,32 га, установленное на нем оборудование позволяет проводить мониторинг выброса парниковых газов на территории более 10,6 тыс. га.

«На базе первых семи полигонов мы сможем начать формировать научные основы для мониторинга климатически активных газов. Каждый полигон создается в партнерстве университетов и научных организаций. У каждого из них уникальная исследовательская повестка и образовательная и просветительская миссия. Наша задача — включить в эту большую работу и поднять уровень культуры по проблеме у студентов и школьников», — рассказал о значимости проекта Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки России отметил, что Западносибирский научно-образовательный центр объединяет усилия трех ведущих регионов: Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Партнерство университетов и академических институтов позволит нашей стране сделать свой вклад в решение глобальной проблемы — выстраивание научно-обоснованной системы мониторинга климатически активных газов, которая будет признана не только в России, но и за рубежом. Мы активно работаем по направлению не только климатических проектов, но и новых технологий улавливания, транспортировки, переработки и депонирования углерода. На это есть огромный запрос у отечественных корпораций», — подчеркнул Валерий Фальков.

Карбоновый полигон, расположенный в Тюменской области, подразумевает возможность создания нескольких участков. Сегодня дан старт работе первого участка с учетом уникальной особенности большой области – разнообразия экосистем от Карского моря до степей Казахстана. Он охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: леса, озера, болота и агроценозы. Здесь будет проводиться анализ территории для расчета биологической массы, видового состава растений и состояния почв. Ученые будут собирать информацию при помощи беспилотных систем и наземного оборудования.

Проводимые исследования помогут разработать комплекс научных и технологических решений для точного учета поглощения и выбросов парниковых газов. Исследователи смогут детально оценивать секвестрационный потенциал каждой экосистемы, разрабатывать наиболее эффективные для поглощения углекислого газа сочетания видов и сортов растений.

На открытии полигона были подписаны соглашения между ТюмГУ и Высшей школой экономики о разработке и реализации совместных образовательных программ по проблемам низкоуглеродного развития, а также о сотрудничестве университета и компании «ГринЭко Инвест» по применению в климатических проектах беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, проект по созданию в России сети карбоновых полигонов реализуется по поручению президента Владимира Путина. Карбоновые полигоны — это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.

Россия как часть новой нормальности и европейского

Опубликовано в журнале Вестник Европы, номер 56, 2021

Сергей Константинович Дубинин — д.э.н., заведующий кафедрой финансов и кредита Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Член Совета директоровАО ВТБ Капитал. Председатель Центрального банка Российской Федерации (1995–1998).

ПОТУСКНЕВШИЕ ИЛЛЮЗИИ

Многообразие и единство противоположностей

Несколько поколений российских граждан на протяжении ХХ и ХХ1 веков приняли участие в двух противоречивых проектах глобализации человеческого общества. Первым из них было строительство коммунистического будущего. Вторая попытка включиться в решение глобальных задач происходила также на наших глазах в 1990-е годы. Тридцать лет назад Россия начала процесс присоединения к мировому рыночному хозяйству. Две эти задачи, на первый взгляд противоположные, имели одну важнейшую общую черту — они указывали нашей стране путь в Будущее, от технологической отсталости к модернизации, от архаичного кланового общества к интернациональному, и от «самодержавия» личной диктатуры к демократии. Ни один вариант идеального будущего построить в России нам не удалось.

Распад Советского Союза и социалистического лагеря был прямым результатом неэффективности их экономики, отсталости и непривлекательности социальных условий жизни. Модернизация не сводится к техническому прорыву, тем паче к прогрессу в производстве вооружений. Для поддержания потенциала развития само общество должно постоянно обновляться. Социализм отказывал людям в этом инновационном процессе.

Но и другой цивилизационный большой проект, — либеральная политическая демократия и рыночная экономика, — не оправдал надежды россиян. Не только многие рядовые граждане, но и российские элиты не верят сегодня в то, что эта модель применима в нашей стране. Более того, они не верят, что она реально работает и за рубежом, даже в наиболее развитых странах. Конечно, скептическое отношение к идеалам Нового времени и Просвещения сегодня широко распространились в мире. Однако, российское общество успело разочароваться в плодах эпохи Модерна даже до того, как в нашей стране была проведена реальная модернизация политической и экономической системы.

Теперь, анализируя пройденный путь, мы можем увидеть, что российский этно-национальный культурный комплекс не включает в себя достаточного набора модернизационных ценностей, которые должны сделать устойчивым воспроизводство современных общественных отношений и спроса на технологические инновации. Российская элита остается уверенной в неизбежности и преимуществах максимальной централизации власти в условиях громадной многонациональной страны. Консервативно настроено и большинство граждан старших поколений, ищущих свои ценности скорее в советской модели, советском образе жизни, чем в дореволюционной истории. Важнейшее достоинство СССР связывается ими не с туманными обещаниями коммунистического благоденствия, переносившегося во все более далекое будущее, а с относительным социальным равенством, вплоть до уравниловки.

Сегодня граждане России, уже со вполне потускневшими иллюзиями, вновь переживают период мучительного выбора дальнейшего пути. Правящие элиты предлагают строить Будущее как копию улучшенного и отретушированного Прошлого. Эффективным заранее объявляется то, что идейно и морально устраивает национальную элиту, претендующую на роль верховного судьи в этих спорах. Подавляющая часть этих идей также заимствуется из прошлого.

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ ПОТЕРЯНОЙ ИМПЕРИИ

Устойчивая и привычная идеологическая установка «осажденной крепости», «враждебного окружения» позволяет происками врага объяснять любые трудности и неудачи, как во внутренней, так и во внешней политике. США, НАТО, Запад являются настолько мощным противником, что российские граждане должны гордиться своей способностью противостоять им.

Место и роль российского государства в системе международных экономических и политических отношений имеют чрезвычайно большое влияние на самосознание российской нации. Так называемый «имперский синдром» определяет многие не только внешнеполитические, но и внутриполитические решения. Печальный абсурд «Постмодерна» в России заключается в том, что возвращение к идеям консерватизма, к практикам прошлого и позапрошлого столетий, к популистским лозунгам возрождения «величия Империи» неизбежно ведет к усилению международных противоречий и напряженности.

Вместе с тем нельзя сказать, что общество поддерживает любые действия антизападной направленности. Атмосфера доверия со стороны общества к советскому руководству в середине 1940-х годов после победы в Великой Отечественной войне обеспечивала народную поддержку резкой смене курса от сотрудничества с западными союзниками к конфронтации. Но уже тридцать лет спустя поворот к разрядке был воспринят с большим облегчением, как проявление мудрости. «Лишь бы не было войны». В наши дни «гибридное» противостояние с Западом вызывает усталость и недоумение. Вызывает большие сомнения сама идея использования национальных исторических прецедентов для решения совершенно новых задач.

* * *

Модернизаторы и консерваторы

На протяжении нескольких столетий политические взрывы и перемены происходили в странах Европейской цивилизации под лозунгами модернизации. Прогресс общественного развития отождествлялся прежде всего с самоидентификацией и самореализацией свободной личности. В это понятие вкладывался смысл обновления общественной жизни на основе принципов правового государства, личной свободы и политического равноправия. «Модернизаторы» из числа элиты противопоставляли себя «консерваторам».

Для наших современников дискурс «модернизации», «эпохи Модерна», «Нового времени» оказался перегруженным оценочным положительным смыслом. В контексте данной работы понятие «модернизация» нами используется в том смысле, который ему придавали не только К.Маркс, Ф.Энгельс, но и такие современные историки и социологи как Р. Козеллек, О. Марквард, Х-У. Велер, Ю. Кока.*

Однако, как у каждой светлой идеи, и здесь обнаружилась своя темная сторона. В первой половине ХIХ века стало очевидно, что интересы нового национального государства органично включают в себя внешнюю военную экспансию. Революционные армии должны были «нести с собой идеалы освобождения» в соседние страны. Затем в веке ХХ-ом единство европейской христианской цивилизации подверглось колоссальным испытаниям в двух чудовищных мировых войнах. Ориентация на национальное единство и прогрессивное национальное государство обернулась воинственным национализмом. Именно он подтолкнул правящие классы к началу большой войны, обеспечил ей общественную поддержку. Национализм породил теорию и практику итальянского фашизма и немецкого нацизма.

Логическим следствием ориентации государства на развитие и расширение являлась территориальная экспансия. Именно приобретение новых подконтрольных регионов служило критерием успешности государственной власти. Создание трансконтинентальных морских империй и сухопутных континентальных империй (европейских, евразийских и азиатских) решало именно эти задачи. До настоящего времени и в народном сознании, и в ценностях правящих элит бывших имперских государств убежденность в том, что территориальное расширение — лучшее доказательство состоятельности власти, постоянно возрождалась.

Меняющаяся многополярность

Реальный ход истории опроверг оптимистическое убеждение как основоположников марксизма, так и их оппонентов из числа националистов, что именно массовые народные движения и насильственные революции — это «локомотивы истории», что они ведут человечество к модернизации и успеху. Ни кровавая коммунистическая революция и гражданская война в России, ни фашистский «поход на Рим» не привели к свободе, справедливости и процветанию, которые были обещаны простым людям. С исторической точки зрения политические и экономические перевороты в Восточной и Центральной Европе проходили почти синхронно в 1920 — 1930-е годы. Все они были направлены на разрушение либеральной рыночной экономики и либеральной политической демократии.

Первая Мировая война привела к гибели континентальных империй. Но это не обеспечило долгого мира. Национальные государства через два десятилетия вступили во Вторую мировую войну.

Сегодняшняя многополярность имеет глобальный, а не континентальный характер; соответственно, кризисы тоже. Структура мирового порядка трансформируется в неблагоприятном для европейских культур направлении. Под вопрос сегодня поставлены основы как внутреннего, так и внешнего общественного согласия.

Вес и влияние в мире США, Соединенного Королевства и стран ЕС чрезвычайно высок, их позиции в экономике, культуре, в военном потенциале остаются преобладающими. Однако европейская христианская цивилизация более не может претендовать на то, что наиболее развитые страны, принадлежащие к этой культурной традиции, прокладывают и предопределяют единственно возможные пути развития мира.

Во-первых, следует иметь в виду, что огромное большинство населения современного мира живет в условиях многонациональных, а не национальных единых государств. Это относится к США и странам ЕС, к России и к Соединенному Королевству, к крупнейшим по численности населения странам — Индии и Китаю. Таковы почти все крупные африканские страны южнее Сахары.

Во-вторых, все европейские страны просто вынуждены были констатировать, что современное общество в них неоднородно, и их «мультикультурализм» основан на многих этносах и религиозных группах. Объединение их в единую гражданскую нацию является желанной целью, но она пока далека от достижения.

В-третьих, постоянный приток в Европу мигрантов и беженцев из стран соседнего неевропейского мира вовсе не является лишь кратким кризисным эпизодом. Очевидно, что это долгосрочный вызов, на который нет адекватного ответа.

В-четвертых, структура современного мирового порядка, как функционирующей системы, характеризуется многополярностью мира, наличием многочисленных трендов социального и экономического развития. Для отражения этой реальности в настоящее время принято использовать понятие множественности взаимодействующих цивилизаций.

ФАКТОР КИТАЯ КАК НОВЫЙ ЭТАП МИРОВОЙ ИСТОРИИ