Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Состоялось заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию на заседании в понедельник, 16 августа, приняла решение исключить из-под действия принятых в 2014 году ответных ограничительных мер кормовые бобы (крупно- и мелкосемянные) для посева. С соответствующей инициативой выступил Россельхознадзор и Правительство Калининградской области. Отмена ограничительных мер позволит импортировать семена для выращивания бобов, используемых в качестве кормовой базы. Данная культура также способствует восстановлению плодородия земель, их азотному обогащению, особенно тяжелых глинистых и подзолистых почв на северо-западе России.

Также принято предложение внести изменения в постановление Правительства № 623 от 23.07.2013, которое предусматривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых договоров по зерну, и дополнить его аналогичными нормами по договорам о реализации подсолнечного масла. Данная мера вводится для формирования национальных биржевых индикаторов и последующего их использования для расчета размера экспортной пошлины на данную продукцию (вступает в силу с 1 сентября 2021 г.).

Проекты двух соответствующих нормативных актов Правительства будут подготовлены в ближайшее время.

По предложению Минсельхоза планируется исключить яблоки, груши и айву из перечня товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе в ЕАЭС предоставляются тарифные преференции. Это позволит поддержать отечественных производителей, будет способствовать росту производства фруктов для внутреннего потребления благодаря закладке новых садов и в конечном итоге поможет увеличить поставки на внутренний рынок качественной российской продукции.

Подкомиссия также приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на авиационные двигатели до 31 декабря 2023 года (сейчас действует ставка 5%). Применение этой меры положительно скажется на рынках авиаперевозок стран ЕАЭС из-за снижения затрат на приобретение и эксплуатацию новых воздушных судов отечественного производства, прежде всего МС21. Сэкономленные для производителей средства планируется направить на модернизацию и развитие производства, что позволит обеспечить более высокий темп продаж самолетов.

Одновременно на заседании решено на три года продлить действие 5 % ставки ввозной таможенной пошлины на бетономешалки и растворосмесители бытового назначения. Эта мера принимается для защиты внутреннего рынка от импорта зарубежной аналогичной продукции более низкого качества, а также рост производства отечественной продукции.

Кроме того, планируется обнулить ввозные таможенные пошлины на трансформаторы для микроволновых печей до 31 декабря 2023 года. Учитывая, что данные устройства пока не производятся в странах ЕАЭС, эта мера позволит предотвратить рост цен на указанные бытовые приборы.

По предложению Казахстана планируется обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты. По информации Минпромторга России, в 2021 году России вырос объем потребления ДСП, а его стоимость на мировых рынках – возросла. Таким образом, принимаемая мера направлена на стабилизацию рынка стройматериалов и насыщение его продукцией.

Инициативы по пяти вышеуказанным пунктам будут направлены в Евразийскую экономическую комиссию.

Илюшникова: в сфере малого бизнеса 40% руководителей - женщины

Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития России, рассказала о мерах поддержки женщин-предпринимателей в регионах на выездной гостиной Евразийского женского форума в пресс-центре Известий. «Основная опорная сетка мер поддержки, которые реализует Минэкономразвития, находится в регионах. Это центры «Мой бизнес». Во всех региональных столицах и во многих крупных городах работает 170 центров «Мой бизнес», где любой желающий может получить, как минимум, консультационную поддержку по развитию своего бизнеса», - рассказала замминистра.

Татьяна Илюшникова обратила внимание, что Минэкономразвития настраивает центры "Мой бизнес" и всю инфраструктуру поддержки предпринимательства работать не только "колодезным" принципом по одному нацпроекту МСП, но и привлекать к поддержке проекты других Министерств. «И мы опробовали новый формат информационных материалов на примере самозанятых. Много программ по развитию бизнеса есть у Министерства труда, у Министерства сельского хозяйства есть программа «Агростартап». Мы стараемся аккумулировать информацию о всех мерах поддержки, где и как их получить. Чтобы центры «Мой бизнес» помогали и консультировали не только по программам Минэкономики в рамках нацпроекта МСП, курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым, а в целом, по всем программам, которые реализуются государством», - сказала она.

Среди ключевых мер поддержки на базе центров «Мой бизнес» Татьяна Илюшникова назвала консультационную поддержку, помощь в разработке логотипа и сайта, в подборе финансовых инструментов, среди которых микрозаймы (где ставка привязана к ключевой ставке ЦБ и не может превышать 1,5 ключевых ставки, вне зависимости от того, если залог или нет). «Также это гарантии региональных организаций (РГО), чтобы кредитоваться за рамками льготных программ. Это поддержка и продвижение в локальных сетях и размещение на маркетплейсах, и другие.

Замминистра также затронула тему социального предпринимательства. «Достаточно активно развивается такой новый институт, как социальное предпринимательство. Мы не так давно приняли соответствующее законодательство. И на текущий момент, порядка 6 тысяч социальных предпринимателей получили соответствующий статус. При этом, в сфере социального предпринимательства – женщин 90%», - отметила Татьяна Илюшникова.

Кроме того, замминистра озвучила последние данные по количеству женщин-предпринимателей в сфере бизнеса. Она сказала, что в стране более 5 млн юрлиц, которые относятся к малым и средним предпринимателям, более 3 млн индивидуальных предпринимателей и уже более 2,5 млн самозанятых. «Если углубляться в сегменты, то мы видим, что по данным ФНС России в сфере малого бизнеса – более 40% женщин. Это собственники и руководители. Среди самозанятых тоже порядка 40% женщин. И есть несколько регионов, где доля самозанятых среди женщин приближается к 60%: это Бурятия, Курганская область, Забайкальский край и Республика Алтай. Женщины традиционно в сфере самозанятости выбирают дизайн, пошив одежды, кулинарию, дизайн жилых помещений, маникюрные услуги и прочие», - рассказала замминистра.

Рассказывая о стоп-факторах в сфере женского предпринимательства, Татьяна Илюшникова обратила внимание, что большинство мер поддержки в рамках нацпроекта МСП направлены, в том числе, на снятие барьеров, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели. Среди основных барьеров для развития предпринимательской инициативы среди женщин она назвала «доступность финансовых ресурсов и стабильность экономической ситуации и наличие бизнес-идеи. «Среди специфических – это занятость в семье, если семья неполная, это возможность получения определенных знаний и компетенций», - рассказала Илюшникова.

Какие посылки россияне отправляют за рубеж

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)

За год число посылок россиян за рубеж возросло вдвое. Об ассортименте "народного" экспорта рассказал эксперт-логистик Марат Артуганов

Сказки Пушкина, дизайнерские платья и советские радиодетали - чего только не отправляют россияне за рубеж. Миллионы посылок с самым разнообразным содержанием уходят к адресатам во все концы мира.

За последние несколько лет спрос на услугу значительно возрос - а в 2020 году относительно 2019 года аж в два раза - таковы результаты исследования, проведенного Boxberry International.

Отправителями оказались не только родственники, пересылающие друг другу подарки и знаки внимания, львиная доля отправлений приходится на представителей малого бизнеса и самозанятых, начавших предлагать свои товары иностранным клиентам.

Конечно, никто в посылки не заглядывает, но о том, что находится внутри, становится известно из описи.

На первом месте оказались категории "хобби", "творчество" и "коллекционирование". Сюда попали авторские творения от художественных картин и рисунков до хендмейд- кукол и одежды для них. Также регулярно россияне отправляли за границу материалы для творчества: "ленинградские" акварели и пряжу. В зарубежные коллекции часто отправляются советские фотографии, самовары, виниловые пластинки, иконы. В основном это вещи, приобретенные на мировых торговых площадках, аукционах или же в социальных сетях.

На второе место "народного" экспорта попала женская одежда. Платья, купальники, футболки с принтами, а также авторские аксессуары: украшения, сумочки, ремешки, галстуки-бабочки. Основная часть произведена российскими дизайнерами, впрочем, винтажные вещи тоже пользуются за рубежом большим спросом. Дополнили ряд экспортных вещиц шерстяные носки, русские рубахи и фартуки. Что касается обуви, россияне высылают иностранцам не только знаменитые валенки, но и резиновые сапоги и обувь для чечетки.

Третье место заняли игрушки и книги для детей из семей с российскими корнями. Пирамидки, деревянные кубики, неваляшки и просто мишки от российских бабушек-дедушек.

Кроме того, регулярно отправляются за рубеж компьютерные русскоязычные клавиатуры и мышки, марля, деревянные массажеры, постельное белье и цветочные горшки. Бывают и удивительные предметы: накладная коса, глиняный череп и даже чугунный казан для плова.

Портрет отправителя тоже интересен. За последние полгода чаще всего отправляли посылки девушки около 30 лет из российских регионов. Преимущественно это были хендмейд-товары и одежда собственного производства, так как большинство - мамы в декрете, подрабатывающие из дома своим хобби. Вторая группа по численности - юноши 22-25 лет, посылающие тюнингованные автозапчасти, фототехнику и советские радиодетали.

Также среди отправителей много авторов книг, высылающих читателям авторские экземпляры, художников, отправляющих заказчикам свои картины, коллекционеров, обменивающихся значками, открытками, редкими историческими фотографиями и номерами раритетных газет. И конечно, в топ попали бабушки и дедушки, высылающие внукам книги на родном языке и традиционные игрушки.

По мнению экспертов, с каждым годом посылок будет только больше. И единственный совет, который они дают тем, кто отправляет нестандартные товары: проконсультируйтесь со службой доставки в России, которая отправляет вашу посылку за рубеж, чтобы отправка по миру была не сложнее отправки в соседний город.

В Ленобласти сосчитают площадь угодий и число сельхозживотных

Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)

Сельскохозяйственная перепись - 2021 стартовала в Ленинградской области. Она продлится до конца месяца и охватит 275 тысяч сельхозорганизаций и личных подсобных хозяйств. 568 переписчиков, одетых в форму зеленого цвета, уже начали обход территории.

Для чего необходима перепись? Сплошные переписи проводились в 2006 и 2016 годах. Но в последние годы происходит много изменений, и стало понятно, что десятилетний срок - слишком велик. Нужны промежуточные данные, чтобы уточнить нынешнюю структуру сельского хозяйства и разработать прогноз его развития, правильно определить экономические меры воздействия для повышения эффективности производства.

- С переписи 2016 года уже прошло пять лет, и нам необходимо оценить структурные изменения. Полученные данные станут основой в разработке прогноза развития сельскохозяйственной отрасли, помогут правильно определить меры экономической поддержки сельхозпроизводителей, - подчеркнул Андрей Решетов, заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти.

Перепись проходит по-разному для различных групп сельхозпроизводителей. Крупные предприятия, фермеры, индивидуальные предприниматели представляют информацию в виде отчетов. А вот к имеющим личное подсобное хозяйство на территории сельхозпоселений уже пошли переписчики (но если хозяйство в городской черте, в переписи оно не участвует). Опросные листы содержат вопросы о размере угодий, площадей насаждений, выращиваемых культурах, о поголовье сельхозживотных.

Дачников опрашивать не планируется. Переписные листы будут заполняться в целом по садоводствам - со слов председателей или уполномоченных. И в этом случае будут интересовать только три показателя: число участков, общая их площадь и сколько из них освоено. Так что за информацией о том, сколько вы на любимых шести сотках выращиваете клубники и помидоров и есть ли у вас куры и прочая живность, никто не придет.

Корреспонденты "РГ" побывали на переписи личных подсобных хозяйств. Именно подсобные хозяйства составляют большую часть подлежащих переписи объектов: почти 269 тысяч из 275 тысяч.

Во Всеволожском районе перепишут 18,9 тысячи личных подсобных хозяйств. Так, в деревне Плинтовка нам с переписчиком открыла дверь Екатерина Семеновна, уроженка деревни, пережившая здесь же войну. Хозяйство небольшое.

- Сил уже мало, я здесь одна постоянно живу, не справиться, - поясняет Екатерина Семеновна. Тем не менее она молодец: посажены картофель, морковь, свекла, огурцы. Порадуют плодами яблони. (Переписчик каждую культуру отмечает в опроснике отдельно.) А вот клубника посохла нынешним жарким летом.

Отдельные вопросы по живности.

- Восемь кур, коза - старенькая, тринадцать лет ей. И кот, - говорит Екатерина Семеновна (в опросник попадают данные о курах и козе, кот - не сельхозживотное).

Екатерина Семеновна рассказывает нам, как тяжело было семье в войну, во время которой потеряла отца, как работала потом на заводе. Выводит из сарая любимицу - козу. Ручная совсем коза. Чуть ли не со слезами пожилая женщина говорит, что, видимо, с козой придется расстаться, поскольку уже не по силам уход. А коза хорошая: даже в столь почтенном козьем возрасте до трех литров молока дает (надой в опроснике, кстати, не учитывается).

Другое поселение - Романовка. Встречает нас владелица участка Светлана (постоянно проживает здесь с семейством). Хозяйство крепкое, чистота на 24 сотках идеальная. Отдельная постройка - отличный погреб. Выращивают картофель, морковь, помидоры с огурцами, яблоки, сливы, малину, клубнику. Для себя - не для продажи. Небольшой курятник.

- Нет, не боюсь переписчику дверь открыть. Знаю, что перепись идет, оповещали нас. И знаю, что в форме должен быть, с удостоверением и паспортом. Да и соседи кругом. У нас с соседями хорошие отношения, друг другу помогаем, - замечает Светлана.

Кстати, все опрошенные знали, что идет перепись. Во двор пускали. Как отметила переписчик Надежда Заволокина, редко кто дверь не открывает. Как показывает практика предыдущих переписей, не более пяти процентов граждан идут "в отказ". А чтобы недоверия не было, в переписчики стараются брать именно жителей данного поселения, которые много кого знают.

Как и следовало ожидать, выяснилось: сельхозживотных (за исключением кур) держит мало кто. А вот выращивают овощи многие. Как отметили переписчики, бывает, даже заморские плоды типа ананасов выращивают в теплицах. Впрочем, ананасы в перепись не идут: нет такой культуры в опроснике.

Мнение

Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ:

- Подобные сельхозпереписи именно личных подсобных хозяйств очень информационны. По ним можно понять, как меняется структура не только производства, но и потребления. Например, в советское время треть потребляемого картофеля была из личных хозяйств, в 90-е годы - и более. Потом народ перестал сажать картофель, теперь снова больше сажает. Потому что картофель и другие исконно простые овощи стали в магазине дороже бананов.

Значительная часть населения на селе выживает за счет личного хозяйства. Не редкость, когда в семьях бывают одни "живые деньги" - пенсионные, с работой-то проблемы могут быть. А что касается садоводств, то для горожанина это все-таки второй дом, не первый. Мало кто глобально что-то на шести сотках выращивает. Поэтому детальный анализ по садоводческим участкам и не требуется.

В Поморье спрос на популярные турмаршруты превысил предложение

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

В прошлом году количество туристов в Архангельской области сократилось почти в два раза. Но к августу в Поморье столкнулись с тем, что спрос на наиболее востребованные туристические маршруты уже превышает предложение. В министерстве культуры Архангельской области уточнили, что подвести итоги сезона можно будет не раньше сентября, но заполняемость популярных отелей и туристических комплексов под Архангельском, в Пинежском заповеднике, в Каргополе уже сегодня очень высокая, места забронированы на недели вперед. При этом владельцам бизнеса приходится подстраиваться и под совершенно новый "характер" туристов 2021 года

- Мы сегодня отмечаем новую тенденцию - "индивидуального туриста". Это очень заметно: люди стремятся самостоятельно забронировать отель или квартиру, составляют экскурсионный маршрут, - говорит начальник отдела развития туризма министерства культуры Архангельской области Анна Тютрина. Из новых предложений года она отметила аренду яхт в Арктическом яхтенном союзе, экскурсии на архангельские верфи, где сегодня строятся традиционные суда (поморский коч, поморская шхуна), обзорные полеты над Архангельском на самолете Ан-2.

Тем временем буквально за год спрос на туристические услуги изменился кардинально. Многие из тех, кто раньше предпочитал зарубежный отдых, развернулись в сторону малонаселенных территорий России, в том числе просторов Русского Севера. Одним словом, россияне вспомнили, куда при любых обстоятельствах показывает стрелка компаса. Журналисты "Российской газеты", кстати, в качестве эксперимента попробовали забронировать на август номера в туркомплексах Малых Карел и заповедного Голубино через популярный сервис - мест нет!

Еще одна новая тенденция - туристы-горожане стремятся как можно меньше находиться в группе, в толпе и одновременно мечтают компенсировать вынужденный при "удаленке" дефицит впечатлений.

- В условиях пандемии появился запрос на эмоциональные туры с индивидуальным сопровождением. Люди теперь не путевку ищут - они ждут новых впечатлений и "меняющейся" поездки. К примеру, хотят посмотреть привычные места на Севере, но уже в ином ракурсе, - говорит координатор туристического акселератора Архангельской области Ольга Горелова. - Сегодня многие люди любят возвращаться на Север, специально приезжают из мегаполисов, чтобы отключиться, убежать от городской суеты. У горожан наступает пресыщение пляжным отдыхом и разворот в сторону активного. Важно понять, как с ними правильно взаимодействовать, чтобы предложить новый туристический продукт.

Тем временем сегодня все регионы России в прямом смысле слова ведут конкурентную борьбу за каждого туриста. И здесь в приоритете быстрая реакция и "настройка" на спрос. Один из ярких примеров - Мурманская область, где во время пандемии очень грамотно использовали потребность туристов на новые впечатления и эмоции.

После вынужденной изоляции летом россияне просто рванули в регион только затем, чтобы "поохотиться" на сполохи и сделать уникальные кадры обычного, кстати, для северян природного явления. Не помешали ни сильные морозы, ни отдаленность территории, ни сложности быта.

- Сегодня часть представителей бизнеса увязла в ожидании того, что зарубежные страны "вот-вот откроют границы" и вернется заработок на заграничных турах. Но выигрывает тот, кто забегает на несколько шагов вперед: благодаря этому Поморье будет все больше проявляться на туристической карте России, - говорит Ольга Горелова. - Нам даже новое создавать необязательно - достаточно правильно донести ценность того, что уже умеем, заново посмотреть на что-то привычное, к примеру на Белое море, с точки зрения туриста.

Эксперт привела в пример культурно-ландшафтный парк "Голубино": понимая, что туристам нужно что-то уникальное, здесь придумали социальный проект "От меня зависит" и подключили к нему старожилов Пинежского района: коренные пинежане начиная с этого года проводят экскурсии для гостей из разных городов России. Это не только поход в заповедный лес или прогулка по деревне: многие пенсионеры берутся научить гостей косить траву, ткать ковер или даже просто ставить самовар и копать картошку!

В итоге с прибылью остаются все: и парк, и местные жители, и туристы-горожане, впервые научившиеся что-то делать своими руками. При этом пинежанам, умеющим вязать веники или печь шаньги, достаточно просто позвонить в парк. Его сотрудники "упакуют" новый мастер-класс в турпрограмму: разработают маршрут, включат его в рекламные брошюры, сами привезут в деревню гостей.

- В этом году туристы активно возвращаются в регион - в основном из Москвы и Петербурга, есть даже из Сибири. Проблема в том, что в Поморье пока не готовы принять их на должном уровне. Но чтобы повышать качество услуг, бизнесу необходима государственная поддержка, - говорит заместитель председателя комитета парламента региона по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Ирина Фролова.

Тем временем

Агентство регионального развития совместно с министерством культуры Архангельской области организовали для представителей туристической сферы региона бизнес-акселератор. Цель - дать предпринимателям "инструменты" для движения вперед. По итогам программы три участника получили целевую финансовую помощь на продвижение своих проектов в интернете, а семья из столицы Поморья открыла первый в регионе глэмпинг - он расположен на берегу озера рядом с Архангельском и забронирован уже на недели вперед.

Кто готов взять гектар в условиях вечной мерзлоты

Текст: Мария Голубкова, Елена Мационг (Салехард, Сыктывкар)

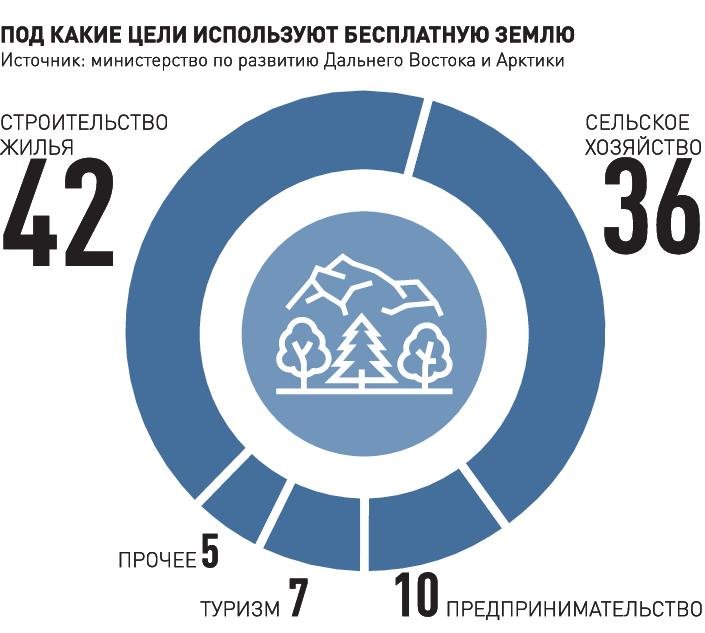

На Ямале за первую неделю действия федеральной программы по выделению бесплатных гектаров в Арктике поступили 243 заявления. Общая площадь наделов, которые готовы раздать на краю света - так с ненецкого переводится слово "Ямал", - 17 тысяч гектаров. А в Республике Коми выделили больше четырех тысяч гектаров, и желающих получить землю в условиях вечной мерзлоты - пока восемь. А в общей сложности, по данным министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, за первые шесть дней после открытия программы желание стать владельцами арктических гектаров выразили около двух тысяч человек. Чем их привлекает север, разбирались корреспонденты "РГ".

Напомним, с первого августа расширилась география регионов - участников программы по выделению бесплатных участков. Если раньше землю выделяли на Дальнем Востоке, то теперь свой надел можно получить еще и в Мурманской области, Ненецком автономном округе, на Ямале, в 23 районах Красноярского края, Архангельской области, а также в Республике Коми и Карелии. В течение ближайших шести месяцев претендовать на участок в этих регионах смогут только зарегистрированные там жители, а с 1 февраля 2022 года - любой россиянин. Цель программы проста - осваивать и заселять малонаселенные регионы, добиться того, чтобы с этих территорий не уезжали люди. На Ямале, например, плотность населения всего полтора человека на два квадратных километра, а территория полуострова - как полторы Франции.

Чтобы гектары разбирались охотнее и быстрее, власти продумали простой и прозрачный механизм. Заходишь на специальный сайт, выбираешь регион, понравившийся тебе участок на карте, бронируешь его, заключаешь в электронном виде договор и можешь паковать чемоданы. Земли, которые нельзя брать, помечены серым цветом. Это, например, заповедники и лицензированные участки, на которых расположены месторождения. Кроме того, не забронируешь участок на болоте и на территориях, где ведут традиционный образ жизни коренные народы Севера.

Взять землю можно на всю семью, то есть по гектару на каждого ее члена, включая младенцев. Владимир Молокалов из Инты, например, претендует на пять гектаров в своей родной Республике Коми - у 28-летнего мужчины жена и трое детей. Говорит, что сначала на полученном участке построит дом, а потом займется развитием бизнеса.

- Сейчас я работаю как фрилансер, занимаюсь программированием и обработкой баз данных, - рассказал он "РГ". - А в будущем хотел бы заняться обслуживанием транспорта, который работает на разведке полезных ископаемых - для компаний, которые ищут газ и нефть.

Итак, первые заявления на бесплатные гектары написаны. Пока, по условиям программы, они принимались только от местных жителей. Но много ли будет пожеланий взять надел в условиях вечной мерзлоты из других регионов? Как показал опыт раздачи бесплатных гектаров на Дальнем Востоке, за пять лет действия программы землю взяли 93 тысячи человек, при этом для освоения были выделены более 140 млн гектар. Главная проблема в том, что на этих участках практически нет инфраструктуры. К тому же на Дальнем Востоке существует правило: ближе 20 километров от больших городов гектар не возьмешь. Учитывая дальневосточный опыт, применительно к Арктике программу подкорректировали - брать наделы разрешено и рядом с городами. Но решит ли это проблему? К примеру, жители Ямала говорят, что даже рядом со столицей округа Салехардом особой инфраструктуры, кроме разве что дорог, нет. Кроме того, в самом богатом газом регионе страны до сих пор существует проблема и с подводом "голубого топлива" к домам местных жителей.

- Именно отсутствие инфраструктуры заставляет усомниться в экономической целесообразности программы в Арктике, - говорит директор Центра исследований социоэкономической динамики Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Ольга Козлова. - Заселение территорий в условиях вечной мерзлоты потребует вложения миллиардов рублей. Расходы будут несопоставимы с выгодой.

В свою очередь кандидат экономических наук Константин Дугов не исключает, что возможностью получить бесплатные наделы воспользуются авантюристы.

- На Ямале, где только немного вскопай землю, и везде может быть газ, участки будут брать в надежде - а вдруг когда-то из этого что-то выгорит. Вдруг да откроют нефтяные или газовые месторождения. Наделы дают бесплатно, так чего бы их не взять, а там разберемся, - говорит эксперт.

При этом руководитель Центра развития и размещения производительных сил Института экономики УрО РАН Михаил Петров встал на защиту программы заселения.

- Только жизнь может доказать, будут ли востребованы бесплатные гектары. Как показал опыт, наделы земли оказались востребованы и на Чукотке. А ведь это тоже Крайний Север, - говорит он. - Если эта программа будет увязана с внутренними программами развития регионов, если будут разработаны бизнес-модели для арктических земель, тогда может получиться вполне выгодный проект. Я уж не говорю о местных жителях - возможно, им как раз не хватает этих земель для развития своего дела, постройки дома и так далее.

К слову, доказательством того, что вкупе с региональной поддержкой программа работает куда эффективнее, может служить пример уже освоенных гектаров на Дальнем Востоке. Так, житель Певека Алексей Корепов, ставший одним из пионеров по освоению "дальневосточного гектара" на Чукотке, получил грант в размере более двух миллионов рублей и льготный кредит. На эти деньги он построил новую птицефабрику, и в результате куриные яйца в Певеке подешевели вдвое. Выгода налицо. Да и сам факт того, что за первые несколько дней действия программы около двух тысяч человек написали заявление на бесплатные наделы, говорит о том, что программа людям нужна. Даже в Арктике.

Прямая речь

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики:

- Базовый принцип при определении арктических территорий, на которых будут выделяться бесплатные гектары, - не нарушить ничьих интересов и повысить привлекательность участков для граждан. Земельная программа в Арктике будет использоваться как для строительства домов, так и для предпринимательства. При этом гектар - это не подарок судьбы. К нему не прилагается щука, которая легко - как в сказке - создаст на земле бизнес. Гектар - это вызов для гражданина, для семьи, решившей инвестировать в развитие собственного дела или строительство жилья свои труд, время, деньги. Мы бы хотели, чтобы такая программа в Арктике стала вызовом для предпринимателей. Да, это марафон, а не сказка. И мы будем поддерживать активных людей и помогать тем, кто решится участвовать в программе.

В аэропорту Кабула в попытках улететь люди цеплялись за шасси и фюзеляж

Текст: Константин Волков

Аэропорт Кабула стал эпицентром боли и трагедии в Афганистане. Тысячи желающих покинуть страну в панике штурмовали взлетавшие американские военные самолеты. Как сообщают очевидцы, аэропорт охватил хаос, толпа в нарушение всех правил наводнила летное поле, люди в давке пытались забраться в любой самолет, хотя бы в грузовой отсек, даже цеплялись за шасси и фюзеляж, лишь бы улететь.

Военные транспортники США начинали разбег, поднимались в воздух, пилоты щелкали тумблером "убрать шасси". Те, кто держался за них, судя по кадрам СМИ, падали с высоты 100-200 метров. По данным агентства Khaama Press, таким образом погибли три человека.

При этом, как сообщил телеканал CNN, США сократили количество рейсов из Кабула для афганцев, которые работали с американскими структурами. В Вашингтоне поставили на первое место эвакуацию своих граждан.

Американские и британские морпехи, которым было поручено взять аэропорт под контроль, пытались удержать толпу и даже применяли огнестрельное оружие. Минимум семь человек погибли, один американский солдат получил ранение. Морпехи также сворачивали и бегом выносили американские флаги из здания посольства США.

Сами же боевики террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ"), контролирующие Кабул и занявшие президентский дворец, даже не делали попыток сунуться в аэропорт, вместо этого занимаясь наведением своего порядка в городе. Практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях движения "Талибан".

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Афганистан еще в воскресенье вместе с семьей и ближайшим окружением. Как заявило посольство РФ в Кабуле, Гани уехал в аэропорт вместе с четырьмя машинами, полными денег. Еще часть денег пытались запихнуть в вертолет. То, что не поместилось, бросили на взлетном поле.

Бегут и афганские военные. ВВС Узбекистана за двое суток принудительно посадили в Термезе 46 афганских воздушных судов, на борту которых в общей сложности было более 500 военных. В одном из случаев Миг-29 узбекских ВВС столкнулся с Embraer-314, летевшим из Афганистана. Самолеты разбились, их пилоты катапультировались. После подачи сигнала SOS власти Таджикистана разрешили посадку самолету, на борту которого было около сотни военных афганцев.

Между тем российское посольство в Кабуле продолжает работу. Как заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, талибы уже взяли под охрану внешний периметр посольства. По его словам, посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов встретится с представителем руководства талибов для обсуждения того, каким образом они будут обеспечивать охрану внешнего периметра российского диппредставительства.

Сам Жирнов в эфире телеканала "Россия 24" процитировал обещания талибов: "Талибы еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских дипломатов не упадет". Что же касается отмены запрета "Талибана" в России, то пока это сделано не будет. Как ранее отмечал Кабулов, отмену такого статуса надо заслужить.

В то время, как США, Великобритания, Германия, Дания, Норвегия и другие страны, чьи войска входили в международный альянс в Афганистане, спешно эвакуируют свои представительства, ряд посольств продолжает работу в Кабуле. Ранее талибы заявили, что гарантируют безопасность иностранных дипломатов. Помимо российского, продолжают работу в афганской столице посольства КНР, Ирана, Пакистана, Индии и ряда других стран.

Тем временем президент Ирана Эбрахим Раиси призвал к национальному примирению в Афганистане и предложил помощь в восстановлении стабильности. А МИД КНР выступил с пространным заявлением, в котором выразил надежду, что "Талибан" пресечет все виды терроризма и преступной деятельности, даст возможность народу Афганистана ...восстановить его прекрасную родину. Пекин поддерживает контакты и связь с талибами "и другими силами" и "будет играть конструктивную роль в поддержании мира и в восстановлении Афганистана".

Совет Безопасности ООН накануне провел экстренное заседание по ситуации, в итоговом заявлении призвав к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане, в том числе с участием представителей женщин, а также соблюдению международных обязательств страны. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва будет исходить в своей политике по Афганистану из "конкретных действий талибов".

Как события в Афганистане изменят расклады на нефтегазовом рынке

Текст: Сергей Тихонов

События в Афганистане ставят крест на очередной попытке доставить газ и нефть с восточного побережья Каспийского моря до Пакистана и Индии. У России в этом мог быть свой интерес - от поставок труб и оборудования до возможности присоединения к этому экспортному маршруту. Но теперь страны региона, имеющие выход к Индийскому океану, окончательно переориентируются на сжиженный природный газ (СПГ) из Катара и Австралии и нефть с Ближнего Востока и из США.

Проекту газопровода "Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия" (ТАПИ) мощностью 33 млрд кубометров в год уже более тридцати лет, но его реализации постоянно мешает нестабильная обстановка в регионе. В 2010 году дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки, было подписано соглашение о строительстве. С тех пор трубы были уложены в Индии, Туркмении и частично в Пакистане. В строительстве участвовала Россия, в 2019 году был заключен контракт более чем на 200 млн долларов с Челябинским трубопрокатным заводом на поставку труб для куска туркменского участка. В Афганистане работы начались только в 2018 году, но продвигались очень медленно, а теперь, по-видимому, будут и вовсе остановлены.

Более всего в трубопроводе на юг через Афганистан заинтересована Туркмения. Страна занимает 4-е место в мире по доказанным запасам газа - 19,5 трлн кубометров (для сравнения, в России - 38 трлн кубометров). Но поставлять туркменский газ особенно некому. Единственный серьезный его покупатель - Китай, по совместительству является крупным кредитором страны. Часто газ идет в счет оплаты по кредитам Туркмении. К тому же газопровод в Китай проходит по территориям Узбекистана и Казахстана, которые также экспортеры газа и имеют свою долю (7 млрд кубометров) в трубе на 40 млрд кубометров в год. Часть газа у Туркмении покупает Россия - 5,5 млрд кубометров в год. Есть еще газопровод в Иран, который сам бы с удовольствием кому-нибудь продал свой газ. В результате весь экспорт туркменского газа не превышает 38-40 млрд кубометров в год. К слову, экспорт газа из России - 180-200 млрд кубометров в год.

Российская система газопроводов соединена с туркменской еще с советских времен. В случае достройки газопровода наша страна вполне могла бы рассчитывать на долю в прокачке газа на юг. Хотя бы потому, что быстро нарастить добычу на 33 млрд кубометров Туркмения просто не смогла бы. Таким образом, российский трубопроводный газ смог бы оказаться в Индии, третьей стране в мире по потреблению энергоресурсов, которая пока их закупает у нас весьма в скромных объемах, по сравнению, например, с Китаем, Японией или Южной Кореей.

Кроме газопровода еще в конце 1990-х годов планировалось построить нефтепровод. В отличие от газовой трубы, нефтяная не поворачивала бы в Индию, а шла бы до пакистанского порта Гуадар, что позволяло бы сделать рентабельными поставки нефти из Средней Азии и России в ту же Индию.

Примечательно, что в 2001 году, когда США ввели войска в Афганистан, одной из реальных причин вторжения нередко называлось желание Вашингтона обеспечить безопасность трансафганских нефтепровода и газопровода. Проект тогда рассчитывала осуществить американская фирма Unocal Corporation, и она же готовилась стать оператором трубопроводов. Но быстро успокоить Афганистан США не удалось, а потом поменялось отношение Туркменистана и Пакистана к условиям прокачки нефти и газа, что заставило американцев выйти из проекта.

Теперь основными бенефициарами от остановки строительства станут Катар, Австралия, Саудовская Аравия и США. Для их нефти и СПГ Индия - весьма лакомая добыча.

Чем Россия торгует с Афганистаном

Еще в 2017 году доля топлива и минеральных ресурсов в структуре экспорта из РФ в Афганистан достигала 50%. Тогда экспорт в страну был максимальным (205,3 млн долларов). Но в 2018 году поставки топлива, черных металлов резко сократились.

Теперь экспорт растет за счет продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, говорит партнер компании "НЭО Центр" Владимир Шафоростов. Основным экспортным товаром являются растительные масла - они занимают 44%, на втором и третьем местах топливо и древесина - 20% и 18% соответственно. В 2020 году экспорт из РФ в Афганистан составил 153,3 млн долларов. Это около 2% импортных операций Афганистана и сотые доли процента от общего экспорта из России, оценивает Шафоростов.

Афганистан поставляет в Россию в основном фрукты и орехи: в 2020 году их ввезли на сумму 3,2 млн долларов в год (89% от всех поставок из Афганистана в Россию), из них на изюм пришлось 2,8 млн долларов.

Подготовила Татьяна Карабут

Аскар Акаев рассказал о трудном опыте первого президента

Текст: Ядвига Юферова

Как сообщали СМИ, в том числе и "Российская газета", первый президент Кыргызстана, против которого было возбуждено на родине уголовное дело, в начале августа неожиданно вылетел из Москвы в Бишкек, где не был 16 лет после "тюльпановой революции". В эксклюзивном интервью Аскар Акаев проясняет многое.

Аскар Акаевич, прежде всего горячий вопрос дня. Нестабильность в Афганистане угрожает многим, но в особой зоне риске оказались страны Центральной Азии. Каковы, на ваш взгляд, должны быть действия?

Аскар Акаев: Действительно, события последних дней в Афганистане вызывают большую тревогу в среднеазиатских республиках. Дело в том, что в северных провинциях Афганистана нашли приют многотысячные бандформирования и террористические группировки из числа выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других республик, которые имеют богатый опыт боев в Сирии, Ливии и Ираке в составе ИГИЛ (запрещена на территории РФ. - Ред.) и других террористических организаций. Они давно вынашивают планы построения Исламского халифата в Средней Азии. Вдохновленные стремительной и легкой победой "Талибана" (запрещено на территории РФ. - Ред.), они в первую очередь могут устремиться в Среднюю Азию, тем более что был опыт вероломного нашествия тысячных бандформирований Исламского движения Узбекистана (ИДУ), (запрещенного на территории РФ. - Ред.) на Таджикистан и Кыргызстан. Тогда в Кыргызстане мы были вынуждены отражать нападения боевиков только собственными силами при военно-технической поддержке России, но все же не пропустили ни одного террориста. Именно после этих событий в 2000 г. среднеазиатские республики совместно с Россией образовали ОДКБ. А в 2001 г. в Шанхае было принято решение стран ШОС о формировании Антитеррористического центра ШОС и принята Конвенция о совместной борьбе с террористическими силами в Центральной Азии. Так что, если сегодня какие-либо террористические силы из Афганистана попытаются дестабилизировать обстановку в Средней Азии, то они несомненно получат сокрушительный отпор коллективных сил стран ОДКБ и ШОС. Надо отдать должное превентивным действиям России со своими среднеазиатскими союзниками по ОДКБ, проведенным учениям, которые наверняка надолго охладили горячие головы боевиков на афганской территории. Но в дальнейшем, конечно же, потребуются объединенные действия антитеррористических сил стран ОДКБ и ШОС, которые отрабатывались в последние два десятилетия.

Аскар Акаевич, вашу поездку сопровождало огромное количество домыслов. Что было на самом деле?

Аскар Акаев: Риск и шанс одновременно, которые в итоге позволили мне сделать первый шаг по пути восстановления своего доброго имени в Кыргызстане и открытия дороги на родину.

Кто гарантировал вашу безопасность?

Аскар Акаев: В первую очередь действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров. И, конечно же, государственное руководство России, которое все эти годы оказывает мне и моей семье неизменную поддержку, за что я бесконечно благодарен.

Главное, чья это была идея?

Аскар Акаев: Автор идеи - нынешний президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он лично мне позвонил и пригласил в республику для сотрудничества с правоохранительными органами по делу, связанному с Кумтором, в котором были обвинения и против меня. Он пообещал, что все будет происходить в рамках законности, и слово свое сдержал.

С кем вы официально встретились в Бишкеке?

Аскар Акаев: Прежде всего сразу по прибытии в Бишкек меня и моего сына Илима, сопровождавшего в поездке, принял президент республики Садыр Нургожоевич Жапаров. Встреча-беседа была весьма конструктивной и дружественной. Я высказал поддержку тем созидательным делам, которые были начаты в республике после октябрьских событий 2020-го года и выразил готовность оказать свою посильную помощь в их реализации.

А затем он передал меня, как говорится, из "рук в руки", председателю ГКНБ Кыргызстана Камчыбеку Ташиеву, в учреждении которого я и проработал с его сотрудниками полную рабочую неделю. Там ко мне было проявлено максимальное уважение, поэтому мы работали весьма плодотворно. Я дал чистосердечные ответы и пояснения на все вопросы. Но об итогах говорить пока еще рано. Возможно, появятся дополнительные вопросы. А потом компетентные органы примут окончательное решение. Надеюсь, что оно будет справедливым.

Почему Кумтор оброс не столько инвестициями, сколько судебными исками?

Аскар Акаев: Кумтор - одно из крупнейших в мире месторождений золота. Поэтому у народа Кыргызстана с ним были связаны большие надежды, которые сбылись лишь отчасти. Когда в 1991 году после распада СССР Кыргызстан получил независимость, перед республикой встала первая важная задача по созданию собственной национальной валюты, а самое главное - поиск постоянного источника золотовалютных резервов для ее обеспечения. У Кыргызстана для этого был единственный источник - золото Кумтора. Поэтому в большой спешке проходил поиск крупной горнодобывающей компании для разработки Кумтора. К сожалению, у нас тогда не было квалифицированных специалистов с достаточным опытом работы с международными компаниями. Пользуясь этим, канадская компания "Камеко", привлеченная для разработки Кумтора, при заключении соглашения получила себе большие выгоды, требуя необоснованные освобождения от налогов и платежей за пользование природными ресурсами.

Но самую большую ошибку мы допустили в 2003 году, когда впервые после двух десятилетий низких цен на золото начался длительный этап высоких цен. Мы пошли на реструктуризацию проекта с целью выхода на международную биржу для привлечения дополнительных инвестиций, приняв предложение "Камеко", которое ввело нас в заблуждение, завысив стоимость своих дополнительных активов в других странах мира, и получило несправедливо большую долю в новой компании "Центерра".

А в дальнейшем уже "Центерра", в погоне за сверхприбылями, нанесла огромный экологический ущерб, сваливая отходы производства на ледники, что было категорически запрещено законом. А ледники - это ценнейший запас пресной воды, что, образно говоря, с каждым годом становится дороже золота.

Считаю, что нынешняя власть Кыргызстана поступила правильно, приняв решение о введении внешнего управления на Кумторе, чтобы остановить экологическую катастрофу, связанную с загрязнением ледников и других природных ресурсов, а также несправедливым распределением экономической выгоды от реализации проекта Кумтор. Именно поэтому я счел необходимым поехать в Кыргызстан и помочь родной республике в доведении этого решения до победного завершения.

Что вас дома поразило? Обрадовало?

Аскар Акаев: Поразили изменения в столице. Бишкек изменился местами до неузнаваемости. Обрадовало село. Сельчане Кыргызстана весьма успешно адаптировались к рыночным условиям хозяйствования. Благодаря этому большинство сельских жителей стали жить лучше. Села стали краше. Все это стало результатом успешно проведенной в свое время земельно-аграрной реформы.

Вам удалось побывать на своей родине и родине жены, где до сих пор ждет вас всех 105-летняя мама Майрам Дуйшеновны?

Аскар Акаев: К большому моему счастью, мне удалось побывать как у себя, на малой родине, так и на родине Майрам. В Бишкеке и Кемине я встретился с родственниками, поклонился могилам родителей и братьев. Прав был Александр Сергеевич Пушкин, когда говорил: "Два чувства дивно близки нам ... любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам". Нечто подобное я и испытал. В Таласе, горная дорога туда и обратно заняла десять часов, была очень трогательная встреча с нашей Апа - матерью Майрам, ее детьми, внуками и правнуками. Хотя Апа 105 лет, но у нее сохранились ясный ум и прекрасная речь. Она была очень рада моему приезду.

Весьма памятной для меня стала встреча со старейшим академиком Мамбетом Мамакеевым, выдающимся хирургом, который в свои 93 года все еще продолжает работать.

Конечно, рад, что повидал своих верных друзей и соратников, вместе с которыми посетил мавзолей великого писателя Чингиза Айтматова, возложил цветы к его памятнику.

Вы не обижаетесь на тех людей, что распустили так много небылиц про вас и вашу семью? И, увы, продолжают это делать сейчас, вещая о "договорняке", обмене, обмане...

Аскар Акаев: Бог им всем судья! В таких случаях я поступаю так, как рекомендовал поэт: "хвалу и клевету приемли равнодушно". Недаром в народе говорят, клевету побеждают только презрением. Нельзя тратить драгоценное время на обиды и месть, а лучше потратить его хоть на малые, но добрые дела.

Август - это парад 30-летия независимости постсоветских государств после распада СССР. Что вы можете сказать об итогах этой свободы? С кем из бывших коллег-президентов поддерживаете отношения?

Аскар Акаев: Прежде всего следует сказать о том, что на постсоветском пространстве появились новые независимые государства, в большинстве своем входящие в СНГ, которые в разной степени, но все же состоялись как самостоятельные государства на политической карте мира, став полноправными членами ООН.

Вместе с тем следует отметить огромную роль России в этом историческом событии конца XX века. Нельзя забывать, что успешному становлению способствовали два ключевых фактора: во-первых, уже в недрах Советского Союза в союзных республиках были созданы все государственные институты, включая даже МИДы, подготовлены высококвалифицированные национальные управленческие кадры; а во-вторых, в 1991 году новая демократическая Россия не стала удерживать никого силой, напротив, сама отпустила всех в свободное плавание. А ведь могло быть и иначе... В 1990-е годы Россия, сама испытывая экономические трудности, помогала становлению новых государств через торговые и прочие преференции в рамках СНГ. Так что политическим лидерам нельзя забывать о благородстве русского народа и быть благодарными.

Что же касается бывших коллег-президентов... После отставки я имел счастье поддерживать регулярные отношения с первым президентом России Борисом Николаевичем Ельциным. Он поддержал меня и мою семью в первые трудные годы жизни в Москве. А такое не забывается никогда. Национальный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев поддерживал со мной отношения все эти годы, за что я ему также благодарен.

Сегодня русский язык сложнее себя чувствует в Киргизии? Не появилось ли молодое поколение национально ориентированных людей, которым мешает другой язык?

Аскар Акаев: Нисколько! Я увидел, и это меня очень обрадовало: русский язык всюду в почете! Везде, где мне пришлось побывать за короткое время пребывания на родине, я в основном общался на русском языке. Даже наша с Майрам 105-летняя Апа сказала несколько русских слов. Молодежь кыргызская прекрасно владеет русской речью. Я заметил, что большая часть документации в госучреждениях ведется на русском языке. Вся уличная реклама как в городах, так и в селениях, как правило, написана на кыргызском и русском языках. А самое главное, Кыргызстан - единственная страна в регионе, сохранившая кириллицу. Думается, что все это достойно поддержки со стороны российской общественности. Да, мои друзья говорили с обеспокоенностью, что бывают единичные случаи бытового национализма на языковой основе, но не более того.

Вот сейчас в Кыргызстане проходят Дни культуры России. Это очень удобный случай, чтобы через подобные мероприятия в мягкой форме снимать возможные шероховатости в этом вопросе, а самое главное - возродить былой уровень плодотворного культурного сотрудничества. Культурные инвестиции - вот самый лучший способ закрепления комфортного состояния русского языка в Кыргызстане.

Что представляет из себя кыргызская диаспора в России?

Аскар Акаев: Кыргызская диаспора в России - это в основном грамотная молодежь, причем хорошо говорящая на русском языке. Поэтому они работают преимущественно в научно-образовательных учреждениях, а также в сфере услуг, где важно знание русского языка. Они считают, что хорошее владение русским языком и элементами русской культуры является их сравнительным преимуществом, поэтому стараются их совершенствовать. Конечно, кыргызская диаспора вносит существенный вклад в экономику Кыргызстана, их денежные переводы в республику составляют почти треть бюджета страны. Работая в России, они поддерживают достойный уровень жизни своих родителей на родине. Поэтому они и дорожат возможностью такой работы.

Кыргызская диаспора - это, образно говоря, широкий мост между Кыргызстаном и Россией. Она может играть большую роль в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами. Однако эта сила, на мой взгляд, слабо используется обеими сторонами, к сожалению, конечно.

Аскар Акаевич, при всей трудности жизни после президентства, у вас, как ученого, состоялась целая жизнь в России. Чему вас научили эти 16 лет жизни вне родины?

Аскар Акаев: Действительно, после отставки с поста президента Кыргызстана меня радушно встретило российское академическое и университетское сообщество. Я искренне благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за доброе отношение ко мне и членам моей семьи, за проявленное гостеприимство, что дало мне возможность заняться вновь научной работой. Искренне благодарен ректору МГУ им. М.В. Ломоносова академику Виктору Антоновичу Садовничему, выдающемуся математику. Он сразу же пригласил меня на работу в свой прославленный научный коллектив, где я тружусь по сей день.

В Ленинграде я учился и защитил докторскую диссертацию, состоялся как научный работник. Судьба подарила мне, если можно так сказать, еще одну научную жизнь - в Москве.

Без внимания и поддержки российских коллег мне не удалось бы вновь интегрироваться в большую науку после стольких лет президентства. Так что Россия была и остается для меня и моей семьи второй родиной. Как утверждали древние мудрецы, кто не любит своего народа, тот не полюбит и чужого. Соглашаюсь с этим и я, оставаясь верным сыном родного Кыргызстана

Высоко оценивая роль России в образовании Союзной Кыргызской Республики в далеком 1936 году и становлении независимости Кыргызстана в 1990-е годы, считаю, что Россия дана нам Богом и историей. Все годы своего президентства считал своим долгом максимально сохранить в Кыргызстане русский язык и русскую культуру. Вместе с Борисом Николаевичем мы открыли первый в СНГ Кыргызско-Российский Славянский университет, носящий теперь имя первого президента России Ельцина.

Поэтому в заключение скажу, что последние 16 лет, проведенные в России, научили меня еще больше ценить настоящую дружбу и никогда не изменять ей. Ни при каких обстоятельствах.

Ключевой вопрос

Сейчас уже не секрет, как делались цветные революции на постсоветском пространстве. Какая была особенность у первой тюльпановой революции: госпереворот совершили многочисленные НКО, финансируемые Госдепом? Или это было реальное недовольство людей, которые устали жить бедно?

Аскар Акаев: Реального недовольства людей жизнью в 2005-м году не было. Экономика Кыргызстана в нулевые годы благодаря успешной реализации десятилетнего плана "Комплексные основы развития Кыргызстана на 2001-2010 гг.", поддержанного грантами и кредитами международных финансовых организаций, неуклонно шла в гору. Средние темпы экономического роста составляли 6,5 процента, а в 2004-м - даже 7,2 процента. Жизнь людей все-таки улучшалась. Кыргызстан имел в ту пору высокий имидж в международном сообществе как "островок демократии" в Центральной Азии. Набирало силу гражданское общество.

А "тюльпановая" революция открыто готовилась Госдепом под личным руководством посла США в Кыргызстане Стивена Янга. Общеизвестен его секретный доклад Госдепу. В итоге был совершен обыкновенный госпереворот, который возглавили политические авантюристы, прошедшие специальное обучение у заокеанских инструкторов. Причём, опирались они на криминальные силы местных наркобаронов, а также щедрую финансовую и информационную поддержку посольства США. Все эти факты были тогда же отмечены экспертами ПРООН, а также подробно и документированно описаны в книге профессора Князева "Государственный переворот 24 марта 2005 года в Киргизии".

Кто-то из великих людей заметил, что "каждый успешный переворот называют революцией, а провальный - мятежом". Поэтому госпереворот 2005 года в Кыргызстане на Западе до сих пор называют "тюльпановой" революцией, хотя прекрасно осознают, что это был именно переворот, затеянный для того, чтобы сменить пророссийского президента Кыргызстана.

Какую свою президентскую ошибку вы считаете главной?

Аскар Акаев: Это скорее была цепочка ошибок, которая и привела к "тюльпановому" госперевороту в марте 2005 года, вследствие чего я не смог достойно завершить свой президентский срок, который истекал осенью того же 2005-го. Если бы не этот госпереворот у меня был шанс передать власть конституционным путем следующему законно избранному президенту. Это единственное, о чем я сожалею по большому счету, вспоминая свою политическую карьеру.

В этой цепочке ошибок самая большая состояла в том, что, дав согласие Госдепу на создание "Центра по поддержке свободных СМИ" в Бишкеке, я фактически отдал им управление информационным полем в Республике. Центр с мощной типографией был создан общеизвестной организацией "Фридом Хауз" и финансировался американским правительством. К началу 2005 года "Фридом Хауз" фактически хозяйничала на оппозиционном информационном поле Кыргызстана и начала беспрецедентную по своим масштабам кампанию по дискредитации моей политической деятельности в ходе подготовки "тюльпановой" революции. Чудовищным по своей ожесточенности злобным атакам подверглись моя семья, близкие мне люди и мои верные соратники.

Один из уроков, который извлекли страны региона из этого негативного опыта Кыргызстана, как раз в том, что нельзя позволить, чтобы внешние силы хозяйничали на информационном поле государства.

В Киргизии прошли Дни культуры России

Дружить по-русски

Дни культуры России в Киргизии начались 12 августа с уникальной выставки ремесел народов РФ и концерта фольклорных коллективов в Национальной филармонии имени Т. Сатылганова. В рамках Перекрестного года РФ и КР прошли и другие яркие мероприятия. Всего в КР из разных регионов РФ прибыло более 80 певцов, танцоров, художников, руководителей госфондов, крупных библиотек и музеев. "Мы высоко ценим отношения с Киргизией, - сказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. - Мы постарались включить в делегацию представителей тех структур, которые могут стать партнерами для киргизских музеев, библиотек, галерей". Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрат Иманалиев, в свою очередь, назвал приезд в республику россиян значимым событием.

Подготовил Артем Петров

На что семьи с детьми потратят августовские выплаты

Текст: Ирина Манаева

В этом месяце семьи, где воспитываются школьники, получили от государства по 10 тысяч рублей. Куда пойдут деньги, выяснила в ходе опроса исследовательская компания ResearchMe. В исследовании участвовали около 600 человек из разных регионов России, причем родители первоклассников, учеников начальной, средней и старшей ступени попали в выборку в равных долях.

Почти 60 процентов респондентов планирует потратить выплату на покупку товаров для школы. Каждый четвертый купил учебные принадлежности загодя и теперь просто радуется возмещению затрат. Остальные опрошенные либо не определились, либо покроют за счет этих денег повседневные нужды. Среди последних чаще всего называли занятия спортом, медицинские услуги и лекарства, погашение кредита и покупку продуктов питания, а также развлечения. Некоторые заявили, что передадут августовские выплаты детям на карманные расходы или будут покупать на них бензин.

По данным "AliExpress Россия", товары для школы и спорта стали пользоваться повышенным спросом еще в июле. Причем рост отмечался и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кратное увеличение продаж зафиксировано в некоторых категориях канцелярских принадлежностей. Спортивную одежду, кроссовки, приспособления для фитнеса и плавания россияне приобретали в 1,4 раза чаще, чем в июле 2020-го.

По просьбе "РГ" маркетплейс проанализировал динамику спроса в разрезе год к году на разнообразные товары для школьников по крупным городам страны. Бросается в глаза рост продаж в локальном сегменте - то есть от российских продавцов. Отчасти это связано с эффектом низкой базы, поскольку местные компании в последний год как раз начали активно осваивать эту торговую площадку. Например, в Москве спрос на детскую одежду, в том числе спортивную, увеличился примерно вдвое, а в локальном сегменте - в восемь-девять раз. Продажи канцтоваров в целом по столице выросли на 20 процентов, а у российских продавцов - в 19 раз. Прибавку в 90 процентов показала категория "Школьные рюкзаки и ранцы". В топ-3 популярных товаров у москвичей и жителей Казани вошли тканевый пенал и как раз рюкзаки (водонепроницаемые и с USB-разъемом) стоимостью около 1,5 тысячи рублей.

Петербуржцы ринулись приобретать детскую спортивную одежду (за год спрос увеличился в 12 раз). Тройку лидеров среди товаров здесь возглавил ортопедический ранец для младшеклассников за две тысячи. За ним следуют школьные рюкзаки в английском (за 2500) и японском (за 4700 рублей) стиле.

В других мегаполисах популярны более бюджетные вещи. Практичные родители из Екатеринбурга выбирают для детей рюкзаки по цене в пределах полутора тысяч: с водонепроницаемым покрытием или типа пять в одном, когда к основному изделию прилагаются сумка для обуви, кошелек, чехол для питьевой бутылки и косметичка. Такие комплекты, к слову, вошли в топ покупок и в Краснодаре. В Новосибирске отдают предпочтение ортопедическим ранцам или вместительным сумкам-рюкзакам (за 2200 рублей).

В ЦФО увеличились расходы на товары для школьников

Текст: Татьяна Ткачёва

На покупку формы и принадлежностей для учебы на 2021/22 год родители закладывают примерно ту же сумму, что и год назад. Однако если детская одежда и обувь подорожала не очень заметно, то гаджеты вроде "умных" часов или ноутбука выросли в цене на 20-30 процентов. Бюджет россиян на подготовку к школе "РГ" изучила вместе с аналитиками крупных сервисов e-commerce.

От 15 и выше

Так, "AliExpress Россия" вместе с исследовательским агентством ResearchMe опросили 1,2 тысячи родителей из разных регионов (согласно репрезентативным квотам Росстата) и выяснили, что большинство не планирует экономить на сборах к 1 сентября. Лишь один процент респондентов заявил, что все необходимое для учебы у их чад осталось с прошлого года.

Треть респондентов потратит на школьные принадлежности и форму столько же, сколько в 2020-м. Четверть намерена лишь немного увеличить расходы, еще столько же россиян - напротив, надеется их сократить.

Около 30 процентов семей рассчитывает уложиться в сумму до пяти тысяч рублей (на одного ребенка), более четверти - отложило от пяти до 10 тысяч. Пятая часть опрошенных выделила на августовские покупки 10-15 тысяч. Остальные ожидают, что расходы будут еще выше.

Самая популярная категория - канцелярские товары. Их будет покупать 60 процентов респондентов. Половине нужна новая школьная и спортивная форма, а также сменная обувь. Больше трети участников опроса отметило, что придется покупать детям и учебники. Примета времени - 27 процентов родителей учли в смете на подготовку к учебному году наборы влажных салфеток и защитных масок. Еще 15 процентов купят детям базовые гаджеты: ноутбук, телефон или "умные" часы.

Конечно, затраты сильно зависят от финансовых возможностей и амбиций семьи. Например, десятая часть респондентов готова выделить 15-20 тысяч только на школьный костюм и сменку. А у кого-то эти расходы будут меньше на порядок: мол, все равно из одежды дети быстро вырастают, а обувь на них горит... Половина семей потратит на спортивную форму менее трех тысяч рублей, а восемь процентов опрошенных призналось, что это будет стоить им от пяти до 10 тысяч. Четверть респондентов отдаст за ранец или рюкзак для школьника одну-две тысячи рублей, а каждый пятый допускает, что на это может уйти до пяти тысяч.

В 32 процентах семей, которые участвовали в опросе, детям выделят для учебы личный ноутбук или смартфон. Пятая часть считает, что школьнику нужны "умные" часы. При этом более 40 процентов зарезервировало на покупку гаджетов от пяти до 15 тысяч рублей, а девять процентов могут потратить и более 20 тысяч.

Маркер, картридж и колготки

По данным "AliExpress Россия", в июле особым спросом у покупателей пользовались канцелярские и школьные принадлежности: продажи выросли в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тетради и записные книжки заказывали чаще на 60 процентов. Бумага, картриджи и запчасти для принтеров показали рост почти в пять раз.

На втором месте по популярности - книги и развивающая литература для дошкольников. На третьем - товары для изобразительного искусства.

Недавно на площадке появились школьные рюкзаки и одежда от российских производителей. Комплект формы для девочек (если учитывать только товары локальных продавцов) стоит в среднем 4,9 тысячи рублей. Для мальчиков - 6,6 тысячи. При подсчетах в корзину клали рубашку/блузку, жилет, юбку + колготки или брюки, а также сменную обувь.

Выбор расширился

По данным классифайда "Авито", в Воронеже на сборы в школу уйдет в среднем 16,8 тысячи рублей. В базовый набор вошли комплекты одежды для классных занятий и физкультуры (без учета обуви), пенал, рюкзак и ноутбук. Если готовить к 1 сентября первоклассника, смета вырастет до 17,2 тысячи.

Форма для девочек и здесь дешевле, чем для мальчиков. В целом по стране для классной одежды это 650 и тысяча рублей соответственно, для спортивной - 500 и 550. Причем у девчонок школьная форма по сравнению с прошлым летом подорожала всего на девять процентов (спортивная и вовсе не изменилась в цене), а у мальчишек прибавка составила 25 и 10 процентов соответственно.

В Воронеже женскую форму можно купить в среднем за 600 рублей (+20 процентов к уровню 2020-го), мужскую - за тысячу (+11 процентов). Расклад по спортивным костюмам - 600 и 700 рублей. Это больше, чем прошлым летом, на 20 и 40 процентов соответственно.

- За последние две недели поисковых запросов на товары для школы стало на 65 процентов больше, чем годом ранее. Наиболее популярной категорией оказалась форма - спрос на нее вырос практически в три раза. И россиянам есть из чего выбрать: количество объявлений о продаже как б/у, так и новой школьной одежды сейчас на 37 процентов больше по сравнению с прошлым годом, - отметил руководитель категории Lifestyle в "Авито" Алексей Козловский. - Рюкзаки в стране подорожали на 17 процентов - до 700 рублей. В Воронеже их средняя цена - 550 рублей (+10 процентов к уровню 2020-го). Пеналы здесь тоже значительно дешевле, чем в целом по России: 300 рублей против 500.

Родители первоклассников иногда покупают канцелярские принадлежности сразу в наборе, чтобы не собирать ручки, линейки и альбомы по отдельности. Воронежцам такой комплект обойдется в 400 рублей.

Ноутбуки, ставшие остро необходимыми школьникам в период дистанционного обучения, в этом году будут покупать явно не в таком количестве. Все-таки компьютер служит не один год. Но тем, у кого его не было, придется раскошелиться. На "Авито" средняя стоимость ноутбуков выросла в сравнении с августом 2020-го на 36 процентов - до 15 тысяч рублей. Немногим меньше она и в столице Черноземья.

Экономят время

Затраты россиян на школьный набор в начале августа превысили прошлогодний уровень на 16 процентов, а объем покупок в натуральном выражении (в штуках) вырос в 1,6 раза. Такие выводы сделал оператор фискальных данных "Платформа ОФД", с которым работает миллион онлайн-касс. Информацией поделился его аналитический ресурс "Чек Индекс".

В условную корзину школьника здесь положили сразу все: форму (с запасной рубашкой и брюками/юбкой), обувь для класса и занятий спортом, рюкзак, пенал, наборы тетрадей и письменных принадлежностей, комплект канцтоваров для первоклассника и даже настольную лампу. По средним чекам стоимость такой закупки превысила 13 тысяч рублей.

Если сравнивать с ценами прошлого августа, то сильнее всего подорожали наборы карандашей/ручек (почти на 70 процентов, до 238 рублей) и набор первоклассника (на 48 процентов, до 936 рублей). При этом покупать их стали активнее - объем продаж в штуках вырос в 1,7 и 3,3 раза. Более чем втрое увеличились и продажи школьной формы. Она выросла в цене на четверть. Судя по чекам, в среднем россияне покупают такие комплекты за 1800 рублей. Приобретать рубашки и брюки (для девочек - блузки и юбки) по отдельности - или в качестве сменного варианта - выйдет дороже, на два предмета одежды потребуется около 2,2 тысячи рублей. К этому, скорее всего, придется приплюсовать и 1740 рублей на детские туфли или ботинки. Кроссовки сейчас покупают в среднем за 2,1 тысячи.

Две позиции в школьном наборе, если верить "Чек Индексу", за год подешевели: пенал с набором канцелярии - на 19 процентов, рюкзак - на шесть. Объем продаж вырос во всех категориях, кроме настольных ламп. Это и понятно: прошлым летом многие россияне обустраивали себе хоум-офисы, и лампы требовались не только учащимся.

"Родители стремятся оптимизировать как свои расходы, так и время на сборы детей к учебному году. Все чаще выбирают готовые комплекты канцелярских принадлежностей: наборы первоклассника и пеналы с карандашами и ручками. При этом более четверти продаж в таких категориях товаров проходит онлайн. Объем интернет-покупок школьных товаров из рассматриваемого набора вырос за год почти втрое, достигнув доли в 11 процентов от общего объема", - отметили в "Чек Индексе".

Рекорды урожайности снова побиты

Участники всероссийского форума узнали о брянском опыте

Текст: Александр Богданов

В свердловской области прошел "Всероссийский День поля-2021". Были показаны различные сорта сельскохозяйственных культур, новинки сельхозтехники и оборудования. Брянский губернатор Александр Богомаз по видеосвязи выступили с докладом, который вызвал немалый интерес участников встречи. Он рассказал о том, за счет чего сельхозпредприятия области стали получать рекордные урожаи.

В этом году выставочный комплекс под открытым небом разместился на площади 80 гектаров. Часть агротехнологической выставки можно было посмотреть только по интернету. Однако необходимость в живом общении с каждым годом растет, так как технологии возделывания земли совершенствуются, а их детали требуют порой долгого обсуждения. На Урал отправились заместитель губернатора Борис Грибанов, директор департамента сельского хозяйства Брянской области Владимир Ториков, ректор Брянского государственного аграрного университета Николай Белоус. Завод "Брянсксельмаш" представил уборочную технику, которая выпускается вместе с белорусским предприятием. Ее могли посмотреть год назад и под Брянском, где прошел крупнейший смотр достижений отечественного АПК. Тогда на выставке побывал Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, который дал высокую оценку уровню развития АПК области.

На уральском форуме Александр Богомаз принял участие в пленарном заседании "Растениеводство России: стратегические ориентиры на 2021 год и инструменты их достижения". Хотя неблагоприятные погодные условия и даже катаклизмы мешали в этом году крестьянству, урожай зерновых и других культур обещает стать одним из лучших в истории России. Применение в растениеводстве лучших технологий и высокоэффективной техники постепенно выводит российское земледелие из зоны риска. Об этом и говорил на пленарном заседании Александр Богомаз. Наряду с ним было предоставлено слово руководителям Краснодарского края и Пензенской области, где тоже получают очень высокие урожаи. Как отметил Дмитрий Патрушев, Брянская область в 2020 году собрала рекордное количество зерна и масличных культур, став одновременно бесспорным лидером по производству картофеля в России.

Прямое телевизионное включение, во время которого Александр Богомаз выступил перед участниками "Дня поля", произошло на фоне уборки зерновых в Стародубском районе. Глава области рассказал министру сельского хозяйства и своим коллегам о ходе уборочной и планах. Рядом находились руководители лучших предприятий сельского хозяйства Брянской, в том числе Герой Социалистического труда Георгий Лобус, который в этом году проводит 67-ю уборочную кампанию.

Погода в очередной раз испытывала крестьян. Дождливая весна не позволяли технике выйти в поле, а в июне температура воздуха доходила до 37 градусов. Уборочную тоже сдерживают дожди.

- Мы находимся в поле, над которым в семь утра еще шел дождь, но тем не менее за моей спиной идет уборка хлеба. На этом поле урожайность составляет более 80 центнеров с гектара, - сообщил Александр Богомаз. - За последние пять лет мы приобрели 297 современных комбайнов, построили 34 зерносушильных комплекса, которые позволяют нам в день сушить более 60 тысяч тонн зерна. Инженерное сопровождение сельского хозяйства, технологии, семена и удобрения позволяют нам получать высокий урожай и сохранять его. У нас в этом году было посеяно 409 тысяч гектаров зерновых. Убрана почти половина площадей, урожайность составляет 50,1 центнера с гектара. Она выше, чем была ранее, хотя показатели прошлого года, когда мы намолотили 2260 тысяч тонн зерна, стали для нас рекордными. За последние 6 лет мы увеличили производство зерна на 313 процентов. Сегодня Брянская область производит его в 2,5 раза больше, чем в лучшие годы советской власти. У нас цель - получать более трех миллионов тонн зерна.

Область стала активно выращивать технические культуры, которые позволяют получать крестьянству хорошую прибыль. Под рапс, подсолнечник, сою отдали в этом году более 80 тысяч гектаров. Причем посевы рапса увеличили более чем на 70 процентов по сравнению с прошлым годом, подсолнечника - почти вдвое. Губернатор пояснил, что в прошлом году министр, обходя брянские поля, предложил выращивать озимый рапс:

- Хочу доложить, что эту задачу мы выполнили. В этом году у нас озимого рапса посеяно 42900 гектаров - 15,5 процента общероссийского объема. Убрано 97 процентов, намолот составил 163 тысячи тонн, средняя урожайность - 40,1 центнера с гектара, это первый показатель в России. Более того, мы первые в мире. Сегодня средняя урожайность в Евросоюзе меньше 30 центнеров с гектара. В Англии, где в основном и растет озимый рапс, урожайность составляет 34 центнера, в Германии и Чехии по 33.

При этом Брянская область имеет не такие уж хорошие климатические условия, а почвы здесь считаются бедными - гумус на лучших полях составляет 2,2 процента. Тем не менее современные технологии позволяют получать очень высокие урожаи. По объему вносимых минеральных удобрений область находится на третьем месте в России, но губернатор считает, что этот показатель нужно наращивать до уровня Германии.

Брянская область производит миллион тонн кукурузы на зерно, а вся страна - 13. На здешних полях собирают более 15 процентов всего российского картофеля. Причем уже не первый год брянские хозяйства поставляют картофель для переработки в Белоруссию, где из него производят каждую вторую пачку чипсов. Урожайность раннего картофеля, который поставляется во все края страны, составила около 300 центнеров с гектара.

Александр Богомаз поблагодарил за поддержку министерство и правительство Российской Федерации:

- За последние шесть лет Брянская область получила 65 миллиардов рублей по различным программам. Только в этом году наши сельхозпроизводители взяли 14,3 миллиарда рублей краткосрочных кредитов по ставке не выше трех процентов. Еще пять лет назад трудно было подумать, что в нашей стране появятся такие возможности, какими не каждая страна может похвастаться. В Германии краткосрочные кредиты даются сроком на полгода со ставкой 14 процентов.

По словам губернатора подъем сельского хозяйства уже позволил улучшить благосостояния сельских жителей. Зарплата более 33 тысяч жителей села выше средней по экономике.

- Задачу повышения продовольственной безопасности, которую ставит перед нами президент нашей страны, мы целенаправленно выполняем, - заявил Александр Богомаз.

В городах Черноземья новостройки стали проигрывать в цене вторичке

Текст: Анна Скрипка

Растущая стоимость вторичного жилья, казалось бы, не имеет под собой рациональных объяснений. На цену старых хрущевок и брежневок с далекой от совершенства планировкой не могли повлиять ни увеличившаяся цена на стройматериалы, ни растущие затраты на инженерные коммуникации и благоустройство. Тем не менее даже самые возрастные квартиры в городах Черноземья подскочили в цене. Эксперты рынка недвижимости объяснили этот феномен, отметив, что у вторичного жилья тоже есть свои плюсы.

Быстрее и выше

Исследование профильного портала "Мир квартир" за первые шесть месяцев нынешнего года показало тренды на рынке вторичного жилья в большинстве областных столиц всей страны. Эксперты пришли к выводу, что тенденции на этом рынке одинаковы от Калининграда до Владивостока: продавцы квартир подняли цены везде, разница лишь в процентном соотношении.

Из городов Центральной России наибольший рост показали вторичка Калуги и Воронежа. В первом городе цены поднялись более чем на 17 процентов, в столице Черноземья рост превысил 16 процентов.

Занимавший лидерские позиции по ценам на жилье Белгород так и остается одним из самых дорогих городов для покупки жилья. По данным портала, стоимость квадратного метра на вторичном рынке здесь превысила 77 тысяч рублей. За шесть месяцев года рост составил почти 15 процентов.

В соседнем Курске ситуация похожая. Даже самое неприглядное жилье там стало цениться очень высоко. Рост стоимости "квадрата" в столице Соловьиного края практически достигает 15 процентов, правда, здесь цена за метр гораздо ниже белгородской - почти 61 тысяча рублей.

Стоимость "квадрата" еще сдерживается в Орле, где за полгода она превысила 57 тысяч рублей, показав 13-процентный рост, а также в Липецке, где неожиданно цена вторичного метра оказалась даже ниже орловского показателя. Квартиры здесь тоже подорожали, однако не так стремительно, как в Орле. Средняя стоимость жилья в Липецкой области оказалась ниже, чем в Орловской. Липецкие риелторы не видят для этого внятных объяснений, напоминая: сколько бы ни строили в областном центре многоэтажек, цена на квартиры всегда оставалась более приятной, чем в том же Белгороде.

Если сравнивать города Черноземья по этому показателю, то наиболее демократичным оказался рынок вторичного жилья в Тамбове. В исследование портала "Мир квартир" этот областной центр не вошел, однако уже основанные на текущих объявлениях о продаже вторички на профильном сайте показали: средняя цена на однокомнатную квартиру достигла 2,7 миллиона рублей. Ни в каком другом областном центре Черноземья таковых показателей давно не наблюдается.

Фактор спроса

На вопрос о том, что повлияло на рост цены вторичного жилья, эксперты отвечают по-разному. Сходятся только в одном: льготная ипотека так разогрела рынок новостроек, что квартиры стали покупать все, кто до этого ждал удобного момента.

- Такой момент настал: минимальная ставка, льготные программы от застройщиков плюс разные бонусы вроде семейной ставки и прочего, - рассказывает белгородский агент Ирина Константинова. - Застройщики, которые до этого времени не поднимали цены, но уже терпели неудобства в связи с ростом издержек, сами определили динамику стоимости жилья. И если посмотреть на первичный рынок - все логично. Но когда цена "квадрата" в новостройках перевалила за 100 тысяч рублей, покупатели будто очнулись, развернулись и посмотрели на вторичку.

Этот момент не упустили и потенциальные продавцы. К слову, как отмечают риелторы, зачастую продажи уже подержанных квартир становятся лишь следствием желания белгородцев приобрести новое жилье или расшириться. Таким образом, продавать старую квартиру за бесценок и брать еще столько же в ипотеку никто не видел смысла. Цены на вторичку стали подниматься.

Сами продавцы сформировали перечень плюсов вторичного жилья, и он достаточно очевиден для каждого из городов, за исключением, пожалуй, Белгорода. Отдаленные новостройки с необжитыми кварталами, недоделанным благоустройством и неразберихой с обслуживанием коммунальщиков по драконовским ценам начали проигрывать вполне приличным многоэтажкам, возраст которых чуть больше 10 лет. Семьи с детьми как раз и выбирают их: как правило, рядом уже есть остановки общественного транспорта, детские сады или школы, инфраструктура налажена, важно только привыкнуть к новому месту. Риелторы в том же Липецке, к слову, отметили, что в новостройках не хватает комфортных парковок, машина становится головной болью, а общественный транспорт еще не так многообразен, как хотелось бы. Не новые, но и не старые кварталы - находка для нынешнего покупателя.

Впрочем, когда новостроек для рядового покупателя обычной, не элитной недвижимости не осталось совсем, люди стали смотреть и на те районы, которые раньше казались им непригодными для жилья в принципе. В Курске, к примеру, стали продаваться месяцами зависшие квартиры, в Орле люди поспешили вложиться в жилье без ремонта, хотя еще совсем недавно подобные дополнительные инвестиции не приветствовались.

Неипотечный стимул

Прогнозы по дальнейшей динамике на рынке жилья в целом никто из даже опытных риелторов не называет четко. Эксперт рынка недвижимости Олеся Дятлова отмечает, что вариантов развития событий несколько.