Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ВТБ и ВЭБ.РФ определили условия финансирования проекта группы ЕСН по производству метанола в Амурской области

Банк ВТБ, ВЭБ.РФ и группа ЕСН в ходе Петербургского международного экономического форума на площадке ВЭБ.РФ подписали основные ключевые условия финансирования проекта "Создание производства метанола мощностью 1 млн т в год в г. Сковородино Амурской области". Об этом говорится в сообщении ВТБ.

Помимо господдержки, предусмотренной Фабрикой, инвестору возместят часть затрат на инфраструктуру за счёт уплаченных налогов в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Изменения, внесённые в механизм Фабрики, позволяют совмещать меры господдержки, предусмотренные в других программах, в одном проекте.

Группа ЕСН реализует проект создания производства метанола на базе собственного железнодорожного нефтеналивного терминала в г.Сковородино Амурской области. Объём инвестиций в первую очередь проекта составляет 55 млрд руб.

Государством ведётся строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры для нужд завода. Реализация проекта стимулирует рост несырьевого неэнергетического экспорта на 500 млрд руб., вклад в ВРП Амурской области составит 200 млрд руб., а бюджетный эффект – 25 млрд руб. Производство метанола на Дальнем Востоке позволит стимулировать развитие производств дальнейших переделов, а также с учётом планов Правительства РФ по росту деревообработки в РФ позволит развивать производство ДСП и мебели на территории ДФО. Сырьём для производства метанола выступает природный газ из газопровода "Сила Сибири", который проходит в 15 км от завода.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

Сбер и Segezha Group налаживают стратегическое сотрудничество по проекту "Сегежа Запад"

Сбер в рамках Петербургского международного экономического форума заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с Segezha Group (входит в АФК "Система") по финансированию проекта "Сегежа Запад" в Республике Карелия. Об этом говорится в сообщении банка.

Сбер рассмотрит вопрос финансирования строительства Segezha Group нового целлюлозно-бумажного промышленного комплекса с применением наилучших доступных технологий. Конечная цель проекта — создание объединённого кластера, куда войдут также АО "Сегежский ЦБК" и ООО "Сегежская упаковка". Общая стоимость проекта оценивается ориентировочно в 178 млрд руб.

Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Совещание о дальнейшем развитии ПАО «КАМАЗ» с учётом современных тенденций в области электродвижения

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня мы познакомились с ключевыми производствами КамАЗа – легендарного КамАЗа. Посмотрели, как собираются двигатели, кабины и другие важные элементы наших знаменитых во всём мире грузовиков. И конечно – главный конвейер. Сейчас обсудим дальнейшее развитие всего предприятия, включая одно из наиболее перспективных направлений – производство электротранспорта.

Как и многие другие отрасли, автопром активно восстанавливается. Преодолевает последствия снижения спроса из-за коронавируса. Люди покупают легковые автомобили, а организации – грузовики, строительную и коммунальную технику.

И Президент, и Правительство очень активно поддерживают автопром. Это одна из отраслей, где позитивная динамика производства влияет на большое количество смежных отраслей и имеет большой мультипликативный эффект. Способствует повышению занятости, обновлению технологий, вообще появлению новых технологий. Мы реализуем здесь три специальные программы – «Льготное кредитование», «Льготный лизинг» и «Программу субсидирования газомоторной техники». Примерно каждая 11-я новая машина в России продаётся благодаря этим мерам (из 581 тыс. штук по трём программам стимулирования было продано 54 тыс. за январь – апрель текущего года). Это очень неплохой результат.

Конечно, существенную поддержку получает и КамАЗ. Только на имущественный взнос через «Ростех» было выделено 4 млрд рублей. Также значительные ресурсы направлялись на поддержку лизинга, уплату процентов по кредитам и купонного дохода. Кредитные ресурсы очень важны для компании «КамАЗ», потому что очень большое количество зарубежных партнёров собираются приобретать новую технику. И этот кредитный ресурс очень необходим. Мы об этом неоднократно с Сергеем Анатольевичем говорили. Мы также помогли со снижением затрат на транспортировку и в производстве машин, работающих на газе.

Результаты такой помощи хорошо видны по работе его предприятий. За первые четыре месяца 2021 года производство грузовиков здесь выросло почти на 40%. КамАЗ остаётся, конечно, безусловным лидером в своём сегменте и расширяет – серьёзно, системно расширяет свой экспорт.

В скором времени этому предприятию, как и многим другим, придётся столкнуться с новыми серьёзными вызовами – это вызовы будущего. Это запрос на беспилотную технику. Или повышение экологических требований к автомобилям – к снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Многие автомобильные концерны уже объявили о переходе к выпуску техники со сниженным углеродным следом.

С технической точки зрения ответы на такие вызовы уже прорабатываются. Есть целый ряд решений. Одни связаны с развитием электротранспорта. Другие – с использованием водородных топливных элементов. Сейчас в наших профильных министерствах ведётся достаточно активная работа по подготовке концепции развития транспорта со сниженным углеродным следом.

Однако уже сегодня нужно учитывать особенности нашей страны. Мы все их хорошо знаем – это большие расстояния, сложные климатические условия, в том числе холода. И конечно, более высокая доступность бензина и дизельного топлива.

В таких условиях понадобятся дополнительные усилия по формированию рынка и инфраструктуры. Среди них – создание собственного производства силовой электроники для автомобилей, компонентов зарядных станций. Мы как раз сегодня касались целого ряда технологических процессов, в которых необходимо интенсивно развивать использование собственной электроники и наращивать систему управления. В том числе и числовое программное управление, и системы управления производством, системы проектирования и создания технологических процессов, которые – от наших базовых произведённых микрокомпонентов и компонентов электронной техники до программного обеспечения – будут сделаны в России.

И мы говорили о том, какую роль должны играть центры компетенций, включая такие мощные инженерные центры, как центр КамАЗа и ряда смежников.

Всё это должно помочь запуску высокотехнологичных производств в целом ряде отраслей. Чтобы обеспечить быструю проработку идей и реализацию решений в сфере электротранспорта и в целом в сфере разработки новых технологических машин и оборудования.

КамАЗ является, как я уже сказал, лидером в этой сфере. В текущем году заключён уже четвёртый по счёту, самый большой контракт на 350 штук на поставку электробусов в Москву. Мы об этом уже говорили с Сергеем Анатольевичем. Он собирается расширять круг заказчиков. Рустам Нургалиевич (Минниханов) сказал, что Казань собирается приобрести ряд электробусов.

Сегодня хотел бы обсудить, как развивается у вас направление, касающееся низкоуглеродного транспорта, какие решения нужны, чтобы наш автопром быстрее и легче адаптировался к новым требованиям рынка. И вообще было бы здорово, Сергей Анатольевич, услышать о Вашем видении современных тенденций в области не только электродвижения, но и транспорта.

С.Когогин (генеральный директор ПАО «КамАЗ»): Михаил Владимирович, спасибо за оценку.

Первое, с чего я хотел начать, – это поблагодарить Вас за 2020 год. Крайне тяжёлый год был. Совместные действия Правительства и региональных властей позволили нам работать.

М.Мишустин: И Президента.

С.Когогин: Конечно. Мы попали в те условия, в которые даже в условиях кризиса не попадали, то есть остановка работы. Но надо сказать, что нам повезло. У нас около двух тысяч поставщиков, 130 заводов, которые наши шасси в виде спецтехники используют, и более 250 дилерских сервисных центров на территории страны, и ни один из них благодаря Вашей поддержке и всех региональных властей не прекратил свою работу. Сам КамАЗ останавливался на три дня всего, но это понятно, по указу Президента была нерабочая неделя. Но мы поговорили с нашим трудовым коллективом, они правильно всё понимали и отработали в выходные. И с момента выхода указа мы восстановились, но минус два дня простоя.

За год наши финансовые показатели стали лучше. И мы сделали всё, чтобы наш коллектив оказался в безопасности, и не только в Набережных Челнах.

Первый приказ был подписан 6 февраля, второй – 4 марта, когда мы уже ввели противоковидные меры: наладили пошив защитных костюмов, купили линии, чтобы выпускать респираторы, то есть мы 1,7 млн респираторов выделили. Бесплатно обеспечивали не только сотрудников нашего завода, но и медучреждения как нашего города, так и тех городов, где заводы КамАЗа. Постарались это сделать.

Эта слаженная работа в нашей стране позволила не допустить сильного обвала, и мы пережили эту пандемию лучше, чем кто-либо, наверное.

Инвестиционную программу, которую мы развивали начиная с 2014 года, мы сегодня Вам показали. В принципе видно, что мы сумели как продукт изменить, так и технологию нашего производства. В большой мере в современное производство внедрялась цифровизация. И тот современный продукт, который Вы сегодня опробовали даже за рулём, уже нашёл признание наших потребителей. Мы продаём автомобили сегодня по записи, потому что фактически эти автомобили 54-901 проданы уже до конца года. Уже решено.

Мы намерены каждый год не только удваивать выпуск автомобилей, даже больше. В этом году у нас 2400 автомобилей новых в плане. В следующем году – 6700 и 12 000 – это уже 2023 год. То есть таким темпом мы собираемся наращивать объём производства. Уверены, что у нас продукт получился и всё будет в порядке.

Двигатель по характеристикам вошёл в топ-пятёрку мировых производителей двигателей. Мы имеем сегодня один из лучших каркасов кабин, который тоже уже сработан. Соответственно, мы считаем, что этап, на котором мы сегодня находимся, нельзя останавливать, нужно делать дальнейшие инвестиции. Нам нужно расширить мощности по производству моторов до 30 тыс. Надо добиться 100% локализации кабин. Остался один серьёзнейший проект – это мосты. Мы сами производим 120–140 тыс. мостов, но это старой конструкции. Мы спроектировали мост, он сейчас проходит ресурсные испытания. Вы его видели в НТЦ, там стенд по испытанию мостов. Мы уверены, что конструкция получилась. Также инвестируем в Казахстане в производство главных передач. Казахское правительство поддерживает. И намерены здесь, в нашей стране, финальную сборку и обработку картера балки делать, боковые редукторы – у нас тоже производство налаживать. Это серьёзный проект, без этого нельзя, не получится серьёзный автомобиль.

Конечно, всё это мы производили при поддержке государства. В первую очередь проект прошёл всё инвестиционное согласование при выдаче госгарантий на 35 млрд. То есть все ведомства… Из участников процесса – ну вот господин Иванов Андрей Юрьевич, он тогда работал замминистра финансов, самое активное участие принимал. Основной акцент, как Вы правильно говорите, надо всё-таки делать на том, что дальше. Отрасль находится на этапе трансформации. Идёт смена технологического уклада. Вопрос экологических параметров – с моей точки зрения, к сожалению, наверное, находится где-то на десятом месте.

Михаил Мишустин ознакомился с работой Ульяновской областной детской больницы

Михаил Мишустин осмотрел приёмное отделение больницы, ознакомился с работой кабинетов УЗИ-диагностики, вакцинации и пообщался с врачами.

Ульяновская областная детская клиническая больница имени Ю.Ф.Горячева – многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее специализированную медицинскую помощь детям, беременным женщинам и роженицам Ульяновской области. Больница открыта в 1994 году.

В структуру больницы входит амбулаторно-поликлиническая служба, приёмное отделение и детский круглосуточный стационар с 14 клиническими отделениями на 353 койки.

В 2018 году на территории ОДКБ введён в эксплуатацию перинатальный центр «Мама», созданный в рамках федеральной программы развития перинатальных центров. Центр «Мама» – одно из самых крупных и современных медицинских учреждений в Приволжском федеральном округе. В его составе – акушерско-гинекологическое отделение на 100 коек, отделения патологии новорождённых на 50 коек и клинико-диагностическое, рассчитанное на 150 посещений в день. Учреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием и специальными реанимобилями для транспортировки новорождённых с патологиями и экстремально низкой массой тела – от 500 г.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Здравствуйте!

Мы осмотрели вашу больницу. Конечно, грустно смотреть на приёмное отделение – стены старые. А врачи замечательные. Глаза у всех добрые. Пациенты у вас маленькие, но при нас никто даже не плакал – сейчас УЗИ делали девочке.

Хочу, пользуясь случаем, пусть и немного позднее, но поздравить вас с замечательным праздником: 1 июня был Международный день защиты детей. Мы в этот день были в Центре имени Кулакова, это, вы знаете, серьёзный перинатальный центр, на всю страну работающий. Но и ваш центр для региона является ключевым. Такой центр компетенций, куда приезжают детки – нам доктора рассказывали – со всего региона, да и из соседних регионов, с самыми сложными заболеваниями. Вы оказываете им помощь. Поэтому от всей души вас, докторов, медицинских работников, работников скорой, технический персонал, поздравляю с этим праздником. Вы настоящие защитники детей.

Ещё одну вещь скажу. Дело в том, что я сюда попал благодаря Владиславу Александровичу Третьяку – нашему замечательному спортсмену и депутату Государственной Думы. Он за Ульяновск бьётся. Мы говорили с исполняющим обязанности губернатора. Я знаю, как Владислав Александрович переживает, знаю, сколько он усилий приложил для того, чтобы сюда приобреталось современное оборудование. Мы вместе, я думаю, обязательно найдём возможности помочь вам, чем можем.

И.Климова (врач-педиатр Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф.Горячева): Михаил Владимирович, спасибо Вам за добрые слова в наш адрес.

Да, мы работаем, мы стараемся, но Вы видели наше лечебное учреждение. Безусловно, нам бы хотелось развиваться. И нам жизненно необходимо, чтобы молодёжь к нам шла.

Наше оборудование в основном новое, но многое еще требуется. Например, для нейрохирургической службы хотелось бы приобрести современный цифровой рентген, УЗИ-оборудование, эндоскопическую стойку, чтобы мы могли высокотехнологичную помощь оказывать деткам, чтобы они не уезжали за пределы региона. Это и молодёжь к нам привлечёт.

И вторая просьба – это, конечно, приёмное отделение. Безусловно, устаревшее здание, несовременное. И, к сожалению, что греха таить, зачастую на этом этапе, если нужна какая-то экстренная помощь ребёнку, – от этого ведь может зависеть, не только его здоровье и будущий прогноз, но даже жизнь. Поэтому очень хотелось бы, чтобы приёмное отделение было современным. Потому что для диагностических манипуляций каких-то нередко на руках приходится ребёночка нести.

М.Мишустин: Главный врач уже знает примерно объём? – сколько примерно финансов потребуется, чтобы мы обсудили. Здесь первый замминистра финансов присутствует, он как раз всё слышал.

А.Кузин (главный врач Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф.Горячева): На капитальную реконструкцию приёмного отделения необходимо более 50 млн. И на новое оборудование и замену старого – около 200 млн, чтобы мы выполняли именно те оперативные вмешательства и диагностические процедуры, которые просто необходимы для нашего стационара третьего уровня.

Владислав Александрович нам огромную помощь оказывает. Но вот хотелось бы ещё…

М.Мишустин: Я знаю, он практически из личных средств помогает, настоящий защитник. Он в этом смысле пример такого депутата, который будет за свой регион, за детишек региона биться до последнего. Как он это делал в своё время, когда в хоккее ворота нашей Родины защищал. И сегодня у нас матч Россия – Канада, я очень надеюсь на то, что мы победим. Сделаем всё для этого.

Что касается вашей больницы, мы Министерству здравоохранения и Минфину даём такое поручение. Обязательно вам поможем.

И.Климова: Огромное спасибо

М.Мишустин: Вам спасибо за вашу работу. Удачи вам. Чтобы детки меньше болели, чтобы работа у вас была больше профилактическая.

Кудрин рассказал, в чем видит новую роль государства

Выплата безусловного базового дохода для каждого человека в перспективе станет реальностью, уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха способностей, положения своей семьи, все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ", – заявил Кудрин, выступая на ПМЭФ.

"Я вижу в этом новую роль государства, потому что она создает эти возможности", - добавил он.

Кудрин напомнил, что, занимая пост министра финансов и будучи вице-премьером, он предпринимал шаги для сокращения роли государства в экономике, чтобы оно заняло роль "ночного сторожа", то есть выполняло только функции определения правил и поддержка слабых.

По его словам, Россия еще не завершила этот путь по снижению доли государства в экономике. Однако сейчас в поле его особого внимания должны быть социальные вопросы. "Социальная ответственность и на государственном уровне, и на частном становится очень важной", - заявил он.

"И если говорить о будущем, для которого пандемия провела определенную черту, определенный рубеж, то капитализм все-таки пойдет по пути большей заботы о каждом человеке. Человек становится большей ценностью, его защита. И в этой связи в конечном счете и доступ к медицине, и доступ к образованию становятся все более важной ценностью", – заявил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

ЦБ предложил разрешить инвестировать на бирже с 12 лет

Банк России в лице первого зампреда Сергея Швецова считает, что возрастную планку начинающему розничному инвестору для старта торгов на бирже можно опустить до 12 лет, и если семья позволяет вкладывать небольшие суммы, это не разорительно для ее бюджета. Об этом он сказал телеканалу "Известия" в рамках ПМЭФ.

"Все зависит от того, что преподают в школе. В школе к 12 годам люди математику знают уже достаточно неплохо. Есть продвинутые школы, которые преподают математику опережающим образом, поэтому дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты", - сказал он.

Швецов отметил, что речь идет о целенаправленном желании родителей привить подростку культуру инвестирования, чтобы он получил соответствующие знания и практический опыт.

"Если речь идет о небольших суммах, это не разорительно для бюджета семьи, но это чрезвычайно полезно для самого ребенка, потому что без практики научиться инвестировать невозможно", - сказал первый зампред ЦБ.

"Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И разница по большому счету родители за тебя платят, чтобы ты учился в колледже, или родители дали тебе деньги, чтобы ты учился инвестировать – и то, и другое - это знания", - также отметил он.

"Поэтому мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто, - Добавил Швецов.

Азаров оценил поддержку правительства по строительству обхода Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность поддержки правительства РФ по проекту строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу.

Ранее сообщалось, что "Автобан" и Евразийский банк развития (ЕАБР) на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о совместной реализации проекта строительства дороги в обход Тольятти с мостом через Волгу. Церемония подписания состоялась в четверг в присутствии президента России Владимира Путина, который участвовал в мероприятии по видеосвязи.

"Очень важна поддержка правительства Российской Федерации. Мы заявили проект во фронтальную стратегию опережающего инфраструктурного развития и, рассчитываю, получим поддержку", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.

Глава региона напомнил, что проект начал реализовываться благодаря поддержке президента страны, который в 2018 году, посетив Самарскую область, дал положительную резолюцию на инициативу Азарова о строительстве мостового перехода и внесении изменений в транспортную стратегию РФ.

"Нам удалось доказать, что именно через Самарскую область оптимально проходить международному транспортному маршруту. Президент дал поручение, были внесены изменения в транспортную стратегию. Дальше, не дожидаясь полного 100%-го государственного финансирования, выстроили модель государственно-частного партнерства. Это уникальный проект, который отмечен сегодня даже Организацией Объединенных Наций. Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул значимость этого проекта как для России, так и для межгосударственного сотрудничества, для развития целого ряда регионов. Конечно, этот проект для нас является флагманским. Проект, на который сегодня равняются другие регионы, находится в центре нашего внимания", - отметил Азаров.

По данным пресс-службы, подписанное соглашение стало еще одним шагом для финансового обеспечения строительства обхода Тольятти и моста через Волгу. На данный момент техническая готовность объекта составляет 23%, к концу года эта цифра должна составить более 40%.

TAKEDA ИНВЕСТИРУЕТ 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ В ЛОКАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВ

Компания Takeda и правительство Ярославской области подписали соглашение о намерениях по расширению локализации производства лекарственных средств на заводе компании в Ярославле. До конца декабря 2027 года Takeda планирует инвестировать в проект 2,3 млрд рублей.

Подписание соглашения состоялось на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и директор завода «Такеда Россия» в Ярославле Крис Бутткус.

Завод Takeda был открыт в 2012 году, став одним из первых фармацевтических предприятий, построенных в РФ международной фармацевтической компанией. Общий объем инвестиций в строительство и развитие производства в Ярославле за период с 2010 по 2020 гг. составил 117,43 млн евро. Мощности завода позволяют выпускать 90 млн стерильных ампул и более 3 млрд таблеток в год. Выпускаемые на заводе препараты экспортируются в Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.

Новые подходы к комплексному развитию территорий России: как будет работать механизм

3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась панельная сессия "Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий". Участники дискуссии обсудили возможности для привлечения инвестиций в регионы РФ, перспективы комплексного развития территорий и строительства необходимой инфраструктуры.

"Задачи, которые поставлены национальными целями по ежегодному вводу 120 млн квадратных метров жилья и улучшению качества жизни в полтора раза к 2030 году, невозможно осуществить без комплексных изменений на территории российских городов и поселений. В этой части уже принят закон о комплексном развитии территорий, в субъектах принимаются соответствующие законодательные акты", - сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Он отметил, что для развития регионов России правительством также подготовлено "инфраструктурное меню", которым предусмотрено предоставление льготных инфраструктурных кредитов в объеме 500 млрд рублей, запуск механизма поддержки модернизации коммунальных объектов из средств Фонда национального благосостояния и новый инструмент инфраструктурных облигаций.

"Эти механизмы необходимо активно реализовать именно в тех проектах, которые готовят наши регионы", - подчеркнул Ирек Файзуллин.

В свою очередь, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко высказал мнение, что регионы должны получать федеральную комплексную поддержку в режиме «одного окна», через единую платформу с аналитическим центром и профессиональной экспертизой.

«Это позволит осуществить сборку различных инструментов поддержки и направлять их на реализации конкретных проектов. У ДОМ.РФ есть все возможности для создания такой единой платформы», - отметил он.

Генеральный директор ДОМ.РФ рассказал, что через механизм облигаций от ДОМ.РФ в ближайшие 3 года в строительство инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры для жилья планируется инвестировать до 150 млрд рублей. «Более 20 регионов России уже подготовили 54 проекта для применения механизма. Благодаря их реализации будет возведено 15 млн кв. м жилья. В ближайшее время финансирование с помощью нового инструмента получат три региона - Тульская, Челябинская области и Сахалинская области», - уточнил он.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что столица реализует целый ряд крупных инфраструктурных проектов, в частности, «Индустриальные кварталы».

"Это комплексное развитие территорий бывших промзон в Москве, в рамках которого мы планируем вовлечь в развитие около 2 тысяч га. На этих территориях мы видим потенциальный объем строительства около 40 млн квадратных метров недвижимости, как торговых, промышленных, офисных помещений, так и, безусловно, жилья. Мы видим, что при строительстве жилья инвестиции в инфраструктуру составляют от трети до 40%, в зависимости от проекта. Поэтому частично финансирование инфраструктуры берет на себя город", - пояснил Владимир Ефимов.

В свою очередь, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, все регионы УрФО планируют реализовать проекты с помощью инфраструктурных облигаций и кредитов.

"Что касается инфраструктурных облигаций, то все шесть субъектов УрФО без исключений на сегодняшний день уже имеют такие проекты и готовы заявляться. Что касается инфраструктурных кредитов, здесь тоже все шесть субъектов УрФО сформировали эти портфели и отрабатывают это уже с Минстроем, поэтому идет достаточно активная работа", - сказал Владимир Якушев.

"Основные решения приняты, основная нормативная база подготовлена. Остается отшлифовать механизмы и отработать "на земле". Сами субъекты РФ должны более активно действовать в этом направлении, потому что предъявляются определенные требования по защите таких проектов", - добавил Владимир Якушев.

Третьему - "зеленый свет"

Китай смягчает политику ограничения рождаемости

Текст: Константин Щепин (Проект "Россия - Китай: события и комментарии")

Китай пошел на дальнейшее смягчение политики рождаемости: семьям разрешат заводить третьего ребенка. Соответствующее решение принято на состоявшемся 31 мая заседании Политбюро ЦК КПК. В постановлении отмечено: "Оптимизация политики рождаемости, разрешение семьям заводить трех детей и соответствующие меры поддержки благоприятно скажутся на улучшении структуры населения КНР, поспособствуют решению вопроса старения населения". По прогнозу демографа Центра Китая и глобализации Хуан Вэньчжэна, новая политика приведет к росту рождаемости по стране на 300-500 тысяч в год в среднесрочной перспективе.

Напомним, что КНР официально закрепила политику ограничения рождаемости в 1980 году. Курс, получивший название "одна семья - один ребенок", был вполне оправдан: страна шла к неконтролируемому бэби-буму, перенаселение грозило свести на нет все попытки обеспечить национальный экономический рост. Достаточно сказать, что по состоянию на 1978 год 63 процента населения КНР было в возрасте до 19 лет, в том числе 28 процентов - в возрасте от 15 до 19.

Однако 40 лет спустя ситуация в корне изменилась: Китай заметно постарел, а с 2012 года начала падать численность трудоспособного населения. По данным общенациональной переписи 2020 года, сейчас в КНР живет 264 миллиона человек старше 60 лет - это 18,7 процента населения. По прогнозам демографов, при нынешних темпах старения к середине века каждый третий житель КНР будет пенсионером (около 480 миллионов).

Власти отреагировали на проблему оперативно: в 2013 году последовало частичное смягчение политики "одна семья - один ребенок", а с 1 января 2016 года абсолютно всем семейным парам разрешили рожать по два дитяти. Ожидалось, что это приведет к пятилетнему бэби-буму с ростом рождаемости на 1,5 миллиона ежегодно. Вместе с тем этого не произошло. Действительно, в 2016-м году был зафиксирован всплеск рождаемости на миллион, однако потом показатели стали постоянно падать. В 2017-м рождаемость сократилась на 880 тысяч, в 2018-м - на 2 миллиона, в 2019-м - еще на 580 тысяч, упав ниже психологически важной отметки в 15 миллионов в год. В 2020 году рождаемость в КНР упала еще на 2,65 миллиона, опустилась до отметки 12 миллионов. "В следующие несколько лет этот показатель упадет до 10 миллионов в год. Это вызвано продолжающимся сокращением основного "штата рожениц" - женщин в возрасте от 22 до 35 лет. Их численность в Китае в ближайшие десять лет сократится на 30 процентов, предупредил ранее Лян Цзяньчжан, профессор экономики Пекинского университета.

Разрешение на рождение третьего ребенка отчасти поможет подстегнуть рождаемость по стране, считают демографы. Введение нового правила уже давно витало в воздухе. О нем заговорили еще в 2018 году, когда во время реформы правительственного аппарата из структуры Госсовета КНР исчезли все три департамента, в наименовании которых значилось "семейное планирование". В 2019-м на новогодних марках в честь наступающего года Свиньи были изображены аж три поросенка, что было воспринято китайским "сарафанным радио" как прямой сигнал на разрешение рожать третьего ребенка. Для таких разговоров были основания: в 2016 году, когда полностью была отменена политика "одна семья - один ребенок", на новогодних марках красовались два детеныша покровителя того года - Обезьяны. Разговоры о либерализации политики планирования семьи продолжились в нынешнем году, когда в преддверии мартовских сессий высших органов власти по стране разлетелась новость о том, что Госкомздрав КНР поддержал экспериментальную инициативу полной отмены ограничений рождаемости на северо-востоке КНР, в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

Вместе с тем абсолютно все демографы признают, что разрешение на рождение третьего ребенка - далеко не панацея в решении демографических проблем КНР. Существует множество других факторов, влекущих постоянное падение рождаемости. В 2013 году лишь 10 процентов женщин Поднебесной заявили, что хотели бы родить второго ребенка. Подавляющее большинство в 90 процентов ответило социологам: "Нам и одного хватает на свою голову". Повторный соцопрос 2020 года показал, что ситуация никак не изменилась.

Одна из самых серьезных проблем - крайне высокая стоимость воспитания детей в современном Китае, особенно в больших городах. Показательны опубликованные не так давно результаты соцопроса в Гонконге, где 56 процентов женщин детородного возраста заявили о нежелании рожать из-за того, что ребенок - слишком дорогое удовольствие. В Пекине, по статистике, отправить ребенка в возрасте до трех лет в частные ясли стоит от 60 тысяч юаней в год и более. Вместе с тем среднестатистическая годовая зарплата в частном секторе китайской столицы составляет 85 тысяч юаней, в госсекторе - 160 тысяч юаней. Таким образом, только за ясли молодому родителю придется выкладывать как минимум треть зарплаты, а то и гораздо больше. Для многих это неподъемная ноша.

Чтобы решить связанные с детьми финансовые проблемы, власти введут новые меры поощрения материнства, ведь в постановлении Политбюро значится не только разрешение на третьего ребенка, но и "соответствующие меры поддержки". Директор отдела социальной политики департамента планирования развития при Госкомитете КНР по делам реформ и развития Чжан Бэньбо сообщил, что на сегодня рассматривается целый ряд мер помощи молодым родителям. Среди них снижение расходов на образование, усовершенствование систем страхования родов и декретных отпусков, снижение налогового бремени на родителей и поддержка в решении жилищных вопросов.

Вместе с тем в среде специалистов существует понимание, что "зеленый свет на третьего" поможет в решении проблемы старения, но не остановит грядущее сокращение населения КНР. Демографы напоминают: для того чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, показатель рождаемости должен составлять 2,1 младенца на женщину. Сегодня в Китае он опустился до 1,3, это один из самых низких показателей в мире. Отдельные демографы пророчат, что разрешение на третьего ребенка сможет повысить рождаемость на 20 процентов. Однако даже в этом случае показатель рождаемости выйдет лишь на отметку в 1,56 младенца на женщину, что недостаточно для поддержания населения на нынешнем уровне.

Впрочем, наблюдатели отмечают, что сокращение населения не станет катастрофой для Китая, где стремительно меняется структура производства и экономики в целом. По прогнозу Исследовательского фонда развития Китая, активное внедрение искусственного интеллекта и робототехники сократит рынок труда в производственном секторе на 20 процентов к 2030 году. По прогнозу специалистов, в ближайшие 20 лет роботы сменят человека на 99 процентов работ в сельском хозяйстве, 98 процентов - в строительном секторе, 94 процента - в области развития и обслуживания энергосетей, 25 процентов - в страховом секторе и 22 процента - в секторе банковском. Таким образом, в будущем рынок труда в КНР ужмется, и сокращение населения вполне будет соответствовать этой тенденции.

Как ремонтируют душу

"Школа современной пьесы" вернула на сцену "Город" Гришковца

Текст: Ольга Штраус

В московском театре "Школа современной пьесы" - новая старая премьера: режиссер Иосиф Райхельгауз вернул на сцену свой давний спектакль "Город", правда, в обновленном составе. Главного героя сейчас играет Марат Башаров, его жену - Елена Захарова.

Признаюсь, среди всех пьес Гришковца "Город" всегда казался мне несколько занудным: здесь почти нет фирменного гришковецкого юмора, неожиданных поворотов сюжета… Однако постановщик утверждает: "Город" - лучшая пьеса автора, она раскрывает грандиозную тему: попытку уйти от самого себя. С этим сталкиваются люди всех возрастов и любого пола. Разбор собственных полетов: в чем удача, в чем нет, в чем полный провал. А если все воспринимается, как полный провал?".

В психологии это называется "кризис среднего возраста". Однако назвать явление - еще не значит объяснить его, тем более - показать, как с ним справиться. Спектакль Райхельгауза интересен тем, что пошагово демонстрирует, что именно происходит с человеком, когда он достигает "спелости" своей жизни: хороший дом, хорошая работа, хорошая семья. Постановщик ненавязчиво подталкивает к простой вроде бы мысли: "дорога с ярмарки" тоже может быть увлекательным, ярким, интересным жизненным этапом. Важно только не бояться совершать поступки, находить ресурсы для "ремонта" своей души внутри себя самого, а не во внешних факторах.

Образ ремонта здесь не случаен: жаловаться на нескончаемый ремонт своей квартиры и занять денег к герою приходит его лучший Друг (Иван Мамонов). И в откровенном разговоре выясняется: тяготы ремонта - это, по сути, всего лишь способ отвлечь себя от внутренней маяты. Да и сценография спектакля (Давид Боровский) активно обыгрывает эту тему: на сцене и посреди зала там и сям возвышаются строительные стремянки, под ними - ведра с краской… Персонажи, вступая в диалоги, то и дело взбираются на лестницы, и эта шаткость их позиций - яркая метафора душевного неустройства при всем видимом благополучии жизни и вознесении над бытом.

Вообще сделать увлекательный спектакль про "кризис среднего возраста" - занятие тяжелое. Герой, каким бы мужественным он ни был, всегда кажется каким-то невротичным хлюпиком: стенает, жалуется, ищет помощи у родных и близких, которым никак не может внятно объяснить, "где болит". Драматурги, для усиления интереса, обычно вводят в таких случаях любовную линию, типа - седина в голову, бес в ребро. Ничего подобного у Гришковца в "Городе" нет.

Здесь - экзистенциальная боль среднестатистического успешного горожанина дана в чистом виде. И это принципиально важно. Спектакль силен именно тем, что внятно дает понять: никакие внешние обстоятельства, как и никакая "внешняя помощь", в данной ситуации не спасут. Ресурсы для ремонта своей души, для обновления интереса к жизни можно найти только в себе самом.

И еще одна важная мысль не дает покоя после спектакля: что же остается человеку, когда он уже добился всего, чего хотел? Ответ прост: умение удивляться. Невозможно избавиться от тоски, когда все твое будущее расчислено и известно. А вот когда оно еще сулит неведомые приключения… Недаром мудрый поэт написал когда-то: "Придешь домой, шурша плащем, стирая дождь со щек: Таинственна ли жизнь еще? Таинственная еще!". Открывать эти таинства - единственный способ справиться с "кризисом вершины".

Завтрак супергероя

Как вкусно и полезно накормить детей

Текст: Олег Корякин ("Российская газета", Казань)

Как без запретов приучить детей к здоровому питанию? Кто должен отвечать за формирование пищевых привычек - школа или семья? И как бороться с агрессивной рекламой вредных продуктов? Эти и другие вопросы обсудили в Казани на Международном форуме "Здоровые города. Здоровое питание детям".

Он собрал около тысячи участников, среди них - мэры российских и зарубежных городов, врачи, психологи, представители сферы образования и общепита. Столицу Татарстана выбрали для встречи не случайно. Здесь 15 лет действует программа "Здоровое питание детям". А в 2021 году Казань возглавила координационный совет Миланского пакта городской продовольственной политики. Он объединяет 215 городов мира. Открылся форум городским праздником "Школьный пикник" на открытом воздухе. Горожане бесплатно оценивали блюда из меню школьных столовых.

"Чтобы дети полюбили полезные продукты, надо использовать игровой метод, - предлагает терапевт, диетолог и блогер Регина Ахуньянова. - Можно, например, предлагать завтрак супергероя, когда ребенок выбирает меню одного из своих любимых персонажей. Человека-паука, принцессы". И конечно, надо отказаться от поощрения сладостями.

Своим опытом поделился президент департамента школьного питания Милана Бернардо Нотаранджело. Каждый день школы города получают 85 тысяч комплектов еды. Из них 12 тысяч сформированы с учетом религиозных требований, а две тысячи - по медицинским показаниям. Сокращается в рационе красное мясо, меньше добавляют соли. А на первой переменке ребятам вместо сладостей, которые они приносили из дома, дают фрукты. И хотя, как признает Бернардо, дети еще просят включить в меню пиццу, но постепенно привыкают к здоровому питанию.

"Недавно американские ученые опубликовали прогноз на ближайшее десятилетие, - напомнила Регина Ахуньянова. - К 2030 году у 50 процентов американцев будет диагноз ожирение, из них 33 процента - дети до 10 лет. К счастью, у России пока нет таких проблем, но мы уже идем по этому пути. Агрессивный маркетинг вредной еды приводит к тому, что наши дети ее хотят и требуют. И получается, что у нас на одной чаше весов разрекламированные продукты в ярких обертках со вкусовыми добавками, а на другой, условно говоря, брокколи на пару. Понятно, что у детей она не перевесит".

Вкус школьников уже испорчен фастфудом и специями - это факт. И не случайно рассказ итальянского главы департамента школьного питания вызвал такой большой интерес на форуме.

Сплошная защита

Новые вакцины будут создавать за четыре месяца

Текст: Елена Манукиян

Российские ученые будут создавать вакцины от неизвестных ранее инфекций за четыре месяца. Это станет возможным благодаря новым генетическим технологиям, которые появятся в стране. Об этом на Правительственном часе в Совете Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, четыре месяца потребуется в будущем и для разработки новых диагностических систем. К тому же продолжит развиваться сеть лабораторий, благодаря чему массовые исследования населения в случае возникновения эпидемий будут проводиться в минимальные сроки. "Мы должны быть готовыми к любым вызовам, поэтому нам нужны резервные мощности мобильных лабораторий", - сказала Попова.

Для тест-систем на антитела от коронавируса могут ввести единую систему оценки результатов. Дело в том, что тестов на антитела очень много, но у всех разные значения. В одних случаях хороший иммунитет могут показать две единицы, в других - 20, а в третьих - 200 единиц. Большинство производителей уже перешли на единую систему оценки, чтобы результаты диагностики были понятны людям. Помимо этого разрабатываются новые подходы к образованию медработников: например, знания в области санитарно-эпидемиологической безопасности они будут закреплять на практике с помощью симуляционных технологий. К 2030 году появятся два новых центра, в которых подготовят более 20 тысяч медиков, специализирующихся на биобезопасности.

По поручению президента в России создадут проактивную систему с искусственным интеллектом "Санитарный щит", которая поможет предупреждать, выявлять и оперативно реагировать на биологические угрозы. В единой базе где будут собраны сведения о факторах, влияющих на здоровье людей в каждом регионе страны. В их числе - экологические проблемы. Главный санитарный врач подчеркнула, что от 15 до 35 процентов всех болезней связаны с загрязнением окружающей среды.

Попова также напомнила, что сегодня для всего мира остается актуальной эпидемия COVID-19. В связи с этим Россия сохранит усиленный санитарный контроль на границе. Иностранцам и российским туристам, которые возвращаются из-за рубежа, сегодня необходимо в течение пяти дней дважды сдать ПЦР-тест. При этом под медицинским наблюдением по месту жительства сейчас находятся более 500 тысяч россиян, которые выезжали за пределы страны.

В то же время эпидемиологическое и экономическое пространство со странами ЕАЭС остается единым. Для перемещения граждан по странам союза запущено мобильное приложение "Путешествуй без ковида". Так, достаточно предъявить на контрольном пункте QR-код в телефоне, чтобы подтвердить отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного накануне.

"Мы формируем единое эпидемиологическое пространство. С нашими соседями работаем одной командой с самых первых дней, с января прошлого года, меры реагирования у нас синхронизированы, мы все делаем вместе и помогаем друг другу", - сказала Попова.

Она напомнила, что становить коронавирус возможно только с помощью вакцинации, которая в России остается добровольной. Почти все вакцины гарантируют иммунитет к коронавирусу на год.

Полет окончен

Сенаторы денонсировали Договор по открытому небу

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял решение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Причина - односторонний выход США из этого документа, приведший к нарушению баланса интересов стран-участниц соглашения.

Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, в настоящее время его участниками являются 33 европейские государства, включая Россию. Документ призван укреплять доверие и повышать прозрачность в военной сфере путем предоставления права государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий.

Однако начиная с 2017 года США стали ужесточать условия выполнения договора, отказались предоставлять необходимое количество промежуточных посадок для российских самолетов, сокращали дальность полетов, отменили остановки для отдыха российских экипажей на аэродромах дозаправки и прочее. В адрес России неоднократно высказывались необоснованные претензии о нарушении договора, а 22 ноября 2020 года США вышли из документа, "что существенно нарушило баланс интересов государств-участников, достигнутый при его заключении", отмечается в сопроводительных документах к закону о денонсации.

"Для России подобное положение неприемлемо, в первую очередь по причине угрозы национальной безопасности, поскольку российские самолеты утратили возможность совершать наблюдательные полеты над территорией США, тогда как у Соединенных Штатов осталась возможность получать в полном объеме информацию у государств-участников договора - их союзников по НАТО", - заявил глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

Россия неоднократно предпринимала попытки по поддержанию жизнеспособности документа, однако они не увенчались успехом. "Учитывая отсутствие прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях в январе 2021 года МИД России заявил о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора", - говорится в заключении комитета СФ по международным делам.

"Мы приложили максимум усилий для того, чтобы удержать США в договоре, исчерпали все ресурсы для этого, и поэтому считаем оптимальным и правильным решение денонсировать этот договор", - отметил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сенаторы единогласно поддержали его предложение одобрить закон о выходе России из Договора по открытому небу. Теперь документ отправится на подпись его инициатору - президенту РФ.

Кстати

Совфед принял заявление о необходимости прекращения блокады Кубы

Российские сенаторы призвали ООН, Межпарламентский союз, МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПАСЕ, ПА ОДКБ и другие парламентские объединения осудить продолжающуюся почти 60 лет экономическую блокаду Кубы, введенную США. "Подобные односторонние санкции нарушают общепризнанные принципы и нормы международного права, в том числе принципы суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела", - говорится в заявлении. Сенаторы также подчеркнули, что сохранение блокады в условиях пандемии коронавируса "идет вразрез с усилиями мирового сообщества, направленными на борьбу с этим опасным заболеванием". В Совфеде считают, что "Вашингтон должен научиться уважать консолидированную позицию мирового сообщества" и пересмотреть политику в отношении Кубы, "которая давно стала архаичным явлением, наследием "холодной войны".

Тем временем

Причастным к экстремистской деятельности запретили участие в выборах

Совфед одобрил закон, которым вводится запрет на участие в любых выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, в отношении которой вступило в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности. Для лишения пассивного избирательного права причастность лиц к работе экстремистской или террористической организации должна быть установлена судом. Руководители экстремистских структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет. При этом для учредителей и руководителей запрет будет действовать, если они участвовали в работе организации в течение трех лет до решения суда о ликвидации или запрете ее деятельности. Для простых сотрудников этот срок составляет один год.

Кандидаты на выбор

Владимир Путин поддержал идею "Единой России" об отчетах депутатов перед избирателями

Текст: Татьяна Замахина

Список кандидатов от партии "Единая Россия" серьезно обновился - эту тенденцию назвал президент РФ Владимир Путин на встрече с партийным руководством и победителями предварительного голосования.

Процедура праймериз проходила с 24 по 30 мая как онлайн, так и очно во всех регионах страны. Участие в ней приняли рекордное количество кандидатов - более 14 тысяч на все уровни выборов, более 5,5 тысячи - в Госдуму. Явка избирателей составила почти 12 млн человек. Это было самое масштабное предварительное голосование не только в истории ЕР, но и в истории политической системы России. Свою востребованность в ходе праймериз подтвердила возможность проголосовать онлайн: более 6 млн из 12 млн участников процедуры сделали свой выбор дистанционно, с верификацией через сайт "Госуслуги". Среди кандидатов на думские выборы оказалось много новых лиц, и соперниками опытных политиков стали "новички". Лишь каждый четвертый кандидат - действующий депутат. При этом около ста депутатов Госдумы от партии вообще не приняли участие в отборе - это подтверждает существенное обновление кандидатского корпуса. Эту тенденцию обозначил глава государства в своем выступлении.

Владимир Путин обратил внимание, что в предварительном голосовании приняли участие очень много молодых людей. И около трети победителей - именно представители молодежи. По информации ЕР, средний возраст кандидатов - 41 год. "Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, - считает Путин. - И готовы не только поучаствовать в предварительном голосовании, но и принять участие в решении задач, которые стоят перед страной. Это чрезвычайно важно". Глава государства также отметил, что свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, это не члены партии. "Это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеет право на то, чтобы представлять интересы граждан", - заявил президент.

Кандидаты провели много встреч, живых и содержательных обсуждений с людьми, заметил Путин. "Люди делились с вами тем, чем живут, что наболело, насущными проблемами, с которыми сталкиваются каждый день, порой своей личной болью и переживаниями, - считает он. - Звучали обращения, пожелания, конкретные предложения, наказы". Путин подчеркнул, что за их реализацию вся партия будет нести ответственность. "Здесь ничего нельзя забыть или упустить", - указал он, добавив, что наказы граждан должны быть основой для всей дальнейшей работы, в том числе для подготовки программы партии. Ведь предварительное голосование - это востребованный механизм обратной связи с людьми.

На своем съезде, который пройдет 19 июня, партия максимально широко отчитается о выполнении прежней предвыборной программы, пообещал председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. А сейчас готовится новая - в ее основу ляжет Послание главы государства Федеральному Собранию. "Мы обсуждаем будущий документ с людьми в регионах. Наиболее важные предложения в нее войдут, - рассказал Медведев. - Проект будет вынесен на широкое обсуждение на съезде партии. Хотел бы, Владимир Владимирович, вас пригласить принять в этом мероприятии участие". Кроме того, он обратил внимание на то, что в предварительном голосовании ЕР приняли участие более 10% от общего числа избирателей в стране. Столь же высокую активность проявили кандидаты - конкурс составил 13 человек на место. В некоторых регионах конкуренция доходила до 30 человек в одномандатном избирательном округе. "По вашему призыву в праймериз попробовали участвовать тысячи общественных деятелей и волонтеров - все, кто проявил себя в период пандемии, кто помогал людям пройти через это тяжелое время, - обратил внимание Медведев. - Многие из них одержали уверенную победу". В том числе партия обновляется за счет участников кадрового проекта "Лидеры России", партийного "Федерального ПолитСтартапа", представителей Общероссийского народного фронта, сказал лидер ЕР.

Владимир Путин тоже отметил: обновление списка кандидатов происходило в том числе за счет участия в предварительном голосовании волонтеров. Впервые на праймериз выдвинулось рекордное количество добровольцев, общественников - активистов движения "Мы вместе". Это почти треть от общего числа кандидатов.

Процедура праймериз дала возможность волонтерам найти свое место в политике, подтвердила руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активист движения "Мы вместе" Жанна Рябцева. Она уже участвовала в предварительном голосовании в 2016 году, но тогда проиграла. Снова попробовать силы в политике, по ее словам, решила после призыва президента к волонтерам участвовать в выборах. "Я вкуса не потеряла. Предварительное голосование еще больше закалило мой уральский характер", - рассказала девушка. Она назвала важным тот факт, что добровольцы получили возможность поучаствовать в отборе кандидатов.

Проверять то, что обещал избирателю, а если обещал, то выполнять - это стало одним из лейтмотивов встречи. Президент посоветовал начинающим и уже состоявшимся политикам тщательно прорабатывать любой вопрос: "Надо смотреть, есть ли ресурсы, чтобы выполнить обещание". И если планы исполнимы, продолжил президент, надо мобилизовать все ресурсы для выполнения задачи.

Владимир Путин согласился с одним из участников встречи: "В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые бы чувствовали, чем живет страна, перед какими вызовами она стоит". Кроме того, депутаты, по его словам, должны понимать, как решить задачи, которые стоят перед РФ.

Председатель Комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн предложил эти установки формализовать. Он заявил, что отчеты депутатов перед избирателями должны стать обязательными.

Такие правила действительно нужно ввести для всех, кто "объявил целью своей работы и жизни служение стране, людям", согласился Владимир Путин. "Я надеюсь, что депутаты от "Единой России" и в индивидуальном качестве - проходят они в новую Думу, не проходят, жизнь на этом не заканчивается - отчитаются перед людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны. И партия в целом тоже", - сказал глава государства.

Александр Хинштейн подчеркнул, что ЕР уже готовится к отчету о своей работе. "С этого отчета и начинается наша избирательная кампания, - отметил он. - Этот отчет и отчеты, которые делает каждый депутат, они не для галочки. Они, конечно, для людей, поскольку исключительно они оценивают нашу работу. И мы это делаем не в силу закона, не в силу обязанности, а в силу наших принципов, убеждений и понимания, что по-другому не может быть".

В программу "Единой России" должны войти меры поддержки семей, и общественники готовы уже в статусе кандидатов в депутаты Госдумы работать над их реализацией, рассказала президенту победитель предварительного голосования в одном из округов Москвы, председатель "Совета Матерей" Татьяна Буцкая. Речь идет, в частности, о законе, который должен закрепить федеральный статус многодетных семей. Так, по ее словам, несправедливо, когда многодетная семья, переезжая из Москвы за МКАД, теряет статус многодетной. Это положение нужно исправить. Путин согласился с этим.

Другое ее предложение - расширение программы материнского капитала (например, в части снятия запрета на использование средств сертификата на ремонт жилья). Можно подумать и над этим, заметил президент, но напомнил о "подводных камнях". Он подчеркнул, что все ограничения по использованию маткапитала обусловлены только одним: не дать возможности для злоупотребления и манипуляций этими деньгами.

Оценки с плюсом

Владимир Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет

Текст: Кира Латухина

Выплату по 10 тысяч рублей на ребенка должны получить и семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет, заявил президент на совещании с членами правительства. Владимир Путин также назвал организацию детского летнего отдыха важнейшей задачей для страны, указав всем ведомствам иметь это в виду.

Главной темой стала реализация положений Послания Федеральному Собранию в социальной сфере. "Работа по Посланию в целом на марше, и, надеюсь, те цели, которые были поставлены в Послании, будут достигнуты", - оценил президент. С основным докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова. "Поручения незамедлительно были приняты к исполнению", - сообщила она. Условно выделено пять блоков. Первый - новые меры соцподдержки. Это в том числе ежемесячные выплаты нуждающимся беременным. В среднем они составят 6351 рубль. В этом году их получат чуть более 228 тысяч женщин, а в 2022-м и последующих годах это число практически удвоится. Рождаемость вырастет, считает вице-премьер: минимум 100 тысяч женщин примут решение сохранить беременность.

Еще одна мера - выплаты с июля на детей от 8 лет до 17 лет в семьях с единственным родителем, или если родитель не получает алименты, или их недостаточно для того, чтобы семья не считалась нуждающейся. Голикова попросила распространить ее и на тех детей, у кого оба родителя умерли, а воспитывают опекуны или родственники. В среднем сумма - 6310 рублей. "Это первая социальная выплата в России, которая направлена на поддержку одиноких родителей", - уточнила Голикова.

Второй блок - инфраструктурные изменения в сфере образования и культуры. Третий - сохранение здоровья. "К сожалению, пандемия прервала десятилетний тренд ежегодного снижения смертности населения, и нам необходимо принять дополнительные меры", - сказала Голикова. Четвертый блок- создание технологий производства вакцин и пятый - работа с молодежью.

"Действительно, работа идет, носит масштабный характер, и, надеюсь, люди это почувствуют", - прокомментировал доклад президент. "Надо будет скорректировать некоторые вещи в соответствии с вашими предложениями", - согласился он. А потом внес свои замечания. Нужно, чтобы выплату по 10 тысяч рублей на ребенка получили семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет, а не только, как в проекте указа, если им 6 лет исполнилось до марта этого года. Голикова заверила, что это уже исправили.

Путин также призвал "хотя бы начать в этом году что-то делать" с сельскими домами культуры, а не только заниматься библиотеками. Вице-премьер пояснила: "Мы исходим из готовности, чтобы регионам не пришлось возвращать деньги в федеральный бюджет". Все все равно не будут готовы, как школы не все оказались готовы к обеспечению бесплатным детским питанием, сравнил Путин и указал уточнить программу.

Президент остановился на теме приобретения мобильных медицинских комплексов. На 2019-2020 годы была предусмотрена закупка не менее 1300, а по факту купили 1003, привел он цифры. "1300 минус 1003, получается 297. Где они? А на 2021 год я вообще пока ничего не вижу. Может, где-то есть, а у меня нет, я хотел бы это видеть", - сказал он. Путин заметил, что минпромторг предлагает закупать только мобильные пункты вакцинации. "Вакцинация - чрезвычайно важная вещь, мы много раз говорили, и я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс... И сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать", - заявил он. Но не менее важны и медицинские мобильные комплексы. "Мы не дообсуждали эту тему до конца в первую очередь из-за возможностей промышленности", - объяснила Голикова, добавив, что нужно не только произвести, но и наполнить их российским оборудованием.

Путин призвал не забывать пословицу: "Скупой платит дважды". "Сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы... Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды, трижды возвращаться к одной и той же теме и нервировать Антона Германовича (министр финансов Силуанов. - Прим. "РГ") и все министерство финансов", - считает он. "Понятно, что нужно оценить возможности промышленности... но лучше мобилизоваться сейчас так, как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям в связи с необходимостью борьбы с пандемией. Лучше сделать это сейчас комплексно, основательно и надолго", - указал президент.

О возврате денег за путевки за первую смену и компенсациях за путевки, приобретенные до старта программы детского туристического кешбэка, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Прием заявок начинается с 15 июня на портале госуслуг и продлится до 20 октября, выплаты будут идти через карту "Мир" после подтверждения факта услуги. Размер компенсации - 50 процентов стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, как и в основной программе. Дополнительный объем финансирования- 4,5 млрд рублей.

"Думаю, что для людей это важно, - кивнул Путин. - Мы сказали, что кешбэк будет, но не оговорились же, что только для тех, кто уже приобрел путевки". "Поэтому то, что сейчас правительство сделало, - это абсолютно очевидно правильный шаг, и надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно", - рассчитывает он. По основной программе возврат уже составил около 670 млн рублей - так что все работает, подытожил Чернышенко. Вице-премьер также рассказал о поездке на Камчатку, в особо охраняемые природные территории, включая Долину гейзеров. Руководство заповедника оптимально маршрутизирует турпотоки, и в ближайший год это обеспечит прирост на 20 процентов, сообщил он. Туры будут доступными в том числе и для местных жителей. "Доведите все до конца", - указал Путин. "Копеечку" надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работайте и все", - заметил он.

Об организации детского отдыха рассказал и министр просвещения Сергей Кравцов. Путин обратился ко всем правительственным чиновникам: "Прошу всех по своим линиям деятельности иметь в виду, что это важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней власти, управления. Имею в виду и транспорт, и энергетику, и МЧС, и Росгвардию, и МВД, другие ведомства. Чтобы все чувствовали меру своей ответственности при организации этой работы". И, конечно, это касается региональных и местных властей. "Обратите внимание на это важнейшее для всех нас направление работы на летний период", - указал он.

Шаблон в помощь

Малым проектам в сфере ГЧП не хватает "коробочных" решений

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

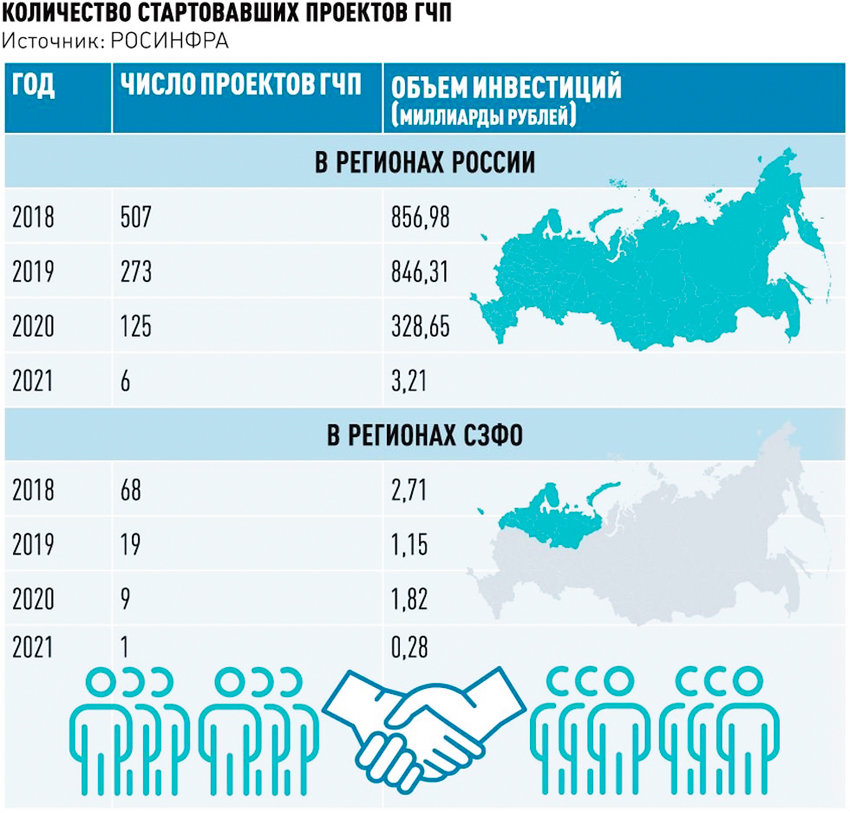

Подавляющее большинство проектов государственно-частного партнерства реализуются на муниципальном уровне. Это ремонт сетей или установка "умных" инженерных систем в общественных зданиях. Однако для таких проектов очень сложно оформить документацию из-за полного отсутствия "трафаретов", шаблонных схем, которые можно было использовать в заявках.

Как говорит председатель регионального отделения "Деловой России" в Петербурге Дмитрий Панов, безусловно, при реализации проекта ВСМ или широтного скоростного диаметра никакие шаблоны невозможны - уникальные проекты требуют уникальных решений и специально разработанной под них документации. Но нет шаблонов и для типовых объектов, например детских садов.

- Если бы такие трафареты появились, они бы серьезно упростили жизнь при реализации проектов ГЧП по социальным объектам, ЖКХ или транспорту. Постепенно ситуация меняется, например, мы с Центробанком добились, чтобы по проектному финансированию инвестор мог предоставлять в банки унифицированную форму заявки, - приводит пример Панов и подчеркивает: - Если бы шаблоны были допустимы на этапе сбора других документов, это серьезно упростило бы жизнь как инвесторам, так и банкам и позволило бы чаще применять ГЧП для типовых относительно недорогих социальных и инфраструктурных объектов.

Банки к ГЧП, особенно к небольшим проектам, относятся настороженно. По данным Национального центра ГЧП, более чем из 4,5 тысячи проектов ГЧП и концессий, реализуемых в целом по стране, лишь в 200 случаях применяется проектное финансирование. Чаще всего компании привлекают собственные средства или обращаются к стандартным коммерческим займам.

Сейчас в регионах Северо-Запада общая цена реализуемых проектов в сфере ГЧП составляет 571 миллиард рублей. Это средний показатель, для сравнения: в Уральском федеральном округе эта сумма составляет 538 миллиардов, в ПФО - 512. Объем привлеченных инвестиций на душу населения в СЗФО, по данным Национального совета в области ГЧП, в 2019-2020 годах составил 8875 рублей, что значительно больше, чем на Урале (4571 рубль), но меньше, чем в ПФО (11 880 рублей).

Причем 85 процентов от всех проектов ГЧП относится к муниципальному уровню, однако, несмотря на большое количество объектов, на них приходится лишь 15 процентов от общего объема инвестиций. Самые большие цифры по ГЧП дают "стройки века", например, в Петербурге наиболее масштабными проектами в этой сфере обещают стать проекты высокоскоростной железнодорожной магистрали и широтного скоростного диаметра.

Но помимо больших строек, ГЧП с успехом может применяться, например, при строительстве социальных объектов: школ, детсадов, поликлиник. По ГЧП можно модернизировать котельные, проводить мероприятия по энергосбережению. И такая практика с успехом применяется во многих регионах. Прошлый год для отрасли был не показательным, но, например, в 2019-м, по данным платформы "РОСИНФРА", по всей стране реализовывалось 2769 проектов по ГЧП в области коммунальной инфраструктуры. Из них в регионах СЗФО оказался только 201 такой проект, для сравнения: в Приволжском федеральном округе их число достигло 809. Соответственно, и объем внебюджетных инвестиций в коммунальной сфере по ГЧП в СЗФО составил 49 миллиардов рублей, а в ПФО - 203 миллиарда.

Под ГЧП непросто получить банковский кредит. Максим Ткаченко, исполнительный директор Национального центра ГЧП, говорит, что это связано со сложными вопросами собственности на создаваемые объекты. Финансирование по ГЧП отличается от обычного кредита с залогом. При кредите предприниматель, если он не может выполнить свои обязательства, отдает банку заложенное имущество или созданный объект, например открытый магазин. Если по ГЧП строится, например, школа и на нее в процессе строительства выделяется бюджетное финансирование, то само здание имеет обременение со стороны региона или муниципалитета, банк ее забрать не сможет. При такой схеме кредитные организации рискуют в случае краха проекта просто потерять свои деньги, поэтому они заинтересованы в гарантиях.

Обычно такой гарантией является соглашение с банком, которое подписывает регион или муниципалитет. Однако схема получения банком возмещения по таким соглашениям часто оказывается не до конца прописанной, да и местные власти нередко не готовы выступать поручителями, опасаясь финансовых претензий на случай, если что-то пойдет не так.

Ткаченко подчеркивает: в этой ситуации нет виноватых, ГЧП применяется в отраслях, которые требуют больших вложений, но не подразумевают высокой доходности, соответственно, опасения кредитных организаций понятны. Главный способ развеять сомнения кредиторов - это всесторонняя экспертиза проекта и предоставление объемного пакета документов, доказывающих серьезность инвестора.

Пора складывать

Инвесторы готовы развивать логистические и индустриальные парки

Текст: Евгения Мамонова

Время, когда в выходные вся семья ехала в большой торговый центр на шопинг, чтобы закупить продуктов на неделю, ушло в прошлое. Пандемия в одночасье изменила покупательские предпочтения.

Все теперь покупается онлайн, а бесплатная доставка за один день - не роскошь, а обыденность. Эксперты считают, что подобные изменения - не просто следствие пандемии, а долгосрочные тренды, которые останутся с нами в обозримой перспективе. Новые правила игры вынуждают ретейлеров меняться.

"Управляющие компании и собственники бизнеса стараются поддержать трафик в ТРЦ, готовы менять концепцию и делать акцент не на интенсивный шопинг, а на комфортное проведение времени, - отмечает совладелец компании "Айкрафт" Вячеслав Валынкин. - Крупные сети стараются сделать процесс совершения покупок максимально комфортным и неторопливым, по европейскому образцу. Для этих целей в торговых точках организуются лаунж-зоны с удобными диванами и креслами, а посетителям в магазине все чаще предлагают кофе и прохладительные напитки".

"Мы уже видим некие симбиозы, когда гипермаркет становится одновременно и фудкортом, - поясняет президент компании Magic Group Александр Перемятов. - Но есть и разделение площадок - они видоизменяются по разным сценариям и с разной скоростью. Например, торговые центры регионального значения пока демонстрируют лишь обновление своих фудкортов, а вот в районные ТЦ, прогнозирую, в ближайшем будущем войдут службы доставки. И это пример тренда на сращивание офлайн- и онлайн-форматов".

Но пока владельцы и арендаторы торговых центров экспериментируют, пытаясь вернуть покупательский трафик, инвесторы уходят на поиски более стабильных форматов. Эксперты зафиксировали снижение объемов инвестиций в строительство крупных торгово-развлекательных центров. Тренд нового времени - большие складские комплексы (логистические парки).

"Переход покупателей в онлайн дал импульс для активного развития e-commerce, - говорит управляющий партнер компании Knight Frank Алексей Новиков. - Соответственно, у игроков этого сегмента возросла потребность в качественных складских площадях, и девелоперы в свою очередь начинают строить больше складов. В прошлом году одним из важнейших событий на рынке недвижимости России стал максимальный объем инвестиций в складской сегмент за всю историю наблюдения - более 41 миллиард рублей. Интерес инвесторов к сегменту возрос практически на всех крупнейших рынках мира, сектор стал важнейшей частью развития e-commerce. Складской бизнес действительно оказался одним из немногих бенефициаров пандемии. Он был стабильным во время кризиса ввиду своих функциональных характеристик и роли в перераспределении товаров в экономике". По данным аналитического отчета компании Knight Frank, в 2020 году инвесторы вкладывались в отечественные складские проекты в восемь раз чаще, чем в 2019 году.

Банки также считают складскую недвижимость оплотом стабильности. По словам банкиров, даже в "коронакризисное" время собственники складской недвижимости не обращались за реструктуризацией кредитов. Это объясняется тем, что из-за развития онлайн-торговли склады были заполнены на протяжении всего времени. В 2021 году складская недвижимость остается одной из самых привлекательных в инвестиционном плане. Это подтверждают цифры. Так, согласно отчету компании Knight Frank, в I квартале 2021 года в различные форматы складов было вложено 4,6 миллиарда рублей. По прогнозам, объем инвестиций в складскую недвижимость к концу текущего года составит на 15-20 процентов больше, чем годом ранее.

Вместе с ростом инвестиций растет и потребность в складской недвижимости нового уровня. Среди арендаторов все больше становятся востребованы мультиформатные и высокотехнологичные объекты - логистические или индустриальные парки.

Эксперты подтверждают, что спрос на комплексы, в которых располагаются сразу и склады, и производство, и офисы, и шоу-румы, неуклонно растет. Так, по оценкам Ассоциации индустриальных парков России, с 2013 года востребованность индустриальных парков увеличилась в четыре раза. Строительство не останавливалось и в 2020 году, несмотря на пандемию, при этом сроки введения в эксплуатацию не увеличились ни на одном объекте. Совокупный объем инвестиций, вложенных в индустриальные парки за 2020 год, составил 1,374 триллиона рублей. Доля российских компаний составила 45 процентов от годового объема вложенных средств. Среди иностранных в 2020 году доминировали крупные компании со средним инвестапиталом в 2 миллиарда рублей. Инвесторами из России в прошлом году чаще всего становились представители малого и среднего бизнеса, готовые вложить в проект в среднем около 200 миллионов рублей.

"Мы наблюдаем появление такого нового формата, как лайт-индастриал - индустриальный комплекс, условно, на 30, 50, 100 тысяч квадратных метров, где предполагаются и складские помещения, и офисы, и небольшие производства, и шоу-румы, - поясняет руководитель направления инвестпроектов компании Penny Lane Realty Сергей Портретный. - Все это "нарезается" в нужном количестве и нужной "комплектации" и делится между арендаторами. У этого формата большое будущее".

Видим перспективы

Инвестиции идут туда, где есть потенциал для развития

Текст: Ирина Васильева

Ряд иностранных компаний, не преодолев последствий "ковидного" 2020 года, сворачивают в России свою деятельность. Но известная европейская компания по производству строительных отделочных материалов, напротив, строит планы по расширению производственных площадок в России.

В чем секрет успешной инвестиционной политики, рассказал "РГ" управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Янис Краулис.

- Компания пришла на российский рынок в 1993 году. С этого времени сумма инвестиций превысила 1,65 миллиарда евро и продолжает расти. Владельцы компании вкладывают заработанные средства в России в развитие своих предприятий, не прибегая к внешним заимствованиям. За свою 28-летнюю историю в России, КНАУФ стал одним из лидеров рынка строительных материалов. Сейчас в него входят 20 промышленных предприятий, производящих различные типы строительных отделочных материалов, есть десяток сбытовых филиалов, обеспечивающих взаимодействие с клиентами по всей стране. Есть даже своя академия, в которой клиенту помогают освоить новые профессии по ремонту и отделке помещений. Например, в 2020 году специалисты компании провели 400 вебинаров и обучили онлайн более 10 тысяч человек, а за 25 лет, что существует программа, обучили уже более 160 тысяч.

В этом году мы представили на выставке YugBuild первый в мире VR-тренажер КНАУФ по "сухому" строительству, благодаря которому можно получить первые навыки "сухого" строительства в цифровой среде. С одной стороны, это интересно широкому кругу людей, которые могут попробовать и понять процессы в строительстве, с другой стороны, мы рассчитываем, что это поможет привлечению молодежи в строительные профессии. Такие тренажеры есть уже на 8 площадках. Причем есть планы по организации соревнований в виртуальной реальности, что могло бы способствовать и повышению мотивации, и привлечению интереса молодых людей.

Но основная наша деятельность - это заводы, производящие строительные и отделочные материалы. Некоторые были построены с нуля, другие приобретались ради площадки с готовой инфраструктурой, а затем модернизировались и перестраивались. Расположены предприятия в разных регионах - от Санкт-Петербурга до Владивостока. В конце прошлого года запустили новую автоматическую линию по производству грунтовок на Кубани, в поселке Псебай. К слову, все процессы, связанные с запуском этого участка, - проектирование, расчеты, изготовление узлов, разработка программного продукта и монтажные работы - выполнили сами работники предприятия. Компания запустила завод модульных систем в Красногорске и аналогичную сборочную линию в Новомосковске, где уже реализовано более 20 проектов. Среди них есть индивидуальные частные дома, коттеджные поселки, общественные здания, медицинские модули.

Сейчас компания участвует в совместном проекте в области строительства многоквартирных домов, изготавливая сантехнические модули. Обширная география - это буквальное воплощение философии компании "Быть ближе к клиенту" и, конечно, чисто прагматические соображения экономической целесообразности. Параметры инвестиционного климата, которые привыкли широко обсуждать в экспертном сообществе, в КНАУФ считают менее важными, чем вопросы развития рынка того или иного региона.

По словам Яниса Краулиса, в связи с пандемией инвестиционные планы, конечно, пришлось изменить, а усилия направить на поддержание работоспособности существующих предприятий. В результате ни один из заводов компании на территории РФ не прекращал свою работу.

- Наши технологии и материалы были востребованы при строительстве медицинских центров для оказания помощи заболевшим ковидом. Нам это помогло, поддержало наши предприятия, - продолжает он. - Но по итогам года мы оказались ниже плановых показателей на 2-3 процента в денежном выражении и на 5-7 процентов в объеме по основным группам материалов. Сейчас КНАУФ твердо намерен продолжать инвестиции и реализовать проекты, перенесенные с прошлого года. Среди них, например, строительство второго завода по производству сухих строительных смесей в Республике Марий Эл, в городе Звенигово. К слову, задержка в реализации проекта позволила максимально заменить использование импортных технологий отечественными аналогами. Но полностью отказаться от импорта не удалось, ведь большая часть технологического оборудования ввозится в Российскую Федерацию, а валютный курс влияет на цену проекта.

А в Тульской области стартует большой инвестиционный проект по модернизации гипсовой шахты. Он рассчитан на ближайшие три года и предусматривает вложения около 12 миллионов евро. Сейчас это самая совершенная гипсовая шахта в мире, в ее развитие уже вложили более 50 миллионов евро. Теперь КНАУФ планирует построить большой магистральный подземный конвейер, что позволит повысить эффективность процессов и снизить себестоимость добычи гипсового камня. Продолжают в компании работать и над расширением ассортимента отделочной и строительной продукции: вывели на рынок новую монтажную пену, интерьерную краску, новый ремонтный состав. Активно работают и над проектами, связанными со строительной акустикой: акцент в этот раз сделан на многоквартирных жилых домах, где системы надежно защищают от шума как между соседними квартирами, так и внутри квартиры и привносят дополнительный комфорт.