Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Проект "Власов"

Вышел англоязычный сборник о Русской освободительной армии

Текст: Елена Новоселова

По инициативе Института европейских, российских и евразийских исследований, Школы международных отношений Эллиота и Университета Джорджа Вашингтона состоялась онлайн-презентация книги "Дело Власова: история предательства". Это англоязычная версия изданного Росархивом и РГАСПИ сборника "Генерал Власов: история предательства" - три тома документов из 14 российских и зарубежных архивов об обстоятельствах сдачи в плен советского командарма, его встречах с верхушкой Рейха, истории создания Русской освободительной армии, аресте Власова и его сообщников и следствии по их делу. Что стояло за проектом "Aktion Wlassow", "РГ" рассказал научный руководитель РГАСПИ Андрей Сорокин.

Трехтомник вышел в свет пять лет назад. Что вас подвигло перевести его на английский?

Андрей Сорокин: Инициативу проявили наши американские партнеры, подготовившие и отредактировавшие англоязычную версию. Немецкое издательство выпустило сборник в двух томах. Это достаточно полный вариант русского издания.

Американцев заинтересовала тема именно русского коллаборационизма. Но Росархив сделал несколько громких публикаций о национальных пособниках фашизма…

Андрей Сорокин: Вы правильно смотрите на проблему. Под эгидой Росархива выпущено три многотомных издания, посвященных теме коллаборационизма: первым вышел двухтомник "Украинские националистические организации во Второй мировой войне. 1939-1945", затем издание о генерале Власове, и два года назад - двухтомное издание "От национализма к коллаборационизму. Прибалтика в годы Второй мировой войны". Росархив целенаправленно занимается этой сложной страницей истории войны, опубликовав очень представительные подборки документов, характеризующие три масштабных очага коллаборационизма на территории Советского Союза. Но к настоящему моменту мы видим интерес со стороны зарубежных коллег только к одному проблемному полю - к русскому. Подождем, может быть, он будет развиваться, хотя в контексте развернувшихся войн памяти мало надежд на то, что коллаборационизм других стран Европы, включая упомянутые, станет предметом внимания зарубежных издателей.

До выхода сборника о Власове критики из-за рубежа, в частности, польская "Газета выборча", обвиняли российских архивистов в том, что, они "не осмеливаются" поднять архивы по Русской освободительной армии… Трехтомник был им ответом?

Андрей Сорокин: Мы помним, что нацизм победили не Российская Федерация, Украина, Беларусь или Казахстан по отдельности, а Советский Союз и советский народ. В составе антигитлеровской коалиции. И тема коллаборационизма на территории СССР для нас не имеет национальной окраски, определяемой современным политическим контекстом. Для нас это серьезная содержательная проблема, которая действительно распадается на некоторые территориальные ареалы, но с самого начала у нас была задача системно представить документы на эту тему. Появление трехтомника, посвященного Власову, ни в коей мере не связано с попыткой ответить на чьи-то упреки в наш адрес, что мы занимаемся "не своими проблемами". Это не так, мы действуем по собственному плану, и все эти проблемы считаем своими: мы правопреемники Советского Союза и наследники советского народа. И боль этого народа, его победы и трагедии - это наше общее прошлое. Разбираться в нем нужно совместными усилиями. Но российские архивисты, давайте скажем прямо, делают это более активно, более продуктивно и более ответственно, чем большинство их зарубежных коллег.

Как к феномену генерала Власова относились немцы?

Андрей Сорокин: Как к проекту. В немецких архивах так и зафиксировано: "Aktion Wlassow". Нацисты постарались целенаправленно использовать Власова и его сподвижников в качестве инструмента решения своих пропагандистских, политических и военно-политических задач в отведенном для них пространстве.

В сборнике около 700 документов. На какие бы вы посоветовали обратить внимание, чтобы понять суть явления?

Андрей Сорокин: Мое внимание обратили на себя один из первых в сборнике и один из последних по времени. В трехтомнике опубликованы документы, описывающие обстоятельства пленения Власова. Это чрезвычайно показательная история. Она мало что оставляет от мифа о героическом борце с большевистским режимом. Переодетый в солдатскую гимнастерку, он был пленен без единого выстрела и какого-либо сопротивления. Его задержали крестьяне Ям-Тесовского сельсовета под Лугой, а староста запер его в бане. И даже каким-то образом отобрал револьвер, который позже передал немцам.

Утром 12 июля в деревню староверов Туховежи на вездеходе приехала группа германской военной разведки. Староста открыл баню и приказал задержанному выйти. "В открытой двери, - докладывал на следующий день командованию 18-й немецкой армии зондерфюрер Пельхау, - показался худой, высокий русский солдат, одетый в типичную длинную гимнастерку без знаков различия и без орденов. На лице на горбатом носу - роговые очки. Солдат сказал на ломаном немецком: "Не стрелять, я генерал Власов".

Ну, а в закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда уже после окончания Великой Отечественной войны, отвечая на вопрос о причине перехода на сторону немцев, генерал ответил просто: "Смалодушничал". Чтобы понять суть феномена Власова и существо нацистского проекта, заинтересованному читателю желательно, конечно, ознакомиться со всем массивом публикуемых документов, или, хотя бы его частью. И сам Власов, и большинство командиров, которые приняли участие в этом нацистском проекте, по моему убеждению, иначе как предателями названы быть не могут. Власов, будучи обласкан советской властью и лично Сталиным, изменил присяге, предал страну и армию, которым он присягал на верность. Как измену свое поведение квалифицировал и он сам. Это определило вектор его поступков и сегодня определяет отношение к нему большинства российских граждан.

Бренды для нуждающихся

Уральский проект по сбору старой одежды стал лучшим в России

Текст: Елена Мационг ("Российская газета", Екатеринбург)

В конкурсе "Доброволец России" лучшим признан экологический проект по сбору и переработке старой одежды "Вещь добра", разработанный в Екатеринбурге.

- Когда-то таких людей, как мы, называли "старьевщиками", - улыбается сооснователь стартапа по сбору и переработке ставшего ненужным текстиля Денис Лекомцев. - Мы нисколько не обижаемся. Наоборот, считаем, что делаем очень важное и крутое дело. Только представьте, сколько добротной еще одежды попадает на свалку. Но ведь в общую кучу могут угодить и хорошие зимние вещи, - пуховики, дубленки, которые вполне могут спасти кого-то в уральские морозы. Что-то можно подремонтировать-перешить и дать вещи вторую жизнь.

Технология работы экологических активистов такая. Они установили в людных местах Екатеринбурга первые восемь узнаваемых фирменных контейнеров по сбору старого текстиля. Любой может принести и оставить в них текстильные вещи, которые стали уже не нужны. Потом это добро попадает на склад, где ребята все тщательно сортируют. Они стараются, чтобы как можно больше вещей шло в дело. Например, из старых джинсов можно сшить стильную дизайнерскую сумку. К слову, экоактивисты поделились любопытным наблюдением: большинство вещей, которые сдают, - это женская одежда небольшого размера. При этом больше заношена - почти до дыр - мужская.

Примерно 70 процентов общей массы уже не перешьешь и не наденешь - все это идет прямиком на переработку на предприятие в соседней Челябинской области. Еще часть идет на ветошь или на подстилки для животных. А вот из 30 процентов одежды вполне можно выбрать что-то стоящее для благотворительных организаций, для нуждающихся семей. И лишь один процент отобранной одежды годится для того, чтобы продать ее в магазине.

- Ведь попадаются иногда даже настоящие брендовые вещи. От "Кензо", "Армани", "Дольче и Габбана", - говорит Денис Лекомцев. - Мы выставляем их у себя в магазине, некоторые продаем за 100 рублей, а некоторые и за пять тысяч. Деньги от реализации идут сортировщикам одежды, продавцам, водителям.

Как признаются ребята, проект окупаемый, несмотря на то, что запустили его всего год назад. За это время собрали 130 тонн одежды, 36 тонн были переработаны, а самые добротные, теплые вещи отдали в общей сложности в 530 семей. В планах - поставить в городе не меньше ста контейнеров. Этого будет вполне достаточно, чтобы собирать ненужную одежду со всего Екатеринбурга. А потом можно будет наладить из старого текстиля и производство новых тканей. Такие технологии уже есть в Европе.

Холодный межрегионгаз

В морозы многодетную семью в Омске оставили без тепла

Текст: Наталья Граф ( "Российская газета", Омск)

За помощью в "Российскую газету" обратилась многодетная семья Болачевых из омского поселка Красная Горка. В двадцатиградусные морозы они остались без отопления.

- Вы - наша последняя надежда, - плакала в трубку мать семерых детей Наталья Болачева. - Стены и пол ледяные, окна промерзли насквозь, спим с малышами в пуховиках и под тремя одеялами. Собрали у всех знакомых обогреватели, но они не спасают от холода. Да и проводка не выдерживает такой нагрузки.

В прошлом году "РГ" уже помогала семье Болачевых, оказавшейся в безвыходной ситуации. Тогда ради коммунальной модернизации в поселке Красная Горка разобрали мазутную котельную. Убытки от ее эксплуатации, по данным чиновников, превысили 17 миллионов. В результате несколько сотен сельчан остались без отопления. Они не смогли найти деньги, чтобы провести в дома газ. Компания-инвестор запросила за подключение более 200 тысяч рублей с каждой усадьбы. У Наташи таких денег не оказалось. И ей предложили решать проблему самостоятельно, бросив с шестью детьми фактически на произвол судьбы. После публикации в "РГ" администрация Омского района подумала и приняла решение приобрести газовое оборудование для многодетной семьи за свой счет. Болачевым установили котел и подключили его к системе газоснабжения. Но спустя год они вновь попали в беду.

- За это время в нашей семье появился седьмой ребенок - дочка Иринка, - рассказывает Наталья. - Я ушла в декрет. А супруг остался без работы из-за пандемии коронавируса. На мой банковский счет, куда приходят детские пособия, наложили арест. Мы до сих пор не можем снять с него ни копейки. Недавно муж устроился на мебельную фабрику, потихоньку начали рассчитываться с долгами. Но 17 тысяч за "коммуналку" оплатить пока не смогли. И нашу квартиру отрезали от газа. Никакой повестки в суд нам не приходило. Просто приехали рабочие и поставили заглушку.

Но как же так? Отключать жилищно-коммунальные услуги за долги в связи с эпидемией коронавируса в России запрещено. Согласно постановлению правительства РФ N 424 от 2 апреля 2020 года действовать эта мера будет до 1 января 2021 года. Запрещено также начислять пени и штрафы на такую задолженность. Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется заключить с ними соглашение о рассрочке платежа. Так решило правительство страны.

Однако, как сообщили "РГ" в компании "Газпром межрегионгаз Омск", ограничения в работе поставщиков коммунальных ресурсов, введенные правительством РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, на них не распространяются. Газовики якобы работают по другому постановлению - N 549, регулирующему отношения по поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.

- Мы вправе по-прежнему приостанавливать подачу топлива, если потребитель не платит за газ в течение двух расчетных периодов подряд. Предварительно должнику направляют уведомление, - заявляет представитель "Газпром межрегионгаз Омск" Екатерина Шваб.

Выходит, вся страна живет по одному закону, омские газовики - по другому. Но даже если это так, то действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг, считают эксперты, не должны приводить к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан.

- Само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления такой коммунальной услуги, - говорит эксперт региональной рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" в Омской области Аркадий Лунев. - Действия исполнителя коммунальной услуги должны быть соразмерны допущенному собственником нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, не нарушать прав и законных интересов других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих. Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Но для омских газовиков задолженность в 17 тысяч рублей, видимо, дороже жизни и здоровья семерых детей, младшей из которых всего полтора месяца?!

Только благодаря личному вмешательству прокурора Омского района Сергея Пономарева, к которому обратился корреспондент "РГ", трагедию в Красной Горке удалось предотвратить. Компания "Газпром межрегионгаз Омск" сняла блокиратор с кранового узла и в квартире Болачевых вновь стало тепло. Семья обещает погасить долги по коммуналке в ближайшее время.

Но сколько еще таких многодетных семей, которых оставляют без тепла в двадцатиградусные морозы? В прошлом году в регионе при пожарах в зимний период погибло девять детей. Основная причина случившегося - кустарное отопление. МЧС России выступило с предложением не отключать зимой от электричества и газа за долги малообеспеченные и многодетные семьи. Однако некоторые чиновники по-прежнему думают иначе. Ждать повторения очередной трагедии?

Клетки памяти

Эпидемиолог о страхах и домыслах вокруг COVID-19

Текст: Ирина Штерман (Иркутская область)

Сегодня интернет извергает тысячи фейков о коронавирусе. Например, что иммунитет к COVID-19 очень неустойчив. Дескать, несколько месяцев - и от иммуноглобулинов G, которые выработал организм в ответ на инфекцию или прививку, не остается и следа. Что это означает? Мы снова начнем болеть? А еще говорят, что масочный режим уже не работает. Лучше просто переболеть - и не думать о вирусе. Вопросов, страхов и домыслов много. Разобраться во всем этом "Российской газете" помог директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов.

Ковид не так заразен

Сергей Владимирович, наши читатели нередко делятся информацией, что у кого-то в семье заболели коронавирусом один-два человека, а все остальные домочадцы не заразились. Почему так бывает?

Сергей Балахонов: Такие случаи нередки. Полагаю, играют роль несколько факторов. Во-первых, SARS-CoV-2 не настолько контагиозен (заразен - прим. Ред.), как, к примеру, вирус гриппа. Поэтому бывает достаточно изолировать заболевшего в отдельной комнате, регулярно проветривать помещение, промывать места общего пользования дезинфектантами и использовать УФ-рециркуляторы.

Поскольку семья знает о заболевании, то предпринимает меры безопасности, в том числе может использовать медикаментозные схемы профилактики.

Во-вторых, у людей совершенно разная чувствительность к вирусу, которую определяет их индивидуальный иммунный статус. Врожденный неспецифический иммунитет тоже играет роль. Существуют факторы, которые препятствуют проникновению патогена в организм. К примеру, выработка на слизистых оболочках повышенного содержания лизоцима и некоторых других ферментов. Эти неспецифические факторы врожденного иммунитета работают против всех респираторных патогенов и убивают их до того, как они проникли в клетки организма.

И, в-третьих, вполне возможно, что коронавирусы уже побывали в организме родственников-контактеров, и сейчас инфекции противостоят клетки памяти.

Значит ли, что эти люди не заразятся SARS-CoV-2 и от других больных?

Сергей Балахонов: Отнюдь. И проверять это, я думаю, не стоит. Всегда есть риск прорыва иммунитета, каким бы крепким он ни был. Опять же, в одной квартире с заболевшим вы соблюдаете все меры безопасности, и это разумно. В общественных местах, в частности в транспорте, социальное дистанцирование и другие санитарные правила соблюдают не все.

Вирус остается в памяти

Вы говорили о клетках памяти. Это и есть клеточный иммунитет? Ваш институт уже начал его изучать?

Сергей Балахонов: Да, в рамках второго этапа исследований формирования популяционного иммунитета населения области нами выполнена определенная группа исследований по изучению клеточного иммунитета.

Здесь надо отметить, что уровень образования клеток, продуцирующих антитела, очень разный и зависит, скорее, от индивидуальных особенностей организма отдельных волонтеров, нежели от количественного показателя специфического иммуноглобулина G и тяжести течения болезни. Но то, что эти клетки обнаружены - факт. Мы полагаем, что третий этап исследований, который пройдет в декабре, даст нам больше информации, в том числе и для сравнительного анализа.

И как долго клетки памяти "узнают" патоген?

Сергей Балахонов: Согласно общим научным знаниям о формировании иммунитета к вирусным заболеваниям, передающимся воздушно-капельным путем, достаточно долго - до двух лет. Что касается SARS-CoV-2, исследования продолжаются, ведь у нас еще нет большого отрезка времени с начала заболевания. Однако, информация о ближайших "родственниках" нынешнего коронавируса, обнадеживает.

"Родственники" - это другие коронавирусы?

Сергей Балахонов: Да, это SARS-CoV-1, известный как возбудитель SARS-атипичной пневмонии, и MERS-CoV - ближневосточный респираторный синдром. Эти вирусы вызывали эпидемические осложнения на отдельных территориях в 2002-2003 и 2012-2018 годах. Они опасны тем, что среди заразившихся ими, был зафиксирован высокий уровень летальных исходов.

Поскольку эти коронавирусы имеют почти 80-процентную генетическую идентичность с SARS-CoV-2, они вызвали большой интерес ученых в плане сохранения иммунитета к вирусам. Результаты исследований, проведенных в США и Сингапуре, были недавно опубликованы в научных медицинских изданиях. А выяснилось вот что: в крови людей, перенесших заболевания, вызванные данными вирусами, были обнаружены клетки памяти к этим патогенам. А ведь прошло от 5 до 12 лет!

И это еще не все - есть данные о возможном наличии перекрестного иммунитета. То есть клеточный иммунитет к другим коронавирусным инфекциям эффективен и в отношении COVID-19.

Только раз бывает в жизни встреча

Чем вы объясните то, что в России официально не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения COVID-19? Тогда как по рассказам "родственников общих знакомых" такие случаи сплошь и рядом.

Сергей Балахонов: Во всем мире при миллионах заболевших официально зарегистрированы несколько десятков таких случаев. И в каждом из них есть свои, специфические, причины, приведшие к повторному заражению.

Кстати, в начале эпидемии, в марте-апреле, панические настроения на этой почве были гораздо активней. К нам в институт обращались люди с заявлениями, что они болели "чем-то таким же страшным" еще в ноябре-декабре прошлого года, а в мае заразились снова. Проведенные ретроспективно анализы не выявили у них изменений в иммунном статусе.

То есть вероятность повторного заражения маловероятна?

Сергей Балахонов: Да. Потому что работают и гуморальный (защита антителами), и клеточный иммунитеты. А мутации в геноме данного вируса, к счастью, не настолько существенны и значимы, как это происходит с вирусом гриппа.

По крайней мере на втором этапе исследований формирования популяционного иммунитета среди волонтеров фактов повторного заболевания COVID-19 с июня по ноябрь в нашем регионе не зафиксировано.

А если мы, журналисты, найдем человека, заразившегося повторно? И этот факт будет подтвержден результатами анализов ПЦР и ИФА. Будете исследовать?

Сергей Балахонов: Вам лишь бы сенсацию отыскать! Конечно же, изучим. В принципе, все может быть. А вдруг этот условный человек дома переболел, а потом слетал в США или Австралию и там встретился с коронавирусом другой филогенетической линии (родовой - прим. Ред.)?

Так все-таки есть штаммы короновируса, существенно отличающиеся друг от друга?

Сергей Балахонов: Да, отличия в ходе эволюционной дивергенции зафиксированы. Исходный (уханьский) вирус SARS-CoV-2 при распространении по планете разделился на несколько субтипов: европейский, американский, австралийский и т.д.

А в России какой?

Сергей Балахонов: На территории России продолжается в основном распространение европейского варианта вируса и его дивергентных (разделяющихся - прим. Ред.) производных. Уханьский, кстати, до нас практически не дошел, благодаря своевременно перекрытым границам и быстрой локализации вспышек в КНР. А вот сами китайцы били тревогу как раз по поводу завоза к ним европейской разновидности коронавируса.

Так все-таки повторно можно заразиться?

Сергей Балахонов: Да, единичные случаи повторного заражения, действительно, описаны. Но это скорее исключение, на фоне иммунодефицитных и онкологических осложнений. Поэтому нет повода для паники.

Когда все это закончится

В Иркутской области заразились коронавирусом больше 30 тысяч человек. По всей России - более двух миллионов. Когда же все это закончится?

Сергей Балахонов: Стабилизацию и ослабление напряженности эпидемического процесса можно ожидать, когда показатель коллективного иммунитета достигнет 65-70 процентов. Останавливается распространение вируса. Патоген теряет способность циркулировать в популяции.

Иммунитет складывается из постинфекционного и вакцинального. Сейчас в Иркутской области уровень постинфекционного иммунитета близок к 14 процентам. Проведем третий этап - получим новую цифру. Тогда станет ясно, сколько людей должны получить вакцину.

Надо терпеть и соблюдать социальные и санитарные нормы, чтобы не заразиться. И ждать завершения испытаний вакцин.

Маски, говорят, уже не спасают ситуацию…

Сергей Балахонов: Ношение масок, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция помещений и рук - спасают. Есть такое понятие - "масочный коэффициент". Если более 80 процентов населения использует эти средства индивидуальной защиты, заболеваемость и смертность существенно снижаются.

Если бы европейские страны добились 80-процентного ношения масок, то смогли бы сохранить 33 тысячи жизней - это результат моделирования ситуации одним из авторитетных научных центров. Опять же, опыт Китая и других азиатских государств показывает - работают и маски, и карантин, и ограничения социальной активности.

В Китае, благодаря жестким ограничительным мерам, при полном взаимопонимании властей и населения, удалось остановить пандемию. С начала года у них зарегистрировано всего чуть более 86 тысяч случаев заражения. США перекрывает это значение менее чем за сутки, Россия - за неделю. Это ли не аргумент в пользу медицинских масок?

Что думаете о таких настроениях: а чего тянуть, прятаться от инфекции? Может, специально заразиться, переболеть, да и жить спокойно…

Сергей Балахонов: Это, конечно, сомнительная "лотерея". Ведь совершенно непонятно, как будет протекать болезнь и какие осложнения могут после нее выявиться? И еще один вопрос - этический. Если вам своих здоровья и жизни не жалко, то следует подумать о том, скольких людей вы заразите, и какая часть из них погибнет… Я уверен, что цивилизованней, человечней принять ограничения и дождаться массовой вакцинации.

Смена караула

Сергей Владимирович, у тех людей, которые в Иркутской области переболели COVID-19 в первую волну, с марта по май, антитела не исчезли?

Сергей Балахонов: По результатам второго этапа исследований формирования популяционного иммунитета, которое проводится в 26 регионах России с июня, Иркутская область вошла в топ-15 регионов, в которых иммунная прослойка увеличилась в полтора-два раза. Если по итогам первого этапа она составляла 5,3 процента, то сейчас - почти 13.

Отмечу, что изначально количество антител - прежде всего специфических вируснейтрализующих иммуноглобулинов G - варьировалось у разных испытуемых от минимальных до очень высоких.

Определена зависимость образования антител от степени тяжести перенесенного заболевания. То есть, чем сильнее была атака вируса, тем больше антител выработалось. Спустя 3,5-4 месяца примерно у 15 процентов переболевших уровень иммуноглобулинов этого класса действительно существенно снизился.

Снизился, но не исчез?

Сергей Балахонов: Нет. Данные антитела по-прежнему определяются при более чувствительных количественных исследованиях. И даже у волонтеров, которые перенесли заболевание почти полгода назад.

Есть ли вероятность, что антитела исчезнут и человек может опять заболеть?

Сергей Балахонов: Иммунитет - сложная и сбалансированная система защиты организма и состоит она не только из иммуноглобулинов. Снижение с течением времени показателей гуморального иммунитета (антитела относятся именно к этой части защитной реакции) - это нормальное явление. Ничего катастрофического в этом нет. А паника, подпитываемая слухами, совершенно не обоснована. Потому что дальше организм будут защищать другие составные элементы иммунитета и, прежде всего, клеточные.

Почему же снижается количество антител-иммуноглобулинов?

Сергей Балахонов: За ненадобностью. Человек вылечился, патоген покинул организм и защищаться в этот момент попросту не от кого. Количество антител сокращается, но в клетках "памяти" - это, в частности, отдельные субпопуляции В-лимфоцитов - сохраняется "образ" вируса. И в случае его повторной атаки, клетки памяти вызывают быстрый иммунный ответ, снова обеспечивая продукцию иммуноглобулинов.

Чьи сокровища будут?

Суд в США изучит сделку 1935 года

Текст: Ариадна Рокоссовская

В Верховном суде США начался процесс потомков еврейских антикваров против немецкого Фонда прусского культурного наследия о продаже в 1935 году "сокровища Вельфов". В случае, если судьи сочтут возможным рассмотрение этого дела, будет создан прецедент использования американского суда для разрешения такого рода споров.

"Сокровище Вельфов" - это коллекция, состоящая из 42 произведений церковного искусства, включая алтари, кресты и другие христианские реликвии, изготовленные из золота в период с XI до XV века и пожертвованные благородными рыцарскими семействами Брауншвейгскому собору. Согласно инвентарному списку 1482 года, в соборе насчитывалось 140 реликвий, которые в середине XVII века были переданы старейшему европейскому роду Вельфов. В 1929 году один из наследников этой династии герцог Эрнст-Август Брауншвейгский продал 82 предмета из этой коллекции трем франкфуртским антикварным фирмам.

Антиквары заплатили за золотое собрание Вельфов 7,5 миллиона рейхсмарок, после чего выставили их на аукционы. До 1932 года 40 экспонатов на сумму около 1,5 миллиона рейхсмарок были проданы в частные и государственные коллекции в США. В 1935 году оставшиеся непроданными 40 объектов, находившихся на тот момент в Амстердаме, купила Пруссия. Прусский министр-президент Герман Геринг преподнес "сокровище Вельфов" в подарок рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру. Из-за этого подарка, за который Геринг заплатил 4,5 миллиона рейхсмарок, потомки антикваров уже 12 лет судятся с Фондом прусского культурного наследия. Истцы утверждают, что один из торговцев еврей Сэми Ройзберг был вынужден продать коллекцию за две трети от ее реальной стоимости, в противном случае он сам и его семья не смогли бы эмигрировать из нацистской Германии.

В Фонде прусского культурного наследия считают, что продажа была осуществлена добровольно и по справедливой рыночной цене. Президент фонда Герман Парцингер призвал американский суд отклонить иск, мотивируя это тем, что дело, связанное с продажей немецкими торговцами немецких произведений искусства немецкому государству, нужно рассматривать в Германии.

Искусственный интеллект спасает детей

Текст: Александр Ленин ("Российская газета", Токио)

Японское правительство решило положиться на искусственный интеллект в борьбе с низким уровнем рождаемости в стране. Местные власти собираются выделить на внедрение современной системы около двух миллиардов иен. В кабинете министров десятилетиями пытались справиться с данной проблемой, однако до сих пор не смогли найти выход из ситуации. В прошлом году ситуация стала критической: на японском архипелаге появилось на свет всего 865 тысяч малышей. Это рекордно низкий показатель за всю историю государства.

Специалисты полагают, что к столь неутешительным цифрам привели несколько факторов, среди которых общее снижение количества браков среди японцев, а также повышение возраста, в котором мужчины и женщины из Страны восходящего солнца решаются завести семьи. Как пишут местные СМИ, на помощь должны прийти сложные системы. На основе различных параметров они помогут одиноким сердцам найти свои вторые половинки. Ожидается, что впоследствии у идеальных пар не останется выбора, кроме как скрепить свои отношения узами брака и обзавестись потомством.

Ранее японцы уже использовали современные технологии для сватовства. Правда, при этом базовыми критериями, на основе которых предполагалось объединять людей в ячейки общества, были годовой доход и возраст. Оказалось, что только этого недостаточно для счастливой семейной жизни. Поэтому новая версия искусственного интеллекта делает ставку на увлечения и систему ценностей желающих покончить с холостяцким образом жизни. Журналисты подчеркивают, что внедрение искусственного интеллекта обойдется бюджету в копеечку. Вместе с тем в кабинете министров обтекаемо комментируют ситуацию. Правительственные чиновники пояснили, что деньги будут направлены в регионы для решения вопроса низкой рождаемости. Администрациям префектур самостоятельно предстоит решать, каким образом использовать финансирование.

Казачий патруль

Казакам определили стратегию на десять лет

Текст: Михаил Фалалеев

Казачьи общества призвали объединяться, чтобы приносить пользу стране. Именно эта идея стала лейтмотивом заседания совета при президенте РФ по делам казачества, которое провел помощник главы государства Анатолий Серышев. Как это сделать - прописано в "Стратегии государственной политики РФ в отношении казачества", рассчитанной на 2021-2030 годы.

Но одно дело - прописать теоретические установки, другое - воплотить эти правильные идеи в реальную жизнь. Вот тут и нужны детали - кто и что конкретно будет делать и за что отвечать.

Действительно, казаки - серьезная сила. В России 12 официальных казачьих войск. Только в реестр, то есть на государственную службу, зачислены около 180 тысяч человек. Это около двух тысяч организаций. Эти люди служат в армии, полиции и Росгвардии, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, территориальной обороне, обеспечивают экологическую безопасность, охраняют границу. Но есть еще и общественные казачьи организации. И если подсчитать всех, кто себя причисляет к казакам, учитывая и членов семей, то можно смело говорить о пяти миллионах человек. У казаков 100 тысяч гектаров земли в собственности, на которых создано 529 сельскохозяйственных предприятий. Нигде в мире такого уникального сообщества нет.

Вот точные цифры. Охраной общественного порядка занимаются 9500 казаков. Охраняют границу - 900. В минобороны в составе 17 отдельных казачьих подразделений служат 2000 человек, в МЧС и подразделениях экологической безопасности - 1971.

Всего же реально несут государственную службу 16 780 казаков. Много это или мало? Мало, посчитали на совещании совета при президенте, потенциал далеко не исчерпан. Когда-то из казаков формировали не только конные дивизии, но и целые армии.

Да, в некоторых традиционно казачьих регионах служба поставлена не хуже государственных структур. Например, в Краснодарском и Ставропольском краях улицы патрулируют вместе с полицейскими и росгвардейцами казаки в качестве добровольных дружинников. Одеты они не в камуфляж или в полугражданскую "солянку", а в утвержденную президентом казачью форму. Указом президента установлены звания, знаки различия, удостоверения. И, разумеется, правила их ношения, что важно, чтобы отличить ряженого от служивого. В этом году впервые даже появилась официальная казачья награда - нагрудный знак, учрежденный приказом Федерального агентства по делам национальностей. Неофициальных значков и орденов много, а вот настоящая награда - только эта.

Это и есть так называемый реестр. Теперь просто так надеть папаху, взять шашку и пришить лампасы уже нельзя. Более того, государство платит служивым казакам зарплату, гарантирует социальные льготы. Так, за увечье, полученное при исполнении служебных обязанностей, казак может получить до 100 тысяч рублей. А в случае гибели семье выплатят миллион рублей. Надо ли говорить, что эти люди пользуются авторитетом и доверием у местного населения. Ведь это же свои, соседи.

Кстати, на совете при президенте этот принцип землячества предлагалось не только всесторонне использовать, но и акцентировать при организации охраны общественного порядка и территориальной обороны. В этом есть резон. Ведь казаки связаны с военной службой на родовом уровне, это у них семейное. Кроме того, они все - либо родня, либо знакомые, с детства знают свою территорию.

Что любопытно, несколько дней назад впервые прошел казачий диктант. В нем приняли участие 125 тысяч человек из 85 регионов страны.

Импорт ждут испытания

Треть участников рынка оценки соответствия не попали в госреестр

Текст: Игорь Зубков

Почти треть компаний, работающих на рынке оценки соответствия, не прошли на данный момент установленный правительством фильтр. Он призван отсеять из национального реестра лаборатории и органы по сертификации, торгующие "липовыми" документами, без проведения реальных испытаний.

В понедельник, седьмого декабря, специальный межведомственный совет рассмотрел очередную партию заявок аккредитованных лиц на включение в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС.

По итогам пяти заседаний рассмотрено чуть более тысячи заявок (всего в национальной части реестра 1,8 тыс. компаний). Как сообщили "РГ" в Росаккредитации, положительные решения приняты по почти 70% аккредитованных лиц, которые могут проводить испытания на требования по безопасности социально "чувствительной" продукции - товаров для детей, пиротехники, алкоголя, косметики, электроники, бытовой техники, средств индивидуальной защиты и других.

Как это повлияет на покупателей и продавцов

Именно от решения испытательных лабораторий и органов по сертификации зависит, можно ли давать детям игрушку - не выделяет ли она токсичные вещества, безопасно ли ездить на транспортном средстве, не вызывает ли аллергию косметика.

Спрос на "липовые" документы о безопасности исторически создавали прежде всего импортеры - им надо побыстрее вывести на рынок ввезенный товар, и часто они не готовы ни платить за реальные испытания, ни ждать оформления бумаг о безопасности по всем правилам.

"Присутствие на рынке недобросовестных органов по сертификации и испытательных лабораторий отчасти вызвано спросом самих заявителей, - отмечает представитель Росаккредитации. - Производители и дистрибьюторы идут в таких случаях на риск получения от недобросовестных контрагентов документов без проведения всех необходимых мероприятий (в том числе испытаний)".

Новые правила стали серьезным импульсом к очищению и обелению рынка оценки соответствия и большим стрессом для заказчиков - импортеров, которые привыкли покупать нужные бумаги на товар, когда он уже пересекает границу, отмечает зампред Общественного совета при Росаккредитации Марина Блудян. Формально они закон не нарушают, но прекрасно понимают, что происходит, и теперь им нужно быть более осмотрительными в выборе испытательных лабораторий и органов по сертификации, подчеркивает она.

"Попробуйте приехать в Европу со своим товаром, который еще не прошел испытаний по европейским правилам, - ничего не выйдет, а у нас это сплошь и рядом, - говорит Марина Блудян. - И, конечно, теперь запустится процесс взаимного признания российских и зарубежных сертификатов, до этого торговые партнеры России не были в этом заинтересованы".

По оценке ФТС, сертификаты или декларации нужны для половины импортируемых в Россию товаров. Приведет ли исключение из реестра к задержкам с поставками, зависит от количества оставшихся органов по оценке соответствия, отметил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). "Мы поддерживаем наведение порядка на этом рынке, но практика показала, что критерии включения в национальную часть реестра требуют корректировок и сейчас начали их обсуждение с Росаккредитацией", - сказал представитель РАТЭК.

Сокращение числа участников реестра пока не привело к снижению количества выданных сертификатов и деклараций, сообщили "РГ" в Росаккредитации. Ежегодно в России регистрируется более миллиона деклараций и выдается около 100 тысяч сертификатов. Реформа касается только сертификации в социально значимых и требующих особо контроля сферах производства, жизни человека, окружающей среды.

Все документы на товары, оформленные до даты исключения органов по сертификации из единого реестра, продолжают действовать, а протоколы испытаний, выданные лабораториями до даты их исключения из реестра, могут быть использованы для оформления сертификатов и регистрации деклараций.

Кому отказано в доверии

Основные критерии для попадания в национальный реестр - репутация ключевых сотрудников должна быть безупречной, у руководства должен быть опыт и профильный диплом, а уставной фонд органов по сертификации не может быть ниже двух миллионов рублей. Это чем-то похоже на требования на финансовым рынке, с той разницей, что там правила и к деловой репутации, и к собственным средствам гораздо более строгие.

Новые требования направлены против "запасных аэродромов" (компаний, которые регистрируются на случай санкций против основного бизнеса) и номинальных директоров, объясняет Марина Блудян. "И это месседж всем людям, которые в этой сфере работают: если ты серьезный специалист, следи за репутацией, не подписывай "липовые" протоколы, а уходи к добросовестному игроку, иначе рискуешь запретом на профессию", - подчеркивает она.

У компаний, работающих на рынке оценки соответствия, было несколько месяцев для подготовки к отбору - постановление правительства принято в сентябре 2019 года, документы принимались до 1 марта 2020 года. Тем не менее, многие компании подали заведомо "непроходные" заявки.

Как рассказали "РГ" в Росаккредитации, "при разработке критериев рассматривались обоснованные предложения" установить для органов по сертификации условием не менее 20 миллионов рублей уставного капитала. Несмотря на то, что в итоге был установлен гораздо меньший предел, у более чем 70% компаний, не проходящих по величине уставного капитала, он составляет десять тысяч рублей. Среди руководства лабораториями и органов по сертификации встречаются бухгалтеры, экономисты и юристы или же профильные специалисты, но с кратно меньшим положенных пяти лет опытом работы в оценке соответствия.

Если эти несоответствия в большинстве случаев исправить сравнительно просто (и многие исключенные из реестра аккредитованные лица уже устранили замечания и подали повторные заявки), то гораздо сложнее с нарушениями деловой репутации. Например, пять сотрудников компании год назад работали в лаборатории, которая лишилась права на работу из-за уклонения от проверки (это могло означать, что испытания проводятся только на бумаге), или в одном из случаев сама лаборатория уклонялась от проверки.

Как принимается решение

Все материалы рассматриваются сначала Росаккредитацией, а потом рабочей группой Межведомственного совета. Совет принимает окончательное решение, в него входят представители всех заинтересованных ведомств, в том числе надзорных. К примеру, они могут забить тревогу, если права на работу в очень узкой, но важной сфере лишается единственная лаборатория. Однако до сих пор большинство решений принимались единогласно, либо не принимались до окончательного выяснения ситуации по каждому критерию.

Метры без риска

Валентина Матвиенко призвала расширять механизмы жилищных субсидий

Текст: Галина Мисливская

В Совете Федерации обеспокоены тем, что рост цен на рынке жилья может "съесть" почти всю помощь государства семьям. Глава верхней палаты Валентина Матвиенко предлагает не ограничиваться льготной ипотекой и активнее использовать другие инструменты - жилищные сбережения и субсидирование покупки вторичного жилья.

Она напомнила, что весной была запущена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для новостроек. Эта мера позволила сотням тысяч семей улучшить свои жилищные условия и стала поддержкой для строительной отрасли. "В то же время есть и определенные риски: наблюдающийся рост цен на жилье может "съесть" существенную часть помощи семьям. К тому же сформировался заметный разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье", - сказала спикер на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совфеде.

Матвиенко предлагает подумать над другими вариантами, которые помогут гражданам купить новые квартиры и сэкономить. "Нужно активнее продвигать запуск системы жилищных сбережений", - сказала она. Кроме того, считает спикер, нужно задействовать "не только прямое субсидирование процентной ставки, но и целевое субсидирование, в том числе - вторичного жилья, низкомаржинальных проектов". "Тем более сейчас готовится к принятию законопроект о комплексном развитии территорий, в рамках которого такие механизмы будут очень актуальны", - добавила Матвиенко.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая также приняла участие в заседании Совета, согласна, что программа льготной ипотеки помогла не допустить провала на рынке. "Но мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает кое-где приобретать черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов, приводя к тому, что эффект от льготы получают не столько граждане, сколько застройщики и банки", - отметила она.

Министр экономического развития Максим Решетников подтвердил, что рост цен на жилье в регионах является "побочным эффектом реализации этой программы" и создает долгосрочные риски для развития жилищного строительства.

По мнению Набиуллиной, механизм жилищных сбережений поможет улучшить ситуацию. Сейчас у граждан, берущих ипотеку, часто не хватает денег на первый взнос. Это делает кредиты рискованными для банков. "Мы готовим сейчас и надеемся, что он будет поддержан, проект развития жилищных накоплений", - сообщила она. Этот механизм выглядит так: человек копит деньги на первоначальный взнос на специальном счете, а условия будущего ипотечного займа фиксируются сразу, пояснила глава ЦБ.

В ходе заседания обсудили и еще одну проблему - как защитить интересы граждан на финансовом рынке. По словам Набиуллиной, розничные инвестиции сейчас становятся массовым явлением. Причем граждане приходят на фондовый рынок быстрее, чем рассчитывали в ЦБ. При этом принятый закон о защите неквалифицированных инвесторов заработает только с 2022 года. Банки пользуются этим временным лагом, чтобы, по определению главы ЦБ, "впаривать людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов". "Мы просто обязаны защитить новых, неопытных инвесторов от предложений им инструментов, риски которых они не могут оценить, которые они часто приобретают в самих банках, думая, что это разновидность банковского вклада", - заявила Набиуллина.

У ЦБ есть предложение: как минимум на полтора-два года, пока не заработает институт тестирования, ввести прямые ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов. "После того как система тестирования инвесторов заработает, мы убедимся в ее эффективности, эти ограничения можно будет постепенно снять", - уверена глава ЦБ.

Выплата напрямую

"Единая Россия" предложила реформу больничных

Текст: Татьяна Замахина

Выплаты по больничным не смогут быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). При этом выплачивать пособия по нетрудоспособности будут не работодатели - средства сотрудники получат напрямую из профильного фонда. Законопроект о реформе в этой сфере внесли в Госдуму парламентарии от "Единой России".

В числе авторов поправок - секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, а также руководство думской фракции.

Больничные не ниже МРОТ ранее уже были установлены по поручению президента - но только как временная мера. На данный момент она действует до 1 января следующего года. Если же предложенные поправки будут приняты, данное положение станет бессрочным. "Правом уже воспользовались многие люди, для них это было существенным подспорьем, особенно для семей с детьми. Это важная и нужная поддержка", - прокомментировал Андрей Турчак.

У работников с небогатым стажем выплаты по листку нетрудоспособности могли быть ниже МРОТ, и молодежь избегала выходить на больничный, пояснили в ЕР.

"Норма защищает права и интересы в первую очередь молодых работников, молодых семей", - заявил журналистам один из авторов поправок, первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Также "Единая Россия" предлагает установить порядок выплат пособий напрямую из Фонда социального страхования (ФСС) во всех регионах. По нынешним правилам, это делает работодатель, которому затем фонд возмещает средства. Но в некоторых регионах уже проводится эксперимент по прямым выплатам. И авторы законопроекта предложили распространить эту практику на всю страну.

"Если выплаты будут осуществляться непосредственно из ФСС, то не будет возникать ситуаций, когда работодатель, что называется, косо смотрит на работника и требует, чтобы он не брал больничный", - объяснил Исаев.

Он привел в пример и другую ситуацию: женщина получает выплату по беременности и родам, но организация закрылась, и возник вопрос, кто ей будет платить пособие. "Прямые выплаты в данном случае - в интересах работников", - подчеркнул депутат.

Еще одна норма документа делает невозможным снижение МРОТ - даже если просела медианная зарплата, от которой теперь он будет зависеть. Напомним, что, в соответствии с новым подходом, в 2021 году минималка составит 42% от данного показателя.

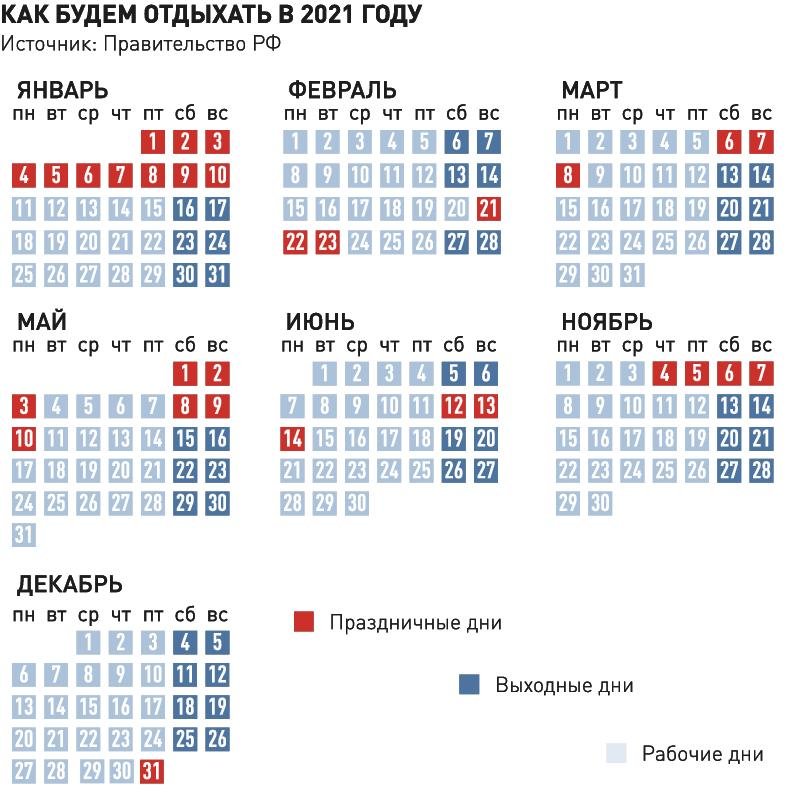

Нерабочие предложения

Откуда берется вал инициатив по превращению 31 декабря в выходной

Текст: Ольга Игнатова

Законодательные инициативы и разговоры о нерабочем 31 декабря регулярно появляются накануне Нового года, но у них крайне мало шансов быть принятыми. Внести изменения в Трудовой кодекс, по которому 31 декабря в России рабочий день, за две-три недели до Нового года практически невозможно.

Да сегодня и не нужно этого делать, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. "Я не понимаю этих разговоров и этой шумихи вокруг 31 декабря! Сейчас данный вопрос прекрасно решается на уровне регионов. Да и у работодателей есть право сделать 31 декабря выходным. Непонятно, зачем принимать отдельный закон", - высказал сенатор свою точку зрения "Российской газете".

Дискуссия вокруг 31 декабря не утихает несколько последних лет. Начинается она стандартно в преддверии новогодних праздников. Депутаты выступают с законодательными инициативами почему-то ближе к концу года, хотя и прекрасно понимают, что весь законодательный процесс за месяц пройти крайне сложно.

Вот и опять появился законопроект, внесенный фракцией ЛДПР. Аналогичный документ вносился ею же и в конце прошлого года. Правда, сейчас появились некоторые нюансы.

Сделать 31 декабря выходным депутаты предлагают за счет 8 января. По мнению авторов инициативы, новогодние каникулы должны длиться с 31 декабря по 6 января.

А 7 января - Рождество - и так официальный праздничный день. При этом законодательно закрепить 31 декабря в качестве нерабочего дня депутаты предложили с 2024 года, так как в 2022 и 2023 годах последний день года выпадает на выходные, а в 2021 году его уже официально объявили нерабочим.

Длинные новогодние праздники - отдельная тема для дискуссий. Их тоже с завидной регулярностью предлагают сократить. Ведь для экономики довольно расточительно по 10 дней ничего, по сути, не производить.

Но, как отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, не стоит забывать и о социальных аспектах. Новогодние праздники совпадают со школьными каникулами.

"Лично для меня совместные каникулы родителей и детей - это благо, - отмечает эксперт. - Думаю, и многие россияне с этим согласятся.

Мы, начиная с 2004 года, стали задумываться о том, что главное в жизни - это семья! Если государство продолжает придерживаться этой правильной стратегии, то надо не спорить о том, что экономике дорого обходятся новогодние каникулы, а наполнить их смыслом".

Тем более в уходящем тяжелом 2020 году у людей было много проблем и тревог, и нужно дать им возможность просто немного перевести дух, побыть с близкими. В конце концов, отправиться на природу, чтобы укрепить иммунитет.

По данным опроса портала Rabota.ru, четверть россиян готовы пойти на переговоры с начальством, попросив все-таки сделать 31 декабря нерабочим днем.

Люди готовы отработать этот день в любой другой выходной. Так, 13% респондентов отметили, что хотели бы взять отпуск в этот день, а 8% - даже уйти на больничный 31 декабря. Еще 5% респондентов готовы получить дополнительный выходной за счет сдачи донорской крови.

Пока что, по данным опроса, 31 декабря будут трудиться полный день 33% россиян, еще 31% граждан работать не будут, а 36% все еще ждут решения начальства.

Продукты - за труд

В 2021 году Россия продолжит помогать малообеспеченным семьям Киргизии

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Более двенадцати лет Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН при участии правительства России реализует в Киргизии ряд важных социальных проектов. Эта работа, несмотря на наличие разного рода трудностей, не прекращалась ни на один день.

Путь на восток

Недавно в Бишкеке прошла церемония передачи гуманитарной помощи на восемь миллионов долларов от России сотрудникам офиса Всемирной продовольственной программы ООН. В их сопровождении груз отправился в отдаленные регионы республики.

Одно из мест, куда поехала российская "гуманитарка", - село Кочкорка в Нарынской области. Кстати, когда-то оно называлось Столыпино. Некоторые историки даже связывают его с именем российского премьер-министра царских времен. В 1910 году в этом уголке Туркестана вспыхнула эпидемия сибирской язвы, и по распоряжению Петра Столыпина для оказания помощи местным жителям сюда направлялись продовольствие, медикаменты и врачи.

Расстояние от Бишкека до Кочкорки примерно 200 километров. Дорога в этот населенный пункт пролегает через горы, да и само село находится на высоте свыше 1700 метров над уровнем моря.

- Мы доставили груз в пять сельских округов, где люди своими силами проложили водопровод протяженностью свыше 10 километров, что позволило получить доступ к чистой питьевой воде более чем 13 тысячам семей, - рассказал координатор проекта Майрамбек Сартбаев. - Прокладкой коммуникаций занимались 150 человек, которые за свой труд получили муку и растительное масло. Это очень хорошее подспорье для малообеспеченных сельчан. Чтобы не подвергать людей опасности заражения коронавирусной инфекцией, мы составили график выдачи продуктов. Если раньше обслуживали по 30 человек в день, то сейчас не более десяти. Люди понимают, что все это делается ради их же безопасности.

Нарынчане оказались самыми быстрыми на подъем и активно участвуют во всех проектах ВПП ООН. К примеру, жители двух аилов Ак-Талинского района при поддержке местных властей, МЧС и международной организации буквально за два месяца сумели восстановить и укрепить ирригационный канал протяженностью более 2,5 километра. Русло и берега люди укрепляли вручную камнями. Это позволило сократить потери воды и значительно увеличить поливные площади.

Запустили проекты

Реализация проекта "Продукты за труд" началась в 2008-м. В тот год в Киргизии случилась сильная засуха. Погибла значительная часть урожая. Затем произошел мировой финансовый кризис, который не обошел стороной и горный край. Бывший в то время премьер-министром Киргизии Игорь Чудинов обратился с просьбой о помощи к Владимиру Путину. Российская сторона не оставила ее без ответа. В Киргизию направили гуманитарный груз, и оставалось определить, как доставить его на места и кто определит получателей. Эту миссию взяла на себя Всемирная продовольственная программа, основным донором которой, кстати, является Россия.

- Во многих селах была разрушена инфраструктура, нуждались в восстановлении дренажная система, мосты и другие коммуникации, - утверждает руководитель проектного отдела ВПП ООН Кыялбек Темишев. - Понятно, что на ремонт подобных сооружений у местной администрации средств нет. Мы предложили заняться обустройством самому населению. Взамен люди получали продукты - по нескольку мешков обогащенной муки и растительное масло. Таким образом решались сразу две проблемы - обустройство сел и обеспечение продовольственной безопасности.

В 2010 году, когда в Киргизии сменилась власть и на юге страны вспыхнул конфликт, Россия в разы увеличила помощь населению пострадавших районов. Помогали всем, кто нуждался. Кроме продовольствия, в республику направлялись медикаменты, средства гигиены и многое другое.

- Работать в ВПП ООН я начал в 2010 году, - вспоминает сотрудник международной организации Дильшот Исманалиев. - Мы занялись распределением гуманитарной помощи. Было много сложностей. Помощь в первую очередь предназначалась малообеспеченным семьям, а получить ее хотели все... Когда ситуация стабилизировалась, мы перешли к реализации программ развития. Участниками проекта "Продукты за труд", который реализовывался на российские средства, были мы, сельчане и местные органы власти. Последние должны были внести свой вклад строительными материалами, техникой или деньгами. Но такие возможности, конечно, были не у всех. Население самостоятельно восстанавливало инфраструктурные объекты и получало за это продовольствие.

Барьеры - не помеха

В марте 2020 года, когда в республике в связи с пандемией были введены жесткие ограничения, Россия осталась одной из немногих стран, которая продолжила оказывать помощь союзной Киргизии. Несмотря на закрытые границы, гуманитарные грузы доставлялись в сельские регионы. Не обходилось без сложностей. К примеру, чтобы доставить продовольствие в села Таласской области, сотрудникам ВПП ООН, по требованию местных чиновников, пришлось сдавать кровь на анализ и ждать, пока будет готов результат.

- Благодаря выделенному Россией финансированию мы направили в Нарынскую, Таласскую, Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области более тысячи тонн продуктов питания - обогащенной пшеничной муки и растительного масла, - сообщил страновой директор ВПП ООН в КР Андреа Баньоли. - Наша организация поддерживает усилия правительства КР по обеспечению продовольственной безопасности, особенно самых уязвимых социальных групп. Финансовая поддержка Российской Федерации крайне важна. Она позволяет оказывать помощь нуждающимся даже в условиях кризиса, вызванного пандемией.

Комментарий

Николай Удовиченко, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КР:

- Россия продолжит активно помогать Киргизстану в обеспечении продовольственной безопасности сельских и отдаленных регионов. Их население сейчас еще более уязвимо, чем ранее, из-за пандемии. Российская сторона уже выделила восемь миллионов долларов на закупку продовольствия. Примерно девять тысяч тонн продуктов доставят в регионы Киргизии до конца этого года. Распределение ведется строго. Этим занимаются специальные комиссии, в которые включены представители местных органов власти, в плотном взаимодействии с министерством труда и социальной защиты республики, взявшим на себя транспортировку грузов.

Люди, выполнив определенную работу, получают три-четыре мешка муки и растительное масло. Словом, это часть большой программы, которая реализуется Россией в республике и поможет нуждающимся пережить трудные времена. Если же в связи с пандемией снова будут закрыты границы, то, полагаю, трудностей с доставкой в республику продовольствия по нашим программам не возникнет.

Кстати, еще одним важным проектом, который реализуется в Киргизстане с помощью России, является организация полноценного школьного питания. Я сам неоднократно посещал школы, где он работает. Должен сказать, что все организовано на должном уровне. Благодаря этому проекту сегодня 400 тысяч учеников младших классов республики имеют возможность питаться правильно и на регулярной основе.

Цены застали врасплох

Перед властями республики стоит задача - стабилизировать продовольственную инфляцию

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Под занавес уходящего года, который и так, в силу известных причин, хорошим не назовешь, киргизстанцы получили еще один повод для переживаний - стремительный рост цен на все и вся. Это не преувеличение. В республике подорожало большинство продуктов питания и частных услуг, оказываемых населению. Есть ли у правительства эффективные рычаги воздействия на ситуацию?

Пугающие проценты

Подорожание продовольственных товаров - речь, в первую очередь, идет о них, так как траты на продукты питания остаются главной статьей семейных расходов в КР - началось еще в марте-апреле 2020-го. Тогда главной причиной роста цен стал страх киргизстанцев перед неизвестностью. Правительство ввело ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавируса в стране. В результате люди кинулись скупать про запас гречку, макароны, консервы, растительное масло, сахар и другие продукты. Этим, конечно же, не преминули воспользоваться торговые сети.

К осени, согласно данным Национального статистического комитета КР, индекс потребительских цен (фиксирует средний уровень изменения стоимости товаров и услуг за определенный период времени) в республике по сравнению с аналогичным периодом 2019-го увеличился почти на шесть процентов. Если же говорить о каждой группе продуктов питания по отдельности, рост превзошел ожидания даже пессимистов. Вот лишь несколько показателей: хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 15,9 процента, мясо и рыба - на 10, молочные изделия, сыр, яйца, масла и жиры - на шесть, а фрукты и овощи - на 30.

Если же перевести проценты в "живые" деньги, то на конец ноября, к примеру, килограмм говядины стоил уже 430-450 сомов (плюс 40-50 сомов в зависимости от региона), куриные яйца подорожали на 15-20 сомов за десяток, подсолнечное масло в среднем на 30 сомов. Для большинства киргизстанцев, по семейным бюджетам которых в 2020-м был и так нанесен мощный удар, поводов для радости в связи с повышением цен стало еще меньше.

Кто виноват?

Как ни печально, но главным драйвером роста цен в Киргизии был и остается... доллар! Или, если точнее, его курс по отношению к сому. В течение уходящего года, по данным официальных источников, национальная валюта КР подешевела по отношению к резервной более чем на 20 процентов.

- На мировых продовольственных рынках наблюдается повышение цен на основные товары, импортируемые на внутренний рынок республики. Данный фактор, а также... общемировая тенденция укрепления курса доллара послужили причинами некоторого ускорения темпов инфляции. Ее показатель в ноябре 2020 года составил уже 7,9 процента, - отметили в Национальном банке (НБ) КР. Кстати, примерно так же НБ объяснял рост цен в 2014 году, когда цены на продовольствие тоже росли, как на дрожжах.

Иными словами, каждый раз, когда "крепнет" доллар, импортные товары в республике стремительно дорожают. Для Киргизии это аксиома, так как страна сегодня, увы, больше завозит чужого, чем производит и вывозит своего. К примеру, по информации Госагентства антимонопольного регулирования КР, 85 процентов реализуемого в стране подсолнечного масла поставляется из России и Казахстана. Потому-то колебания курсовой разницы столь чувствительны для кошельков киргизстанцев.

- Рост курса доллара сильно влияет на стоимость продуктов питания. Почему, к примеру, дорожает мясо? Потому что дорожают корма для скота, растут расходы на содержание животных, - говорит глава Ассоциации импортеров и экспортеров КР Ленара Ниязбекова.

- Повышение цен - это результат падения курса национальной валюты страны, которая существенно зависит от импорта товаров. Чем значительнее эта зависимость, тем выше поднимутся цены, - поясняет экономист Азамат Акенеев. По данным министерства экономики Киргизии, более 70 процентов всей потребительской продукции в КР поставляется из-за рубежа.

Что делать?

Увы, состояние экономики Киргизии не оставляет властям пространства для маневра. Все, что можно было сделать для стабилизации цен в стране, уже предпринимается.

Национальный банк, к примеру, уже практически ежедневно продает доллары из резервов для недопущения скачков курса сома. Правительство КР "в целях недопущения критического недостатка продовольствия" ввело временный запрет на экспорт из республики отдельных видов - 15 наименований - сельскохозяйственных товаров, в их числе живые крупный рогатый скот, овцы, лошади, козы. Это, как заявил министр сельского хозяйства страны Тилек Токтогазиев, уже помогло остановить рост цен на мясо. Сотрудники Госантимонополии КР встретились с представителями крупных торговых сетей страны и рекомендовали не допускать необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания. А исполняющий обязанности главы правительства Киргизии Артем Новиков поручил и.о. мэра столицы Балбаку Тулобаеву открыть в каждом районе Бишкека ярмарки сельхозпродукции, на которых товары будут продавать "без накруток".

- Резкий рост цен на социально значимые товары застал врасплох многих жителей города. Сейчас перед нами стоит ключевая задача - стабилизировать продовольственную инфляцию, - подчеркнул Артем Новиков.

Между тем, по мнению независимых экономистов, власти с помощью указанных выше мер смогут лишь временно "заморозить" цены на продукты питания, но вернуть их на прежний уровень уже не получится. Ведь "более 70 процентов всей потребительской продукции в КР поставляется из-за рубежа".

Справка "РГ"

В перечень сельскохозяйственных товаров, временно запрещенных к вывозу из КР, входят лошади, ослы, мулы и лошаки живые; крупный рогатый скот (живой); овцы и козы (живые); домашняя птица (живая); пшеница и меслин; ячмень; кукуруза; рис; мука пшеничная; масло растительное; сахар-песок; яйца куриные; соль йодированная поваренная пищевая; корма (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма).

Новоселье у врача

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)

Специальная программа для привлечения врачей заработала в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском. В конце 2019 года местные власти решили ежегодно выделять из бюджета как минимум восемь миллионов рублей на приобретение жилья для медиков. На днях ключи от новых квартир получили два специалиста.

Врач-онколог Евгения Басанова и детский невролог Владимир Филиппов обосновались в Березовском в этом году. У каждого в семье подрастает двое детей, жилье для них - проблема номер один. Именно она стала весомой причиной, заставившей детского невролога с 13-летним стажем отправиться за полторы тысячи километров из Астрахани в Свердловскую область. И байки о 50-градусных уральских морозах южан не испугали.

- О таком просторном жилье мы даже не мечтали. Нам планировали выделить двухкомнатную квартиру. Решали, как поделим квадраты с детьми. А тут узнаем приятную новость: город приобрел для нас сразу трехкомнатную! - поделился радостью Владимир Филиппов, осматривая новые хоромы.

К запуску программы местные депутаты подошли, ориентируясь на реальные потребности врачей. Нынче, чтобы приобрести именно трехкомнатные квартиры, пришлось выделить дополнительные средства: цены на недвижимость выросли и в восемь миллионов не уложились.

- Мы хотим создать достойные условия для медиков, чтобы специалисты понимали, как их ценят, - пояснил глава администрации Березовского городского округа Евгений Писцов.

Ежегодно в Березовском планируют покупать две квартиры для медиков. Потенциальные новоселы 2021 года уже имеются: в город приехала семейная пара терапевтов.

Тем временем

В Свердловской области на полную мощность заработал колл-центр по оказанию помощи жителям с COVID-19. По единому бесплатному круглосуточному номеру 122 уральцы могут получить консультацию, вызвать врача на дом или сообщить о трудностях при обращении в медучреждения. При этом новая система обеспечивает стопроцентную обработку звонков. Если все диспетчеры заняты, система фиксирует каждый вызов, и первый освободившийся оператор начинает дозваниваться до отключившихся абонентов.

Неестественный отбор

В Крыму за неделю из двух приемных семей со скандалом забрали восемь детей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова назвала жуткой процедурой и безумием действия органов опеки Симферопольского района: в течение прошлой недели чиновники со скандалом забрали из двух приемных семей в Симферопольском районе пятерых и троих детей соответственно.

"Налет" с полицией

С 30 ноября пятеро из 15 воспитанников приемной семьи Ольги и Юрия Тоцких из села Дубки Симферопольского района находятся в специальном интернате в селе Гвардейском. В прошлую пятницу опекуны обратились к главе райадминистрации Дионису Алексанову с письменным прошением вернуть детей в семью до завершения проверки правоохранителями законности их изъятия.

К зданию муниципальной администрации поддержать добрых знакомых пришел Игорь Черняков, в чьей семье воспитывается шестеро приемных детей. Трое из них в тот день из школы не пришли. Вернулся только один ребенок, который и рассказал, что других забрали какие-то люди. Без каких-либо постановлений об отстранении от исполнения обязанностей опекуна. Позже Чернякова с супругой Ириной Астаховой ожидал, как это назвала детский омбудсмен Анна Кузнецова, вечерний "налет полиции, с грубыми действиями, криками и испуганными детьми". У органов опеки попытка забрать остальных детей провалилась.

Оценивая жалобы на действия районного управления по делам несовершеннолетних и защите их прав, омбудсмен констатировала: в этой структуре "что-то совсем поломалось".

- Ведь это же сама опека ранее передала в одну семью 15 детей, в другую - шесть, - напомнила Кузнецова и резонно добавила: - То есть, забирая детей таким образом, опека сама расписывается в своей некомпетентности и признает свое же решение о передаче в семью неверным?

По словам детского омбудсмена, чтобы разобраться в ситуации на месте, в Крым выдвинулись сотрудники ее аппарата, которым уже оказывает "огромную помощь" Генпрокуратура РФ.

Казус Тоцких

Ольга и Юрий Тоцкие - сами выпускники детдома. За 11 лет через их семью прошли более 20 воспитанников (не считая четырех родных детей). И впервые за эти годы орган опеки решил изъять у отмеченных не одной благодарностью минобразования Крыма приемных родителей сразу всех воспитанников.

С кипой соответствующих постановлений (по одному на каждого ребенка) в дом к Тоцким пришел хорошо знакомый начальник районного управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Тарас Луценко. Вручив копии документов главе семейства и узнав от него, что пятеро детей в данный момент находятся в школе, чиновник немедленно направился в образовательное учреждение, откуда увез детей, как позже выяснилось, в социальный центр в селе Гвардейском. Остальные десять детей остаются в доме Тоцких и сообщили о нежелании покидать семью.

Свои действия дипломированный правовед Луценко старается скрыть за юридической казуистикой, заявляя, что никакого изъятия детей не было.

- Изъятие детей производится по статье 77 Семейного кодекса РФ об отобрании в связи с наличием угрозы, - пояснил он, тем самым исключив наличие такой угрозы в семье Тоцких. - В данном случае орган опеки предпринимал действия, направленные на устройство детей в государственные учреждения. Если будет подтверждено, что орган опеки надлежащим образом принял постановление, будет принято однозначное решение о необходимости расформирования приемной семьи полностью.

Ольга Тоцкая рассказала, что незадолго до визита чиновника она выиграла у того судебный процесс: глава управления обвинял приемных родителей в нецелевом использовании пенсий воспитываемых ими больных детей. Суд первой инстанции вынес решение в пользу Тоцких, после чего истец оспорил судебное решение в апелляционной инстанции. Изъятие чиновником детей многодетная мать расценивает как травлю:

- Ранее он недвусмысленно давал понять, что нашу семью расформирует, а меня с супругом подведет под уголовную ответственность.

Дети - не мебель

Детский омбудсмен Анна Кузнецова уверена, что с детьми из семьи Тоцких органы опеки поступили "как с мебелью". Специалисты ее аппарата установили, что разлучение детей с семьей было необоснованным.

- Факты наличия угрозы жизни и здоровью детей не подтвердились, - отметила она. - Теперь мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы восстановить права детей, разлученных с семьей. Необходимо, чтобы виновные понесли соответствующее наказание.

Тем временем в связи с изъятием детей Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю организовало проверку. Следователи намерены выяснить все обстоятельства инцидента, изучив основания и законность процедуры, а также оценить вместе с представителями органов надзора обстановку в семье.

Похожая ситуация сложилась и в приемной семье Светланы Мельник из поселка Нижнегорского, через которую с 2016 года прошли 10 воспитанников. С прошлого года после развода с супругом она воспитывала приемных детей одна. Остававшихся до последнего времени шестерых воспитанников в возрасте от 5 до 16 лет органы опеки изъяли 27 августа этого года. Позже суд определил, что Светлана в полной мере выполняла обязанности опекуна. После изъятия детей чиновники заявили опекуну о своем подозрении, что полагавшиеся последним выплаты та якобы использовала для улучшения собственных жилищных условий. Светлана утверждает, что для масштабных строительных работ в доме взяла большой кредит в банке.

- Весной представители опеки буквально каждый день приходили к нам с проверкой, - вспоминает она. - Утверждали, что в доме недостаточно проветриваются комнаты (это не так), указывали на неопрятный, как они считали, вид детей, которые дома постоянно то рисовали красками, то купались в бассейне, то играли в песочнице. Это было форменное издевательство со стороны специалистов, которые должны оказывать поддержку и содействие приемным детям и родителям, а не ежедневно их прессинговать.

Компетентно

Ирина Клюева,уполномоченный по правам человека в РК:

- Сегодня в республике около 400 приемных семей, в которых воспитываются более полутора тысяч из четырех тысяч детей-сирот. Лишь около шести процентов ребят остались в детдомах и интернатах. По моим наблюдениям, органы опеки экстренно изымают детей из приемных семей при угрозе их жизни и здоровью и затем, как правило, помещают в другие. В случае с семьей Тоцких такой необходимости не было. Поэтому рабочая группа для постоянного мониторинга случаев неправомерного отобрания детей при уполномоченном по правам ребенка в Крыму обратилась к руководству администрации Симферопольского района с просьбой отменить решение об изъятии всех 15 воспитанников, пока правоохранители и психологи не проведут необходимые проверки. Кроме того, члены рабочей группы рекомендовали минобразования Крыма проверить, было ли законным решение администрации о прекращении деятельности приемной семьи Тоцких и изъятия из нее детей, а также напомнить специалистам органов опеки и попечительства о строгом соблюдении требований законодательства при принятии решения об отстранении опекунов от их обязанностей.

Дионис Алексанов, глава Симферопольской районной администрации:

- Администрация Симферопольского района выступает исключительно в интересах наших детей. Каждый ребенок должен расти и развиваться в комфортных для него условиях, ведь от этого зависит то, каким он будет во взрослой жизни.

Готовь байдарку в декабре

За что сибиряки любят водный туризм

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Гребля на байдарках и каноэ - отличный способ не только держать в тонусе мышцы всего тела, но и "убежать" от инфаркта с инсультом. По мнению специалистов, длительные ритмичные движения веслами и сердечную мышцу тренируют, и кровеносные сосуды "прокачивают". А еще такое увлечение поможет городскому жителю снять стресс и укрепить нервы.

Выбираем лодку

Вообще-то водным туризмом сибиряков не удивишь. Но если отважные покорители горных рек "обивают" речные пороги уже давно, то фанатов более спокойных походов на веслах пока не так много. А ведь это куда доступнее, а впечатлений порой не меньше. И пусть адреналин не так зашкаливает, зато безопасно. При этом полезно в любом возрасте и положении: самые смелые мамы даже грудничков на байдарках катают. И пока реки скованы льдом - самое время подготовиться к сезону.

В новогодние каникулы можно приобрести настоящую спортивную лодку для тех, кто жаждет новых летних впечатлений. Хоть двухместная байдарка, хоть небольшое резиновое каноэ, хоть складной пакрафт - по словам речного туриста со стажем Марии Черешневой, именно в этот период производители делают максимальные скидки.

Спортивные резиновые судна куда прочнее и надежнее обычных "надуваек" для прибрежной рыбалки. Та, что носит по Оби и малым рекам нашу героиню, обошлась ей в восемнадцать тысяч рублей. Прибавьте сюда еще стоимость весел и (обязательно!) спасательного жилета. Это один из самых доступных вариантов из тех, что можно считать по-настоящему спортивными. С такой одноместной байдаркой справится даже ребенок десяти-двенадцати лет.

Лодки посолиднее, для прохождения речных порогов, могут стоить и больше пятидесяти тысяч рублей. Но, возвращаясь к вопросу экономии, по мнению Марии Черешневой не стоит в первую свою лодку "вбухивать" состояние. Все равно ее придется менять, уверена путешественница.

Начинали на полу

- Никто и никогда, я уверена, не купит с первого раза то, что ему нужно, - предупреждает Мария. - И это не проклятие начинающих речных туристов, просто идеальных лодок не бывает. Сразу сложно понять, что нужно именно вам. Когда мой муж загорелся идеей пересесть с туристического велосипеда на байдарку, я поняла, что хочу плавать вместе с ним. Купили двухместную лодку. Очень красивую. Но на дворе январь, пришлось учиться грести прямо на полу комнаты. Сами себе мы напоминали героев любимого телесериала "Друзья", была там такая сцена. Не могли дождаться, когда же спустим нашу красавицу на воду.

А уже в начале лета, после нескольких походов, решили плавать раздельно. И вовсе не потому что "любовная лодка" разбилась о быт, просто глава семьи мечтал о более "адреналиновых" сплавах, холодных брызгах горных рек, а Мария предпочитала спокойное течение. К тому же в тандеме, как оказалось, грести сложнее. Пришлось разделиться.

- Для каждой цели - свой тип лодки, лишь с опытом понимаешь, что именно тебе нужно, - поясняет Мария. - И только пересев в свою нынешнюю байдарку, я почувствовала себя полноценным туристом. Вот тогда хобби постепенно перерастает в образ жизни: даже сейчас, зимой продумываешь возможные маршруты или мечтаешь о заграничном турне. Хотя и наша родная Обь не перестает удивлять, и малые речушки иногда поражают видами. Ведь, спускаясь, скажем, по течению маленькой речки Ик в Маслянинском районе, встречаешь удивительной красоты пейзажи, которых иначе не увидеть: вокруг непролазный лес, никаких дорог, а тут высоченные утесы, прозрачнейшая вода. Даже не верится, что находишься в родной Новосибирской области. На реке сибирская природа открывается с особой стороны.

Нужна команда

Но сколь бы прочным ни казалось судно, предупреждает Мария, отправляться на реку в одиночку не стоит. На первых порах лучше подыскать кого-то опытного из числа знакомых или единомышленников из интернет-форумах. Водные туристы - народ отзывчивый, они без всякого снобизма по реке "плавают", а не "ходят" как моряки. И в команду новичка, скорее всего, охотно возьмут.

Бывалые туристы научат разным мелочам, от выбора оптимального места для причаливания, до способов срочного ремонта резиновой лодки. И, конечно, подскажут, как выстраивать свой маршрут. Ведь речной туризм - это не только вода: если за вами по пятам не следует машина, нужно четко понимать, сколько времени вы проведете в лодке, где и когда лучше пересесть на электричку, какая железнодорожная станция ближе всего к берегу. Отправляться в поход наобум нельзя, стоит все продумать заранее.

И, конечно, надо соблюдать правила безопасности. На судоходной Оби, если в поле зрения и показалась какая-нибудь баржа, у гребца есть примерно полчаса, до того, как лодка поравняется с этой громадиной. Крупные, но медленные суда для внимательного туриста угрозы не представляют.

Больше опасности - от гонщиков на моторках и скутерах, которые, бывает, красуются рядом с байдарками. "Кто знает, в каком состоянии они садятся за "штурвал", вдруг еще протаранят", - небезосновательно замечает Мария. К счастью, ничего подобного за несколько лет лодочных прогулок с нашей героиней не случалось.

Можно и с детьми

По-настоящему испытать страх ей довелось лишь однажды, когда они с супругом решили причалить на краю городского пляжа. Стоял летний солнечный день, в воде было полно людей, и две байдарки подошли поближе к берегу в том месте, где голов из воды торчало меньше всего.

- Муж всегда первым причаливает, - вспоминает Мария. - Выбрали более-менее безлюдное место, но тут его лодку облепили хохочущие подростки. Казалось, муж вот-вот начнет отталкивать эту ораву веслом. Наверное, я бы так и поступила. Но он сдержанный человек, к тому же гораздо лучше меня чувствует себя на воде, так что прокатил всю "стаю" до берега и стал вытаскивать лодку. Тут дети обернулись в мою сторону, а самый шумный скомандовал: "Вон еще одна!" Тогда-то я действительно испугалась. С моими навыками ни за что было не удержать равновесие, байдарка точно перевернулась бы. Спас мужчина, видимо, отец капитана этих "пиратов". Он отогнал мальчишек и даже любезно подтянул мою байдарку на песок.

Даже совсем маленьким детям речные путешествия на пару с мамой очень нравятся. Главное - найти спасательный жилет нужного размера. При желании можно отыскать и фабричный вариант, но многие путешественницы предпочитают шить сами, кто во что горазд.

- Знаю тех, кто сплавляется по Оби с ребенком чуть ли не с самого его рождения, когда он и сидеть-то толком не умеет. Привязывают к себе - и вперед. Я не рисковала брать с собой дочь пока ей не исполнился год с небольшим. Она залезла в надутую лодку на берегу, хохотала и прыгала в ней. Но как только спустили на воду, думаю, ближайшую деревню разбудил детский вой. Дочь не поняла, зачем нужно плыть, когда и на берегу было здорово. Но минут через пятнадцать ребенок уже был счастлив: погода хорошая, а в лодке немного укачивает. Но, знаете, без ребенка плыть все же спокойней.

P. S.