Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ФАС РОССИИ ИСПОЛЬЗУЕТ ПЕРЕДОВЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СВОЕЙ РАБОТЕ

Состоялся совместный семинар ФАС России и Регионального центра по конкуренции ОЭСР

Опытом работы российского антимонопольного органа в рамках Межгосударственного совета по антимонопольной политике и Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства поделилась заместитель начальника Управления международного экономического сотрудничества ФАС России Татьяна Ойнвид. Она также рассказала о деятельности ФАС России в рамках Евразийского экономического союза, при формировании которого значительное внимание уделили вопросам конкурентной политики.

В своем докладе спикер особое внимание уделила институциональной системе реализации конкурентной политики в рамках ЕАЭС, осуществлению правоприменительной деятельности Евразийской экономической комиссией и национальными антимонопольными органами государств-членов Союза.

«Договор о Евразийском экономическом союзе закрепил передовые формы международного сотрудничества антимонопольных органов государств-членов ЕАЭС между собой и с Евразийской экономической комиссией. Он включил поручения о проведении отдельных процессуальных действий, информирование о расследованиях, затрагивающих интересы другого государств-члена союза. При этом, нельзя не отметить значительный вклад МСАП в формирование указанных инструментов международного сотрудничества при правоприменении, нашедших отражение в международном договоре об учреждении Евразийского экономического союза» - отметила Татьяна Ойнвид.

В своем выступлении спикер остановилась и на двустороннем сотрудничестве ФАС России, как на важном направлении международного взаимодействия антимонопольного органа, позволяющем повысить эффективность правоприменительной деятельности.

«К настоящему времени договорной портфель российского антимонопольного включает в себя более 50 документов различного уровня, определяющих возможность сотрудничества с зарубежными конкурентными ведомствами. При этом, география сотрудничества настолько расширилась, что перестала охватывать ближайших соседей на западе и востоке, а затронула даже другие континенты. В «копилке» российского антимонопольного органа двусторонние документы о сотрудничестве с антимонопольными органами Бразилии, Мексики, Эквадора», - добавила спикер.

Татьяна Ойнвид отметила, что целью ФАС России в последние более чем 10 лет является заключение так называемых «соглашений нового уровня», которые включают положения, определяющие возможность сотрудничества именно при правоприменении. Первые такие соглашения ФАС России были заключены, в том числе с конкурентными ведомствами Австрии, Венгрии, Мексики.

Важным элементом «соглашений нового уровня» является обязательство сторон по обеспечению режима конфиденциальности информации, которая стала им известна в процессе совместной деятельности в рамках реализации соглашения.

«К настоящему времени ФАС России обладает необходимыми инструментами международного сотрудничества при правоприменении с большим кругом стран, а также потенциалом для его расширения, что в современных условиях глобализации и цифровизации экономики приобретает все большую актуальность», - отметила в заключении своего выступления Татьяна Ойнвид.

Об опыте ФАС России при рассмотрении глобальных сделок рассказала заместитель начальника отдела Управления международного экономического сотрудничества Анастасия Докукина.

«Мы сотрудничаем с зарубежными антимонопольными регуляторами, чтобы синхронизировать принятие решений, избежать принятия ассиметричных, противоречивых предписаний, налагаемых на стороны слияния в разных странах. Сотрудничество помогает нам понять природу глобальных средств правовой защиты, применить их к нашим национальным проблемам конкуренции и сэкономить наши ресурсы", - подчеркнула Анастасия Докукина.

Спикер привела примеры сотрудничества ФАС России с зарубежными конкурентными ведомствами при рассмотрении глобальных слияний. В их числе заблокированная сделка Siemens и Alstom.

«Проект предписания, разработанный ФАС России, а также возможные дальнейшие шаги по контролю за его исполнением были разработаны с учетом результатов консультаций, проведенных с иностранными антимонопольными органами, особенно учитывая тот факт, что рынки, затронутые сделкой, совпали во многих юрисдикциях", - сообщила она.

Анастасия Докукина сообщила, что одной из приоритетных сфер деятельности конкурентных ведомств является борьба с транграничными картелями. Она отметила трудности при рассмотрении дел о трансграничных картелях - недостаточный опыт, нехватка ресурсов, отсутствие на международном уровне единых принципов и правил, регулирующих взаимодействие антимонопольных органов при расследовании трансграничных картелей.

«При поддержке десятков стран и Секретариата ЮНКТАД Резолюцией 8-й Конференции ООН по конкуренции (19-23 октября 2020 г.) решено, что борьба с трансграничными картелями станет одним из приоритетных направлений работы ЮНКТАД на ближайшие 5 лет, а также будет создана соответствующая Рабочая группа», - заключила представитель ФАС России.

Также в ходе совместного семинара о международном сотрудничестве в Европе: в рамках ЕКС и за ее пределами сообщила спикер из Италии Алессандра Тонацци. В свою очередь, о проблемах при официальном и неофициальном сотрудничестве рассказала участница из Мексики Хейди Сада.

Гендиректор "Технониколь": В России строят слишком долго и дорого

Бюрократические процедуры делают строительство в России слишком долгим и дорогим процессом, из-за этого наша страна до сих пор вынуждена догонять и западные, и азиатские страны в вопросах технологий. Зато "коронакризис" не убил отрасль, чего все опасались в марте, а лишь создал большой провал в апреле и мае. Об этом, а также о кадровой политике, загородном рынке и других сложностях строительного сектора в России в интервью РИА Недвижимость рассказал генеральный директор компании "Технониколь" Владимир Марков

Коронакризис

– Владимир Валерьевич, давайте начнем с наболевшего: прежде в кризисные годы у нас резко падал объем строительства и, соответственно, потребления стройматериалов. Было ли в этот раз нечто подобное?

– Падение случилось, конечно. В апреле и мае у нас реально были просадки в продажах по сравнению с прошлым годом. При этом первый квартал мы прошли очень хорошо, и с июня у нас продажи фактически восстановились.

– Как же так вышло?

– Ну а помните, как все происходило? Даже если в Москве выглянуть в окошко, можно было увидеть, что крупные стройки продолжали работать. Никто их не останавливал, и сам президент в своих выступлениях призывал быть очень осторожными в вопросах закрытия строек.

Наши заводы не останавливались ни на минуту. В том числе и потому, что от их работы зависели сроки ввода госпиталей, которые строились по всей России. Мы туда поставляли очень много материалов – и теплоизоляцию, и гидроизоляцию, и все остальное. Непрерывная инфраструктура, метрострой, транспортное строительство – там тоже активно использовались наши материалы, и эти объекты могли встать из-за остановки нашего завода.

Так что в этом плане мы прошли кризис, я думаю, неплохо. Да, действительно, было два месяца падения (минус 10% и 20%), но сейчас мы восстановились, и даже был отскок. В целом по итогам семи месяцев у нас семипроцентный рост по сравнению с прошлым годом.

В принципе, во всей отрасли было так. Смотрите, в первом полугодии в России производство, допустим, товарного бетона снижалось на 2,7%, а железобетонных изделий – на 11,2%, об этом говорит наша статистика. Другой пример: на 2020 год был запланирован капремонт 59 855 многоквартирных домов, а по нашим данным на 1 июля завершили его только в 2462 домах. Отсюда и просадка, хотя сейчас постепенно все восстанавливается.

– А за счет чего именно произошла "просадка"?

– В основном за счет поставок в торговые сети – ритейл в этом смысле пострадал сильнее всего, ведь крупные магазины вроде Leroy Merlin были закрыты. Плюс в регионах некоторые стройки все-таки были заморожены.

– Были ли еще какие-то характерные черты у этого то ли кризиса, то ли просто паузы? Что-то, что вы сами заметили?

– В этот раз, на мой взгляд, у нас был кризис не экономический, а психо-социально-эмоциональный. В 2014 году было понятно, что делать: берешь, сокращаешь издержки, планируешь сокращение производства. И с перспективами все понятно: денег нет, их не будет, соответственно, достаешь из шкафчика антикризисный план и по нему работаешь.

В 2020 году мы жили в состоянии неопределенности. Например, закроют стройку или нет? Если не закроют, мы ведем поставки туда, если закроют – то не ведем. И вот эта неопределенность отличает кризис от предыдущих неурядиц – ты вообще не знаешь, какой план тебе нужно доставать из "тревожного ящика".

– И такая ситуация продержалась два месяца? Или больше?

– Самая большая неопределенность была в марте, когда мы порой каждый день обсуждали перспективы года. Рисовали, к примеру, серьезное падение российского ВВП. Он, скорее всего, и упадет на 5-8%, но мы представляли себе более катастрофические сценарии.

Однако рассматривали и отскок после падения, и пока мы идем по этому сценарию. Хотя еще остается неопределенность из-за возможности второй волны и непонимание, во что это все выльется в 2021 году. Так что сегодня мы строим планы на следующий год с осторожностью, находимся на стадии стратегического планирования.

– Весной было довольно много жалоб от строительных компаний, что нарушились логистические связи, что поставки из других регионов не могут доехать из-за ограничений. Вы с этим сталкивались?

– Там, где местные власти ужесточали требования - да. Справиться с этим помогло то, что наши предприятия были включены в перечень системообразующих. Каждому водителю вместе с документами на груз выдавался бланк такого письма, чтобы предъявлять на постах полиции. В большинстве случаев эту проблему письмо решало, так что катастрофических последствий для себя мы не ощутили.

Как и в любой другой кризис, надо жить в формате быстрой реакции, и постоянной готовности на что-то реагировать, срочно решать какие-то внезапно возникающие вопросы.

Люди – это капитал

– В одном из прежних интервью вы говорили, что увольнение людей в кризис – это большая ошибка, которую вы не намерены повторять. В то же время ваши коллеги, рассуждая об автоматизации производства, упоминали, что новые линии потребуют куда меньше людей. Но ведь это противоречие, разве нет? При автоматизации людей сокращают?

– Противоречия здесь нет. Безусловно, люди – это капитал, который надо сохранять, эффективно использовать и преумножать. Автоматизация – это отдельная тема, хотя одна из её главных задач – повышение эффективности сотрудников.

Например, мы сейчас очень много делаем автоматизированных процессов в бухгалтерии, ставим на поток те или иные операции, но при этом год от года штат бухгалтерии у нас прирастает. Почему так происходит?

Потому что мы убираем у людей рутину, но взамен они начинают заниматься вещами более высокого уровня, более интеллектуальными. Если раньше бухгалтерия собирала со всех авансовые заявления, рассчитывала зарплаты и так далее, то сейчас они уже больше времени могут уделять различным отчетам по запросу бизнеса, помогая ему принимать своевременные и более верные решения. То есть автоматизация позволяет высвободить руки и голову человека для более интеллектуальной работы, и он может оказывать больше качественных услуг.

Классический, пусть и несколько утрированный пример был в фильме "Чарли и шоколадная фабрика". Там в начале отец Чарли стоял на конвейере и руками накручивал пробочки на тюбики зубной пасты. Сначала его уволили, заменив на робота, но затем вернули на фабрику, чтобы обслуживать эту технику. Иными словами, выполнять более квалифицированную работу и вдобавок получать больше денег. То же самое и у нас: автоматизация избавляет людей от рутинных операций, дабы высвободившегося человека мы могли поставить на место, где он будет генерировать совсем другой уровень продукта, создавать больше ценности для клиента и приносить больше денег для компании.

– А если смотреть более масштабно, на работу не конкретных подразделений, а всей компании: как здесь сказывается такой подход? Людей больше или меньше год от года?

– Смотрите, численность компании год от года растет, хотя нельзя сказать, что мы не увольняем людей. Если мы ставим робота, который начинает сам упаковывать материал, то человек, который раньше это делал, уходит, если не обладает другими компетенциями. Это не значит, что в компании не появляется новых людей, которые начинают заниматься какими-то сервисными составляющими. Но наш принцип – поиск специалистов "внутри", то есть среди своих сотрудников. Если подходящих людей не видим, то только тогда идем на внешний рынок.

Кроме того, компания уже переросла статус просто производителя материалов, теперь мы представляем собой некую экосистему продуктов и сервисов, которые сейчас порой даже ценнее, чем сама продукция. И для этих сервисов нужны квалифицированные сотрудники.

Например, компания Apple, стоящая 2 триллиона долларов, так оценена не потому, что у нее "Айфон". "Айфон" – лишь малая часть экосистемы сервисов, которые они продают людям. Точно так и здесь: есть некая база, на основе которой ты создаешь те или иные сервисы по применению своего продукта, по техническому сопровождению, по циклу обслуживания зданий, который может охватывать 200 лет с учетом всех его этапов.

Строительство взрослеет

– Вы очень давно работаете в компании и могли наблюдать за трансформацией российского жилищного строительства в течение многих лет. Как он менялся?

– Строительство переходит от достаточно архаичных советских норм к более современным, прежде всего – к самим материалам. Компания, разумеется, активно участвует в этом процессе, так что без лишней скромности могу сказать, что мы очень много сделали для того, чтобы перейти в России с устаревших на современные решения для кровли, в том числе и по гидроизоляции, энергосбережению и прочим вещам. Даже то, что делают в ЖКХ сейчас и что делали 20 лет назад – это небо и земля.

– А что там такое делали?

– Смотрите, 25 лет назад построенный дом закрывали шестью слоями рубероида. То есть на самом деле четырьмя, потому что два воровали, проверка закрывала на это глаза, никто особо за качеством не следил – и через два года крыша текла. И что делали? Приходили и снова закатывали еще в два слоя. И дальше по накатанной: каждый год течет, каждый год новые два слоя. Я лично видел на крыше в Усть-Илимске "пирог" покрытий толщиной в метр! Причем это метр этакого болота, ты по нему идешь, а он дышит, колышется, как водяной матрас. Никто же не сушил тот старый рубероид, который протек, вот и получается болото, которое, во-первых, весит несколько тонн на квадратный метр, во-вторых, его уже бессмысленно дальше изолировать, потому что внутренней влаги уже столько, что она будет течь вечно.

А сейчас уже существует целый комплекс решений, позволяющих создать нормальный "пирог" толщиной в 20 сантиметров, с нормальной теплоизоляцией и гидроизоляцией. Делается это быстрее, чем закатать все в рубероид. В сфере ЖКХ это поняли и активно применяют новые решения. И здесь мы также принимали активное участие как в создании новых норм и СНиПов, так и в обучении бригад. У нас очень большие объемы обучения – каждый год по 40 тысяч человек. И это очень важно, потому что 90% надежности крыши – работа подрядчиков.

– Разве материалы так легко испортить?

– Не материалы, а конечный результат. Проще объяснить на примере. Был у нас кейс, когда мы поставляли самый топовый материал на пентхаус владельца девелоперской компании. Крышу ему закатали в 4 слоя этого материала, но она в первый же дождь протекла. Нас, естественно, вызвали: "Вы что нам продали? Как такое может быть?", но когда мы приехали, то увидели, что подрядчики подвели материал к краю крыши, но не завели на парапет, то есть не создали "корыто". В результате через щель на стыке перекрытия и парапета все затекло внутрь. Это и есть вопрос компетентности подрядчиков.

– Удивительно. На элитной стройке работают настолько непрофессиональные люди?

– Не только на элитных. Не знаю, как это происходит сейчас, но еще 10-15 лет назад на московских стройках распределение рабочих иногда происходило так: бригадир брал мешок с паспортами и наугад отправлял людей крыть крышу, штукатурить и так далее, без специализации. И с этим приходилось считаться и бороться. Поэтому мы сейчас уделяем много времени повышению профессиональной грамотности и компетентности в том числе и ЖКХ-бригад. Ведь если протечет крыша из наших материалов, то многие решат, что проблема именно в них, хотя чаще всего проблема именно в подрядчиках.

В западных странах, если рассматривать систему гарантий, первые два года гарантию за кровлю несет подрядчик, а сверх этого срока – уже поставщик материалов. Это разумно, потому что все дефекты подрядных работ выявляются в эти первые два года.

– Почему же у нас все так плохо?

– Не стоит быть такими категоричными. В России отмечается прогресс, и если 20 лет назад мы отставали от прогрессивного мира ровно на столько же, то сейчас лет на 5.

– В чем же мы так отстаем?

– Конечно, сроки строительства. По западным меркам мы строим очень долго. Во многом это обусловлено тем, что у нас чрезвычайно затруднен бюрократический процесс. Чтобы начать строить здание по всем нормам, ты два года должен бегать и оббивать пороги.

– Получается, рейтинг Всемирного банка и "снипы-хрипы" – это все не просто так?

– Конечно! Повторюсь: если делать все правильно, то два года ты будешь все только согласовывать, получишь кучу подписей, пройдешь кучу экспертиз. Но самое интересное в другом! Если со зданием что-то пойдет не так, то ни один из этих "экспертов", кто ставил тебе эти подписи, ни за что не ответит. Возьмем все эти наши аквапарки, которые рушатся. Кто-то из "экспертов", согласовывавших проект, в итоге сел? Нет.

Если в западных странах эксперт дорожит своей подписью, так как его могут лишить лицензии за недобросовестность, то у нас такого нет.

И это одна из самых больших проблем – что у нас регулированием занимаются люди, которые зачастую на стройке ни дня не работали. А они выдумывают нормы, по которым эта стройка должна работать. Вот такой парадокс российской действительности.

– То есть все эти согласования вредны своей бессмысленностью?

– Не только. В первую очередь – временными затратами. Если в Америке частный дом возводится за 2 месяца с нуля, то у нас все это занимает один-два года. Вот поэтому у нас так дорого и зачастую некачественно. Потому что за этот срок у тебя сменилось 3-4 подрядчика, технологии нарушились, кто что делал год назад, уже никто не помнит.

А ведь что самое дорогое в любом бизнесе развитого мира? Это люди! Расходы на материалы – это копейки, самое большое – это деньги, которые получают подрядчики. И чем меньше времени подрядчики тратят на стройку, тем дешевле получается дом. Вот поэтому в России стоимость квадратного метра частного дома составляет 1 тысячу долларов, но это будет "коробка" без отделки и инженерии, а в Штатах при той же стоимости "квадрата" ты получишь готовый дом с вентиляцией, кондиционированием, первичной отделкой, в состоянии "мебель завози и живи".

Мучительное загородное строительство

– У аналитиков есть мнение, что в этом году, после нескольких лет падения, интерес к загородному жилью резко вырос. А как по вашим оценкам – проседание было? Или это видимость, и интерес именно к проживанию за городом в России рос все эти годы, просто реализовывался он не так, как это можно было увидеть в отчетах о продажах?

– Я согласен со вторым мнением, рынок действительно рос, но при этом предложение обгоняло спрос. Так как рынок растущий, то пришло очень много людей, желающих на этом заработать, поэтому одновременно продавалось и строилось очень много разных поселков. И достаточно много домов потом просто стояли и ждали своего часа, никак не могли продаться.

При этом еще происходила смена укладов. Сегодня дома, которые строились в девяностые, морально пришли в негодность.

Та же Рублевка сейчас уже не престижное место: она застроена хаотично, без единого архитектурного ансамбля и людьми, которые в архитектуре понимали очень слабо. Ее, конечно, пытаются реализовать, но, думаю, продать ее уже нельзя – можно только снести и построить что-то более-менее адекватное и современное.

На Новой Риге, к примеру, подход уже более правильный: там выкупаются "поляны", строятся коттеджные поселке в едином архитектурном стиле, с инфраструктурой, и в этом плане жить там комфортно, хотя цена кусалась. Пандемия позволила эти дома продать. Я слышал о том, что объекты, которые продавались по два года, были буквально сметены даже без скидок и торга. Но насколько продолжительным будет этот процесс – я не знаю. У него есть потенциал закладки тренда, хотя лично я в этот тренд не очень верю.

– Почему не верите?

– Сужу по себе. Я за город в зрелом возрасте не поехал бы. Человек – существо социальное, и ему свойственно кучковаться. Сейчас, конечно, пандемия со всеми ее ограничениями и самоизоляцией плодит "социопатию", люди стремятся уединиться, но это больше основано на страхе и недоверии. Но рано или поздно это уйдет, изобретут нормальную вакцину, болезнь перестанет пугать, и все потянутся обратно. А на эти два-три года, действительно, возможен отток народа за город.

Хотя опять же, если сравнить с Европой, то доля населения России, которая живет за городом и в малоэтажных пригородах, не велика. Так что для частного домостроения у нас еще есть потенциал за счет того, что слишком большая часть населения среднего класса у нас живет в городах.

Я даже склонен считать, что в России загородка будет расти именно потому, что какая-то часть среднего класса, заработавшего деньги, захочет построить дом.

– Построить? Или все-таки купить?

– У нас психология такая, что все хотят именно строить дом. Если в западных странах ты его просто купишь, то у нас зачастую ты именно сам строишь. И это тоже проблема, она ограничивает миграцию. Хотя и качественного предложения мало, и сейчас оно снимает сливки, поэтому очень дорого.

– А не планируете на этом фоне сами податься в девелопмент либо в создание готовых домокомплектов?

– У нас есть проект в сфере загородного строительства. Но это не производство готовых домокомплектов, а разработанная нами бизнес-модель, мы ее назвали Dom Technonicol. Наши эксперты совместно с российскими строителями, специалистами Института пассивного дома и Канадской ассоциацией каркасного домостроения разработали книгу стандартов. Уже тогда, шесть лет назад, было понятно, что действующие СНиПы не отвечают потребностям современного человека в комфорте. Наши расчеты показали, что, увеличив всего на 30% оболочку дома, можно вдвое снизить его затраты на отопление. А с системой рекуперации тепла расходы сократятся до 70%. Стоимость этих мер не превышает 4% сметы, а их окупаемость составит не более 7 лет.

Пользуясь стандартами, строители могут собрать дом, как конструктор по инструкции. Кроме того, мы собрали базу партнеров-подрядчиков и обучили их. Первый дом по этому проекту был реализован в 2014 году. Сама по себе модель не подразумевает строительство завода по производству панелей или частей дома. Мы ее реализовали на существующей инфраструктуре компании. Назвать этот проект исключительно коммерческим нельзя. Объекты в малоэтажном строительстве с точки зрения материалоемкости довольно маленькие, однако при этом трудозатрат они требует примерно таких же, как и большие здания. Условно говоря, в нашей команде кровлю в несколько тысяч квадратных метров обслуживает такое же количество специалистов, что и дом площадью 100 квадратных метров. Поэтому пока это больше проект, нацеленный на развитие рынка и отрасли.

В реализации этого проекта задействована команда наших специалистов, которая занимается разработкой технической документации, учебных программ и сервисной поддержкой подрядных организаций. Последние выступают в роли продавцов и сборщиков дома. Дом собирается прямо на объекте из материалов, привезенных с производства. В основе – технология сборки platforma, которая исключает предварительные запилы и прочее. Со своей стороны мы также проводим технический аудит строительства, проверяя этапы возведения по разработанным заранее чек-листам.

В каталоге Dom Technonicol представлено около пятнадцати типовых проектов. Однако это своего рода витрина, в 80% случаев строительство ведется по индивидуальным проектам, поскольку потребности у всех разные. В наших стандартах представлены конструктивы, которые собираются в любую оболочку. А поскольку мы не производим домокомплекты, мы не привязаны к какому-то конкретному региону, строительство может вестись в любой точке России. Сейчас появились даже запросы от стран СНГ, так что в планах есть развитие и этого направления.

– А где такие проекты сейчас востребованы? Мы просто сейчас обсуждали Рублевку и Новую Ригу, но совсем не упоминали регионы. Ведь, судя по востребованности сельской ипотеки по всей стране, там люди тоже заинтересованы в частном домостроении. На этом фоне эксперты все чаще стали говорить даже о деурбанизации.

– Если хотите посмотреть, как это реализовано на практике – езжайте в Белгород. У них под это дело поставлена областная региональная программа на создание условий для строительства частного сектора. Они очень серьезно этим занялись, потому что развитие частного сектора – это в первую очередь развитие инфраструктуры.

Дело в том, что сегодня в России по-прежнему провести к себе газ от трубы, которая идет за забором, стоит дороже, чем купить уже газифицированный дом. И несчастный частник вынужден идти самыми сложными путями, чтобы добыть себе коммуникации. Я наблюдал за своим отцом в Коми, когда он только на личных контактах смог провести нормальное электричество в поселок. Им там целое поле разлиновали и продали под частное домостроение. А куда подключаться к электричеству? Рядом деревня. Берешь их провода, а там электричество "гуляет" по 115-160 вольт. Дороги нет, канализации – нет, все ставят септики, газ – разве что в волшебном сне. И вот так у нас по всем регионам.

Так что в Белгороде подошли к вопросу очень разумно, потому что инфраструктура идет первой: ты прокладываешь дороги, проводишь электричество, а дальше население само тянется. Причем участки уже можно продавать, отбивая инфраструктуру, это уже инвестиционный подход. Однако инвестиции в инфраструктуру – это очень долгий цикл, 10-15 лет, которые должно закладывать государство, а у нас зачастую думают, что вот сейчас население сперва само придет, начнет что-то делать, а потом мы ему еще и продадим.

Если резюмировать, то мы видим, что загородный рынок в России мог бы развиваться, потому что у него есть для этого определенные предпосылки и потенциал, но его тормозит неразвитая инфраструктура и длинный строительный цикл, делающий к тому же частные дома слишком дорогими.

– Получается, если решить проблемы с инфраструктурой и сроками строительства, мы можем увидеть куда более активный спрос на частное домостроение?

– Да, плюс доступная ипотека. Сейчас жилищное строительство во многом держится на том, что ставки падают, и, видимо, не за горами тот день, когда ипотека будет стоить меньше 5%, а это уже радикальная смена парадигмы.

– А что вообще люди сейчас себе строят?

– Из нашей статистики видно, что в основном строят дома площадью 180-200 "квадратов". Если же говорить о материалах, то наше население до сих пор предпочитает строить "на века" и "для детей". Удивительно, практически ни у кого дети не живут в домах родителей, но все всё равно продолжают строить для них.

И это, кстати, тоже одна из проблем сознания, которая препятствует развитию массового строительства. Потому что та же каркасная технология с точки зрения рядового потребителя воспринимается как что-то очень дешевое и непригодное для жизни, хотя вся Канада живет в каркасных домах и прекрасно себя чувствует. При этом каркасный дом обладает рядом весьма привлекательных свойств и по скорости монтажа, и по отсутствию усадки, но у нас люди этого пока опасаются.

В Москве этот страх уже сломали, есть уже целые поселки, построенные по каркасной технологии, но в регионах старая песня: "Мы хотим каменный дом, хотим кирпич, и металл на крышу, чтобы на века".

– Но, глядя на рынок, кажется, что загородный девелопмент существует, и сейчас он очень активен. Или это чисто московское явление?

– В Москве и еще каких-то регионах организованная девелоперская застройка развита, но по всей стране это не так. И это проблема.

Прорыв здесь произойдет, когда люди перестанут строить сами. У нас абсолютное большинство населения строит само. Они сами и проектировщики, и заказчики, и генподрядчики, которые и нанимают бригады, и следят за стройкой, и материалы сами закупают.

Но чтобы покупать, надо, чтобы было предложение. А чтобы было предложение, нужно, чтобы было сотрудничество государства и бизнеса в плане создания условий для девелоперов, для развития территорий. Государство должно отвечать за инфраструктуру и упрощение доступа к ней. В принципе, если государство будет софинансировать бизнесу те же дороги и коммуникации, то девелоперы пойдут на это и смогут уже подтягивать заказчиков и покупателей. А пока государство только декларирует, что хотело бы развивать частное строительство, но никакого содействия не оказывает, а оно здесь необходимо.

Инфраструктура – это самые долгие деньги, и если девелопер готов вкладываться в нее, ему нужно давать самые льготные кредиты, хоть бы и по нулевой ставке, на очень долгий срок, потому что она окупаться будет 10-20 лет.

Беседовала Мария Неретина

Александр Дубовенко: клиенты должны подписывать договор с нами, не читая

Коронавирусный 2020 год ознаменовался невиданным спросом на загородном рынке. О том, как приходилось избавляться от лишних клиентов, почему не работает господдержка деревянного строительства и как можно зарабатывать на "потребительском терроризме" РИА Недвижимость рассказал управляющий партнер компании Good Wood Александр Дубовенко.

– Александр, что сейчас происходит на загородном рынке? Разные эксперты говорят и о замирании спроса, и о его повторном росте, и о перетекании в аренду. А каков ваш опыт?

– Когда в конце марта нас всех закрыли, где-то неделю стояло затишье. Мы даже закрыли офис – всего на один день, правда. Клиенты наши тоже с неделю реально боялись выходить на улицу, но потом, примерно с 10 апреля, начался повальный спрос.

Думаю, невозможно подсчитать, насколько реально вырос рынок. Вот у нас в компании интерес клиентов подскочил примерно в три с половиной раза, если говорить про количество обращений. И звонки, по нашим наблюдениям, стали даже более целевыми. То есть, несмотря на именно количественный рост, создается впечатление, что доля тех, кто не просто так обращается, а действительно готов строиться, поднялась.

На сегодняшний день ничего не меняется – спад, может, и будет, но пока его нет и пока продолжается "новая реальность". Оговорюсь: сезонные подвижки в спросе, разумеется, видны, но, если сравнивать с октябрем прошлого года, спрос все равно выше в те же три с половиной раза.

– Недавно были публикации, что спрос на покупку сменился интересом к загородной аренде…

– Если говорить про загородную аренду, то снято все! Лично мне человек 10-15 звонили и говорили: "Нам надо снять за любые деньги на два-три месяца". А ведь мы арендой не занимаемся и никогда не занимались. Понятно, что никто не хотел сидеть в квартирах, поэтому все, где теоретически можно было жить, – оно все сдано.

При этом непонятно, насколько реально увеличился спрос. Он, может, и в 100 раз вырос, просто уже нечего сдавать. А в Москве, наоборот, была куча расторжений договоров аренды квартир: люди уехали к себе домой, в "условный Владивосток".

Кстати, проблема с оценкой спроса касается и продаж. Есть на рынке люди, которые хотели продавать недвижимость, но передумали, так как резко стали получать много денег за аренду. Спрос на покупку возрос в десятки раз, просто мы его не можем измерить, потому что все скупили, и ни один объект недвижимости в продаже не остался. И вот как это посчитать, если количество сделок возросло всего в полтора раза за месяц, а потом, наоборот, спад, потому что продавать уже нечего?

– А как сам Good Wood прошел через этот необычный "карантинный" год?

– О, у нас было интересно! Когда спрос увеличился в три с половиной раза, я должен был что-то делать. Первой волну спроса принимает на себя отдел продаж. Бесконечно звонит телефон, и каждый менеджер уже набрал столько потенциальных клиентов, что они, один за другим, просят больше не переводить на них звонки.

В какой-то момент я понял, что еще неделя в таком режиме, и компания вообще перестанет снимать трубку.

Если бы я был моложе лет на десять или глупее раза в два, то, конечно, срочно начал бы набирать новых продавцов. Но я отлично понимаю, что после отдела продаж будут архитекторы, которых у меня 20 человек, а придется брать еще 40, дальше конструкторы, производство, строительство и так далее. Так мы точно потеряем свою репутацию, плюс набирать их всех я буду минимум полгода, а потом спрос вернется к прежним значениям, и что мне со всеми этими людьми делать? Увольнять? К тому же обязательно появятся недовольные заказчики из-за того, что новенькие "накосячили", а это снова минус к отзывам клиентов. Поэтому вариант с расширением я сразу исключил.

Мы стали думать, что же делать, потому что надо было как-то ограничить входящий трафик. Первый вариант – поднять цены, но это не очень хорошо: многие скажут, что Good Wood работает по оверпрайсу, что тоже репутационный провал. Более того, когда спрос начнет падать, и мы вынуждены будем снизить ценник, у людей, купивших дороже, возникнут вполне оправданные претензии к нам.

Так что пришлось искать другие пути. Мы практически остановили рекламу, а новых покупателей стали делить на группы: с одними мы работаем, с другими – нет. Сперва мы отказались от работы с заказчиками из регионов. Затем – от строительства с целью сдачи в аренду или продажи, когда клиенту нужен дом не для себя, а чтобы его продать. Если человек рассматривает покупку дома как бизнес, то предъявляет другие требования: ему надо подешевле, побыстрее и не так важно качество. Кроме того, мы всегда расспрашиваем людей о том, как они планируют там жить, что у них за семья…

– То есть вы решили оставить клиентов, которые продолжат формировать вашу репутацию?

– Да. А следующим нашим шагом был отказ от оптовых сделок – таких, когда заказывается строительство сразу нескольких домов. Из практики работы с подобными клиентами мы сделали вывод, что нагрузка на отдел продаж большая, переговоров много, а "выхлоп" маленький.

– Маленький "выхлоп" от больших заказов? Серьезно?

– Да, просто очень много обращений ради разведки. Узнать цены, например. Под видом большого заказа они заставляют много шевелиться – "а давайте пообщаемся с архитектором", "а можно посмотреть ваши дома" и так далее. Так как заказ очень большой, менеджер готов тратить свое время и рисковать, а потом раз – и ноль. Моя же задача – сохранить время менеджеров, чтобы они занимались тем, чем надо.

В итоге эти меры немного помогли отсечь "лишних" покупателей. Плюс к этому ситуация на рынке позволила обоснованно повысить цены: подорожали некоторые комплектующие, а главное – рабочая сила.

– А что случилось с рабочими? Испугались вируса?

– Нет, там другое. В этом году на рынок загородки не приехали строители из Средней Азии. Обычно они зимуют у себя на родине, а весной приезжают к нам на работы. В Good Wood их труд не используется, но мы все равно все работаем на одном рынке, и получилось так, что рабочих рук стало не хватать всем. Наши строители сориентировались и запросили больше денег, вдобавок их начали переманивать частники, которые сами нанимают бригады и строят, и это стало рабочим выгоднее. Так что часть людей мы потеряли, и другим приходится теперь платить по повышенным ставкам. Если раньше у нас зарплаты рабочих находились в диапазоне 40-80 тысяч рублей, то сейчас этот коридор сместился к 50-100 тысячам. Наиболее квалифицированные рабочие, такие как специалисты по отоплению или электрики, могут уже зарабатывать 120-150 тысяч. Таковы расклады у нас в компании, средние значения по рынку чуть ниже. В целом же рост зарплат в этом году составил 15-30% в зависимости от квалификации рабочего.

Так что на рынке сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, грех жаловаться, потому что загородная недвижимость, по сути, единственная отрасль, не пострадавшая от всей этой пандемии. С другой – покупательский спрос стал больше, а возможностей для строительства меньше. Большое же количество новых рабочих мы брать не хотим, потому что их долго учить и очень дорого.

Получается, раньше мы зависели от клиентов: сколько заказчик попросит построить домов, столько мы и возведем. А сейчас у нас другая история: сколько рабочие смогут построить, столько мы и заработаем.

– И как в итоге клиенты отреагировали на повышение цен?

– Захотели скидок, разумеется. Но мы ввели еще одно правило: скидки мы теперь даже не обсуждаем. Так мы тоже отсекаем часть "лишних" заказчиков. А еще мы больше не обсуждаем текст договоров. Это, конечно, странная мера, но она вытекает из ситуации. На мой взгляд, эти договоры клиентам вообще читать не нужно, просто подписывать не глядя.

– Как так? Они ведь вам большие деньги платят.

– А зачем им эти договоры? Вот, например, когда начинается срок по нашему договору? Вы в договоре этого даже не заметите, потому что там написано: "срок строительства – 10 месяцев с момента приема площадки". А когда мы примем площадку? Да когда захотим! Разумеется, мы этим не злоупотребляем, а многие другие – еще как!

Собственно, таких лайфхаков в договорах много, поэтому читать их просто бесполезно. Зато репутация работает лучше любых бумажек. Одна наша клиентка, профессиональный юрист, отказывалась подписать договор, потому что он ей не нравился, но согласилась передать деньги лично мне и начать строительство просто так, без договора. Так работает наша репутация: все знают, что мы не пользуемся юридическими инструментами для удержания денег.

– А клиенты не пытаются…

– Пытаются! Но это наша стратегия – терять деньги, в том числе и на клиентском терроризме, и это оказалось выигрышным. Доверие – это достаточно эффективный инструмент.

– Раскройте секрет, что представляет собой Good Wood в цифрах? В этом вопросе все загородные строители очень закрытые, про вас, в отличие от застройщиков многоэтажек, ничего не известно – сколько вы строите, сколько зарабатываете…

– Наша цель – строить не более 300 домов в год. Мы достигли этого показателя где-то три года назад, и теперь целенаправленно ограничиваем себя сверху, а не снизу.

У нас уже нет стратегии роста, потому что я считаю, что бесконечный рост – это безумие.

Средний чек у нас сейчас составляет где-то 7 миллионов рублей, годовой оборот – 2,1 миллиарда. Но в этом году мы не удержимся, мы не сможем построить только 300 домов, построим больше, так что оборот будет примерно 2,5 миллиарда.

В Good Wood работает 200 офисных сотрудников, на производстве 200 и в полях порядка 500, всего порядка 100 строительных бригад.

– А девелопмент? Вы принципиально не хотите вкладываться в землю и развивать собственные поселки?

– Поселки Good Wood существуют, сейчас мы реализуем четыре проекта, в трех из которых являемся эксклюзивными продавцами, но ни в одном из них не являемся собственником земли и девелопером.

Понимаете, девелопмент – это сложно и опасно, потому что когда ты делаешь свой поселок, ты выкупаешь землю, тебе ее надо готовить, подводить коммуникации: это долго, это дорого, это риски. Нас зовут уже на этапе, когда все подготовительные работы завершены, просто бери, строй и продавай.

– То есть речь идет об участках с подрядом?

– Да, это участки с подрядом, хотя нам никто не мешает построить там дома и продать готовые. Мы обычно делаем разные зоны, чтобы покупателю было удобно выбрать подходящий продукт. Повторюсь, сейчас у нас четыре таких поселка, нам непросто с этим справляться. Потому что, опять же, весь этот рост спроса нам путает карты. Вот пример: один из поселков мы запустили недавно, 1 сентября был старт продаж. Здесь мы планировали продавать три дома в месяц, а продали восемь, причем еще и рекламу толком не включили.

Что касается девелопмента полного цикла, то я пока не вижу смысла этим заниматься. Во-первых, это связано с чиновниками. Девелопер, не налаживая связи, просто не может существовать. То есть все равно тебе придется как-то "хулиганить", а это противоречит моей концепции – я не имею дела со всеми этими людьми, пусть этим занимаются партнеры.

К тому же девелопер сильно рискует от решений всех этих чиновников. Ему могут не размежевать площадку, запретить строительство, могут не перевести землю в нужную категорию или делать это бесконечно долго. Могут даже заставить с каждого участка собирать по миллиону рублей за место в школе. Мне не хочется в этом участвовать, эта история непрозрачная.

– Возможно, поэтому многие загородные девелоперы, которые были на рынке в 2008-2012 годах, сейчас куда-то пропали?

– Вообще, конечно, загородный девелопмент сейчас в упадке. В принципе, неплохие проекты есть – тот же Новогорск, хотя это поселок с очень высоким ценником, на что нужно делать скидку.

А что касается загородных девелоперов из прошлого, то у многих из них была такая бизнес-модель, из которой по определению ничего хорошего бы не получилось. Смотрите: земли у них было много, но они ориентировались на самый дешевый сегмент. А что может быть хорошего в дешевом сегменте? Ничего. В итоге покупатель получал право собственности на землю, а дальше? Дороги кто будет строить? Кто будет обслуживать поселок?

– Но ведь не только проекты с низким ценником ушли в небытие…

– Да, люди строили и дорогое жилье, причем это было довольно забавно. Примерно до 2008 года самый распространенный ценник на загородном рынке был 1 миллион долларов. То есть вкладывали 100 тысяч долларов, продавали за миллион, потому что ничего не было, раскупали все, и плевать, что эти цены никакого отношения к себестоимости не имеют. Так, например, работало Villagio Estate.

Но сейчас люди не хотят за миллион долларов получать ерунду, а вот эти ребята, девелоперы двухтысячных, не сумели подстроиться под клиентов и под рынок. У них фокус внимания сместился с клиента, которому что-то надо, на себя. "Мы настолько круты, что все, что мы делаем, превращается в золото". А нимб не поможет, когда рынок меняется, и ты с него вылетаешь.

Так что сейчас на нашем "колхозном" рынке почти нет серьезных игроков. У меня вот относительно небольшая компания, и я, условно, звезда на этом рынке, просто потому, что весь этот рынок совершенно никакой. Ну, есть Kaskad Family, есть "Абсолют банк", который развивает несколько поселков, есть компания "Веско"... И все мы тут абсолютные дети по сравнению с застройщиками многоквартирных домов.

– Да, но есть ведь ощущение, что рынок взрослеет? Вот на него даже специальные ипотечные программы стали заводить. Ваши клиенты, кстати, пользовались "сельской ипотекой"? И вообще, как на ваш взгляд, эта программа полезна рынку?

– Почему-то она плохо работает у нас в Московской области и в Питере. А вот мы были недавно в Новосибирске, в коттеджном поселке "Загородный простор" – так там чуть ли не 80% покупается по "сельской ипотеке". Видимо, кто-то решил, что этот инструмент актуален там, где совсем все грустно с деньгами, а в Подмосковье с его высокими ценами пока не очень нужен.

– Я слышала мнение, что развитию ипотеки на загородном рынке мешает то, что здесь не создается понятного для банков продукта.

– Действительно, создать нормальную ипотеку для строительства загородного дома никак не удается, хотя не так давно мы совместно с компанией Kaskad Family и банком "Дом.РФ" смогли придумать и запустить ипотечный продукт для загородного строительства, но и тут не все так просто.

После его запуска я сел и задумался – а зачем же я все это сделал? Ведь в итоге этот инструмент у себя в компании не используем. Провели одну показательную сделку, продемонстрировали, что это работает – и все!

– Вам что, не нравятся ипотечные клиенты?

– Да нет, клиенты мне нравятся. Проблема тут в том, на кого ложатся все риски. Вот "Дом.РФ" не хочет брать их на себя, и вешает на нас. Схема предоставления кредита там получалась такая: человек, уже имеющий в собственности участок, хочет построить на нем дом, но не имеет всей суммы, необходимой для этого. Допустим, на руках у него 30%, а на оставшиеся 70% он хочет взять ипотеку. Он обращается в банк за кредитом на недостающую сумму, в качестве залога выступает участок. Имеющиеся 30% он платит нам, но оставшиеся 70% суммы банк нам выдает только тогда, когда мы завершаем строительство дома, регистрируем его, идем в банк и оформляем залог и на дом тоже.

Фактически именно мы финансируем клиента на самом рискованном участке пути. Получается, что мы можем делать это и сами. Более того, нам намного проще построить самим дом, оформить на него право собственности, а на такой объект любой клиент пойдет и возьмет нормально ипотеку. Потому что на готовый дом ипотеку дают без проблем, сложно получить ее на строящийся объект. То есть у банка нет доверия ни к одному строителю, и все это не очень красиво работает.

Разумеется, мы будем сами предлагать альтернативу по кредитованию клиентов. Посмотрим, через банк или нет, но непременно придумаем такой продукт, когда это будет актуально. Сейчас у нас несколько банков-партнеров, которые дают нашим клиентам потребкредиты. Да, там небольшой срок – пять-семь лет, но уже с относительно хорошими ставками в 10-12%. И это многим подходит, потому что не хватает часто совсем чуть-чуть.

Почему банки так себя ведут на загородке? Они не понимают ликвидности частных домов, не понимают продукта. Вот квартира – ликвидный продукт, чтобы ее продать, достаточно сделать 10% скидки. А у дома цена непонятна. Они часто делаются на заказ, так что в России просто нет большого количества одинаковых домов, чтобы сформировать понимание ценника. Разве что на загородном рынке появятся действительно типовые проекты – тогда на нем будет и доступная ипотека.

– Как вы относитесь к программам господдержки деревянного строительства? Вы пользовались ею?

– На мой взгляд, поддержка деревянного домостроения – это какая-то глупость. Даже мы, хотя компания и называется Good Wood, строим не только деревянные дома. Более того, большинство домов на нашем рынке являются комбинированными – в их строительстве использовано и дерево, и камень. Поддерживать в этом смысле было бы логичнее не деревянное, а малоэтажное строительство. А у нас пошла какая-то чушь: какие-то фельдшерские пункты из дерева строят, многоэтажки… Деревянных многоэтажек во всем мире штук десять, это экспериментальное строительство, а у нас загородный рынок не отрегулирован, ипотеки толком нет, а туда же – многоэтажки из дерева строить!

Так что в нынешнем виде поддержка деревянного строительства мне представляется неэффективной. Мы, кстати, предлагали много идей, я встречался с чиновниками, с Минстроем, но потом понял, что это бесполезно.

Наши власти не понимают, что можно поддержать без выделения денег. Они всегда считают, что непременно придется брать деньги из бюджета, а между тем есть технологии поддержки и без денег. Они еще выделяют две-три компании и поддерживают их, им не интересно делать тонкие настройки, которые без траты бюджетных средств приводят к улучшению. Вот нет пока таких людей у власти, или есть, но их не слышно. Но я верю, что они придут.

– А что конкретно вы предлагали?

– Много чего. Например, лес у нас вывозится практически пиратским образом в Китай и в Финляндию. Я так понимаю, эти страны нам дружественные, и поэтому мы им в качестве благодарности за дружбу продаем лес без пошлины. То есть формально на кругляк пошлина колоссальная, но уже доски – а это почти то же самое – продают с нулевой пошлиной.

Мы предлагали брать минимальную пошлину с экспорта доски. Хоть 10%, хоть 2%, но чтобы он был. И сохраните нулевую пошлину на продукты из дерева – мебель, домокомплекты и так далее. Так можно дать рынку сигнал, что бревна вывозить нельзя, доски – за небольшие деньги, а продукцию можно. И это приведет к развитию деревообработки в России. А ведь если заработает деревообработка – а она заработает – пойдут и инвестиции.

Еще мы предлагали отрегулировать рынок труда – в интересах и отрасли, и страны в целом. Смотрите, есть рабочие из Средней Азии, которые налоги не платят, а заработанные деньги отправляет на родину. Есть наша компания – мы платим налоги, следим за техникой безопасности. Получается, для государства мы выгоднее.

Чтобы помочь "белому" бизнесу на рынке загородной недвижимости, надо сделать следующее. Дом, начиная с какой-либо площади, например, с 300 "квадратов", человек не имеет права зарегистрировать, сказав, что он построил его сам – для регистрации нужно обязательно требовать договор подряда. Плюс ввести обязательно страхование загородной недвижимости хотя бы на пять лет. Какая страховая возьмет на себя риски по дому, построенному без проекта, по "серой схеме", жителями Средней Азии? Да никакая. Это очень сильный ход, который реально позволит создать цивилизовать рынок. Естественно, такую меру нужно вводить не резко, а экспериментально. Потихоньку, по регионам, чтобы посмотреть, как это работает, а потом отладить и расширить на всю страну.

Беседовала Мария Неретина

Кирилл Бондаренко: «Движение – это жизнь»

Кирилл Бондаренко, СEO рекламного агентства Mercury Media Group и телеканала World Fashion Channel, – о другой реальности, антикризисных форматах взаимодействия, собственных ресурсах и отправной точке для нового бизнеса.

Василий Петровский

Кирилл Бондаренко родился в 1985 г. во Владивостоке. Продюсер, топ-менеджер. В 2018 г. стал CEO World Fashion Channel, с декабря 2019-го – CEO Mercury Media Group.

– Вы создали медиагруппу в трудный для медиарынка период. Почему именно сейчас?

– На самом деле группа была создана в конце декабря 2019 года. Ее сердцем стал телеканал World Fashion Channel, на базе которого мы запустили полноценный медиахолдинг. Конечно, в связи с локдауном у нас было очень мало времени, чтобы развернуться в полную силу, но в то же время этот период – определенный вызов, который послужил мощным толчком к работе на максимуме возможностей, сплотил всю команду и задал вектор, которого мы сейчас и придерживаемся. То, что старт активной фазы развития нашей деятельности пришелся на карантин, оказалось совпадением, но именно это стечение обстоятельств предоставило бизнесу новые перспективы.

– Какие подразделения входят в MMG? Чем они занимаются?

– Mercury Media Group – рекламное агентство полного цикла, изначально созданное для решения маркетинговых задач ГК «Меркурий» (входят торговые сети «Дикси», «Красное и Белое», «Бристоль», ГК «Мегаполис», владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (FMCG). – Прим. ред.), а также эксклюзивных партнеров группы и ключевых поставщиков. На сегодняшний день агентство предлагает свои услуги клиентам в самых разных сферах и отраслях. Были созданы отдельные департаменты, специализирующиеся на основных направлениях рекламной деятельности: организация мероприятий, креативная студия, digital-продвижение и реклама, IT-разработка (приложения, лендинги, сайты, геймификация и так далее), работа с иностранными звездами и, конечно, собственная студия и видеопродакшен, на базе которых создается контент для клиентов и нашего канала WFC.

– Какие направления работы группы испытали наибольшие сложности из-за пандемии, а какие, наоборот, получили возможности для быстрого роста?

– Не секрет, что ограничения больше всего сказались на сфере мероприятий. Плюс пострадали проекты за границей: выездные съемки также пришлось отложить до снятия всех запретов. Однако есть сферы, для которых карантин стал отправной точкой в дальнейшем развитии. В первую очередь это, конечно, digital-среда. Мы сумели вовремя адаптироваться под новую реальность, стали делать акцент на интерактивное взаимодействие с аудиторией – предлагать цифровые форматы, в еще большей степени развивать собственные социальные медиа, генерировать онлайн-контент.

– Кто ваши основные клиенты?

– Среди ключевых и важнейших партнеров, с которыми мы работаем на постоянной основе, – ГК «Дикси», Synergy Global Forum (для них мы организовывали приезд Ричарда Гира и Арнольда Шварценеггера), IBM, LG, Philip Morris, Lamborghini, Audemars Piguet, Kopenhagen Fur и другие бренды мирового уровня.

– Чем вы отличаетесь от других рекламных агентств?

– В большинстве случаев рекламное агентство не производит контент самостоятельно, заказывая услуги продакшена на субподряде. У нас есть большое преимущество – мы обладаем собственными ресурсами, для того чтобы снять фото- и видеоконтент в любом формате: фотосессии, рекламные кампании и промо, постотчетные ролики. При этом вам не придется менять несколько локаций: наш офис расположен в башне «Меркурий» в Москва-Сити, в центре финансовой артерии столицы. Просторная комфортная студия на 120 квадратных метров, с режиссерским пультом, оснащенная по последнему слову техники, находится тут же, на 5-м этаже. Среди ее возможностей – многокамерная съемка, проведение прямых эфиров из студии с трансляцией в Интернете и соцсети, а также использование виртуальной студии – для интеграции в эфир как сопровождающей графики, так и кеинга ведущих и гостей в реальном времени. Для этого у нас есть даже фон ChromaKey, способный объединять несколько изображений в одной композиции, что позволяет избежать заказа дорогостоящих декораций.

Немаловажно, что весь контент можно разместить на спутниковом канале World Fashion Channel, который вещает по всему миру 24 часа в сутки, а также в соцсетях, суммарный охват которых составляет более 13 миллионов человек в месяц. При этом, замечу, не каждое рекламное агентство может похвастать родством с крупным федеральным ритейлом.

– Почему вы решили заняться бизнесом именно в этой сфере?

– Ответ очень простой: у нас появились запросы от клиентов и партнеров на более глобальное продвижение, чем просто реклама на канале и организация съемок. К 20-летию «Дикси» мы организовали тимбилдинг со спортивными состязаниями команд на 1300 человек, в кратчайшие сроки записали юбилейную аранжировку гимна компании в исполнении Романа Архипова (бывший солист группы «Челси»). К презентации нашего флагманского проекта World Fashion Calendar мы подготовили ужин с рассадкой для 100 вип-гостей: театр-кабаре Crave разработал для взыскательной аудитории уникальную программу, созданную специально для мероприятия.

Среди других проектов Mercury Media Group – креатив и промостраницы для программ лояльности ГК «Дикси» («Прилипалы-5» и «Мандариновое промо», «Залепись, цена»), редизайн сайта dixy.ru, разработка мобильного приложения World Fashion Channel и многие другие интересные кейсы. Все это стало возможным благодаря тому, что сотрудники нашей компании имеют большой опыт и экспертность в различных сферах маркетинга, и мы были готовы реализовывать такие задачи на самом высоком уровне.

– Кто работает в вашей команде?

– Штат медиагруппы – это специалисты, отвечающие за каждое из направлений, – начиная от продюсеров, операторов, режиссеров монтажа, дизайнеров, менеджеров по работе с клиентами, digital-менеджеров, редакторов. Все те, кто непосредственно принимает участие в рабочем процессе и является одним из самых ценных и важных активов холдинга.

– Какие цели ставит перед собой группа на ближайший год и на среднесрочную перспективу?

– Сейчас мы работаем над развитием проекта Dixy TV – 3000 экранных поверхностей будут размещены в более чем 800 магазинах сети «Дикси» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, Mercury Media ориентировано не только на клиентов из России и СНГ, но и имеет все ресурсы для работы с иностранными компаниями. В планах еще более масштабные проекты на федеральном и международном уровнях. Непрерывное развитие – вот залог успеха. Нам для этого и целого мира мало!

– WFC – канал о модной индустрии. Как он работал в период пандемии коронавируса? Как удалось справиться с производством контента, когда людей заперли по домам, а все события в мире моды были отменены?

– Мы обратили внимание на те ресурсы, которые наработали за 17 лет существования канала. Все это время мы создавали собственный уникальный контент, по которому можно отследить историю развития индустрии за эти годы. Показы со всех недель моды, ретроспективные fashion stories, документальные фильмы о домах моды, таких как Fendi, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino, Sergio Rossi и другие. Креативные директора и создатели брендов лично показывали съемочной группе свои дома и мастерские, демонстрировали, как создается коллекция. Эти эксклюзивные кадры никогда не потеряют своей актуальности.

Архивные материалы настолько органично вписались в новые форматы материалов, что это помогло нам не только сохранить прежние показатели охвата аудитории, но и увеличить количество просмотров. Даже на удаленке наши редакторы не переставали генерить креативные идеи. Они придумали новые программы, преобразовали некоторые рубрики, в соцсетях проводили прямые трансляции с блогерами и инфлюенсерами. Мы сделали упор на редакционный материал на телеканале и в соцсетях, который наша аудитория смотрела с таким же удовольствием, но при этом весь процесс производства контента мог проходить в режиме онлайн.

– WFC на рынке с 2003 года. Как считаете, нужно ли что-то менять на канале? Каким вы видите его через год?

– Движение – это жизнь, именно поэтому мы и приступили к трансформации канала в медиахолдинг в конце прошлого года. И слоган канала Success оn аir («Успех в эфире/воздухе» – игра слов. – Прим. ред.) очень соответствует нашему настрою. Основная задача на будущее – максимальная поддержка наших клиентов как на канале, так и на других ресурсах, а также работа над редакционными флагманскими проектами. Например, мы запустили в этом году World Fashion Covers – снимали топ-моделей для обложки L’Officiel Baltics.

Наш другой, не менее интересный и уникальный проект – World Fashion Calendar: команда канала с моделями международного уровня путешествует по самым сногсшибательным местам планеты и снимает имиджи для нашего эксклюзивного календаря, который выпускается ограниченным тиражом. Это не просто календарь. Это piece of art ручной работы в обрамлении из латуни и дерева с гравировкой WFC. Мы дарим его только самым близким друзьям и партнерам группы компаний «Меркурий», тем, кто входит в закрытый клуб, пользующийся специальными привилегиями нашего консьерж-сервиса. Это мировая элита, люди самого высокого статуса, джетсеттеры, государственные деятели и постоянные резиденты рейтинга Forbes.

– Расскажите подробнее о консьерж-сервисе группы. Как он появился, в чем преимущества? Какие задачи вам по зубам? Можете вспомнить что-то необычное?

– Это новое для нас направление, появившееся вследствие того, что WFC – международный канал о моде, стиле жизни и успешном бизнесе. Благодаря этому мы способны решить любую задачу, которая может возникнуть во время путешествия, на международном уровне – от аренды виллы и яхты, которые уже забронированы на год вперед, до организации фотосессии на необитаемом острове. При этом у нас лучшие цены на рынке благодаря прямому общению и коллаборациям с владельцами ресурсов.

Среди клиентов нашего консьерж-сервиса – успешные, состоятельные люди, привыкшие к тому, что каждый их запрос должен быть реализован на высочайшем уровне. В их числе топ-менеджмент ГК «Меркурий». Также по запросу мы предоставляем эту услугу и нашим существующим или потенциальным партнерам.

Из интересных задач вспомнилось сейчас, как наши консьержи за несколько часов отыскали в итальянской провинции перуанскую ламу и хаски. А еще один из наших вип-клиентов часто бывает в командировках в Шанхае, а Китай не входит в зону покрытия World Fashion Channel, но для него в лобби отеля идут трансляции канала в прямом эфире.

А вообще что касается необычности. Для нас такого понятия не существует. То, что для одного человека непривычно, для другого может выглядеть рутиной. Как азартные люди, мы готовы воплощать в жизнь любые идеи.

Участники первого форума глав регионов стран ШОС обсудили пути активизации сотрудничества

29 октября в режиме видеоконференции прошел Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе Форума состоялось углубленное обсуждение перспектив межрегионального взаимодействия во всех сферах межгосударственного сотрудничества в рамках ШОС: в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других.

Особое внимание экспертов было уделено возможностям повышения уровня кооперации между регионами государств-членов ШОС и созданию благоприятных условий для развития всестороннего сотрудничества регионов в условиях пандемии.

В приветствии Максима Решетникова, Министра экономического развития Российской Федерации, к участникам Форума подчеркнуто, что сотрудничество между регионами – ключевое направление развития стран ШОС. «Оно открывает новые возможности для бизнеса, образования, науки, культуры. Партнерство в этих сферах всегда было частью работы ШОС, а в условиях закрытия границ стало явным приоритетом. Сейчас как никогда важно не терять связи и кооперационные цепочки между регионами, поэтому Россия выступила с инициативой создания Форума. Необходимо продолжать те проекты, которые уже были начаты и создавать новые», – отметил Министр.

«Мы активно сотрудничаем с регионами иностранных государств. Рассчитываем, что работа в рамках Форума глав регионов поможет расширить круг зарубежных партнеров для наших предприятий, что в конечном итоге повлияет на увеличение товарооборота. Мы также готовы развивать совместные гуманитарные проекты, авиасообщение, туризм. В Челябинской области уникальные природно-климатические условия, есть вся инфраструктура для развития медицинского, горнолыжного, экологического и промышленного туризма. Мы открыты для дальнейшего сотрудничества и новых форматов взаимодействия», - подчеркнул Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Участники Форума пришли к общему мнению, что в современных условиях представляется особенно актуальным обеспечение благоприятных условий для поддержки и развития бизнеса, защиты международных инвестиций на уровне государств и регионов.

Площадка форума собрала не только руководителей и представителей органов власти стран-участников ШОС, но и международных экспертов, а также представителей компаний-экспортеров, инвестиционных корпораций.

Заседание Правительства

Основной вопрос повестки – о подготовке предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Вчера на совещании у Президента мы доложили о завершении работы над единым планом по достижению национальных целей развития. Он определяет наши стратегические приоритеты на ближайшие десять лет, содержит конкретные показатели, на которые мы должны выйти в течение этого периода. Его главная цель – дальнейшее улучшение жизни наших граждан, чтобы позитивные изменения почувствовал каждый житель страны. Президент отметил, что это важная веха в нашей общей работе и теперь нужно приложить максимальные усилия для достойной реализации плана.

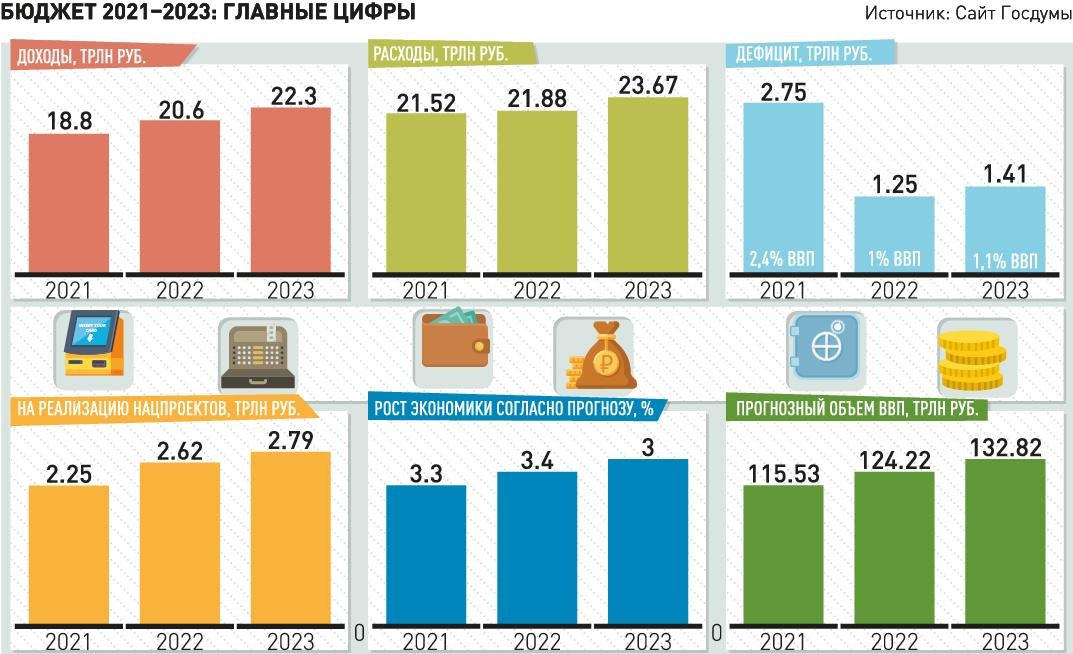

Также вчера Государственной Думой в первом чтении был принят проект федерального бюджета на следующие три года. Это стало возможным благодаря плодотворной совместной работе с депутатами Государственной Думы в рамках так называемого нулевого чтения, их конструктивному подходу и предложениям, поддержке наших основных социальных инициатив, которые мы заложили в бюджет. Теперь предстоит подготовить документ ко второму чтению. Важно в максимально сжатые сроки обсудить с депутатским корпусом все оставшиеся вопросы и выйти на утверждение бюджета, по которому страна сможет жить и развиваться в ближайшие три года.

Ещё один важный вопрос, который мы обсуждали на совещании у главы государства, – это контроль за ситуацией с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации. Президент поручил предусмотреть помощь регионам для закупки средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус, а также выделить субсидии на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке и улучшение материально-технической базы медицинских организаций. При этом Президент особо подчеркнул, что эти средства должны быть направлены именно на борьбу с инфекцией. Специально на эти цели, а не какие-то другие.

Сегодня на заседании Правительства мы дополнительно направим регионам для этого 10 млрд рублей. И ещё 1 млрд рублей – на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию. Также в дополнительной помощи нуждаются люди, у которых течение болезни не требует госпитализации, они лечатся на дому под наблюдением врачей. Их надо обеспечить необходимыми лекарствами, причём бесплатно. Вчера это предложение Правительства Президент поддержал. С учётом его решения сегодня направим дополнительно более 5 млрд рублей для закупки таких препаратов. Их перечень Минздравом определён, потребность просчитана, запасы этих препаратов сейчас есть. Теперь Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объёма производства, чтобы не допустить сбой поставок в регионы. А Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем.

Прошу Министра здравоохранения и Министра финансов сегодня же довести эти средства до регионов. Чтобы руководители субъектов Российской Федерации максимально быстро организовали закупки необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и обеспечили транспортное обслуживание пациентов с коронавирусом и медицинского персонала.

Сегодня в повестке заседания Правительства вопрос о подготовке предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

На большей части территории России уже начался отопительный сезон. Он стартовал раньше обычных сроков. Это позволит обеспечить максимально комфортные условия в домах. В целом муниципальные образования подготовлены к зиме и обеспечены всеми видами топлива. Важно как можно скорее завершить необходимые работы на объектах ЖКХ и энергетики, чтобы они были готовы к предстоящему периоду максимальных нагрузок. А также – к любым нештатным ситуациям.

Чтобы люди были обеспечены теплом, электроэнергией и другими коммунальными услугами, мы продолжаем внедрение современных систем на базе цифровых решений. За счёт их использования в крупных городах уже обеспечивается бесперебойное электроснабжение. А нарушения в подаче электроэнергии стали ликвидировать гораздо быстрее. Кроме того, с 1 сентября в каждом регионе была запущена Система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. Рассчитываем, что это поможет лучше контролировать ликвидацию нарушений, планировать и проводить ремонтные работы в коммунальной отрасли.

Также обсудим ряд вопросов, которые касаются налогов. Один из них мы уже рассматривали ранее. Речь идёт о повышенной ставке налога на доходы граждан свыше 5 млн рублей в год. По инициативе Президента эти деньги пойдут на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями. Он также поручил определить виды доходов, к которым со следующего года станет применяться эта ставка – 15%. Хочу ещё раз подчеркнуть, она будет распространяться только на ту часть доходов, которая превышает 5 млн рублей.

Когда мы обсуждали этот вопрос на заседании Правительства, я обратил внимание Минфина, что к новому налогу нельзя чисто механически применять нормы действующего закона. И указал на необходимость вместе с парламентом и регионами дополнительно обсудить эти вопросы.

Теперь Правительством подготовлены поправки к законопроекту об исключении из доходов, на которые будет распространяться ставка 15%, суммы от продажи имущества, а также выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Чтобы повышенный налог не пришлось платить людям, которые получили разовый доход от продажи квартиры, дома, машины или выплаты по страховке.

Также сегодня Правительство расширит список расходов, по которым граждане смогут оформить социальный налоговый вычет.

Включим в него оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Их перечень будет отдельно утверждён Правительством. Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть подоходный налог, составит 120 тыс. рублей в год. Для этого внесём изменения в Налоговый кодекс и закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Поддержка массового интереса к спорту, оздоровительным процедурам – один из наших приоритетов. Это необходимое условие для повышения продолжительности и качества жизни людей, сохранения и укрепления здоровья, активного долголетия, один из тех факторов, который позитивно влияет на демографические процессы в стране в целом.

Также рассмотрим вопрос о выделении в текущем году дополнительных средств для поддержки семей с детьми. Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счёт государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Их родители могут получить 450 тыс. рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту.

Льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. В течение года мы уже выделили на эти цели 35 млрд рублей. Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысяч многодетных семей.

Правительство продолжает работу в рамках национального проекта «Образование», и в пяти регионах России – это Республика Саха (Якутия), Краснодарский край, Иркутская, Свердловская и Челябинская области – до конца этого года будет создано 3,6 тыс. новых школьных мест в дополнение к уже запланированным. Для софинансирования таких расходов перераспределим субсидии из федерального бюджета – более 730 млн рублей.

В бюджете на этот и следующие два года на создание новых мест в российских школах предусмотрено около 75 млрд рублей. Важно, чтобы эти средства использовались как можно более эффективно, с учётом реальных потребностей и возможностей каждого региона.

Приступим к обсуждению. О готовности к осенне-зимнему сезону доложит Министр энергетики Александр Валентинович Новак.

А.Новак: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Подготовка предприятий электроэнергетики к предстоящему осенне-зимнему периоду в целях надёжного и качественного энергоснабжения населения, социально значимых объектов и в целом экономики в период максимальных нагрузок на энергосистему является для Министерства энергетики приоритетной задачей.

В текущем году подготовка к осенне-зимнему периоду осуществлялась в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. С начала года мы наблюдаем снижение потребления электроэнергии примерно на 2,4% к уровню прошлого года. Также мы наблюдаем прирост задолженности за электроэнергию и тепло на 44,5 млрд рублей (это примерно 14,6%).

В сложившихся условиях проведена оптимизация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. При этом все мероприятия, направленные на подготовку к осенне-зимнему периоду, сокращению не подлежали и выполнены в полном объёме.

Несмотря на указанные особенности, подготовка объектов электроэнергетики к прохождению ОЗП проходит в штатном режиме. Во всех федеральных округах совместно с Минстроем, Ростехнадзором и региональными властями созданы и работают федеральные штабы по обеспечению безопасности энергоснабжения.

Своевременно принятые Правительством решения по трансграничному перемещению оборудования, а также возможности приезда специалистов позволили выполнить ранее запланированные объёмы ремонтных работ, которые в этом году на 10,5% выше, чем показатели прошлого года.

Запасы гидроресурсов по основным каскадам гидроэлектростанций превышают от 7 до 25% среднемноголетние значения и позволяют осуществлять выработку электроэнергии гидроэлектростанциями без ограничений. Резерв мощности при планируемом максимуме потребления в предстоящий отопительный сезон составит порядка 40 тыс. МВт. По итогам года будет введено в эксплуатацию 3400 МВт новых генерирующих мощностей, около 24 тыс. км линий электропередачи.

На объектах электроэнергетики накоплены необходимые запасы топлива – 18,4 млн т угля, 2,5 млн т мазута и 353 тыс. т дизельного топлива, что превышает установленные нормативы в целом более чем в полтора раза.

Также в штатном режиме осуществлён северный завоз для потребителей изолированных и удалённых энергосистем. В плановой декаде ноября будут завершены работы по повышению надёжности электрической сети Дагестанской энергосистемы. Дагестанская и Иркутская энергосистемы входят в перечень регионов с высокими рисками нарушения энергоснабжения. Реализуются масштабные мероприятия для повышения системной надёжности этих энергосистем.

На особом контроле находится функционирование объектов электроэнергетики в Дальневосточном федеральном округе, Калининградской области и на Крымском полуострове. Подготовка объектов Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, Сахалина была осложнена последствиями неблагоприятных погодных условий. Хотел бы отметить слаженную работу региональных властей, энергетиков. Это позволило обеспечить оперативное восстановление энергоснабжения потребителей, нарушенного непогодой, а также обеспечить завершение необходимых ремонтных работ на пострадавшем оборудовании.

Для минимизации последствий технологических нарушений в энергосистеме проведены плановые системные тренировки и учения совместно с МЧС, Минстроем и Ростехнадзором. Мы отслеживаем укомплектованность и достаточность аварийного запаса и спецтехники, в том числе резервными источниками энергоснабжения. Большое внимание уделяется расчистке просек и замене сетевой инфраструктуры низкого напряжения на изолированные провода.

Совместно с регионами и сетевыми компаниями ведём разработку и реализацию программ повышения надёжности энергоснабжения потребителей Приморского, Хабаровского краёв, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, Республики Тыва, Чеченской Республики, Ингушетии, Дагестана и Тверской области. Реализация этих программ позволит существенно повысить качество энергоснабжения потребителей.

Уважаемый Михаил Владимирович, в рамках исполнения поручения Президента Министерство энергетики внедряет комплексную риск-ориентированную модель управления, совершенствует нормативно-правовую базу и на предприятиях отрасли внедряет новые инструменты планирования ремонта и реновации. Это позволило определить приоритеты по ремонту и реновации оборудования в условиях ограниченных финансовых ресурсов, а также снижать стоимость жизненного цикла оборудования.

Также внедряются современные системы управления технологическими процессами и интеллектуальные системы управления. В крупных городах, как Вы уже сказали, такие системы уже реализованы, и потребители в большинстве случаев не ощущают аварийных ситуаций.

В части повышения надёжности электроснабжения и скорости устранения аварийных ситуаций ПАО «Россети» ведётся работа по созданию цифровых объектов, подстанций всех классов напряжения, районов электрических сетей, центров управления сетями. Полностью цифровые объекты за счёт внедрения датчиков состояния сети, приборов управления сетями и подстанциями позволили проводить дистанционное оперативное переключение, обеспечивать мониторинг состояния электрооборудования в режиме реального времени. Сформировано 36 цифровых районов электрических сетей, построены 57 цифровых подстанций, введено 14 центров управления сетями. Активное внедрение таких инноваций в электросетевом комплексе уже сейчас позволило достичь положительных результатов с точки зрения показателей надёжности. В целом по стране среднее время обесточения потребителей снизилось на 30 минут и составляет 1 час, а отключение потребителей проходит на 40% реже.

Также мы продолжаем совершенствовать работу по мониторингу оперативной ситуации в энергосистеме, налажен информационный обмен с региональными властями и субъектами электроэнергетики. Информация обо всех параметрах функционирования энергосистемы в круглосуточном режиме поступает в ситуационно-аналитический центр министерства и позволяет в случае необходимости принимать меры по координации устранения последствий массовых нарушений энергоснабжения. В режиме реального времени проводится мониторинг и анализ региональных СМИ, социальных сетей, мессенджеров для оперативного реагирования на проблемы с энергоснабжением населения. Это позволяет обеспечить качественную обратную связь и адресно реагировать на проблемные точки в регионах.

Мониторинг оцениваемых объектов электроэнергетики Минэнерго проводит в автоматическом режиме с использованием комплексной информационной системы. Начиная с этого года всем субъектам Российской Федерации предоставлен доступ к этой системе. Региональные штабы получают от нас полную информацию об итогах мониторинга показателей готовности энергокомпаний, о рисках, которые требуют проработки на региональном уровне.

Уважаемый Михаил Владимирович!

В заключение хотел бы отметить, что в целом в стране подготовка к осенне-зимнему периоду завершена. Запланированные технические мероприятия проведены, созданы резервы, обеспечена готовность персонала. В период прохождения отопительного сезона мы продолжим непрерывный мониторинг текущей ситуации и при необходимости обеспечим оперативное реагирование на риски нарушения.

М.Мишустин: Спасибо, Александр Валентинович.

Коллеги, есть вопросы к Александру Валентиновичу?

Достаточно детально он доложил.

Давайте заслушаем Владимира Владимировича Якушева.

В.Якушев: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Вопросы подготовки к отопительному периоду находятся постоянно на контроле Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Эти вопросы неоднократно рассматривались на региональном штабе под председательством Марата Шакирзяновича Хуснуллина. С субъектами Российской Федерации мы работаем в очень плотном контакте.

Что на сегодняшний день у нас в этой работе?

По объектам коммунального комплекса общая готовность производственных объектов составляет 99,7%, готовность объектов коммунального сетевого комплекса – 99,5%, жилищного фонда – 99,4%.

Запасы топлива сформированы на 108%. Угля при плане 4,6 млн т завезено на склады 5,1 млн т, это 110,2% от плана. Для сравнения: в прошлом году исполнение на данную дату составило 105,1%.

Что касается жидкого топлива. При плане 1,8 млн т завезено на склады 1,9 млн т, это 105,9% от плана. Если сравнивать с прошедшим годом, исполнение на эту дату было чуть выше – 109,4%, тем не менее это превышает стопроцентную готовность.