Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В апреле 2018 г. Новая Зеландия увеличила экспорт пиловочника на 2,9%

За 12 последних месяцев доля Китая в общем объеме новозеландского экспорта пиловочника увеличилась на 10 процентных пунктов до 83,9%, сообщает Статистическая служба Новой Зеландии.

В апреле 2018 г. объем поставок бревен в Китай вырос в годовом исчислении на 18,2% до 1,5 млн м3. Между тем, экспорт в Южную Корею упал на 40,8% до 143,8 тыс. м3, в Индию — на 56,7% до 72,8 тыс. м3, в Японию — на 14,6% до 39,6 тыс. м3.

Всего в апреле 2018-го Новая Зеландия экспортировала 1,79 млн м3 пиловочного сырья, что на 2,9% больше, чем годом ранее.

На 56,5% увеличил импорт СПГ Китай в апреле 2018.

КНР в апреле импортировала 3,39 млн тонн сжиженного природного газа.

КНР в апреле импортировала 3,39 млн тонн сжиженного природного газа, что на 56,5% больше показателя за тот же месяц прошлого года, сообщило Главное таможенное управление Китая.

В январе-апреле закупки СПГ за рубежом увеличились на 58,3% и достигли 15,75 млн тонн.

В 2017 году Китай обогнал Южную Корею и занял второе место по объему закупок СПГ в мире – 38 млн тонн. Это на 46% больше показателя 2016 года.

В Саратовской области дан старт строительству импортозамещающего производства синтетического карбоната кальция и металлического натрия, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Строительство комплекса является инвестиционной фазой комплексных инвестпроектов, реализуемых АО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" совместно с саратовским НИИ технологий органической, неорганической химии и биотехнологий" при поддержке Минпромторга. Так, на выполнение НИОКР в рамках проектов было выделено более 150 миллионов рублей.

Продукция будущего предприятия находит применение в химической и фармпромышленности, используется в производстве стройматериалов.

Пока российский химпром не выпускает эти компоненты, основные их производители — Китай и Франция.

"Создаваемое производство позволит не только заместить импортную составляющую по определенным позициям, но и значительно нарастить экспортный потенциал химической промышленности в целом", — отметил на церемонии закладки первого камня производства замдиректора департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Александр Орлов.

Алексей Боровков: "Кортеж" прошел 50 тысяч виртуальных краш-тестов

Мало кто верил в успех проекта "Кортеж" в 2014 году, когда он только начинался, вспоминает профессор Санкт-Петербургского политеха, руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, который в составе команды разработчиков создавал автомобиль для президента. В интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2018 он рассказал, сколько проводилось краш-тестов автомобиля номер один, какие технологии и материалы используются в машинах, которые теперь называются Aurus, когда начнется их серийное производство и есть ли на них спрос, а также почему роботы все-таки не смогут заменить человека. Беседовали Дарья Станиславец и Диляра Солнцева.

— Какие проекты в рамках дорожной карты "Технет" активно развиваются и востребованны?

— Сейчас одним из наиболее важных направлений "Технет" Национальной технологической инициативы, которое чрезвычайно востребовано в высокотехнологичной промышленности, становятся цифровые двойники. Речь идет о математической модели высокого уровня адекватности, которая ведет себя практически точно так же, как реальный объект в натурных испытаниях, а затем и на этапе эксплуатации. Эта технология в России впервые была применена для реализации проекта "Кортеж" — для разработки единой модульной платформы и проектирования кузовов лимузина, седана, минивэна и внедорожника. Именно в рамках этого проекта нами были разработаны многоуровневые матрицы целевых показателей и ресурсных ограничений, включающие примерно 50 тысяч характеристик.

Это ноу-хау в проектировании позволило обоснованно существенно снизить объем натурных испытаний, которые в традиционной парадигме проектирования используются для доводки изделия до требований, соответственно, сроки испытаний и себестоимость продукции. Были выполнены десятки тысяч виртуальных испытаний и получен цифровой двойник, на основе которого был сделан опытный образец, который фактически с первого раза прошел все нужные испытания.

В результате в июне 2016 года в Берлине седан получил с первого раза на независимом полигоне высший балл по пассивной безопасности.

Сейчас в современной высокотехнологичной промышленности центр тяжести в глобальной конкуренции переносится на этап проектирования — кто быстрее и больше вложит интеллекта, создаст цифровой двойник, тот и победит в конкурентной борьбе. Это сейчас самая актуальная тема для создания цифровой промышленности в рамках цифровой экономики.

— Как долго вы создавали цифровые двойники для проекта "Кортеж", автомобили которого теперь официально называются серией Aurus?

— Мы начали работу в апреле 2014 года, независимые испытания в Берлине были уже в июне 2016 года, наша работа заняла около полутора лет. Это был очень трудоемкий проект, еще в марте 2014 года весь российский автопром практически единогласно утверждал, что создать единую модульную платформу в эти сроки не получится.

— Сколько было виртуальных краш-тестов этих автомобилей?

— Чтобы получился виртуальный краш-тест всего автомобиля, нужно прежде всего провести виртуальные испытания каждой детали, для каждой сварной точки, которых тысячи — то есть это как минимум 50 тысяч виртуальных испытаний. Это очень много — считайте, 50-100 виртуальных испытаний каждый день, особенно если мы хотим сделать автомобиль по характеристикам не хуже, а даже лучше, чем аналогичные машины у Mercedes или у Rolls-Royce.

— А реальных краш-тестов сколько прошли?

— Существенно меньше, чем это требуется в рамках традиционного подхода. Сейчас вообще в мировом автопроме происходит уменьшение объемов натурных испытаний — где-то раз в 30-50 оно уменьшилось за 10 лет. При этом более чем в 100-150 раз увеличился объем виртуальных испытаний на основе цифровых двойников.

— В автомобилях проекта Aurus используются российские шины, кожа, двигатель, а что с металлом?

— Он тоже наш, российский. Нам нужно было разработать металл, который не хуже того, что используется в мировом автопроме, и нужно было обеспечить специальное исполнение.

Причем были применены передовые технологии, связанные с тонким химическим анализом и проведением натурных экспериментов, разработкой математических моделей и их валидацией на основе полученных в рамках проекта многочисленных экспериментальных данных, а главное, детально рассматривалось поведение материала в конструкции машин. Именно на основе этого подхода от материала можно получить максимум в эксплуатационных условиях использования машин и в аварийных ситуациях, если они произойдут.

— Рассматривается ли возможность производства Aurus на других заводах?

— Будет небольшая серия, как считают эксперты, НАМИ сможет выпускать 150-200 автомобилей в год, это в первую очередь седаны. Это стапельная сборка, дальше будет подключен опытный автопроизводитель, например Sollers.

Конечно, наиболее коммерчески интересным представляется внедорожник. Кстати, с УАЗ мы сейчас ведем совместную разработку нового внедорожника для массового рынка на основе самых передовых подходов, взяв для бенчмарка лучшие модели мировых лидеров.

— Какие технологии "Кортежа" могут быть применены как для автопрома, так и для других отраслей в целом?

— Это проектирование, точнее, принципиально новая парадигма проектирования на основе многоуровневой матрицы целевых показателей и ресурсных ограничений. Это математические модели высокого уровня адекватности реальным объектам и реальным физико-механическим и производственным процессам. Это десятки тысяч виртуальных испытаний отдельных деталей и конструкций в целом, значительно снижающие объемы натурных испытаний. Это проектирование на основе специализированной цифровой платформы и с помощью системы интеллектуальных помощников. Подчеркну, все что указано, это российские технологии, которые сотрудниками инжинирингового центра СПбПУ и группы компаний CompMechLab разрабатывались годами.

Эти подходы и технологии можно применить не только в автопроме, но и в авиа- и судо-, двигателестроении и так далее.

Основное достижение "Кортежа" — создание и демонстрация возможностей новой парадигмы проектирования, создание цифровой платформы, системы интеллектуальных помощников, которые, конечно же, открыли нам дверь в будущее и обеспечили технологический прорыв, заложили основы цифровой промышленности в рамках формируемой цифровой экономики.

— Планируется ли разработка мотоцикла для проекта "Кортеж"?

— За это, насколько известно, взялся концерн "Калашников", российские мотоциклы будут в самое ближайшее время, испытания уже пройдены.

— Какое количество в проекте Aurus российских и иностранных технологий?

— При старте проекта ставилась задача на 100% использовать российские технологии, но были и высокие требования по комфорту, конечно, жесточайшие требования по безопасности.

Над проектом работали около 150 организаций, естественно, предпринималась попытка работать только на российских технологиях и материалах, но если возникали риски, что отечественные технологии уступают зарубежным по характеристикам, то, конечно же, применялись самые лучшие мировые технологии. Нам нельзя было допустить, чтобы конечный продукт не соответствовал требованиям мирового уровня.

Как правило, все обсуждают внешний вид машины. Но он занимает лишь малую долю работы, а ключевыми являются такие характеристики, как жесткость, прочность, долговечность, вибрации, акустика, шумы, комфорт, наконец, все типы безопасности.

Фактически наша задача была обеспечить одновременно комфорт премиум-класса и специсполнение с уникальными характеристиками по безопасности.

— А с точки зрения безопасности были применены только российские технологии?

— Да, конечно.

— Машина для российского президента будет уникальна, единственна в своем роде?

— Да, конечно, понимая, что таких машин будет несколько. У машин для других клиентов будут пониженные характеристики, в первую очередь по безопасности, но не по комфорту.

— Есть ли уже интерес к этим машинам?

— Уже больше года назад был сформирован достаточно большой список интересантов, это десятки бизнесменов и российских, и иностранных, очень высокий интерес проявляет Китай. Обещано, что "Кортеж" выйдет в мелкое серийное производство в начале следующего года.

— Можно ли сказать, что проект окупится?

— В первую очередь на это имеют шансы седан, внедорожник и минивэн, но с изменением характеристик — их удешевлением, но не ухудшением.

— Для авиапрома вы будете делать какие-то цифровые модели?

— Да. Они уже делаются — в частности, мы интенсивно работаем с Объединенной авистроительной корпорацией, наиболее успешно с "Гражданскими самолетами Сухого" — совместно с коллегами мы значительно продвинулись в адаптации передовых подходов в авиастроении. Важно понимать, что подходы, о которых я кратко рассказал, будут широко проникать во все высокотехнологичные отрасли, так как именно они обеспечивают разработку и создание в кратчайшие сроки новой глобально конкурентоспособной и востребованной продукции.

— Еще одним направлением дорожной карты "Технет" НТИ является 3D-принтинг (аддитивные технологии). Что у нас уже напечатано, что умеют печатать и что будут?

— Прежде всего это, конечно, отдельные детали. Есть у нас, скажем, в двигателестроении в России компании, которые напечатали более 600 разных деталей. Сейчас эти детали проходят ресурсные испытания.

Безусловно, за этим будущее. Но и здесь важно понимать, что если мы напечатаем элементы конструкций, спроектированных ранее под изготовление на основе станков с числовым управлением, то это будет экономически не выгодно, как правило, будет значительно дороже.

Аддитивные технологии или шире — аддитивное производство, конечно, целесообразно лишь в случае нового проектирования изделий с широким применением многочисленных технологий оптимизации, которые фактически породили новые типы проектирования — бионический дизайн, генеративный дизайн. Только в этом случае мы можем получить лучшие в своем классе конструкции, минимальные по весу, но удовлетворяющие всем необходимым требованиям по жесткости, прочности, вибрациям, долговечности и так далее.

— В проекте Aurus есть уже что-то напечатанное на 3D?

— Да, конечно, есть.

— А что?

— Давайте не будем раскрывать всех подробностей (смеется). Например, есть детали, которые создавались с помощью гибридных технологий, то есть сначала печаталась из пластика мастер-модель спроектированной оптимальной конструкции, а потом уже, скажем, литьем под давлением делались детали, которые по характеристикам, в первую очередь по весовым характеристикам, в 3-4 раза лучше, чем аналоги у BMW и Porsсhe.

И даже ведущие специалисты Porsсhe специально приезжали к нам в инжиниринговый центр СПбПУ знакомиться с этими передовыми подходами и утверждали, что они пока до этого не дошли.

— Печатаются ли в России материалы для строительства домов?

— Есть несколько стартапов в России, которые в этом направлении движутся, уже что-то печатали. Это тоже будет популярное направление.

В этой сфере есть лидер — Объединенные Арабские Эмираты. Они представили очень много таких домов, которые печатаются в виде улитки, в виде черепашек и так далее. Все они очень занятные, но с виду несколько непривычные, конечно, это креативный дизайн.

— Реально ли, что в будущем у нас будут дома печатать, или это фантастика?

— Все когда-то считается фантастикой. Есть известная фотография 1900 года Пятой авеню в Нью-Йорке, где лошади и повозки и только один автомобиль, а через 13 лет — все автомобили и одна повозка. Изменения сейчас происходят очень стремительные, они на самом деле происходят гораздо быстрее, чем мы ожидаем, думаем, предполагаем.

Нас ждет и существенное изменение рынка труда, занятости. Хотя по-прежнему во многих случаях человек по-прежнему обходится дешевле, чем тот же робот. Но если в длительном времени посмотреть, то понятно, что робот кушать не просит, не устает, наконец, не является членом профсоюза и так далее. В конце концов, если он надоел, его можно из розетки выключить.

— Какие профессии могут исчезнуть, по вашему мнению?

— Те, которые подлежат хорошей автоматизации. Ну, по идее, во многих случаях это охранники, потому что идентификацию уже можно проводить через отпечатки пальцев, роговицу глаза и так далее. Конечно, под угрозой бухгалтеры, юристы, кадровики.

Но в любом случае высокопрофессиональные, высокоуровневые специалисты не исчезнут. Простейшие трактовки законов, нормативных актов, безусловно, роботы с элементами искусственного интеллекта сделают качественней. А когда ситуации нетривиальные, тут, конечно, юристы высокого класса, профессионалы дадут фору искусственному интеллекту.

Алексей Васин: наша задача - влюбить футбольных болельщиков в Волгоград

Государственный музей-панорама "Сталинградская битва", куда входит знаменитый комплекс Мамаев курган с монументом "Родина-мать зовет!", готовит особую программу на время проведения чемпионата мира по футболу. О том, как главная достопримечательность Волгограда готовится к мундиалю, о реставрации скульптуры "Родина-мать" рассказал в интервью РИА Новости директор музея Алексей Васин. Беседовала Светлана Самсонова.

— В этом году страна отметила 75-летие победы в Сталинградской битве, теперь город готовится к матчам чемпионата мира по футболу. Какие задачи приходится решать в первую очередь, чтобы показать музей во всей красе?

— Я всегда плохо относился к подгонке таких мероприятий, как ремонт, благоустройство, под какую-то дату. Это всегда плохо — сроки, опоздания, штурмовщина, пыль в глаза, потемкинские деревни… Мы придерживаемся принципа, что работаем не от даты к дате, а это наши повседневные задачи — украшать, улучшать, благоустраивать. Делать музей привлекательным для города, для его гостей и жителей.

Сейчас у нас основные работы ведутся на главном монументе "Родина — мать зовет!". Заменили сотню канатов, которые отвечают за ее жесткость и устойчивость. Внутри скульптуры тоже было много дел — ремонт освещения и обновление противопожарной системы. Провели противоаварийные работы на поверхностном слое — тампонирование щелей, расчистка от загрязнений и прочее.

— Что самое сложное?

— Конечно, самое сложное — это работа на поверхностном слое, это и опасно, и очень ответственно. Этим занимались высокопрофессиональные высотные альпинисты. Впрочем, и внутренние работы ничуть не легче. Натянуть арматуру внутри монумента совсем непросто.

Попробуй протащить многотонные канаты на такую высоту, еще добейся абсолютной центровки натяжки. Да и само изготовление канатов оказалось непростым делом. Мы столкнулись с тем, что у нас в стране канаты такой конфигурации — с оконечниками, которые цепляются за крюк внутри скульптуры, — никто не производит. И специалистов, которые понимают, какой уровень натяжения необходим на том или ином участке, тоже нет.

Вообще, монумент "Родина-мать зовет!" — сложный объект, таких больше нет в стране и мире. Со шлейфом, мечом, с разного рода технологиями противоветровой нагрузки, абсолютно ассиметричная. Для разработки проекта по ее реставрации пришлось поднимать архивные документы, использовать знания тех, кто тут когда-либо работал, научные исследования и наблюдения, которые ежегодно проводят НИИ энергетических сооружений и Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

— Работы уже закончились?

— Осенью 2017 года завершился первый этап. Сейчас мы ведем наблюдение за монументом, смотрим, отслоился ли хоть один участок, упал ли хоть один камушек. Все-таки поверхность скульптуры составляет восемь тысяч квадратных метров. Слава богу, все в порядке.

— Что еще осталось сделать?

— Планируем покрыть "Родину-мать" специальным гидрофобным раствором, который защитит скульптуру от влаги. Если этого не сделать, то через десятилетия снова потребуется ремонт. А мы хотим, чтобы наши потомки прикоснулись к ней не через 50 лет, как мы, а хотя бы через сто.

— Когда планируете этот этап?

— Планировалось, что сразу после чемпионата мира начнется монтаж лесов. Хотим, чтобы эти работы завершились к 75-летию Победы — в 2020 году.

— Сколько средств на реконструкцию необходимо?

— На первый этап работ уже потрачено около 65 миллионов рублей, покрытие защитным слоем обойдется еще в 800 миллионов.

— В 2017 году началось строительство мемориального парка у подножия Мамаева кургана. Было много споров, что это якобы Парк вдов и его нельзя трогать…

— Я всегда опирался на документы и на живых свидетелей. Ни одного документа, ни одного свидетеля того, что там Парк вдов, не было. И само его состояние говорило о том, что эта территория никому не дорога — засушенные деревья, замусоренная площадь. Тогда это была насмешка и оскорбление памяти.

Сейчас мемориальный парк — это мое любимое место. На его строительство потрачено порядка 300 миллионов рублей, и это все внебюджетные средства. Таких частных инвестиций в благоустройство город никогда не знал. Здесь высажены деревья, вымощены дорожки, появились лавочки… Остались небольшие пусконаладочные работы, регулировка поливной системы.

— Кстати, о поливе. В прошлом году вы говорили, что есть сложности с поливом Мамаева кургана, какова ситуация сейчас?

— Полива требует вся территория Мамаева кургана — 188 гектаров. До того как ее передали в ведение музея-панорамы "Сталинградская битва", а это произошло четыре года назад, благоустроена была только мемориальная зона, за которую, собственно, музей и отвечал.

Остальное — это была муниципальная территория. Лесопарковая часть была засушена, там регулярно вспыхивали пожары. Конечно, пришлось решать проблему. На данный момент уже проложена ветка водовода для дополнительного полива длиной примерно два десятка километра. Это дает возможность спокойно высаживать деревья и цветы на всех входных зонах. Теперь практически все саженцы приживаются.

Правда, поливаем питьевой водой, что довольно дорого. Технического водовода нет, и провести его пока нет возможности.

— Есть план стратегического развития музея-панорамы? Что он включает?

— Недавно губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встречался с президентом России Владимиром Путиным и заручился его поддержкой по реставрации и реконструкции всего ансамбля Мамаева кургана. Деньги требуются очень большие — надо менять асфальт, обновлять аллею тополей, провести благоустройство на всей территории кургана, нужно ремонтировать бассейн у музея-панорамы "Сталинградская битва". И потом, Мамаев курган это не только монумент "Родина-мать зовет!", есть еще десятки скульптур: "Стоять насмерть", "Скорбящая мать", "Стена Гроссмана" и другие. Они тоже нуждаются в реставрации.

Это и есть стратегическое развитие — создать успешное, красивое, лучшее в стране учреждение культуры. Вот главное, над чем работаем.

— Туристический сезон уже начался. Сколько туристов ожидаете?

— Турпоток растет с каждый годом на пару сотен тысяч человек. Например, в прошлом году Мамаев курган посетило 2 миллиона 320 тысяч человек. Музей-панораму "Сталинградская битва" — 620 тысяч.

На возрастающий интерес к Волгограду, конечно, повлиял патриотический подъем в стране, особенно "Бессмертный полк". У людей появился интерес к своим предкам. О том, где воевали их деды, хотят знать даже школьники, и этот фактор стал дополнительным магнитом для того, чтобы приехать на Мамаев курган, поклониться, может, увидеть фамилию своего предка в списках погибших.

— Много иностранных туристов? Из каких стран приезжают?

— Палитра иностранного туризма совпадает с общероссийской. Примерно половина туристов, которые приезжают в Волгоград, из Китая. Германия на втором месте. Посещают нас жители стран Западной Европы — Голландии, Испании, Великобритании.

— А почему так много туристов из Китая?

— Вы должны понимать, что китайцы, во-первых, участники Второй мировой войны, во-вторых, это страна с коммунистической идеологией. И туризм в Китае — государственный в основном. Как у нас это было в советские времена. А если учесть, что наш город — носитель большого количества коммунистических символов, то в этом смысле Волгоград им близок к сердцу. Им нравится видеть памятник Ленину на площади, коммунистические названия наших улиц, много красных флагов. И потом, Василий Чуйков, командующий 62-й армией, когда-то был военным советником в Китае.

— Программы для иностранных и российских туристов разнятся?

— Практически нет, только делаем определенные акценты. Всегда же приятно, когда ты приехал в другую страну и вдруг видишь, как по-доброму хранится память о твоей родине. Например, китайцам показываем подарки, которые привозили советские делегации из их страны.

А французам — орден Почетного легиона. А туристам из Америки — грамоту конгресса США, что-то из экспозиции, посвященной открытию второго фронта.

— В связи с ЧМ меняете планы своей работы? Будете чем-то удивлять футбольных болельщиков?

— Наша задача — не удивить их, а влюбить в себя. Чтобы они увидели исторические события нашими глазами. Мы готовим дополнительные экспозиции для тех стран, которые приезжают в Волгоград, специально сфокусируем их внимание, чтобы они поняли, насколько нам дорога память о Сталинградской битве.

Можно сказать, что мы занимаемся народной дипломатией через людей. Это будет прекрасный инструмент познания нашей жизни.

— К тому же один из матчей — сборных Исландии и Нигерии — пройдет 22 июня, в День памяти и скорби, в день, когда началась война…

— На Мамаевом кургане пройдет традиционная "Свеча памяти" 22 июня. В этот день мы планируем сделать световую инсталляцию "Свет Великой Победы", которую мы обычно проводим 9 мая. Хотим, чтобы гости это увидели.

«Зеленая» энергетика для Сибири: угроза во благо.

Автор: Яна Долганина

В России начинается ежегодный конкурсный отбор проектов в области возобновляемой энергетики. Компании-победители смогут получить гарантированный возврат инвестиций. Сибирь — один из регионов-пионеров новой отрасли. Но именно она серьезнее всего может пострадать от развития «зеленой» энергетики в мире.

Зачем традиционно угольно-нефтяной стране развивать ВИЭ, почему Россия без проблем выполнит свои цели по сокращению выбросов СО2 в рамках Парижского соглашения, но какие другие угрозы оно для нас несет, узнавала Тайга.инфо.

Россия: углеродный тупик

В Германии в мае прошла очередная сессия климатических переговоров, где страны работали над правилами реализации Парижского соглашения, а также обсуждали возможности пересмотра национальных целей 2030 года по выбросам парниковых газов. В соглашении, напомним, речь идет о необходимости удержать рост температуры на Земле в пределах 1,5−2 градусов, чтобы предотвратить глобальное изменение климата, с которым в том числе связывают различные катастрофические погодные явления вроде участившихся ураганов и наводнений. Повышение температуры в мире в свою очередь связывают с выбросами парниковых газов.

Кандидат экономических наук, доцент ВШЭ Игорь Макаров совместно с коллегами из Массачусетского технологического института изучили влияние Парижского соглашения на российскую экономику. Они смоделировали несколько сценариев с учетом достижения национальных климатических целей стран (INDC) и без (базовый), с ужесточением климатической политики после 2030 года (2 градуса), с участием в этом процессе России и без. Модели считаются консервативными, они не учитывают то, что в принципе сложно поддается учету — технический прогресс. Ну и, разумеется, что это некий прогноз, который в чистом виде не сбудется.

При этом, как отмечают исследователи, даже с учетом уже заявленных целей по сокращению выбросов парниковых газов, температура в перспективе продолжит расти, то есть после 2030 года потребуется их ужесточение.

В России в 1990-е годы выбросы парниковых газов сократились на фоне кризисных явлений в промышленности после распада СССР и начали расти в 2000-х, но в целом находятся на довольно стабильном уровне.

«Нет никаких опасностей, что Россия не выполнит своих целей, поэтому и ущерба тоже никакого нет. Парижские цели будут выполнены Россией без всякого труда, — утверждает Игорь Макаров. — Гораздо сложнее ситуация с действиями других стран. Из-за того, что другие страны сокращают выбросы парниковых газов, они сокращают спрос на ископаемое топливо: на уголь, в первую очередь, на нефть, в меньшей степени — на газ. Российское топливо будет меньше приобретаться», — говорит Макаров.

С учетом высокой доли топливно-энергетических товаров в экспорте и в обеспечении доходов бюджета выполнение условий Парижского соглашения приведет к снижению средних темпов прироста ВВП в России на 0,2—0,3 п.п., а дальнейшее ужесточение климатической политики — к дополнительному сокращению ВВП на 0,5 п.п. в 2035—2050 годах.

В модели без учета изменений в климатической политике экспорт энергоносителей будет расти, в основном в газе. Однако, даже если все страны выполнят свои цели 2030 года по сокращению выбросов, спрос на уголь начнет сокращаться, на газ не изменится, а, может, даже вырастет — за счет перехода с угля. Потребность в нефти сохранится за счет транспорта, поскольку перспективы электромобиля пока довольно туманны.

Парижское соглашение бьет по углю: сокращение будет не только в Европе, но и в Азии

«Парижское соглашение бьет по углю. Сокращение будет, в основном, в Европе, но и в Азии тоже. Оно уже идет, судя по всему, в Китае уже прошел пик потребления угля. То есть максимальные объемы потребления угля в Китае уже были в прошлом — позапрошлом году пройдены, и дальше будет меньше. А Китай, чтобы было понятно, — это 50% потребления угля. И еще 10−15% — это Индия. В Европе уголь и так довольно мало потребляется. Но в Европу экспортируется довольно много российского угля до сих пор. Поэтому Европа — это важный рынок для российских угольщиков и, собственно, он будет сужаться», — говорит экономист.

При этом, по словам Макарова, рынок для России будет сокращаться не только за счет перехода на ВИЭ или на газ, но еще и за счет конкуренции с американским углем: «В США произошла сланцевая революция, там появился дешевый газ, он стал выталкивать уголь из Соединенных Штатов из энергобаланса, и уголь пошел в Европу. В Европе американский уголь стоит, во-первых, дешевле европейского, во-вторых, дешевле российского газа. И тем более, дешевле российского угля. У российского угля не будет шанса в Европе вообще, но и российский газ, в общем, уже сталкивался с некой конкуренцией. Но, возможно, европейцы и американский уголь тоже перестанут покупать по соображениям экологическим. Если в цифрах это отразить, то уже к 2030 году экспорт российского угля будет на 65% ниже, чем в базовом сценарии (или на 37% к 2030 ниже, чем в 2015 году, то есть ниже примерно нынешнего уровня)».

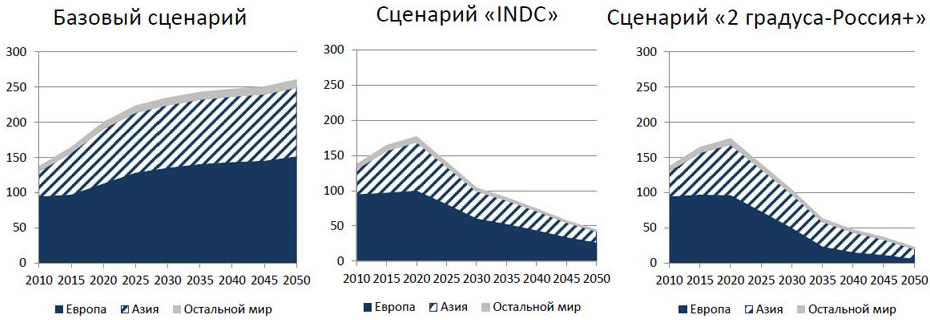

Российский экспорт угля (млн т)

Экспорт российского угля резко снизится в любом сценарии, учитывающем Парижское соглашение. К 2030 году он будет на 65% ниже, чем в базовом сценарии, или на 37% ниже, чем в 2015 году. К 2050 году экспорт угля будет как минимум на 75% меньше, чем в 2015 году.

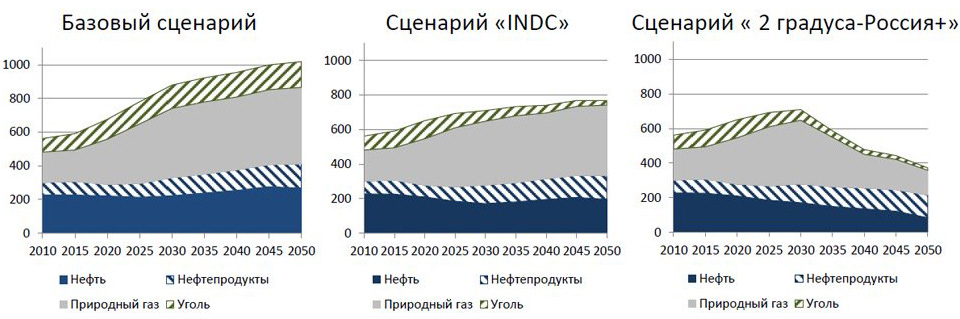

Российский экспорт энергоносителей (млн т н. э.)

При ратификации Парижского соглашения, экспорт российских энергоносителей в 2030 году будет на 20% ниже (в энергетических единицах) по сравнению с базовым сценарием. К 2050 году соответствующее сокращение достигнет 25% для сценария INDC и 64% для сценария «2 градуса-Россия+».

Возможность существовать в рамках старой модели основанной на добыче, переработке органического топлива исчезает. По оценке генерального директора Центра экологических инвестиций Михаила Юлкина, экспорт ископаемого топлива еще просуществует лет 10, но сокращать добычу нужно уже сейчас — тогда это пойдет по наименее болезненному сценарию: «Сегодня случился обвал акций компаний, которым были объявлены санкции. Представьте, что завтра сообщат, что на рынке через 2−3 года спрос на нефть начет падать. Что будет с рынком акций нефтяных, газовых, угольных компаний? Упадет сразу. Это будет не плавный тренд, а обвал. И странно, что я это понимаю, кто рядом со мной работает, тоже понимает, а там [в правительстве] существует мнение, что мы еще лет 10−15 спокойно продолжим, а потом плавно перейдем. Но на „плавно“ не останется времени. Случится одномоментное обрушение рынка».

Помимо отказа импортеров от нашего топлива в чистом виде эксперты видят и другие риски, связанные с декарбонизацией. Это возможное введение углеродных пошлин и зависимость России от устаревших технологий — например, тех, что востребованы только в добыче углеводородов, от которой остальные страны отказываются. При этом сами по себе технологии могут быть вполне современными для этой отрасли.

«Российский экспорт вообще самый углеродоемкий из всех ведущих стран, — поясняет Игорь Макаров. — И это не потому, что у России плохие технологии даже, а потому что российская структура экспорта такова, что там не может быть иначе. То есть это даже не ископаемое топливо в первую очередь, а это любые энергоемкие производства. Это все металлы, которые Россия экспортирует, удобрения, это химическая промышленность — все это очень и очень энергоемкое. Соответственно, если энергоемко, значит для этого надо много СО2 выбрасывать, а значит есть опасность, что именно против этих товаров в первую очередь и будут вводить углеродную таможенную пошлину».

Из-за большого углеродного следа российская продукция не будет востребованной на мировом рынке, покупатели уже сейчас начинают ориентироваться на товары, связанные с меньшим количеством выбросов, констатирует Михаил Юлкин.

Кузбасс: готовых рецептов нет

«Если сегодня перестать дотировать угольную отрасль российскую — она умрет, — безапелляционно продолжает Юлкин. — Мы имеем кучу дотаций, связанных с перераспределением фонда социально-медицинского страхования в пользу шахтеров. Они поставляют в этот фонд меньше денег, чем оттуда берут. Это уже сосчитано. Есть льготы по железнодорожному транспорту. У нас экспорт угля дотируется через тариф. Поэтому крики о том, что они работают в рыночных условиях и дотаций не имеют — это вранье. Не проще ли посчитать, сколько мы им выделяем по всем каналам, в том числе преждевременные смерти (сколько живут шахтеры после выхода на пенсию? 5 лет), время, проведенное в больнице, потери ВВП, связанные с этим. Это тоже фактически субсидии <…> Не проще ли будет угольную отрасль закрыть или перепрофилировать на что-нибудь другое?».

Закрытие нерентабельных предприятий отрасли для России — не новая история. В 1990-е была реструктуризация. 20 лет назад, весной-летом 1998 года, шахтеры России провели масштабную акцию протеста. Кузбассовцы тогда перекрыли Транссиб. На акцию людей сподвигло в том числе общее неприятие результатов реформы, в ходе которой закрывались шахты, а люди оказывались без работы, оставшиеся предприятия теряли деньги и не платили зарплату на фоне кризиса. Общая численность персонала в угольной отрасли в России в 1990-е сократилась более чем в половину.

В Кузбассе после 1998 года прекратили закрывать шахты и добыча начала расти, в том числе за счет открытия разрезов. В 1999 году было добыто 100 млн тонн, а в 2017 почти в два с половиной раза больше — 241,5 млн. Рекорд поставлен и на общероссийском уровне — 409 млн тонн. В своем недавнем докладе президенту министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что на такие показатели планировали выйти лишь к 2020 году. Среди точек роста — экспорт.

«Хотя в целом в мире потребление угля не растет, и сегодня достаточно низкие темпы роста потребления, — признал Новак, — российский уголь является конкурентоспособным. Те новые маршруты, которые сегодня открылись, особенно Азиатско-Тихоокеанский регион, позволяют нам конкурировать и поставлять в Южную Корею; в Японию увеличились объемы; в Китайскую Народную Республику наконец-то мы согласовали, там были проблемы, связанные с технологическими проверками Китайской Народной Республикой качества нашего угля, тем не менее эти вопросы были решены и уголь идет в этом направлении».

На долю Кузбасса в общероссийском масштабе угледобычи приходится около 60%

Такой рост, еще и с учетом Китая, который шахты закрывает быстрее, чем ТЭС, скептически настроенные эксперты, скорее, назовут предсмертной агонией. Сам Китай при этом у себя огромными темпами развивает ВИЭ, то есть технологии. Сейчас установленная мощность его ВИЭ (на солнце и ветре) сопоставима с мощностью всех электростанций в РФ.

На долю Кузбасса в общероссийском масштабе угледобычи приходится около 60%. И больше половины топлива Кемерово отправляет за рубеж.

Угольная промышленность последние 20 лет развивалась в Кузбассе в условиях правления одного и того же человека — губернатора Амана Тулеева — ему удалось выстроить сложную и довольно специфическую систему работы с угольщиками. Интересно, а с другой стороны, и неудивительно, что первыми публичными сигналами о грядущей смене власти в Кузбассе стали аресты замгубернаторов в 2016 году по делу о вымогательстве акций угольного разреза.

На этот уголовно-политический кризис в 2017–2018 годах наложились выступления жителей против добычи угля открытым способом — то есть в разрезах. Экологическая повестка вывела Кузбасс, который при Амане Тулееве демонстрировал высочайшую степень лояльности власти, в протестно активный регион.

Во время подготовки этого текста мы разговариваем по телефону с жителем Новокузнецкого района Владимиром Горенковым, который в очередной раз вышел защищать дорогу между поселениями, которую хотят принести в жертву угольщикам — а людям отдадут грунтовку, еще и удлиняющую путь. В этот момент на Горенкова с разреза едет БелАЗ.

Кузбасские активисты не то, чтобы против добычи — они против варварской добычи, сметающей все на своем пути и превращающей села, тайгу, реки и озера в безжизненное пространство. Люди жалуются на взрывы, угольную пыль и фонящие отвалы за забором.

Горенков уверен, что никто не будет всерьез заниматься рекультивацией и не уверен в будущем зеленой энергетики — пока все не выкачают, не остановятся.

Так в Кузбассе, в котором шахтеры еще два десятка лет добивались сохранения рабочих мест и зарплаты, в итоге интересы угольщиков стали важнее интересов всех остальных жителей.

Новый врио губернатора в регионе Сергей Цивилёв — тоже из угольщиков. Свою компанию ему после назначения пришлось переписать на супругу, а еще одна ее часть принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко. Осенью в Кузбассе помимо губернаторских пройдут еще и выборы в облсовет. Чего ждет Кузбасс с приходом новой власти? Больше свободы, больше активности от угольщиков в политической сфере и передела бизнеса, в том числе в пользу «нового игрока», аффилированного с губернатором, — такими ожиданиями делятся местные наблюдатели.

Стоит ли ждать здесь зеленой повестки? А можно ли представить здесь жизнь без угля? Вот всего лишь несколько цифр. Сейчас в Кемеровской области в отрасли работают более 90 предприятий (разрезов и шахт) и свыше 100 тыс. человек. Возможно, это не такая уж большая цифра (всего в регионе живут свыше 2 млн человек), но у Кузбасса есть еще одна особенность, он — лидер по количеству моногородов России (24). На долю доминирующих в экономике добывающей и металлургической приходится более 70% всего объема товаров, произведенных в регионе. 32% налоговых платежей в консолидированный бюджет области идут от угольщиков.

Средний размер зарплаты в угледобыче Кемеровской области, по официальной информации, составляет 51 тыс. рублей, на отдельных предприятиях — 70 тыс. рублей. При этом в Сибири, по данным Новосибирскстата, средний размер зарплаты гораздо скромнее — 34,2 тыс. рублей. А самые высокие доходы у работников добывающего сектора Красноярского края, Иркутской и Томской областей — в этих регионах качают еще и нефть.

Михаил Юлкин, рассуждая о перспективах сокращения угледобычи в России, приводит в пример Германию, которая, как уже писала Тайга.инфо, больше 10 лет переводит экономику на «зеленые рельсы», не отрицая, что тут вопрос — даже не технологий, а социальный — выбросить на улицу тысячи людей просто так невозможно. Поэтому в Германии заранее проговаривают все цели — к какому году какая доля энергетики будет, к какому году они снизят энергопотребление и за счет чего. Немцы создают учебные программы, ориентируют вузы, чтобы те не готовили специалистов, которые больше не пригодятся. Проблема в том, подчеркивает Михаил Юлкин, что в России все это даже не проговорено.

Если вы пишете на 2035 год 22% возобновляемой энергетики, то у вас есть огромное поле деятельности

«Конечно, если вы пишете на 2035 год 2% [долю ВИЭ], тогда вам некуда девать этих шахтеров. Но и уволить вы их не можете, потому что кто-то должен добывать этот уголь, который обеспечит остальные проценты. А если вы пишете на 2035 год 22% возобновляемой энергетики, то у вас есть огромное поле деятельности. И понятно, что это не надо делать [увольнять] одномоментно, мы же не Китай [там однажды сразу уволили 50 тыс. человек и отправили монтировать солнечные модули]. У нас нет Шанхая, где можно построить огромное количество солнечных станций. Но как минимум нужно прекратить создавать новые шахты, по мере исчерпания шахты закрывать ее, а не продлять ей искусственно жизнь. Это процесс постепенного выведения мощностей из эксплуатации в угольной отрасли», — поясняет эксперт, признавая, что так Кузбасс может потерять целые города.

Развитием ВИЭ Кузбасс, промышленность и энергетика которого изначально были завязаны на угле, пока похвастаться не может. Несколько лет назад там открыли СЭС в отдаленном поселке Эльбеза, о других реализованных планах в отрасли ВИЭ больше не сообщалось. Энергетики, не говоря уже об угольщиках, в таком повороте вряд ли будут заинтересованы. В отличие, например, от той же Германии, где «зеленые» подразделения в свое время вынуждены были открыть и крупные энергокомпании, работающие на традиционном топливе.

«Если говорить о выбросах углекислого газа, никакого отношения к экологии это не имеет. Это исключительно наше понимание, — говорит заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании по экологии Константин Кушнир в ответ на вопрос о подсчете выбросов СО2 (который, разумеется, все равно ведется). — Это инструмент экономического давления, борьбы с теми странами, которые, допустим, не согласны с Европейским союзом. Да есть определенные механизмы добровольно-принудительного вкладывания денег в развитие альтернативной энергетики в Европе. Но если смотреть на тот же самый энергобаланс, у нас 17% в энергобалансе страны угольной генерации, а в США и Германии — 40%».

Кушнир считает, что угольщикам, которые верят в будущее угольной генерации, а также принимают меры, чтобы она стала более экологичной, нет смысла вкладывать в альтернативную энергетику. Потому что пока это не альтернатива.

У нас холодно, электричеством не отопишься

«В Абакане у нас рядом с Абаканской ТЭЦ есть солнечная станция, у нас гидроэлектростанция в Красноярске (тоже условно альтернативная энергетика — возобновляемая). Мы сталкиваемся с тем, что нельзя развивать только альтернативный вид электроэнергетики. Даже если брать Красноярскую ГЭС, периодически приходится компенсировать недостаток в системе того количества электричества в Сибири, которое не вырабатывает эта ГЭС в связи с маловодьем. Ее недостаток компенсируют наши электростанции. Это во-первых, — рассказывает Кушнир. — Что касается энергетики на солнечных батареях, всем давно известно, написано столько работ, где эти источники критикуют в основном за нестабильность поставки электроэнергии. Но самое интересное, что мы видим в регионе нашего присутствия, — у нас холодно. Электричеством не отопишься. А учитывая, что если есть сбой в поставках, ну о чем говорить? Будущее оно есть. В каждом регионе, если рассуждать логически, должна быть возможность достаточно большой номенклатуры того энергетического баланса, который может быть доступен потребителю. Но делать упор на что-то одно это неправильно. Потребитель всегда найдет, что ему выгодно. Будет это угольная генерация, будет это ВИЭ. Все зависит от потребителя. Пока мы видим, что в Сибири нет альтернативы угольной генерации. Мы в это верим и тем самым демонстрируем то, что мы можем предложить наиболее качественный товар по более приемлемой цене, чем если бы это была электрическая станция на солнечных батареях, при этом продавала электричество и еще электричество на тепло».

ВИЭ: новая индустрия

Между тем, дискуссия о том, нужно развивать использование возобновляемых источников энергии или нет, во всем мире уже завершена, подчеркивают в РОСНАНО. В портфеле этой компании несколько системообразующих проектов в области ВИЭ.

Советник председателя правления — главный ученый ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Калюжный напоминает, что в планах многих стран до 2050 года стоят весьма серьезные цели по развитию ВИЭ. «Например, Германия ставит цель к 2050 году до 80% всего энергообеспечения получать за счет ВИЭ. Такие развивающиеся страны, как Индия, Китай тоже ставят вполне амбициозные цели. И даже традиционно холодные страны (очень похожие по климату и по структуре экономики на нас), как Канада, говорят о том, что уже после 2030 года примерно 30% всего энергообеспечения будет приходиться на ВИЭ, — рассказывает Калюжный. — В России планы скромнее: мы энергетическая держава, экономика которой традиционно основана на потреблении газа, угля и нефти. В текущий момент у нас на ВИЭ приходится около 20%, если считать „большую“ гидроэнергетику, атомную энергетику, которую можно считать низкоуглеродной, но не возобновляемой. Но если, вслед за всем остальным миром отделить от ВИЭ „большую“ гидроэнергетику и атомную, то в планах, в соответствии с Энергетической стратегией, доля ВИЭ к 2030 году в России должна быть от 8% до 11%».

По сравнению с другими странами может показаться, что это недостаточно амбициозные цели. Но с учетом энергетической традиции России Калюжный называет планы «весьма грандиозными». Уточнение по этому вопросу вносит руководитель Блока развития перспективных проектов в ТЭК ООО «УК «РОСНАНО» Алишер Каланов, отмечающий, что «единого целеполагания» в области ВИЭ в России пока нет — в различных документах, касающихся отрасли, обозначены разные цели: «Есть несколько программных документов: Энергостратегия, Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики, есть производные от них нормативные акты, и во всех этих документах цифры, к сожалению, разнятся. Если говорить об актуальных цифрах, которые сегодня отражены в программе до 2024 года — это по сути 6 ГВт ВИЭ, которые должны появиться в стране за этот период. При этом, основной документ, на который ориентируются сегодня для принятия решений, — это Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики. Она подразумевает, что за период с 2025-го до 2035 год должны быть введены еще около 6 ГВт. И с их учетом общая доля установленной мощности возобновляемых источников энергии до 2035 должна составить порядка 11,6 ГВт мощности».

Все понимают достаточно глубокий потенциал апгрейда технологии возобновляемой энергетики: увеличение эффективности, снижение стоимости

В России поддержка проектов ВИЭ осуществляется через механизм Договора на поставку мощности (ДПМ), по условиям которого инвестору при выполнении его обязательств, в том числе по локализации производства оборудования, степень которого является довольно высокой, в течение 15 лет гарантированно возмещаются затраты через фиксированную стоимость поставляемой энергии. Такая мера предусмотрена до 2024 года. В РОСНАНО уверяют, что подобная поддержка ВИЭ не оказывает существенного влияния на конечную стоимостью электроэнергии.

«Почему, собственно, все страны на первых этапах поддерживают этот новый вид генерации, который поначалу не является экономически оправданным? Практически все программы связаны с определенного рода субсидиями: зеленый тариф, плата за мощность и другие меры поддержки. Эта история связана с тем, что все понимают достаточно глубокий потенциал апгрейда технологии возобновляемой энергетики: увеличение эффективности, снижение стоимости. И по мере совершенствования технологий ВИЭ нормированная стоимость киловатт-часа на новых источниках энергии неуклонно снижается и в обозримом будущем сравняется с традиционной генерацией», — поясняет Алишер Каланов.

К этому моменту поддержка ВИЭ может быть прекращена, и дальше будет работать рыночный инвестиционный механизм.

Сейчас РОСНАНО, пожалуй, лидер в области ВИЭ в России, компания занимается солнечной, ветроэнергетикой и переработкой ТКО. Солнечная энергетика была создана в России за несколько лет практически «с нуля». К настоящему моменту портфельная компания РОСНАНО «Хевел» построила уже 21 солнечную станцию, 16 из которых эксплуатирует самостоятельно. Здесь реализована вся производственная цепочка — от создания технологии и производства модулей до запуска и эксплуатации станций.

В России представлен весь спектр решений в фотовольтаике, которые есть в мире. При этом «Хевелу» удалось усовершенствовать производство с помощью собственных разработок.

В России представлен весь спектр решений в фотовольтаике, которые есть в мире

«Это позволило нам получить панель, которая на сегодняшний день входит в топ-3 лучших по эффективности панелей в мире. Более 22% КПД, работа в разных климатических зонах, в разных температурных условиях. Это тонкопленочная панель, которая хорошо работает на рассеянном свете, что для России очень хорошо», — рассказывает Алишер Каланов.

Благодаря обилию приморских территорий Россия обладает и самым большим потенциалом в ветроэнергетике. «К сожалению, основной ветропотенциал приходится на северную часть нашей страны, где у нас мало населения, довольно мало промышленности — то есть, мало потребителей — отмечает Сергей Калюжный. — Но, если мы ставим амбициозные задачи по освоению Арктики, то вот вам достаточно эффективный и удобный источник энергии».

Старт развитию промышленной ветроэнергетики был положен в начале 2018 года с запуска ветропарка 35 Мвт в Ульяновске. Сейчас РОСНАНО и ее партнеры находятся на этапе строительства промышленных площадок по производству комплектующих ветроустановок. Первая площадка по сборке гондол начала работать в Нижегородской области.

Если мы ставим амбициозные задачи по освоению Арктики, то ветер — эффективный и удобный источник энергии

Еще один источник для развития возобновляемой энергетики — это биомасса, органика, ТКО. «У нас в стране ежегодно образуется около 60 млн тонн ТКО, что соизмеримо с годовым производством стали и цемента в нашей стране, — поясняет Калюжный. — Но все вы знаете ситуацию с ТКО в нашей стране. В основном идет захоронение отходов, и связанные с этим пожары, запахи и так далее. И только примерно 1−3% от всех отходов направляется на переработку».

РОСНАНО в роли миноритарного партнера совместно с «Ростехом» реализует программу термической переработки ТКО в электроэнергию. Она не уникальна — ТКО сжигают во всем мире, Например, Швеция сжигает порядка 50% от всех ТКО. Первый завод планируется запустить в 2021 году в Подмосковье.

«Развивая ВИЭ, мы создаем в России параллельно две новые высокотехнологичные отрасли: производство оборудования и машиностроение для возобновляемой энергетики, а также строительство и эксплуатация подобных объектов, обладающих большим мультипликатором. Это и создание новых высокотехнологичных рабочих мест, снижение выбросов загрязняющих веществ, экономия на потреблении энергоресурсов, стимулирование спроса на отечественную продукцию машиностроения и услуги по строительству генерирующих объектов и так далее», — подытоживает Каланов.

Сибирь: солнечный полигон

В Сибири развитие возобновляемых источников энергии обусловлено большой протяженностью и наличием массы так называемых «медвежьих углов». Сюда, например, сложно доставить объемные детали для ветряков, а солнечные станции в основном строятся там, где энергомощностей и сетей нет вообще. И, наверное, закономерно, что тот же угольный Кузбасс попадает в орбиту интересов «Хевел» пока в некоторой перспективе.

Компания строит в Сибири как сетевые станции, так и занимается распределенной генерацией в отдаленных поселках, устанавливая там автономные гибридные станции.

У «Хевел» несколько сетевых солнечных станций в Республике Алтай — там раньше вообще не было собственной генерации. Осенью 2017 года в республике запустили две новых станции, в том числе первую в России на гетероструктурных модулях, разработанных «Хевелом». Сейчас установленная мощность солнечных станций в Республике Алтай составляет 40 МВт. Для обеспечения электрической энергией потребителей региона, по словам первого заместителя председателя правительства республики Роберта Пальталлера, требуется 110 МВт.

«По состоянию на 1 мая 2018 года выработка электроэнергии солнечными электростанциями составила 11% от потребности региона, — говорит Пальталлер. — В дальнейшем со строительством новых объектов солнечной генерации и установкой сетевых накопителей энергии этот показатель будет расти». Сейчас регион прорабатывает проект по строительству первого накопителя, который планируется установить на Кош-Агачских СЭС.

В перспективе до 2023 года в Республике Алтай суммарная мощность солнечных станций должна составить 140 МВт.

«Планируется построить еще пять солнечных электростанций мощностью 100 МВт в Усть-Коксинском, Онгудайском, Шебалинском, Турочакском и Чемальском районах, — рассказывает Роберт Пальталлер. — Предполагаемый объем инвестиций — свыше 7 млрд рублей. Таким образом, к 2023 году строительство солнечных электростанций решит все проблемы в области энергодефицита. Окончательно данную проблему решит установка на солнечных электростанциях сетевых накопителей энергии».

Окончательно проблему энергодефицита решит установка на солнечных электростанциях сетевых накопителей

В марте 2013 года на Алтае же появилась автономная дизель-солнечная электростанция, как тогда сообщалось, «одна из первых в мире». Еще один такой проект у «Хевела» реализован в труднодоступном поселке Менза в Забайкалье.

В России много удаленных территорий, где живут люди и где расположены туристическая, природоохранная или пограничная инфраструктура, но нет электросетевой. Такие районы, где использовалась дизельная генерация, связанная с большими затратами, в том числе транспортными, стали хорошим плацдармом для обкатки технологий распределенной генерации, отмечает замдиректора «Хевела», руководитель Ассоциации предприятий солнечной энергетики России Антон Усачев.

«В дополнение к дизельной генерации в систему встраивается ряд солнечных модулей, встраивается хороший накопитель электрической энергии. И, сразу оговорюсь, эти установки независимо от мощности очень сильно сокращают потребление дизельного топлива. Во-первых, это хорошо для экологии, для улучшения экологической обстановки в этих регионах. Во-вторых, экономика. Население в этих регионах как платило, так и будет платить 2−3 рубля за киловатт-час. А цена за дизельную электроэнергию до 50−60 рублей в среднем. Все остальное покрывает государственный бюджет. И какой смысл при наличии технологий нести вот эти колоссальные издержки, расходы на обслуживание никому ненужной, устаревающей генерации?» — говорит Усачев.

Помимо электроснабжения и сокращения расходов работа с ВИЭ — это вклад в собственные компетенции с перспективой на экспорт технологий

Помимо обеспечения населения надежным электроснабжением и сокращения расходов для государства работа с такими проектами — это вклад в собственные компетенции с перспективой на экспорт технологий, уверены в компании.

«Через несколько лет самым главным будет наработка большей компетенции, большого опыта для того, чтобы аналогичные по своей специфике проекты реализовывать в странах Африки и Юго-Восточной Азии. В мире численность населения, проживающего на территориях с изолированной энергосистемой, где так же плохо развита инфраструктура электросетевая, 1,2 млрд. Поэтому пока для России — это ниша, техническая возможность, пока еще не упущенная выгода. И хороший рынок, чтобы выходить туда с нашим продуктом, потому что в России такие компетенции уже есть. Там сегодня очень активно работают европейские компании, что очень печально, китайские компании, у которых меньше в этом опыта и меньше мотивации внутри страны, особенно если про Германию говорить».

Помимо собственно энергетики, по мнению Усачева, при помощи таких проектов могут развиваться и внедряться российские IT- и банковские технологии. Пока же это используют и внедряют другие компании в других странах.

Сапфирам светит рост. У ставропольского завода «Монокристалл» половина глобального рынка синтетического сапфира.

Автор: Вера Колерова

В прошлом году компания на 70% увеличила объемы производства и намерена удваивать выпуск каждые два-три года, опережая рынок. Завод рассчитывает на быстрый рост спроса со стороны производителей светодиодов.

Ставропольский «Монокристалл» в прошлом году выпустил 55 млн искусственных сапфировых пластин. При этом весь рынок, по данным исследовательской компании Yole Developpement, на которые ссылаются в «Монокристалле», составил 110 млн пластин. Для сравнения: в 2010 году компания произвела 12 млн пластин. Сапфировые пластины — компонент для производства светодиодов, стекол часов и экранов люксовых смартфонов. Кристаллическая решетка сапфира идеально подходит для массового производства светоизлучающих диодов на основе нитрида галлия, говорят в РОСНАНО (госкорпорация — портфельный инвестор «Монокристалла» с долей акционерного участия около 5%). «У сапфировых подложек преимущество в том, что они дают отличный световой поток, и для миниатюрных осветительных элементов, где важна особая яркость, сапфир оказывается незаменимым», — говорит Иван Андриевский, первый вице-президент Российского союза инженеров. Еще сапфир удивительно прочен. Из него делают стекла для «умных» часов Apple Watch, защитное стекло для камеры айфонов, часовые стекла практически всех люксовых брендов, ведь этот материал прекрасно пропускает свет, а поцарапать его можно разве что алмазом.

По словам гендиректора компании Олега Качалова, «Монокристаллу», существующему с начала 2000-х, удается почти каждые два года удваивать объем производства. А в 2017 году объемы увеличились на 70%, притом что мировой рынок сапфира вырос лишь на 15–20%. Правда, картина по выручке не такая блестящая. Как сообщил Олег Качалов, в 2012 году она составила 58 млн долларов, в прошлом году — 85 млн.

Рекордно редким представляется лидирующее положение «Монокристалла» на мировом рынке, а также быстрый рост доли: в 2016 году у компании было лишь 33% рынка.

«Если говорить интегрально, то, насколько мне известно, „Монокристалл“ — единственная российская компания в области высоких технологий, которая смогла получить самую большую долю мирового рынка в своем сегменте — в такой ключевой отрасли, как светодиодная, — не скрывает гордости Олег Качалов. — В России много крупных и достойных компаний, но большим объемом именно производственного хайтека похвастаться мы не можем».

В пресс-службе РОСНАНО «Монокристалл» называют самым крупным в мире игроком сапфировой отрасли, более чем с двукратным отрывом по доле на мировом рынке от ближайшего конкурента.

Почти вся продукция ставропольского завода экспортируется — в России сапфир просто не востребован из-за отсутствия соответствующих производств электроники. Как говорят в «Монокристалле», сапфировые пластины завод поставляет практически всем производителям электроники в мире (на рынки США, Китая, Южной Кореи, Японии и др.), но конкретные компании не называют — лишь отмечают, что сапфир «Монокристалла» есть в каждом втором светодиоде в мире. Но вот сотрудничество с компанией Osram, которая недавно сделала «Монокристалл» своим интеграционным партнером, не скрывают.

Сегодня светодиоды «на сапфире» применяются в качестве подсветки жидкокристаллических экранов телевизоров, ноутбуков, смартфонов и прочей техники. Кроме того, светодиоды приходят на смену лампам накаливания в освещении. Сейчас у них лишь пять процентов рынка, но в РОСНАНО называют их основным драйвером рынка сапфира. По прогнозу аналитического агентства LEDinside, в ближайшие годы рынок светодиодов для общего освещения будет ежегодно расти на десять процентов.

Рынок сбыта у кристаллов сапфира огромный, но вот зарабатывать на нем тяжело — выращивать сапфиры сегодня уж точно не прибыльнее, чем ту же пшеницу в Ставропольском крае. По крайней мере, судя по годовому отчету концерна «Энергомера» за 2016 год, материнской компании «Монокристалла», самую высокую чистую прибыль приносит именно сельскохозяйственное направление.

Блестящая идея

«Энергомера» занимается электротехническим приборостроением и растениеводством в Ставропольском крае: у концерна 85 тыс. гектаров пашни. Так что сапфиры на Ставрополье «растут» наряду с рожью и ячменем. Основатель «Энергомеры» Владимир Поляков начинал бизнес еще в 1990-х с производства счетчиков электроэнергии. В 1999 году он выкупил банкротившийся ставропольский завод «Аналог», где выпускали кремниевые подложки для микросхем и транзисторов. Советский завод еще с 1980-х годов выращивал кристаллы сапфира по методу Киропулоса, изобретенному в 1920-х годах.

Как рассказывает Олег Качалов, сапфир создается в специальных ростовых установках, при этом сырьем является чистый оксид алюминия, который «разогревается» при экстремально высокой температуре — более 2000°C (это примерно треть температуры поверхности Солнца). «Различия между сапфиром и оксидом алюминия примерно такие же, как между углеродом, углем и бриллиантом, с точки зрения химии это один и тот же материал. Но поскольку атом располагается в другом порядке, в соответствии с кристаллической решеткой материала, у него появляются совершенно другие физические и химические свойства», — объясняет Качалов.

Кристалл развивается в условиях глубокого вакуума на протяжении нескольких недель. «Поддерживать столь экстремальные условия необходимо с крайне высокой точностью, — продолжает гендиректор „Монокристалла“. — Кроме того, сапфир — это второй по твердости после алмаза материал на планете, поэтому обрабатывать его очень тяжело, тем более что требуется высочайшая геометрическая точность, так как требования к конечной продукции — пластинам сапфира для светодиодов — исчисляются микронами и даже долями нанометра. Помимо геометрических к этому продукту предъявляется большое количество физических, физико-химических и оптических требований».

Владимир Поляков сразу счел именно производство подложек из монокристаллического сапфира перспективным направлением для завода. И эта ставка оказалась выигрышной. После глубокой технологической модернизации и совершенствования технологии компания стала набирать вес на мировом рынке, а в 2008–2013 годах «попала в струю» — на мировом рынке произошел взрыв спроса на сапфир.

Сегодня в группу «Монокристалл» входит три завода — два из них (в Ставрополе и Белгороде) производят компоненты из сапфира, третий (в Китае, недалеко от Шанхая) выпускает металлизационные пасты для солнечной энергетики, точнее, для формирования поверхности кремниевых солнечных элементов (это второе направление, которое обеспечивает компании 15% выручки). Китайский завод компания открыла в 2013 году, чтобы перенести производство на основной рынок сбыта. Когда рынок солнечной энергетики только зарождался, основными игроками на нем были европейские компании, но довольно быстро производство плавно переместилось в Китай. А так как логистические издержки для паст достигали 15% стоимости товара, вариант оставался только один: открывать завод в Поднебесной.

Мировой рынок сапфира для светодиодов сложный: он высококонкурентный и с очень волатильными ценами. Сегодня цена двухдюймовой пластины монокристаллического сапфира в 30 раз ниже, чем в 2010 году, а четырехдюймовая пластина (основной объем продукции на рынке) стоит порядка $13 (против $130 в 2010-м). Это связано с избытком предложения на рынке. Для многих производителей сапфира столь резкое снижение цен оказалось настоящей катастрофой. Как рассказывает Олег Качалов, в начале 2010-х рынок был поделен между пятью компаниями, но к настоящему времени две из них сократили производство в десятки раз.

В России кроме «Монокристалла» производство искусственного сапфира начинала компания из Набережных Челнов «Кама Кристалл Технолоджи», но недавно она заявила о намерении переформатировать бизнес и заняться производством особо чистого оксида алюминия (сырья для производства сапфира) и катализаторов для нефтехимической промышленности на базе оксида алюминия, поскольку прежнее направление деятельности было признано экономически неэффективным. Объясняя это, директор компании ссылался на «непростые рыночные реалии»: низкую цену реализации продукции, высокую себестоимость ее производства и кредитную нагрузку. «„Кама Кристалл Технолоджи“ терпит убытки не первый год — чтобы наладить производство сапфиров, нужна большая выдержка и крупные инвестиции. В России достаточно трудно и рискованно запускать подобные технологически сложные, современные проекты без господдержки», — комментирует Иван Андриевский.

Так что выиграть на этом рынке можно только за счет постоянного снижения издержек на производство и развития технологии.

У кого больше буля

«Монокристалл» выпускает сапфир на оборудовании собственных разработки и производства. Это с самого начала было одним из важных преимуществ компании, иначе она мало чем отличалась бы от конкурентов. Ростовые установки выпускает завод в Ставрополе, а компоненты для этого оборудования поставляет «Энергомера».

На сапфировом рынке постоянно идет борьба за снижение себестоимости, что влечет за собой необходимость повышать эффективность производства. Имеет значение и конфигурация оборудования, и сам размер сапфира (новообразованный кристалл называется «буля»). Чем кристалл больше, тем выгоднее делать из него пластины (их нарезают алмазным инструментом). На «Монокристалле» наибольший объем выпуска занимают стокилограммовые були, при этом компания умеет выращивать и 450-килограммовые болванки чистого сапфира. «Компания номер два в нашей отрасли выпускает кристаллы в 45 килограммов», — спешит заверить Олег Качалов. Впрочем, конкуренция на мировых рынках растет огромными темпами, отмечает Иван Андриевский, и в основном со стороны Китая, где совсем недавно вырастили 445-килограммовый сапфир. Другие игроки находятся в США, Южной Корее, Тайване.

Главное, конечно, не размер кристалла, хотя эволюционно он все равно будет расти (сверхбольшие кристаллы можно использовать в крупногабаритной оптике для авиации, машиностроения и космических технологий), как и диаметр сапфировых пластин. Светодиодная отрасль начинала с применения двухдюймовых пластин, сейчас на рынке основной их размер — четыре дюйма, но лидеры отрасли уже работают с пластинами диаметром шесть дюймов (в 2016 году российская компания утроила выпуск шестидюймовых пластин, вытеснив из этого сегмента корейских и японских производителей), и на горизонте двух-трех лет этот размер станет превалирующим. «А дальше будут восьми- и двенадцатидюймовые пластины из сапфира. Мы первыми показали в 2008 году восьмидюймовые пластины для светодиодов, — говорит Олег Качалов. — Но этот размер до сих пор нигде серийно не используется — отрасль еще не созрела».

Сырье для производства сапфира импортируется из азиатских стран, которые Олег Качалов в шутку называет «сырьевыми придатками» «Монокристалла», — в России оксид алюминия не производится. Хотя теперь, когда появился проект «Кама Кристалл Технолоджи», ситуация может измениться. В свою очередь «Монокристалл» с помощью Минпромторга ищет возможности использовать в работе российские материалы.

По словам Качалова, не только развитие технологий и оборудование собственного производства обеспечили «Монокристаллу» лидерство, но и «уникальная производственная система», внедренная на предприятии, которая оказывает давление на менеджмент любого уровня, побуждая сотрудников к совершенствованию бизнес-процессов. В «Монокристалле» взяли на вооружение японскую производственную философию кайдзен, предполагающую непрерывное совершенствование процессов, внедрили систему бережливого производства. Судя по отзывам сотрудников компании в интернете, здесь все учат японские термины, а работников разделяют на категории в зависимости от степени их эффективности.

В чем именно состоит процесс непрерывного совершенствования? «Когда ты на протяжении многих лет вносишь десятки и сотни улучшений, найти что-то, способное радикально повлиять на бизнес-процесс, уже невозможно, — разъясняет Олег Качалов. — Даже если одно из сотен изменений увеличивает эффективность на одну десятую процента, мы в итоге получаем сокращение затрат на десятки процентов в год. Самое сложное здесь — администрировать огромное количество изменений и поддерживать их темп. Но вот только не нужно ждать чуда, что кто-то придет к тебе на завод и покажет, как изменить что-то одно и получить большой эффект».

Манящий свет миллионов светодиодов

«Монокристаллу», как говорят в компании, удается выдерживать жесткую гонку за снижение издержек (и цены продажи), в то время как ситуация на рынке монокристаллов не самая блестящая. Большинство участников отрасли работают с убытками, а «Монокристалл» в 2017 году остался в положительной зоне с рентабельностью четыре процента (для сравнения: рентабельность сельскохозяйственного направления «Энергомеры» в 2016-м была на уровне 32%). При этом, по мнению Олега Качалова, в нормальной ситуации на рынке компонентов для электроники можно зарабатывать 10–15%. «И такое иногда бывает», — добавляет он. Впрочем, в 2016 году «Монокристалл» уходил в убытки из-за падения цен на сапфир и укрепления курса рубля, невыгодного экспортеру. Сейчас удалось более или менее встать на ноги, но работать над снижением издержек придется еще много, ведь цены на сапфир, по прогнозу Качалова, в последующие годы будут снижаться на 10–15% в год.

Компания берет свое объемом, вытесняя конкурентов, и рассчитывает на удвоение продаж в натуральном выражении каждые два-три года. Это требует инвестиций в производственные мощности, а один из основных источников средств для «Монокристалла» — банковские кредиты, которые в последние годы (в том числе из-за санкционной политики) стали существенно дороже, да и получать их теперь сложнее. Компания пользуется льготными займами: например, два года назад получила кредит от Фонда развития промышленности в размере 280 млн рублей под 5% годовых на развитие мощностей по выпуску шестидюймовых пластин, это помогло увеличить объемы продукции в прошлом году на 70%. Но «Монокристалл» рассматривает и другие способы привлечения средств: продажу части акций частному инвестору либо IPO.

В активе компании многолетние контакты на зарубежных рынках, и никакие санкции ее деятельность не ограничат. «Я бы не сказал, что там сейчас так уж сильно изменилось отношение к России у представителей бизнеса и у обычных людей. То, что мы видим, скорее политические движения, — рассуждает Олег Качалов. — По крайней мере, мы из-за этих событий на мировой арене не лишились ни одного покупателя».

«Монокристалл» ждет бума на рынке светодиодов, который, впрочем, постоянно откладывается: очень уж медленно люди отказываются от более традиционных источников света. Бума этого ожидали еще в 2011 году, но придется повременить: светодиодные лампы все еще недостаточно дешевы для того, чтобы рынок по-настоящему «взорвался», — по крайней мере, если говорить о бытовом применении.

Спрос на сапфир мог бы резко вырасти, если бы из него начали массово делать экраны для смартфонов, но сейчас это касается только некоторых люксовых моделей. Чтобы «драгоценные» стекла появились и в бюджетных смартфонах, сапфировые пластины должны очень серьезно подешеветь.

«Сапфир действительно по ряду параметров уникальный компонент, но называть его универсальным было бы неверно, — считает Иван Андриевский. — Многое зависит от сферы применения. Например, в экранах смартфонов пока выгоднее использовать химически закаленное стекло, которое имеет повышенную ударопрочность. По сравнению с ним сапфир имеет некоторые ограничения — он не только дороже, сапфировые пластины не дают нужной тонкости производителю, кроме того, сапфир может разбиться при сильном ударе, а не треснуть. Стекольная промышленность тоже не стоит на месте, так что растет число вариантов продукции, которые могут заинтересовать производителя». Но в целом сфера применения сапфиров расширяется из-за снижения цены.

Повод для оптимизма у производителей сапфира есть. Они ждут роста рынка благодаря набирающему популярность новому продукту LED-индустрии — микросветодиодам, которые используются для подсветки экранов мобильных устройств и телевизионной техники. По словам Олега Качалова, Samsung и LG внедрят их в производство телевизоров уже в этом году: «Весь телевизор будет представлять собой матрицу светодиодов. Если сегодня, когда светодиоды используются для подсветки экрана, на один телевизор нужно сотни штук, то теперь потребуются миллионы». Новая технология позволит радикально улучшить светопередачу и контрастность картинки при снижении энергопотребления. Аналитики прогнозируют, что массовое применение микросветодиодов начнется в 2022 году.

Технологии советской закалки в сочетании с восточными принципами бережливости обеспечили «Монокристаллу» возможность годами удерживаться на мировом рынке. Теперь вопрос лишь в том, как долго компании удастся увеличивать объемы производства, вкладывая дорогие заемные средства при невысокой рентабельности и нестабильности цен. «Китайские компании будут оказывать все большее давление на рынок и могут потеснить российского производителя, тем более что Китай — один из основных потребителей сапфиров», — предупреждает Иван Андриевский.

Китай направил в Apple 748 запросов на 175 тыс. устройств. 704 запроса китайских властей 94% были удовлетворены. В частности, из Китая поступали требования правоохранителей, действующих в интересах пользователей, требования властей предоставить информацию в чрезвычайной ситуации.

Ранее Apple заявила о намерении хранить ключи шифрования от китайских аккаунтов облачного хранилища iCloud на серверах в Китае, в соответствии с требованиями китайского законодательства. "Мы всячески выступали против того, чтобы iCloud подчинялся новым законам, но наша борьба не увенчалась успехом", посетовали в Apple.

Alibaba при содействии Ant Financial Group подписала партнерство с правительством городом Чжухай на острове Хэнцинь по строительству «умного острова», основанного на технологии блокчейн. Это будет один из трех крупных новых районов в регионе с использованием инновационных продуктов и технологий искусственного интеллекта для создания инфраструктуры «интеллектуального города».

По информации CCN, Lynx International, подразделение Alibaba, сообщило об интеграции технологии блокчейн в трансграничную логистику. Блокчейн позволяет отслеживать информацию об импортных поставках, в том числе способы транспортировки и результаты таможенного контроля. Технический руководитель Lynx Танг Рен при этом заявил, что блокчейн: «это — интернет-технология, а не инструмент валютных спекуляций».

По данным РГ, в этом году начнется строительство новой трассы из Китая в Европу через 8 регионов России. Уральская торгово-промышленная палата сообщает, что общая протяженность маршрута до Германии превысит 8000 километров, 2,2 тысячи километров - по территории России.

Кстати, в июне текущего года Россия и Китай подпишут межправовое соглашение, по условиям которого автомобильные перевозчики из Китая смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран. Это может полностью переформатировать рынок автомобильных грузоперевозок между Россией и Китаем.

Ранее председатель Евразийской экономической коллегии (ЕЭК) Тигран Саркисян заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Китай обсуждают возможность запуска 40 совместных проектов. Соответствующее соглашение было подписано 17 мая. В реализацию проектов будут вовлечены все пять стран ЕАЭС и Китай.

В докладе китайского Центра по изучению электронной коммерции говорится, что в 2017 году объем экспорта Китая через платформы трансграничной электронной коммерции увеличился на 14,5% до 6,3 трлн юаней. Объем экспорта в сегменте B2B вырос на 13,3 проц. до 5,1 трлн юаней, объем экспорта в рамках розничной торговли через платформы трансграничной электронной коммерции увеличился на на 21,2 проц. до 1,2 трлн юаней. В ЦЭК считают, что е-экспорт Китая в рамках электронной коммерции играет ключевую роль в реструктуризации и оптимизации структуры торговли страны.

По данным Государственного статистического управления КНР, по итогам апреля объем розничных продаж потребительских товаров в апреле в Китае вырос на 9,4% к АППГ, до 2,85 триллиона юаней (около 450 миллиардов долларов). При этом темпы роста розницы снизились на примерно 1%. В то же время розничные онлайн-продажи выросли на 32,4% к АППГ, до 2,58 триллиона юаней.

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак на днях заявил: "Китайские власти недавно объявили о пакете мер по либерализации внутреннего финансового рынка, по либерализации допуска. Мы пока не знаем всех этих деталей, будем коллег из минфина просить объяснить нам, что это все означает. И будут ли эти меры по либерализации распространяться на Россию как суверенного заемщика".

Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем российском рынке бонды для выкупа китайскими инвесторами не первый раз, но ранее планы реализовать не удавалось из-за ограничений, действующих для китайских инвесторов.

Bloomberg сообщает, что с 1 июля снижаются пошлины на импорт ряда товаров - от продуктов питания до косметики. Снижение тарифов которое было проведено ранее, охватывало почти 200 разновидностей товаров, предстоящее снижение затронет гораздо большее количество товаровов. Но точный список еще не определен.

Министерство финансов Китая сообщило об отмене с 1 мая пошлин на двадцать восемь видов импортных медицинских препаратов, в частности, лекарств от онкологических заболеваний. При этом импортные средства предназначенные для лечения рака, будут внесены в список медикаментов, которые будут покрываться медицинской страховкой.

В ноябре прошлого года на некоторые товары, как детское питание, пошлины были обнулены, а в среднем снижение составило от 7,7% до 17,3%, ввозные пошлины на некоторые лекарства будут снижены до 2% с 6%. В пошлины снижены на импортные и узкоспециализированные продукты, у которых часто нет аналогов в Китае.

29 мая в Новосибирске завершился российско-китайский автопробег в рамках развития транспортного коридора «Азия-Европа»

Актуальность развития автомобильных грузоперевозок между Россией и Китаем, создания новых условий для транспортных компаний обеих сторон, а также необходимость совершенствования межгосударственной законодательной базы подтвердили результаты тестового российско-китайского автопробега грузового и пассажирского транспорта по маршруту Далянь – Новосибирск.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие представители Росавтотранса, Минтранса Китая, компании-участника пробега Globaltruck, администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области, Сибирского таможенного управления, ГИБДД.

В ближайшие месяцы ожидается подписание нового проекта Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о международном автомобильном сообщении. Документ станет драйвером развития российско-китайских автомобильных грузоперевозок. Перевозчики обоих государств получат возможность свободного паритетного передвижения по территории России и Китая до любого города соответственно.

Функционирование транспортного коридора даст значительный толчок развитию сибирских регионов. Увеличение объемов услуг вдоль маршрута будет способствовать повышению занятости и возникновению новых источников роста для населенных пунктов. С развитием российско-китайских международных автомобильных грузоперевозок в городах азиатской части нашей страны будут строиться новые распределительные хабы, товары из которых будут напрямую попадать в регионы России.

Открытие нового маршрута позволит увеличить заполнение грузами логистические терминалы, что даст дополнительный объем работы российским перевозчикам на внутреннем рынке, позволит регулировать присутствие китайских перевозчиков на территории России, российским перевозчикам более эффективно использовать китайские разрешения.

В рамках закрытия автопробега состоялся круглый стол с участием делегаций. Стороны подвели итоги тестового рейса: обсудили нюансы таможенных процедур, состояние существующего придорожного сервиса на маршруте Далянь-Новосибирск, правила оплаты проезда по федеральным трассам Китая и России, порядок весогабаритного контроля и режима труда и отдыха водителей ЕСТР.

Автопробег стартовал из китайского города Даляня 18 мая. Колонна грузового и пассажирского транспорта преодолели около 6000 километров по территориям четырех провинций Китая и шести регионам России. Участник пробега с российской стороны доставил в Китай на рефрижераторах партию мороженого, а обратно в Россию - партию фруктов и овощей.