Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Правительство увеличило квоту на обучение в вузах для студентов из Азербайджана на 11%

Граждане Азербайджана принимаются на обучение в российские вузы в пределах квоты, которую Правительство РФ выделяет для иностранцев ежегодно. На предстоящий учебный год Правительство увеличило квоту для граждан Азербайджана на 11%, теперь она составляет 250 мест.

Сейчас по программам высшего образования — бакалавриата, специалитета и магистратуры — по всем формам обучения в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучается более 7 тыс. граждан Азербайджанской Республики.

Больше всего азербайджанских студентов в Российском университете дружбы народов (РУДН), Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ), Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Санкт-Петербургском государственном университете, Российском государственном университете нефти и газа (национальном исследовательском университете) им. И.М. Губкина, Астраханском государственном университете и др.

Наиболее популярные направления подготовки среди студентов из Азербайджана — экономика, лечебное дело, стоматология, нефтегазовое дело, юриспруденция, лингвистика и информатика.

Ректор РУДН Олег Ястребов рассказал, что в этом вузе учатся 237 азербайджанских студентов. Чаще всего они выбирают направления «Лечебное дело», «Стоматология», «Лингвистика», «Менеджмент» и «Международные отношения».

В Казанском федеральном университете на сегодняшний день обучается более 30 граждан Азербайджанской Республики. Для получения высшего образования в КФУ они чаще всего выбирают такие направления подготовки, как «Юриспруденция», «Международные отношения» и «Программная инженерия».

В рамках действующих соглашений КФУ сотрудничает с Бакинским государственным университетом, Азербайджанским техническим университетом, Бакинским славянским университетом и Университетом Хазар. Совместно с коллегами из Азербайджана с 2018 по 2022 г. сотрудники КФУ опубликовали 34 научные работы.

Основные области совместных исследований — физика, астрономия и материаловедение.

В Баку действуют филиалы Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. В настоящее время в филиале МГУ в Баку функционируют 5 факультетов: филологический, химический, экономический, психологический и факультет прикладной математики.

На сегодняшний день сохраняется тенденция по увеличению количества заявок от граждан из зарубежных стран, желающих обучаться в российских университетах на бюджетных местах. Так, в 2020 году 59 720 абитуриентов изъявили желание обучаться по квоте Правительства Российской Федерации, в 2021 году — 83 106, в 2022 году этот показатель также остается на уровне более 83 тыс.

Общее число иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние три года более чем на 26 тыс. человек. Так, в 2019 году в России училось 298 тыс. иностранных студентов, в 2020 году — 315 тыс., в 2021 году — 324 тыс. В 2021 году Россия заняла 5-е место в мире по числу иностранных студентов.

В основном за высшим образованием в Российскую Федерацию приезжают абитуриенты из Казахстана (61 тыс. студентов), Узбекистана (48,7 тыс.), Китая (32,6 тыс.), Туркменистана (30,6 тыс.), Таджикистана (23,1 тыс.), Индии (16,7 тыс.), Египта (12,4 тыс.), Белоруссии (10,2 тыс.), Украины (9,1 тыс.) и Киргизии (8,6 тыс. студентов). Самое популярное направление подготовки среди иностранцев, которые обучаются в нашей стране, — медицинское. На медицинские факультеты стараются поступить абитуриенты из всех вышеперечисленных стран.

Россия открыта к сотрудничеству с дружественными странами в сфере образования и планирует и дальше быть включенной в глобальную систему знаний. Наша страна продолжает развивать программы академической и студенческой мобильности с дружественными государствами.

«МКС в Арктике»: чем будут заниматься сотрудники научно-исследовательской станции «Снежинка»

В начале 2023 года в Нефритовой долине Ямало-Ненецкого автономного округа запланирован старт строительства Международной арктической станции «Снежинка». Уже разработана проектно-сметная документация, а до конца этого года будет проведена государственная экспертиза.

Изображение предоставлено МФТИ

«Снежинка» должна стать первой в мире круглогодичной автономной станцией на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики при полном отказе от дизельного топлива. Создатели станции отмечают, что ее работа будет экологически абсолютно нейтральной, это касается как бытовых нужд исследователей, которые будут жить на станции, так и производственных.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что такого уникального научного проекта в Арктике не делал еще никто в мире.

«Ученые смогут изучать здесь изменения климата, состояние мерзлоты, альтернативные источники энергии, культуру коренных народов Севера и многие другие темы. Полярный Урал — идеальное место для того, чтобы проводить весь спектр исследований, глубоко изучать особенности арктических территорий. Этот проект округ реализует совместно с МФТИ. Для региона, конечно, важны такие проекты, именно поэтому мы его поддерживаем и выделили из бюджета средства на проектирование станции», — сказал глава региона.

Всего на «Снежинке» одновременно смогут проживать до 80 человек, около 60 из которых — инженеры, конструкторы, ученые и разработчики технологий, еще 20 — сотрудники эксплуатирующей организации. Помимо главного комплекса, где будут жить и работать люди, располагаться лаборатории и конференц-зал, на прилегающей территории станции запланировано создание карбоновой фермы, строительство аэрологической, астрономической и геомагнитной обсерваторий, станции мониторинга состояния окружающей среды, метеостанции, а также здесь появится благоустроенная набережная, спортивная площадка и другие объекты.

Исполнительный директора Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев обратил внимание, что еще одна очень важная функция станции в том, что это не просто место, где будут вестись фундаментальные исследования в области природосбережения, это также полигон прорывных технологий.

«Здесь представители и науки, и промышленности, и бизнеса будут взаимодействовать в разных отраслях: в водородной энергетике и транспорте, развитии технологий сокращения углеродного следа, арктической медицины, роботизированных платформ с искусственным интеллектом и так далее. Эдакий «мостик» между прикладной наукой и малым серийным производством, университетами и разработчиками, индустрией. Также станция станет большой образовательной платформой для школьников, студентов, аспирантов», — говорит ученый.

По его словам, задачи, которые будут решаться на базе комплекса, выходят далеко за пределы зеленой повестки.

«Не случайно станцию называют аналогом МКС в Арктике. Там, на МКС, отрабатываются технологии, которые потом также внедряются у нас, на Земле. То же самое будет и на «Снежинке». Эта станция своим существованием показывает, что высокие технологии применимы и возможны уже сегодня. Это не просто вопрос проектирования или стартапа, это вопрос технического внедрения на уровне большого объекта. Проект сложный, но мы уже видим его роль в развитии мирового сообщества», — подчеркнул Юрий Васильев.

Начать работу в тестовом режиме на «Снежинке» планируют в конце 2024 года, после того как будет завершена первая очередь строительства комплекса. Второй этап стройки планируют закончить еще через год — к концу 2025.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков, выступая на заседании Государственной комиссии по вопросам развитии Арктики, которое провел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, отметил, что, несмотря на непростую геополитическую ситуацию в мире, изучение арктического климата и окружающей среды остается важной стратегической задачей, решение которой требует масштабной кооперации.

«Россия, значительная часть которой расположена в высоких широтах, заинтересована в проведении прорывных исследований в Арктике, и станция «Снежинка», безусловно, внесет свой вклад в изучение этой климатической зоны», — заявил Министр.

Интерес к работе арктической станции уже проявляют правительства и бизнес других стран: Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Южной Кореи, Норвегии и Индии.

Напомним, создание Международной арктической стации «Снежинка» инициировала Россия как председатель Арктического совета. Строительство и реализация проектов на станции предусмотрены в рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в период до 2035 года, утвержденной Правительством РФ в 2021 году.

Какие товары представит Казахстан на Alibaba?

В нем представлены 130 отечественных компаний.

Самат Бейсембаев

24 июня 2022 года состоялась церемония открытия Национального павильона Казахстана на международной электронной платформе Alibaba.com, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

В церемонии открытия павильона приняли участие вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, генеральный директор АО QazTrade Азамат Аскарулы и вице-президент Alibaba.com Эндрю Женг.

Открытие странового павильона на площадке Alibaba – подтверждение повышенного спроса иностранных покупателей к продукции из Казахстана, размещенной на платформе, – сказал Кайрат Торебаев.

Национальный павильон включает в себя 130 отечественных фирм в статусе золотого поставщика с 7 500 товарами. Среди стран СНГ и ЕАЭС павильон Казахстана стал вторым после РФ на площадке Alibaba.com.

В целом на текущий момент совокупные продажи компаний, выведенных на платформу, составляют порядка 167,7 миллиона долларов. Иностранные покупатели из таких стран, как Китай, Македония, ОАЭ, Оман, страны ЕАЭС и Центральной Азии, проявили интерес к такой продукции, как пластиковые игрушки, фильтры, электротехника, текстильная продукция, масла, зерновая продукция, мёд и замороженное мясо, – написано в сообщении.

Alibaba – ведущая китайская торговая e-commerce-площадка с оборотом 106 миллиардов долларов.

Более 16 тысяч иностранцев работают в Казахстане

Большинство прибыли из Китая.

Самат Бейсембаев

На сегодняшний день в стране осуществляют трудовую деятельность 16 424 иностранных гражданина, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения.

Больше всего трудовых мигрантов приходится на Китай – 3 651 человек, далее Турция – 1 853 человека, Узбекистан – 1 605 человек, Индия – 1 577 человек, Великобритания – 1 113 человек.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 617 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 224 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8 020 и 926 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 506 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 131 человек, – написано в сообщении.

В Минтруда добавили, что устанавливают и перераспределяют квоты на привлечение в страну иностранных специалистов. В этом году квоту сократили на 16%, до 23 560 единиц.

Китай пригласил Раиси выступить с речью на БРИКС+

По официальному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в качестве принимающей стороны саммита БРИКС 2022 года, президент Ирана аятолла Сейед Эбрагим Раиси примет участие в мероприятии и выступит с речью в пятницу.

Президент Ирана Эбрагим Раиси обсудит точку зрения Исламской Республики по международным вопросам и развитию торгово-экономического сотрудничества с другими странами на мероприятии, которое состоится вечером (в пятницу).

На встрече будут обсуждаться «переговоры на высоком уровне в интересах глобального развития».

Иран — единственная страна в регионе Западной Азии, приглашенная на саммит БРИКС+.

БРИКС — это аббревиатура, придуманная для обозначения пяти крупнейших развивающихся экономик: Бразилии, России, Индии, Китая (КНР) и Южной Африки. Члены БРИКС известны своим значительным влиянием на региональные дела. С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах.

Саммит БРИКС 2022 года принимает председатель КНР Си Цзиньпин.

Глава МИД Ирана: Мы не позволим Израилю угрожать региональной безопасности

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил в четверг на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой, что «мы не позволим сионистскому режиму угрожать безопасности региона».

Министр иностранных дел Ирана заявил на совместной с российским коллегой пресс-конференции: «У меня была хорошая встреча с господином Лавровым. Мы обсудили наиболее важные вопросы двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы. Договор о долгосрочном и стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между двумя странами».

«Мы благодарим дружественные страны - Россию и Китай, за выражение своего несогласия с недавней резолюцией Совета управляющих МАГАТЭ. Мы благодарим Россию за ее постоянную поддержку в продолжении работы в Агентстве в поддержку разумных интересов и позиций Ирана».

Иранский министр добавил: "Мы еще раз обсудили с Лавровым, что если переговоры продолжатся, которые, я надеюсь, возобновятся в ближайшем будущем, и планирование в этом отношении находится в повестке дня министерства иностранных дел, с реализмом американской стороны, мы можем достичь конечной станции достижения соглашения в ближайшее время. В этом контексте г-н Лавров подчеркнул поддержку политических позиций Ирана на переговорах и выразил поддержку России, если переговоры приведут к соглашению".

«По украинскому вопросу мы считаем, что действия США осуществляются под прикрытием НАТО, а Иран не рассматривает войну на Украине как решение, придерживаясь единой политической позиции в отношении войны и отсутствия двойноых стандартов в политике».

В другом месте Амир-Абдоллиан сказал: «Мы не позволим сионистскому режиму угрожать безопасности региона».

«Мы говорили об усилении издевательств со стороны сионистского режима и о том, что регион не позволит этому режиму угрожать его безопасности и прогрессу».

Министр иностранных дел России, со своей стороны, заявил, что товарооборот между Ираном и Россией увеличился на 80 процентов в прошлом году.

«В прошлом году наш товарооборот увеличился на 80 процентов и составил около 4 миллиардов долларов. Нам необходимо найти определенные пути для расширения отношений в сфере энергетики, транспорта и сельского хозяйства, финансов и таможни. Мы работаем над второй и третьей очередью Бушерской электростанции», - отметил он.

«Две страны планируют расширять отношения. Мы разделяем общую позицию, что наши двусторонние отношения смогли выйти на высокий уровень. С этой целью мы работаем над еще одним крупным соглашением, инициатива которого была выдвинута президентом Ирана", - сказал Лавров.

«Наш долг — расширять отношения, в то время как санкции США и их союзников пытаются помешать развитию отношений», - подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что и Иран, и Россия осуждают санкции, нарушающие Устав ООН и международное право.

«Что касается СВПД, то наша цель — исправить ошибку, допущенную Соединенными Штатами. Когда Соединенные Штаты вышли из СВПД и резолюции ООН (которая его одобряет), это в очередной раз нарушило международное право. Нам нужно возродить СВПД в том же формате, что и в 2015 году, без каких-либо поправок. Все незаконные санкции против Ирана, нарушающие СВПД, должны быть сняты. Надеюсь, Америка сделает свой разумный выбор».

Высокопоставленный российский дипломат также сказал: «Мы привержены своим обязанностям, которые ведут к стабильности в регионе Персидского залива. Мы готовы к диалогу о сотрудничестве между Ираном и арабскими прибрежными странами Персидского залива».

Что касается украинского вопроса, он указал, что западники пытаются сделать Украину плацдармом для угрозы российской земле.

Лавров также отметил, что «Российская Федерация и Путин неоднократно объясняли, что у нас не было другого выбора для обеспечения интересов народа России и Донбасса. Мы уверены, что страны мира осознают эту ситуацию».

Министр иностранных дел Ирана, в свою очередь, заявил, что нейтрализация санкций стоит на повестке дня Ирана и России.

Далее министр иностранных дел России заявил, что именно США мешают переговорам о возрождении СВПД.

«Мы сказали нашим иранским друзьям, что поддерживаем их позицию по полному возрождению СВПД без каких-либо сокращений и дополнений», — заявил Лавров.

Что касается отправки предложенного пакета в Соединенные Штаты, министр иностранных дел Ирана сказал, что поезд достиг своих «жестких станций», чтобы завершить свое путешествие, и он должен остановиться на определенной станции.

Амир-Абдоллахян сказал, что Иран ответил на резолюцию МАГАТЭ «тремя важными ядерными шагами», включая отключение 27 камер наблюдения.

По словам иранского министра, «стороны, в частности США, Боррелл и Мора, продолжают свои усилия, чтобы вернуть всех к переговорам. В последние часы Багери постоянно был на связи с Мора, а я был с Боррелем».

Он также выразил надежду на возобновление переговоров в Вене в ближайшее время.

«Мы продолжаем идти по пути дипломатии, что является правильным путем, и еще раз приглашаем Америку к реальности», — заключил высокопоставленный иранский дипломат.

Министр иностранных дел России, в свою очередь, заявил, что у России и Ирана есть механизм, который позволяет сотрудничать в сфере энергетики, несмотря на санкции.

Лавров добавил, что "инициатива США на Ближнем Востоке и планируемая противовоздушная оборона не создают баланса. Эта политика зайдет в тупик. Проблемы нужно решать путем сотрудничества".

Далее он сказал, что «Нет никакой связи между российскими спецоперациями в Украине и кризисом продовольственной безопасности, и все знают, что кризис и его последствия были созданы несколько лет назад. Разминирование должно проводиться в Черном море и свободное судоходство должно быть обеспечено».

«Мы подчеркиваем необходимость того, чтобы Израиль уважал суверенитет Сирии и было расследование в ООН о нападении на аэропорт Дамаска», — добавил высокопоставленный российский дипломат.

Зеркало экономики

О чем свидетельствует статистика грузоперевозок по железной дороге? Что говорят эти данные о работе российской промышленности и сельского хозяйства?

Сегодня обсуждаем статистику грузоперевозок за пять месяцев текущего года. И сразу перейдем к главным цифрам. Погрузка на сети РЖД за этот период составила почти 515 млн тонн. Это на 2% меньше, чем за январь-май 2021 года. Конкретно в мае погрузка снизилась чуть больше, чем на 5,5%, чем годом ранее. Это в первую очередь связано с изменениями экспортных потоков. По понятным причинам замедляются экспортные перевозки на запад. Однако перевозчик отмечает, что экспортеры адаптируются к новым условиям, используют новые маршруты. При этом сверхвостребованы перевозки в восточном направлении, говорит президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, приводя в пример данные, которые в своем телеграм-канале опубликовали РЖД.

У нас меняется логистика, меняются экспортные потоки, импортные потоки, все выстраивается и пока идет адаптация грузоотправителей, грузополучателей, естественно, это сказывается на объемах перевозок. Соответственно, по известным причинам, замедляются экспортные перевозки в Северо-Западном направлении, при этом Российские Железные Дороги отмечают, что экспортеры начинает активно адаптироваться к новым условиям, находятся новые маршруты перевозок, по максимуму загружая восточное направление. Изменяется и структура перевозок по восточному полигону, растет доля не угольных грузов. По данным РЖД, рост перевозки, например, черных металлов на 20% вырос, на 16% выросли удобрения.

Наш эксперт также обращает внимание, что растет контейнеризация экспорта в восточном направлении. А, как мы не раз замечали, контейнерные перевозки являются самым современным и комфортным для грузоотправителей и грузополучателей — способом доставки. Правда, ограничивают продвижение грузопотоков сохраняющиеся «ковидные» ограничения Китая. Но, судя по последним сообщениям, постепенно они будут отменяться.

Растет такой показатель, как контейнеризация экспортных грузов в восточном направлении. То есть эти грузы переключаются из вагонов в контейнеры, что позволяет экономить время на погранпереходах. Там нет перегрузки, контейнер просто перегружается с одного вагона на другой, и это экономит время и деньги для наших экспортеров. Сдерживающим фактором является сохранение ряда «ковидных» ограничений, которые пока действуют в настоящее время в Китае, но на начало лета уже снимаются ограничения.

Важно отметить рост погрузки на внутренний рынок, которая очень неплохо прибавила за пять месяцев 2022 года. Речь идет о самых разных номенклатурах. Для примера приведем металлургическую продукцию. Она в целом прибавила больше 3%. А если брать именно внутренний рынок, то здесь рост составил 13%. Перевозки сырья для металлургии — железной руды в рамках российского рынка прибавили 3%, а у металлолома больше 6%.

Важная тенденция — это рост погрузки на внутренний рынок. В целом за пять месяцев наблюдается рост внутренних перевозок порядка 3,5%. Существенно прибавили такие грузы, как зерно — практически на 30%, удобрения на 25%, нефтегрузы практически на 5%. Как видим, лидирующие номенклатуры прямо или косвенно связаны с аграрным сектором экономики — естественно, влияет начало посевной кампании. Здесь можно отметить, что Минсельхоз уже не один раз анонсировал рекордный урожай пшеницы в этом году.

И, конечно, нельзя не отметить строительные грузы. Как известно, в рамках нацпроекта государство планирует потратить триллионы рублей на строительство и ремонт автодорог. И это стимулирует рост перевозок грузов для стройкомплекса. Так что можно считать, спрос на строительные материалы и их доставку будет гарантирован. За пять месяцев погрузка прибавила почти 1,5%, по отношению к показателям 2021 года. И отдельно заметим, что опережающими темпами растет контейнеризация стройгрузов. Продолжает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

Начинается пятилетняя программа по дорожному строительству и ремонту, которая оценивается практически в 1,5 трлн рублей. И можно говорить, что это создает определенный спрос на строительные материалы и доставку на ближайшую перспективу. В течение пяти лет спрос на эту продукцию и услуги железных дорог со стороны этой продукции будет очень востребован. Что касается контейнеризации строительных грузов, то она также идет у нас опережающими темпами. Это одна из лидирующих позиций по данному показателю. За пять месяцев по железной дороге перевезено 65 тысяч контейнеров со строительными грузами, рост составил порядка 18%.

Ну и добавим, что в целом контейнерные перевозки выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А если брать внутренние перевозки, то они в данном сегменте прибавили 6%. Что ж, это были основные итоги грузоперевозок по железной дороге за пять месяцев года. Будем ждать общую статистику за первое полугодие, которая придет в июле. Заглянем в «Зеркало экономики» через месяц.

Сбер создал инструмент для разработчиков по подключению голосового управления в AR и VR приложениях на русском языке

Команда SberDevices создала набор программных инструментов (Software Development Kit), который позволяет разработчикам приложений с дополненной или виртуальной реальностью добавлять качественное голосовое управление на русском языке. Эта разработка может быть использована для расширения функциональности игровых и образовательных VR-проектов, в виртуальных примерочных, а также при создании метавселенных. Об этом говорится в сообщении Сбера.

Решение позволяет без дополнительной разработки подключать в приложения, в том числе работающие с VR-шлемами, технологии распознавания и генерации речи SmartSpeech от SberDevices. Например, в приложении для виртуального офиса разработчик сможет добавить функцию создания заметок с помощью голосового ввода. В приложение для проведения VR-конференций можно встроить функцию добавления новых участников голосовой командой, например: "Позови Андрея".

Голосовое управление важно и в навигации по виртуальному пространству: оно даст возможность пользователю перемещаться с помощью голосовых команд, например, "телепортируй меня в гостиную". Приложения с виртуальной и дополненной реальностью для смартфонов часто предполагают необходимость держать телефон перед собой, управление голосом освобождает пользователю руки и может сделать этот опыт более комфортным и безопасным.

SmartSpeech — сервис, разработанный командой SberDevices, который позволяет без специального оборудования подключать речевые технологии в интерактивных голосовых меню (IVR), автоответчиках, чатах, телемаркетинговых компаниях, голосовых интерфейсах взаимодействия, для озвучивания контента и команд или голосового ввода на устройствах и сайтах. Платформа сама распознаёт и синтезирует речь, а также способна использовать «подсказки», помогающие максимально правильно понимать пользователя, в зависимости от конкретной ситуации. Работа сервиса построена на двух технологиях — распознавания и синтеза речи. Они могут использоваться вместе и по отдельности. При этом сервис реализует множество дополнительных функций, таких, например, как гибкое управление синтезом, распознавание эмоциональной окраски речи и т. д.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на ипотеку в 0.7 п.п

Сервис Домклик запустил новую акцию, которая позволяет купить недвижимость с помощью ипотеки Сбербанка со скидкой 0.7 процентных пункта на ставку. Получить скидку могут клиенты с одобренной ипотекой Сбера при выборе и покупке недвижимости на сайте Домклик. Об этом говорится в сообщении Сбера.

Скидка распространяется как на вторичное жильё — квартиры, дома, части домов, таунхаусы, комнаты и апартаменты, так и на новостройки — квартиры и апартаменты — и предоставляется в зависимости от суммы кредита и стоимости недвижимости.

Суммы отличаются в зависимости от региона. Найти недвижимость со скидкой на ставку 0.7 п.п. можно онлайн на Домклик, применив в поиске фильтр "Скидка на ставку". Цена в объявлениях проверяется алгоритмом автоматически. Если стоимость недвижимости подходит под условия предоставления скидки, объявление получает значок "Скидка на ипотеку 0.7 п.п".

Скидка на ипотеку Сбера при покупке жилья на Домклик составляла 0.3 п.п., теперь же она выросла до 0.7 п.п. Скидка суммируется с другими скидками: 1 п.п. при страховании жизни и здоровья заёмщика, 1 п.п. для зарплатных клиентов Сбера, 0.3 пп при электронной регистрации сделки от Домклик, 0.2 п.п. (только на готовое жильё) при подтверждении дохода выпиской ПФР.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

ВТБ запустил курьерскую доставку финансовых продуктов за 3 часа

ВТБ запустил курьерскую экспресс-доставку банковских продуктов. В течение трёх часов после получения заявки от пользователя специалист банка привезет дебетовую или кредитную карту, а также оформит на месте другие продукты и услуги ВТБ с помощью технологии цифрового подписания. Услуга доступна в 45 городах России. Об этом говорится в сообщении банка.

С помощью нового сервиса клиенту больше не придётся ждать обратного звонка от банка для утверждения времени и даты визита сотрудника, а доставка с момента заказа до получения продукта сокращается до нескольких часов. Также сводится к минимуму бумажный документооборот — теперь достаточно подписать лишь соглашение об использовании простой электронной подписи (ПЭП) на одном листе. Все остальные документы будут оформлены по технологии цифрового подписания, к которым клиент получит постоянный доступ во вкладке "Мои договоры" в ВТБ Онлайн.

Собственная курьерская служба ВТБ по выдаче дебетовых и кредитных карт действует с 2021 года и охватывает более 70 городов России.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Cбер и Минэкономразвития усовершенствуют предоставление госуслуг

Сбер и Министерство экономического развития РФ заключили соглашение о взаимодействии в сфере применения технологий искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении Сбера.

Соглашение предусматривает совместное развитие технологий в области искусственного интеллекта, включая разработку и внедрение инструментов, направленных на усовершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

BC Partners планирует приобрести контрольный пакет акций Havea

BC Partners 23 июня 2022 года вступила в эксклюзивные переговоры о приобретении контрольного пакета акций Havea у 3i Group. Об этом говорится в пресс-релизе BC Partners.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

BC Partners - ведущая глобальная инвестиционная компания с активами на сумму более 40 миллиардов евро под управлением. BC Partners объединяет трансатлантические инвестиционные компании в Европе и Северной Америке.

PSP Investments – одна из крупнейших компаний по управлению пенсионными накоплениями в Канаде (230.5 млрд. канадских долларов). Штаб-квартира PSP находится в Оттаве, основной офис - в Монреале, представительства - в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге.

Havea - ведущая французская компания в области общего здравоохранения по производству натуральных и органических продуктов (Aragan, Biolane, Densmore, Dermovitamina и Vitavea), включая натуральные пищевые добавки для детей. Штаб-квартира находится в Париже.

В Китае снижают тарифы на переработку свинцового концентрата

Согласно данным SMM, в начале июня ряд китайских рудников снизили тарифы на переработку свинцового концентрата, тогда как в середине месяца рудники Гуандуни и Хунани также попытались снизить тарифы TC ввиду того, что восстановление работы свинцовоплавильных заводов вызвало рост спроса на руду. В настоящее время на китайском рынке все еще наблюдается дефицит свинцового концентрата. В целом тарифы TC на июль снизились относительно предыдущего максимума на уровне 1300 юаней за т, но они заметно варьируют в различных регионах Китая. На юге страны тарифы продолжают находиться ниже общенационального среднего.

Поставки алюминия из России в Европу в апреле еще росли?

Поставки алюминия из России в Европу выросли в апреле, но это связано в основном с выполнением контрактов, заключенных еще до военных действий на Украине. Хотя ЕС не вводил санкции против российского алюминия или его крупнейшего производителя «Русала», экспорт осложняют проблемы с логистикой. Аналитики ожидают сохранения волатильности цен на рынке в ближайшие месяцы.

Поставки российского алюминия в Европу в апреле выросли, несмотря на сложности с логистикой. По данным Eurostat, импорт необработанного алюминия и катанки из России в ЕС в апреле составил 76тыс. тонн, что на 15% больше апреля 2021 года. При этом если в апреле 2021 года цена алюминия на LME была на уровне $2400 за тонну, то через год цена колебалась уже на уровне $3100–3400, рекордном с 2008 года.

Крупнейшим поставщиком алюминия в ЕС является «Русал», у которого на Европу приходится 41% продаж. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал “Ъ”, что растаможенный в апреле металл был заказан как минимум за два месяца до указанной даты. «Поэтому апрель не является показательным месяцем для того, чтобы делать какие-либо выводы о влиянии текущей ситуации на поставки "Русала" в Европу,— говорит он.— Дополнительно еще нужно учитывать факторы, которые влияют на импортную статистику, а именно период производства и растаможки металла. Речь идет об ограничениях логистики в зимнее время, которые ведут к колебаниям поставок по месяцам, а также поставках металла со складов в Европе».

Даже не попавшие под санкции российские экспортеры, в том числе производители металла, сталкиваются с усложнением логистики поставок в Европу.

Европейские контейнерные хабы отказываются от работы с РФ, что приводит к тому, что даже несанкционные грузы сложно доставить морем. Кроме того, крупнейшие контейнерные линии отказываются от судозаходов в российские порты.

Исполнение контрактов «Русалом» осложнено ситуацией с поставками сырья — глинозема. Сначала металлургическая компания в марте остановила Николаевский глиноземный завод на Украине (годовое производство — 1,8млн тонн, или 20% всего производства глинозема «Русала») из-за «неизбежных логистических и транспортных проблем на Черном море и прилегающих территориях». Также остановились отгрузки глинозема из порта Николаева. Сам Николаев находится под контролем украинской армии. «Русал» также лишился потенциальных поставок из Австралии. Эта страна в марте объявила запрет на экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд. В Австралии «Русал» владел 20% долей в предприятии Queensland Alumina, где основным акционером является Rio Tinto. «Русал» в отчетности за 2021 год отражал производство глинозема на этом активе в 742тыс. тонн (9% от общего производства компании).

В этих условиях Россия наращивает закупки глинозема из Китая (см. “Ъ” от 1 июня). В мае Китай направил еще одну крупную партию в 153тыс. тонн (226 тонн в мае 2021 года). В апреле, по данным Eurostat, из Ирландии, где находится глиноземный завод «Русала» Aughinish Alumina, в РФ поступило 85тыс. тонн сырья, что вдвое больше уровня марта и в четыре раза больше, чем в феврале.

По мнению экспертов, рынок алюминия в ближайшие месяцы ждет высокая волатильность из-за геополитических факторов.

В мае цена на LME упала с $3000 до $2600, чтобы затем вырасти до $2900. Аналитики CRU Group полагают, что из-за военных действий на Украине, экономической неопределенности и сбоев в цепочках поставок периоды высокой волатильности сохранятся до конца года. Они полагают, что, если завершение военного конфликта даст больше ясности относительно поставок российского алюминия, цена на металл может стабилизироваться в районе $2700.

Полиметалл сообщил о проблемах с продажами серебра и росте долга на 15%

Полиметалл раскрывает информацию о текущей деятельности, включая влияние санкций в отношении России.

Продажи золотых слитков и концентрата, произведенных в Казахстане, продолжаются в обычном режиме.

Продажи золотых слитков и концентрата с российских предприятий на различные азиатские рынки вернулись в обычный режим после значительного снижения в апрелe и мае, связанного с карантинными ограничениями. Условия продаж соответствуют тем, которые применялись ранее. В настоящий момент Полиметалл не продает (ни напрямую, ни косвенно) свою продукцию Центральному Банку РФ или его аффилированным лицам.

Компания продолжает накапливать запасы серебряных слитков ввиду отсутствия надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке. Идут переговоры о поставках с международными коммерческими и промышленными структурами. Ожидается, что в 2022 году доля серебряных слитков в структуре реализации составит менее 5%.

Из-за ограничений, введенных в КНР в связи с COVID, а также под влиянием санкций сохраняются значительные трудности в логистике продаж, что ведет к замедлению оборота запасов и росту затрат на реализацию. Группа ожидает, что отставание продаж от производства и вслед за этим объемы запасов готовой продукции достигнут максимальных значений в сентябре.

Чистый долг увеличился до $2,3 млрд по состоянию на 1 июня 2022 года ($2,0 млрд на 31 марта 2022 года) в основном за счет большого роста оборотного капитала и ускоренных закупок. 74% долга номинировано в долларах США.

Объем денежных средств на счетах Полиметалла составляет около $0,3 млрд, размещенных в финансовых учреждениях, не подпадающих под санкции. Помимо этого, Компания имеет неиспользованные кредитные линии на сумму $0,4 млрд от банков не под санкциями. В совокупности это покрывает ожидаемые выплаты по долгу в следующие 6 месяцев.

В России банки выдают кредиты и в рублях, и в долларах США. Процентные ставки по рублевым кредитам значительно снизились до 11-12% после того, как Центральный Банк РФ понизил ключевую ставку до 9,5%.

В настоящий момент Полиметалл использует долларовые кредиты с более низкими процентными ставками для финансирования краткосрочных потребностей в оборотном капитале. Недавно Группа открыла новые возобновляемые кредитные линии на сумму $ 0,2 млрд и планирует подписать дополнительное соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на сумму $ 0,3 млрд в июне.

Все предприятия в России и Казахстане продолжают работу в штатном режиме. Компания подтверждает прогноз производства на 2022 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

Работы по среднесрочным проектам развития (АГМК-2, Кутын, флотационная фабрика Краснотурьинск-Полиметалл, Прогноз) идут согласно раннее озвученным планам. Резкое укрепление рубля и сохраняющиеся логистические сложности оказывают существенное давление на величину капитальных затрат.

21 июля 2022 года Компания объявит производственные результаты за II квартал 2022 года.

3 июня Европейский Союз ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД), что заблокировало операции между ним и Euroclear. Компания была проинформирована, что в результате этого акционеры, которые хранят свои акции в НРД (~22% от уставного капитала), не могут получать дивиденды и/или участвовать в принятии корпоративных решений. Полиметалл проводит консультации с юристами и регуляторами, чтобы подтвердить последствия санкций, а также определить меры, которые можно предпринять для защиты прав акционеров.

Совет директоров и руководство Компании уверены, что в настоящий момент обратный выкуп акций нецелесообразен ввиду краткосрочных ограничений ликвидности, серьезной неопределенности в бизнес-среде и ситуации с НРД.

Санкции, объявленные в период с 9 марта и до даты данного пресс-релиза, не оказали прямого и существенного влияния на деятельность Группы. Компания неукоснительно соблюдает все применимое законодательство и принимает всесторонние меры для соблюдения санкционного режима. Масштабы и влияние любых новых потенциальных санкций (и любых контрсанкций) пока неизвестны. Однако они могут дополнительно затронуть ключевые российские финансовые институты, а также горнодобывающие компании. Компания считает, что адресные санкции в ее отношении маловероятны, но не исключены. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств было инициировано заранее для обеспечения непрерывности бизнеса.

Металлурги предлагают отказаться от субсидирования зеленой энергетики

Крупнейшие металлургические предприятия России заявили об ущербе для экономики от реализации программ поддержки зеленой энергетики. По их мнению, политика государственной протекции генерирующих компаний в виде ДПМ ВИЭ приведет к увеличению платежей наиболее энергоемких отраслей и росту себестоимости их продукции. Во избежание очередного кризиса предприятия просят отложить реализацию зеленых энергопроектов и перераспределить нагрузку с потребителей на государство. Впрочем, эксперты считают, что на радикальные меры "Совет рынка" пока не готов, однако развитие восполняемой энергетики в России на какое-то время придется отложить, сообщает Накануне.RU.

ОК "Русал" предоставил свою позицию к заседанию набсовета НП "Совет рынка". Металлургическая компания высказала опасения касательно нагрузки на рынок, создаваемой реализацией проектов ДПМ ВИЭ. По мнению представителей "Русала", сейчас структура платежа за мощность перенасыщена нерыночными надбавками, составившими 540 млрд рублей из 825 млрд рублей от общего платежа потребителей за мощность в 2021 году. При этом КОМ в структуре платежа составляет всего около 27%.

"Исключение из платы за мощность за счет субсидирования государством или иными источниками всех надбавок и дополнительных платежей приведет к снижению цены оптового рынка на 39% или на 19,5% цены для конечных потребителей … Помимо указанных выше нерыночных надбавок, конечная цена на электроэнергию также включает в себя перекрестное субсидирование населения, включенное в тариф на передачу, которое составляет более 8%, таким образом, совокупная нерыночная нагрузка уже превысила 27,5% в структуре конечного платежа за электроэнергию", — отмечают в компании.

При этом в 2020 году электропотребление на рынке мощности снизилось на 5,2%, а в условиях текущего кризиса риск падения промышленного электропотребления может составить аналогичную величину и даже более. В ОК "Русал" отмечают, что общая нагрузка, ложащаяся на промышленность от перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе и на ОРЭМ, по итогам 2021 года составила более 0,9 трлн рублей. При снижении потребления "перекрестка" будет перераспределяться на меньший объем и окажется неподъемной.

В связи с этим металлурги предлагают отказаться от субсидирования и дальнейшего проведения отборов новых проектов ДПМ ВИЭ, по крайней мере, до момента экономической окупаемости такого вида генерации через иные механизмы вне ОРЭМ.

В конце мая крупнейшие предприятия металлургии уже заявили о сокращении объемов производства. Так, загрузка мощностей "ММК" к этому времени упала на 40% в сравнении с началом года, а представители "Северстали" заявили о рисках снижения на 20-40% уже в июне.

Эксперты считают, что положение дел на рынке вынудит правительство РФ пересмотреть свои взгляды на развитие зеленой энергетики. Аналитик Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев полагает, что России придется если не отказаться, то на несколько лет отложить реализацию крупных проектов восполняемой энергии. Причиной тому, в первую очередь, станет нагрузка на рынок.

"По сути, металлурги предлагают два пути выхода из ситуации. Первый — можно субсидировать плату за мощность за счет государства, но вряд ли правительство пойдет на это, так как речь идет об очень больших масштабах субсидирования. Второй — это переход на свободные договоры, отказ от действующей схемы ДПМ, когда потребитель оплачивает сверхвысокую стоимость энергии, при этом генератор не несет никаких рисков. В последнее время мы наблюдали, что платежи по ДПМ генерировали от 60% до 80% EBITDA. По сути, вся маржинальность обеспечивалась именно ДПМ. Для крупных предприятий этот момент очень тяжелый, потребители хотят рынка и не оплачивать сверхдоходы генераторов. Поэтому предложение отказаться от проектов на низкой стадии готовности без штрафов для генерирующих компаний — очень актуальное и рациональное предложение. Дефицита энергии в ближайшее время не предвидится и зеленая повестка будет находиться на втором плане", — считает Сергей Кондратьев.

Еще одним моментом, который может повлиять на реализацию проектов ДПМ ВИЭ и скорректировать сроки ввода – это нарушение поставок комплектующих для зеленой энергетики. Так, существенная часть оборудования поставлялась из Европы. Эксперты считают, что заменить логистические цепочки можно было бы через Китай, однако на их выстраивание потребуется время.

"В части ВИЭ Россия могла бы осуществить маневр. Большая зависимость существует в части ветроэнергетики. Что касается солнечных электростанций, тот же "Хевел" достиг довольно большой локализации. Нам несложно организовать производство оборудования, но это может занять до нескольких лет, а значит, потребуются сдвижки в вводе некоторых проектов. Поэтому, в текущих условиях одним из перспективных ВИЭ, на мой взгляд, являются микро-ГЭС, мощностью до 25 МВт. Они не требуют создания водохранилищ. На Урале, в Поволжье и на Севере в 40-60-е годы было построено много таких ГЭС. Сейчас их можно было бы локально восстановить", — считает Сергей Кондратьев.

Напомним, что в середине июня датский производитель ветрогенераторов Vestas решил разорвать специальный инвестиционный контракт с Россией. Ожидается, что компания закроет завод в Ульяновске к концу июля.

Pilbara провела шестой аукцион по продаже литиевого концентрата

Как сообщает SMM, австралийский производитель лития компания Pilbara объявила 23 июня о досрочном завершении шестого аукциона по продаже 5000 т литиевого концентрата с содержанием лития на уровне 5,5% с итоговой ценой $7017 за т (CIF Китай). Поставки этой партии концентрата намечены на конец июля. Очередной аукцион должен состояться на второй неделе июля.

Металлопродукция составляет основу импорта Узбекистана из РФСогласно отчётам Госкомстата Узбекистана, за период первых пяти месяцев нынешнего года оборот торговли вырос на 37,4%, по сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года.

На первом месте по объёму взаимной торговли занимает Китай с долей в 18,5%, второе место удерживает Россия с 15,8%, замыкает тройку Казахстан с 8,5%. Общая сумма внешней торговли с января по май составила $20.5 млрд. Объём экспорта в Россию вырос в 1.42 раза, составив $939.4 млн.

Объем импорта Узбекистана из РФ вырос до 2,304 миллиарда долларов (+30,6% , до доли 18,9% - в общем объеме импорта). В структуре российских поставок преобладают металлургическая продукция (41% общих поставок), машины и транспортное оборудование (6,6%), продовольственные товары, - отмечает Госкомстат.

MEPS: европейские цены на сталь упали до уровня конца февраля

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., европейские цены на рулонную сталь продолжали снижаться в мае и начале июня. Сервисные центры и дистрибьюторы воздержались от покупки, опасаясь дальнейшего снижения цен. Заводы искали заказы в условиях снижения спроса.

К середине июня цены на рулоны в Европе снизились до уровней, о которых сообщалось до российско-украинского конфликта. Эта коррекция цен была ожидаемой, учитывая быстрый рост, вызванный паникой. Однако скорость и масштабы снижения застали многих участников рынка врасплох.

Дополнительные тоннажи были закуплены в марте и апреле, чтобы покрыть потенциальный дефицит, связанный с ситуацией на Украине. К ним относятся заказы, размещенные на пике рынка.

Как только начался спад, покупатели отложили свои закупки. Запасов по всей цепочке поставок было достаточно, чтобы допустить эту паузу в закупочной деятельности. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока цены не стабилизируются или не потребуется пополнение запасов.

Производители стали продолжали страдать от снижения спроса на автомобили. Книги заказов еще больше уменьшились из-за отсутствия закупок со стороны дистрибьюторов. Заводы снизили цены, чтобы привлечь новый бизнес. Сроки поставки согласованы. Эти факторы добавили неопределенности на рынке.

Автомобильная промышленность сообщает, что уровень ее активности восстановится во второй половине этого года. Однако многие участники настроены скептически. В то же время базисные значения рулонов остаются под понижательным давлением.

Цены на сортовой прокат также претерпели коррекцию в сторону понижения. Однако движения были менее жесткими, чем у рулонов. Они значительно различались по продуктам и регионам. Заводы обеспокоены возможным ростом цен на лом и электроэнергию. Поэтому они не хотят идти на снижение отпускных цен.

На всю металлопродукцию котируются привлекательные импортные предложения. Однако интерес к ним ограничен длительными сроками доставки, риском тарифов и нехваткой мощностей в местных портах.

В дополнение к неопределенности направления спроса и цен на рынок влияет несколько других факторов.

Приближается традиционный период летних ремонтов. Производители рассматривают возможность продления перерывов в работе, чтобы контролировать выпуск продукции в соответствии с рыночным спросом.

Положительным моментом является то, что снижение цен может стимулировать отложенный спрос на сталь и снять опасения по поводу отсутствия заказов на строительство в начале следующего года.

Ослабление карантинных мер в Китае, связанных с Covid, в сочетании с пакетом экономических стимулов должно увеличить спрос на сырье, тем самым поддержав цены на сталь.

Однако инфляция в Европе создает риск для внутреннего потребления. Высокие цены на продукты питания и энергию снизят частный спрос на металлосодержащую продукцию, такую как бытовая техника и автомобили.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов: Отток мигрантов пока не наблюдается

Валерий Выжутович

Эксперты говорят, что в условиях санкций Россия стала менее привлекательной для мигрантов. Это связано с курсом доллара и усложнением международных валютных переводов. В результате приток мигрантов сокращается, а отток нарастает. Если так, то не возникнет ли дефицит рабочей силы на российском рынке труда? Обсудим тему с бывшим замдиректора ФМС России, руководителем Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеславом Поставниным.

Ехать им некуда

- Отток мигрантов из России начался в конце февраля, утверждают представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор. "Те суммы, которые мигранты зарабатывали и отправляли домой, сократились в два раза. Если раньше он отправлял 100 тысяч и там получали 100 тысяч, то теперь он отправляет 100 тысяч, а там получает 50 тысяч", - говорит представитель Центра правовой поддержки мигрантов Рахмутулло Хушвахтов. По вашим прогнозам, отток будет массовым?

- Я пока не вижу оттока. За первый квартал оформлено трудовых патентов в два раза больше (516 916), чем за тот же период прошлого года (228 555). Действительных патентов на конец отчетного периода - 2 миллиона 110 тысяч, а в прошлом году была 961 тысяча. Уже видно, что никто никуда не уехал. Количество мигрантов даже увеличивается. Я неоднократно опровергал расхожий тезис, что из-за падения курса рубля мигранты покидают Россию. А куда им ехать? Возвращаться на родину - там вообще работы нет. Или ее очень мало, и они там в пять раз меньше, чем у нас, зарабатывают. Если - представим гипотетически - таджики вернутся в Таджикистан, там появится огромное количество безработных, которым надо что-то есть, чем-то семьи кормить, а семьи там большие. Это вызовет серьезную социальную напряженность. И руководство республики это понимает. Ну допустим невероятное: начался массовый отток. Как мы можем одномоментно вывезти миллион человек? Да никак. Предположим, их все-таки вывезли в Таджикистан, и там произошел социальный взрыв. Кто туда придет? Скорее всего "Талибан" (движение запрещено в РФ). И тогда мы получим уже не миллион мигрантов, а несколько миллионов беженцев. Кому это нужно? Они же к нам прибегут все равно. Так что, судя по всему, они обречены быть у нас. А мы обречены быть с ними.

Это обычная ротация: уехали 60 тысяч, а приехали 100 тысяч

- Почему вы только с Россией их связываете. Они могут уехать и в другие страны.

- Как они поедут? Чтобы перенаправить миграционный поток в какую-то третью страну, требуются годы. Кто их там ждет? Чтобы им туда приехать, кто-то должен их ждать. Кто-то их должен встретить, обеспечить жильем, найти им работу. Это массовый въезд. Надо знать язык. Надо получать визы. Какое-то государство должно их принять. Турция? Там своих три миллиона мигрантов. Ближневосточные государства, более-менее богатые, принимают мигрантов и беженцев. А трудовые мигранты, скажем, в Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии - это люди из Шри-Ланки, Бангладеш, Пакистана. Причем они работают гораздо более интенсивно, чем наши трудовые мигранты. Несравнимо более интенсивно - такая там конкуренция. И там уже создана инфраструктура для приема мигрантов. Так что места заняты. Нам кажется, что мы чуть ли не центр по приему мигрантов. Отнюдь нет. Основные потоки идут южнее наших границ - из Пакистана, Бангла- деш, Шри-Ланки, Китая, Афганистана. Они идут через арабские страны, потом через Турцию в Европу. Теперь вот добавились украинские беженцы. Так что Европа, думаю, закроется для трудовых мигрантов из Таджикистана. Ей, дай бог, украинских беженцев переварить.

- По информации из диаспор, в Таджикистан с начала года вернулись 60 тысяч трудовых мигрантов. Значит, все-таки есть отток?

- Это обычная ротация, в ней нет ничего аномального. Она может быть лишь немного отложена. Кто давно не уезжал в связи с пандемией, те могут теперь поехать: и деньги отвезти заработанные, и навестить свои семьи. Но речь о возвращении на родину не идет. Уехали 60 тысяч, а приехали 100 тысяч.

- Есть данные, что приехали 100 тысяч?

- Да. Это обычные ротационные процессы. Мигрантов станет даже больше, чем было до февраля.

Мигранты не заменят айтишников

- Значит, из-за мигрантов у России не будет проблем с трудовыми ресурсами?

- Из-за мигрантов - нет. А вот отъезд айтишников в европейские страны создаст проблемы. Это люди, обладающие определенными компетенциями. Они уезжают, их места освобождаются. Мигранты их не заменят. Рабочей силы такого качества в центральноазиатских республиках нет. В принципе, имеются специалисты с высшим образованием, готовые приехать в Россию на работу из Таджикистана или Узбекистана. Но у нас нет механизма сепарации, выделения этих людей, чтобы затем их можно было использовать. И поэтому они у нас трудятся строителями, дворниками, кем угодно. Нужна государственная программа по привлечению их на российский рынок труда. У нас законодательством предусмотрены трудовые контракты с заграничными высококвалифицированными специалистами, но это касается только дальнего зарубежья. Человек приходит в наше посольство, заявляет, что он является компетентным, квалифицированным специалистом, прилагает документы, подтверждающие это, и ему тут же дают вид на жительство. И не только ему, но и членам семьи. А вот граждане СНГ приезжают без визы. И хотя некоторые из прибывших обладают высокими компетенциями, они не могут получить работу, соответствующую их квалификации. Потому что нет механизмов, позволяющих этих людей выделять из миграционного потока и устраивать на работу. Вообще у нас удивительная ситуация. На фоне нехватки рабочей силы у нас в некоторых местах переизбыток трудовых мигрантов. Минтруд говорит: у нас все продумано, есть специальный портал, люди могут туда зайти и найти себе работу. На бумаге все красиво. А фактически нет. Вакансии дурацкие, никому не интересные. Здесь служба занятости крайне неэффективно работает. У нее нет заинтересованности в результате. От того, что кто-то не трудоустроился, зарплата чиновника не зависит. Поэтому у нас такой дисбаланс: с одной стороны, дефицит рабочей силы, с другой - ее переизбыток.

- Государство переходит на мобилизационную экономику. Теперь мигрантов потребуется больше или меньше?

- Я считаю, что потребуется больше. Потому что в ситуации, когда у нас не будет иностранных инвестиций и иностранных технологий, увеличится доля ручного, неквалифицированного труда. И единственный источник его пополнения - трудовые мигранты. По интенсивности труда наше население с ними не сравнится. К сожалению, некоторые российские граждане начинают терять трудовые навыки. Особенно в провинции это заметно. И еще один важный момент. Спецоперация на Украине закончится рано или поздно. И на некоторых территориях надо будет восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Потребуются трудовые ресурсы. Здесь для мигрантов поле деятельности огромное.

- Дмитрий Медведев на заседании Совета безопасности заявил, что готовится новый закон о пребывании иностранцев в России. Что известно об этом законе? Каких новаций ждать?

- Вводится три вида пребывания - постоянное, длительное и временное. Вводится новое понятие - "реестр работников". Реестр работников вместо патента или разрешения на работу - это нормально. А вот реестр работодателя - это разрешение на привлечение рабочей силы, и это возвращение к тому, от чего мы отказались 15 лет назад. Представьте, у вас фирма. И чтобы войти в этот реестр, вам нужно бюрократическую процедуру пройти. Это бескрайний простор для коррупции. Если мы делаем свободный въезд, то надо делать и достаточно облегченный способ вхождения на рынок труда. Это всем выгодно. Человек приехал, обратно он не поедет. Не дадите ему легальный статус - будет работать нелегально. А нелегально - значит взятки участковому, патрульно-постовой службе и прочим "контролерам". Ничего, кроме желания что-то "упорядочить", я здесь не нахожу.

Трудовую миграцию регулирует диаспора

- Минэкономразвития подготовило законопроект о праве мигрантов оформлять бессрочный вид на жительство в РФ. Можно ли в таком случае ожидать, что в Россию начнет поступать более квалифицированная рабочая сила?

- Дать бессрочный вид на жительство квалифицированному специалисту - это хорошо. Но сначала этого специалиста надо выделить из потока мигрантов, удостовериться, что его квалификация соответствует необходимым требованиям. И тут мы опять упираемся в отсутствие механизма.

- Предположим, удастся их выделить, они обустроятся и начнут конкурировать с местными за рабочие места?

- Безусловно.

- Вероятно, это создаст некоторое напряжение?

- Уже создает. Есть сегменты рынка, монополизированные теми или иными этническими группами мигрантов. Например, почему только армяне у нас дороги строят? Я не говорю, что они плохо работают. Я просто хочу сказать, что нет механизма, который бы защищал рынок труда от нерыночного регулирования. Пока что устройство на работу выглядит так: если хочешь грузчиком пойти, то платишь за вход официально руководству рынка, а потом с тебя еще и твоя диаспора сдерет дополнительно, чтобы ты там мог работать. А если не дашь, тебя выживут оттуда. Получается, что трудовую миграцию регулирует не государство, а диаспора. Узбеки принимают на работу узбеков, таджики - таджиков и т.д. Отсутствие защитных механизмов, системы рекрутинга, набора, распределения порождает такую практику. От нее страдают не только российские граждане, но и сами мигранты. Почему случаются столкновения между ними? Потому что нет нормального механизма трудоустройства.

- МВД предлагает увеличить срок постановки иностранцев на миграционный учет с 7 до 30 дней. Это разве не послабление?

- Да, это в какой-то степени послабление. Раньше вообще три дня на регистрацию давали. Приехал в пятницу, а в понедельник уже в кутузку за нарушение правил миграционного учета. Поэтому рано говорить о смягчении. Если что-что и делается хорошее для мигрантов, то в этом персональная заслуга Валентины Львовны Казаковой, начальника Главного управления по вопросам миграции. Она многие противоречия устранила, упростила порядок получения гражданства для некоторых категорий мигрантов, их детей и родственников. В этой сфере смягчения достаточно значительные. Вообще, надо отдать должное нашей миграционной службе. Она взяла на себя огромную ношу. Помните демографическую ситуацию в 90-е годы? С тех пор Россия получила около 20 миллионов новых граждан. В том, что численность нашего населения не упала, большая заслуга миграционной службы.

Вячеслав Поставнин - руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, президент фонда "Миграция - XXI век", бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы (ФМС России). Родился в 1955 году в Москве. В 1978-м окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности "Радиоэлектронные устройства". Работал инженером в НПО "Комета". В 1981-1993 годах служил в органах государственной безопасности СССР и России. С 1993 года работал в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел РФ. С 2003 года - в Федеральной миграционной службе: начальник Управления информационных ресурсов, затем - начальник Управления внешней трудовой миграции ФМС России, затем - заместитель директора ФМС.

Считает, что пора начать реальную социализацию мигрантов.

На саммите G7 обсудят военную помощь Украине и новые меры против России

Александр Ленин

Сразу после проходящего в Брюсселе саммита стран ЕС, повестка которого пронизана конфликтом на Украине и борьбе с энергетическим и продовольственным кризисами, лидеры ключевых европейских стран отправятся в Германию на саммит Группы семи (G7). Главы стран "семерки" 26-28 июня будут обсуждать все те же темы: военная и экономическая помощь Украине, меры давления на Россию и Китай.

В повестке как минимум семь пленарных сессий, одну из которых целиком посвятят украинским событиям. Уже традиционный для таких встреч ритуал: подключение по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. На других сессиях обменяются мнениями по вопросам глобальной экономики, инфраструктуре, изменениям климата, энергетической и продовольственной безопасности.

Как ожидается, представители G7 будут согласовывать новые пакеты санкций против России, включая нефтегазовый сектор, а также меры по отказу от российских энергоресурсов. В "семерке" нет консенсуса по этому вопросу. К примеру, официальный Токио не торопится совершать болезненный выстрел себе в ногу и настаивает на праве не выходить из нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Дальнейшее оказание политической, финансовой и военной помощи Украине также в центре внимания лидеров G7. В частности, речь об объемах и номенклатуре планирующихся поставок военной техники и вооружений для ВСУ, а также, как утверждал канцлер ФРГ Олаф Шольц, о дискуссии по аналогу "Плана Маршалла" для Украины.

Политологи отмечают, что помимо России, в ходе саммита планируется поднять тему вызовов со стороны Китая. Ее продвигают американский президент Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида, которые настаивают на необходимости сдерживания Китая в Азии.

В этом контексте "семерка" традиционно вспомнит о концепции "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", к которой с особой заботой относятся в Белом доме. В Пекине неоднократно указывали, что инициатива США нацелена исключительно на разделение Азиатского региона по блоковому принципу и является препятствием для стабильного и мирного развития находящихся там государств.

Как пишет японское агентство Киодо, в итоговое коммюнике саммита G7 должны включить формулировки о "важности мира и стабильности в Тайваньском проливе" и "содействии мирному решению проблем" между Китаем и Тайванем. Понятно, что в Пекине настороженно воспримут такие заявления, которые идут вразрез с политикой "одного Китая".

По инициативе Токио на повестку вынесут вопросы ракетной и ядерной программ КНДР.

Примечательно, что на правах гостей на саммит G7 в этот раз пригласили представителей Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и ЮАР, а также руководителей международных организаций.

Кстати, индонезийский лидер Джоко Видодо после посещения ФРГ совершит визиты в Москву и Киев для переговоров с президентами России и Украины. Эти поездки будут иметь значение в том числе в привязке к организации саммита Группы двадцати, который состоится в ноябре на индонезийском острове Бали.

Руководитель Главгосэкспертизы Игорь Манылов рассказал об ошибках проектировщиков и ускорении строительства

Марина Трубилина

Почему застройщики перестали жаловаться на подорожание стройматериалов, какие здания проектируют хуже всего и как удается быстро прокладывать трассу "Москва-Казань", рассказал "РГ" начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов.

В марте вы запустили портал для жалоб на подорожание стройматериалов. Чем чаще всего недовольны пользователи?

Игорь Манылов: Действительно, на официальном сайте ФГИС ЦС создан портал оперативного информирования о фактах значительного завышения стоимости строительных ресурсов за короткий период времени. В марте на портал поступило 208 заявок, в апреле - 30, в мае - всего 8. Катастрофический рост цен прекратился. Жалобы поступили от 67 юридических лиц на 229 поставщиков по 958 строительным ресурсам. Они отмечали рост цен до 166% за короткое время. Иногда поставщики специально удерживали товар и поднимали цену.

Наибольшее завышение цен зафиксировано в Волгоградской, Калининградской, Ивановской, Ростовской и Московской областях, Красноярском и Краснодарском краях и в Москве. Также поступило 17 жалоб на отказы продавать ресурсы по зафиксированным ранее в контракте ценам.

Но сейчас жалобы единичны. Некоторые стройматериалы вообще падают в цене: снизилась стоимость металла, о дороговизне которого столько было сказано в последнее время, стали дешевле стальные трубы, бетонные блоки, кабельная продукция.

В работе участвовали не только ФАС России, правительство, Минстрой, но и сами поставщики и производители. У многих из них есть профессиональные объединения, им важно было сохранить репутацию. Поэтому они решили проблему внутри своих "цехов".

Сильно ли увеличивались строительные сметы из-за подорожания материалов?

Игорь Манылов: Сейчас завершается работа по пересмотру смет объектов, которые были построены в 2021 году. Были пересчитаны сметы около 2 тысяч объектов по всей стране. Из них 550 на федеральном уровне, около 1300 - на региональном. Стоимость вырастала на 15-20%.

Кроме того, прорабатываются вопросы создания постоянно действующего механизма, позволяющего более оперативно реагировать на волатильность цен на рынке строительных ресурсов в будущем. Планируются изменения в приказ Минстроя о том, чтобы механизм перерасчета смет стал постоянным. Он позволит неоднократно пересчитывать цену контракта, если строительные ресурсы подорожают значительно больше уровня инфляции, который учитывался при определении начальной цены.

Улучшается ли в последнее время качество проектирования?

Игорь Манылов: К сожалению, заметной динамики нет. Как и пять лет назад, около 25% проектов, поступающих к нам, содержат серьезные ошибки, которые могут приводить к авариям, обрушениям. Неправильно рассчитываются нагрузки, несущая способность конструкций, не учитываются сейсмические условия и требования пожарной безопасности.

В этом году, думаю, ситуация улучшится. Мы подключаем экспертов еще на этапе проверки комплектности, они проводят предварительный анализ - насколько полноценна документация, какой опыт у проектировщика. Сразу оценивают, например, позволяет ли проводить строительство вид земельного участка, каковы условия техприсоединения, хватит ли мощностей. Если проект не готов, эксперты вместе с проектировщиком определяют, что конкретно нужно сделать - быстро, четко, не вступая в долгую переписку. Так экономятся время и силы.

Какие объекты хуже всего проектируют?

Игорь Манылов: Были примеры, когда перед началом строительства большого объекта, когда он планировался, уже был определен заказчик, проектировщик и шла проработка решений, выявлялась слабость команды. После таких инцидентов мы в Главгосэкспертизе создали учебный курс - рекомендуем строителям перед началом любого крупного проекта пройти такой интенсив. Эти курсы очень популярны. Даже проектировщики с большим стажем в 10-15 лет на первых занятиях показывают не очень высокий результат: знания у них устаревшие, ведь требования и технологии меняются ежедневно.

В целом слабее выглядит проектирование общегражданских, социально-культурных объектов. Поликлиники, дома культуры - объекты несложные. Но если в крупной организации, которая массово строит инженерную, транспортную инфраструктуру, объекты связи, энергетики, уровень квалификации кадров очень высокий, то заказчик дома культуры раз в десять лет сталкивается со стройкой и страдает от того, что собственных компетенций ему не хватает. Он обращается к недобросовестным проектным организациям, которые благодаря демпингу получают объект, а потом создают многочисленные трудности. Так "проваливается" штучное строительство.

Вот почему было принято решение об укрупнении служб заказчика. Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" создана на федеральном уровне, такая же работа проводится в регионах.

Надо сказать, что экономически развитые субъекты, где в строительство поступает большой объем инвестиций, как правило, обладают хорошей ресурсной базой. У них есть более профессиональные проектировщики.

Как идет экспертиза проектов в рамках строительства трассы М-12 "Европа - Западный Китай"?

Игорь Манылов: Любой большой объект, особенно линейный, такой как трасса, состоит из множества этапов. По сути, каждый участок трассы - самостоятельный объект строительства, на котором могут быть заняты разные подрядчики, разные проектировщики и разные изыскатели.

А М-12 сразу планировалась комплексно. Ее не запускали в стройку, пока не был произведен комплексный расчет и определены параметры объекта. Есть единый заказчик - ГК "Автодор", созданы штабы и специальные информационные системы, которые позволяют отслеживать ход работ. За счет этого удается в довольно сжатые сроки выполнять как проектирование, так и строительство. На стройке сконцентрированы большие ресурсы. Экспертиза смотрит параллельно все проекты, так же параллельно идет строительство участков дороги.

Объект сложный. В нем, помимо дорожников и строителей, задействовано множество других организаций. Трасса пересекается с инженерной инфраструктурой, это множество объектов, связанные с газом, нефтью, электроэнергией. То есть "Россети", "Газпром", нефтяные компании тоже вовлечены в строительство. В настоящий момент по этапу строительства дороги от Москвы до Казани уже практически все сетевые объекты спроектированы и отработаны.

Какие еще знаковые объекты сейчас проектируются и рассматриваются Главгосэкспертизой?

Игорь Манылов: Есть еще Восточный полигон железных дорог. Давно не было такой масштабной реконструкции железнодорожной сети! Проект состоит из трех этапов, по первому из них мы уже выдали заключение, второй сейчас в работе.

Отдельно стоит отметить объездные дороги. Во многих региональных центрах - например, Ярославле, Кемерове, Краснодаре, Волгограде, Симферополе, Нижнекамске и Набережных Челнах - транспортные потоки шли через город. Это создавало проблемы для местных жителей и затрудняло движение грузов. Сейчас там реализуются проекты дорог в обход городов. В последнее десятилетие появилось много проектов, которые "расшивают" транспортные узлы.

Как обстоят дела с транспортными объектами в городах-миллионниках?

Игорь Манылов: У нас в работе много таких проектов. Это и метро, и электротранспорт, современные высокоскоростные трамваи и электрички. Сейчас происходит подъем внутреннего туризма, так что вопрос транспорта для крупных городов стоит особенно остро. Будет трудновато, если эту проблему не решить. Сейчас пристально изучается опыт Москвы: на смену привычным автовокзалу, железнодорожному вокзалу, аэропорту, находящимся в разных концах городах, должны прийти комбинированные транспортно-пересадочные узлы.

Идет движение в сторону хабов. Возьмем, к примеру, культурно-туристический кластер "Арзамас-Дивеево-Саров": здесь и Арзамас с железной дорогой и автотранспортом, и Дивеево со знаменитым монастырем и огромным количеством туристов. Поэтому создание кластера рассматривается сразу в комплексе - туристы, транспортники, айтишники, энергетики.

Владимир Путин принял участие в саммите стран БРИКС

Айсель Герейханова,Вячеслав Кокуркин

В четверг, 23 июня, стартовала встреча XIV саммита БРИКС. Президент России и лидеры Китая, Бразилии, Индии, ЮАР в режиме видеоконференции обсудили сотрудничество в самых разных сферах - политической, экономической и культурной. Руководители государств "пятерки" выступили против санкций и подчеркнули, что страны БРИКС должны участвовать в формировании по-настоящему многополярной системы в мире.

Тема встречи саммита БРИКС в этом году - "Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития".

Несмотря на то что саммит проходит в режиме видеоконференции, у всех лидеров были значки форума, белые кружки с голубым орнаментом из китайского фарфора и деревянные подставки под таблички с названиями стран.

Владимир Путин в своем приветственном слове заявил о росте авторитета БРИКС на мировой арене. Это особенно важно в условиях кризиса в мировой экономике, подчеркнул президент РФ.

"Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов. "Государства "пятерки", это хорошо известно, обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом", - сказал российский лидер. Путин отметил, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций.

Лидерство стран БРИКС востребовано сегодня для выстраивания многополярного мира. "Убеждены: сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН", - отметил Владимир Путин.

Президент России заявил, что в этой сфере можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику.

Россия и дальше готова развивать тесное партнерство со странами-участниками объединения БРИКС.

Хозяин саммита Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями, а также их злоупотребления. "Таким образом, большая семья "сообщества единой судьбы человечества" опередит небольшую группу гегемонов", - добавил Си Цзиньпин. По его словам, "пятерка" должна выступать за честность и справедливость, способствовать тому, чтобы международное сообщество было по-настоящему многосторонним. "Должны защищать международный порядок, ядром которого является ООН и международное право, должны отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков", - сказал он. Китайский лидер также призвал усилить макроэкономическую координацию и обеспечить бесперебойность поставок и производственных цепей.

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает БРИКС образцовой моделью взаимовыгодного сотрудничества. "Для Бразилии БРИКС - это модель сотрудничества, основанная на выгоде всех вовлеченных сторон и международного сообщества в целом. Поэтому нам необходимо выбирать наши приоритеты ответственно и транспарентно", - сказал он.Президент ЮАР Сирил Рамафоза высказался за реформирование ООН в целях создания нового мирового порядка. "Механизм принятия решений в ООН должен стать более демократичным для того, чтобы международные институты могли эффективно отвечать на глобальные вызовы и кризисы", - сказал он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что сотрудничество стран БРИКС может внести вклад в глобальное восстановление после эпидемии коронавируса. "Члены БРИКС придерживаются схожего подхода к управлению глобальной экономикой", - отметил он.

Основные договоренности встречи лидеры "пятерки" зафиксировали в итоговой декларации, которая охватывает сотрудничество в финансовой, таможенной, торговой, туристической и энергетической сферах, а также в сельском хозяйстве.

В целом новый экономический порядок уже меняет расклад сил в мире. Показатели западных экономик (например, США и Евросоюза) падают, пальму первенства перехватывают страны БРИКС.

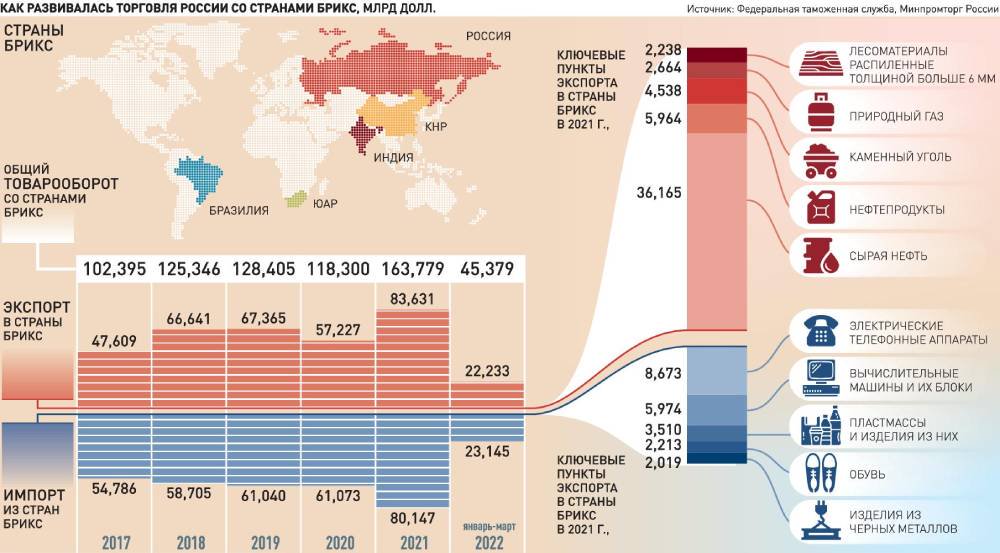

В этом году товарооборот между странами "пятерки" уже существенно вырос и, очевидно, будет расти и дальше.

Несмотря на то что БРИКС - это неформальное объединение пяти государств, сегодня можно говорить, что организация имеет огромное влияние на мировую экономику. В странах "пятерки" проживает больше трех миллиардов человек, а в совокупности Россия с партнерами формируют четверть мирового ВВП, 20% торговли и около четверти прямых инвестиций.