Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Глава Samsung выйдет на свободу 13 августа

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Власти Южной Кореи приняли решение досрочно освободить из тюрьмы лидера крупнейшей компании страны Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который выйдет на волю уже в пятницу, 13 августа. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, но большинство уверены, что оно поможет как самой компании, так и экономике Кореи в целом.

Генпрокуратура Республики Корея в свое время только с третьей попытки сумела-таки посадить Ли Чжэ Ёна за решетку на два с половиной года за участие в коррупционных схемах экс-президента РК Пак Кын Хе. Но нынешнее решение выпустить его досрочно никого особо не удивило. За Ли еще в январе "просили" главы ведущих концернов Кореи во время обеда с президентом РК Мун Чжэ Ином, сославшись на огромную роль заключенного в управлении компанией, которую за ее влияние и масштабы называют "государством в государстве", а также напомнив, что и для экономики страны в целом, особенно с учетом коронавируса, все это "будет полезно". Опросы общественного мнения обычных корейцев также показали, что примерно две трети положительно относятся к досрочному освобождению вице-президента и де-факто главы Samsung Electronics.

Кроме того, Ли, когда еще был на свободе, успел сделать немало для страны в целом и в чём-то очень помог лично Муну. Когда возникли проблемы с закупкой зарубежной вакцины от коронавируса и критика стала сыпаться на правительство Кореи, Ли Чжэ Ён через свои связи смог обеспечить контракты на приобретение препаратов, которых хватит для вакцинации 10 миллионов человек.

Кроме того, именно Samsung Electronics стал главным автором "инвестиционного подарка", который Мун Чжэ Ин в ходе своего визита в США преподнес американскому лидеру Джо Байдену. Концерн пообещал, то вложит не менее 17 миллиардов долларов в создание американцами на своей территории полного комплекса по производству полупроводников, что крайне важно для Вашингтона в его технологическом противостоянии с Пекином. Это, а также участие и ряда других крупных концернов РК в американских проектах позволило Муну ехать из США именинником - Байден неоднократно публично благодарил как южнокорейского лидера, так и бизнесменов.

Так что Муна особо убеждать не надо было, да и сам он, судя по слухам, хотел пораньше выпустить Ли Чжэ Ёна, тем более приближался хороший повод: 15 августа Южная Корея отмечает День освобождения от японской оккупации, когда принято проводить амнистию.

Но у Муна все же была проблема. Против амнистии Ли выступали ряд наиболее непримиримых его врагов из числа близкого окружения южнокорейского президента, а также многие общественные активисты и профсоюзы.

Поразмышляв некоторое время, министерство юстиции и администрация президента РК придумали нехитрую, но все же достаточно оригинальную схему, которая, как они уверены, должна теперь удовлетворить всех. Еще в июле министерство юстиции РК приняло новые поправки, согласно которым на условно-досрочное освобождение (УДО) могут претендовать лица, которые отсидели не 80% своего полного срока, как было ранее, а лишь 60%.

Как убеждал сегодня журналистов министр юстиции РК Пак Пом Ге, "так уж совпало, что к 15 августа и у Ли Чжэ Ёна уже пройдёт положенная длительность отсидки, а потому и его включили в список тех, кто получит УДО". Глава ведомства подчеркнул, что никто специально не вводил для главы Samsung Electronics новое правило, а среди счастливчиков, получивших право пораньше выйти на свободу согласно новым положениям, аж 244 человека. Правда репортеры, да и обычные люди в такое совпадение не особо поверили. Но в итоге получилось, что Ли никто не амнистировал, а он отбыл срок, как и все, но "просто за хорошее поведение" и прочие достоинства его освободили пораньше. Формально президент РК Мун Чжэ Ин ничего не сделал для Ли, хотя и здесь "всем все понятно".

В итоге, как заявили в министерстве юстиции РК, Ли Чжэ Ён будет выпущен условно-досрочно в пятницу, 13 августа. Чиновники все же признали, что на их решение повлияла позиция и роль заключенного для всей экономики страны. Так что уже в конце этой недели вице-президент Samsung Electronics будет на свободе.

Вместе с тем прошлые "грешки" будут продолжать портить кровь бизнесмену. Согласно приговору, у Ли будет ограничена возможность участия в бизнесе и выезд за границу. Для этого придется получить каждый раз специальное разрешение из минюста РК - как для работы, так и для командировок, но, судя по мотивировке причин освобождения, это скорее всего превратится в формальность. Но ему также почти каждую неделю придется появляться в суде для участия в еще двух делах, где он продолжает фигурировать в статусе обвиняемого: деле по слиянию двух дочерних компаний Samsung Electronics и обвинению в незаконном использовании вещества пропофол. Так что жизнь у Ли Чжэ Ёна будет весьма напряженной.

Новость о грядущем освобождении главы крупнейшей компании страны вызвала радость среди представителей крупного бизнеса РК, которые сделали специальное заявление, поприветствовав досрочное освобождение главы Samsung Electronics. Эксперты ожидают, что возможность Ли лично руководить (пусть даже и при условии получения отдельных разрешений) позволит ускорить процесс слияния ряда компаний и несколько крупномасштабных инвестиционных проектов, включая инициативу правительства РК по созданию в Корее собственного производственного "пояса полупроводников", что позволит стране быть полностью независимой в этой ключевой для современной экономики сфере.

Но нашлись и недовольные. Несколько политиков правящего лагеря, общественные организации и профсоюзы раскритиковали решение об освобождении Ли Чжэ Ёна, обвинив президента Муна в предательстве идеалов демократии, и с горестью подчеркнули, что "Samsung опять доказал, что в Корее он выше закона". Впрочем, сам южнокорейский лидер на это никак не отреагировал - формально он никого не амнистировал.

Из-за проблем с энергоснабжением Китай расконсервирует угольные шахты

Власти Китая объявили о возобновлении добычи угля на 53 шахтах в провинциях Внутренняя Монголия, Шаньси и Синьцзян. К такому решению, противоречащему курсу КНР на сокращение доли угольной генерации в энергобалансе, пришлось прибегнуть из-за роста спроса на электроэнергию в условиях сильной жары и восстановления промышленного производства.

Предполагается, что расконсервированные шахты будут функционировать в течение года, и это позволит дополнительно обеспечить 44 млн тонн угля для электростанций. Однако Пекин уже предупреждает, что в дальнейшем ситуация с нехваткой электроэнергии ухудшится.

Это означает, что мировые цены на энергетический уголь останутся на высоком уровне. В мае стоимость угля для китайских электростанций обновила исторический рекорд, а цены на СПГ на азиатском рынке из-за летней жары тоже значительно увеличились.

Александр Рар: Не следует думать, что энергетический переход — это безусловное благо

Поэтому правильно, если российская сторона, со своей точкой зрения на экологическую проблематику, не отказывается от диалога с Западом по этой теме

Продолжение. Начало — 10.08.2021

«НиК»: Есть ли, по вашему мнению, в новом поколении германской элиты фигуры, которые могут стать столь же значимыми для коммуникации с Россией, как «мощный старик» Герхард Шредер, который недавно был переизбран председателем совета директоров «Роснефти»? Или же подобные персоны в германских СМИ и общественном мнении априори являются токсичными?

— Таких «тяжеловесов», как Шредер, уже нет, и это связано с общим изменением представлений Германии о России. В советское время немцы испытывали к России гораздо больший интерес, чем сейчас: для них это была какая-то великая и страшная империя на Востоке, заманчивая, таинственная, с интересным народом, который может повернуться то в одну сторону, то в другую. Были и воспоминания о многих совместных проектах. Вилли Брандт еще полвека назад плюнул на все атлантические отношения и заявил, что с этой гигантской страной, даже если она сейчас «красная», нужно примириться ради Европы. Россия тогда действительно играла колоссальную роль в Европе, к тому же единой Европы в то время не существовало — до 1990 года она была разделена Америкой и СССР, который ненавидели, но при этом сильно уважали.

Сегодня же среднестатистический немец скажет, что у него нет никакого отношения к России — для него это региональная держава, глубокая периферия. Туризм в России, к сожалению, не развит настолько, чтобы немцы туда ездили так, как ездят в Турцию или в Испанию. Государства Восточной Европы, которые раньше входили в сферу влияния СССР, сегодня воспринимаются как прямые соседи Германии — они считаются европейскими странами. А Россия на ментальной карте немцев находится между Европой и Азией и время от времени используется в качестве страшилки.

С другой стороны, у специалистов и бизнесменов, конечно, есть понимание, что с Россией нужно выстраивать отношения, поскольку это ресурсы, интересный потребительский рынок, транспортный узел мирового уровня и т. д. Так что Германия остается, по сути, единственной страной Европы, где еще есть пророссийское лобби — попросту из-за того, что прежде несколько десятилетий проводилась успешная пророссийская экономическая политика. Шредер, конечно, токсичен для очень многих — для либеральной прессы и трансатлантических кругов, — но многие по-прежнему считают, что он был прекрасным канцлером, и к его мнению до сих пор прислушиваются.

Однако поколение политиков и бизнесменов, которые знали СССР не понаслышке и вели с советскими лидерами трудные переговоры, а затем были свидетелями воссоединения Германии при поддержке советского руководства, уходит, а заменить его некем. Это крайне негативная тенденция, поскольку она сказывается на общем уровне германо-российских отношений, на их гуманитарных аспектах. В германских университетах закрываются восточноевропейские кафедры, историю Восточной Европы преподают уже с точки зрения Украины, а не России, русский язык почти не учат в сравнении с тем, что было 30–40 лет назад, исчезло много организаций по научному обмену и обмену архивами, не снимаются совместные кинофильмы и т. д. А те организации, которые в девяностые годы создавались для работы с Россией, теперь занимаются главным образом помощью в движении России в сторону демократии и гражданского общества.

В конечном итоге все это сокращает возможности для создания доверия между странами. Площадки для диалога, конечно, по-прежнему существуют, но, честно говоря, в целом российско-германские отношения пребывают в плачевном состоянии. В Германии больше нет людей с горящими сердцами, которые боролись бы за эти отношения, несмотря на антироссийские атаки прессы, которые сейчас стали еще сильнее, чем во времена СССР. Это, кстати, тоже препятствует развитию отношений: молодые немцы боятся делать карьеру в пророссийских организациях, поскольку считают, что потом для них будут закрыты все двери.

«НиК»: А в России вы видите фигуры, которые могли бы взять на себя улучшение отношений с Германией (если, конечно, не брать лично Путина)?

— Пока есть Путин, который говорит по-немецки лучше, чем все его окружение в российской элите, такой фигуры не появится. В России многие понимают, что за Германию отвечает Путин — это страна, имеющая для него особое значение: он ее искренне уважает, но в то же время и искренне в ней разочаровался, поскольку думал, что с Германией можно будет выстроить общий мир на благо Европы. Однако сначала Путин в Германии не был понят, а затем его демонизировали. Думаю, он очень переживает из-за этого, хотя и не показывает.

Если бы сейчас Германия согласилась вести хоть какой-то диалог с Россией по вопросам общих интересов, тогда нашлось бы несколько очень влиятельных людей в Госдуме, в Совете Федерации, среди промышленников, которые подхватили бы эту эстафету. При Шредере все было именно так: российские бизнесмены регулярно приезжали в Германию в составе официальных делегаций.

Но при Меркель немецко-российские отношения резко изменились, поскольку восторжествовала установка, что с Россией надо вести диалог только на тему прав человека и демократии.

Принципиальным моментом было голосование в Бундестаге в 2012 году, еще за два года до украинских событий, когда партия Меркель вместе с «зелеными» и другими партиями поддержала решение заморозить партнерство по модернизации с Россией. Причина была простой: после скандала с Pussy Riot политики заявили, что Россия нарушает права человека и отказывается от демократии, а они будут вести партнерство только с теми странами, которые модернизируются в соответствии с демократическими ценностями. Для российских коллег это решение было шоком, особенно для промышленников.

«НиК»: Какое воздействие на повестку российско-германских отношений в ближайшие годы будет оказывать все большее сближение Евросоюза с администрацией Джо Байдена по самому широкому кругу вопросов — от борьбы с изменениями климата до выстраивания общего фронта противостояния Китаю, стратегическому союзнику России? Недавно, к примеру, Европарламент отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Китаем, положив во главу угла ситуацию в Синьцзяне. Надо полагать, немецкие промышленники вряд ли остались довольны таким решением. Насколько в Германии осознают все риски сближения с Америкой не только по климатической повестке, но и по формированию альянса против Китая?

— Когда американцы говорят, что будут строить альянс демократических государств, то даже Меркель, скрежеща зубами, понимает, что Германия может позволить себе дистанцироваться от России, поскольку газ, нефть, уголь и древесину Германия из России так или иначе сможет получать всегда. Но Китай — это совершенно другое дело, это громадный рынок для немецких товаров, и теперь в отношении Китая Европа демонстрирует точно такой же негативный подход, как к России. Но если китайцев обозлить и они закроются, Германия от этого очень серьезно пострадает. Поэтому сейчас в Германии идет спор: встать или нет на сторону консенсуса западных идеологов, таких как Байден и Борис Джонсон, которые заявляют, что работают только с теми странами, где продвигается демократия, а если не продвигается, то они их изолируют. Но как можно изолировать Китай, Россию, Индию, Турцию? Куда это приведет Европу? Так самоуверенно она могла выступать 20–30 лет назад, но сейчас, когда Азия в экономическом плане начинает опережать Европу, когда Китай обгоняет Америку, такие заявления самоубийственны.

Если включить логику, то я бы сказал вам, что Германия и Европа не могут отказаться от сотрудничества с Китаем. Но в Европе за последние семь лет очень многое изменилось.

Прежде всего — и это открыто признают Меркель и ее правительство — появился четкий приоритет политики над экономикой. «Капитанов» европейских крупных компаний просто кастрировали — им нечего сказать по принципиальным вопросам.

Вспомните, как немецких гигантов промышленности судили за скандалы наподобие «дизельгейта» компании Volkswagen — тем самым им просто указывают на их место.

Фактически все это началось со времен украинского кризиса, когда бизнес заявлял, что геополитический спор между Европой и Россией по поводу Украины не является достаточным фактором, чтобы приостановить отношения с РФ. В ответ Меркель дала понять, что это не так, «больше вы не будете вести дела с Россией» именно по идеологическим и политическим соображениям. В Америке такие же решения получают приоритет над экономикой: государство будет давить новых модных интернет-гигантов налогами, заставлять их слушаться.

При этом в Германии действительно возлагаются большие надежды на то, что Европа и Америка вернутся к грандиозной идее XXI века по созданию общего экономического пространства, несмотря на то, что это будет, конечно же, во многом поглощение Европы Америкой. Американская экономика сильнее, чем европейская, которая раздроблена по политическим соображениям, и в итоге мы, к сожалению, вновь получим биполярный мир. С одной стороны, блок трансатлантических союзников под руководством Америки, но уже более слабой, чем три десятилетия лет назад. С другой — новая Евразия с новыми союзами между Россией, Китаем, Индией, Турцией, Ираном. Страны, которые считались развивающимися и не имели никакого веса в глобальном масштабе, теперь будут определять мировую повестку уже со своими альянсами. В то же время нельзя забывать, что главной проблемой для такого мира будет оставаться Африка и Ближний Восток — регионы с разваливающимися государствами, исламизмом и политическим вакуумом.

«НиК»: Вы упомянули о высказываниях чиновников и бизнесменов на ПМЭФ по поводу новых «зеленых» приоритетов России. Вы считаете эти заявления искренними или же это попытка заскочить в последний вагон уходящего поезда и как-то обозначить себя в новомодной повестке?

— Трудно отрицать то, что сейчас, когда в мире живет уже 7 млрд человек, планете сложно терпеть столько людей с их потребностями и деятельностью. А к 2050 году нас будет почти 10 млрд — как планета это выдержит, если не ввести резкие ограничения для развития промышленности и потребления? Если ничего не делать, загрязнение окружающей среды и изменения климата погубят Землю — всего лет десять назад такая постановка вопроса казалась нравоучением, но сегодня нужно признать, что это реальность.

Вопрос лишь в том, как и за счет чего это делать.

По-видимому, Европа и Америка сейчас решили, что нужно идти идеологическим путем и жестко действовать запретами во имя спасения планеты. Через новую — «зеленую» — идеологию они фактически хотят остаться в однополярном мире и руководить его политикой.

Другие же страны, такие как Россия и Китай, понимают, что бороться с загрязнением и изменениями климата нужно, но при этом следует учитывать социальные проблемы (например, потерю рабочих мест) и двигаться не так быстро, как этого требуют сейчас европейцы. Развивающиеся страны напоминают, что в развитых странах люди уже живут на очень высоком уровне, и если они немного откажутся от роскоши, то ничего критичного не произойдет. Поэтому развивающиеся страны хотели бы сначала достичь такого же уровня, а затем приступить к разговору на равных.

Именно так я оцениваю российскую политику в климатической сфере и выступления, прозвучавшие на ПМЭФ. Россия, конечно, будет участвовать в общей борьбе с изменениями климата, но будет делать это по-своему, не копируя немецкую или в целом западную экологическую повестку. Таким же путем, вероятно, пойдет и Китай. Это может привести к новым конфликтам, но остаются и возможности для взаимопонимания — экологический диалог способен привести к построению доверия и новым формам сотрудничества.

Поэтому правильно, если российская сторона не отказывается от такого диалога. Если Россия сможет донести Западу свою позицию по экологическим вопросам и договориться, к примеру, о создании совместных технологий по борьбе с изменениями климата, то почему нет? Другой вопрос, что это задача не на сегодня и не на завтра. Скорее, на послезавтра.

«НиК»: Может ли в такой роли выступить водородная энергетика, которую активно стремится развивать Германия? Насколько обосновано сравнение перспектив поставок водорода из России в Германию с газовым «контрактом века» между ФРГ и СССР в 1970-х годах?

— Думаю, что пока это политический, а не экономический и практический вопрос, но и это тоже немаловажно. Если Германия и Россия будут заинтересованы вести переговоры или какой-то диалог по водороду на очень высоком уровне, не нужно от этого отказываться. Этот процесс будет создавать доверие и, скорее всего, будет идти конструктивно, потому что у обеих сторон здесь есть интерес.

С другой стороны, я не верю, что в Германии водород войдет в массовый обиход до 2050 года. Германия — это большая индустриальная страна, мы с трудом отказываемся от нефти, только в следующем году произойдет полное прекращение производства атомной энергии. Переход на водород опять же представляется делом довольно далекого будущего. С этой точки зрения, мне кажется, и надо воспринимать водородную тему: уже сейчас необходимо открывать возможности сотрудничества для наших детей, а точнее, даже внуков.

Но такие обсуждения не должны вести к тому, чтобы Германия и Евросоюз загоняли такие страны, как Россия, в определенную ловушку: вы же сами видите, что нужно заниматься водородом — давайте же забудем про газ и нефть. С такой постановкой вопроса производители «старых» энергоресурсов никогда не согласятся: газ будет нужен Европе еще долго как промежуточный энергоноситель, необходимый для того, чтобы не только работала экономика, но и благополучно существовало наше общество.

«НиК»: Вы не верите в форсированный энергопереход, который сейчас продвигает Евросоюз?

— Не знаю, для кого предназначены все эти утопии по поводу того, что можно уже в 2035 году фактически отказаться от нефти, газа и угля. Прежде всего, непонятно, что делать с армией безработных, которая в таком случае появится, к тому же в связи с повсеместным переходом на искусственный интеллект масса работников и так потеряет занятость. Если людей будет нечем занять, кроме телепрограмм, это приведет их к деградации.

Во-вторых, не следует думать, что энергетический переход — это безусловное благо. Посмотрите, как изменился немецкий ландшафт за последние годы. Немцы, развивая промышленность, смогли сохранить красивую страну, но сейчас, выезжая за город, вы фактически нигде не сможете остановиться на лужайке и устроить пикник, чтобы вокруг вас не вращались ветрогенераторы. А для того, чтобы полностью обеспечить Германию альтернативными источниками энергии, их нужно построить в четыре раза больше, чем уже есть. С солнечной энергетикой и батареями для электромобилей свои проблемы: для них требуются ресурсы, которых в Германии нет, то есть опять нужно договариваться с их производителями и, уйдя от одной зависимости от ресурсов, попадать в другую. Так что нужно смотреть на энергопереход здраво, с пониманием того, что в этой теме велика доля пропаганды и идеологии. Это не значит, что нужно отказываться от диалога. Напротив, нужен такой прагматичный разговор, который поставит эту тему на реальную почву.

«НиК»: Какую позицию немецкий бизнес и политики занимают по такому болезненному для российских компаний вопросу, как предстоящее введение Евросоюзом «углеродного сбора» (СВАМ)? Способна ли Германия оказать влияние на Брюссель по этому направлению, учитывая то, что данный механизм может нанести серьезный ущерб и ее собственной промышленности?

— Попробуйте выступить против — вас сразу демонизируют и назначат изгоем именно потому, что экология сегодня — это идеология, которая стала важнее религии и тех идей, которые будоражили общество прежде: идей равенства людей и социальной справедливости.

Об этом уже никто не говорит, зато все говорят о том, что надо спасать планету от загрязнения и гибели.

Поэтому в таком вопросе, как «углеродный сбор», решения опять же носят политический характер. Конституционный суд Германии принял постановление, что немецкое правительство должно не до 2050 года, как планировалось, а гораздо раньше провести «зеленые» сделки и создать в Германии «чистую» экономику. Единственной возможностью для этого действительно оказывается введение пошлины на ввоз «грязных» товаров из-за пределов Евросоюза. Для Европы это не показуха, но интересы поставщиков этих товаров, таких как Россия, естественно, не учтены. При этом нет понимания того, что Россия — это не ресурсный придаток Европы, как считалось еще в девяностые годы, у нее свои интересы, она может переориентироваться на экспорт в Китай, а в Азии такой налог вводить не будут.

Так что Европа, конечно, может самоизолироваться от других мировых рынков, но это будет стоить ей очень дорого. Уже сейчас из-за повышения налога на бензин его стоимость в Германии достигла почти двух евро, а «углеродный налог» приведет лишь к дальнейшему росту цен. Если такая политика будет продолжаться, люди начнут протестовать. Здесь может еще и сыграть эффект пандемии: на выходе из карантина обнаруживаются новые искусственные ограничители, о которых никто не мог подумать еще несколько месяцев назад. Германия сама создала для себя такую ситуацию, когда она, как лидер Евросоюза, должна быть радикальнее других стран в «зеленой» повестке, показывая всем, как действительно можно выстроить новую экономику. Но надеюсь, что политики, которые придут к власти после выборов 26 сентября, поймут, что новые эксперименты над людьми проводить опасно. Электорат может уйти к «Альтернативе для Германии».

«НиК»: Каковы ваши прогнозы по будущему «Северного потока-2»? Как на его судьбу повлияет исход выборов в Бундестаг?

— Этот проект давно перестал быть тем, чем он является по своей сути, то есть коммерческим и экономическим начинанием. Вместо этого «Северный поток-2» стал символом германо-российских отношений: считалось, что если его можно остановить — а так считали американцы, поляки, украинцы, прибалты, может быть, даже французы и англичане, — то рухнут и тесные российско-немецкие отношения. В результате выиграли бы те силы, которые не хотят, чтобы Россия и Германия сближались. Но, к счастью, «Северный поток-2» будет построен: в России и в первую очередь в Германии нашлись силы, которые отстояли этот проект именно как символ.

Поэтому германо-российские отношения могут восстановиться — они не были разрушены топором, как это многие пытались сделать.

Если же говорить о «Северном потоке-2» именно как о газопроводе, то сначала он не будет в полной мере эксплуатироваться по тем же политическим соображениям, ему наверняка будут чинить новые препятствия. В то же время нужно объективно признать, что в ближайшие лет десять Европа еще будет использовать уголь и атомную энергию, то есть не будет нуждаться в таких больших объемах газа. Но в дальнейшем те, кто будет принимать решения в Европе, поблагодарят «архитекторов», которые выстроили эту блестящую современную газовую инфраструктуру, в отличие от ржавых газопроводов через Украину и Белоруссию.

Беседовал Николай Проценко

Нефть и газ в июле 2021

Ежемесячный обзор нефтяного рынка и нефтегазовой отрасли

Рынок нефти. Рынок неоднозначно отреагировал на решение ОПЕК+

В июле продолжительный рост цен на нефть приостановился, сменившись неуверенным падением. Цена нефти сорта Brent за июль упала всего на 0,53% до $74,9 за баррель, хотя в течение месяца не раз поднималась выше $75. А цена техасской WTI за июль понизилась чуть значительнее, на 1,5%, до $73,28 за баррель.

Месяц был полон сюрпризов, и не всегда приятных. Как мы писали в июньском обзоре, назначенная на 1 июля встреча министров стран-участниц соглашения ОПЕК+, откладывалась на несколько дней, и в итоге не состоялась из-за непримиримой позиции Объединённых Арабских Эмиратов, требовавших особых условий для себя и угрожавших проголосовать против продления соглашения после апреля 2022 года. Однако тайм-аут ОПЕК+ оказался недолгим. Отложенная министерская встреча ОПЕК+ всё-таки после длительных переговоров России и Саудовской Аравии с несогласными странами-участницами альянса состоялась 18 июля.

В итоге страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении с 1 августа и до конца года добычи нефти на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно. На заседании 18 июля также было принято единогласное решение продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года.

Такое внезапно обнаружившееся единство мнений было связано с тем, что альянс пошёл на уступки некоторым участникам - ОАЭ, Ираку, Кувейту, а также России и Саудовской Аравии, смягчив для этих стран квоты на сокращение добычи нефти. ОПЕК+ повысил квоту на добычу нефти для ОАЭ с нынешних 3,18 до 3,5 млн б/с (хотя изначально Эмираты требовали повышения для себя квоты до 3,65 млн, но, видимо, большинство стран альянса в ходе закулисных переговоров выступило против такого резкого увеличения добычи одним из участников). Для России и Саудовской Аравии квоты были увеличены с 11 до 11,5 млн б/с, а для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с.

В итоге с 1 августа ОПЕК+ начал ежемесячное увеличение добычи «чёрного золота» на 400 тыс. б/с, что к концу года способствует возвращению на рынок 2 млн баррелей нефти в день.

А поскольку соглашение ОПЕК+ будет теперь действовать до конца 2022 года, к будущей осени добыча нефти возрастёт уже на 5,8 млн б/с, повысившись до докризисного уровня.

Однако нефтяной рынок и глобальные инвестиционные банки восприняли новые договорённости ОПЕК+ достаточно неоднозначно. Цена марки Brent после достижения договорённостей в понедельник, 19 июля, рухнула сразу на 6,2%, опустившись ниже знакового уровня в $70 за баррель. Правда, потом цена быстро восстановилась, но у рынка, как говорится, «осадок остался»: после 19 июля высоту в $75 за баррель цене Brent взять так и не удалось.

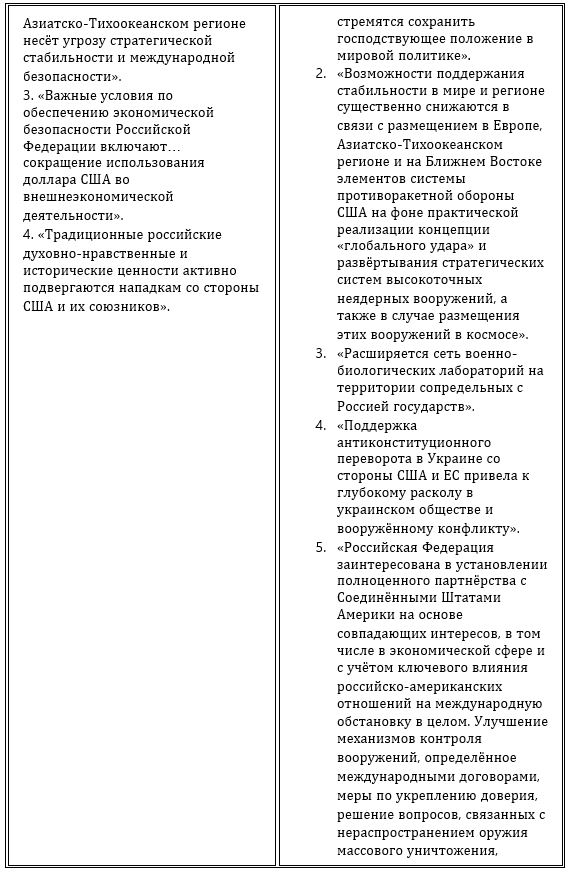

Графики цен на нефть Brent и WTI за июль — начало августа 2021 г.

Аналитики глобальных инвестбанков разошлись во мнениях. Одни международные эксперты оценили договорённость ОПЕК+ как «бычий» сигнал, позволяющий при условии замедления роста добычи в США и возможного дефицита нефти в мире цене Brent достичь $80 за баррель уже в этом году, так как рынок будет более уверен, что в случае нового обвала рынка ОПЕК+ как регулятор цен всегда сможет прийти на помощь рынку. Другие, наоборот, полагали, что из-за распространения в мире новых штаммов COVID-19, уже получивших название «дельта» и «гамма», в ряде стран мира возможны новые ограничения, которые могут способствовать замедлению роста спроса на нефть и переместить цену Brent в более низкий коридор в $60-70 за баррель. Однако напомним, что именно этот коридор ранее в министерствах энергетики России и Саудовской Аравии называли наиболее комфортным как для покупателей нефти, так и для продавцов.

По оценкам российского Минэнерго, в августе Россия увеличит добычу на 100 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+. А в июле, как подсчитали в Минэнерго, Россия выполнила условия сделки ОПЕК+ на 100%.

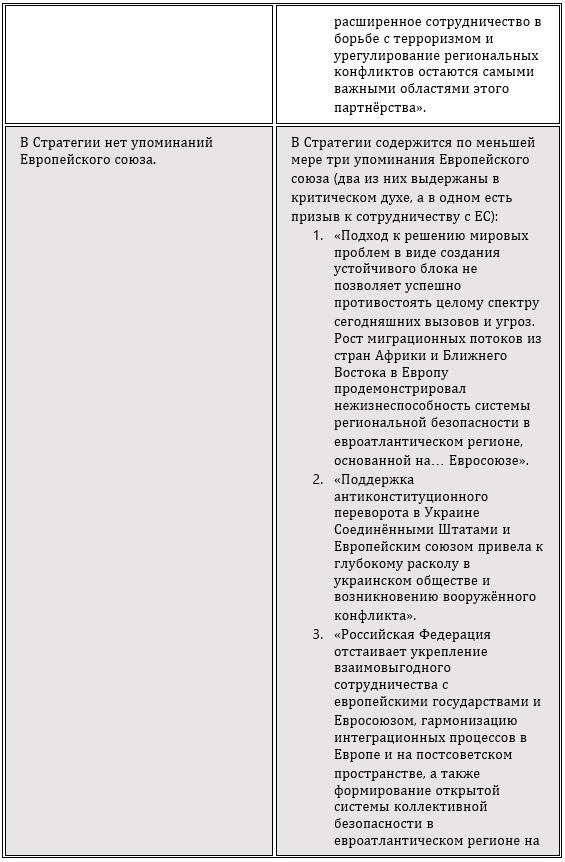

В июле глобальные нефтяные корпорации опубликовали отчётность за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года. Практически все нефтяные «гранды» показали очень сильные результаты, что неудивительно – средняя цена нефти Brent во 2 квартале составила $69,5 за баррель, а средняя цена техасской марки WTI повысилась до $67,2 за баррель. В 1 полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом мрачного 2020 года корпорация Chevron смогла нарастить выручку на 47% до $69,6 млрд, корпорации ExxonMobil и BP увеличили выручку на 43% каждая, до $126,89 млрд и $74,09 млрд соответственно. Чуть менее высокими темпами увеличили в 1 полугодии выручку в годовом выражении европейские корпорации Total Energies и Royal Dutch Shell: первая из них увеличила доходы от продаж на 34%, до $90,79 млрд, вторая – на 29%, до $120,9 млрд. Все пять транснациональных гигантов во 2 квартале и 1 полугодии 2021 года получили положительную чистую прибыль против миллиардных убытков в аналогичном периоде 2020 года.

Финансовые результаты крупнейших нефтяных корпораций мира за 1 полугодие 2021 г.

|

Компания |

Выручка, $ млрд |

Чистая прибыль, $ млрд |

|

ExxonMobil |

126,889 |

7,42 |

|

Royal Dutch Shell |

120,88 |

9,1 |

|

Total Energies |

90,79 |

5,55 |

|

BP |

74,09 |

7,78 |

|

Chevron |

69,62 |

4,46 |

Некоторые корпорации, например ВР и Exxon Mobil, постепенно «перепрофилируют» бизнес, переходя на производство электроэнергии из возобновляемых источников. Так, руководство ВР считает, что в будущем доходы от ветроэнергетики будут более стабильными, чем сегодня доходы от экспорта нефти, и отмечают, что есть ещё один потенциальный источник высоких доходов – солнечная энергетика, на которую уже сегодня спрос в мире быстро растёт.

Однако поскольку цены «устаревающей» нефти сегодня показывают сильный рост, а спрос восстанавливается после пандемии, похоже, что в ближайшие пару лет как минимум мировые нефтяные гиганты не будут спешить отказываться от такого выгодного вида бизнеса, как добыча и переработка нефти.

Впрочем, в текущем году для скептического отношения к нефтяному бизнесу пространство тоже есть: увеличение добычи нефти ОПЕК+ на фоне распространения коронавируса может привести к тому, что до конца года цены на нефть переместятся в более «комфортный» коридор для производителей и потребителей.

Не исключаем, что возвращение цен на уровень в $80 за баррель и выше может быть отложено как минимум до следующего года.

А в 2022-2023 может подоспеть и начало цикла повышения процентных ставок в мире, и особенно в США, что будет работать на укрепление доллара и, соответственно, может вызвать падение сырьевых рынках, включая нефтяной.

В августе наш прогнозный коридор по цене Brent составляет $66-76 за баррель.

Возобновляемая энергетика. Трансграничный углеродный налог: зачем нужен и кому угрожает?

Российские экспортёры бьют тревогу: Евросоюз с 2026 года введёт налог на импорт сырья и товаров, при добыче или производстве которых в конечном продукте или сырье остаётся значительный углеродный след. Данный налог получил название трансграничного углеродного налога (ТУН). Предполагается, что изначально под обложение ТУН подпадут некоторые виды металлов (сталь, алюминий), а также цемент, минеральные удобрения и электроэнергия. В Еврокомиссии предполагают, что ставка налога будет рассчитываться в зависимости от объёма парниковых выбросов, которые возникают при производстве указанных видов продукции в каждой стране-экспортёре в ЕС.

При этом налог будет взиматься с экспортёров продукции из тех стран, в которых отсутствует свой внутренний налог на углеродный след, а такого налога нет практически нигде, кроме отдельных стран G7. В самом Евросоюзе введение углеродного налога оценивают неоднозначно: немало экспертов расценивают его введение как скрытый протекционизм, то есть механизм защиты своих производителей от конкуренции с импортом. И, конечно, введение этого налога ударит по таким экспортёрам в ЕС, как Россия, которая занимает 16% рынка алюминия в ЕС и почти 10% рынка стали, а также Турция, являющаяся монополистом в поставках цемента в Евросоюз. Пока ТУН не затронет экспорт в ЕС нефти, нефтепродуктов и природного газа, хотя в Брюсселе не исключают, что после 2035 года углеродный налог будет распространяться на нефтепродукты и природный газ, в том числе на СПГ.

Введение ЕС трансграничного углеродного налога может обойтись российским экспортёрам в $1,8-3,4 млрд в год, по оценкам экспертов Boston Consulting Group.

Некоторые российские эксперты, например, исследовательская группа «Петромаркет», оценили потери российских экспортёров в период с 2026 года по 2035 год в 760 млрд руб. или примерно в $10,2 млрд, то есть в год экспортёры будут терять примерно чуть больше $1 млрд. Пока речь идёт только об экспортёрах металлов и минеральных удобрений, но экспортёры углеводородов уже обеспокоены введением этого налога.

Российский «Газпром экспорт» заявил, что климатическая политика ЕС в будущем может привести к снижению экспорта газа из России.

Более того, даже министерство энергетики Казахстана заявило, что из-за введения трансграничного углеродного налога Казахстан может в будущем переориентировать экспорт углеводородов с ЕС на Китай и страны Юго-Восточной Азии.

До 2026 года, когда европейский закон о трансграничном углеродном налоге вступит в силу, время ещё есть. Не исключено, что в России появится свой внутренний налог, который может минимизировать ущерб для экспортёров металлов в ЕС. Также не исключено, что российские производители будут осваивать новые рынки сбыта и расширять на них присутствие.

Газовая отрасль. «Северный поток-2» почти достроен, но борьба продолжается

Строительству «Северного потока-2» уже ничего помешать не может. США и Германия в июле на уровне глав государств заключили в устной форме «сделку» о том, что США более не будут препятствовать строительству газопровода. Германия, в свою очередь, обязуется содействовать вводу санкций Евросоюза против России в случае, если она попытается использовать этот газопровод как некое «энергетическое оружие» против третьих стран, под которыми, видимо, подразумеваются Украина и даже Польша. Данное соглашение выглядит абсолютно формальным, так как Евросоюз принимает решение о санкциях коллективно, а Германия, равно как и любая другая страна ЕС, не может заставить партнёров по ЕС ввести санкции против какой-либо третьей страны без единогласного решения остальных участниц Евросоюза.

Фактически эта «сделка» выглядит как предсказуемая капитуляция США против Европы в газовом вопросе.

Видимо, президент США Джо Байден понимает, что США сегодня не могут заставить Европу поступать так, как выгодно США, если этот поступок противоречит интересам ЕС в целом и отдельных стран. В противном случае США как минимум надолго утратили бы хороший шанс договориться и восстановить отношения с европейскими странами.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил в конце июля, что «Северный поток-2» построен уже на 99%. Мало у кого есть сомнения, что газопровод будет введён в эксплуатацию уже в текущем году, самое позднее - в 1 квартале следующего года. Однако оппозиция Байдену в Конгрессе не сдаст свои позиции так просто. Поскольку «сделка» США с Германией носит очень условный характер и не была зафиксирована на бумаге, не исключено, что Конгресс может предпринять последние отчаянные попытки заблокировать газопровод уже после того, как он будет построен. Здесь, по нашему мнению, у «ястребов» есть три варианта. Первый – давление на администрацию Байдена с требованием ввести приостановленные ранее Госдепом санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG либо закулисно, либо путём открытого противостояния Конгресса с президентом, как это было ещё при Трампе. Второй – давление на Германию и другие страны, поддерживающие проект, через Еврокомиссию с целью заставить ЕК неуклонно соблюдать положения Третьего энергопакета и допустить к пользованию газопроводом других поставщиков газа, кроме Газпрома (хотя непонятно, откуда возьмётся этот альтернативный газ). Третий вариант – воспользоваться выборами в бундестаг и попытаться провести на этих выборах в канцлеры ФРГ лидера партии «зелёных» Анналену Бербок, которая известна своей необоснованно жёсткой критикой в адрес «Северного потока-2».

Однако два из трёх перечисленных сценариев представляются маловероятными, за исключением второго, так как Газпром уже потерпел поражение от Польши.

Страна через Стокгольмский арбитраж ограничила право Газпрома неограниченно использовать и транспортировать поступающий по морю через «Северный поток-2» российский газ европейским потребителям (требование Польши ограничить на 50% мощность газопровода Opal, продолжения «Северного потока» по Германии до границы с Чехией — ред.).

Между тем в июле цены на газ на спотовом рынке Европы продолжали начавшийся в июне рост и превысили $400 за тысячу кубометров, что связано с более высокими ценами в Азии и рекордно жаркой погодой в Европе. Газпром пока не резервирует дополнительные мощности через Украину, что вызывает дальнейшие скачки цен. Беспокойство Евросоюза по поводу резко взлетевших тарифов на газ и электроэнергию для населения может оказаться лишним весомым аргументом в пользу того, что Европе нужно больше газа, а значит, фактически, в пользу скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».

Наталья Мильчакова, к.э.н., заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

Российские военнослужащие освоят китайскую боевую технику

Текст: Юрий Гаврилов

На полигоне "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе КНР началось российско-китайское учение "Сибу/Взаимодействие-2021".

Оно продлится до 13 августа и официально имеет контртеррористическую направленность. Однако, судя по масштабам маневров (в них участвуют около 13 тысяч солдат и офицеров), количеству и разнообразию привлекаемой техники (ее почти 500 единиц), генералы в Москве и Пекине ставят перед совместной группировкой войск задачи, явно выходящие за рамки борьбы с отрядами террористов. Сценарий учения скорее напоминает крупную армейскую операцию против хорошо организованного, вооруженного и обученного противника.

О том же свидетельствует размах подготовки к маневрам и состав их участников. Россия отправила в КНР тактическую авиацию, подразделения мотострелковой дивизии из Забайкалья и спецназ. Китай выставил сухопутные войска и ВВС.

Но, пожалуй, главной особенностью этого учения станет совершенно нехарактерная для армии Китая практика - для совместных действий военные КНР впервые предоставят российским партнерам свою боевую технику. В частности, легкие колесные танки ZTL-11 и машины огневой поддержки пехоты на базе колесной БМП ZBL-08 (8х8) . Времени на освоение этой техники в учебном бою у наших солдат и офицеров не будет. Поэтому они в несколько этапов изучили ее заранее.

Сначала была теоретическая подготовка и занятия на электронных тренажерах. Потом - на полигоне - уроки практического вождения под руководством китайских инструкторов и ведение огня.

Совсем уж незнакомой для нас эту технику не назовешь. Скажем, их БМП ZBL-08 - переделанный на китайский лад наш бронетранспортер БТР-82А. От базовой модели он главным образом отличается компоновкой. Моторно-трансмиссионное отделение находится в передней части корпуса справа. А в десантное отделение в корме ведет посадочный люк. Кроме того, бронирование машины китайцы усилили дополнительной защитой - она может выдержать лобовое попадание 25-мм снаряда. А борта ZBL-08 сделали неуязвимыми при попадании 12,7-мм пуль.

Во вращающейся башне установили 30-мм автоматическую пушку и спаренный 7,62-мм пулемет. Машина имеет две пусковые установки противотанковых управляемых ракет HJ-73 - этот комплекс является модернизированной версией советского ПТРК "Малютка".

Вообще на платформе ZBL-08 в КНР создали много различной техники, в том числе машину огневой поддержки пехоты с 105-мм противотанковой пушкой. Ее-то как раз и освоили перед учением наши военные.

Минтай сильно подешевел, но россияне все равно его не покупают

Текст: Татьяна Карабут

Оптовые цены на минтай стремительно падают - рыбакам срочно надо освобождать холодильники под богатую лососевую путину. Пока они почти полные, ведь раньше рыба уходила в Китай. Но даже дешевый минтай россияне не спешат покупать.

По данным Росрыболовства, в опте цены которую неделю подряд снижаются почти на всю рыбу. Так, только со 2 по 8 августа в Дальневосточном регионе стоимость горбуши снизилась на 19,5%, до 165 рублей за кг. Минтай подешевел на 4,1% - до 70 рублей за кг, сельдь тихоокеанская на 3,3% - до 58 рублей за кг, камбала на 3,1% - до 63 рубля за кг. В центральных регионах в ожидании поставок партий рыбы с путины 2021 года цены на горбушу упали на 14%, до 250 рублей за кг. Минтай в опте стоит 90 рублей.

Основной потребитель российского минтая - Китай - фактически закрыт для поставок с конца прошлого года. И нераспроданная рыба скопилась в холодильниках Дальнего Востока, говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. А поскольку сейчас идет лососевая путина, рыбакам проще отдать дешевле недорогой минтай и загрузить холодильники маржинальными лососевыми.

Резкое снижение цен на минтая у производителей обязательно отразится и на рознице, считают эксперты.

"Оснований для роста цен на минтая до конца года мы не видим. Напротив, мы ожидаем снижение полочных цен не менее чем на 10%, в том числе за счет субсидирования железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока", - говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.

Сейчас цены на мороженого минтая в магазинах колеблются в пределах 125-140 рублей за кг.

Напомним, постановление правительства о субсидировании перевозок вышло в конце июля. Кабмин поставил задачу перевезти в центр России около 100 тысяч тонн минтая.

"Если задача будет выполнена, то этот минтай никто уже не отправит на экспорт. Но мощностей и условий для быстрой переработки и реализации такого объема рыбы в ЦФО нет, соответственно условно избыточный объем будет давить на понижение цены в перспективе трех-шести месяцев", - пояснил Александр Панин.

Впрочем, даже по сниженной цене и без того дешевый минтай россияне не стали покупать больше. Александр Фомин говорит, что потребителям проще купить тушку курицы, которая стоит не сильно дороже. А непопулярный минтай станет привлекательным для "привередливых" россиян, разве что если будет раза в два дешевле, чем сейчас.

По словам Панина, россиянам можно рассчитывать и на дальнейшее снижение цен на горбушу - с 240-260 рублей до 150 рублей за кг.

"Рыбы очень много. Возможно, что в этом году мы зафиксируем рекорд по объему вылова. Сейчас мы видим высокие спекулятивные цены, но они упадут в течение ближайшего квартала, и упадут существенно", - считает эксперт.

По данным Росрыболовства, по состоянию на 10 августа общий вылов тихоокеанских лососей достиг 394 тыс. тонн . Это на 7% больше уровня аналогичного нечетного 2019 года и в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Лукьянов: России не нужны посторонние свахи

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")

На сайте ведущего американского журнала по внешней политике Foreign Affairs опубликована любопытная статья Чарльза Капчана, одного из наиболее вдумчивых представителей внешнеполитического сообщества. Автор предлагает "правильный способ развести Россию и Китай": советует, как Вашингтон должен помочь Москве "расторгнуть неудачный брак".

Идея присутствует с момента, как в США осознали, что по мере успехов рыночной экономики КНР трансформируется не в геополитического партнера, а в могущественного соперника. Уже администрация Барака Обамы взяла курс на сдерживание Пекина, при Трампе это стало навязчивой идеей. Байден линию предшественника не только не изменил, но сделал гораздо более последовательной. Соответственно, мысль о предотвращении сближения Китая с Россией появилась давно. Трамп собирался сделать отрыв Москвы от Пекина основой своей российской политики, но не сложилось. И вот новый заход.

Рекомендации Капчана не вполне вписываются в политику Байдена. Действующий президент подчеркивает, что Китай и Россия составляют основу того "несвободного" мира, который противостоит миру свободному и пытается его подорвать. На данном этапе задача Вашингтона - сплочение союзников, воссоздание "коллективного Запада" по модели холодной войны. Для этого нужен "коллективный Восток" и подобие идеологического конфликта. И администрация Байдена заинтересована не в разведении главных оппонентов, а, наоборот, в их консолидации - для убедительности угрозы.

Такая тактика исходит из того, что рано или поздно Россия и Китай, как две крупные державы в одном геополитическом пространстве, всё равно вступят в конфликт. Пока пусть потешатся. Но, с точки зрения Капчана, даже тактическое сближение Пекина и Москвы осложняет проведение американской политики. Поэтому следует обратить его вспять.

А это требует отказа от идеологического подхода - даже на словах: не ставить во главу угла противостояние демократий и автократий. Об этом Капчан и его маститый соавтор Ричард Хаас, глава Совета по международным отношениям, писали несколько месяцев назад в нашумевшей статье о новом "глобальном концерте". Мол, не надо никому ничего навязывать и требовать от стран соответствия либеральному стандарту, важных игроков принимаем такими, как они есть. Это, наверное, главный урок, который разумная часть истеблишмента извлекла из опыта XXI века.

Однако прикладные советы показывают, что американское политическое сознание мало подготовлено к "распределенному", не иерархическому миру. Автор полагает, что дрейф России к Китаю - вынужденный, связан с резким ухудшением отношений с США и Европой. Москва чувствует себя неуютно и ищет опору. Китай тут как тут, но Россия не может не понимать, что асимметрия будет нарастать, преимущество КНР увеличиваться, и исход один - либо зависимость, либо множащиеся конфликты. Чарльз Капчан полагает, что Вашингтон должен предложить Москве альтернативу - улучшение отношений, налаживание экономического и технологического сотрудничества, в том числе чтобы помочь России превратиться из сырьевой экономики в более современную. И тогда, по его мысли, Кремль, который и так опасается будущего китайского доминирования, перейдет на более гибкую политику.

То, что российско-китайские отношения не обещают гармонии на годы вперед, не сенсация. Между двумя огромными державами, не привыкшими поступаться интересами, противоречия неизбежны. Тем более что Китай на подъеме не только возможностей, но и самооценки. Что чревато избыточной заносчивостью. Здесь Капчан прав. В остальном схема не сработает.

Во-первых, степень недоверия между Россией и США не позволяет рассчитывать на серьезное геополитическое взаимодействие, опыт крайне негативный. Идея, что американцы помогут русским модернизироваться, кроме улыбки ничего вызвать не может. С какой бы стати такое делать на фоне острейшей международной конкуренции и отсутствия малейшей возможности, что Россия станет союзной Америке?

Во-вторых, российско-китайские противоречия в Евразии носили бы острый характер, если бы и Москва, и Пекин осуществляли экспансии и откровенно играли с нулевой суммой. Этого нет не из-за каких-то взаимных симпатий, а потому что обе страны всё больше поворачиваются к решению собственных проблем и поддержанию внутренней стабильности. Приводимые Капчаном примеры - активность Китая на Ближнем Востоке, в Центральной Азии или Арктике - могут не соответствовать задачам России, но Пекин не руководствуется целью системного оппонирования Москве, он ищет своей выгоды. В отличие от политики оппонирования Вашингтона.

Наконец, Капчан упирает на то, что Россия сама осознает пагубность ориентации на КНР и захочет сменить курс. Но если смотреть на обсуждаемую проблему беспристрастно, непонятно, почему Москва должна захотеть ухудшать отношения с главным соседом, растущую мощь которого никто не отрицает, обращаясь к стране, расположенной далеко, находящейся на стадии целенаправленного "сжатия" и мобилизации для своей очень специфической повестки. Тем более памятуя, что история отношений между Россией и США остро конфликтна? Поиск тонкой системы балансов - задача понятная и необходимая. Но сдвиг России в сторону США, которые выступают главным оппонентом наиболее важного для Москвы соседа и партнера Китая - в чем тут рациональность? Для расторжения и заключения браков, пользуясь метафорой Капчана, России не должны требоваться посторонние свахи.

"Самое время ссорить Москву с Китаем": США призвали действовать

Петр Акопов

Америка окончательно запуталась в своей стратегии относительно Китая и России. Вот и американский госсекретарь Энтони Блинкен жалуется на Москву и Пекин — они, дескать, врут про США, хотят дискредитировать великую державу:

"Власти Китая и России — среди прочих — доказывают, как публично, так и в частном порядке, что США переживают упадок, и лучше связать свое будущее с их авторитарным видением мира, чем с нашим демократическим. Мы <...> напоминаем одной мерой за другой, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной по самым разным меркам".

Перечислив сильные стороны Америки, в том числе и то, что "наша сеть альянсов и партнерств с другими странами не имеет себе равных, наши вооруженные силы — самые мощные и боеспособные силы на планете", Блинкен тем не менее признал, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене и Штатам все-таки стоит вложиться во "внутреннее обновление", потому что страна уже откатилась на 13-е место в мире по качеству инфраструктуры и на девятое — по объемам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту (но ведь это Трамп призывал "Сделать Америку великой снова" — за что же тогда его гнобили?).

Вторя Байдену, Блинкен сетует на то, что "демократия в настоящее время находится под угрозой во всем мире, а авторитаризм и национализм находятся на подъеме", но "США каждый день ведут правую борьбу за политическую свободу и права человека". То есть никто в Вашингтоне не собирается отказываться от претензий на глобальное доминирование (если называть вещи своими именами), признавая при этом существующие внутренние проблемы, но зачем-то одновременно там обвиняют Москву и Пекин в дискредитации американской мощи. Однако какое значение имеет агитация против США, если Америка все так же сильна и уверена в своей миссии?

Но в том-то и дело, что не сильна и не уверена. Да, американская финансово-экономическая мощь все еще превосходит китайскую, а вооруженные силы — мощнее русских. Да и совокупное геополитическое влияние Штатов все еще огромно, но вот только мир все быстрее ускользает из американских пальцев. Не потому, что Россия и Китай рассказывают всем о том, какие слабые американцы, а потому, что весь мир видит это своими глазами.

Видит кризис американской глобальной стратегии — мир по-американски не состоялся. Видит неудачу попыток перестройки этой стратегии. Видит внутриамериканский кризис. И кстати, одним из признаков кризиса США является сам факт того, что в Вашингтоне стали жаловаться на российские и китайские козни. Сначала на хакеров и вмешательство в выборы (в адрес России), на нечестную конкуренцию в мировой торговле и экономике (в адрес Китая), а теперь вот и на то, что Китай и Россия рассказывают всем остальным про американский упадок. Не верьте им, мы не слабые, мы сильные, отвечают в Вашингтоне — что уже смешно.

Тем более что Москва и Пекин не рассказывают никому про американский кризис — это и так все знают. Они строят новый миропорядок, настраивают новый баланс сил. США в упадке — это не желание России и Китая, это констатация реальности. Никто не знает, сколько времени займет скольжение США вниз — десять или тридцать лет, но этот процесс неизбежен. Причем все это время Штаты будут оставаться сильнейшей мировой державой, да еще и пытающейся сохранить под своим контролем единый Запад. То есть в любом случае они все еще будут номером один на мировой арене. И чем слабее будут становиться, не отказываясь при этом от своего мессианства, тем опаснее они будут для всех, включая собственное население. Ведь Штаты давно уже не национальное государство, а точка сборки глобального атлантического проекта. Понимание этой опасности есть и у Китая, и у России: нам нужен аккуратный закат американской эпохи, а не ее неконтролируемое обрушение — и уж тем более не война с падающим гегемоном.

Штаты же упорно не хотят ни менять целеполагание, ни отходить на "зимние квартиры" — ими все больше овладевает идея дать решающий бой Китаю. Действовать на упреждение, пока тот еще не стал сопоставимой со Штатами по всем параметрам глобальной силой. И для этого нужно оторвать от него Россию. Это понимают все более-менее трезвые американские стратеги — вот только никто не понимает, как это сделать.

Дело в том, что раньше Штаты исходили из того, что российско-китайский альянс не может быть стратегически устойчив. Не спрашивайте почему — так удобно было думать, таков был уровень понимания американцами Китая и России, таков был политический заказ. А еще таково было мнение видных китайских и особенно российских аналитиков в самих наших странах. "Видных" для американцев — то есть тех, кого они считали серьезными экспертами и аналитиками и на чьи выводы опирались в своих умозаключениях и прогнозах. Ну а если и в Москве пишут о том, сколько противоречий, явных и скрытых, лежит на пути русско-китайского сближения, значит, так оно и есть.

Это песня продолжалась даже после 2014 года, когда объявленный Россией еще раньше разворот на Восток был подхлестнут конфронтацией Москвы с Западом. Ну и что, что Путин и Си сближаются, все это неустойчиво, все равно русские боятся китайцев, да и элита у русских прозападная, да и вообще ничем это не закончится, если нужно будет, мы легко развернем Россию к себе.

В какой-то момент даже казалось, что американцы просто не хотят смириться с реальностью, а именно — с тем, что стратегические отношения Москвы и Пекина вообще не зависят от воли и желания Вашингтона. Точнее, зависят только в одном — в способности США еще больше укрепить русско-китайскую спайку. Потому что практически все, что делали американцы в последние годы, лишь убеждало Путина и Си Цзиньпина в правильности их действий, цементируя стратегический выбор двух стран.

Американский истеблишмент не позволил Трампу даже попытаться разыграть комбинацию с увеличением давления на Китай и ослаблением давления на Россию. На Пекин стали давить сильнее — но и сдерживание Москвы не ослабили. То есть Вашингтон продолжал успешно трудиться над строительством российско-китайского альянса.

Более того, Байден подвел под эту работу еще и идеологическую (то есть самую серьезную) основу — теперь это борьба против мирового авторитаризма, этой гидры с двумя головами, Москвы и Пекина. Америка окончательно лишила себя свободы маневра.

Но на что-то же там надеются? Конечно — и даже понятно, на что именно. Американцы делают ставку на то, что им удастся разорвать российско-китайский альянс изнутри, причем именно с российской стороны. Они надеются убедить русских в том, что им невыгодно быть вместе с китайцами. Но это же сумасшествие? Нет, холодный расчет — хоть и исходящий из неправильной посылки.

"Россия и Китай не являются естественными и органичными партнерами; исторически эти страны конкурировали друг с другом, и истоки их давнишнего соперничества едва ли исчезли навсегда. Кремль остро ощущает реальный расклад сил и прекрасно понимает, что вялая Россия, в которой живет около 150 миллионов человек, не идет ни в какое сравнение с динамичным Китаем (около полутора миллиардов человек). Экономика Китая примерно в десять раз больше российской, и Китай находится в совершенно иной лиге, если говорить о новых технологиях и инновациях. Инициатива Китая "Пояс и путь" глубоко проникла в традиционную сферу влияния России в Центральной Азии, и Кремль обоснованно обеспокоен тем, что КНР также имеет планы на Арктический регион.

Тот факт, что Россия остается предана Китаю, несмотря на такую асимметрию, является явным признаком недовольства Москвы Западом. Однако со временем дисбаланс будет только увеличиваться и становиться источником все большего дискомфорта для Кремля.

Вашингтону нужно воспользоваться этим и убедить Россию, что с геополитической и экономической точек зрения для нее было бы лучше хеджировать риски чрезмерной зависимости от Китая за счет сближения с Западом".

Это цитата из опубликованной на днях в Foreign Affairs статьи "Вашингтону следует помочь Москве расторгнуть неудачный брак". Автор, Чарльз Капчан, не просто профессор Джорджтауна и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям — он еще и бывший служащий Совета национальной безопасности времен президентства Обамы. То есть можно без особых натяжек говорить о том, что мы имеем дело не просто с экспертным мнением, а с позицией важной части "вашингтонского болота".

Нет, Капчан не питает иллюзий относительно того, что Россию можно легко оторвать от Китая — но убежден в том, что это нужно и можно пытаться сделать. Нет смысла анализировать конкретные примеры болевых точек в российско-китайских отношениях, на которые предлагает давить Капчан. Некоторые из них просто смешны, как, например, миф об угрозе заселения китайцами Дальнего Востока и русском страхе перед этим. Тут, впрочем, американцы оказались в заложниках собственной пропаганды — наши, отечественные, западники так усердно пиарят тему "китайской экспансии" (рассчитывая тем самым и создать в России негативное отношение к китайцам, и дискредитировать Путина, который "продал все Китаю"), что в Вашингтоне просто не в состоянии отличить правду от вымысла.

Ошибочны и многие другие утверждения Капчана. Например, о том, что российско-китайское сотрудничество "опирается на шаткое основание, и ему не хватает взаимного доверия, как и китайско-советскому партнерству в начале холодной войны". Или о том, что "отношения двух стран в высшей степени персонализированы и сильно зависят от непредсказуемых отношений между двумя лидерами — Си и Путиным". Странно называть непредсказуемыми отношения двух руководителей, которые неоднократно подчеркивали их доверительный и близкий характер. И так же странно сетовать на нехватку взаимного доверия между двумя странами, которые сделали осознанный стратегический выбор в пользу укрепления своих связей.Но в статье Капчана интересно другое — то, как он предлагает склонять Россию на сторону Запада. Тут есть целый набор шагов, которые должны предпринять Штаты для того, чтобы "изменить более широкий стратегический расчет Кремля, продемонстрировав, что более тесное сотрудничество с Западом поможет России избавиться от растущей уязвимости, вытекающей из ее тесного партнерства с Китаем". Чего только тут нет!

И отказ от формулировки стратегии США "в черно-белых тонах типа "демократия против автократии" — "если все свести к соперничеству идеологий, то это может еще больше сблизить Россию с Китаем".

И "найти точки соприкосновения с Москвой по широкому кругу вопросов, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и изменение климата".

И "оказать давление на своих демократических союзников, чтобы и они аналогичным образом выстраивали диалог с Россией". Причем речь идет не только о Европе, но и, например, об Индии, которая способна "больше других преуспеть в том, чтобы донести до Москвы преимущества сохранения стратегической автономии и потенциальные опасности слишком тесных взаимоотношений с Пекином". Ради того, чтобы "поощрить Индию помочь России дистанцироваться от Китая", Капчан советует "отменить санкции против Индии за покупку у России системы противовоздушной обороны С-400".

Необходимо еще и "помочь России снизить ее растущую экономическую зависимость от Китая" — причем сделать это всем западным миром. Тут Капчан хвалит Байдена за зеленый свет "Северному потоку — 2", называя его "мудрой инвестицией в поощрение более глубоких торговых связей между Россией и Европой".

А еще Вашингтон должен "побудить Москву помочь в сдерживании растущего влияния Китая в развивающемся мире, включая Центральную Азию, Большой Ближний Восток и Африку". Зачем это русским? Как зачем — ведь "по мере того, как Пекин расширяет свое экономическое и стратегическое влияние, до Москвы начинает доходить, что не Соединенные Штаты, а именно Китай регулярно подрывает влияние России во многих регионах".

Тут, конечно, Капчан выдает желаемое за действительное — точнее, сознательно подменяет понятия. У России и Китая могут быть противоречия в тех или иных регионах — но они имеют совсем другую природу, чем их противоречия с США. И потому, что ни Россия, ни Китай не делают ставку на сдерживание друг друга, и потому, что они заинтересованы в выдавливании США и англосаксов в целом из Евразии.

В целом в советах Капчана нет ничего революционно нового — они выделяются разве что пониманием чрезвычайно опасности идеологической войны с Москвой и Пекином, на которую делает ставку часть администрации Байдена. Реализм Капчана не отменяет нереалистичности его посыла как такового, потому что у Вашингтона нет никакой возможности оторвать Москву от Пекина или Пекин от Москвы.

Кроме одной — той самой, которую Капчан упоминает почти в самом конце своей статьи. Эта возможность проста как три копейки: она называется "предательство национальных элит".

Нет, Капчан так ее не называет. Он пишет о том, что:

"Россия вполне может придерживаться своего нынешнего курса — возможно, до тех пор, пока Путин в конце концов не уйдет со своего поста. Но в свете впечатляющих темпов и размаха геополитического восхождения Китая самое время начать сеять семена раздора между Китаем и Россией, особенно среди молодого поколения российских чиновников и госслужащих, которые примут бразды правления после того, как Путин уйдет с политической арены".

Да, все так — нужно добиться того, чтобы постпутинское поколение российской власти обменяло стратегическое партнерство с Китаем на сближение с Западом. То есть отказалось от национальных интересов, предало их, изменив курс страны.

Тут можно сказать только одно — этого никогда не будет. По одной простой причине. Потому что новая национальная элита, которую формирует Путин, будет лишена зависимости от Запада и не обретет зависимость от Востока.

Встреча Михаила Мишустина с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным

Обсуждались итоги работы в первом полугодии, результаты реформирования службы, в том числе, перевод таможенного декларирования в электронный формат, а также новые проекты в рамках плана реализации Стратегии развития ФТС до 2030 года.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Владимир Иванович, идёт бюджетный процесс на трёхлетку, на текущий год. Он заканчивается, и очень важно при формировании бюджета учитывать все аспекты, связанные с администрированием доходов Российской Федерации. Таможенная служба как один из основных поставщиков доходов государства играет здесь важнейшую роль. От эффективности работы таможенной службы зависит сбалансированность бюджета и многое другое. Прежде всего я имею в виду таможенные платежи, которые администрирует таможенная служба. Расскажите, пожалуйста, как идёт эта работа и в целом какова ситуация.

В.Булавин: Сегодня уже можно подвести некоторые итоги по результатам работы за первое полугодие. Федеральной таможенной службой в доход федерального бюджета за шесть месяцев перечислено 2,96 трлн – это на 28%, или 652 млрд, больше прогнозного задания, которое доведено до нас в рамках закона.

Платежи по импорту составили 2,031 трлн, платежи по экспорту – около 900 млрд рублей. Хотел бы специально отметить, что прежде всего это связано с увеличением товарооборота. В этом году товарооборот за шесть месяцев составил 340 млрд долларов. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Тенденция такая, что стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс. Всё это свидетельствует о том, что наша экономика возрождается. Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 года.

Среди основных наших партнёров по взаимной торговле на первом месте Китай, затем Германия, Голландия, Белоруссия и Соединённые Штаты Америки.

Хочу также доложить, что в этом году вся таможенная система работает в условиях новых координат. В прошлом году мы закончили широкомасштабное реформирование таможенной службы. Были созданы электронные таможни. 16 центров электронного декларирования, в которых сейчас сосредоточено всё декларационное оформление. Появились таможни фактического контроля и посты фактического контроля.

В этом году перед нами стояла непростая задача – закончить этот переходный процесс и вывести таможенные органы на оптимальный режим работы. Результаты работы за первые шесть месяцев показывают, что мы с этой задачей справляемся. Всё таможенное декларирование – 99,8% – сосредоточено в центрах электронного декларирования. В этом году мы уже оформили 2,7 млн деклараций, что на 17% больше, чем в прошлом году. Причём свыше 2 млн деклараций автоматически зарегистрировано. Около 680 тыс. деклараций автоматически выпущено. Автоматический выпуск – это 4–5 минут. То есть каждая четвёртая декларация в этом году выпускается в автоматическом режиме информационной системой, значит – быстро, просто и более объективно.

Надо отметить, что задачи, которые мы ставили в связи с реформированием таможенной системы, достигнуты. Повысилась управляемость таможенными органами, обеспечено единообразие в принятии решений, существенно уменьшились таможенные и коррупционные риски, разорван личный контакт выпускающего инспектора с участниками внешнеэкономической деятельности. Поскольку все центры электронного декларирования находятся на государственных площадях, мы обеспечили в них понятный, но достаточно эффективный режим безопасности.

В прошлом году, Михаил Владимирович, Вы утвердили Стратегию развития Федеральной таможенной службы до 2030 года. Затем мы разработали детальный план реализации стратегии, разбили его на два этапа – до 2024 года и с 2024 до 2030 года. Наша главная цель – создать таможню будущего. Чтобы таможня была более гибкой, насыщенной искусственным интеллектом, но самое главное – она должна связать таможенные органы с внешними и внутренними партнёрами «цифрой».

Среди основных проектов на 2021 год я хотел бы отметить следующие. Создание интеллектуального пункта пропуска. Мы сформировали подходы по всем видам пунктов пропуска. Создадим цифровую платформу, с которой будем получать всю информацию со всей контрольно-измерительной техники, которая присутствует в пунктах пропуска. И что самое главное – все контролирующие органы, которые присутствуют в пунктах пропуска, будут пользоваться этой цифровой платформой. Подобный опыт у нас уже имеется в морских пунктах пропуска. Для бизнеса это будет означать безостановочное прохождение партий товаров, по которым не выявлены таможенные риски.

Следующий достаточно большой проект. Вы знаете, что наша система управления рисками построена по субъектно-ориентированному принципу. То есть мы всех наших декларантов заранее разделили и отнесли к различным секторам: сектору с минимальными рисками, сектору со средними рисками и сектору с высокими рисками.

В настоящее время у нас из более чем 120 тысяч декларантов 11 тысяч относится к сектору с минимальными рисками, то есть к «зелёному» сектору. Но должен сказать, что на эти 11 тысяч декларантов приходится 75% всего декларационного массива и, что самое главное, 85% платежей в федеральный бюджет.

Система управления рисками у нас интегрирована в наши информационные сети. Риски в настоящее время – практически 90% – выявляются автоматически. Но что самое главное, автоматически формируются и индикаторы рисков, в том числе стоимостные индикаторы.

Однако, на наш взгляд, эта система, несмотря на то что она себя зарекомендовала как в целом эффективная, имеет отдельные изъяны. Поэтому наш следующий проект, к которому мы приступили в этом году и заказали научно-исследовательскую работу по нему, это оценка каждой товарной партии в режиме онлайн. То есть мы, условно говоря, от администрирования декларантов всё-таки перейдём к более предметному администрированию товарных партий. И будем оценивать каждую товарную партию с точки зрения наличия таможенных рисков. Привлечём на таможенную службу искусственный интеллект. Поставили задачу перед математиками, которые должны решить нам данный вопрос в этом году, с тем чтобы в 2022 году мы начали эксперимент и дальше уже приступили бы к эксплуатации.

Должен сказать, что тот объём цифровых технологий, которыми располагает сейчас Федеральная таможенная служба, немыслим без своего центра обработки данных. Поэтому мы начали строить центр обработки данных. Первый этап строительства у нас в этом году – в 2021 году. С 2022 года мы начинаем обеспечивать центр обработки данных технологическим оборудованием и технологическим информационным оборудованием. И эта работа ведётся. В наших планах в 2023 году запустить центр обработки данных.

Ещё один проект, о котором я хотел бы упомянуть, это работа по автоматизации получения и анализа снимков инспекционно-досмотровых комплексов. Кто видел эти снимки – первый раз там трудно что-либо понять. Поэтому в наших планах – обучить «цифру» читать эти снимки и выдавать нам готовые решения. Мы считаем, что реализация этих проектов внесёт свой вклад в создание и развитие цифровых транспортных коридоров, особенно на китайском проекте, в силу тех задач, которые Вы перед нами поставили.

Мы достаточно активно с нашими китайскими партнёрами работаем. Провели множество экспериментов. Например, по взаимному признанию результатов таможенного контроля. В этом году мы приступили к обмену данными по таможенной стоимости. И считаем, что по китайским товарам мы точку напряжения с нашим бизнесом в оценке таможенной стоимости тем самым снимем.

Я думаю, что это существенным образом скажется и на снижении конфликтного потенциала в таможенной сфере. Нужно отметить, что за последние три года с точки зрения предъявления к нам исков мы этот конфликтный потенциал уменьшили практически в пять раз.

Есть определённое взаимное движение таможни и бизнеса навстречу друг другу. Мы эти тенденции сохраним.

М.Мишустин: Очень важно, что в условиях пандемии, когда закрывались границы, таможня продолжала работать качественно и эффективно. И результат налицо. В этом смысле эффективность – это простота, скорость и удобство для людей. Как раз то, что на сегодняшний день показывает таможня за счёт цифровизации, автоматизации. Уверен, что и применение искусственного интеллекта, интернета вещей и всех технологий, о которых Вы рассказали, поможет сделать таможенную систему ещё более качественной современной и удобной для наших людей.

Выпускник Пермского университета стал преподавателем русского языка в Китае

Выпускник филологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Инь Цзецзе из Китая рассказал о том, почему выбрал российское образование, чем занимался в студенческие годы и кем работает после получения диплома.

Цзецзе любит литературу: русскую и китайскую. Чтобы сравнить их, он решил отправиться учиться в Россию.

«Хотел узнать эту чудесную страну, русских людей (особенно я был наслышан о красоте русских женщин), культуру и повысить уровень языка», — рассказывает выпускник филфака ПГНИУ.

Иностранный студент остановил свой выбор на направлении «Языкознание и литературоведение» Пермского университета.

«Честно говоря, до этого ни разу не слышал о Перми, ПГНИУ мне рекомендовала знакомая, которая сама училась в этом вузе, — признается Цзецзе. — Первая встреча с университетом запомнилась ощущением его столетней истории. У каждого здания в кампусе своя история, они напоминают мудрецов. Еще мне нравятся университетские скульптуры, которых здесь немало. Но главное, я получил стипендию на обучение от Министерства науки и высшего образования РФ».

Русские писатели Виктор Астафьев и Валентин Распутин широко известны в Китае, поэтому выпускную квалификационную работу Цзецзе посвятил теме «Рецепция творчества В.П. Астафьева и В.Г. Распутина в Китае: этическое пространство».

В свободное от учебы время студент Пермского университета работал преподавателем китайского языка и переводчиком, а также занимался творчеством и спортом — участвовал в студенческой концертно-театральной весне, тренировался в университетском спортзале. Кроме этого, Цзецзе научился париться в бане, готовить русские блюда и кататься на коньках.

Сегодня Цзецзе преподает в одном из вузов Китая. По его словам, российское образование помогло ему найти хорошую работу в Китае.

«Я преподаю свой любимый русский язык в Шаньдунском женском университете, — комментирует выпускник Пермского университета. — В среде студентов ощущаешь молодость, стремление мечтать и узнавать новое».

Абитуриенты из Китая традиционно лидируют среди иностранных граждан по количеству поданных в Пермский университет заявлений. Более половины иностранных студентов ПГНИУ — это представители Китая. Согласно статистике последних лет, следующими по численности в Пермском университете стали делегации из Ирака и Туркменистана. Чаще всего иностранные студенты останавливают свой выбор на программах факультета современных иностранных языков и литератур, филологического и химического факультетов.

ВТБ открыл первую кредитную линию группе ЦДС на 2.59 млрд руб.

ВТБ открыл первую кредитную линию группе ЦДС на 2.59 млрд руб. до II квартала 2024 года. Компания направит средства на финансирование строительства первой очереди жилого квартала ЦДС Dreamline в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении банка.

Жилой комплекс ЦДС Dreamline будет построен в Приморском районе. Первая очередь квартала состоит из двух корпусов общей площадью 35.4 тыс. кв. м на 531 квартиру. Дома будут введены в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Олимпийский рубль и деньги футболистов

о приоритетах расходов на спорт

Сергей Ануреев

Олимпийская сборная России более чем достойно выступила на олимпиаде в Токио. По общему медальному зачету Россия на третьем месте после США и Китая. И по этому показателю, и по количеству золотых медалей Россия плюс-минус вровень с Великобританией, вдвое опередила Германию и в 3,5 раза опередила Южную Корею. Если же брать экономику, то с Германией Россия соперничает за 5-е место по ВВП в пересчете по покупательной способности, а с Южной Кореей – за 10-е место по номинальному ВВП в долларовом эквиваленте.

По результатам токийской олимпиады британская Financial Times (FT) поставила Россию на первое место при сопоставлении медалей и экономического развития по ВВП. (Статья в FT называется Tokyo Olympics Alternative Medal Table, и это название представляется для желающих изучить в деталях британскую похвалу в адрес России). В рейтинге рассчитывается ожидаемое количество медалей по каждой стране, исходя из ее успехов на предыдущих олимпиадах и динамики ВВП. Условно говоря, для страны с меньшим ВВП ценность каждой медали выше, чем для страны с большим ВВП.

Согласно рейтингу FT, исходящему из экономического потенциала, Россия могла рассчитывать на 51 медаль, а фактически получила 71, т.е. на 20 медалей больше, и возглавила рейтинг. Для сравнения: идущая по фактическому количеству медалей вровень с Россией Великобритания, с большим номинальным ВВП, рассчитывала на 66 медалей, а фактически получила на 1 меньше. Обычно авторы различных западных рейтингов ставят Россию где-то между африканскими и небольшими азиатскими странами. В этом же экономико-медальном рейтинге уже США стоят после Эфиопии и Таиланда, а Великобритания стоит после Ганы и Молдавии.

Экономика – это распределение ограниченных ресурсов на безграничные потребности, и вопрос не в количестве денег, а в их грамотном и результативном использовании. Именно в результативности трат денег кроется одна из причин давления на Россию после первого медального места на сочинской олимпиаде. Общественность и политики Западных стран любят считать деньги, и для них стало шоком наше первое место в медальном зачете в Сочи, после которого случился длящийся допинговый скандал. Как Россия может быть в лидерах по медалям в Сочи или на третьем месте в Токио с половиной медалей от американского количества, имея ВВП на порядок ниже ВВП США?