Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ничего личного

ЕС откроет внешние границы 1 июля, но не для России, США и Бразилии

Текст: Диана Ковалева

Европейский союз готовится открыть свои внешние границы первого июля, но пустит в гости далеко не всех. Однозначный запрет на въезд Брюссель ввел для туристов из стран, где фиксируется большое количество случаев COVID-19. Под это определение попали, в частности, Россия, США и Бразилия. Китай в статус "особо опасных" Европа не возвела.

На данный момент существует два черновых списка государств, откуда заехать на территорию ЕС будет можно. По данным издания Politico, в первый перечень вошли 47 стран, где уровень заражения ниже, чем в Евросоюзе - то есть менее 16 случаев на сто тысяч человек. Во втором значатся 54 страны, где ситуация с уровнем заражения чуть хуже, чем в Европе, - примерно по 16-20 случаев на сто тысяч человек. Известно, что наряду с КНР в оба списка вошли также Австралия, Вьетнам, Куба и Уганда. Как пишет американская газета The New York Times, окончательный перечень обнародуют в начале следующей недели.

По задумке, его будут пересматривать каждые две недели с учетом новой статистики по коронавирусу в разных странах. Брюссель не может заставить все государства-члены строго придерживаться выработанного списка. Но, как утверждают европейские чиновники, если кто-нибудь вздумает пропускать на свою территорию гостей из стран, не вошедших в перечень, это может обернуться повторным закрытием внутренних границ.

Как отмечает телеканал Euronews, решение Брюсселя не пускать американцев "может осложнить трансатлантические отношения", хотя европейцы надеются, что политических последствий не последует. "Решение не впускать граждан США в Европу начиная с первого июля основано на научных принципах, а не на политическом решении, направленном против США", - пояснила Кристин Берзина, специалист Германского фонда Маршалла США.

Решению ЕС вновь открыть внешние границы рады далеко не все его члены, несмотря на вытекающую из этого шага экономическую выгоду. Некоторые страны, например Дания, ясно дают понять, что 1 июля гостей извне принимать не будут, пишет The New York Times. А Франция и Германия хоть и ждут туристов, но в то же время сильно опасаются, как бы кто из товарищей по блоку втихаря не пропустил на свою территорию приезжих из стран, не вошедших в заветный список.

Между тем

Федеральный суд Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить маску при появлении на публике. А если глава государства нарушит это постановление, его ежедневно будут штрафовать на 2 тысячи реалов (в пересчете на рубли около 26 тысяч).

Как передает агентство EFE, в Бразилиа ношение масок в общественных местах стало обязательным лишь совсем недавно. Но Болсонару, являющийся одним из главных COVID-диссидентов в мире, проигнорировал это требование местных властей. Во время различных мероприятий и на демонстрациях он не только появлялся без маски, но и не соблюдал безопасную дистанцию с другими людьми, что вызвало возмущение общественности. Суд считает, что президент таким образом "демонстрирует явное намерение нарушить правила", говорится в приговоре.

Подготовил Юрий Когалов

Долгое эхо Победы

На Красной площади прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Текст: Кира Латухина

В среду, в годовщину исторического Парада победителей в 1945 году, на Красной площади состоялся парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства призвал беречь и отстаивать правду о войне и напомнил о необходимости создать общую надежную систему безопасности: только вместе можно защитить мир от новых опасных угроз.

На площадь были вынесены российский флаг и легендарное Знамя Победы. Министр обороны Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск Олег Салюков объехали парадный строй на российских кабриолетах "Аурус". Сергей Шойгу поприветствовал военных и направился к центральной трибуне с докладом Верховному главнокомандующему о готовности войск к параду. После чего президент выступил с речью.

"Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей", - заявил глава государства. Это был триумф невиданной силы, торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью, подчеркнул он. С презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов - как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. Победа определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте, подчеркнул Владимир Путин.

Один из самых эмоциональных моментов мероприятия - минута молчания, которую объявил глава государства. "Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ - миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза", - сказал Владимир Путин, продолжая свое выступление. Эти люди боролись и трудились по законам мужества и единства, и, отстояв свою землю, продолжали сражаться: освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма народ Германии. "И невозможно даже представить, что стало бы с миром - не встань на его защиту Красная армия", - заявил глава государства. Ее солдатам не нужны были ни другие страны, ни слава: они стремились добить врага и вернуться домой. За свободу Европы многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине, и наш долг - помнить об этом, сказал Путин.

На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. Безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. "Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь", - подчеркнул президент. "В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам", - заявил Путин. Военный парад - в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны.

Россия никогда не забудет вклад союзников в приближение Победы, подвиг всех борцов с нацизмом, продолжил глава государства. "Перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность - человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь", - сказал глава государства. И как важно укрепление дружбы между народами. Путин вновь призвал к созданию общей надежной системы безопасности, в которой нуждается стремительно меняющийся мир. "Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз", - убежден президент России.

Владимир Путин обещал ветеранам, что будет сделано все, чтобы память о героических свершениях никогда не померкла. "Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим", - пояснил он. "Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура!" - заключил Верховный главнокомандующий.

В параде кроме 14 тысяч российских военнослужащих приняли участие расчеты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Всего было задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, 75 воздушных судов. Как финальный аккорд - группа из шести штурмовиков Су-25 раскрасила небо над Красной площадью в цвета российского флага.

Глава государства поблагодарил командиров, поздравил всех с праздником. Президент пообщался с ветеранами и пешком в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу направился в Александровский сад.

На Парад прибыли иностранные гости - президенты: Абхазии - Аслан Бжания, Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Молдавии - Игорь Додон, Сербии - Александр Вучич, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиеев, Южной Осетии - Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов - Милорад Додик. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прилетел в Москву, но у представителей его делегации анализ показал коронавирус, поэтому перед отлетом домой он созвонился с Владимиром Путиным и выразил сожаление, что не смог принять участие в Параде. Владимир Путин поблагодарил иностранных гостей за визит. Гости участвовали и в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Продолжением праздничных мероприятий стал торжественный прием в Большом Кремлевском дворце. Владимир Путин еще раз поблагодарил всех за визит в Россию, "несмотря на всем хорошо известные непростые обстоятельства".

"Для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие", - сказал он. Ничто не властно над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев, заметил президент. "А сам праздник с каждым годом становится еще более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, это очень важно, такими, например, как шествия Бессмертного полка, которые проводятся на территории 115 государств", - считает глава государства.

Дружба и доверие между нашими странами были и остаются главной опорой для преодоления трудностей, подчеркнул Путин. "Сегодня это кажется, прежде всего, вопросом глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией, а большинство присутствующих здесь руководителей стран знают, как мы в рамках своих объединений решаем эти задачи и как эффективно и своевременно мы это делаем", - заметил российский лидер.

"Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем.

Дебюты на Красной площади: от "Торнадо" до "Тайфуна"

На параде Победы, несмотря на то, что его задержали из-за пандемии коронавируса на полтора месяца, зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена. 24 образца прошедшей на параде технибыли показаны впервые.

Среди продемонстрированных новинок российского вооружения - новая модификация боевого танка Т-90, модернизированный танк Т-80БВМ, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" (бронированная гусеничная установка разработана на шасси БМП-3 и оснащена 57-мм скорострельной пушкой, способной уничтожать не только воздушные цели, но и наземную боевую технику). Кроме того, широкому зрителю впервые показали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", призванные прийти на замену тяжелых огнеметов ТОС-1А "Солнцепек", зенитно-ракетный комплекс С-300В4 и ракетно-пушечный "Панцирь-СМ". Часть из образцов этой техники уже показывали на специализированных выставках, но на обозрение массового зрителя бронемашины были представлены впервые.

Если остановиться на конкретных новинках, то, к примеру, новые комплексы "Панцирь-СМ" помимо обновленного радара оснащены новыми гиперзвуковыми ракетами. На прошедшем параде впервые показали новые малогабаритные боеприпасы, разработанные специально для борьбы с небольшими беспилотниками и неуправляемыми ракетами. "Панцирь-СМ" имеет доработанное прицельное оборудование и 30-мм пушки, позволяющие поражать наземные легкобронированные цели. Комплекс установлен на вездеход К-53958 "Торнадо" с колесной формулой 8х8. Завершение испытаний комплекса "Панцирь-СМ" запланировано на 2021 год.

Еще одна громкая презентация - 300-мм ракетная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Внешний облик преемницы "Смерча" был засекречен вплоть до нынешнего парада. Новая РСЗО имеет 12 направляющих ракет с максимальной дальностью полета до 100 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными неуправляемыми ракетами. Кроме того, РСЗО может вести огонь корректируемыми реактивными снарядами.

Впервые была показана и машина инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ. Реактивная установка разбрасывает мины нового поколения на расстояние до 15 километров. Благодаря спутниковому позиционированию и автоматическому управлению ложатся мины точно в назначенное место.

Машина дистанционного разминирования "Листва" находит и обезвреживает мины без подрыва - на расстоянии. Самая зрелищная новинка - летающий броневик "Тайфун-ВДВ", который можно десантировать на парашюте.

Подготовили Иван Петров, Александр Степанов

Льды расступаются

Газовоз с Ямала дошел до Китая по Севморпути на два месяца раньше привычных сроков

Текст: Елена Мационг (ЯНАО)

В истории мирового судоходства произошло историческое событие. Впервые крупнотоннажный газовоз "Кристоф де Маржери" пришел Северным морским путем (СМП) из порта Сабетта на Ямале в китаский Цзянсу на два месяца раньше привычных сроков.

Отметим, движение судов в той части Севморпути, где находится Сабетта, обычно открывается только в июле. Между тем "Кристоф де Маржери" 10 июня уже прибыл в Китай, начав движение в мае. Путь занял ровно три недели. Для сравнения: доставка партии сжиженного газа традиционным южным маршрутом через Суэцкий канал в среднем занимает до 34 суток, то есть минимум на треть дольше.

Как отмечают в Совкомфлоте, в ходе рейса команда судна собрала большой массив данных о ледовой обстановке в восточной Арктике. Эту информацию будут использовать при планировании логистики будущих проектов и разработке следующих поколений арктических судов.

"Кристоф де Маржери" шел пока не в одиночку: впереди двигался, расчищая путь газовозу, атомный ледокол "Ямал" - все-таки ледовые условия на Севморпути в это время года достаточно сложные. Но все равно суперранний рейс можно считать прорывом: в очередной раз Россия продемонстрировала всему миру огромные потенциальные возможности перевозки грузов по арктическим морям.

Сейчас по этому стратегически важному направлению отправляют грузы в любую точку мира - в Китай, Японию, США, Европу. Это выгодно: водная магистраль позволяет ощутимо сократить расстояние, например, от Санкт-Петербурга до Владивостока по Севморпути 14 тысяч километров, а через Суэцкий канал - 23 тысячи. Когда в ЯНАО завершится строительство Северного широтного хода - железной дороги, которая свяжет Транссибирскую магистраль с портом Сабетта, отправители и получатели грузов обретут еще более ощутимые преимущества.

Напомним, власти страны поставили задачу к 2024 году увеличить объем перевозок грузов по Севморпути до 80 миллионов тонн. Планируется, что с 2035-го суда станут курсировать в Арктике круглый год, а грузопоток к этому времени вырастет до 130 миллионов тонн в год.

И все же пока по СМП проходит несколько сотен кораблей в год, тогда как через Суэц - 18 тысяч. Проблема в коротком периоде навигации: без сопровождения атомных ледоколов большую часть года по северным морям пройти невозможно. Но ситуация меняется. За последние 30 лет площадь льдов в Арктике по замерам в летний период уменьшилась в два раза. К концу XXI века зимы на Крайнем Севере могут стать теплее на десять градусов, а лето - на пять. Таковы данные международной группы экспертов по изменению климата.

- Еще в 1990-е годы навигация продолжалась август и сентябрь, сейчас суда курсируют в арктических морях четыре-пять месяцев. По всей видимости, к 2030-му, а тем более к 2050 году период навигации будет еще больше. Но называть цифры преждевременно, нужны дополнительные замеры и оценки, - говорит Генрих Алексеев, руководитель отдела взаимодействия океана и атмосферы Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета.

Тем не менее, по словам эксперта, без поддержки ледоколов и в перспективе вряд ли можно будет обойтись. Для круглогодичной навигации нужны атомные ледоколы нового поколения. Ведь климатические изменения приводят не только к увеличению свободных ото льда водных пространств, но и к частым и очень суровым ледовым штормам. И к этому следует готовиться, отмечает Генрих Алексеев, в частности, создавать специальные службы, отслеживающие перемещение айсбергов.

Справка "РГ"

В 2017 году Совкомфлот ввел в эксплуатацию первый в мире арктический ледокольный газовоз "Кристоф де Маржери". Это головное судно серии, спроектированной для круглогодичной транспортировки сжиженного газа в рамках проекта "Ямал СПГ". Его грузовместимость - 172,6 тысячи кубометров. Танкер отличается высокой ледопроходимостью (ледовый класс Arc7), маневренностью и мощностью, что позволяет ему безопасно работать в экстремальных условиях высоких широт. Нынешний рейс стал для "Кристофа де Маржери" 45-м.

Груз-2020

По мнению экспертов, спрос на транспортно-логистические услуги будет расти

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Новосибирск даже в условиях ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, удерживает статус крупнейшего транспортного узла Сибири. Эксперты полагают, что спрос на транспортно-логистические услуги будет увеличиваться, однако и этому сегменту нужна поддержка.

До начала пандемии показатели экспорта из Новосибирской области уверенно росли. Как сообщил кантри-менеджер по Уральскому и Сибирскому федеральным округам группы компаний "AsstrA" Даниил Чертов, в первом квартале этого года экспортные поставки увеличились на 53,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Традиционно основными позициями стали мясо и молоко, готовая пищевая продукция, а также семена рапса, сои, льна масличного, лес и древесина, а главными странами-импортерами - Китай, Казахстан, Болгария и Латвия.

По данным Новосибирскстата, около 97 процентов внешнеторгового оборота транспортных услуг в прошлом году пришлось на дальнее зарубежье. Лидирует воздушный транспорт - 94,5 процента всего оборота. Как сообщила пресс-служба международного аэропорта Толмачево, грузопоток достиг 34 142 тонн - на семь процентов больше показателей 2018-го. В первом квартале 2020 года грузопоток составил 7 649 тонн, что на семь процентов превышает показатель января-марта прошлого года, в том числе в марте - 3 017 тонн (рост - девять процентов).

- Новосибирск - крупный логистический центр Зауралья, это всегда было нашей сильной стороной, важной экономической составляющей. Через Новосибирск шел большой поток транспорта, туристов. Но в условиях пандемии наиболее пострадавшими отраслями оказались транспорт, авиа-, авто- и железнодорожные перевозки, туризм, гостиничный бизнес, сфера развлечений, непродовольственный ретейл, спорт, культура. В период ограничений несколько сотен предприятий полностью или частично не работали, - напомнил мэр Новосибирска, первый вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) Анатолий Локоть, выступая на заседании совета АСДГ, проходившем в режиме видеосвязи.

Из-за распространения коронавируса и введения с 31 марта этого года в регионе режима повышенной готовности деловая активность участников ВЭД значительно снизилась. Закрытие границ, прежде всего с КНР, и сокращение объемов производства в этой стране отразились на работе логистических компаний, большинство которых имеет поставщиков и потребителей в Китае.

Однако, как отмечает кантри-менеджер ГК "AsstrA" Даниил Чертов, компании смогли перестроиться и предложить альтернативные виды транспортировки - например, комбинированные.

Это подтверждают показатели работы Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), которая совместно с логистическими компаниями-партнерами за пять месяцев 2020 года отправила 581 контейнерный поезд, в том числе 242 за рубеж - через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока. Еще 339 отправлено на станции Восточного и Западного полигонов сети железных дорог, а также на станции ЗСЖД. Общее число контейнерных поездов, сформированных в Новосибирской области в январе-мае, увеличилось на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- После создания в регионе инфраструктуры для контрейлерных перевозок (железнодорожная платформа для транспортировки автомобильных фур) логистика еще больше переместится в сторону инфраструктуры РЖД, - подчеркивает Даниил Чертов.

В свою очередь в правительстве Новосибирской области рассчитывают на увеличение грузопотока после реконструкции второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) новосибирского аэропорта. Реализация проекта стоимостью 3,6 миллиарда рублей должна быть завершена к январю 2021 года.

- Толмачево - важнейший авиационный хаб, он будет наращивать объемы грузовых и пассажирских перевозок. Реконструкция второй взлетно-посадочной полосы позволит к 2023 году значительно увеличить пропускную способность и создать задел для перспективного развития аэропорта на десять-пятнадцать лет. Одновременно идет реконструкция терминала и проектирование реконструкции первой ВПП, - сообщил глава региона Андрей Травников.

- Технические характеристики ВПП-2 позволят принимать любые воздушные суда без ограничения максимальной взлетной массы. Такими же характеристиками будут обладать новый перрон и рулежные дорожки, - отметил генеральный директор ОАО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.

В этом году на территории аэропортового комплекса предполагается открыть логистический хаб "Почты России", в зону обслуживания которого войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.

Перспективными для доставки грузов могут стать и автомобильные направления после ввода Восточного и Южного автодорожных обходов Новосибирска, строительства магистрали непрерывного движения "Юго-Западный транзит", продолжения улицы Стартовой для перераспределения потоков с мостов на левом берегу реки Оби и строительства автодорожных обходов населенных пунктов, через которые проходят транзитные потоки транс-порта (Черепаново, Тогучин, Колывань, Маслянино, Ярково, Карасук).

Между тем в Союзе транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) полагают, что отрасли необходима поддержка для преодоления последствий коронавирусной инфекции. В числе предложений - снижение административных барьеров при осуществлении грузовых перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, а также уменьшение налоговой нагрузки. По словам президента СТЭЛС Сергея Максимова, предложения направлены в правительство Новосибирской области. Также рассматриваются перспективы организации железнодорожных перевозок из регионов Западной Сибири в Китай транзитом через территорию Казахстана.

Представители СТЭЛС и областного правительства на совместном заседании отметили, что, несмотря на проблемы, связанные с ограничением приема грузов в контейнерах на Восточном полигоне, руководство РЖД значительно упростило доступ пользователей к услугам железнодорожного транспорта и стало эффективнее взаимодействовать с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Прямая речь

Федор Николаев, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области:

- Новосибирская агломерация должна развиваться в качестве логистического узла, и речь идет не только об аэропортовой зоне. Это и реконструкция федеральной трассы М-51, дороги Р-254 "Иртыш", всех подъездных и рокадных дорог.

Пошли на выздоровление

Регион развивается в правильном направлении

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Рост инвестиций в основной капитал, темпы промышленного производства, увеличение внутреннего регионального продукта и объемов строительства отличают сегодня Пензенскую область на общероссийском фоне. И хотя на социально-экономические показатели все еще оказывает влияние распространение новой вирусной инфекции, ситуация стабилизируется.

Об этом речь шла во время недавнего доклада главы региона Ивана Белозерцева президенту России. Фактически это был отчет о проделанной работе команды губернатора за последние пять лет с момента вступления в должность. Президент отметил солидное увеличение сельхозпроизводства. Если в среднем по стране за два предыдущих года он составил 3,8 процента, то в Пензенской области - 15,2 процента. Не осталось незамеченным и солидное увеличение инвестиций в основной капитал - почти 20 процентов. Промышленное производство развивается темпами в два раза выше, чем в среднем по стране. Не отстает и строительная сфера - прирост более 17 процентов за год. По оценке федерального центра, все это говорит о том, что работа в регионе ведется в правильном направлении.

Инвестиции на вырост

Регион существенно укрепил свои позиции в АПК. В прошлом году объем валовой продукции в сельском хозяйстве превысил 103 миллиарда рублей. Это лучший показатель по темпам роста в Приволжском федеральном округе.

В АПК Пензенской области существенную роль играют якорные инвестиционные проекты. Один из них реализует агропромышленный холдинг "Дамате", который уверенно входит в десятку крупнейших производителей мяса индейки в мире. Компания экспортирует продукцию в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще 27 стран, среди которых Китай и ОАЭ. Холдингом создано более шести тысяч рабочих мест, из которых 4,5 тысячи - в Пензенской области.

- Многолетний опыт работы группы компаний "Дамате" наглядно демонстрирует, что Пензенская область сегодня - один из самых комфортных регионов с точки зрения инвестиционного климата. Здесь созданы благоприятные условия, позволяющие бизнесу работать и развиваться, открывать предприятия в намеченные сроки, создавать новые рабочие места, - говорит генеральный директор "Дамате" Рашид Хайров. - Постоянный контакт власти с инвестором, непосредственное участие в процессе, неравнодушный подход и внимание к деталям способствуют формированию устойчивых взаимовыгодных отношений. За короткий срок мы реализовали целый ряд проектов, среди которых крупнейший в Европе завод по переработке индейки на 155 тысяч тонн продукции в год, более 500 птичников подращивания и откорма, комбикормовый завод, элеватор и другие.

Общая сумма инвестиций "Дамате" в экономику Пензенской области превысила 60 миллиардов рублей и продолжает расти. Еще несколько инвестиционных проектов сейчас находятся в стадии активной реализации, и мы уверены, что эти предприятия будут построены и запущены по графику.

Позиция региона по отношению к инвесторам дает возможность реализовывать масштабные и амбициозные проекты и обеспечивает ускоренное социально-экономическое развитие области.

Деловой климат оказался благоприятным и для инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, в частности, компании "Авиаген" - по производству яйца индейки, "Сюкден" - по производству сахара, турецкой компании "Агсен" и сингапурской "Русмолко", которые работают в сфере сельского хозяйства. В следующем месяце международная компания "Хохланд" запустит в Пензенской области после масштабной реконструкции завод по производству сыра.

- В прошлом году нам удалось привлечь в экономику более 90 миллиардов рублей. Регион стал одним из лидеров в России по числу реализованных масштабных инвестиционных проектов, заключено шесть новых инвестиционных соглашений, предусматривающих создание почти двух тысяч новых рабочих мест, - говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Посевная без срывов

Несмотря на режим самоизоляции, посевная кампания этой весной началась раньше обычного. Этому способствовали и климатические условия, и своевременная господдержка.

В региональное министерство сельского хозяйства поступило 110 заявок на получение льготных краткосрочных кредитов для проведения весенне-полевых работ на сумму 2,5 миллиарда рублей. Кроме этого по 44 кредитным договорам на сумму 1,2 миллиарда рублей закупили сельскохозяйственную технику. Примечательно, что 34 кредитных договора оформили малые хозяйства.

- Не переживайте, голодными не останемся. Предыдущие годы выдались сытными для аграриев. Собирали рекордные урожаи, есть подушка безопасности, - говорит руководитель товарищества на вере имени Димитрова в Белинском районе Петр Степанюк.

В Пензенской области в этом году решили увеличить посевы гречихи, на эту сельхозкультуру будут выделены дополнительные меры государственной поддержки. А вот сахарной свеклы посеяли меньше, чем в прошлом году. Несмотря на временный рост спроса на сахар в марте, его запасов на складах хватит еще на два года.

По оперативным данным, посевная площадь в регионе составит 1445 тысяч гектаров пашни, что на 26 тысяч больше, чем в прошлом году. Увеличение должно произойти за счет ввода в оборот новых земель. Состояние посевов хорошее, аграрии ожидают, что урожай будет выше прошлого года на пять-семь центнеров с гектара.

Вызовы времени

Устойчивые результаты показывает и обрабатывающая промышленность. Объем выпущенной в регионе продукции в прошлом году увеличился на пять процентов, это один из лучших показателей в ПФО. Знаковым событием года стало строительство самого крупного завода в Европе по производству поролона, в октябре этого года запустят не менее масштабное производство матрасов.

В конце прошлого года пензенская фабрика "Маяк" завершила реализацию очередного инвестиционного проекта стоимостью более 1,3 миллиарда рублей и ввела в строй новую технологическую линию по производству бумаги и картона до 120 тысяч тонн в год. В первом квартале этого года темп роста объемов производства на "Маяке" к аналогичному периоду прошлого года составил 85 процентов, это серьезный показатель.

- Частично был момент простоя, когда из-за того, что в связи с распространением коронавирусной инфекции закрывали границы Московской области, расположенные там предприятия, которые на нашей бумаге печатают текстуру для мебели, не могли принять нашу продукцию. Думаю, к концу года мы выйдем на нужные объемы продукции, - говорит председатель совета директоров "Маяка" Василий Вдонин.

Сейчас ситуация в целом в региональной экономике выравнивается, в том числе и в строительной сфере, а это значит, что будет спрос и на пензенские обои, и на текстурную бумагу для мебели.

Региональные власти активно внедряют решения, которые позволяют минимизировать последствия пандемии. Принят и реализуется региональный пакет мер поддержки бизнеса. Его стоимость для бюджета региона оценивается в три миллиарда рублей. Максимально снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, по налогу на имущество организаций. Предоставлены льготы арендодателям, снизившим платежи для своих арендаторов. Уже проведена реструктуризация 560 кредитов субъектов малого предпринимательства на сумму более пяти миллиардов рублей за счет мер федеральной поддержки. На выплату зарплат одобрено 250 беспроцентных кредитов на сумму более 480 миллионов рублей. Эти меры способствуют восстановлению деловой активности и социальной поддержки населения.

Завтрашний день

- Наша задача - наращивать уровень финансовой обеспеченности в пересчете на каждого жителя, снижать долговую нагрузку на бюджет. В первую очередь необходимо наладить работу по легализации трудовых отношений во всех сферах, - говорит Иван Белозерцев. - Мною даны поручения усилить совместную работу министерства экономики и Корпорации развития Пензенской области по активному развитию предпринимательства в городах и районах региона. Нам нужны новые проекты с конкретными сроками и результатами, с созданием рабочих мест. Территории надо развивать. Также будет сформирована долгосрочная программа реконструкции инфраструктуры ЖКХ.

Эти направления работы остаются приоритетными для региональной власти в ближайшей перспективе. По результатам проделанной работы Иван Белозерцев получил право претендовать на новый срок в качестве главы Пензенской области.

Мнение

Олег Мельниченко, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

- Регион стал занимать лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по целому ряду направлений за последние годы. Заметны и политические изменения, они заключаются в том, что на федеральном уровне вырос вес региона. Пензенская область находится в зеленой зоне в части реализации национальных проектов. Это свидетельствует о слаженной работе на всех уровнях, которую координирует губернатор.

Алексей Дмитриенко, член Комитета Совета Федерации по экономической политике:

- Нельзя не отметить достижения Пензенской области. Я вижу, что деятельность региональной власти целиком и полностью направлена на рост экономических показателей, благосостояния граждан, увеличение комфортности проживания в Пензенской области. Сейчас важно продолжить реализовывать все начатое в регионе, действующему губернатору это под силу.

Выручка на курьих ножках

Россия может увеличить поставки мяса птицы

Текст: Ирина Фурсова

Согласно исследованию нидерландского финансового института Rabobank, в нынешнем году перспективы мирового птицеводства, даже несмотря на пандемию коронавируса, весьма позитивны.

Ключевым фактором наращивания рынка мяса домашней птицы будет увеличение экспорта в страны, затронутые африканской чумой свиней, - в Китай, Вьетнам, Южную Корею и на Филиппины. Самыми перспективными рынками для сбыта мяса птицы в 2020 году будут Китай, который, как ожидается, будет испытывать дефицит в ближайшие 4-5 лет и где куриные лапки расхватывают как горячие пирожки, и Мексика, где все еще ощущаются последствия вспышек птичьего гриппа в начале 2019 года. Плюсом для птицеводческой отрасли станет и повышение цен на основной конкурирующий продукт - говядину.

Что касается России, то птицеводство в последнее время довольно крепко стоит на "курьих ножках". Хотя пандемия коронавируса затронула и эту отрасль: показав в минувшем году рекорд производства в 4,976 миллиона тонн, в первом квартале она продемонстрировала спад, хотя и небольшой - 1,8 процента. Но эпидемиологическая ситуация в стране улучшается с каждым днем, поэтому у наших птицеводов есть все шансы переломить негативную тенденцию и увеличить производство. Тем более что спрос будет обеспечен по нескольким причинам, и, в частности, благодаря приемлемым ценам и высокой питательной ценностью мяса птицы.

Развитие птицеводства в России является одним из наиболее важных направлений для обеспечения продовольственной безопасности страны, считает первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. "В 2019 году производство птицы в убойном весе составило почти 5 миллионов тонн, а импорт - всего 227 тысяч тонн. В общем объеме производства мяса доля птицеводческой продукции достигает 44 процентов.

В прошлом году также было получено 45 миллиардов штук яиц. Сегодня мы в полном объеме обеспечены российским куриным яйцом. Перед отраслью стоит стратегическая задача по наращиванию экспорта продукции птицеводства. В прошлом году поставки мяса птицы за рубеж превысили 200 тысяч тонн", - сообщил чиновник.

По оценке "Центра Агроаналитики" Минсельхоза РФ, даже несмотря на коронавирус, производство мяса в России в нынешнем году превысит 11 миллионов тонн (показатель 2019 года - 10,5 миллиона тонн), а уже к 2024 году может вплотную приблизиться к 12 миллионам тонн. В частности, производство мяса птицы может подрасти до 5,3 миллиона тонн.

Посевы под защитой

В этом сезоне аграрии активно покупают страховки

Текст: Анна Белова

В стране завершаются посевные работы, которые аграриям пришлось проводить в условиях противоэпидемических мер, связанных с распространением нового коронавируса. О том, как это повлияло на агрострахование, "РГ" рассказал президент Национального союза страховщиков (НСА) Корней Биждов.

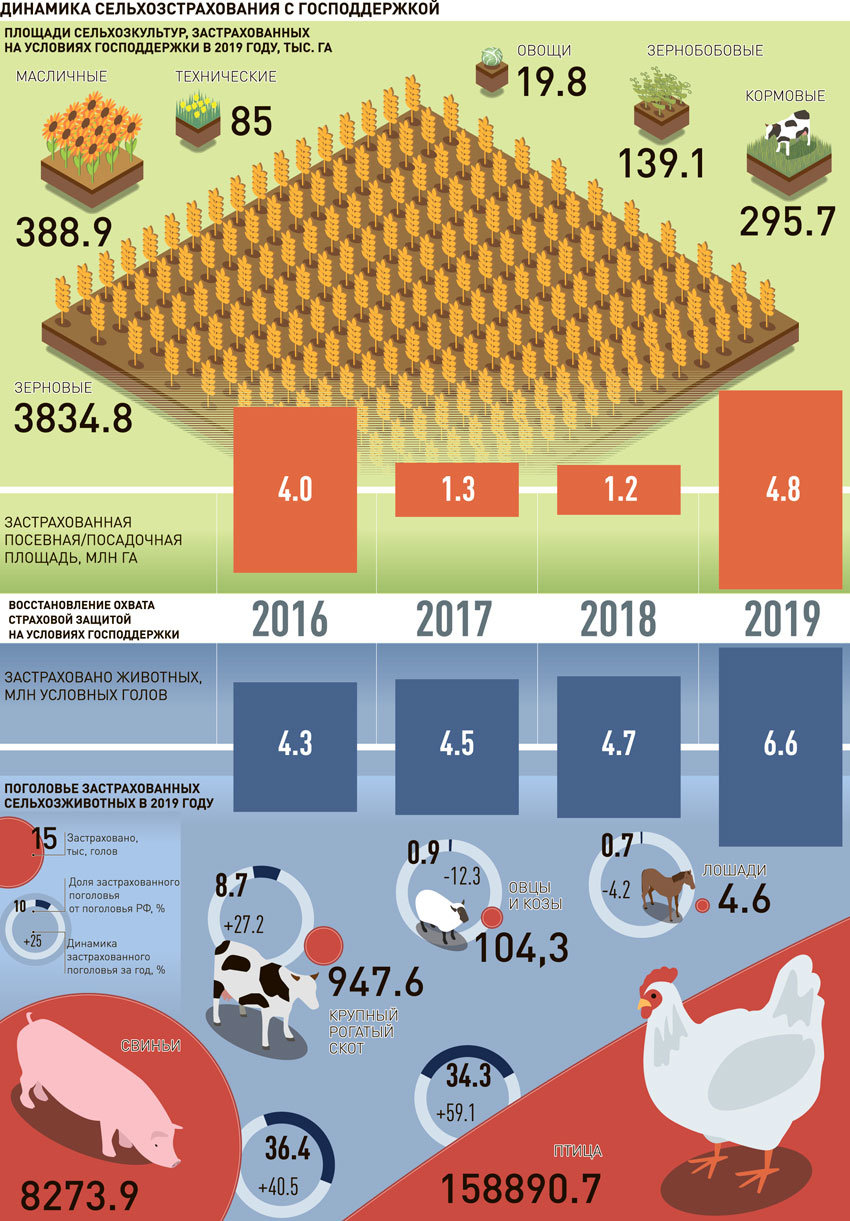

Какая динамика агрострахования в этом сезоне?

Корней Биждов: Данные НСА свидетельствуют о повышенной активности аграриев по приобретению страховой защиты в текущем сезоне: согласно сведениям, которые на 1 июня поступили в базу данных НСА, уже застраховано 1,3 миллиона гектаров посевов. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда было застраховано 474 тысячи гектаров. В силу специфики их формирования данные о заключении договоров поступают с определенным лагом, поэтому НСА ожидает увеличения этих показателей.

Аграрии страны застраховали весенний сев уже в 38 субъектах РФ. По размеру застрахованных посевов лидируют регионы, которые и в прошлом году демонстрировали высокие показатели - Воронежская область, где уже застраховано почти 200 тысяч гектаров, а также обеспечившие страхованием более 100 тысяч гектаров Мордовия, Омская и Тамбовская области. В этом году к ним присоединился и Алтайский край. Если судить по количеству договоров, то одними из самых активных являются Краснодарский край, Ставрополье, Приморский край. 94 тысячи гектаров уже застраховано в Оренбургской области - как и Приморье, она в прошлом году стала зоной ЧС, и сейчас в этих регионах развитие агрострахования восстанавливается в рамках соглашений, подписанных с НСА.

Данные НСА свидетельствуют и о приросте поголовья, застрахованного на условиях господдержки, на 23 процента. На конец мая животноводы застраховали 2,4 миллиона условных голов сельхозживотных, годом ранее на ту же дату - 1,9 миллиона.

Таким образом, импульс, который в прошлом году придали агрострахованию изменение законодательства и предпринятые Минсельхозом России меры стимулирования, продолжает сохраняться даже в непростых условиях, вызванных противоэпидемическими мерами. Важную роль сыграла при этом своевременная рекомендация Минсельхоза России по организации электронного документооборота по субсидированию в адрес органов управления АПК. Со своей стороны НСА дал такую рекомендацию страховщикам - членам союза в части заключения договоров. Кроме того, в НСА уже была реализована возможность дистанционного осмотра принимаемых на страхование посевов с помощью методов спутникового мониторинга. Этот опыт будет использован при дальнейшем внедрении методов цифровизации в агрострахование.

Как повлияли убытки на юге России из-за заморозков и засухи на систему страхования?

Корней Биждов: В настоящее время страховые компании - члены НСА, находясь в прямом контакте с пострадавшими хозяйствами, оценивают ущерб, заявленный аграриями Ставрополья, Кубани и других регионов: производится фиксирование страховых событий, затем будет определено их влияние на фактическую урожайность.

Нужно подчеркнуть, что не только в Краснодарском крае, где за последние 2 года выплаты по агрострахованию достигли 505,3 миллиона рублей и практически сравнялись с объемом страховых взносов аграриев (549,3 миллиона рублей), но и на юге России в целом в последние годы отмечается повышенная частота опасных событий. Это соответствует общей тенденции нарастания нестабильности агроклиматических условий, на которые в последние годы обращают внимание и в Евросоюзе, и в Китае. В том числе в качестве стратегического ответа рассматриваются меры по расширению страховых механизмов. Например, в Китае государством сейчас поставлена задача расширить к 2022 году охват страхованием до 70 процентов от площади основных зерновых культур - риса, пшеницы и кукурузы. В Евросоюзе рассматриваются варианты создания чрезвычайных фондов, дополняющих систему агрострахования. В нашей стране агрострахование также обозначено в качестве одного из главных и уже действующих государственных механизмов компенсации ущерба. В частности, это указано в специальном консультативном докладе Банка России "Влияние климатических рисков и устойчивое развитие финансового сектора Российской Федерации", опубликованном в июне. Но этот механизм требует развития, и обсуждение данного вопроса уже идет на разных уровнях, в том числе в минсельхозе, минфине, Совете Федерации и Госдуме. НСА уже направил консолидированные предложения страховщиков.

Какие задачи предстоит решить при развитии агрострахования?

Корней Биждов: Прежде всего это расширение охвата сельхозкультур страховой защитой до уровня не ниже 40 процентов - эта задача уже была поставлена 23 ноября прошлого года в рамках рабочей встречи по вопросам развития АПК президента России Владимира Путина и вице-премьера предыдущего состава правительства РФ Алексея Гордеева. Произошедшие и в прошлом, и уже в текущем году многомиллиардные убытки отрасли АПК при небольшом (как правило, на уровне не более 5-10 процентов) обеспечении пострадавших сельхозкультур страхованием указывают на острую необходимость решения этого вопроса.

Но эта задача не может решаться механически. Практика подтверждает, что к каждому направлению сельхозпроизводства необходим индивидуализированный подход с выбором условий страхования. Например, в 2019 году НСА по инициативе администрации Краснодарского края разработал на основе действующих условий господдержки программы страхования для садов и виноградников. Их обсуждение с садоводами юга показало, что для проектов по интенсивному садоводству необходимо учитывать особую динамику урожайности. Для небольших фермерских хозяйств приоритетна оперативная помощь при ЧС с компенсацией прямых затрат на каждый списанный гектар, а для хозяйств, возделывающих дорогостоящую продукцию, значимо страхование снижения урожайности по итогам сезона, как сейчас. В связи с этим встает вопрос о повышении гибкости механизмов управления системой агрострахования, возможности оперативно добавлять в нее дополнительные программы на основе базовых, корректировать риски, устанавливать особые условия для отдельных регионов или видов производства в Плане сельхозстрахования. Это может потребовать изменений законодательства.

Система агрострахования при любом варианте расширения должна быть финансово сбалансирована - как с точки зрения достаточности субсидий, так и с точки зрения ее собственных рисков: сейчас существующих механизмов перестрахования достаточно, но по мере роста рынка потребность агростраховщиков в дополнительной защите страховых портфелей растет. Сейчас с участием НСА прорабатываются различные механизмы в том числе и для подхода к этому вопросу. Результатом совместных усилий должно стать решение, оптимально подходящее к условиям АПК нашей страны и объединяющее успешные мировые практики.

Деревня мечты

На село после пандемии могут переехать до трети россиян

Текст: Татьяна Карабут

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий утверждена в июне 2019 года. По замыслам минсельхоза, ее реализация позволит остановить отток населения из села, улучшить там жилищные условия и улучшить соотношение доходов сельского и городского населения.

В создании госпрограммы принимала участие директор института аграрных исследований НИУ ВШЭ профессор Евгения Серова. Она рассказала "РГ" о ключевых параметрах программы.

В чем принципиальные отличия этой программы от всех предыдущих, посвященных селу?

Евгения Серова: Нынешняя программа предполагает смену парадигмы, она должна сработать как рычаг для изменений на селе. Раньше программы основывались на госфинансировании: построить столько-то жилья, столько-то школ, больниц, газопровод и т.д. При таком подходе нужны были унифицированные коробочные решения, которые разрабатывались сверху. Чиновники определяли, какой территории развиваться, а какой - нет. Но когда государство за тебя определяет, имеешь ты право на развитие или нет, это непродуктивно. Одна чиновница объясняла логику государства так: ведь родители тоже определяют за ребенка, нужны ему ботинки или учебники. Такую позицию (государство - родители, а мы все - неразумные дети) нужно было ломать. Что мы и попытались сделать в новой программе.

Каким образом?

Евгения Серова: Наша программа основана на местных инициативах. То есть все предложения в ней идут не сверху, а снизу. Их может представить группа граждан (при этом необязательно сельских), муниципалитет, некоммерческая организация и бизнес. При этом у государства не возникает особых проблем с софинансированием инициатив граждан и муниципалитетов. Но чиновникам сложно было принять мысль о софинансировании инфраструктурных проектов бизнеса. У нас немало примеров, когда бизнес исключительно за свои деньги строит дороги до своих производств, жилье и интернет для своих работников и развития сельской местности. Но необходимо частно-государственное партнерство, ведь не только бизнесу необходимо развивать сельские территории. Справедливо будет, если мы, например, будем проводить газ в кооперации бизнеса и государства.

А разве сейчас нет программ, которые предполагают софинансирование государством инфраструктурных, социальных проектов?

Евгения Серова: Практически у всех ведомств -минздрав, минтранс и т.п. - есть программы, по которым предполагается строительство школ, больниц, газопроводов, в том числе в сельской местности. Но в правительстве сложилось представление, что если есть госпрограмма по развитию села, то финансироваться подобное строительство должно из нее. В новой программе подход другой: в ней заложены средства на строительство объектов, которые нужны не в перспективе, а быстро. В конце прошлого года на заседании госсовета, которое было посвящено селу, президент России четко объяснил, что доля села должна присутствовать во всех социальных программах.

Чтобы подтянуть инфраструктуру на селе, требуются колоссальные средства.

Евгения Серова: И здесь еще одно отличие новой программы. Мы постарались заложить в нее инновационные подходы к развитию сельской местности. Мы живем в ХХI веке, а применяем решения из ХХ. Газ в нашем понимании - это обязательно газопровод. И если в маленький поселок его тянуть дорого, то лучше переселим этот поселок. А нужно наоборот: императивом должно стать энергообеспечение людей из этого поселка. Мне довелось посмотреть программу борьбы с бедностью в Китае. Там повсеместно используются солнечные батареи. У нас Забайкалье - самая инсолированная территория в мире, но где у нас там солнечные батареи? Мы рассматриваем вариант только строительства дорогостоящего газопровода.

Вы верите, что программа позволит сделать жизнь селян лучше и остановить отток населения из сельской местности?

Евгения Серова: Все предыдущие программы хотели помочь людям, которые уже живут на селе. И это правильно. Но если мы хотим развивать сельскую местность, туда должна прийти "свежая кровь". Жизнь на селе нужно сделать привлекательной для тех, кто живет в городе, но по каким-то причинам хочет переехать в сельскую местность. При этом привлечь на село хорошего врача или педагога - полдела.

Мы задолго до коронавируса говорили о том, что привезти в село хороших врачей и учителей сейчас, может, и получится. Но если не создать там хорошую среду, через четыре года они деградируют.

Мы уже тогда говорили о необходимости развития в сельской местности интернета, дистанционного обучения, телемедицины. Иногда нам крутили пальцем у виска. Но коронавирус на деле показал, что можно прекрасно жить и работать в сельской местности - был бы там хороший интернет, нормальные дороги и энергообеспечение. Есть множество профессий, для которых не важно, где работник находится территориально. Для него не обязательно снимать дорогостоящий офис в центре Москвы. Прошлым летом мы провели опрос трех тысяч студентов разных специальностей. Спросили, на каких условиях они поехали бы работать в деревню, помимо достойного жилья и заработной платы. На первом месте в ответах оказался интернет. И, конечно, нужно развитие инженерной и социнфраструктуры. Это и есть первоочередные задачи, которые нужно решить с помощью программы комплексного развития сельских территорий.

Электронный агроном

Пандемия не помешала аграриям вспахать и посеять

Текст: Татьяна Дмитракова, Ольга Дмитренко, Светлана Добрынина, Алексей Юхтанов

Несмотря на режим самоизоляции, посевная кампания этой весной началась раньше обычного.

Погодные условия в Ульяновской области выдались благоприятными.

- Аграрии трудятся по полной: в посевной было задействовано 616 сельскохозяйственных предприятий, 8524 работника, - сообщил "РГ" министр сельского хозяйства Ульяновской области Михаил Семенкин.

Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий - не менее 1 миллиона 61 тысячи гектаров. Яровой сев планируется провести на площади 677 тыс. га, и 216,4 тыс. га будет отведено под пары. По состоянию на 27 апреля 2020 года сев яровых культур выполнен на площади 52 419 га, или 7,9 процента от плана. Подкормки произвели на всей посевной площади в 312 323 га, как и боронование зяби и пара.

В Свердловской области накануне посевной региональный минсельхоз обратился к руководству Уральского сельскохозяйственного университета с просьбой "зарезервировать" не менее сотни студентов для помощи местным хозяйствам в нынешнем сезоне. Особо востребованы молодые механизаторы: из-за закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса для иностранных рабочих на Урале столкнулись с критической нехваткой трактористов и комбайнеров для уборочной.

- В нашем хозяйстве постоянных сотрудников по пальцам руки можно посчитать, поэтому речь идет не просто о сокращении посевов, а о том, сможем ли мы вообще выжить в сезон. Шесть тракторов готовы, но управлять ими некому! - пожаловалась корреспонденту "РГ" представитель фермерского предприятия "Роза" по выращиванию семенного картофеля.

Точной цифры, сколько иностранных рабочих трудились обычно в сезон на уральских полях, нет. Большая часть этого рынка трудовых ресурсов - теневая. Редкое предприятие оформляло квоты через ФМС. В основном рассчитывали на мобильные бригады гастарбайтеров. Для оценки кадровой дыры эксперты предложили исходить из расчета, что на селе работали примерно 7 процентов приехавших на территорию региона трудовых мигрантов. В Свердловской области за 10 месяцев прошлого года официально зарабатывали на жизнь более 36,8 тысячи иностранных граждан. Если формула верна, то в АПК трудились более 2,5 тысячи из них.

И тут в регионе вспомнили о своих резервах. В Уральском аграрном университете корреспонденту "РГ" сказали, что сотня квалифицированных молодых специалистов без проблем выйдет на поля местных хозяйств.

Уборочная и посевная для большинства студентов вуза - дело привычное. Права на вождение трактора и прочей сельхозтехники учащиеся инженерных факультетов получают уже на втором курсе, и для большинства работа на полях летом - обычное дело. Тем более что у вуза есть свое большое учебное хозяйство - 280 гектаров полей. Расположено оно близ поселка Студенческий в ближайшем к Екатеринбургу сельскохозяйственном Белоярском районе.

- Управлять трактором начал с 12 лет. У меня отец - механизатор, с ним все лето на полях и проводил. Так что работа не только знакомая, но и любимая, - рассказал "РГ" студент третьего курса Степан Жиляков.

Работы для студентов хватит до конца осени. Ведь несмотря на дефицит рабочих рук, уральские сельхозпроизводители не стали сокращать площади. В Свердловской области засеяно, как и в прошлом году, 769 тысяч гектаров полей.

В Вяземском районе Хабаровского края уже к 31 марта успели засеять 25 гектаров ячменем, пшеницей и овсом. Сроки непривычные, но перестраиваться заставила погода: зима была теплой и почти бесснежной.

Затем погода еще раз спутала карты аграриям: посевную на юге ДФО приостановила череда циклонов. Но в мае в хозяйствах вышли на плановый темп.

В Амурской области - главной житнице Дальнего Востока - вся посевная площадь составит в этом году 1201 тысячу гектаров - на 21 тысячу больше, чем в 2019-м. Как сообщили в региональном управлении растениеводства и земледелия, львиную долю полей традиционно занимает соя - под нее отведено 862 тысячи гектаров. Причем объем бобовых в структуре севооборота снизится на 2 процента по сравнению с показателями прошлого года и составит 72 процента.

В Хабаровском крае, напротив, площади под соей увеличили на 13,3 процента, но не в ущерб другим культурам: в целом поля "подросли" на 4,6 тысячи гектаров - под зерновые, овощи и бахчевые.

Бобы во главе угла и в Еврейской автономии.

- Основная площадь - 153,3 тысячи гектаров из 166 тысяч - отведена под сою, которая является главной экспортируемой сельхозпродукцией в регионе, - сообщил начальник управления сельского хозяйства Александр Пащенко. - Намечаем собрать порядка 150 тысяч тонн сои, из которых более 135 тысяч будут поставлены на экспорт.

На весенние полевые работы в ЕАО планировали привлечь 1323 человека из КНР. Но сделать это не удалось из-за пандемии коронавируса и объявленного карантина. В срочном порядке пришлось закрывать квоты своими силами, привлекая выпускников сельскохозяйственных колледжей.

Предприятиям, использующим иностранные средства и рабочую силу, предложили временно передать свои земли в субаренду. И не только в ЕАО. Пригласили инвесторов из соседних регионов - Амурской области, Хабаровского, Приморского краев.

В Самаре на помощь аграриям привлекли искусственный интеллект. Ученые Самарского политехнического университета разработали интеллектуальную систему для сельского хозяйства - "Умное поле" будет помогать фермерам принимать решения.

Система анализирует поле и его историю, 3D-рельефы, кадастровые данные и на этой основе вырабатывает рекомендации. Она поможет более эффективно использовать ресурсы каждого хозяйства в условиях изменяющейся погоды, поломок и во многих других ситуациях. Система изначально предназначена для фермеров, выращивающих пшеницу, но ученые адаптируют ее для аграриев, которые сажают рис и другие культуры.

- Искусственный интеллект помогает вести мониторинг роста и развития растений, с помощью спутников и дронов выявляет проблемные зоны, точно распределяет необходимые ресурсы, в том числе технику, удобрения и пестициды, пересчитывает экономику хозяйства по каждому событию и формирует отчеты для менеджеров и собственника, - поясняет руководитель проекта, ученый Петр Скобелев. - Сейчас мы работаем над созданием киберфизической системы управления развитием растений для точного земледелия, чтобы перейти к дифференциальному внесению удобрений и средств защиты растений.

Прототип системы политеховцы начали разрабатывать еще три года назад с коллегами из Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова. Уже есть результаты этой работы, которые внедряются в селе Орловка Самарской области и еще в трех хозяйствах в других регионах. Разработками самарских ученых также заинтересовался тайваньский агроуниверситет National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) - один из крупнейших вузов Юго-Восточной Азии.

А в Самарском университете разработали программный комплекс "Электронный агроном", который способен давать не только советы по посевам, но и прогнозы по урожайности и севообороту в зависимости от погодных условий, почвы, характеристик поля и других параметров. Компьютерная программа основана на геоинформационных технологиях точного земледелия и данных дистанционного зондирования Земли - снимков из космоса. Она может одновременно анализировать от ста до миллиона гектаров посевов по снимкам.

Вот так теперь изменяется труд аграриев - с использованием цифровых технологий и точных расчетов.

Зерно заменит нефть

COVID-19 повлияет на продовольственную безопасность

Текст: Татьяна Карабут

Начатая в 2014 году программа импортозамещения продовольствия в ситуации пандемии пришлась как нельзя кстати. Пока большинство стран страдают от разрыва цепочки импортных поставок, Россия по большинству продуктов питания закрывает потребности собственными силами. А у российского зерна и другой сельхозпродукции из-за COVID-19 даже появились новые возможности.

По данным ФТС, за январь-апрель 2020 года российские компании нарастили экспорт. Поставки пшеницы и меслина (пшенично-ржаной смеси. - Ред.) на мировой рынок выросли на 22 процента к показателю прошлого года и составили более 10,4 миллиона тонн; растительного масла - на 48,1 процента, до 1,46 миллиона тонн.

По оценке Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка", в 2020 году экспорт сельхозпродукции превысит плановый показатель (25 миллиардов долларов). Этому способствует как ослабление рубля, так и меры господдержки АПК. Кроме того, увеличить присутствие России на мировом рынке поможет разрыв существовавших раньше глобальных цепочек поставок - наша страна расположена к рынкам Дальнего и Ближнего Востока и Средней Азии ближе, чем большинство других экспортеров продовольствия.

Кризис 2020 года продемонстрировал, как внезапный разрыв производственно-логистических связей может вызвать беспричинный дефицит продукции в одной стране и затоваривание в другом регионе мира, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Например, в феврале Австралия не смогла доставить урожай авокадо на традиционный рынок Китая, в Испании полностью не убрали и не продали клубнику, приводит примеры эксперт.

94 процента компаний из списка Fortune 1000 (перечень самых крупных компаний США) сообщили о сбоях в поставках из-за COVID-19. Но дальнейшие последствия пандемии могут быть гораздо хуже. По прогнозам Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, режим самоизоляции и экономическая рецессия, вызванная COVID-19, может привести к голоду "библейских масштабов", если человечество не обеспечит продовольственную безопасность. По данным ВПП, уже до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 миллионов человек - вдвое больше, чем в прошлом году.

Однако нашей стране проблема продовольственной безопасности не грозит, уверены эксперты. По большинству ключевых позиций потребности внутреннего рынка обеспечиваются полностью либо почти полностью. Так, удельный вес российской продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2019 года по зерну превышал 99 процентов, сахару и картофелю - 95, мясу и мясопродуктам - 90 процентов. По многим позициям внутреннее производство продуктов питания превышает пороговые значения, указанные в Доктрине продовольственной безопасности страны. Например, по сахару оно составляет 90 процентов, по зерну - 95, мясу - 85 процентов. При этом надо учитывать еще и наличие госрезерва.

Сельское хозяйство - одна из немногих отраслей, которую пандемия не затронула напрямую, признает член Аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. По всем направлениям АПК в России идет рост. И на этот сезон у нас также складывается благоприятный прогноз по валовому сбору зерновых и масличных культур. Увеличены посевные площади под гречиху, рис, кукурузу, овес, овощи и картофель. "Сорвать эти планы смогут, думаю, лишь супернеординарные обстоятельства. Поэтому относительно объемов производимой в стране и ввозимой продукции населению волноваться не стоит", - уверен депутат.

С ним согласна и директор Института аграрных исследований Евгения Серова. Однако она отмечает, что у продовольственной безопасности страны, кроме физической доступности продовольствия, есть еще две характеристики - экономическая доступность (то есть способность населения купить это продовольствие), а также безопасность и качество продовольствия. И здесь могут возникнуть проблемы. Уже сейчас понятно, что после пандемии доходы большинства населения в мире упадут. И меры, которые нужно предпринять в этом направлении, лежат уже в плоскости социальной политики - необходимо поддержать население, уверена эксперт.

О том же говорит и Аркадий Пономарев: в этой ситуации необходимо поддержать спрос, а заодно простимулировать экономику. И в этом смысле пока ничего более действенного, чем программы продовольственной помощи малоимущим и закупок для государственных нужд, не изобретено, уверен он. Напомним, программа продовольственных карточек была предложена еще в 2015 году, но так и не была реализована из-за отсутствия средств в бюджете. В апреле руководители отраслевых ассоциаций призвали российские власти вернуться к этой идее. По расчетам экспертов, чтобы карточки на сумму 10 тысяч рублей ежемесячно смогли получить 10 миллионов россиян, до конца года потребуется 800 миллиардов рублей.

Между тем пока никакой реакции от федеральных властей не последовало.

Последствия пандемии могут сулить большие перспективы для развития АПК. В отдельных сегментах еще сохраняется импортозависимость - например, в производстве говядины, сырого молока, молочных продуктов, овощей, отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка" Андрей Дальнов, Ослабление курса рубля делает импортную продукцию менее привлекательной и тем самым повышает инвестиционную привлекательность проектов в этих отраслях внутри страны. По оценке эксперта, для самообеспеченности российского рынка по молоку потребуется ввести в эксплуатацию фермы общей мощностью 3 миллиона тонн сырья в год. А чтобы обеспечить себя фруктами, нужно посадить 60 тысяч га садов интенсивного типа.

Эксперты допускают, что последствия COVID сделают российскую продукцию АПК еще более популярной и на мировом рынке. Наши ключевые экспортные товары - сельскохозяйственное сырье, рыба и морепродукты, масла и масличные агрокультуры, хорошую динамику показывает экспорт мяса птицы и свинины, отмечает Дарья Снитко. Евгения Серова называет чудом недавнее начало экспорта мяса птицы, свинины и даже говядины. "Страна, которая никогда не производила мясной скот, вдруг начала экспортировать говядину. Это аналогично тому, что Вьетнам, никогда не производивший кофе, вдруг стал вторым экспортером этого продукта", - констатирует эксперт.

Вместе с тем преувеличивать потенциал российского агроэкспорта не стоит, считает Снитко. По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, экспорт товаров в текущем году не может не упасть, так как мировая торговля сократится на 6-7 процентов минимум. "В этих условиях рост экспорта, в том числе аграрного, будет очень большой удачей", - считает Дарья Снитко. Возможно, доля зерна вырастет в общей экспортной выручке, но кардинального скачка ждать не нужно, говорит Евгения Серова. В последние пару лет агроэкспорт составлял около 24 миллиардов долларов. Тогда как экспорт продукции ТЭК - 290 миллиардов. И даже обвал цен и объема в этом году снизил показатель до 130-150 миллиардов, что в пять с лишним раз больше агроэкспорта. Экспорт зерна в 2019 году составил менее 8 миллиардов долларов. "Поэтому вряд ли зерно может стать товаром номер один", - резюмирует Дарья Снитко.

"Нам не стоит уповать на любую сырьевую иглу. Экономика должна развиваться дифференцированно", - говорит Аркадий Пономарев. Безусловно, по возможности мы должны "эксплуатировать" и зерно. Но при этом надо понимать, что будущее за производными от зерна с более высокой добавленной стоимостью. "Валютой будущего станет наукоемкая продукция", - уверен эксперт.

Дословно

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 17 июня заявил: "По уточненным прогнозам, валовое производство зерна в 2020 году может составить 122,5 миллиона тонн, в том числе пшеницы - до 75 миллионов тонн. Исходя из этого, рассчитываем, что экспорт зерновых при сохранении необходимого объема переходящих остатков в сезоне 2020-2021 годов составит 45 миллионов тонн", - сказал он.

По словам министра, часть российских регионов уже приступила к уборке урожая, несмотря на сложности, вызванные непростыми погодными условиями, а также пандемией коронавируса.

В этом сельскохозяйственном году Россия экспортировала в Турцию, Египет, Бангладеш, Саудовскую Аравию, страны Африки 40,6 миллиона тонн зерна, а внешняя торговля оценивается в 8 миллиардов долларов, сообщает Минсельхоз РФ.

Сбор зерновых в России в последние шесть лет превышает 100 миллионов тонн, наша страна осваивает мировые рынки и входит в число ведущих экспортеров продуктов питания по ряду позиций.

Трамп пригрозил ввести пошлины на морепродукты из Китая

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о защите американских лобстеров перед лицом "репрессивных китайских пошлин", угрожая при необходимости повысить пошлины на морскую продукцию из Китая, говорится в тексте документа, распространенного в четверг Белым домом.

"Если торговый представитель придет к выводу, что Китай не выполняет свои обязательства по закупкам в рамках соглашения о первой фазе применительно к морепродуктам, торговый представитель должен рассмотреть… все действия для введения зеркальных репрессивных пошлин на морепродукты из Китая", - сказано там.

Трамп напомнил, что когда США существенно повысили ввозные пошлины на многие китайские товары, чтобы исправить торговый дисбаланс, Китай "вместо того, чтобы изменить свой образ действий, ответил… несправедливыми репрессивными пошлинами".

"Ответный удар Китая по американской индустрии лобстеров был особенно агрессивным", - говорится в документе.

Пошлины на эту продукцию сначала были подняты до 25%, потом до 35%, потом снижены до 30%. Вместе с другими пошлинами цифра составляла 35-37%, говорится в документе.

При этом лобстеры входят в список продукции, которую Пекин, по словам Трампа, обязался закупать у США в рамках первой фазы торговой сделки, заключенной в январе 2020 года, и сделал исключения для лобстеров из пошлин.

"На сегодня остается неясным, насколько исключения со стороны Китая в своих репрессивных пошлинах приведут к росту экспорта лобстера из Соединенных Штатов", - сказано в меморандуме.

Китай объявил войну доллару

Максим Рубченко. Китай должен подготовиться к возможному отключению от глобальной системы расчетов SWIFT, заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай. Еще одна цель Пекина — "интернационализация юаня", то есть замена доллара собственной валютой в международных сделках.

Опасная система

К Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications подключено более 11 тысяч организаций в 200 странах мира. С начала года через эту систему прошло уже более четырех миллиардов платежей.

Формально SWIFT — частная компания, но, поскольку расчеты производятся в долларах, она жизненно зависит от ФРС США и, соответственно, американских властей.

"Мы должны подготовиться к отключению от SWIFT заранее, по-настоящему, а не только психологически", — сказал Фан Синхай, добавив, что сейчас "Китай уязвим для потенциальных санкций Вашингтона".

Непосредственный повод для этого демарша — намерение Вашингтона вводить санкции против китайских должностных лиц, причастных к нарушению прав мусульман в КНР. Соответствующий законопроект Дональд Трамп подписал 17 июня.

А неделей раньше конгрессмены-республиканцы представили 120-страничный доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", в котором предложили около 130 возможных мер воздействия на "реальных противников США" — Россию, Китай и Иран.

Одна из них — потребовать от SWIFT прекратить сотрудничество с банками из недружественных стран. Причем в связи с этим республиканцы упомянули как раз нарушение прав мусульманского населения в КНР.

Так что у Пекина есть все основания ожидать, что за персональными санкциями последуют и экономические. Неудивительно, что китайцы решили сыграть на опережение и всерьез подготовиться к отключению от SWIFT.

Юань вместо доллара

Но есть и второй, более важный фактор — опасения насчет перспектив доллара. Как отметил Фан Синхай, резкое обесценивание американской валюты все вероятнее, что может очень негативно повлиять на Китай.

На прошлой неделе о том же высказался Го Шуцин, председатель Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности. В докладе на банковском форуме в Шанхае он отметил, что Федрезерв США, "являясь де-факто центральным банком мира", в последнее время чрезмерно увлекся печатанием денег.

"Некоторые говорят: внутренний долг — это не долг, реальный долг — только внешний, — рассуждал Го. — Но для Соединенных Штатов даже внешний — по сути, не долг. Это работало десятилетиями, но не может же так продолжаться бесконечно".

По его мнению, накачка американской экономики долларами лишь обернулась рекордным ростом фондовых рынков, которые полностью утратили связь с реальностью. "Масштаб искажений беспрецедентный, — подчеркнул Го Шуцин. — Но тут не бесплатный обед: нам всем следует опасаться девальвации".

И китайцы в этом отнюдь не одиноки. Даже в США на фоне безудержной работы печатного станка идут разговоры о завершении эпохи доллара как основной мировой резервной валюты.

"В 2021-м году доллар может обесцениться на 35%", — предупреждает бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и увеличение государственного долга на фоне рекордных вливаний в экономику ничем не обеспеченных денег.

Действительно, с 2008 года Федрезерв напечатал около восьми триллионов долларов, а только в этом году планирует добавить еще пять. Так что избежать ослабления американской валюты вряд ли удастся.

Для Китая, вложившего в гособлигации США более триллиона, девальвация грозит колоссальными потерями. Поэтому Пекин хочет свести риск к минимуму, продвигая юань в качестве альтернативы.

"Если бы наши зарубежные активы были в юанях, то и не возникало бы таких опасений, — пояснил Фан Синхай. — Интернационализация юаня позволит нам компенсировать внешнее финансовое давление".

Альтернатива есть

Напомним, России американские законодатели угрожают отключением от SWIFT c начала санкционной войны в 2014 году. В ответ Центробанк разработал собственную систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

К 1 января 2020 года у СПФС насчитывался 391 пользователь. В 2019-м участники системы направили около 12,9 миллиона сообщений.

Чуть раньше у Китая появилась China International Payments System (CIPS). А в прошлом году на ноябрьском саммите БРИКС Россия и КНР договорились об объединении платежных систем для международных расчетов.

СФПС обеспечивает расчеты в рублях, CIPS — в юанях, в результате пользователи не зависят от США и SWIFT. А заодно избавляются от необходимости рассчитываться в американской валюте, ослабляя ее позиции в качестве резервной.

Срезка пантов марала началась на Алтае

В мараловодческих хозяйствах Республики Алтай началась срезка пантов. На сегодняшний день уже заготовлено свыше 45 тысяч килограммов пантов.

Марал — олень Горного Алтая, называемый сибирскими жителями также изюбрь. Его панты — уникальный, не имеющий аналогов продукт, что объясняет высокую цену на них. Значительная часть сырья идет на экспорт в Корею, Китай и другие страны.

В молодых, наполненных кровью рогах содержатся ценные вещества. Они применяются для производства лекарств, показанных для восстановления после инфарктов, при переутомлении.

На сайте правительства Республики Алтай отмечается, что разведением маралов в регионе занимаются 76 хозяйств, которые ежегодно производят более 38 тонн консервированных пантов. Общее поголовье маралов в Республике Алтай составляет 56,2 тысячи голов, благодаря чему регион занимает лидирующее место в Российской Федерации по концентрации поголовья и производству пантов марала, говорится в сообщении.

Деятельность в области племенного животноводства в данной отрасли в Республике Алтай осуществляют восемь сельхозтоваропроизводителей, в их числе четыре племенных завода и четыре племенных репродуктора.

"Средняя продуктивность на одного марала-рогача по республике составляет 7,15 килограмма", — приводит данные Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

Государственная поддержка на развитие мараловодства в 2019 году составила около 22 миллионов рублей, в том числе на племенное маточное поголовье выделено восемь миллионов рублей.

В восточной медицине используются также кровь и даже внутренние органы алтайского оленя. Из-за бесконтрольного истребления в XX веке марал оказался под угрозой исчезновения. Лишь разведение животных в маральниках и создание заповедников позволили сохранить этот эндемичный вид. Сейчас алтайские олени занесены в Красную книгу, охота на них запрещена.

Будущее мировой энергетики — в тумане неопределенности

Александр Собко

На днях компания BP выпустила свой новый статистический обзор мировой энергетики.

Напомним, что корпорация ежегодно выпускает два материала, традиционно привлекающие внимание наблюдателей: в начале весны — долгосрочный прогноз энергетических рынков, а в начале лета — обзор статистических данных по всем энергоносителям за прошедший год. Этот второй сейчас и вышел. А вот долгосрочный прогноз в нынешнем году перенесен на более поздний срок — вероятно, на осень: из-за коронакризиса в него пришлось вносить коррективы.

Действительно, разговоров о том, что COVID-19 буквально перевернул все прогнозы энергетического рынка, очень много — и причины не только в падении спроса на энергоносители. Все больше разговоров о том, что выход из кризиса должен быть осуществлен в том числе с помощью масштабных вливаний в зеленую энергетику. Правда, речь идет в основном о Европе.

Незадолго до выхода обзора все та же BP сделала достаточно неожиданный и любопытный шаг: она объявила о масштабных списаниях в сумме до 17,5 миллиарда долларов. Связаны они оказались в том числе с переоценкой компанией долгосрочных цен на нефть, ожидания которых теперь находятся на более скромном уровне — 55 долларов за баррель. В этом контексте тем более будет интересно узнать и новый долгосрочный прогноз компании.

Прогноз цен на нефть — да и все остальные энергоносители — дело, как известно, неблагодарное. Сейчас же не менее сложным оказывается и первый шаг к предсказанию цены — прогнозы спроса. Так или иначе, неопределенность крайне высока. Наверное, можно сказать, что такой неопределенности в секторе не было никогда: на одной чаше весов — планы по декарбонизации развитых экономик на фоне слабого восстановления спроса, на другой — опасения недоинвестирования в традиционные энергоносители и известные сложности возобновляемой энергетики.

Посмотрим на ситуацию с основными источниками энергии с использованием статобзора BP по данным за прошлый год.

Сначала — нефть и жидкие топлива. Здесь мы видим рост спроса примерно (в зависимости от особенностей учета) на один процент за 2019-й докоронавирусный год. В принципе, это норма, примерно такой ежегодный прирост спроса и ожидался на ближайшие годы: небольшой, но стабильный. Опять же, по грубой оценке, мировое потребление жидких топлив сейчас находится на уровне 100 миллионов баррелей в день, то есть один процент соответствует одному миллиону.

И конечно, коронавирусный обвал сразу перечеркнул эти оценки. Напомним, что в худшие месяцы падение спроса достигало 20 процентов. Сейчас он медленно восстанавливается. Но даже если из тех или иных соображений несколько процентов работников максимально перейдут на удаленку, это сразу перечеркнет один-два годовых прироста — даже при допущении полного восстановления оставшихся источников спроса. А на десятилетнем горизонте маячит и стагнация на фоне развития сектора электромобилей. В результате появляются оценки (конечно, спорные), что мы вообще больше не достигнем объема потребления жидких топлив на уровне 2019 года.

Казалось бы, проблема для цены на нефть очевидна. Но что на другой чаше весов? Падение добычи из-за недоинвестирования на фоне низких цен.

В США это проявляется быстрее всего, так как добыча сланцевой нефти очень гибка. Снижение идет даже быстрее, чем ожидали, — падение с максимумов в 13 миллионов баррелей в день (в начале года) до 10,5 миллиона (сейчас) буквально за несколько месяцев (то есть уже минус 20 процентов!). В традиционной добыче инерция выше, а статистика не столь прозрачна, но и там ситуация похожая. Падение добычи на традиционных месторождениях составляет около восьми процентов в год, то есть если не инвестировать вообще, то мы в таком случае за год потеряем свыше шести миллионов баррелей ежедневной добычи.

Поэтому неудивительно, что на фоне масштабного избытка нефтяные компании снижают инвестиции всего на 30 процентов. Ведь если их остановить полностью, то уже через год или два (с учетом запасов) мы бы видели совсем другие цифры суммарной добычи нефти и огромный дефицит.

А что в газе? Там неопределенности тоже хватает. По итогам прошлого года потребление выросло на два процента. Но основной интерес сейчас — к динамике в секторе СПГ, хотя он и занимает менее 12,5 процента от всего мирового потребления газа. Там за 2019 год — огромный рост в 13 процентов. Но на долгосрочную перспективу закладывать такие объемы роста было бы слишком оптимистично. Даже если пропустить текущий сложный год (прогнозы разнятся от падения спроса до небольшого роста), то на долгосрочную перспективу ежегодный рост спроса на СПГ в четыре процента годовых — позитивный прогноз. Это означает, кстати, примерно удвоение рынка в течение ближайших двадцати лет.

Причем конкуренция нарастает. Катар объявляет расширение своих производств. Казалось бы, уже нет места новым заводам СПГ в США. Но американские проекты массово переносят принятие инвестрешений с текущего на 2021 год, ожидая роста мировых цен. В том числе и завод Driftwood LNG компании Tellurian, которая намеревается принять инвестрешение, как только цены на СПГ в Азии восстановятся всего до 180 долларов за тысячу кубометров. Строго говоря, эти планы ничего не означают: инвестрешения можно вновь отложить, а то и отменить. Но сдаваться американские проекты пока не намерены. Конкуренция в секторе будет обостряться.

Уголь среди всех энергоносителей вроде бы выглядит как самое слабое звено: максимальные углеродные выбросы, дорожающая добыча. Вот только его потребление пока падает совсем слабо: на 0,6 процента по итогам прошлого года, причем все снижение связано с США (дешевый газ) и Европой, а в Китае (половина мирового рынка угля) — даже рост на 2,3 процента. То есть прохождение "пика угля" в Китае, о котором давно и много говорится, вновь откладывается.

При этом следует помнить, что снижение (по тем или иным причинам) спроса на уголь способно сильно повысить спрос на газ. И наоборот, сохранение угля в корзине энергоносителей означает более слабые темпы роста спроса для газа.

Ну и, наконец, возобновляемая энергетика. Здесь прирост 12 процентов за год с Азиатско-Тихоокеанским регионом в качестве лидера (16,5 процента). Безусловно, расти она будет и дальше. Но сложности по мере увеличения ее доли понятны. Без систем накопления (или же без поддержки традиционной генерацией, для чего нужно больше газа) рост будет ограничен из-за непостоянства ветра и солнца. А большинство систем накопления (и аккумуляторы, и водород) пока экономически нерентабельны.

Подытожим. Весь этот калейдоскоп факторов — прогнозы спроса и проблемы с экономическим ростом, фактор недоинвестирования в традиционные энергоносители, межтопливная конкуренция, курс на декарбонизацию — создают сильнейшую неопределенность. Она уже и год назад была высока, но сейчас, на фоне коронавируса, все только обостряется.

Если же говорить о российском ТЭК, то компаниям придется искать баланс между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, недальновидно полностью отказываться от новых инвестиций. Как показано выше, они просто необходимы, иначе вскоре мы увидим обвал предложения — а списывать традиционную энергетику пока рано. С другой стороны, необходимо учитывать, что сроки окупаемости большинства проектов исчисляются как минимум десятилетием (а часто двумя), а на таких горизонтах уже нужно принимать в расчет риски, связанные с долгосрочным спросом на ископаемые энергоносители.

ПАНДЕМИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК

ФРЭНСИС ФУКУЯМА

Профессор Стэнфордского университета.

ГОСУДАРСТВО, СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ И ЛИДЕРСТВО