Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ликвидация: как это было

Об этой громкой спецоперации по ликвидации террористов в Казахстане рассказала бывший директор музея департамента полиции города Алматы Людмила Колесникова.

– 2000-й год для сотрудников уголовного розыска ГУВД города Алматы омрачился тем, что произошло жестокое убийство двух полицейских. – вспоминает Людмила Михайловна. – Преступники бросили вызов.

В расследовании этого преступления принимал участие полковник полиции Алпамыс Курманбаев, который в те годы проходил службу в должности заместителя начальника отдела по расследованию преступлений против личности управления криминальной полиции ГУВД Алматы.

Трагедия в микрорайоне «Школьник»

Шокирующая информация об убийстве коллег поступила к оперативному дежурному ГУВД 23 сентября 2000 года. В микрорайоне «Школьник» были обнаружены тела сотрудников миграционной полиции Юсупова и Сагеева.

В считанные минуты следственно-оперативная группа прибыла на место преступления. Оба полицейских были буквально изрешечены пулями: позже судебно-медицинские эксперты насчитают не менее 20 огнестрельных ранений у каждого.

Осмотрев дом, рядом с которым были обнаружены тела, оперативники нашли несколько ксерокопий паспортов граждан КНР, Турции и Пакистана. Один из них – на имя гражданина Китая Жалаадина Энидина.

Опрошенные соседи сообщили, что дом сдавался в аренду. В тот день были слышны громкие звуки, напоминающие выстрелы, а после все четверо квартирантов сели в светлую машину марки «Форд» и скрылись. Номер соседи не запомнили, но сказали, что он начинался с буквы «А».Кроме этого во время осмотра дома обнаружили оружие иностранного производства – автомат и пистолет-пулемёт, боеприпасы и множество литературы на арабском языке ваххабитского толка. Это позволило выдвинуть предположение о том, что убийцы могли принадлежать к террористической организации.

Вскоре поступила информация: в поселке Дружба на улице Школьной найден автомобиль. По описанию он был похож на тот, в котором скрылись предполагаемые убийцы. Граждане, проживавшие в доме, возле которого нашли машину, заявили оперативникам, что владельцами автомобиля являются их знакомые. На вопрос, кто такие эти самые знакомые, пояснили, что они недавно приехали из Бишкека, но при этом являются гражданами КНР. Через миграционную полицию начали проверять всех граждан Китая. Оперативников интересовало, кто из них знаком с подозреваемыми, где и у кого они сейчас. И вскоре вышли на такого человека. Но хотя он прекрасно знал всех разыскиваемых, сотрудничать с полицией наотрез отказался.

На то, чтобы его убедить, понадобилось несколько часов. Наконец, иностранец заговорил. И рассказал, что недавно эти четверо пригласили его к тем людям, возле дома которых был обнаружен светлый «Форд». Там они попросили его найти им новое жилье, но с одним условием: о нем никто не должен был знать. И он арендовал для своих соотечественников квартиру в доме по адресу: улица Фурманова, дом 189/1.

Кроме того, допрашиваемый сообщил о том, что жену Энидина вместе с новорождённым ребёнком он отвёз в одну из алматинских больниц. Женщина недавно родила в Бишкеке, но роды прошли тяжело, ей пришлось сделать кесарево сечение. Теперь же послеоперационные швы загноились.

Боевики сидели тихо, как мыши

Оперативники немедленно проверили эту информацию. Женщину допросили, и она подтвердила: мол, в тот день действительно слышала какие-то выстрелы, но подробностей якобы не знает: «Я восточная женщина и в дела мужчин не имею права вмешиваться!» – заявила она следователю. Её оставили под присмотром оперативников, а за квартирой на улице Фурманова организовали наружное наблюдение.

Надо признать, подозреваемые вели себя крайне осторожно. У сотрудников полиции даже возникли сомнения по поводу того, что в квартире кто-то проживает. И дело не только в показаниях соседей, которые утверждали, что никого не видели и не слышали.

– Наши ребята подолгу стояли у стен этой самой квартиры, – рассказывал полковник Курманбаев. – Они пытались уловить малейший звук, но всё без толку! Арендаторы оказались очень опытными конспираторами. Они не включали водопроводные краны, передвигались по дому бесшумно, не пользовались электричеством и даже в туалете воду не сливали.

Но тот самый свидетель – гражданин КНР, который указал нам место жительства подозреваемых, сообщил, что на следующий день должен вывезти всех четверых в Бишкек. По его словам, все преступники были хорошо вооружены.

Приказано уничтожить

О результатах расследования доложили вице-министру внутренних дел Республики Казахстан Василию Симачеву и прокурору Алматы. Полиция получила санкцию на штурм подозрительного жилища.

Около половины второго бойцы подразделения специального назначения МВД «Сункар» со своими коллегами из спецназа КНБ «Арыстан» – бывшей «Альфы» КГБ СССР, вместе с сотрудниками ГУВД заняли позиции. Сначала мы попытались договориться с подозреваемыми и предложили им сдаться. Но они ответили автоматными очередями.

И дальше начались самые настоящие боевые действия. Руководили операцией начальник ГУВД города Алматы Калмуханбет Касымов и вице-министр внутренних дел Василий Симачев.

С первых же минут боя спецназовцы поняли, что имеют дело с профессионалами, отлично владеющими методикой боевых действий в городских условиях. После очередного отказа сдаться было принято решение о физическом уничтожении иностранных боевиков. Однако сразу добиться этого не удалось. Они очень грамотно вели бой, двое сотрудников спецназа были ранены. Пули прошивали межкомнатные перегородки, будто те были картонными.

Участники этой операции позже рассказывали мне, как им удалось перехитрить опытных преступников. Когда спецназовцы бросали в комнату светозвуковую гранату, террористы успевали спрятаться за перевёрнутым диваном, а потом вновь открывали огонь. Заметив это, бойцы спецподразделения подготовили террористам ловушку.

В комнату сначала кинули светозвуковую гранату, а сразу же за ней – боевую. И когда двое боевиков после первого взрыва привстали из-за дивана, чтобы продолжать отстреливаться, их посекло осколками. Ещё двое попытались вырваться из квартиры под прикрытием дымовой завесы, но их удалось остановить. Всех четверых террористов уничтожили.

В ходе осмотра съёмной квартиры сотрудники ГУВД нашли несколько единиц автоматического оружия, пистолеты, три цинковых ящика с патронами, взрывчатку и обгоревший телефон спутниковой связи.

Личности ликвидированных террористов удалось установить. Позднее их опознала жена Жалаадина Энидина. Когда же вычислили алматинские связи убийц, то по некоторым адресам обнаружили большое количество пропагандистской литературы. Кроме того, оказалось, что члены уничтоженной боевой террористической группы должны были собрать большую сумму денег.

Также выяснилась причина убийства сотрудников полиции в микрорайоне «Школьник». Они погибли из-за того, что попытались проверить документы у террористов.

Олег Губайдулин (Алматы)

(Содружество № 1, 2019 г.)

Заденет рикошетом: как Трамп подставил Apple

СМИ сообщают, что санкции США к Huawei ударят по Apple

Маргарита Герасюкова

Санкции США в отношении китайской компании Huawei могут привести к ответной реакции Пекина, сообщают зарубежные СМИ. Таким образом, желание Дональда Трампа помочь американским компаниям обернется для них неприятными последствиями. Одним из брендов, который может пострадать в ходе торговой войны, является Apple, который производит большое количество своих гаджетов на территории КНР.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает сделки в области информационных технологий, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу вопросы национальной безопасности. Целью этого указа стала защита Соединенных Штатов от «иностранных противников», которые посягают на национальные информационные технологии.

Вскоре после этого стало известно о том, что министерство торговли США внесет Huawei Technologies Co Ltd и 70 связанных с ней компаний в свой черный список. Это создаст китайскому вендору сразу несколько проблем — он не сможет закупать запчасти и компоненты у американских компаний без предварительного одобрения властей, а также ему будет сложнее продавать свою продукцию в Штатах.

Как утверждает Business Insider со ссылкой на финансовых аналитиков, такая политика администрации Трампа в конечном итоге может негативно отразиться на американском бизнесе, так как вызовет зеркальные меры со стороны Пекина.

«Это [внесение в черный список] является очевидным ответом на шпионаж Китая с помощью Huawei, который еще даже не был доказан. Но по сути этот запрет на китайские продукты может иметь последствия для США», — заявил аналитик Creative Strategies Inc. Тим Бажарин.

Бажарин добавил, что обвинения в шпионаже «могут стать реальностью», как и вероятная реакция Китая.

«Китай может отомстить, запретив американские продукты на своем рынке под тем же самым предлогом, даже если это неправда. Эта война «око за око» может стать разрушительной для любой компании, продающей товары на территории Китая», — считает эксперт.

По его словам, под удар попадут те компании, которые продают компьютеры и телекоммуникационное оборудование.

«Тем не менее, если это будет действительно месть, пострадает крупная американская компания с сильным брендом», — заявил Бажарин.

Аналитик Wedbush Дэн Ивс согласен со своим коллегой, но при этом называет конкретную фирму — Apple.

«Самый главный вопрос здесь — не появится ли от этих санкций мишень на спине Apple? Это образцовая американская компания», — считает Ивс.

Дело в том, что практически вся продукция Apple, кроме настольного компьютера Mac Pro, производится в КНР. Кроме того, китайский рынок является достаточно прибыльным для компании.

Нежеланию Apple переносить производство из Китая в США есть и другие причины. Во-первых, это более дешевая рабочая сила. Квалифицированный сборщик из Китая зарабатывает около $100 в неделю, что существенно ниже американского рынка зарплат.

Во-вторых, отсутствие нужных деталей и запчастей, а также заводов по их производству на территории США. К примеру, iPhone поставляется в комплекте с OLED-дисплеем, сканером лица, качественной камерой и т.д. — все эти устройства изготавливаются в КНР. Вся производственная цепочка айфонов располагается в Китае, что существенно облегчает и ускоряет сборку.

Дональд Трамп давно предлагает Apple перенести производство в США, предлагая компании налоговые льготы, но очевидно даже льготы не смогут скомпенсировать потенциальные расходы «яблока» по переносу фабрик в Америку.

Как пояснила «Газете.Ru» младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова, указ о защите информационных технологий США не поспособствует повышению кибербезопасности на территории страны. Вместо относительно дешевого телекоммуникационного оборудования Huawei США будут эксплуатировать более дорогое оборудование для развертывания сети 5G, что в конечном итоге нанесет ущерб 25% американских операторов беспроводной связи, которые к настоящему моменту еще не отказались от сотрудничества с Huawei.

В конечном счете затраты компаний будут частично нести потребители, что также негативно скажется на экономической активности.

«На мой взгляд, в случае продолжения обострения конфликта и ответных мер КНР могут также пострадать производители компьютерной техники, серверов, электроники и чипов, которые зависят от продаж в Китае. Полагаю, NVIDIA Corp. (NVDA), Micron Technology (MU) и Intel Corp. (INTC) особенно уязвимы в продолжении развития негативного сценария. Так, сегодня на постмаркете отчет о финансовых результатах представит NVIDIA, по которой ожидаю снижение прибыли на акцию в размере 60%», — считает эксперт.

Что касается технологического гиганта Apple, то стоит отметить, что усиление напряженности не оказало сильного давления на финансовые результаты компании.

«В настоящий момент Apple удалось избежать повышения тарифов на свои смартфоны, производимые на территории Китая. Считаю, что сдерживающим фактором продаж в китайском регионе выступает высокая конкуренция со стороны местных смартфонов, которые являются достаточно оптимальным продуктом по соотношению цены и операционных характеристик. Стоит также отметить, что Apple активно расширяется в сегменте потоковых сервисов и услуг, доходы от которых способны компенсировать потери на китайском рынке. В связи с чем полагаю, выручка в текущем году останется практически без изменений на уровне $257 млрд. Целевая цена акций составляет $216», — заключила собеседница «Газеты.Ru».

Обед за зарплату: как выживают в Венесуэле

Как венесуэльцы страдают от кризиса

Ольга Шерункова

На месячную зарплату в Венесуэле можно купить два обеда в сети быстрого питания. По прогнозу МВФ, инфляция в стране в этом году достигнет 10 млн процентов, а ВВП упадет на 37%. Более 3,5 млн граждан уже сбежали из страны, те, кто остался, строят из купюр денежные деревья как символ кризиса в стране с самыми большими в мире запасами нефти. Пока поддерживают Венесуэлу на плаву кредиты Китая и РФ.

Понять, насколько ситуация в Венесуэле катастрофична, можно, просто открыв меню сети быстрого питания «Макдональдс», которая, как ни странно, все еще работает в стране. Обед с минимальным набором еды, в который входят картофель фри, закуска и напиток, в марте, как отмечает издание Insider, стоил 18,5 тыс. суверенных боливаров.

После того, как в апреле минимальную зарплату в стране подняли с 18 тыс. до 40 тыс. суверенных боливаров (около $8 по текущему курсу), на нее можно купить два обеда в сети быстрого питания.

Поделившийся с редакцией снимком житель Каракаса рассказал, что одна из самых бюджетных и распространенных по миру сетей забегаловок стала такой дорогой, что в ней местные жители даже не появляются.

По данным парламентского комитета по финансам Венесуэлы, уровень годовой инфляции в стране по итогам 2018 года составил почти 1,7 млн процентов. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), прогноз по инфляции к концу этого года составляет 10 млн процентов. В 2018 году ВВП снизился почти на 17%, а в 2019 ожидается падение на 37%.

Проблемы у Боливарианской республики начались еще во времена президентства Уго Чавеса: экономика была построена вокруг нефтяных доходов, но в развитие судьбоносной для страны отрасли вкладывалось мало, а политика по национализации и постоянные изменения условий игры фактически «изгнали» из Венесуэлы иностранных инвесторов.

Спусковым крючком для ухода экономики в крутое пике стало падение нефтяных цен в 2014 году. Уже при Николасе Мадуро. Чтобы продолжать финансирование введенных при Чавесе социальных программ (в том числе продовольственные субсидии), Каракас стал выпускать все больше денег. Это привело к гиперинфляции.

К экономическим проблемам добавились социальные и политические. По данным правозащитной организации Humans Right Watch, 80% домохозяйств в Венесуэле не могут обеспечить себя даже минимально необходимым питанием.

Пустующие прилавки, высокие цены, перебои с электричеством, дефицит продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов — в таком мире живут венесуэльцы.

Из-за гиперинфляции бумажные деньги превратились в фантики, их то и дело применяют не по назначению: то пытаются сшить что-то, то строят «денежное дерево» как символ экономического кризиса и обесценивания боливара, отмечают американские СМИ.

Вследствие сокращения импорта продуктов питания с $11 млрд в 2017 году до $2,5 млрд в 2018 году у четверти детей младше 5 лет наблюдается задержка в развитии.

«Парадокс, но богатейшая нефтяная страна испытывает такие проблемы, которые есть не в каждой бедной стране», — констатирует директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.

В 2018 году ООН отмечала, что Венесуэлу уже покинули 3,4 млн человек.

Люди бегут не только в соседние латиноамериканские страны, такие как Бразилия и Куба, но и в Испанию и США. В основном нелегально. Многие венесуэльцы хотели бы уехать, но не имеют финансовой возможности.

По данным ООН, наибольшее число беженцев — 1,1 млн человек — пришлось на Колумбию. Это спровоцировало миграционный кризис уже в этой стране.

Проблемой остается и насилие в стране. После установившегося двоевластия, когда оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, а Николас Мадуро отказался покидать свой пост, нередким явлением стали акции протеста, демонстрации и столкновения противоборствующих сторон. Так, в одной из стычек недовольных действующим режимом с военными 30 апреля погибли четыре человека, ранены десятки людей.

Среди причин такого положения вещей в стране называют американские санкции, коррупцию и неумелое управление страной. Вашингтон полностью прекратил закупки венесуэльской нефти, из-за чего доходы от экспорта упали на 35%. Если ситуация не изменится в 2019 году, то эта цифра вполне может увеличиться и до 60%, предупреждает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Костяк экономики — нефтяная отрасль — находится в глубочайшем упадке, но лишь отчасти из-за американских санкций, в большей степени это продиктовано внутренними проблемами, уверен, главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В частности, отсутствием квалифицированной рабочей силы, технологического оснащения, инвестиционной базы, добавляет он.

Решить проблему власти пытались даже за счет выпуска собственной криптовалюты. Но это не помогло. «Когда хотят изобрести что-то такое экзотичное, что быстро бы исправило ситуацию, то это еще более ее ухудшает и свидетельствует о том, что реального плана и фактических действий по выходу [из кризиса] не будет», — отмечает Игорь Николаев.

Сейчас Каракас в большей степени надеется на помощь своих главных кредиторов – России и Китая, чем на себя.

Bloomberg отмечал, что Китай с 2008 года предоставил Каракасу в общей сложности $70 млрд.

Точной информации о долге Венесуэлы перед Россией нет, данные разрозненны. По данным Reuters, c 2006 года правительство России и «Роснефть» выдали Боливарианской республике кредитов на $17 млрд.

Часть средств выделяется компании PDVSA в качестве предоплаты за поставки нефти и погашается за счет отгрузок. В 2011 году Москва выделила Каракасу кредит в размере $4 млрд. В ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

Эксперты полагают, что российские деньги фактически «зависли» в Венесуэле и надежды их вернуть все меньше.

Для возвращения к докризисному этапу развития экономики стране необходимо восстановление нефтяной отрасли, а это возможно лишь с возвращением в республику потоков иностранного капитала, чего на данный момент вряд ли следует ожидать с учетом отношения мирового сообщества к текущему правящему режиму, отмечает Покатович.

В то же время если власть в Венесуэле сменится, то перспективы возврата средств становятся неочевидными, и даже рассрочка не выход из проблемы, считает Николаев. Пока же ситуация в стране на данном этапе «фактически консервируется», добавляет он.

Ничего не осталось: Мадуро тайно продает золото

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Власти Венесуэлы продолжают распродавать золотой запас страны. По данным Bloomberg, за две недели в обход санкций США было реализовано 14 тонн на $570 млн. Деньги нужны режиму Мадуро, чтобы оплачивать импорт и поддерживать на плаву остатки экономики. Такими темпами оставшегося драгметалла стране хватит примерно на полгода. Золотовалютные резервы Боливарианской республики достигли минимального значения за 29 лет.

С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Кто на этот раз стал покупателем венесуэльских запасов, не уточняется.

По данным агентства, 13 мая Венесуэла продала 9,7 т золота, а 10 мая — еще 4 т. Вырученные средства, по словам источников, частично пойдут на финансирование импорта.

В ноябре центробанк страны оценивал ее золотые запасы в 132 тонны, но с тех пор хранилища изрядно оскудели.

О том, что режим Николаса Мадуро распродает золотовалютные резервы Венесуэлы, чтобы хоть как-то держаться на плаву, стало известно несколько месяцев назад. В начале февраля агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что в январе Боливарианская республика отправила за рубеж 3 тонны золота. В прошлом году Венесуэла продала золото на сумму $900 млн, а основным покупателем тогда была Турция.

Позже появилась информация, что из хранилищ Венесуэлы вывезено еще 8 тонн золота, а затем — еще примерно столько же. В начале апреле Reuters сообщал, что золотой запас страны с начала года сократился на 30 тонн. Однако с тех пор прошло еще несколько серий распродаж. .

Bloomberg утверждает, что с апреля Каракас продал порядка 23 т золота, сократив свои золотовалютные резервы до минимального за последние 29 лет показателя — $7,9 млрд. При сохранении текущих темпов продажи венесуэльского золото хватит примерно на полгода, в лучшем случае — до зимы.

О покупателях венесуэльского золота мало что известно. В январе-феврале иностранные агентства писали о попытке продать золотые слитки из Каракаса в Объединенные Арабские Эмираты. Компания Noor Capital из ОАЭ позже призналась, что приобрела 3 тонны золота у венесуэльского центробанка, отметив, что сделка не противоречила законодательству страны. Однако впредь компания обещала воздержаться от покупок золото у Каракаса до урегулирования политического и гуманитарного кризисов в стране.

Золотой запас Каракаса, по данным Всемирного золотого совета на 2019 год, оценивался в 161,2 тонны. Доля золота в общем объеме национальных резервов составляла 76,6%.

Раньше большая часть запасов хранилась в Европе и США, но бывший президент Венесуэлы Уго Чавес в 2011 году объявил о решении вернуть золотой запас страны в Венесуэлу.

К ноябрю 2012 года за границей оставалось 57 тонн венесуэльского золота, большую часть которого, по предположениям СМИ, было доверено хранить ЦБ России. В самом Центробанке факт хранения венесуэльского золота отрицали.

США и оппозиционные силы Венесуэлы во главе с Национальной ассамблеей (парламентом) республики всеми силами пытаются противостоять распродаже накопленного состояния страны. Вашингтон прямо называет такие сделки «мародерством».

1 ноября 2018 года президент Дональд Трамп ввел санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом, чтобы помешать правительству Мадуро «расхищать богатства» страны. Однако несмотря на эти меры, реализация венесуэльского золота продолжилась.

В настоящее время Боливарианская республика переживает крупнейший кризис во всех сферах. Ситуация обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Фактически в Венесуэле сложилось двоевластие. Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд других стран. Мадуро обвинил оппозицию в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Вашингтон усилил санкционное давление на режим Мадуро, запретив сделки с венесуэльской нефтью и заблокировав счета нефтедобывающей PDVSA. В марте стало известно, что американский конгломерат Citigroup намерен продать золото Венесуэлы, предоставленное ему ранее Каракасом для получения кредита. Речь шла о кредите на сумму в $1,6 млрд.

Венесуэла должна была погасить первую часть кредита в размере $1,1 млрд 11 марта. но не сделала этого.

19-я Международная выставка сельского хозяйства, животноводства и сельскохозяйственной техники SIPSA-FILAHA-2019

C 7 по 10 октября 2019 года в Алжире, в Торгово-выставочном центре SAFEX при поддержке Министерства сельского хозяйства, развития сельских районов и рыболовства Алжира состоится 19-я Международная выставка сельского хозяйства, животноводства и сельскохозяйственной техники SIPSA-FILAHA 2019 (Salon International de l’Agriculture, de l’Elevage et de l'Agroéquipement).

Официальный сайт выставки – https://www.sima-sipsa.com

На форуме SIPSA-FILAHA в 2018 году были представлены 550 экспонентов из 32 стран мира. Выставка заняла 7 крупных павильонов Торгово-выставочного комплекса SAFEX общей площадью более 30 000 м2. Мероприятие посетили более 23 000 профессионалов отрасли. Отдельные страны, такие как Франция, Италия, Испания, Турция, Китай, традиционно представлены на выставке национальными экспозициями. Почетным гостем выставки 2018 года стали Нидерланды, в 2019 году в качестве почетного гостя выступит Турция.

Среди направлений выставки в 2019 году представлены: сельскохозяйственные машины и оборудование, посевное, ирригационное, насосное оборудование, оборудование для обработки почвы, сооружения и материалы для строительства комплексов для разведения животных, селекция и репродукция птицы и КРС, пищевые добавки, корм, удобрения и средства защиты растений, тепличное оборудование и др.

Кроме того, в рамках выставки SIPSA-FILAHA 2019 предполагается проведение следующих отраслевых специализированных форумов: SIAFIL-EXPORT (Международный форум, посвященный вопросам экспорта овощей и фруктов, а также развития овощеводства и садоводства), AGRIAQUA(Международный форум, посвященный вопросам водных ресурсов и сельского хозяйства), FIFAVIC(Международный форум Европы и стран Магриба по вопросам птицеводства), FILPLAIT(Межотраслевой форум, посвященный индустрии молока и молочных продуктов, FIV (региональный форум стран Магриба, посвященный вопросам здоровья животных, ветеринарии и продукции животноводства).

Представители Оргкомитета выставки выразили надежду на участие российских компаний в ближайших мероприятиях.

В рамках выставки возможно проведение переговоров и презентаций для широкого круга посетителей.

За дальнейшее взаимодействие по вопросам организации данного мероприятия назначен консультант Торгпредства Дадаян Эрик Георгиевич ( моб. Тел. +213 542 00 00 10, e-mail: algeria@minprom.gov.ru, torgpredalg@mail.ru).

Китайское тайцзи, индийская йога и вьетнамская чайная церемония

Пэн Пэйгэнь, Чу И, Сюань Лици

Азиатские цивилизации объединяются на конференции в Китае

Приехавший из Индии Ятендра Датт Амоли дает наставления китайским студентам на занятиях йоги, однако после занятий он сам становится студентом.

Тренера по йоге Амоли, работающего в рамках программы по культурному обмену между Китаем и Индией, интересует древнее китайское боевое искусство тай-цзи, и он часто стремится получить информацию о нем у своих китайских студентов и друзей.

Такое взаимное проникновение культур может получить новый импульс в рамках Конференции по диалогу между цивилизациями Азии (CDAC), которая состоится в Пекине 15-22 мая текущего года. Ее мероприятия сфокусируются на культурном многообразии, культурных обменах и взаимном о-бучении между цивилизациями.

Разноцветный карнавал

На Азию приходится 30% общей поверхности суши в мире, и здесь проживает 59% населения планеты. В этой части света зародились такие древние цивилизации, как Китай, Индия и Месопотамия.

Сегодня Азия превратилась в формирующийся двигатель, который содействует росту мировой экономики. Согласно данным МВФ, вклад азиатских стран в мировой ВВП в 2018 году составил треть.

«Азиатские цивилизации показали, что они принадлежат к устойчивым, стабильным и жизнерадостным цивилизациям», — сказал в комментарии профессор Пекинского университета иностранных языков Дэвид Бартош.

В течение одной недели работы CDAC соберет вместе молодежь, академиков и правительственных чиновников из 47 стран Азии и других континентов, а также членов международных организаций.

В разделе «Фотографии» официального сайта CDAC цивилизации Азии представлены в диапазоне от объектов Всемирного наследия, в том числе храма Ангкор-Ват и Тадж-Махал, до арабских танцев.

Главная тема конференции — обмены между цивилизациями, взаимное обучение и сообщество единой судьбы.

На ней соберутся специалисты, чтобы в ходе шести подфорумов решить проблемы регионального и глобального значения. При этом молодые деятели искусств, любители кинематографа и гурманы могут насладиться программой грандиозного карнавала азиатской культуры, который будет проходить на полях CDAC.

В ходе семидневного мероприятия будут продемонстрированы различные азиатские страны и культуры.

Мощный диалог

Для Шан Цзилая — студента и волонтера CDAC — это большой шанс для общения между молодыми людьми наряду с возможностью принять участие в гастрономических и кинематографических мероприятиях, которые нельзя пропустить.

«Если молодые люди, как мы, могут узнать другие культуры лучше и научиться чему-нибудь из них как можно раньше в своей жизни, то тогда мы сможем сформировать собственный способ мышления, который принесет положительные результаты в будущем», — сказал Шан Цзилай.

Он уже готов к своей работе волонтера на конференции. И как изучающий иностранный язык студент надеется, что его навыки перевода помогут облегчить понимание культур иностранных государств.

В рамках CDAC будут организованы шесть панельных дискуссий, на которых будут обсуждаться управление, разнообразие культур, культурный туризм, сохранение культуры и обязанности молодежи, а также глобальное влияние азиатских цивилизаций и взаимное обучение между цивилизациями.

По мнению гостя конференции, директора мьянманского центра стратегических и международных исследований Ко Ко Хлаинг, диалог может помочь взаимопониманию и обмену знаниями между азиатскими цивилизациями.

«Таким образом, это поможет решить различные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня из-за недопонимания и неверных знаний друг о друге», — добавил он.

В древние времена Великий шелковый путь содействовал развитию азиатских цивилизаций не только поставками товаров и сырья, но и распространением новых идей, технологий, культурных элементов и верований.

Хлаинг отметил, что благодаря дискуссиям в рамках СDAC можно достичь будущей кооперации между разными цивилизациями и сообществами.

Активные обмены

Фань Тхи Нгок Хань, приехавшая из Вьетнама в Пекин студентка по обмену, сказала, что в ходе проведения конференции СDAC она сосредоточится на вопросах, связанных с обменами в области образования.

За последние несколько лет культурные обмены между Китаем и азиатскими странами стали распространенным явлением.

В 2015 году первый Китайско-индийский колледж йоги был основан в Юньнаньском университете национальных меньшинств в Куньмине, административном центре провинции Юньнань на юго-западе Китая.

В 2017 году в общей сложности 18 тысяч зарубежных студентов приехали учиться в Юньнань, пограничную провинцию на юго-западе Китая, являющуюся окном в Юго-Восточную и Южную Азию.

Телешоу Китая также ищут новую аудиторию в азиатских странах. С 2015 по 2018 год телевизионная станция граничащего с Вьетнамом Гуанси-Чжуанского автономного района перевела и продублировала более 130 китайских телесериалов, 196 документальных серий и 104 анимационных китайских шоу.

«Китай и Вьетнам имеют схожие культуры. Многие социальные проблемы, освещенные в китайских телесериалах, на-шли отклик у вьетнамских зрителей», — сказал исследователь Вьетнамской академии общественных наук Фунг Тхи Хюэ.

Студентка по обмену Фань Тхи Нгок Хань также поддерживает мысль о сходстве культур, ссылаясь на этническую одежду и чайную культуру обеих стран.

«Мы, азиатские страны, должны быть близкими друзьями, — сказала Фань Тхи Нгок Хань. — Друзья должны больше взаимодействовать для укрепления связей».

Взаимовыгодное сотрудничество, имя которому «Один пояс, один путь»

Ли Хуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ

Форум стал масштабным международным заседанием

Второй Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь» успешно прошел с 25 по 27 апреля в Пекине. 38 руководителей стран и глав правительств, включая лидера КНР, а также генеральный секретарь ООН и президент Международного валютного фонда приняли участие в мероприятиях форума. Свыше 6 тысяч иностранных гостей из 150 стран и 92 международных организаций собрались в Пекине вокруг основной темы — «совместно строить «Один пояс, один путь», открыть прекрасное будущее», совместно обсудили меры по сотрудничеству и планы продвижения к прекрасному будущему.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии открытия форума и выступил с программной речью, председательствовал на заседании круглого стола на высшем уровне, провел двусторонние встречи с лидерами разных стран. На этом форуме китайский лидер официально заявил о китайских более динамичных мерах по проведению реформ и открытости, продемонстрировал китайскую решимость стремиться к взаимной выгоде и общему выигрышу. Китай будет усиленно продвигать сотрудничество в деле совместного строительства «Одного пояса, одного пути», способствовать развитию мировой экономики. В рамках форума было подписано 283 документа по шести главным направлениям, заключены соглашения на общую сумму свыше 64 млрд долларов США. Это дало более прагматичный сигнал, продемонстрировало более твердую цель, открыло новый этап высококачественного совместного строительства «Одного пояса, одного пути».

Будучи важнейшим китайским дипломатическим мероприятием в этом году, форум стал масштабным международным заседанием. Это неслучайно. Продвижением инициативы «Один пояс, один путь» китайская сторона, согласно принципам «совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования плодов», всеобъемлюще стимулирует согласование политических установок, взаимосвязанность инфраструктуры, беспрепятственную торговлю, свободное обращение капитала и духовное сближение народов. Китай придает новую движущую силу росту мировой экономики, создает новую платформу для международного сотрудничества, расширяет новую практику для совершенствования управления глобальной экономикой и вносит новый вклад в создание сообщества с единой судьбой человечества. До сих пор 127 стран и 29 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Во время проведения этого форума страны — участницы и международные организации подписали с Китаем более 100 многосторонних документов о сотрудничестве в сферах транспорта, налогообложения, торговли, а-удита, науки и техники, культуры, аналитики, СМИ и т. д. Некоторые страны и международные финансовые учреждения подписали с Китаем документы о сотрудничестве на рынках третьих стран. Объем товарной торговли между Китаем и странами вдоль «Одного пояса, одного пути» превысил 6 трлн долларов США, его ежегодный средний прирост выше, чем прирост китайской внешней торговли в тот же период; количество отправленных железнодорожных рейсов «Китай — Европа» в итоге превысило 14 тысяч. В основном реализован принцип «отправление одного и возвращение одного», составы достигли 50 городов 15 зарубежных стран. Бурно развивается сотрудничество в сфере «электронной коммерции Шелкового пути». Китай и 17 стран создали механизм двустороннего сотрудничества в электронной торговле. Операции трансграничной платежной системы «жэньминьби» охватывают почти 40 стран и районов вдоль «Одного пояса, одного пути». В последние два года реализованы все 279 конкретных договоренностей 76 проектов по пяти направлениям, достигнутые на первом форуме. Все это демонстрирует, что «Один пояс , один путь» становится общим путем возможностей и расцвета разных стран.

Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя принял участие в форуме. В интервью газете «Жэньминь Жибао» он отметил: «Наши китайские друзья творчески подходят к вопросам продвижения международного экономического сотрудничества, стремятся внести вклад в укреп-ление взаимосвязанности и обес-печение устойчивого развития на всем пространстве Евразии». Выступая на форуме, он заявил, что в планы ЕАЭС полностью вписывается идея председателя КНР Си Цзиньпина о сопряжении китайской инициативы «Один пояс, один путь» с другими интеграционными объединениями. Во время форума председатель Си Цзиньпин провел первую в 2019 году встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в пекинской гостинице «Дружба». Они совместно разработали план будущего развития отношений между двумя странами, продолжая глубокую дружбу между народами двух стран, передающуюся из поколения в поколение. Председатель Си Цзиньпин отметил, что за 70 лет отношения между двумя странами, невзирая ни на что, упорно продвигались вперед, став междержавными отношениями с высочайшей степенью взаимного доверия, с самым высоким уровнем взаимодействия и с максимальным стратегическим значением. Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие развиваются по всем направлениям. Наше сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире.

Более того, Китай специально подготовил президенту России Владимиру Путину и российскому народу два особенных «подарка». Один из них — университет Цинхуа вручил Владимиру Путину диплом почетного доктора университета, среди выпускников которого председатель Си Цзиньпин. На церемонии главы двух стран совместно выразили пожелания китайским и российским молодым людям, чтобы они внесли свою мудрость и силы в вечную дружбу между Китаем и Россией, а также в развитие своей страны. Второй подарок — Китай преподнесет России двух больших панд, чтобы проводить совместные исследования. По случаю 70-летия со дня установления дипотношений между Китаем и Россией крупные результаты, достигнутые в ходе первой в 2019 году встречи двух лидеров олицетворяют глубокую дружбу между двумя странами, главами и народами двух стран, а также показывают высокий уровень и особенность китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства.

В этом году председатель Си Цзиньпин прибудет в Россию с государственным визитом. Тесные контакты на высоком уровне способствуют благоприятному развитию двух стран. Верю, что под руководством глав двух стран сопряжение «Одного пояса, одного пути» с ЕАЭС принесет еще более богатые плоды. Будут углубляться и развиваться китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, основа которых: Китай и Россия — партнеры, а не союзники. Традиционная дружба между Китаем и Россией, ядро которой — близкий сосед лучше дальней родни, станет более глубокой и близкой. Она приносит большую пользу двум странам и народам двух стран, а также вносит большой вклад в развитие региона и мир во всем мире.

Наша цель - экономический рост и улучшение жизни людей

Председатель КНР подвел итоги второго Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь», прошедшего в Пекине в конце апреля

Основная тема нынешнего форума — «Совместно строить «Один пояс, один путь», открыть прекрасное будущее». Принявшие участие в заседании круглого стола руководители и ответственные лица международных организаций провели углубленное обсуждение таких вопросов, как «содействие взаимосвязи и выявление новой движущей силы роста», «укрепление сопряжения политических установок и создание более тесных партнерских отношений», а также «продвижение «зеленого» и устойчивого развития с целью реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года». В ходе форума была усовершенствована концепция сотрудничества, уточнены ключевые моменты сотрудничества, укреплены его механизмы, что позволило достичь консенсуса по широкому кругу вопросов в рамках высококачественного совместного строительства «Одного пояса, одного пути». Эти договоренности отражены в Совместном коммюнике, единогласно принятом на заседании круглого стола, которое в дальнейшем послужит руководством к действиям по международному сотрудничеству в рамках совместного строительства «Одного пояса, одного пути».

Мы положительно оцениваем прогресс сотрудничества в рамках совместного строительства «Одного пояса, одного пути». Мы все считаем, что совместное строительство «Одного пояса, одного пути» — дорога возможностей, которая ведет в сторону совместного процветания. За пять лет совместного строительства «Одного пояса, одного пути», особенно со времени проведения 1-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Одного пояса, одного пути», благодаря совместным усилиям каждой из сторон диапазон контактов непрерывно расширялся, уровень взаимосвязи инфраструктуры день ото дня повышался, торговое и инвестиционное сотрудничество поднялось на новую ступень, способности капиталов к обращению продолжили увеличиваться, а гуманитарные обмены стали еще более тесными. Сотрудничество в рамках совместного строительства «Одного пояса, одного пути» принесло ранние успехи, открыло еще больше пространства для экономического роста каждой страны и всего мира, создало площадку для усиления международного сотрудничества, а также внесло новый вклад в формирование человеческого сообщества с единой судьбой.

Приглашаем все заинтересованные страны принять участие в инициативе исходя из принципа «совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования», при условиях равноправных консультаций, разделения ответственности и совместного извлечения выгоды. Мы единодушно поддерживаем открытость, бескорыстие, «зеленое» развитие, выступаем против протекционизма, стремимся построить Шелковый путь в новую эпоху, соблюдая нравственные нормы и дружественную среду. Мы согласились претворять в жизнь концепцию высоких стандартов, пользы для повышения народного благосостояния, соответствия общепринятым международным правилам и стандартам. Мы договорились решительно развивать идею, которая ставит во главу угла интересы народа, идти по пути скоординированного развития экономики, общества и окружающей среды. Наша общая цель — работать вместе, чтобы сделать страны более взаимосвязанными, экономический рост — динамичнее, международное сотрудничество — теснее, а жизнь людей — лучше.

Мы определили приоритеты сотрудничества в рамках совместного строительства «Одного пояса, одного пути», решили усиливать многовекторное сотрудничество во многих областях. Мы будем продолжать продвигать взаимо-связанность на суше, на море, в воздухе и в интернете, строить высококачественную, устойчивую, свободную от рисков, всеобъемлющую инфраструктуру по разумной цене. Мы будем продвигать строительство экономических коридоров, развивать торгово-экономические зоны сотрудничества и индустриальные парки, продолжать усиливать цифровую взаимосвязь в области рынка, регулирования и стандартов, а также создание цифровой инфраструктуры. Мы будем продолжать расширять каналы для финансирования и сокращать издержки финансирования, приветствуя участие многих сторон и финансовых учреждений всех стран в инвестиционном и финансовом сотрудничестве. Мы также пришли к согласию о широком развертывании обогащающих содержание и многообразных по форме гуманитарных обменов, реализации еще большего количества проектов сотрудничества между людьми. Мы поддерживаем сотрудничество в рамках совместного строительства «Одного пояса, одного пути», дело глобального развития, особенно реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Мы высказались за реализацию устойчивого низкоуглеродистого развития, а вместе с этим — за помощь развивающимся странам в преодолении проблем развития.

Мы единодушно поддерживаем создание отношений глобального взаимосвязанного партнерства и усиления механизмов сотрудничества. Для этого мы будем углублять сопряжение инициатив и планов экономического сотрудничества каждой страны и международных организаций, усиливать двустороннее сотрудничество и сотрудничество на рынках третьих сторон, создавать курсирующие между Китаем и Европой грузовые экспрессы, новые сухопутные и морские пути, а также другие международные логистические и торговые пути, чтобы помочь большему числу стран повысить уровень взаимосвязанности. Мы поддерживаем мультилатерализм и будем содействовать формированию структуры под руководством Форума высокого уровня и при поддержке многостороннего и двустороннего сотрудничества во всех областях, чтобы наше сотрудничество имело как концептуальные ориентиры, так и последующие конкретные действия, а также гарантии. Всем известно, что Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Одного пояса, одного пути» является важной платформой для многостороннего сотрудничества. Мы поддерживаем регулярное проведение высокого форума.

Мы поддерживаем усиление практического сотрудничества для достижения ощутимых результатов. В общей сложности 283 практических результата, включая межправительственные соглашения по сотрудничеству, были достигнуты в ходе подготовки и проведения нынешнего Форума высокого уровня. Было развернуто сотрудничество по деловым проектам, инициировано со-здание платформы для многостороннего сотрудничества и диалога в профессиональной сфере, обнародованы такие документы, как Отчет о ходе совместного строительства «Одного пояса, одного пути», Доклад о политических рекомендациях консультативного комитета Форума высокого уровня. Китайская сторона в качестве страны-организатора обобщит и опубликует перечень результатов. В конференции предпринимателей, которая прошла в рамках форума, приняло участие большое количество представителей торгово-промышленных кругов, были подписаны соглашения по сотрудничеству на общую сумму свыше 64 млрд долларов США. Эти достижения в полной мере демонстрируют, что совместное строительство «Одного пояса, одного пути» отвечает тенденциям развития. Инициатива завоевала симпатии народа, работает на его благо, приносит выгоду всем людям.

Нынешний форум дал четкий сигнал всему миру: круг друзей, которые совместно строят «Один пояс, один путь», расширяется, число надежных партнеров растет, качество сотрудничества увеличивается, а перспективы развития улучшаются. Я многократно повторял, что инициатива совместного строительства «Одного пояса, одного пути» зародилась в Китае, а возможности и результаты принадлежат миру. Совместное строительство «Одного пояса, одного пути» — долгосрочный проект и общее дело партнеров по сотрудничеству. Китайская сторона готова работать с каждой из сторон, чтобы претворять в жизнь все договоренности, достигнутые на нынешнем Форуме высокого уровня. В духе традиционной китайской живописи гунби вместе продвигать вглубь сотрудничество в рамках совместного строительства «Одного пояса, одного пути», способствовать устойчивому, долгосрочному и высококачественному развитию, которое откроет еще более прекрасное будущее.

Дорога, которую осилил Посол КНР

Михаил Морозов, обозреватель «Труда»

Указом президента России Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской народной республики Ли Хуэй награжден орденом Дружбы

В документе Кремля скупо говорится: «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».

За этими словами — многолетняя деятельность одного из выдающихся китайских дипломатов-русистов. Ведь Ли Хуэй начал изучать русский язык и нашу страну в начале 70-х и прошел путь от референта Министерства иностранных дел до заместителя министра и Чрезвычайного и Полномочного Посла. Его уникальные знания, опыт и профессионализм — лицо и визитная карточка всей китайской дипмисии в Москве.

Те кто видел и слышал Посла в живую, не перестают удивляться тому, как иностранец, да еще с далекого Востока, свободно, без бумажки произносит речи в самых разных аудиториях и столь же легко и непринужденно общается по-русски в дружеской обстановке. Не в последнюю очередь именно благодаря его неустанной работе в российско-китайских отношениях наступил наиболее благоприятный период стратегического партнерства.

Как-то, отвечая на вопрос газеты «Труд», Ли Хуэй признался, что у него практически нет свободного времени, а если оно выдается, то он отправляется на прогулку по Москве. И там опять же общается с людьми, которые нередко узнают его прямо на улице. Вот что значит целиком посвятить себя служению профессии!

Мы, трудовцы, хотели лично поздравить Посла с наградой, но, оказалось, он находится в очередной командировке: готовит визит Председателя КНР в нашу страну. Очень популярная в России пословица гласит: «Дорогу осилит идущий». Посол Ли Хуэй свой работой сокращает пути, которые разделяют наши страны. При этом он сам находится в непрестанном движении по дороге длинною в жизнь.

Кто смеется последним?

Олег Шевцов, политический обозреватель «Труда»

Мировая торговая война началась

Мировая торговая война все-таки началась. А как иначе квалифицировать обмен драконовскими тарифными ограничениями между США и Китаем? Соглашение о преодолении отрицательного сальдо Вашингтона в торговле с Пекином, казалось, было не за горами. Но Трамп не утерпел. Ввозные пошлины на 200 млрд импорта из Поднебесной в 10-25%, по сути, запретительные.

Зачем американцам эта война с Поднебесной? Победа им точно не грозит. Эксперт Би-би-си считает, что угрозы Трампа обложить весь китайский импорт призваны разве что подхлестнуть электорат перед президентскими выборами 2020 года. Запрет на «все китайское» простому американцу понятнее, чем заумные переговоры о защите интеллектуальной собственности или соглашение по климату.

Вашингтон грозит: мол, если Пекин предпримет ответные шаги, хуже будет. Известный хулиганский прием: нанести удар, отбежать в сторону и сквернословить. Но Китай не бессловесная жертва. Со страной, имеющей такую экономику, подобные номера не проходят. Пошлины бумерангом вернутся и в США через падение мировой конънкту-ры, темпов роста и сокращение американских рабочих мест, а заодно ударят по роли доллара в качестве резервной валюты. Но Трамп так далеко не заглядывает, его стиль — нахрап и демонстрация бицепсов.

Терпеть ультиматум Вашингтона «друг Си» не стал, понимая, что США не остановятся, пока их не остановят. КНР с 1 июня введет ответные пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций на 60 млрд. На первый взгляд, ответ скромный, но де-факто — адресный и болезненный. Как раз перед выборами американский избиратель почувствует китайское недовольство на своем кошельке.

Китай будет биться «до победного конца», если США хотят продолжить торговую войну, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Хотя и для Китая даже частичная потеря американского рынка — серьезное испытание... Пекин очень сдержанно, но последовательно реагировал на размахивание Трампом тарифной дубиной. Ясно, что две крупнейшие в мире экономики сильно интегрированы и взаимозависимы. Но теперь китайская сторона вычеркнула из американского проекта договора все ущемления своих конкурентных преимуществ. По данным Reuters, из каждой из семи глав проекта торгового соглашения Китай убрал свои обязательства по изменению законов для удовлетворения требований Вашингтона, касающихся кражи интеллектуальной собственности США и коммерческой тайны, принудительной передачи технологий, конкурентной политики, доступа к финансовым услу-гам и манипулирования валютой.

Чтобы предотвратить эскалацию конфликта, убеждает Reuters, Пекину следует отказаться от этих изменений в сделке и «сделать шаг навстречу США» по таким вопросам, как требования об ограничении китайских промышленных субсидий и упрощенный процесс одобрения генетически модифицированных американских сельхозкультур. Шантаж!

Агентство CNBC предупреждает: у Пекина множество вариантов ответных мер. В США опасаются, что Китай особый упор сделает на запрете импорта продукции американских фермеров, которые остаются важным избирательным ресурсом республиканцев и Трампа. Есть опасения, что на следующем витке конфликта Народный банк КНР может начать защищаться, снижая курс юаня.

А пока, как пишет The Guardian, американские фондовые индексы обвалились сразу после того, как Пекин объявил о введении с 1 июня ответных ввозных пошлин. Apple, Boeing и Caterpillar пострадали больше всех. Европейские индексы просели следом. Намеки Трампа о планах достичь соглашения с «другом Си» в Осаке чуть приостановили падение, но близкого компромисса не видать.

Евросоюз в тихом ужасе от войны Трампа. Она грозит ЕС снижением деловой активности, замедлением темпов роста и непредсказуемостью на валютных рынках. Еще больше пугают европейских лидеров попытки Вашингтона втянуть их в противостояние с Китаем. Ведь для Европы китайский рынок, как и дешевый импорт из Поднебесной, давно стал драйвером роста и процветания. Любые потрясения в КНР могут спровоцировать кризис и стагнацию.

Россия как верный политический партнер Китая осуждает введение любых ограничений в мировой торговле по некоммерческим мотивам. Но реально вмешаться в спор экономических гигантов не может, да и не хочет. «Это не наша война, Россия заинтересована в выстраивании самостоятельных отношений как с Китаем, так и с США», — озвучил точку зрения Кремля Дмитрий Песков.

P.S. Возможность закрыть бреши в китайском импорте из США в принципе открываются, вот только инвестиционная активность российского бизнеса оставляет желать лучшего. Тягаться по резкому наращиванию объемов экспорта сельхозпродукции — сои, мяса и даже зерна, не говоря уж о машиностроении и другой технологичной продукции, — Россия не готова.

Экспорт изделий кустарных промыслов из провинции Тегеран вырос на 36 % за год

За последний 1397 финансовый год (закончившийся 20 марта 2019), из иранской провинции Тегеран было экспортировано изделий кустарных промыслов на общую сумму 84,12 миллиона долларов, сообщил заместитель директората Организации культурного наследия, ремесел и туризма Тегерана.

По словам Мохаммада Эншаи, эта цифра показывает рост выручки на 36% по сравнению с предыдущим годом, когда из иранской столицы было экспортировано ремесленных изделий на сумму около 62 миллионов долларов, сообщает Mehr News.

Италия, Австрия, Германия, Франция, Россия, Армения, Китай, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Южная Корея, Ирак, Кувейт и Катар были основными направлениями экспорта данной продукции в этот период.

Экспорт, в основном, включал традиционную стеклянную посуду, изделия ручной работы, мозаику и резьбу по дереву.

Минстрой России поддержит проведение Второй Российской молодежной архитектурной биеннале

Учредителями Второй Российской молодежной архитектурной биеннале выступают Правительство Республики Татарстан и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Прием заявок на участие в биеннале продлится с 20 мая по 20 июня, итоги конкурса будут подведены 24-26 октября в городе Иннополис.

Принять участие в биеннале могут специалисты до 35 лет из России и других стран, имеющие высшее профильное образование. Заявиться можно как с индивидуальными проектами, так и с проектами, разработанными в группе. 30 финалистов будут объявлены на Московском урбанистическом форуме 4-7 июля. С 10 по 14 июля в Казани для них будет проведена установочная сессия. Приглашенные эксперты расскажут им, как работать с историческими объектами, как делать объекты, социальная нагрузка которых не превышает 20–30%. Создавать новые подходы при проектировании участники биеннале будут на примере двух промышленных пространств в столице Республики Татарстан. В результате будет определено четыре призера – жюри выберет два лучших проекта каждого из объектов.

«Минстрой России поддерживает это мероприятие уже во второй раз, и мы считаем необходимым проведение таких конкурсов, которые направлены на развитие профессиональных навыков и кругозора молодых кадров. Кроме того, мы призываем финалистов и победителей биеннале заниматься разработкой проектов не только для мегаполисов, но и для наших малых городов и исторических поселений и участвовать с ними в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства», – отметил Максим Егоров, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Оценивать участников Второй биеннале будет жюри из мировых экспертов в области архитектуры из Германии, Китая, Нидерландов, а также с ними наравне членами жюри станут трое победителей Первой Российской молодежной архитектурной биеннале в 2017 года станут. Проекты победителей будут представлены в галерее Aedes Architecture Forum в Берлине. Кроме того, в этом году в рамках Второй биеннале также впервые пройдет детская биеннале, в которой смогут принять участие воспитанники архитектурных школ. Ее победители получат возможность посетить Берлин.

Добыча нефти в Иране падает до минимума — МЭА

На фоне американских санкций добыча нефти в Иране может упасть до минимума с 1980-х годов, когда производство нефти в стране пострадало из-за войны с Ираком, пишет в своем майском отчете Международное энергетическое агентство. В апреле добыча нефти в Иране упала на 130 тыс. б/с — до 2,61 млн б/с. Экспорт нефти Ирана упал с 2,6 млн б/с в апреле 2018 года до 1,3 млн б/с в апреле 2019 года.

Ряд стран альянса ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, уже озвучили готовность удовлетворить спрос покупателей в случае нехватки предложения. По данным МЭА, заместить среднетяжелые сорта иранской нефти могут Садовская Аравия, Ирак, Россия и ОАЭ. Что касается газового конденсата, то иранские поставки могут быть заменены аналогичными из Австралии и Катара, отмечается в отчете. В апреле Турция закупила 190 тыс. б/с иранской нефти против 140 тыс. б/с в марте, Япония и Южная Корея в апреле прекратили закупки иранской нефти.

Китай, крупнейший покупатель иранской нефти, закупил в апреле 270 тыс. б/с против 780 тыс. б/с в марте. CNPC и Sinopec сообщили, что в мае не будут закупать иранскую нефть.

МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах

Международное энергетическое агентство снизило оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах. В нынешнем году миру потребуется очень мало дополнительной нефти от ОПЕК, поскольку рост добычи в США компенсирует сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, считает МЭА. Оценка роста спроса на нефть в 2018 году снижена на 70 тыс. б/с до 1,2 млн б/с. Прогноз роста спроса на нефть на текущий год снижен на 90 тыс. б/с до 1,3 млн б/с. Мировой спрос на нефть, по оценкам МЭА, составит в среднем 100,4 млн б/с в 2019 году.

«Изменения отражают более низкие, чем ожидалось, данные за 2018 год в крупных странах-потребителях, таких как Египет, Индия, Индонезия и Нигерия», — говорится в сообщении МЭА. Данные за 2019 год показали, что спрос в Бразилии, Китае и Японии оказался ниже оценок агентства. В связи с неожиданно слабым спросом запасы нефти в I квартале увеличились на 700 тыс. б/с. Увеличение поставок со стороны производителей нефти за пределами ОПЕК, особенно США, во II квартале обеспечит достаточное предложение на мировом рынке.

Добыча нефти и конденсатов в США в этом году, как ожидается, вырастет на 1,7 млн б/с.

Мировые поставки нефти в апреле сократились на 300 тыс. б/с, чему способствовало падение поставок из Канады, Казахстана, Азербайджана и Ирана.

Добыча нефти ОПЕК выросла на 60 тыс. б/с до 30,21 млн б/с на фоне увеличения производства в Ливии, Нигерии и Ираке, сообщило МЭА. В апреле страны ОПЕК добывали примерно на 440 тыс. б/с меньше нефти, чем было согласовано в рамках сделки ОПЕК+. Добыча нефти в Саудовской Аравии была на 500 тыс. б/с ниже согласованного уровня.

Агентство ожидает, что спрос на нефть ОПЕК составит 30,9 млн б/с во II квартале и снизится до 30,2 млн б/с во втором полугодии, отмечают «Вести. Экономика.

До конца 2019 г. провинция Гуйчжоу, одна из крупнейших угледобывающих провинций в Китае, планирует закрыть или модернизировать угольные шахты с годовой мощностью не менее 300 000 т каждая. Таким образом регион выполняет программу сокращения устаревших производств.

К 2020 г. в провинции планируется повысить долю крупных и средних шахт до более 80% от общего числа всех имеющихся угольных шахт.

Из бюджета Гуйчжоу выделяются субсидии для закрываемых предприятий. Средства идут на переквалификацию персонала, трансформацию способа производства и выплаты долгов.

Напомним, что в 2017 г. прибыль основных угледобывающих предприятий Китая достигла 295,93 млрд юаней ($46,97 млрд). Это на 290,5% больше, чем в 2016 г. В стране основными угледобывающими предприятиями считаются предприятия, у которых годовые доходы превышают 20 млн юаней.

По итогам 2017 г., доходы этих предприятий составили 2,54 трлн юаней. Они выросли на 25,9% в годовом сопоставлении.

В угольной промышленности Поднебесной за 2017 г. ликвидированы избыточные мощности объемом 250 млн т. В 2018 г. проведено сокращение на 150 млн т.

К 2020 г. в городе Хайкоу, административном центре южно-китайской островной провинции Хайнань, будет действовать исключительно экологически чистый общественный транспорт. Такие планы обнародовали местные власти.

К 2020 г. в Хайкоу будет насчитываться около 4000 автобусов. Сейчас по городским маршрутам курсируют 2320 автобусов, из которых 2045, или 88%, работают на новых источниках энергии (NEV). Каждый такой автобус дает экономию 40 000 юаней ($5835,2) расходов на горючее.

К 2028 г. представители местных властей провинции Хайнань должны использовать только служебные автомобили, работающие на альтернативных источниках энергии. Исключение составляют транспортные средства, предоставляющих специальные услуги. А к 2030 г. в провинции запретят продажу автомобилей с использованием горючего.

По итогам 2018 г., на острове насчитывалось 37100 автомобилей, использующих чистые источники энергии. На них приходится 2,9% от автопарка провинции. На ее территории построены более 4500 зарядных станций для электромобилей.

За 2018 г. объем потребления информационных продуктов и услуг в Китае достиг 5 трлн юаней ($736 млрд). Это на 11% больше, чем в 2017 г., сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

На потребление информации в прошлом году пришлось более 10% от объема конечного потребления Поднебесной. Прирост информационного потребления идет стремительнее, чем увеличение внутреннего валового продукта (ВВП) страны.

Более 400 000 китайских предприятий имеют доступ к облачным сервисам. Операционные доходы 100 крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения от облачных сервисов в 2018 г. практически удвоились.

Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2019 г., доходы в сфере программного обеспечения и услуг информационных технологий Китая увеличились на 13,6% по сравнению с аналогичным показателем 2018 г. По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, темпы роста доходов ускорились на 0,3%.

За первые два месяца текущего года прибыль от программного обеспечения и ИТ-услуг в Поднебесной составила 103,2 млрд юаней ($15,4 млрд). Это на 7% больше, чем годом ранее.

За январь-февраль 2019 г. продажи китайских ИТ-услуг выросли на 16,8% в годовом сопоставлении. По предварительным оценкам, рост обусловлен развитием облачных сервисов, больших данных и платформ электронной коммерции. За два месяца с начала этого года продажи программных продуктов в стране выросли на 11%.

По итогам апреля 2019 г., объем производства автомобилей в Китае достиг 2,05 млн единиц, увеличившись на 14,45% в годовом сопоставлении. В то же время продажи машин в стране превысили 1,98 млн единиц с приростом на 14,61%, сообщила Ассоциация автомобилестроительной промышленности КНР.

В частности, за четвертый месяц текущего года в Поднебесной производство автомобилей на новых источниках энергии достигло 101 600 единиц. Данный показатель подскочил на 25% относительно уровня апреля 2018 г. За апрель 2019 г. сбыт экомобилей в стране составил 96 800 единиц. Это на 18,15% больше, чем годом ранее.

По итогам января-апреля текущего года, в Китае выпущено более 8,38 млн машин. Этот показатель снизился на 10,98%. А сбыт автомобилей за четыре месяца 2019 г. в стране упал на 12,12% и составил свыше 8,35 млн единиц.

В то же время производство экомобилей подскочило на 58,47% в годовом сопоставлении – до 367 600 штук. По итогам января-апреля текущего года, сбыт автомобилей на альтернативных источниках энергии достиг 360 000 единиц. Это на 59,79% больше, чем за январь-апрель 2018 г.

В первую десятку самых продаваемых китайских марок автомобилей вошли SAIC, Geely, Changan, Dongfeng, Great Wall, BAIC, FAW, Chery, JAC и BYD. В общей сложности эти десять компания за январь-апрель 2019 г. продали 3,51 млн автомобилей. Это составляет 82,9% от общего числа автомашин, проданных на китайском рынке.

В апреле 2019 г. экспортные контейнерные перевозки Китая показали меньшую активность, что объясняется ослаблением спроса. По данным Шанхайской судоходной биржи, апрельский индекс контейнерных перевозок КНР (CCFI) составил 799,65 пункта. Это на 3,8% меньше, чем в марте текущего года.

Темпы снижения индекса в Поднебесной за четвертый месяц 2019 г. замедлились по сравнению с мартовским уровнем, когда сокращение составило 6,3%.

По итогам января-апреля 2019 г., CCFI составил 839,88 пункта. Это больше, чем аналогичный показатель 2018 г., составлявший 817,8 пункта.

В частности, апрельский субиндекс маршрута в ЮАР показал самое значительное снижение – на 9%, субиндексы европейских маршрутов – на 8,4%, а средиземноморских – на 7,4%.

CCFI отслеживает спотовые и договорные фрахтовые ставки из китайских контейнерных портов по 12 судоходным маршрутам по всему миру. Показатель составляется на основе данных 20 международных перевозчиков.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2019 г., индекс экспортных контейнерных перевозок Китая резко вырос до 856,43 пункта. Это на 0,8% больше, чем в декабре 2018 г. Основной причиной роста индекса стало увеличение спроса на перевозки в преддверии праздника Весны, или Китайского нового года.

За первый месяц текущего года субиндекс маршрута Персидского залива-Красного моря показал самый быстрый рост – на 18,6%. Субиндекс южно-американского маршрута вырос на 8,2%, а субиндекс европейского маршрута – на 7,6%.

По итогам января-марта 2019 г., непогашенные безнадежные кредиты, выданные коммерческими банками КНР, составили 2,16 трлн юаней ($318 млрд). Это на 95,7 млрд юаней больше, чем в начале текущего года.

По данным Китайского комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью, коэффициент безнадежных кредитов в коммерческих банках страны составил 1,8%. Он он практически не изменился относительно показателей начала 2019 г. Доля безнадежных кредитов коммерческих банков Поднебесной тоже осталась неизменной.

Банковские учреждения страны активизировали поддержку реального сектора экономики: объем непогашенных кредитов, выданных ими малым и микропредприятиям к концу марта текущего года, достиг 34,8 трлн юаней.

Напомним, что общие активы финансовых учреждений Китая к концу 2018 г. достигли 293,52 трлн юаней ($43,8 трлн). Это на 6,4% больше, чем в конце 2017 г. А по итогам февраля 2019 г., объем портфеля внутригосударственных активов банков Китая достиг 266 трлн юаней ($39,6 трлн). Это на 7% больше, чем в феврале 2018 г. Рост банковских активов Поднебесной ускорился по сравнению с уровнем января текущего года, когда был зафиксирован рост на 6,9%.

Самые дорогие бренды Китая по версии Forbes

Китайский банк ICBC возглавляет список Forbes Global 2000 седьмой год подряд. Это государственная финансовая корпорация управляет активами на сумму более $4 трлн, а численность ее персонала составляет почти полмиллиона человек.

Год стал успешным для финансового сектора Китая: остальные банки «большой четверки» (China Construction Bank, Agricultural Bank и China and Bank of China вошли в топ-10 списка, заняв 3-е, 4-е и 8-е места соответственно. Кроме них в первой десятке еще одна китайская компания — страховая группа Ping'an.

Наибольшее число компаний в рейтинге — 575 — из США. Сразу за ними следует Китай и Гонконг — 309. За какие-то 15 лет расстановка сил в мире существенно изменилась: когда Forbes впервые опубликовал список Global 2000 в 2003 году, США в нем были представлены 776 компаниями, а Китай и Гонконг — 43 компаниями.

Среди 25 российских компаний, попавших в Global 2000, лидируют «Газпром» (40-е место), Сбербанк (47-е место) и «Роснефть» (52-е место).

Маньчжурия — ворота импорта российского продовольствия

Важнейший торговый и транспортный узел Нового шелкового пути, Маньчжурия давно стала главными воротами для импорта российского продовольствия.

Первой зерновой культурой, поставленной в Китай через Маньчжурию, стал рапс в 2014 году. А уже 17 декабря 2015 года Китай официально открыл свой рынок для рапса, кукурузы, сои, пшеницы и риса из РФ. Соответствующие протоколы были подписаны в ходе 20-го совещания глав правительств КНР и РФ. Первая поставка российской пшеницы в Китай состоялась в апреле 2017 года именно через Маньчжурию. Это стало историческим событием для торговли между нашими странами. В апреле 2019 года Китай впервые импортировал через Маньчжурию российскую сою, а количество импортируемых российских зерновых культур увеличилось до семи.

В первом квартале 2019 года таможенные службы Маньчжурии разработали комплекс мер, призванный обеспечить беспрепятственный импорт российских зерновых культур. Его основная задача — ускорить карантинный фитосанитарный контроль в отношении высококачественной сельскохозяйственной продукции из России. Меры поддержки также включают в себя налоговые льготы для импортеров.

В первом квартале 2019 года Россия экспортировала в Китай через Маньчжурию 290 партий зерновых и масличных культур общим весом 41,7 тыс. тонн на сумму $1,45 млн. Основными статьями экспорта были льняное семя, гречка, семена подсолнечника, пшеница и рапс. Впервые был осуществлен импорт через Маньчжурию партии российского льноволокна.

Конкурентоспособность российской продукции — высокая. Это определяется не только качеством, но и ценой транспортировки, удобством таможенного оформления и наличием в Маньчжурии специального терминала для приема и выгрузки зерна. Со своей стороны, китайские импортеры надеются, что для российских компаний направление экспорта продовольствия через Маньчжурию также станет самым привлекательным.

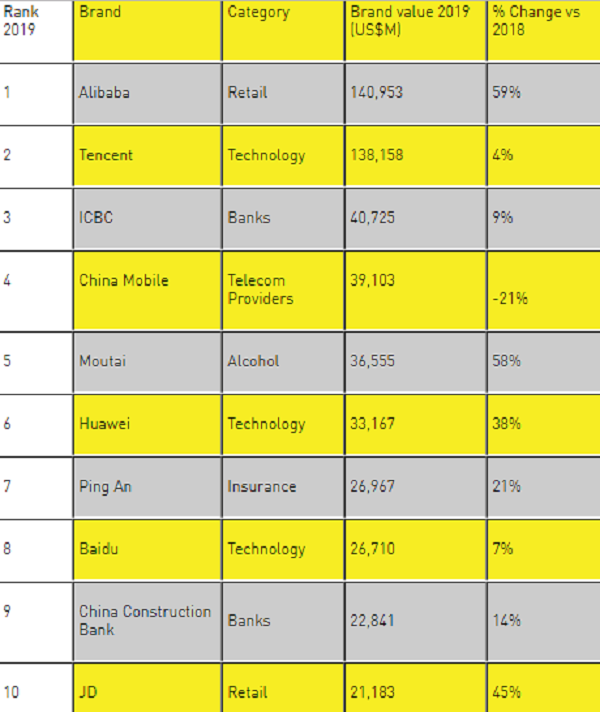

Alibaba впервые стала лидером Топ-100 от Millward Brown

На прошлой неделе компания Kantar Millward Brown опубликовала свой ежегодный рейтинг топ-100 самых дорогих китайских брендов. Лидером которого оказалась Alibaba, впервые обогнав Tencent. Стоимость бренда выросла на 59% и достигла $149 млрд. А совокупная стоимость всех 100 компаний рейтинга установила новый рекорд — $889,7 млрд. Рост составил более 30% — это самый высокий рост с 2011 года. При этом 26% от общей стоимости приходится на 11 высокотехнологичных брендов: Huawei, Xiaomi, Lenovo, DJI и ZTE и другие.

С тех пор как в 2006 году Millward Brown впервые опубликовала свой рейтинг, только одна китайская компания вылетела из него. Остальные участники стабильно добавляли в стоимости.

В 2019 году в поле зрения Millward Brown попали четыре новые отрасли: финансирование потребительского рынка, культура и развлечения, службы жизнеобеспечения и транспортные услуги.

В первую десятку вошли Alibaba, Tencent, крупнейший банк КНР ICBC, крупнейший оператор сотовой связи China Mobile, самый старый водочный бренд Maotai, Huawei, страховая компания PingAn Insurance, Baidu, China Construction Bank и маркетплейс JD.

Объем торговли между Китаем и Россией вырастет на 30%

Профессор Сергей Лузянин, директор Института Дальневосточных исследований РАН, рассказал китайскому бизнес-порталу Yicai Global, что товарооборот между нашими странами в этом году может увеличиться на 28-30% и достичь отметки в $130 млрд. Основными драйверами такого роста Сергей Геннадьевич назвал совместные проекты в энергетике и экспорт онлайн.

Объем двусторонней торговли за период с января по ноябрь прошлого года составил $97,2 млрд, увеличившись на 27,8%. Это самые быстрые темпы роста среди основных торговых партнеров Китая. Министерство коммерции КНР заявило в начале года, что еще в середине декабря 2018 года объем торговли между нашими странами достиг рекордных $100 млрд.

Газопровод «Сила Сибири» начнет поставлять газ в Китай до конца этого года. Уже стартовал двусторонний проект по сжиженному газу. На газ, нефть и уголь приходится, по данным эксперта, до 60% российского экспорта в Китай.

Объемы российского экспорта продолжают расти за счет выхода экспортеров на электронные торговые площадки Китая. По словам Сергея Лузянина, экспорт онлайн идеален для многих категорий товаров. Например, для одежды.

Портрет с натуры

А.В. Воронцов – заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России.

Г.Д. Толорая. «У восточного порога: эскизы корейской политики начала ХХI века». Дашков и Ко, 2019. ISBN 9785394031427. 425 с.

Корейский полуостров продолжает находиться в центре мировой политики. В конце февраля 2019 г. драматично завершилась вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. А ведь всего чуть больше года назад эти руководители смотрели друг на друга исключительно «через прицел винтовки». Размашистые качели от острого военного кризиса 2017 г. к «оглушительному» дипломатическому прорыву в 2018 – начале 2019 гг. удивляют даже бывалых корееведов. Помимо двух встреч лидеров США и Северной Кореи, которых не бывало никогда прежде, состоялись три межкорейских саммита за четыре месяца, четыре встречи в верхах КНДР – КНР и переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным во Владивостоке.

Нет необходимости объяснять актуальность и важность исследований, посвященных корейской проблематике и принадлежащих перу не только свидетеля, но и участника многих изучаемых явлений. Для России корейская проблема стала одним из главных политических вызовов, предметом споров с ведущими державами. В ряде стран опасаются военного конфликта, который грозил бы разрушить не только государства Корейского полуострова и соседние страны, но и нынешний мировой порядок. Ядерная проблема КНДР стала предметом горячей полемики между политическими силами в США и других странах Запада, актуальнейшим вопросом мировой политологии. Эти споры продолжаются и поныне.

Повышение общественного и научного внимания имеет двойственный результат: с одной стороны, количество публикаций по корейской теме в 2016–2019 гг. резко возросло, с другой – их качество оставляет желать лучшего. Много материалов и исследований конъюнктурного характера, подготовленных неспециалистами без глубокого понимания сложной истории и причинно-следственных взаимосвязей в корейской проблеме. Тем важнее труд, содержащий строгую научную ретроспективу, проверенные фактологические данные и их правильную интерпретацию. Трудно переоценить ценность и своевременность предлагаемой книги: она подготовлена специалистом с мировым именем, пользующимся заслуженным авторитетом как в России, так и в странах Корейского полуострова, на Западе, в Китае и Японии. На протяжении четырех десятилетий автор работал и в академической науке, и в практической области, в экономике и политике, был глубоко вовлечен в корейские дела и в советский, и в постсоветский период. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. он внес большой личный вклад в установление сотрудничества с Южной Кореей, позднее непосредственно участвовал в выработке и реализации дипломатической линии на корейском направлении. Георгий Толорая хорошо знаком с политическими лидерами, политиками, бизнесменами обоих корейских государств, ведущими авторитетами мировой науки в этой области.

Обсуждаемая книга – не стройное академическое исследование, рассматривающее проблемы в строгой логической и хронологической последовательности. Она основана на аналитических и публицистических материалах, написанных по горячим следам событий, зачастую носящих полемический характер. В этом и сила, и слабость работы. Конечно, ей не хватает целостности анализа происходящих процессов в исторической перспективе, а ряд важных событий остались за бортом повествования. Это не панорамное изложение, а эскизы с натуры; большинство текстов оставлены неизменными с момента написания.

Однако материалы, посвященные анализу кризисных моментов недавней истории, усилий российской дипломатии по их урегулированию, социально-экономического и политического развития Юга и Севера имеют ценность первоисточников и зачастую уникальны (например, те из них, которые касаются отношений Ким Чен Ира с Россией). Очень ценны разделы, посвященные внутренним процессам КНДР, написанные в том числе на основе личных наблюдений.

Особенно примечательно и поучительно то, что анализ и выводы автора мало подвержены конъюнктурным колебаниям. Они отражают серьезность научного подхода, отказ от скороспелых заключений, глубокую обоснованность прогнозов и рекомендаций. При этом лейтмотив один – как предотвратить кризис у «восточного порога» нашей страны и, напротив, сделать Корейский полуостров зоной мира и сотрудничества, которая стала бы для России приоритетной в Азии.

Разумеется, столь масштабное полотно не может быть свободно от недоработок и недостатков. Имеются повторы, редакционные неточности, неравномерность в освещении тех или иных проблем, некоторая разноголосица в стиле изложения (от строго академического до публицистического). Недостаточно проработан справочный аппарат, ряд сносок на материалы «доинтернетной эпохи» не отвечают нынешним требованиям.

Эти частные замечания не умаляют научной и практической ценности издания. Книга может быть использована в качестве фактологической базы и аналитического компендиума как практиками, так и экспертами – политологами и экономистами, будет востребована в вузах с международной специализацией. Представляется, что она найдет заинтересованную аудиторию и за рубежом.

История МО: попытка описания

Алексей Куприянов - кандидат исторических наук, научный сотрудник Сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.

Фененко А.В. «История международных отношений: 1648–1945: Учеб. пособие. М., Издательство «Аспект-Пресс», 2018.

Любой человек, решивший всерьез заняться изучением международных отношений (МО), рано или поздно сталкивается с парадоксом: сама структура этой дисциплины перевернута с ног на голову. История международных отношений (ИМО), которая должна служить базисом для выстраивания концепций, находится по большей части в подчиненном отношении к теории международных отношений (ТМО) положении и подгоняется под нее. Проще говоря, теория зачастую существует в отрыве от исторического факта.

Происходит это по целому ряду причин, не в последнюю очередь – из-за высоких требований, которые предъявляются к историкам международных отношений. Они должны не только быть специалистами в области МО, но и владеть всем набором методов исторического познания, обладать широкой эрудицией и пониманием исторических процессов, умением прослеживать связи между событиями дней давно минувших и нынешних.