Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Morgan Stanley резко повысил прогноз цен на нефть.

Сокращение добычи нефти в Иране, Ливии и Анголе приведет к уменьшению предложения на глобальном рынке, пришел к выводу Morgan Stanley и резко повысил прогноз стоимости нефти Brent на второе полугодие

Геополитическая напряженность и сокращение добычи в отдельных странах будут оказывать давление на глобальный нефтяной рынок в обозримой перспективе, пришел к выводу банк Morgan Stanley и резко повысил прогноз цены международного эталона Brent на второе полугодие 2018 года (обзор банка есть у РБК) — сразу на $7,5, до $85 за баррель. В последний раз Brent торговался на этом уровне в октябре 2014 года.

Волатильности на глобальном рынке будут способствовать макроэкономическая нестабильность, риски торговой войны между США, Китаем и Евросоюзом, а также возобновление беспорядков в Ливии, отмечают аналитики ценового агентства Platts.

Во вторник, 3 июля, фьючерсы Brent котировались на уровне $77,26 за баррель (по состоянию на 20:40 мск), а североамериканский бенчмарк WTI — на уровне $73,93.

Геополитические риски

Риски в отношении экспорта иранской нефти стремительно выросли за минувшую неделю, пишут в своем обзоре аналитики Morgan Stanley Мартин Ратс и Эми Саджент. На брифинге 26 июня представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон «будет настаивать на том, чтобы страны свели импорт иранской нефти к нулю, и некоторые из них уже подтвердили это намерение». США стремятся обнулить поставки нефти из Ирана в как можно большее число стран и как можно скорее, подтвердил в понедельник, 2 июля, директор отдела политического планирования Госдепа Брайан Хук, писал Bloomberg.

«В этих условиях мы считаем, что отгрузки иранской нефти на рынки Европы, Японии и Южной Кореи действительно упадут до минимума», — отмечается в прогнозе Morgan Stanley. Сейчас на них приходится порядка 1 млн из 2,7 млн барр. морских поставок иранской нефти в сутки, по данным ClipperData. Банк также ждет сокращения иранских поставок в Индию и другие страны Азии, что отчасти может быть компенсировано увеличением экспорта в Китай. В целом Morgan Stanley оценивает, что добыча в Иране упадет с 3,8 млн барр. в сутки во втором квартале до 2,7 млн барр. в сутки в четвертом квартале 2018 года и до 2,5 млн барр. в сутки в 2019 году.

Банк также существенно пересмотрел свои оценки добычи в Ливии и Анголе. Политический кризис в Ливии спровоцировал остановку отгрузок с экспортных терминалов на востоке страны. Морские поставки из страны упали за последние две недели более чем вдвое, до 0,4 млн барр. в сутки. Morgan Stanley считает, что добыча восстановится до 0,8 млн барр. в сутки в четвертом квартале 2018 года, но риски ее сокращения сохраняются. Падение морских поставок из Анголы снова ускорилось в июне, и план отгрузок на август указывает на дальнейшее падение. Стабильному снижению показателя способствует истощение зрелых месторождений, отмечает Platts.

Поддержку мировому спросу в третьем квартале окажет завершение ремонтных работ на европейских НПЗ, а также начавшийся сезон летних отпусков, во время которого цены на горючее растут, считает Platts.

Стабилизирующий поставщик

Сложившиеся условия будут вынуждать страны, располагающие свободными мощностями, наращивать добычу, следует из прогноза. Именно это сделает Саудовская Аравия, которая выступит в традиционной для рынка роли «стабилизирующего поставщика», то есть экспортера, который контролирует существенную долю рынка и может с минимальными издержками увеличивать или сокращать предложение продукта.

Банк существенно повысил прогноз добычи в Саудовской Аравии на второе полугодие 2018 года, с 10,1 млн до 10,8 млн барр. в сутки. В 2019 году показатель увеличится до 11 млн барр. в сутки.

Прогнозы в отношении поставок из России, ОАЭ и Кувейта также незначительно пересмотрены в сторону повышения. В третьем и четвертом кварталах экспорт из России вырастет с 11 млн барр. в сутки во втором квартале до 11,1 и 11,2 млн барр. в сутки в третьем и четвертом кварталах соответственно.

Выгода для России

Согласно принятым в июне поправкам в федеральный бюджет 2018 года, дорогая нефть позволит впервые с 2011 года обеспечить его профицит. Прогноз поступления нефтегазовых доходов увеличен на 1,76 трлн руб. (до 7,23 трлн руб., или 7,4% ВВП), что связано в первую очередь с ростом прогнозируемой цены на нефть российской марки Urals (с $43,8 до $61,4 за баррель).

В первом полугодии 2018 года средняя цена Urals составила $68,83 за баррель, следует из материалов на сайте Минфина. Средняя цена Urals в июне 2018 года составила $73,4 за баррель (в июне прошлого года было $45,7). В конце мая президент Владимир Путин говорил, что Россию вполне устраивает цена в $60 за баррель нефти.

Мировые цены на нефть могут подняться до $90 и даже $100 за баррель в 2019 году, допускает Bank of America Merrill Lynch.

Автор: Олег Макаров.

Alibaba Group планирует открыть в России продажу продуктов питания. Как ожидается, в ассортименте будут широко представлены морепродукты. Соответствующий раздел появится в интернет-магазине Tmall, дочерней компании Alibaba.

Россия стала первой после Поднебесной страной, на рынок которой вышла китайская платформа Tmall. Сейчас этот онлайн-магазин входит в Топ-15 самых популярных мировых интернет-проектов.

Ранее сообщалось, что китайская корпорация Alibaba расширяет присутствие в сельских районах КНР. Так, в деревнях уже открыто более чем 300 000 онлайн-магазинов на крупнейшей китайской платформе электронной торговли Taobao.

К концу августа 2016 г. количество "Taobao-деревень", или населенных пунктов Китая, в которых более 10% домохозяйств имеют онлайн-магазины и получают ежегодные доходы от продаж в объеме 10 млн юаней, достигло 1311. Это на 68% больше, чем годом ранее.

Рыночная стоимость китайской Alibaba Group превзошла все остальные котирующиеся на бирже азиатские фирмы. Так, к завершению торгов 16 сентября 2016 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций владеющей крупнейшей площадкой для электронной коммерции Alibaba Group составила $104,64 за акцию. Таким образом, капитализация компании в общей сложности превысила $266 млрд.

По итогам июня 2018 г., индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая составил 51,5 пункта. Месяцем ранее данный показатель достигал 51,9 пункта, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Тем не менее, уровень индекса, который продолжает расти, позволяет говорить о хорошем состоянии промышленности Поднебесной. PMI выше 50 пунктов свидетельствует о расширении производственного сектора, а ниже 50 – о его сокращении. В производственном секторе Китая данный индекс держится выше 50% на протяжении последних 20 месяцев подряд.

Ранее сообщалось, что по итогам мая 2018 г., PMI в производственном секторе страны достиг 51,9 пункта. В апреле текущего года он составлял 51,4 пункта. Майский PMI вырос на 0,7 пункта в годовом сопоставлении. Субиндекс производства составил 54,1 пункта с приростом на 1%, а субиндекс новых заказов – 53,8 пункта с увеличением на 0,9% относительно уровня апреля.

Напомним, что в марте 2018 г. индекс деловой активности в производственном секторе Китая достиг 51,5 пункта. В феврале этого года он составлял 50,3 пункта, а в январе – 51,3 пункта.

Между российским городом Иркутск и китайским Шэньяном, административным центром северо-восточной китайской провинции Ляонин, открыто прямое авиасообщение. Рейсы обслуживает China Southern Airlines.

Полеты между Шэньяном и Иркутском выполняются трижды в неделю. Время в пути составляет три часа.

Иркутск в настоящее время является одним из самых популярных направлений среди китайских туристов.

Напомним, что по итогам января-марта 2018 г. в российских городах Москве и Санкт-Петербурге по безвизовой программе побывали 67 000 китайских туристов. Это в два раза больше, чем за январь-март 2017 г. В частности, Москва приняла в составе организованных туристских групп около 43 000 человек с приростом на 79%.

Как сообщалось, в 2017 г. в рамках безвизового обмена Россию посетили 943 000 китайских туристов. Данный показатель вырос на 23% в годовом сопоставлении.

В целом за прошлый год граждане КНР совершили 130,51 млн туристических поездок за рубеж. Это на 7% больше, чем в 2016 г. По итогам 2017 г., доходы Поднебесной от туризма составили 5,4 трлн юаней ($860 млрд). Это на 15,1% больше, чем годом ранее.

По итогам января-мая 2018 г., китайские интернет-компании с оборотом более 3 млн юаней получили доход в размере 332,5 млрд юаней (примерно $53 млрд). Это на 23,9% больше, чем за январь-май 2017 г. Таковы официальные данные.

В частности, доход от информационных услуг за пять месяцев текущего года достиг 300,4 млрд юаней с приростом на 22%. На данный показатель пришлось 90,3% от общего операционного дохода интернет-компаний.

По итогам января-мая 2018 г., инвестиции в исследования и разработку в указанной сфере составили 14,45 млрд юаней. Они увеличились на 17,3% в годовом сопоставлении. Самые успешные интернет-компании находятся в провинции Гуандун, где их валовой доход показал рост на 32,9%, а также в городах Шанхай и Пекин – там прирост составил 19,9% и 34,2% соответственно.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 г., объем китайской индустрии авторского права в Интернете достиг 636,5 млрд юаней ($100,9 млрд). Это на 27,2% больше, чем за 2016 г.

Так, за прошлый год объем рынка платных видеоматериалов в Поднебесной достиг 21,8 млрд юаней. В ближайшие два года в этой сфере ожидается рост в размере 60%.

Рынок онлайн-игр в 2017 г. достиг 235,5 млрд юаней. Данный показатель растет в среднем на 32% в год.

Рынок онлайн-музыки Китая вырос на 22% относительно уровня 2016 г. и достиг 17,5 млрд юаней, а рынок онлайн-информации подскочил на 40% – до 30,5 млрд юаней.

В стране насчитывается 422 млн пользователей сервисов потокового вещания, а объем рынка потокового вещания составил примерно 40 млрд юаней.

За июнь 2018 г. индекс эффективности в секторе логистики китайской экономики (LPI) достиг 54,9%. Это на 1,2% меньше, чем в мае текущего года, сообщила Всекитайская логистическая и закупочная ассоциация.

Если LPI превышает отметку в 50%, то это свидетельствует о том, что логистический сектор экономики в целом растет и расширяется, а если индекс находится ниже 50%, то сектор сокращается.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 г. выросла деловая активность в логистической отрасли Китая, сообщила Китайская федерация логистики и закупок. Индекс LPI составил 56,1%. Это на 1,5% больше, чем в апреле текущего года.

Китайские власти намерены в ближайшие пять лет обеспечить дальнейший рост отрасли. В частности, будет снижена налоговая нагрузка и сокращены издержки компаний, работающих в указанной сфере.

Напомним, что по итогам января-мая 2018 г., капиталовложения в основные фонды в сфере инфраструктуры страны выросли на 9,4% в годовом сопоставлении. Рост данного показателя незначительно замедлился.

На Ланьчжоуской торгово-инвестиционной ярмарке, которая откроется 5 июля 2018 г., представлены 34 страны из экономического пояса Шелкового Пути.

Торгово-инвестиционная ярмарка в административном центре северо-западной китайской провинции Ганьсу проходит с 1993 г. В этом году она состоится в 24 раз. Почетными гостями ярмарки стали Сингапур и Республика Корея.

Деловая программа посвящена энергосбережению, охране окружающей среды, логистике, сельскому хозяйству с замкнутым циклом экологически безопасного производства и т. п. В рамках ярмарки запланированы пять форумов на высоком уровне и более 20 различных мероприятий по содействию развитию торгово-инвестиционной деятельности и сотрудничества.

Напомним, что за 2013-2017 гг. общий торговый оборот Китая со странами Шелкового Пути превысил $5 трлн. В то же время китайские инвесторы вложили в экономику указанных стран более $70 млрд. Оба показателя устойчиво растут.

В странах экономического пояса Шелкового Пути китайские предприятия построили 75 зон торгово-экономического сотрудничества. Компании из Поднебесной уплатили местным правительствам пошлины в размере $2,2 млрд. За последние пять лет в странах Шелкового Пути было создано в общей сложности 210 000 рабочих мест.

Четыре банка Китая – ICBC, China Construction Bank, Bank of China и Agricultural Bank of China – заняли первые четыре строчки в мировом рейтинге 1000 крупнейших банков мира за 2017 г. Рейтинг подготовили и опубликовали эксперты британского журнала The Banker.

ICBC вышел на первое место шестой раз подряд. Эксперты оценивали банки по капиталу первого уровня. В текущем году указанный показатель для ICBC составил $324 млрд, для China Construction Bank – $272 млрд, для Bank of China – $224 млрд, для Agricultural Bank of China – $218 млрд.

На пятой позиции расположился американский JPMorgan Chase с капиталом в $209 млрд, на шестой – Bank of America с $191 млрд, на седьмой – Wells Fargo с $178 млрд, на восьмой – Citigroup с $165 млрд, на девятой – японский Mitsubishi UFJ с $153 млрд. Замыкает десятку лидеров британский HSBC с капиталом $151 млрд.

Как отмечают аналитики, Китай стал мировым лидером по приросту прибыли банковской отрасли за прошлый год. Данный показатель КНР достиг $29,3 млрд. На втором месте – банки Италии ($28,9 млрд), на третьем – Великобритании ($20,2 млрд).

Ранее сообщалось, что по итогам апреля 2018 г., активы китайских банковских учреждений достигли 248,6 трлн юаней ($38,9 трлн). Это на 7,2% больше, чем в апреле 2017 г. К концу четвертого месяца текущего года общая сумма обязательств банков КНР составила 228,5 трлн юаней. Данный показатель увеличился на 6,8%.

В частности, по итогам апреля 2018 г., активы коммерческих банков Поднебесной достигли 192,4 трлн юаней с приростом на 6,4% в годовом сопоставлении, а их обязательства составили 177,2 трлн юаней с увеличением на 6%. Активы сельских финансовых учреждений страны составили 33,4 трлн юаней. Это на 6,6% больше, чем годом ранее. Их обязательства выросли на 6% и достигли 30,9 трлн юаней.

В июне, Иран экспортировал более 2,61 млн. баррелей нефти и газового конденсата в день

В июне, Иран экспортировал более 2,61 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день, сообщает информационное агентство Shana.

Экспорт нефти составлял 2,28 млн. баррелей в сутки, а газового конденсата 330 000 баррелей в сутки в общем объеме экспорта за последний месяц.

Иран экспортировал 2,145 млн. баррелей нефти в сутки в прошлом 1396 иранском календарном году, который закончился 20 марта 2018 года.

Представитель правительства Мохаммад Бакер Ноубахт недавно объявил, что доходы Ирана в первом квартале текущего 1397 иранского календарного года (21 марта - 21 мая) увеличились на 59,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как рассказал чиновник, доходы от нефти в стране также выросли на 74 процента в первом квартале этого года.

Средняя цена иранской нефти с начала текущего иранского календарного года составляла 66 долларов за баррель.

На прошлой неделе агентство Рейтер сообщило, что экспорт сырой нефти из Ирана крупным азиатским потребителям в мае вырос до самых высоких уровней за восемь месяцев.

Китай, Индия, Япония и Южная Корея в прошлом месяце импортировали 1,8 млн. баррелей нефти из Ирана.

Как показали данные, экспорт сырой нефти из Ирана в Азию в мае этого года продемонстрировал рост на 15 процентов по сравнению с маем 2017 года.

Иранский парламент одобрил создание внутренней системы обмена финансовыми сообщениями

Иранские законодатели приняли единый срочный законопроект об использовании внутренней системы обмена финансовыми сообщениями, который после его завершения потребует от Центрального банка подписать двусторонние или многосторонние валютные соглашения, по крайней мере, с 24 странами мира.

Единый законопроект первой срочности был принят 103 голосами "за", при наличии 67 голосов "против" и 7 "воздержавшихся", в среду, на открытом заседании иранского парламента, сообщает Mehr News.

Законопроект, если он будет принят, потребует запуска и использования внутренней системы обмена финансовыми сообщениями для двустороннего или многостороннего экономического сотрудничества, а также позволит получить доступ к иностранным банкам и валютным учреждениям, которые ведут бизнес с иранской стороной.

Еще одна статья законопроекта требует от Центрального банка Ирана подписать и завершить работу над двусторонними или многосторонними валютными соглашениями, по меньшей мере, с 24 странами, включая Китай, Россию, Индию, Пакистан, Турцию, Бразилию, Ирак, Японию, Южную Корею, Азербайджан, Афганистан, Туркменистан, Армению, Катар, Оман, Казахстан, Сингапур, Таиланд, Индонезию, Беларусь, Шри-Ланку, Ливан, Сирию и Малайзию.

По словам иранского депутата Хоссейнали Хаджи Делигани, законопроект направлен на решение вопроса об урегулировании долларовых транзакций и введение альтернативы системе SWIFT в качестве международной системы обмена сообщениями для финансовых транзакций.

Китайская компания готовится строить трамвайную линию в иранском Казвине

Между китайским "NORINCO International Co." и муниципалитетом иранского города Казвин был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно строительства первой трамвайной линии в Казвине.

Во время церемонии, состоявшейся во вторник в штаб-квартире муниципалитета Казвина, руководители "NORINCO International Co." и мэр Казвина Али Сафари подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству трассы длиной 7,5 км в городе Казвин.

Стоимость этой трамвайной линии оценивается примерно в 150 миллионов долларов, сообщает Mehr News.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, китайской компании понадобится около шести месяцев, чтобы завершить начальные исследования, а реализация проекта должна начаться с начала нового 1398 иранского календарного года (с 21 марта 2019 года).

Иран экспортировал не нефтяных товаров на $11,618 млрд., показав рост на 15,5%

По данным Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA), в течение трехмесячного периода, с 21 марта по 21 июня 2018 года, Иран экспортировал не нефтяных товаров на 11,618 млрд. долларов США, показав рост на 15,5% по сравнению с экспортом стоимостью 10,052 млрд. долларов США, осуществленным за тот же период прошлого года.

Данные IRICA показали, что газовый конденсат на сумму 1,558 млрд. долларов США, сжиженный пропан на сумму 534 млн. долларов США, масла с низкой плотностью и их побочные продукты, за исключением бензина, на сумму 490 млн. долларов США, и полиэтиленовая пленка на сумму 306 млн. долларов США были основными экспортируемыми продуктами за указанный период времени, сообщает IRNA.

Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ирак, Афганистан и Южная Корея были основными экспортными рынками иранских не нефтяных товаров в течение трехмесячного периода.

За указанный период Иран импортировал не нефтяных товаров на 11,253 млрд. долларов США, что на 2,76 процента меньше показателя прошлого года.

Автозапчасти на сумму 541 млн. долларов США, кукуруза в качестве корма для скота стоимостью 436 млн. долларов США, рис на сумму 375 млн. долларов США и соевые бобы стоимостью 373 млн. долларов США были основными импортируемыми продуктами, а Китай, ОАЭ, Южная Корея, Германия и Турция были основными экспортерами товаров в Иран в течение трехмесячного периода.

Успехи Ирана не дают покоя США и Израилю

В последнее время СМИ противоборствующих с Ираном стран стали пестреть беспочвенными утверждениями о том, что иранцы готовятся к смене власти. Когда же к антииранской истерии были подключены и курдские СМИ и «правозащитные» организации, стало понятно об успехах Тегерана в деле сотрудничества с курдскими партиями и вооруженными формированиями в Ираке и Сирии.

Проблема Израиля, Саудовской Аравии и США в том, что там мало понимают внутриранские реалии. Опора же на маргиналов в такой стране, как Иран, никого ни к чему хорошему не приводила и не приведет — Иран же не Украина или Югославия, не Грузия или Армения с Киргизией. «Яйца» в декабре 2017-го так и не стали «двигателем революции». Сейчас на вооружение был взят тезис о том, что резкая инфляция иранского риала/тумана вызовет массовые протесты. Сколь бы массовыми ни были протесты «по яйцам» или из-за снижения курса национальной валюты, численность протестующих не идет ни в какое сравнение с количеством людей, неформально поддерживающих конституционный строй и лично верховного лидера Исламской революции (шиитский наместник Бога на земле). Статус аятоллы Хаменеи непоколебим и несравним со статусами президента или премьер-министра.

Динамика нынешних псевдопротестов, которые были кем-то перемещены на рынки Тегерана, примерно такова. В начале орущих было не более пяти десятков человек. На второй день СМИ сообщали о «сотнях протестующих». С каких коврижек на третий-четвертый день вдруг заголосили о «массовых манифестациях» — непонятно, хотя понятно, что писавшие такое ни разу не бывали ни на одном тегеранском рынке. Даже если в Тегеране на всех рынках встали бы и забастовали, а то и прибегли бы к «массовым манифестациям» так называемые мелкие и средние «бизнесмены», т. е. просто торговцы розничной сети, их количество не дойдет и до 100 тысяч человек. Но не это суть — как и зимой, органы охраны правопорядка Ирана вначале не вмешивались. А затем жестко ударили. И вот что выяснилось.

27 июня генпрокурор Тегерана Аббас Джафари-Доулатабади заявил, что «главные провокаторы», которые планировали протесты на главном рынке столицы, были арестованы. Оказывается, сами торговцы вообще ничего не планировали. Злоумышленники угрожали лавочникам и требовали закрывать свои магазины, а также пытались создать хаос в некоторых частях города и атаковать магазины, сообщил журналистам Джафари-Доулатабади. «Как я уже говорил, власти страны не будут колебаться в борьбе с беспорядками», — заявил генпрокурор, добавив, что США продолжают попытки «нарушить безопасность» Ирана.

Ключевые слова — конечно, США и безопасность, т. е. внутренняя безопасность Ирана. Итак, сопоставляя попытки дестабилизировать Тегеран блокированием розничной торговли на рынках с тем, как дестабилизировали Ереван в апреле этого года, мы видим, что на первом этапе в ход бросают некие «инициативные группы» с задачей любым способом «раскачать» инертность населения и вывести его на улицу. А далее уже — расчет на инерционность течения «нескончаемого митинга» и на то, что общий ажиотаж толпы рано или поздно «заразит» и праздных зевак. На последнем этапе — некая «помощь изнутри» или «помощь извне». Чтобы было понятно, к чему приведено поверхностное сравнение «рыночного протеста» в Тегеране с событиями в Ереване в апреле этого года, укажем — в соцсетях некие круги, представляющиеся «армянами», а то и «армянами в США», открыто пытаются внедрить в сознание пользователей, что «в Иране вот-вот будет смена власти». Ангажированный характер этой пропагандистской кампании в соцсетях налицо — даже доказательств не нужно, ибо и перед декабрем 2017-го подобные пропагандисты с «армянскими фамилиями» тоже неистовствовали в соцсетях на тему о «скорой смене режима» в Тегеране. Кстати, нет и забастовок на тегеранских рынках — некоторые из них приостановили работу по приказу правоохранительных органов. Идет дознание, допросы свидетелей и т. д.

Сообщения же СМИ Израиля, Саудовской Аравии, США, даже общеарабского телеканала Al Arabiya предлагаем игнорировать. Не будучи в Тегеране, конечно, трудно что-то гарантированно утверждать, но по логике событий конца декабря 2017-го можно предположить, что под «главными провокаторами» прокурор Джафари-Доулатабади имел в виду как раз тех беспредельщиков, которые, как особо подчеркивал телеканал Al Arabiya, и занимались откровенной провокацией: «На одном из видео участники шествия выкрикивают: «Не Газа, не Ливан, моя земля — Иран». Это подразумевает призыв к правительству страны сосредоточиться не на внешних, а на внутренних проблемах».

Не правда ли, примечательный унисон с нытьем американских и израильских политиков о том, что «Иран должен убраться из Сирии»? Главный советник верховного лидера Исламской революции по международным вопросам Али Акбар Велайети подтвердил постоянную поддержку Тегераном Дамаска в его кампании против терроризма и сказал: «Защищая Сирию и Ось сопротивления [т.е. Ирак, Сирию, Россию, шиитские и другие ополчения — прим.], Иран защищает себя». Он подчеркнул, что поддержка Сирии со стороны Ирана «будет продолжаться до тех пор, пока арабская страна не будет полностью очищена от терроризма».

С момента, когда Иран пригрозил подать в международный суд на США за причастность к созданию террористических групп и организации двойного теракта в Тегеране в июне 2017-го, выражение «полностью очищена от терроризма» означает также и выдворение американских военных из Сирии. Ну, а Израиль и Саудовская Аравия и без ничего считаются в Иране террористическими гособразованиями.

Встает вопрос — что же такого произошло, если тегеранским провокаторам на рынках июня 2018-го приписывают чуть ли не «массовый героизм» проамерикано-произраильского толка — мол, протестовавшие выдвигали лозунги типа «Смерть Палестине!», более того — якобы «протестовавшие желали смерти Сирии, движению «Хезболла», сектору Газа и лично верховному лидеру Ирана Али Хаменеи». В этом плане панарабский телеканал Al Arabiya оказался осторожней и правдивей, агентура Саудовской Аравии рискнула утверждать, что провокаторы всего лишь повторяли один из лозунгов декабря 2017-го.

Интересно — что весомей: выкрики, пусть даже и «нескольких тысяч торговцев», как отмечали тот же Al Arabiya и агентство Associated Press, или многомиллионные манифестации в День Кодса в Тегеране в поддержку Палестинской интифады? У нас-то ответ сомнений и двойного прочтения не вызывает — автор данных строк сам являлся участником крупного международного форума «Вместе поддержим Палестинскую интифаду» в феврале 2017-го в Тегеране. Как очевидец могу констатировать, что вопросы Палестины и Иерусалима — не миф и не призрак даже и для рядовых иранцев. Так что никто, даже арестованные «главные провокаторы», как выразился тегеранский прокурор Джафари-Доулатабади, ни к чьей и ни к какой «смерти» не призывали — все по зиме знают, что наказание за такое будет куда строже, чем за лозунг «Не Газа, не Ливан, моя земля — Иран».

Но есть одно небольшое «но», когда начинаем задумываться, а настолько ли весом был фактор внешнего «координирования» летом 2018-го. Напомним: условные «реформаторы» Ирана недавно проиграли борьбу за пост спикера Меджлиса Ирана, уступив опытному и изощренному «консерватору» Али Ардаширу Лариджани, родной брат которого Садек Амоли Лариджани не просто верховный судья Ирана, но и порой называется одним из претендентов на роль преемника верховного лидера страны. И вот — что, конечно, может быть обусловлено и сугубо экономическими, и даже геополитическими причинами — резкий полет вниз иранского риала/тумана, пусть и немногочисленные, но протесты мелких лавочников, и т. д. Речь-то идет о недовольстве экономическим курсом правительства президента Хасана Роухани. Но именно в этом его все чаще критикуют условные «консерваторы», да даже — аятолла Хаменеи.

Отметим, что в Тегеране все предельно чутки — не только на уличные протесты, но и на закулисную критику. И вот 27 июня глава штаба иранского президента Махмуд Ваези поднял вопрос о том, что в будущем в правительстве будут внесены некоторые изменения. «У нас будут некоторые изменения в кабинете, — сказал Ваези журналистам в кулуарах заседания кабинета министров, сообщает Tasnim News. — В этой администрации будут изменения ради динамизма, но это зависит от президента, и я не знаю, когда это произойдет».

Чиновник далее отказался подтвердить, что министр дорог и городского развития Аббас Ахунди будет заменен, заявив, что президент Роухани примет решение о перестановках в кабинете министров. Отметив, что президент попросил своих министров поговорить с народом, Ваези добавил, что Роухани обратится к людям на встрече с официальными лицами своей администрации. Сообщения о кадровых перестановках пришли после того, как официальные лица администрации провели специальное заседание для контроля над падением национальной валюты.

А к народу обратился уже не один Роухани, но и сам аятолла Хаменеи. Во время выступления на общенациональном судебном конгрессе президент сказал, что США стремятся сломить иранский народ посредством «психологической и экономической войны»: «Цель США — разрушить доверие людей и их надежду на будущее». Три ветви власти несут «тяжелую ответственность», чтобы противостоять заговору США. Роухани сказал, что США и Израиль пытаются навредить иранцам путем введения санкций. Однако «иранский народ никогда не прекратит защищать свои национальные интересы и достоинство — т. е. независимость и свободу».

Роухани подчеркнул, что три ветви власти должны быть объединены более чем когда-либо. Он также сказал, что люди не должны беспокоиться, потому что нет недостатка в иностранной валюте или любом другом товаре: «Ни при каких обстоятельствах люди не столкнутся с проблемой удовлетворения своих основных потребностей». Экономическое положение страны стабильно — на рынок поступает достаточно иностранной валюты. Стоимость риала снизилась, в основном, из-за неэкономических факторов. Иран находится в состоянии «политической и правовой победы», добавил он, в заключение призвав: «Мы сможем справиться со всеми проблемами и противостоять давлению. Иранцы должны объединиться и поставить Америку на колени».

Выступление же аятоллы Хаменеи на том же форуме было более сдержанным и «прикладным». Он призвал судебные и правоохранительные органы ИРИ обеспечить иранцам условия для «безопасного бизнеса и жизнедеятельности». Госорганы должны обеспечить «атмосферу безопасности» и нейтрализовать тех, кто «разрушает экономическую безопасность», отметил Хаменеи, судебная же власть должна дать отпор тем, кто нарушает экономическую безопасность республики.

Точку зрения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) озвучивал его экс-командующий, главный военный советник аятоллы Яхья Рахим Сафеви: «Помочь уважаемому правительству и другим правительственным ведомствам решить экономические проблемы является нашим долгом. Мы должны нейтрализовать планы врага в его экономической войне и психологических операциях». И вот наш первоначальный вердикт по происходящему — мы видим, что «бунт реформаторов» или даже «протесты уставших», кто как хочет может это называть, «консерваторы» своего добиваются. Речь вновь идет о так называемой «экономике национального сопротивления мировому высокомерию», как в прежние годы различные иранские высшие должностные лица называли свое противостояние США и Израилю, в том числе и в сфере экономики и финансов.

Параллельно интеграции в ШОС и ЕАЭС

Есть ведь еще один нюанс — усиленная атака на Иран идет в то время как он последовательно идет на интеграцию с ШОС и ЕАЭС, а также договорился еще с рядом стран перейти во взаиморасчетах по торговле нефтью и газом на национальные валюты с отказом от доллара США. Согласимся, что это все тесным образом связано с событиями в Тегеране в конце июня 2018-го. И никакого «движения иранской экономики к коллапсу», как утверждают, например, СМИ Азербайджана, нет. А вот и доказательства:

1) 20 июня глава иранского Космического агентства Мортеза Барари подчеркнул, что «Ирану удалось достичь полного цикла в космической технике», и теперь страна «находится среди 10 стран, обладающих полным циклом в космической технике»;

2) 28 июня запущена вторая очередь нефтеперерабатывающего завода «Звезда Персидского залива» с участием президента Роухани, являющегося «крупнейшим в мире предприятием по переработке газового конденсата».

У коллапсирующих экономик подобных показателей априори не может быть. А уж тем же Израилю и Азербайджану даже мечтать о росте экономики не приходится, пусть даже и с падениями курса нацвалюты.

Курдская карта

Но мы упомянули и об очередном «пристегивании» (вероятно, что по приказу от спецслужб США и Израиля) курдов к антииранской пропаганде. Еще раз заметим — если в Иране какие-то курды и осуждаются на смертную казнь или на длительные сроки тюремного заключения, то это происходит не потому, что «они курды». Приговариваются к смерти террористы, взятые с поличным с оружием в руках, убийцы полицейских, военных, пограничников, ополченцев организации «Басидж» и т. д. То есть — при убийстве силовиков никто не станет кого-то «жалеть» из-за того, что убийца — допустим, курд, тюрок, еврей, цыган, армянин или язычник-огнепоклонник.

С начала года мы указывали, что даже по делу, когда члены дервишского ордена «Гонабади» в результате терактов убили одного полицейского и одного «басиджа», среди осужденных на смертную казнь был и курд — член ордена «Гонабади». Так что инсинуации проамериканских или произраильских курдов о том, что к смерти в Иране приговорили «по меньшей мере 10 курдских активистов», — это лицемерие. Приговорены террористы и убийцы. И на каком основании отказывать Ирану в праве защищать свое общество от террористов и убийц — непонятно. Взявший в руки оружие с целью терроризма — уже больше не «курдская оппозиция», тем более что, как мы сообщали еще в феврале, ведущие курдские оппозиционные партии Ирана давным-давно пришли к соглашению с Тегераном об отказе от любых форм вооруженного противостояния с законным правительством ИРИ. И поэтому нынешние обвинения проамериканских курдов выглядят диссонансными — а что, курды «не заметили», что только за день, когда они предприняли выпад против Ирана, из Турции радостно сообщили о «нейтрализации» 10 курдов — членов Курдской рабочей партии (PKK)? Создается впечатление, что США и Израиль «скомандовали своим курдам» не обращать внимания на антикурдские репрессии со стороны Турции.

Между тем в Сирии…

Все это следует также сопоставить с успешным наступлением на юге Сирии сирийской армии и шиитских ополченцев. Силы антитеррора почти вплотную подошли к американо-британо-иордано-израильской базе в Эт-Танфе. А также — с несколькими вооруженными инцидентами по границам Ирана, иранцы уничтожили группы нападавших боевиков. В случае с иракской границей был даже дипломатический демарш Тегерана, и иракские курды пообещали клятвенно, что в дальнейшем пресекут террористические действия со стороны своей границы.

Однако есть еще три события — председатель фракции прав человека иранского парламента Сейед Эхсан Казизаде Хашеми объявил, что ряд лиц, которые сотрудничали с террористами, напавшими на иранский парламент в 2017 году, были уничтожены в Ираке, сообщило Fars News. Второе — вообще загадочное: с 21 июня из Баку обвиняют Иран в неком инциденте. 26 июня командующий погранвойсками Ирана Кассем Резайи дал разъяснение: «Случившаяся несколько дней назад перестрелка произошла не на ирано-азербайджанской государственной границе, а в глубине территории Азербайджана, в 2 км от госграницы».

И третье — с 27 июня, проинформировав МАГАТЭ, Иран «возобновил работу завода по производству гексафторида урана, производство на котором было остановлено девять лет назад», не нарушая условия Соглашения по иранскому атому от 2015 году. В связи с этим напомним, что 6 июня 2018 года Иран ввел в строй новый завод по производству центрифуг для обогащения урана. Завод также не нарушает «ядерной сделки» — его строительство началось до 2015 года.

Согласимся — у США и Израиля более чем достаточно причин, чтобы именно сейчас «взъесться» на Тегеран. И если грубые ходы «слона в посудной лавке» - американцев и израильтян - в какой-то мере помогают иранским «консерваторам» постепенно приблизиться к своему контролю над экономикой ИРИ, это нормально и даже закономерно — все в рамках сугубо иранского подхода к решению политических задач.

Сергей Шакарянц

Источник: https://regnum.ru/news/polit/2441609.html

Китай не планирует сокращать импорт нефти из Ирана по призыву США

Представитель МИД Китая Лу Канг заявил, что Китай не планирует сотрудничать с призывом президента США Трампа о прекращении экспорта иранской нефти.

"Китай всегда выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции", - заявил официальный представитель МИД КНР Лу Канг, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Китай сотрудничать с США.

"Мы поддерживаем нормальные обмены и сотрудничество в рамках, соответствующих нашим обязательствам по международному праву", - добавил он, сообщает Mehr News.

"Китай и Иран - дружественные страны", - добавил представитель МИД Китая.

8 мая президент США Дональд Трамп незаконно вывел Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном, восстановив односторонние санкции в отношении этой страны.

В соответствии со своей целью оказать давление на Иран, Государственный департамент Соединенных Штатов призвал страны мира сократить импорт нефти из Ирана до нуля к ноябрю.

Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул в среду, что США не удастся отрезать связи Ирана с миром.

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Соединенные Штаты и Израиль в поддержке ИГ*.

"Сирийская тематика также представляет интерес для обеих стран, ее мы также обсудили. Нашей главной задачей в Сирии было нанести серьезный удар по ИГ* и другим террористам. Мы смогли одержать верх над ИГ*, несмотря на их поддержку со стороны США и Израиля", — заявил Роухани на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии в Вене.

Иранский президент также коснулся действий США после выхода из ядерной сделки, отметив, что Вашингтон навредил сам себе, а сам выход из сделки не пошел на пользу никому. По словам Роухани, Вена и Тегеран разделяют необходимость сохранения договоренности.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что планирует посетить КНДР, программа и время визита прорабатываются, возможно, он состоится осенью.

Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китае. Ранее в среду спикер Совфеда встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе этой встречи обсуждались, в том числе, вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

"Что касается моей поездки, я такое приглашение имею и планирую поехать с визитом в Северную Корею. Программа и время визита прорабатываются. Возможно, это будет осенью, но пока конкретных сроков я назвать не могу. Идет согласование, в том числе по линии внешнеполитических ведомств", — сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос о возможных сроках ее визита в КНДР.

Делегация космической администрации Китая проведет с "Роскосмосом" переговоры о возможности создания совместной орбитальной станции, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Визит делегации в Москву планируется в конце этой недели. С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ", — уточнил собеседник.

По его словам, китайскую сторону, которая в ближайшие годы планирует приступить к строительству многомодульной космической станции, интересует российский опыт длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов.

Помимо этого, у Пекина нет ряда критически важных технологий и он готов предложить свое партнерство в обмен на них.

Договоренности о сотрудничестве

Ранее "Роскосмос" и национальная космическая администрация Китая договорились значительно расширить сотрудничество в проектах изучения Луны и создания совместных орбитальных группировок.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по бизнесу и коммерциализации Антон Жиганов заявлял, что Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в создании сверхтяжелой ракеты. Это подтвердил и генеральный секретарь китайской национальной космической администрации Юйлун Тянь.

Китайская орбитальная станция

Китай в 2011 году стал третьей страной после СССР и США, запустившей свою орбитальную станцию. "Тянгун-1" ("Небесный дворец — 1"), которая недавно сошла с орбиты, аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и тестирования систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. "Тянгун-1" посетили три экспедиции — в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016-м связь со станцией была потеряна.

В 2016 году Китай запустил станцию "Тянгун-2". Как и первая, она посещаемая, а не постоянно обитаемая.

В 2020 году Китай планирует начать строительство многомодульной станции. У нее должно быть три отсека и два стыковочных узла для космических кораблей или добавления новых модулей.

Участие России в МКС

Россия участвует в проекте Международной космической станции, эксплуатация которой запланирована до 2024 года. Для завершения строительства своего сегмента Москве остается запустить три отсека — многофункциональный лабораторный модуль, узловой модуль и научно-энергетический модуль. Их запуски планируются соответственно на 2019, 2020 и 2022 годы.

Обсуждается возможность продления работы станции до 2028 года. Если этого не произойдет, Россия после завершения работы МКС намерена отстыковать свои новые модули и создать национальную Российскую орбитальную станцию.

Помимо того, с партнерами по МКС обсуждается возможность участия России в создании окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway.

Рейтинг прозрачности мировых рынков недвижимости.

Согласно исследованию Global Real Estate Transparency Index (GRETI) 2018 – мирового индекса прозрачности рынков недвижимости, подготовленного компанией JLL и ее подразделением LaSalle Investment Management, за прошедшие два года 85% стран-участников рейтинга, в том числе Россия и Украина, улучшили свои позиции. Данное исследование проводится каждые два года на протяжении 20 лет.

В рамках десятого GRETI специалисты JLL рассчитали показатель прозрачности рынков недвижимости 100 стран и 158 городов путем анализа 186 факторов, сгруппированных по шести категориям: индикаторы доходности инвестиций, фундаментальные показатели рынка, корпоративное управление в публичных компаниях, регуляторные и юридические аспекты, процесс заключения сделок, экологическая устойчивость. Эти данные помогают собственникам объектов и инвесторам при совершении сделок в различных странах, а также правительствам и другим отраслевым организациям, заинтересованным в повышении прозрачности.

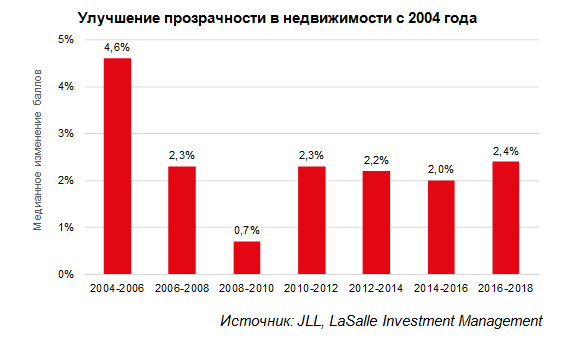

Глобальный рынок недвижимости постепенно становится все более прозрачным: согласно данным JLL, в 85% исследуемых странах показатель улучшился по сравнению с 2016 годом. Для сравнения, предыдущий анализ выявил позитивную динамику менее чем в 70% странах-участниках. При этом прогресс идет достаточно медленно: в среднем показатель прозрачности улучшился за последние два года на 2,4%, что в целом соответствует динамике индикатора на протяжении последних лет. В то же время требования бизнеса и общества в целом к прозрачности и открытости процессов постоянно растут, и развивающаяся индустрия proptech повышает планку ожиданий в части прозрачности.

«Роль показателя прозрачности для рынка коммерческой недвижимости, в который инвесторы направляют все больший объем капитала, растет, - отмечает Джереми Келли, директор отдела глобальных исследований компании JLL. – Доступность и качество различной информации – от стоимости объектов до структуры собственности – имеет решающее значение при принятии компаниями инвестиционных решений, особенно на новых рынках».

Лидерами рейтинга GRETI 2018 и топ-3 стран с высокой прозрачностью стали представители англосферы: Великобритания, Австралия и США. При этом некоторые страны континентальной Европы, отличающиеся высоким развитием технологий, постепенно сокращают разрыв. Так, Нидерланды укрепили позиции в топ-10, поднявшись на 6-ю строчку, а Швеция впервые вошла в список стран с высокой прозрачностью. В свою очередь, сразу три представителя Азии – Сингапур, Гонконг и Япония – стремительно приближаются к странам с высокой прозрачностью, пусть пока и относятся к группе прозрачных рынков.

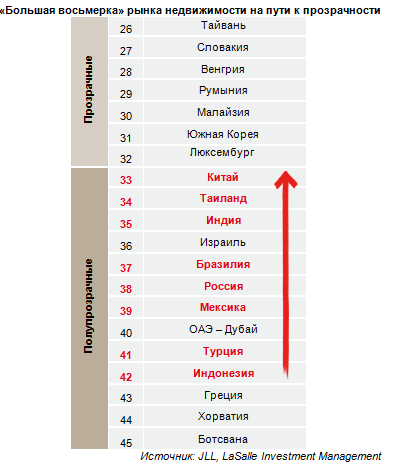

Ниже в глобальном рейтинге, в группе полупрозрачных стран, представлены многие развивающиеся страны из числа самых населенных, включая Китай, Индию, Индонезию, Бразилию, Россию, Мексику, Турцию и Таиланд; в сумме на них приходится половина населения мира. В 2018 году эти страны приблизились к границе группы прозрачных.

Согласно исследованию, эти страны условной «Большой восьмерки» продемонстрировали улучшения по сравнению с 2016 годом, хотя прогресс был неоднороден. Дальнейшие реформы в области регулирования будут иметь большое значение для роста прозрачности в этих странах и улучшения их позиций в рейтинге. Активное развитие proptech сыграет ключевую роль на этих рынках (особенно в Китае), поскольку на них не хватает традиционных источников данных.

Страны этой «Большой восьмерки» пока не входят в число основных инвестиционных рынков мира, несмотря на то, что там расположены несколько наиболее крупных и динамичных мегаполисов. Этот факт подчеркивает, что данные рынки обладают огромным потенциалом, который можно реализовать при повышении уровня прозрачности.

Россия по итогам рейтинга 2018 года поднялась на две строчки и заняла 38-е место. Эксперты JLL отмечают прогресс страны, в частности, в фундаментальных показателях и индикаторах инвестиционного рынка, что, однако, сдерживается недостаточной прозрачностью нормативно-правовой системы, транзакционного процесса и экологической устойчивости.

«Россия впервые вошла в двадцатку стран по фундаментальным показателям рынка, заняв в данном списке 19-е место. Это свидетельствует о значительном прогрессе, который был сделан в доступности, качестве и глубине предоставляемых рынком недвижимости данных, - комментирует Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ. – В то же время в стране наблюдается разрыв в прозрачности рынков недвижимости между столицей и регионами, и по этому показателю Россия стала условным лидером, опередив Китай и Францию. При сопоставимой нормативно-правовой системе доступность рыночных данных и прозрачность транзакционного процесса ниже в городах 2-го и 3-го “эшелонов”».

Украина входит в число рынков недвижимости с низкой прозрачностью, при этом на протяжении последних лет страна усиливает свои позиции или демонстрирует позитивную динамику в рейтинге. В списке 2018 года она заняла 69-е место, поднявшись на два пункта.

Наибольший рост прозрачности за прошедшие два года наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддерживаемый рекордным количеством инвестиций в него. При этом мировым лидером по динамике стала Мьянма, благодаря усилиям правительства по созданию открытой экономики. Отдельно стоит отметить Южную Корею, которая впервые вошла в группу прозрачных стран на фоне роста инвестиционной активности в стране, что способствовало повышению прозрачности в сборе данных.

В европейском регионе максимальный прогресс продемонстрировали страны Центральной и Восточной Европы: Сербия и Словакия вошли в мировой топ-10 стран по повышению прозрачности.

По мнению экспертов JLL, прорыв в прозрачности рынков недвижимости должны обеспечить технологии. Развитие блокчейна, брокерских приложений и открытых данных может стимулировать переход полупрозрачных рынков к полной прозрачности.

Автор: СГ-Онлайн

Встреча Дмитрия Медведева с ректорами высших учебных заведений.

Д.Медведев: «Россия – страна, где спрос на высшее образование один из самых высоких в мире: 9 из 10 родителей видят своих детей с вузовскими дипломами. В этом году мы увеличили план приёма на 9 тыс. мест. В общей сложности он превышает 514 тыс. мест».

Из стенограммы:

Д.Медведев: Мы встречаемся регулярно, что не умаляет необходимости обсудить целый ряд вопросов. Сегодня здесь присутствуют руководители ряда ведущих государственных университетов, университетов разного профиля. Многие из вас – люди, которые давно работают в системе высшей школы, люди с мировым именем и авторитетом. Самое главное, что для вас небезразлично, каким образом высшая школа будет развиваться, – как, скажем прямо, и для нас это небезразлично.

Я знаю, что в конце апреля был XI съезд союза ректоров, в котором принимал участие Президент. Там обсуждалось много вопросов, значительная часть которых входит в компетенцию Правительства Российской Федерации. Давайте сегодня рассмотрим некоторые из этих вопросов и другие темы.

Первое, о чём хотелось бы сказать, у нас завершилось проведение основного периода единых государственных экзаменов. Период госэкзаменов прошёл в достаточно спокойной обстановке, без серьёзных осложнений. Хотя подготовка к ЕГЭ – это всегда очень напряжённый, ответственный период для выпускников, родителей. От результатов экзаменов зависит будущее молодых людей. Пользуясь возможностью, я хочу ещё раз поздравить всех, кто прошёл через это испытание, пожелать успешного поступления в высшие учебные заведения, в университеты.

Россия – страна, где спрос на высшее образование один из самых высоких в мире: 9 из 10 родителей видят своих детей с вузовскими дипломами. Напомню, что в прежнюю эпоху в нашей стране, я имею в виду Советский Союз, да и в других странах, эти представления были совсем иными. В одной из книг я наткнулся на описание того, что считалось успешной карьерой – причём не у нас, а в Соединённых Штатах Америки – для женщины в конце 1950-х годов: окончить курсы машинописи, хорошо владеть этой техникой и поступить на работу. Это считалось достаточным для того, чтобы создать основу для жизни, карьеры человека на длительное время: школа и курсы машинописи. Сейчас всё изменилось – изменилась наша страна, мир, наши ценности и представления о ценностях самого образования.

Приёмная кампания в разгаре. В этом году мы увеличили план приёма, напомню, на 9 тыс. мест. В общей сложности он превышает 514 тыс. мест. На ближайшие шесть лет задачи у нас весьма амбициозны, они обозначены в президентском указе №204 от 7 мая текущего года. Большинство из них не может быть эффективно решено без сильной высшей школы, то есть без новых специалистов, идей, разработок. Правительство сейчас разрабатывает национальные проекты в сфере образования и науки. В этих проектах будут сведены воедино и детализированы все наши планы, механизмы их выполнения, заложено финансирование, что исключительно важно. Эту тему курирует Татьяна Алексеевна Голикова. Также, как вам хорошо известно, у нас теперь есть отдельное министерство, которое возглавляет Михаил Михайлович Котюков. Я просил бы всех коллег-ректоров подключиться к этой работе. Я имею в виду работу по подготовке национальных проектов в сфере образования и науки.

Ряд задач, которые в указе поставлены, напрямую касается образования и научной сферы. Напомню, что наша страна должна обеспечить конкурентоспособность российского образования в мире. К 2024 году поставлены задачи по вхождению в пятёрку стран-лидеров по научным исследованиям. Задачи крайне непростые. Научные образовательные сообщества давно стали глобальными – студенты, учёные, преподаватели сами выбирают, где им работать, где воплощать в жизнь свои идеи. Не только люди конкурируют за места в университетах. Сами университеты конкурируют уже в этой борьбе за таланты. Мы можем не проиграть в ней, только повышая качество нашего высшего образования и, самое главное, его привлекательность для молодых специалистов, молодых учёных, улучшая академическую среду, доступность образовательной и научной инфраструктуры.

Здесь наша работа будет построена по нескольким направлениям. Напомню, что благодаря программе 5-100 мы закрепились в ряде глобальных рейтингов. Мы всегда говорим, что рейтинги не главное, но это всё-таки индикаторы, которые так или иначе отражают как минимум движение. Вопрос не в конкретном месте в этом рейтинге, потому что это всегда субъективные вещи. Мы понимаем, что целый ряд рейтингов отражает специфику отдельных групп государств. В англосаксонском мире это одно, в тихоокеанском регионе – другое. Тем не менее движение в рейтингах – это точно тренд, и на это нужно обращать внимание.

Что ещё хочу сказать? У нас есть по понятным причинам сильные и слабые стороны, сильные и слабые направления. Сильные, как всем известно, это математика, физика, область компьютерных знаний, машиностроение, отдельные гуманитарные направления типа лингвистики. Но мы пока довольно серьёзно отстаём в биотехнологиях, биомедицине, транспортных науках, телекоммуникациях, в специальностях, связанных с дизайном и архитектурой. Этому следует уделять сегодня большее внимание.

Мы активно формируем образовательные онлайн-платформы, расширяем сегмент бизнес-образования. Это тоже важное направление. Буквально неделю назад мы подробно об этом говорили на заседании попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета.

В-третьих, ведущие вузы страны с их потенциалом и историей успеха должны играть более активную роль в развитии образовательной и научной среды в регионах. Для этого у нас есть, например, проект создания в регионах университетских центров. Подобные инициативы нужно развивать.

Я обратил внимание, как во время встречи с союзом ректоров ректорское сообщество аплодировало, судя по стенограмме (написано: аплодисменты), когда Президент сказал, что нужно заниматься кампусами. Это действительно правда. В мире ничего другого не придумано. Да, это непросто, это требует земли, это подчас требует значительного финансирования, но представление об университетах просто как о зданиях, да ещё разбросанных по городу (нам это хорошо известно – и в Москве, и в Питере), – это представление XIX–XX веков, а не XXI века. Университет – это среда. А среда – это коммуникации, инфраструктура. Без кампусов, без университетских городков, университетских центров это сделать невозможно. Понятно, это появится не сразу и не везде, но для ведущих университетов это, безусловно, приоритетный путь развития.

В.Садовничий : Спасибо за Ваше внимание к системе высшего образования, мы это чувствуем. Я хотел выступить с позиции того, что система образования является стратегически важной для нашей страны. Наша страна огромная. У нас 600 университетов, Вы упомянули, они разные, есть проблемы. Задача нашего университета и тех, которые достигли определённого уровня, – помочь, чтобы в России все университеты были сильные. Если государство даёт диплом о высшем образовании, он должен быть качественным и отвечать уровню образования нашей страны. Нам есть что показать и чем гордиться. В связи с этим на съезде была выдвинута идея программы «Вернадский», это условное название. Речь идёт о том, чтобы в регионах создавать кластеры, цель работы которых состояла бы в том, чтобы молодые учёные, студенты, аспиранты ехали не в центр, а наоборот – было бы привлекательным поехать в регион, в Ханты-Мансийск, например, на Сахалин, на Камчатку. Чтобы создать там нужную научную школу, исходя из потребностей региона, его промышленности, экономики, ресурсов. А ведущие университеты могли бы в этом поучаствовать и сыграть ведущую роль.

Я вспомнил историю, был её свидетелем, когда в советское время, в 1959 году, начиная с 1957-го, страна создала несколько таких центров: в Новосибирске – Академгородок, туда поехали профессора Московского университета, Ленинградского университета. Ректор Александров там был, Лаврентьев, наш профессор. И то, что получилось, – чудо, наукоград в Новосибирске изменил научную карту России. Точно такие же центры были созданы на Дальнем Востоке, в Екатеринбурге, других городах. Наше предложение созвучно, но оно должно отвечать современности, чтобы пойти по этому пути.

Есть ещё одно хорошее обстоятельство – мы, Московский университет, выступили инициатором закона о научно-технологических долинах при университетах. На выходе ваши постановления о старте такой долины в МГУ, но они при каждом университете могут быть, и кое-где уже существуют и научные парки, и…

Д.Медведев: Я только, Виктор Антонович, не люблю слово «долина». Это же у нас не Silicon Valley, у них это в долине, а мы вроде назвали это центром.

В.Садовничий: Я назвал это долиной исторически… Так вот, передать в эти центры структуры, научные парки, которые есть. Эта программа, на мой взгляд, должна быть хорошей, она принята региональными университетами, мы общаемся. И конечно, при соответствующей поддержке – может, коллеги будут это моё предложение развивать, дополнять – это было бы хорошей программой поднятия уровня и распределения потенциала по всей стране.

Второе. Мы живём в цифровую эпоху, и какова роль университетов? Я полагаю, что роль университетов – развитие онлайн-образования, которое было бы качественным, приемлемым для всей страны, для регионов. Это образование должны давать профессора и университеты, которые обладают таким научным потенциалом. Мы, 12 университетов (здесь они в основном присутствуют), образовали консорциум. Эти 12 университетов уже читают около 300 курсов, которые слушают 2 миллиона человек. Это наша платформа «Открытое образование». Мы полагаем, что «Национальная платформа открытого образования» заслуживает внимания и уже хорошо заработала.

Есть ещё одно обстоятельство, которое говорит в пользу того, чтобы это развивать, так называемое междисциплинарное образование. Три года назад я в Московском университете наобум выдал: «Давайте, чтобы лектор мехмата читал математику для юристов, для биологов, для психологов, а студенты слушали не по направлению курс». Преподаватели все были против: это наш хлеб, кафедры!.. Я тогда сказал: «Давайте на сайте в интернете студенты запишутся. Если их будет больше 10 тысяч – откроем. Не будет – не будем». Записалось 20 тысяч. Сейчас на этих онлайн-курсах у нас 34 тысячи слушателей, на междисциплинарных курсах. И это очень востребовано людьми.

Но каково было моё удивление, когда несколько дней назад я нашёл постановление Совета Народных Комиссаров (1933 года). В этом постановлении сказано: «Открыть в Московском университете междисциплинарные курсы для повышения уровня образования в нашей стране». То есть это уж и не столь оригинально… Но то, что мы говорим об открытом образовании, это, безусловно, заслуживает поддержки, будут развиваться эти предложения. Я предлагаю их включить в наши решения.

Третье – математическое образование. Не потому, что я математик, я исхожу из международного опыта. Несколько лет назад Президент Соединённых Штатов создал комиссию во главе с Гленном (с тем, который летал в космос), и Гленн для этой комиссии написал доклад. Доклад называется «Пока ещё не слишком поздно». Американцы сделали такой доклад. Он обсуждён в Конгрессе и принят Президентом к исполнению. В чём суть этого доклада?

Суть в том, что Америка отстаёт в математическом образовании. И дальше были приняты меры поддержки учителей математики в школах, университетской математики и так далее. Мы предлагаем, конечно, не буквально повторяя это, но всё-таки поддержать что-то подобное. Может быть, мы съезды учителей-математиков будем проводить. И ещё важно, чтобы наши журналы (об этом будет говориться) в основном естественно-научного профиля, – были поддержаны.

Я ещё рос в то время, когда гонялись за нашими журналами, а зарубежные... Сейчас, увы, (и об этом будут говорить очень подробно коллеги) всё наоборот, причём для нас довольно плачевно.

И ещё такое предложение – это экспорт нашего образования. Мы – сильная страна. У нас за пять лет число иностранных студентов увеличилось в пять раз. Было 50 тысяч, сейчас 250 тысяч. В Московском университете 10 тысяч. Такого никогда не было, даже в советское время.

Союз ректоров провёл 50 форумов за 10 лет. 2 тысячи ректоров зарубежных стран участвовали в этих форумах. Мы авторитетны. Но для того, чтобы наращивать эти усилия, нужны кампусы. К нам едут, когда понимают, что у нас можно жить, учиться. Поэтому в этом смысле нужна какая-то программа общежитий. Я построил на 3 тыс. мест общежитие год назад, места в нём мгновенно расхвачены.

И в заключение – о поиске талантов. Дмитрий Анатольевич, очень важно, чтобы эти таланты мы находили и чтобы они равномерно были распределены, работали на страну. Как находить? С помощью олимпиад. У нас в этом году 2,5 миллиона участников олимпиад – с первого класса до выпускного. Союз ректоров проводит эти олимпиады. Конечно, все они будут поступать в вузы – выпускники. Есть разные точки зрения. Есть точка зрения, что надо в сильный вуз привлекать. Например, в Московский университет. Они там получат настоящее высшее образование. Я придерживаюсь немного другой точки зрения. Я считаю, что этот талант хорошо бы окунуть в среду, создавая её в том или ином регионе. Есть Дальневосточный университет. Мне ректоры говорят, что там есть проблемы. Поэтому поиск талантов нужно сопрячь с тем, что эти таланты должны всю Россию поднимать. В этом наш долг.

Совсем недавно в Сочи на Фестивале молодёжи и студентов в присутствии Владимира Владимировича (Путина) я предложил создать Международный союз молодых учёных. Это предложение было поддержано, и такой союз создан. Он начал работать, выбрал ряд приоритетов. Многие страны (около 60) включились в этот союз. Экология, цифровая экономика, искусственный интеллект – всё это очень волнует молодёжь не только нашей страны, но и всего мира. Союз молодых учёных – наш приоритет, и, конечно, он тоже требует поддержки, потому что это ещё и политический приоритет.

За всем этим стоит, о чём Вы сказали, формирование приоритетов в области науки и образования. И конечно, важно, чтобы мы были представлены в союзе с Академией наук. Я член её президиума и неоднократно говорил на заседаниях президиума, что мы порознь не сильны, мы сильны вместе и надо даже это настроение изжить, что мы, дескать, сами по себе. Мы вместе с академией, и всё, что мы говорим, мы предлагаем делать вместе с академией, интегрируясь в группы и центры.

Вопрос средств, денег мы сейчас не ставим, потому что знаем, что трудно стране. Но, конечно, всё, о чём сказано и будет сказано, требует определённой поддержки, и мы, сдавая свой «экзамен», рассчитываем на хорошую оценку, в том числе и финансовую.

Я.Кузьминов : Здесь собрались ректоры ведущих российских университетов, имеющих право на собственные стандарты. Собственно, это наиболее общее и формальное определение ведущих университетов, которое мы сейчас имеем.

Перед встречей мы с Татьяной Алексеевной обсуждали, что такое ведущие университеты. Собственно, это университеты, которые активно ведут исследования. Да, это глобальные университеты, которые участвуют в глобальном рынке высшего образования, кадров и так далее, но главное – это университеты, которые берут на себя ответственность, выходящую за рамки их узких задач: ответственность за развитие образования в России в целом (у всех собравшихся здесь есть амбиции), ответственность за международное продвижение России, ответственность за экономическое, технологическое и социальное развитие страны или регионов в секторах своей профессиональной ответственности.

Мы сегодня хотели бы рассказать о том, как мы видим эти зоны ответственности и как мы в них работаем. Виктор Антонович уже сказал, что определяющая черта сегодняшнего времени – это цифровая революция. Она создаёт возможность рывка, возможность догнать и перегнать сильных конкурентов, у которых больше денег, чем мы тратим в традиционных формах.

Фокус цифровой революции – это школы, конечно. Там нужны новые интерактивные цифровые учебники, обучающие симуляторы. Движки для них есть, и мы готовы участвовать в наполнении контента, в цифровом обновлении наших школ. И вузы должны помогать школам определять и вытаскивать таланты – это система олимпиад, которую Виктор Антонович возглавляет, это интеграция университета в профильных старших классах.

Сегодня 4 из 10 лучших школ Москвы – это лицеи в составе университетов и СУНЦ МГУ, но, кроме СУНЦ, им всего несколько лет – это некий показатель того, что может сделать такого рода обращение вузов в школу.

Высшее образование – это массовые онлайн-курсы, конечно, ведущих профессоров страны. Они должны заместить традиционные лекции. Мы в ведущих вузах это начали делать. «Вышка» включила по одному онлайн-курсу в год в каждую из 220 программ своего высшего образования. Кое-где просто ожесточённая война была у самых прогрессивных экономистов – они сопротивлялись до последнего, говорили, что они лучше, чем онлайн-курсы.

Д.Медведев: А Вы сами как считаете? Они лучше, чем онлайн-курсы?

Я.Кузьминов: Смотря какие онлайн-курсы. Наверняка можно найти онлайн-курс, который слабее Олега Замулина.

Д.Медведев: Безусловно.

Я.Кузьминов: Надо разбирать онлайн-курсы. Если нет у себя, давайте американский слушать, английский, наверняка можно найти у умного человека, которого у тебя нет на факультете.

Это электронные библиотеки, дающие доступ ко всем существующим научным результатам, ко всем открытым данным. Вот это создаёт возможность огромного, совершенно невиданного раньше выбора для студентов – курса, образовательного трека. Даже для научного руководителя. Но одновременно это возможность разгрузить преподавателя от рутинных задач, от повторения в лекциях того, что, в общем, уже написано, уже сделано.

Теперь есть возможность перенести фокус работы всех университетов на исследования и проектную работу. И быстрое освоение цифровых инструментов, на наш взгляд, должно быть общенациональной программой, задачей для всей высшей школы. Надо снять существующие препятствия для зачёта онлайн-курсов в качестве равноправных элементов образовательной программы, даже желательных элементов.

Мы с Рособрнадзором обсуждали это дело, мне кажется, можно решение какое-то предлагать.

Предлагаем также включить в национальный проект закупку государством для всех вузов России доступа к основным мировым базам электронных библиотек – от научных статей до юридических баз, баз материалов, а для инженеров это компонентные базы, как вы знаете.

И критерием оценки вуза должно стать, насколько он обеспечивает бесплатный доступ своих студентов к нацплатформе открытых курсов, к глобальным электронным библиотекам, курсеровским курсам, где Россия тоже активно представлена.

У нас платформа – Виктор Антонович о ней сказал, я продолжу – это самый близкий и экономически эффективный резерв повышения качества высшего образования. Мы предлагаем до 2020 года с 300 до 1000 онлайн-курсов её достроить, покрыть все важнейшие предметы по всем направлениям высшего профобразования. Это будет такое ежегодно пополняющееся национальное достояние. И предлагаем разработать такую экономическую модель, когда использование онлайн-курсов ведущих профессоров было бы бесплатным для региональных университетов. Авторы курсов получали бы вознаграждение в связи с числом записавшихся студентов.

Такая модель реализована Собяниным в Москве для курсов Московской электронной школы и хорошо работает.

И разумеется, на базе онлайн-курсов нацплатформы мы можем радикально изменить качество заочного высшего образования в России. Это 40% российских студентов, недавно было 50%. Часто из семей с низкими доходами, невысоким уровнем образования родителей. Это незащищённые люди. А во многом это обучение взрослых, это второй шанс у многих людей.

Просили бы Вашего поручения Минобрнауки разработать специальный проект по переводу заочного образования в принципиально новый цифровой формат в рамках нацпроекта по образованию. Присутствующие здесь участники нацплатформы, наши 12 вузов, к этому готовы. Это действительно может радикально повернуть не просто образование, а судьбу людей, которые пошли на эти курсы.

По науке. Программа глобальной конкурентоспособности – спасибо за Вашу высокую оценку – действительно за четыре года обеспечила быстрый качественный рост наших университетов. Сегодня мы обеспечиваем половину российских публикаций в самых высокоцитируемых журналах. Рост в базе Scopus за четыре года – в 3,5 раза, рост по цитируемости – в 5 раз.

Но для устойчивых позиций России нам необходимо выйти на нормальное соотношение научного и образовательного бюджета исследовательских университетов. Мы Татьяне Алексеевне показывали: Гарвард – три к одному, Стэнфорд – два с половиной к одному, MIT – три к одному, притом что образовательный бюджет у них хороший.

Мировой опыт показывает, что один к одному – это минимально приемлемый показатель для группы исследовательских университетов в топ-100, мировом общем рейтинге.

Д.Медведев: Один к одному – соотношение между чем и чем?

Я.Кузьминов: Наука и образование.

Д.Медведев: Расходы?

Я.Кузьминов: Да. И в части госзаданий, и в части зарабатываемых средств.

Сейчас наш показатель такой (мы с Садовничим считали): 15% в среднем для российских вузов (от 13 до 15%), для вузов группы 5-100 – 25%.

Д.Медведев: Это наука?

Я.Кузьминов: Наука.

Для МГУ и «Вышки» – 28%.

Эта ситуация, конечно, должна быть исправлена.

У нас есть расчёты, по паритету покупательной способности посчитали: наш образовательный бюджет в расчёте на студента – это примерно 70% от стран ОЭСР, то есть в общем можем соревноваться при каких-то изменениях. Но научный бюджет в расчёте на студента в 8 раз ниже. Это явно требует изменений.

Нужна «дорожная карта» по изменению такой ситуации. И здесь есть несколько критических точек.

Первая, самая простая (мы с Михаилом Михайловичем (Котюковым) это обсуждали несколько раз), – это горизонт финансирования. У нас это два-три года, а часто, все присутствующие знают, фактически это год. Год – вся отчётность, всё заново. Как удержать в этой ситуации перспективного учёного? Мы говорим об устойчивости налоговой ситуации для бизнеса, но учёный тоже человек, ему тоже надо себя планировать. Мы просто проиграем заранее, если не выйдем на горизонт пять, семь, десять лет – и для грантовой системы, и для собственных программ по финансированию в ведущих университетах.

Следующая проблема. Мы отобрали в прошлом году 90 лучших научных проектов 5-100. Это было предусмотрено программой. Но деньги из программы пропали. Мы находимся в крайне неловком положении перед нашими партнёрами.

Д.Медведев: Куда пропали?

Я.Кузьминов: Пропали из бюджета. Там было 3 млрд рублей.

Д.Медведев: Почему?

Я.Кузьминов: Потому что их Минфин сократил в своё время.

Д.Медведев: А почему он их сократил, может, они не выбраны были?

Я.Кузьминов: Нет, не было ещё проведено конкурса, их заранее убрали, там было 14, а осталось 3.

Д.Медведев: То есть, если говорить прямо, Вы считаете, что это тайный умысел Минфина или же всё-таки нерасторопность отдельных университетов? Вот так, по-честному. Или органов управления?

Я.Кузьминов: Университеты, Дмитрий Анатольевич, здесь совершенно ни при чём.

Нерасторопность Минобрнауки, которое не смогло вовремя отстоять. Я не думаю, что для Минфина эти 3 млрд были…

Д.Медведев: То есть это проблема всё-таки органов исполнительной власти – профильного министерства.

Я.Кузьминов: Да. Просто мы в неловком положении и перед нашими партнёрами. Их проекты одобрены, и из года в год мы не знаем, что им сказать. И членам международного совета, которые голосовали за эти проекты. Мы бы очень просили к этому вопросу вернуться.

Подчеркну, когда мы говорим о науке, речь не идёт только о бюджетных средствах. В России исследовательские университеты выстраивают долгосрочное партнёрство с крупными корпорациями, так у нас рынок организован. Это практическая ориентация – образование и финансирование поисковых прикладных исследований в интересах этих корпораций. «Вышка», в частности, работает активно со Сбербанком, с группой ВТБ, с «Яндексом» мы работаем, ещё с несколькими. И я думаю, что целый ряд коллег то же самое делают. Но этой работе имело бы смысл государственный систематический характер придать. На таком открытом рынке конкурсов больше, чем сейчас зарабатывают, заработать не смогут, потому что, со своей стороны, без того, чтобы иметь институционализированное в программах развития этих корпораций некое партнёрство с тремя-четырьмя отобранными университетами или с группой университетов в этом секторе, я думаю, мы не достигнем тех цифр, о которых я говорил.

В связи с этим хотел бы остановиться на проблеме соотношения вузов и отраслевых ведомств. Идут дискуссии по этому поводу, мы тоже слышим эти дискуссии. На наш взгляд, ответ очевидный. Если учредитель инвестирует в вуз, его исследования и проекты, обеспечивает востребованность на практике, тогда есть все основания сохранять такой университет в рамках ведомства. Кстати, Правительство России как учредитель четырёх присутствующих здесь вузов показывает пример такой ответственности: мы чувствуем и востребованность, и то, что вы нам…

Д.Медведев: А если бы Правительство этого не делало, то тогда это вообще было бы катастрофой.

Я.Кузьминов: Минздрав обеспечивает за счёт традиционно клинических практик, начиная с того времени, когда Татьяна Алексеевна возглавляла это дело, до 30% бюджета медицинских вузов. Вряд ли у кого-то возникнет идея сейчас эти вузы передать. Но есть противоположные примеры. И считаем, что это как раз ответственность ведомства – обеспечить наполнение.

Д.Медведев: Какие?

Я.Кузьминов: Минсельхоз, Минтранс.

Д.Медведев: Я достаточно подробно этой темой занимался – даже в момент подготовки предложений о системе органов исполнительной власти, появления нового министерства, деления компетенций между двумя министерствами, которые относятся к образованию теперь, то есть среднее образование – Министерство просвещения – высшее образование. И этот вопрос действительно был главным: инвестирует ли учредитель университета деньги в развитие этих университетов? От этого и нужно плясать.

Я.Кузьминов: Собственно говоря, я к чему клоню – было бы неплохо, может быть, дать поручение Минфину и Минэкономразвития проработать возможность включения университетов в отраслевые госпрограммы, потому что Минфин занимает сейчас исходную… Сейчас такая ситуация: вот у вас есть собственная программа образования, там все вещи, включая отраслевые, должны быть, а мы вам ничем не обязаны. При этом эти госпрограммы идут к исполнителям, которые часто слабее даже, чем отраслевые вузы.

Д.Медведев: Или нужно все отраслевые вузы передать сюда.

Я.Кузьминов: Или так. Но если они не востребованы, значит, они им не нужны, наверное.

О научных кадрах. Есть проблема приглашения ведущих перспективных молодых учёных из-за рубежа, да и удержания отечественных учёных, которые интересны для глобального рынка. Хороший опыт есть у Китая. Там государство оплачивает университету 50% зарплаты такого специалиста. Ты нанимаешь за 10 тыс. долларов в месяц – столько стоит профессор на мировом рынке, – правительство смотрит его публикации, его реальный уровень и тебе 50% возмещает. Университет тоже рискует. Университет берёт на себя ответственность, но всё-таки он не сам справляется с этой нагрузкой.

Д.Медведев: А кто принимает решение о том, что этот профессор достоин приглашения? Чиновники?

Я.Кузьминов: Мне кажется, комиссия Минобрнауки должна принимать – из ведущих профессоров по этому профилю.

Д.Медведев: Это другое дело. Потому что иначе таких наприглашают...

Я.Кузьминов: Нет, мне кажется, что это должен быть не сам университет точно.

Д.Медведев: Но и точно не министерство.

Я.Кузьминов: И не чиновники. Профильные комиссии. Мне кажется, что и у них так сделано.

И аспирантура. Аспирантура сегодня – это 100 тысяч человек, которые получают от 2 до 7 (у технарей) тысяч рублей в месяц. Взрослому человеку, нередко с семьёй, надо на что-то жить. Ведущие учёные время от времени находят деньги на поддержку своих аспирантов...

Д.Медведев: А раньше что, много получали?

Я.Кузьминов: Раньше получали среднюю зарплату по России, 80 рублей получали, 105.

Д.Медведев: Я аспирантом стал в 1987 году. Какие 105? 70 рублей.

Я.Кузьминов: У нас было 80.

Д.Медведев: Вы столичные. А в Ленинградском государственном университете – 70 рублей.

Я.Кузьминов: В любом случае это не нынешние 2 или 7 тысяч.

Д.Медведев: Согласен.

Я.Кузьминов: Это не самая роскошная жизнь, но это хотя бы основа жизни. Подрабатывать можно...

Д.Медведев: Это извечная дискуссия по поводу того, можно ли жить на стипендию и на такого рода платежи.

Я.Кузьминов: Но это уже не стипендия, её честнее отменить.

Д.Медведев: А что делать с аспирантскими выплатами? На Ваш взгляд?

Я.Кузьминов: Мне кажется, нужны гранты тем аспирантам, которые подтвердили свои результаты по итогам первого года, на дальнейшую работу. И честно говоря, Дмитрий Анатольевич, нам надо 100 тысяч сокращать до 30–35. У нас 14% аспирантов защищаются. Если мы в два раза увеличим круг защит, я считаю, это будет очень хорошее решение.

Т.Голикова: Тогда их надо вести с самого начала. Надо правильных аспирантов отбирать.

Я.Кузьминов: Да, надо заранее отбирать. Мы к себе в аспирантуру начинаем предварительно уговаривать, зачислять на втором курсе.

Д.Медведев: Так и было всегда. И в советские времена аспирантов присматривали из студентов. Все, кто защищался в тот период, – а здесь большинство присутствующих именно из той поры, – знают: всегда аспирантов присматривали из студентов. Редко когда какой-нибудь гений приезжал откуда-нибудь со стороны и ему говорили: ладно, становись аспирантом. Своих аспирантов готовили из своих студентов.

Я.Кузьминов: И последнее, что я хотел сказать. Вы уже сами за меня сказали, что у нас есть серая зона, где Россия не представлена даже в топ-500 глобальных рейтингов по предметам. Это такие вещи, как сельское хозяйство, транспорт, строительство, если брать отрасль. Слушайте, мы собираемся экономический рывок на инфраструктуре обеспечивать! Целиком на заёмных технологиях, получается? Конечно, нужно расширить, по нашему мнению, проект 5-100 за счёт целевых конкурсов по нужным направлениям. Не так, как его первоначально формировали. У нас есть три аэрокосмических университета и медицинские есть. Вот эти направления.

И проект надо продлить, поставив задачу к 2025 году обеспечить место российских вузов в топ-100 не менее половины глобальных рейтингов (сейчас четверть всего) и к 2030-му – 75%. Будут совершенно конкретные задачи перед Минобрнауки: как отбирать, как помогать, а остальное уже можно, детали, предоставить министру.