Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Анамнез раскола

Историко-политическая подоплека украинского томоса

Сергей Кравец – главный редактор Большой Российской энциклопедии, главный редактор Православной энциклопедии.

Резюме В православном мире происходит движение не к «просвещенной монархии», а к авторитаризму. Константинополь пытается развязать себе руки, не обладая реальными каноническими ресурсами, за исключением «первенства чести». А это первенство – объект договоренности, но не непреложный закон.

Шестого января 2019 г. патриарх Константинопольский Варфоломей I вручил томос о даровании автокефалии некой структуре, которая в документе названа «Святейшая церковь Украины». Для того чтобы выпустить эту бумагу, Константинопольский патриарх должен был совершить два акта: во-первых, отменить решение Константинопольского же патриарха и синода от 1686 г. о переуступке Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церкви. Во-вторых, найти – или создать – структуру, которая испросила бы томос от имени церковного сообщества. Ведь единственно признанная на Украине каноническая Украинская православная церковь, являющаяся частью Русской православной церкви (иногда ее называют «Украинская православная церковь Московского патриархата») за автокефалией не обращалась. Таким образом, патриарху Варфоломею нужно было легитимировать два имеющихся на Украине церковных раскола: раскольников Киевского патриархата во главе с так называемым патриархом Филаретом и раскольников из Украинской автокефальной православной церкви во главе с так называемым митрополитом Макарием. Их требовалось объединить в структуру, которая испросит томос.

Константинопольская вертикаль власти

К сегодняшним игрокам вокруг томоса мы вернемся чуть позже, а сейчас обратимся к очень далекой истории – 1686 году. Как известно, Киевская митрополия была основной Русской церковью, которая, собственно, в Киеве и родилась. Первый русский епископ некогда приехал из Константинополя в Киев – столицу того государства, которое вошло в православную ойкумену. Дальше выстраивалась структура Русской церкви, появлялись кафедры на севере (в Новгороде), на востоке, но основой всегда был Киев, и Русский митрополит оставался митрополитом Киевским.

Это сохранилось даже тогда, когда татаро-монголы практически уничтожили Киев, а русские митрополиты (греки по происхождению), назначенные в Константинополе, перебрались в более безопасную и более политически независимую и активную северо-восточную Русь – сначала во Владимир, потом в Москву. Они все равно назывались митрополитами Киевскими и ставились в основном в Константинополе из греков. Единственным исключением стал митрополит Алексий (Бяконт) в XIV в., но то был совершенно особый случай, связанный с несомненными личными дарованиями, и в Константинополе было специально оговорено, что прецедентом он служить не может. Константинопольский патриархат (КП) очень четко соблюдал правило назначения именно греческих митрополитов.

Еще со времен Византийской империи Константинополь старался избегать «продвижения» местных кадров, присылая митрополитов из своего клира. Особенную строгость такая практика обрела во время Османской империи, когда, например, в Болгарию, Сербию, Валахию ставились именно греки, что вызывало огромное сопротивление у местных – греки не знали их языка, навязывали свои традиции и считали местное национальное духовенство вторым, третьим и пятым сортом.

То же самое происходило на Святой земле и в Антиохии, где греки не допускали христиан-арабов к управлению. Такое случалось всегда, и, кстати, повторилось совсем недавно, в Эстонии – в 1999 г. туда был назначен предстоятель, сообщивший в первом интервью, что до назначения вообще не знал, что есть такая страна.

Спор славян между собою…

История о том, как Киевская митрополия ушла из Русской церкви, началась в 1431 г. со смертью митрополита Фотия – грека, канонизированного Русской церковью, человека, обладавшего огромным не только духовным, но и политическим капиталом. Собственно, он – вместе с правителем Великого княжества Литовского Витовтом – был одним из гарантов политического единства русских земель.

За год до смерти Фотия умер и Витовт. Правителем в Литве стал князь Свидригайло. На следующий год, в 1432-м, Москва собралась отправить посольство в Константинополь, дабы испросить Русской церкви митрополита. Но выяснилось, что новый литовский князь уже успел направить туда своего ставленника Герасима, которого там рукоположили в митрополиты Киевские и всея Руси.

К этому времени Киев уже входил в состав Литовского государства, потом Польско-Литовского. Герасим же, как политический назначенец Свидригайло, должен был, во-первых, поддерживать агрессию Литвы против Русского государства, а во-вторых, обеспечить переход православного населения Литвы под власть папы римского. Но вскоре запутался в сложных политических интригах, в результате чего через три года был обвинен в предательстве и сожжен. Митрополичья кафедра вновь оказалась вакантной. И в этой ситуации Константинополь не стал ждать никаких послов – ни из Руси, ни из Литвы, а назначил митрополита по собственному усмотрению и для своих целей.

Шел 1436 год… Османы наступают на Константинополь, Византия сжимается, как шагреневая кожа, практически остается только сам город и еще чуть-чуть территорий. Единственная надежда – на военную помощь европейских государей. Условие для этого – уния. КП должен объединиться с католической церковью и признать власть папы. Это условие вошло в плоть и кровь константинопольской политики в тот период.

А в огромную русскую митрополию – многолюдную, многоепархиальную, многохрамовую, свободную – нужно направить сторонника и апологета унии, чтобы приехать в Европу с подарком для папы и обеспечить себе выгодную переговорную позицию. Исходя из этих соображений, КП ставит митрополитом всея Руси грека Исидора – одного из инициаторов и главных действующих лиц унии.

Русские скрепя сердце принимают Исидора с честью, хотя у них есть свой, уже нареченный митрополит, которого хочет великий князь – митрополит Иона. Всего через несколько месяцев после приезда в Москву Исидор отправляется на Ферраро-Флорентийский собор, где, собственно, и должна произойти уния. Едет он туда уже как глава огромной епархии – русской митрополии. Там он становится главной «звездой», получает титул кардинала и возвращается в Москву через несколько лет – и сам собор затянулся, и Исидор после него долго объезжал польско-литовские епархии. Он входит в Москву уже как папский легат с католическим «крыжем», который несут перед ним, а на первой же службе в Успенском соборе Кремля зачитывает решение собора во Флоренции и поминает папу как предстоятеля всей церкви – в том числе Русской.

В Москве шок. «Папино писание», как тогда это определялось, вызывает яростное отторжение. Великий князь срочно собирает собор, на котором обсуждают, что делать с Исидором. Его помещают под домашний арест, поскольку очевидно, что после стольких веков антикатолической полемики (которая велась по инициативе того же Константинополя аж с середины XI в.) – все, что говорит Исидор, для русских ересь. Вообще-то нужно сообщать о ереси и везти Исидора на суд в Константинополь. Но при этом русское правительство понимает, что там сидит второй Исидор, патриарх-униат Григорий III Мамма. Поэтому туда отправлять бессмысленно. Самим судить Исидора – нарушение всех канонов. И ему позволяют бежать – через Польшу в Рим, где он и продолжает существование в статусе кардинала, не отказываясь от титула русского митрополита.

Семь лет после этого Россия ждала, что что-то в Константинополе изменится. Но напрасно. Константинополь все так же рассчитывал на помощь Европы, а непременным условием ее была уния. И, наконец, в 1448 г. собор русских епископов выбирает своего митрополита – Иону.

Через пять лет, в 1453 г., Константинополь пал. Григорий Мамма в это время уже в Риме. Османский султан ставит патриархом Константинопольским Геннадия Схолария – вполне православного человека. В Риме его не признают. И патриарх по римской версии Григорий Мамма по инициативе Исидора, отказавшегося от титула Киевского митрополита, и с благословения папы ставит в Киев митрополитом Григория Болгарина. Тот приезжает в Киев, который входит тогда в состав Литовского государства, где его принимают по решению властей. Соответственно, Григорий Болгарин говорит о том, что управляет не только литовскими, но и русскими территориями. Собор русских предстоятелей, собравшийся в1459 г., не признает Григория. И это первый акт разрыва, когда Киевская митрополия в управлении фактически отделяется от Москвы.

Через несколько лет Григорий Болгарин понимает, что уния для его паствы не актуальна, паству не перебороть, и обращается к Вселенскому (Константинопольскому) патриарху с просьбой простить ему унию и признать его митрополитом Киевским с юрисдикцией на всю Русь, включая Русское государство. То есть перед КП стоит выбор: или признать поставленного в Риме непонятно кем митрополита главой огромной русской митрополии, или признать того, кого поставили в Москве. И Вселенский патриарх выбирает римского ставленника. Реакция Москвы была очень жесткой. Иван III заявил о полном разрыве с Константинополем: «Имеем от себя самого того Патриарха чуждо и отреченно». Русская церковь окончательно вышла из-под власти Константинопольского патриархата.

Так родилась Русская церковь во главе с Москвой и в разрыве с Русской же православной церковью в Киеве. Эта ситуация сохранялась практически до середины XVII века. Конечно, постепенно отношения с КП восстановились. Сначала за финансовой помощью приезжали из Константинополя игумены монастырей, епископы, потом зачастили и восточные патриархи. А в 1589 г. КП признал московскую Русскую церковь и даровал ей патриаршество.

С этого момента отношения уже были совершенно другими. Ведь Россия, русское государство на конфессиональном пространстве в конце XVI – начале XVII в. и далее – единственное суверенное православное государство с огромными ресурсами, которое воспринимает себя (и это важно) ответственным за сохранение православия. Концепция «Москва – Третий Рим» даровала не права, а обязанности по поддержке православных во всем мире. Финансовая, дипломатическая помощь православным – это включалось во все международные договора. Но потом начинается война казачества с Речью Посполитой, кульминационным моментом которой становится в 1654 г. Переяславская Рада. Она имела ярко выраженный религиозный характер, ведь планы обращения православного населения в унию были одним из главных политических двигателей, политических и идеологических мотивов Польши. В условиях господства католичества православие постепенно утрачивало на польской территории статус терпимой религии.

Так что уже во времена Переяславской рады вхождение Малороссии в состав Русского государства воспринималось как воссоединение народов. Соответственно, не могла не возникнуть идея воссоединения церкви. Но русское правительство относилось к этому с большим опасением. Переяславская рада спровоцировала русско-польскую войну (1654–1667), которая закончилась Андрусовским перемирием, заключенным на 20 лет. Во время войны объединять церкви было бессмысленно, польское правительство этого бы не признало и стало бы преследовать православных еще более жестоко. После перемирия ситуация стала более благоприятной, но все попытки русской дипломатии натыкались на сопротивление польской стороны. Православные на территории Речи Посполитой – подданные короля, не ваше дело их защищать, у них все в порядке; единственные, кого вы можете защищать – русские купцы в Польше. Все остальные – королевские подданные, и нам обидно, что вы вмешиваетесь во внутренние дела Польского государства.

При этом Киевская митрополия формально находилась под омофором КП (да, часть этой митрополии была уже в составе российских земель, но Россия продолжала признавать киевского митрополита, ничего не меняя ни в структуре церкви, ни в ее подчиненности). Но место киевского митрополита много лет было вакантным. В 1676 г. после окончания польско-турецкой войны под власть турок перешла вся Подолия, почти вся Правобережная Украина. В этих условиях началась новая программа мобилизации народа – и снова через унию. Заметим, что во время русско-польских войн поляки снижали давление на православных, чтобы не создавать пятую колонну – нужна была лояльность православного населения. Но после войны принимают программу новой унии – очень простую и функциональную. Любой епископ должен был получить от короля привилегию – право быть епископом, а он ее получал, только если признавал унию.

Таким образом, к началу 1680-х гг. на территории Речи Посполитой остался один православный епископ – Гедеон Святополк-Четвертинский, епископ Луцкий. Но раз нет епископов, значит, нет рукоположения в священники. Нет рукоположения – а священники умирают или переходят в унию – некому исполнять таинства: крещение, отпевание, венчание, а они прямо связаны с юридической стороной дела. Нет церковно-приходской записи – незаконнорожденный, не в браке, нет права наследовать. И все эти сугубо мирские неурядицы заставляли людей идти к униатам.

Попытки сопротивления были. Православные кандидаты в священство пытались тайно переходить границу в русские епархии – в Смоленскую или другие – и там просить о рукоположении. Но для русских епископов приграничных областей это было очень тяжелое каноническое нарушение: рукоположение священника даже не в свою епархию, а в другой патриархат – в Константинопольский.

Православная дипломатия

В 1676 г. в Речи Посполитой был принят закон, карающий любые общения с восточными патриархами и с Константинопольской церковью – как с «церковью государства-агрессора» – смертной казнью и полной конфискацией имущества. И когда в начале 1680-х гг. из Польши под страхом смерти бежал Гедеон Луцкий, стало ясно, что нужно что-то делать, причем немедленно. В Москве принято политическое решение взять Киевскую митрополию под свою руку, ибо это – единственный способ спасти православие в Речи Посполитой.

По правилам следовало бы отправить посольство от русских царей в Царьград с просьбой благословить и так далее. Кроме того, предстояло приготовиться к долгому ожиданию – такие вопросы быстро не решаются. Если Москва пошлет посольство с просьбой подумать и решить, то она просто не успеет. Ведь в этом вопросе три стороны: Россия, Польша, которая должна признать это решение и смягчить преследования православных – а это может быть сделано только в условиях мира – и Османская империя, которой необходимо разрешить Вселенскому патриарху это сделать. Если бы процесс затянулся на пару лет, Россия вступила бы в готовящийся с Польшей антиосманский союз, дороги были бы перекрыты – и проект отложен.

Скорее всего, поэтому русское правительство решило поставить Константинопольский патриархат перед фактом: в Киеве украинцы как с левобережья, так и с правобережья избрали митрополитом Гедеона, а Москва принципиально не вмешивалось в этот процесс. У нее был и свой кандидат – очень уважаемый архиепископ Черниговский Лазарь. Но в Москве решили, что это дело украинское, киевское; Гедеона поддержал гетман Иван Самойлович. После избрания Гедеона в Москве рукоположили и одарили так, что едва ли не полсокровищницы вывезли для поддержки православия в Киевской митрополии.

А потом посольство отправилось в Константинополь, по сути, легитимировать уже совершившийся акт. Задача архисложная: успеть решить вопрос до того, как станет известно о заключении договора с Польшей, и вернуться назад. Послы получили синодальное решение и арестованы были только на обратном пути, в Крыму. Но так как в это время активных военных действий еще не было, по распоряжению визиря их через два месяца отпустили. Это была филигранная операция. И уже в 1686 г. при заключении вечного мира с Польшей в договоре появилась девятая статья – о защите прав православных.

Надо заметить, что в синодальном решении и патриаршем разрешении Дионисия IV передать Киевскую митрополию под омофор Московского патриархата оговорили два условия. Во-первых, киевские митрополиты должны избираться в Киеве; во-вторых, Киевский митрополит должен поминать патриарха Константинопольского. Причем оба условия сформулированы в самых общих словах. Так, Вселенского патриарха надо было поминать как источник всего христианского, и божественного, и святого на свете. Тут надо отметить два момента – историософский и «политико-технический». Первый заключался в том, что полностью зависимый от Османской империи и ее визиря-нехристианина патриарх, который выполнял и функции государственного чиновника, отвечая за православную общину миллет, в том числе и за сборы налогов, никак не мог считаться источником всего святого даже в конце XVII века. Он может быть традиционно уважаем, но не более.

А технический момент заключался в том, что патриархи Константинопольские в тот период менялись очень часто. Так, Дионисий по крайней мере четыре раза был патриархом – его то снимали, то снова ставили, в зависимости от того, кто был визирем. На Руси просто не знали, какой сейчас патриарх в Константинополе. Поэтому начали поминать Святейших восточных патриархов – всех сразу.

Когда Петр I упразднил патриаршество, наступило время синодального управления, и фактически главой церкви стал государь. И КП одобрил этот порядок в официальном послании Петру I. С тех пор киевского митрополита, как и всякого другого, назначали указом императора или императрицы. И это продолжалось до 1917 г., до восстановления патриаршества. Как только оно было восстановлено, киевским митрополитом был избран Антоний Храповицкий. В советский период все назначения осуществлялись решением синода по согласованию с советом по делам религий, а к выборам вернулись сразу после 1991 года.

Церковный Realpolitik

За 300 с лишним лет, что прошли с 1686 г., КП лишь раз назвал акт 1686 г. недействительным. Было это в 1924 г., когда КП ровно таким же рейдерским захватом, что и в 2018 г., даровал автокефалию Польской православной церкви, являвшейся частью РПЦ, причем по запросу не самой церкви, а польских властей. Тогда только-только кончилась советско-польская война, и уровень антисоветских, антирусских настроений в Польше зашкаливал.

Но с тех пор и до последнего времени патриарх Константинопольский неоднократно говорил, что единственная каноническая церковь на Украине – Украинская православная церковь Московского патриархата. Он осудил раскольника Филарета, никак не отреагировал, когда в 2008 г. автокефалисты из УАПЦ объявили себя частью КП и стали поминать сами по себе Вселенского патриарха – а ведь это был, казалось бы, такой удобный пас. Но никаких общений не последовало: раскольники и раскольники.

В 2018 г. начался новый раунд политической игры с новыми игроками, в процессе которой из двух раскольников, почти никем в православном сообществе не признаваемых, создали некую искусственную структуру. Всего же игроков было как минимум четверо, и каждый со своей целью. Первый игрок, инициатор – Порошенко. Его цель очевидна и очень хорошо уже представлена в других статьях этого журнала. Второй игрок – Филарет, который таким образом надеялся обрести легитимность патриаршего статуса и своей структуры, попутно создавая массу конфликтов на пути к томосу. Порошенко их всячески пытался уладить.

Третий – сам КП, преследующий две цели: узаконить прецедент вмешательства во внутренние дела другой церкви и выстроить новую модель мирового православного сообщества, где он занимает не место первого по чести, первого среди равных, а место первого без равных, имеет набор рычагов воздействия на любую церковь. И, наконец, есть антироссийское лобби, поддержавшее автокефалию по политическим мотивам: дескать, любой ущерб, нанесенный России, нам выгоден.

Происходит пагубная вещь, когда религиозная сфера становится – точно так же, как экономическая или политическая – полем борьбы за влияние, а цель – нанесение ущерба противнику, или, как у нас принято говорить, «партнеру».

Если анализировать собственно томос, то его прежде всего сложно назвать юридически важным документом, ибо таковым он становится только после рецепции православным сообществом, а такой рецепции нет. Значит, пока что это некий акт КП, и ровно так его и нужно рассматривать – с точки зрения интересов КП.

И юридическим документом его можно называть с некоторой натяжкой. В православии нет церковного права как свода правил, отражающих современную действительность. В отличие, допустим, от католической церкви, где они очень четко сформулированы и хотя бы раз в 100 лет обновляются. Православная церковь апеллирует к эпохе семи Вселенских соборов, Византии, которой уже давно нет. А очевидно, что церковные правила (особенно территориальные), по основному своему принципу следующие за государственным устройством, сейчас не могут работать. Есть, например, знаменитое правило Халкидонского собора о даровании Константинополю чести быть вторым Римом, ибо первый разрушен.

Но разве он был разрушен? С точки зрения церковной – нет. Более того, во времена того же Халкидонского собора там был свой римский епископ. Рим пал как политический центр. Образовался новый – Константинополь, следовательно, он должен иметь преимущество. Все понимали, что столичный епископ, непосредственно связанный с императором, реально управляет очень многим, и от него очень многое зависит, поэтому у него есть право чести. Константинополь, перестав с 1453 г. быть вторым Римом, стал Стамбулом и утратил право притязать на статус политического центра православия.

После этого вселенских соборов не было, и вопрос такой, соответственно, не ставился. Возможно, наши предки не видели в том нужды. Постепенно утвердилось мнение, что создавать современный свод канонов необязательно, тем более что любое вмешательство в традицию – даже самое разумное – таит изрядно опасностей и плодит массу дискуссий.

Так или иначе, причин тому, что православный мир живет в отсутствии современного свода церковных правил, множество. Они связаны и с политическими, и с церковно-политическими обстоятельствами, и с амбициями отдельных лидеров. Иногда недопустимыми амбициями, как в случае, например, Критского собора. Собственно, на Крите в 2016 г. патриарх Варфоломей и планировал наполнить свое первенство по чести конкретным содержанием, пусть даже в мелочах, выделив Константинопольского патриарха перед остальными епископами. Так, документы собора он предлагал подписывать следующим образом: «Патриарх Вселенский, а также присоединившиеся к его мнению все остальные».

Неавтокефальная автокефалия

Христианские церкви с самого начала были автокефальными, то есть самоуправляемыми. Это восходит еще к апостольской проповеди: апостолы основывали церкви в столицах римских провинций (в Иерусалиме, Александрии, Антиохии, Константинополе и Риме), и те стали фундаментом организации. С утверждением христианства при Константине Великом в качестве господствующей религии это положение закрепилось как государственными актами, так и богословской канонической теорией пентархии. Она гласила, что в мире могут существовать только пять патриархатов – Римский, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, а все остальные церкви и приходы должны быть их частью. При этом в тот период были и отдельные автокефальные церкви, не подчиняющиеся тем пяти – вне границ Византийской империи. Но как только Византия их завоевывала, они переставали быть автокефальными и входили в состав пентархии. Иными словами, все шло за государственным устройством.

После сначала византийской, а потом османской «зачистки» православного политического мира, вне пределов Османской империи оставалась только Русская православная церковь и кусочек Речи Посполитой. Весь XVIII век существовали Восточные епархии и Русские, которые помогали восточным и пытались их защищать.

А современная автокефалия возникла в процессе освободительной войны против турок. Православные народы настолько устали не только от османского ига, но и от ига Фанара, который считал их вторым сортом, переводил богослужение на греческий, не дозволял вести духовное образование на национальных языках и т. д. и т. п., что пошла просто волна автокефалий. По мере освобождения от турок ставился вопрос о независимости – так возникло большинство современных автокефальных церквей: Элладская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская. Справедливости ради, принадлежность церковной, канонической территории не всегда соответствует территории национального государства. Так, после войны 2008 г. Русская церковь неизменно считает уже отделившуюся от Грузии политически Южную Осетию и Абхазию каноническими территориями Грузинской православной церкви. Точно так же, как Крым является канонической территорией Украинской православной церкви.

Таким образом, автокефалия – это полный суверенитет, полная независимость в решении любых церковных вопросов. И вот здесь очень уместно вернуться к рассмотрению украинского томоса.

Этот томос об автокефалии содержит два смысловых ряда. Первый – это то, что даруется: новая церковь провозглашается автокефальной, митрополит Киевский отныне избирается в Киеве, предстоятель является председателем Священного синода и так далее. Но второй ряд вводит целый ряд ограничений. Первое касается титула предстоятеля новой церкви: Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины. Но тут же есть оговорка: без соглашения КП не допускается какого-либо прибавления или убавления из этого титула. Очевидно, это сделано для того, чтобы Киевская митрополия не могла себя провозгласить Киевским патриархатом.

Далее: епископат состоит из архиереев, несущих послушание в пределах Украины. То есть все украинские приходы за пределами государственных границ Украины переходят в подчинение Константинополя: «Святейшая церковь Украины не может ставить епископов или учреждать приходы за рубежом, а те, которые уже существуют, отныне… будут подчиняться Вселенскому престолу, который имеет канонические полномочия над диаспорой». Это – реализация мечты Фанара переподчинить приходы всех церквей за пределами их государственных границ, то есть русские, сербские, болгарские, румынские приходы за рубежом, напрямую патриарху Константинопольскому. Против этого выступают все остальные церкви, но это теперь реализовано в украинском томосе как прецедент, и «Святейшая Церковь Украины» с этим согласилась, коль она приняла его.

Устав новой церковной структуры обязательно должен соответствовать положениям настоящего томоса. Ее архиерейский собор вроде бы является высшим судебным органом, но все архиереи и прочие клирики, включая дьяконов, могут подавать апелляции Вселенскому патриарху, обладающему канонической ответственностью принимать окончательное судебное решение. При этом «для решения значимых вопросов церковного догматического и канонического характера митрополиту Киевскому от имени синода своей церкви надлежит обращаться к патриарху Константинопольскому и Вселенскому престолу, испрашивая его мнение». И эти полномочия распространяются и на решение потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть при выборах митрополита.

Касается это и общецерковной канонизации, и любых других вопросов, которые сам патриарх Константинопольский сочтет важными. Если сейчас Элладская, Грузинская или Сербская церковь канонизирует новых святых – они сообщают другим церквам об этом как уже о принятом решении, а те вносят это в свои синодики автоматически. Украинская же будет согласовывать такие списки с КП, то есть действует не уведомительный порядок канонизации, а разрешительный. Права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии сохраняются не умаленными. А экзархат – это постоянный контроль и наблюдение. И экзархат будет информировать Константинополь о важных вопросах, которые возникают, и эти вопросы переходят в его сферу ответственности.

Многие обратили внимание на то, что новый глава Украинской церкви должен получать миро из Константинополя, но восприняли это как некий символический акт. Однако это акт прямой, непосредственной зависимости, потому что священное миро необходимо при любом крещении и при освящении любого храма. Еще при возведении на царство, но пока на Украине это, скорее всего, не актуально.

В уставе, который КП составил для новой, эти ограничения прописаны еще жестче, причем томос имеет первенство перед уставом. Вопросы, не предусмотренные в уставе, рассматриваются не архиерейским собором, а смешанной комиссией, назначенной Вселенским патриархатом. Любые изменения, внесенные в устав поместным собором Украинской православной церкви, должны строго соответствовать томосу.

Есть и совсем смешные положения. Известно, например, что патриарх Варфоломей много внимания уделяет экологии, его даже называют «зеленым патриархом» – и в уставе мы читаем, что митрополит Киевский должен заниматься свидетельством евангельского учения в сфере охраны окружающей среды.

«Просвещенная монархия» или «Православная ООН»?

По сути, создается новая модель организации и подчиненности. И ее введение перевешивает для КП по своей важности его интерес к Украине как таковой. Ему нужно создать модель, обкатать ее, применить для других церквей, которые находятся в расколе или стремятся к автокефалии: Македонская, Черногорская, может, Косовская… Константинополь хочет получить политический инструмент, позволяющий вмешиваться в любую конфликтную ситуацию, использовать раскольников, легитимируя их в своих целях. Но прежде чем обвинять КП во всех грехах, нужно понять, что, по его мнению, это единственный способ выживания.

Это патриархат без своей территории, именно поэтому с 1920-х гг., потеряв в результате греко-турецкой войны и взаимной депортации населения из Греции в Турцию и обратно свою паству, он начинает претендовать на управление всеми диаспорами. (О ситуации КП в Турции см. статью Павла Шлыкова в этом номере. – Ред.) Ему нужно на что-то опереться. Для начала он сумел подчинить все греческие диаспоры в неправославных странах. Сейчас он хочет распространить это на арабов Антиохийского патриархата, сербов, болгар, румын, русских, украинцев, молдаван за пределами их «государственных» епархий.

Экстерриториальный статус и возможность влияния и вмешательства в дела других поместных церквей необходимы Константинополю для выживания. Первая, достаточно авантюрная, попытка добиться этого была предпринята еще 100 лет назад патриархом Мелетием II Метаксакисом. Она оказалась не вполне удачной, а сейчас мы видим вторую. Но я думаю, что православное сообщество должно осознать, в какие тенета его загоняет эта новая модель – и речь не об Украине как таковой, а о том административном механизме, который позволяет в любой стране за счет легитимации раскольников и отмены предыдущих актов вынуждать поместную церковь принимать модель Константинополя. Да еще и при активном участии правительства в этом процессе.

Если это не остановить сейчас, то в таких небольших православных странах, как Болгария, Сербия или Румыния, у поместных церквей появится не самое хорошее альтернативное будущее. А православную церковь все активнее будут втягивать в политическое противостояние. Но попытки справиться с этим, обвиняя Константинополь в «папизме» – сейчас такие обвинения часто звучат – представляются бесперспективными. Само понятие «папизм» – это отсылка к православной полемике против католицизма. Но в католической церкви разработаны механизмы ограничения самовластия папы. Да, его слово, произнесенное ex cathedra, непреложно по догматическим вопросам. Но там действует и канонический кодекс, и он важен не только в своем содержательном, но и в процессуальном виде: все процедуры очень формализованы, и перепрыгнуть через эти формальности нельзя никому.

В православном мире сейчас происходит движение не к «просвещенной монархии», а к авторитаризму, самоволию. КП себе, что называется, пытается развязать руки, не обладая никакими реальными богословскими, каноническими ресурсами, за исключением ресурса исторической памяти, «первенства чести». А это первенство – лишь объект всеобщей договоренности, но отнюдь не непреложный закон. Пусть Константинопольский патриарх председательствует, пусть у него будет набор неких представительских функций – об этом договаривались. А вот о наполнении этих функций конкретным управленческим, административным содержанием не договаривались, но он это постулирует как само собой разумеющееся. И если часть церквей на это согласится, то они попадут в административно-политическую зависимость от Фанара.

К сожалению, сегодня православный мир очень разобщен, гораздо больше, чем во времена холодной войны, где были «социалистические» и «империалистические» церкви. Он разошелся по национальным государственным квартирам, внутренние дела стали гораздо важнее, реальное церковное единство возможно только при общем интересе к какому-то большому делу. Вот этим общим делом может быть, несомненно, выработка неких единых правил, канонического свода, может быть, создание общего богословского исследования и изучения.

В каком-то смысле нужна «православная ООН». Есть суверенные государства (автокефалии – чем не аналог?), и есть ООН с ее уставом. И некоторые действия без резолюции Совета Безопасности ООН осуществить невозможно. И того же дарования автокефалии не должно быть, допустим, без предварительного признания этого решения всеми православными церквами. Это могло бы стать одним из правил, что какие-то важнейшие вопросы, касающиеся всего православного мира, принимаются всеми православными церквами вместе, после дискуссии, после подготовки. На Вселенском соборе.

Но для этого нужен настрой на общую работу. И попытки достичь каких-то конкретных договоренностей будут менее успешны, чем объединение усилий в каком-то общем большом документе, таком же масштабном, как Устав ООН, в работе над которым могут участвовать представители всех церквей, ведя сначала исследовательскую, экспертную работу и уже затем вынося это на общее обсуждение.

Вечный поиск баланса

Почему вновь актуальна проблема отношений государства и религии

Рихард Потц – почетный профессор Института философии права Венского университета.

Резюме Старые каноны, созданные в совершенно других церковных и политических условиях первого тысячелетия, не дают четких ответов на сегодняшние вопросы, что, к сожалению, часто ведет к противоречивым трактовкам.

Во всех европейских странах отношения церкви и государства, в отличие от других сфер, обусловлены конкретной историей и культурой и в значительной степени определяют траекторию развития. В то же время европейские государства имеют много общего в религиозной, идеологической и культурной сферах. С одной стороны, они принадлежат к общей христианской традиции. С другой – европейское христианство подвергалось различному конфессиональному влиянию: на Западе это католицизм и протестантизм, на Востоке – православие. Кроме того, на европейские страны в различной степени повлияло Просвещение, не в последнюю очередь из-за разных религиозных традиций. Принадлежность к старым многоконфессиональным империям (Российская империя, монархия Габсбургов, Османская империя), где до XIX столетия не было свободы вероисповедания, но по причине мультикультурности развивалась религиозная терпимость – характерная особенность стран Центральной и Восточной Европы. Длительность существования свободного демократического государства, управляемого законом и продвигающего фундаментальные права и свободы, а также острота неравенства систем в XX веке повлияли на структуру религиозного права.

В конце прошлого века сложные системы, управляющие традиционными отношениями государства и религии, столкнулись с рядом вызовов. К ним в частности относится непрекращающийся процесс секуляризации, которому пытаются противодействовать с помощью «возвращения к религии» или даже религиозного фундаментализма, а также этническая и религиозная плюрализация современного общества. Из-за этих процессов тема отношений государства и Церкви неожиданно вновь приобрела актуальность.

Тезис о секуляризации и его критический пересмотр

В последние десятилетия дебаты о секуляризации и универсальности этого тезиса доминируют в социологии религии и политологии. Секуляризация – один из ключевых терминов в толковании модернизации общества начиная с XIX века. Многочисленные теории секуляризации более или менее сходятся в одном: в укорененности христианства, которое, в отличие от других религий, позволяет разделять или по крайней мере различать светскую и духовную сферу и, следовательно, осознавать «суетность мира»[1].

Секуляризация, с одной стороны, стала подлинно христианским проектом и понимается как «необходимое и легитимное следствие христианской веры» (формулировка Фридриха Гогартена). С другой стороны и прежде всего, секуляризация понимается как процесс отхода от истоков христианства, потеря значимости религии и религиозных институтов, которые стали обязательным условием модернизации. Без секуляризации как осознания бессмысленности религии, религиозных убеждений и обрядов модернизация в политике, праве и науке была бы невозможна.

Здесь невозможно детально исследовать эту тему, которая, безусловно, стала ключевой в философских, исторических, социологических, политических, теологических и правовых дискуссиях в последние десятилетия и благодаря которой появилась огромная библиотека публикаций. Однако когда речь заходит о взаимосвязи секуляризации и модернизации как части традиционного тезиса о секуляризации, вызовом является неоднозначность обоих терминов. Оба процесса находятся в тесной и сложной взаимосвязи. Условием модернизации в любом случае является возникновение в XVI веке конфессионального плюрализма западного общества, который поставил под сомнение религиозные истины и в значительной степени способствовал «открытию» личности. Этот интеллектуально-исторический фон стал двигателем научно-технического прогресса, появления современного капитализма и бюрократизации государственного управления. Все эти явления традиционно считаются неотъемлемыми элементами концепции модернизации.

После 1945 г. процессы быстрой модернизации совпали с резким падением религиозности в европейском обществе, что сначала казалось подтверждением тезиса о секуляризации. В странах социалистического лагеря в Центральной и Восточной Европе религия была запрещена или вытеснена в частную сферу жизни в соответствии с марксистско-ленинской доктриной.

Однако Соединенные Штаты, которые с XIX века считались образцом современного общества, изначально не встраивались в теорию обязательной взаимосвязи между секуляризацией и модернизацией. США, где отношения политики и религии, безусловно, являются результатом европейской истории страданий, пошли по другому пути. Отделение Церкви от государства, закрепленное в Первой поправке к Конституции 1791 г.[2], не повлекло за собой секуляризацию общества. Поэтому с европейской точки зрения США долгое время представляли собой исключительный случай, обусловленный историческими условиями создания американского государства.

В последние годы теории модернизации стали учитывать процесс быстрых изменений в незападных обществах. В этих странах нет исторического опыта преодоления религиозных войн с помощью государства, обеспечивающего мир. Поэтому Шмуэль Эйзенштадт говорил о множественных современностях (модернити) и европейской современности как одной из моделей, а также о необходимости отделять понимание модернити от его эволюционной евроцентрической интерпретации. Соответствующие выводы о взаимосвязи с секуляризацией можно обнаружить в социологии религии и в политологии.

В любом случае с европейской точки зрения необходимо отметить, что незападная модернизация без процесса секуляризации часто представляет собой модернизацию сегментарную. Технические и организационные инструменты современного государства, технологические новшества и капиталистические экономические концепции принимаются, в то время как концепции демократии и верховенства закона, развившиеся вследствие процессов модернизации, в частности гарантии фундаментальных прав и свобод человека, отвергаются. Эксперты часто ссылаются на религиозные традиции. Йозеф Вайтер справедливо отмечает: самым большим препятствием для распространения демократии во многих регионах мира является уверенность в том, что принятие демократии как политической системы означает запрет Бога и религии в общественном пространстве. В этом смысле часто используется недопустимое разделение на дистанцированный от религии «секуляризм», воспринимаемый как характерная черта западной модели, и дружественную к религии «светскую государственность», которая является доминирующей концепцией в отношении религии в Европе.

Возвращение религии и исключительный случай Европы

Уже в 1980-е гг. интерес к религии значительно возрос, особое внимание уделялось религиозному фундаментализму. В 1987 г. Американская академия искусств и наук запустила проект, в рамках которого специалисты под руководством Мартина Марти и Скотта Эпплби исследовали феномен религиозного фундаментализма на стыке дисциплин и культур. Результаты проекта, завершившегося в 1995 г., опубликованы в пяти томах и содержат массу полезных эмпирических данных. Определение религиозного фундаментализма, сформулированное по итогам проекта, принято экспертным сообществом. Согласно ему, идеологической основой фундаментализма является реакция на секуляризацию и маргинализацию религии, на организационном уровне он характеризуется жестким отбором, четким разделением на членов и всех остальных, наличием харизматичного авторитарного лидера и строгими правилами поведения для членов.

Осенью 1989 г. в результате краха советской системы разрушился глобальный миропорядок, одновременно новые перспективы открылись в отношении к религии. Перемены в некоторых государствах имели религиозную подоплеку (прежде всего в Польше, но также в Румынии и ГДР). Оказалось, что, несмотря на антирелигиозное законодательство и политические меры, пространства, оставленного церкви, достаточно, чтобы она стала площадкой для сопротивления режиму. В результате кардинальных политических перемен в Центральной и Восточной Европе религия вновь стала заметным социальным фактором и даже приобрела значительный политический вес в некоторых странах. Эти события, безусловно, повлияли на дискуссию о «возрождении религии» в 1990-е годы. В научных публикациях постоянно подчеркивается роль католической церкви в Польше.

Стоит отметить, что провокационные заголовки научных работ первой половины 1990-х гг. стали крылатыми фразами. В первую очередь это касается спора Фрэнсиса Фукуямы и Сэмюэла Хантингтона. В 1993 г. на страницах Foreign Affairs Хантингтон оспорил тезис Фукуямы о «конце истории», поставив знак вопроса. Позже (в 1996 г.) в более масштабной работе – уже без вопросительных знаков – он предрек «столкновение цивилизаций», которое будет определяться религией. Однако крылатым выражением 1990-х гг. стало не только название книги Хантингтона, но и работа Жиля Кепеля, который заговорил о «мести Бога». Одновременно со статьей Хантингтона вышла в свет работа Дэвида Лиджа и Лимана Келлстедта «Религиозный фактор в американской политике: новое открытие». В 1994 г. опубликована часто цитируемая работа американского социолога религии Хосе Казановы, в которой отмечалось возрождение популярности религии («Публичная религия в современном мире») и подвергался сомнению тезис о секуляризации.

Таким образом, религия вновь стала глобальным политическим фактором, а лозунг «возвращение религии» актуален до сих пор. Отвергая универсальность тезиса о секуляризации в начале XXI века, Грейс Дэйви говорила об «исключительном случае Европы». Получившая широкую известность идея Юргена Хабермаса о вступлении в «постсекулярную эпоху» – движение в том же направлении. Обе фразы получили широкое распространение.

Иными словами, религии приобрели больше власти. Поэтому теперь они способны выжить в новых социально-политических условиях. Характерной особенностью общества постсекуляризма, как его понимал Юрген Хабермас, можно считать изменение религиозной и светской ментальности в результате модернизации общественного сознания. Европейское общество открывает светский мир плюрализма и одновременно обеспечивает социальное пространство для заметной роли религии. Нет смысла говорить, что секуляристская концепция государства не соответствует этим требованиям: необходимо светское и одновременно «дружественное к религии государство».

Общий ход событий

Сложность мира, в котором религия вновь воспринимается как публичный актор, обусловлена рядом взаимосвязанных феноменов. Они могут дополнять друг друга или, наоборот, вступать в противоречие. Рост значимости и политизация религии, с одной стороны, и процесс дальнейшей секуляризации – с другой, не исключают друг друга. Все эмпирические данные свидетельствуют о том, что в Европе (а, возможно, и во всем мире) дальнейшая секуляризация идет параллельно с возрождением религии в публичном пространстве.

Стив Брюс отмечает: «Поскольку мы не в состоянии представить себе отказ от растущей культурной автономии личности, секуляризацию можно считать необратимой».

Вместе с Детлефом Поллаком мы можем утверждать, что изменение доминирующей формы религии необязательно означает отказ от религиозности и конфессиональной принадлежности.

Не стоит недооценивать и еще один фактор. Одна из основных причин диверсификации религиозного ландшафта и возвращения религии – международная миграция – не только в Европе, но и во всем мире. Она неизбежно влияет на религиозную политику и отношение к религии. Иммигранты не просто склонны поддерживать связь со своими религиозными традициями, религия часто становится гарантом сохранения их идентичности в новой плюралистической религиозной и культурной атмосфере. В условиях иммиграции переселенцы острее сознают свою религиозную идентичность. Мигранты часто приезжают из религиозно закрытых, консервативных регионов. Поэтому они более религиозны, чем коренное население. Это касается не только так называемых мигрантских религий (ислам), но и мигрантов, например, из традиционно католических стран. Второе поколение иммигрантов в целом демонстрирует меньшее снижение религиозности, чем соответствующие возрастные группы коренного населения.

Эта тенденция влечет за собой три важных, юридически обоснованных следствия. Возникают параллельные общества, феномен весьма неоднозначный. Первоначально считалось, что параллельное общество играет важную роль в интеграции как мост иммигрантов к обществу большинства и партнер для общественного диалога. Но в последние годы оно превратилось практически в участника политической борьбы. В Европе обсуждают альтернативные способы урегулирования конфликта, включая религиозные арбитражи по аналогии с исламскими шариатскими советами[3].

Второе следствие связано с тем, что религия мигрантов – во многих европейских странах это ислам – претерпевает структурные изменения, приспосабливаясь к исторически сложившимся правовым нормам. Так, исламское религиозное сообщество в Австрии получило правовой статус по аналогии с церквами, который предполагает преимущественно позитивное отношение к свободному демократическому государству, управляемому законом.

В-третьих, государство со своей стороны должно дать новое определение своим отношениям с религиозными сообществами в условиях растущей религиозной плюрализации. Как указывалось в одном из документов Еврокомиссии, «адаптация – непростая задача, потому что она меняет давно сложившийся баланс прав и привилегий, предоставляемых различным религиозным общинам, но безусловно остается в рамках процесса физиологической трансформации».

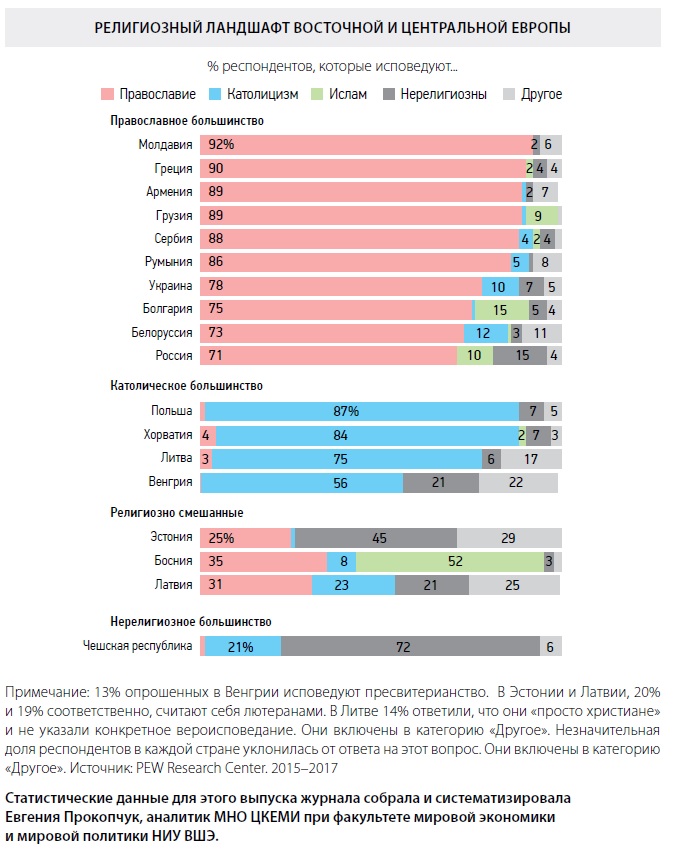

Характерные особенности государств с православной традицией

С какими вызовами сталкиваются сегодня православные государства? С одной стороны, они вполне встроились в общую эволюцию – возвращения религии и одновременно прогрессирующей секуляризации, а также религиозной плюрализации и глобализации религиозных акторов. Статистика свидетельствует, что после резкого всплеска в 1990-е гг. религиозность демонстрирует медленный, но постоянный спад. С другой стороны, государства с православными традициями имеют исторически обусловленные особенности – как и все европейские страны, упомянутые выше. Это касается отношения к государственной власти, экклезиологических концепций и применения канонических догм православия в нынешнем социально-политическом контексте.

Классические тексты о роли политической власти можно найти в шестой новелле Юстиниана, а также во вступлении к Исагогике IX века, которое приписывают патриарху Фотию. Оба текста – с поправкой на авторство императора и патриарха – содержат идею «симфонии» духовной и светской власти, которая лежит в основе византийского государственного права. Согласно этой концепции, участие императора в экклезиологических вопросах было не просто признанным, в вопросах защиты веры участие священной фигуры императора являлось необходимым. Поэтому распад Византийской империи в 1453 г. ознаменовал поворотный момент в экклезиологии и канонических нормах православия. В 1393 г. патриарх Антоний IV написал великому князю Московскому Василию I, что, несмотря на его нынешнюю политическую незначительность, церковь не может существовать без священного императора. Таким образом, с распадом Византийской империи де-факто образовался вакуум. Русский царь, который, если говорить современными терминами, стремился заполнить этот вакуум как «хранитель византийского престола», не смог реализовать универсалистскую концепцию в теории и на практике. Поэтому распад Византийской империи до сих пор остается главной проблемой православной церкви.

На территории бывшей Византийской империи законодательство Османской империи предоставило Церкви – патриарху и епископам – светские функции. В результате этого политического участия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе возникли «церковные нации». Кроме того, на религиозных деятелей была возложена ответственность за православных людей, а также за их национальные интересы (этнархическая традиция), и эта обязанность сохраняется по сей день.

В XIX веке на фоне упадка Османской империи возникла необходимость пересмотра отношений государства и церкви. Образовавшиеся национальные государства отстаивали свое право на самоопределение, которое не совсем соответствовало византийским нормам, но обычно создавали систему, в которой византийские традиции оказывались взаимосвязанными с религиозными элементами, принятыми в западных странах. Хотя Вселенский патриархат осуждал подобные тенденции как национализм и этнофилетизм, в том числе на заседании Синода в 1872 г., это не помешало национальной фрагментации православия и преследованию политических целей.

В XX столетии конфронтация с антирелигиозными системами позволила православным церквам приобрести абсолютно новый опыт. Согласно марксистско-ленинской теории государства, основой должна была быть радикальная концепция отделения Церкви от государства, но на практике часто использовались традиционные инструменты государственного надзора. Большинству православных церквей не хватало опыта конфликтов с государством, в то время как западные церкви пережили их еще в Средние века. С одной стороны, массовые репрессии и гонения со стороны коммунистического режима создали атмосферу страха и недоверия, в которой иерархи занимали выжидательную позицию, и преодолеть эту тенденцию оказалось непросто даже после падения коммунизма. С другой стороны, несмотря на идеологическую оппозицию коммунистическому режиму, некоторые православные церкви смогли использовать ограниченное пространство, чтобы действовать. Однако им пришлось принять инструментализацию государственно-политических интересов, особенно если дело касалось социалистической политики мира.

«Религиозное возрождение» после падения коммунизма показало, что церкви пережили гонения со стороны атеистического государства и оказались в лучшей форме, чем предполагали многие. Однако политические перемены поставили православных христиан перед новым вызовом: они не готовы к столкновению с плюралистичным открытым обществом. Причина конфликта заключалась в том, что религиозная свобода предполагала сокращение привилегий традиционных религий и свободу для всех конфессий и их миссионерской деятельности. Возникло непонимание, и церкви заняли оборонительную позицию, напоминая властям о национальных православных традициях. Таким образом, церкви нередко затрудняли переход к демократическому управлению и верховенству закона и ставили знак равенства между секуляризмом и концепцией светского государства.

Вторая проблемная точка возникла в странах, где конфликты, известные еще со времен Османской империи, возобновились из-за новых государственных границ. Появление новых государств на территории Советского Союза[4] и Югославии[5] привело к внутрицерковным юрисдикционным конфликтам, поскольку и Русская, и Сербская православные церкви воспринимали старую территорию как свою каноническую.

Эту проблему оттесняют на второй план спорные вопросы о том, существуют ли претензии на автокефалию, и, если да, то при каких условиях она может быть провозглашена и, главное, кем. Современные заявления об автокефалии в основном следовали принципу, что экклезиологические и политические границы государства должны совпадать. Речь шла, разумеется, о современных национальных государствах. Национальный принцип преобладал, несмотря на осуждение так называемого филетизма в XIX веке. Имелась в виду особая, исторически обоснованная концепция автокефалии, которую нельзя просто спроецировать на прошлое. С учетом нынешних событий возникают вопросы о значимости этой концепции в будущем.

Не в последнюю очередь из-за этой взаимосвязи с государственными границами вопрос об автокефалии стал одним из ключевых для канонических законов православия, а также для взаимодействия с государственной политикой и даже для международных отношений. В 1976 г. эта тема была включена в повестку запланированного Всеправославного собора. Когда стало ясно, что консенсуса по этому вопросу достичь не удастся, он был исключен из повестки в 2016 г., что вызвало сожаление некоторых церквей[6].

В любом случае вопрос автокефалии – наиболее яркий пример дилеммы, возникающей при разрешении нынешних структурных проблем православия, и он может иметь далеко идущие политические последствия. Старые каноны, созданные в совершенно других церковных и политических условиях первого тысячелетия, не дают четких ответов на сегодняшние вопросы, что, к сожалению, часто ведет к противоречивым трактовкам. То же самое касается провозглашения автокефалии, которое вызывает множество вопросов. Какая церковь является материнской в каждом конкретном случае? Каковы ее полномочия и когда можно считать всеправославный консенсус достигнутым? Именно поэтому попытки найти решение на Всеправославном соборе в 2016 г. были обречены на провал.

Этот вопрос также доказывает, что растущая значимость религии в последние десятилетия вступает в серьезное противоречие с традиционными задачами православия – больше, чем в других конфессиях.

[1] Христианская традиция критики власти, с одной стороны, и разграничение духовных и мирских задач, с другой, можно обнаружить в библейских текстах (Евангелие от Марка 12,17 «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»), а также в Деяниях святых апостолов, где есть знаменитая фраза «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (5, 29). Эти тексты вновь и вновь использовались, чтобы оправдать независимость духовной сферы и, следовательно, Церкви.

[2] Не стоит забывать, что Первая поправка лишь запрещает Конгрессу вмешиваться в религиозную систему штатов, в некоторых из них в то время существовала собственная церковь. Только 14-я поправка, принятая после Гражданской войны в 1868 г., подтвердила, что первые 10 поправок к Конституции США (известные как «Билль о правах») касаются и штатов («доктрина инкорпорации»). В отношении религиозных аспектов Первой поправки процесс был длительным. Лишь в 1890 г. упоминание о боге появилось в преамбуле или тексте конституций 37 штатов.

[3] В решении Большой палаты ЕСПЧ по делу Партии благоденствия и другие против Турции от 13 февраля 2003 г. (Жалобы № 41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98) российский судья Анатолий Ковлер в своем совпадающем мнении сожалеет, что «Суд упустил возможность более подробно проанализировать концепцию многообразия правовых систем, которая связана с правовым плюрализмом и общепризнана в теории и практике древнего и современного права». Ковлер имел в виду не только рост значимости правового плюрализма вообще, но и призывал к объективному подходу к законам шариата.

[4] На советской территории вопрос впервые возник в отношении православных церквей стран Балтии, в результате произошел раскол в Эстонии. Последний пример связан с попыткой объединить существующие православные юрисдикции Украины в автокефальную церковь.

[5] В Югославии провозглашение автокефалии уже происходило в Македонии в 1967 году. После распада Югославии аналогичная попытка была предпринята в Черногории в 1998 году.

[6] В обращении Священного архиерейского синода Сербской православной церкви, связанном с созывом Всеправославного собора на Крите, говорится: «В связи с тем, что общение автокефальных церквей имеет ключевое значение для миссии Православной церкви в мире, мы считаем необходимым обсудить тему автокефалии, и наша Церковь настаивала на этом непрестанно. У Собора достаточно теологических и пастырских оснований, чтобы признать, что сегодня существует 14 автокефальных церквей, и этого достаточно, чтобы подтвердить их статус. Кроме того, в рамках подготовки к Собору тема автокефалии исследовалась подробно, как и способы ее провозглашения, помимо подписания. Поэтому совершенно оправданно и желательно, чтобы на Великом Соборе было принято и провозглашено то. что прорабатывалось в течение десятилетий».

Старый пёс, новые трюки

К вопросу о языке описания современных религиозно-политических процессов

Андрей Шишков – секретарь Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви, старший преподаватель Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Резюме Религиозно-политические процессы перестали совпадать с доминирующим в обществе способом их описания. Ситуация уже – постсекулярная, а способ ее публичного описания – все еще секулярный.

Церковный кризис, связанный с созданием автокефальной церкви на Украине, вновь поставил вопрос о демаркации религиозного и политического в современных обществах. Активная позиция государственной власти в процессе создания Украинской автокефальной церкви стала предметом споров и поводом для поиска новых трендов в треугольнике «государство-церковь-общество». Аналитики и комментаторы заговорили о принципиальной новизне ситуации, когда государственная власть публично вмешивается в дела, считающиеся чисто церковными. И многие это расценили негативно. Так, например, глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил: «Не дело политиков вмешиваться в церковные дела, не политики должны решать, как Церковь должна быть организована или устроена».

Однако активное участие политических властей в деле провозглашения автокефалии той или иной поместной православной церкви – явление, скорее, традиционное, нежели исключительное. Выдвинутая президентом Украины Петром Порошенко идея единой национальной поместной церкви совсем не нова и вполне соответствует православной традиции вмешательства политических властей в церковные дела. Что же изменилось за последнее столетие, если сегодня участие государства в провозглашении украинской автокефалии вызывает такую тревогу?

Православная традиция участия политической власти в церковном управлении

Со времен римского императора Константина политическая власть стала одним из важных участников организации и управления церковными структурами. Именно Константин, считавший себя «епископом внешних дел», задал новую парадигму вмешательства светских правителей в решение церковных вопросов. Отныне императоры, цари, князья или их представители становились полноправными участниками церковных процессов: возглавляли церковные соборы, избирали или утверждали предстоятелей поместных церквей, выпускали вероучительные документы. И, конечно, участвовали в провозглашении автокефалии поместных церквей.

Первое упоминание автокефалии в церковных документах относится к деяниям III Вселенского собора, состоявшегося в Эфесе в 431 году. Сам институт вселенских соборов был создан тем же императором Константином. Слово «вселенная» (ойкумена) в те времена фактически было синонимом империи. Вопрос о подтверждении на соборе в Эфесе автокефалии церкви Кипра был, безусловно, политическим и решался с участием политических властей. Ведь еще при Константине церковная организация в восточной части Римской империи была приведена в соответствие с административно-политическим устройством. И Кипр входил в состав провинции Востока с центром в Антиохии. Собор постановил, что Кипрская церковь может избирать себе предстоятеля (т.е. быть автокефальной, или самовозглавляемой) без вмешательства Антиохийской церкви.

История провозглашения автокефалий на Балканах в X–XIII веках также связана с политикой. Болгарские и сербские властители становились инициаторами создания автокефальных церквей в возглавляемых ими странах. Московский собор, избравший в 1448 г. главой Русской церкви митрополита Иону и фактически объявивший об автокефалии этой поместной церкви, был созван великим князем Василием II и проходил при его участии.

Все современные автокефалии провозглашались или при непосредственном участии политической власти, или при ее деятельной поддержке. Автокефалии церквей в Греции (1833), Румынии (1865), Болгарии (1872), Грузии (1917) шли рука об руку с созданием национальных государств в этих странах и были важным элементом нациестроительства. Поддержка властями автокефалий церквей в Польше и Албании укладывалась в политику постимперского транзита.

Секулярный язык описания

Трудности принятия активной роли государства в церковных делах связаны с тем, что публичный дискурс описания религиозно-политической проблематики в современных обществах во многом сформирован секулярной парадигмой. Секулярное понимание места религии в жизни человека и общества ограничивает ее областью приватного – частной жизни или жизни своего микросообщества. Верующий может демонстрировать свою религиозность и руководствоваться религиозными установками лишь в личной жизни. Но политическое или общественное пространство должно быть светским, т.е. очищенным от религии.

Исторически светское политическое пространство начало формироваться в ответ на религиозные войны в период протестантской Реформации XVI–XVII веков. Во время этих войн общественно-политическая роль религии была дискредитирована. Секуляризация позволила если не остановить, то значительно уменьшить степень насилия, порожденного религиозной мотивацией. В отличие от досекулярной эпохи, когда религиозное и политическое были неразрывно связаны, новая ситуация потребовала размежевания политики и религии и их дальнейшего автономного существования. На законодательном уровне это было оформлено в виде принципа отделения церкви от государства. Государство гарантировало гражданину право на свободу совести и вероисповедания, но ее проявления ограничивались только областью приватного.

Для секулярного способа описания характерно введение строгой дихотомии светского (секулярного) и религиозного, между которыми проводится четкая граница. Пересечение границы как с одной, так и с другой стороны воспринимается как нечто экстраординарное и, как правило, тревожное. Поэтому публичная активность церквей рассматривается в секулярном обществе как нарушение принципа светскости государства, а вмешательство государственной власти в церковные дела – как пренебрежение принципами свободы вероисповедания.

Религиозное в общественном сознании, формируемом секулярной парадигмой, должно проявляться в строго отведенной для этого области «чистой религиозности», агентом которой становятся автономные религиозные организации, в частности – церкви. Таким образом, религиозность ограничивается рамками деятельности религиозных организаций, которая, как правило, сводится к сфере отправления культа. А границы церкви проводятся по границам соответствующих религиозных организаций, юридически зарегистрированных государством, и совпадают с иерархической структурой. Само противопоставление церкви и общества полностью соответствует секулярной парадигме. И церковь в лице управляющей ею иерархии принимает эти правила игры.

Секулярная парадигма в экклезиологии

Секулярная парадигма стала доминировать в ХХ веке не только в социальных науках, описывающих место религии в общественных процессах, но и в экклезиологии – богословской дисциплине, изучающей и описывающей Церковь. Богословский язык, описывающий церковные структуры, фактически дублирует соответствующий политический язык. Но при этом разделение церкви и политики сохраняется.

Современное понимание автокефалии сформировалось в эпоху Нового времени под влиянием процесса становления национальных суверенных государств. Провозглашение автокефалий в этот период шло рука об руку с созданием таких государств, что придавало самому процессу ее обретения оттенок борьбы за независимость в рамках национально-освободительных движений.

В современной экклезиологии то, что мы сегодня называем церковной автокефалией, соответствует тому, что в политической межгосударственной сфере понимается под суверенитетом. Принцип автокефалии предполагает невмешательство во внутренние дела автокефальной церкви других автокефальных церквей; неприкосновенность границ ее канонической территории; равноправие автокефальных церквей как субъектов межцерковных отношений. Отличие современного (модерного) понимания автокефалии от предшествующих заключается в этом отождествлении автокефального и суверенного. Над автокефальной церковью не может быть никакой административной власти, потому что она обладает суверенитетом, т. е. высшей властью.

Такое понимание автокефалии заключается в том, что автокефальная церковь имеет источник власти в самой себе: самостоятельно избирает себе главу и принимает решения, касающиеся церковной жизни, то есть не подчиняется ни одной другой автокефальной церкви, а поэтому независима от других церквей во всем, кроме вопросов догматического учения. Согласно этому принципу все автокефальные церкви являются равноправными субъектами межцерковных отношений. Такое понимание отлично от древнего и средневекового, когда формально автокефальная (т.е. самовозглавляемая) церковь могла входить в состав более крупных церковных структур. Например, автокефальные митрополии Понта, Асии и Фракии были частью Константинопольского патриархата.

При этом современное понимание автокефалии полностью исключает из описания церкви политическое и общественное измерение. Язык, на котором православная церковь говорит об автокефалии, моделирует ситуацию «чистой церковности», в которой нет места политическим акторам, но есть только квазигосударственные церковные образования, вступающие друг с другом в отношения, аналогичные межгосударственным.

Постсекулярная ситуация

Расцвет секулярной парадигмы в качестве публичного способа описания религиозно-политических процессов пришелся на 1960–1970-е годы. Однако, в 1990-2000-х гг. социологи религии подвергли секуляризм ревизии. Американский социолог Хосе Казанова и еще целый ряд ученых, начиная с середины 1990-х гг., стали писать о возвращении религии в публичное пространство. Один из ведущих теоретиков секуляризации американский социолог Питер Бергер в 1999 г. опубликовал статью «Десекуляризация мира», которая открывала одноименный сборник статей. В этой статье он указал на ошибки теории секуляризации. А спустя восемь лет в лекции, прочитанной в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (William Phillips Memorial Lecture), которую он назвал «Фальсифицированная секуляризация», Бергер признал, что мир остается «яростно религиозным».

Совершенно иным образом вопрос присутствия религии в публичном пространстве поставил немецкий политический философ Юрген Хабермас. Через месяц после событий 11 сентября он сделал доклад «Вера и знание», в котором прозвучала идея постсекулярного общества. Хабермас рассматривает этот концепт в контексте нормативной политической теории либеральной демократии. С его точки зрения, развитие либеральной демократии естественным образом приводит к обнаружению права религиозных граждан присутствовать в публичном пространстве и действовать в нем, руководствуясь религиозными убеждениями.

Как пишет российский исследователь религии Александр Кырлежев, «Постсекулярное – это (новая) неопределенность относительно соотношения “религиозное – секулярное”». Соответственно, граница между светским и религиозным, которая в секулярной парадигме проводилась довольно четко, размывается. А значит и взаимопроникновение религии и политики перестает быть нарушением.

Хотя Хабермас – известный интеллектуал, предложенный им нормативный концепт постсекулярного общества пока что не занял прочного места в публичном дискурсе: в нем продолжает доминировать секулярная парадигма. Постсекулярный подход остается в области специального знания – научных исследований.

Современность и религиозный плюрализм

В упомянутом выше докладе Питер Бергер утверждает, что «современность (modernity) не порождает секуляризацию, хотя в отдельных случаях это имело место... но она обязательно порождает плюрализм». На заре модерна протестантская Реформация в Европе создала ситуацию острой конкуренции (вплоть до вооруженного противостояния) между католиками и протестантами. Религиозный плюрализм, не имевший политического оформления, привел к войне. Аугсбургский мирный договор 1555 г. предложил одну из возможных моделей урегулирования этой ситуации в виде принципа «чья земля, того и вера» (cujus regio, ejus religio). Этот принцип предполагал, что каждый правитель определял вероисповедание в пределах своих владений. При этом инаковерующим предоставлялось право на эмиграцию в другой регион. Но заданный таким образом принцип поддержания моноконфессиональности не сработал. И после кровопролитной Тридцатилетней войны, завершившейся в 1648 г. подписанием Вестфальского мира, был установлен новый принцип – свободы вероисповедания, который положил начало религиозному плюрализму.

Вестфальский мир также считается точкой отсчета в процессе формирования системы суверенных национальных государств, главными принципами которых стали единство территории и независимость управления. Как уже сказано выше, возникновению автокефальных национальных церквей на Балканах предшествовало формирование суверенных национальных государств. Но политическое регулирование религиозного вопроса в этих государствах (во всяком случае на начальных этапах, когда появлялись новые автокефалии) соответствовало скорее аугсбургским, нежели вестфальским принципам. В православных странах национальная церковь стала рассматриваться как «душа нации» – так определялась ее роль в нациестроительстве.

Развитие либеральной демократии в западных странах привело к формированию иного способа регулирования отношений государства и религиозных конфессий, который в социологии религии получил название «религиозного рынка». В основе этого способа описания места и роли религии в обществе лежит идея того, что свободная конкуренция религий за «потребителя» повышает благосостояние общества.

Классическим примером «религиозного рынка» считаются США. Американская система государственно-религиозных отношений характеризуется равноудаленностью всех конфессий от государственной власти и их свободной конкуренцией. С точки зрения Хосе Казановы, ситуация Украины похожа на американский религиозный рынок.

Сегодня помимо новосозданной Православной церкви Украины существует превышающая ее размерами Украинская православная церковь Московского патриархата; сильная греко-католическая община, а также довольно значительные по численности протестантские деноминации, и это – только христианские конфессии. Иными словами, речь идет о принципиальном плюрализме религиозной ситуации. Идея «единой национальной церкви», провозглашенная президентом Порошенко и поддержанная большинством Верховной рады, может рассматриваться как попытка государственного регулирования «рынка религий» на Украине.

* * *

Подводя итог, следует вернуться к вопросу, что же изменилось за последние сто лет настолько, что традиционное для православия участие политических властей в церковных делах стало восприниматься с тревогой? Религиозно-политические процессы перестали совпадать с доминирующим в обществе способом их описания. Ситуация уже – постсекулярная, а способ ее публичного описания – все еще секулярный.

Постсекулярные исследования пока что остаются в области специального, а не общего знания и не оказывают достаточного влияния на формирование публичного дискурса. Однако процесс их популяризации продолжается. И украинская автокефалия может стать хорошим кейсом, на котором можно будет продемонстрировать постсекулярный подход, поскольку это первый случай провозглашения автокефалии в постсекулярной ситуации.

Богословская наука о церковном устройстве (экклезиология) также требует своего постсекулярного поворота, поскольку старая парадигма, сформированная под влиянием секуляризационных процессов, перестала объяснять текущие процессы. Именно поэтому действия украинских властей, вполне традиционные для православия, сегодня попадают в «слепую зону» экклезиологического описания ситуации. Церковь видит присутствие этих акторов (таких как президент и парламент, например), но не имеет языка для того, чтобы адекватно описать их место и роль.

Чтобы включить общественно-политические процессы в экклезиологические объясняющие стратегии, необходимо уйти от описания церковного пространства как пространства «чистой церковности». Автокефальные церкви – это не квазигосударственные автономные религиозные организации, действующие исключительно в пространстве церковных отношений, но сложный комплекс институтов, включающий в себя также государство и гражданское общество и действующий в общем – политическом – пространстве.

Религия и политика: неразрывный симбиоз?

Обзор современных тенденций

Дмитрий Узланер – кандидат философских наук, главный редактор журнала «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом», директор Центра изучения религии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Резюме Осознанию того, что религия является полновесным фактором, влияющим на политические процессы, мешает «секулярная предвзятость» интеллектуалов. Глубоко засело убеждение, что религия и религиозность – в лучшем случае «надстройка» над серьезными элементами общественно-экономического «базиса».

Политика и религия всегда были взаимосвязаны. Однако характер взаимосвязи менялся. Если до XVII века религия была одним из важнейших факторов, определявших структуру политической власти, а также вопросы войны и мира, то, как пишет Джеффри Хайнс, «вслед за Вестфальским миром 1648 г. и последующим развитием централизованных государств сначала в Западной Европе, а затем через европейскую колонизацию и в остальных частях света политическая значимость религии как во внутренней, так и во внешней политике существенно снизилась».

Это снижение не привело к тому, что политика и религия перестали соприкасаться. Они пересекались, однако связь стала считаться односторонней – именно политика, наряду с экономикой и прочими «серьезными» сферами, оказывала влияние на религию. Последняя, в свою очередь, могла выступать лишь в качестве объекта различных манипуляций – например, инструментализации государством для решения тех или иных внутри- или внешнеполитических задач. Там, где религия все же сохраняла значение для политики, значимость, по сути, сводилась к риторическим украшательствам светских политических ритуалов и не подразумевала никакой стоящей за этими украшательствами реальности.

Может ли религия влиять на политику?

Односторонность влияния политики на религию и в целом неспособность последней воздействовать на «серьезные» сферы общества казались чем-то очевидным и достаточно хорошо обоснованным. Прекрасно известен тезис Макса Вебера о влиянии протестантской этики на дух капитализма. Вебер описывал, как Реформация прокладывала путь к становлению рациональной промышленной капиталистической системы, превратившейся в определяющую силу современного мира. Однако его работа заканчивается грустными размышлениями о том, что эта капиталистическая система отныне покоится на «механической основе» и уже не нуждается ни в каких идеалистических подпорках – ни со стороны протестантизма с его мирским аскетизмом, ни со стороны какой-либо другой религиозной традиции. «Грандиозный космос» «современного хозяйственного устройства, связанного с техническими и экономическими предпосылками механического машинного производства», отбросил свои христианские подпорки и превратился в «железную клетку», которая «в наше время подвергает неодолимому принуждению каждого отдельного человека, формируя его жизненный стиль, причем не только тех людей, которые непосредственно связаны с ним своей деятельностью, а вообще всех ввергнутых в этот механизм с момента рождения».

Эта веберовская рефлексия прочно завладела воображением ученых и стала неотъемлемой частью теории секуляризации, царившей в социологии религии на протяжении практически всего XX века. Лучше всего ее резюмировал американский социолог религии Питер Бергер, провозгласивший, что христианство было «своим собственным могильщиком»: оно взрастило монстра, влиять на которого отныне не в силах и который медленно подрывает социальные корни как самого христианства, так и любой другой религии. Религия – зависимая переменная, «надстройка», если воспользоваться марксистской терминологией, – которая испытывает постоянное влияние – или лучше сказать давление – «базиса», то есть экономики, но также и политики, рихтующей религию в зависимости от текущей конъюнктуры.

Подобная догма была существенно поколеблена в конце 1970-х гг., когда произошло несколько событий, заставивших переосмыслить вопрос о соотношении политики и религии – на этот раз уже в контексте обратного влияния, то есть религии на политику. Первым знаковым событием стала иранская революция 1979 г., в результате которой к власти пришли силы, взявшие курс на создание Исламской республики. События в Иране доказали: политическая духовность – серьезный фактор, который нельзя с легкостью списать со счетов указаниями на то, что модернизация западного типа необратима и любое модернизирующееся общество будет со временем напоминать европейские прототипы – в том числе и в отношении секуляризации, то есть снижения социальной значимости религии. Такие настроения резюмировал французский философ Мишель Фуко, внимательно следивший за иранскими событиями: «Происходящая на наших глазах агония иранского режима – это последний этап процесса, начавшегося почти шестьдесят лет назад: модернизация исламских стран по европейскому образцу». Далее он добавил: ислам, который «является не только религией, но и образом жизни, частью истории и цивилизации, рискует стать для огромного числа людей гигантской пороховой бочкой. Начиная со вчерашнего дня в любом мусульманском государстве можно ждать революции, основанной на вековых традициях».