Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Англии будут прививать от коронавируса детей без согласия родителей

Текст: Ариадна Рокоссовская

В Англии решили прививать от коронавируса детей с 12 лет, причем согласие родителей не будет обязательным, если сам ребенок не против вакцинации. Между тем еще в начале сентября Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Британии не рекомендовал делать прививки школьникам 12-15 лет, поскольку в основном дети в этом возрасте болеют легко.

До сих пор британских детей прививали только в том случае, если у них есть заболевания, которые осложняют течение COVID-19, или если они живут вместе со взрослыми из группы риска. Однако в заключении экспертов комитета отмечалось, что правительство может принять иное решение, если эпидемия будет мешать работе школ. Так и случилось.

На днях министр по вопросам вакцинации Надим Захави объявил о том, что здоровым детям в возрасте 12-15 лет будут колоть одну дозу препарата Pfizer/BioNTech прямо в школах, как это уже делают с подростками 16-17 лет. В самой по себе вакцинации детей от ковида нет ничего удивительного: это уже делают в США, Канаде, Франции, Италии и Польше. Однако удивительно другое: в Британии, где совершеннолетие наступает в 18 лет, детям, начиная с 12 лет, предоставили право самим решить вопрос о прививке, не спрашивая на этот счет мнение родителей.

Оперативное совещание с вице-премьерами

Из стенограммы:

М.Мишустин: Здравствуйте, коллеги. Сегодня в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла трагедия. На беззащитных людей было совершено вооружённое нападение. Есть погибшие и пострадавшие. Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас.

По поручению Президента в Пермь уже вылетели Министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков, а также Министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, чтобы на месте оперативно принимать решения.

Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую. Крайне важно поддержать людей в этот сложный период.

От себя лично и от имени Правительства желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал. И выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся страна искренне переживает вместе с вами.

Теперь перейдём к повестке сегодняшнего совещания. Правительство утвердило план по реализации Концепции демографической политики.

Впервые мы приняли такой комплексный документ. В нём объединены совершенно новые меры и механизмы с уже реализуемыми.

Все они необходимы для достижения национальных целей социально-экономического развития, которые определил Президент. Прежде всего это касается увеличения численности населения и ожидаемой продолжительности жизни.

Улучшение демографической ситуации невозможно и без повышения качества и доступности медицинской помощи, заботы о старшем поколении, поэтому охрана здоровья граждан независимо от их возраста становится определяющей для выполнения поставленных задач.

Одновременно с этим план направлен на повышение рождаемости и благополучия семей с детьми. На совещании с членами Правительства Президент подчеркнул, что крайне важно выстроить целостную систему поддержки таких семей. Это также учтено в плане мероприятий по реализации концепции.

Татьяна Алексеевна (обращаясь к Т.Голиковой), расскажите подробнее о том, как будут выполняться задачи, которые определены в Концепции демографической политики.

Т.Голикова: Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги!

Как Вы уже, Михаил Владимирович, отметили, план представляет собой единый документ, который невозможно рассматривать в отрыве от других стратегических документов, направленных на реализацию национальных целей развития Российской Федерации.

Документ направлен на преодоление влияния негативных демографических трендов, которые сформировались у нас в последние годы. Он предусматривает семь основных разделов.

Первый раздел – это популяризация и продвижение традиционных семейных ценностей и активного долголетия. Мы предполагаем, что в течение периода реализации будут поддержаны не менее 70 некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту семей, детей и формирование ответственного родительства.

Планируется распространить в регионах лучшие практики серебряного волонтёрства, чтобы люди старшего поколения вели активную жизнь и чувствовали себя нужными обществу.

Второй раздел – это повышение благополучия семей с детьми, направленное на увеличение рождаемости и улучшение социального положения семей.

Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации национального проекта «Демография». К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 миллиона наших семей.

Как Вы уже отметили, в соответствии с поручением Президента на основе принципов социального казначейства будет продолжено создание целостной системы мер поддержки семей с детьми, для того чтобы свести к минимуму риск бедности таких семей.

Третий блок мероприятий направлен на охрану здоровья детей, развитие системы раннего выявления у них врождённых заболеваний и их лечения, повышение репродуктивного здоровья не только взрослых, но и подростков. Будет увеличен до 80% охват беременных женщин скринингом развития плода на ранних стадиях. К 2025 году число циклов ЭКО за счёт обязательного медицинского страхования достигнет 80 тыс. По Вашему поручению, Михаил Владимирович, будет расширен неонатальный скрининг на выявление наследственных заболеваний до 36 нозологий.

Ещё один важный раздел – это повышение доступности медицинской помощи для снижения смертности населения и роста ожидаемой продолжительности жизни. Специальный акцент сделан на повышении роли первичного звена здравоохранения в выявлении у граждан рисков развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, на внедрении специальных скрининговых программ, позволяющих своевременно диагностировать болезни, которые в дальнейшем могут привести к неблагоприятным последствиям.

Планируется не только количественно, но и качественно увеличить для населения доступность методов диагностики и лечения, чтобы не менее 80% сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний выявлялись на ранних стадиях в первичном звене. За четыре года такими исследованиями нужно охватить почти 80 миллионов наших граждан. Будут продолжены мероприятия по лекарственному обеспечению граждан, которые перенесли острые сердечно-сосудистые заболевания, а также ковид. К 2025 году не менее 90% пациентов с высоким риском развития осложнений таких заболеваний будут находиться под диспансерным наблюдением и получать лекарственное обеспечение.

Впервые в плане мероприятий появился отдельный раздел, посвящённый формированию здоровья на производстве и в трудовых коллективах. Работодатели, создавая безопасные условия труда, условия для ведения работниками здорового образа жизни, ежегодного прохождения диспансеризации, получат определённые преференции. Создание системы производственной медицины вне зависимости от численности трудового коллектива позволит обеспечить преемственность в наблюдении за здоровьем работников, формирование для них индивидуальных оздоровительных программ. Результатом станет снижение случаев профессиональных заболеваний.

Особое внимание – здоровью старшего поколения. Активное развитие получит геронтологическая служба, обладающая навыками работы с пожилыми людьми. Там, где это необходимо, медицинская помощь будет оказываться на дому. Кроме того, акцент сделан на активное долголетие таких граждан, поддержание их физической активности, вовлечённости в социальную жизнь общества.

Наконец, завершающий раздел – это мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни, занятию физкультурой и спортом, которые также будут способствовать сохранению здоровья, снижению смертности и, как следствие, увеличению ожидаемой продолжительности жизни.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к регионам, чтобы они как можно скорее привели в соответствие с планом, утверждённым Правительством, свои региональные программы и скорректировали соответствующие показатели.

М.Мишустин: Спасибо, Татьяна Алексеевна. Реализация плана – это большая и ответственная работа. Важно, чтобы все его мероприятия были выполнены в полном объёме. От демографической ситуации зависит то, как будет развиваться наша страна.

И ещё об одной важной теме, на которую обратил особое внимание Президент в Послании Федеральному Собранию. Это вызовы, связанные с изменениями климата.

Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива – нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. Развивать альтернативную энергетику. Строить соответствующую инфраструктуру.

До конца года должен быть разработан и утверждён сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Все соответствующие поручения подписаны.

По ключевым направлениям подготовки экономики к условиям низкоуглеродного развития в Правительстве будут созданы специальные рабочие группы. Курировать их станут вице-премьеры. А общую координацию будет осуществлять Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Рэмович Белоусов.

Мы уже с вами не раз собирались и говорили об этом, в том числе и в Координационном центре.

Андрей Рэмович, доложите, как планируете организовать эту работу.

А.Белоусов: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Глобальный энергетический переход, или так называемая декарбонизация, это сегодня ключевая тема, во многом уже определяющая экономическую политику ведущих стран мира, в том числе таких как Евросоюз, Китай, Соединённые Штаты и другие.

В связи с этим в мире прорабатываются разные регуляторные меры, и мы должны на них реагировать, учитывать их и предлагать свою повестку.

Это не просто борьба с изменениями климата. Прежде всего это организация перехода ведущих экономик мира на новый технологический уклад, основанный на минимизации использования ископаемых источников энергии. По масштабам изменений этот процесс сопоставим с промышленной революцией XVIII–XIX веков или научно-технологической революцией второй половины XX века. Через каких-то 10–15 лет мы наверняка уже будем иметь совсем другую структуру мировой экономики.

Наши международные партнёры, конкурируя друг с другом, ищут способы достижения своих экономических и политических целей, зачастую навязывая свои подходы другим странам и устанавливая новые требования в рамках международной торговли. В этой связи критически важно, чтобы Россия, во-первых, была в числе лидеров этого глобального процесса и, во-вторых, сформировала собственную повестку энергетического перехода в контексте общемирового обсуждения.

Работа предстоит масштабная и комплексная. Перед нами многоаспектная задача, которая включает в себя технологические, регуляторные, политические, социальные вопросы, а также вопросы международного взаимодействия. Исходя из этого, каковы наши ключевые направления в предстоящей работе?

Первое. Ускорить технологическую модернизацию отраслей экономики, в том числе посредством внедрения наилучших доступных технологий. Данный механизм уже существует. Надо его активизировать и адаптировать под цели энергоперехода.

Второе. Добиваться, безусловно, международного признания мер, которые базируются на наших технологических и природных преимуществах, в том числе это так называемая поглощающая способность наших лесов. При этом активно внедряя лучшие мировые практики, прежде всего стран ОЭСР.

Третье. Настроить регуляторику, систему мер поддержки и налоговых стимулов. Необходимо стимулировать компании к модернизации перехода на зелёные технологии, сокращению выбросов. Хочу отметить, что это не быстрый, а плавный процесс. Будем работать здесь совместно с бизнесом.

Четвёртое. Надо реализовать направления, связанные с имеющимися технологическими преимуществами, прорывными технологиями нашей страны. В том числе, например, с возможностями выработки и использования водорода, а также атомной и гидроэнергетикой, технологиями углехимии, технологиями сбора и хранения углеводорода. Климатические проекты в сфере лесного и сельского хозяйства.

Пятое. Учесть специфику и возможности отдельных регионов, особенно в контексте появления новых требований в рамках международной торговли.

Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги! Это не исчерпывающий перечень направлений работы. Всего их десять. Как Вы сказали, по каждому из них созданы рабочие группы, которые курируются профильными вице-премьерами и возглавляются заместителями министров. В каждую рабочую группу войдут представители бизнеса, экспертных и общественных организаций, научно-образовательного сообщества. Для экспертно-аналитической поддержки будем привлекать широкий круг организаций, в том числе Центр стратегических разработок.

Что будет сделано уже в этом году? Прежде всего – долгосрочный прогноз с горизонтом до 2050 года. Это основа разработки и принятия решений. Он включает такие параметры, как энергобаланс, углеродный баланс, макроэкономические параметры, темпы роста ВВП, параметры торговли, инвестиции, рост реальных доходов населения и другие. Оценку наших возможностей и рисков. Основные параметры прогноза необходимо разработать уже к 1 октября. С его учётом соответствующая рабочая группа сформирует операционный план действий. До конца года этот план будет утверждён.

М.Мишустин: Спасибо, Андрей Рэмович.

Нужно, конечно, оценить все риски и вызовы, которые стоят перед страной. От точности прогноза будет во многом зависеть успешность достижения национальных целей развития, которые определил Президент на ближайшие десять лет.

Ещё один вопрос. Минувшим летом ряд районов на юге нашей страны пострадал из-за сильных дождей. В том числе и Крым. Реки вышли из берегов, затопили дороги и имущество наших граждан. Правительство окажет региону дополнительную помощь. Выделим на ликвидацию последствий стихии около полумиллиарда рублей.

Бóльшую часть – почти 400 млн – получат жители республики на покупку, строительство нового или капитальный ремонт прежнего жилья. Средства позволят приобрести дома, квартиры, а также отремонтировать свыше 33 тыс. кв. м.

Остальная сумма пойдёт на расчистку русла рек в городском округе Ялта и Бахчисарайском районе. Из-за дождевого паводка в них образовались завалы, которые мешают свободному прохождению воды. Устранение этих препятствий поможет не только восстановить естественный ток в реках, но и снизить вероятность повторных паводков.

«Газпром» без «Северного потока-2» вряд ли будет наращивать поставки в Европу

«Газпром» не обещает наращивать экспорт газа в Европу без «Северного потока-2» — к такому выводу приходит eadaily.com, ссылаясь на заявления руководителей компании и текущие поставки холдинга.

«Внесенные правлением „Газпрома“ корректировки в бюджет и инвестпрограмму на 2021 год основаны на консервативном подходе. Так, годовой плановый показатель объемов экспорта газа на европейский рынок не изменен и составляет 183 млрд кубометров», — приводит холдинг заявление зампредседателя правления «Газпрома» Фамила Садыгова.

«Газпром» сообщал ранее, что за восемь с половиной месяцев экспортировал в страны ЕС 138,6 млрд кубометров. По данным компании, 15 сентября текущие поставки составили 421,7 млн кубометров. И при их сохранении на этом уровне «Газпром» и выйдет на заявленные 183 млрд кубометров. По сравнению с прошлым годом рост составит 6 млрд.

Интрига с текущими ожиданиями «Газпрома», который ранее надеялся поставить по «Северному потоку-2» 5,6 млрд кубометров в этом году, может разрешиться на следующей неделе, считает eadaily.com. Польский оператор Gaz-System проведет аукцион по бронированию мощностей газопровода Ямал — Европа на октябрь. К этому месяцу у «Газпрома» завершатся обязательства по польскому транзиту, мощности которого он выкупал на год на все 100%. В сентябре компания полностью восстановила поставки по Ямал — Европа и использует его почти на полную мощность — 100 млн кубометров из 110-и.

Польский транзит — единственное направление, по которому «Газпром» может снизить с октября поставки, если запустит «Северный поток-2» без увеличения экспорта, и не потерять деньги. Транспортировка через Украину законтрактована до конца 2024 года на уровне 110 млн кубометров в сутки на условиях «качай или плати».

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что 8 сентября начало экспертизу документов по сертификации оператора «Северного потока-2», подготовка решения может занять четыре месяца, после чего документ передадут на рассмотрение в Еврокомиссию.

Миркин: Капитализм самой высокой пробы не свел обязательства общества к нулю

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

Наше сознание пронизано клише. Социализм - это равенство, братство и коллективизм. Все бесплатно - образование, медицина. Государство платит пенсии. Христос, по мнению коммунистов, - первый коммунист. По опросам, 26% россиян хотят жить при социализме, 21% - при капитализме, 49% не имеют мнения (ИСПИ, РАН, декабрь 2020).

Хотя ни разу в истории социалистические эксперименты (до 15 стран) и запреты частной собственности не заканчивались процветанием. Они неизменно приводили к жестким вертикалям, к дефицитам в потреблении и личном имуществе, к потере интереса людей к деятельному существованию, к созданию "человека зависимого", к резкому отставанию в технологиях и потреблении от рыночных обществ и, наконец, к идеологическим штампам в мозгах. А потом утопии разрушались.

Как было хорошо мечтать в юности! Всем - по справедливости, человек руководствуется только общим интересом. Какие там деньги! Свобода вместо угнетения! Но эти мечты неизменно сталкивались с реальностью. Социализм неизбежно вырождается в командные, административные системы. Они запирают каждого в клетке. В прежнем Китае - клетки размером с пятак, в СССР - чуть шире, в Югославии - кажется, что ты в большой комнате, но все равно - в клетке. Клетка - в имуществе, в потреблении, в думании, в несвободе движения, в несвободе добывать. Ты не принадлежишь сам себе, ты подчинен, ты находишься в обществе, скорее карьеристском, лакейском, где главный капитал - административная власть. Заведомо - не инновационном. Заведомо! И если вспомнить историю реального социализма, это общество крайне склонно к насилию, когда человек становится расходным ресурсом и процветает принудительный труд или даже труд заключенных.

Очень трудно все это доказать тем, кто сегодня обижен на весь свет. Их сознание все равно будет питаться надеждами, что придет кто-то, наведет порядок и раздаст всем равные куски, которых всегда будет много. Их ни в чем не убедишь, пока они в бедности. И все же мы обязаны публично спросить самих себя: может быть, есть другая модель общества, в которой тоже много гарантий от государства и в то же время не подрывается свободная конкуренция людей и идей? Может быть, есть более расположенное к семьям общество, дающее им возможность накапливать имущество из поколения в поколение? Общество "золотой середины", соединяющее и общий, и частный интерес?

История нашла такой пример для России. Это - социальная рыночная экономика в континентальной Европе, в т.ч. в странах бывшего "соцлагеря". С этим регионом у нас глубокие связи. Были вторжения в Россию и жесточайшие войны. Но были еще и 5-6 модернизаций России, технологических рывков, тесно связанных с Германией, Францией, Бельгией, Нидерландами, в целом с Европой. Да и сегодня Германия - наш партнер N 2 (в 1990-2000-х - N 1) в поставках технологий и оборудования. "Немецкий остров" российской экономики процветал до мировых войн.

Попробуйте это сказать вслух! На вас тут же обрушится дождь безапелляционных мнений. Разве рыночная экономика может быть социальной? Разве капитализм может быть милостивым? Разве могут объединяться "рыночный" и "социальный" в одной конструкции? Да, могут. История уже все сама для нас сделала и все показала. Такая экономика - царство среднего класса.

В Германии доля малого и среднего бизнеса - 55% ВВП (у нас - 20-22%). Образование - бесплатное (т.е. за счет налогов). Есть, конечно, и платное, если очень хочется. Все виды обязательного страхования - пенсионное, медицинское, от безработицы. Источники - за счет личных взносов, платежей работодателей и государства (налоги). Часть взносов платят семьи, но зарплаты велики и их размер учитывает эти расходы. Есть все виды выплат - "больничных", по материнству, инвалидности, овдовевшим и сиротам и т.п. За счет государства - выплаты жертвам войн, преступлений, потерпевшим при исполнении служебных обязанностей, пенсионные схемы госслужащих.

Все это есть и в России. Но для нас важно, что это делается не в переходном обществе, только что очнувшемся от социализма, а в одной из самых развитых рыночных экономик мира с продолжительностью жизни 81+. Капитализм "самой высокой пробы" вовсе не свел обязательства общества к нулю. Не привел к торжеству "диких хищников". Наоборот, создал самые изощренные социальные сети безопасности. И еще очень важна глубина выплат. На социальные расходы (из бюджета и частных источников) в Германии идут 25,9% ВВП (во Франции - 31%) (2017-2019 годы, ОЭСР). Эти расходы растут, еще в 1960-м они составляли 16-17% ВВП. На пенсии тратится 10,2% ВВП, на медицину - 8,2% ВВП (ОЭСР). Коэффициент замещения пенсиями зарплат - под 40% (у нас около 30%). И у государства не так много собственности. Его совокупная доля в 10 топ-компаниях в Германии - 11% (2013, ВЭФ), в России - не менее 40-50%.

В таком "государстве благосостояния", чтобы выполнить социальные обязательства, нужны высокие налоги. Доходы общего правительства в Германии - 47% ВВП (МВФ, 2020). Для нас это - перегруз (в России - 35% ВВП), с такими налогами быстро не растут. Но все же это еще один повод, чтобы сказать: рынок и высокая социальная "нагрузка" совместимы.

Можем ли мы создать в России социальную рыночную экономику, как это сделали европейские соседи? Континентального типа? Конечно. А "государство благосостояния" можем? Абсолютно. Стоит только повторить вслед за премьер-министром Столыпиным: "Наше экономическое возрождение мы строим на наличии покупной способности у крепкого, достаточного класса на низах". А потом создавать ее год за годом, перестав клясть капитализм.

Транзит готовится к рекордам

По итогам 2021 года ОАО «РЖД» планирует поставить рекорд по общему объёму транзитных контейнерных перевозок, достигнув 1 млн ДФЭ, а в 2024 году выйти на уровень в 1,7 млн ДФЭ. Об этом вчера в ходе XXX пленарного заседания Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам сообщил генеральный директор – председатель правления холдинга Олег Белозёров. Основной рост перевозок идёт по направлению Китай – Европа. Участники заседания обсудили, какие барьеры нужно снять для развития транзита, и поделились планами по модернизации инфраструктуры.

В 2020 году общий объём транзитных перевозок по сети ОАО «РЖД» составил 831 тыс. ДФЭ. В этом году в компании рассчитывают впервые преодолеть планку в 1 млн ДФЭ, отметил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров. «За восемь месяцев 2021 года через пограничные переходы и российские порты перевезено почти 400 млн тонн внешнеторговых грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевозки увеличились более чем на 7%. Рост транзита продолжается в сообщении Китай – Европа – Китай. За восемь месяцев 2021 года объём перевозок составил 502 тыс. ДФЭ (рост к уровню прошлого года на 49%. – Ред.)», – заявил Олег Белозёров.

Рост объёмов транзита выявил участки с низкой пропускной способностью. Сдерживающими факторами стали заторы на казахстанско-китайской границе из-за введения Китаем антиковидных ограничений и реконструкция польской станции Тересполь на границе с Белоруссией, где производится перевалка грузов с колеи 1520 мм на европейскую колею 1435 мм.

Как отметили участники заседания, увеличение движения по маршруту Китай – Европа – Китай показало необходимость инвестиций в развитие инфраструктуры. По словам председателя правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Нурлана Сауранбаева, в этом году компания приступила к реконструкции своего участка на казахстанско-китайской границе – станции Достык и прилегающего участка Мойынты. «До 2024 года все работы по модернизации будут выполнены», – заключил Нурлан Сауранбаев.

По мнению начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова, необходимо определить совместные планы по развитию инфраструктуры, в том числе на всех пограничных переходах и стыках колеи 1520 и 1435 мм. Кроме того, как считает руководитель БЖД, стоит поработать над сквозным расписанием движения поездов на всём маршруте, а не только на пространстве 1520. «Это позволит обеспечить ритмичность перевозок, а все наши компании смогут точнее рассчитывать свои ресурсы, эффективно задействовать пропускные способности инфраструктуры и работать на перспективу», – подытожил Владимир Морозов.

Также, по словам Владимира Морозова, целесообразно создать единое цифровое пространство транспортных коридоров и определить координатора, который возьмёт на себя объединяющую роль в этом проекте.

Член правления Rail Cargo Austria AG Томас Каргл поддержал идею о цифровизации перевозочного процесса на протяжении всего маршрута, заявив что это позволит сократить время движения поезда из Азии в Европу. «Сейчас грузы идут в среднем 7–10 дней, и эти сроки нужно постепенно уменьшать», – отметил Томас Каргл.

Арина Белан

Афганские перспективы

Мирное будущее Центральной Азии

Борис Марцинкевич

С конца июля 2021 года об Афганистане и о том, что в этой стране происходит, не писал и не говорил только ленивый. Но вот что удивительно: мы скоро уже выучим имена улетевших в отставку бывших руководителей Афганистана, а также лидеров "Талибана"*, начнём по памяти называть улицы и кварталы, примыкающие к кабульскому аэропорту: СМИ прикладывают к этому максимум усилий. Но при этом складывается впечатление, что про страну Афганистан мы до этих событий ничего не знали и только недавно нашли её на карте. Если кто-то и вспоминает, что связывает Россию с Афганистаном, то чаще всего речь заходит о 1989 годе, когда из Демократической республики Афганистан был выведен ограниченный контингент советских войск, а самые отчаянные в исторических изысканиях доходят аж до 1979 года, называя эту дату началом ввода этого самого ограниченного контингента. И вот на базе такого "глубокого" анализа идут попытки понять, что же произошло в августе 2021-го и кому эти события могут оказаться выгодны.

Весьма показателен текст от верховного комиссара ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, который забеспокоился по поводу того, что никак нельзя допустить Китай и Россию контролировать и спонсировать Афганистан. Характерно "западный" стиль мышления: никакого взаимовыгодного международного сотрудничества европейские варвары вообразить не способны, только контроль, только некое спонсорство.

Впрочем, и многие российские аналитики недалеко ушли: многие ждут, что "Талибан" бросится воевать в северном направлении, будет рваться через Узбекистан, Таджикистан и Туркмению к российским границам в попытке насадить какие-то религиозные догмы и, всенепременно, заняться террористическими актами. В блогосфере уже появились тонкие знатоки различных течений в исламе суннитского толка, уже идёт подсчёт представителей разных народов и национальностей на территории Афганистана: пуштуны, таджики, узбеки и т.д. — всех пытаются пересчитать по головам и из этих подсчётов сложить некий геополитический пасьянс. Самые отчаянные "аналитические аналитики" в своей смелости доходят до того, что говорят даже об интересах Ирана в Афганистане, особо дерзкие — вспоминают про Индию, а самые патриотично настроенные комментаторы видят сплошь и рядом незримую победу России. Никто не знает, в чём эта победа заключается, но, кажется, это мы победили американцев прямо в кабульском аэропорту. Я уверен, что те, кто ранее не присматривался к Афганистану в частности и ко всему региону Центральной Азии в целом, из всего вороха новостей успели сделать ровно один вывод: "Чёрт-те что в том Афганистане, и сбоку бантик — ничего понять невозможно!"

Но ничего другого и не получится, если забывать о том, что "бытие определяет сознание", базис бытия — экономика, а политика — концентрированное выражение экономики. Анализировать только и исключительно политику позволительно лишь в одном случае — если идёт война. А происходящее в Афганистане можно называть как угодно, но только не гражданской войной: боёв не было, афганский народ передал контроль над городами и провинциями "Талибану", когда вывод американских и натовских войск ещё даже не закончился. Если где-то в Афганистане и можно было наблюдать бардак, то лишь возле столичного аэропорта, откуда шла эвакуация всех, кто был связан с предыдущим режимом, то есть с американцами и натовцами. Талибы образца нынешнего года не повторяют действий талибов 20-летней давности: нет никаких расправ на площадях городов, не вешают на столбах членов бывшего правительства, даже паранджу на женщин никто силком не натягивает. Да, требуют, в соответствии с нормами шариата, чтобы женщин на улицах сопровождали родственники-мужчины — в нынешней обстановке это вполне разумно. Нет, не хотят талибы резню устраивать, не нужна им гражданская война. Огромное количество оружия, которое так старательно оставили в совершенно исправном состоянии американцы, не становится поводом ни для гражданской войны, ни для походов на север. Талибы, судя по всему, Маркса почитывали, а потому знают: бытие определяет сознание. Нынешним летом в Афганистане — небывалая засуха, неурожай. Будет бардак в стране — не станет гуманитарной помощи, а без неё начнутся голодные бунты, и тогда ни о каком правлении в стране никакой "Талибан" и думать не сможет. Можно сколько угодно ёрничать над Байденом, который допустил такое позорище для Штатов, но идея была вполне очевидна: уходим, но оружия оставляем как можно больше, с огромным боезапасом — и Талибан взорвёт весь регион.

США оказались не способны контролировать Афганистан, поэтому и такое количество оружия — с целью подорвать стабильность и в этой стране, и у всех соседей, и во всём мире. Почерк знаком до боли — если кто не видит этого, может присмотреться к Ираку, Ливии: нет там жёсткого контроля Штатов, но и порядка, стабильности тоже и в помине нет. Все радостно стреляют друг в друга, крошат собственную экономику, выясняют межплеменные отношения.

Что такое нестабильность в развивающихся странах? Надёжная гарантия того, что они ещё тысячу лет развивающимися будут числиться, то есть не будут возникать новые региональные платёжеспособные рынки. И тогда такая страна, как Россия, которая не желает отдавать контроль над своими природными ресурсами в чужие руки, может и дальше не отдавать — сама всё притащит на европейский да американский рынки, поскольку во всех прочих регионах мира денег не будет. Так что позор не в том, что янки пришлось драпать из Кабула, как в 1975 году из Сайгона, — позор в том, что Талибан не желает срываться в бардак, в резню и прочий джихад. Им даже вертолёты с самолётами в руки впихнули — а они не летят, не едут, не бегут, не стреляют и не жгут, они на аккуратно подготовленную провокацию не ведутся, да и всё тут. Вот это действительно позор, поскольку показывает не нулевой даже, а отрицательный уровень американских геостратегов.

Самое страшное, что для Штатов, НАТО и ЕС может произойти в Афганистане — установление стабильности, создание условно коалиционного правительства национального единства. Афганистан — сердце Центральной Азии, это через него века назад шли Шёлковый и Лазуритовый пути. Афганистан — кратчайший путь из южной Евразии в северную, из восточной Евразии в западную. Именно поэтому столько лет за эту горную местность шла война империй: Персидской, Британской, Советской, Американской.

А кто не боится стабильности в Афганистане? Тоже не бином Ньютона — достаточно посмотреть, чьи посольства тут как работали, так и работают. Список не сильно длинный: Россия, Китай, Иран, Индия, Узбекистан, Пакистан, Таджикистан да Туркмения. И как ведут себя талибы по отношению к этим дипломатическим миссиям? Охраняют по внешнему периметру, дабы никто по дипломатам не стрелял, никакой супостат ничего не взрывал. Точно так же на церемонию объявления состава своего правительства Исламского эмирата Афганистана талибы пригласили Китай, Пакистан, Турцию, Катар, Россию и Иран.

Для того, чтобы понять, почему эти списки выглядят именно так, а не иначе, отматывать годы нужно не до 1989-го и даже не до 1979 года, а намного дальше. Для тех, кто не в курсе или подзабыл, напоминаю: первый советский ограниченный военный контингент в Афганистане появился в 1920 году. 27 мая 1919 года — в этот день Афганистан, сражавшийся за свою независимость с индийской армией Британской империи, признал, первым в мире, Советскую Россию и тогда же предложил установить дипломатические отношения. Вот текст исторического письма за подписью эмира Амануллы-хана в адрес Владимира Ленина: "Так как Вы, Ваше Величество, мой великий и любезный друг — Президент Великого Российского государства, вместе со своими товарищами — друзьями человечества взяли на себя почётную и благородную задачу заботиться о мире и благе людей и провозгласили принцип свободы и равноправия стран и народов всего мира, то я счастлив впервые от имени стремящегося к прогрессу афганского народа направить вам своё настоящее дружественное послание независимого и свободного государства".

В декабре того же года страны обменялись послами, а в 1920-м Ленин отправил в Афганистан ноу-хау того времени — радиостанцию, и это чудо техники прибыло в сопровождении советских военных специалистов и соответствующей охраны — разумеется, с полного согласия эмира. Но те годы можем оставить в покое, нам бы со второй половиной ХХ века разобраться.

Почему? Да по вполне очевидным причинам. Ведь основа благополучия, база для подъёма уровня жизни любой страны — экономика, а база любой мало-мальски современной экономики — энергетика. Афганистан исключением не является, и уровень жизни на его территории наглядно можно оценить всего по одному показателю: доступ к электроэнергии в этой стране имеет 30% населения, а в сельской местности — и вовсе 15%. Установленная мощность имеющихся электростанций — 560 МВт, но интересны, как водится, подробности.

На газе работают Шиберганская (42 МВт), и Мазари-Шарифская (50 МВт) ТЭС. Обе построены в 1960-е годы советскими специалистами. Гидроэлектростанции: Джелалабадская (12 МВт), две очереди ГЭС Пули-Хумри (25 МВт) плюс ГЭС Наглу (100 МВт). Все они тоже были построены советскими специалистами в 1960-е годы. Итого, наши электростанции дают 230 МВт или более 40% общей мощности афганской энергетики. Причём это очень грубый подсчёт, ведь были построены и несколько более мелких, сейчас даже их список не так-то просто составить…

Забавно? Мелочь? Но задумайтесь над простым фактом: все перечисленные электростанции построены более полувека тому назад. Афганистаном правили: король, Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) (когда страна пребывала фактически под советской властью), под руководством Северного альянса, "Талибана", под оккупацией США и их союзников по НАТО, — а эти станции как работали, так и работают. В XXI веке почти все они были модернизированы — на деньги Всемирного банка, на европейские и американские спонсорские, но все эти модернизации раз за разом выигрывали российские компании. Это часть ответа на вопрос: ушла Россия при Ельцине из Афганистана окончательно и бесповоротно или нет?

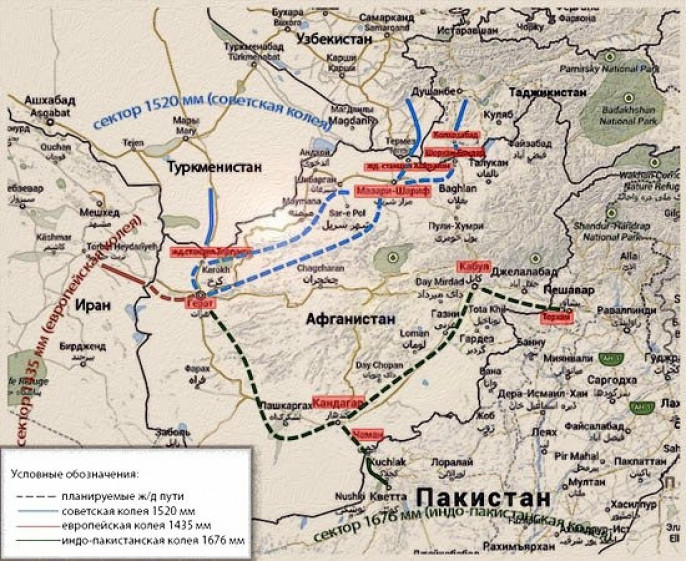

Есть и продолжение ответа на этот вопрос, связанное уже не с энергетикой. Чем, по большому счёту, сшита огромная территория России? Металлическими нитями ЛЭП, рельсов и трубопроводов. Железной дороги как сети в Афганистане нет — только небольшие отрезки рядом с бывшей советской границей, причём все они имеют колею 1520 мм, за единственным исключением, которое появилось только летом 2021 года: Иран довёл железную дорогу до Герата, и это, разумеется, колея 1435 мм. Но об этом — чуть позже.

Часто перечисляют количество объектов, которые СССР оставил после себя в Афганистане, при этом голосом Левитана вынося "приговор": "Пресловутая интернациональная безвозмездная помощь, из-за которой не рос уровень жизни в нашей стране". Наверное, есть случаи, когда такие говоруны совершенно правы, но в случае Афганистана это абсолютная ложь. Афганистан с СССР рассчитывался природным газом, экспорт которого начался в 1968 году. И начался он не просто так — без афганского газа у нас бы намертво могла встать газификация Урала. Так что версия о том, что в 1979 году Союз желал помочь НДПА удержаться у власти исключительно для разноса пролетарской революции по планете и для того, чтобы укусить Штаты, — далеко не однозначна, как любила говорить дочь крымского офицера.

Для тех, кто не знал, да ещё и забыл, — несколько слов о проекте магистрального газопровода (МГП) Бухара — Южный Урал. Бухара — это Узбекская ССР, первый газ там был добыт в 1958 году, в качестве попутного на ферганских нефтяных промыслах. Годом позже советские геологи открыли уже чисто газовое месторождение Газли, чьи запасы на тот момент были оценены в гигантские 1,5 трлн кубометров. Исходя из этой оценки была начата разработка проекта упомянутой выше "трубы", на тот момент — проекта просто фантастического по своей дерзости и сложности. До открытия сибирского газа оставалось ещё больше 10 лет, и до начала данного проекта самыми протяжёнными нашими газопроводами были МГП из Поволжья к столице. Поэтому характеристики проекта в то время выглядели настоящим вызовом имевшейся на тот момент практике. Но и задача, которую нужно было решить за счёт узбекского газа, была масштабна. В начале 60-х годовые потребности промышленных центров Урала составляли в единственном на тот момент доступном энергетическом ресурсе, угле, — 41 млн тонн, доставлять его приходилось из Донбасса, перегружая железную дорогу. Да и сжигание угля в таком объёме, как понимали уже тогда, глядя на закопчённые стены городских улиц — тот ещё подарок.

Географически, ближе Газли никаких крупных месторождений не было, потому проект магистрального газопровода "Бухара — Урал" выглядел следующим образом: протяжённость — 4500 км, причём трасса проходила через две пустыни, Кызылкум и Каракум, диаметр "трубы" — 1020 мм (впервые в Союзе, до этого максимальный диаметр был 820 мм), годовая мощность — 8 млрд кубометров.

Проект МГП Бухара — Южный Урал был готов уже в 1960-м, а годом позже началось строительство. Незаселённая территория, полное отсутствие дорог, резкие перепады температур, бесконечный песок, который предъявил жёсткие требования к компрессорному оборудованию, 400 км по горному плато со скальным грунтом. Проектировщики жили и работали прямо на трассе, никакого академического подхода и работы в кабинетах — как раз в это время налаживалась ирригация в нашей Средней Азии, трасса МГП вынуждена была обходить новые площади поливных земель. 17 компрессорных станций, 14 рек и крупных каналов, 437 каналов мелких, 20 тысяч человек со всего Союза в жилых вагончиках, которые поставлялись из столицы Эстонской ССР. В 1966 году первый газ из Газли пришёл в города Южного Урала: Магнитогорск, Челябинск, Свердловск, Нижний Тагил, Орск и другие.

Про такие проекты и сейчас вспомнить не грех. Газ Газли (как звучит-то!) собирались использовать не только для газификации Урала — было бы странно, если бы оказалась забыта сама Средняя Азия. Узбекистан, к примеру, в то время тоже "сидел на угле" — на своём, его тут добывалось до 3,5 млн тонн ежегодно. Но большой газ Газли мог обеспечить рывок в развитии, необходимый по множеству причин, в том числе и той, что тогда в Узбекистане и Казахстане чередой шли открытия урановых месторождений, которые нужно было вводить в строй как можно быстрее.

Запланировали годовую добычу в 34 млрд кубометров, делить намеревались по-братски: 8 млрд — на Урал, 9 млрд — для Узбекистана, остальное — в Туркмению (там газ нашли чуть позже), в Таджикистан, Киргизию, Казахстан.

И под всё это также проектировались соответствующие газопроводы — планирование было централизованным, Госплан сводил воедино планы семилетки (1959–1965) и пятилетки (1966–1970). И вот тут-то, что называется, грюкнуло: детальная разведка месторождения показала, что запасы Газли были не просто переоценены, а переоценены очень сильно — не 1,5 трлн кубометров, а всего 497 млрд. К 1970 году окончательно стало ясно: построенные в Узбекистане трубопроводы были рассчитаны на 34,3 млрд, а добыча могла составить только 32,1 млрд кубов. Дефицит — 2,2 млрд кубов. Приплыли — все пятилетние планы для среднеазиатских республик оказались на грани срыва. Свежеоткрытые месторождения в Туркмении в 1970 году давали 13 млрд кубов, но к тому времени уже был введён в строй МГП "Средняя Азия — Центр", в который уходило 11 млрд кубов. Газовый "тришкин кафтан" не растягивался — "голубого золота" для Урала, южных областей Узбекистана и Таджикистана не хватало, дефицит составил 2,5 млрд кубометров в год. Вот тогда-то взгляды советских газовых дел мастеров и устремились за Аму-Дарью.

Экспромтом это не было — наши отечественные геологи работали в Афганистане с 1958 года. Успех к ним пришёл в 1964-м, когда в северной части страны, одно за другим, были открыты три крупных газовых месторождения, сосредоточенных вокруг города Шибирган: Етым-Таг, Ходжа-Гугердаг и Ходжа-Булан, а в 1967 году — Джаркудук, общий объём извлекаемого газа в которых составлял не менее 150 млрд кубометров. Поскольку всё это богатство находилось и находится рядом с границей Узбекистана, вопрос был решён быстро и эффективно — газопровод был построен до границы, через Аму-Дарью обустроен его воздушный переход, и с 1968 года газ пошёл в СССР — сначала 1,5 млрд кубометров в год, по мере разработки месторождений объём вырос на те самые 2,5 млрд кубометров. Этот объём составлял порядка 20–25% от общего объёма экспорта Афганистана. И продолжались поставки… правильно, до 1989 года. Интернациональный долг, говорите? 99% "холодных", "тёплых" и горячих конфликтов в мире со второй половины ХХ века — это сражения за энергоресурсы и за маршруты их транспортировки.

До падения цен на нефть, перед распадом СССР, газовый экспорт Афганистана составлял 256 млн долл., а, как говорят любители подсчётов советской "безвозмездной интернациональной помощи", поддержка режима НДПА обходилась Советскому Союзу в 290 млн долларов. Так ведь, помимо газа, были и хлопок, и каракуль…

Но со стороны СССР это грабежом не было — объём добычи газа в Афганистане быстро вырос до 3 млрд кубометров в год, был проложен трубопровод до Мазари-Шарифа (это второй по величине город Афганистана и второй по значимости в мусульманском мире, после святынь Саудовской Аравии), где был построен завод по производству минеральных удобрений и газовая ТЭЦ мощностью 36 МВт (после модернизации, выполненной в 2017 году "Интер РАО" — 50 МВт).

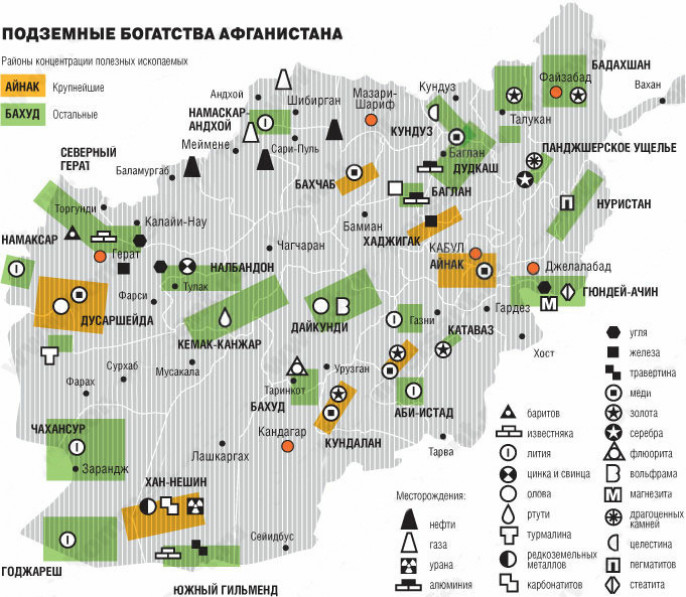

Чтобы закончить газовую тему, стоит привести такую информацию: в 2002 году правительство Афганистана подписало договор с геологической службой США на поиск и картографирование полезных ископаемых по всей территории страны. Американцы, в отличие от советских геологов, ногами по земле шагать не стали — космические съёмки были дополнены аэроразведкой, то есть все полученные данные предстоит уточнять, заодно и закрывая "белые пятна", которых на геологической карте Афганистана предостаточно. Так вот, по американским оценкам, неразрабатываемые запасы газа в этой стране составляют около 500 млрд кубометров, нефти — около 1,6 млрд баррелей. И, что интересно, почти 2/3 этих запасов расположены вдоль северной границы — то есть вдоль южных рубежей Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.

Про Узбекистан в связи с нынешними афганскими событиями пишут мало, но сегодня более важной страны для Афганистана нет, и доказательства тому секретом не являются. Возьмём данные 2019 года, они показательны, поскольку тогда ещё не было влияния COVID-19 и его последствий.

Так вот, в том году общий объём потребления электроэнергии в Афганистане составил 5,7 млрд кВт*ч, из которых собственная выработка — 1,1 млрд, а импорт — 4,6 млрд. При этом поставки из Узбекистана составили 2,1 млрд кВт*ч. Прочие поставщики: Таджикистан — 1,2 млрд кВт*ч, Туркмения — 0,7 млрд кВт*ч, Иран — 0,7 млрд кВт*ч, и только в приграничные районы.

О чём это говорит? Правильно, о том, что объединённая энергосистема Афганистана синхронизирована с энергосистемами бывших советских республик Средней Азии. А это означает, что она синхронизирована ещё и с энергосистемой Российской Федерации. Просто зафиксируем этот факт. Зафиксируем и то, что все пять республик Средней Азии в 2017 году подписали договор о восстановлении объединённой энергосистемы, причём с центром в Ташкенте. Для тех, кто забыл: ОЭС советской Средней Азии не успела войти в состав ЕЭС СССР: её закончили конструировать в декабре 1990 года, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

А почему она так долго разрабатывалась и создавалась? Тому причиной география и геология. Из пяти республик две: Киргизия и Таджикистан, — горные, оттуда текут реки, но там нет крупных месторождений газа. Здесь — ГЭС и водохранилища. Три республики: Казахстан, Узбекистан и Туркмения, — при газе, зато имеют проблемы с водой, в том числе и для поливных сельскохозяйственных земель. Потому ОЭС Средней Азии правильнее называть водно-энергетическим комплексом. Зимой горные республики накапливали воду в водохранилищах, электроэнергией их в это время обеспечивали республики равнинные, где в топках электростанций горели газ и уголь. Весна — слив воды через гидроагрегаты, расчёт по электроэнергии и обеспечение возможностей для полива. Почему в советское время ЦДУ ОЭС Средней Азии планировался в Ташкенте? Очень просто: только Узбекистан имеет границы со всеми остальными республиками.

Аргумент настолько убойный, что соседи Узбекистана согласились на его центральную роль и после 1991 года, несмотря на массу конфликтных ситуаций в силу борьбы самолюбий — это я такое корректное выражение придумал, чтобы не рассказывать про все подробности происходивших там событий, когда Узбекистаном руководил товарищ Ислам Каримов. Его преемник, Шавкат Мирзиёев, однако, сумел восстановить добрососедские отношения всего за пару лет — я даже не знаю, какими словами охарактеризовать то, что казалось совершенно невозможным. Да, что касается значения Афганистана для Узбекистана: в том же 2019 году общий экспорт электроэнергии из Узбекистана составил 2,3 млрд кВт*ч, из них, ещё раз повторю, 2,1 млрд кВТ*ч — в Афганистан. На такой объём экспорта Узбекистан вышел в 2009 году — это о том, что в постсоветское время развитие среднеазиатских республик якобы остановилось раз и навсегда. Ничего подобного!

В 2009 году была введена в эксплуатацию ЛЭП из Сурхандарьинской области Узбекистана до афганского Хайратона, до этого объём поставок в Афганистан составлял всего 300 млн кВт*ч. Какую ещё оставил о себе память Ислам Каримов? Знаменитый "Мост Дружбы" через Аму-Дарью, по которому уходили из Афганистана советские войска, был построен в 1982 году — тоже чрезвычайно серьёзное событие и для Афганистана, и для СССР. Мост комбинированный — автомобильно-железнодорожный. И сегодня он всё так же важен: когда мы читаем о том, что ООН и пресловутое "международное сообщество" поставляют в Афганистан гуманитарную помощь — это нам пишут про "Мост Дружбы". С узбекской стороны — славный город Термез, с афганской — Хайратон, и в западной прессе "Мост Дружбы" чаще всего называют мостом Хайратон, имейте в виду.

Так вот, в 2010 году железная дорога была от Хайратона продлена до Мазари-Шарифа — 75 км 1520-миллиметровой колеи во второй по значению город Афганистана. 129 млн долл. на неё нашёл Узбекистан. Скажете, что 75 км — мелочи? Только не для Афганистана, где совокупная протяжённость всех отрезков железной дороги составляет чуть больше 200 км, да и то — за счёт усилий Ирана, а теперь и Узбекистана. Ну, а мы просто зафиксируем: российская железная дорога на юге теперь доходит до Мазари-Шарифа, с Афганистаном соединены и все пять среднеазиатских республик. В декабре 2017 года тогдашний президент Афганистана во время своего визита в Ташкент присутствовал при подписании межправительственного соглашения о строительстве железной дороги Мазари-Шариф — Герат. Узбекская сторона брала на себя проработку маршрута и разработку технико-экономического соглашения, власти Афганистана должны были решить вопрос с финансированием, чего сделать не смогли или не успели — теперь уже не так важно.

Чем интересен этот проект? Опять же, колеёй 1520 мм, но есть и ещё один момент. 10 декабря 2020 года в торжественной обстановке было открыто железнодорожное сообщение по новому, 225-километровому маршруту от иранского города Хаф до афганского Герата, рассчитанное на 7 млн тонн грузов и 1 миллион пассажиров в год. Следовательно, железная дорога Мазари-Шариф — Герат, после того как в Герате будет организована перестановка вагонных тележек с колеи 1520 мм на колею 1435 мм, станет выходом России, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии на железнодорожную сеть Ирана.

8 февраля 2021 года, по итогам узбекско-афганско-пакистанских переговоров, был утверждён проект строительства железной дороги "Кабульский коридор" по маршруту Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар протяжённостью около 600 км с предварительной сметой в 4,8 млрд долл. Срок строительства — около пяти лет, колея — 1520 мм, планируемый грузооборот — 20 млн тонн в год. Для Узбекистана это действительно проект века, как его и характеризует президент страны Шавкат Мирзиёев: это выход к пакистанским портам, это транзит грузов, это соединение Южной и Центральной Азии, это транзит грузов через Узбекистан из Европы и в обратном направлении. Но точно так же "Кабульский коридор" станет проектом века для всей Евразии: наши балтийские порты, порты Северного Ледовитого океана окажутся связаны железной дорогой с Персидским заливом, с ним же будут связаны Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Азербайджан.

Да, на афгано-пакистанской границе снова потребуется станция, где будут переставляться вагонные тележки, поскольку в Пакистане стандарт колеи — "пиренейский", 1676 мм. Хлопотно? Ну, вот такое там наследие Британской империи, общее для Пакистана, Индии и Бангладеш. Кто там хотел сапоги в Индийском океане мыть — Жириновский? Ну, вот он об этом говорил, а "тихий" Узбекистан дело делает. 2 июня 2021 года господин Мирзиёев на встрече с журналистами в Сурхандарьинской области сообщил, что достигнуто соглашение с руководством Всемирного банка о выделении гранта в размере 35 млн долл. на проведение предварительных проектных работ. На этой же пресс-конференции господин Мирзиёев рассказал и о запланированной встрече на уровне правительств Пакистана, Афганистана, Узбекистана и России, о том же 22 июня заявил и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Одновременно с этим в Москве состоялась встреча представителей министерств экономического развития России и Узбекистана, на которой в числе прочего шла речь о создании железнодорожного агрологистического коридора — синхронизации работы таможенных и пограничных пунктов наших стран, которая должна обеспечить доставку скоропортящихся грузов до центральных районов России без простоев.

29 июля в работе XII Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanSummit-2021" состоялась ещё одна встреча — представителей министерств торговли России и Казахстана, — на которой речь шла о том же "зелёном коридоре", работа которого без участия Казахстана просто невозможна. Вот цитата из заявления вице-министра Казахстана Кайрата Торебаева: "Нам необходимо скоординировать и синхронизировать эту работу, в том числе решение вопросов формирования выгодных транзитных тарифов по всему коридору от России до Афганистана". Я бы сказал, что как-то с пролетарской прямотой получилось — Россия с Узбекистаном переговоры вели исключительно про свежие фрукты для наших магазинов, а казахстанский чиновник вдруг вот так, сплеча: "от России до Афганистана". Ну, да ничего страшного, разговор шёл в Казани, там все свои, никто не сдаст. Хотя, как знать…

Есть в Казани ровно одно иностранное консульство — Венгрии, но Венгрия в ЕС немножечко особняком стоит. К примеру, нет ни одного европейско-российского энергетического проекта, в котором бы Венгрия отказалась участвовать. Нефтепровод — Венгрия "за", газопровод "Турецкий поток" — Венгрия "за", "Северный поток" — "за", "Северный поток — 2" — "за". Евросоюзу не нравятся успехи "Росатома" — Венгрия строит с ним АЭС "Пакш-2". Крым российским, правда, не признаёт — но это уж такая в НАТО дисциплина, не забалуешь. Кстати, если перечислять государства, признавшие воссоединение Крыма по алфавиту, то первым будет Афганистан. Отдельная ирония, что Хамид Карзай, тогдашний президент Афганистана, заявил об этом в марте 2014 года, во время его встречи с представителями Конгресса и Сената США. Но это пока для справки разве что.

Для справки ещё и такой момент: если будет реализован проект строительства ЛЭП "Сурхан — Пули-Хумри", то это станет основой электрификации не только Афганистана "вообще", но и части "Кабульского коридора", о котором — и ещё о многом ином — подробнее речь пойдёт ниже.

И ещё несколько слов про "тихий" Узбекистан. В сентябре 2019 года АО "Национальные электрические сети Узбекистана" заключило с правительством Афганистана, на тот момент ещё подконтрольным США, 10-летний контракт на продолжение поставок электроэнергии, объём которых на первоначальном этапе составит 4,2 млрд кВт*ч, с последующим увеличением до 6,0 млрд кВт*ч ежегодно. Увеличение состоится по окончании реализации проекта строительства ЛЭП "Сурхан — Пули-Хумри" протяжённостью 200 км и напряжением 500 кВ. Другими словами: Афганистан имеет возможность в короткие сроки удвоить объём импорта электроэнергии, а Узбекистан — утроить объём её экспорта. О том, какими темпами в Узбекистане ведётся строительство новых электростанций: газовых, гидроэнергетических, ветряных и солнечных, — о том, как модернизируются электростанции действующие и о том, что в ближайшее время "Росатом" рассчитывает получить лицензию на строительство Узбекской АЭС, должен быть отдельный и весьма обстоятельный разговор.

На всякий случай, небольшое отступление — специально для тех, кто любит рассказывать про антироссийские настроения во всех постсоветских странах поголовно. Так вот, в настоящее время почти три тысячи узбекских студентов на территории своей страны получают образование в филиалах МГУ им. М.В. Ломоносова, российского университета физкультуры и спорта, экономического университета им. Плеханова, Национального исследовательского технологического университета МИСиС, химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, национального исследовательского университета МЭИ, государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, педагогического университета им. А.И. Герцена, а также в единственном за пределами России филиале нашего главного ядерного вуза — МИФИ. Девять филиалов ведущих российских вузов — это твёрдая гарантия того, что сотрудничество России с Узбекистаном в наиболее востребованных отраслях экономики и науки будет только нарастать, тем более что в ближайшее время в Узбекистане намерены открыть свои филиалы ещё семь российских вузов. В Узбекистане работали 68 учителей русского языка в средних школах и 30 методистов, которые ведут подготовку преподавателей русского в местных вузах. Почему слово "работали" стоит в прошедшем времени? Потому что 1 сентября 2021 года в Узбекистан прибыли ещё 80 учителей и 20 методистов, этот процесс идёт по нарастающей.

Что ещё известно про "тихий" Узбекистан? Эвакуация граждан Германии, Швейцарии, Польши и ещё десятка европейских государств из Кабула шла через аэропорты Термеза и Ташкента. 15 августа 2021 года 150 военнослужащих армии Афганистана практически заблокировали "Мост Дружбы", бросив на нём свою автомобильную технику, и пешком ушли в Узбекистан. В тот же день для них был обустроен палаточный городок на берегу Аму-Дарьи — сразу за стеной, которая построена вдоль всей границы. Хорошая такая стена, надёжная. Но 19 августа палаточный городок был уже пуст. Нет, военные Афганистана не получили убежища, не были интернированы, не убыли куда-то в Россию или Европу — их аккуратно вернули обратно. Кто с кем по этому поводу договорился — в открытых СМИ ни слова, но военную технику с моста убрали тоже 19 августа, причём убрали в сторону Узбекистана. Негоже техникой-то исправной разбрасываться — в хозяйстве пригодится. Автомобильное и железнодорожное сообщение восстановлено, грузы в обе стороны идут, поставки электроэнергии и вовсе не прекращались — не покушаются талибы на опоры ЛЭП…

Что ещё интересного? Последние два года в Узбекистане падала добыча газа — месторождения постепенно вырабатываются, а новые газовые электростанции, как и газоперерабатывающие предприятия, строятся и строятся. Вот статистика. 2018 год: Узбекистан поставил в Россию по МГП "Средняя Азия — Центр" 3,8 млрд кубометров газа. 2019 год: 4,9 млрд кубометров. В 2020 году — ноль. Зато в 2020 году "Газпром" купил у "Туркменгаза" 0,9 млрд кубометров, но не для себя, а для Узбекистана. За первый квартал 2021 года "Газпром" поставил в Узбекистан ещё 1,5 млрд кубометров туркменского газа. Более свежих данных пока нет.

К чему я об этой статистике? Да к тому, что после постройки ЛЭП "Сурхан — Пули-Хумри" Узбекистану нужно будет дополнительно поставлять в Афганистан 4 млрд кВт*ч электроэнергии. При этом рост потребления электроэнергии внутри Узбекистана — нам и не снилось, по 7% в год вот уже несколько лет, и остановок не предвидится. Где брать электроэнергию для Афганистана? Солнечные и ветровые электростанции для экспорта не предлагать — это несерьёзно. Снова начинать добывать и жечь уголь или у Казахстана, у России его попросить? А зачем, спрашивается, если трубы и компрессоры МГП "Средняя Азия — Центр" в полном порядке? Конечно, в том случае, если Туркмения будет успевать наращивать добычу: у неё и перед Китаем обязательства имеются, и проект ТАПИ (газопровод из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию) при новом правительстве в Афганистане может стартовать. ТАПИ — это 33 млрд кубометров в год, Китай закупает у Туркмении около 30 млрд кубометров, а объём добычи в Туркмении в 2020 году составил чуть менее 68 млрд. Кроме Китая, ещё около 5 млрд "кубов" прикупает "Газпром", собственное потребление — 30–35 млрд кубометров в год.

Если Узбекистан намерен поставлять в Афганистан дополнительно 4 млрд кВт*ч электроэнергии, то ему для этого потребуется 3,6 млрд кубометров газа в год. Если экстраполировать объём закупки Узбекистаном туркменского газа за 1 квартал 2021 года, то на весь год потребуется 6 млрд кубов, а с учётом "афганского" запроса получаем, что Туркмении нужно нарастить объём добычи на 10 млрд кубометров в год, не считая 33 млрд кубометров для ТАПИ. И вот тут снова становятся актуальными два момента.

Первый вполне очевиден: чем больше газа Туркмения будет поставлять по ТАПИ и по МГП "Средняя Азия — Центр" в Узбекистан, тем меньше у неё будет желания и возможностей для поставок своего газа в Европу, что для "Газпрома" и для России уже не так плохо.

Второй момент — как Туркмении наращивать объём добычи? Свободных денег особо нет — "труба" в Китай была построена за счёт китайского кредита, а его отдавать надо. Попросить у Китая ещё один кредит? Можно и так, но в Ашхабаде прекрасно понимают, что этим Туркмения только увеличит свою зависимость от Китая. То есть потенциально российские производители газового оборудования уже могут о чём-то думать, поскольку и это ещё не всё. Кроме того, есть также проект ЛЭП CASA-1000 из Киргизии и Таджикистана через территорию Афганистана в Пакистан длиной в 1300 км и со сметной стоимостью в 1,1 млрд долл.

Вы спросите, причём тут Туркмения? Читайте выше: генерация электроэнергии в горных Киргизии и Таджикистане — это ГЭС, то есть летом поставки есть, а зимой поставок нет. Для того, чтобы поставки электроэнергии шли и зимой, придётся каким-то образом договариваться с равнинными соседями. Узбекистан по причине снижения газодобычи вряд ли поможет, остаются Казахстан и Туркмения, при этом Туркмения географически ближе. Отсюда можно сделать сразу несколько выводов.

Во-первых, нормализация обстановки в Афганистане даст возможность реализовать проекты ТАПИ и CASA-1000. Для обоих проектов потребуется наращивание поставок туркменского газа. При этом Туркмения не только получит новые возможности для экспорта газа, но и снизит привлекательность любых проектов, связанных с поставками в направлении Европы.

Во-вторых, Туркмения сегодня не имеет возможности самостоятельно наращивать объёмы добычи газа, ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения наличия соответствующего оборудования.

В-третьих, планы Узбекистана по наращиванию экспорта электроэнергии в Афганистан требуют строительства новых электростанций и увеличения импорта газа. При этом МГП "Бухара — Урал" в настоящее время не работает, но его линейная часть находится в исправном состоянии, морально и технически устарели только компрессорные станции, Южный Урал в настоящее время получает газ с наших сибирских месторождений. Годовая мощность этого МГП, напомню, 8 млрд кубометров. Что касается месторождения Газли, то оно полностью выработано, поэтому сегодня Узбекистан организовал на его базе ПХГ, ёмкость которого пока что составляет 3 млрд "кубов". Пока что — поскольку в 2018 году было создано российско-узбекское СП Gazli Gas Storage, которое занимается модернизацией ПХГ с запланированным увеличением объёма хранения до 10 млрд кубометров.

Наращивание объёмов поставок электроэнергии не только в Афганистан, но и в Пакистан, реализация проекта ТАПИ и другие инфраструктурные проекты, связанные с поставками энергоресурсов и электроэнергии в Пакистан через территорию Афганистана, — это дополнительные транзитные платежи Афганистану, которые должны помочь в преодолении нищеты этой страны, а также в реализации энергетических инфраструктурных проектов для самого Афганистана. И всё это, напомню, в регионе, из которого только что пробкой вылетели и США, и их европейские сателлиты.

На этом возможные железнодорожные проекты, завязанные на территорию Афганистана, отнюдь не заканчиваются. За те годы, которые Штаты делали вид, что занимаются развитием этой страны, из старины глубокой на поверхность всплыла идея "Лазуритового коридора", который некогда был частью Шёлкового пути. Согласно замыслам американских стратегов, начинаться "Лазуритовый коридор" должен был в Герате, откуда автомобильные и железные дороги уйдут к Ашхабаду, затем до порта Туркменбаши на Каспийском море, через него — в Баку, через Кавказский хребет — в Тбилиси с ответвлениями на Поти и Батуми, потом через Чёрное море до Анкары, Стамбула и далее в Европу. И документы подписывались, и встречи проходили — последняя по времени датируется январём 2021 года, когда Афганистан, Туркмения и Азербайджан поставили подписи под дорожной картой. Красивый проект, есть только одна маленькая деталь: никто не знает, что по нему возить. Афганский лазурит продолжают добывать и сейчас, но автомобильные и железные дороги, паромы через два моря для поставок драгоценных камней в XXI веке?.. Товары из Европы в Афганистан, которому платить нечем? Эдакие вот игры разума, которые на деле больше всего похожи на имитацию активности. Куда жизнеспособнее проект Ирана, который предлагает начать новую железную дорогу тоже от Герата, но через Мазари-Шариф, строго на восток. По северу Афганистана до территории Таджикистана, через неё — в Киргизию и далее в Китай. Почему именно так? Из-за горного рельефа: дорога получится более длинной, но построить её по такому маршруту будет быстрее и дешевле.

На мой взгляд, торговля между Ираном и Китаем, с подключением возможностей, которые имеются у Таджикистана, Киргизии и, возможно, появятся у Афганистана, — совсем другое дело, чем "Лазуритовый коридор". Стоит, наверное, напомнить, что Китай способен реализовать этот проект без западных кредитов, у него собственные средства имеются. Чем этот проект интересен для России? Да всё той же колеёй 1520 мм. Иран, правда, настаивает на том, чтобы она у этой проектируемой дороги была 1435 мм — на том основании, что именно таков стандарт у самого Ирана, да и у Китая. Но 1520 мм — это Таджикистан и Киргизия, это узбекский проект дороги Мазари-Шариф — Герат и вертикальный проект Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан. И в том случае, если первым будет реализован вертикальный проект — "Кабульский коридор", — который на сегодня куда более тщательно проработан, колея 1520 мм станет стандартом и для Афганистана. Железнодорожный крест пересечётся в Мазари-Шарифе, то есть грузы из того же Пакистана смогут уходить как в Китай, так и в Иран, а китайские и иранские грузы — разумеется, на юг. Грузы российские и европейские через Мазари-Шариф — не только на юг, но и на восток, и на запад.

И это будет совершенно другая геополитика для Евразии — геополитика, которую можно выстроить гарантированно без участия Европы и Соединённых Штатов. Южная и Центральная Азия, Китай и Россия, Россия и Иран, Россия и Пакистан могут быть связаны железной дорогой без англосаксов и без всех их европейских сателлитов. Это не моя тема, но выскажу надежду на то, что найдутся эксперты, способные проанализировать, что даст Евразии афганский железнодорожный крест, если его удастся реализовать.

Евразийская дорога Север — Юг, она же — "Кабульский коридор", помимо всего прочего, станет ещё и дорогой к огромному железорудному месторождению Гаджигак. Это действительно нечто невероятное — 2 млрд тонн разведанных запасов (разведка не завершена) с содержанием железа 62% в среднем и до фантастических 85% на отдельных участках. Инвестиционный контракт на разработку Гаджигака в 2016 году подписала Индия, что не удивительно, поскольку одна из национальных целей этой страны — стать мировым лидером в производстве стали. Стоимость контракта — 7 млрд долл., поскольку в договор входит не только разработка месторождения, но и строительство всей сопутствующей инфраструктуры: электростанций, обогатительных фабрик и, конечно же, дорог. А пошла Индия на этот контракт в связи с ещё одним железнодорожным проектом — вот сколько их завязано на Афганистан.

Отправной точкой этого проекта должен стать Мумбаи, откуда паромы будут двигаться к иранскому порту Чабахар, а далее по железной дороге — до Захедана, до Заранджа на границе с Афганистаном, и по территории этой страны — до Деларама, Кандагара и до Кабула. Данный индийский проект предусматривает обход Пакистана, никто этого не скрывал и не скрывает, но это подключение к евроазиатскому транспортному коридору Север — Юг такой важной страны, как Иран. Иран в этом проекте, само собой, весьма заинтересован, вот только Индия ведёт себя так, как ведёт. 2015 год, подписано соглашение по ядерной программе Ирана — и Индия начинает инвестиции в порт Чабахар: расширяет причалы, поставляет соответствующую технику. Пришёл в Белый дом президент Дональд Трамп, заново ввёл антииранские санкции — и вот уже Индия встала на тормоз, проект железной дороги не развивается. При этом самое занимательное то, что в тексте американских санкций как раз для этой дороги сделано исключение, то есть Индия имела полное право продолжать строительство. В Иране от таких действий Индии, разумеется, не были в восторге, так что предсказать перспективы этого проекта невозможно, но просто зафиксируем — имеется и такой.

Россию подобные паузы вполне устраивают: появляется ещё больше шансов на то, что Иран сосредоточится на железной дороге от южного порта Бендер-Аббас до Астары на границе с Азербайджаном, а далее — выход в Россию и, следовательно, в Европу. На этой дороге не достроен последний участок Решт — Астара: горы, нужны тоннели и мосты, а Азербайджан так и не смог выделить согласованный кредит, поскольку, опять же, — Трамп. Это — проект транспортного коридора "Север — Юг", соответствующие коммюнике Иран и Россия подписали еще несколько лет назад.

Но нет дороги через Иран к месторождению Гаджигак — нет и выполнения контракта между Индией и Афганистаном. Как отнесётся к такой затяжке новое правительство Афганистана, если таковое появится в ближайшее время, — как знать. Пять лет без подвижек вперёд — это солидный срок, а трасса "Кабульского коридора", напомню, пройдёт (если, конечно, пройдёт) вдоль Гаджигака. На юг будет идти, к Пакистану и к колее 1676 мм. Такой же, как в Индии. Мимо антииранских санкций США будет идти, зато с поддержкой со стороны Всемирного банка. Но через Пакистан, с которым у Индии отношения по-прежнему сложные, хотя обе страны состоят в ШОС.

Осторожно, но выбирай. Выбирай, но осторожно.

Или железную дорогу от Чабахара, но без Пакистана, зато с Ираном, американскими санкциями и дорого. Или "Кабульский коридор" — подешевле и без санкций, но с Пакистаном. Или без Пакистана, но дорого. Или с перевалкой железной руды с ж/д на грузовые суда в Чабахаре дорого, или только железная дорога по "Кабульскому коридору" — дёшево, но с Пакистаном. С Пакистаном неудобно, но железная дорога в Среднюю Азию и в Россию, то есть в Европу. Или без Пакистана, но только в Афганистан, потому что, инвестируя в "Кабульский коридор", Пакистан может и наверняка захочет интересы Индии не учитывать. Или договориться и инвестировать вместе.

Есть над чем поразмыслить. Ведь Гаджигак — это четыре месторождения железной руды на одной площади. У Индии — договор на три из них, а четвёртое досталось канадской компании Kilo Goldmines. Где американский союзник Канада, а где Афганистан? Талибы наверняка на карту мира посмотрят и сильно удивятся. Ведь "Кабульский коридор" с его колеёй в 1520 мм из России в Пакистан — куда как ближе. Да, если Индия выполнит свои обязательства по Гаджигаку, то в Афганистане будет построен крупный металлургический комбинат, в результате чего транспортировать можно будет не железную руду, а сталь: меньше объёма, дороже продукция, но количество километров от этого не изменится. И возить придётся либо по "Кабульскому коридору", где для транспортировки нужно будет вагонные тележки с 1520 на 1676 мм перекидывать, либо через Иран, но с перевалкой на морские суда. Время покажет, каким будет решение.

Если Индия придёт в "Кабульский коридор", то железная дорога по Ирану ей будет уже не нужна. Впрочем, у Тегерана есть проект железной дороги в Китай по северу Афганистана и незаконченный участок Решт — Астара. А север Афганистана — это значит, что рядом Аму-Дарья. И это важно, поскольку наш "Гидропроект" ещё в 1960-е разработал каскад ГЭС на Аму-Дарье, установленная мощность которого составляет почти 2 ГВт. Этого и на электрификацию иранской железной дороги хватит, и Афганистану останется. Зачем столько? Потому что крупнейшее в Евразии месторождение меди Айнак (пока разведанные запасы оцениваются в 11 млн тонн, но геологи окончательного слова ещё не сказали) расположено всего в 40 км от Кабула. Консорциум китайских компаний в 2007 году подписал бумаги, подтверждающие покупку прав на разработку Айнака за 4 млрд долл. Подписал, но ничего не делал, поскольку в Афганистане рулили американцы. Но теперь всё может сдвинуться с мёртвой точки. Тем более, что в эти 4 млрд долл. заложены не только руда и её обогащение, но также вся необходимая инфраструктура, включая электростанции. А "Кабульский коридор" — тоже всего в 40 км от Айнака. И есть ещё река Кундуз, один из притоков Аму-Дарьи (для него тоже проект ГЭС имеется), откуда до Кабула — чуть более 300 км, а до Мазари-Шарифа, через который планируется железная дорога из Ирана в Китай — тоже 400 км. И эти 400 км железной дороги вписаны в договор с китайским консорциумом по Айнаку. Плюс угольная электростанция для Айнака мощностью в 400 МВт. Угля в Афганистане, кстати, немало, но месторождения не крупные, экспортного потенциала нет. Зато для собственных нужд хватит — благо, месторождения разбросаны по всей территории. В Герате, например, тоже. Потому что Иран туда дорогу проложил не из-за беззаветной любви к Афганистану, а потому что рядом железорудное месторождение Санган. Руды там — 1,2 млрд тонн, причём граница делит Санган пополам. В Иране разработка этого месторождения уже идёт, а в Афганистане пока никак — не могут договориться, где строить обогатительный комбинат. То ли в Иране уже имеющийся расширить, но тогда возить придётся только обогащённую руду. То ли в Афганистане, где рядом с Гератом — коксующийся уголь. Договора нет, а железная руда и уголь — есть. Далековато тот Герат? Да, но 42% оксида хрома в месторождении, которое в той провинции имеется — это идеальный вариант для производства нержавеющей стали.

Нынче модно говорить о том, что в Афганистане — литий, причём его там якобы не меньше, чем в Боливии. Но это — американские данные: сначала по данным спутниковой, а потом и авиационной геологической разведки. А вот "ногами", да чтобы шурфы пробурить на детальное исследование — этого пока нет. Американцам ногами по Афганистану боязно было ходить, а теперь другим геологам, уже не из США и ЕС, придётся решать данную задачу, когда здесь будет достигнута политическая стабильность. Вообще, Афганистан действительно богат минеральными ресурсами. Например, ещё в 1950-х годах французские геологи оконтурили три рудопроявления урана. Большего сделать им не удалось, но в архивах эти карты есть. Есть подтверждённые месторождения золота, в 2018 году правительство Афганистана даже подписало договор на их разработку с британским банкиром Ианом Ханнамом, но подтвердит ли правительство талибов эту сделку, пока неясно. Специалисты российской компании "Геолинвестпроект" в 2012 году обнаружили у реки Пяндж месторождение россыпного золота, оценочно — около 100 тонн драгоценного металла, то есть, даже по нынешним ценам, — на 5,5–6 млрд долл. Наверное, достаточно информации для того, чтобы понять экономическое значение и перспективы развития Афганистана.

В своих описаниях и прогнозах я исходил из того, что в этой стране в ближайшие месяцы установится прочный мир, а новое правительство сумеет добиться национального единства. Почему на это можно рассчитывать? Да потому, что талибам хватило политической мудрости и выдержки не поддаться на провокацию Штатов, которые так старательно оставили горы оружия в Афганистане. Позор Америки — это бегство из Кабула, сопровождающееся человеческими жертвами, позор Америки — то, что их спецслужбы уже не способны поджечь страну, которую покидают американские войска. И вторая причина для моих надежд на прочное перемирие в Афганистане: Соединённые Штаты теперь в эту страну уже не вернутся. Террористические атаки ИГИЛ**, сопровождавшиеся гибелью американских военных, с учётом критики, обрушившейся на Байдена в самих Штатах, стали новой гарантией такого "невозврата". Не вернутся Штаты — не вернётся и ЕС, а в отсутствие этих факторов выстроить взаимовыгодные отношения в этом регионе, важнейшем для Евразии, — вполне реально.

* "Талибан", "Движение Талибан", талибы — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** ИГИЛ, "Исламское государство" — запрещённая в РФ террористическая организация

Польша отказалась продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в 2022 году

Наимский: надеемся, что газ в Польшу будет поставляться по Baltic Pipe вместо "Газпрома"

Польша по-прежнему не намерена продлевать контракт с "Газпромом", рассчитывает на начало поставок газа по Baltic Pipe в октябре будущего года, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать.

"Все указывает на то, что 1 октября следующего года в Польшу будет поставляться газ по газопроводу Baltic Pipe. Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом", - заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.

Белоруссия вводит лицензирование экспорта трубной продукции в страны ЕС

Экспорт из Беларуси отдельных видов трубной продукции будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ.Это предусмотрено постановлением Совмина от 13 сентября 2021 года № 526,опубликованным 15 сентября на Национальном правовом портале.

Документ касается только трубной продукции под кодом 7306 61 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС: трубы, трубки и профили полые прочие сварные квадратного или прямоугольного поперечного сечения из черных металлов.

И лишь при ее вывозе в 27 стран: Австрию, Люксембург, Венгрию, Грецию, Ирландию, Италию, Бельгию, Данию, Испанию, Нидерланды, Швецию, Латвию, Литву, Португалию, Болгарию, Кипр, Мальту, Польшу, Словению, Хорватию, Румынию, Словакию, Германию, Финляндию, Францию, Чехию и Эстонию.

Разовые лицензии выдаются при наличии сертификата продукции собственного производства.

Постановление № 526 ступает в силу с 1 октября 2021 года и действует в течение шести месяцев.

Александр Рар: Теперь запуск «Северного потока-2» — это только вопрос времени

Все принципиальные риски вокруг «Северного потока-2» сняты, считает ведущий немецкий эксперт по российско-германским отношениям, политолог Александр Рар

Завершению строительства газопровода «Северный поток-2» сопутствовало удачное для России развитие событий на политическом фронт в Германии. Немецкие «зеленые» — главные противники партнерства с Россией в сфере энергетики — в преддверии выборов в Бундестаг не смогли существенно нарастить свой рейтинг и вряд ли получат доминирующие позиции в новом правительстве Германии после отставки канцлера Ангелы Меркель. На сегодняшний день все принципиальные риски вокруг «Северного потока-2» сняты, осталось только дождаться, когда газопровод пройдет сертификацию, считает ведущий немецкий эксперт по российско-германским отношениям, политолог Александр Рар.

«НиК»: Каким образом итоги выборов в Бундестаг могут ускорить или, наоборот, замедлить запуск «Северного потока-2»? Пока складывается ощущение, что этот процесс сильно стопорится, даже несмотря на постоянное ухудшение ситуации на европейском газовом рынке.

— Я думаю, что принципиально запуску «Северного потока-2» ничего не грозит. Главный вопрос — во времени: когда брюссельские чиновники сертифицируют газопровод и разрешат хотя бы частичную прокачку газа по нему? Европа нуждается в новых объемах газа, поэтому думаю, что ситуация разрешится в пользу России. В то же время мы видим, как долго и напряженно ведется работа по сертификации российской вакцины «Спутник V», которая еще полгода назад должна была прийти на европейский рынок. Этот процесс искусственно тормозят и сдерживают, и нельзя исключать риск, что и в случае с «Северным потоком-2» какие-то представители определенных стран, негативно настроенных против России, смогут ставить палки в колеса. Но это в любом случае процесс временный.