Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Samsung представил складные смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4

Олег Капранов

Компания Samsung провела очередной Unpacked Event, на котором представила свои главные новинки предстоящего сезона. Информации об официальных поставках пока нет, но источники на рынке уже говорят, что по процедуре параллельного импорта все устройства в Россию точно приедут.

Если главными новинками февральского Unpacked Event стали более привычные Galaxy S22 и Galaxy S22+, то в августе Samsung показал более разнообразные устройства.

Samsung Galaxy Watch5 - новое поколение умных часов Samsung - представлено в двух версиях: обычной и Pro. У обычных Watch5 два варианта дисплея - с диаметрами 40 и 44 мм. Отличается и батарея - в одном случае 284, в другом 410 мАч. У Watch5 Pro батарея еще более емкая - 590 мАч, заявленное время работы до 80 часов. Еще одно отличие модели Pro - корпус из титана. Браслет в обеих моделях выполнен из нержавеющей стали, а для защиты экрана используется сапфировое стекло.

Работают обе модели на Wear OS 3.5 от Google с фирменным интерфейсом OneUI 4.5. Ядро аппаратной начинки - чипсет Exynos W920 с 1,5 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной. В наличии датчик сердцебиения, и давления. Pro-версия расширена за счет навигации и дополнительных режимом тренировок. Все привычно.

Цена на младшую модель от 279 долларов, старшая стоит 449 долларов.

Обновлены достаточно экзотические складные смартфоны - Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. В обоих моделях использован процессор Snapdragon 8 Gen1. У Galaxy Z Fold 4 12 Гб оперативной памяти и до 1 Тб встроенной. У Galaxy Z Flip 4 - 8 Гб оперативной памяти и так же - до 512 Гб встроенной. Отличаются и батареи - 4400 и 3700 мАч. Если у Fold 4 батарея осталась такой же, как и в предыдущей модели, то у Flip 4 аккумулятор стал более емким.

Ну и, разумеется, различаются камеры. Основной модуль камеры Galaxy Z Fold 4 теперь на 50 МП, такой же как в S22/S22+, оптический зум - 3Х. У Flip 4 два 12-МП модуля и 10-МП фронтальная камера. Еще одна новация Galaxy Flip 4 - увеличенный внешний экран - теперь его диагональ 1,9 дюйма.

Galaxy Z Fold 4 поступит в продажу 26 августа по цене 1799 долларов. Цена на Galaxy Flip 4 стартует с 999 долларов за версию на 128 Гб, версии на 256 и 512 Гб будут дороже.

Обновлены и наушники, представлены Galaxy Buds 2 Pro. Они получили поддержку 24-битного аудио, Bluetooth 5.3, а также новую систему активного шумоподавления. Заявленное время работы - до 5 часов с шумоподавлением, до 8 часов без него. Защита от воды IPX7. Доступны в трех цветах - черном, розовом и белом.

Цена составит 229 долларов, в продажу поступят в конце августа.

Информации об официальных поставках Samsung в Россию нет, однако все устройства приедут в Россию в конце-августа - начале сентября, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Приедут параллельным импортом. Но цены будут высокие, то есть цена Fold 4 будет где-то 200 тысяч. Galaxy Flip 4 - 120- 130 тысяч примерно. Наушники Buds 2 Pro - от 18 до 25 тысяч в зависимости от места. Часы Watch 5 будут тысяч 20-25, Watch 5 Pro - порядка 50 тысяч", - полагает эксперт.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин: Катастрофа на АЭС никого не пощадит

Дмитрий Литовкин, ответственный редактор "Независимого военного обозрения"

Юрий Гаврилов

Сейчас эксперты в России и некоторых странах мира обсуждают ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Ее неоднократные обстрелы привели к тому, что более 10 тысяч человек остались без электричества и водоснабжения. Но главное, что подобные провокации в отношении объектов атомной энергетики создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы.

В Минобороны России уже предупредили, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа. По масштабам радиоактивного загрязнения она превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. Зона радиационного заражения превысит 5300 квадратных километров. Она растянется на 420 км, затронет население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Беларуси, Молдавии, Болгарии и Румынии.

Эксперты говорят о возможном попадании в зону заражения Южно-Украинской АЭС, хранилища ядерного топлива на Чернобыльской станции, водных артерий. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал Мизинцев прогнозирует, что Черное море и пролив Босфор на длительное время могут стать непригодными для судоходства. Побережью Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии грозит заражение с высоким уровнем радиации.

В определенном смысле речь идет о потенциальной катастрофе если не мирового, то европейского масштаба. Но вот что удивительно. В самой Европе да и в США к такому сценарию развития событий, похоже, относятся, мягко говоря, с недоверием. По идее, как только начались обстрелы станции, должны были забить тревогу в Брюсселе и европейских столицах. Обязаны были немедленно отреагировать международные организации типа ООН и МАГАТЭ. А там только-только начинают "чесаться" - и то после многочисленных обращений России.

Про Киев вообще говорить нечего. Там не нашли ничего лучшего, как обвинить в ударах по АЭС российские войска. Про идиотские заявления Зеленского и членов его команды даже говорить не хочется. Им повсюду мерещится "рука Кремля". И Донбасс мы сами обстреливаем, и СИЗО в Еленовке с пленными "азовцами" (члены запрещенного и признанного в РФ террористическим нацформирования. - Прим. ред.) взорвали. Теперь вот Запорожскую станцию, замечу, контролируемую нашими войсками чуть ли не с начала специальной военной операции, бомбим.

Бред, да и только. Тем более что собраны неопровержимые доказательства: АЭС в том числе обстреливали снарядами 155-мм калибра. Таких в арсенале Вооруженных сил РФ, группировок ДНР и ЛНР просто нет. Зато они имеются у украинской армии.

ВСУ и нацбаты давно действуют по принципу "если не мое, то не доставайся никому". Но даже им понятно, что юг и восток Украины под контроль Киева не вернутся. А потому там можно вытворять все что угодно. Разрушать до основания города и села. Уничтожать мирное население. Устраивать экологические диверсии на химических предприятиях. Обстреливать объекты атомной энергетики. У этих отморозков мозгов не хватает понять, что катастрофа на АЭС их же самих затронет, никого не пощадит.

Не уверен, что удары по Запорожской станции украинские военные, или кто еще там по ней бил, согласовывали с западными патронами. Могли по собственной инициативе долбать - так сказать, для демонстрации силы и в качестве акта устрашения. А может, и согласовывали предварительно. В руководстве США, ЕС и НАТО ведь безбашенных политиков и военных тоже хватает. Вспомните, как совсем недавно они всерьез рассуждали, где и как Россия применит против Украины тактическое ядерное оружие.

Абсолютно не сомневаюсь: сами они без особых раздумий его бы применили. Да и украинские националисты, будь у них в руках такой арсенал, пустили бы его в ход. К сожалению, на Западе почти не осталось политиков и генералов, осознающих опасность даже гипотетических рассуждений о возможности использования ядерного оружия без катастрофических последствий для всего мира. На современной Украине таких, в общем-то, никогда и не было.

Иногда создается впечатление, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и Киеве некоторые живут в какой-то виртуальной реальности, словно в электронные игры играют. Где можно ударить по противнику ядерной бомбой, взорвать атомную электростанцию и спокойно продолжать игру. Проиграл - тоже не беда. Перезагрузись, и все по новой. Только игры-то эти не виртуально, а реально опасные.

В России растет доля строящихся апартаментов, но они все чаще используются как временное жилье

Интерес к строительству апартаментов в Москве снижается. Все активнее их строят в других регионах, и зачастую именно как временное жилье.

За пять лет в России стало в два с лишним раза больше строящихся апартаментов. Если в январе 2017 года в стране, по данным ЕРЗ.РФ, возводилось около 1,8 млн кв. м апартаментов (1,6% жилых единиц), то сейчас уже 4 млн (3,9%). Ранее апартаменты концентрировались прежде всего в столице, однако сейчас интерес к ним смещается в другие регионы.

В Москве, сообщает "Метриум", во II квартале 2020 года предлагалось 10,1 тысячи апартаментов (24%), сейчас их 7,8 тысячи (18%). В элитном сегменте их доля сократилась за это время с 70% до 52%, в премиальном - с 50% до 21%. Покупателей, вкладывающих десятки миллионов рублей, стал больше волновать неурегулированный статус апартаментов, говорит коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Среди клиентов этого сегмента стала более востребованной и ипотека, которую получить на апартаменты сложнее. Законодательство нелояльно к апартаментам, столичные девелоперы все реже их строят, говорит управляющий партнер "Метриум" Надежда Коркка.

Девелоперы начали активную экспансию на региональные рынки, отмечает региональный директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова. Таких проектов все больше, география значительно расширяется: Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфа.

Если ранее превалирующую долю рынка занимали несервисные апартаменты, то сейчас на рынок выводят проекты сервисного формата, зачастую с привлечением опытных управленческих компаний. "Активно растет сегмент рекреационных апартаментов, который тяготеет к туристическим локациям: морское побережье, горнолыжные и внесезонные курорты. Основной объем предложения сконцентрирован в Краснодарском крае, Крыму и Калининградской области, где ведется не только новое строительство, но и редевелопмент бывших санаторно-курортных объектов. Все чаще девелоперы создают комплексный продукт, соединяют формат апартаментов с доверительным управлением, гостиницами и спа", - говорит Широкова. Причины роста популярности апартаментов, к примеру, в Сочи очевидны - зачастую недвижимость приобретается под сдачу в аренду или для сезонного отдыха, необходимости прописываться в ней нет, а стоимость апартаментов ниже, чем квартир, на 10-15%, отмечают в Level Group. Доля сделок с апартаментами в последние годы достаточно стабильна - около 10%, однако нынешним летом отмечается снижение до 6-7%, поскольку на апартаменты не распространяется льготная ипотека.

В условиях волатильной экономики риск покупателя апартаментов выше, поскольку нежилая недвижимость защищена законом слабее, говорит гендиректор G5 Алексей Бравин. Претензии инвесторов при банкротстве застройщика не обладают приоритетом и передаются в общую конкурсную массу, шансы получить вложенную сумму полностью снижаются. Кроме того, при дальнейшей эксплуатации, если собственник проходит процедуру банкротства, апартаменты не попадают под определение единственного жилья и могут быть конфискованы. Также апартаменты дороже в эксплуатации. К примеру, в Санкт-Петербурге в одном из домов с апартаментами квартплата составляет около 160 рублей за кв. м, а в находящемся неподалеку жилом комплексе - 60 рублей, говорит эксперт по недвижимости компании "Этажи" Полина Будникова. Налог на апартаменты доходит до 2% от стоимости недвижимости, на квартиры в десять раз меньше.

Уже не один год идут разговоры о необходимости определения более четкого правового статуса апартаментов, однако никаких решений пока принято не было. Недавно председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что апартаменты не будут приравнены к жилью. На фоне такого заявления тренд на сокращение доли апартаментов на рынке недвижимости Москвы продолжится, считают в Level Group.

Приравнять апартаменты к жилью невозможно ни с юридической, ни с технической точки зрения, пояснил Пахомов в своем Telegram-канале. В этом случае пришлось бы, в частности, моментально найти в бюджете сотни миллиардов рублей для строительства школ, детсадов и поликлиник для жителей апартаментов, при этом поблизости зачастую даже нет территорий для их возведения. Пришлось бы перестраивать обслуживающую инфраструктуру внутри зданий, включая лифты, убирать из них большую часть бизнеса. Однако ряд вопросов решить возможно, считает Пахомов: дать возможность регионам устанавливать более низкие налоговые ставки и коммунальные тарифы, разрешить временную регистрацию. Важно дать бизнесу четкие правила игры и ввести этот продукт, если он пользуется спросом, в легальное поле, говорит Пахомов. Апартаменты должны перестать быть продуктом обхода действующих норм и правил строительства жилья.

На американском рынке недвижимость в крупных городах, схожая с российскими апартаментами, как правило, изначально строится под аренду.

Апартамент-комплексы - это многоквартирные жилые дома с различными удобствами, например, бассейнами, спортзалами или зонами досуга, которыми, как правило, владеют и управляют компании, сдающие помещения по типовому договору, хотя отдельные квартиры в таких домах могут принадлежать частникам.

Поскольку жители США нередко переезжают на работу в другие города, подобные комплексы пользуются популярностью, на съеме проживает порядка 17 процентов американцев.

До 2018 года строительство предназначенного для аренды многоквартирного жилья неуклонно росло: со 114 тысяч новых апартаментов в 2011 году до 357 тысяч в 2018 году.

Но в последние три года наблюдается некоторая стагнация: в эксплуатацию вводится по 330-340 тысяч апартаментов в год. Наиболее активно такая застройка сейчас идет на юге США.

Подготовил Юрий Когалов

Полки ждут сигнала

На фоне сообщений о возможном росте цен на арендное жилье в столице появились ультрадешевые предложения. Например, всего за 7,9 тысячи рублей начали сдавать так называемые слипбоксы - небольшие ниши на антресоли. Владелец такой жилплощади у станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" назвал плюсы для будущего арендатора: хороший матрас, зеркало, часы, декоративное освещение и лампа с регулируемым освещением. Можно также вместе с другими арендаторами пользоваться кухней, туалетом и ванной. А ваше законное место имеет габариты всего лишь полтора на три метра. Очень напоминает верхнюю полку в поезде. Рядом даже есть небольшой шкафчик для вещей. Получается немного уютнее, чем в хостеле. Только с оплатой может возникнуть проблема. Собственники обычно добавляют коммунальные платежи к стоимости аренды. А подсчитать их будет весьма проблематично, если жильцов несколько. Начнутся споры - кто и сколько кубов "налил" и киловатт "нажег". Но в целом все равно аренда такой полки для сна выйдет тысяч на 5-6 дешевле, чем съем комнаты в коммуналке.

"Разделение квартиры на койко-места - способ повысить доход рантье, но хлопот в данном случае будет больше, - считает гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков. - Ведь соседи довольно часто и обоснованно жалуются на шум, неаккуратных жильцов и прочие сопутствующие моменты". Если выяснится, что жилье сдается без уплаты налогов и с нарушениями других норм закона, то у собственника могут возникнуть серьезные проблемы. По оценкам столичного юриста Александра Коновалова, все условия аренды жилплощади нужно прописать в договоре. Кроме того, владельцу жилья необходимо оформить статус самозанятого: в этом случае он будет платить налоги как предприниматель, сдающий жилье физическим лицам. Если не соблюдать нормы закона, то вполне возможны серьезные проблемы. Как, например, возникли они у владельцев участков на западе столицы. Там в Москве до сих пор еще можно встретить земельные участки и частные дома. Местные жители нередко сдавали койко-места в небольших сарайчиках работникам местного аэропорта Внуково. Ни сами отношения с арендаторами, ни домики никак не оформлялись. Подобные "вороньи слободки" регулярно сносятся по решению местных комиссий по контролю за соблюдением правил строительства. В любом случае койко-места в городе окажутся значительно дешевле даже самой бюджетной квартиры. Как рассказали в пресс-службе компании "ИНКОМ-Недвижимость", в последние месяцы минимальные ставки сильно не изменяются. Сейчас самую дешевую "однушку" можно снять за 25 тысяч рублей. Впрочем, это отдельная жилплощадь, есть необходимая бытовая мебель, рядом - транспорт и вся инфраструктура.

Подготовил Сергей Буланов

Марина Трубилина

За полгода объем внешней и взаимной торговли товарами вырос на 25% при снижении экспорта на 40,5%

Объем внешней и взаимной торговли товарами в январе-июне 2022 года составил 5 млрд долларов США. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

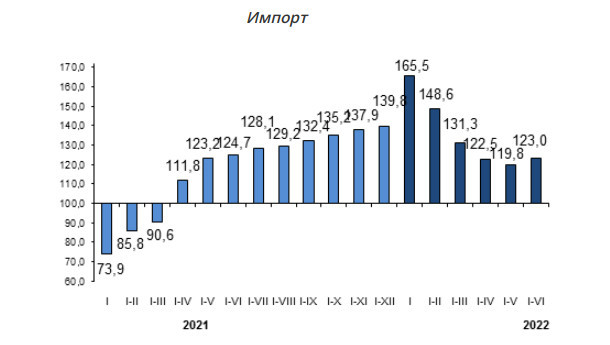

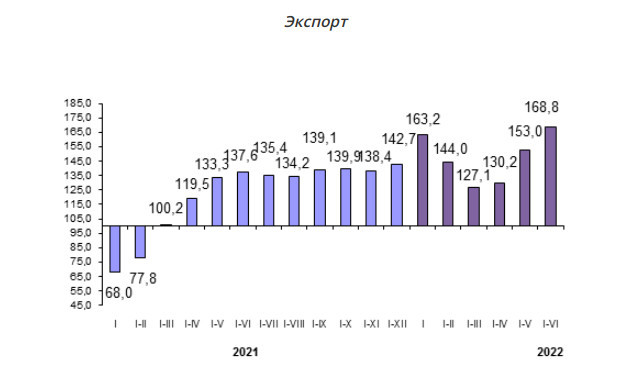

По сравнению с январем-июнем 2021 года объем торговли увеличился на 25,4%, при этом экспортные поставки уменьшились на 40,5%, а импортные поступления, напротив, увеличились в 1,7 раза.

Объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС в январе-июне 2022 года составил 2 млрд долларов США и по сравнению с январем-июнем 2021 года возрос на 34%.

При этом, экспортные поставки увеличились в 1,7 раза, импортные поступления - на 23%

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-июне текущего года пришлась на Россию (70% и Казахстан (27,9%).

Взаимная торговля Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

«Не исключаю, что Зеленского посещала мысль о самоубийстве»

Александр Сосновский рассказал о киевском детстве, украинском кризисе и актуальных проблемах немецкой политической жизни

Германия для нас – страна особая, с ней связаны, пожалуй, самые драматичные, знаковые моменты российской истории. Тут и тевтоны, «утонувшие под тяжестью собственных доспехов», и петровский призыв немцев на русскую службу, и Великая Отечественная война, и многолетняя дружба-фройндшафт с ГДР, и нынешние интриги вокруг «Северного потока – 2». Как живут сегодня немцы, какие проблемы волнуют их больше всего? Насколько сильно зависит Германия от США, как повлияли на немецкую экономику антироссийские санкции? Как расценивают в Германии события на Украине? Об этом мы говорили с немецким публицистом, главным редактором интернет-журнала «World Econоmy» Александром Сосновским.

– Александр Викторович, давайте начнём разговор с Украины, тем более что это ваша историческая родина. Почему именно она оказалась слабым звеном среди всех бывших советских республик и самым успешным проектом Запада на постсоветском пространстве?

– Украина – это не слабое, а сильное звено. К 1991 году она была процветающей, экономически мощной республикой. Но после развала Союза её имплантировали в западный проект «освоения» постсоветского пространства как потенциальную «анти-Россию». Наверное, Украина привлекала особое внимание Запада тем, что она была националистической. Национализм, особенно в западной части Украины, присутствовал всегда. Я хорошо это знаю, поскольку родился в Киеве и прожил там восемнадцать лет вплоть до ухода в армию. Украинский – мой родной язык, я учился в украинской школе и говорю на мове куда лучше нынешних украинских политиков, употребляющих суржик, сдобренный западноукраинским сленгом. Кстати, и внедрение «западенского» варианта языка тоже направлено на «перепрошивку» национального самосознания и строительство «политической нации».

– На Украине всегда существовал некий водораздел между восточной и западной частями страны?

– Да, всегда. Восточная часть была не то чтобы русифицированной, но мы не отделяли себя от Союза, для нас было естественно ощущать себя частью огромной державы. Я рос в интернациональном районе Соломенка, на улице Краснозвёздной (на украинский лад – Червонозоряна), по которой в годы войны проходила третья линия обороны Киева. После войны дома здесь строили пленные немцы, мой дед-строитель руководил бригадой пленных, я и родился в одном из бараков, где жили строители. Тогда никто не выяснял, кто тут русский, кто украинец, а кто еврей. Мы чувствовали себя частью великой страны, и этого было достаточно.

– И антисемитизма не было?

– Увы, был. Но в западной части Украины русофобия и антисемитизм были просто зоологическими. Мы видели это ещё в школе, когда у нас появились учителя из Львова или Черновцов, уже заражённые бациллой украинского национализма и спокойно употреблявшие слова «москали» или «жиды». Но для меня, типичного советского ребёнка, Великая Отечественная война, советская власть, победа над фашистами являлись очевидными вещами. Киев в те времена – абсолютно русскоязычный город, а мы с друзьями эпатировали публику, громко разговаривая в метро на украинском языке. Разница между западной и восточной частями Украины заключалась ещё и в том, что «западенцы» культивировали даже не бандеровскую, а германскую идею. Они всегда преклонялись перед немцами. И если киевляне считали бандеровцев бандитами, погромщикам и патологическими убийцами, то на западе страны всё воспринималось с точностью до наоборот.

– А в Штатах и Европе знали об этом?

– Конечно, знали. Мне довелось изучать документы, рассекреченные ЦРУ, и там обнаружилась масса свидетельств национализма, антисемитизма и радикализма Бандеры и бандеровцев из ОУН-УПА. Для тех, кто на Западе задумывал и организовывал проект «Украина», это не являлось тайной. А для меня большая тайна открылась после 2014 года, когда все без исключения мои оставшиеся в Киеве друзья, которые вместе со мной входили в комсомольский оперотряд и военно-патриотический клуб, вдруг резко изменились. Теперь я был для них «москалём» и «ватником», а себя они называли «щирими українцями» – истинными, настоящими украинцами.

– Выходит, сразу после развала СССР делалось всё, чтобы привнести бандеровский менталитет на остальную часть Украины?

– Да, так оно и получилось. Начиная с 1989 года западные кураторы целенаправленно и не жалея денег занимались воспитанием и обучением людей, многие из которых оказались у власти и в 2004 году, и после 2014 года. Были детские лагеря, на выездных форумах в западных странах промывали мозги украинским «активистам», националистические организации накачивались соросовскими деньгами и методичками, на Украину зачастили эмиссары западных фондов, которые вполне могли быть сотрудниками спецслужб. С 1994 года США вложили огромные деньги в изменение культурного кода Украины и строительство «политической нации», когда стали появляться весьма специфические книги и школьные учебники. Особое внимание обращали на вузы, быстро превратили в националистическое болото крупнейшее учебное заведение Украины – киевский университет имени Шевченко.

– Есть такая закономерность: как только Украина начинает говорить о самостийности, она быстро превращается в нечто среднее между Гуляйполем и «Свадьбой в Малиновке». Может быть, вне России и не может быть Украины?

– Наверное, это психологическая проблема, присущая и индивидуумам, и целым нациям. Есть самодостаточные нации, уверенные в своей идентичности, не пытающиеся обратить всех в свою веру. Но есть нации, обуреваемые комплексом неполноценности, ищущие «свой путь», который обычно приводит их в тупик. Украинцы уверены, что им все что-то должны и кто-то чего-то недодал: земли, денег, газа, теперь вот они обижаются на Европу, «недодавшую» им оружие. Чтобы утешиться, они начинают придумывать сказки о своём былом величии. Так появляются мифы о «великих древних украх», выкопавших Чёрное море, или об украинских фронтах, на которых «воевали исключительно украинцы». В эти сказки поверили сами их создатели, принявшиеся переписывать историю на основании ими же выдуманных мифов. И вот уже Зеленский на полном серьёзе говорит, что Аскольд, Дир и Владимир Мономах были украинцами. Как психотерапевт могу подтвердить – закомплексованные люди начинают яриться, и этот процесс заканчивается состоянием возбуждения, переходящим в психоз. Это мы и наблюдаем на Украине последние восемь лет.

– Мы долго надеялись, что всё как-нибудь само «рассосётся», тем более что «мыжебратья». Но не «рассосалось», и дело дошло до силового принуждения к миру русофобской страны, где правят бал националисты, уже трудноотличимые от нацистов.

– Наша большая проблема – мы долго запрягаем и надеемся на авось. Я очень хорошо отношусь к Виктору Черномырдину, был лично знаком с ним и даже брал интервью. Увы, этот прекрасный организатор экономики не был дипломатом, не говоря уже о тех, кто представлял Россию в Киеве после него. Мы пустили события на Украине на самотёк, хотя давно надо было ударить кулаком по столу и напомнить Украине, что она – не «Цэевропа», а часть Русского мира. Думаю, признание в 2014 году легитимности «майданной» власти являлось ошибкой и верным шагом к военной спецоперации, предопределённой всей логикой развития Украины как анти-России. Все понимали, что однажды Москве придётся сказать: стоп, дальше уже некуда!

– Освободив Донбасс, Николаев, Одессу, отрезав Украину от Чёрного моря и дойдя до границы с Приднестровьем, – Россия может остановиться?

– Нет, если речь идёт о денацификации и демилитаризации всей территории Украины, а не только того, что мы называем Малороссией. Оставив хотя бы одну область на западе Украины, Россия через какое-то время будет вынуждена начать новую спецоперацию, столкнувшись с уже более сильным противником, накачанным американским и европейским оружием. Конечно, Украина без Чёрного моря будет уже не так интересна Вашингтону. Но нельзя исключать появления баз США и НАТО на территории, например, Яворовского полигона в Львовской области. Вопрос не в том, где остановится Россия, а когда это случится. Возможно, всё решится в 2023 году.

– Какой вы видите судьбу Владимира Зеленского в обозримом будущем?

– Его будущее незавидно. Лидером новой Украины он не станет и может закончить так же, как экс-шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, бежавший в США и умерший через два года от рака. Все эти «правительства в изгнании», нашедшие убежище на Западе, ничего хорошего не дождались. Зеленский должен это понимать, и, кажется, он давно уже находится в состоянии психологического дисбаланса, что во многом объясняет его не всегда адекватное поведение. Не исключаю, что его не раз посещала мысль о самоубийстве, и если он ещё как-то держится, то, возможно, только потому, что использует химические препараты.

– Перенесёмся в солнечную Германию. Эта страна с мощной экономикой много десятилетий считалась едва ли не идеальной по всем показателям. Но в последние годы мы видим совсем другую, охваченную кризисами Германию. Сбываются предсказания Шпенглера о «закате Европы», и Германию (как европейского флагмана) ждёт полный упадок?

– Германия действительно переживает не лучшие времена, но до «заката» ей далеко. А вот проблемы есть. Первая и самая большая проблема – быстрый экономический рост, сделавший Германию самой могучей страной Европы. Что в этом плохого? Немецкие политики «второй линии» говорят, что «Германии хорошо тогда, когда она не стремится играть первую роль». И ведь правда: как только Германия выходила на эту самую «первую роль», дело заканчивалось мировыми войнами и катастрофой для самой Германии, хотя потом упадок сменялся очередным периодом развития и расцвета. Экономика Германии «подросла» во многом за счёт стечения счастливых обстоятельств и во времена Гельмута Коля, и во времена Ангелы Меркель. Но именно этот успех заставляет европейцев косо смотреть на Германию. Первой ласточкой был финансовый кризис в Греции, оказавшейся на грани дефолта, когда Берлин потребовал не оказывать грекам безвозмездную помощь, а просто дать им большой кредит под солидные проценты. Греки обиделись и сказали, что немцы опять норовят покомандовать. Так Европа вдруг увидела в Германии то, что сами немцы называют Oberlehrer, то есть старший преподаватель. Кстати, когда немцы подшучивают над собой, они так и говорят: «Wir unterrichten wieder», «Мы опять начинаем всех поучать». Многие видят в этой «педагогической» привычке немцев одну из главных причин ухода Британии из ЕС. Есть и спорные территориальные вопросы с Францией, я имею в виду территорию Эльзаса и Лотарингии. А в последние годы Германию пытаются «поддавливать» ещё и Польша с Прибалтикой. Так, поляки предъявили немцам претензии на 900 миллиардов евро в виде новой компенсации за разрушения во время войны. Немцы напомнили, что все вопросы с репарациями-контрибуциями давно решены и Германия выплатила последние долги ещё в 2012 году. Да и соглашение «два плюс четыре», подписанное после объединения Германии, закрепляет полное отсутствие чьих-либо претензий к Германии.

– Видимо, и фрау Меркель всю оставшуюся жизнь будут припоминать её сакраментальное «Wir werden alle akzeptieren!», или «Мы примем всех!», сказанное в 2015 году, в разгар миграционного кризиса?

– Я не исключаю, что Германия намеренно спровоцировала эту миграционную вакханалию по всей Европе, чтобы не только решить свои демографические проблемы, но и встряхнуть европейцев, а заодно и показать, что без Германии они и тут не обойдутся. Германия действительно приняла большую часть беженцев, потратив на это немалую часть своего бюджета.

– Это ведь отразилось и на внутренней ситуации в стране?

– Да, на волне антимигрантских настроений стала подниматься «Альтернатива для Германии». Она задавала неудобные вопросы правительству. Например, зачем нам такой Евросоюз, если мы за всех платим? Так в Германии началось политическое расслоение, закончившееся появлением нескольких «народных партий». Поясню: Volkspartei – это партии, набравшие на выборах более 10 процентов голосов. Раньше в Германии было несколько традиционных «народных партий» – это всегда была ХДС/ХСС и социал-демократы. Обычно они набирали более 20 процентов голосов и спокойно делили между собой всё политическое поле Германии. К ним добавлялись ещё Партия свободных демократов и с конца 80-х годов – «зелёные». Позже, после слияния нескольких партий из бывшей ГДР, появилась партия «Левые». А потом вдруг возникла «Альтернатива для Германии», с первого захода получившая 9, потом 12 процентов, а на земельных выборах они стали набирать чуть ли не до 20 процентов. И политическое поле Германии наполнили уже не две «народные партии», а несколько, и они во многом сравнялись. Это вызвало брожения, что всегда бывает, когда в политике много равных конкурентов, каждому из которых есть что сказать. Но Германия сильна экономически, немцы доверяют правительству, и у меня нет сомнений, что все проблемы будут решены. Что касается насмешек по поводу того, что «у немцев не будет ни газа, ни электричества, и они будут мыть только четыре части тела», – у Германии достаточно ресурсов и возможностей, чтобы решить эти проблемы. А станет совсем туго, в любой момент включим СП-2.

– А американцы разрешат? До сих пор Германия послушно выполняла все приказы Вашингтона, невзирая на огромные потери от антироссийских санкций Америки.

– Да, у Германии есть зависимость и от США, обе страны связаны большим количеством совместных коммерческих структур и проектов, практически все немецкие концерны наполовину принадлежат американцам, так же как немцам принадлежат доли в крупнейших американских компаниях. Поэтому немецкий бизнес нельзя назвать совершенно самостоятельным. Кроме того, немцы считают, что у них есть моральные обязательства перед США, поскольку своим становлением и безбедным существованием на протяжении десятилетий они во многом обязаны американской помощи по «Плану Маршалла». Это заставляет идти на определённые уступки Вашингтону. Есть и опасения, что Россия может использовать «газовую трубу» в своих политических интересах. И поскольку в Германии давно стремились к диверсификации поставок энергоносителей, немцы решили, что они могут положиться на США в поставках СПГ. Но в любом случае без российского газа немецкой экономике не обойтись и все понимают, что Германия может действительно в любой момент активировать «трубу» СП-2, даже если американцы будут против. Всё-таки своя экономика ближе к телу.

– Насколько самостоятелен сегодня канцлер Олаф Шольц? Вряд ли он войдёт в историю под именем ещё одного Железного канцлера?

– Ну, тут мы можем ошибаться. В истории есть немало примеров, когда слабый поначалу политик потом десятилетиями руководил государством. Никто же не думал, что Брежнев просидит в генсеках восемнадцать лет. Так же было и с Меркель, которую поначалу называли «девочкой Коля» и посмеивались над её пристрастием к нудистским пляжам. Никто не отмерял ей долгую политическую жизнь, а её канцлерство оказалось не худшим в истории Германии. У Шольца старт оказался покруче, чем у Меркель. Он был одним из молодых социал-демократов, в 80-е годы возглавлявших пацифистское движение в Германии, и стоял во главе движения против размещения в ФРГ американских ракет «Першинг». Он даже побывал в ГДР, что уже само по себе смелый поступок. Да, в его коалиции есть люди, зависимые от Вашингтона. Да, от «зелёных» и Партии свободных демократов никакой другой политики, кроме проамериканской, ожидать не приходится. Но опытный политик Шольц стоит немного в стороне от этой тусовки, за его плечами – хорошая школа в социал-демократической партии, он помнит Гельмута Шмидта, а я напомню, что Шольц стоял у истоков проекта СП-2 вместе с Шредером и Штайнмайером. Так что я бы не сбрасывал его со счетов. Не забудем и то, что именно Шольц, несмотря на огромное давление, тормозит с отправкой тяжёлых вооружений Украине. И давайте подумаем: выгодно ли Москве, чтобы завтра на место Шольца пришла, например, боевая барышня Анналена Шарлотта Альма Бербок? Шольца можно критиковать, но сегодня он – не худший вариант.

– Почему немцы так долго терпели хамство украинского посла Мельника?

– Немцы вообще терпеливые. И немецкая дипломатия традиционно не торопится делать какие-то ответные шаги. Конечно, можно было сразу выслать из Берлина откровенного бандеровца Мельника. Но немцев вполне устраивал этот придурок. Да, он оскорбил канцлера, но он дал Германии козырь – теперь у немцев есть повод в чём-то отказывать Киеву, ссылаясь на хамство Мельника. Например, задерживать поставки оружия. Конечно, странности украинской власти никуда не делись: например, Зеленский умудрился так оскорбить в общем-то неконфликтного Штайнмайера, что тот наотрез отказался ехать в Киев. Видимо, поведение Киева не объяснить простой человеческой логикой.

– Сразу после объединения Германии много говорили о разности менталитетов восточных и западных немцев. Сейчас менталитеты сблизились?

– Разница есть, но она уже не такая ощутимая. Её определяют различия в уровне экономического развития западных и восточных немецких земель. У западных немцев это создаёт ощущение, что они до сих пор вынуждены платить за восточных немцев. А восточные считают, что их не торопятся выводить на уровень жизни западных немцев. Во всём же остальном восточные и западные немцы уже сравнялись – это касается и политических пристрастий.

– Сильно ли ощущается сегодня то, что политологи называют «исламизацией Европы»?

– В Берлине есть район Кройцберг – «берлинский Стамбул». Там живут в основном турки, но эти люди давно интегрировались в немецкую жизнь, так же как и четыре миллиона русских. На первых порах ещё были какие-то трения, но сегодня даже мигранты с Ближнего Востока приспособились к жизни в Германии. В этом плане Германия и немецкое общество очень изменились в положительную сторону. Есть ли проблемы? Есть, но они чаще всего, что называется, от переизбытка толерантности. Например, в нескольких школах Баварии запретили мальчикам-школьникам носить короткие шорты, а девочкам – короткие юбочки. Предлог – это может оскорбить чувства верующих мусульман. Вот такие «перегибы на местах».

– У каждого человека есть мечта. А о чём мечтаете вы?

– О гармонии в жизни. А для гармонии важно всё. Вот я перечитываю моего любимого Ремарка и не менее любимых Ильфа и Петрова и чувствую, что нахожусь в гармонии с этим миром. И когда на днях вышла моя книга «ГЕSS. Тайный план Черчилля», – это тоже очень гармоничное ощущение. А когда возвращаюсь домой и меня встречает мой четвероногий друг, перуанский крысолов Макс, – у него тоже наступает полная гармония в жизни. И это хорошо.

Беседу вёл

Григорий Саркисов

Холодильник/точка/ру

Увы, «ру» здесь – всего лишь адрес

Температура воздуха продолжает бить рекорды. В июле–августе плавились от жары не только Европа, южная и центральная Россия, но и Ханты-Мансийск, и «полюс холода» – якутский Оймякон. Здесь столбик термометра несколько дней не опускался ниже отметки в 30°, а в некоторых других посёлках Заполярья он и вовсе приближался к плюс 38°. За кондиционерами северяне, конечно, не побежали – кое-где вполне можно обойтись не только без них, но и без холодильников, – а вот на юге и в центральной части страны продажи летом традиционно возросли. Стоит ли гражданам и государству опасаться дефицита в условиях санкций и глобального потепления? На первый взгляд – нет, но всё же «соломку» лучше подстелить. Каким бы ни был урожай, без холодильного оборудования обеспечить продовольственную безопасность невозможно.

На прошлой неделе я прошлась по магазинам трёх самых крупных продавцов бытовой климатической и холодильной техники. Кондиционеры были везде. Не только китайские (их на нашем рынке 94%), но и японские, и южнокорейские, хотя японцы и корейцы объявили о своём уходе с российского рынка. Отечественных бытовых кондиционеров нет. Мы их не производим, и, возможно, это правильно. Спрос на них невелик, его прекрасно удовлетворяли давно работающие в этом направлении иностранные фирмы. Что будет, если от нас отвернутся все (хотя это, как показали последние месяцы, невероятный сценарий)?

Конечно, к комфорту быстро привыкаешь, и от него нелегко отказываться. Стараемся сесть в тот трамвай или автобус, где можно хотя бы чуть-чуть охладиться, и в жару выбираем поезд и электричку, оснащённые кондиционерами. Кстати, для промышленности и транспорта кондиционеры мы выпускаем. Наша конструкторская разработка, сборка, частично материалы. Основные узлы – из Европы, теперь, вероятно, из Китая.

С холодильниками ситуация несколько иная. Бытовые, имеющие право называться приборами именно российского производства, выпускают несколько компаний – красноярский завод (холодильник «Бирюса»), саратовское объединение СЭПО («Саратов»), АО «POZIS» из Татарстана («Pozis»), НПО «Орск» («Орск»). Правда, ни в одном из обойдённых мной магазинов этих марок я не нашла. Менеджер сети «Эльдорадо» сказала, что они у них бывают, но в зал их выставляют редко.

– Их покупают на дачи, тот же малогабаритный «Саратов», например, в маленькие квартиры. Ну, и малообеспеченные горожане. Цены от 9 тысяч.

В «М.видео» предложили, коли я уж такой патриот, купить белорусский «Атлант» (союзное же государство, значит, прибор практически наш). А в «Технопарке» за пять минут разложили по полочкам плюсы и минусы отечественных холодильников. Из плюсов – цена, небольшие размеры некоторых моделей и разные цвета (опять же некоторых моделей) и, как ни странно, вроде бы устаревшая капельная система. Но она позволяет экономить место в камере (не требующий разморозки блок No Frost всегда крадёт полезное пространство), с ней не заветриваются продукты (нет вентилятора) и поддерживается хороший уровень влажности. Главный минус наших холодильников – низкий класс энергопотребления. В большинстве моделей он ниже А+ (А и Б), а в Европе уже давно переходят на А+++.

Мне посоветовали китайский Haier, произведённый в Набережных Челнах. Или немецкий Bosch. Сам Bosch из России ушёл, но произведённые им на нашей территории холодильники пока есть. Не очень ясна, правда, перспектива гарантийной и посгарантийной поддержки. В российском отделении компании утверждают, что проблем не будет, однако, судя по постам в социальных сетях, они уже начались – с логистикой-то беда.

Как на днях сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ), после начала специальной военной операции экспорт товаров в Россию из США сократился на 85%, из зоны евро – на 45%, из Китая – на 23%. В первую очередь снижение коснулось транспортных средств, машин и оборудования. Бытовые холодильники из Китая-то идут, но они ведь нужны не только на кухнях.

По данным Минпромторга, в 2018 году, например, объём рынка превышал 177 млрд руб., в промышленности было задействовано около 170 тысяч холодильных установок, в АПК – 400 тыс., в торговле – более 3 млн. Холодильное оборудование используется в торговле и на предприятиях общественного питания, в медицине, оборонной промышленности, на атомных электростанциях, в агропромышленном секторе: при охлаждении производственных помещений и оборудования в технологических процессах, для заморозки, в том числе шоковой, для хранения сырья и готовой продукции при различных температурных режимах, в транспортировке и продаже продуктов питания на объектах ритейла.

И при такой большой потребности мы оказались в полной зависимости от поставок из-за рубежа ключевых высокотехнологичных узлов (компрессоры, теплообменные аппараты, электронные системы управления, запорно-регулирующая арматура, хладагенты), даже трубопроводную аппаратуру часто везём оттуда. Доля импорта в компрессорном оборудовании – более 95%, в теплообменниках и криогенном оборудовании – 91,4%. Серийно в России частично производится лишь теплообменная аппаратура. Совсем не производим мы и сложные хладагенты, на которых работает всё импортное оборудование.

Экономические санкции, которые начали вводить ещё в 2014 году, отказ поставлять оборудование на российские объекты двойного и специального стратегического назначения (Минатом, Минобороны, Росрезерв, нефтегазовая и некоторые другие отрасли) вынудили вспомнить о собственной разрушенной в 90-е холодильной промышленности. В 2017 году экспертной группой НТС по развитию тяжёлого машиностроения при Минпромторге был разработан план мероприятий по импортозамещению в области холодильного, криогенного и климатического оборудования, но данных о результатах его реализации в открытом доступе нет.

Ещё одна, не разрешённая пока проблема возникла из-за подписания Россией Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по регулированию озоноразрушающих веществ. В соответствии с ней в прошлом году были введены квоты на ввоз в страну гидрофторуглеродов (хладагентов, содержащих атомы фтора и водорода) с целью постепенного перехода на хладагенты нового поколения (с пониженным влиянием на глобальное потепление). В результате, как сообщил в марте министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев, фреон R507, хладагент, необходимый сельхозпредприятиям для хранения переработанной продукции, стал дефицитом и подорожал в десять раз.

Хладагенты нового поколения, по мнению многих экспертов, – это величайшая афера века. Обвинив фреоны в появлении озоновых дыр, американская фирма DuPont (инициатор Монреальского протокола) обанкротила конкурентов, наладила сбыт более прибыльной продукции и вынудила мир покупать обновляющиеся хладагенты, всё более дорогостоящие и всё менее энергоэффективные. Анализируя состояние рынка холодильного оборудования, Алексей Полевой, академик международной академии холода, привёл такой пример: «Если бы мы продолжали использовать в стране, как КНР, идеальные фреоны R12 и R22, мы бы только на их энергоэффективности экономили энергопотребление всей Москвы за год».

В марте Россоюзхолодпром обратился к Михаилу Мишустину с предложением приостановить действие Кигалийской поправки. Не знаю, будут ли холодильщики услышаны. В соответствии с поправкой Россия начиная с 2020 года должна сократить объёмы потребления гидрофторуглеродов на 5%, с 2025 года – на 35%, а с 2036-го – на 85%, в дальнейшем с возможностью использовать гидрофторуглероды в объёме 15% базового уровня. Для государств, не подписавших Монреальский протокол, с 1 января 2033 года вводится полный запрет и импорта, и экспорта гидрофторуглеродов. Если оборудование работает на них, страны просто-напросто останутся без «холода».

Наши молокозаводы, рыбные, мясные производства – вне зоны риска, потому что там в качестве хладагента используется аммиак, а вот там, где стоят импортные витрины-холодильники, сложности возникнуть могут.

Начатое несколько лет назад импортозамещение в агропромышленном секторе дало вполне осязаемые плоды, но оно пока отнюдь не стопроцентное. В последние годы мы собираем хорошие урожаи, но всё равно вынуждены и картофель, и овощи, и фрукты (даже не экзотические) импортировать – свои до весны сохранить не можем.

В начале года правительство утвердило федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства», предполагающий в том числе и строительство современных овоще- и картофелехранилищ. Российские производители увидели в этом дополнительные для себя возможности и готовы системы микроклимата проектировать и собирать. Осталось решить вопрос с компонентами. Их можно завезти из третьих стран, а можно произвести самим. Наверное, не всё нужно делать самим, но во всяком случае компрессоры, которыми мы когда-то полностью себя обеспечивали и которые используются не только в холодильных установках, мы всё же должны начать производить. Чтобы маркировка «Сделано в России» означала не только территорию производства, но и суть.

Людмила Мазурова

Что сказал Орбан

И о чём умолчали российские медиа

Выступление Виктора Орбана на Конференции консервативных политических действий в Техасе наделало шуму в Соединённых Штатах и Евросоюзе. Критика демпартии США, осуждение гендерной политики либералов, идеологии глобалистов-прогрессистов прозвучали в нарочито острой форме и не могли не привлечь внимания. Мощная информационная волна прошла и в российских СМИ, однако многое из сказанного премьер-министром Венгрии наши медиа проигнорировали. Что же осталось незамеченным?

Понятно, что информационная война диктует свои правила: важно обратить внимание на высказывания крупного западного политика, если они нарушают стереотипы, навязываемые пропагандистской машиной противника. По этому алгоритму резонно действуют наши СМИ, то и дело цитируя Дональда Трампа или того же Виктора Орбана. Когда адресат – российская аудитория и требуется обосновать изъяны западной политической системы, апелляция к «внутренним авторитетам» выглядит убедительно. Однако у этой медийной тактики существует побочный эффект: у российской аудитории формируются ложные ориентиры, создаются мифологические представления о тех или иных политических фигурах. Вольно или невольно создаётся образ политиков едва ли не лояльных России, чуть ли не её союзников, хотя ни Трамп, ни Орбан таковыми не являются. Напротив, анализ их мировоззрения, политической практики, скорее свидетельствует лишь о ситуативной и весьма призрачной лояльности.

Конечно, когда речь заходит о семейных ценностях, высказывания Орбана выглядят привлекательно и совпадают со взглядами большинства россиян. («…мать – это женщина, отец – это мужчина. Оставьте наших детей в покое – и точка! Дискуссия окончена!..») В сфере санкционных ограничений России прагматичная позиция Орбана тоже выгодна нашей стране. Собственно, именно на этих моментах и делают акцент российские медиа. Правда, упуская гораздо более важное, глубинное.

Для Орбана, что он и проявил в своём знаковом выступлении в Техасе, нацизм и коммунизм – явления одного порядка. А этот тезис – ключевая пропагандистская манипуляция, лежащая в основе гибридной войны против современной России. Выступая перед консервативной (некоторые говорят ультраправой) аудиторией в США, Орбан отождествил и коммунизм с либерализмом:

«…Венгры победили коммунизм, навязанный нам советскими войсками и оружием. На это ушло время. Мы начинали борьбу в 1956 году, а потом ещё раз в 1990-м. Но мы сделали это. Наши отцы сделали первый шаг, а мы, их сыновья, выиграли войну. Мы знаем, за что должны быть благодарны Рональду Рейгану. (Аплодисменты.) Коммунистов победить нелегко. По всему миру они восстают из пепла, приходят вместе с либералами и возвращаются, став сильнее, чем когда-либо. Если кто-то сомневается в том, что прогрессивные либералы и коммунисты – это одно и то же, спросите у венгров. Мы боролись и с теми и с другими, и могу сказать вам, что они совершенно одинаковы!..»

В связи с украинским кризисом у нас нередко представляют позицию Орбана в позитивном ключе. В нюансах она действительно отличается от привычного западного подхода, однако не следует её идеализировать. Конъюнктура требует от Орбана осторожности, но высказывания в Техасе по украинскому вопросу говорят сами за себя:

«Украина – наша соседка, и мы полностью с ней солидарны. (Аплодисменты.) <…> На мой взгляд, стратегия лидеров-глобалистов обостряет и продлевает конфликт и уменьшает шансы на мир. Без российско-американских переговоров мир на Украине никогда не наступит. Всё больше и больше людей будут гибнуть и страдать, а наши экономики окажутся на грани краха. Не могу вам диктовать, как поступить, – это должно быть ваше суверенное решение. Но могу сказать вот что: лишь сильные лидеры способны достичь мира. (Аплодисменты.) Мы, соседи Украины, отчаянно нуждаемся в сильных лидерах, способных заключить мирное соглашение. SOS, SOS, просим о помощи! Нам нужна сильная Америка с сильным лидером!..»

Насколько выгодна России сильная Америка с сильным лидером – вопрос дискуссионный. Как и перспектива «мирного соглашения» на условиях США.

Вадим Попов

Главная ценность

Воеводина Татьяна

В светлом мире цивилизации и прогресса бурлит и пенится борьба за ценности. Ценности разные: демократия, права меньшинств, гендерная текучесть, зелёная энергетика. По миру триумфально шествует Цифра, которую радостно приветствуют ветряки, размахивая крыльями. И на этом сияющем фоне богатые и властные без всякого шума упорно скупают древний отсталый актив, казалось, уж давно находящийся на обочине истории.

Этот актив – пахотная земля.

Патентованный идол новой экономики Билл Гейтс стал… крупным американским лендлордом: накупил 270 тысяч акров земли в 19 штатах США. Площадь не запредельная (акр = 0,4 га), но лиха беда начало! К тому же важна тенденция. А она такова, что и компании из КНР нацелились на американскую пахотную землю. Ресурс Mail Online нагоняет страху: «Китай вонзает зубы в фермерскую землю США. Фирмы, связанные с коммунистическим режимом, владеют 192 тыс. акров сельхозземли в Америке, что составляет 1,9 млрд долл.» Автор публикации негодует: кто позволил их скупать?

Но и фирмы США делают то же в других местах. Australian National Review сообщает: американские корпорации (такие известные, как Cargill, Dupont, Monsanto) выкупили треть украинских сельхозземель. Это больше, чем все сельскохозяйственные угодья Италии.

Словом, могущественные вкладываются в землю, которую, согласно изречению Марка Твена, уже нигде «больше не делают». Это дальновидно. Ведь:

В мире есть царь: этот царь беспощаден,

Голод названье ему.

Контролирующий еду контролирует людей. Это влиятельнее соцсетей и маркетинговых технологий.

Что у нас? По опыту знаю, что цена пахотной земли, например, в Ростовской области с начала века поднялась в… 30 раз. Особенно быстро – в последние пять лет. А поскольку доллар за то же время вырос по отношению к рублю в три раза, то, выходит, долларовая цена ростовской земли выросла в 10 раз. Особенно быстро – опять же в последние пять лет. Сегодня это около 120 тыс. руб. за га, т.е. 2000 долл. При этом цена земли в разы ниже, чем в США. Если, например, сравнить с Канзасом, где тоже сухой и жаркий климат и сеют, как у нас, преимущественно озимую пшеницу, то там, по американским данным, пахотная земля стоит 2400 долл. за акр, т.е. 6000 долл. за га. И за прошлый год цена выросла на 14%.

Что из этого следует? Пахотная земля – вот наша истинная ценность. И наши земли будут всё больше манить иностранцев. В Ростовской области этого пока нет, но и земля в Сальской степи не самого лучшего качества. Лучшие в Краснодарском крае, Черноземье.

Говорят, наши агрохолдинги давно принадлежат иностранцам, но это преувеличение. Вообще, консолидация земель в России невелика, поэтому, наверное, у нас и нет по-настоящему влиятельного аграрного лобби. Но тенденция направлена сюда: спрос на землю сильно растёт. Важно вот ещё что: современные агротехнологии позволяют эффективно использовать и малоплодородные земли холодного климата. В Нечерноземье достаточно влаги, а это уже ценность.

Нужно озаботиться, чтобы земля не попадала в руки иностранцев. Ограничения в законе есть, но обойти их просто. Главное, что нам надо, – самим лучше использовать свою землю. Надо вводить в эксплуатацию заброшенные земли, расширять сельхозпроизводство. «Use it or lose it» (используй, а то потеряешь) – есть такая поговорка в недружественных странах. Она верная.

Северные леса могут лишиться разнообразия растений и животных

Даже небольшое потепление может резко изменить северные леса Земли. Такой вывод ученые из Мичиганского университета сделали на основе уникального пятилетнего эксперимента. Научная статья опубликована в Nature.

Северные бореальные леса состоят в основном из хвойных пород. С севера они ограничены тундрой, а с юга – лесом умеренной зоны. Это одна из крупнейших экосистем планеты, а также важнейший источник древесины и поглотитель углерода.

Эксперимент проводился на территории Университета Миннесоты. Использовались 4500 саженцев девяти местных видов деревьев — пяти широколиственных и четырех хвойных. Разные породы пихты, ели, сосны, клена, березы и дуба высадили среди травянистой, кустарниковой и папоротниковой растительности. Деревья и почва рядом с ними обогревались круглосуточно с ранней весны и до поздней осени без использования теплиц. С помощью инфракрасных ламп и нагревательных кабелей были воссозданы условия двух сценариев потепления климата в XXI веке: на 1,6 градуса Цельсия и на 3,1 градуса Цельсия. Кроме того, с помощью подвижных брезентовых тентов, установленных на случайно выбранных участках, было снижено количество осадков примерно на 30%. Контрольная группа деревьев росла в обычных условиях.

Исследование показало, что даже сравнительно небольшое (1,6 °C) потепление климата создало серьезные проблемы для многих видов деревьев, в частности, снижение роста и увеличение гибели саженцев. Уменьшение количества осадков усилило негативное воздействие потепления на выживание нескольких бореальных видов.

Исследователи обнаружили, что потепление само по себе или в сочетании с уменьшением количества осадков увеличило ювенальную смертность всех девяти видов деревьев и резко уменьшило рост нескольких северных хвойных пород — пихты бальзамической, белой ели и белой сосны, — которые распространены в бореальных лесах.

В то же время умеренное потепление способствовало росту некоторых широколиственных пород, в том числе некоторых дубов и кленов, которые более характерны для лесов умеренной зоны.

Однако авторы работы считают, что лиственные породы, вероятно, не смогут быстро восполнить пустоту в случае исчезновения хвойных деревьев. Следовательно, прогнозируемое в ближайшем будущем изменение климата, вероятно, переведет современные бореальные леса в "новое состояние".

"В лучшем случае это будет просто более бедная версия нашего нынешнего леса, — сказал ведущий автор исследования Питер Райх, директор Института биологии глобальных изменений в Школе окружающей среды и устойчивого развития Мичиганского университета. — В худшем новое состояние может привести к распространению инвазивных кустарников, которые уже активно перемещаются на север".

По словам ученого, такие изменения могут уменьшить способность северных лесов производить древесину, поддерживать разнообразие растений, микробов и животных, сдерживать наводнения и, что, возможно, наиболее важно, вычищать углерод из воздуха и удерживать его в древесине и почве.

Дружба народов - наша сила

беседа на телеканале "Радость моя"

Юрий Московский

Василий ПИЧУГИН. Юрий Викторович, я рад, что вы пришли сегодня к нам в студию, и мы можем обсудить вопрос, который волнует сегодня очень многих. Это национальная политика, которую проводила нацистская Германия, и те меры, которые предпринимало советское правительство, чтобы противостоять этой политике. И первый вопрос, который при этом возникает: а какие у нацистов первоначально были планы перед нападением на Советский Союз именно в пространстве национальной политики по отношению к разным народам СССР?

Юрий МОСКОВСКИЙ. У германских национал-социалистов были самые разнообразные планы. Но чтобы понять их суть, нужно посмотреть азбуку их стратегии - гитлеровский "Майн кампф". Там было ясно и чётко написано, что цель — это завоевание жизненного пространства на Востоке. Господствовать должен немец. То есть в принципе всё население Советского Союза подлежало порабощению и частичному уничтожению. Вопрос только, в какой степени и как это должно было идти поэтапно.

Об этом мною с 1995 года было написано и опубликовано немало статей. Среди них: "Друг русского народа Адольф", "Чего хотели гитлеровцы" и т.д.

И надо учесть один очень важный факт, что в нацистском Рейхе существовали разные центры власти и влияний, которые, тем не менее, действуя в русле стратегии, имели разные тактические подходы к её осуществлению, что создавало порой некоторые иллюзию у покоряемых. У разных служб и ведомств нацисткой Германии, и даже внутри них было своё видение ситуаций. В частности, тот же, например, Розенберг считал, что некоторые народы, находящиеся на территории Советского Союза, вполне могут быть использованы для достижения основных целей «нацистских вождей».

Василий ПИЧУГИН. Как союзники?

Юрий МОСКОВСКИЙ. Да, они, кстати, потом этот термин ввели: «союзные народы», беря пример, наверное, с древних римлян – всё же классику изучали. В основном этот статус стал даваться с 1943 года, но некоторым даже пораньше, в 1942-го. Но всё это… после того, как провалился блицкриг. И потребовалось «пушечное мясо».

Потом был ещё один очень важный момент о котором нельзя забывать, это многочисленные центры так называемой «белой», антисоветской эмиграции. Она была, кстати, весьма разнообразной. Хотя мы и называем её «белой». Она была, во-первых, разноцветная, от «розовой» до абсолютно «коричневой», но центров было достаточно много. Как идеологических, так и организационных. И, в частности, стоит отметить, что военная часть эмиграции очень активно сотрудничала с нацистами — особенно находящаяся на территории Германии (подтверждая формулу что «чей военкомат, того и армия»), на территории Франции, не говоря уж о США, она вела себя совершенно по-другому. Исследователи отмечают, что многие идеи, которые возникли у германских национал-социалистов ещё на старте, они почерпнули от некоторой части «белой» эмиграции.

Поэтому планов у них было много, и они были достаточно разнообразны. В частности, они очень активно сотрудничали с казачьей эмиграцией, выделяя казаков как отдельный народ, этнос, ведущий свою родословную от готов, родственных немцам, «не растерявших свою кровно-родственную связь с Германией», — эту идею активно продвигали впоследствии повешенные генералы Краснов, Шкуро.

Василий ПИЧУГИН. Потому они активно и сотрудничали с немцами, начиная ещё с гражданской войны.

Юрий МОСКОВСКИЙ. Да, это сотрудничество началось еще с 1918 года, попытка создания отдельного казачьего государства, под которым лежала эта идейная база. И опять, парадокс заключается в том, что потом эта доктрина перешла в малоизвестный у нас, но знаменитый в узких кругах законодательный акт — "Закон об оккупированных нациях". И в этот закон, в 1959 году подписанный Эйзенхауэром, вошла и "Казакия". Там есть ещё и Туркестан, и Прибалтика, и многое другое.

Василий ПИЧУГИН. И можно сказать, что этот закон, разработанный американцами в 1959 году, его истоки взяты у нацистов.

Юрий МОСКОВСКИЙ. Да, они оттуда и пошли. Многие наработки были взяты нашими, как пытались говорить, «партнёрами», у гитлеровской Германии. Они потом пытались взаимодействовать с прибалтийской эмиграцией, с украинскими националистами. В частности, в феврале 1941 года было официально достигнуто соглашение между Канарисом и руководством ОУН о сотрудничестве, после чего началось формирование частей, которые назвали "батальон Нахтигаль". Эти части входили в дивизию "Бранденбург", которая состояла из разных людей, в том числе — из русских эмигрантов, которых использовали в диверсионной деятельности.

ОУНовцы рассматривали это как возможность создания своего украинского государства, а гитлеровцы это рассматривали иначе. Некоторые из них хотели, чтобы это было полностью подконтрольное им государство, но сам Гитлер был категорически против. Он вообще считал, что славянам оружие нельзя доверять ни в коем случае. Бывают разные ситуации, но в принципе это очень, по его мнению, ненадежные элементы, и последующие события, кстати, во многом это его мнение оправдали. Было несколько случаев массовых переходов созданных было подразделений к партизанам, и даже если смотреть на историю армии Власова, РОА, то как боевая сила, способная сражаться против Красной Армии, они показали свою полную ничтожность. Вот как карательные части — да, может быть, в какой-то степени, против слабого противника. Но соприкосновения с регулярной армией они не выдерживали, да и не хотели.

Когда мы говорим «немцы», то немцы тоже были очень разные. Как и русские. Мы тоже очень разные. То есть была эмиграция азербайджанская, была эмиграция грузинская, армянская. И немцы на них строили различные планы, вели переговоры. Но расчёт был на блицкриг в первую очередь. То есть как таковые национальные воинские части, воинские формирования не были самостоятельными. Вот как раз батальон "Нахтигаль" ("Соловей" в переводе), в составе ряда гитлеровских частей, какие-то диверсионные группы, но о создании каких-то более крупных соединений речь накануне 22 июня 1941 года не шла по той простой причине, что был расчёт на блицкриг.

Василий ПИЧУГИН. За три-четыре месяца проблема должна быть решена.

Юрий МОСКОВСКИЙ. Даже за месяц. Через месяц всё должно было быть кончено. Потом войска войдут в Москву …. И начнётся воплощение в жизнь больных фантазий авторов этой трагедии, приведших в конечном итоге Германию к катастрофе.

И этот сценарий, кстати, казался вполне естественным при той механизации, которая была у вермахта.

Василий ПИЧУГИН. И при тех темпах наступления, которые были в самом начале войны.

Юрий МОСКОВСКИЙ. Да при тех темпах наступления, которые были в начале войны и которые были запланированы, но которые стали срываться буквально с первых часов.

Ну, вспомните, к какому моменту тот же Наполеон оказался под Москвой. В сентябре — а он шёл пешком, причём русская армия оказывала постоянное сопротивление, в результате чего до Бородинского поля дошло 150 тысяч, а вначале похода было 400 тысяч с лишним. Многие в гарнизонах были оставлены, а многие просто погибли в боях, выбыли из строя из-за желудочно-кишечных заболеваний и стёртых ног.

Так что весь расчёт у нацистов был на блицкриг, а тот не состоялся. Потому что героическое сопротивление советского народа, Красной Армии, или, как во всём мире писали, «русской армии», — оно план Барбаросса сорвало.

Причем, нужно не забывать, что в составе Красной Армии были люди самых разных национальностей. И в чём ещё была сила Красной Армии? В том, что люди знали: их служба не зависит от их национальной принадлежности вообще. На это никто не обращал внимания. Всё зависело только от того, как ты служишь. Это был очень важный фактор. Собственно, как было всегда в нашей истории. Если ты стоишь рядом со мной на поле Куликовом, мне вообще без разницы твоя национальность, твоё вероисповедание и так далее. Опять же, если мы смотрим на Отечественную войну 1812 года, у нас четверть русских генералов носила «нерусские», а немецкие фамилии, и то-же 1/7 часть среднего офицерства. И это – тоже наша традиция, давайте, посмотрим династические связи русских князей, то сколько их переженилось на половчанках и на всех прочих? То же самое было и на более низовом уровне.

И вот эта база, эта основа и явилась залогом нашей Победы в Великой Отечественной войне. То есть все попытки говорить, что никакой дружбы народов не было, что вот такие-то и такие-то тому примеры — дрянь всегда и везде можно отыскать – было бы задание и желание.

Приведу в качестве примера 312-ю дивизию, которая сражалась на Ильинском рубеже. Там более 30% личного состава были казахи. Она была сформирована в Казахстане, там были русские, казахи, украинцы, узбеки, татары, таджики… Из 11-тысячного состава в 1941 году за время боёв на Ильинском рубеже она потеряла девять с половиной тысяч человек (!) Причём полки её отошла только по приказу, не сдались в плен и не разбежалась. Она героически полегла практически в полном составе, защищая Москву. Это вот один из примеров дружбы народов, о которой мы говорим. Да вся Великая Отечественная война — сплошной пример, что на фронте, что в тылу.

И это была осознанная государственная политика тогдашней власти. Кто-то пытается сказать ныне, что создание союзных республик являлось ошибкой. Но дело в том, что история делается всегда в данный конкретный момент. То, что кажется ошибкой сто лет спустя, на тот момент, когда это делалось, оно ошибкой не было абсолютно. В результате их создания люди понимали: у них вот есть своё государство в союзе народов. И это им казалось очень и очень важным. И всякие утверждения в то время со стороны националистов, которые говорили, что, вот, вас, мол, угнетают, вам не дают, — человек воспринимал в штыки. «Как это нас угнетают? Как это нам не дают? Вот, пожалуйста — есть Украинская Советская Социалистическая Республика, есть Казахская, есть Армянская, и так далее». Есть развитие культуры, грамотность…

Василий ПИЧУГИН. Есть академии наук, национальные языки, культура…

Юрий МОСКОВСКИЙ. Да. И он говорил этому «агитатору», в том числе, и находясь в плену: «И чего ты мне чушь несёшь? Пошёл вон со своей агитацией и пропагандой!» Даже если я записался в ряды врага, попав в плен, я потом при первом удобном случае перейду на сторону своих, на светлую, красную сторону». Естественно, он вслух всего этого не говорил, но именно так и действовал. И так в результате и случалось неоднократно, системно, и именно поэтому «национальные» «союзнические» формирования у нацистов, которые были созданы из народов СССР – России, кстати, весьма немногочисленные, они в конечном итоге в основном были или расформированы, или отведены на Запад. Потому что были массовые переходы на сторону Красной Армии тех, кто туда записался.

Например, татарские батальоны, который были созданы в 1942 году, перешли в полном составе - 800 с лишним человек, на сторону партизан, поубивав всех немецких офицеров.

Причем подобных примеров масса и с грузинскими и с иными формированиями.

И не будем забывать формулу, что «чей военкомат, того и армия». Она очень многое объясняет, если мы будем изучать историю коллаборационизма.

Василий ПИЧУГИН. Самое главное — действительно видеть тенденцию, которая, в конце концов, привела к победе Красной Армии.

Юрий МОСКОВСКИЙ. Да, Красная Армия — кстати, красивое, правильное название, от названия тоже многое зависит: как вы лодку назовёте, так она и поплывёт, — она благодаря той национальной политике, которая проводилась советской властью, буквально с первых дней создания, была единой силой. Важно было создание общей культуры на основе русской культуры, правильно даже — на основе русской дворянской культуры, создание общей системы образования. И у всех руководителей, у всех командиров было примерно то же самое, они другой культуры особо и не знали.

Плюс к этому, на что особо жаловались в национальных республиках, шла постепенная ассимиляция. То есть все стремились говорить на русском языке в его «московском варианте», на заводах вся техническая документация была на русском, основные технические дисциплины преподавались на русском, армия общалась на русском. Кстати, во время войны создавались национальные части и в Красной Армии. И это объяснялось довольно просто: многие граждане СССР русским языком ещё не в достаточной степени владели. Многие ошибочно думают, что уровень владения русским языком был тогда примерно таким же, каким он был в конце 1980-х. Ничего подобного! Более того, существовала масса диалектов великорусского языка. Поэтому вынуждены были создавать национальные воинские части, которые себя показали очень даже неплохо.

Я ещё про эвакуацию скажу — ведь на Восток было эвакуировано миллионы человек. Только за первые четыре месяца войны – более 8 миллионов. В основном организованно. Да, при этом были определённые недостатки — например, из моего родного Рыбинска в Уфу эвакуировали авиационный завод, они фактически два месяца на баржах шли, с сентября по ноябрь 1941 года, и питались рыбой, которую ловили, и на место прибыли в таком полуголодном, полуобморочном состоянии. Такой героический получился переход в отсутствие продуктовых карточек. Потому что тогда эта система продуктовых карточек еще не была введена, она заработала только в 1942-1943 годах, никто не предусмотрел, что война продлится так долго. Никто не рассчитывал на такую долгую войну. И эвакуация с последующим обустройством людей на самых разных территориях могла состояться только при ряде условий:

- первое, сильной командной системы, а команда — это не просто приказы давать, но и группа людей, которые понимают, что делают одно общее дело;

- а второе — то, что на этих новых местах была база из людей, которые понимали, что эвакуированным нужно всячески помогать. Там были сложности с продуктовыми карточками, с размещением, со снабжением, но все источники указывают на то, что отношение самих местных жителей было крайне положительным, все оказывали помощь и поддержку.

Василий ПИЧУГИН. И это не зависело от того, куда ты приехал: в Пермь, в Ташкент или в Алма-Ату.

Юрий МОСКОВСКИЙ. Все понимали, что ты — откуда бы сам ни был — приехал в свою страну. То есть страна воспринималась как единство, как одна территория, безотносительно к тому, где ты оказался. У нас ведь накануне 1917 года была сословная страна: вроде бы и одна этничность, но сословия-то разные. И регионы были разные, и восприятие эвакуированных, скажем, киевлян где-нибудь в районе Екатеринбурга могло быть абсолютно разным. Но их воспринимали как своих, а своим надо помогать. Те же, кто им не помогает, — нехорошие люди или даже враги народа, которые достойны всяческих кар. Иначе бы люди даже не жаловались на своё положение, но они знали, что имеют все права, и что меры должны быть приняты, если что-то не так.

Это очень важный момент, потому что без прочного тыла победа была бы невозможна. А тыл тогда был прочным, и никто не сомневался в его прочности. Ведь ни одного восстания, ни одного реального выступления в тылу не было вообще. И не просто потому, что работало НКВД. Ведь мало кто понимает, что с окончания гражданской войны тогда прошло двадцать лет. А что такое такой срок? Это совсем не много, «недавно». Давно ли был у нас 1991 год, условно говоря? Как вчера в моей памяти. То же самое, когда мы говорим про 1941 год. Двадцать лет всего-то прошло с лютой гражданской войны, в которой имел, кстати место, и этнический фактор, кое-где очень сильный. Там же было много очень разных событий, в том числе и «национальных революций». И это со счетов тоже сбрасывать нельзя.

Там же война шла не только между «белыми» и «красными». Там война шла между центральным правительством и теми, кого сегодня мы бы назвали сепаратистами. Они думали о создании своих национальных буржуазных государств. А некоторые — и национальных социалистических государств, как грузинская социал-демократия, за которую вступалась европейская социал-демократия и говорила: «Что ж вы туда-то войска вводите, в социал-демократическую Грузию, во главе которой стоят ваши товарищи по социал-демократии?»

Поэтому, возвращаясь к началу разговора, это, первое, равенство всех перед законом, вне зависимости от национальности, равенство всех в продвижении по службе, вне зависимости от национальности. Это то, что не только декларировалось, но и то, что реально продвигалось.

Василий ПИЧУГИН. Все это видели.

Юрий МОСКОВСКИЙ. Да, все это видели. Посмотрите, например, на национальный состав генералитета Красной Армии. Да, это дало то, что оно дало. И последующие события, нынешних даже времён, где пытаются доказать, что этого ничего не было, — это деструктивная «работает» на то, чтобы подорвать то единство, которое сейчас есть в российском обществе. Потому что принцип какой? Если в старину было так, то, значит, и сейчас точно так же. Вы не можете поступить в вуз или устроится на работу, потому что у вас, мол, «пятая графа». Да никто там внимания на эту «пятую графу» не обращал. Ни при бытовом общении, ни при административных моментах. Внимание на это обращали, чтобы не было слишком много кого-то, непропорционально много, особенно в руководящих кадрах.

Это для чего делалось? Чтобы не усугублять межнациональные отношения. Чтобы не давать повод. Чтобы не разжигать какие-то страсти, которые могут возникнуть на пустом месте. Чтобы не было «клановости». Вот на это обращали весьма пристальное внимание, борясь с национализмами всех оттенков. И с русским национализмом боролись, и с татарским боролись, и с еврейским национализмом боролись, причем это шло на протяжении и 20-х, и 30-х, и 40-х, и прочих годов. И те жалобы, которые опять идут от разных, условно говоря, националистов: мол, нас угнетали, — так с такой точки зрения всех угнетали, дабы не разожглись страсти. А о том, как они разожглись, и как это может произойти при определённых условиях, потому что тенденций разных всегда много, мы увидели в те же 80-е и 90-е годы.

Василий ПИЧУГИН. Вот здесь громадное вам спасибо, потому что, с одной стороны, вы отвечали на вопрос о межнациональных отношениях в пространстве Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, чётко показали, как это использовали американцы, которые боролись в ходе холодной войны с нами.

Юрий МОСКОВСКИЙ. Они это продолжают использовать, потому что вышеназванный "Закон о порабощённых нациях" ("Закон об оккупированных народах") пролонгирует каждый президент США. Ежегодно там отмечается "Неделя порабощённых наций", и в этом документе ясно и чётко написано, что такие-то и такие-то народы порабощены «русским коммунизмом», на первом месте там стоит «русский». То есть закон этот направлен на уничтожение и разрушение русского, российского государства. И что бы ты ни делал, как бы ты ни пытался клясться в верности тамошним, так сказать, «партнёрам», но закон-то есть, а закон — это главенствующий документ, с точки зрения бюрократии. Есть закон — есть выделяемые на его исполнение средства. И спрос за них.

Поэтому говорить о том, что это было в годы «холодной войны», а в 1991-м, когда она была прекращена, всё это было закончено, неверно. Ничего подобного. Я ездил и в Канаду, и в США, общался с самыми разными людьми, и я видел, как многие вещи работают. Потому что мне приходилось встречаться с теми же представителями, потомками эмиграции разных «волн», я ходил по музеям, где были целые экспозиции, посвящённые «оккупации Украины», и которые никто не расформировал в те же 90-е годы. Более того, они даже были усилены, в них вкладывались дополнительные средства. Потому что появились возможности для реализации, появилась опора, появилась база, территория, на которой можно было вести агитацию и пропаганду,

С одной целью: раздробить наш народ, натравить одних на других и потом на этом получать свои дивиденды.

Василий ПИЧУГИН. Юрий Викторович, громадное спасибо, потому что вы чётко показали: дружба народов — это та технология, которая нас спасла в годы Великой Отечественной войны, и которая спасёт нас в будущем.

Юрий МОСКОВСКИЙ. А другого пути просто нет. Другой путь — это просто резня на всём постсоветском пространстве. И те, кто закладывал основы Советского Союза, они это прекрасно понимали. Прошлое — это основа. Без него будущего нет, а уж настоящего — тем более.

Не до жиру

Кризис "Нетфликса" и "Амазона"

Валерий Воробьёв

Фондовые рынки лихорадит уже не первый месяц. Падение индекса S&P500 на 21% стало рекордным с 1970 года. Обновлённые данные на начало августа показывают прирост капитализации, но не добавляют оптимизма: знатоки утверждают, что причиной являются выкуп ранее проданных коротких позиций, вложения ожидавших взрывного роста наивных авантюристов и поддержка от гигантских инвестиционных фондов. Фантазёры, играющие на прыжках котировок, называют такой псевдорост "медвежьим ралли", "прыжком дохлой кошки" и "бычьей ловушкой". Особенно безрадостная картина складывается у гигантов информационного рынка. В сводках с бирж часто фигурируют "Эппл", "Нетфликс", "Тесла", "Амазон" и "Алфабет", но для полного понимания тенденции эти случаи стоит разобрать отдельно, с пониманием контекста, приведшего флагманы информационной экономики к такому положению.

Одним из символов 2010-х в странах высокого достатка стали стриминговые сервисы. Вместо отживших своё видеопрокатов, ограничивающих время и место просмотра кинотеатров или требующих особых знаний и устройств торрент-трекеров пользователям предлагалось удобное и дешёвое решение прямо у них в телевизоре. Флагманом индустрии стал "Нетфликс", где первое время можно было найти большую часть фильмов от больших студий, вдобавок к которым шли сериалы, значительное число из которых производил сам сервис. Стоило всё это великолепие 15–30 долларов в месяц, что считалось достойной ценой за удобство и богатую библиотеку сервиса.

Время шло, и крупные правообладатели (типа "Дисней" и "Уорнер Бразерс") и ряд других контор, задумавших создать "свой "Нетфликс" (к примеру, "Эппл" и "Амазон"), забирали с "Нетфликс" те фильмы и сериалы, права на которые у них имелись. Это поставило привыкшего к удобству пользователя перед необходимостью платить те самые 15–30 (со временем превратившиеся в 30–50) долларов в месяц уже не одному, а трём-четырём сервисам — каждому. Раздувавшиеся на потоках денег корпорации вкладывали миллиарды в непонятные проекты, которые почти никогда не окупались, но порождали новые проекты, требовавшие вложения новых миллиардов. Всё это, как в анекдоте про двух ковбоев, приводило к росту ВВП и впечатляющим показателям объёмов денег, вращавшихся в сфере цифровых услуг.

"Нетфликс" терпит бедствие", — такие заголовки стали привычными за последние четыре года. Всё это время огромные долги компании с лихвой компенсировались её инвестиционной привлекательностью и ростом числа подписчиков, которому способствовало и всеобщее сидение дома во время ковидных локдаунов. При этом умело расставленные сервисом крючки для пользователя позволили сохранить набранную аудиторию и после того, как ковид начал сходить на нет.

Как вдруг в этом году II квартал принёс новость: компания "Нетфликс" всего за три месяца потеряла миллион подписчиков, при этом в I квартале компания впервые в истории ушла в минус по этому показателю, лишившись двухсот тысяч клиентов.

Вдобавок, как утверждается сторонними источниками, капитализация компании упала с начала года на 70%, а британская газета "Гардиан" пишет об увольнении 5% сотрудников. Общее число подписчиков назвать трудно: сама компания называет цифры около 200 миллионов человек, но контору, тратящую миллиарды долларов на мгновенно сливаемые пиратами фильмы и сериалы, уже неоднократно ловили на своеобразной трактовке статистики.