Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

25-28 апреля в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве прошло заседание комитета ВТО, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

«Делегацией Украины было сообщено, что антидемпинговые расследования в отношении импорта на территорию ЕАЭС прутьев, ферросиликомарганца и стальных труб происхождением из Украины проведены с нарушением ряда положений (…) соглашения ВТО о применении статьи VI ГАТТ 1994 и ГАТТ», - говорится в сообщении минэкономразвития.

Так, во время заседания делегация Украины выступила с требованием к Армении, Казахстану, Кыргызстану и России отменить решение ЕАЭС о введении антидемпинговых мер в отношении прутков, прекратить расследование в отношении ферросиликомарганца без введения ограничений и прекратить пересмотр антидемпинговых мер по стальным трубам без продления срока их действия.

Между тем представители стран ЕАЭС в ходе заседания не предоставили объяснений и ответят в письменном виде в ближайшее время.

В своем заявлении Украина отмечает, что систематические нарушения ЕАЭС норм ВТО при проведении антидемпинговых расследований приводит к внедрению юридически и экономически необоснованных ограничений доступа на рынки пяти стран (дополнительно к выше перечисленным еще и Беларуси, которая имеет статус наблюдателя в ВТО) для украинской продукции.

Выборы председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников начались в Узбекистане, сообщил журналистам руководитель парламентской комиссии республики по содействию организации и проведению выборов Толибжон Мадумаров.

В соответствии с постановлением парламента страны, выборы продляться до конца июня. На предстоящих выборах планируется избрать 9764 председателя сходов граждан и свыше 99 тысяч их советников. Кандидаты на должность председателя должны быть гражданами Узбекистана, как правило, иметь высшее образование, постоянно проживать на соответствующей территории не менее пяти лет непосредственно перед выборами.

"Избрание председателя схода граждан и его советников осуществляется открытым или тайным голосованием. Решение о форме голосования принимается сходом граждан", — сообщил Мадумаров.

Сход граждан в Узбекистане является институтом самоуправления и функционирует в поселках, кишлаках, аулах, а также махаллях (местных органах самоуправления). Сход граждан обладает правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на соответствующей территории.

Парадный выход

В Казахстане и Белоруссии решили не проводить парад в День Победы

Владимир Ващенко

Минобороны Казахстана сообщило, что в стране не будет проходить парад по случаю Дня Победы. Торжественный марш состоится в сентябре в честь Дня независимости республики. И хотя большинство казахов, опрошенных «Газетой.Ru», сказали, что выступают за шествие войск в День Победы, эксперты отмечают, что роль этого праздника в государстве, как и в ряде других стран СНГ, становится все меньше.

Власти Казахстана решили не проводить в республике в этом году военный парад по случаю Победы над фашистской Германией. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе местного минобороны. Отметим, что в 2015 году в параде 9 мая приняли участие около пяти тысяч военнослужащих всех видов вооруженных сил Казахстана, других войск и воинских формирований, а также более двухсот единиц вооружения и военной техники, 70 вертолетов и самолетов военной авиации.

Как объяснили «Газете.Ru» в военном ведомстве Казахстана, «в этом году парад в Астане пройдет в сентябре. Он будет приурочен к 25-летию независимости республики.

Тем более, каждый год парад не проводился. В прошлом году, например, военный парад был приурочен к 70-летию Победы. Парады назначаются только по определенным датам», — сказали в минобороны.

Во время Великой Отечественной войны казахов активно призывали в Красную армию. В Алма-Ате была сформирована знаменитая 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Бойцы именно этого соединения отличились в ходе кровопролитных боев за Москву в октябре 1941 года. Всего за время войны погибли более 125,5 тыс. казахов-красноармейцев, 99 представителей казахского народа были награждены званием Героя Советского Союза.

Нужно ли это казахам

«Газета.Ru» поговорила с жителями разных казахских городов о том, насколько важен сегодня для них День Победы и связанный с ним парад. «У нас это очень важный праздник. Точно так же, как и в России, многие люди в этот день вешают на машины георгиевские ленточки и плакаты, посвященные Дню Победы. В этом году в Астане пройдет акция, по смыслу аналогичная «Бессмертному полку». В общем, для нас это важно. Я бы хотел, конечно, чтобы и парад в этот день тоже был», — рассказал житель Алма-Аты Низам Маметалиев.

«Я отрицательно отношусь к отмене парада. Это единственный день, когда вспоминают подвиг наших ветеранов и предков. Своей нынешней хорошей жизнью мы обязаны прежде всего им.

Не знаю, почему наши власти приняли такое решение», — отметил в свою очередь житель Жанаозена Нурнияз Кашбаев.

Впрочем, среди опрошенных были и люди, не придающие этому празднику большого значения. «Я отношусь к этому решению нашего руководства равнодушно, да и к самому празднику в целом. Думаю, что решение отменить парад связано с недавним националистическим митингом патриотов Казахстана, который прошел под лозунгом «Мы защитим Казахстан», — поделился своей точкой зрения Алишер Мусаев, проживающий в Астане.

7 мая в Алма-Ате должен был пройти митинг «Защитим землю — сохраним родной язык». Среди его организаторов — главный редактор журнала «Аныз адам» («Человек-легенда») Жарылкап Калыбай, известный тем, что в апреле 2014 года выпустил номер журнала, посвященный 125-летию Адольфа Гитлера. Но в конце апреля многих организаторов задержала полиция, потому что они ранее устроили не санкционированную властями акцию протеста в Актынау. Так что проведение митинга накануне Дня Победы теперь под вопросом.

Национальная идеология и борьба за власть

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что праздник по случаю Дня Победы в Казахстане по-прежнему будет отмечаться, но постепенно государство будет исключать его из перечня главных событий года. «В этой стране много ветеранов войны, много их детей и внуков. Это важный праздник для казахского общества. Однако власти медленно, но верно будут выводить эту дату из числа наиболее значимых для страны, — сказал «Газете.Ru» директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. — Это связано с тем, что День Победы напоминает о временах, когда Казахстан был частью единой и мощной страны. В современной местной элите не всем нравится об этом вспоминать, многим в руководстве Казахстана хочется выстраивать свою, казахскую идеологию и постепенно отходить от советского наследия в истории и культуре».

Историк и режиссер Глеб Кузнецов, который родился и вырос в Алма-Ате, отмечает, что решение перенести парад стало результатом сложной борьбы внутри казахской элиты — с одной стороны, и непростой структурой казахского общества — с другой. «Казахстан — не единая страна. Он делится на северную и южную части, между которыми нет единства по многим вопросам. Эта ситуация в чем-то напоминает ситуацию на Украине, просто про казахские проблемы у нас меньше знают», — рассуждает он. По словам эксперта, если на севере население Казахстана в большей степени русифицировано, то южане гораздо хуже знают русский язык и куда более консервативны.

«И те и другие имеют свои кланы в элите. Сейчас, когда Назарбаев постарел, они начали бороться за власть. В этой борьбе вопрос отношения к России и российскому наследию станет очень символическим, его будут использовать так или иначе самые разные силы. Параллельно с этим возрастут проявления и казахского национализма. И думаю, что вопрос о военном параде как раз стал одним из проявлений этого», — отметил Кузнецов. По его словам, однозначного отношения к теме Дня Победы и парада нет и среди населения республики. «Простые люди в этой стране вообще не очень-то много времени уделяют этому празднику и в целом деполитизированы. Для них гораздо актуальнее насущные вопросы. А среди интеллигенции есть как пророссийские, так и антироссийские силы. И последние как раз настроены на отмену парада. А если учесть, что приватизация советской собственности в Казахстане проходила при активном участии западных компаний, рискну предположить, что представители второй группы интеллигенции лучше финансируются», — отметил Кузнецов.

Парад, СССР и СНГ

Военные парады в СССР проводились дважды в год — 9 мая (День Победы) и 7 ноября (День Великой Октябрьской Социалистической Революции). Военные парады проходили не только в Москве. В обязательном порядке они проводились в городах-героях, столицах союзных республик, городах, где располагались штабы военных округов, штабы крупных военных соединений или большое количество военных вузов (то есть, по существу, во всех крупных городах). После распада Советского Союза вопрос о торжественном марше войск решала каждая советская республика отдельно.

В Российской Федерации парад устраивается каждое 9 мая — по случаю очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Все три прибалтийские республики считать этот день праздничным отказались. Военные парады в Литве проходят 21 ноября, в День создания вооруженных сил страны, а в Латвии и Эстонии — в день независимости этих государств. С 1991 по 2015 год День Победы на Украине официально отмечался как «День Победы в Великой Отечественной войне». До 2014 года там регулярно проводился военный парад, в котором участвовала в том числе и военная техника Красной армии периода 1941–1945 годов. День Победы празднуется и является нерабочим днем почти на всей территории СНГ: в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, а также в Грузии, частично признанных государствах (Абхазии и Южной Осетии), а кроме того, в непризнанных Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Нагорно-Карабахской Республике и Приднестровье.

В Молдавии парад на 9 мая проводится регулярно, правда, в этом году власти страны сообщили, что в нем примут участие и войска НАТО, которые прибыли в эту республику для участия в совместных учениях. Это сообщение вызвало негативные отклики среди части молдавского общества.

В Белоруссии до нынешнего года руководство государства регулярно проводило в стране военный парад, но в этом году отменило торжественный марш.

День Победы в республике будет отмечен салютом и аналогом акции «Бессмертный полк». В Киргизии парад проходит по случаю Дня защитника Родины — 23 февраля. В Таджикистане это мероприятие также проходит не 9 мая, а 24 февраля — в годовщину создания таджикской армии. Аналогичным образом дела обстоят и в Туркмении, только там днем создания вооруженных сил принято считать 1 декабря. В Армении и Грузии парады проходят в день независимости республик, а в Азербайджане — по случаю праздника создания вооруженных сил. А в Узбекистане, как и в России, парад обычно проводят 9 мая.

«Для многих республик бывшего СССР День Победы постепенно перестает играть ту роль, которую он играет в жизни нашей страны. Это не очень хорошая тенденция, но это будет продолжаться и дальше. Есть мы и есть теперь уже новые государства. Постепенно в плане идеологии Россия будет с ними расходиться. Это не значит, что мы расходимся в экономике или у нас расходятся взгляды на общемировые процессы. Но 9 мая постепенно будет пропадать из идеологической повестки дня большинства государств СНГ», — уверен директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Экстремизм до степени смешения

В России в три раза выросло число осужденных по антиэкстремистской статье

Владимир Дергачев, Андрей Винокуров

В России за последние пять лет в три раза выросло число осужденных по антиэкстремистской статье УК 282, говорится в докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), подготовленном специально для «Газеты.Ru». В резком росте количества антиэкстремистских дел виноваты палочная система и политическая конъюнктура, отмечают эксперты.

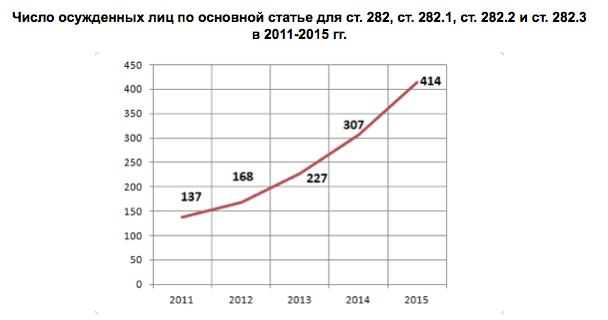

Для доклада «Борьба с экстремизмом в современной России: правоприменительная практика» (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») эксперты ЦЭПР опирались на статистику судебного департамента при Верховном суде. По их подсчетам, с 2011 года резко выросло число осужденных по самой знаменитой антиэкстремистской статье — 282 УК и трем ее пунктам (возбуждение ненависти), со 137 до 414 человек. В первую очередь растет число осужденных по ч.1 этой статьи (возбуждение ненависти либо вражды <…>, совершенное с использованием интернета). Если в 2011 году было 82 таких осужденных, то в 2015-м — уже 369.

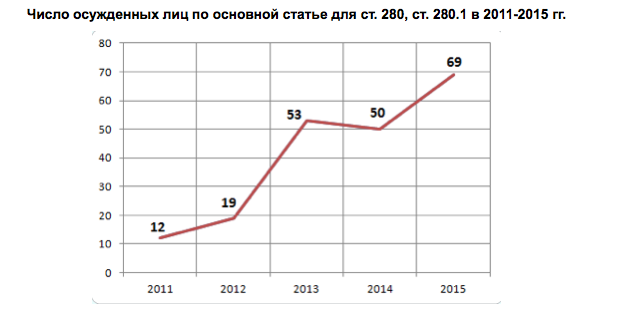

Еще более серьезно выросло число осужденных по статьям 280 и 280-1 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и сепаратизму) — с 12 до 69 человек.

В 2015 году также увеличилось количество тех, кого осудили по ч. 2 ст. 280 УК (те же действия с использованием СМИ и интернета). В 2014 году подобных дел было всего четыре, а в 2015-м — уже 19. Также в прошлом году впервые были вынесены приговоры по недавно введенной на фоне присоединения Крыма ст. 280.1 УК (призывы к сепаратизму).

Среди наиболее резонансных случаев применения ст. 282 эксперты вспоминают дела националистов Александра Белова-Поткина, Дмитрия Демушкина, Константина Крылова, Максима «Тесака» Марцинкевича, музыканта Сергея «Паука» Троицкого из «Коррозии металла». Впрочем, по этой статье, которую в свое время лоббировали в том числе либеральные правозащитники в борьбе с ультраправыми, осуждают не только националистов. По ней проходили директор библиотеки украинской литературы Наталья Шарина, оппозиционер Павел Шехтман, радикальный публицист Борис Стомахин.

Реальные сроки за виртуальные призывы

Однако все чаще по антиэкстремистским статьям проходят (без особо резонанса в СМИ) рядовые граждане. По данным информационно-аналитического центра «Сова», в последние годы резко увеличилось число приговоренных к реальным срокам по «экстремистским» статьям, не связанным с насилием и общеуголовными преступлениями.

Это статьи по оскорблению чувств верующих, участию в экстремистских группах, призывам к экстремизму и массовым беспорядкам.

«Сова» подсчитала, сколько граждан отбывали наказание по этим статьям в конкретные месяцы. Их число невелико, но значительно увеличилось в последние годы.

По данным на декабрь 2013 года, за эти преступления сидели 20 человек; на январь 2015-го — 29 человек. А вот уже по данным на сентябрь 2015 года, резкий рост — 54 человека. За этот же период выросло число осужденных к лишению свободы по ст. 280 (с шести до 11 человек), ст. 282 (с 15 до 25 человек) и ст. 282.2 (с 14 до 26 человек).

От националистов и активистов до атеистов

В докладе представлены социальные портреты осужденных по антиэкстремистским статьям 275–284.1 главы 29 УК РФ (преступления против основ конституционного строя и безопасности государства). Данные также собраны на основе статистики судебного департамента при Верховном суде.

За 2015 год было осуждено 525 человек. 4,6% из них — женщины. Более половины осужденных — молодежь до 25 лет, большая часть оставшихся — 25–50 лет.

Около 19% осужденных имеют высшее профессиональное образование, по трети — среднее общее или среднее профессиональное, еще 14% — основное общее. 44% — люди без определенного рода занятий. Около 23% — рабочие, примерно 12% — учащиеся и студенты.

Около 55% преступлений совершены в региональных центрах. Неснятые и непогашенные судимости на момент судебного рассмотрения имели 13% осужденных. Доля преступлений в составе группы или состоянии опьянения невелика — в пределах 3%.

В ЦЭПР замечают: изменение антиэкстремистской правоприменительной практики следует за политической конъюнктурой. В зависимости от нее акцент в разное время делался на преследовании националистической оппозиции, проукраинских активистов, различных религиозных организаций.

Эксперты вычленяют несколько основных групп осужденных по антиэкстремистским статьям.

В первую очередь это националисты — ветераны ультраправых движений. Другая группа — стихийные/случайные националисты. Это люди, осужденные за возбуждение расовой и национальной ненависти, не состоящие в националистических группах, но осужденные за экстремистские лозунги.

Третья обширная группа осужденных — религиозные экстремисты, в основном исламисты. Почти все из них входят в запрещенную в России «Хизбут-Тахрир аль-Ислами». Под религиозный экстремизм также подпадают «Свидетели Иеговы», разные нетрадиционные христианские ответвления и даже атеисты: в 2015 году омский студент проходил по ст. 282 за критический пост о «православных активистах», отменивших концерт Мэрилина Мэнсона. И наоборот, в апреле этого года житель Кубани был оштрафован за распространение литературы, пропагандирующей «неполноценность атеистов».

Четвертую группу — проукраинских активистов — с 2014 года сажают за резкие высказывания в поддержку Украины, осуждение действий российских властей в Крыму и Донбассе.

Среди них, например, Рафис Кашапов из Казани, обвиненный в призывах к сепаратизму в текстах вроде «Крым и Украина будут свободны от оккупантов». В Екатеринбурге мать-одиночку и домохозяйку, ранее работавшую кассиром, Екатерину Вологженинову обвинили по ч.1 ст. 282 УК в возбуждении ненависти и вражды к представителям власти и «добровольцам из России, воюющим на стороне ополченцев с востока Украины». Ее осудили за репосты проукраинских материалов во «ВКонтакте» и приговорили к 320 часам обязательных работ и конфискации ноутбука вместе с мышкой. Скандально известно и дело руферов, обвиненных в вывешивании флага Украины и покраске звезды высотки на Котельнической набережной. Один из руферов был осужден за вандализм по мотивам ненависти.

После событий на Украине и в Крыму отмечается повышенное внимание силовиков к вопросам территориальной целостности страны. По антисепаратистским статьям проходят оппозиционные лидеры крымско-татарского меджлиса. В ноябре 2015 года в Петрозаводске по ч.1 ст. 280.1 УК РФ (призывы к нарушению территориальной целостности России) к штрафу в размере 30 тыс. руб. был приговорен депутат Совета Суоярвского городского поселения Карелии Владимир Заваркин. На митинге за отставку губернатора в мае 2015 года он в шутку предложил провести референдум об отделении региона, если Москва не услышит призывы оппозиции.

А летом 2015 года в Челябинске было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 280.1 УК РФ (призывы к сепаратизму через интернет) против администратора группы «ВКонтакте» «За сражающуюся Украину! За свободный Урал! Вместе против зла!» Алексея Морошкина. Бывший доброволец донбасского батальона «Восток» выступал за отделение Урала от России и создание сибирского федеративного союза. По итогам разбирательств его отослали в психиатрический стационар. Другое известное «сепаратистское дело» — летом 2015 года троих калининградцев обвинили в вывешивании немецкого флага над зданием ФСБ.

Что в Европе и России понимают под экстремизмом

В докладе делается вывод о появлении абсурдных антиэкстремистских дел из-за расплывчатости соответствующих законов. У российского понятия «экстремизм» нет однозначной трактовки на международном уровне.

Резолюция ПАСЕ от 2003 года определяет экстремизм как «форму политической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма». То есть акцент в резолюции Совета Европы сделан на ультраправые течения.

В основе же российской трактовки экстремизма, отмечают авторы доклада, акцент сделан на смене политического режима. Россия подписала «Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», в которой экстремизм понимается как деяние, «направленное на насильственный захват власти». Эта конвенция также подписана Казахстаном, Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией.

Пропаганда нацизма в антифашизме

В последние годы силовики все тщательнее следят за репостами в соцсетях. Административная часть антиэкстремистского законодательства теперь регулярно применяется против публикаций и перепостов в соцсетях (преимущественно во «ВКонтакте»). Силовики находят на страницах в соцсетях тексты, видео и аудиозаписи, соответствующие ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). Опираются они на федеральный список экстремистских материалов.

В случае со статьей 20.3 КоАП экстремистским материалом считается все, что подходит под определение «нацистской символики» или сходно с ней до «степени смешения». Что понимать под степенью смешения, выясняет суд. На практике за нацистскую символику принимают, например, кельтские кресты.

Обычно приговор по этим статьям — штраф в 1–2 тыс. руб. или несколько суток административного ареста. Однако намного сильнее может ударить блокирование счетов Росфинмониторингом, который отслеживает списки граждан, которые проходят по экстремистским счетам.

При этом часто подобные дела выглядят нелепо, а экстремизмом называют, например, пропаганду антифашизма.

В апреле 2016 года северодвинского антифашиста Валерия Шептухина осудили на 1 тыс. руб. за перепост материалов «проновороссийских» журналистов Грэма Филлипса и Константина Семина. В сентябре 2015 года суд признал виновной антифашистку Юлию Усач за пост с карикатурой Кукрыниксов и фотографию с Парада Победы 1945 года. Представитель обвинения, по ее словам, пообещал «если будет надо, мы их (Кукрыниксов. — «Газета.Ru») вызовем в этот кабинет и привлечем».

В апреле 2015 года за использование символики «граммар-наци» к штрафу была приговорена активистка МГЕР Мария Бурдуковская. В марте этого же года оштрафовали на 1 тыс. руб. смоленскую журналистку Полину Данилевич, которая сравнила фотографию двора рядом со своим жилым домом с фото того же здания времен немецкой оккупации. В кадре бдительные силовики нашли свастику.

Получить судимость можно и по более абсурдным основаниям. В сентябре 2014 года жительница Перми Евгения Вычигина была оштрафована за то, что ее на видео с «приморскими партизанами» отметил один из «друзей» во «ВКонтакте». В Центре «Э» ее обвинили в том, что она не отклонила, а подтвердила отметку себя на этом видео. В мае 2014 года чувашского активиста ПАРНАС Дмитрия Семенова признали виновным за репост фотографий, на которых был изображен бывший «народный мэр» Донецка Павел Губарев в форме запрещенного «Русского национального единства» (активистом которого он реально был).

В сентябре 2015 года этот же Дмитрий Семенов был приговорен к штрафу за то, что ранее поделился во «ВКонтакте» интервью Матвея Ганапольского.

Обвинили его в том, что к репосту автоматически подгрузилось изображение премьера Дмитрия Медведева в папахе с надписью «Смерть русской гадине».

Резонансным стало и возбуждение уголовного дела по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти <…> к ветеранам Великой Отечественной войны) из-за продажи в «Детском мире» фигурок нацистских солдат в апреле 2015 года.

Люди получают штрафы и за экстремистскую музыку во «ВКонтакте». В последние годы подобные дела возбуждались из-за песен ультраправого «Коловрата» и чеченского сепаратиста Тимура Муцураева в плей-листах пользователей.

Погоня за «палками»

Эксперты ЦЭПР видят в раскручивающейся спирали антиэкстремистских дел дань палочной отчетности силовых органов и борьбу, основанную не на «здравом смысле», а на буквально-бюрократическом толковании законов. Абсурдное применение законов мешает научным, политическим и этическим дискуссиям о фашизме и экстремизме.

«Силовики в этой сфере ловят сигналы властей и стараются выслужиться. Как это сделать, никто не понимает, и дело доходит до гротеска. Сказывается возможность широких трактовок антиэкстремистского законодательства, — говорит «Газете.Ru» глава ЦЭПР Николай Миронов. — А между силовиками и судьями есть консенсус, и подобные дела не разваливаются в судах».

Под понятие экстремизма из-за расплывчатых формулировок законов не так сложно подвести в том числе деятельность политической оппозиции всех возможных идеологических ориентаций.

Ведь осужденные по «экстремистским» статьям не могут участвовать в выборах, ограничены в организации митингов.

Общественная опасность деяний, предусмотренных антиэкстремистским законодательством, часто бывает переоцененной, уверены в ЦЭПР. Обвинители и суды считают, что сам факт публикации призывов в соцсетях априори наносит общественный вред. Однако призыв, опубликованный на личной странице в социальной сети с нескольким десятком человек, по резонансу вряд ли сравним с громким процессом в суде.

Не всегда очевидны и критерии выбора конкретной антиэкстремистской статьи, и главное — как их трактовать: по КоАП или УК.

«Гитлер и либеральный подход»

Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский объясняет рост количества осужденных по антиэкстремистским статьям за 2015 год приговорами по старым делам еще от 2014 года.

Он замечает несколько тенденций подобных дел. Во-первых, до последнего времени приговоры националистам выносились в отношении «мелких и малоизвестных людей, отобранных каким-то случайным образом». Во-вторых, основная масса приговоров в отношении членов исламистских группировок в последнее время выносится не за участие в запрещенных организациях, а за более тяжелые статьи, такие как подготовка госпереворота, участие в террористической деятельности и т.п.

Причем доля приговоров по антиэкстремистскому законодательству на основе интернет-свидетельств в последнее время выросла до 90%, а где-то половина из них — это дела на основе «ВКонтакте».

Эксперт согласен: причина подобных дел может быть связана с палочной системой отчетности. Но если раньше ее делали за счет уличной насильственной преступности, то теперь «наловчились лепить на основе интернета и за высказывания — выяснилось, что это легче».

Борьба с экстремистами в интернете оправданна, не согласен глава Национального антикоррупционного комитета, бывший офицер ФСБ Кирилл Кабанов. По его словам, террористы вербуют своих сторонников под прикрытием гласности, и теракты в Европе показывают, что за этой сферой необходимо пристальное внимание.

По мнению бывшего силовика, противники подобных мер всегда будут говорить, что правоприменительная практика направлена против оппозиции: «Это было всегда. Гитлер тоже был изначально оппозицией и пришел к власти именно за счет либерального подхода». Кабанов выступает как противник «сценария украинского переворота в России»: «Репост — это тоже призыв. Он же направлен на то, чтобы большое количество людей увидело эту запись. Ты показываешь, что поддерживаешь эти лозунги, и призываешь других поддерживать. Репост фашистских песен — это что? Воздействие на молодое сознание».

Преследование левых он объясняет тем, что те выступают за «пожар всемирной революции, а это тоже является призывом к силовому свержению власти». Что касается перегибов в работе, то собеседник «Газеты.Ru» уверяет: этим грешат любые спецслужбы, особенно в направлении «на грани с политической деятельностью».

Россия ратифицировала соглашение и протоколы о свободной торговле между Вьетнамом и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Это первый международный договор о зоне свободной торговли, заключенный ЕАЭС с третьей стороной. Соглашение было подписано еще 29 мая 2015 года. За это время в России прошла большая ярмарка вьетнамских товаров, ведущие компании этой страны продемонстрировали, что они могут предоставить российским покупателям и бизнесу.

Ранее в интервью «Российской газете» заместитель председателя Международной ассоциации вьетнамских предпринимателей Ле Чыонг Шон подробно рассказал о планируемых поставках. Это фрукты, морепродукты, лекарства, кофе. Есть большой потенциал для развития совместного туристического бизнеса.

Соглашение предусматривает снижение ввозных таможенных пошлин, а также обязательства по защите прав на интеллектуальную собственность. Есть раздел о сотрудничестве в электронной торговле.

Соглашение с Вьетнамом вступит в силу через 60 дней после того, как во всех странах ЕАЭС и во Вьетнаме оно будет ратифицировано в соответствии с национальными законодательствами стран-участников Соглашения. В Евразийский экономический союз на данный момент входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

После подписания и ратификации Соглашения всеми странами Евразийского союза и Вьетнамом, полный текст соглашения на английском и русском языках должен быть опубликован на сайте Евразийской экономической комиссии. Также на сайте Евразийской экономической комиссии будет опубликован и обзор данного соглашения.

Фрукты, овощи, орехи, а также консервированные фрукты и овощи входят в число категорий продукции, для которых отмена таможенных пошлин может привести к росту импорта товаров из Вьетнама в ЕАЭС.

«Придется подождать других времен, чтобы диктовать свои условия».Минск добивается скидки на газ.

Белоруссия хочет получить скидку на российский газ. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на слова вице-премьера страны Владимира Семашко. По его мнению, у Минска есть основания платить более низкую цену, чем просит «Газпром трансгаз Беларусь». При этом Семашко напомнил, что Белоруссия является членом ЕАЭС. Минск рассчитывает сбить цену на топливо, как это уже сделали другие партнеры Москвы, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире «Коммерсантъ FM».

«Оснований для снижения стоимости газа у них, собственно, два. Первое: в Восточной, Западной, Центральной Европе повсеместно снижается стоимость газа. Даже их коллеги — украинский "Нафтогаз" — покупают с каждым кварталом по более и более низкой стоимости. Однако надо учитывать, что та стоимость, которая есть у белорусских облгазов, является одной из самых низких — в настоящий момент это $132. При этом таможенная пошлина не применяется к этому газу, так как это находится внутри общего экономического пространства. Второе основание — курс доллара сильно вырос. При этом расчеты за газ, хоть и идут в рублях, но, в любом случае, все конвертируются через курс доллара», — пояснил Пикин.

Ранее стало известно, что «Газпром трансгаз Беларусь» подала иск в арбитражный суд при Торгово-промышленной палате страны к белорусским региональным газовым компаниям. Причиной обращения стала несвоевременная и неполная оплата топлива. По оценке министра энергетики Белоруссии Владимира Потупчика, общая задолженность потребителей в стране достигла $600 млн. При этом проблемы со сбором платы за газ есть не только в Белоруссии, отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Это проблема точно такая же, как проблема в России. Есть потребитель: он потребляет газ, он должен за газ заплатить. Деньги собирает некая промежуточная структура. Центральная структура понимает, что она недополучает деньги от конечных потребителей и задает вопрос: "Ребята, а что у нас с собираемостью?". Так как те, видимо, разводят руками и говорят: "Ну а что мы можем сделать?", идут в суд. Это нормальная ситуация. К сожалению, ухудшение экономической ситуации всегда приводит к росту неплатежей», — считает Фролов.

Иск «Газпром трансгаз Беларуси» к региональным газовым компаниям — ошибка. Москве не стоит идти на конфликт в текущей экономической и политической ситуации, уверен эксперт инвестиционной компании «КИТ Финанс Брокер» Владимир Капустянский.

«Если мы не будем делать поставки газа, то риторика оппозиции, да и, в принципе, самого господина Лукашенко вместе с правительством поменяется, и мы потеряем в настоящее время, по крайней мере, поддержку и получим еще одну точку напряжения. Придется подождать других времен, когда баланс будет восстановлен и, может быть, накопим какую-то подушку экономической безопасности и сможем тогда уже свои условия диктовать», — заявил Капустянский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости перейти в ближайшее время на массовое потребление электричества, которое будет вырабатывать местная АЭС. По его словам, экономика страны должна быть перестроена таким образом, чтобы не допустить переизбытка электроэнергии.

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и правительство Японии прорабатывают пути взаимодействия и сотрудничества в борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба РАТС в среду.

Ранее директор Исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев встретился с советником посольства Японии в Узбекистане Ешитако Нараоку.

«Стороны обсудили возможность сотрудничества по противодействию терроризму между РАТС ШОС и компетентными органами государств, не входящими в «Шанхайскую семью», и направления предполагаемого взаимодействия», - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обменялись оценками ситуации, складывающейся в регионах наибольшей террористической активности, и выразили мнение, что оттуда исходят угрозы не только для государств Центральной Азии и Европы, но и третьих стран.

Отмечается, что особую тревогу собеседников в настоящее время вызывает положение дел в Афганистане в условиях вывода международных сил содействия безопасности и продолжающегося политического кризиса.

В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Белоруссия, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан. В июле 2015 года в ШОС была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана. Председательство в организации на саммите ШОС в Уфе перешло от России к Узбекистану. Саммит ШОС в 2016 году пройдет 23-24 июня в Ташкенте. Штаб-квартира РАТС находится в г.Ташкенте.

Россия исторически рассматривала Вьетнам как одного из основных партнеров в азиатском регионе, страна также может стать площадкой для развития экспорта РФ в другие страны региона. Подписание соглашения о свободной торговле с ЕАЭС и девальвация рубля подстегнули интерес к расширению взаимной торговли. О том, как развивается сотрудничество России и Вьетнама в банковском секторе, промышленности и сельском хозяйстве, рассказал в интервью РИА Новости торговый представитель РФ во Вьетнаме Максим Голиков.

— Может ли Вьетнам стать потенциальным рынком для наращивания поставок товаров в условиях закрытости рынков Запада?

— Россия всегда рассматривала Вьетнам как одного из основных партнеров в Азии, ключевого партнера в Юго-Восточной Азии. В настоящее время стратегия расширения присутствия на вьетнамском рынке и выход через Вьетнам на другие рынки стран АСЕАН совпали с санкционной политикой западных стран. Это усиливает намерения и желания российских компаний, среднего, даже малого бизнеса искать ниши для поставок во Вьетнам.

Вьетнам также рассматривается Россией как площадка для развития дальнейшего экспорта в страны региона, в которых может быть востребована российская продукция.

— Вьетнам заинтересован в увеличении экспорта своей сельскохозяйственной продукции на российские рынки. Когда поставки могут быть увеличены? О каких объемах может идти речь?

— Вьетнам давно и традиционно поставлял в бывший Советский Союз и Россию продовольствие. В основном это такие товары, как рис, свежие и переработанные тропические овощи и фрукты, сырой кофе, чай в виде сырья, кешью, арахис, черный перец. Основная позиция — это рыба и морепродукты, они составляют половину вьетнамского экспорта в РФ. Значительно объемы пока нарастить не удается в силу того, что экспорт продукции из Вьетнама — это не основная экспортная позиция страны.

Речь может идти максимум о десятках тысяч тонн в год.

— Какие сферы промышленности являются наиболее перспективными для сотрудничества?

— У нас довольно много сфер, где мы сотрудничаем или планируем. В первую очередь это нефтегазовая сфера — добыча и переработка. Потом электроэнергетика — как строительство объектов, так и поставка оборудования, запчастей, модернизация объектов. Также это определенные объекты автомобилестроения, фармацевтическая сфера, горнодобывающая отрасль (поставки горнодобывающего, горно-шахтного оборудования), сфера IT-технологий.

— Есть ли во Вьетнаме интерес к российскому автопрому?

— Подписание соглашения о свободной торговле и вслед за этим протокола о создании сборочных предприятий на территории Вьетнама (КАМАЗ, ВАЗ и группа ГАЗ) действительно вызвало довольно большой интерес со стороны вьетнамских компаний и ведомств. Считается, что эти проекты могут стать флагманами в сфере увеличения локализации в автопроме Вьетнама. С учетом девальвации рубля отмечается интерес к поставкам новых российских автомобилей с АвтоВАЗа.

Пока ведутся предварительные переговоры между АвтоВАЗом и рядом вьетнамских компаний. Это вопрос не простой торговли, необходимо иметь партнеров во Вьетнаме, которые смогут и обеспечить маркетинговые исследования, и создать дилерскую сеть, и обеспечить послепродажное обслуживание. Это должна быть опытная и квалифицированная в этой области компания.

— Вы упомянули про сотрудничество в сфере нефти и газа. Определились ли "Газпром нефть" и Petrovietnam с ценой продажи российской компании доли в НПЗ "Зунг Куат"?

— Пока, насколько мне известно, эти переговоры приостановлены. Дело в том, что основой для успешного сотрудничества в этом проекте должны были стать ряд льгот со стороны правительства Вьетнама. Завод работает низкоэффективно, в отношении поставок аналогичных товаров из-за рубежа до 2018 года действуют импортные пошлины, которые позволяют продукции НПЗ конкурировать по ценам на местном рынке. Поскольку этот завод — стратегический объект, он единственный в стране.

Вьетнамское правительство на данном этапе не готово сохранить упомянутую тарифную защиту, поэтому "Газпром нефть", насколько мне известно, рассматривает возможность приобретения пакета акций уже после того, как это предприятие пройдет IPO и разместит акции на фондовой бирже.

— Группа ВТБ и вьетнамский государственный инвестиционный фонд State Capital Investment Corporation (SCIC) в марте подписали меморандум о взаимопонимании, в частности вьетнамская сторона заинтересована в выходе на молочный, швейный и фармацевтический рынок РФ. Ведутся ли уже конкретные переговоры по этим направлениям?

— Переговоры и пилотные намеченные проекты в области молочной промышленности, швейной промышленности уже есть. Объявлен проект вьетнамской компании True Milk, которая планирует создать кластер молочного производства, возможно, инвестфонд на каком-то этапе подключится как софинансирующая организация. Я думаю, что пока стороны — ВТБ и инвестфонд — подбирают и формируют портфель проектов, которые могли бы финансироваться по линии этих организаций.

— ВТБ в ноябре подписал меморандум об использовании двустороннего канала расчетов между ВТБ и Вьетнамско-Российским совместным банком (ВРБ). Есть ли интерес у других вьетнамских банков к сотрудничеству с российскими коллегами?

— Безусловно, интерес есть. У нас действует подкомиссия по банковскому сотрудничеству уже много лет. В ней участвуют с обеих сторон все крупнейшие национальные банки, которые в том числе занимаются обслуживанием двусторонней торговли, инвестиционных проектов. Интерес к этому меморандуму о создании канала расчетов, безусловно, есть, но другие банки, насколько мы понимаем, пока следят и мониторят реализацию этого проекта. Дальше, если это будет успешно и не будет возникать каких-то сбоев, они будут подключаться, особенно если это будет касаться эффективности расчетов в национальных валютах.

— Почти год назад ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле. Как изменилась динамика торговли за это время?

— Его подписали год назад, но ратификация еще не состоялась. Буквально на прошлой неделе парламент России ратифицировал это соглашение. Поскольку в ЕАЭС входит пять стран, требуется ратификация наших партнеров. По условиям соглашение вступает в силу через 60 дней после ратификации. Если ратификация закончится в середине мая, через два месяца соглашение вступит в силу.

Тем не менее в ожидании этого соглашения многие компании рассчитывают на новые возможности, увеличение поставок экспортных товаров в Россию, однако в настоящее время на ситуацию в торговле больше влияет девальвация нашей валюты и повышение конкурентоспособности российских экспортных товаров. Как эффект, в том числе и девальвации, это четырехпроцентный рост нашей торговли в этом году и 26-процентный прирост российского экспорта во Вьетнам.

После подписания соглашения компании активизировались, в большей степени это проявляется в том, что мы видим большой интерес вьетнамских структур поддержки экспорта, которые активно стали вывозить компании для участия в выставках, для проведения отдельных бизнес-форумов знакомства с российскими партнерами не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Российская сторона также наращивает количество бизнес-миссий во Вьетнам, постоянно участвует в форумах и семинарах.

Идет подготовка, но начать работать в условиях этого соглашения мы сможем только во второй половине года.

— Интересуются ли вьетнамские компании проектами на Дальнем Востоке?

— Они пока мало информированы и не очень хорошо понимают преимущества и возможности региона. Надеюсь, что они получат больше информации на предстоящем Восточном экономическом форуме. Интерес, конечно, есть, но пока им трудно самим разобраться в тех преимуществах и льготах, которые могут быть для них доступны.

— Вьетнам заявил о намерении участвовать и в ЕАЭС, и в ТТП. Сможет ли страна работать сразу в рамках двух объединений, не возникнет ли противоречий?

— Действительно, в последнее время звучит много рассуждений и опасений на эту тему, но они, скорее, касаются геополитического разреза. В регионе Вьетнам участвует в массе соглашений о свободной торговле, это минимум десять соглашений как в одностороннем формате, так и в многостороннем. Все эти соглашения либерализуют и упрощают ведение бизнеса во Вьетнаме.

Россия вместе со странами ЕАЭС также включилась в этот процесс, тем самым обеспечивая себе конкурентоспособность по условиям ведения торговли. ТТП — это соглашение нового уровня, однако до сегодняшнего дня серьезного анализа последствий реализации этого соглашения мы не видели, поэтому, на мой взгляд, не стоит пока опасаться того, чего нет.

Во Вьетнаме еще 1,5 года это соглашение будет проходить ратификацию, за это время мы можем укрепить свои позиции, в том числе за счет присутствия наших компаний на рынке, в проектах, сборочных производствах, размещении заказов. На мой взгляд, с точки зрения экономических последствий мы в ближайшее время вряд ли что-то увидим.

— Ростуризм говорил, что проанализирует ситуацию в туристическом взаимодействии России и Вьетнама, чтобы предоставить в МИД РФ конкретные предложения по либерализации визовых отношений между странами. Были ли предприняты какие-то шаги по этому вопросу?

— Вьетнам давно предоставляет двухнедельный режим российским туристам. В настоящее время новых договоренностей не было. Я знаю, что рассматривается возможность продления безвизового пребывания до 30 дней.

— Сможет ли Вьетнам заменить для российских туристов рынки Турции и Египта по зимним направлениям?

— Наверное, интерес к Вьетнаму вырастет, но заменить Турцию и Египет логистически сложно, потому что это более дальний перелет и туристическая инфраструктура развита не так сильно. Например, во Вьетнаме практически нигде нет системы All Inclusive. Заменить, конечно, нет, но частично туристов привлечь к себе может.

Telenor показал слабые места

Елизавета Титаренко

По результатам проверки Deloitte Advokatfirma AS (Deloitte), проведенной в норвежском телекоммуникационном холдинге Telenor Group для оценки его управления долей в Vimpelcom Ltd., Telenor уволил главного финансового директора Рихарда Олава Аа и главного юриста Пала Вьена Эспена. Кроме того, отчет юристов указывает на слабые места в организационной структуре и системе коммуникаций оператора. Тем не менее аудит Deloitte не выявил причастности сотрудников Telenor к коррупционным действиям.

Об этом говорится в итоговом докладе юридической компании Deloitte, которую Telenor нанял в ноябре 2015 г. для экспертизы деятельности представителей норвежского холдинга при управлении пакетом акций (33%) в Vimpelcom Ltd. с 2005 г. по ноябрь 2015 г. Проверка затронула в том числе действия и решения представителей Telenor по инвестициям Vimpelcom Ltd. в Узбекистане (см. новость ComNews от 6 ноября 2015 г.).

"В докладе говорится, что сотрудники Telenor не участвовали в коррупционных действиях. Это позволяет доверять Telenor в его управлении долей в Vimpelcom Ltd., но и указывает на слабые места в организационной структуре, в системе коммуникаций и руководстве. Это серьезно. Правление и руководство признали, что мы должны работать лучше. Не должно быть никаких сомнений в том, что деятельность Telenor полностью соответствует корпоративной этике компании", - отметил председатель правления Telenor Ганн Ваерстед.

В отчете Deloitte подчеркивается, что Telenor недостаточно строго управлял долей в Vimpelcom Ltd. В центральной части отчета Deloitte описывается ситуация, произошедшая в 2011 г., когда сотрудник, прикомандированный в Vimpelcom Ltd., сообщил о возможной коррупции руководителям Telenor и представителям норвежского холдинга в совете директоров Vimpelcom Ltd. Однако генеральный директор Telenor Йон Фредрик Баксаас узнал об этом лишь в марте 2014 г., совет директоров Telenor - в декабре 2014 г., а Министерство торговли, промышленности и рыбного хозяйства Норвегии (контролирует 54% акций Telenor) - только в октябре 2015 г.

"Мы должны извлечь уроки из этого дела и использовать его для укрепления Telenor. Мы уже приняли меры по совершенствованию процедур управления и пришли к осознанию того, каким этическим принципам должны соответствовать лидеры компании. Мы тщательно изучим доклад и решим, что надо продолжать делать для укрепления управления", - отметил Ганн Ваерстед.

"Мы признаем, что в этом случае мы не смогли ответить на серьезный вызов в соответствии с этическими стандартами компании, - отметил президент и генеральный директор Telenor Group Сигве Брекке. - Обнародование подробной информации по этому сложному случаю обойдется дорого. Но мы должны принять критику, чтобы учиться на ошибках и совершенствоваться". Сигве Брекке подчеркнул, что компания присутствует на многих рынках, где есть повышенный риск совершения экономических преступлений. По его словам, задача Telenor состоит в том, чтобы выявлять такие опасности и должным образом реагировать на них, как того требуют строгие этические принципы компании.

По результатам доклада Telenor уволила Рихарда Олава Аа и Пала Вьена Эспена. Кроме того, в компанию возвращаются временно отстраненные от должности на время проверки Deloitte экс-глава Telenor в России Оле Бьорн Шульстадт и бывший представитель Telenor в исполнительном комитете Vimpelcom Ltd. Фритьоф Рюстен.

Пресс-служба Telenor не ответила на запрос ComNews.

Аналитик ГК "Финам" Тимур Нигматуллин не связывает действия Telenor Group с готовящейся сделкой по продаже миноритарного пакета компании в Vimpelcom. "Тем не менее результаты аудита Deloitte при прочих равных все-таки способствовали небольшому росту рыночной капитализации Vimpelcom Ltd., в том числе на фоне снижения рисков сокрытия важной информации от его миноритариев", - отметил эксперт. Telenor оценивает принадлежащий ему пакет акций Vimpelcom Ltd. примерно в $2,4 млрд, добавил он.

Заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова также считает, что результаты аудиторской проверки вряд ли помогут Telenor дороже продать пакет в Vimpelcom Ltd. По ее словам, Telenor, который является типичной госкомпанией, не мог не провести такой аудит, потому что холдингу надо было защитить репутацию.

Напомним, в начале октября 2015 г. Telenor сообщил о намерении целиком продать долю в Vimpelcom Ltd. Это решение компания объяснила тем, что у нее нет возможности полностью контролировать Vimpelcom Ltd и "этот актив вызывал трудности" (см. новость ComNews от 6 октября 2015 г.). Как следует из финансовой отчетности норвежского оператора за I квартал 2016 г., Telenor сохраняет намерение продать принадлежащие ему 33% акций голландского холдинга. Vimpelcom Ltd продолжит оставаться для Telenor ассоциированной компанией, пока не состоится сделка по его продаже.

Расследование деятельности Vimpelcom Ltd. в Узбекистане с 2014 г. ведут власти США и Нидерландов. Оператора подозревают в участии в коррупционных схемах. По предположению следователей, Vimpelcom Ltd. для выхода на телекоммуникационный рынок Узбекистана использовал сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для взяток структурам, связанным с семьей президента Узбекистана, а именно со старшей дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой (см. новость ComNews от 20 января 2015 г.).

В июле 2015 г. Минюст США получил разрешение на арест активов (в общей сложности на $300 млн), связанных с коррупционными схемами на узбекском телеком-рынке. В конце 2015 г. Vimpelcom Ltd. зарезервировал под "вероятные штрафы" $900 млн в связи с "узбекским делом". В феврале 2016 г. Vimpelcom Ltd., в рамках взаимодействия с властями США и Нидерландов по расследованию, подготовил соглашения об урегулировании претензий с Минюстом США, Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и прокуратурой Нидерландов (Openbaar Ministerie, OM). В результате Vimpelcom Ltd. заплатил $795 млн штрафа по соглашениям с властями США и Нидерландов (см. новость ComNews от 20 февраля 2016 г.).

Выручка Telenor за 2015 г. составила 128,2 млрд крон ($15,7 млрд), увеличившись на 4,7% по сравнению с 2014 г. (111,5 млрд крон). Показатель EBITDA без учета прочих доходов и расходов составил в 2015 г. 44,2 млрд крон, а рентабельность EBITDA - 34,5%. Чистая прибыль холдинга сократилась более чем в два раза по сравнению с 2014 г. и составила 3,4 млрд крон (9 млрд крон в 2014 г.).

Узбекистан вырастит овощи и фрукты вместо хлопка

Узбекистан до 2020 года намерен снизить объем производства и госзакупок хлопка-сырца с 3,35 млн до 3 млн тонн.

По данным Минэкономики, с учетом высвобожденной площади на основных посевных площадях будут засеяны овощи (172,6 тыс. га), картофель (86,3 тыс. га), бахчевые (26,3 тыс. га). На площади 5,2 тысячи гектаров созданы новые сады, проведена реконструкция садов на 5,7 тысячи гектаров, виноградников - на 3,2 тысячи гектаров, кроме того, на площади в 163 гектара созданы 4264 теплицы, установлены 16 новых холодильных камер для хранения 10,5 тысячи тонн плодоовощной продукции.

«В результате в первом квартале текущего года произведено 53,1 тысячи тонн овощей (110,6% к аналогичному периоду 2015 года). С учетом переходящих остатков, с начала года экспортировано 95,1 тысячи тонн плодоовощной продукции», - говорится в сообщении.

В результате оптимизации посевных площадей и внедрения современных агротехнологий к 2020 году предусматривается увеличить объем производства картофеля на 35%, других овощей - на 30%, плодов и винограда - на 21,5%.

Чайно- Шёлковый путь Грузии

Экспертная оценка Академии Геополитики

Трафик товаров в Китай и обратно по Евразии, проходит и через территорию Грузии. В Грузии это поняли сразу и опираясь на административно- командные устои экономики Китая, начали экспортировать грузинское вино в Поднебесное, по новому «Чайно- Шёлковый пути». За 2015 год Грузия открыла 5 крупных центров по сбыту грузинских вин в разных провинциях Китая. А в этом году Грузия планирует экспортировать в Китай свыше 11,7 миллионов бутылок грузинского вина (это составляет 64% от общего экспорта вин из Грузии) по « Новому Чайно – Шёлковому » пути. Как стало известно, этот путь проложил экс- президент Грузии М. Саакашвили, на терминале украинского города Ильичевск. После увольнения из должности президента Грузии, ныне М. Саакашвили является губернатором Одесской области Украины. В декабре 2015 года стало известно, что Украина и Китай начнут грузоперевозки по «Шелковому пути» в обход России. В середине декабря первый поезд, отправленный в рамках нового «Шелкового пути», прибыл из Китая в Грузию.

15 января на терминале Ильичевского порта состоялась торжественная церемония погрузки и отправки первого контейнерного поезда из 20 стандартных контейнеров на пароме в Грузию. Затем этот груз по железной дороге отправится к азербайджанскому порту Алят на побережье Каспийского моря. Оттуда очередной паром в Актау и, наконец, по железной дороге через Казахстан - к китайской границе. Это новый «шелковый путь» в обход России, изобретенный на Украине. Общая длина пути – 5471 км. С чисто кавказским темпераментом грузинский губернатор Одесской области назвал эту акцию «кошмаром Путина» и пообещал, что таким способом Украина отберет у России транзитные преимущества (См. Картину -1).

«Что отсюда идет в Китай? Это четыре миллиона тонн грузов. Этого очень мало. Из них 90% — это зерно. Мы должны забрать большую часть грузов, которые Китай экспортирует в Европу через этот коридор. Это означает, что наши порты, которые сейчас испытывают большие трудности, опять оживятся… Мы должны использовать нашу Ассоциацию с Европой и нашу географию, и то, что сейчас мы должны быть договороспособными… Все говорили, что у этого маршрута нет перспективы, когда мы начали строить железную дорогу. Все говорили, что грузы все равно будут идти через Россию. Вот он – кошмар Путина. Мы можем прожить без него, какая новость!» — объявил Саакашвили. В этой «демонстрационной акции» на Одессе предшествовало подписание 14 января соглашения в Баку руководителями железных дорог Азербайджана, Казахстана, Грузии и Украины. Стороны согласовали создание конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. По словам главы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по этому маршруту смогут проходить до восьми поездов в месяц.

Стартовавший из украинского порта Ильичевск , 15 января поезд прибыл в казахстанский порт Актау 24 января и далее проследовал по новой железнодорожной линии Жезказган — Саксаульская — Бейнеу до станции Достык, куда прибыл 31 января. Как сообщало Министерство инфраструктуры Украины, на станции Достык поезд был расформирован, в дальнейшем грузы будут отправлены в крупные промышленные города Китая — Чжэнчоу, Чунцин, Ляньюгань. Но 1 февраля, в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что путь поезда занял 17 суток «из-за задержек на территории Казахстана». Как нам стало известно, поезд был остановлен на станции Балхаш Карагандинской области. Экспериментальный украинский контейнерный поезд, отправленный в рамках проекта «Транскаспийский международный транспортный маршрут» или по простому: по «Новому Чайно – Шёлковому » пути, был задержан на станции Жанаарка в Казахстане из-за неуплаты. Это был ответ спец служб РФ на высказывание губернатора Одессы М. Саакашвили в адрес президента РФ перед отправкой этих грузов из Украины в Китай по «Новому Чайно – Шёлковому » пути: «Вот он – кошмар Путина!» - https://www.youtube.com/watch?v=7wv_KfDh_iE .

Анализируя роль Грузии на «Новому Чайно – Шёлковому » пути надо сказать, что Грузия продолжает позиционировать себя как транспортно-логистический хаб или Черноморско-Каспийский мост, что обусловлено выгодным географическим положением республики и многообещающими проектами, которые реализуются с соседними странами.

В этой связи нужно отметить, что в Баку 13 апреля состоялась встреча операторов Международного транскаспийского транспортного маршрута, в ходе которой было подписано соглашение о создании Международного транскаспийского транспортного консорциума. Участниками консорциума стали ООО ADY Express и ООО ACSC Logistics от Азербайджана, АО KTZ Express от Казахстана и ООО Trans Caucasus Terminals от Грузии. Стороны подписали протокол и приняли решение об утверждении в мае расписания грузовых поездов по данному маршруту.

Данное соглашение ускорит реализацию Транскаспийского транспортного маршрута, что вписывается в стратегию Грузии по привлечению дополнительных объемов грузов для своей инфраструктуры. Так, курсирующий по Транскаспийскому транспортному маршруту поезд «Nomad Express» доставляет грузы из Китая в Европу в течение 20-22 дней. Это одно из преимуществ транспортного коридора. После завершения строительства железной дороги «Баку-Тбилиси-Карс» пропускная способность коридора возрастет, а сроки доставки сократятся.

Что касается причерноморских стран, то Тбилиси активен и на данном направлении. На днях, 15 апреля, железнодорожные ведомства Азербайджана, Румынии, Грузии и Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок. Документ был подписан по итогам круглого стола в румынском городе Констанца, посвященного развитию грузоперевозок по коридору «Европа-Азия», в котором приняли участие делегации, возглавляемые главой «Азербайджанских железных дорог» Джавидом Гурбановым, ген- директором АО «Грузинская железная дорога» Мамукой Бахтадзе, ген- директором ГП «Железная дорога Молдовы» Юрием Топалэ и ген -директором CFR Marfa (грузовой оператор «Румынской железной дороги») Лаурентиу Георгеску. Обсуждается возможность организации грузоперевозок из Европы в Азию через румынский порт Констанца и грузинский порт Поти по территории Грузии, Азербайджана и Ирана, а также в обратном направлении.

Не будем забывать, что Грузия является также активным участником ГУАМ. В рамках этой организации реализуется транспортная стратегия ГУАМ, с целью превращения стран-участниц в важные транзитные центры в регионе Каспия и Причерноморья. Так, Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина подписали протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину — в Европу. Первый тестовый контейнерный поезд, следующий по маршруту «Шихэцзы (Китай) -Достык-Актау-Алят», прибыл в Бакинский международный морской торговый порт 03.08. 2015 года.

Кроме того, Грузия, с целью превращения в важнейшую «логистическую артерию» Южного Кавказа, вступила в транспортный тандем Турция-Азербайджан и предоставила территорию республики для реализации ж/д «Карс-Тбилиси-Баку». Проект строительства железной дороги «Баку-Тбилиси-Карс» (БТК) имеет важное значение в сфере транспортировки грузов не только для Азербайджана, Грузии и Турции, но и в целом Европы. Железная дорога «БТК» строится на основании грузино-азербайджано-турецкого межгосударственного соглашения. На строительство грузинского участка Азербайджан выделил кредит на сумму $775 млн. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

Помимо направления «Восток-Запад» Грузия активно вовлечена и в предоставление транзитных услуг соседним РФ и Армении (См. картину- 2). Москва и Ереван используют как черноморские порты (Батуми, Поти), так и автодороги Грузии для взаимных грузоперевозок. На сегодняшний день Тбилиси реализует транспортный коридор «Север-Юг» с соседней Арменией. Транспортный коридор «Север-Юг» соединяет центральную Азию и Китай с Ираном, Арменией, Грузией, Российской Федерацией и Европой. Пересекая территорию Армении с юга на север («Мегри-Капан-Горис-Ереван-Аштарак-Гюмри-Бавра»), коридор примыкает к грузинской дороге с юга, ведущей к портам Поти и Батуми (на Черном море) и далее к России, странам СНГ и Евросоюза. Автодорога «Север-Юг» также является частью международной магистрали AH82, связывающей между собой такие страны Центральной Азии, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Реализация данного проекта позволит китайским и иранским товарам транзитом через Армению доставляться как на внутренний грузинский рынок, через причерноморские порты в страны ЕС, а также на Украину и в РФ. Помимо этого, проект позволит создать условия для беспрепятственного движения грузового и пассажирского транспорта, улучшит доступ к рынкам сбыта, снизит логистические издержки, создаст благоприятную транспортную обстановку для жителей прилегающих населенных пунктов.

Таким образом, можно констатировать, что официальный Тбилиси постепенно воплощает стратегию превращения в транспортный узел в направлениях «Восток-Запад», «Север-Юг», что даст дополнительные экономические дивиденды и будет иметь кумулятивный эффект для многих сфер экономики Грузии. Единственным препятствием воплощении в жизнь «Чайно- Шёлковый путь Грузии» являются войны в регионе Кавказа ( Карабах, Абхазия ) и в Сирии и в Ираке.

О провале военной агрессии Азербайджана против Карабаха эксперты нашей Академии Геополитики уже писали (См. «Блиц-криг Азербайджана против Карабаха провалился» - http://russmir.info/pol/7305-blic-krig-azerbaydzhana-protiv-karabaha-provalilsya.html ). С другой стороны, Китай старается страховать «Великий Шёлковый путь» в Ираке и Сирии.

Недавно в Китае прошла неделя под знаком двух самых проблемных стран Леванта (Восточного Средиземноморья) – Ирака и Сирии. В Китае, впервые за пять лет войны в Сирии, прошли переговоры главы сирийского МИД Валида Муаллема. Они завершились выделением Сирии $6 млн.гуманитарной помощи и закреплением политической воли за сирийским народом в определении своей дальнейшей судьбы. Для Китая, который всегда держался в тени сирийского урегулирования, прямая заявка означает не что иное, как демонстрацию силы в поддержку Б. Асада в преддверии меж-сирийских переговоров.

Глава сирийской дипломатии приехал в Китай ровно через два дня после того, как в Пекине побывал премьер-министр Ирака Хейдар аль-Обади. Его визит привёл к повышению отношений Ирака и Китая до уровня стратегического партнёрства, как в области энергетики, так и в области безопасности. Китай поддержал все, предпринимаемые Ираком, меры по защите госбезопасности и поднял сирийский вопрос. Однако все эти вопросы, согласно регламенту пяти подписанных соглашений, оказались подчинены главному приоритету – экономике « Великого Шёлкового пути» (ВШК), которая сегодня подразумевает, прежде всего, военную защиту от ИГИЛ, на эти задачи направленна военная миссия РФ в Сирии ( хотя в Кремле так это и не осознали).

Переговоры Китая с Ираком и Сирией демонстрируют защиту своих национальных интересов в Леванте, где планируется южная ветвь трансмагистрального проекта ВШК. США выступают против этого проекта, так как глобальная континентальная торговля грозит подорвать принципат морской монополии США на мировую торговлю. Это одна из главных причин, по которой Вашингтон, Анкара и Тель-Авив развязали войны в Ираке и Сирии. Кроме того, Китай показал неприятие для себя создания на руинах Ирака и Сирии Курдистана, который призван заблокировать ВШК после победы над ИГИЛ. Таким образом, Китай демонстративно вышел из тени, чтобы заявить свою готовность защищать свой глобальный проект в Леванте, которому свыше тысячи лет- см.: «Валютная война США против КНР: Китай побеждает» - http://moskprf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19194:valyutnaya-vojna-ssha-protiv-kitaya-kitaj-pobezhdaet&catid=165:mir-v-kotorom-my-zhivem&Itemid=617&lang=ru .

Араик САРГСЯН, академик, Почётный Консул Македонии в Армении, президент Академии Геополитики, представитель АМС в Сирии.

Чайно- Шёлковый путь Грузии, или «кошмар Путина».

Картина -1

.jpg)

Чайно- Шёлковый путь Грузии, или «кошмар Путина».

Картина -2

.jpg)

Китайская компания Huawei признана самым инновационным брендом в Узбекистане. В жюри конкурса вошли более 100 специалистов индустрии рекламы и маркетинговых коммуникаций из 61 компании.

Huawei начала свою деятельность в Узбекистане в 2000 г. По словам генерального директора компании Ван Пэна, ежегодно Huawei на глобальных и локальных рынках представляет новые технологии, которые способствуют улучшению жизни людей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2015 г., прибыль телекоммуникационной китайской компании Huawei выросла на 33% относительно уровня 2014 г. Чистая прибыль Huawei в прошлом году составила 36,9 млрд юаней ($6,13 млрд). За 2015 г. общие доходы Huawei выросли на 37% в годовом сопоставлении – до 395 млрд юаней. Huawei компания работает в 170 странах и регионах мира. Зарубежный рынок принес компании 58% всех годовых доходов.

В прошлом году Huawei вложила в исследования и новые разработки 59,6 млрд юаней. По итогам последних 10 лет инвестиции компании на эти цели превысили 240 млрд юаней.

Напомним, что по итогам апреля-июня прошлого года, компании Xiaomi и Huawei стали лидерами на рынке смартфонов КНР. Их доли составляли соответственно 15,5% и 15,7%. Американская корпорация Apple вышла на третье место. На четвертом месте – Samsung, на пятом – Vivo.

Плата за электроэнергию в Афганистане вырастет на 25 процентов.

Повышение цен на электричество связано с ростом курса доллара по отношению к афгани, сообщили представители властей на пресс-конференции в Кабуле.

Официальный представитель афганского энергохолдинга «Брешна» Вахидулла Тавхиди отметил, что за последние несколько месяцев компания потеряла около 18 млн. долларов из-за повышения курса доллара, передает афганский телеканал «1TV».

Стоит отметить, что за год курс афгани к доллару снизился на 21 процент, что стало самым большим падением национальной валюты с 2001 года.

В настоящее время 80% электроэнергии импортируется в Афганистан из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Ирана. Ежегодная стоимость импортируемой электроэнергии составляет от 220 до 270 млн. долларов.

Накануне премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по вопросам строительства и реконструкции ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Совещание проведено по результатам недавней рабочей поездки, в рамках которой он ознакомился с состоянием Республиканского центра ветеринарной диагностики и экспертизы и Центральной фитосанитарной лаборатории.

Глава правительства напомнил, что одним из основных требований Евразийского экономического союза является наличие в республике ветеринарных и фитосанитарных лабораторий, отвечающих международным стандартам. Согласно ранее принятому решению правительства страны, с 1 августа 2016 года должен быть снят ветеринарный контроль на границах со странами ЕАЭС. Во исполнение данного требования премьер-министр поручил вести работу строительства, реконструкции ветеринарных и фитосанитарных лабораторий поэтапно. На первом этапе будут модернизированы ветеринарные лаборатории в городах Бишкек и Ош, в последующем – в регионах.

Директор государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР Калысбек Жумаканов сообщил, что в республике на сегодняшний день действуют 30 ветеринарных лабораторий. К. Жумаканов проинформировал главу правительства о том, что проводится оптимизация, по итогам которой ожидается сокращение 11 лабораторий. Оставшиеся 19 лабораторий будут модернизованы.

Министр сельского хозяйства КР Турдуназир Бекбоев сообщил, что на сегодняшний день в стране действуют две современные фитосанитарные лаборатории в городах Бишкек и Ош, соответствующие международным стандартам. По его словам, планируется строительство еще пяти аналогичных лабораторий в регионах страны, на которые потребуется 46,5 млн сомов.

«Хуже всего обстоят дела с военным сотрудничеством»

Политолог Ричард Вайц о России, Сирии, КНДР и Трампе

Артур Громов, Александра Морозова

«Газета.Ru» пообщалась с Ричардом Вайцем, директором Центра военно-политического анализа в Гудзонском институте (Hudson Institute) — одном из ведущих «мозговых центров» мира. Ранее он работал в Институте анализа внешней политики, Центре стратегических и международных исследований, а также в министерстве обороны США. В среду он должен выступить на Московской конференции по международной безопасности, а сегодня он побеседовал с журналистами «Газеты.Ru», РИА «Новости» и ТАСС в американском посольстве.

О Сирии: «Вмешательство России было очень успешным»

Сирия — это сложный вызов для России, США да и всех остальных. Когда я только начал заниматься этой проблемой, Москва и Вашингтон могли запросто разруливать некоторые вопросы. Во время войны между Израилем, Египтом и Сирией (Война Судного дня 6–24 октября 1973 года. — «Газета.Ru») Генри Киссинджер прилетел в Москву, встретился с (советским послом в США Анатолием. — «Газета.Ru») Добрыниным, они заключили соглашение; потом он отправился в Тель-Авив и сказал израильтянам: вы должны прекратить военные действия сей же час. То же самое Добрынин сказал Каиру, и все, война закончилась. В Сирии мы так сделать не сможем. Секретарь Керри и министр Лавров пришли к договоренности, и они сошлись по всем основным вопросам, но ситуация в Сирии по-прежнему находится за пределами нашего контроля. С точки зрения нашего сотрудничества отношения то улучшаются, то ухудшаются, но идут вперед. Наихудшим образом обстоят дела с военным сотрудничеством.

Больше всего мы опасаемся повторения истории со сбитым турками истребителем — США хотели бы избежать сценария, при котором в таком же инциденте были бы замешаны американские военные силы.

Хочется сказать, что военное вмешательство России в сирийскую ситуацию было очень успешным с точки зрения влияния на театр военных действий: операция была буквально учебником по тому, как использовать ограниченную военную силу для перелома ситуации. Ведь перед вмешательством России складывалось впечатление, что силы Асада проигрывают в войне и стоят на грани краха из-за недостатка военных кадров. Сейчас сирийское правительство находится в более выгодном положении, но я не могу представить, чтобы война закончилась в ближайшем будущем, потому что в этом конфликте замешано слишком много сторон. Сирия напоминает Ливан в 70-е — конфликт будет продолжаться и продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не одержит окончательную победу.

В следующем году в Вашингтоне появится новая администрация и как минимум один из кандидатов может пересмотреть действующую политику США по отношению к режиму Асада. Правительство России говорило о том, что оно не столько привязано к самому Асаду как человеку, сколько к процессу [мирного урегулирования]. Не думаю, что будущее Асада станет неразрешимой дилеммой для России и США — могут возникнуть факторы, которые изменят эту ситуацию.

О Шелковом пути: «Ни одна сторона не проиграет»

У Китая и США есть много расхождений, в том числе по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), но не по проекту Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). У США нет возражений относительно проекта, единственное пожелание — это транспарентность. Правительство США разделяет желание помочь странам Центральной Азии — региону нужны инвестиции, это понимают и в российском руководстве. Кроме того, как вы знаете, у Путина есть план по сопряжению Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с ЭПШП, так что никакого конфликта интересов здесь нет.

В целом это то, что китайцы называют «обоюдным выигрышем», ни одна сторона не проиграет от запуска ЭПШП.

Другой вопрос, что ЭПШП сложно привести в действие из-за торможения китайской экономики, проблем в Афганистане, барьеров в самих странах Центральной Азии.

О международных отношениях после Киссинджера и Громыко: стало больше акторов

В современном мире стало больше способов распространения оружия, больше акторов, в том числе негосударственных, обладающих возможностями, которые в прошлом были только у государств. Например, в Сирии существуют ИГИЛ и другие силы, с которыми тяжело взаимодействовать и Москве, и Вашингтону, и, соответственно, сложнее становится их уничтожение или заключение мирного соглашения. Главной проблемой в этих условиях становится попадание в руки негосударственных акторов оружия массового поражения.

Об американских военных: впереди планеты всей

В конгрессе говорят о том, что Штаты должны лидировать в расходах на военный сектор и больше инвестировать в новые технологии. Дебаты вокруг бюджета всегда балансируют между двух огней: с одной стороны, адекватно использовать ресурсы для военного сектора, а с другой — не повторять ошибку СССР, который тратил так много на оборонку, что уничтожил все остальные сектора экономики.

Военные бюджеты сложно сравнивать: например, Китай скрывает некоторые данные от публики, разные валютные курсы также усложняют анализ. Но можно с уверенностью говорить о том, что американские военные обладают бóльшим опытом, чем российские или китайские.

У Штатов также самая передовая техника, даже несмотря на мощную российскую авиацию и новый танк («Армата». — «Газета.Ru»), который выглядит весьма солидно.

О НАТО: США продолжают вооружать Европу

Примерно 20 лет назад половина денежных средств, которые НАТО тратило на оборону Европы, поступала от европейских стран, еще одна половина — от США. В последние годы эта пропорция изменилась: 75% — от США и 25% — от ЕС. Точно подсчитать объемы финансирования сложно, потому что часть этих средств направлялась в Афганистан. Но существует беспокойство, что если США будут занимать такую большую долю в финансировании обороны ЕС, то у европейцев не будет достаточного стимула выделять деньги со своей стороны.

Этот аргумент, в частности, выдвигает Дональд Трамп:

у многих американцев есть чувство, что европейцы злоупотребляют финансированием США.

Эта проблема существует уже много лет, и Трамп может сыграть на этих настроениях. Но мне кажется, что лучше принять статус-кво, нежели искать альтернативные варианты. И я полагаю, что этот принцип станет частью политики будущего правительства США. Конечно, Вашингтон надеется, что европейцы будут больше вкладываться в оборонку, но, если они не будут это делать, США все равно продолжат их защищать. И даже будут оплачивать оборонные затраты, поскольку это в интересах Штатов.

О ядерном терроризме: России не следует закрывать глаза

Ядерный терроризм — это комплексная проблема, включающая в себя несколько крупных задач. Например, уменьшить объемы потенциально опасных веществ, сделать их более безопасными, сделать ядерные реакторы более безопасными. Я был несколько озабочен тем, что Россия не участвовала в последнем саммите по вопросу ядерной безопасности в Вашингтоне, но мы надеемся, что в будущем эта ситуация получит положительное развитие — во многом это будет зависеть как от результатов выборов в России, так и от результатов выборов в США.

Президент Обама подошел к проблеме доступа террористов к ядерным веществам с большой ответственностью. Мне не кажется, что нынешние кандидаты в президенты особенно озабочены этой проблемой. То же самое касается Москвы — я знаю, что российское правительство адресовало Китаю дополнительный договор по этому поводу.

О Корее: Ким Чен Ына надо вытащить из Пхеньяна

Корейский полуостров вызывает у меня больше всего опасений с той точки зрения, что напряженность там может действительно перерасти в войну. Я не понимаю нынешнее руководство КНДР, хоть Ким Чен Ын и не повторяет провокаций, которые делал его отец, — например, не организует артиллерийские атаки на Юг. Но очень большие опасения вызывает прогресс Пхеньяна по ядерному оружию. К счастью, в этой области существует пример успешного российско-американского взаимодействия.

Я часто снимаю шляпу перед Москвой за попытки «вытащить» Ким Чен Ына из Пхеньяна — думаю, так он сможет лучше понять мир со всеми его нюансами.

Влияние России, США и Китая очень ограниченно на процессы в Пхеньяне. Но если судить по тому, что представители КНДР говорят на международных конференциях, они никогда не откажутся от ядерного оружия. Остается только надеяться на то, что со временем сумасшедшая внутриполитическая система КНДР трансформируется: сама история против такой системы. Вопрос только в том, изменится ли она до или после того, как КНДР совершит некий агрессивный акт, который приведет к войне. Москва, Вашингтон и Пекин постоянно обсуждают этот вопрос.

От правительства Северной Кореи поступало предложение (правда, США его уже отвергли) о том, что они прекратят ядерные разработки, если США остановят военные учения с Южной Кореей. Китайское правительство предлагало что-то наподобие акта о ненападении или мирного договора, но и это предложение было отвергнуто Штатами, а вместе с ними Японией и Южной Кореей. Существует опасение, что США выполнят свою часть сделки, а Пхеньян сделает это только на словах — такое уже бывало в прошлом. Поэтому Вашингтон настаивает на том, чтобы корейцы выполнили обязательства, которые они уже взяли на себя, в первую очередь связанные с ядерным разоружением, и лишь после этого будут обсуждаться дальнейшие действия.

В последнее время в администрации США звучат заявления о том, что КНДР должна последовать по стопам Ирана и отказаться от средств массового поражения, интегрироваться в мировую экономику, и тогда все санкции будут сняты. Проблема заключается в том, что в Иране ситуация с ядерным оружием была не такой запущенной, как в КНДР, где существует урановая и плутониевая программы, ядерные заряды и ракетная программа. К тому же руководство КНДР индифферентно к санкциям, и в отличие от иранцев у северных корейцев нет ни малейшего желания вступать в переговоры.

Поэтому у меня были большие надежды на приглашение Ким Чен Ына в Москву: я был уверен, что Путин хотя бы немного его образумит. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, Россия попробует это сделать снова, потому что все, что могут сделать США, — это отправлять туда своих баскетболистов.

О Трампе и Клинтон: все сложно

Заявления Дональда Трампа, связанные с внешней политикой, очень сложно привести к единому знаменателю: он говорит разные вещи в зависимости от того, какая перед ним аудитория. Об одном можно говорить с уверенностью: его взгляды на Россию отличаются от мнений всех остальных кандидатов в президенты. Он очень хорошо отзывается о Путине, считает, что неприятие Штатами некоторых действий России было чрезмерным. Если его изберут президентом, российский вектор американской внешней политики изменится и первое, что сделает Трамп, — это встретится с Путиным и попытается заключить с ним некое подобие сделки.

Опросы по всему миру показывают, что из двух наиболее вероятных кандидатов люди выбрали бы Клинтон, и только одна страна проголосовала бы за Трампа — Россия. Взгляды президента Клинтон не будут сильно отличаться от политики нынешней администрации, хотя она говорила, что примет более жесткую позицию по Ирану, будет меньше поддерживать некоторые торговые соглашения. Но зависеть все будет от мировых событий. Я помню, в 2001 году администрация Буша обвиняла предшественников из команды Клинтона в излишнем интервенционизме и стремлении «спасать» другие страны, такие как Югославия. Но потом случилось 11 сентября, и правительство Буша стало самым экспансионистским в современной истории США. Поэтому все будет зависеть от того, какие вызовы и возможности предстанут перед новым президентом.

Об итогах правления Обамы: понять и простить