Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Россия будет закрывать въезд для граждан Украины, превысивших после 1 декабря разрешенный срок пребывания в стране без оформления соответствующих документов, заявил РИА Новости руководитель ФМС Константин Ромодановский.

"Когда он (нарушитель) выедет, ему закроют въезд в Российскую Федерацию. В зависимости от того, сколько он просидел здесь, эта цифра будет меняться: 120 суток превысил — 3 года закрытия въезда, 180 суток превысил — 5 лет закрытия въезда. Год превысил — 10 лет закрытия въезда", — сказал он.

По словам Ромодановского, "это работает".

"Мы видим, что количество праздношатающихся уменьшилось более чем на миллион. Безусловно, это нарушители", — отметил он.

Глава ФМС РФ подчеркнул, что речь не идет о специальных мерах, вводимых в отношении граждан Украины после 1 декабря.

"Просто граждане Украины, за исключением юго-востока, будут жить и работать у нас как все граждане стран СНГ, к коим они относятся. То есть, это 90 суток пребывания и либо они получают разрешительные документы на трудовую деятельность и пролонгируют свое пребывание на территории России, либо через 120 суток с момента въезда у них последует закрытие въезда после их выезда с территории Российской Федерации", — пояснил он.

По его словам, такие же правила действуют для граждан Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Однако они не будут действовать для граждан юго-востока Украины "из гуманитарных соображений".

Елизавета Исакова.

Перед нами зиновьевский императив — "Как иголкой убить слона". Идея, объединяющая маленькие, в том числе и исторические, эпизоды, проста и прозрачна, как родниковая вода: как умудриться выискать слабое место врага, противника, оппонента, независимо от его численности и вооруженности (в прямом и переносном смысле).

Так понимать и говорить мог только Александр Зиновьев, мастер мысли и анализа. Для него слова и понятия, созданные им, как кажется, на лету, на самом деле были всегда по-своему эталонами чистоты и безупречности образа.

Можно мыслить образно, но это не есть создание образа, тем более что речь идет о феноменальном человеке — логике assoluta, твердо и беспощадно отсекавшем словесные ненужности, чепуху и тавтологии.

Поэтому с необходимостью нужно напомнить о его поразительной способности словотворчества, кроме запредельно черного юмора, бурлеска и оксюморона. Достаточно вспомнить такие неологизмы, как "зияющие высоты", "ибанизм", "катастройка", "глобальный человейник", "рогатый заяц" и другие.

Александр Зиновьев предлагает общий принцип: "способности одного из участников борьбы быть опасным для другого в достаточно высокой степени". "В современных условиях в мире (с современным оружием и средствами коммуникации) эта способность приобретает особо важное значение", считал он.

Принцип этот сводится к следующему постулату: "необходимо поставить противника в такое положение, чтобы он не смог использовать свое превосходство в силе".

Наглядно, как на уроке, он приводит целую серию примеров, начиная со своего личного (история с циркулем), и используя классические исторические примеры. Это, например, эпизод с Франсиско Писарро (испанский конкистадор, завоевавший империю инков), проявившим недюжинную сообразительность, и сумевшим обнаружить слабое место противника (индейцев). Пораженные нападением кучки воинов Писарро на их вождя, которого они почитали богом и который в их представлении был неуязвим и неприкасаем, индейцы капитулировали без боя. "Писарро, — пишет Александр Зиновьев, — угадал уязвимое место в армии индейцев, можно сказать — ее ахиллесову пяту".

Идея "Как иголкой убить слона" оказалась очередным поводом для размышлений Александра Зиновьева о роли информации, о ее использовании и о том, как забивают сознание миллиардов людей, манипулируя им, когда хотят добиться от них одного: согласиться быть манипулируемыми.

Он обращает особое внимание на такое явление, как терроризм, о котором принято говорить "как об абсолютном зле, причем — беспричинном. Якобы просто появляются такие неполноценные существа, такие недочеловеки". "А почему они появляются?— спрашивает Александр Зиновьев. — Такой вопрос вообще отпадает… А между тем терроризм не есть нечто беспричинное или коренящееся в каких-то дефектах человеческой биологической природы. Это — явление социальное, имеющее корни в условиях социального бытия людей. То, что сейчас принято называть мировым терроризмом, есть закономерная реакция определенных стран и народов, ставших жертвами глобализации и западнизации…"

Информационная игла, вводимая в предварительно опустошенные мозги обывателей, способна творить и вытворять такое, после чего остается только разводить руками. Примерами усеяно все говорящее и "картиночное", телевизионное пространство нашего времени.

Здесь можно вспомнить "освобождение" Сербии в конце XX века; незабываемое 11 сентября 2001 года; откровенную забывчивость об Одессе 2014 года. Почему-то никто в тысячных маршах протеста не называл себя "Я — Одесса". Можно вспомнить и "победоносные удары" Запада по позициям ИГ (радикальная террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) — главным образом по оставшимся без присмотра мотоциклам и беззащитным больницам Красного Креста, с одновременным запуском в массовое сознание фейков о том, что это Россия бьет по госпиталям и больницам.

Все это и есть операционный зал для продуманного введения информационной иглы на территории размером с нашу планету. И уже не будем вспоминать серию "цветных" революций, в которых всегда и везде просматривается один и тот же сценарий. И всегда, без исключений, нападавшие находили то самое незащищенное место, Ахиллесову пяту, ударяя в самое слабое место своего недруга и добиваясь тем самым главного — хаоса, беспорядков, разрухи, — той ситуации, когда легко можно ловить любую рыбку в этой созданной извне мутной воде тревоги и паники.

В таких условиях с человеческим материалом можно делать все, что угодно, так как индоктринировать массы несравненно легче, чем заставить думать иначе убежденного одиночку, бросившему вызов времени и априорным установкам. "Министерство правды" неутомимо обрабатывает человеческие мозги, размягчая их в системы с легко заменяемыми программами агитации и пропаганды. В результате и объяснять не надо, какая разница, например, между головорезами-террористами и умеренными противниками в той же ИГ.

Между тем у современного Запада тоже есть своя ахиллесова пята. И зиновьевская фраза "как иголкой убить слона" относится именно к нему – к Западу, уверенному в своей слоновьей силе.

В семи кратких эпизодах — от "Прецедента циркуля" до "Двух наук" — Александр Зиновьев неустанно возвращается к идее, которая наиболее полно представлена в его последней книге ("Фактор понимания"), где он говорит об этой идее как о главной идеологеме современной России: "надо переумнить Запад".

В конце статьи "Как иголкой убить слона" он обращается к современникам со словами: "нужно на научном уровне знать, что из себя представляют обложившие тебя "звери", и с каким "циркулем" ты можешь проложить для себя историческую дорогу".

Предлагаю всем нам подумать над тем, как нам все же "переумнить" Запад и найти способ, как "иголкой убить слона", имея в виду – раз и навсегда отучить этот самый Запад и иных противников РФ раз за разом объявлять Россию своим врагом и стремиться ее уничтожить.

Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", руководитель Биографического института Александра Зиновьева

События минувшей недели доказывают: Украина превратилась в государство с быстро деградирующей системой власти, утратившей авторитет у населения. Хаос становится определяющим свойством всей политической и экономической системы страны.

Крым без света

С того момента, как полтора года назад Крым стал российской территорией, власти Украины ведут целенаправленную блокаду полуострова.

Особенно активизировались они в этом году. Летом – блокада поставок продуктов в Крым с территории Украины. Осенью по настоянию и при непосредственном участии уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа и депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Мустафы Джемилева были перекрыты дороги для фур, завозивших в Крым продукцию украинских производителей.

В минувшую пятницу в Херсонской области на границе с Крымом были взорваны опоры линии электропередач (ЛЭП), по которым с территории Украины в Крым осуществлялись поставки электроэнергии. Сейчас они полностью прекращены.

По мнению крымских властей, за энергетической блокадой Крыма стоят лидеры незарегистрированной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа", в частности – все тот же Мустафа Джемилев.

Тут есть два важных момента. Первое – поставки электроэнергии в Крым осуществлялись по контракту между российской компанией "Интер РАО" и Укринтерэнерго. Причем одновременно с этим контрактом 30 декабря 2014 года вступил в силу еще один – на поставки российской электроэнергии на Украину. Оба контракта были заключены сроком на год. Теракт на ЛЭП нарушает этот баланс.

Во-вторых, это не просто акт радикалов, а продолжение государственной политики, которую целенаправленно проводят на Украине. Он укладывается в общую стратегию разрыва экономических связей Украины и России.

"Сама блокада Крыма находится вне правового поля, причем, с молчаливого согласия государства, — заявил в эфире киевской радиостанции "Голос Столицы" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. — У нас это все объясняется революционной ситуацией. Так если революционная ситуация, то чему удивляться? Тогда эти взрывы продолжатся, надо это принимать как должное".

На месте взрыва в настоящее время работают следственные группы, полицейские кордоны, ремонтные службы и радикально настроенные активисты. Все делают свое дело: следователи определяют ущерб и характер повреждений, ремонтники пытаются восстанавливать ЛЭП, активисты-террористы мешают делать свою работу следователям и ремонтникам, а полицейские охраняют первых и вторых от третьих.

Интересно, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал привлечь к ответственности не тех, кто виновен в подрыве ЛЭП, а тех, кто в декабре прошлого года подписал контракт по поставкам электричества в Крым.

Кто более Майдану ценен

В среду 18 ноября активист Евромайдана Александр Кравчук в зале заседаний Апелляционного суда столицы Украины Киева набросился на депутата и бывшего губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

В суде проходили слушания об избрании меры пресечения бывшему министру юстиции Елены Лукаш, которую в начале ноября генпрокуратура Украины задержала по подозрению в причастности к событиям на Майдане. Позже ей сообщили о подозрении в присвоении во время пребывания на должности министра (тогда президентом страны был Виктор Янукович) 2,5 миллионов гривен. Затем суд выпустил Лукаш под залог в 5,1 миллионов гривен (то есть в два раза большую сумму, чем ей вменяют, что по украинскому законодательству неправомерно), а в Генпрокуратуре ей надели электронный браслет на ногу. 18 ноября суд решил снизить размер залога до 2,5 млн гривен и снять браслет с бывшего министра.

Но Кравчук набросился на Добкина совсем по другому поводу. Он потребовал от Добкина, всегда осуждавшего госпереворот 2014 года, "извиниться перед народом". Когда Добкин сказал, что не собирается этого делать, защитник майданной демократии начал бить Добкина по лицу. Полиция вывела Кравчука из зала суда.

На следующий день, 19 ноября, очередная драка в стенах украинского парламента затмила конфликт в суде. Независимый депутат Владимир Парасюк ударил действующего генерала СБУ Василия Писного. Дело было на заседании антикоррупционного комитета.

Но причиной драки стала не коррупция, а все тот же Майдан. Парасюк, бывший в январе и феврале 2014 года командиром так называемой "4-ой сотни Майдана", поспорил с Писным, кто из них больше сделал для победы Майдана. Спор разрешился ударом ногой депутата по голове генерала. Писный подал на Парасюка заявление в генпрокуратуру.

Генерал СБУ до января 2015 года возглавлял Департамент по борьбе с экономической преступностью МВД, откуда ушел со скандалом. После этого он был назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. По сообщениям СМИ, он имеет развитый бизнес в Львовской области, записанный, как и обширное поместье в тех же местах, на жену.

По словам политолога Руслана Бортника, за год работы Верховной рады Украины здесь уже произошло 23 драки. И каждый раз конфликты возникают не по поводу законопроектов, а по вопросу, кто из конфликтующих сторон более сделал для победы Майдана.

Дело о Майдане

В течение всей недели украинские силовики проводили брифинги, на которых отчитывались о расследованиях преступлений, совершенных во время так называемой "Революции Достоинства". Речь о случаях, когда, по мнению нынешних силовиков, тогдашняя власть провоцировала убийства защитников Майдана.

Генпрокуратура, в частности, сообщила, что силовые структуры страны ведут более 2 тысяч уголовных производств по этому вопросу, уже проведено свыше 8 тысяч следственных и оперативных действий, опрошено более 5 тысяч свидетелей и потерпевших. Пострадавшими признаны более двух тысяч человек.

Генпрокуратура не смогла обнаружить ни исполнителей, ни тем более заказчиков этих преступлений. Более того, по нашей информации, в течение полутора лет по неизвестным причинам было утрачено более 200 улик, имеющих отношение к убийствам протестующих (в основном пули, которыми они были убиты), а также исчезли некоторые важные видео и фото-свидетельства тех событий.

Паспорт как последнее прибежище националистов

Президент Порошенко решил окончательно выкорчевать из украинской действительности ставший ему ненавистным русский язык.

"Поддерживаю возмущение граждан Украины относительно дублирования в паспорте гражданина Украины печатной информации на языке государства, которое Верховной радой Украины признано осуществляющим агрессию против Украины, — написал президент 19 ноября на своем сайте. — Учитывая патриотическую позицию подписантов, а также стремление украинского общества к интеграции в Европейский Союз, считаю необходимым дублирование печатной информации в паспорте гражданина Украины на русском языке заменить на английский язык как язык международного общения".

Несмотря на события последних двух лет, половина граждан Украины остаются русскоговорящими (в том числе и этнические украинцы).

"Предложение президента Петра Порошенко заменить русский язык в паспортах украинцев на английский – очередной пример пиар-политики",- сказал РИА Новости Украина политолог Андрей Золотарев.

По его мнению, "тема с паспортами подается на фоне всех этих разговоров о евроинтеграции, приобщении ко всему остальному западному миру. Но, собственно, на фоне того, что у нас происходит в экономике, с какими массовыми нарушениями проходят местные выборы, мы, скорее, отдаляемся от цивилизованного мира. (…) Так что пиар-заявления Петра Алексеевича не имеют ничего общего с реальностью".

Захар Виноградов, РИА Новости, Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились встретиться 30 ноября в Париже в ходе международной конференции по климату, говорится в сообщении на сайте Порошенко во вторник.

Порошенко и Юнкер провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе, а также вступление с 1 января 2016 года в силу соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС. Стороны также выразили обеспокоенность в связи с ростом количества обстрелов в Донбассе и призвали к выполнению минских договоренностей.

"Президенты Порошенко и Юнкер договорились встретиться 30 ноября в Париже во время Международной конференции по вопросам изменений климата "Париж Климат — 2015"", — говорится в сообщении.

Потребность объектов жизнеобеспечения Крыма в резервных источниках питания дополнительно составляет 1,5 тысячи дизель-генераторных установок, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Есть потребность, насколько я понимаю, еще в 1,5 тысячи дизель-генераторных установок мощностью до 5-15 (кВт)", — сказал Новак на совещании по проблеме восстановления энергоснабжения Крыма.

Дополнительные дизель-генераторы, по словам министра, будут использованы для подачи электропитания в больницы, на объекты водоснабжения и водоподготовки, связи.

В Херсонской области Украины 20 ноября были подорваны опоры ЛЭП, поставляющих электричество в Крым, сейчас поставки электроэнергии на полуостров с Украины полностью прекращены. По мнению крымских властей, за энергетической блокадой полуострова стоят лидеры незарегистрированной в РФ организации "Меджлис крымскотатарского народа", в частности Мустафа Джемилев.

Ранее он инициировал продовольственную блокаду Крыма и открыто призывал к прекращению его энергоснабжения. Против него в РФ возбуждено уголовное дело, на пять лет ему запрещен въезд в Россию в связи с экстремистскими заявлениями. Вместе с тем, представители "Меджлиса" заявили о том, что осуждают взрывы на ЛЭП, несмотря на обвинения в своей причастности.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уволил первого заместителя председателя государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Алексея Корчмита, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте украинского кабмина.

"Освободить Корчмита Алексея Юрьевича от должности первого заместителя председателя государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по собственному желанию", — говорится в документе.

В минувшую пятницу в Херсонской области были подорваны опоры ЛЭП, поставляющих электричество в Крым, сейчас поставки электроэнергии на полуостров с Украины полностью прекращены. Ранее сторонники блокады Крыма на Украине не допускали ремонтников к поврежденным опорам ЛЭП. По мнению крымских властей, за энергетической блокадой полуострова стоят лидеры незарегистрированной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа", в частности Мустафа Джемилев. Ранее он инициировал продовольственную блокаду Крыма и открыто призывал к прекращению его энергоснабжения. Против него в РФ возбуждено уголовное дело, на пять лет ему запрещен въезд в Россию в связи с экстремистскими заявлениями.

Украина не может закупить газ в Европе на кредитные $300 млн от ЕБРР из-за задержки реформы управления НАК "Нафтогаз", заявил в интервью изданию "Европейская правда" директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В конце октября "Нафтогаз" и ЕБРР подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 300 миллионов долларов на закупку газа Украиной. Эти средства позволяют закупить около 1 миллиарда кубометров газа на западной границе Украины. Условием выделения этих средств компании является реформирование системы управления "Нафтогаза".

"Нынешняя ситуация, когда юристы каких-то министерств вдруг говорят, что кабмин вообще не утверждал план реформы корпоративного управления "Нафтогаза"…. Это действительно многих шокирует. В результате сейчас "зависло" 300 миллионов евро от ЕБРР на закупку газа", — сказал Витренко.

"Речь идет о газе, который должен быть закуплен в ноябре за счет реверсных поставок; теперь дай бог, чтобы его закупили в декабре. Если он не будет закуплен и в декабре, то есть нюансы. Особенно в свете того, что Россия может отключить газ. А учитывая, что сейчас происходит с электроэнергией в Крыму, такие действия, к сожалению, возможны", — заметил Витренко.

Россия не зафиксировала оттока граждан Украины на родину в последнее время, при этом почти 300 украинцев ежедневно получают статус временного убежища или разрешение на временное проживание в РФ, заявил РИА Новости руководитель ФМС Константин Ромодановский.

"Нет. Не фиксируется. Мы данные отслеживаем в Ростове. Берем среднюю цифру каждые 10 дней. За прошлые 10 дней было минус 30 человек в день. Сейчас минус 200 человек в день", — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли отток украинских граждан из РФ на родину в связи со стабилизацией обстановки на юго-востоке страны.

Ромодановский добавил, что это незначительные цифры.

"Более того, мы ежедневно фиксируем получение статуса временного убежища или разрешения на временное проживание порядка 300 человек. В России остается порядка 1,2 миллиона человек. И если он и уменьшается, то на незначительное количество граждан", — отметил он.

Елизавета Исакова.

Кто и зачем толкает Россию на ближневосточные авантюры?

Петр Львов

19 ноября 2015 в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» бывший советник российского президента по экономике, ныне проживающий в США, Андрей Илларионов разместил свое сообщение под названием «На очереди – удар по Саудовской Аравии?», в котором он утверждает, что «самое главное в событиях последних дней – завершение подготовки к нанесению российскими военными удара по Саудовской Аравии (и, возможно, Катару)». Автор подчеркивает, что «…серия терактов в Египте и Франции, триумфальное проведение саммита G20 в Анталье, де-факто продемонстрированный паралич НАТО, приобретение важного союзника в лице Франции, боевое развертывание и практическая проверка действий флота и дальней авиации на ближневосточном театре военных действий и т.д. – все это подготовило и теперь сделало возможным осуществление вожделенной в течение многих лет стратегической операции по нанесению массированного удара по военным, инфраструктурным, энергетическим объектам на территории Саудовской Аравии и Катара… В ближайшее время Саудовская Аравия (и, возможно, Катар) могут быть объявлены спонсорами международного терроризма, так или иначе причастными к гибели сотен российских граждан. Ссылаясь на ст. 51 Устава ООН, Кремль может осуществить операции возмездия, нацеленные на военные, инфраструктурные, энергетические объекты этих государств».

Тем самым автор пытается запугать Запад тем, что благодаря этим бомбардировкам «возмездия» Москва добьется резкого повышения цен на нефть и газ, что позволит ей не только выйти из экономического кризиса, но еще больше окрепнуть и установить контроль над богатейшими энергоресурсами Ближнего Востока.

Ладно бы Илларионов нагнетал такую истерику. Кто он такой известно – агент влияния США, а может и просто предатель. И выполняет волю тех, кто ему платит. Но, к сожалению, подобный бред можно слышать и от некоторых общественно-политических деятелей в России. Им явно хочется втянуть страну в опасную военно-политическую авантюру с катастрофическими последствиями. – Понятно, когда это делает провокатор А. Илларионов. Но когда подобные призывы раздаются из России – надо внимательно проанализировать, кто за этим стоит. Либо ура-патриоты, либо же те, кто хочет добиться дальнейшего ослабления нашей страны и создать условия для внутреннего недовольства в надежде убрать с политической арены Владимира Путина, утвердив в РФ власть прозападных либералов.

К сожалению, эти настроения подхватили и российские СМИ. Так, 23 ноября с.г. в журнале «Наша версия» № 45 опубликованы две знаковые статьи: «Третья мировая самооборона» и «Туман войны», в которых намекается на возможность российских бомбардировок Саудовской Аравии и Катара. При этом для усиления аргументации приводятся высказывания видных российских военных экспертов уровня Леонида Ивашова, причем по другим аспектам сирийского кризиса и российского военного участия в борьбе с терроризмом, для подкрепления тезиса о возможности проведения сухопутной операции ВС РФ в САР и нанесении бомбовых ударов по двум упомянутым странам. Откровенная провокация!

Отсюда вытекает и совершенно неверное трактование того, как Москва собирается использовать Ст.51 Устава ООН для наказания террористов, ответственных за теракт против российского самолета А321 над Синаем, который был назван президентом РФ «актом агрессии»: «Мы будем действовать в соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединённых Наций, предусматривающей право государств на самооборону». Некоторые тут же прокомментировали это как то, что Верховный Главнокомандующий РФ предпочел «выписать себе лицензию на любой удар по любому государству», которое он сочтет виновным в содействии преступникам или укрывательстве преступников.

Действительно, для ударов по Сирии 51-я статья Устава ООН не нужна. Но ведь организаторы теракта и те, кто мог его профинансировать вовсе не обязательно находятся на территории Сирии или Ирака, контролируемой ИГ. Всем известно, что ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра», «Джунуд аль-Ислам», «Джабхат аль — Фатх» были созданы спецслужбами США, Турции, Иордании при мощном финансировании со стороны ряда монархий Аравии, прежде всего Саудовской Аравии и Катара, как напрямую, так и через исламские благотворительные фонды в этих странах. А многие офицеры спецслужб и спецназа КСА и Катара формально уволились со службы и в качестве «добровольцев» стали инструкторами и командирами группировок вышеупомянутых террористических организаций. Их вина за это не требует особых доказательств. Но это вовсе не означает, что Россия начнет бомбить нефтяную инфраструктуру и нефтяные месторождения Саудовской Аравии или же газовые объекты Катара.

Москва всегда строго придерживается норм международного права. И если для ликвидации непосредственных исполнителей терактов нет необходимости проводить суд, как поступили французы с террористами, которые провели на днях тератаку в Париже и в Мали, то для вынесения приговора организаторам и спонсорам теракта будет проведено тщательное расследование, а уж затем суд. Причем, скорее всего, Москва предложит идею создания международного трибунала по типу нюрнбергского. Что могут не поддержать США, Турция, Великобритания и аравийские монархии. Ведь тогда придется услышать много неприятного о себе и о своей роли в создании, обучении, вооружении и финансировании международного терроризма, что подлежит наказанию в соответствии с известными Конвенциями ООН. Так что, скорее всего, придется судить преступников на территории РФ.

Но вот здесь возникает вопрос – а как доставить преступников в зал суда? Вот тут как раз кроется ответ на вопрос о том, почему Москва заявила о возможности задействования Ст.51 Устава ООН. Но это вовсе не означает бомбардировку КСА и Катара или же высадку российских войск в Сирии, к чему Москву упорно толкают США и НАТО. Достаточно провести краткосрочную операцию спецназа именно в месте дислокации главарей ИГИЛ и других причастных к теракту боевиков, захватить их и доставить в Россию. А если организаторы теракта прячутся не в Сирии или Ираке, власти которых с удовольствием дадут разрешение на проведение подобной спецоперации, то Ст.51 разрешает проводить силовые акции и на территории других стран без согласия их властей, которые укрывают преступников у себя или же не способны своими силами обеспечить их арест в соответствии с требованием страны, подвергшейся «акту агрессии». Но для этого нужно лишь высадить спецназ, арестовать определенные лица и доставить их к месту проведения суда. Причем здесь военная и энергетическая инфраструктура Саудовской Аравии и Катара?

Хочется напомнить: президент В. Путин рассказал на саммите «двадцатки»: «мы… говорили о том, что нужно пресекать пути финансирования террористической деятельности. Я приводил примеры, связанные с нашими данными о финансировании… различных подразделений ИГИЛа в разных странах. Финансирование, как мы установили, идёт из 40 стран, причём в том числе из стран «двадцатки»… Обсуждали необходимость исполнения соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, которая, кстати, была принята по инициативе Российской Федерации, по предотвращению финансирования терроризма». Как всем известно, одной из этих стран, из которой осуществляется финансирование ИГ, и какая при этом входит в G20, является Саудовская Аравия, другая – Катар.

Но прежде чем наказывать конкретные физические или юридические лица, стоящие за терактом, нужно будет получить от исполнителей и путем расследования убедительные аргументы и конкретные факты о причастности Саудовской Аравии, Катара или других стран к финансированию ИГ, объявившего себя и многими признаваемого сейчас в качестве организатора и исполнителя теракта против российского авиалайнера. А это – не вопрос нескольких дней.

Россия накажет преступников и террористов. Но сделает это исключительно в рамках правового поля, на базе положений Конвенций ООН и своего антитеррористического законодательства. А не как ковбой, для которого важнее всего право кольта. Так что не надо толкать нас на сухопутную операцию в Сирии или бомбардировки Саудовской Аравии и Катара. Ясно, кто за этим стоит. Но не надо считать, что в Москве этого не понимают.

Одесса: Локальное измерение украинской революции, кризиса и конфликта

Владимир Дубовик - директор Центра международных исследований ОНУ им. И.И. Мечникова

Резюме Одесская область и город Одесса, находящиеся на черноморском побережье и соседствующие с Румынией и Молдовой, оказались в центре внимания в период Евромайдана, аннексии Крыма и дальнейшей российской интервенции в Украине.

Одесская область и город Одесса, находящиеся на черноморском побережье и соседствующие с Румынией и Молдовой (и Приднестровьем), оказались в центре внимания в период Евромайдана, аннексии Крыма и дальнейшей российской интервенции в Украине. Местным жителям довелось определяться со своими позициями по поводу идентичности и территориальной целостности, вопросам, с которыми им раньше сталкиваться не приходилось. Несмотря на подъем местного сепаратистского движения и насилие, президентские и парламентские выборы 2014 года привнесли более мирную атмосферу в город и регион. С назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили губернатором Одесской области, Одесса проходит через еще одну захватывающую главу в своем развитии.

В период перед Евромайданом Одесса преимущественно поддерживала бывшего президента Виктора Януковича и его «Партию регионов». К концу 2013 года, однако, многие в городе и регионе разочаровались в правлении В. Януковича. Необузданная коррупция, рейдерские захваты предприятий, давление на оппозицию и СМИ, ухудшение экономической ситуации, и неспособность выполнить обещанные социальные программы – все это оказало воздействие. В результате местная электоральная база В. Януковича уже уменьшилась накануне Евромайдана.

Одесса моментально отозвалась на Евромайдан. Национальное движение реально поднялось только в качестве реакции на жестокость милиции, направленной против небольшой группы мирных молодых протестующих, осудивших отказ В. Януковича подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Все недовольство по поводу правление В. Януковича вышло на поверхность в Одессе, как и в других регионах. На следующий день после насилия в Киеве многие одесситы вышли на демонстрацию. Сформировались местные «Евромайдан» и «анти-Майдан». Город, который часто называли аполитичным и оппортунистичным, активизировался.

Аннексия Крыма подтолкнула одесситов к тому, чтобы занять четкую позицию по вопросу территориальной целостности страны и задуматься о месте своего города в этой ситуации. Проукраинский лагерь сформировался быстро, начались марши и демонстрации, ежедневные встречи, множество акций гражданских активистов. Литераторы, журналисты, актеры, музыканты поддержали единство Украины. Вопреки тому, что сообщало российское телевидение, не было отмечено случаев антисемитизма, не говоря уже о анти-еврейских погромах. Многочисленные представители местной еврейской общины поддержали Евромайдан, приняли активное участие в деятельности, направленной на защиту территориальной целостности Украины.

После аннексии Крыма одесситы помогли и разместили в городе и регионе украинских военных выведенных с полуострова. Многие из них осели в Одессе, город стал базой для украинских ВМС. Некоторые допускали, что аннексия Крыма может позитивно сказаться на одесской экономике. Были ожидания того, что некоторые торговые пути переместятся в Одесский регион, туристы, которые ранее ездили отдыхать в Крым, теперь предпочтут Одессу. Однако одесситы быстро убедились в том, что нестабильность, созданная аннексией Крыма и событиями на востоке страны, на самом деле негативно сказалась на местной экономике. Она привела к резкому сокращению числа тех, кто задумывался о посещении региона или ведении бизнеса тут.

Время пребывания В. Януковича у власти создало систему, которая основывалась на личной преданности и патронажных сетях. И хотя этот монстр вымогательства надломился под влиянием Евромайдана, многие элементы остались на местах, особенно на востоке и юге Украины, в том числе и в Одессе. Город столкнулся с опасным сочетанием разных проблем: коррупции, некомпетентности и неблагонадежности. Ключевые городские политики – все члены «Партии регионов» - оперативно покинули ряды партии и партийные фракции в парламенте, областном и городском советах. Но вопрос об их лояльности по отношению к новой власти оставался открытым. Город оказался без какой-либо консолидированной политической элиты, которая была бы способна или стремилась стабилизировать ситуацию. На время Одесса оказалась в состоянии политической анархии.

«Пламя» войны в Донбассе оказало влияние на Одессу. Социальные различия стали более жесткими. Пророссийские настроения, возможно, и присутствовали тут раньше, но они были в состоянии спячки и редко заявляли о себе публично. До этого практическая невозможность превращения в часть Российской федерации превращала сепаратизм в удел маргиналов. Когда же отделение от Украины стало казаться возможным (при помощи российской интервенции), пророссийское сепаратистское движение вдохновилось и активизировалось, при охотном желании принять участие со стороны представителей бывшего режима В. Януковича. Москва запустила мобилизационный клич в виде идеологии «Новороссии» и оказала содействие местным сепаратистам.

Сепаратисты географически обосновались на площади Куликово поле в Одессе. Они как будто появились из ниоткуда, их лидеры были незнакомы для одесситов. Они стали проводить периодические марши, что грозило конфронтацией с проукраинскими группами. Местные правоохранительные органы и органы государственной безопасности практически ничего не предпринимали для пресечения такой деятельности, которая была направлена на подрыв территориальной целостности страны.

Одесса стала важной частью специальной операции, которая теперь проводилась в Украине. Пророссийский лагерь получил массированную финансовую поддержку, а его активисты соревновались между собой в получении финансирования. Присутствие в Одессе Генерального консульства России было особо удобным. Украинская православная церковь (Московский патриархат) имела давнишнюю практику продвижения пророссийской, антиукраинской пропаганды. Ее представитель в регионе Агафангел был одним из самых консервативных и пророссийских священников в рядах церкви. Он базировался в Одессе годами и обладал значительным влиянием на паству и местных политиков.

Антиукраинский поток в российских СМИ был непрерывным и также оказал воздействие на настроения многих. Люди были подвергнуты тщательно продуманным посылам кремлевской пропагандистской машины. Похожие подходы часто присутствовали и на украинских общенациональных телевизионных каналах, за заметным исключением «Пятого канала», который принадлежал Петру Порошенко. Несколько одесских каналов, самые заметные среди них – «Академия» и АТВ, также послушно следовали идеологической линии Москвы.

Несвоевременное решение украинского парламента приостановить действие языкового закона Кивалова-Колесниченко, который представлялся как таковой, что дает более широкие права региональным языкам, в том числе и русскому, было использовано как «доказательство» якобы имевшего место намерения новых украинских властей преследовать русскоязычных жителей. На самом деле права русскоязычных граждан Украины никогда не ущемлялись. Даже сегодня – на фоне российской агрессии против Украины – нет никакой реальной угрозы языковым правам русскоязычных граждан Украины.

Одна из специфических геополитических черт Одессы заключается в ее близости к Приднестровью, которое было и остается источником инфильтрации российских агентов и пророссийских активистов в Одесский регион. Крым тоже оставался источником такой беспрепятственной инфильтрации аж до конца 2014 года, когда транспортные связи с полуостровом были перекрыты.

По мере того как сепаратистское движение, при поддержке России, распространилось в Донецкой и Луганской областях весной 2014 года, складывалось впечатление, что Одесса может стать следующей. Напряжение в городе увеличивалось, и произошли небольшие стычки. Очевидно, что был взят курс на дестабилизацию. 2 мая 2014 года пророссийские радикалы (при молчаливом согласии и даже прямой поддержки части сотрудников правоохранительных органов) атаковали мирный проукраинский марш. Этот марш состоял преимущественно из болельщиков местной футбольной команды «Черноморец». Многие одесситы присоединились к этому маршу, некоторые целыми семьями с детьми. Первые жертвы пали от огнестрельных ранений. Фотографии и видеозаписи проливают свет на использование автоматического оружия со стороны сепаратистов. Последовали столкновения на улицах центра города.

Все происходящее можно было наблюдать в прямом эфире на экранах телевизоров; многие одесситы были возмущены происходящим и вышли на улицы. Преобладающее настроение сводилось к тому, что, видимо, сценарий Славянска и Донецка пытаются реализовать в Одессе. Вскоре инициаторы столкновений оказались в меньшинстве. Здание профсоюзов на площади Куликово поле, рядом с которым находился палаточный городок сепаратистов, было окружено проукраинскими активистами. С обеих сторон использовались коктейли Молотова, камни, металлические предметы. В здании произошел пожар. Были попытки эвакуировать людей из здания и сотни людей вышли из него. Но в конечном итоге этого кровавого дня 48 человек погибли. Это было худшее кровопролитие в Украине после событий в Киеве в конце февраля 2014 года. Относительный мир в городе был грубо нарушен.

Неудивительно, что российская пропаганда представила все эти события как сознательный и злостный акт со стороны украинских правых экстремистов. Но оставались фундаментальные вопросы. Например, действительно ли это была попытка распространить волнения из Донбасса на юго-запад Украины в более мягкой форме (без использования «маленьких зеленых человечков»)? Стала ли трагедия результатом провокации, направленной на кровопролитие и дестабилизацию города и региона? Был ли это некий пробный шар с целью посмотреть на соотношение сил в городе? Или это была местная инициатива, авантюрное действие со стороны части местных сепаратистов (часть из них не приняла участие в событиях)? Возможно, что со временем появится больше информации, но пока четких ответов нет. Адекватного расследования не было, не с точки зрения установления хронологии событий или причин смертей, а с точки зрения установления организаторов столкновений.

Внеочередные президентские выборы в конце мая 2014 года произошли без всяких инцидентов. Петр Порошенко, сам родом из Одесской области, получил здесь более 40 процентов голосов. Во внеочередных парламентских выборах в конце 2014 года партии во главе с президентом П. Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком выступили здесь достаточно успешно. Остатки «Партии регионов» под новым брендом «Оппозиционный блок» выступили в Одессе лучше, чем в других частях страны, но все равно их результат тут был далек от того, что здесь раньше получала «Партия регионов». Некоторые местные политики, ранее имевшие отношение к «Партии регионов» (Сергей Кивалов, Эдуард Матвийчук) выиграли в мажоритарных округах за счет своих известности, опыта и ресурсов.

Попытки дестабилизировать город и регион не прекращаются. Периодически возникают разные «ассоциации» и «советы», которые якобы выступают за права меньшинств. Усилия прилагаются для использования этнической пестроты населения Одесской области, в особенности для раскачивания ситуации в западных регионах области, где в значительных количествах представлены неукраинские этнические группы (гагаузы, румыны, болгары и другие). В конце 2014 - начале 2015 годов имела место серия взрывов в городе, очевидно направленная на запугивание местного населения. Однако эти действия не привели к желаемому эффекту. Жители продолжали жить своей жизнью, и многие внесли свой вклад в противодействие агрессии на Донбассе и в ход реформ в стране. Различия все еще сохраняются, но складывается впечатление, что проукраинские настроения превалируют.

В конце весны 2015 года Одесса привлекла к себе широкое внимание в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность губернатора Одесской области. Среди его задач улучшение экономической ситуации, борьба с коррупцией и проведение реформ. Такое неожиданное назначение вызвало разнообразную реакцию – от глубокой озабоченности и скептицизма до безграничной эйфории. Естественно, остается много вопросов в связи с назначением бывшего президента другого государства губернатором одного из украинских регионов. Сможет ли он найти общий язык с местными и общенациональными политическими игроками, создать хорошую команду администраторов, ужиться с населением, в котором есть и заметный пророссийский контингент?

Саакашвили, без сомнения, успешно проявил себя на данном этапе с точки зрения его связей с общественностью. Он увеличил открытость офиса губернатора, начал диалог с людьми, поощрил общественный активизм, сократил количество государственных служащих, пригласил молодых и многообещающих менеджеров. Он столкнулся с местной коррумпированной таможенной системой, сделал шаги к улучшению транспортной инфраструктуры, принял меры к отмене некоторых незаконных и скандальных захватов земли. На данный момент еще не представляется возможным дать окончательную оценку его деятельности, но можно сказать, по крайней мере, что летом 2015 года климатом и гостеприимством региона воспользовалось рекордное количество гостей Одесщины.

Original in English: Volodymyr Dubovyk. “Odessa: A Local Dimension of Ukraine’s Revolution, Crisis, and Conflict”. PONARS Eurasia http://www.ponarseurasia.org/memo/odessa-local-dimension-ukraine’s-revolution-crisis-and-conflict

Запад устал от Украины

Дмитрий МИНИН

Ко второй годовщине майданной революции Украина приближается с провальными итогами. После развала экономики и обнищания народа наступил паралич самозваной верховной власти. Что вообще можно сказать о руководителях, из которых едва ли не самым умелым политиком выглядит такой человек, как Михаил Саакашвили?

Порошенко, регулярно появляющийся на публике в столь тяжёлом подпитии, что ему позавидовал бы Ельцин, но не забывающий при этом приумножать свой бизнес, потерял всякое доверие. Хамоватые рассуждения Яценюка о том, что «не дадим России привилегированных условий» возврата её же денег, воспринимаются финансистами как тяжелая форма неадекватности. «Вы когда-нибудь раньше слышали, чтобы должник устанавливал своему кредитору срок, в который он должен отказаться от претензий, а в ином случае угрожал бы подать в суд? Такое вообще где-то возможно?» – задается вопросом немецкая Finanzmarktwelt. А ведь по скорости и объемам личных накоплений Яценюк, по оценкам его бывших соратников, давно превзошел Януковича. Вместо того чтобы взаимно контролировать друг друга, на что рассчитывали те, кто привёл их к власти, команды Порошенко и Яценюка вступили в сговор, поделив сферы влияния.

У западных спонсоров киевского режима всё меньше энтузиазма по поводу его поддержки. Миссия МВФ, которая находилась в Киеве 12-20 ноября, дипломатично заявила об углублении взаимопонимания с властями Украины, но при этом подчеркнула, что МВФ ждет от Киева налоговой реформы и представления на рассмотрение Верховной рады бюджета, согласованного с задачами снижения дефицита бюджета и размера государственного долга до безопасного уровня, а также утверждения Верховной радой такого бюджета. Однако ждать этого, похоже, не стоит: предварительное обсуждение обоих законопроектов показало их непроходимость через парламент в предложенном виде ввиду намеченного ими урезания и без того куцых социальных и иных расходов. Рада, кстати, уже провалила ряд требуемых Западом антикоррупционных законопроектов и антидискриминационных поправок в Трудовой кодекс. К тому же МВФ, дезавуируя Яценюка, признал украинский долг России в размере 3 млрд долл. суверенным, то есть государственным, и, следовательно, подлежащим возврату в полном объеме.

Порошенко громогласно объявил, что все страны Евросоюза ратифицировали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, хотя, например, Нидерланды только собираются провести по этому вопросу референдум в апреле следующего года. Это само по себе навевает определенные мысли по поводу состояния, в котором пребывает президент Украины. Главное, однако, в другом: реализация соглашения окончательно похоронит украинскую экономику.

В порядке жеста доброй воли Украина на протяжении всего текущего года не встречала никаких пошлин на пути своего экспорта в ЕС, однако она не только не сумела увеличить экспорт, но и снизила его более чем на треть. С 1 января 2016 года Украина сама должна обнулить все пошлины на импорт европейской продукции, и отступлений от этой стандартной процедуры быть не может. Первое следствие – загнутся остатки промышленности, которой не выдержать конкуренции с продукцией даже «братской» Польши. Второе – окончательно будет потерян российский рынок: там введут заградительные сборы против реэкспорта беспошлинных товаров из Европы, в том числе под видом украинских. Даже перспектива аграрного придатка ЕС не сильно светит Украине, поскольку получение ею санитарных и прочих сертификатов на поставки сельскохозяйственной продукции в Европу может занять долгие годы.

Всякие иллюзии украинцев на этот счет развеял Иоганнес Хан, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства. Он сообщил, что ЕС уже предоставил немало средств для того, чтобы украинский бизнес подготовился к новым условиям рынка. Не было секретом, что после введения Зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕС и Украиной РФ может предпринять ответные действия, заметил И.Хан, «нравится это нам или нет» и «было вдоволь времени, чтобы подготовиться к этому». Короче говоря, никаких компенсаций Киеву за потери, вызванные полноформатным введением ЗСТ, Брюссель выплачивать не собирается. Кроме того, по словам И. Хана, ЕС не собирается направлять никаких самостоятельных миссий в Восточную Украину, как того хотел бы Киев, а придерживается минских соглашений и мандата ОБСЕ.

Даже отмена виз для поездок граждан Украины в страны ЕС (в сложившихся условиях этот шаг крайне сомнителен, так как лучшие специалисты просто покинут страну) вряд ли осуществим. В Европе приходят в полное недоумение от постоянных драк в Верховной раде: если таковы парламентарии, то каковы тогда украинские сантехники? 5 ноября глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер написал Порошенко письмо о том, что «прогресс в реформах в области борьбы с коррупцией остается одним из ключевых приоритетов для достижения безвизового режима», приложив к нему длинный список реформ, которые Украина должна воплотить в жизнь. А это уже из области ненаучной фантастики. Недавно ЕС отказал Киеву в просьбе о предоставлении дополнительных средств для антикоррупционной прокуратуры из-за «опасений, вызванных личностями тех людей, которые принимают участие в отборе» прокуроров этого подразделения. Все поняли, что имелся в виду генеральный прокурор Виктор Шокин, протеже и давний соратник Порошенко, которого обвиняют в подрыве антикоррупционной кампании.

Никакие реформы не проведены и в чрезвычайно коррумпированной судебной системе. В сентябре Украину посетил Кристоф Хейнс (Christof Heyns), спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных и произвольных казней, после чего он заявил, что эта страна живет в «вакууме подотчетности». Хейнс указал, что украинские власти провалили расследование гибели более 100 человек на улицах Киева в последние дни майданной революции, а также гибели 48 пророссийских протестующих в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Оба расследования остановились, и все попытки адвокатов жертв ускорить процесс пресекаются властями, поскольку некоторые подозреваемые в киевских расстрелах до сих пор работают в Министерстве внутренних дел Украины. Хейнс также отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ), «по всей видимости, стоит над законом».

По поводу событий в Одессе доклад представил и Совет Европы. В докладе отмечается, что украинские власти не проявляют «достаточной основательности и тщательности» в расследовании. Доказательства утеряны, поскольку на следующий день уборщики улиц попросту их смели. Доступ к руинам Дома профсоюзов закрыли лишь через несколько дней. Единственный подозреваемый был отпущен на свободу ввиду недостаточного количества доказательств. Тогдашний губернатор Одесской области даже оправдал поджог: мол, такие действия были необходимы для "нейтрализации вооруженных террористов"». Сегодня делом занимаются всего два следователя.

Влиятельная Financial Times полагает, что единство, которое Европа продемонстрировала по отношению к украинской политике России, достаточно слабо и вскоре его заменит более сухой реализм, вследствие чего на первом месте окажутся интересы Германии и Франции. Кроме того, если Европа под влиянием борьбы с терроризмом снова станет «крепостью», то перспективы дальнейшего расширения ЕС и вовсе исчезнут, что крайне негативно отразится на Украине и прочих государствах, стремившихся к членству в Евросоюзе.

В Киеве, похоже, уже и сами не верят в европейскую перспективу, повторяя заклинания о евроинтеграции лишь по инерции. С тоскливой надеждой смотрят украинские власти на Вашингтон, ожидая приезда 7 декабря ответственного за Украину вице-президента США Джозефа Байдена и рассчитывая, что он развеет их страхи по поводу того, что за созданием «глобальной антитеррористической коалиции» про Украину все забудут. Замечено, что именно накануне визитов Байдена почему-то всегда обостряется ситуация на линии соприкосновения украинских войск с ополчением ДНР и ЛНР. Происходит это и сейчас. Выход из полного тупика в Киеве могут усмотреть в развязывании новой военной авантюры на Донбассе, рассчитывая на занятость России операцией в Сирии и надеясь «встряхнуть» Запад, выколотив из него больше помощи. Отмашка от Байдена в этом отношении наверняка станет решающей.

Байден, конечно же, выразит на словах полную поддержку киевскому режиму – не омрачать же двухлетнюю годовщину майдана, крестным отцом которого он был. Однако новую войну на Донбассе он вряд ли благословит. Джо Байден, по сути, является уже такой же «хромой уткой», как и Барак Обама. Портить своей партии рейтинг накануне выборов президента 2016 года, когда американское общественное мнение поддерживает совместную борьбу с терроризмом, он не решится. Ну а если все-таки Киев с Вашингтоном пойдут на обострение конфликта, они тем самым вынесут окончательный приговор майданной революции. Уже 72% граждан Украины недовольны тем, в каком направлении движется страна. Завтра недовольных станет ещё больше, ибо недееспособность киевских правителей бьёт в глаза. И помощи им ждать неоткуда: Вашингтон их лишь подзуживает, а Европа от них уже смертельно устала.

Мегаломания мегаблоков

Транстихоокеанское партнерство как высшая стадия регионализма

Ярослав Лисоволик – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД РФ.

Резюме Неожиданно глобальная экономика оказывается перед парадоксальной реальностью – мир «победившего капитализма» движим прежде всего геополитикой. Действительно, он больше отсылает к Маккиндеру и Хаусхоферу, чем к Кейнсу или Манделлу.

Именно романо-тевтонцы впоследствии плыли по морям;

и именно греко-славяне скакали по степям, покоряя туранские народы.

Так что современная сухопутная держава отличается от морской

уже в источнике своих идеалов, а не в материальных условиях и мобильности.

Х.Дж. Макиндер. «Географическая ось истории»

В начале октября 2015 г. мировая карта торгово-экономических альянсов претерпела беспрецедентную трансформацию в связи с достижением соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Это крупнейшая интеграционная группировка, построенная на основе зоны свободной торговли. По данным ОЭСР, на долю ТТП приходится почти 40% ВВП мира и около четверти мировых экспортных потоков. ТТП – это, выражаясь ленинской терминологией, своего рода «высшая стадия регионализма», так как знаменует создание первой трансконтинентальной интеграционной группировки, которая радикально повлияет на торговые и инвестиционные потоки не только в тихоокеанском бассейне, но и в мировом масштабе.

Партнерство предусматривает не только создание зоны свободной торговли (для Соединенных Штатов это крупнейшее соглашение такого рода), но и улучшение инвестиционного и делового климата, соблюдение трудовых и экологических стандартов. Кроме того, по аналогии с прочими соглашениями США о зонах свободной торговли ТТП включает в себя положения о соблюдении прав на интеллектуальную собственность и либерализацию инвестиционного режима, прежде всего в секторе услуг.

Среди членов ТТП числятся как страны американского континента – Соединенные Штаты, Канада, Мексика, Перу, Чили, – так и Австралия с Новой Зеландией, и такие страны Юго-Восточной Азии, как Сингапур, Бруней, Вьетнам, Малайзия, а также Япония. Предшественником ТТП было соглашение о Транстихоокеанском стратегическом и экономическом партнерстве (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement), основанное Брунеем, Чили, Новой Зеландией и Сингапуром. Заключено в 2006 г., а уже в 2008 г. начались переговоры о его расширении в рамках более масштабного Транстихоокеанского партнерства с участием Соединенных Штатов.

Таким образом, ТТП строилось отнюдь не «с чистого листа». Данное образование – результат уже сложившихся двусторонних и региональных альянсов в регионе. Примечательно, что в числе стран, которые изначально составляли ядро будущего Тихоокеанского партнерства в рамках Транстихоокеанского стратегического экономического партнерства, значатся такие мировые лидеры в выстраивании двусторонних и региональных союзов, как Чили, Новая Зеландия и Сингапур. Все эти государства, будучи лидерами в своих субрегионах (Латинская Америка, Австралия/Новая Зеландия/Полинезия, Юго-Восточная Азия), сумели создать разветвленную сеть двусторонних альянсов, которые нередко выходили за пределы тихоокеанского региона. Присоединение США и Австралии к Тихоокеанскому партнерству еще больше увеличило насыщенность данной группировки двусторонними соглашениями.

ТТП как часть стратегии «конкурентной либерализации США»

ТТП можно подразделить на американскую составляющую, страны ЮВА и Японию, а также Австралию и Новую Зеландию. В ТТП можно выделить региональные группировки – АНЗЕРТА (Австралия и Новая Зеландия), АСЕАН, НАФТА, а также зона свободной торговли между Перу и Чили. Таким образом, члены ТТП могут переводить имеющиеся региональные и двусторонние соглашения на многосторонний уровень, но уже в масштабах всего тихоокеанского бассейна.

Для Вашингтона такой сценарий – логичное следствие проводимой в последние десятилетия стратегии «конкурентной либерализации», в которой сочетание глобализма (многосторонней либерализации), региональной и двусторонней торговой либерализации осуществляется для максимального открытия зарубежных рынков, повышения конкуренции за доступ к американскому рынку и переориентации торговых и инвестиционных потоков в пользу США. При этом по мере ослабления импульсов многосторонней торговой либерализации больший акцент в стратегии внешнеторговой политики Соединенных Штатов делается на оптимальном сочетании региональной и двусторонней торговой либерализации. С этой точки зрения для США создание ТТП – это своего рода mélange от использования двусторонних соглашений (по числу которых Соединенные Штаты являются одними из мировых лидеров) и региональных соглашений (АТЭС, НАФТА).

Страны, принимающие участие в крупном объединении, могут оказаться более ограниченны в построении последующих альянсов, в особенности если данная группировка интегрируется на основе единых регуляторных стандартов, которые могут существенно разниться по регионам. Для государств, являющихся лидерами интеграции в своих регионах, в этих условиях возникает своего рода преимущество первого хода (first mover advantage) – первоочередное заключение торговых соглашений ограничивает пространство для маневра отставшим конкурентам. Результатом становится своего рода «гонка регионализации», когда ведущие мировые державы стремятся первыми охватить своими торговыми правилами и стандартами ключевые регионы, связанные с торговыми потоками и импульсами экономического роста. Именно таким является тихоокеанский регион.

Дальнейшие векторы расширения ТТП указывают прежде всего на Юго-Восточную Азию и государства АСЕАН. Так, среди стран, инициировавших переговоры о возможном присоединении к ТТП, значатся Филиппины (консультации стартовали в сентябре 2010 г.), Таиланд (консультации начались в ноябре 2012 г.),

а также Индонезия (консультации начаты в июне 2013 г., в октябре 2015 г. Джакарта объявила о готовности присоединиться). С включением данных государств в ТТП можно будет говорить о «дружеском поглощении» большей части такой стратегически важной тихоокеанской структуры, как АСЕАН.

Другими важнейшими наблюдателями и потенциальными членами являются Тайвань (переговоры инициированы в сентябре 2013 г.), а также Республика Корея (консультации идут с ноября 2013 г.). Южная Корея является не только одним из наиболее успешных государств региона в области экономической модернизации, но также относится к мировым лидерам в построении диверсифицированной сети двусторонних альянсов на основе ЗСТ. Однако включение этих стран в ТТП может породить дополнительные опасения со стороны Китая относительно изоляции в региональных альянсах, учитывая не только политические трения с Тайванем, но и экономическое соперничество с Южной Кореей.

Наконец, следует отметить заинтересованность Боготы – консультации о присоединении были инициированы колумбийцами в январе 2010 года. Колумбия считается одной из наиболее лояльных США стран – достаточно в этой связи отметить подписание соглашения о зоне свободной торговли между Колумбией и Соединенными Штатами, которое вступило в силу в 2012 г., а также тот факт, что США играют ключевую роль в колумбийской экономике и речь здесь не только о торговле, но и о денежных переводах мигрантов. Для Вашингтона такая мощная региональная группировка, как ТТП, может стать эффективным инструментом укрепления его роли в Латинской Америке, которая в последние десятилетия стала заметно ослабевать.

Аргументы «за» и «против» для мировой экономики

Вслед за ТТП в глобальной цепочке потенциальных альянсов появится второе трансконтинентальное звено – Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, которое объединит рынки Евросоюза и США. В результате в мире возникнут два крупнейших трансконтинентальных торговых блока, ядром которых станут Соединенные Штаты. Выстраивание трансконтинентальных цепочек между Америкой и Азией, а также Европой и Америкой оставит одну зияющую пустоту – а именно евразийское звено между Европой и Азией.

Казалось бы, создание такого мощного альянса в самом сердце наиболее динамичного региона глобальной экономики должно стать именно тем средством, которое поможет вывести мировое хозяйство из периода хронически низких темпов роста. Более того, учитывая, что либерализация в рамках ТТП выходит за рамки стандартного снижения таможенных тарифов и включает в себя также либерализацию инвестиционных потоков, воздействие на экономический рост тихоокеанского региона может оказаться значительным.

Увы, разрастание феномена регионализма до трансконтинентальных масштабов имеет и негативные стороны, связанные в том числе с так называемым эффектом отклонения торговли для тех стран и регионов, которые оказались вне интеграционной группировки. Другими словами, если участники ТТП выиграют от перетягивания на себя торговых и инвестиционных потоков в мировой экономике, то прочие регионы могут эти потоки потерять.

Другим риском, связанным с распространением регионализма, является подрыв роли Всемирной торговой организации (ВТО) в регулировании мировой торговли – появление сотен региональных объединений снижает заинтересованность стран в использовании многосторонней либерализации, открытие рынков становится преференциальным и эксклюзивным. Во многом кризис ВТО в последние несколько десятилетий был связан с активным наступлением регионализма и переходом развитых держав к использованию преференциальных соглашений в условиях более сбалансированного соотношения сил между развитыми и развивающимися участниками ВТО.

Соглашение по ТТП не предполагает торговую либерализацию по отношению к третьим странам, что противоречит принципу «открытости региональных интеграционных группировок» ВТО. Исключение таких крупных игроков, как Китай, без ясной стратегии выстраивания взаимодействия с ним со стороны ТТП создает впечатление, что это объединение носит скорее эксклюзивный, чем инклюзивный характер. В таких условиях вероятно, что позитивное воздействие ТТП на торговлю с третьими странами, а следовательно и на их экономическую динамику, будет умеренным. Чем менее открыта внешнему миру интеграционная группировка, чем больше преференциальная маржа, которую она предоставляет своим членам, тем меньше отдача от создания объединения для экономического роста в мировом хозяйстве.

Помимо обострения противоречий между регионализмом и многосторонним регулированием мировой торговли в рамках ВТО, ТТП может также вызывать трудности, связанные с запуском и выполнением такого масштабного соглашения, в том числе из-за внутриполитического противостояния в соответствующих странах партнерства. Достаточно отметить дебаты в законодательных органах власти США относительно целесообразности создания ТТП. В таких странах, как Япония, Чили или Перу, есть силы, готовые выступить против соглашения, осенью 2015 г. протесты против ТТП имели место в Новой Зеландии. Это же относится и к возможному Трансатлантическому партнерству, против которого прошли массовые демонстрации в Германии и Испании.

Еще одним потенциально негативным фактором ТТП являются единые нормы и стандарты в торговле и экономической деятельности, которые могут входить в противоречие с национальными или затруднять создание прочих альянсов и заключение многосторонних соглашений. Схожий эффект наблюдался в ЕС – страны Восточной Европы (такие как Словакия) высказывали желание создать зону свободной торговли с Россией, но сталкивались с ограничениями.

Возможным «слабым звеном» ТТП является также его крайне неоднородный состав – с одной стороны, в него входят такие высокоразвитые страны, как США и Япония, а с другой – государства с намного более низким уровнем дохода на душу населения, как Вьетнам. Кроме того, у многих стран ТТП есть собственные региональные проекты, прежде всего АСЕАН, а также двусторонние соглашения о свободной торговле с крупными странами – не-членами ТТП. Не исключено, что разнонаправленные политические и экономические импульсы членов такой громоздкой группировки будут в растущей степени влиять на ее политическую и экономическую устойчивость.

Укрупнение региональных интеграционных группировок, отсутствие координации и порождаемая этим «гонка региональных проектов» грозит политизацией процесса глобализации и столкновением интересов ведущих мировых держав, вовлеченных в создание своих региональных блоков. Достаточно вспомнить генезис украинского кризиса и экзистенциальный выбор Украины между Таможенным союзом и западным вектором интеграции с Евросоюзом. В этом отношении создание ТТП может вызвать встречные шаги со стороны Китая, который, не будучи включен в ТТП, попытается создать экономические и политические проекты в Азии, а также на евразийском направлении.

Наконец, появление таких масштабных группировок, как ТТП, может привести не просто к политизации региональной интеграции, но к геополитизации процесса глобализации в целом. Насколько существующая мировая экономика с ее палитрой региональных альянсов отвечает критериям экономической эффективности по сравнению с критериями геополитической целесообразности, еще предстоит изучить – пока же очевидно, что регионализм нередко переходит границы, очерченные исключительно экономикой.

Кто теряет, кто получает дивиденды

Значительные выгоды от создания ТТП получат Соединенные Штаты – причем не только экономические, но и геополитические. Прежде всего США и другие развитые страны будут выигрывать от преференциального открытия для их производителей относительно более закрытых рынков стран ЮВА, таких как Вьетнам, где ставка импортной пошлины достигала почти 6% в 2011 г., в Малайзии она составляла 5% по сравнению с 2% в Соединенных Штатах. Кроме того, инвестиционные соглашения дадут американским компаниям больше возможностей для выхода на перспективные азиатские рынки по сравнению с конкурентами из Европы или Китая.

Улучшение инвестиционного климата в таких странах, как Малайзия и Вьетнам, которое предполагается в рамках реализации ТТП, также будет создавать дополнительные возможности для инвестиционных проектов. Наконец, есть дивиденды, в меньшей степени поддающиеся количественной оценке и связанные с геоэкономическими преимуществами, которые заключаются в создании более разветвленной системы альянсов, позволяющей еще больше перетягивать на себя торговые и инвестиционные потоки. В целом исследование Petri and Plummer (2012) оценивает дивиденды для американского экспорта после формирования ТТП в 124 млрд долларов в год или увеличение экспорта более чем на 4% в год.

Для Канады выгоды оцениваются в 10 млрд долларов в год и рост экспорта на 15,7 млрд долларов. При этом деловые круги Канады отмечают важность ТТП не просто для расширения объема экспорта, но и для диверсификации географии. Одним из ключевых факторов для Канады по укреплению интеграционных связей в АТР за счет ТТП является ограниченное число двусторонних альянсов с азиатскими странами на основе зоны свободной торговли, а также растущая доля мирового среднего класса, сконцентрированная в АТР, – предполагается, что к 2030 г. она возрастет до 66%. Все это означает, что в АТР будет сосредоточен основной потенциал роста не только инвестиций и торговых потоков, но и потребления домохозяйств.

Среди развитых стран наибольшую выгоду от ТТП получает Япония, ее экспорт может вырасти на 14%, а ВВП более чем на 2% в год – во многом здесь отражается то, насколько Япония пока не реализовала потенциал интеграционных проектов в Азии и насколько создание ТТП поможет ей наверстать отставание в интеграционных процессах в АТР.

Среди стран за бортом ТТП наибольшие потери несет Китай – на уровне 0,3 процентных пункта ВВП в год и 1,2 процентных пункта экспорта в год. В числе прочих государств и регионов, которые испытают потери от эффекта отклонения торговли, значатся Европа, Индия и Россия. Размер потерь выглядит скромно на фоне положительных высоких оценок для стран партнерства, в особенности таких как Вьетнам и Малайзия – им исследование Petri and Plummer (2012) сулит рост ВВП к 2025 г. более чем на 6% и 13% соответственно. Хотя либерализация торговли и инвестиций, а также улучшение инвестиционного климата дает определенный положительный эффект для мирового хозяйства в целом, необходимо соизмерять данные дивиденды со сценариями многосторонней торговой либерализации, а также более открытой либерализации, которая распространяет часть открытия рынков того или иного объединения на третьи страны.

Что касается России, то появление ТТП и перспективы потери торговых и инвестиционных потоков, которые будет перетягивать на себя данная группировка, вероятнее всего обострит необходимость активизации евразийской интеграции как со странами ближнего зарубежья, так и с ключевыми игроками в Азии, прежде всего с Китаем. Нужно будет также искать пути оживления западного направления евразийского взаимодействия с Евросоюзом для построения весомого противовеса транстихоокеанской интеграции. Потребуется более решительная торговая и инвестиционная интеграция со странами БРИКС – пока данное направление интеграционной активности со стороны России практически не исследовано.

Москве также придется искать пути налаживания взаимодействия с ТТП и другие форматы в рамках АТР, которые могли бы с течением времени сблизить российские интеграционные процессы с ТТП – одним из таких форумов может стать АТЭС, а другим ориентиром – сближение со странами АСЕАН. В более общем плане необходимо стремиться к созданию альянсов в АТР, которые отвечают нормам ВТО, параллельно проводя в данной организации работу по формулированию правил или, возможно, даже своего рода «кодекса поведения» для региональных объединений. Такого рода «кодекс» мог бы включать в себя требования к региональным интеграционным группировкам соответствовать нормам ВТО относительно открытости, транспарентности переговоров, распространения либерализации на третьи страны.

Мир геополитики вместо экономического миропорядка

Каковы контуры будущей мировой экономики после формирования Транстихоокеанского партнерства? Следующий этап мега-стройки для мирового регионализма будет концентрироваться вокруг трансатлантической оси, которая призвана объединить США и ЕС в Трансатлантическое партнерство на основе зоны свободной торговли. По оценкам ЕС, на данный блок будет приходиться почти 30% мировой торговли товарами, почти 40% торговли услугами и почти 50% мирового ВВП. При этом на европейские инвестиции приходится почти 70% всех прямых зарубежных инвестиций, направляемых в Соединенные Штаты.

Комбинация Трансатлантического и Тихоокеанского партнерств под предводительством США объединит около половины мировых экспортных потоков. Такого рода мощь уже вполне может претендовать на глобальный масштаб, соперничающий с такими мировыми институтами, как ВТО. И пусть доля ВТО составляет более 90% мировой торговли, с точки зрения новых импульсов торговой либерализации действенность организации оказывается под вопросом по сравнению с динамичными региональными мега-образованиями, в компетенцию которых входит не только торговля товарами, но и либерализация инвестиционных потоков.

Другими словами, два трансконтинентальных альянса образуют своего рода ВТО-2, которая может быть дополнена координацией валютной политики, а также созданием совместных институтов развития. В результате регионализм почти достигает своих возможных пределов, соперничая по масштабам с глобальными структурами. Отличием такой системы от современной архитектуры международных институтов является преференциальный характер экономических отношений, а также центральная роль, которую в данной модели регионализма играют США.

Совершенно неожиданно мировая экономика оказывается перед парадоксальной реальностью – мир «победившего капитализма» движим скорее геополитикой, а не экономикой. Действительно, сегодняшний мир больше похож на представления Маккиндера и Хаусхофера, чем Кейнса или Манделла (автора теории оптимальных валютных региональных альянсов):

вместо многосторонней торговой либерализации миром в растущей степени правит протекционизм (в том числе за счет конкурентной девальвации валют), который отстаивали такие классики геополитики, как Хаусхофер;

формирование региональных блоков идет по пути «сфер влияния» и сверхрегионов (pan-regions/Pan-Ideen) Хаусхофера, а не на основе критериев оптимальных валютных зон Манделла;

вместо равномерной торговой либерализации в рамках ВТО или скоординированной эволюции региональных группировок с учетом воздействия на третьи страны (spillover effects) мировая карта современного регионализма удивительно напоминает эскизы Маккиндера – океанические державы Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического партнерства душат в своих объятиях континентальные/сухопутные страны Евразии.

Перефразируя Маккиндера, который говорил, что владеть хартлэндом (а значит и миром) будет та страна, которая контролирует Восточную Европу, в сегодняшних условиях именно тихоокеанский бассейн – это геоэкономический pivot (ось), своего рода ключевой фактор в конкуренции различных региональных проектов в мировой экономике. Неслучайно первый трансконтинентальный проект в области внешнеторговой либерализации создается именно в тихоокеанском регионе.

С образованием ТТП регионализм выходит на новый, трансконтинентальный уровень, превращается в мегарегионализм, который подрывает основы многосторонней либерализации мировой торговли и выдвигает на передний план право сильных и наиболее преуспевающих стран определять векторы экономической интеграции. Такая «мегаломания мегарегионализма» чревата развитием глобальной экономики в направлении однополярного экономического порядка, «нового вашингтонского консенсуса», строительным материалом для которого служат уже не только и не столько институты Бреттон-Вудского мира, сколько крупнейшие региональные интеграционные группировки.

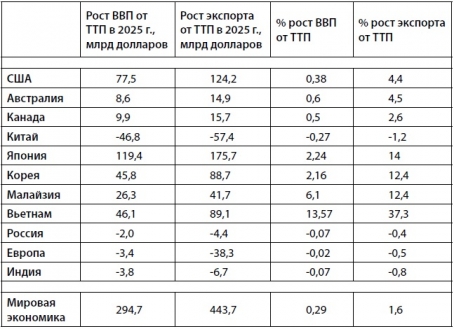

Таблица 1. Рост ВВП и экспорта отдельных стран в связи с созданием ТТП

Источник: http://www.iie.com/publications/pb/pb12-16.pdf

Сирийский гамбит Москвы

Риски и перспективы первой «заморской» операции России

Сергей Минасян - доктор политических наук, заместитель директора Института Кавказа (г. Ереван).

Резюме Важнейшей особенностью сирийской кампании стала стратегическая внезапность и сохранение Россией военно-политической инициативы в глобальном измерении. Во второй раз за два года Кремль застал всех врасплох.

Российская операция в Сирии стала важнейшим мировым событием с серьезными последствиями как в региональном, так и в глобальном измерении. Кампания только разворачивается, и чтобы оценить ее динамику и перспективы, важно понять контекст «сирийского гамбита» Москвы и ключевые военно-политические аспекты.

Региональный контекст и политические предпосылки

Ключевую роль в принятии российским властями решения о военном вовлечении в сирийский конфликт, по всей видимости, сыграли события весны 2015 г., когда после потери Идлиба на севере страны и ряда других районов позиции режима Асада катастрофически пошатнулись.Неудачи не только деморализовали военную машину и иррегулярные группировки лоялистов, но и вызвали волнения в руководстве многочисленных и конкурирующих сирийских спецслужб. Падение Пальмиры с демонстративным разрушением ее исторических памятников символизировало победу исламистов на фоне продолжающегося падения духа сирийской армии и силовых структур.

К сентябрю 2015 г. насущно стоял вопрос действий на упреждение. Москве необходимо было предпринять что-то до того, как международная коалиция и ее региональные союзники, в первую очередь Турция, решатся на создание бесполетной зоны над Сирией. Как предполагали в Москве, появление там даже сравнительно ограниченной зоны рано или поздно привело бы к воздушным ударам с предсказуемым исходом, как это было в Ираке и Ливии.

Турецкий фактор играл важную роль в эскалации сирийского кризиса. Анкара – один из наиболее непримиримых противников Асада, турецко-сирийская граница является основным путем снабжения умеренной оппозиции, а демпинговая контрабанда нефти через турецкую территорию – важный источник финансирования ИГ. С июля 2015 г. турки приступили к собственной воздушной кампании в Сирии под лозунгами борьбы с терроризмом, однако наносили удары в основном не по исламистам, а по отрядам курдских ополченцев.

После того как Россия начала операцию, выяснилось, что амбиции и неоосманские иллюзии Анкары в сирийском конфликте не вполне соответствуют ее возможностям. Попытки Москвы договориться с Анкарой о взаимодействии оказались бесплодными. В результате Турции пришлось терпеть переброску российских вооружений и снаряжения в Сирию через собственные черноморские проливы, будучи ограниченной положениями Конвенции Монтрё, а также отказаться от идеи создания бесполетной зоны. Залеты на турецкую территорию российских истребителей, начавших боевые вылеты на севере Сирии, вызвали еще более нервную реакцию в Анкаре. Свое недовольство она продемонстрировала «случайным» нарушением в начале октября 2015 г. турецкими военными вертолетами границ Армении, охраняемых российскими пограничниками.

Отсутствие договоренностей с Турцией Москва компенсировала ситуационным региональным военным альянсом с Ираном и Ираком. Непосредственно перед началом российской операции в Багдаде был создан четырехсторонний координационный центр, ответственный за сбор и анализ текущей военной информации, и даже, по всей видимости, совместное оперативное планирование. Учитывая очевидную зависимость центрального иракского правительства от США, участие Багдада было для Москвы принципиальным.

Символическим подтверждением намерений сторон стал удар по целям на севере Ирака и Сирии российских крылатых ракет 3М14 «Калибр», выпущенных 7 октября 2015 г. с кораблей российской Каспийской флотилии. Политический смысл запуска российских аналогов американских «Томагавков», пролетевших над территориями Ирана и Ирака, заключался в демонстрации общности целей этих стран и России. Другим косвенным итогом запуска ракет именно из юго-западной акватории внутреннего Каспийского моря стало недвусмысленное предупреждение о недопустимости дальнейшей эскалации военно-политической ситуации в том числе и на Кавказе.

Другому важному военно-политическому игроку в регионе – Израилю – приходится выбирать между плохим и худшим – сохранением поддерживаемого Ираном и ливанской «Хезболлой» режима Асада и победой радикальных исламистов. Москве, кажется, удалось обеспечить относительный нейтралитет Тель-Авива. В рамках переговоров между Путиным и Нетаньяху в Москве состоялась также встреча главы израильского Генштаба с российским коллегой, они обсудили координацию военной деятельности. Одно из основных условий израильской стороны – современное российское вооружение не должно попасть в руки шиитской «Хезболлы». Москва, видимо, это гарантировала.

Очевидно, что в отличие от Израиля Соединенные Штаты, их европейские союзники, а также арабские монархии отрицательно отнесутся к любым шагам, направленным на спасение режима Асада. В случае успеха российской операции позиции Вашингтона на Ближнем Востоке могут быть поставлены под сомнение, но пока он выжидает, оценивая масштабы и последствия неожиданного предприятия России. В Америке не скрывают надежд, что «стратегическое терпение» США позволит России глубже завязнуть в сирийском кризисе с возрастающими для Москвы потерями.

Однако арабские монархии (как и Турция) не могут даже в краткосрочной перспективе игнорировать действия Москвы. Они способны существенно усилить поддержку сирийских оппозиционеров, вплоть до открытых поставок самых современных видов оружия, которые в состоянии повлиять на ход противостояния.

Гражданская война в Сирии и международная коалиция

Гражданская война в Сирии идет уже несколько лет. Результаты ее как с политической, так и с гуманитарной точек зрения катастрофичны для страны, ее государственности и населения.

Сирийская война и авиационная кампания США и многонациональной коалиции против «Исламского государства» с первого взгляда являются некими «клонами» предыдущих конфликтов в Ираке, Афганистане и Ливии. Однако есть две отличительные черты.