Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Государственная Фискальная Служба Украины опубликовала письмо-разъяснение об особенностях применения правил трансфертного ценообразования в нашей стране (Письмо № 19545/6/99-99-19-02-02-15).

В частности, согласно украинскому налоговому законодательству, экономические операции признаются контролируемыми если при этом выполняются два главных условия:

доход субъекта-налогоплательщика от любой деятельности превышает 50 млн. гривен (за вычетом косвенных налогов) за соответствующий отчётный год;

объём этих операций с каждым контрагентом превышает 5 (пять) млн. гривен (за вычетом косвенных налогов) за соответствующий отчётный год.

Кроме того, для целей начисления корпоративного налога на прибыль контролируемыми являются операции одной из сторон которых является субъект-нерезидент, зарегистрированный в стране или территории, которая включена в специальный перечень государств, подпадающих под правила ТЦО (этот перечень утверждается Кабмином). Если же одной из сторон операции является субъект из страны, не фигурирующей в списке, то такие операции не являются контролируемыми по определению.

Если в цепочке операций между резидентом-налогоплательщиком и его связанным лицом-нерезидентом право собственности на предмет такой операции прежде чем перейти от налогоплательщика к связанному лицу-нерезиденту (в случае экспортных операций) или прежде чем перейти от связанного лица-нерезидента к резиденту-налогоплательщику (в случае импортных операций), переходит сначала к одному или нескольким несвязанным лицам, такая операция для целей налогообложения налогом на прибыль предприятий всё равно будет считаться контролируемой операцией если эти несвязанные лица:

не выполняют в этой цепочке операций существенных функций, связанных с приобретением или отчуждением товаров (работ, услуг) между связанными лицами;

не используют в такой цепочке операций существенных активов или не принимают на себя существенных рисков при организации приобретения или отчуждения товаров (работ, услуг) между связанными лицами.

При этом:

Под существенными функциями и активами понимают такие функции, которые связанные лица не могли бы выполнить самостоятельно в своей обычной деятельности без привлечения других лиц и использования активов таких лиц. А под существенными рисками понимаются риски, принятие которых является обязательным для обычной деловой практики при проведении таких операций.

Группа Всемирного Банка обновила свой ежегодный рейтинг стран по лёгкости ведения бизнеса (Doing Business). Первое место в рейтинге-2016 занял Сингапур. Пальму первенства эта азиатская юрисдикция удерживает уже десятый год подряд.

Рейтинг Doing Business описывает количественные индикаторы регулирования бизнеса и защиты права собственности в 189 странах мира.

Первая 10-ка обновлённого рейтинга выглядит следующим образом:

Сингапур

Новая Зеландия

Дания

Южная Корея

Гонконг

Великобритания

США

Швеция

Норвегия

Финляндия

Украина в новом рейтинге поднялась за год на 4 позиции (с 87-го на 83-е место) - в основном за счёт значительного упрощения процесса регистрации нового бизнеса. Россия за тот же период поднялась на 3 позиции и заняла 51-е место. Самый впечатляющий рывок совершил Казахстан, поднявшись за год сразу на 12 позиций и заняв 41-е место.

Результаты заочного «капиталистического соревнования» среди республик бывшего СССР выглядят так:

Эстония (16)

Литва (20)

Латвия (22)

Грузия (24)

Армения (35)

Казахстан (41)

Беларусь (44)

Россия (51)

Молдова (52)

Азербайджан (63)

Кыргызстан (67)

Украина (83)

Узбекистан (87)

Власти Лихтенштейна подписали соглашение с Европейским Союзом о взаимном автоматическом раскрытии информации о финансовых счетах своих резидентов.

Информация, подлежащая обмену, будет включать в себя данные о балансе на счетах, полученных доходах от перепродажи активов, а также трансграничных доходах от процентов, роялти и дивидендов. В качестве идентифицирующих данных в информационных отчётах будут обозначены: имя, дата рождения, адрес и налоговый идентификационный номер владельца счёта.

Подписанный договор об обмене информацией вступит в силу с 2017 года, а информацию начнут собирать уже со следующего (2016-го) года.

Напомним, в мае 2015 года аналогичное соглашение было подписано между ЕС и Швейцарией (обмен информацией там начнётся на год позже - с 2018 года). Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о подписании таких же договоров с Андоррой, Монако и Сан-Марино.

Таким образом, совсем скоро Европа станет гораздо более прозрачной и надёжно спрятать свои средства резидентам ЕС станет гораздо сложнее, поскольку практически все европейские налоговые гавани по сути будут ликвидированы.

Европейский Суд (European Court of Justice) в своём решении постановил применять к субъектам, которые занимаются обменом национальных валют на виртуальную крипто-валюту Bitcoin, освобождение от НДС.

Соответствующее решение было принято 22 октября 2015 года в деле «Skatteverket v. David Hedqvist (C-264/14)». Суд разъяснил, что случаи приобретения виртуальной крипто-валюты должны регулироваться Директивой ЕС об НДС (VAT Directive), которая среди прочего предусматривает исключение из налогообложения операций, связанных с валютой, банкнотами и монетами, используемыми в качестве законного платёжного средства.

Таким образом, европейская судебная практика по сути приравняла Bitcoin к законному платёжному средству, а обмен денег на Bitcoin - «валютообменной операцией».

Сегодня в ФМС России для журналистов российских СМИ состоялся брифинг заместителя руководителя Службы Вадима Яковенко. На встрече обсуждались вопросы оплаты иностранцами единого трудового патента, а также пребывания граждан Украины на территории России.

– ФМС России совместно с Федеральным казначейством разработан механизм автоматической идентификации оплаты патента на осуществление трудовой деятельности и соответственно продление законности пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации, – проинформировал заместитель главы миграционной службы.

Информация обо всех оплаченных патентах обновляется в ежедневном режиме. Это сделало бесполезным предоставление фальшивых бумажных квитанций об оплате разрешительного документа. Если данные о платеже своевременно не поступят в ФМС России, тогда иностранный гражданин может быть привлечен к административной ответственности, вплоть до аннулирования патента и закрытия въезда в Российскую Федерацию.

Всего с 1 января 2015 г. миграционной службой уже оформлено иностранным гражданам более 1,5 млн. патентов. Экономический эффект – в региональные бюджеты поступило более 24,2 млрд. рублей, что в 1,7 раза превысило аналогичный показатель 2014 года (14 млрд. рублей).

– В течение 2015 года Федеральная миграционная служба, руководствуясь гуманитарными соображениями, неоднократно продлевала всем категориям граждан Украины срок временного пребывания в Российской Федерации, – продолжил Вадим Яковенко. – Последний срок продления заканчивается 31 октября 2015 года. Всем гражданам Украины, находящимся сегодня в России, остается 30 дней для определения своего правового статуса. Исключение будет сделано для украинских граждан, прибывших в экстренном массовом порядке из юго-восточных областей Украины. Для них порядок пребывания остается прежним.

В настоящее время на территории Российской Федерации находится порядка 2,6 млн. граждан Украины, из них – из юго-восточных регионов прибыло более 1 млн. человек. Из оставшихся 1,6 млн. граждан Украины, более 600 тыс. на сегодняшний момент являются нарушителями режима пребывания на территории Российской Федерации.

В рамках заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) было подписано Соглашение об условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в государствах — участниках СНГ. В заседании приняли участие министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, представители Азербайджанской и Киргизской Республик, Туркменистана, Украины, а также Республик Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана.

Глава Минкомсвязи России отметил, что механизмы ценообразования играют важную роль в системе государственного регулирования телекоммуникационной отрасли: конкурентные цены на тарифы позволяют операторам сокращать затраты на производство. Николай Никифоров сказал, что необходимо применять справедливые нормы в законодательстве стран Регионального содружества в области связи (РСС) на национальном уровне, в частности по вопросам двойного налогообложения, правил осуществления тарификации, а также принципов регулирования.

«Подписанное сегодня соглашение — еще один шаг к преодолению дискриминации при оказании услуг международной связи. Соглашение создаст новые возможности для расширения услуг международной связи, повысит их качество и доступность. Уверен, что благодаря принятому документу информационное обществ стран СНГ будет развиваться еще более динамично и эффективно», — сказал Николай Никифоров.

Подписанное соглашение также позволит руководителям телекоммуникационной отрасли стран — участниц СНГ вносить соответствующие поправки в отраслевые законодательства.

Напомним, проект соглашения обсуждался на совместном заседании Совета глав администраций связи и Координационного совета государств — участников СНГ по информатизации при РСС, который состоялся в июле 2014 года в Астане.

Справка

Проект «Соглашения об условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в государствах — участниках СНГ» разработан во исполнение «Соглашения о сотрудничестве в развитии использования систем сотовой подвижной связи» от 17 января 1997 года и решения Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года «О состоянии конкуренции на рынке телекоммуникации государств — участников СНГ». Проект соглашения был одобрен на заседании Экономического совета СНГ 11 сентября 2015 года.

Эрдоган на перепутье: возможная смена власти в Турции

Петр Львов

1 ноября в Турции должны пройти досрочные парламентские выборы. Впервые за долгие годы правящая партия Реджепа Эрдогана ПСР (Партия справедливости и свободы) не уверена в том, что даже в коалиции с другими партиями она сможет остаться у власти и сформировать правительство. Причин для этого много – провалы по всем направлениям: от внешней и внутренней политики, до деградации ситуации с безопасностью и резкого роста терроризма. Отдельно стоит курдская проблема. Политические сложности вызваны прежде всего дестабилизацией ввиду участия в сирийском конфликте и нарушения мирных договоренностей между курдами и турецкими властями. Во многом это связано с политикой Турции под знаменем борьбы с ИГИЛ, которая де-факто превратилась в борьбу с курдами и сирийцами-сторонниками Башара Асада. Страна быстро превращается в очаг терроризма. Громкие теракты стали чуть ли не нормальными явлениями в Анкаре и Стамбуле, других крупных городах и на юго-востоке страны. Реджеп Эрдоган явно теряет контроль над ситуацией.

Новая Османская империя?

Турецкого президента во многом губит чрезмерная амбициозность, упрямство и тяжелый личный характер. Как только в арабском мире начались «цветные» революции и режимы начали падать один за другим, Эрдоган решил воспользоваться ситуацией и восстановить лидерство Турции на Ближнем и Среднем Востоке, причем чуть ли не в роли Новой Османской империи, куда арабские государства вошли бы на правах вассалов. Причем, не имея для достижения этого «проекта» финансовых ресурсов, он привлек для реализации этой идеи Саудовскую Аравию и Катар, которые должны были оплачивать военно-политическую деятельность Анкары. Возникла ось Анкара – Эр-Рияд − Доха, причем на самых разных уровнях, включая военную и разведывательную координацию. Но получилось так, что имея мощную армию и большой политический вес, Турция не имела финансовых средств на воплощение своих планов. В результате, она сама стала зависеть от политической линии Саудовской Аравии и Катара в арабском мире и в отношении Ирана, поддержав их действия в Ливии, Йемене, и, что особенно губительно – в Сирии, а также поддавшись антииранской риторике аравийских монархий.

А сам Эрдоган все больше превращался в радикального политического деятеля исламистского типа. Османской империи не получилось: против этого выступили другие крупные и влиятельные региональные страны, в том числе Иран, Ирак, Египет и Израиль. Причем с Израилем, отношения с которым раньше были важны для Турции (с этой страной даже проводились совместные военные маневры), напряженность выросла до состояния открытой вражды. А грубое вмешательство в Сирию привело к тому, что на территорию Турецкой республики хлынули миллионы беженцев, что легло серьезным бременем на бюджет страны. Кроме того, Анкара приняла участие в подготовке и вооружении боевиков террористических и исламистских организаций для борьбы против Башара Асада, создав на своей территории специальные тренировочные лагеря на саудовские и катарские деньги. Неоднократно Анкара пыталась убедить США ввести бесполетную зону над северной частью САР, а также создать «гуманитарный коридор» на сирийской территории вдоль своей границы и ввести туда турецкие войска для его защиты. Но и эта идея не прошла, по крайней мере пока. В Вашингтоне прекрасно понимают, что туркам это нужно исключительно для установления контроля над курдскими районами САР и для лечения и подготовки боевиков, а вовсе не для борьбы с ИГИЛ.

А ведь до «арабской весны» обе страны получали огромные доходы от сотрудничества во многих сферах: Турция реализовывала свою концепцию неоосманизма, завязывая Сирию на свои ресурсы (электроэнергия, углеводороды, сельхозпродукция, вода), а Дамаск превращался в полноценный торговый и логистический центр региона.

Аналогичный «фокус» Эрдоган попытался провернуть и в отношении Ливии, с которой Анкару связывали мощные экономические связи. Однако турецкая авантюра против Муаммара Каддафи привела к тому, что теперь турки имеют там чистый «ноль». Линия Эрдогана на встраивание Иракского Курдистана в неоосманскую империю привела к обострению отношений с Ираком и Иракским Курдистаном, которые всегда были важным экономическим и энергетическим партнером Анкары. А в отношении Ирана Турция неоправданно практикует каждые 2-3 месяца «таможенные войны» и постоянно шантажирует отказом от покупки иранского газа, если Иран в очередной раз не снизит цену на свой поставляемый газ…

О том, что шансы Анкары при Эрдогане войти в ЕС равны нулю, особенно после того, как летом-осенью с.г., действуя в сговоре с Саудовской Аравией, турки выпустили в Европу сотни тысяч беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и Пакистана, и говорить не приходится. С США дела обстоят тоже совсем не гладко. Так что неоимперии из Турции не получилось.

Экономические сложности − результат политических ошибок

Среди экономических проблем в Турции стоит особо отметить экономическую стагнацию, вызванную падением турецкой лиры. Уровень инфляции оказался выше прогнозируемого, достигнув в сентябре с.г. 8%. Ситуация обострилась после выборов в парламент 7 июня 2015 года. Тогда впервые за 13 лет Партия справедливости и развития Эрдогана потеряла абсолютное большинство голосов, что, безусловно, оказало свое влияние на экономику государства. Попытки сформировать коалиционное правительство не удались, было сформировано временное правительство, следствием чего и стали намеченные на 1 ноября досрочные выборы.

Во-вторых, крайне негативные миграционные процессы, еще больше усугубившие ближневосточную ситуацию в целом и в Турции в частности. Обеспечение 2 миллионов беженцев стоит Турции $8 млрд. А с августа с.г. арабские беженцы буквально потекли в Европу морскими путями через Средиземное море. Их путь пролегает через территорию Турции, а это значит, что договорившись с Анкарой, ЕС сможет сдержать наплыв сирийских граждан на свои территории и сэкономить Европейскому Союзу миллиарды евро на их прием и устройство, а также тысячи тонн материалов на строительство антимиграционных заборов. Но Турция, идя на поводу Саудовской Аравии, явно не хочет договариваться с Брюсселем, и поток беженцев не уменьшается, хотя Анкара получила обещание Евросоюза выделить 3 млрд. долл. на размещение мигрантов на своей территории. При этом Эрдоган «попал в лапы» Ангелы Меркель, которая поймала его на крючок «вступления в ЕС».

В-третьих, значительную роль в экономическом спаде страны сыграла абсолютно ничем неоправданная политика Эрдогана в отношении России ввиду прерванного соглашения по четырем веткам «Турецкого потока» и спада российского участия в туристическом секторе Турции. Еще недавно казалось, что замена «Южного потока» «Турецким» приведет к появлению стратегически важного союза Россия − Турция. Что Турция может стать доминирующим транзитным хабом на Ближнем Востоке для Южной Европы , о чем мечтал Эрдоган, пока явно не получается. Российская сторона вместо запланированных четырех веток газопровода общей мощностью 63 млрд. кубометров газа в год решила ограничиться одной, мощностью 15,75 млрд. кубометров в год.

А тут еще заявления, что Анкара вообще откажется от закупок российского газа. И все из-за того, что российские истребители на несколько секунд при посадке на базу Хамейм вблизи Латакии случайно влетали в воздушное пространство Турции. Но разве эта адекватная реакция? («Чья корова мычало бы», самолеты самой Турции практически ежедневно нарушают воздушное пространство Сирии и Ирака, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям сирийских курдов, расположенных в этих странах, и никто на Западе и НАТО этого не замечают). В данный момент Турция получает газ главным образом из трех стран: из России, Ирана и Азербайджана. Около 60% природного газа, который потребляет Турция, поступает из России. Одна только эта цифра показывает, что ей сложно отказаться от российского газа. Кроме того, природный газ используется не только в быту и отопительных котлах, но и в высокой степени при выработке электроэнергии. Для миллионов турецких потребителей природный газ, вероятно, можно заменить сжиженным, но это крайне сложно реализовать в случае парогазовых установок, служащих для производства электроэнергии. А вот около половины потребляемого электричества производится за счет природного газа и не менее четверти − за счет российского газа. Турция действительно максимально производит электроэнергию с помощью воды и угля, но за счет этих средств обеспечить совокупный спрос невозможно. То есть для выработки электричества потребление газа неизбежно.

Что касается доходов от российских туристов, то, как утверждают эксперты, туристический сегмент Турции лишился полумиллиона россиян за первую половину 2015 года, а это на 25% ниже прошлогодних показателей. Причина в том, что российские граждане в условиях недружественных заявлений турецких лидеров предпочитают Сочи и Крым, а также ввиду политической нестабильности в стране и появления там реальных террористических угроз. В целом доходы туристического сегмента Турции сократились почти на 14% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в рамках политики импортозамещения Москвы, Анкара существенно нарастила экспорт своей сельскохозяйственной продукции в Россию вместо европейских поставщиков. Но ведь Россия это легко может заменить на аналогичную и не менее качественную продукцию из Ирана, который вполне способен стать альтернативой турецким овощам и фруктам. А в ЕС они не нужны: свою сельхозпродукцию девать некуда.

Проблемы с этническими меньшинствами

Политика Эрдогана по отношению к своим курдам и другим этническим меньшинствам всегда была непоследовательной. Но теперь она стала распространяться на курдов соседних Ирака и Сирии. Ясно, что основной «враг» Анкары собственные курды в лице Рабочей партии Курдистана (РПК). Лидер Иракского Курдистана Махмуд Барзани пытается свернуть ее деятельность в Северном Ираке. Но это сложно, и боевики РПК создали свои лагеря вдоль границы Ирака и Турции. ВВС Турции наносят по ним удары, жертвами которых часто становится мирное население иракских курдов. Кроме того, РПК пользуется симпатиями как иракских, так и сирийских курдов. Да и в Сирии турецкая авиация зачастую бомбит не позиции ИГИЛ, а курдских военных формирований, сражающихся с террористами. Так что в обоих случаях Эрдоган действует жестко, еще больше поощряя ненависть курдов к себе лично и к Турции в целом.

Более того, еще при нерешенном курдском вопросе назревает проблема с другим этническим меньшинством − турецкими киприотами. Президент Северного Кипра Мустава Акынджи заявил недавно газете Today Zaman, что объединить Кипр можно за несколько месяцев. Будучи разделенными с 1974 года, представители киприотов планируют объединить турецкую и греческую части, если переговоры с греками-киприотами будут продолжаться в том же темпе. Северный Кипр уже начал работы по переходу государственной валюты с турецкой лиры на евро. И если Анкара будет препятствовать этому процессу воссоединения Кипра, то Греция и Кипр будут блокировать всякую возможность вступления Турции в ЕС, до тех пор пока не решится судьба этнически разделенной страны.

Расклад сил и перспективы

Перед выборами обстановка накаляется с каждым часом. При этом все опросы показывают, что стратегия политтехнологов Эрдогана не работает – электорат не отказывается от поддержки курдской партии, и она в любом случае набирает более 10 процентов голосов, а сама ПСР, наоборот, даже теряет до 5 процентов. Население Турции справедливо винит в беспорядках, совпавших по времени с потерей большинства ПСР, собственно партию и лично Реджепа Эрдогана. Они попали в такое электоральное «болото», где любое движение только сильнее отталкивает голосующих, не являющихся фанатичными приверженцами ПСР (а таковых не более половины от проголосовавших за них 7 июня).

Последний шанс, судя по всему, власти видят в совершенно необдуманном и катастрофическом варианте. До выборов ситуация на юго-востоке страны будет еще сильнее усугубляться, и, возможно, под ударами ВКС РФ и сирийской армии начнется массовый исход боевиков-террористов всех мастей из Сирии на турецкую территорию с последующими результатами в виде терактов и беспорядков. Речь идет о десятках тысяч вооруженных бандитов. Властям «придется» ввести режим чрезвычайного положения. Под жестким контролем полиции и жандармерии в этих районах, от которых зависит судьба курдской партии, будет обеспечено «правильное» голосование. В итоге ДПН не преодолеет 10-процентный барьер, а ПСР получит более 275 голосов, и Эрдоган сможет и дальше реализовывать единоличное правление, а главное – никто не посмеет продолжить следствие по коррупции его семьи и приближенных. Наверняка будет каким-либо способом изменена Конституция и введена президентская форма правления. Но тогда дела этого новоявленного Саддама обстоят совсем плохо. Уже сейчас понятно, что турецкие политтехнологи с Эрдоганом во главе делают ошибку за ошибкой и ведут страну к пропасти, пытаясь сделать из быстро развивающегося светского государства очередную ближневосточную диктатуру времен «холодной войны», имитируя исламизм. Но сама Турция этого сделать не позволит: 60 процентов населения официально голосует против партии власти, а более 70 процентов в любых опросах выступает против внедрения президентского правления. В экономике ситуация далеко не радужная, что имеет очень сильное влияние на результаты выборов. К тому же турки – народ политически активный, и заставить их что-то сделать против их же воли будет невероятно сложно. Накаливание обстановки может привести к самым плачевным последствиям, вплоть до масштабных беспорядков по всей стране и очередного военного переворота.

*******

В ближайшее время для Турции сложно представить позитивный сценарий, который бы хоть как-то совпадал с настроениями нынешних властей, которые откровенно неадекватны. И уже в скором времени восстанавливать нормальный климат в стране придется, видимо, уже другим политическим деятелям. Либо Эрдоган должен принять решения, к которым он просто не готов. Прежде всего, ему необходимо пересмотреть свою позицию по сирийскому вопросу и забыть о двойных стандартах. Если это борьба с терроризмом, значит это борьба с ИГИЛ. Чем больше сил будет вовлечено в антитеррористическую операцию в Сирии, тем быстрее можно искоренить ИГИЛ, а значит тем меньше мигрантов побежит в Турцию, что облегчит экономическую ситуацию. Далее – выйдя из антисирийской коалиции с КСА и Катаром, Турция сможет возобновить переговоры с Россией по четырем веткам газопровода, по двум веткам в Малую Азию и достичь намеченной цели − стать ближневосточным хабом. Это, безусловно, позитивно повлияет на экономическую ситуацию в регионе. Иначе Турция потеряет стратегического партнера. И, конечно же, Анкаре необходимо решить вопросы с этническими меньшинствами. Но сейчас Турция не готова ни предоставить автономию курдам, ни вернуть Северный Кипр киприотам. По курдскому вопросу Турции важно понять, что борьба с ИГИЛ − это не борьба с РПК (Рабочая партия Курдистана). Мирные переговоры с курдами возможны только при политически равных правах, при сохранении мест в парламенте и участии курдов в политической жизни в Турции.

В переговорах РФ и Украины о возобновлении полетов появилась третья сторона

Росавиация выходит на диалог с Госавиаслужбой Украины. Разрешить ситуацию с авиасанкциями помогли российские пранкеры

Росавиация предложила Госавиаслужбе Украины продолжить переговоры о возобновлении воздушного сообщения между двумя странами.

Напомним, что представители двух стран 23 октября провели технические консультации в Брюсселе. Разрешить ситуацию, возможно, помогли и российские пранкеры. Как рассказал Business FM пранкер «Вован», они в течение недели от имени российской стороны вели переговоры с министром инфраструктуры Андреем Пивоварским и президентом Международных авиалиний Украины Юрием Мирошниковым. В итоге они закончились договоренностью о встрече.

Владимир Кузнецов «Вован»

пранкер

«Мы позвонили президенту крупнейшей авиакомпании Украины — это «Международные авиалинии Украины» (МАУ) — Юрию Мирошникову якобы от представителя «Аэрофлота» и пообщались на тему того, что мы как раз думаем по поводу этих украинских санкций. На что он сказал: «Я считаю, что это решение бизнес-несправедливостью, можно было ограничиться лишь уменьшением числа полетов, но раз такое политическое решение, то я попытаюсь как-то пообщаться с самим министром, чтобы он с вами переговорил». И вообще он так высказался, что решение украинцев — это как отморожу себе уши назло бабушке. И после того, как он уже пообщался с министром по этому поводу, мы вышли на министра Пивоварского и с ним провели переговоры, предложили отменить все эти санкции. Он сказал, что это уже невозможно, потому что вступил в силу указ президента Порошенко и решение Совета национальной безопасности Украины. И он сказал, что необходимо с нашей стороны, он очень возмущался тем, что Россия ввела ответные санкции, то есть запрет украинских авиакомпаний на территорию России. Он сказал, что если вы эти ответные санкции не отмените, то мы вынуждены будем ставить вопрос о запрете транзита уже через территорию Украины российских авиакомпаний. Потом через несколько дней нам опять позвонил министр Пивоварский и попросил о личной встрече, то есть не сам, а через ведомство, которое непосредственно занимается этим вопросом, то есть это Госавиаслужба Украины и Росавиация».

В «Международных авиалиниях Украины» подтвердили, что голос на обнародованной российскими пранкерами аудиозаписи о санкциях в авиаотрасли принадлежит президенту компании Юрию Мирошникову. Как заявила пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая, Мирошников был уверен, что говорит с президентом «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Ситуацию, по просьбе Business FM прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента

«Хочется, конечно, надеяться, что, по крайней мере, в таких серьезных вопросах обойдется без них. Это первое. Мы неоднократно подчеркивали, что прекращение авиасообщения между Россией и Украиной — это полный абсурд, который, на самом деле, противоречит интересам и авиаперевозчиков, а главное и россиянам и украинцам. Конечно, мы надеемся, что все-таки здравый смысл возобладает».

Пресс-секретарь министерства инфраструктуры Украины Ирина Кустовская сообщила, что украинская сторона получила письмо с предложениями Росавиации по возобновлению авиасообщения между странами.

При этом Украина настаивает, что для начала переговоров о возобновлении авиасообщения между Россией и Украиной «российская сторона должна оплатить штрафы и прекратить полеты в Крым».

Казахстан поднялся на 12 строчек в рейтинге Doing Business-2016

Айша Тулеубекова

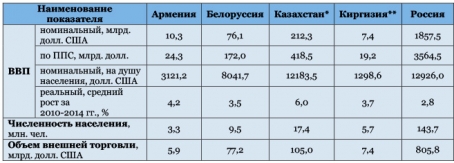

Согласно опубликованным данным Всемирного банка, в рейтинге Doing Business-2016 Казахстан поднялся с 77 места на 36 пунктов, заняв 41-ю позицию. Как сообщили представители Министерства национальной экономики, с 2016 года начнется работа над субнациональным рейтингом Doing Business, который в свою очередь поможет улучшить позиции Казахстана в рейтинге - 2017. Доклад “Ведение бизнеса” составляется уже 13-й раз и охватывает 189 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов. Возглавляет мировой рейтинг десятый год подряд Сингапур. Кроме него, в десятку лидеров вошли Новая Зеландия, Дания, Южная Корея, Гонконг, Великобритания, США, Швеция, Норвегия, Финляндия.

По словам директора департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Галии ДЖОЛДЫБАЕВОЙ, в рейтинге Doing Business-2015 Казахстан занимал 77-е место. Между тем в этом году методика расчета рейтинга была скорректирована, а прошлогодний рейтинг пересчитан, поэтому, согласно скорректированному рейтингу, в прошлом году Казахстан находился на 52-й позиции. Таким образом, Казахстан улучшил свое положение на 12 строчек. Из стран постсоветского пространства лидирующую позицию занимает Эстония (16-е место), за ней следуют Литва (20), Латвия (22), Грузия (24), Армения (35). Ниже Казахстана по рейтингу располагаются Беларусь (44), Россия (51), Молдова (52), Азербайджан (63), Киргизия (67), Украина (83) и Таджикистан (132).

Как отметил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций председатель правления института экономических исследований Максат МУХАНОВ, “Doing Business - всемирно известный рейтинг, которым пользуются инвесторы перед тем, как вкладывать средства в проекты в той или иной стране. Такой рывок в рейтинге говорит о том, что развитие предпринимательства стало на деле реальным приоритетом для деятельности правительства, проведены большие системные изменения”. Также он добавил, что со временем сам рейтинг меняется. Так, первый рейтинг 2003 года включал 133 страны по пяти базовым показателям, а на сегодня он расширился до 10 базовых показателей и участвуют в нем 189 стран. Несмотря на такое расширение, Казахстан, по его мнению, находится на таких позициях, которые характерны для развитых стран, стран ОЭСР.

В свою очередь Галия Джолдыбаева сообщила, что планы по развитию не завершаются. Готовится четвертый пакет изменений. Причина такого резкого скачка, по ее данным, заключается в росте индикатора международной торговли, где Казахстан поднялся со 185 места до 122. В индикаторе получения разрешений на строительство страна поднялась со 154 места на 92-е. “Очень большое улучшение показывает регистрация предприятий - на 34 позиции (с 55 до 21). Всего из десяти направлений рейтинга мы повысили свои позиции по семи. На сегодня Казахстан считается лидером в реформировании. По двум позициям у нас еще продолжаться работа должна, но там мы находимся в первой двадцатке: по налогообложению мы с 17-й позиции спустились на 18-ю, регистрация собственности с 14-го места снизилась на 19-е место”, - пояснила г-жа Джолдыбаева.

Dark Humor: Western Media Makes Light of Political Repression in Ukraine

Eric Draitser

Political repression and violence are allegedly incompatible with Western liberal democratic values. Respect for human rights, freedom of expression, and protection of the rights of minorities are all purportedly the hallmarks of “free societies,” the goals toward which all nations should be striving. And yet, such standards of freedom and democracy are only selectively applied, and only when beneficial to the Western (US-UK-EU-NATO) agenda.

Western media and non-governmental organizations (NGOs) are quick to highlight abuses, both real and imagined, in countries where it is politically useful to do so, such as in North Korea, Venezuela, Iran, Russia, and China. However, when it comes to the US-EU project in Ukraine, magically the liberal democratic values and human rights are no longer of central importance. Indeed, were one to read the Western media coverage of Ukraine, not only is political repression and violence not concerning, it’s downright funny.

The Real Story

An article published in the exalted liberal pages of Britain’s The Guardian ran with the headline The force awakens (in Ukraine): Darth Vader statue replaces Lenin monument (23 October 2015). The story highlighted the transformation of a statue of Lenin in the city of Odessa, into the Star Wars villain Darth Vader by Ukrainian artist Alexander Milov. The lighthearted tone of the piece, with tongue-in-cheek references to “the Force” (a Star Wars plot point) of the WiFi being radiated from the statue’s head belies the seriousness of the issue – the intimidation and violent repression of political forces in the ‘New Ukraine’ – which the author conveniently downplays.

The story makes only passing mention of the “decommunization laws” – conspicuously referenced in parentheses with a hyperlink, as if they were an afterthought – under which this statue has now legally been defaced and destroyed. In fact, the “controversial decommunization laws” were not merely an attempt to erase the symbols of Soviet history, but part of a broader process of political repression that has included violence, kidnappings, and death. In fact, the appropriation of the Lenin statue is merely an outgrowth of the repeated attacks upon the Communist Party and its grassroots organizers all throughout Ukraine, as the pro-fascist government and police systematically attacked, and ultimately dissolved the entire Party which had been traditionally one of the most popular in the country.

In a grossly dishonest bit of writing, the author of the article noted that, “Darth Lenin is in a factory in the Black Sea port city, which has been the location of clashes between separatist and pro-Ukraine forces, and recently saw pro-western former Georgian leader Mikheil Saakashvili installed as governor of the region.” Note the twin distortions embedded in the excerpt.

First, describing the infamous May 2, 2014 massacre of leftist activists at the Trade Unions House in Odessa (which left at least 43 dead and remains the single most heinous act of repression since the war began) as “clashes,” is yet another attempt to whitewash the pogrom. Such language seeks to both obscure the fact that the fascists presented to western audiences as “nationalists” and “patriots” were little more than Nazi thugs, and to present the illusion of equivalence between the two sides. This was no clash, it was a one-sided slaughter. But by continuing to present the incident as “clashes,” The Guardian merely upholds the political and editorial line of the Western political establishment which desperately tries to justify its continued support for the oligarch-fascist government in Kiev.

Secondly, the author completely distorts the undemocratic, dare I say fascist, nature of the appointment of Mikheil Saakashvili as governor of Odessa. One sees here Saakashvili described as “pro-western” because, as The Guardian understands perfectly well, in the context of Ukraine and Russia, the term “pro-western” is supposed to be synonymous with goodness and justice, while “pro-Russian” is evil and sin; Russophobia is still deeply embedded in the collective psyche of Westerners.

Of course, the author fails to mention that Saakashvili is a fugitive from justice, having fled Georgia rather than face charges of corruption and human rights violations stemming from his brutal crackdown on political protesters while he was president. Unsurprisingly, there is no mention of the fact that Saakashvili, close friend and ally of George W. Bush, Dick Cheney, David Petraeus, John McCain and the entire neocon establishment, is directly responsible for egregious war crimes in Abkhazia and South Ossetia, namely unprovoked aggression which sparked the 2008 Russia-Georgia war.

Indeed, The Guardian itself reported back in 2009 on the EU-commissioned report into that war:

An investigation into last year’s Russia-Georgia war delivered a damning indictment of President Mikheil Saakashvili today, accusing Tbilisi of launching an indiscriminate artillery barrage on the city of Tskhinvali that started the war… the conclusions will discomfit the western-backed Georgian leader, Saakashvili, who was found to have started the war with the attack on Tskhinvali, the South Ossetian capital, on the night of 7 August last year, through a “penchant for acting in the heat of the moment”…The war started “with a massive Georgian artillery attack”, the report said, citing an order from Saakashvili that the offensive was aimed at halting Russian military units moving into South Ossetia…Flatly dismissing Saakashvili’s version, the report said: “There was no ongoing armed attack by Russia before the start of the Georgian operation … Georgian claims of a large-scale presence of Russian armed forces in South Ossetia prior to the Georgian offensive could not be substantiated … It could also not be verified that Russia was on the verge of such a major attack.”

So, it should not be a secret to anyone, least of all the staff at The Guardian, that Saakshvili is a war criminal who has simply not yet been convicted of his crimes. And yet, The Guardian thought it not worth commenting on, instead choosing to simply note that he is the “pro-western former Georgian leader.” Imagine referring to Chilean dictator Augusto Pinochet, guilty of having committed countless crimes including crimes against humanity, simply as the “pro-American former Chilean leader,” or Somoza as the “pro-American former Nicaraguan president.” It would be considered dishonest at best, downright contemptible at worst. And yet that is precisely how The Guardian presents Saakashvili, a man who is not even Ukrainian.

The only hint of criticism in the sentence is an implication, using the word “installed” to describe how Saakashvili came to power in Odessa. However, such an implication certainly does not do justice to the reality of the situation, one in which non-Ukrainians loyal to Washington and NATO are installed alongside Ukrainian quislings to do the bidding of the Kiev regime’s sponsors in the US and Europe.

And it is just such examples of deliberate obscurantism over Ukraine that has to a large extent discredited many Western media outlets when it comes to the continuing conflict in the country.

Odessa and the Real Dark Side of the Force

A serious journalist writing about Odessa, and using the metaphors of “Darth Lenin” and Star Wars might have explored the truly sinister forces at work in Ukraine’s all-important port city. A hotbed of political activism and site of the infamous May 2nd massacre, Odessa has been the scene of some of the worst, but by no means exceptional, political repression. Activists, journalists and bloggers have been deliberately targeted for physical attacks, kidnapping, and arbitrary imprisonment, all under the watchful eye of the allegedly ‘democratic’ government in Kiev, backed by the US-NATO powers.

In late 2014 and early 2015, editors at the important anti-Kiev website infocenter-odessa.com were intimidated and arrested for various so-called ‘crimes,’ including being in possession of video evidence of illegal shelling by Ukrainian military, and of a list of names of political prisoners held without trial in Odessa. One would think that Western journalists, in the interests of their Ukrainian colleagues, and in defense of the Geneva conventions protections for journalists, would perhaps consider such information worthy of publication. Alas, not.

Aside from journalists, a large number of activists have been detained, kidnapped, and/or tortured by Ukrainian authorities and their fascist goons. Key members of the Borotba (Struggle) leftist organization have been repeatedly harassed, arrested, and beaten by the police. So too have been communist activists and party members such as Pavel Shishman and Nikolai Popov, among many others. These courageous men and women are the real victims of the “decommunization” laws and, unlike the Lenin statue, their persecution and repression cannot be trivialized as a mere humorous footnote.

Aside from these shameful attacks on leftist formations, multicultural institutions in Odessa have also been repressed under the pretext of “Russian separatism.” A multiethnic, multi-nationality organization known as the Popular Rada of Bessarabia (PRB) was founded in early April 2015 in order to push for regional autonomy and/or ethnic autonomy in response to the legal and extralegal attacks on minorities by the Kiev authorities. It was reported that within 24 hours of the founding congress, Ukraine’s SBU (security services) had detained the core leaders of the organization. Within two weeks 30 more PRB activists were arrested, including founding member Vera Shevchenko. Perhaps such egregious political repression should have found its way into the pages of The Guardian? Alas, no.

It is plainly obvious that The Guardian, like all Western corporate media, intends to continue to distort the true nature of the situation in Odessa, and in Ukraine generally. Of course, the argument in this case could be that the article simply was covering a kitschy pop culture story, rather than a deeply political issue. But such a response is pure deflection. Everything in Ukraine is political in this time of civil war and instability. And to gloss over the repression and violence is to tacitly approve of it.

Naturally, this is simply par for the course for Western media, be it of the liberal or conservative variety. But, increasingly each day, these outlets are discrediting themselves by showing just how hypocritical they are. They’ll run a light-hearted story about a Lenin statue, but make no mention of the murder of journalists, or of the Nazi rallies in support of the murderers in the very same city.

This is shameful. This is embarrassing. This is Western propaganda at its finest.

Российская боевая авиация за месяц бомбежек террористов "Исламского государства" (ИГ) в Сирии, о чем РФ просил по всем канонам международного права президент САР Башар Асад, уничтожила 1623 объекта боевиков, но о победе говорить пока преждевременно, сообщил в пятницу начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, подводя итоги.

Он подчеркнул готовность российских военных сотрудничать со всеми патриотическими силами Сирии в борьбе с ИГ и группировкой "Джебхат ан-Нусра".

Тем временем в НАТО заявляют, что сирийской операцией Россия хочет доказать, что она "мировая держава", хочет обзавестись военной инфраструктурой в Средиземноморье и отвлечь внимание от Украины. США в свою очередь намерены разместить свои штурмовики A-10 и истребители F-15 на турецкой авиабазе Инджирлик в рамках операции по борьбе с "Исламским государством" и для охраны турецкого воздушного пространства и отправить в Сирию около 50 спецназовцев-советников.

Месяц российской бомбежки

С 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам "Исламского государства" в Сирии, используя штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, Су-34, с воздуха их прикрывают истребители Су-30СМ.

Как рассказал в пятницу представитель ГОУ российского Генштаба Картаполов, за месяц наши самолеты совершили 1391 боевой вылет и уничтожили 249 различных пунктов управления и узлов связи, 51 лагерь для подготовки террористов, 35 заводов и мастерских, 131 склад боеприпасов и топлива, а также 371 опорный пункт и укрепленный узел, 786 полевых лагерей и различных баз — всего 1623 объекта террористов.

Он в очередной раз подчеркнул готовность Минобороны РФ взаимодействовать со всеми сирийскими формированиями, воюющими против террористов ИГ и "Джебхат ан-Нусра": это относится и к Сирийской свободной армии, и к патриотической оппозиции.

Картаполов рассказал, что ИГ и "Джебхат ан-Нycpa" утратили инициативу и были вынуждены по всему фронту перейти к оборонительной тактике. По его словам, была нарушена устойчивость управления бандформированиями в связи с уничтожением 28 наиболее одиозных бандглаварей.

В то же время из США регулярно звучат заявления о "неизбирательности нанесения ударов" ВКС РФ, в том числе по мечетям, больницам и жилым домам. В Генштабе РФ подчеркнули, что это недостоверная информация и доказательств ее нет, это "вбросы", ровно как и появляющиеся в СМИ "фотоколлажи или видеокадры каких-то развалин без привязки к месту и времени этого события".

Говорить о победе преждевременно

Действия российской авиации, говорят в Генштабе, позволили сирийской правительственной армии освободить более 50 населенных пунктов и перейти в наступление в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хомс и Дамаск. Но притом что среди террористов уже давно распространилась тенденция к дезертирству, отмечает Картаполов, они все равно оказывают сопротивление правительственным войскам, которые в свою очередь стараются действовать аккуратно и минимизировали применение собственной авиации и артиллерии ради сохранения инфраструктуры городов и спасения мирных жителей.

Тем временем главари террористов устраивают публичные казни дезертиров — так перед местным населением и на камеру были казнены в пригороде Дамаска 17 боевиков.

"Говорить о полной победе над террористами в Сирии пока преждевременно", — подчеркивает Картаполов.

По его словам, по прошествии месяца крайне сложно также разобраться в сущности притязаний и действиях "умеренной оппозиции" в Сирии. Генерал обеспокоен тем, что для получения политической поддержки и финансовой помощи из-за рубежа руководство ряда бандформирований, которые входили в террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра", отказалось от своей символики и перешло под знамена "Харакят Ахрар аш-Шам", отнесенной Западом к "умеренной оппозиции".

"Перед угрозой захвата страны международными террористическими силами все патриотические силы должны объединиться и выступать единым фронтом против общего врага. К сожалению, пока этого не произошло", — подчеркнул он.

Спецназ американских советников и штурмовики

Помимо "газетных уток" о действиях российской авиагруппы в США заявляют о своих планах развития присутствия в регионе. Источник в американской администрации сообщил агентству Reuters, что Барак Обама постановил разместить штурмовики A-10 и истребители F-15 на турецкой авиабазе Инджирлик, где уже базируются истребители F-16 ВВС США, нанесшие в августе первые удары по позициям боевиков ИГ в Сирии.

Помимо усиления авиационного присутствия, США намерены "помочь местным наземным силам" в борьбе с ИГ путем направления на север Сирии до 50 спецназовцев в качестве советников. Также США расширят военную помощь граничащим с Сирией Иордании и Ливану.

Министр торговли США Пенни Прицкер и премьер-министр Украины Арсений Яценюк в пятницу выпустили совместное заявление, где отмечается, что стороны приветствуют усилия администрации президента США Барака Обамы добиться от конгресса выделения Украине очередных кредитных гарантий в объеме 1 миллиарда долларов, сообщает минторг США.

"Обе стороны приветствуют заявление администрации президента Обамы о намерении работать с конгрессом, чтобы продвинуться в части выделения Украине очередных гарантий от США на 1 миллиард долларов", — отмечается в сообщении американского министерства.

Согласно заявлению, эти договоренности стали результатом переговоров чиновников, прошедших в Киеве в понедельник. По их итогам Прицкер заявляла, что Обама собирается предпринять шаги для предоставления третьего транша макроэкономической помощи Украине для проведения реформ в стране в ближайшие месяцы в виде кредитных гарантий на 1 миллиард долларов.

"В духе тесного партнерства между нашими двумя странами мы отмечаем продолжение нашего плодотворного диалога в части амбициозных планов и экономических реформ Украины, а также важную роль американского частного сектора в укреплении бизнес-связей с Украиной", — говорится также в заявлении.

В заявлении Минторга США также говорится, что Украина и США нацелены на продолжение сотрудничества для ускорения экономических реформ и укрепления экономических связей между странами.

Почти 90% туристов, отдохнувших в Крыму с января по ноябрь 2015 года, являются гражданами России, сказал в пятницу журналистам министр курортов и туризма республики Крым Сергей Стрельбицкий.

"Число туристов, отдохнувших в Крыму за десять месяцев, составило 4 миллиона 200 тысяч. Это на 31% больше по сравнению с 2014 годом. 88% отдохнувших — граждане России, 10% — граждане Украины, остальные — граждане ближнего зарубежья", — сказал Стрельбицкий.

По данным министра, почти половина всех посетивших Крым в 2015 году туристов провели свой отпуск на южном берегу Крыма, по 22% выбрали местом отдыха восточный (Феодосия, Коктебель, Судак) и западный Крым (Саки, Евпатория, Черноморское) и около 7% отдыхающих потратили свой отпуск на изучение достопримечательностей Бахчисарайского и Симферопольского районов Крыма.

Налоговые поступления от субъектов туристической отрасли к текущему дню составили более одного миллиарда рублей. Из них поступлений НДФЛ — 47%, НДС — 20%, отметил Стрельбицкий.

В средствах массовой информации еще продолжается дискуссия между остатками потерявших ориентиры и поддержку российской общественности пораженцев и заранее празднующих еще не одержанную победу лоялистов (которых либерально-националистическая, право-левая оппозиция путинскому курсу предпочитает именовать охранителями), но можем констатировать, что промежуточный финиш в российско-американском противостоянии оказался за Россией.

Утверждая это, я имею в виду не только и не столько ситуацию в Сирии, на Украине, в ЕС и даже в МВФ. В каждом из перечисленных случаев и еще в десятках, оставшихся за пределами нашего внимания, Вашингтон сталкивается с нарастающими трудностями в проведении своей политики, а вся оппозиция американскому доминированию (какой бы она ни была) ищет опоры в России.

Укрепление международных позиций России принципиально важно, но не будем забывать, что, инициируя глобальный военно-политический кризис, США допускали, что РФ сможет установить военный контроль над некоторыми регионами (в частности, ту же Украину они готовы были принести в жертву, что давали ясно понять весной 2014 года).

Обратный эффект

Стратегия Америки была более глубокой, чем кажется на первый взгляд. Жертвуя качеством, а в некоторых случаях уступая и инициативу, Вашингтон был намерен втянуть Россию в серию конфликтов, которые позволили бы представить ее в качестве единственной и неповторимой угрозы миру во всем мире, непредсказуемого агрессора, единственным политическим аргументом которого является военная сила. Это должно было лишить Россию союзников, сплотить вокруг США (как единственного защитника от агрессии ракетно-ядерного монстра) страны, обладающие контрольным пакетом в мировой экономике и боящиеся военной угрозы своему благополучию.

В таком формате экономические санкции должны были стать убийственными для России, поскольку была бы блокирована возможность маневра торговыми партнерами. Политика импортозамещения не смогла бы дать ощутимый эффект в обозримый промежуток времени. Далее США (кстати вкупе со всей российской оппозицией) ожидали "разорванной в клочья экономики РФ", падения до исчезающе малых величин рейтинга власти, подъема волны народного недовольства, роста внутриэлитной оппозиции.

В конечном итоге потерявшая поддержку общества и бюрократии, лишенная пространства для маневра власть должна была бы уйти. По-хорошему или по-плохому — второй вопрос.

Вместо этого мы видим рост рейтинга Путина (олицетворяющего в глазах народа всю систему российской власти) с менее чем 60% в 2012 году до почти 90% в 2015 году. И это на фоне отчаянной пропаганды, направленной на дискредитацию российской политики в Сирии и на Украине. Рост доверия к власти в условиях глобального системного кризиса, достаточно серьезно затрагивающего Россию, является главным достижением стратегии, на которую базируется Москва в противостоянии с Вашингтоном.

Главная угроза России исходит извне — США пытаются создать в стране разрушительное оппозиционное движение, для которого нет внутренних причин, иначе экономный Вашингтон не тратил бы на выращивание хоть какой-то оппозиции десятки миллиардов долларов.

На международном фронте идет и главная видимая борьба — борьба концепций мироустройства, в конечном счете являющейся борьбой за союзников (сохранение лояльности старых и приобретение новых). Поэтому и рассматриваемая российская стратегия является внешнеполитической — внутри страны речь идет скорее об объеме наличных ресурсов, которые можно направить на реализацию уже существующих социальных проектов и на минимизацию негативных последствий американской атаки на российскую экономику и финансы. Главные же события, определяющие внутриполитическую ситуацию, развиваются на международном фронте.

О преимуществах широкого взгляда

Коротко я бы назвал выигрышную политико-дипломатическую стратегию России стратегией Минска. Конечно, термины "Минск" и "Минск-2" являются не самыми популярными у донбассоцентричной части российского политического актива, акцентирующего внимание на гибели русских Донбасса, на попытках нацификации подрастающего поколения, на агрессивности киевского режима, мечтающего дестабилизировать Россию и т.д. и т.п.

Но проблема возникает, только если не видеть дальше 200 километров за западной границей России и мыслить исключительно трайбалистскими категориями — "там наши люди, а не какие-то сирийцы, туда и войска посылать надо". Государство, тем более глобальное государство, каковым сегодня является Россия, не может руководствоваться в политике исключительно этническими категориями — у него для этого слишком дифференцированные интересы, в каждом отдельно взятом регионе планеты.

Кстати, даже опыт нацистской Украины свидетельствует о бесперспективности узкоэтнического подхода. Понимая, что украинцы создаются путем переформатирования русских, киевская власть и нацистские идеологи вполне допускают и даже приветствуют участие в своем движении паспортных русских и даже граждан РФ. Требований немного: любить Украину, стремиться в Европу, почитать США и ненавидеть Россию. То есть государственные интересы оказываются даже выше нацистской идеологии, признающей примат крови, а не цивилизационной или территориальной общности.

Внешнеполитическая стратегия Москвы

На деле Минск является локальным, но наиболее концентрированным выражением российской внешней политики. В его рамках легко определяются следующие базовые моменты внешнеполитической стратегии Москвы:

1. Признание примата международного права и акцентирование внимания на недопустимости его произвольных трактовок, опирающихся на право силы.

2. Отказ от подавления политических оппонентов силой в пользу политики нахождения взаимоприемлемого компромисса. При этом надо понимать, что ни режим Порошенко на Украине, ни террористы ИГИЛ в Сирии в качестве партнеров по переговорам, с которыми возможен компромисс, не рассматриваются (применительно к Украине об этом четко говорится в Минских соглашениях, которые предусматривают конституционное переформатирование государственной власти, а фактически переучреждение государства). Компромисс в Минске мы ищем с европейскими партнерами, в Сирии — с более широким и пока до конца не определившимся пулом заинтересованных государств.

3. Равенство интересов действительно суверенных государств (независимо от их политического, экономического веса и военной мощи) в ходе переговорного процесса.

Именно такой подход дал в свое время России возможность сформировать Таможенный союз. А ведь Казахстан и Белоруссия долгое время опасались российского диктата, основанного на абсолютном политическом и экономическом превосходстве. И в России были горячие головы, которые предлагали устроить "этим наглецам" обструкцию, блокировать экономические связи и ждать, "когда сами приползут" (как сейчас они рвутся стереть с лица земли пол-Украины, чтобы "спасти" вторую половину). Если бы эта концепция была реализована, сейчас Россия не имела бы ни Таможенного, ни Евразийского экономического союзов, не расширялась бы опережающими темпами Шанхайская организация сотрудничества, не проходила бы институционализация БРИКС, а Обама без особых усилий составил бы антироссийскую коалицию.

Альтернатива американской грубой силе

Почему? По одной простой причине. К 2010 году США, конечно, смертельно надоели своей наглостью не только России, но и всему остальному миру, включая своих ближайших союзников.

Но, во-первых, они были признанным гегемоном, с причудами которого уже свыклись и знали, как реагировать, чтобы не создавать себе проблем. Во-вторых, никто не желал менять слона в посудной лавке на медведя на воеводстве. То есть если бы Россия начала действовать в международной политике так же, как действовали США, она со своими амбициями была бы никому не нужна.

Ну а голой военной силой переформатировать мир под себя еще ни у кого не выходило. Те же США добились наибольших успехов, когда в них верили как в справедливого арбитра и подчинялись добровольно. А как только начались Афганистан, Ирак, Югославия, Ливия, Сирия — возникли и проблемы с вассалами, союзниками и партнерами, которые не рисковали бунтовать открыто, но изящно саботировали многие американские инициативы, перенапрягая военные силы, экономику и финансы США.

Россия смогла предложить не только себя в качестве альтернативного США лидера, но и новую концепцию мироустройства, воспринимаемую союзниками и партнерами как справедливую. Она еще не полностью оформлена структурно. Во многих случаях (как, например, в МВФ) идет борьба за перепрофилирование механизма обеспечения мирового господства США в механизм реализации интересов всего мирового сообщества (либо будет запущен на полную мощность альтернативный проект в виде Банка БРИКС).

Сегодня единственной гарантией справедливости будущего мироустройства служит международное поведение России, доказавшей свою способность на равных противостоять США в режиме военно-политической и финансово-экономической конфронтации, но принципиально не использующей свои возможности для подавления более слабых государств и принуждения их к следованию в фарватере собственной политики.

Кратко резюмируя: США опираются на вынужденные союзы, учитывающие только интересы Вашингтона, а Россия на добровольные — взаимовыгодные. Последние надежнее, поскольку союзники не просто боятся наказания, но заинтересованы в сохранении приносящего им выгоду взаимодействия.

Не знаю, как по аналогии с ялтинско-потсдамским назовут прекрасный новый мир, но думаю, что Минск как стартовая точка практической реализации новой, альтернативой американской политике грубой силы, российской внешнеполитической стратегии взаимовыгодного сотрудничества, должен в этом названии присутствовать.

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования

Повлияют ли выборы в местные органы власти на ситуацию на Украине? Отправят ли в отставку премьер-министра? Чем будет заниматься украинский Центр исследования проблем России и зачем памятник Ленину переделали в памятник Дарту Вейдеру? На вопросы обозревателя РИА Новости Захара Виноградова отвечает председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко.

— В минувшее воскресенье на Украине состоялись выборы в местные органы власти. Как вы считаете, они изменят ситуацию в стране? И, если да, то каким образом?

— Я не преувеличиваю значение местных выборов — у местных органов власти слишком локальные задачи и возможности. Но выборы обнажили новые тенденции в политической жизни страны. Партия власти (Блок Петра Порошенко "Солидарность" плюс "Народный Фронт" Арсения Яценюка), на прошлых парламентских выборах получившая 44% голосов, сейчас смогла получить менее 20%, если учесть суммарный результат, исходя из выборов в областные советы.

На вторую позицию вырвалась "Батьковщина" Юлии Тимошенко, имевшая на прошлых выборах только 5,7% голосов.

"Оппозиционный блок" финишировал третьим (а если бы выборы состоялись в Мариуполе и ряде других населенных пунктов, то можно было бы говорить о втором результате).

Вообще политические расклады по результатам выборов таковы, что Петру Порошенко сегодня вряд ли захочется проводить досрочные парламентские выборы и распускать Раду. В противном случае он может получить оппозиционно настроенный по отношению к нему парламент, по воле которого премьер-министром станет либо Юлия Тимошенко, либо вообще представитель оппозиции.

То есть, Порошенко может столкнуться с проблемой, преследовавшей в 2006 — 2009 годах Виктора Ющенко: всегда иметь оппозиционное ему правительство.

Выход для президента Порошенко — инициировать новый конституционный процесс и проводить перезагрузку власти через год, на основе новой Конституции.

— В украинских СМИ и экспертном сообществе постоянно обсуждается ситуация, сложившаяся вокруг премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Сейчас в очередной раз заговорили о возможности его замены. Как вы думаете, возможно ли это?

— По конституции Украины президент не может отправить в отставку правительство или уволить премьер-министра. Это прерогатива Верховной Рады. Но Рада не может рассматривать вопрос об отставке правительства или о недоверии правительству, пока не истечет год со дня утверждения Программы действий правительства (11 декабря).

Есть только два случая, при которых возможна отставка правительства: добровольное заявление премьер-министра об отставке и развал коалиции. Сегодня возможны оба варианта.

Но в случае отставки Яценюка будет довольно сложно создать работоспособный вариант коалиции и утвердить нового премьера, отвечающего интересам всех фракций парламентского большинства. Отрицать отставку Яценюка не стоит, но сама по себе отставка может принести новые проблемы.

— 24 октября был опубликован указ президента Порошенко о создании Центра исследований проблем России. Как вы думаете, для чего создается этот центр?

— Новый Центр, несмотря на более чем глупое название, должен изучать не столько проблемы России, сколько проблемы, связанные с украинско-российскими отношениями в различных сферах.

Сама идея является здравой, особенно учитывая то, сколько в последнее время принято волюнтаристских решений, негативно сказавшихся на двухсторонних экономических отношениях (одна только ссора из-за авиарейсов чего стоит). То есть нужен некий государственный центр, который может изучать ситуацию на рынках, прогнозировать тенденции, давать рекомендации предприятиям, потерявшим российский рынок или же продолжающим работать с РФ.

Главное — чтобы этот Центр не постигла участь других аналитических центров и учреждений, и он не стал элементом в системе пропаганды.

— Вчера на встрече с президентом России Владимиром Путиным бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что "мир нуждается в России" и что "Европа обречена работать вместе с РФ". Как вы полагаете, насколько реалистичен Саркози?

— Саркози готовится к выборам 2017 года и старается вернуть свое влияние на правом фланге. Очевидно, что французы (как и немцы, итальянцы и прочие граждане европейских государств) не в восторге от санкций, наложенных на Россию. Рост безработицы и потеря рынков для европейских товаров — не лучшее наследие Олланда. Поэтому Саркози и Марин Ле Пен стараются всячески показать свое несогласие с политикой Елисейского дворца, направленной на введение санкций относительно России.

Сейчас можно предположить, что французские правые устроят соревнование относительно того, кто больше любит Россию, лишь бы заручиться поддержкой избирателей.

Саркози реалистичен, но не столько в отношении к России, сколько к нуждам и чаяниям своего избирателя.

— Одесский художник Александр Милов недавно переделал памятник Владимиру Ленину в фигуру персонажа кинофильма "Звездные войны" Дарта Вейдера. Как вы относитесь к таким художественным инсталляциям?

— Это следствие исторического нигилизма.

Кто-то видит в действиях Милова вариант перформенса. Но несколько лет назад в Болгарии памятник советским воинам был раскрашен вандалами — солдаты превратились в героев популярных блокбастеров. И тогда все единогласно объявили: да, это вандализм.

К Ленину можно относиться как угодно. Не нравится памятник — снимите с постамента, уберите, предварительно посоветовавшись с горожанами и спросив их мнение. Но надругательство над памятником исторической личности, пусть и неоднозначной, не делает чести инициаторам подобного действа: попахивает хунвейбинами и комиссарами.

Борьбу с коррупцией на Украине активно поддерживают общественность, неформальные структуры, парламент, партийные организации и экспертное сообщество. Но борьба идет с нулевым эффектом — чуть ли не ежедневно в СМИ публикуются очередные факты взяточничества, использования служебного положения, сокрытия или попытки сокрытия фактов коррупции. И обвиняются в ней те, кто должен бороться: генпрокуратура, партии, государственные структуры и даже администрация президента.

Толерантный европейский дипломат, посол ЕС на Украине Ян Томбинский не выдержал и перешел к недвусмысленному нажиму на украинскую власть. Как сообщил 27 октября украинский медиаресурс "Европейская правда", Томбинский написал письмо в МИД Украины, в котором потребовал наконец приступить к реализации планов по борьбе с коррупцией.

Особенности коррупции по-украински

Вмешательство Европейского союза в борьбу с коррупцией на Украине неслучайно. Очарованные лозунгами Майдана ("борьба с коррупцией, с олигархами, с авторитаризмом") европейские дипломаты ожидали хотя бы частичной реализации этих лозунгов. Но не вышло.

Несмотря на позитивные намерения украинского правительства, процесс реформ проходит в сложных условиях, а коррупция по-прежнему распространена, утверждает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на главу группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петера Балаша.

По мнению европейских дипломатов и независимых экспертов, коррупция на Украине за полтора года, прошедших после так называемой Революции достоинства, не только не уменьшилась, а выросла и превратилась в образ жизни целого слоя населения — чиновников, правоохранителей, политиков.

Только за последние полгода министерские посты вынуждены были покинуть два высших чиновника, прямо или косвенно обвиненных в использовании служебного положения в личных целях. Под следствием находятся: два заместителя генпрокурора Виктора Шокина, обвиняемых в коррупции (бриллианты и сотни тысяч долларов из их сейфов украинская "Альфа" выгребала пригоршнями и пачками); руководители нескольких государственных структур, например, Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и "Укргазнафты"; судьи, руководители правоохранительных органов на уровне областей и городов, депутаты Верховной рады.

Конечно, можно только радоваться фактам раскрытия коррупции среди чиновников и правоохранителей. Но есть три обстоятельства, вызывающих сомнения в чистоте мотивов борцов.

Первое. Как правило, раскрытие фактов коррупции на Украине происходит не в результате кропотливой работы правоохранителей, а в результате публикации в СМИ "сливов информации" об этих фактах. За этими "сливами" стоят вполне определенные политические и бизнес-структуры.

То есть это не результат очистительной борьбы власти с коррупцией, а результат межклановой борьбы соперничающих структур.

Так, например, получилось с увольнением и последующими обысками у бывшего руководителя "Укргазнафты" Юрия Касича. Просто на его место администрация президента решила поставить другого человека. Компромат на Касича "засветили" президенту, затем выдали в СМИ, и после возбудили против него дело. По той же схеме реализовали и дело бывшего министра экологии Игоря Шевченко.

Второе. За публикацией обвинений в СМИ вовсе не обязательно следует отстранение от должности и возбуждение уголовного дела, если соответствующий чиновник или политик лоялен к президенту и его вертикали.

Так, уже несколько месяцев прокуратура Австрии ведет дело о коррупции и отмывании преступно нажитых средств руководителем администрации президента Борисом Ложкиным. Австрийские правоохранители делают запросы в генпрокуратуру Украины, сообщают об этом в СМИ, но Ложкин продолжает руководить президентской администрацией. И таких примеров — десятки.

То есть борьба с коррупцией ведется избирательно, и тех, кто находится под защитным зонтиком президентской власти, она не касается.

Третье. Если отдельные сотрудники правоохранительных органов добиваются возбуждения дела и ареста высокопоставленных украинских чиновников, их за это жёстко наказывают. Наказывают тех, кто действовал по своей инициативе, не согласованной с генпрокурором или администрацией президента.

Так, например, против замгенпрокурора Давида Сакварелидзе, вскрывшего коррупцию среди своих коллег, заместителей генпрокурора Шокина (сам генпрокурор в это время был в отпуске) следователи той же генпрокуратуры возбудили несколько уголовных дел, которые потом пришлось закрыть.

Спустя несколько недель Сакварелидзе тихо отправили из Киева в Одессу — руководить областной прокуратурой. От более серьезного наказания его спасло только то, что он — член команды тамошнего губернатора и друга президента Саакашвили.

План по борьбе с коррупцией от ЕС

Европейский союз борется с коррупцией на Украине привычными ему методами — внешнеполитическим давлением и угрозами экономических (в нашем случае — финансовых) санкций.

Выглядит это так. ЕС, во-первых, еще нынешней весной предложил Украине создать независимую Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Во-вторых, европейцы увязали создание САП с Планом действий по визовой либерализации. То есть сказал Брюссель Киеву, создадите эффективно работающую САП — предоставим вам безвизовый въезд в ЕС, не создадите — будете посещать Европу по визам и с ограничениями.

В-третьих, весной 2015 года Брюссель пообещал Киеву макрофинансовую помощь в 1,8 млрд евро. В мае дал 600 миллионов, а второй транш в 1,2 млрд евро прямо увязал с созданием антикоррупционной прокуратуры.

С тех пор украинская власть неоднократно намечала сроки создания САП. И каждый раз их переносила. Для начала решили создать не САП, а комиссию общественности, которая и должна произвести назначение независимого антикоррупционного прокурора.

Генпрокурор Шокин понял так, что независимый антикоррупционный прокурор будет у него заместителем. Шокина в Брюсселе поправили: независимый — значит, никому не подчиненный, то есть совсем независимый, который назначается не генпрокурором, не президентом, а общественностью.

Наблюдение за наблюдателями

Создание комиссии, которая должна назначить независимого антикоррупционного прокурора, началось с использования служебного положения руководителей страны в личных целях.

На очередном заседании Национального совета реформ президент и генпрокурор предложили ввести в комиссию четырех заместителей Шокина, часть из которых были замешаны в "бриллиантовом деле" генпрокуратуры (то, за которое Сакварелидзе отправили в Одессу).

Об этом в своем блоге сообщил участник заседания, глава правления Центра противодействия коррупции, эксперт антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Виталий Шабунин.

По его словам, "сейчас у президента есть все инструменты, чтобы прямо влиять на большинство в конкурсной комиссии, которая будет принимать окончательные решения", поскольку семь ее членов (четверка генпрокурора Шокина плюс тройка из Блока Петра Порошенко) из одиннадцати, по сути, зависимы от администрации президента".

Президент тогда успокоил общественность, мол, "кандидаты Шокина" согласованы с послом ЕС Яном Томбинским. В итоге чиновники, подозреваемые в связях с прокурорскими коррупционерами, вошли в состав комиссии по созданию независимой антикоррупционной прокуратуры.

Узнав об этом, Ян Томбинский, с которым никто ничего не согласовывал, и написал письмо в МИД Украины, в котором потребовал заменить "четверку Шокина".

"По мнению экспертов, опубликованному в отчете по результатам визита на Украину, — говорится в письме Томбинского, — процесс избрания специальной антикоррупционной прокуратуры рискует стать высоко политизированным и дать чрезмерное влияние генеральному прокурору Украины".

Посол ЕС предлагает, чтобы новых кандидатов определили представители гражданского общества.

А что же сам президент?

Он наблюдает. Не за процессом создания антикоррупционной прокуратуры, а за "береговыми защитными сооружениями" в поселке Козин Киевской области.

Дело в том, что президент Порошенко арендовал на 50 лет участок земли размером в 0,75 га в этом красивом месте на берегу реки, где построил свое поместье с белоснежным сказочным дворцом в центре. Правда, по документам цель аренды — не строительство дворца, а "наблюдение за береговыми защитными сооружениями", стоимость аренды — 1 тысяча долларов в год, что, по оценке экономиста и депутата парламента Украины Игоря Луценко, "где-то раз в 100 меньше (реальной стоимости — ред.), а может и в 200".

Поэтому-то коррупция на Украине пока и непобедима.

Захар Виноградов, РИА Новости

В Академии Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России состоялось совещание руководителей профильных учебных заведений в области пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС государств - членов организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В работе совещания приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, представители ООН, руководители образовательных учреждений и представители заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации, республик Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Киргизии.

Открылось мероприятие выступлением главы Регионального офиса ООН по координации гуманитарных вопросов для Кавказа, Центральной Азии и на Украине Вассена Марселя (Нидерланды). Он проинформировал участников совещания, профессорско-преподавательский состав и слушателей Академии об основных направлениях деятельности ООН по подготовке к реагированию на международные чрезвычайные ситуации, в первую очередь определив основные принципы этой работы: гуманность, беспристрастность, нейтральность и независимость. А основной задачей Вассен Марсель назвал работу по координации деятельности многочисленных организаций, работающих в сфере оказания помощи пострадавшим в зонах военных конфликтов.

На состоявшемся затем совещании генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей были подведены итоги совместных учений государств - членов ОДКБ «Взаимодействие-2015», «Нерушимое братство-2015» и «Гром – 2015». На основании этого доклада участниками совещания было признано целесообразным ходатайствовать перед руководством МЧС России о формировании ведомственных исследовательских групп для участия в подготовке и проведении подобных учений. В их состав могут входить представители профессорско-преподавательского состава базовых вузов по списку ОДКБ и слушатели этих ВУЗов.

Второй вопрос, обсуждавшийся на совещании, был посвящен рассмотрению мер поддержки учебных заведений и организаций государств-членов ОДКБ.

Председатель совещания начальник Академии ГПС МЧС России Шамсутдин Дагиров рассказал участникам совещания об имеющемся опыте подготовки специалистов в области пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС для государств - членов ОДКБ - в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. После чего участники совещания высказали предложение о создании на базе Академии Центра международного сотрудничества, основной задачей которого станет координация образовательной и научной деятельности всех учебных заведений подобного профиля в странах ОДКБ.

После совещания участники ознакомились с учебно-материальной базой Академии и образцами инновационной пожарно-спасательной техники, в разработке которых принимали участие ученые Академии и специалисты МЧС России.

Валдайские небожители

Александр Проханов

Валдайский клуб — это собрание мудрецов, которые слетаются со всех континентов, чтобы обсудить мировую политику. Каждый приносит своё зёрнышко знаний в общую копилку, и затем все глубокомысленно рассуждают, быть ли мировой войне. Как движется мировой каток. Кто окажется под этим катком: Китай, Россия или Европа.

На этот раз Валдайский клуб собрался в окрестностях Сочи, в бесподобной Красной Поляне, высоко в горах, где построено великолепное гнездо, в котором должны были разместиться представители мировой "восьмёрки". Однако "восьмёрка" распалась, и эти отели, конференц-залы, горные дороги, туннели, божественной красоты Кавказские горы, усыпанные снегами, позолоченные осенними лесами — всё досталось нам, валдайцам. И, видит Бог, мы распорядились этим.

Зал наполнялся политологами, профессорами, известными культурологами, отставными дипломатами. На озарённом подиуме в креслах сидели высоколобые докладчики, и каждый за десять минут излагал свою теорию, видение той или иной, ставшей животрепещущей, проблемы. Как близко мы подвинулись к термоядерной войне? Как в современном мире, опутанном миллиардом коммуникаций, информационные связи используются для обмана народов? Как современная дипломатия стремится гармонизировать тысячи интересов? Или привести эти интересы к согласию, или к "последнему взрыву"? Как мировая экономика, провозгласив когда-то глобальный целостный рынок, теперь раскалывается на фрагменты, словно огромная перезрелая дыня?

Этих отдельных сессий было множество, выпито много кофе. Мы обменивались милыми улыбками и рукопожатиями. Из зала раздавались вопросы, на которые отвечали лидирующие на подиуме герои. И возникал тихий, ровный однообразный шелест, какой издаёт муравейник, где каждый тащит в свой общий дом кто еловую иголочку, кто пёрышко птички, кто полудохлую личинку. Было нечто энтомологическое в скрупулёзном, осторожном подходе к острейшим мировым драмам. Так энтомологи пронзают иголочками расправленную драгоценную бабочку.