Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Лесхозы республики оперативно готовятся к заготовке березового сока.

В связи с теплой погодой в южных регионах республики уже на текущей неделе началось движение кленового и березового сока.

Опытные специалисты отмечают, что не помнят таких лет, чтобы в феврале начиналось сокодвижение. Обычно первые подсочки проводились в 20-х числах марта. Зато запомнился сезон 2013 года, когда из-за затянувшейся зимы сокодивжение у берез началось аномально поздно (в середине апреля) и очень быстро закончилось. Лесхозам тогда удалось заготовить только 14,8 т этого природного напитка - 55,8% к уровню предыдущего года.

В этом году все сложилось совсем по-другому. Поэтому лесхозы раньше обычного оперативно готовятся к промышленной заготовке березового сока. Оформляется соответствующая документация, заключаются договоры с предприятиями-переработчиками, готовится необходимая тара и техника.

Первыми к заготовке сока приступают лесхозы Брестской и Гомельской областей. Потом к ним присоединятся и другие хозяйства республики.

Для благоприятной заготовки березового сока оптимальная среднесуточная температура должна составлять 5-10 градусов выше нуля. При ночных заморозках сокодвижение останавливается, как и при температуре выше +10, когда быстро распускается листва.

Организациями Министерства лесного хозяйства будут приняты все меры для заготовки того количества сока, которое необходимо для удовлетворения потребностей перерабатывающих комбинатов и местного населения. При возможности березовый сок будет и экспортироваться. В прошлые годы этот природный напиток был неплохо востребован на литовском рынке.

С началом сезона заготовки березового сока государственная лесная охрана по традиции особое внимание уделяет охране березовых рощ и смешанных лесов, где произрастают спелые березы, поскольку самовольная заготовка сока без разрешительных документов в республике запрещена.

Согласно правилам заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного пользования, заготавливать березовый сок можно только в перестойных и спелых лесах, предназначенных для рубок главного пользования. Но не более чем за пять лет до их рубки и способами, которые не могут нанести вред деревьям. Для промышленной заготовки березового сока необходимо приобрести лесной билет и получить разрешение от лесхоза. Лесничество определит конкретные участки заготовки.

В лесничествах определены участки леса, предназначенные для заготовки березового сока гражданами для собственных нужд. Все желающие заготовить сок должны обратиться в лесничество. Специалисты укажут специально отведенные для сбора сока участки, проведут инструктаж и проконтролируют технологию подсочки. В лесничествах можно будет приобрести и заготовленный сок. Цены останутся приемлемыми.

За нарушение правил заготовки сока предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях:

- Согласно статье 15.9 КоАП заготовка сока на особо охраняемых природных территориях влечет наложение штрафа на граждан в размере от 400000 до 3500000 рублей, на индивидуальных предпринимателей - до 10000000 рублей, на юридических лиц - до 50000000 рублей;

- Согласно частям 1 и 2 статьи 15.22 КоАП нарушение технологии заготовки сока и заготовка на участках, где она не разрешена, расценивается как незаконное уничтожение или повреждение деревьев и влечет наложение штрафа на граждан в размере от 500000 до 5000000 рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 2000000 до 20000000 рублей, на юридических лиц - от 5000000 до 30000000 рублей - для лесов первой группы и не входящих в лесной фонд и штраф на граждан в размере до 3000000 рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 1000000 до 15000000 рублей, на юридических лиц - от 5000000 до 30000000 рублей - в прочих лесах.

Законодательством определены территории, на которых заготовка древесных соков запрещается. К ним относятся:

- городские, курортные леса и лесопарковые части зеленых зон;

- прибрежные полосы рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

- полосы отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий;

- населенные пункты;

- дендрологические парки, ботанические сады;

- историко-культурные заповедники, мемориальные парки, археологические памятники;

- места обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

- территории санаториев, домов отдыха, курортов и учреждений здравоохранения, а также округа и зоны санитарной охраны курортов;

- места массового отдыха населения.

Обзор мероприятий Торгпредства России в Чехии за февральь 2014 года

5 февраля 2014 года врио Торгпреда Российской Федерации в Чешской Республике В.В.Быков принял участие в заседании чешской части Академического совета российско-чешской программы Academy Learning.

На встрече присутствовали заместитель Министра промышленности и торговли Чехии М.Говорка, генеральный директор Центра образовательных программ Academy Learning Й.Мраз, декан экономического факультета Высшей школы экономики в Праге Я.Вебер, председатель правления Экономической палаты по странам СНГ В.Петржичек, представители городской администрации и спонсорских организаций. В ходе консультаций были подведены итоги реализации программы в 2013 году и рассмотрены вопросы подготовки третьего заседания Академического совета, которое запланировано на 3 апреля 2014 года в Москве.

Academy Learning – совместный проект Московского городского университета управления Правительства Москвы и Высшей школы экономики в Праге.

6 февраля 2014 г. Врио Торгпреда России в Чехии В.В.Быков и начальник экономического отдела торгпредства С.Г.Матвеев встретились с представителем компании JŠK advokatní kancelář М.Хубингерем. В ходе встречи обсуждались перспективные направления сотрудничества с российскими компаниями в инвестиционной сфере.

6 февраля 2014 г. врио Торгпреда России в Чехии В.В.Быков и начальник экономического отдела торгпредства С.Г.Матвеев провели рабочую встречу с Почетным консулом Российской Федерации в г.Острава А.Зедником, в ходе которой обсудили вопросы подготовки к мероприятиям в рамках «Дней России в Остраве» (22-29 июня 2014 г., г. Острава).

13 февраля 2014 г. сотрудники Торгпредства России в Чехии приняли участие в конференции «Пражско-европейский энергетический форум 2014». В ходе форума обсуждались приоритетные направления энергетической политики ЕС до 2030 г., касающиеся защиты окружающей среды и использования возобновляемых источников электроэнергии.

17 февраля 2014 г. Торгпред России в Чехии А.В.Туров и начальник экономического отдела торгпредства С.Г.Матвеев приняли участие во встрече делегации Свердловской области во главе с заместителем Председателя Правительства Свердловской области Я.П.Силина с руководством Делового совета предпринимателей Чешской Республики по сотрудничеству с Россией и чешских компаний. Обсуждались перспективные направления взаимодействия и конкретные предложения чешских компаний по реализации проектов на территории субъекта Российской Федерации, а также вопросы регионального сотрудничества.

18 февраля 2014 г. сотрудники торгпредства России в Чехии приняли участие в конференции «Россия - торговый партнер», организованной на площадке Министерства промышленности и торговли Чехии в рамках акции «Олимпийский парк Сочи - Летна 2014». Основное внимание было уделено поддержке чешских экспортеров, предлагающих качественную продукцию для российских потребителей. Активность предпринимателей в рамках данной акции подтвердила значительную заинтересованность чешского бизнеса в работе на российском рынке.

18 февраля 2013 г. Торгпред России в Чехии А.В.Туров и начальник экономического отдела торгпредства С.Г.Матвеев посетили представительство компании GEFCO в Чешской Республике, встретились с Генеральным директором представительства А.Рачинским, менеджером по транспортной логистике Ф.Шмиттом, менеджером по развитию бизнеса А.Хамидовой, осмотрели цеха, склады, площадки предприятия, а также ознакомились с планами развития работы группы GEFCO по направлению России и стран СНГ и перспективами расширения партнерской сети европейских компаний с российским капиталом. Французская группа GEFCO занимает лидирующие позиции на логистическом рынке Европы. Имеет свои представительства в 150 странах мира. В 2012 году российская компания ОАО «РЖД» приобрела долю в уставном капитале GEFCO.

19 февраля 2013 г. состоялась встреча Торгпреда России в Чехии А.В.Турова с директором по международным отношениям компании Veletrhy Brno Радославом Клепачем. В ходе переговоров обсуждалось участие российских компаний в выставках, проводимых в г. Брно.

В 2014 г. главным выставочно-ярмарочным мероприятием Чехии станет 56-я Международная машиностроительная выставка (МСВ-2014, www.bvv.cz/msv), которая будет проходить в г. Брно в период с 29 сентября по 3 октября 2014 г. Чешская сторона подчеркивает большой интерес к выставке со стороны субъектов РФ и российских компаний и ожидает, что в этом году наша страна будет широко представлена на МСВ-2014.

20 февраля 2014 г. сотрудники Торгпредства России в Чехии приняли участие в заседании Чешско-российского круглого стола «О перспективах использования природного газа в средствах транспорта», организованном при содействии Министерства промышленности и торговли Чешской Республики. В ходе заседания обсуждены возможности использования природного газа в средствах транспорта и перспективы сотрудничества России и Чехии в данной области.

25 февраля 2013 года Торговый представитель Российской Федерации в Чешской Республике А.В. Туров и сотрудники Торгпредства посетили комплекс международных выставок продуктов питания, технологий их обработки, виноделия и упаковки SALIMA, VINEX, MBK, INTEKO, EMBAX, PRINTexpo.

Деловую программу мероприятия открыл международный форум «Качественные и безопасные продукты питания на европейском рынке». На конференции выступили Министр сельского хозяйства Чешской Республики М. Юречка, президент Продовольственной палаты М. Томан и президент Аграрной платы Чехии Я. Велеба, представители министерства сельского хозяйства и регионального развития Польши, Министерства сельского хозяйства и регионального развития Словакии, Министерства регионального развития Венгрии, а также представители органов Евросоюза. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития европейского рынка продовольственных товаров, имеющихся проблемах и возможных способах их решения.

На торжественном открытии выставки, которое состоялось вечером в павильоне «Ротонда» с участием Генерального консула России в Брно А.Е.Шарашкина, были вручены премии SALIMA лучшим производителям продуктов питания, напитков и пищевого оборудования.

25 февраля 2013 года Торговый представитель Российской Федерации в Чешской Республике А.В. Туров и сотрудники Торгпредства посетили компанию AURA в г. Брно и провели переговоры с её руководством. Чешская сторона представила собственные разработки программного обеспечения для электронных систем государственных закупок. В ходе встречи были также рассмотрены возможности двустороннего сотрудничества России и Чехии в сфере информационных технологий.

28 февраля 2014 г. состоялась встреча Торгпреда России в Чехии А.В.Турова с Советником-Посланником Посольства Казахстана в Чехии Е.Р.Жукеновым и Советником по торгово-экономическим вопросам Посольства Белоруссии в Чехии В.В.Мироновичем.

В ходе переговоров обсуждались вопросы организации 5-го ежегодного семинара, посвященного внешнеэкономическим связям со странами таможенного союза в условиях ВТО и формированию Евразийского экономического союза. Мероприятие состоится при участии представителей Евразийской экономической комиссии 28 и 29 апреля 2014 г. в Праге и в одном из регионов Чехии.

Более подробная информация о месте проведения и проект программы семинара будут размещены на официальном сайте Торгпредства в ближайшее время (www.rustrade.cz).

Просьба к потенциальным участникам семинара направить в адрес Торгпредства перечень наиболее актуальных вопросов, касающихся внешней торговли Чехии с Белоруссией, Казахстаном и Россией.

Постоянной темой польских СМИ остается ситуация с запретом на вывоз польской свинины за пределы ЕС в связи с обнаружением здесь вируса африканской чумы свиней. Россия ввела такой запрет в конце января, позднее отказались от закупок польской свиноводческой продукции Белоруссия, а также ряд стран дальневосточного региона - Китай, Япония, Корея, Вьетнам и Тайвань. О запрете импорта свинины из северо-восточной Польши проинформировала также Литва.

По оценке президента Союза производителей и работодателей мясной промышленности В. Ружаньского, потери польских производителей мяса в текущем году могут достигнуть миллиарда евро. Союз считает необходимым введение на полгода, начиная с 1 марта текущего года, доплат производителям свинины в размере 100 злотых за каждую проданную свиную тушу, и обратился с соответствующим предложением в Министерство сельского хозяйства. Ситуация в мясной отрасли и вопрос об оказании помощи производителям, чей бизнес пострадал в результате эмбарго, обсуждались также на заседании правительства.

По сообщениям СМИ, в ближайшие дни министр сельского хозяйства Ст. Калемба и главный ветеринарный врач Я. Звензек посетят Подлясское воеводство, где проведут встречи с производителями свиноводческой продукции.

(По материалам польских СМИ)

Молдавия продемонстрировала в 2013 году самый высокий среди стран СНГ рост в сельскохозяйственном производстве и грузоперевозках.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Статкомитета СНГ, производство сельхозпродукции в РМ в 2013 году на 38,3% больше засушливого 2012 года, когда падение превысило 20%.

На втором месте - Украина (+13,7%), на третьем - Казахстан (+10,8%). Спад допущен только в Белоруссии - на 4%.

Молдавия лидировала и по росту грузоперевозок - 26,2% при среднем по СНГ 2,5%. На втором месте Казахстан (+8,7%), на третьем - Азербайджан (+4,2%). Падение объемов перевезенных грузов отмечено в Белоруссии - на 5,8%, Украине и России - по 1,8%.

По индексу потребительских цен Молдавия - в середине списка. Ее годовая инфляция в 5,2% практически аналогична средней по СНГ - 5,3%. Самая высокая инфляция - в Белоруссии - 16,2%, а самая низкая - в Азербайджане - 3,5%.

По остальным показателям РМ пока трудно сравнивать с другими государствами, поскольку она не представила все годовые данные, в частности, по росту ВВП, цен на промышленную продукцию, инвестиций в основной капитал.

/газета «Панорама»/

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2014 года № 86 «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 2010 г. № 243» срок ввода пускового комплекса гостиницы «Кемпински» в Минске продлевается до 1 мая 2014 года вместо ранее установленного срока ввода в эксплуатацию первой очереди строительства комплекса (здание гостиницы) до 31 декабря 2013 года. Заказчиком проекта является СООО «Элит Эстейт», которое должно осуществить проектирование и строительство комплекса, а также кабельных сетей и объектов внешнего энергоснабжения комплекса. Стоимость работ предварительно оценивалась в сумму 5,7 млн. долл. США.

Указом заказчику предоставляется дополнительное право передавать в ипотеку недвижимое имущество, которое на момент заключения договора об ипотеке не считается созданным и поступит заказчику в будущем, незавершенные незаконсервированные капитальные строения, доли в праве общей собственности на них, иное имущество, право аренды земельного участка без внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка. Ранее заказчику было предоставлено право передавать в ипотеку только уже сданные объекты недвижимости, входящие в состав комплекса.

Указом также определяется, что подтверждающим документом для освобождения заказчика от уплаты таможенных пошлин на товары, ввозимые в 2010-2014 годах для проектирования, строительства и (или) оснащения комплекса, является заключение Министерства спорта и туризма, для освобождения от НДС – заключение Мингорисполкома. Ранее основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин и НДС являлись заключения Министерства спорта и туризма, при этом заключения ведомства, выданные до вступления данного указа в силу, являются подтверждающими документами для освобождения от НДС тех товаров, выпуск которых в соответствующей таможенной процедуре осуществлен до 30 апреля 2014 года.

Заказчик также освобожден от компенсации бюджету Минска стоимости жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство.

Декретом Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2014 года № 3 «О внесении дополнений и изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1» предусматривается, что уставный фонд коммерческой организации должен быть объявлен в белорусских рублях. Декрет принят в целях совершенствования порядка государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования.

Документом установлено, что государственная регистрация коммерческих организаций с участием иностранных и международных организаций, за исключением регистрируемых Национальным банком Беларуси, Министерством финансов, администрациями свободных экономических зон и Китайско-Белорусского индустриального парка, будет осуществляться облисполкомами и Минским горисполкомом.

В целях упорядочения процедуры формирования уставного фонда предусматривается, что уставный фонд коммерческой организации должен быть объявлен в белорусских рублях. При внесении вклада в уставный фонд коммерческой организации в иностранной валюте его пересчет будет осуществляться по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком на дату фактического внесения этого вклада.

Определено, что уставный фонд коммерческих организаций, объявленный на дату вступления в силу документа в иностранной валюте, и вклады в него должны быть пересчитаны в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату фактического внесения этих вкладов только при представлении в регистрирующий орган документов для осуществления госрегистрации изменений и (или) дополнений в устав, связанных с изменением размера уставного фонда.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 17 февраля 2014 года № 134/1 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 18 июня 2008 г. № 894/7» в Беларуси существенно расширен перечень банков, уполномоченных обслуживать госпрограммы. В перечень банков дополнительно внесены ЗАО «Белорусско-Швейцарский Банк «БелСвиссБанк», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Дельта Банк», ЗАО «Идея Банк», ЗАО «Минский транзитный банк», ОАО «Банк Москва – Минск», ОАО «Хоум Кредит Банк», совместное белорусско-российское ОАО «Белгазпромбанк» и «Франсабанк» ОАО».

Таким образом, в настоящее время в Беларуси из 31 действующего банка 17 банков уполномочены обслуживать государственные программы. В перечень входят также ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Паритетбанк», ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», ОАО «Приорбанк».

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2014 года № 126 «О некоторых мерах по реализации инвестиционного проекта открытым акционерным обществом «Барановическое производственное хлопчатобумажное объединение» в 2014 году» белорусское ОАО Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (ОАО «БПХО», Брестская область) в 2014 году получит государственную поддержку в виде возмещения части процентов, уплаченных в 2013-2014 годах за пользование кредитами ОАО «АСБ «Беларусбанк», в размере 23,6 млн. евро и 26,3 млрд. бел. руб. (2,7 млн. долл. США по курсу Национального банка Беларуси).

Кредиты предоставлены в соответствии с указом президента Беларуси от 25 апреля 2012 года № 205 на техническое переоснащение производства, возмещение страховых премий уполномоченных страховых агентств и возмещение включаемых в сумму кредита комиссий иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций).

По кредитам в сумме 23,6 млн. евро размер господдержки составляет 50% ставки по кредиту в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Беларуси на дату возмещения процентов.

По кредитам в сумме 26,3 млрд. бел. руб. размер господдержки составляет 50% ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов.

Полученные средства направляются БПХО на реализацию инвестиционного проекта «Развитие ОАО «БПХО» в 2012-2015 годах с учетом технического перевооружения производства».

Условием оказания господдержки является достижение ОАО «БПХО» в 2013 году уровня рентабельности продаж не менее 5,6% и сальдо внешней торговли не более минус 50 млн. долл. США.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2014 года № 107 «О возмещении в 2014 году части процентов за пользование банковскими кредитами» ОАО «Гомельстекло» получит господдержку в виде возмещения части процентов за пользование кредитами на общую сумму 268,4 млрд. бел. руб. (27,7 млн. долл. США по курсу Национального банка Беларуси (НББ) и 268,4 млн. евро.

Кредиты предприятию предоставило ОАО «АСБ «Беларусбанк» в 2010-2014 годах для реализации инвестиционных проектов «Модернизация действующей линии по производству полированного стекла» и «Организация производств по промышленной переработке стекла». В сумму кредитов, по которым будет возмещена часть процентов за пользование ими, включены два кредита на общую сумму 137,8 млн. евро, которые будут выделены банком в 2014 году в соответствии с договором от 14 июня 2013 года № 3021160613.

Возмещение процентов по кредитам в белорусских рублях составит 50% ставки рефинансирования НББ, установленной на дату возмещения процентов, - в иностранной валюте – также в размере 50% ставки по кредитам с возмещением в белорусских рублях по официальному курсу НББ на дату возмещения процентов.

Полученные средства «Гомельстекло» направит на погашение процентов за пользование кредитами, предоставленными для реализации инвестпроектов.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2014 года № 67 «О принятии в республиканскую собственность акций» правительство Беларуси приняло решение принять в республиканскую собственность 35,1% акций ОАО «Барановичидрев» (г. Барановичи, Брестская область), тем самым обеспечив государству право мажоритарного акционера этого общества.

В 2014 году в республиканскую собственность будет безвозмездно принято 5 тыс. 810 простых акций ОАО «Барановичидрев», находящихся в управлении производственно-торгового частного унитарного предприятия «ИВАН», и 16 тыс. 876 простых акций, находящихся в управлении ЗАО «Белтяжмаш» номинальной стоимостью 1,6 тыс. бел. руб. за акцию на общую сумму 36,3 млн. бел. руб. Данный пакет акций составляет 35,1% уставного фонда ОАО «Барановичидрев». До принятия этого постановления в уставном фонде общества государству принадлежало 48%. Таким образом, после передачи акций доля государства в уставном фонде общества увеличивается до 83,1%. Владельцами остальных акций будут являться, как и ранее, физические лица.

Как использовать солнце, воду, ветер и геотермальные источники для выработки энергии? Ответ на этот вопрос попытались найти изобретатели и ученые-практики из разных городов России и СНГ. В Омске по инициативе городской администрации прошёл семинар на базе научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.

Экологичность и высокий экономический эффект - главные плюсы разработок, о которых на семинаре рассказали не только омские учёные, но и специалисты других городов СНГ. Примеры применения есть, но пока они не столь многочисленны. Главное - объединить все идеи на одной площадке - поэтому омская мэрия и предложила принять участие в семинаре всем желающим. Для выработки электроэнергии хороши все альтернативные источники - и ветер, и солнце, и даже подземные геотермальные воды.

«Есть ещё много других способов и принципов генерации электрической энергии, которые отличаются от традиционного, которым более 180 лет. И мы хотим постараться в городе этой работе придать импульс какой-то, наверное, плановости, определённости, чтобы в одном месте, наверное, сконцентрировать разработки, которые есть у изобретателей, у пользователей, у молодых ученых», - рассказал заместитель начальника управления промышленности, инноваций и предпринимательства департамента городской экономической политики администрации Омска Владимир Дорохин.

Ресурсы, в первую очередь кадровые - есть. В Омске два ВУЗа, с профильными кафедрами по энергетике. На их базе есть возможность создания малых инновационных предприятий, которые с привлечением федеральных средств могут доводить идеи до создания опытных образцов. В Белоруссии, например уже строят дома, не нуждающиеся в централизованных коммуникациях - рассказал вице-президент Международной Академии экологии города Минска Евгений Широков.

«Основная идея заключается в том, чтобы построить демонстрационный такой квартал малоэтажной застройки, который не нуждается в центральных сетях. Консультировал такие проекты в Лондоне, консультировал такие проекты в Германии, под Москвой, в Сочи, и в принципе отдельные дома уже стоят. И сейчас в общем-то пришло время попробовать это сделать в Омске, если мы найдём взаимопонимание с городским руководством», - рассказал Евгений Широков.

В современных условиях на первый план выходят сокращение затрат на централизованное отопление, горячую воду и электричество, - выработка электроэнергии с наименьшими затратами. Другая, не менее важная проблема - привлечение инвесторов.

«Вот сегодня именно будет разговор идти про генераторы со статической электроэнергией. Генератор, который мы собираем, он размеров очень маленьких, в диаметре порядка полутора метров. Высотой где-то 700 миллиметров. И вот такая малютка в состоянии вырабатывать энергии на 20 МВт», - сообщил руководитель энергетической компании Александр Дакуко.

Именно поиском потенциальных партнёров для внедрения таких перспективных идей и будет заниматься департамент городской экономической политики администрации Омска. И тогда, вполне вероятно, наш город станет тестовой площадкой для передовых проектов в сфере энергетики.

Рекордно ранним будет сбор берёзового сока в Беларуси в этом году.

В связи с теплой погодой в южных регионах республики уже началось движение кленового и березового сока. Специалисты в области ведения лесного хозяйства отмечают, что не помнят таких лет, чтобы можно было приступать к заготовке сока уже в феврале.

Обычно первые подсочки проводились только в 20-х числах марта. Зато запомнился сезон 2013 года, когда из-за затянувшейся зимы сокодвижение у берез началось аномально поздно и очень быстро закончилось. Лесхозам удалось заготовить только 14,8 т природного напитка, что составило 55,8% к уровню предыдущего года, сообщила пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Ружена Новицкая.

В этом году все сложилось совсем по-другому. Все лесхозы страны оперативно готовятся к промышленной заготовке березового сока. Идет оформление документации, заключение договоров с предприятиями-переработчиками, готовится необходимая тара и техника. В ближайшие дни к заготовке природного напитка приступят лесхозы Брестской и Гомельской областей. Немного позже к ним присоединятся и другие хозяйства республики. "Оптимальная для заготовки сока среднесуточная температура должна составлять 5-10 градусов выше нуля, - рассказала представитель Минлесхоза. - При ночных заморозках сокодвижение останавливается, как и при температуре выше плюс 10 градусов".

По словам Ружены Новицкой, организации Минлесхоза примут все необходимые меры для заготовки сока в том объеме, который необходим для удовлетворения потребностей перерабатывающих комбинатов и населения. По возможности сок будет экспортироваться. "В прошлые годы этот природный напиток был неплохо востребован на литовском рынке", - сообщила специалист.

С началом сезона заготовки березового сока государственная лесная охрана особое внимание будет уделять охране березовых рощ и смешанных лесов, где произрастают спелые березы. Это связано в том числе с тем, что самовольная заготовка сока без разрешительных документов в Беларуси запрещена.

Согласно действующим правилам заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного пользования, заготавливать березовый сок можно только в перестойных и спелых лесах, предназначенных для рубок главного пользования. Однако заготовка должна осуществляться не более чем за пять лет до их рубки и способами, которые не могут нанести вред деревьям. Для промышленной заготовки березового сока необходимо приобрести лесной билет и получить разрешение от лесхоза. Лесничество определит конкретные участки заготовки.

Кроме того, в каждом лесничестве определены участки леса, предназначенные для заготовки березового сока гражданами для собственных нужд. Все желающие заготовить сок должны обратиться в одно из лесничеств, где им укажут специально отведенные для сбора сока участки, проведут инструктаж и проконтролируют технологию подсочки.

За нарушение правил заготовки сока предусмотрена административная ответственность. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Беларуси, заготовка сока на особо охраняемых природных территориях запрещена и влечет наложение штрафа на граждан в размере от 400 тыс. рублей до 3,5 млн рублей, на индивидуальных предпринимателей - до 10 млн рублей, на юридических лиц - до 50 млн рублей. Согласно частям 1 и 2 статьи 15.22 кодекса, нарушение технологии заготовки сока и заготовка на участках, где она не разрешена, расценивается как незаконное уничтожение или повреждение деревьев и влечет наложение штрафа на граждан в размере от 500 тыс. рублей до 5 млн рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 2 млн. рублей до 20 млн рублей, на юридических лиц - от 5 млн рублей до 30 млн. рублей - для лесов первой группы и не входящих в лесной фонд. Также накладывается штраф на граждан в размере до 3 млн рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 1 млн рублей до 15 млн рублей, на юридических лиц - от 5 млн рублей до 30 млн рублей - в прочих лесах.

К территориям, на которых заготовка древесных соков запрещается, относятся городские, курортные леса и лесопарковые части зеленых зон, полосы отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий, населенные пункты, дендрологические парки, ботанические сады и другие.

Белурась. В Пружанах введена в строй мини-ТЭЦ, работающая на местных видах сырья, в частности на древесной щепе, которую производит Пружанский лесхоз.

На средства инновационного фонда "Брестсэнерго" лесхоз приобрел щеподробильную машину, щеповоз, погрузчик, лесовозные тележки. На сегодняшний день работники леса практически полностью обеспечивают энергетиков дешевым местным топливом, а те в свою очередь электроэнергией и теплом город Пружаны. За год новое производство лесхоза заработало более Br15 млрд рублей.

25 февраля в Общественной палате Российской Федерации состоялось широкое обсуждение перспектив развития производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Инициатором отраслевого дискурса выступил Комитет при Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению (далее профильный Комитет Союза). В дискуссии приняли участие ведущие российские производители и потребители техники для сельского и лесного хозяйства эксперты профильных министерств и ведомств, федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов, научных и образовательных учреждений.

Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором развития агропромышленного комплекса (далее АПК) любой страны. В то же время, недостаток сельскохозяйственной техники объективно препятствует развитию сельского хозяйства. Обеспеченность сельхозпроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволяет применять в АПК современные агротехнологии, дает возможность снизить влияние погодных условий и получать устойчивые высокие урожаи, что, в итоге, положительно отражается на продовольственной безопасности государства.

Решением Высшего Евразийского экономического Совета на уровне глав правительств от 31 мая 2013 года № 40 "Об основных направлениях координации промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации", определены основные направления промышленного сотрудничества государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее - государства - члены ТС и ЕЭП) и приоритетные отрасли, по которым государства-члены ТС и ЕЭП выразили готовность развивать промышленное сотрудничество. К числу таких приоритетных отраслей отнесены производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

Участники заседания обсудили ситуацию, сложившуюся в настоящее время в указанных сегментах, выявили системные проблемы рассматриваемых отраслей в целом в рамках Единого экономического пространства и высказали свои предложения по возможным путям их решения с использованием потенциала интеграции.

Среди ключевых проблем современного сельскохозяйственного и лесного машиностроения на пространстве ТС и ЕЭП российскими экспертами были названы:

- Отсутствие согласованной политики;

- Низкая конкурентоспособность российских производителей;

- Высокий моральный и физический износ производственных мощностей;

- Низкая доля экспорта в производстве;

- Недостаточное развитие производства компонентной базы;

- Низкий уровень инвестиций;

- Дефицит квалифицированных кадров;

- Низкая производительность труда;

- Недостаточное количество разработок новых моделей техники;

- Отсутствие стабильного платежеспособного спроса на внутреннем рынке;

- Высокие процентные ставки по банковским кредитам и отсутствие финансовой поддержки предприятий на условиях лучших, чем у коммерческих банков;

- Опережающий рост себестоимости продукции за счет увеличения цен на сырье, энергоносители и транспорт.

Во взаимной торговле объемы экспорта тракторной техники и частей к ним составили более половины (53%) объема взаимной торговли государств-членов ТС и ЕЭП. При этом лидером поставок сельхозтехники в рамках взаимной торговли, как и при экспорте в третьи страны, является Республика Беларусь (82% объема взаимной торговли государств-членов ТС и ЕЭП). Поставки сельхозтехники из Республики Беларусь в большей степени ориентированы на рынок Российской Федерации (в 10 раз превышают поставки в Республику Казахстан), что свидетельствует о конкурентоспособности белорусской сельхозтехники на рынке России, в том числе в целях обеспечения функционирования сборочных производств белорусских производителей на территории Российской Федерации. В тоже время, Российская Федерация в основном экспортирует сельхозтехнику в Республику Казахстан (объем в 6 раз превышает объемы экспорта в Республику Беларусь), что свидетельствует о высокой степени "закрытости" рынка Республики Беларусь для российских производителей сельхозтехники. В связи с чем, на заседании был высказан ряд предложений по обеспечению равных условий деятельности и конкуренции для производителей государств-членов ТС и ЕЭП.

В процессе работы были обозначены и подробно обсуждены четыре основных направления развития производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства России, Казахстана и Беларуси:

1. Создание условий для производства отдельных видов техники и компонентов для АПК и ЛПК с участием производителей сельскохозяйственной и лесной техники государств ТС и ЕЭП;

2. Создание равных условий доступа производителей сельхозтехники на рынки государств-членов ТС и ЕЭП;

3. Создание условий для обеспечения конкурентных преимуществ производителей техники для АПК и ЛПК государств-членов ТС и ЕЭП по сравнению с зарубежными производителями;

4. Создание условий для обеспечения выхода производителей техники и оборудования для АПК и ЛПК государств-членов ТС и ЕЭП на рынки третьих стран.

В ходе дискуссии участники заседания озвучили следующие предложения:

1. Определить перспективные, наиболее конкурентоспособные сегменты производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, имеющие потенциал на внутреннем и внешнем рынке.

2. В рамках определенных конкурентоспособных сегментов определить перечень чувствительных товаров, по которым целесообразно осуществлять промышленное сотрудничество в рамках производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

3. Рассмотреть возможность организации пилотного проекта по производству совместного инновационного продукта из перечня чувствительных товаров ("узкая специализация") с участием производителей ТС и ЕЭП.

4. Предусмотреть в национальных программных документах Сторон по развитию отрасли поддержку совместных кооперационных проектов, в том числе включая следующие мероприятия:

а) создание Единого реестра производителей машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в рамках ЕЭП в целях установления единых требований к производителям, участвующим в выполнении государственных заказов;

б) создание базы данных, включающей в себя информацию (не содержащую коммерческой тайны или технологических ноу-хау) обо всех поддерживаемых институтами развития инновационных проектах;

в) разработка механизмов субсидирования модернизации и технического перевооружения производства;

г) стимулирование разработки и внедрения на предприятиях инновационной продукции, в том числе с использованием потенциала евразийской интеграции в сфере производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства при формировании евразийских технологических платформ, создании инновационных территориальных и межрегиональных кластеров;

д) стимулирование на национальном и наднациональном уровне производственно-технологической и научно-технической кооперации с выходом на совместный инновационный продукт, в том числе путём поддержки на наднациональном уровне совместных пилотных проектов по созданию новых производств и освоению новой продукции, прежде всего освоение новых технологий и развитие наукоёмких производств;

е) проведение инвентаризации имеющихся механизмов и инструментов финансовой поддержки производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства государств-членов ТС и ЕЭП;

ж) формирование совместного плана мероприятий по подготовке и переподготовке квалифицированных кадров с целью обеспечения отрасли трудовыми ресурсами;

з) разработка методики и порядка определения параметров для присвоения статуса и рейтинга производимых и локализуемых машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;

и) разработка системы административно-правовых правил, устанавливающих требования к потребительским свойствам продукции, которые должны включаться как обязательные в систему поставок продукции для государственных и (или) муниципальных нужд, а также для получения субсидий, в том числе с учётом уровня локализации техники, рассчитываемой в соответствии с правилами ВТО;

к) разработка предложений по внедрению механизмов и инструментов финансовой поддержки производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства государств-членов со стороны региональных финансовых институтов (ЕАБР, Межгосударственный банк, Антикризисный фонд ЕврАзЭС);

л) разработка мер поддержки выхода на рынки третьих стран производителей машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства государств-членов;

м) разработка комплекса страховых продуктов для отрасли сельхозмашиностроения при осуществлении производителями экспортных операций:

- страхование сделок международного лизинга (география страхового продукта - страны СНГ и Монголия);

- страхование завода-изготовителя от коммерческих/политических рисков при поставке продукции за рубеж по временным таможенным режимам с перспективой последующей продажи машин конечному потребителю - на выставку, демонстрационный показ и пр. (география страхового продукта - Киргизия, Монголия, Узбекистан);

н) применение специальных защитных и антидемпинговых мер в отношении импорта отдельных машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства из третьих стран.

Согласно Решению Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России от 16 октября 2013 года при Союзе был создан Координационный совет (КС) по развитию машиностроения Таможенного союза как постоянно действующий консультативный орган по вопросам экспертного, научно-правового и информационно-консультационного обеспечения деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Основной задачей КС станет подготовка предложений по оценке международных договоров и решений ЕЭК, влияющих на развитие машиностроительных комплексов государств-членов и, в случае необходимости, подготовки предложений по их корректировке.

Эксперты Комитета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению приняли активное участие в формировании рабочих органов КС и его будущего плана деятельности. В ближайшее время, по предложению председателя Комитета, президента машиностроительно-индустриальной группы "Концерн "Тракторные заводы" Михаила Болотина будет сформирована рабочая группа по сельскохозяйственному и лесному машиностроению при Координационном Совете по развитию машиностроения Таможенного союза и Евразийской экономической комиссии.

По итогом проведенного заседания российским отраслевым экспертным сообществом было принято решение по формированию предложений по развитию производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.

В ближайшее время подготовленный экспертами отрасли документ будет передан на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию.

Братская водка из Беларуси и Казахстана размывает Таможенный союз.

Прозрачные границы внутри Таможенного союза дали возможность заработать миллионы рублей поставщикам водки из Белоруссии и Казахстана. В крупных городах регионов, граничащих с Казахстаном, доля дешевой казахской водки уже достигает 67%, а потери бюджета за последние полгода составили по меньшей мере 300 млн руб. недополученных налогов. Озабоченные ситуацией депутаты решили прикрыть канал: на этой неделе в Госдуму будет внесен законопроект, запрещающий ввоз в Россию из стран ТС более 5 л алкоголя на человека , пишет РБК daily

Владелец компании "Дело и К" Сергей Колебанов уже больше 20 лет продает водку в своем родном Магнитогорске и говорит, что "такого бардака не припомнит". Причина недовольства оптовика понятна: на локальном рынке, заваленном дешевой казахской водкой, его объемы продаж стремительно тают. "Январь отработали в убыток, февраль заканчиваем в убытке, — рассказывает Колебанов. — Я уже собрал своих сотрудников и сказал, что если не увеличить товарооборот, то придется проводить сокращения".

По словам бизнесмена, в город, расположенный в 400 км от ставшей прозрачной границы с Казахстаном, идут фуры с казахской водкой. "Навар с одной фуры для поставщика — 600—700 тыс. руб., — рассказывает Сергей Колебанов. — В Казахстане водку с завода отдают по 30 руб. бутылка 0,5 л. Перевезя через границу, они скидывают товар местному оптовику по 50—60 руб. за водку в самых простых бутылках и по 70—80 руб. — в фигурных бутылках с гуалой (несъемная вставка в бутылочном горлышке. — РБК daily). В магазинах такой товар в открытую продают уже по 120 руб. за бутылку, хотя это ниже установленной государством минимальной цены. Во многих дворах просто устраивают торговлю с колес. Все это просто убивает легальный бизнес".

Сергей Колтунов говорит, что сам он закупает дешевую легальную российскую водку по 138 руб. за бутылку и не может конкурировать с торговцами казахским товаром. "Я как член местной торгово-промышленной палаты встречался и с руководством полиции, и с таможенниками, говорил, чтобы они остановили контрабанду. А они мне отвечают, что так как у нас Таможенный союз, то ввоз чего бы то ни было из Казахстана контрабандой не является", — сетует бизнесмен. По его словам, объемы продаж у дистрибьюторов в регионе, торгующих российским алкоголем, снизились на 20—30%. "А пить ведь меньше не стали", — замечает он.

Как стало известно РБК daily, проблемой поставок дешевой водки из стран Таможенного союза озаботились в Госдуме. На этой неделе заместитель председателя комитета по экономполитике и предпринимательству Виктор Звагельский собирается внести в парламент поправку к федеральному закону "О госрегулировании алкогольного рынка" (есть в распоряжении РБК daily), вводящую ограничения на ввоз спиртного из стран ТС и предусматривающую административную ответственность за превышение установленной нормы.

Если поправка будет принята Госдумой, то легальный ввоз алкоголя из Казахстана и Белоруссии физическими лицами будет ограничен 5 л спиртного. За превышение этого объема будет предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. с конфискацией товаров, являющихся предметом административного правонарушения. По словам представителя депутата, установить более высокие штрафные санкции для контрабандистов невозможно вследствие положений Административного кодекса.

По словам Виктора Звагельского, проблема поставок коммерческих партий алкоголя из Казахстана и Белоруссии без российских акцизных марок в прошлом году приобрела угрожающий масштаб. "Случаи нахождения в незаконном обороте казахстанской водки фиксируются не только в приграничных районах Приволжского, Сибирского, Уральского и Южного федеральных округов, но и в таких крупных областных центрах, как Волгоград и Тюмень", — отмечает депутат. По информации администрации Тюменской области, дешевая казахстанская продукция составляет две трети реализуемой водки в Тюмени.

Причина водочного потока, хлынувшего из Казахстана в Россию, — отсутствие налоговой гармонизации в части ставок алкогольных акцизов, это создает огромный ценовой разрыв для однородной продукции, выпускающейся в сопредельных странах. В России доля акциза в бутылке водки 0,5 л в 2013 году была 80 руб. (с 2014 года — 100 руб.), а в Казахстане — 21,8 руб.

Выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за шесть месяцев 2013 года от незаконного оборота казахстанской водки составили около 300 млн руб., указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Портал "Акциз"

22 тысячи квартир в белорусской столице уже принадлежит иностранцам. Причем среди владельцев такой недвижимости лидируют граждане России, Украины и Германии.

В 2013 году в Минске зарегистрировано около 13 000 сделок купли-продажи недвижимости. В том числе, выходцы из других стран приобрели около 2100 объектов, передает «Минск Новости».

Чаще всего недвижимость в столице Беларуси покупают россияне, украинцы и немцы. Среди иностранных собственников также встречаются выходцы из Латвии, США, Литвы, Казахстана, Эстонии и некоторых других стран.

Высокий спрос на жилье в 2013 году обеспечил мощный скачок цен в Беларуси. Причем подорожали не только столичные, но и провинциальные квартиры. В Минске средняя стоимость квадратного метра в декабре 2013-го составила $1730.

Транзит российского природного газа через территорию Белоруссии в 2013 году увеличился на 10,3% по сравнению с 2012 годом до 48,8 миллиарда кубометров, говорится в сообщении предприятия "Газпром трансгаз Беларусь" ("дочка" "Газпрома" GAZP -0,43%).

В том числе по газотранспортной системе ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" было транспортировано 14,1 миллиарда кубометров газа, по белорусскому участку российского газопровода "Ямал – Европа" - 34,7 миллиарда кубометров. В 2012 год аналогичные показатели составили 15,3 и 29 миллиарда кубометров соответственно.

Рост объемов транзита природного газа по белорусскому участку российского газопровода "Ямал – Европа" в 2013 году составил 19,5%. Белорусским потребителям поставлено 20,3 миллиарда кубометров газа. Алексей Букчин.

Белоруссия ввела временные ограничения на ввоз живых свиней и продукции свиноводства из Украины, соответствующее решение было принято департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии, следует из сообщения на сайте ведомства.

"Департамент вводит временные ограничения на ввоз живых свиней и продукции свиноводства из Украины на территорию республики. Также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Белоруссии из Украины вышеуказанных товаров", - говорится в документе.

При этом в Минсельхозпроде пояснили, что поставки свинины и живых свиней из Украины в Россию на данный момент де-факто запрещены. А поскольку Белоруссия находится в едином таможенном пространстве с Российской Федерацией, ветдепартамент Минсельхозпрода Белоруссии также вводит аналогичные временные ограничения.

Россельхознадзор с 17 января запретил ввоз в РФ свинины из Луганской области Украины. 25 февраля глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что регионализация запрета на поставки свинины из Украины пока невозможна, равно как и отправка туда специалистов, поскольку нет уверенности в том, что им будет обеспечена безопасность.

Впрочем, позднее, 26 февраля начальник управления инспекционной работы в рамках международного сотрудничества и ВТО в сфере ветеринарии Росельхознадзора Василий Лавровский заявил, что российские ветеринарные специалисты все же отправятся для испекций на Украину. Он сказал, что договоренность о визите имеется, однако сроков не назвал.

Минск признает наличие проблем в отношениях, но не считает их непреодолимыми и настроен на их решение, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в пятницу по итогам встречи со своим латышским коллегой Эдгаром Ринкевичем в Риге.

"Нам кажется абсолютно разумным и резонным следующий подход: да, определенные проблемы в отношениях между Белоруссией и ЕС существуют, но эти проблемы могут решаться и они должны быть решены", — сказал Макей.

Говоря о необходимости постепенного решения существующих проблем, он пояснил, что Белоруссия и ЕС "должны двигаться по тем направлениям и сферам, где это возможно". В частности, по мнению Макея, речь идет о борьбе с незаконной миграцией, трансграничной преступностью.

Глава МИД Белоруссии высказал убежденность, что рано или поздно проблемы в отношениях с ЕС будут решены.

"Наши европейские партнеры придерживаются такой же точки зрения. В последнее время мы ощущаем прогресс на этом направлении, я думаю, что этот прогресс будет необратимым", — сказал он.

В декабре, принимая верительные грамоты от послов Франции, Испании, Нидерландов, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова "на любые шаги" для нормализации отношений с Европейским союзом. По его словам, он видит большую заинтересованность ЕС в налаживании отношений, "в том числе и со стороны бизнеса Евросоюза". "Нам никуда не деться друг от друга. Нам придется жить вместе по-соседски", — сказал тогда Лукашенко.

Евросоюз, заявляющий о нарушениях прав человека в Белоруссии, в 2012 году расширил введенные еще в декабре 2010 года санкции в отношении страны, в частности, ограничив въезд белорусских чиновников на территорию Евросоюза, и поставил условием улучшения отношений освобождение всех "политзаключенных". Минск утверждает, что политзаключенных в стране нет. Совет Евросоюза в конце октября продлил до 31 октября 2014 года действие "ограничительных мер" против Белоруссии. Олеся Лучанинова.

Италия добилась снятия введенного ранее запрета на усыновление итальянскими гражданами детей из Белоруссии, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте итальянского МИД.

По словам нового министра иностранных дел Италии Федерики Могерини (Federica Mogherini), это было сделано по итогам продолжительных переговоров между замглавы итальянского МИД Мартой Дассу и ее белорусской коллегой Аленой Купчиной.

Ужесточение правил усыновления итальянскими гражданами детей из Белоруссии было введено в 2006 году после скандального случая с Викой Мороз. Девочка приехала в Италию в рамках программы помощи белорусским сиротам и детям Чернобыля и с 2003 года гостила у супругов Алессандро Джусто и Марии-Кьяры Борначин в Генуе.

Летом 2006 года супруги Джусто решили не отпускать ее обратно в Белоруссию, заявив, что в интернате, где раньше жила девочка, она подвергалась насилию. После того, как суд по делам несовершеннолетних постановил, что ребенка следует в любом случае вернуть на родину, супруги Джусто спрятали Вику. Розыски, к которым Белоруссия привлекла Интерпол, продолжались три недели, пока, в конце концов, девочку не нашли и не отправили в Белоруссию в сопровождении двух итальянских врачей. Елизавета Исакова.

В Беларуси проходят мероприятия международного проекта "Балтийский ландшафт в развитии - инновационные подходы к устойчивым лесным ландшафтам".

В Новогрудском лесхозе прошло очередное мероприятие Международного проекта "Балтийский ландшафт в развитии - инновационные подходы к устойчивым лесным ландшафтам".

Его участники ознакомились с деятельностью лесхоза, посетили его объекты, в том числе созданные в рамках реализации проекта, а также учреждения образования, которые занимаются экологическим просвещением. Эксперты проекта и общественность на конкретных примерах и объектах рассмотрели результаты первого этапа реализации проекта в Новогорудском районе.

26 февраля в Белорусском государственном технологическом университете состоится научно-практическая конференция, посвященная международному проекту "Балтийский ландшафт в развитии - инновационные подходы к устойчивым лесным ландшафтам". Участие в ней принимают представители стран - участниц проекта, которые представят итоги его реализации. На конференции также представлен и опыт Беларуси.

Белоруссия снизила экспорт нефтепродуктов в 2013 году на 22,5% по сравнению с 2012 годом – до 13,6 миллиона тонн, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики.

В страны СНГ поставлено 4,6 миллиона тонн (снижение на 6,3%), в дальнее зарубежье - 9 миллионов тонн (снижение на 28,7%).

Средняя экспортная цена белорусских нефтепродуктов снизилась на 9,5% - до 750 долларов за тонну. Средняя цена при поставках в страны СНГ составила 852 доллара (снижение на 10,3%), в страны дальнего зарубежья - 699 долларов (снижение на 10,7%).

При этом Белоруссия импортировала из России в 2013 году 21,1 миллиона тонн сырой нефти (снижение на 2,4%) по средней цене 394 доллара за тонну (снижение на 1,9%).

Импорт нефтепродуктов уменьшился на 98,5% до 124,4 тысяч тонн при средней цене 1223 доллара за тонну (рост цены в 2,1 раза). Алексей Букчин.

Производство свинины и говядины в Польше приходит в упадок

Дело в том, что из-за угрозы экпидемии африканской чумы свиней, от экспорта и транзита польской продукции отказались Россия и Белоруссия. Это, в свою очередь, негативно отобразилось на рынке говядины и зерна.

Производители мясной продукции жалуются, что цены на их товары постоянно падают и если эта тенденция продолжится, им придется быстро переквалифицироваться для работы в другой отрасли.

На встрече фермеров было решено, что без вмешательства государства и Евросоюза, сельское хозяйство может и вовсе прийти в упадок, и для избежания этого необходима немедленная интервенция.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь получило приглашение стать наблюдателем в Фармакопейной конвенции США (USP).

Фармакопейная конвенция США (USP) – это научная, некоммерческая организация, которая занимается укреплением общественного здоровья путем установления стандартов и разработкой программ, которые помогают гарантировать качество и безопасность лекарственных средств и пищевых продуктов.

Вступление Министерства здравоохранения в Фармакопейную конвенцию США (USP) позволит расширить направления сотрудничества, к которым также относятся международные программы по здравоохранению USP, включая фармакопейное обучение, тренинги по системам обеспечения качества в лабораториях, форумы по обмену опытом по контролю качества лекарственных средств и др.

Разница ставок ввозных таможенных пошлин в отношении различных товаров и их частей приводит к созданию схем ухода от уплаты таможенных платежей

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка полноты уплаты таможенных платежей, организации таможенного контроля, соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования в целях обеспечения доходов федерального бюджета при перемещении через таможенную границу Российской Федерации (Таможенного союза) машин, механизмов и оборудования для сельского хозяйства, строительной и дорожной техники и частей к ним в 2012-2013 годах и истекшем периоде 2014 года (при необходимости в более ранний период)». С докладом выступил аудитор Сергей Штогрин.

На Коллегии отмечалось, что в 2012 г. на территорию Российской Федерации было ввезено машин, механизмов и оборудования для сельского хозяйства, строительной и дорожной техники и частей к ним стоимостью $15,2 млрд., в 2013 г. – $13,2 млрд., за 9 месяцев 2014 г. – $ 8,3 млрд. Сумма таможенных платежей, уплаченных в доходную часть федерального бюджета, составила в 2012 г. 103,8 млрд. рублей, в 2013 г. – 90,4 млрд. рублей, за 9 месяцев 2014 г. – 63, 8 млрд. рублей.

С территории Российской Федерации в 2012 г. было вывезено машин, механизмов и оборудования для сельского хозяйства, строительной и дорожной техники и частей к ним стоимостью $785,42 млн., в 2013 г.– $783,44 млн., за 9 месяцев 2014 года – $417,46 млн. «Данные товары, - уточнил Сергей Штогрин, - при экспорте не облагаются таможенными пошлинами, а только сборами за таможенное оформление. Сумма платежей по данным товарам составила в 2012 г. – 11 млн. рублей, в 2013 г. – 3,53 млн. рублей и за 9 месяцев 2014 г. – 2,57 млн. рублей».

Суммы доначисленных таможенных платежей в результате корректировок таможенной стоимости товаров снизились в 2013 г. по сравнению с показателями 2012 г. Так, если в 2012 г. было доначислено 319,8 млн. руб., то в 2013 г. – 192,9 млн. руб., за январь-сентябрь 2014 г. – 181,3 млн. руб. При этом отмечается рост возврата средств из федерального бюджета в результате оспаривания со стороны участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) проведенных корректировок таможенной стоимости. Так, в 2012 г. из федерального бюджета возвращено таможенных платежей на сумму 15,9 млн. руб., в 2013 г. – 85,9 млн. руб., за 9 месяцев 2014 г. – 102,9 млн. рублей.

В ходе проверки был выявлен ряд проблем, влияющих на эффективность проводимого таможенного контроля.

В частности, на Коллегии отмечалось, что одной из задач в сфере совершенствования таможенного регулирования для ФТС России является дальнейшее развитие системы управления рисками.

«Наряду с совершенствованием системы управления рисками, в том числе в части разработки новых профилей риска* в отношении строительной техники (бульдозеры, грейдеры, погрузчики и проч.), пока еще отмечаются проблемы, связанные с ее применением», - констатировал Сергей Штогрин.

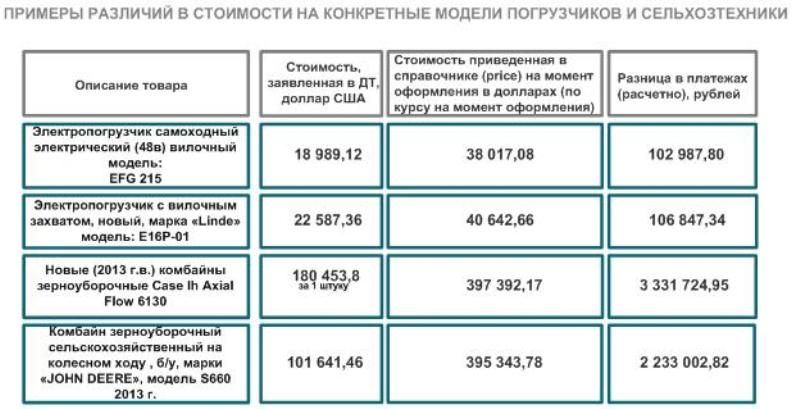

Так, в ходе контрольного мероприятия были выявлены значительные различия в стоимости, заявленной при декларировании автопогрузчиков и сельхозтехники, и стоимости, приведенной в нейтральных источниках ценовой информации (справочниках цен).

«Установленные факты, - подчеркнул аудитор, - свидетельствуют о возможных нарушениях таможенного законодательства в части заявления недостоверных сведений, влияющих на сумму причитающихся к уплате таможенных платежей».

Как показала проверка, при проведении таможенного досмотра товаров не обеспечиваются достаточные действия для подтверждения заявленных при декларировании сведений. Так, при досмотре партии погрузчиков «Heli», имеющих различные характеристики, но заявляемых по одной цене ($1,17 тыс. за шт.), проведенном в июне 2014 г. Московским железнодорожным таможенным постом Московской таможни, не были проверены основные характеристики товара. Взвешивание груза не производилась, упаковка с техники во время досмотра не снималась. Отсутствуют изображения маркировочных сведений, нанесенных на товар, а к акту таможенного досмотра приложены фотографии маркировочных табличек без ссылок на товар, к которому они прилагаются. В результате определить достоверность задекларированных индивидуальных характеристик товара не представляется возможным.

На проводимом таможенном контроле также негативно сказывается некачественное описание участниками (ВЭД) товаров в декларациях. При этом ответственность за невыполнение требований Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза, для участников ВЭД отсутствует, что не позволяет обеспечить ее безусловное выполнение и, как следствие, усложняет работу таможенных органов.

Не в полной мере обеспечен контроль со стороны территориальных таможенных органов за соблюдением ограничений, введенных в рамках Таможенного союза на ввоз зерноуборочных комбайнов иностранного производства. Так, в нарушение межправительственного соглашения между Республикой Беларусь, Казахстаном и Россией «О правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами» за период январь-сентябрь 2014 г. в Российскую Федерацию были ввезены 9 зерноуборочных комбайнов без лицензий Минпромторга России. «При этом к лицам, осуществившим ввоз зерноуборочных комбайнов, были применены минимальные взыскания – штраф в размере 50 тыс. рублей», - отметил Сергей Штогрин.

Другая проблема связана с разницей в стоимости и уровне ставок таможенных пошлин в отношении разных товаров и их частей, которая зачастую приводит к созданию схем ухода от уплаты таможенных платежей. Например, ставка ввозных таможенных пошлин на тягачи возрастом от 5 до 7 лет составляет 12%, а его отдельных частей (шасси-рама, коробка передач, тормозная система, двигатель) – 5%. «Такая разница обуславливает создание схем, связанных с ввозом частей бывших в употреблении транспортных средств с дальнейшей сборкой на территории Российской Федерации», - пояснил аудитор. При этом он отметил, что помимо минимизации причитающихся таможенных платежей, данная схема создает предпосылки для возникновения угрозы безопасности дорожного движения, неравные условия для официальных дилеров, осуществляющих ввоз аналогичных новых транспортных средств, и негативно сказывается на защите отечественных производителей аналогичной продукции.

По мнению аудитора, необходимо усилить контроль за лицензированием юридических лиц, осуществляющих промышленную сборку транспортных средств, организовать информационный обмен между ФТС России и заинтересованными контролирующими ведомствами об основных участниках ВЭД, осуществляющих ввоз бывших в употреблении запасных частей к транспортным средствам и провести проверки обоснованности выдачи паспортов на транспортные средства, собранные на территории Российской Федерации, и свидетельств о безопасности их конструкции.

Одной из проблем также является достоверное подтверждение соответствия транспортных средств требованиям действующего экологического класса. По результатам проверок, проведенных Росаккредитацией по обращениям Центральной акцизной таможни, у ряда органов по сертификации приостановлены или отозваны аттестаты аккредитации. По одному случаю сертификат соответствия признан необоснованно выданным. Однако в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» полномочиями по приостановлению или отзыву сертификатов соответствия наделен только орган, выдавший соответствующий сертификат. В тоже время, без присвоения документу статуса приостановленного, либо аннулированного у таможенных органов отсутствуют правовые основания для отказа в выпуске транспортного средства, либо отказа в выдаче паспорта транспортного средства. «Для решения данной проблемы необходимо внести изменения или дополнения в Федеральный закон «О техническом регулировании» в части наделения уполномоченных государственных органов (Росстандарт или Росаккредитация), полномочиями по приостановлению и аннулированию действия сертификатов соответствия», - сказал аудитор.

Коллегия приняла решение направить представление в ФТС России. Отчет о результатах контрольного мероприятия будет направлен в палаты Федерального Собрания.

Справочно:

*профиль риска - совокупность сведений об области риска, индикаторах риска, а также указания о применении необходимых мер по предотвращению или минимизации рисков (пункт 5 статья 127 Таможенного кодекса Таможенного союза).

Статс-секретарь – заместитель Министра Дмитрий Костенников принял участие в торжественном открытии первого Московского учебного курса по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями.

«Впервые проблематика бремени неинфекционных заболеваний была поднята на высокий политический уровень на первой Глобальной министерской конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям, которая прошла в Москве в 2011году», - отметил заместитель Министра.

Дмитрий Костенников напомнил, что в последующие годы на глобальном уровне был принят целый ряд системных документов по профилактике и контролю НИЗ: Московская декларация по НИЗ, политическая Декларация Генеральной Ассамблеи ООН по НИЗ, Ашхабадская декларация по профилактике и борьбе с НИЗ в контексте положений новой Европейской политики «Здоровье-2020». «Позже российская инициатива по созданию Межучрежденческой целевой группы ООН по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний была поддержана в ходе основной сессии Экономического и социального совета ООН», - сказал заместитель Министра.

По словам Дмитрия Костенникова, в рамках совместного глобального Проекта ВОЗ по Усилению систем здравоохранения в странах со средним и низким уровнем дохода с целью сокращения преждевременной смертности от НИЗ, финансируемом Российской Федерацией, уже осуществлена поддержка разработки трех национальных межсекторальных планов по профилактике НИЗ для стран Центральной Азии и Восточной Европы.

«Одним из важнейших итогов реализации российского проекта по профилактике НИЗ и стал данный курс, направленный на обучение политиков здравоохранения, лиц, ответственных за разработку национальной стратегии в области борьбы с хроническими болезнями», - отметил Дмитрий Костенников

Статс-секретарь – заместитель Министра подчеркнул, что учебный курс разработан совместно российскими и международными экспертами ВОЗ и направлен прежде всего на поддержку развития национальных планов борьбы с НИЗ во всех странах.

Проведение семинаров – это совместная идея Европейского бюро ВОЗ и Минздрава России. Финансовые средства на проведение курса выделены Российской Федерацией.

Курс организован в рамках проектной деятельности Европейского бюро ВОЗ в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Подобные семинары уже проводились и проводятся в мире, но всегда на английском языке.

Особенность данного курса заключается в том, что он предназначен именно для русскоговорящих стран и проводится на русском языке. Это такие страны, как Кыргызстан, Узбекистан, Молдова, Казахстан, Беларусь, Армения, Таджикистан, Россия.

Программа обучения разработана на основе российского и зарубежного опыта в области борьбы с неинфекционными заболеваниями.

Лекции читают специалисты российских научно исследовательских медицинских учреждений таких как, Научно-исследовательский Центр профилактической медицины Минздрава России, Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова и др. Курс продлится до 1 марта 2014 года, и уже сейчас набираются заявки на второй курс.

Необходимо отметить, что, учитывая актуальность проблемы неинфекционных заболеваний во всем мире, Минздравом России внесено предложение о возможности включения в повестку российского председательства в 2014 году в «Группе восьми», в качестве одной из приоритетных, темы здравоохранения, в частности - профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.

Встреча лидеров стран «Группы восьми» пройдет в июне с.г. в Сочи.

СКОЛЬКО ПОЛУЧАТ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

От правительства - по 4 млн рублей и автомобилю. Региональные выплаты пока не определены

Олимпийские чемпионы Сочи получат от правительства по 4 миллиона рублей и автомобилю. Это не считая региональных выплат, отметил президент олимпийского комитета России Александр Жуков. Они станут известны позднее. Москва и Свердловская область, например, обычно дублируют премии, выплачиваемые государством, а в некоторых регионах бонусы порой перекрывают федеральные.

Илья Авербух

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, фигурист

"На мой взгляд, вознаграждение более чем достойное. Другие страны вообще не выплачивают ничего или платят гораздо меньше. Мы с Ириной получили за второе место 50 тысяч долларов. Это очень хорошее подспорье".

Виктор Ан, который завоевал в Сочи три золотых медали и одну бронзовую, получит квартиру. Ее для него купит Фонд поддержки олимпийцев России , сообщил министр Виталий Мутко.

За "серебро" в Сочи бонус установлен в размере 2,5 млн рублей, за бронзу - 1,7 миллиона. Размер премиальных, которые получат российские медалисты, не изменился с Олимпиады в Лондоне 2012 года. А вот в Ванкувере нашим олимпийцам платили за "золото" чуть больше: чемпионы получили около 4,5 млн рублей.

В других странах вознаграждения куда более скромные. Например, в США за золото чемпион получит от государства только 25 тысяч долларов. А Норвегия и Швеция накануне Олимпиады в Сочи объявили, что премиальные за медали выплачиваться не будут, чиновники предпочитают тратить деньги на поддержание молодых спортсменов.

Светлана Журова

Олимпийская чемпионка Игр в Турине 2006 года в конькобежном спорте, депутат Госдумы

"У нас было чуть меньше. Я могу только порадоваться за ребят. У нас другая система. Все смотрят и говорят: "Как же так, наши спортсмены получают больше, чем спортсмены в других странах". Но у них обычно очень много персональных контрактов, за счет которых они получат гораздо больше. У нас не принято спонсорство, поддержка спортсменов со стороны бизнеса, поэтому это делает только ,к сожалению, государство. Может быть после Игр в Сочи, бизнес захочет участвовать, и тогда государство будет тратить больше на детский спорт".

Самые щедрые на премиальные страны - бывшие республики Советского союза. Еще одна тенденция: чем меньше шансов у сборной страны завоевать медали, тем выше суммы. Самые крупные денежные бонусы за медали в Сочи пообещали своим спортсменам Национальные олимпийские комитеты Казахстана, Латвии, Италии, Белоруссии, Эстонии и Украины. Например, чемпионы из Казахстана могут рассчитывать на выплаты в размере 250 тысяч долларов. Латыши - на 193 тысячи, а украинцы - на 125 тысяч долларов

Разработки молодого белорусского ученого Андрея Морозова, помогающие предотвращать заболевания диких животных, взяты на вооружение охотничьими хозяйствами.

Еще свежи в памяти события, связанные с зафиксированной полгода назад на территории Беларуси африканской чумой свиней. Мор нанес экономике страны ощутимый урон. Чтобы изжить подобные "сюрпризы" в будущем, аспирант ГНПО "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам" Андрей Морозов задался целью установить механизмы передачи болезней и научиться их "ломать".

Болезнями животных Андрей начал интересоваться еще в магистратуре. Говорит, случись эпидемия в то время, обязательно сделал бы "ставку" на изучение именно вирусных заболеваний. Но, окончив Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, свою магистерскую работу, а затем и диссертацию посвятил заболеваниям бактериальным, а также механизмам их переноса. И с немалым успехом - результаты его исследований сейчас успешно внедряются в охотхозяйствах страны.

- Такие болезни, как чума или бешенство, что называется, на виду, - рассказывает стипендиат. - Их легко диагностировать. Но и бактериальные болезни - пастереллез, колибактериоз, сальмонеллез и многие другие - в силу своего достаточно широкого распространения не менее опасны. Никогда нельзя предугадать, с какой стороны будет нанесен очередной удар - разразится вирусная атака или бактериальная. Можно лишь попытаться спрогнозировать ситуацию и сделать все возможное, чтобы она не возникла.

В ходе полевых и лабораторных исследований Андрей с помощью своего научного руководителя, доктора ветеринарных наук Юрия Ляха сделал вывод, что достаточно большая часть бактериальных болезней передается от домашнего скота диким животным. Значит, следует минимизировать вероятность их контактов, а еще решить непростую задачу - локализовать очаги инфекции.

- Дикое животное может заразиться от домашнего напрямую или через косвенные контакты, - рассуждает аспирант. - Например, кабаны зачастую довольно близко подбираются к частным подворьям и животноводческим комплексам, выходят на кормежку на сельскохозяйственные поля. Поспособствовать возникновению очага заболевания могут органические удобрения, которые регулярно разбрасываются по сельхозугодьям, и даже корма. Ведь на протяжении всей зимы работники охотничьих хозяйств подкармливают диких животных на специальных площадках. Поэтому требования к качеству этих кормов и организации самой подкормки должны быть довольно высокими. С учетом всех нюансов мы разработали и предложили методы и рекомендации, которые препятствуют распространению инфекций в природной среде.

По словам Андрея, он едва ли не первым в нашей стране занялся изучением инфекционных болезней охотничьих животных бактериального происхождения.

- Во время работы над диссертацией открытия происходили на каждом шагу, каждый день, - поделился аспирант. - Уверен, что моя работа будет актуальна и впредь.Я благодарен руководству страны и Национальной академии наук за возможность учиться и заниматься научными исследованиями, а генеральному директору ГНПО "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам", доктору биологических наук, члену-корреспонденту НАН Беларуси Михаилу Никифорову - за создание необходимых условий для проведения научных экспериментов.

Вклад аспиранта в развитие охотничьей сферы в частности и экономики страны в целом был оценен по достоинству: на основании предложения Совета Министров, вынесенного по итогам ежегодного открытого конкурса, Андрею Морозову назначена на 2014 год стипендия Президента.

21 февраля в Москве состоялось Общее собрание Некоммерческого Партнерства "Объединение производителей железнодорожной техники" (НП "ОПЖТ"), посвященное подведению итогов работы в 2013 году и планам на 2014 год.

Мероприятие прошло под председательством старшего вице-президента ОАО "РЖД", президента НП "ОПЖТ" Валентина Гапановича.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров, первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов, начальник Управления инфраструктуры и перевозок Федерального агентства железнодорожного транспорта Дмитрий Шпади, вице-президенты НП "ОПЖТ", представители ОАО "РЖД" и федеральных органов власти, а также представители 145 организаций, 93 из которых входят в состав Партнерства.

Ключевыми вопросами повестки Общего собрания стали отчет о работе НП "ОПЖТ" за прошедший год и его задачи на 2014 год, итоги финансово-хозяйственной деятельности Партнерства, обсуждение Программы стандартизации, прием новых предприятий в состав Партнерства и вручение сертификатов IRIS.

Открывая заседание, президент НП "ОПЖТ" Валентин Гапанович отметил, что сегодня в состав Партнерства входят 159 организаций, предприятий и холдингов, производящих 90 % всей железнодорожной продукции страны. В целом их товарооборот составляет 380 млрд. руб. Партнерство активно сотрудничает с 35 регионами страны, а также предприятиями Украины, Белоруссии, Узбекистана. Кроме того, в прошлом году были подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между НП "ОПЖТ" и Европейской Ассоциацией Производителей Железнодорожной Техники (UNIFE), а также Швейцарской, Французской и Австрийской ассоциациями. Все это позволило Партнерству существенно расширить международное сотрудничество.

"За прошедший год Партнерству удалось решить много существенных и сложных задач, определяющих сегодня облик и состояние развития железнодорожного машиностроения страны и других отраслей, связанных с железнодорожным транспортом", - подчеркнул он.

По словам Валентина Гапановича, главной движущей силой Партнерства являются комитеты. Всего в прошлом году было проведено 41 заседание комитетов. При этом почти половина заседаний прошла в условиях реального производства.

"Среди основных стратегических направлений, по которым мы будем строить свою работу в ближайшей перспективе, - повышение роли НП "ОПЖТ" как системного интегратора и координатора деятельности предприятий, входящих в Партнерство; усиление кооперативных связей с регионами для использования их инновационного промышленного потенциала в развитии железнодорожного машиностроения; углубление международных связей с целью гармонизации технического законодательства и изучения опыта построения рационального производства зарубежными партнерами", - отметил президент НП "ОПЖТ" Валентин Гапанович.

В частности, будут продолжены сотрудничество Партнерства с UNIFE и IRIS-групп по внедрению стандарта IRIS, работа по гармонизации технического законодательства в рамках РГ8 КСП России и Европы.

Так, сегодня благодаря координации НП "ОПЖТ" и ОАО "РЖД" внедрение требований стандарта IRIS на территории России и СНГ позволило уже 44 предприятиям привести свои системы менеджмента бизнеса в полное соответствие с международной практикой. При этом следует отметить, что 33 предприятия сертифицировались по стандарту IRIS в 2013 году.

В ходе Общего собрания вице-президент НП "ОПЖТ" Владимир Матюшин рассказал о выполнении программы стандартизации Партнерства в 2013 году и планах на 2014 год. Так, в прошлом году Партнерством представлены и утверждены Росстандартом 2 ГОСТа, переданы в ТК-45 2 государственных стандарта (ГОСТ Р), проходят обсуждение и голосование в МТК 524 - 8 межгосударственных стандартов (ГОСТ), также ведется разработка 25 межгосударственных стандартов. Программа стандартизации НП "ОПЖТ" на 2014 год включает свыше 60 стандартов, по многим из которых работа была начата еще в прошлом году.