Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Суд обязал чиновников реагировать на требования граждан улучшить дорогу

Владислав Куликов

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: именно чиновники должны доказывать, что дорогу необязательно покрывать асфальтом. Если от недовольного гражданина поступила жалоба, этого факта уже достаточно, чтобы разобраться с неудобной дорогой.

Важный правовой урок дан в свежем обзоре судебной практики. В качестве примера приведено дело жителя Алапаевского района Свердловской области. Он обратился в суд, требуя покрыть асфальтом улицу протяженностью 230 метров и тротуар протяженностью 140 метров. Мужчина объяснил, что является инвалидом второй группы и подъезд к его дому затруднен в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия. Его неоднократные обращения к администрации о ремонте дороги и тротуара оставлены без внимания.

В свою очередь, чиновники объяснили, что, мол, и так стараются, как могут, улучшить дорогу. В районе был выполнен ямочный ремонт дорог, в том числе отсыпана щебнем та самая улица. Также планируется сделать что-то еще. Но об асфальте речи не было.

Нижестоящие суды отклонили иск, решив, что гражданину не на что жаловаться. Так сказать, посыпано (щебнем) и с плеч долой. Однако кассационный суд объяснил, что такая позиция крайне ошибочна.

"Доводы административного истца об обустройстве дороги асфальтовым покрытием мотивированы невозможностью передвижения по камням и щебню на коляске с малыми колесами, затруднена по ним и ходьба пешком, - обратил внимание Кассационный суд. - Суды вопрос о пригодности дороги без асфальтового покрытия для движения по ней транспортных средств либо передвижения на коляске или пешком в ходе судебного разбирательства, по доводам гражданина, не разрешали".

Поэтому решения отменены, дело направлено на новое рассмотрение. А правовые позиции должны стать ориентиром для всех судей нижестоящих инстанций: если гражданин жалуется на отсутствие асфальта, то надо разбираться, почему нет асфальта и нужен ли он. Доводы чиновников о том, как они стараются, в расчет в данном случае не берутся.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что суды поддерживают требования граждан улучшать состояние дорог.

"Принятые в свое время правовые позиции Верховного суда РФ задали направление судебной практике, защищающее право граждан ездить по хорошим дорогам. Сейчас данные позиции активно реализуют нижестоящие инстанции, в том числе кассационные суды", - сказал Владимир Груздев.

Сделанные теперь разъяснения - еще один шаг в сторону хороших дорог, считают юристы.

Генпрокуратура выявила массовые нарушения при отчуждении объектов ЖКХ

Иван Егоров

По заданию Генеральной прокуратуры во всех регионах России прошли проверки законности передачи в собственность третьим лицам объектов ЖКХ.

Речь идет о том, когда в частные и порой не совсем надежные руки попадают котельные, которые отапливают многоквартирные дома, водопроводы и электросети. Как правило, это происходит после банкротства коммунальных компаний, которые имеют многомиллионную задолженность перед поставщиками энергоресурсов. Главная проблема для многих тысяч жителей в том, что, попав к частникам, они рискуют вообще остаться без тепла, света и воды.

"Итоги надзорных мероприятий свидетельствуют о распространенности нарушений, что потребовало прокурорского реагирования", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства. Так, например, в Архангельской области в муниципальную собственность был возвращен 121 незаконно проданный объект тепло- и водоснабжения. В Кабардино-Балкарии прокуроры не допустили неправомерного отчуждения конкурсным управляющим муниципального предприятия 18 объектов теплоснабжения. Там же из конкурсной массы другого предприятия исключено аналогичное имущество стоимостью более 66 млн рублей.

Прокурор Ичалковского района Мордовии внес представление в районную администрацию по факту отчуждения котельной без обременения покупателя обязательствами по обеспечению жителей теплом. В Хабаровском крае прокурор также отреагировал на подобное нарушение при приватизации коммунальных объектов генерирующей компании.

В Крыму, Якутии, Волгоградской, Нижегородской и Ульяновской областях по материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела по фактам хищения объектов и акций предприятий ЖКХ. Все они неправомерно оказались отчуждены в пользу третьих лиц.

В Кировской области за противоправные действия по включению в конкурсную массу муниципального имущества, участвующего в предоставлении коммунальных услуг, к административной ответственности привлечен арбитражный управляющий. Для предотвращения подобных случаев прокуроры сами начали принимать участие в разбирательствах о несостоятельности и банкротстве организаций коммунального хозяйства.

Такое вмешательство потребовалось в Удмуртии, Алтайском крае, Амурской, Кировской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Томской областях и других регионах России.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, мероприятия по пресечению фактов отчуждения в частную собственность объектов ЖКХ продолжаются.

Выгодно ли брать отпуск для продления ноябрьских праздников

Ольга Игнатова

В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя и три выходных подряд.

Как напоминают в Роструде, 4 ноября отмечается государственный праздник - День народного единства. В этом году он приходится на субботу. В связи с этим понедельник, 6 ноября, будет выходным. То есть отдыхать мы будем с 4 по 6 ноября включительно. А продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сокращается на один час.

При этом выгодно ли присоединять к праздничным дням еще и отпускные? По словам директора по развитию компании "Авито Работа" Дмитрия Пучкова, для продления небольшого отпуска стоит рассмотреть вариант оформления отгула 3 и/или 7 ноября. "Именно эти даты принесут больше пользы с финансовой точки зрения, создав при этом минимум три дня оплачиваемых выходных. Стандартные методы получения дополнительных дней отдыха - это сверхурочные часы и работа в праздники, за которые полагается компенсация в денежном эквиваленте или же дополнительный выходной. Сверхурочные часы имеют накопительное свойство. Если сотрудник проработал на 2 часа больше нормы, то работодатель должен предоставить не менее двух часов отдыха. Праздники и выходные компенсируются в одинарном размере отгула", - отмечает он.

Также в соответствии с Трудовым кодексом человеку предоставляется возможность взять дополнительный выходной в два календарных дня за каждые 14 дней работы в режиме вахты. Этот вид выходного должен быть предоставлен в течение 30 дней с момента завершения вахтового периода. Также отгулы предоставляются и по медицинским случаям. Так, при диспансеризации сотруднику до 40 лет положен дополнительный день отдыха один раз в три года, а для специалистов старше 40 лет предусмотрены ежегодные отгулы. Дополнительные дни отдыха всегда можно взять за свой счет, если договориться с работодателем. "Всегда выгодно брать отпуск в те месяцы, когда много рабочих дней и мало праздников. Поскольку в ноябре 21 рабочий день, сильного влияния на уровень зарплаты в этом случае не будет и небольшой отпуск вполне можно взять и в ноябре", - добавляет адвокат Ирина Калинина.

Дизельный велосипед

Ситуация с демпфером показала, что опасно ломать уже работающий механизм и внедрять сомнительные налоговые новации

Константин Симонов

Ситуация с ценами на дизель и бензин на внутреннем рынке вызвала много эмоций и получила даже название "топливный кризис". Хотя такое словосочетание слишком эмоционально. На самом деле стоило государству вернуть полноценные выплаты по демпферу - и положение сразу же нормализовалось. Давайте немного разберемся в механике этой истории. Еще летом начали заметно расти экспортные цены на российскую нефть. А вот рубль, наоборот, заметно подешевел. Это привело к тому, что экспортная альтернатива, особенно по дизелю, стала заметно выгоднее.

Предвижу вопрос: "А почему у нас цена на бензин должна быть привязана к внешним рынкам?" Самое главное, о чем забывают эмоциональные сторонники административных запретов и фиксированных цен, заключается в том, что государство сознательно перенесло налоговую нагрузку в нефтяной отрасли с экспорта на добычу. Это именно то, что принято называть "большим налоговым маневром" в нефтяной индустрии. Напомню, он должен закончиться как раз в 2024 году. И экспортная пошлина вообще должна обнулиться.

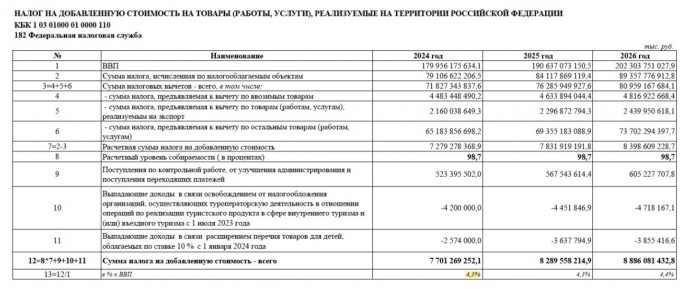

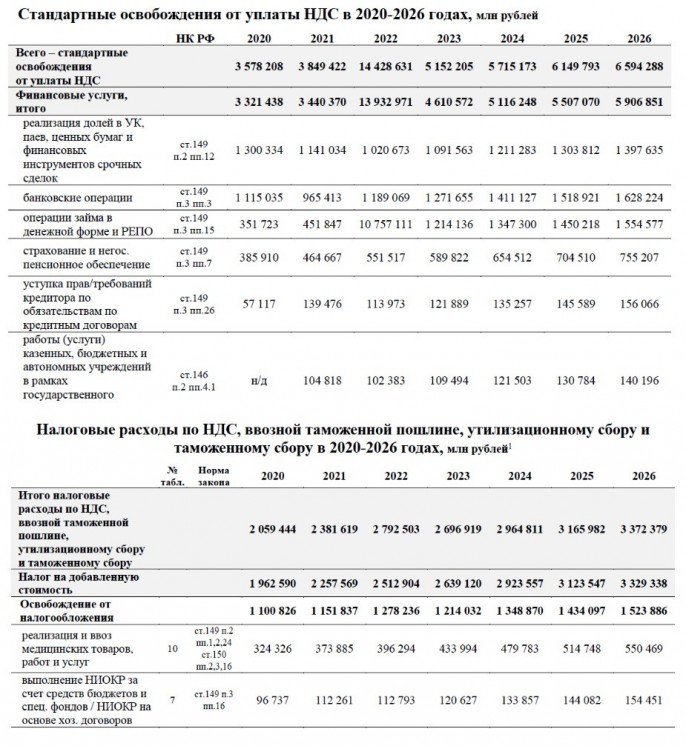

Идея была простой - основной сбор с отрасли теперь не пошлины, а налог на добычу (НДПИ). Добывается ведь нефти заведомо больше, чем экспортируется, значит, казна оказывалась в серьезном плюсе. В этом и была цель реформы. Не забудем и еще один маленький нюанс. В формуле НДПИ есть прямая привязка к мировым ценам через один из коэффициентов. Таким образом, чем дороже нефть Urals на внешних рынках, тем больше размер НДПИ. Именно поэтому, чтобы иметь возможность платить повышенные налоги, нефтяники получили альтернативу: если более выгодно экспортировать нефтепродукты, это не возбранялось. А пошлинами экспорт уже не регулировался. Это был сознательный выбор государства - ему нужны были дополнительные доходы.

Но цены на внутреннем рынке заметно пошли вверх. Просто потому, что при такой системе налогообложения копании уходили в минус. И тогда в 2019 году был придуман демпфер. Государство возвращало нефтяникам часть собранных налогов за их согласие оставить на внутреннем рынке нужные объемы по ценам, рост которых не превышает инфляцию. Это важный момент, о котором все время забывают. Надо понимать, что основная выплата по демпферу покрывается дополнительными сборами по НДПИ. Данный механизм "вшит" в формулу НДПИ как еще один коэффициент (Кабдт).

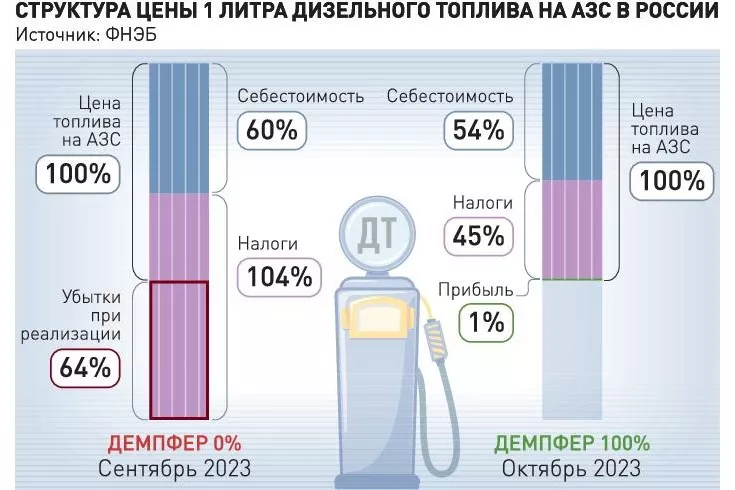

В сентябре же в формулу демпфера решено было ввести коэффициент 0,5. Иными словами, уполовинить выплаты. А теперь добавим сюда два обстоятельства, о которых говорили в самом начале. Средняя цена на российскую нефть Urals при отгрузке из российских портов составляла в сентябре, по данным минфина, 83,08 доллара за баррель. Средний же курс рубля был выше 96 рублей за доллар. Это значит, что в сентябре баррель экспортной нефти стоил в среднем чуть дороже 8000 рублей. И налоги берутся именно с такой суммы. Чтобы вы понимали - в январе - марте цена была ниже 4000 рублей, в апреле - июне ниже 5000 рублей. Нефтяные компании не могли и платить налоги в полном объеме (особенно с учетом ряда изменений в НК РФ в 2022-2023 годах, повышающих налоговую нагрузку для отрасли), и держать низкие цены на внутреннем рынке. Расчеты показывают, что если взять ситуацию сентября, то без демпфера нефтяники просто получали бы убыток примерно в 60% от цены дизеля на заправке.

На самом деле у нас есть всего два варианта. Первый - действовать в советском стиле, устанавливать предельные цены, запрещать экспорт и отменять демпфер. Несложно догадаться, что будет дальше. Вы получите дефицит топлива, падение его качества, затем сокращение переработки, экспорта, обвальное падение налоговых сборов, рост социальной напряженности. Экономика государства пойдет в разнос.

Второй путь - уже придуман. И показал свою эффективность. Это демпфер. К чему изобретать велосипед? Собственно, это признало и правительство. Оперативно и разумно вернув прежнюю формулу. Правда, остался еще один вопрос. Платежи по демпферу по факту реализуются с задержкой в месяц. Поэтому в сентябре выплаты велись по августовским расчетам. Получается, что уполовиненный демпфер в сентябре не взымался. Отсюда и возник тезис о недополученных в бюджет доходах. Тезис на самом деле спорный. Просто потому, что изначально при официальном планировании бюджета вообще не шла речь об изъятии дополнительных средств из нефтянки через уполовинивание демпфера. И даже если в октябре вернуть компаниям из бюджета полный демпфер, их доход от продаж топлива на АЗС составит всего порядка 1%.

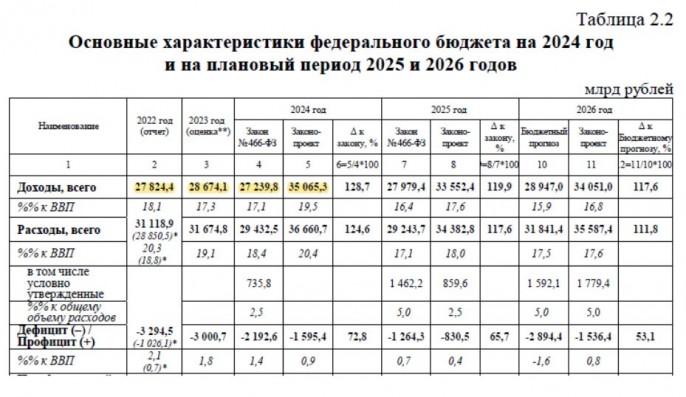

Так что нанести удар по ключевой бюджетонаполняющей отрасли - это так себе стратегия. Напомню, что нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ должны увеличиться в 2024 году почти на 30% по сравнению с 2023 годом. Понятно, что государству сейчас остро необходимы деньги. Но не случайно на одном из совещаний президент Путин вспомнил про курицу, несущую золотые яйца - можно ее ощипать и сварить суп, но золота уже не будет.

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

В МВД предложили увеличить участковым размер ежемесячной надбавки за особые условия службы

Как совершенствовать работу самых народных полицейских - участковых, решали в среду, 25 октября, члены Общественного совета при МВД России. Президиум совета был собран в преддверии празднования 100-летия со дня образования института участковых уполномоченных полиции (отмечается 17 ноября).

Как оказалось, проблем в работе участковых хватает. И основная из них - перенагрузка, связанная в том числе с выполнением зачастую несвойственных им функций.

"Участковый сегодня у нас и акушерка, и дворник... он универсален. В итоге сводится это к непомерным нагрузкам, которые, естественно, сказываются на эмоциональном и психологическом состоянии сотрудников полиции", - указал председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

В курирующем работу участковых главке МВД об обозначенной проблеме знают. И заверяют, что делают все, чтобы разгрузить участковых как от бумажной волокиты, так и от выполнения несвойственных функций.

"В марте 2019 года издан приказ МВД "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности". Он максимально конкретизировал круг функциональных обязанностей участковых, закрепил перечень лиц, в отношении которых принимаются индивидуальные меры воздействия, определил основания и механизм проведения этих мероприятий", - сообщил замначальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ генерал-майор Вадим Гайдов.

Замначальника управления организации охраны правопорядка в жилом секторе МВД Дмитрий Бочаров добавил, что участковых теперь стараются максимально оградить от суточных дежурств. "После таких дежурств сотруднику же отдохнуть еще надо, выходит, в это время нет никого на участке. Поэтому нам практически удалось уйти от этого", - отметил полицейский.

Вместе с тем в МВД признают, что участковые и после всех изменений выполняют немало функций. В первую очередь это касается сельских участковых, их у нас в стране работает более 17 тысяч человек. Всего же штат службы - 47 тысяч сотрудников, около 15 процентов в настоящее время - некомплект.

В 2022 году на долю участковых выпало 16 миллионов обращений. И это только те, что зафиксированы по базам документооборота. Устные обращения от граждан, которые участковые зачастую решают прямо на месте, нигде не фиксируются. В МВД подсчитали, что на одного участкового в среднем приходится около 400 обращений, или примерно по два в течение рабочего дня.

При этом сельские участковые выполняют еще и функции дознавателей, то есть непосредственно расследуют уголовные дела по некоторым статьям УК РФ. Их перечень, кстати, тоже был четко определен, чтобы участковым не приходилось заниматься лишней работой.

Также сельские участковые выполняют работу инспекторов ГИБДД, кроме того, на них возложены некоторые криминалистические функции, они же нередко оказывают жителям первую медицинскую помощь. "По сути это универсальные солдаты, или можно назвать их многостаночниками", - сказал генерал Гайдов.

Для мотивации участковых МВД уже направлены в правительство РФ предложения об увеличении им размера ежемесячной надбавки за особые условия службы с 20 до 35 процентов, а также о возможности внедрения льготной ипотеки.

Иван Петров

Новая российская автоматизированная самоходка 2С31 "Вена" прошла обкатку в зоне СВО

Сергей Птичкин

В СВО прошло боевую обкатку самоходное артиллерийско-минометное орудие 2С31 "Вена". Артиллеристы остались довольны.

"Вена" - прямая наследница артсистемы "НОНА", принятой на вооружение ВДВ еще в 1981 году. Название той артустановки - не женское имя, как могло бы показаться, а аббревиатурное сокращение от "Новое Орудие Наземной Артиллерии". Тогда это был поистине революционный скачок отечественной артиллерийской науки.

Нашим конструкторам удалось спроектировать и запустить в производство артиллерийскую систему, сочетавшую в себе функции пушки, гаубицы и миномета. В мире такого не делал никто, и на Западе нечто подобное появилось лишь в новом тысячелетии.

Интересная особенность - орудие системы "НОНА" проектировалось так, чтобы оно могло стрелять снарядами и минами калибра 120-мм, имевшимися в арсеналах армий НАТО. В советское время предусматривалось, что если бы частям ВДВ пришлось воевать на территории стран, входящих в этот блок, то они могли бы использовать трофейные боеприпасы. Сейчас в зоне СВО натовских снарядов и мин в достатке. Будем использовать.

"Новое орудие наземной артиллерии" настолько хорошо показало себя во время боевых действий в Афганистане, в которых участвовала Советская армия, что его решили доработать и выпускать в интересах Сухопутных войск. Поскольку "НОНА" создавалась для ВДВ, то ее базой стала боевая машина десанта БМД-2. Для сухопутной версии выбрали шасси боевой машины пехоты БМП-3.

В чем сила самоходной артсистемы 2С31? Она очень мобильна и оснащена новым комплексом управления огнем. Для "Вены" были разработаны новые боеприпасы повышенного могущества. По своей мощи 120-мм осколочно-фугасные выстрелы сравнимы со снарядами калибра 152-мм. Обеспечена высокая кучность стрельбы. Возимый боекомплект - 70 выстрелов, часть которых размещается в механизированных боеукладках, расположенных в башне.

В состав боекомплекта входят различные боеприпасы. В первую очередь, это специальные осколочно-фугасные артиллерийские снаряды с готовыми нарезами на ведущем пояске. Такими снарядами можно стрелять на дальность до 8,7 км, а их невысокая начальная скорость (367 м/с) позволяет вести стрельбу с большой крутизной траектории, что важно при боях в городе.

Важной характеристикой орудия и очень существенной при непосредственной поддержке войск на поле боя является его наименьшая дальность стрельбы. Для снаряда она составляет 1,7 км, а для мины - 400 м. Поэтому в боекомплект самоходки входят 120-мм минометные мины - осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и зажигательные. Максимальная прицельная дальность стрельбы осколочно-фугасной миной - около семи километров.

Кроме классических снарядов и мин, в боекомплекте имеются активно-реактивные снаряды. Они стреляют на дальность до 13 км. "Вена" может стрелять также корректируемыми минами с лазерным наведением типа "Китолов" и новейшей "Гранью".

2С31 "Вена" способна автоматически корректировать свой огонь по результатам засечки разрывов, самостоятельно осуществлять разведку целей днем и ночью, вести прицельный огонь с закрытых позиций и прямой наводкой без предварительной подготовки огневой позиции. То есть в бой она вступает с ходу.

Место командира оборудовано специальной ЭВМ, с помощью которой обрабатываются и вводятся данные для стрельбы по целям, после чего орудийно-вычислительный комплекс определяет необходимые углы наведения орудия и номер заряда. Далее осуществляется наведение орудия с помощью специальных приводов горизонтального наведения башни и вертикального наведения орудия. Бортовая ЭВМ способна хранить информацию одновременно о 30 целях.

Если возникает необходимость обстрела незапланированной цели, то время на подготовку точного выстрела составляет не более 20 секунд с момента получения информации о цели.

Следует ожидать, что боевой опыт эксплуатации и применения "Вены" в условиях спецоперации поможет ей занять достойное место в войсках.

Как живут люди у передовой под Авдеевкой

Руслан Мельников

Донецкий пригород Авдеевка с 2014-го года считается одной из самых горячих точек. Но в последние дни здесь особенно жарко. На этом направлении активизировались боевые действия. При этом между Донецком и Авдеевкой, практически на линии боевого соприкосновения в полуразрушенных поселках живут люди, не пожелавшие эвакуироваться и оставить свои дома. Живут под непрекращающимися обстрелами, под свист и грохот мин, снарядов и ракет. И их не бросают на произвол судьбы даже сейчас.

Я присоединяюсь к главе Спартаковской сельской администрации Марине Асеевой, которая в очередной раз выезжает в обстреливаемые поселки. Ее повседневные будни, совсем не похожи на чиновничью кабинетную работу. В зону ответственности Марины Тимофеевны входят восемь небольших разбитых, но все еще населенных пунктов: Веселое, Спартак, Донецк-Северный, Яковлевка, Минеральное, Техник, Каштановая, Крутая Балка. Все они буквально подпирают передовую, но людей, оставшихся там, нужно снабжать хотя бы самым необходимым. Глава администрации занимается этим лично, планируя каждую поездку, как боевой рейд. Что и неудивительно: такие выезды не менее опасны, чем подвоз боеприпасов к линии соприкосновения. Сегодня нужно доставить хлеб в Спартак и Веселое. Кстати, в обеспечении хлебом жителей обстреливаемых поселков помогает давний друг Донбасса белорусский писатель Николай Гаврилов.

Невеселое Веселое

Ехать с пустыми руками не хочется. Спрашиваю, в чем еще больше всего нуждаются сейчас жители этих поселков. Как оказалось, воду и продукты недавно привозили администрация и волонтеры. А вот свечей в домах, лишенных электричества, не хватает. Обычных хозяйственных свечей.

В назначенное время ожидаем у развилки с запасом свечей. Машину загнали под дерево, но это больше для очистки совести: под редеющей осенней листвой уже не спрячешься от беспилотников. Это самая окраина обстреливаемого Киевского района Донецка. Вокруг -полуразрушенные дома и несмолкаемый грохот: "выходы" и "прилеты" почти без перерыва. Проезжает военная техника. А вот и гражданская машина - "Нива", забитая мешками со свежим хлебом. Едем за ней по разбитому асфальту, сворачиваем на грунтовку и колдобинистый переезд через железнодорожные пути. По днищу что-то скрежещет. Снова разбитый асфальт. Стела с посеченным осколками российским флагом. Разбитый памятник. Заросшие дворы и разрушенные дома. Пытаюсь найти взглядом хоть один уцелевший. Нет, на каждой стене следы осколков, каждый забор как решето, зияют дыры в местах прямых попаданий.

Въезжаем в поселок Веселое. Ничего веселого на самом деле здесь нет. Несколько человек, в основном пожилые люди, собрались в частном гараже. Это хоть какое-то укрытие. Машину - под дерево, быстрая разгрузка и раздача хлеба. Здесь все нужно делать быстро: любое скопление народа и любая активность - раздражающий фактор для операторов украинских беспилотников. Засекут - наведут артиллерию или пришлют "гостинец"-сброс. Судя по близким прилетам, пока у них неподалеку другие приоритетные цели, но кто знает, как все сложится в следующую минуту.

Сельчане просят подвести к холодам уголь и сетуют, что нет возможность пустить газ. Но ее сейчас, действительно, нет: все коммуникации разбиты, вести ремонтные работы под обстрелами, увы, нереально.

- Когда начинают стрелять, вы же прячетесь. А успеют ли спрятаться ребята, которые приедут к вам делать газ? - спрашивает Марина Асеева. Сельчане вздыхают, согласно кивают головами.

- Ладно, не будем плакаться, мы победим, - убежденно говорит за всех односельчан Василий Михайлович.

Пора уезжать. Глава и сельчане прощаются как родные:

- Ангела Хранителя вам! Спасибо, что держитесь.

- И вам Ангела Хранителя в дорогу. Спасибо вам, - Марину Асееву крестят вслед. Под грохот прилетов мы едем в Спартак. Этот поселок побольше, но людей здесь осталось немного. В Спартаке сейчас живет 40 человек.

За хлебом по одному

Многоквартирный двухэтажный дом. Холодные подъезды, переоборудованы под склад. Лестница и лестничная площадка уставлены баклажками с питьевой водой. Внизу - подвал-убежище. Квартиры заперты: в них уже не живут.

Местная жительница Валентина принимает у подъезда хлеб и раздает еще теплые буханки. Она здесь за старшую, процесс давно налажен. Спартаковцы за хлебом подходят постепенно. Так надо.

- Беспилотники летают: увидят скопление людей - начнется обстрел. Поэтому хлеб разбираем потихоньку. Знаем, когда привоз, и каждый приходит в свое время, - говорит Валентина. - Нас тут немного, так что можем договориться. Вот в этом доме (Валентина кивает на разбитые окна квартир) остались только я и Коля. На той улице живут двое: Сашка и Шатуха. Баба Рая - одна на улице Победы. На Советской еще один человек живет. Чуть больше на Киевской и Октябрьской. Две семьи живут на Чапаева…

Привезенные свечи оказались весьма кстати. Как рассказала Валентина, все коммуникации на Спартак шли от Авдеевки, и украинская сторона давно их отключила. И свет, и воду, и газ. Отопления здесь тоже нет. Инфраструктура разбита обстрелами. Из Донецка в Спартак провели воду и свет, но ВСУ снова разбили коммуникации. Под удар попала новая подстанция, и спартаковцы опять остались без электричества. Подачу воды тоже пришлось прекратить. А любая бригада ремонтников, которая приедет сюда, станет смертниками.

За хлебом подходит Галина. Она здесь родилась, живет на Спартаке с 1983 года.

- Стреляют сейчас так, что двери открываются и окна вылетают. Кассетами часто бьют. На улицу страшно выйти. И каждый день так. Но вчера вечером особенно жутко было, - рассказывает Галина.

Слышится свист. На соседней улице гремит взрыв.

- Отсюда до Авдеевки километров пять, а до передовой вообще рукой подать, - вздыхают местные жители.

Обращаю внимание на небольшую самодельную хибарку, прилепившуюся во дворе многоквартирного дома к опоре давно обесточенной ЛЭП. Она словно удерживает хлипкую конструкцию, сотрясающуюся от взрывной волны. Что это? Сельский магазинчик? Ларек?

- Да что вы! Никаких магазинов и ларьков у нас нет с 2014 года, - улыбается Валентина. - Продукты привозят волонтеры. Хлеб и воду - администрация. Это наш кайбаш. Ну времянка такая. Пойдемте покажу.

Заходим с холодной осенней улицы в натопленный балаганчик. Здесь тепло и по-своему уютно. В сложенной из кирпичей печке горит огонь. Диванчик, стол, одежда на гвоздиках, стеллаж с посудой. Дремлющие на лавке коты. Еще одна печка с газовым баллоном.

- Это у нас что-то вроде кухоньки. И кушать готовим, и можно погреться. Днем практически живем здесь. Приходим, если замерзли или надо чаек попить. Когда начались боевые действия и нам коммуникации отключили, соорудили печку, чтобы было на чем готовить еду. Потом установили стол и большой зонт. Когда стало холодать - поставили стены, - рассказывает Валентина.

Временное строение служит спартаковцам уже несколько лет.

- Здесь комфортнее, чем в квартире? - удивляюсь я.

- Конечно. Квартиры не топятся, окна разбиты. Очень холодно.

Снова звучит свист и взрыв. А хлипкая конструкция кайбаша не внушает уверенности.

- Но здесь же опасно.

- Да ненамного опаснее, чем в квартире. Туда тоже может прилететь. Например, у меня окна прямо на Авдеевку выходят. Нам и в крышу попало, и окна разбило. Крышу починили, окна вставили - и снова прилеты. Опять стекла повылетали, дырки в крыше. А в кайбаше хотя бы теплее. А если слышим, что свистит в нашу сторону, - бежим в подвал. Вон он, рядышком.

Кассета во дворе

За хлебом тем временем приходят все новые и новые люди. Некоторые приезжают на велосипедах с багажными корзинками для гуманитарки. Велосипед здесь популярный транспорт. Ему не так страшны разбитые дороги, он не нуждается в топливе, которое сюда сложно завозить. Да и одинокий велосипедист - не столь соблазнительная цель для вражеского дрона, как автомобиль. Ну а если обстрел - велик потерять не так жалко, как машину.

- Мой Лексус, - улыбается один из спартаковцев. - Да, модель так и называется Лексус-Украина. Раньше даже наклейка была. Уже стерлась. Поеду на нем к себе. Это далеко. Я живу в красной зоне, вам туда нельзя.

За хлебом подходит еще один житель поселка с двухколесным транспортом Александр.

- И ночью обстреливает, и днем, - вздыхает он. - Садишься на корточки в доме, когда гремит, ждешь. Кассет сейчас много летит. У меня во дворе кассетный снаряд разорвался. Одна кассета не сработала, так и лежит там. Хотите посмотреть? Ну пойдемте со мной.

Иду по разбитой дороге между разрушенными домами, снесенными и изрешеченными заборами. Где-то поблизости снова грохочет. И снова.

- С месяц по нам кассетами бьют, - продолжает сокрушаться Александр. - А как с ними быть, если не разорвалась, непонятно. К лепесткам-то мы привычные. Аккуратненько взял на лопату и вынес. У нас уже куча лепестков скопилась на окраине. А неразорвавшуюся кассету во дворе трогать боюсь, она ж, небось, взведенная. Ну, а как рванет? Пока просто накрыл ее железкой.

Близкий взрыв. И крик сзади "Ложись!" Поневоле дергаемся с Александром. Звучит смех: нас догоняет еще один житель поселка, потешающийся над нами под грохот обстрела. Спартаковские шуточки, блин!

Заходим во двор Александра. Большой кирпичный дом. Отопить его трудно, поэтому хозяин живет в пристройке-кухне с подаренной волонтерами печкой. На подворье - следы удара кассетным боеприпасом.

- Вот здесь карниз крыши пробило, и угол дома взрывом разворотило, я ломиком из кладки выковыривал сработавшую кассету. И на огороде ямки остались. Маленькие, но много. Вот здесь и там, и там, и там тоже. Кучно ложатся. Если в момент взрыва оказаться на открытом месте - не спрячешься, не будет возможности выжить. Снаряд сначала взрывается в воздухе - бубух! а потом много маленьких разрывов тух-тух-тух-тух-тух! По дому, по двору, по огороду. Особой разрушительной силы у нее нет, но кассета бьет сразу по большой площади, раскрывается, как спичечная коробка и лупит мелкими такими, как дробь осколками. - Мне показывают маленькие ржавенькие кусочки металла. Вроде несерьезные на вид, но страшно становится от мысли о том, в каком количестве летит такая мелкая смерть. - Все окна и двери разбило, бочки во дворе прошило. А вот неразорвавшаяся кассета.

Маленький темный цилиндрик с красным дном и белой лентой лежит посреди вымощенного плиткой двора. Мимо бегают собаки. Чтобы опасный предмет не задеть и чтобы хоть как-то обезопасить себя от самопроизвольного взрыва, хозяин накрыл его массивной железной емкостью.

- Надо бы военных пригласить, пусть дадут очередь из автомата - расстреляют эту штуку, - советует сосед.

Грохочет еще один "прилет". Заливается лаем собака.

- Миша, замолчи! - прикрикивает хозяин на пса. Разводит руками: - Люди привыкли, а собака никак не может привыкнуть. Пугается при близких взрывах.

Обращаю внимание на десятки голубей на крыше дома, пристройки, проводах, на разбитом взрыве карнизе. Птицы даже не вспорхнули от громкого взрыва. Но почему их так много?

- Так голубятня у меня. Все эти неспокойные годы держу голубей. Породистые, николаевские, - с любовью говорит Александр. - Вот голуби уже привыкли к нашему грохоту. Пшеницу им специально привожу, пропарю сейчас и покормлю. А завтра витамины буду давать, у меня все по науке. Зачем нужны здесь голуби? Так это у меня голуби мира. Мир ведь настанет когда-нибудь.

Марина Асеева за людей переживает больше, чем за собственное благополучие. У главы Спартаковской сельской администрации сейчас нет даже собственного жилья: Марина Тимофеевна живет на съемном, рядом с опасным местом работы. Причем, за время боевых действий ей пришлось переезжать 15 раз. Да и здание администрации сильно пострадало от "прилетов", так что помимо прочего сейчас приходится решать проблему с шифером на разбитой крыше. Но времени на это не хватает из-за частых поездок по селам.

Марина Асеева уже потеряла счет обстрелам, под которые попадала ее машина. Хуже всего приходится на открытых участках, где некуда свернуть и спрятаться, а на дороге прямо перед автомобилем вдруг начинают рваться снаряды и мины. Какое-то время для развоза хлеба воды и гуманитарки приходилось привлекать сторонних водителей. Благо, люди шли навстречу, соглашались рисковать. Лишь недавно у администрации появилась служебная "Нива", но этого недостаточно.

- Честно говоря, мечтаю о простом уазике-"буханке", - признается Марина Асеева. - Он бы закрыл многие проблемы. Много ли в "Ниве" увезешь? Хлеба загрузишь на пару поселков - и все. А мне приходится возить людям и воду, и пленку, чтобы разбитые окна и крыши закрывать и много чего еще. Да и общественным транспортом приходится работать. Автобусы ведь сюда под обстрелы не ездят, а людям хоть иногда и хоть как-то надо выбираться в город: деньги с карточки снять, купить что-то необходимое. Просят. Вожу, конечно, а что делать?

Если у кого-то из читателей есть возможность помочь администрации и жителям прифронтовой зоны и предоставить хотя бы старенькую "буханку" на ходу, можно обратиться в ростовский филиал "РГ". Телефоны в Ростове-на-Дону: (863) 261 91 41, (863) 261 91 45.

Российские военные сбили 24 украинских самолета и две ракеты ATACMS

Юрий Гаврилов

В последнее время ситуация на переднем крае серьезно изменилась. Это касается не только значительно выросших потерь противника, но и психологического настроя в ВСУ. По оценке наших бойцов, оно плохое.

Враг в панике. "Подступы все его знаем, ходы и выходы знаем, бьем, не щадим", - сказали в среду министру обороны Сергею Шойгу наши солдаты и офицеры. Этот разговор состоялся во время работы министра в группировке войск "Восток" на Южно-Донецком направлении спецоперации.

Там Шойгу в том числе проверил передовой пункт управления и заслушал доклады комсостава о текущей обстановке. Министру, в частности, рассказали о характере действий ВСУ и выполнении нашими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил Шойгу о выполнении его поручения. Речь - о создании в войсках штатных подразделений применения дронов, укомплектовании их подготовленными специалистами и обеспечении всех таких формирований ударными и разведывательными беспилотными комплексами, включая FPV-дроны.

Кроме того, Кузьменко перечислил особенности тактики наших штурмовых отрядов. Так, по словам генерала, при выполнении боевых задач, в том числе по захвату опорных пунктов ВСУ, они активно взаимодействуют с разведывательно-огневыми комплексами.

Начальники родов войск и служб доложили министру обороны, как решаются вопросы организации контрбатарейной борьбы. А тыловики отчитались о готовности группировки к действиям в зимний период, обеспечении подразделений отопительными печами и другими средствами обогрева личного состава.

Выслушав этот рапорт, министр особо указал на необходимость своевременно и в полном объеме снабдить военнослужащих новым зимним обмундированием и сформировать дополнительный оперативный резерв такой формы и утепленной обуви.

По поручению Верховного главнокомандующего Сергей Шойгу вручил Золотые Звезды Героя России командиру отдельной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковнику Михаилу Гудкову и командиру отдельной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота полковнику Олегу Власову. По указу президента РФ высокого звания их удостоили за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника.

Награды из рук министра также получили еще несколько отличившихся в боях военнослужащих группировки "Восток".

"Сегодняшняя жизнь, сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага все меньше и меньше возможностей. И меньше их становится благодаря исключительно вашей боевой работе. За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды. Я вас поздравляю! Здоровья и живыми домой. Это главное пожелание", - обратился к ним министр обороны.

Общаясь после церемонии с награжденными, Шойгу заметил, что в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в план много украинских военнослужащих. Наши бойцы и их командиры это подтвердили.

Один из военнослужащих вспомнил: буквально во вторник в наших руках оказались четыре мобилизованных из Львова. На допросе они рассказали, что сотрудники территориального центра комплектования - это аналог российского военкомата - отловили их в городе. И практически моментально отправили на передовую.

Шойгу также обратил внимание на большие потери боевых самолетов, которые за последнюю неделю понесли воздушные силы Украины. "У нас появились комплексы, которые сбили 24 самолета за пять дней", - сказал министр.

Его собеседники ответили, что тоже успешно поражают применяемые ВСУ артиллерийские системы М777 американского производства. "Но пока артиллерия противника доставляет много проблем. Принимаем меры", - признались военные.

В среду же в Минобороны России сообщили о перехвате сразу двух оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

Росреестр проработает новую схему расчета налога при сделках с недвижимостью

Росреестр проработает возможность расчета налога при продаже недвижимости в зависимости от величины кадастровой стоимости. Об этом рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Сейчас в договорах купли-продажи стоимость недвижимости нередко занижается - чтобы минимизировать размер налога для продавца. В других странах используются различные механизмы для предотвращения таких ситуаций, отметил Скуфинский. К примеру, в некоторых странах государство имеет право выкупить недвижимость для госнужд именно по стоимости, указанной в договоре купли-продажи. Это устраняет желание манипулировать с ценами у продавцов и покупателей. В России было бы хорошо, если бы налоги взимались не с цены сделки, а с кадастровой стоимости помещения, считает руководитель Росреестра. При этом необходимо повышать точность кадастровой стоимости. Сейчас за ее определение отвечают регионы, и они используют разные программы и методики и, соответственно, получают разные суммы. Однако уже принято решение о переходе на единую платформу расчета кадастровой стоимости, рассказал Скуфинский. В этом случае кадастровая стоимость могла бы служить показателем для расчета налогов при сделках купли-продажи. "Мы этот вопрос с Минфином и налоговой службой можем проработать и подготовить соответствующие предложения", - отметил он.

В ближайшее время будет запущена в промышленную эксплуатацию единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных", рассказал также Скуфинский. Уникальная система была разработана буквально за год на отечественных технологиях, подчеркнул он. На территории пилотных регионов будут доступны новые цифровые сервисы для людей, инвесторов и органов власти.

Как сообщалось ранее, в рамках госпрограммы "Национальная система пространственных данных" к 2030 году планируется создать единую цифровую платформу пространственных данных и единую электронную картографическую основу, которые будут включать в себя сведения об объектах недвижимости, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке.

Как рассказал Скуфинский, сейчас все 17 услуг Росреестра, включая кадастровый учет, регистрацию прав и предоставление сведений, доступны на Едином портале госуслуг. С 1 марта этого года Росреестр совместно с Минцифры ввели в эксплуатацию ведомственную витрину Национальной системы управления данными. В результате на "Госуслугах" появился сервис, с помощью которого владелец недвижимости бесплатно получает экспресс-выписку из ЕГРН вместо 3 дней, буквально за 20 секунд. Уже предоставлено более 7 млн выписок, отметил руководитель Росреестра. С июля на портале доступны новые сервисы: "Поиск кадастрового инженера" и "Земельный участок на Дальнем Востоке и Арктике". Доля ипотечных сделок в электронном виде достигла 85%, регистрация обеспечивается за 13 часов.

Сроки регистрации недвижимости сократились с 2020 года в 3 раза - с 5 до 2 дней, отметил Скуфинский. Приостановления регистрации по бытовой недвижимости сокращены в десять раз и фактически сведены к нулю.

Важнейший вопрос - это качество информации, на основе которой в том числе принимаются управленческие решения, отметил Скуфинский. За последние несколько лет удалось сделать буквально прорыв в этом плане, подчеркнул он. Впервые в истории страны совместно с Росводресурсами в Единый госреестр недвижимости были внесены практически все зоны затопления и подтопления (на начало 2020 года было внесено около 1,5 тысяч зон из 8,8 тысячи, сейчас - уже 7 тысяч). До конца года совместно с Росимуществом будет завершена работа по сверке и регистрации федерального имущества и объектов государственной казны. Совместно с Рослесхозом исключены из ЕГРН 297 млн га задублированной площади. По итогам работы с Минкультуры поставили на учет более 5 тысяч объектов культурного наследия федерального значения (всего нужно поставить на учет около 14 тыс. объектов).

Количество объектов в ЕГРН, чьи правообладатели точно неизвестны, сократилось за последние годы на 9 млн (с 48 млн в 2020 году до 39 млн в нынешнем). Уточнены границы 6 млн земельных участков. "Бесплатно для людей исправлено более 750 тыс. реестровых ошибок и еще 300 тыс. исправим до конца года", - сообщил руководитель Росреестра. В результате выросли доходы региональных и местных бюджетов - на 300 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Например, в Татарстане добавилось 13 млрд руб., в Краснодарском крае 11 млрд, Пермском - 6, Иркутской области - 5 млрд.

При этом в ЕГРН есть еще 7,5 млн реестровых ошибок и пересечений. Это ошибки, накопленные в ведомственных и региональных реестрах за десятилетия, пояснил Скуфинский. Исправить их планируется к началу 2027 года.

Необходимо продолжить работу по снятию ограничений для вовлечения земли в оборот, считает Скуфинский. "Мы постоянно сопровождаем значимые для страны проекты и сталкиваемся с разного рода барьерами, которые препятствуют развитию регионов. Прежде всего - это существующие зоны с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные, культурные, курортные, военные, природные), установленные, как правило, еще в советское время. Есть примеры, когда строительная площадка находится одновременно в 6 разных зонах ограничений. И инвесторы вынуждены тратить большое количество времени и сил на преодоление возникающих проблем. Необходимо современным взглядом посмотреть на эти ограничения с учетом сегодняшних технологий и реальной ситуации на земле. Решение этого вопроса позволит увеличить градостроительный потенциал территорий и упростить строительные процедуры", - сказал он. При этом, по целому ряду направлений и территорий необходимо, наоборот, принять меры по их сохранности и целевому использованию, считает Скуфинский. Например, не так давно на уровне закона был введен жесткий запрет на изменение назначения земельных участков, предоставленных для детских лагерей.

Около млрд рублей в год может сэкономить развитие технологий космической съемки территорий, рассказал также Скуфинский. Сейчас Росреестр использует пилотируемую авиацию, которая зависима от погоды, и частично беспилотники. Космические снимки у нас низкого разрешения. Однако в 2025-2028 годах разрешение снимков территорий из космоса предполагается повысить, это позволит экономить значительные средства, а также каждый квартал обновлять данные о территориях.

Марина Трубилина

Иностранные граждане с 26 октября могут встать на учет по месту пребывания через "Госуслуги"

Ирина Жандарова

С 26 октября у иностранных граждан появилась возможность встать на учет по месту пребывания в электронном виде с помощью портала "Госуслуги". При этом владелец жилья должен подтвердить поданную мигрантом заявку.

Новая норма дает возможность иностранному гражданину самостоятельно направить в электронной форме через портал "Госуслуги" уведомление о своем прибытии в орган миграционного учета, а также о прибытии своих детей, не достигших возраста 18 лет.

Собственник жилья, в котором встает на учет иностранец, также дает свое согласие в электронном виде через портал госуслуг. Поэтому для регистрации иностранца по месту пребывания необходимо, чтобы и у мигранта, и у владельца жилья были зарегистрированы личные кабинеты на портале.

Перевести услуги по постановке иностранных граждан на учет в электронный вид - это правильное решение, за которое выступали общественные организации, говорит председатель Экспертного совета МАТМ, член президиума Общественного совета при МВД России Владимир Волох. Это позволяет усовершенствовать контроль за пребыванием иностранных граждан в России. Ежегодно в страну въезжает 7-8 миллионов иностранных граждан, отмечает Волох, из них 2-2,5 млн - это трудовые мигранты. Также среди иностранцев много студентов и спортсменов, говорит он.

Часть мигрантов легко освоится с новой технологией, считает Волох, другим придется потратить время и разобраться. Обычно внедрение новых механизмов сопровождается сбоями, но в данном случае механизм уже проверен. Несколько месяцев назад появилась возможность подать заявку со стороны собственника на постановку на учет иностранных граждан на своей жилплощади, рассказывает независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. Со стороны мигрантов может быть больше отказов, так как все из них хорошо владеют русским языком, из-за чего они могут допускать ошибки при заполнении форм на портале.

В случае слишком долгого ожидания подтверждения постановки на учет Коженов советует иностранным гражданам лично идти в отдел по вопросам миграции и выяснять причины отсутствия ответа.

Электронная услуга постановки на учет, конечно, бережет время. Однако его все равно катастрофически мало. За две недели, которые даны мигранту с момента въезда на то, чтобы встать на учет, ему необходимо найти жилье, зарегистрироваться на "Госуслугах", дождаться ответа собственника, и получить подтверждение постановки на учет.

Нотариат сообщил о снижении тарифов за оформление жилья

В Федеральной нотариальной палате сообщили о резком снижении стоимости нотариального оформления сделок с жильем. В целом же граждане начали гораздо чаще обращаться к нотариусу для того, чтобы обезопасить себя при покупке квартиры.

Напомним, с 1 октября изменилась система оплаты нотариальных действий. Теперь введен единый тариф, состоящий из двух частей: федеральной и региональной. Незадолго перед этим министр юстиции Константин Чуйченко подписал приказ, утверждающий формулу расчета нотариальных тарифов. Сообщалось, что по некоторым социально значимым нотариальным действиям тарифы будут снижены на 20-30 процентов в зависимости от региона.

Но именно квартирный вопрос, пожалуй, является самым важным для граждан. Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, после введения новой тарифной системы стоимость обращения к нотариусу стала еще ниже. Например, региональный тариф снизился на 44 процента в Краснодарском крае, на 41 процент в Нижегородской области, на 38 процентов в Татарстане, на 33 процента - в Ленобласти и на 35 процентов в Московской области.

"Посмотрим конкретные примеры, - рассказывают в нотариате. - Так, в Москве нотариальное удостоверение сделки купли-продажи квартиры стоимостью 10 миллионов рублей обойдется в 33 000 рублей. Возьмем квартиру за 7 млн рублей: в Санкт-Петербурге за гарантии нотариуса необходимо будет заплатить 25 700, в Московской области - 28 700, в Ленинградской - 29 000, в Сочи - 26 495, а в Нижнем Новгороде - 28 065 рублей. Удостоверение нотариусом сделки с жильем стоимостью 5 млн рублей обойдется жителям Казани в 22 890 рублей, Екатеринбурга - 24 630, а Ростова-на-Дону - в 22 000 рублей".

Эксперты подчеркивают: главное здесь не в том, что тарифы намного меньше, чем расценки коммерческих посредников. Здесь принципиально важен весь комплекс имущественных гарантий и дополнительных удобств, которые сегодня предоставляет нотариус. От правовой экспертизы сделки, проверки ее участников и стопроцентной имущественной ответственности нотариуса до его работы в режиме "одного окна".

"Последнее подразумевает то, что нотариус сам получает все необходимые сведения из государственных реестров, проводит правовой анализ сделки, удостоверяет ее и сам направляет документы в Росреестр для ускоренной регистрации перехода прав собственности - за один рабочий день", рассказывают в ФНП.

Кроме того, для удобных и безопасных расчетов по сделке можно воспользоваться депозитом нотариуса. Покупатель перечисляет нужную сумму на счет нотариуса в безналичной форме, а нотариус передает ее продавцу только после регистрации перехода права собственности в ЕГРН. Так продавец гарантированно получает оплату, а покупатель избегает рисков расстаться с деньгами и остаться ни с чем.

Если депозит нотариуса применяется для расчета по нотариально удостоверенной сделке, федеральный тариф не зависит от цены договора, он фиксирован и составляет 1500 рублей. Региональный тариф устанавливается в каждом регионе. Например, в Москве и Ленобласти это 1000 рублей, в Санкт-Петербурге - 1300, в Татарстане - 1150 рублей.

В первом полугодии 2023 года россияне удостоверили у нотариусов почти 282 тысячи сделок с жилыми помещениями (квартиры, комнаты, дома). Это на 9 процентов больше, чем по итогам такого же периода прошлого года, сообщают в нотариате.

Нотариус в силу закона несет полную имущественную ответственность за результат работы и за каждую свою ошибку платит реальными деньгами. В отличие от всех остальных участников рынка недвижимости. Если он ошибется, то компенсирует ущерб.

Владислав Куликов

Правительства России и Китая определили параметры сотрудничества стран до 2030 года

Владимир Кузьмин (Бишкек)

Премьер-министр Михаил Мишустин на два дня прилетел с рабочим визитом в столицу Киргизии. Сегодня весь его день пройдет в многосторонних заседаниях в рамках различных международных объединений, в которых состоит Россия, - ШОС, ЕАЭС, СНГ. А накануне глава правительства посвятил время двусторонним переговорам с партнерами.

Сразу после прибытия в Бишкек у председателя правительства РФ состоялись переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Первая их встреча прошла в мае в Пекине, и премьеры сразу же взялись за восстановление системного сотрудничества между странами, которое было прервано еще несколько лет назад из-за пандемии коронавируса. Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и взаимодействия достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться, констатировал Мишустин в среду, вновь встретившись с визави. Он отметил, что правительства двух стран смогли выполнить решения лидеров России и Китая и определить параметры сотрудничества до 2030 года.

Торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Пекина активно развивается, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, подчеркнул российский премьер-министр. Новый рекорд в прошлом году установил товарооборот. "В январе-сентябре объем торговли увеличился еще на 27% - это по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 16 триллионов российских рублей, или 1 триллиона 200 миллиардов китайских юаней", - отметил Михаил Мишустин. Уже свыше 90% трансграничных расчетов осуществляется в национальных валютах - в рублях и юанях.

Россия и Китай укрепляют партнерство в энергетической сфере. Наша страна, по словам председателя правительства РФ, наращивает поставки соседу нефти, природного газа, угля, электроэнергии. Не остается в стороне промышленная кооперация - готовятся новые совместные проекты, широкие возможности для взаимодействия лежат в области сквозных технологий. "Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции, и в январе-августе объем поставок вырос почти в два раза: до 500 миллиардов рублей, или более 35 миллиардов юаней", - сказал Мишустин.

Ли Цян обратил внимание на высокий уровень взаимного политического доверия между Москвой и Пекином. "Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подчиняется влиянию или диктату извне, - заявил премьер Госсовета КНР. - Оно ориентировано на обеспечение благосостояния наших народов, содействие развитию во всем мире и защиту международной справедливости".

В ходе недавнего визита в Китай президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры, напомнил Ли Цян, наметили новые ориентиры дальнейшего сотрудничества. "Это новое начало наших отношений", - считает он.

Сегодня Михаил Мишустин примет участие в целом марафоне межправительственных саммитов. Откроет череду заседаний Совет глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Она охватывает 26 государств. Участвующие в бишкекской встрече делегации намерены определить дальнейшие шаги по углублению практического и гуманитарного взаимодействия. Наша страна добивается реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года и утвержденной на саммите ШОС летом этого года стратегии экономического развития объединения до 2030 года. По итогам заседания планируется подписание ряда отраслевых документов, в частности, концепции цифровой встречи покупателей и продавцов из региона ШОС, инициативы по изучению перспектив сотрудничества в сфере цифровой торговли между министерствами и ведомствами государств-участниц, отвечающими за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.

После саммита ШОС начнутся мероприятия по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ. Сначала состоится заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. В 2023 году в ЕАЭС председательствует Россия, которая поставила в качестве цели подписание нового документа долгосрочного стратегического развития организации. Правительственные делегации обсудят ход его подготовки. Им также представят доклад о мониторинге реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках союза, а главы правительств рассмотрят механизмы финансирования совместных проектов в сфере промышленности. Поскольку в следующем году ЕАЭС исполнится 10 лет, планируется одобрить программу юбилейных мероприятий.

Расширенное заседание Евразийского межправсовета пройдет совместно с Советом глав правительств СНГ. В масштабе Содружества основное внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия. Главы делегаций намерены утвердить Концепцию цифровой трансформации отраслей топливно-энергетического комплекса и план мероприятий по ее реализации. Документ направлен на расширение кооперационных связей в энергетике, внедрение специализированных цифровых платформ. Ожидается согласование комплекса мероприятий для реализации соглашения о сотрудничестве в горно-металлургической отрасли, подписанного в 2016 году.

Путин выяснял, почему растут цены на курятину и как идет подготовка к зиме

Дмитрий Гончарук

На старте отопительного сезона профильным ведомствам стоит еще раз глубоко проанализировать все нюансы, "чтобы не рвалось там, где тонко", считает Владимир Путин. В среду президент провел по видеосвязи совещание с членами правительства о том, как ведется подготовка к зиме. Также на совещании речь зашла о развитии птицеводства и ценах на курятину.

Отопительный сезон полностью начался на территории 79 регионов, частично отопление запустили в республиках Адыгея и Крым, Краснодарском крае и Астраханской области. "В этих регионах, а также в Республике Дагестан и городе Севастополе готовы запустить отопление при наступлении холодов", - пояснил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. В целом уровень готовности многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 99,6%, а объекты социальной сферы подготовлены на 99,9%, а коммунальная инфраструктура - на 99,4%. Речь идет о 72 тысячах котельных, 165 тысячах километров тепловых сетей, 706 тысячах километров сетей водоснабжения и водоотведения. "Сегодня паспорта готовности к отопительному периоду получило 661 муниципальное образование. В соответствии с графиком, работа идет до 15 ноября", - отметил глава минстроя. "То есть еще время есть и не все еще сделано, нужно внимательно посмотреть по поводу того, что пока не сделано, обязательно довести до конца", - отреагировал Владимир Путин на доклад министра.

Глава минэнерго Николай Шульгинов проинформировал президента, что все планы компаний по подготовке топлива к предстоящему осенне-зимнему периоду выполнены. "Подземные газовые хранилища заполнены до целевого уровня, гидроресурсы накоплены в достаточном объеме для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок", - рассказал он. На особом контроле министерства находится готовность инфраструктуры в четырех новых регионах.

Запасы газа в подземных хранилищах составляют рекордные 72,842 миллиарда кубометров, подтвердил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Это на 180 миллионов "кубов" больше, чем к прошлому сезону. "Владимир Владимирович, "Газпром" к прохождению пиковых нагрузок предстоящей зимы готов", - резюмировал он. Объем северного завоза составляет 3,7 млн тонн, в регионы доставлено 75% продовольствия, лекарств, твердого топлива и 88% от запланированного объема жидкого топлива, сообщил глава минвостокразвития Алексей Чекунков.

Владимир Путин напомнил участникам совещания, что первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в середине 1990-х был министром энергетики. "Его, молодого министра, учил тогдашний председатель правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин, как нужно проходить осенне-зимний максимум. Он вам потом расскажет, - надо прислушаться, это были советы опытного руководителя", - подчеркнул президент.

"Климат, конечно, меняется, и всеобщее потепление глобальное очевидно, но Россия - северная страна, и отопительного сезона никто не отменял, - продолжил Путин. - Поэтому я вас очень прошу подойти ко всем вопросам, которые мы сегодня обсуждали, неформально. Все должно быть сделано своевременно". По его мнению, все стоит рассмотреть именно с практической точки зрения. "Чтобы в последний момент у нас не рвалось там, где тонко, чтобы люди не страдали от какой-то нерасторопности и центральных органов власти, и региональных, и муниципальных", - призвал глава государства.

Кроме того, во время совещания на связь с Кремлем прямо с птицеводческого предприятия вышли министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Порой их заглушало кудахтанье цыплят-бройлеров. Выслушав доклад главы минсельхоза, Путин задал вопрос: "Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу... Но чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло больше чем на 27%". В ответ Патрушев заверил, что меры принимаются, а сами производители мяса птицы уже начали понижать цену. "Предпосылок для увеличения цены в принципе экономических особо нет никаких, - уверял глава минсельхоза. - Переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цены на курятину. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это". Он заверил, что мясо птицы будет также поступать из Беларуси и Казахстана, чтобы "чуть-чуть сбалансировать рынок". Президент призвал своевременно принимать такого рода решения - "тогда бы и роста цен не было бы такого".

В среду, 25 октября, президент также провел встречу с представителями религиозных объединений России.

Тем временем

Президент Владимир Путин по видеосвязи из ситуационного центра Кремля наблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания. Глава минобороны Сергей Шойгу доложил, что она проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ под руководством президента. "В ходе нее будет отработана задача нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - сказал он. С докладом выступил и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Летом овощи дорожали, осенью начали дешеветь. Корреспонденты "РГ" выяснили, как обстоит ситуация в регионах и каких цен ждать зимой

Ольга Кондрева (Казань),Елена Шулепова (Брянск),Елена Мелихова (Астрахань)

В этом году не было привычного и заметного снижения цен на овощи и фрукты. Да и осенью, в разгар сбора урожая, они радуют не везде. За предыдущую неделю, по данным Ростатата, морковь подешевела в 65 регионах, яблоки - в 59. А помидоры - только в 11 и в целом по стране выросли в цене на 5,5% .

Если смотреть данные Банка России за сентябрь, - там вдохновителем продовольственной инфляции с июня остается плодоовощная продукция. Цены на нее по федеральным округам в годовом исчислении поднялись на 28-17%. Чего ждать от них дальше? Корреспонденты "РГ" прикинули виды на цены до конца года в самых овощных регионах. Поговорили с экспертами, их прогнозы, кстати, не совпали.

В Астраханской области, если сравнивать с августом, стоимость многих овощей снизилась процентов на 70. Розничные торговцы наконец могут себе такое позволить.

Набор на трехлитровую кастрюлю борща обойдется чуть больше ста рублей. Безусловно, помогает сбить цены небывалый сбор овощей. И за него астраханским аграриям пришлось побороться.

На Брянщине как никогда уродился картофель. Но что хорошо едокам, то не всегда радует производителя. "Картошки избыток, как следствие, закупочные цены очень низкие. К тому же есть проблемы с реализацией. Люди стали меньше есть картошки. Плюс проблемы с экспортом, надо готовить большой пакет документов",- переживает главный агроном одного из крупнейших картофелеводческих хозяйств области Константин Мельниченко. Сегодня закупка картофеля, по его словам, колеблется в пределах 6-7 рублей за килограмм, по сути, ниже себестоимости. На Брянщине много не очень крупных фермеров, у которых нет возможности хранить овощи длительный срок. Их задача - быстрее распродать, и, по мнению Константина Мельниченко, наряду с большим урожаем это и есть основная причина падения цен. Потом, когда мелкие фермеры все распродадут, крупные хозяйства начнут поднимать цены: спрос останется, а количество поставщиков на рынке уменьшится.

Сейчас, конечно, уже ничего не исправишь, но на будущее, как говорят брянские картофелеводы, есть варианты. Для стабилизации цен хорошо бы ввести систему госзаказов, считают они. Это поможет строить овощехранилища и сушилки, закупать технику. По оценкам экономистов, в Брянской области картофеля выращивают в 11-12 раз больше потребностей. И реализуют его далеко за пределами региона. По словам начальника отдела растениеводства департамента сельского хозяйства региона Нины Киневой, в этом году планируют собрать более 1,5 миллиона тонн картофеля. Картофелехранилищами регион неплохо обеспечен: мощность имеющихся - 750-800 тысяч тонн. Но для такого урожая, видимо, маловато будет. Радует, что начали строить новые хранилища. Но это уже история следующего урожая.

Продолжает дешеветь и капуста в Татарстане: с начала октября средняя розничная цена составляет 26,89 рубля за килограмм. Это почти на 19 рублей меньше, чем в августе и на 8 копеек меньше, чем в сентябре. Здесь, по мнению экспертов, снижение средних розничных цен на овощи борщевого набора (а с началом осени в республике подешевела не только капуста, но и картофель, морковь, репчатый лук и столовая свекла) - сезонное явление. И не связано с отсутствием свободного места для хранения нового урожая. Имеющиеся мощности в состоянии удовлетворить потребность в хранении произведенной продукции. Однако, по оценкам специалистов, капуста, например, подорожает к концу года на 7%. И это будет обусловлено не только сезонным фактором. Влияние на капустные цены окажут расходы на хранение, возрастающий спрос и дефицит предложения.

По данным Банка России, плодоовощная продукция в сентябре 2023-го по равнению с сентябрем 2022-го подорожала в Татарстане на 27,99%, в Брянской области - на 30,21 и в Астраханской - на 11,5%.

Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова:

- По динамике цен на плодовоовощную продукцию это лето действительно было необычным. Главным фактором удорожания на этот раз стало топливо. Например, в Краснодарском крае цена дизтоплива за лето выросла на 91%, взлетев с 56,5 тысячи рублей за тонну в июне до 108 тысяч в сентябре.

Еще одна причина - удорожание иностранных семян и запчастей. На динамику по рынку повлияла и инициатива отдельных ритейлеров, которые взяли на себя обязательство сохранять низкие цены и путем поддержания летних цен или их незначительного повышения пытались компенсировать будущие убытки. Тренд на рост цен сохранится. Особенно на скоропортящуюся продукцию: необходимость усиления обогрева в теплицах постепенно повысит цены на томаты, огурцы и зелень.

Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова:

- Воспоминания о некотором снижении цен весной 2023 года, конечно, греют душу. Но его можно объяснить тем, что в зимний период цены на многие позиции овощей были загнаны необоснованно высоко. По принципу: "Новый год все спишет".

Да, дефляционные ожидания на рынке овощей и фруктов в августе не оправдались по ряду причин. И были они, на мой взгляд, необоснованными. Основная причина - шоковый эффект рубля. Затраты на импорт резко выросли, и на рынок поступила продукция по уже поднявшимся закупочным ценам. Что касается отечественных производителей, то у них выросли затраты. Подорожали, и заметно, топливо, электроэнергия, удобрения. Сельхозпроизводители вынуждены были поднять оплату труда в связи с инфляцией и оттоком работников-мигрантов. И импортеры, и наши производители пытались отыграть все это в ценах. Страховались.

Понятно, что новый урожай и устранение нашими партнерами временных трудностей привели к корректировке цен на прилавках. Можно ли ожидать снижения розничных цен на рынке фруктов и овощей дальше? Можно, поскольку сейчас внимание правительства и ФАС будет направлено на этот сегмент. В данной ситуации вмешательство государства оправданно, поскольку развитие инфляционного процесса ставит под удар намеченные экономические индикаторы.

Подготовила Татьяна Ткачёва

Минфин предлагает ограничить параллельный импорт алкоголя

Татьяна Карабут

Участники алкогольного рынка жалуются на наличие в магазинах потенциально опасного импортного алкоголя. Сейчас в рамках механизма параллельного импорта спиртное ввозят все желающие, и не всегда его безопасность подтверждена. Минфин предлагает блокировать в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) данные о ввозе конкретного наименования и вида алкоголя, если в документах обнаружатся нарушения. Кроме того, предлагается запретить использовать в названии одного напитка разные виды алкоголя (например, пивной напиток "Мистер Сидр"). Проект постановления правительства об этом представлен на общественное обсуждение.

Сейчас ряд импортеров ввозят и выпускают на внутренний рынок алкогольную продукцию, безопасность которой не была подтверждена надлежащим образом. "В частности, выявляется фальсифицированная алкогольная продукция, факты нарушения правил и процедур оформления деклараций о соответствии, факты использования поддельных договоров с изготовителями при оформлении деклараций", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, из-за действия механизма "параллельного импорта" в Росалкогольтабакконтроль поступают жалобы на использование недобросовестными участниками рынка при подаче уведомлений о начале оборота в РФ деклараций о соответствии, которые фактически не подтверждены.

Чтобы исключить возможность неправомерного использования документов, подтверждающих качество импортного алкоголя и его безопасность, минфин предлагает блокировать в ЕГАИС фиксацию сведений о производстве или ввозе в РФ алкоголя конкретного наименования и его вида, а также информации об обороте такой алкогольной продукции, если декларация окажется просроченной или в ней будут выявлены другие нарушения. "Предлагаемые изменения снизят риски ввоза в РФ недоброкачественной алкогольной продукции", - считают авторы проекта.

Фактически речь идет о продукции, поставленной в рамках псевдопараллельного импорта - когда, с одной стороны, производитель через оптовика ввозит алкоголь по договору, а параллельно аналогичную продукцию пытается ввезти альтернативный поставщик при отсутствии договора с производителем. Далеко не все иностранные поставщики алкоголя ушли из России. Но продукцию оставшихся брендов теперь возят не только уполномоченные компании, но и, по сути, все желающие.

Или, например, бренд отсутствует в списке минпромторга, разрешенном к параллельному импорту, но кто-то ввозит эту продукцию в Россию. Правообладатель, эксклюзивный дистрибьютор может обратиться в Росалкогольтабакконтроль с просьбой заблокировать оборот такой продукции, пояснил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров, параллельный импорт которых в РФ разрешен, в ноябре 2022 года. В списке оказалось 38 зарубежных брендов, 30 из которых пришлось на виски - например, Bell"s, Jack Daniels, White Horse, Jim Beam, Macallan. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в категории виски на долю ушедших и приостановивших работу в России иностранных компаний приходилось 66% рынка.

Теоретически риск роста контрафакта существует, и государство старается избежать его, стараясь делать ставку на крупных, проверенных импортеров, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Впрочем, по его мнению, если такой контрафакт и есть на российском рынке, то он микроскопический: в целом категория виски невелика - в 2022 году в РФ импортировали 1,81 млн дал (при общих продажах алкоголя почти 200 млн дал), отмечает эксперт. Сомневается в возможности провоза "левого" алкоголя и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, эта продукция прошла все таможенные процедуры, что гарантирует ее легальность.

Другое предложение минфина в проекте постановления - о запрете использовать в названии алкогольных напитков сразу несколько видов спиртного. Допустим, пивной напиток не может быть одновременно сидром. Летом 2023 года в нескольких регионах России случилось массовое отравлением напитком "Мистер Сидр", в котором обнаружили метанол. Скончалось 36 человек. А всего пострадало более 100 человек.

"Изменение позволит предотвратить появление на рынке алкогольной продукции, вводящей потребителей в заблуждение и не соответствующей требованиям технического регламента", - считают авторы проекта.

Верховный суд РФ разъяснил, какую квартиру банкрота можно считать элитной

Наталья Козлова

Очень интересное дело рассмотрел Верховный суд РФ. Его Судебная коллегия по экономическим спорам изучала не совсем обычный вопрос - какое жилье должно оставаться у банкрота? Встал подобный вопрос вот почему.

Известно, что отечественные суды защищают граждан-должников в банкротных делах и исключают жилье из конкурсной массы, если это единственная недвижимость, пригодная для жизни. И это совершенно правильно.

Но, как показала практика подобных дел, а их в последние годы становится все больше, квартира квартире рознь. Есть небольшое жилье в панельных старых "хрущобах" и есть огромные квартиры в современных, очень дорогих жилых комплексах. Так все ли жилье должно оставаться у банкрота? Ведь иногда стоимость имущества в несколько раз больше, чем требования кредиторов. Так оказалось и в деле, которое рассмотрел недавно Верховный суд.

Речь в этом споре шла о квартире в центре столицы, цена которой существенно больше всех долгов. Финансовый управляющий и кредитор в судах говорили, что эту роскошь надо продать, и они предусмотрели покупку нового жилья для банкрота. Так что его права вообще не нарушаются.

А теперь расскажем важные детали этого интересного спора, который заметил портал Право.ru.

Год назад одну даму, которой принадлежала рухнувшая фирма, признали банкротом. Спустя несколько месяцев по инициативе фирмы-кредитора, которую она раньше возглавляла, созвали собрание всех, кому женщина задолжала деньги. Там решили включить в конкурсную массу и квартиру бизнесвумен, которая находилась в очень солидном московском жилом комплексе.

Располагался этот комплекс в элитном месте - на Котельнической набережной столицы, и площадь квартиры в нем была больше ста метров.

На том же собрании кредиторы одобрили положение о порядке реализации этого имущества.

Понятно, что предпринимательнице такой поворот не понравился. По словам должницы, эта недвижимость - единственное место, где она может жить с детьми. Правда, еще она владела участком в Московской области, который подарила дочери. Ту сделку признали недействительной и вернули недвижимость в конкурсную массу.

В итоге спор об элитной квартире дошел до суда. И три судебные инстанции встали на сторону предпринимательницы и исключили квартиру на Котельнической набережной из конкурсной массы. Суды пришли к выводу, что нельзя нарушать право должника на единственное пригодное для жизни жилье. Те, кому дама была должна, с таким решением не согласились.

Вот в таком виде спор дошел до Верховного суда РФ. А там материалы дела изучили и не согласились с выводами судов об исключении из конкурсной массы квартиры в элитном доме.*

Было подсчитано - квартира стоит больше 108 миллионов рублей, а в реестр включены требования кредиторов на 22 миллиона. Те, кто настаивал на реализации жилья, в суде доказывали, что эту квартиру нельзя продать дешевле 40 миллионов рублей. Но даже такая - минимальная цена в 40 миллионов - вполне достаточная сумма для того, чтобы приобрести даже и не одну квартиру в Москве.

Представитель тех, кто давно ждал выплат по долгам, приводил следующие аргументы. Он сказал, что в документе о возможности реализовать квартиру прописаны определенные условия.

Так, площадь замещающего жилья будет не меньше, чем норма жилья на человека в Москве - 18 квадратных метров. И еще, что право собственности женщины на прежнюю квартиру прекращается не раньше, чем на нее оформят новую.

Представитель тех, кому была должна предпринимательница, заявил, что в положении, одобренном кредиторами, они предусмотрели: должница сама может указать, что ей необходимо. Так что гражданке не ставят жесткие условия. Но по непонятной причине местные суды на такие факты никак не отреагировали.

На том заседании суда было дано слово и представителю предпринимательницы. Он заявил, что квартиру, о которой идет речь, гражданка приобрела на честно заработанные деньги. И уже поэтому ее нельзя забирать и выставлять на продажу.

А еще он заметил, что в этом деле нет доказательств роскошности этой недвижимости.

И вообще, по мнению представителя предпринимательницы , в нашем отечественном законодательстве просто нет никаких критериев такого понятия, как "шикарное жилье".

Посовещавшись, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила все акты нижестоящих судов, которые были приняты в пользу предпринимательницы.

Теперь дело вернется в самую первую инстанцию, где его будут пересматривать заново.

Мы не можем предсказать будущие решения, но уже то, что Верховный суд не согласился оставить роскошную квартиру в элитном жилом комплексе ее хозяйке в связи с аргументом, что это единственное жилье, которое нельзя трогать, говорит о многом. Можно предположить, что новое решение будет в пользу кредиторов, которые понимают, что без крыши над головой их должница не останется.

*Определение ВСА40-109376, 2021

Володин: В результате повышения МРОТ заработная плата вырастет у 4,8 млн человек

Татьяна Замахина,Ольга Игнатова,Ирина Жандарова

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года повысят на 18,5%, до 19 242 руб. Такой законопроект кабмина Госдума приняла в первом чтении.

Документ был внесен в пакете с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы. Повышение произойдет на 10% дополнительно к тому, что планировалось ранее. В нынешнем году минималка составляет 16 242 руб.

Как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% поручил президент РФ Владимир Путин. "Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате его реализации заработная плата вырастет у 4,8 млн человек", - сказал спикер. Он также обратил внимание, что от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.

"Это бюджетообразующий законопроект, который Госдума рассмотрела в приоритетном порядке в преддверии первого чтения проекта закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы", - пояснил председатель ГД. Регионы для повышения МРОТ получат в следующем году дополнительные дотации в размере 108 млрд руб.

МРОТ в 2024 году будет больше прожиточного минимума на 14,2%, сообщила депутатам замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. "Планируется этот разрыв увеличивать", - сказала она. Мухтиярова также напомнила народным избранникам, что федеральный размер минималки не окончательный. "У регионов есть полномочия, которые связаны с установлением МРОТ на конкретной территории - минимальной заработной платы. И 42 региона таким полномочием воспользовались", - отметила она. Кстати, в целом в РФ отмечается высокий прирост по средней заработной плате граждан, в текущем году прогнозируется увеличение средней зарплаты почти на 13%, добавила замминистра.

Член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил "РГ", что минэкономразвития по итогам 2023 года ожидает инфляцию на уровне 7,5%, а в 2024 году она, согласно прогнозу, снизится до 4,5%. "В прошлом году МРОТ вырос на 6,3%, а в этом году на 18,5%. То есть по сравнению с предыдущим годом мы видим рост практически в 3 раза", - сказал депутат. По его оценке, эта мера нужна, чтобы защитить уязвимые категории граждан и "сыграть на опережение" инфляции. Кроме того, ежегодно с 1 февраля будет индексироваться пособие по безработице в размере не менее уровня инфляции.

Член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в комментарии "РГ" напомнил, что минэкономразвития по итогам 2023 года ожидает инфляцию на уровне 7,5%, а в 2024 году она, согласно прогнозу, снизится до 4,5%. "В прошлом году МРОТ вырос на 6,3%, а в этому году - на 18,5%. То есть по сравнению с предыдущим годом мы видим рост практически в три раза", - обратил внимание депутат.

По его оценке, эта мера необходима, чтобы защитить уязвимые категории граждан и "сыграть на опережение" инфляции. "Кроме того, ежегодно с 1 февраля будет индексироваться пособие по безработице в размере не менее уровня инфляции", - добавил парламентарий.

Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина подчеркнула, что повышение затронет бюджетников и коммерческий сектор. "По мнению экспертов, оно даст дополнительный стимул российской экономике, - сказала она. - Если вы повышаете платежеспособность населения, значит, вы повышаете потребительский спрос. Если вы повышаете потребительский спрос, значит, производители должны производить больше товаров и услуг, а это и означает рост экономики".