Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Названы победители первого конкурса проектов для микроэлектроники

Юрий Медведев

Нобелевский лауреат Жорес Алферов постоянно подчеркивал: главная проблема нашей науки в том, что на нее у нашей промышленности нет спроса. Об этой "головной боли" написаны тома, принято множество самых важных документов, термин "инновация" не произносит только ленивый, но ситуация практически не меняется.

И вот новая попытка. Руководство страны поручило Российскому научному фонду (РНФ), который ранее поддерживал только фундаментальные и поисковые исследования, создать механизм для внедрения их результатов в практику. Для этого полномочия РНФ расширены, теперь он может поддерживать ориентированные и прикладные исследования. Сейчас такой механизм внедрения фондом создан и уже проведен первый конкурс технологических проектов в области микроэлектроники. В чем его главная особенность?

- На самом деле мы проводим два конкурса, - сказал РГ председатель Научно-технологического совета РНФ, академик Александр Клименко. - Вначале заявки подают предприятия. По сути, это их технические задания на разработку технологии, изделия, конструкций, материалов, программного обеспечения и т.д. После того как определяются победители, объявляется второй конкурс для тех, кто готов взяться за исполнение заявок, проведя научные исследований и разработки.

Понятно, что начинать новое дело всегда трудно, возможны любые неожиданности. Так произошло и на этот раз. По словам Клименко, даже авторитетных экспертов РНФ в области микроэлектроники удивило число заявок, поступивших на первый конкурс. Их оказалось 181! По самым оптимистичным прикидкам рассчитывали максимум на 60-70. Ведь по условиям подающий заявку никаких денег не получает, они выделяются только исполнителю. А сам заявитель обязуется внедрить разработку на своем предприятии. Цифра 181 действительно впечатляет. Если 1,5 года назад наш предприниматель слышать не хотел про отечественные разработки, так как все мог купить, то сейчас у него просто нет иного выхода. Жизнь заставила, и он выстроился в длинную очередь за "своим". Но сомнения, конечно, остаются. Например, кто-то спросит: а что предприятие будет делать, не получив ни рубля? Ждать, когда ученые принесут ему готовое решение на блюдечке с голубой каемочкой? Какие у него обязательства, кроме внедрения?

- По итогам конкурсов заказчик, исполнитель, руководитель проекта и представитель РНФ подписывают четырехстороннее соглашение, - объясняет Клименко. - У каждой стороны есть строго прописанные обязательства. Например, чтобы избежать ненужных трений между исполнителем и заказчиком на разных стадиях работы над проектом, заказчик обязан в самых мельчайших деталях прописать в техническом задании, что он хочет получить, установить требования к плану-графику выполнения работ. Для этого команде предприятия требуется провести очень серьезную работу.

Так как исполнитель ведет разработку под конкретного "клиента" с учетом его требований и возможностей, то они должны быть в постоянном контакте, помогая друг другу. Но это в идеале. Пока управление проектом будет идти в режиме ручного управления: ход работ должен каждый квартал контролироваться группой специалистов, и, если надо, будут вноситься коррективы с тем, чтобы развязывать сложные узлы. Словом, на "блюдечко" никому рассчитывать не стоит.

Александр Клименко особо подчеркивает, что приемка работ исполнителей может проходить там, где должен быть продемонстрирован результат, - в цехах заказчика. В первом конкурсе было отобрано 56 технологических предложений от 36 заявителей. Среди них известные в области микроэлектроники компании, в частности АО "Микрон", НПК "Технологический центр", АО "НИИМЭ". Вслед за этим была объявлена первая очередь конкурса исполнителей.

Претендентов, в отличие от конкурса заявок, было немного. Это, по словам Клименко, вполне естественно, учитывая очень высокие требования. Участвовали только те, кто обладает сильной приборной базой, серьезным заделом по предложенной теме, соответствующими кадрами. В итоге победителями стали 10 организаций, в том числе Институт проблем машиноведения РАН, Московский институт электронной техники, Физико-технический институт им Иоффе РАН, Институт физики полупроводников СО РАН. Но на этом процесс не останавливается. Уже запущена вторая очередь конкурса отбора исполнителей по микроэлектронике, где предполагается выбрать еще 45 исполнителей, заявку можно подать до 7 ноября.

Российский научный фонд будет поддерживать опытно-конструкторские и опытно-технологические работы через конкурсы по шести стратегическим инициативам - микроэлектронике, медицине, генетических ресурсах, сельском хозяйстве, "зеленой" энергетике и научном приборостроении. Первый из них прошел по микроэлектронике. Гранты выделяются по двум видам работ: на ориентированные выделяется до 10 миллионов рублей в год, на прикладные - до 30 миллионов. Срок исполнения в зависимости от проекта - 2-3 года.

То в жар, то в холод: Как Россия будет жить в новом климате

Аркадий Симонов

Что такое новый климат России? Как к нему адаптироваться? Какие регионы в наибольшей мере могут ощутить его удар? Об этом корреспондент "РГ" беседует с Александром Чернокульским, и.о. замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, ученым секретарем Программного комитета Третьей Всероссийской конференции "КЛИМАТ-2023", которая только что завершила свою работу.

Александр Владимирович, так совпало, что практически в те же дни, когда проходила конференция, группа из 1600 известных ученых со всего мира, среди которых были даже два Нобелевских лауреата, опубликовали в мировых СМИ открытое письмо. Они утверждают, что с климатом не происходит ничего страшного, что глобальное потепление - это циклический процесс, а потому направляемые на борьбу с ним сотни миллиардов долларов - деньги на ветер. На вашем форуме это громкое заявление обсуждали?

Александр Чернокульский: Может, вы удивитесь, но об этом не было сказано ни слова. Понимаете, такие "манифесты" появляются периодически. Как относиться к таким обращениям? Кто-то может сказать, ну раз даже Нобели отрицают глобальное потепление, значит, все эти опасения надуманы. Хотелось бы спросить тех, кто верит таким обращениям: если у вас заболит зуб, вы к кому пойдете, к стоматологу или урологу? Авторы подобных писем хотя и известные ученые, но в своей конкретной области. Практически никто не имеет отношения к климату. А ведь с ним из всех явлений природы по своей сложности мало что сравнится. Поэтому расчеты сценариев климата ведутся на мощных суперкомпьютерах, базы данных наблюдений постоянно пополняются, а сами модели улучшаются. И когда люди с именами запросто отмахиваются от работы тысяч специалистов, не вникая в суть их исследований, то это странно.

Может, у них какие-то свои интересы? Ну хорошо, давайте поговорим о конференции. Какие главные моменты можно выделить по сравнению с предыдущим подобным форумом 2019 года?

Александр Чернокульский: Во-первых, число участников выросло в два раза, их около 400. И если раньше это были в основном климатологи, то сейчас в работе принимали участие представители органов власти и коммерческих компаний. Во-вторых, сместился акцент докладов и сообщений. Если в 2019 году это была в основном физика климата, причины его изменений, оценка разных сценариев, то сейчас внимание смещается на последствия этих изменений и адаптацию к ним.

Не означает ли такой крен, что у нашей науки по поводу глобального потепления уже нет сомнений. И это, честно говоря, тревожно. Например, было заявлено, что согласованный в 2015 году Парижским соглашением по климату рубеж роста температуры в 1,5 градуса к 2050 году будет преодолен уже к 2030 году. Словом, климат пошел в разнос? Это научный факт?

Александр Чернокульский: К сожалению, это так. Что будет с климатом до конца века, уже понятно. Более того, критический порог в 1,5 градуса был преодолен на планете в прошедшем сентябре, а весь этот год ожидается самым жарким за всю историю наблюдений. С высокой вероятностью рост средней температуры на планете к 2030 году составит 1,7 градуса.

На конференции обсуждались разные критические точки, а также при каком уровне потепления они будут достигнуты. Возможно, они могут стать точками невозврата. Сейчас самая тревожная ситуация с двумя явлениями: разрушение коралловых островов в теплых районах Мирового океана, а также ситуация с лесами Амазонии, которые могут перестать поглощать СО2 и начать его выделять. Эти критические точки могут быть преодолены, если средняя годовая температура на Земле превысит 1,5 градуса относительно доиндустриальных значений.

Также вызывают тревогу и другие подобные точки, хотя для них температурный порог все же выше. Это - стремительное таяние ледников покровного оледенения Антарктиды, состояние морского льда в Баренцевом море, замедление циркуляции Атлантического океана, частью которой является течение Гольфстрим. Переход через эти точки может серьезно изменить общую ситуацию на планете. Скажем, прогнозируется, что уровень океана будет быстро подниматься. Уже сейчас он растет на 4,5 мм в год и к середине века повысится на 12-15 см. Такой подъем может стать угрозой некоторым прибрежным территориям. Во второй половине века уровень океана будет расти еще быстрее. Так что уже сейчас надо думать об адаптации, о том, как подготовиться к этой напасти.

Каким будет новый климат России? И как к нему адаптироваться?

Александр Чернокульский: У нас огромная территория, поэтому, конечно, климат проявит себя по-разному. Если говорить в целом, надо подчеркнуть главное: в России теплеет в два раза быстрее, чем в среднем по планете. Причины разные. Скажем, в приполярных широтах расположено 2/3 страны, где потепление происходит особенно интенсивно из-за различных обратных связей. К тому же огромная часть территории это суша, которая также греется намного быстрее, чем океан. С учетом этих тенденций общая картина нашего нового климата будет такой: зимой ослабеют морозы, продолжит таять вечная мерзлота, особенно на южной ее границе, что станет риском для 50 процентов предприятий и 70 процентов жилых зданий. Более интенсивными станут блокирующие антициклоны, а значит, в одних районах будет очень жарко, а в других соседних - очень холодно. Новый климат в ряде регионов иногда будет напоминать тропический - с высокой температурой и сильными ливнями, вызывающими наводнения.

На конференции много сообщений посвящено новому климату и ситуации в конкретных регионах. Например, Игорь Макаров из Высшей школы экономики представил рейтинг регионов по адаптации к таким рискам, как сильная жара, засуха, лесные пожары. Так вот самая тревожная ситуация может оказаться в Челябинской и Воронежской областях.

Интересно! А рядом с Челябинской расположена Свердловская. Там не так критично? По каким критериям сделаны эти расчеты?

Александр Чернокульский: Прежде всего надо подчеркнуть, что ученые решали очень нетривиальную задачу, ведь требуется учесть разные показатели, например, ожидаемое изменение экстремально высокой температуры, уязвимость населения, например, долю людей старше 65, долю с сердечно-сосудистыми заболеваниями, оценить риски для различных объектов и т.д. В итоге был получен комплексный показатель, который и учитывался в рейтинге. Понятно, что это первые результаты методики, ее будут совершенствовать и уточнять. Еще одна интересная работа ученых МГУ анализирует эрозию арктического побережья России. Так как берега там состоят в основном из вечной мерзлоты, которая деградирует, то волны буквально размывают сушу, и каждый год мы теряем около 150 квадратных километров территории.

По мнению многих специалистов, потепление благо для нашего сельского хозяйства...

Александр Чернокульский: Да, для ряда регионов потепление на руку. Климат становится более комфортным для ведения сельского хозяйства в регионах, которые раньше не были сельскохозяйственными лидерами, но им надо адаптироваться к такому "подарку", ведь там почва совсем не чернозем. А вот нашим основным урожайным районам грозит более частая летняя засуха. Поэтому здесь придется пересматривать культуры, создавать устойчивые к новым условиям.

Также в центре внимания форума были экологические и социально-экономические последствия. Увеличится ареал переносчиков некоторых опасных заболеваний, например, лихорадки Западного Нила, во время волн холода и жары вырастет избыточная смертность населения. Среди мер адаптации к жаре в городе, например, обсуждались водно-зеленые "каркасы", проекты по озеленению и покраске домов в белый цвет. Представители Москвы рассказали о принятом накануне плане адаптации к будущему климату города.

В России разработан Национальный план адаптации к изменениям климата. Были на форуме предложения по его корректировке?

Александр Чернокульский: Адаптация - это большой объем самых разных мер, чтобы снизить ущерб от роста температуры, уровня моря, экстремальных погодных условий и т.д. Все это подробно прописано в национальном плане. Конечно, появляются новые знания, и они показывают, что какие-то климатические опасности избыточны, например, ряд эндогенных процессов не связан с климатом, а какие-то и упущены, как, скажем, число переходов температуры воздуха через ноль градусов. Но среди проблем адаптации, по мнению участников конференции, одна из самых главных - это просвещение населения, подготовка кадров. Опыт показывает, что во многих регионах до конца понимают суть дела. В планах нередко риски и мероприятия по их снижению не стыкуются, например, они направлены на минимизацию и так достаточно слабых рисков, а какие-то опасные остаются "за кадром". Поэтому эффект получается низкий.

Чтобы поправить ситуацию, надо поднимать компетенции на местах, повышать климатическую грамотность у людей. Кстати, в нашей конференции участвовало немало представителей регионов, которые как раз и занимаются разработкой и реализацией региональных планов по адаптации к изменению климата.

Шутка природы или начало зимы: В Москве к выходным закружит снежная метель

Ирина Огилько

Московские метеорологи предупредили москвичей о зимней погоде в выходные дни. Что это: шутка природы или начало зимнего периода, выяснил корреспондент "РГ".

Похолодание придет в столичный регион во второй половине четверга. Принесет его антициклон с территории Западной Европы. "Вечером в четверг температура воздуха в столице опустится в минусовую зону. Похолодать может до минус трех градусов, начнется снегопад, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - К утру пятницы местами воздух сможет остыть до минус пяти градусов. Днем в последний рабочий день не выше 0…-3 градусов. К этому времени к столице подойдет новый холодный фронт, он принесет усиление ветра до 14 м/с и сильный снегопад. Такое сочетание будет напоминать настоящую зимнюю метель". Схожая погода, по ее словам, ожидает регион и в выходные дни. Выпавший снег сможет образовать снежный покров высотой около 10 см. Таять он не будет, ведь уличная температура останется в рамках -1…-4 градусов.

Изменится ситуация с понедельника, с 30 октября на погоду в регионе начнет влиять теплый сектор Атлантического циклона, среднесуточная температура снова будет плюсовая. И выпавший за четыре дня снег к 1 ноября растает.

Как отмечает Татьяна Позднякова, ни разу не было в истории столичной погоды, чтобы выпавший в октябре снег стал постоянным снежным покровом и продержался до конца зимы. По календарным нормам, становится снег в Москве обычно в начале декабря. Схожая ситуация, например, была и в 2012 году, когда в конце октября в Москва выпало 12 см снега, но ноябрьская оттепель все растопила, а стал снег только с началом календарной зимы.

Отметим, что департамент транспорта Москвы и автоинспекция в своих Telegram-каналах и информационных табло на дорогах призывают москвичей заменить на машинах летнюю резину зимней, чтобы не спровоцировать аварии. И советуют воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели этого сделать.

Для предотвращения улиц в каток городские службы непрерывно мониторят ситуацию. "Во избежание гололедицы при необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка участков улично-дорожной сети", - сообщает ведомство.

Впрочем, первые антигололедные работы в столице уже прошли в минувшие выходные дни: в центре города, на эстакадах участки дорог заливали белыми антигололедными реагентами.

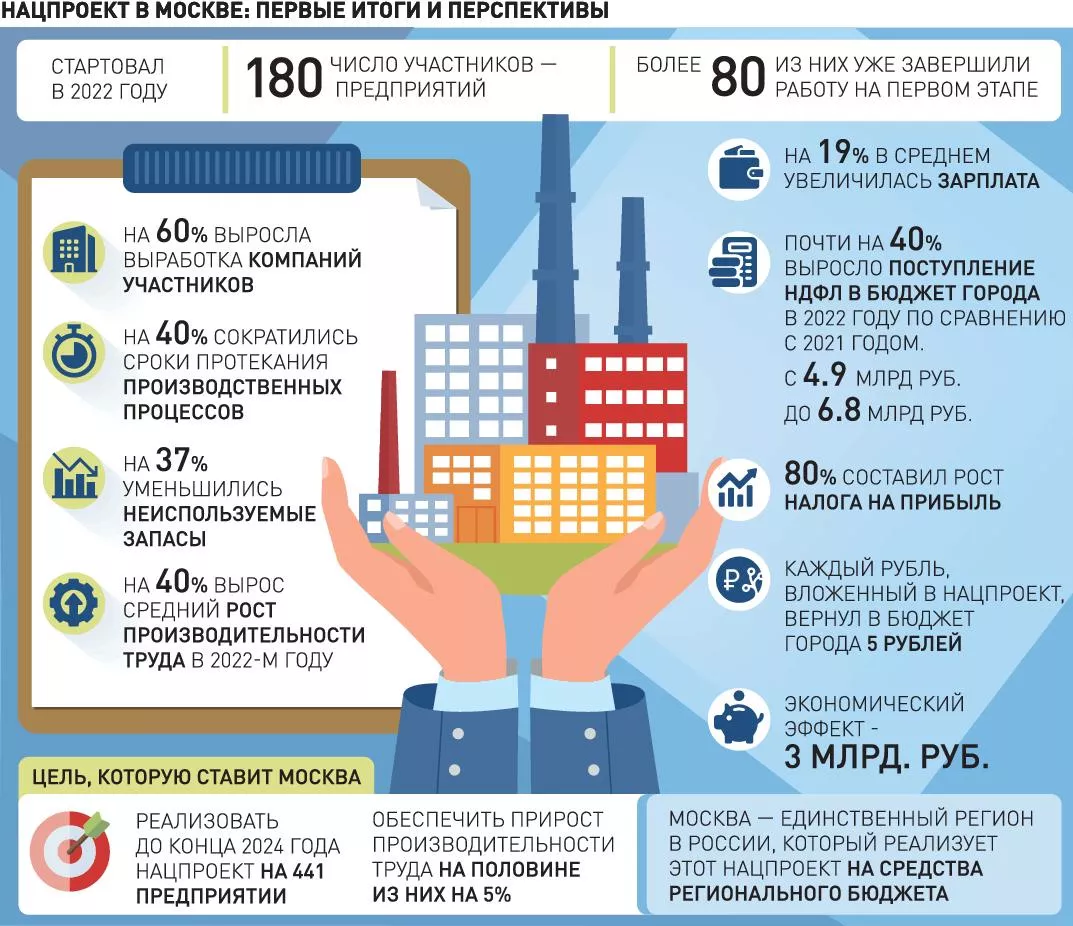

Мария Багреева: К нацпроекту "Производительность труда в Москве присоединятся еще 11 отраслей

Любовь Проценко

На новый уровень выходит в столице выходит национальный проект "Производительность труда". К 180 предприятиям обрабатывающего производства, строительства, транспорта и торговли, которые принимают в нем участие с 2022 года, получили возможность присоединиться компании еще одиннадцати отраслей. Три новичка из сферы общепита, ЖКХ и ресурсоснабжения подписали сегодня соглашения на этот счет с правительством Москвы.

Как рассказала министр правительства Москвы руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, первый опыт показал, что в нацпроекте заинтересованы как сами предприятия, так и город.

"Тенденции, которые мы наблюдаем, говорят о том, что на рынке труда наблюдается нехватка кадров практически по всем отраслям", - сказала министр. И пояснила: особенно ощущают это компании, которые после ухода западных компаний получили дополнительные преимущества для своего развития и активно наращивают производство. Но лишних кадров, тем более высококвалифицированных, в городе нет. Поэтому рост производительности труда был бы большинству из них очень кстати.

Тем более, что эффект от этого может быть ощутимым. Мария Багреева привела несколько цифр. Она напомнила, что соглашения с городом для получения мер господдержки подписали уже 180 предприятий, из которых 80 завершили первый этап. Как рассказал Евгений Федорченко, заместитель гендиректора одной из строительных компаний, подключившихся к этой работе с самого начала, им больше всего мешал стереотип мышления: поднять производительность труда можно только набрав больше работников и расширив производство. А еще подспудное опасение на всех уровнях: я буду больше уставать, а потом меня вообще сократят.

Тем не менее решили попробовать. Начали с анализа производственных процессов - от логистики, до организации работы в цехах до доставки продукции заказчику. Обучив 1700 сотрудников, занялись выявленными проблемами. Результат такой: выработка на человека выросла более чем в четыре раза. Неиспользуемых запасов в складах стало меньше на 78 процентов. Производительность труда по предприятию поднялась в среднем на 30 процентов. Продукции, естественно, стали выпускать больше и, поэтому сокращать никого и в голову не пришло.

В еще одной из крупных популярных компаний по производству окон тоже рады тому, как тому, как нацпроект помог перестроить их производство. "У нас выработка на человека выросла на 92 процента, выпуск изделий - на 48 процентов, даже качество продукции улучшилось на 15 процентов", - рассказала исполнительный директор Ольга Брускова. И что еще важно, отметила Мария Багреева, у всех участников проекта выросла зарплата сотрудников - в среднем по городу на 19 процентов. И это всего за год! Министр напомнила, что Москва - единственный регион, который реализует этот нацпроект на средства из своего бюджета. Но и она внакладе не осталась: рост зарплат, расширение производства, увеличение рабочих мест в компаниях-участницах, привели к увеличению поступления в городской бюджет налога на доходы физических лиц на 40 процентов - с 4,9 миллиарда до 6, 8 миллиарда рублей. А сокращение издержек и рост выручки сказались на росте на 80 процентов поступлений по налогу на прибыль - с 0,8 миллиарда до 1, 4 миллиарда рублей. Таким образом, каждый вложенный в проект рубль вернул в городской бюджет 5 рублей.

Полученный эффект побудил столицу выйти с инициативой о расширении отраслей, которые могут принять участие в нацпроекте. Федеральные власти поддержали городские власти и уже с октября текущего года к этой работе могут подключиться предприятия, которые занимаются операциями в сфере недвижимости, застройкой, оптовой торговлей, гостиничным бизнесом и общепитом, услугами ЖКХ, ресурсоснабжением, а также работающие в сфере здравоохранения и оказания соцуслуг. Три компании уже подписали вчера соглашения с правительством Москвы. "Эти предприятия благодаря нацпроекту смогут провести бесплатную диагностику своих бизнес-процессов и выявить точки роста. - напомнила Мария Багреева. Основные мероприятия, которые повышают эффективность работы компаний, направлены на снижение неиспользуемых запасов и брака, ликвидацию простоев и сокращение времени протекания процессов". Цель Москвы - до конца 2024 года реализовать проект на 441 предприятиях города и обеспечить прирост производительности труда на половине из них на 5 процентов.

В петербургском доме Бродского откроют китайский ресторан в память о поэте

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В доме Мурузи в Санкт-Петербурге, где до эмиграции жил поэт Иосиф Бродский, откроют бар и китайский ресторан. Как пояснили в музее "Полторы комнаты", который сейчас занимает квартиру Нобелевского лауреата, выбор заведений связан с биографией Бродского: 22 октября 1987 года, сидя в китайской забегаловке в пригороде Лондона, Иосиф Бродский узнал о присуждении ему Нобелевской премии.

- Китайскую еду Иосиф Бродский очень любил, - рассказывают в музее. - Так что мы не удержались и решили открыть настоящую китайскую забегаловку и бар Мурузи в доме Мурузи!

Открытие новых заведений запланировано на весну будущего года. Уже известно, что архитектуру, а также кухню и напитки будет создавать та же команда, которая открыла книжный магазин с концептуальным баром "Конец прекрасной эпохи" на первом этаже дома Мурузи. "Как и в экспозиционной части музея, здесь было сохранено лишь то подлинное, что осталось с момента постройки дома в 1876 году - дранка и кирпичи, - рассказывают создатели. - А книжный ассортимент - мир Бродского языком книг".

Напомним, музей "Полторы комнаты" состоит из двух частей - мемориальной коммунальной квартиры, в одной из комнат которой с 1955 по 1972 год жила семья Бродских, и примыкающего к ней экспозиционного пространства. Архитектурное решение для него предложил московский архитектор и художник Александр Бродский - по забавному совпадению не родственник, но однофамилец поэта.

В пермском вузе открыли комнату матери и ребенка

Константин Бахарев (Пермь)

Сейчас молодым мамам - преподавателям и студенткам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) - можно не ломать голову, где и с кем оставить своего ребенка, если вдруг закрылся детсад или младшие классы вывели на карантин. В этом вузе со вторника, 24 октября, открыт прием заявок на посещение комнаты матери и ребенка. Она оборудована в студенческом общежитии, расположенном прямо среди учебных корпусов университета.

- Очень удобное просторное помещение, много игрушек, есть где отдохнуть, - говорит заведующая общежитием Елена Тимирьянова. - Ждем мам с детишками.

Конечно, это не полноценный детский сад, но очень комфортабельное место. Оставить здесь своего ребенка можно на два-четыре часа. В комнате есть гигиенические материалы - салфетки, полотенца и прочее. Оборудована зона для активных игр, например, имеется небольшое футбольное поле. Есть также место для спокойных занятий. А кто устанет, можно расслабиться в креслах-качалках, стоящих за ширмочкой. Если у молодых мам, пришедших на консультацию или экзамен вместе с малышом, возникнет нужда покормить ребенка, в комнате для этого есть стульчик с подносом для кормления. Кстати, здесь же предусмотрено и место для хранения колясок.

- Пока принимаются заявки и выстраивается порядок работы с детьми, - пояснила Ирина Аносова, директор Центра социальной работы ПГНИУ. - С теми, кто старше семи лет, будут заниматься студенты-волонтеры. Уже идет набор в эту команду. С малышами останутся нянечки, их будут приглашать для этого.

Пользование комнатой матери и ребенка в ПГНИУ бесплатное. Оплачивать родителям придется только услуги нянечек, остающихся с малышами.

Такая комната для молодых мам - сотрудников вуза и студенток - пока оборудована только в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Возможно, скоро и в других вузах Перми появятся такие же помещения.

Игорь Германов, и. о. ректора Пермского государственного национального исследовательского университета:

- Каждому родителю знакомо чувство беспокойства за своего ребенка. Студенты и преподаватели, которые много времени проводят в университете, теперь могут не тревожиться за своих малышей. Для них открыто это пространство, где дети будут находиться в шаговой доступности от университетских аудиторий, под присмотром воспитателей, педагогов и психологов. Даже немного завидую современным студентам и преподавателям, у которых появляется такая возможность.

В Дагестане изъяли используемых для фотосессии краснокнижных орлов

Тимур Алиев (Махачкала)

После публикации в "Российской газете" статьи "Император на привязи" (N 211 от 20 сентября 2023 г.) прокуратура подтвердила факт использования краснокнижных орлов-могильников для фотосессий без специального разрешения.

Тревогу забила руководитель Общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова. Она рассказала "РГ", что местные жители используют краснокнижных орлов на популярных туристических локациях. Их ловят в капканы, привязывают и предлагают отдыхающим с ними сфотографироваться. Стоимость услуги составляет от одной до четырех тысяч рублей.

"Больно смотреть на этих гордых птиц, которых еще называют "императорскими". Как до этого дошли горе-предприниматели, учитывая, что орел является символом Дагестана и изображен на его гербе? Птица должна летать, а не использоваться для зарабатывания денег. Орлы содержатся в ужасных условиях. У птенцов подрезают крылья и лишают возможности летать", - рассказала Аминат Абдурахманова.

Активист направила обращение в Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Наконец, пришел официальный ответ от надзорного ведомства. Здесь сообщили, что в ходе проверки был установлен факт использования физическим лицом краснокнижных птиц - орлов-могильников для проведения фотосессий без специального разрешения.

Во время проверки некоторых владельцев орлов не удалось обнаружить на месте. В результате было изъято и передано на временное содержание в государственный заповедник "Дагестанский" пять птиц семейства ястребиных, из них три орла-могильника, черный коршун и курганник.

По результатам проверки в отношении физических лиц составлены четыре протокола об административном правонарушении по статье "Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации".

"Условием, способствовавшим незаконному содержанию птиц, в том числе занесенных в Красную книгу, явилась ненадлежащая реализация Министерством природных ресурсов и экологии Дагестана своих полномочий", - сообщила природоохранная прокуратура.

В Мелитополь в 80-летие освобождения от фашистов вернулся легендарный танк Т-70

Мария Голубкова (Ленобласть - Мелитополь)

Мелитополь отпраздновал 80-летие освобождения города от фашистских захватчиков. В этот день состоялось торжественное открытие стелы "Мелитополь - город воинской славы" и вернулся на свое место легендарный танк Т-70.

Именно эта боевая машина с экипажем гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова первой ворвалась в город в октябре 1943 года. Во время сражений экипаж погиб, а Т-70 установили на "Братском кладбище". Это один из редких случаев, когда боевой танк стал памятником еще до окончания Великой Отечественной войны. Однако в последние годы за монументом в честь героев Запорожской операции никто не следил, и военная машина стала выглядеть уже не символом победы, а знаком упадка. Отреставрировать Т-70 взялись специалисты из Ленинградской области. И управились в рекордные сроки - всего за четыре месяца.

Качество работ проверили в деле - Т-70 добрался до места последней стоянки в Мелитополе своим ходом.

- Он встал на ход, он будет готов ко всем последующим парадам, которые будут проходить в городе Мелитополь, - сказал замначальника управления президента РФ по общественным проектам Николай Овсиенко, который принял участие в праздновании. Он также передал в дар музею Мелитополя гильзу от танка Т-70 с землей из Ленинградской области.

В Нижнем Новгороде прошел XI театральный фестиваль имени М. Горького

Светлана Кукина (Нижний Новгород)

"Ой, как мне хорошо!" - выдохнул на сцене худрук Гомельского драмтеатра Сергей Лагутенко, уже одетый для предстоящего спектакля как актер. И через несколько минут гости из Гомеля будут рассказывать о том, что мы принимаем за любовь. Они привезли на фестиваль "Цветы запоздалые", где Чехова неожиданно соединили с "Валентином Бурмакиным" Салтыкова-Щедрина.

В этом году Горьковскому фестивалю исполнилось 65 лет. Его любят и ждут. Это редкая возможность открыть новые имена режиссеров, художников, хореографов. И, главное, услышать, как сегодня откликаются классические тексты, какие струны теребят. Как это произошло в спектакле "Мещане. Попытка прочтения" (Московский драматический театре имени Гоголя), где тема отцов и детей трансформировалась в любовь-истязание, изощренное и беспощадное. Как это сделали создатели "Обломова" (Ярославский академический театр драмы имени Федора Волкова), где погруженный в свои переживания герой пытался спрятаться от депрессии "в домике", и в его жалобах доктору зрители узнавали себя...

Нина Шалимова, председатель жюри Горьковского фестиваля, уверена: то, что происходит в современном театре, чем он живет и дышит, связано с искусством актера. Может ли он играть о значительном и важном для современного человека.

- Поэтому на фестивале выделяются и "Мещане" Голомазова, и "Душечка", спектакль "Балтийского дома", - отмечает она. - Очень хорошее впечатление оставил спектакль "Мольер" Нижегородского театрального училища... Все это внушает надежду на то, что у русского театра есть будущее.

Новый спорткомплекс открылся в поселении Внуковское

Любовь Проценко

Дополнительные возможности для занятий самыми разными видами спорта появились у жителей поселения Внуковское в Новой Москве. Там открылся новый спорткомплекс "Пегас".

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, в трехэтажном здании площадью 4 тысячи квадратных метров теперь можно заниматься спортивным и оздоровительным плаванием, фитнес-аэробикой, армрестлингом, силовым фитнесом и общей физподготовкой.

Больше всего горожан радуют два бассейна. Взрослый размером 25 х 16 метров, на восемь дорожек. В нем есть тренерские комнаты, раздевалки, медицинский кабинет и лаборатория для химического анализа воды. Для обучения детей в возрасте с 7 до 10- еще один бассейн., 10 х 6 метров.

Тренажерный зал оборудован универсальными тренажерами для проработки всех групп мышц. Есть в нем кардиозона и зона свободных весов, где могут одновременно заниматься более 30 человек. После занятий можно перекусить в буфете. Предусмотрена парковка на 12 машин, часть мест на которой предназначена для посетителей с ограниченными возможностями. Как рассказали в департаменте спорта, в "Пегасе" планируется организовать ряд спортивных секций.

Собянин подчеркнул: "Пегас" станет еще одной точкой притяжения для жителей района Внуково, который активно развивается. Там уже реконструирована поликлиника, открылась станция метро "Аэропорт Внуково", благоустроены дворы и парки. Напомню, с 2011 года в столице построены 195 спортцентров. Среди них дворец "Кристалл" в Лужниках, Академия спорта "Динамо" в Петровском парке, Дворец спорта "Некрасовка".

У школьников Москвы начинаются каникулы. Как провести их с пользой

Ирина Огилько

Почти две трети школ столицы учатся не по триместрам и модулям, а по привычным четвертям. Для учащихся этих учебных заведений в ближайший понедельник, 30 октября, начинаются первые каникулы в этом учебном году. Продлятся они неделю, до пятницы, 3 ноября. Куда на эти дни с пользой пристроить школьника, расскажем в этом материале.

Многие знают, что, оставшись дома, отпрыск, скорее всего, уткнется в телефон и будет сидеть там до окончания каникул. Смотреть ребенок будет исключительно "Ютуб", "ТикТок" и социальные сети. Вытащить его из этой виртуальной паутины можно с помощью Московского дворца пионеров. Для школьников с 7 до 17 лет здесь приготовили смену "Городок 311". Каждый день с 9.00 до 18.00 (включая завтрак и обед) ребят будут погружать в тему урбанистики. В игровой форме им расскажут о развитии городов, транспорта, познакомят с ландшафтным дизайном, стилями архитектуры, экономикой городов. Причем углубляться в тему будут в зависимости от возраста ребенка. Но и семилетки, и старшеклассники в конце смены смогут доказать, что каникулы прошли не впустую. Для этого ребята разработают свой проект и план развития города, а потом еще и защитят его перед родителями и преподавателями. Дополнят эти занятия интеллектуальные игры, активности на свежем воздухе (если позволит погода) и многое другое - чтобы дети почувствовали, что у них все-таки каникулы.

"Каждый ребенок в эти дни хочет не только хорошо отдохнуть, но и получить максимум положительных эмоций. Родителям же важно, чтобы развитие ребенка не прекращалось и в перерыве между уроками, - рассказала "РГ" директор образовательного комплекса "Воробьевы горы" Елена Мельвиль. - Совместить приятное с полезным можно с помощью программ, организованных в столичных дворцах и центрах творчества - в частности, в Московском дворце пионеров". Подробности записи на смены размещены на сайте дворца: vg.mskobr.ru

Большую программу на осенних каникулах подготовило старейшее учреждение дополнительного образования Москвы - Центр творчества им. А.В. Косарева. В этом году ему исполнилось 100 лет. Осенняя смена "Академия увлечений" рассчитана на детей от 7 до 14 лет. Для них подготовили увлекательные занятия на любой вкус - музыка, танцы, спорт, бассейн, рисование, подвижные игры и занимательные квесты, интеллектуальные игры. Записаться можно на сайте crtd.mskobr.ru

Во Дворце творчества на Миуссах подготовили образовательную смену "Тормашки" для детей от 6 до 12 лет. Развлекать и обучать ребят там будут ежедневно с 9.00 до 15.00. Основная концепция смены - огромное разнообразие мастер-классов по самым различным направлениям, чтобы помочь детям проявить скрытые таланты. Дети освоят шаги в мир танца, кулинарные азы, картинг, китайский язык и многое другое. Цена - 6,5 тысячи рублей, не считая стоимости полдников. Для записи на смену необходимо заполнить анкету на сайте cdt.mskobr.ru

Различные программы подготовили и ряд школ. Например, в школе N 1474 ребята будут посещать школьный киноклуб, участвовать в веселых стартах, петь в квиз-караоке и многое другое. Запланирован также ряд экскурсий.

В Москве заемщики начали выкупать у банков свои кредиты

Сергей Буланов

Заемщики банков и микрофинансовых организаций, просрочившие выплаты по кредитам и микрозаймам, начали в столице получать предложения выкупить свои долги. Родственникам, а не коллекторам могут уступить долг примерно за треть его стоимости. В итоге бремя зачастую попросту исчезает.

"Такие предложения встречаются достаточно часто, - рассказала "РГ" руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам "Финансово-правового альянса" Евгения Боднар. - Как правило, они исходят от небольших банков и коллекторских агентств". Как ни странно, на первый взгляд подобные предложения могут быть выгодны обеим сторонам. Кредиторы почти безнадежные долги сбрасывают с баланса, а заемщики, которые по каким-то причинам не могут воспользоваться банкротством (например, если у человека есть дорогостоящая квартира или машина), получают шанс избавиться от взыскателей на лояльных условиях. Допустим, был должен 300 тыс. рублей плюс проценты, а отдашь около 100 тыс., меньше "тела" долга! После такой сделки право взыскания долга переходит к родственнику или другу, но это, по сути, формальность, так как никто ничего не просит возвращать.

Многие проблемные заемщики и рады бы и сами получить такие предложения. "Тяжело жить под прессингом коллекторов - они ставят на "прозвон" не только тебя, но и твое начальство, друзей, звонят даже тем, с кем ты давно не общаешься. А самые "отбитые" могут испортить дверь, разрисовать подъезд", - рассказывает Юрий Бурухин, бывший должник, ныне банкрот, освобожденный от обязательств. Но подобную схему одобряют не всем. Почему? "Цессия должна быть выгодна банку, - комментирует руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами инвестиционной компании Fontieville Сергей Соловых. - Подобные предложения делаются, если затраты кредитора на обслуживание долга превышают возможные доходы".

В обслуживание долга входит работа служб взыскания: звонки, рассылка, иногда личные встречи с должником. Если и после этого клиент не расплачивается, кредитор чаще всего обращается в суд или уступает долг коллекторам. Оба этих пути могут не привести к результату. Допустим, кредитор получит судебное решение - но что дальше? Если у должника нет имущества и огромного официального дохода, взыскать просроченный кредит без залога нельзя при всех стараниях судебных приставов. В таких случаях финансистам проще продать долг родственникам и друзьям должника, а не коллекторам.

По мнению экспертов, для "родственной цессии" должно быть соблюдено несколько условий. Во-первых, активная заинтересованность в погашении долга саммого заемщика, во-вторых, размер долга значителен и он не обеспечен залогом и в-третьих, - родственники готовы выступить третьей стороной сделки и уведомляют об этом кредитора. Но окончательное решение все равно остается за кредитором.

Капремонт привел к росту стоимости жилья в Калининградской области

В региональном фонде капремонта подтвердили, что после завершения работ в старом фонде стоимость квадратного метра увеличилась на 30-40 процентов

В самом западном регионе страны стоимость квартир в хрущевках и панельных домах брежневской застройки выросла на 40 процентов, после того как их отремонтировали по программе капремонта. Ситуация показала, что, несмотря на обилие старого жилфонда, в масштабной реновации российский эксклав пока не нуждается.

Сухие цифры говорят сами за себя. Ипотечный портфель калининградцев в целом вырос на 23 процента и сегодня превышает 100 миллиардов рублей. При этом нельзя говорить о том, что цены на "вторичку" обвалились. Они остаются стабильно высокими - в среднем около 95 тысяч рублей за "квадрат". Другое дело, что жилье в старом фонде становится более привлекательным.

- По нашим наблюдениям, капитальный ремонт привел к росту популярности квартир в хрущевках. Спрос вырос где-то на треть по сравнению с прошлым годом. Одно дело - предлагать человеку условную "двушку" в доме с обветшалым фасадом и проблемной плоской кровлей. Другое - показывать жилье в капитально отремонтированном здании. Отсюда и рост капитализации. Главное, чтобы сам ремонт сделали качественно, - прокомментировал калининградский риелтор Максим Поляков.

В региональном фонде капитального ремонта подтвердили, что после завершения работ на советских "панельках" стоимость квадратного метра в них увеличилась на 30-40 процентов. При этом расходы собственников на содержание жилья сократились.

- Одна из главных задач на сегодня - не только поработать над внешним обликом зданий, но также снизить их теплопроводность, улучшить микроклимат и шумоизоляцию, - рассказал руководитель регионального фонда капремонта Олег Туркин. - Мы сделали определенные замеры и выяснили, что жильцы стали тратить в среднем на одну тысячу рублей меньше при оплате коммуналки. Такого эффекта удалось достичь за счет грамотной теплоизоляции.

Показательным примером в данном случае является панельная многоэтажка на Московском проспекте в Калининграде. Отличительной особенностью здания, построенного в 1978 году, всегда были круглые световые проемы на стенах. В новом проекте этот элемент дизайна решили усилить: внутреннюю часть окрасят в индивидуальные цвета для каждой секции. Дополнительно оборудуют архитектурную подсветку.

Что интересно, раньше власти Калининградской области возлагали большие надежды на возможную программу реновации советского жилья. Тогда при помощи отдельного закона хотели отдать муниципалитетам полномочия по утверждению адресных программ сноса и реконструкции еще пригодных для проживания домов. Однако инициатива не прошла. Эксперты полагают, что сегодня в этом нет необходимости. Куда проще капитально отремонтировать еще крепкое здание, чем разрушить его до основания и построить новое. Последнее, к слову, - еще и неоправданно дорогое занятие. С учетом затрат на снос, расселение, логистику капитальный ремонт при любом раскладе обойдется на 40 процентов дешевле, чем строительство нового объекта.

В Петербурге с капитальным ремонтом зданий исторической застройки особая ситуация. Во-первых, многие дома-памятники можно ремонтировать только с разрешения и под надзором специалистов комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников, что существенно удорожает производство работ. Конечно, впоследствии это сказывается на цене недвижимости, однако петербургские власти предлагают в данном случае интересные решения.

К примеру, недавно были капитально отремонтированы два корпуса Кондратьевского жилмассива, которые имеют статус памятника архитектуры и являются объектами культурного наследия. Теперь квартиры в них смогут приобрести городские очередники - участники программы "Доступное жилье".

Они оплачивают первоначальный взнос за квартиру с полной чистовой отделкой, сантехникой и электрическими плитами в размере 10 процентов от стоимости квартир в этих домах, а на оставшиеся 90 процентов получают беспроцентную рассрочку на 20 лет.

В Ростове-на-Дону цена квартир в домах 60-х годов выросла в среднем на 36-45 процентов. Трехкомнатная квартира в пятиэтажном доме 1963 года постройки с 3,2 миллиона рублей подорожала до 4,3 миллиона. Главный специалист риелторского агентства Наталья Саванкова объясняет рост популярности хрущевок прежде всего тем, что цена на них немного ниже, чем в сталинках и девятиэтажках.

Хрущевки в Крыму на общем фоне рынка вторичного жилья не выделяются, отмечают эксперты. После капитального ремонта скорее пользуются спросом сталинки или даже более ранняя, дореволюционная постройка, поскольку они имеют привлекательный архитектурный вид, высокие потолки, толстые стены, большие окна. Хрущевки всего этого напрочь лишены.

А в Благовещенске цены на вторичку и вовсе не повышаются, в том числе и в старом фонде, где проводился капитальный ремонт.

Денис Гонтарь (Калининградская область),Сергей Винник,Мария Голубкова,Лариса Ионова,Сергей Набивачев

Тезис о том, что убеждение лучше принуждения, - один из инструментов политического влияния

Михаил Швыдкой - о происхождении и современном применении "мягкой силы"

Двадцать миллионов тайцев в ближайшее время должны получить профессиональные компетенции в одном из направлений национальных креативных индустрий. То есть почти в каждой тайской семье (а они, как правило, достаточно велики) появится один человек, который посвятит себя утверждению "мягкой силы" королевства. Уже сформулирован лозунг, который отражает эту новую, только складывающуюся реальность: "Одна семья - одна сила".

Новый премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин на недавнем заседании правительства объявил о создании Комитета "мягкой силы" под его руководством, в который вошли ведущие министры кабинета. Заместителем премьера в этом комитете стала Пхэтхонгтхан Чиннават, дочь известного политика, бывшего премьер-министра Таксина Чиннавата, - она лидер одной из коалиционных партий, сформировавших правительство. Она же курирует Агентство креативных индустрий, которое становится одним из важнейших инструментов для реализации амбициозных планов тайского правительства. Важно отметить, что это агентство в высшей степени активно заявило о себе, пропагандируя достижения традиционной культуры (в том числе и тайский массаж), кухни, туризма, кинематографа, включающего фильмы для кинотеатрального проката и сериалы для телевидения, и т.д. Именно эти возможности креативной индустрии Таиланда были недавно продемонстрированы в Москве, куда его представители приехали по приглашению столичного правительства. Интерес тайцев к их московским коллегам вполне закономерен - более 60% доходов, полученных в этой сфере в нашей стране, формируется именно здесь. В налаживании контактов деятелей креативных индустрий двух стран важную роль сыграли два посла - Евгений Томихин в Бангкоке и Сасиват Вонгсинсават в Москве, без них все происходило бы медленнее или вовсе бы не произошло.

Когда узнал об этих новостях из далекого королевства, то невольно подумал: знают ли члены тайского кабинета о том, что происходит в современном мире? О кровавых конфликтах, о страданиях людей, о чрезвычайном напряжении, которое пронизывает все континенты, народы которых остро ощущают возможность ядерного столкновения? Но как учил хитроумный Талейран, не стоит доверяться первым ощущениям. И не только потому, что они слишком искренние. Иногда они бывают неверными.

Сам термин "мягкая сила" появился не только в пору, когда Фрэнсис Фукуяма заявил о "конце истории". Это было время натовских бомбежек Югославии, кровавого вторжения США в Ирак и многого такого, о чем не любят вспоминать западные державы. Джозеф Най, который в силу своего политического опыта прекрасно знал могущество настоящей военной силы, был обеспокоен тем, что США теряют привлекательность того образа, который они создавали на протяжении десятилетий - свободной демократической страны, где каждый мальчишка - разносчик газет может стать президентом. Гарвардский профессор, один из наиболее влиятельных интеллектуалов Америки, был вовлечен в формирование политической и военной стратегии США на протяжение не одного года - он был председателем Национального совета по разведке, заместителем министра обороны, занимал другие важные посты. Словом, Дж. Най никогда не был далеким от жесткой реальности. И его стремление утвердить "мягкую силу" как важнейший инструмент политического влияния стало не только декларацией гуманизма, в которой должен быть непременный тезис о том, что убеждение лучше принуждения. Его критиковали за либерализм, но доктрина "мягкой силы" появилась на свет прежде всего потому, что в это время в США всерьез были озабочены сохранением своего положительного образа в мире. Демонстрация своей военной мощи этому не слишком способствовала. И хотя некоторым аналитикам, как Ф. Фукуяме, казалось, что американская модель развития не просто стала доминировать на планете, но и привела к "концу истории", не оставив человечеству иного выбора, - Дж. Най ощущал всю хрупкую недолговечность подобной ситуации.

Его концепция "мягкой силы" появилась на свет примерно в то же время, когда Самюэл Хангтингтон привлекает внимание к грядущему столкновению цивилизаций, неизбежному после окончания "холодной войны". Статья Дж. Ная "Мягкая сила" была опубликована в 1990 году, первая публикация С. Хангтингтона, где он сформулировал грядущие проблемы, появилась в 1993-м. И уже 2001 год ООН объявляет Годом диалога цивилизаций. Проблемы ценностей оказываются в фокусе мировой политики.

И одним из важнейших направлений американской пропаганды. После долгих дискуссий в 1999 году было ликвидировано Информационное агентство США, которое с начала 50-х годов прошлого века занималось продвижением "американской мечты" во всем мире. Его функции по преимуществу стали выполнять подразделения государственного департамента США и некоторые независимые структуры. Впрочем, вся внешняя пропагандистская деятельность США еще с января 1948 года, когда Г. Трумэн подписал "закон Смита - Мундта", была подведомственна американскому внешнеполитическому ведомству, которое получало на нее солидные бюджеты. Внимание к инструментам "мягкой силы", похоже, обостряется тогда, когда та или иная страна ощущает серьезную конкуренцию со стороны соседей. Сеть Альянс Франсез, занимающаяся продвижением французского языка, появилась на свет в 1883 году - это произошло через 12 лет после поражения Франции от Пруссии, ощутимо претендовавшей на гегемонию в Европе.

Впрочем, история не знает прямых повторений. А потому стоит просто порадоваться за тайцев. И внимательно изучить их опыт.

Хор афроамериканцев спел Рахманинова посреди Нью-Йорка. Почему?

Максим Васюнов

Нельзя сказать, что произведения Рахманинова в США попали под запрет - может быть, кто-нибудь кривится, но все-таки политика отмены культуры не коснулась великого русского композитора. На днях в Нью-Йорке 150-летие маэстро большим концертом отметил знаменитый Филадельфийский оркестр. И это тоже стало событием.

Сегодня уже мало кто вспоминает, что свою популярность в ХХ веке этот коллектив завоевал когда-то, в том числе, благодаря броскому и певучему имени Rachmaninoff на афишах оркестра. Любовь музыкантов с композитором была взаимной - сам Сергей Васильевич называл Филадельфийский оркестр величайшим в мире.

И вот теперь на концерте, прошедшем в Карнеги-холле (Рахманинов, надо напомнить, сотрудничал с главной сценой Нью-Йорка более 30 лет) оркестр исполнял, как уверяют сами музыканты, "два самых важных произведения маэстро". Прежде всего - "Симфонические танцы", которые композитор посвятил Филадельфийскому оркестру: премьера прошла в январе 1941 года, за несколько дней до нью-йоркской премьеры в Карнеги-холле. Второе произведение - Симфонию № 2 - выбрали тоже неслучайно. Все с тем же Филадельфийским оркестром Рахманинов исполнял симфонию все в том же Карнеги-холле.

Нынешний концерт сенсацией не стал - в сегодняшнем смысле: скандалов не было. Была великая музыка, было блестящее исполнение, были оглушительные овации.

А вот концерт, прошедший 21 октября, всего через несколько дней после выступления Филадельфийского оркестра, в том же Карнеги-холле взбудоражил весь мир. По крайней мере, виртуальный. И все благодаря опубликованному в Сети видео - первую часть "Всенощного бдения" Рахманинова на этих кадрах исполняют афроамериканцы. Комментарии встречаются такие: "Дух захватывает от такого сочетания!"

Действительно, впечатляет - и сами исполнителя явно рассчитывали на такой эффект. 50 молодых темнокожих солистов и солисток в красивых концертных костюмах (лазурный цвет платьев - будто с русских икон, черное-белые мужские одеяния - будто расцветка клавиш), заняв практически все пространство сцены, исполняют на русском языке одну из самых красивых и мощных музыкальных композиций среди всех, когда-либо созданных человечеством.

"Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу", - поет хор афроамериканцев. Акцент не имеет значения. Знаменные напевы им удались. И да, зал не смолкал больше пяти минут. Так уверяют очевидцы.

Жаль, в Сети доступен только фрагмент выступления. Но, судя даже по отрывку, многие смотрели бы это видео бесконечно.

В чем дело? Только в том, что рахманиновскую Вечернюю исполнили афроамериканцы - отсюда такая популярность ролика? Любопытно вот что - Рахманинов написал "Всенощное бдение" в начале Первой мировой войны. Мир на краю бездны, боль за судьбу Родины - все это есть в произведении Рахманинова, обратившегося в те дни к корням русской музыкальной культуры. И эта музыка, пережившая не одну мировую катастрофу, прозвучала сегодня в центре Нью-Йорка из уст афроамериканцев - как молитва о мире. Молитва, понятная миру.

Совсем не просто дежурно спели в честь юбилея классика. Кто они, покорившие вместе с русским Рахманиновым Сеть всего за считанные часы?

Хор Госуниверситета Моргана (Morgan State University) - один из самых престижных студенческих хоров в мире. Выступал с престижными оркестрами, в числе которых Филадельфийский, Чикагский, Нью-Йоркский и Национальный симфонический. Объездил весь мир. Бывал в России, где его встречали с распростертыми объятиями: всем, кто с любовью к нам - мы рады.

Рахманинова хор исполняет часто, особенно на своих популярных Рождественских вечерах - на них американцы ходят семьями, как россияне в новогодние дни на "Щелкунчика".

Однако на субботнем концерте в Нью-Йорке выступил не только афроамериканский хор. Блистали и молодые солисты из Хьюстон Гранд Опера. Всех их собрал на одной сцене президент Фонда культурного обмена, главный дирижер Нью-Йорк Сити Опера Константин Орбелян.

"Я хотел показать, - объяснил дирижер журналистам, - насколько культура Америки пропитана музыкой Рахманинова. Можно напомнить фильм с Мэрилин Монро "Зуд седьмого года", можно вспомнить многие фильмы, где звучит 18-я вариация Рапсодии на тему Паганини. Люди в Америке, может, и не знают, что это сочинения Рахманинова, но наше сознание пропитано этой музыкой".

Молодые артисты исполняли рахманиновские "хиты", знакомые многим ценителям: арии из "Алеко", "Франчески да Римини" и "Скупого рыцаря". Среди исполнителей были Диана Скавронская (сопрано), Елизавета Улахович (сопрано), Дмитрий Юдин (фортепиано), Кристина Рейко Купер (виолончель), Майя Гонсалес (сопрано), Бен Стронг (бас-баритон). Всего в афише 15 исполнителей, не считая университетского хора.

У организаторов, конечно же, спросили на концерте: а как же "отмена русских композиторов"? "Это невозможно", - незатейливо ответил Орбелян. И рассказал, что в ближайшее время концерты, посвященные 150-летию со дня рождения Рахманинова, проедут по всем Штатам - из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, из Далласа в Хьюстон, из Бостона и Чикаго в Вашингтон.

Режиссер Андрей Кравчук: "Императрицы" - это возможность приоткрыть тайны "женского века"

Елена Боброва

Как заметил первый русский академик Михаил Ломоносов, "народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". Режиссер Андрей Кравчук, за плечами которого "Адмиралъ", "Викинг", "Союз спасения", в прошлом году снял художественно-документальную картину "Петр I. Последний царь и первый император". А в нынешний четверг 26 октября в прокат выходит продолжение фильма о царе-реформаторе - "Императрицы". Это рассказ о том, как молодой Российской империи удалось выстоять в череде дворцовых переворотов и что дали стране женщины на престоле. О том, как возникли последние два фильма и что значит "женский век" в истории, мы и поговорили с Андреем Кравчуком.

Начнем с Петра I. Как возникла идея такого симбиоза - художественного и документального кино?

Андрей Кравчук: Спонтанно. Однажды мой товарищ предложил к юбилею Петра I сделать фильм о нем. Но сроки поджимали и было понятно, что полнокровное художественное кино снять невозможно, а отказаться от проекта тоже не хотелось. Я сам из Петербурга, и мне интересно все, что связано с первым российским императором. Еще в юности зачитывался романом Алексея Толстого "Петр Первый" и меня всегда увлекала противоречивость этой фигуры. Человека, который дал новый импульс России, за 25 лет правления сумев продвинуть страну на 200 лет вперед. Победив самую мощную в Европе армию, насладился плодами победы. Жил в городе, который замыслил как образ будущей страны. Вообще даже трудно себе представить: человек приезжает туда, где сплошь болото, редкие леса, куча островов, и река, впадающая в залив - а он видит на этих просторах город, целиком, как некое творение. Мне кажется, Петра Алексеевича это заряжало невероятной энергией, и слово "парадиз" возникло от этого ощущения себя творцом.

И не стоит забывать про психологические травмы Петра I, которые он получил в раннем детстве, и то, что это был выпивающий, даже сильно выпивающий человек. При этом он жил без выходных, вставал в 4 утра, ложился в 11 вечера. Практически всю жизнь проведя в дороге - в путешествиях, на войне, - работал и там, распихав по карманам записные книжки. Писал всю жизнь с ошибками, но знал несколько языков. Самостоятельно изучил геометрию, баллистику, и так далее. Был профессиональным плотником. Одним словом, об этом было интересно порассуждать,

Так что пришлось искать выход, и он нашелся в этом симбиозе. К тому же найденная форма дает очень большую свободу режиссеру - какие-то особенно любопытные события можно реконструировать, где-то можно прибегнуть к анимации. Можно рассуждать за кадром о чем-то отвлеченном, задавать вопросы экспертам. И при этом говорить не только о Петре, но и о его эпохе.

И все же любой проект, который касается истории, обречен на придирчивые взгляды зрителей и критиков.

Андрей Кравчук: Мой опыт режиссера, который снял не одну историческую картину, показывает - людей, которые знают, как все было на самом деле, такое количество, что становится не по себе. Просто со свечками стояли, наблюдая за происходящим, от князя Владимира до восстания на Сенатской площади. В случае с Петром, как и с императрицами я был спокоен, предоставляя слово историкам - пусть профессионалы делятся своим мнением. И своего мы достигли, судя по сборам: 300 миллионов для фильма такого формата - это прекрасная цифра. Значит, у людей есть желание знать свою историю.

И на этой волне понятно желание продолжить тему и рассказать о том, что происходило в России после смерти Петра I.

Андрей Кравчук: Конечно, это очень увлекательно, если честно - все эти постоянные дворцовые перевороты, когда вначале к власти приходит Екатерина I, но фактически правит страной Меншиков. Этот полудержавный властелин в итоге оканчивает свою жизнь в сибирской деревне. Потом таким же всесильным фаворитом при Анне Иоанновне оказывается Бирон и заканчивает точно также, как Меншиков - ночью арестовывают, в исподнем вытаскивают из дворца, сажают в карету, при аресте избивают…

Как писал Пушкин, "Бирон имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа".

Андрей Кравчук: Но погружаясь в "дух его времени" мы сделали кино с большим акцентом на художественность, чем в предыдущем фильме "Петр I. Последний царь и первый император". Нам хотелось, чтобы зритель сопереживал героям и прежде всего, конечно, нашим царственным героиням - Екатерине I, Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, чья история становления в центре сюжета.

В этой дамской череде была еще и Анна Леопольдовна…

Андрей Кравчук: Она у нас появляется, но лишь мельком, все-таки ее вклад в историю страны совсем незначителен.

И все три императрицы, про Анну Леопольдовну и не говорю, оказались в тени Екатерины Великой. Для большинства их имена - лишь строчки в учебниках. Да, может, кто-то еще вспомнит исторические анекдоты, вроде ледовых затей Анны Иоанновны.

Андрей Кравчук: А между тем это очень интересные личности. Да, Анна Иоанновна отличалась различными прихотями - стреляла в окна, любила охотиться, была жестока. И, конечно, история ее безрассудной любви к своему фавориту Бирону, которая в итоге привела к тому, что время ее правление мы знаем, как "бироновщина". И в случае с Елизаветой Петровной: если выйти на улицу и спросить простых людей, какие ее достижения им известны, мы не услышим ответа. А это была женщина очень неоднозначная, с очень сложной судьбой, со своими страхами и муками совести. Природой, судьбой ей были даны огромные таланты. Но смогла ли она их реализовать - об этом тоже фильм.

Это была капризная модница, совершившая государственный переворот. Она оставила после себя десятки тысяч чулок и 15 тысяч платьев - это в два раза больше, чем то количество дней, которые она провела на троне. При этом она занималась обустройством государства. По большому счету именно она создала красоту Петербурга - такого размаха дворцового строительства, как при Елизавете Петровне, ни при одном правителе России не было. И не случайно, "елизаветинское барокко" стало устойчивым архитектурным термином.

Кто, кстати, сыграл императриц?

Андрей Кравчук: На роли императриц мы позвали очень хороших актрис - Екатерину I играет Ксения Утехина, Анну Иоанновну - Анна Уколова. Но если в этом случае был долгий поиск, то имя Юлии Пересильд возникло сразу. Я с первой же минуты был уверен, что только она может быть императрицей Елизаветой - удивительно талантливая, точная, имеющая характер, волю, и человеческий стержень, без чего очень трудно сыграть такую императрицу, как Елизавета Петровна. И при этом - бездна юмора, обаяния, очарования. Одним словом, здесь все сошлось…

Вы выбрали не просто художественную форму, а дополненную мнениями различных экспертов, и не только историков, - в частности, мы услышим и рассуждения нейроученого Татьяны Черниговской. Какие аспекты "женского века" привлекли ваше внимание?

Андрей Кравчук: Вот именно, что "женского века". Ведь это не то, что было у Петра - "побеждать и строить". Женский мир - это еще много чего вокруг. Любовные отношения, искусство, тяга к прекрасному, мода, украшения. Интересно было порассуждать и о связи науки и искусства, об архитектуре, о фаворитизме. Или о том, что власть и деньги будто бы могут позволить тебе оставаться вечно молодой. Или о самореализации. Вопрос очень болезненный для Елизаветы Петровны: когда ты тратишь время на свои желания, успеешь ли ты сделать то, что должна? Надо понимать, что такое мера ответственности человека, стоящего у власти, когда судьба всей страны, всего народа зависит от принятых им решений. Это не только прерогатива, это может быть еще и тяжким испытанием.

Удивительный феномен: буквально вчера женщины сидели в своих теремах, откуда их на свет белый вытащил Петр I. И вдруг в течение несколько десятилетий "женщина на троне". А потом вновь уходит в тень… В этом чудится какое-то провидение…

Андрей Кравчук: Да, это было явление абсолютно немыслимое в патриархальной Руси. И мне кажется, в этом была какая-то историческая необходимость - для того, чтобы общество смогло развиваться. Петр I подтолкнул Россию вперед, и мощь его толчка была такова, развитие шло и дальше, по инерции. Но Петр Алексеевич действовал жестко. Он сам служил Отечеству "не щадя живота своего", и все остальные должны были следовать за ним в служении стране. Чужое мнение во времена этого грандиозного перелома никого не интересовало. А благодаря императрицам произошла эволюция методов правления - женщине у власти нужно нравиться подчиненным, слышать, что говорят мужчины.

Можно, наверное, сказать и так: благодаря им страна пришла от беспрекословного служения долгу и чести к большей чувственности, стала внимательней присматриваться к человеку с его обыкновенными житейскими нуждами…

Андрей Кравчук: Это очень важный момент. По сути, благодаря этим женщинам в стране возникла потребность в духовном развитии, - не в религиозном смысле, а ментальном. Желание художественно оформлять свои впечатления, размышлять, создавать красоту вокруг себя. И это привело к рождению великой русской литературы, музыки, живописи. К тому, что в конце XIX века и культура и инженерная мысль в России получила такой расцвет.

В США республиканцы избирают спикера палаты представителей, а Байден добивается денег для Украины

Игорь Дунаевский

Республиканцы пытаются избрать спикера палаты представителей, а Байден думает, как выбить из них деньги для Украины

Конгрессмены от Республиканской партии США накануне выдвинули на должность спикера палаты представителей одного из лидеров своей фракции - законодателя от штата Миннесота Тома Эммера. Теперь его кандидатуру вынесут на голосование полного состава Палаты представителей. Это станет уже третьей попыткой партии определиться со спикером после того, как занимавший эту должность Кевин Маккарти был отстранен 3 октября с подачи небольшой группы критиковавших его соратников. Партия хотя и имеет большинство в палате представителей, но из-за внутреннего раздрая две предыдущие попытки утвердить собственных кандидатов провалились. И пока нет никаких гарантий того, что центрист Эммер сумеет убедить крайне правых республиканцев голосовать за себя.

Все это было бы головной болью самих республиканцев, однако их позерство фактически заблокировало деятельность палаты представителей. Полномочия временного спикера Патрика Макгенри ограниченны, из-за чего конгрессмены вот уже три недели не рассматривают никаких законопроектов.

Более того, паралич палаты представителей может оказаться заразным и распространиться на все федеральное правительство. Дело в том, что финансовый год в США завершился еще 30 сентября, а о новом бюджете конгрессмены так и не договорились, ограничившись решением о временном финансировании государственных ведомств до 17 ноября. Если до этого времени новый бюджет не согласуют, то федеральное правительство останется без денег и приостановит работу.

Завис в воздухе и приоритетный запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине на 61 миллиард долларов. Поскольку часть республиканцев ранее пытались блокировать этот вопрос, глава Белого дома схитрил и в один флакон с этой суммой упаковал также деньги на помощь Израилю, Тайваню, а также на укрепление южной границы США, из-за чего общий объем запроса разросся до 106 миллиардов долларов. Все это республиканцы обычно поддерживают. Однако часть законодателей-республиканцев раскритиковали этот незамысловатый маневр. Поэтому даже если кризис со спикером разрешится в ближайшее время, далеко не очевидно, что аппетиты Байдена будут быстро удовлетворены.

Газета The Washington Post задается вопросом, удастся ли Байдену сохранить общественную поддержку Украины. Ресурс Business Insider считает, что шансов провести законопроект в нынешнем виде немного, а если и удастся, то транш помощи Украине в таком объеме, весьма вероятно, будет последним.

Эти сомнения - отражение растущего изоляционистского тренда в Республиканской партии, который в свое время обозначил экс-президент Дональд Трамп. Ведь если в начале прошлого года республиканцы почти единогласно голосовали за выделение денег Украине, то сейчас примерно половина конгрессменов от партии намерены голосовать против.

Как указал недавно в эфире телеканал CNN, аналогична и тенденция среди избирателей: 55 процентов американцев против выделения новой помощи Киеву. По мере обострения борьбы перед выборами 2024 года эти тренды будут только укрепляться.

Байден это чувствует, поэтому в поисках поддержки на прошлой неделе даже обратился к нации в прайм-тайм, назвав свое предложение "разумной инвестицией" для противодействия противникам Америки.

Впрочем, Байден и его Демократическая партия могут найти союзников среди старой "ястребиной" гвардии в рядах Республиканской партии, которая в части взглядов на мироустройство ближе к главе Белого дома, чем к однопартийцам-трампистам. Среди них, например, глава республиканской фракции в сенате Митч Макконнелл. 80-летний политик в этом году дважды впадал в ступор на пресс-конференциях, из-за чего возникли вопросы к его дееспособности. Теперь Макконнелл заявил, что полностью поправился, и первым делом выступил в поддержку байденовского запроса, назвав Россию, Иран и Китай "новой осью зла", которой Америка должна противостоять. Прием запугивания врагом стар как мир, но от поколения Байдена и Макконнелла ждать инновационных подходов трудно.

В Европе их единомышленникам тоже приходится непросто. Глава евродипломатии Жозеп Боррель, ранее сравнивавший Запад с райским садом, а остальной мир - с опасными джунглями, по итогам встречи главы МИД стран Евросоюза в понедельник констатировал, что они не сумели согласовать новый пакет помощи для Киева. Пытаясь подбодрить Украину и мотивировать коллег, заявил, что "она пропала из СМИ, но не из реальности".

Уроки Нюрнберга: Почему именно сегодня так важно создание музея геноцида

Александр Звягинцев (государственный советник юстиции 1 класса)

В октябре 1946 года, 77 лет назад, завершился Нюрнбергский трибунал, получивший также название Суда народов над главными нацистскими преступниками Третьего рейха, ввергнувшими мир в пучину крупнейшей из мировых войн. Восемь судей из четырех стран-победительниц судили во Дворце правосудия в Нюрнберге 24 главных правителей нацистской Германии. 12 из них были приговорены к смертной казни, 10 - повешены там же, в Нюрнберге. Тела приговоренных были сожжены и пепел развеян с моста над рекой.

Нюрнбергский трибунал стал важной вехой в развитии международного права и национальных правовых систем. В частности, он оказал существенное влияние на становление многих норм международного гуманитарного и уголовного права. Он явился авторитетной и беспристрастной летописью, к которой историки, юристы и журналисты - все, кому не безразлично будущее человечества, - могут обращаться в поисках правды, а политики и общественные деятели - в качестве предупреждения.

Вот почему так важно сейчас оживить в памяти народов подлинную историю и Второй мировой войны, и Нюрнбергского процесса. Ведь мы хорошо видим, как на протяжении всего послевоенного периода, а сейчас - в особенности, наиболее русофобские круги Запада направляют усилия своей пропаганды не на то, чтобы рассказать правду, а, чтобы скрыть от народа те ужасные для человечества последствия, к которым однажды уже привело поощрение германского нацизма. Рассказать, в частности, о том, как "миролюбивые демократии" (по выражению французского обвинителя на Нюрнбергском процессе) привели к власти Гитлера и его клику.

Мы видим немало примеров возрождения нацистской идеологии, а также забвения и искажения истории и уроков Второй мировой войны. Корни национал-фашизма буйно проросли на Украине, в Прибалтике и в других странах мира. А западные покровители неонацистов пытаются использовать русофобские настроения, разжигая пламя вражды между некогда дружественными народами.

Невольно вспоминается план Розенберга, который этот идеолог германского нацизма представил Гитлеру 9 мая 1941 года. Этот план предусматривал расчленение нашего государства на пять губернаторств. По этому плану предполагалось создать второе губернаторство на территории Украины, оно должно было служить особой опорой Германии в контроле над четвертым губернаторством - над Россией, точнее говоря, над территорией России. Сама она, по замыслам гитлеровцев, должна была быть уничтожена вместе с десятками миллионов наших сограждан, а оставшиеся в живых должны были превратиться в немецких рабов.

Этим планам не суждено было сбыться. Ровно через четыре года - 9 мая 1945 г. - рухнул Третий рейх, и его высшие главари, включая Розенберга, предстали перед Судом народов. Однако тот людоедский план кое у кого сегодня опять в голове. Вот почему так важно постоянно поддерживать огонь свечи разума и справедливости, зажженной в Нюрнберге, не позволить переписать историю Второй мировой войны, провести ревизию ее итогов, обелить, а то и перевести в разряд героев нацистов и их пособников. Так, как это происходит на Украине, как случилось в канадском парламенте, где высший орган страны стоя, овацией приветствовал гитлеровского приспешника, украинского ветерана дивизии СС "Галичина".

Я уже не раз писал и говорил о том, что нам надо создать Музей геноцида - ведь наш народ, как никакой другой, с огромными человеческими жертвами, каких ранее не знало человечество, все это перенес и выстоял. Думается, что в развитие этой темы давно назрел вопрос и о создании Музея Нюрнбергского процесса - если бы не наша страна, то не состоялась бы и эта "последняя битва Второй мировой войны", как еще тогда назвали Суд народов. Все это можно сделать в рамках создания института или центра исторической памяти. И не только ради сохранения самой памяти, но и для того, чтобы не допустить повторения страшного нацистского прошлого и связанных с ним трагедий. Нужно вооружить нашу молодежь мировоззрением, которое бы дало ей возможность занять верную жизненную позицию по отношению к новым вызовам и угрозам. Поэтому основной задачей для старшего поколения страны становится формирование у молодых людей желания хранить память о прошлом своего Отечества и верных духовных приоритетах.

Принципы наказания нацистских военных преступников были заложены ровно 80 лет назад - 30 октября 1943 г. в декларации трех государств-союзников. Она получила название "Московская декларация Рузвельта, Сталина, Черчилля" и содержала три основных пункта: наказание фашистов за военные преступления неизбежно; суды и наказание фашистских преступников будут происходить на территории и по законам тех стран, в которых совершены преступления; главные нацистские военные преступники будут наказаны совместным решением правительств-союзников без привязки к определенному географическому месту.

К сожалению, в мире настойчиво продвигается мнение, что сегодняшние события должны вытеснять из фокуса внимания социума тему Второй мировой войны, а значит, и Нюрнбергского процесса. Это величайшее заблуждение, о чем не раз уже говорил наш президент. Фашизм и нацизм - это не точка зрения, это преступление!

И всяким попыткам пересмотреть обвинительные документы Нюрнбергского процесса нужно давать решительный и принципиальный отпор. Ведь цель таких действий - использовать исторические спекуляции в нечистоплотных играх, чтобы спровоцировать политические фобии, вновь рассорить и довести до вражды целые страны и народы.

Исторические факты настолько очевидны, что отрицать их - значит совершать преступление.

Верховный суд РФ объяснил, как вернуть деньги за плохое лечение

Наталья Козлова

Большую помощь может оказать гражданам разъяснение Верховного суда РФ о том, как гражданину вернуть деньги за некачественное лечение.

Жительница Владивостока заплатила полмиллиона частной клинике за две операции. Но, по ее мнению, вторая операция потребовалась, потому что первая была проведена некачественно. Местные суды не обратили внимания на этот довод, но на помощь пришел Верховный суд. ВС объяснил, что для установления истины в таких делах нужна экспертиза.

А теперь детали спора, который заметил портал Право.ru. Наша героиня заключила с ООО договор на оказание платных медицинских услуг. Операция стоила 168 600 рублей. По договору дополнительные услуги, в случае их необходимости, должны были оказываться при ее устном или письменном согласии и оплачиваться по прейскуранту. Она должна была оплачивать медикаменты и расходный материал.

Женщине провели операцию. И послеоперационное лечение стоило еще 88 691 рубль. Это были анализы, диагностика, пребывание в стационаре, консультации. Через пару месяцев гражданке сделали еще одну операцию и оказали услуги на 237 291 рубль. Итого вышло почти полмиллиона.

Пациентка сделала вывод, что первая операция прошла некачественно, поэтому и потребовалась повторная. Гражданка написала претензии в ООО и потребовала смету расходования этой суммы либо возврата денег. Ей не ответили, и она пошла в суд.

Там гражданка потребовала взыскать переплату за операцию - 304 090 рублей, компенсацию морального вреда - 600 000 рублей и штраф - 50% от взысканной судом суммы. Сослалась она на Закон "О защите прав потребителей".

Райсуд отказал в иске, а краевой суд с ним согласился. Оба суда решили: дама не заявляла в качестве основания иска, что ООО оказаны некачественные услуги и что стоимость услуг завышена. Сослались на Гражданский кодекс и закон об основах охраны здоровья граждан.

Верховный суд не согласился с такими решениями коллег*. Он напомнил: если в процессе рассмотрения дела возникли вопросы, требующие специальных знаний в различных областях науки и техники, суд должен назначить экспертизу. Доказательством по такому делу является заключение эксперта. Но почему-то вопрос о проведении экспертизы местными судами даже не ставился.

Кроме того, ВС отверг вывод нижестоящих инстанций, что пациентка не заявляла в качестве основания иска об оказании некачественных услуг и не заявляла об их завышенной цене.

Поэтому ВС направил дело на новое рассмотрение в райсуд. Юристы говорят, что имеет смысл проводить экспертизу, чтобы выяснить стоимость и качество оказанных услуг. И напоминают, что пациент- это тот же потребитель, а к отношениям, связанным с оказанием любых медицинских услуг, применяется закон о защите прав потребителей. А Верховному суду уже не в первый раз приходится направлять подобные дела на новое рассмотрение по причине того, что нижестоящие суды не дают надлежащей оценки факту некачественного оказания услуг гражданам.

*Определение Верховного суда РФ N 56-КГ20-3.

Контрразведчики ФСБ вернули в семьи фронтовиков утраченные ранее ордена и медали

Александр Емельяненков

Две медали "За отвагу", медаль "За боевые заслуги", ордена Славы, Красной звезды, Отечественной войны и орден "Знак почета", утраченные при разных обстоятельствах их владельцами или наследниками, найдены и в один день возвращены. Пять наград - в семьи фронтовиков, две - в музеи.

Не вполне привычную для себя работу проделали и отчитались за первые результаты ветераны и действующие сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ России и отдела ФСБ по Московскому гарнизону.

Торжественную церемонию, которая состоялась 21 октября 2023 года в Москве, в Центральном доме Российской Армии, открыл и приветствовал собравшихся заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он поблагодарил всех, кто участвовал и участвует в этой работе, кто сберегает историческую память о событиях Великой Отечественной войны, о подвигах и судьбах защитников Отечества.

- Это Департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности, отдел ФСБ по Московскому гарнизону, Министерство обороны Российской Федерации, - отметил генерал-полковник Горемыкин. И пояснил, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, последующего изучения документов Государственного архива и Центрального архива Минобороны РФ были установлены законные владельцы наград - участники Великой Отечественной войны - и найдены их родственники.

В частности, удалось установить имя награжденного орденом Славы III степени под номером 482686. Это уроженец города Елец Орловской области, сержант Пашков Серафим Андреевич. В наградном листе, полученном из архива, указано, что в ожесточенных боях с немецкими захватчиками 22-25 марта 1945 года в районе города Хайлингенбайль (ныне - город Мамоново Калининградской области) он "проявил мужество и отвагу, поддерживая бесперебойную связь с полком". А в ходе уличных боев координировал огонь артиллерии, в результате чего были уничтожены восемь пулеметных точек и две минометные батареи.

Боевой орден связиста Пашкова приняла его внучка - Ольга Буякова. И хочется верить, что теперь эта награда никуда не затеряется, не попадет в чужие руки, а будет как драгоценная реликвия и память храниться в семье.

Именно об этом говорили в беседе с "РГ" родные сержанта Максимова Николая Васильевича - уроженца Воронежской области, отмеченного в 1945 году медалью "За боевые заслуги". Что и как случилось после войны с этой наградой фронтовика, который жил и умер в подмосковном Одинцове, ни племянница Татьяна Ивановна Шелехина, ни ее дочь Елена Гришина не знают.

Но были очень взволнованы и растроганы, когда им сообщили, что боевая медаль сержанта Максимова обнаружена сотрудниками ФСБ во время следственных действий по месту жительства незнакомого человека…