Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На Урале вырос спрос на услуги частных репетиторов

Ольга Фаткуллина

Ближе к сентябрю, когда заканчивается сезон отпусков, стартует охота на репетиторов. Родители спешно определяются, как подтянуть знания ребенка - заниматься с учителем один на один или отдать предпочтение групповым урокам в учебном центре. На фоне общего ажиотажа ценник на такие услуги обычно устремляется вверх. Из чего он складывается и почему в последние годы этот бизнес растет как на дрожжах, выяснял корреспондент "РГ".

Глаза в глаза

- Репетитора по английскому языку мы взяли, можно сказать, вынужденно, потому что наша гимназия мало что давала по этому предмету - текучка кадров, каждую четверть - новая англичанка, дети не успевают привыкнуть, как снова новый учитель, - сетует Ирина из Тюмени.

Мама школьницы промониторила прайсы разных центров, но цена оказалась кусачей - 800-900 рублей в час с индивидуальным подходом. Так как семья живет за городом, к этой сумме нужно было прибавить еще и расходы на бензин, чтобы увезти-привезти мученика науки. В итоге семья остановилась на частном репетиторе, который берет 700 рублей за час.

- Два месяца дочь ходила к ней домой, наладили контакт, подружились, теперь встречаются в интернете. Цена от этого не снизилась, но я довольна результатом: аттестация в четвертом классе пройдена блестяще. Репетитор берет за основу не школьный учебник, а книги, которые читают носители языка, - рассказывает Ирина. - Недавно нас приглашали на занятия в небольшой группе, там час стоит 400 рублей, но мы решили остаться у своего педагога: тут я полностью доверяю человеку, его компетенциям и подходу к делу.

Цена знаний

Эксперты поясняют: цена зависит главным образом от квалификации и опыта преподавателя, а не от формата занятия. Неважно, как проходит урок, очно или по интернету, - педагог тратит время на подготовку и проведение занятия, поэтому чаще всего особой разницы в цене нет.

А вот чем крупнее город, тем стоимость услуг выше: если в провинции час обойдется в 650 рублей, то в Екатеринбурге - 1000-1200. Но спрос сейчас столь велик, что заоблачные цифры никого не останавливают.

Групповые занятия, конечно, дешевле индивидуальных. Мы сравнили цены в интернете и узнали, что сэкономить также можно, покупая услуги "оптом". Например, за математику или русский язык придется выложить 5200 рублей за четыре персональных урока, а если ребенок будет заниматься в группе, то 3400. А вот если для школьника приобретают абонемент на 24 урока, то стоимость составит 24 и 15,6 тысячи соответственно.

- Объяснимо высок запрос на предметы, которые нужно сдавать обязательно. Час стоит от 500 до 2000 рублей в зависимости от опыта учителя, впрочем, нет никаких гарантий, что даже титулованный педагог сможет мотивировать двоечника так, что тот станет призером олимпиады. И наоборот, иногда ребенку хватает одного дополнительного урока в неделю, чтобы восполнить пробел в знаниях, - говорит математик с14-летним стажем Наталья Певнева.

Предложений на рынке очень много. Как клиенты делают выбор? По словам Анны, руководителя частной школы в Березовском, изначально родители обращают внимание на красивую "обертку": как выглядит помещение, обставлен класс, немалую роль играет местоположение - предпочтение отдают центральным районам города. Но спустя месяц-два начинают спрашивать результаты - и с ребенка, и с репетиторов.

- Прежде чем заключать договор, убедитесь, что у учебного заведения хорошая репутация, есть высокобалльники. А может быть, просто провести диагностику успеваемости вашего ребенка и убедиться, что школа дает достаточно знаний, а не следовать моде на репетиторов, - советует Анна.

Арифметика и бизнес

Понятно, что цена растет вместе со спросом. А из каких составляющих складывается реальная стоимость услуг образовательных центров? По оценке Анны, для старта такого бизнеса требуется от 500 тысяч до миллиона рублей. Главная статья расходов (около 30 процентов) - аренда помещения и оплата коммунальных услуг.

- Также значительная часть бюджета - зарплата педагогов (от 20-30 тысяч рублей на каждого) и расходы на продвижение, которые составляют примерно 20 процентов. В основном упор делаем на соцсети и таргетированную рекламу. Нужно предусмотреть и траты на расходные материалы: питьевую воду в кулере, канцтовары. К тому же детей приходится постоянно стимулировать, например, у нас есть яркие мотивационные дневники с наклейками: выполнил задание - получил награду, собрал серию наклеек - выиграл ценный приз. Это тоже дорогое удовольствие, - поясняет Анна.

Расклад по доходам такой: если с начала года сформировались три группы по десять детей, которые занимаются дважды в неделю, то поступления за неделю составят около 40 тысяч рублей. При этом всегда бывают корректировки: заболеет учитель, какой-то ребенок перестанет ходить. В среднем за год небольшая фирма получает 1,4-2 миллиона рублей дохода.

Сергей Иванов, выпускник истфака, пять лет назад отказался от карьеры в обычной школе, организовав собственный образовательный центр, и ни разу об этом не пожалел: с каждым годом спрос на услуги репетиторов только рос. Чаще всего дети приходят, чтобы подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, но в этом году, например, ажиотаж среди восьмиклассников.

- В новом статусе я быстро нашел единомышленников. Когда-то мы начинали давать уроки в крохотном проходном кабинете, теперь наш офис занимает 80 квадратных метров, на аренду помещения сейчас уходит примерно 20 процентов дохода. Большая часть затрат - зарплата (до 70 процентов). Еще пять процентов - реклама. Мы размещаем ее с августа по октябрь: интернет, баннеры в лифтах, медиаэкраны. Но лучше всего работает пресловутое сарафанное радио. Кстати, среди наших преподавателей много тех, кто сам когда-то сдал ЕГЭ на высокий балл, обучаясь в нашем же центре. Им проще найти контакт с детьми, - рассказывает Иванов.

Спрос создает школа

Количество репетиторов и центров допобразования растет, но все они находят клиентов: спрос на их услуги увеличивается ажиотажно. В чем причина?

Исследовательский центр Superjob в 2022 году опросил три тысячи семей и выяснил, что 24 процента родителей 10-11-классников недовольны качеством школьной подготовки. По их мнению, школа переложила ответственность за результаты образовательного процесса на родителей: для получения высоких баллов на ЕГЭ и поступления в вузы детям все чаще требуются дополнительные занятия. В школе и за ее пределами их, по данным опроса Высшей школы экономики, охватившего более 14 тысяч семей, посещают 78 процентов учеников, многие дети занимаются с частным репетитором.

- Во многом спрос создает сама школа, - утверждает Юлия, мама недавнего выпускника. - Едва ли не с начальных классов на родительских собраниях в гимназии нам вбивали в голову, что наши дети ничего не знают, никуда не поступят и т. д. И уже в средней школе большинство обзавелось репетиторами, а в старших классах - все поголовно. Это какой-то массовый психоз. Сначала мы всеми правдами и неправдами стремились затолкать детей в престижную школу, а потом оказалось, что и там знаний дают недостаточно.

Подработка после уроков

Что происходит с системой образования, почему она сама создает себе конкурента?

По словам Сергея Иванова, репетиторы могут заработать от 12 до 90 тысяч рублей в месяц. Поэтому неудивительно, что многие школьные педагоги подрабатывают в частном порядке, а то и вообще уходят из школы, где, чтобы безбедно жить, учитель должен брать не одну ставку.

- Когда я только пришел в школу, вел 18 часов в неделю плюс классное руководство, а также занимался с ребенком на домашнем обучении и получал всего 15,9 тысячи рублей. В 2019 году, когда увольнялся, директор спросила, при какой зарплате я бы передумал. Мой ответ поверг ее в шоковое состояние: 70 тысяч рублей за одну ставку и 90 тысяч - с нагрузкой классного руководства. Естественно, таких денег никто не предлагал ни тогда, ни сейчас, - рассказывает он.

Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, что в государственной школе среднечасовая начисленная заработная плата педагогов составляет чуть более 300 рублей. При этом увеличение нагрузки на десять часов в месяц дает прирост зарплаты лишь на 3,4 процента, в то время как у репетитора доход увеличивается на 7,3 процента. Главный научный сотрудник Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что невысокий уровень доходов в формальном секторе образования сочетается с колоссальной аудиторной и внеаудиторной нагрузкой, к которой добавляется работа с документами, обязанности по воспитанию обучающихся и сопутствующая неоплачиваемая работа.

Сергей Иванов согласен: низкая зарплата не единственный негативный фактор. В школе на педагога ложится много бюрократической работы: заполнение электронных и бумажных журналов, бесконечные планы и отчеты. Есть и моральное неудовлетворение: когда в классе 28-30 учеников и только трое из них планируют сдавать экзамен по твоему предмету, трудно создать идеальную рабочую атмосферу и показывать высокие результаты.

Все это вкупе убивает у педагога желание гореть на работе. Зачем, если можно работать точечно с мотивированными детьми и получать за это значительно больше?

- И пока каторжные условия, при которых работают учителя в школах, не поменяются, востребованность услуг репетиторов будет только расти, - заключает руководитель частного образовательного центра.

В Тюмени выдали первый в России ипотечный кредит по QR-коду

Инна Горбунова (Тюменская область)

Первая в России ипотечная сделка с использованием QR-кода совершена в Тюменской области: все необходимые данные поступили в банк из цифрового профиля клиента.

Отметим, что, несмотря на повышение ключевой ставки, некоторые банки сохранили в регионе действие таких льготных программ, как ипотека с господдержкой, "семейная", IT-ипотека. Всего же с начала года тюменцы купили свыше 3,8 тысячи объектов недвижимости более чем на 15 миллиардов рублей.

Один из регионов тюменской "матрешки", Ханты-Мансийский автономный округ, вообще вошел в список самых ипотечных в стране. Доля ипотечных заемщиков там вдвое превысила средние показатели по стране и составила 14,2 процента. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге вдвое меньше.

К слову, статистика показывает, что самые активные заемщики живут в региональных мегаполисах, где местные застройщики динамично осваивают рынок. В Тюменской области дома возводят 109 компаний. В прошлом году в регионе введено рекордное количество жилья - 2,27 миллиона квадратных метров, в том числе 1,34 миллиона - в многоквартирных домах, что на треть больше, чем годом ранее. В этом году тоже сохраняются очень высокие темпы: на 1 августа в Тюменской области ввели 1,23 миллиона квадратов, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатели ввода увеличились на 26 процентов. Из этого объема на индивидуальное жилье приходится 639,5 тысячи, на многоквартирные дома чуть меньше - 591,3 тысячи квадратных метров. А к концу года крупные застройщики планируют завершить строительство еще нескольких домов.

Мэрия Екатеринбурга изменила требования к внешнему виду киосков

Татьяна Казанцева (Екатеринбург)

Власти Екатеринбурга продолжают наводить порядок с уличной торговлей. Отныне в уральской столице имеют право на жизнь только три варианта киосков, павильонов и торговых модулей - все они перечислены в постановлении, подписанном на днях главой города.

Это два вида павильонов (площадью 14,8 и 22,6 квадратных метра) с входом для посетителей и третий, компактный (11,2 квадрата), - без входа. Правда при необходимости модули могут стыковаться, но при этом регламентированы не только размеры, но даже материалы: они должны быть изготовлены из металла и облицованы композитным алюминием, окна и двери должны представлять собой стеклопакет, а навесы - только из тентовой ткани.

Цветовая гамма строгая: черный и белый (впрочем, допускаются оттенки серого и добавление древесной текстуры). Также облик нестационарного торгового объекта (НТО) должен быть дополнен надписью "Екатеринбург" или логотипом города плюс напечатанным на пленке названием вида реализуемого товара (мороженое, квас, овощи).

Но главным нововведением стал общий шаблон оформления сезонных лотков. На специальном двухцветном покрытии должен быть размещен логотип Екатеринбурга, орнамент, надписи на русском и английском языках. А также пиктограмма, изображающая то, чем здесь торгуют, например кукуруза, сладкая вата или мороженое.

В мэрии заявляют, что новые требования позволят систематизировать и упорядочить внешний облик киосков, чтобы вписать их в городскую среду. "Сдержанный стиль НТО поможет избавить уральскую столицу от "визуального шума", а точно определенные размеры конструкций и перечень материалов для строительства обеспечат комфорт и безопасность екатеринбуржцев", - говорится на официальном сайте Екатеринбурга.

Сенсационной новостью для владельцев павильонов нововведение не стало, ведь городские власти не первый год проводят политику упорядочения, а по сути сокращения сети НТО, и требования к внешнему виду - в числе эффективных методов. Первое массовое обновление облика киосков прошло еще в 2018 году, когда город готовился к мундиалю. С тех пор собственников малого бизнеса постоянно держат в тонусе. (Нынешнее постановление пришло на смену документу от 2020 года.)

- Идея сокращения нестационарных торговых объектов продвигается давно. Существующие павильоны, наверное, придется переделывать. Возможно, еще остались те, что не реконструировались, их придется менять. Однако это не всем по карману - обновление даже самого небольшого киоска будет стоить не менее миллиона рублей. А доходы не растут, ведь покупательская способность населения снижается, - считает координатор Ассоциации малоформатной торговли по Свердловской области Ильдар Рахматуллин.

Уличная торговля постепенно теряет свои преимущества перед стационарной - это касается прежде всего цены товара. Ведь сетевикам проще держать низкие цены, например на овощи. Однако главный плюс "нестационарки" - доступность, уверен Рахматуллин. Неужели бежать в магазин за каждой мелочью вроде бутылки питьевой воды, мороженого или сим-карты?

Отдельный разговор - киоски "Роспечати". Помимо широкого ассортимента недорогих галантерейных и канцтоваров, сувениров они предлагают журналы, газеты и книги. И чем больше точек с "пищей для ума", тем лучше, считают горожане.

- Новые требования нам пока не озвучили, будем знакомиться. Сейчас цвет наших киосков - белый, где-то бело-серый. Если нужен черно-белый, возможно, придется перекрашивать, - сообщила "РГ" владелица пяти киосков "Роспечать" в Екатеринбурге Ольга Щербакова. - Пока решаем не менее актуальную проблему с вывозом мусора: регоператор определил норматив не на один квадратный метр площади павильона, а на квадрат земельного участка. Мы в недоумении, конечно. По большому счету, мусор мы вообще не производим - разве что продавец выбросит упаковку от своего обеда.

Другие ее коллеги, уже изучившие постановление, подсчитывают предстоящие расходы. Говорят, например, что новые размеры модулей превышают стандартные на сегодня габариты. Павильоны придется перевозить в сопровождении госавтоинспекции или строить на месте. В любом случае дополнительные затраты неизбежны, уверены собственники НТО.

Кстати, постановление уже вступило в силу и будет действовать до 14 августа 2029 года.

Что нужно знать бизнесу на старте рекламной кампании, чтобы не потратиться зря

Ольга Медведева (Екатеринбург)

Если ваш бизнес на подъеме, то рано или поздно придется всерьез заняться продвижением и рекламой. Конечно, эффективнее поручить это профессионалам, ну а если бюджет не позволяет, можно попробовать и самостоятельно. В любом случае вам предстоит выполнить "домашнюю работу", чтобы не потратить деньги впустую. Советы начинающему рекламодателю дает директор по маркетингу Dinnovate Group Людмила Черных.

С чего вообще начать?

Людмила Черных: Перед стартом рекламной кампании стоит заполнить бриф (кратко сформулированное задание на выполнение рекламных работ. - Прим. ред.). Если предприниматель будет работать через рекламное агентство, это обязательный этап, но при самостоятельном запуске кампании его иногда пропускают. А упражнение действительно очень полезное, есть в рекламной среде расхожая фраза: какой бриф, такой и креатив.

Однако брифы разных агентств отличаются, единого документа нет.

Людмила Черных: Да, но четыре главных вопроса неизменны. Первый: какова твоя аудитория? Второй - все, что касается продукта, который будет продвигаться. Третий - конкурентное окружение. И, наконец, четвертый - цель самой рекламной кампании. По каждому пункту можно привести примеры, когда заполнение брифа обеспечило более половины успеха: это были правильно найденные ответы на правильно заданные вопросы. Когда при самостоятельном запуске этот этап пропускается, вопросы не осмысливаются, результат получается не очень хороший. Кроме этих четырех основных блоков все остальное - детали. Референсы, tone of voice (пафосно, с юмором и т. д.), отдельные пожелания, бюджеты, география, сроки могут отличаться и зависят от продукта, который разрабатывается.

Давайте подробнее пройдемся по всем главным пунктам.

Людмила Черных: Итак, аудитория. Давно стало моветоном описывать ее как "м/ж, 18+, доход". Сейчас все четко прописывают портрет своего потребителя, характер, психотипы, мотивы и барьеры потребления. Но одна из самых интересных и полезных методик - построить CJM (customer journey map - карта пути покупателя). По сути, надо обрисовать, как происходит выбор того или иного продукта или услуги, какие есть мотивы и барьеры на каждом из этапов.

Если упрощенно описывать потребительский путь, он будет состоять из момента пассивного потребления информации, когда тебе еще не очень что-то нужно, потом следует точка осознания - например, что тебе нужна квартира, далее ты переходишь к поиску конкретных вариантов, уже не пассивно потребляешь информацию, а прицельно выбираешь. Затем человек проходит по шорт-листу, происходит процесс выбора. Дальше процесс взаимодействия в стадии покупки: совершение сделки или оформление заказа. И наконец финал - удовлетворенность покупкой.

На каждом из этих этапов работают свои рекламные инструменты. На первом - охватные кампании. В момент принятия решения, когда потребитель отобрал для себя варианты, эффективнее диджитал-инструменты. Можно таргетировать, выделить по поисковым запросам аудиторию, у которой есть конкретная потребность - например, в куртке, бытовой технике, и работать на нее. В итоге выстроится цепочка рекламных инструментов, работающих на разных этапах, и можно нацелиться на тот этап, где мы хотим "поймать" потребителя. Конечно, чем раньше, тем лучше. Но чем раньше, тем дороже. Чем ближе к покупке, тем короче процесс принятия решений, меньше инструментов задействовано, меньше бюджет. Но тем острее становится конкурентная борьба.

Давайте разберем на примере, как выбор этапа потребительского пути помог выстроить рекламную кампанию.

Людмила Черных: Агентства недвижимости одно время были основными посредниками при выборе квартиры, все сделки проходили с привлечением риелторов. Сейчас конкурентная среда сильно изменилась, агентства стали терять клиентскую базу, она перетекает в интернет. Изменился тот самый потребительский путь. Задача - вернуть клиентов, увеличить число сделок, которые проходят с привлечением агентства. Изучили потребительское поведение и поняли, что покупатели квартир, конечно, пользуются агрегаторами, но очень долго. Есть определенный процент людей, которые бесконечно сидят на этих сайтах и не могут перейти к конкретной покупке, потому что это очень ответственное решение. Нужно остановиться и сделать окончательный выбор, а это страшно!

Так история про то, что страшно сделать выбор, стала основным инсайтом, глубинной мыслью, подтолкнувшей к конкретному решению. Когда мы увидели барьер, который мешает перейти от выбора к покупке, мы сформулировали идею: риелторы агентства недвижимости помогут принять решение, сделать правильный выбор, потому что у них достаточно опыта, они эксперты на рынке. Запустили кампанию "Для тех, кто навыбирался" - и она очень хорошо сработала.

Конечно, это все делается через изучение аудитории. В нашем случае исследование провело рекламное агентство, но такой опрос может запустить и сам предприниматель. Важно: опрашивать нужно не только своих клиентов, но и потребителей конкурентов. Если в выборку попадут и покупатели, и непокупатели, тогда картина будет более полной.

Вторая позиция брифа - конкурентная среда.

Людмила Черных: Тут все довольно очевидно. Нужно знать конкурентов и их сильные стороны. Есть механизм тайной закупки, его активно используют. Так можно узнать и о продукте соперника, и о том, как строится его сервис. Это такая узаконенная конкурентная разведка.

Перейдем к третьему пункту.

Людмила Черных: Важно пристально посмотреть на свои товары и сервисы. Иногда проще не кампанию запустить, а продукт изменить, ввести новый сервис, например. Это принесет большую конверсию, увеличит частоту покупок или их объем, что будет выгоднее, чем привлекать новую аудиторию, тратиться на рекламную кампанию.

У нас сейчас интересный кейс - сайт знакомств. Запрос был такой: почему-то по итогам контактов на сайте происходит мало свиданий. А основной показатель такого сервиса - во сколько встреч в офлайне конвертируются онлайн-беседы, и перед нами стояла задача его повысить. Мы запустили исследование аудитории и выяснили, как по-разному ведут себя мужчины и женщины на сайте знакомств. Мужчины пишут практически всем, у них минимальный фильтр отсева, но первая фраза обычно клишированная: "Привет, как дела?" - и это нужно написать всем. У женщин поведение другое: они пристально читают анкету, рассматривают фотографии и тем, кто прошел предварительный жесткий фильтр, пишут развернутое осмысленное сообщение. Так же они отвечают на запрос мужчины, который всем подряд написал "Как дела?", в надежде на вдумчивое отношение. Идет несовпадение ее ожиданий и его поведения.

Мы дали рекомендации на определенных этапах делать автоподсказки, как писать. Для женщин это будет один тип анкеты, для мужчин - другой, более подробный. В общем, если по-разному выстроить интерфейс сервиса для мужчин и женщин, конверсия вырастет.

И наконец цели рекламной кампании.

Людмила Черных: Во-первых, у нас есть бизнес-задача - она всегда про деньги. Существует три способа заработать больше: наращивать объем продаж, долю рынка либо обосновывать повышение цены. Определяемся с маркетинговыми целями. Понимаем, новая нас интересует аудитория или старая. Если имеющаяся, то клиенты должны или частоту покупок наращивать, или средний чек. Если новая, вопрос - откуда? От конкурентов или вообще из другой категории? Например, люди раньше не покупали растительное молоко, а мы хотим их переключить на него с обычного коровьего. Стратегия на первых двух этапах выливается в коммуникационную цель. Что мы должны сказать или до какого уровня нарастить знания, чтобы произошло изменение поведения аудитории?

А дальше - технические моменты: берем каналы и через них запускаем разработанное сообщение, отслеживаем охват, эффективность, управляем рекламной кампанией.

А на каком этапе сможем понять, в какую сумму обойдется рекламная кампания?

Людмила Черных: Ориентир по стоимости - это емкость аудитории, которую тебе нужно охватить. Когда это поймешь, сможешь сориентироваться с запросом, выходом в конкретные каналы и сравнить стоимость контакта в разных каналах распространения рекламы: сколько стоит спецпроект в интернет-СМИ, размещение ролика на радио, наружка, какой у них охват - и делаешь выбор. Нужно понять, что именно смотрит твоя аудитория, и посчитать, сколько человек увидят или услышат твое сообщение.

Не все предприниматели знают, что наружная реклама, как и теле-, радио- и прочая поддается подсчету.

Людмила Черных: В случае с телевидением мы можем даже посчитать стоимость контактов с целевой аудиторией. Наружная реклама такого параметра не имеет, там подсчитывают контакты в целом, без определения групп, а вот диджитал-наружка уже может выдать и стоимость обычного контакта, и стоимость целевого. Существует рейтинг каждой конструкции, эти данные можно запросить у оператора.

А если рекламный бюджет у компании слишком мал, стоит отказаться от рекламы?

Людмила Черных: Лучше вести бизнес без рекламы, чем разорить его рекламой. Кампания должна выполнить конкретную бизнес-задачу, принести вот столько денег. А затраты на нее - окупаться. При этом у рекламодателя должно быть четкое понимание целей и анализ рынка. Как-то к нам пришла страховая компания, которая хотела увеличить продажи по узкому типу страхования (для определенных автомобилей) на 300 процентов. Но оказалось, что такого количества этих машин в регионе вообще нет.

Фермер из деревни Пантелейково вырастил редкую для Урала фацелию

Свердловский фермер решился на эксперимент и удивил земляков

Светлана Добрынина (Свердловская область)

Фермер из деревни Пантелейково Виктор Николаев уже привык, что его угодья вызывают неизменный восторг у всех, кто проезжает мимо. Редкий водитель не затормозит хотя бы на несколько минут, чтобы сделать эффектное фото на фоне уходящего к горизонту цветущего голубовато-сиреневого поля.

Издалека оно напоминает виды французского Прованса, славящегося лавандовыми плантациями. Вблизи очарование остается, но уже ясно: цветок совершенно другой, чем-то напоминает лесную медуницу с закручивающимся в спираль соцветием и стойким запахом меда. Это еще непривычная для Урала культура - фацелия. Сама родом из Мексики, хотя селекция российская. Фацелия рязанская - отличный сидерат (органическое удобрение) и медонос.

Первые поля, засеянные ею, появились на Среднем Урале лет пять назад. Именно фермер Николаев решился на эксперимент и удивил земляков. Сейчас крестьянин ни одного лета не пропускает, чтобы не устроить в округе благоухающий перфоманс. Нынче "лавандовыми" полями было занято 300 гектаров. Не для показа, конечно, а исключительно ради дела. А вот какого, разгадаешь не сразу.

Первое предположение о бизнес-направлении цветочной плантации - пчеловодство. Жужжащих насекомых над полем множество, они не обращают внимания на фотографирующихся людей. Не зря фацелию называют пчелиным хлебом: ученые подсчитали, что с одного гектара этой культуры пчелы могут собрать до 600 килограммов меда.

- С каждым годом ульев вокруг поля становится все больше. Если прошлым летом было выставлено 70, то нынче работали уже 100 пчелиных семей, - поясняет Виктор Николаев, но тут же признается, что к пасечному делу он сам не имеет отношения. Абсолютно бескорыстно приглашает земляков, имеющих ульи, на медоносную территорию. И растениям хорошо, и пчеловодам. Тем более что в отличие от другого популярного в регионе медоноса, рапса, поля фацелии в период цветения гербицидами не обрабатываются, а мед такой же вкусный, как на разнотравье.

Именно травы - главная составляющая крестьянского дела Виктора Николаева. Он выращивает кормовые культуры на семена. Фацелия - самая экзотичная из них. Большую часть площадей, а у фермера в обработке 1200 гектаров, занимают привычные для Урала тимофеевка, овсяница, клевер, люцерна.

Для нашего региона семеноводство - редкий бизнес. Виктор признался, что знает на Урале только пятерых фермеров, рискнувших специализироваться на производстве семян кормовых культур. В структурах АПК даже такого отдельного направления нет - кормовое семеноводство. Естественно, и специальных преференций не предусмотрено. Субсидии и льготы, как подчеркнул Николаев, конечно, предоставляются, но по другим программам: за расширение площади посевных земель, на приобретение новой техники. Большинство крупных хозяйств на Урале на фураж выращивает зерновые, а часть собранного урожая припасают для посевной следующего года. Но вот так - скашивать траву и пускать ее не на сено или силос, а исключительно на семечки - бизнес редкий. К тому же заготовить крохотные семена тимофеевки или клевера - дело почти ювелирное: это не пшеницу обмолотить.

Под такое производство у Николаева настроены два зерноуборочных комбайна - старенький "Дон" и современный "Акрос". Оба фермер самостоятельно переоснастил под свою специализацию: чтобы можно было скашивать только соцветия и не терять семена. Виктор признается, что о специальных, промышленного производства насадках он слышал, но в живую такие механизмы никогда не видел. Поэтому каждый урожай берет мастерством и смекалкой.

Та же фацелия - капризное создание. Цветет почти полтора месяца. Когда внизу стручки уже подсохли и семя готово вывалиться, макушка растения вся в цвету. Само зернышко меньше гречневой крупинки, с шероховатой поверхностью, к которой прилипает всякая шелуха. Тем не менее фермер умудряется настроить технику так, что удается собрать более 60 процентов семян и очистить их от постороннего сора.

В нынешнем году, не самом удачном (засуха сказалась на росте трав и вызревании семян), удалось собрать с гектара два центнера семян фацелии. И сейчас в хранилища заложено 60 тонн зернышек "уральской лаванды". Почти весь урожай - под заказ. Это особенность семенного бизнеса. Большинство заготовителей предпочитает не рисковать и не "маневрировать" с объемами и ассортиментом: уже с весны работают на конкретных покупателей, расчет с которыми, понятно, осенью. Но в итоге рентабельность бизнеса приближается к 40 процентам.

На земляков, фотографирующихся на уральском "Провансе", фермер не сердится - лишь бы машинами цветы не мяли. Об ограждении полей или переносе подальше от дорог тоже не думает: зачем людей красоты лишать? Но вот сам, кстати, ни разу не сделал селфи на "лавандовых" просторах. "Успею", - лаконично оценил Николаев перспективы.

Что мешает развитию карбоновых полигонов в уральских регионах

Как в регионах УрФО развиваются карбоновые полигоны

Наталия Тихонова (ХМАО-ЯНАО)

На мачту карбонового полигона "Семь лиственниц" в сентябре поставят воздухозаборники и ультразвуковые анемометры. Они расположатся на уровне 10, 70, 130 и 198 метров - для замера концентрации парниковых газов. Общая высота вышки - 198,6 метра.

Также планируют закончить сборку жилого модуля на 4-5 человек, где ученые смогут и отдыхать, и обрабатывать результаты полевых работ. Лабораторный модуль уже готов, рассказал сотрудник Научного центра изучения Арктики Алексей Гончаров на всероссийской научно-прак-тической конференции "Мерзлотные почвы в антропоцене".

- Мы не ставили перед собой задачу изобрести велосипед, взяли за основу систему, которая уже подтверждена. Через грибовидные фильтры воздух поступает в буферы накопления. Компрессор прокачивает 20 литров в минуту - отбираем всего 150 кубических сантиметров. Методика камерная, но будет реализована на высотной мачте, - описал он процесс.

По словам исследователя, все метрологическое оборудование уже закуплено, а вот с измерителем метана, углерода и водяного пара возникли сложности: нужную модель из-за санкций приобрести оказалось невозможно, поскольку в ней использованы технологии двойного назначения. Остановились на другой, тоже импортной, но поставщик подвел. Новый обещает, что сбоев не будет, так что к концу года газоанализатор установят и начнут отбор проб.

Напомним: карбоновые полигоны - это территории для разработки и испытания методик измерения выбросов и поглощения парниковых газов. Площадка "Семь лиственниц" занимает 2,8 тысячи гектаров, зона измерений охватывает 500-800 километров вокруг вышки, что позволяет оценить изменение климата тундры, лесотундры и низовьев Оби. По словам Владислава Исаева, директора Научного центра изучения Арктики, в отличие от более южных полигонов, на Ямале будут СО2 не поглощать и удерживать с помощью растений, а "не выпускать" его из вечной мерзлоты. В верхнем слое почвы здесь содержится 38 килограммов углерода на квадратный метр. По предварительным расчетам, карбоновые фермы, которые организуют зимой, помогут уловить до 4-5 тонн с гектара в год при стоимости не более 200 долларов на тонну СО2-эквивалента.

Помимо трудностей с укомплектованием полигон наступил на финансовые грабли. Его должны были поддержать правительство ЯНАО и Минобрнауки РФ. Регион свою часть, 55 миллионов рублей, выделил, а вот министерство в 2023 году ничего не дало, но предложило "Семи лиственницам" статус важнейшего инновационного проекта госзначения (ВИП ГЗ), отметил Владислав Исаев. Этот термин ввели в 2022-м для участников единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ. Тут главную скрипку играет Росгидромет под контролем Минэкономразвития, помогают Минобрнауки и МГУ, ассигнования идут по другой статье.

Сегодня в сеть ВИП ГЗ входят 120 экстенсивных полигонов, в том числе тюменский, курганский и свердловский, чья задача - максимально широко охватить все экосистемы определенной местности (поля, леса,горы). А также четыре интенсивных I типа: в Московской области, Коми, Карелии и Югре. Они детально изучают растительность и почву, составляют прогнозы углеродного следа в природе, в том числе от промышленности, транспорта и других источников.

Означает ли это сворачивание проекта Минобрнауки РФ, стартовавшего в 2021-м? К слову, из 17 его площадок четыре находятся в УрФО. На самом деле одно другому не противоречит, пояснил Дмитрий Замолодчиков, член экспертного совета центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. У проекта "Карбоновые полигоны" больше образовательной и научно-информационной деятельности, ВИП ГЗ - сугубо наука.

- Из 17 полигонов на 14 операторами являются крупные вузы. У них очень популярны карбоновые школы, летние интенсивы. Но, когда в начале 2023 года посмотрели научные результаты, стало понятно: мониторинг сам по себе не способен создавать углеродные единицы (объем предотвращенных благодаря климатическому проекту выбросов. - Прим. ред.), - говорит ученый. - Кроме того, полигоны генерируют очень разные данные: те, что созданы на базе давно действующих полевых станций, как "Мухрино" в Югре, - мирового уровня, а есть совершенно дилетантские. Две трети площадок второй волны из-за санкций не успели закупить оборудование. У многих желающих вступить в проект возникли проблемы с поиском индустриальных партнеров.

Поскольку Россия от своих международных обязательств не отказывалась (к 2030 году предстоит снизить выбросы парниковых газов до 70 процентов от уровня 1990 года, а к 2060-му - достичь углеродной нейтральности), карбоновые полигоны нужны, тем более что никто не мешает совмещать участие в этом проекте со статусом ВИП ГЗ, как это делает "Мухрино". В прошлом году там модернизировали систему наблюдения: к семи- и десятиметровой вышкам на болоте добавили 40-метровую в смешанном лесу, сообщил Евгений Заров, сотрудник Югорского госуниверситета. Все они работают по методу турбулентных пульсаций: определяют потоки парниковых газов с большой площади с высокой частотой. После обработки данных понятно, сколько углерода выходит с болота или, наоборот, поглощается растениями за сутки или год. Станция может принять до 30 специалистов, для этого имеются все условия: жилой дом, электричество от 78 солнечных батарей и ветряка, спутниковая связь, Wi-Fi.

По иерархии ВИП ГЗ "Мухрино" является интенсивным полигоном I типа, где оценивают запасы углерода по годам. А вот природный парк "Кондинские озера" в перспективе могут отнести ко II типу, где должны развивать климатические модели (математические расчеты изменения климата). Летом территорию отсняли с дронов и составили ортофотопланы. Всего в Югре планируют создать пять пунктов мониторинга: в 2024-2025 годах к "Мухрино" и "Кондинскому" добавят природный парк "Нумто", участки на Самотлоре и Салыме, чтобы охватить все ландшафты региона.

С бизнес-партнерами проблем тоже нет.

- Дружим плотно с нефтяниками, в последнее время они повернули голову в сторону климатической повестки, - подчеркнул Заров.

Факел горит без дыма

Газоперерабатывающее предприятие совершенствует технологии под зеленую повестку

Евгений Котов

Социально ответственный бизнес в России сегодня огромное внимание уделяет вопросам климатической повестки, стремится снизить влияние на окружающую среду и минимизировать экологические риски. Для СИБУРа, крупнейшей нефтегазохимической компании страны, эта тема также всегда в центре внимания: здесь постоянно совершенствуют систему экологического менеджмента, которая охватывает все этапы производственной деятельности, от создания новых технологий до выпуска "зеленых" продуктов.

Одно из важнейших направлений работы СИБУРа в области экологичности производства - "Чистый воздух". Оно включает в себя как строгий контроль состояния атмосферного воздуха на собственных объектах компании в непрерывном режиме, так и модернизацию оборудования и совершенствование технологий, позволяющих минимизировать воздействие на окружающую среду. Результат - в 2022 году удельный показатель выбросов парниковых газов в сегменте "Газопереработка и инфраструктура" сократился в сравнении с 2021-м на 20 процентов.

- Наше производство соответствует всем строгим законодательным экологическим нормативам, при этом мы продолжаем работать над повышением экологичности процессов, применяем для этого новые цифровые инструменты, используем современные технические подходы. Например, стартовала программа модернизации факельных систем. Она позволит к 2025 году достичь заметных результатов - снизить их воздействие на атмосферный воздух в четыре раза, - подчеркивает руководитель по экологии "СибурТюменьГаз" Александр Жалюк.

Программа модернизации факельных систем - важная составляющая природоохранной деятельности СИБУРа. Поясним: факелы на предприятиях нефтегазохимической промышленности выполняют иную функцию, чем в сфере добычи, где в них сжигается попутный нефтяной газ (который, к слову, в СИБУРе эффективно используют и перерабатывают). В нефтехимии факельные системы - это важный элемент системы производственной безопасности: при возникновении избыточного давления в оборудовании газы сбрасываются на факел и сжигаются, разлагаясь на безопасные для окружающей среды и человека вещества - воду и СО2. Современный факельный оголовок с системой контроля и розжига позволяет обеспечить не только производственную безопасность при аварийных, периодических и постоянных сбросах рабочих газов во время транспортировки углеводородов, но и отсутствие влияния на окружающую среду.

То есть полностью отказаться от сжигания в факелах остатков углеводородов сегодня нельзя, но СИБУР стремится сделать этот процесс более эффективным и экологичным. Для этого традиционные факелы модернизируют: на них устанавливают современные бессажевые оголовки с принудительной подачей воздуха в зону горения. В результате происходит полное сгорание газа, как следствие, факел горит без дыма, поясняют специалисты. Такое оборудование будет установлено на Нижневартовском газоперерабатывающем заводе, Варьеганской и Холмогорской компрессорных станциях.

Кстати, на предприятиях СИБУРа большое внимание уделяют внедрению инноваций, в частности, в рамках природоохранного проекта партнеры компании изготовили дежурные горелки для факела низкого давления Южно-Балыкского ГПЗ. Раньше аналогичные элементы поставлялись из США, теперь же используются отечественные. Они уже смонтированы и доказали свою эффективность.

Бездымность обеспечивается за счет совокупности факторов: подачи воздуха и "правильной" конструкции факельного оголовка, не допускающей горение внутри него самого. Скажем, на Южно-Балыкском газоперерабатывающем заводе и "Няганьгазпереработке" впервые будут применены оголовки с соплами переменного сечения. Как поясняет главный технолог "Сибур-ТюменьГаза" Антон Иванов, это увеличивает скорость течения газа, благодаря чему обеспечивается его полное сгорание.

Модернизация факельных систем - это только одно из мероприятий, реализуемых в рамках стратегии устойчивого развития СИБУРа, охватывающей разные подразделения и виды деятельности компании.

- Охрана окружающей среды для СИБУРа - безусловный приоритет, и компания вкладывает в это направление значительные средства. Газоперерабатывающая и трубопроводная инфраструктура стабильно работает, не превышая предельно допустимую концентрацию в воздухе контролируемых веществ. Тем не менее в рамках стратегии ESG мы стремимся непрерывно совершенствовать оборудование и технологию и дополнительно улучшать экологические показатели, - резюмирует гендиректор "Запсибтрансгаза" Олег Романов.

Между тем

Обновленная стратегия устойчивого развития СИБУРа до 2025 года предусматривает сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ не менее чем на 1,2 тысячи тонн, а сброс их в водные объекты - на 0,3 тысячи тонн, снижение выбросов парниковых газов на тонну произведенной продукции - на пять процентов в сегменте "Газопереработка", на 15 - в сегменте "Нефтехимия". Отметим, что целевые показатели, обозначенные в предыдущей версии стратегии, были выполнены досрочно.

В Челябинске утвердили проект планировки линий метротрама

Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске утвердили проект планировки и межевания земельных участков, по которым пройдут будущие линии скоростного трамвая - соответствующее распоряжение главы регионального минтранса опубликовано на сайте городской администрации.

Как и обсуждалось ранее, челябинский метротрам будет представлять собой две линии, которые пройдут под городом в широтном и меридиональном направлениях. Пересадочный пункт расположат в самом центре, в районе площади Революции.

Согласно документации, протяженность линии "Север-Юг" составит 10 километров с максимальной глубиной заложения 45 метров - от станции на улице Овчинникова в районе железнодорожного вокзала до двух конечных остановок, одна из которых выведет метротрам на северо-запад, другая - в сторону Металлургического района.

Разработавший проект специализированный застройщик "Высота" разместил самые северные подземные станции этой линии в районе нынешней остановки "Улица Косарева" на проспекте Победы и остановки "Улица Каслинская" на повороте в Металлургический район. В этих точках скоростные трамваи должны "выныривать" из-под земли на поверхность. Причем в районе вокзала существующую наземную линию планируется реконструировать и продлить. Однако обсуждавшаяся ранее ветка трамвая в Ленинский район в документах планировки отражения не нашла.

Подземная линия "Запад-Восток" пройдет вдоль проспекта Ленина и будет на три километра короче - от ЮУрГУ до пересечения с улицей Героев Танкограда, откуда трамваи, уже поверху, пойдут до существующего разворотного кольца. Глубина в самой нижней точке - всего 15 метров.

Промежуточными станциями северной линии станут "Площадь Революции" и "Торговый центр", восточной - "Площадь Революции" и "Комсомольская площадь". Таким образом, проект вписывается в первоначальные планы строительства челябинского метрополитена и задействует уже частично построенные станции. Основные работы в центре города предстоит провести в районе площади Революции, где пассажиры должны получить возможность перехода с одной линии на другую.

Кстати, центральные остановочные пункты кроме всего прочего должны стать объектами гражданской обороны. При необходимости на станции "Торговый центр" смогут укрыться 716 человек, а в двух убежищах на "Площади Революции" (на обеих линиях) - соответственно 696 и 704.

Как уже сообщала "РГ", суммарно на реализацию амбициозного проекта власти рассчитывают потратить 72,9 миллиарда рублей (средства региональной казны и инфраструктурного бюджетного кредита). Генеральным подрядчиком строительства стала столичная компания "Моспроект-3".

В Тюмени протестируют первый отечественный софт для нефтяных и газовых скважин

Ирина Никитина (Тюмень)

Нефтяные и газовые скважины, как известно, бывают разные: вертикальные, горизонтальные, наклонные, порой очень сложно устроенные. Проектируются под определенный климат и почву. Руководитель тюменской компании Андрей Коротченко уверяет, что формировать для каждой из них отдельную обслуживающую команду непросто, ведь и в ТЭК каждый компетентный специалист на вес золота, дел у него невпроворот. Поэтому по заказу нефтегазодобывающих и сервисных корпораций айтишники из Тюмени вот уже два года разрабатывают специальное программное обеспечение, которое позволит даже удаленно проводить либо контролировать любые виды работ на скважинах: заглушку, промывку, обработку, закачивание, ремонт.

- Наше ПО - скрупулезно составляемая база данных по успешным кейсам и определенным методикам, используемым в добывающей отрасли. Оно будет реагировать на задачи, которые поставит оператор, в том числе сложные и экстренные, и предлагать решения. В этом сегменте трудимся давно - новая программа, а она первая в стране, аккумулирует все наши знания и опыт, - отметил Коротченко.

Заказчиками выступают нефтегазодобывающие компании России. Финансовую поддержку разработчики получают от Минпромторга РФ.

- На встречах в Египте и Узбекистане мы тоже видели интерес к программе, хотя у нее есть импортные аналоги. Но пока планируем по полной отработать в России - начать работать с заграницей еще успеется, - заявляет директор компании.

В настоящее время продукт тестируют на месторождении в партнерстве с нефтедобывающей корпорацией. Широко презентуют в начале осени - процесс корректировки пока не завершился. Разработчики говорят, что вопрос цены окончательно еще не решен, но дешевым однозначно ПО не получается - речь идет о миллионах рублей. Правда, обещают, что новинка позволит заказчикам повысить эффективность работы в кратчайшие сроки, а значит, довольно быстро окупится.

Кстати

Ранее тюменцы уже создавали инновационные решения для ТЭК, например, разработали сервис по регистрации параметров жидкостей, закачиваемых в скважины, технологию их глушения, отточили процедуру геолого-технического сопровождения ремонта скважин. Кроме того, не первый год они производят сухие смеси для глушения по заказу Ямала, Югры, Восточной Сибири.

Челябинская больница в суде доказала право персонала на ковидные выплаты

Михаил Пинкус (Челябинская область)

Районной больнице Катав-Ивановска в Челябинской области пришлось в суде доказывать право на специальные социальные выплаты, полученные медперсоналом во время пандемии коронавируса. После камеральной проверки специалисты регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования пришли к выводу, что переплатили медучреждению за три месяца работы, с января по конец марта 2022 года, почти полмиллиона рублей. Якобы часть сотрудников, получившая доплату, в это время не контактировала с ковидными больными.

В список "спорных" медработников, в частности, попали фельдшеры-лаборанты клинико-диагностической лаборатории по работе с биоматериалом, медсестра кабинета онколога, которая начала брать мазки на COVID-19 еще до возложения на нее соответствующих обязанностей, фельдшеры по приему вызовов и водители скорой помощи. Последние, по мнению чиновников фонда, в эвакуации ковидных больных участия не принимали, что подтверждают карты вызовов.

В больнице, в свою очередь, сослались на приказы главврача по оказанию медицинской помощи больным с COVID-19. Ими во время пандемии были определены как структурные подразделения, так и конкретные работники, участвовавшие в борьбе с недугом и таким образом получившие право на доплаты. В их число, естественно, вошел весь медперсонал, участвующий в диагностике нового заболевания, а также сотрудники стационара, поликлиники, бригады скорой помощи и их водители.

Чиновники возражения медиков не приняли, потребовали вернуть задолженность в срок до 26 января этого года, а затем обратились в арбитражный суд. Однако там, изучив материалы дела, пришли к выводу, что требование о возвращении соцвыплат противоречит федеральному законодательству, в частности, постановлению правительства РФ от 2020 года "О государственной социальной поддержке в 2020-2022 годах медицинских и иных работников, участвующих в оказании медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции".

По нему право на социальные выплаты получили не только врачи и медперсонал "красных зон", но также службы приема вызовов скорой медицинской помощи (600 рублей за одну рабочую смену), персонал станций (врачи - 2430 рублей, средний и младший медперсонал - 1215 и 950 рублей соответственно, а также водители - 1215 рублей ). Выплаты распространили и на медперсонал, оказывающий первичную помощь больным на дому (2430 рублей, 1215 рублей и 600 рублей соответственно) и на многих других специалистов, включая патологоанатомов и летчиков санитарной авиации.

А поскольку в соответствии с установленным Минздравом РФ временным порядком оказания медпомощи во время эпидемии все "спорные", по мнению фонда, сотрудники больницы были рассредоточены по соответствующим подразделениям, суд решил, что все они имели право на получение доплат "вне зависимости от фактического контакта с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей в конкретные смены".

Иск к больнице оставлен без удовлетворения, и, хотя решение еще может быть обжаловано в апелляционной инстанции, челябинский арбитраж создал хороший прецедент по защите прав медработников, у которых уже после победы над эпидемией попытались отобрать специальные выплаты за риск и тяжелые условия труда.

На Урале лесные пожарные зимой будут тушить торфяники

В Свердловской области направили 30 миллионов на оснащение лесопожарных подразделений

Ольга Фаткуллина (Свердловская область)

На Среднем Урале наконец потушили все лесные пожары: к вечеру 28 августа ликвидированы возгорания на общей площади 233 гектара в Махневском, Серовском и Сосьвинском районах. Успешно бороться с огнем помогло объединение сил и новая техника.

Столь масштабных лесных пожаров Свердловская область не видела как минимум 20 лет. Ранее 2010-й запомнился крупнейшими огненными смерчами, от которых пострадало около 245 тысяч гектаров. Но в этом году побиты все рекорды - площадь составила 325 тысяч гектаров.

Эксперты поясняют: на протяжении трех лет в регионе фиксируется дефицит осадков - уровень грунтовых вод упал приблизительно на метр, а местами и больше. К тому же из-за засухи и большого количества сухих гроз в лесах загорались опавшая хвоя и прошлогодние листья, которые образуют легковоспламеняющуюся подстилку. Ситуация с отсутствием влаги стала настолько критичной, что начали гореть болота, а оперативно добраться к ним - задача непростая: места топкие и отдаленные. В болотистой местности толщина подстилки - более метра, десантникам приходится обрабатывать ее вручную - создается минерализованная полоса, через которую огонь пройти уже не сможет. Так как воду доставить очень сложно, от минполосы организуют отжиг - огонь тушат встречным пламенем.

Нынешним летом на помощь Среднему Уралу пришли дополнительные силы из других регионов: Пермского края, Югры, Тюменской и Архангельской областей, Карелии, а также силы федеральной авиалесоохраны. Но основная нагрузка легла, конечно, на плечи местных - сотрудников Уральской авиабазы, лесоохраны, арендаторов лесных участков, многочисленных волонтеров. Хорошим подспорьем стало и пополнение парка спецтехники и средств тушения.

Так, на днях автопарк Уральской авиабазы усилили малыми лесопожарными комплексами высокой проходимости - новыми вездеходами "Соболь". Каждая из восьми машин рассчитана на шесть членов экипажа. Внедорожники уже готовят к работе в Тавдинском, Кушвинском, Верхотурском, Свердловском лесничествах.

- Новая техника проходит по умеренному бездорожью, она хороша тем, что позволяет оперативно довезти боевой расчет до места возгорания и потушить его в короткий срок. Новые машины гораздо комфортнее, чем УАЗы, которые мы сейчас используем. Кроме того, идет закупка запчастей к той технике, которая вышла из строя за время активной работы в летний период. На приобретение новой спецтехники и оборудования по нацпроекту "Экология" направлено 30 миллионов рублей, в том числе 10 миллионов - из бюджета Свердловской области, - пояснил исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Илья Секерин.

Начавшиеся на этой неделе обильные дожди помогли пожарным, однако, по мнению экспертов, кардинально ситуацию не изменят. Специалисты готовятся к зимнему тушению: планируют ликвидировать возгорания на торфяниках, ведь многие очаги даже зимой продолжают гореть.

- Если осенью будет сухая погода, то почвенные пожары не отступят и могут разгореться с новой силой, - считает Илья Секерин. - Проливать торфяники очень сложно: уходит кубометр воды на один квадратный метр земли. Это колоссальные затраты ресурсов и человеческих усилий.

Для борьбы с огнем на торфяниках уральские пожарные придумали свое ноу-хау. При помощи тяжелой техники они вскрывают очаги и как бы размазывают их по поверхности земли: горение торфа прекращается при снижении температуры ниже 40 градусов Цельсия. Этот метод оказался в разы эффективнее и дешевле других.

- Будем продолжать эту работу, ведь если упустить зимнее время, то уже следующей весной огонь с торфяников перейдет в низовой пожар и может стать угрозой отдаленным населенным пунктам, как это было с Шайдурихой в нынешнем году, - пояснил Секерин.

Дополнительно для защитников леса нынче закупили не только машины, но и инвентарь: 472 ранцевых лесных огнетушителя, 300 раций, 100 бензопил, 10 дизельных генераторов. Летчики, ведущие наблюдение за лесными пожарами с воздуха, получили три новых компьютерных планшета.

Кстати

Чтобы материально стимулировать лесных пожарных, правительство Свердловской области приняло решение об индексации на 10,9 процента должностных окладов сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств с 1 октября 2023 года. На эти цели из областного бюджета дополнительно выделено 26,5 миллиона рублей.

Как отразится на маркетплейсах пятый антимонопольный пакет

Наталия Тихонова (Свердловская область)

Поправки в нормативную базу дают антиномопольщикам возможность контролировать владельцев цифровых платформ.

- Лет 10 назад мы еще не думали, что они будут очень сильно влиять на экономику. Пятый пакет упорядочит их деятельность, - поясняет Дмитрий Шалабодов, руководитель УФАС России по Свердловской области.

Это не значит, что маркетплейсы и онлайн-агрегаторов как-то ограничат - мера скорее превентивная, чтобы не задирали цены, не блокировали необоснованно доступ к интерфейсу и не навязывали невыгодные условия. Критерием доминирования выступает новое понятие "сетевой эффект на товарном рынке": влияние платформы зависит от числа продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки. Если эта доля более 35 процентов, а выручка за последний календарный год превысила два миллиарда рублей, можно считать, что перед вами доминирующий игрок. В качестве примера пресс-служба ФАС приводит агрегатор такси: чем больше к нему подключено водителей, тем больше пассажиров пользуются услугами этой, а не других компаний.

- Неравноправие в коммерческих условиях приносит предпринимателям, торгующим на площадке, убытки, а отсутствие конкурентов у доминирующих платформ с большой долей вероятности снижает качество их работы, так как качественный сервис - плод борьбы за клиента, - комментирует новшества Алексей Краснопольский, директор сервисов "АТОЛ Онлайн" и "АТОЛ Pay". - Не имея узнаваемого бренда и имени, поставщик опасается, что его товар легко заменят другим, поэтому принимает правила игры гиганта. Цифровая платформа диктует ценообразование, схему взаимодействия с покупателем, оплата проходит через нее, реклама, продвижение и софт - платные.

По словам аналитика, существуют два диаметрально противоположных рынка. Первый - шопинг: ты не знаешь, что конкретно будешь покупать, и тебе нужна экспертиза или помощь с выбором. Это ниша стационарной торговли. А есть рынок покупок: человек ищет конкретный товар, его интересует широкий ассортимент - вот это как раз поле для е-commerce. В прошлом году ее оборот в России, по данным отраслевой ассоциации АКИТ, вырос почти на треть, до 4,9 триллиона рублей. Это 11,6 процента всей розницы.

По оценке Алексея Краснопольского, пятерка универсальных маркетплейсов занимает 69 процентов российского рынка электронной торговли по количеству заказов и 44 процента в денежном эквиваленте. Они реализуют стратегию агрессивной экспансии, используя гибридную бизнес-модель с акцентом на многоканальность доставки и расширение спектра услуг.

- Во втором квартале 2022 года топ-5 выполнил 400 миллионов заказов, что на 80 процентов больше показателя аналогичного периода 2021-го, и увеличил выручку на 73 процента - до 500 миллиардов рублей, - иллюстрирует свой тезис эксперт.

На вопрос "РГ", жаловались ли жители Среднего Урала в 2022-2023 годах на маркетплейсы и агрегаторов, Дмитрий Шалабодов уточнил: УФАС рассмотрело лишь одно дело о недобросовестной конкуренции. Компания "Медведь Екатеринбург" заявила, что ООО "АО-Маркетплейс" полностью воспроизвело внешний вид и конструктивные элементы туристических раскладушек, которые она выпускает. А также скопировало этикетку и выставило в интернет-магазине. Нарушителю назначен оборотный штраф 745,8 тысячи рублей по ст. 14.33 КоАП РФ, но пока постановление не вступило в силу.

- Пятый, или как его еще называют цифровой, антимонопольный пакет появился, поскольку влияние маркетплейсов постоянно увеличивается. Невозможно проанализировать конкретный рынок товаров, услуг или работ без учета их доли. С 1 сентября мы получим инструментарий для этого, - резюмирует глава УФАС.

Олег Павлов, замглавы Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава "Общественной потребительской инициативы":

- Пятый антимонопольный пакет - большой шаг вперед. От его появления должны выиграть все стороны: поставщики товаров, исполнители услуг, владельцы пунктов выдачи товаров, покупатели. Единственный нюанс - нужно, чтобы мораторий на проверки цифровых площадок был скорректирован так, как это предлагает антимонопольная служба. То есть у надзорных органов должны быть инструменты для привлечения нарушителей к ответственности.

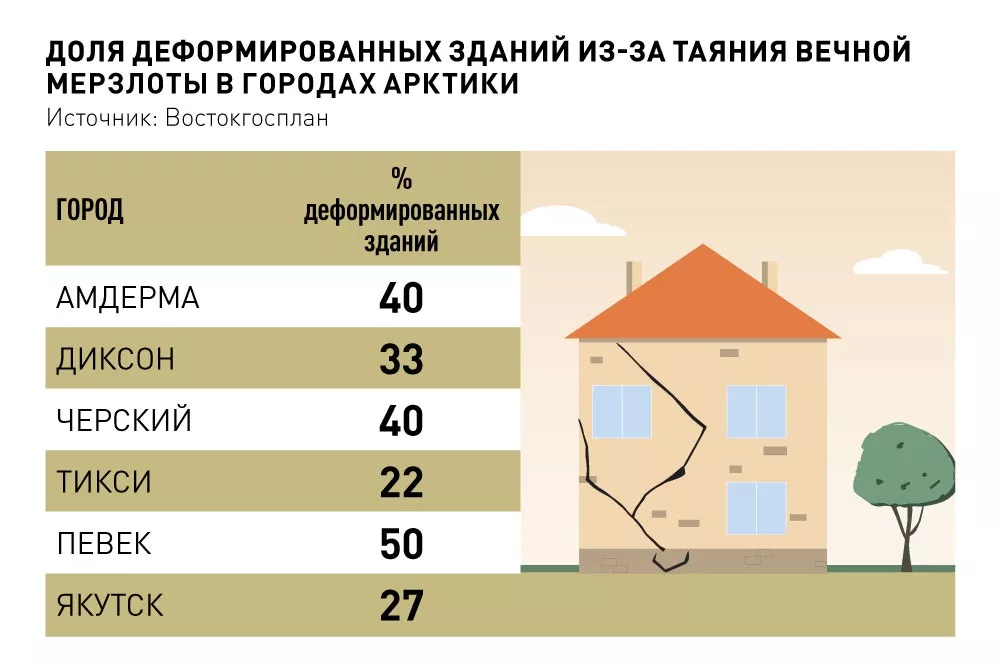

Ущерб от деформации вечной мерзлоты в Арктике может стоить девяти триллионов рублей

Инесса Доценко (ДФО)

В России запустили государственную систему фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Об этом сообщил на недавнем совещании у президента страны министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Мера необходимая: две трети нашей страны расположено на мерзлоте, ее деградация под влиянием всеобщего потепления опасна для строений, коммуникаций, комфортного проживания людей. О том, что можно и нужно делать для минимизации ущерба, "РГ" поговорила с директором ФАНУ "Востокгосплан" Михаилом Кузнецовым.

Михаил Евгеньевич, в России в связи с глобальным потеплением наиболее часто упоминается таяние вечной мерзлоты. Это самое опасное для нас?

Михаил Кузнецов: Скажем, такие страны, как Нидерланды, Великобритания, Япония, я уже не говорю про Индонезию, боятся повышения уровня Мирового океана, и небезосновательно боятся. Оно может оказать катастрофическое воздействие на их территорию. А для нас наибольшая угроза - это таяние вечной мерзлоты.

Процессы изменения климата на Севере идут быстрее, чем в других частях планеты. Они там заметнее. За последние 20-30 лет температура мерзлотных грунтов в Арктике поднялась на 0,5-2 градуса, это увеличило глубину подтаивания порой до 40 сантиметров. Причем мы имеем дело не с изолированной проблемой мерзлоты, а с ситуацией "мерзлота плюс…". В этом "плюсе" - гидрогеологические, биологические факторы (возможность пандемии из-за микроорганизмов), процессы разрушения береговой линии, сейсмические явления…

Для оценки рисков специалисты рассматривают период до середины XXI века. Так вот, совокупный экономический ущерб от деформации и разрушения зданий и сооружений в Арктической зоне может достичь пяти триллионов рублей в нынешних ценах. Это оптимистичный сценарий: при неблагоприятном стечении обстоятельств потери превысят девять триллионов.

Кто у нас в стране сегодня занимается проблемами вечной мерзлоты?

Михаил Кузнецов: Много кто. Разные министерства, ведомства, региональные власти, научные институты, крупные корпорации. При этом нет единой системы информации, стандартов, подходов к мониторингу, проектированию и сопровождению уже построенных объектов. Нет и общей системы контроля, точнее, она есть, но технологически отсталая.

Еще один нюанс: фактор вечной мерзлоты (единые стандарты понимания, понятия, принципы мониторинга) должен сквозным образом учитываться на уровне изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации. Только тогда сформируется консолидированный запрос на современные технологии для поиска решений.

Как таяние вечной мерзлоты влияет на инфраструктурные объекты на Севере?

Михаил Кузнецов: Плохо влияет: мы получаем выпучивание колонн, каркасов зданий, термокарстовые просадки, различные деформации сооружений и технических систем. Растет аварийность геотехнических систем. Вдоль магистральных газопроводов может быть подтопление систем и, как следствие, "всплывание" трубы. Во многом это связано с экономией на изысканиях, устаревшими стандартами и нормами, с нарушением режима эксплуатации.

Еще одна опасность - повреждение хранилищ вредных веществ. Это же Север. Здесь давно и длительно осваивают природные ресурсы. Несовершенные технологии добычи и переработки сырья привели к накоплению сотен миллионов тонн опасных (в том числе радиоактивных) загрязнителей. При деградации мерзлоты они вовлекаются в кругооборот живой природы. Попадают в Арктический и Тихоокеанский бассейны, в результате разрушают не только биоценозы Севера, но и экосистемы Мирового океана.

Что происходит с железными дорогами?

Михаил Кузнецов: Мерзлота - главный фактор разрушения насыпи. Коварный фактор. Это подтверждают научные исследования на БАМе и Транссибе. На Забайкальской железной дороге есть участок (6277-й - 6278-й километры), где деформации земляного полотна и рельсошпальной решетки отмечаются с 1949 года. С 1969-го там ввели ограничение скорости движения поездов до 40, а иногда до 15 километров в час. Ежегодно по нескольку раз приходится выправлять и поднимать путь на балласт. Это может продолжаться еще 100-150 лет, поскольку в основании местами залегают льдистые многолетнемерзлые породы мощностью 25-30 метров.

Наверное, на автотрассах ситуация не лучше?

Михаил Кузнецов: Да, здесь схожие процессы, но, учитывая более доступные решения при ремонте полотна, это не так опасно и сложно, как в случае с железной дорогой. Тем не менее проблема серьезная. Например, местами деформируется трасса "Амур" Чита - Хабаровск. После строительства дороги изменились условия теплообмена, и льдистые грунты начали где-то протаивать, а где-то и промерзать - это привело к просадкам и пучению. Получается этакая волнистая дорога. Вероятно, в процессе проектно-изыскательских работ проектировщикам просто не показали информацию о реальных инженерно-геокриологических условиях и прогноз их изменений. Иначе они бы предложили другие проектные решения, инженеры учли бы их при строительстве трассы, и просадок можно было бы избежать.

На автодорогах в районе Тикси и Певека образовались провалы земляного полотна, целые участки после двух-трех лет эксплуатации почти полностью погружались в грунты основания. Выходят из строя опоры внешних сетей электроснабжения, линий связи.

Но более серьезная проблема влияния мерзлоты на автотрассы - устойчивость опорных конструкций мостов.

Как избежать такого? Не строить дороги на Севере вообще?

Михаил Кузнецов: Решений при проектировании трасс всего два - либо обойти проблемный участок, либо принять меры, обеспечивающие гарантированную сохранность мерзлоты. Нельзя проектировать из расчета, что можно оставить все как было, даже если мерзлота устойчива. После строительства изменится температурный режим, условия теплообмена, и как было - уже не будет. Сложности при строительстве железной дороги и проведении ремонтных работ на уровень выше и риски при деформации более высокие. Грубо говоря, решение проблемы выливается в увеличение ежегодных затрат на ремонт.

Про жилой фонд уже и спрашивать страшно...

Михаил Кузнецов: На мерзлоте строят с использованием оснований по принципу I, то есть с сохранением мерзлого состояния (есть еще принцип II - с предварительным оттаиванием). Вентилируемое подполье играет роль охлаждающего устройства. Тяжелые сооружения стоят на сваях. Фундамент легких объектов, которые не выделяют тепла, - на подсыпках. Важнейший параметр при проектировании - прогнозная глубина оттаивания.

Если нет системы мониторинга и прогнозирования и при расчетах неправильно определена температура грунтов, то проектная несущая способность оснований фундамента, как правило, завышается. И вот это может привести к опасным последствиям. Мерзлота до проектирования и мерзлота после строительства - два разных вида мерзлоты. Температура грунта, заложенная в расчет устойчивости, будет значительно выше после строительства.

Насколько?

Михаил Кузнецов: Например, в Тикси температура мерзлотных грунтов - минус семь градусов, вне поселка - минус 12. И пятая часть зданий в Тикси уже несет следы деформации.

И что делать?

Михаил Кузнецов: Нужны математические модели, которые позволят определять эту разницу, важную при проектировании. Поэтому мы сегодня говорим о том, что необходимо разработать закон о комплексном мониторинге, объединяющем геотехнический и фоновый. Нужна общая система контроля с помощью датчиков. Она позволит определять, какова ситуация сегодня и - в случае необходимости - когда и откуда надо переселять людей.

Все равно картина пессимистичная…

Михаил Кузнецов: Нет, конечно. Давайте все-таки не подписывать приговор вечной мерзлоте. Оттаивание происходит постепенно и не на всю глубину залегания. Речь о том, что нужно быть готовым к меняющимся условиям. Важны две вещи: наш контроль над ситуацией и готовность к действиям. И, конечно, необходимо вкладывать средства в научные и инженерные изыскания. Пока мы только в начале этого пути.

Сегодня существуют технологии, позволяющие решать многие проблемы. Например, всего за пять лет в КНР построили железную дорогу длиной в 1150 километров, соединившую Тибет с основной территорией, причем 550 километров магистрали проходит по вечной мерзлоте. Склоны насыпи закрываются металлическими листами, отражающими солнечный свет и препятствующими ее нагреванию. Сеть труб обеспечивает вентиляцию. На отдельных участках - скважины с жидким азотом. Кстати, все технологии локально использовались и в российской практике. Но здесь эти решения применили комплексно.

Те проекты, которые совсем невозможно было воплотить в середине прошлого века или - на должном уровне - еще десять лет назад, в наши дни вполне реальны. При этом возрастает роль науки, системы мониторинга, прогнозирования и применения новых инжиниринговых решений и обмена информацией между всеми участниками процесса строительства.

В Якутии намерены активизировать перевод авто на метан

Мария Сергеева (Республика Саха)

Более 1,2 миллиарда рублей сэкономят в Якутии до 2028 года за счет планируемого увеличения количества газомоторной техники на четыре тысячи единиц. Об этом заявил министр промышленности и геологии региона Максим Терещенко.

В северной республике действует программа поддержки автовладельцев, желающих перевести машину на газовое топливо. 90 процентов затрат на переоборудование транспорта возьмет на себя государство.

Плюс перевода техники на газ очевиден: трехкратная разница в цене топлива. Сегодня стоимость кубометра компримированного природного газа (эквивалент литра бензина) - 20,5 рубля, одного литра АИ-92 - 60,5, АИ-95 - 62,5, дизельного топлива - 77,2 рубля. К тому же после установки газобаллонного оборудования на авто граждане и организации получают право на снижение транспортного налога вполовину.

- Часто меры поддержки рассчитаны на определенные категории граждан. Мы же работаем с владельцами всех видов и моделей транспорта, готовыми перейти с дорогого бензина на менее затратное, а еще и экологичное топливо, - рассказал Максим Терещенко. - И перевод авто с поддержкой от государства на наш якутский газ, метан - реальная возможность сэкономить в два-три раза.

Рассмотрим вариант с автомобилем УАЗ. При среднем годовом пробеге в 40 тысяч километров и расходе бензина 19 литров на 100 километров придется потратить на топливо 459,8 тысячи рублей в год. А с газом затраты обойдутся всего в 155,8 тысячи. Выгода - 304 тысячи рублей в год. А таких машин в якутских организациях сотни.

Пример из реальной жизни: в 2022-м республика приобрела 100 автобусов на природном газе, тем самым сэкономив для бюджета за неполный год 138 миллионов рублей.

В конце 1990-х - начале нулевых годов правительство региона вводило меры поддержки для развития рынка потребления пропан-бутана в качестве моторного топлива. Сегодня его используют около 16 тысяч единиц техники, а заправок на пропан-бутане в республике около 30.

Так почему сейчас речь идет именно о метане? На пропан-бутан можно перевести только технику, работающую на бензине, а на метан - все, начиная от легковых автомобилей, заканчивая тягачами, автобусами и тракторами на дизеле.

Субсидии на "метанизацию" машин работают в регионе с прошлого года. Тогда программа финансировалась только из республиканского бюджета, сейчас еще и из федерального.

- В текущем году стоит задача перевести на газ от 250 до 500 транспортных средств, - дает расклад Максим Терещенко.

Но переход на метан движется медленнее, чем хотелось бы. Основная причина - малое количество заправок. Сегодня в Якутии этот газ в качестве топлива используют около двух тысяч транспортных средств. А газонаполнительных компрессорных станций - всего десять. Четыре из них находятся в Якутске, одна на железнодорожной станции "Нижний Бестях", три в Мирнинском районе и две - в Ленском.

Но в перспективе их будет больше. К 2030 году планируют построить еще до 40 газовых заправок.

Лучше всего с метановыми АГЗС обстоят дела в регионах западной части России. Там строительство объектов идет с привлечением средств федерального бюджета и "Газпрома".

Якутия тоже ведет переговоры о строительстве в республике газовых станций "Газпрома". От их результата будет зависеть многое.

Самую большую пользу от метана могли бы получить якутские аграрии, простые сельские жители. Они бы существенно сэкономили при переводе сельхозтехники на природный газ. Но в районах нет АГЗС... В министерстве промышленного и геологии считают, что ситуацию спасут передвижные газовые заправщики, которые намерена приобрести республика.

Да и в Якутске, где проживает почти половина населения региона, количество техники, работающей на метане, могло бы быть больше. Но людей пугают очереди на имеющихся четырех заправках и необходимость возить большой, тяжелый баллон - на 90 или 100 литров. Весит он 70 килограммов, в длину имеет почти метр, и, как правило, устанавливается в багажнике, где занимает больше половины места.

Но это мелочи, если учитывать, сколько сейчас стоят бензин и дизтопливо. Ради тройной экономии можно ведь обойтись и без багажника.

Повышение финансовой стабильности привлечет молодежь в науку

Елена Бутаева (доцент Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, к.ю.н.)

В 2020 году была утверждена Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Эта программа определяет как приоритеты, так и болевые точки для разных сфер, в том числе для науки и образования. В частности, официально признана проблема старения кадров: доля молодых исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности педагогического состава - не более 34,7 процента.

На Дальнем Востоке ситуация усугубляется еще и низкой мобильностью. Если в Центральной России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, преподаватели могут "мигрировать" из вуза в вуз, одновременно работая в нескольких университетах за счет географической близости, то можем ли мы позволить такое в условиях Дальнего Востока с его огромными расстояниями?

Между тем в Национальной программе поставлена амбициозная цель увеличить долю молодых исследователей до 50,5 процента и предложен ряд инфраструктурных решений.

Научный и образовательный потенциал у Дальнего Востока есть: в ДФО 57 научных организаций, в том числе отделения РАН, и 35 учреждений высшего образования. В стратегии заложены меры поддержки ДВФУ, Бурятского и Комсомольского-на-Амуре госуниверситетов. На подготовку студентов тратятся огромные государственные деньги.

Конечно, Дальнему Востоку нужны квалифицированные кадры, поскольку промышленность давно уже стала наукоемкой, инновационной, а определенная изолированность макрорегиона от центра подталкивает к тому, чтобы выращивать эти кадры на месте и оставлять их здесь работать.

Но встает вопрос: "Кто эти кадры будет готовить?" Прежде всего сами преподаватели должны быть замотивированы долгосрочной перспективой работы в образовательных учреждениях. Одним из поводов задуматься над проблемой закрепления научных кадров в системе высшего образования стало постановление Конституционного суда, вынесенное в июле прошлого года.

КС рассмотрел дело преподавателя высшей школы по поводу заключения срочного трудового договора. В прежней редакции (до 4 августа этого года) статьи 332 Трудового кодекса РФ значилось, что договоры с профессорско-преподавательским составом могут заключаться как на неопределенный срок, так и на период, установленный сторонами трудового договора. Вузы зачастую трактовали эту норму как право на заключение договоров срочного характера. Учитывая, что процедура замещения должности в высшей школе конкурсная, в вузах постоянно происходят выборы преподавателей.

В деле, которое рассматривал Конституционный суд, человек лишился ряда гарантий.

В частности, он намеревался взять долгий отпуск с сохранением заработной платы для завершения докторской диссертации, что предусмотрено Трудовым кодексом. Вуз предоставил отпуск без сохранения заработной платы, так как срок уведомления работодателя со стороны работника не был соблюден. Но в условиях продления срочных трудовых договоров подсчитать и соблюсти такой срок невозможно!

КС счел, что 332-я статья Трудового кодекса противоречит Конституции. Значительную роль в рассмотрении этого дела сыграл Общероссийский профсоюз образования, представив экспертное заключение по данной ситуации. В результате Госдума пересмотрела нормы этой статьи, но, на мой взгляд, не решила проблемы.

Теперь срок избрания по конкурсу - не менее трех лет и не более пяти. Как это соотносится с учебными планами и образовательными программами, если базовое высшее образование предполагает период освоения программы от четырех до шести лет?

И как молодой педагог может долгосрочно планировать свою научную карьеру и вообще жизнь своей семьи? Ведь ему даже ипотечный кредит не дадут, поскольку из-за срочного трудового договора у него нестабильное финансовое положение. И такой материальный критерий - один из сдерживающих факторов при привлечении молодых кадров в систему высшего образования.

Кстати, для грузчиков, билетеров, водителей и работников других специальностей нет ограничений по срокам договора. А для преподавателя, доказавшего свою высокую квалификацию, есть. Нужно решить эту проблему, чтобы молодые специалисты состоялись в науке, а не работали на рынке репетиционных услуг.

Я разделяю позицию большинства коллег: договор с преподавателем высшей школы должен быть бессрочным.

Второй сдерживающий фактор для привлечения молодых специалистов в науку - оплата труда.

В 2012 году президент дал поручение правительству повысить к 2018-му среднюю заработную плату врачей, преподавателей образовательных учреждений до 200 процентов средней оплаты труда в регионе. Профсоюз работников образования собрал статистику к октябрю 2022 года. Указ президента выполнен только в Московской области и городе Москве: зарплата преподавателя там достигает 188 тысяч рублей.

В остальных субъектах РФ картина не такая оптимистичная. В частности, в ДФО разброс по заработной плате очень большой даже в государственных образовательных учреждениях. Возьмем оклад доцента. Северо-Восточный госуниверситет (Магаданская область) - 35000 рублей, ТОГУ - 40867, СВФУ - 28000, ДВФУ - 40411, Бурятский госуниверситет - 25970, СахГУ - 46600, КнАГТУ - 29000. Для сравнения: Казанский федеральный университет - 53896 рублей.

Откуда такая разница по стране? Хотелось бы понимать, почему за одни и те же должностные обязанности преподаватели в государственных учреждениях получают разную заработную плату. И почему оклады такие разные, ведь они по большей части финансируются из государственной субсидии?

К тому же оклад - это не полная заработная плата, есть еще стимулирующие надбавки, которые нередко превышают окладную часть. Как юрист я считаю, что это несправедливо, тем более что премиальные показатели могут измениться в сторону уменьшения.

И получается, что у педагога нет гарантий ни со сроками трудовых договоров, ни с получением двух средних зарплат по региону, обозначенных президентом. А уж говорить о гарантированности условий труда молодых специалистов вообще не приходится: не создается база для того, чтобы быть финансово независимым и заниматься только наукой.

Выходом из этой ситуации должно быть установление единых требований для кадров высшей квалификации, работающих в вузах, и единых типовых окладов. Стимулирующая часть тоже не должна быть произвольной. Ее каждый вуз должен определять с учетом общих требований к качеству работы преподавателя.

Региональная специфика при этом не отменяется, поскольку уровень жизни и зарплат везде разный. Но подход к должностным обязанностям и оплате труда должен быть единым.

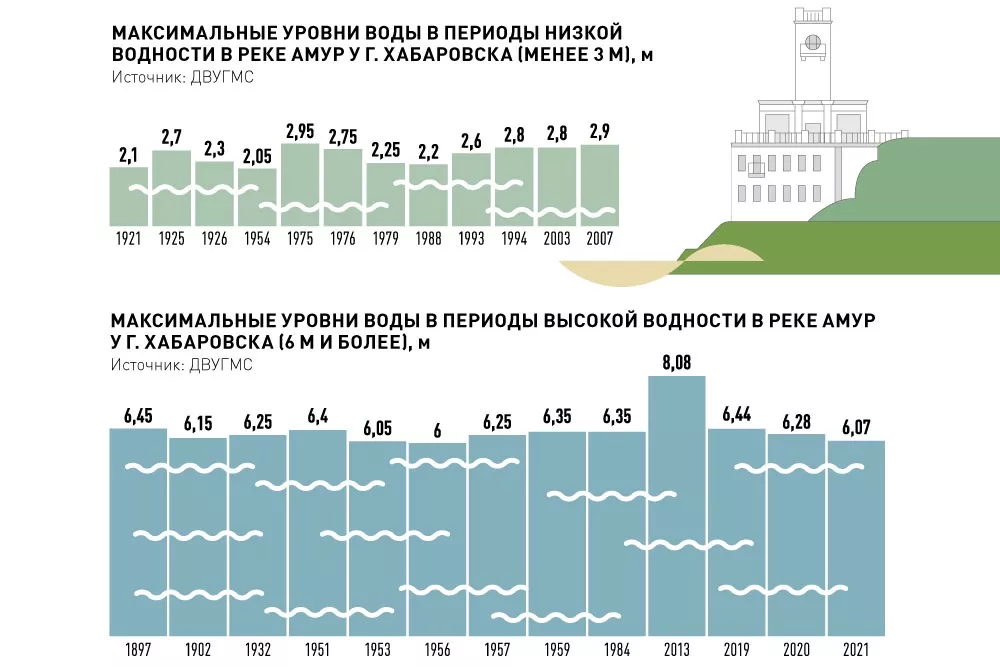

По каким законам живет река, протекающая по территориям трех государств

Татьяна Дмитракова (Хабаровский край)

Ровно десять лет минуло с тех пор, как на юг Дальнего Востока обрушилось катастрофическое наводнение - самое мощное за весь период наблюдений, свыше трех месяцев заливавшее Амурскую область, Еврейскую автономию и Хабаровский край. В конце августа - начале сентября 2013 года "большая вода" Амура дошла до пиковых значений.

Как сегодня живет великая река, рассказывает заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН, д.г.н. Алексей Махинов.

Алексей Николаевич, отражается на нынешнем состоянии Амура событие десятилетней давности?

Алексей Махинов: Прежде всего хочу подчеркнуть, что Амур живет по своим законам и не подчиняется желаниям или нежеланиям людей. И наше воздействие - работа ГЭС, вырубка лесов, пожары - лишь несколько усиливает либо ослабляет основные тенденции его развития, не влияя по большому счету на реку: настолько велика ее мощь.

Следы наводнения 2013 года, конечно, сохранились - например, в отложениях на пойме, где накопился большой объем песчаных наносов. В той же пойме, где долго стояла вода, было погублено значительное количество деревьев, особенно берез и лиственниц. Это не хорошо и не плохо. Это естественный процесс, и взамен погибшей растительности уже появилась новая поросль. На данных участках опять вырастут леса - до следующего такого же наводнения. И с этим процессом не надо бороться.