Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Медучреждения смогут закупать медицинские изделия и продукты лечебного питания по конкретным торговым наименованиям — без обязанности учитывать возможные эквиваленты, как это требуется в общем порядке при госзакупках, сообщает «Медвестник». В пресс-службе кабмина считают, что принятое решение «позволит упростить и ускорить закупочные процедуры».

Речь идет о госзакупках медизделий и специализированных продуктов лечебного питания, которые нужны конкретным пациентам по медицинским показаниям или при индивидуальной непереносимости некоторых компонентов.

Медицинская организация, в которой оказывается помощь пациенту, должна будет направить в Минздрав заявление о включении медизделия или продукта лечебного питания в перечень необходимых закупок. Оно направляется в электронном виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. К заявлению должна прикладываться копия протокола заключения врачебной комиссии о неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента других медизделий и (или) специализированных продуктов лечебного питания.

Перечень доступных вариантов торговых наименований медизделий будет утверждаться правительством. Медизделие для включения в перечень должно соответствовать следующим критериям: быть зарегистрировано в России, иметь заключение главного внештатного специалиста Минздрава по заболеванию, которое лечится с применением медизделия, о невозможности его замены другим медизделием, а также в его отношении не должно быть решения Росздравнадзора о приостановлении его применения или об изъятии из обращения.

"До летального исхода". Есть ли польза от антидепрессантов

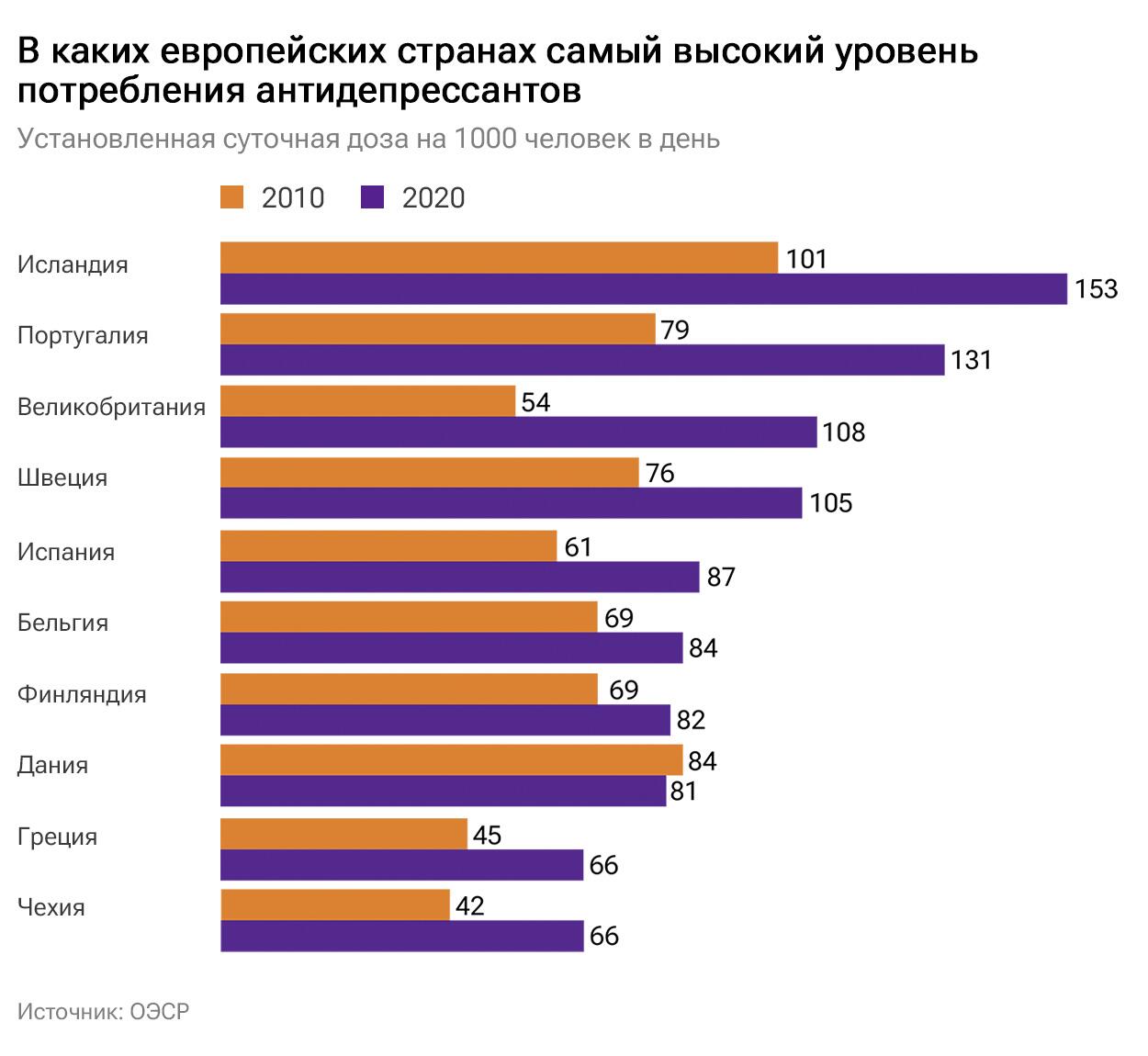

Сальма Султанова. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, за последние два десятилетия в Европе в два раза выросло потребление антидепрессантов. Эти препараты прописывают все чаще везде, в том числе в России. В то же время о них до сих пор спорят ученые. О том, какие есть сомнения, — в материале РИА Новости.

Случайное открытие

Лечить депрессивные расстройства не умели вплоть до конца 1930-х. Первые препараты нашли совершенно случайно. В поисках нового средства от туберкулеза компания Hoffmann-La Roche синтезировала ипрониазид. Это вещество при клинических испытаниях вызвало у пациентов необычные побочные эффекты — эйфорию и гиперактивность. И мир получил первое поколение антидепрессантов — ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО).

Практически одновременно на рынке появились трициклические антидепрессанты (ТЦА). И снова по стечению обстоятельств. В этот раз ученые искали лекарство от шизофрении. Надежды подавал имипрамин — его тестировали в психиатрических клиниках. Антипсихотических свойств средство не показало, зато улучшило состояние пациентов с тяжелой депрессией.

"Они снова начинают что-то делать, ищут контакта с другими людьми, развлекаются, участвуют в играх, становятся более жизнерадостными и могут смеяться. <...> Больные отмечают, что чувствуют себя намного лучше, исчезают усталость и ощущение тяжести в конечностях, а стеснение в груди сменяется облегчением", писал доктор Роланд Кун, работавший в клинике.

Он отметил, что ни у одного из пятисот принявших имипрамин человек не возникло серьезных побочных эффектов, что давало серьезное преимущество перед ИМАО. В 1959-м имипрамин одобрили для лечения клинической депрессии.

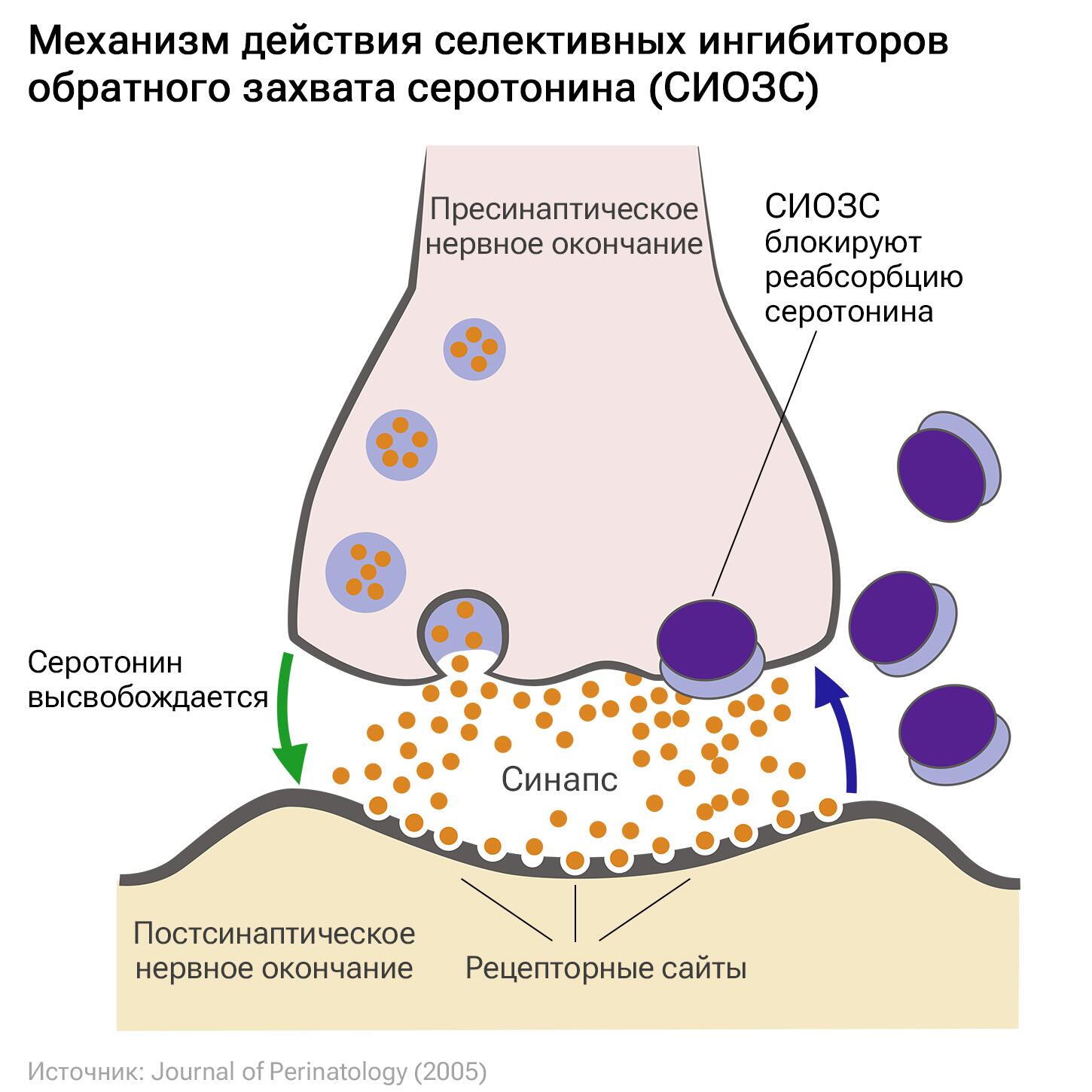

В 1960-х в Великобритании предположили, что главная причина клинической депрессии — нехватка серотонина в организме. Его дефицит обнаруживался в тканях самоубийц, страдавших при жизни этим недугом. Фармацевтическая компания Eli Lilly приступила к разработке селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Нужно было создать новое поколение антидепрессантов, которые поднимают уровень этого нейромедиатора в организме, но не приводят к тяжелым побочным эффектам, как предшественники. В результате синтезировали несколько химических соединений из дифенгидрамина (антигистаминного препарата). Одно из них — флуоксетин — избирательно блокировало обратный захват серотонина. В 1987-м его одобрили для лечения клинической депрессии. К 1990-м препараты на его основе стали самыми продаваемыми антидепрессантами.

Как действуют антидепрессанты

Большинство исследователей склоняется к мнению, что все группы антидепрессантов воздействуют на такие нейромедиаторы, как серотонин, дофамин и норадреналин. Это биологические молекулы, передающие сигналы к нервным клеткам и влияющие на настроение, эмоциональное состояние. Есть версия, что дисбаланс нейромедиаторов приводит к различным заболеваниям, в том числе депрессии.

Наибольшей популярностью до сих пор пользуются антидепрессанты группы СИОЗС. После передачи сигнала серотонин обычно реабсорбируется нервными клетками, это называется "обратным захватом". Полагают, что СИОЗС могут каким-то образом блокировать данный процесс, и серотонина сохраняется больше. Врачи рекомендуют СИОЗС при генерализованном тревожном, обсессивно-компульсивном, паническом, посттравматическом стрессовом расстройствах, всяческих фобиях, булимии. Серьезных побочных эффектов, как правило, не возникает. Однако возможны бессонница либо, наоборот, сонливость, головная боль, затуманивание зрения, ослабление либидо, трудности при достижении оргазма, диарея.

У ТЦА предположительный механизм другой. Они нацелены на синапс — место, где контактируют нейроны. ТЦА блокируют обратный захват серотонина и норадреналина в пресинаптических окончаниях, что позволяет увеличить концентрацию нейромедиаторов в синаптической щели. Вероятно, этим объясняется их антидепрессивный эффект. ТЦА назначают при умеренной и тяжелой депрессии, если не помогли СИОЗС. Из "побочек" — запор, головокружение, сухость во рту.

Считается, что ИМАО действуют блокированием моноаминоксидазы — фермента, выделяемого печенью. Он расщепляет такие ценные нейромедиаторы, как дофамин, норадреналин и серотонин. ИМАО выписывают при биполярном, паническом, социально тревожном, посттравматическом стрессовом и других расстройствах, а также болезни Паркинсона. Согласно отчету Королевского колледжа психиатров Великобритании, эти препараты назначают реже остальных. Они могут нанести больший вред при передозировке, чем СИОЗС, не сочетаются с другими лекарствами, требуют диетические ограничения. К ИМАО прибегают, лишь когда не сработала остальная терапия.

Выздоровление через осведомленность

Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) свидетельствуют, что за последние 20 лет в Европе потребление антидепрессантов увеличилось более чем вдвое. В 2020-м лидировали Исландия, Португалия и Великобритания. России в списке нет, однако, по словам старшего преподавателя кафедры "Клиническая психология и психофизиология" Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) Светланы Сердюк, у нас тоже стали чаще принимать эти медикаменты.

"В стране выросла информированность об антидепрессантах. Люди поняли, что, если принимать антидепрессанты по назначению врача, результат будет — и с минимальными побочными эффектами. Развеялись мифы. К тому же такие препараты выписывают не только в психиатрии, но и при соматике, различных неврологических заболеваниях и против болевого синдрома. Спектр применения расширяется, у пациентов к антидепрессантам все больше доверия", — говорит эксперт.

Нельзя сказать, правильно ли столь широкое применение антидепрессантов, поскольку все индивидуально, продолжает Сердюк. Кто-то может справиться без них, другим же нужны медикаменты. Решение принимает врач.

Препараты назначают по одной схеме: собирают жалобы пациента, смотрят на историю развития заболевания, оценивают общее и психическое состояние, обращают внимание на преморбидные особенности (то есть предшествующие болезни). И врач выносит вердикт.

Работают или пустышки? Данные науки

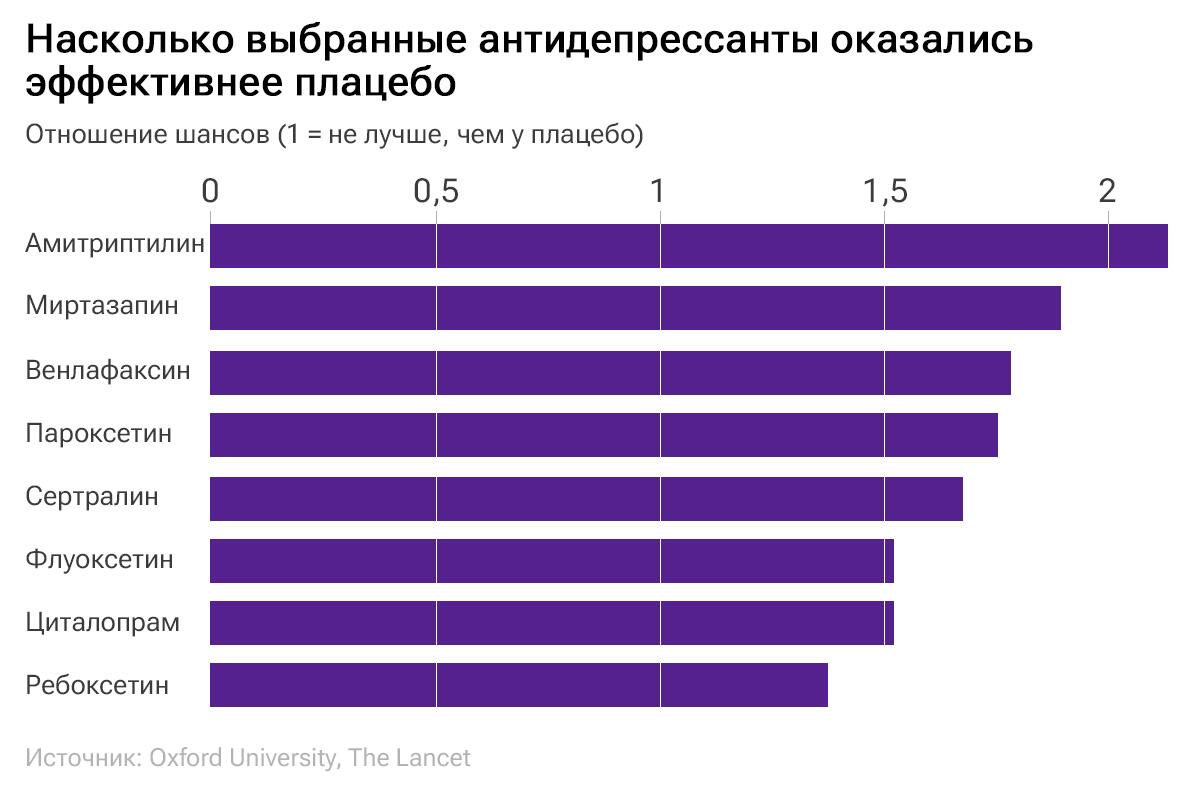

Некоторые специалисты считают, что антидепрессанты действуют как плацебо, так что широко применять их не стоит. Есть данные как за, так и против.

Шведские ученые проанализировали результаты плацебо-контролируемых испытаний антидепрессантов класса СИОЗС — пароксетина, циталопрама, сертралина и флуоксетина. Данные по 18 таким исследованиям с участием 6669 человек запросили у компаний Lundbeck (Дания), GSK (Великобритания), Eli Lilly (США) и Pfizer (США). Повторно оценив 32 анализа, где антидепрессанты сравнивали с плацебо, шведы заключили, что в 29 из них препараты продемонстрировали стабильный антидепрессивный эффект.

Международная группа ученых изучила результаты клинических испытаний 21 антидепрессанта и на основе 522 экспериментов пришла к выводу, что во всех случаях антидепрессанты были эффективнее пустышек. Лучшим признали амитриптилин.

Но исследователи из Саудовской Аравии, проанализировав электронную базу с опросами граждан и поставщиков медицинских услуг в США, заявили, что качество жизни поменялось мало. Так, показатели психического здоровья у тех, кто принимал лекарство, увеличились на 2,9 процента, физического же упали на полтора. Психическое здоровье остальных улучшилось на 2,2 процента, а физическое снизилось на 1,3.

"Безусловно, от антидепрессантов есть польза. Мы видим это на практике", — подчеркивает Светлана Сердюк.

Но при самолечении картина иная — как, впрочем, с любыми другими препаратами. В лучшем случае антидепрессанты не помогут, в худшем — вызовут неприятные побочные эффекты и осложнения различной степени тяжести — от легкой слабости до летального исхода.

"У многих заболеваний схожие симптомы. Плохое настроение, нарушение сна, тревога бывают не только при депрессии. Терапию может назначать только врач, и при малейших побочных эффектах он ее незамедлительно скорректирует", — добавляет эксперт.

Серотонин ни при чем?

В чем причина депрессии — загадка. Долгое время это связывали с избытком или недостатком определенных нейромедиаторов. В частности, указывали на серотонин. Но теория "химического дисбаланса мозга" сейчас подвергается сомнению.

"Психические расстройства, в том числе депрессия, сопровождаются изменениями содержания разных нейромедиаторов. Нервная система человека — сложная, саморегулируемая система. Научные представления постоянно развиваются", — отмечает Светлана Сердюк.

Недавно международная команда ученых сообщила, что пониженный уровень серотонина не связан с депрессией. Это подтверждается метаанализом 2007 года и рядом более поздних исследований.

Возникла горячая дискуссия. Пришлось уточнять: никто не утверждает, что антидепрессанты неэффективны в клинической практике. Имеется в виду, что механизм их действия неизвестен.

Ведущий автор той работы, профессор психиатрии из Университетского колледжа Лондона (UCL) Джоанна Монкрифф пояснила в СМИ, что депрессию не стоит рассматривать как химический дисбаланс. По большей части, это результат жизненных обстоятельств.

"Мы не знаем, что антидепрессанты делают с мозгом, особенно в долгосрочной перспективе. Назначать их следует осторожнее", — указала она.

С другой стороны, эксперты напоминают: множество медикаментов — от аспирина до пенициллина — успешно применялись задолго до того, как ученые выяснили механизм их действия.

В России создали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива

Ученые разработали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива, сообщил начальник отдела Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ "Курчатовский институт" Алексей Фролов на форуме "Технопром-2023".

"В Курчатовском институте проводятся работы по обоснованию безопасного сухого хранения в герметичных газонаполненных контейнерах. В результате будет создан расчетный код, который позволит обосновать режимы как сухого хранения, транспортных перевозок, так и различных нештатных ситуаций", — сказал он.

По его словам, сейчас в мире эксплуатируют порядка 450 атомных реакторов, которые на выходе ежегодно дают порядка 900 тонн отработанного ядерного топлива. Это сложная проблема, решение которой отложено на будущее. В России ОЯТ хранится в так называемых хранилищах бассейного типа, которые имеют много недостатков, главный из которых — высокие капитальные затраты на строительство.

"Сейчас в мире складывается тенденция, что стало очень дорого возить отработанное ядерное топливо к нам, а со многих блоков, которые мы строим за рубежом, мы вывозим топливо обратно к нам. Сухие хранилища позволят хранить отработавшие сборки прямо на объектах или в отдельных территориальных зонах", — пояснил Фролов.

Доведя технологию до промышленного внедрения, добавил он, Россия сможет снизить затраты на строительство хранилищ отработанного ядерного топлива и повысить конкурентоспособность страны в области атомной энергетики.

Новый Центр продуктового развития группы СОЛЛЕРС начал свою работу в Казани

Центр продуктового развития СОЛЛЕРС начал работать на базе инновационного технопарка «Идея» в Казани. Торжественное открытие Центра состоялось в присутствии Главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберта Каримова.

Одними из ключевых направлений деятельности нового Центра станут развитие модельного ряда автомобилей Sollers и модернизация модельного ряда УАЗ, инженерное сопровождение масштабной программы локализации и разработка новых технологический решений, в том числе в области электромобильности.

Среди первых проектов, реализация которых уже началась в рамках нового Центра, - разработка полного привода для модели Sollers Atlant, обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот, а также интеграция и локализация дизельного двигателя с 6-ти ступенчатой МКПП в автомобили УАЗ. Также инженеры Центра приступили к проработке локализации новых систем пассивной безопасности и в ближайшее время начнут проект инженерной подготовки к запуску серийного производства легких коммерческих автомобилей Sollers c электрической силовой установкой.

Новое инжиниринговое подразделение группы СОЛЛЕРС в Казани оснащено современным лабораторным оборудованием для проведения необходимых испытаний и валидации, все рабочие места в Центре оборудованы новейшими графическими станциями. В качестве базовой системы автоматизированного проектирования в Центре внедрен российский комплекс ПО, который представляет собой полнофункциональное решение, обладающее всеми современными средствами автоматизации и цифровизации при разработке проектов любой сложности. Программа объединяет мощные параметрические возможности трёхмерного моделирования со средствами создания и оформления конструкторской документации.

Концепция работы нового Центра продуктового развития также предусматривает активное вовлечение в реализуемые проекты ведущих российских технических ВУЗов и инженерных школ с целью создания распределенных центров компетенций по различным направлениям. Вопросам построения этой кооперации была посвящена научно-практическая конференция, приуроченная к открытию Центра, в которой приняли участие представители МГТУ имени Н.Э. Баумана, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, Ульяновского государственного технического университета, Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева.

«С точки зрения целей принятой Стратегии развития автомобильной промышленности создание такого Центра – это важный шаг на пути к технологическому суверенитету. Именно через развитие собственных компетенций в области инжиниринга у отечественной промышленности появляется возможность создать собственную компонентную базу, заниматься развитием собственных платформ, разрабатывать инновационные решения, которые позволят нам иметь технологии, конкурентоспособные на мировом уровне. Минпромторг России, со своей стороны, продолжает проводить политику активного стимулирования НИОКР и поддерживать проекты, направленные на развитие научно-технического потенциала отечественной автомобильной промышленности», - отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.

«Развитие компетенций в области инжиниринга и разработки новых технологий является краеугольным камнем в реализации нынешней стратегии группы СОЛЛЕРС. Поэтому запуск работы нового Центра продуктового развития в Казани является, пожалуй, самым амбициозным, самым сложным, но в то же время и наиболее перспективным нашим проектов, создающим фундамент устойчивого развития компании», - заявил Адиль Ширинов, председатель Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».

Как отметил Адиль Ширинов, развитие Центра будет основано на концепции «открытых инноваций», т.е. максимальной кооперации по проектам с партнерами Центра – ведущими ВУЗами и научно-исследовательскими институтам, что позволит не только увеличить скорость реализации проектов, но и вести активную подготовку новых инженерно-технических кадров в условиях решениях реальных практических задач.

Мега-проекты химической промышленности будут развиваться

В Новосибирске в рамках X Международного форума технологического развития ТЕХНОПРОМ-2023 состоялась Панельная дискуссия – мега-проект «Импортозамещение критической химической продукции». В сессии принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин.

ТЕХНОПРОМ-2023 – форум конкретных решений и площадка для обсуждения региональных программ НТР, развития межрегиональной и международной кооперации.

«Химический комплекс по праву считается ведущей отраслью экономики России. Он обеспечивает современными материалами все отрасли промышленности. Химия всегда являлась звеном, способным запустить процессы модернизации и инноваций в промышленности», - сказал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин.

Отметим, что по итогам стратегической сессии у Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в марте этого года было принято решение о формировании крупных проектов технологического суверенитета или «мега-проектов», которые направлены на обеспечение серийного производства высокотехнологичной продукции с использованием критических технологий на всех стадиях инновационного цикла.

По инициативе Минпромторга России в перечень планируемых к разработке мега-проектов было включено направление «Импортозамещение критической химической продукции». Запуск реализации механизма планируется осуществить до 2024 года. Предполагается, что это будут проекты стоимостью не менее 10 млрд рублей со сроком реализации до 10 лет. В настоящее время разрабатывается методология и нормативно-правовое регулирование данного инструмента.

«Развитие отрасли химии — комплексная работа от создания цепочки по поддержке науки и образования, организации новых производств до успешной реализации продукта на рынке. И наша общая задача создать эту экосистему технологического развития в том числе для достижения поставленных Президентом Российской Федерации задач по увеличения объемов выпуска продукции мало- и среднетоннажной химии к 2025 году на 30%, а к 2030 году на 70%», - отметил Михаил Юрин.

В дискуссии также приняли участие представители АНО «Агентство по технологическому развитию», ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского, АТ «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии», АО «БСК», ПАО «Сибур Холдинг», ООО «Национальная Газовая Компания», ООО «Дубльгис».

Денис Мантуров ознакомился с научными разработками ВИТ «ЭРА»

Заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов ознакомились с последними научными разработками инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе.

На площадке Военного инновационного технополиса «ЭРА» состоялась стратегическая сессия под председательством Дениса Мантурова. Мероприятие было посвящено применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и внедрению технологий искусственного интеллекта в современных разработках. Участие в сессии принял заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов, представители федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, предприятий промышленности, научных и образовательных организаций.

На заседании были подведены итоги работы иннограда на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023», а также заключено трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве между Технополисом «ЭРА», Федеральным центром прикладного развития искусственного интеллекта и Управлением развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны Российской Федерации. Соглашение предусматривает совместную подготовку экспертных заключений, документов по стандартизации, нормативному и техническому регулированию искусственного интеллекта, проведение фундаментальных, прикладных и перспективных исследований в области искусственного интеллекта, в том числе по созданию программно-аппаратных комплексов с ИИ, а также Систем поддержки принятия решений на базе ИИ и др. При этом соглашение также позволит экономить время и ресурсы, исключив дублирование упомянутых работ по развитию ИИ.

«Сегодня на повестке - вопросы повышения эффективности использования БПЛА в боевых условиях, в том числе за счёт применения технологий искусственного интеллекта. В ходе СВО беспилотники используются в разведке для обеспечения связи, для поражения живой силы и бронированной техники противника. Накоплен большой практический опыт, который позволяет принимать объективные решения по совершенствованию изделий. И, что не менее важно, внедрять инновации в целях защиты от вражеских БПЛА. Есть набор понятных ориентиров, которым необходимо следовать. Имея в виду повышению уровня автоматизации и интеллектуализации БПЛА, а также устойчивости связи, управления, особенно в условиях радиоэлектронной борьбы. Чтобы двигаться по этим векторам, наша промышленность уже предлагает ряд решений», - отметил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В продолжение поездки Денис Мантуров и Руслан Цаликов проинспектировали работу Центра машинного обучения, в котором апробируются элементы искусственного интеллекта. Кроме того, в рамках тематической выставочной экспозиции был представлен широкий спектр современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения, а также сопутствующие им оборудование и программное обеспечение.

В Азербайджане открылась выставка российских производителей сельскохозяйственной техники

В Агстафинском районе Азербайджанской Республики в рамках Фестиваля аграрных инноваций открылась специализированная выставка сельскохозяйственного и пищевого машиностроения «Российско-Азербайджанский день поля 2023», организованная Минпромторгом России при поддержке Ассоциации «Росспецмаш». Оператором выставки выступает АО «Экспоцентр».

В церемонии открытия выставки приняли участие глава исполнительной власти Агстафинского района Сеймур Оруджев, директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров, представители Минпромторга России, председатель Ассоциации семеноводов Азербайджана Медина Алиева и директор Агстафинского комплекса Анар Оруджев.

В рамках мероприятия также организован круглый стол «Россия и Азербайджан: развитие сотрудничества в сельскохозяйственном и пищевом машиностроении».

В выставке принимают участие 14 российских предприятий, среди которых: ООО «КЗ «Ростсельмаш», ООО «Завод Воронеж Агромаш», ООО «АгроПоставка», ООО «Агромеханика», ООО «Южно-Уральский Весовой завод», АО «Петербургский тракторный завод» (Кировец).

На площадке более 800 кв. м азербайджанские посетители могут ознакомиться как с новинками российских разработок в сфере сельскохозяйственного машиностроения, так уже и ставшими популярными моделями сельхозтехники: зерноуборочный комбайн NOVA 340 с жаткой Power Stream 400, плуг оборотный навесной PERESVET ПОН-4+1, пресс-подборщик тюковый Tukan, метатель зерна самопередвижной МЗС 90-06МВЧ, разбрасыватель-опрыскиватель Туман-2, Сепаратор А1-БИС-100, платформенные весы.

Выставка продолжит свою работу до 26 августа включительно.

Китай переориентировал часть приграничных с Россией производств на обработку лекарственных трав и расширил мощности действующих

Власти КНР разрешили ввозить лекарственные травы и дикоросы через автомобильный пункт Хуньчунь — Краскино, сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Хуньчуня. Это пятый открытый с 2020 года пункт пропуска сырья для производства лекарств, в том числе препаратов традиционной китайской медицины после Хайхэ, Дуннина, Суйфэньхэ и Тунцзяна.

Ряд приграничных с РФ регионов переориентировались или расширили мощности для переработки импортируемых лекарственных трав. Китай заинтересован в поставке таких компонентов для препаратов традиционной китайской медицины как кора корней ясенца, лазурник раскидистый, женьшень, лазурника растопыренный, астрагал, колокольчик, лимонник, канчжу, окопник, родиола и омела белая.

В мае власти КНР и РФ подписали протокол о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью. Документ позволяет начать экспорт из России в Китай сухие корни или корневища сапожниковии растопыренной, астрагала монгольского, ширококолокольчика крупноцветкового, родиолы городчатой, атрактилодеса китайского, сухую кору с корня ясенца мохнатоплодного и сухой зрелый плод лимонника китайского.

Специалисты рыбохозяйственной науки оценивают рыбохозяйственный потенциал курильского острова Симушир

Группа специалистов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Росрыболовства (ВНИРО) впервые приняли участие в экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда».

В июле 2023 года ученые Тихоокеанского и Сахалинского филиалов ВНИРО выполнили исследовательские работы на острове Симушир.

Летом 2023 года Русское географическое общество и Экспедиционный центр Минобороны России провели четвертый этап долгосрочной комплексной экспедиции«Восточный бастион – Курильская гряда», которая началась в 2019 году.

Вытянутый необитаемый вулканический остров Симушир входит в состав средней группы Большой гряды Курил.

Научная группа ВНИРО собрала данные для оценки биопродуктивности и видового разнообразия пресных водоемов острова и его морской акватории, чтобы определить рыбохозяйственный потенциал острова. Районы исследований охватили северную часть Симушира. Во время сбора материала, ученым встретились тихоокеанская треска, зайцеголовый терпуг, получешуйник Гилберта, морской серый еж, бычок-бабочка. В реках Форель и Косточкин найдена мальма.

Четвертый сезон экспедиции собрал на Симушире широкий спектр специалистов: зоологов (ихтиологи, энтомологи, орнитологи), археологов, ботаников, геологов и географов.

Исследование островов Курильской гряды является важным стратегическим направлением системного подхода к изучению картографических, археологических, ботанических, ихтиологических и орнитологических особенностей островов и прилежащих акватории. Участники экспедиций выявляют динамику ландшафтных преобразований на поверхности, актуализируют состояние популяций эндемичных и краснокнижных видов животных и растений, изучают археологические находки и уточняют историю освоения островов Россией.

Цель проекта — восстановление научного присутствия на Курильских островах, обследование территорий и прилегающей акватории, популяризация знаний об островах среди россиян, оценка возможности создания инфраструктуры для проживания, предотвращение экологического ущерба.

За четыре сезона комплексных экспедиционных работ обследованы острова Кунашир, Итуруп, Уруп, Чирпой, Броутона и Симушир.

«Рыбная академия»: научные разработки в сфере пищевых технологий помогают обеспечить внутренний рынок качественной и разнообразной рыбной продукцией

Специалисты Астраханского государственного технического университета Росрыболовства и его филиалов работают над созданием современных технологий рыбопереработки и производства готовых продуктов.

На базе Центра пищевых биотехнологий ученые, студенты и преподаватели кафедры «Технология товаров и товароведение» АГТУ занимаются исследованием свойств продуктов, разрабатывает новые рецептуры приготовления блюд и препаратов.

В числе уникальных разработок центра: рыбный желатин, на основе которого готовят полезные и вкусные торты и десерты, соус на основе чешуи ракообразных, паштеты из частиковых видов рыб, биодобавки на основе акваколлагена и многое другое.

Сотрудники и студенты университета проводят эксперименты и исследования, помогая внедрить новые рецептуры и продукты в производство астраханских предприятий.

Одним из направлений развития трансфера университетских научно-инновационных технологий стал масштабный проект рестораторов и учёных – «Рыбная академия». (http://fish.astu.org/)

На портале в свободном доступе размещены результаты исследований, советы по приготовлению рыбы и авторские рецепты.

Разработанные и проверенные учёными и рестораторами технологии научат использовать максимальное количество сырья в кулинарии, выбирать грамотный метод переработки и приготовления рыбы для сохранения всех её полезных свойств.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Глава Росрыболовства посетил комплекс по производству осетровых и форели в Волгоградской области

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков посетил рыбоводный комплекс по выращиванию ценных видов рыб в рамках рабочей поездки в Волгоградскую область.

Предприятие «Урюпинская рыбка» занимается производством осетровых и форели в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ).

Глава Росрыболовства обсудил с руководством предприятия планы по дальнейшему развитию комплекса и общие проблемные вопросы рыбоводов в регионе, в первую очередь замещение импортных кормов отечественными и создание условий для развития российского комбикормового производства (в том числе для осетровых видов рыб).

На территории комплекса функционируют 8 линий УЗВ и 8 бассейнов. К 25 августа на предприятии выращивается 9,6 тыс. особей осетровых. Возможность производства — 10-15 тонн рыбной продукции и 800-1200 кг осетровой икры. На стадии выращивания также находятся более 36 тыс. экземпляров форели, возможность получения 25-50 тонн товарной рыбы и 1200-1500 кг красной икры.

Предприятие планирует выращивать в УЗВ до 100 тонн форели и 20-25 тонн осетровых.

Илья Шестаков отметил важность развития аквакультуры на территории области, так как рыбоводство — один из основных источников обеспечения свежей рыбной продукцией потребителей региона.

Справочно:

В Волгоградской области сформировано и предоставлено в пользование 12 рыбоводных участков.

На территории Волгоградской области промышленное рыболовство осуществляется только в Цимлянском водохранилище на рыболовных участках (21 участок). Участки предоставлены в пользование 10 предприятиям.

По состоянию на 15 августа, вылов составил чуть более 1,5 тыс. тонн. Основные промысловые объекты: лещ, карась, судак, толстолобики, сом пресноводный, сазан. Промышленный лов идет стабильно без проблемных вопросов.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Российские рыбаки сохраняют положительную динамику вылова: добыто более 3,6 млн тонн – на 12% выше уровня прошлого года

Согласно данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, к 25 августа 2023 года общий объем добычи водных биоресурсов составил 3,6 млн — на 12% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи увеличился на 17,2% и достиг 2,78 млн тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 327 тыс. тонн, основная доля вылова приходится на треску и пикшу.

В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 9,3% и достиг 56,7 тыс. тонн. Хорошо идет промысел шпрота и балтийской сельди (салаки)

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 57,4 тыс. тонн — на 15,6% больше показателя 2022 года, в том числе кильки – 24,8 тыс. тонн (+6,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 26,9 тыс. тонн, активно идет промысел хамсы.

Объем добычи российским флотом в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана вырос на 6,5% и достиг 365,6 тыс. тонн.

Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

В зоне деятельности таможенного поста Балтийск в несколько раз увеличилось количество таможенных операций

В июле 2023 года должностные лица таможенного поста Балтийск Калининградской областной таможни зафиксировали заметное увеличение количества проведенных таможенных операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 6 раз увеличилось количество таможенных операций по помещению товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, на 70% - количество таможенных операций по оформлению грузов с подтверждением статуса товаров ЕАЭС для вывоза с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС морским транспортом. Такой рост обусловлен увеличением количества судозаходов паромного сообщения и сокращением автомобильных перевозок.

Соответственно, на 11% возросло и количество проведенных таможенных осмотров, а количество таможенных наблюдений в июле 2023 года увеличилось на 76%, что обусловлено увеличением количества заявлений о проведении идентификации товаров ЕАЭС – всего за месяц проведено 285 идентификаций, что в 2,8 раз больше, чем год назад.

Отделение по связям с общественностью

Калининградской областной таможни

Экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана за семь месяцев вырос на 22%

Узбекистан по итогам семи месяцев 2023 года поставил за рубеж овощей и фруктов на сумму в 672,9 млн долларов. Это на 22,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным Статагентства, основными покупателями узбекистанской сельхозпродукции в январе-июле стали Россия, на которую пришлось 41,8% от всего экспорта. Далее идут Пакистан (14,6%) и Казахстан (12%).

Наиболее низкие показатели у Азербайджана и Таджикистана - по 3,9 млн долл., а также Грузии - 3,6 млн долл.

За этот период на 58,9% выросли поставки за границу черешни - до 52,9 млн долл., проса в 157,7 раз - до 19,4 млн долл. Экспорт чернослива вырос на 72,6% - до 25,3 млн. долл.

По итогам семи месяцев поставки капусты просели на 35,4% до 21,1 млн и томатов - на 22,9% до 33,4 млн долл.

Сергей Мочальников: «Страны-участницы Восточноазиатского саммита единодушны в вопросах поддержки устойчивого развития ООН прежде всего в части обеспечения надёжного энергоснабжения»

Сергей Мочальников принял участие в 17-й встрече министров энергетики Восточноазиатского саммита под Индонезийским председательством. В ходе выступления замминистра подчеркнул, что все страны-участницы Восточноазиатского саммита единодушны в вопросах поддержки устойчивого развития ООН прежде всего в части обеспечения надёжного энергоснабжения, а также содействия в снижении энергетической бедности и обеспечения всеобщего доступа к энергии.

Сергей Мочальников отметил, что укрепление энергетической безопасности возможно путём диверсификации источников энергии, расширения и укрепления международных партнёрств, демонополизации рынков сопутствующих услуг, в том числе логистических.

При этом, по словам замминистра, в контексте энергетического перехода важно ориентироваться на национальные особенности стран, которые выбирают тот или иной путь по его достижению.

«Уже сейчас российскую энергетику отличает высокая доля низкоуглеродных источников энергии – их доля в балансе выработки электроэнергии в России составляет 85,5%. Намерены и далее развивать безуглеродную атомную генерацию, гидроэнергетику и водородную энергетику», – сказал он.

Также на полях Саммита заместитель Министра провёл двустороннюю встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Алишахбаной. Стороны обсудили реализацию текущих и возможных проектов технического содействия в области энергетики, финансируемых за счет средств российского добровольного взноса, а также подготовку к третьему Министерскому энергетическому форуму под эгидой ЭСКАТО, который пройдет 19-20 октября 2023 года в Бангкоке. В качестве перспективного направления сотрудничества Россия отметила разработку единого согласованного подхода к оценке и управлению ресурсами, адаптированного для использования в правительственных, статистических, корпоративных и финансовых целях.

Кроме того, Сергей Мочальников встретился с Министром энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Арифином Тасрифом. Стороны обменялись мнениями по текущим и перспективным проектам двустороннего сотрудничества, а также определили дальнейшие потенциальные направления расширения взаимодействия в сфере ТЭК. В заключение российская сторона пригласила индонезийскую делегацию на «Российскую энергетическую неделю», которая пройдёт в октябре 2023 года в Москве.

Восточноазиатский саммит – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время участниками саммита являются 18 государств: «десятка» стран АСЕАН и ее диалоговые партнёры – Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония. На министерском уровне проводятся ежегодные встречи министров энергетики Восточноазиатского саммита.

Россия в лице ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России впервые выступила в качестве соорганизатора мероприятия Энергетического бизнес-форума АСЕАН, поддержав проведение совместно с ЭСКАТО и Центром по энергетике АСЕАН круглого стола по вопросу развития сотрудничества в области природного газа.

Николай Шульгинов: «Инвестиции по заключённым в России соглашениям на обратный акциз в нефтегазохимии с 2022 по 2027 год должны составить не менее 800 млрд руб»

Николай Шульгинов совершил рабочую поездку в Тюменскую область, в ходе которой принял участие в торжественной церемонии начала строительства комплекса по производству пропилена дегидрированием пропана и деривативов пропилена (ДГП-2) на заводе «СИБУРа» «ЗапСибНефтехим» в Тобольске.

Министр отметил, что сегодня нефтегазохимическая промышленность в России является одним из лидеров по объёму инвестиций в основной капитал.

Он подчеркнул, что уже сейчас отечественные компании обладают возможностью переработки всего спектра нефтегазохимического сырья. При этом «СИБУР» является к тому же и крупнейшим переработчиком попутного нефтяного газа (ПНГ), ежегодно предотвращая выбросы в атмосферу более 70 млн тонн диоксида углерода.

Кроме того, Министр отметил, что создаваемые в рамках тобольского кластера объекты имеют также важное социальное значение. В частности, на ДГП-2 на этапе строительства будет создано 6 тыс. рабочих мест, 370 — после ввода комплекса в эксплуатацию, ещё около 2 тыс. рабочих мест появится в смежных отраслях промышленности, добавил Министр.

Он пояснил, что проект ДГП-2 предусматривает строительство масштабного комплекса, состоящего из установки дегидрирования пропана с получением пропилена мощностью 550 тыс. тонн в год и установки полипропилена различных марок мощностью 570 тыс. тонн в год. При этом Николай Шульгинов подчеркнул, что в качестве сырья объект будет потреблять сжиженные углеводородные газы (СУГ), на которые распространяется механизм обратного акциза, введённый в качестве меры государственной поддержки нефтегазохимической отрасли.

«Проект позволит дополнительно вовлечь в углублённую переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Расширение ассортимента марок полипропилена поможет заместить импорт крупнотоннажных полимеров», — сказал Министр.

Николай Шульгинов напомнил, что изначально обратный акциз применялся для господдержки нефтехимиков, использующих в качестве сырья нафту (прямогонный бензин).

«Это позволило наработать опыт применения отрицательного акциза как инструмента отраслевой поддержки. А после того, как обратный акциз был распространён также на СУГ и этан, были созданы равные условия для всех нефтехимических производств на различном сырье», — отметил Министр.

Он напомнил, что в 2021-2022 годах Минэнерго заключило пять соглашений об использовании обратного акциза, три из которых были подписаны как с самим «ЗапСибНефтехимом», так и с входящими в периметр «СИБУРа» заводами «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим». По словам главы энергетического ведомства, суммарный объём инвестиций по заключённым в России соглашениям на получение обратного акциза с 2022 по 2027 год должен составить не менее 800 млрд руб.

Также в ходе поездки в Тобольск Министр вручил ведомственные награды сотрудникам «СИБУРа» и посетил несколько объектов, входящих в тобольский нефтехимический кластер.

Почти 7 000 россиян получили ВНЖ Казахстана за первые полгода 2023-го

А всего выходцы из стран СНГ оформили в Казахстане 12,1 тыс. ВНЖ.

Что случилось? За январь-июнь 2023 года вид на жительство Казахстана получили 6,8 тыс. россиян – это больше половины от общего количества эмигрантов из стран СНГ, получивших ВНЖ (12,1 тыс.). Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана (БНС АСПиР РК).

Сколько человек получили ВНЖ. За январь-июнь 2023 года ВНЖ получили 13,6 тыс. человек. Из них 12,1 тыс. – из стран СНГ. Таким образом, доля прибывших из стран СНГ составила 89,1%.

Из каких стран прибыли мигранты. Из стран СНГ переехали и получили ВНЖ 12,1 тыс. человек. Из них больше всего прибыло из:

-России – 6,8 тыс;

-Узбекистана – 3,2 тыс;

-Туркменистана – 671.

Из других стран прибыло 1,4 тыс. человек. Из них больше всего приехали из:

-Монголии – 275;

-Китая – 265;

-Турции –163.

Автор: Ольга Петегирич

Источник: Курсив

Перспективы научно-технологического развития Арктики

Проблемы и возможности развития Арктики обсудили на круглом столе «Программа комплексного развития Арктики на примере Республики Саха (Якутия)» в рамках X международного форума технологического развития «Технопром».

Заместитель генерального директора по науке и техническим проектам ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» доктор технических наук Николай Иннокентьевич Голиков отметил, что Арктика богата природными ресурсами, и необходимы надежные материалы, которые помогут ее освоению, так как низкие температуры, ветровые нагрузки и влажность влияют на их свойства.

О том, как меняются свойства полимерных композиционных материалов под влиянием экстремально холодного климата, рассказала старший научный сотрудник Института физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН кандидат технических наук Алина Анатольевна Васильева. «Арктика — агрессивная среда эксплуатации оборудования и техники, что обусловлено низкой температурой окружающей среды (местами может быть до минус 65 градусов), так и воздействием высокого давления воздуха, характерного для арктических ветров (скорость ветра может достигать 47—59 м/с). Основное свойство, которым должен обладать материал в северных районах — высокая ударная вязкость при низких температурах. Снижение температуры вязко-хрупкого перехода позволит избежать критических состояний при циклических нагрузках, которые приводят к развитию усталостных явлений в материале. Одним из способов улучшения прочности, пластичности, ударной вязкости и сопротивления хрупкому разрушению является легирование хромом, никелем, молибденом, марганцем», — комментирует Алина Васильева.

В ИФТПС СО РАН проводятся исследования влияния интенсивной пластической деформации на структуру и свойства металлических материалов. Ученые используют метод равноканального углового прессования. Он заключается в продавливании материала через наклонные каналы с одинаковой площадью поперечного сечения. Так специалисты улучшают механические свойства материала, повышают пределы прочности и текучести.

Директор ИФТПС СО РАН профессор доктор технических наук Валерий Валерьевич Лепов отметил основные направления программы по развитию Арктики. В этот список он включил: фундаментальные исследования явления хладноломкости, разработку хладостойких материалов и технологий ремонтной сварки, строительство фундаментов, автомобильных дорог и железнодорожных путей в условиях криолитозоны. «Основная проблема связана с хладостойкостью материалов и конструкций, с обеспечением целостности, надежности ресурсов и конструкций машин, которые работают в экстремальных условиях. Причем экстремальных не только с точки зрения температуры, но и с точки зрения сервиса, обслуживания, человеческого фактора, потому что кадров не хватает, сервис обеспечить очень трудно», — подчеркнул Валерий Лепов.

Заведующий лабораторией межотраслевых и межрегиональных проблем топливно-энергетического комплекса Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН кандидат технических наук Владислав Альбертович Шакиров выделил основную проблему северных и арктических районов — электроснабжение в изолированных, труднодоступных районах. Сейчас оно осуществляется преимущественно от дизельных электростанций.

«Из альтернативных источников энергии в северных и арктических районах чаще всего функционируют солнечные и ветровые электростанции. Есть факторы, усложняющие их применение, это проблемы импортозамещения, недостатка финансирования, государственной поддержки. Кроме того, тяжело оценить потенциал возобновляемых источников энергии, так как сеть наземных метеостанций очень редкая, точность баз данных на основе спутниковых наблюдений низкая, а проводить учет специфических для территорий климатических факторов довольно тяжело. Лопасти ветроэнергетической установки могут обледеневать, наклонные солнечные панели из-за снега могут прекращать выработку на несколько месяцев, а вертикальные — имеют сниженную выработку из-за неоптимального угла наклона», — рассказал Владислав Шакиров.

Помимо этого, обсуждалось повышение надежности и эффективности энергоснабжения с помощью низкоуглеродной энергетики. По словам старшего научного сотрудника ИСЭМ СО РАН кандидата технических наук Сергея Петровича Попова, проблему обеспечения энергией потребителей в Арктике и на труднодоступных территориях способно решить применение сжиженного природного газа и атомного топлива. Так можно будет перейти на энергетически и экологически эффективное топливо (атомное, газомоторное, водородное), а также обеспечить спрос на создание и производство новых видов электрифицированного транспорта (гибриды на водороде, атомные грузовые аэроплавательные транспортные средства).

«Наука в Сибири»

Сибирские ученые включаются в новый федеральный мегапроект

В ходе Х Международного форума технологического развития «Технопром» прошел круглый стол по мегапроекту «Импортозамещение критической химической продукции».

23 мая 2023 года постановлением Правительства РФ была утверждена Концепция технологического развития Российской Федерации до 2030 года. Она предполагает реализацию не менее десяти мегапроектов с финансированием порядка десятков миллиардов рублей и нацелена на достижение технологического суверенитета в критических отраслях экономики, включая химическую промышленность. Как рассказала депутат Госдумы РФ от Иркутской области Мария Викторовна Василькова, пилотной для химического мегапроекта определена площадка в Усолье-Сибирском, где идет активная рекультивация. «Мы ожидаем, что в ближайшие полтора года площадка будет готова к новой застройке, хотя частично заходить на нее можно уже сегодня», — подчеркнула парламентарий. Госкорпорация «Росхим» совместно с Иркутским институтом химии им. А. Е. Фаворского СО РАН определены разработчиками стратегии мегапроекта.

Директор ИрИХ СО РАН доктор химических наук Андрей Викторович Иванов считает, что одним из важнейших инструментов реализации мегапроекта способна быть национальная сеть инжиниринговых центров. «Они могут стать средним звеном между молодежными лабораториями и центрами компетенций более высокого уровня, — пояснил он. — И здесь есть место для участия Академии наук. При создании таких коллективов неизбежно возникнет вопрос, какими должны быть критерии эффективности. Работать на статьи при таком целеполагании нелогично. Российская академия наук — высшее экспертное сообщество в сфере исследований, и она может определять, чем в первую очередь следует заниматься той или иной молодежной лаборатории».

«На стадии реализации мегапроекта мы впервые получаем возможность нарисовать красивую карту единого, связанного пространства инжиниринговых центров, — убежден Андрей Иванов. — На ней будут обозначены основные компетенции, и станет понятно: с катализом обращаться сюда, с фармацевтикой вот сюда и так далее. Если у вас, к примеру, есть восемь переделов, то, двигаясь по цепочке от одного центра к другому, вы быстро получите линейку высокомаржинальных продуктов».

«Наука в Сибири»

Взаимодействие науки, бизнеса и власти для разработки и производства лекарств

Круглый стол «Стратегия Фарма-2030: Региональная экосистема по разработке и коммерциализации инновационных лекарственных препаратов – от мишени до лекарства» прошел в рамках Х Международного форума технологического развития «Технопром». Инициатором проведения мероприятия стал НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — филиал ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», а участниками — представители фармкомпаний, научно-исследовательских институтов и органов власти.

Открывая встречу, руководитель НИИКЭЛ доктор медицинских наук Максим Александрович Королев напомнил, что развитие отечественного фармпроизводства является неотъемлемой частью достижения технологического суверенитета. В июле 2022 года в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам технологический суверенитет и технологии как фактор роста экономики были обозначены в числе стратегических целей развития страны. В этой связи собственное производство лекарственных средств и медицинских изделий представляется важной составляющей развития. Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ до 2030 года предполагает обеспечение лекарственной независимости и национальной безопасности страны за счет локального производства значимых лекарственных средств, а также развитие научно-технологических, производственных и профессиональных компетенций в этой области. При этом в Новосибирской области уже несколько лет успешно существует Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр, в рамках которого развиваются в том числе и медицинские технологии.

Одним из вопросов, поднятых на круглом столе, стали возможные механизмы вовлечения в научно-производственную платформу «От мишени до лекарства» региональных фармпроизводителей, а также производителей медицинских изделий для разработки технологий производства фармацевтических субстанций, готовых лекарственных форм и необходимых расходных материалов.

О существующих сейчас инструментах поддержки фармразработчиков и производителей в рамках проекта СибБиоНОЦ рассказала начальник управления научной и инновационной политики министерства науки и инновационной политики Новосибирской области Екатерина Владимировна Курганова: «НОЦ — это кооперация научно-образовательного с реальным сектором экономики. Инициаторы проектов совместно с экспертами, заинтересованными лицами разбирают проекты: как дальше продвигаться, какие инструменты нужны для продвижения, востребованности», — рассказала она.

Одним из инструментов развития СибБиоНОЦ стало создание на федеральном уровне молодежных лабораторий. В Новосибирске было организовано шесть подобных структур. Сейчас они успешно функционируют. Их формат позволяет молодым ученым сформировать команду, реализовать собственные проекты. Екатерина Курганова также анонсировала объявление в сентябре 2023 года конкурса на создание трех региональных молодежных лабораторий для проекта СибБиоНОЦ.

Представители фармакологических компаний поделились примерами успешного продвижения разработок и рассказали о том, какие задачи ставят перед собой сейчас. Историей выхода на рынок первого перорального тромболитика «Тромбовазим» поделился заместитель директора АО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» Илья Борисович Фурсенко. Директор производства АО «Производственная фармацевтическая компания “Обновление”» Елена Александровна Бирюкова в своем выступлении описала полный жизненный цикл производства биоэквивалентных лекарственных препаратов в рамках реализации программы импортозамещения. Сейчас в разработке у компании находится порядка 200 лекарственных препаратов, которые планово подаются на регистрацию в Министерство здравоохранения РФ. При этом срок разработки и регистрации одного оригинального препарата составляет не менее десяти лет (для дженериков один процесс регистрации занимает три-пять лет).

Участники круглого стола — представители научных институтов — поделились опытом реализации фармпроектов в рамках исследовательских организаций. Заместитель директора по научной работе Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН кандидат химических наук Евгений Владимирович Суслов представил фармацевтические разработки организации. В их числе — жидкие рентгеноконтрастные эмболизаты для эндоваскулярной хирургии, разработанные совместно с Национальным медицинским исследовательским центром им. ак. Е. Н. Мешалкина, а также первый российский противооспенный препарат НИОХ-14, созданный в партнерстве с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Отдельно участники круглого стола остановились на деятельности молодежных подразделений институтов. Об их работе в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН рассказал заместитель директора учреждения по научной работе кандидат химических наук Павел Ефимович Пестряков. О проектах, которые реализуются молодыми учеными в НИИКЭЛ, рассказала заведующая лабораторией экспериментальной и клинической фармакологии института Наталья Анатольевна Бондаренко. Сейчас деятельность ее лаборатории направлена на поиск перспективных активных фармакологических ингредиентов и разработку прототипов актуальных лекарственных препаратов, разработку оригинальных и подбор существующих моделей in vitro для изучения цитотоксичности, фармакокинетики, биологической активности прототипов лекарственных препаратов, разработку оригинальных и адаптацию существующих моделей для различных типов прототипов лекарственных препаратов in vivo в рамках доклинических исследований.

В завершение круглого стола своим видением дальнейшего развития взаимодействия науки и медицины поделились гости Новосибирска — представители Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино, Московская область). Ученые рассказали о собственной бизнес-модели работы с медицинскими организациями в рамках проекта разработки и производства отечественных нанопоровых секвенаторов и расходных материалов к ним для проведения генетических исследований.

Пресс-служба НИИКЭЛ — филиала ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН»

На «Технопроме-2023» обсудили проблему доверия ИИ

В рамках X Международного форума технологического развития «Технопром» прошла дискуссия по теме «Нечеловеческий фактор: проблема доверия системам искусственного интеллекта». В ходе мероприятия специалисты в области математических и гуманитарных наук обсудили эту проблему с разных точек зрения.

Спикеры подняли вопросы надежности и безопасности использования искусственного интеллекта в разных сферах человеческой жизнедеятельности, этическое регулирование разработок, критерии доверия к системам ИИ, юридические требования к технологиям и возможность контроля со стороны общества над внедрением ИИ.

«Проблема доверия к ИИ объединяет гуманитарные, технические и естественно-научные вопросы, становится междисциплинарной темой. Чтобы ее конкретизировать, нужно различать интуитивные и формальные определения искусственного интеллекта. Исследователь, разработчик или пользователь должны быть убеждены в том, что имеется возможность компьютерной имитации человеческого интеллекта, феноменов сознательной деятельности», — отметил профессор философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (Москва), координатор научных программ Научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований при Президиуме РАН доктор философских наук Андрей Юрьевич Алексеев.

Заведующий лабораторией теории вычислимости и прикладной логики Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН академик Сергей Савостьянович Гончаров выделил проблему работы ИИ под управлением человека, а не с помощью самостоятельного принятия решений. «Автоматическим способом этот вопрос решить невозможно, для каждой системы нужно разрабатывать специальные методы — сегодня такой подход и существует. Если мы создаем какую-то программу для управления большими системами, то в первую очередь нужно построить антологию этой программы, то есть использовать совместные усилия методологов, философов и математиков, — сказал ученый. — Когда мы говорим о человеческом интеллекте, то подразумеваем, что он возникает только в рамках социума ввиду необходимости объяснять другим людям свои знания, открытия, свое понимание каких-либо явлений. Сравнивать человека и результат его деятельности, в том числе вычислительные машины и разработанные программы, не всегда корректно. Юридические и этические аспекты стали сегодня достаточно актуальными, интересует вопрос: кто отвечает за результаты, полученные с помощью компьютерной системы? Нужно развивать подход к этой проблеме с точки зрения правильной постановки задачи, определения алгоритма».

Подвергнул сомнению вопрос о целесообразности доверия ИИ заведующий лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения Новосибирского государственного университета кандидат физико-математических наук Евгений Николаевич Павловский. По мнению специалиста, системы ИИ должны выступать в качестве интеллектуальных помощников: «Нужно ли доверять искусственному интеллекту? Высказывались рассуждения, что он приведет к избавлению от рутинной работы, при этом повышается качество жизни. В отличие от этих ожиданий реальность сегодня совсем другая. Согласно социологическим исследованиям, люди не готовы отдать право на ошибку машине. Если в будущем мы хотим сохраниться как социум, то все решения должны оставаться за человеком. Что касается вопроса доверия, то само по себе доверие — это отношения между людьми, соответственно, когда мы говорим о таких взаимоотношениях, то подразумеваем уверенность в разработчиках программы».

Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН доктор философских наук Сергей Алевтинович Смирнов предложил к обсуждению гуманитарные вопросы использования ИИ. «Говоря о проблемах доверия, нужно брать в расчет не искусственный интеллект, а самих себя. Что именно делает человек и какие задачи ставит, когда разрабатывает системы ИИ? Что он передает машине, а что оставляет себе? Сегодня люди готовы делегировать помимо рутинного труда также и интеллектуальный. Задача заключается в том, чтобы выстраивать адекватный гибрид, где человек остается человеком, а машина — машиной, которую нельзя наделять человеческими качества. ИИ — это технология, инструмент, его нельзя описывать категориями субъекта. Следовательно, машина не может быть субъектом права или морали. Гуманитарная проблематика подразумевает появление каких-либо этических норм в деятельности, связанной с разработкой искусственного интеллекта. Мы же видим источник риска в самом ИИ, но это неправильно, — он находится в нас самих».

«Наука в Сибири»

На «Технопроме» прошли мероприятия фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний»

На X Международном форуме технологического развития «Технопром» состоялись мероприятия в рамках II Фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний». Открытием стала презентация программы фестиваля 2023 года, а также демонстрация 15 фильмов и медиапродуктов от участников Акселератора медиа-материалов для образовательных учреждений, научного, индустриального и культурного туризма.

«Важным результатом конкурса является то, что мы показываем, через какие разнообразные элементы, видео или другого типа продукты можно доносить желаемую информацию. Это и была задача акселератора: научить передавать мысли через разные знаковые системы. Очень надеюсь, что у нас это получилось», — прокомментировали организаторы фестиваля.

В этом году в акселераторе приняла участие ведущий специалист Выставочного центра СО РАН Любовь Осипова, она работала в составе группы из трех человек. За два месяца, совместно с Международным томографическим центром СО РАН и Федеральным исследовательским центром фундаментальной и трансляционной медицины команда создала фильм «Прокачай свой мозг!» о работе нейронных сетей во время обучения. Также авторы проекта создали развивающую настольную игру «Кияй!» и стикеры, которые связаны с тематикой кино. На «Технопроме» состоялась премьера фильма и первая демонстрация медиапродуктов.

Также на площадке фестиваля прошло итоговое заседание научного совета «Кремния» по акселераторам мультимедиа и научного кино, на котором представители министерства культуры Новосибирской области и научной общественности поделились с авторами рекомендациями по созданию кинофильмов и медиапродуктов. Модератором выступил помощник главного ученого секретаря СО РАН Сергей Ти.

В рамках форума «Технопром» состоялись два круглых стола на темы, связанные с развитием регионального кино. На встрече «Кинопедагогика: кино, медиа и анимация в образовательном и воспитательном процессах» обсудили возможности Новосибирской области как пилотного региона программы развития киноотрасли и кинопедагогики, а также потенциал анимационных студий в развитии системы кинообразования. На втором круглом столе «Кинообразование: подготовка кадров и учебно-производственные центры кино, медиа и анимации», помимо обсуждения, состоялись презентации федеральных киношкол и демонстрация успешных практик кинообразования в Сибири.

Выездное заседание Новосибирского отделения Союза кинематографистов на тему «Научное кино на стыке документального, игрового и анимационного» провел председатель регионального отделения кинооператор, заслуженный деятель искусств России Борис Травкин.

В течение трех дней проходили показы и обсуждение образцовых примеров научного кино. Участники площадки «Кремния» смогли посмотреть фильмы от Фонда поддержки регионального кинематографа, подборку научно-индустриального кино о сибирских регионах и фильмы-победители акселератора фестиваля в 2022 году, а также фильм «Музыка неба» о ежегодном авиационном празднике «Виват, Россия!» от АНО «Центр креативных индустрий».

Событиям на «Технопроме» предшествовала двухмесячная работа участников двух акселераторов «Кремния» над своими научно-популярными проектами. В этом году итогом фестиваля станут мероприятия, которые пройдут с 27 по 29 августа на нескольких площадках Новосибирска: кинозал «Синема», Академпарк, Новосибирский Дом ученых, Музей института археологии и этнографии СО РАН, а также кинотеатр «Победа», где и состоится показ фильмов и медиапродуктов, подготовленных участниками «Кремния».

Любовь Осипова, ведущий специалист ВЦ СО РАН

Делегация Россельхознадзора посетила Египет с инспекционной миссией

В период с 21 по 24 августа 2023 г. делегация российских экспертов во главе с советником руководителя Службы Василием Лавровским посетила Арабскую Республику Египет (АРЕ) с целью инспекции предприятия по производству кормов для рыб, намеренного осуществлять поставки своей продукции в Россию и ознакомления с системой контроля производства кормов для сельскохозяйственных животных.

В ходе визита члены российской делегации в сопровождении представителя Министерства сельского хозяйства России в Египте Сергея Львова встретились с председателем Генеральной организации ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и реструктуризации земель Ихабом Сабером Юзефом, посетили подведомственные Министерству сельского хозяйства Институт охраны здоровья животных (AHRI), Центральную лабораторию по определению остатков пестицидов и тяжелых металлов в пищевой продукции, Региональный центр по пищевой продукции и кормам.

В сопровождении представителей Организации ветеринарной службы Египта специалисты Россельхознадзора изучили особенности производственного процесса кормов для рыб на предприятии, включая обеспечение прослеживаемости от готовой продукции до составляющих компонентов, выполнение законодательства России и ЕАЭС, оценили эффективность работы производственной лаборатории на предприятии.

В ходе заключительной встречи российская сторона отметила профессиональный и доверительный характер взаимодействия со службами государственного контроля и уполномоченным персоналом предприятия. Предварительный отчет по результатам работы будет направлен египетской стороне в соответствии с установленным законодательством ЕАЭС сроком.

Также состоялся обмен мнениями о состоянии текущего сотрудничества надзорных служб в части содействия взаимовыгодной торговле животноводческой продукцией, отмечены усилия египетской стороны по продлению сроков лицензирования российских мясоперерабатывающих предприятий для поставок продукции в АРЕ, согласованы подходы к формату ветеринарных сертификатов на российское кишечное сырье жвачных животных и свиней, обсужден порядок экспорта кормов для непродуктивных животных из России в Египет.

Стороны подчеркнули, что существует значительный потенциал для углубления научно-технического сотрудничества и повышения квалификации кадров компетентных органов. С целью ознакомления с организацией работы Россельхознадзора по профилактике болезней животных и обеспечению безопасности животноводческой продукции, включая работу информационных систем, лабораторий, экспертов подведомственных организаций и служб ветеринарного контроля в регионах и на предприятиях, Россельхознадзор в ближайшее время направит программу ответного визита и приглашение египетской стороне.

В Россельхознадзоре подвели предварительные итоги инспекции российских предприятий Госкомитетом ветеринарии и развития животноводства Узбекистана

Предварительные итоги инспекции российских предприятий представителями Государственного Комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан подвели 25 августа в Россельхознадзоре. Узбекистанские специалисты оценили деятельность российского компетентного органа по обеспечению ветеринарного контроля и надзора, гарантирующего экспорт безопасной продукции.

Инспектирование российских предприятий по производству продукции животного происхождения, заинтересованных в отгрузке указанных товаров в Узбекистан, а также посещение сырьевых баз, пункта пропуска через государственную границу РФ и научно-исследовательских институтов Россельхознадзора проводилось во второй половине августа 2023 года. Иностранная делегация побывала в Московской, Саратовской, Владимирской, Тамбовской областях, Алтайском крае, республиках Татарстан и Мордовия, а также Санкт-Петербурге.

Основной целью визита специалистов из Узбекистана стало знакомство с системой государственного ветеринарного контроля на предмет соответствия производимой мясной, молочной и рыбной продукции требованиям узбекистанского законодательства.

В ходе встречи представители иностранной делегации сообщили, что Госкомитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана направит в адрес российского ведомства отчет с детальным анализом результатов инспекции.

В завершении переговоров стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество и выразили уверенность в расширении торговых отношений между Россией и Узбекистаном.

Денис Мантуров ознакомился с научными разработками Военного инновационного технополиса «Эра»

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов ознакомились с последними научными разработками инновационного технополиса «Эра» в Анапе.

На площадке Военного инновационного технополиса «Эра» состоялась стратегическая сессия под председательством Дениса Мантурова. Мероприятие было посвящено применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и внедрению технологий искусственного интеллекта в современных разработках. Участие в сессии принял заместитель Министра обороны генерал армии Павел Попов, представители федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, предприятий промышленности, научных и образовательных организаций.

На заседании были подведены итоги работы иннограда на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», а также заключено трёхстороннее соглашение о стратегическом партнёрстве между технополисом «Эра», Федеральным центром прикладного развития искусственного интеллекта и Управлением развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны. Соглашение предусматривает совместную подготовку экспертных заключений, документов по стандартизации, нормативному и техническому регулированию искусственного интеллекта, проведение фундаментальных, прикладных и перспективных исследований в области искусственного интеллекта, в том числе по созданию программно-аппаратных комплексов с ИИ, а также систем поддержки принятия решений на базе ИИ и др. При этом соглашение также позволит экономить время и ресурсы, исключив дублирование упомянутых работ по развитию ИИ.

«Сегодня на повестке – вопросы повышения эффективности использования БПЛА в боевых условиях, в том числе за счёт применения технологий искусственного интеллекта. В ходе СВО беспилотники используются в разведке для обеспечения связи, для поражения живой силы и бронированной техники противника. Накоплен большой практический опыт, который позволяет принимать объективные решения по совершенствованию изделий. И, что не менее важно, внедрять инновации в целях защиты от вражеских БПЛА. Есть набор понятных ориентиров, которым необходимо следовать. Имея в виду повышение уровня автоматизации и интеллектуализации БПЛА, а также устойчивости связи, управления, особенно в условиях радиоэлектронной борьбы. Чтобы двигаться по этим векторам, наша промышленность уже предлагает ряд решений», – отметил вице-премьер – глава Минпромторга.

В продолжение поездки Денис Мантуров и Руслан Цаликов проинспектировали работу Центра машинного обучения, в котором апробируются элементы искусственного интеллекта. Кроме того, в рамках тематической выставочной экспозиции был представлен широкий спектр современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения, а также сопутствующие им оборудование и программное обеспечение.

Марат Хуснуллин выступил на Московском урбанистическом форуме

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин дал публичное интервью генеральному директору информационного агентства России ТАСС Андрею Кондрашову на Московском урбанистическом форуме.

Вице-премьер рассказал, что запуск Московского урбанистического форума с участием мировых архитекторов и урбанистов по поручению мэра Москвы Сергея Собянина больше 10 лет назад являлся непростой задачей. В настоящее время это уже масштабное пространство для обсуждения подходов к развитию глобальных мегаполисов, которое заложило основы благоустройства и развития Москвы и других российских городов.

Говоря о результатах работы стройкомплекса России, Марат Хуснуллин отметил, что жилищное строительство стабильно растёт уже третий год подряд. «Мы в прошлом году сдали 102,7 млн кв. м, в этом году гарантированно сдадим больше 103 млн кв. м. Это мы уже видим. Стабильно прирастаем по 5–8% в год по многоквартирному жилью. У нас произошёл просто взрыв ввода индивидуального жилья», – сказал Заместитель Председателя Правительства.

Он также отметил высокие результаты дорожного строительства: в прошлом году было уложено 176 млн кв. м асфальта, в этом году планируется уложить более 180 млн кв. м.

По словам вице-премьера, в настоящее время развитие транспортной инфраструктуры направлено на расширение существующих дорог и строительство международных транспортных коридоров. Приоритетом являются транзитные маршруты в направлениях к Каспийскому морю и странам Центральной Азии, а также с выходом на Индийский океан.

Кроме того, Россия развивает кольцевую дорогу вокруг Азовского моря. Это даст толчок к изменению всех прилегающих территорий. Протяжённость этой транспортной артерии составляет порядка 1400 км, из которых 800 км являются четырёхполосными автодорогами. В данное кольцо также входят дороги новых регионов, их восстановление включено в программу социально-экономического развития этих субъектов.

Также Марат Хуснуллин отметил работу по социально-экономическому развитию Крыма. На данный момент на полуострове запущено 552 объекта и ещё порядка 500 объектов находится в работе.

В целом реализация инфраструктурных проектов даёт колоссальный эффект для всего социально-экономического развития страны, поскольку улучшается качество жизни граждан. По итогам 2020–2022 годов объём строительных работ в России вырос на 15%, а в этом году – уже на 9%.

Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников Международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо»

В Санкт-Петербурге с 24 по 27 августа проходит Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.Экспо», в котором принимают участие более 700 предприятий и 7000 специалистов отрасли. В рамках салона на пленарном заседании «ИЦК “Железнодорожный транспорт и логистика”: результаты, опыт, подходы и перспективы» обсудили результаты работы индустриального центра компетенций, возглавляемого генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым, а также пути дальнейшего развития этого эффективного инструмента импортозамещения.

Приветственное слово участникам направил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

«Ключевая тема салона 2023 года – актуальный для всей страны вызов – обеспечение технологического суверенитета. Именно такую задачу поставил перед нами Президент Владимир Путин. Развитие отечественного ПО, объектов критической информационной инфраструктуры, свои технологические исследования и разработки – всё вместе это гарантирует устойчивость экономики России. Железнодорожный транспорт – ядро российской логистической отрасли, которое призвано стать локомотивом импортозамещения», – отметил вице-премьер.

Он напомнил, что по инициативе Председателя Правительства Михаила Мишустина в прошлом году был запущен масштабный проект по импортозамещению промышленного ПО.

«С уверенностью можно сказать: он уже принёс свои плоды – отраслевые компании-лидеры активно включились в процесс и дали старт 10 перспективным инициативам в рамках ИЦК “Железнодорожное машиностроение” и “Железнодорожный транспорт и логистика”. Это позволит переходить на отечественные технологии в ключевых видах ПО и обеспечивать технологическую независимость страны в ближайшие годы», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

«Механизм ИЦК на деле доказал свою эффективность. Мы стали свидетелями того, что решения, разрабатываемые на замену иностранного программного обеспечения, обеспечивают бесперебойную работу всей отрасли. “РЖД” является лидером по числу проектов, один из них – перевод системы железнодорожного электронного документооборота (ЭТРАН) на импортонезависимый стек. У системы десятки тысяч пользователей. Важно, что проект развивается. Уже совсем скоро начнётся пилот по стыковке ЭТРАН с системой электронных перевозочных документов – ГИС ЭПД», – отметил заместитель Министра транспорта Дмитрий Баканов.

За прошедший год во всех ИЦК, в том числе в транспортном, накоплен большой опыт. На примере «РЖД» видно, что это может дать неожиданный результат и востребованность проектов в разных отраслях. В ходе сессии участники обсудили пути дальнейшего развития данного механизма, а также какие идеи и успехи можно использовать в других – транспортных и нетранспортных ИЦК.

«Наш ИЦК не только чемпион среди транспортных центров компетенций по числу проектов, но и уникален по разнообразию участников. Именно это позволило найти необычные точки соприкосновения и синергетические эффекты. Например, выяснилось, что система моделирования пассажирских потоков в “РЖД” может быть интересна администрациям метрополитенов и муниципальным службам для транспортного планирования. Уверен, что эта тенденция сохранится и дальше. В ближайшее время мы планируем реализацию функциональности на основе искусственного интеллекта и больших данных в наших проектах, в том числе для создания прогностических моделей в системах управления инфраструктурой. Эти решения могут пригодиться не только транспортному сектору, но и широкому кругу компаний из других отраслей», – прокомментировал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

По словам генерального директора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, демодни позволяют ИЦК взаимодействовать в более тесном формате и совместно работать над улучшением продуктов и решений.

«В процессе кросс-отраслевого взаимодействия мы консолидируем наши общие усилия, масштабируем и продвигаем проекты и инициативы. Демодни – это эффективный формат, когда одни ИЦК могут посмотреть на решения другого индустриального центра компетенций, сделать выводы, совместно подумать над определёнными продуктами, выработать единую позицию. С апреля 2023 года на набсовете АНО “ЦЭ” была утверждена необходимость создания Центра технологического лидерства, который включит в себя лучшие решения и позволит не просто достичь технологического суверенитета, но и добиться технологического лидерства. “Техлид” поможет отметить те отрасли, тех игроков, те классы софта, в которых у России уже есть или возможно лидерство. Необходимо начать собирать эти данные на единой информационной платформе, чтобы дальше мы могли заняться консалтингом и способствовать экспорту решений», – сказал Сергей Плуготаренко.

Механизм индустриальных центров компетенций (ИЦК), созданный больше года назад по поручению Михаила Мишустина, доказал свою эффективность по переходу на использование отечественного программного обеспечения для бесперебойной работы отрасли. В комитете «Транспорт» четыре ИЦК: «Железнодорожный транспорт и логистика», «Авиационный транспорт», «Аэропорты» и «Морской и речной транспорт». Их возглавили представители крупнейших транспортных компаний: ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», АО «Международный аэропорт Шереметьево», ФГУП «Росморпорт».

Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

В повестке – текущая ситуация на рынке труда, а также потребность отдельных предприятий в кадрах.

«Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 489 тысяч человек. При этом база вакансий портала «Работа России» составляет порядка 1,85 млн предложений для соискателей», – сказала Татьяна Голикова.

В регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. Так, по программе субсидирования найма уже трудоустроены 36 тысяч человек. По нацпроекту «Демография» 62 тысячи граждан завершили обучение по востребованным на локальных рынках труда профессиям.

В 39 субъектах заключены договоры на обучение работников 122 предприятий ОПК. Более 3,6 тысячи человек направлены на переподготовку, из них завершили обучение 1,52 тысячи работников.