Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Якутское кино поддержат на федеральном уровне

Мария Сергеева (Якутск)

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Республики Саха проработать возможность создания в Якутске кинопавильона полного цикла, первого на всем Дальнем Востоке.

Закон в помощь

То есть у "Сахавуда", как окрестили якутский киносектор журналисты, появится своя площадка. Да еще какая!

Комплекс планируют построить в Якутске к 2026 году. Он объединит съемочные павильоны, студийный корпус, актерский дом, деревню декораций и даже залы для виртуальных съемок. Не забудут и про студии постпродакшна, где кинокомпании смогут открыть офисы.

Власти Якутии всегда старались помогать региональному кинематографу. Например, за последние три года по итогам питчинга министерства культуры и духовного развития региона было поддержано 29 проектов на сумму 95 миллионов рублей.

Когда-то давно работал даже соответствующий республиканский закон, правда, в 2005 году он был упразднен как потерявший актуальность и начавший противоречить федеральному законодательству. В 2022-м якутский парламент принял новый нормативный акт, с учетом всех изменений в правовом поле.

Согласно новому закону стопроцентное финансирование производства и проката могут получить художественные игровые, документальные неигровые и анимационные фильмы, которые являются дебютными для режиссера. При этом последний должен быть выпускником государственного вуза в области кинематографии и окончить его не более пяти лет назад.

История успеха

Эффект от помощи был всегда. Поддержка помогла, например, республиканской компании "Сахафильм" создать за 30 лет 150 фильмов. Да и признание Якутии на недавнем XI российском фестивале короткометражного и дебютного кино "Короче" в Калининграде лучшим регионом в стране по продвижению киноиндустрии вполне справедливо.

Это удивительно, но в малонаселенной Якутии снимается почти половина регионального кино России. Председатель Дальневосточной кинокомиссии, художественный руководитель киностудии "Сахафильм" Алексей Романов отметил, что кинопотенциал ДФО на 60 процентов сосредоточен именно в Республике Саха.

- Наверное, ни у одной региональной киностудии нет такого успеха. Мы участвовали в фестивалях почти в 20 странах мира, имеем более 50 призов, из них 18 - Гран-при. Это показатель успешной работы кинокомпании, - рассказал Романов.

Успехи есть не только у "Сахафильма", но и у представителей авторского кино. Приза "Кинотавра" удостоен фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова, Московского международного кинофестиваля - "Царь-птица" Эдуарда Новикова, фестиваля "Окно в Европу" - "Его дочь" Татьяны Эверстовой и "Черный снег" Степана Бурнашева. На фестивале "Зимний" в декабре 2022 года Гран-при взяла драма Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана", а триллер "Айта" Степана Бурнашева был отмечен за режиссуру и лучшую мужскую роль.

О бюджетах и сборах

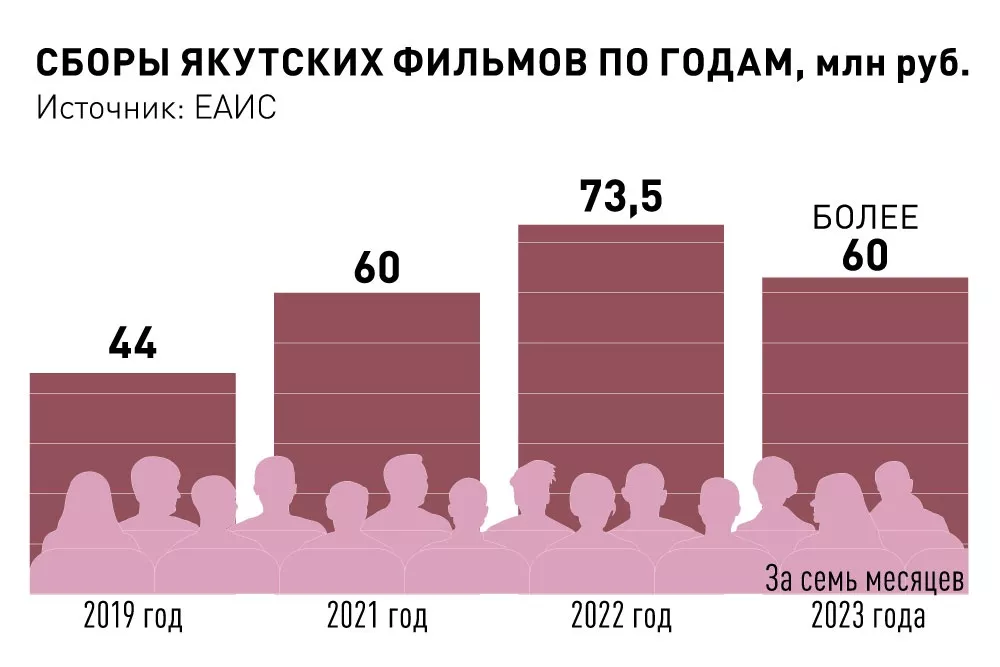

Кассовые сборы якутских фильмов за последние пять лет превысили 274 миллиона рублей. Всего в этот период вышло 45 кинокартин. Учитывая, что многие ленты якутских режиссеров снимаются за очень скромные один-пять миллионов рублей, они, как минимум, окупаются.

В прошлом году 28 якутских фильмов собрали в прокате 73,5 миллиона рублей. Это был, казалось, настоящий прорыв. Но текущий год явно "переиграет" 2022-й.

С начала 2023-го сборы республиканского кино уже превысили 60 миллионов рублей и в лидеры среди якутских фильмов выбился триллер Степана Бурнашева "Айта". Лента окупилась за четыре первых дня проката. Снятый за четыре миллиона рублей фильм собрал около 20 миллионов.

Сам Степан Бурнашев считает, что якутское кино рано относить к индустрии.

- У нас кинематограф, на мой взгляд, является искусством, - говорит он. - Поэтому то, что пытаются разделить якутское кино на фестивальное, авторское, коммерческое - неверно. Коммерческий проект должен иметь хорошие средства не только на съемки, но и на постпродакшн. Когда наши фильмы будут собирать сотни миллионов рублей, можно будет называть наш кинематограф "индустрией".

Самый дорогой фильм Бурнашева "Айта", кроме затрат на съемки, потребовал и вложений в маркетинг. На это отдельно было потрачено около полутора миллионов рублей. А наиболее бюджетный фильм режиссер снял на заре своего творчества, уложившись в 20 тысяч рублей, но это была, как говорится, проба пера.

Хотя Степан еще не получал господдержку, он считает, что она просто необходима.

- Если мы рассматриваем наше кино в контексте искусства, стационарно ты очень ограничен. Мы не можем позволить себе масштабные съемки, исторические, поэтому большинство фильмов у нас получается камерными. Естественно, продюсеры это понимают и рисковать, беря займы в десятки миллионов рублей, а потом прогореть, никто из них не хочет, - говорит режиссер.

Бурнашев считает, что господдержка придаст уверенность продюсерам и можно будет снимать более масштабное кино, которое будет иметь успех и в прокате, и на кинофестивалях. Сейчас есть даже возможность получения субсидии минкульта РФ, и это уже значительная поддержка. Есть также фонды, которые тоже могут помочь кинематографистам.

Проектор на любой кинозал

Якутское кино еще не приносит индустриальных барышей, а вот кинопроекторы могут начать делать это уже в скором будущем. Федеральное правительство рассматривает возможность широкого применения в стране технологии якутских разработчиков "Экстра Синема".

Якутский кинопроектор в пять раз дешевле иностранного аналога, он стоит примерно от 600 тысяч рублей. Аппаратуру можно поставлять в кинотеатры не только крупных городов, но и малых населенных пунктов. Оборудование представляет собой полноценную экосистему для залов, включая возможность подключения сервисов по продаже билетов и программы "Пушкинская карта". Уникальность кинопроектора в его сервере, который автоматически отслеживает стоимость авторских прав и отправляет отчисления.

Генеральный директор компании "Экстра Синема" Петр Чиряев заявил, что предприятие готово к работе с регионами страны.

- В России 150 тысяч населенных пунктов. По данным 2019 года, в стране 2150 кинотеатров, из них в Москве - 100, в Санкт-Петербурге - 50, остальные - в других крупных городах. Жители небольших населенных пунктов не имеют возможности смотреть кино. Мы планируем поставить оборудование в пять тысяч залов и охватить 20 миллионов человек. Проект будет работать под российское кино, - сказал Петр Чиряев.

И это уже вполне похоже на индустрию. В любом случае якутские кинематографисты своим энтузиазмом, желанием творить заслужили поддержку на самых различных уровнях.

Дальневосточный рынок меняется с приходом федеральных брендов

Дина Непомнящая (ДФО)

Последние годы ознаменовались для Дальнего Востока приходом крупных федеральных компаний (ретейлеров, застройщиков), которые долгое время не решались осваивать эти отдаленные территории. Жители встретили знакомые по поездкам на запад страны бренды радостно, ведь теперь расширяется возможность выбора. А вот местный бизнес - с долей волнения. О том, чего ожидать и как действовать региональным компаниям, рассказал "РГ" предприниматель, бизнес-консультант, автор книг по менеджменту Андрей Заусаев.

Андрей Вадимович, как вы считаете, могут ли дальневосточные фирмы составить серьезную конкуренцию федеральным или приход последних - это гибель для мелких торговых точек?

Андрей Заусаев: Дальневосточному бизнесу жить! Я уверен в этом и готов аргументировать. Малые предприниматели действительно боятся появления федеральных игроков. Я считаю, напрасно. С одной стороны, такая экспансия означает эволюцию отрасли, с другой, - конечно же, приводит к росту конкуренции.

Вместе с федералами на региональный рынок заходят новые стандарты. Повышается планка. И от этого выигрывает в первую очередь покупатель.

Давайте рассмотрим конкретные примеры. К нам пришли застройщики "Талан" и ПИК. Что они предлагают? Новые планировки, интересные решения различных малых артархитектурных форм, дворовых и парковочных территорий и так далее. Заметьте, я не говорю, что их дома лучше. Я говорю лишь о том, что появляются новые требования рынка. Например, в западных регионах страны сдача квартир с отделкой - уже норма. Изначально это было характерно для экономсегмента, но сегодня уже достаточно популярно для среднего и даже премиального. Вся стоимость квартиры с отделкой, включая затраты на ремонт, подпадает под условия ипотечного договора.

Еще один пример. Не так давно у нас открылась "Пятерочка". У этой сети достаточно интересное решение в оформлении магазинов. При том, что речь идет о дискаунтере, дизайн торговых объектов выглядит современно. Это концепт минимализма: акцентное освещение, имитация натурального дерева... Такой свежий, приятный магазин, а не почти складские помещения, где стоят коробки с товарами.

То есть сейчас фирмы, которые давно находятся на рынке, видят пример того, как они могут стать привлекательнее?

Андрей Заусаев: С приходом федералов появляются новые направления, новые ниши. Да, это заставляет региональные компании меняться. И как раз нежелание это делать их убивает. Из минусов: конечно же, федералы отнимают часть рынка. Так было и так будет. Первый такой пример - приход "Леруа Мерлен" на рынок строительных материалов.

Кто-то тогда закрылся?

Андрей Заусаев: Часть местных компаний не выдержала конкуренции. В чем причина? Когда вы соревнуетесь с крупным игроком на его поле, в том, в чем он силен, - это тупик. Такая стратегия не приносит результата. Но у любого крупного игрока есть слабые стороны. Вот их надо эксплуатировать региональному бизнесу. Надо понимать, куда не стоит заходить, а на каких моментах можно сыграть.

Но конкуренция неизбежна?

Андрей Заусаев: Более того, эра конкуренции наступила уже давно. Многие думают, что федеральные игроки пришли к нам только сейчас. Это заблуждение. Мы давно конкурируем с федеральными компаниями на маркетплейсах. Там встречаются производитель, дистрибьютер, оптовик, розничные представители. И необязательно приходить в офлайн-розницу, чтобы эту конкуренцию ощутить.

Вы упомянули, как важно видеть свои сильные стороны. Что ими может быть?

Андрей Заусаев: Разберем на примере пищевой промышленности. На полках продуктовых магазинов представлено довольно много разных брендов. Но стали ли из-за этого меньше покупать местной продукции? Не думаю. Особенно, если речь идет о крафтовых товарах, свежих фермерских или изготовленных с применением аутентичных дальневосточных ингредиентов. В данном сегменте ценник в общем-то сильно выше среднего. Но местное особо ценится, покупатель часто за это готов переплачивать. "Свои" ягоды кажутся полезнее китайских. Дальневосточный мед "понятнее", к нему больше доверия, чем даже к башкирскому. Важно отличаться от других.

Федеральная компания, которая приходит на региональный рынок, - это такая железобетонная плита, падающая на местный ландшафт с его ямками и горками. Когда она накрывает рынок, под ней всегда остаются неровности этого ландшафта. Они будут заполняться как раз местными компаниями. Гибкими, шустрыми, оперативными, в чем-то понимающими рынок лучше, чем федеральный игрок.

Малому бизнесу всегда есть место, мы знаем это на примере наших поездок. Согласитесь, в путешествиях часто стараемся купить что-то местное, попробовать местную еду... Именно региональный бизнес привносит особый колорит. Он душевнее. Эти компании лучше понимают особенности региона и покупателя. Малый бизнес может и должен знать максимум про своего клиента.

Успешные примеры захода одних федеральных сетей наверняка вдохновят и других. Можно ли подготовиться к тому, что конкуренция будет только расти?

Андрей Заусаев: Конечно, работать стоит заранее. Две частые ошибки в работе с федеральными игроками: бояться до паники или игнорировать. Это крайности. Обе тактики проигрышные. "Пятерочка" анонсировала свой приход еще несколько лет назад. "Леруа Мерлен" тоже появился не внезапно. Всегда есть достаточно большой период времени, чтобы подготовиться. Взвесить свои силы, узнать о сильных и слабых сторонах противника. Да, федералы идут в тренде отрасли, используют передовые технологии, это стоит изучать, понимать и что-то, конечно же, применять у себя. Но, повторю, на их поле играть трудно. Поэтому и слабые стороны крупных сетей тоже нужно видеть.

Важно обмениваться опытом с компаниями (в том числе и в других регионах), которые уже давно конкурируют с федералами. Не копировать их работу, а находить лучшие практики и адаптировать под себя.

Очень рекомендую посещать федеральные и международные форумы, выставки. Там собираются все игроки отрасли. Можно участвовать онлайн, но лучше туда выезжать. Такие мероприятия дают не только вдохновение, но и конкретный набор инструментов, которые можно и нужно применять. Поверьте, это часто не так дорого, как кажется. Важно искать, выбирать, ездить и встречаться.

Думайте о том, что усилит вашу уникальность, что применимо для дальневосточного бизнеса. И отнеситесь к федеральному опыту, как к своей точке роста.

Почему фестиваль "Джазовые сезоны" в Горках оказался щедрым на приключения

Александр Алексеев

Каждый год на этом фестивале в Горках Ленинских изобретают что-то новое. Хотя на "Джазовых сезонах" и так всего хватает.

Живописная поляна, вписанная в интерьер исторической усадьбы музея-заповедника (куда каждый год прибывает масса желающих сходить на экскурсию). Множество джазовых звезд - друзей самого Бутмана, которые охотно приезжают в такую комфортную и уютную обстановку. Много артистов других жанров, которые благодаря мэтру тоже переключились на джаз - полюбили эту импровизационную, азартную и щедрую на идеи музыку. И все равно организаторам "Джазовых сезонов" всегда чего-то мало. Так, наверное, и должно быть у творческих людей. Вот и в программе уже девятых "Джазовых сезонов" снова было немало неожиданных, увлекательных и очень притягательных сюрпризов.

Фестивальная площадка еще до начала субботних концертов выглядела, как уютная, манящая поляна из детства. Плюшевые кресла в траве, арт-объекты, которые интересно рассматривать и делать рядом селфи, шатры, в которых продавали вкусности, и гуляющие среди первых зрителей персонажи любимых мультфильмов. Наибольшей популярностью пользовались волк и заяц из "Ну, погоди!". Даже кто-то из музыкантов, завершив свой саундчек, спускался со сцены и бежал с ними фотографироваться. А от детей и вовсе отбоя не было. В одном из павильонов бесплатно учили играть даже на укулеле (такой маленькой версии гитары) и на гигантской балалайке - ныне вновь популярном инструменте. Джаз с элементами народной музыки и балалаечными переливами - уже новый тренд сезона.

Мастер-классов вообще было вдоволь. Учили играть и на губной гармошке. Но многие все же хотели научиться петь. Лучшим ученикам потом вручали призы. В воскресенье учили играть уже даже на фортепиано, а потом на загадочном для большинства зрителей глюкофоне. Под занавес состоялась и музыкальная лекция для детей и взрослых "Магия музыки: как создать песню" от Китти Орловой и ее джаз-бенда. А мы-то думали - где же рождаются новые звезды?

Мимо прохаживался и сам создатель "Джазовых сезонов" Игорь Бутман, благосклонно посматривал на происходящее, курировал, как строгий, но справедливый босс. Дети его, кстати, тоже хорошо знают: есть в его дискографии альбом "Веселые истории" - музыка из мультфильмов и детского кино. Очень задорный и веселый. Диск выходил в 2007 году в России, потом в США, а далее - во всем мире. И переиздавался. Так что многие росли и на таком его зажигательном и дружелюбном творчестве. Может и поэтому на фестивале было немало молодежи, некоторые уже со своими детьми.

На "Джазовых сезонах" развернулись и художники, продюсеры "Союзмультфильма": в их шатре и рядом прошли мастер-классы по рисованию героев из мультиков, изготовлению туаматропов - игрушек, основанных на оптической иллюзии: при быстром вращении кружки с двумя рисунками, нанесенными с разных сторон, воспринимаются как один. С помощью таких приемов тоже делают мультики.

И дети, и взрослые резвились и учились новому. А завершилось все мастер-классом по танцам. Кто-то из музыкантов говорил со сцены, что если начнется дождь, то он выйдет к зрителям и будет стоять под ливнем. Потому что джаз согревает и добавляет позитива.

Рокер Евгений Маргулис исполнил под контрабас и оркестр свой блюз в приджазованных версиях. Питерская рок-н-ролльная группа Billy"s Band исполнила свою джазовую программу, как и эстрадный певец Дмитрий Маликов, представивший свою "Пианоманию". Новые эмоции, премьеры…

На двух сценах "Джазовых сезонов" выступили Лариса Долина, Трио Олега Аккуратова, Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром и певицей Варварой Убель, другие успешные или перспективные артисты. Кто-то слушал в летних креслах, выставленных перед сценой, кто-то - сидя на траве. Но в воскресенье пошел ливень - дождь продолжался несколько часов. Организаторы раздавали плащи, но на всех их не хватало. Люди теснились, и под одним зонтом нередко оказывались сразу четверо, прежде не знакомых друг с другом. И это было еще одно подтверждение того факта, что хороший джаз - объединяет. Как сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, "Джазовые сезоны" посетили более 14 тысяч человек.

Какие станции метро и МЦК перекроют в выходные

Ирина Огилько

На трое суток, с 26 по 28 августа, ограничат движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро, западном участке МЦК и Казанском направлении Московской железной дороги.

В подземке в эти дни не будет движения поездов между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". Для удобства пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами (КМ). Как уточнили в дептрансе, введение временных ограничений в движении связано с подготовкой к открытию нового участка Люблинско-Дмитровской линии от "Селигерской" до станции "Физтех", включая остановки "Яхромская" и "Лианозово".

Еще два перекрытия связаны со строительством инфраструктуры четвертого Московского центрального диаметра. Правда, здесь длительность перекрытий не превысит одних суток - 26 августа. В этот день на МЦК не будет движения поездов на участке от Крымской до Хорошево. Станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут закрыты для пассажиров. По часовой стрелке поезда будут следовать только до станции Крымская, а против часовой стрелки - до станции Хорошево.

На участке будущего МЦД-4 не будет движения поездов от Курского вокзала до станции Железнодорожная. Для составов начально-конечной станцией станет Нижегородская. Интервалы движения поездов увеличатся до получаса.

Организаторам экскурсии по коллектору предъявлено обвинение

Владислав Куликов

Генеральный директор компании "Спутник" Александр Ким и организатор смертельной подземной экскурсии в Москве Никита Дубас задержаны.

Им предъявлено обвинение. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. Как уточнили в надзорном ведомстве, мужчины обвиняются по статье 238 УК РФ, наказывающей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обвиняемым инкриминируются действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в столичной прокуратуре. Ранее в Следственном комитете уточнили, что санкции уголовной статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

35-летний Александр Ким был задержан в Санкт-Петербурге. Кроме того, в ходе расследования был задержан 31-летний Никита Дубас, которого правоохранители называют одним из организаторов экскурсии. "В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который находится в розыске. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию", - рассказывают в СК.

"Диггерство не имеет никакого отношения к законной экскурсионной деятельности, организация подобных экскурсий сама по себе является административным и уголовным правонарушением", - подчеркнула член Ассоциации юристов России Марина Сафонова.

Член АЮР Мария Спиридонова уточнила, что в юридической науке нет точного определения понятия "диггер". "Но, используя общепринятые понятия, можно сказать, что это лицо, осуществляющее деятельность по проникновению и изучению различных объектов, не имея на то разрешительных документов", - сказала она.

Учителям и медикам Самары дадут льготную ипотеку

Юлия Василькина

В Самарской области ставку по жилищным кредитам для педагогов и медиков снизили на три процента.

Регион принимает участие в системе единой ипотеки, которая объединяет федеральные программы. Кроме того, средства в общий ипотечный котел вкладывают и областные власти. Оператор - ДОМ.РФ. Благодаря новой мере поддержки педагоги и медицинские работники теперь имеют право на льготные жилищные займы на сумму до шести миллионов рублей для покупки жилья в новостройке. Один из банков в Самарской области уже начал принимать заявки от желающих оформить ипотеку.

- Для правительства региона это очень важно, так как помогает привлечь в сферу образования и здравоохранения новые кадры, укрепить потенциал учреждений, - отмечает первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Замдиректора подразделения ДОМ.РФ "Государственные программы в жилищной сфере" Сергей Овсянкин пояснил, что регионы активно присоединяются к механизму единой ипотеки, позволяющему повысить доступность жилищных кредитов. Так, в Самарской области ранее на три процента была снижена ставка по федеральной "ИТ-ипотеке".

Самокаты будут эвакуировать за неправильную парковку

Сергей Буланов,Валерия Лобко

Москва стала первым регионом России, где вводится эвакуация неправильно припаркованных электрических самокатов и велосипедов. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, забирать на спецстоянки будут и арендные, и личные средства индивидуальной мобильности (СИМ).

В этом году в Москве существенно увеличилось количество прокатных электросамокатов и велосипедов - их уже более 64 тысяч. По данным кикшеринговых сервисов, количество поездок по сравнению с прошлым сезоном выросло уже на 85 процентов. Помимо позитива от быстрых и экологичных поездок возникло как минимум две проблемы: безопасность и безответственность пользователей.

Если в прошлых сезонах прокатные велосипеды и самокаты оставляли строго на станциях и специально обозначенных парковочных зонах, то теперь зачастую стали бросать просто на дороге. Нередко одинокие СИМ можно увидеть посреди тротуара, у выхода из подъезда или даже на парковочных местах для автомобилистов. Это происходит не от дефицита мест. В каждом приложении кикшеринга есть обозначенные зоны для парковки, у велопроката есть станции и еще плюс более 550 специальных парковочных стоек, где можно оставлять личный и арендный транспорт. Поскольку все условия созданы, но ими пренебрегают, дептранс решил "взяться за кнут".

Отныне все брошенные не по правилам электросамокаты и велосипеды будут забирать на спецстоянки. Фиксировать нарушение поручили ЦОДД, а доставлять и хранить транспорт поручено "Московскому паркингу". Если СИМ эвакуируют, то забрать его со спецстоянки сможет только хозяин, подчеркнул глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. Соответственно, у него должны быть документы. Александр Шумский рекомендует теперь сохранять чеки на самокаты, а еще лучше - парковаться по правилам.

Какие эвакуаторы будут приезжать, сможет ли хозяин забрать СИМ до начала его движения, как это происходит с автомобилем? Наконец, кто будет оплачивать транспортировку до спецстоянки и само хранение? Ни в ЦОДД, ни в "Московском паркинге" на эти вопросы пока ответить не могут.

Арендные самокаты должны парковаться на специально отведенных точках, рассказали "РГ" представители кикшеринга. В Москве они выглядят как конструкции с наименованием компании. Операторы их устанавливают совместно с городскими властями, в администрации муниципалитетов также передают данные по количеству парковок арендных самокатов. "Сервис настроен так, что самокат можно оставить только в точке парковки. Из-за технических сложностей с координатами сейчас некоторые самокаты могут быть оставлены вне парковки. Наша команда следит за порядком и перемещает такие СИМ", - рассказал представитель компании.

Дмитрий Ларионов, председатель Свердловского отделения комитета по защите прав автомобилистов, Екатеринбург:

- Для Екатеринбурга проблема брошенных на улицах электросамокатов не актуальна. Ее способны решить сами кикшеринговые компании. В городе таких сейчас две. И одна, кстати, уже включила в условия аренды СИМ обязательное возвращение на парковку. Что касается отправки на штрафстоянки личных СИМ, то здесь ситуация неоднозначна. Прежде чем увозить личную технику и штрафовать ее владельца, необходимы четкие юридические обоснования. В частности, изменения в ПДД, КоАП - а такие решения принимаются на федеральном уровне.

Марина Репещук, руководитель общественного движения "Транспортная инициатива", Краснодар:

- К сожалению, в Краснодаре электросамокаты и велосипеды паркуют где попало, проявляя полное неуважение к пешеходам. Так что нашему городу тоже необходима подобная спецстоянка. А учитывая, что эвакуация будет происходить за счет бюджетных средств, штрафы также нужны. Кикшеринговые компании должны осознавать ответственность.

Денис Балакирев, представитель кикшерингового сервиса Whoosh, Санкт-Петербург:

- В Петербурге функцию контроля за правильной парковкой электросамокатов взяли на себя сами кикшеринговые сервисы. Всю технику, оставленную вне зон парковок, забирают сотрудники сервисной команды и перемещают на разрешенное место стоянки. При этом если оставить самокат в непредназначенном месте или поставить на парковке неаккуратно, то сервис направит предупреждение. Если же пользователь продолжает оставлять самокат так, что он мешает другим горожанам, выписывается штраф от 500 рублей. Если нарушения продолжаются, мы блокируем аккаунт.

Подготовили: Светлана Добрынина, Анна Юркова, Мария Голубкова

В России выросло количество нотариальных сделок с жильем

В Федеральной нотариальной палате сообщили о росте количества нотариально оформленных сделок с недвижимостью. Это значит, что все больше граждан выбирают безопасность и правовые гарантии.

Ключевой совет от специалистов: включать в договор особые заверения, например, о том, что продавец не делал перепланировок. Так что если возникнут проблемы, то претензии можно будет переадресовать бывшему хозяину.

"Россияне все больше задумываются о безопасности "квадратных метров", которые они приобретают, - рассказывают в ФНП. - В первом полугодии 2023 года граждане удостоверили у нотариусов почти 282 тысячи сделок с жилыми помещениями (квартиры, комнаты, дома). Это на 9 процентов больше, чем по итогам такого же периода прошлого года".

Активнее всего печать и гарантии нотариуса при купле-продаже жилья были востребованы в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Свердловской и Челябинской областях. А также в Татарстане, Самарской и Ростовской областях, Башкортостане и Краснодарском крае.

Также чаще люди стали приходить в нотариальные конторы и за удостоверением сделок по отчуждению земельных участков со строениями. Это когда земля продается с находящимися на ней домами, банями, гаражами и т. п. Количество таких сделок с участием нотариусов за первые шесть месяцев 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6 процентов и практически достигло 88 тысяч.

"По действующим правилам обязательная нотариальная форма предусмотрена в наиболее уязвимых сегментах рынка: сделки с долями, а также с участием несовершеннолетних или недееспособных граждан, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В остальных случаях нотариальное оформление является добровольным. Однако, учитывая высокие юридические риски при покупке жилья, сторонам сделок стоит обращаться к нотариусам для оформления. В таком случае участники сделки получают повышенные правовые гарантии".

Он отметил, что в силу закона нотариус несет полную имущественную ответственность за результат работы и в случае допущенной ошибки компенсирует пострадавшей стороне ущерб.

Важно, что нотариус также помогает составить юридически корректный договор и может подсказать, какие дополнительные пункты в него стоит включить, поясняют эксперты. Например, это могут быть различного рода заверения.

"Допустим, когда продавец квартиры заверяет вторую сторону, что не делал перепланировок, у него нет долгов по налогам и коммунальным платежам и так далее, - рассказывают в нотариате. - Если позже выяснится, что продавец что-то скрыл, ему придется возмещать возникшие в связи с этим убытки или уплачивать неустойку. Более того, недостоверные заверения могут стать причиной для разворота сделки, то есть покупатель сможет и вовсе от нее отказаться".

Владислав Куликов

Друг, которого будет не хватать. Каким был творческий и жизненный путь Тото Кутуньо

Нива Миракян (Рим)

На 81-м году ушел из жизни знаменитый итальянский композитор и певец, автор бессмертных хитов "L'italiano" ("Настоящий итальянец) и "Soli" ("Одни") Тото Кутуньо. Благодаря своей проникновенной музыке, маэстро с грустными глазами сумел покорить сердца многомиллионной аудитории, став настоящим амбассадором итальянской поп-музыки за рубежом.

Как рассказал журналистам менеджер Кутуньо Данило Манкузо, Тото скончался "после продолжительной болезни" в миланской больнице Сан-Раффаэле, где двумя месяцами раньше умер патриарх итальянской политики Сильвио Берлускони. В 2007 году Кутуньо диагностировали рак предстательной железы, но тогда певец смог одержать победу над коварным недугом. Одним из первых о болезни узнал близкий друг Тото, знаменитый певец Аль Бано, который помог ему найти правильно врача, продлившего жизнь артиста на целых 16 лет. Он прошел курс химиотерапии, а также перенес операцию по удалению почки. Болезнь отступила, но недавно случился рецидив.

Со своими поклонниками Маэстро "попрощался" в день своего 80-летия, 7 июля, опубликовав видео послание, и поблагодарив аудиторию за преданность и безграничную любовь. "Я не думал, что вас так много", - скромно признался тогда юбиляр.

Творческий путь музыканта можно без преувеличения назвать "итальянской мечтой". Тото (настоящее имя Сальваторе) Кутуньо родился в 1943 году в тосканском городке Фоздиново. Благодаря генам отца, который виртуозно играл на трубе, мальчик самостоятельно освоил не только этот инструмент, но и ударные и аккордеон. Тото начал принимать участие в музыкальных конкурсах с 13 лет, а вскоре уже сам взялся создавать собственные группы. В 1965 году он организовал группу Toto e Tati, в которой выступал ударником и так преуспел в этом, что получил контракт с крупной звукозаписывающей компанией Carosello Records. Его восход на музыкальный Олимп состоялся в 83-м году с музыкального конкурса Сан-Ремо, в котором Кутуньо принял участие аж 15 раз с такими легендарными композициями, как "Serenata" и "L"italiano". Последняя композиция стала не только визиткой карточкой самого артиста, но и неофициальном гимном Италии. В 1990 году Тото стал первым итальянским исполнителем, выигравшим международный конкурс "Евровидение" в Загребе (Хорватия) с песней Insieme 1992.

Кутуньо был одним из самых успешных итальянских исполнителей и композиторов. На его счету более 100 млн копий проданных дисков по всему миру. Им было выпущено 16 альбомов, 10 сборников и 28 синглов. Последний диск - L'italiano - la nuova versione - вышел в 2013 году. За свою блестящую карьеру Тото написал более 300 песен, которыми он щедро делился с коллегами. Джо Дассену он подарил "Et si tu n existais pas", "Salut", для Мирей Матье Кутуньо написал "Ciao, bambino, sorry", для Адриано Челентано - "Amore no" и "Soli". Челентано, кстати, была также предложена знаменитая "Lasciate mi cantare" и "L"italiano", но он почему-то отказался. Поэтому автору пришлось петь ее самому, о чем он ни разу в своей жизни естественно не пожалел. Сегодня, когда Кутуньо не стало, легенды итальянской музыки выстроились в ряд, чтобы в последний раз выразить свое восхищение его талантом и признаться Кутуньо в любви.

"Ты был и будешь великим и незабываемым", - поделился в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) Адриано Челентано, признавшись, что хит всех времен и народов "L'italiano" Кутуньо когда-то посвятил именно ему.

"Тото, дорогой и любимый друг. Партнер по многочисленным и незабываемым творческим и жизненным эпизодам. Я желаю тебя счастливого пути. Мне тебя будет не хватать", - написал Пупо (настоящее имя Энцо Гинацци)

"Прощай Тото, друг всей нашей жизни. Ты жил ради музыки, ради публики. А для нас ты будешь жить всегда", - так отреагировали на уход артиста Ricchi e Poveri.

Ложку дегтя добавил Аль Бано, напомнив о том, что на самом деле Кутуньо по-настоящему любили и ценили за пределами его родной Италии. "По неведомым причинам в Италии к Тото относились со снобизмом, хотя он писал для самого Челентано".

Об удивительной популярности Кутуньо за рубежом сегодня пишут все итальянские издания, отдельно отмечая его феноменальный успех в России. На пике своей карьеры, в 80-х годах, Тото Кутуньо первым из итальянских исполнителей сумел подобрать ключик к многомиллионной аудитории нынешнего просоветского пространства. За пластинками Маэстро стояли очереди, а концерты всегда сопровождались аншлагами. Певец не раз приезжал на гастроли в Советский Союз, а потом и в Россию. В 2011 году он впервые дал сольный концерт в Кремле. Именно Кутуньо вывел в 2013 году на сцену и театра "Аристон", где проходит знаменитый фестиваль в Сан-Ремо, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова. Об этом эпизоде вспомнил в соцсетях известный музыкальный критик Марино Бартолетти., предположив, что, если Тото смог бы сегодня пригласить российский Ансамбль в Сан-Ремо, "это бы стало невероятным миротворческим жестом".

Прощание с мэтром состоится 24 августа в 11 часов по местному времени в миланской Церкви Святых Нерея и Ахиллея.

Москвичи оценили работу своих поликлиник

Любовь Проценко

В столице опубликован рейтинг городских поликлиник. Оценивали работу своих врачей 100 тысяч москвичей, которые в этом году хоть раз побывали на приеме в учреждении, где они получают медицинскую помощь. Первое место занял филиал N1 городской поликлиники N 220. Что интересно: в декабре прошлого года, когда такой рейтинг был опубликован впервые, лидером стало головное учреждение этой же поликлиники на улице Заморенова, 27.

Главный врач 220-й поликлиники Андрей Федорук рассказал корреспонденту "РГ": "Мы очень рады, что пациенты так высоко оценили труд наших коллег. Уверен, большую роль в этом сыграло то, что филиал N 1 уже год, как работает по новому московскому стандарту в своем обновленном здании на Шмитовском проезде, 25. Вскоре откроется после капремонта наш филиал N3, а головное здание, напротив, в ближайшее время закроется на реконструкцию, с которой так же выйдет обновленным. И мы, конечно же, сделаем все для того, чтобы нашим пациентам стало у нас еще удобнее и лечиться, и просто следить за своим здоровьем".

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, говоря о важности для городских властей мнения горожан о модернизации самого близкого к ним звена здравоохранения, рассказала: "Мы формируем новый каркас амбулаторно-поликлинического звена и реализуем масштабную программу по модернизации всех поликлиник, которые нуждаются в ремонте. Придерживаемся высоких требований при организации медицинской помощи и выстраивании взаимоотношений "врач-пациент". Чтобы оценить эффективность этой работы и при необходимости их скорректировать, мы начали составлять публичный рейтинг поликлиник".

Напомню, в 2019 году в столице был принят новый стандарт поликлиник, а вскоре город взялся приводить в соответствие с ним все амбулаторное звено города постройки середины прошлого века. Более 100 поликлиник, вошедших в первый этап программы капремонта поликлиник города, уже принимают пациентов в обновленных зданиях, а в остальных работы завершаются. В них понятная навигация, светлые кабинеты врачей и много открытых пространств, самое современное оборудование для лечения и диагностики и доктора самых востребованных специальностей. Но на этом реконструкция не заканчивается: как в июле сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, он принял решение запустить второй этап модернизации и реконструировать еще 140 поликлиник. В результате, уверен мэр, Москва получит лучшее в мире амбулаторное звено.

Но столичным властям недостаточно просто хороших стен и классного оборудования. "Мы стремимся создать такие условия, в которых пациенты будут чувствовать себя комфортно, станут активнее заботиться о своем здоровье и вовремя посещать специалистов", - говорит Анастасия Ракова. Оценки москвичей, участвующих в составлении рейтинга, надеются власти, помогут улучшить и качество работы поликлиник, и саму атмосферу в них. Не случайно среди вопросов, на которые отвечали москвичи в процессе масштабного опроса, на первом месте была просьба оценить прежде всего профессионализм врачей, свое доверие к ним, доброжелательность всех сотрудников поликлиники, их умение работать в команде, пациентоориентированность. Словом, самые главные принципы, на которых и строится работа столичного амбулаторного звена. Стремиться же медикам есть куда, ведь даже оценивая лидеров по шкале от 1 до 10, москвичи не поставили ни одной десятки, ограничиваясь в основном отметками 8-9. "Хороший стимул двигаться вперед и дальше", - говорит на этот счет Андрей Федорук.

Хотите узнать какое место заняла в рейтинге ваша поликлиника? Смотрите сайт департамента здравоохранения Москвы: mosgorzdrav.ru.

Мощные дожди нарушили транспортное сообщение в Приморье

Ольга Журман (Владивосток)

За минувшие сутки местами в Приморье выпало от половины до двух третей от августовской нормы осадков. Нарушено транспортное сообщение в четырех муниципалитетах. В регионе действует штормовое предупреждение.

Залито водой 35 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе стратегических: соя, картофель, кукуруза и зерновые. Наводнение нанесло ущерб 320 хозяйствам края.

В еще не пришедшем в себя после тайфуна "Ханун" Уссурийске затоплен тоннель в сторону микрорайона Слобода. Проехать в объезд можно, но только не на легковых авто. Не выбраться из города в село Хороль и к районному центру Октябрьского района. Вновь размыт мост в районе села Иннокентьевка, который уже пострадал в начале месяца. Глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов предложил жителям "собрать нужные вещи и документы, отключить электричество и покинуть свои дома". Примгидромет предупреждает: на большинстве рек края ожидается прохождение новой волны локальных паводков.

Во Владивостоке ушли под воду традиционные низменные места: на улице Космонавтов, у стадионов "Динамо" и "Строитель". Затоплена вместе с автомобилями парковка в аэропорту.

В соцсетях полно видео с затопленными салонами автобусов, пассажиры которых забрались в кресла с ногами. На улицах Давыдова и Русской образовались бьющие из-под асфальта грязевые гейзеры. Бежит грязная вода и через подпорные стенки - этот архитектурный элемент очень характерен для Владивостока, стены призваны защищать здания, построенные на сопках. Но они не всегда выдерживают стихийных явлений, так, вчера рухнула подпорная стенка на улице Воропаева. Спасают сейчас уже было готовую к учебному году школу N 7, там сняли старую кровлю аккурат перед ливнем.

Синоптики прогнозируют дожди и дальше. В связи с этим ожидается подъем уровня воды в реках до полутора метров, кое-где до двух, подтопление - хотя, кажется, куда же больше - прилегающих территорий ливневым, речным стоком.

Борис Кубай, глава Примгидромета:

- Обильные осадки в разных регионах мира специалисты объясняют фактором Эль-Ниньо - потеплением экваториального тихоокеанского течения. Нынче этот фактор начал "работать" в Тихом океане с весны, в результате чего организовалось непрерывное, продолжительное нагнетание влажного тропического воздуха на территорию Восточного Китая и Приморья. Благодаря этому любой мало-мальски активный атмосферный фронт вызывал хоть и локальные, но довольно интенсивные дожди, которые повышали водность рек, переувлажняли почву и наполняли до краев водохранилища.

Владимир Шилов, главный научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, доктор географических наук:

- Кроме фактора Эль-Ниньо наблюдается глобальный рост приземных температур воздуха. Одно накладывается на другое и дает суммарный эффект в виде обильных осадков. Но существует еще и такое явление, как цикл водности. Фаза повышенной водности, по нашим наблюдениям, должна закончиться к 2025 году. Значит, через пару лет дождей должно стать меньше.

Юрий Трутнев поручил доработать поправки в закон «Об охране озера Байкал»

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам обеспечения бесперебойного железнодорожного сообщения на участке, пострадавшем в результате прорыва дамбы в Республике Бурятия.

«Сама по себе остановка Байкало-Амурской магистрали – это чрезвычайное происшествие. БАМ – одна из двух артерий, которые связывают европейскую часть страны с Дальним Востоком», – сказал Юрий Трутнев, открывая совещание.

19 августа в результате выпавших осадков произошёл резкий подъём уровня воды в реке Холодной, с выходом на пойму слоем до 1 м и последующим размывом тела дамбы у п. Холодное, железнодорожного полотна на 1102-м км Байкало-Амурской магистрали. Общая протяжённость участка повреждённой насыпи железнодорожных путей составила 1800 м, была повреждена 21 опора контактной сети, тело дамбы у п. Холодное подмыто на протяжении 300 м, подтоплен участок региональной автодороги на протяжении 200 м. Введён режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

Сейчас поток воды от реки Холодной перекрыт. Железнодорожное полотно восстановлено полностью. Отремонтировано 280 м дамбы из 300 м (планируется её усиление по высоте до 2 м), 21 опора контактной сети (100%), волоконно-оптический кабель по временной схеме. Восстановлено пассажирское и грузовое сообщение. На месте задействованы 211 человек, 121 единица техники.

Обсуждалась ситуация с ремонтом защитной дамбы, построенной в 1978 году на реке Холодной в п. Холодное. Общая протяжённость трассы берегоукрепительного сооружения составляет 826 м. Тип берегоукрепительного сооружения – земляная дамба с креплением напорного откоса каменной наброской. Дамба находится на территориях, граничащих с жилой застройкой муниципального образования п. Холодное. В 2019 году дамба была частично разрушена, на её капитальный ремонт были выделены средства из федерального бюджета. В связи с невозможностью использования карьеров в центральной экологической зоне Байкальской природной территории финансирование по объекту было возвращено.

В настоящее время приняты меры по устранению прорана. Неотложные аварийно-восстановительные работы проведены, что позволило снять угрозу на сегодняшний день. Однако остаётся нерешённым вопрос по дальнейшему ремонту или реконструкции защитной дамбы.

Кроме восстановления дамбы и её усиления необходимо увеличение протяжённости защитного сооружения для безопасного функционирования автомобильной дороги и железнодорожного сообщения.

«Мы обсуждали не только то, что надо сделать сейчас для ликвидации последствий, но и как не допустить случившегося впредь. Поезда по БАМу уже пошли. Вчера во время выезда в зону подтопления мы находились рядом с первым поездом, когда он пошёл. В целом текущая ситуация ликвидирована. Но сейчас надо избежать повторений. Важнейшим является восстановление дамбы. Проект ремонта существует четыре года. Но он не реализован, потому что были долгие обсуждения на тему охраны природы», – отметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил Минприроды, Росводресурсам совместно с Республикой Бурятия и депутатами Государственной Думы доработать проект федерального закона «О внесении изменений в статью 251 Федерального закона “Об охране озера Байкал” и статью 11 Федерального закона “Об экологической экспертизе”» ко второму и третьему чтениям в Государственной Думе и ускорить принятие данных поправок.

«Здесь присутствовали представители Минприроды и Росводресурсов. Они внесли в Государственную Думу поправки в закон “О защите озера Байкал”. Законопроект отвечает на ряд вопросов. Но не на все. Я попросил ещё раз доработать законопроект поправками, чтобы он позволял в случае таких рисков иметь возможность восстанавливать гидротехнические сооружения. Нам надо вместе – и Правительству, и Государственной Думе – принимать законы в таком виде, чтобы они и природу берегли, и обеспечивали безопасность жизни людей. Никто не покушается на Байкал. Байкал – наша национальная и мировая сокровищница. Но в то же время вокруг озера жили и живут люди, рядом проходит магистральная инфраструктура. Текущая чрезвычайная ситуация – не единичный случай. Уровень воды в реке поднимается каждый год, происходят затопления территорий. Также люди не могут годами отремонтировать дорогу, ездят по ухабам – ремонт сделать нельзя. Это запрещает закон. Тогда надо поменять закон, чтобы люди жили в нормальных условиях», – подытожил вице-премьер.

Марат Хуснуллин провёл заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл заседание президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию, на котором рассматривалась реализация национальных проектов и федеральных программ в субъектах.

Открывая заседание, вице-премьер напомнил о совещании по вопросам развития строительной отрасли, которое провёл Президент Владимир Путин. «На совещании у Президента доложил о набранных темпах строительной отрасли за семь месяцев этого года, что является результатом большой командной работы. Перед стройкомплексом России стоит непростая задача по удержанию рекордных темпов жилищного и дорожного строительства. Для этого региональным и федеральным органам необходимо в сжатые сроки принимать нестандартные решения и сконцентрироваться на достижении поставленных Президентом задач. За семь месяцев мы выросли на 9,4% по вводу многоквартирных домов, на сегодня введено 24,7 млн кв. м», – сообщил Марат Хуснуллин.

Участники штаба обсудили реализацию федеральных проектов «Жильё», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранения озера Байкал», «Туризм». Кроме того, рассмотрели вопрос расселения аварийного жилищного фонда, ход реализации проектов за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов и с участием средств Фонда национального благосостояния.

Марат Хуснуллин отметил эффективную работу руководителей пяти регионов. На сегодня Пензенская, Самарская, Калужская области, а также республики Бурятия и Татарстан показали наилучшие результаты по кассовому исполнению и реализации федеральных программ.

В ходе заседания вице-премьер также отметил, что регионам необходимо уделить пристальное внимание качеству дорожно-строительных работ, в том числе выполнению гарантийных обязательств на уже завершённых объектах.

Виктория Абрамченко поручила проработать создание отдельного федерального проекта для обращения с ТКО на труднодоступных территориях

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко по итогам совещания о реализации реформы обращения с отходами поручила Минприроды совместно с заинтересованными ведомствами и субъектами Российской Федерации проработать вопрос создания самостоятельного федерального проекта или структурного элемента проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология» для создания системы обращения с отходами на труднодоступных территориях. Он должен предусматривать, в том числе, обеспечение таких территорий инсинераторными установками.

Проблема обращения с отходами на таких территориях вызвана сложной транспортной доступностью. Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Росприроднадзору, ППК «Российский экологический оператор» совместно с субъектами Российской Федерации проработать вопрос организации системы сбора ТКО на труднодоступных территориях — с момента образования ТКО до момента передачи региональному оператору.

Для создания эффективной системы обращения с отходами на таких территориях также предстоит до 15 октября проработать вопрос о критериях отнесения территорий к труднодоступным. Минприроды также предстоит разработать требования к оборудованию площадок временного накопления ТКО, в том числе расположенных на таких территориях.

В свою очередь ППК РЭО поручено рассчитать стоимость строительства необходимой инфраструктуры на таких территориях для надлежащего обращения с ТКО с учетом различных способов их утилизации.

Юрий Трутнев: Нужно в минимально короткие сроки ликвидировать последствия подтоплений в Бурятии

В рамках рабочей поездки в Республику Бурятия Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев посетил зоны подтопления в Северо-Байкальском районе и дал распоряжения для ликвидации последствий подтоплений.

«В зоне подтопления создана комиссия под руководством главы района. Собрана техника со всех, у кого она есть, кто рядом оказался. То, что идут поезда, – это результат их работы. Хочу сказать спасибо тем людям, которые занялись восстановлением железной дороги», – сказал Юрий Трутнев.

В результате подъёма уровня воды в реке Холодной 19 августа в Северо-Байкальском районе произошёл подмыв участка железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали на 1103-м км участка Северобайкальск – Новый Уоян. Произошла задержка двух пассажирских, 19 грузовых и одного пригородного поезда. Протяжённость повреждённого железнодорожного полотна составила 1,4 тыс. м, повреждены 10 опор контактной сети. Был введён режим ЧС регионального уровня.

Работы проводятся в круглосуточном режиме. Организована перевозка пассажиров железнодорожных поездов на аварийном участке автотранспортом. 21 августа перевезено 282 пассажира. На 22 августа прошла перевозка 685 пассажиров. Авиакомпанией «Ангара» совершено два рейса, к месту назначения доставлены 40 человек. В настоящее время задержки поездов нет. Пассажирские составы направляются по объездным путям через Транссибирскую магистраль.

Развёрнуты два пункта временного размещения, сейчас в них размещён 31 человек, в том числе двое детей.

«По оценкам специалистов, на проведение аварийно-восстановительных работ потребуется 100 тыс. куб. м скального грунта. Республиканской комиссией по ликвидации ЧС решено производить добычу грунта на карьере “Холодинский”, который находится ближе всего к месту ликвидации подтопления», – сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В ближайшее время Юрий Трутнев проведёт совещание о ликвидации последствий подтоплений в Бурятии. В повестку войдёт обсуждение принятия поправок к закону «О защите озера Байкал». Предлагается позволить до 2030 года провести у озера вырубку деревьев для конкретных целей, в том числе для создания противопожарных разрывов, строительства очистных и гидротехнических сооружений и дорог.

По словам Алексея Цыденова, местные жители просят ускорить принятие закона. «В поправках решается целый комплекс вопросов: и строительство гидротехнических сооружений и селезащитных сооружений, это строительство очистных сооружений, это создание противопожарных разрывов, это приведение в соответствие земельных отношений, когда у нас лесной фонд де-юре находится прямо поверх существующих населённых пунктов», – рассказал Алексей Цыденов.

«Природоохранная прокуратура следит за исполнением законодательства Российской Федерации, поэтому, если в законодательстве написано, что в центральной экологической зоне те или иные действия осуществлять нельзя, то прокуратура будет следить, чтобы всё было по закону. Поправки в закон позволят проводить вырубку деревьев для защиты людей. Есть ещё один момент: Байкало-Амурская магистраль, которая вместе с Транссибом перевозит сотни миллионов грузов из европейской части нашей страны на Дальний Восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Её расширению уделяется большое внимание. Об этом мы более подробно будем говорить на Восточном экономическом форуме. Сейчас одна часть магистрали на несколько дней встала. Кто при этом выиграл? Природа выиграла? В зоне подтопления деревья снесло. Сейчас их бульдозерами в рамках чрезвычайной ситуации ломают и рвут. Это не выигрыш для сохранности природы, а наоборот. Надо сделать так, чтобы магистраль была безопасной. Это не единственная проблема. У республики таких проблем много. Ещё пять мостов находятся в аварийном состоянии. Законодательство не позволяет их поправить. Есть дороги, которые сейчас нельзя ремонтировать. Все эти вопросы мы обсудим на совещании», – считает Юрий Трутнев.

В тот же день вице-премьер посетил филиал центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», открытый в мае этого года. «В зоне СВО идут боевые действия. И та международная обстановка, которая сегодня есть, говорит о том, что врагов у нашей страны немало и мы должны быть готовы. Мы должны быть сильными, на сильных обычно всё-таки не нападают», – обратился Юрий Трутнев к курсантам.

Летом филиал в Улан-Удэ уже провёл две патриотические смены «Время героев», в которых приняли участие 600 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Сборы проходили на базе образовательно-оздоровительного лагеря «Огонёк». Каждая смена длилась 21 день. С конца июля началась подготовка третьей смены курсантов в количестве 300 человек. Ребят учат управлять беспилотниками, работать с радиостанциями и оказывать первую помощь. Каждый из участников может проявить свои навыки в топографии, огневой, тактической и инженерной подготовке, научиться взаимодействовать в команде и действовать в сложных ситуациях. В начале августа в рамках смены «Время героев» прошёл региональный этап военно-спортивных состязаний «Зарница: время героев!» по новым стандартам и с применением обновлённых подходов и современных технологий.

Филиал центра «Воин» в Бурятии будет специализироваться на снайперском деле. 1 сентября по этой дисциплине начнутся теоретические и практические занятия для курсантов.

Марат Хуснуллин: Качество коммунальных услуг повысилось для 1 миллиона человек благодаря модернизации ЖКХ с участием средств ФНБ

В регионах России продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. На сегодняшний день с использованием льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния строительно-монтажные работы в рамках проектов в сферах водо-, теплоснабжения и водоотведения завершены на 93 объектах. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«От качества услуг ЖКХ напрямую зависит комфорт жизни граждан. На решение этой задачи направлен целый ряд программ, одна из них – модернизация коммунальной инфраструктуры с участием средств ФНБ. Этот механизм, стартовавший в 2022 году, показал свою эффективность и востребованность регионами, уже достигнуты хорошие результаты. Самое главное – благодаря данному инструменту уже сейчас более качественными коммунальными услугами мы обеспечили 1 миллион россиян», – сказал Марат Хуснуллин.

Работы на этих объектах завершены в 13 субъектах: Оренбургской, Кемеровской, Самарской, Пензенской, Воронежской, Владимирской, Новгородской, Свердловской, Ленинградской, Нижегородской областях, Красноярском и Пермском краях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Оператором масштабной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах выступает ППК «Фонд развития территорий».

«Сейчас в 75 субъектах Российской Федерации реализуется 238 проектов, одобренных президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию. В основном в регионах обновляют инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения. Также строят и реконструируют котельные, очистные сооружения, канализационные насосные станции и другие важнейшие объекты коммунальной инфраструктуры», – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В целом по механизму модернизации ЖКХ с участием средств ФНБ предусмотрено построить и реконструировать 551 объект инфраструктуры и 1776 км инженерных сетей. Строительно-монтажные работы на основной части объектов планируется завершить в 2023–2024 годах.

Заседание Евразийского межправительственного совета

Мероприятие проходит под эгидой российского председательства в органах Евразийского экономического союза.

Список глав делегаций, принимающих участие в заседании Евразийского межправительственного совета:

Премьер-министр Республики Армения – Никол Воваевич Пашинян;

Премьер-министр Республики Белоруссия Роман Александрович Головченко;

Премьер-министр Республики Казахстан – Алихан Асханович Смаилов;

Председатель Кабинета министров Киргизской Республики – Руководитель Администрации Президента Киргизской Республики – Акылбек Усенбекович Жапаров;

Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель Евразийского межправительственного совета – Михаил Владимирович Мишустин;

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Михаил Владимирович Мясникович.

Из стенограммы:

Н.Пашинян: Сегодня у нас заседание Евразийского межправительственного совета, и мы должны обсудить перспективы Евразийского экономического союза.

Хотел бы подчеркнуть, что в целом, несмотря на все вызовы, Евразийский экономический союз хорошо развивается, несмотря на сложную международную ситуацию. И товарооборот внутри Евразийского экономического союза растёт стабильными темпами. Это один из немногих позитивных нюансов по поводу наших региональных дел.

Действительно экономика очень важна. И мы сейчас сконцентрированы на выполнении Стратегии-2025 – стратегии развития Евразийского экономического союза. Мы сейчас работаем над проектом, который был представлен Российской Федерацией, – Санкт-Петербургская декларация. Это очень интересный проект, и очень многие постулаты в общем приемлемы. И я думаю, что в общем есть позитивная атмосфера по поводу проекта, но есть ещё и нюансы, которые нужно дополнительно обсуждать.

В чём главный вопрос? В следующем: есть некоторые нюансы дальнейшей экономической интеграции, где позиции стран-членов немного различаются. Но, думаю, есть возможность найти конкретные развязки. Все наши коллеги настроены очень позитивно.

Конечно, есть много нюансов по поводу дальнейшего развития Евразийского экономического союза. Принципиальную важность имеет создание реального общего газового рынка, энергетического рынка. И очень важна ещё координация кредитно-финансовой политики наших правительств. Мы очень тесно работаем по этому поводу тоже.

Наша главная цель – развивать экономики наших стран и поднять уровень благосостояния наших граждан. Я думаю, что в этой сфере страны Евразийского экономического союза имеют действительно очень большой интерес к взаимодействию в рамках союза. Мы видим некоторые сигналы, которые говорят о том, что и другие страны заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Евразийским экономическим союзом.

Передаю слово председательствующему межправительственного совета Михаилу Владимировичу Мишустину и ещё раз приветствую всех в Республике Армения.

Пожалуйста, Михаил Владимирович.

М.Мишустин: Уважаемый Никол Воваевич! Уважаемые коллеги! Уважаемые члены делегаций!

Рад всех вас приветствовать на заседании Евразийского межправсовета. И хочу поблагодарить наших армянских друзей за традиционно блестящую организацию мероприятий. Передаю всем также наилучшие пожелания от Президента России Владимира Владимировича Путина.

В следующем году Евразийский экономический союз отпразднует своё десятилетие. Мы видим, что региональная интеграция становится эффективным инструментом развития. Она позволяет обеспечить равноправное и справедливое участие в мировой экономической системе.

За время существования союза взаимная торговля наших государств выросла практически на 90%. Совокупный валовой внутренний продукт увеличился более чем на 7%. Наращиваются и инвестиции в основной капитал. Неплохие показатели в строительстве. Позитивную динамику также наблюдаем на рынке труда. Число безработных в июне этого года сократилось почти на 11%.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании главам стран «пятёрки» в январе выступил с инициативой вместе обсудить ход реализации Стратегических направлений развития евразийской интеграции, а также начать подготовку новых документов долгосрочного планирования, которые определят векторы взаимодействия на перспективу.

В декабре в Санкт-Петербурге пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета. Считаем, что помимо доклада о проделанной работе нам важно представить нашим лидерам конкретные инициативы по наполнению нашего сотрудничества. Предлагаем зафиксировать их в Декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. И принять этот стратегический документ на заседании Высшего Евразийского экономического совета, где соберутся наши лидеры в конце года.

Уже сейчас необходимо заложить прочный фундамент для будущих совместных действий. Евразийский экономический союз должен стать самодостаточным макрорегионом. И в то же время привлекательным, открытым для других партнёров.

В приоритете – продолжение формирования общих рынков товаров, услуг, финансов и инвестиций, а также рабочей силы для улучшения качества жизни и повышения благосостояния наших граждан, предпринимательской активности.

Нужно создать единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ключевыми ресурсами. В первую очередь речь идёт о продовольственной и энергетической безопасности.

Тема эта приобретает всё большее значение на фоне сложностей с поставками зерна на глобальный рынок, которые мы наблюдаем.

Союз занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции. Выпуск сельхозпродукции у нас значительно увеличивается. По итогам прошлого года рост достиг почти 9,5%. В первом полугодии текущего – приблизился к 3%. Страны «пятёрки» будут и дальше выступать надёжными поставщиками сельхозтоваров на внутренний и внешний рынки.

Мы также полностью обеспечиваем себя газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией. Очень важно совместно развивать геологоразведку и инфраструктуру, которая необходима для стабильного и бесперебойного снабжения людей и бизнеса этими важнейшими ресурсами.

Ещё одно очень важное, значимое направление – это раскрытие технологического и промышленного потенциала. Президент России Владимир Владимирович Путин предложил объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущих секторах экономики – это и автомобилестроение, и химическая промышленность, транспортное и сельхозмашиностроение, альтернативная энергетика, микроэлектроника, авиа- и судостроение, цифровые экосистемы, фармацевтика, биотехнологии, семеноводство. Я могу перечислять очень много этих направлений.

Мы уже сделали целый ряд серьёзных шагов для углубления промышленной кооперации, чтобы наладить выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. В частности, за шесть месяцев этого года промпроизводство в союзе выросло почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Способны добиться больших результатов и рассчитываем, что этому послужит запуск в скором времени наднациональных механизмов финансирования перспективных проектов за счёт союзного бюджета.

Несколько слов о транспортно-логистической инфраструктуре.

Особое значение, как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин, сегодня приобретает развитие бесшовных и безопасных международных транспортных коридоров, связывающих наши государства, государства «пятёрки». Решение этой задачи входит в число приоритетов российского председательства.

Считаем необходимым плотно координировать наши усилия по совершенствованию пассажирского и грузового сообщения, по внедрению электронных товаросопроводительных документов и продвижению целого ряда новых инфраструктурных проектов.

Ещё одна важная тема – это расширение нашего взаимодействия в сфере финансов и инвестиций.

Сейчас большинство взаимных расчётов проходит в национальных валютах. К системе финансовых сообщений подключено 80% банков государств «пятёрки».

Предлагаем на основе национальных валют развивать общее платёжное пространство, внедрять евразийскую систему рейтингов. Мы таким образом улучшим инвестиционный климат и, соответственно, повысится, что очень важно, безопасность расчётов и устойчивость наших экономик.

Евразийский экономический союз играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира и остаётся открытым для новых партнёров.

Мы хорошо осознаём, что в современных условиях особенно востребовано наращивание взаимодействия с другими странами и другими региональными объединениями. Нужно это и для построения Большого евразийского партнёрства, с идеей которого выступил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Реализация этой стратегической инициативы позволит создать вокруг союза общее экономическое пространство для равноправного сотрудничества и очень широкий интеграционный контур, а также разветвлённую сеть торговых соглашений. Можно будет эффективнее решать крупные технологические задачи и наладить производственные цепочки. Я хочу призвать всех нас активнее включаться в такую работу.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Для каждого из наших государств самым ценным был и остаётся человеческий капитал. Крайне важно уделять особое внимание развитию соответствующей комфортной среды для жизни наших людей, которая будет базироваться на экономике знаний. Добиться этого можно, определив единые принципы и стандарты в областях образования, здравоохранения, государственного управления, через совместные проекты в сферах науки, культуры, спорта, туризма, чтобы выйти на более высокий уровень интеграционного взаимодействия.

В условиях сложной внешней конъюнктуры, беспрецедентного санкционного давления со стороны коллективного Запада наш союз проходит сегодня проверку на прочность. Однако он уже не раз доказывал свою состоятельность и востребованность.

Я глубоко убеждён, что вместе страны «пятёрки» способны найти взаимоприемлемые решения по самым сложным вопросам. Мы ведь умеем и слышать друг друга, и договариваться на благо наших народов.

Беседа Михаила Мишустина с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Встреча состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

Из стенограммы:

Н.Пашинян: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Приветствую вас в Республике Армения. Очень рад этой встрече, и надеюсь и уверен, что сегодня у нас будет конструктивная дискуссия по вопросам повестки наших двусторонних отношений.

Ещё, конечно же, очень важное мероприятие намечается в рамках Евразийского экономического союза.

Во-первых, я хочу, Михаил Владимирович, Вас лично поблагодарить за то, что во время нашей последней встречи в Сочи Вы обещали, что в скором времени откроются новые полосы в пропускном пункте Верхний Ларс, и это произошло. Это очень важное, значимое событие в наших отношениях, потому что Вы знаете, что обычно там появлялись многокилометровые очереди. И конечно, мы благодарны и Вам, и нашим грузинским коллегам тоже и очень рады по поводу нашего с вами сотрудничества.

Нужно сказать, что по итогам 2022 года наш товарооборот составил 5 млрд долларов, и этот рост продолжается. В текущем году уже мы пересекли планку в 3 млрд долларов, и надеюсь, что по итогам текущего года у нас будет преодолен уровень прошлого года.

У нас очень крепкие и очень сильные отношения. И я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным.

Конечно, у нас есть очень проблематичные вопросы в региональном смысле, и мы всегда с российскими коллегами эти вопросы обсуждаем. Я уверен, сегодня мы коснёмся этих вопросов тоже.

Ещё раз приветствую, добро пожаловать!

М.Мишустин: Спасибо, уважаемый Никол Воваевич, уважаемые коллеги!

Очень рады вас видеть. Спасибо за приглашение на очередной Евразийский межправсовет, который мы договорились провести в Армении и обсудить самые насущные проблемы, связанные со стратегией развития ЕАЭС на будущее десятилетие.

Пользуясь случаем, хотел бы передать Вам наилучшие пожелания от Президента России Владимира Владимировича Путина, а также поблагодарить Вас, Никол Воваевич, армянских коллег за традиционно отличную организацию всех мероприятий и радушный гостеприимный приём российской делегации. Мы дорожим дружбой и партнёрскими союзническими отношениями с Арменией. Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру – Вы сказали об этом, – российские торгово-экономические связи с Арменией крепнут, товарооборот растёт, и это нас радует. Есть ощутимый эффект и от участия Армении в Евразийском экономическом союзе. Мы фиксируем здесь повышение эффективности взаимодействия со всеми странами-участницами.

По линии межправкомиссии, которую от нас курирует Алексей Логвинович Оверчук, прорабатываются инициативы, представляющие взаимный интерес. Мы находимся в постоянном контакте.

Спасибо Вам за добрые слова. Мы дали обещания – у нас здесь и Министр транспорта, и руководитель таможенной службы, другие коллеги, естественно, и Алексей Логвинович – все очень серьёзно отнеслись к решению проблемы, связанной с пропускным пунктом Верхний Ларс. Мы вообще относимся серьёзно ко всем своим обещаниям и их исполняем.

Что касается других инициатив, мы с Вами поступательно наращиваем взаимодействие в сфере энергетики, в мирном атоме, в горнорудной промышленности, в транспортной логистике. Есть целый ряд проектов в высоких технологиях, в «цифре».

И хотел бы отметить, что очень хорошее, мне кажется, влияние на общее экономическое развитие имеют наши бизнес-миссии, которые регулярно приезжают в том числе в Армению.

Мы предлагаем ускорить работу по всем нашим совместным направлениям в области инвестиционных проектов и вообще экономического развития.

Также крайне важно и впредь расширять использование национальных валют в общих наших проектах, во взаимной торговле. Уверен, что это будет способствовать росту товарооборота и диверсификации структуры.

В гуманитарной сфере мы также активно работаем. В Армении большой интерес – традиционный, кстати, – к получению российского высшего образования. Более 5 тысяч армянских студентов сегодня учатся в институтах и университетах России. Мы продолжим оказывать содействие в повышении качества преподавания русского языка в Армении. Здесь я хотел бы Вас, уважаемый Никол Воваевич, поблагодарить за внимание к этой сфере. Вы на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным подробно обсуждали в том числе вопросы, связанные с улучшением качества преподавания и возможностью строительства новых школ. Мы также рады тому, что регулярно в России проходят стажировку преподаватели русского языка из Армении. До конца года мы также поставим около 50 тыс. учебников – мы об этом как раз с Вами говорили, Вы и с Президентом это обсуждали, – для всех школ в республике.

Последовательно мы выступаем за разблокирование экономических транспортных логистических связей в Закавказье в соответствии с договорённостями трёх лидеров России, Армении и Азербайджана. Убеждён, что создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона и укрепит контакты между людьми, которые здесь проживают.

Уважаемый Никол Воваевич, у нас насыщенная совместная повестка. Предлагаю к ней перейти.

ЦБ рассказал о будущем обмене замороженными активами

Роман Маркелов

Банк России и минфин разработали проект президентского указа о механизме высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, говорится в ответе ЦБ РФ на запрос "Российской газеты". Ранее начало обмена замороженными активами анонсировал глава минфина Антон Силуанов, на первом этапе планируется разблокировать счетов примерно на 100 млрд руб.

"Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для "разблокировки" активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие "заблокированные" иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С", - сказали в ЦБ. Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в процессе будет добровольным.

Замороженные активы розничных инвесторов - это, как правило, их вложения в ценные бумаги, основная сумма которых заблокирована на счетах российских инфраструктурных организаций, открытых в иностранных учетных институтах.

Условия выплаты дивидендов иностранцам будут смягчены

Роман Маркелов

Минфин России и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов.

"Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию", - говорится в сообщении минфина. Также среди условий выплаты дивидендов значится инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий.

Ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI, отметили в минфине. Весной о необходимости ослабить ограничения по выводу дивидендов из России для иностранцев говорил президент Владимир Путин.

Также сообщалось, что Банк России и минфин разработали проект президентского указа о механизме высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам. На первом этапе может быть разблокировано счетов примерно на 100 млрд руб.

Верховный суд объяснил, как разбираться с отписками чиновников

Владислав Куликов

Верховный суд России в своем обзоре судебной практики дал специальное разъяснение, как бороться с формализмом чиновников. Самое главное - судьи сами не должны проявлять формальный подход. Необходимо проверять, ответили ли чиновники что-то по существу или дали отписку.

В качестве примера Верховный суд страны привел конкретное дело. Некая гражданка пожаловалась на свою управляющую компанию, а чиновники прислали ей отписку. Хуже того - по сути отпиской ответили и суды. Мол, вы же получили ответ, что вам еще нужно? Казалось бы: житейская история и надо смириться. Но есть другой вариант: проявить настойчивость и дойти до Верховного суда России. В высокой инстанции гражданка нашла понимание. "Суды подошли формально к рассмотрению дела, ограничившись проверкой полномочий государственного органа и установлением факта направления мотивированного ответа, в связи с чем заявленные административным истцом требования фактически остались неразрешенными", - пояснил Верховный суд РФ*.

Проще говоря: мало удостовериться, что чиновники ответили в срок и имели полномочия что-то ответить. Нет, надо проверить: сказали ли уполномоченные лица что-то по существу, разобрались ли в деле, не перепутали ли факты.

"Помимо прочего, обращает на себя внимание факт отсутствия в материалах дела полного текста оспариваемого решения (не имеется второй страницы), что также свидетельствует о формальном подходе суда к рассмотрению дела", - подчеркнули в Судебной коллегии по административным делам Верховного суда России.

Поэтому дело было, во-первых, отправлено на новое рассмотрение. Во-вторых, включено в обзор судебной практики в качестве ориентира для всех судей страны.

"Верховный суд России последовательно внедряет в судебную практику правовые подходы, повышающие защищенность граждан в споре с представителями органов власти, - прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Как разъяснил в данном обзоре судебной практики президиум Верховного суда России, при проверке законности ответа уполномоченного органа, данного на обращение гражданина, суды не вправе руководствоваться лишь формальными соображениями, уклоняясь от исследования и установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного рассмотрения и разрешения административного дела".

Иными словами, суды обязаны вникать в суть дела. Так называемые отписки, когда из государственных инстанций пришел пустой по содержанию ответ, также могут быть предметом обжалования. И если чиновники проявили формализм, суды должны защитить гражданина.

Председатель правления АЮР напомнил, что в прошлом году пленум Верховного суда России сделал еще одно важное разъяснение.

"Решения чиновников по вопросам, где закон предоставляет им право принять решение по усмотрению, суды могут признавать незаконными", - отметил Владимир Груздев.

Как разъяснил пленум, суды могут самостоятельно восполнять пробелы в законах при разрешении споров граждан и чиновников, но только если это не ограничивает права и свободы гражданина.

*Определение N 20-КАД22-2-К5

В Тверской области разбился частный самолет. Что известно о происшествии

Иван Петров,Валерия Лобко

Бизнес-джет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург, в среду вечером упал в Тверской области. В списке пассажиров значится основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По предварительным данным, все люди на борту погибли.

Как сообщили в МЧС России, самолет упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. Это северо-запад Тверской области, на полпути от Твери до Великого Новгорода. Расстояние до Москвы - около 300 километров.

В Росавиации сообщили, что была создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолетом Embraer-135 (ЕВМ-135BJ). По данным ведомства, как передал ТАСС, на борту этого самолета в числе пассажиров был зарегистрирован бизнесмен Евгений Пригожин.

Самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.

Комиссия Росавиации приступила к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.

На этом этапе расследования специалистам также предстоит осуществить поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей "черных ящиков".

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего авиапроисшествия и сразу же приступили к его расследованию. Дело находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Расследуется оно по 263-й статье УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".