Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новое направление трассы А-290 улучшит транспортную обстановку в городе-курорте Анапе

Речь идет об участках реконструкции и строительства км 52 – 73 и км 73 – 100. Они пройдут в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный, Уташ, станиц Нефтятная и Старотитаровская, а также хутора Белый.

Работы по реконструкции участка км 52 – 73 протяженностью в 18,38 км включают строительство 10 мостов и путепроводов, трех транспортных развязок и двух надземных пешеходных переходов. На участке км 73 – 100 длиной в 24,18 км построят семь путепроводов, три развязки и три надземных пешеходных перехода.

– Это густонаселенный район, поэтому главная сложность при строительстве новой дороги здесь – это переустройство систем коммуникации: газовых, энергетических, связи и других. Согласование и перенос сетей занимает едва ли не большую часть времени, – комментирует начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк. – На сегодняшний день на участке км 52 – 73 на 80-90% закончено возведение двух развязок и девяти путепроводов. Готовность искусственных сооружений на участке км 73 – 100 превышает 60%. Начаты работы по устройству ограждения, наружного освещения и шумозащитных экранов.

Напомним, что участок реконструкции с 47-го по 52-й километр, который получил название Северного обхода Анапы, был запущен в эксплуатацию в конце прошлого года. Его назначение – вывести транзитные перевозки за границы города. Не менее важными для обеспечения комфортного проезда в сторону черноморских и азовских курортов станут два следующих участка трассы А-290. Работы на всех трех объектах общей протяженностью около 60 км начались октябре 2018-го. Фактически это три этапа одного большого проекта Росавтодора по созданию единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым, минуя крупные населенные пункты.

– Жители и гости города уже в полной мере оценили удобство Северного обхода Анапы, и это только первый этап реализации стратегически важного для курорта проекта, – заявляет мэр Анапы Василий Швец. – Уверен, завершение работ на двух других участках позволит вывести транзитный транспорт еще из нескольких наших населенных пунктов, сделать движение свободным и комфортным, и в целом повысить транспортную доступность курорта.

Шишкалова Анна

Новые горизонты: за 4 года по нацпроекту отремонтировали и построили 360 км автомобильных дорог к аэропортам

9 февраля 2023 года отечественной гражданской авиации исполнится 100 лет. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» путь к воздушным гаваням становится доступнее и комфортнее. Так, за 4 года его реализации было построено и отремонтировано 95 региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к аэропортам.

«Обеспечение территориальной связанности страны — одна из задач, поставленных Президентом страны. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели 360 км дорог к аэропортам. Мы стараемся всесторонне развивать инфраструктуру, прежде всего, для комфорта населения. Кроме того, обновленные дороги к аэропортам — это более удобная логистика, укрепление межрегиональных связей. Всё это придает новый импульс экономике и помогает решать задачи в социальной сфере, повышая темпы развития всей страны», — сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В этом году работа по обновлению дорог к аэропортам продолжится. В рамках реализации национального проекта строительно-монтажные работы пройдут на 15 таких объектах.

«К нормативам планируется привести 56,5 км подъездных дорог к аэропортам. Они — важная составляющая опорной сети, куда включены основные существующие и перспективные маршруты межрегиональных и транзитных перевозок. В целом перед нами стоит задача к 2027 году привести к нормативу 85 % автомобильных дорог, входящих в опорную сеть», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В Екатеринбурге реконструировали транспортную развязку на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги, которая включает в себя два путепровода, один мост и несколько съездов. Это направление ведет из аэропорта Кольцово в центр столицы Урала.

Строительно-монтажные работы стартовали в 2021 году и проходили в несколько этапов. Уложив осенью 2021 года новое асфальтобетонное покрытие по четной стороне автодороги в сторону аэропорта Кольцово, уже следующей весной специалисты приступили к восстановлению другой части — в сторону центра города. Полностью реконструкция развязки завершилась в сентябре 2022 года.

Протяженность объекта составила более 4 км. «Работы велись в круглосуточном режиме: поскольку эта магистраль является важнейшей транспортной и логистической артерией Екатеринбурга, затягивать ремонт мы не имели права. Спасибо всем специалистам-дорожникам: обещание выполнить работы в срок они сдержали», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В Красноярском крае в 2022 году выполнен ремонт трехкилометрового участка трассы Красноярск – Солонцы. Это один из ключевых пригородных маршрутов, включенных в опорную дорожную сеть региона.

«Трасса выходит на международный аэропорт Красноярска, на северные маршруты. Интенсивность движения транспорта достигает более 69 тыс. автомобилей в сутки. Изначально объект планировался как переходящий, с продолжением работ в следующем году, но справились в течение одного сезона», — рассказал первый заместитель руководителя Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Юрий Васильев.

На объекте восстановили асфальтобетонное покрытие, отсыпали и укрепили обочины, нанесли свежую разметку, установили знаки и металлическое ограждение — для безопасности и ликвидации несанкционированных съездов с дороги. На въезде в поселок Солонцы рабочие бригады обновили асфальт на проезжей части моста через реку Качу.

В Иркутской области в минувшем году обновили подъезд к международному аэропорту в Братском районе. Работы разворачивались на участке протяженностью почти 3 км.

«Аэропорт в Братске является вторым по пассажиропотоку в регионе. Безусловно, качественная дорога к нему необходима, благодаря нацпроекту проект был реализован», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

К работам приступили в мае. В процессе ремонта были осуществлены очистка и мульчирование полосы отвода от сухой растительности, а также порубочных остатков, произведено фрезерование верхнего слоя дорожной одежды, уложено новое покрытие, нанесена разметка и установлены знаки.

Объект введен в эксплуатацию осенью прошлого года.

В Республике Дагестан завершено строительство обхода села Манаскент. Помимо дороги, возведен железобетонный шестипролетный мост через реку Манас-озень. В пределах села Манаскент устроены пешеходные тротуары, ливневая канализация, водоотводные трубы. На примыкании к трассе Манас – Зеленоморск – Аэропорт появилась кольцевая развязка.

В ходе строительства объекта выполнен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: в зоне пешеходных переходов оборудованы перильные ограждения вдоль тротуаров, металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, освещение, знаки, нанесена горизонтальная разметка и смонтированы искусственные неровности.

«Строительство объекта протяженностью 3,8 км способствует развитию прибрежной части Карабудахкентского района. Также дорога обеспечивает выезд по наикратчайшему направлению из международного аэропорта Махачкала (Уйташ) на южный Дагестан в объезд поселка Манас. Кроме того, она значительно разгрузит наиболее напряженный участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» по дублирующей региональной дороге», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан Джамбулат Салавов.

Один из самых масштабных объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Камчатском крае — строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу Петропавловск-Камчатский (Елизово). Контракт на выполнение работ по возведению трехкилометровой четырехполосной дороги заключен в ноябре 2021 года.

Проектом предусмотрена транспортная развязка в месте примыкания магистрали к федеральной трассе А-401 «Морпорт – Аэропорт», линия освещения и широкий тротуар на всем протяжении. Здесь будут оборудованы четыре пешеходных перехода, установлены два автобусных павильона и светофор. Маршрут также обеспечивает удобный доступ автотранспорта и пешеходов к арт-объекту «Здесь начинается Россия».

«В 2022 году было выполнено устройство земляного полотна, а также на дороге частично уложен нижний слой асфальта и установлен бордюрный камень. Работы идут по графику», — подчеркнул исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного строительства Камчатки Максим Логинов.

Также он добавил, что в этом сезоне будут выполнены работы по асфальтированию нижнего и верхнего слоев щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также обустроена вся необходимая дорожная инфраструктура. Объект планируют сдать в конце 2023 года.

Шишкалова Анна

Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко заявил о готовности российской стороны финансировать разработку технико-экономического обоснования ГЭС «Камбар-Ата-1» в ходе встречи с председателем Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Уланом Примовым, сообщает пресс-служба парламента.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения межпарламентского взаимодействия, в том числе по линии профильных комитетов.

Улан Примов подчеркнул, что установленные между государствами отношения, имеют характер стратегического партнерства и отвечают долгосрочным национальным интересам Кыргызстана. «C удовлетворением отмечаю, что по итогам 2022 года практически все договоренности, достигнутые между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией реализованы или находятся на завершающейся стадии реализации», - сказал У.Примов.

Также он отметил высокий уровень кыргызско-российских межпарламентских связей, которая сохранилась и в 2022 году. «На сегодняшний день МПА СНГ, ПА ОДКБ и другие межпарламентские организации являются одним из наиболее эффективных площадок межпарламентского диалога», - сообщил Улан Примов, подробно остановившись на позитивных событиях межпарламентского сотрудничества.

Председатель Комитета, говоря о своем недавнем визите в Россию, в ходе которых состоялись встречи с представителями кыргызских диаспор, попросил содействия в облегчении миграционных требований для кыргызстанцев.

В частности, парламентарий обозначил вопросы поднятия возрастного ценза для детей при прохождении медосвидетельствования до 14 лет, выделения отдельного кабинета в ММЦ «Сахарово» для оказания консульских услуг гражданам КР, необходимость устранения трудностей при постановке на миграционный учет, а также изменения действующих жестких мер наказания в виде выдворения/депортации за незначительные нарушения и др.

«Кроме того, на данный момент прорабатывается вопрос открытия центров в городах Бишкек и Ош дактилоскопической регистрации, фотографирования и прохождения медицинского освидетельствования. В этой связи прошу оказать всесторонней поддержки в ускорении открытия вышеуказанных центров», - сказал Примов.

В свою очередь, посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко подчеркнул, что Россия полностью разделяет позицию Кыргызстана на дальнейшее развитие стратегического партнерства и продолжит наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Кыргызстаном как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Дипломат также выразил заинтересованность РФ в углублении экономической интеграции в рамках ЕАЭС, а также в содействии реализации инвестиционных проектов по линии Евразийского банка развития и Кыргызско-Российского фонда развития. В частности, он обозначил готовность российской стороны финансировать разработку ТЭО ГЭС «Камбар-Ата-1», рассказал о проектах по строительству школ.

Касаясь вопросов улучшения правового положения граждан КР, осуществляющих трудовую деятельность на территории России, посол отметил, что ряд вопросов уже находятся в проработке. «Граждане государств-участников ЕАЭС должны иметь безоговорочный приоритет на получение наилучших условий и чувствовать на себе эти преимущества», - отметил Николай Удовиченко.

Председатель Счетной палаты Кыргызской Республики Алмазбек Акматов принимает участие на 6-й встрече глав Высших органов аудита государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества. Мероприятие проходит в эти дни в индийском городе Лакхнау.

В церемонии открытия встречи приняли участие заместитель генерального секретаря ШОС НуранНиязалиев и губернатор провинции Уттар-Прадеш Г-жа АнандибенПател.

Выступая с докладом на тему «Интеграция новых технологий в аудит» глава Счетной палаты Кыргызстана АлмазбекАкматов отметил, что в эпоху глобальной цифровизации огромную роль играет цифровизация процессов аудита и развитие IT-аудита. Ведь, как известно, аудит информационной системы дает возможность получения и оценки объективных качественных и количественных данных о текущем состоянии информационных систем. «На сегодняшний день, внедрение и использование информационных технологий в деятельности высших органов аудита – это важная тенденция и один из факторов повышения их результативности. Высшие органы аудита определяют приоритетные направления развития для реализации новых задач с учетом цифровизации деятельности по осуществлению государственного аудита на новом качественном уровне», - добавил он.

Кроме того, в рамках мероприятия АлмазбекАкматов встретился с заместителем генерального аудитора КНР Г-ном Джанг Ке. Стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество Высших органов аудита Кыргызстана и Китая. Также была проведена встреча с представителями Счетной палаты России, где были обсуждены дальнейшие планы сотрудничества.

По итогам заседания участниками были приняты итоговые документы 6-й встречи глав Высших органов аудита государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, такие как, Протокол, Совместное заявление и План мероприятий на 2023-2024 годы.

Объем российских поставок досок в Азербайджан в 2022 году сократился на 36% - до 659 тыс. кубометров.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Lesprom Network, стоимость поставленных из РФ в Азербайджан в 2022 году досок оценивается в $113 млн (-8%).

По итогам 2022 года Азербайджан вошел в топ-10 стран, в которые поставлялись доски из РФ.

В 2022 году Россия, по оценкам Lesprom Network, сократила экспорт досок на 25% - до 22 млн кубометров. Стоимость поставок упала на 18%, до $5 млрд.

Р.Ахмедов

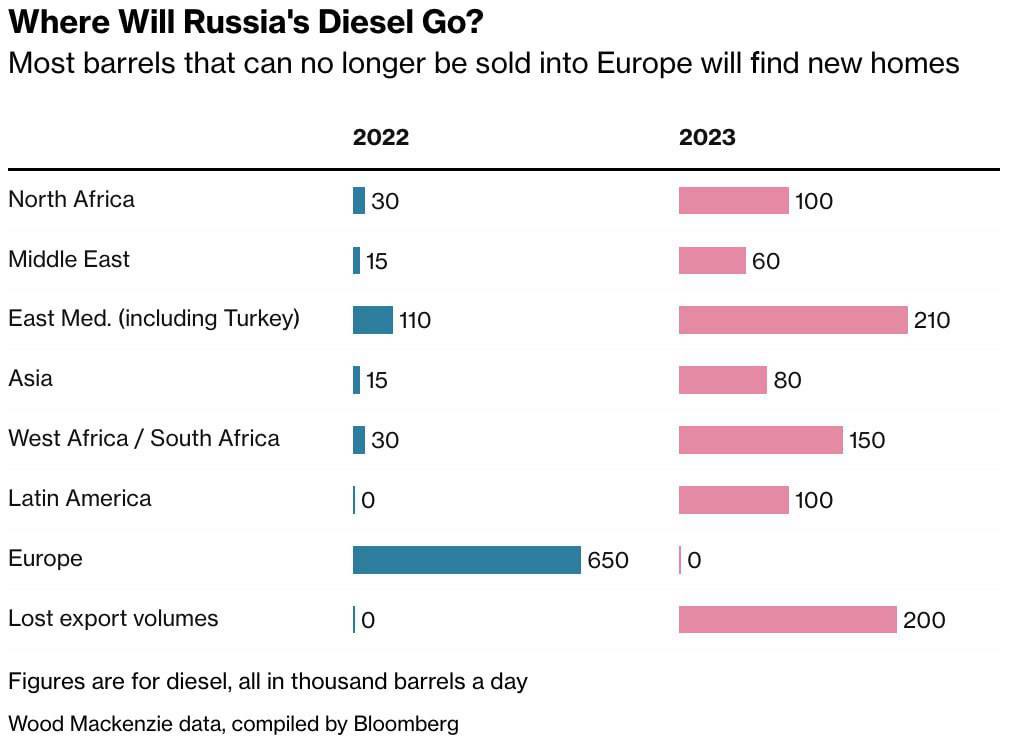

Куда пойдет российский дизель?

Европейский союз 5 февраля ввел давно запланированный запрет на морской импорт российского дизтоплива. Другой вопрос, будут ли эти усилия иметь ожидаемый эффект, пишет Bloomberg. В наибольшей степени от эмбарго выиграют трейдеры и судоходные компании. Топливо в любом случае будет поступать на европейский рынок — просто более сложным путем.

Россия долгое время была крупнейшим зарубежным поставщиком в ЕС дизельного топлива, используемого в тяжелой технике и для автомобильных перевозок грузов. И хотя Евросоюз стремится усилить давление на Кремль, он не хочет усугублять энергетический кризис, который способствовал исторической инфляции в регионе.

Как и в случае с ограничениями ЕС на российскую нефть, введенными в декабре, в запрете на дизтопливо есть место для маневра, отмечает агентство.

ЕС и «Большая семерка» ввели верхний предел цен на российское дизельное топливо в размере 100 долларов за баррель — мера, которая, по-видимому, призвана помочь сохранить поставки топлива, а не перекрывать их. Те, кто желает перевозить российское топливо в третьи страны, по-прежнему смогут получить доступ к ключевым услугам, таким как страхование и перестрахование судоходства в ЕС и Великобритании, если они будут платить ниже установленного предела.

Хотя поначалу существовала некоторая обеспокоенность по поводу последствий запрета ЕС, она ослабла, поскольку блок начал накапливать запасы российского дизельного топлива. В последнем квартале прошлого года импорт вырос до самого высокого уровня, по крайней мере, с начала 2016 года. Поставки в 2023 году — по крайней мере, до вступления запрета в силу 5 февраля — также были выше нормы.

Тем временем Европа закупает дизельное топливо из таких мест, как Ближний Восток и Северная Америка. Также возможно, что российская нефть будет перерабатываться в странах, не входящих в Евросоюз, а затем поставляться в ЕС в качестве нероссийского топлива.

Россия также, кажется, не слишком беспокоится о том, чтобы найти покупателей для своего топлива. Ожидается, что запланированный экспорт из ключевых западных портов в этом месяце составит около 730 000 баррелей в день — самый высокий показатель с начала 2020 года, свидетельствуют отраслевые данные, собранные Bloomberg.

Непонятно, как это будет в итоге. По данным Argus Media, цены на российское дизельное топливо из Балтийского моря на прошлой неделе торговались с дисконтом около 25% по сравнению с нероссийским импортом в северо-западную Европу.

В Европе спред фьючерсов на дизельное топливо, который измеряет цену на топливо по сравнению с нефтью, на прошлой неделе упал до восьмимесячного минимума, несмотря на то, что он остается исторически повышенным. Это свидетельствует о том, что рынок не ожидает неминуемой нехватки дизельного топлива в Европе.

Потолок цен на нефть, начавший действовать 5 декабря вместе с европейским эмбарго, позволил России продолжить экспорт в не подписавшиеся под санкциями страны практически в прежних объемах, поскольку текущая цена сейчас ниже установленного ограничения в 60 долларов за баррель.

Потолок цен на нефтепродукты, вступивший в силу 5 февраля вместе с эмбарго, установлен на уровне 100 долларов за баррель продуктов высокой переработки, вроде дизтоплива, и 45 долларов для всего, что продается со скидкой к цене сырой нефти.

Напомним, что с 1 февраля в России действует указ, согласно которому российским компаниям запрещается поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Евросоюз сделал ряд исключений из эмбарго на российские нефтепродукты, а также из потолка цен при поставках в третьи страны. Так, Брюссель вывел из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России. Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран.

Герман Плиев

В Якутии продолжается строительство железнодорожной инфраструктуры ГОКа «Инаглинский»

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Семён Коркин посетил производственные объекты компании «Колмар» в рамках рабочего визита в Нерюнгринский район.

Вместе с заместителем генерального директора – исполнительным директором УК «Колмар» Сергеем Ширяевым и начальником станции Нерюнгри-грузовая Владимиром Щербаком замминистра посетил пост электрической централизации станции Инаглинская-2 и строительные площадки 2-го этапа развития железнодорожной инфраструктуры горно-обогатительного комплекса «Инаглинский».

Наибольший интерес вызвали вопросы привлечения персонала и укомплектованности квалифицированными специалистами, условия труда работников, а также соответствие используемых технологий высоким требованиям безопасности на железнодорожном транспорте.

«Компания «Колмар» поставляет угольный концентрат металлургическим заводам в Китае, а энергетический уголь энергогенерирующим предприятиям Нерюнгринского района. Поэтому для нас важно своевременно выполнять свои обязательства, а это невозможно без хорошей железнодорожной инфраструктуры. Мы уделяем особое внимание развитию погрузочно-транспортного управления, используем новейшие технологии и самое прогрессивное оборудование», – отметил Сергей Ширяев.

Со своей стороны, Семён Коркин высоко оценил масштабы производства компании «Колмар», скорость и уровень совершенствования железнодорожной инфраструктуры. Он отметил, что развитие промышленности важно для роста благосостояния жителей республики и укрепления деловых взаимоотношений с иностранными партнёрами.

Погрузочно-транспортное управление компании «Колмар» создано 1 мая 2021 года и состоит из 5 участков: станций Инаглинская и Денисовская, участков по обслуживанию верхнего строения пути, по ремонту и эксплуатации подвижного состава, а также участка сигнализации централизации блокировки, связи и наружных сетей. Коллектив состоит из 111 сотрудников: дежурные по станции, составители поездов, приёмосдатчики, машинисты, путейцы, электромеханики, маневровые диспетчеры, слесари, инженерно-технические работники. Специалисты управления занимаются текущим содержанием железнодорожной инфраструктуры, организацией эксплуатационной работы.

«В настоящий момент мы сформировали профессиональный коллектив и готовы к решению текущих и перспективных задач. Применение новейших технологий позволит нам сделать процесс перевозки угля безопасным и высокопроизводительным, несмотря на климатические особенности региона», – рассказал начальник погрузочно-транспортного управления компании «Колмар» Алексей Шулин.

Президентский фонд культурных инициатив поможет МСП в запуске проектов сферы креативных индустрий

Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании второго грантового конкурса на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Это могут быть проекты в области литературы и издательского дела, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, моды, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр. Приступить к их реализации нужно не ранее 1 августа 2023 года, а завершать не позднее 31 декабря 2024 года.

«Я хочу обратить внимание предпринимателей из креативных индустрий на этот грант. Перед ними открывается возможность создать новый уникальный продукт или дать импульс развивающемуся проекту через дополнительное финансирование. Кстати, в некоторых регионах предприниматели смогут более подробно узнать о гранте на очных встречах, организуемых при поддержке центров «Мой бизнес». 12 февраля такое мероприятие пройдет в Салехарде в преддверии IV Арктического культурного форума», — подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Заявки принимаются от негосударственных НКО, коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальных предпринимателей. Общий фонд грантового конкурса – 4 млрд рублей.

«Мы надеемся увидеть много заявок от жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В конкурсе девять тематических направлений, одно из них – «Мы вместе», оно сфокусировано на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны. Заявочная кампания продлится до 20 марта, мы ждем проекты из всех 89 регионов», — прокомментировал старт конкурса генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе». Описания всех направлений представлены в положении о проведении конкурса. Заявки подаются на портале фондкультурныхинициатив.рф до 20 марта 2023 года.

Кремль прокомментировал сообщение о совместном производстве БПЛА Ираном и Россией

У Москвы есть собственные программы по созданию беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах Ирана и России по совместному производству беспилотников.

В воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц сообщила, что Россия и Иран продвигают свои планы по строительству в России завода по производству не менее 6000 беспилотников иранской разработки.

«У России есть ряд собственных программ по созданию беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Эти программы реализуются», — сказал Песков, сообщает Urdu Point.

"Вы знаете, что недавно был принят, подписан и обнародован перечень поручений Президента по развитию беспилотной авиационной сферы. Поэтому у нас есть свои программы развития", - добавил он.

Канаани отвергает отчет WSJ о создании в России Ираном объекта по производству БПЛА

Насер Канаани, представитель Министерства иностранных дел Ирана, отвергает сообщение The Wall Street Journal о том, что Иран и Россия планируют построить беспилотный объект иранского производства в России.

“Новости о том, что Иран и Россия продвигают планы по строительству завода по производству беспилотников в России, совершенно не соответствуют действительности”, - сказал Канаани в эксклюзивном комментарии для Tehran Times.

Ссылаясь на официальных лиц из страны, связанных с США, The Wall Street Journal сообщила в понедельник, что “Москва и Тегеран продвигаются вперед с планами строительства нового завода в России, который мог бы производить не менее 6000 беспилотных летательных аппаратов иранской разработки для войны на Украине, что является последним признаком углубления сотрудничества между двумя странами”.

Канаани сказал, что такого рода репортажи являются пропагандой, направленной на то, чтобы изобразить Иран участником войны на Украине.

“Иран не вмешивается в войну на Украине и не поддерживает какую-либо сторону”, - заявил представитель Tehran Times.

Он сделал эти замечания в интервью, которое он дал Tehran Times во время своего визита в редакцию Tehran Times в понедельник.

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана отправился в Москву

Али Шамхани, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, отправился в Москву для участия в заседании "Диалога по региональной безопасности".

Генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что "5-е заседание Совета национальной безопасности Ирана состоится в Москве". Сегодня утром он отправился в Россию для участия в заседании "Диалога по региональной безопасности".

На этом заседании, в котором примут участие секретари, советники и представители Советов национальной безопасности соседних с Афганистаном стран, будут обсуждаться политические, экономические события и события, связанные с безопасностью в Афганистане.

Во время визита в Москву Шамхани также встретится с российскими официальными лицами, а также со своими коллегами и обсудит двусторонние, региональные и международные вопросы.

Число премий лучшим учителям России выросло до 1250

Президент России Владимир Путин подписал Указ об увеличении количества премий лучшим учителям России за достижения в педагогической деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общее число премий увеличится с 1000 до 1250, выплата осуществляется за счет федерального бюджета.

Участниками конкурса на получение премий могут стать учителя из всех регионов России, работающие в школах не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю.

Премия выплачивается ко Дню учителя, ее размер составляет 200 тысяч рублей.

«Сегодня в школах работает целая плеяда творческих и ярких педагогов, которые дают ребятам актуальные и востребованные знания, прививают важнейшие общечеловеческие и гражданские ценности, учат и воспитывают молодых людей, от которых зависит будущее нашей страны. Символично, что количество премий увеличилось в Год педагога и наставника. Это еще одно подтверждение высокой оценки труда и миссии учителей. Более того, в нашу большую педагогическую семью влились учителя из новых регионов. Их участие в конкурсе на получение премии будет способствовать скорейшей интеграции в единое образовательное пространство страны», – прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Интеграцию тематики проекта «Без срока давности» в план Года педагога и наставника обсудили в Музее Победы

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провел совещание с региональными министрами образования в Музее Победы на Поклонной горе. Участники обсудили включение тематики федерального проекта «Без срока давности» в общеобразовательную программу, проведение в течение года мероприятий, посвященных памяти погибших при защите Отечества, а также возможности интеграции тематики проекта в план Года педагога и наставника.

«Проект «Без срока давности» направлен на то, чтобы мы сохраняли память о героизме наших предков и о тех преступлениях, которые совершались в годы Великой Отечественной войны, поэтому темы проекта должны быть интегрированы в разные сферы деятельности детей. Важно, чтобы мероприятия, посвященные этому проекту, были массовыми, их проводили в рамках программ школ, федеральных детских центров и детских лагерей по всей стране», – сказал Министр просвещения России.

Сергей Кравцов напомнил, что содержание проекта «Без срока давности», а именно сохранение памяти о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны, должно войти в образовательную программу школ. Эту тематику также необходимо изучать на занятиях в педагогических колледжах и вузах. Планируется разработать методические рекомендации для организации экспозиций, посвященных проекту, в школьных музеях. Кроме того, упоминание проекта «Без срока давности» будет включено в содержание внеурочных занятий «Разговоры о важном».

В этом году в третий раз пройдет День единых действий (19 апреля), который объединит разные активности – как традиционные открытые уроки, так и внеурочную деятельность. В рамках Года педагога и наставника тематика мероприятий проекта «Без срока давности» будет связана, прежде всего, с подвигом учителей.

«Историческое просвещение начинается в школе: важно развивать личностные качества обучающихся, чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества. В рамках проекта «Без срока давности» на базе Московского педагогического государственного университета были разработаны учебные модули для школ, колледжей и педвузов, а также модуль для повышения квалификации педагогов. Ассоциацией развития педагогического образования была организована экспертиза, и в настоящие момент педагогические вузы уже внедряют эти материалы в программу. Большая база наработок доступна на сайте «Без срока давности», АРПО и МПГУ», – отметил ректор МПГУ, председатель правления Ассоциации развития педагогического образования Алексей Лубков.

Советник Министра просвещения на общественных началах, первый проректор Московского педагогического государственного университета Наталья Склярова напомнила, что в 2022 году в рамках проекта «Без срока давности» прошли одноименный международный научно-практический форум в Гатчине и профильная конференция в РГПУ имени А.И. Герцена. В январе 2023 года состоялась всероссийская акция, связанная с освобождением Ленинграда от фашистской блокады.

Директор Музея Победы Александр Школьник отметил, что музей выступает постоянным партнером Минпросвещения России и вместе с ним реализует ряд программ и проектов, среди которых патриотические молодежные форумы, конкурсы и акции.

«Мы не ограничиваемся отдельными мероприятиями, ведем системную работу. В стратегии развития Музея Победы мы определили задачу стать центром патриотического воспитания и площадкой, где вырабатываются содержательные формы и новые практики музейной педагогики и музейного просвещения. Мы приняли на себя обязательство по поддержке школьных музеев страны, и уже более 1300 из них являются нашими общественными филиалами. Сформировалось сообщество юных музейщиков, и при поддержке Минпросвещения мы вдохновляем детей на создание выставок, изучение истории страны, родного края, даем возможность представить свои экспозиции в Музее Победы», – сказал он.

В завершение совещания Министр просвещения Сергей Кравцов вручил участникам ведомственные награды – нагрудные знаки, а также почетные грамоты и благодарственные письма. Нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность» был отмечен министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. Нагрудные знаки «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи» были вручены министру образования Белгородской области Андрею Милехину, ректору Московского педагогического государственного университета Алексею Лубкову, проректору МПГУ Наталье Скляровой, ректору Томского государственного педагогического университета Андрею Макаренко и заместителю директора Института истории и политики МПГУ Владимиру Шаповалову.

Справочно

Федеральный проект «Без срока давности» инициирован Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». В рамках проекта реализуются образовательно-просветительские мероприятия, среди которых Всероссийский конкурс сочинений, фестиваль музеев и конкурс исследовательских проектов «Без срока давности».

Оператором образовательно-просветительских мероприятий выступает Московский педагогический государственный университет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В России продолжится гуманитарная программа по обучению киргизских детей

В Москве подвели итоги первой дополнительной общеобразовательной программы социально-гуманитарной направленности «Интердом – детям Кыргызстана» Минпросвещения России. В рамках программы 14 киргизских ребят из 7–8-х классов в течение трех месяцев проходили обучение в Международной школе «Интердом имени Е.Д. Стасовой».

Для погружения в русскоязычную среду и для более тесного общения с российскими одноклассниками киргизские ребята во время обучения в международной школе находились в совместных группах.

Участие в дополнительной общеобразовательной программе позволило детям из Киргизии не только усовершенствовать уровень владения русским языком, но и познакомиться с русской культурой, найти друзей среди российских школьников.

Итоги программы подвели на российско-киргизской встрече в Посольстве Киргизской Республики в Москве. В мероприятии приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, Центра международного сотрудничества Минпросвещения России, чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат и киргизские школьники.

Участники встречи отметили важность гуманитарной программы для укрепления международного сотрудничества двух стран в области образования и договорились о том, что проект будет продолжаться на постоянной основе. К 2025 году планируется открыть на территории Киргизии восемь русских школ.

Справочно

Центр международного сотрудничества Минпросвещения России выступает оператором ряда проектов Министерства просвещения Российской Федерации, которые реализуются в филиале центра – Международной школе «Интердом имени Е.Д. Стасовой».

В декабре 2021 года стартовал проект «Интердом – детям Сирийской Арабской Республики». Его первыми участниками стали 14 ребят из Сирии, родители которых погибли в ходе военных действий. Вторая группа сирийских школьников начала обучение в рамках проекта в сентябре 2022 года.

В ноябре 2022 года стартовала программа «Интердом – детям Кыргызстана», которая завершилась в начале февраля 2023 года.

В Липецкой области открылся обновленный после капитального ремонта лицей № 5

В лицее № 5 города Ельца Липецкой области прошла церемония открытия после капитального ремонта. Работы в здании были проведены в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования».

«От лица Министерства просвещения поздравляю вас с открытием обновленного здания лицея. Это знаковое и радостное событие для всех тех, кто учится и работает в нем, и, конечно, для родителей учеников. Я надеюсь, что благодаря реализации федеральной программы капитального ремонта школ в Липецкой области удастся обновить еще больше объектов», – сказал заместитель Министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что результат проведенных работ в лицее превзошел все ожидания.

«Лицей украшает не столько капитальный ремонт, сколько коллектив, который здесь замечательный: и директор, и педагоги. Лицей № 5 – одно из самых успешных учебных заведений в Липецкой области по количеству наград и призов, которые получают ее ученики, а также по тем вузам, куда они поступают», – добавил он.

Участие в церемонии открытия приняла председатель Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты России Наталья Кравченко.

«Только переступив порог, я почувствовала особенную атмосферу лицея, приятно была удивлена результатом проведенного капремонта. Я вижу, как получается проводить модернизацию школ в разных регионах – получается по-разному, и поэтому приятно, когда складывается хорошая команда во главе с руководством региона. Спасибо также и родителям, что внесли свой вклад. Желаю ребятам, чтобы созданная здесь среда помогла вам реализовать весь свой потенциал», – отметила она.

Выполнение ремонтных работ на постоянной основе контролировали представители администрации города, управления образования, родительской общественности. В ходе экскурсии по зданию гости увидели обновленные кабинеты, оснащенные современным интерактивным оборудованием.

В лицее заменены все коммуникации, окна, полы, двери, утеплен и обновлен фасад. Оформлены зоны отдыха, обновлены спортзал и столовая. При разработке дизайн-проекта здания учитывались в том числе эскизы дизайна, сделанные учащимися.

Справочно

Согласно программе «Модернизация школьных систем образования» в 2022–2023 годах в сумме должно быть отремонтировано 2825 объектов, а до конца 2026 года – 7300 объектов.

Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду.

Наблюдение за ходом выполнения ремонтных работ, закупок и поставок оснащения ведут штабы родительского общественного контроля, которые работают в каждом регионе. В них входят представители партии «Единая Россия», Национальной ассоциации родителей и других общественных объединений.

У жителей многоквартирных домов должна быть возможность выбора оператора связи

Минцифры поддерживает упрощение доступа операторов связи в многоквартирные дома (МКД).

Сейчас у ? МКД нет или почти нет выбора оператора связи, хотя действующих в России операторов домашнего интернета — 4,8 тыс. Требование Минцифры — не менее 3 операторов в каждом многоквартирном доме.

Как сейчас провайдеры работают в МКД

Оператору нужно получить поддержку ? голосов на общем собрании собственников жилья. Только после этого он может размещать своё оборудование в МКД.

На практике это почти невыполнимая задача: по данным ВЦИОМ, 39% собственников жилья не участвовали в общих собраниях, 35% — принимали участие один-два раза, а регулярно посещают собрания только 26%.

Расходы операторов на размещение оборудования

Плата операторов за размещение своего оборудования в МКД за последние 5 лет выросла в 5 раз — до 20 млрд рублей, но эти деньги не идут на содержание общедомового имущества. Это напрямую влияет на доступность и скорость подключения — за три года Россия опустилась со второго на четвёртое место в мире среди стран с самым дешёвым домашним интернетом.

Законопроект от ИТ-комитета Госдумы, который поддерживает Минцифры

Вот ключевые нововведения законопроекта, которые планируется закрепить законодательно:

Выровнять условия размещения в МКД телеком-оборудования с оборудованием внутридомовых инженерных систем. Сети связи для жителей должны размещаться бесплатно, как и электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, почтовые ящики.

Определить порядок совместной работы операторов и управляющих компаний.

Отменить проведение общих собраний собственников для доступа операторов в МКД и обнулить плату за размещение оборудования.

Приложение «Карта болельщика»: предъявить билет можно даже без интернета

Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги. Её нужно оформить заранее, до матча, в том числе и на детей до 14 лет. Карту уже получили 375 тыс. граждан.

Чтобы сервисы Карты болельщика стали ещё удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе.

Приложение «Карта болельщика» пригодится болельщикам, спортсменам, персоналу стадионов и клубов и представителям СМИ для прохода на мероприятие.

Что уже можно сделать в приложении:

оформить Карту болельщика на себя и на детей

предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет

передать билет другому человеку

узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте

добавить спортивное событие в календарь

перейти на сайт клуба для покупки билета

узнать о бонусных программах клубов

Скоро Карту можно будет оформить прямо в приложении и без посещения МФЦ.

Бета-версия «Карты болельщика» уже доступна в магазинах приложений:

RuStore

Google Play

AppStore

AppGallery

Самозапрет на кредиты будет полезным, но малопопулярным

Яков Шпунт

Участники финансового рынка уверены, что самозапрет на взятие кредитов онлайн не будет пользоваться популярностью у целевой аудитории и принятие соответствующего закона, внесенного ЦБ в Госдуму в конце января 2023 г., никак не скажется на финансово-кредитных учреждениях.

В ходе круглого стола, посвященного обсуждению внесенного Центральным банком России законопроекта, предусматривающего механизм самостоятельного запрета на кредиты и займы онлайн, его участники в целом поддержали данную инициативу.

Как отметил президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик РАН Гарегин Тосунян, потребители онлайн-услуг остаются уязвимыми перед атаками злоумышленников. По данным АРБ за III квартал 2022 г., ущерб от действий мошенников, использовавших схемы с кредитами и займами, вновь начал расти после полугода падения и составил 4 млрд руб. Введение самоограничений, как подчеркнул Гарегин Тосунян, практически не осложнит работу банков, зато позволит избавить их от массы проблем. Но при этом снятие таких самоограничений также не должно быть долгим и сложным для заявителя.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал обратил внимание, что предложенные Центробанком меры касаются не только банковской сферы, но и микрофинансовых организаций. Однако масштаб мошенничества с онлайн-кредитами, по его оценке, преувеличен. И в целом меры, предложенные Центробанком, будут очень мало востребованы целевой аудиторией, хотя все же будут полезными. А банковский сектор введения данной нормы просто не заметит. Павел Сигал также призвал, чтобы снятие самоограничений было максимально простым.

Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин также поддержал законопроект Центробанка. По его словам, любое вмешательство регулятора будет полезно. При этом механизм, предложенный Центробанком, прост. Особенно полезен механизм самоограничений будет тем, чьи персональные данные скомпрометированы в результате утечки, потери или кражи документов, а также закредитованным.

Сложности, по мнению Владимира Шикина, связаны с низкой информированностью потенциальной целевой аудитории. В Национальном бюро кредитных историй уже давно существует сервис борьбы с мошенничеством, который базируется на триггерной системе информирования о любых операциях и обращениях. Мошенники, которые используют схемы с оформлением кредитов на третьих лиц, пользуются этой неосведомленностью. Так, количество пользователей сервиса по борьбе с мошенничеством измеряется тысячами, при этом в Национальном бюро кредитных историй аккумулированы данные более чем 90 млн человек.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза обратил внимание, что проблема мошенничества касается не только обычных вкладчиков банков или клиентов микрофинансовых организаций, но и бизнеса - самозанятых, индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Если раньше киберпреступники похищали у бизнеса денежные средства с помощью атак на системы дистанционного банковского обслуживания, то теперь такой метод вследствие активности регуляторов и принятия мер противодействия оказался нерентабельным. И мошенники переключились на использование методов социальной инженерии. Хотя, по мнению Владимира Гамзы, вендоры систем дистанционного банковского обслуживания до сих пор недостаточно учитывают требования информационной безопасности.

"С одной стороны, действительно, в правоотношениях между клиентом и банком, возникающих в случае какого-либо инцидента ИБ, вендор ДБО напрямую не участвует - иными словами, если у клиента, к примеру, украли деньги, он судится с банком, а не с вендором. Но это стандартная практика для любого программного обеспечения, и тут нет какой-то специфики, характерной для ДБО, - напоминает директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS Станислав Шилов. - С другой стороны, если говорить глобально - вендоры ДБО, конечно же, очень внимательно относятся к информационной безопасности своих продуктов. Как минимум вендор ДБО отвечает своей репутацией на рынке: если за решением есть шлейф инцидентов ИБ, оно будет проигрывать конкурентным решениям. Мы, например, вопросами ИБ занимаемся столько же, сколько ведем разработку ДБО, и уделяем очень пристальное внимание обеспечению безопасности дистанционных каналов. В группе компаний выделен центр компетенций в области ИБ с многолетним опытом и всеми необходимыми регалиями. Также отмечу, что сейчас общепринятой практикой среди ведущих вендоров ДБО является содействие банкам в части выполнения требований ИБ - например, проведение анализа уязвимостей своих продуктов для подтверждения соответствия требованиям ОУД4. Прохождение процедуры анализа уязвимостей ОУД4 системой ДБО означает, что банки и их клиенты могут быть уверены: они используют безопасное программное обеспечение, соответствующее всем актуальным требованиям регулятора".

Владимир Гамза согласился, что необходимо повышать финансовую грамотность широких масс пользователей услуг банков, причем не только физических лиц, но и бизнеса. Также, по его мнению, необходимо развивать программы страхования, которые пока очень плохо развиты. Кроме того, Владимир Гамза предложил считать отягчающим обстоятельством при уголовном разбирательстве посягательства на пожилых, которые чаще остальных становятся жертвами мошенников. А чтобы закон заработал, снятие ограничений не должно быть слишком простым. В идеале оно должно требовать личного присутствия или, по крайней мере, усиленной идентификации.

Как показал опрос, проведенный совместно банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах", большинство жителей России в целом поддержали введение самозапретов на кредиты и займы. Против выступили лишь менее четверти опрошенных

"Росатом" предложил выработать кодекс цифровой этики для стран ЕАЭС

Директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева предложила разработать единый кодекс цифровой этики стран ЕАЭС. С таким предложением она выступила в ходе V Международного цифрового форума "Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности".

"Цифровые технологические задачи, над которыми сейчас идет работа, открывают возможности такого масштаба, что в скором будущем нам как человечеству будет необходимо принимать решение о границах возможного применения таких технологий. С подобным вопросом мир столкнулся, когда шло освоение атомной энергии. А сейчас нам надо сформулировать правила, которые будут регулировать развитие цифровых технологий с этической точки зрения. В России уже подписан кодекс искусственного интеллекта, к нему присоединились крупные компании. И сегодня в рамках международного форума Digital Almaty, на полях которого проходят мероприятия Евразийского межправительственного совета, я позволю себе выступить с предложением: нам нужен этический кодекс в области цифровых технологий. Давайте вместе начнем его прорабатывать", – сказала Екатерина Солнцева.

Такой глобальный кодекс мог бы зафиксировать ряд базовых принципов гуманитарной политики в области цифровых технологий. В их числе – готовность ведущих участников процессов цифровизации принимать на себя ответственность за следование этическим нормам при работе с технологиями будущего, которые появляются сейчас и появятся в перспективе.

"Сегодня мы должны определиться с тем, что именно мы будем готовы позволить технологиям, а что – нет. В качестве примера могу привести этические вопросы, встающие по ходу развития нейроморфных технологий. Сейчас, в числе широкого спектра исследований, идёт работа над тем, чтобы научиться помогать людям с генетическими заболеваниями методом вживления в мозг нейроморфных чипов. И когда такой метод будет разработан, неизбежно встанет вопрос о границах между лечением больного и, например, началом влияния технологий на сознание человека", – отметила директор по цифровизации.

При этом спикер подчеркнула значимость технологий для обеспечения качества среды, жизни и здоровья человека. "Новые технологии рождаются на основе фундаментальных научных исследований и зачастую в первую очередь решают социально значимые задачи, а впоследствии эти технологии начинают успешно применяться и в коммерческом секторе, принося бизнес-эффект. Одним из первых направлений применения квантовых вычислений ожидается создание лекарств и вакцин". Важно сохранять баланс между коммерческой выгодой от использования технологий и социальными эффектами.

В ходе сессии Екатерина Солнцева также затронула тему взаимоотношений крупного бизнеса и социума, рассказав на примере "Росатома" о значимости обеспечения общественного блага в деятельности крупных индустриальных корпораций.

"Росатом" – это триста тысяч человек и почти четыреста предприятий. Мы работаем по всей территории России и во многих странах мира. Это огромный коллектив. Более того, у нас существует двадцать пять "атомных" городов, в которых "Росатом" является либо якорным, либо единственным работодателем. Вся жизнь в этих городах, вся социальная сфера – это тоже ответственность госкорпорации. И мы знаем: люди трудятся результативно, когда они вовлечены и воодушевлены тем, что делают. Сотрудники "Росатома" заняты действительно большими проектами, влияющими на все человечество. И у каждого из них есть личные чаяния и потребность в заботе, в комфортной для работы атмосфере. Создание такой атмосферы – один из приоритетов корпорации. Пример "Росатом"а доказывает: бизнес, технологии и социальная ответственность могут и должны идти рука об руку", – подвела итог Екатерина Солнцева.

РКН проследит за посещаемостью классифайдов

Ирина Приборкина

Роскомнадзор (РКН) разработал и предложил методику определения количества пользователей классифайдов. Согласно документу, владельцы сервисов размещения объявлений будут обязаны установить один из предлагаемых Роскомнадзором счетчиков посещаемости.

Согласно документу, проект приказа разработан для реализации Федерального закона от 29.12.2022 №584-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который Госдума приняла в конце декабря в третьем чтении. Закон о классифайдах устанавливает обязанности для владельцев сервисов онлайн-объявлений, доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей интернета, находящихся на территории РФ.

Согласно проекту приказа, определять количество пользователей классифайда РКН будет путем подсчета однократных в течение суток обращений пользователей к каждому из информационных ресурсов.

Представитель пресс-службы РКН сообщил, что владельцы сервисов размещения объявлений обязаны установить один из предлагаемых Роскомнадзором счетчиков посещаемости в соответствии с п.6 ч.1 ст.10.7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Согласно проекту приказа РКН "Об утверждении методики определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки", посещаемость ресурса будет измеряться на основании сведений, предоставленных по запросу РКН от уполномоченной организации по исследованию объема аудитории или от владельца сервиса размещения объявлений.

"В отдельных случаях, когда указанные способы недоступны, посещаемость ресурса будет измеряться на основании сведений, полученных с использованием специального программного обеспечения или общедоступной информации в сети интернет", - рассказал представитель пресс-службы ведомства.

Юрист, экономист, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков считает, что основной вопрос к методике подсчета состоит в том, что она вариативна. "Подсчет ведется на основании сведений от уполномоченной организации, на основании сведений от владельца сервиса, а если это невозможно - на основании методики из приказа, которая сводится к двум пунктам: подсчет посредством имеющихся у РКН счетчиков и на основании общедоступных сведений. Тут четыре разных источника данных", - говорит юрист. По его мнению, это повлечет споры.

"Особенно остро смотрится оборот "в случае невозможности" - это оценочная категория, и сейчас из приказа сложно понять, как сам регулятор будет оценивать, возможно или невозможно ему подсчитать пользователей исходя даже из того, что уполномоченная организация и владелец данные предоставили. В любом случае огульно ругать приказ рано, надо смотреть на правоприменение. И я бы даже смотрел на более высокий уровень проблемы: надо смотреть на то, есть ли необходимость в таком регулировании. Однако этот момент регулируемые уже проспали - решение принято, и сейчас идет лишь диспут, как оно будет исполняться", - отметил Павел Катков.

Представители крупных классифайдов - HeadHunter, "Авито" и "Профи.ру" воздержались от комментариев.

Генеральный директор интегратора web 3.0 "Осьминожка" Михаил Шрайбман считает, что необходимо конкретизировать перечень ПО, с помощью которого будет осуществляться подсчет. "На рынке довольно много ИТ-решений с данным функционалом, однако все они дают разные значения, которые являются лишь приблизительными. Конкретно у "Осьминожки" не возникнет дополнительных расходов в случае принятия нововведения, поскольку мы и ранее замеряли данные метрики для последующего внутреннего анализа. Ресурсы, разработчиками которых мы являемся, в сутки посещает более 1 млн уникальных пользователей. Однако для компаний, кто столкнется с этой задачей впервые, это потребует финансовых затрат. Особенно, если мы говорим об автоматизированной выгрузке данных значений", - рассказал Михаил Шрайбман.

"Нетрика Медицина" выпустила агрегатор отчетных данных по телемедицинским консультациям

Компания "Нетрика Медицина" (входит в N3 group и ГК "Ташир МЕДИКА") разработала инструмент для сбора данных оперативной отчетности в рамках сервиса "N3.Телемедицина". Он позволяет пользователям выгружать сведения из системы телемедицинского документооборота без привлечения программистов и специалистов-аналитиков.

Агрегатор собирает данные из записей о заявках, проходящих через сервис "N3.Телемедицина" в рамках запущенных региональных маршрутов. Помимо телемедицинских консультаций, такой же принцип агрегации применяется при согласовании направлений, активных вызовах врача на дом, в управлении очередями и т. д. Отчеты формируются в виде построчных журналов и статистических срезов по заданным параметрам.

Разработка инструмента велась в рамках развития модуля "Управление потоками пациентов", который является ядром сервиса N3.Телемедицина. Он позволяет настраивать набор необходимых данных, а любые новые параметры в системе документооборота сразу начинают поддерживаться при сборе отчетности.

Агрегация данных, настройка отчетов, формата отображения и представления информации, а также ролевого доступа к записям происходят без участия программистов.

Инструмент предоставляет возможность фильтровать данные по любому из заданных параметров при помощи пользовательского интерфейса. Также существует и программный интерфейс агрегатора, работающий через RESTful API. Через него интегрирующиеся информационные системы могут получать всю необходимую информацию по подготовленным отчетам. Помимо этого, агрегатор предоставляет возможность выгрузки записей в формате xlsx и умеет автоматически обогащать отчеты сведениями из систем нормативно-справочной информации (НСИ).

Агрегатор используется практически во всех регионах, где уже работает сервис "N3.Телемедицина". В настоящее время происходит внедрение агрегатора в Ставропольском и Хабаровском крае. Лидируют же по количеству заявок на телемедицинские консультации Ленинградская область и Кузбасс.

"Данный функционал активно используется в Ленинградской области. Только за последние полгода было проведено более 10 000 заявок по согласованию направлений для оказания помощи пациентам как в медицинских организациях нашей области, так и в других регионах. Новый сервис предоставляет доступ к отчетам в разрезе организаций, врачей и пациентов. Благодаря этому инструменту мы можем оперативно выгружать интересующие нас отчеты по заранее настроенным шаблонам, которые, при необходимости, могут быть расширены. В ближайшее время мы планируем расширить спектр телемедицинских консультаций, выполняемых в регионе через сервис "N3.Телемедицина", - комментирует Виктор Анисимов, заместитель главного врача по реализации национальных проектов, главный внештатный специалист по информационным системам в здравоохранении Ленинградской области.

НДД застыл меж трех дорог

Юлия Мельникова

В ходе парламентских слушаний, прошедших вчера в Госдуме РФ, представители министерств и участники рынка пытались определить, какой их трех законопроектов о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома продолжать рассматривать. Первый из них внесен в Госдуму в 2018 г., еще два - в ноябре 2022 г.

Вчера, 6 февраля, в Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему "Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети интернет в многоквартирных домах". Задача слушаний - определить, какой из трех внесенных в Госдуму законопроектов о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома отвечает интересам собственников квартир, операторов связи, а также какие поправки в эту инициативу необходимо внести, чтобы принять во внимание все интересы и установить справедливый баланс, при котором ни одной из сторон не отдается приоритет.

В России Правила недискриминационного доступа (НДД) к инфраструктуре субъектов естественных монополий для размещения сетей электросвязи - ПП №1284 действуют с 2014 г. А проблема недискриминационного доступа операторов в многоквартирные жилые дома остается нерешенной: требуется следующий шаг - разработать единые правила недискриминационного доступа к инфраструктуре МКД (многоквартирных домов).

В 2018 г. отрасль надеялась на внесенный членами Совета Федерации Людмилой Боковой, Дмитрием Мезенцевым и Олегом Мельниченко законопроект по недискриминационному доступу операторов в многоквартирные дома (№614271-7). Однако осенью 2019 г. игроки рынка все еще заявляли, что законопроект по НДД в МКД требует существенной доработки.

В 2020 г. отрасль надеялась на пришедшую в Минцифры Людмилу Бокову. Однако она покинула ведомство, не успев выполнить миссию: к 2021 г. проблему НДД в МКД еще не решили.

Движение по законопроекту застыло на назначении ответственного комитета (Комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) в октябре 2021 г., дата рассмотрения документа в первом чтении так и не назначена.

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября 2022 г. дал поручение №Пр-1553, определяющее необходимость установить безвозмездность размещения в многоквартирном доме телекоммуникационного оборудования операторов связи, а также возможность подключения оператором связи многоквартирных домов к интернету на основе утвержденных типовых технических условий и договора с одним из собственников жилья без необходимости принятия решения всеми собственниками жилья.

В целях исполнения поручения президента РФ в ноябре 2022 г. в Государственную Думу РФ внесены еще два законопроекта. Депутаты от фракции "Единая Россия" Александр Хинштейн и Сергей Пахомов, сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас внесли проект федерального закона №237186-8 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О связи" и Жилищный кодекс Российской Федерации". Проект федерального закона №238034-8 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" инициировали депутаты Госдумы, члены партии "Справедлива Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов и Галина Хованская. И эти законопроекты ждут рассмотрения в первом чтении.

Авторы первого законопроекта (№614271-7 от 2018 г.) не присутствовали на парламентских слушаниях, а участники обсуждали два оставшихся - новые законопроекты от "Единой" и "Справедливой" России. В конце дискуссии депутаты сообщили, что обсудят в палате депутатов, какой из законопроектов продвигать и какие к нему поправки принимать. Судя по настроению зала, предпочтение получит законопроект депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна (№237186-8), хотя представитель рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" в Самарской области Ольга Репецкая выступила категорически против этого законопроекта.

"Мы категорически против принятия законопроекта в том виде, который представил Александр Хинштейн. Все принципы, которые заложены в законопроекте, уже проходили практику - с 2015 г., когда антимонопольная служба выпускала письмо с теми же самыми формулировками, что в законопроекте. Тогда такие операторы, как "Ростелеком", ТТК, расторгли договоры и находились в домах бесплатно, без договоров и без разрешения на собрании собственников до 2018 г. Последствия вы видите. В пояснительной записке к законопроекту указаны расходы операторов. Например, расходы "Ростелекома" увеличились на 1,8 млрд руб. А почему? Потому что "Ростелеком" начал заключать договоры с собственниками и с ТСЖ. Но расходы, которые велики на первый взгляд, можно сравнить с доходами - 32 млрд руб. чистых доходов. Это данные из официального аудиторского заключения, которое "Ростелеком" выкладывает на сайте. Контроль собственников жилья существует, а операторов никто не контролирует", - рассказала она.

На это Александр Хинштейн отреагировал следующей фразой: "Впервые вижу, чтобы представители ОНФ выступали против поручения президента".

В пояснительной записке к законопроекту №237186-8 сказано: "Согласно имеющимся данным, расходы операторов за размещение инфраструктуры связи в МКД ежегодно возрастают. Так, если в 2019 г. расходы ПАО "Ростелеком" составляли 1,4 млрд руб., то в 2022 г. они превысили уже 1,8 млрд руб. Затраты ПАО "МТС" выросли с 404,5 млн руб. (2019) до 557,4 млн руб. (2022), затраты АО "ЭР-Телеком Холдинг" - с 713,1 млн руб. (2019) до 806,7 млн руб. (2022). Общие расходы крупнейших операторов связи на аренду и размещение инфраструктуры в МКД составляют около 10 млрд руб., что соответствует примерно 2% их годовой выручки. Следует при этом учесть, что речь идет исключительно об оплате доступа в МКД, которая не включает в себя расходы на электроэнергию, производство и монтаж оборудования".

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский прокомментировал: "УК предлагали нам отдавать 25% от доходов. При этом в некоторых случаях предлагались схемы, когда 15% официально, а оставшееся - каким-то другим путем. Сотнями идут обращения от граждан. У нас публичная оферта размещена на сайте. Но мы не всем можем предоставить такие условия".

Александр Хинштейн сообщил, что пока только 84% домохозяйств России обеспечены интернетом. "При этом важно понимать, что в многоквартирных домах проживает 72-73% всего населения РФ, 85% городского населения. И не все из них обеспечены услугой доступа в интернет - 16% домохозяйств остаются без связи, - заявил председатель Комитета по информполитике Александр Хинштейн. - Более 50% жилого фонда обслуживаются одним-двумя операторами связи, что создает ситуацию отсутствия выбора. 53% жителей сталкивались с ситуацией, когда оператор домашнего интернета, которым они хотели бы воспользоваться, не был доступен в их доме, в 20% жилого фонда создается искусственная монополия и эксклюзив. Таким образом, только около трети людей могут выбирать интернет-провайдеров, которые в наибольшей степени отвечают их потребностям: по цене и качеству. Мы не должны допустить телеком-рабства людей у управляющих компаний. Каждый гражданин должен иметь возможность выбора телеком-провайдера и никто не должен препятствовать ему в реализации прав".

О том, что законопроект №238034-8 (авторы Миронов и Хованская) не соответствует поручению президента РФ, сообщила Комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям. Эту законодательную инициативу комиссия не одобрила, зато поддержала законопроект Александра Хинштейна. АНО "Цифровая экономика" также призывает в кратчайшие сроки принять именно этот законопроект (ФЗ 237186-8).

Михаил Осеевский сказал, что "Ростелеком", как федеральный оператор, всецело поддерживает законопроект депутата Хинштейна. "В нынешних условиях операторы не всегда могут выполнить обязательства перед абонентами из-за требований управляющих компаний. В первую очередь проблема касается новостроек и недавно построенных жилых домов, где недвижимостью управляют структуры, связанные с крупными девелоперами. Главное преимущество домашних интернет-провайдеров в том, что они предоставляют безлимитный доступ к интернету, важность чего особенно ярко продемонстрирована в разгар пандемии, когда из дома работали и учились целые семьи. При этом аппетиты управляющих компаний иногда превосходят любые ожидания, а отношение к жильцам таких домов у этих компаний - как к своей вотчине", - рассказал он.

Тарифы на домашний интернет в РФ будут расти, если не принять закон, предусматривающий обнуление стоимости доступа операторов связи в многоквартирные дома. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Операторы будут закладывать отчисления, которые они платят в управляющую компанию, в тариф, и интернет станет дороже. Мы видим уже эти тенденции", - сказал министр. По словам Максута Шадаева, в 20% домов России присутствует лишь один оператор, в 50% домов - два оператора, это позволяет устанавливать высокие цены.

"Позиция Минцифры - у жителей должен быть максимальный выбор. Не менее трех операторов должны быть доступны в каждом доме. Если будет 20 - хорошо, если техническая возможность позволяет. Чем больше операторов, тем ниже цена", - сказал глава Минцифры.

Искусственный интеллект на "Доброделе" распознал 240 тысяч фотографий

С октября 2022 года в мобильном приложении "Добродел" нейросеть определяет проблему по фотографии. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Через приложение "Добродел" можно сообщить о проблеме "здесь и сейчас". Увидели яму на дороге – сделали фото и за две минуты отправили обращение. С октября прошлого года правильно и быстро выбрать категорию в приложении помогает искусственный интеллект. Он распознал уже более 240 тыс. фотографий. Из них на 45 тыс. фото определил мусор на общественных территориях", – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Также нейросеть нашла на снимках 43 тыс. нарушений по категории "Реклама", 23 тыс. по категории "Ямы" и 15 тыс. нарушений чистоты контейнерных площадок.

Искусственный интеллект анализирует загруженные фотографии на смартфонах с системой ОС Android. При использовании устройств iOS необходимо выбирать подходящую категорию самостоятельно.

Сейчас на "Доброделе" представлены 24 категории и 705 подкатегорий тем, которые затрагивают все сферы жизни в Подмосковье. Нейросеть работает по 13 наиболее популярным: "Ямы", "Мусор на общественных территориях", "Контейнерная площадка", "Детская площадка", "Животные без владельцев", "Освещение", "Дорожный знак", "Автобусная остановка", "Реклама", "Борщевик", "Светофор", "Квитанция", "Деревья".

ГК "Дело" и "Гринатом Простые Решения" разработали программу перехода на отечественное ПО

Группа компаний "Дело" при экспертной поддержке АО "Гринатом Простые Решения" разработала стратегию и план перехода на отечественное программное обеспечение (ПО).

Решение о переходе на отечественные продукты было принято руководством группы компаний "Дело" для обеспечения стабильной работы программного обеспечения и ИТ-систем. В периметр проекта вошли "Управляющая компания "Дело" и субхолдинги – "ТрансКонтейнер", Global Ports, "ДелоПортс", "Рускон".

Для каждой компании специалисты АО "Гринатом Простые Решения" разработали стратегию импортозамещения и план перехода на альтернативное ПО с учетом существующей ИТ-инфраструктуры и оборудования. Для этого было проведено обследование 5 500 автоматизированных рабочих мест с использованием системы управления конфигурациями "Атом.Порт" (собственная разработка АО "Гринатом", включена в реестр отечественного ПО) и посредством анкетирования и опросов ИТ-специалистов группы.

"Обеспечение непрерывности и стабильности операционных и бизнес-процессов является базовым приоритетом работы ИТ-подразделения. С помощью экспертов "Гринатом Простые Решения" мы сформулировали поэтапный план перехода на отечественные программные продукты, что позволит нам повысить уровень информационной безопасности и надежности ИТ-систем", – отметил директор по информационным технологиям группы компаний "Дело", генеральный директор ООО "ДелоТех" Борис Сопельник.

По итогам анализа были сформированы аналитические записки с описанием текущей ИТ-инфраструктуры и определением перечня ПО, подлежащего замене, с вариантами аналогов. По завершении этапа обследования эксперты "Гринатом Простые Решения" провели работы по проектированию и планированию перехода на целевую импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. При этом была выполнена оценка готовности ИТ-инфраструктуры компаний группы к переходу на новое ПО, а также оценка ресурсов, необходимых для этого.

"Надежная работа на отечественных системах – залог стабильности. Я рада, что наш опыт и наработки помогли группе компаний "Дело" совершить важный шаг к повышению устойчивости бизнеса", – рассказала генеральный директор АО "Гринатом Простые решения" Светлана Борматова.

В 2023 году компании группы планируют приступить к реализации разработанных с помощью АО "Гринатом Простые Решения" стратегий и планов, чтобы выполнить главную цель проекта – минимизировать риски, связанные с ограничениями использования иностранного ПО.

ВТБ покажет банкам, как лабораторию открыть

Юлия Мельникова

ВТБ запустил технологическую лабораторию для апробации новых технологий и оборудования под любые потребности банка. Лаборатория протестировала более 30 решений, в том числе сетевое оборудование для ЦОДов и мультисервисных сетей, базы данных, операционные системы. Лаборатория позволила банку в три раза сократить расходы на тестирование.

Лаборатория помогает в ускоренном поиске, исследовании и пилотировании технических решений с открытого рынка в контуре ВТБ, а также создании продуктов. Лаборатория позволила банку повысить качество внедряемых решений, надежность и безопасность инфраструктуры, а также в три раза сократить расходы на тестирование. Время подготовки к тестированию, которое в отсутствие лаборатории могло значительно превышать время самого тестирования, удалось сократить почти в шесть раз.

Среди основных задач лаборатории - тестирование решений для технологического стека банка, оценка применимости решений на открытом коде к кейсам ВТБ, вопросы информационной безопасности. Возможности лаборатории позволяют тестировать не только ПО, но и оборудование, в том числе сетевое.

Одновременно лаборатория может тестировать до 20 технологий. Исследования ведутся на объединенной платформе, состоящей из внутрибанковской инфраструктуры, облачных ресурсов VTB Cloud, партнерских ресурсов и мощностей, а также уникального измерительного оборудования собственной разработки.

"Лаборатория имеет ключевое значение в работе банка с технологиями, особенно в контексте построения технологического суверенитета. Любая технология, прошедшая тестирование в лаборатории, гарантировано готова встроиться в технологический стек ВТБ. Это наш знак качества. Накопленная экспертиза позволяет работать на опережение - прогнозировать будущие потребности банка в тех или иных решениях. Лаборатория, фактически единственная на российском рынке, объединяет ресурсы для исследования и тестирования всего спектра технологий и решений, потребность в которых испытывает банк. Такая оптимизация ресурсов экономит значительные средства, и эта экономия будет иметь долгосрочный эффект. И главное, лаборатория ВТБ открыта для сотрудничества с другими технологическими лабораториями и вендорами, что в перспективе может привести к созданию индустриального центра экспертизы для всего рынка", - сообщил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

"Лаборатория тесно взаимодействует с вендорами, что позволяет оперативно дорабатывать продукты под требования банка. Также при взаимодействии с ними формируются технологические стандарты. Важно, что мы имеем возможность проводить не только нагрузочные тесты, но и тесты совместимости нового и уже работающего оборудования. Это помогает нам не избавляться от хорошо работающего прежнего оборудования при внедрении нового. Также лаборатория дает возможность идеально совмещать решения разных вендоров, придерживаясь концепции мультивендорности при построении инфраструктуры", - рассказал руководитель Технологической лаборатории ВТБ Вадим Прескур.

Лаборатория протестировала более 30 решений. В том числе сетевое оборудование для ЦОДов и мультисервисных сетей, базы данных, операционные системы, решения для обеспечения информационной безопасности, решения для контейнеризации в контексте развития микросервисной архитектуры.

Среди сервисов, которые Технологическая лаборатория предоставляет подразделениям ВТБ, - оценка сложности в эксплуатации с учетом масштабов и особенностей инфраструктуры банка, а также оценка стоимости внедрения. По итогам тестирования, лаборатория дает заключение и рекомендует возможные области применения в инфраструктуре банка, а также предоставляет инструкцию по "сборке" решения в соответствии со всеми стандартами надежности.

Лаборатория ВТБ обеспечивает возможность создать "цифрового двойника" инфраструктуры банка. Это позволяет перед внесением изменений в инфраструктуру банка - от замены железа и ПО до обновления прошивки отдельных элементов - протестировать эти изменения в безопасных условиях, полностью исключив риски для систем банка.

Пресс-служба ВТБ рассказала ComNews, что в команде Технологической лаборатории - 20 специалистов. "Кроме того, для реализации каждого из проектов мы формируем рабочую группу из экспертов банка, специализирующихся на предметной области предстоящего проекта. Создание лаборатории не повлекло за собой никаких дополнительных расходов на инфраструктуру. Мы агрегировали и оптимизировали ресурсы и технологические мощности для тестирования, которые до этого были рассредоточены внутри группы, - сообщила пресс-служба. - Банк сегодня - больше чем потребитель ПО, инфраструктуры и оборудования. У нас есть собственные бизнес- и прикладные решения, и для обеспечения функционального роста банку просто необходимо "собрать" сильный технологический стек. Именно для решения этой задачи и создана Технологическая лаборатория. То, что нам удалось создать, может быть полезно не только банку, но и всей отрасли".

Заместитель технического директора по комплексным проектам Step Logic Андрей Кондратьев не считает, что лабораторию можно создать без затрат, притом ощутимых. Он отметил, что, с одной стороны, идея правильная. "Любую технологию необходимо проверить перед внедрением. С другой - на создание лаборатории требуются существенные затраты, которые под силу только крупным банкам. Остальным будет проще и дешевле решать такие вопросы с помощью компаний-интеграторов. У большинства из них есть лаборатории, где тестирование решений, предлагаемых заказчикам, проводится совместно с производителями, которые также в этом заинтересованы, так как стремятся улучшить продукты. Поэтому не думаю, что создание технологических лабораторий в банках станет тенденцией", - говорит он.

Независимый эксперт ИТ-рынка Вадим Плесский прокомментировал: "ВТБ уточняет, что для создания тестовой лаборатории агрегировали ресурсы и технологические мощности, которые ранее были рассредоточены внутри группы. Это логичный шаг: при объединении всех ресурсов в одном месте можно добиться более эффективного их использования. Заявление о "бесплатности" создания лаборатории не учитывает зарплату 20 ИТ-специалистов, которая может составить существенную сумму в годовом исчислении. Полезность для отрасли, помимо бенефитов для самого банка, необходимо еще проверить и подтвердить. ВТБ не уточняет, будут ли в результате проведенной оптимизации и реструктуризации опубликованы какие-либо наработки под лицензиями Open Source. Без конкретных проектов, с которыми можно будет ознакомиться и составить независимое мнение, говорить о пользе для индустрии преждевременно".

Директор по развитию "Импульс Телеком" Евгений Фонин отметил, что в современном мире ИТ-зависимость компаний с каждым днем повышается, и уже невозможно представить себе работу любой компании без современных технологий: "А финансовый сектор и банки в первую очередь в этом вопросе, пожалуй, опережают многие отрасли экономики. Деньги - это кровь экономики. И четкая, отлаженная работа банковской системы - залог финансовой устойчивости всех сегментов рынка. То, что один из крупнейших российских банков принял решение о создании такой тестовой лаборатории, говорит о том, что руководство банка отличается стратегической мудростью. Особенно актуально это в текущих реалиях, когда многие привычные вендоры ушли с российского рынка. В такой ситуации непростительно надеяться на авось, а просто жизненно необходимо создавать систему обкатки и доработки того, что доступно и что может в будущем обеспечить эффективную работу финансовой системы государства. На мой взгляд, это не только полезно для банков, ведь в стенах подобной лаборатории многие существующие российские вендоры пройдут боевое крещение, появятся новые, эффективные и надежные. А главное - работоспособные и независимые от импортных технологий. И вполне возможно, что в недрах подобных лабораторий родятся продукты и для других сегментов экономики, для широкого потребления, что на порядок повысит качество жизни всех россиян и сделает ИТ-отрасль одной из лучших в мире".

Ни один из опрошенных ComNews банков ("Тинькофф", Альфа-Банк, "Открытие", ПСБ, "Сбер", "Райффайзен") не ответил на вопросы.