Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российские власти просубсидируют ретейлерам железнодорожную перевозку рыбы, купленной на бирже

Они могут транспортировать такую рыбу по сниженным тарифам. Торговые сети через биржу могут приобретать рыбу напрямую у производителей, а не у посредников

Ретейлеры могут транспортировать купленную на бирже рыбу по субсидируемым тарифам, приобретая ее напрямую, а не у посредников, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

Биржевая торговля рыбной продукцией находится на начальном этапе развития в России, уточняет ведомство, и тарифы на железнодорожную перевозку решили снизить, чтобы простимулировать ее развитие.

Зачем вообще нужна рыбная биржа и поможет ли снижение тарифов на железнодорожные перевозки производителям и продавцам? Рассказывает основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» Алексей Рудько:

«На примере Мурманска: там каждую пятницу проходят торги охлажденной рыбой на полторы недели вперед. Она заранее торгуется, устанавливается цена, и все крупные трейдеры начинают собирать заказы, у них есть контрактные договоры с ретейлерами, плюс есть оптовые поставки. Они сегодня собирают и, соответственно, отправляют уже заказ на два завода в Мурманск по охлажденной рыбе. Через неделю эти заказы выполняют, и автомобильным транспортом рыба приезжает в Санкт-Петербург. Аналогично происходит и на Дальнем Востоке. Биржевые виды рыб — массового вылова — минтай, горбуша и так далее — также проходят торги. Если, например, много рыбы — цена ниже, потому что есть большое предложение, и поэтому торгуется по более низкой цене, если спрос превышает предложение, то цена увеличивается. По поводу железнодорожного транспорта, конечно, это хорошая идея — помочь оптимизировать расходы на логистику, но сейчас очень сложно вообще с железнодорожным транспортом у нас в стране, поезда заняты под другие цели, и насколько это будет реализовано, пока еще остается под вопросом. У нас в последнее время все [товары] дорожают, потому что дорожают перевозки, железнодорожные перевозки, что накладывается на себестоимость продукции. И я надеюсь, что если [перевозки] существенно подешевеют, то, наверное, и цена упадет».

Рыбацкое сообщество считает, что рыба — это небиржевой товар, поэтому стимулировать развитие такой биржи не совсем верное решение. Кроме того, если уж снижать тарифы, то на все виды наземных перевозок, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов:

«Мы не знаем в мире аналогов биржевой торговли рыбопродукцией. Это примерно так же, как продавать на бирже свежее молоко или мороженое. Рыба — это товар, который портится. Купленная в замороженном виде рыба при транспортировке может быть разморожена, потерять свое качество и так далее, поэтому считаем, что рыбу через биржу продавать нельзя. Опять-таки, что значит субсидирование железнодорожного тарифа? Тариф складывается из двух частей: первая — это тариф железнодорожный, то есть за провоз по рельсам железной дороги. Наверное, этот стабильный тариф и будет субсидироваться, а существует коммерческий тариф. У железной дороги не осталось собственного подвижного рефрижераторного состава. Все рефрижераторные секции, которые остались в Российской Федерации, а их осталось совсем мало, принадлежат частным структурам, и нам непонятно, почему именно тогда по железной дороге будут субсидировать, почему не автомобильным транспортом? Мы что, зря строили автомобильную дорогу?»

Проект биржевой торговли рыбой в РФ реализуется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В марте прошлого года на ней стартовали первые торги замороженным минтаем, в августе 2022 года начались торги камбалой. Также в списке — контракты на поставку из Владивостока мойвы и сельди.

Россия перестанет обмениваться налоговой информацией со Швейцарией

Валютные резиденты РФ теперь не могут напрямую зачислять деньги на свои швейцарские счета. За незаконную валютную операцию положен штраф в размере от 20% до 40% от ее суммы

Федеральная налоговая служба исключила Швейцарию из списка стран, с которыми обмен налоговыми данными ведется автоматически. Это значит, что валютные резиденты РФ теперь не могут напрямую зачислять деньги на свои швейцарские счета. А за незаконную валютную операцию положен штраф в размере от 20% до 40% от ее суммы.

Комментирует ведущий юрист «Пепеляев групп» Петр Попов.

«Теперь с точки зрения нашего валютного законодательства нельзя зачислить средства на счет в этой стране, кроме как по основаниям, которые прямо предусмотрены российским валютным законодательством. Каждый раз, когда зачисляете средства, нужно проверять, что в этом законе разрешено, а что запрещено, какие-то новые исключения появляются, какие-то старые отменяются. Штраф составляет 20-40% от суммы операции. Назначается он, потому что операция по зачислению средств на зарубежные счета по основаниям, не предусмотренным российским валютным законом, признается запрещенной, и, соответственно, совершение запрещенной валютной операции по нашему Кодексу об административных правонарушениях влечет штраф 20-40% от суммы операции. Раньше было больше, раньше было 75-100%. Я подчеркиваю, не от прибыли, а именно от суммы операции. На самом деле можно в Швейцарию перевести средства с российского счета, то есть, если вы валютный резидент, вы можете с российского счета отправить их на швейцарский счет. Вопрос в том, как в этой конкретной ситуации на это посмотрит банк, какие документы он попросит в качестве подтверждения, если вообще попросит. До известных событий это было делать, наверное, проще, сейчас, наверное, будет сложнее. Главное для нашей налоговой службы, чтобы данные фактически приходили из соответствующей страны».

В России до конца марта 2023 года продолжает действовать ограничение по выводу денег за рубеж. В месяц россияне могут переводить на счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Ранее Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией. При этом по итогам 2021 года страна стала лидером по сумме переводимых из России средств: туда перевели больше 8 млрд долларов, согласно статистике ЦБ.

В перечень ФНС для обмена налоговыми данными теперь входят Казахстан, Мальдивы и Оман, это значит, что переводить деньги туда теперь будет проще.

Зачем Whoosh выходит на IPO именно сейчас?

Рассказывает сооснователь и генеральный директор компании Whoosh Дмитрий Чуйко

Компания Whoosh, лидер рынка кикшеринга по количеству поездок, планирует разместить свои акции на Московской бирже в рамках IPO. Это должно произойти 14 декабря, тогда же станет известна и цена акции. На данный момент она находится в диапазоне от 185 до 225 рублей за одну ценную бумагу. Непосредственно сбор заявок от инвесторов на цену IPO начался 7 декабря и продлится до 13 числа.

Зачем это компании и почему было принято решение выйти на IPO именно сейчас. Об этом рассказывает сооснователь и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко:

«В целом, компания доросла до размера, когда она может это сделать. Мы как технологическая компания быстро проходим этапы формирования бизнеса. Наш инвестиционный цикл устроен так, что зимой мы инвестируем в нашу CAPEX-программу, в покупку нового флота, для того, чтобы расширяться на следующий год. Зима для нас — время, когда мы делаем такие инвестиции. Плюс ко всему, сейчас курс доллара для нашей инвестиционной программы очень привлекательный. Мы закупаем самокаты из Китая, и понятно, что стоимость самоката привязана к курсу доллара, поэтому мы можем осуществить «капексную» программу на более выгодных условиях. Вся эта совокупность факторов позволяет сделать IPO в данный промежуток времени. Риск есть всегда, но здесь, наверное, преимущества, которые мы видим, имеют существенное значение. Исходя из текущей рыночной конъюнктуры, исходя из того, какими мультипликаторами торгуют другие компании, мы назначили ценовой диапазон. Объем IPO в 5 млрд обусловлен тем, что мы хотели бы, чтобы после размещения акция была достаточно ликвидной, активно торговалась. Поэтому мы делаем IPO двухкомпонентным. С одной стороны, кеш ин — это основная цель финансирования нашей программы, с другой стороны — кеш аут для того, чтобы придать акции дополнительную ликвидность».

В задачи компании, по привлечению средств в ходе IPO, входит расширение географии, увеличение парка и выплаты менеджменту. При этом, в компании заверяют, что никто из действующих акционеров полностью не выходит из ее капитала, а основатели сохранят за собой контролирующую долю.

По оценкам компании Б1 к 2026 году рынок самокатов вырастет как минимум в 10 раз. В этой ситуации, наличие собственных технологических разработок, не зависимых от иностранных производителей, дает российским компаниям существенное преимущество.

Роспотребнадзор проверит содержимое бутылок с Coca–Cola

Появились публикации о подозрительных бутылках с газировкой в магазинах Москвы и Подмосковья. Однако сигналы приходят и из других регионов, и, по словам экспертов, это только начало

Поддельная кола появилась в столичных несетевых магазинах и в дискаунтере «Светофор». Роспотребнадзор проведет проверку по данному факту.

В Сети есть видео: в кадре целые паллеты двухлитровых бутылок по 100 с лишним рублей за штуку. Бутылки и по форме, и по этикетке невооруженном взглядом не отличить от настоящих. Но что насторожило внимательных покупателей? Даты розлива: 5 октября и 3 ноября 2022 года. И место изготовления — завод «Coca-Cola HBC» в Москве. Это реальная площадка, на которой ранее разливалась оригинальная кола. Но в эти даты завод просто не мог выпускать эту продукцию — компания к тому времени сосредоточилась на локальных брендах: «Добрый», Rich и других. То есть в магазины попал контрафакт, что подтвердили журналистам по телефону горячей линии, указанному на этикетке Coca-Cola из «Светофора».

По словам гендиректора Petrova 5 Consulting Марины Петровой, россиянам нужно готовиться к тому, что подобные случаи будут встречаться все чаще и чаще и вот почему:

«После ухода брендов с ними ушли и огромные маркетинговые бюджеты. И кроме того, работа с правоохранительными органами. Когда брендодержатель выявлял нарушения, он обращался в торговую сеть с просьбой снять с продаж, и сеть в досудебном порядке просто по письму снимала с продаж такой товар. Сейчас эта функция будет полностью на плечах Роспотребнадзора. Без такого контроля со стороны брендодержателей мы, конечно же, столкнемся с тем, что такие ситуации будут продолжаться, особенно с любимыми и очень известными брендами».

По данным эксперта, до ухода западных брендов с российского рынка объем контрафакта на рынке пищевых продуктов составлял около 5%. Какой будет эта цифра теперь — представить сложно. Но, похоже, поддельная кола добралась уже и до регионов. Своим опытом делится редактор новостей Business FM Василий Осипов. Он купил литр колы в круглосуточном ларьке в Брянске:

«Кола стоила 125 рублей за литр. Я решил взять. Удивило то, что на бутылке стоит маркировка московского завода, дата изготовления — 9 ноября 2022 года. Сама бутылка — та самая старая добрая Coca-Cola. Ни к этикетке, ни к форме не придраться. Если говорить о вкусе — это что угодно, только не кола. Я бы сравнил это с тем, как если бы промыли старые резервуары, и вот получилась такая коричневая жижа. В общем, не знаю, что это, но есть подозрения, что контрафакт».

Впрочем, как показывает практика, вкусовые ощущения людей могут и обмануть. После официального ухода Coca-Cola из России и появления массы отечественных аналогов в Сети было опубликовано множество слепых дегустаций, в которых авторы роликов где-то просто пробовали газировку и оценивали, какая вкуснее, а где-то пытались определить, в каком стаканчике оригинал. И, надо сказать, настоящая кола далеко не всегда опережала конкурентов по вкусовым предпочтениям дегустаторов, и далеко не все они смогли на вкус найти ту самую.

Иван Медведев

Заседание Правительства

О расширении перечня лечебных продуктов для детей-инвалидов, о закупке препарата «Онкаспар», о продлении программы «Дальневосточная ипотека», о ходе реализации программы создания сети университетских кампусов мирового уровня, о ратификации договора с Республикой Беларусь для внедрения общих принципов работы косвенных налогов, об автоматическом информировании граждан о формировании пенсионных накоплений в негосударственных фондах.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Прежде чем перейдём к повестке, скажу несколько слов о принятых решениях.

Президент на прошлой неделе в ходе открытия социальных объектов подчеркнул, что одна из приоритетных сфер – это здравоохранение.

Особое внимание мы уделяем поддержке детей с тяжёлыми заболеваниями. По назначению врача им должно бесплатно предоставляться лечебное питание.

Правительство расширило его перечень на следующий год. С 1 января всего будет уже 103 наименования. Все эти специализированные продукты нужны для роста, развития и лечения маленьких пациентов с очень непростыми диагнозами. Прошу внимательно следить, чтобы во всех регионах была эффективно организована работа по обеспечению детей таким питанием. Это значимая часть их терапии.

Также Правительство профинансирует закупку препарата «Онкаспар». Это дорогостоящее лекарство для лечения острого лейкоза у детей, которому пока нет отечественных аналогов. Направим на это более 122,5 млн рублей.

Уже в текущем году при государственной поддержке будет приобретено не менее 1 тыс. упаковок. Прошу Министерство здравоохранения держать на контроле то, как пойдут такие поставки в медучреждения.

Ещё об одном решении.

Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года. Такое поручение дал Президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнув эффективность и востребованность этой программы.

Она действует три года, и за это время выдано свыше 55 тыс. кредитов на приобретение жилья по льготной ставке – 2%.

Более того, летом мы её расширили. Ранее такая ипотека была доступна только молодым семьям, участникам «Дальневосточного гектара» и региональных программ трудовой мобильности. Теперь ей могут воспользоваться медицинские работники и педагоги, причём независимо от их возраста и семейного положения, если они не менее пяти лет заняты по специальности в организации любого из субъектов округа.

На реализацию программы в бюджете на ближайшие три года предусмотрено порядка 70 млрд рублей, из них 20 млрд – на следующий год.

Правительство реализует широкий комплекс мер, чтобы создать для людей все условия для комфортной жизни на Дальнем Востоке. И конечно, самое главное для них – обеспечение хорошим жильём. Программа даёт такую возможность, при этом не ограничивая в выборе. За счёт ипотечных средств можно построить или купить дом либо приобрести квартиру в новостройке.

Теперь к другой теме.

По поручению Президента с прошлого года реализуется программа по формированию сети университетских кампусов мирового уровня по всей стране.

Эту идею глава государства обсуждал с учащимися вузов в День российского студенчества. В том числе то, что такие кампусы должны стать удобным пространством не только для проживания, но и для обучения. Местом, где студенты и аспиранты смогут под руководством преподавателей работать в лабораториях, воплощать творческие замыслы, вести дискуссии, а также интересно проводить свободное время.

По итогам прошлогоднего конкурса из 27 заявок были отобраны восемь.

В ходе рабочих поездок в Томск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург были представлены макеты таких кампусов. И сегодня реализация их и ещё четырёх – в Челябинске, Москве, Новосибирске и Уфе – уже идёт.

В текущем году провели ещё один конкурс. И из почти 40 заявок выбрали девять.

Подробнее о его результатах и в целом о реализации программы доложит Министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков. Пожалуйста, Валерий Николаевич, Вам слово.

В.Фальков: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по созданию до 2030 года 25 кампусов на основе механизма государственно-частного партнёрства. В 2021 году мы провели отбор проектов первой очереди, и тогда, как Вы указали, Михаил Владимирович, было подано 27 заявок, из которых определены 8 проектов для реализации.

17 февраля этого года был объявлен отбор второй очереди кампусов, он продолжился до 1 августа. В итоге к рассмотрению поступило 39 заявок из 34 регионов страны. Напомню, что в первом отборе было 27 заявок из 25 регионов. Общая стоимость всех заявленных проектов второй очереди отбора – 933 млрд рублей. При этом объём частных инвестиций составляет почти 45% – 416 млрд рублей. По сравнению с прошлым отбором доля частных инвестиций в заявках увеличилась на 11%.

Каждая такая заявка на отбор проектов подписывалась непосредственно губернатором региона. При этом обязательным условием было софинансирование из регионального бюджета. В результате по всем проектам второго отбора общий объём регионального софинансирования составил 51 млрд рублей.

Отбор заявок осуществлялся на основании требований постановления Правительства Российской Федерации №1268, и помимо критериев, указанных там, учитывалось также участие университетов, расположенных на территории, в крупнейшей национальной программе «Приоритет-2030»; наличие в заявке планов по созданию технопарка; взаимосвязь кампуса с территориями с особым правовым статусом, например с особыми экономическими зонами; влияние кампуса на качество городской среды; уникальная концепция архитектурно-градостроительных решений и многое другое.

В соответствии с постановлением Правительства для отбора проектов была создана межведомственная рабочая группа. В неё вошли представители Минфина, Минэкономразвития, Минстроя, депутаты Государственной Думы, представители «ВЭБ.РФ», некоммерческих организаций и, конечно, профессиональных экспертных сообществ.

По каждому проекту было проведено четыре экспертизы: отраслевая – нашим министерством, строительная – Минстроем, юридическая и финансово-экономическая – «ВЭБ.РФ». То есть все проекты прошли всестороннее рассмотрение по большому спектру различных параметров.

Отдельно был проработан вопрос финансирования новых проектов до 2030 года с Минфином России.

С учётом поручения Президента Российской Федерации, что реализация проектов по созданию кампусов должна быть на основе механизма государственно-частного партнёрства, из 39 заявок отобраны 9 проектов с наиболее высокими результатами. Это проекты на федеральной территории «Сириус», а также в городах Самара, Пермь, Южно-Сахалинск, Иваново, Архангельск, Тюмень, Хабаровск и Великий Новгород. Все 9 проектов будут реализованы в формате государственно-частного партнёрства.

При общей стоимости 9 проектов в размере почти 230 млрд рублей структура финансирования выглядит следующим образом: частные инвестиции – 105,4 млрд рублей (почти 46%), федеральный бюджет – 103 млрд рублей (это чуть меньше 45%) и региональные инвестиции – 21,4 млрд рублей (или 9,3%).

Подготовка проектной документации по некоторым уже осуществляется, а по остальным – будет сразу же после принятия соответствующего решения.

По ряду кампусов проектная документация уже готова. В частности, в Южно-Сахалинске проектная документация направлена на проверку в «Главгосэкспертизу».

Планируется создать более 37 тыс. новых мест для проживания студентов и преподавателей, более 130 исследовательских лабораторий и более 1 млн кв. м новых комфортных площадей для обучения, проведения исследований, проживания, досуга и спорта.

В ближайшее время будет утверждён новый федеральный проект, посвящённый созданию кампусов, который мы разрабатываем совместно с Аппаратом Правительства, а также заканчивается разработка соответствующей информационно-аналитической панели управления.

В завершение своего выступления хотел бы особо подчеркнуть, что создание кампусов – это один из важнейших проектов для научно-технологического развития в целом всей страны, привлечения талантливой молодёжи в регионы и в широком смысле – обеспечения технологического суверенитета.

В этой связи хотел бы выразить особую благодарность, уважаемый Михаил Владимирович, Вам за всестороннюю поддержку этого важнейшего проекта.

М.Мишустин: Важно, Валерий Николаевич, что в создании кампусов активно участвует бизнес – Вы сказали об этом, что он заинтересован в этих проектах. Я и сам общался с представителями бизнеса практически во всех университетах, которые мы посетили. Ведь они являются точками роста не только для самого вуза, города, в котором он находится, но и для всего региона.

Хочу Вам напомнить, Президент поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов мирового уровня. Предстоит очень большая работа. Прошу Вас следить за сроками строительства и каждым его этапом, потому что Вы несёте за это персональную ответственность, Валерий Николаевич.

Теперь к повестке.

В рамках дальнейшего развития Союзного государства Российская Федерация и Республика Беларусь продолжают сближать свои экономические системы.

Мы сегодня обсудим ратификацию договора, необходимого для внедрения общих принципов работы косвенных налогов. Речь идёт о таможенных сборах, акцизах и некоторых других платежах. Предполагается сформировать наднациональный налоговый комитет. Он займётся согласованием позиций в этой сфере. Будут закреплены размеры минимальных налоговых ставок, перечни освобождений и, соответственно, льгот, а в итоге созданы единые условия на всей территории двух наших стран. Также появится интегрированная система администрирования косвенных налогов. Благодаря этому мы сможем сформировать общее информационное пространство для расширения сотрудничества и взаимной помощи при противодействии уклонению от уплаты фискальных платежей, в том числе при трансграничной торговле.

В целом ратификация договора позволит устранить целый ряд барьеров, а также облегчить условия для запуска новых проектов и привлечения инвестиций в экономику России и Белоруссии.

Мы также рассмотрим изменения в законодательство, которые касаются граждан, формирующих свои пенсионные накопления в негосударственных фондах. Сегодня для того, чтобы узнать всю информацию о состоянии счёта, сумме накоплений и о том, когда можно получить выплаты по ним, они должны лично обратиться в отделение своего фонда. Благодаря поправкам такая информация людям, которые хранят часть своей пенсии в негосударственных пенсионных фондах, будет приходить автоматически, как это делается сейчас для застрахованных в Пенсионном фонде России. Это гораздо удобнее – им не придётся тратить время на обращения в такие организации.

Итоги ноября на рынке новостроек массового сегмента Москвы

По итогам ноября 2022 года на рынке массовой недвижимости находилось 124 проекта с квартирами и апартаментами. Суммарный объем предложения на конец периода составил 25,6 тыс. лотов, из них 22,5 тыс. – квартиры и 3,1 тыс. – апартаменты. Об этом «Стройгазете» сообщили в компании «Метриум», отметив, что по сравнению с октябрем, количество лотов выросло на 6,7% (рост коснулся только предложения квартир).

Динамика объема предложения на первичном рынке массового сегмента по месяцам, шт.

Лидерство по объему предложения в массовом сегменте принадлежит ЮВАО (19,3%, без изменений). Увеличился объем предложения в ЗАО (15,8%, +0,6 п.п.), в котором заметно выросло число квартир и апартаментов, экспонируемых в существующих корпусах.

В ноябре значительно выросла доля квартир и апартаментов на начальном этапе строительства (33,1%, +5,3 п.п.). Половина предложения сосредоточена в корпусах на этапе монтажа (52,4%, -3,3 п.п.).

В разрезе типологий превалирует объем однокомнатных предложений (35%, -0,4 п.п.). Менее 1% стабильно приходится на многокомнатные предложения.

Доля предложений с чистовой отделкой сохраняет количественное преимущество на массовом рынке новостроек (70%, +1,7 п.п.).

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. метра в октябре составила 310,4 тыс. руб. (+5,9% за месяц, +19,8% за год). Цены выросли во всех округах. Наиболее заметное удорожание (+12,1%) наблюдалось в ЗАО, где расширилась экспозиция предложений. Округ сохраняет статус самого дорогостоящего на массовом рынке новостроек. Наиболее бюджетные предложения находятся в ЮЗАО, САО и ЮВАО.

Изменения цены в первую очередь затронуло квартиры (+6,2%). Основной причиной роста цен в ноябре 2022 года стала индексация цен в проектах компании ПИК. Апартаменты также в среднем стали дороже, но их динамика изменений более плавная (+1,1%).

Средняя площадь предложений за месяц сократилась на 0,1 кв. м. В реализацию поступила студия площадью 9,8 кв. м в комплексе Am-Studios, которая стала самым компактным предложением на рынке массовых новостроек.

Источник: «Метриум»

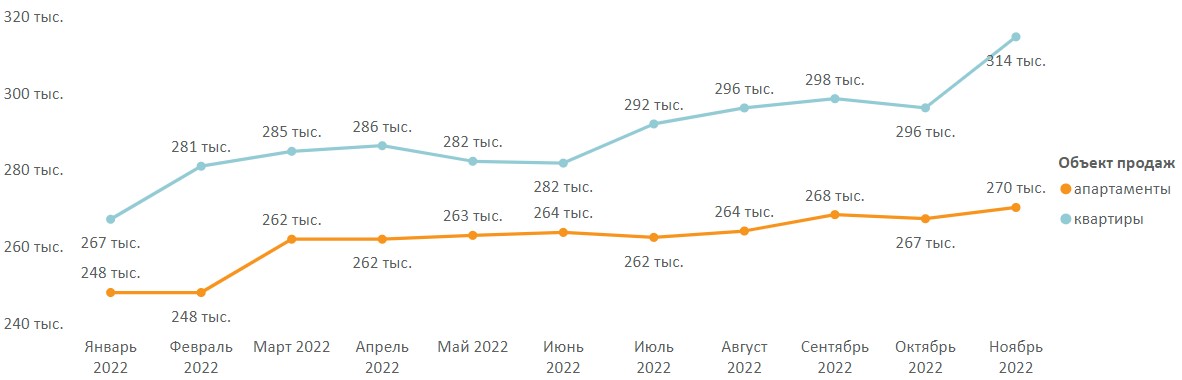

Средневзвешенная цена предложения в новостройках массового сегмента по месяцам, руб. за кв. метр

Рейтинг самых доступных предложений в ноябре 2022 года:

– Am-Studios: студия площадью 14,9 кв м за 2,8 млн руб.

– «Апартаменты в Кусково»: студия площадью 11,8 кв. м за 3,3 млн руб.

– «Лофт Вольная 25»: студия площадью 12 кв. м за 3,3 млн руб.

Количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек массового сегмента в ноябре 2022 года составило 3,2 тыс. штук. По сравнению с октябрем, активность покупателей выросла на 54%. Нынешний показатель спроса соответствует прошлогодней статистике. После падения в октябре спрос восстановился.

Основные тенденции

«На рынке массовых новостроек продолжается расширение экспозиции: количество лотов в продаже за месяц выросло на 6,7% и достигло 25,6 тыс. штук, – подвела итог Наталья Сазонова, директор по развитию компании «Метриум». – Стремительный рост объема предложений наблюдается с марта 2022 года. После резкого падения спроса в прошлом месяце, активность покупателей восстановилась до прошлогодних значений. Количество зарегистрированных ДДУ по итогу ноября составило 3,2 тыс. штук, что сопоставимо с показателем ноября прошлого года и в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее».

По ее словам, интерес покупателей поддерживается благодаря разнообразным скидочным предложениям от застройщиков.

«Средний прирост цены кв. метр за ноябрь составил 5,6%, при этом средний дисконт по экспозиции достиг 14%. Максимальные скидки предусмотрены при покупке квартир и апартаментов за наличный расчет. Ипотечные предложения также продолжают пользоваться популярностью: в ноябре 84% договоров на недвижимость в массовом сегменте было заключено с использованием ипотечных средств», - указала Наталья Сазонова.

Авторы: СГ-Онлайн

В Совете Федерации обсудили развитие транспортного комплекса в субъектах РФ

В Совете Федерации прошло первое заседание совета по развитию транспортного комплекса в субъектах Российской Федерации. Его провел глава совета, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В мероприятии приняли участие сенаторы и представители федеральных ведомств. От Минтранса России в заседании заместитель министра транспорта Валентин Иванов, директор Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Михаил Кокаев, заместитель руководителя ФГКУ Росгранстрой Александр Ерохин.

В частности, обсуждался вопрос развития транспортной инфраструктуры Амурской области и обустройства пунктов пропуска через государственную границу.

На сегодняшний день в России функционирует 314 пунктов пропуска через государственную границу. По итогам 2022 года в пунктах пропуска будет выполнено 65 мероприятий (часть объектов будет реконструирована, еще часть – отремонтирована или оснащена новым оборудованием). Только за один год будет реализован беспрецедентный объем работ, равный тому, что был выполнен за предыдущие 5 лет. В настоящее время 51 мероприятие уже завершено.

В числе знаковых событий 2022 года – открытие нового железнодорожного пункта пропуска Нижнеленинское в Еврейской автономной области, запуск движения через автомобильный пункт пропуска Кани-Курган в Амурской области и запуск движения в железнодорожном пункте пропуска Забайкальск после реконструкции. В Приморском крае на круглосуточный режим работы переведен железнодорожный пункт пропуска Махалино. В Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО после снятия связанных с пандемией ограничений восстановлено движение в шести пунктах пропуска на речном участке российско-китайской границы. На границе с Азербайджаном в пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр открыто грузовое сообщение, погранпереход Ново-Филя переведен на круглосуточный режим работы, здесь осуществляется пропуск порожнего транспорта. В пункте пропуска Яраг-Казмаляр в завершающей стадии работы по реконструкции. На границе с Грузией в пункте пропуска Верхний Ларс в рамках реконструкции запущено движение легкового транспорта по 12 новым полосам на выезд из РФ. В работе также находятся погранпереходы на границе России и Казахстана.

«Всего до 2027 года будет реконструировано 84 погранперехода. В приоритете пункты пропуска, которые находятся в створе международного транспортного коридора «Север-Юг», на Дальнем Востоке и на границе с Казахстаном», - подчеркнул заместитель министра транспорта Валентин Иванов.

Модернизация пунктов пропуска позволит увеличить их пропускные мощности, создать благоприятные условия для роста грузооборота и укрепления экономики страны.

Отток прямых иностранных инвестиций в сравнении с январем-сентябрем 2021 года сократился на 1,6% и составил 563,5 млн долларов, сообщает Нацстатком.

Основной отток прямых иностранных инвестиций (более 92%) наблюдался из предприятий сферы добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, финансового посредничества и страхования, а также геологоразведки.

Отток прямых иностранных инвестиций в страны вне СНГ в сравнении с январем-сентябрем 2021 года возрос на 5,5%, в основном за счет их увеличения в Японию в 291,6 раза, Германию – в 9,5 раза, Турцию – в 9,2 раза и Великобританию – в 1,4 раза.

Наибольший удельный вес в общем объеме оттока прямых иностранных инвестиций приходится на Турцию (43,9%), Китай (30,8%) и Канаду (8,0%).

Отток прямых иностранных инвестиций в страны СНГ снизился в 2,3 раза за счет сокращения оттока инвестиций в Россию (в 3,4 раза). Наряду с этим отток инвестиций в Казахстан увеличился на 33,4 процента.

Снижение оттока прямых иностранных инвестиций в сравнении с январем-сентябрем 2021 года отмечалось из большинства регионов, за исключением Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской и Ошской областей.

В ноябре 2022 года доля онлайн-продаж билетов на пригородные поезда, курсирующие в Кемеровской и Томской областях, достигла 10,7%. Отметим, что 7,5% билетов было приобретено с помощью чат-бота в мессенджере Telegram, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Всего в ноябре 2022 года с помощью онлайн-сервисов куплено 23 тыс. билетов, что в 6 раз превышает показатель за аналогичный период 2021 года. Это стало возможным благодаря внедрению инновационных сервисов, таких как телеграм-бот «АО Кузбасс-пригород» и QR-код «Стриж Транспорт».

Всего с начала года пассажиры оформили онлайн более 76 тыс. проездных документов, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в октябре АО «Кузбасс-пригород» стала первой пригородной пассажирской компанией в России, которая запустила продажи проездных документов с помощью чат-бота в мессенджере Telegram с использованием системы быстрых платежей.

Приобрести билеты на проезд в пригородных поездах можно за 10 суток до отправления в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (в App Store, Google Play и AppGallery), с помощью QR-кода «Стриж Транспорт», чат-бота в мессенджере Telegram, а также в пригородных кассах и в составе поездов.

Шестое пролётное строение установили железнодорожники на мосту через Оку в Серпухове, на 105-м км курского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба магистрали.

«Всего в ходе реконструкции моста будет произведено обновление восьми пролётных строений с металлическими фермами, по четыре на первом и втором главных путях», – говорится в сообщении.

Установка конструкций ведётся методом поперечной надвижки – старый пролёт демонтируют, а на его место надвигают новый с помощью автомобильных кранов и заранее построенных накаточных путей.

Работы по замене арок на первом главном пути, в направлении из Москвы в Тулу, были завершены в прошлом году. Первый пролёт на втором главном пути, по которому поезда следуют из Тулы в Москву, заменили в октябре, второй – в декабре. Замена последних двух пролётов планируется в 2023 году.

Ранее железнодорожники укрепили русловые опоры моста, усилили их металлическими обоймами для водозащиты, а также реконструировали водопропускную трубу со шлюзом, которая защищает территорию от обводнения.

Ранее Gudok.ru публиковал пять фактов об этом мосте:

– железнодорожный мост в районе Серпухова построен в 1928 году, то есть ему 93 года;

– он является самым длинным мостом на Московской железной дороге (его длина составляет 550 м);

– высота его в судоходной части – 21 м;

– установка пролётных строений моста проводится методом поперечной надвижки. Основная сложность технологии заключается в том, что требуется очень точный расчёт, на каком именно расстоянии от моста нужно собирать новое пролётное строение, чтобы при падении старой конструкции не зацепить новую;

– при паводке на реке Оке есть вероятность затопления близлежащей территории с населёнными пунктами, расположенными в 500 м от моста. Для предотвращения этого на расстоянии 50 м от моста под железнодорожной насыпью заложена водопропускная труба со шлюзом.

Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков стали Героями России

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, званий «Герой России» и «Летчик-космонавт Российской Федерации» удостоены Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Церемония награждения прошла 8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Медали «Золотая Звезда» Героям России вручил президент России В.В. Путин.

В мероприятии участвовало более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество, в том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия. На церемонии награждения Владимир Путин поздравил собравшихся, отметил их неоценимый вклад в историю страны. Президент поблагодарил героев, с честью исполняющих свой государственный долг, также поздравил покорителей космоса.

«В основе героизма — любовь к Родине и глубокое осознание чувства собственного долга, ратного, гражданского, профессионального, четкое внутреннее понимание, как строить свою жизнь, какие ценности отстаивать и защищать, как поступать в сложных, экстремальных ситуациях. Следуя этим чувствам, люди выбирают профессии, которые связаны с большим личным риском, но при этом ведут к новым успехам, достижениям всю страну. И сегодня с удовольствием вручу награды нашим космонавтам-испытателям», — отметил Владимир Путин.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, званий «Герой России» и «Летчик-космонавт Российской Федерации» удостоены Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков.

Иван Вагнер работал на орбите 196 суток, принимая участие в проведении множества научных экспериментов и исследований. Космическая экспедиция продолжалась с 9 апреля по 22 октября 2020 года.

Сергей Кудь-Сверчков отправился в космос 14 октября 2020 года, продолжительность его экспедиции составила 185 суток. За это время были проведены десятки экспериментов из разных областей науки по российской научной программе; выполнен выход в открытый космос. 17 апреля 2021 экипаж благополучно вернулся на Землю.

Руководство и сотрудники Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов, отряд космонавтов, ветераны космической отрасли поздравляют космонавтов с присвоением государственных наград и желают им новых космических свершений!

Модернизация ТЭС в России откладывается

Российские энергокомпании откладывают реализацию 26 проектов программы модернизации ТЭС общей стоимостью более 76 млрд рублей, сообщает, ссылаясь на источники, «Коммерсант», отметив, что большинство компаний попросило отсрочку на год, а «Интер РАО» и ТГК-2 — примерно на полтора года.

«Генкомпании воспользовались правом на отсрочку ввода 26 проектов модернизации ТЭС суммарной мощностью 5,8 ГВт. Общий capex проектов составляет 76,3 млрд рублей. Среди сдвинутых проектов — объекты „Газпром энергохолдинга“, „Интер РАО“, ТГК-14, En+ и Сибирской генерирующей компании», — пишет газета.

Кабмин РФ в апреле в рамках мер поддержки предоставил энергокомпаниям до конца года право сдвигать запуски проектов модернизации старых ТЭС без объяснения причин. Компания может сдвинуть запуск максимум на 12 месяцев, но правительство имеет право увеличить отсрочку. На правкомиссии по развитию электроэнергетики 7 декабря

Об отсрочке попросили «Интер РАО» и ТГК-2, сообщают источники «Коммерсанта».

В «Совете рынка» — регуляторе энергорынков — уточнили, что 26 объектов составляют около 20% всех отобранных проектов модернизации ТЭЦ.

Турция выбивает скидку на российский газ

25% дисконта на газ из РФ или отсрочка платежей до 2024 года — требования Турции

Санкции против России

Представители Турции и РФ в пятницу в Анкаре обсудят возможность получения более чем 25% скидки на импортируемый российский газ, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, если Турция не получит скидку, то Анкара будет добиваться отсрочки платежей примерно до 2024 года.

Вот так выглядит подготовка к созданию газового хаба.

Западные чиновники обвиняют Турцию в сбое поставок нефти

Власти стран Запада винят Анкару в блокировании прохода через черноморские проливы и нарушении морских поставок нефти, пишет Financial Times, отметив, что танкеры и требуют нормализовать движение судов, отмечается в сообщении.

По словам одного из собеседников FT, 19 из 20 застрявших в «пробке» танкеров везут нефть из Казахстана. Ни сами танкеры, ни их груз не подпадают по действие «потолка» цен на нефть, поэтому изменений в их страховом статусе быть не должно, подчеркнул он. Таким образом, считает чиновник, задержка с поставками нефти стала результатом действий Анкары, а не ценовых ограничений.

Пробка из танкеров, отмечает ПРАЙМ, образовалась после того, как Анкара с 1 декабря начала требовать у судов специальную страховку — Protection and Indemnity Insurance. Пришлось даже вмещаться замминистру финансов США Уолли Адейемо, который объяснил Турции, что введенный «потолок» цен на российскую нефть не требует усиления проверок судов.

Напомним, еще пару дней назад СМИ писали, что на танкерах, скопившихся в проливах между Черным и Средиземным морями 18 млн баррелей нефти, на сегодняшний день цифра выросла до 23 млн баррелей.

Хроники, день четвертый: нефть и экспорт падают, ЦБ ругается с Минэнерго

Четвертый день нефтяного эмбарго и ценового «потолка» принес новые противоречия в оценках последствий этих нерыночных ограничений для России и для мирового нефтяного рынка.

Поставки нефти падают, дизеля — растут

Начнем с того, что экспорт российской нефти заметно сократился. По данным Kpler, морские поставки сырья из РФ во вторник упали почти на 500 тыс. б/с — это на 16% ниже среднего показателя ноября (3,08 млн б/с). Кроме того, в турецких проливах образовалось скопление нефтетанкеров, в том числе и перевозящих российское сырье, поскольку власти Турции ужесточили контроль документации проходящих судов. Компания TankerTrackers. com, отслеживающая движение судов, сообщила The Wall Street Journal, что ежедневный объем экспорта российской нефти упал почти на 50%. Большая часть падения пришлась на отгрузки из черноморских и балтийских портов страны.

В это же время Россия резко увеличила импорт нефтепродуктов в ЕС. В ноябре объем этих поставок вырос более чем на 500 тыс. б/с по сравнению с октябрем, до 1,4 млн б/с. Отгрузка российского дизтоплива в ноябре подскочила на 300 тыс. б/с, до 790 тыс. б/с. Данные о поставках показывают, что общий экспорт продуктов из России в ноябре достиг 2,8 млн б/с, что стало самым высоким уровнем с февраля.

Китай и Индия плевали на «потолок»

В то же время, согласно данным Reuters, Китай, крупнейший покупатель нефти в России, не согласился на ограничение цен. Трейдеры заявили, что работают в обычном режиме. Независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, основные клиенты ВСТО, обеспечивают импорт почти полностью на условиях поставки от трейдеров, которые организуют отгрузку и страхование, защищая НПЗ от вторичных санкций, возникающих в результате ограничения цен. При текущих уровнях Brent скидка в $6 подразумевает цену в $68 за баррель. По данным агентства, некоторые грузы с погрузкой в январе были проданы со скидкой в $4 за баррель. Наряду с этим Китай ведет активные переговоры и с ближневосточными странами. В частности стало известно, что КНР будет работать над созданием более объемной модели энергетического сотрудничества с государствами Персидского залива, заявил Си Цзиньпин в статье для саудовской газеты «Эр-Рияд».

Индия заявила, что последствия «потолка» неясны и она обеспокоена стабильностью и доступностью энергетических рынков.

«Мы не просим наши компании покупать российскую нефть. Мы просим их покупать нефть на основе лучшего варианта из тех, которые они могут получить», — заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопросы членов парламента по поводу его заявления о внешней политике. Другими словами, индийские власти хотят покупать российскую нефть со скидкой, но при условиях сохранения свободных рыночных отношений.

Нефть в раздумьях, хотя стратегические запасы США на сорокалетних минимумах

Ответ нефтяного рынка на все «потолки» и эмбарго пока достаточно скромный: то ли в цене все эти риски уже присутствуют, то ли ограничения в $60 автоматически давят на стоимость сырья всех экспортеров. Напомним, что вечером 7 декабря стоимость Brent падала ниже $77 за баррель, никак не реагируя на ослабление коронавирусных ограничений в Китае. Утром 8 декабря все опомнились, и мировые цены на нефть начали незначительно расти, но пока этот рос совсем не убедительный — цена барреля Brent составила $78,23 (+1,06%). Одновременно с тем стратегические запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1 млн баррелей. По данным на 2 декабря, они составили 387 млн баррелей — минимальное с 24 февраля 1984 года значение.

Стоит напомнить, что рынки, и в первую очередь сырьевые, ждут заседания ФРС США, которое намечено на следующую неделю.

Ведомства поспорили об убытках

Однако самым сенсационным на сегодняшний день стал переход в публичную плоскость спора российских ведомств о последствиях введения ценового «потолка» и эмбарго для российской экономики. Очевидно, что по этому вопросу нет единства мнений не только у аналитиков, но и у госорганов.

Накануне Банк России в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды» заявил, что «потолок» цен на нефть и запрет на морской экспорт российской нефти в Европу являются новыми шоками, которые могут значимо снизить экономическую активность в России. Правда, есть дисклеймер, что мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с позицией самого ЦБ.

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин не согласился с такой оценкой:

«Здесь важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Большая часть рынков доступны для нашего товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний. Конечно, риск рецессии может добавлять волатильности, но отсутствие избыточного предложения нефти на мировом рынке и явный дефицит по отдельным позициям нефтепродуктов, например, дизеля, оказывают ценам поддержку», — заявил Сорокин.

По его словам, не стоит забывать про гибкость курса рубля в случае колебаний цены на нефть. «Что же касается самих экспертов, подготовивших этот доклад, то мы приглашаем их к себе, чтобы в дальнейшем при анализе таких событий, как введение потолка цен и смежных процессов они могли использовать полный набор необходимых данных», — сказал замминистра.

Позже к дискуссии присоединился министр финансов РФ Антон Силуанов, который заявил журналистам, что влияние на российский бюджет от введения потолка цен на нефть оценивать пока преждевременно, добавив, что это абсолютно нерыночный механизм:

«Сейчас правительство РФ формирует ответные меры. Мы, как заявлял президент Российской Федерации, не будем подписывать контракты, где будет упоминаться регулирование цен и потолки этих цен. В ближайшее время Российская Федерация ответит на те решения, которые были приняты в отношении потолка», — подчеркнул министр.

«НиК» решил узнать экспертные оценки последствий от эмбарго и «потолка» для российской экономики.

Кирилл Родионов, независимый эксперт:

«Одним из ключевых рисков эмбарго является сокращение поступлений по НДПИ на нефть и экспортной пошлине на нефть, которое отразится на суммарных нефтегазовых доходах бюджета. С 2023 г. будет существенно модифицировано бюджетное правило, которое было введено в 2017 г. и которое было приостановлено в 2022 г. Согласно исходным параметрам бюджетного правила, доходы от экспорта нефти при цене Urals менее чем $40 за баррель направлялись в федеральный бюджет, а доходы сверх этого порога шли на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ). Цена отсечения ежегодно индексировалась на 2%, но в целом такой механизм позволял хеджировать бюджетные риски.

В федеральном бюджете на 2023–2025 гг., принятом в третьем чтении в минувшем ноябре, цены отсечения нет. Есть лишь так называемый «базовый» уровень нефтегазовых доходов, который закреплен на отметке в 8 трлн руб. Для сравнения: нефтегазовые доходы бюджета по итогам 11 месяцев 2022 г. составили 10,65 трлн руб. при том, что средняя цена Urals за этот период составила $78,4 за баррель. При этом в бюджет-2023 заложен достаточно оптимистичный прогноз по экспорту нефти — 250 млн тонн, т. е. выше, чем в докризисном 2021 г. (231 млн тонн). При добыче нефти в 490 млн тонн (против 523,7 млн тонн в 2021 г.) и цене Urals в $70,1 за баррель нефтегазовые доходы бюджета в 2023 г. составят 8,94 трлн руб.

Однако экспорт нефти с высокой вероятностью в 2023 г. будет снижаться: по данным Федеральной таможенной службы, в 2021 г. на долю Великобритании и стран ЕС пришлось 48% физического экспорта российской нефти. Поэтому эмбарго ЕС не может не привести к сокращению поставок за рубеж. Как следствие, риски сокращения нефтегазовых доходов будут усиливаться, из-за чего Минфин уже начал повышать налоги как для сырьевых, так и несырьевых отраслей. Например, в 2023 г., несмотря на эмбарго ЕС, будет повышен НДПИ на уголь и введена экспортная пошлина на уголь при достижении определенного ценового уровня (правда, в I квартале она не будет действовать из-за коррекции угольных цен). В свою очередь, с июля 2023 г. начнет действовать акциз на «газировку», из-за чего некоторые производители безалкогольных напитков уже объявили о сворачивании инвестиционных планов.

Примеры повышения налогов будут множиться в 2023 г., что затруднит выход из экономики из кризиса. Что касается нефтяной отрасли, то здесь помимо сокращения экспорта скажется и влияние «потолка» цен на нефть. Импортеры российской нефти, скорее всего, будут придерживаться «потолка» в $60 за баррель — это позволит транспортным и страховым компаниям хеджировать санкционные риски, но обернется сокращением доходности российского экспорта. Нельзя при этом забывать, что добывающие компании в следующем году сократят поставки на российские НПЗ, загрузка которых снизится из-за эмбарго ЕС на нефтепродукты, намеченного на 5 февраля 2023 г. Это отразится на нефтедобыче, объем которой вряд ли достигнет уровня, заложенного в федеральном бюджете на 2023 г. (490 млн тонн).

Резюмируя, можно выделить четыре основных риска.

Первый — сокращение поступлений по НДПИ на нефть и экспортной пошлине на нефть, которое отразится на суммарных нефтегазовых доходах бюджета. Второй — увеличение налоговой нагрузки для сырьевых и несырьевых отраслей, которое затруднит выход экономики из кризиса. Третий — сокращение экспорта нефти из-за сужения географии поставок, которое повлечет за собой падение добычи. Четвертый — снижение доходности нефтяного экспорта из-за стремления импортеров хеджировать санкционные риски».

Price cap не приведет к существенным последствиям для экономики РФ — Минэнерго

Изменения объемов добычи нефти в РФ из-за введения ценового потолка не превысят значений весенних колебаний, сказал первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, комментируя заявление экспертов ЦБ о возможном шоке для российской экономики из-за введения price cap. «Здесь важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Большая часть рынков доступна для нашего товара на адекватных рыночных принципах и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний», — приводит Минэнерго комментарий Сорокина. По его словам, мировой спрос на нефть и нефтепродукты оказывает поддержку ценам, несмотря на риски рецессии.

«Конечно, риск рецессии может добавлять волатильности, но отсутствие избыточного предложения нефти на мировом рынке и явный дефицит по отдельным позициям нефтепродуктов, например, дизеля, оказывают ценам поддержку», — цитирует «Интерфакс» Сорокина.

Накануне ЦБ РФ в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды» заявил, что потолок цен на нефть и запрет на морской экспорт российской нефти в Европу являются новыми шоками, которые могут значимо снизить экономическую активность в России.

Правда, есть дисклеймер, что мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с позицией самого ЦБ.

Насколько РФ готова к «потолкам» и эмбарго?

Альтернатива в страховании для российской нефтянки развивается. С судами и торговыми путями все сложнее, но выход из ситуации тоже есть.

5 декабря, после нескольких месяцев планирования и переговоров, вступил в силу крупнейший на сегодняшний день пакет санкций в отношении российской нефтянки. Страны G7, ЕС и Австралия заключили сделку по ограничению цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Любая компания из этих стран, которая захочет получить доступ к черному золоту из РФ и даже к страхованию его перевозок, должна будет заплатить эту цену или меньше. В противном случае ее ждут штрафы в соответствии с местным законодательством, а в случае с судоходными компаниями еще и лишение услуг страховщиков из стран, заключивших сделку, сроком на 90 ней после даты отгрузки российской нефти.

По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, запрет распространяется на более чем две трети импорта российской нефти. Около 10% импорта нефти, поступающей в ЕС по нефтепроводу «Дружба», будет сохранено, однако даже это временно.

Безусловно, к такому «потолку» есть множество вопросов о том, как он будет действовать на практике. Однако это отдельная тема, которая требует тщательного исследования. На данный момент интересен факт подготовки к таким мерам самой России. К тому же в ЕС вступило в силу и эмбарго на российскую нефть, поставляемую морским путем, т. е. сколько бы не стоило российское черное золото, в Старом Свете все равно покупать его, не считая некоторых исключений, нельзя.

По данным МЭА, добыча нефти в России может сократиться на 1,4 млн б/с в следующем году после вступления в силу запрета ЕС (с 5 декабря у компаний, транспортирующих нефть, есть 45 дней на завершение поставок). Также, судя по отчетам агентства, Москве придется перенаправлять около 1 млн б/с с европейского рынка на другие. Просто так забыть о заработке от подобного объема экспорта — дорогое удовольствие. Все-таки поставки нефти и нефтепродуктов из РФ в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн тонн, что принесло доход в $109,5 млрд.

«Сумеречный флот»

Как пишет The Financial Times, ссылаясь на судоходных брокеров и аналитиков, Россия за последние месяцы увеличила флот из устаревших танкеров практически на сотню, чтобы обойти ограничения G7, ЕС и Австралии. Эту же цифру называют и в Deutsche Welle, считая, что РФ будет пользоваться практикой Венесуэлы и Ирана, которые в свое время обзавелись старыми танкерами и используют их по сей день для доставки нефти покупателям в обход санкций.

По данным судового брокера Braemar, российские покупатели только в этом году могли приобрести около 120 танкеров, способных доставлять нефть. В Braemar уверены, что речь идет как минимум о 29 судах класса VLCC, 31 танкере класса Suezmax и 49 судах класса Aframax. С приближением декабря покупки такого типа морского транспорта становились все интенсивнее.

Это видно даже по рынку поддержанных нефтяных танкеров, цены на которые удивительным образом сильно выросли за последние полгода-год. Особенно это касается судов типа Aframax, которые могут перевозить до 600 тыс. баррелей — стандартный размер, используемый для погрузки сырой нефти в российских портах Балтики. По данным оценочной компании VesselsValue, цена на 20-летние танкеры Aframax подскочила с 1 января по декабрь этого года на 86% — с $11,8 млн до $22 млн. На данный момент в этом году было зарегистрировано 148 продаж Aframax, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Если же брать все суда, способные перевозить черное золото, то динамика продаж еще более высокая.

При этом нормальным явлением становится ситуация, когда конечный покупатель судов остается анонимным. Очевидно, что часть таких покупателей (напрямую или через посредников) связана с российскими компаниями, заинтересованными перенаправлять потоки нефти с европейского рынка на другие.

Есть и фирмы, которые просто хотят торговать российской нефтью. Впрочем, создается впечатление, что некоторые изначально были созданы для этой цели. К примеру, год назад появившаяся компания Fractal Shipping менее чем 12 месяцев сформировала флот из 23 танкеров, купленных в Дубае. Большинство из них, по данным Refinitiv Eikon, перевозят российскую нефть из портов Балтийского и Черного морей в Азию. Кстати, возраст всех этих судов — от 13 до 19 лет.

Но, как уверены эксперты из ряда зарубежных аналитических агентств, даже этого пока недостаточно, чтобы у РФ появился флот, способный перевозить те объемы нефти, которые ранее доставлялись из РФ в ЕС. К примеру, в Rystad считают, что России понадобится около 240 танкеров, чтобы объемы ее экспорта оставались на текущем уровне. Сейчас Москве якобы не хватает около 60-70 судов, что в итоге уменьшит объемы ее продаж нефти морским путем на 200 тыс. б/с. В Braemar еще больше драматизируют, называя цифру от 700 тыс. до 1,5 млн б/с.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, в РФ по состоянию на 2021 год было 385 нефтеналивных судов. В открытом доступе нет точных данных, сколько их них ходит сейчас под иностранным флагом. Однако, по оценкам разных аналитических агентств, именно у иностранных судов, перевозящих наливные грузы из РФ, объем дедвейта явно больше (около 60% от всего объема флота), чем тех, что ходят под российским флагом. По данным Института международных финансов, по состоянию на начало осени 2022-го почти половина всей российской нефти, вывозимой из портов, транспортировалась танкерами, принадлежащими греческим судовладельцам.

Важно отметить, что российский флот танкеров в основном представлен судами типоразмера Aframax (дедвейт — от 80 до 120 тыс. т), а вот класса VLCC (от 160 до 320 тыс. т) и ULCC (от 320 до 550 тыс. т) у РФ нет. Проблема в том, что для короткого транспортного плеча VLCC не нужны, а вот для поставок в Азию их использование с экономической точки зрения крайне целесообразно. По разным оценкам, для доставки примерно 2 млн б/с российской нефти в Китай морским путем может понадобиться около 80 танкеров VLCC.

Разумеется, сейчас ситуация быстро меняется и число судов под российским флагом к концу 2023 года может стремительно вырасти. Однако открытых данных по понятным причинам (санкции) становится все меньше (как в случае с тем же Ираном в свое время). Но даже если верить Braemar, который говорит о покупке Россией 29 судов VLCC в этом году, Москва пока что все равно отстает от графика.

Отечественная страховка — это выход?

Со страхованием для российской нефтянки ситуация более прозрачная. Теперь, когда европейские и британские компании вынуждены соблюдать условия «потолка», суда с нефтью из РФ, если они все еще хотят доставлять свои грузы, вынуждены искать альтернативу. Некоторые «шаблоны» у Москвы уже есть. Яркий пример — доставка партии с сортом Sokol в Индию в сентябре этого года.

Индийский государственный НПЗ Bharat Petroleum Corp еще в мае хотел приобрести партию нефти (700 тыс. баррелей). Тогда выполнению сделки помешало отсутствие страховки. Однако история получила продолжение, когда в сентябре BPCL вновь забронировала российский танкер «Юрий Сенкевич» с 700 тыс. баррелей Sokol на борту. Судном управляла SCF Management Services, базирующаяся в Дубае, которая является дочкой Совкомфлота (СКФ). Индия признала страховку от компаний из РФ, а Индийский регистр судоходства (IRClass) предоставил классификацию судам, управляемым SCF.

В 2022 году стала играть заметную роль Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), чей гарантированный капитал Центробанк РФ увеличил с 37 млрд до 750 млрд рублей.

Сегодня РНПК стала основной компанией, предоставляющей госгарантии российским страховым компаниям, включая Ингосстрах, который страхует российские танкеры, в том числе суда СКФ. В самом Ингосстрахе сообщили, что компания предлагает страхование ответственности судовладельца на сумму до $1 млрд. Примечательно, что похожая сумма была гарантирована Японией и Индией для иранских поставок в 2012 году, как раз когда против Тегерана была инициирована очередная волна санкций.

Впрочем, как отметил эксперт ФНЭБ и Финансового университета Станислав Митрахович, процессы такого рода не решаются в одночасье. Если сумели организовать поставки российской нефти в Индию, минуя услуги традиционных нефтетрейдеров и страховщиков, значит, такой шаблон будут применять и к другим контрактам, включая уже действующие.

«Есть РНПК — структура Банка России. Можно ее использовать для работы не только с Индией, но и рядом других ключевых для РФ покупателей. Насколько успешным и быстрым будет такой процесс, пока сказать трудно.

Вполне возможно, что мы увидим ряд компромиссов: где-то будут продолжать использоваться западные компании со страхованием или даже арендой судов; где-то это станут китайские, индийские компании; не исключено, что в процесс активно включатся и ближневосточные фирмы. Этим заинтересуются в Турции, которая уже признает страховку из РФ. Да, турецкие перевозчики могут выторговать для себя очень выгодные условия, зато проход через Босфор будет гарантированным», — считает эксперт.

По мнению Станислава Митраховича, южное направление (через Босфор, а затем через Суэцкий канал) может стать одним из наиболее перспективных для российской нефти. Договориться с Египтом, чтобы суда спокойно проходили через регион, вполне реально. РФ строит там АЭС, является важным поставщиком пшеницы, играет ключевую роль в туристической сфере и в целом отношения Каира и Москвы можно назвать удовлетворительными.

«Но я бы не сказал, что это единственно доступный путь для российских углеводородов. Поставки нефти из Балтийского моря — Приморска, Усть-Луги — пока что тоже остаются весьма актуальными. Хотя надо признать, что риски тут явно выше. Конечно, через датский пролив несколько лет назад даже военные корабли РФ спокойно проходили. Учитывая это, вряд ли в скандинавской стране захотят сейчас останавливать и торговые суда. Впрочем, повторюсь, риски скандалов и саботажа все равно сохраняются.

В целом, российская нефть — товар на мировом рынке востребованный. Если санкции не смогли полностью уничтожить венесуэльскую и иранскую нефтянку, то не вижу причин хоронить сегодня российскую», — считает Станислав Митрахович.

К слову, Индия и Турция уже признают страховку, выдаваемую российской компанией. Китай пока что не отреагировал. Однако это не помешало множеству новых трейдеров продавать российскую нефть покупателям в Азии на протяжении 2022 года, поскольку традиционные компании ушли. Сейчас все активнее появляются и новые. К ним относятся Coral Energy, Wellbred и Montfort (базируются в Дубае, Сингапуре и Швейцарии). Другой вопрос, как быстро эти компании, а также те, кто захочет к ним присоединиться в ближайшем будущем, смогут компенсировать работу фирм из лондонской ассоциации «Международная группа клубов взаимного страхования» (International Group of P& I Clubs), которая играет ключевую роль не только для судов, идущих из РФ, но и для всего мира (страхует до 90% всех морских перевозок).

В беседе с «НиК» гендиректор ООО «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова рассказала, что если раньше основная доля трейдерских услуг и страхования на рынке была закреплена за крупными компаниями, которые удерживали доли рынка, то сейчас ситуация изменилась.

«Происходит трансформация логистических цепочек, рынка трейдерских и страховых услуг, благодаря чему возникают новые ниши, которые активно заполняются. Возникает потребность в расширении перечня новых компаний-импортеров и рынка страховых услуг, которые востребованы, в первую очередь, для поставок российской нефти, на фоне выхода из цепочек традиционных мейджоров.

Сам процесс регистрации таких участников не занимает много времени, и в нынешних условиях турбулентности формирование пула новых игроков на рынке страхования и трейдерских услуг не является сдерживающим фактором для продолжения оформления отгрузок нефтеналивных грузов в плановом режиме», — рассказала эксперт.

По мнению Тамары Сафоновой, более сильным сдерживающим фактором пока что выступает неопределенность, связанная с фактической реализацией санкций, и невозможностью оценить все риски, поскольку санкционный пакет регулярно уточняется и дополняется.

Некоторые участники рынка предпочитают взять небольшую паузу и посмотреть на дальнейшее развитие событий или перестраховаться, вводя определенные ограничения.

«Многие страны и компании ждут и наблюдают за тем, как на практике себя покажет эмбарго и «потолок» цен. Цель вполне очевидна — никто не хочет попадать под вторичные санкции.

На этом фоне дружественные страны, которые своевременно увидели перспективы сотрудничества с Россией, будут активно продвигать свои лидирующие позиции в части потребления и распределения закупленных российских ресурсов. С Китаем РФ работает по долгосрочным контрактам, поставка нефти осуществляется и морским, и трубопроводным транспортом. Индия становится все более важным покупателем, охотно увеличивающим свой портфель импорта нефти за счет приобретения нефти российских сортов. Турция также увеличивает свое региональное влияние за счет прироста поставок российской нефти. Все больше черного золота начинает закупать и дружественный Египет», — говорит эксперт.

Тамара Сафонова также подчеркнула, что все эти страны в перспективе будут и дальше рассчитывать на конкурентные условия, используя при этом рыночные механизмы ценообразования. Если раньше главным хабом по распределению российской нефти были Нидерланды, то теперь лидирующие позиции будут выполнять Индия, Китай, Турция, Египет и другие страны, не готовые следовать диктуемым коалицией G7 ценовым переделам.

Завод полиуретана заработал в Липецкой области

Завод компании «Эгида» начал выпускать эластичный пенополиуретан в особой экономической зоне «Липецк», сообщила пресс-служба ОЭЗ. Завод располагается на площади 12,5 га на Грязинском участке особой экономической зоны. Объем вложенных инвестиций составил 4,3 млрд рублей. На предприятии будет трудоустроено более 200 человек.

Мощность завода рассчитана на 24 тыс. тонн в год и на выпуск более 20 марок эластичного пенополиуретана для мебельной, швейной, автомобильной промышленности в форме блоков, листов, рулонного полотна, фигурных изделий и профилированных листов.

Основанная в 1992 году в Казани компания «Эгида», уточняет rupec.ru, — один из крупнейших в России производителей эластичного пенополиуретана — выпускает не менее 35% от произведенного в стране материала.

Первую за 30 лет угольную шахту построят в Великобритании

Кабмин Великобритании впервые за 30 лет разрешил строительство угольной шахты, сообщила вещательная корпорация Би-Би-Си, ссылаясь на министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Соединенного Королевства Майкла Гоува.

Речь, уточняет ТАСС, идет о шахте в Уайтхейвене в графстве Камбрия на северо-западе Англии. Муниципальные власти одобрили проект еще в октябре 2020 года, однако после критики со стороны оппозиции и защитников окружающей среды правительство Великобритании инициировало новую проверку целесообразности планов по наращиванию добычи угля.

По данным Би-би-си, сторонники проекта обосновали открытие шахты необходимостью создания новых рабочих мест и снижения зависимости от импорта угля из-за рубежа, в том числе на фоне введенных санкций в отношении российского угля. При этом сам Гоув заверил, что строительство шахты окажет «нейтральное или незначительное» воздействие на планы властей по сокращению выбросов углекислого газа.

На шахте в Уайтхейвене планируется добывать коксующийся уголь, 40% импорта которого в королевство до недавнего времени приходилось на Россию.

Нефтяное эмбарго стимулирует Европу наращивать закупки российского СПГ

С начала 2022 года страны Европы — на фоне нефтяного эмбарго — увеличили импорт российского СПГ более чем на 20%, сообщила немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на компанию Icis, которая занимается изучением рынка. «По сравнению с 2021 годом ЕС, а также Великобритания закупили почти на 21% больше СПГ из России», — пишет газета. По словам представитель Icis Андреаса Шредера, «в настоящее время около 13% от общих объемов СПГ в Европе поставляются из России, и эти объемы сильно растут».

Учитывая, что все меньше российского газа поступает в ЕС по трубопроводам, эксперт ожидает дефицита на мировом рынке СПГ в 2023 году, который может достигнуть 10 млрд кубометров.

Несколько другую статистику в конце ноября приводила британская Financial Times. По ее данным, европейские страны в период с января по октябрь увеличили импорт российского СПГ на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем поставленного из России СПГ за первые 10 месяцев 2022 года, подсчитало FT, составил рекордные 17,8 млрд кубометров. Сейчас, напоминает ТАСС, газ по «Северным потокам» не поступает — две нитки СП-1 и одна нитка СП-2 были повреждены в результате диверсий. При этом «Северный поток-2» так и не был принят в эксплуатацию.

Поставки угля из РФ по морю вернулись к историческим максимумам

Экспорт российского угля морским путем вернулся к историческим максимумам, после того как ЕС ослабил ограничения на его транспортировку, упростив перенаправление поставок в Азию, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler. В октябре 2022 года перевозки по морю достигли 16,6 млн тонн, несколько уступив уровню июня 2022 года, который был самым высоким как минимум с 2017 года. С тех пор экспорт немного снизился в соответствии с сезонностью, пишет Bloomberg.

С 10 августа в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне €8 млрд, причем на поставки из РФ приходилось примерно половина этой суммы.

По последним данным Минэнерго, падение экспорта угля из РФ за семь месяцев 2022 года составило 8,6%, но в значительной степени было компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, отмечает «Интерфакс».

Аналитик рассказал о планах РФ создать газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов сообщил, зачем Российской Федерации объединяться с Узбекистаном и Казахстаном в вопросах поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Он отметил, что в настоящее время Россия предпринимает попытки расширить перечень покупателей газа. И поскольку страны Евросоюза сейчас отрезаны от поставок российского СПГ, наша страна пытается выйти на другие рынки, пишет Pravda.Ru.

По словам Демидова, одним из самых крупных покупателей газа является Китай, однако на сегодняшний день у РФ ограничена инфраструктура для поставок газа в КНР. Поэтому Москва изучает любые другие варианты поставок газа — например, через Узбекистан и Казахстан, отметил он.

Эксперт также сообщил, что газовый союз принесет выгоду всем участникам и укрепит взаимодействие между российскими, узбекскими и казахскими компаниями в энергетической сфере.

Глава OMV призвал Вену национализировать «дочку» его компании, связанную с «Газпромом

Глава австрийского энергоконцерна OMV Альфред Штерн предложил властям страны национализировать OGMT, OMV Gas Marketing & Trading GmbH — «дочку» OMV, связанную долгосрочным контрактом с российским «Газпромом» на поставку газа. Газета Kleine Zeitung приводит также слова Штерна о том, что OMV не может охватить всю Австрию и не имеет мандата на поставку газа. Для этого, отметил он, «требуется национальная газовая торговая компания, которая объединит все виды рыночной деятельности».

При этом Штерн назвал «дочку» OMV «хорошей базой» для создания национального газового оператора в силу наличия «достаточного уровня экспертизы и компетенции». Штерн подчеркнул, что фактор наличия долгосрочного контракта между OMV Gas Marketing & Trading GmbH и российским газовым гигантом до 2040 года «является особой темой» в вопросе национализации «дочки» австрийской компании.

OMV, отмечает ТАСС, стала первой европейской компанией, заключившей газовое соглашение с СССР в период холодной войны в 1968 году.

Рособрнадзор обсудил с представителями вузов подходы к проведению аккредитационного мониторинга

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела экспертную сессию, на которой обсуждалось формирование подходов к проведению аккредитационного мониторинга по программам высшего образования.

Открывая мероприятие, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев напомнил, что приказом Минобрнауки России были утверждены восемь показателей, в соответствии с которыми должен проводиться аккредитационный мониторинг в отношении вузов: средний балл ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний творческой направленности студентов, принятых на обучение по очной форме, наличие электронной информационно-образовательной среды, доля обучающихся, успешно завершивших обучение по образовательной программе, доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, ученое звание и различные награды, доля работников, имеющих стаж работы по профилю реализуемой образовательной программы, наличие внутренней системы оценки качества образования, доля выпускников, выполнивших обязательства по договорам о целевом обучении, и показатель трудоустройства выпускников в течение года после окончания обучения.

«По итогам апробации аккредитационного мониторинга мы пришли к выводу, что эти позиции корректировок не требуют, но необходимо уточнить методику их расчета», — заявил Анзор Музаев.

По его словам, первый аккредитационный мониторинг в отношении вузов, скорее всего, стартует осенью 2023 года. В дальнейшем он будет проводиться раз в три года.

«По итогам мониторинга мы не собираемся составлять рейтинг, определять лучшие и худшие вузы. Цель мониторинга – определить в первую очередь для самих высших учебных заведений, где у них есть проблемы, чтобы руководство вуза могло принимать необходимые управленческие решения. Рособрнадзору мониторинг даст возможность сформировать полноценные индикаторы риска. Попадание вуза в «красную» зону еще не будет означать его автоматического включения в план проверок», — пояснил руководитель Рособрнадзора.

Директор по развитию ГК «Просвещение» Наталья Алтыникова, возглавлявшая рабочую группу по апробации аккредитационного мониторинга по программам высшего образования, рассказала об итогах этой апробации. Всего в ней принял участие 61 вуз из восьми федеральных округов. Мониторинг был проведен в отношении 363 образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Образовательные программы вуза включались в мониторинг выборочно. Федеральным центром тестирования была разработана и запущена информационная система «Аккредитационный мониторинг», в которую вузы загружали первичные данные.

Апробация показала, что программы бакалавриата и специалитета чаще преодолевали пороговое значение итогового балла, чем программы магистратуры. По многим образовательным программам информацию для мониторинга вузы по объективным причинам не смогли предоставить в полном объеме.

Апробация выявила ряд проблемных вопросов, с которыми еще предстоит работать. В частности, данные в информационных системах представлены в основном в разрезе направлений подготовки, а не образовательных программ, в отношении которых должен проводиться аккредитационный мониторинг. Также отсутствуют стандартные требования к электронной информационно-образовательной среде вуза, не до конца понятно, как подтверждать достоверность предоставленных вузом данных, как учитывать результаты внутренней системы оценки качества образования, механизм учета педагогов в рамках сетевого взаимодействия. Также, по словам Натальи Алтыниковой, в перспективе перечень показателей аккредитационного мониторинга необходимо будет дополнить учетом результатов внешней оценки, такой как профессиональная аккредитация и независимая оценка квалификации.

Она добавила, что аккредитационный мониторинг необходимо проводить в отношении образовательных программ выборочно, чтобы не перегружать вузы избыточной работой по внесению данных. Критериями отбора таких программ могут быть их приоритетная значимость для развития экономики, наличие набора и выпуска в текущем году, наличие российских студентов.

Участники экспертной сессии обсудили источники данных для расчета аккредитационных показателей, автоматизацию и методику расчета аккредитационных показателей, другие вопросы, связанные с проведением аккредитационного мониторинга в вузах различной отраслевой специфики.

Замруководителя Рособрнадзора рассказал о системе оценки качества образования в России

Замруководителя Рособрнадзора Евгений Семченко в ходе Всероссийского педагогического конгресса «Подготовка учителя будущего поколения России» рассказал о системе оценки качества образования в нашей стране.

«Сформированная у нас единая система оценки качества образования включает много процедур и дает в целом понимание уровня подготовки детей и педагогов. Она позволяет увидеть реальную ситуацию в системе образования, недоработки и дефициты, принимать правильные управленческие решения, чтобы эти дефициты исправить», — сказал Евгений Семченко.

Помимо традиционного набора оценочных процедур, таких как ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР в школах и организациях СПО, оценки по модели PISA, эта система дополнилась в последние годы оценкой региональных и муниципальных управленческих механизмов в системе образования. «С прошлого года все данные по всем процедурам у нас интегрированы на сайте Федерального института оценки качества образования в систему показателей оценки качества образования Рособрнадзора, которая визуализирована в интерактивную карту», — рассказал замглавы Рособрнадзора.

С 2014 года реализуются проекты по исследованию профессиональных компетенций учителей, направленные на выявление дефицитов и последующее оказание адресной помощи педагогу, разработку рекомендаций по повышению квалификации, изменений в программу подготовки педагогических кадров.

Актуальной в настоящее время является также задача по оценке воспитательного потенциала школ. «С 2021 года мы включили в национальные исследования качества образования (НИКО) направление по оценке воспитательного потенциала школ», — сообщил Евгений Семченко. В рамках указанных исследований оценивается сформированность ценностных ориентаций обучающихся и качество школьного климата.

«С учетом важнейших приоритетов государственной политики в образовании, нам предстоит сформировать новую систему показателей, которая должна быть выстроена на основе действующих внутрироссийских оценочных процедур», — сообщил Евгений Семченко.

Очень важно, что новая система показателей будет включать несколько разноплановых компонентов, отражающих различные аспекты качества образования.

Идя по такому пути, мы получим возможность анализировать каждый аспект качества образования в отдельности и формировать более детальную картину, корректируя и адаптируя механизмы управления качеством образования под решение выявленных проблем и устранение обнаруженных дефицитов.

Сергей Кириенко и Валерий Фальков вручили награды лучшим волонтерам и волонтерским центрам среди вузов

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков приняли участие в торжественной церемонии закрытия Международного форума #МЫВМЕСТЕ. На ней наградили финалистов одноименной премии и лучшие волонтерские центры на базе вузов.

Сергей Кириенко отметил, что приходить на помощь нуждающимся — это часть культурного кода России.

«Движение #МЫВМЕСТЕ появилось в период борьбы с ковидом, когда сотни тысяч людей разных возрастов, разных профессий шли в красные зоны больниц, помогали пожилым людям, доставляя им лекарства и продукты питания. Волонтеры также помогали врачам, которые героически боролись с болезнями. Еще больше это сплочение и совместная работа проявили себя после начала специальной военной операции», — сказал он, выступая перед участниками форума.

Международную премию #МЫВМЕСТЕ — 2022 в номинации «Человек года» получил Юрий Гагарин из Челябинска, который добровольцем возглавил инженерно-саперную роту в Донецкой Народной Республике. За подвиги он был награжден Орденом мужества. Такие же награды Сергей Кириенко вручил волонтерам Кириллу Макарову, Дмитрию Никонову и Антону Птичкину. Ордена мужества были посмертно удостоены Георгий Шерстюков, Евгений Новиков и Мария Пирогова.

Со списком финалистов Премии #МЫВМЕСТЕ можно ознакомиться по ссылке. Всего на премию в 2022 году было подано более 31,5 тыс. заявок. В итоговый список финалистов вошло 112 проектов из основных номинаций, 15 заявок специальной номинации «#МЫВМЕСТЕ — Россия», а также 9 проектов иностранных победителей.