Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Военные расходы США: между агрессивной политикой и дефицитом бюджета

принят бюджет Пентагона на 2025 год, Трамп предложил союзникам рост военных расходов до 5% ВВП

Сергей Ануреев

Перед католическим рождеством Байден утвердил бюджет Пентагона на 2025 год в размере 850 млрд долл. Это традиционно кажется огромной суммой, превышающей военные бюджеты всех других американских союзников. Для сравнения, военные расходы России в бюджете 2025 года утверждены в размере 13,5 трлн руб., по курсу 100 рублей за доллар это в 6 раз меньше американских.

Однако в США проблема оборонных расходов зашла в тупик из-за огромной фактической накопленной инфляции, хронически малой индексации военных расходов, опережающего роста социальных и процентных расходов, а также огромного бюджетного дефицита и государственного долга.

Итак, расходы Пентагона в 2024 году составили 824 млрд долл., и на следующий год рост расходов составит 3% в номинале. Однако Бюджетный офис Конгресса заявляет, что с поправкой на инфляцию сумма на 2025 год на 1,1% меньше ожиданий в долгосрочном бюджете и на 1,7% меньше расходов 2024 года.

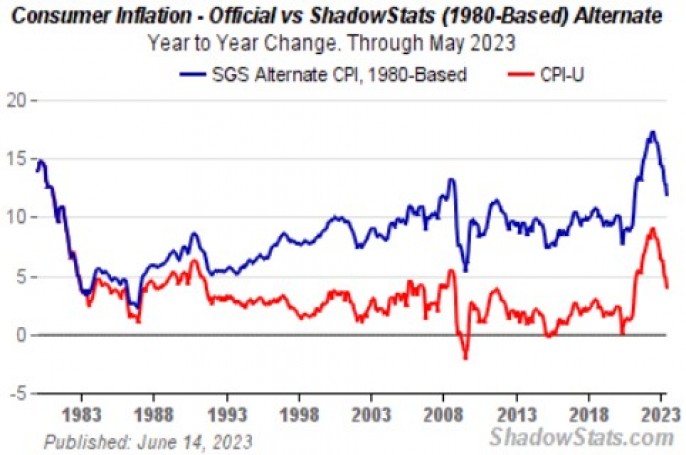

Фактическое сокращение военных расходов из-за инфляции совсем не новация двух лет, а долгосрочный тренд. Жонглируя цифрами, американские политики заявляют, что расходы в 825 млрд долл. 2024 года на 62% выше расходов в 506 млрд долл. 1980 года с поправкой на официальную инфляцию. Но официальная американская инфляция систематически занижается на 2-5 процентных пункта, даже если отталкиваться от официальных методик подсчета инфляции 1980-х годов, много раз измененных в последующие годы. Самый знаменитый на сей счет сайт Shadowstatts.com ("Теневая статистика") наглядно показывает результаты изменений в официальной методологии инфляции.

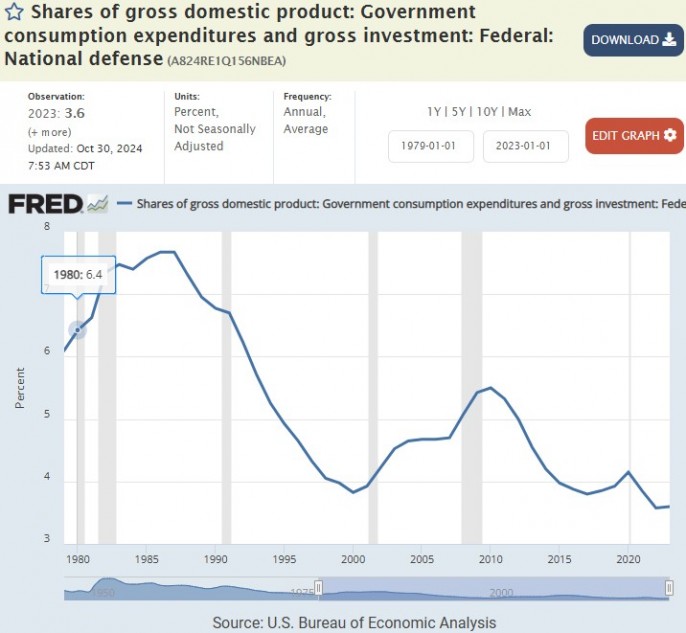

Даже официальные измерители военных расходов демонстрируют их резкое сокращение как процент ВВП с 6,4% в 1980 году до 3,6% в 2023, хотя и прикрываясь сокращением на треть численности военнослужащих со времен Холодной войны.

О реальной инфляции свидетельствуют следующие данные: Департамент по делам ветеранов запросил на 9,8% больше в 2025 году относительно 2024 года (363 млрд долл.), а относительно расходов 2015 года – в 2,3 раза больше (тогда было 158 млрд долл.). Суммарные расходы на федеральные программы социальной и медицинской помощи запрошены на 2025 год в размере 3,1 трлн долл., были в 2015 году 1,77 трлн долл. (выросли в 1,75 раза). Еще быстрее растут процентные расходы, которые составляли 271 млрд долл. в 2014 году и 949 млрд долл. в 2024 году, с ростом в 3,5 раза. Если в 2014 году процентные расходы были меньше половины военных, то в 2024 году стали больше военных. При этом расходы Пентагона в 2014 году составили 578 млрд долл., в 2024 году – 824 млрд долл., с номинальным ростом всего в 1,4 раза.

На все предстоящее десятилетие по официальным американским прогнозам опережающий рост социальных, медицинских и процентных расходов продолжится, как относительно ВВП, так и особенно относительно военных расходов.

Реальность военных расходов США показательна на основе сопоставления денежного довольствия военнослужащих и покупательной способности доллара. Для понимания этого вопроса обратимся к научной публикации автора этой заметки в журнале Института США и Канады РАН в 2023 году (с тех пор цифры немного поменялись). Одним из выводов той статьи было, что денежное довольствие российского бойца в зоне СВО в разы больше реального денежного довольствия американского капрала, а в тыловых частях вне зоны СВО – немногим меньше.

Итак, «самый массовый военнослужащий – капрал с выслугой 4 года – получает 35 тыс. долл. в год, 2,5 тыс. долл. в месяц после уплаты налогов. Пересчитаем в российский эквивалент по различиям в стоимости жилья и курицы [как двух самых репрезентативных потребительских товаров]. Капрал будет копить на дом 33 года либо купит на месячную выплату 540 килограмм курицы». Для сравнения, в конце 2022 года средняя квартира в России стоила 5,5 млн руб. (именно средняя, а не столичная), а кило курицы – 135 руб., что было эквивалентно денежному довольствию участника СВО за 2,5 года и возможности участника СВО купить 1400 килограмм курицы за месячную выплату.

Представим «могущество» американского ВПК и Пентагона в единицах планируемых закупок основных видов вооружений на 2025 год для сухопутной армии (опубликованная программа закупок): 65 вертолетов, 10 установок "Хаймарс", 81 бронированная автомашина, 10 легких танков, 930 противотанковых джавелинов, 2,5 тыс. снарядов систем залпового огня дальности 15 км, 230 ракет ПВО, 23 ракеты воздух-земля, 2,3 тыс. единиц стрелкового оружия. Новых тяжелых танков "Абрамс" или ракет "Хаймарс" не закупается – только модернизация складских запасов. В эти цифры не входят малые боеприпасы и амуниция, расходы на обслуживание и модернизацию имеющихся вооружений. Один бронеавтомобиль стоит 6,4 млн долл., лёгкий танк - 14 млн долл., "Хаймарс" – 8 млн долл., джавелин – 351 тыс. долл., снаряд 15 км – 12 тыс. долл.

Производственные показатели нашего ВПК за 2024 год не публиковались, но они точно не меньше указанных американских, при различиях в номинале бюджета в 6 раз.

Теперь перейдём к предложению Трампа поднять военные расходы союзников до 5% ВВП.

Самое удивительное, что бюджетный прогноз самих США предполагает сокращение военных расходов с 3,1% ВВП в 2024-2025 годах постепенно до 2,4% ВВП в 2034-2035 годах. При этом расходы в долларах продолжат расти с 884 млрд долл. в 2024 году до 1005 млрд долл. в 2034 году, отставая от инфляции и официального роста ВВП. Такие данные содержатся в таблицах к официальному президентскому бюджету (там к расходам Пентагона добавляют военные расходы Минэнерго по ядерному оружию).

Рост военных расходов в долларах всего на 14% за предстоящие десять лет выглядит странно на фоне милитаристской риторики американского руководства, а также роста в 1,5 раза суммарных расходов по всем статьям федерального бюджета.

Рассогласованность риторики и реальности раскрывается в Стратегии национальной безопасности США 2022 года. Очень кратко, эта стратегия предусматривает четыре элемента: дипломатический – по созданию коалиций, информационный – по влиянию на мировое общественное мнение, военный – по сдерживанию и противодействию, экономический – по открытой торговле или санкциям.

Перечисление именно в таком порядке не случайно, и именно дипломатический элемент по перекладке расходов на союзников стоит на первом месте. Военный компонент сформулирован именно как сдерживание и противодействие, а не прямое нападение, поскольку на последнее просто не хватит денег.

Формально действующая Стратегия национальной безопасности США принята при Байдене и гипотетически может быть отвергнута Трампом при пересмотре наследия предыдущей администрации. Трамп в первую президентскую четырехлетку отошел от Обамовской экономии к росту военных расходов. Эти расходы при Обаме начинались с 809 млрд долл. в 2009 году и сократились до 735 млрд долл. в 2016 году, затем при Трампе постепенно поднялись до 914 млрд долл. (суммарно Пентагон, Минэнерго, зарубежные операции и поставки).

Первоначальные метания Трампа этого года в предвыборной и поствыборной риторике отражают как желание нарастить военные расходы, так и бюджетные реалии невозможности этого. То Трамп обещает завершить конфликт на Украине за 24 часа, то будет дальше вооружать Украину. В начале первого строка Трампа от Обамы ему достался бюджетный дефицит в 585 млрд долл., а в начале второго строка от Байдена – уже 1,8 трлн долл., то есть в три раза больше восьмилетней давности. Исполнение бюджета в октябре-ноябре 2024 года указывает на дальнейший рост дефицита. Госдолг США к концу президентства Обамы был 19,5 трлн долл., а к концу президентства Байдена – 36 трлн долл.

Поэтому администрация Трампа будет вынуждена следовать основным положениям Стратегии национальной безопасности времен Байдена, точнее, ее четырем основным элементам, пусть и с новыми комбинациями этих элементов. Из слов Трампа кажется, что на первый план выйдут экономическая и дипломатическая компоненты, поскольку он много раз говорил именно о новых таможенных пошлинах даже на товары союзников и о росте военных расходов именно союзников.

Автор этой заметки ещё год назад показал, что натовский норматив военных расходов в 2% не спасет американский бюджет и ВПК, опубликовав на эту тему научную статью в журнале Института США и Канады РАН (в номере 1 за 2024 год, написана летом 2023 года). Процитирую: «США поддерживают военные действия на Украине и конфронтацию с Китаем, требуют от союзников поднять военные расходы до 2% ВВП и одновременно заявляют о среднесрочном сокращении своих военных расходов в реальном выражении. Так США пытаются обуздать огромные бюджетный дефицит и государственный долг, «продать» своим союзникам больше безопасности и вооружений, избежать деградации своего ВПК. Американские опции сокращения военных расходов дают небольшой бюджетный эффект, союзники ограничены в росте военных расходов и закупок американских вооружений большим государственным долгом и интересами своего ВПК. Американские намерения в области военных финансов по принципу «сокращая – перекладывай» реализуются только при идеальных условиях, хотя с жонглированием фактами и цифрами кажутся реалистичными».

На рубеже 2024-2025 годов следует говорить о нереалистичности требований Трампа 5% ВВП от союзников по НАТО. Среди них только Германия обладает относительно умеренными бюджетным дефицитом и государственным долгом, а также некрупные скандинавские страны и Южная Корея. Япония, Канада, Франция, Италия и Испания имеют бюджетные и демографические проблемы больше или несильно меньше американских. Совершенно не случайна политическая турбулентность в Германии, Франции и Южной Корее как ответ местных элит на дилемму военных или социальных расходов с нежеланием брать на себя ответственность за выбор. Шаткость правительственных коалиций и отсылки к демократии будут политической ширмой для увиливания от роста военных расходов.

Если Трамп действует по принципу «проси 5% – дадут хотя бы 3%», то и здесь вряд ли удастся получить дополнительный скромный процент. Трамп к тому же хочет повысить таможенные пошлины на товары союзников, а это осложнит их экономический рост или даже усугубит рецессию, а также разгонит затухающую инфляцию. Бюджеты союзников столкнутся с вызовами снижения реальных доходов и потребностями в росте расходов на стимулирование экономики и сглаживание социального напряжения.

Напоследок пройдемся по мнению Маска о том, что надо пересмотреть самые дорогие закупки Пентагона, особенно истребители F-35. В принципе пересмотр необходим, поскольку война на Украине показала вторичность дорогих классических вооружений.

Надо заметить, что F-35 – не совсем новые истребители: исследования проводились еще в 1980-х годах, утверждение было в 2001 году, первые полёты – в 2006 году, и уже тратятся внушительные деньги на модернизацию. Однако они очень дорогие, больше 100 млн долл. за каждый, 2 трлн долл. суммарных расходов за всё время, 5 млрд долл. за 48 новых истребителей в 2025 году. Хотя и модернизированные F-15, изначально еще более старого проекта, закупаются Пентагоном в 2025 году по 122 млн долл. (24 штуки за 2,9 млрд долл.). Для сравнения: более новый российский аналог Су-57 стоит около 28 млн долл. (по оценкам самих американцев).

Так вот, дороговизна связана как с общим высоким уровнем цен в США (вспомним зарплату капрала), так и специальным накручиванием ценника. Производитель истребителей "Локхид Мартин" тратит на дивиденды и обратный выкуп акций больше денег, чем Пентагон на закупки боеприпасов и амуниции для сухопутной армии. Дорогие истребители являются основным экспортным товаром США, точнее, основным инструментом перекачивания денег союзников в американский ВПК. Если сами США откажутся от таких дорогих истребителей, то и союзники станут вопрошать: «Зачем нам такие истребители?»

Остается открытым вопрос: сможет ли американский ВПК предложить союзникам что-то новейшее в соответствии с опытом войны на Украине, разумеется, задорого из-за большой себестоимости производства и необходимости перекачки денег, а также оправданное в глазах общественного мнения и европейских пенсионеров, чьи деньги будут перекачиваться в США?

Можно вопрос поставить несколько иначе: сможет ли Маск предложить что-то очень раздуто дорогое и где-то вдалеке перспективное? Маск стал самым богатым человеком с состоянием больше 400 млрд долл. именно благодаря во многом раздутым проектам.

"Тесла" продала 1,8 млн автомобилей в 2023 году, не вошла в десятку крупнейших автопроизводителей мира (1-й продал 10,3 млн авто, 10-й – 2,5 млн), но по рыночной капитализации (биржевой стоимости всех акций, составляющей 1,4 трлн долл.) стоит больше суммы всех десяти крупнейших автопроизводителей мира.

Капитализация "Спейс Икс" составляет около 350 млрд долл., с выручкой 9 млрд долл. и прибылью 3 млрд долл. в 2023 году. Чтобы только платить дивиденды "Спейс Икс" адекватно капитализации и хотя бы по ставкам американских казначейских облигаций, необходимо 14 млрд долл. ежегодно. Для сравнения: весь бюджет NASA на 2025 год запланирован в размере 25 млрд долл.

В принципе вся программа Трампа «Сделаем Америку снова великой» его первого срока оказалась таким же надувательством, как акции "Тесла" и "Спейс Икс". Было много шума, а промышленное производство внутри США выросло в пределах статистических манипуляций (индекс промышленного производства за предковидный 2019 год составил 101,9 пунктов, за 2014 год – 103,6 и за 2007 год – 102,3 пункта), а торговый дефицит продолжил расти очень ощутимо (502 млрд долл. в 2016 году, 626 млрд долл. в 2020 году, 773 млрд долл. в 2023 году). Хотя это уже совсем другая история, точнее, тема для другой заметки.

Автор - доктор экономических наук, профессор кафедры общественных финансов Финансового университета

Грань разумного

дискуссия о перспективах ядерных конфликтов в многополярном мире

Редакция Завтра

В декабре 2024 года прошли дебаты двух всемирно известных учёных-политологов: Александра Дугина, директора Высшей политической школы РГГУ имени Ивана Ильина, и Джона Миршаймера, профессора Чикагского университета. Предлагаем вниманию читателей фрагмент дискуссии, посвящённой балансу ядерных сил в многополярном мире. Дебаты были организованы Китайской академией. Помимо политологов в беседе участвует бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун.

— Каково ваше представление нового многополярного мира? Мы часто говорим о многополярности и балансе сил, но интересно мнение каждого участника дискуссии: что будет происходить с балансом сил в многополярном мире? Каждое государство будет стремиться иметь ядерное оружие? Как это будет выглядеть? Будут ли существовать военные союзы?

Александр ДУГИН. Прежде всего важно понять, что́ является полюсом многополярного мира. В моём понимании, и это отличается от классического реализма, полюс не совпадает с национальным государством. Полноценный полюс многополярной мировой системы должен иметь ядерное оружие. Это должна быть настоящая цивилизация – со всеми её культурными, историческими, социальными, политическими и экономическими атрибутами. Полюс — это нечто весьма отличное от национального государства, даже крупного. Не каждое национальное государство обладает ядерным оружием, но полюс точно должен им обладать.

Сейчас мы уже имеем несколько полюсов: первый - Запад – НАТО, но и сами Соединённые Штаты тоже могут считаться полюсом. Соединённые Штаты и Западная Европа могут более или менее легко разделиться на два полюса, и они всё равно будут суверенными полномасштабными полюсами. Особенно США.

Есть Китай как полюс, и он не требует аргументов. Это больше, чем страна, это государство-цивилизация.

Есть Россия как полюс. И Россия – больше, чем просто государство, по всем параметрам: географическому масштабу, ядерному оружию, исторической и политической традиции и, наконец, по ядерному оружию.

То есть у нас три или четыре возможных полюса, которые уже обладают ядерным оружием и представляют собой самостоятельные цивилизации.

Индия – следующий полюс. Индия также обладает ядерным оружием и также является самобытной цивилизацией с древнейшей историей.

Поэтому дело не в распространении ядерного оружия - оно и так уже в руках четырёх или пяти полюсов.

Если же рассматривать исламский полюс, то надо признать, что до конца он пока ещё не состоялся, ему только ещё предстоит сформироваться. Однако мы видим здесь по крайней мере одну страну, Пакистан, с ядерным оружием, а Иран находится в процессе его получения. Так что исламская ядерная бомба уже здесь, уже на подходе. С точки зрения цивилизационной – религиозной, исторической, геополитической - исламский мир вполне может претендовать на то, чтобы стать серьёзным и значимым суверенным полюсом. Для этого, однако, надо преодолеть многие внутренние противоречия. Этому объективно будет способствовать агрессивная политика Израиля на Ближнем Востоке и переход к уничтожению исламских святынь в самом Иерусалиме. Это можно отложить, но этого нельзя избежать.

Если рассматривать мир с точки зрения полюсов, а не стран, то можно говорить и о формировании ещё двух полюсов – Африканского и Латино-Американского. Представим, что ядерное оружие передано какой-нибудь африканской державе или союзу держав, или ещё – Панафриканскому союзу. Однако мы пока не видим претендента на то, чтобы какая-то одна африканская страна заявила претензии на то, чтобы быть полюсом общеафриканской интеграции. Но со временем этот независимый африканский полюс проявится. Он должен появиться. То же самое касается Латинской Америки. И я полагаю, что Бразилия – первая страна, которая может претендовать на создание ядерного оружия, потому что Бразилия гораздо более развита, гораздо более технологична по сравнению с другими державами региона. Поэтому она и представляет Латинскую Америку в БРИКС. У Бразилии есть свои самолёты и даже подводные лодки.

Иными словами, надо признать тот факт, что ядерная многополярность уже близка. Не стоит ожидать, что ядерное оружие будет распределено между всеми странами. Это нереалистично и этого не требуется. Многополярный мировой порядок - это не про ядерный суверенитет каждой отдельной страны. Речь идет о чём-то другом. Теория о многополярном мире – это пока ещё не до конца разработанная сфера международных отношений, но начало положено – прежде всего моими собственными трудами и учебниками, статьями и курсами, а также отражено в официальных документах России и Китая, в речах многих политических деятелей, таких как Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди и т. д.

Запад до сих пор отрицает многополярный мир как новую реальность. Это то, что западная стратегическая мысль пытается заглушить, отбросить. Глобалисты совершенно нетерпимы ко всему, что не совпадает с их идеологической догматикой. И в этом они всё более утрачивают связь с реальностью. К сожалению, большинство стратегов не прислушивается к анализу и идеям господина Миршаймера, других объективных классиков. Глобалистский Запад всё ещё продолжает мыслить в других терминах. Они считают «многополярность» вызовом, оскорблением, чем-то скандальным, а не реальностью. И если бы они приняли реальное положение, то смогли бы объективно и трезво исследовать многополярный мир как факт, и тогда проблема распространения ядерного оружия выглядела бы совершенно иначе, была бы помещена в гораздо более реалистичный контекст.

Джон МИРШАЙМЕР. У меня есть небольшие разногласия с профессором Дугиным по поводу определений, что такое великая держава и что такое полюс. Для меня полюс должен быть великой державой. Поэтому я не стал бы называть полюсом Запад или исламское общество. Это, конечно, вопрос определений, но у меня есть несколько более узкая формулировка. Когда я думаю о многополярном мире, что такое полюсы, в моём лексиконе это могут быть только великие державы: Соединённые Штаты, Китай и Россия. И именно так для меня выглядит многополярный мир. Индия может стать полюсом в какой-то момент, но Запад, в моей истории, - нет, как и Латинская Америка в целом.

Интересный вопрос о вероятности распространения ядерного оружия. Во время холодной войны и Соединённые Штаты, и Советский Союз были заинтересованы в предотвращении его распространения. Мы не добились полного успеха, потому что, конечно, такие страны, как Израиль, Франция, Пакистан, Индия и некоторые другие, имеют ядерное оружие. Но Соединённые Штаты и Советский Союз были привержены этой идее, и после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия и ряда других полезных договоров, они приложили немало усилий для предотвращения его распространения во второй части холодной войны. В первой части они были гораздо менее успешны.

В многополярном мире, в котором мы живём, а у меня и профессора Дугина нет разногласий по поводу того, что сегодня мы живём в многополярном мире, все три великие державы заинтересованы в предотвращении распространения ядерного оружия, также как СССР и Америка ранее. Для меня ключевой вопрос заключается в том, смогут ли русские, китайцы и американцы работать вместе, чтобы добиться этого. И в данном контексте Иран - это действительно хороший пример. Если вернуться к 2015 году, когда было заключено СВПД (соглашение о контроле над вооружениями, связанное с Ираном и распространением ядерного оружия), то русские, китайцы и американцы работали вместе, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия. Это соответствует моему утверждению о том, что великие державы - полюсы не любят распространения ядерного оружия. Точно так же, как СССР и американцам не нравилось распространение ядерного оружия во времена холодной войны. И в 2015 году мы видели совместную работу русских, китайцев и американцев. Но это было в конце однополярного периода, когда было гораздо больше сотрудничества.

Подумайте сейчас о сотрудничестве с Китаем. В 2015 году Китай и Соединённые Штаты неплохо ладили друг с другом. И у русских, и у американцев были некоторые проблемы, но не такие большие, как сейчас. И я думаю, что вопрос, который мы должны задать себе о будущем, учитывая интенсивную конкуренцию в сфере безопасности между Китаем и Соединёнными Штатами, Россией и Соединёнными Штатами, смогут ли эти страны работать вместе, чтобы предотвратить распространение в будущем? Будут ли они работать вместе, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия? Сейчас не 2015 год, отношения Америки, России и Китая с Ираном сегодня значительно отличаются от тех, что были в 2015 году. И я думаю, что в будущем существует реальная опасность того, что распространение начнёт расти. Оно ускорится, потому что три великие державы в системе, которые действительно заинтересованы в предотвращении распространения, не смогут работать вместе, чтобы предотвратить его.

Джерри БРАУН. Предлагаю обсудить Договор о нераспространении ядерного оружия. Там в статье 6 чётко сказано, что ядерные державы, то есть Россия, Америка, Китай и другие, обязаны стремиться к разоружению и вести переговоры в духе доброй воли. Это объясняется тем, что ядерное оружие не находится под полным контролем соответствующих стран. Есть технология, есть программное обеспечение, есть человеческая слабость. Существует реальная возможность ошибки, например, в виде ложных тревог. А во враждебном мире эта опасность возрастает. Более того, поскольку Америка, Россия и Китай создают новые системы ядерного оружия, заменяют и модернизируют имеющиеся, всё становится ещё опаснее. Поэтому мой вопрос к обоим докладчикам, но, в первую очередь, к профессору Дугину: как Путин относится к переговорам о сокращении существующих запасов ядерного оружия? Потому что если не будет никакого распространения, то всё равно существует растущая опасность, которая в какой-то момент приведёт к обмену ядерными ударами. И кто знает, насколько это будет ужасно. Есть ли в России или в сознании Путина стремление к серьёзному сокращению ядерного оружия? То же самое можно сказать и о Соединённых Штатах, которые включились в программу модернизации, и о Китае, который сейчас находится в процессе создания ещё тысячи ядерных боеголовок. Итак, где же находится Россия в отношении статьи 6 и текущего вопроса о том, производить больше или производить меньше?

Александр ДУГИН. К сожалению, это не тема моей профессиональной специализации. Но, насколько я понимаю ситуацию, Россия сегодня опасается не столько угрозы распространения ядерного оружия как такового, сколько гегемонистского поведения США, коллективного Запада и прежде всего — либерал-глобалистов. Поэтому Россия сейчас стоит перед лицом возможного ядерного конфликта с Западом. Так что опасность распространения, например, передача ядерного оружия Ирану или содействие разработке ядерного оружия в Северной Корее, в глазах России сейчас гораздо меньшая угроза, чем угроза прямой конфронтации с Западом на ядерном уровне или угроза передачи ядерного оружия НАТО Украине.

Сейчас все вопросы, связанные с распространением ядерного оружия среди союзников России, – вторичны. Поэтому я думаю, что для нас не так важно ограничить разработку ядерного оружия Ираном или его совершенствование Северной Кореей или Пакистаном. Это не имеет для нас большого стратегического значения, потому что мы считаем себя на грани ядерной войны именно с Западом.

Сейчас ядерный баланс сил между Россией и НАТО гораздо важнее, чем вопрос пролиферации как таковой. И чтобы избежать или уравновесить эту западную угрозу, я думаю, Россия могла бы в радикальной ситуации сделать несколько экстравагантных шагов. Не только в области развития новых вооружений и совершенствования средств доставки ядерных зарядов, но и в вопросе пролиферации.

Мы сейчас находимся в конкретной ситуации: Россия считает, что на неё напал Запад. Мы считаем, что находимся в состоянии войны с ядерным Западом. И это совсем другой период истории.

Так что, если бы мы могли представить себе возвращение к прежней мирной трёхполярной системе, к большему или меньшему взаимопониманию и балансу сил без прямых военных конфликтов, возможно, эта идея ограничения распространения ядерного оружия могла бы показаться рациональной, но не сейчас.

Джерри БРАУН. Я хочу добавить одно маленькое замечание. Забудьте о распространении ядерного оружия, как бы плохо это ни было. Само обладание тысячами ядерных боеголовок через множество систем программного, аппаратного и человеческого контроля представляет собой риск ошибки и в России, и в Соединённых Штатах, и, предположительно, в Китае тоже. Опасность заключается не в том, что Америка собирается бомбить Россию или Россия собирается бомбить нас. Это, конечно, может быть проблемой, но есть риск человеческой ошибки. У нас уже были ложные тревоги. Риск с каждым годом возрастает. Обмен ядерными ударами неизбежен независимо от намерений Трампа и Путина. Это непосредственная угроза, которая требует серьёзных переговоров в рамках нового договора о сокращении наступательных вооружений и других договорённостей, чтобы добиться большего контроля. Какими бы ни были наши другие споры, существует опасность ядерного провала, хотя никто этого не хочет сегодня понимать.

Джон МИРШАЙМЕР. Я думаю, что нет сомнений в существовании описанной вами проблемы. Я также думаю, что нет сомнений в существовании проблемы, которую описал профессор Дугин. Но дело в том, что мы не движемся к решению ни одной из этих проблем. Более того, мы движемся в прямо противоположном направлении.

Во-первых, за последние два десятилетия Соединённые Штаты вышли из целого ряда соглашений по контролю над вооружениями. Во-вторых, нет никаких признаков того, что эти три великие державы собираются разработать или заключить новый пакет соглашений по контролю над вооружениями. В-третьих, все они наращивают свои ядерные арсеналы, как вы описали. И в-четвёртых, никто, похоже, не заинтересован в том, чтобы найти способ двигаться в другом направлении и ослабить угрозу ядерной войны.

Если что и поражает меня, когда я наблюдаю, как люди на Западе говорят о ядерной войне, так это то, что они не считают её настолько серьёзной угрозой. Честно говоря, я поражён тем, что так много людей считают, что русские никогда не применят ядерное оружие. Что якобы мы можем просто надавить на них, сделать с русскими всё, что захотим, и они никогда не применят ядерное оружие. Мы не так думали во времена холодной войны. Мне видится, что за прошедшее время мы не добились прогресса на этом фронте и только дальше движемся в неправильном направлении. Поэтому, если сложить все эти факторы, я очень пессимистично оцениваю вероятность того, что мы избежим применения ядерного оружия в будущем. Я не утверждаю, что это обязательно произойдёт, но меня очень нервирует, когда я слушаю, как люди говорят о применении ядерного оружия на Западе, когда думаю о том, что происходит с ядерными арсеналами и с нарастанием всех этих кризисов по всему миру. Я считаю, что у нас, знаете ли, серьёзные проблемы.

США в декабре запустили два крупных завода по сжижению газа и строят ещё

цель американцев – выдавливание российских газа и нефти из Евросоюза

Сергей Ануреев

В США за последние шесть лет запущено производство сжиженного газа на эквивалент порядка 200 млрд кубометров, что, как минимум, совпадает с масштабом экспорта российского газа в Евросоюз в 2019 году. Предновогодний запуск в США новых мощностей совпал с окончательной остановкой транзита российского газа через Украину. Ещё в США запланировано строительство в 2027-2030 годах дополнительных мощностей на эквивалент 300 млрд кубометров газа.

С 2016-го по 2023 год США изменили свой нетто-баланс внешней торговли по нефти и нефтепродуктам с дефицита в 1,755 млн бочек на профицит в 624 млн бочек, а в пересчете на более привычные для России тонны изменение составило 309 млн тонн. В октябре 2024 года Западная Европа получила 11 млн тонн штатовской нефти и нефтепродуктов, за 2024 год в целом – ориентировочно 120 млн тонн. Такого количества штатовской нефти в 2020-2021 годах не было на европейском рынке. Для сравнения: Россия экспортировала в 2016 году нефти и нефтепродуктов 411 млн тонн (47% - в Евросоюз), а в 2024 году– 371 млн тонн (оценочно 13 млн в Евросоюз).

Даже гипотетическая частичная нормализация торговых отношений с Евросоюзом невозможна без возврата туда российских энергоносителей, но европейский рынок всё больше захватывается американским газом и нефтью. Это подчеркивает важность утвержденных и реализуемых планов по росту использования газа внутри нашей страны в сельском хозяйстве и ЖКХ, по росту нашей обрабатывающей промышленности и особенно по импортозамещению в машиностроении, что позволит нам не нуждаться в значительной части европейских товаров, ранее закупавшихся за счет экспорта в ЕС нефти и газа.

В конце декабря 2024 года американские СМИ сообщили о производстве первых партий сжиженного газа на третьей очереди завода Plaquemines мощностью 20 млн тонн в год и на первой очереди завода Corpus Christi мощностью 10,4 млн тонн. Первые суда-газовозы были загружены и отправлены в Европу. Операторам этих заводов ещё предстоит достичь проектных мощностей, а также получить новые суда, на что потребуется часть 2025 года. Ранее в июне 2024 года первую продукцию отгрузил завод Altamira мощностью 4,2 млн тонн.

С хронологией, географией и мощностями заводов по сжижению газа можно ознакомиться в исследовании агентства S&P под заглавием North American LNG project tracker.

В России с преимущественно трубопроводным газом чаще в качестве измерителя используются миллиарды кубометров, которые получаются из миллионов тонн умножением на коэффициент 1,38 (ещё важно не запутаться в разрядности).

Первые шесть американских заводов (из указанных в анализе S&P перечня крупных заводов) выпускают сжиженный газ начиная с 2018-2019 годов (один – с 2022 года), а их суммарная мощность составляет 93 млн тонн или 128 млрд кубометров. Плюс к этому, за 2024-2025 годы США нарастят производство сжиженного газа суммарно на 67 млн тонн или 93 млрд кубометров.

В середине 2025 года состоится ввод в эксплуатацию завода LNG Canada мощностью 14 млн тонн, первоначально запланированный на конец 2024 год, а в конце 2025 года в планах пуск ещё трёх заводов с мощностями 4,2+15,6+3 млн тонн (суммарно 22,8 млн тонн).

Чисто арифметически американские действующие, запускаемые и достраиваемые мощности сжижения газа составляют 195 млрд кубометров с расположением в Мексиканском заливе и на побережье Атлантического океана с удобной ориентацией на Евросоюз, а 26 млрд кубометров – с тихоокеанского побережья с ориентацией на Азию.

Для сравнения: экспорт Газпрома в Евросоюз в 2024 году составит ориентировочно 32 млрд кубометров, а в 2019 году был 199 млрд кубометров.

Пока падение закупок российского газа Евросоюзом в 2024 году относительно 2019 года примерно на две трети пришлось на сокращение потребления газа из-за серьёзной стагнации промышленности и ограниченного роста "зеленой" генерации, а треть – за счет роста поставок сжиженного газа из США. Часть нового американского газа поступает на азиатские рынки.

Интрига поставок с недавно запущенных и достраиваемых заводов заключается в том, какая часть нового сжиженного газа пойдет на восстановление промышленности и потребления газа в Евросоюзе и на азиатские рынки, а какая часть – на вытеснение российского газа после остановки украинского транзита (и возможных в будущем вопросов у США к газу через “Турецкий поток”)?

По совпадению ли, но американские мощности с ориентацией на Евросоюз почти такой же величины, как экспорт Газпрома в Евросоюз 2019 года, до ковида и санкций.

Расстояние от Нового Орлеана на побережье Мексиканского залива до западноевропейских терминалов около 8 тыс. км, а от Ямала – 6 тыс. км по прямой (трубопроводами и газовозами несколько больше), и разница не сильно сказывается на логистике газовозов.

На 2026 год в США пока плановая пауза в запуске новых заводов, лишь с вероятной достройкой указанных к запуску в 2025 году. На 2027-2030 годы анонсирован ещё 21 новый завод суммарной мощностью 214 млн тонн или почти 300 млрд кубометров. Этот запланированный газ кардинально перетряхнет европейский рынок газа и существенно – азиатский.

Надо заметить, что в данной статье мы акцентируем внимание на штатовском сжиженном газе на европейском рынке. Всего США добыли газа 1,350 млрд кубометров в 2024 году, экспортировали сжиженного 120 млрд кубометров (пока без двух новых заводов, запущенных перед Новым годом). Не рассматриваем в силу краткости статьи такой газ из Австралии и Катара, немногим пока отстающих по объёмам экспорта от США и с менее амбициозными планами наращивания, а также перспективы газодобычи на шельфе Палестины, Турции, Норвегии.

Следует также упомянуть политические установки Трампа по наращиванию добычи нефти. Выражением этого стала его фраза «Бури, детка, бури» (в оригинале - Drill, baby, drill). США почти удвоили добычу нефти в 2024 году относительно 2016-2020 годов и стали крупнейшим производителем мира по этому сырью, вытесняя с рынка страны ОПЕК+, а также уменьшили свой отрицательный баланс по торговле нефтью в 3 раза.

США имеют широкую географию месторождений на своей территории и под контролем своих компаний в других странах, а потому сложную для освещения в короткой статье торговлю нефтью, с большим и сильно сокращающимся импортом, одновременно с растущим экспортом. В штатовской статистике значится как отдельно нефть и нефтепродукты, так и эти категории вместе, в импорте около 90% приходится на сырую нефть, а в экспорте на нее приходится 37% (если судить по данным за октябрь 2024 года). Статистика представлена на сайте US Energy Information Administration (Агентство энергетической информации США).

Так, добыча нефти в США в 2016 году составила 8,8 млн бочек в день, а в 2024 году – 13,25 млн бочек. Импорт нефти и нефтепродуктов составил в 2016 году 3,680 млн бочек и экспорт 1,925 млн бочек, а в 2023-м – 3,112 млн и 3,736 млн бочек соответственно. За 2024 год данные доступны пока только по октябрь. То есть с 2016-го по 2023 год США изменили свой нетто-баланс по нефти и нефтепродуктам с дефицита 1,755 млн бочек до профицита 624 млн бочек, а в пересчете на более привычные в России тонны изменение составило 309 млн тонн. Для сравнения: Россия экспортировала в 2016 году нефти и нефтепродуктов 411 млн тонн (47% – в Евросоюз), а в 2024 году– 371 млн тонн (оценочно 13 млн в Евросоюз, исходя из опубликованных данных за I полугодие о 6,3 млн тонн, то есть в Азию было дополнительно перенаправлено около 140 млн тонн).

Крупнейшими поставщиками нефти в США теперь являются Канада и Мексика, давшие в октябре 2024 года 58% и 7% всего штатовского импорта, а доля ОПЕК составила всего 16%. От экспорта нефти и газа в 2023 году Канада получила 139 млрд и 13 млрд долл., а Мексика от экспорта нефти – 67 млрд долл.

Крупнейшим направлением экспорта штатовской нефти стали страны Западной Европы, на которые в октябре 2024 года пришлось 52% всего экспорта. В пересчете с бочек в тонны, Западная Европа получила 8,1 млн тонн штатовской нефти и ещё 3 млн тонн нефтепродуктов в октябре 2024 года, суммарно и за год в целом – ориентировочно 120 млн тонн. Столько штатовской нефти и нефтепродуктов не было на европейском рынке в 2020-2021 годах.

Пока в официальных планах на 2025 год, сверстанных ещё администрацией Байдена, рост добычи составит всего 2%. Но после победы Трампа крупнейшая нефтяная компания США Exxon сразу заявила о планах нарастить добычу с 4,6 млн бочек в день в 2024 году до 5,4 млн бочек в день к 2030 году или на 17%.

Риторика Трампа по отношению к Канаде и Мексике по таможенным пошлинам и даже по статусу 51-го штата будет влиять и на нефтяную промышленность этих стран, чтобы они предоставляли всё лучше и лучше условия добычи штатовским энергетическим гигантам. Политика же Трампа по отношению к Евросоюзу будет нацелена на продажу газа и нефти, добываемых как на территории самих США, так и Мексики и Канады под контролем штатовских гигантов.

США не могут конкурировать с Евросоюзом и Китаем в обрабатывающей промышленности, на что указывает стагнация соответствующего индекса и торговое сальдо. Так, индекс промышленного производства за 2023 год составил 102,6 пунктов, за предковидный 2019 год – 101,9 пунктов, за 2014 год – 103,6 и за 2007 год – 102,3 пункта. Евросоюз имел торговый профицит с США в размере 202 млрд долл. в 2023 году, а Китай – 279 млрд долл. Поэтому США остается только конкурировать с поставщиками энергоресурсов, используя статус мирового гегемона с военным и торговым диктатом, и уповать на статус страны-бензоколонки.

«Завтра» ранее писала о том, что одной из важнейших целей США является замещение российских энергоносителей на европейском рынке, и нам к этому следует готовиться. В мае 2022 года была аналитическая статья «Запад без дефолта за счёт России», где, в том числе, вспоминались нефтяные шоки 1970-х годов в контексте нефтяного налога США на Западную Европу. В декабре 2022 года была аналитическая статья «Эмбарго и потолок цен на нефть», где отмечалось, что «чрезмерный оптимизм дестимулирует выработку деталей ответных действий, как в самой нефтегазовой отрасли, так и в экономической политике», а также о том, что «США и ЕС запланировали избавиться от российских энергоносителей ещё в 2019 году». В статье в феврале 2023 года «Новый экспортный газопровод или больше теплиц в России?» были сделаны выводы, что «продолжение импортозамещения и роста экспорта продовольствия способно поглотить все объёмы газа, от которых отказался Евросоюз».

Автор - доктор экономических наук, профессор кафедры общественных финансов Финансового университета

Как Израиль собирается уничтожить Суэцкий канал

геологистика

Станислав Тарасов

После того как новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что вернёт Панамский канал под контроль США в силу того, что он важен для американской торговли и национальной безопасности, поскольку США обеспечивают более 72% всех проходов, и того, что канал критически важен для оперативного развёртывания Военно-морских сил США, американское издание «Нью-Йорк таймс» отметило, что «Трамп вступает в борьбу за контроль над мировыми торговыми коммуникациями» и что «следующий ход следует ожидать в отношении Суэцкого канала, который контролируют Китай, Россия и Иран».

Так оно и происходит. По сообщению британской газеты «Дейли экспресс», в Израиле активизировано внимание к проекту строительства канала «Бен-Гурион» протяжённостью около 258 км. Он призван соперничать с Суэцким каналом Египта и будет соединять Красное море со Средиземным от города Эйлат в заливе Акаба, пересекая границу с Иорданией, проходя через пустыню Негев, огибая сектор Газа. Канал будет на 10 метров глубже Суэцкого, что позволит проходить судам шириной 110 метров и длиной 300 метров. Газета уточняет, что канал будет препятствовать росту экономической мощи Китая и его инициативе «Один пояс – один путь» и должен будет приносить около 9 миллиардов долларов ежегодного дохода за счёт развития торговли. Но дело не только и не столько в Китае.

Такой ход событий может изменить геополитический статус Израиля на Ближнем Востоке в его предполагаемых новых границах, считает «Ассошиэйтед пресс». Начало этой операции было положено Трампом в его первый президентский срок, когда он изменил статус Иерусалима и перенёс туда посольство США из Тель-Авива. В 2014 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что Иерусалим никогда не будет разделён. Эксперты до сих пор не разобрались полностью в подоплёке таких решений, ограничиваясь рассуждениями о стремлениях США спровоцировать дальнейшее развитие конфликта между Израилем и арабским миром. И только сейчас приходит ясность, что шла тонкая многоходовая геополитическая игра на фоне обострения проблемы палестинского урегулирования.

Тогда арабский мир ограничился только осуждающими заявлениями, хотя был открыт ящик Пандоры. Стали вскрываться противоречия между Израилем и арабскими странами, между ними и Ираном, началась новая расстановка сил в регионе. Потом вспыхнула война в Газе между Израилем и ХАМАС, но относительно быстро палестино-израильский конфликт стал выводиться из эпицентра региональных событий сначала в сторону Ливана, а затем начались события в Сирии, приведшие к свержению режима Башара Асада. При этом всё это было упаковано в «иранское покрывало», когда Израиль, арабский мир и Турция фактически по разным тактическим соображениям оказались на одной стороне. Желание оказать сопротивление возвышению Ирана оказалось сильнее общеарабской и даже общеисламской солидарности. Теперь Нетаньяху заявляет, что израильские войска останутся в районе Голанских высот на неопределённый срок, что размывает границу между Израилем и Сирией. Напомним, что в 2019 году тогдашний президент США Трамп был первым и единственным иностранным лидером, признавшим контроль Израиля над этим регионом Сирии. Вспомним и то, что в ходе шестидневной войны на Ближнем Востоке в 1967 году Израиль захватил Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим у Иордании, сектор Газа и Синайский полуостров у Египта, а также Голанские высоты у Сирии. Сейчас, как видим, вне зоны контроля Израиля остаётся только Синайский полуостров. Теперь Израиль в Египте, как и в Сирии, целится вглубь страны. Что касается Сирии, то, по оценке экспертов «Аль-Джазиры», «велик риск того, что Дамаск попадёт в категорию несостоявшихся государств из-за проблем внутренней трансформации и позиции соседних стран, включая Израиль, в отношении этой трансформации». Последствия провала Сирии будут очень большими для всех. Возможен и другой вариант, когда так называемая «сирийская революция» в случае укрепления в Дамаске власти исламистов начнёт шествие в Средиземноморском бассейне к источникам энергии в панарабских странах, что включает Израиль и его интересы. Именно в таких непростых условиях, как во времена подписания «Авраамовых соглашений», когда Ближний Восток оказался на пороге очередного радикального изменения всего геополитического ландшафта, вновь была вытащена идея канала «Бен-Гурион». Она не случайно совпала по времени с инициативой Трампа по Панамскому каналу.

Речь идёт о глобальной трансформации мировых торговых коммуникаций с проекцией на трансформацию и региональных проблем. Нетаньяху оценивает такую перспективу следующим образом: «Израиль находится в центре беспрецедентного международного проекта, который свяжет инфраструктуру Азии и Европы, изменит лицо Ближнего Востока, Израиля и повлияет на весь мир. Наша страна станет в этом коридоре центральным узлом: наши железнодорожные пути и морские порты откроют новые врата из Индии через Ближний Восток в Европу, а также обратно – из Европы в Индию».

Но этот проект продвигается в качестве альтернативы Суэцкому каналу. Египет не является маргинальной страной в арабском мире, но его загоняют в угол и он может потерять более 6 млрд долларов транзитных доходов от эксплуатации Суэцкого канала. Поэтому возникают подозрения, что канал «Бен-Гурион» выступает «флагманским» коммуникационным проектом в фарватере готовящегося Трампом в партнёрстве с Израилем, Евросоюзом и ситуативными партнёрами в ряде арабских монархий Персидского залива геополитического проекта по продолжению трансформации всего Ближнего Востока. В широком контексте он является составной частью другого более масштабного американского проекта по созданию комплексного экономического коридора Южная Азия – Саудовская Аравия – Израиль – Средиземноморье в противовес известному проекту Китая «Один пояс – один путь». Неслучайно активный сторонник и популяризатор израильского дублёра Суэца инженер-экономист из Ашкелона Юрий Дедов-Гольдман считает, что многое из того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, «правильнее воспринимать как реализацию исключительно транзитных задач, дабы избавить предполагаемый коммуникационный коридор от беспокойного соседства с символической палестинской автономией в Газе или туманной арабской государственностью». С такой точки зрения полноценная «зачистка» сектора Газа, события в Сирии и запутанный на ней клубок противоречий с участием США, Израиля, Турции, Ирана и некоторых арабских стран являются главным условием для создания трансизраильского дублёра Суэцкого канала. Кому невыгодна эта идея, видно сразу: Египту, Ирану, контролирующему Ормузский пролив, и, конечно, Китаю, продвигавшему в регионе масштабный проект «Один пояс – один путь». В то же время через реализацию проекта канала «Бен-Гурион» Израиль может серьёзно нарастить не только экономический, но и геополитический вес на Ближнем Востоке.

Итак, налицо попытки изменения правил игры в мировой политике через перемену либо перевод под свой контроль главных торговых маршрутов мировых торгово-экономических коммуникаций. Но пока мы имеем дело только с сенсационными заявлениями. Остаётся вопрос: станут ли заявленные проекты частью последовательной стратегии или это просто демонстрация намерений в рамках определённых дипломатических комбинаций? На Ближнем Востоке фактом становится то, что после проблемы Газы, истерзанного Ливана именно Сирия потенциально превращается в эпицентр реального начала ликвидации в регионе османского геополитического наследства с новой перекройкой границ. Сирия состоит из очаговых этнических и конфессиональных центров, тяготеющих к сепаратизму. Плюс водоворот, в который втягиваются сунниты и шииты не только Ирака. Всё идёт, как писала газета «Нью-Йорк таймс», к переформатированию Ближнего Востока по схеме «из пяти стран получить 14». Понято, что речь идёт не о математической загадке. Как пишет арабский писатель Набих аль-Бурджи, «проблема в том, что так называемая арабская система существует только на бумаге, которая не в состоянии понять сирийскую ситуацию с её геополитическими сложностями и с видимыми или невидимыми руками, которые ею управляют». Ливан в тумане. Сирия тоже, как и весь Ближний Восток, «который руководствуется узкими временными интересами». А тем временем, как подчёркивает турецкая газета «Хабер 7», «Израиль реализовывает давний план по созданию канала «Бен-Гурион», который ударит по Египту и другим странам Ближнего Востока, станет угрозой для Китая и не только для него».

Обозначенный экономический коридор обходит Турцию, не только меняя баланс сил интересов в регионе, но и насыщаясь военным и стратегическим содержанием, что «неизбежно сыграет роль в эскалации региональной напряжённости и разжигании войны». Предстоящие события порождают последствия, которые напрямую затронут Эгейское и Средиземное моря и потребуют налаживания сотрудничества между Египтом и Турцией. К тому же напряжённость в Ормузском проливе, по которому проходит 30% мировой энергии, станет красной линией для Пекина, хотя канал «Бен-Гурион» не будет фактором, что втянет Китай в боевые действия.

Конфликт распространился из сектора Газа в Ливан, Иран и Сирию, что ведёт к появлению новых игроков на поле боя. Готовящийся кризис затронет наряду с Турцией Иран, Иорданию, Ирак, Сирию и Египет, с проекцией на Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны Персидского залива. Война глубоко потрясёт мировую торговлю, поставит под угрозу энергетические маршруты.

Наступает момент обнажения истинных целей политики США и Израиля на Ближнем Востоке. Израиль ведут к тому, чтобы превратить его в главный перевалочный пункт на Средиземном море для товаров из Индии и всего ближневосточного региона. При этом старые маршруты, включая и Суэцкий канал, будут упраздняться, а проект канала «Бен-Гурион» переносится с бумаги в реальную политику, что предполагает исторические, невиданные для региона политические и геополитические перемены. Это – новая характеристика ситуации не только регионального уровня. Кстати, тоже неслучайно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о намерениях отрыть новый канал «Стамбул» — как альтернативу проливам Босфор и Дарданеллы, что положило начало геополитической лихорадке каналов. Битва ведётся не за территории или даже страны, а за маршруты новой логистики, которая в свою очередь будет предопределять неизбежные военные конфликты в будущем. По оценкам экспертов, канал «Бен-Гурион» может даже спровоцировать начало Третьей мировой войны. А сейчас в регионе рушатся все основы прежней системы безопасности, что не сулит в будущем ничего хорошего. Так что впереди на Ближнем Востоке большие события.

Наступ на те же грабли

неочевидные аспекты нового наката ВСУ на Курскую область

Николай Сорокин

В двух соседних районах Курской области — Суджанском и Большесолдатском — 5 января 2025 года ВСУ предприняли попытку начать новое наступление большими силами. На участках потенциального прорыва были задействованы до шести бригад противника. Это не значит, что они целиком вступили в бой, вовсе нет, но они находятся рядом с зоной активизации боевых действий, и их подразделения сражаются на острие контрудара.

Понятно, что смысл "контрнаступа" носит сугубо политический характер. Зеленский и К° мечтают доказать Дональду Трампу, что могут побеждать русские войска на поле боя, если, конечно, новая администрация США продолжит всестороннюю поддержку "незалежной". "Россия получает то, чего заслуживает", — немедленно после начала украинского контрнаступа написал в своём бложике глава офиса президента Украины Андрей Ермак, точнее, его помощник, отвечающий за информационную накачку данного ресурса. Где получает, как, по каким направлениям, и чего она в реальности заслуживает, Ермак страждущим бойцам информационного фронта так и не рассказал. Конечно, лучше кормить свидомые СМИ "хитрыми" полунедосказанностями, пусть сами додумывают.

Украинские и западные каналы, связанные с освещением боевых действий, 5 января заявили, что ВСУ начали наступление сразу на нескольких направлениях: в районе Леонидова (к северо-западу от Суджи), за которое три предновогодние недели шли тяжёлые бои, а также в районе Русского Поречного, Черкасского Поречного и Мартыновки (к северо-востоку от Суджи). Здесь передовые отряды, сформированные, по всей видимости, из Сил специальных операций (ССО), предпринимали попытки занять хутор Бердин. Некоторые ресурсы противника уже успели возвестить всему миру, что хутор якобы взят, но, как сообщают с мест наши военные, это дезинформация чистой воды.

"Противник даже к населённому пункту не подошёл, умирает на подходах, в посадках. Идут ожесточённые бои", — написал командир разведгруппы спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

Итак, скорее всего, в наступление в Суджанском районе были брошены шесть бригад ВСУ — 95, 22, 82, 225, 92-я, а также ССО. Всю ночь противник занимался разминированием местности, снимал свои минные поля, а с 5-00 утра 5 января с помощью тралов делал проходы в наших.

На территории запланированного прорыва весьма эффективно работает вражеский РЭБ, что не позволяет стандартным дронам выполнять возложенные на них задачи.

Собственно, ровно такая же тактика, свойственная натовской школе локальных войн, использовалась при вторжении в Курскую область в августе 2024 года: передовые группы просачиваются на нашу территорию под прикрытием своих систем радиоэлектронной борьбы, что серьёзно парализует возможность их ликвидации с помощью наших ударных БПЛА. Через несколько часов после закрепления на новых рубежах подтягиваются основные силы, используя лёгкую бронированную технику, в основном американские БМП "Брэдли".

Разумеется, такая тактика, места концентрации врага и его общая численность, количество артиллерии, бронетехники и специальных средств ведения современной войны, общее направление контрударов, примерное время начала операции — все эти сведения не являлись секретом для нашей разведки и Генштаба. Враг давно готовился к операции, и все отлично знали о её общей идеологии. Военные эксперты и политические обозреватели говорили о накоплении резервов противника в Шосткинском районе Сумской области, в соседних районах Сумщины, в Суджанском районе Курской области, на приграничных с Брянской и Белгородской областями территориях. Поэтому удары были ожидаемыми, и все спекуляции на тему "неожиданности" и "неготовности" ВС РФ к их отражению совершенно беспочвенны.

Западные и украинские ресурсы 5 и 6 января смаковали тему о целях атак ВСУ. С их вполне согласованной между собой, а значит, инспирированной единым заказчиком точки зрения, целью удара является Большое Солдатское — административный центр района, граничащего с Суджанским, а населённый пункт Бердин, бои за который начались 5 января, расположен к юго-западу от Большого Солдатского.

Некоторые депутаты Верховной рады уже выразили возмущение начавшейся военной операцией, отмечая крайнюю политизированность и отсутствие каких-либо существенных военных резонов для её проведения. Скорее всего, это хитрый ход Ермака и Зеленского: если всё провалится, свалить, как обычно, неудачу на Сырского и генералов. Для этого была задействована проверенная боевая лошадка, якобы находящаяся в опале у Зеленского, — Марьяна Безуглая. Вот что она пишет в своём популярнейшем на Украине телеграм-бложике: "Россияне берут под контроль наши полезные ископаемые, захватывают заброшенные фортификации (здесь имеется в виду крупнейшее в Европе месторождение лития в населённом пункте Шевченко, взятое под контроль ВС РФ, а также освобождённое, с точки зрения Марьяны, "без боя" Селидово. — Авт.). Скоро уже, очень скоро — "крепость Покровск", который вовсе не крепость. Но, похоже, военно-политические приоритеты — это не защита Днепровско-Донецкого кластера природных ресурсов Украины, не спасение городов и людей, не реформирование армии. Генералам нужно доказать политическому руководству, что они незаменимы и прекрасно управляют ВСУ, паразитировать на мимолётной эйфории и надеждах населения, чтобы и дальше продержаться и ничего не менять. Чтобы скрыть свои преступления. То южное наступление в 2023-м, то Курщина в 2024-м. Что теперь? Иллюзии.

Теперь — Покровск, Краматорск, Днепр, Запорожье, Херсон, Харьков (имеется в виду, что эти крепости скоро падут. — Авт.). Политическое руководство это устраивает, как вижу… Трагедия и абсурд". Здесь она для проформы разок "боднула" политическое руководство, то есть Зеленского и Ермака. Это сделано не случайно (случайностей в украинской политике не бывает): теперь, уверен Ермак, никто не заподозрит, что Марьяна работает на него. Всё это толково придумано. То есть Зеленский не при делах, удар по Большому Солдатскому — это самодеятельность Сырского и Драпатого, а политическое руководство, по сути, является заложниками в их руках.

Тем не менее большинство экспертов уверены, что направление на Большое Солдатское носит отвлекающий характер. Военкор Александр Коц, например, не сомневается, что, несмотря на то, что ВСУ "действительно предпринимают активные действия в направлении Большого Солдатского и в Суджанском районе: давят как на Новоивановку на западном фланге, так и в сторону Бердина на восточном,.. основной удар украинских военных будет где-то в другом месте. …Я бы поставил на удар из Шосткинского района Сумской области в сторону наших Рыльского и Хомутовского районов. Или оттуда в сторону Брянской области", — моделирует ситуацию эксперт.

Похоже, что пока главные силы противника в бой не вступали. В ночь на Рождество на Большесолдатском направлении ВСУ приостановили свой натиск: они как следует получили от наших "по шапке", в связи с чем приняли решение перегруппироваться и, возможно, переключиться на смежное направление атаки.

Кроме того, украинское командование уже несколько месяцев вынашивает планы прорыва обороны ВС РФ в Запорожской области и прощупывает слабые места. На мой взгляд, у ВСУ нет серьёзных сил для начала наступления на юге. Хотя, разумеется, захват Запорожской АЭС — идея фикс Зеленского, и это уже пробовали сделать несколько раз, однако всегда безрезультатно. Конечно, никто не возьмётся утверждать, что такая попытка не будет повторена, но в любом случае это политическая акция, а не серьёзное наступление.

Многие эксперты на протяжении последних месяцев выражали серьёзные опасения насчёт Брянской области и Днепровского направления (коридора на Крым). Но всё же именно в Сумской и Курской областях за последние три месяца накоплено не менее 15 боеспособных расчётных бригад, минимум 5 из которых вполне, по сегодняшним меркам, боеспособны и оснащены. Известно, что ВСУ в первый день в ходе своей атаки на Бердин задействовали около 30 единиц бронетехники, включая пять танков, а также два батальона пехоты.

Олег Царёв считает, что подразделения ВСУ выдвинулись в район Дарьина из Сумской области: "Не исключено, что атака в Большом Солдатском была отвлекающей, а основной пойдёт через границу, в сторону Глушково с юга". Другие блогеры, не соглашаясь с идеей об отвлекающем характере первого удара, настаивают, что вектор наступления ВСУ не поменялся, им по-прежнему являются Курская АЭС и город Курчатов.

Тут надо сказать следующее: да, Зеленский мечтает захватить АЭС, хоть какую-нибудь. И если военное счастье окажется на стороне ВСУ, они всегда смогут объявить изначально отвлекающее направление основным. Такое действительно мыслимо, но ССО уже получили по зубам в районе Бердина, однако всё ещё пытаются наступать на село Пушкарное к северо-востоку от Суджи.

Насколько я понимаю ситуацию, ВСУ ударили "растопыренными пальцами" как минимум в четырёх разных тактических направлениях, выбирая, какое из них станет наиболее оптимальным для дальнейшего наступления. Тем не менее утром 6 января наступление ВСУ было остановлено, они потеряли в боях до 200 человек личного состава и десятки единиц бронетехники. При этом наши штурмовые группы освободили Леонидово и пошли в наступление в направлении села Махновка, расположенного недалеко от южной границы Суджи.

К вечеру 6-го появились признаки замедления боевых действий на основных направлениях боёв.

Интересное совпадение: как только Украина стала терпеть поражение во время попытки наступления на Большое Солдатское, в офисе Трампа немедленно отменили вплоть до инаугурации все визиты, включая приезд Кейта Келлога в Киев. Ясно, что Зеленский пытался увязать визит Келлога с некими серьёзными успехами на линии фронта, чтобы потом попытаться навязать команде Трампа продолжение оказания помощи Украине в связи с засвидетельствованными Келлогом победами в ходе наступления.

7 января все каналы окрасили на картах Бердин в красный цвет, хутор полностью зачищен от боевиков ВСУ. Масса роликов, где солдаты России идут по улицам хутора на фоне разбитой натовской техники, особенно "Бредли" и крутейших канадских "Бизонов".

Несколько десятков тел боевиков ВСУ разбросано по всему Бердину, большая часть из них оказались заключёнными, на них соответствующие татуировки.

Объективные данные свидетельствуют о том, что основная часть украинской техники на подходах к Бердину была уничтожена авиацией и дронами на оптоволокне. Русское Поречное освобождено на Рождество, утром. Идёт штурм Черкасского Поречного. По сути, российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения в Курской области.

Если перейти к политическим манифестациям, произошедшим за последние два дня: Дональд Трамп на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго обвинил администрацию Джо Байдена в провале переговоров по Украине. "Надеюсь, что за шесть месяцев удастся", — подчеркнул Трамп в ответ на вопрос о сроках завершения конфликта. Уже куда более скромное заявление, обратите внимание.

Дональд уверен, что эскалация на Украине произошла из-за слов Байдена о возможности принять Киев в НАТО. Цитирую: "Россия много лет говорила о недопустимости вмешательства военного блока в дела соседнего государства… Однако Байден призвал к вступлению Украины в НАТО. Тогда Альянс мог появиться "на пороге у России", — подчеркнул будущий глава американского государства.

Теперь что касается Дзержинска-Торецка, который уже более месяца штурмуют наши передовые части. Их наличие фиксируется уже в северных и северо-западных окрестностях Торецка.

Ясно, что полное освобождение города от бандеровцев — вопрос ближайших дней.

Над Курахово поднят российский флаг. Город перешёл под полный контроль нашей армии. Но Зеленский об этом молчит. Он лучше будет рассказывать про мифические победы под Курском. Эскапизм, уход от реальности всё явственнее становится наиболее популярным трендом среди высших политических руководителей Украины.

Торг в Дамаске

кто больше предложит, тот, возможно, и получит выполнение своих условий

Илья Титов

Во взаимодействии с глухой периферией неизбежно возникают ситуации, при которых вложения не оправдываются. Вливаешь в какую-то помойку десятки миллиардов, прощаешь им долги и даже сквозь зубы цедишь, что они там вроде бы нормальные люди, глядь — а они уже с твоими врагами шашни крутят, да ещё и пляшут праздничный танец на тему того, какие они на своём хуторе хитренькие и умненькие, обули глупых городских на деньги. В такие ситуации регулярно попадают как американцы со своей бездонной мошной, так и даже англичане со своим принтером колониальных элит. В последний месяц ушедшего 2024 года в лагерь стран, предлагающих себя всем вокруг за скромный бакшиш, добавилась Сирия: до того же, несмотря на все свои недостатки, закономерно вылившиеся в падение режима и кровавые реки на улицах городов, Асад понимал значение оказавшегося под его контролем перекрёстка Западной Азии и не спешил продаваться кому попало.

Последний месяц Сирия всплывает в глобальном инфополе в связи с двумя поводами. Нет, массовые убийства христиан, алавитов и попавших под горячую руку суннитов, резня в курдских регионах и рынки с продажей женщин, а по некоторым данным, ещё и детей — это не повод для разговоров: кому интересны мелочи свободной жизни демократической страны! Нет, чаще всего это либо открытая и довольно бесхитростная игра лидера захватившей власть в стране группировки Ахмеда аш-Шараа (известного также под именами: "Абу аль-Джулани" и "ещё более ближневосточный клон Зеленского") и окружающих его турецких советников, либо же реакция внешних сил на эту игру. Суть этой игры состоит в аукционе: кто больше предложит, тот, возможно, и получит выполнение своих условий (но никаких гарантий ООО "Дамаск" не даёт, чеки можете выбросить). Многочисленные виляния бородой на тему "Российские базы могут остаться, если Москва сможет заинтересовать нас своими условиями" — отсюда. Такие заявления делались громко в середине декабря, но к началу января поутихли, хоть и не прекратились окончательно.

Что же касается реакции на этот аукцион, то здесь всё куда ярче. Начали выступать соседи: Саудовская Аравия принялась поставлять в Сирию гуманитарную помощь, Иордания объявила о поставках электричества (не бесплатно, конечно, но сам факт поставок света и топлива очень важен), Израиль объявил о поставке войск, продолжающих отжимать сирийские земли, пусть и с меньшим темпом, нежели это было в декабре. Подключились и западные страны. Поскольку время сейчас не самое сытое, былые порядки "Нате вам пару миллиардов, подумайте над нашим предложением" не работают: с Запада ещё в декабре шли сигналы, что если Сирия хочет получать западные деньги, то ей придётся первой делать шаги на тернистом пути демократизации.

Демократия состоит не в закрытии рынков рабов и не в прекращении резни — как вы можете не уважать чужих традиций! — а в изгнании с сирийской земли российских военных: именно на это особенно сильно упирали собеседники из Европы. 3 января глава МИД Германии Анналена Бербок и верховный дипломат Франции Жан-Ноэль Барро прибыли в Сирию делать своё предложение лично. Пресса широко разнесла нюансы этого визита: одержимые успехами "феминистской школы дипломатии имени Каи Каллас" европейские либеральные газетёнки кудахтали про то, что Анналена стала первой женщиной в истории мироздания, которая 3 января 2025 года прибыла на встречу с верховным сирийским варлордом; остальным изданиям было очень весело из-за того, что аш-Шараа отказался пожимать ей руку после приветствия остальных гостей; а сирийские новостные агентства замазали изображение Анналены, почему-то одетой не в никаб, а в какой-то белый костюм для тренировок. Бербок, видимо, для того и брали, чтобы к беседе аш-Шараа и уважаемого человека из Франции возникало как можно меньше внимания. Именно Франция является основным интересантом вывода российской базы снабжения из Сирии: проблемы с логистикой для африканской группировки наших войск (у которых последнее время и так дела идут не слава богу) нужны парижанам для реванша.

Главной надеждой для Москвы здесь является завязанность нового Дамаска на Анкару: турецкая привычка плясать для всех вокруг удержит новую сирийскую власть от однозначных и опрометчивых решений рубить с плеча. Но хрупкость положения может быть нарушена решительными шагами игроков извне: терактами внутри Штатов Трампа подталкивают к сохранению (а то и увеличению) присутствия американских войск в Сирии, точечное снятие санкций намекает на возможность открытия в сторону Сирии долларового вентиля, а победа на конкурсе "Мисс Америка" светлокожей блондинки из провинциальной Алабамы косвенно намекает, что Вашингтон намерен расшевелить единственный доступный ему мобилизационный ресурс, белых мужчин, во имя подготовки к новому витку ближневосточного хаоса.

Табло. Банкстеры против айтишников...

усиливаются противоречия между глобальным финансовым и глобальным IT-капиталом

Служба безопасности День

Согласно информации, поступившей из Брюсселя, отношениям между Вашингтоном и Лондоном при президенте Трампе предстоит пережить «непростой период» — как вследствие нарастающих противоречий между глобальным финансовым и глобальным IT-капиталом, так и вследствие длящегося украинского конфликта, который в целом сместил фокус внимания американо-британского «альянса демократий» с Китая на Россию. Масла в огонь здесь подлило объявленное Жюстеном Трюдо решение об уходе с поста премьер-министра Канады, который он занимал с ноября 2015 года, — это решение связывается с давлением на Трюдо со стороны «Большого Дональда», уже предложившего Канаде вхождение в состав США…

По мнению экспертов СБД, вступление в БРИКС+ с 1 января 2025 года Кубы как страны-партнёра этого межгосударственного объединения придаст дополнительный импульс не только экономическому потенциалу собственно Острова Свободы, но и послужит важным этапом в планах реализации Никарагуанского канала как альтернативы Панамскому каналу. Также отмечается, что заявленное председательствующей в 2025 году в БРИКС Бразилией полноправное вступление в эту международную структуру занимающей ключевое геополитическое положение в Индо-Тихоокеанском регионе 284-миллионной Индонезии, 8-й экономики современного мира, носит важный качественный характер, закрепляя преобладание блока развивающихся стран над «развитыми экономиками» коллективного Запада…

Как отмечают наши информаторы из Филадельфии, снижение доли США в мировом ВВП ППС по итогам 2024 года ниже 15% (14,76%, согласно текущей оценке МВФ) соответствует историческому минимуму с 1907 года, когда Америка только начинала своё восхождение к глобальному лидерству, однако теперь социально-экономический прогноз для неё на перспективу ближайших 5-10 лет является негативным…

Ситуация вокруг подвергнутого импичменту президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, на чей арест по делу о мятеже был подписан судебный ордер, исполнение которого теперь передано полиции, остаётся неопределённой до официальной смены власти в Вашингтоне, утверждают информаторы из Шанхая…

Источники в Копенгагене называют заявление премьер-министра Гренландии Мюте Эгеде о стремлении к независимости от Дании первым актом аннексии США (не на правах отдельного штата) крупнейшего в мире острова, имеющего почти 60-тысячное население, исполнение второго акта которого — к концу нынешнего президентского срока Трампа — будет поручено другим действующим лицам — политическим лидерам уже «независимой» Гренландии…

Отставка Карла Нехаммера с постов лидера Австрийской народной партии (ÖVP) и канцлера Австрии открывает возможность создания правящей коалиции ÖVP с Австрийской партией свободы, занявшей первое место на прошедших ещё в октябре парламентских выборах, хотя возвращение на роль первого плана «пророссийского» политика Себастьяна Курца выглядит преждевременным до урегулирования украинского конфликта и возобновления поставок в Австрию российского трубопроводного газа, передают из Вены…

Литература предсказаний

для меня образ сегодняшней России — это цветок со множеством огненных лепестков — сочных, раскалённых, жгущих

Александр Проханов

Поэты и философы Серебряного века выкликали будущее, вымаливали бурю, чаяли великих очистительных перемен. Но когда пришла революция, ужаснулись, бежали от неё, прокляли её, не приняли грозных перемен XX века. Блок в предсмертном стихотворении писал: "Но не эти дни мы звали, а грядущие века".

Я, писатель, проживший огромную жизнь, написавший множество книг, стремился в будущее, предчувствовал его, рисовал его образ, не страшился перемен, сам в них участвовал, и сам со своими романами был переменой. Сегодня в России время перемен. Перемены забрызганы слезами и кровью. Они даются трудами, от которых ломаются кости. Они требуют мыслей, от которых можно сойти с ума. И я принимаю перемены во всей их полноте, в грохоте сегодняшних, завтрашних катастроф, с громадной, встающей в народе волной, выносящей Россию к величию.

Для меня образ сегодняшней России — это цветок со множеством огненных лепестков — сочных, раскалённых, жгущих. Быть может, это огненный георгин или пламенная роза. И каждый лепесток цветка был мне виден из прошлого, и я предсказал его в моих романах. Мои романы — это прошлое, из которого вырастает пылающая современность.

Сегодня идёт война. Русские полки и батальоны пошли в праведный поход, исправляют чудовищные вывихи русского прошлого, своей молодой кровью искупают ошибки и вероломство отцов.

Мои романы об афганской войне — "Сон о Кабуле", "Стеклодув", мои романы о двух чеченских войнах — "Чеченский блюз" и "Идущие в ночи" — это рассказы о том, как Россия сражалась всё с теми же вековечными вызовами. Она отражала чудовищное давление Запада, грозящее распадом Союза, она преодолевала распад, сшивая жёсткой дратвой кромки расползавшихся территорий.

Сороковую армию, которую провожали в Афганистан как героическую, освободительную, встречали из Афганистана как армию карающую, оплёвывали, унижали, оскорбляли её. Сегодня наших воюющих на Украине солдат тайные и явные недруги стремятся оскорбить и унизить. Горе этим недругам. Воюющая на Украине армия свята, как свята была Сороковая афганская.

Лукавые политики шепчутся о перемирии, о временной приостановке военных действий. Предательская приостановка военных действий в первую чеченскую привела к позорному Хасавюртовскому миру и возобновлению бойни во время второй чеченской. На сегодняшней войне — никакой временной приостановки, никакой передышки противнику. Вперёд, до полного его разгрома.

Сегодня Россия, порушив иго, вырвалась из-под гнёта, подсчитывает великие потери, восстанавливает разрушенную советскую цивилизацию на новом русском витке истории. Мы заняты великими трудами на заводах и пашнях, в научных центрах и университетах. Эти труды огромны, но предстоят ещё большие. Труд перестаёт быть только профессией, он становится религиозным деянием, ибо трудами мы воскрешаем нашу родную, нашу святую матушку-Русь.

Мои индустриальные романы "Место действия", "Время полдень", "Кочующая роза", "Око" — это романы о религии труда, рассказ о великих стройках, в которых одухотворялась машина, очеловечивалась цивилизация. А взбесившаяся неодухотворённая машина, как взрыв Чернобыльской станции, описан мною в романах "Шестьсот лет после битвы" и "Ангел пролетел".

Русские перемены проходят в мучительном сражении, в ежедневной, ежеминутной борьбе. Враги перемен явные и тайные, бежавшие за границу или притаившиеся в министерских кабинетах, в театральных ложах, в респектабельных офисах, эти враги перемен мечтают о реванше, мечтают о возвращении ига, ткут свои тайные заговоры, отравляют чистые колодцы наших помыслов и наших намерений.

Романы о ГКЧП, о предателях, разрушивших Советский Союз, о гибели красных богов — это романы "ЦДЛ" и "Меченосец", где видны причины распада великой Красной империи. Герои тех романов о прошлом сегодня здесь, в современной русской истории, её демоны и праведники, её адские и райские смыслы.

Россия восставала против ига, поднималась во весь рост и падала, сражённая. Иго душило нас шоковой терапией и сексуальной революцией, культом тлетворного рынка, а также танками.

Романы "Красно-коричневый" и "День" — это о восстании 1993 года, о великом стоянии, о патриотической оппозиции, погибшей на баррикадах или в тайных застенках, это иконы русской оппозиции. Баррикадники, расстрелянные у стен Дома Советов, убитые у башни Останкино, воскресли в сегодняшних донбасских ополченцах, в солдатах российской армии, сражающихся с игом не на Краснопресненской набережной, а под Харьковом и Херсоном. В этих романах — пасхальный смысл русской истории, которая через все крушения и кровавые подавления движется от великих потрясений к величию.

Девяностые годы — это время русского ада, когда из преисподней, из её тёмных расщелин вылезли исчадия и наполнили банки, телевизионные экраны, экономические форумы, художественные галереи. Это было время, когда распад возводился в культ, порок — в этическую норму. Когда зло выглядело пленительным и позолоченным, когда господствовала культура осквернения, воспевавшая эстетику разрушения. Когда художники были чёрными магами, приносящими на своих холстах, в своих перформансах ритуальные жертвы, где закланию подвергалась русская классика, русская религиозная мысль, Русская Мечта.

Мой роман "Русский" — о чудовищном Черкизоне. Роман "Гость" — о художнике тьмы, воспевающем ад, погибшем в аду. Это романы об образах того времени, что сегодня отхлынули из России и скопились там, за кордоном, образуя жестокие сгустки тьмы, из которых в Россию льётся ненависть, разрушения, содомия. Это романы об оккупационной культуре, что рвётся вернуться, и с которой ещё предстоит сразиться новой русской культуре.

Страшен взрыв в "Крокусе", совершённый исламскими террористами. Ужасно убийство исподтишка русских генералов, учёных, журналистов. Украинский террор в России — это данность. Вооружённые исламские джихадисты проникают на территорию Таджикистана, Казахстана, Киргизии. И их путь лежит на русский Кавказ, в Башкирию, в Татарстан. Джихадистский террор развязан. Спецслужбы работают на пределе, ликвидируя подполье, и нам придётся столкнуться с усмирением этого обезумевшего зверя. Мой роман "Востоковед" — это рассказ о русском разведчике, который ищет в сегодняшнем окровавленном исламском мире террориста, взорвавшего самолёт с русскими детьми и женщинами. Мой герой движется узкими улочками Амстердама, ливийской пустыней, иракскими рынками, вместе с воюющими сирийскими батальонами, в священном иранском городе Кум, в секторе Газа среди героев ХАМАС, в Ливане в подразделениях "Хезболлы", на берегах турецкого Босфора. Это роман о том кипящем исламском котле, из которого брызги расплавленного свинца долетают до Москвы и грозят забрызгать другие города России.

Сегодня русские философы и мыслители стремятся сформулировать образ идеальной, нетленной России, к которой во все века стремился русский народ. Роман "Таблица Агеева" — о сокровенном русском знании, о русских кодах, которые лежат в основе русского мировоззрения от древнейших времён до наших дней. Это роман о том, как русская религиозно-философская мысль сражается с магическими лаборантами трансгуманизма, стремится к Русской Мечте, к русскому раю, к русской вселенской победе.

Роман "Убийство городов" — это роман о войне 2014 года, которую я познавал в Донбассе, когда ещё были живы Захарченко, Моторола, Гиви, Мозговой. По этому роману, по его неполной урезанной версии поставлен фильм "Позывной "Пассажир". Но весь роман в его полноте описывает начальную фазу войны в Донбассе, открывает её интеллектуальные, национальные и политические корни.

Сегодняшняя война… Я смотрю на неё издалека, из глубинных русских снегов, и она прилетает ко мне стихами. На эти стихи композиторы пишут рок-оперы, чудесные певицы складывают свои неповторимые песни.

Я совершил свой писательский труд, я рассказал о сегодняшнем дне так, как он мне явился из прошлого. Загадки и шифры сегодняшних дней открываются в моих прошлых романах.

Грядущее, тебя мы долго звали.

Мы тяготились пресной тишиной.

Змея войны струится средь развалин,

Покрытая железной чешуёй.

Кто победит, кто выйдет из потока?

Над кем взойдёт победная заря?

Потомок иудейского пророка?

Наследник православного царя?

Иль ни один? Иль оба канут в вечность?

Пылает в небе огненный венец.

Горит-горит кровавый семисвечник

И капает расплавленный свинец.

Иран не собирается использовать свои ядерные навыки в военной сфере – Масуд Пезешкиан

Иран не собирается использовать свои ядерные навыки в военной сфере.

Как сообщает Trend, об этом 7 января заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время приема верительных грамот нового посла Великобритании в Тегеране Уго Шортера.

По его словам, Иран заявляет о готовности всех сторон вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий и взаимно выполнять свои обязательства.

Президент Ирана заявил, что нынешнее правительство Ирана выступает за дипломатическое решение международных вопросов.