Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Иностранный заговор с целью дезинтеграции Ирана провалился

«Заговор, направленный на развязывание террористической войны и, в конечном итоге, на раскол Ирана, потерпел неудачу», — заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян на своей второй пресс-конференции в Тегеране в среду.

Вторая пресс-конференция Хосейна Амир-Абдоллахиана прошла в среду в Тегеране. В пресс-конференции приняли участие ряд журналистов иранских и зарубежных СМИ.

В начале пресс-конференции Амир Абдоллахян заявил, что иностранный заговор с целью спровоцировать гражданскую войну и окончательно разделить Иран потерпел неудачу.

Он сказал, что есть документы по заговору, которые показывают, что враги стремились разжечь гражданскую и террористическую войну с конечной целью разделить Иран.

Министр иностранных дел заявил, что западные страны спровоцировали беспорядки в стране, обманув группу молодежи, а также вооружили террористов в соседнем иракском Курдистане.

Он сказал, что на переговорах с иракской стороной они обещали обеспечить безопасность своих границ в Курдистане путем размещения иракских войск на общих границах с Ираном, но этого пока не сделано.

«Пока существует угроза для нас со стороны соседней страны в рамках международного права и Устава ООН, наши вооруженные силы будут продолжать свои действия по обеспечению максимальной национальной безопасности страны. Мы в дипломатическом и силовом аппарате страны продолжим переговоры с иракскими властями, чтобы преодолеть этот этап», — сказал высокопоставленный иранский дипломат.

Он также указал, что Запад с его негативным послужным списком в области прав человека не в состоянии говорить о ситуации с правами человека в Иране.

«Тот факт, что более 50 полицейских и сотрудников наших сил безопасности были убиты бунтовщиками с применением огнестрельного оружия и камней, а несколько тысяч полицейских и наших защитников получили ранения, является признаком уважения прав человека и проявления сдержанности со стороны полиции и сил безопасности Ирана [ во время беспорядков]", - продолжил Амир-Абдоллахян.

Он указал, что беспорядки и недавно введенные санкции были направлены на то, чтобы заставить Иран отказаться от своих требований на переговорах, но американцы, должно быть, теперь поняли, что Иран не переходит свои красные линии.

Амир-Абдоллахян также заявил, что Иран хочет продолжить ядерные переговоры, чтобы возродить СВПД и снять санкции, чтобы максимально реализовать интересы иранского народа.

Что касается обвинений Ирана в военной помощи России для использования в войне на Украине, он сказал, что Иран поставил России несколько беспилотников за 11 месяцев до начала войны на Украине, подчеркнув, что украинская сторона не представила никаких доказательств того, что эти беспилотники использовались в войне Россией.

Министр иностранных дел заявил, что «мы не согласны с американской стороной по трем вопросам», в то время как три европейские страны выступают посредниками между Ираном и Вашингтоном по этим вопросам.

Он добавил, что высокопоставленные дипломаты ЕС Жозеп Боррель и Энрике Мора «пытаются найти решение в этой области. Один из этих вопросов — решение оставшихся вопросов с ядерным агентством, а другой вопрос связан с экономическими гарантиями, и мы попытались сформулировать этот вопрос».

Он добавил, что окончательный текст для достижения соглашения на переговорах по СВПД должен быть более сильным и включать эти три вопроса.

Амир-Абдоллахян добавил: «В-третьих, в соответствии с экономической гарантией, игра западных сторон и распространение санкций на третьи стороны является причиной продолжения санкций, с согласованным механизмом они должны быть устранены».

«Между турецкими и сирийскими властями были проведены переговоры о безопасности», — добавил он по вопросам Ближнего Востока.

Он также сказал, что 25-летнее стратегическое партнерство между Ираном и Китаем вступило в фазу реализации в прошлом году, добавив, что «поездка президента в Китай стоит на повестке дня».

Сергей Кравцов: «Программа капитального ремонта школ стала народной»

Федеральная программа капитального ремонта школ, которая проводится по всей России с 2022 по 2026 год, задействовала руководство регионов, активных школьников, учителей и родителей и стала по-настоящему народной. Об этом сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на селекторном совещании с представителями партии «Единая Россия» и регионов о промежуточных итогах проекта.

«На сегодняшний день отремонтировано уже 1100 зданий. Это фактически новые образовательные учреждения. Такой программы нет ни в одной стране мира. Практически все работы завершены. Мы высвободили 15 миллиардов из предусмотренных регионами на капитальный ремонт средств, и порядка 600 школ будут отремонтированы. Важно, чтобы сейчас начались конкурсные процедуры на следующий год», – сказал Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения отметил три региона: Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где не окончен капремонт в пяти зданиях школ, и попросил ответственных за исполнение работ депутатов проконтролировать завершение ремонтных работ к следующему понедельнику.

«Программа капитального ремонта школ действительно стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах», – добавил Сергей Кравцов.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак обратился к Минпросвещения России с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы капремонта школ. Он отметил, что в 2022 году по плановым показателям программы капремонта были открыты практически все школы в 75 регионах страны, но в ряде регионов есть отставание.

«По «красной» зоне я бы добавил несколько регионов, где есть значительное отставание. Оно будет в ближайшее время наверстано. Это Удмуртия, Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области. По каждому объекту в этих регионах закрепленные депутаты в ручном режиме ведут эту работу, мы на постоянной связи с главами. Уверен, до конца года все работы по этим объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек», – подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии поручил региональным отделениям «Единой России» в новых регионах принять участие в сборе заявок на включение в программу капремонта местных школ. Он подчеркнул, что учебные заведения Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей и до начала специальной военной операции были в заброшенном состоянии, многие школы пострадали в результате боевых действий и теперь важно включить эти объекты в федеральную программу.

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова информировала, что программа капремонта школ с учетом плана на 2023 год за два года будет выполнена практически на 40%.

«Заходя на второй год, предлагаем, чтобы при капремонте строили пищеблоки, создавали комнаты школьника и, что очень важно, музейные пространства. Это могут быть и отдельные пространства, и оформленные фойе. Нужно и с нашими активистами, кто работает в школе, и с родительскими комитетами, и с ребятами поговорить, где оно появится, чтобы в школе появились не только новые стены, но и новое содержание», – сказала она.

В ходе совещания об итогах реализации программы капремонта доложили главы регионов, директора школ, представители родительского сообщества: они рассказали о модернизации учебных заведений в Южно-Сахалинске и Якутске.

Кроме того, и. о. заместителя председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина рассказала о состоянии зданий школ в регионе. По ее словам, уже заключены договоры с регионами-кураторами о совместном восстановлении школ, до конца 2022 года планируется завершить ремонт 141 школы.

Справочно

Согласно программе «Модернизация школьных систем образования» в 2022 году должно быть отремонтировано не менее 1300 объектов, до конца 2023 года планируется отремонтировать еще более 1500 объектов за счет софинансирования из федерального бюджета.

Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду.

Наблюдение за ходом выполнения ремонтных работ, закупок и поставок оснащения ведут штабы родительского общественного контроля, которые уже работают в каждом регионе. В них входят представители партии «Единая Россия», Национальной ассоциации родителей, Российского движения школьников, конкурса «Большая перемена».

Сергей Кравцов: «В системе общего образования важен комплексный подход – сильные предметные знания и развитие практических навыков»

Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил на пленарной сессии «Будущее интеграции общего и профессионального образования» в рамках I Всероссийской конференции «Образовательная инициатива: школа будущего». Мероприятие проходит на площадке Московского государственного института международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО).

Сергей Кравцов отметил несколько важных составляющих системы школьного образования.

«Первое – это содержание образования: единые программы, единые учебники. Важно, чтобы содержание соотносилось с результатами развития науки. Во многих странах в школах уделяется внимание развитию практических навыков, но важен комплексный подход, который включает сильные предметные знания. И комплексным подходом всегда была сильна наша система образования», – сказал он.

Вторым направлением Министр назвал воспитание. Он напомнил, что с этого года в школах организованы церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна.

«Уважение к государственным символам – это уважение к нашей исторической памяти, нашим предкам. Важно, чтобы школьники это знали и процедура не была формальной. Проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном». Это общение неформальное по тем вопросам, которые интересуют ребят: вопросы семьи, любви, отношений со сверстниками, родителями», – пояснил Сергей Кравцов.

Он особо отметил работу над проверенным контентом в социальных сетях и подготовку учителей и педагогических кадров.

«Качество образования – это учитель. Если учитель вовлекает школьника, ему интересно на уроке, то это залог успеха. И наша ключевая задача – поддержка учителя, повышение престижа учительской профессии. Следующий год объявлен Годом педагога и наставника, и мы будем делать все, чтобы максимально поддерживать учителей», – добавил Сергей Кравцов.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что конференция задумывалась как «площадка для спокойного, непредвзятого диалога, основанного на научном подходе».

«Мы хотели подчеркнуть, что мероприятие имеет важное человеческое измерение. Так, например, пройдет круглый стол по инклюзивному образованию, потому что школа будущего – это школа для всех. Конференция целенаправленно организована в гибридном формате, чтобы как можно больше людей смогли принять участие», – обратился к участникам пленарного заседания ректор.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о формировании единой системы оценки качества образования и о тех мониторингах, которые существуют сегодня в системе общего образования.

Конференция продолжится в формате круглых столов, где эксперты обменяются опытом в области современного школьного образования, а также сформулируют новые инициативы по развитию общего образования в России.

Справочно

I Всероссийская конференция «Образовательная инициатива: школа будущего» проводится Фондом поддержки образовательных инициатив «Новый взгляд» совместно с МГИМО МИД России под эгидой Минпросвещения России и Минобрнауки России.

Первый Чемпионат педагогических компетенций объединил 77 команд из 31 региона России

В городе Верхняя Пышма Свердловской области во Дворце технического творчества, где располагаются детский технопарк «Кванториум» и центр «IT-куб» Минпросвещения России состоялся первый Чемпионат педагогических компетенций. В нем приняло участие более 250 педагогов и методистов – 77 команд из 31 региона России. Мероприятие проводилось при поддержке Минпросвещения России.

К участникам чемпионата обратился первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

«Ключевой задачей для нашей страны становится достижение технологического суверенитета. Безусловно, важным является участие в формировании актуальной повестки для системы образования частного сектора, государственных корпораций, выступающих лидерами рынка и решающих технологические задачи, стоящие перед нашей страной. Только формат непосредственного взаимодействия этих структур позволит создать систему устойчивого развития каждого субъекта нашей необъятной Родины», – отметил Александр Бугаев.

Главными событиями чемпионата стали хакатон и пленарная дискуссия, посвященная вовлечению школьников в научно-техническое творчество.

Цели чемпионата – формирование педагогического сообщества технической направленности, сплочение региональных педагогических коллективов и установление устойчивых межрегиональных связей.

Участники чемпионата создали проекты для образовательных организаций, промышленных предприятий Свердловской области, интерактивного музея и одного из ведущих уральских вузов.

Работы участников оценивались по таким критериям, как оригинальность идеи, сценарий события, коммуникация с заказчиком, соответствие запросу заказчика и заявленной целевой аудитории, методическое решение, дорожная карта, качество проектирования и презентации.

По итогам защиты эксперты выбрали семь проектов команд-победителей.

Команды – победители Чемпионата педагогических компетенций

«IT-слобода», Воронежская область;

«Скучающие», Московская область;

«Солнышко», Красноярский край;

«Огонь», Кемеровская область;

«Уральский характер», Свердловская область;

«Феерично», Нижегородская область;

«Перезагрузка», Кировская область.

Специальный приз от экспертов чемпионата получила команда «Какао» из Хакасии. Команды «Непались» из Владимирской области и «ЧПУ» из Санкт-Петербурга получили специальный приз от заказчика на разработку своего продукта.

После церемонии награждения работа была продолжена по тематическим секциям. Спикеры представили опыт и программы реализации проектов в сфере развития дополнительного образования на федеральном и региональном уровнях.

Участники чемпионата узнали, как организовывать хакатоны, выстраивать взаимодействие вузов со школьниками, развивать сотрудничество с партнерами, находить ресурсы для реализации проектов, изучили региональные проекты развития и поддержки дополнительного образования.

В Общественной палате России обсудили подготовку педагогических кадров

В Общественной палате Российской Федерации состоялось совместное заседание общественных советов при Минпросвещения России, Минобрнауки России и Рособрнадзоре под председательством заместителя секретаря Общественной палаты России Владислава Гриба. Центральной темой заседания стала подготовка педагогических кадров. Его участники обратили внимание на необходимость обсуждения мер по дальнейшему совершенствованию подготовки педкадров и повышению роли учителя в обществе.

Открывая заседание, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб подчеркнул, что от подготовки педагогов сегодня зависит будущее страны.

«Вопрос подготовки педагогических кадров сегодня очень актуален. Это вопрос глобальный. Если у нас не будет хороших учителей, будет страдать и качество образования, и воспитательная составляющая. А ведь от школы в конечном итоге зависит судьба нашей страны, как бы высокопарно это ни звучало. Поэтому на уровне Правительства России, Министерства просвещения Российской Федерации этому вопросу уделяется большое внимание», – сказал Владислав Гриб.

Председатель Общественного совета при Минпросвещения России, генеральный директор ООО «Мастерславль» Виталий Сурвилло отметил, что Министерство просвещения Российской Федерации, Минобрнауки России и Рособрнадзор ведут активную работу по повышению престижа профессии учителя, развитию воспитания, обновлению инфраструктуры образовательных организаций и дебюрократизации труда педагогов.

Виталий Сурвилло обратил внимание на то, что количество бюджетных мест по педагогическим направлениям и специальностям увеличивается.

«Подготовка педагогических кадров в стране у нас осуществляется на базе 229 вузов и 440 колледжей. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2021 году в них обучалось более 630 тысяч человек, в том числе 440 тысяч по программам высшего образования и около 200 тысяч по программам СПО. Минпросвещения совместно с Минобрнауки осуществляет увеличение бюджетных мест по педагогическим направлениям и специальностям – в 2022 году их количество составило более 75 тысяч», – сообщил Виталий Сурвилло.

Председатель Общественного совета при Минпросвещения России также рассказал, что разработана и внедрена система независимой оценки качества подготовки педагогических кадров, предпринимаются большие усилия по формированию у будущих учителей расширенных цифровых компетенций.

Заместитель председателя Общественного совета, профессор кафедры математического анализа Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, заместитель директора Президентского физико-математического лицея № 239 – руководитель Центра математического образования Сергей Рукшин подчеркнул, что необходимо направить особое внимание на подготовку педагогических кадров в регионах страны, учитывая дефициты и потребности.

Также была затронута тема повышения престижа профессии учителя в СМИ, литературе, кино и искусстве. Все участники заседания отметили важную роль педагога в современном обществе и необходимость повышения престижа этой профессии на различных уровнях.

Справочно

Общественный совет при Минпросвещения России создан с целью обеспечения взаимодействия Министерства просвещения Российской Федерации с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, повышения гласности и прозрачности деятельности Минпросвещения России.

Общественный совет при Минпросвещения России входит в пятерку лучших общественных советов при федеральных министерствах, а также в топ-5 общественных советов по активности взаимодействия с Общественной палатой России.

Этика ИИ упорядочивается

Яков Шпунт

Рабочие группы Комиссии по этике в сфере ИИ завершают разработку методических рекомендаций по решению практических проблем этики ИИ, среди которых работа рекомендательных сервисов, а также оценка рисков и гуманитарного воздействия ИИ.

В ходе конференции AI Journey 2022 отдельная секция была посвящена теме этики искусственного интеллекта (ИИ). По мнению первого заместителя председателя правления ПАО "Сбербанк" Александра Ведяхина, Россия является одним из лидеров в области этики ИИ. Комиссия по этике в сфере ИИ, которая сформирована в июне текущего года из числа организаций, присоединившихся к Кодексу этики ИИ, по его мнению, стала полноценной саморегулируемой организацией в данной сфере.

Модератор сессии управляющий директор - начальник Центра регулирования AI ПАО "Сбербанк", председатель Комиссии по этике в сфере ИИ Андрей Незнамов начал работу секции с отчета, как расширялось количество организаций, которые подписали Кодекс этики искусственного интеллекта (далее - Кодекс). Россия стала одной из первых стран, где принят такой документ. Первоначально к нему присоединилось 18 компаний, далее было еще четыре волны присоединения участников. Самой массовой была вторая, которая прошла в июне текущего года на конференции ЦИПР. В настоящее время общее количество организаций, которые присоединились к Кодексу, достигло 113.

Вице-президент ПАО "МТС" Андрей Рего назвал этику ИИ аналогом кодекса делового поведения для бизнеса. Без решения этических проблем невозможно избежать недоверия к ИИ, которое обычно возникает из-за того, что люди не понимают, как и по каким принципам принимаются решения. Поэтому высокотехнологичный бизнес должен взять инициативу в свои руки.

В состав Комиссии по этике в сфере ИИ входит 10 человек. Из ее участников сформированы рабочие группы. Рабочую группу по разработке оценки рисков и гуманитарного воздействия ИИ представил эксперт по вопросам регулирования ИИ и сквозных технологий Сколковского института науки и технологий Юрий Ландре. Ее целью является выработка методики выявления и устранения таких рисков. Она создается на базе российских и международных лучших практик. Проект методики будет представлен до конца текущего года, а окончательная редакция появится к марту-апрелю 2023 г.

От рабочей группы по сбору и анализу лучших практик решения этических вопросов жизненного цикла ИИ выступили директор по развитию технологий ИИ "Яндекса" Андрей Крайнов и руководитель группы регуляторной поддержки экосистемы ПАО "МТС" Елена Сурагина. Целью этой группы является нахождение решения задач, которые не нашли отражения в тексте Кодекса. Как проинформировала Елена Сурагина, уже собрано потенциально 17 спорных кейсов, среди которых "проблемы вагонетки", вопросы по распределению медицинской помощи или использования ИИ для нужд мониторинга.

Руководитель направления "Цифровое развитие" Центра стратегических разработок Александр Малахов и эксперт-аналитик АНО "Центр глобальной ИТ-кооперации" Андрей Кулешов раскрыли, как происходит деятельность группы по оценке эффективности реализации Кодекса. Прежде всего в функцию данной группы входит отбор потенциальных подписантов. Для этого, как проинформировал Александр Малахов, используются стандартные методы, используемые для проверки контрагентов. Главной задачей группы, как подчеркнул Андрей Кулешов, является решение практических вопросов, связанных с тем, чтобы не довести ситуацию до состояния, когда приходится оправдываться.

Генеральный директор Ассоциации по стимулированию оборота легального контента в сети интернет "Интернет-видео" Алексей Бырдин представлял рабочую группу по рекомендательным сервисам. В ее работе участвует более 40 экспертов. Эта сфера является одной из наиболее конфликтных, поскольку действие алгоритмов, по которым работают такие сервисы, вызывает много вопросов. Как проинформировал Алексей Бырдин, уже разработан проект рекомендаций по использованию рекомендательных сервисов и предложений по нормативному регулированию.

Цифровые валюты в РФ пробивают легальное русло

Основными векторами регулирования выпуска и оборота цифровых валют станут развитие блокчейн-технологий и защита прав их пользователей. В этом убеждены депутаты Госдумы РФ, входящие в Комитет по финансовому рынку, а также авторы законопроекта №237585-8, вносящего изменения в федеральный закон "О цифровых финансовых активах и цифровой валюте".

Несмотря на отсутствие законодательного регулирования, майнинг цифровых валют в России активно развивается. Депутаты Госдумы, эксперты Министерства финансов РФ и Банка России сочли, что пришло время привести реальную ситуацию в соответствие с нормами закона от 31.07.2020 №259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте…" и урегулировать все вопросы, связанные с выпуском и оборотом цифровых валют. Именно с этой целью группа из 16 депутатов Госдумы, включая Антона Горелкина и Андрея Лугового, 17 ноября подготовила и внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект №237585-8.

Инициаторы законопроекта и профильный Комитет по финансовому рынку рассчитывают, что с его принятием начнет формироваться правоприменительная практика, которая определит дальнейшее комплексное регулирование выпуска и оборота цифровых валют. Но уже сейчас большинство из них сходится во мнении, что основными векторами станут развитие блокчейн-технологий и защита прав граждан, которые ими пользуются.

Заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из соавторов законопроекта Антон Горелкин подчеркнул, что законопроект позволит государству получить налоговые поступления, а участникам рынка - правовые гарантии. "Кроме того, прописывается возможность для сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), что может стать толчком к развитию российской криптовалютной инфраструктуры", - уверен парламентарий.

Законопроект № 237585-8 предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты, будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России, а контролировать их соблюдение станет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством. По словам Антона Горелкина, в ближайшее время документ обсудят на дискуссионной площадке партии "Единая Россия", так как необходимо учесть все пожелания для пакета поправок к рассмотрению во втором чтении.

"Настало время снова собрать мнения экспертов и представителей отрасли: я рассчитываю, что результаты работы площадки и на этот раз окажутся полезными, став частью поправок ко второму чтению законопроекта", - добавил он.

По мнению авторов законодательной инициативы, регулирование майнинга, а также установление отдельных требований к такой деятельности позволит легально ее вести, декларировать полученный доход, а также обеспечивать налоговые платежи в бюджеты всех уровней. Кроме того, это позволит нивелировать правовые риски.

Так, проект устанавливает, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры. При этом предполагается ввести правило о нераспространении на случаи такой реализации правил законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Это означает, что игроки криптовалютного рынка не смогут обмениваться пакетами между собой - в качестве конвертации цифровых финансовых форматов в реальную экономику можно будет использовать только цифровой рубль. При этом сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают лица, занимающиеся майнингом, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию в рамках экспериментального правового режима.

Два запрета, предлагаемые в проекте - на рекламирование этой отрасли, а также на обмен одного криптовалютного формата на другой, - уже вызвали серьезную дискуссию в российском бизнес-сообществе. Однако эксперты цифровых финансовых проектов уверены, что недопонимание связано как раз с непроработанной на сегодняшней день нормативно-правовой базой и присутствием на рынке множества нелегитимных игроков, которые дискредитируют само направление криптоиндустрии.

Антон Горелкин подчеркнул, что положения законопроекта, устанавливающие запрет рекламы криптовалют и операций с ними, были неверно истолкованы как запрет криптовалют в принципе. "Хотя речь идет именно о публичной рекламе разных, как правило мошеннических, схем по быстрому обогащению при помощи криптовалютных инвестиций. Да, мы хотим, чтобы площадки отказывали таким рекламодателям на законных основаниях - и в некоторых странах это уже практикуется. А чтобы у мошенников не было возможности размещать скрытую рекламу схем, используется формулировка "реклама и (или) предложение в иной форме", - заявил депутат.

Член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин поддержал коллег и отметил, что этот вопрос требует немедленного регулирования. "Эта деятельность ведется в любом случае, и выбора для государства здесь нет: или майнинг оставят на самотек, и он продолжит жить в нормативном вакууме, действовать по серым схемам и подкармливать значительное количество мошенников, предлагающих людям быстро заработать на несуществующих криптоформатах и площадках, или государство возглавит этот процесс и обеспечит выход экономики страны на принципиально новый уровень. Даже появление официальной расшифровки термина "майнинг", объяснение на законодательном и нормативном уровне, по каким правилам работает этот рынок, - уже это сыграет крайне положительную роль. Кроме того, особенно важна для всей этой отрасли возможность создания российской государственной криптобиржи в рамках экспериментального правового режима. Для нее должен быть установлен специальный ЭПР, который закрепит проведение сделок купли-продажи в формате токенов. Скорее всего, это в итоге приведет к возможности обмена криптовалют на цифровой рубль", - подчеркнул Антон Немкин.

Особое внимание должно быть отведено регулированию работы российских майнинг-пулов, которые создаются централизованной организацией, обеспечивающей работу всех участников рынка, и получают доход в размере примерно 1,5% от всех выпущенных криптовалютных активов. "Благодаря объединению ресурсов криптовалютный пул получит гораздо больше шансов заработать вознаграждение за блок, конкурируя с более крупными майнинговыми компаниями. Майнинговые пулы также разработаны таким образом, чтобы быть гораздо более удобными для пользователей, чем создание независимого узла в сети Bitcoin, к примеру, так как процесс присоединения к пулу может быть завершен быстрее, если оборудование запущено и работает", - убежден Антон Немкин. Пока на российском рынке в основном доступны такие виды криптовалют, как BTC, BCH, LTC, DASH, ETH, ETC и DOGE.

Директор АНО "Цифровая долина Прикамья" Алексей Ландарь считает, что регулирование этого рынка уходит в правовую плоскость, важную, прежде всего, с точки зрения взимания налогов. По мнению эксперта, пока в России нет никакого регулирования, серые криптобиржи получают возможность хаотично появляться на рынке и также стремительно прекращать деятельность при помощи банкротства. "При этом механизм вывода средств, их обмена и получения реальных денег и благ за криптовалюту неясен: совершенно непонятно, можно ли их обменять, на какие валюты, что законно, а что нет. Ныне основная масса криптобирж находится в Юго-Восточной Азии - в Китае, Сингапуре и Вьетнаме. Они работают по принципу обмена этих виртуальных денег на доллары США, а уже после этого происходит обмен доллара на различные национальные валюты", - сказал Алексей Ландарь.

По мнению специалистов проекта "Цифровая Россия" и АНО "Цифровая долина Прикамья", большая часть людей и компаний, называющих себя криптоинвесторами, занимаются лишь пропагандой самой идеи и продажей консультационных и тренерских услуг, а их деятельность напоминает бесчисленное количество нелегитимных финансовых пирамид. Предложенный депутатами Госдумы РФ законопроект позволит приступить к легальной деятельности на этом рынке - к примеру, крупным национальным корпорациям типа "Русгидро". Они смогут ставить на излишних мощностях гидроэлектростанций огромные майнинговые фермы.

Майнинговые фермы требуют огромных объемов электроэнергии не только для проведения вычислительных операций и поддержания операционных процессов, но и для охлаждения, для которого необходимы рефрижераторы, системы кондиционирования, специальные устройства для жидкого антифриза или ледяной воды. Это требует значительных инвестиций как в закупку и установку этих машин, так и в обеспечение их непрерывным потоком электроэнергии.

Антон Немкин отметил, что территория России идеально подходит для развития этой финансовой индустрии, так как обладает значительным количеством развитых промышленных регионов. Кроме того, на многих территориях большую часть года сохраняется естественный холодный температурный режим, что позволяет уменьшить стоимость поддержания оборудования в рабочем режиме на 30% и более. К подходящим для работы майнинговых ферм регионам можно отнести российскую часть Арктики, Новый Уренгой и Пермский край.

"В Новом Уренгое, к примеру, добывается огромное количество сжигаемого попутного газа, и его можно было бы направлять в генераторные мощности, которые обеспечивали бы майнинговые фермы электроэнергией. А внешняя среда обеспечивала бы их естественное охлаждение до восьми месяцев в год. Пермский край расположен в природной полосе значительных минусовых температур, кроме того, в Перми расположена Камская ГЭС (филиал ПАО "РусГидро"), выработавшая за девять месяцев 2022 г. 1 млрд 611 млн кВт*ч, что позволяет Пермскому краю быть официальным поставщиком электроэнергии в другие регионы", - пояснил Алексей Ландарь. По мнению специалистов, размещение ферм в Пермском крае снизило бы себестоимость более чем в четыре раза. Урегулирование работы этой отрасли на законодательном уровне даст возможность подключиться к источникам сравнительно дешевой энергии и размещать криптофермы на территории с холодным климатом. Все вместе это приведет к тому, что Россия получит точки формирования дополнительных капиталов со значительным объемом добавочной стоимости, убеждены отраслевые эксперты.

Антон Немкин также отметил, что вопрос обмена криптовалюты на цифровой рубль поставлен в законопроекте совершенно корректно, так как после прихода международных майнинговых единиц на государственную криптовалютную биржу России российский цифровой рубль станет международно-конвертируемым. "Это правильное решение как минимум на начальном этапе формирования легальной и регулируемой криптовалютной деятельности на территории России. Оно позволит создать изначально крепкий цифровой рубль и сделать его конвертируемым. После формирования на ферме майнинговые единицы будут поступать на государственную биржу, обмениваться на цифровой рубль, после чего капиталы будут уходить в реальную экономику. В таком формате цифровой рубль и криптовалютная единица станут гарантами друг для друга и будут взаимно поддерживать актуальную стоимость. И тогда вопрос с объемами российского экспорта будет решен раз и навсегда, а цифровой суверенитет страны выйдет на беспрецедентный уровень", - убежден Антон Немкин.

Столичный производитель электротехнического оборудования переходит на отечественную систему проектирования

Один из крупнейших производителей современных систем управления движением поездов столичная компания "Элтеза" внедряет на производстве российскую систему автоматизированного проектирования "Компас-3D". Она представлена в московском реестре промышленных IT-решений "Банк технологий". Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Владислав Овчинский.

В процессе разработки нового оборудования специалисты "Элтезы" используют 3D-моделирование. Применение отечественного программного обеспечения позволит создавать цифровую модель изделия и в автоматизированном режиме формировать конструкторскую документацию, необходимую для его изготовления. При этом полученные модели, чертежи и спецификации будут соответствовать российским стандартам.

"Переход на отечественную систему автоматизированного проектирования поможет предприятию обеспечить независимость информационной инфраструктуры и сохранить устойчивость производства. Система разработана российской компанией и представлена в столичном реестре "Банк технологий". Мы запустили этот ресурс в 2020 году, чтобы московские компании могли найти партнеров для модернизации и развития своих производственных мощностей. Сегодня в реестре представлено свыше 240 отечественных технологических решений, которые также позволяют предприятиям столицы быстро решать вопросы, связанные с поиском альтернативных поставщиков ПО", – рассказал Владислав Овчинский.

Система "Компас-3D", разработанная российской компанией "Аскон", применяется для трехмерного проектирования изделий в различных отраслях промышленности, в том числе авиа- и машиностроении.

Современная версия программного продукта обладает развитыми возможностями 3D-моделирования, а также поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-системами. В основе разработки лежит геометрическое ядро собственного производства, что гарантирует ее независимость от иностранных программных компонентов.

Вместе с базовым пакетом трехмерного проектирования конструкторы смогут использовать электронные справочники стандартных изделий, которые содержат готовые трехмерные модели деталей, узлов, крепежа и других конструктивных элементов. Кроме того, специализированные приложения "Компас-3D" используются для проектирования валов и механических передач, пружин, сварных швов, кабелей и жгутов, штампов и пресс-форм. Их применение позволит заметно ускорить цикл конструкторской подготовки производства.

"Российские разработчики зачастую сталкиваются с необходимостью возможной интеграции своих решений с другими. Крупные иностранные вендоры действуют по другому принципу – делают так, чтобы переход на сторонние решения был сложен, это касается и интеграции продуктов. Поэтому неоспоримый плюс российского софта – он более дружелюбен во всех отношениях", – отметил заместитель генерального директора компании "Элтеза" Алексей Сошников.

"РТК-Солар" защищает "Росводоканал" от сетевых киберугроз и веб-атак

"РТК-Солар" организовал защиту каналов связи и более 20 веб-ресурсов группы компаний "Росводоканал" от киберугроз. Проект реализован на базе сервисов UTM и WAF платформы Solar MSS. Для 14 площадок "Росводоканала", расположенных в разных регионах страны, создана единая точка входа в интернет и разработаны общие политики безопасности.

По оценке экспертов "РТК-Солар", сегодня вредоносное ПО является одной из ключевых киберугроз – в 3 квартале 2022 года на него пришлось почти 60% высококритичных инцидентов. Также хакеры продолжают активно эксплуатировать веб-уязвимости. И если в начале года основной целью злоумышленников был дефейс и вывод сайта из строя, то теперь они размещают на взломанных сайтах вредоносное ПО, которое впоследствии заражает хосты пользователей. А целями хакеров все чаще становится критическая инфраструктура, включая объекты энергетики, тепло- и водоснабжения и т.п.

Сервис Unified Threat Management (UTM) устанавливает барьер между корпоративной и внешними сетями, предотвращая таким образом проникновение вредоносов и другие сетевые угрозы. В частности, с помощью сервиса UTM в одном из филиалов группы компаний был выявлен шифровальщик WannaCry – известный с 2017 года вирус все еще активно используется злоумышленникам и может нанести серьезный ущерб любой компании. Эта информация была оперативно передана заказчику, который принял все необходимые меры по защите инфраструктуры. Межсетевой экран уровня приложений (WAF) обеспечивает защиту веб-ресурсов от атак уровня L7 (DDoS и атак из списка OWASP Top 10). Производительность сервиса для "Росводоканала" составляет 1000 запросов в секунду (RPS).

"Предприятия "Росводоканала" обеспечивают чистой водой 6,8 млн человек по всей стране, поэтому для нас крайне важна бесперебойность всех процессов. Важную роль здесь играет в том числе повышение кибербезопасности инфраструктуры. Однако наша компания имеет распределенную филиальную сеть, а в регионах компетенции в части ИБ очень ограничены. Сервисная модель позволяет решить проблему нехватки специалистов на местах и обеспечить высокую скорость реагирования на кибератаку во всех филиалах", – сказал Сергей Путин, директор по информационным технологиям группы компаний "Росводоканал"

Кроме этого, сервисная модель требует минимальной интеграции в инфраструктуру компании. Обслуживание и настройку сервиса практически полностью берут на себя специалисты "РТК-Солар". А единая точка входа позволяет ИБ-службе головного офиса "Росводоканала" удаленно контролировать уровень кибербезопасности всех филиалов.

"Для большинства компаний сегодня крайне важно определять ключевые риски ИБ и управлять ими. Радует, что такие значимые для населения организации, как "Росводоканал", осознают это. Но даже в сервисной модели ключевым является взаимодействие экспертов провайдера с ИБ-службой заказчика. Мы проделали большую совместную работу по настройке процессов. Специалисты "Росводоканала" оперативно отвечают на наши запросы, что позволяет своевременно реагировать на угрозы и быстро вносить необходимые изменения в работу сервиса", – отметил Константин Каманин, директор по развитию продуктового портфеля Solar MSS компании "РТК-Солар".

Российское промышленное ПО от Росатома "Логос" выйдет на международный рынок

Флагманский цифровой продукт математического моделирования и инженерного анализа "Логос" Госкорпорации "Росатом" в 2023 году выйдет на международный рынок. Разработчики уверены в конкурентоспособности "Логоса" и рассчитывают, что в перспективе он сможет занять одну из лидерских позиций в глобальной сфере промышленного ПО САЕ-класса.

Анонс международной версии "Логоса" состоялся на полях одного из крупнейших событий в мировой атомной отрасли - международного форума "Атомэкспо – 2022", который проходит в эти дни на Федеральной территории "Сириус" в Сочи.

Международную версию "Логоса" на "Атомэкспо" представил директор по математическому моделированию Госкорпорации "Росатом", советник Министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ на общественных началах Дмитрий Фомичев. По его мнению, международные перспективы САЕ-системы Росатома базируются на "сильных ИТ-компетенциях российских атомщиков и фундаментальной научной базе атомной отрасли в области физики и математики, и в целом "Логос" создавался с учетом высоких требований российской атомной отрасли к качеству и безопасности используемых программных продуктов".

"Логос" – цифровой продукт для инженерного анализа и математического моделирования. Относится к промышленному программному обеспечению класса САЕ (Computer-aided engineering). Создан на основе многолетних разработок Госкорпорации "Росатом", которые с 2009 года проводит РФЯЦ-ВНИИЭФ (Росатом).

Международная версия продукта представляет собой набор базовых модулей с функциональностью, наиболее востребованной на глобальном рынке. Ориентируясь на первые отзывы зарубежных пользователей, будет происходить дальнейшее проектирование международной ветки развития продукта.

Доступными для зарубежной аудитории будут пять модулей цифрового продукта: "Логос Аэро-Гидро" для моделирования процессов в воздушной и водной средах, "Логос Тепло" для оценки тепловых характеристик и режимов деталей и узлов, "Логос Прочность" для решения статических и динамических прочностных задач, "Логос Гидрогеология" для решения задач водного баланса территорий и моделирования экологических процессов в сложной геологической среде, "Логос Платформа" - для интеграции единую платформу вычислительных модулей "Логос" и ПО класса САЕ от различных разработчиков.

Использование "Логоса" позволит зарубежным потребителям повысить эффективность обоснования конструкторских решений и безопасной эксплуатации конструкций и оборудования. В ходе разработки будут сокращены сроки и стоимость обоснования решений, за счет отказа от неинформативных экспериментов будут сокращены стендовые экспериментальные испытания, повысится качества экспериментов в рамках полномасштабных "зачетных" испытаний, а промышленная эксплуатация и выпуск в серию будут сопровождаться прогнозом состояния, анализом режимов работы конструкций или оборудования.

Востребованной у зарубежных потребителей будет способность "Логоса" успешно адаптироваться под прикладную специфику задач различных отраслей – это связано с историей применения продукта в Росатоме на предприятиях различной отраслевой направленности, включая машиностроение, добычу, энергетику, строительство и другие.

ПО направлено на успешное решение задач зарубежных "атомных" потребителей - в настоящее время данная ниша существенно расширяется ввиду серьезного повышения интереса к атомной энергетике в мире. Вместе с тем, на зарубежный рынок "Логос" выходит как неотъемлемый компонент Индустрии 4.0 и может быть востребован в широком спектре высокотехнологичных отраслей, включая авиастроение, судостроение, автомобильное и двигателестроение, а также ракетно-космическую отрасль.

"За пять лет развития "Логос" стал зрелым цифровым продуктом, уже подтвердившим свою конкурентоспособность наравне с мировыми аналогами. Командой "Логоса" накоплены серьезные компетенции и опыт применения продукта в различных отраслях. Росатом обладает высоким авторитетом в мировой ядерной сфере, мы рассчитываем, что цифровые продукты корпорации усилят этот авторитет и продемонстрируют возможности корпорации в цифровой области. Понимаем, что конкуренция с глобальными ИТ-компаниями в сегменте математического моделирования будет непростой, но нам придает оптимизм наш опыт и уверенность в качестве продукта", - прокомментировала международный анонс "Логоса" директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева.

Региональный оператор "Сколково" открылся в Удмуртии

Технопарк высоких технологий "Нобель" стал региональным оператором Фонда "Сколково". Это упростит компаниям Удмуртской республики процесс получения статуса резидента Фонда и откроет доступ ко всем механизмам поддержки института развития.

Технопарк "Нобель" был открыт в 2021 году. Это первый частный технопарк в Ижевске площадью более 12 тыс. квадратных метров для поддержки высокотехнологичных сфер бизнеса в регионе. На данный момент там создано более 500 рабочих мест. Резидентами стали уже 67 компаний, 15 – участники проекта "Сколково". Основная специализация технопарка – энергоэффективные технологии и ИТ.

"Технопарк "Нобель" один из первых наших проектов по ревитализации – инициатором развития инновационной инфраструктуры в регионе выступил частный инвестор. Команда Технопарка проделала не простой путь для запуска и получения статуса регионального оператора "Сколково" - обучение, участие в мероприятиях, формирование сообщества стартапов вокруг себя и первые шаги по работе с образовательной и производственной средой, и сейчас получила необходимый задел для начала большого пути", - сообщил Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково".

Для участников проекта "Сколково" предусмотрены налоговые и таможенные льготы, в том числе НДС, налог на прибыль и налог на имущество в размере 0%. Кроме того, резиденты получат доступ к методологии, практикам "Сколково" и менторскую помощь, в том числе для выхода на международные рынки и получения грантов.

"Статус оператора Фонда "Сколково", который получил наш технопарк, позволит Удмуртии увеличить количество технологических компаний в регионе и активно развивать инновационные проекты в рамках курса на ускоренное импортозамещение в России. Мы первые, кто в регионе на частной основе создает условия для взаимодействия резидентов, индустриального и бизнес-сообществ. У нас нет метрик перед государством, мы проводим работу для притяжения к нам новых компаний и стартапов. Этому будет способствовать в том числе улучшение инвестиционного климата и возможность продвижения продуктов под брендом "Сколково". Также это будет содействовать дальнейшему экономическому росту в Удмуртской республике", - отметил Александр Кондратьев, исполнительный директор технопарка "Нобель".

Первым статус участника "Сколково" при поддержке Технопарка "Нобель" получил проект "Инновационный комплекс для раздельного сбора, транспортирования и переработки отходов "Контур". Он предполагает разработку линейки навесного оборудования для сбора, транспортировки и переработки отходов в рамках единой высокоэффективной технологии. Решение позволит компаниям сократить количество транспорта, оптимизировать логистику, а конечным потребителям — вести учет отходов и рационализировать расходы по их вывозу.

Еще один проект RusPriority – система обработки, хранения, контроля и использования информации о доступе в бизнес-залы аэропортов. Она успешно заменила зарубежную программу лояльности Priority Pass. Благодаря применению интеллектуального анализа данных и аппаратной системе, что позволило в кратчайшие сроки охватить более 60 ключевых бизнес залов, которые генерируют более 75% трафика в России.

В общей сложности из более 3300 резидентов "Сколково" региональную прописку имеют более 1500 компаний. В 2021 году их выручка показала рост более чем в два раза к предыдущему году – 38,4 млрд рублей против 18,4 млрд рублей в 2020 году.

Операторы потеряют из-за мессенджеров $2,5 млрд в 2023 году

Ирина Приборкина

Во всем мире мобильные операторы потеряют из-за поставщиков бизнес–сообщений OTT (мессенджеры) $2,5 млрд в следующем году, что на 20% больше, чем в 2022 г. Такой прогноз дают аналитики Juniper Research. На российском рынке аналитики прогнозируют рост. По их мнению, выручка рассылок SMS в интересах бизнес-клиентов будет расти на 3-5% в год.

Авторы исследования сообщили, что на рекламные сообщения будет приходиться 30% потери доходов от бизнес-SMS для операторов в 2023 г., поскольку компании используют возможности повышения продаж и перекрестных продаж с помощью маркетинговых кампаний в СМИ. "Бизнес-обмен сообщениями через OTT-сервисы предполагает, что бизнес использует приложения для взаимодействия с потребителями. Но в тоже время общее количество отправленных бизнес-SMS достигнет 1,7 трлн в 2023 г., в 2022 г. этот показатель составит 1,6 трлн. Использовать SMS больше всего будут в секторе розничной торговли, при этом каналы обмена сообщениями под руководством операторов с многофакторной аутентификацией расширяются одновременно с ростом электронной коммерции", - отметили аналитики Juniper Research.

По их мнению, использование RCS (Rich Communication Services) и стабильная цена на инструмент будут ключом к поддержанию конкуренции с OTT-приложениями. "Несмотря на популярность сторонних OTT-приложений, общее количество отправленных операторами бизнес-сообщений RCS увеличится с 161 млрд в 2022 г. до 219 млрд в 2023 г.", - говорят аналитики. Исследование показало, что нестабильные цены на RCS будут способствовать созданию серых маршрутов, при этом выгодные деловые сообщения будут скрыты и передаваться по более дешевым межличностным каналам.

Автор исследования Скарлетт Вудфорд отметила: чтобы поддержать рост бизнес-обмена сообщениями RCS, операторы не должны резко повышать цены. "Операторы должны покрыть первоначальные затраты на обмен мультимедийными сообщениями, используя цифровую рекламу и спонсорство, чтобы обеспечить возврат инвестиций", - уверена она.

Представители пресс-службы Tele2 отметили, что ОТТ-сервисы действительно оказывают влияние на SMS и переход в них весьма заметен вместе с ростом популярности мессенджеров у абонентов. "На динамику рассылок SMS влияют различные внешние факторы, от эпидемиологической обстановки до экономической и геополитической ситуации. Например, со II квартала этого года мы начали фиксировать значительный рост заказчиков таргетированных SMS-рассылок. Мы объясняем этот тренд ограниченными возможностями продвижения в заблокированных соцсетях. Новые клиенты - это представители малого и среднего бизнеса в поиске новых инструментов для привлечения клиентов вместо выпавших привычных способов рекламирования своих продуктов. Учитывая чувствительность этого бизнес-сегмента к влиянию внешних факторов, дать прогноз по 2023 г. не представляется возможным", - рассказали они.

Представители "ТМТ Консалтинга" сообщили, что рынок А2Р SMS в России продолжает расти. "Вместе с тем конкуренция продолжает усиливаться, но ключевым конкурентом являются приложения компаний, в первую очередь банков, через которые они отправляют push-сообщения", - рассказали они.

Аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын отмечает, что еще в 2014 г. исследователи Yankee Group заключили, что операторы связи теряют $1,5 млрд в пользу OTT-приложений. "Если бы с тех пор потери операторов росли на 20% в год, то сейчас составляли бы $6 млрд в год, а не $2,5 млрд. Можно предположить, что эти "потери" имеют характер упущенной выгоды, а не реальных потерь. То есть операторы этих денег не зарабатывают, хотя могли бы. Остальные страны очень неоднородны, и процесс в разных странах идет по-разному. По сравнению с США и Европой, у нас низкие ARPU, низкое проникновение iPhone и высокая лояльность к мессенджерам. К тому же операторы пытались выводить на рынок свои собственные мессенджеры, и отношение к RCS изначально было скептическим", - объясняет аналитик.

Он считает, что в 2023 г. количество бизнес-SMS увеличится, потому что это понятный потребителю канал, к которому он привык. "Кстати, операторы, скорее, заработают на блокировке SMS от надоевших потребителям поставщиков услуг. Операторы в обычной обстановке не смогут конкурировать с мессенджерами, однако не исключено, что некоторые мессенджеры, например WhatsApp, станут недоступны. В таком случае конкуренция будет в основном с VK", - считает Леонид Делицын.

По его прогнозам, выручка рассылок SMS в интересах бизнес-клиентов в России будет расти небольшими темпами 3-5% в год. "Потребность в рассылке SMS у бизнеса возрастает, так же как и в рассылке email. Большинство современных сервисов, в особенности инфобизнес, ведут клиента долгим путём от осведомленности к заинтересованности, принятию решения, покупке и повторной покупке. После того как потенциальный клиент посмотрел обучающий ролик или посетил бесплатное занятие, его ещё надо "довести" до покупки, а после покупки - до приобретения абонемента на долгий срок. Все это время ему нужно посылать сигналы, проникающие в мозг, а лучшие каналы для этого - те, к которым он привык, от которых не ожидает подвоха. Лично я получаю такие СМС годами от большинства ретейлеров, у которых когда-либо что-то покупал, и буду получать дальше, если только не заплачу операторам за блокировку. Поэтому старые проверенные каналы коммуникаций через email и SMS такие долгоживущие", - уверен он.

Независимый эксперт Вадим Плесский отмечает, что сервисы отправки SMS уже проиграли мессенджерам. "Попытки придумать что-то еще, но не мессенджер, и предложить это как замену SMS, обречены на провал. Дело в том, что использование мессенджера бесплатно для пользователей. И любой человек будет сопротивляться переходу на что-то другое, за что надо платить. Так устроена природа человека. Технология RCS, предложенная и продвигаемая Google, - это некий компромисс. В ряде стран, например, Северной Америки она может получить адаптацию. Перспектив RCS в России на данный момент не наблюдается. Например, ПАО "МТС" рассказывает об RCS так: "Общайтесь в приложении для SMS, как в мессенджере", "Отправляйте интерактивные сообщения, добавляйте гифки, фото, локацию и звуковые сообщения", "Не требуется дополнительное приложение", "Доступно на устройствах Samsung с последней прошивкой". Первый пункт говорит о том, что это приложение для SMS. Но которое работает как мессенджер. Вопрос - зачем пользователю такой гибрид "ужа с ежом"? Второй пункт рассказывает о типичном функционале мессенджера. Не требуется отдельное приложение, но требуется специальная модель смартфона! Четвертый пункт - серьезное ограничение для пользователей. Получается, что пользоваться данным функционалом могут только абоненты МТС, у которых смартфон с Android производства Samsung. На устройствах экосистемы Apple функции RCS не поддерживаются, и это принципиальная позиция Apple. Реальное использование SMS в России - это получение кода подтверждения, как правило число из четырех-шести знаков, для входа в банковское приложение, регистрации в мессенджере или онлайн-магазине. Пока глобально вопрос регистрации в мессенджере, минуя телефон, не решен (исключение - Китай с WeChat), операторы будут получать деньги за отправку таких кодов подтверждения. Но всерьез рассчитывать на рост бизнеса в этом направлении не получится", - уверен эксперт.

По его словам, на рынке есть тренд встраивания функционала мессенджеров в различные бизнес-приложения. "Это чат с банком, общение с поддержкой онлайн-магазина и проч. Услуги мобильного оператора, SMS и сервисов RCS как замены SMS при таком сценарии использования не нужны. Операторы это понимают, они предприняли попытки выпуска своих приложений-субститутов, но безуспешно. Пользователей мобильных операторов интересуют услуги связи, им не нужна "замена мессенджера от оператора". Например, "Tele2 Россия" сделала "Tele2 Маркет", на котором можно покупать/продавать гигабайты трафика, обменивать их на какие-либо бонусы или дарить другим пользователям. Этот функционал является востребованным у пользователей оператора. Если посмотреть, что в этом плане предлагает RCS - оказывается, что ничего! Google с RCS решает проблемы мобильных операторов Северной Америки. У нас в России ситуация другая. А с учетом ухода Google из России продвигать эту технологию стало просто некому", - заключил Вадим Плесский.

Московские ученые представили квантовую нейросеть для распознавания изображения

Российские физики из НИТУ МИСИС, Российского квантового центра и МГУ имени М.В. Ломоносова впервые в мире представили метод классификации фотографий с высокой точностью для 4-х классов изображений, основанный на архитектуре квантовой сверточной нейронной сети. Для этого ученые улучшили структуру квантовой схемы и модель квантового персептрона – модель восприятия информации мозгом, которая необходима для процесса обучения нейронной сети.

В последнее время нейронные сети активно применяется для решения широкого круга вычислительных задач. На данном этапе мощность классических компьютеров перестает расти – это значит, что для развития машинного обучения необходим новый подход к обучению нейросетей.

Квантовые процессоры, которые в перспективе смогут манипулировать огромными объёмами данных и превзойти классические компьютеры в определенных задачах, позволят реализовать квантовое машинное обучение. При переходе машинного обучения на квантовые компьютеры часть процессов может ускориться в несколько раз, а другая часть — в миллионы, соответственно квантовые нейронные сети будут оперативнее и эффективнее обычных.

Методы машинного обучения уже активно используются в исследованиях в области квантовых вычислений, например, при решении задачи классификации изображений, которая является центральной в создании компьютерного зрения.

"Допустим, у вас есть несколько изображений и вам надо каким-то образом их расклассифицировать, то есть простым языком, компьютер должен посмотреть на изображение и назначить ему одну из меток. Само изображение, конечно, компьютер не видит, он видит лишь огромную сетку из чисел. Расклассифицировать изображения в таком случае поможет метод машинного обучения, который использует большую базу данных, обучаясь на них и находя какие-то паттерны в изображениях, подаваемых на вход. Данную задачу мы решаем с помощью квантового машинного обучения, которое основано на квантовых сверточных нейронных сетях и видим потенциал развития данного подхода", — рассказала Алёна Мастюкова, младший научный сотрудник лаборатории квантовых информационных технологий НИТУ МИСИС и РКЦ.

Квантовые сверточные нейронные сети (QCNN) представляют собой ряд сверточных слоев или последовательностей квантовых операций, чередующихся со слоями объединения, которые вместе уменьшают размер хранимой информации, сохраняя при этом важные функции набора данных.

Российские физики лаборатории Квантовых информационных технологий Университета МИСИС совместно с коллегами из Российского квантового центра и МГУ имени М.В. Ломоносова впервые представили метод многоклассовой классификации изображений 4-х классов с высокой точностью, основанный на архитектуре QCNN. Исследователи усовершенствовали оптимизированную структуру квантовой схемы и квантовую модель персептрона — математическую или компьютерную модель восприятия информации мозгом в виде некоторой логической схемы с переходами, ассоциативными и реагирующими элементами, которая является элементарным блоком нейронной сети. Предложенный классификатор ученые тестировали на различных выборках из четырех изображений рукописных цифр или фотографий одежды и обуви.

"Мы впервые реализовали предложенный подход для решения задачи классификации 4-х классов изображений – рукописные цифры и предметы одежды, используя восемь кубитов для кодирования данных и четыре вспомогательных кубита. Соответствующая процедура машинного обучения была реализована в виде гибридной квантово-классической (вариационной) модели. Данный подход можно реализовать как на эмуляторах, так и на реальных квантовых процессорах. Квантовое машинное обучение – одно из наиболее интересных направлений применений квантовых компьютеров", — пояснил Алексей Федоров заведующий лабораторией квантовых информационных технологий НИТУ МИСИС и РКЦ.

Полученные результаты показывают, что высокая точность решения предложенного метода аналогична точности классических сверточных нейронных сетей с сопоставимым количеством обучаемых параметров.

В дальнейшем ученые планируют сделать дальнейшую оптимизацию персептрона более эффективной, чтобы задачи классификации решались существенно быстрее, чем классическими методами.

Исследование было выполнено в рамках стратегического направления "Квантовый интернет" Программы "Приоритет 2030", гранта Российского научного фонда и Дорожной карты по развитию квантовых вычислений.

Космическая геоаналитика "Роскосмоса" поможет развитию российского виноделия

Специалисты АО "Терра Тех", дочерней компании АО "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), с помощью спутниковых снимков начали работы по инвентаризации отечественных виноградников и исследовали основные регионы выращивания винограда в России.

Геоаналитический отчет подготовлен к стартовавшему 24 ноября в Москве Первому российскому винодельческому форуму под руководством заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

В интерактивном отчете "Виноградарство России" представлена история российского виноделия, описаны оптимальные условия выращивания винограда и особенности его производства, перечислены регионы, в которых выращивается сырье для отечественного вина. Космическая аналитика демонстрирует объективные данные о динамике работ по созданию новых виноградников в Краснодарском крае, Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.

Инвентаризация виноградников с помощью космических снимков позволяет провести масштабную оценку потенциала сельскохозяйственных регионов, выявить текущее состояние виноградников, перспективные площади для восстановления и создания новых хозяйств. Материалы дистанционного зондирования накапливаются многие годы и содержат информацию обо всех изменениях, которые происходили на территории. Проанализировать такой массив данных помогают разработанные в госкорпорации "Роскосмос" и АО "Терра Тех" технологии искусственного интеллекта.

"Аквилон" вложился в умный дом

Юлия Мельникова

Девелоперская группа "Аквилон" локализовала производство планшетов для систем умного дома. Решение устанавливается во всех жилых комплексах компании. Компания вложила в проект 150 млн руб.

Группа "Аквилон" инвестировала 150 млн руб. в производство планшетов для умного дома. Локализация выпуска оборудования на производственной площадке в Петербурге позволила группе "Аквилон" по большей части решить проблему импортозамещения. Система умного дома inHOME устанавливается во всех жилых комплексах компании. По оценке компании, в 2023 г. общее количество пользователей inHOME в проектах девелопера может превысить 10 тыс. жителей.

"Застройщики в сегментах "комфорт" и "бизнес" обычно пользуются готовыми цифровыми решениями. Однако группа "Аквилон" самостоятельно разработала систему умного дома inHOME, позволяющую взаимодействовать со всеми цифровыми устройствами и сервисами внутри не только квартиры, но и целого дома. Первые проекты реализованы в 2020 г. в жилых комплексах Архангельска. В 2021 г. девелопер разработал и запустил на базе готовых корпусов производство планшетов, которые объединяют все элементы умных устройств внутри квартиры. После февраля 2022 г. мы приняли решение максимально локализовать производство внутри страны и разработать собственные корпуса. К настоящему моменту на производстве собирают не только планшеты, но и цифровое оборудование систем диспетчеризации и контроля здания. В производимом оборудовании используются преимущественно отечественные комплектующие от материнских плат до корпусов за исключением LCD-панелей и микрочипов, которые поставляются из Китая. Общий объем инвестиций в собственное производство inHOME составил 150 млн руб.", - рассказала пресс-служба компании.

Директор департамента инновационных разработок группы "Аквилон" Андрей Учитель рассказал ComNews: "На данный момент мы сформировали продукт и наладили его выпуск. В будущем мы продолжим инвестировать в развитие системы умного дома, но уже в меньших объемах и в рабочем режиме. Это будут текущие инвестиции в улучшение существующих функций, настройку системы и расширение функционала, например, в умные почтовые ящики или, возможно, в производство датчиков. Изначально мы создавали систему умного дома inHOME для собственных проектов, и это направление останется приоритетным. Однако, если появятся встречные предложения от других девелоперов, мы готовы к конструктивному диалогу. Направление по разработке ПО, производству планшетов и другого оборудования для умного дома существует в рамках девелоперской группы. Программное обеспечение - полностью наша разработка. В целом система inHOME очень гибкая и позволяет интегрировать в нее любые девайсы, в том числе сторонних производителей".

На производстве inHOME в Петербурге работает автоматизированная линия поверхностного монтажа печатных плат, происходит пайка, тестирование, подключение к периферии и сборка планшетов в корпуса, установка разработанного девелопером ПО для умного дома. Мощности производства позволяют печатать 500 материнских плат в день, на полный цикл сборки планшета - от пайки материнской платы до упаковки готового продукта - уходит около трех дней.

В базовый функционал inHOME, которым по умолчанию обеспечиваются все квартиры в проектах группы, входит IP-домофония с видеонаблюдением и контролем доступа, защита от протечек, автоматизированный сбор показаний со счетчиков энергоресурсов, которые автоматически передают показания в управляющую компанию. Дополнительно по запросу в систему умного дома можно добавить охранную сигнализацию, управление освещением, климатом (радиаторы, полы), электроприборами и другими внутренними системами (например, шторами). Для управления системой inHOME всем жителям выдают планшеты и доступ к мобильным приложениям, которые устанавливаются на смартфон жителей.

"На рынке не существовало адекватных по стоимости, реализованных, протестированных и запущенных в эксплуатацию решений, которые соответствовали бы нашим стандартам, - объясняет ComNews разработку решения Андрей Учитель. - Нам было необходимо комплексное решение для всех систем - как внутри каждой квартиры, так и в рамках управления домом и жилым комплексом в целом. Эти решения, необходимая инженерия и оборудование внедряются еще на стадии проектирования и строительства домов и в дальнейшем используются при эксплуатации дома управляющей компанией. Поэтому мы сошлись на том, что эффективнее будет разрабатывать и производить систему умного дома самостоятельно. Мы думаем не только о стоимости внедрения в жилые дома, но и последующей эксплуатации системы в целом. Одно из важнейших преимуществ собственных разработок заключается в том, что мы не задействуем стороннее лицензированное ПО. В определенный момент лицензии на смежные продукты нужно продлевать, а это ложится на плечи дольщиков и управляющей компании. После окончания срока лицензии либо у жителей пропадает часть функционала, либо управляющая компания будет продлевать эту лицензию за счет дольщиков, ее стоимость может быть заложена в коммунальные платежи. Собственное ПО дает возможность сделать лицензию бессрочной для собственных проектов и их жителей".

Директор центра мультимедийных решений компании "Ланит-Интеграция" (входит в группу "Ланит") Леонид Жестев отметил, что, с точки зрения повышения привлекательности, использование систем умного дома - логичный и последовательный шаг для многих застройщиков. "По статистике, примерно половина покупателей жилой недвижимости интересуются подобными сервисами и готовы за них доплачивать. Спрос уже давно сформирован и по большей части сосредоточен в бизнес- и премиум-классе. Системы, разрабатываемые застройщиками, - еще достаточно молодой тренд, ведь на российском рынке существует множество готовых комплексных решений от телеком-операторов, а девелоперы, как правило, предпочитают использовать уже готовые решения от тех же производителей. Скорее всего, речь идет лишь об интерфейсной составляющей, а именно - разработке панели управления и мобильного приложения с преднастроенной системой от одного из популярных вендоров и набором необходимых датчиков стороннего производства. Саму панель управления и мобильное приложение разработать несложно. А полноценную разработку решения могут себе позволить далеко не все.

Скорее всего, основным двигателем служит маркетинговый эффект и дизайнерские предпочтения. Также важно, насколько решения адаптированы под потребности покупателя и самого девелопера, которому необходима универсальная по функционалу и дизайну система с возможностью кастомизации. Соответственно, если использовать оборудование премиум-сегмента, допускающее полное перепрограммирование, это не лучшим образом будет отражаться на эксплуатации всего дома. У каждого жильца будет система управления с индивидуальным дизайном, функционалом и программным кодом. Поэтому использование застройщиком своего интерфейсного решения, закрытого от возможности глубокой кастомизации, будет упрощать эксплуатацию дома и повышать комфорт жильцов. Пока локализацию производства оборудования в сегменте недвижимости нельзя назвать ярким трендом. Намного проще заказать изготовление OEM-решения у производителя в Китае. Но уход ряда производителей с российского рынка подстегивает к принятию подобных решений и локализации хотя бы крупноузловой сборки, а затем уже и к более полноценному производству", - прокомментировал Леонид Жестев.

Лесная концепция

Вадим Москвичев (эксперт в области лесоклиматических проектов, директор ООО "Ванинский центр лесоводства", Хабаровский край)

На Сахалине впервые применен новый способ высадки деревьев на заболоченных территориях острова. На площади 60 гектаров Макаровского лесничества Ванинский центр лесоводства уже завершил первый этап лесокомпенсационных мероприятий.

Одна из проблем Сахалина - это площади восстановления. Лесистость региона и самозарастание территории очень высокие. Большая масса прибрежных лесов - это восстановленные леса. При отступлении японцев в 1945 году многие леса в южной и центральной частях острова намеренно поджигались, были сплошные гари. За почти 80 лет значительные массивы, конечно, удалось возродить. То есть, если проще говорить, "удобных" площадей для лесовосстановления на острове практически нет.

В связи с этим приходится искать способы работы с менее удобными, с классической точки зрения, территориями. К ним относятся слабонесущие грунты, заболоченные территории, поймы рек.

Особенностью нашей работы на первом этапе в Макаровском лесничестве стало то, что на острове впервые применили щадящую подготовку почвы методом поверхностного мульчирования на заболоченных территориях. Раньше на Сахалине подобную технологию не применяли.

В классическом способе подготовки почвы для лесовосстановления применяется бульдозер. Техника удаляет верхний гумусовый слой до десяти сантиметров, и сеянец высаживается в обедненные горизонты почвы. Это очень сильно влияет на приживаемость, нарушается капиллярное движение влаги в почве, происходит более интенсивное высушивание. Процент приживаемости при таком методе посадки, естественно, не может быть абсолютно высоким. Он сильно зависит от погодных условий. Если вовремя дождь прошел, произошло увлажнение верхних слоев, сеянцы выжили. Если затянулся засушливый период, то вероятность гибели сеянцев очень большая. Отмечу, что такой метод широко используется в Хабаровском крае, в Сибири, на Урале, в центральной части России.

Способ поверхностного мульчирования был разработан Ванинским центром лесоводства для посадок в Магаданской области в притундровых лесах, потому что классический способ подготовки там приводит к отрицательным результатам. Убирая верхний слой до вечной мерзлоты, мы получаем канаву, в которой высаженный сеянец просто сгниет. У него совершенно не будет шансов выжить. Способ поверхностного мульчирования наш центр испытал в 2021 году. Он себя очень хорошо зарекомендовал и открыл нам возможности работать на слабонесущих, сильно увлажненных маревых грунтах.

Плюсов в таком способе очень много. Во-первых, верхний плодородный слой не удаляется, а вся биомасса измельчается. Можно сказать, что идет подготовка торфяной грядки. Во-вторых, сам корневой комочек сеянца состоит из торфа, соответственно, он попадает в свою же среду. Одинаковая плотность субстрата, одинаковая капиллярность - все это положительно влияет на скорость приживаемости растения. В-третьих, обеспечено питание сеянца - за счет того, что целиком оставлена биомасса, он имеет все необходимое в полном объеме.

Мульча, которую мы получаем, не позволяет солнечным лучам иссушать поверхность, задерживает влагу, дает сеянцу полноценное питание, корневой системе - возможность максимально быстро адаптироваться и развиться, а затем и верхней части растения - пойти в рост.

Для опытных лесоводов важна и биологическая составляющая. При данном методе поверхностный слой остается со спорами грибов, и в этой биомассе быстрее формируются механизмы питания. Деревья только в симбиозе с грибами могут получать необходимые для роста элементы питания в усваиваемой растениями форме. Соответственно, если бульдозером удалить поверхностный слой, то будут уничтожены и споры грибов. А при мульчировании все споры остаются на месте, и зачатки симбиотических связей могут закладываться сразу же после того как сеянец попал в эту почвосмесь. В верхних горизонтах лесной почвы всегда присутствуют грибницы, которые начинают взаимодействовать с корневой системой сеянца для образования микоризы (симбиотическая ассоциация мицелия гриба с корнями высших растений).

Применение данного метода на острове важно с точки зрения перспективы восстановления деградирующих лесов, старых вырубок, площадей после пожаров, территории которых не смогли восстановиться и подверглись частичному заболачиванию. При этом классической техникой, бульдозерами или плугами, проходить их практически невозможно из-за слабой несущей способности грунтов.

Этот первый опыт на площадке в 60 гектаров открывает на Сахалине новые возможности для работы на подобного типа территориях. Это важно не только для лесовосстановления региона, но и для организации лесоклиматических проектов на территории Поронайского лесничества, которые уже сегодня находятся на стадии расчетов. Связаны они именно с концептом лесоразведения. То есть с созданием лесов на тех территориях, на которых древесного покрова не было более десяти лет или вообще не было никогда. Болота Поронайского района сейчас рассматриваются как потенциальные площади для размещения крупных карбоновых ферм. Методика измельчения поверхностей - кочкарника, болотного багульника, подготовки биомассы с микроповышениями - позволяет полноценно создавать на этих территориях лесные культуры.

Напомню, что карбоновые фермы используют для максимально активного поглощения углекислого газа. Простыми словами - это леса, плантации специально высаженных растений, где применяют особые агротехнологии, чтобы и выращивать продукцию, и "закачивать" атмосферный углерод в древесину на долгое хранение.

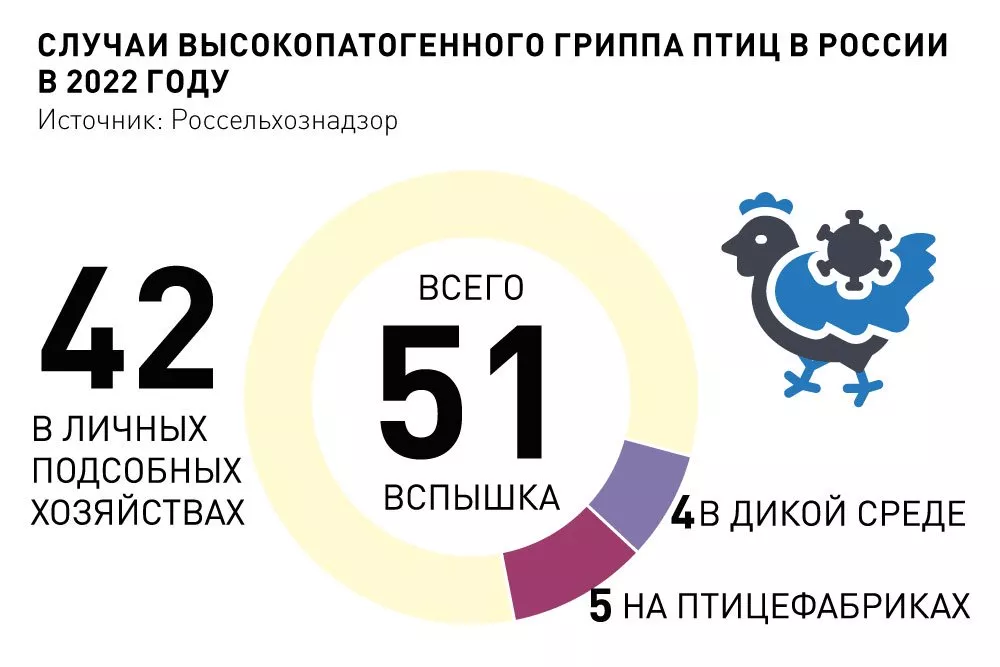

Приведет ли вспышка птичьего гриппа в Хабаровском крае к дефициту куриных яиц

Илья Аверин (ДФО)

В конце октября на птицефабрике Комсомольска-на-Амуре произошла вспышка гриппа птиц. Для ликвидации очага опасного заболевания в городе ввели чрезвычайное положение. На предприятии уничтожили около полумиллиона голов птицы и 1,2 миллиона яиц, а из торговых точек отозвали всю продукцию, поставленную с 1 октября.

Будет что купить?

В угрожаемую зону попали и личные подворья комсомольчан. Специалисты ветеринарной службы обошли каждый двор, в шести изъяли сельскохозяйственную птицу. Для владельцев в данном случае предусмотрена компенсация из расчета 133 рубля за килограмм. Что касается птицефабрики "Комсомольской", то предприятие ежегодно страхует поголовье. В настоящий момент прорабатывается возможность возмещения ущерба по договору.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Павел Сторожук, доля продукции комсомольской птицефабрики на рынке достигала 40 процентов - это около 137 миллионов яиц ежегодно. При этом годовая потребность региона, по данным минсельхоза, составляет 394 миллиона штук. Еще один крупный производитель, племптицезавод "Хабаровский", покрывает примерно 45 процентов необходимого объема.

Чтобы не допустить дефицита, региональные власти договорились о дополнительных поставках яиц из Красноярского края. Отгрузки будут осуществляться два раза в неделю в объеме около 300 тысяч штук.

В профильном министерстве также подчеркнули, что ситуация на комсомольской птицефабрике не повлияет на ценообразование. Ожидается небольшое подорожание, но оно имеет сезонный характер.

- Наблюдается ежегодная динамика в зимний период с ноября до конца года, когда идет увеличение цены. В текущем году прогнозируется рост на пять-семь рублей за десяток яиц. Это обычная ситуация, - отметил Павел Сторожук.

Не единичный случай

Планируется, что отгрузку продукции птицефабрика "Комсомольская" начнет в марте следующего года. На полную мощность предприятие сможет выйти лишь к осени 2023-го.

В настоящее время на хабаровском племптицезаводе заложено 85 тысяч инкубационных яиц для производства суточных цыплят, в январе заложат еще около 80 тысяч. Это станет основой будущего поголовья комсомольской птицефабрики. Краевые власти также договорились с компаниями из западных регионов о передаче цыплят на доращивание.

К слову, вспышка птичьего гриппа в Хабаровском крае не стала единичной на Дальнем Востоке. В середине октября очаг выявили в одном из сельскохозяйственных предприятий Магадана - там было всего 72 птицы. 2 ноября инфекцию обнаружили на птицефабрике "Островная" в Сахалинской области - в этом случае полной остановки работы удалось избежать.

Как сообщили в агентстве ветеринарии и племенного животноводства островного региона, производственные и административные помещения птицефабрики расположены на нескольких земельных участках. Птичий грипп выявлен только в бройлерном цехе - он остановлен, поголовье утилизировано.

На других площадках, в том числе яичном производстве, болезнь не обнаружена. Птицефабрика продолжает поставлять свежие яйца, также она смогла реализовать мясо бройлеров, произведенное до вспышки заболевания. На каждую партию имеется ветеринарный сертификат безопасности, подчеркнули в агентстве.

Брать или не брать

По словам специалистов, высокопатогенный грипп птиц - острая инфекционная и особо опасная болезнь, возбудителем которой является вирус типа А. К заболеванию восприимчивы все виды пернатых, при этом никакого лечения не предусмотрено - поголовье полностью подлежит уничтожению путем сжигания.

Возбудитель способен заражать и человека, однако при соблюдении определенных мер вероятность этого резко снижается.