Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Развитие приграничных портов на Амуре позволит увеличить перевозки в 4 раза

Объединить усилия по развитию портовой зоны на берегах Амура предложили вчера на круглом столе Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития. Примерно за 3 года можно будет увеличить речные перевозки между странами с 1,2 млн. до 5 млн. тонн за навигацию.

Но в настоящее время одни российские порты закрыты или их работа приостановлена, другим требуется модернизация, например, в некоторых портах недостаточно высотных отметок, что серьезно влияет на работу во время паводка. Критично китайские партнёры оценили возможности российских стивидорных компаний и эффективность погрузочно-разгрузочных операций. «Эта проблема серьёзно сдерживает развитие речных перевозок и негативно сказывается на показателях торговли по водным путям», – отметил Сун Юнмин, замдиректора китайской транспортной компании.

Также на круглом столе обсуждалось взаимодействие России и Китая в вопросах унификации таможенной процедуры и переводу этой процедуры в онлайн-формат.

Павел Сорокин провел встречу с замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шарифой Худобахш

Павел Сорокин провел рабочую встречу с заместителем Министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Шарифой Худобахш.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества стран в топливно-энергетического сфере.

Павел Сорокин и Шарифа Худобахш также рассмотрели вопросы, касающиеся индикативных балансов основных видов нефтепродуктов на 2023 год.

Павел Сорокин и Анастасия Бондаренко выступили на заседании комитета Госдумы по энергетике

Павел Сорокин и Анастасия Бондаренко приняли участие в расширенном заседании комитета Госдумы по энергетике, на котором рассматривался ход выполнения постановления Госдумы «Об информации Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака «Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации».

Павел Сорокин в своем докладе отметил, что в период глобальной трансформации рынка энергоносителей Россия успешно диверсифицирует экспорт и выходит на новые рынки.

«Россия остается одним из лидирующих поставщиков энергии на глобальном рынке. Мы успешно диверсифицируем экспортные потоки, сохраняя при этом уровень добычи» - отметил он.

Говоря о рынке нефтепродуктов в России, первый заместитель Министра, что их производство полностью удовлетворяет внутренний спрос. «Формируются достаточные запасы топлива на НПЗ, которые позволяют сохранить необходимый объем производства нефтепродуктов. Этому также способствовало повышение на 1% минимальных величин продаж на биржевых торгах автобензина, дизельного топлива и мазута», - подчеркнул Павел Сорокин. По его словам, поставки топлива для нужд электроэнергетики и теплоснабжения также остаются стабильными.

Кроме того, Павел Сорокин напомнил, что с конца 2020 года для модернизации НПЗ действует закон, позволяющий нефтяным компаниям получать инвестиционную надбавку к обратному акцизу на нефтяное сырье до 2031 года для строительства новых мощностей. «Такие соглашения уже подписаны с 21 НПЗ, что позволит дополнительно привлечь инвестиции в объеме порядка 1 трлн рублей», - отметил он.

Первый заместитель Министра также обратил внимание на то, что высокими темпами реализуется программа социальной газификации, уже подано более 600 тыс. заявок на подведение газопровода до границы участка. Он напомнил, что с начала 2022 года подключение оборудования для населения к газораспределительным сетям не облагается НДС.

Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», разработанный Минэнерго.

В целом, как было отмечено на заседании, в 2022 году были приняты восемь федеральных законов, разработанные Минэнерго России.

Первый заместитель Председателя Комитета по контролю Михаил Романов отдельно отметил принятые решения по ряду вопросов, которые были на особом контроле. Речь идет о нормативном ужесточении критериев для территориальных сетевых организаций. В апреле 2022 года Правительство РФ приняло постановление, согласно которому увеличиваются параметры протяженности сетей и трансформаторной мощности оборудования, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.

Анастасия Бондаренко поблагодарила депутатов за конструктивный диалог и совместную работу по актуализации нормативной базы для развития отечественного ТЭК.

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым

Николай Шульгинов на рабочей встрече обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым работу топливно-энергетического комплекса города, в том числе развитие газоснабжения, энергообеспечение города, а также вопросы защиты объектов ТЭК.

Одной из тем встречи стала консолидация электрических и газовых сетей, что позволит повысить надёжность снабжения потребителей необходимыми энергоресурсами.

Также рассматривался Комплексный план развития электросетевого хозяйства города Севастополя на 2022–2026 годы, который включает строительство и реконструкцию ряда линий электропередачи и подстанций.

«Реализация плана развития электрических сетей позволит повысить надёжность электроснабжения как промышленных, так и бытовых потребителей, а также обеспечит возможности для подключения новых потребителей города», - сказал Николай Шульгинов.

Так, комплексный план предполагает реконструкцию транзита высоковольтной линии 110 кВ «Севастополь – ПС-10 – Заря – Ялта» со строительством второй линии 110 кВ, что позволит значительно повысить надёжность электроснабжения потребителей южного берега Крыма.

При этом Министр отметил, что по некоторым проектам строительства новых подстанций необходимо дополнительно проработать вопрос целесообразности их реализации.

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ГЕРИАТР МЗ РФ РАССКАЗАЛА О ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРЕЛОМОВ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Мнение главного внештатного гериатра МЗ РФ Ольги Ткачевой.

По статистике ежегодно падают около 18% пожилых людей, половина из них падает повторно в течение ближайшего времени. Не менее 7—8% падений заканчиваются тяжелыми травмами — переломом шейки бедра или черепно-мозговой травмой. В осенне-зимний период риск падений и травм у пожилых значительно возрастает.

Вот некоторые рекомендации, как этого избежать. Выбирайте зимнюю обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве, дополнительно можно надеть специальные противоскользящие насадки для придания обуви большей устойчивости при ходьбе по скользкой поверхности. Прикрепите острый наконечник или шипы к трости для лучшего сцепления со льдом. Если вы замечаете, что у вас случаются эпизоды головокружения, учащения сердцебиения, вы теряете сознание или находитесь в «предобморочном» состоянии, обратитесь к лечащему врачу. Если у вас уже случались падения, рекомендуется использовать бедренные протекторы — для профилактики перелома бедренной кости.

На улице можно оступиться и упасть из-за плохого зрения. При снижении зрения необходимо проконсультироваться с врачом-офтальмологом, острота зрения может быть восстановлена путем коррекции при применении очков или в результате хирургического лечения, например, при катаркте. Яркие блики света в солнечную погоду или зимой от белого снега часто вызывают кратковременное нарушение зрения и могут стать причиной падения, поэтому пользуйтесь защитными солнечными очками вне дома.

Почти треть людей старше 65 лет и половина людей старше 80 лет, по крайней мере, один раз в год переносят падения. Каждый второй человек старше 85 лет после падения утрачивает способность к самостоятельному передвижению. Особенно опасны падения для людей с остеопорозом. Из-за снижения плотности костной ткани серьезную травму можно получить даже при падении с высоты собственного роста. Это так называемые низкоэнергетические переломы. Опасность остеопороза в том, что снижение минеральной плотности костной ткани происходит бессимптомно, первым признаком заболевания и является такой перелом. После первого перелома риск возникновения нового возрастает в три раза, после второго — в пять раз. Но не так страшен сам перелом, как его последствия. Смертность от осложнений после травмы из-за остеопороза стоит на третьем месте в мире.

Инициировал создание Сетевого центра медицинских технологий Сеченовский университет.

Российские университеты объединяются в команду, чтобы ускорить внедрение научных достижений в практическое здравоохранение. Так, еще 5 башкирских вузов вошли в большую профессиональную команду российских университетов. Соответствующее соглашение сегодня подписали в Уфе ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко и руководители ведущих вузов Башкортостана.

К Сетевому центру медтехнологий присоединились Башкирский государственный медицинский, Башкирский государственный педагогический, Башкирский государственный аграрный университеты, Уфимский государственный нефтяной технический университет и Уфимский университет науки и технологий.

«Задача перед всеми нами стоит амбициозная — стать центром инноваций путем внедрения современных разработок и решений в медицину. Будем работать большой и сильной командой профессионалов, командой российских университетов!» — сказал Петр Глыбочко на церемонии подписания.

Главная цель объединения — сократить путь разработки от идеи до финиша, а значит, собрать все перспективные проекты в сфере медтехнологий и быстро довести их до практического применения. В рамках работы консорциума вузы оперативно смогут обмениваться навыками, передавать друг другу технологии и внедрять проекты в клиническую практику.

Всего в разработке Сетевого центра уже более 50 проектов. Сегодня в Башкортостане собрано 22 технологических предложения по направлениям «Медтех», «Биофарма», «Здоровьесбережение» и «IT-мед».

ИССЛЕДОВАТЕЛИ СВФУ ВЫИГРАЛИ БОЛЬШЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ В КОНКУРСАХ МИНОБРНАУКИ РФ

Федеральную поддержку получат лаборатория медицинских биотехнологий Мединститута и дизайн-центр «Север» Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета. Общая сумма финансирования на три года каждой лаборатории составит по 51 883 800 рублей. Как сообщает ТАСС, в первый год исследователи получили по 17 294 600 рублей.

«В рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» для достижения пункта по созданию новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей, в СВФУ открыты две новые лаборатории. Проекты реализуются в рамках федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок», — рассказал проректор СВФУ по науке Евгений Соловьев.

Исследователи лаборатории медицинских биотехнологий работают в четырех направлениях: разрабатывают биокомпозитный плазмофильтр для экстракорпоральной очистки крови, модели на основе человеческих раковых клеток для оценки эффективности новых противоопухолевых препаратов, испытывают композиционные полимерные материалы медицинского назначения на биосовместимость, создают противоопухолевую вакцину на основе аутологичных дендритных клеток.

В работе лаборатории задействованы студенты, аспиранты, кандидаты и доктора наук, практикующие врачи. Кроме этого, работает научный кружок для студентов. Лаборатория оснащена всем необходимым и дополнительно обновляет свою приборную базу за счет средств гранта. По словам руководителя лаборатории Ивана Троева, сегодняшние результаты, в том числе победа на этом конкурсе — это гармоничное продолжение реализуемого проекта по разработке новых клеточных продуктов, финансируемого ранее самим СВФУ.

ФАС СОГЛАСОВАЛА ЦЕНЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ДЖЕНЕРИКИ ОТ COVID-19 В РАМКАХ МНН «НИРМАТРЕЛВИР + РИТОНАВИР»

Цены за упаковку препаратов Миробивир производства АО «Фармасинтез» и Скайвира производства ОАО «Биохимик»*, предназначенную на курс лечения, согласованы на уровне 4 950 рублей, сообщается в телеграм-канале ФАС России. После включения в перечень ЖНВЛП цена реализации препарата Скайвира снизилась на 57%.

Согласование цен на эти препараты повысит их доступность для населения Российской Федерации. Кроме того, в медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Отечественные дженерики в рамках МНН «Нирматрелвир + Ритонавир» впервые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов(ЖНВЛП) распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2022 № 2927-р.

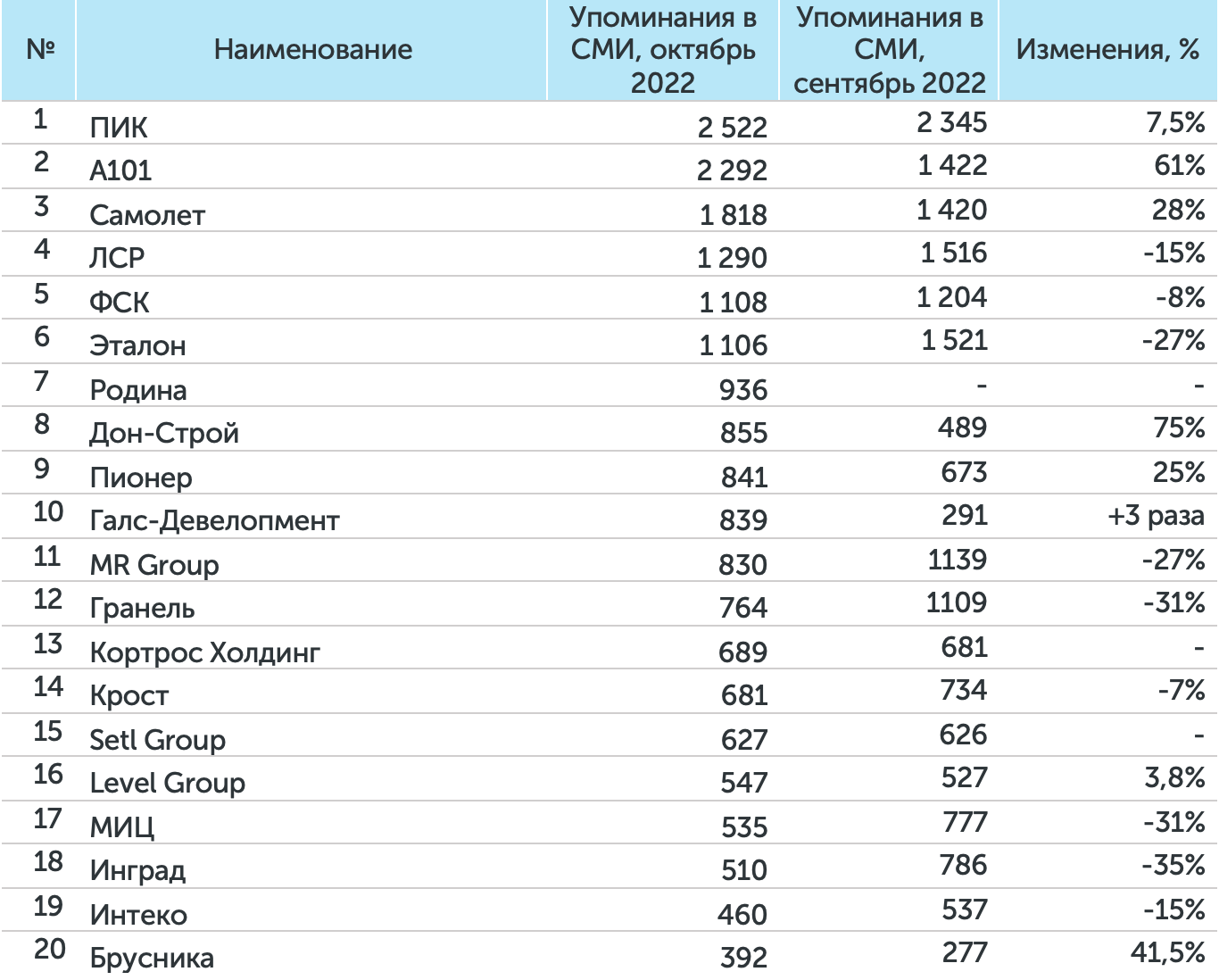

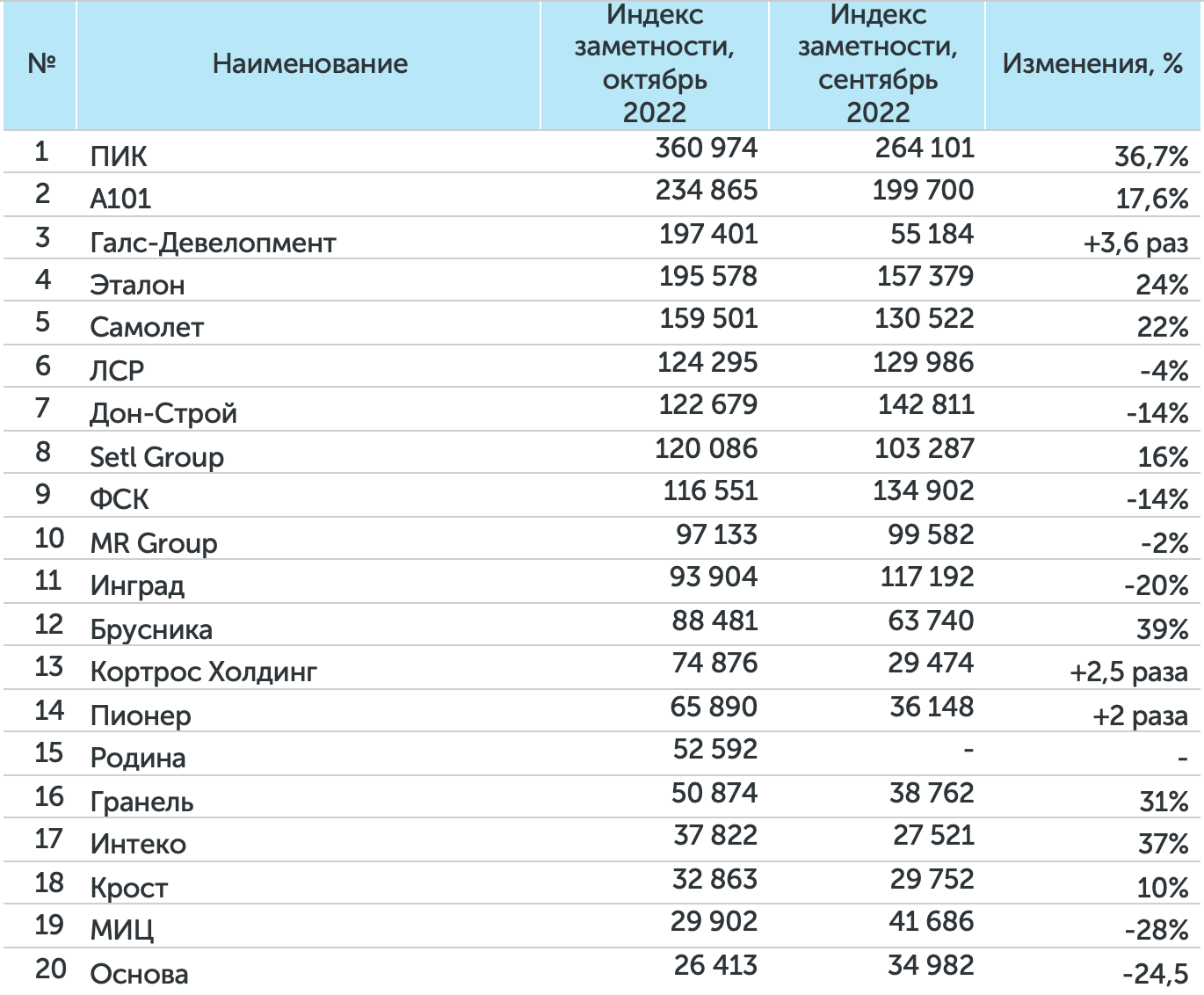

Рейтинг компаний-девелоперов за октябрь 2022 года

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно со «Строительной газетой» подготовили медиарейтинг девелоперов за октябрь 2022 года. ГК ПИК в октябре 2022 года продолжала удерживать лидирующие позиции по результатам всех трех медиаиндексов. Сохранила свое присутствие на высших строчках рейтинга ГК «А101». Кроме нее в ТОП-3 попали ГК «Самолет», ГК «Галс-Девелопмент» и ГК ФСК.

Группа компаний ПИК широко упоминалась в СМИ в связи с сообщением о том, что девелопера могут отстранить от строительства в столице, если он не достроит в срок школу на Люблинской улице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита на стройплощадку школы в составе жилого комплекса «Люблинский парк». В пресс-службе застройщика заявили, что школу на Люблинской улице планируется без задержек ввести в I квартале 2023 года. На фоне заявления мэра Москвы о возможном разрыве сотрудничества акции ГК ПИК на Мосбирже замедлили рост. Другой значимой новостью в инофополе компании стало сообщение газеты РБК о том, что АФК «Система», ГК ПИК и Kronospan претендуют на активы IKEA в России. Однако, пресс-служба застройщика опровергла сообщение о покупке предприятий IKEA в России. Другие заметные новости октября: ПИК построит три корпуса ЖК «Никольские луга» на юго-западе Москвы.

Резонансной новостью в инфополе ГК «А101» (второе место по количеству упоминаний и по Индексу заметности компании в СМИ) стало сообщение о том, что девелопер ввел в эксплуатацию четыре корпуса в ЖК «Испанские кварталы». Кроме того, ГК «А101» завершила строительство образовательного центра «Холст» в составе ЖК «Скандинавия» и приступает к реализации нового проекта на территории Новомосковского административного округа – ЖК «Дзен-кварталы». Другие новости октября: ГК «А101» утвердила концепцию благоустройства в жилом комплексе «А101 Всеволожск» - первом проекте девелопера в Ленинградской области; бизнес-квартал застройщика «Прокшино» победил в номинации «Многофункциональный комплекс года» премии Arendator Awards 2022.

Третье место по количеству упоминаний и третье место по охвату аудитории заняла группа компаний «Самолет» с сообщением о том, что девелопер построит жилой комплекс на 250 тысяч кв. метров в Филимонковском поселении в Новой Москве. Кроме того, компания построит квартал на 5,4 тыс. жителей в поселении Марушинское в Новой Москве. Девелопер «Самолет» создал собственный финтех-сервис - цифровой банк «Самолет Финансовые Технологии», что также освещалось в СМИ. В рамках нового направления застройщик планирует запустить решения для платежей за ЖКХ и оплаты услуг управляющей компании, страховые сервисы, решения для аренды квартиры с постепенным выкупом. Чистая прибыль группы компаний «Самолет» по РСБУ выросла в 2,2 раза до 6,5 млрд рублей за январь-сентябрь 2022 года против аналогичного периода 2021 года. Другие заметные новости октября: ГК «Самолет» установила ставку 14-17-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 12% годовых; «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ГК «Самолет» на уровне ruA-, изменило прогноз на развивающийся; рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг девелопера на уровне A.ru со стабильным прогнозом; «Самолет» получил разрешение на строительство третьей очереди ЖК «Новое Внуково» в поселении Кокошкино.

ГК «Галс-Девелопмент» (третье место по «заметности» компании) планирует построить самый высокий в Москве офисный небоскреб класса А+ высотой 400 м рядом с мостом «Багратион» в «Москва-Сити». Скульптуру Эрнста Неизвестного «Дерево Жизни» перенесут из лобби моста «Багратион» из-за интеграции сооружения в новый небоскреб. Завершить стройку предполагается в 2030 году. Группа компаний «Галс-девелопмент» планирует ввести в эксплуатацию последнее здание возводящегося комплекса «ВТБ Арена парк» - 32-этажный бизнес-центр - в 2026 году. Кроме того, «Галс-девелопмент» построит жилье комфорт-класса у метро «Печатники», ЖК класса «бизнес плюс» в центре Москвы и планирует запустить проект элитных апартаментов в районе Лубянки. Другие заметные новости: ГК «Галс-Девелопмент» запустила рекламу новых домов по мотивам сказок; застройщик совместно с Arzamas подготовил аудиокурс по архитектуре XX века; ГК «Галс-Девелопмент» стала двукратным лауреатом премии Best for Life Design Award 2022; компания получила статус «Девелопер года» по итогам независимого экспертного голосования ежегодной премии в области коммерческой недвижимости Arendator Awards 2022.

ГК ФСК (второе место по аудиторному охвату) подвела итоги за девять месяцев 2022 года. Консолидированная выручка группы за этот период составила 124,1 млрд руб., что на 13,2% выше показателей за аналогичный период прошлого года. ФСК получила разрешение на строительство трех корпусов на 672 квартиры в составе ЖК бизнес-класса Sydney City на северо-западе Москвы. Кроме того, девелопер построит около 250 тыс. кв. метров жилья, образовательный центр на 575 мест, а также объекты коммерческой инфраструктуры на участке площадью 12,7 гектара в Хорошевском районе Москвы. ДОМ.РФ предоставил ГК ФСК 10,5 млрд рублей на строительство комплекса апартаментов комфорт-класса «Движение. Говорово» в Новой Москве.

Взлеты и падения

В октябре 2022 года топ-20 застройщиков пополнил новый участник – группа «Родина» (4 место по охвату аудитории, седьмое место по количеству упоминаний и пятнадцатое – по «заметности» компании в СМИ). Широкий охват получило сообщение о том, что группа «Родина» и ГК МИЦ создали совместное юридическое лицо, в котором доля группы «Родина» составляет 51%, для реализации ряда общих девелоперских проектов. Кроме этого, группа «Родина» планирует застроить участок у Яузы на северо-востоке Москвы, что также освещалось в СМИ. Привлек внимание СМИ опрос, который провел застройщик среди будущих жителей жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District, о предпочтениях и мотивах в спорте.

Более чем трехкратное увеличение аудиторного охвата компании «Интеко» в октябре 2022 года связано с сообщением о том, что бизнесмен Батурин сознался в попытке хищения акций «Интеко» у своей сестры Елены Батуриной. В Симоновском суде Москвы бывший вице-президент «Интеко» Виктор Батурин подтвердил, что полностью признает свою вину в инкриминированных ему покушении на мошенничество и фальсификации доказательств.

Основные темы публикаций

- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о продлении программы семейной ипотеки до 1 июля 2024 года.

- Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил ГК ПИК отстранением от строительства, если компания не сдаст в срок школу в «Люблинском парке».

- Самые успешные девелоперы Новой Москвы в III кв. 2022 г.: ГК «А101», ГК ПИК и ГК «Самолет» (по данным «Метриум»).

- Бывший глава ФСК «Лидер Северо-Запад» Михаил Возиянов стал гендиректором «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад».

- Чистая прибыль ГК «Самолет» за 9 месяцев 2022 г. по РСБУ выросла в 2,2 раза до 6,5 млрд рублей.

- По итогам 9 месяцев 2022 г. продажи группы «Эталон» сократились на треть до 42,6 млрд рублей.

- Консолидированная выручка ГК ФСК за девять месяцев выросла на 13% и составила 124,1 млрд рублей.

- Компания «Галс-девелопмент» планирует в 2030 г. сдать 400-метровый небоскреб в «Москва-Сити».

- ГК «А101» вела в эксплуатацию 4 корпуса в ЖК «Испанские кварталы».

- ГК «А101» приступает к реализации нового проекта на территории Новомосковского административного округа – ЖК «Дзен-кварталы».

- Девелопер «Самолет» построит квартал на 5,4 тыс. жителей в Новой Москве.

- Бывшие топ-менеджеры ГК «Пионер» вывели свою компанию «Эталони Европа» на столичный строительный рынок.

- Девелоперы «Родина» и ГК МИЦ намерены реализовать ряд совместных проектов.

- «РГ-Девелопмент» построит комплекс с квартирами и апартаментами на Варшавском шоссе.

- Компания «Донстрой» выкупила 1,3 гектара земли в Замоскворечье.

Справочно:

СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории —среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.

Авторы: СГ-Онлайн

«Самое эффективное оружие - это «Смуглянка»

Донецкий резервист – о своем опыте мобилизованного и правилах поведения в бою

Сергей Прудников

Позывной у моего собеседника - Тунгус. Ему 43 года. Имеет крови эвенков и эвенов. Живет в одном из шахтерских городков Донбасса. Призвали его в первый день мобилизации в ДНР - 22 февраля. Воевал в Мариуполе, Марьинке, Угледаре. Командовал взводом и мобильной штурмовой группой. Организовывал самодеятельность в своем подразделении. В сентябре оказался ранен – оторвало два пальца на руке, сейчас находится на лечении. Пример Тунгуса и таких, как он, показывает, как оказавшись в окопах - не растеряться и не потеряться, а найти себя в новых условиях, и как результат - эффективно воевать.

Кураж и азарт

Отец троих детей. Автомат прежде в руках не держал. Военным себя не представлял. Стандартная в целом биография для тысяч призванных в Донбассе. По профессии - сапожник. Любитель народных песен. После призыва был определен в подразделение, которое практически сразу бросили на передовую - на поселок Новотроицкое, что под Волновахой. Рядом, плечо к плечу, стояли вчерашние учителя, шахтеры, донецкие музыканты, - им, не нюхавшим пороху, дали задачу зачистить населенный пункт от ВСУ. Там состоялось боевое крещение Тунгуса. Там же, объясняет, он сделал, наверное, самое главное для себя открытие, которое помогало ему все 7 месяцев боев, и, возможно, сохранило жизнь.

- Мы ехали на танке, и на подъезде к поселку попали под минометный обстрел, - вспоминает Тунгус. - Как себя вести, что делать? Никто не знает. Я слетел с брони, упал, сжался в комок, вокруг разрывы. И вдруг понимаю, что не могу пошевелиться, парализован от страха!

Что было дальше - трудно логично объяснить. Начал вслух проговаривать всё, что происходит вокруг, по принципу «что вижу - то пою», возможно, открылось нечто идущее от северных предков. Вышел из ступора, снова стал контролировать сознание, руки, ноги. Поднялся, побежал к своим, - они лежали скопом на земле. И дело пошло: подбодрил, заставил встать, рассредоточиться.

После, объясняет Тунгус, напал азарт, кураж, о существовании которого прежде и не подозревал, хотелось действовать, что-то предпринимать, не останавливаться. По рации сообщили, что рядом в строение врезался танк, заклинило люки, танкистам не выбраться, просят помощи, - собрал небольшую группу, побежали, очистили башню машины от завалов, вытащили ребят. Обнаружили неподалеку в капонире «трехсотого» (раненого) – пожилого мужчину, - спрыгивая с брони, он сломал шейку бедра. Положили на плащ-палатку, вытянули в безопасную зону.

Стальные каски

- Главное - преодолеть животный страх, - рассказывает Тунгус. - Как? Каждый должен найти свой способ, но это надо сделать обязательно! По-хорошему, этому должны учить военные психологи. Если поборешь – то становишься предельно собранным, четким, свободным. Каждое слово и действие выверены, инстинкты обостряются, в тебе будто просыпается воинское начало, которое есть в каждом мужчине. Именно об этом, мне кажется, строки Пушкина: «Есть упоение в бою». Человек начинает призирать смерть, и его почти не берет пуля, наблюдал это много раз. В то время, как те, кто прятались и отсиживались – гибли намного чаще.

Один из примеров такого духа – солдат из подразделения Тунгуса Сергей, обычный слесарь макеевской теплосети, возраст за полтинник.

- Многие над ним подшучивали, воспринимали, как наивного такого парня, - объясняет собеседник. - А когда мне пришлось набирать пятерку для выхода на штурм в Мариуполе, и я спросил – «Кто согласен добровольцем?», он один вышел вперед, больше никто. Группу я в итоге набрал. Но все равно остальные всегда были позади нас. Он не боялся идти по неразведанной территории, прыгать первым в окоп, после того как бросил туда гранату. Мы в стальных касках тогда ходили, и Сергей был вылитый воин времен Великой Отечественной. Смотришь на него, и слезы на глаза наворачиваются.

В кругу

Учиться приходилось всему самостоятельно. Большинство в первый раз нажали спусковой крючок автомата только в бою. Что уж говорить об остальных знаниях и умениях.

- Я своих заставлял: «Используем каждый свободный час, чтобы что-то освоить, разобраться!» Многие не хотели, ныли: «Куда ты нас тянешь?»

При этом инструкторов не было.

- Что делали? Если надо освоить азы тактической медицины, то садились в круг и начинали: кто что умеет? Один выходил и показывал, как накладывать жгут. Другой - как клеить пластырь при ранении лёгкого. Третий учил колоть обезболивающее и антишоковое…

Что касается нытиков, то, по словам Тунгуса, они есть всегда, и они - одно из самых опасных явлений на фронте. Потому как быстро, как вирус, способны заразить своими настроениями весь коллектив, и совершенно на ровном месте ввести его в состояние «морального поражения», без, что называется, единого выстрела со стороны противника.

- На передовой всегда чего-то не хватает, всегда что-то не то. Военные действия - это вообще хаос. Но очень важно не дать поглотить себя этому хаосу, а, напротив, навести в нем порядок, подчинить себе, - продолжает Тунгус. - Нытики же, напротив, культивируют его, умножают. Главная задача, которую я ставил перед собой - нейтрализовать их влияние.

Одна из причин, по которой «нытики» и «вечно недовольные» властвуют над умами, - отсутствие узаконенного противовеса им, а конкретно – замполитов, считает собеседник. Причем, именно подлинных вдохновителей, людей с горящими глазами, неравнодушных, способных зажечь искру в подчиненных, сказать правильные слова перед боем или после, продемонстрировать личный пример, не сдрейфить в сложной ситуации.

Другой пробел - отсутствие самодеятельности в отрядах, которая в годы Великой Отечественной войны была правилом, вспомним хотя бы «В бой идут одни старики».

- Совершено убежден, что самодеятельность, и в первую очередь песня - это главное и самое современное оружие, - делится личным опытом командир. - Вечер, передышка, собираемся снова в круг, и: кто что умеет? Один анекдот расскажет, другой историю из жизни. А потом поем песни, хором. Песню ждали больше всего. Она поддерживала состояние духа, когда кругом смерть.

Что исполнял Тунгус и его товарищи? «Издалека долго», «Смуглянку», «Катюшу», «Несе Галя воду», «Рiдна мати моя». На день шахтера по рации на весь полк пели гимн донбасской земли «Спят курганы темные…»

Витает в воздухе

И ещё она важная составляющая на передовой – дерзость.

- Какое качество я бы выделил у ВСУ? Они дерзкие, - говорит Тунгус. - А если чувствуют слабину – это переходит в наглость и глумление.

По его словам, особенностью большинства мобилизованных является осторожность, желание не выдавать свои позиции, не провоцировать врага. «Вы нас не трогайте – мы вас не трогаем». Такой подход встречается сплошь и рядом. Но он совершенно недопустим.

- Только активная позиция, иначе тебя разорвут на куски, - настаивает Тунгус. - Если ВСУ чувствуют слабину, то набрасываются как коршуны. Что делать? Ударили - дай сдачи. Обязательно! Накрыли тебя огнем - накрой в ответ два раза. Совершай смелые и неожиданные маневры, не отсиживайся, огрызайся. Бей так, чтобы они знали – там нормальные мужики сидят. Все чувствуют, на чьей стороне психологическое преимущество, это в воздухе витает. Мы старались никогда не оставлять без ответа любую активность врага, и сами постоянно совершали дерзкие вылазки. И знали, что противник говорит нам оттуда: «Ну, молодцы, уважаем!»

Последний шанс

Пятьдесят лет назад, 23 ноября 1972 года, состоялся четвертый, и последний, пуск самой большой ракеты в истории отечественной космонавтики. Со стартовой площадки № 110 космодрома Байконур в свой непродолжительный полет отправилась сверхтяжелая лунная «царь-ракета» Н-1.

Почти 3000 тонн металла и топлива высотой 105 метров. Сегодня макет ракеты Н-1 стоит в той части экспозиции московского Музея космонавтики, где посетители могут узнать о лунной программе СССР. Напротив установлен советский лунный скафандр «Кречет-94» и инструменты для сбора лунного грунта. В соседней витрине можно увидеть модель лунного корабля для посадки на поверхность спутника.

Можно бесконечно долго продолжать споры об итогах лунной гонки и ее результатах. Но есть факты, которые не оспариваются: СССР — первый в космосе, США — первые на Луне. А вот что дали современной науке и технике те или иные конструкторские решения, применявшиеся в рамках космических программ, – другой вопрос. И в этом плане много интересной информации дает проект создания универсальных ракет серии Н и ее самой мощной модификации Н-1, который долгое время был засекречен.

Споры конструкторов

Неспокойно вокруг этого носителя было с самого начала. Иногда даже складывается впечатление, что Н-1 был обречен на хронические трудности.

Началось с извечного вопроса «зачем?». Для главного конструктора сверхтяжелого носителя С. П. Королёва ответ был очевиден. Ракета нужна для доставки на околоземную орбиту тяжелых космических аппаратов для различных исследований — от изучения Солнца до выявления форм органической жизни на других планетах. Сергей Павлович предполагал доставлять спутники на высокие орбиты для ретрансляции теле- и радиосигналов. Он надеялся осуществлять и самые смелые миссии, такие как экспедиции на Луну, а затем на Марс и Венеру, запуск автоматических межпланетных станций для исследования газовых гигантов — Юпитера и Сатурна. Рассматривалась возможность использования суперракеты и в военных целях.

После определения задач возник спор: какое топливо должно быть применено в ракете? Главный авторитет в области жидкостных ракетных двигателей в стране Валентин Глушко встал в оппозицию к Сергею Королёву. Он предлагал использовать двигатели на высококипящих токсичных компонентах топлива (четырехокись азота и несимметричный диметилгидразин), тогда как Королёв настаивал на использовании более экологически чистых керосина и кислорода для двигателей первой и второй ступеней.

Дискуссия о топливных компонентах вышла за пределы круга главных конструкторов: в нее были вовлечены Центральный комитет партии и правительство страны. И Королёв, и Глушко оставались при своих мнениях. Оценивать правоту участников этого спора не имеет смысла — важно другое. Возможно, именно благодаря этой конкуренции, основанной на принципе «все на благо общего дела», с тех пор было создано многое, чем по сей день пользуется современная ракетнокосмическая отрасль.

Выбор был сделан в пользу идеи Королёва. Когда В. П. Глушко отказался делать кислороднокеросиновые двигатели для Н-1, их разработка была передана на Государственный союзный опытный завод № 2 (г. Куйбышев) Николая Кузнецова. Он стал создавать двигатели НК-15, НК-15В и НК-9 для всех ступеней этой ракеты.

Надо сказать, что столкновение мнений по поводу двигателей не единственное в истории Н-1. В разное время с Королёвым спорили его заместитель по испытаниям Леонид Воскресенский и даже Владимир Бармин, главный конструктор стартовых комплексов. Вопрос одобрения проекта «наверху» тоже легко не решался: в основном из-за высокой стоимости всей программы высадки человека на Луну и создания других полезных нагрузок для супертяжа.

Тем не менее состоялось четыре старта Н-1. Они, к сожалению, закончились неудачей.

Борис Черток, один из ближайших соратников Сергея Королёва и пришедшего после его смерти академика Василия Мишина, в своих мемуарах так описывал первые три пуска ракеты:

«Первые два пуска фактически были огневыми испытаниями 30 двигательных установок первой ступени. Только на третьем пуске Н-1 № 6Л мы впервые могли проверить динамику управления при исправно работающих всех двигателях первой ступени. И тут же нарвались на неустойчивость по крену. На 14-й секунде ракета закрутилась и после 50-й секунды "ушла за бугор"».

Ракета-монстр

Примечательно, что все четыре старта закончились еще во время работы первой ступени. Здесь стоит сказать пару слов о самой главной проблеме для Н-1. Из-за огромного диаметра первой ступени, на которой были установлены тридцать двигателей НК-15, ее невозможно было испытать в полном сборе. Более того, не было возможности испытать прожигом все устанавливаемые двигатели в отдельности. Таким проверкам подвергался лишь каждый шестой двигатель.

Любой инженер подтвердит аксиому: чем проще механизм, тем он надежней. А на Н-1 вдобавок к тридцати двигателям на первой ступени еще восемь стояли на второй и четыре на третьей ступени! Очевидцы подтверждают, что вид ракеты производил неизгладимое впечатление. Настоящий монстр походил на нечто инопланетное, неземное, заумно-сложное.

Тысячи людей трудились над созданием ракеты. Еще столько же строили стартовый стол и необходимую инфраструктуру вокруг. И каждый из специалистов хотел только одного: чтобы ракета взлетела.

Какова вероятность успеха полета такой громоздкой конструкции без должной наземной отработки? Неудивительно, что первые две попытки пуска ракеты-гиганта стали своеобразным полем для работы над ошибками. Этот подход до поры до времени оправдывал себя. Именно так, методом проб и ошибок, были доведены до принятия на вооружение баллистические ракеты Р-1, Р-5 и Р-7, знаменитая «семерка». Подобный «натурный» подход объясним: в то время у разработчиков не было ни вычислительных мощностей для моделирования старта ракеты, ни накопленного годами опыта. Напомню, что это были все еще первые шаги человека – с твердой земной поверхности в неведомый космос.

Становится понятным, что имел в виду Борис Черток, когда сравнивал пуски Н-1 с хождением по минному полю без миноискателя. Находить недочеты и замечания по работе различных систем приходилось непосредственно «в поле».

При втором пуске 3 июля 1969 г. была полностью разрушена пусковая установка, а вторая, соседняя, сильно повреждена. На выявление причин аварии, дополнительные испытания серийных двигателей и подготовку второй пусковой установки ушло два года.

Заключительная попытка

Следующая, третья, попытка запустить гигантскую ракету состоялась 27 июня 1971 г. Она тоже оказалась неудачной (но теперь уже не по вине двигателей Н. А. Кузнецова. — Ред.).

Тот год омрачился смертью Алексея Исаева (25 июня), главного конструктора корректирующих двигателей, соратника каждого, кто в то время занимался ракетами в нашей стране, а затем гибелью (30 июня) экипажа «Союза-11» Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. Тем не менее про Н-1 не забыли. Президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш вынес на обсуждение дальнейшие перспективы проекта, и было принято решение доработать ракету и произвести контрольный, четвертый, пуск. Права на ошибку уже не было.

К этому старту ракета подверглась серьезной модернизации, направленной на устранение выявленных недостатков и увеличение массы выводимого полезного груза. Было введено управление полетом с помощью бортовой ЭВМ по командам гироплатформы. Для исключения вращения по крену монтировались рулевые двигатели. Внутри ракетных блоков устанавливалась фреоновая противопожарная система, создающая в полете защитную газовую среду вокруг двигателей.

Измерительные системы были доукомплектованы вновь созданной малогабаритной радиотелеметрической аппаратурой. Всего на этой ракете фиксировалось более 13 тысяч датчиков.

День старта

23 ноября 1972 г. Слышны команды: предварительная, промежуточная, главная, есть контакт подъема.

Все 30 двигателей Н-1 работают штатно. А дальше… Борис Черток вспоминает:

«50 секунд! Тангаж, рысканье, вращение в норме. Полет нормальный.

95 секунд! Двигатели центра выключены. Полет нормальный.

100 секунд! Полет нормальный.

Так и должно быть. На время 94.5 секунды по программе выключаются шесть центральных двигателей блока А.

Неужели проскочили? Я в который раз бросаю взгляд на свою шпаргалку, где расписаны по времени основные этапы полета. Все внутри сжимается в ожидании доклада о разделении и запуске блока Б. Это должно произойти на 113-й секунде.

110 секунд... сбой! Сбой информации. Потеря информации по всем каналам!

Информация с «борта» после доклада о сбоях так и не восстановилась. Уже ясно. Не проскочили! Авария на первой ступени. Теперь авария всего за несколько секунд до включения двигателей блока Б и разделения».

Уже потом установят: «Ракета пролетела без замечаний 106.93 секунды, но за 7 секунд до расчетного времени разделения первой и второй ступеней произошло практически мгновенное разрушение насоса окислителя двигателя №4». Опять подвел двигатель НК-15. Опять «разбор полета» и тяжелое решение подготовить еще один старт ракеты Н-1, но уже с новыми двигателями НК-33.

Несчастливый финал

Тем временем еще одного шанса ракете Н-1 так и не дали. Через два года после катастрофы программу решено было свернуть, а руководителя ЦКБЭМ В. П. Мишина снять с должности. В Научно-производственном объединении «Энергия» новый руководитель В. П. Глушко добился финансирования создания новой сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия».

Из-за строжайшей секретности, в которой держали все работы по Н-1, широкой общественности о проекте стало известно лишь спустя 17 лет. По этой причине отдельные элементы ракеты в различных музеях страны встретишь нечасто. Зато есть другие вещественные свидетельства, демонстрирующие всю смелость замысла создателей советской лунной программы, а также обломки Н-1, которые бережно хранятся в фондах московского Музея космонавтики.

Авторы: Георгий Лисицин

Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз

Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

«Советский Союз и Россия всегда – и сегодня – поддерживали и поддерживают кубинский народ в его борьбе за независимость, за суверенитет. Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. Всегда поддерживали Кубу на международных площадках. И мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России», – заявил Президент РФ Владимир Путин, открывая во вторник в Москве встречу со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прибыл в Россию с официальным визитом.

Всё это результат традиционной дружбы. Она была заложена товарищем Фиделем Кастро, которому, продолжил глава Российского государства, сегодня был открыт памятник в Москве. «Я действительно помню наши с ним личные встречи до деталей. Он был яркий человек. Меня поразило, помню, в своё время, когда мы с ним в первый раз встречались, – в его рабочем кабинете и в свободном режиме за обедом обсуждали текущую ситуацию, которая тогда складывалась в мире, – меня очень удивила его погружённость в детали, в нюансы происходивших событий, причём достаточно далеко от Кубы», – сказал при этом российский лидер.

Как отметил далее Президент РФ, Кастро знал и был в состоянии анализировать всё, что происходит в мире. «Мне было очень интересно и полезно провести с ним эти встречи», – сказал он.

По его мнению, основываясь на этом прочном фундаменте дружбы и учитывая современные условия, Россия и Куба должны двигаться дальше, укреплять сотрудничество двух стран. При этом Владимир Путин заметил, что за три года, прошедшие с момента предыдущей встречи двух лидеров, отношения России и Кубы продолжали активно развиваться. В частности, контакты и сотрудничество продолжаются по линии парламентов, правительств и внешнеполитических ведомств. Работает межправкомиссия, совсем недавно прошла 19-я сессия межправительственной комиссии.

«У нас выработан и создан целый план сотрудничества по линии правительств, до 2030 года большое количество совместных проектов намечено к реализации. У нас есть замечательная возможность всё это проанализировать, что сделано за последнее время, что надо бы сделать в сегодняшних непростых условиях», – заключил глава Российского государства.

«Для нас этот визит имеет глубокое значение. Мы проводим его, когда обе страны, и Россия, и Куба, подвержены несправедливым односторонним санкциям», – сказал со своей стороны кубинский лидер.

«Мы постоянно осуждаем санкции против Российской Федерации, а также источники нынешнего конфликта, чтобы людей не вводили в заблуждение и не винили в этом Россию», – добавил Диас-Канель, подчеркнув, что обвинительную позицию в отношении Москвы занимает, в частности, Европа, которая во всём подчиняется интересам США. Президент Кубы напомнил, что РФ уже давно предупреждала мир о том, что продвижение НАТО к границам России просто неприемлемо, но Вашингтон путём манипуляций в войнах за пределами своей территории попытался найти возможность предстать спасателем. Он также отметил, что Гавана ценит усилия, которые Москва прикладывает, чтобы мир двигался к многополярности.

В ходе состоявшихся затем переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее в этот же день Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. С инициативой создания такого памятника выступило руководство Минобороны РФ. Идею поддержало Российское военно-историческое общество, которое провело закрытый творческий конкурс. На нём было представлено 11 работ. Победителем была определена работа скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого. Памятник высотой три метра изготовлен из бронзы. Герой стоит на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы. Образ призван отразить героический путь человека, отстаивавшего права и свободы людей в своей стране.

«Мы собрались здесь, на площади, носящей имя Фиделя Кастро, чтобы открыть памятник этому выдающемуся государственному и политическому деятелю, основателю современного кубинского государства. Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости, за свободу угнетённых народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство. Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного XX века. По-настоящему легендарной личностью», – сказал Владимир Путин на торжественной церемонии открытия памятника.

В свою очередь, Диас-Канель выразил благодарность российской стороне и скульпторам за инициативу создания памятника Фиделю Кастро. «Личность главнокомандующего самым тесным образом связана с той дружбой, которая более 60 лет закалялась между нашими народами и правительствами. Фидель очень хорошо понимал сущность отношений братства, объединяющего наши страны», – сказал президент Кубы.

Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Под личным контролем

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев проверил исполнение гособоронзаказа на предприятиях Военно-промышленного комплекса в Свердловской области.

В рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа заместитель главы оборонного ведомства прибыл в Свердловскую область, где по поручению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа, проинспектировав производственные мощности и цеха предприятий.

Представители руководства предприятий доложили Михаилу Мизинцеву о ходе выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых на предприятиях проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры и реконструкцию производственных объектов.

Заместитель министра обороны РФ проверил участки завершающих операций, на которых проводится контроль продукции, а также цеха, автоматизированные линии изготовления корпусов изделий, станки с автоматизацией процессов загрузки и выгрузки деталей.

В завершение генерал-полковник Михаил Мизинцев по поручению министра обороны Российской Федерации вручил отличившимся сотрудникам предприятий государственные награды за значительный вклад в укрепление обороны Российской Федерации, а также личный вклад в решение задачи по увеличению выпуска продукции по государственному оборонному заказу и высокие заслуги в труде.

Роман Бирюлин, «Красная звезда»

В Росрыболовстве обсудили вопросы сохранения и рационального использования водных биоресурсов в Обь-Иртышском бассейне

23 ноября в Росрыболовстве состоялось совещание по вопросам воспроизводства ценных и особо ценных видов водных биоресурсов в Обь-Иртышском бассейне, которое провели руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Также в совещании принял участие Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

В ходе своего выступления руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил высокую значимость вопросов восстановления сиговых видов рыб как для Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, так и для рыбохозяйственной отрасли в целом.

«Крайне важно обеспечить увеличение выпусков ценных видов сиговых рыб для восстановления запасов и последующего возобновления не только традиционного, но и промышленного рыболовства в столь значимых для рыбохозяйственной отрасли регионах», — сказал глава Росрыболовства.

В 2022 году подведомственного Росрыболовству Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и НП «Центр освоения Арктики» проводились масштабные комплексные исследования по оценке современного состояния сиговых видов рыб. Результаты этих исследований позволят дать более точную оценку запасов и состояния популяций ценных видов рыб, а также позволят разработать рекомендации для минимизации воздействия на местную ихтиофауну при проведении строительных работ новых объектов топливно-энергетического комплекса в акватории водных объектов.

Сложившаяся в Обь-Иртышском бассейне ситуация привела к необходимости разработки и принятия ряда мер, направленных на восстановление популяций сиговых рыб.

Помимо этого, учитывая дефицит производителей в естественной среде, учреждениями Росрыболовства создаются отдельные популяции ценных видов рыб для искусственного разведения. В Обь-Иртышском бассейне данную работу осуществляют 4 предприятия: тюменский филиал ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, Нижне-Обской филиал «Главрыбвод», Югорский рыбоводный завод и Собский рыбоводный завод.

Также, с целью скорейшего восстановления запасов был разработан рейтинговый список объектов воспроизводства водных биологических ресурсов, в котором муксун, нельма и чир стоят на первых позициях.

«Совет Федерации внимательно следит за ситуацией с состоянием запасов ценных видов водных биоресурсов в Обь-Иртышском бассейне. Рассчитываю, что по итогам этого обсуждения будут выработаны оптимальные решения», — сказал Александр Двойных.

Дмитрий Артюхов отметил, что Правительство региона делает все для сохранения традиционного образа жизни представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. «Вопрос рыболовства для коренного населения является первостепенным. Со стороны органов исполнительной власти будет оказано содействие для оперативной разработки плана по восстановлению запасов ценных сиговых видов рыб».

По итогам обсуждения глава Росрыболовства поддержал инициативу по разработке комплексной программы по восстановлению численности ценных сиговых видов рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

«Предлагаю подготовить проект комплексной программы. Далее мы направим ее для обсуждения в регионы и будем работать над тем, чтобы утвердить ее до середины февраля 2023 года. Сейчас важно оценить технические и финансовые возможности предприятий с учетом предложений Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов».

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Культура отмены добралась до стартапов

В международном конкурсе питчей для стартапов Slush 100 победила британская компания с русскими корнями. Из-за этих корней приз у победителей отобрали, а саму победу аннулировали. Какие уроки из этой истории должен вынести бизнес, хоть как-то связанный с Россией, но при этом желающий работать в глобальном мире?

Immigram — британская компания, основанная россиянами Анастасией Миролюбовой и Михаилом Шароновым, она помогает иностранцам получить британскую визу для одаренных людей. Как заявляют в самой компании, Immigram уже помог более чем 300 специалистам, которые теперь трудоустроились в Google, Samsung, Revolut, Badoo и так далее. В апреле этого года компания привлекла свои первые инвестиции — 500 тысяч долларов. И вот на Slush 100 команда стартапа получает (ссылка ведет на заблокированный в РФ Twitter) главный приз — 1 млн евро от группы крупных международных фондов. Плюс неплохой пиар: конкурс считается престижным и за ним внимательно следят.

Но в данном случае публичность сыграла против Immigram. На организаторов конкурса тут же обрушилась волна критики за то, что они допустили к участию компанию, имеющую российские корни. В Immigram заявили, что к России их бизнес не имеет отношения, что компания зарегистрирована в Великобритании, что вся команда была реплицирована. О ситуации вокруг Украины стартаперы тоже высказывались. Не один раз, но вполне однозначно — в терминах, которые в России могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. Но это не помогло.

Приз у Immigram отобрали, правда, еще до этого члены команды, заявив, что гордятся победой, сами же демонстративно сняли свою заявку на участие в конкурсе. Очень многие, в том числе русскоговорящие венчурные инвесторы, стартаперы и пиарщики, публично выступили в поддержку Immigram и, соответственно, с осуждением организаторов конкурса, обвинив их в двойных стандартах и дискриминации по паспорту. Потому что Immigram заподозрили в том, что они все же нанимают на работу россиян.

Этот конкретный кейс и сложившуюся ситуацию в целом комментирует венчурный инвестор, основатель ГК Itglobal.com Дмитрий Гачко:

«Если задуматься, то они как стартап работали против нашей страны — вывозили самых умных людей нашей страны в Великобританию. Даже несмотря на это, несмотря на их высокую относительно западных ценностей миссию, они были наказаны. Мимикрировать не получится. Даже если какой-то бизнес мимикрирует, вырежет все свои российские корни, в любой момент, когда потребуется принять неконкурентное решение, это поднимут и будут использовать как аргумент».

Ситуация крайне неприятная, соглашается основатель компании Unim, основатель и CEO медицинского стартапа Reztom Алексей Ремез. Культура отмены вредит не просто конкретным стартапам, она наносит ущерб всему рынку. Но это не значит, что российским предпринимателям нужно закрываться дома, считает собеседник Business FM:

«Нужно разделять людей, которые делают тот или иной проект или бизнес, и политику государства. Мазать всех одной краской, конечно, неправильно. Кажется, что все-таки это не может быть постоянным явлением: у такой культуры, у такого явления есть какой-то горизонт. Пока предположить сложно, какой этот горизонт будет: месяцы или годы. Но все-таки это не вечная история. Стоит ли отказаться от любых идей на международном рынке? Нет, конечно, не стоит, потому что локальный рынок далеко не всегда способен своим объемом поддержать продукт, особенно в цифровой сфере. Несмотря на такие кейсы, есть, к счастью, и обратные кейсы, когда российские компании или компании с российскими корнями достаточно успешно продолжают или начинают международную экспансию. Хотя стало сложнее».

Эксперты также советуют обращать внимание на рынки Латинской Америки и Азии, где российский паспорт еще не стал черной меткой. Главные же герои конкретно этой истории, основатели Immigram, на просьбу Business FM о комментарии не ответили.

Иван Медведев

ЦБ: за третий квартал со счетов россиян похитили рекордную сумму

Банки смогли вернуть лишь 3,4% похищенного. Мошенники стали действовать куда изощреннее, поэтому и денег они теперь уводят больше, говорят эксперты

Мошенники за третий квартал этого года похитили у россиян почти 4 млрд рублей. Это рекордная сумма за три года, следует из отчета Центробанка. К примеру, за весь 2018 год у россиян похитили 1,3 млрд рублей.

Больше всего средств, почти 3 млрд рублей, преступники украли через банковские приложения и интернет-банки. Из всей похищенной суммы банки вернули обманутым россиянам всего 3,4%.

Комментирует независимый эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов:

— Мошенники достаточно хорошо научились подбирать механики работы с теми или иными клиентами, использовать инфоповоды — акции, выплаты, которые обещает государство, либо другие подходы к конечной потенциальной жертве. Это лишний раз показывает, что информирование клиентов о существующих рисках — маленькая часть того, что необходимо сделать, чтобы изменить такую тенденцию.

— Банки вернули менее 3,4% средств. Почему так мало?

— Когда банк видит подозрительный характер операции клиента, он блокирует средства на счете, призывает клиента приехать в офис, есть квалифицированные сотрудники, они осуществляют звонки и пытаются объяснить, что это, скорее всего, мошенническая операция и не надо ее совершать. Но большинство клиентов говорят, что нет, это моя операция. Они чаще всего убеждены, что реальный сотрудник банка тоже является мошенником. Понятно, что банк не будет компенсировать средства, если клиент сделал все, чтобы это мошенническая операция была совершена, пренебрегая всеми уговорами и способами защиты от подобных действий.

С июля по сентябрь этого года по инициативе ЦБ заблокировали в десять раз больше телефонных номеров мошенников, чем год назад, — более 280 тысяч. По словам экспертов, это число не означает, что телефонных мошенников стало больше. Просто блокировать их номера стали чаще.

ЕС заплатит миллиарды за российскую правду

Сергей Савчук

Прямо сейчас в мире энергетики происходят события, которые максимально наглядно подтверждают крайне неприятный для западной аудитории факт — Россия вновь оказалась права. Международная группа импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL) сообщила, что в мире заключены все возможные долгосрочные контракты на поставку СПГ вплоть до 2026 года. Напоминаем, что на дворе конец 2022-го, то есть в следующие четыре года все желающие будут вынуждены приобретать СПГ исключительно в рамках спотовых контрактов вне зависимости от размера товарной партии.

Казалось бы, что тут такого. Коллективный Запад до исступления восхищается схемой разовых контактов, до дыр проев плешь рядовому гражданину, уверяя последнего, что именно спот — истинное проявление свободного рынка, гарантирующее независимость от крупных поставщиков (читай — России), а конкуренция между производителями и перевозчиками — залог всегда низкой цены. Все это так, но, к печали западного обывателя и бюджета, исключительно в рекламных буклетах и пламенных речах политиков.

Начнем с того, что исходная идея так называемых коротких сделок действительно подразумевала приятные условия для покупателей углеводородов. Правда, работал этот алгоритм исключительно до того момента, пока его подпирали мощные невидимые колонны долгосрочных контрактов, обеспечивая приятную и стабильную подушку ресурсов. С подачи Вашингтона (задолго до начала СВО) в массовое сознание рядовых граждан и работников профильных отраслей всего мира стали молотом вколачивать постулат, который радостно подхватил Евросоюз: что долгосрочные контракты с Россией — это кабала и зависимость и что покупать нужно здесь и сейчас, благо рынок переполнен предложениями по нефти и газу.

Слова Владимира Путина, российского министра энергетики и главы "Газпрома" годами растворялись в западном информационном тумане, не доходя до сознания людей, принимающих жизненно важные решения. Путин, Новак и Миллер суммарно потратили, наверное, сотни часов, тщетно доводя до западного истеблишмента простую и очевидную истину: спот не является панацеей и гарантией низких цен. Гарантировать энергетическую и финансовую стабильность могут именно долгосрочные контракты, в которых всегда прописываются все мыслимые кризисные ситуации, влияющие на исполнение соглашения, будь то стремительные колебания цен или жесткий форс-мажор вроде землетрясения или войны. Все эти условия самым скрупулезным образом отображаются в контрактах, что позволяет легко разрешать все споры в судебном порядке. Любой юрист подтвердит: нет ничего приятнее, чем судиться по контрактам. Написано — выполняйте, любой суд встанет на сторону компании, чьи интересы были ущемлены, если, скажем, без обоснованных причин выросла стоимость продукции или объем поставок не соответствует заявленному.

Этот постулат в полной мере подтвердился в самом начале пандемии COVID-19, когда страны и континенты стали окукливаться внутри собственных границ, а международная логистика в одночасье рухнула. Весь мир немилосердно штормило целых два года, в течение которых правительства в прямом смысле дрались за свободные объемы углеводородов, не выбирая методов и цен. Апогеем антироссийского спотового безумия стал март текущего года, когда пул западных стран попробовал ввести первые санкции и путем уменьшения импорта осушить российский бюджет. Тогда стоимость природного газа установила абсолютный рекорд в истории человечества, пробив заоблачную отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Просто для понимания: это в шесть-семь раз дороже, чем в тот же момент за тот же объем платили Германия, Австрия и Польша, получавшие газ по многолетним контрактам.

Сегодня, в конце ноября 2022 года, газ торгуется в районе тысячи двухсот долларов, что выглядит скромно на фоне недавних рекордов, но только в теории, а вот бюджет и карман налогоплательщиков и потребителей коммунальных услуг очень даже ощущает неприятные изменения.

Здесь, чтобы не прослыть голословным, нужно понимать простые вещи и факты.

В настоящий момент Евросоюз накопил в своих подземных хранилищах около ста миллиардов кубометров природного газа, из которых тем или иным государствам принадлежит всего лишь десять. То есть девять десятых упомянутого объема — собственность частных компаний, которые будут реализовывать энергоресурсы в пиковый сезон и, естественно, с соблюдением главной заповеди бизнеса, то бишь получения максимальной прибыли. Теории о том, что сферический Брюссель может повлиять на частников и принудить их продавать свою собственность — к тому же чрезвычайно востребованную на рынке — хотя бы с минимальной наценкой, мы оставим простодушным и доверчивым.

Даже если смоделировать ситуацию, когда население всех стран Европы начнет жестко экономить свет и тепло, то запасов в ПХГ все равно будет недостаточно для комфортного прохождения зимы. Потому что только на обеспечение сугубо коммунальных потребностей — то есть нагрев питьевой и технической воды, а также производство электричества — ЕС в прошлом году потратил 160 миллиардов кубометров газа. Естественно, евроколлектив переживет грядущую зиму, но открытым остается вопрос, как и с какими финансовыми потерями. Потому что российские трубы на дне Балтики взорваны, украинский транзит не работает, а газовозы частных экспортеров могут запросто уйти в Азию, если ценовое предложение там станет привлекательнее. А если и останутся, то, вне всяких сомнений, будут выбивать из покупателей максимально возможную цену — и можно не сомневаться, что получат ее. Деваться европейцам просто некуда.

Опять же, чтобы не быть обвиненными в пустословии и пропаганде, добавим, что единственная страна, которая относительно спокойно смотрит вглубь грядущих метелей, это Венгрия. По странному стечению обстоятельств именно венгры на государственном уровне совершили фактически еврокорпоративный саботаж и не только отказались вводить санкции против российской энергетики, но перезаключили контракт на поставку российского природного газа. По новым условиям, Будапешт в течение следующих 15 лет будет получать дополнительные 5,8 миллиарда кубометров, которые будут прокачиваться через Сербию и Австрию.

Кстати, последняя как нельзя лучше демонстрирует правдивость всего описанного выше.

В 2018 году при активном лоббировании тогдашнего канцлера Себастьяна Курца австрийская компания OMV заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт аж до 2040 года. Но в 2022-м в условиях растущего дефицита венгры проявили суверенитет и заключили соглашение на дополнительные поставки, а Вена нет. Потому в Венгрии стоимость света и тепла для населения выросла в пределах пары десятков процентов, а в Австрии официально введена тарифная надбавка с привязкой ко времени. Электричество ровно в 21 час становится на пятьсот процентов дороже, чем оно же, но днем.

Чтобы хоть как-то купировать негативные тенденции, европейские страны делают головокружительные кульбиты. Например, на днях Минэкономики и МИД Германии официально заявили, что нет ничего плохого в том, чтобы покупать газ у Азербайджана, даже если фактически это газ из России.

Крупнейшие мировые экономики — американская и китайская — кстати, тяготеют как раз к долгосрочным соглашениям.

Соединенные Штаты полностью покрывают собственные внутренние потребности в природном газе, а излишки реализуют именно по спотовым контактам, что позволяет манипулировать рынками, оказывать политическое давление и попутно получать сверхприбыли. Именно Вашингтон в свое время провел агрессивную рекламную кампанию внутри ЕС, убедив пул стран отказаться от контрактов продолжительностью в пять-десять лет.Растущей китайской экономике требуется много газа, потому Пекин скупает все доступные объемы, однако планомерно увеличивает долю именно трубопроводного газа и именно на базе многолетних договоренностей. Со стороны России уже работает газопровод "Сила Сибири" и ведется проектирование его брата-близнеца. Кроме того, буквально на днях китайский государственный гигант Sinopec заключил соглашение с компанией QatarEnergy. Согласно условиям контракта, катарцы будут поставлять по четыре миллиона тонн СПГ в год, ради чего уже сейчас разворачивают дополнительные мощности, планируя повысить производство с текущих 77 миллионов до 110 уже к 2026 году. Совсем забыли упомянуть: данное соглашение заключено на 27 лет — срок, способный вызвать обморок в любом европейском правительстве.

В завершение беседы скажем, что, по оценке Управления энергетической информации (EIA), коллективный Запад начиная с 24 февраля заплатил России за поставки углеводородов свыше 110 миллиардов долларов, а изменения российского законодательства позволили только с "Газпрома" взыскать в бюджет нашей страны дополнительные 1,2 триллиона рублей. То есть в России есть и газ, и деньги. У Европы есть немного газа и печатный станок, который позволяет купить топливо. Но итоговых цыплят инфляции, в отличие от известной поговорки, мы посчитаем по весне.

Российский робот-консультант «Промобот» начал обслуживать посетителей крупнейшего в Дубае торгового комплекса The Dubai Mall. Он рассказывает прохожим о туристических объектах и приглашает их на выставки и шоу поблизости.

За первую неделю работы «Промобот» пообщался с тремя тысячами гостей. Его можно встретить на втором этаже торгового комплекса, где он демонстрирует интеллектуальное шоу для посетителей и помогает им сориентироваться в пространстве.

«Привлечение внимания и коммуникация с посетителями – основные задачи наших роботов. В крупнейшем торговом центре Дубая наш робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Компания и представители торгового центра заключили сделку стоимостью US$ 50 тысяч. Для эффективного проведения запуска специалисты обучили робота основным направлениям деятельности торгового центра, установили лингвобазу на арабском и английском языках и настроили карту для навигации.

Как сообщалось ранее, в Объединенные Арабские Эмираты могут поставить не менее пяти российских роботов-буфетчиц по имени «Дуняша». Соответствующее соглашение подписали пермская компания-производитель «Промобот» и эмиратская компания Action to Action.

Покупатель уже оплатил одного робота, который обошелся ему в US$ 300 тысяч. Роботизированное кафе российского производства, скорее всего, придется локализовать под местный рынок. Либо «Дуняша» станет мужчиной, либо ее переоденут в традиционный арабский наряд.

Примерный срок окупаемости робота составляет 1,5 года. Робо-кафе оснащено фризером для приготовления мягкого мороженого, аппаратом для приготовления газированных напитков, кофемашиной, роботизированными руками-манипуляторами, терминалом самообслуживания и реалистичным роботом-кассиром для общения с клиентом.

Компания РОСКИНО организовала объединенный стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide на Дубайском международном рынке контента DICM 2022 23 и 24 ноября в Дубае. 14 компаний представляют свыше 60 проектов международным представителям из ОАЭ, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Египта, Ливана, Бахрейна и других стран.

В числе проектов – новая семейная комедия «Чебурашка» с любимым миллионами зрителей мультипликационным героем; детективный сериал «Переговорщик», спортивные драмы «Одиннадцать молчаливых мужчин» и «Мастер», исторические проекты «Тобол», «Екатерина. Самозванцы» и «Союз Спасения. Время гнева» и многие другие.

Свои фильмы, сериалы и анимацию в Дубае показывают компания All Media (a START company), онлайн-кинотеатры START и KION, Продюсерская компания «Среда», телекомпания НТВ, «Совтелеэкспорт» (официальный дистрибьютор ВГТРК), «Пиманов и партнеры», «Союзмультфильм», ГК «Рики», анимационная студия «Паровоз», медиахолдинг «Цифровое Телевидение», «Один Медиа», «Икс-Медиа Диджитал», кинокомпания «РУССКОЕ».

В рамках рынка DICM 2022 также состоятся две презентации в формате шоу-кейсов: первый будет посвящен российской анимации, второй – фильмам и сериалам. Российский контент международным закупщикам представит генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто.

В июне 2022 года Дубайский рынок контента DICM был признан лучшим ежегодным событием медиа индустрии на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 23-24 ноября он соберет свыше 600 международных представителей из более чем 60 стран. Российская индустрия представлена на DICM второй год подряд: в 2021 году стенд Russian Content Worldwide объединил десять компаний, для многих из которых это стало первым выходом на рынок Ближнего Востока и Северной Африки.

Официальный дистрибьютор контента ВГТРК, компания «Совтелеэкспорт», не первый год представляет контент холдинга на территории Ближнего Востока и Северной Африки. На этом рынке дистрибьютор, в первую очередь, делает ставку на третий сезон масштабной исторической драмы о Екатерине Великой – «Екатерина. Самозванцы».

В Дубае компания также представляет современный мистический детектив «Ловец снов» и документальный фильм «Верхняя точка» о научных исследованиях планеты Земля из космоса. Ранее, по результатам предыдущих сделок были проданы права на драмы о сильных женских персонажах: телесериалы «Анна Каренина», «Родительское право» и другие. Телеканал OSN включил в свою эфирную сетку драмы «Эйнштейн. Теория любви», «София» и «Зулейха открывает глаза». Драматическую историю о судьбе Зулейхи показали на государственном спутниковом телеканале Sharjah TV.

Продюсерская компания «Среда» делает ставку на криминальную драму «Химера»: исходя из опыта продаж компании, в арабском регионе пользуются популярностью динамичные экшн-проекты. Ранее на территорию MENA «Среда» продала два сезона сериала «Метод». На рынке DICM представители компании ставят своей задачей лучше понять местный рынок, предпочтения аудитории и в целом реакцию на российский контент.

Онлайн-кинотеатр START финализирует первые сделки по продаже форматных прав в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Параллельно идет работа над новыми проектами, которые могут быть близки зрителям из стран этого региона. Один из уже готовых подобных проектов — романтическая комедия «ИП Пирогова», которая будет доступна партнерам в английском дубляже.

Сериал интересен байерам не только как готовый продукт, но и как формат для адаптации. На рынке в Дубае START предложит байерам проекты в разных жанрах: от классической драмы до большой исторической эпопеи: все они учитывают особенности регионального рынка с точки зрения тем и сюжетных линий, и могут вызвать интерес у локальных игроков.

Компания All Media (a START company) не первый год сотрудничает с прокатчиками, которые регулярно выпускают фильмы из каталога компании на территории MENA. В кинотеатрах региона уже были показаны, среди прочих, семейная комедия «Супербобровы. Народные мстители», масштабная историческая сага «Тобол», экшн-драма «Спасти Ленинград».

На рынке DICM компания делает ставку на семейную комедию «Чебурашка», приключенческое фэнтези «Красная Шапочка», ожидаемые экшн «Литвяк» и триллер «Прямой эфир». Также All Media представит фильм собственного производства — триллер «Тибра». Компания планирует закрыть сделки на вышеуказанные фильмы на ключевые территории региона.

Компания «Пиманов и партнеры» рассчитывает на успех спортивной драмы о футболе «Одиннадцать молчаливых мужчин», который вышел в 2022 году. В основе сюжета — история легендарного турне московского «Динамо», прилетевшей в Великобританию в 1945 году, чтобы сыграть серию матчей с лучшими британскими командами, в числе которых – «Челси» и «Арсенал».

Как отметили в компании, фильм будет особенно интересен любителям футбола, так как все спортивные сцены снимались во время реальной игры актеров в футбол. Также интересу международных закупщиков из региона MENA к этой спортивной драме может способствовать и Чемпионат мира по футболу, который проходит в эти дни в Катаре.

Кроме того, представители компании надеются, что фантастическая комедия «Овечка Долли была злая и рано умерла» тоже не оставит арабских покупателей равнодушными, так как фильм, прежде всего, повествует о сложностях взаимоотношений разных поколений – универсальной теме для международной аудитории. Также, на DICM 2022 компания «Пиманов и Партнеры» представит два документальных фильма «Мария Закревская» и «Июнь 1941-го. Без грифа секретно».

В числе проектов телеканала НТВ на рынке DICM 2022 – четыре остросюжетных сериала. Спортивная драма «Мастер», в центре сюжета которой история о сильнейшей команде «КАМАЗ-мастер», лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков и исторический детектив «Безсоновъ», действие которого переносит зрителей в Санкт-Петербург конца 19 века, примут участие в шоукейсе российского контента. Также будут представлены остросюжетная мелодрама «Скорая помощь», детектив «Киллер», рассказывающий историю о бывшем полицейском, вставшем на тропу мести, и другие проекты.

Онлайн-кинотеатр KION в Дубае представляет масштабную историческую драму «Союз Спасения. Время гнева» о восстании декабристов 1825 года, комедийную драму «Почка» и семейную комедию «Иван Семенов-школьный переполох!».

«Союзмультфильм» привез на DICM «Чинк: хвостатый детектив», первый в мире полнометражный анимационный фильм, созданный полностью на игровом движке, «Монсики» «Тайны медовой долины», «Ну погоди!», «Приключения Пети и Волка». Ранее на рынке MENA компания продала (через дистрибьютора Cyber Group) мультсериал «Оранжевая корова».

Анимационная студия «Паровоз» на рынке DICM представлена тремя мультсериалами, для которых ищет партнеров по копродукции – «Чик-Чирикино» (в производстве), «Космопорт» и «Кошка Бяка и хороший мальчик» (на стадии разработки). По словам представителей компании, данный рынок дает отличную возможность установления партнерских отношений в регионе MENA, так как обладает богатым креативным и бизнес-потенциалом. Компания рассчитывает на то, что DICM позволит найти новые творческие идеи и проекты на стыке европейской и ближневосточной культур.

Медиахолдинг «Цифровое телевидение» представляет флагманские проекты – «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Кошечки-Собачки» и «Лео и Тиг» (производства анимационной студии «Паровоз»). Компания давно работает с регионом MENA.

«Икс-Медиа Диджитал» рассчитывает, что внимание байеров могут привлечь такие анимационные проекты компании, как мультсериал Princess play time и «Тачки, тачки». Компания намерена найти партнеров в регионе MENA и заинтересована в сотрудничестве с ТВ-каналами, онлайн-кинотеатрами и независимыми дистрибьюторами.

Антон Кармазин провел совещание с экспортерами зерна

В совещании приняли участие более 250 экспортеров зерна, руководители территориальных управлений Россельхознадзора и директора подведомственных Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных учреждений.

В ходе совещания Антон Кармазин подвел предварительные итоги 2022 года по экспорту зерна, отметив, что экспортные отгрузки российской зерновой продукции с начала 2022 года, по данным ФГИС «Аргус-Фито» соответствует показателю аналогичного периода 2021 года.

В текущем 2022 году покупателями российской зерновой продукции являются 126 стран. Основными покупателями российского зерна являются страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Наблюдается положительная динамика увеличения объемов несырьевого экспорта зерновых. Так, отгрузки продуктов переработки зерна с начала 2022 года увеличились на 72% до 1,2 млн тонн, прежде всего за счет четырехкратного наращивания объемов экспорта муки пшеничной до 672 тыс. т. Кроме того, на 42% до 150 тыс. тонн увеличился экспорт российских круп.

Россельхознадзором продолжена планомерная работа с уполномоченными органами стран-импортеров по увеличению объемов экспорта российского зерна, расширению рынков его сбыта и смягчению требований стран-импортеров, предъявляемых к ввозимому зерну.

Учитывая заинтересованность участников зернового рынка в наращивании объема поставок российской пшеницы в Королевство Саудовская Аравия ведется работа по согласованию с саудовской стороной возможности поставок российской пшеницы с процентом поражения клопом вредная черепашка 0,75%.

После согласования в 2022 году с китайской стороной возможности поставок российской яровой пшеницы и ячменя со всей территории Российской Федерации, усилия Россельхознадзора направлены на доступ в Китай озимых пшеницы и ячменя, а также разрешение поставок кукурузы, риса, рапса из всех российских регионов.

Кроме того, ведется работа по доступу в Китай ржаной муки, манной и пшенной крупы.

По итогам проведенных переговоров возобновлены поставки российской пшеницы во Вьетнам.

С целью неукоснительного соблюдения требований стран-импортеров российского зерна Антон Кармазин обратил внимание экспортеров зерна на необходимость усиления производственного входного контроля при формировании экспортных партий зерна, проведение их подработки (очистки) с учетом карантинного фитосанитарного состояния мест выращивания и требований стран-импортеров.

В завершение совещания представителями Россельхознадзора были даны ответы на вопросы экспортеров зерна.

Сибирские таможенники выявили контрабанду леса на 1,3 млрд рублей

Сибирская оперативная таможня возбудила 4 уголовных дела по фактам незаконного вывоза в Китай железнодорожным транспортом более 166 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью свыше 1,3 млрд рублей.

Установлено, что в течение трех лет, с 2019 по 2022 годы, злоумышленники, действовавшие в интересах юридического лица, зарегистрированного в Красноярском крае, для таможенного оформления лесоматериалов в Сибирской электронной таможне представляли документы с недостоверными данными о производителе леса.

В ходе неотложных следственных действий по подозрению в совершении преступлений задержан один из фигурантов, житель Красноярского края. Впоследствии в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовных дел наложен арест почти на 6 тыс. куб. м лесоматериалов. В том числе удалось задержать вагон и 11 уже готовых к незаконному вывозу контейнеров с пиломатериалами (более 700 куб. м).

Уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере), возбуждены в результате совместной проверки Сибирской оперативной таможни, Западно-Сибирской транспортной прокуратуры во взаимодействии с УФСБ России по Красноярскому краю и УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Расследование продолжается, круг всех причастных лиц устанавливается. Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Названы лауреаты Макариевских премий в области естественных наук 2022 года

Конкурсы, конференции, премии и награды

24 ноября в Российской академии наук прошла торжественная церемония вручения Макариевских премий в области естественных наук 2022 г.

Макариевская премия – российская академическая премия имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), созданная в 1867 г. по его завещанию с целью «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий…». Традиционно в мероприятии приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Российской академии наук Геннадий Красников, ведущие ученые и члены правительства.

Лауреатов поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что в этом году возрожденная премия отмечает свой 25-летний юбилей. «Отрадно отметить, что премия стала почетной наградой, которая вручается как по гуманитарным, так и по естественным наукам. Дело Макария живет. Оно востребовано в настоящее время. Премия помогает установить более тесные и плодотворные отношения между Русской православной церковью и научным сообществом, преодолеть недопонимания и даже некоторое противостояние, которое было спровоцировано не научными знаниями, а идеологией, существовавшей ранее».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Святейший Патриарх вспомнил слова ученого А. А. Зализняка: «Истина существует, и целью науки является ее поиск». Глава Церкви подчеркнул, что Макариевский фонд вносит большой вклад в развитие отношений между церковью и учеными.