Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

"Ростелеком" заменил импортных роботов российскими

Юлия Мельникова

Общий центр обслуживания (ОЦО) "Ростелекома" внедрил российскую систему Sherpa RPA (Robotic Process Automation) компании "Шерпа Роботикс" для роботизации бизнес-процессов. Решение заменит иностранную платформу UIPath. Стороны договорились о взаимовыгодном предложении по безлимитной версии на несколько лет вперед.

Общий центр обслуживания (ОЦО) "Ростелекома" внедрил российскую систему Sherpa RPA (Robotic Process Automation) компании "Шерпа Роботикс" для роботизации бизнес-процессов. Платформа позволит повысить экономическую эффективность и снизить зависимость рутинных процессов от риска человеческой ошибки во всех сферах деятельности компании: от HR до финансового блока.

"Ростелеком" с 2018 г. использует программных роботов для минимизации ручных операций и повышения производительности труда сотрудников. За это время разработано 50 роботов, покрывающих рутинные операции больше 100 сотрудников, что позволило высвободить специалистов для более интеллектуальных задач. Ранее разработка велась на иностранной платформе UIPath.

"UIPath - мировой лидер в области роботизации, поэтому задача перехода на отечественную платформу стала для нас вызовом с точки зрения требований к функциональности и производительности новой системы. Мы видим, что с переходом на отечественное решение появились возможности не только заменить, но и расширить практику использования RPA на большее количество процессов и сотрудников", - рассказал заказчик проекта главный бухгалтер "Ростелекома" Дмитрий Пересветов.

В ПАО "Ростелеком" не сообщили цену внедрения. "Это коммерческая тайна. Но мы заранее смотрели на возможность масштабирования решения и поэтому договорились о взаимовыгодном предложении по безлимитной версии на несколько лет вперед, что еще раз подтверждает наши долгосрочные планы сотрудничества", - рассказа пресс-служба "Ростелекома" корреспонденту ComNews. В "Шерпа Роботикс" на дополнительные вопросы не ответили.

В "Ростелекоме" решением задач по роботизации занимается специальный центр компетенций, приоритетной задачей которого является поиск, внедрение и миграция с западного ПО на отечественное. Поэтому все созданные ранее роботы переведут на российское решение, что соответствует политике импортозамещения, принятой в компании.

"Платформа полностью заменяет зарубежные платформы UIPath, Blue Prism, Automation Anywhere, Kryon по необходимому функционалу и технической реализуемости всех сценариев роботизации. Мы с первых дней разрабатывали нашу платформу как масштабируемую, отказоустойчивую и подходящую для крупных компаний, которым требуется продвинутый инструментарий для работы с RDP, Citrix, очередями и ресурсами в оркестраторе, многопоточностью, распознаванием структурированных и неструктурированных документов из сканов и фото, машинным обучением и искусственным интеллектом. Появление встроенных автоматизированных инструментов для конвертации роботов с западных платформ позволяет провести миграцию на отечественное решение еще быстрее", - прокомментировал генеральный директор "Шерпа Роботикс" Константин Артемьев.

"Команда "Ростелекома" совместно с "Шерпа Роботикс" в сжатые сроки развернула и настроила платформу, обучила сотрудников и провела опытную эксплуатацию. Всего через пять месяцев с начала сотрудничества платформа Sherpa RPA внедрена и переведена в продуктивный режим. Теперь в ОЦО каждый сотрудник может установить и настроить робота для выполнения рутинных операций. У нас большие планы на последующее применение инструментов RPA, мы также рассчитываем привлечь к роботизации как можно больше направлений и сотрудников", - отметил вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов.

"В "Ростелекоме" уже давно идет оптимизация и роботизация внутренних процессов. НТЦ "АРГУС" совместно с ПАО "Ростелеком" на протяжении многих лет работает над автоматическим распределением нарядов на инсталляции и техническую поддержку. Каждый год системы класса WFM и другие помогают автоматизировать и роботизировать рутинную деятельность компании, что позволяет постоянно сокращать затраты в операционных расходах и ФОТ", - делится опытом Андрей Глазунов, директор проектов НТЦ "АРГУС".

"МегаФон" планирует перейти на отечественную роботизированную систему в следующем году. "В настоящее время ведем переговоры с разработчиками", - сообщила пресс-служба ПАО "МегаФон".

В Tele2 также активно используют возможности роботизации: на платформе Kryon разработано и находится в эксплуатации более сотни роботов. "Также мы создаем локальные центры компетенции, в которых роботов самостоятельно создают сотрудники компании не из ИТ-подразделений. Это позволяет нам увеличивать совокупные эффекты от роботизации без необходимости привлечения ИТ-команды. Благодаря взаимодействию с "Ростелекомом" мы также получили возможность использовать одну из лучших отечественных платформ - Sherpa. На текущий момент мы изучаем ее возможности и планируем внедрять первых продуктивных роботов в начале следующего года. С 2023 г. всех новых роботов, создаваемых силами ИТ, мы планируем делать на новой платформе", - рассказала пресс-служба Tele2.

Руководитель управления бизнес-решений "Девелоники" (ГК Softline) Марк Калайдов отметил, что важно исходить из того, что RPA - относительно молодая технология, которая применяется в российских компаниях. "Ей предстоит доказать эффективность и продемонстрировать все возможности. У иностранных вендоров было больше наработанного опыта, - поясняет он. - У российских решений появляется огромное количество возможностей, но при этом и столько же ответственности. Значительно уменьшается срок на реализацию новых инструментов внутри продукта, так как бизнес не готов ждать. При этом, как показывает практика, такие возможности дают значительный рост технологий".

Руководитель отдела роботизации бизнес-процессов "Т1 Интеграции" Михаил Соболев рассказал, что российские RPA-платформы стремительно развиваются и предоставляют широкий функционал, покрывающий потребности большей части участников рынка. "На текущий момент импортозамещением занимаются многие крупные отечественные компании. Зарубежные платформы по-прежнему находятся в ИТ-ландшафте, но идет постепенный процесс их замены на отечественные аналоги. Оценить соотношение российских и зарубежных платформ на российском рынке сложно: по нашим оценкам, если год назад доля российских платформ на рынке была не более 10%, то на текущий момент российские вендоры занимают более половины рынка. Финансовый сектор и телеком также активно участвует в процессе импортозамещения", - прокомментировал он.

Генеральный директор российской ИТ-компании "ИБА" Владимир Лушников отметил, что процесс вытеснения иностранных вендоров шел постоянно уже в течение нескольких лет. "Многие локальные платформы предлагают такой же функционал, как и мировые поставщики. При этом к достоинствам отечественных систем можно отнести целенаправленную разработку под российский рынок, а также настроенные модели для извлечения данных из стандартных для отечественного рынка документов. Еще один важный плюс - русскоязычная поддержка. Соответственно, некоторые компании изначально выбирали локальный софт. Однако крупные компании, особенно с зарубежными бизнес-процессами, часто придерживались известных мировых решений. И в связи с уходом этих поставщиков процесс миграции получил мощный импульс и движется семимильными шагами. Чтобы миграция с зарубежных систем была менее болезненной, российские поставщики разработали автоматические конвертеры процессов. Благодаря им можно конвертировать до 90% кода бизнес-процессов. Это в разы ускоряет процесс перехода с одной платформы на другую. Например, в платформе "Канцлер RPA" есть автоматический конвертер из зарубежной системы, которая больше не работает на российском рынке. По моему прогнозу, к 2024 г. более 90% рынка роботизации в России будет работать на локальных платформах", - прокомментировал Владимир Лушников.

"РИВЦ-Пулково" обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта

Компания "РИВЦ-Пулково" завершила обновление программного модуля "Визинформ", часть системы комплексной автоматизации аэропорта "Кобра". При помощи модуля аэропорт может оперативно и доступно донести необходимую информацию до каждого пассажира на информационных экранах.

В результате последних изменений были добавлены несколько значимых функций: возможность градиентной подсветки элемента (в зависимости от статуса рейса), возможность задавать плавные границы, добавление шрифтов, словари фиксированных переводов, а также фоновый снимок города направления рейса.

Помимо новых функций, модуль позволяет создавать шаблоны табло с использованием многофункционального графического конструктора экранных форм. Имеет гибкую настройку шаблонов с привязкой к авиакомпаниям, ресурсам, классам обслуживания и направлениям. Подсистема "Визинформ" поддерживает возможность вывода рекламного контента, демонстрацию информации на любом устройстве и веб-браузере, а также использование неограниченного количества языков для визуального информирования.

Вывод информации на табло аэропорта осуществляется в автоматическом режиме. Система сама подбирает графические шаблоны в соответствии с установленными ранее правилами. При необходимости сотрудники аэропорта могут самостоятельно добавить любые графические элементы, изменить шрифты и цвета.

"Наше решение является самым функциональным на отечественном рынке. Модуль "Визинформ", являясь частью комплексной системы "Кобра", обладает гибкими возможностями по настройке правил и графических шаблонов. Механизмы настройки правил и конструкторы табло мы передаем технологам аэропортов, это очень простые инструменты, которые открывают перед аэропортами фактически безграничные возможности для вывода визуального контента на табло. Благодаря постоянному росту количества наших клиентов, мы получаем новые идеи и задачи для последующей реализации. Мы ежегодно выпускаем от 2 до 5 релизов по каждому нашему программному продукту, тем самым улучшаем работу наших клиентов и постоянно развиваем наши решения" — отметил Глеб Головченко, генеральный директор АО "РИВЦ-Пулково".

Решения "МегаФона" помогут создать туристический кластер в Мурманской области

Аналитические данные "МегаФона" легли в основу развития транспортной и туристической инфраструктуры Мурманской области. Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи цифровых решений "Цифровой туризм" и "Аналитика городской среды", правительство области приняло решение о создании нового туристического кластера и проектов по модернизации дорог.

Сервис оценки ключевых показателей развития региона — "Аналитика городской среды" — помог в изучении ежедневных миграционных потоков жителей из одного района в другой. На основе этих данных сформировалась объективная картина потребностей города, что помогло составить программу оптимизации объектов транспортной инфраструктуры региона.

"Благодаря использованию цифровых технологий наша жизнь становится более комфортной и безопасной, а ресурсы расходуются разумнее и экономнее. Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами. Компании на их основе создают новые продукты, улучшают качество предлагаемых услуг, увеличивают прибыль и снижают издержки. Региональные власти — развивают сферу гостеприимства, привлекая новых туристов, совершенствуют транспортную и социальную инфраструктуру. Мы реализуем такие проекты с 2020 года, в нашем портфеле их уже несколько десятков. Возможности наших аналитических сервисов постоянно расширяются и мы рады, что теперь наши решения успешно применяются в Мурманской области, помогая делать городскую среду удобной и доступной для всех", — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона".

На основе сервиса "Цифровой туризм" проведена оценка туристических потоков в регионе, составлен портрет путешественника и его поведенческий профиль, а также выявлены наиболее популярные локации. Благодаря полученным данным было принято решение о развитии нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий — "Валла Тунтури". Комфортабельная туристическая инфраструктура сделает природный парк привлекательным местом для туристов со всего мира, желающих отдохнуть вдали от цивилизации и полюбоваться рассветами и закатами.

"На основе больших данных мы смогли составить целевой портрет нашего туриста и постоянно его актуализировать. Например, в этом году почти 60% потока — это путешественники из Санкт–Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Карелии и Краснодарского края. Причём четверть из них — в возрасте 25–34 лет. Традиционно Мурманская область считается местом притяжения на карте российских горнолыжных курортов, кроме того мы сейчас активно развиваем арктический и горный туризм, спортивную рыбалку, пешие и велосипедные походы. По информации о местоположении точек притяжения можно понять, где необходимо построить новые отели, пункты проката снаряжения и общепита. Также, зная маршруты движения туристов, можно улучшить навигацию в районе, а также упорядочить посещение территории природных памятников и заповедников", — отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Регионам в два раза больше возместят за технопарки

Ирина Приборкина

Правительство увеличило размер компенсации, предоставляемой регионам и инвесторам на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных и технопарков. До 75% увеличен размер компенсаций для управляющих компаний частных парков, а для государственных парков расширен перечень возмещаемых расходов для управляющих компаний.

Пресс-служба правительства сообщила, что в перечень возмещаемых расходов для управляющих компаний государственных промышленных парков включены затраты на финансовое обеспечение уплаты основного долга и процентов по кредитам, взятым управляющими компаниями. "Вдвое увеличен максимальный объем подлежащих возмещению затрат регионов на создание и развитие инфраструктуры парков как государственной, так и частной формы собственности. Теперь он будет достигать 30 млн руб. на 1 га общей площади территории индустриального парка и 120 тыс. руб. на 1 кв.м общей площади зданий технопарков", - рассказали представители пресс-службы правительства.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что изменения позволят укрепить развитие промышленных и технопарков, нарастить производственный и технологический потенциал, открыть дорогу большему числу перспективных проектов и повысить уровень жизни граждан в регионах, где они реализуются. "На прошлой неделе мы уменьшили нагрузку на инвесторов, реализующих крупные проекты в приоритетных отраслях. Теперь подписали постановление, которое призвано улучшить условия работы индустриальных и промышленных технопарков. Появится возможность для оказания аналогичной поддержки и технопаркам в сфере высоких технологий", - сообщил он.

По его словам, это первое повышение нормы подлежащего возмещению объёма затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры за последние восемь лет.

И.о. заместителя генерального директора ОЭЗ "Иннополис" Олег Протопопов уверен, что изменения, касающиеся поддержки индустриальных парков и технопарков, отразятся на отрасли позитивно. "Они затронут как управляющие компании, так и резидентов. После ухода иностранных компаний на рынке освободилось много ниш. И стоит признать, что в некоторых отраслях мы были действительно зависимы от импорта. Такие меры поддержки - это глоток воздуха для российских компаний, которые будут замещать ушедшие корпорации и производить высокотехнологичную продукцию, создавая новые производства в сфере электроники, микроэлектроники, машиностроении, станкостроении и др. Изменения позволят быстро запускать новые проекты на территории всей страны", - отметил он.

По его словам, меры поддержки напрямую коснутся и ОЭЗ "Иннополис". "В постановлении впервые появляется термин "технопарк в сфере высоких технологий". Ранее механизмы поддержки включали в себя только такие понятия, как "индустриальные парки" и "технопарки". Как раз такой технопарк в сфере высоких технологий запускается в декабре этого года на территории ОЭЗ "Иннополис" - "Иннопарк". Создавая этот проект, мы видели большой потенциал в реализации высокотехнологичных производств на территории особой экономической зоны. На сегодняшний день 60% площадей забронировано, и компании-резиденты уже проектируют расположение будущих производственных линий. Что подтверждает спрос на готовые площади в преференциальных режимах для реализации своих проектов", - рассказал Олег Протопопов.

Он отметил, что команда ОЭЗ "Иннополис" принимала непосредственное участие во внесении предложений для изменения постановления правительства. "Для резидентов это прежде всего снижение затрат на реализацию своих проектов. Компании не нужны капитальные вложения в строительство собственного помещения. Эти задачи будет выполнять управляющая компания технопарка и впоследствии возместит затраты на строительство объекта недвижимости, что позволит ей в дальнейшем строить еще больше инфраструктуры на возмещенные средства. При этом компания-резидент распределяет финансовые ресурсы более эффективно - тратит их на покупку более качественных производственных линий, оборудования, высококвалифицированный персонал. Такой кейс был у нас с резидентом ICL. Управляющей компанией были запущены производственные мощности на территории индустриального парка "Лаишево" для производства материнских плат. Денежные средства, которые должны были пойти на стройку, компания вложила в производственное оборудование и персонал. Таким образом, мы делаем себе технологический задел на будущее и становимся конкурентоспособными на мировом рынке", - объяснил и.о. заместителя генерального директора ОЭЗ "Иннополис".

По его словам, для высокотехнологичной отрасли вопрос высококвалифицированных дорогих кадров остается актуальным, как и в ИТ-отрасли. "Хорошие кадры сложно найти, их сложно подготовить, это длительный цикл. Если компания находит таких специалистов, то они обходятся очень дорого. И отдельная сложность - это удерживать такие кадры. Качественные специалисты в сфере высокотехнологичных производств являются такими же ценными сотрудниками, как и senior-разработчики для ИT-компаний. Поэтому важно, чтобы компании, которые не попадают под ОКВЭД для разработки программного обеспечения, также могли получать льготы и преференции по социальным страховым взносам. Это позволяло бы компании направлять эти деньги в производство, улучшая качество продукции", - говорит Олег Протопопов.

Российский прогнозист, международный эксперт ПРООН по форсайту, к.э.н., директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок отмечает, что идея индустриальных и технопарков не нова. "У нас есть успешные демонстрационные примеры, так что желание правительства усилить уже работающий инструмент понятно. Но не надо забывать несколько важных аспектов. Во-первых, наша страна все еще не сформировала полноценную, эффективно работающую, связанную Национальную инновационную систему. Индустриальные парки и технопарки могут закрыть часть разрывов, связанных с быстрой коммерциализаций результатов исследований и разработок, но они должны быть погружены в общий контур, работать как часть системы, а не отдельный элемент. А для этого нужна концепция Национальной инновационной системы 2.0, которая была бы сформирована на базе современных технологий, таких как AI и распределенные реестры, учитывала приоритеты новой реальности, такие как технологический суверенитет и многообразие инструментов поддержки, включая различные виды кластеров, "живые" лаборатории, экспериментальные правовые режимы ("песочницы") и многие другие", - считает он.

По его словам, вторым важным аспектом является то, что в мире уже давно доминирует принцип доказательной политики, его важность подчеркивали и у нас в стране. "Это значит, что для выработки эффективных инструментов поддержки инновационного и научно-технологического развития нужно базироваться на исследованиях, включая как точечные, специализированные, например о мотивах и барьерах развития инноваций в конкретных регионах или отраслях или о возможных эффектах от принятия мер поддержки, так и регулярные, мониторинговые. Тогда можно давать не одномоментную оценку утвержденных мер, а смотреть на их результаты в динамике", - уверен Александр Чулок.

По его словам, многие вопросы инновационного развития упираются в готовность человека - причем как в готовность общества к новшествам, так и качества самих управленцев. "Например, по данным опроса более 240 крупных и средних российских компаний, умение видеть возможности в сложной, неопределенной среде выделяют как ключевую черту портрета управленца будущего более 69% опрошенных руководителей, наравне с эмоциональным интеллектом (49%) и знаниями методов форсайта и стратегического планирования (37%). Количество таких управленцев, способных придать новый импульс концепции индустриальных парков и технопарков, явно в разы меньше, чем требуется стране", - заключил Александр Чулок.

Пермская компания "Промобот" начнёт работать с дочерней компанией "Росатома"

Пермский производитель роботов "Промобот" и "Русатом Сервис" заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подразумевает взаимодействие по разработке и реализации роботов.

Вместе компании планируют разрабатывать и внедрять высокотехнологичные решения — например, роботизировать и автоматизировать производство на российских предприятиях.

В рамках соглашения стороны планируют совместно разрабатывать промышленных роботов и другую продукцию, предлагать разработки сторонним компаниям, обмениваться опытом и оказывать друг другу содействие и техническую поддержку.

"На сегодняшний день в российской промышленности требуется создание доступных и высокотехнологичных робототехнологических решений для повышения своей эффективности. Ввиду ухода многих зарубежных игроков, у нашей компании появилась возможность выйти на абсолютно новые рынки", — комментирует генеральный директор ООО "Промобот" Максим Чугунов.

Кроме создания промышленных роботов, стороны договорились проводить совместные рекламные кампании и маркетинговые мероприятия.

"В настоящее время активная автоматизация производства и внедрение высоких технологий в бизнес-процессы коснулась многих предприятий. В свете задачи по усилению технологического суверенитета, наша компания высоко оценивает перспективы сотрудничества с "Промобот". Мы готовы объединять лучшие решения и создать синергию компетенций "Русатом Сервис" и "Промобот" для усовершенствования производственных процессов в промышленности и за ее пределами", - подчеркнул генеральный директор АО "Русатом Сервис" Евгений Сальков.

Ранее компания "Промобот" заявила о создании манипуляторов для легкой и пищевой промышленности. Так, один из образцов манипуляторов от "Промобот" используется в роботизированном кафе "Дуняша" для выдачи напитков, кофе и мороженого.

"Лаборатория Касперского" обеспечит киберзащиту подключённых автомобилей

"Лаборатория Касперского" разрабатывает автомобильный шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS. Шлюз можно будет устанавливать на телематический или центральный блок автомобиля с архитектурой ARM.

Решение защитит автомобиль от взлома, обеспечит безопасное обновление как самого шлюза, так и электронных блоков автомобиля по воздуху, позволит собирать логи с внутренней сети автомобиля и отправлять их в центр мониторинга безопасности.

Драйвером разработки послужила публикация нормативных документов по кибербезопасности в автопромышленности. Их подготовила комиссия при ООН WP.29, в которую входят 63 страны. Ряд документов вступил в силу c 2022 года. К 2024 году, согласно новым требованиям, должна быть введена система сертификации, обязывающая производителей соблюдать требования кибербезопасности и встраивать защитные решения в автомобили на стадии конвейерного производства. Ожидается, что эти требования будут локализованы и в России.

В нормативной базе зафиксировано, что новые системы для автомобилей должны проектироваться и разрабатываться по принципу Secure-by-Design. Это означает, что безопасность должна быть заложена в решения на этапе их проектирования и разработки. "Лаборатория Касперского" обеспечивает этот принцип благодаря собственной микроядерной операционной системе KasperskyOS, платформе для разработки исходно безопасных решений.

"Лаборатория Касперского" разрабатывает Kaspersky Automotive Secure Gateway в соответствии с требованиями не только к кибербезопасности, но и с международным стандартом функциональной безопасности (Safety) ISO 26262.

Решение адресовано широкому кругу автопроизводителей, в том числе компаниям, которые выпускают до 1 млн автомобилей в год: как правило, у них может не хватать компетенций по кибербезопасности. Автомобильный шлюз безопасности можно будет максимально просто интегрировать в архитектуру электронных автомобильных систем, в том числе в старое поколение. Это ещё одно преимущество Kaspersky Automotive Secure Gateway.

"Вопросы безопасности подключённых автомобилей сегодня настолько важны, что обсуждаются на уровне международных организаций. Это пример того, как сама индустрия приходит за решениями к экспертам по кибербезопасности и готова сертифицировать их, делать их обязательными. Регуляторные требования комиссии ООН WP.29 дали серьёзный стимул развитию рынка информационной защиты в автопроме. Мы начали разработку Kaspersky Automotive Secure Gateway, проанализировав требования нового регламента и составив модель угроз для подключённого транспорта. Рассчитываем, что многие производители заинтересуются нашей разработкой", — комментирует Евгения Пономарева, менеджер по работе с международными технологическими партнёрами "Лаборатории Касперского".

Лаборатория для развития беспилотных систем в Зеленограде займется тестированием летательных аппаратов и технологий для них

Экспериментальные полеты на выделенной для тестирований территории начнутся после установления специального правового режима в этой зоне.

Лаборатория тестирования технологий беспилотных систем создана Московским инновационным кластером. Ее ключевыми задачами станут развитие и масштабирование передовых разработок в этой сфере.

"Беспилотники уже сегодня помогают находить и спасать людей, тушить лесные пожары, обеспечивать безопасность объектов и территорий, а в будущем может стать реальной массовая доставка посылок и грузов, перевозка людей с их помощью. Но для этого необходимо отработать все этапы технологической цепочки: контроль безопасности, соблюдения траекторий и границ разрешенных зон, управление аппаратами, их взлетом и посадкой. Эти задачи будет решать специальро созданная лаборатория в Зеленограде. Для начала тестирований нами прорабатывается вопрос установления на территории экспериментального правового режима", — уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В Зеленоградском административном округе будут использованы системы автоматического зависимого наблюдения "АЗН-В", видеонаблюдения, метеообеспечения и мониторинга навигационного поля, организованы стандартные посадочные площадки для беспилотников. В лаборатории Зеленограда будет организована единая диспетчерская управления городской аэромобильностью, включающая в себя функции моделирования маршрута движения беспилотников, отображение воздушной обстановки и техническое управление планом полетов.

Лабораторный практикум для обучающихся базовой школы РАН состоялся в Российском государственном аграрном университете

12 ноября для обучающихся базовой школы РАН Балашихинского лицея Московской области проведен лабораторный практикум.

Сотрудниками лаборатории под руководством профессора РАН Монахос Сократа Григорьевича, д.с.-х.наук, зав. кафедрой РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева были подготовлены лабораторно-практические занятия одновременно для двух групп лицеистов: учащихся 9 классов и старшеклассников.

Школьники с большим интересом приняли участие в обсуждении следующих вопросов:

• генетика гетерозиса и имбридинга,

• цитоплазматические гены ценных признаков,

• удвоенные гаплоиды,

• клеточные и тканевые технологии in vitro,

• ДНК-технология молекулярного генотипирования,

• интрогрессия целевых генов в генном растении,

• клонирование генов,

• генетическая трансформация.

Ребята познакомились с научной организацией деятельности лаборатории. Каждый получил возможность не просто увидеть современные методы научных исследований, но и поработать самостоятельно →

Учащиеся Балашихинского лицея во время лабораторного практикума, 12 ноября 2022 г.

Лабораторный практикум проведен в рамках серии научно-популярных мероприятий, организованных Российской академией наук в базовых школах РАН с целью пропаганды научных знаний, формирования в молодёжной среде научного мировоззрения и повышение престижа науки.

Дипломы о присуждении премий имени выдающихся ученых вручили на заседании президиума РАН

На заседании президиума РАН вручили дипломы имени выдающихся деятелей науки за работы, которые внесли крупный вклад в развитие науки и имеют большое теоретическое и практическое значение.

– Премия им. Д. С. Рождественского присуждена доктору физико-математических наук Антону Константиновичу Вершовскому, кандидату физико-математических наук Александру Константиновичу Дмитриеву из Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН.

«Для Антона Константиновича Вершовского это не первое достижение, для меня же это впервые, и я надеюсь, что это лишь старт и еще не раз получится побывать здесь, внести в науку что-то новое», – говорит лауреат премии А. К. Дмитриев.

– Премия им. Б. Н. Петрова присуждена членам-корреспондентам РАН Андрею Алексеевичу Галяеву, Павлу Владимировичу Лысенко, кандидату технических наук Виктору Павловичу Яхно из Института проблем управления им. В. А. Трапезникова.

– Премия им. В. Г. Хлопина присуждается члену-корреспонденту РАН Владимиру Пантелеймоновичу Колотову из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН.

«Это признание не только моих заслуг, но и всего нашего института, в котором традиции радиохимии живут очень давно, начиная с конца 1940-х гг.», – говорит В. П. Колотов.

– Премия им. И. И. Шмальгаузена присуждена кандидату биологических наук Анне Борисовне Васильевой из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова.

«Спасибо большое за огромную честь! Я хочу поблагодарить РАН, замечательный Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова и лучшую в мире лабораторию в его составе проблем эволюционной морфологии, в которой я имею счастье работать в очень увлеченном коллективе, в котором всегда можно рассчитывать на понимание, помощь и поддержку», – говорит А. Б. Васильева. Также она поблагодарила и кафедру зоологии позвоночных биологического факультета МГУ, где она училась и работала ранее, и совместный российско-вьетнамский тропический центр за возможность поработать в тропическом лесу.

– Премия им. К. А. Тимирязева присуждена доктору биологических наук Татьяне Анатольевне Горшковой из ФИЦ «Казанский научный центр».

– Премия им. М. М. Шемякина присуждена академику РАН Сергею Николаевичу Кочеткову, кандидату химических наук Людмиле Александровне Александровой, кандидату химических наук Анастасии Львовне Хандажинской из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.

– Премия им. Л. А. Орбели присуждена доктору медицинских наук Евгению Александровичу Ильину из Института медико-биологических проблем.

«Вручение мне этой премии я рассматриваю как признание достижений Института медико-биологических проблем РАН в развитии научного наследия Леона Абгаровича Орбели, в частности, по такому направлению как „Влияние на организм экстремальных факторов окружающей среды”. Наш институт на протяжении 59 лет проводит интенсивные исследования этой проблемы в пилотируемых космических полетах, в исследованиях на животных при полетах на орбиты, в наземных модельных экспериментах в Антарктиде, в Арктике. На основе такого большого объема исследований была разработана стратегия и методология поддержания здоровья и работоспособности человека при длительном нахождении в экстремальных условиях», – говорит Е. А. Ильин.

Текст: пресс-служба РАН.

«Современным экономикам придется обращаться к ядерному ренессансу. У России здесь прорыв»

Александр Маланичев: «В Европу вы везете нефть неделю-две, а в Китай это может занимать два месяца. Это приведет к потере эффективности и росту цен: они будут высокими на горизонте 10 лет».

К чему приведет разразившийся в мире энергетический кризис, сколько еще будут высокими цены на нефть и почему у России не получится перенаправить все потоки газа на Восток, а у Европы — полностью отказаться от российской нефти? Рассуждает приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев:

«Современным экономикам придется обращаться к ядерному ренессансу. У России здесь прорыв» 1 — Энергоресурсы играли громадную роль в экономике во все времена, но раньше рынки не были столь глобализованы. Кризисы 1973 и 1979 годов были более глобальными, поэтому зацепили экономики как развитых, так и развивающихся стран. Цены на нефть были высокими практически сразу после начала промышленной добычи нефти в конце XIX века.

Не всегда только спрос рождает предложение, иногда наоборот: когда у вас появляется новый товар, такой как нефть или керосин, и он вызывает развитие новых видов продуктов, нового вида потребления, в частности, керосиновая лампа, которая спасла жизнь многим китам, вытеснив масляные светильники. Распространение керосиновой лампы повысило спрос на нефть, и ее поначалу не хватало, цены резко выросли — нарастить предложение при том уровне развития нефтяной промышленности и инфраструктуры было очень сложно. Но это не задело сильно экономическое развитие, поскольку нефть не была так вовлечена в домашнее потребление и промышленность — поначалу.

Если провести аналогию между кризисами, то интересно сравнить доли, которые тратят экономики различных стран на использование энергии. Доля затрат на газ (современный кризис связан в первую очередь с высокой ценой на газ, которая соответствует цене на нефть от 500 до 1000 долларов за баррель) составляет, например, для Италии — 4,4%, во Франции — почти 2%, в Германии — 2,7%, Испании — 3,2%.

Эти доли оказались выше, чем затраты на нефть во время кризиса 1975 г., когда инфляция была довольно высокой и цены на нефть галопировали вместе с ней. Тогда в той же Италии доля затрат на нефть была 2,7%, Франции — 2,4%, в Германии — почти 2%, а в Испании — 2,2%.

Газ сильнее вовлечен в экономику, он используется для прямого обогрева домов, выработки электроэнергии, а электроэнергия — это наше все. Газ напрямую используется в промышленности, например, для обогрева помещений, и его отсутствие может привести к катастрофе.

Сейчас в Европе хранилища газа заполнены на 90-95% и при благоприятном сценарии к весне они опустеют до нормального уровня 25-30%. Но если возникнут перебои с поставками СПГ, если будет снижение поставок из России по различным причинам, то заполненность хранилищ может снизиться до 5%.

За счет высоких цен на газ, которые в сентябре достигали $2400 за 1000 куб. метров, Европе удалось перекупить объемы сжиженного природного газа, которые предназначались для других рынков. Газ поступал и с азиатского рынка, и с Ближнего Востока, а основные поставки, как выяснилось, были со стороны США. Так как длинных постоянных контрактов нет, трейдеры отправляют газ тем клиентам, которые больше платят.

США удалось быстро нарастить объемы добычи в этом году, но быстро построить терминалы по сжижению и экспорту газа не удается — основной ввод их мощностей планируется на 2024-2025 гг. Поэтому рынок СПГ не станет более сбалансированным до 2025 г. Цены на газ, по всем прогнозам, останутся на высоком уровне.

Влияние эмбарго на импорт российской нефти в Европу

С 5 декабря вводится эмбарго на поставки нефти морем из России. Контракты будут заключаться по другим условиям, и мировой рынок переструктурируется. По всем оценкам, будет потеряно 1-1,5 млн баррелей сырой нефти экспорта из России в Европу, а некоторые горячие головы считают, что и для всего мирового рынка. МЭА еще весной говорило, что экспорт из России просядет на 3 млн баррелей в сутки из-за ограничений, но такого не произошло. Тем не менее, когда Европа потеряет эти 1-1,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, им надо будет откуда-то их брать.

Сейчас эти процессы уже идут: в Европу поступает все больше нефти с Ближнего Востока, из Индии.

Интересный парадокс: Индия закупает все больше российской нефти, перерабатывает ее и в виде нефтепродуктов отправляет в Европу. Какой эффект мы получаем от этого? Снижение эффективности всей мировой экономики из-за увеличения транспортных цепочек: все начинает работать дольше и дороже.

При том что объемы поставок индийской нефти в Европу пока раз в семь ниже, чем мощность НПЗ «Роснефти» в Индии.

Так что, если подходить формально, от российской нефти и нефтепродуктов европейцам никуда не деться: российские НПЗ находятся и в Индии, а «Роснефти» принадлежит там второй крупнейший НПЗ. В ближайшее время мировой рынок нефти ожидает крупнейшая перестройка, что приведет к еще больше подорожанию нефти в четвертом квартале 2022 г. и первом квартале 2023 г. И, возможно, несколько возрастет дисконт на российскую нефть. Возможно, цена на сорт Urals останется на прежнем месте, а цена на Brent и WTI вырастет.

Ранее мы не сталкивались с такими проблемами. Полностью структура не может быть перестроена, но постепенно Россия осваивает разные схемы: реэкспорт, когда сначала нефть отправляется странам-партнерам, а там смешивается с другими брендами или в виде нефтепродуктов поступает на запрещенные для поставок рынки.

Либо происходит перевалка с танкера на танкер в море, либо меняются документы. С помощью нехитрых схем, которые можно отследить (но это дело тяжелое), российская нефть отчасти пробивается на европейский рынок.

Чтобы не было полной катастрофы на рынках, наши т.н. западные партнеры придумали еще т.н. потолок цен на российскую нефть. Пока они еще не договорились, каким он будет — сейчас происходит зондирование на уровне $65 за баррель. Позиция российского руководства заключается в том, чтобы не продавать нефть тем странам, которые поддерживают такой потолок. Пока что это только «Большая семерка», а не Китай, Индия, Малайзия и Индонезия. Тем не менее, наличие такого потолка — это еще один фактор давления при переговорах и установке нашей цены при продаже на индийский, китайский и другие рынки.

Лучше нам от этого не становится, но в полной мере схема с потолком работать не будет: рынки так не работают. Если вы ограничиваете цену, вы рано или поздно получите ограничение в предложении.

А мировые рынки недофинансированы. Получается, что понижение цены только ухудшит объем инвестиций в добычу нефти. В российском регионе проблема регулирования потолка цен на нефть связана с санкциями, которые будут введены на перевозчиков. Российский танкерный флот занимает примерно 15% в перевозках российской нефти. В первую очередь ее возят зарубежные кораблки, и на 50% это греческие корабли. Конечно, при введении санкций это все учитывалось, и Греция этого не хотела, поскольку, если Россия откажется от поставок нефти по потолку, ее бизнеc серьезно пострадает.

Чтобы перенаправить нефть из европейского рынка на азиатские, потребуются другой состав флота: в Китай ходят корабли другого класса, супертанкеры, которые не обслуживаются в российских портах. Чтобы перегрузить нефть на такой супертанкер, потребуется или делать это в море, с борта на борт, или осуществлять перевалку в каком-то порту, что сделать довольно непросто. Быстрой перестройки в структуре поставок ожидать не стоит. Понадобится десятки новых танкеров, чтобы перенаправить нефть с европейского рынка в Азию, поскольку срок транспортировки другой: в Европу вы везете неделю-две, а в Китай это может занимать два месяца. Скорее все это приведет к потере эффективности и росту цен. Россия поставляет на мировой рынок в районе 5 млн баррелей нефти и в районе 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. Это большой объем, и сокращение объемов экспорта приведет к такому росту цены, что Россия от этого выиграет с точки зрения долларовых доходов. Но, естественно, это нанесет удар по нефтегазовой промышленности, и Россия осознанно не намерена это делать.

Возможно ли переориентация российского газа из Европы в Азию?

Планируется строить газопровод «Сила Сибири 2» через Монголию. Перебросить объемы мгновенно нельзя, нужно строительство новых трубопроводов. Это поддержит металлургов, а у них вертикально интегрированные предприятия с огромным мультипликатором, который по цепочке поддержит угольщиков.

По моему ощущению, столько газа (сколько Россия поставляет в Европу) Китаю не нужно. Сейчас он даже отказался от СПГ, и тот был перенаправлен в Европу. Строительство избыточных трубопроводов в Китай не спасет ситуацию. Надежда не сколько на Азию, сколько на развитие внутреннего рынка: в России еще много не газифицированных регионов.

Газификация, развитие транспорта на газе — направление, над которым долго работали, но оно не двигалось. Теперь это хорошая возможность пристроить избыточные объемы газа, которые есть у «Газпрома».

Последствия нынешнего энергетического кризиса

Первая интересная тенденция связана со сланцевой нефтью — ее запасы не бесконечны. США в ближайшие годы столкнутся с их истощением, добыча достигнет пика быстрее, чем спрос — из-за внедрения электромобилей. Цены на нефть испытают еще один пик, прежде чем начнут снижаться.

Вторая: России будет тяжело наращивать добычу нефти в текущих условиях, когда мы не можем использовать зарубежные технологии для добычи на глубоководном шельфе. У нас пока нет своих эффективных технологий добычи трудноизвлекаемых запасов.

Из-за описанных проблем цены на нефть долгосрочно, на горизонте 10 лет, будут высокие. Цены на газ будут довольно высокие до 2025 г.

Способность повышать эффективность технологий зеленой энергетики сейчас снижается. Нельзя строить более высокие ветряные турбины — на этом теряется эффективность.

Скорее, современным экономикам придется обращаться к ядерному ренессансу, чтобы ядерная энергетика была базой, обеспечивающей основное потребление электроэнергии. Переменную часть будут обеспечивать «зеленая энергетика» и газовая генерация: газовые электростанции самые маневренные.

Все больше стран сейчас рассматривают продление работы старых электростанций и строительство новых блоков.

Будет ли будущее за термоядерной энергетикой, пока неясно. Сейчас России удалось развить реакторы на быстрых нейтронах, и на Белоярской АЭС уже на полную работает реактор, который в качестве топлива использует, грубо говоря, радиоактивные отходы. На самом деле, отходы от работы ядерных электростанций — топливо для реакторов на быстрых нейтронах. У России здесь есть технологический прорыв: если эта технология распространится, мы будем обеспечены практически вечным топливом в масштабе десятков поколений.

Пока я не вижу прорывов в области экономии энергии. Скорее, нам нужен прорыв именно в хранении энергии за счет более дешевых аккумуляторов, не с применением лития. И тут как раз возможно развитие искусственного интеллекта: вычисления на суперкомпьютерах позволят открыть материалы, которые совершат здесь прорывы.

Сейчас не во всех экономиках учитывается стоимость CO2. Если набросить на них реальные цены выбросов, заставить платить не только развитые страны, но и развивающиеся, то прогресс пойдет веселее и лучше. Вопрос в том, что не все развивающиеся страны согласны на то, чтобы платить полную цену того урона, который они приносят окружающей среде за счет выбросов парниковых газов и других элементов. Пока что, к сожалению, человечество живет в долг перед природой.

Материал подготовлен на основе эпизода подкаста «Экономика на слух» (проект Российской экономической школы). Ведущий Михаил Оверченко.

Координационный совет: Площадку НПС важно сохранить и укреплять

Дальневосточный научно-промысловый совет рассматривает ключевые для регулирования рыболовства и сохранения биоресурсов темы. Очень важны тщательная подготовка к заседаниям ДВНПС и активное участие в них представителей бизнес-сообщества, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Руководители отраслевых ассоциаций обсудили результаты заседания Дальневосточного научно-промыслового совета. Напомним, что ДВНПС работал во Владивостоке 17 ноября.

На осенней встрече научно-промысловый совет традиционно подвел итоги лососевой путины — одной из наиболее значимых для Дальнего Востока. Рассматривались изменения правила рыболовства, регулирование промысла минтая и сельди, креветки, крабов. Руководители объединений также заявили на площадке ДВНПС о рисках второго этапа инвестиционных квот и аукционов, сообщает корреспондент Fishnews.

Создание и работа бассейновых научно-промысловых советов предусмотрена федеральным законом о рыболовстве. На таких площадках представители госорганов, науки и предприятий со всех заинтересованных регионов должны совместно вырабатывать предложения по рациональному использованию водных биоресурсов.

«Темы рассматриваются очень сложные. Например, изменения правил рыболовства, когда от конкретных формулировок зависит, смогут ли спокойно работать предприятия и будет ли обеспечиваться сохранение рыбных запасов. Или распределение общих допустимых уловов по направлениям использования. Поэтому очень важна тщательная подготовка к заседаниям ДВНПС со стороны организаторов, внимательная и активная работа на заседаниях представителей бизнес-сообщества», — прокомментировали члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Fishnews

Для нового флота предусмотрели вычет по рыбацкому сбору

В Налоговый кодекс внесли изменения по сбору за пользование водными биоресурсами. Плательщики могут воспользоваться вычетами, в том числе и при использовании на промысле новых судов.

Изменения по ставкам сбора для рыбодобывающих предприятий внесены федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 444. Ставки по объектам промысла пересмотрены. При этом плательщики могут воспользоваться вычетом по одному из трех оснований.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в их число вошло и использование новых судов рыбопромыслового флота. Под это определение попадают суда, оснащенные техническими средствами контроля в соответствии с законодательством о рыболовстве, информация о которых содержится в государственном рыбохозяйственном реестре. Судно должно быть построено в России после 1 января 2020 г. и быть не старше пяти лет.

Напомним, что по закону о рыболовстве технические средства контроля в обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие рыболовство самоходные суда с главным двигателем мощностью более 55 киловатт и валовой вместимостью свыше 80 тонн.

При этом вычет не распространяется на суда, построенные с использованием доли квоты вылова в инвестиционных целях.

При этом в Росрыболовстве ранее отмечали, что предприятия, построившие суда под инвестквоты, смогут воспользоваться другим вычетом — по переработке.

Fishnews

Россия и Эстония обсудили промысел на Чудско-Псковском озере

Завершилась 48-я сессия российско-эстонской межправительственной комиссии по рыболовству в Чудском, Теплом и Псковском озерах. Стороны рассмотрели меры регулирования промысла и охраны запасов.

Делегацию РФ возглавлял начальник управления организации рыболовства Росрыболовства Андрей Космин.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, стороны рассмотрели вопросы состояния запасов, установления общих допустимых уловов основных промысловых видов рыб и распределения этих объемов на национальные квоты на 2023 г.

Также на сессии согласовали меры регулирования промысла и совершенствование контрольно-надзорной деятельности. По итогам переговоров подписан протокол.

Fishnews

Иностранным браконьерам запретят заходы в порты РФ

Президент подписал закон, позволяющий российским портам не принимать уличенные в браконьерстве иностранные суда. Изменения направлены на реализацию Соглашения ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла.

Поправки утверждены федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 454, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения вносятся в законы о внутренних морских водах, о морских портах, а также в Кодекс торгового мореплавания РФ.

Напомним, Россия подписала соглашение о мерах государства порта в 2010 г. и ратифицировала его в 2020 г. Этот международный документ предусматривает отказ в доступе в порт иностранным судам, которые подозреваются в браконьерстве. Теперь РФ официально примет на себя соответствующие обязательства.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

Согласно новым поправкам, капитан морского порта запрещает заход иностранного судна в порт, если оно включено в список флота, деятельность которого связана с рыболовством с нарушением правил и требований международных договоров РФ. Предусматривается также запрет на оказание в порту услуг владельцам судов, попавших в этот перечень.

Закон определяет исключительные случаи, когда запреты не применяются. Суда из «черного списка» смогут зайти в порт только в случае бедствия или других чрезвычайных обстоятельств, а также если потребуется оказать помощь людям или другим судам. Кроме того, капитан порта может разрешить заход в порт такому судну для его осмотра.

Fishnews

ЕАЭС унифицирует требования по производству органической продукции

Опубликован проект соглашения о порядке признания продукции органической в рамках Евразийского экономического союза. Документ направлен на свободное обращение таких товаров внутри ЕАЭС.

Проект соглашения получил одобрение Евразийской экономической комиссии, сообщает корреспондент Fishnews. Предусмотрено формирование перечня стандартов органического производства Евразийского экономического союза, утверждаемого Советом ЕЭК.

Напомним, что соглашение разработано для гармонизации правил производства и обращения таких товаров в странах ЕАЭС. Предполагается, что после внутригосударственного согласования документ получит статус международного договора в рамках союза.

Согласно российскому законодательству, на получение статуса органической может претендовать в том числе продукция аквакультуры.

Fishnews

Осеннюю кету в бассейне Амура помогли посчитать беспилотники

В этом году сотрудники Хабаровского филиала ВНИРО вновь обследовали нерестилища тихоокеанских лососей в бассейне Амура с помощью аэрофотосъемки беспилотными летательными аппаратами.

При обследовании нерестилищ осенней кеты в 2022 г. специалисты организовали беспилотную аэрофотосъемку модельных (то есть типичных, адекватно представляющих соответствующие водотоки) участков основных лососевых притоков Амура: Амгуни, Анюя, Уссури и Тунгуски.

На каждом модельном нерестилище была выполнена серия полетов БПЛА, сопровождавшихся аэрофотосъемкой. Затем создавались высокоточные ортофотопланы. Кроме того, специалисты готовили и добавляли в ГИС цифровые модели микрорельефа дна водотока, позволяющие четко визуализировать и подсчитывать нерестовые бугры.

«На основе полученных данных можно сделать выводы, что в 2022 году плотность заполнения нерестилищ осенней кеты в два раза превышает показатели 2021 года», — сообщили Fishnews в ХабаровскНИРО.

Методики беспилотного учета лососей, выработанные в отраслевом институте, значительно расширяют подходы к исследованию биологии и экологии этих рыб, отметили в филиале.

Fishnews

Архангельские депутаты предложили вывести Северный бассейн из-под крабовых аукционов

Архангельское областное собрание депутатов направило в Госдуму свой вариант поправок ко второму чтению законопроекта об инвестквотах и аукционах. Северный регион дал предложения по крабовым торгам.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве, которые правительство внесло в Госдуму в июле, предусматривает продолжение на Северном бассейне крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первое чтение инициатива прошла 27 октября. Сейчас комитет ГД по аграрным вопросам принимает замечания и предложения по законопроекту.

Архангельское областное собрание депутатов в таблице поправок ко второму чтению предложило исключить Северный бассейн из второго этапа крабовых аукционов, сообщает корреспондент Fishnews. Также парламентарии выступили за то, чтобы выделить квоты добычи крабов в инвестиционных целях только после ввода объекта инвестиций в эксплуатацию (сейчас принцип «сначала строим, а потом ловим» применяется только к рыбным инвестквотам).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину попросил поддержать поправки, подготовленные региональным парламентом. Глава Поморья отметил, что дальнейшее строительство судов для промысла краба в Северном бассейне может привести к переизбытку производственных мощностей и грозит проблемами для сохранения биоресурсов.

Эффективность реализации первого этапа квот под инвестиции, в том числе по крабам, не изучена, а строительство судов идет со значительным отставанием от графика, обратил внимание губернатор.

Напомним, что свои предложения по законопроекту уже направили и дальневосточные регионы — Сахалинская область, Хабаровский край, Камчатка.

Fishnews

МЦД-4 прирос станцией Мещерская

Она стала 12-й на перспективном диаметре Апрелевка – Железнодорожная

Вчера, в третью годовщину запуска Московских центральных диаметров (МЦД), после комплексной реконструкции открылась станция Мещерская киевского направления Московский железной дороги. Она стала 12-м по счёту остановочным пунктом перспективного МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная.

Комплексную реконструкцию железнодорожной станции Мещерская начали в III квартале 2019 года. Во время проведения работ станция продолжала функционировать, для пассажиров были сооружены временные платформы.

Как рассказали «Гудку» в Центральной дирекции пассажирских обустройств, обновлённая станция имеет две островные платформы с навесами, которые защищают пассажиров от осадков. На платформах установлены стойки SOS, электронные табло с расписанием, удобные лавочки, урны. Пройти на платформу можно по подземному тоннелю, оснащённому четырьмя лифтами и четырьмя эскалаторами. В вестибюле станции размещены две кассы, одна из которых – с заниженным окном – предусмотрена для маломобильных пассажиров, билетопечатающие автоматы, турникеты, три санитарные комнаты, в том числе специализированная для инвалидов. Для маломобильных пассажиров также предусмотрены пандусы и тактильные указатели. На территории станции организован бесплатный доступ в Интернет через Wi-Fi. Пассажиры со станции Мещерская могут выйти в город на 1-й Дачно-Мещерский проезд и на улицу Матросова. Пассажирская инфраструктура остановочного пункта выполнена в едином архитектурном стиле станций МЦД.

В открытии станции приняли участие заместитель генерального директора – начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «РЖД» Олег Тони и мэр Москвы Сергей Собянин. «Станция Мещерская – пример комплексного подхода к созданию ТПУ с парковками, специальной зоной наземного транспорта и благоустройством пешеходных подходов. В районе Мещерской продолжается активное развитие территории, поэтому нет сомнений, что она будет востребована пассажирами», – сказал мэр столицы.

Станция находится на западе Москвы и стала 12-м по счёту остановочным пунктом будущего МЦД-4. Пока же функционируют МЦД-1 и МЦД-2.

«МЦД перевозят в день около 550 тыс. человек. Это яркое свидетельство того, что людям нравится этот проект и городская электричка востребована. ОАО «РЖД», со своей стороны, делает всё, чтобы выполнить плановые показатели этого года и чтобы 2023-й был для нас годом уверенного запуска третьего и четвёртого диаметров. До конца этого года планируется завершить реконструкцию станции Переделкино, а также завершить второй этап строительства станции Минская», – сообщил Олег Тони.

Надежда Кожухова

На Забайкальской железной дороге завершается масштабная кампания по массовой вакцинации работников от сезонного гриппа, которая стартовала в сентябре 2022 года. Всего профилактическими мероприятиями охвачено свыше 54,3 тыс. человек, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

В первую очередь, прививки ставят сотрудникам, которые контактируют с большим количеством людей. В их число входят работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры, представители учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина». Также вакцинируются те, кто непосредственно занят в обеспечении движения поездов: диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики и связисты.

В рамках прививочной кампании помощь предоставляется пенсионерам железнодорожного транспорта, а также страдающим хроническими заболеваниями гражданам, прикрепленным на медицинское обслуживание к частным учреждениям здравоохранения «РЖД-Медицина».

Вакцинация проводится бесплатно.

Отметим, что благодаря массовой вакцинации сотрудников ОАО «РЖД», обслуживающих полигон Забайкальской железной дороги, в трудовых коллективах удается обеспечивать стабильно низкий уровень заболеваемости гриппом во время сезонных эпидемий.

В селе Красный Яр Ульяновской области введен в эксплуатацию внтурипоселковый газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Ульяновск» завершили строительство и ввели в эксплуатацию распределительный газопровод в с. Красный Яр Чердаклинского района Ульяновской области.

Сети протяженностью 1,5 км проложены по улице Мелиораторов и переулку Центральный. От жителей улиц принято свыше 20 заявок на догазификацию.

Всего в с. Красный Яр принято свыше 50 заявок на ускоренное подключение. До границ 27 домовладений газопроводы уже построены.

«От жителей Чердаклинского района принято 336 заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, свыше 70% из которых уже исполнены — сети построены до границ земельных участков заявителей», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.

В Сочи стартовал основной этап V корпоративной образовательной программы для талантливой молодежи «Будущее Роснефти» - партнерского проекта НК «Роснефть» и фонда «Талант и успех».

Более ста учеников «Роснефть-классов» из 19 регионов страны принимают участие в конкурсе, который проходит на базе «Президентского лицея «Сириус». Всего в этом году в мероприятиях программы участвовали почти полторы тысячи школьников.

Образовательная программа, которая реализуется с 2018 года, направлена на углубленное изучение программирования, основ инжиниринга, а также формирование у школьников проектно-ориентированного системного мышления.

В рамках программы под руководством экспертов обществ группы и педагогов лицея «Сириус» участникам предстоит объединиться в команды, чтобы разработать собственные решения актуальных задач для нефтегазовой отрасли, в том числе с использованием VR- и АR-технологий.

На завершающем этапе команды предложат свои проекты по 10 направлениям деятельности «Роснефти». Перед экспертной комиссией ребята будут защищать свои проекты в области геологии, инженерных изысканий, проектирования и строительства нефтегазовых объектов, обустройства месторождений, нефтепереработки, судостроения, топливного обеспечения, лабораторных исследований, экомониторинга, а также пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Профориентационная составляющая программы включает также тематические мастер-классы, тренинги по развитию soft-skills, развивающие и досуговые мероприятия.

Справка:

С целью формирования внешнего кадрового резерва Компании и обеспечения постоянного притока молодых специалистов, имеющих качественную профессиональную подготовку, в 2005 году была создана корпоративная система непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие».

Первая ступень системы непрерывного образования – организация «Роснефть-классов» на базе лучших учебных заведений: школ, лицеев, гимназий.

«Роснефть-классы» ориентированы на получение школьниками качественного общего среднего образования для продолжения обучения в вузах по инженерным направлениям подготовки и трудоустройство в Компанию после получения профильного образования.

Сегодня «Роснефть-классы» открыты в 58 школах, расположенных на территории 21 субъекта РФ, в которых учатся около 2,5 тыс. школьников.

Техническая академия Росатома и химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ подписан сторонами 22 ноября на площадке проходящего в «Сириусе» (Сочи) Международного форума «Атомэкспо-2022». Согласно тексту соглашения, стороны планируют развивать совместные образовательные и научные проекты. Речь идет о таких областях, как радиофармацевтическая химия, вывод из эксплуатации радиационно-опасных объектов, технологий, обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом.

Подписанный документ развивает направления, по которым образовательные учреждения работают уже несколько лет. Как отметил ректор Технической академии Росатома Юрий Селезнёв, сегодня атомная отрасль испытывает острую потребность в дополнительных специалистах самого разного профиля, в том числе для строительства новых энергоблоков и утилизации объектов ядерного наследия. По оценкам экспертов, чтобы заполнить намечающиеся вакансии, необходимо увеличить количество выпускников соответствующего профиля в десятки раз при сохранении качества образования. В области радиохимии Техническая академия решает эту задачу вместе с химическим факультетом МГУ.

«Сотрудничество химического факультета МГУ и Технической академии Росатома позволяет привлекать к обучению ведущих экспертов мира в области радиохимии и инженерных наук. Сейчас на базе факультета реализуется уже две магистерских программы в области радиохимии, в ближайшее время их количество планируется довести до пяти», – рассказал декан химического факультета МГУ, вице-президент РАН, академик Степан Калмыков.

Также партнеры развивают направление тематических школ для повышения квалификации специалистов, работающих непосредственно на объектах атомной отрасли. В ближайших планах – совместная организация Международной зимней школы по ядерной медицине, на которую собираются приехать слушатели почти из полутора десятков стран.

«Современная приборная база приводит к серьезной корректировке наших знаний о радионуклидах, – подчеркнул академик Калмыков. – И распространение этого знания критически важно. Причем, не только с точки зрения эффективности, но и с точки зрения безопасности. Поэтому среди совместных направлений деятельности химического факультета МГУ с Технической академией Росатома не только образовательные программы, но и борьба с радиофобией, и вовлечение молодежи в науку при помощи широкого спектра научно-популярных проектов, начиная с выставок и заканчивая медийными программами».

«КазМунайГаз» и «Татнефть» построят в Казахстане завод по производству бутадиеновых каучуков

Завод по производству бутадиеновых каучуков будет построен на территории специальной экономической зоны по развитию нефтехимии в Республике Казахстан на участке Карабатан в 43 км от г. Атырау.

В рамках реализации проекта «Производство бутадиена и его производных» на стройплощадке будущего завода начались ранние строительно-монтажные работы.

Напомним, в ноябре 2021 года АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть» создали совместное предприятие ТОО «Бутадиен» по производству бутадиеновых каучуков со сроком завершения строительства в 2025 году.

Планируется производство пяти различных видов продукции:сСтирол-бутадиен-стирол (каучук, который применяется в дорожном покрытии, изготовлении клея, пластика и др), дивинил-стирольный синтетический каучук (каучук, применяемый в шинной промышленности, часть которого планируется поставлять на шинный завод в Карагандинской области), бутадиен (применяется для производства синтетических каучуков), изобутан-изобутиленовая фракция (предназначен для производства метил-трет-бутилового эфира, бутил-каучука, изопрена и алкилата), метил-трет-бутиловый эфир (присадка для повышения октанового числа бензина).

На данный момент проводятся работы по проектированию, привлечены лицензиары технологий.

В рамках дальнейшего развития проекта 5 ноября 2022 года между ТОО «Бутадиен» и ТОО «Тенгизшевройл» подписан договор о купле-продаже бутана. Согласно подписанному документу, поставщиком сырья на завод выступит ТОО «Тенгизшевройл». Ежегодный объем поставки будет составлять 380 тысяч тонн бутана.

Проект «Производство бутадиена и его производных» реализуется в рамках Национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», утвержденного постановлением правительства РК от 12 октября 2021 года №730.

Реализация проекта позволит создать более 2000 рабочих мест в период строительства и 700 рабочих мест (высококвалифицированных специалистов) в период эксплуатации.

Студенты из Уфы придумали решение проблемы наледи на тротуарах

Айгуль Камаева

На пешеходной Аллее выпускников перед главным корпусом Уфимского государственного нефтяного технического университета в следующем году появится первый смарт-тротуар. Здесь не будет наледи и снежных сугробов.

Второкурсники магистратуры УГНТУ Богдан Соловьев и Гиорги Гамисония выиграли миллион рублей на реализацию своего проекта в федеральном конкурсе "Студенческий стартап".

Как признаются молодые новаторы, идея смарт-тротуара возникла из-за нелюбви к работе с лопатой во время снегопадов: Гиорги живет в частном секторе, и зимой ему частенько приходится чистить двор ото льда и снега.

- Мы просто подумали: вот бы снег на дороге сам растаял, но без использования химических реагентов, которые так портят обувь и вредят экологии. Первая мысль - согреть асфальт. Есть вариант нагрева с помощью горячей воды, как это уже делают в Москве. Водопровод провести дешево, но при поломке сложно починить. Мы выбрали вариант с использованием в качестве нагревательного элемента электрокабеля, - рассказывает Богдан Соловьев.

По его словам, специальные датчики реагируют на погоду и при необходимости автоматически включают нагрев, самостоятельно регулируя температуру. Чтобы вода не скапливалась на смарт-тротуаре, студенты предлагают сделать дорожку под наклоном. Тогда талая вода сама уйдет в водосток.

Одна из особенностей разработки - пьезодатчики, которые преобразуют механическую энергию в электрическую. Благодаря им смарт-тротуар может самостоятельно "подпитываться" от электроэнергии, вырабатываемой при хождении по нему людей. Кроме того, полученную энергию можно использовать для подзарядки телефонов, установив специальные станции в виде шкафов.

Ребята признают, что обслуживание смарт-тротуаров, вероятно, обойдется чуть дороже, чем оплата работы дворников и использование реагентов, зато проект обеспечит 100-процентную уборку льда и снега. В соответствии с условиями гранта молодые люди откроют свою компанию и опробуют технологию на аллее родного университета.

- Мы планируем заработать на своей идее. Проектом уже заинтересовались различные организации, в том числе образовательные. К тому же смарт-тротуары реально использовать даже на территории частных домов, - заметили новаторы. .

Кстати

Башкортостан занял четвертое место в первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов за 2021 год. Как отметил глава РБ Радий Хабиров, успеху способствовали созданный Евразийский научно-образовательный центр, строительство межвузовского кампуса, молодежные лаборатории НОЦ и Передовая инженерная школа. Также рейтинг учел увеличение количества научных сотрудников, рост вложений в научные разработки предприятий, а также выделенные 200 млн рублей на стажировки и улучшение жилищных условий молодых ученых и преподавателей.

В Башкирии пытаются снизить административное давление на бизнес

Айгуль Камаева

По итогам расчета индекса административного давления на бизнес за 2021 год Республика Башкортостан занимает 32-е место в стране, тогда как годом ранее была девятой. Самые худшие показатели оказались у региональной Гострудинспекции, управлений Ростехнадзора и Россельхознадзора.

Как сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры РБ Илья Голубев, индекс "Административное давление" важен потому, что непосредственно влияет на рейтинг инвестиционной привлекательности региона. Показатель оценивает работу восьми федеральных контрольно-надзорных органов в республике и учитывает долю предупреждений от общего числа наказаний, процент проверенных хозсубъектов и объем профилактических мероприятий. При этом сравнение проводится со средними показателями по стране.

По словам главного госинспектора труда в РБ Татьяны Астрелиной, профилактических мероприятий возглавляемое ею ведомство в 2021 году действительно не проводило, потому что это направление было для них в новинку. Но за 10 месяцев 2022 года их насчитывается уже более тысячи. Предостережения региональная Гострудинспекция тоже стала выдавать в два раза чаще, чем в прошлом году (в 2021-м - 916, в 2022-м - более 1900).

- Профилактические мероприятия хороши только при работе с предпринимателями, которые адекватно отвечают на наши замечания. Но практика показывает: многие просто не реагируют на предупреждающие меры. При встрече с недобросовестными бизнесменами эффективность профилактики нулевая, а штраф более действен, - говорит Татьяна Астрелина.

По ее словам, излишняя либерализация законодательства может привести к плачевным последствиям.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Александр Жеребцов также считает, что применение моратория на проверки бизнеса, которые теперь допускаются лишь в исключительных случаях (при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан), не всегда логично.

- Превышение допустимого уровня шума в соответствии с санитарным законодательством - это тоже угроза здоровью. У нас практически все статьи санитарного законодательства предусматривают угрозу жизни или здоровью, но получить разрешение на выездную внеплановую проверку удается далеко не всегда, - сказал Александр Жеребцов.

По мнению первого замначальника ГУ МЧС по РБ Эдуарда Идрисова, чем меньше выездных проверок, тем лучше. По крайней мере в сфере пожарной безопасности, где количество контрольных мероприятий не влияет на число происшествий: 90 процентов из них регистрируются в жилищном фонде, а квартиры и частные дома инспектора проверять не имеют права.

- Мы не отрицаем важную роль контрольно-надзорных мероприятий, но институт уполномоченного всегда выступает за снижение административного давления на бизнес. Уверен, что введение моратория на проверки, внедрение новых видов контроля, ориентирование на профилактику правонарушений, помогут создать более комфортные и безопасные условия для предпринимательской деятельности в РБ, - заметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин.

Когда представители надзорных органов предложили ему помогать им решать вопросы с недобросовестными бизнесменами, не реагирующими на предупреждения и профилактические меры, Асадуллин заметил, что его главная обязанность - защищать предпринимателей, однако выразил готовность стать медиатором при решении вопросов с крупными предприятиями. .

В Самарской области создадут цифровые офисы

Юлия Василькина (Самара)

В Самарской области утверждена концепция цифровой трансформации процессов в региональных органах власти. Вместо бумаги - электронные документы, более результативное взаимодействие граждан с чиновниками, отладка внутренних процессов - лишь часть планов на ближайшие годы.

В век цифровых технологий уже многое поменялось, и чтобы построить дом или оформить документы, получить справки, людям и предприятиям приходится обращаться в различные ведомства, подавать и получать необходимые данные в электронном формате. Так, в Самарской области в городах и районах насчитывается 1736 муниципальных услуг, содержание которых сходно, но названия отличаются - стандарта в регионе нет.

В разных сферах за несколько лет зарегистрировано 65 отраслевых государственных информационных систем Самарской области. В регионе действуют как федеральные, так и региональные информсистемы. Всего этого еще недостаточно, чтобы принимать решения на основе данных в цифровом виде, да и сами процессы только частично автоматизированы, а взаимосвязи не выстроены. Хотя межведомственное электронное взаимодействие, безусловно, существует.

В департаменте цифровизации администрации губернатора Самарской области "РГ" ответили, что ожидаемые результаты внедрения концепции - улучшение "пользовательского опыта" от взаимодействия граждан с органами власти через цифровую трансформацию внутренних процессов и предоставления госуслуг, минимум бумажного документооборота, переход к принятию решений на основе данных в цифровом виде.

Планируется сократить сроки предоставления услуг и получения ответа на обращения и сообщения граждан. Лишние визиты "за справками" должны уйти в историю. В дальнейшем предполагается переход на электронную форму взаимодействия, доступную из любой точки региона.

Координацию работы будут вести цифровые офисы. Их нужно создать на областном уровне до начала 2023 года. В департаменте пояснили, что они появятся на основе существующих проектных офисов по внедрению принципов бережливого производства, без увеличения численности госаппарата, но за счет повышения квалификации сотрудников.

На начальном этапе подробнейшим образом опишут и разложат все направления госслужбы на простые процессы, вплоть до элементарных действий, и поймут, от каких из них пришло время отказаться, а что необходимо автоматизировать и перенести в цифровую среду.

В перспективе все рутинные процессы первичной обработки данных и бумажной работы уйдут в информсистемы. Время госслужащих высвободится для аналитических задач отстройки и оптимизации процессов, а также творческого проектирования и создания новых услуг и сервисов для граждан, подчеркнули в департаменте.

Вятские предприниматели получат налоговые льготы в обмен на зарплату

Алексей Малышев

Законодательное собрание Кировской области приняло поправки к региональным законам, которые обуславливают получение налоговых льгот размером средней заработной платы сотрудников.

Депутаты областного парламента единогласно утвердили предложенные губернатором Александром Соколовым законопроекты. Особенность нового налогового режима в том, что получение бизнесменами преференций по уплате налогов региональные власти напрямую увязывают с размерами заработной платы, которую получают работники предприятий.

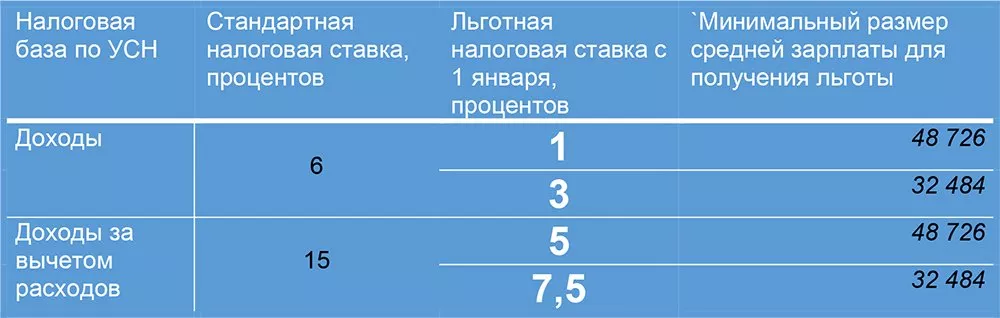

Налоговые льготы, а точнее пониженные ставки по налогам, на предстоящие три года получат некоторые плательщики имущественных налогов. Кроме того, на супермягкий налоговый режим смогут рассчитывать малые предприятия, которые работают по упрощенной схеме налогообложения.

- Если мы строим солидарное общество, то нужно делиться. Перераспределение благ между работодателями и наемными работниками - это и есть солидарное общество, - пояснил свою позицию в интервью "РГ" Александр Соколов. - Предприниматель не в одиночку делает свой бизнес, значит, надо платить работникам нормальную зарплату. Не какую-то запредельную, а две-три минимальные - это меньше пятидесяти тысяч рублей. Плати и получай льготы по полной программе.

Не окажутся в стороне и предприятия, которые не могут платить настолько высокую для Вятки зарплату. Законодатели предусмотрели, что небольшие промышленные предприятия, предприниматели из отраслей, которые получили налоговые льготы еще во время пандемийных ограничений, и ряд других представителей МСП при уплате работникам в среднем двух минимальных размеров оплаты труда смогут платить в два раза меньше, чем ранее предусматривалось региональным законодательством. Сопоставимые льготы получат и хозяйствующие субъекты, которые определяют налоговую базу по УСН как разность между доходами и расходами.

Аналогичные льготы устанавливаются для предпринимателей, работающих с изделиями народных художественных промыслов, социально ориентированных НКО и бизнесменов, которые в прошлом платили единый налог на вмененный доход.

Определенные споры среди вятских законодателей вызвало условие нового законопроекта об установлении минимальной численности наемных работников: четыре и три сотрудника соответственно.

Впрочем, большинство парламентариев сочли эту норму необходимой, объяснив ее созданием стимулов для роста микропредприятий и перехода предпринимателей из статуса самозанятых к более сложным формам организации деятельности. .

В Самарской области социальным предпринимателям и начинающим бизнесменам выделили гранты

Юлия Василькина (Самара)

В Самарской области раздали гранты молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет и тем, кто занимается социальными проектами. Из 117 заявок выбрали 97 субъектов малого и среднего бизнеса, которые получат до 500 тыс. рублей, сообщили на сайте минэкономразвития и инвестиций региона.

Члены жюри оценивали перспективность и актуальность проектов, качество презентаций. Предприниматели представляли разнообразные социальные проекты, в том числе в сфере дополнительного образования, бытового обслуживания, оздоровления и реабилитации детей и взрослых, физической культуры.

Проект Любови Фроловой - дневной уход за подрастающим поколением, когда девчонки и мальчишки могут проводить свободное время в детском клубе или группах кратковременного пребывания.

- Для развития нам необходимо провести ремонт в помещениях, оборудовать их. Проект позволит решить социальные задачи - родители смогут спокойно работать, пока их дети находятся под нашим присмотром и проводят время с пользой, а также мы сможем увеличить число клиентов в наших клубах и выручку, - пояснила она.

У предпринимателя Светланы Трактировой - школа скорочтения и развития интеллекта, в ней обучаются 324 ребенка, грант нужен для расширения бизнеса. Как соцпредприятие школа дает скидки многодетным семьям, а некоторых детей обучают бесплатно.

Ирина Сергеева представила проект швейной мастерской "Ирис", которая занимается разработкой лекал и образцов, машинной вышивкой, а также обучением детей и взрослых.

- За три года мы обучили более 100 человек в возрасте от 6 до 60 лет. На базе мастерской родился проект "Мастерица" - курсы кройки и шитья для детей и подростков. Мы планируем получить лицензию на образовательную деятельность и на постоянной основе обучать не менее 20 детей, - рассказала она.

Победители конкурса обязаны в течение трех лет после получения гранта вести социально направленную деятельность и подтверждать статус.