Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Почти на 35% увеличились поставки СПГ из РФ в Японию в октябре 2022

В октябре Япония вновь не импортировала российскую нефть, зато поставки СПГ выросли на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщило японское министерство финансов, уточнив, что импорт угля в октябре 2022 года сократился на 75,7%,

Кроме этого, отмечает РИА Новости, снижение объемов импорта из России в Японию в октябре этого года наблюдается также по таким позициям, как железная руда (-73,6%) и цветные металлы (-21,5%).

В октябре поставки российского СПГ выросли почти до рекордного уровня, писал в начале ноября Bloomberg, уточнив, что экспорт вырос на 1,1% в годовом выражении — до самого высокого уровня с марта. Хотя почти половина топлива все еще находится в пути, основными странами-импортерами стали Франция, Китай и Япония.

Миру не хватает газовозов

Всплеск спроса на поставку СПГ привел к нехватке судов для доставки сжиженного природного газа, а похолодание усилит глобальную конкуренцию за танкеры.

Сегодня трейдеры платят по крайней мере на 50% больше за страхование и охрану газовозов, а некоторые из новейших энергоэффективных судов стоят теперь до $200 тыс. в день, пишет Bloomberg.

Сегодня в море находится рекордное количество газовозов — 40 судов, и все они ожидают повышения европейских цен на СПГ наступлением холодов. В некоторых портах, в основном в Великобритании и Нидерландах, уже возникли «пробки», так как мощности по приему и регазификации СПГ ограничены.

Континент рассчитывал на поставки из США и возвращение к работе завода Freeport LNG в Техасе после июньской аварии, которое должно было бы немного облегчить ситуацию в Европе, но сроки ремонта затягиваются. Ужесточит ситуацию на рынке и длительное отключение на комплексе СПГ в Малайзии.

В общем, СПГ, который Европа ищет в качестве долгосрочной замены российскому природному газу, больше никогда не будет дешевым.

Венгерские власти нашли альтернативу поставкам нефти из РФ по «Дружбе»

При остановке «Дружбы» Венгрия могла бы импортировать российскую нефть морским путем через Хорватию, для чего есть юридические и технические условия, считает глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш. «Если поставка нефти по трубопроводу не обеспечена, то недостающее количество может доставляться танкерами по морю через Хорватию… Технические условия для этого созданы в большой степени, а юридические — полностью», — сказал он в ходе брифинга.

При этом Гуйяш отметил, что Будапешт способствовал получению Венгрией, Чехией и Словакией исключения из санкций на нефть и возможности обеспечения поставок черного золота по морю в случае остановки нефтепровода.

Во вторник, напоминает ПРАЙМ, украинская сторона уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях. На следующий день глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции.

Позднее Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в страну возобновились.

ЕК хочет ввести потолок цен на нефть из России после 24 ноября

Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести потолок цен на нефть из РФ после встречи министров энергетики стран ЕС 24 ноября, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью Reuters. «Мы будем действовать быстро и внесем предложение, как только министры поручат нам это сделать», — заявила она, высказав уверенность, что такая мера поможет стабилизировать претерпевающий кризис рынок энергоносителей. «Мы подготовились как следует. Мне кажется, что потолок цен позволит успокоить рынок, а также устранит риск того, что товар прекратит поступать вообще», — резюмировала она.

Между тем, по оценкам бельгийского института Bruegel, пишет ТАСС, в этом сценарии Россия практически не понесет убытков, поскольку некоторое падение объемов торговли будет вновь компенсировано ростом цен, богатые страны Запада будут вынуждены приобретать нефть по завышенной цене, в том числе российскую через посредников, а наибольшие потери понесут страны-импортеры нефти с низким и среднем уровнем доходов из-за нового сокращения предложения на рынке и очередного скачка цен.

С 5 декабря, напомним, начнет действовать эмбарго Евросоюза на поставки нефти из РФ морским путем. США тем временем продвигают инициативу ценового потолка для российской нефти, которая позволила бы компаниям продолжать транспортировку сырья из РФ только в том случае, если оно продается по цене ниже рыночной.

Польша хочет купить 3 млн тонн российской нефти вопреки планам отказаться от нее

Крупнейший польский нефтепереработчик Orlen подал заявку в «Транснефть» на поставки 3 млн тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году, несмотря на официальные заявления Варшавы об отказе от ее закупок, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники. По данным газеты, речь идет о долгосрочных контрактах.

По словам вице-президента «Транснефти» Сергея Андронова, компания располагает заявками от потребителей Польши на поставки нефти на 2023 год транзитом через Республику Белоруссию. Однако он не стал раскрывать, от кого поступили заявки и на какие объемы. Несмотря на скорое начало действия эмбарго ЕС на российскую нефть, которое вступает в силу 5 декабря, «процесс организации поставок идет в рабочем порядке», отметил собеседник газеты.

Между тем не так давно глава МИД республики Збигнев Рау говорил, что власти Польши хотят, чтобы Европейский союз наложил санкции на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы республике не пришлось платить российской стороне неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов. По словам Рау, которые приводит ТАСС, «Польша обязалась использовать российскую нефть только до конца этого года».

Напомним, эмбарго ЕС на нефть из России, стартующее 5 декабря, распространяется лишь на морские поставки — трубопроводная нефть выведена из-под запрета, поскольку категорически против него выступила Венгрия.

Закон о налоге на прибыль для экспортеров СПГ одобрил СФ ФС РФ

Документ был инициирован правительством РФ. «Для организаций, которые осуществляют деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии СПГ на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, в налоговых периодах 2023–2025 годов налоговая ставка устанавливается в размере 34%», — говорится в законе. Половина суммы налога будет зачисляться в федеральный бюджет, другая половина — в бюджеты регионов.

Редакция документа, принятого в первом чтении, напоминает ТАСС, предполагала меньшее увеличение ставки — всего до 32%, что должно было принести бюджету в 2023 году 200 млрд рублей.

Напомним, 10 октября во втором и третьем чтении Госдума приняла бюджетообразующий закон, который в частности увеличивает в 2023–2025 годах налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли страны. Документ предусматривает дополнительное изъятие у «Газпрома» в 2023–2025 годы по 50 млрд рублей в месяц — суммарно 1,8 трлн рублей. Также документ предполагает корректировку налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ с 1 января 2023 года, а не с 1 июля, как ожидалось. Также ГД РФ приняла закон о налоге на прибыль экспортеров СПГ в размере 34%, который касается производителей СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.

Скважина с рекордным дебитом пробурена на Юрубчено-Тохомском месторождении

На древнейшем на планете Юрубчено-Тохомском месторождении — возраст его пород превышает миллиард лет — пробурена разведочная скважина с рекордным дебитом. Специалисты «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании», структуры «Роснефти», получили фонтанный приток нефти с максимальным дебитом в 603 кубометра в сутки на разведочной многозабойной скважине на залежи «Намакарская 2». Полученный стартовый объем нефти стал рекордным за всю 15-летнюю историю поисково-разведочного бурения на Юрубчено-Тохомском месторождении. Пробуренная скважина характеризуется низким газовым фактором и обводненностью на уровне 1%, а также высокой продуктивностью. Суммарные начальные извлекаемые запасы нефти и газоконденсата по категориям АВ1+В2 оцениваются в 3,5 млн тонн.

Научное сопровождение бурения и испытания разведочной скважины осуществлялось сотрудниками научного института компании «РН-КрасноярскНИПИнефть», говорится в сообщении «Роснефти».

При изучении залежи «Намакарская 2» специалисты ВСНК успешно применили высокотехнологичный комплекс геофизического исследования скважин отечественного производства. Он состоит из геофизических приборов, определяющих свойства породы, и программного обеспечения для интерпретации данных. Комплекс позволил оценить пористость и проницаемость пород, определить наличие и параметры трещин, выявить наиболее перспективные интервалы в разрезе скважины, уточняет НК.

Суд разрешил финской Gasum не платить «Газпрому» в рублях

Финская энергетическая госкомпания Gasum не обязана была принимать порядок оплаты за газ «Газпрома» в рублях, к такому выводу пришел Стокгольмский арбитражный суд, обязав при этом компании продолжить двусторонние переговоры по существующему контракту, сообщила финская компания. «Поставки природного газа из России в соответствии с контрактом на поставку Gasum пока не будут продолжаться», — подчеркивается в релизе.

По словам представителей Gasum, компания имеет долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» на поставку природного газа. В апреле 2021 года, напоминает «Интерфакс», российская компания предъявила Gasum требование, чтобы платежи, оговоренные в договоре поставки, производились в рублях, а не в евро. «Gasum не приняла это требование. Кроме того, у компаний возникли существенные разногласия по некоторым другим требованиям, выдвинутым на основании соглашения. По этим причинам Gasum передала дело в арбитраж в соответствии с договором поставки. „Газпром экспорт“ прекратил поставки газа компании Gasum в мае», — отмечается в пресс-релизе.

Нефть требует хранения

Приближающееся эмбарго на российскую нефть порождает вопросы: куда, как и по каким ценам отправлять российское сырье? При этом доступная форма защиты отрасли от волатильности рынка и санкционного давления давно известна — это создание хранилищ нефти, но в нашей стране ее упорно игнорируют.

Стоит отметить, что ранее созданием стратегических и коммерческих запасов углеводородов в большей степени занимались страны-импортеры. Это была их форма защиты от возможного ценового сговора. Напомним, что стратегический нефтяной резерв США (SPR) был создан в 1975 году по решению Конгресса США, после нефтяного кризиса 1973 года. То есть в Соединенных Штатах после кризисов выводы сделали, а в России, к сожалению, нет.

Сейчас такие стратегические запасы хотят иметь как импортеры, так и экспортеры сырья. В частности, стратегические хранилища нефти хотят создавать в Белоруссии и в Казахстане. «Гомельтранснефть Дружба» планирует построить резервуарный парк для длительного хранения нефти объемом 1,35 млн тонн. С учетом существующих мощностей страна сможет создать запас нефти на 2 месяца для обеспечения работы НПЗ республики на минимальной загрузке. Отметим, что в настоящее время резервуарный парк предприятия превышает 0,9 млн кубометров, однако длительное время там можно хранить только 390 тыс. тонн нефти. Таким образом, после строительства новых мощностей суммарный парк для длительного хранения вырастет до 1,74 млн тонн. Новые резервуары планируется разместить вблизи Мозырского НПЗ и около НПЗ «Нафтан».

В Казахстане крупное нефтехранилище решили размесить на западе страны в Атырауской области. Стоит отметить, что через этот регион в Казахстане проходят экспортный нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также трубопровод Атырау — Кенкияк — Кумколь, позволяющий прокачивать нефть с запада Казахстана до границы с Китаем. Выбор очень правильный, учитывая последние проблемы с терминалами КТК.

«Актуальный вопрос — наращивание мощностей нефтехранилищ. На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай… Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении трех-четырех месяцев», — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Можно констатировать, что даже Казахстан решил защитить свою отрасль от превратностей рынка и геополитики.

В России несмотря на активное обсуждение данной темы, которое ведется уже двадцать лет с 2002 года, никто ничего делать не хочет.

Заметим, что все разговоры об экспортной ориентированности российской нефтегазовой отрасли, с которой якобы несовместимо строительство хранилищ, несостоятельны. Саудовская Аравия, несмотря на роль ведущего мирового экспортера нефти, обладает хранилищами нефти объемом 400 млн баррелей. В США, которые являются одним из крупнейших экспортеров нефти, есть стратегическое хранилище на 713,5 млн баррелей. Другие крупные «резервисты» — главным образом импортеры. Так, емкости Южной Кореи — 240 млн баррелей. Лидирует по этим показателям Китай, в 2020 году объем хранилищ нефти и нефтепродуктов страны составлял 900 млн баррелей, кроме того, Пекин собирался построить хранилища еще на 300-350 млн баррелей.

В России же все 20 лет ведутся споры о том, кто эти хранилища будет строить, а кто ими управлять. Даже скидка в $20-40 за баррель не смогла объединить усилия правительства и компаний для решения этого вопроса. Все предпочитают размышлять о стоимости нефти, которая бы позволила России заниматься нефтяным экспортом даже при скидке в $40, а также куда продавать сырье после введения европейского эмбарго 5 декабря. При этом эксперты отрасли на разных уровнях постоянно твердят, что нефтяную добычу в России надо защищать как от резких скачков цен, так и от геополитических рисков. Неоднократно об этом писал и «НиК».

Напомним, в августе текущего года эксперты Союза нефтегазопромышленников РФ и ЦДУ ТЭК уже заявляли об изменившихся условиях торговых отношений между странами, при которых создание стратегического хранилища жидких углеводородов должно стать задачей государственной энергополитики России. Ранее в марте глава ФБУ ГКЗ Игорь Шпуров говорил о том, что обсуждаемое возможное ограничение добычи российской нефти в объеме 115 млн тонн (объем экспорта в ЕС — 108 млн тонн, в США — 7,4 млн тонн) чревато большими рисками. Оно приведет к остановке бурения в объемах около 26 млн метров в год, сокращению около 13% пробуренного фонда, полной остановке бурового сервиса. По его мнению, России важно сохранить добычу на действующем уровне 2021 года, а для размещения нефтяных излишков необходимо создать систему временных подземных хранилищ (ПХН), в первую очередь в солях, которые будут аккумулировать порядка 55-60 млн тонн нефти ежегодно:

«В России необходимо 20-25 таких хранилищ. К слову, в США емкость подземных хранилищ — более 100 млн тонн. Понятно, что это не будет быстро, но возможность такая есть», — заявлял Шпуров.

При этом еще в 2020 году, когда тема излишков нефти была кране актуальна, Российское газовое общество по просьбе замминистра энергетики Павла Сорокина подготовило технико-экономическое обоснование строительства в стране подземных хранилищ нефти в искусственных кавернах каменной соли. ТЭО проекта предусматривало несколько вариантов подземных резервуаров для хранения стратегических запасов нефти (СЗН). Предполагалось, что окупаться они должны за счет грамотного управления запасами. То есть государство, которое их заполняет при одной цене, продавать может по другой, с хорошей прибылью.

Кстати, сейчас многие пеняют американской администрации, которая не слишком успешно для снижения нефтяных цен распродает стратегический нефтяной резерв. Однако не стоит забывать, что заполняли они его в 2020 году чуть ли не по отрицательным ценам. Поэтому сейчас США в любом случае в выигрыше, да еще и формируют нефтяную повестку. Тем временем России в условиях дефицита предложения на нефтяном рынке остается только наблюдать за переговорами о потолке на российскую нефть. Собственно, что нам еще остается делать, если у нас нет никаких рычагов давления на рынок, кроме сокращения добычи.

Впрочем, если российскую нефтегазовую отрасль совсем не защищать, то вопрос о создании резерва нефти может отпасть естественным путем — просто из-за падения производства хранить уже будет нечего. По данным Шпурова, реализация соглашения ОПЕК+ в 2020–2021 годах подразумевала ежегодное снижение добычи на 48,7 млн тонн за счет приостановки низкодебитных скважин. При этом уровень производства нефти 2019 года до сих пор не восстановился. Отметим, что ситуация 2022 года для отрасли гораздо опаснее.

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. Губкина Вячеслав Мищенко напомнил, что система «Транснефти» уже является крупным нефтяным хранилищем (20-30 млн тонн — ред.):

«Но, учитывая сложную рыночную ситуацию, а именно надвигающееся эмбарго на поставки российской нефти морским транспортом, а также общее санкционное давление, было бы разумно создать государственный резерв для хранения нефти наподобие тех, что есть у стран-импортеров. Напомню, что Международное энергетическое агентство (МЭА) как раз и создавалось с целью управления и синхронизации резервов стран Организации сотрудничества и развития (ОСР)», — отметил эксперт.

По его мнению, создание в России своего нефтяного резерва стало бы рычагом для влияния на баланс спроса и предложения на мировом рынке, кроме того, это позволило бы российским компаниям проводить более гибкую политику на мировом нефтегазовом рынке, а не работать «с колес», как это сейчас происходит.

Заместитель председателя правления Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев не верит в то, что российские нефтяные хранилища могли бы повлиять на нефтяной рынок:

«В любой области, в том числе и в ТЭК, есть строительное лобби, которое выступает за увеличение строительства. Вопрос не в том, можем мы это построить или нет. Вопрос в том, как этим управлять. У нас есть опыт работы интервенциями на мировом зерновом рынке. Хотя у России имеются госрезервы с большими запасами топлива, но опыта работы интервенциями на рынке нефтепродуктов у нас нет. Поэтому, прежде чем принимать решение о строительстве хранилищ нефти, нужно понять, а сколько нам нужно там хранить и будет ли это влиять на рынок. Сейчас есть хороший пример: стратегические нефтяные резервы США, опустившись к сентябрю 2022 года на 65%, вызвали снижение розничной цены на бензин в США на 14%. То есть американская администрация, опустошив резервы до уровня 1984 года, не добилась снижения цены топлива даже до уровня прошлого года», — отметил эксперт.

Он считает, что, скорее, России стоит увеличить количество НПЗ, то есть больше перерабатывать российскую нефть и создавать резервы готовых продуктов:

«Рынок дизельного топлива и нафты гораздо шире, чем рынок нефти. Это продукты с более высокой добавленной стоимостью. Зачем создавать сырьевые запасы, когда лучше создавать запасы продуктовые. Дизель и бензин жиже, их проще транспортировать, и у них больше потребителей. Чем выше передел, тем больше вариативность дальнейших поставок. Поэтому если комплексно подходить к этой проблеме, то России нужны не запасы нефти, а запасы нефтепродуктов», — считает Гусев.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов подчеркнул, что тема хранилищ поднималась и в кризис 2014–2016 гг., особо остро она прозвучала 2020 году, когда с марта по май добыча сильно проседала:

«Еще тогда Россия могла бы сгладить эффект от низкой динамики цен на мировых рынках за счет закачки дополнительных объемов в нефтехранилища. Если бы эти хранилища были бы еще и государственными, то государство могло бы на них заработать, купив у наших компаний дополнительные объемы по низким ценам, а выбросить их на рынок по более высоким. И в то же время наличие в стране таких объектов было бы очень выгодно для отрасли с производственной точки зрения. Но при этом Россия должна была бы создать хранилища значительной емкости», — рассказал эксперт.

Фролов уверен, что увеличение НПЗ нецелесообразно, особенно в ситуации, когда падает спрос на российские нефтепродукты:

«Если мы будем создавать еще и хранилища для нефтепереработки, это будет хорошо. Но хранение топлива требует определенного нормирования, поэтому нам нужны в первую очередь резервы нефти», — подчеркнул Фролов.

Сибирские ученые исследовали механизмы поиска повреждений ДНК белками репарации

В клетках человека постоянно происходят структурные изменения ДНК, которые могут приводить к различным мутациям, клеточной гибели и образованию опухолей. Однако этому препятствуют белки репарации, которые непрерывно «патрулируют» ДНК, ищут ее поврежденные участки и оперативно их восстанавливают. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН подробно изучают этот процесс.

Репарацией ДНК называют процесс восстановления ее исходной структуры. От работы систем репарации зависят жизнедеятельность и правильное функционирование клеток, поэтому исследования этих механизмов сегодня идут очень активно. В частности, они направлены на поиск новых мишеней в борьбе с онкологическими заболеваниями, а также на создание антибактериальных и противовирусных средств. «Повреждения ДНК всегда идут в клетках на фоновом уровне. У человека их могут провоцировать различные виды стресса, у бактерий — применение традиционных антибиотиков. Если мы заблокируем бактериям способность к восстановлению повреждений, то резко повысим их чувствительность к лекарствам. Поэтому влияние на репарацию рассматривается как перспективное направление для создания новых фармпрепаратов. Например, недавно для борьбы с опухолями начали активно использовать средства, направленные на такую группу ферментов репарации, как поли(АДФ-рибоза)-полимеразы в комбинации с более традиционными видами химиотерапии», — комментирует заведующий лабораторией геномной и белковой инженерии ИХБФМ СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Олегович Жарков.

ДНК — химически нестабильная молекула, причин для ее поломки может быть огромное количество: влияние загрязняющих окружающую среду веществ, ионизирующего излучения, химических мутагенов. Но ни одна из них не является основной. «Главная угроза для нашей ДНК, — сообщает ученый, — это вода, из которой мы состоим на 70 %, и кислород, которым дышим. Вода и кислород взаимодействуют со многими сложными и простыми веществами внутри организма, а результатом этого взаимодействия являются гидролиз и окисление. Молекулы веществ, с которыми вода и кислород вступили в реакцию, разлагаются, и происходит повреждение ДНК. Есть также множество продуктов растительного происхождения, которые, попадая в организм человека, подвергаются метаболизму в печени, проникают в клетки и присоединяются к ДНК. Поэтому причин для поломки может быть достаточно много».

В живых клетках действуют несколько различных систем репарации, которые частично связаны друг с другом, но отличаются механизмами восстановления нормальной ДНК. Наиболее универсальный способ — это репарация специальными белками, которые находят нужную область, удаляют часть поврежденной цепи ДНК и меняют ее на нормальную. «Одни системы вырезают поврежденное основание и заменяют только один нуклеотид. Другие — целую группу из 15—20 нуклеотидов. Есть системы, способные убирать и до 1 000 нуклеотидов. В любом случае поврежденный участок подвергается деградации и вместо него встраивается нормальный», — объясняет Дмитрий Жарков.

Структура белка Nei, занятого поиском повреждений в ДНК Структура белка Nei, занятого поиском повреждений в ДНК

Найти поврежденный участок ДНК — это невероятно трудная работа. Сравнить ее можно с поиском опечатки в многостраничной книге. Больше сотни различных белков репарации участвуют в этом рутинном процессе. «Гаплоидный геном человека (геном с одинарным набором непарных хромосом) содержит около трех миллиардов пар нуклеотидов, — рассказывает исследователь. — Во всей этой структуре нужно найти только одну ошибку. Если бы белки репарации последовательно проверяли каждый отдельный участок ДНК, то на весь процесс им понадобились бы годы и, возможно, они так никогда бы и не сумели отыскать поломку. Связывание с ДНК в произвольном месте и скольжение по ней в случайном направлении приносит гораздо больше пользы и экономит время».

Внимание исследователей было направлено, прежде всего, на три белка: бактериальную эндонуклеазу VIII и человеческие белки NEIL1 и NEIL2. «Раньше мы смотрели и другие белки репарации, включая урацил-ДНК-гликозилазу и формамидопиримидин-ДНК-гликозилазу (ФПГ), но конкретно на этих трех можно было сделать хорошую серию сравнений. Нас удивило, что, несмотря на сходство между собой всех этих трех белков и ФПГ, они совершенно по-разному проводят поиск. ФПГ скользит вдоль ДНК весьма быстро, в отличие от NEIL2, который неспособен перемещаться самостоятельно и использует специальный “транспорт” — РНК-полимеразу, которая застревает на поврежденных участках и пытается их репарировать. NEIL1 по эффективности оказался таким же, как и большинство других ферментов репарации, а эндонуклеаза VIII работала чуть хуже», — объясняет Дмитрий Жарков.

Изучение механизма передвижения ферментов репарации по ДНК на данный момент проводится только в ИХБФМ СО РАН и двух-трех других лабораториях в мире, поэтому работа является уникальным и оригинальным направлением в современных исследованиях. Ее результаты опубликованы в международном журнале Cells. В ближайших планах ученых стоит несколько масштабных задач. «Передвижение белков по ДНК, несомненно, составляет лишь часть более крупной тематики об общем влиянии на репарацию ДНК и создании новых лекарственных средств. Вся наша работа состоит из двух больших взаимодополняющих проектов. Во-первых, нужно провести валидацию мишеней: найти белки, нарушив работу которых можно снизить жизнеспособность бактериальных и раковых клеток. Во-вторых, в рамках сотрудничества с Новосибирским институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН планируется разработка и оценка воздействия потенциальных лекарственных препаратов на определенные белки. Например, эндонуклеазу VIII можно попытаться использовать в качестве мишени для увеличения чувствительности бактерий к антибиотикам. С белками NEIL1 и NEIL2 немного сложнее: NEIL2 является чуть ли не самым часто мутировавшим белком в раковых опухолях, поэтому его нужно скорее не подавлять, а, наоборот, пытаться активировать, чтобы снизить риск развития онкозаболеваний», — заключает исследователь.

Полина Кустова

В Астраханской области из аварийных домов переселены 1 910 человек

В Астраханской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация мероприятий, направленных на выполнение опережающими темпами программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

С начала реализации вышеуказанной программы на территории муниципальных образований региона из аварийных домов общей площадью 26,8 тыс. кв. м переселены 1 910 человек. На эти цели из средств Фонда ЖКХ было направлено более одного млрд рублей.

На сегодняшний день в Ахтубинском районе в полном объеме выполнены мероприятия по расселению граждан из домов, признанных непригодными для проживания. Всего за время реализации указанной программы в регионе жилищные условия улучшат почти 2 800 человек.

В частности, в селе Началово Приволжского района в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» продолжается строительство четырех 6-этажных домов, в которых 179 квартир общей площадью 8,6 тыс. кв. м предназначены для 582 граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым до 1 января 2017 года. Общая площадь новостроек – 11,7 тыс. кв. м. В настоящий момент подрядчик уже приступил к внутренней отделке жилых помещений и подъездов.

В городе Астрахани до конца текущего года планируется приобрести квартиры, в которые из аварийного жилищного фонда общей площадью 2,2 тыс. кв. м переедут 240 человек. На территории еще трех муниципальных образований региона в рамках программы осталось расселить около одной тыс. кв. м такого жилья.

Астраханская область вошла в число субъектов РФ, которые планируют выполнить опережающими темпами мероприятия программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Регионом было подписано с Фондом ЖКХ дополнительное соглашение, в соответствии с которым Астраханская область взяла на себя обязательство о досрочном выполнении программы – до конца 2022 года.

После завершения мероприятий текущей программы Астраханская область приступит к расселению домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Всего запланировано переселить почти 12 тыс. человек, ликвидировать более 300 тыс. кв. м такого жилья. На реализацию данных мероприятий необходимо направить 27 млрд. рублей.

«Сегодня строительная отрасль нашей страны демонстрирует не только стабильность и запас прочности, но и видимую перспективу качественного роста, что особенно важно в части выполнения государственных обязательств при реализации масштабных жилищных программ, в числе которых – программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Для достижения запланированных показателей Минстрой России совместно с субъектами РФ использует весь спектр социально-ориентированных инструментов жилищной политики, позволяющий возводить целые кварталы современного жилья и благоустраивать общественные пространства, модернизировать коммунальную инфраструктуру и строить новые дороги, школы и поликлиники», – подчеркнул Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин напомнил, что задача - как можно быстрее переселить людей из аварийных домов, жить в которых зачастую небезопасно - поставлена Президентом РФ, и на сегодняшний день большинство регионов страны выполняют программные мероприятия с опережением установленных сроков.

«Необходимо сохранить набранные темпы выполнения программы переселения и обеспечить нашим гражданам достойные условия проживания в комфортных и безопасных домах, рядом с которыми расположена необходимая социальная инфраструктура. Приоритетным способом реализации программных мероприятий должно быть именно строительство многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям энергоэффективности», – сказал Константин Цицин.

В Шадринске Курганской области запустили новую систему водоснабжения

В Шадринске Курганской области состоялся запуск новой системы водоснабжения города.

На сегодня готовы два резервуара запаса чистой воды по 2 400 куб. с насосной станцией второго подъема. Также построен комплекс водоочистных сооружений. Смонтированная система позволит удалить из воды примеси и привести воду в нормативное состояние. В город будет подаваться качественная вода.

Строительство первого этапа резервуаров запаса воды объемом 4800 куб. м, с насосной станцией, производительностью 557 куб. м/ч. было завершено в 2020 году. В 2021-2022 годах был реализован второй и третий этап по осуществлению строительства здания водоподготовки очистки воды и бурению дополнительных скважин.

Кроме того, в Шадринске завершается генеральная реконструкция второго важного инфраструктурного объекта – канализационных очистных сооружений.

Правительство Курганской области

В Краснокамске Пермского края еще 39 семей переедут в новостройку из аварийного жилья

В Краснокамске Пермского края вручили ключи от квартир семьям, переезжающим в новостройку из аварийного жилья. Специально для переселения граждан из аварийного фонда в городе построен пятиэтажный дом по ул. Карла Маркса, 38. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в новый дом в ближайшее время заселится 39 семей. Еще 12 квартир будут переданы детям-сиротам.

Всего в Краснокамске за время действия нацпроекта и федеральных программ с 2019 года в благоустроенное жилье переехало 1663 человека, расселено порядка 25 тыс. кв. м аварийного жилья. В этом году в марте в новостройку по ул. Карла Маркса, 36 переехали 33 семьи.

Сейчас в Пермском крае реализуется программа национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря ей граждане, которые проживали в многоквартирных домах, признанными аварийными до 1 января 2017 года, могут получить новое жилье.

В рамках национального и федерального проекта в период с 2019 по 2022 год в благоустроенные жилые помещения переехали порядка 25,5 тыс. человек из аварийного жилья, общей площадью 383 тыс. кв. м.

Министерство строительства Пермского края

В Тверской области завершено благоустройство объектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

В Тверской области завершено благоустройство трех объектов-победителей в таких городах как Калязин, Бежецк и Нелидово. Сейчас ведется приёмка объектов.

В Нелидово благоустроили площадь Ленина и улицу Горького, в Бежецке – городской сад, в Калязине – набережную реки Волга и спуск к колокольне Николаевского Собора.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Тверской области полностью выполнены работы по благоустройству 19 дворовых и 67 общественных территорий.

Кроме того, в Тверской области установлены все предусмотренные к вводу в этом году детские игровые комплексы – всего это 20 площадок.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области

В Подмосковье на средства инфраструктурных бюджетных кредитов построят 17 объектов образования

В Московской области ведутся работы по возведению трёх школ, тринадцати детских садов и одного воспитательно-образовательного комплекса. Кроме того, уже завершено строительство детского сада с бассейном на 290 мест в Мытищах. Реализация инфраструктурных проектов осуществляется на средства инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).

«Московская область наряду с другими регионами успешно использует механизм инфраструктурных бюджетных кредитов, который помогает реализовывать важные социальные проекты и обеспечивать жителей всей необходимой инфраструктурой. Так, новые школы и детские сады в Подмосковье смогут посещать более 8 тысяч детей», – сообщил первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

В частности, воспитательно-образовательный комплекс строят вблизи Нахабино городского округа Красногорск, четыре детских сада – в городе Мытищи, ещё два – в развивающемся микрорайоне «Боброво» Ленинского городского округа. А в рабочем посёлке Новоивановское, поселке Развилка и городе Люберцы возводят детские сады на 300, 340 и 350 мест соответственно.

«В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на тринадцати объектах. Так, в посёлке Битца выполняется устройство фасада будущего детского сада, в деревне Глухово завершается внутренняя отделка помещений дошкольного учреждения на 320 малышей, а в городе Одинцово продолжается возведение долгожданной пристройки на 500 мест к Одинцовской гимназии №14», – отметил руководитель ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

С 2022 года строительный контроль в ходе реализации объектов на выделенные регионам средства ИБК осуществляют инспекторы подведомственного Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль».

За 10 месяцев 2022 года введено 87,8 млн кв. метров жилья

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина Глава Минстроя России Ирек Файзуллин доложил о выполнении нацпроекта «Жилье и городская среда» и входящих в него федеральных проектов.

В ходе заседания вице-премьер Марат Хуснуллин отметил пять субъектов с максимальным числом успешно реализуемых государственных программ. По его словам, по результатам мониторинга, лидирует Чеченская Республика с реализацией 12 программ. Четыре региона - Чувашская Республика, Архангельская, Липецкая и Саратовская области идут в графике по выполнению 11 программ. Вице-премьер обратил особое внимание руководителей субъектов на необходимость усиления работы по выполнению взятых на себя обязательств в части инфраструктурных бюджетных кредитов и назвал 13 регионов со 100% кассовым освоением. Это Кемеровская область, Чукотский АО, Ленинградская область, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Красноярский край, Архангельская область, Ивановская область, Республика Тыва, Республика Карелия, Амурская область, Новгородская область, Забайкальский край. Вице-премьер поблагодарил названные субъекты за хорошую работу.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил положительную динамику ввода жилья и доложил о ходе реализации федеральных программ: «По вводу жилья отрасль продолжает показывать хорошие результаты - по данным Росстата за 10 месяцев введено 87,8 млн кв. метров жилья, это на 21,5% больше, чем в прошлом году. По программе «Стимул» в рамках ФП «Жилье» на 206 объектах ведутся строительно-монтажные работы, 20 объектов уже построено. Продолжаются работы и по формированию комфортной городской среды - с начала года благоустроено 7 882 территории и, нарастающим итогом с 2019 года, завершено 389 проектов-победителей Всероссийского конкурса». Глава Минстроя России также обратил внимание глав регионов на необходимость своевременной подготовки всей необходимой документации по завершенным объектам.

В формате обратной связи с субъектами с докладами о достижении показателей нацпроектов выступили Глава Удмуртской республики Александр Бречалов и Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. О ходе реализации инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов и средств Фонда ЖКХ выступили Губернатор Курской области Роман Старовойт, Губернатор Орловской области Андрей Клычков, Глава Республики Чувашия Олег Николаев, Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

В Минстрое России прошло подписание Протокола II заседания Российско-Китайской Подкомиссии

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин провёл онлайн-заседание с заместителем Министра жилищного, городского и сельского строительства КНР Цзян Ваньжунем в рамках Российско-Китайской Подкомиссии по строительству и городскому развитию Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. На заседании участники обсудили перспективы сотрудничества, внесли предложения в План работы Подкомиссии на 2023 год и подписали соглашение между Союзом архитекторов России и Архитектурным обществом Китая, соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией НОСТРОЙ и Центром регистрации профессиональной квалификации Министерства жилищного, городского и сельского строительства КНР, а также Протокол II заседания Подкомиссии.

«Серия мероприятий, реализованных в 2022 году, внесла вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в строительной и смежной с ней отраслях. «В 2023 году мы можем задействовать множество возможностей для более полного раскрытия потенциала взаимодействия в рамках Подкомиссии», - сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и добавил: - Одним из основных направлений сотрудничества в предстоящем году является налаживание сотрудничества по линии молодых ученых, инженеров и архитекторов».

Предоставление площадок для налаживания контактов, обмена опытом и профессионального развития является одной из важнейших задач работы Подкомиссии в следующий году.

Стороны подчеркнули, что в настоящий момент российско-китайские отношения вышли на новый уровень сотрудничества. В соответствии с планом работы Подкомиссии на 2022 г. в режиме видеоконференцсвязи проведены три профильных онлайн-семинара по темам «Умный город», «Восстановление городской среды», «Жилищная политика». Обмен опытом между экспертами из России и Китая в рамках данных семинаров позволил расширить взаимопонимание в отношении политики и практики обеих стран.

Успешно проведен Российско-Китайский Форум молодых ученых в области геотехники и подземного строительства, который объединил большое количество инженеров, экспертов и ученых, занятых в сфере подземного инженерного строительства. Участие в онлайн-форуме позволило участникам обменяться опытом в области геотехники и подземного строительства, продемонстрировать результаты исследований двух стран, содействовать технологическому развитию подземного инженерного строительства. Организаторами выступили Китайское научное общество гражданского строительства и Тоннельная ассоциация России.

В заседании также приняли участие представители Министерства жилищного, городского и сельского строительства, Архитектурного общества и Министерства коммерции КНР, Советник Министерства иностранных дел КНР Цао Юньлун, Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, Президент Ассоциации НОСТРОЙ Антон Глушков, представители НОСТРОЙ, Российско-Китайского делового совета, Союза архитекторов России и Посольства РФ в КНР.

«Лучшие инвестиции — наличные доллары? При двузначной инфляции деньги сгорят за 10 лет»

«Если инфляция не будет увеличиваться и начнет ослабевать, то от $100 тысяч, лежащих в кэше под подушкой, через пять лет останется $73 тысячи». Почему наличные в долларах — не лучшая инвестиция.

Виктор Немихин, независимый финансовый советник, рассуждает, почему вложения в наличные доллары не спасут ваши деньги даже сейчас:

«Медицинский» факт — в связи с происходящими в России и вокруг России событиями горизонт планирования большинства наших сограждан сократился до нескольких недель. Правильно ли это для повседневной жизни — не берусь судить, но вот то, что для планирования финансов и инвестиций это неправильно, я абсолютно уверен. Но сейчас не об этом. В последнее время в блогах и телеграм-каналах я довольно часто встречаю идею, что в настоящий момент лучшие инвестиции — это наличные доллары. И желательно за пределами РФ.

Полагаю, что люди, дающие такие рекомендации, либо не до конца понимают происходящие экономические процессы, либо заинтересованы, т.е. зарабатывают на обмене и переправке активов в дружественные страны.

Давайте попробуем разобраться, действительно ли кэш может оказаться самым выгодным вариантом инвестирования?

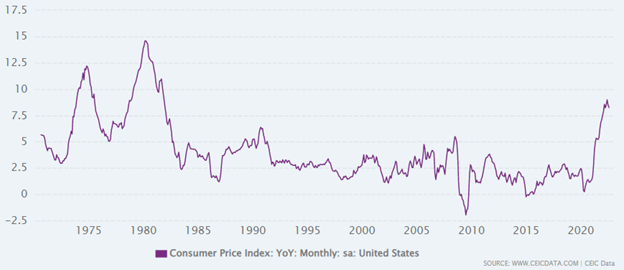

Сначала посмотрим на факторы, которые сейчас влияют на мировые финансовые рынки. Да, мы сейчас, благодаря санкциям, оказались в какой-то мере отгорожены от их влияния, однако отгородится от них в полной мере, да еще и надолго, мы не сможем. И в первую очередь, это, конечно же, инфляция. Вот как выглядит динамика инфляции в США.

Как видно, уровень инфляции еще не достиг пиковых значений, которые наблюдались в 70-е годы, однако картинка достаточно похожая. С инфляцией ФРС борется монетарными методами, а именно ставкой (стоимостью денег в экономике). Вот как это выглядит:

Если брать за аналогию 1970-80 гг., то бороться он всерьез еще и не начинал. На мой взгляд причины этому как минимум 2. Первая – это корпоративный долг, который вырос на 12,5% в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года, что намного больше, чем его общий рост за все десятилетие, предшествовавшее COVID-19. И существенное повышение стоимости денег приведет к большому увеличению стоимости обслуживания этого долга. А это в лучшем случае банкротства многих бизнесов и рецессия, в худшем — это экономический кризис, превосходящий по последствиям кризис 2008 г. Вторая причина, на мой взгляд, в том, что рынок пока не верит в повторение сценария 70-80 гг. И ФРС это видит. Вот кривая облигаций США.

.png)

Из нее видно, что рынок пока закладывает период высоких ставок на 3-4 года, и прогнозирует, что в дальнейшем они будут снижаться. Еще одним подтверждением того, что рынок не воспринимает текущую ситуацию как кризисную и экстраординарную является индекс VIX, называемый в народе индексом страха.

.png)

Пока мы наблюдаем его среднее значение, далекое от пиковых значений, наблюдаемых в 2008 и 2020 гг. Однако есть и факты, которые указывают на нестандартность текущей рыночной ситуации. Так, например, длинные казначейские облигации США перестали иметь отрицательную корреляцию к рынку акций США, чего не наблюдалось как минимум с 2003 г.

.png)

Это динамика просадки портфеля, состоящего из 50% ETF на индекс S&P500 (SPY) и ETF на индекс 20+ летних облигаций США (TLT). Обратите внимание, что до текущего времени такая комбинация приводила к существенному снижению рыночных рисков. Сейчас это не так.

Что же будет, если ситуация начнет походить на 70-80 гг.? Ну, во-первых, конечно же, вырастет доходность по надежным инструментам до уровней, соответствующих текущей инфляции.

Это доходность 52-недельных облигаций США. Как видим, в 70-80 гг. с неким временным лагом она шла за инфляцией.

Во-вторых, фондовый рынок, как минимум не упадет.

Теперь давайте посмотрим, что же происходит у нас в России.

Особенностью инфляции в РФ является то, что причины ее в основном носят не монетарный характер.

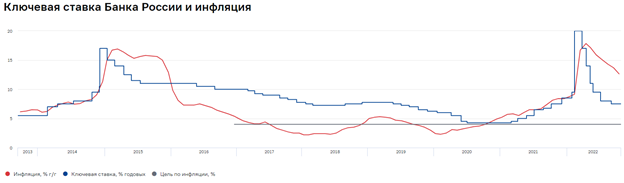

Как видно, пики инфляции пришлись на 2014 и 2022 гг. и вызваны геополитическими причинами.

Этими же причинами вызвано и изменение ключевой ставки ЦБ. Как ни парадоксально это звучит, но монетарный метод управления инфляцией, вызванной не монетарными причинами, работает.

Однако есть нюанс. На текущий момент рынок уже ожидает увеличение стоимости денег и на горизонте в 2-3 года оценивает стоимость денег в 8+%, а на горизонте в 4-6 лет уже в 9+%, закладывая, таким образом, импорт общемировой инфляции в РФ.

По последним измерениям inFOM, ожидаемая инфляция в РФ составляет 12,6%, что совпадает с текущей инфляцией (12,63%). Прогнозные значения ЦБ РФ по инфляции на 2023 г. составляют 5-7% (базовый сценарий), 4% (ускоренная адаптация) и 13-16% (глобальный кризис).

К сожалению, текущая ситуация на российском фондовом рынке характеризуется существенным снижением ликвидности. Причем ликвидность эта распределена не равномерно. Если на долговом рынке ликвидность так или иначе присутствует: Минфин размещает ОФЗ, на Московской бирже в 2022 г. было размещено 326 выпусков корпоративных облигаций на общую сумму почти 5 трлн руб., начинается процесс выпуска облигаций, замещающих еврооблигации российских эмитентов, то вот на рынке акций ситуация с ликвидностью, мягко говоря, оставляет желать лучшего. За 2022 г. на московской бирже не было проведено ни одного IPO (первичного размещения акций), а некоторые, например «Детский Мир», наоборот, заявили об уходе с биржи и превращении в частную компанию.

И самое плохое, на мой взгляд, для частного инвестора, это то, что осталось очень мало биржевых фондов на иные активы, кроме российских акций и облигаций, что существенно уменьшает возможность диверсификации портфеля по страновому, валютному и секторальным принципам. А те, что остались, дорогие в обслуживании.

Итак, подытожим. Если предположить, что в дальнейшем инфляция не будет увеличиваться, и через какое-то время начнет ослабевать (возьмем за среднее на периоде времени 6% в год), от $100 тысяч, лежащих в кэше под подушкой, через пять лет останется $73 тысячи.

В варианте повторения двухзначной инфляции 70-80 гг. (возьмем для расчетов 10%) за 10 лет деньги просто сгорят. От $100 тысяч останется только $35 тысяч.

Даже вложения в самые консервативные инструменты, государственные облигации, если и не защитят полностью, то хотя бы спасут существенную часть этой суммы. Напомню, что среднегодовая доходность фондового рынка на длительном горизонте (10+ лет) составляет порядка 9% годовых.

Индекс московской биржи полной доходности:

Единственный вариант, на мой взгляд, когда нахождение в кэше может принести ощутимую пользу — если в ближайшее время разразится полномасштабный кризис, и можно будет купить существенно подешевевшие активы. Однако, если кризиса придется ждать 10 лет, то смотри расчет выше.

P/S: риски, связанные с локализацией активов в той или иной юрисдикции, в данной статье не рассматривались и требуют отдельного обсуждения.

PP/S: несмотря на введенные санкции, возможность инвестировать в иностранные активы у наших граждан осталась, но способы и риски этих инвестиций находятся вне рамок данной статьи.

К середине ноября российские рыбаки выловили более 4,3 млн тонн рыбы и морепродуктов

По данным отраслевой системы мониторинга, к середине ноября российские рыбаки добыли более 4,33 млн тонн водных биоресурсов.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне с начала года выловлено более 3,15 млн тонн рыбы и морепродуктов. Хорошие показатели по вылову минтая — 1,76 млн тонн, что на 210,9 тыс. тонн больше уровня 2021 года, и сельди 380,6 тыс. тонн, что на 59,4 тыс. тонн больше уровня 2021 года. На промысле пелагических объектов рыболовства общий вылов составил 264,9 тыс. тонн, в том числе в сардины иваси — 231,5 тыс. тонн, на 18,9 тыс. тонн больше уровня 2021 года. Объем добычи тихоокеанских лососей достиг 271,9 тыс. тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне российские рыбаки добыли 469,6 тыс. тонн водных биоресурсов. На промысле трески вылов составил 296 тыс. тонн, пикши – 72,2 тыс. тонн.

В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто 65 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил 34,9 тыс. тонн, сельди балтийской – 20,4 тыс. тонн, что на 0,8 тыс. тонн больше уровня 2021 года.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов достиг 36,2 тыс. тонн. На промысле хамсы добыто 14,4 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем вылова водных биоресурсов составил 69,4 тыс. тонн. Промысел кильки достиг 23,6 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 18,2 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств (ИЭЗ), конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи (вылова) составил 498,5 тыс. тонн.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Ольга Любимова рассказала о развитии инфраструктуры в сфере культуры

Татьяна ФИЛИППОВА

В среду президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами кабинета министров. Встреча была посвящена инфраструктурным проектам. Ольга Любимова выступила на совещании с докладом «О развитии в текущем году инфраструктуры в сфере культуры».

По ее словам, работа, которая идет в рамках нацпроекта «Культура», меняет облик культурной сферы. Во всех регионах строятся и преображаются дома культуры, клубы, библиотеки и краеведческие музеи, создаются условия для творческой реализации любого человека вне зависимости от того, живет ли он в городе или в селе.

«С 2022 года мы получили возможность оказывать через нацпроект поддержку муниципальным, прежде всего краеведческим, музеям, — сообщила министр. — Их еще называют «музеями у дома». Они будут оснащены новым, самым современным оборудованием».

Ольга Любимова заверила президента, что к 2025 году будут реконструированы и капитально отремонтированы 100 муниципальных музеев, а технически оснащены – 487.

С 2023 года федеральную поддержку начнут получать и региональные музеи и театры. Министр привела еще несколько цифр: к 2025 году 127 театров и 675 музеев получат новое оборудование; реконструкция и капитальный ремонт пройдут в 24 театрах. Масштабная реновация ждет, в частности, Новгородский академический театр драмы имени Достоевского.

Министр напомнила, что благодаря нацпроекту в стране появились учреждения нового типа — модельные библиотеки. Скоростной интернет, который обеспечивает доступ к информационным ресурсам с художественной и научной литературой, современное оборудование, интересный дизайн, — все это делает модельные библиотеки центрами притяжения. Молодые люди приходят сюда, чтобы почитать и обсудить прочитанное, люди старшего поколения — просто пообщаться.

Сельские дома культуры, по словам министра, тоже обновляются — за четыре года реконструировано, капитально отремонтировано или вновь построено 1089 сельских ДК. В отдаленные населенные пункты отправляются автоклубы — многофункциональные дома культуры на колесах, грузовые машины-трансформеры, оснащенные откидной сценой и мультимедийной аппаратурой. К сегодняшнему дню в регионы страны поставлено 362 автоклуба.

Важное направление в рамках нацпроекта «Культура» — поддержка и развитие сети детских школ искусств. За четыре года новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами обеспечены 1156 детских школ и училищ искусств в 83 субъектах Российской Федерации, за два последних года капитально отремонтировано и реконструировано 621 здание ДШИ.

Министр культуры рассказала и о работе с объектами культурного наследия. Среди наиболее заметных памятников, которые уже отреставрированы, — павильон «Катальная горка» в Петергофе, памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, здание Литературного института имени А.М. Горького, Самарская фабрика-кухня. В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре завершены первоочередные работы по реставрации фасадов Троицкого собора, Надвратной церкви, Просфорного и Духовского корпусов.

В этом году реставраторы приступили к восстановлению уникального памятника деревянного зодчества — Успенской деревянной церкви в карельском городе Кондопога, сгоревшей в 2018 году. До конца года будут завершены работы по реставрации и консервации 107 объектов культурного наследия.

Завершающая тема доклада министра культуры — интеграция учреждений новых субъектов Российской Федерации и их сотрудников в культурную жизнь страны. Состоялись масштабные гастроли коллективов Донбасса по городам России. В учреждениях Луганской Народной Республики экспонируется свыше 30 выставок.

Одно из ключевых направлений последних двух месяцев — модернизация кинотеатров и кинозалов и обеспечение их кинофильмами. «Репертуар подключенных кинозалов уже сегодня ничем не отличается от столичного, — подчеркнула Ольга Любимова, — местные жители с нетерпением ждут еще и оцифрованные золотые коллекции «Ленфильма», «Мосфильма», киностудии Горького и «Союзмультфильма».

Выслушав министра культуры, президент поинтересовался, хватает ли средств на реализацию планов и замыслов Министерства культуры, выделяются ли денежные ресурсы, которые были предусмотрены для всех направлений, в полном объеме, и есть ли какие-то проблемы и сбои.

— На данный момент нет, — ответила Ольга Любимова и объяснила, что нацпроект вызвал в регионах огромный интерес, губернаторы поддерживают запуск новых клубов и библиотек и порой вкладывают в их создание собственные средства. — Поэтому пока реализуем программу в полном объеме, и план у нас намечен на будущее, до конца 2024 года точно, — добавила министр.

«Сердце БАМа» бьётся в ритме сети

Железнодорожная станция Тында Дальневосточной магистрали 14 ноября отметила 45-летний юбилей

Станция Тында расположена в центре Байкало-Амурской магистрали, на пересечении всех направлений. Поэтому железнодорожники называют её «сердце БАМа». А кроме того, город Тында в ноябре 1975 года стал столицей стройки XX века. Именно сюда съезжались специалисты и рабочие со всех республик Советского Союза.

Сегодня безаварийную и бесперебойную работу одного из крупнейших транспортных узлов Дальнего Востока обеспечивает коллектив железнодорожников из 189 человек. Многие из них посвятили станции не один десяток лет.

– Мой трудовой путь на станции Тында начался 37 лет назад, – вспоминает ветеран станции, дежурная по парку Людмила Колесниченко. – С самых первых дней мне было безумно интересно работать. Хотелось всё знать не только о моей работе, но и о специфике работы смежных предприятий – локомотивщиков, путейцев, эсцебистов и вагонников. И за более чем три десятка лет мой интерес к работе не угас.

Железнодорожная станция Тында была организована приказом МПС СССР № 113-В от 14 ноября 1977 года. А 27 декабря 1977 года в 12.00 мск к работе приступила смена под руководством дежурного по станции Валентины Мухамедгалиевой.

С самого создания станция была и остаётся важнейшим узлом переработки грузопотоков всего региона. Максимальная среднесуточная погрузка и выгрузка на Тындинском отделении Байкало-Амурской магистрали была достигнута в 1988 году. Тогда погрузка составила 714 вагонов (46,1 тыс. тонн), выгрузка – 356 вагонов. Весь вагонопоток перерабатывался на станции Тында.

В 1990 году на станции была запущена в постоянную эксплуатацию горка средней мощности с перерабатывающей способностью 2380 вагонов в сутки. На ней производилось расформирование поездов на 13 путях сортировочного парка. Однако в середине 90-х годов XX века объём работы станции Тында упал до минимального значения: переработка составила всего 923 вагона в сутки.

В итоге горку законсервировали, а не задействованные в ежедневной работе стрелки, светофоры и прочее оборудование демонтировали.

Свою работу горка возобновила в июле 2019 года, но уже в обновлённом виде: тормозные позиции были автоматизированы, а управление самой горкой компьютеризировано. Её конструктивная перерабатывающая способность – 2100 вагонов в сутки. Ввод её в эксплуатацию позволил существенно увеличить пропускную и перерабатывающую способности станции Тында с учётом возрастающих размеров движения грузовых поездов.

Более того, эта современная модернизированная горочная система позволит перерабатывать прогнозируемый вагонопоток: переформировывать растущее количество составов с постоянно увеличивающимся числом вагонов в них.

Если сейчас станция ежесуточно перерабатывает 16 поездов, то к 2023 году ожидается 25–30 поездов, прибывающих в полное или частичное расформирование. Это 1775–2130 вагонов в сутки.

Алина Емельянова

Тында

Свыше 72 млн пассажиров за 10 месяцев 2022 года перевезли поезда Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Этот показатель на 13% превышает прошлогодний, сообщает пресс-служба перевозчика.

Среднесуточное количество отправленных пассажиров в январе – октябре составило 236 тыс. Самый высокий спрос на электрички наблюдался в летний период. В июле компании удалось побить собственный рекорд – максимальное отправление пассажиров в сутки достигло 358 тыс. человек.

Уровень пассажирооборота тоже показал положительную динамику. Он составил почти 2,7 млрд пасс.-км, что на 13% больше, чем в 2021 году.

Среди популярных направлений финляндское, балтийское и витебское, на двух последних помимо прочего зафиксирован прирост пассажиропотока.

Всего за 10 месяцев 23,6 млн человек было перевезено в финляндском направлении, 17,3 млн – в балтийском, 15,3 млн – в витебском, 10,1 млн – в московском и 5,3 млн – в волховстроевском.

Международные грузовые железнодорожные перевозки показывают положительную динамику в ноябре, об этом заявил первый замглавы РЖД Сергей Павлов, выступая на сессии «Международное транспортное сотрудничество в 2022. Новые направления, тренды, результаты» форума «Транспорт России».

Он также отметил, что по итогам 10 месяцев 2022 года уверенный рост продемонстрировали все ключевые направления, на которые были переориентированы грузопотоки: восточное направление (связывает РФ с КНР и странами АТР). Объём железнодорожных перевозок с Китаем вырос на 18% к аналогичному периоду прошлого года. В сообщении с Турцией объём грузов увеличился на 23%, международный транспортный коридор Север – Юг (связывает РФ со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии) показал рост на 60%.

Сергей Павлов также напомнил, что для обеспечения потребностей грузовладельцев в качественной и надёжной перевозке холдинг «РЖД» развивает пропускную и провозную способность железнодорожной инфраструктуры, погранпереходы, а также логистические сервисы.

Как ранее сообщал Gudok.ru, в первый день работы форума «Транспорт России», который проходит в Гостином Дворе, первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что коридор Север – Юг имеет исключительно важное значение.

«Это 5 тыс. км, если брать весь коридор от Усть-Луги до южного побережья Ирана. Сегодня по нему провозится порядка 14 млн тонн грузов, мы хотим довести к 2030 году до 32 млн. То есть увеличить более чем в 2 раза. Почему он очень важен – потому что пересекает с севера на юг целый ряд транзитных коридоров, которые идут в обход России. Это пересечение даёт возможность затянуть туда целый ряд транзитных потоков, грузов. И в перспективе он поменяет вообще всю мировую логистику глобальных транспортных потоков. Конечно, это случится не завтра, но потенциал у этого коридора огромный», – сказал Андрей Белоусов.

Форум «Транспорт России» ежегодно собирает более 4 тыс. представителей отрасли. В рамках форума рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли и Министерства транспорта Российской Федерации. Среди вопросов повестки дня – ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное образование и будущее специалистов транспортных вузов.

«РЖД-Медицина» стала участником выставки «Транспорт России», проходящей в Москве с 14 по 19 ноября. Компания представила проект «Везём здоровье людям», который реализуется на территории России на базе 14 передвижных мобильных комплексов.

Основная цель проекта – предоставить медицинские услуги жителям труднодоступных регионов страны. Благодаря проекту вот уже два года жители 48 регионов России получают высококвалифицированную медицинскую помощь.

Один передвижной мобильный комплекс включает в себя полуприцеп с 8 консультационными кабинетами, отдельный мобильный рентгенологический кабинет с флюорографом и маммографом на базе «КАМАЗа», пассажирский автобус «Газель» для транспортировки медицинского персонала. Такой комплекс позволяет специалистам проводить более 2,5 млн медицинских осмотров в год.

«Проект «Везём здоровье людям» – это ещё один вклад нашей сети в реализацию национального проекта «Здравоохранение», одна из целей которого – повышение доступности первичной медицинской помощи», – заявила начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

Как сообщал Gudok.ru, 6 апреля 2022 года в Забайкальском крае начал работу передвижной медицинский комплекс сети здравоохранения «РЖД-Медицина». Первое обслуживание пациентов поликлиники на колёсах было организовано в посёлке Карымское.

Крупнейшая электростанция Дальнего Востока, Бурейская ГЭС, с момента ввода в эксплуатацию выработала более 100 миллиардов кВт·ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии. Это соответствует энергопотреблению Амурской области, в которой расположена гидроэлектростанция, на протяжении более чем 10 лет.

Строительство Бурейской ГЭС было начато в 1976 году, но в 1990-е годы было фактически приостановлено и возобновлено в 1999 году. Первый гидроагрегат станции был введен в эксплуатацию в 2003 году, а в 2009 году Бурейская ГЭС вышла на полную мощность.

Повышенной выработке Бурейской ГЭС в текущем году способствовала высокая водность Буреи. В течение лета наблюдалось 6 волн паводка с притоком более 3000 м³/с. Максимального значения приток достиг 1 июня, его величина составила 6900 м³/с. Всего за половодно-паводковый период к створу гидростанции прибыло 34,5 кубических километров паводковых вод. Две трети этого притока Бурейская ГЭС удержала в водохранилище, обезопасив располагающиеся ниже по течению населенные пункты.

Максим Решетников: в ближайшие годы турпоток между Россией и Азербайджаном может вырасти в два раза

Туризм – одна из важнейших составляющих в процессе интеграции России и Азербайджана. Об этом министр экономического развития России заявил в четверг, 17 ноября, в ходе пленарного заседания XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Баку, который прошел в рамках программы визита Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Азербайджан.

По словам министра, в соседнем с Азербайджаном российском регионе – Республике Дагестан – на протяжении 48 км прибрежной полосы будет возрожден курорт «Каякент», развиваются прибрежные зоны в районе Махачкалы и Каспийска. В ближайших планах – создание Каспийского прибрежного кластера и новых приграничных маршрутов для культурно-познавательного, этнографического, круизного и яхтенного туризма для всех стран Каспийской пятерки. В среднем между пятью странами Каспия в настоящее время осуществляется около 12 млн поездок в год. В ближайшие годы турпоток может вырасти ещё в два раза.

Министр также отметил, что у России и Азербайджана есть все возможности, чтобы расширять существующее партнёрство, осуществить переход от традиционного торгового взаимодействия к выстраиванию единого экономического пространства.

На сегодняшний день с Азербайджаном сотрудничает более 900 российских компаний из 70 регионов. По словам главы ведомства, очевиден потенциал для наращивания взаимной торговли: с учетом переориентации экспорта и импорта, в ближайшие годы импорт из Азербайджана может вырасти на 85%, а экспорт в Азербайджан – на 81%. Он также отметил наиболее перспективные направления Российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества: «В вопросах транспортной и логистической инфраструктуры приоритет за развитием международного коридора «Север-Юг». В случае ликвидации «узких мест» инфраструктуры, модернизации пунктов пропуска, установления согласованной тарифной политики, потенциальный объем грузоперевозок может увеличиться в два раза – с 14 до 25 млн тонн».

В числе других, не менее важных, направлений по созданию единого экономического пространства он назвал интеграцию с ЕАЭС, взаимные инвестиции, осуществление бесперебойных расчетов и развитие кооперационных проектов в регионах. Наряду с уже существующими российско-азербайджанскими проектами в процессе реализации находится проект строительства первого современного фармацевтического завода, на стадии обсуждения возможность строительства судов на мощностях предприятий Астраханской области, строительство завода по производству полимерных стройматериалов при участии предприятия из Санкт-Петербурга.

11-й Российско-Азербайджанский межрегиональный форум состоялся в Баку 17-18 ноября 2022 года. В рамках программы форума на пяти круглых столах участники обсудили наиболее актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества: инвестиционное взаимодействие и предпринимательская деятельность, транспортная инфраструктура и сельскохозяйственное сотрудничество, а также вопросы углубления гуманитарных контактов.

Железную дорогу «Россия – Монголия – Китай» планируют модернизировать в 2024 году

В Москве состоялось 24-е заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Минэкономразвития России выполняет функции секретариата российской части комиссии.

С российской стороны переговоры возглавила заместитель председателя Правительства России, глава российской части комиссии Виктория Абрамченко. С монгольской стороны председательствовал вице-премьер – министр экономики и развития Монголии, глава монгольской части комиссии Чимэдийн Хурэлбаатар.

Тематика транспорта является традиционным вопросом двустороннего сотрудничества. Обсуждался ряд приоритетных проектов, в том числе, по модернизации и развитию центральной линии железной дороги экономического коридора «Россия – Монголия – Китай». До конца 2023 года профильные ведомства России, Монголии и КНР завершат разработку плана технико-экономического обоснования и приступят к практической реализации проекта, который включает в себя модернизацию совместного российско-монгольского предприятия АО «Улан-Баторская железная дорога».

Стороны продолжают работу над гармонизацией торгового оборота, который на 98% формируют поставки российской продукции в Монголию, а также стремятся выработать наиболее благоприятные таможенно-тарифные условия для оптимизации поставок товаров на рынки двух стран.

От Минэкономразвития России в заседании приняли участие заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев и директор Департамента развития двустороннего сотрудничества Павел Калмычек.

«На сегодняшний день мы отмечаем планомерное укрепление российско-монгольского взаимодействия в сферах торгово-экономического сотрудничества, в области энергетики, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства и промышленности», – резюмировал Павел Калмычек.

В России запущена собственная система тестирования на знание иностранных языков

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), группа компаний «Просвещение» и Росаккредагентство (подведомственная организация Рособрнадзора) объявили о запуске российской системы сертификационного тестирования на знание иностранных языков «Лингвотест». Трехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано между участниками проекта в ходе пресс-конференции 17 ноября.

Цель создания «Лингвотеста» – заместить зарубежные аналоги, которые в настоящий момент россиянам стали недоступны. Система позволяет подтвердить уровень владения английским языком для делового и академического общения.

«Высшая школа экономики на протяжении 10 лет проводила независимую экспертизу уровня владения английским языком среди студентов. У нас накоплен значительный опыт разработки и сопровождения различных тестов, а также подготовки экспертов. Мы готовы и хотим сделать систему доступной всей стране», – прокомментировал запуск «Лингвотеста» ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Российская система тестирования рассчитана на кандидатов в возрасте от 18 лет. Она позволяет оценить уровень владения английским языком для делового и академического общения. В дальнейшем планируется включить в систему тестирование уровня владения другими языками, в том числе русским языком как иностранным.

Пройти тестирование можно будет в онлайн-формате или очно в одном из центров НИУ ВШЭ. Тест включает в себя четыре раздела: «Чтение», «Письмо», «Аудирование», «Говорение». Каждый раздел теста проверяет уровень владения английским языком от начального до профессионального согласно утвержденным стандартам. Для получения сертификата необходимо выполнить все разделы тестирования.

На мероприятии было объявлено об открытии 17 ноября на базе Высшей школы экономики регистрации на первую сессию тестирования. В дальнейшем планируется предоставить возможность пройти тестирование для кандидатов, находящихся в любой части России или за ее пределами. В январе 2023 года тестирование будет запущено в Нижнем Новгороде на базе кампуса НИУ ВШЭ, а с февраля по март будущего года будет организовано открытие центров тестирования в других регионах страны.

«Для участия в тестировании необходимо будет зарегистрироваться на специальной странице на сайте Росаккредагенства, после чего кандидат попадёт в модуль тестирования Высшей школы экономики. По итогам обработки результатов тестирования в декабре участники первых сессий сертификации станут обладателями бумажной версии сертификата. С 1 января планируется выдача цифрового сертификата, который будет доступен в личном кабинете пользователя», – рассказала директор Росаккредагентства Лемка Измайлова.

«Наша задача – сделать этот сертификат не только российским, но и международным. Для «Просвещения» это важное событие, новое для нас направление, в котором мы принимаем участие в разработке методических материалов для подготовки к тестированию. Подобный экзамен невозможно сдать без специальной подготовки. Даже носителям языка это может быть сложно, так как проверяется не только способность говорить по-английски, но и как человек свои знания умеет структурировать и применять. Надеюсь, что английский язык станет первым успешным опытом, далее мы сможем планировать запуск собственной системы сертификации различных профессиональных и отраслевых знаний», – сообщил президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Минобрнауки России представило макет нового образовательного стандарта

Макет федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, разработанный рабочей группой Минобрнауки России, был представлен на совещании с федеральными учебно-методическими объединениями в сфере высшего образования.

Новый образовательный стандарт устанавливает:

— единое предметное ядро для укрупненных групп специальностей и направлений подготовки;

— преемственные специальности и направления подготовки;

— возможность обучения в магистратуре сроком 1 год для выпускников специалитета.

В нем также будут закреплены индикаторы (результаты) обучения, получение студентом двух и более квалификаций (с увеличением нормативного срока обучения до 1 года) и выстраивание индивидуальной образовательной траектории.

Помимо макета федерального государственного образовательного стандарта, на совещании были представлены концепции реализации нового стандарта в таких областях образования, как: экономика, информационная безопасность, изобразительное искусство, а также в подготовке кадров для легкой промышленности.

В феврале 2023 года профильные федеральные учебно-методические объединения представят в Минобрнауки России проекты федеральных государственных образовательных стандартов с заключениями экспертов.

Более 135 тысяч школьников и студентов из 25 стран принимают участие в Национальной технологической олимпиаде

Больше 135 тысяч заявок на участие в Национальной технологической олимпиаде поступило в 2022 году от школьников 5–11 классов, студентов колледжей и вузов из 25 стран (по итогам первого отборочного этапа).

Олимпиада входит в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

Для участия в состязаниях зарегистрировались молодые люди из всех регионов России, а также из стран СНГ, БРИКС, ШОС и других государств.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России, сопредседатель оргкомитета Национальной технологической олимпиады Сергей Кириенко отметил, что интерес к олимпиаде у студентов и школьников ежегодно растет.

«Стартовал уже восьмой сезон Национальной технологической олимпиады. В этом году она стала частью программы созданного Общероссийского движения детей и молодежи. Технологии становятся доступнее для ребят в любом уголке нашей страны», — сообщил Сергей Кириенко.

За 8 лет участниками олимпиады стали более 500 тысяч школьников и студентов. В этом году количество участников олимпиады выросло на 12 %. С каждым годом совершенствуются условия проведения и возможности для победителей. Благодаря олимпиаде молодые люди могут не только изучить и поработать с самыми современными отечественными технологиями, но и получить шанс без экзаменов поступить в лучшие российские вузы, пройти практику и затем работать в крупнейших технологических компаниях.

Вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Национальной технологической олимпиады Дмитрий Чернышенко прокомментировал важность ее проведения для развития новых технологий и достижения суверенитета страны:

«Президент Владимир Путин поручил нам работать над повышением престижа инженерно-технических специальностей. Задания олимпиады как раз направлены на развитие у молодых людей интереса к исследованиям и созданию новых инновационных технологий. Для прохождения испытаний зарегистрировалось более 135 тысяч школьников и студентов из 25 стран. Отмечу, что более 50 тысяч человек из них принимают участие в олимпиаде уже во второй раз. Это говорит о высоком интересе молодежи к созданию новых технологий, который мы всегда поддерживаем. Именно от них в будущем зависит обеспечение экономической безопасности и достижение технологического суверенитета России», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что лидером по количеству участников олимпиады среди регионов стала Московская область. Заявки подали 31 992 человека. На втором месте Санкт-Петербург — 15 179 участников, на третьем — Москва. На олимпиаду зарегистрировалось 15 172 жителя столицы. На четвертом месте — Новосибирская область, которую представляют 12 874 участника. В топ-5 регионов также вошла Томская область с 5 802 школьниками.

«Минобрнауки России совместно с вузами придает большое значение профориентационной работе. Университеты вовлекают талантливую, прогрессивную молодежь в решение важных государственных задач как можно раньше. Национальная технологическая олимпиада — важный и действенный инструмент в этой работе. Участвуя в ней, студенты и школьники познакомятся с самыми разными областями: от искусственного интеллекта и «умной» энергетики до нейротехнологий и геномного редактирования. Уверен, многим такой опыт позволит утвердиться в выборе будущей профессии», — подчеркнул Валерий Фальков.

Национальная технологическая олимпиада проходит в 2022/2023 учебном году по 39 профилям, которые открыты совместно с ведущими технологическими компаниями и вузами. 7 из них — новые. Это «Технологическое предпринимательство», «IT-медицина», «Цифровое производство в машиностроении», «Информационные технологии в строительстве», «Технологическое мейкерство», «Робототехнические системы в исследованиях моря» и «Урбанистика».

Самыми популярными среди всех направлений у участников стали: «Искусственный интеллект», «Разработка компьютерных игр», «Технологическое предпринимательство», «Информационная безопасность» и «Автоматизация бизнес-процессов».

На данный момент, параллельно с окончанием регистрации, завершился первый дистанционный отборочный этап. Второй состоится после подведения его итогов в ноябре-декабре. В его рамках участникам в составе команд предстоит решить междисциплинарные комплексные задачи по выбранным направлениям. Собрать команду можно самостоятельно или при помощи разработчика профиля олимпиады.

По итогам второго отборочного этапа будут определены финалисты, которые примут участие в заключительном этапе соревнований. Он состоится в феврале–апреле 2023 года.

28 направлений НТО включены в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) на 2022/2023 год. Победа в них позволит старшеклассникам поступить в ведущие технологические вузы страны без вступительных экзаменов или зачесть достижение как 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ. Победители и призеры профилей, которые не входят в перечень РСОШ, а также конкурса цифровых портфолио «Талант НТО» смогут при поступлении в вузы получить дополнительные баллы в рамках учета индивидуальных достижений.