Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Мосгаз» изготовил 63 газорегуляторных пункта в 2023 году

Специалисты столичного газового хозяйства на собственном производстве в 2023 году изготовили для нужд газовой сети Москвы 63 современных газорегуляторных пункта (ГРП) и шкафных пунктов редуцирования, включая блочные и шкафные.

В рамках производства инновационного газового оборудования делается особый акцент на его экологическую безопасность. Годом ранее было произведено 33 ГРП и шкафных пунктов редуцирования, включая блочные и шкафные.

Газорегуляторные пункты — ключевые объекты газотранспортной системы столицы: они отвечают за снижение давления до определенных параметров, поддержание его значений в заданных пределах и дальнейшее распределение голубого топлива потребителям непосредственно в их квартиры. Оборудование обеспечивает тонкую очистку газа от механических примесей, ведёт учёт расхода и позволяет оперативно соблюдать маневренность системы газораспределения в случае необходимости.

Газорегуляторное оборудование изготавливается на производственной площадке управления «Моспромгаз», где организован полный цикл конструирования и производства — от 3D-моделирования до выпуска готовой продукции. Производственный комплекс выпускает продукцию для обеспечения не только программ развития газового комплекса столицы, с учетом ТиНАО, но и других газораспределительных организаций.

АО «Мосгаз» эксплуатирует свыше 450 газорегуляторных пунктов в Москве (более 330 из них оснащены системой непрерывного контроля технологических параметров природного газа и состояния оборудования в режиме реального времени). Именно благодаря внедрению инновационных технологий в ходе разработки деталей газовых коммуникаций обновлённые газорегуляторные пункты не выбрасывают в воздух вредные вещества, исключаются запах газа и шум. Для окрашивания применяются лакокрасочные материалы, использование которых обеспечивает антикоррозийные свойства в течение всего жизненного цикла оборудования.

В сборочном цехе Мосгаза работают высококвалифицированные и опытные специалисты, в том числе золотой медалист международного чемпионата по сварке, что позволяет исключить брак при проведении сварочных работ.

Газорегуляторные пункты Москвы постоянно модернизируют и обновляют в соответствии с перспективами развития схемы газоснабжения столицы. Обновлённое оборудование имеет высокую степень надёжности, пониженные шумовые характеристики, что соответствует современному уровню безопасности и комфорта москвичей.

«Оренбургэнерго» сформировало ремонтную программу 2024 года

Программа ремонтов филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» на 2024 год оценивается почти в полмиллиарда рублей и охватит электросетевые объекты во всех районах Оренбургской области.

В этом году предусмотрены работы на 96 подстанциях напряжением 35-110 кВ и 886 трансформаторных пунктах 10-0,4 кВ. Энергетики планируют отремонтировать более 7 тыс. км линий электропередачи всех классов напряжения.

– Подстанции и линии включаются в программу ремонтов по периодичности, которая определяется правилами технической эксплуатации, а также по техническому состоянию объекта, которое выявляется во время осмотров или диагностики оборудования, – объяснил Сергей Чемоданов, исполняющий обязанности главного инженера филиала «Оренбургэнерго». – Мы работаем в нескольких направлениях: ремонтируем линии электропередачи с заменой опор и провода, оборудование подстанций. Ремонт отдельных трансформаторов проводится в специализированных цехах.

К локальным ремонтам энергетики приступят уже ранней весной, а массовые ремонтные работы начнутся в мае. Все работы завершатся к концу октября. Ремонтная кампания проходит по всей области и необходима для поддержания надежности и качества электроснабжения.

«Газпром нефть» в 2023 году открыла 49 новых автозаправочных станций, общее число АЗС под брендом компании в России достигло 1,5 тыс.

Также по итогам прошлого года компания расширила географию деятельности розничной сети до 50 российских регионов – новым регионом стала Саратовская область.

Для повышения скорости обслуживания клиентов сеть АЗС «Газпромнефть» масштабировала проект установки терминалов, которые позволяют автолюбителям оплачивать топливо, товары кафе и магазина в несколько касаний интерактивной кассы. В 2023 году число АЗС с терминалами самообслуживания увеличилось до 195 станций.

Наибольшее число новых АЗС «Газпромнефть» было открыто в Московской области (10 станций), Мурманской области (7 станций) и Краснодарском крае (5 станций). Также в 2023 году компания продолжила развитие придорожного сервиса на федеральных автомагистралях: 9 новых автозаправочных станций открылось на трассах М-11 «Нева», М-12 «Восток», М-4 «Дон», М-1 «Беларусь» и М-10 «Россия».

Дмитрий Шепельский, директор по региональным продажам «Газпром нефти»:

«В 2023 году сеть «Газпромнефть» достигла отметки 1500 автозаправочных станций в российских регионах. В числе введенных в эксплуатацию объектов – как городские станции, так и трассовые АЗС с широким выбором услуг и товаров для автопутешественников. Также в прошлом году мы продолжили программу модернизации сети: было обновлено порядка 40 АЗС, благодаря чему число современных интерактивных станций «Газпромнефть» в России выросло более чем на 30%. В 2024 году нашими стратегическими приоритетами будут дальнейшее активное развитие розничной сети, а также расширение клиентского сервиса».

Производственные мощности завода «Хевел» вырастут почти вдвое

«В первом квартале 2024 года завершается очередной этап модернизации, который позволит увеличить производительность завода с 340 до 670 МВт солнечных ячеек и модулей в год и повысить эффективность выпускаемой продукции», - сообщила директор ООО «Хевел» Зоя Санджиева.

Итогом модернизации также станет рост в 2,1 раза производительности труда – до 1,179 МВт/чел. в год.

В ходе рабочей встречи глава Чувашии Олег Николаев и руководство компании «Хевел» обсудили итоги работы предприятия в 2023 году и результаты очередного этапа модернизации производства.

Олег Николаев заявил, что компания «Хевел» является неотъемлемым участником рынка «зеленой» энергетики. Это особо актуально в Год экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии, способствует реализации концепции устойчивого развития республики: «Мы активно работаем над экологической повесткой, реализацией концепции устойчивого развития. И наличие производства «Хевел», использование его продукции в нашей жизни является одним из составляющих обеспечения экологичности не только сегодня, но и в будущем».

В 2023 году завод «Хевел» отгрузил продукции почти на 16,3 млрд рублей, что на 62% превышает показатели 2021 года. Экспорт за прошлый год составил около 40% от общего объема отгруженного товара. Продукция компании поставлялась как для строительства солнечных электростанций в регионах России (Бурятия, Калмыкия, Чечня, Забайкальский край, Астраханская, Московская, Омская области), так и в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и ЮАР.

На предприятии реализованы мероприятия по оптимизации и цифровизации технологического процесса, улучшению технико-экономических характеристик продукции, повышению энергоэффективности производства. Важным направлением является локализация сырья и материалов, создана собственная группа разработки продуктов, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Это стало возможным благодаря проведенной модернизации на площадке.

На площадке ОП «Уфимский трансформаторный завод» АО «Холдинг ЭРСО» отгружен первый печной трансформатор ЭТЦП-12000/35-УХЛ4, предназначенный для Ярцевского металлургического завода. Ранее подобное оборудование выпускали лишь на двух предприятиях страны.

«Модернизация производства на площадке позволила существенно расширить номенклатуру выпускаемой продукции, в части изготовления печных трансформаторов. Печной трансформатор ЭТЦП-12000/35-УХЛ4 прошел на заводе полный цикл приемо-сдаточных и типовых испытаний. Во многом это удалось сделать благодаря проведенной модернизации испытательного центра», - отметил директор ОП Уфимский трансформаторный завод Дмитрий Пырков.

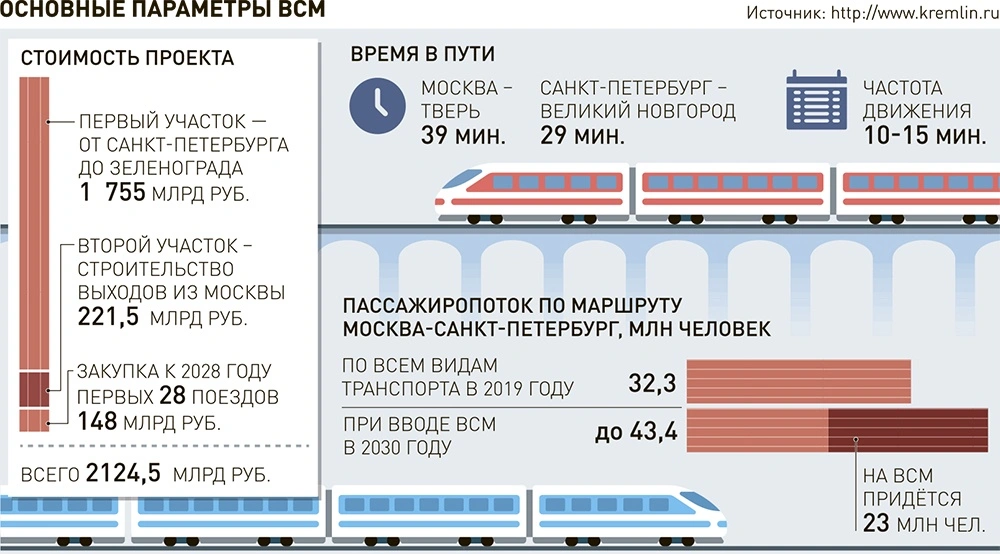

С начала текущего года на заводе начался новый цикл усовершенствования. В 2024 году планируется выпустить первый трансформатор напряжением 500 кВ и начать выпуск тяговых трансформаторов для подвижного железнодорожного состава, включая трансформаторы для высокоскоростного поезда проекта ВСМ по маршруту Москва - Санкт-Петербург.

АО «Транснефть – Дружба» ввело в эксплуатацию микропроцессорные системы автоматики (МПСА) на шести производственных объектах.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта в пяти регионах Центрального и Приволжского федеральных округов - в Брянской, Орловской, Белгородской, Пензенской и Ульяновской областях.

МПСА предназначены для обеспечения контроля, управления, защиты основного и вспомогательного технологического оборудования, а также безопасной эксплуатации станций. Плановое техническое перевооружение выполнено с целью модернизации устаревших компонентов системы и обеспечения безопасной транспортировки нефти с заданной производительностью.

На нефтеперекачивающих станциях «Ростовка», «Аксинио», «Новосёлово», а также на линейных производственно-диспетчерских станциях «Белгород» и «8-Н» выполнена замена систем автоматики (СА) насосных станций. Кроме того, на трёх объектах модернизированы СА резервуарного парка и систем пожаротушения.

Наиболее сложные и трудоёмкие работы были выполнены на ЛПДС «Клин», где заменили микропроцессорные системы автоматики резервуарного парка и пожаротушения. В целях обеспечения бесперебойной транспортировки нефти, учитывая, что «Клин» является головной станцией технологического участка Клин – Никольское магистральных трубопроводов Куйбышев – Унеча-1 и Куйбышев – Унеча-2, в ходе реализации проекта был успешно решён масштабный комплекс задач, связанных с планированием режимов работы и минимизацией плановых остановок нефтепроводов. Современной системой автоматики специалисты оснастили 23 технологических объекта станции, в том числе, шесть резервуаров, артезианские скважины, дренажные ёмкости. Слаженная работа персонала профильных отделов Пензенского районного управления (РУ) и аппарата управления АО «Транснефть – Дружба», а также работников Базы производственного обслуживания Куйбышевского РУ обеспечила оперативность и высокий уровень эффективности проведенных работ по модернизации и подключению МПСА на ЛПДС «Клин».

Введенные в эксплуатацию системы построены на современных решениях в области автоматизации. В частности, применено резервирование основных компонентов МПСА, самодиагностика средств автоматики в режиме реального времени. Также увеличена частота обработки сигналов, передаваемых с датчиков и контроллеров на автоматизированное рабочее место оператора. Это повышает надёжность оборудования и даёт возможность непрерывно контролировать технологические процессы, позволяет сократить время принятия решений по управлению производственными объектами станций.

Проведенные работы обеспечили высокий уровень надежности и промышленной безопасности объектов транспорта нефти и нефтепродуктов, входящих в систему магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть».

ДРСК в 2024 году направит более 4 млрд рублей на реконструкцию электросетей в Приморье

За три года с начала реализации программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК) Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в группу РусГидро) израсходовали более 11 млрд рублей.

За этот период завершена модернизация 12 крупных электросетевых объектов напряжением 35 и 110 кВ, заменено 530 км провода на линиях электропередачи 0,4-10 кВ.

В рамках программы МиРЭК реализованя ряд крупных проектов на территории Приморья: строительство и ввод в эксплуатацию подстанций 35 кВ «Вираж» и «Дачная» в Надеждинском районе, кабельных линий 110 кВ Улисс-Патрокл, 35 кВ Соллерс-Чуркин во Владивостоке, реконструкция подстанций 35 кВ «Академическая» и 110 кВ «Промузел» в пригороде Владивостока. Для развития Восточного полигона железных дорог РЖД построены две ЛЭП 110 кВ: Артемовская ТЭЦ — Смоляниново-тяговая и Уссурийск-2 — Уссурийск-тяговая, а также реконструирована ВЛ 110 кВ Береговая-1 — Садовая.

В этом году на реализацию мероприятий программы МиРЭК будет направлено порядка 4,4 млрд рублей. В настоящее время работы идут сразу на нескольких крупных энергообъектах.

Продолжается масштабная реконструкция подстанции 220 кВ «Западная» в Артёмовском городском округе. В 2024 году планируется завершить реконструкцию сразу трёх подстанций – 35 кВ «Артемовская» в г. Артёме, 35 кВ «Тавричанка» в Надеждинском районе и подстанции 110 кВ «Молодёжная» в Арсеньевском городском округе. В этом году также будет завершена реконструкция воздушной линии электропередачи 110 кВ Чайка-Волна, а также завершены работы по двум питающим линиям для повышения пропускной способности железных дорог в Приморье.

В настоящее время в активной фазе находится строительство новой кабельной линии 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Патрокл в Первомайском районе Владивостока. Работы по строительству кабельной линии начались в октябре 2023 года. Сейчас специалисты проводят земляные работы по разработке траншеи для прокладки кабельной линии - уже пройдено более 30% трассы. Общая протяженность кабельной линии составит более 4 километров.

В январе этого года начаты работы по реконструкции подстанции 110 кВ «Ипподром» расположенной в пригороде Владивостока. В ходе модернизации на объекте будет заменено основное оборудование ОРУ 35 и 110 кВ.

Кроме этого, продолжается работа на распределительных сетях в сельских населенных пунктах Приморья. Работы идут в Надеждинском, Шкотовском, Хасанском, Партизанском районах и Артемовском городском округе, а также в других муниципалитетах Приморья. Всего за три года энергетики ДРСК на распределительных сетях 0,4-10 кВ установили более новых 12800 опор, смонтировали порядка 500 км провода по трассе ЛЭП, установили более 300 трансформаторных подстанций.

Целый комплекс мероприятий запланирован по технологическому присоединению строящихся объектов в Находке и «ДНС СИТИ» в Надеждинском районе.

Энергетики ДРСК отмечают, что при столь масштабном строительстве новых энергообъектов, на юге края продолжается рост нагрузки и все еще отмечается потребность в дополнительных мощностях.

Также во Владивостоке совместно со смежными сетевыми организациями специалисты ДРСК запланировали ряд мероприятий по разработке резервных схем для повышения надёжности электроснабжения как бытовых потребителей, так и социальных объектов в случае возникновения нештатных ситуаций.

Программа МиРЭК – самый масштабный за последнее десятилетие проект в приморской энергетике. Ее разработали в конце 2020 года по итогам ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе. Общий объем выделенных на реализацию МиРЭК средств составит более 15 млрд руб. Главная цель пятилетней программы – повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона. Особое внимание уделяется повышению защиты электросетевого комплекса от неблагоприятных погодных условий.

Объем инвестиций «Россети Кубань» в 2023 году составил 18,2 млрд рублей

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провел совещание с руководством «Россети Кубань», в зоне обслуживания которой находятся Краснодарский край, Республика Адыгея и федеральная территория «Сириус».

Он отметил положительную динамику производственных показателей компании и активную работу по проектам, нацеленным на развитие регионов.

«Наша ключевая задача – надежная передача электроэнергии потребителям. В прошлом году «Россети Кубань» сократили число технологических нарушений, позитивный тренд необходимо сохранить. Кроме того, приоритетом компании является электроснабжение мероприятий федерального и международного значения, включая предстоящий Всемирный фестиваль молодежи», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Объем инвестиций «Россети Кубань» в 2023 году составил 18,2 млрд рублей, в том числе компания ввела более 1 тыс. км линий электропередачи. Также в числе крупнейших проектов в Краснодарском крае – реконструкция энергообъектов в Сочинском энергорайоне, строительство подстанции 110 кВ «Ясная» в Лабинском районе, которая позволила обеспечить выдачу мощности в сеть новой солнечной генерации. В Адыгее продолжилась работа по электроснабжению всесезонного курорта «Лагонаки».

Кроме того, «Россети Кубань» в 2023 году подключили к сетям более 35 тыс. новых потребителей с общим объемом присоединения почти 850 МВт.

Энергетики Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» в рамках ремонтной программы 2023 года выполнили капитальный и текущий ремонт почти 80 подстанций в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

Специалисты осуществили ремонт более 20 высоковольтных подстанций классом напряжения 35-110 кВ. В числе отремонтированных наиболее значимых энергообъектов – питающие центры 110 кВ «Бузиновская» и «Рассвет» на территории Выселковского района, подстанции «Тбилисской» в Тбилисском районе, «Кореновская» и «Журовская» в Кореновском районе, «Ладожская» в Усть-Лабинском районе.

От стабильного функционирования этих энергообъектов зависит надежность электроснабжения около 200 социально значимых учреждений и ряда сельскохозяйственных предприятий. Большинство ремонтных работ выполнено хозяйственным способом и лишь наладка сверхсложного современного оборудования – с помощью привлеченных специалистов, которые впоследствии будут отвечать за эксплуатацию полностью автоматизированных систем и модулей управления.

Особое внимание специалисты уделили ремонту электротехнического оборудования комплектных трансформаторных подстанций (КТП), которые выполняют роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Так, сотрудники филиала завершили ремонтные работы на 59 КТП, что включает в себя замену автоматических выключателей, разрядников, разъединителей и другого оборудования. В целях предупреждения электротравматизма сторонних лиц на энергообъектах обновлены диспетчерские наименования и знаки безопасности.

Техническое обслуживание подстанционного оборудования – неотъемлемая часть ремонтной программы Усть-Лабинских электрических сетей по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей региона.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования Краснодарского края: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы. В зоне ответственности филиала – 62 подстанции 35-110 кВ и 2 050 трансформаторных подстанций общей установленной мощностью 492 МВА.

Общий уровень газификации Самарской области сейчас составляет 94% и постепенно движется к максимально возможной планке в 98%.

В ходе рабочей поездки в Самарскую область министр энергетики Николай Шульгинов запустил межпоселковый газопровод до жилищной застройки «Сокские зори».

Объект протяжённостью 2,5 км был построен по программе газификации региона на 2021-2025 гг., он позволит подключить к газу около 400 семей.

«Для такого высокогазифицированного региона, как Самарская область, это небольшой объект, но для жителей «Сокских зорей» он стал возможностью улучшить свои бытовые условия», – отметил глава Минэнерго РФ. Он уточнил, что теперь, после запуска межпоселкового газопровода, следующим важным этапом станет строительство внутрипоселковых сетей для доведения газа уже непосредственно до самих домовладений.

Электропотребление в Северной Осетии к 2029 году превысит 2 млрд кВт/ч

С рабочим визитом филиалы Системного оператора – ОДУ Юга и Северокавказское РДУ посетил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания Майран Тамаев.

Генеральный директор ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев и директор Северокавказского РДУ Александр Корольков обсудили с Майраном Тамаевым вопросы реализации технологического присоединения строящегося круглогодичного горно-рекреационного курорта «Мамисон», поскольку в связи с ростом внутреннего туризма руководством республики взят курс на ускоренное развитие курортной инфраструктуры.

В ходе визита стороны также обсудили параметры Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы в части основных решений по развитию энергосистемы Республики Северная Осетия – Алания.

В соответствии с разработанным АО «СО ЕЭС» прогнозом, в энергосистеме региона потребление электроэнергии к 2029 году достигнет 2 млрд 066 млн кВт/ч со среднегодовым темпом прироста – 1,3%, а максимум потребления электрической мощности приблизится к 374 МВт при среднегодовом темпе прироста – 0,4%.

В республике планируется реализовать проекты модернизации существующего генерирующего оборудования, по результатам которых прирост генерирующих мощностей к 2029 году составит 20,2 МВт, достигнув 468,3 МВт. В частности, предусмотрено завершение модернизации Эзминской ГЭС с увеличением ее мощности с 45 МВт до 60 МВт к 2025 году.

Министр также побывал в диспетчерских центрах Системного оператора, где руководители ОДУ Юга и Северокавказского РДУ рассказали об основных показателях работы энергосистем и особенностях их функционирования, познакомили с современными технологиями управления электроэнергетическим режимом ОЭС Юга и энергосистем регионов Северного Кавказа.

В завершении визита министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания Майран Тамаев высоко оценил работу коллективов Системного оператора, оснащенность диспетчерских центров современными техническими средствами и технологиями оперативно-диспетчерского управления.

АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в 2023 году за счёт успешного проведения геологоразведочных работ прирастила запасы углеводородов 24,4 млн тонн нефтяного эквивалента, коэффициент восполнения добычи запасами составил 135%.

Ежегодно «Башнефть» обеспечивает полное восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Таким образом компания эффективно выполняет поставленные задачи по обеспечению топливной безопасности республики и страны, а также продлевает жизнь зрелых месторождений в Башкортостане.

По результатам бурения поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин геологи «Башнефти» в 2023 году открыли 32 новые залежи нефти на разрабатываемых месторождениях, расположенных преимущественно в Республике Башкортостан, а также в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

За последние 5 лет специалисты «Башнефти» открыли 7 нефтяных месторождений и 298 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях, большинство из которых находятся на территории Республики Башкортостан. Применение высокоэффективных геолого-технических мероприятий и внедрение современных технологий повышения нефтеотдачи позволили провести масштабную переоценку запасов зрелых месторождений компании.

Всего за период с 2019 по 2023 годы «Башнефть» прирастила запасы нефти и газа промышленной категории в объёме более 170 млн тонн нефтяного эквивалента.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Компания ежегодно восполняет не менее 100% добываемых углеводородов.

Справка:

АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее полный производственный цикл – добычу нефти и газа, их переработку и выпуск нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Ключевые добычные активы «Башнефти» расположены в Республике Башкортостан. «Башнефть» также ведёт разработку месторождений на территории Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Оренбургской области, Республики Татарстан и Пермского края.

«Россети Северный Кавказ» в 2023 году отремонтировали в Кабардино-Балкарии 153,7 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.

Комплекс технических мероприятий реализован в рамках программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов в 2023 году.

Специалисты в том числе заменили 103 км ветхого провода на самонесущий изолированный, который позволяет значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений. Еще одно преимущество такого провода – снижение затрат на эксплуатацию и риска поражения электрическим током при обслуживании и ремонте. В перечне выполненных работ также замена более 1,3 тыс. аварийных опор, а также свыше 3 тыс. поврежденных и устаревших изоляторов на новые.

Кроме того, энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 20 гектаров трасс линий электропередачи, что позволит улучшить качество электроснабжения региона, снизить потери и аварийность в сети 0,4-10 кВ.

Практически весь объем работ специалисты выполнили собственными силами без привлечения подрядных организаций. Это позволило оптимизировать расходы и более качественно провести ремонт энергообъектов.

"Современник" вернул на сцену спектакль Галины Волчек "Двое на качелях"

Инга Бугулова

В афише "Современника" вновь появились "Двое на качелях" - знаковый для театра спектакль восстановили в год 90-летия Галины Волчек. Когда-то именно эта постановка стала для нее дебютом в режиссуре, а для самой сцены на Чистых прудах - безусловным символом и знаком качества на долгие годы. Создатели обновленной версии к процессу подошли с интересом исследователей - они не просто восстановили действо, а попытались соединить в нем все лучшее из предыдущих редакций.

Пьесу Уильяма Гибсона Галина Волчек поставила впервые в 1962 году, но эта история ее не отпускала - позже режиссер и худрук "Современника" неоднократно к ней возвращалась. Еще одну версию спектакля она выпустила в 2015 году, и волею судьбы "Двое на качелях" стали не только первой, но и последней ее режиссерской работой, словно закольцевав творческую судьбу. Суммарно постановка шла на этой сцене три десятка лет, была любима зрителем, а первыми исполнителями ролей Джерри и Гитель были легендарные Михаил Козаков и Татьяна Лаврова. После - артисты неоднократно менялись, но это неизменно был вдохновляющий актерский дуэт.

В нынешней версии на сцене - Татьяна Бабенкова и Юрий Чурсин, который и стал автором новой редакции. Оба артиста фактически дебютируют в "Современнике" - для Юрия Чурсина это первая работа здесь, а Татьяна Бабенкова сотрудничает с московским театром с прошлого года. И надо сказать, задача перед ним стояла столь же непростая, как и сама пьеса. Не зря Галина Волчек называла "Двое на качелях" своим поклоном русскому психологическому театру: сюжет, который можно описать в двух словах, - в большом городе встречаются два одиноких сердца - держится исключительно на актерах, которые должны суметь убедительно объяснить зрителю все эфемерные хитросплетения чувств геров, их реакции, метания. Ведь Джерри вроде и привязан к Гитель, но по-настоящему любит свою жену, которая от него ушла, а Гитель влюблена в Джерри, но понимает, что совместного будущего, о котором она мечтает, у них нет... Этими отношениями каждый, по сути, эгоистично заглушает свою собственную боль.

- Главной темой нашего спектакля и всего, что мы делаем, стала мысль - человек несет ответственность за свою жизнь не за счет другого. Герои взрослеют у нас на глазах: они понимают, что любовь - это не обладание, - говорит Юрий Чурсин.

Так новая история возвращает нас к тому, о чем ставила свой спектакль Волчек: иногда нужно быть способным подарить свободу, отпустить любя. Рассуждают создатели и об одиночестве - как с ним примириться?

Исполнители главных ролей не просто скопировали рисунок легендарной постановки, они изучали архивы, видеозаписи спектаклей разных лет, мемуары постановщиков, отзывы зрителей. Над новым прочтением работали и те, кто сочинял "Двое на качелях" с Галиной Волчек в 2015 году - художник-постановщик Павел Каплевич, чьи неоновые декорации сохранены, и художник по свету Дамир Исмагилов. А в зрительном зале те, кому посчастливилось видеть предыдущие спектакли, найдут любопытные штрихи-отсылки к ним - где-то это костюмы, где-то музыка. Но главное - все же сама история, которая и сегодня способна тронуть.

Галина Волчек как-то вспоминала: чтобы понять, расшифрует ли зритель все иероглифы, недосказанности, тонкости взаимоотношений Джерри и Гитель, она поймала на улице и привела на репетицию случайного мужичка с авоськой. Ему сыграли первый акт и, распросив о впечатлениях, поблагодарив, отпустили.

"И когда он пошел со своими апельсинами в авоське к выходу, то вдруг остановился у двери и сказал: "Ну вы мне скажите, что с ними дальше-то будет? Я ведь теперь стану думать…", - так заканчивала свой рассказ режиссер.

Думать хочется и после новых "Двоих на качелях". В спектакле все сложилось и с диалогом смыслов, и с трогательно-взрывовоопасным актерским дуэтом, и с ощутимой благодарной памятью ко всему, что было с этим сюжетом "до". И это, без сомнения, - радостное обновление.

День книгодарения объединяет этот расползающийся по швам безумный мир

Павел Басинский - о том, как прошел День книгодарения

Главным литературным событием минувшей недели был День книгодарения, который отмечается с 2012 года.

В России с 12 по 18 февраля прошла общероссийская акция "Дарите книги с любовью" по инициативе Российского книжного союза, Российской государственной детской библиотеки и ведущих книжных магазинов. В Дне книгодарения приняли участие 1200 книжных магазинов, более 50 издательств и 5800 библиотек. Так что масштаб праздника нельзя переоценить.

История праздника такова. Идея этой традиции родилась у английской детской писательницы Эммы Перри. Она взяла на себя роль организатора и координатора Дня книгодарения. Эмма Перри - мать двоих детей, вся ее жизнь связана с детской литературой. Она пишет книги и ведет сайт, где общается с аудиторией и дает советы родителям о том, какие произведения почитать детям. Сначала инициативу Эммы Перри поддержали семьи и педагоги в Англии, а затем появились единомышленники по всему миру. Сегодня в акции участвуют писатели, издательства и благотворительные организации из 40 стран мира.

Считается, что идею праздника Эмме Пери подсказала ее дочка, спросив маму, почему книга не считается подарком, ведь это так здорово - подарить книгу!

На своем сайте Перри пишет:

"Меня зовут Эмма, и я учу крошечных человечков. Мы любим книги, литературу, искусство и много приключений.

Я также люблю писать рассказы и стихи, наполненные теплом и смехом. Я люблю играть со словами, чтобы помочь им летать, и создавать персонажей со страстью к жизни... Спасибо за посещение. Вы можете быть в курсе всех моих новостей и разработок, вставив свою электронную почту в поле ниже".

В Международный день книгодарения принято дарить книги друзьям и близким, передавать их в библиотеки, школы и благотворительные организации. Такую инициативу поддерживают издатели, книжные магазины и различные социальные фонды.

Как это происходит в России и насколько этот праздник пользуется успехом не только у книжных магазинов, издательств и библиотек, но и просто - у населения?

Согласно совместному исследованию аналитического центра НАФИ и издательской группы "Эксмо-АСТ", большинство жителей России положительно относятся к книгам в качестве подарка.

Так, 57% опрошенных нравится получать книги в подарок. При этом 78% россиян хотя бы раз в жизни дарили книгу. Каждый третий делал это один-два раза, а каждый пятый - более пяти раз. Больше половины респондентов хотят получить в подарок приглашение на встречу с писателем. Также выяснили, что доля тех, кто любит и дарить книги, и получать их в подарок, составила 44%. В основном это женщины и молодежь до 24 лет.

Будучи скептиком по характеру, замечу, что я не уверен в абсолютной репрезентативности этого опроса (как и любого другого).

Очень может быть, что, отвечая на вопрос "Книга - лучший подарок?", кто-то и лукавил, стараясь выглядеть интеллигентным. Но сам факт, что большинство россиян, по крайней мере в мыслях, продолжают считать книгу хорошим подарком, даже если кто-то стесняется признать, что это на самом деле не так, весьма показателен.

Давайте будем откровенны: мы давно уже не самая читающая страна в мире. Но книга по-прежнему пользуется у нас большим уважением. То, что большинство влюбленных в книгу составляют женщины, это понятно: они же ее в основном и читают. А вот то, что к книге относятся с пиететом молодые люди в возрасте до 24 лет, - неожиданный и обнадеживающий факт. На смену идет поколение, не только ушедшее в гаджеты, но и читающее.

Точно не известно, как и откуда родился афоризм "Книга - лучший подарок".

Зато известно авторство знаменитого мема: "Книга - лучший подарок, но подарок лучше, чем книга". Это из собрания афоризмов художника-модельера Жанны Голоноговой. Еще более известен анекдот из советских времен, где милиционеру сослуживцы решили сделать на день рождения подарок в виде книги, но все-таки посоветовались с его женой. "Не надо, - сказала она. - У него уже есть одна". Любопытно, однако, что это анекдот не про книгу, а про именинника. Высмеивается он, а не подарок.

В советское время в условиях реального книжного голода при вроде бы огромном количестве выпускаемых книг хорошая книга действительно была достойным подарком хотя бы потому, что ее было трудно достать. Подарить сборник Ахмадулиной или Вознесенского, не говоря уже о романах Булгакова или Фолкнера, было очень крутым подарком. Но сегодня с этим нет ни малейшей проблемы. Огромное количество высококачественной книжной продукции продается, используя выражение Н. А. Некрасова, "распивочно и навынос". Хорошие книги можно приобрести в книжных магазинах и на маркетплейсах в любых форматах - бумажном, электронном или в аудиоформате, который становится все более популярным. Поэтому едва ли можно предположить, что подарок в виде книги того или иного автора (классика или ныне живущего) станет для человека какой-то особенно приятной неожиданностью. А главное - как угадать, какую именно книгу он жаждет получить в данный момент? И если он так уж ее жаждет, что мешало ему самому ее приобрести?

Другое дело - библиотеки. Бесплатно отправлять (дарить) им книги, особенно современных авторов, - дело святое, и замечательно, что в День книгодарения это происходит масштабно и на федеральном уровне.

Как замечательно и то, что этот день существует по-прежнему, хотя бы ненадолго объединяя этот расползающийся по швам безумный мир.

В Сочи открылся Международный фестиваль искусств Юрия Башмета

Ирина Белова (Сочи)

Сочи стал культурным центром страны: на курорте начался XVII Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста Юрия Башмета. Какими новинками и мировыми премьерами порадуют зрителей, сообщили организаторы.

"Замечательно, что с такими переаншлагами проходят все концерты фестиваля - феноменальный зрительский ажиотаж, - накануне во время пресс-конференции рассказал директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко. - Конечно, событийный туризм - это прекрасно, но у нас один музыкант попросил поменять ему рейс: на сегодня нет ни одного билета из Москвы в Сочи. Во время фестиваля Сочи становится культурным центром страны. Фестиваль - это достижения творческие и приезд известных артистов".

По традиции на фестиваль собрал лучшие концерты академической, джазовой, этнической музыки, шедевры балета, драмы, выставки, марафоны и детские программы. За две недели сочинцы и гости курорта смогут посетить минимум два концерта в день, а также поучаствовать в просветительских и образовательных проектах.

"17 лет подряд проводим наш фестиваль в Сочи, - сказал артистический директор Юрий Башмет. - С большим удовольствием возвращаемся с артистами ежегодно в ваш гостеприимный город. Самым большим достижением для нас стало то, что на симфонической музыке выросло целое поколение слушателей, зрителей. Расширение кругозора и интересов молодой аудитории, приобщение их к искусству - это то, что дает вдохновение ежегодно развивать программу фестиваля, в том числе образовательными мероприятиями".

Фестиваль стартовал на основной площадке в Зимнем театре 14 февраля с вечера романсов и русских народных песен в исполнении оперного певца Ильдара Абдразакова. На следующий день состоялся спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" с участием актера Константина Хабенского. Эта постановка родилась во время фестиваля в Сочи в 2016 году и с тех пор идет с неизменным аншлагом. Сегодня пройдет торжественный гала-концерт открытия фестиваля. Для зрителей выступит немецкая оперная дива Симона Кермес, пианист Денис Мацуев, Юрий Башмет. Также на сцену выйдут исполнители из Китая. В программе - ретроспектива лучших образцов академической музыки.

17 февраля состоится спектакль-концерт "Рождение человека" по рассказам Максима Горького и произведениям Эдварда Грига в исполнении артистов театра и кино Евгения Миронова и Александры Урсуляк. Еще один музыкально-литературный вечер "Истории любви" запланирован 18 февраля. Актеры МХТ имени Чехова прочтут со сцены рассказы классиков русской литературы. 19 февраля - музыкальное путешествие через века и страны "Барокко четырех континентов", в котором примут участие коллективы из Китая, Бахрейна, Италии и России.

В жанре драматического театра на этом фестивале сразу две премьеры. Первая - спектакль «Соборяне. Картины русской жизни» по Николаю Лескову - пройдет 20 февраля на сцене Зимнего театра. Это совместный проект Зимнего международного фестиваля искусств и Московского драматического театра имени Николая Гоголя. Еще одна премьера фестиваля состоится 23 февраля - спектакль "Сокровенные люди" в постановке знаменитого режиссера Виктора Крамера и с Сергеем Гармашом и Кристиной Бабушкиной в главных ролях.

21 февраля фестиваль в Сочи уже во второй раз посетит дирижер Теодор Курентзис, 22-го - вечер джаза с Игорем Бутманом, 24-го - вечер балета с примой-балериной Большого театра Светланой Захаровой, а 25-го - гала-концерт закрытия.

"В 17-й раз у нас проводится это масштабное событие, которое длится десять дней, а эмоций хватает за целый год, - добавила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. - Фестиваль каждый год открывается новые имена. Мы уже готовимся к юбилейному, ХХ фестивалю, границы которого расширены, а творческих людей только прибавляется".

В этом году фестиваль Башмета проходит с 14 по 25 февраля на четырех площадках - в Зимнем театре, Зале органной и камерной музыки, здании сочинского морского вокзала и культурном центре "Амфитеатр" на курорте "Красная Поляна". Кроме того, в рамках фестиваля пройдут школа молодых журналистов, пишущих о культуре, школа молодого продюсера и фотошкола, а также встречи Клуба профессионального слушателя.

Может ли ИИ писать музыку, как Чайковский

Андрей Васянин

На этой выставке просто нельзя вести себя тихо. Тут надо топать ногами, махать руками, стучать и петь - и чем громче, тем лучше. А еще слушать музыку, созданную и придуманную до тебя и лично тобой.

Российский национальный музей музыки, не ограничиваясь демонстрацией своей уникальной коллекции инструментов всех стран и эпох, продолжает линейку креативных просветительских проектов из числа тех, про которые говорят, что "такого еще не бывало". Предыдущую выставку "Звук и... Вселенная, человек, игра" с 2016 по 2023 год посетили тысячи москвичей и гостей столицы. Только что открывшаяся экспозиция "Музыкальная эволюция: от камней до нейросети" обещает стать еще одним большим блокбастером. Главный вопрос, который задают создатели экспозиции: способен ли искусственный интеллект создавать музыкальные произведения, как это делал, например, Чайковский?

Этот проект о том, как музыка оживала, как двигалась от человека к человеку, от народа к народу, от технологии к технологии, меняя ритмы, тона, способы извлечения. Выставка состоит из четырех интерактивных зон "Зарождение музыки", "Концертный зал", "От граммофона до смартфона", "Музыка будущего". Здесь представлены 33 интерактивных экспоната со встроенными мультимедиасистемами. В начале путешествия - самые первые в музыкальной истории инструменты - камни. Первобытный человек, взяв в руки камень, меньше всего думал о том, как выбивать им ритм. Как и Пифагор, который по легенде протягивал струну вдоль доски от края до края, создавал прежде всего инструмент для измерения длины звуковой волны. Но получился монохорд (в переводе с греческого "однострунник") - праотец современных струнных. Здесь его тоже можно испытать: звук струны по мере движения пальцев вдоль доски становится то глуше, то звонче, то выше, то ниже...

Шумерская клинопись - это, оказывается, не только первые известные нам буквы, но и первые ноты. И перед нами вовсе не истыканный ножом камень, а, как гласит этикетка, "Хурритский гимн N 6", датирующийся 2000 веком до нашей эры...

На стене напротив хурритской партитуры - азы сольфеджио: здесь можно собирать мини-паззлы из нот и интервалов современного нотного стана, заодно запоминая, как эти ноты выглядят.

В постоянной экспозиции Российского национального музея музыки можно разглядывать скрипку Гварнери в витрине и одновременно, нажав на кнопку по соседству, слушать ее "в цифре". Хранить музыку - это в том числе знакомить с ней людей. И музей не был бы музеем, если бы на выставке об эволюции музыкальных инструментов не нашел место экспонатам из своего собрания, и осязаемым, и воспринимаемым только на слух.

Тут умеют соединять электронику с аутентикой. Зона "Концертный зал" начинается с концерта русских народных инструментов. Их тут полный набор: нажимаешь кнопку, украшенную картинкой балалайки, - и слышишь начало "Камаринской" в исполнении солиста народного ансамбля. Жмешь "трещотку" - и сразу представляешь себе пацана, бегающего по полю с этим гаджетом для разгона галок.

Модель уда, восточной лютни, завезенной в Европу арабскими завоевателями, делали для выставки по обмерам оригинального инструмента из постоянной экспозиции музея музыки, но, чтобы избежать амортизации настоящих струн, их сделали лазерными. И проводя рукой по светящимся контурам на деке инструмента, слышишь смоделированные, но не потерявшие красоты и глубины звуки лютни.

Звуки можно тут моделировать и самим. Чем громче прокричишь в микрофон, обращенный в "зал", и чем яростней будет твое "ей-е-е-е" под барабанный ритм, тем активнее откликнется на твой клич и затанцует анимированный зал.

А можно и не кричать, а выбрать себе на дисплее музыку нужного "настроения", "темпа", "жанра" и затем просто нажать: "сгенерировать". И местная нейросеть сочинит то, что предложила ваша фантазия. Нажав "джаз", "средний", "задумчивый", я получил расслабляющую пьесу в духе cool jazz с меланхолической трубой на переднем плане и мягко подыгрывающим фортепиано. Воспользовавшись предоставленной возможностью, отправил мелодию себе на почту и теперь слушаю на досуге свою личную музыку, создавая которую, я и камнем о камень не ударил...

Кстати

Аудиогид к выставке озвучил известный актер и телеведущий Александр Олешко. Также посетители смогут воспользоваться аудиогидом через свой смартфон.

Нетрезвого водителя в Кемерове приговорили к работам и лишили автомобиля

Юлия Потапова (Кемерово)

Ленинский районный суд Кемерова приговорил нетрезвого водителя к обязательным работам и конфисковал у него легковую иномарку.

Сотрудники ГИБДД остановили Mitsubishi Outlander на улице областного центра. По всему было видно, что водитель машины, мягко говоря, не совсем трезв. Признаки алкогольного опьянения подтвердились, когда инспекторы попросили мужчину подышать в трубку. Проходить медицинское освидетельствование автовладелец отказался.

Между тем за баранку пьяным он сел не впервые - уже имел в своем багаже соответствующее административное дело. Но правильных выводов не сделал. Это обстоятельство учел суд, решив признать его виновным уже по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию).

280 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на полтора года и конфискацией личного авто в доход государства - такой вердикт был вынесен. Мужчина с приговором не согласился и подал жалобу. Однако апелляционная инстанция ее отклонила.

Надо сказать, в Кузбассе, где за минувший год отстранили от руля почти 9,4 тысячи нетрезвых водителей, такие решения суды выносят регулярно. Так, в октябре 2023-го приставы арестовали у жителя города Новокузнецка, уличенного в рецидиве пьяной езды, Volkswagen Jetta. Вскоре иномарка была передана Минобороны РФ и отправлена в зону СВО. Уже в январе нынешнего года другой новокузнечанин попался в очередной раз гаишникам в нетрезвом виде. И лишился внедорожника Range Rover стоимостью 2,6 млн рублей. А у жителя Мариинска отобрали две машины. Первый раз на него завели уголовное дело, изъятое авто поставили на штрафстоянку. Когда до приговора оставалась неделя он решил на второй машине съездить по делам. И тоже - под градусом.

Новые дороги сократят путь от Крымского моста к курортам полуострова на два часа

Сергей Винник (Симферополь)

Кто путешествовал на автомобиле по Крыму, знает, что сейчас путь от Керчи до Ялты занимает около пяти часов. Примерно на полчаса больше нужно, чтобы добраться до самой дальней, западной оконечности полуострова. Но уже этим летом путь в Черноморский район сократится на полтора часа. А через два года доехать от Крымского моста до Ялты можно будет за три часа без всяких пробок.

В пригороде Симферополя полным ходом развернулось строительство юго-восточного объезда крымской столицы протяженностью 25,3 километра. Этот четырехполосный съезд с трассы "Таврида" уведет с улиц города весь транзитный транспорт, двигающийся от Крымского моста в сторону южного берега полуострова и обратно, а это около 30 тысяч автомобилей в сутки. Работы здесь начались весной 2022 года и идут с опережением графика. Первый этап до села Заречного протяженностью 15,9 километра будет сдан до конца нынешнего года, а второй этап от Заречного до Перевального длиной 9,4 километра откроется для автотранспорта в первом квартале 2025 года.

Вся трасса Симферополь - Алушта - Ялта самая загруженная в курортный сезон на полуострове. На горной дороге сейчас она, как бутылочное горлышко, где пробки порой возникают даже в зимнее время. Но уже в конце минувшего года началась реконструкция сложного, горного участка дороги. Объезд Алушты от села Изобильное разгрузит городские улицы и сократит время в пути.

- Объезд Алушты выполнен на 20 процентов. К концу 2025 года дорога от Керчи до участка Алушта - Ялта будет четырехполосной. От примыкания алуштинской объездной до Ялты будет двух-, местами трехполосное движение. Сейчас там идет капитальный ремонт. Сделать этот участок четырехполосным невозможно ввиду плотности придорожной застройки и близости заповедника, - поясняет начальник Службы автодорог Крыма Максим Тарасов. - Но когда мы откроем движение на всех участках, время в пути от Крымского моста до Ялты сократится на два часа.

Проект реконструкции самого сложного этапа дороги от села Перевального до Изобильного уже год находится на экспертизе. Здесь на 20 километров пути приходится 11 оползней и еще девять геологически сложных участков. Строительство будет крайне дорогим, поэтому и экспертиза столь длительная и тщательная. Тем временем на западном ответвлении от трассы "Таврида" в этом году будет полностью завершено сооружение 113-километровой дороги Симферополь - Евпатория - Мирный.

Ее первый этап длинной 53 километра был открыт еще в декабре 2021 года. Второй - еще 61 километр. Ожидается, что движение на всем протяжении автобана откроется к концу июня нынешнего года, а возможно и раньше.

Тем временем на северном направлении от столицы Крыма две автодороги: Симферополь - Джанкой и Симферополь - Армянск готовят к передаче из республиканской в федеральную собственность. Это означает, что скоро начнется проектирование, а затем и реконструкция этой трассы.

Добавим, что это лишь самые крупные объекты, строящиеся сейчас на полуострове и по пути к нему. В прошлом году в Крыму ввели в эксплуатацию 800 километров дорог, и этот год будет не менее щедрым на новостройки.

Родители школьников заплатят за оскорбительные фотоколлажи на учителей

Валентина Пичурина (Курганская область)

По решению суда родители учеников сельской школы в Курганской области выплатят четырем педагогам по восемь тысяч рублей каждому в качестве компенсации морального вреда за создание и распространение в Сети фотоколлажей с их лицами, порочащими их честь и достоинство.

История эта длилась с марта прошлого года, но только на днях суд апелляционной инстанции поставил в ней точку.

Как рассказала "РГ" одна из участниц процесса, трое шестиклассников и одна семиклассница создали в мессенджере Telegram группу, в которую выкладывали фотоколлажи на своих учителей: скачивали портреты с их личных страниц в Сети и подставляли к головам всякие непристойные картинки. Позже добавили еще анимационные изображения. Например, одну из преподавателей изобразили вульгарно одетой на коленях у мужчины с плеткой в руках, другую голой, лишь в трусиках, третью поместили в тюрьму. А уважаемый учитель, отдавший школе более тридцати лет, подан в виде представителя какого-то гей-сообщества или секс-меньшинства со спущенными штанами...

Авторы выкладывали свои произведения в группе учеников школы, одноклассники и друзья их копировали, показывали друг другу в телефонах. О развлечении детей знали их родители, а вот учителя увидели это безобразие только спустя полтора месяца. О том, что над ними смеются, рассказала одна из учениц. Опытная учительница призналась, что расстроилась так, что хотела уволиться. Стыдно было заходить в школу. Но мудро рассудила, что остальные дети не виноваты, поэтому бросать их не имеет права.

У всех педагогов многолетний стаж работы в школе. Их выпускники живут и трудятся по всей России. Приезжая в родные края, всегда заходят в школу, благодарят. Конечно, случившееся стало для них потрясением. Сначала искали причину в себе: может, не так учат? Мало внимания уделяют? Но нет. В школе проводится масса мероприятий. Да, и подростки не из отстающих. Кто-то ходит в художественную школу, кто-то увлекается спортом. Никаких конфликтов с этими ребятами у них не было. Некоторые из тех, над кем они глумились, даже не учили их.

- Поначалу решили не выносить сор из избы, - признаются учителя. - Пригласили родителей с детьми на беседу, предложили им извиниться и удалить фотографии из интернета. Но никто из них себя ни в чем не подозревал и вины за собой не чувствовал.

Они ждали четыре месяца, надеясь, что у кого-то проснется совесть. Увы, не дождались. Тогда решили обратиться в суд. Если сейчас это не остановить, неизвестно, в каком виде их завтра выставят на посмешище, объясняют свой шаг учителя. И урок того, что каждый должен отвечать за свои поступки, пойдет на пользу всем.

Родители наняли адвоката. На суде пытались все представить как веселую забаву, мол, вы что, шуток не понимаете? Это же дети! Надо снисходительно к ним относиться. Уверяли, что подростки якобы не собирались никого оскорбить. Просто таким образом реализовали свои творческие способности, развлекались... Как сказала одна из девочек, ей было скучно на уроках.

Районный суд признал: созданные анимационные изображения с фотографиями учителей носят оскорбительный, карикатурный характер, задевают их достоинство, честь и доброе имя, умаляют авторитет как педработников, нарушают право на использование изображения. Им были причинены нравственные страдания. Правда, заявленную сумму компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей суд посчитал завышенной и уменьшил ее до 8000 рублей.

Приговор суда "взволновал" соцсети. Одни клеймили учеников и их родителей: "Какие родители, такие и дети. Надо было требовать за моральный вред не десять, а 100 тысяч, тогда бы это было чувствительно". Другие, в меньшинстве, заступались за подростков: "Ученики всегда рисовали коллажи на учителей, что в этом такого"? И тут все ясно.

Другое дело, что среди тех, кто обратил внимание на этот конфликт, были люди, которые смотрели вглубь конфликта и писали о необходимости возрождения авторитета учителя. "Пора уже издать закон, который, как штраф за превышение скорости, по умолчанию будет предусматривать наказания за такие художества, чтоб учителям не приходилось бегать по судам и отстаивать свои честь и достоинство". Только вот одним законом вряд ли изменишь ситуацию. Тут, говоря словами поэта, каждый из нас должен гореть, чтобы рассеять эту тьму.

Показательно, думаю, что папы и мамы не согласились с решением суда первой инстанции и пытались его обжаловать. Правда, безуспешно: областной суд оставил вердикт без изменения. А извинений учителям так никто и не принес, ни родители, ни ученики...

Татьяна Якушина, председатель родительского совета Курганской области:

- Такие ситуации обычно случаются при отсутствии должного воспитания и внимания к своим детям в семье. Если родители знали, что их дети таким образом развлекались, и не объяснили им, что так делать нельзя не только в отношении учителей, но и других людей, значит, должны нести ответственность перед законом как законные представители. Однозначно это оскорбление, и я на стороне педагогов.

Рафик Загрутдинов: О реновации, новых дорогах и других уникальных проектах столицы

Любовь Проценко

Москва так стремительно обновляется, что нередко знакомые места не сразу узнают не только жители других городов, приехав спустя какое-то время, но и москвичи, переехавшие в пандемию за город. Что, впрочем, неудивительно. Только в прошлом году, например, в городе построено более 13 миллионов квадратных метров недвижимости, в строй введено 115 километров новых дорог, даже под землей стало больше на 14 станций метро. Немалую часть этих новостроек строит сам город на деньги из своего бюджета. О том, что нового появится в столице за 2024 год, рассказал на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новоселья множатся

Рафик Равилович, в 2017 году москвичи проголосовали за программу реновации жилья. Как продвигается план столичных властей снести более 5 тысяч устаревших пятиэтажек, а их жителей бесплатно переселить в современные, более комфортные дома?

Рафик Загрутдинов: Участникам программы передано уже 277 домов. Большинство новостроек состоят из четырех-пяти корпусов, а некоторые занимают целый квартал. В новые квартиры уже переехали или находятся в процессе переселения 154 тысячи горожан! 150-тысячным москвичом оказался Владимир Потанин. Его семья с двумя детьми получила жилье в своем районе Коньково на улице Введенского, 5. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил Потаниным на новоселье сертификаты на парковочное место и на приобретение кухни. Активнее всего переселение идет в Юго-Восточном округе, где новоселам передано уже 40 домов, по 38 домов передано в Северном, Северо-Восточном и Юго-Западном, по 32 - в Восточном и Западном. Словом, реновация идет по всей Москве.

В работе у нас сейчас порядка 8 миллионов квадратных метров, из которых более 1,5 миллиона мы должны ввести в строй в этом году. Переезд в новые дома смогут начать еще 50 тысяч москвичей. Представим, что это такое. Примерно такая численность населения у большинства средних российских городов, которые расположены, например, на "Золотом кольце". Причем я напомню: мы строим не только дома, но и одновременно новые школы, садики, поликлиники, дороги... Чтобы человеку, переехавшему в новый дом, было комфортно во всем. Остановка общественного транспорта или ближайшая станция метро были рядом, парк в пешеходной доступности, физкультурно-оздоровительный комплекс... Собственно, ради этого и затевалась реновация.

Сергей Собянин говорил, что в ближайшее время город планирует переселять по 80 тысяч москвичей в год...

Рафик Загрутдинов: Да, такая задача поставлена на пике программы, то есть через два-три года.

"Правительством Москвы были утверждены три этапа переселения по реновации. Сроки, оговоренные в них, выдерживаются?" - спрашивает читательница "РГ" Елена Соснина. Ее пятиэтажку на Дмитровском шоссе, 61, корпус 1, и дом мамы на улице Линии Октябрьской железной дороги, 10, по плану должны расселить в 2025-2028 годах. Значит, скоро можно собирать чемоданы?

Рафик Загрутдинов: Жители всех домов, вошедших в программу, могут быть спокойны. Сроки ее реализации соблюдаются, а в некоторых районах мы идем даже с опережением.

Дефицит кадров строителей не тормозит работы?

Рафик Загрутдинов: Нам сейчас не хватает 15-20 тысяч рабочих. Повышаем производительность труда. Помогает в этом цифровизация, которая пришла практически на все этапы строительства. А еще - использование типовых блоков. Например, сантехкабины в жилые дома получаем готовыми с завода. С трубами, унитазами, ванными и даже с наклеенной на стены плиткой. Так выигрываем не только во времени, но и в качестве - в теплом цехе все можно сделать лучше, чем на улице в мороз. В этом году начнем строить пилотную школу из первых модулей, сошедших с конвейера завода инновационных технологий, построенного в Новой Москве. Скоро точно так же будем собирать и дома - практически из готовых квартир, привезенных на стройплощадку.

Ход программы зависит во многом от наличия свободных площадок для строительства новых домов. Помогает ли в их подборе программа комплексного развития территорий, которая реализуется в Москве параллельно с реновацией?

Рафик Загрутдинов: Безусловно. Так называемый "ржавый пояс", согласитесь, не украшает Москву. Сейчас на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития территорий. Ряд из них связаны с программой реновации, где помимо промышленных, общественно-деловых и социальных объектов будет построено около 2 миллионов квадратных метров жилой площади. В обязательном порядке там создаются и новые рабочие места: на современных производствах, с новыми технологиями, какие в заброшенных ангарах создать невозможно. Одна из таких уже реально осваиваемых площадок находится в районе Зюзино, на улице Одесской, владения 4-6, неподалеку от станции метро "Нахимовский проспект". Там будет построено 139,9 тысячи квадратных метров жилья, куда смогут переехать более 2 тысяч участников программы реновации из 13 старых домов.

Есть и другая польза от КРТ. Приняв решение строить на таких площадках, мэр Москвы Сергей Собянин поручил создавать единую комплексную систему инженерного обеспечения. Новые сети подводятся не только к новостройкам, но и ко всей расположенной рядом с ними городской застройке.

Изменились ли сами дома по сравнению с началом реновации?

Рафик Загрутдинов: Для домов, которые строятся в Москве взамен старых, с самого начала установлена очень высокая планка, заданная городским стандартом. Входы в здания, полы вестибюлей и лифтовые холлы должны быть на одном уровне с землей для удобства маломобильных жильцов и родителей с детьми. В светлом просторном подъезде предусмотрены места для хранения детских колясок и велосипедов. Все первые этажи - нежилые, эти помещения охотно раскупает малый и средней бизнес под кафе, аптеки, магазины и другие службы, пользующиеся спросом у горожан. Входные группы оснащены домофонами, системами двусторонней голосовой связи с диспетчерскими и системами видеонаблюдения, тревожными кнопками, что гарантирует жителям безопасность.

Квартиры имеют не только современную планировку и качественную отделку, они еще и энергоэффективные. Окна в каждой с энергосберегающими стеклопакетами, везде установлены счетчики расхода холодной и горячей воды, а также двухтарифного учета электроэнергии. А главное, дома не отапливают улицу, батареи в них позволяют хозяевам поддерживать температуру по своему усмотрению. Да и чисто внешне здания, построенные по реновации, конкурируют даже с коммерческими проектами. Например, дом на улице Русаковской, 6а, построенный в Красносельском районе, в прошлом году победил в архитектурном конкурсе как "Лучший реализованный проект в области строительства".

Мэр назвал цифру: в городе построено 304 новостройки, в которые можно расселить жителей 1000 пятиэтажек! То есть уже в городе скоро будут снесены 1000 домов?

Рафик Загрутдинов: Пока снесены более 360 домов. Переселение - процесс небыстрый, скажем, 100 семей переехали, а три еще собираются. Постепенно, конечно, снесем все пять тысяч домов, включенных в программу.

Не захлебнется город таким количеством отходов?

Рафик Загрутдинов: Чтобы этого не случилось, индустрия готовилась заранее к запуску реновации. Дома сносятся по технологии умного сноса. После того как последний житель выехал и инженерные коммуникации отключены, на первом этапе начинается разборка здания. Отходы сортируются по группам и идут на переработку. Например, из пластика делают тротуарную плитку, мусорные урны, покрытия для беговых дорожек. Керамическая плитка превращается в отсыпку для пешеходных дорожек, а стекло - в стекловату... На втором этапе экскаватор-разрушитель крушит стены. Делается это под гидравлическими пушками, чтобы не пылить. Демонтированные конструкции доставляются на полигоны, где их ломают на более мелкие фрагменты и тоже перерабатывают. Остатки армирования - металлолом, идет на переплавку, бетон - на подсыпку дорог и котлованов.

Плюс еще 100 километров

Как и в предыдущие 12 лет, Москва планирует в этом году построить новую сотню километров дорог, точнее 94 километра. Московский скоростной диаметр, запущенный в прошлом году, уже стал одним из самых востребованных в столице. На очереди - его соединение с дорогой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, а так же трассой М-2 "Крым". Когда это произойдет?

Рафик Загрутдинов: Реализовать такой глобальный проект, как МСД, было вызовом для строителей. Трасса, по которой можно за 40 минут пересечь всю Москву без единого светофора! Ее новый участок - от МКАД до дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - одна из ключевых задач на второе полугодие текущего года. Он завершит формирование диаметра за пределами Московской кольцевой автомагистрали и соединит диаметр сразу с тремя крупными транспортными артериями - Симферопольским, Варшавским шоссе, а в перспективе и с автодорогой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Благодаря этому автомобилисты смогут, например, с Симферопольского шоссе уходить на МСД, не доезжая до МКАД, и без единого светофора попадать хоть в Некрасовку, хоть на север, на Дмитровское шоссе, что в разы сократит путь для них. До конца этого года планируется достроить и съезд с М-2 "Крым" на МСД.

Когда планируется открыть Южную рокаду?

Рафик Загрутдинов: Эта трасса протяженностью 40 километров еще одна часть нового транспортного каркаса Москвы. Она имеет большое значение практически для всех москвичей, так как идет от развязки Рублевского шоссе с МКАД, пересекает юг и доходит до юго-востока в Капотне - до улиц Верхние Поля. Пять участков уже введены в эксплуатацию. Осталось три: построить от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, реконструкция улицы Донецкой от улицы Подольской до Курьяновской набережной, а также транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотня. Все три также закончим в этом году, в четвертом квартале. Общая готовность всей Южной рокады сейчас составляет 89 процентов.

К финишу близится и реконструкция транспортных развязок с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе?

Рафик Загрутдинов: На Верхних Полях и Капотне закончим работы в июне, как и записано в контракте. Развязка МКАД с Алтуфьевским шоссе готова наполовину, времени для того, чтобы к концу 2024 года завершить и ее обновление, вполне достаточно. Как показывает реконструкция предыдущих 20 развязок на МКАД, ввод в эксплуатацию еще двух обновленных пересечений повысит не только пропускную способность самой кольцевой автомагистрали, но и на прилегающих к ней автомагистралях.

Особенность этого года состоит еще и в том, что город намерен построить много связок между районами, в виде тоннелей, эстакад и других сооружений...

Рафик Загрутдинов: Такие сооружения очень важны, так как многие из них свяжут районы, прежде не имевшие между собой транспортного сообщения. Чтобы попасть из одного района в другой, соседний, автомобилистам приходилось совершать большие перепробеги. Новые связки избавят от этого, как, например, это сделает путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 в районе пересечения улиц 800-летия Москвы и Инженерной, еще один путепровод - на улице Хачатуряна и Проектируемого проезда N 2236. Или на западе - мост через Москву в створе ул. Мясищева.

У Бауманки богатая история

Среди уникальных проектов, которые реализуются в Москве, научный кластер МГТУ им. Баумана. Расскажите, пожалуйста, чем он интересен и главное, когда студенты его получат?

Рафик Загрутдинов: Бауманка - один из моих любимых проектов. Москва занимается им по поручению президента совместно с правительством России. История этого вуза очень богатая: Бауманка создана в 1830 году. Сегодня для наших ребят мы создаем условия и для обучения, и для жизни не хуже, а, быть может, даже лучше тех, которые имеют их сверстники в лучших вузах мира.

Новый кластер - это 14 корпусов общей площадью 170 тысяч квадратных метров. Первыми, в конце 2022 года, были построены Центр биомедицинских систем и технологий, Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем.

В 2023 году, ко Дню знаний, Мэр Москвы Сергей Собянин передал в дар вузу Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий.

В начале 2024 года были презентованы еще два объекта: Исследовательский центр и Многофункциональный библиотечный корпус.

Таким образом, завершены работы уже на шести объектах, два из которых - бережно отреставрированные здания культурного наследия.

Сейчас мы активно строим эпицентр будущих открытий - "Квантум парк" и Центральный кластер, пять корпусов которого объединит полимерный купол. Здесь развернут деятельность научно-исследовательские центры и уникальные лаборатории. Говоря про строительные особенности, стоит отметить, например, что в "Квантум парке" будет установлено массивное оборудование для проведения научных исследований, очень чуткое к любому внешнему воздействию. Для снижения уровня вибраций наши проектировщики предусмотрели "плавающие" полы с установкой виброопор, которые минимизируют структурный шум и обеспечат удобные условия для работы ученых и студентов.

Для проживания ребят возводятся два здания многофункционального корпуса - с библиотекой, залами самоподготовки, коворкингами, центром здоровья. Каждый из 640 жилых блоков площадью 40 квадратных метров с отдельной кухней рассчитан на проживание до четырех студентов. Словом, все это больше напоминает крутые деловые центры, в каких сейчас порой проводятся престижные конференции.

Пять звезд?

Рафик Загрутдинов: Ну, если не пять, то четыре плюс - точно. Стоит отметить и внешний облик зданий, это очень красивый, архитектурно-выразительный проект. Появится на прилегающей территории и единое пешеходное пространство, там уже разместились площадки для тихого отдыха, сцена, бульвар и сквер.

Велопешеходный мост свяжет учебно-лабораторный корпус на Рубцовской набережной со зданием общежития на Госпитальной набережной. Летом это станет хорошей зоной отдыха и для жителей ближайших районов, которым тоже наверняка захочется полюбоваться открывающимся видом со смотровой площадки - амфитеатра этого моста. Студенты здесь смогут отдыхать и общаться в любую погоду хоть зимой, хоть летом.

Сергей Семенович Собянин поставил задачу: весь новый кластер должен быть готов к новому учебному году, и 1 сентября студенты уже должны в нем учиться.

Необычными спорткомплексами москвичей не удивить. Что интересного откроется в этом году?

Рафик Загрутдинов: Самым красивым спортивным объектов в прошлом году стал Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Ясенево, а в этом введем Ледовый дворец в Мневниковской пойме, который тоже будет одним из знаковых. К строительству еще одного Ледового дворца приступим и в Лужниках - уже для хоккеистов. Но самая важная задача, поставленная сейчас мэром, - это создание хороших спорткомплексов в каждом районе. Причем именно таких, какие нужны жителям: просят каток - надо строить каток, если не хватает бассейна, - будем строить бассейн. С учетом таких пожеланий в этом году введем современный красивый спорткомплекс в Раменках , новые ФОКи в Крюково, Гольяново, Зябликово, в общей сложности восемь комплексов.

Медицина завтрашнего дня начинается сегодня

Недавно в столице были введены четыре уникальных флагманских центра по оказанию экстренной помощи. Получила суперсовременный комплекс и городская инфекционная больница N 1 на Волоколамском шоссе. Новое здание строится также для детской городской больницы святого Владимира. Чем она будет отличаться с его вводом от уже существующих в столице клиник?

Рафик Загрутдинов: Новый корпус этой больницы на 570 коек откроется в Сокольниках в 2025 году. Он станет одним из самых современных детских многопрофильных стационаров не только в Москве, но и в России, а также экспертным центром по лечению и диагностике детских заболеваний. Выполнять эти функции клинике позволит оснащение последними медицинскими технологиями, для этого закуплено уже почти 1,5 тысячи единиц самого современного оборудования.

Меня же, строителя и самого отца, больше всего радует, что проектировщики позаботились о том, чтобы в новой больнице было комфортно и детям, и их родителям. Для этого в комнатах где, например, будут проводиться длительные процедуры, маленькие пациенты смогут посмотреть мультики, почитать книжки, даже поиграть - им ведь трудно часами лежать неподвижно. Если ребенка положат на лечение с кем-то из родителей, папам и мама не придется ютиться на стульчике, для них предусмотрено специальное спальное место. Есть и семейная комната, где родители могут посидеть с компьютером, поработать или отдохнуть.

Собянин пообещал в этом году в дополнение к уже 200 реконструированным модернизировать еще 100 поликлиник из числа построенных в середине прошлого века и привести их все к новым московским стандартам. Но параллельно в Москве продолжают строиться и новые амбулатории?

Рафик Загрутдинов: Да, в первую очередь новые поликлиники строятся в районах, где реализуется программа реновации, новых районах или тех, где существующие амбулатории невозможно реконструировать. В 2023 году в районах старой Москвы мы ввели в эксплуатацию 10 современных поликлиник. Из них три взрослых на улицах Твардовского, Игральной и Измайловском проспекте, пять - детско-взрослых в районах Солнцево, Бирюлево Восточное на Дмитровском шоссе и улице Синявинской, на улице Ленской в Бабушкинском районе, детскую поликлинику в районе Ховрино. Кроме того, детско-взрослую поликлинику с раздаточным пунктом молочной кухни на территории ЗИЛа на улице Автозаводской.

В этом году достроим консультативно-диагностический центр с поликлиникой на улице Вавилова, и уже готовится к вводу детская поликлиника на 320 посещений с травматологическим пунктом на улице Лебедянской в районе Восточное Бирюлево. Строятся также поликлиники в районе Некрасовка и Зеленограде. Все они возводятся по новому стандарту. В детско-взрослых предусмотрены отдельные входные группы для разграничения потоков пациентов. Для удобства маломобильных входы сделаны на одном уровне с землей. Помещения везде светлые и просторные, понятная навигация помогает больным быстро сориентироваться и найти нужный кабинет.

Объявлено также о строительстве нового комплекса для НИИ скорой помощи им. Склифосовского. В какой стадии находится этот проект?

Рафик Загрутдинов: Сейчас мы разрабатываем его концепцию. Крупнейший объект площадью больше 100 тысяч квадратных метров предстоит построить. На территории клиники останется только историческое здание, которое выходит на Садовое кольцо. Все остальные, более поздние корпуса, будут снесены. Работа предстоит очень сложная, так как, с одной стороны, здание-памятник, с другой - парк, который тоже культурное наследие, а значит трогать нельзя.. Да и клиника действующая...Но, с другой стороны, опыт работы в самых разных условиях у нас уже наработан колоссальный. Есть сильнейшие проектировщики, строители, уникальные технологии... Словом, задача интересная, и я уверен: года за три-четыре мы с ней справимся.

А на стройплощадку Склифа когда выйдете?

Рафик Загрутдинов: В этом году и выйдем.

С Евгением Крылатовым хотели работать режиссеры, причем лучшие

Андрей Максимов: 23 февраля исполнится 90 лет со дня рождения Евгения Крылатова

В конце этой недели, 23 февраля, когда все мы будем праздновать День защитника Отечества, исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося композитора Евгения Павловича Крылатова.

Я не смог прийти на его похороны, и от этого осталось чувство вины. Мы никогда не были друзьями, но немало общались. Похороны, как мне потом рассказывали, прошли спокойно и не пафосно, собрав меньше людей, чем был достоин этот замечательный композитор. Может, чувство вины еще и отсюда.

Все спешим, суетимся, все нам кажется, что к чему-то самому важному не успеем. Может, потому и проскакиваем самое главное.

Евгений Павлович, как мне кажется, не суетился вовсе. Во всем его красивом облике седого большого человека жила какая-то значительность. Он был очень знаменит. Его песни пела вся страна - и это не преувеличение. "Сережка ольховая", "Крылатые качели", песни из фильмов: "Приключение Электроника", "Достояние республики", "Гостья из будущего", "Чародеи", "Ох уж эта Настя!"... Бесконечно перечислять можно, правда. Все-таки более ста шестидесяти фильмов и мультиков. Почти все это стало классикой.

Знаменит был. А звездной болезнью не болел. Красоваться не любил. Красоваться, напомню - "красовать себя" - глагол возвратный. Так вот Евгений Павлович никогда себя не "красовал".

Помню, как переживал из-за того, что его мама, Зоя Николаевна, не застала его славы. Она умерла в год, когда вышел первый знаменитый мультик с его музыкой - "Умка". Он хотел быть знаменитым для мамы, а не для премий и красных дорожек. И переживал, что не успел.

Мама, как и папа Евгения Павловича, работала на заводе в городе Мотовилиха в Пермском крае. Там же юный Женя окончил музыкальную школу. В довольно юном возрасте оказалось, что он не мыслит свою жизнь без музыки. И Женя поддался этому влечению. А родители, слава Богу, не противились.

Он окончил Московскую консерваторию и как композитор, и как пианист. В трудные годы, когда в кино образовался мощный застой, композитор зарабатывал тем, что ездил по стране, играя на рояле свои песни. Зрители всегда были в восторге! Неизвестных песен у Крылатова почти нет, и зал всегда радостно подпевал. Крылатов был не просто известным композитором, а по-настоящему любимым. Не всем такое удается.

Вообще-то слава должна была явиться к нему почти сразу после окончания консерватории. Выпускник написал балет по сказке Валентина Катаева "Цветик-семицветик", и в 1965 году он был поставлен не где-нибудь, а на сцене Большого театра! Шел аж пять лет.

Знатоки оценили. Зрители ходили с удовольствием. Но такой славы, которая потом обрушилась на него в связи с песнями, не случилось.

Что делает композитор в кино? Создает зрителю настрой, а не просто музыкально оформляет фрагменты. Вспоминаю, например, начальные титры замечательной картины "Достояние республики". Впереди ждут знаменитые хиты Андрея Миронова: "Вжик, вжик, вжик" и "Этот город мной любим", а пока - только музыка. Но в ней уже есть все: и какие-то едва заметные, но заметные все же отсылы к двадцатым годам; и романтика революции, которая, как к ней ни относись, в этой картине есть; и дух приключений и авантюризма. Понимаю, почему с Крылатовым хотели работать режиссеры, причем лучшие: он умел настроить зрителя.

Вспомните те же "Чародеи" - эту удивительную атмосферу веселого праздника и таинственной - а она всегда таинственна - любви. Вспомните песню про лесного оленя из картины "Ох, уж эта Настя" про тягу к взрослению и к новой, невиданной жизни.

В общении Евгений Павлович был удивительно спокойный, теплый и оптимистичный человек. Я не слышал, чтобы он жаловался. Однажды он говорил про то, как лечил зубы. Мало оптимистичная история, казалось бы. Но он с таким восторгом рассказывал, как все хорошо получилось и недорого обошлось, что прям хотелось немедленно бежать к зубному.

Мне кажется, главное в его песнях ровно тоже, что в общении: спокойствие, теплота и оптимизм. Если слово "теплый" можно отнести к песням, то, без сомнения, к песням Крылатова.

Сегодня мы воспринимаем стихи, на которые он писал мелодии, единственно в его интерпретации. И это, кстати, признак хорошей песни. Но вот, например, знаменитые "Крылатые качели" на стихи Энтина: "Детство кончится когда-то//Ведь оно не навсегда// Станут взрослыми ребята// Разбегутся кто куда//". Поэзия, казалось бы, дает все основания для грустных нот. Но - нет. "Только небо, только ветер// Только радость впереди!"

Можно было написать песню-размышление о детстве, а можно - о восторге детства. Крылатов выбрал второе и победил.

Он словно понимал: слушателю и зрителю в любые времена не хватает тепла и радости. Нет такого человека, который бы не нуждался в том, чтобы его согрели. А коли так - пусть его согреет песня.

"Сережка ольховая" на поразительные стихи Евгения Евтушенко - вообще одна из самых моих любимых. "А, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая// Когда в ней ничто не похоже на просто пустяк". Тоже ведь можно затосковать от этого, запечалиться. Кто как прочтет. "Как нанятый жизнь истолковываю// И вновь прихожу к невозможности истолковать".

Печаль? Грусть? Нет! Спокойное понимание многогранности и, если угодно, "многорадостности" жизни. Песня - теплое размышление каждому о каждом. Великая песня.

Такие писал Евгений Крылатов. Низкий вам за них поклон. Простите за все. И - с днем рождения в вашем прекрасном далеке.

Встреча с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал Президента об итогах социально-экономического развития города за 2023 год.

В.Путин: Поговорим по итогам. Пожалуйста.

М.Развожаев: Да, уважаемый Владимир Владимирович, хотел доложить об итогах развития Севастополя за 2023 год. В прошлый раз докладывал на нашем традиционном весеннем совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, а здесь – итоги 2023 года.

Несмотря на все непростые обстоятельства, которые сейчас на полуострове есть по экономике, тем не менее мы выходим по итогам на бюджет 86,3 миллиарда рублей. Это, конечно, преимущественно безвозмездные федеральные поступления, это наша федеральная целевая программа, это помощь от Правительства Москвы. Но при этом собственные доходы бюджета, Владимир Владимирович, обратите внимание, в этом году – 27,8 миллиарда рублей. Если сравнить с 2020 годом, это 67,5 процента прирост. То есть мы фактически выходим уже на удвоение бюджета за последние три года.