Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В ЦИКе напомнили журналистам о правилах освещения выборов

Галина Мисливская

Газеты, телеканалы, радиостанции и электронные издания до начала периода агитации в СМИ (стартует 17 февраля) не должны вести агитацию за кандидатов в президенты России. Центризбирком рекомендует при освещении кампании исходить из соображений объективности и равенства кандидатов.

"В ходе выборов СМИ вправе свободно информировать своих зрителей, читателей и слушателей об избирательной кампании, ее участниках и кандидатах на основе принципа редакционной самостоятельности в соответствии с законом о СМИ", - напомнила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

"Закон говорит о том, что информационное освещение должно осуществляться объективно, достоверно и на принципах равенства кандидатов. Агитация со стороны СМИ недопустима", - подчеркнула она.

"Мы прекрасно понимаем, что когда на выборах выдвинут один кандидат, СМИ в полном праве информировать о его мероприятиях. С официального выдвижения других кандидатов СМИ рекомендуется придерживаться принципа сбалансированности. Это в интересах избирателей", - отметила Памфилова.

В ближайшие дни Центризбирком разошлет редакциям печатных и электронных изданий, радиостанций и телеканалов памятку о правилах освещения избирательной кампании.

Сейчас агитацию вправе вести восемь выдвинутых и трое зарегистрированных кандидатов в президенты России. Они представили в Центризбирком суммарно 1075 образцов своей агитационной продукции. Памфилова напомнила, что все агитматериалы должны быть оплачены из избирательных фондов кандидатов и содержать указание на это с номером избирательного счета и другими реквизитами.

Официальная агитация в СМИ стартует 17 февраля и продлится до 14 марта. На прошедшем заседании Центризбирком принял постановление о порядке проведения жеребьевки эфирного времени и печатных площадей, на которых зарегистрированные кандидаты смогут бесплатно размещать свои материалы. Такое право закреплено за ними в законе о выборах главы государства. В документе указано, что общий объем бесплатного эфирного времени, которое должен выделить под агитацию государственный радио- или телеканал, составляет не менее часа в каждый будний день в период агитации, то есть 17 часов с 17 февраля по 14 марта включительно.

Сенатор Андрей Климов: Запад пытается взломать политсистему России изнутри

Дмитрий Гончарук

В ходе президентской кампании попытки дискредитировать избирательную систему России продолжаются, но "без огонька", заявил председатель Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Это неправильная избирательная система, потому что она российская - примерно в этой логике делаются заявления. Причем не людьми с улицы, а очень серьезными структурами, или как бы серьезными структурами, но тем не менее в этой логике они сейчас работают", - сказал сенатор на брифинге в среду. По его словам, есть и попытки "хоть каким-нибудь образом что-то сделать изнутри России и выдать это за некий объективно существующий процесс".

Они понимают, какие будут итоги нынешних выборов, но их стратегическая задача - сделать антироссийский задел к выборам в Госдуму в 2026 году и к следующим президентским в 2030-м, считает Климов.

Политик добавил, что активизировалась работа с теми, кто уехал из России в последние годы, - так называемыми релокантами. "Если кому и опасно то, что они делают, то им самим. Они могут оказаться "одноразовыми" агентами - тебе рассказывают бог знает о чем, один раз используют и, может быть, даже сделают сакральной жертвой", - отметил глава комиссии.

Он также обратил внимание на данные Службы внешней разведки, согласно которым серьезную ставку оппоненты России могут сделать на студентов-стипендиатов западных учебных программ, прежде всего, американских. "По подсчетам СВР, по части США их почти 80 тысяч человек, и они находятся главным образом внутри России, - объяснил сенатор. - Когда речь идет о попытке что-то делать изнутри, эта публика с точки зрения США является для них неким кадровым резервом".

Что касается возможных кибератак во время выборов, то системы ЦИК защищены очень надежно, заверил законодатель. Больше он опасается использования цифрового пространства для прямого воздействия на сознание людей из-за рубежа. Если раньше противники нашей страны действовали разрозненно, то сейчас их усилия объединены, но это не добавляет им креативности, полагает Климов. "Мы видим, что если раньше там присутствовало какое-то творчество, сейчас такое ощущение, что они уже не с огоньком работают. И как-то так тяжко им все это дается и уныние в их рядах есть. Да, они что-то пыжатся, тужатся, подпрыгивают, и хозяева их какие-то унылые ходят. Куража у них нет, но это не значит, что нам надо расслабиться", - предостерег сенатор. Он уверен, что в России есть все необходимое - от законодательного обеспечения до организационного-технического, чтобы достойно провести выборы президента в полном соответствии с Конституцией.

Мишустину представили данные о серьезном снижении аварийности на транспорте

Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктором Басаргиным. Глава ведомства отметил серьезное снижение аварийности в 2023 году.

"Развитие транспортной инфраструктуры в регионах будет активно продолжаться, а это и новые возможности для граждан, бизнеса, и соответствующие стимулы для экономики, промышленности, социальной сферы, в целом для укрепления технологического суверенитета", - подчеркнул председатель правительства. В этой связи деятельность Ространснадзора имеет особое значение, указал он: стабильная работа транспортной сферы страны - это залог благополучной работы всех других отраслей, прямое влияние на смежные отрасли.

Значимый итог 2023 года для транспорта страны - серьезное снижение аварийности на всех его видах. "В воздушном транспорте на 36% - самый высокий показатель по снижению, - автомобилисты - 1%, водный и железнодорожный транспорт - до 20%", - сообщил Виктор Басаргин. Снижаются и показатели смертности. Например, в автомобильных авариях - на 16%.

Снижаются показатели смертности на всех видах транспорта. Например, в автомобильных авариях - на 16 процентов

Такие результаты достигаются в том числе за счет надзорных мероприятий, считает руководитель федеральной службы. Причем в связи с мораторием на проверки их количество по сравнению с 2021 годом сократилось в 30 раз. "Мы планируем всего 226 контрольных мероприятий. Хотя, если говорить в целом о количестве подконтрольных субъектов и количестве категорированных объектов, то мы должны проводить порядка 30 тысяч мероприятий", - рассказал Басаргин. В этих условиях упор служба старается делать на профилактическую работу с перевозчиками.

Как и другие ведомства, Ространснадзор должен активнее проводить цифровую трансформацию, расширять практику применения электронных документов и сокращать сроки предоставления всех услуг, заметил Михаил Мишустин. Все 19 услуг, которые оказывает федеральная служба, выведены на портал госуслуг, заявил Виктор Басаргин. Для бизнеса сокращено оформление - до двух дней. "С точки зрения количества документов также серьезные изменения произошли. Было от 6 до 14 документов - огромные папки документов оформлялись для того, чтобы получить какие-то свидетельства, разрешения и так далее. Сегодня один документ, по международным перевозкам - там два", - пояснил глава ведомства.

Ространснадзор сформировал территориальные отделения в новых регионах страны и практически полностью укомплектовал их кадрами. Ставку делали на местных сотрудников. "Мы сегодня выдали уже 175 лицензий на осуществление деятельности по перевозке пассажиров", - сказал руководитель федеральной службы. Пока, правда, лицензии оформляются на бумажных носителях. Лицензирование прошла железнодорожная компания новых регионов, в реестр включено более 1,5 тысячи транспортных средств.

Россияне уверены, что за потерю данных должно быть суровое наказание

Олег Капранов

Более 65% пользователей поддерживают усиление ответственности за утечку персональных данных. Таковы результаты опроса, который в своем Telegram-канале проводит председатель Госдумы Вячеслав Володин. Причиной этого эксперты считают целый вал утечек, захлестнувший Рунет в 2023 году.

Столь активную позицию граждан считает вполне обоснованной глава Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. "Вдумайтесь в эти цифры: за 2023 год мошенники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн адресов электронной почты наших граждан", - заявил депутат в своем Telegram-канале.

Дискуссия о необходимости ужесточения ответственности появилась после череды утечек данных, произошедших после начала СВО. В числе них оказались "Яндекс Еда", СДЭК, "Гемотест" и многие другие. Основная проблема таких утечек в том, что данные, попавшие в Сеть, практически невозможно оттуда удалить, а значит, они остаются доступны злоумышленникам фактически на постоянной основе. А с их помощью можно совершать атаки на практически любого человека, угрожая благосостоянию, а зачастую и жизни.

За 2023 год мошенники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн адресов электронной почты

Главное нововведение закона, внесенного в Госдуму в конце 2023 года - штрафы до 15 млн руб. за утечку персональных данных. При этом предлагается вариативность штрафа в зависимости от объема утечки. Так, если утечка затронула до 10 тысяч субъектов персональных данных, юрлицам грозит штраф от 3 до 5 млн руб., от 10 до 100 тысяч субъектов - штраф составит уже от 5 до 10 млн руб., более 100 тысяч - от 10 до 15 млн руб. За повторные правонарушения предусмотрены оборотные штрафы - от 0,1% до 3% выручки за предшествующий год. Эти меры, как отмечают участники обсуждения, должны решить две проблемы: повысить ответственность компаний за факты утечек и стимулировать их инвестировать в информбезопасность.

Кроме того, законопроект дополняет УК РФ новой статьей, предусматривающей уголовную ответственность за использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации, которая содержит персональные данные, но при этом получена неправомерным путем. Это должно наказываться штрафом в размере до трехсот тыс. руб., либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В Ассоциации больших данных (АБД) уверены, что предложенные меры нуждаются в уточнении. "Первое - из предлагаемой редакции не ясно, какие действия оператора влекут административную ответственность. Второе - отсутствие смягчающих обстоятельств - сейчас оператор несет ответственность независимо от наличия вины и мер, которые он предпринял для недопущения утечки. И третье - отсутствие какого-либо экономического обоснования самих сумм штрафов", - сообщили "РГ" в АБД. "АБД активно работает по вопросам смягчающих обстоятельств, формулировки состава и дифференциации сумм штрафов на площадке Совета Федерации. В результате этих обсуждений согласовываются возможные направления уточнения норм законопроекта. Надеемся завершить эту работу весной", - добавили в ассоциации.

Путин обсудил с правительством перспективы экономики и проблемы Дальнего Востока

Айсель Герейханова

Владимир Путин в среду провел первое в этом году совещание с правительством. На повестке - ситуация в российской экономике и итоги недавней поездки главы государства на Дальний Восток.

Рост ВВП в России по итогам года может оказаться выше 3,5%, растут и реальные зарплаты, но одним из вызовов остается инфляция, которая по итогам прошлого года составила 7,4%. Путин в начале совещания сообщил, что поздно вечером во вторник обсуждал с премьер-министром Михаилом Мишустиным эти вопросы.

Президент также отметил, что хорошие показатели продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство, туризм, грузооборот подрос. Рекорды снова бьет строительная отрасль. "По-моему, 110,1 миллиона квадратных метров ввод жилья у нас состоялся. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было", - подчеркнул Путин.

Но один из вызовов - инфляция - 7,4 процента. "Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи", - отметил Путин. Президент сообщил, что за 10 месяцев прошлого года реальный рост заработной платы составил 7,7 процента. По его словам, это неплохой показатель. "Но имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим", - призвал глава государства.

Министр экономического развития Максим Решетников в свою очередь отметил, что российская экономика не только адаптировалась к новым внешнеэкономическим условиям, но и успешно развивается. Он считает, инфляция стала серьезным вызовом на фоне роста внутреннего спроса и структурной перестройки экономики. "Основной всплеск у нас произошел в конце лета - начале осени, на фоне в том числе и ослабления рубля, но благодаря мерам правительства и Банка России курс удалось стабилизировать, и по итогам года инфляция составила 7,4%, что даже несколько ниже нашего сентябрьского прогноза", - пояснил Решетников. Министр уверен, что в дальнейшем ускоренный рост цен на отдельные товары будет удерживаться за счет роста предложения и за счет максимальной поддержки экономики предложения".

Минэкономразвития прогнозирует, что темпы роста ВВП в ближайшие годы будут составлять выше 2% в год. Он уверен, что при таком темпе России "вполне по силам" обогнать экономику Японии в течение 3-4 лет по паритету покупательной способности. В 2021 году Россия уже обогнала экономику Германии и сохранила эти позиции и в 2022 году.

На прошлой неделе президент побывал на Чукотке и в Хабаровском крае, где провел серию встреч с местными жителями, предпринимателями. В связи с этим центральная тема совещания - обсуждение проблем, которые были подняты людьми во время поездки. Путин подчеркнул, что решения по запросам дальневосточников должны быть экономически обоснованными. По его словам, люди задавали много вопросов. "Мы так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали. Прямо вот сегодня, сейчас со многими коллегами уже обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей", - добавил он.

Одна из серьезных проблем, о которой президент узнал, как только прилетел в Анадырь, - связь между аэропортом и городом, которые разделяет Анадырский лиман. Сам Путин, как и журналисты, пересекал замерзший залив на снегоболотоходе. Но в межсезонье возникают проблемы. Зампред правительства Денис Мантуров рассказал, что этот вопрос отработан. "Пришли к предложению закупить четыре "Севера", это амфибия, и "Фантом", - сказал он (речь идет об аэролодках. - прим. "РГ"). На вопрос Путина, как скоро регион сможет получить эти транспортные средства, Мантуров пообещал, что к августу. Стоить это будет примерно 120 млн рублей.

В свою очередь зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что для капитального строительства моста через залив потребуется большая сумма, чем та, что изначально называлась. Он пообещал через неделю доложить главе государства окончательные расчеты. Еще один вопрос - строительство долгожданного моста через Лену в Якутии. Здесь все решения приняты и деньги на пятилетку заложены, доложил Хуснуллин.

Еще одна актуальная тема для Дальнего Востока - поддержка рождаемости. Глава минвостокразвития Алексей Чекунков доложил, что вместе с минтрудом и минфином подготовлены изменения в программу поддержки многодетных семей в 1 миллион рублей. "Готовы оперативно внести изменения в правила программы и распространить ее действие не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока, где рождаемость в многодетных семьях ниже среднего по округу", - сказал Чекунков, уточнив, что помимо Приморья и Чукотки это также Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатка и Магадан.

Минэкономразвития прогнозирует, что темпы роста ВВП в ближайшие годы будут составлять выше 2% в год

В Анадыре к Путину также обращались многодетные семьи с просьбой разрешить тратить маткапитал для покупки отечественных автомобилей. Но президент тогда предложил другую меру - субсидирование приобретения автомобилей для многодетных семей. Мантуров доложил, что правительство уже отработало поручение и уже с 15 января расширило программу льготного автокредитования для семей с детьми из ДФО. Скидка составит 25% процентов и будет распространяться на автомобили, произведенные на территории России.

Завершая совещание, Владимир Путин призвал кабмин заняться решением тех вопросов, которые волнуют граждан, несмотря на то что сложно забыть про внутриполитические планы (президентские выборы. - Прим. "РГ"). "Это все понятно, но все-таки давайте мы используем и вот этот период для того, чтобы вот эту обратную связь с людьми использовать даже не для решения вопросов вот этого внутриполитического календаря, а для решения вопросов по существу", - дал наказ министрам президент.

Владимир Путин впервые посетил свой избирательный штаб

Айсель Герейханова

Кандидат на должность президента РФ Владимир Путин сегодня впервые посетил свой избирательный штаб в Гостином дворе, который начал работу около месяца назад. Там его встретили сопредседатели штаба - художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков, главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер парламента ДНР полковник Артем Жога.

"Отвлекаю вас от творчества…", - с улыбкой заметил Путин.

Машков в свою очередь заявил, что для них всех эта деятельность новая. "Но мы взялись за нее нашим дружным коллективом очень активно. В полной уверенности в нашей общей и вашей победе", - сказал он. Машков также поблагодарил Путина за решение идти на новый президентский срок в "такой сложный исторический момент для России и для всего мира". "Это поступок воли", - сказал он и добавил, что это проявление ответственности Владимира Путина. Актер рассказал, что много людей проходит через штаб. "Мы встречаемся с людьми, все выражают такую поддержку", - сообщил он.

К Марьяне Лысенко Путин обратился с вопросом. "А у нас, какие сейчас угрозы? Грипп?". Главврач рассказала, что надо прививаться. "Ковид показал четкие тренды развития медицины. Все, что делалось до, и то, что происходит сейчас, дало свои результаты", - добавила она. Лысенко считает, что сейчас в России идет перезапуск российской медицины. "Ковид показал, что мы много чего можем, и принимаем решения быстрее, чем остальные", - отметила она. Путин добавил, что институты в России работают быстрее. По мнению Лысенко, в целом особенностью русских людей является умение консолидироваться в сложные моменты. "Это очень важный процесс, потому что он в необычных условиях, в которых находится страна, укрепляет ее изнутри. Чрезвычайно важная вещь", - прокомментировал Путин. Лысенко также предложила создать комиссию для разбора принесенных предложений россиян. "Потому что там, наверное, много всего интересного. То есть людям абсолютно не все равно, что будет дальше со страной", - подчеркнула она.

У Жоги Путин спросил, начал ли уже парламент работать в ДНР. "Конечно, мы не уходили на зимние каникулы, много интеграционных вопросов", - рассказал он.

Жога также сообщил, что на каждой встрече с бойцами с передовой и местными жителями, высказываются слова поддержки Владимиру Путину. "Просят передать привет, пожелания здоровья и сил. Вы же не только наш президент, вы наш главнокомандующий. Именно под вашим руководством мы одержим победу. Можете рассчитывать на поддержку всех ребят с передовой и на всех жителей как регионов Донбасса, так и других регионов страны.

Путин попросил Жогу передать привет участникам специальной военной операции. "Будете встречаться с ребятами - самые наилучшие пожелания", - сказал он. Жога, в свою очередь сказал, что ребята будут счастливы.

В ходе встречи Путин также заявил о планах пообщаться со своими доверенными лицами. Отдельно он поблагодарил руководство и сотрудников избирательного штаба за работу, особо отметив старания волонтеров в Донбассе и Новороссии. "Это требует не просто личного времени, но и личного мужества. Я отдаю себе в этом отчет, так что всем большое спасибо", - сказал он.

Подписи в поддержку Путина штаб представит в ЦИК на следующей неделе

Путину также показали, как работает штаб. И, по словам, Машкова, подписи в его поддержку представят в ЦИК на следующей неделе. "С 23 декабря мы начали сбор подписей и за это время, за 26 дней, собрали 2,5 млн подписей, даже больше. Работа шла очень эмоциональная. В ней принимали участие Народный фронт, волонтеры "Мы вместе", "Единая Россия" - рассказал он.

Отдельно Владимир Путин пообщался и с волонтерами. Он отметил, что все ребята молодые, но с разными судьбами. "Вы все по-разному сюда пришли. Ребята с фронта даже сюда фактически попали. Но у нас у всех общая задача - укрепление Отечества", - сказал он. Путин добавил, что ему приятно видеть поддержку в таких людях. После этого он написал на специальной доске свое пожелание штабу: "Спасибо за совместную работу, за поддержку! Только вперед! Удачи".

Один из волонтеров также попросил его расписаться на толстовке с цитатой самого Владимира Путина: "Для меня Россия - вся моя жизнь". По словам молодого человека, такие толстовки будут отправлены в региональные штабы. "Это я так сказал, да? , - поинтересовался с улыбкой Путин и расписался.

Работать в Россию приедут мигранты из Африки и Азии

Ирина Жандарова

Для работы в Россию могут приехать мигранты из Кении, Вьетнама и КНДР. Работодатели готовы привлекать к работе кадры из стран Африки и Азии на фоне снижения потока трудовых ресурсов из Европы и СНГ.

В Россию приедут рабочие из Кении, об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохамед. Первые 10 тыс. рабочих прибудут в Россию из Кении в ближайшее время. Договоренность с российской стороной достигнута, сообщил он.

Также ведутся обсуждения о привлечении на российский рынок работников из Вьетнама, сообщил независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. Кроме того, российские работодатели заинтересованы в привлечении рабочих из КНДР, отметил он. Выходцы из этой страны и сейчас работают на российских стройках, и компании заинтересованы в увеличении трудовых ресурсов из Северной Кореи.

Если оценивать эти страны с точки зрения объемов трудовых ресурсов, то население Вьетнама и Кении составляет 100 и 50 млн человек соответственно, КНДР - 26 млн человек. В то время как в лидирующих по числу трудовых мигрантов в России странах намного меньше: Таджикистан имеет население в 10 млн человек, Киргизия - 7 млн человек, Армения - 3 млн человек. Поэтому речь идет о действительно ресурсоемких странах.

Работодатели все сильнее чувствуют нехватку трудовых мигрантов. Миграционный прирост в первом полугодии 2023 года снизился приблизительно в два раза относительно последних лет, отмечается в докладе международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики Института Гайдара. Меньше становится граждан Узбекистана, отмечает Коженов. Приток кадров из Европы ограничен. "Раньше мигранты из дальнего зарубежья приезжали в основном из стран Европы. Сейчас ряд стран Европы стали для нас недружественными. Поэтому поток работников из них прекратился", - говорит член Cовета при президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох.

Приток снижается по большинству направлений, которые были поставщиками трудовых ресурсов.В 2023 году в сравнении с 2022 годом в Россию въехало меньше таджиков, узбеков, казахов, молдаван, киргизов, белорусов, армян и азербайджанцев. Не последнюю роль в этом сыграл невыгодный для мигрантов курс валют.

Мигранты, которые раньше ехали в Россию, теперь переориентируются на другие страны, где они могут заработать больше.

Сейчас происходит переориентация внешних связей и миграционных потоков тоже в азиатском и африканском направлениях, говорит Волох. Потенциально для пополнения трудовых ресурсов России интересны страны Африки и Азии. И приток сотрудников теоретически возможен, особенно из стран с низким уровнем дохода. В то время как Россия проходит период "демографической ямы", в африканских странах растет доля молодого населения. Демографы относят Африку к быстрорастущим континентам, который к 2050 году будет населять 2,5 млрд человек.

Работодатели уже почувствовали нехватку иностранной рабочей силы и ищут замену уехавшим сотрудникам в других странах

При этом нужно учитывать и географические особенности. Так мигранты из африканских стран больше интересны работодателям европейской части России, иностранцев из Азии традиционно больше в восточной части страны: на Дальнем Востоке и в Сибири.

Безвизовые трудовые мигранты, приезжающие из бывших республик СНГ, составляют большинство - их около 80% от общего количества. Оставшиеся 20% приходятся на визовых мигрантов, которые должны получить разрешение на работу в России, рассказывает Волох. Разрешение на привлечение должны получить и работодатели. Более сложный порядок трудоустройства не пугает работодателей и сотрудников, но количество визовых трудовых мигрантов, которые имеют право работать на территории России, ограничено размером квоты, отмечает Коженов. На 2024 год минтруд установил, что Россия готова принять из визовых стран 155 тыс. работников. Таков размер утвержденной на этот год квоты. Дополнительно заложен резерв в 51,9 тыс. человек, который может быть распределен на регионы по их запросу.

Между тем

Власти Новосибирской области планируют частично закрыть дефицит кадров в строительной сфере за счет привлечения трудовых мигрантов из КНДР. И просят у Минстроя России выделить квоту на две тысячи разрешений.

По словам регионального министра строительства Алексея Колмакова, сегодня отрасли не хватает 4,5-5 тысяч человек, в основном, рабочих. Их приходится искать за рубежом. "Сейчас Минстрой России активно прорабатывает возможность привлечения молодых людей - студентов и специалистов строительной отрасли - из Северной Кореи. Мы подали заявку", - сообщил министр.

В этом году в Новосибирской области зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы - в декабре он составил 8,8 тысячи человек, или 0,6 процента от численности рабочей силы. По мнению старшего научного сотрудника Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Сергея Капелюка, без мигрантов проблему кадров сибирским регионам не решить в ближайшие 20 лет - до тех пор, пока не войдут в трудоспособный возраст представители поколений конца "нулевых" - "десятых" годов. Миграция долго играла важную роль на российском рынке труда. И в отличие от демографической ямы, сокращение миграционного потока не прогнозировалось.

Подготовил Юрий Прокопьев, "Российская газета", Новосибирск

В России предлагают ввести уголовную ответственность за рейдерские захваты домов

Ввести уголовную ответственность за незаконное управление многоквартирным домом (МКД) предлагают участники рынка. Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), и движение "Народный жилищный инспектор" разработали законопроект, вносящий такие поправки в Уголовный кодекс.

Предлагается дополнить его статьей об уголовной ответственности за управление домом без правового основания. Сюда включены ситуации, когда организация (УК, ТСЖ, жилищный кооператив и т.п.) ссылается на заведомо ложный протокол общего собрания, блокирует действия по смене управляющей организации (УО) с целью завладеть средствами собственников, собранными за жилищно-коммунальные услуги. За это предлагается взимать штраф до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за один-два года, наказывать принудительными работами, арестом и даже лишением свободы на срок до двух лет. Также осужденный должен возместить жителям материальный ущерб в размере полученной за период незаконного управления суммы.

Если же эти деяния были совершены в крупном размере (за год было получено от жителей более 5 млн руб.) или группой лиц, то наказания, по мнению авторов законопроекта, могут дойти до пяти лет заключения, а штрафы - до 500 тыс. руб. или дохода осужденного за три года. При этом виновный может быть освобожден от уголовной ответственности, если совершил такое преступление впервые и полностью возместил материальный ущерб.

Сейчас собственники помещений в МКД зачастую не могут реализовать свои права по управлению общим имуществом и выбрать способ управления домом или УО, отмечают в АКОН. Главным образом, это происходит из-за подделки протоколов общего собрания или из-за противодействия УО, не желающей уходить с дома. Фактически происходит рейдерский захват домов, считают в ассоциации.

Жители тратят годы на судебные разбирательства, касающиеся законности прав управления домом. Все это время нелегитимная компания собирает с них средства на работы по обслуживанию дома. Попытки граждан позже через суд взыскать с такой организации собранные деньги за период неправового управления ни к чему не приводят, подчеркивают в АКОН: суды исходят из того, что работы выполнялись, а факт управления домом без правового основания не имеет в данном случае никакого значения. Уголовная ответственность должностных лиц, а также невозможность получить экономическую выгоду от противоправных действий положит конец беспределу в сфере управления домами, считают авторы законопроекта. Разработанный документ направлен в Госдуму, сообщили в ассоциации.

Депутаты уже работают в данном направлении, рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. В 2023 году принят целый ряд законов, направленных на борьбу с недобросовестными УО, подделкой протоколов общих собраний. Например, принят закон, наделяющий полномочиями администраторов общего собрания физлицо из числа собственников помещений дома, где собрание проходит. "Такие люди вносят информацию в ГИС ЖКХ. Теперь всегда можно установить ответственного и в случае подлога привлечь его к ответственности. Мы также вплотную работаем над цифровизацией отрасли, даем жильцам право голосовать через портал госуслуг и МФЦ. Это значительно сократит подделку подписей и, более того, создаст дополнительный комфорт жителям", - говорит Колунов.

Инициатива представляется актуальной, поскольку уже установленная в Уголовном кодексе ответственность за подделку протоколов общего собрания не способствует исключению случаев захвата жильцов в "заложники" и недобросовестной конкуренции на этом рынке, говорит аналитик Народного фронта Павел Склянчук. Подделка протоколов подпадает под уголовную статью о подделке документов. Однако это не помогает. "Все упирается в дорогостоящую почерковедческую экспертизу, - отмечает Склянчук. - Поэтому более целесообразно не привлекать к ответственности тех, кто подделал подписи, а добиваться ответственности владельцев УО". При этом законопроект нуждается в доработке, считает он, поскольку, например, необходимость доказать наличие умысла требует серьезной работы со стороны следователей. При принятии закона в нынешней версии, по его мнению, большое количество уголовных дел не будет доходить до реальных обвинительных приговоров.

Подделка протоколов подпадает под уголовную статью о подделке документов, но это не помогает - необходимо проводить дорогую почерковедческую экспертизу

В Жилищном кодексе не предусмотрены процедуры, которые затрудняли бы нарушение воли собственников помещений, говорит независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Архангельский. Недобросовестные УО (а ТСЖ и ЖСК - крайне редко) пользуются этим. Региональные органы госжилнадзора часто не принимают мер к выявлению и прекращению нарушений порядка смены компании или волокитят заявления добросовестных УО и собственников.

Однако и по его мнению законопроект требует доработки. Криминализация вообще всех нарушений выбора и реализации способа управления неоправданна, говорит Архангельский. За многие из них установлена административная ответственность. Подделка подписей, голосование вместо собственника - острая проблема, и за такие нарушения есть единичные случаи привлечения к уголовной ответственности. Но формулировки законопроекта, по его мнению, необходимо скорректировать.

Законодателю необходимо внести поправки в ЖК, которые лишат УО права созывать и проводить общие собрания, быть администраторами онлайн-собраний, повысят прозрачность всех процедур для собственников, в том числе доступность к хранящимся в жилинспекциях протоколам и бюллетеням, считает Архангельский. Достаточно, если УО будут лишь помогать собственникам проводить собрания.

Марина Трубилина

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев представил новый ЕГЭ по физике

Мария Агранович

Вряд ли два десятка одиннадцатиклассников, которые записались на пробный ЕГЭ по физике, подозревали, что их у аудитории в павильоне N57 ВДНХ на выставке-форуме "Россия" будет встречать сам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Но в этот день "главный по ЕГЭ" решил лично рассказать выпускникам, а заодно и журналистам про обновленный ЕГЭ по физике. Почему? Дело в том, что задания экзамена на 2024 год поменялись, и достаточно ощутимо. Как уверяют эксперты, экзамен стал более интересным и привлекательным для школьников. За последние несколько лет число сдающих физику снизилось на 40 процентов. И сейчас все делается для того, чтобы выпускников, готовых взять физику как предмет по выбору, а дальше связать свою профессию с инженерным направлением, было больше.

- В условиях бурного импортозамещения роль инженеров выходит на первый план, и это отмечают на самом высоком уровне, - подчеркнул Анзор Музаев. - И у нас большие надежды, что физика прибавит в весе.

К этому располагают и экономические условия. По словам Музаева, около 40 процентов россиян считают профессию инженера самой перспективной, а зарплата инженеров только за год подросла процентов на двадцать.

Итак, как же поменялся экзамен по физике? Вместо тридцати заданий в нем теперь двадцать шесть.

В заданиях 21 и 23 в этом году будут только задачи по молекулярной физике или электродинамике. В задании 25 - расчетная задача по электродинамике (электростатика, постоянный ток, магнитное поле, электромагнитная индукция), задач по оптике в этом году в данном задании не будет. В задании 26 - расчетная задача по механике (динамика, законы сохранения в механике).

- Мы хотели, чтобы этот экзамен получился в первую очередь привлекательным, но не таким уж и легким, - отметил член комиссии по разработке контрольных измерительных материалов по физике Сергей Стрыгин. - Задач с развернуты ответом стало на одну меньше - теперь их шесть. Но мы сохранили все основные физические темы: механика, молекулярная физика, электродинамика и квантовая физика.

В ЕГЭ по физике в 2024 году теперь 26 заданий вместо 30. Сохранены основные темы: механика, электродинамика, молекулярная и квантовая физика

По словам специалиста, хотелось бы, чтобы ребята больше времени уделили главным физическим законам, чтобы им было легче при поступлении в вуз.

До ЕГЭ осталось всего ничего: досрочный период стартует уже 22 марта. В оставшееся до экзаменов время Сергей Стрыгин посоветовал выпускникам заняться систематизацией знаний. Практически вся программа по физике уже пройдена, и необходимо переходить к повторению. Помощниками в этом как раз и могут стать тренировочные и пробные экзамены. Кстати, по всей стране тренировочные ЕГЭ пройдут 16 февраля, 5 марта, 23 апреля и 15 мая.

Интересно, что среди тех, кто пришел писать "пробник", далеко не все собираются поступать в технические вузы. Например, выпускница Анастасия планирует нести документы в медицинский университет, а физику пришла сдавать, просто чтобы попробовать. Но в основной период тоже будет ее сдавать - на всякий случай.

Ее "коллега" Руслан, наоборот, нацелен именно на физику, и "пробник" для него - способ выявить "глупые ошибки". Чем больше практикуешься, тем потом меньше обидных "проколов", считает Руслан. А самым сложным на экзамене выпускник назвал вовсе не задания, а... оформление второй части на бланках.

Кстати

На выставке-форуме "Россия" в павильоне N 57 можно сдать пробный ЕГЭ по всем предметам. Так, с 4 декабря прошлого года на экзамены пришло уже 427 человек из Москвы и Московской области, Ярославской, Тамбовской, Саратовской областей, республик Мордовия, Адыгея, Марий Эл. Прошли экзамены по 9 предметам - профильной математике, обществознанию, истории и другим. Стобалльников пока нет, более 80 баллов набрали 29 человек, а 61 школьник не смог преодолеть минимальный порог по выбранному предмету.

Между тем

Анзор Музаев не исключает, что в будущем в ЕГЭ по физике может появиться практическая часть.

- Для нас абсолютно понятно, что экспериментальная часть в экзамене по физике важна, - сказал Музаев. - Но ЕГЭ - единый экзамен не только по содержанию, но и по условиям проведения. Было бы здорово сделать практическое задание по физике. Но встает вопрос оборудования, приборов, помещений. Не во всех регионах, не во всех школах есть такие возможности.

Музаев вспомнил, что с подобной проблемой ведомство столкнулось, когда переводили в компьютерный формат ЕГЭ по информатике.

- Все подходы и методики у нас были уже лет десять назад. Но не было технических возможностей, - отметил руководитель Рособрнадзора. - Здесь так же. Главное не навредить. Мы понимаем, что в одном из субъектов школы оснащены новыми лабораториями, приборами, а в другом ситуация отличается. Поэтому нужен разумный, взвешенный подход, и спешка здесь ни к чему. Но мы думаем о таких вариантах.

Сейчас в первой части заданий по физике есть два задания на так называемые методологические умения. Это вопросы, направленные на реализацию физического эксперимента и план построения такого эксперимента.

ЦБ сможет ограничивать банки в выдаче ипотеки

Банк России может получить полномочия по ограничению банков в выдаче ипотеки закредитованным заемщикам. Чуть больше года аналогичный механизм действует в отношении потребительских кредитов без залога. Если исходить из практики его работы, то ограничение теоретически может серьезно снизить долю рискованных кредитов.

Наделить ЦБ новыми полномочиями предлагается в законопроекте, внесенном в Госдуму группой депутатов. Если он будет принят, изменения вступят в силу с 1 июля. Речь о вводе макропруденциальных лимитов в отношении ипотеки. С их помощью ЦБ устанавливает предельную долю кредитов, которые можно выдавать по определенным параметрам. В отношении потребкредитов и кредитных карт это показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика и срок кредита.

Сейчас ЦБ может ограничивать выдачу ипотеки за счет надбавок к коэффициентам риска для банков, но это косвенное, а не прямое ограничение. Причем крупные банки его легко переживут. "Сейчас у нас возможности эффективно тормозить банки в наращивании высокорискованных ипотечных кредитов ограничены из-за большого запаса капитала у ряда игроков", - говорил в интервью "РГ" директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Ипотечное кредитование дрейфует в сторону высокорискованного. Причем в первую очередь для заемщика

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, в последнее время риски в ипотечном кредитовании выросли. "По состоянию на 1 октября 2023 года цены на строящееся жилье выше цен на готовое жилье на 42%. В случае если заемщику потребуется продать на вторичном рынке купленное в ипотеку строящееся жилье, полученных средств может оказаться недостаточно для исполнения обязательств по кредиту. Это несет риски как для заемщика, так и для кредитора", - отмечают авторы документа.

Еще одно обоснование для наделения ЦБ полномочиями вводить лимиты по ипотеке - рост доли предоставляемой ипотеки заемщикам с ПДН более 80% с 37% в четвертом квартале 2022 года до 47% в третьем квартале 2023 года. "Качество обслуживания ипотеки может снизиться из-за предоставления кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой", - поясняют депутаты.

При этом лимиты в законопроекте предлагается распространить не только на банки, но и на микрофинансовые организации (МФО). Это необходимо для того, чтобы банки не передавали рискованную ипотеку аффилированным МФО по договору цессии.

Если посмотреть на статистику по работе макропруденциальных лимитов в отношении потребительских кредитов, то можно сказать, что рынок беззалогового кредитования они заметно оздоровили. "Применение МПЛ снизило долю предоставляемых рискованных кредитов: с ПДН более 80% с 36% в четвертом квартале 2022 года до 25% в третьем квартале 2023 года; на срок более пяти лет с 19% в четвертом квартале 2022 года до 2% в третьем квартале 2023 года", - говорится в пояснительной записке.

"Банк России поддерживает предоставление полномочий по установлению макропруденциальных лимитов по ипотечным кредитам. Такой инструмент мог бы помочь ограничить практики предоставления рискованных ипотечных кредитов, по которым сейчас мы требуем от банков запасать больше капитала через механизм макропруденциальных надбавок", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе регулятора.

Установление таких лимитов по рискованным кредитам, с одной стороны, ограничило бы предоставление таких кредитов, с другой - позволило бы снизить требования к капиталу банков, считают в ЦБ.

Как ранее указывал Александр Данилов, в идеале Банк России хотел бы, чтобы при выдаче кредитов банки предоставляли средства людям, которые тратят на обслуживание кредитов меньше половины своего дохода (уровень ПДН, который не превышает 50%). "Причем это суммарная предельная доля по всем кредитам, которые у вас есть", - отмечал он.

Роман Маркелов

Депутат ГД Светлана Разворотнева - о провайдерах, перепланировках и апартаментах

Почему из-за провайдеров возрастают затраты жителей, нужно ли ужесточение требований к перепланировкам и как убрать с рынка риелторов-мошенников, рассказала "Российской газете" зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Законопроект о беспрепятственном доступе провайдеров в дома отложен на весеннюю сессию. Удается ли внести в него поправки, защищающие жителей?

Светлана Разворотнева: Если законопроект примут в нынешнем виде, то провайдер, заключивший договор с любым жителем (это может быть даже наниматель жилья, не собственник), сможет войти в многоквартирный дом, никого не уведомляя об этом и ни с кем не согласовывая.

Сейчас минцифры разрабатывает технические условия размещения оборудования в домах, но общие правила не могут подойти к любому дому. Все равно нужно выдавать техусловия по конкретному зданию - где можно размещать короба, провода. А чтобы эти схемы нарисовать, требуются, кстати, и трудозатраты, и деньги. Во многих домах просто негде размещать это оборудование. Уже сейчас и стены, и чердаки - это скопище проводов. И их будет все больше, при этом никто не будет знать, чьи они, никто не платит за причинение ущерба общему имуществу. А случаев, когда по вине провайдера появляются дырявые крыши, нарушения перекрытий, безобразие в подъезде, очень много. И это приходится восстанавливать за счет собственников.

Никто не несет ответственность за демонтаж проводов и оборудования. Нагрузка на собственников вырастет - им придется за свой счет ликвидировать последствия, в том числе демонтировать провода перед капремонтом.

Важны и вопросы безопасности. Если кто-то входит в дом, и кто это - никто не знает, то это может очень нехорошими последствиями обернуться. Не решен вопрос - должно ли оборудование провайдера предназначаться для использования этим домом или же может быть коммерческим. Если начнут без согласия собственников ставить вышки на доме - это тоже безобразие. Наш комитет подготовил пакет достаточно взвешенных поправок в этот законопроект. Они были направлены на решение всех этих проблем и, в первую очередь, на то, чтобы восстановить конституционные права собственников.

Нельзя лишать граждан права распоряжаться своим имуществом - должно быть решение общего собрания о том, что провайдеру разрешается доступ в дом. На этом собрании жители могут принять правила и выбрать человека, который от их имени взаимодействует с провайдерами. Возможно, надо разрешить принимать такое решение меньшим кворумом - не две трети, а 50%. К сожалению, наши поправки не были приняты. Будем бороться. Очень многие люди обеспокоены этим законопроектом и пишут мне. Я считаю, что в любом деле должен быть найден паритет двух сторон.

А можно ли найти какой-то компромисс по краткосрочному найму жилья? Если, как предполагается, в законопроект внесут норму об обязательном согласии на это 75% соседей, то рынок просто встанет.

Светлана Разворотнева: Хочется сделать эту историю как минимум безопасной. Например, обязать арендодателей и площадки, где публикуются объявления о сдаче в аренду, направлять информацию о заключенном договоре с нанимателем в ГИС ЖКХ. И ввести очень большой штраф за то, что это не сделано. Сейчас мы даже не знаем, кто там живет , и случись что, арендатора не найдешь.

На мой взгляд, дом - это не место для бизнеса. В доме надо жить, а не зарабатывать. Я бы, конечно, запретила краткосрочную сдачу жилья, но Конституционный суд однозначно сказал, что сдавать можно. И в этом смысле, мне кажется, будет правильнее вывести это из тени. Если мы введем порог согласия соседей в 75%, то никто никогда не расскажет, что он сдает жилье. И мы лишимся и информации об арендаторах, и налогов.

Недавно рухнул дом в Астрахани. Предварительно - из-за незаконной перепланировки. Нужно ли ужесточать требования к перепланировкам?

Светлана Разворотнева: Необходимо решить вопрос с доступом проверяющих в квартиры - это нужно и при перепланировках, и при проверках газового оборудования. Сейчас доступ возможен только по решению суда, а суды принимают решения очень долго. Поэтому генеральная задача, которая сейчас стоит и перед минстроем, и перед нами, - сократить срок рассмотрения судебных заседаний по доступу в квартиры.

Риелторской деятельностью сейчас занимается кто попало и как попало - предложить услуги может любой человек, и среди них немало мошенников

Кстати сказать, сейчас вообще действуют ограничения на проверки, которые связали госжилинспекцию (ГЖИ) по рукам и ногам. Люди жалуются в ГЖИ, в Роспотребнадзор, но если нет угрозы жизни и здоровью, надзорные органы не имеют права выходить на проверки. В конце ноября было всероссийское совещание по госжилинспекциям, и эта тема была главной. Представители и прокуратуры, и минэкономразвития поддержали, что надо выводить жилищную сферу из-под ограничений на проверки. Надеюсь, такие решения в этом году будут приняты.

Что касается собственно перепланировок - то штрафы за неузаконенную перепланировку мизерные - 2,5-5 тыс. руб. Но тут действует самое жесткое наказание: продажа квартиры с аукциона. Если перепланировку нельзя узаконить и человек не возвращает квартиру в исходное состояние, то орган надзора или местного самоуправления может выйти в суд, а суд - принять решение продать квартиру с аукциона. Часть денег потратят на ее возвращение в прежний вид, а остальное выплатят владельцу. Это единственный случай в Жилищном кодексе, когда можно изъять единственное жилье. И это действует уже сейчас. Ужесточать некуда. Но, как всегда, строгость закона компенсируется сложностью его исполнения.

Я выступаю за то, чтобы усилить роль совета дома. Чтобы любой человек, который начинает ремонт, уведомлял об этом совет дома. А уже председатель совета либо разъяснительную работу проведет, либо сообщит ГЖИ, если что-то не так. Но это возможно, если мы сделаем легальным документом устав дома. Сейчас уставы есть, но их статус нигде не прописан. А это был бы хороший документ, где можно прописывать особые режимы соблюдения тишины, правила содержания домашних животных и многие вопросы, которые сейчас фактически невозможно решить.

Человек, покупая квартиру, подписывал бы устав. А в случае нарушения устава можно подать на него в суд.

Для этого нужны активные жители, которые будут следить за соблюдением устава.

Светлана Разворотнева: Конечно. Но активных собственников у нас становится все меньше. Мы фиксируем массовые отказы людей быть председателями советов домов. Это связано с поправками в Налоговый кодекс, которые были приняты в осеннюю сессию. Вознаграждение председателю Совета дома окончательно признано своего рода зарплатой со всеми вытекающими последствиями - с необходимостью делать отчисления в социальные фонды, платить налоги и с получением статуса работающего пенсионера (а это уменьшает пенсию).

Основная проблема - в статусе работающего пенсионера или в том, что возрастают затраты из-за налогов и сборов?

Светлана Разворотнева: И то, и другое. Председатели получают очень маленькие деньги (они, кстати, меньше МРОТ, то есть эта норма не соблюдается и непонятно, как с этим быть), и с них теперь должны еще и платить налоги.

И, конечно, большое количество активных жителей - пенсионеры, и им совершенно не хочется терять часть пенсии. Раньше была неоднозначная судебная практика, в судах требование о начислении налогов часто оспаривали. Но теперь Налоговый кодекс окончательно на этом поставил точку.

Ищем и обсуждаем, что с этим можно сделать. Последний вариант - за счет денег собственников освободить председателей от квартплаты. Но тут тоже неоднозначно - юристы говорят, что льготы теперь тоже считаются доходом.

Очень грустно, что вымывается актив. Сама деятельность председателя совета дома - невероятно сложная, ограниченная множеством условий. Мы пытаемся их немного разгрузить - приняли закон, что не нужно оформлять доверенности от жителей, когда председатель представляет их интересы в суде. Мною разработан еще один законопроект - об актах сдачи-приемки работ, выполняемых управляющей компанией. Подписание актов - априори функция председателя. Но совершенно непонятно, кто акты формирует, как часто, какая ответственность за то, что ты не подписал их. Я написала некий регламент - кто должен их формировать, в какие сроки.

Вы изучали, как регулируется жизнь многоквартирных домов за границей? Что-то из их практики можно использовать у нас?

Светлана Разворотнева: Там не так много домов, у которых множественные собственники. И эти дома - как правило, кооперативы, где люди покупают не часть помещений, а долю. Это немецкий, скандинавский опыт. Покупая квартиру, собственник подписывает соглашение, которое он обязан соблюдать. Там даже продать квартиру без согласия собственников абы кому нельзя - сообщество выбирает, кто может здесь поселиться, кто нет, можешь ли ты держать домашних животных и пр. Но там был другой механизм возникновения собственности. У нас же раздали собственность всем подряд, и сейчас нет никакой возможности лишить ее, даже если человек не подписывает эти уставы.

С января газовое оборудование в домах и квартирах должны начать проверять поставщики газа. На ваш взгляд, это снизит количество взрывов?

Светлана Разворотнева: Это пока только создает целый ряд проблем. Во многих домах не подписаны новые договоры. По закону с января нельзя подавать газ в дома, где договора не подписаны, газ здесь должны отключить. Другая проблема - у нас 30% домохозяйств (те, где пользуются, например, газовыми баллонами) не имеют газораспределительной организации, которая должна заниматься обслуживанием оборудования. Третья проблема - во многих регионах очень сильно выросли цены на обслуживание газового оборудования. В большинстве случаев - в полтора-два раза, иногда в восемь раз. Причем расчеты ведутся на основании официально утвержденной методики. А есть еще дополнительные требования, наценки. Поставщики газа требуют выдачи денег авансом до конца января, а у УК все платежи давно распределены. Общее собрание собственников вряд ли согласится увеличить плату. И откуда брать деньги? Опять с содержания и ремонта?

На ситуацию мы смотрим с очень большим опасением. Газ, наверное, не отключат, но любую УК могут оштрафовать за отсутствие договора.

Может быть, сделать тарифы на обслуживание регулируемыми государством?

Светлана Разворотнева: Все предлагают сделать, чтобы эти работы осуществлялись за счет тарифа на поставку газа, как это было в советские времена. Тогда хотя бы ФАС сможет их контролировать. А вообще все склоняются к тому, чтобы продлить переходный период хотя бы на полгода.

Но я раз за разом повторяю, что проблему взрывов газа, человеческого фактора можно решить только установкой газоанализаторов и выделением субсидий на замену плит жителям с низкими доходами. Газоанализаторы - не дороже, чем счетчики воды. В индивидуальных домах, когда подключают газ, их установка обязательна. Почему нельзя сделать этого в квартирах?

Кроме того, в бюджете заложены средства на установку газового оборудования для вновь подключаемых абонентов в рамках социальной газификации. Почему нельзя в рамках этих денег предусмотреть замену старого оборудования для людей с низкими доходами? Их, в конце концов, не так уж много.

С марта были закрыты персональные данные в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Как теперь проходят собрания собственников, для которых нужна эта информация?

Светлана Разворотнева: Если нет старой базы данных или если ты пешком не прошел каждую квартиру, не стребовал лично с каждого собственника выписку из ЕГРН - собрания проводить невозможно.

Мне кажется, все просто подделывают протоколы. Есть старые данные, собрания проводятся по ним, и никто особо не проверяет соответствие реестров тому, кто проголосовал. Подделка протоколов у нас массовое явление, уже никто этому не удивляется.

Недавно был принят закон против подделки протоколов.

Светлана Разворотнева: Да, там было небольшое уточнение. При проведении собрания в заочной форме протоколы раньше можно было просто отнести в какую-то комнату в управляющей компании. Теперь же нужно передавать их лично в руки конкретному должностному лицу. Это повышает ответственность. Кроме того, теперь можно голосовать через МФЦ.

Все это, конечно, правильно, но не радикально. Стратегическое направление - проведение онлайн-собраний. Но даже в Москве, где система "Электронный дом" лучше работает и власти систематически ведут работу, чтобы дома туда загрузить - пока все равно только процентов 40 жителей этим пользуются.

На председателя правления ТСЖ повесили долги собственников в 12 млн рублей

Вернуть для ЖКХ предоставление персональных данных не планируется?

Светлана Разворотнева: Мы пытались сделать это хотя бы для фондов капремонта, но не получилось. И ведь эти данные нужны не только для собраний, но и для взыскания задолженности. Была принята поправка о том, что суды должны самостоятельно запрашивать персональные данные должников, но она не работает - судам некогда. В судах говорят - раз не принесли персональные данные, мы ничего делать не будем. И не принимают документы.

Будет ли урегулирован вопрос с апартаментами?

Светлана Разворотнева: Апартаментов построили много, люди там живут, но целый ряд вопросов остается нерешенным: про капремонт, оплату комунальных услуг, налоги. В первую очередь, я считаю, нужно вводить такую же систему капремонта в апартаментах , как в многоквартирных домах - чтобы собственники копили на ремонт.

Надеюсь, что сдвинем все-таки по рекламе апартаментов законопроект. Он очень простой: в рекламе любого помещения должно содержаться уведомление - жилье это или нет. Потому что люди покупают апартаменты, думают, что это жилье, а потом сталкиваются с последствиями - с повышенными налогами, коммунальными платежами и пр.

Какие еще законопроекты вы готовите?

Светлана Разворотнева: Меня чрезвычайно волнует качество риелторской деятельности. Сейчас этим занимается кто попало и как попало. Необязательно быть предпринимателем, необязательно подтверждать свою квалификацию - любой человек может предложить свои услуги. И, к сожалению, среди них встречается много мошенников. Мы пишем законопроект вместе с представителями риелторского сообщества. Мне кажется, главным способом регламентации может быть реестр таких людей. А для включения в него должны соблюдаться какие-то критерии - наличие образования и пр.

Накоплен большой запас законопроектов, связанных с управлением многоквартирными домами (МКД). Управление МКД подлежит стандартизации: стандартизированные отчет, договор, качество услуг.

Нужно повышать прозрачность и обоснованность коммунальных тарифов. С одной стороны, необходимо что-то вроде калькулятора с расчетами стоимости за содержание, текущий ремонт. Также в ЖКХ гигантская проблема с кадрами, связанная с низкой зарплатой. С нового года повышен МРОТ, а за счет чего УК это повышение обеспечит? Собственники не будут принимать таких решений. Тариф за ЖКУ должен состоять из набора просчитанных показателей, основанных на некоторых объективных фактах, в том числе отраслевых тарифных соглашениях.

Еще одно направление - совершенствование работы ТСЖ. В первую очередь, статуса руководящих органов. Сейчас правление ТСЖ несет ответственность за неплатежи собственников. А это некоммерческая организация, у нее денег нет. И есть председатели правления ТСЖ, на которых реально повесили долги собственников - кому 5 млн руб., кому 12 млн. Это большая человеческая трагедия.

ЖКХ

Ниже плинтуса

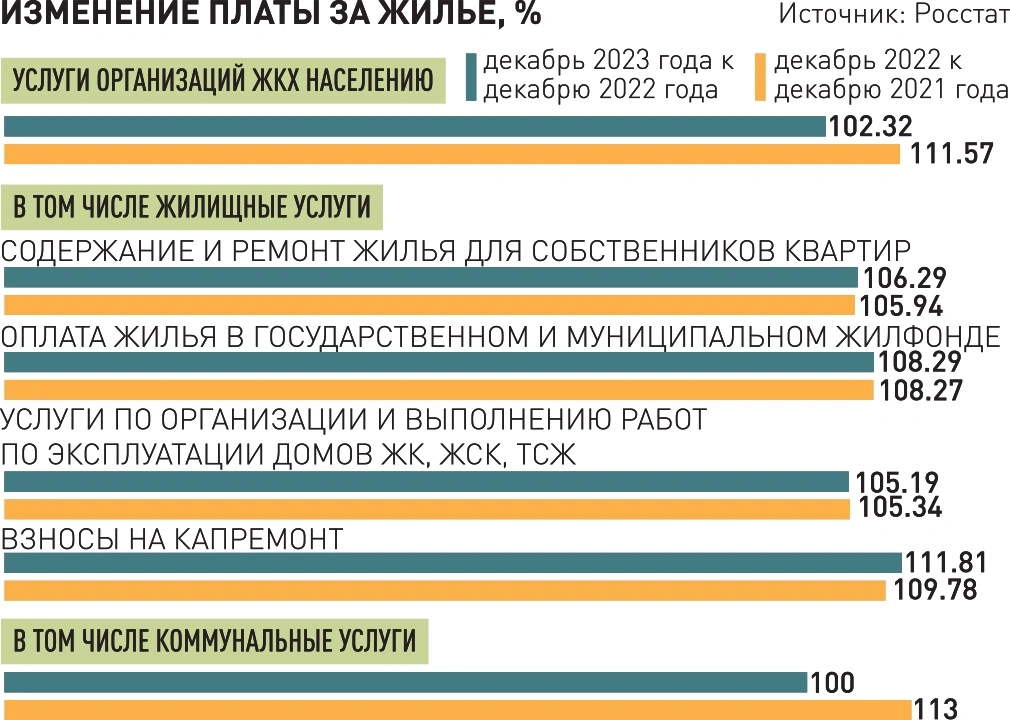

Жилищно-коммунальные услуги подорожали за год на 2,32%, сообщает Росстат.

Подорожание произошло за счет роста тарифов на 8,1% именно на жилищные услуги (содержание и ремонт жилья для собственников квартир, плата за наем для нанимателей в муниципальных квартирах и т. п.). Тарифы на коммунальные услуги не менялись с декабря 2022 года, и их ближайшее подорожание намечено на июль 2024 года, с интервалом более чем в полтора года. А вот изменение цен на жилищные услуги не привязано к единой дате - местные власти или сами собственники могут изменить их в любое время.

Увеличение стоимости жилищных услуг сопоставимо с уровнем инфляции, что в целом можно назвать приемлемым показателем, отмечает аналитик Народного фронта Павел Склянчук. Другой вопрос, что роста качества обслуживания домов или хотя бы зарплат работников ЖКХ не наблюдается, говорит он.

Тарифы на жилищные услуги часто занижены и экономически не обоснованы, считает главный специалист Фонда "Институт экономики города" Татьяна Лыкова. Местные власти нередко устанавливают минимальные цены (которые в итоге использует большинство управляющих компаний), исходя из бюджетных или политических соображений. При этом чем лучше текущий ремонт и содержание дома, тем позже возникает реальная потребность в капремонте. Величины взносов на капремонт, как правило, тоже не хватает ни на энергоэффективные, ни даже на просто качественные работы.

Дискуссия

Надо ли ужесточать правила посуточной аренды жилья?

Сергей Пахомов,

председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

В целом необходимо ужесточать правила аренды жилья, чтобы защищены были и обе стороны взаимоотношений, и остальные мирно живущие соседи.

Что касается квартир, которые сдаются именно "посуточно", то жалоб здесь больше. Жильцы постоянно сменяются, не все из них себя культурно ведут, а проверить их благонадежность до заселения сейчас фактически невозможно. Вопросы не только у соседей-собственников, но и у правоохранительных органов, управляющих компаний.

Нами в первом чтении принят законопроект, дополняющий Жилищный кодекс нормами об обязанности собственника при заключении договора аренды с гражданами соблюдать все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества, даже если такой договор заключается всего на сутки. Это отчасти защитит остальных жильцов, но полный порядок в этом вопросе не наведет, конечно. Нужны более жесткие и конкретные правила.

Взаимоотношения при сдаче квартир в аренду регулируются не Жилищным кодексом, а гражданским законодательством. Посмотрим, что можно будет сделать, ко второму чтению.

Яна Бабина,

президент ассоциации "Гильдия малых средств размещения России"

Рынок краткосрочной аренды жилья способствует развитию туризма в России и смежных отраслей экономики. При отсутствии регуляторных изменений и "шоковых" событий рынок, по прогнозам фонда "Центр стратегических разработок", будет расти - с 231 млрд руб. в 2023 году до 495 млрд в 2026 г. А это означает и рост налоговых поступлений.

Предложение получать согласие 75% соседей для сдачи жилья в посуточную аренду, обсуждаемое в Госдуме, нереализуемо и даже создает коррупциогенные риски. По данным "ОПОРЫ РОССИИ", количество конфликтов с постоянными соседями и с краткосрочными арендаторами примерно одинаково. Более того, нередки случаи, когда арендодатель улучшает общее имущество: ремонтирует детскую площадку, делает косметический ремонт подъезда.

Посуточная аренда - на 30% семейное дело и на 70% - женское предпринимательство. Ужесточение требований поставит под удар получение дохода для семей, повысит риски увеличения теневого сектора отрасли.

При этом можно ввести понятие "туристического жилья", обязанность регистрации арендаторов. Это упорядочит рынок.

Марина Трубилина

«Искусственный интеллект пока ещё слаб»

АЛЕКСЕЙ ПАЕВСКИЙ

Научный журналист, главный редактор портала neuronovosti.ru, спецпредставитель Десятилетия науки и технологий в России.

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» (РОССИЯ 24)

О чём мечтать в XXI веке? Почему искусственный интеллект пока ещё слаб? Будут ли отменены авторские права из-за деятельности нейросетей? Как международная напряжённость влияет на развитие науки и работу учёных? Об этом спецпредставитель Десятилетия науки и технологий в России Алексей Паевский рассказал Фёдору Лукьянову в интервью для программы «Международное обозрение».

Фёдор Лукьянов: С чем связан шум вокруг искусственного интеллекта? Что это: мода, бизнес, реальное признание изменений?

Алексей Паевский: Всё вместе. Не так давно я общался с одним замечательным учёным, который работает в этой области. Я спросил его о том, чем является «сильный» искусственный интеллект, который может всё, – реальной вещью или журналистской страшилкой. Мне ответили, что, с одной стороны, это всегда была журналистская страшилка, а, с другой стороны, нельзя отрицать факт того, что современный искусственный интеллект шагнул вперёд достаточно серьёзно, но недостаточно серьёзно для того, чтобы быть «сильным», как мы это представляем. Искусственный интеллект пока ещё «слаб» – в том смысле, что он может решать лишь какие-то конкретные задачи.

До «сильного» искусственного интеллекта, подобному человеческому сознанию, ещё очень далеко, как мне кажется.

Фёдор Лукьянов: Получается, если на производстве робот напал на инженера – а такие эпизоды всё чаще обсуждают сегодня – причиной является не злой робот, а технический сбой.

Алексей Паевский: Среди причин может быть технический сбой, неправильно запрограммированный робот, его неверное обучение. На самом деле мощь и современного искусственного интеллекта, и современных нейросетей зависит от того, как их тренировали и какая выборка использовалась при их обучении. Как ИИ натренировали, так он и будет работать. Соответственно, какие-то программы удачные, какие-то работают плохо, особенно это применимо к области медицины.

Сегодня очень активно в мире и в России, преимущественно в Москве, применяют ИИ в диагностике. Появляется много сервисов, компаний, программ, которые помогают поставить диагноз, делают томографии, ещё какие-то процедуры. Часть из этих сервисов действительно работает, часть не работает и не диагностирует. Толка от таких программ немного, можно их внедрять, но лучше от этого людям не будет.

Фёдор Лукьянов: Вспоминается культовый сериал «Доктор Хаус», где главный герой следовал девизу «главное – не вылечить, а поставить диагноз».

Любопытный эпизод – недавно The New York Times подали иск в отношении компании OpenAI, обвиняя её в том, что в OpenAI незаконно используют материалы газеты для обучения ИИ, нарушая тем самым авторские права. Выходит, что ИИ – это чисто манипуляционная вещь: что ты используешь для тренировки программы, то ты и получаешь.

Алексей Паевский: Более того, появляется ещё одна интересная юридическая коллизия, связанная с деятельностью нейросетей, которые генерируют изображения. По сути нейросеть, которая выдаёт какой-то визуальный результат, не рисует свои картинки сама, а выбирает самые подходящие из тех, на которых была обучена. При этом ИИ говорит, что это его творчество, а на деле получается, что творчество вовсе не его, и вопрос авторских прав здесь точно так же всплывает.

Фёдор Лукьянов: Поэтому многие люди говорят, что из-за ИИ авторские права надо отменять. Развитие ИИ поднимает также этические вопросы и вызывает такие морально-нравственные коллизии, которые невозможно решить современному человеку. Но если ИИ пока «слаб» и продвинулся не так далеко, возможно, этическая сторона вопроса всё ещё не совсем актуальна.

Алексей Паевский: Мне кажется, что этические коллизии, связанные с ИИ, связаны прежде всего с нами самими. Этика ИИ – это та же этика человека. Например, возникает дилемма о том, кто виноват в аварии, если автомобиль двигался на автопилоте – тот, кто был в машине, тот, кто включил автопилот, тот, кто написал код для автопилота, тот, кто продал машину? Вот такие вопросы уже задаются.

Фёдор Лукьянов: Или тот, кто нарушил правила, переходя дорогу.

Алексей Паевский: И это тоже вариант.

Фёдор Лукьянов: Я довольно далёк от этой сферы, но 1970–1980-е гг. – время, в которое я вырос – ознаменовались расцветом научной фантастики. Сегодня, оглядываясь назад, складывается впечатление, что всё то, что описывала фантастика в прошлом веке, сбылось и реализовалось (или понятно, когда будет реализовано). О чём мечтать теперь?

Алексей Паевский: Далеко не все мечты сбылись. Во-первых, по-прежнему люди не живут столько, сколько хотят. С болезнями всё более-менее понятно. Какие-то из них мы уже победили, знаем, как их лечить, даже рак, с какими-то мы всё ещё не знаем, что делать, например, с болезнью Альцгеймера, но всё-таки победа над болезнями – это решаемый вопрос. Для продвижения здесь нужны деньги, новые технологии. Со старением пока всё совсем неоднозначно. Какие-то подвижки есть, но они небольшие. Во-вторых, мы остаёмся запертыми на своей планете и максимум, что мы можем сделать, – это облететь Солнечную систему. Даже до ближайших к нашей галактике звёзд нужно лететь десятилетиями, поэтому помечтать пока есть о чём.

Фёдор Лукьянов: Тем не менее это то, о чём люди мечтают с давних времён. Каких-то качественно новых устремлений не возникает?

Алексей Паевский: Получается, что так. Мы же люди.

Фёдор Лукьянов: Мир сегодня в крайне нестабильном состоянии, обострены все виды противоречий, ведётся геополитическое, военно-техническое, экономическое соперничество. Идёт ли борьба в научной сфере? И осталось ли ещё место для международного сотрудничества?

Алексей Паевский: Да, конечно, место осталось. Международная ситуация задевает науку в меньшей степени, чем другие сферы. Главные трудности возникают с тем, чтобы купить какой-то прибор, который производится на Западе, поэтому идёт ориентация на Китай или развитие собственных производств в России.

Я очень доволен тем, что в последние несколько лет началось движение снизу, например, был создан единый каталог российского и белорусского научного оборудования, которого не было в принципе. Получился классный проект «Наша лаба». В отношении публикаций вводятся санкции, но они, как правило, имеют точечный характер. Если твой университет находится в санкционных списках, то твою статью некоторые – подчёркиваю, далеко не все, а некоторые – журналы или научные общества могут не принять. Если ты, например, работаешь в МФТИ, Американское химическое общество может отказаться от статьи, а Американский физический журнал эту же самую статью примет. Личные контакты между учёными сохраняются, даже с западными экспертами по-прежнему много коллабораций. Понятно, что некоторые из них не сильно афишируются, но обмен идеями продолжается. Санкции сказались на доступности приборов. Все мы знаем не очень хорошую историю с аппаратом «Спектр-Рентген-Гамма», когда немцы в одностороннем порядке решили выключить свой прибор. Было приостановлено сотрудничество в рамках миссии по исследованию Марса – европейцы сделали марсоход и планировали отправить его на Марс на нашей платформе. Теперь марсоходу предстоит искать новую платформу. Свёртывание космических программ в большей степени ударило по той стороне, хотя и нам тоже не очень приятно. Но вот буквально несколько дней назад вышла хорошая статья российских биологов о старении мозга, где среди авторов британский учёный родом из Киева.

Фёдор Лукьянов: То есть культура отмены в научной сфере наблюдается в наименьшей степени. Это очень хорошо.

Минэкономразвития ожидает первую оценку роста ВВП в 2023 г. на уровне 3,5%

Российская экономика не только адаптировалась к новым внешнеэкономическим условиям, но и успешно развивается. Об этом сообщил в среду, 17 января, министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании Президента РФ с членами Правительства.

Глава ведомства напомнил, что по методологии Всемирного банка Россия еще в 2021 году стала пятой экономикой в мире и крупнейшей экономикой Европы по паритету покупательной способности. «По итогам 2022 года мы уверенно сохраняем эту позицию. И это несмотря на то, что расчеты Всемирного банка базируются на ранних оценках роста нашей экономики за 21-22 гг.», - добавил он, указав, что, как правило, эти оценки впоследствии корректируются.

Первую оценку роста ВВП в 2023 году Минэкономразвития России ожидает на уровне +3,5% в годовом выражении, продолжил министр. «Но если масштаб уточнения будет сопоставим с предыдущими годами (а по нашим косвенным оценкам он точно будет не меньше), то итоговая оценка роста может составить в районе 4% год к году», - предположил он.

По словам министра, рост российской экономики в 2023 году был обеспечен прежде всего высоким внутренним спросом, как потребительским, так и инвестиционным. Благодаря переориентации экспортных потоков на новые рынки сохранились и высокие объемы экспорта. Так, доля дружественных стран во всем экспорте во втором полугодии 2023 года превысила 80%.

Задачей на 2024 год Максим Решетников назвал сохранение устойчивого роста доходов граждан, продолжение структурной перестройки экономики, расширение предложения отечественных товаров и услуг.

Темпы роста турпоездок на Дальний Восток и Арктику вдвое превысили среднероссийские

Регионы Дальнего Востока и Арктики становятся все более популярны у туристов. За 11 месяцев в гостиницах, работающих на этих территориях, остановилось на 1,8 млн человек больше, чем годом ранее. Рост составил 40%, что вдвое больше показателя в целом по стране, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании Президента РФ с членами Правительства.

«Мы отмечаем существенный рост числа туристических поездок в этих регионах. За 11 месяцев прошлого года в гостиницах остановилось на 1 млн 800 тыс. человек больше, чем годом ранее, это плюс 40%. По стране у нас рост 20%. При этом очень важно, что вводятся новые номера, растёт загрузка существующего номерного фонда и реализуются меры поддержки по линии национального проекта по туризму», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Максим Решетников отметил, что на встрече Президента РФ Владимира Путина с предпринимателями в Хабаровске бизнесом была озвучена просьба включить объекты общепита в программу льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является Дмитрий Чернышенко.

По текущим условиям программы поддержку могут получить крупные отели, инфраструктура горнолыжных курортов и парки развлечений. Одним из критериев отбора является ввод новых номеров, а в части горнолыжных комплексов и парков развлечений – рост числа посещений. Вместе с тем, реализуемые проекты, как правило, комплексные: в них могут входить магазины, пункты проката, спа-комплексы, кафе и рестораны. Такие объекты в составе комплексов уже сегодня получают поддержку. Учитывая вопросы бизнеса, Минэкономразвития укажет в правилах программы возможность строительства объектов общепита как инфраструктуры в составе крупных проектов. Уточнения будут распространяться в рамках текущего отбора.

«Предпринимателям, которые хотят отдельно строить рестораны на курортах, мы предлагаем оказать поддержку не в рамках программы по туризму, а у нас есть нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса. Там существует так называемая программа «1764» по поддержке приоритетных отраслей экономики, отраслей экономики предложения, общепит туда мы отнесли. У нас по прошлому году 1,2 тыс. кредитов общепиту было выделено по данной программе», – сообщил министр.

Также Минэкономразвития уточнит программу поддержки строительства модульных гостиниц в рамках национального проекта по туризму. Уже с этого года регионам Дальнего Востока и Арктики будет разрешено самим определять перечень удаленных муниципалитетов, где обязательные требования по заводскому производству модульных конструкций в рамках выделения субсидии применяться не будут. Это позволит предпринимателям сократить издержки на логистику. Сейчас, из-за малого количества таких производств в округе, модульные дома доставляются из Сибири и европейской части страны.

Кроме того, планируется установить минимальный размер выделяемых средств по единой субсидии на регион. Лимит составит не менее 30 млн на субъект. Это позволит поддержать туристические проекты в регионах с небольшим числом турпоездок и номерным фондом. Например, наиболее существенную прибавку получат Чукотка, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Магаданская область.

При диагностике нейрофиброматоза патогенные варианты, которые приводят к заболеванию, удается установить практически в 80% случаев. 20% пациентов не получают молекулярного подтверждения диагноза. Специалисты лаборатории эпигенетики Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова разработали новый подход, который позволяет косвенно подтверждать наличие патогенного варианта в геноме пациентов, даже если ДНК-диагностика его не выявила. Подход основан на анализе РНК.

С начала прошлого года этап РНК-диагностики дополнил программу диагностики нейрофиброматоза Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова. Всем обратившимся пациентам с подозрением на это заболевание сначала выполняется поиск патогенных вариантов методами NGS и MLPA, это позволяет выявить самые часто встречающиеся варианты — точковые мутации и делеции. Если диагноз не удалось подтвердить, тогда специалисты переходят к третьему этапу, к РНК-исследованию.

Методика выявления аллельного дисбаланса позволила на сегодняшний день установить диагноз 14 пациентам.

На сегодняшний день в Общероссийскую программу диагностики нейрофиброматоза Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова обратились 516 пациентов. Патогенные варианты гена NF1 удалось выявить стандартными методами ДНК-диагностики у 409 человек. Программа стартовала в МГНЦ в ноябре 2021 года, в среднем каждый день для молекулярного подтверждения диагноза в программу обращается 1 человек.

Нейрофиброматоз — редкое заболевание, к его развитию приводят патогенные варианты гена NF1, который кодирует белок нейрофибрин. Одно из осложнений нейрофиброматоза — опухоль плексиформная нейрофиброма, которая может стать жизнеугрожающей. Часто опухоль оказывается неоперабельной, однако для лечения разработан таргетный препарат. Для его назначения необходимо молекулярное подтверждение диагноза.

Пациенты детского возраста с молекулярно подтвержденным диагнозом нейрофиброматоз при развитии плексиформной нейрофибромы получают лечение за счет средств фонда «Круг добра».

Трехлетняя девочка из Ульяновской области поступила в Российскую детскую клиническую больницу — филиал РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ с огромным новообразованием средостения. Опухоль размером 11х8х8 сантиметров занимала более 60% правой плевральной полости пациентки. Специалисты отделения реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости при помощи малоинвазивных видеоэндоскопических технологий успешно удалили образование.

Диагноз у девочки заподозрили по месту жительства: во время плановой рентгенографии врачи обнаружили затемнение правой половины грудной клетки. Компьютерная томография позволила уточнить диагноз — гигантское образование средостения (пространство в грудной клетке между легкими), которое плотно прилегало к окружающим тканям и сдавливало жизненно важные структуры. Для хирургического лечения пациентку направили в РДКБ.

«Нам удалось выполнить малоинвазивную торакоскопическую операцию через точечные проколы в грудной стенке, — рассказал кандидат медицинских наук, заведующий отделением Евгений Сергеевич Андреев. — Это длительная, планомерная и скрупулезная работа. Необходимо было аккуратно отделить образование от прилегающих анатомических структур без их повреждения».

На основании гистологического исследования врачи утвердили диагноз — доброкачественная тератома. После успешной операции девочка быстро восстановилась, и через четыре дня ее выписали домой. В дальнейшем состояние пациентки будут наблюдать и контролировать при помощи рентгенографии и компьютерной томографии грудной клетки.

«В мировой медицинской литературе мы не нашли публикаций, которые описывают малоинвазивное торакоскопическое удаление опухоли таких больших размеров», — отметил Евгений Сергеевич.

Специалист уточнил, что применение подобных технологий помогает добиться не только хороших косметических результатов, но и существенно сокращает время реабилитации пациентов в послеоперационном периоде, позволяет быстрее вернуться к активной жизни.

У жителей российских регионов высок риск развития атеросклероза. Такие выводы можно сделать на основе обезличенных результатов исследований, выполненных в Лаборатории «Гемотест» в 2023 году. Общий холестерин выше нормы у 40% мужчин, 50% женщин и 52% беременных.

Больше всего людей с повышенным холестерином (более 50%) среди жителей Калининградской, Рязанской, Смоленской областей, Ставропольского края, Крыма.

«Примерно 75% холестерина вырабатывается в печени и тонком кишечнике, остальные 25% поступают вместе с пищей. Холестерин очень важен для организма: он делает клеточные стенки более прочными, тем самым защищая клетки от разрушения, участвует в синтезе витамина D, желчных кислот, гормонов коры надпочечников. Анализ на общий холестерин измеряет суммарное количество холестерина, циркулирующего в крови в соединении с липопротеинами», — объясняет Ольга Уланкина, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».

Холестерин может быть повышен у людей всех возрастов. По данным исследований, выполненных в Лаборатории «Гемотест», даже среди детей и подростков до 17 лет у 6% общий холестерин превышает норму. Больше всего пациентов с повышенным холестерином (61%) в двух возрастных группах — от 46 до 55 лет и от 56 до 65 лет. У людей от 18 до 25 лет общий холестерин повышен у 19%, от 26 до 35 лет — у 35%, от 36 до 45 лет — у 48%, старше 65 лет — у 49%.