Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Открытый дипломат

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал "РГ" о важнейших международных проблемах, а мы поздравили его с Днем дипломатического работника

Текст: Николай Долгополов, Евгений Шестаков

Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся? На эти и многие другие вопросы глава российской дипломатии Сергей Лавров ответил на "Деловом завтраке" в "РГ". Первая часть беседы с министром была опубликована номере "РГ" 5 февраля 2020 года.

Вопросы стратегической стабильности долгое время являлись одним из столпов российско-американских отношений и в какой-то степени залогом стабильности во всем мире. Но в последние годы американская администрация предприняла действия, которые частично обернули этот былой прогресс вспять. В частности, американцы откровенно тормозят возможность продления Договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). На ваш взгляд, может ли измениться ситуация после президентских выборов в США? Работает ли по вопросу о продлении СНВ-3 группа по разрешению спорных вопросов, о создании которой вы договаривались еще с Рексом Тиллерсоном в его бытность госсекретарем США?

Сергей Лавров: Начну с конца. Группа работает, но пока без особых успехов. За последние годы состоялось 12-13 заседаний, точно не вспомню количество. Еще до Тиллерсона на этих встречах все сводилось к тому, что российский представитель зачитывал своему американскому коллеге перечень проблем, неприемлемых действий со стороны американской администрации, приводил примеры, передавал памятные записки. Там перечислялось все, начиная от захвата российской дипломатической собственности и волюнтаристского сокращения персонала российских дипмиссий до похищения россиян - В.А.Бута, К.В.Ярошенко, Р.В.Селезнева, многих других. Проблема заключалась и в том, как к россиянам относятся в американских тюрьмах, обеспечивают ли им нормальные условия и прочее.

Американская сторона нам отвечала, что будет этим заниматься, но Россия, мол, должна перестать вмешиваться в американские дела, потому что все взаимосвязано и не бывает наказания без преступления. Такая сказка про белого бычка, как раньше говорили. Когда я был в Вашингтоне в декабре прошлого года, мы с госсекретарем Майком Помпео условились придать новый импульс российско-американскому диалогу, чтобы был хотя бы какой-то прогресс. Президент США Дональд Трамп также говорит, что нам надо "ладить". В Москву приехал новый посол США Джон Салливан. Он уверяет, что хотел бы конкретно помогать продвигаться хотя бы по некоторым вопросам, но для начала надо все-таки нормализовать отношения между странами. Перспективы конкретных шагов весьма туманны. Вроде бы с горем пополам удалось возобновить в прошлом году диалог по контртерроризму - в этих вопросах уж точно не следует возводить искусственные препятствия.

Американцы нам передали пару раз за последние несколько лет информацию, которая позволила предотвратить теракты в России. Мы тоже им передаем соответствующую информацию еще со времен бостонского марафона. И у нас вроде бы возобновились контакты. Когда в октябре 2019 года Вашингтон предложил продолжить консультации, мы договорились, что к моему визиту приурочим принятие совместного заявления по контртерроризму, чтобы обозначить позитивный сигнал - есть темы, по которым Россия и США могут действовать с единых позиций и под которыми могут вместе подписываться. Но когда я приехал, оказалось, что они "опять что-то не успели согласовать". Трудно сейчас с нашими американскими партнерами работать конкретно.

Вернемся к стратегической стабильности. Эта тема волнует не только Россию и США, но и весь остальной мир. Разрушается каркас соответствующей архитектуры. После ликвидации Договора по ПРО исчез Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Наше предложение о моратории на создание и развертывание этих ракет отметается. По ДРСМД нас обвиняют в хитрости. По их мнению, наш мораторий означает следующее: у нас уже есть "Искандеры", оснащенные запрещенными по договору ракетами, а у США средств средней дальности нет. И мы хотим, мол, сохранив свои ракеты средней дальности, лишить американцев возможности их создавать.

На это мы отвечаем достаточно конкретно. Прошлой осенью, после того как США вышли из ДРСМД, президент России Владимир Путин направил послание главам более 50 государств и правительств - американцам, всем натовцам, остальным не натовским нейтральным странам Европы, а также государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (поскольку у США есть намерение развернуть РСМД именно в этой части мира). Текст послания мы не публиковали, но в нем изложили предысторию вопроса, подчеркнув, что нет ни единого факта, который оправдывал бы обвинения США в наш адрес об испытании ракеты 9М729 на запрещенную ДРСМД дальность. США, имея возможности спутниковой съемки, могли бы показать хотя бы один снимок, подтверждающий их правоту, и тем самым опровергнуть российские доводы. Но нет у них доказательств, что Россия нарушила договор. Американцы отказались посетить показ новой крылатой ракеты, который проводило Министерство обороны России вместе с МИД России в январе прошлого года, запретив остальным натовцам присутствовать на этом мероприятии. Назвали все это "показухой и инсценировкой". Но так серьезные дела не ведутся. Если ты хочешь доказать, что это "показуха", приди и докажи. Там же была возможность задать вопросы, выступить с комментариями. Два часа российские представители проводили брифинг, отвечали на вопросы. Но из представителей НАТО на презентацию пришли только греки, болгары, турки. А у них все-таки нет такой экспертизы, какая есть у американцев. Присутствие американских экспертов на презентации позволило бы им самим разобраться, с чем они имеют дело.

В послании Владимира Путина было сказано: мы предлагаем США и их союзникам присоединиться к нашему мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, включая создание возможного механизма верификации. Это пытаются вообще игнорировать, не упоминают в принципе. Нам говорят: нет, вы обманываете, у вас уже есть такие ракеты, они стоят на боевом дежурстве, они уже давно были созданы, развернуты в нарушение тогда еще действовавшего договора. А предложение о моратории с мерами верификации они пытаются забалтывать. Только президент Франции Эмманюэль Макрон публично высказался в том плане, что у него по-прежнему сохраняются проблемы в отношении того, как Россия выполняла договор, но он готов откликнуться на послание Владимира Путина. Все остальные натовцы (видимо, им приказали из Вашингтона) молчат.

У американцев есть планы развертывания ракет средней и меньшей дальности в АТР. При этом упоминаются Япония и Южная Корея. Обе эти страны заявляли, что у них намерений в отношении развертывания таких ракет нет. Но если американцы всерьез захотят разместить там ракеты, я не думаю, что это невозможно. Упоминают также экзотические острова в средней части Тихого океана. Понятно, и они этого и не скрывают, что эти меры направлены на сдерживание Китая. Но географические расстояния таковы, что если в этих точках будут размещены американские ракеты средней и меньшей дальности, то значительная часть территории России окажется под ударом, а в случае с Японией и Кореей - вся наша территория до Уральских гор. Конечно, мы будем вынуждены реагировать. Поэтому мы со странами АСЕАН, АТР, включая Японию, Южную Корею, ведем очень конкретный разговор о том, какими рисками чреваты все эти "игры".

Говоря про СНВ-3, мы многократно предлагали его продлить. Владимир Путин на саммите "Группы двадцати" в Осаке в июне прошлого года говорил своему американскому коллеге о важности продления договора. Причем принять решение на этот счет желательно как можно скорее. В мае прошлого года президент России обращал на это внимание и госсекретаря США М. Помпео, когда тот приезжал в Сочи.

Американцы постоянно навязывают тему присоединения Китая к обсуждению тематики и ракет средней и меньшей дальности, и СНВ. Но ведь есть неоднократные публичные заявления Пекина о том, что он не будет к таким переговорам подключаться, потому что у Китая структура ядерных сил принципиально иная, нежели у России и США. И по количественным характеристикам они далеки от того, чтобы выходить на переговоры о каком-то балансе. Если Китай вдруг изменит свое мнение, пожалуйста, мы будем участвовать и в многосторонних переговорах. Но уговаривать Пекин мы не будем. Если американцы убеждены в бессмысленности каких-либо дальнейших действий по тематике СНВ без подключения Китая, пусть они этим и занимаются. Мы же считаем, что есть смысл в том, чтобы продлить срок действия Договора СНВ-3, который истекает через год. После 5 февраля 2021 года этого соглашения уже не будет, если его не продлить.

Даже если завяжется многосторонний процесс, он будет очень длительным - не бывает переговоров на такую серьезную тему, которые завершились бы за несколько месяцев. Поэтому иметь страховочную сетку в виде продленного СНВ-3 следует даже с точки зрения соображений политической репутации России и США, чтобы никто не обвинил нас в развале юридически обязывающего инструмента в сфере стратегической стабильности. Все это мы американцам сказали. Они до сих пор молчат. Были ли у них какие-то опасения, что мы будем им выдвигать предварительные условия для продления этого договора? Ничего подобного. Владимир Путин неоднократно публично заявлял, что мы предлагаем продлить Договор СНВ-3 незамедлительно и без предварительных условий. Но американцы постоянно вбрасывают в медийную сферу вопрос о подключении к этому соглашению Китая.

Повторю, если дело дойдет до многосторонних переговоров в отношении СНВ-3 и все согласятся в них участвовать, конечно, Россия тоже будет частью этого процесса. Но многосторонность предполагает не просто какие-то тройственные беседы. Есть еще и две другие официальные ядерные державы - Великобритания и Франция. Есть Индия и Пакистан, которые де-факто являются ядерными державами, хотя и не участвуют в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Есть еще пара стран, у которых имеется ядерное оружие. Мы готовы участвовать в переговорах о дальнейших сокращениях, ограничениях ядерных вооружений в любой конфигурации. Считаем абсолютно обязательным продление Договора СНВ-3 с тем, чтобы сохранялась какая-то база для наших последующих разговоров и для практических действий.

Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере "Авангард" и "Сармат", наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора. Все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать. Правда, уже в контексте тех обстоятельств, которые, собственно, изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений. А обстоятельства эти были связаны с развалом Договора о противоракетной обороне. Сейчас, спустя пару десятилетий после того, как тот договор прекратил свое существование, обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Помимо противоракетной обороны это и набравшая обороты американская концепция "Быстрого глобального удара", которая предполагает использование неядерных стратегических вооружений. Поставлена цель - достижение любой точки земного шара максимум за час. Конечно, это новый дестабилизирующий фактор. Сюда же необходимо отнести уже официально объявленный США отказ присоединяться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и планы по выведению оружия в космос. Кстати, об этом объявили не только американцы, но и французы. Они это сделали в достаточно обтекаемом виде, но мы пытаемся через наш диалог понять, что имеется в виду под новой французской космической доктриной. Плюс натовцы публично заявили, что космос и киберпространство теперь являются официальными средами приложения сил альянса, включая, как я понимаю, задействование статьи 5 Североатлантического договора.

Там много что происходит. Конечно, мы готовы обсуждать наши новые вооружения, как и новые вооружения других стран, причем делать это с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. И если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет.

В СМИ появилось много сообщений о подготовке самых масштабных за последние четверть века американских учений в целом ряде стран Восточной Европы. Речь идет о предстоящих в мае Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). В контексте охлаждения в отношениях между Россией и НАТО становимся ли мы сегодня свидетелями зарождения новой "холодной войны"?

Сергей Лавров: В "холодную войну" проводились большие операции по наращиванию вооруженных сил в Европе, включая усиление американского присутствия. Была даже операция Return of forсes to Germany (REFORGER), когда американцы "обживали" Германию, где сейчас десятки военных объектов. В современной ФРГ колоссальное присутствие иностранных военных. Но это натовские дела.

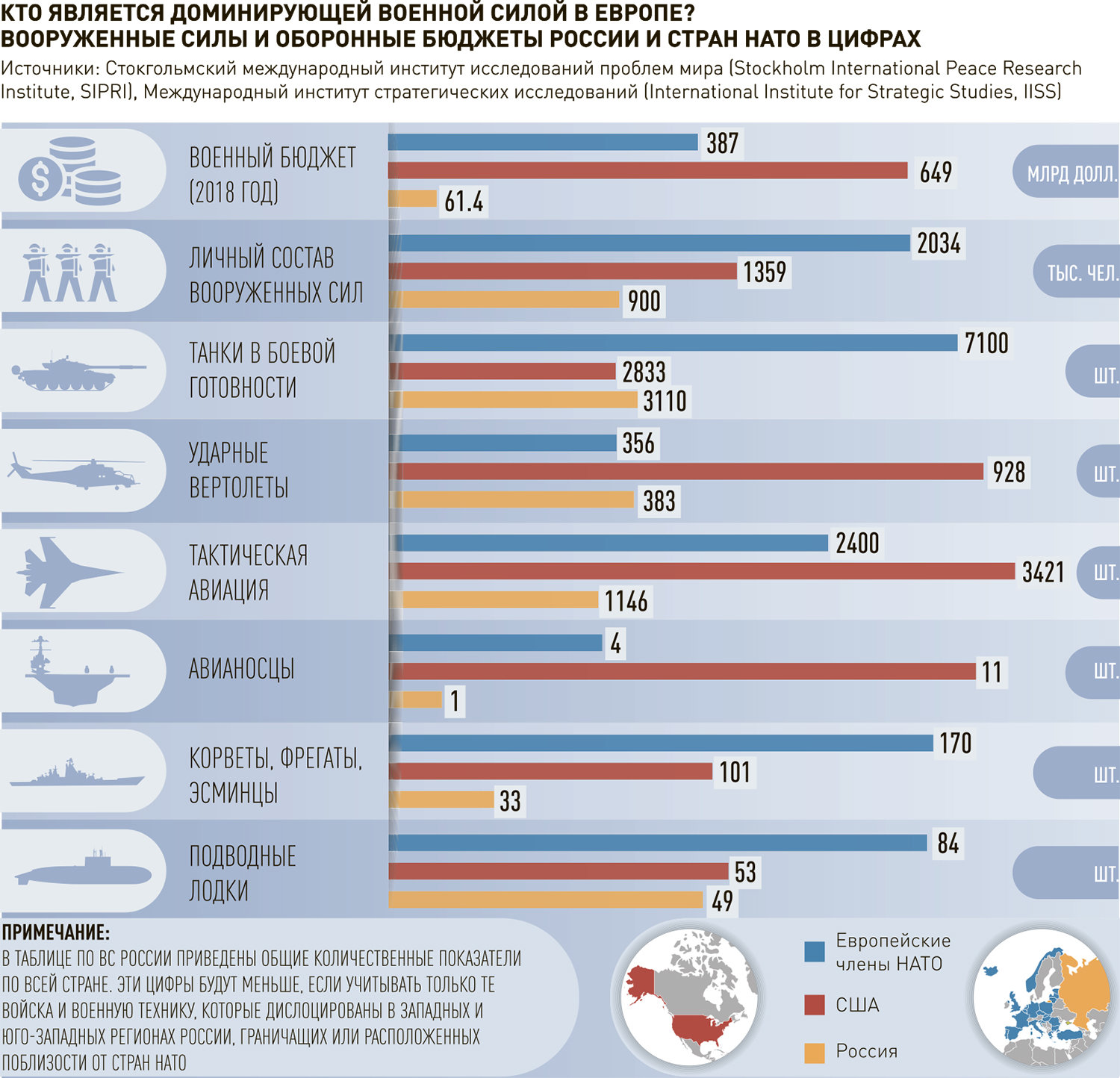

Defender - "защитник". Мы спрашиваем: от кого защищаться? Они говорят, что не от России, а от сопоставимого с точки зрения военного потенциала НАТО противника. Тут трудно найти правильный, отвечающий критерию сопоставимости объект применения этих усилий. Если посмотреть на официальные данные (не наши, а зарубежные) по военным расходам, военной технике - по всем без исключения видам вооружений (танки, боевые самолеты, ударные вертолеты, БМП, БТР, боевые корабли, подводные лодки) - только европейские члены НАТО, без учета американских цифр, превосходят наши вооруженные силы более чем в два раза. Где они нашли сопоставимого противника, я не знаю.

Россия точно не является доминирующей военной силой в Европе. Таковой является НАТО. Несмотря на то что уже и так все пространство здесь перенасыщено военными объектами, вооружениями, несмотря на то что движение Североатлантического альянса на Восток уже создало достаточно серьезные проблемы в сфере стратегической стабильности в Европе, продолжается сращивание НАТО с Евросоюзом. Натовцы пытаются проводить совместные учения, завлекают в них под предлогом членства в ЕС нейтральные государства - такие как Финляндия, Швеция. Придумали в контексте сотрудничества НАТО с ЕС в военной сфере термин "военный Шенген", предполагающий модернизацию всех транспортных артерий вплоть до восточной границы альянса таким образом, чтобы любая самая крупная боевая техника могла беспрепятственно проходить на Восток. Думаю, одного этого достаточно, чтобы понять опасность подобных игр.

Учения Defender Europe 2020, которые планируются в апреле-мае текущего года (подготовка к ним началась достаточно давно), предполагают в дополнение к уже размещенным здесь военным контингентам, которые я упомянул, переброску многих тысяч единиц американской техники и более 20 тысяч американских военнослужащих. Формально, кстати, учения объявлены как американские, но с приглашением и других натовцев, и партнеров по НАТО. Интересный момент. Не знаю, чем это вызвано, но одна из возможных причин заключается в том, что американцам гораздо проще самим все планировать и реализовывать по собственной схеме, а не будучи даже символически связанными какой-то натовской дисциплиной. Хотя командующий силами США в Европе одновременно является командующим силами НАТО в Европе. В общей сложности более 40 тысяч человек участвуют в этих учениях. Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность. Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков.

Это неизбежно. Надеюсь, любой нормальный военный и политик это понимает. Круги, которые провоцируют проведение такого рода абсолютно неоправданных учений, хотят, чтобы последовали ответные меры, что приведет к дальнейшему нагнетанию напряженности. Но немаловажный аспект - все, что предпринимается нами в ответ на создание натовцами угроз безопасности России, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и все российское ядерное оружие находится на нашей территории в отличие от американского.

Говоря о Defender Europe 2020, я упомянул Германию. Мы понимаем, что в НАТО, в Евросоюзе есть небольшая группа стран, которые нагнетают исторические фобии в отношении России. Они постоянно призывают сдерживать Россию, не ослаблять санкционное давление, которое сохраняется под абсолютно необоснованным предлогом невыполнения нами Минских договоренностей, - это отдельная тема. Но вдруг фобии и тему возможного нападения на Европу стали обсуждать публично и официальные лица такой страны, как ФРГ. Какое-то время назад президент Франции Э. Макрон заявил о необходимости радикальной реформы НАТО, о том, что у альянса наблюдается "смерть мозга" и надо что-то делать. Помните, как Берлин не согласился публично с этим выводом? Мой коллега, министр иностранных дел ФРГ Х. Маас сказал, что они не согласны с Парижем. У них выходит, что НАТО нужно, в том числе Германии, поскольку кроме альянса никто Германию не защитит. Мы тут же поинтересовались у Берлина, от кого они хотят защищаться с помощью НАТО? Они ничего не ответили. А затем аналогичное заявление прозвучало и из уст федерального канцлера Ангелы Меркель. И тоже нам немецкие коллеги пока не смогли объяснить, кого боится Германия.

Можно ли говорить о том, что с выходом Великобритании из Евросоюза эпоха единой Европы завершается? Сможет ли Евросоюз когда-либо обрести единый голос?

Сергей Лавров: Термин "единая Европа", или еще говорят "большая Европа", уже воспринимается, в том числе журналистами, политологами, однозначно как синоним Евросоюза. А мы все-таки предпочли бы под "большой Европой", под "единой Европой" понимать то, что еще Шарль де Голль предвидел как единое пространство от Атлантики до Урала. Потом уже другие великие люди говорили, что единая Европа должна простираться от Атлантики до Тихого океана.

В контексте того, что сейчас происходит с интеграционными процессами в Евразии, в контексте создания Евразийского экономического союза, его контактов с АСЕАН, ШОС, уже можно говорить о едином пространстве Евразии, скажем, от Лиссабона до Джакарты. Почему бы и нет? Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу Большого Евразийского партнерства. Это было на саммите "Россия - АСЕАН" в 2016 году в Сочи. Он отметил, что мы хотим идти от жизни, признавая наличие интеграционных процессов и налаживая связи между ними не путем каких-то искусственных, навязываемых сверху договоренностей, а путем определения, выявления общих, практически реализуемых проектов и по линии ЕАЭС, и по линии АСЕАН, и по линии ШОС.

Поэтому большая Европа, единая Европа для нас - это наше общее пространство. Кстати, Евросоюз подписался под этой концепцией в декабре 2010 г. на саммите ОБСЕ в Астане. Там впервые за долгие годы была принята политическая декларация. Надо отдать должное казахстанским хозяевам того саммита, ведь с тех пор на саммитах ОБСЕ политических деклараций не принималось. Принятая декларация провозгласила необходимость построения и укрепления единого пространства безопасности и сотрудничества в Евроатлантике и Евразии, а это и есть пространство ОБСЕ. Конечно, Евразия шире, чем территория, которую занимают евразийские члены ОБСЕ, но тем не менее. Это концепция того, что у нас пространство единое, и оно должно занимать всю ту территорию, на которую европейскую цивилизацию распространяли прежде всего наши предшественники. Не бескровно, но тем не менее это факт.

Когда мы проводили один из саммитов "Россия - Евросоюз" в Хабаровске, тогдашний руководитель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу совершенно ошеломленный ходил по набережной, по городу и говорил, что они летели 12 часов из Брюсселя в Хабаровск, но по-прежнему находятся в европейской среде. Это было для них поразительно. Я думаю, что нынешние более молодые политики из Евросоюза могли бы тоже постараться осознать значение этого цивилизационного завоевания, цивилизационного процесса. При этом европейские цивилизационные нормы были "продвинуты" здесь без подрыва прав коренных народов, благополучие которых мы постоянно подчеркиваем, в том числе в рамках международных организаций.

Теперь насчет единства Евросоюза. Я уже упомянул, что там есть небольшая, но очень агрессивная группа стран, которые настраивают всех на конфронтацию с Россией, на продолжение санкций до тех пор, пока "Минские договоренности не будут выполнены Москвой". Этим пользовался экс-президент Украины Петр Порошенко, этим же сейчас пользуются новые украинские власти. Они ничего делать не будут, ведь без их действий Минские договоренности не будут выполнены, но Евросоюз по своей логике будет сохранять санкции против Москвы. А Украина получит некие дотации по линии западной помощи. Это уже не практическая политика, а какая-то одержимость санкциями. Хотя всем известно, что европейский бизнес несет от них убытки, исчисляемые многими десятками, если не сотнями миллиардов евро. Таким образом, русофобское меньшинство в Евросоюзе явно спекулирует на принципе консенсуса. Нам многие представители стран - членов Евросоюза в беседах с глазу на глаз говорят, что они против санкций, что санкции вредят. Но у них принцип солидарности, принцип консенсуса. В моем понимании консенсус - это согласие всех. И если кто-то, а таких немало, как нам говорят в двусторонних контактах, против санкций, то не должно быть консенсуса. А пока получается так, что это русофобское меньшинство активно, грубо злоупотребляет правилом консенсуса, чтобы всем остальным навязывать сохранение совершенно искусственной и абсурдной увязки санкционного режима с выполнением Минских договоренностей.

Насчет "брекзита". Как говорят сами англичане, демократия сработала. 51 процент жителей королевства высказался за выход из ЕС. Потом были сомнения, терзания, колебания. В итоге произошли перемены в Консервативной партии Великобритании, пришли к власти люди, которые колебания отмели. Британцы в Евросоюзе всегда держались особняком и всегда старались вести свою игру - это тоже факт. Они получали экономические, торговые выгоды, но в политическом плане постоянно держались на дистанции и старались продвигать в Евросоюзе свои интересы да и интересы Вашингтона (тут нечего скрывать). Поэтому не зря они не были участниками многих процессов, которые проходили в ЕС. Этот особый путь был виден, даже когда Великобритания была членом Евросоюза. Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от "брекзита". Если это поможет ему быть более целостным объединением, укреплять свою независимость и самостоятельность не на основе русофобии (Лондон играл немалую роль в том, чтобы так оно и было), мы будем такую тенденцию только приветствовать.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины возобновляются некие взаимоотношения с Украиной, по крайней мере на уровне президентов и их помощников. Но из наблюдений за украинским МИДом создается ощущение, что он по-прежнему отодвинут от общения с Россией напрямую. Возможно, там происходит какое-то изживание, избавление от тяжелого наследия Павла Климкина и Петра Порошенко. Есть ли перспектива возобновления не квазидипломатических, а нормальных дипломатических отношений с Украиной?

Сергей Лавров: Вы правы. Со своим нынешним украинским коллегой Вадимом Пристайко я виделся вживую один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз. Собственно, у нас и поводов для контактов больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях. И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и всё - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива.

С Павлом Климкиным мы общались, но на полях каких-то мероприятий: в Минске, когда были выработаны Минские договоренности; в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате"; затем по тому же поводу в Берлине. В промежутках пересекались на министерских встречах "нормандского формата", советах министров иностранных дел ОБСЕ. И каждый раз на этих форумах мы встречались и разговаривали - бывало и с помощниками или просто один на один. Не скажу, что это были какие-то агрессивные разговоры. Многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам, которые существуют и которые вредят, в том числе украинцам и Украине. Но на публике практически каждый из них говорит по-другому. Наверное, такой сейчас существует запрос, который преодолеть нельзя, настолько велико влияние националистов всех мастей, включая тех, кто марширует со знаменами эсэсовцев по улицам городов, с факелами. И нормальные политики вынуждены на это оглядываться.

Но мы заинтересованы в контактах. Владимир Путин общался с Владимиром Зеленским в Париже. Результатом, как вы знаете, стала договоренность по газовым делам, важная и для обеих стран, и для Европы. Да и для создания более конструктивной атмосферы тоже.

Состоялся и обмен удерживаемыми лицами. Сейчас Зеленский анонсировал, что дополнительно к декабрьскому российско-украинскому обмену будет и украинско-украинский обмен. То есть Киев и Донбасс обменяются лицами, задержанными в контексте конфликта в Донбассе. Конечно, позитивно, что Зеленский проявил политическую волю, несмотря на очень непростую внутриполитическую ситуацию на Украине, и все-таки выполнил решение двух предыдущих Нормандских саммитов - Парижского 2015 года и Берлинского 2016 года. Достигнут прогресс по вопросу обмена удерживаемыми лицами. Наблюдается он и в том, что касается разведения сил и средств. Очень важно, что в Париже на декабрьском саммите 2019 года был принят итоговый документ, где помимо необходимости продолжать разведение сил и средств, а также соблюдать и пресекать нарушения прекращения огня, фиксируется и значение политического процесса в соответствии с Минскими договоренностями, в том числе "формулы Штайнмайера", и необходимость закрепления в украинском законодательстве на постоянной основе особого статуса Донбасса, с которым связана "формула Штайнмайера", - то есть, как и договаривались в Минске, в контексте конституционной реформы по децентрализации.

Но опечалило нас то, что заранее подготовленный документ, согласованный и помощниками лидеров "нормандского формата", и министрами иностранных дел, был "вскрыт" украинской делегацией, лично президентом Зеленским в самом начале заседания, прежде всего в том, что касалось разведения сил и средств. Те, кто готовил саммит, согласовали (украинцы под этим подписались) договоренность о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения. Зеленский же резко заявил, что он на это пойти не может, а разведение возможно только в отношении трех населенных пунктов дополнительно к Петровскому, Золотому и станице Луганской. По его словам, в станице Луганской, в Петровском и в Золотом разведение заняло пять с лишним месяцев, поэтому если экстраполировать этот темп на всю линию соприкосновения и количество населенных пунктов на ней, это займет 10-15 лет. Достаточно странная логика. Потому что если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить. Тогда Владимир Путин предложил записать, что стороны начнут с дополнительных трех населенных пунктов, но их цель, и они будут над этим работать, заключается в том, чтобы линия соприкосновения была освобождена от сил и средств противоборствующих сторон. В ответ - категорический отказ.

Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Видимо, поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство. Но повторю, мы все-таки убеждены, что дальнейшая работа Контактной группы (а именно там должны конкретно решаться все вопросы и обменов, и разведения) будет по-прежнему нацелена на полное выполнение всех договоренностей и на то, чтобы не забывать о гуманитарных и экономических вопросах, которые просто игнорируются Киевом в том виде, в котором их надо было бы выполнять по Минским договоренностям.

И, конечно, политический процесс. Нас тревожат недавние заявления Вадима Пристайко о том, что, если в ближайшее время не состоятся какие-то позитивные шаги, опять же со стороны России, Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям. А какие альтернативы? Это то, что наши американские коллеги активно продвигают, а под их прикрытием - киевские власти. Дескать, сначала отдайте нам границу, а потом все будет хорошо. Президент России Владимир Путин в ответ на эти заявления не раз обращал внимание на то, какие люди собираются на Украине под неонацистскими знаменами, как они грозятся применить силу. Даже члены нового правительства, депутаты Верховной рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария. И этим людям отдать полный контроль над границей? Так дальше можно забыть и про особый статус, и про выборы, и про все остальное. Местное население там просто задушат. И даже если у руководства Украины есть твердое намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, я не вижу, чтобы все добровольческие батальоны, которые там по-прежнему в большой силе, были готовы выполнять приказы Верховного главнокомандующего. Все видели, как Владимир Зеленский ездил на передовую уговаривать их на разведение сил и средств в тех самых районах, согласованных еще в 2015 году.

Какую из ваших командировок вы бы назвали самой трудной и почему? И бывало ли такое, что, возвратившись из командировки, немножко отдыхая, думаете: "Боже мой, как все хорошо. Ай да Сергей, ай да молодец!"

Сергей Лавров: Как у Пушкина, "ай да сукин сын"? Если, вступая в переговоры, не иметь в виду конкретный результат, то лучше их и не начинать. Это не значит, что каждый раз получается все, что задумано. Так не бывает ни у кого и никогда. Но без четко поставленной цели на нее не выйти. Конечно, при понимании, что любая поставленная цель должна быть реалистична, и предполагать необходимость компромиссов. Потому что дипломатия - это достижение договоренностей с кем-то. Это не то, что ты сам придумал и сам в одиночку делаешь, но всегда диалог, всегда нацеленность на консенсус, а это может быть только через компромисс.

Что касается командировок, которые запомнились, - мы сегодня говорили о Сирии. В первых числах осени 2013 года, когда американцы всерьез готовили удары по САР, делегаты приехали на саммит "Группы двадцати" в Санкт-Петербург. Никаких встреч между Владимиром Путиным и Бараком Обамой там не планировалось. Более того, Барак Обама, обидевшись за получившего у нас убежище Эдварда Сноудена, отменил планировавшийся накануне саммит в Москве. Хотя на что тут обижаться? Человек попросил убежище, потому что дома ему грозил электрический стул. Тем более пока он летел из Гонконга в Москву для пересадки, его паспорт был аннулирован. Так вот, американский президент отменил планировавшуюся встречу, хотя готовился к подписанию очень интересный документ о стратегической стабильности. Такая манера ставить личное над государственным у него все-таки проявлялась. Так же, как она проявилась, когда в декабре 2016 года, уже уходя с поста президента, он "хлопнул дверью", отняв российскую дипсобственность, выгнав дипломатов и тем самым оставив Д. Трампу отвратительное наследство в отношениях с Россией, что до сих пор в известной степени сказывается.

Но на саммит "Группы двадцати" в Санкт-Петербург Обама все же приехал. Никаких планов двусторонней встречи даже "на ногах" не было. В какой-то из перерывов, когда случилась пауза, он попросил о разговоре с Владимиром Путиным. Говорил, что невозможно терпеть ситуацию в Сирии. Потому что тогда уже были первые сообщения о применении химического вещества против мирных граждан. Именно в этом разговоре родилась инициатива, которую выдвинул наш президент: добиться решения Б. Асада о присоединении САР к Конвенции о запрещении химического оружия. Это было в принципе одобрено двумя президентами, и нам с госсекретарем США Джоном Керри поручили все оформить. Оформляли мы это в сентябре того же года сначала в Женеве, потом в Нью-Йорке. По линии Совета Безопасности ООН подготовили резолюцию, которая была единогласно принята и потом на 100 процентов выполнена. Причем в выполнении участвовали военные и специалисты по химоружию из России, США, Китая. Такая вот интернациональная операция, по итогам которой экспертами ОЗХО было зафиксировано полное отсутствие химического оружия в Сирии. И эта организация затем получила Нобелевскую премию мира. Это на самом деле вызвало очень большое удовлетворение от реально проделанной работы. Ведь и "на бумаге" бывает трудно договориться, а здесь, помимо согласования всех слов и предложений, все это оказалось еще реализованным на практике.

Другое дело, что сейчас американцы пытаются поставить под вопрос тогдашний вердикт о выполнении Дамаском всех обязательств, хотя он был универсальным и все под ним подписались.

Из других ситуаций с чувством глубокого удовлетворения я бы упомянул Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, который согласовывался несколько лет, в том числе в ходе многочисленных продолжительных сессий в Лозанне, Женеве и Вене, где многое решалось в формате "шестерка плюс Иран", а многое - в формате "США - Иран" и в рамках наших прямых двусторонних переговоров с Джоном Керри. Это тоже было весьма и весьма продуктивно опять же потому, что не просто программа была согласована, а она была одобрена Советом Безопасности ООН и заработала. По крайней мере Иран выполнял все, что ему надо было выполнять, и из обязательного, и из добровольного.

Поначалу не было каких-либо попыток прекратить законную торговлю с Ираном. Тегеран пошел на беспрецедентные обязательства сверх того, что требуется от всех остальных по ДНЯО, и по соглашению с МАГАТЭ, и по дополнительному протоколу к этому соглашению. Иран пошел на 5-7 дополнительных необязательных шагов, которые были описаны во всеобъемлющем плане действий как добровольные. Поэтому, когда США резко передумали и в 2018 году сказали, что они не будут ничего выполнять, а всем остальным запрещают торговать с Ираном, Тегеран долго терпел, но потом начал все-таки сокращать добровольные обязательства. Еще раз подчеркну, Иран пошел на беспрецедентные добровольные ограничения сверх ограничений универсальных. А в ответ по согласованному всеми плану не получал ничего беспрецедентного - с ним просто возобновлялась нормальная, непреференциальная, обычная торговля. И вот эта ответная мера в отношении Ирана - нормальная торговля - была запрещена всем со стороны Вашингтона. Затем Тегеран и сам перестал выполнять свои добровольные обязательства в рамках плана. США же потребовали, чтобы он вернулся к выполнению своих обязательств, в обмен на которые они - США - обещали с ним просто торговать, и не более того. Это же нонсенс! Неприемлемое высокомерие!

Другой пример. Договоренность о химической демилитаризации Сирии, выполнение которой было подтверждено по линии ОЗХО, сейчас подвергается ревизии администрацией США. СВПД тоже был всеми верифицирован и утвержден Советом Безопасности ООН, а сейчас его разваливают американцы, что вызывает вопрос с точки зрения договороспособности Вашингтона в отношении решений, которые единогласно одобрены и признаны обязательными к исполнению резолюциями Совета Безопасности ООН.

И, конечно, снова упомяну Минские договоренности. Они тоже были единогласно утверждены Советом Безопасности ООН и сейчас также подвергаются испытанию со стороны в том числе Вашингтона, который хочет убедить всех, что первым шагом должно стать установление полного контроля над Донбассом украинского правительства и оккупационных войск "под крышей" миротворческих сил ООН. К сожалению, и здесь мы видим проблему договороспособности. Но не теряем настроя на совместную работу, будем продолжать со всеми нашими партнерами добиваться выполнения всего, о чем договаривались, и достижения новых договоренностей, которые позволяли бы снижать напряженность в мире и продвигаться к урегулированию конкретных, к сожалению, сохраняющихся на земле многочисленных конфликтов.

Вопрос от партнеров "РГ"

Газета "Амурская правда" (Благовещенск)

Сергей Викторович, сейчас предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке Дальнего Востока. Но мы в регионе видим еще один ресурс - сделать Дальний Восток безвизовым для ближайших соседей России - Китая, Японии и Кореи. Считаете ли вы это возможным, учитывая, что россияне из западной части страны редко долетают до Сахалина и до Дальнего Востока - для них это и дорого, и далеко. Может ли Дальний Восток стать безвизовым?

Сергей Лавров: Дальний Восток в известной степени уже стал безвизовым - пока на экспериментальной основе. Уже полтора года действует система электронных виз, которые выдаются бесплатно. Вечно бесплатными они не будут, но сейчас ими пользуются десятки стран. Есть специальный список государств, который приложен к постановлению правительства о введении электронных виз в Дальневосточном регионе. И Китай, и Япония, и Республика Корея входят в этот список. В обозримой перспективе есть планы, утвержденные правительством Российской Федерации, ввести систему электронных виз для всех регионов нашей страны для посещения всеми желающими из зарубежья. Но, учитывая, что это будет сопряжено с серьезными затратами на соответствующие оборудование и технологии, эти визы будут все-таки платными.

Сама форма подачи заявки на визу в электронной форме предельно удобна. Между прочим, за последний год за электронной визой для посещения Дальневосточного региона, если я правильно помню, обратились где-то 110 тысяч человек из всех стран, не только из трех упомянутых. При этом около 40 процентов получивших эти визы ими не воспользовались. Так что опыт применения электронной визы тоже нужно проанализировать. Но есть принципиальное решение президента и правительства переходить на электронный формат выдачи виз для посещения всех регионов Российской Федерации.

Ключевой вопрос

Не могу представить ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины

10 февраля - День дипломатического работника. У российской дипломатии богатейшая история, берущая начало с основания Посольского приказа в 1549 году. Не могли бы вы назвать отличительные черты российской дипломатической школы? И можно ли сказать, что в современной дипломатии появилась "школа Сергея Лаврова"? Даже наши оппоненты об этом говорят.

Сергей Лавров: Что касается отличительных черт российской дипломатии - в первую очередь это должна быть профессиональная работа, которая предполагает в нашем случае как минимум идеальное знание иностранных языков. Сейчас для того чтобы попасть на работу в МИД России, требуется владение не менее двумя иностранными языками. Эта работа предполагает также серьезное погружение в историю дипломатии и специализацию на регионе или проблеме глобального масштаба, которая носит функциональный, а не географический характер. Предполагается также знание фактов - до последних мелочей. Ведь если ты не знаешь азов, при всех существующих сегодня возможностях (искусственный интеллект, получение доступа к любым сведениям через интернет) ты просто куда-то кликнул, почитал, а знания эти от тебя ушли.

Этими возможностями нужно пользоваться. Получение доступа к большому объему информации, первый прикидочный ее анализ - все это могут делать машины, искусственный интеллект и т.д. Но решение все равно должен принимать человек. Не могу представить себе ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины и т.д.

Еще со времен Российской империи отличительной чертой отечественной дипслужбы была специализация. У американцев, европейцев в подавляющем большинстве случаев подход другой. Они считают, что нужно ротировать людей из Африки в Европу, из Европы в Латинскую Америку, а оттуда - в Азию. Дипломаты в каждом регионе работают по два-три года. Исходя из нашего опыта, этого недостаточно по двум причинам. Во-первых, это продолжительность командировки. Как показывает практика, первый год человек, приехавший в новую страну, входит в курс дела. Только со второго года он начинает "выдавать на-гора". Ну а если на третий год ему предстоит переезд в другую страну, то, наверное, у него будет много причин отвлекаться от своей основной работы. Поэтому у нас обычный срок командировки составляет от четырех до шести лет: для стажеров и молодых дипломатов - поменьше, для старших коллег и послов - побольше. А второй отличающий нас момент - организация ротации. У западников она не предполагает глубоких знаний каждой из стран, по которым человек перемещается. Начиная с Российской империи, у нас были т.н. драгоманы, специализировавшиеся исключительно на одной стране или даже на одном ее конкретном регионе, либо на одной конкретной проблеме. Безусловно, когда именно эта проблема становилась предметом большой политики, им цены не было. Сейчас это не столь востребовано, но тем не менее знания предмета, географии того региона, которым человек занимается, или знание глобальной проблемы, которая обсуждается в ООН, ОБСЕ, других многосторонних структурах, - это величайшее качество.

Что касается "школы Лаврова", я бы не персонифицировал современную дипломатию. Во-первых, внешнюю политику у нас определяет президент. Весь настрой, вся нацеленность нашей внешней политики действительно задается той линией, которую определяет глава государства. Этот курс, закрепленный во всех принимавшихся с 2000 года редакциях Концепции внешней политики России, позволил нам обрести принципиально новые качества на международной арене, восстановить свой статус великой державы. Буду называть вещи своими именами - статус ключевого игрока по основным международным проблемам, статус страны, без которой, по признанию всех наших партнеров, включая и объявившие санкции западные страны, которые сейчас твердят о необходимости продолжать жесткий курс в отношении Москвы - все они подтверждают, что без России проблемы в мире решать трудно, если не невозможно. Все выступают за диалог с нами.

Это следование традициям, которые были заложены А.М.Горчаковым, А.А.Громыко, Е.М.Примаковым. Важнейшее достижение современных дипломатов в том, что мы по поручению президента смогли и продолжаем работать так, чтобы не дать подорвать эту традицию, а всемерно ее укреплять.

British Airways продлила приостановку полетов в Китай до 31 марта

Наталья Копылова. Британская авиакомпания British Airways (BA) продлила приостановку рейсов в материковый Китай до 31 марта из-за продолжающегося распространения коронавируса, следует из сообщения авиаперевозчика.

"Следуя рекомендации МИД (Британии) воздержаться от всех поездок в континентальный Китай, мы отменили наши рейсы в Пекин и Шанхай до 31 марта 2020 года", - говорится в заявлении ВА.

Авиакомпания 30 января объявила о приостановке рейсов по указанным направлениям до 29 февраля. При этом ВА продолжает осуществлять рейсы в Гонконг.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

В Иране заявили о готовности запустить реактор в Араке в прежнем виде

Иран готов запустить реактор в Араке в прежнем виде, когда можно производить оружейный плутоний, если его модернизация не ускорится, заявил глава Организации атомной энергии и вице-президент Ирана Али Акбар Салехи.

"В случае если перепроектировка тяжеловодного ректора в Араке не будет ускорена, Иран готов запустить прежний реактор", - сообщил Салехи в ходе встречи в Вене с главой организации атомной энергии Китая. Слова Салехи приводятся в релизе, опубликованном на сайте Организации атомной энергии Ирана.

В свою очередь, чиновник из КНР заявил, согласно сообщению, что удовлетворен прогрессом в перепроектировке реактора, несмотря на саботаж США. При этом стороны подтвердили решимость ускорить меры, направленные на скорейшее завершение проекта.

Реконфигурация реактора в Араке будет проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) от 2015 года. Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.

Модернизацией реактора в Араке первоначально занимались США и Китай, однако после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году процесс осуществляется Великобританией и Китаем.

В ЦОДД выступили за снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Глава московского Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык считает необходимым снизить нештрафуемый порог превышения скорости и поднять штрафы за нарушение ПДД. Об этом он заявил порталу Autonews.

Кизлык отметил, что при нынешних нормах, позволяющих с учетом нештрафуемого порога превышения скорости разгоняться в городах до 80 км/ч, риск летального исхода для пешехода достигает 60%.

"Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить", — добавил специалист.

Глава ЦОДД обратил внимание на выводы экспертов о том, что снижение ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволить снизить смертность в ДТП на десять процентов, а понижение порога до 5 км/ч — на 15%.

Кроме того, Кизлык отметил уровень штрафов за нарушение ПДД в России. Так, по его словам, в России они одни из самых низких в Европе. Так, за превышение скорости на 20-40 километров в час в нашей стране придется заплатить 250 рублей, с учетом скидки. Поэтому он призвал наказывать лихачей строже.

"В Великобритании минимальный штраф в переводе на российскую валюту составит 8,3 тысячи рублей. В Швеции — более 13 тысяч рублей, а в США за гонки в городе придется заплатить почти три тысячи рублей", — рассказал глава ЦОДД.

Помимо превышения скорости, следует ужесточить наказание и за другие нарушения ПДД, например, за выезд на встречку и проезд на красный сигнал светофора, считает Кизлык.

Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем

Александр Лесных. Крупнейшие китайские импортеры СПГ объявляют форс-мажор и приостанавливают закупки из-за падения спроса на энергоносители, вызванного эпидемией коронавируса. Это может разрушить торговую сделку США и КНР, поскольку дополнительные поставки американского СПГ — ключевой пункт подписанного в январе соглашения.

Висит груша — нельзя скушать

Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля. Многие эксперты уверены, что и это не окончательный срок. По оценкам экономистов Morgan Stanley, ущерб росту промпроизводства КНР в январе-феврале достигнет пяти-восьми процентных пунктов.

В результате, по данным Bloomberg, суточное потребление нефти в стране к началу февраля сократилось на 20%, то есть на три миллиона баррелей. Из-за этого мировые цены на черное золото падают. Так, котировки эталонного сорта Brent за месяц снизились на 13 долларов — до 55,5 доллара за баррель.

Еще хуже ситуация с импортом сжиженного газа. В прошлый четверг китайская государственная корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) объявила форс-мажор и отказалась от закупок СПГ у трех поставщиков, сообщает Reuters. Подобное решение ожидают также от Sinopec и China National Petroleum Corporation (CNPC).

Как указывают СМИ, под сокращение попал прежде всего американский СПГ — самый дорогой для китайцев из-за больших расходов на транспортировку. Это угрожает сорвать торговые договоренности между Вашингтоном и Пекином, достигнутые в середине января и включенные в "первый этап торговой сделки". Одно из главных условий — дополнительная закупка у США товаров на 200 миллиардов долларов в течение двух лет. Причем четверть этой суммы приходится на энергоносители.

Гори ясно

Если весь этот газ останется на внутреннем рынке, избыток предложения усилится и цены обрушатся.

Полтора года назад, в сентябре 2018-го, газ в США стоил 11 долларов за MMBtu (миллион британских топливных единиц). Сейчас — 1,8 доллара. К декабрю может подешеветь еще в два раза, предупреждает BofA.

Положение осложняется тем, что в сланцевой промышленности резко растут объемы извлекаемого попутного газа. По данным консалтинговой компании Rystad Energy, за прошлый год предприятия, действующие на крупнейших месторождениях Пермского бассейна, сжигали до 18,7 миллиона кубометров в день. На месторождениях Марселус и Баккен газа сжигают больше, чем потребляют такие страны, как Венгрия, Израиль, Азербайджан, Колумбия, Румыния.

Это ставит под удар и перспективы поставки СПГ в Европу. Недавно вице-президент генеральной дирекции по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт заявил, что ЕС собирается проверять всех производителей на интенсивность выбросов углекислого газа, в том числе — на утечки метана и сжигание газа в факелах в странах добычи. Иными словами, Евросоюз не примет СПГ от неэффективных с точки зрения экологии компаний.

Паника в отрасли такая, что производители переругались между собой. Так, владелец крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass — компания Chenire — подала в суд на оператора другого проекта по сжижению газа — Tellurian. Главная претензия в том, что бывший руководитель Chenire Шариф Соуки профинансировал совместное предприятие и основал Tellurian, строящий экспортный терминал Driftwood LNG в Мексиканском заливе.

Эксперты отмечают: американская газовая отрасль перехитрила сама себя. "Нефтегазовая промышленность оказалась жертвой собственного успеха. У нас переизбыток не только в США — в Европе, Азии, по всему миру", — уверен аналитик Morgan Stanley Дэвин МакДермотт.

В результате недальновидной политики постоянного наращивания производства предприятия ничего не зарабатывают, а их долги постоянно растут. Так, одна из крупнейших газовых компаний — Chesapeake Energy — еще в ноябре предупредила о скором банкротстве при долге в девять миллиардов долларов. Ее основной конкурент EQT Corp недавно сообщил, что в ближайшее время обесценится на 1,8 миллиарда долларов.

Приоритетный партнер

Проблемы китайского энергорынка пока не повлияли на импорт газа из России. Представители "Новатэк" — крупнейшего отечественного экспортера СПГ — заявили, что никаких изменений не произошло.

"Отгрузки продукции с проекта "Ямал СПГ" осуществляются в плановом режиме в соответствии с договорами, включая поставки в азиатском направлении. Все стороны добросовестно исполняют взятые на себя обязательства", — сообщили РИА Новости в "Новатэке".

Поставки трубопроводного газа тоже сохраняются на прежнем уровне. По данным СМИ, китайская CNPC не обращалась к "Газпрому" с предложением изменить график прокачки топлива по новому газопроводу "Сила Сибири".

Рейтинг столиц Европы: куда уехать, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь

Британские учёные выяснили, что вести здоровый образ жизни в Москве непросто. Сложнее только в Баку. Посмотрим, как они пришли к этим выводам и в каких городах шансы на долгую и здоровую жизнь существенно выше.

Аналитики британской онлайн-клиники Treated.com выяснили, какая из 46 европейских столиц лучше всего подходит для здоровой жизни. Каждый город оценивался по десяти критериям, среди которых и общее качество жизни, и стоимость овощей и фруктов, и процент ВВП страны, выделяемый на здравоохранение. За основу анализа взяты данные из таких источников, как Numbeo, HPI ThinkTank, World Population Review, World Bank Group и Index Mundi.

Факторы оценки

1.Стоимость месячного абонемента в фитнес-клуб

2.Средняя продолжительность жизни

3.Качество воздуха

4.Качество воды

5.Общее качество жизни

6.Процент ВВП, выделяемый на здравоохранение

7.Стоимость пяти фруктов или овощей

8.Уровень выбросов углекислого газа

9.Процент жителей, добирающихся на работу пешком или на велосипеде

10.Состояние зелёных зон

Лидеры

В общем зачёте лидирует Копенгаген. Средняя продолжительность жизни в городе – 81 год. Большую роль в этом играют высокие показатели по всем вышеперечисленным аспектам. Так, занятия спортом здесь доступнее, чем во многих других столицах: месячный абонемент в зал стоит £22,95. По общему качеству жизни Копенгаген на втором месте – после швейцарского Берна. По количеству людей, добирающихся на работу пешком или на велосипеде, столица Дании тоже на втором месте – сразу за Амстердамом. Ещё одно серебро у Копенгагена в номинации по выбросам углекислого газа – их меньше только в Подгорице.

Здесь хорошее качество воздуха, воды (третье место среди всех остальных) и зелёных зон. А вот стоимость овощей и фруктов высокая – за пять единиц нужно заплатить £10,50. Для сравнения, в Приштине, Белграде, Ереване, Тбилиси и Баку эта цифра не превышает £4. Зато и расходы на здравоохранение в датском городе одни из самых высоких – на это выделяется 10,35% ВВП.

Лишь немного уступая Копенгагену, серебро в исследовании получает Вена. Средняя продолжительность жизни здесь ещё выше – 81,5 года. По остальным показателям: качеству воздуха, воды, общему уровню жизни и зелёным насаждениям – город также занимает высокие позиции. Многие местные ходят на работу пешком или ездят на велосипеде. Вообще спорт любят, он здесь тоже доступный, хотя и чуть дороже, чем в Копенгагене, – £24,36 в месяц. На здравоохранение тратят немало – 10,44% от общего уровня ВВП.

Тройку победителей закрывает Берн с самым высоким уровнем жизни и её продолжительностью – местные в среднем живут почти до 84 лет. Но здесь самые дорогие абонементы в спортзал (£60,53) и вторая по дороговизне фруктово-овощная корзинка (£13,31). Впрочем, судя по тому, сколько зарабатывают люди в Швейцарии, эти цифры их не смущают. В швейцарской столице выделяется и самый большой процент ВВП на здравоохранение – 12,25%.

В топе-5 также оказались Хельсинки и Берлин. Объединяет их то, что горожане живут более 81 года и что там есть хорошие парковые и лесные зоны. По некоторым другим параметрам столицы тоже схожи – и в той, и в другой дорогие фрукты и овощи, примерно одинаковая стоимость занятий в фитнес-клубе и относительно невысокий уровень выбросов углекислого газа. Но есть и существенные отличия. Так, качество воздуха и воды гораздо выше в Хельсинки, как и уровень жизни в целом. Однако немцы заметно чаще ездят на работу на велосипедах или ходят пешком. Помимо этого, в столице Германии выше процент ВВП, который выделяют на здравоохранение!

Кстати

Наличие в первой пятёрке двух северных столиц неудивительно: скандинавские города считаются одними из самых зелёных и безопасных мест, а их жители – одними из самых счастливых.

Аутсайдеры

В конце рейтинга расположились города, где пока не созданы хорошие условия для долгой и здоровой жизни.

Несмотря на доступность спортивных абонементов и фруктов с овощами, Анкара показывает плохие результаты по всем остальным показателям. В городе низкое качество воды, зелёных территорий и воздуха. На последнее влияет большая загазованность – турецкая столица третья по выбросам углекислого газа. Обычные граждане проблему решать не помогают: доля людей, добирающихся на работу пешком или на велосипеде, в Анкаре меньше, чем в остальных столицах. На здравоохранение власти выделяют лишь 4,31% ВВП, а сами турки живут здесь в среднем 77,5 года.

Ещё хуже ситуация в Риме. Плохие вода и воздух, высокие выбросы углекислого газа в атмосферу, низкий процент людей, отказывающихся от машин в пользу пеших или велопрогулок… «Бонус»: в Риме, оказывается, очень дорого стоят абонементы в спортклубы. Чуть лучше дела обстоят с качеством парков и аллей, сферой здравоохранения и стоимостью фруктов и овощей, но и по этим показателям город сильно уступает лидерам рейтинга. Парадокс заключается в том, что, несмотря на всё вышеперечисленное, в итальянской столице обитают долгожители – Рим на третьем месте со средней длительностью жизни почти 83,5 года.

Населению Бухареста повезло разве что со стоимостью корзины с фруктами и овощами. Дневная порция обходится в среднем в £4,31. Всё остальное не прибавляет местным ни здоровья, ни возраста. Кстати, живут люди в румынской столице в среднем чуть меньше, чем 76 лет. Что неудивительно, ведь вода и воздух здесь не лучшего качества, зелени мало, и только 16% населения предпочитает передвигаться пешком или на велосипеде, в основном же ездят на машинах. Ну а на саму систему здравоохранения выделяется менее 5% ВВП.

Российская столица в рейтинге на предпоследнем месте. Судя по полученным данным, в Москве дорого заниматься спортом (£35,45) и не очень дёшево покупать фрукты и овощи (£5,71). Аналитики также отмечают, что в городе большая загазованность, мало зелёных насаждений, низкий процент людей, отказывающихся от машин, и некачественная вода. В таких условиях москвичи живут в среднем менее 73 лет.

Закрывает рейтинг Баку. Пожалуй, единственным плюсом столицы Азербайджана из тех показателей, по которым оценивали города, является стоимость овощей и фруктов. На них люди ежедневно тратят не более £3,84. А вот поддерживать спортивную форму стоит не менее £28,82 ежемесячно. Что касается остального, то общий уровень жизни в городе практически самый низкий.

Кстати

Некоторые страны поделили места в рейтинге. Например, Рейкьявик и Мадрид вместе заняли 17-ю строчку, София и Варшава – 27-ю, Сараево и Люксембург – 30-ю, а Скопье и Афины – 34-ю.

Вывод

|

Фактор оценки |

Лучший город |

Худший город |

|

Стоимость месячного абонемента в фитнес-клуб |

Приштина (£7,73) |

Берн (£60,53) |

|

Продолжительность жизни |

Берн (83,69) |

Сараево (71,33) |

|

Качество воздуха |

Берн (90,79) |

Скопье (9,92) |

|

Качество воды |

Хельсинки (95,13) |

Баку (29,29) |

|

Общее качество жизни |

Берн (215,03) |

Тирана (91,98) |

|

% ВВП, выделяемый на здравоохранение |

Берн (12,25%) |

Приштина (2,30%) |

|

Стоимость пяти фруктов или овощей |

Скопье (£3,40) |

Берн (£13,31) |

|

Выбросы углекислого газа |

Подгорица (1,330) |

Рим (5,973) |

|

% людей, выбирающих вело- или пешие прогулки до работы |

Амстердам (62,03%) |

Анкара (13,82%) |

|

Качество зелёных зон |

Вильнюс (88,93) |

Приштина/Валетта (25,00) |

Представитель Treated.com доктор Дэниэл Аткинсон, комментируя результаты отчёта, отметил, что вышеперечисленное отражается не только на физическом благополучии, но и на психологическом здоровье. Так, хорошие зелёные зоны обогащают город кислородом и способствуют занятиям спортом в таких местах. Сами же люди замечают, что парки и лесополосы повышают их счастье и благополучие – так ответили 90% опрошенных.

Автор: Вероника Галачиева

«Поощряет Россию»: Украина грозит кризисом Совету Европы

Украина раскритиковала новую санкционную процедуру Совета Европы

Рафаэль Фахрутдинов

Украина пригрозила Европе «мировоззренческим кризисом» и обвинила Совет Европы в отступлении от собственных уставных целей из-за введения комплементарной процедуры при нарушениях и после отсутствия «должной» реакции на якобы «агрессию» России. Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.

Украина выразила разочарование принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры при нарушениях уставных обязательств со стороны какой-либо страны, заявив, что Европе грозит «мировоззренческий кризис».

Киев заявил, что такой шаг со стороны СЕ представляет угрозу для будущего Европы, и заодно снова обвинил организацию в отступлении от собственных уставных целей после отсутствия «должной» реакции на якобы «агрессию» России.

«Недальновидные действия Совета Европы только усиливают чувство безнаказанности, дополнительно поощряют Россию. Ожидаем, что уже в ближайшее время будет продемонстрирован механизм привлечения к ответственности тех, кто дерзко нарушает международное право», — выразила надежду Украина.

Впрочем, основные претензии Украины к Европе состоят в другом — в конце прошлого месяца Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Решение евродепутатами было принято вечером в среду, 29 января, на пленарной сессии ПАСЕ.

Возвращение парламентариям из России всех прав поддержали 96 делегатов, против высказались 44 политика, еще семеро европейских депутатов воздержались от того, чтобы отдать свой голос.

Интересно, что член украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина проголосовала за возвращение России в ассамблею. Кроме того, украинский парламентарий поддержала новую санкционную процедуру, которая почти лишает возможности ввести санкции против России в будущем.

«В ПАСЕ возобладал здравый подход, а русофобы остались в меньшинстве», — пояснил в этой связи председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В свою очередь, глава российской делегации Петр Толстой подчеркнул, что любые ограничения РФ в ПАСЕ приведут к системному кризису Ассамблеи, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме. По словам Толстого, поправки главы британской делегации в ПАСЕ Роджера Гейла были отклонены большинством голосов.

Кроме того, сам Толстой был избран зампредседателя ПАСЕ по итогам голосования 28 января. За кандидатуру главы российской делегации отдали голос 132 парламентария из 252 проголосовавших, говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

«До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку. Мы здесь для того, чтобы защищать позицию России, интересы и права граждан нашей страны, отстаивать наши принципы и ценности», — сказал депутат.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В результате Россия заявила об отказе работать в таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Москва также заморозила выплату взноса в Совет Европы.

В конце июня прошлого года ПАСЕ провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации.

По итогам голосования было принято решение вернуть все права представителям России и пригласить их участвовать во встречах ассамблеи.

26 июня 2019 года ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия делегации России, отклонив все поправки в проект резолюции. Принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев.

Сразу после принятия резолюции делегация Украины объявила о своем выходе из ПАСЕ, правда, затем украинцы вернулись в Совет Европы. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал решение ПАСЕ шагом к признанию российской юрисдикции над Крымом, а также к «снижению санкционного давления» на Москву.

Стоит добавить, что новый председатель ПАСЕ Хендрик Дамс намерен посетить Россию. Об этом он заявил в интервью газете «Известия». Дамс отметил, что собирается посетить все 47 стран-членов Совета Европы, в том числе и Россию. По его словам, целью данных поездок станет установка «реальной связи» ПАСЕ с правительствами стран.

Также визит нового спикера ПАСЕ в страны, входящие в Совет Европы, должен показать, что деятельность организации оказывает влияние на жизнь простых граждан этих государств, подчеркнул Дамс.

Встреча «пятерки» Совбеза ООН: США изучают инициативу Путина

США взяли в работу инициативу Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Рафаэль Фахрутдинов

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, США начали рассматривать предложение президента России Владимира Путина о необходимости проведения саммита глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. В данный момент предложения по городу и времени проведения мероприятия пока не высказываются — Москва ждет ответа всех пяти приглашенных участников встречи.

США прорабатывают предложение президента России Владимира Путина, выдвинутое в ходе выступления на пятом Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме, о необходимости проведения саммита глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании.

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, предложения по городу и времени проведения мероприятия пока не озвучиваются — Москва ждет ответа всех пяти приглашенных участников встречи, передает РИА «Новости».

«Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной. Что касается модальностей подготовки саммита, то, наверное, было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран «пятерки» и уже затем приступать к организационным деталям, включая согласование с партнерами места и даты встречи», — указал дипломат.

О том, что России, Китаю, США, Франции и Великобритании стоит провести заседание, на котором лидеры этих стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, обсудили бы главные мировые угрозы, Путин рассказал 23 января на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

По его словам, лидеры мировых держав не должны проглядеть «первые ростки» ненависти и антисемитизма и обязаны защитить мир.

«У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы ООН. Они несут особую ответственность за сохранение цивилизации», — пояснил политик.

Как указал Путин, такая встреча будет важна именно в год 75-летия окончания Второй мировой войны. Российский лидер выразил готовность присутствовать на этой встрече в любом городе мира.

После выступления российский лидер принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста в Израиле.

Кроме того, в Иерусалиме Путин принял участие в открытии стелы «Свеча памяти». Монумент посвящен героям блокады Ленинграда.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на встрече с президентом РФ выразил благодарность за освобождение Аушвица (Освенцима) Красной армией.

«Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией», — сказал Кац.

Вскоре Лондон выразил заинтересованность в саммите пяти глав государств и заявил, что ждет детализации предложения от Москвы. Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал инициативу Путина.

«Мой дорогой друг, президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе. Мы действительно говорили об этом несколько дней назад, мы должны собраться и говорить об этом. Мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право и права человека, именно это мы должны защищать», — указал он.

Заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак также заявил, что во всемирной организации идею российского лидера поддержали.

«Мы приветствуем диалог между странами — членами организации. Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН», — отметил сотрудник аппарата ООН.

Китай вскоре также сообщил, что поддерживает предложение президента России. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила важность Совбеза ООН в деле обеспечения глобальной безопасности.

«Китайская сторона <...> готова совместно с российской стороной контактировать и согласовывать этот вопрос с остальными постоянными членами Совбеза», — подчеркивается в заявлении Чуньин.

Кроме того, в китайском МИДе отметили, что сейчас международная обстановка нестабильна и неопределенна — ООН сталкивается с серьезными вызовами, а проблематика «горячих точек» становится все острее.

«Россия следит за спутниками»: НАТО боится войны в космосе

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников

Рафаэль Фахрутдинов

Командующий сил НАТО по трансформации Андре Ланата заявил, что маневрирование российских и китайских космических кораблей вблизи спутников западных стран представляет опасность для альянса. Военный добавил, что до сих пор все считали космическое пространство безопасным убежищем, однако это уже не так. При этом Россия выступает против милитаризации космоса, заявил в ходе совещания по военной тематике глава государства Владимир Путин.

Маневрирование российских и китайских космических кораблей вблизи спутников западных стран подчеркивает, что Запад теперь сталкивается с опасностями за пределами орбиты Земли, рассказал верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Андре Ланата.

«Конечно, это угроза для наших союзников. Это ключевой вопрос. Мы должны быть уверены, что предоставляем нашим военным всю возможную поддержку для ведения деятельности в космосе», — пояснил военный в интервью журналу Washington Examiner.

По его словам, Министерство обороны РФ напомнило трансатлантическому военному альянсу о важности «космического» вопроса, запустив небольшой спутник, который «недавно скорректировал свою орбиту» для того, чтобы следить за американским спутником-шпионом.

«До сих пор все считали космическое пространство безопасным убежищем. Это уже не так», — добавил Ланата.

В декабре прошлого года лидеры стран НАТО по итогам встречи в Великобритании объявили космос фронтом своих военных операций.

«Мы объявили космическое пространство оперативной сферой НАТО, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и противодействия вызовам безопасности при соблюдении норм международного права», — говорится в тексте декларации по итогам саммита.

В документе, в частности, отмечается, что «агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности».

В июне НАТО разработало свою первую космическую стратегию. Прежде всего, альянс намерен защищать спутники, которые важны для связи во время проведения миссий, для навигации, для систем раннего предупреждения о запусках ракет и сообщений о ситуации в зонах конфликтов.

Руководство НАТО обеспокоено тем, что такие страны, как Китай и Россия, изучают возможности по ограничению действия и уничтожению спутников.

При этом Россия выступает против милитаризации космоса, заявил в ходе совещания по военной тематике глава государства Владимир Путин. Хотя в текущих условиях необходимо уделить внимание укреплению орбитальной группировки, считает глава государства.

«Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», — указал глава государства.

Стоит отметить, что все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите.

Наиболее убедительной демонстрацией космоса как предстоящего поля битвы стало недавнее создание Космических войск в США.

Еще в марте 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что Космические войска должны стать эквивалентом армии, ВВС и ВМС США в околоземном пространстве.

Чуть ранее Национальная разведка США оценила потенциальные угрозы космической войны с Россией и Китаем, чтобы обосновать создание соответствующего рода войск.

Запрос на проверку таких возможностей Москвы и Пекина направил генерал военно-воздушных сил США Джон Хайтен — в сентябре 2019 года он был назначен заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов.

В документе содержатся выводы, что Китай рассматривает космос как сферу экономической и военной уязвимости США и готовит ряд средств поражения американских космических объектов. В частности, там обратили внимание, что Пекин обладает кибернетическим, электромагнитным и орбитальным оружием.

«Соединенным Штатам может быть трудно сдержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США обладают большей уязвимостью в космосе», — подчеркнули в докладе.

В этой связи начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявили, что его насторожило принятое на саммите НАТО решение о признании космического пространства отдельной сферой ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

Иск за сбитый лайнер: Канада требует от Ирана $1,1 млрд

Канада подала к Ирану иск на $1,1 млрд за сбитый украинский лайнер

Рафаэль Фахрутдинов

Канада потребовала от Ирана $1,1 млрд в качестве компенсации семьям жертв катастрофы самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сбитого в небе над Тегераном 8 января иранскими силами ПВО. Иск подан канадскими юристами. В качестве ответчиков в заявлении названы Исламская Республика Иран, верховный лидер Али Хаменеи, Корпус Стражей Исламской революции и другие.

Канадские юристы подали групповой иск к Тегерану от имени жертв катастрофы самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сбитого в небе над Тегераном 8 января иранскими силами ПВО. Истец потребовал $1,1 млрд в качестве компенсации, передает Reuters.

В качестве ответчиков в заявлении названы Исламская Республика Иран, верховный лидер Али Хаменеи, Корпус Стражей Исламской революции и другие. Главный истец по данному делу является анонимным, но он уже предварительно идентифицирован как Джон Доу. Он является близким родственником жертвы катастрофы, идентифицированной как Джек Доу.

В документе говорится, что личность Джона Доу должна быть скрыта из-за риска того, что «его иранская семья будет подвергнута гонениям или смерти со стороны иранского режима». В иске утверждается, что атака на самолет была «преднамеренным террористическим актом».

Иск был подан адвокатом Джоном Арнольдом, еще одним юристом, занимающимся сопровождением иска, является его отец Марк Арнольд, который представлял интересы клиентов в нескольких предыдущих исках против Ирана, включая решение по апелляции 2017 года, которое привело к конфискации некоторых иранских активов в Канаде.

Постановление 2017 года было вынесено из-за взрывов, убийств и похищений американских граждан, за которые — как установили суды США — несет ответственность власть Ирана. Неясно, есть ли у Ирана какие-либо активы, остающиеся в Канаде, сказал Арнольд. Он добавил, что дело, вероятно, будет рассматриваться несколько лет.

«Обеспечение права голоса для семей [погибших] и получение компенсации за них в судах является основной задачей», — сказал юридический поверенный.

При этом стоит отметить, что иностранные государства обычно не входят в юрисдикцию канадских судов. Канадский закон от 2012 года ограничил судебные разбирательства в отношении стран, которые Оттава называет «иностранными государствами — сторонниками терроризма», а в настоящее время — это Иран и Сирия.

Чуть ранее стало известно, что утечка записи переговоров иранских диспетчеров негативно скажется на дальнейшем сотрудничестве Ирана с Украиной в деле расследования авиакатастрофы Boeing 737. Об этом заявил руководитель отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

«Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу, публикация украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов не передадим», — подчеркнул он.

Иранский чиновник добавил, что Киев нарушил международные нормы, опубликовав материал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении Киева есть важная аудиозапись переговоров тегеранских авиадиспетчеров. Она доказывает, что власти Ирана с самого начала знали о ракетном ударе по украинскому самолету.

«Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 6.12 наш самолет взлетел, а в 6.30 должен был идти на посадку иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно», — отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что иранский диспетчер прямо сказал «на персидском и на английском», что ему «кажется, что летит ракета».

Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из тегеранского аэропорта утром 8 января. Лайнер загорелся и разбился, корпус его был полностью разрушен.

В самолете находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. Никто из них не выжил. Ранее МИД Украины утверждал, что погибли 82 иранца, 63 канадских гражданина, 10 шведов, четыре афганца, три немца и трое британских подданных. Украинских граждан среди жертв — 11 человек.

Западные державы с опорой на данные своих разведок почти сразу заявили, что Иран сбил самолет ракетой. Впоследствии эта версия подтвердилась.

Иран предложил выплатить по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев, но Киев посчитал эту сумму недостаточной.

«Мне кажется, что это маловато <...>. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — пообещал глава украинского государства.

Зеленский напомнил, что украинские власти уже выплатили родственникам погибших по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.).

«Вторая часть компенсации — от «Международных авиалиний Украины» через страховые компании», — подчеркнул президент.

Зеленский дважды обсуждал авиакатастрофу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Глава Исламской Республики признал, что вина в случившемся лежит только на его стране. Роухани пообещал сделать все, чтобы все виновные были наказаны, а компенсации выплачены, привел украинский президент слова иранского коллеги.