Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Общаюсь напрямую»: Зеленский рассказал о контактах с Путиным

Зеленский назвал результаты прямого диалога с Путиным

Рафаэль Фахрутдинов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что общается напрямую с российским лидером Владимиром Путиным, результатом чего стали обмен пленными, в том числе задержанными в Керченском проливе украинскими моряками, а также возвращение кораблей. Зеленский также признался, что иногда поступается общепринятыми нормами дипломатического этикета, если они мешают решать вопросы с главами других государств.

Киев и Москва начали вести прямой диалог, результатом этого стали, в частности, обмен пленными, в том числе – задержанными в Керченском проливе украинскими моряками, а также возвращение кораблей, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу «9tv».

По его словам, вопрос с военными кораблями решался вне «нормандского формата», без посредничества Германии и Франции, и был урегулирован общением украинской и российской сторон.

«У нас появился диалог. И не только диалог в «нормандском формате». Мы стали о чем-то говорить. Важно. Три года не было «нормандского формата». Мы договорились. Мы вернули моряков до «нормандского формата». Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Важно, очень. Значит, мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался», — указал политик.

При этом он уточнил, что общается напрямую с президентом России Владимиром Путиным.

«Это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как по-другому? По-другому ничего мы не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах. Наши люди, украинцы, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне это решать? Мне надо решать это с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу», — объяснил Зеленский.

Он добавил, что иногда поступается общепринятыми нормами дипломатического этикета, если они мешают решать вопросы с главами других государств.

Несколькими днями ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе обвинил Россию в «аннексии» части украинской территории и посетовал на то, что международное сообщество на слишком активно препятствовало этому.

По словам украинского лидера, со стороны стран-союзниц Украины и международных организаций это уже становится «новой нормальностью» — выражать озабоченность в ответ на боевые действия в Донбассе и другие нарушения права.

«Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Это произошло, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая new normality. Да, мир сплотился вокруг этих вопросов. Но достаточно ли украинцам — погибшим и тем, кто потерял дом — достаточно ли им всемирной «обеспокоенности» и «беспокойства»? Этого мало», — заключил глава государства.

В этой связи он призвал улучшать международную архитектуру безопасности и не ограничиваться сплоченностью только в Facebook при репостах сообщений о произошедших трагедиях.

Израильский 7 Kanal сообщал, что Зеленский в Давосе выступал перед пустым залом и говорил абсурдные вещи.

На выступлении президента Украины аудитория составила лишь несколько десятков человек. В то время как выступавший перед Зеленским премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.

«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком. В самом же выступлении Зеленского в Давосе было много абсурдных вещей», — говорилось в материале.

Среди таких заявлений израильтяне приводят к примеру просьбу Зеленского, адресованную Евросоюзу, взять Украину к себе вместо покидающей объединение Великобритании.

Еще один такой поступок украинский президент совершил, когда попытался шантажировать Израиль, требуя предоставить ему слово на мероприятиях в память о Холокосте, иначе лидер пригрозил вообще не прилететь в страну.

Право слова Зеленскому не предоставили, и приглашение в качестве выступающего не выслали. Однако после этого украинский лидер сказал, что все-таки полетит в Израиль.

Кроме того, СМИ указывают, что Зеленский попросил у Москвы организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, на что российская сторона ответила о возможности встречи «на ногах» — то есть, краткой беседы.

Что касается вопроса по кораблям, то он касался трех военных судов ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — которые были задержаны за устроенную украинскими властями провокацию с пересечением госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Экипажи судов не реагировали на требования сотрудников Пограничной службы ФСБ РФ, из-за чего после последнего предупреждения российские силовики вынуждены были применить оружие. Обошлось без жертв.

Москва арестовала суда и находившихся на них 24 моряков. Им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. После инцидента мужчинам — гражданам России от 16 до 60 лет — был закрыт въезд на Украину, а отношения между странами достигли нового дна.

Путин обвинил тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в сознательной провокации. Вскоре Украине были возвращены как моряки, так и корабли. 7 сентября прошлого года между государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами, в их число вошли 24 военнослужащих, которые отправились на родину.

Рост в наследство: чем Трамп обязан Обаме

Как Трамп распорядился политическим наследием Обамы

Даниил Мизин

В преддверии президентских выборов 2020 года Дональд Трамп неустанно напоминает о своих достижениях за три года управления страной. Успехи, конечно, впечатляющие, но многими из них глава США обязан своему предшественнику Бараку Обаме, который нередко становится объектом критики со стороны нынешнего лидера.

В 2020 год президент США Дональд Трамп вошел с лучшими за долгое время рейтингами одобрения. Несмотря на скандалы, связанные с процессом импичмента, авторитет лидера вырос — опрос ABC News и Washington Post показал, что 44% американцев поддерживают политику действующего президента, а в сфере экономики этот показатель и вовсе достиг 56%.

В этом году Трамп надеется переизбраться на второй срок, а потому регулярно напоминает о своих достижениях на посту президента.

«Мы выигрываем, как никогда. Я с гордостью могу сказать, что США переживают экономический бум, подобного которого мир никогда не видел прежде», — заявил Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Не забывает американский лидер и критиковать своего предшественника Барака Обаму, заводя речь о «потерях» и неудачных решениях прошлого президента. Трамп всегда резко противопоставлял свой политический и экономический курс линии Обамы. Однако во многих аспектах достижения президентства Трампа лишь продолжают начинания бывшего главы страны.

Одной из визитных карточек Дональда Трампа остается непримиримая борьба с нелегальной миграцией. Ее символом стал грандиозный имиджевый проект так называемой Стены Трампа, на которую тот рассчитывает потратить несколько миллиардов долларов (из которых более $3 млрд — из бюджета Пентагона). При этом она как была чуть ли не главным его электоральным козырем в 2016 году, так и осталась перед выборами 2020-го.

Стена и связанные с ней миграционные проекты всегда были одним из главных поводов для критики Дональда Трампа со стороны противоборствующих ему политиков из Демократической партии, однако нельзя сказать, что при президенте-демократе Обаме миграционная политика была излишне мягкой.

Издание Washington Post приводит следующую статистику — за первые три года президентства Обамы были депортированы почти 1,2 млн иммигрантов, тогда как за аналогичный период времени при Трампе эта цифра остановилась в районе 800 тысяч.

Некоторые критики Дональда Трампа считают, что депортационная политика Обамы была более эффективной. Так, Сесилия Муньос, возглавлявшая совет по внутренней политике времен Обамы, заявляла, что при прежнем президенте депортировались в основном «осужденные за серьезные преступления» а также новоявленные мигранты, не имеющие в США никаких уз и остановленные в приграничных областях. Политика Трампа, по ее словам, куда менее избирательна.

При этом исследование, проведенное в 2018 году институтом Катона, показывает, что количество депортаций из внутренних регионов страны при Трампе за рассматриваемый период оказалось более чем в два раза ниже, чем пиковые значения времен Обамы. Количество депортаций из пограничных областей также показывало тренд на понижение. В сочетании с увеличившимся количеством проверок граждан на предмет пребывания в стране итоговая картина получается противоречивой.

При этом в своей публичной риторике Трамп уделяет огромное внимание депортационной политике — многие свои шаги в этой области он анонсирует в соцсетях и активно позиционирует себя как борца с нелегальной миграцией.

Безусловно, слом традиций Обамы Дональд Трамп продемонстрировал в экономическом поле. Начавшаяся в годы его пока еще первого президентства торговая война с Китаем стала еще одним маркером курса главы страны, а снижение налогов для компаний возымело резкий положительный эффект на рост экономики.

Впрочем, часть экспертов утверждают, что

успешный экономический тренд был заложен еще при Обаме, тем более, что многие из реформ и проектов Трампа утыкались в сопротивление истеблишмента и по сей день не были реализованы.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, важно понимать и разницу идеологий — если Обама был левоцентристом и занимался в основном социальными проблемами, то более консервативный Трамп поставил своей целью перезапуск экономики.

«Да, Трампу повезло, что в начале его президентства в американской экономике был тренд на повышение, она уже давно выползала из кризиса, это было довольно очевидно. Но Трамп сразу начал с реформ — он сократил налоги на прибыль, налоги для компаний. Это типичная консервативная мера, Обама такого не делал», — напоминает Рогулев.

Издание Washington Post утверждает, что главе США пока не удалось превысить средние показатели Обамы по ежегодному приросту новых рабочих мест, которые до сих пор остаются на сравнительно высоком посткризисном уровне. То же самое можно сказать и относительно экономического роста — его темпы остаются положительными и колеблются от 2,1 до 2,9% в год, но сам американский лидер обещал превысить символическую отметку в 3%.

Впрочем, нынешний президент США добился самого низкого за многие годы процента безработицы. Также при Трампе темпы роста зарплат впервые за долгие годы вышли на докризисный уровень. В списке обещаний президента, тем не менее, еще остается много невыполненного — например, глава США анонсировал «отличную торговую сделку» с Великобританией в случае выхода последней из ЕС, но успеть оформить ее до президентских выборов 2020 будет затруднительно.

«У Трампа иной, нежели у Обамы, подход к внешнеторговым связям. Обама был приверженцем многосторонних соглашений, Трамп — нет», — указывает Юрий Рогулев.

Не вполне успешно президенту далась реформа здравоохранения — как показывает статистика, количество людей без медицинского страхования при нем увеличилось — впервые со времен Обамы. Причиной тому стало сворачивание программы Obamacare, борьбу с которой Трамп ведет все годы своего президентства.

Глава страны критиковал Obamacare за излишнюю затратность для бюджета, еще в начале своего срока он инициировал ее прекращение и добился отмены одного из главных пунктов программы, а именно обязательного медицинского страхования для всех.

Впрочем, целиком упразднить медицинское наследие Обамы Трампу все еще не удалось — Obamacare, пусть и уязвленная, все еще существует, а для перехода к новой системе Дональду Трампу потребуется переизбраться на еще один срок.

Продажи автомобилей в России упали после двухлетнего роста

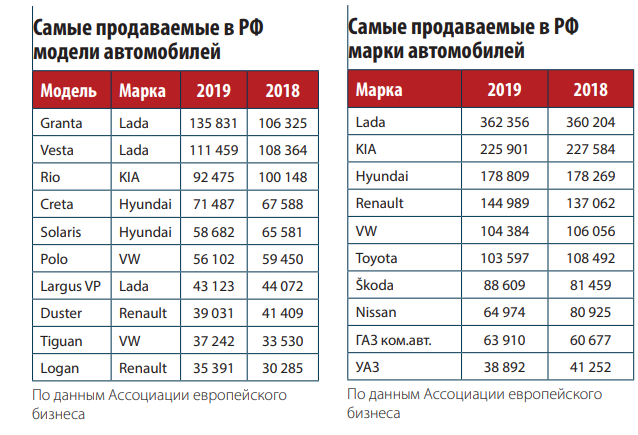

По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам прошлого года объем продаж автомобилей в России по сравнению с 2018 годом снизился на 2,3%, или на 41 059 шт., до 1 759 532 машин.

Борис Соловьев

На фоне слабой динамики реальных доходов населения естественным выглядит и сам спад, и то, что наибольшим спросом у россиян пользуются самые дешевые модели. Но в премиум-классе говорить о падении пока не приходится.

Деньги кончаются

В 2017–2018 годах, после 4-летнего спада, на российском рынке наметился неплохой рост продаж автомобилей – на 11,9% и 12,8% соответственно. Это вызвало эйфорию не только у автодилеров, но и некоторых политиков. Последние приводили увеличение покупки машин населением как один из аргументов окончания нашего исключительно внутреннего финансово-экономического кризиса. Говорили и о том, что официальные данные Росстата о динамике доходов населения сильно занижены, иначе население просто не могло бы покупать больше машин, являющихся все-таки не предметом первой необходимости.

Но рост продаж в этот период был вызван другими факторами. Прежде всего эксперты отмечают, что в эти 2 года многие меняли свежие (3–4-летние) и в относительно хорошем состоянии машины, купленные еще до кризиса и взлета курса доллара. Зачастую продавались такие автомобили по цене в рублях едва ли не выше той, по которой были куплены. Обмену автомобилей на новые способствовал и рост курса рубля, который в 2017 году вырос почти на 30% от пиковых значений начала 2016 года. И наконец, началось бурное развитие рынка легальных такси, а чуть позже – каршеринга, создавших дополнительный спрос на новые автомобили.

Но прошлый год поставил все на свои места. Похоже, что деньги начали заканчиваться, и продажи пошли вниз. Некоторый оптимизм может внушать лишь рост декабрьских продаж на 2,3% – до 179 235 автомобилей. Но, скорее всего, это явление временное и вызвано оно активной маркетинговой политикой автодилеров, которые стали предлагать огромные, до 20%, скидки на машины прошлого и позапрошлого годов, а также объявили о повышении цен с января 2020 года.

При этом мировые производители серьезно сократили модельный ряд, представленный в России. Так, по информации журнала «За рулем», за последние 5 лет число продаваемых в нашей стране моделей сократилось на 31,4% – до 275. По этому показателю мы сейчас находимся на уровне 2005 года. Максимальный же ассортимент автодилеры выставляли на продажу в 2014 году – 401 модель.

Спрос на дешевизну

Наибольшим спросом в России в прошлом году по-прежнему пользовались самые дешевые, зачастую технически и морально устаревшие марки и модели.

В прошлом году, как и годом ранее, лидерство по продажам с показателем 362,4 тыс. машин держит «Автоваз». Российский автогигант сумел нарастить объем реализации всего на 1%, несмотря на массированную рекламную кампанию. На втором и третьем местах месте также все без изменений. «Серебро» досталось снизившей продажи на процент KIA, которая смогла реализовать 225,9 тыс. машин. Замыкает тройку Hyundai, продажи которой остались на уровне предыдущего года, составив 178,9 тыс. машин.

Безусловным лидером по росту темпов продаж среди значимых марок стал китайский автогигант Haval, нарастивший продажи на 282% – до 12,3 тыс. машин. Такой результат объясняется не только низкой первоначальной базой, но и открытием в прошлом году автозавода под Тулой. Общий объем инвестиций в это предприятие составил около $500 млн. Проектная мощность автозавода составляет 150 тыс. автомобилей в год, а на первом этапе планируется ежегодно выпускать 80 тыс. машин.

Если оценивать рост продаж с точки зрения математики, то лучший результат, который может быть лишь повторен, но не превзойден, показал Opel, пришедший в Россию после четырех лет отсутствия. В прошлом году компания продала 13 автомобилей, причем все – в декабре. По сравнению с нулевым результатом в 2018 году прирост составил плюс бесконечность. Сейчас компания продает произведенный в германии кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, собираемый на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Однако столь узкий модельный ряд вряд ли позволит Opel занять достойное место на российском рынке.

Наибольшее снижение продаж (на 64%) среди популярных марок показали Honda и Ford (-57%). Что касается японской компании, то ее негативный результат на российском рынке можно объяснить тем, что автомобили компании представлены на нашем рынке лишь двумя моделями – Honda CR-V и Honda Pilot. Обе они ориентированы на средний класс, показывающий в России признаки вымирания и предпочитающий в нынешних условиях покупать более дешевые автомобили. Проблемы Ford вызваны исключительно закрытием производства легковых автомобилей в стране. Так, в декабре 2019 года американский автогигант продал в РФ всего 181 машину, что на 95% меньше уровня декабря позапрошлого года.

Противоречивый премиум

Неоднозначная ситуация складывается в высшем классе. Прекрасные результаты на падающем российском рынке показали Mercedes-Benz и BMW, нарастившие продажи, соответственно, на 11% и 17% – до 42 тыс. и 41,5 тыс. машин. Чуть хуже дела идут у их извечного конкурента Audi – компания из Ингольштадта продала лишь 16,3 тыс. машин, что лишь на 1% выше уровня прошлого года. Похоже, что в конкуренции за высокообеспеченных клиентов Mercedes и BMW так и продолжат идти «ноздря в ноздрю».

При этом вряд ли Mercedes получит какие-либо ощутимые преимущества в результате введения в эксплуатацию автозавода в Подмосковье. Предприятие на первом этапе будет выпускать лишь 25 тыс. автомобилей в год или чуть менее половины от российских продаж этой марки. Пока это седаны Е-класса, впрочем, оснащенные самыми современными техническими решениями. В дальнейшем планируется начать производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Не стоит ожидать, что Mercedes будет серьезно снижать цены на свои российские машины. Даже высокий уровень локализации производства не приведет к существенному сокращению себестоимости, а компании еще надо окупать вложенные в завод свыше 250 млн евро.

В отличие от своего штутгартского конкурента, BMW приостановил переговоры о создании в России производства полного цикла. Компания заявила, что «обсуждение строительства собственного завода в России приостановлено из-за изменения законодательства о специальных инвестиционных контрактах. Новые требования сделали фактически невозможной реализацию проекта по строительству завода, основанного на версии СПИК 1.0. В то же время изменение параметров проекта в соответствии с требованиями СПИК 2.0 привело бы к его экономической нецелесообразности».

Возможно, ситуация изменится после формирования нового российского правительства и с учетом заявлений президента о необходимости наращивать иностранные инвестиции и создавать новые рабочие места. Пока же баварский автопроизводитель, как и последние 20 лет, продолжит изготавливать некоторые свои модели методом крупноузловой сборки в Калининградской области на заводе «Автотор».

Стагнацию продаж Audi концерн Volkswagen Group, которому принадлежит эта марка, во многом компенсировал 18%-ным ростом продаж автомобилей Porsche – их было реализовано чуть более 6000 единиц. А вот у других представителей высшего класса дела идут не лучшим образом.

Так, на 12% (до 8,7 тыс. машин) снизились продажи Land Rover. В непростой экономической ситуации такой результат не вызывает удивления, учитывая высокую стоимость автомобилей британской марки, дорогое обслуживание и большие потери при продаже подержанных машин.

Но падают также и продажи Lexus – люксовой марки концерна Toyota: в прошлом году их было продано в России 22,4 тыс. шт. – на 8% меньше, чем годом ранее. На четверть стало меньше продаваться Infiniti, на 17% упала реализация Cadillac. Еще один британский бренд – Jaguar потерял 31% от былых продаж.

Но говорить о спаде продаж в этом классе автомобилей пока рано. Просто покупатели стали более расчетливыми и при выборе модели учитывают не только престижность, но и стоимость владения и потери при дальнейшей смене автомобиля.

Песнь жаворонка посреди зимы

Галина Пономарева

Сыграй на старой флейте - и люди к тебе потянутся

Вот вам сюжет: знакомая семья, никакого отношения к музыке не имеющая, внезапно увлекается... варганом (есть такой экзотический инструмент). А следом открывает предприятие TA MUSICA и магазин редких инструментов. А потом там образуется клуб любителей этнической музыки вообще и варгана в частности, появляются обширные знакомства в профессиональной среде.

Варганистов, как оказалось, полным-полно по всему миру — есть они в Норвегии, Швеции, Дании, Венгрии, США. Магазин, он же клуб, студия звукозаписи и место встреч, находится в центре Москвы, на Мясницкой. Найти легко, и дверь всегда открыта.

К ним заходят новички, чтобы научиться играть или просто поглазеть на диковины, и мэтры — провести мастер-класс. Захаживает человек из тех хозяев жизни, что ездят на представительских авто с водителем и мигалкой. Но основная аудитория — офисные сотрудники, служащие, душевно травмированные однообразной, строго регламентированной жизнью. А еще охранники, вынужденные сутками напролет сидеть у монитора. А еще неформальная молодежь «в поисках себя» — и профессиональные музыканты в поисках нового звука. Атмосфера непринужденная. Люди играют на своих любимых дудках, флейтах и варганах, не слишком мешая друг другу.

Сергей Буланов, программист по профессии, всю жизнь работал системным администратором, а с недавних пор неожиданно для себя занялся изготовлением флейт. «Это огромное удовольствие, — делится Сергей. — Я увидел впервые флейту североамериканских индейцев пимак и буквально влюбился. Ее, кстати, так и называют — флейта любви. И вот теперь научился их делать».

Между прочим, когда американцев накрыла Великая депрессия, они приспособились делать гитары из сигарных коробок, поскольку те были из испанского кедра. Для флейты же подходит любое дерево, но лучше всего клен или вишня. Полая трубка создается вручную — обе половины зачищаются и склеиваются. Шаг отверстий подбирается наощупь, как удобно лечь руке. Именно так делали древние мастера. И цена за такую штучную работу у мастера вполне демократическая — от 5 до 20 тысяч рублей.

Духовые инструменты есть в каждой культуре. Русский рожок и белорусская жалейка, перуанская флейта кена, армянский дудук, башкирский курай, диджериду аборигенов Австралии... «Все этнические инструменты имеют общую черту: на них легко научиться играть», — рассказывает Ольга Прасс. Сама Ольга — фанат варгана. Даже имеет медаль Республики Саха за популяризацию их национального инструмента. Хотя варган национальности не имеет. Так вышло, что одновременно он появился в разных странах. И кто бы мог подумать, что изогнутый металлический стержень дает такой редкий, глубокий, космический звук?

«Варганы имеют множество разновидностей, иногда у них есть и собственные имена: «Зов небес», «Стрела шамана», «Мальтийский крест», — объясняет организатор проекта TA MUSICA Ирина Богатырева. — Автор самого дорогого инструмента коллекции — Револий Гаврилович Чемчоев, знаменитый мастер из Якутии, где традиция создания народных инструментов не прерывалась. Варган его работы побывал в космосе, играл на нем космонавт Олег Кононенко».

Поставщиков у магазина становится все больше, а с ними расширяются и ассортимент, и культурные связи. География поставок — Якутия, Сибирь, Поволжье, Украина, Венгрия, Швеция, Китай, Германия, Америка, Англия, Индонезия, Африка. Как правило, присылают почтой, иногда с оказией.

Плоская дощечка с металлическими пластинами — это калимба, африканское пианино. Сансула — ее модернизированный вариант с резонатором. Китайский коу сян — карманный синтезатор. Тибетские «Поющие чаши» — сплав нескольких металлов, дающих чистый, богатый звук. «Посох дождя» — с виду обычный стебель бамбука, на самом деле в древесину с внешней стороны вставляются сотни тонких деревянных колышков. Наружная часть спиливается подчистую, а внутри остаются перегородки. По ним перекатываются крупа, песок, срезанные шляпки гвоздей. Получается шум дождя. Инструмент часто используют для имитации нужного звукового фона при озвучке фильмов или спектаклей.

Диджериду — та же полая деревянная флейта, только в человеческий рост. Правильный инструмент сделан из эвкалипта, сердцевину которого выедают термиты, остается отшлифовать поверхность — и готово. Те, кто играет на нем, выглядят настоящими шаманами. Звучание первобытное — шум прибоя, звуки ночных джунглей, крики птиц или шорох змеи. Что угодно можно услышать, было бы настроение...

Вот где кроется разгадка интереса к этнической музыке! Люди, изучая древние инструменты, вспоминают и о своей причастности к первозданной природе, ощущают себя частью мироздания.

В основе происхождения африканских барабанов дарбука — не только ритмы, но еще и тактильные ощущения. Окарина — глиняный сосуд, в котором поет ветер. Он есть и в Китае, и в Поволжье, и даже в Италии, где его название переводится как «уточка». Баек о происхождении инструментов множество. Считается, что варган придумал охотник, наблюдая за медведем. Тот дергал щепу поваленного молний дерева. Вибрирующий звук и натолкнул на создание похожего, но уже рукотворного инструмента. Варган сегодня в тренде!

Поклонников этнической музыки все больше: в группе «ВКонтакте» более 6 тысяч участников. В анонсах концертов или мастер-классов одни заголовки чего стоят! «Песнь жаворонка среди зимы». Как вы думаете, о чем это? О кавале. Есть такой инструмент — мадьярская разновидность флейты. И теперь ее голос вплетается в нескончаемую московскую симфонию.

Павел Делонг: Объединиться, чтобы выжить. Очень поучительный сюжет!

Анна Щербакова

Польский актер рассказал «Труду» о шпионской мелодраме «Легенда Феррари», стартовавшей на телеканале НТВ

В понедельник, 20 января, на телеканале НТВ стартовала шпионская мелодрама «Легенда Феррари». Действие картины разворачивается в первые годы после Октябрьской революции. В те времена даже близкие люди подчас становились врагами, а противники неожиданно сближались. Главную роль — шпионки Ольги Голубовской (она же Эль Феррари) — исполнила народная артистка России Ольга Погодина, выступившая и продюсером вместе со своим супругом Алексеем Пимановым. А в роли оппонента госпожи Феррари, британского агента Максимилиана Эрмлера — польский актер Павел Делонг, много играющий в российских картинах. О премьере и других работах в кино Павел рассказал «Труду».

— Павел, чем вас заинтересовал проект «Легенда Феррари»?

— Помню момент, когда по приглашению режиссера Константина Максимова приехал в офис и увидел на стенах костюмы и макеты декораций. Начало ХХ века, красота и интрига, яркие и неоднозначные персонажи... А вчитавшись в сценарий, понял: это кино в моем любимом жанре нуар. Еще один импульс получил на первых пробах с Ольгой Погодиной — прекрасной актрисой и продюсером.

— А что было самым сложным?

— Думаю, много проблем доставили как раз костюмы и декорации — в историческом фильме это особенно важно. Ну а для актеров самый сложный момент — многодневный труд на съемочной площадке. Снимать осень приходилось зимой, мы одевались не по погоде и по нескольку раз болели... Это, пожалуй, посложнее, чем разыгрывать погони и перестрелки.

— По сюжету вы противостоите большевизму. А как человек на чьей вы стороне?

— К коммунизму симпатий не испытываю, помня о том, сколько потерь пришлось понести России и другим странам, попавшим под его влияние. Однако на войне у каждого своя правда. И для нас в сюжете нет плохих персонажей. Мы, каждый в своей роли, стремились понять, за что наши герои борются. По-моему, такое кино помогает тебе самому лучше разобраться и в истории, и в дне сегодняшнем.

— Как бы вы охарактеризовали Эрмлера?

— Если коротко, то это очень разносторонний характер. Интеллектуал, чем-то похож на Джеймса Бонда. Привык скрывать чувства. Способен, если надо, убить. И вдруг он впервые в жизни влюбляется в женщину-врага. И профессионал в нем вступает в конфликт с человеком. Где грань между этими сущностями? Сыграть все это было очень интересно.

— А как вы выбираете проект, в котором будете участвовать? Всегда ли решение приходит так быстро, как с «Легендой Феррари»?

— Нет, не всегда. И сценарий может внушать сомнения, и профессиональный уровень режиссера. Недавно именно так и произошло. Я уже был на пороге съемок, и гонорар предлагали хороший, но внутреннее чутье подсказало: не надо, не берись. И я после пары встреч с постановщиками сказал, что не вижу себя в этой ленте. А бывает наоборот — когда долго и упорно добиваюсь чего-то сам. Например, всегда хотел поработать с вашей прекрасной актрисой Катей Гусевой. Мы два раза проходили пробы, но как-то не складывалось. И все-таки сложилось — на съемках фильма Первого канала «Двое против смерти». Там все устроило: проект, команда, роль.

Типаж, не совсем характерный для меня: человек, живущий двойной жизнью. Популярный певец — и связан с мафией. История любовная — и криминальная.

— С кем еще из русских коллег сдружились?

— С Аленой Бабенко, с которой у меня был шанс поработать в фильме «Сальса». В Питере, в Театре Европы, есть молодой и очень талантливый артист Артур Козин. Режиссера Андрея Кравчука я бы отнес к тем, кто наряду с моими польскими наставниками Кристианом Люпой и Анджеем Жулавским сформировал меня как актера. Дружим с «русским американцем» Игорем Жижикиным. С большим количеством белорусов, украинцев. Люди, тем более соседи, должны находить общий язык!

— В каких амплуа вы себя еще не пробовали?

— Меня почему-то редко зовут в комедии. Есть в моей биографии несколько комедийных сюжетов, в том числе такой, где выступаю против самого себя: Но хотелось, чтобы таких проектов, дающих возможность проявить самоиронию, было больше.

— А какова ваша режиссерско-продюсерская мечта?

— Как раз пишу сценарий про героя вроде Джокера, который идет против общества и бросает вызов всем. Таких персонажей, кстати, много и в российской истории. Им, например, мог бы быть Владимир из «Викинга», но в снятой у вас картине он вышел слишком одноплановым.

— В вашей фильмографии много российских лент. Чем вас привлекает наше кино?

— Среди привлекающих меня проектов есть и чешский, и британский, и несколько украинских: Мне близко то кино, которое ставит интересные профессиональные задачи. Наверное, русский кинематограф смотрит на меня немного другими глазами, чем польский, и он нашел для меня определенную актерскую нишу. Хотя и в Польше сейчас выходит очень много достойных лент.

— А какое оно сегодня, польское кино?

— Разноплановое. Есть и комедии, но преобладают драмы, в том числе очень хорошие. Возрождается и достойное историческое кино, которое помогает понять, куда идет общество и почему. В этом наше преимущество перед Голливудом, где большие военные картины часто совсем неинтересны.

— Во времена железного занавеса польский кинематограф был для советских зрителей одним из окон в мир европейского кино. Притом ваш классик Анджей Вайда никогда не скрывал своего отрицательного отношения к Советскому Союзу как государству...

— ...Это категорически не так! Не помню случая, чтобы Вайда осуждал Россию или какую-нибудь другую страну в целом. Но нужно понимать, что отец Вайды погиб в советском плену среди 30 тысяч польских офицеров, убитых НКВД, — это факт. И он снял об этом «Катынь». Фильмы Вайды направлены против коммунистической системы. Его интересовала польская история, то, что мы пережили в своей стране и на каком фундаменте мы строим нашу идентификацию. Русскую культуру он, как и многие другие интеллигентные поляки, высоко ценил. Я сейчас в одном международном проекте буду играть советского офицера, прибалта по происхождению. Это история о том, как создавалась послевоенная политическая система. И мы стремимся к объективности. Точно так же, как стремился к ней Вайда.

— Как ваши коллеги в Польше относятся к тому, что вы много снимаетесь в России?

— Ну не я один здесь работаю, и это нормально — участвовать в интересных зарубежных проектах. Вообще территория, границы не должны много значить при выборе, с кем тебе сотрудничать и дружить. В Европе сейчас много говорят о территориальной проблеме Крыма, Донбасса. Но пусть ее решает международное право. В конце концов, половина теперешней Польши — это бывшая территория Германии, просто дядя Сталин сказал: вот здесь будет граница, и все. Есть политика, а есть обыкновенные люди — мы с вами. Между нами гораздо больше общего, а не того, что разделяет. И в кино нужно говорить о наших общих ценностях, которые важно не разрушать.

— Российское кино доходит до польского зрителя?

— Доходит — например, тот же «Викинг». Или «Сталинград», хотя это скорее просто эффектная картинка, а сама история для поляков — слишком картонная: Есть хороший большой фестиваль «Спутник». Некоторые картины с успехом идут на телевидении. Но всего этого мало. Зрители, зная о моих связях с Россией, часто спрашивают, как сделать, чтобы русских фильмов показывалось больше. Сам сейчас пытаюсь понять, что из российского репертуара было бы интересно привезти в Польшу.

— И что присмотрели?

— К сожалению, за последний год я видел немного. А вот два года назад мне очень понравился фильм «Майор». Есть у вас и хорошие спортивные ленты — например, считаю, нужно шире показать «Легенду № 17».

— Знаю, у вас зреет в голове замысел российско-польского фильма. О чем он?

— Это военная история XIX века по мотивам известного польского романа. Русский и поляк попадают в плен, проигрывают золото и свои жизни в покер. И прямо в кандалах умудряются сбежать. Они, ненавидя друг друга, вынуждены объединиться, чтобы выжить. По-моему, очень поучительный сюжет!

Голос

Ольга Погодина, актриса, продюсер

— Фильм основан на подлинной истории российской разведчицы Елены Феррари (Ольги Голубовской). Оказывается, именно эта женщина стояла за странным кораблекрушением, случившимся 15 октября 1921 года у пристани Галаты в Стамбуле. Тогда четырехпалубный итальянский лайнер «Адриа», шедший из Батума, вроде бы случайно разбил в щепки яхту «Лукулл», принадлежавшую барону Врангелю. Самого военачальника на борту не оказалось, но погибли важные документы и много денег. Это признали несчастным случаем. А мечта Врангеля взять реванш у большевиков была потоплена вместе с «Лукуллом». Позже все-таки появились свидетельства того, что катастрофа была организована чекистами. Сама же Голубовская погибла в 1938-м, став жертвой сталинских репрессий... Поскольку мы создавали не документальную, а художественную ленту, то позволили себе пофантазировать на тему тех далеких событий.

Вопрос «Труда»: Есть ли альтернатива капитализму?

Евгений Акатов, Василий Щуров

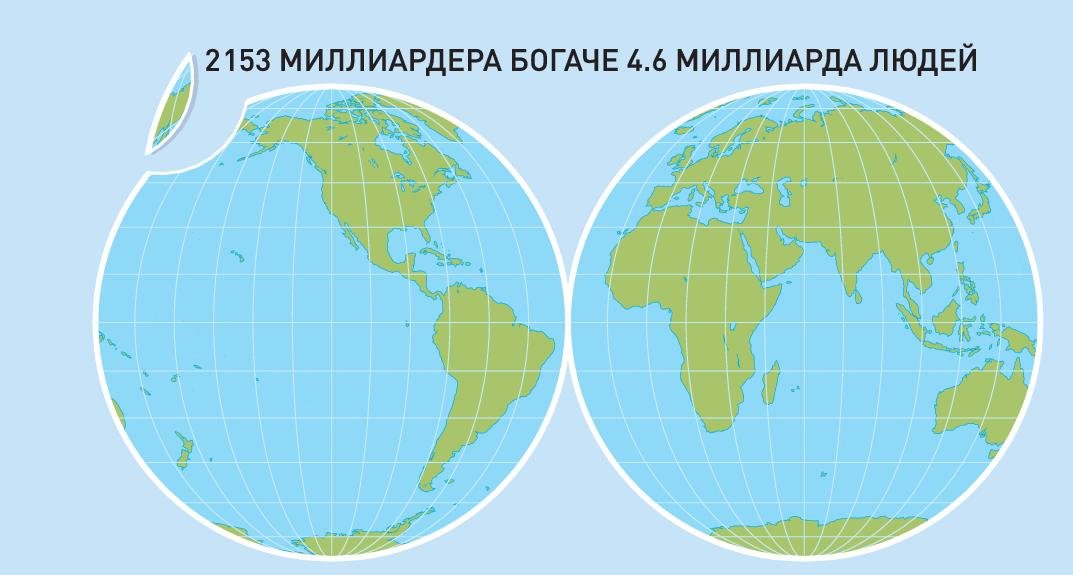

Капитализм не устраивает более жителей Земли. А какая альтернатива нам видится?

Недавнее исследование Edelman Trust Barometer гласит: 56% жителей Земли не устраивает капитализм. Причем эти показатели почти не расходятся в России (55%), Великобритании (53%), Сингапуре (54%) и Германии (55%). А какая альтернатива капитализму нам видится?

Анатолий Вассерман, политический консультант

— Во времена прямой конкуренции капитализма с социализмом мир капитала вынужден был считаться с этим и предоставлять простым гражданам нечто больше прожиточного минимума. А теперь капиталисты уверены: незачем давать людям больше, чем нужно для использования их в качестве вспомогательного компонента на производстве. Народы нищают. Так, покупательная способность американцев скатилась на уровень конца 1950-х. Но у капитализма остаются сильные стороны. Скажем, в условиях повышенной конкуренции он дает хорошую почву для стартапов. Однако технологические революции неизменно приведут к замене рыночных механизмов. Что именно придет на смену капитализму, сказать пока невозможно.

Илья Будрайтскис, публицист, историк

— Посмотрите, что происходит в мире с экологией, как нарастает социальное неравенство. Все это указывает на то, что капитализм побеждает, а общество там и здесь не обладает достаточными возможностями для самоорганизации. Альтернатива капитализму — социализм, приоритет интересов общества над частными стремлениями к извлечению прибыли любой ценой. Именно за это стоит бороться сегодня.

Олег Шеин, депутат Госдумы РФ

— Вспомните, какие тектонические сдвиги пережил мир за последний век: всеобщее избирательное право, вой-ны и революции, отказ от диктатур во многих странах, рост международной кооперации. Едва ли процесс глобальных изменений остановится. И уже понятно, что в одной обособленной стране светлое будущее не рождается. Социализм — планетарная модель, и она еще не сказала последнего слова. А в отдельно взятой стране получается только госкапитализм со всеми «прелестями» — когда работающий класс получает крайне скромное вознаграждение за свои труды.

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ

— Про то, что капитализм вот-вот помрет, я слышу лет 50-60. Но та самая «корова из Айовы» по-прежнему больше весит и дает больше молока. Капитализм не уйдет, это все еще наиболее современная форма экономики. Все страны с наибольшим объемом ВВП развиваются в фарватере капитализма: ЕС, США, вот и Китай встал на тот же путь. Альтернатива? Куба, КНДР — там вроде бы нет капитализма. Хотите жить, как они?

Павел Кудюкин, доцент, бывший замминистра труда РФ

— Капитализм — зверь живучий. Он постоянно перестраивается, находя новые формы. Объективно капитализм давно создал условия для собственного конца. Но большинство людей не понимают, чем именно заменить капитализм. Альтернативы туманны. Появился размытый термин «посткапитализм». Социализм? Может быть. Но точно не как в СССР: там царила разновидность госкапитализма.

Показана возможность управления скоростью биодеградации наночастиц пористого кремния в живых клетках.

Наночастицы пористого кремния в настоящее время являются одним из наиболее перспективных наноматериалов для целей медицины. «Действительно, ранее в наших работах уже были доказаны свойства низкой токсичности кремниевых наночастиц, возможность их использования как контейнеров для доставки лекарств, а также как сенсибилизаторов (усилителей) акустических (ультразвуковых) и электромагнитных волн терапевтических частот и мощностей. Уникальным свойством наночастиц пористого кремния, в отличие от других твердотельных наноматериалов, является их способность растворяться в живых клетках и тканях (биодеградация)» - сообщил соавтор статьи, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории цитотехнологии и Лаборатории тканевой инженерии Института Теоретической и Экспериментальной Биофизики РАН Андрей Александрович Кудрявцев.

Опубликованная недавно работа в журнале Faraday Discussions, посвящена исследованию возможности управления скоростью биодеградации наночастиц пористого кремния в живых клетках. Исследование является результатом сотрудничества ученых из ИТЭБ РАН с группой МГУ им. М.В. Ломоносова и коллегами из Англии.

Андрей Александрович дополнил: «по сути, пористые наночастицы состоят из кремниевых нанокристаллов малых размеров (квантовых точек) и пор, и легко могут быть получены путем измельчения пленок пористого кремния. После измельчения, наночастицы подвергались различной обработке: сушились на воздухе (AD-Si QDs) или в сверхкритических условиях в жидком CO2 (SCD-Si QDs), и затем отжигались при 600 С. Такая обработка поверхности наночастиц приводила к росту слоя оксида кремния (SiO2) на их поверхности. При этом размер квантовых точек кремния в образцах различался: 5 нм для наночастиц после сушки на воздухе, и 2 нм после сверхкритической сушки».

Сочетанием методов люминесцентной конфокальной микроскопии и микро-спектроскопии комбинационного рассеяния света была исследована скорость растворения наночастиц непосредственно в живых клетках. Показана стабильность наночастиц AD-Si QDs и быстрая полная биодеградация наночастиц SCD-Si QDs (рисунок). Учитывая, что химический состав поверхности одинаков для двух типов наноматериалов, авторы связали более быстрое растворение SCD-Si QDs с сочетанием двух морфологических факторов: больший объем и диаметр пор, которые способствуют более быстрому проникновению жидкости (лучшее «смачивание»); большая внутренняя поверхность и меньшие нанокристаллы, которые способствуют более быстрому растворению квантовых точек.

Полученные результаты работы могут найти применение для создания на основе пористых наночастиц кремния наноконтейнеров с контролируемым временем выгрузки лекарств.

Работа поддержана грантом РНФ № 19-72-10131.

Источник: Gongalsky M., Tsurikova U.A., Storey C.J., Evstratova Y.V., Kudryavtsev A.А., Canham L.T., Osminkina L.A. The effects of drying technique and surface pre-treatment on the cytotoxicity and dissolution rate of luminescent porous silicon quantum dots in model fluids and living cells. Faraday Discussions. (2019). (IF 3.427) DOI: 10.1039/C9FD00107G Q1. First published on 1st November 2019.

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2019/FD/C9FD00107G#!divAbstract

Материал подготовила: Алсу Дюкина.

Пресс-служба ИТЭБ РАН, iteb-press@yandex.ru

«Это наше поражение»: в Польше недовольны форумом в Израиле

В Польше посетовали на свое поражение на форуме в Израиле

Рафаэль Фахрутдинов

Польское издание Rzeczpospolita назвало неучастие президента Польши Анджея Дуды в Дне памяти жертв холокоста в Израиле поражением. Кроме того, в Варшаве назвали тревожной новостью то, что идея российского президента Владимира Путина о встрече лидеров США, России, Франции, Китая и Великобритании на саммите ООН для обсуждения нового мирового порядка была с энтузиазмом воспринята международным сообществом.

Вопреки опасениям Варшавы, президент России Владимир Путин не обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны в ходе своей речи на памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения советским войсками концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста в Израиле. Об этом пишет политолог Михаил Шулджинский в колонке для польского издания Rzeczpospolita.

«5-й Всемирный форум по холокосту был определенно негативен для нашей страны. Это был плохой день для нас. Фактически, в течение первых двух лет войны оба диктатора – Сталин и Гитлер — работали вместе. Согласно точке зрения, представленной в Иерусалиме, Красная армия была спасителем и вместе с армией союзников освободили Европу от нацизма», — указал эксперт.

Он также подчеркнул, что прошедший форум стал триумфальным возвращением Путина на мировую арену.

«Наряду с тремя десятками президентов, премьер-министров, королей и князей, президент России после аннексии Крыма и войны на Украине был принят в качестве равного им мирового лидера. Ирония в том, что президент России больше всего говорил о мировом порядке», — написал Шулджинский.

Кроме того, тревожной новостью для Польши аналитик назвал и тот факт, что идея Путина о встрече лидеров США, России, Франции, Китая и Великобритании на саммите ООН для обсуждения нового мирового порядка была с энтузиазмом воспринята Парижем, Пекином и Организацией объединенных наций.

«Нельзя обвинять [президента Польши] Анджея Дуду в том, что он не принял участие в этом форуме, а мероприятие стало возможностью реабилитировать Путина. Тем не менее, плохая ситуация, в которой оказалась наша страна, также является следствием ошибок политики нынешнего правительства. Конечно, мы можем успокоить себя тем, что о страданиях поляков упомянул вице-президент США Майк Пенс, но это скорее утешительный приз», — уверен автор.

В декабре прошлого года на большой пресс-конференции Путин высказался на тему разделения Чехословакии и действий Польши во время Второй мировой войны. Президент России, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Советский Союз — последнее европейское государство, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Этот документ также известен как пакт Молотова – Риббентропа, названный в честь тогдашних представителей внешнеполитических ведомств.

«Да, говорят там секретные протоколы, раздел Польши... Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии», — обратил внимание Путин.

Он добавил, что Польша забрала два района Чехословакии. Глава России в продолжение сказал, что советские войска зашли на территорию Польши в 1939 году в соответствии с этими протоколами.

«Зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы. Не с кем было даже разговаривать на эту тему», — обратил внимание российский президент.

Дуда же заявил, что для его страны Вторая мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году, так как республика не стала свободной по окончании войны, а превратилась в «заложника коммунизма».

Позднее в Москве на Поклонной горе военные дали салют в честь освобождения Варшавы, которое произошло 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции.

При этом сама Польша никак не отмечала данное событие – в Варшаве прошли два небольших памятных мероприятия, организованные частными лицами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение в связи с таким поведением Варшавы.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — указала дипломат.

«Необходим эксперимент»: студентам предложат сменить специальность

«Не перспективно»: государство поможет второкурсникам определиться в жизни

Елизавета Королева, Мария Локтионова, Александра Баландина

В 2021 году в России может быть введена новая система обучения в вузах — она позволит студентам менять или корректировать специальность после второго курса обучения. По словам экспертов, таким образом получится снизить процент отчислений из-за ошибочного выбора профессии. Сейчас такая система уже действует в ряде вузов РФ. Перед введением на федеральном уровне депутаты намерены протестировать проект.

В России хотят ввести новую систему обучения, в рамках которой студенты вузов смогут менять или корректировать специальность после второго курса обучения. Такое предложение президент РФ Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию. В ответ на это глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что депутаты готовы оперативно подготовить необходимые законодательные изменения.

Тем не менее в Госдуме инициатива президента пока не на повестке дня, рассказал «Газете.Ru» первый зампред Комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин.

«На собрании комиссии эта тема не обсуждалась. Хотя закон об образовании не препятствует таким вещам, эта практика не очень распространенная», — заявил Смолин.

По его словам, действующая система бакалавриата предусматривает изучение общеобразовательных предметов на первых двух курсах университета. Профессиональный уклон обучение приобретает только в последующие два года.

«В этом смысле действующая система не противоречит предложению президента, поэтому для внесения изменений в нее потребуются и законодательные изменения. Однако я не думаю, что нужно сразу вводить эту систему в вузы – необходимо для начала провести эксперимент», — пояснил депутат.

Ранее зампредсед комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс сообщил «Известиям», что обсуждение пилотного проекта новой системы образования начнется в первом квартале 2020 года. При условии, что все профильные ведомства «пойдут друг другу на встречу» при разработке инициативы, уже в 2021 году пилотный проект может быть запущен в нескольких регионах.

Через год-два инициатива главы государства может привести к тому, что новая система обучения будет закреплена в России на законодательном уровне и станет обязательной для всех вузов.

При этом на первом этапе внедрения такой системы учащиеся смогут выбирать только смежные направления в рамках одного вуза, а не кардинально менять специальность. Пока неясно, как будет действовать университет, если студент захочет перейти на совершенно иной факультет, для которого требуется подтвердить знания по другим предметам.

«Например, что делать, если студент при поступлении в вуз не сдавал, допустим, физику, а потом захотел пойти на факультет, где она нужна», — отметила в беседе с «Известиями» директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

В процессе разработки проекта Россия сможет ориентироваться на страны, в которых такая система обучения уже успешно функционирует. Ведущие университеты Великобритании, Франции, Германии, Польши, Нидерландов, Китая и Японии используют схему обучения «2+2+2». Наиболее широко она распространена в США – там ее используют более 300 вузов. Обучающиеся в них студенты могут дважды поменять или уточнить свою специализацию: после второго курса и после окончания бакалавриата. Такая система позволяет продолжить обучение в вузе, а не отчисляться и начинать высшее образование с нуля, даже тем, кто разочаровался в своем выборе.

В большинстве российских вузов сейчас действует схема обучения «4+2» – бакалавриат+магистратура. Студенты могут поменять специальность после четырех лет обучения, однако очевидно, что сделать это сложно, так как поступление в магистратуру требует наличие профессиональных знаний.

Для того, чтобы эффективно реализовать предложение президента, нужно в первую очередь понять, как дополнительный профессиональный модуль будет соотноситься с основной частью учебной программы и отражаться в дипломе, заявила «Известиям» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. «От этих и других факторов будет зависеть скорость закрепления этого положения в законе», — пояснила депутат.

При этом некоторые высшие учебные заведения уже пошли на эксперименты. Так, в 2019 учебном году у четырех тысяч студентов Тюменского государственного университета (ТюмГУ) появилась возможность с первого курса формировать индивидуальные образовательные программы. Как пояснила проректор ТюмГУ Таисья Погодаева, в университете также есть Школа перспективных исследований по семи направлениям — каждый студент после двух лет общей программы должен выбрать одно из них.

В числе сложностей, возникших при запуске таких проектов, представитель вуза назвала довольно жесткие требования Федерального государственного образовательного стандарта. О несовместимости ФГОС и свободного выбора предметов для изучения в школах и вузах «Газете.Ru» ранее рассказывала и профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

«ФГОС в нынешнем виде только закручивает гайки в увеличении нагрузки на учащихся в процессе освоения предметов. Мне кажется это не перспективно. Поддержка осознанного выбора предметов учениками и студентами, который делается при помощи наставников, чрезвычайно важна», — заявила Абанкина.

Она подчеркивала, что школьникам и студентам нужно предоставлять возможность выбирать предметы для изучения не только в своих учебных заведениях, но и в других, привлекающих их своим профессиональным уклоном.

Практика частичного применения системы «2+2+2» сейчас действует и в Уральском федеральном университете. «Ежегодно этой возможностью пользуются более 500 студентов, причем около 300 человек принимают такое решение именно на втором курсе, — рассказал «Известиям» ректор вуза Виктор Кокшаров.

Перешли на такую систему обучения и в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ). «По окончании третьего семестра студенты в зависимости от рейтинга успешности выбирают профиль подготовки, выстраивая свою траекторию обучения на следующие два года», — сообщила изданию проректор вуза по образовательной деятельности Елена Разинкина.

Первой экспериментировать над студентами начала Высшая школа экономики. С 2014 года обучающиеся там второкурсники выбирают в дополнение к основной образовательной программе так называемый майнор – дополнительный профиль, который изучают на втором и третьем курсах. Главный принцип при выборе – специальность майнора не должна совпадать с основным направлением подготовки.

35 заправок с био-сжиженным природным газом открывает Shell в Германии

Компания Shell намерена построить в Германии сеть из 35-40 станций с био-сжиженным природным газом (LNG), чтобы сократить выбросы CO2. «Мы стремимся помочь в достижении Парижского соглашения, сократив выбросы CO2 от энергетических продуктов, которые продаются нашей компанией, примерно на 20% к 2035 году и примерно наполовину к 2050 году», — заявил глава представительства Shell в Германии Фабиан Циглер.

Эта инициатива дополняет инвестиции Shell в другие альтернативные виды топлива, такие как синтетический дизель из природного газа (GTL), сжатый природный газ (CNG), дизельное топливо с 33% возобновляемыми компонентами (R33 Blue Diesel), а также инфраструктуру для зарядки водорода и аккумуляторов в Германии.

«Наша цель предложить каждому клиенту на наших станциях — как деловому, так и частному — более чистую и конкурентоспособную альтернативу мобильности. Чистое будущее требует сотрудничества между энергетической отраслью, производителями автомобилей, клиентами, политиками и властью — каждый должен сыграть свою роль в энергетическом развития», — отметил, в свою очередь, генеральный менеджер Shell по розничной торговле в Германии, Австрии и Швейцарии Ян Тошка.

Ученые выяснили, как рождаются планеты у красных карликов

Британские ученые построили компьютерную модель формирования планет в системах красных карликов и показали, что вопреки существующему мнению, вокруг таких звезд могут очень быстро формироваться крупные и горячие планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

Красные карлики — маленькие звезды, чьи размеры не превышают половины Солнца — самый распространенный тип звезд в нашей Галактике. Несмотря на небольшую массу таких звезд, в их окружении астрономы находят гигантские планеты, которые в 10 раз больше, чем Юпитер — самая большая планета Солнечной системы.

Механизм формирования этих гигантских планет остается нерешенной загадкой, потому что планеты-гиганты Солнечной системы — Юпитер и Сатурн — образовались в результате постепенного роста за счет накопления частиц пыли. А вокруг красных карликов, по мнению большинства ученых, недостаточно материала для медленного формирования больших планет.

Новое исследование ученых из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания), показывает, что планеты-гиганты могут образовываться вокруг маленьких звезд, просто процесс их формирования очень быстрый.

Для моделирования эволюции протопланетных дисков вокруг звезд красных карликов авторы использовали распределенные возможности суперкомпьютерной установки Advanced Computing (DiRAC).

Ученые восстановили голос 3000-летней мумии

В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад. Результаты их исследований опубликованы в журнале Scientific Reports.

У мумии хорошо сохранились голосовые связки и гортань. С помощью компьютерного томографа инженеры составили трехмерную модель органов речи покойного жреца и распечатали ее на 3D-принтере.

Ее соединили с искусственной гортанью и динамиком и записали получившийся звук: нечто среднее между "а" и "э". На видео этот звук можно услышать на 30-й секунде.

Несьямун — одна из самых известных и хорошо сохранившихся мумий, которая находится на территории Великобритании (в музее Лидса). Саркофаг с останками жреца нашли на раскопках храма бога Амона в Египте.

Священнослужитель жил во времена Рамзеса XI и умер в возрасте примерно 50 лет. На его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему дар речи.

Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды

Астрономы из США, Испании и Великобритании обнаружили в атмосфере одной из самых древних звезд необычно много кислорода, а также углерода и азота. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Кислород — третий по распространенности элемент во Вселенной после водорода и гелия и основной элемент земной коры. Это химическая основа жизни на Земле, он необходим для дыхания и входит в состав молекул, из которых построены все организмы.

В ранней Вселенной кислорода не было — он сформировался в результате ядерных реакций, происходящих глубоко в недрах массивных звезд (массой в 10 раз больше солнечной).

Изучение истории появления кислорода и других элементов ранней Вселенной требует наблюдений за самыми древними, или, как говорят астрономы, "примитивными" звездами, расположенными на дальних окраинах нашей Галактики, в так называемом галактическом гало.

Международная команда астрономов из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), Института астрофизики Канарских островов (Испания) и Кембриджского университета (Великобритания) изучала атмосферу одной из самых старых и наиболее бедных элементами "примитивных" звезд — J0815+4729, которая находится в более чем пяти тысячах световых лет от нас в направлении созвездия Рыси.

Сделать открытие помог эшелле-спектрометр высокого разрешения HIRES обсерватории Кека на Гавайских островах. Пятичасовое наблюдение позволило ученым измерить содержание 16 элементов в атмосфере звезды.

"Звезды, подобные J0815+4729, называют звездами гало, — приводятся в пресс-релизе обсерватории слова одного из авторов исследования, астрофизика Калифорнийского университета Адама Бургассера (Adam Burgasser). — Это связано с их примерно сферическим распределением вокруг Млечного пути, в отличие от плоского диска более молодых звезд, включая Солнце".

"Примитивный состав звезды указывает на то, что она сформировалась в течение первых сотен миллионов лет после Большого взрыва, возможно — из материала первых сверхновых Млечного пути", — добавляет Джонай Гонсалес Эрнандес (Jonay González Hernández), ведущий автор исследования из Канарского института астрофизики.

Данные HIRES показали весьма необычный химический состав атмосферы звезды. В ней очень много углерода, азота и кислорода — соответственно 10, 8 и 3 процента от количества этих элементов на Солнце. Но остальных элементов, включая кальций и железо, очень мало — лишь около одной миллионной от солнечных значений.

Пока что астрономам известно лишь несколько столь же древних звезд, как J0815+4729. Все они находятся в гало Млечного Пути, но ни у одной нет таких же огромных запасов углерода, азота и кислорода по сравнению с содержанием железа.

Результаты исследования свидетельствуют, что кислород и другие важные элементы образуются во Вселенной в результате взрывов сверхновых первых поколений звезд.

"Тридцать лет назад мы начали изучать присутствие кислорода в самых старых звездах нашей галактики. Предварительные результаты уже указывали на то, что этот элемент был произведен в огромных количествах в первых поколениях сверхновых. Однако мы не могли себе даже представить, что найдем столь впечатляющий пример обогащения кислородом, как и у этой звезды", — отмечает Рафаэль Реболо (Rafael Rebolo), директор Института астрофизики Канарских островов.

Ученые нашли древнейшие грибы на Земле

Ученые с помощью современных молекулярных методов нашли следы древнейших грибов в породах неопротерозойского возраста (715−810 миллионов лет). Это на 250 миллионов лет старше любых других известных окаменелостей грибов. Описание приведено в журнале Science Advances.

Грибы были одними из первых организмов, колонизировавших сушу. Формируя обширные микроскопические нитевидные сети — мицелии — грибы усиливали разрушение верхнего слоя горных пород, играя важнейшую роль в формировании почвенного покрова и обогащении его питательными веществами. Это открыло путь на сушу растениям и животным, до этого обитавшим исключительно в водной среде.

Учитывая роль, которую играли грибы в эволюции жизни на Земле, важно понимать, когда они появились на суше. А относительно этого у ученых нет единого мнения. Считается, что грибы колонизировали сушу в период от 810 до 443 миллионов лет (от неопротерозоя до ордовика). Однако достоверные факты находок до последнего времени были подтверждены только для окаменелостей возрастом 455-460 миллионов лет.

Результаты недавнего исследования, которое провели ученые из Бельгии, США, Великобритании и Германии, показывает, что эти организмы существовали на суше уже 715−810 миллионов лет назад, задолго до появления сложных организмов. Окаменелости древнейших грибов найдены учеными в неопротерозойских доломитовых сланцах из Конго.

Сначала образцы ошибочно идентифицировали как цианобактерии и отправили в коллекцию Королевского музея Центральной Африки в Тервурене (Бельгия), где ими заинтересовался палеонтолог Стив Бонневиль (Steeve Bonneville) из Брюссельского свободного университета.

Чтобы доказать, что пронизывающие сланцы окаменелые "нити" — это мицелий древних грибов, а не нитчатые водоросли, исследователям нужно было найти хитин — полисахарид, входящий в состав клеточной стенки грибов. Для этого они использовали набор микроскопических и спектроскопических методов.

Сначала хитин был обнаружен учеными с помощью метода конфокальной лазерной сканирующей флуоресцентной микроскопии. Чтобы сделать вещество видимым под микроскопом, ученые использовали флуоресцентный краситель — изотиоцианат флуоресцеина, который связывается с уникальным для грибов хитином. В результате стенки нитей мицелия светятся на микроснимке зеленым светом.

Для подтверждения открытия ученые использовали синхротрон — ускоритель частиц, в котором материал бомбардируется быстрыми атомами, чтобы узнать тонкие детали его химического состава и строения биологического вещества.

Все эти методы явным образом подтвердили наличие хитина в ископаемых нитевидных сетях, а клеточный анализ, что это были эукариоты — организмы, клетки которых содержали ядро.

"Найденные и исследованные окаменелости подтверждают возможность того, что грибы помогли заселить поверхность земли, и существовали почти за 300 миллионов лет до появления первых наземных растений, — приводятся в пресс-релизе слова Бонневиля. — Это изменит наше понимание о том, как развивалась поверхность земли и как появились растения и грибы".

В эпоху неопротерозоя, когда жили эти грибы, суша была голой, лишь в прибрежной зоне и мелких водоемах развивались бактериальные пленки цианобактерий. Возможно, продуктами разложения этих пленок и питались первые грибы.

Ученые предполагают, что уже тогда грибы могли образовывать симбиоз с фотосинтезирующими бактериями. А это значит, что уже тогда могли существовать лишайники — сложные организмы, представляющие собой симбиотические ассоциации грибов и микроскопических зеленых водорослей, способные выживать в самых экстремальных условиях.

А это существенным образом меняет взгляд на этапы эволюционного развития жизни на Земле.

Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса

Американские и британские ученые опубликовали свои экспертные оценки опасности распространения нового коронавируса 2019-nCoV из Китая. С результатами можно ознакомиться на портале препринтов medRxiv.org.

Исследователи из Центра медицинской информатики, вычислительной техники и статистики Ланкастерского университета, Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания) и Института биологии и новых патогенов Университета штата Флорида (США) опубликовали свои оценки эпидемиологических параметров нового коронавируса 2019-nCoV.

По оценкам ученых, базовая репродуктивная частота инфекции — среднее число вторичных инфицирований — составляет от 3,6 до 4,0. Всемирная организация здравоохранения этот показатель оценила на уровне 1,4-2,5.

Для сравнения: для гриппа базовая репродуктивная частота составляет от двух до трех, для атипичной пневмонии 2000-х годов — около трех. В любом случае при таком высоком уровне смертности, который зафиксирован для нового коронавируса, это звучит очень тревожно.

Представленная авторами модель предсказывает, что к 21 января только в Ухане должен быть инфицирован 11 341 человек. А это значит, что уровень выявления заболевания сейчас составляет лишь 5,1 процента от числа заболевших. Если противоэпидемические меры останутся такими же, как сейчас, в течение 14 дней — до 4 февраля 2020 года — число инфицированных в Ухане может превысить 190 тысяч человек, крупные вспышки инфекции произойдут в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Чунцине и Чэнду. В зоне риска находятся такие страны, как Таиланд, Япония, Тайвань, Гонконг и Южная Корея.

Ученые считают, что до 75 процентов случаев передачи инфекции могут быть предотвращены с помощью мер контроля. Однако они скептически относятся к идее изолировать Ухань. По их оценке, введение карантина в Ухане, уменьшит число заболевших в других регионах Китая всего на 24,9 процента.

Авторы сразу оговаривают тот факт, что их выводы являются предварительными и, скорее всего, завышенными, так как "базируются на допущениях, лежащих в основе модели".

Позднее Джонатан Рид (Jonathan Read), первый автор статьи, у себя в твиттере написал, что реальные значения базовой репродуктивной частоты нового коронавируса, вероятно, лежат в пределах 2,4-2,6, что совпадает с верхней границей по оценке ВОЗ.

Уточненные данные появятся по мере поступления информации о реальном распространении эпидемии.

В ОАЭ тестируют новую технологию засева облаков

В ОАЭ тестируют новую технологию засева облаков, которая могла бы решить проблему нехватки воды в регионе.

На форуме в Абу-Даби был предложен новый амбициозный проект, направленный на решение проблемы нехватки воды в регионе. Речь идет о специальных установках, заряжающих молекулы воздуха, что приводит к образованию дождевых капель.

Профессор Мартен Амбаум из Университета Рединга в Великобритании заявил, что содержащаяся в облаках влага несет в себе электрический заряд.

Изменяя величину заряда, ученые могли бы изменить скорость образования капель воды и тем самым повысить вероятность выпадения осадков.

«Новый проект направлен на использование заряда для объединения небольших капель в более крупные структуры, – сообщил профессор Амбаум. – Дело в том, что заряженные мелкие капли, слипаясь друг с другом, будут образовать крупные капли. В свою очередь вероятность испарения больших капель дождя до достижения земли меньше».

Сейчас засев облаков осуществляется с помощью выстрелов солью из пушек, закрепленных на самолетах.

Кристаллы соли притягивают крошечные частицы воды, они соединяются друг с другом и становятся тяжелее, затем выпадают осадки.

В настоящее время ученые изучают возможность засева облаков при помощи большого электрического заряда, эту технологию можно использовать даже с низко лежащим туманом.

Для доставки заряда могут быть использованы наземные установки высотой около 10 метров.

Проект реализуется в рамках программы ОАЭ, направленной на увеличение осадков. Исследование стало одним из трех проектов, получивших в 2016 году грант в 18 млн дирхамов (ориентировочно 5 млн долларов США).

Чтобы жить на зарплату - безбедно

Как состояние экономики может снизить бедность в стране

Текст: Татьяна Панина

Состояние нашей экономики вполне позволяет за пять лет радикально снизить бедность в стране, уверен заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

Но помимо адресных пособий необходимо создать условия, чтобы люди с низкими доходами могли сами зарабатывать себе на достойную жизнь. Собственно, об этом и шла речь в Послании президента Федеральному Cобранию.

Ученые не только разработали программы, как это можно сделать, но и успели применить одну из них в реальной жизни - в Вологодской области. Институт выиграл в конкурсе, который проводит Фонд президентских грантов. На эти деньги и "тестировали бедность".

Руководитель проекта доктор экономических наук Вячеслав Бобков рассказал "Российской газете" об этом эксперименте. А также - почему при росте зарплат в стране люди стали меньше тратить на покупки, о трех уровнях бедности и новом нацпроекте.

Долги тянут

Вячеслав Николаевич, за 2019 год зарплата в среднем по стране слегка подросла. А покупательная способность денежных доходов падает. Люди меньше покупают. Что это - издержки статистики?

Вячеслав Бобков: Нет. Все дело в закредитованности населения. Люди тратят деньги не на товары и услуги, а несут их в банки, расплачиваются за кредиты. И на потребление остается мало средств, очень часто просто недостаточно.

Тугой узел. Долги все равно надо отдавать. Выходит, не скоро люди начнут активнее "тратить на себя" и стимулировать экономику ростом потребительского спроса?

Вячеслав Бобков: Узел тугой, но и его можно развязать. В обществе, во власти эту проблему заметили, обсуждают. Главное теперь - не тянуть с принятием решения. Такая закредитованность мешает повышать уровень жизни людей.

Ну, и какое это может быть решение? Не прощать же в самом деле всем долги?

Вячеслав Бобков: Простых и тем более быстрых мер здесь нет и не будет. Возможно, кому-то надо и простить часть долгов или обнулить пени за просрочку. Тем, у кого они все равно безнадежные. А кому-то помочь расплачиваться по долгам.

Раздавать государственные деньги на покрытие долгов? Так люди из них вообще никогда не вылезут. Эти им погасят - другие наделают, раз за них платят.

Вячеслав Бобков: Я же вам говорил, простых и быстрых путей здесь нет. Необходимо создать условия, чтобы люди могли отдавать долги с минимальным ущербом для своего потребления.

Для этого в первую очередь надо изменить систему адресной социальной поддержки малоимущих семей с детьми. Именно они составляют львиную долю бедных в стране. А ими считаются те, чей доход на одного члена семьи меньше регионального прожиточного минимума. В зависимости от региона таких семей - 70-90 процентов от всех малоимущих. И не случайно именно семьям с детьми президент так много внимания уделил в своем послании.

Зарплата решает все

Проблемой бедных семей вы занимались в Вологодской области. На что ориентировались, когда рассчитывали дополнительные пособия?

Вячеслав Бобков: Мы провели расчеты. Действительно, оказалось, что, получив все пособия и выплаты, которые положены малоимущим родителям с детьми, доход семьи даже не преодолевал продовольственную бедность (50 процентов прожиточного минимума составляет минимальная продовольственная корзина. - Прим. ред.).

Что мы сделали? Договорились с департаментом соцзащиты доплачивать до гарантированного минимального дохода (так мы его назвали).

Предложили два уровня. Первый - чтобы не было продовольственной бедности. Определили такие семьи, чей доход надо подтянуть до половины прожиточного минимума.

Второй - поднять доход выше уровня продовольственной бедности. Ведь для развития ребенка, для самих родителей нужны средства, чтобы купить смартфон, компьютер, оплатить интернет и мобильную связь. И еще купить что-нибудь для физического развития. Мы заложили деньги на велосипед. Все это посчитали. Получилось, доходы надо поднять примерно до 60 процентов прожиточного минимума. Такое решение и было принято.

А потом спросили - куда его тратили? Половина семей - на питание. А половина - все-таки на уплату долгов. Причем они хотели бы потратить на то, что мы предполагали, но кредитная удавка не дала.

Тогда, продолжая вашу логику, можно было бы ввести третий уровень гарантированного минимального дохода. И заложить средства на выплату кредитных долгов. Сколько потребовалось бы лет, чтобы избавиться от "удавки"?

Вячеслав Бобков: По нашим расчетам, в зависимости от региона 4-5 лет понадобится, чтобы нормализовать потребление малоимущих семей с детьми. Чтобы они могли тратить на еду, компьютеры, велосипеды и так далее, то есть на потребительскую корзину прожиточного минимума.

А потом ввести четвертый уровень гарантированного минимального дохода, пятый… Так?

Вячеслав Бобков: Татьяна, остановитесь! Мы же прекрасно понимаем: только дополнительными пособиями проблему бедности не решишь. Это вспомогательный инструмент. Главное - доходы от трудовой деятельности. Это главный, магистральный путь.

А здесь что важно? Чтобы была работа с достойной зарплатой. Мы ввели такое понятие - социально-экономический потенциал семьи. Нам нужно было понять - есть ли у семьи возможности зарабатывать. Или сама она жестко не выйдет на необходимый доход. Ну, нет такого потенциала - только через пособия.

И выявили, что даже у некоторых самых бедных есть трудовой потенциал, не говоря уже о тех, чьи доходы выше продовольственной корзины прожиточного минимума. Но они не могут его реализовать. Негде работать. Нельзя переехать в другой регион, потому что есть всякие ограничения. Да и вообще это дорого.

Удалось найти людям работу?

Вячеслав Бобков: Не успели. Три месяца прошло - эксперимент закончился. Мы хотели его продолжить. Предлагали расширить программу, чтобы люди с потенциалом, которым мы доплачивали, постепенно переходили в другую социальную группу. И уже сами зарабатывали, обеспечивая семье тот или иной гарантированный доход.

Для этого надо было изменить работу центров занятости, чтобы они выделяли в отдельную группу безработных людей из семей с детьми и помогали им трудоустроиться. У нас есть такие обоснованные предложения. Этот механизма снижения бедности можно применить в любом регионе.

Тринадцатый нацпроект

И в каком регионе продолжите работу?

Вячеслав Бобков: Пока ни в каком. По нашей просьбе из Госдумы была внесена официальная записка в правительство, сообщено о результатах эксперимента в Вологде. Мы написали в пилотные регионы, отобранные Минтрудом России, где сейчас "инвентаризируют" бедность, ищут пути ее сокращения. Пока никто не откликнулся.

Вообще, я считаю, нужен тринадцатый национальный проект - Повышение реальных доходов населения и снижение бедности.

Но имелось в виду, что уже существующие 12 нацпроектов поднимут экономику, здравоохранение, образование и далее - по списку. Появятся новые рабочие места. А все это вместе даст хорошие зарплаты.

Вячеслав Бобков: Если мы говорим о программно-целевом управлении развитием страны, то, считаю, такой нацпроект просто необходим. Конечно, могут быть и региональные программы. Правда, у многих субъектов Федерации на них нет денег. У нас сегодня всего 12-13 регионов-доноров из 85.

По данным Росстата, бедность в России в прошлом году даже увеличилась - на несколько десятых долей процента. Впрочем, учитывая, что растет и официальный прожиточный минимум, эта динамика понятна. А каковы перспективы 2020 года?

Вячеслав Бобков: Если смотреть по реперным экономическим показателям, то перспективы есть. По предварительным данным, идет небольшой рост внутреннего валового продукта. Уже ясно, что будет самая низкая в истории современной России инфляция. А это очень важно, когда мы говорим о доходах населения.

У нашей страны профицитный бюджет и приличные золотовалютные резервы. Все это создает возможности, чтобы повышать благосостояние людей.

В вашей интонации так и слышится "но…"

Вячеслав Бобков: Так и есть. Но… "дьявол кроется" в том, насколько эффективно для повышения уровня жизни здесь и сейчас мы сможем всем этим распорядиться, куда потратим деньги.

Есть внешние помехи - санкции, из-за которых приходится дополнительно вкладывать государственные средства в развитие различных отраслей. Есть и наши внутренние хронические проблемы.

Взять, к примеру, национальные проекты. Отлично, что они есть. Власти не просто раздают деньги, а под конкретные цели, планы и дела, которые надо реализовать, добившись заданной эффективности. И проконтролировать можно. Но практика показывает, что по разным причинам деньги медленно доходят до тех, кому они предназначены, есть нецелевое использование средств. Об этом не раз сообщала Счетная палата.

Кроме того, вступающее в жизнь поколение 90-х немногочисленно. И демографическая ситуация сейчас сложная. Не хватает трудовых ресурсов, идет неравномерное освоение страны.

Все это не дает нам в полной мере использовать более-менее благоприятные экономические условия для повышения уровня жизни. В результате мы видим, по сути, стагнацию реальных денежных доходов населения. Но еще раз повторю - нам по силам изменить ситуацию.

Тема для дискуссии

Сколько стоит потребительская корзина

Вячеслав Николаевич, ваша лаборатория ведет мониторинг уровня жизни. И там есть уникальные индикаторы, которые больше никто не отслеживает.

Вячеслав Бобков: У нас около двадцати таких индикаторов. Они помогают нам составлять подробную социальную структуру населения.

Мы не спорим с Росстатом. 12,9 процента населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Но есть второй слой - ниже двух прожиточных минимумов. Это еще 28,3 процента, которые балансируют на грани бедности, но все-таки могут удовлетворить минимальные потребности.

Существует еще третий слой. Мы подсчитали, сколько надо иметь денег, чтобы человек не был маргиналом. А мог удовлетворить наиболее востребованные в обществе потребности. Как ты будешь без доступа к интернету, например, пользоваться "одним окном" госуслуг? И нужен не просто компьютер, а современные гаджеты. Надо еще ребенку дать хорошее образование и так далее. Это уже три-четыре прожиточных минимума.

Не дотягивают до него сегодня 23 процента населения. Итого - более 60 процентов не могут удовлетворить наиболее востребованные в обществе минимальные потребности.

В основе прожиточного минимума лежит минимальная потребкорзина. Что ее надо пересмотреть, говорят давно. Эксперты ожидают, что дискуссия развернется в этом году. Вы готовы в нее включиться?

Вячеслав Бобков: Вполне. Мы уже все рассчитали с учетом структуры населения, о которой я вам рассказал. Ориентировались на третий уровень. И добавили в корзину необходимые сегодня товары и услуги.

Например, питание вне дома работающего человека. Сегодня многие работают далеко за пределами места проживания, вынуждены экономить - брать с собой еду. А некоторые вообще отказываются от обеда. Потом вечером наедаются.

Что имеем? Вред здоровью, лишний вес и сопутствующие ему болезни. А это нагрузка на здравоохранение, Фонд соцстраха из-за больничных, льгот инвалидам. Прямые расходы бюджета и внебюджетных фондов страны.

Дальше - блок здоровья. Физкультура, фитнесы, бассейны. И как обойтись без отдыха, во время которого можно восстановить силы?

А юридические услуги? Да ни одна семья сегодня не обойдется без них. Но только один нотариус сколько стоит! И еще мы ввели блок - жилье. Мы заложили норму, что за 15-18 лет работы человек должен иметь возможность накопить на жилье. Или для улучшения своего или купить ребенку однокомнатную квартиру общей площадью 18 квадратных метров. И еще мы предусмотрели сбережения на непредвиденные расходы.

Боюсь спросить, на сколько все это потянуло.

Вячеслав Бобков: Примерно на 35 тысяч рублей в месяц.