Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Привычка к налу нам дана

Виталий Головачев, обозреватель "Труда"

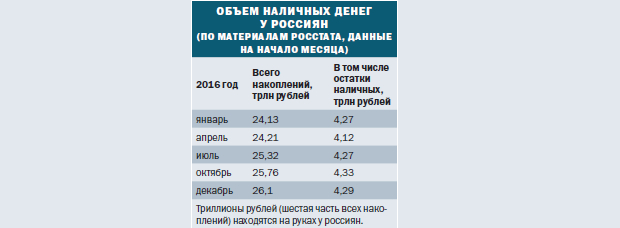

Бедные россияне: прячут купюры на триллионы рублей!

Информационную бомбу взорвал министр финансов Антон Силуанов, заявивший, что «нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами». Это предложение бурно обсуждалось еще в 2012-м, но из-за противоречий было отложено. Теперь министр призвал вернуться к его обсуждению.

Для начала предлагается административно ограничить расчеты наличными при крупных покупках. А в целом, считают экономисты, надо создавать условия, при которых россияне будут активнее переходить на безналичные платежи, используя пластиковые карты, личные кабинеты в интернете, специальные мобильные приложения. Если все пойдет по плану, то уже скоро в автосалоне легковую машину вам не продадут, если вы явитесь туда с сумкой денег...

Предложение Минфина втянуло в дискуссии и специалистов, и граждан, далеких от большой экономики. Безальтернативность, ограничения на использование наличных рублей — такие идеи вызывают тревогу в первую очередь у немолодых россиян, помнящих денежные реформы в советские времена и потому опасающихся любых новшеств в финансовой системе. Так есть ли повод для волнений?

Обратимся к зарубежному опыту. В Швеции кассовые операции с наличными составляют сегодня мизерную часть — 2% от общего объема всех операций с использованием банковского счета. Об этом со ссылкой на Центробанк сообщается в интернет-издании The Local под красноречивым заголовком «Шведы предсказывают смерть наличных». В ближайшие пять лет показатель опустится ниже 0,5%. Уже сегодня в Швеции повсюду используются электронные платежи — в такси, при покупке газет или мороженого, не говоря уж о магазинах, городском транспорте, музеях. Даже уличному музыканту прохожие переводят сумму безналом.

Да, наличные становятся редкостью, и большинству шведов это нравится. Исключение — пожилые граждане, которые не очень дружат с электроникой. Они расплачиваются кронами, и никто им этого не запрещает. Как подчеркнул министр по делам финансовых рынков и потребителей Пер Болунд, «экономика работает для всех, и каждый может выбрать способ оплаты, который предпочитает».

Швеция — яркий пример, но не единственный. За скандинавами в том же направлении уверенно движутся Великобритания, Франция (55% безналичных операций), США и Нидерланды (63%) и многие другие.

Отказ от наличных не мода, а глобальная тенденция, потому что это выгодно и гражданам, и экономике в целом. Государство здорово экономит на сокращении выпуска банкнот. Немалые средства сберегаются и на инкассации, хранении и пересчете денег. Кроме того, легче наладить контроль за безналичными расчетами, переводами, расходами и доходами, что важно в борьбе с теневой и криминальной экономикой. Наконец, сделав экономику более прозрачной, отслеживая, к примеру, сделки с недвижимостью, можно собирать существенно больше налогов, наполняя казну. А гражданам проще производить оплату товаров и услуг, не надо бояться, что потеряешь деньги или их утащат, да и гигиеничнее не касаться переходящих из рук в руки банкнот...

В России доля неденежных операций в последние годы неуклонно растет, достигнув, по оценкам ряда экспертов, почти 30%. Тем не менее многие россияне, судя по опросам, скептически относятся к предлагаемому новшеству. Как показало январское голосование на сайте РИА «Новости», вопрос «Вы поддерживаете идею о переходе на безналичный расчет?» вызвал неоднозначную реакцию. Из 35 тысяч проголосовавших более 70% ответили отрицательно: «Нет, страна и сами россияне не готовы к такому шагу». И хотя каждый десятый заявил, что давно перешел на безналичные расчеты, все же большинство в этом опросе выступило против присоединения к глобальному тренду. Почему же?

Причины хорошо известны. На первом месте — опасения, связанные с защитой средств от мошенничества. Только за 2014-й год, по данным ЦБ РФ, у держателей пластиковых карт было похищено 1,58 млрд рублей. Огромная сумма! И не каждый хочет рисковать своими кровными. Другие аргументы: неразвитая инфраструктура электронных платежей (особенно в глубинке), неумение пользоваться безналичными расчетами, затраты времени.

Понятно, Россия с ее необъятными просторами — это не Швеция или Норвегия. И .подготовка к новшествам в финансовой сфере должна быть основательной. Чего не отрицает и министр Силуанов: «Считаю, нужно к этому идти постепенно, не создавая неудобств, особенно в тех муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Но для всех можно было бы установить определенную планку, например, при покупке дорогостоящих товаров».

Планку, конечно, определить нетрудно, а как переходить в более широких масштабах на безналичные платежи, чтобы не вызвать серьезного недовольства граждан? Ответить на этот вопрос я попросил одного из наиболее авторитетных специалистов в банковской сфере Геннадия МЕЛИКЬЯНА, долгое время работавшего первым заместителем главы Центрального банка России.

— Будущее несомненно за безналичными расчетами, тут и спорить не о чем, — говорит Геннадий Георгиевич. — Вопрос лишь в том, чтобы подготовить такую систему, которая будет надежной, удобной, понятной для населения и иметь серьезные преимущества по сравнению с наличными платежами. Прежде всего, предстоит повысить защиту финансов. Эта работа ведется и в нашей стране, и за рубежом, перспективы весьма обнадеживающие. Сегодня, по мнению ряда экспертов, при использовании традиционных технологий хранения средств на счетах, при осуществлении платежных операций невозможно полностью защититься от проникновения мошенников в компьютерные сети. Хотя надо признать, что в большинстве случаев преступники используют не высокие технологии, а элементарные ошибки граждан, которые небрежно относятся к хранению секретной информации.

С учетом всех факторов специалисты энергично развивают системы защиты в рамках традиционных компьютерных технологий. Но на подходе принципиально новые. Их особенность, в частности, в том, что не допускается в принципе внешнее вмешательство в систему. Если кто-то попытается несанкционированно войти, она сразу прекращает функционировать. Одна из таких систем, видимо, будет использовать квантовую технологию. Тем самым обеспечивается высокая степень безопасности. Думаю, через несколько лет разработки получат путевку в жизнь. Это станет настоящим прорывом.

Больше времени, по словам моего собеседника, потребуется для развития инфраструктуры, технической оснащенности системы, причем не только в крупных городах, но и в сельской местности. А пока придется по одежке протягивать ножки, постепенно расширяя, особенно в глубинке, возможности безналичных платежей. Очень важная задача — организовать обучение непродвинутых пользователей взаимодействию с электроникой. Процесс перехода на безналичные платежи надо всячески стимулировать, подталкивая россиян к использованию современных технологий.

Но в любом случае гражданам надо оставить право выбора, чтобы можно было платить и наличными (кроме крупных покупок стоимостью, скажем, от 300 или 600 тысяч рублей). Разумеется, все безналичные расчеты должны быть выгоднее для человека и проводиться быстрее. Экономические стимулы эффективнее приказов или увещеваний...

Хотелось бы надеяться, что советы Геннадия Меликьяна будут услышаны и в правительстве.

А в это время

По данным ЦБ России, в последнем квартале 2016 года в обращении было обнаружено 14 322 поддельные купюры, 8125 из которых оказались пятитысячными. Из 1581 поддельной банкноты иностранных государств 1527 составили доллары США.

.jpg)

50 лет назад, 27 января 1967 года был подписан межправительственный Договор о космосе или, как звучит полное официальное название документа – «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела».

Договор является основой международного космического права. Его подписали Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз. Сегодня уже более 100 стран являются участниками Договора.

Договор о космосе определяет принципы международного космического права:

принцип равноправия государств,

принцип мирного использования космического пространства,

принцип мирного решения международных споров,

принцип сотрудничества государств,

принцип взаимопомощи,

принцип регистрации,

принципы в прикладных видах космической деятельности.

По этому договору деятельность в космосе должна осуществляться в интересах всех стран, независимо от степени их экономического и научного развития, в интересах поддержания международного мира и безопасности. Ни одно государство не может присвоить себе космическое пространство или небесное тело каким бы то ни было путем.

Космонавты и астронавты разных государств в соответствии с Договором должны оказывать возможную помощь друг другу в своей деятельности в космосе или на небесных телах, а все станции, установки, оборудование и космические корабли на Луне и других небесных телах открыты для представителей других государств на основе взаимности. Все участники Договора обязались оказывать помощь космонавтам и астронавтам в случае аварии, а также обмениваться информацией о космических явлениях, которые могут поставить под угрозу безопасность космонавтов.

Среди основных положений документа - запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Этот договор ограничивает использование Луны и других небесных тел только в мирных целях и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных манёвров или создания военных баз, сооружений и укреплений.

Как и 50 лет назад, так и сегодня Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства является основной для международного сотрудничества в космосе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что соглашение по ядерной программе Ирана работает, но его нужно строго соблюдать.

"Это (соглашение - ред.) было жизненно необходимо для региональной безопасности, но соглашение теперь нужно осторожно и очень строго соблюдать, на все нарушения нужно отвечать твердо и быстро", - сказала Мэй, выступая перед членами Республиканской партии в Филадельфии.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.

Говорить о снятии санкций с России пока рано, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Трампа спросили, будет ли он вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и готов ли Трамп снять санкции с России.

"Насколько я знаю, звонок (Путину) запланирован, посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами", — ответил американский лидер.

"Нет гарантий, но если мы можем этого достичь, это будет положительным", — добавил Трамп.

Президент США повторил, что надеется на "фантастические отношения" с российским президентом.

"Это возможно. Возможно, этого и не будет. Посмотрим, что будет. Я буду очень твердо, крепко представлять американский народ. Если у нас будут отличные отношения с Россией и другими странами, если мы будем вместе преследовать ИГ (запрещенная в России группировка), которых необходимо остановить — это зло, которое необходимо остановить, — это хорошо, а не плохо", — сказал Трамп.

О том, как будут развиваться отношения с Россией он пообещал "рассказать позже".

Ранее советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила в интервью телеканалу Fox News, что вопрос отмены антироссийских санкций обсуждается в контексте "улучшения отношений" с разными странами.

В Кремле подтвердили, что Путин в субботу вечером проведет телефонный разговор с Трампом. Глава государства намерен лично поздравить Трампа с инаугурацией, также лидеры обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Трамп не раз заявлял, что намерен приложить все усилия, чтобы нормализовать отношения с Россией. По словам президента США, это будет выгодно обеим сторонам. В то же время, группа американских сенаторов планирует внести в верхнюю палату конгресса законопроект, который заблокирует возможность снятия Трампом санкций с России.

Алексей Богдановский.

Президент США Дональд Трамп уверен, что выход Великобритании из состава ЕС принесет пользу стране.

"Я думаю, что Brexit будет замечательной вещью для вашей страны. Когда он завершится, вы сможете иметь свою идентичность, сможете принимать тех людей в своей стране, которых вы хотите. Вы сможете иметь свободные торговые соглашения без того, чтобы кто-то следил за вами и за тем, что вы делаете", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Он отметил, что еще в бытность предпринимателем ему было тяжело получить какое-либо разрешение от властей ЕС, а от его стран-участниц, напротив, "быстро, легко и эффективно".

"Полагаю, в конце концов, это (Brexit – ред.) будет невероятным достижением, а не невероятными обязательствами", — добавил президент.

Жители Великобритании в прошлом году проголосовали за выход страны из состава ЕС, после чего в королевстве произошла смена правительства и премьер-министром стала Тереза Мэй, которая намерена в этом году начать переговоры по Brexit.

Великобритания будет настаивать в ЕС на том, чтобы санкции против РФ сохранялись до выполнения минских соглашений, заявила британский премьер Тереза Мэй на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Великобритания будет настаивать и будет призывать к этому европейских партнёров, чтобы санкции против РФ были сохранены до выполнения минских соглашений", — сказала она.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.

В 2016 г. «СВЕЗА Кострома» увеличила производство фанеры на 4,5%

В 2016 г. производство фанеры на предприятии «СВЕЗА Кострома» (входит в состав Группы «СВЕЗА») выросло по сравнению со значением 2015 г. на 4,5%, достигнув 249,275 тыс. м3, об этом сообщает Департамент лесного хозяйства Костромской обл.

Около 87% продукции отправлено на экспорт — на 18,664 тыс. м3 больше в сравнении с 2015 г. В планах на 2017 г. — увеличить годовую производительность до 253,6 тыс. м3 и отправить за рубеж 209,442 тыс. м3 фанеры.

Рост производства и наращивание поставок в иностранные государства связаны с высоким спросом на костромскую фанеру. Так, в 2016 г. у комбината «СВЕЗА Кострома» появились новые заказчики в Бахрейне, Чили, Тунисе, Омане, Хорватии, Гонконге, Марокко, Панаме. Выросли поставки в Европу за счет Великобритании и Германии — экспорт в эти страны увеличился в три и полтора раза соответственно. В настоящий момент Германия возглавляет топ-5 стран-потребителей фанеры костромского предприятия. Также в пятерку входят Турция, США, Италия и Великобритания.

«Клиенты становятся требовательнее — нужен товар, соответствующий верхней границе качества, — говорит Борис Диденко, руководитель комбината «СВЕЗА Кострома». — Адаптироваться под строгого потребителя и выдержать обострившуюся конкуренцию под силу не всем компаниям. Наш опыт показывает, что в прибыли оказываются те, кто своевременно модернизировал производство».

По словам Бориса Диденко, в 2016 г. в обновление технопарка вложено около 190 млн руб., на 2017 г. утверждена инвестиционная программа на сумму свыше 400 млн руб.

Shell продаст в Северном море активы на $3 млрд.

Нефтегазовая компания Shell намерена продать крупную часть своих активов в Северном море на $3 млрд, передает Reuters со ссылкой на источники.

Активы британско-нидерландской компании выкупит нефтекомпания Chrysaor, занимающаяся разработкой месторождений в Северном море.

Chrysaor планирует провести покупку через частную инвестиционную фирму EIG Partners.

Уточняется, что Shell продает свои активы в рамках заявленного компанией плана по сокращению издержек и погашению долга в связи с покупкой BG Group за $43 млрд.

Развивающиеся страны увеличат потребление энергии к 2035 году на 30%.

«Глобальный спрос на энергию увеличится примерно на 30% до 2035 года, что обусловлено увеличением благосостояния в развивающихся странах, что частично компенсируется быстрым повышение эффективности использования энергии», — говорится в энергетическом прогнозе компании ВР.

Также компания считает, что доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) достигнет 10% к 2035 году. Об этом сообщил главный экономист компании ВР Спенсер Дейл в ходе презентации глобального энергетического прогноза ВР. «Доля возобновляемых источников энергии достигнет порядка 10% к 2035 году. Сейчас их доля составляет около 3%», — объяснил он.

Минус девять лет жизни.

Или исповедь курящего человека.

Признаться, был озадачен, когда получил задание осветить эту тему. Но не удивлён. Стыдно признаться, но я заядлый курильщик. Так что уловил для себя намёк… В «антиникотиновом» сообществе нас, куряк, не жалуют. Упрекают в том, что мы безвольные, слабохарактерные и наплевательски относимся к окружающим, отравляя их табачным дымом. Что и говорить, претензий много. И все они, увы, справедливы.

Документ, вызвавший споры

В первый рабочий день нового, 2017 года глава Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай рассказал журналистам о мерах, предусмотренных новой антитабачной концепцией.

В настоящее время курильщиков, как известно, уже «выдавили» из кафе, баров, гостиниц, поездов дальнего следования… Теперь Минздрав предлагает ввести полный запрет на курение в помещениях коммунальных квартир, принадлежащих собственникам на праве общей долевой собственности, в подземных и надземных переходах, во всех видах общественного и личного транспорта в присутствии детей.

Но и этим меры воздействия на любителей подымить не ограничиваются. В проекте новой антитабачной концепции Минздрава идёт речь о введении ряда радикальных мер в рамках борьбы с этой вредной привычкой: например, запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2015 года, а также увеличение продолжительности рабочего дня для курильщиков на усмотрение работодателей (пропорционально времени, потраченному ими на перекуры). Также планируется резко поднять акцизы на табачную продукцию, что повлечёт за собой рост стоимости пачки сигарет.

Проект разослали на согласование в 18 ведомств, включая Минфин, Минэкономразвития и МВД России. В случае получения положительных откликов документ должен поступить на утверждение Правительства.

Как отмечают авторы проекта, обосновывая необходимость столь строгих мер, курение - причина 10 % смертей взрослого населения. Ежегодно из-за этого в России гибнет от 300 до 400 тысяч человек. С табаком связывают развитие онкологии, заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, потерю слуха, зрения, повышение риска бесплодия и выкидышей, а также развитие импотенции. В тексте подчёркивается, что меры, которые уже предпринял Минздрав, привели к снижению числа курящих с 39 % взрослого населения России в 2009 году до 33 % в 2016-м. Специалисты полагают, что этот уровень всё ещё катастрофически высок. Поэтому цель авторов концепции - добиться к 2022 году снижения до 25 %.

Однако представители уже как минимум трёх министерств отказались поддерживать документ.

Против резкого повышения акцизов на табачную продукцию выступили в Министерстве финансов. В ведомстве отметили, что резкий скачок цен может вызвать развитие нелегального табачного рынка.

Минэкономразвития, а также Министерство промышленности и торговли Российской Федерации также не поддержали данный проект концепции государственной политики в области противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы, подготовленный Минздравом.

Почём табачок?

Известно, что, находясь под властью никотина, мужчины в среднем живут на девять, а женщины - на пять с половиной лет меньше некурящих. Сейчас Россия пусть и не в пятёрке лидеров, но стабильно занимает 7-е место в мире по потреблению табака!

О вреде курения сказано столько, что и добавить уже нечего. Однако людей, подверженных этой губительной привычке, никакие доводы не останавливают. Печально, но факт: призванные наводить ужас огромные картинки на пачках сигарет, иллюстрирующие последствия курения, другая антиреклама употребления табака, уговоры родных и близких нужного эффекта не дают! Знаю по себе. Однако существуют и другие рычаги воздействия на нас. И прежде всего финансовые.

В нашей стране средняя стоимость пачки сигарет - 125 рублей, что несоизмеримо дешевле, чем за границей. К примеру, в Австралии за ту же пачку можно было отдать 1061 рубль (по курсу доллара на конец прошлого года), в Великобритании - 990, в США - 930. Существенный удар по бюджету… А самые дешёвые сигареты - на Украине. Средняя цена пачки там 64 рубля. Рай для курильщиков!

Согласитесь, повышение акцизов на табачные изделия - хороший способ заставить задуматься и бросить дымить. Несложно подсчитать, что на уничтожение собственного здоровья уходят баснословные суммы.

Минздрав утверждает: поднятие акцизов на сигареты продолжится.

В прошлом году минимальная ставка составляла 1680 рублей за тысячу штук. Это 33,6 рубля за одну пачку. В 2017 году акцизы подняли до 1930 рублей за тысячу сигарет. Теперь на упаковку приходится 38,6 рубля - чуть больше 40 % от розничной цены продукции. Но и это не предел. Акциз, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, должен составлять 70 % от цены.

Ещё один ориентир для ведомства - средний акциз в европейских странах. Там он составляет 2,38 доллара, или 185 рублей за пачку. По подсчётам специалистов, если довести российские показатели до среднеевропейских, бюджет получит дополнительные 900 млрд рублей по сравнению со сборами 2015 года.

По данным источников из Министерства здравоохранения известно, что в 2018 году акциз планируется повысить до 3 тысяч рублей за тысячу штук, а в 2020-м - до 4,4 тысячи.

В этом году Минздрав России также запланировал введение 10-процентного налога на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет. А с 2018 года табачные компании должны будут платить и экологический налог (за отравление воздуха курильщиками никотином, смолами и другими вредными примесями, а также за мусор: окурки, сигаретные пачки, фольга, целлофан и т. д.).

Догнать и перегнать Австралию

Планирует Минздрав реформировать и сферу потребительской привлекательности табачной продукции. Ведомство собирается запретить использование в сигаретах добавок со вкусом пищевых продуктов и усиливающих эффект привыкания, а все упаковки будут стандартизированы.

Помимо роста акцизов, табачные компании ждёт и усиление контроля за их деятельностью. Им запретят вести партнёрские отношения с государственными учреждениями. Они должны будут предоставлять информацию о затратах на маркетинговые расходы, лоббирование, благотворительные взносы... В противном случае им грозят жёсткие санкции.

Авторы и сторонники новой концепции поясняют, что при осуществлении комплекса мер, обозначенных в ней, при сохранении наметившихся положительных тенденций сокращения потребления табака и изменения отношения к курению в обществе, к 2033 году запрет продаж табачной продукции лицам, родившимся после 2015 года, будет казаться не чрезвычайной мерой, а вполне логичным развитием событий. Подобные меры уже реализуются в одном из штатов Австралии, а также активно продвигаются в Шотландии, Великобритании, Сингапуре и Новой Зеландии.

Курить становится уже не только не престижно, но и… стыдно. Любителей табака всё меньше, и чувствуют они себя в обществе большинства некурящих неуютнее.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что «если в России будут соблюдаться уже принятые антитабачные законы, то и запрещать продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года, не потребуется, необходимости в этой мере просто не будет».

Известно, что для достижения таких задач, помимо прочего, будут законодательно урегулированы и электронные системы доставки никотина, электронные системы доставки без никотина и бездымные табачные изделия.

Впрочем, все меры, предусмотренные новой концепцией, должны быть «конвертированы» в законодательство, чтобы получить силу закона и механизмы его реализации.

«Прокуренная» работа

Острую дискуссию в обществе вызвало предложение увеличить рабочий день для курильщиков. И тут не всё просто.

Автор этих строк ещё застал те времена (начало «нулевых»), когда вместе с коллегами, обложившись пепельницами, смолил папиросы непосредственно на рабочем месте. Чего греха таить, мало кто тогда соблюдал технику пожарной безопасности. Но не об этом сейчас речь. Помнится, пришёл в редакцию новый сотрудник. Место ему выделили в нашем кабинете. Да вот беда - парень оказался некурящим. И получилось, что вместо нас, курильщиков, на улицу дышать свежим воздухом выходил он. Думаю, не стоит описывать все его страдания. Сейчас подобное - из области фантастики! Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» строжайшим образом запрещает курение на рабочем месте. Но задолго до выхода данного закона министр внутренних дел России запретил курить в ведомственных зданиях. Правда, связано это было с пожарной безопасностью. Причиной послужила трагедия в Самарском ГУВД, случившаяся 10 февраля 1999 года. Тогда в результате пожара погибли 57 человек, главным образом милиционеры. Огонь полностью уничтожил здание. Официальная версия: кто-то из сотрудников бросил непогашенный окурок в пластмассовую урну.

Занимательная арифметика

Сейчас не то что в уборной, но и на улице не везде покуришь. Только в специально отведённых для этого местах и не ближе 15 метров от здания. А «курилки», как это часто бывает, «задвигаются» в отдалённые уголки прилегающей территории.

Предлагаю заняться арифметикой. Возьмём среднестатистического курильщика, выходящего на перекур один раз в час. Среднее время - 7 минут. Плюс к этому требуется время, чтобы добраться до «зоны курения». Пусть будет 10 минут с учётом обратной дороги в свой кабинет и настроя на «рабочую волну». В итоге: затрата по времени на одну никотиновую процедуру - 17 минут в час. За 8-часовой рабочий день это 136 минут (более двух часов!).

Согласитесь, приличный отрезок времени. Впрочем, на некоторых курильщиках подобные походы сказались положительно. Среди моих знакомых сотрудников полиции немало тех, кто в конце концов покончил с губительной привычкой - уж слишком часто им приходилось отрываться от работы, одеваться, чтобы выйти на улицу к специально отведённому месту. Со временем они всё реже выходили, пока не прекратили курить на службе. А вскоре полностью побороли тягу к никотину.

Логика авторов новой концепции, задающихся справедливым вопросом, понятна: почему курящие работают меньше? Напрашивался вывод: необходимо начислять зарплату с вычетом курительных пауз. Однако противники видят в этом дискриминацию определённых слоёв населения.

Но оставим эти споры. К тому же Министерство труда Российской Федерации практически мгновенно отреагировало на инициативу Минздрава по поводу увеличения продолжительности рабочего дня курильщика. Глава ведомства Максим Топилин заявил журналистам, что «Министерство здравоохранения должно заниматься реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства».

…А некурящие продолжают копать

Многие из нас, курильщиков со стажем, ломают голову, в который раз задавая себе вопрос: «Зачем вообще когда-то решил затянуться сигаретой?»

Я впервые вдохнул сигаретный дым в годы армейской службы. Окопы копали. Помню, как замкомвзвода объявил 10-минутный перекур. И добавил, ехидно улыбаясь, что это не касается тех, кто не курит, - они пусть продолжают дальше окапываться. Так что желание покурить пришло одновременно с острой потребностью в физическом отдыхе. Понятие «перекур» во времена армейских будней имело для меня особую ценность. Таким образом, дав однажды слабину, стал рабом никотина.

Много лет прошло с тех пор. Но вредная привычка осталась. Пытался бросить несчётное количество раз, но всё тщетно. Однажды, прочитав книгу Аллена Карра - известного борца с курением и основателя международной сети клиник, смог без труда забыть о сигаретах аж на 40 дней! Такое случилось впервые за много лет. Однако сорвался при обстоятельствах, о которых предупреждал автор. И ловушка захлопнулась... Каюсь, не удержался.

А помог мне поставить свой маленький рекорд вывод, сделанный Алленом Карром. Оказывается, единственное, что мешает бросить курить, - неудержимый страх перед реальной возможностью полностью отказаться от сигарет. И тот, кто сможет преодолеть этот страх, выйдет победителем в битве с вредной привычкой. По сути, так оно и есть. Только мой страх в тот раз оказался сильнее меня…

Но вернёмся к нашей теме. Согласно проекту новой концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу запрещено курение и в личном транспорте в присутствии детей. Казалось бы, неужели родной отец или мать осмелятся курить в машине при ребёнке? Увы, такое бывает. Однако к каждому водителю не приставишь полицейского.

Так как же в целом и каким образом будет осуществляться общий контроль за исполнением вводимых норм и правил антитабачного законодательства, если концепция, пусть и в скорректированном виде, но будет принята?

Пока вопрос остаётся открытым. Механизм, повторимся, ещё разрабатывается.

Ну а у меня лишь один путь - как можно скорее присоединиться к армии некурящих и свободных от рабской зависимости людей. Что в ближайшем будущем и постараюсь сделать.

Пока ещё курящий

Сергей БАШКАТОВ

Экспертное мнение

Отвлекающий фактор

Заместитель начальника Центра профессиональной подготовки инструкторов по боевой и служебной подготовке ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав ПЕРЕЛЫГИН:

- Скажу сразу: я сам не курю и моё отношение к курению в целом крайне негативное. И среди преподавателей центра курящих нет. Уверен, что курение враг не только здоровью, но и… самой службе. Процесс курения отвлекающий фактор, а сотрудник «на земле», как известно, неустанно, ежесекундно находится в зоне особого риска, в состоянии постоянной готовности прийти на помощь, в режиме решения сложных оперативных задач. И тут не до перекуров. Вот реальный случай: участкового уполномоченного одного из районов столицы позвали на помощь. Он выбежал из опорного пункта с сигаретой в одной руке, с рацией в другой и с фуражкой под мышкой. Забежал в подъезд, где, по сообщению, только что было совершено нападение... И тут же получил ранение в живот. О чём это говорит? Сотрудник абсолютно не был готов к такому развитию событий. Курение расхолаживает, расслабляет человека, что недопустимо во время несения службы. Уж если и приспичило затянуться папироской, спрячься на пару минут куда подальше, чтобы никто не видел. Хотя сделать это порой сложно.

Есть ещё и другой момент: полицейский в форменном обмундировании и с сигаретой в зубах? Согласитесь, зрелище неприглядное. А если, к примеру, оперативные работники на спецоперации, в засаде? Тем более непозволительно! Я уж не буду подробно останавливаться на таких прописных истинах, что курящему человеку тяжело даётся бег на длинные дистанции: дыхалка-то слабенькая. Физподготовку сдавать с каждым годом всё сложнее. И как стражу порядка в таком случае выполнять свои служебные обязанности, блюсти правопорядок и Закон? К примеру, возникнет необходимость преследовать убегающего злодея… Пару десятков метров? А потом руки на колени и страшная одышка?

Понятно, что работа полицейского полна стрессов и он подвержен огромным нагрузкам. Многие видят в курении способ снятия психологической напряжённости. Не лучше ли подыскать этому альтернативу?

Чьи права защищаем?

Директор клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова академик РАН Юрий БЕЛЕНКОВ:

- По поводу ущемления прав курильщиков. Приведу такой пример: лет 10 назад состоялся европейский конгресс кардиологов в Барселоне. Его открывала Королева испанцев София. В своём вступительном слове она комментировала очень жёсткий закон о регулировании курения, тогда только принятый в Испании. И она сказала так: «Я выступаю от лица не тех 27 % испанцев, которые курят, а от лица 63 % некурящих». Так вот когда начинают спекулировать на правах курильщиков, надо не забывать, что всё-таки в нашей стране курят не 70 % женщин и 80 % мужчин, а гораздо меньше. И когда защищают якобы права человека, стоит задуматься, а почему большинство тех, кто не курит, должны страдать от табачного дыма?

Всё согласно Конституции

Член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Виктор ЗЫКОВ:

- 41-ю статью Конституции Российской Федерации никто не отменял: в ней гарантировано право на охрану здоровья каждого человека. Реализовываться оно может в том числе и посредством ограничения других прав и свобод гражданина. Это закреплено статьёй 55-й Конституции Российской Федерации. То есть с юридической точки зрения механизм воздействия на курящих имеется. Правом приобретать табачные изделия наделены граждане страны старше 18 лет. Но это ведь не означает, что у нас есть дискриминация по возрастному признаку. И таких примеров много: кино для взрослых, участие в выборах, отбор судей... Везде возрастной ценз, и ни у кого это не вызывает никаких нареканий.

Главный пусковой механизм

Заслуженный врач Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по социальной политике Лариса ТЮРИНА:

- Мне как медику очень понятна позиция Минздрава. Напомню, «пусковым механизмом» в 71 % смертности от онкологии является никотин, 42 % смертности от лёгочных заболеваний обусловлены этой же причиной, 10 % смертности от сердечно-сосудистых заболеваний вызваны тем же.

Борьба с табакокурением помогает демографическому росту в стране. Сегодня благодаря уже принятым мерам на 8 % сократилась общая распространённость табакокурения, а употребление табака среди подростков 13-15 лет снизилось практически вдвое. Нет сомнений, что необходимо и дальше поддерживать последовательные и системные усилия Минздрава в борьбе с этим злом.

Цены должны кусаться

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ:

- Я разделяю тревогу ряда экспертов по поводу резкого увеличения акцизов на табак. К этим вопросам стоит подходить очень взвешенно. Но тренд должен быть однозначным: раз табакокурение - это «разрешённое зло», значит цены должны кусаться! Впрочем, обсуждаемый в настоящее время проект концепции ещё очень сырой. Поэтому вполне допускаю, что к моменту официального опубликования его на сайте Минздрава он претерпит существенные изменения.

В тему

Эпидемия глобального масштаба

В мире насчитывается 1,1 млрд курильщиков в возрасте от 15 лет и старше, при этом почти 80 % из них проживают в странах с низким и средним уровнями доходов. Примерно 226 млн курильщиков живут в нищете.

Это данные из нового, 700-страничного глобального доклада «Табачная экономика и борьба против табака», подготовленного Всемирной организацией здравоохранения совместно с Национальным институтом онкологии США. В монографии рассматриваются имеющиеся фактические данные, касающиеся двух широких областей. Во-первых, это экономические аспекты борьбы против табака, включая употребление табака, его выращивание, производство и торговлю, налоги и цены, меры борьбы и другие меры, направленные на сокращение потребления табака и снижение последствий его употребления. Во-вторых, экономические последствия предпринимаемых во всём мире усилий по борьбе против табака.

В документе приводятся результаты исследования, проведённого в прошлом году, демонстрирующие, что если все страны повысят акцизные сборы примерно на 0,8 американского доллара за одну пачку, то размеры ежегодных доходов за счёт акцизов на сигареты во всём мире могут возрасти на 47 %, или на 140 млрд американских долларов. Подобное повышение налогов приведёт к росту розничных цен на сигареты в среднем на 42 %, в результате чего показатели курения снизятся на 9 %, а число взрослых курильщиков сократится на 66 млн.

Комментируя приведённые в монографии данные, её соредактор, заслуженный профессор факультета экономики Иллинойского университета в Чикаго Франк Чалупка (Frank Chaloupka) заявил: они «подтверждают, что научно обоснованные меры борьбы против табака оправданны с точки зрения как экономики, так и охраны здоровья».

Дана ПРЕСНЯКОВА

Это любопытно

Первооткрывателем табака можно смело считать Христофора Колумба. В 1492 году на одном из островов в бассейне Карибского моря (это был, возможно, остров Тобаго, от названия которого, как считают некоторые историки, и произошло слово «табак») он встретил старого курящего индейца...

***

Из всей команды Колумба только двое моряков решились попробовать курение табака. Это были Луис де Торрес и Родриго де Херес. По прибытии в Испанию Родриго де Херес решил продемонстрировать свои новые «умения», полученные за время плавания, за что был осуждён инквизицией и посажен в тюрьму (пускание дыма через нос и рот было расценено как связь с нечистой силой).

Так что Родриго де Хереса по праву можно считать первым курильщиком Европы. В общей сложности за свой поступок он просидел в тюрьме 7 лет.

Самым популярным у туристов государством Евросоюза в 2016 года оказалась Испания. Об этом сообщает статистическая служба ЕС Eurostat.

В Испании в прошлом году путешественники провели в отелях свыше 454 миллионов ночей. Рост по сравнению с 2015 годом составил почти восемь процентов.

Второе место делят Франция и Италия с результатом в 395 миллионов ночевок для каждой из стран. Этот показатель упал на 4,6 процента во Франции в 2016 году, а в Италии остался практически неизменным.

Замыкает тройку Германия, где туристы провели в отелях 390 миллионов ночей (рост 2,8 процента). Четвертое место досталось Великобритании — 292 миллиона, что на 4,5 процента меньше, чем в 2015-м. В Австрии за 2016 год путешественники отдыхали в отелях почти 119 миллионов ночей (рост около пяти процентов).

В десятку рейтинга в порядке убывания также были включены Нидерланды, Греция, Польша, Хорватия и Португалия. Лидером по увеличению числа туристических ночевок в 2016 году стала Болгария — плюс 18 процентов.

Обеспечение иранской сделки станет решающим для мира на Ближнем Востоке

Пока мало кто берется прогнозировать, как будет складываться внешняя политика Дональда Трампа. Если опыт его предшественников что-то значит, то Ближний Восток будет занимать много времени и ресурсов, независимо от того, насколько новая администрация попытается сосредоточиться на Европе или Азии. На фоне исторически непреодолимых событий приоритетом Трампа должен быть не мир между Израилем и Палестиной и даже не возобновление борьбы с ИГИЛ. Его приоритетом должно быть поддержание и обеспечение ядерной сделки с Ираном.

Напомним, что иранское ядерное соглашение было согласовано между Тегераном с США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и Германией. По условию соглашения, были введены строгие меры контроля и инвазивные инспекции в обмен на облегчение санкций. С начала действия соглашения Иран сократил количество центрифуг на две трети, избавился от 95% низкообогащенного урана и начал преобразования двух крупных объектов по обогащению урана в мирные научно-исследовательские центры. Каждый месяц инспекторы Международного агентства по атомной энергии подсчитывают количество всех ядерных объектов, а также ведут непрерывное видео наблюдение за использованием ядерного топлива. В последнем докладе Международной кризисной группы сообщается, что благодаря сделке до сих пор удается «эффективно блокировать все возможности для создания ядерного оружия Ираном».

Несмотря на успешное блокирование возможностей создания ядерного оружия Ираном, сделка опирается на зыбкую почву. В США противники сделки уже оспаривают мелкие технические нарушения, являющиеся нормальными для любого процесса подобной сложности, которые имели место с иранской стороны. Ни одно из них не представляется существенным. Более тревожным стал решительный конфронтационный подход администрации Трампа к Ирану.

Главный советник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Флинн считает, что смена режима в Иране является лучшим вариантом. Недавно назначенный Трампом директор ЦРУ, бывший член палаты представителей США Майк Помпео, выступает за сворачивание «катастрофической» сделки. У самого Трампа менее последовательная позиция по этому вопросу. Во время избирательной кампании он много раз обещал отменить облегчение санкций и разорвать соглашение. Но он также пообещал «прекратить усилия по свержению иностранных режимов, о которых мы ничего не знаем».

Министр обороны администрации Трампа Джеймс Маттис, будучи главным критиком сделки, постоянно говорит об обеспечении ее соблюдения. Соглашение действует благодаря международному консенсусу, достигнутому не только при помощи европейских союзников, но и при участии России, которой режим Трампа, по всей вероятности, старается угодить. Обеспечение устойчивости соглашения требует от Трампа выйти за рамки риторики Ирана и внешней политики США и мысленно сформулировать его как соглашение о нераспространении. Этот процесс требует пересмотра санкций в отношении ядерной программы Ирана каждые 120 или 180 дней. Администрации Трампа необходимо понять, что разрыв соглашения приведет к потерям. Иранский парламент постановил возобновить обогащение урана и снижение доступа инспекторам ООН, если США не будут придерживаться условий соглашений. Кроме того, у США не будет никаких возможностей применить жесткие меры в отношении Ирана, потому что европейские союзники США вместе с Россией и Китаем, несомненно, обвинят Вашингтон в несоблюдении условий сделки, и все они откажутся от повторного введения санкций.

Иранское ядерное соглашение должно действовать, потому что альтернативой станет возвращение к постоянному усилению напряжения и ужесточению риторики политических ястребов обеих стран. Враждебный подход способствует более экспансивной, менее прозрачной иранской ядерной программе и повышает шансы на начало очередной войны США на Ближнем Востоке. Будем надеяться, что администрация Трампа предпочтет не идти по этому пути.

Cato Institute

Россию подло выкинули с еврорынка

Андрей Манзолевский

Никакой войны - чистый бизнес. Ситуация с отказом отменить санкции в адрес "Алмаз-Антея" лишь доказывают теорию: если рождаются санкции, значит, это кому-нибудь нужно. В нашем случае - производителям оружия из США и ЕС.

12 сентября 2014 года Евросоюз запретил поставлять товары двойного назначения девяти компаниям оборонного сектора РФ, в список в частности, попали Оборонпром, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), Уралвагонзавод, "Концерн Калашникова"и "Алмаз-Антей", на который на протяжении всего периода введения санкций несколько раз накладывали дополнительные ограничения, причем не только в Европе, но и в США. Точнее будет сказать, что именно в Штатах начинали, а в Европе продолжали.

Помимо запрета ввоза товаров, был установлен запрет на прямую или непрямую покупку / продажу, предоставление инвестиционных услуг или иной помощи при выпуске или иных аналогичных действиях в отношении операции с оборотными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 30 дней, а также запрет предоставления новых кредитов и займов со сроком погашения более 30 дней. Именно за разморозку своих активов за период 2015-2016 года сражался "Алмаз-Антей", и пока безуспешно. Европейский суд первой инстанции решил, что ограничения введены законно и снятию не подлежат.

Не стоит удивляться формулировкам, которые сопровождают данное судебное решение. Они утверждают, что продукцией "Антея" сражаются на Украине и в том числе из-за нее (!) идет война на Донбассе. Естественно, подобный бред ставит практически любую страну виновной в разжигании боевых действий. Но более удивительно то, что в момент ввода санкций причиной их назывался сбитый над Украиной малайзийский Боинг!

"Еще в 2014 году должностные лица ЕС открыто заявляли, что введение санкций в отношении концерна увязывается с крушением самолета "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года в небе над Украиной. В сентябре 2016 года Совет ЕС на слушаниях в Европейском суде юстиции общей юрисдикции признал, что связь концерна "Алмаз-Антей" с крушением малайзийского Boeing не установлена. Тем парадоксальнее выглядит сегодняшнее решение по нашему иску", - заявил гендиректор концерна Ян Новиков.

Однако несмотря на общую абсурдность ситуации, против нескольких наших крупных оборонных предприятий действуют и расширяются ограничительные меры. Параллельно с тем, как Россия потеряла доступ к европейским рынкам, произошла и другая очень интересная ситуация - демонизация России и создание образа "агрессора" по отношению к Европе.

"Прогноз на 2016 год, основанный на данных из союзнических стран, указывает, что 2016 год будет первым годом, когда расходы на оборону европейскими союзниками будут увеличены впервые за многие, многие годы", - сказал глава НАТО Столтенберг. При этом рост оборонных расходов особенно заметен в Центральной и Восточной Европе: Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии.

Согласно докладу, эти семь стран резко увеличат финансирование своих вооружённых сил в этом году: на 19,9%. Лидирует Венгрия, повышающая военные расходы на 22% - почти до €1 млрд. В Юго-Восточной Европе - Болгарии, Хорватии, Кипре, Греции, Румынии, Сербии и Словении - повышение расходов на оборону составит 9,2%, в то время как Западная Европа готова лишь на 2,7%. Может, потому что Западная Европа не опасается "российской угрозы", так как сама ее и придумала?

Так, например, даже в этом списке такие страны, как Кипр, Греция и Сербия увеличивают свои расходы на оборонку не из-за страха нападения России, а скорее по требованию НАТО и соседей. Однако, по какой бы то ни было причине, все эти страны где-то покупают танки и вертолеты. Но не в РФ. Так кто в условиях санкций и запрета ввоза из России обогатился на продаже вооружения и эпопее со страхом "российской агрессии"?

Нет совершенно ничего удивительного в том, что именно США и Германия - две первых страны-агитатора против РФ - получают прибыли от роста затрат на оборонку. Например, еще в 2014 году экспорт германских вооружений в целом упал на треть до €3,97 млрд. Однако уже в 2015 году ситуация стала куда приятнее. Представитель концерна Rheinmetall из Дюссельдорфа, который поставляет для танков Leopard пушки, боеприпасы и огневые системы, заявил, что украинский кризис дал оборонной промышленности "политический толчок". Доля вооружений в продажах выросла в первом полугодии 2015 года на 18%, до €1 млрд, согласно полугодовой отчетности Rheinmetall, а операционные убытки упали с €52 млн до €27 млн.

А вот, например, Словакия покупает девять многоцелевых вертолётов UH-60 Black Hawk (уже американского производства) на замену советским Ми-17. Однако поставки оружия странам НАТО из США не так велики, как могло бы показаться. Лидирующие позиции по-прежнему занимает Германия, Франция и Англия. И, как ни странно, в список основных поставщиков для альянса до 2014 года входила и Россия.

"США и страны Западной Европы имеют очень крупные и развернутые отрасли по производству вооружений. В США это наследие Второй мировой войны. Во время холодной войны, а также после нее эти отрасли расширились еще больше. После Второй мировой войны Западная Европа тоже вновь вооружилась, особенно после основания НАТО. Во время холодной войны Франция, Англия, Италия, Испания и Германия построили оборонные предприятия, чтобы быть независимыми при закупках оружия. Эта позиция сохранилась и после окончания холодной войны, несмотря на то, что положение сильно изменилось", – рассказала директор программы военных расходов в СИПРИ.

"Некоторые страны заинтересованы в том, чтобы поддерживать свою способность производить вооружение – во всех секторах или, по крайней мере, в большинстве из них. Однако для стран Западной Европы это всегда несколько сложнее: поддерживать оборонную промышленность на постоянной основе дорого. Европейцы потому и экспортируют вооружение, чтобы поддерживать производственные мощности в рабочем режиме".

А вы говорите "санкции", "российская угроза", "холодная война". Банальная экономика и загрузка производственных мощностей - вот почему на самом деле Польшу бороздят поломанные американские танки, и вот за что на самом деле приходится судиться российской оборонке.

Оригинал материала опубликован в "Живом журнале".

Недвижимость Бристоля дорожает значительнее всего в Великобритании

По итогам 2016 года квадратные метры в городе выросли в цене почти на 10%. В Лондоне же этот показатель немного превысил 7%.

Согласно данным свежего UK Cities House Price Index от аналитической компании Hometrack, средняя стоимость жилья в Бристоле составляет €306 000. Это на 9,6% больше, чем годом ранее, пишет британская The Sun.

Второй результат по стране показал рынок недвижимости Манчестера, где годовой рост составил 8,9%, а стоимость жилья чуть-чуть не дотянула до €177 000. Тройку лидеров закрывает Оксфорд с 8,1% годовых и стоимостью около €495 000.

Столица же заняла только седьмое место в списке, ведь лондонские объекты за год подорожали на 7,3%. Правда, жилье в городе остается все таким же дорогим и недоступным. Его средняя стоимость составляет около €567 000. Это самая высокая цена в стране, которая составляет около 14 годовых зарплат среднестатистического лондонца. Отрицательная динамика изменения цен зарегистрирована по итогам 2016 года только в одном из крупных городов страны - Абердине.

|

Город |

Средняя стоимость жилья |

Изменение цен в год (%) |

|

1. Бристоль |

€306 000 |

+9,6 |

|

2. Манчестер |

€176 900 |

+8,9 |

|

3. Оксфорд |

€494 500 |

+8,1 |

|

4. Портсмут |

€260 150 |

+8 |

|

5. Саутгемптон |

€259 300 |

+7,9 |

|

6. Бирмингем |

€172 500 |

+7,5 |

|

7. Лондон |

€567 000 |

+7,3 |

|

8. Кардифф |

€228 200 |

+7,2 |

|

9. Ливерпуль |

€135 700 |

+7 |

|

10. Ноттингем |

€163 600 |

+5,7 |

|

11. Борнмут |

€318 300 |

+5,7 |

|

12. Глазго |

€134 600 |

+4,9 |

|

13. Лидс |

€179 400 |

+4,9 |

|

14. Шеффилд |

€150 300 |

+4,3 |

|

15. Лестер |

€182 600 |

+3,8 |

|

16. Эдинбург |

€236 600 |

+3,7 |

|

17. Ньюкасл |

€144 000 |

+3 |

Зафиксирован феноменальный рост потока иностранных туристов в Иран

Согласно исследованию, проведенному ведущей компанией по исследованию структуры путешествий "ForwardKeys", Иран оказывается все более популярным местом для авиапассажиров, принимая все большее число путешественников со всего мира, и эта тенденция, вероятно, будет продолжаться в 2017 году, сообщает Iran Daily.

Количество международных прибытий в Иран выросло на 18,3% в прошлом году, продолжив тенденцию к росту, наблюдающуюся в 2013 году (до 2,7%), в 2014 (24,8%) и в 2015 г. (12,7%).

Исследование является своевременным, поскольку 7-8 февраля 2017 года в Тегеране пройдет Инвестиционная конференция по вопросам развития туризма и отелей (IHTIC), в которой примут участие многочисленные международные инвесторы и эксперты гостиничной индустрии.

Компания "ForwardKeys", которая отслеживает модели будущих путешествий, путем анализа 16 миллионов операций резервирования билетов каждый день, также обнаружила, что международные прибытия в Иран имели положительный ежемесячный рост на протяжении всего 2016 года, за исключением июня, из-за поста Рамадан.

Основной поток пассажиров, прибывающих в Иран, исходил из Северной Америки, Европы и Ближнего Востока. Вместе они составили 83,7% международных прибытий в течение 2016 года. Германия обеспечила 14,3% прибытий, и этот показатель вырос на 8,3%, далее следуют США (10,7%) с ростом на 9,3%. Бахрейн, Канада и Великобритания, также показали большой рост числа людей, посещавших Иран.

Среди 12 стран, занимающих лидирующие позиции по количеству прибытий в Иран, только Китай и Пакистан находятся вне указанных выше регионов. Данные "ForwardKeys" также показывают, что 40 % китайских путешественников в Иране в прошлом году, находились там в командировке.

Учитывая заказы билетов на первую половину 2017 года, темпы прироста опережают на 14,8% те расчеты, которые были выпущены в начале января, что указывает на восходящую волну международных посещений Ирана.

Основной поток прибытий в Иран, в настоящее время, осуществляется посредством авиакомпаний "Alitalia" и KLM, которой помимо голландцев пользуются граждане Бельгии. Также отмечается, что швейцарские путешественники, как правило, выбирают маршрут через Вену, откуда осуществляет перелеты в Иран "Austrian Airlines", которая уже удвоила забронированные места на первую половину 2017 года.

Генеральный директор "ForwardKeys" Оливье Ягер сказал: "Наши результаты подтверждают вывод о том, что политические изменения в Иране делают страну более доступным и привлекательным местом для посещения и потенциального ведения бизнеса. Образ Ирана во всем мире меняется благодаря многочисленным туристам... Вновь вызывают интерес захватывающие достопримечательности, исторические и религиозные места. Я ожидаю, что число посетителей будет увеличиваться, до тех пор, пока способность аэропортов Ирана сможет идти в ногу со спросом".

Китай в АТР: трансформация интеграционной повестки

Екатерина Арапова

К.э.н., начальник Отдела экспертизы и магистерских программ МГИМО МИД РФ, эксперт РСМД

Прошедший в ноябре 2016 г. саммит АТЭС ознаменовался новой волной переговоров о формировании в АТР Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. По итогам была принята Лимская декларация, которая призвана стать важным этапом на пути формирования общерегионального объединения. На фоне выхода США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) и неопределенности относительно его перспектив у КНР появился хороший шанс действовать на опережение, форсировать переговорный процесс в рамках общерегиональных интеграционных сценариев, которые в наибольшей степени отвечают стратегическим интересам Китая.

Исторический очерк

Интеграционную активность на двустороннем уровне Китай начал проявлять с начала 2000-х гг. Первыми интеграционными партнерами Китая на двусторонней основе стали Гонконг и Макао, соглашения с которыми были подписаны еще в 2003 г. и сразу характеризовались довольно высоким качеством — они охватывали торговлю и товарами, и услугами. Это вполне объяснимо, учитывая степень экономической взаимосвязанности и взаимодополняемости рынков этих районов и материкового Китая. В 2004 г. Китай присоединился к Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению, интеграционное взаимодействие в котором, однако, не отличается высоким качеством: охватывает исключительно вопросы либерализации торговли товарами и имеет статус преференциального торгового соглашения. Несколько позже были заключены соглашения с АСЕАН и Пакистаном. Таким образом, до финансового кризиса 2008-2009 гг. Китай при выборе интеграционных партнеров руководствовался в первую очередь факторами географической близости и степенью развития торговых связей.

Вторая волна двусторонней интеграционной активности Китая началась в 2008-2009 гг., которая подогревалась уже не только экономическими, но и, частично, политическими факторами. С одной стороны, Китай исходил из соображений, что усиление интеграционных взаимосвязей способно смягчить негативные последствия глобального финансового кризиса, с другой — это могло стать ответной реакцией на присоединение США в 2008 г. к Транстихоокеанскому стратегическому экономическому партнерству (Р4) и формирование концепции Транстихоокеанского партнерства с последующим включением новых членов. Еще на момент присоединения к блоку, включавшему в 2008 г. только Сингапур, Новую Зеландию, Чили и Бруней, США открыто заявляли о необходимости формирования нового торгового объединения до расширения активности со стороны Китая и ЕС.

В подобных условиях было закономерно, что уже в 2009 г. Китай подписал два двусторонних соглашения о свободной торговле с участницами нового формата — Сингапуром и Новой Зеландией, а в 2010 г. вступило в силу подписанное ранее соглашение с Чили.

На многостороннем уровне в начале 2000-х гг. Китай выступал за продвижение интеграции в рамках 13 государств Азии в формате АСЕАН+3, которому должно было предшествовать укрепление позиций страны в формате АСЕАН+1 [1]. Дальнейшее развитие интеграции в рамках Восточноазиатского саммита при участии 16 государств, главным сторонником которого на момент начала и середины 2000-х гг. выступала Япония, гораздо в меньшей степени отвечало интересам Китая.

Однако постепенно АСЕАН+3 и АСЕАН+6 стали рассматриваться не как альтернативные сценарии общерегиональной архитектуры в АТР, а как две стадии одного процесса. В 2012 г. было положено начало переговоров о создании зоны свободной торговли в рамках Всестороннего регионального экономического партнерства. В практическую плоскость перешла и идея формирования общерегиональной ЗСТ в рамках Транстихоокеанского партнерства, что способствовало смещению акцентов Китая именно в направлении формирования интеграционного объединения в рамках ВРЭП. По мере того как Китай стал наращивать не только торговый, но и инвестиционный потенциал и догонять Японию по объемам прямых инвестиций, направляемых за рубеж, (в 2014 г. Китай по соответствующему показателю впервые опередил Японию — 128,5 млрд долл. против 113,6 млрд долл. соответственно) [2], возможный тандем Японии и Австралии в рамках единого интеграционного объединения, который еще в 2000-е гг. мог ослабить экономическое влияние Китая в регионе, стал представлять сравнительно меньшую угрозу. В конце 2015 г. были подписаны соглашения о свободной торговле с Австралией и Республикой Корея, идут переговоры о формировании трехсторонней зоны свободной торговли Китай – Япония – Республика Корея.

Соответственно, интеграционная повестка Китая стала сводиться к формированию сети двусторонних соглашений о свободной торговле в рамках Регионального всестороннего экономического партнерства, педалированию переговоров в трехстороннем формате Северо-Восточноазиатской зоны свободной торговли, а также продвижению идеи создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (дорожная карта по реализации инициативы была представлена на саммите АТЭС в ноябре 2014 г.).

Современные тенденции, определяющие интеграционную повестку

Интеграционная позиция Китая в АТР — катализатор трансформирующихся стратегических приоритетов, внутриэкономической и внешнеторговой политики страны. В определении интеграционной повестки Китай будет исходить из ключевых тенденций, характеризующих развитие и приоритеты страны на современном этапе.

— Китайские компании постепенно перестают рассматривать низкую стоимость производимых товаров как главное конкурентное преимущество и делают ставку на качество производимых товаров и услуг, их инновационность и качество управления.

— В качестве стратегической задачи выделяется стремительная переориентация национального выпуска с производства промышленных товаров в направлении расширения сектора услуг, повышения их доли в ВВП страны. Это находит отражение и в переориентации притока иностранных инвестиций с промышленного сектора с целью ускоренной индустриализации в сектор услуг [3]. Китай постепенно открывает сферу услуг с целью повышения конкуренции, качества производимых услуг и бизнес среды. Постепенно облегчается доступ иностранных инвесторов даже на сравнительно более защищенные рынки страховых, медицинских и телекоммуникационных услуг.

— Китай наращивает расходы на исследования и научные разработки (доля страны к 2016 г. в общемировых расходах на исследования и разработки выросла до 20,4%, и ожидается, что к 2026 г. по соответствующему показателю Китай опередит США, на которые сегодня приходится 26,4% общемировых расходов на R&D), делает акцент на привлечении иностранных инвестиций в высокотехнологичные производства, высококвалифицированной рабочей силы и повышении уровня квалификации национальной рабочей силы.

— В результате проводимой политики стимулирования внутреннего спроса посредством инструментов налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики [4], растущей численности населения (на уровне 0,5% в год) и ожидаемого ускоренного роста в долгосрочной перспективе вследствие отмены политики одного ребенка, а также смещения акцентов в структуре производства и привлечения иностранных инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе будет происходить постепенная трансформация отраслевой структуры внутреннего спроса. По оценкам экспертов Банка Финляндии, рост расходов на потребление будет увеличивать внутренний и импортный спрос на сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также многие виды услуг.

— В последние годы Китай проводит экспансионистскую инвестиционную политику за рубежом [5]. При этом происходит стремительная переориентация китайских компаний с инвестирования в реальный сектор в направлении сферы услуг и участия в крупных инфраструктурных проектах. Расширяется инвестирование в относительно более высокотехнологичные проекты (в том числе сектор альтернативной энергетики, биотехнологии и др.), растет число сделок по приобретению высокотехнологичных компаний и производств.

Соответственно, при формировании интеграционной повестки Китай будет исходить из новых наметившихся тенденций и заявленных целей, стремиться максимально задействовать внешние ресурсы для обеспечения быстрой и успешной трансформации национальной экономической системы.

Новый формат глобальной интеграционной повестки

Исходя из наметившихся тенденций экономического развития Китая, заявленных стратегических ориентиров в трансформации структуры экономики и экономической политики, в ближайшее время можно ожидать активизации интеграционных процессов и тенденций, инициированных Китаем.

Представляется, что при формировании интеграционной стратегии Китай будет придерживаться поэтапного, многоуровневого, географически диверсифицированного подхода, направленного на интенсификацию отношений со стратегическими партнерами и повышение «качества» интеграционных процессов (расширение числа вопросов торговой повестки, повышение охвата товарных позиций, достижение прогресса в области устранения нетарифных ограничений, регулирование перемещения капиталов и рабочей силы и проч.). Эти принципы станут определяющими в формировании интеграционной повестки.

Китай будет стремиться развивать интеграционную повестку как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях. В первую очередь интерес на двустороннем уровне могут представлять страны-участницы масштабных общерегиональных инфраструктурных проектов, идущие по пути масштабной индустриализации и урбанизации. К их числу можно отнести Индию, Индонезию, Таиланд и Филиппины. Во-вторых, аграрные страны, богато наделенные земельными ресурсами для производства сельскохозяйственных культур. В долгосрочной перспективе Китай может инициировать заключение соглашений о свободной торговле со странами Африки к югу от Сахары.

При этом Китай будет исходить из принципа поэтапности. При участии КНР могут формироваться отраслевые ассоциации (энергетические альянсы, транспортные, телекоммуникационные, технологические союзы) [6]. Китай будет придерживаться осторожного сбалансированного подхода в отношении высокоразвитых стран, взаимодействие с которыми может обеспечить доступ к рынкам технологий и приток капитала в высокотехнологичные сектора экономики. При этом продвижение собственных интересов будет обеспечиваться через систему двусторонних инвестиционных соглашений, подобных тому, которое сейчас обсуждается с США (U.S.-China Bilateral Investment Treaty (BIT)).

Соответственно, Китай будет придерживаться географически диверсифицированной интеграционной стратегии, расширяя сеть узких соглашений о сотрудничестве, а впоследствии — двусторонних соглашений о свободной торговле с партнерами из разных регионов и характеризующимися различными уровнями экономического развития и структурами экономик.

Амбициозные планы Китая по переориентации структуры экономики определяют заинтересованность страны в создании «высококачественных» интеграционных объединений с более широким охватом товарных позиций и более интенсивным графиком либерализации, проводимой как Китаем, так и партнерами по интеграционным объединениям. Ранее Китай в большей степени был нацелен на сохранение протекционистских тенденций в отношении продукции так называемых «чувствительных секторов», технических барьеров в торговле и использовании инструментов экспортного контроля.

Соглашения охватывали сравнительно узкий круг вопросов (в частности, соглашения с Гоконгом и Макао), не затрагивали, например, вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и охраны окружающей среды, механизмы разрешения споров, либерализацию торговли «чувствительными» товарами и проч. Эксперты американского института экономики Петерсона противопоставляли интеграционные соглашения, заключенные в АТР с участием Китая, «высококачественным» двусторонним соглашениям об экономическом партнерстве с участием Японии и соглашениям о свободной торговле с США. Однако сейчас именно Китай в силу меняющейся стратегии развития нацелен на повышение качества двусторонних и многосторонних интеграционных соглашений с его участием, поскольку взаимная либерализация может, с одной стороны, способствовать реализации новых стратегических приоритетов, а с другой — нарастить экспорт в страны-партнеры традиционных низкотехнологичных товаров — текстиля, обуви, изделий из пластмасс и картона, продукции сельского хозяйства.

Даже продвигаемая Китаем концепция Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ) предполагает формирование «не просто объединения, основная цель которого — торговая либерализация, а создание всеобъемлющего, высококачественного объединения, охватывающего вопросы торговли и инвестиций «нового поколения».

Тем не менее заявленная цель практически сводит к нулю реалистичность создания АТЗСТ. Осознавая все существующие экономические и политические противоречия, которые будут препятствовать ее формированию как по-настоящему «высококачественного» и «всеобъемлющего» объединения, становится очевидным, что Китай будет направлять усилия в первую очередь на подписание трехстороннего соглашения о свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея, а также на перевод в практическую плоскость многостороннего диалога в рамках Всестороннего регионального экономического партнерства.

Кроме того, особый смысл и значимость приобретает идея, высказанная президентом Перу накануне саммита АТЭС о том, что необходимо прорабатывать альтернативные варианты формирования общерегионального интеграционного сценария в АТР, без участия США, но с включением Китая и России.

Высказанная идея, несмотря на всю ее эфемерность и неоформленность в четкую концепцию, может оказаться как минимум на руку китайской стороне, а как максимум перуанский президент в подтверждение солидарности и союзнического отношения просто озвучил китайский сценарий интеграционной архитектуры в АТР.

Новые интеграционные идеи могут концентрироваться вокруг китайской инициативы «Один пояс-один путь» (трех сухопутных и двух морских маршрутов). Весьма показательно, что цели многостороннего проекта выходят далеко за рамки сотрудничества в транспортной сфере, включая не только повышение «транспортной связанности», но и координацию политики, свободную торговлю и финансовую интеграцию, а многие исследователи по отношению к данному многостороннему проекту сотрудничества активно применяют термин «интеграция».

Выход США из соглашения о ТТП может предопределить кардинальный пересмотр региональной интеграционной архитектуры и роли Китая в общерегиональных интеграционных процессах. И ратифицировавшая соглашение Япония, и продвигающая ратификацию соглашения Австралия активно пытаются найти альтернативу Соединенным Штатам. Министр торговли Австралии Стив Чобо заявил, что будущее ТТП может предопределяться включением других азиатских государств — Китая и Индонезии. Даже Япония, которая исторически настороженно относилась к растущему экономическому влиянию Китая в регионе и при реализации общерегиональных сценариев стремилась к формированию противовеса в форме тандемов с Австралией (в рамках ВРЭП) или США (в формате ТТП), видит возможное спасение соглашения в присоединении Китая, хотя при этом продвигает идею включения в состав ТТП и стран Европейского союза.

Если еще до недавнего времени Китай выдвигал «альтернативные» сценарии общерегиональной интеграции, шансы на реализацию которых в кратко- и среднесрочной перспективе представлялись весьма туманными, сейчас у страны появилась реальная возможность выступить локомотивом уже, по сути, созданного «высококачественного» общерегионального интеграционного объединения. Интеграционная мотивация Китая потенциально очень высока, хотя в случае перехода инициативы о присоединении к соглашению в практическую плоскость условия вступления могут стать предметом длительных и напряженных переговоров.

1. Арапова Е. Экономическая интеграция в Восточноазиатском регионе. М.: Проспект, 2015.

2. World Investment Report 2016. UNCTAD.

3. Там же.

4. Арапова Е. Восточная Азия: Диверсификация источников экономического роста // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2014. №3-4. С.47-57.

5. Подробнее см. Арапова Е. Инвестиционный вектор сотрудничества Китая и Великобритании // Российский совет по международным делам, 20 сентября 2016.

6. Глобальная система на переломе: пути к новой нормальности: пер. с англ. / под ред. Акад.А.А. Дынкина, д-ра М. Барроуза /ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2016. C.142.

Дни российского образования проходят в рамках выставки BETT Show в Лондоне

С 25 по 28 января на крупнейшей Европейской выставке передовых образовательных технологий BETT Show Министерство образования и науки Российской Федерации проводит «Дни российского образования». Российскую делегацию возглавил заместитель Министра образования и науки РФ Вениамин Шаевич Каганов. Замминистра принял участие в консультациях на двух представленных российских стендах, провел ряд встреч и переговоров с российскими и иностранными участниками, официальными представителями и руководителями крупнейших образовательных организаций, осмотрел выставку.

Представитель Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков провел встречи с представителями российских и ряда британских участников выставки. По результатам встреч была разработана стратегия по привлечению иностранных граждан для обучения в России и организации совместных образовательных проектов.

В течение четырех дней на коллективном стенде «Дни российского образования» представители ведущих компаний – производителей образовательных технологий расскажут о новых решениях, продуктах и лучших практиках современного российского образования.

На совместном стенде «Сколково» девять стартапов-резидентов инновационного центра продемонстрируют свои образовательные решения и инструменты. «Есть поводы уверенно смотреть в завтрашний день, - говорит генеральный директор «Кибер Тех Лабс» Роман Лучин. – Многие проекты вызывают большой ажиотаж и живой интерес наших зарубежных партнеров, открывают перспективы для совместного сотрудничества».

Специалисты из России расскажут о создании научно-проектных лабораторий, использовании технологии программирования на уроках информатики, физики и математики, продемонстрируют новые технологические решения для образования.

Детские технопарки поделятся своим опытом создания и развития современных инновационных площадок для научно-технического творчества молодых людей и подготовки инженеров будущего. Будет предложен алгоритм организации проектной деятельности на школьных уроках по разным предметам.

Российскими компаниями на выставке представлены мультимедийные учебные продукты для школ и дошкольных учебных заведений: интерактивные плакаты, творческие конструкторские среды, наглядно-дидактические мультимедийные пособия, интерактивные тренажеры и тесты.

Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина продемонстрирует возможности портала «Образование на русском», включающего платформу для дистанционного обучения русскому языку, систему повышения квалификации преподавателей, систему массовых онлайн-курсов для людей разного возраста, а также социальную сеть для общения пользователей портала.

На стенде «Сколково» представлены КиберТехЛаб, Центр Робототехники, Электронные платформы, Компьютерная робототехника, Линтех, Тырнет, Коптер Экспресс, GlobalLab, ЦАПК, Элиговижн, а также студенческий проект робототехнической лаборатории Сколтех и русская школа математики и программирования при представительстве Россотрудничества в Великобритании.

На стенде «Дни российского образования» представлены компании «Интел», «Полимедиа», «Лего Эдюкейшн», «Кванториум», цифровая лаборатория «Наураша», «Максимум», «Новый диск», Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина.

О BETT Show

Европейская выставка передовых образовательных технологий BETT Show проводится более 30 лет. Ежегодно она собирает более 500 участников и 35 000 посетителей из около 130 стран. Выставку посещают официальные лица, руководители учебных заведений, крупнейшие компании с образовательными направлениями. Более 80% посетителей Bett Show – это люди, принимающие решения о приобретении продукции или влияющие на такие решения. BETT – это место, где заключаются контракты и начинаются взаимовыгодные многолетние партнерства.

"Газпром" установил 7-й экспортный рекорд за январь.

"Газпром" 25 января второй день подряд установил новый в своей истории рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 635,1 млн куб. м. Это 7-й рекорд с начала нового года и 17-й - с октября 2016 г., когда началось обновление исторических максимумов. Предыдущий рекордный объем 24 января достиг 631,9 млн куб. м в сутки.

Экспорт российского газа растет по всем направлениям.

"Газпром" также сохраняет рекордный уровень поставок по газопроводу "Северный поток": с 10 января ежесуточно поставляется максимально возможный объем газа — 167,4 млн куб. м, что на 11,1% больше проектных объемов газопровода в годовом выражении.

"В максимально возможном режиме работает газопровод "Северный поток", уже 16 дней подряд поставляя в Европу рекордные 167,4 млн куб. м газа в сутки. На полную мощность - 48,2 млн куб. м в сутки - загружен еще один морской газопровод - "Голубой поток". При этом экспортный коридор через Польшу также работает в максимальном режиме - 98,9 млн куб. м в сутки, поставки через Украину превышают плановые более чем на 100 млн куб. м в сутки", - сообщил в четверг "Газпром".

"Мы вышли на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке", - отметил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Как сообщало ранее "Вести. Финанс", "Газпром" увеличил экспорт в дальнее зарубежье с 1 по 15 января 2017 г. на рекордные 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., или на 1,9 млрд куб. м газа.

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье достиг в 2016 г. максимума за всю историю газовой отрасли - 179,3 млрд куб. м газа. По сравнению с 2015 г. рост составил 12,5%, или, в абсолютном выражении, 19,9 млрд куб. м. Это, например, сопоставимо с объемом поставок компании в прошлом году в Великобританию: 17,8 млрд куб. м.

В 2017 г. компания намерена обновить рекорд экспорта.

Может ли "Газпром" лишиться экспортной монополии.

Игорь Сечин обещал Владимиру Путину полтриллиона рублей налогов за отмену экспортной монополии "Газпрома". Как выяснил РБК, глава "Роснефти" сообщил в письме президенту, что компания обсуждает с британской BP заключение долгосрочного контракта на поставки газа. Продавать трубопроводный газ сейчас может только "Газпром". "Роснефть" хочет реализовывать свое сырье через дочку монополии — "Газпром экспорт". Это принесет бюджету более 500 млрд руб. в виде дополнительных налоговых поступлений, считают в нефтяной компании.

В интервью "Коммерсантъ FM" официальный представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что спор с "Газпромом" тянется давно и комментировать нечего. Однако он подчеркнул, что "Роснефть" отстаивает не только свои интересы: "Независимые производители газа добиваются возможности не в ущерб интересам "Газпрома", в интересах страны, в интересах бюджета, в интересах российских компаний частичная либерализация экспорта газа, причем через единый экспортный канал. Эта позиция известна, по "Газпрому" позиция всегда "нет". В данном случае все вопросы к регулятору. Есть много разных аргументов, есть интерес самой компании, где государству принадлежит контрольный пакет. Мы не очень понимаем, почему крупнейшая в России компания должна подвергаться существенной дискриминации в аспекте своей деятельности".

В "Газпроме" отказались комментировать "Коммерсантъ FM" вопрос о либерализации экcпорта газа. Помимо "Роснефти", доступ к поставкам сырья за рубеж хотел получить НОВАТЭК Леонила Михельсона. Может ли "Газпром" лишиться экспортной монополии и какую роль в этом может сыграть Игорь Сечин?