Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Кризис, которого нет

Россия переживает необычный кризис в своей истории: кризис не для всех. // Ян Арт

Ян Арт

«Обычный» кризис, как правило, власть предержащими замечается. Просто с оговоркой. Оговорку эту когда-то ввел в обиход товарищ Саахов из «Кавказской пленницы»: «Где-то высоко в горах, не в нашем районе». Так проходил кризис 1998-го — да, в мире он есть, но у нас все будет хорошо. Так проходил кризис 2008-го — да, в мире он есть, но мы останемся «тихой гаванью». Ну и так далее.

Но, видимо, наскучило. Появилась новая тема. Восходящая к иному фольклору: «В СССР секса нет!»

Именно в этом ключе прозвучали выступления на традиционном форуме «Россия, зовет!». «Кризиса у нас нет», — заявили очень высокие лица с очень высокой трибуны. Что, впрочем, логично. Само название форума — «Россия зовет!» — впечатляло. Особенно с учетом диаграмм, на которых ясно было видно: зовет уже не только не вперед, но и совсем даже назад. ВВП уменьшается на цифры, которые, мягко говоря, трудно игнорировать.

Падение на 40% в первой половине этого года в сравнении с первой половиной предыдущего. Доходы населения тоже снижаются. На домах пестрят плакаты «Продажа. Аренда». Туроператоры разоряются. Авиаперевозчики банкротятся. Автодилеры стонут. Объемы грузовых перевозок падают. Пенсионные сбережения правительство вынуждено заморозить. Индексация пенсий отменена. Национальная валюта обрушилась и не встает с колен. Проценты по ипотеке — двузначные. Название национального инновационного центра фигурирует в криминальных новостях. В одном из регионов арестовывают все местное правительство за взятки. В других — берут отдельных губернаторов с авторучками.

Все это есть. А кризиса — нет.

То есть он есть, но — в Греции. А в Испании жуткая безработица. А в Германии — нашествие мигрантов. А у нас — нет.

Раз нет кризиса, нет и антикризисной стратегии. Потому что бороться с тем, чего нет, — это же ненормально. А в правительстве у нас люди адекватные. Нормальные люди…

Народ у нас тоже адекватный. У него тоже кризиса нет. Пока нет. Разве что греча подорожала. И коммунальные платежи. И бензин опять… А так — нет. Во всяком случае, забавный результат опросов: готовы ли вы затянуть пояса и сократить свои расходы? Большинство отвечает, что не готовы. Или готовы, но процентов на десять, не более. Более не хотим…

Между властью и народом тонким слоем размазаны те, для кого кризис есть. Банкиры всякие. Менеджеры. Малые и средние предприниматели, в которых, оказывается, наша страна не нуждается (еще одно откровение форума «Россия зовет!»). У них кризис есть. Потому что продажи падают. Ряды партнеров и контрагентов редеют. Спрос снижается. Неизменны только налоговые требования (сверху) и зарплатные аппетиты (снизу).

Пожалуй, именно эти ножницы сделают нынешний кризис самым жестоким в новейшей экономической истории страны. 1998 год мы пережили относительно легко — были полны энергии и имели очень дешевый трудовой ресурс. 2008-й пережили на дорогой нефти. Сейчас труд дорог, нефть дешева. И бизнесу придется искать свои собственные, доморощенные антикризисные стратегии. Но каждый ли найдет — большой вопрос.

Полагаю, конец 2015 года будет моментом истины в этих поисках. Экспорт нефти из США, экономический спад в Китае, девальвация евро, подъем учетной ставки ФРС и снижение ключевой ставки в России — ингредиенты, из которых варится трудноперевариваемое для российской экономики блюдо. И никакие меры вроде «урезания корпоративных бюджетов», «экономии на бизнес-процессах», «внедрения ресурсосберегающих технологий» не окажутся достаточными. Все это рискует попасть в разряд «мертвому припарки». А значит, единственным возможным выходом станет урезание зарплат и сокращение сотрудников. Лучше готовиться сегодня. Ориентироваться, так сказать, на уверенность в завтрашнем дне. Потому что сегодняшнее — это еще не дно. Это так, предбанник будущего шторма.

Да, у нас есть еще одна национальная «кризисная» традиция. У нас источающие оптимизм парламентарии, известные государственные топ-менеджеры и великие экономисты на робкий вопрос из зала: «Что делать?» любят отвечать: «В кризис надо вкладываться в образование — свое и детей, уходить в семейные, так сказать, ценности и нематериальные ориентиры». Так то в кризис. А сейчас — «кризиса нет». А значит, последствия его будут особенно тяжелыми. Начнем готовиться.

Напряжённость в Южно-Китайском море усиливается

Владимир Терехов

27 октября с.г. произошло событие, в очередной раз показавшее, где, кто и каким образом пытается ответить сегодня на основной вопрос истории на очередном её витке, отсчёт которого ведётся с окончания “холодной войны”.

В этот день американский ракетный эсминец Lassen, маневрируя в акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ), прошёл внутри 12-мильной зоны, окружающей один из трёх коралловых островов архипелага Спратли, размеры которых заметно увеличились в результате насыпных работ, проводимых в последние два года Китаем. На образовавшейся искусственной поверхности ведутся некие строительные работы. Американские аналитики и официальные лица утверждают, что появляющиеся на островах сооружения носят очевидный военно-прикладной характер.

Реакция Китая на подобные обвинения менялась во времени. Первоначально говорилось, что строения являются чисто гражданскими и предназначены для обеспечения свободы и безопасности судоходства в ЮКМ.

Эти слова носили характер контраргумента на публичные опасения США (то есть главного геополитического оппонента Китая) об угрозе, исходящей от китайских “военных” сооружений на указанных островах упомянутым “свободе и безопасности” на одном из крупнейших мировых торговых трафиков.

Но затем позиция Китая упростилась и свелась к тривиальному: “А, собственно, какое ваше дело? Что хотим, то и строим на своей территории”.

В последнем пассаже, однако, скрывается проблема, которая придаёт невесёлые оттенки оценкам как частного факта захода американского эсминца в (якобы) территориальные воды Китая, так и гипотетическому ответу на обозначенный выше ключевой вопрос истории.

Ибо, в отличие от ситуации с Тайванем, претензии Китая на владение 80% акватории ЮКМ, а также почти всеми его архипелагами и отдельными островами не поддерживается (по крайней мере, в однозначных формулировках), видимо, никем в мире.

К этому следует добавить, что едва ли могут быть какие-либо сомнения по поводу предстоящего решения гаагского Арбитражного суда на запрос Филиппин относительно оценки обоснованности китайских претензий на владение большей частью ареала ЮКМ. Примечательно, что будущее решение (как и вообще филиппинский запрос) Китаем заранее объявляется ничтожным.

Формально США не имеют собственной позиции по поводу территориальных споров в ЮКМ и не предлагают никому своих посреднических услуг, призывая все стороны решать разногласия к выгоде всех сторон и на основе международного права.

Что касается конкретных искусственных островов, то, как полагают в Вашингтоне, международным правом вообще запрещается устанавливать вокруг них национальные 12-мильные зоны.

То есть, с позиций руководства США, эсминец Lassen 26 октября с.г. не был нарушителем государственных границ КНР. О чём загодя и не раз предупреждал глава Пентагона Эштон Картер, заявляя о готовности американских военных кораблей и самолётов появляться везде, где это не запрещено международным правом.

По мнению же МИД КНР, такое преднамеренное нарушение 27 октября произошло, и оно усугублялось отсутствием реакции американского эсминца на требования сопровождавших его китайских боевых кораблей покинуть “территориальные воды” вокруг островов, “принадлежность которых не обсуждается”.

Таким образом, упомянутая выше проблема нынешнего опасного периода отношений между двумя ведущими мировыми державами сводится к тому, что обе они, декларируя соблюдение международного права в ходе тех или иных собственных мероприятий в ЮКМ, ставят мир на грань вооружённого конфликта, о потенциальных масштабах и последствиях которого лучше не говорить.

Естественно, что международно-правовая казуистика имеет лишь косвенное отношение к реальным (и фундаментальным) причинам процесса возрастания напряжённости в ЮКМ с определяющим участием в нём обоих главных мировых игроков.

Как и к причинам Первой мировой войны не имел отношения некий экзальтированный студент из Сараево. Отметим, что сегодня всё чаще сравнивают нынешнюю политическую ситуацию в мире с периодом, который предшествовал той глобальной катастрофе.

С середины прошлого десятилетия стали публиковаться различного рода рассуждения на тему природы потенциального американо-китайского вооружённого конфликта и перспективы его развязывания. Как правило, они появлялись на этапе очередного обострения отношений между двумя ведущими мировыми державами.

Не стал исключением и нынешний этап. Почти одновременно с опасным маневрированием в ЮКМ эсминца Lassen, такая статья под заголовком “Америка против Китая: война неизбежна?” была опубликована в американском журнале The National Interest. Её автор озаботился проблемой точности перевода с древнегреческого знаменитой фразы Фукидида (участника и историка Пелопоннесской войны) о том, что рост Афин вызвал опасения в Спарте, что сделало войну между ними неизбежной. Смысловое содержание этой фразы получило название “ловушка Фукидида”.

Указанная проблема обсуждается в контексте реплики председателя КНР Си Цзиньпина (сделанной им в ходе последней поездки в США) о том, что, на самом деле, никакой “ловушки Фукидида” не существует. А существуют человеческие ошибки в оценках складывающейся ситуации и в конкретных действиях людей, которые и приводят к мировым катастрофам.

В порядке комментария к этой (в целом верной) реплике следует заметить, что упомянутые китайским лидером “ошибки” некие люди в критических ситуациях делают, что и приводит к “пелопоннесским” войнам.

Здесь напрашивается аналогия с так называемыми “законами физики”, которые есть ничто иное, как обобщение накопленных к данному моменту наблюдений, в которых (пока) отсутствуют исключения.

Взять, хотя бы, последние “эксцессы” в ЮКМ. Почему бы, спрашивается, обеим ведущим мировым державам не ограничиться словесной перепалкой, но “без рук”? Точнее, без ракетных эсминцев в чувствительных для кого-либо из них зонах?

Почти наверняка в ответ на поставленный вопрос появится контраргумент в виде “это они первыми пустили в ход руки, незаконно засыпая песком коралловые рифы”.

В ответ же на этот “ответ” может появиться некий древний папирус с иероглифами, “подтверждающими” как раз законность строительных работ на рифах.

В свою очередь, Вьетнам и Филиппины тоже покопаются в своих архивах и найдут собственные папирусы прямо противоположного содержания, которые непременно окажутся в руках их нынешнего “старшего брата” и главного оппонента владельца первого папируса…

Как показывает история, рано или поздно у какой-то из сторон подобного рода словесной тяжбы лопается терпение (очень будем надеяться, что не в этот раз), и он прибегает к старому, “доброму и универсальному” средству в виде обобщённого “булата”. В расчёте на то, что именно его “булат” окажется крепче, и он таки сможет заставить несговорчивого оппонента согласиться с иероглифами своего “папируса”.

В связи с последним полезно напомнить одну из правдоподобных версий мотивации тех, кто в начале прошлого века всё же решил прибегнуть к использованию войны (“которую, на самом деле, никто не хотел”) с целью решения накопившихся к тому времени проблем.

Якобы считалось, что в условиях достигнутой к тому времени интенсивности военных действий лишь на несколько месяцев (максимум на полгода) хватит накопленных арсеналов. За это короткое время удастся избежать нанесения друг другу сколько-нибудь сильного ущерба и придётся сесть за стол переговоров, поскольку всё равно стрелять не чем. С тем чтобы как-то “утрясти” проблемы в более или менее благоприятных условиях, когда точка максимума взаимного “озверения” находится всё ещё далеко.

Недооценили сами себя. Точнее, собственных мобилизационных возможностей. “Стреляли” четыре года и с разными негативными последствиями (от катастрофических до средней тяжести) для всех участников бойни.

Это полезно иметь в виду нынешним адептам (технологической) “революции в военном деле” и стараться избегать провоцирующих мероприятий, последствия которых едва ли подлежат надёжному прогнозированию, но могут иметь катастрофические последствия для всех.

Уровень безработицы в Евросоюзе остается стабильным

Уровень безработицы в Евросоюзе в сентябре 2015 года составил 10,8% от трудоспособного населения. В сравнении с августом 2015 года он уменьшился на 0,1%, а в сравнении с сентябрем 2014 года – снизился на 0,7%.

Самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Германии (4,5%), Чехии (4,8%), на Мальте (5,1%) и Великобритании (5,3%), а самый высокий – в Греции (25%) и Испании (21,6%), сообщает Евростат.

Самое большое годовое снижение уровня незанятости населения отмечено в Словакии (с 12,9% до 11%), Испании (с 24% до 21,6%), Эстонии (с 8% до 5,7%), Болгарии (с 11,3% до 9,4%). А самое большое повышение уровня безработицы отмечено в Бельгии (с 8,6% до 8,7%), Франции (с 10,4% до 10,7%) и Финляндии (с 8,9% до 9,5%).

Интересно, что в странах с самым низким уровнем безработицы, например, в Германии, наблюдается рост цен на жилье. А в государствах с высоким уровнем незанятости населения стоимость недвижимости все время снижается.

Молодые дипломаты из Европы и СНГ: участие в программе «Новое поколение» - это настоящее международное событие

Участниками программы «Новое поколение», организуемой Россотрудничеством, стали молодые специалисты в области международных отношений из стран Европы и СНГ.

Делегация молодежи из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Латвии, Литвы, Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии, Черногории, Хорватии, Эстонии, Израиля, Германии, Греции, Киргизии прибыла в Москву для участия в Европейском форуме молодых дипломатов, который состоялся на базе Дипломатической Академии.

Как отметили в Россотрудничестве, молодежь играет очень важную роль в налаживании диалога между странами в условиях постоянно меняющейся политической обстановки. “Нашей задачей в этой части является организовать участие молодых людей из разных стран в таких мероприятиях, как данный форум. Ведь подобные события не только позволяют иностранной молодежи познакомиться с Россией, но и становятся площадками обсуждения актуальных проблем, дарят возможность обменяться бесценным опытом. В этом и есть миссия программы «Новое поколение»”, - подчеркнул заместитель руководителя Россотрудничества А.В.Радьков.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы общеевропейской безопасности, энергетического сотрудничества в Европе, общие вопросы миграционной политики на европейском континенте. Были отмечены уже достигнутые результаты взаимодействия стран Европы и СНГ.

Помимо деловой части, гостей из-за рубежа ожидала культурная программа: теплоходная экскурсия по Москве-реке, Кремль, Оружейная палата и Алмазный фонд.

«Мы благодарны Россотрудничеству за этот шанс не только посетить Россию и лично познакомиться с уникальными столичными достопримечательностями, но и за возможность поделиться с коллегами из других стран своими новыми идеями по решению международных проблем», - отметили участники поездки.

По их словам, участие в программе «Новое поколение» - это настоящее международное событие, помогающее укрепить взаимное доверие и понимание между молодыми профессионалами из разных уголков земли.

Греческое информагентство Daily сообщило, что государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) запросила 100 млн. евро за 17% акций из 66% пая в греческой газораспределительной компании DESFA. Напомним, что нефтяная компания собиралась выплатить за упомянутый контрольный пакет 400 млн. евро, однако после заявления антимонопольного комитета Еврокомиссии правительство Греции рекомендовало SOCAR снизить присутствие на газовом рынке до 49%.

Европейская комиссия заблокировала прежнюю сделку, так как SOCAR является производителем газа, а согласно директиве ЕС, ни одна сторона не может владеть контрольным пакетом акций в структурах по транспортировке газа на этой территории во избежание ограничения конкуренции.

В результате SOCAR оставит за собой 49% на основе нового соглашения с DESFA и правительством Греции, в рамках так называемого третьего энергетического пакета ЕС.

Отметим, что о намерении приобрести 17% акций объявили бельгийская компания FLUXYS с претензией на 8%, а также голландская Gasunie, румынская Transgas и итальянская Snam.

Azer Press, 6 октября 2015

Турецкие выборы: запрограммированный кризис

В Турции в воскресенье досрочные парламентские выборы — всего через пять месяцев после предыдущих. При прежнем составе меджлиса сформировать правительство не удалось. Скорее всего, не получится и в этот раз

В Турции много политических партий самого широкого спектра. Но поскольку законом установлен очень высокий проходной барьер (10%), шансы на то, чтобы попасть в меджлис есть только у четырёх. Почему так, и что может ждать страну в будущем?

Вот те политические силы, которые наверняка пройдут в однопалатный турецкий парламент — меджлис. Это консервативная «Партия справедливости и развития», негласным лидером которой до сих пор является президент Эрдоган, а официальным — действующий премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Она находилась у власти с 2002 по 2015 год.

Вторая партия — старейшая (ей уже больше 90 лет) кемалистская социал-демократическая «Республиканская народная партия». Неофициально её ещё называют «светская». В прошлые годы, равно как и на последних выборах, партия стабильно набирала в районе четверти голосов.

Еще одна — ультраправая «Партия националистического движения». Хотя официально она была создана в 1969 году, её считают наследницей политических движений, существовавших в 30-40 годы прошлого века, возникших под влиянием идей Муссолини и Гитлера. А её военизированное молодёжное крыло «Серые волки» получило международную известность в 1981 году после того, как Мехмет Али Агджа совершил покушение на Папу Римского Иоанна Павла II. На последних выборах «Партия националистического движения» набрала немногим более 16%.

И, наконец, совсем молодая — прокурдская левацкая «Демократическая партия народов». Её лидер — молодой, харизматичный и во многом похожий на греческого Алексиса Ципраса Селахаттин Демирташ. Именно эта партия неожиданно набрала в июне более 13%. И тем поломала все планы Эрдогана на проведение конституционной реформы, на превращение страны из парламентской в президентскую республику. А Эрдогану, как говорит оппозиция, закрыла путь для того, чтобы стать новым султаном.

Вскоре после выборов напряженность, связанная с курдским вопросом, перешла в активную фазу. Эрдоган начал обвинять Демирташа в связях с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана». А последняя после авиаударов Турции по позициям курдов в Ираке объявила, что разрывает перемирие.

Неизвестно, кто организовал теракт 10 октября в Анкаре, который унес по официальным данным 102 жизни. Однако премьер Давутоглу наряду с запрещенным в России «Исламским государством» поспешил назвать в качестве подозреваемых также и курдов.

Но помимо курдов у Эрдогана и его партии есть и другие соперники. Возможно, даже более опасные, так как они играют с ним на общем поле исламского консерватизма. Это давно проживающий в США общественный и духовный лидер Фетхуллах Гюлен, которого Турция недавно объявила в розыск по линии Интерпола, а его последователей внутри Турции власти с некоторых пор называют террористами. На днях полиция с применением водомётов захватила здание связанной с гюленистами медиагруппы «Коза Ипек». Эти действия были запрограммированы уже давно, считает политолог и востоковед Каринэ Геворгян.

Каринэ Геворгян

политолог и востоковед

«С Гюленом конфликт разрастался все последнее время. Возможности Гюлена на территории Турции всегда были очень немаленькие, потому что организация засвечена, а закрытые группы обладают огромной экономической властью, возможностями и т.д. И Эрдоган хочет эту власть из-под них вытащить».

Напряженность с курдами, ссоры с партнёрами и союзниками — сначала с Россией, а потом с США. Теракты. Война у границ. И, наконец, именно из-за нее — два миллиона беженцев из соседней Сирии. Турецкой стабильности приходит конец. Говорит руководитель центра стратегического развития института Европы РАН Александр Гусев.

Александр Гусев

руководитель центра стратегического развития института Европы РАН

«Восемь лагерей в турецкой республике принимают беженцев. Они переполнены. Турция рассматривается даже не в качестве стороны-транзитера. Достаточно большое количество беженцев остаются в Турции, и Турция сейчас прилагает максимум усилий для того, чтобы эту проблем как-то нивелировать. С другой стороны, радикализм возрастает, который насаждается, в том числе извне, но и внутри Турции есть движения, преследующие достаточно крайне правый радикализм».

Результаты опросов центра Radar Politika следующие: «Партия справедливости и развития» (AKP) — 40.87%, «Республиканская народная партия» (CHP) — 24.95%, «Партия националистического движения» (MHP) — 16.29%, «Демократическая партия народов» (HDP) — 13.12%. Это фактически повторение июньских результатов. Даже несколько худшие для партии Эрдогана. Все четыре партии — непримиримые соперники. Следовательно, коалиция невозможна, и полноценное правительство опять сформировать не удастся.

Эрдоган явно нервничает и старается продемонстрировать, что он по-прежнему хозяин. Но получается это как-то не очень. Не так давно он из-за авиаинцидентов разразился гневной филиппикой в адрес России, пообещав прекратить закупать у неё газ и разорвать контракт на строительство атомной станции в Мерсине. Это фантастическое (как минимум в части газовых контрактов) заявление турецкого президента было тут же дезавуировано министром энергетики Али Ризой Алабоюном. Ситуация немыслимая еще в начале года. Похоже, что Эрдоган теряет политический вес уже среди своих сторонников. И потеряет его ещё больше после того, как пройдут выборы. Это может толкнуть его на отчаянные шаги. Говорит независимый аналитик из Израиля Александр Этерман.

Александр Этерман

независимый аналитик из Израиля

«Он может попытаться уменьшить свои амбиции и попробовать построить коалицию, делая уступки, на которые в жизни бы не пошел. На самом деле, зная Эрдогана, он может затеять конституционную реформу, он может попробовать перейти к системе как у соседней Греции, когда партии, получающие наибольшее количество голосов, получают огромную фору, дополнительные места в парламенте. Мы находимся на пороге драмы: от западного сюжета, ухода в отставку и попытки переиграть политическую карту до еще одних выборов по каким-то иным правилам».

Однако в рамках действующего закона изменить конституцию или действующие выборные правила, не имея ни большинства, ни коалиции, у Эрдогана и его окружения не получится. А значит, хаос может усилиться. Раньше в подобных ситуациях в Турции в политический процесс вмешивалась армия. Но Эрдоган постарался её обезглавить в рамках так называемого «дела Эргенекон», когда 18 генералов получили пожизненные сроки. Однако некоторые политологи и военные эксперты высказывают осторожные предположения, что в совсем критической ситуации возвращение армии в турецкую политику всё же возможно. Тем более что среди военных, как считается, немало тайных последователей Фетхуллаха Гюлена.

Андрей Жвирблис

Ближневосточный кризис захватывает Кипр

Марина Рогова

Пришла беда – открывай ворота, это о вселенской беде в восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке. Кризис разрастается, становится все острее и втягивает в свою воронку все новые жертвы, перемалывая судьбы людей, разрушая целые страны. Он никого в этой зоне не пощадит. От вихрей кризиса никому здесь не удается спрятаться, в уголке отсидеться, в надежде, что, если не высовываться, то, может, и пронесет. Вот так про себя думали и киприоты.

В Никосии сидели тихо, помалкивали, надеялись, что волны беженцев обойдут остров Афродиты, хотя он и очень близок – каких-то 150 км от восточного побережья, где полыхает пламя военных действий. Но до сих пор беженцы из северных районов Сирии и из Ирака выбирали наиболее близкий им маршрут в Европу – через Турцию и греческие острова, расположенные недалеко от турецкого берега. Приезд на Кипр затягивал бы, усложнил их путь к райским европейским кущам. Киприоты «стучали по дереву» (здесь это кипарис) и надеялись, что чаша сия их минует. Но нет, не миновала. Волна беженцев стала столь большой, что захлестнула и остров и выбросила на берег новые группы в чуть больше сотню несчастных. И выбросила не куда-нибудь, а прямиком на английскую военную базу, которую далеко смотрящий Лондон сохранил как свой форпост в восточном Средиземноморье после того, как в 1960г. Кипр был признан независимым государством.

Кажется, что по сравнению с сотнями тысяч мигрантов, заполонивших европейские страны, сто человек – это даже не предмет для обсуждения. Но не для Кипра с его менее чем 1 млн населения. К тому же это не первая группа: на протяжении последних лет, когда кризис начал бушевать в полную силу, на Кипр прибывали отдельные семьи с просьбой предоставления политического убежища, статуса беженца. Создан был даже лагерь в местечке Кофино, где размещены и обеспечены всем необходимым около 600 мигрантов с семьями.

Но в этот раз это уже организованный и, как опасаются киприоты, не последний поток. Даже небольшое число беженцев может стать настоящим грабежом для острова, устроенным ему финансистами из ЕС, ведь Кипр переживает серьезные экономические и финансовые трудности после «стрижки». Причем не только экономическая, но и политическая, этническая, религиозная ситуация остается тяжелой, ведь основная часть населения – греки называют себя глубоко верующими православными. И в исторической памяти островитян-христиан есть зазубрины, оставшиеся от столетий правления османов. Тем более что в очередной раз зависли начавшиеся было с таким обнадеживающим настроем переговоры между лидерами греческой и турецкой общин по урегулированию кипрской проблемы. Брюссель потребовал, чтобы Кипр принял три тысячи человек по квоте, на что киприоты вежливо ответили отказом, согласившись предоставить помощь 300 беженцам, и только христианам.

Но что делать с уже прибывшими беженцами? Англичане сориентировались быстро: база наша, сказали они киприотам, но территория – ваша, так пожалуйста и заберите беженцев, с деньгами мы вам поможем.

А то мы вас не знаем, подумали киприоты, правда, ничего не сказали, как же – поможете. Это так написано в местных газетах. И именно в это время в Анкару со скоропостижным визитом прибыла канцлер А. Меркель. Р.Т. Эрдоган выложил под ноги высокой гостье шикарные ковры, усадил ее в золотое султанское кресло, потчевал сладкими речами и знаменитой турецкой пахлавой.

Госпожа канцлер приехала предложить взятку, – да, об этом пишут в кипрских газетах: «Мы – Германия – за вас замолвим слово в Брюсселе, чтобы были разблокированы статьи, которые тормозят прием Турции в ЕС». Этот процесс уже полгода как тянется, и вот тут настал момент (это только в Западной Европе три года ждут, а для османов сроки другие). А вы уж из Анкары попридержите беженцев на границе, так, чтобы в Европе могли дух перевести. И одновременно киприотам было строго сказано, чтобы Никосия не зацикливалась на блокировке статей по продвижению Турции в ЕС и, вообще, давайте решайте проблему с турками-киприотами. А то мы вам…

Заметим, что речь идет в данном случае о трех статьях Протокола – 17, 23, 24, выполнение которых необходимо для вступления Турции в ЕС (кстати, Кипр категорически блокирует только 23 и 24, а 17 – это на совести Франции). Не будем вдаваться в содержание этих статей. Это не имеет никакого значения. Все знают, что Турцию европейцы никогда не впустят в свой дом, и турки это знают (и Анкаре это особенно и не надо, у нее другие ныне приоритеты), но все ведут себя так, словно все всерьез, а не понарошку. А вот прижать киприотов с очередным финансовым грантом Тройка европейская может всерьез и очень легко.

Киприотам не впервой сталкиваться с подобной проблемой – это как бы предназначено судьбой: остров на перепутье, и кто только не пересекал его территорию с севера на юг и с востока на запад. И киприоты, гостеприимные и добросердечные – истинные средиземноморцы, всегда приходили на помощь оказавшимся в беде. Кому только они не помогали: и арабам (всех исламских и христианских конфессий и толков), и евреям, и славянам, и африканцам. Об этом можно рассказывать столько историй – тысячи и одной ночи не хватит.

Однако нынешняя ситуация имеет некую особенность, и киприоты не могут этого не учитывать. Акротири и Декелия – это самые крупные современные военные базы Великобритании, их постоянно активно использовали и используют в операциях НАТО по широкому радиусу, частности, в Афганистане, в Средиземноморье и Северной Африке, например, для бомбардировок Ливии. Ныне они задействованы для бомбардировок объектов Исламского Государства в Ираке. Это создает для киприотов новую сложную ситуацию.

Парламент Греции в субботу вечером проголосовал за законопроект о рекапитализации банков.

За голосовали большинство фракций, в том числе оппозиционные, против выступили лишь фракции ультраправой партии "Золотая заря" и Компартия Греции.

Оппозиция, несмотря на разногласия с правительством, согласилась с необходимостью обеспечить банковские депозиты.

Рекапитализация должна быть завершена до 1 января 2016 года, поскольку сейчас сохранность небольших вкладов не гарантирована — с нового года в Греции будет действовать банковская директива по защите депозитов до 100 тысяч евро.

Закон о рекапитализации, по мнению правительства, позволит избежать ошибок прошлого и оздоровит ситуацию в банках. Последняя рекапитализация греческих банков обошлась государству в 40 миллиардов евро.

В субботу ЕЦБ опубликовал данные стресс-тестов четырех крупнейших системных банков Греции — National bank of Greece, Piraeus bank, Alpha bank и Eurobank.

По базовому сценарию стресс-тесты показали дефицит капитала в 4,4 миллиарда евро в четырех системных банках. По "неблагоприятному" сценарию дефицит составляет 14,4 миллиарда евро.

National bank of Greece требуется 4,6 миллиарда евро, Piraeus bank — 4,93 миллиарда евро, Alpha bank — 2,74 миллиарда, Eurobank — - 2,12 миллиарда евро.

По третьей программе помощи из 86 миллиардов евро кредитов на рекапитализацию банков предусмотрено 25 миллиардов евро.

Геннадий Мельник.

Сегодня главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Виктор Чирков направил в адрес Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии, ветеранских организаций и вузов ВМФ поздравительную телеграмму в связи с 319-й годовщиной со дня создания регулярного Российского флота.

В тексте поздравления Главкома ВМФ говорится:

«30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть». Этот день и принято считать Днём основания регулярного Российского Военно-Морского Флота. В этот же день военные моряки современного ВМФ России отмечают День моряка-надводника. Для всех, кто связал свою судьбу со служением Отчизне на морях это особое событие.

Память народа бережно хранит славу побед на море Петра Первого, Ф.Ф. Ушакова, П.С. Нахимова, героев Корфу, Чесмы, Гангута, Синопа. Благодарные потомки вечно будут помнить великий подвиг краснофлотцев и командиров Великой Отечественной войны, их беззаветную преданность и любовь к Родине, мужество и героизм.

Сегодняшнее поколение моряков-надводников является достойным наследником и продолжателем славных традиций своих героических предшественников. Военные моряки самоотверженно служат своему народу и Отечеству, с достоинством и честью выполняют свой патриотический и воинский долг, мужественно несут свою нелегкую службу по защите национальной безопасности России, ее государственных интересов.

За прошедший год корабли Военно-Морского Флота приняли участие в крупном стратегическом командно-штабном учении «Центр-2015», российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие – 2015», российско-египетских военно-морских учениях «Мост дружбы – 2015» и многих других мероприятиях боевой учебы .

ВМФ России активно пополняется новыми надводными боевыми кораблями и подводными лодками, обновляет морскую авиацию и принимает в свой состав новые системы вооружений. ВМФ России имеет стратегические документы для своего развития на ближнюю и дальнюю перспективу. Это Морская доктрина России, подписанная Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ Президентом В.В. Путиным в июле 2015 года, это и Государственная кораблестроительная программа на период до 2050 года.

Андреевский флаг вернулся в Мировой океан. В настоящее время более 50 надводных кораблей и подводных лодок Военно-Морского Флота находятся в дальней морской зоне, выполняя задачи боевой службы, боевого дежурства и боевой подготовки. Готовится к выходу в Антарктиду океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», которое совершит эту экспедицию впервые за более, чем 30 лет. В прошлом году, ОИС «Адмирал Владимирский» совершило кругосветное плавание, причем, также, впервые за 30 лет.

Впервые за 24 года поисково-спасательные силы ВМФ приступили к подготовке, практическим погружениям и отработке задач водолазами-глубоководниками. Идет активный процесс модернизации атомных подводных лодок и строительство атомных подводных лодок 4-го поколения. Начат процесс проектирования атомных подводных лодок 5-го поколения. Строятся новые дизель-электрические подводные лодки, имеющие на своем борту высокоточное ракетное и торпедное вооружение. Надводные силы ВМФ пополняются новыми ракетными, патрульными, сторожевыми кораблями и фрегатами. ВМФ развивается и давно оторвался от причалов.

Поздравляю личный состав и ветеранов Военно-Морского Флота с 319-й годовщиной со дня создания регулярного военного флота России и Днем моряка-надводника. Желаю Вам крепкого флотского здоровья и благополучия, тепла и любви в семьях и семь футов под килем».

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Журнал Conde Nast Traveller назвал лучшие острова планеты. Рейтинг был составлен на основе читательского голосования, определившего топ-20 островов в мире в 2015 году и, конечно, список был бы не полным без греческих островов. По версии Conde Nast Traveller в топ-20 вошли два греческих острова - Санторини и Миконос (лучшие из европейских островов).

Полный список:

1. Палаван, Филиппины (рейтинг: 85.937)

2. Бора-Бора, Французская Полинезия (84.756)

3. Муреа, Французская Полинезия (84.656)

4. Уаихеке, Новая Зеландия (84.447)

5. Бермудские острова (84.245)

6. Большой Барьерный Риф и острова Whitsunday, Австралия (83.420)

7. Остров Ванкувер, Канада (82.495)

8. Бали, Индонезия (82.330)

9. Санторини, Греция (81.947)

10. Тасмания, Австралия (81.810)

11. Острова Кука (81.326)

12. Британские Виргинские острова (80.960)

13. Сент-Джон, USVI (80.939)

14. Миконос, Греция (80.938)

15. Боракай, Филиппины (80.856)

16. Мальдивы (80.833)

17. Оркнейские острова, Шотландия (80.603)

18. Сент- Люсия (80.569)

19. Себу, Филиппины (80.404)

20. Хвар и острова Далмации, Хорватия (80.264)

Американский туристический путеводитель Frommers.com составил список десяти лучших метро в мире, в который вошло метро греческой столицы. Действительно, метро Афин тщательно продумано и выделяется среди других – оно новое, чистое и украшено настоящими древностями, которые были обнаружены во время прокладки подземных станций.

Объясняя свой выбор, туристический путеводитель отмечает: «Очень важным обстоятельством, делающим афинское метро особенным, является то, что внутри него размещены археологические экспонаты и предметы, найденные во время земляных работ (древние стены, системы водоснабжения, сосуды, урны и даже саркофаги). Даже если вам не нужно никуда идти, стоит посетить станции Синтагму или Акрополь, чтобы полюбоваться древностями, или станцию Этникис Аминас для более современных художественных инсталляций. Хотя поезда не ультрасовременные, картина вокруг них того стоит».

А возглавило топ-10 лучших метро в мире московское метро.

Полный список:

1.Москва

2.Лондон

3.Стокгольм

4.Токио

5.Нью-Йорк

6.Париж

7.Дубай

8.Афины

9.Гонконг

10.Пекин

28 октября 2015 г. в Центре Императорского Православного Палестинского Общества в Москве состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Управлением делами Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество», Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) и подведомственным ему Федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный маркетинговый центр по туризму Visit Russia».

Документ подписали управляющий делами ИППО М.И. Калинин, заместитель Руководителя Ростуризма С.Е. Корнеев и и.о. директора ФГУП «НМЦТ» Ю.А. Мохова.

Соглашение урегулирует взаимодействие сторон в целях реализации «Программы совместных действий Министерства культуры Российской Федерации и Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» по развитию религиозного туризма и паломничества в 2015-2020 гг.».

На церемонии присутствовал Председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Вадимович Степашин. «Программа развития религиозного туризма и паломничества, которая вошла в основу соглашения, это наша инициатива, которую поддержали Министерство культуры Российской Федерации и Ростуризм. Особо хочу поблагодарить коллег из Минкультуры и лично Мединского Владимира Ростиславовича и Аллу Юрьевну Манилову за поддержку нашей работы».

В рамках подписанного трехстороннего соглашения предполагается осуществлять совместную деятельность по созданию проектов развития въездного и внутреннего религиозного туризма и паломничества в РФ, оказывать содействие в посещении святых мест Вселенского Православия российскими православными паломниками и туристами за рубежом, разрабатывать и продвигать российские и международные паломнические и туристские маршруты на отечественном и зарубежных туристских рынках, содействовать развитию деловых связей в сфере религиозного туризма и паломничества с партнерами за пределами России.

Сергей Вадимович Степашин обозначил, что это не рамочное соглашение о сотрудничестве, а полноценный документ, проработанный и согласованный с Министерством культуры и Ростуризмом, в котором есть конкретные задачи и сроки исполнения.

Заместитель Руководителя Ростуризма Сергей Евгеньевич Корнеев заявил: «Со стороны Ростуризма и проекта VisitRussia, мы готовы вести активную совместную работу, направленную на формирование позитивного имиджа России как страны, благоприятной для религиозного туризма и паломничества, в том числе и в рамках Соглашения».

На первом этапе реализации Программы (2015-2016 гг.) будут сформированы базовые условия для работы и открыты стартовые Центры религиозного туризма и паломничества в регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород), а так же будут открыты Национальные туристические офисы за рубежом (Иерусалим, Вифлеем, Салоники, Ларнака).

На втором этапе реализации Программы (2017-2018 гг.) будут созданы Центры религиозного туризма и паломничества в Российской Федерации (Белгород, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Калуга, Кострома, Краснодар, Набережные Челны, Великий Новгород, Новосибирск, Оренбург, Орёл, Пермь, Псков, Самара, Севастополь, Симферополь, Сочи, Сыктывкар, Тверь, Ульяновск, Уфа, Черкесск); Национальные туристические офисы за рубежом (Амман, Валетта, Варна, Иерихон, Кишинёв, Минск, Рига, Стамбул, Таллин).

На третьем этапе реализации Программы (2019-2020 гг.) будут продолжены проекты по развитию Центров религиозного туризма и паломничества в России и Национальных туристических офисов за рубежом, будет осуществляться мониторинг, контроль и оценка их эффективности, выявление и внедрение лучшего российского и зарубежного опыта по развитию религиозного туризма и паломничества.

«Возможно, каждый хотел бы посетить святые места, но часто это не происходит из-за недостаточной информации, отсутствия готовых предложений, организационных сложностей или недостаточной транспортной доступности. Наша задача стать тем мостом, с помощью которого, общими усилиями, мы сможем сделать паломнические туры, путешествия к святым местам доступнее и ближе каждому, у кого есть это желание. У нас не стоит глобальная задача мотивировать туристов к посещению тех или иных религиозных объектов, но мы должны найти способ и помочь тем, у кого это желание уже есть, т.е. работа будет точечной и эффективной» - отметил заместитель Руководителя Ростуризма С.Е. Корнеев.

«ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму» занимается продвижением России как туристического направления за рубежом и на территории России. Наша команда готова оперативно включиться в совместную работу по реализации Программы. У нас есть ресурсы, понимание особенностей и механизмов работы туристического рынка. В работе мы используем современные маркетинговые инструменты, проверенные мировые практики продвижения территорий. Заключение Соглашения позволяет нам выйти на новый уровень взаимодействия и вцелом расширяет горизонты деятельности VisitRussia» - сказала и.о. директора ФГУП «НМЦТ» Ю.А. Мохова.

«В этом году начали работу Национальные туристические офисы России VisitRussiaза рубежом в Германии, Финляндии, Китае, ОАЭ и в ближайшее время откроется офис в Италии. Согласно статистике, которую мы получаем из офисов, запросы на посещение святых мест поступают достаточно часто. Это говорит о том, что религиозный туризм и паломнические туры – это турпродукт, востребованный уже сейчас. Наша сегодняшняя задача – обеспечение максимальной популяризации и продвижение существующих возможностей. Новые Национальные туристические офисы VisitRussiaза рубежом, в странах, обозначенных в Соглашении, будут создаваться совместно на базе ИППО и не потребуют расхода бюджетных средств» - добавил заместитель Руководителя Ростуризма С.Е. Корнеев.

В заключении Председатель ИППО Сергей Вадимович Степашин пожелал всем сторонам успехов в плодотворном сотрудничестве для создания нового качества развития религиозного туризма и паломничества в России и за рубежом.

После подписания соглашения гости посетили Музей Императорского Православного Палестинского Общества, где познакомились с историей Общества и его современной деятельностью.

Эрдоган на перепутье: возможная смена власти в Турции

Петр Львов

1 ноября в Турции должны пройти досрочные парламентские выборы. Впервые за долгие годы правящая партия Реджепа Эрдогана ПСР (Партия справедливости и свободы) не уверена в том, что даже в коалиции с другими партиями она сможет остаться у власти и сформировать правительство. Причин для этого много – провалы по всем направлениям: от внешней и внутренней политики, до деградации ситуации с безопасностью и резкого роста терроризма. Отдельно стоит курдская проблема. Политические сложности вызваны прежде всего дестабилизацией ввиду участия в сирийском конфликте и нарушения мирных договоренностей между курдами и турецкими властями. Во многом это связано с политикой Турции под знаменем борьбы с ИГИЛ, которая де-факто превратилась в борьбу с курдами и сирийцами-сторонниками Башара Асада. Страна быстро превращается в очаг терроризма. Громкие теракты стали чуть ли не нормальными явлениями в Анкаре и Стамбуле, других крупных городах и на юго-востоке страны. Реджеп Эрдоган явно теряет контроль над ситуацией.

Новая Османская империя?

Турецкого президента во многом губит чрезмерная амбициозность, упрямство и тяжелый личный характер. Как только в арабском мире начались «цветные» революции и режимы начали падать один за другим, Эрдоган решил воспользоваться ситуацией и восстановить лидерство Турции на Ближнем и Среднем Востоке, причем чуть ли не в роли Новой Османской империи, куда арабские государства вошли бы на правах вассалов. Причем, не имея для достижения этого «проекта» финансовых ресурсов, он привлек для реализации этой идеи Саудовскую Аравию и Катар, которые должны были оплачивать военно-политическую деятельность Анкары. Возникла ось Анкара – Эр-Рияд − Доха, причем на самых разных уровнях, включая военную и разведывательную координацию. Но получилось так, что имея мощную армию и большой политический вес, Турция не имела финансовых средств на воплощение своих планов. В результате, она сама стала зависеть от политической линии Саудовской Аравии и Катара в арабском мире и в отношении Ирана, поддержав их действия в Ливии, Йемене, и, что особенно губительно – в Сирии, а также поддавшись антииранской риторике аравийских монархий.

А сам Эрдоган все больше превращался в радикального политического деятеля исламистского типа. Османской империи не получилось: против этого выступили другие крупные и влиятельные региональные страны, в том числе Иран, Ирак, Египет и Израиль. Причем с Израилем, отношения с которым раньше были важны для Турции (с этой страной даже проводились совместные военные маневры), напряженность выросла до состояния открытой вражды. А грубое вмешательство в Сирию привело к тому, что на территорию Турецкой республики хлынули миллионы беженцев, что легло серьезным бременем на бюджет страны. Кроме того, Анкара приняла участие в подготовке и вооружении боевиков террористических и исламистских организаций для борьбы против Башара Асада, создав на своей территории специальные тренировочные лагеря на саудовские и катарские деньги. Неоднократно Анкара пыталась убедить США ввести бесполетную зону над северной частью САР, а также создать «гуманитарный коридор» на сирийской территории вдоль своей границы и ввести туда турецкие войска для его защиты. Но и эта идея не прошла, по крайней мере пока. В Вашингтоне прекрасно понимают, что туркам это нужно исключительно для установления контроля над курдскими районами САР и для лечения и подготовки боевиков, а вовсе не для борьбы с ИГИЛ.

А ведь до «арабской весны» обе страны получали огромные доходы от сотрудничества во многих сферах: Турция реализовывала свою концепцию неоосманизма, завязывая Сирию на свои ресурсы (электроэнергия, углеводороды, сельхозпродукция, вода), а Дамаск превращался в полноценный торговый и логистический центр региона.

Аналогичный «фокус» Эрдоган попытался провернуть и в отношении Ливии, с которой Анкару связывали мощные экономические связи. Однако турецкая авантюра против Муаммара Каддафи привела к тому, что теперь турки имеют там чистый «ноль». Линия Эрдогана на встраивание Иракского Курдистана в неоосманскую империю привела к обострению отношений с Ираком и Иракским Курдистаном, которые всегда были важным экономическим и энергетическим партнером Анкары. А в отношении Ирана Турция неоправданно практикует каждые 2-3 месяца «таможенные войны» и постоянно шантажирует отказом от покупки иранского газа, если Иран в очередной раз не снизит цену на свой поставляемый газ…

О том, что шансы Анкары при Эрдогане войти в ЕС равны нулю, особенно после того, как летом-осенью с.г., действуя в сговоре с Саудовской Аравией, турки выпустили в Европу сотни тысяч беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и Пакистана, и говорить не приходится. С США дела обстоят тоже совсем не гладко. Так что неоимперии из Турции не получилось.

Экономические сложности − результат политических ошибок

Среди экономических проблем в Турции стоит особо отметить экономическую стагнацию, вызванную падением турецкой лиры. Уровень инфляции оказался выше прогнозируемого, достигнув в сентябре с.г. 8%. Ситуация обострилась после выборов в парламент 7 июня 2015 года. Тогда впервые за 13 лет Партия справедливости и развития Эрдогана потеряла абсолютное большинство голосов, что, безусловно, оказало свое влияние на экономику государства. Попытки сформировать коалиционное правительство не удались, было сформировано временное правительство, следствием чего и стали намеченные на 1 ноября досрочные выборы.

Во-вторых, крайне негативные миграционные процессы, еще больше усугубившие ближневосточную ситуацию в целом и в Турции в частности. Обеспечение 2 миллионов беженцев стоит Турции $8 млрд. А с августа с.г. арабские беженцы буквально потекли в Европу морскими путями через Средиземное море. Их путь пролегает через территорию Турции, а это значит, что договорившись с Анкарой, ЕС сможет сдержать наплыв сирийских граждан на свои территории и сэкономить Европейскому Союзу миллиарды евро на их прием и устройство, а также тысячи тонн материалов на строительство антимиграционных заборов. Но Турция, идя на поводу Саудовской Аравии, явно не хочет договариваться с Брюсселем, и поток беженцев не уменьшается, хотя Анкара получила обещание Евросоюза выделить 3 млрд. долл. на размещение мигрантов на своей территории. При этом Эрдоган «попал в лапы» Ангелы Меркель, которая поймала его на крючок «вступления в ЕС».

В-третьих, значительную роль в экономическом спаде страны сыграла абсолютно ничем неоправданная политика Эрдогана в отношении России ввиду прерванного соглашения по четырем веткам «Турецкого потока» и спада российского участия в туристическом секторе Турции. Еще недавно казалось, что замена «Южного потока» «Турецким» приведет к появлению стратегически важного союза Россия − Турция. Что Турция может стать доминирующим транзитным хабом на Ближнем Востоке для Южной Европы , о чем мечтал Эрдоган, пока явно не получается. Российская сторона вместо запланированных четырех веток газопровода общей мощностью 63 млрд. кубометров газа в год решила ограничиться одной, мощностью 15,75 млрд. кубометров в год.

А тут еще заявления, что Анкара вообще откажется от закупок российского газа. И все из-за того, что российские истребители на несколько секунд при посадке на базу Хамейм вблизи Латакии случайно влетали в воздушное пространство Турции. Но разве эта адекватная реакция? («Чья корова мычало бы», самолеты самой Турции практически ежедневно нарушают воздушное пространство Сирии и Ирака, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям сирийских курдов, расположенных в этих странах, и никто на Западе и НАТО этого не замечают). В данный момент Турция получает газ главным образом из трех стран: из России, Ирана и Азербайджана. Около 60% природного газа, который потребляет Турция, поступает из России. Одна только эта цифра показывает, что ей сложно отказаться от российского газа. Кроме того, природный газ используется не только в быту и отопительных котлах, но и в высокой степени при выработке электроэнергии. Для миллионов турецких потребителей природный газ, вероятно, можно заменить сжиженным, но это крайне сложно реализовать в случае парогазовых установок, служащих для производства электроэнергии. А вот около половины потребляемого электричества производится за счет природного газа и не менее четверти − за счет российского газа. Турция действительно максимально производит электроэнергию с помощью воды и угля, но за счет этих средств обеспечить совокупный спрос невозможно. То есть для выработки электричества потребление газа неизбежно.

Что касается доходов от российских туристов, то, как утверждают эксперты, туристический сегмент Турции лишился полумиллиона россиян за первую половину 2015 года, а это на 25% ниже прошлогодних показателей. Причина в том, что российские граждане в условиях недружественных заявлений турецких лидеров предпочитают Сочи и Крым, а также ввиду политической нестабильности в стране и появления там реальных террористических угроз. В целом доходы туристического сегмента Турции сократились почти на 14% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в рамках политики импортозамещения Москвы, Анкара существенно нарастила экспорт своей сельскохозяйственной продукции в Россию вместо европейских поставщиков. Но ведь Россия это легко может заменить на аналогичную и не менее качественную продукцию из Ирана, который вполне способен стать альтернативой турецким овощам и фруктам. А в ЕС они не нужны: свою сельхозпродукцию девать некуда.

Проблемы с этническими меньшинствами

Политика Эрдогана по отношению к своим курдам и другим этническим меньшинствам всегда была непоследовательной. Но теперь она стала распространяться на курдов соседних Ирака и Сирии. Ясно, что основной «враг» Анкары собственные курды в лице Рабочей партии Курдистана (РПК). Лидер Иракского Курдистана Махмуд Барзани пытается свернуть ее деятельность в Северном Ираке. Но это сложно, и боевики РПК создали свои лагеря вдоль границы Ирака и Турции. ВВС Турции наносят по ним удары, жертвами которых часто становится мирное население иракских курдов. Кроме того, РПК пользуется симпатиями как иракских, так и сирийских курдов. Да и в Сирии турецкая авиация зачастую бомбит не позиции ИГИЛ, а курдских военных формирований, сражающихся с террористами. Так что в обоих случаях Эрдоган действует жестко, еще больше поощряя ненависть курдов к себе лично и к Турции в целом.

Более того, еще при нерешенном курдском вопросе назревает проблема с другим этническим меньшинством − турецкими киприотами. Президент Северного Кипра Мустава Акынджи заявил недавно газете Today Zaman, что объединить Кипр можно за несколько месяцев. Будучи разделенными с 1974 года, представители киприотов планируют объединить турецкую и греческую части, если переговоры с греками-киприотами будут продолжаться в том же темпе. Северный Кипр уже начал работы по переходу государственной валюты с турецкой лиры на евро. И если Анкара будет препятствовать этому процессу воссоединения Кипра, то Греция и Кипр будут блокировать всякую возможность вступления Турции в ЕС, до тех пор пока не решится судьба этнически разделенной страны.

Расклад сил и перспективы

Перед выборами обстановка накаляется с каждым часом. При этом все опросы показывают, что стратегия политтехнологов Эрдогана не работает – электорат не отказывается от поддержки курдской партии, и она в любом случае набирает более 10 процентов голосов, а сама ПСР, наоборот, даже теряет до 5 процентов. Население Турции справедливо винит в беспорядках, совпавших по времени с потерей большинства ПСР, собственно партию и лично Реджепа Эрдогана. Они попали в такое электоральное «болото», где любое движение только сильнее отталкивает голосующих, не являющихся фанатичными приверженцами ПСР (а таковых не более половины от проголосовавших за них 7 июня).

Последний шанс, судя по всему, власти видят в совершенно необдуманном и катастрофическом варианте. До выборов ситуация на юго-востоке страны будет еще сильнее усугубляться, и, возможно, под ударами ВКС РФ и сирийской армии начнется массовый исход боевиков-террористов всех мастей из Сирии на турецкую территорию с последующими результатами в виде терактов и беспорядков. Речь идет о десятках тысяч вооруженных бандитов. Властям «придется» ввести режим чрезвычайного положения. Под жестким контролем полиции и жандармерии в этих районах, от которых зависит судьба курдской партии, будет обеспечено «правильное» голосование. В итоге ДПН не преодолеет 10-процентный барьер, а ПСР получит более 275 голосов, и Эрдоган сможет и дальше реализовывать единоличное правление, а главное – никто не посмеет продолжить следствие по коррупции его семьи и приближенных. Наверняка будет каким-либо способом изменена Конституция и введена президентская форма правления. Но тогда дела этого новоявленного Саддама обстоят совсем плохо. Уже сейчас понятно, что турецкие политтехнологи с Эрдоганом во главе делают ошибку за ошибкой и ведут страну к пропасти, пытаясь сделать из быстро развивающегося светского государства очередную ближневосточную диктатуру времен «холодной войны», имитируя исламизм. Но сама Турция этого сделать не позволит: 60 процентов населения официально голосует против партии власти, а более 70 процентов в любых опросах выступает против внедрения президентского правления. В экономике ситуация далеко не радужная, что имеет очень сильное влияние на результаты выборов. К тому же турки – народ политически активный, и заставить их что-то сделать против их же воли будет невероятно сложно. Накаливание обстановки может привести к самым плачевным последствиям, вплоть до масштабных беспорядков по всей стране и очередного военного переворота.

*******

В ближайшее время для Турции сложно представить позитивный сценарий, который бы хоть как-то совпадал с настроениями нынешних властей, которые откровенно неадекватны. И уже в скором времени восстанавливать нормальный климат в стране придется, видимо, уже другим политическим деятелям. Либо Эрдоган должен принять решения, к которым он просто не готов. Прежде всего, ему необходимо пересмотреть свою позицию по сирийскому вопросу и забыть о двойных стандартах. Если это борьба с терроризмом, значит это борьба с ИГИЛ. Чем больше сил будет вовлечено в антитеррористическую операцию в Сирии, тем быстрее можно искоренить ИГИЛ, а значит тем меньше мигрантов побежит в Турцию, что облегчит экономическую ситуацию. Далее – выйдя из антисирийской коалиции с КСА и Катаром, Турция сможет возобновить переговоры с Россией по четырем веткам газопровода, по двум веткам в Малую Азию и достичь намеченной цели − стать ближневосточным хабом. Это, безусловно, позитивно повлияет на экономическую ситуацию в регионе. Иначе Турция потеряет стратегического партнера. И, конечно же, Анкаре необходимо решить вопросы с этническими меньшинствами. Но сейчас Турция не готова ни предоставить автономию курдам, ни вернуть Северный Кипр киприотам. По курдскому вопросу Турции важно понять, что борьба с ИГИЛ − это не борьба с РПК (Рабочая партия Курдистана). Мирные переговоры с курдами возможны только при политически равных правах, при сохранении мест в парламенте и участии курдов в политической жизни в Турции.

Риски для европейской экономики, связанные с нестабильной экономической и политической ситуацией в Греции, были снижены в результате заключения властями Греции соглашения с Евросоюзом об открытии новой программы кредитования в августе, но не нивелированы, считают аналитики Международного валютного фонда (МВФ).

"Негативное влияние (на европейскую экономику — ред.), связанное с событиями в Греции, было снижено в результате договоренностей по линии программы Европейского механизма стабильности (ESM) в августе, но продолжающаяся политическая неопределенность означает, что оно (влияние — ред.) остается возможным источником новой напряженности на рынке", — говорится в отчете МВФ, подготовленном в преддверии встречи членов G-20 в Турции с 15-16 ноября.

Согласно более раннему обзору МВФ, самыми закредитованными странами в Евросоюзе из расчета долга к ВВП являются Греция и Кипр. Последний, впрочем, пока успешно реализует программу реформирования экономики. Греция все лето была на грани дефолта и выхода из еврозоны, но в результате сложных переговоров для нее была одобрена новая программа финпомощи объемом до 86 миллиардов евро в обмен на корректировку экономики.

Меморандум по третьей программе помощи был ратифицирован греческим парламентом 14 августа, затем его утвердили парламенты ряда европейских стран. Однако из-за политической нестабильности в стране исполнение программы оказалось под угрозой. Недовольство в Греции части электората действиями правительства, которое пошло на уступки кредиторам, заставило провести внеочередные выборы в стране.

Партия СИРИЗА Алексиса Ципраса подтвердила доверие электората, одержав победу на досрочных парламентских выборах в конце сентября. Крыло недовольных соглашением депутатов перед выборами откололось и основало собственное движение, которое, однако, не преодолело трехпроцентный барьер и не прошло в парламент.

Эксперты отмечали, что это не означает окончательной стабилизации, тем более, что в стране предстоит реализовать непопулярные экономические реформы. Комментируя победу правящей партии, исполнительный директор МВФ Кристин Лагард выразила надежду, что правительство Ципраса сможет нормализовать экономическую ситуацию и провести пусть и жесткие, но необходимые стране изменения.

Участников ЭКСПО в Милане пригласили посетить Петербургский экономический форум.

29 октября, накануне закрытия Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в Милане, в павильоне России состоялась презентация Петербургского международного экономического форума 2016 года, которую провел генеральный комиссар российской секции на ЭКСПО и заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. В мероприятии приняли участие представители 18 стран.

Георгий Каламанов рассказал гостям о возможностях форума, который в 2016 году будет юбилейным и впервые пройдет на новой площадке КВЦ «Экспофорум».

Гостями презентации стали руководители павильонов 18 стран – участниц ЭКСПО: Азербайджана, Албании, Алжира, Белоруссии, Бразилии, Греции, Ирландии, Китая, Кувейта, Ливана, Монако, Сербии, Словении, Судана, Таиланда, Туркменистана, Черногории и Чехии.

Георгий Каламанов пригласил представителей стран – участниц ЭКСПО посетить в будущем году Санкт-Петербург и принять активное участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 16 по 18 июня 2016 года впервые на новой площадке – КВЦ «Экспофорум».

«Нам очень импонирует формат и атмосфера ЭКСПО, на котором страны делятся своими достижениями, обмениваются опытом вне политики, устанавливают деловые контакты. Убежден, что Россия может и должна являться одной из ключевых подобных площадок. На сегодняшний день крупнейшей из них является Петербургский международный экономический форум», – отметил замминистра.

Петербургский международный экономический форум – ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года, а с 2005 года – при участии президента России. На пленарных заседаниях форума обсуждаются самые актуальные темы, привлекающие серьезный интерес представителей как властной, так и деловой элиты. Ежегодно форум посещают главы государств и правительств, руководители парламентов, лидеры международных организаций, представители политической и бизнес-элиты десятков стран.

Форум позволяет объединить усилия представителей бизнеса, науки и власти в целях содействия серьезным инвестиционным проектам и развитию актуальных экономических идей. Ключевая миссия форума – быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию и другие страны, как географические, так и информационные.

Омниканальность, розничный цифровой банкинг и новый уровень поддержки клиентов

Алексей Гурьянов

До недавнего времени в сфере банковского ИТ господствовало мнение, что рынок ДБО застыл. Длительное время дефицит прорывных технологий, отсутствие новых подходов к обслуживанию клиентов, неготовность инвестировать в изменения бизнес-процессов и замену устаревших, но функционирующих систем на фоне общего напряжения на банковском рынке рождали пессимизм. Однако, как известно, сложности одновременно являются и вызовами, стимулирующими развитие рынка.

Алексей Гурьянов, менеджер по развитию продуктов компании BSS

Банковское сообщество обратилось за опытом к розничным торговым сетям, мобильным операторам, интернет-экосистемам. В результате заимствования технологий и маркетинговых подходов из других областей, в частности ритейла, в дискуссиях о дистанционном банковском обслуживании все чаще стало появляться понятие Omni-channel, или омниканальность.

Омниканальность как эволюция мультиканальности

Греческая приставка omni- может быть переведена как «много». Поэтому с точки зрения перевода омниканальность и мультиканальность мало чем отличаются. Как следствие, эти термины часто путают, не понимая разницы между ними. Однако с точки зрения терминологии обслуживания розничного сегмента первая является эволюцией и логичным продолжением второй. Характерная черта омниканальности — философия объединения каналов в единое пространство — в отличие от мультиканальности, где подчеркивается их различие в зависимости от варианта использования.

В случае с омниканальностью, как и во многих других случаях, технология глубоко переплетается с бизнес-процессом и не существует отдельно от него. С точки зрения взаимоотношений с клиентами это маркетинговая стратегия, позволяющая клиенту получить продукт или услугу через разные точки входа, которые могут взаимодействовать между собой, что позволяет удовлетворять растущие ожидания потребителей. Ключевым моментом, как можно заметить, является вопрос взаимодействия разных точек входа между собой. С технологической же точки зрения омниканальность — это возможность воспользоваться любым устройством в любом канале на любом этапе бизнес-процесса.

Бесшовное омниканальное пространство

Многие ошибочно считают, что омниканальность — это мультиканальность, в которой решен вопрос синхронизации данных между каналами. В какой-то мере это соответствует действительности, но здесь важна глубина и степень синхронизации. Похвастаться общей историей документов на сегодня могут практически все мультиканальные решения.

При реализации омниканальности компания BSS решила пойти дальше. Для того чтобы обеспечить взаимодействие между разными точками входа в режиме онлайн, в своих решениях нам пришлось использовать совершенно новые технологии. Как результат, данные между разными точками входа, будь то мобильное устройство, планшет или веб-браузер, синхронизируются мгновенно. Благодаря этому клиент может совершать путешествие по процессу приобретения продукта, не замечая переключения между каналами. Система предложит ему продолжить с последнего шага при смене устройства, с помощью которого клиент работает с банком.

С другой стороны, такая возможность бесшовного переключения между каналами предлагает новые возможности и с точки зрения удобного обеспечения безопасности клиента. Размытие границ позволяет начинать работу в одном канале, например в интернет-браузере, а продолжать, используя специфические возможности другого клиентского устройства, например подтверждать операцию с помощью Touch ID на смартфоне.

Аналогичные кейсы можно увидеть в социальных сетях, которые, бесспорно, являются пионерами организации виртуального пространства клиента. Например, работая в Facebook через веб-приложение, пользователи часто используют мессенджер на мобильном устройстве, так как это удобный и привычный гаджет для коротких сообщений с возможностью управления голосом. При этом данные синхронизируются c облаком в режиме онлайн. Похожие тенденции будут наблюдаться и в розничном цифровом банкинге. В итоге стирание границ между каналами приводит не к выбору наиболее удобного устройства, а к наиболее эффективной синергии возможностей этих устройств в условиях отсутствия преград при переключении между ними.

Новый уровень поддержки и сопровождения

Дальше — больше: удобное омнипространство обслуживания позволяет включить в процесс приобретения банковского продукта третье лицо, что особенно актуально для VIP-клиентов. Личный помощник в банке или просто персональный секретарь состоятельного клиента получает возможность участвовать в процессе и взять на себя необходимую подготовительную рутину. При этом не требуется поддержка сложных многошаговых бизнес-процессов с большим количеством условий благодаря механизму одновременного доступа к данным сессии клиента и совместной работы над общими сущностями.

Таким образом, омниканальность — это еще и новый уровень поддержки клиентов. Технологии позволяют работникам службы сопровождения банка подключаться к личному кабинету клиента и взаимодействуя с ним сразу по нескольким каналам (например, по телефону и через интернет-банк), помогать клиенту в работе с интернет-банком. Так реализуется концепция омниканального взаимодействия, когда работа с клиентом не зависит от канала и устройства и может происходить в нескольких каналах одновременно. При этом подобная технология screen-sharing не является подключением к удаленному рабочему столу клиента, не дает удаленному пользователю абсолютно никакого контроля над активами клиента и обеспечивает необходимый уровень безопасности обслуживания.

Что дальше?

Дальнейшее развитие идеи включает в себя использование других технологий для построения наиболее полного информационного пространства клиента и организации путешествия клиента по этому пространству. Возможно все: использование встроенных чатов, технологий голосового управления и верификации голоса, активное использование push-уведомлений, а также интеграция с SMM-системами. Компания BSS, понимая потребность банков в технологиях, обеспечивающих возможность роста, вкладывает массу усилий в развитие омниканальности систем ДБО. И мы предложим клиентам лучшее решение, не имеющее аналогов на российском рынке.

Экономика ЕАЭС: повестка дня

Евгений Винокуров, Тарас Цукарев

Е.Ю. Винокуров – доктор экономических наук, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Тарас Цукарев - руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Резюме ЕАЭС — молодое интеграционное объединение, созданное с целью помочь его странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и потенциал хозяйственных связей внутри региона, создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — молодое интеграционное объединение, созданное с целью помочь его странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и потенциал хозяйственных связей внутри региона, создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности. Единый рынок товаров, услуг, капитала и труда является сердцевиной интеграционного проекта.

Создание ЕАЭС – серьезное достижение его участников после нескольких «интеграционных фальстартов» 1990-2000-х годов. В перспективе им предстоит преодолеть еще множество препятствий. Глобальные проекты с трудом пробивают себе дорогу. Несмотря на наличие ряда нерешенных задач, идея глубокой экономической интеграции обретает конкретные практические очертания.

Что нужно сделать для достижения максимального положительного эффекта ЕАЭС? На наш взгляд, повестка дня на ближайшие 10 лет предусматривает следующие важнейшие шаги:

завершить формирование единого рынка товаров и услуг, устранив имеющиеся изъятия;

максимально ликвидировать и/или унифицировать нетарифные барьеры внутри союза;

эффективно координировать макроэкономическую политику, включая валютно-финансовые вопросы, и тем самым не допустить «расползания» экономического союза;

создать сеть зон свободной торговли и соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, включая двух ключевых торгово-инвестиционных партнеров – ЕС и Китай.

Реализация этих мер и ряда более узких инициатив (развитие инфраструктуры, промышленной политики, АПК, рынка труда, формирование единого пенсионного пространства, активизация научного и образовательного сотрудничества и т.п.) позволит существенно увеличить эффект от интеграции.

Прежде чем подробно раскрыть суть этих задач в рамках ЕАЭС, напомним вкратце об эволюции евразийской интеграции и ее институтов.

Эволюция евразийских институтов

Начальной точкой реализации масштабного межгосударственного проекта можно назвать выступление в марте 1994 года в МГУ Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Его доклад содержал принципиально новую для того времени интеграционную парадигму, основная суть которой заключалась в создании Евразийского Союза с упором на экономику.

Есть такое выражение: «в России надо жить долго». Оно в полной мере подтвердилось и в отношении региональной интеграции. Для ее практического воплощения понадобилось 20 лет работы, сопровождаемой несколькими фальстартами.

Все это время действовали механизмы Содружества Независимых Государств (СНГ), сдержавшие многие губительные дезинтеграционные процессы. Особую роль сыграли отраслевые советы по транспорту и электроэнергетике, которые много сделали для сохранения технологического единства и электроэнергетических систем. И все же, нельзя отрицать, что в силу ряда объективных причин СНГ как организации не удалось продвинуться дальше задачи «цивилизованного развода».

В 1995 году «тройка» стран (Белоруссия, Казахстан и Россия), которые и в настоящее время являются ядром интеграционного объединения,[1] подписала Соглашение о Таможенном союзе. Документ предполагал устранение препятствий для свободного экономического взаимодействия между хозяйствующими субъектами сторон, обеспечение свободного товарообмена и добросовестной конкуренции. Фальстарт.

В 2000 году пятью государствами было учреждено Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).

В 2003 году Президенты Белоруссии, Казахстана, России и Украины подписали соглашение о формировании Единого экономического пространства. «Оранжевая революция» 2004 года поставила крест на этом начинании, что до сих пор вызывает глубокое сожаление, ведь участие Украины в евразийских интеграционных процессах было глубоко осмысленно и экономически целесообразно. Второй фальстарт.

В октябре 2007 года Россия, Белоруссия и Казахстан подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза (ТС). Тогда же утвердили План действий по его созданию. Поставленная цель — обеспечение свободного перемещения товаров во взаимной торговле, создание благоприятных условий торговли с третьими странами, а также развитие экономической интеграции.

Мало кто верил в успех новой попытки, но, по истечении плановых двух лет подготовки, 19 декабря 2009 года в Алма-Ате А. Лукашенко, Д. Медведев и Н. Назарбаев подписали Совместное заявление о формировании Таможенного союза, после чего 1 января 2010 года вступил в силу единый таможенный тариф. Успех во многом был обеспечен экономическим кризисом, который подтолкнул страны к объединению. [2]

Уже в 2011 году ТС Белоруссии, России и Казахстана начал функционировать в нормальном режиме. Создана единая таможенная территория и единый таможенный тариф.

С 1 января 2012 года в силу вступили 17 соглашений, формирующих основу Единого экономического пространства (ЕЭП). Они регламентировали ряд ключевых тем экономического сближения «тройки» — от координации макроэкономической политики до трудовой миграции.

И, наконец, 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе. Со 2 января 2015 года к интеграционному объединению присоединилась Армения, а в мае — Киргизия.

Институты ЕАЭС

«Семья» институтов ЕАЭС также сформирована. Принципиальные вопросы деятельности союза, его стратегию, направления и перспективы развития интеграции утверждает Высший Евразийский экономический совет, в который входят главы государств-членов. Евразийским межправительственным советом в лице глав правительств государств-членов осуществляется работа по 10 полномочиям, в том числе, обеспечение контроля за исполнением Договора о ЕАЭС и одобрение проекта бюджета. В полную силу заработал единый наднациональный институт, который является регулирующим органом союза и движущей силой интеграции — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). На наднациональный уровень Комиссии переданы 140 властных полномочий.

Среди других ключевых органов ЕАЭС необходимо выделить следующие.

Суд Евразийского экономического союза — специализированный судебный орган, который рассматривает споры по вопросам реализации международных договоров в рамках союза и решений органов союза. Его решения, например, по Единому таможенного тарифу, имеют прямое действие.

Финансовые механизмы евразийской интеграции реализуются через Евразийский банк развития (ЕАБР) и Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). ЕАБР (6 государств-участников, 1,6 млрд. долл. капитала и около 5 млрд. долл. инвестиционного портфеля) состоялся как авторитетный международный финансовый институт. Он реализует в приоритетном порядке проекты, увеличивающие взаимную торговлю и трансграничные инвестиции. ЕФСР с капиталом с 8,5 млрд. долл. и шестью участниками — ключевой механизм антикризисного регулирования и финансовой стабилизации в регионе.

Основным правовым документом ЕАЭС является Договор о Евразийском экономическом союзе. Документ изложен на 680 страницах, из которых сам Договор занимает 100 страниц, остальное — приложения к нему. [3]

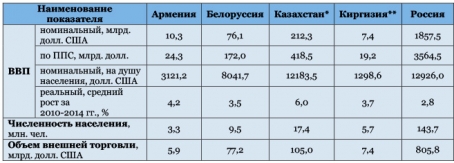

Таким образом, в настоящее время сформировано региональное интеграционное объединение с общим рынком в 180 млн. человек и совокупным ВВП 2,2 трлн. долл. Ключевые по масштабу экономики союза — Россия и Казахстан (Таблица 1).

Таблица 1. Индикаторы социально-экономического развития стран ЕАЭС, 2014 год

* Оборот внешней торговли рассчитан на основе данных ЕЭК по внешнеторговому обороту с третьими странами и обороту взаимной торговли

** Данные по объему внешней торговли рассчитаны на основе платежного баланса Киргизии.

Источник: МВФ, национальные статистические ведомства, ЕЭК, расчеты ЕАБР.

При этом сегодня мы видим определенные положительные результаты в евразийской интеграции. Например, согласно данным Мониторинга взаимных инвестиций в странах СНГ (ведется Центром интеграционных исследований ЕАБР), на фоне общего существенного падения взаимных инвестиций в СНГ, страны-участницы Евразийского союза удерживают стабильный уровень инвестиционного взаимодействия (25,1 млрд. долл. взаимных инвестиций в ЕАЭС). [4]

Население поддерживает евразийскую интеграцию. По данным проводимого ЦИИ ЕАБР с 2012 года мониторинга общественного мнения в рамках проекта «Интеграционный барометр ЕАБР», уровень одобрения таможенного союза находится на комфортном уровне в 65 -78%. [5]

Важнейшие составляющие повестки дня на ближайшие годы

Ликвидация оставшихся изъятий из единого рынка товаров и услуг

Дальнейшее развитие евразийской интеграции зависит от того, насколько успешной будет реальная «интеграция снизу» — рост взаимной торговли, трансграничных инвестиций, цивилизованной трудовой миграции. Для этого необходимо создание единых «правил игры» в экономике ЕАЭС. Конечной целью на перспективу до 2025 года должно стать доведение охвата общего рынка, максимально близкого к 100%.

Необходимый и важный процесс для модернизации и кооперации экономик государств-участников ЕАЭС — ликвидация изъятий из единого рынка. Так, например, стороны договорились о создании до 1 января 2016 года единого рынка фармацевтических и лекарственных средств.

Начинается подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. После утверждения ЕЭК концепции формирования единого электроэнергетического рынка будет подготовлен межгосударственный договор. Появление единого рынка планируется на 2019 год.

Прорабатывается вопрос создания к 2022 году финансового мега-регулятора ЕАЭС — наднационального финансового института, ответственн ого за формирование единых правил работы на финансовых рынках союза, соответствующее регулирование и надзор.

К 2025 году должен возникнуть единый рынок нефти, газа и нефтепродуктов. Столь отдаленный срок связан с чрезвычайной важностью нефтегазового сектора в формировании национальных бюджетов.

Ликвидация и унификация нетарифных барьеров