Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Игорь Артемьев информировал Владимира Путина о совместной работе Федеральной антимонопольной службы и Организации экономического сотрудничества и развития по приведению внутрироссийских стандартов в области защиты конкуренции в соответствие с международными требованиями, а также о текущей деятельности ведомства.

* * *

В.ПУТИН: Игорь Юрьевич, Вы знаете, что мы по линии различных организаций, международных в том числе, с Организацией экономического сотрудничества и развития работаем по сближению наших стандартов с международными. Знаю, что Вы тоже в этом направлении трудитесь с ОЭСР, и там есть уже положительные показатели. На этот счёт предлагаю поговорить и потом, конечно, о текущей работе ведомства.

И.АРТЕМЬЕВ: Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлой неделе комитет по конкуренции Организации стран экономического сотрудничества принял, на наш взгляд, очень важное решение.

Мы в течение трёх лет проводили эту работу по Вашему поручению, по решению Правительства. Комитет решил, что Россия в целом полностью соответствует требованиям и стандартам ОЭСР в области защиты конкуренции, и признал, что наше законодательство гармонизированное, что мы имеем развитое правоприменение, и выдало нам соответствующие рекомендации. Таким образом, эта трёхлетняя работа по нашей линии по вступлению России в ОЭСР завершена.

Рекомендации, которые нам выданы, не страшны для нас, потому что речь идёт об улучшении качества экономического анализа (мы сами этим занимаемся), об улучшении программы гармонизации, связанной с применением Уголовного кодекса, – сейчас такие поправки уже одобрены Правительством Российской Федерации и находятся в Государственной Думе. В принципе, мы в целом удовлетворены этой работой, она получила, на мой взгляд, достойное завершение.

Параллельно на прошлой неделе мы получили так называемый мировой рейтинг антимонопольных органов. Должен сказать, что он проводится каждый год в рамках международной конкурентной сети, семь лет мы в нём участвуем.

В этот рейтинг допускаются только страны, которые имеют гармонизированное законодательство, и Россия, приняв соответствующие поправки в последние семь лет, конечно, давно туда попала.

Мы подтвердили своё место, мы в двадцатке, открываем вместе с такими станами, как Италия, Нидерланды, Австрия, группу, которая имеет оценку «хорошо», и в целом эта группа нас удовлетворяет на сегодняшний день.

Две важнейшие организации, которые являются законодателями мод в нашей международной сфере – ОЭСР и Международная конкурентная сеть, – дали примерно одинаковые оценки Российской Федерации в этом отношении по тому, что сделано и что предстоит сделать.

Естественно, мы сейчас сделаем план мероприятий, доложим подробно Вам, Правительству Российской Федерации о том, что надо сделать. Но ещё раз хочу подчеркнуть, что мы и сами собирались это сделать, это совершенно нормальная практика.

Что касается нашей текущей работы, то прежде всего мы, конечно, активизировались в последние годы в своих взаимоотношениях вместе с полицейскими структурами по расследованию картелей. По-прежнему считаем, что это очень большое зло в нашей экономике, да и не только в нашей, во всех странах.

Например, Европейский союз уделяет этому первостатейное внимание. Было возбуждено 11 уголовных дел на эту тему полицейскими структурами, органами следствия. Сферы самые разнообразные: информация, рыбный промысел, различные дела, связанные с высокими технологиями.

Всё это, к сожалению, у нас сегодня этим засорено. Сейчас, когда вышла амнистия, эти дела будут подпадать под эту амнистию. Значит, мы можем считать, что эти дела, большая часть из них будет завершена в соответствии с амнистией.

Но это получилось как бы последнее предупреждение от российского Правительства, которое адресовано всем тем, кто сегодня сговаривается на торгах, кто сегодня сговаривается по ценам и, по сути, находится в заговоре против потребителей в России, против российских граждан.

Эта тема в ближайшие годы, видимо, должна стать основной. Мы сегодня не только имеем специальные подразделения, которые этим занимаются, не только имеем подписанное соглашение со Следственным комитетом, с МВД, работаем с Генеральной прокуратурой.

К сожалению, здесь, поскольку это разновидность мошенничества, без уголовных дел вряд ли мы можем решить эту проблему в стране, хотя они и не должны иметь массового применения. Это должны быть такие случаи, когда государство, общество и граждане тем самым консолидированно покажут, что такая практика осуждается и что этого делать в Российской Федерации нельзя, недопустимо, и мы надеемся достигнуть этого результата.

Что касается других тем – злоупотребление доминирующим положением, недобросовестная конкуренция, – то в этом смысле очень важным является создание наднационального органа в рамках Таможенного союза. Все документы мы активно готовим вместе: работаем с Таможенным союзом, с органами управления вместе с белорусами и казахами. Там есть очень серьёзные продвижения и по анализу рынков, и скоро этот орган заработает, мы всячески готовы ему помогать.

Мне кажется, это тоже будет новое качество, потому что мы в своих расследованиях всё время упирались в границу Российской Федерации, а трансграничные правонарушения – те же картели, недобросовестная конкуренция, примитивное злоупотребление доминирующим положением – мы не могли расследовать, равно как белорусские и казахстанские коллеги.

Теперь эти трансграничные нарушения оказываются в поле нашего зрения и зрения наднационального органа, что будет способствовать единому экономическому пространству и улучшению экономических показателей, на наш взгляд.

Итальянский производитель бумаги Favini выпустил новую бумаг из отходов при производстве оливок, орехов и кофе

Итальянский производитель бумаги Favini выпустил новую линейку оригинальных экологических бумаг для рынка упаковки. Серия бумаг Crush изготавливается из различных органических материалов, например, отходов при производстве оливок, орехов и кофе.

Компания утверждает, что новая серия "является уникальной для рынка, поскольку это единственные бумаги, в которых побочные продукты органического происхождения заменяют 15% традиционной древесной массы".

Производитель сообщил, что ему удалось разработать процесс, позволяющий превратить отходы кукурузы, апельсинов, киви, оливок, миндаля, фундука и кофейных бобов в "исключительно качественную бумагу модных оттенков, вдохновленных природой". Каждый вид бумаги имеет особый цвет и фактуру, соответствующие используемому при его производстве материалу.

Favini предлагает бумаги Crush для использования при изготовлении пакетов для покупок, этикеток и упаковки для товаров премиум-сегмента.

В пресс-релизе производитель утверждает, что новая серия "вдохнула новую жизнь в отходы органического производства, которые обычно используются в качестве наполнителя пищи для животных и удобрений, либо просто выбрасываются на свалку".

Бумаги серии Crush сертифицированы Лесным попечительским советом (FSC) и содержат 30% переработанного волокна. Линейка включает в себя бумаги семи цветов и четырех плотностей - 120, 200, 250 и 350 г/кв.м.

Иран пока не получал никаких предложений для участия в проекте TAP.

Об этом АПА сообщил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

Говоря о возможности участия Ирана в проекте, посол отметил, что Иран экспортирует газ в Европу через Турцию. "Если поступит новое предложение, то мы можем подумать над этим. Мы не настаиваем на том, чтобы продавать газ в Европу, они нуждаются в еще большем объеме энергии. Конечно, у нас много запасов нефти и газа. Мы занимаем второе после России место по запасам газа".

Азербайджан 28 июня официально объявил проект Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP) маршрутом для экспорта в Европу газа, который будет добываться в рамках второй стадии разработки месторождения Шах Дениз. Трубопровод будет начинаться в Греции, пройдет через территорию Албании и Адриатическое море и далее в Италию. Оценочная стоимость проекта строительства газопровода составляет 2,2 млрд долларов.

Главный проект российского авиапрома - Sukhoi Superjet - оказался на грани дефолта. Производитель самолетов ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) накопило $2 млрд долгов и нарушило ковенанты по кредитам. Долг перед ВЭБом (более $600 млн) может быть погашен акциям ГСС или ОАО "Сухой", а перед другими кредиторами - облигациями на $1 млрд под госгарантии. Обсуждается вариант поддержки ГСС за счет продажи ВЭБом части акций EADS (производитель Airbus), но госкорпорация от этой идеи не в восторге.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ВЭБ обсуждают способы финансового оздоровления обремененного долгами ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (производитель самолетов Sukhoi Superjet), рассказали газет "КоммерсантЪ" два источника, знакомые с ходом переговоров. В консультациях участвуют профильные министерства. "Проблему надо решать до конца года, иначе ГСС придется объявлять дефолт по кредитам",- пояснил один из источников "Ъ".

ГСС уже сейчас находится в состоянии, близком к дефолтному,- кредиторская задолженность компании на начало года достигла $2,1 млрд (из них $300 млн - перед связанными сторонами). Детально структура долга не раскрывается, но в отчетности ГСС говорится, что в 2012 году компания нарушила условия обслуживания кредитов, взятых в ЕБРР, и ковенанты по обязательствам перед банками WestLB и ВТБ. ГСС удалось договориться о том, что до конца 2013 года банки не будут требовать досрочного погашения займов, но до этого времени компании необходимо решить свои финансовые проблемы.

В 2012 году ЗАО ГСС продало 12 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ), в 2013 году планируется продать 27. Выручка компании по МСФО в 2012 году - $198 млн, убыток - более $111 млн. 71,99% и 3% акций ЗАО ГСС принадлежат входящим в ОАК ОАО "Сухой" и ОКБ "Сухой", 25% плюс 1 акция - World Wings S.A. (структура итальянской Finmeccanica).

Источники "Ъ" рассказали, что обсуждается вариант, конвертации $600 млн долга ГСС перед ВЭБом в акции ЗАО или его акционера - ОАО "Сухой". Вероятнее вторая схема, уверят один из собеседников "Ъ". Она привлекательнее для ВЭБа, поскольку ОАО "Сухой" в отличие от ГСС прибыльно. Оно владеет акциями и других предприятий, в том числе производителей военных самолетов, а также 49% SuperJet International (51% - у Finmeccanica), которая занимается продвижением и поставками SSJ за рубеж. У ОАК 87% акций ОАО "Сухой", остальное - у Росимущества.

Для расплаты с остальными кредиторами ГСС планирует выпустить облигации на $0,6-1 млрд под госгарантии. Но при этом компания просит дополнительной поддержки государства на программу SSJ. Так, предлагается перераспределить средства, заложенные в ФЦП на запуск производства грузового Ан-70, в пользу проекта SSJ NG. Речь идет примерно о 10,7 млрд руб. Есть вариант дополнительной субсидии для ГСС со стороны ВЭБа на сумму порядка 15 млрд руб. Эти средства, по словам собеседника "Ъ", можно выручить от продажи ВЭБом 5% акций EADS (головная структура Airbus S.A.S.), которые ВЭБ купил в 2007 году у ВТБ. По вчерашним котировкам весь пакет стоил около 68,6 млрд руб., то есть речь может идти о продаже лишь части пакета.

В ОАК и ВЭБе от комментариев отказались. Источник, близкий к ОАК, сказал, что переговоры о реструктуризации долгов ГСС продолжаются, идет диалог и с World Wings S.A., решение будет приниматься с учетом ее позиции. Источник, близкий к ВЭБу, отметил, что схема пока вызывает сомнения, в госкорпорации не очень заинтересованы в ее реализации в такой форме, в том числе в части продажи акций EADS. В World Wings S.A. не ответили на запрос "Ъ". В EADS не комментируют действия акционеров.

Олег Пантелеев из "Авиапорта" считает, что производитель самолетов не должен развиваться только за счет государства. "Но SSJ - пилотный проект российского авиапрома, поэтому ГСС принципиально важно выполнить обязательства перед кредиторами, в том числе для поддержания доверия со стороны международных контрагентов",- добавляет эксперт. По его мнению, в такой ситуации вмешательство государства в лице ВЭБа "выглядит обоснованным".

ЦЕРКВИ ПОРА ПОВЗРОСЛЕТЬ

Записала Александра Ильина

АНДРЕЙ КУРАЕВ протодиакон РПЦ

"Быть может, Господь и не желает, чтобы мы из нынешней ситуации вышли быстро и без умудрения. У нашей церкви огромный опыт гонений, но еще никогда в истории у нас не было опыта именно общественной обструкции. В позднесоветские времена скорее было некое сочувствие, а сейчас стало сложнее, и надо научиться жить в условиях неидеальных. Мы должны научиться предвидеть, как наши действия будут выглядеть в глазах тех, кто не намерен прощать наши ошибки. 90-е были для нас инкубаторскими. Этот период кончился, надо взрослеть"

Протодиакон Андрей Кураев об имидже РПЦ, православных активистах и чувствах верующих

Скандалы, сотрясающие РПЦ два последних года, стремительно истончают прослойку людей, симпатизирующих церкви, уверен протодиакон Андрей Кураев. В интервью "Московским новостям" он рассказал, почему эти скандалы происходят так часто и как РПЦ собирается преодолевать общественную обструкцию.

- В одном из своих постов вы не так давно написали, что церковные иерархи выбрали курс "на беспощадную роскошь", и это убавило церкви симпатий. Что вы подразумеваете под курсом на роскошь?

- Я имел в виду даже не сам факт тех или иных атрибутов элитного статуса духовенства, а апологию этого факта. Некоторые официальные представители патриархии за последние два года неоднократно озвучивали тезис о том, что у епископов должно быть все дорогое - и машины, и часы, и резиденции. Иначе, дескать, крутые пацаны не поймут. Это было сказано официально. Может быть сейчас, когда появился папа римский Франциск, эта позиция изменилась. Может быть, те спикеры и жалеют о том, что такое было сказано. Но никакого внятного публичного дезавуирования тех деклараций не было. А люди это помнят.

- Но если провозглашать курс на аскетизм, продолжая при этом ездить на лимузине, не будет ли это странным?

- Не будет, потому что разрыв между проповедью и жизнью - это вечная и понятная общечеловеческая слабость. А вот оправдание своего греха превращает его почти что в богоборчество. Мы все знаем, что мы неидеальны, и церковь сама себя считает больницей, в которой все больны, включая главного врача. Но когда врачи начинают заявлять, что их собственные болезни стали добродетелями, то это уже откровенный перебор.

- Власть в последнее время откровенно навязывает обществу традиционные ценности, ссылаясь при этом на церковь. Вот, например, последние предложения депутата Мизулиной.

- Не помню, что такого ужасного она предложила.

- Ну, например, штрафы за разводы.

- По-моему, прекрасная идея. Иногда какие-то меры принимаются не для того, чтобы решить проблему, а чтобы обозначить отношение к ней общества. Понятно, что антигейский закон не будет работать. Он был принят для того, чтобы показать, что в общественном сознании сохраняется понятие о норме. Так же и здесь. Почему нарушение обетов перед обществом - брак ведь заключается перед лицом общества и скрепляется именем Российской Федерации - должно оставаться без последствий? За нарушение скорости на дороге платить обществу надо, а за торможение в самом главном - в семейной жизни - нет? Если деньги будут не просто идти в бюджет, а поступать в фонд помощи детям из неполных семей, что в этом плохого?

- Если общество в целом не против традиционных ценностей, чем объяснить протест против создания кафедры теологии в МИФИ?

- Мне неизвестно о протесте студентов как таковом. Кто замерял их реальные настроения?

- Настроение студентов очень наглядно проявлялось в соцсетях.

- Если верить комментариям в соцсетях, то покажется, что из дома в рясе лучше не выходить - закидают тухлыми помидорами. Но я выхожу, и, напротив, люди говорят добрые слова. Тут то же самое. Хотя есть огромный провал со стороны авторов данной идеи, которые не объяснили адекватно, что это будет за кафедра. Можно было провести несколько пробных лекций, рассказать, кто будет преподавать. Во всех университетах есть проблема: как реально соблюдается право выбора студентов в мировоззренческой области? Ведь нет философии вообще. На любой кафедре философии преподают люди, у которых есть свои симпатии, свои философские и профессиональные убеждения. Есть марксисты, фрейдисты, кто-то стоит на позициях экзистенциализма. Много ли есть кафедр, где существует реальный плюрализм, где идеалисты и материалисты работают в рамках одной кафедры? Почему в таком случае не быть кафедре богословия в МИФИ, которая существовала бы в условиях конкуренции с кафедрой философии?

- Что вы думаете о законе о защите чувств верующих? Насколько он сегодня нужен? - Такого рода закон является частью современной западной правовой системы. Речь идет о hate crimes, преступлениях ненависти, направленных не против конкретного человека, а против группы людей или идеи. Если газета публикует тезис "все негры - козлы", кто может подать иск? Понятно, что вопросы такого рода оскорблений должны как-то регулироваться. Выстраивать такую систему защиты, несомненно, надо, но тут есть червоточинка в виде слова "чувства". Эта категория не вербализуема и не проверяема. Если я заявлю в суде, что были оскорблены мои чувства, кто может выступить экспертом? Мне кажется, этот закон был принят в попытке умиротворения российских мусульман. Во всем мире мусульмане торопятся демонстрировать свои оскорбленные чувства самыми радикальными методами. Государство пробует их успокоить и хочет сказать: "Мы понимаем проблему и в состоянии справиться с ней сами, не дожидаясь ваших самосудов". Сложность тут в том, что, как и в случае с 282-й статьей, один житель Дагестана подаст в районный суд на какое-либо издание и тот вынесет вердикт, оспорить который будет очень трудно. У нас нет прибора, способного замерять глубину оскорбленности.

- Как быть с формулировкой в таком случае?

- Будем ждать, когда ситуация сама доведет себя до абсурда. Тогда, может быть, последует реакция.

- А как вы относитесь к другому явлению в околоцерковной жизни - так называемым православным активистам. Кто эти люди и зачем они нужны церкви?

- Появление "энтеообразных" - это вещь и ожидаемая, и печальная. Понятно, что при бурном росте всего, что связано с религией и церковью, рано или поздно должен был появиться и такой антропологический типаж крайне самоуверенных людей, которые "знают, как надо". Печально то, что они получили поддержку со стороны некоторых церковных чиновников весьма высокого ранга.

- Вы верите вообще в искренность веры этих людей?

- Я думаю, что много чести о них столько разговаривать.

- Тогда давайте поговорим об иеромонахе Илии. Откуда в церкви берутся такие люди? Есть ведь кто-то, кто несет ответственность за таких молодых священнослужителей.

- Трудно сказать, когда это началось, скорее всего еще с царской поры. Для епископа прирученный монах рядом с ним - удобное домашнее животное. Он не семейный человек, не будет ни на что отвлекаться, он в абсолютной и полной зависимости. Поэтому епископам выгодно штат епархии наполнять монахами. Монашество их в чем-то условно, потому что объем их работ и занятость в епархии не позволяют предаться монашеским трудам, которыми занимаются монахи в реальных монастырях. Но зато у них карьерная перспектива: со временем они сами могут стать начальниками и ради этого готовы терпеть много чего. Понятно, что это не самая здоровая часть нашей церковной жизни. В фильме "Остров" Лунгина такой типаж есть. Там есть три монаха: старец - святое исключение из нормы, игумен отец Филарет - нормальный нутряной монах, и отец Иов - дурное исключение из нормы, монах карьерно-паркетного типа. В монастыре в глубинке такие не водятся, а в столичном монастыре это вполне закономерный типаж. Последний протопресвитер русской царской армии Георгий Шавельский писал о предреволюционной церкви: "Трудно представить какое-либо другое на земле служение, которое подверглось бы такому извращению и изуродованию, как архиерейское у нас. Стоит только беглым взглядом окинуть путь восхождения к архиерейству, чтобы признать, что враг рода человеческого много потрудился, дабы, извратив, обезвредить для себя самое высокое в Церкви Божией служение". Проблема не вчерашняя, так что ахать и возмущаться немножко поздно. Тут дело не просто в чьей-то персональной вине.

- Может ли что-то сделать церковь с молодыми карьеристами в своих рядах? - Сейчас в церкви идет период укрепления бюрократии. С одной стороны, это необходимо - слишком много было неформально оговоренных вещей при Алексии II. У церкви в России нет опыта самоуправления. Синод управлялся и контролировался государственными чиновниками, в советское время ни шагу без власти нельзя было ступить. Сейчас мы уже 20 лет в свободном полете. Пришла пора, когда нужно наладить дисциплину, но невозможно это сделать без создания контролирующих аппаратов. Значит, появляется целая прослойка номенклатуры. Идеальная среда для появления перспективных сереньких кардинальчиков.

- Есть ли какие-то тенденции в духовной жизни общества? В последнее время участились случаи перехода в другие конфессии?

- Я не вижу сокращения числа прихожан, их даже больше за последние два года стало. Но истончается слой людей, которые церковной жизнью не живут, но на культурном уровне считают себя православными и относятся с симпатией к церкви. У них появился аргумент, который многие годы будет тормозить врастание в церковь, - "как же мы туда пойдем, там ведь", а дальше известный перечень: Pussy Riot, квартиры, часы, лимузины и гелендвагены и так далее. Жаль, что из-за этой мелочовки они так и не дадут себе шанса стать другими.

- Есть ли какой-то выход для церкви сейчас?

- У церкви 2 тыс. лет истории за плечами. Убежден, что и впереди не меньше. Любые, казалось бы, безвыходные сегодняшние ситуации рано или поздно завершаются. Впрочем, быть может, Господь и не желает, чтобы мы из этой ситуации вышли быстро и без умудрения. Может быть, именно церкви нужно, чтобы мы прошли через период общественного порицания. У нашей церкви огромный опыт гонений, но еще никогда в истории у нас не было опыта именно общественной обструкции. В позднесоветские времена скорее было некое сочувствие, а сейчас стало сложнее, и надо научиться жить в условиях неидеальных. Мы должны научиться предвидеть, как наши действия будут выглядеть в глазах недружелюбных, в глазах тех, кто не намерен прощать наши ошибки. 90-е были для нас инкубаторскими. Этот период кончился, надо взрослеть.

АНДРЕЙ КУРАЕВ

Родился в 1963 году. В школе выпускал газету "Атеист", в 16 лет поступил на кафедру истории и теории научного атеизма философского факультета МГУ. В 1982 году крестился, в 1985-м стал секретарем в Московской духовной академии (МДА) и начал обучение в Московской духовной семинарии, которую окончил в 1988 году. В 1992 году окончил МДА, а в 1993-м стал деканом философско-богословского факультета Российского православного университета св. Иоанна Богослова. В 1996 году был назначен патриархом Алексием II профессором богословия. До 2007 года служил в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, а после в храме Архангела Михаила в Тропареве. В апреле 2009 года возведен патриархом Кириллом в сан протодиакона.

Экспорт итальянских игристых вин в Россию за четыре первых месяца этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 338%.

Такие данные приводятся в докладе исследовательской лаборатории Winemonitor центра Nomisma. Продолжающийся кризис вынуждает виноделов искать новые рынки – по оценкам Winemonitor, потребление вина в Италии за год снизилось на 6%. Итальянское вино, вслед за итальянским стилем жизни и модными марками одежды, приобретает все большую популярность в России.

Согласно докладу Winemonitor, экспорт итальянского вина за первые четыре месяца текущего года особенно увеличился в страны, не входящие в ЕС. Это США, Канада, Китай, Япония, Швейцария и Россия. Минимум роста экспорта зафиксирован в Японии (+5,4%), максимум – в России (+71,5%), отмечает Corriere della Sera.

За исключением Японии, во всех странах заметно вырос экспорт игристых вин, в то время как продажи тихих итальянских вин увеличились не столь значительно.

«Время, в которое мы живем - время перемен, время возможностей, время активных действий! - требует от нас восприимчивости нового, максимальной динамики в принятии решений, собранности и ответственности», - высказывание одного из участников прошлой выставки «WorldFood Kazakhstan» является главным девизов события.

Облик Казахстана за 20-летие независимости изменился. Каждый человек может открыть своё дело, добиться финансовой независимости, найти свое направление в малом бизнесе. А тематика выставок, которые пройдут в Алматы с 5 по 8 ноября 2013 года как раз для таких смелых бизнес-идей. В нескольких павильонах КЦДС «Атакент», казахстанская выставочная компания Iteca, с привлечением своих международных партнеров, проведет несколько экспо-событий, ставшими за десятилетия уже известными в регионе экспо-брендами:

• «WorldFood Kazakhstan» – международная выставка по теме «Пищевая промышленность», с 16-летней репутацией и сложившимся уровнем мероприятия и списком участников в этом году включающим более 300 компаний из 20 стран мира с новинкой выставки;

• «KazUpack» – предлагающая на своей площадке все виды упаковки: бумажная, гибкая, жестяная, стеклянная, пластиковая тара, плёнка, этикетка, ПЭТ из 8 стран мира;

• «ArgoWorld Kazakhstan» – выставка по теме «Сельское хозяйство», которая продолжает представлять все более углубленно животноводческий и птицеводческий секторы сельского хозяйства;

• «HOREX» – яркое экспо-событие с участием отельеров, рестораторов, поваров, кулинаров и бариста. В 2013 году выставка вновь пройдёт в Алматы и объединит насыщенную деловую программу;

• «CleanExpo»– специализированное мероприятие с многолетней традицией совмещения экспозиции с последними клининговыми нововведениями с тренингами и конкурсами.

Следует особенно отметить, что несколько государств, таких как Германия, Польша, Чехия, Венгрия ежегодно субсидируют свои компании для участия в данной выставке. Так и в этом году посетители смогут познакомятся с новинками компаний на национальных стендах вышеназванных четырех стран.

Традиционная география компаний-участниц «WorldFood Kazakhstan» в этом году пополнилась странами-новичками. На выставке будут представлены с масштабными и яркими экспозициями Национальные стенды Италии, Южной Кореи и Шри-Ланки. Последние привезут изысканные сорта чая (при этом экспонентами являются непосредственные производители и поставщики чая).

Новинкой выставки этого года станет «Ритейл Центр» для B2B встреч представителей сетей супер- и гипермаркетов с поставщиками продуктов питания. Участники должны записываться и указывать время встречи заранее, согласовывая с организаторами – компанией «Iteca». Компании приглашаются к участию!

Набирает обороты сектор хлебопечения на выставке «WorldFood Kazakhstan». Новостью события является объединение участников данного раздела в отдельном павильоне. Здесь будут представлены предприятия, поставляющие оборудование, ингредиенты, сырье, посуду, аксессуары, а также оказывающие консультационные услуги в хлебопекарном производстве.

Впервые на «KazUpack» отдельной секцией будет представлено «Складское оборудование». География компаний-участников «KazUpack» ежегодно расширяется: свою продукцию представят экспоненты из Казахстана, России, Беларуси, Турции, Китай, Кыргызстана, ОАЭ, Италии.

Посетителю выставки «ArgoWorld Kazakhstan» представится возможность просмотреть всю линейку технологий производства от вскармливания скота и птицы до упаковки конечной продукции. Компании представят оборудование и технологии для мясомолочный ферм, оборудование для птицефабрик, новинки в ветеринарии и кормопроизводстве. На конференции «AgriCA», которая пройдет 6 ноября, состоится обсуждение и дебаты по актуальным вопросам, возникающим в законодательной базе, в процессе субсидирования и производства в сельском хозяйстве.

Экспозиция «HOREX - Все для отелей, ресторанов, супермаркетов» представит компаний производителей текстиля, посуды и оборудования. Наряду с ними, впервые в этом году на «HOREX» организаторами будет реализована площадка.

В рамках выставки «HOREX» пройдут Кулинарный Фестиваль, при организации Казахстанской Ассоциации Шеф-поваров и чемпионат Бариста. Ожидается зрелищное выступление по флейрингу известного бармена, 3-кратного Чемпиона России – Сергея Булавкина. Запланирован ряд мастер-классов по приготовлению коктейлей с сиропами от компаний-участниц.

Казахстанская Ассоциация гостиниц и ресторанов (КАГИР) проведет семинары для отельеров по улучшению работы гостиничного бизнеса и конкурс на лучшую горничную. Центрально-Азиатская Ассоциация Клининговых компаний организует тренинги и конкурсы среди компаний представляющих прачечное и моющее оборудование, средства очистки.

Мировая статистика утверждает, что у большинства компаний 40% продаж происходит как раз за счет выставок, которые являются прекрасной возможностью заявить о себе как о серьезном деловом партнере, оценить конкурентоспособность своей продукции и ознакомиться с перспективными разработками в интересующей области. Статистика прошлого года свидетельствует, что WorldFood Kazakhstan посетили около 6 000 человек.

Сведения о выставке и деловой программе мероприятий обновляются на официальном сайте www.worldfood.kz.

Эдвард Сноуден, разгласивший секреты американских спецслужб, доволен своим выбором и не страшится сложившейся ситуации, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на журналиста газеты Guardian Гленна Гринвальда (Glenn Greenwald), который взял эксклюзивное интервью у бывшего сотрудника ЦРУ.

"Он волнуется относительно будущего, но при этом у него по-настоящему хорошее настроение из-за тех споров (в обществе), которые он вызвал. Он очень серьезен, ничего не боится и определенно счастлив сделанным им выбором", - сообщил агентству Гринвальд.

Журналист также отметил, что в ходе интервью, взятого 6 и 9 июля и опубликованного в среду, он не обсуждал планы относительно выбора политического убежища, которое Сноуден попросил в 27 странах. Вместе с тем Гринвальд отметил, что ему кажется логичным, что Сноуден предпочтет в качестве убежища Венесуэлу. Помимо этой страны готовность предоставить разоблачителю убежище выразили Боливия и Никарагуа.

Как развивалась история нового разоблачителя США

Сноуден, который 23 июня прибыл из Гонконга в Москву как транзитный пассажир, в начале июня распространил секретный ордер суда, по которому спецслужбы США получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе американского Агентства нацбезопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах.

Где уже отказались принять Эдварда Сноудена

Почему Сноудена нигде не ждут

Ранее портал WikiLeaks опубликовал список из 21 страны, в которых Сноуден запросил убежище. По данным сайта, речь идет об Австрии, Боливии, Бразилии, Венесуэле, Германии, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Китае, Кубе, Нидерландах, Никарагуа, Норвегии, Польше, России, Финляндии, Франции, Швейцарии, Исландии и Эквадоре. Предоставить убежище Сноудену уже отказались Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Австрия, Финляндия, Ирландия и Испания.

Почему экс-агент ЦРУ отказался остаться в России

Экс-сотрудник ЦРУ высказывал просьбу об убежище в России. Москва неоднократно заявляла, что по ряду причин не выдаст Сноудена США. Однако оставаться в России американец отказался. Он отозвал свою просьбу, узнав о поставленном президентом России Владимиром Путиным условии - перестать наносить ущерб американским партнерам.

Как Латинская Америка открыла двери американскому разоблачителю

В воскресенье глава венесуэльского МИД Элиас Хауа заявил, что власти Венесуэлы, предложившие беглому экс-сотруднику спецслужб США гарантии предоставления убежища, ждут от него ответа на это предложение. Ранее готовность принять у себя Сноудена, если он направит официальный запрос об этом, выразил и президент Боливии Эво Моралес. Третьей страной, решившей помочь американцу, стала Никарагуа.

Правительство Бразилии намерено развивать в стране религиозный туризм и планирует профинансировать развитие пяти муниципалитетов, являющихся лидерами в данной сфере. Речь идет о городах Апаресида (штат Сан-Паулу), Нова-Тренту (штат Санта-Катарина), Триндади (штат Гояс), Санта-Крус (штат Риу-Гранди-ду-Норти) и Браганса (штат Пара). Во всех этих городах крайне сильны традиции, связанные с религией; в некоторых из них расположены святилища. Каждый из них получит от 35 000 до 50 000 евро на развитие туристических инициатив, связанных с данной тематикой.

Апаресида считается бразильской столицей народных религиозных праздников; кроме того, в городе расположено святилище Носса-Сеньора. Триндади известен благодаря торжествам в честь Бога-Отца, в честь которого в городе были возведены базилика и святилище. Нова-Тренту получил известность после того, как в 1985 г. Папа Римский Иоанн Павел II причислил к лику святых Паулину фон Маллинкродт, в честь которой здесь построено святилище. Брагансу прославило поклонение местных жителей святому Бенедикту, которому посвящены обелиск и святилище. В свою очередь, в Санта-Крус хранится крупнейшая во всей Латинской Америке статуя святой Риты из Кашии.

Специалисты итальянского Консорциума, объединяющего ведущих производителей и поставщиков киви, в этом месяце опубликовали 10-бальный справочник «DECALOGO DELLA QUALITA».

Документ был подготовлен техническим комитетом организации с учетом самых последних испытаний и исследований. В нем дается оценка различных методов ведения сельского хозяйства, их влияния на качество выращенных киви (содержание сахара и других минералов, веществ и витаминов), а также других характеристик, которые могут способствовать достижению большей популярности у потребителей.

Справочник Консорциума направлен на предоставление информации именно для производителей. И каждый желающий может бесплатно загрузить его на сайте организации - kiwitaly.com.

Банк Ватикана оказался замешанным в очередном налоговом скандале, после того как один из его руководителей был уличен в контрабанде денежных средств для клиентов.На прошедшей неделе, после того как средства массовой информации предположили в очередной раз, что Банк Ватикана активно используется в схемах уклонения от уплаты налогов, в вынужденную отставку ушли директор данного банка Паоло Киприани и его заместитель Массимо Тулли.

Отставка стала следствием того, что несколько дней назад при попытке нелегального ввоза в Италию 20 миллионов евро наличных денежных средств был задержан ведущий бухгалтер банка Нунзио Скарано.

После задержания ему было предъявлено обвинение в том, что данная сумма ввозилась от имени состоятельного швейцарского клиента, и впоследствии должна была быть размещена на секретных депозитных счетах в Банке Ватикана.

К моменту своего задержания, бухгалтер уже находился под негласным наблюдением сотрудников полиции Италии в ходе расследования сомнительных банковских операций, прошедших через банк под видом добровольных пожертвований.

В ответ на столь серьезные обвинения, руководство банка уже выступило с официальным заявлением, уведомив, что ими создается новая служба, целью которой станет наблюдение за операциями банка с целью обеспечения их полного соответствия международной системе противодействия уклонению от уплаты налогов.

Двое в лодке, не считая Европы

Украина отказалась закачивать российский газ в свои подземные хранилища, рискуя вызвать паралич газотранспортной системы предстоящей зимой

…Зимняя стужа сковала Европу: в центре России — до минус сорока, в Украине — около минус тридцати, в Западной Европе — до двадцати с небольшим мороза. Слишком холодно: с перебоями работает общественный транспорт, дети не ходят в школу, многие организации объявили вынужденные каникулы. Вечером по телевидению Праги, Варшавы и Берлина транслируется экстренное сообщение об остром недостатке поставок газа с востока. Тут же выясняется, что не идет транзит через Украину. Заиндевевшие европейцы обрывают телефоны в Москве, та кивает на Киев…

Это вовсе не описание январских событий 2009 года. Такое вполне может произойти нынешней зимой, поскольку украинские подземные хранилища газа (ПХГ) рекордно пусты. Достаточно будет мощного арктического антициклона.

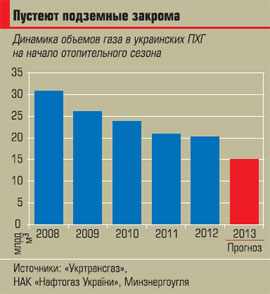

По состоянию на конец июня нынешнего года в ПХГ Украины находилось всего 7,5 млрд кубометров природного газа. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, добавив: «Мы видим серьезные риски для транзита». Возможно, украинские чиновники их не видят, однако на аналогичную дату прошлого года в хранилищах находилось почти 12 млрд кубических метров.

В конце июня министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в свои ПХГ будет закачивать не газпромовский, а европейский газ. Правда, по происхождению он всё равно российский или среднеазиатский, однако юридически получен в рамках реверса из Европы. В ответ глава «Газпрома» разразился целым потоком недружественных выступлений. В частности, призвал европейские компании не хранить газ в украинских ПХГ и сообщил, что никаких переговоров о создании совместного консорциума по управлению отечественной газотранспортной системой нет (см. «Газообразно и разнообразно»).

Но для экономик востока Евросоюза, Украины и России не столь важно, чей газ будет храниться под украинской землей. Важны маневровые объемы на случай массированного отбора. По словам Ставицкого, к началу отопительного сезона страна рассчитывает накопить 14–16 млрд кубометров топлива в ПХГ. Между тем обычно к этому времени в украинских подземных емкостях имеется не менее 20 млрд кубов. Для стабильного прохождения зимы и выполнения обязательств по транзиту перед «Газпромом» Украина ежегодно покупала у него и закачивала 14–15 млрд кубометров топлива (остальное — буферный, то есть неизвлекаемый газ).

Согласно действующему транзитному контракту с «Газпромом», НАК «Нафтогаз України» обязана осуществлять закупки газа в объемах, которые обеспечили бы достаточное наполнение ПХГ к началу осенне-зимнего сезона. Ибо в период зимних холодов топливо, поднимаемое из хранилищ (а они расположены преимущественно в Западной Украине), используется не для обогрева помещений, а служит для поддержания контрактного давления на западной границе, то есть идет на транзит.

Таким образом, закачка газа под землю в значительной мере осуществляется в интересах «Газпрома». В Москве это понимают. Именно поэтому российский газовый монополист регулярно выделял компании «Нафтогаз України» авансовые платежи в счет будущего транзита. За эти деньги обычно летом она газ и покупала. Несмотря на острую фазу конфликта и неготовность вести переговоры со Ставицким (их по-прежнему ведет Юрий Бойко, теперь уже в ранге вице-премьера), «Газпром» 27 июня перечислил «Нафтогазу» миллиард долларов. Таким образом, общая сумма аванса с начала 2012-го выросла до 5,15 млрд долларов. По расчетам москвичей, предоставленных средств достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года. «Больше мы авансировать транзит не будем», — подытожил Миллер, что, помимо всего прочего, автоматически ставит под вопрос закупки газа летом следующего года.

Старая и новая ссоры

До 2005 года «Газпром» сам закачивал газ в украинские подземные емкости.

После избрания Виктора Ющенко на пост президента Украины новая власть пыталась по-новому выстроить газово-транзитные отношения с Россией. В итоге разразился громкий скандал вокруг внезапно исчезнувших из хранилищ 7,8 млрд кубометров российского газа, закачанного в 2004-м. Руководству «Газпрома» удалось навязать тогдашнему главе НАК «Нафтогаз України» Алексею Ивченко свою игру, в результате которой украинская компания признала этот газ «буферным», то есть необходимым для поддержания давления в ПХГ. В результате бóльшая часть топлива была продана компании «РосУкрЭнерго», а оставшиеся 2,5 млрд кубов Украина обязалась оплатить всё той же транспортной работой. «Проблема в том, что его (газ) оттуда нельзя извлечь, так как он уже выполняет функции буферного. Украинская сторона заявила, что готова его оплатить…», — цитировала российская газета «Время новостей» слова зампреда правления «Газпрома» Александра Рязанова.

Опуская подробности, скажем лишь, что после скандала «Газпром» переложил все риски транзита в Западную Европу исключительно на «Нафтогаз».

Миллер 28 июня нынешнего года напомнил журналистам об этой истории и заявил: «Мы приняли очень жесткое решение — никогда и ни при каких условиях не закачивать свой газ в украинские ПХГ».

Одновременно глава российского газового монополиста дал понять, что «Газпром» будет всеми способами противодействовать возможному использованию украинских ПХГ европейскими компаниями. А Ставицкий утверждает, что интерес к использованию наших хранилищ проявляют немецкий концерт RWE и другие компании. По словам главного инженера ПАО «Укртрансгаз» Игоря Лохмана, Украина готова предоставить иностранным клиентам подземные мощности емкостью до 15 млрд кубометров.

Теоретически это возможно сделать двумя путями. Первый — реверсные поставки газа с запада на восток, несмотря на многочисленные заявления «Газпрома» о незаконности такой схемы. Сегодня страна ежесуточно получает из Польши и Венгрии по пять миллионов кубометров с перспективой наращивания венгерских мощностей до 12 млн кубов с августа. Подсчет показывает: до середины октября так можно получить всего 1,6 млрд кубометров. Второй путь — газ, физически идущий из РФ на Запад, формально (юридически) становится немецким либо, скажем, австрийским на украинской территории — и закачивается под землю. Но на это «Газпром» не согласится. В подавляющем большинстве его контракты с западными контрагентами предусматривают продажу газа европейским покупателям далеко к западу от границ Украины, например, в Баумгартене (Австрия), где находится Центральноевропейский газовый хаб.

Опасный эксперимент

«Укртрансгаз» не спешит делиться с общественностью объемами закачки топлива. Известно лишь, что импорт газа ниже прошлогоднего на 27%, причем в последние месяцы Украина этот товар почти не закупает. Если смотреть на газовые цены, в таком промедлении есть смысл. Во втором квартале российский газ обходился нашей стране в 426 долларов за тысячу кубометров. В третьем — цена составит около 400 долларов, заявил на прошлой неделе Ставицкий, отметив, что получаемое с европейской территории топливо обходится примерно на 30 долларов дешевле. Согласно оценкам российского «Газпрома», среднегодовая цена для Украины — 351 доллар (газовые расценки для нашей страны привязаны к котировкам нефтепродуктов в Европе, а те снижаются). Но даже с учетом этого удешевления российского миллиарда долларов хватит менее чем на три миллиарда кубометров, что никак не решает вопрос о накоплении в хранилищах нужных объемов. Дополнительных денег нет ни у НАК «Нафтогаз України», ни в бюджете государства. На фоне сложной внешнеэкономической конъюнктуры правительству предстоит погашение долгов (по внешним и внутренним облигациям) на 4,5 млрд долларов в третьем квартале и на 3,2 млрд долларов — в четвертом.

В итоге правительство занялось «топливной продразверсткой». Сделать свой вклад в дело наполнения «газовых закромов» Родины министры обязали негосударственные добывающие компании. Кабмин 19 июня принял беспрецедентное распоряжение: частные добытчики с 1 июля до начала отопительного сезона обязаны закачивать 50% своего газа в ПХГ с правом извлечь его оттуда после 15 октября. Сам текст документа не обнародован, а менеджмент частных компаний под диктофон ситуацию не комментирует, но, понятное дело, называет ее произволом и самоуправством. Ведь выручку компании теряют, а рентные платежи платят из расчета всего добытого объема топлива. Частникам светит срыв обязательств по долгосрочным контрактам на продажу газа и финансированию инвестпрограмм.

Однако эта мера тоже не решит проблему пустых хранилищ. Годовые объемы добычи негосударственными компаниями — около двух миллиардов кубометров. Значит, за оставшиеся до начала отопительного сезона три с половиной месяца они способны закачать не более 0,3 млрд кубов.

Если «Нафтогаз» и «Газпром» не урегулируют вопрос с наполнением газовых хранилищ в этом году, под угрозой может оказаться выполнение долгосрочных контрактов на поставки российского газа в страны Центральной и Западной Европы. Именно они приносят львиную долю выручки «Газпрому» и являются залогом его стабильного функционирования. От поставок газа с востока зависят около 30% потребителей Евросоюза. Следовательно, скорее всего, в третьем квартале 2013 года «Нафтогаз» и «Газпром» каким-либо образом урегулируют спорные вопросы, и объемы закачки газа в ПХГ существенно вырастут. Возможно даже, несмотря на громкие заявления, россияне вернутся к практике первой половины 2000-х и закачают в украинские хранилища свой газ.

В противном случае с началом зимы европейские потребители могут ощутить все прелести ограничения поставок, как это уже было в холодном феврале 2012 года. Распространение арктического воздуха на бОльшую часть континента тогда вызвало значительный рост потребления газа, который не смогли компенсировать ни увеличение объемов добычи «Газпромом», ни стахановская работа украинских ПХГ. В итоге замерзли крайние на трубе — Болгария, Австрия, Италия. При таком сценарии «Газпрому» не миновать судебных исков со стороны европейских контрагентов. Теоретически россияне могут переадресовать претензии «Нафтогазу». Но пока они не спешат судиться с украинской стороной, хоть та и не выполняет печально знаменитое условие «качай или плати», прописанное в газовом контракте 2009-го, и демонстративно не выбирает ни 52, ни 33 млрд кубометров годовых закупок газа (см. также «Три буквы на семь миллиардов»). Не спешат, ибо понимают, что денег у Украины всё равно нет.

Есть, правда, конспирологическая версия о том, что Москва попытается обострить конфликт, довести Европу до замерзания и таким образом напугать ее, чтобы та дала добро (и выделила деньги) на новые газопроводы в обход Украины — «Южный поток» и «Ямал — Европа-2». Но пока сильные холода 2009-го и 2012 года европейцев к этому не сподвигли. Более того, на прошлой неделе министр госказначейства Польши Влодзимеж Карпиньский заявил, что Варшава не планирует строить «Ямал — Европа-2» по территории Польши.

Автор: Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Худой газовый мир

Свара по газовому вопросу между Украиной и Россией длится уже девять лет. Накопилось множество взаимных обид, сказано немало резких слов, каждой из сторон есть что вспомнить и что предъявить. Только это неконструктивно

«Что вам нужно — справедливость или семейное счастье?» Именно такой вопрос психологи рекомендуют задавать себе во время семейной ссоры.

Есть «Газпром», который зарабатывает на экспорте газа в Европу. За прошлый год его чистая выручка от продажи газа составила 721,49 млрд рублей (падение на 17%), от экспорта голубого топлива — 386,6 млрд рублей (падение на три процента). То есть вывоз приносит российскому газовому монополисту более половины доходов, причем внешние рынки сокращаются медленнее внутреннего.

Есть Украина, через которую газ идет на Запад. Причем в некоторые европейские страны российский товар может попасть только через нашу территорию. Россия пытается выстроить обходные пути, но дело это долгое, а до очередного отопительного сезона осталось меньше четырех месяцев.

Есть Европа, которая не хочет мерзнуть зимой. А именно это ей и грозит, потому что для стабильного экспорта газа зимой в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за лето должен накопиться газ. Но его там нет, вернее, его там очень мало — 7,5 млрд кубометров против 12 млрд годом ранее. К середине октября наши власти обещают накопить 14–15 млрд, в прошлом году к тем же срокам в ПХГ было около 20 млрд, а в 2008-м — 30,7. Но именно зимой-2008/2009 разразилась печально знаменитая украино-российская газовая война, в результате которой хуже стало всем.

Стоит помнить, что замерзающий Запад не пожелал лезть в украино-российские дрязги. Пусть у стран-членов Евросоюза есть договоры с Москвой, и если та не сможет выполнить обязательства по поставкам, ей можно будет вкатить иск в международном арбитраже. Но только иском, даже выигранным, не обогреть собственных граждан, которые и так нервничают из-за кризиса и готовы, если что, сместить руководство страны (в феврале нынешнего года внеочередные парламентские выборы проходили в Италии, в мае — в Болгарии).

Москва плохо читает украинских классиков. У Ивана Франко есть рассказ «Добрий заробок» (он и на русском публиковался, в переводе Леси Украинки), так там одна из финальных фраз — «голого не обдереш». Это к вопросу о кабальных условиях «качай или плати» и одних из самых высоких в Европе цен на газ. Ведь нам не нужно 52 млрд кубов газа по 400–450 долларов за тысячу кубометров, и это было очевидно с самого начала.

После прошлой зимней газовой войны, в 2009-м, все три стороны активно обговаривали возможность совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы. Мол, будет создан консорциум на троих, и такие проблемы можно будет решать совместно.

С тех пор схемы создания гипотетического консорциума пересматривались неоднократно. Всё без толку. Видимо, стороны прониклись украинской народной мудростью «якось воно буде, бо не може того бути, щоб не було ніяк». Ибо — как и в случае с регулярным подорожанием российского газа для Украины или с потерей внешних рынков металла и удобрений — регулярно оказывалось, что предсказанный апокалипсис так и не наступал, все как-то приспосабливались.

Но с каждым годом ситуация становится всё серьезней. И если мать-природа нашлет на Европу суровую русскую зиму, быть беде.

Игра на деньги

В проекте StartUp «Итоги» продолжают рассказывать о самых успешных и харизматичных предпринимателях, создавших свой бизнес с нуля. Наш новый герой — Павел Теплухин — начинал с деловой игры и доигрался до создания российского фондового рынка

Павел Теплухин необычный бизнесмен. Создавал не просто компании, а целые рынки — от фондового до пенсионного, на которых впоследствии расплодились конкуренты. Быть первым, с одной стороны, выгодно и почетно. С другой — страшно и требует умения рисковать. О том, как предсказать дефолт, за пару месяцев придумать экономическую программу для Путина, и о многом другом Павел Теплухин рассказывает в рамках проекта StartUp.

— Павел Михайлович, большинство наших нынешних «форбсов» скромно как-то бизнес начинали: кто джинсы варил, кто электродрелями торговал. А вы, академический ученый, сразу начали с создания биржи. Первой в стране...

— Эта биржа не была первой — к тому времени существовало множество товарных бирж. Нас же интересовала торговля ценными бумагами. Сначала это было просто академическое упражнение. В то время я работал в Центральном экономико-математическом институте Академии наук, который в конце 80-х был одним из соучредителей совместного советско-американского предприятия «Диалог». И тогда в рамках этого СП, где работали десятки тысяч людей, возникла идея запустить систему премирования работников акциями. Акционерных обществ не было, рынка, понятно, тоже, и эти акции, конечно, были больше виртуальными. Но хотелось, чтобы они приобрели какую-то стоимость. Для этой цели руководство института вызвало к себе несколько молодых сотрудников и спросило: знаем ли мы что-нибудь про биржу. Мы ответили утвердительно, и нам поручили создать такую внутреннюю биржевую площадку, на которой котировались бы ценные бумаги, выдаваемые работникам.

— Про биржу в то время у нас знали в основном по трилогии Теодора Драйзера...

— В общем, да. Наши знания были скорее теоретическими. И сначала было создано то, что получило название Столичная фондовая биржа. Потом этот опыт был взят за основу при создании Московской межбанковской валютной биржи. А раз есть биржа, на ней должна была появиться брокерская контора — чтобы осуществлять операции с акциями от имени многочисленных сотрудников. Этой конторой и стала «Тройка Диалог» в 1991 году. Это была деловая игра, не более. А деловые игры — это то, чем мы у себя в отделе института занимались профессионально. Моделировали поведение предприятия, его сотрудников, систему их мотивации и так далее в совершенно разных системах координат. Потом эта игра превратилась в реальность.

— Реальность соответствовала вашим теоретическим выкладкам?

— Я могу сказать по-другому. Мы сами создавали эту реальность. Нам было бы сложнее, если бы она к тому времени уже существовала и пришлось бы ее менять. А так как в СССР в то время не было бирж, не было брокерских контор, не было акций, то ту теоретическую модель, которую мы построили, используя свои знания, мы и воплотили в жизнь. В целом нам это было несложно, хотя и очень интересно. Мы даже не предполагали, что биржа, в создании которой мы принимали активное участие, через двадцать с лишним лет превратится в крупнейшую фондовую площадку страны, что будет создан единый центральный депозитарий. Мы просто проводили свою деловую игру.

— Забегая вперед: теперь, когда все это уже не игра, вы результатами довольны?

— Дело в том, что в этом сегменте конкуренция происходит не на национальном, а на глобальном уровне. У крупных российских эмитентов есть выбор, где им размещать свои акции — на Нью-Йоркской бирже или на Лондонской, а не только на Московской. В этом смысле ММВБ не является монополистом, а находится в конкурентной среде. Понятно, что, когда мы говорим о конкуренции бирж, имеем в виду не деньги. Это качество правовых систем, наличие или отсутствие клиентской базы, развитость или неразвитость современных технологий. Конкуренция — именно про это.

— Но когда вы с партнерами создавали «Тройку Диалог», такой конкуренции в помине не было.

— Конечно. Тогда никого не было. Тогда и рынка в России не было. Еще раз повторяю: это была игра. Игра на деньги, но все-таки игра. Мы у одних сотрудников покупали акции, другим продавали.

После этого я продолжал работать в институте Гайдара, в лаборатории, которая занималась вопросами приватизации. Там изучали различный ее опыт как в постсоветских, так и в капиталистических экономиках. Там и родилась некая конструкция, которая в конце концов была реализована в России. А уже на ее базе ваучер стал самой ликвидной ценной бумагой и родилась вся индустрия. Но это было уже в 1993—1994 годах. Система включила в себя и брокеров, и дилеров, и депозитарии, и клиринговые палаты, и так далее. Только тогда сформировалась вся та совокупность элементов, из которых состоит современный фондовый рынок. Он пошел от ваучеров. Через компанию «Тройка Диалог» их прошло несколько миллионов.

— Удалось выгодно реализовать чеки?

— Мы-то сами себе ничего не покупали. В то время были хотя и неглупыми, но небогатыми. Мы были только посредниками. Кто-то, у кого были капиталы, просил, чтобы мы купили ваучеры, которые потом использовались при приобретении тех или иных пакетов акций. Через «Тройку Диалог» прошло от трех до четырех процентов всех ваучеров, имевших хождение. Это довольно заметная доля. Конечно, мы не могли тягаться с западными брокерскими конторами. Но по сравнению с тогдашними российскими, такими как «РИНАКО Плюс», «Грант» — всех и не упомнишь, — были довольно крупным игроком.

— Что вы скажете о сотрудничестве с вашим тогдашним партнером Рубеном Варданяном?

— Роль Рубена в становлении компании трудно переоценить. Я все в игры играл, наукой занимался. А Рубен с самого начала был сфокусирован на построении именно «Тройки Диалог», чтобы она работала. И ее рост, национальный и международный успех, превращение в настоящую корпорацию маленькой брокерской конторы под названием «Тройка Диалог» — в первую очередь заслуга Рубена Варданяна.

— Вы фактически первыми начали создавать рынок коллективных инвестиций, работать в области private banking. Идеями подпитались в Лондонской школе экономики?

— По-разному. Идею развивать рынок коллективных инвестиций в начале 90-х подбросил один из наших соучредителей, американец Питер Дерби. Он так и говорил: если в России было 140 миллионов ваучеров, то, значит, какие-то представления о фондовых инструментах у населения имеются. Поэтому есть смысл создать массовый продукт, как в Америке. Конечно, предложить — это было одно, а сделать — совсем другое. Необходимо было написать несколько законов, построить с нуля инфраструктуру спецдепозитариев, спецрегистраторов, систему контроля за структурой активов в паевых инвестиционных фондах и так далее. Для граждан рынок коллективных инвестиций должен был быть таким же простым, как «Макдоналдс». Иначе он бы не заработал. И мы это сделали. Хотя работы было очень много.

В этом смысле запуск индустрии коллективных инвестиций был непростым. Сначала его правовая система создавалась на уровне указов президента, потом, после того как была наработана некая практика, написали закон. Закон очень тяжело проходил через Госдуму. Там были фракции, которые заявляли: «Ни пяди родной земли не отдадим» — и так далее. Это был 1996 год. А через 5 лет у нас уже была сотня тысяч клиентов. И когда нам говорили, что в России нет среднего класса, мы отвечали: «Зайдите к нам в офис «Тройки Диалог» и можете познакомиться». Так что это было заимствование чисто из американского опыта. Одновременно мы запустили еще и взаимный фонд в США. На нас смотрели как на полных идиотов: пришли какие-то русские, в Гарвардах не учились, куда им в наш калашный ряд! Но в июне 1996 года мы запустили первый американский инвестфонд, который управлялся россиянами. Стали занимать даже первые места в американских рейтингах. К нам начали относиться серьезно. Потом мы из этого бизнеса вышли.

А вот с private banking старт был другой. Я ездил в Лондон, приехал оттуда обогащенный идеями, какое-то время помогал российскому правительству, а потом решил, что нет, мне надо вернуться назад, в частный бизнес. И когда в середине 90-х я вернулся в «Тройку», долго думал, в чем мое конкурентное преимущество. С этого начинается любой бизнес-проект. И выяснилось, что мое главное конкурентное преимущество — это моя телефонная книжка, в которую были записаны номера всех известных на тот момент людей в России. Эти люди, которые так или иначе пользовались моими советами и оценками, позволяли себе звонить посреди ночи и спрашивать меня, что у нас будет с инфляцией и обменным курсом. И я решил, что я тоже могу позвонить им и поговорить о моих проблемах.

— Например, раскрыть вам какую-то инсайдерскую информацию?

— Нет, конечно. О чем вы! Вы же спросили, с чего начался private banking в нашей стране. Я и рассказываю. Я имел в виду, что многие в России не откажут уделить мне полчаса. А этого мне будет достаточно, чтобы объяснить им, что большие деньги — это одновременно и большие проблемы и я готов помочь с их решением.

— То есть, с одной стороны, вы создавали правила игры на фондовом рынке, а с другой, в эту игру играли сами. Не возникало конфликта интересов?

— У нас там стояли такие «китайские стены», что мама не горюй. Никаких конфликтов интересов и возникнуть не могло. Мало того, к нам приезжали американцы из их комиссии по ценным бумагам и внимательно смотрели, как мы исполняем прописанные в законах процедуры. И признавали, что требования у нас в этом смысле достаточно высокие.

— Тогда объясните, почему в стране с континентальными юридическими традициями право регулирования фондового рынка создавалось и до сих пор осуществляется на основе англосаксонской системы?

— Это действительно так. Случилось то, что случилось. Мы скопировали американские биржи и американский рынок и мало обращали внимания на континентальный европейский опыт. Наверное, это связано с тем, что американцы легки на подъем и охотнее делятся знаниями и опытом. А европейцы более консервативны. Объяснить это можно по-разному. С российскими масштабами американская модель нам ближе, чем европейская, где фондового рынка как такового мало. Так там повелось. Долей в капитале, тем более публично, там мало кто делится. Все построено на кредитах. Центрами финансового рынка являются банки, а не биржи. Это две разные модели. Но в тот момент, когда в России возникал свой собственный финансовый рынок, на эту тему вообще никто не думал. Хотя я не считаю, что была совершена ошибка.

— Видимо, от широты нашей территориальной и душевной и появились «МММ», «Русский дом селенга» и прочее в том же духе?

— Это было связано с отсутствием финансовой грамотности у населения, пробелами в законодательстве, недостаточностью опыта у регуляторов. Эта совокупность факторов привела к появлению финансовых пирамид. Они мешали всем: и регуляторам, и участникам рынка, и клиентам. После их банкротства люди были заражены геном недоверия еще долгие годы. А вся индустрия фондового рынка целиком и полностью зависит именно от уровня доверия к нему со стороны населения.

— Мы с вами поговорили про начало и середину 90-х. Настал черед 98-го. Как вам удалось тогда сохранить бизнес?

— 1998-й на самом деле мы вычислили. С коллегой из Гарвардского университета Эндрю Уорнером построили математическую модель рынка ГКО, и она предсказывала, что он должен грохнуться в сентябре 1998 года. Нашим научным руководителем тогда был Джеффри Сакс, если вы такого помните. Я эту модель представил своим партнерам в «Тройке Диалог» в конце мая — начале июня 1998 года. Если честно, мне не очень поверили. В тот момент многие ответственные государственные мужи со всех телеэкранов заявляли, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Но на всякий случай мы подстраховались и значительную часть денег из ГКО вывели. Более того, потом я придумал, как можно было бы избежать этого дефолта.

— И как же?

— Вы знаете, например, что в то время ни в одном законе и ни в одном нормативном акте в России не была закреплена стопроцентная гарантия государства по вкладам в Сбербанке? Но почему-то у всех граждан каким-то образом в голове всегда сидело мнение, что эти вклады гарантированы! Если хранишь деньги в сберкассе, то там все надежно! Кто им эту мысль вбил, не знаю. Как может быть, что государство банкрот, а самый крупный банк страны таковым не является? И я считаю, что тогда абсолютно по-честному государству надо было прийти в Сбербанк и сказать: «Ты пользуешься неявной гарантией государства, а за это надо платить».

— И, как на Кипре, постричь вклады граждан?

— Нет-нет. Ни в коем случае. Реструктуризацию следовало провести в отношении только портфеля ГКО Сбербанка. Сказать, что погашение купленных им «коротких» ГКО откладывается на два-три года. Этого даже никто и не заметил бы! И пассивы с активами у Сбербанка нормально бы сходились, и набега вкладчиков не было бы. Эту модель можно было применить. По цифрам получалось. Но сделали то, что сделали.

Так вот, мы предсказывали сентябрь. А 13 августа я обедал в Лондоне с коллегой из одного крупного западного банка. Это был четверг. И она мне среди прочего вдруг говорит: «Что-то сегодня не заплатил один русский банк». В этот момент нечто в мозгу щелкнуло, и я сказал: «Вот, началось...» Собственно, в запасе была только пятница. Я позвонил в компанию и предложил заплатить все налоги на полгода вперед. Мы это сделали. А потом, в понедельник, случилось — выплаты по ГКО заморозили.

— Академическая, как вы говорите, игра на деньги между тем продолжалась. В начале нулевых вы взялись за новый стартап: построили один из первых в России негосударственных пенсионных фондов.

— Первоначальная задумка была про другое. Когда Владимир Путин баллотировался в президенты, ему срочно нужна была программа экономического развития. Германа Грефа призвали в Центр стратегических разработок и поручили за пару месяцев сделать долгосрочную стратегию. Задача выглядела невыполнимой. Однако надо отдать должное Герману Оскаровичу, который поступил как талантливый менеджер, обратившись к экспертному сообществу с просьбой предоставить уже имеющиеся готовые концепции — нечто продуманное, прописанное — например, программы реформ и так далее. Так оказалось, что у нас в «Клубе 2015» была сформулирована концепция реформы пенсионной системы. Она и была предложена ЦСР, вошла в правительственную программу.

Все понимали, что распределительная пенсионная система должна умереть. Потому что когда у тебя на одного пенсионера приходится один работающий, вы должны заработать на себя, свою семью, а потом еще через госсистему распределения прокормить пенсионера, которого в глаза не видели. Понятно, что такая ситуация сложилась потому, что государство не позволило пенсионерам ничего накопить. Нужна была другая система. Какая? Накопительная. Как было перейти к ней? Главная проблема — проблема переходного периода. На этот переход должно уйти 20 лет. Как 20 лет платить пенсию тем поколениям, которые не накопили, но уже выходят на пенсию, и при этом дать возможность накопить трудоспособным? Только через приватизацию. Одно цепляется за другое. Для управления накоплениями нужны пенсионные фонды, управляемые частными компаниями. У государства неправильное понимание системы риска: у него мотивация не зависит от результата. Поэтому чиновники не должны управлять частными деньгами. А частники пусть инвестируют на фондовом рынке.

Конструкция была создана, нужные законы написаны. Сделали, работает. Теперь пытаются разрушить. Понятно, что бюрократам данная система неинтересна: такой массив денег и без ее контроля! Нападок и тогда было много, и сейчас немало. Последние, судя по всему, оказались результативными. К нынешним новациям правительства в пенсионной сфере я отношусь без энтузиазма.

— Вы участвовали в создании первой биржи. Тогда все получилось. Другие люди сегодня создают в Москве международный финансовый центр. Как вам такой стартап?

— Все может получиться. Это как Ницца, например. Никогда бы не было этого города, если бы некая группа друзей из Великобритании в XVIII веке не решила сделать международный курорт. Вот они приехали на Лазурный Берег Франции, построили Английскую набережную и вокруг нее город. Так же арабские сибариты приехали на Сардинию, построили несколько домов и решили там тусоваться. Какая такая Сардиния? Море там обычное, ничего особенного не растет. А курорт международного класса. Самая дорогая недвижимость. Так и с московским финцентром. Инфраструктура есть, Интернет скоростной есть. Замечательно! Но хоть один энтузиаст нашелся? Кто-то из инвесторов должен прийти и сказать: «Мне нравится». И у этого человека должны быть знания и авторитет.

— В свое время энтузиасты нашлись и собрались в «Клуб 2015»...

— Это случилось сразу после дефолта 1998 года. Было довольно больно, если честно. Мой знакомый Сергей Воробьев, который сейчас возглавляет компанию Ward Howell, лично знал многих топ-менеджеров и владельцев российских корпораций. Он нас, Андрея Арофикина, Романа Петренко, Константина Шаповаленко, Ольгу Дергунову и многих других, собрал у кого-то на даче и сказал: «Корпорации свои построили, а страну профукали». И мы решили, что надо сделать так, чтобы не стыдно было. И создали такой неформальный клуб. Мы обсуждаем будущее страны и стараемся делать что-то, чтобы оно становилось лучше. Назвали его «Клубом 2015», имея в виду, что к этому времени мы будем в предпенсионном возрасте и посмотрим, решили мы задачу или не решили.

— Осталось всего два года. Решили задачу?

— Сначала работали довольно успешно. Многие наши задумки реализованы. В том числе и пенсионная реформа, налоговая. Какие-то вещи — нет. Наверное, мы все немножко расслабились, опять сфокусировались на бизнесе. Так что сейчас клуб превратился в площадку для обмена опытом.

Константин Угодников

Анкета

Имя Павел Михайлович Теплухин.

Компания Группа Дойче Банк в России.

Должность Главный исполнительный директор.

Возраст 49 лет.

Место рождения Москва.

Образование Московский государственный университет (1986), Лондонская школа экономики (1993).

Год и возраст вступления в бизнес 1991 год, в 27 лет.

Когда получил первый миллион Существенно раньше, чем осознал это.

Нынешнее состояние Достаточное, чтобы заниматься любимой работой.

Цель в бизнесе Сделать мир красивее.

Место жительства Москва.

Отношение к политике За демократию и частную собственность.

Власти города пытаются решить проблему «распущенного поведения» среди гондольеров, власти региона — проблему поддельного просекко.

Городской совет Венеции получает все больше жалоб на пьяные выходки гондольеров, сообщает the Drinks Business. По информации The Daily Telegraph, ситуацию с историческим транспортом в городе недавно начали рассматривать на самом верху — это произошло после того, как один из претендентов в ассистенты гондольера подвергся эпизоду дедовщины, в ходе которого ему пришлось прыгнуть в Большой канал обнаженным.

После этого эпизода президент ассоциации гондольеров Никола Фалькони выступил с требованием ввести обязательные тесты на алкоголь и наркотики для всех перевозчиков.

«Учитывая, что случаи такого распущенного поведения становятся все более частыми, я предлагаю ввести проверки. Они будут проводиться без предупреждения. Мы пока не знаем, практичная ли это мера, но по крайней мере мы должны начать искать пути решения этой растущей проблемы», — поделился он в интервью итальянскому новостному агентству Ansa.

Порядок в регионе Венето власти пытаются навести и другими способами: молодой энолог Андреа Баттистелла был недавно назначен «полицеским просекко». В его обязанности входит выявление поддельного просекко и контроль за тем, чтобы в барах и ресторанах это вино всегда разливалось из бутылки, а не из декантера или в розлив. Нарушителям этого правила грозит штраф до €20,000.

FIAT ИСПОЛНИЛ ОПЦИОН НА ПОКУПКУ 3,3% CHRYSLER

Fiat оценил стоимость акций в 254,7 млн долларов, но продавец с этим не согласен

Итальянский автомобилестроительный концерн Fiat воспользовался опционом на покупку 3,3% акций своего американского конкурента Chrysler, которого он контролирует. Fiat оценил стоимость этого опциона (и, соответственно, 3,3% акций Chrysler) в 254,7 млн долларов, сообщает информагентство Bloomberg.

До осуществления этого опциона Fiat владела 58,5% Chrysler, который наряду с Ford и General Motors входит в так называемую "большую тройку" автопроизводителей США. Fiat получил первый пакет акций (размером в 20%) американской компании в разгар мирового кризиса, весной 2009 года. Chrysler пришлось согласиться на это в условиях банкротства. Впоследствии Fiat наращивал свою долю в Chrysler, выкупая, в частности, ценные бумаги у правительств Канады и США.

Bloomberg 30 мая сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Fiat ведет переговоры о привлечении не менее 10 млрд долларов для полного поглощения Chrysler. Fiat пытается договориться о финансировании с пулом ведущих мировых банков. Итальянцы намерены использовать заемные средства для выкупа последнего не принадлежащего им пакета акций Chrysler. Fiat стремится приобрести 41,5% акций у траста Veba, который представляет интересы канадской профсоюзной организации United Auto Workers. Fiat и генеральный директор Chrysler Серджио Маркионне намерены завершить сделку с 41,5-процентным пакетом акций к концу лета этого года, знают источники агентства. Сделка будет закрыта, как только Veba и Fiat разрешат судебный спор о стоимости этого пакета акций, указывают они.

Договоренности с Veba о приобретении оставшейся доли в Chrysler не достигнуто до сих пор. Об этом 7 июля журналистам в Турине сообщил генеральный директор Chrysler Серджио Маркионне. "Нам пока нечего объявить", - цитирует топ-менеджера агентство.

К настоящему времени Fiat воспользовался уже тремя опционами на покупку акций Chrysler (итальянцы начали это делать в 2012 году). Они в совокупности делают Fiat владельцем 68,5% Chrysler.

Fiat получил опционы на покупку акций как часть условия спасения Chrysler от банкротства в разгар кризиса. Каждый из опционов дает право на покупку 3,3% американской компании. Итальянцы имеют право использовать опционы раз в 6 месяцев до 30 июня 2016 года. Однако Fiat все еще не договорилась с Veba о стоимости первого транша. Итальянцы полагают, что первый опцион стоит 139,7 млн долларов, Veba считает справедливой ценой 342 млн долларов. Стороны подали иски в суд штата Делавэр, чтобы разрешить этот спор.

Решение суда Делавэра ожидается уже в июле 2013 года, отмечает The Wall Street Journal. Вердикт суда будет иметь большое значение для обеих сторон, потому что он определит сумму, в которую итальянцам обойдется поглощение Chrysler. Fiat предложил Veba 198 млн долларов за второй опцион.

Инвестбанк Morgan Stanley в аналитической записке от 5 июня предположил, что покупка оставшихся 41,5% акций Chrysler обойдется Fiat в сумму от 2 до 5 млрд долларов

ДВА СПУТНИКА "ГЛОНАСС" БУДУТ ЗАПУЩЕНЫ ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА

Два запуска с Плесецка нужны для восполнения группировки спутников из-за недавней аварии ракеты-носителя "Протон-М"

Два спутника "Глонасс" планируется запустить с космодрома Плесецк (Архангельская область) в начале сентября и конце октября текущего года. Об этом генеральный конструктор ОАО "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС, предприятие-изготовитель спутников) Николай Тестоедов сообщил РИА Новости.

Два запуска с Плесецка нужны для восполнения группировки спутников "Глонасс" из-за недавней аварии ракеты-носителя "Протон-М", сказал Тестоедов. "Необходимое количество аппаратов мы доставим на орбиту в течение ближайших четырех месяцев, то есть по октябрь", - сказал генеральный конструктор. По его словам, спутники будут запущены с помощью ракеты-носителя "Союз".

Три спутника "Глонасс-М" были потеряны 2 июля из-за аварии ракеты-носителя "Протон-М". Спутники стоили 4,5 млрд рублей и не были застрахованы.

О том, что три новых спутника "Глонасс-М" 2 июля планируется вывести на орбиту, в середине июня 2013 года сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Перед этим командующий войсками ВКО генерал-майор Александр Головко сообщал, что на июль и декабрь 2013 года запланированы запуски четырех космических аппаратов "Глонасс". В конце апреля войска ВКО успешно запустили спутник орбитальной группировки ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.

Рогозин 5 июля заявил, что потеря трех спутников "Глонасс" не нанесла "существенного ущерба" работе всей группировки, но ее необходимо будет восполнить. Действующая спутниковая группировка ГЛОНАСС имеет резерв, напомнил вице-премьер.

В декабре 2010 года ракета-носитель "Протон-М" также не смогла вывести на орбиту три спутника "Глонасс-М". Ракета упала в Тихий океан. В результате выяснилось, что авария произошла из-за комплекса системных ошибок, допущенных РКК "Энергия".

За состоянием группировки спутников ГЛОНАСС можно следить на сайте, созданном Роскосмосом. Всего в составе орбитальной группы ГЛОНАСС находятся 29 космических аппаратов. Используются по целевому назначению 24 спутника. 3 находятся в орбитальном резерве, 1 - на этапе летных испытаний, еще 1 - временно выведен на техническое обслуживание.

Порядка 12 журналистов получили ранения в ходе разгона демонстрации в Стамбуле, передает в воскресенье итальянское агентство Agi.

Сообщается, что полицейские арестовали 59 человек, принимавших участие в акции протеста. По некоторым данным, в ходе беспорядков задержан иностранец, национальность которого неизвестна, и двое журналистов.

Очередная антиправительственная демонстрация началась в центре Стамбула в субботу. Несколько тысяч человек собрались на площади Таксим. Когда толпа демонстрантов попыталась войти на территорию столичного парка Гези, который оцеплен полицией, начались столкновения. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Акции протеста начались в Стамбуле в конце мая из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики премьер-министра Тайипа Эрдогана.

Несколько станций римского метрополитена, а также многие улицы итальянской столицы оказались затопленными в воскресенье в результате проливного дождя, обрушившегося на столицу Италии.

В частности, из-за непогоды оказалась закрыта станция метро Термини, которая является единственной пересадочной станцией римской подземки.

Кроме того, одна из центральных улиц - виа дель Корсо, где расположены многочисленные магазины, популярные среди туристов, превратилась в настоящую реку, отмечает Corriere della Sera.

Стихия стала также причиной падения нескольких деревьев, что привело к затруднениям на дорогах.

Из-за непогоды многие жители итальянской столицы обратились за помощью к спасателям. В частности, менее чем за три часа более 80 вызовов было получено от автомобилистов, которые оказались заблокированными в гаражах и туннелях. Наталия Шмакова.

Согласно данным, опубликованным ОЭСР, уровень безработицы в странах ЕС в марте с.г. составил 10,9%, сохранившись без изменений с февраля с.г. В США этот показатель составляет 7,6%. В число стран с наиболее высоким уровнем безработицы входят: Испания – 26,7%, Португалия – 17,5%, Словакия – 14,5%, Ирландия – 14,1%, Италия – 11,5%, Франция – 11%. Данные по Греции по состоянию на март с.г. не приведены. По последним опубликованным данным уровень безработицы в указанной стране в январе с.г. составлял 23,9%. Самый низкий уровень безработицы в странах ОЭСР – в Южной Корее (3,2%) Согласно данным, опубликованным Министерством занятости Испании, количество безработных в июне с.г. сократилось на 127 248 чел. по сравнению с маем 2013 г. Таким образом, в государственной службе занятости безработных на июнь 2013 г. было зарегистрировано 4,76 млн. чел., что является самым низким уровнем с сентября 2012 г. В относительном выражении сокращение количества безработных составило 2,6%. Снижение числа зарегистрированных безработных было зафиксировано во всех отраслях, но наиболее заметным стало в сфере услуг (особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе – в связи с началом туристического сезона), а также в строительстве и промышленности. Единственным сектором, продемонстрировавшим в июне с.г. увеличение числа безработных (+0,75%), было сельское хозяйство.

газета «Синко Диас»

ПАПА ИОАНН ПАВЕЛ II СТАНЕТ СВЯТЫМ

Папа Римский Франциск принял решение о канонизации двух покойных понтификов

В Ватикане действующий понтифик Франциск подписал декрет о канонизации Иоанна Павла II (в миру Кароль Юзеф Войтыла) и Иоанна XXIII( в миру Анджелло Джузеппе Ронкалли), сообщает Il Corriere della Sera.

Подпись Франциска стала одним из заключительных этапов, необходимых для канонизации покойных понтификов. Официальное объявление будет сделано в ходе специально созванной консистории, о дате проведения которой будет объявлено позднее. Оба покойных папы на данный момент после проведенного обряда беатификации являются блаженными.