Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Экспорт московской продукции в Восточную Азию вырос на 20%

Экспорт несырьевой неэнергетической продукции предприятий Москвы в страны Восточной Азии в первом полугодии 2020 года увеличился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,43 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"За первые полгода 2020 года столичные предприятия экспортировали свою продукцию в пять стран Восточной Азии: Китай, Монголию, Южную Корею, Северную Корею и Японию. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта в эти страны составил 1,43 миллиарда долларов, что почти на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались механическое оборудование и техника, продукция пищевой промышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

При этом Китай в первом полугодии также вошел в число лидеров по объемам общего экспорта московской несырьевой неэнергетической продукции, наряду с Великобританией, США и Казахстаном. Более 30% поставок в Китай занимает механическое оборудование и техника, а также компьютеры. За первые шесть месяцев текущего года экспорт этих товаров увеличился почти на 24% по отношению к первому полугодию 2019 года. Спрос был вызван закрытием многих китайских предприятий и, как следствие, нехваткой комплектующих для производства. В первом полугодии Китай активно импортировал у московских поставщиков продукты питания, а также полиэтилен и полипропилен, которые применяются для производства средств индивидуальной защиты.

Наиболее значительно увеличился за отчетный период экспорт товаров фармацевтической отрасли в Японию - в 16 раз. Как пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров, причиной такого роста стали ограничения на экспорт фармацевтической продукции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты из Индии, которая входит в топ-15 крупнейших поставщиков фармацевтической продукции на рынок Японии.В свою очередь, на рынках Южной Кореи особым спросом пользовалась московская продукция машиностроения – полупроводники, рост их экспорта составил 102%, электрические двигатели и генераторы выросли (рост на 180%). Объемы экспорта продовольственных товаров в эту страну увеличились на 50%, средств макияжа и ухода за кожей — на 22%.

В Монголию в основном экспортировали продукты, механическое оборудование и лекарственные средства, в Северную Корею – лекарственные средства и шины, уточняется в сообщении.

Прототип нашли среди трофеев

У отечественного танкостроения вековой юбилей.

В День танкиста к этим машинам несут цветы.

В конце августа российская оборонка отметила юбилейную дату – 100-летие отечественного танкостроения. Пройденный за эти годы путь отмечен знаковыми вехами и убедительно свидетельствует о том, как наша страна с позиций отстающей вышла в лидеры танкового производителя. Первую серийную машину отечественные производители изготовили на основе французского прототипа.

«Лохань», изменившая ход войны

Во время Первой мировой войны сражение на реке Сомми стало своеобразным полигоном по практической отработке новых форм боевых действий на стратегическом, оперативно-тактическом уровнях, а также в области применения новых видов вооружения.

15 сентября 1916 года германские позиции атаковали английские войска при поддержке 32 бронированных ромбовидных чудовищ весом около 30 тонн каждое, которые вели артиллерийский и пулемётный огонь.

Применение английского tank Mark I привлекло к новинке внимание военных практически во всех воюющих странах. Дальнейшее использование нового изделия показывало разные результаты, как довольно успешные, так и абсолютно провальные. В целом же новинка получила положительную оценку со стороны военных и экспертов.

Интересно, что в русском языке слово «танк» появилось не сразу. Первоначально использовался дословный перевод – «лохань».

Монополия англичан в обладании лоханями продолжалась недолго. Вскоре во Франции приступили к реализации нескольких проектов. 9 апреля 1917 года успешно завершились официальные испытания французской лохани, получавшей обозначение Char leger Renault FT modele 1917, сокращённое до Renault FT-17 («Рено» FT-17).

В этом проекте были применены базовые конструктивные решения, которые и по сей день используются в танкостроении. Схема компоновки шеститонной машины предусматривала переднее расположение отделения управления и среднее – боевого отделения с установкой вооружения во вращающейся башне, заднее – моторно-трансмиссионного отделения.

Машину создавали для использования в качестве кочующей огневой точки с бронированием, которая своим непрерывным огнём должна прижать противника к земле и обеспечить продвижение пехотных цепей. Новинка идеально вписывалась в созданную и отработанную французами тактику «подвижного пехотного огня».

Военные и эксперты в числе преимуществ французского изделия сразу отметили его компактность, высокую по тем временам манёвренность, большой модернизационный потенциал. В дальнейшем в перечне положительных свойств указывалось и то, что конструкторы предусмотрели возможность транспортировки «Рено» FT-17 на грузовом автомобиле. Это повысило мобильность изделия, классифицированного как лёгкий танк. В совокупности все эти положительные качества обеспечивали его высокую боевую эффективность.

Во Франции сконструировали несколько модификаций машин: пулемётная (Char Mitrailler 8 mm), пушечная (Char Canon 37 mm), командирская, или радиотанк (Char TSF). После войны французы спроектировали ещё один вариант – огневой поддержки (Char Canon 75 mm BS).

Столь активное и успешное развитее «Рено» FT-17 привлекло к нему внимание со стороны военных разных стран. Оно было обусловлено тем, что все модификации английской лохани Mark и другие её аналоги имели существенные недостатки. Прежде всего очень низкие манёвренность и мобильность. При избыточной огневой мощи машины имели малую скорость передвижения, а также серьёзные ограничения, обусловленные рельефом местности.

Война как двигатель развития

Почему Россия в ходе Первой мировой войны не применила танки? Дело в том, что все участники войны рассчитывали на её скоротечность и быстрое достижение намеченных целей. Исходя из этого, все страны не имели мобилизационных планов в промышленности. К тому же Россия была ограничена в своих финансовых средствах. Как ни парадоксально это выглядит, но, например, Франция ввела мораторий на использование российских банковских средств. Такие меры союзников, направленные на замораживание финансовых средств России, и по сей день воспринимаются негативно. Подчеркнём: во Франции находились российские государственные активы в объёме 431 млн рублей, в Англии – 78,4 млн, а в остальных странах — 78,4 млн, которые были обеспечены золотом.

Российские военные проявляли повышенный интерес к зарубежным танкам. На межсоюзнической конференции в Петрограде весной 1917 года была заявлена потребность России в 390 вооружённых бронированных гусеничных машинах. В сентябре 1917 года русскому военному агенту в Париже поручили «сообщить результаты испытаний танков лёгкого типа «Рено» с одним пулемётом».

Однако промышленники союзных стран подписывали договоры только на кабальных и размытых условиях. Ряд западных фирм, получив русские деньги, вовсе не утруждали себя выполнением контрактов либо придумывали отговорки и всячески затягивали поставки.

Танки западного производства появились у нас в стране во время Гражданской войны. В основном их использовали бывшие союзники России, оккупируя её территорию, но что-то перепадало и белогвардейцам. В частности, в конце 1918 года в порту Одессы были выгружены 20 «Рено» FT-17 из состава 3-й роты 303-го полка штурмовой артиллерии французской армии, прибывшие вместе с частями французской и греческой пехоты. Ими усилили Добровольческую армию генерала А.И. Деникина.

Небескорыстная помощь имела свои тайные пружины. Уж очень лакомыми выглядели для Парижа территории Новороссии и Украины, а в перспективе маячили Русское Черноземье, Восточное Причерноморье и Кавказ. На эти же территории, кроме Франции, претендовали Великобритания, Германия и Польша.

19 марта 1919 года в бою у станции Берёзовской пехота 15-го полка и части 2-й бригады Заднепровской дивизии Украинской Советской Армии отбили совместную атаку интервентов и белогвардейцев, захватив четыре лёгких танка «Рено» FT-17. Один из них был отправлен в Москву Владимиру Ленину, у которого подарок вызвал естественный интерес. По оценкам специалистов, танк можно было воспроизвести на отечественных производственных площадях.

В начале августа 1919 года на заседании совета Главного броневого управления (в обиходе использовалось его прежнее наименование – Центробронь) был рассмотрен вопрос о производстве «Рено» FT-17. Головным исполнителем назначили Сормовский судостроительный завод («Красное Сормово»). Он уже имел опыт изготовления бронепоездов и бронеплощадок. В годы Гражданской войны на предприятии построили 30 бронепоездов и 20 бронированных судов. Ижорскому заводу отвели роль поставщика комплектов брони. Изготовление мотора поручили заводу Автомобильного московского общества (АМО). Часть деталей планировалось изготовить на Путиловском заводе. Вооружение – на Обуховском.

Необходимо отметить, что вначале параллельно с так называемой русификацией лёгкого танка «Рено» FT-17 планировалось сконструировать и наладить производство среднего танка. Но вскоре реализацию этой идеи отложили на будущее.

Факты свидетельствуют о том, что решение о серийном производстве в РСФСР столь сложной техники не было спонтанным и к решению задачи подошли со всей ответственностью. В частности, на «Красном Сормове» аналитически оценивали свои возможности. Свидетельством тому служит докладная записка правления Сормовского завода, направленная в адрес Главного правления Государственного объединения машиностроительных заводов: «Сормовский завод может изготовить 15 малых и 30 средних танков в следующие сроки: первый танк – через четыре месяца по изготовлении рабочих чертежей танка окончательно выбранного типа и по получении на заводе необходимых материалов, рабочих и специалистов, перечисленных ниже, причём для успеха дела важно, чтобы танки строились по возможности только одного типа. Во второй месяц, по выпуске первого танка, завод выпустит три танка и будет продолжать выпускать по столько же ежемесячно. При этом разработка рабочих чертежей среднего танка будет производиться на нашем заводе под непосредственным руководством и ответственностью инженера Розье и его конструктора».

Далее в документе перечислялось, какая помощь требуется заводу. Прежде всего отмечена необходимость обеспечения предприятия кадрами. Требовались не только квалифицированные, но и вспомогательные рабочие.

Особо оговаривалось: «Все заводские рабочие и служащие, их семьи должны быть обеспечены полным классовым пайком муки (который в настоящее время начали выдавать), причём желательно, чтобы этот классовый паёк был увеличен теми добавочными выдачами продуктов (например, крупы, сахара, масла, мыла и прочего), которые выдаются красноармейским частям». Было заявлено о необходимости освободить рабочих и служащих «от всех без исключения повинностей и работ, помимо их прямых обязанностей».

Отдельный блок составили предложения по производственной базе. Фактически они сводились к улучшению станочного парка завода, запуска электрической и мартеновской печей, а также снабжении предприятия необходимыми материалами и запасами нефти для мартеновской печи.

Третий блок задач, требующих решения, касался условий взаимодействия со смежниками. Особо оговаривалось, что моторы должны поставляться на завод за два месяца до выпуска каждого танка. Вооружение – за один месяц до установки, в испытанном и проверенном состоянии. Вся броня в окончательно обработанном, закалённом и испытанном виде должна быть доставлена на завод комплектами не позже чем за два месяца до выпуска каждого танка, так как на ней надо было установить многие механизмы.

29 сентября 1919 года в Сормово доставили «Рено» FT-17. Каково же было удивление заводчан, когда они увидели эталонный образец в некомплектном виде, без вооружения, двигателя, коробки передач и ряда деталей. Стало понятно, что придётся создавать русскую модификацию, как говорится, на глазок. Заводчане назвали её «Красное Сормово», у военных она получила обозначение «М», но в анналы танкостроения вошла как «Рено Русский».

Танки на «Красном Сормове» изготовляли под наблюдением инженера (комиссара) Центроброни (реорганизованной в броневой отдел Главного военно-инженерного управления) И.Х. Гаугеля, конструкторов Н.И. Хрулёва, В.А. Московкина, К.А. Бердышева, мастеров И.И. Волкова, М.И. Телогреева, С.Я. Ястребова, А.А. Чепурнова. В Сормово с Путиловского завода был командирован конструктор Л.Н. Монаков, с Ижорского – В.И. Артемьев и В.Г. Сычев.

В работах участвовали сочувствовавшие советской власти французские инженеры Дем и Розье, ранее работавшие на заводах «Рено». Инженеру Розье поручалось «изготовление всех чертежей и данных для нового танка». Вместе с ним работала специально сформированная бригада опытных конструкторов в составе Г.К. Крымова, П.И. Салтанова, В.А. Московкина. Подготовку чертежей и конструкторской документации завершили в декабре 1919 года. Работа была выполнена за три месяца, что считалось кратчайшим сроком. Одновременно с этим под руководством Ф.И. Нефёдова был разработан технологический процесс изготовления танка.

В начале 1920 года работы застопорились из-за отсутствия броневых заготовок. В марте Ижорский завод изготовил первую партию брони для танков. Тем не менее старший инженер Тугаринов, ознакомившись с состоянием дел на Путиловском и Ижорском заводах, дал отрицательную оценку работе по танковому проекту: «производство находится в зачаточном состоянии, близком к нулю». При этом он отметил и объективные причины такого состояния дел, включая недостаток топлива и рабочих рук, а также первоочередное выполнение заказов по ремонту транспорта, бронепоездов и орудий, отсутствие «определённых распоряжений о срочности работ по танкам».

Историки отмечают: в тот год питерские заводы работали с большим напряжением. Оно весной на обоих заводах даже вызвало волнения среди рабочих.

В конечном итоге Ижорский завод так и не подал раскроенные листы, а предоставил только прокат, который на «Красном Сормове» пришлось кроить, резать и обрабатывать.

Возникли некоторые проблемы и с изготовлением двигателей. Танки планировалось оснастить моторами «Фиат» мощностью 34 л.с. Оказалось, что массово-габаритные размеры мотора не позволяют его адаптировать для установки на танк. Специалистов завода АМО пришлось частично менять конструкцию силовой установки. Они внесли изменения примерно в 60 процентов деталей двигателя.

3 июня 1920 года был подписан Акт испытаний окончательно собранного переделанного двигателя. Документ гласил: «На основании результатов испытания мотор считается пригодным для работы».

Тем не менее габариты двигателя «Фиат» заставили танкостроителей увеличить размеры моторно-трансмиссионного отделения по сравнению с прототипом. Запуск двигателя, как и у базового танка, осуществлялся вручную снаружи (обычно) или изнутри танка (как экстренный вариант в боевой обстановке).

Без особых проблем решили вопрос с вооружением танков. По оценке специалистов, из имеющегося в наличии у РККА артиллерийских орудий танки можно было вооружить «37-мм лёгкой пехотной пушкой Розенберга, Грюзона или морской катерной пушкой при условии установки их в качающейся люльке автомобильного образца». Поскольку пушки Розенберга и «Грюзонверк» были очень востребованы в Красной Армии на батальонном уровне, выбор сделали в пользу морских пушек Гочкиса.

К лету 1920 года ситуация с выполнением госзаказа стабилизировалась.

Точка отсчёта

31 августа 1920 года на заводе «Красное Сормово» было произведено испытание на ходу первого российского танка. Эта дата и стала началом эпохи отечественного танкостроения.

1 сентября комиссар И.Х. Гаугель телеграфировал в Москву: «Доношу, что 31 августа 1920 года было произведено испытание на ходу первого танка. Первого сентября будет проведено второе испытание танка и проба орудия».

Всего было изготовлено

15 именных танков в следующем порядке: «Борец за свободу тов. Ленин», «Парижская Коммуна», «Карл Маркс», «Лев Троцкий», «Лейтенант Шмидт», «Карл Либкнехт», «Красный борец», «Красная звезда», «Пролетарий», «Свободная Россия», «Черноморец», «Илья Муромец», «Буря», «Керчь», «Победа». Последний танк серии поступил на армейскую службу в мае 1921 года.

По оценкам военспецов, танк имел хорошую опорную и профильную проходимость благодаря установке в кормовой части съёмного кронштейна («хвоста»). «Рено Русский» по своим характеристикам не уступал французскому прототипу, а по отдельным показателям, таким как максимальная скорость и бронирование, даже превосходил его. Он стал первым в мире танком, оснащённым смешанным пушечно-пулемётным вооружением во вращающейся башне, и вплоть до 1926 года оставался единственным в мире танком с таким вооружением.

Русифицированные «Рено» до 1929 года проходили службу в Московском и Ленинградском военных округах. Официально они вместе со своими французскими коллегами были выведены на склады хранения весной 1930 года.

В завершение не будет лишним сообщить интересный, но малоизвестный факт, на который обращают внимание музейные работники завода «Красное Сормово».

В 1918 году красноармеец Михаил Кошкин участвовал в боях под Царицыном и Архангельском, был ранен и попал на излечение в Нижний Новгород. Узнав, что на «Красном Сормове» будут строить танки, он поступил слесарем на завод и участвовал в сборке первых отечественных бронированных машин. Кто бы мог тогда представить, что слесарь, участвующий в строительстве первого танка, через два десятилетия создаст Т-34, который мировые эксперты признают лучшим танком Второй мировой войны. Легендарная тридцатьчетвёрка в годы войны будет серийно изготавливаться и на «Красном Сормове».

Михаил Иванович Кошкин вспоминал: «На «Красном Сормове» с 1919 года готовились чертежи, технология и шасси для первых советских танков. Повезло! Попал на сборку как раз в те дни, когда ижорцы прислали броневые листы, а с завода АМО – двигатели и узлы трансмиссии… И при мне из ворот вышел первый наш танк «Борец за свободу тов. Ленин». Если бы после той маленькой партии сормовичи продолжали бы собирать танки, я, возможно, остался бы у них надолго…»

Юрий Авдеев«Красная звезда»

Из города Цзиньхуа восточнокитайской провинции Чжэцзян в столицу Азербайджана Баку отправлен грузовой состав с 100 TEU. Это стало началом 12-го по счету маршрута в рамках железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа (включая Центральную Азию) со стартом в Цзиньхуа, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на информацию шанхайского отделения Китайской железнодорожной корпорации

Состав пересечет госграницу через КПП Хоргос (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) и прибудет в каспийский порт Актау в Казахстане, откуда эти грузы паромом будут доставлены в новый бакинский порт Алят, а оттуда – на бакинскую станцию Эйбат.

Предполагается, что время транспортировки по данному мультимодальному маршруту составит 15-18 дней, что примерно на одну треть быстрее, чем по прежним маршрутам.

Местный оператор грузовых железнодорожных маршрутов Китай – Европа сообщил, что пока действует только односторонний рейс из Цзиньхуа в Баку, а после того, как частота отправлений составов и грузоотправители станут стабильными, будет рассмотрена возможность открытия обратного рейса.

С начала этого года, несмотря на эпидемию COVID-19, из Цзиньхуа в рамках грузоперевозок Китай – Европа (включая Центральную Азию) было отправлено 210 составов с 17 тыс. TEU, в частности, в августе было отправлено 54 состава с 4710 TEU, объем перевозок увеличился на 585%.

Ранее Gudok.ru сообщал, что новый грузовой железнодорожный маршрут соединил Китай и Францию. Ожидается, что состав, груженный холодильниками и морозильниками, прибудет в этот портовый город через 16 дней, откуда груз впоследствии будут переправлен в другие европейские города.

В августе перевозки контейнеров в сообщении Китай – Европа – Китай выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 1,9 раза – до 59,4 тыс. TEU, в том числе отправка груженых контейнеров увеличилась до 57,7 тыс. TEU, сообщил сегодня пресс-центр ОАО «Российские железные дороги».

В январе - августе перевозки контейнеров в сообщении Китай – Европа – Китай составили 337,4 тыс. TEU (в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе груженых – 326,5 тыс. TEU (рост в 1,8 раза).

Росту объемов перевозок способствует установление конкурентоспособных ценовых условий, повышение качества услуг и диверсификация транзитных маршрутов, говорится в материале ОАО «РЖД». Так, в частности, развиваются коридоры следования контейнерных поездов через Монголию, российско-казахстанский пограничный переход Озинки – Семиглавый Мар, а также через терминалы Калининградской области.

С января по август транзитные перевозки контейнеров из Китая в Европу и в обратном направлении по Калининградской железной дороге увеличились почти в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 12,6 тыс. TEU. Грузы в транзитных контейнерных поездах доставляются как через сухопутные железнодорожные пограничные переходы, так и мультимодальным способом. Объем перевозок через порты Балтийск и Калининград вырос в 10 раз – до 7,93 тыс. TEU.

Холдинг «РЖД» также оптимизирует отправку контейнерных поездов, чтобы сократить расходы клиентов при доставке на длинном плече – по Транссибу. На пограничной станции Забайкальск из двух составов, прибывающих из КНР, формируется объединенный поезд, который далее следует в Европу по сети ОАО «РЖД» и Белорусской железной дороге. Благодаря такой консолидации сокращается потребность в дополнительной локомотивной тяге и отдельном расписании движения, что существенно снижает затраты на организацию перевозки.

Кроме того, грузоотправители теперь могут воспользоваться льготным тарифом на транзитные перевозки контейнеров по БАМу и Транссибу. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 августа, предусмотрено субсидирование перевозок контейнеров на направлениях через припортовые станции Тихоокеанского бассейна транзитом по сети «Российских железных дорог» и далее через припортовые станции Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, пограничные переходы с Финляндией, Республикой Беларусь, Польшей, Азербайджаном и в обратном направлении.

В целом перевозка контейнеров по сети ОАО «РЖД» в январе - августе выросла на 15,6%, превысив 3,7 млн TEU.

Более четверти россиян заявили о своей бедности

26% россиян оценили свое материальное положение как плохое. Только 14% ответили, что уровень их достатка и достатка их семей хороший.

Индекс самооценки материального положение в России составил 48 п., как и в августе 2019 года, отмечают аналитики ВЦИОМ.

60% респондентов указали что материальное положение их семей сейчас находится на среднем уровне.

В исследовании отмечается, что индекс оценок экономического положения в стране вернулся к докризисному мартовскому уровню.

Несмотря на высокую долю тех, кто заявил в опросе о своей бедности, оптимизм по отношению к будущему у россиян увеличивается. Социологи указали, что ожидания отбудущего для себя и своей семьи у респондентов становятся стабильными. 41% считает, что они будут жить так же, как и сейчас – плюс 4 п.п. с июля. Причем индекс социальных ожиданий показал самое высокое с февраля значение – 40 п.

При этом прогнозы специалистов касательно бедности в России не такие оптимистичные. К концу текущего года, отмечают эксперты, доля граждан, чьи доходы не дотянут до прожиточного минимума, достигнет 13,3%. Всего на конец 2020-го 19,6 млн россиян не смогут увеличить доход так, чтобы он превышал прожиточный минимум.

Сейчас за чертой бедности оказались около половины детей в многодетных семьях, доходы их родителей меньше уровня прожиточного минимума. В 2018 году почти четверть российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с членом Госсовета, Министром иностранных дел КНР Ван И, Москва, 11 сентября 2020 года

Уважаемые дамы и господа,

Переговоры, состоявшиеся с моим коллегой, другом, членом Госсовета, Министром иностранных дел КНР Ван И, прошли в атмосфере взаимного уважения, доверия и были весьма содержательными.

С удовлетворением констатировали, что Россия и Китай в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции продолжают тесно и плодотворно сотрудничать по всем направлениям, укреплять связывающие нас отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Мы рассмотрели ключевые международные проблемы, подтвердили общность подходов к их эффективному урегулированию. Мы - последовательные сторонники формирования более справедливого и демократичного полицентричного миропорядка, основанного на уважении норм международного права. Высоко оценили уровень нашего внешнеполитического сотрудничества, в том числе в ООН, 75-летие которой отмечается в текущем году. Россия и Китай выступают за укрепление центральной роли ООН в мировых делах. Договорились продолжать тесное взаимодействие, в том числе в интересах реализации инициативы Президента В.В.Путина о созыве саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН для рассмотрения всего комплекса проблем международной безопасности и стабильности.

Мы дали позитивную оценку вчерашнему заседанию СМИД ШОС, в том числе в отношении подготовки к очередному саммиту Организации, который, как объявил Президент России В.В.Путин, состоится в ноябре. Условились продолжать совместно с другими государствами-членами ШОС наши усилия по дальнейшему наращиванию потенциала этой структуры, повышению ее международного авторитета и влияния. Итоги нашего вчерашнего заседания изложены в распространенном заявлении СМИД ШОС.

Вчера же состоялось еще одно многостороннее мероприятие - встреча министров иностранных дел РИК (Россия-Индия-Китай). По итогам также выпущено совместное заявление.

Договорились расширять взаимодействие и на других многосторонних площадках, не только в ООН, но также в «Группе двадцати», БРИКС, в формате Россия-Индия-Китай и Россия-Монголия-Китай.

Отметили деструктивный характер действий Вашингтона, подрывающих глобальную стратегическую стабильность. В результате усиливается напряженность в различных регионах мира, в том числе вдоль границ Российской Федерации и КНР. Конечно, нас это беспокоит, и мы выступаем против подобного рода попыток нагнетать искусственную напряженность. В этой связи констатировали, что т.н. «Индо-Тихоокеанская стратегия» как она задумывалась инициаторами ведет лишь к разобщению государств региона, и поэтому чревата серьезными последствиями для мира, безопасности и стабильности в АТР. Высказались в поддержку асеаноцентричной региональной архитектуры безопасности в вопросах продвижения объединительной повестки дня, за сохранение в данных механизмах консенсусной формы работы и консенсусной формы принятия решений, как это всегда было в рамках АСЕАН и тех структур, которые образовались вокруг нее. Мы видим попытки внести разлад с ряды членов АСЕАН все в тех же целях: отойти от консенсусных методов работы и нагнетать конфронтацию в этом общем для нас всех регионе.

Сегодня мы обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Конечно, Россия и Китай как подавляющее большинство членов СБ ООН не приемлят американские попытки демонтировать важнейшую для всего мира международную договоренность, одобренную резолюцией 2231 СБ ООН. Мы неприемлем нелегитимные односторонние акции США, которые осуществляются в связи с ситуацией вокруг иранской ядерной программы. США вышли из этой договорённости в грубейшее нарушение консенсусной резолюции СБ ООН и тем самым утратили какие-либо права - правовые, юридические, политические, моральные – пытаться запретить выполнять это важнейшее решение всем остальным государствам.

Мы обсудили и ключевые вопросы нашей двусторонней повестки дня. Условились продолжать сотрудничать в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. На этом пути есть зримые успехи, но необходимо довести эту работу до конца. По итогам встречи мы с господином Ван И приняли развернутое совместное заявление, включая призыв к мировому сообществу консолидировать усилия перед лицом глобальных и региональных вызовов и угроз.

Искренне признателен моему коллеге и другу за тесное сотрудничество.

Вопрос (перевод с китайского): Недавно Вы предложили инициативу о глобальной информационной безопасности. Каковы ее основные цели? Каковы реакции на данную инициативу?

С.В.Лавров (отвечает после Ван И): Мы обсуждали сегодня эту инициативу КНР. Этот факт отражен в совместном заявлении. Реагируя на постановку этой темы, мы подчеркнули, что данная инициатива идет в русле дискуссий, которые разворачивались в последние годы в ООН: о необходимости выработки правил ответственного поведения в международном киберпространстве с точки зрения обеспечения безопасности и суверенитета государств-членов.

Россия и Китай являются соавторами соответствующих инициатив, которые уже несколько лет принимаются на Генассамблее ООН. По этой проблематике сейчас функционирует рабочая группа, в которой представлены все страны-члены ООН. В основе её работы лежит проект правил ответственного поведения в киберпространстве, который был подготовлен и распространен в ООН членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Китайская инициатива конкретизирует очень важные аспекты нашей общей работы. Я думаю, она будет стимулировать дискуссии по поиску эффективных механизмов защиты данных в сети интернет.

Вопрос: Будет ли Россия добиваться передачи данных по делу А.А.Навального в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)?

С.В.Лавров: Необходимо получить информацию от наших германских коллег. С ними что-то происходит. Напомню, что еще 27 августа Генпрокуратура России на основе доследственной проверки, которая немедленно началась в Российской Федерации, направила запрос об оказании соответствующими немецкими структурами правовой помощи по делу о подозреваемом отравлении А.А.Навального. Затем мы выяснили, что этот запрос никуда перенаправлен не был, он «застрял» в МИД ФРГ, и лишь через неделю (ориентировочно третьего сентября) этот запрос, наконец, был направлен в органы юстиции. Об этом публично сообщила официальный представитель Берлина, сказав «теперь эти запросы рассматриваются в органах юстиции, они у нас независимые. Ничего вам сказать не можем. Они сами скажут, когда будут готовы».

Затем было объявлено, что германская сторона направила официальное письмо в ОЗХО и будет добиваться каких-то действий от Секретариата этой организации. Мы знакомились с этим письмом. В нем заявлено, что, по убеждению германских экспертов, имело место отравление, и использовался т.н. «Новичок». Каких-либо иных коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было.

Мы заинтересованы, если не напрямую, то через ОЗХО получить данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает.

Наш постоянный представитель при ОЗХО, несколько раз обращался к руководителям Секретариата организации. Каждый раз, в том числе вчера вечером, ему сообщали, что никаких иных данных, содержащих факты, на основе которых утверждается об отравлении, в эту организацию не поступало. Это наводит на мысли. Буквально вчера в Нью-Йорке, когда представителю Германии при ООН задали вопрос о том, где же эти данные, и почему германская сторона отлынивает от их предоставления широкой общественности, в том числе России, от которой требует расследования, он заявил, что эти данные уже не являются предметом двусторонних отношений Германии и России, они - уже предмет многостороннего разбирательства. О каком разбирательстве идет речь, немцы сказать не могут.

Надеюсь, эти нелепые действия будут прекращены, и Германия, хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности, выполнит свои обязательства по договору с Российской Федерацией.

От нас требуют расследования, а все те, кто сопровождал А.А.Навального, оказывается, тоже потихонечку перебираются в Германию. Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли. Поэтому, в интересах наших германских коллег - защитить свое реноме и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их абсолютно голословные обвинения.

Вопрос: В настоящее время в США часто говорят, что Китай и Россия вмешиваются в их выборы. Как бы Вы могли прокомментировать эти обвинения?

С.В.Лавров: Россию, Китай и другие страны, среди которых упоминается Иран, Северная Корея, обвиняют в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела США, включая выборы. Сейчас накануне голосования, которое в начале ноября состоится в США и которое уже давно началось по почте и продлится пару месяцев, комментаторы уже задают вопрос политикам о том, кто больше вмешивается: Россия, Китай или Иран? В этом состязании по оценкам американских представителей пока побеждает КНР. Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми.

Если серьезно, мы многократно предлагали нашим американским коллегам в самых разных вариантах разобраться с этими абсолютно голословными обвинениями. Предлагали возобновить механизм консультаций по кибербезопасности, потому что часто звучали обвинения в том, что хакеры из России взламывают сети Демократической и Республиканской партий, взламывают сайты и каким-то образом влияют на умонастроения избирателей. Также предлагали сделать официальное двустороннее политическое заявление России и США о том, что мы обязуемся не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Это продолжается уже несколько лет. Американцы последовательно отлынивают от работы по любому из этих направлений и продолжают требовать от нас «прекращения противозаконных действий» по вмешательству во внутренние дела.

При этом сами Соединенные Штаты не видят ничего зазорного в том, чтобы не только «втихаря» продвигать свои интересы нелегитимными методами, но и в открытую. Например, в 2014 году приняли закон о поддержке Украины, в соответствии с которым Госдепартамент обязан тратить 200 млн долларов в год на прямое финансирование украинских неправительственных организаций и на работу с украинским гражданским обществом.

Если это не вмешательство во внутренние дела, то тогда я не знаю, что еще может быть таковым. Мы не раз американцам, когда они обвиняли нас в чем-то и не предъявляли факты, приводили эти сведения, которые даже не нуждаются в доказательствах, потому что это закон США. Нам по-американски отвечали, они «исключительная нация»: «Да, мы занимаемся такой поддержкой, но это абсолютно не то же самое, что делаете вы, потому что Россия, Китай и прочие подобные вам авторитарные режимы подрывают основы демократии в тех странах, где вы пытаетесь осуществлять свое вмешательство. А мы, Соединенные Штаты, несем демократию и процветание, поэтому это совершенно разные вещи».

Я не шучу, я цитирую официальных членов администрации США. Поэтому мне кажется, что для журналистов достаточно материалов, чтобы проанализировать, кто чем занимается и кто есть кто. Позадавайте вопросы на предмет таких законов в США. Я убежден, что и в отношении Китая имеется множество открытых фактов, как американцы пытаются влиять на внутренние дела.

Еще раз подчеркну, мы открыты для честного разговора. Но для того, чтобы разговор был честным нужно свои претензии формулировать таким образом, чтобы нам было понятно, о чем конкретно идет речь.

Вопрос: Скоро Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко посетит Москву. Как Вы оцениваете С.Г.Тихановскую и считаете ли Вы, что в Белоруссии была предпринята попытка организовать цветную революцию?

С.В.Лавров: Насчет С.Г.Тихановской – она все о себе говорит открыто. Она призывает к сопротивлению, призывает международные организации вводить санкции против собственной страны. В общем, все, что она заявляет публично, говорит о ней, о ее планах и мыслях. С ней происходят достаточно видимые, зримые метаморфозы. Наверное, сказывается и то, что она находится в столице Литвы Вильнюсе, также не скрывающей своих амбиций в отношении Белоруссии и ее будущего.

Вопрос: Вчера состоялись переговоры между КНР и Индией. Как Вы их оцениваете?

С.В.Лавров: Когда мы сегодня приветствовали наших китайских друзей, мы отметили очень плодотворную работу вчера в рамках ШОС и РИК. Нам очень приятно, что московская площадка предоставила возможность министрам иностранных дел КНР и Индии провести насыщенную содержательную встречу и по итогам этой встречи сделать заявление, которое нацелено на нормализацию отношений и деэскалацию обстановки на границе. Это было очень полезное решение, заявление и встреча. Еще раз скажу, что нам приятно, что это произошло на российской территории.

Любовь спасет

Альберт Лиханов: Когда берут ребенка из-за бедности, это катастрофа

Текст: Татьяна Владыкина

Альберт Лиханов, писатель, председатель Российского детского фонда, - человек неравнодушный и неутомимый. В СССР он был первым, кто заговорил о сиротстве и сиротах. Благодаря его неутомимости прибавка к тогдашнему сиротскому пайку в домах ребенка увеличилась с 20 копеек на целый рубль, появились семейные детские дома, был создан первый детский фонд. Сегодня Лиханов продолжает делать добрые дела: его фонд помогает глухим - слышать, школьникам - думать и сострадать, взрослым - любить и уважать друг друга. Накануне своего 85-летия Альберт Лиханов рассказал "РГ" о самом главном.

Альберт Анатольевич, лет десять назад вы рассказали "РГ", что встречаете юбилей с печальным настроением, а сейчас?

Альберт Лиханов: С еще более печальным. Недавно в "РГ" опубликовали такие цифры: 20 процентов детей живут в нищете. Или вот еще статистика, у вас же опубликованная, - 43 тысячи детей изъяты у семей. Что это за дети, изъятые из семьи? Если это семья, которую органы опеки сочли плохой, - это одна тема. Но я подозреваю, что это дети-"возвращенцы". Когда-то мы создали семейные детские дома. Сегодня их нет, есть приемные семьи. В семейном детском доме мама была приравнена к старшему воспитателю. Она получала зарплату (пусть небольшую), соцпакет, отпускные, больничный, у нее шел трудовой стаж и начислялась пенсия. А теперь у нас приемная семья, работающая по договору подряда. В любое время обе стороны могут договор разорвать. Маленьких детей берут охотно, за них дают деньги. Я подозреваю, что сегодня бедные семьи, чтобы поднять свой уровень дохода, берут детей и живут за их счет. Хотя эти деньги в некоторых регионах ничтожны. В Кировской области на ребенка дают 7800 рублей. Разве это достаточно? Я только что был там в нашем бывшем семейном детском доме. Оба родителя служат таким детям верой и правдой. Восемь детей, трое с задержкой психического развития. Родители в месяц вместе получают 34 тысячи. Это что? На чем мы экономим? И я очень боюсь родителей-любителей. За такими приемными семьями нет ни соцпакета, ни обязательств. Они воспитывают покинутых деток как любители, а не профессионалы. С одной стороны, это благо, а с другой стороны, если ты берешь чужого ребенка из нужды, любви там возникнуть не может. Чаще всего, когда эти дети достигают непослушного возраста в 12-14 лет (а это у всех происходит, у сытых и сверхсытых), родители отдают детей обратно государству. Вот это и есть изъятые дети. И это - непоправимая катастрофа. И вот ребенок меняет одну семью на другую. А если по пять семей? Как его восстановить? Что он в этой жизни сумеет сделать? Как состоится? Да он никогда никому не поверит, потому что прожил детство в обстановке тотального, повторяющегося - из семьи в семью - предательства.

Вам не кажется, что самая большая печаль ХХI века - это дети? Воспитание становится атавизмом.

Альберт Лиханов: Я не знаю, кто придумал (скорее всего он был глуп или был врагом России) отменить в школе воспитание. Русская педагогика состоит из двух начал: образование и воспитание. Образование без воспитания - зло. И семья без воспитания не может существовать. Знаете, в мире давно бродит идея того, что ребенка можно сделать и без родителей. Зачем они нужны? Но это очень коварный технологизм.

Что все же главное в жизни?

Альберт Лиханов: Многие сегодня утверждают, что главное - это свобода. А мне кажется, главное - это обязанность. Была в советское время такая Валентина Семенко, председатель областного суда из Иванова. Она рассказывала о простеньком эксперименте. Посадит разводящихся, чайку нальет и спросит - ну, а почему вы разводитесь? А что будет с детьми, если вы разведетесь? Все отвечают, что дети эту родительскую весть с ужасом и слезами воспринимают. После такого разговора 90 процентов забирали заявление о разводе.

А как же медиаторы? Эти люди должны подружить разлюбивших друга друга...

Альберт Лиханов: Нужны авторитеты. Нужны уважаемые люди. Кто у нас национальный авторитет, допустим, в области литературы? Вот были Юрий Бондарев, Даниил Гранин... Их уже нет. Но даже когда они были, их авторитетность была снижена. Гранина, правда, Владимир Владимирович справедливо любил, наградил высшим орденом. Но ведь дело не в наградах и признании. Дело в том, чтобы их авторитет слышала нация. И чтобы власть говорила нации: вот, послушайте старцев. Кстати, о старцах. Сегодня очевидно категорическое снижение интереса к ним. Неправильное, несправедливое. Старцы - носители колоссального опыта, им нужно давать говорить, выпускать на трибуну, на экран. Старчество может сыграть огромную социальную роль в нашей жизни, если власть будет их обогревать.

Как-то вы сказали, что журналист как врач. Его задача - не навредить. Что сейчас происходит с журналистикой?

Альберт Лиханов: Сегодня журналистика стала сервисом, обслуживанием. Работая в "Смене", я построил в Новом Уренгое две библиотеки. Из ничего. Они там есть до сих пор и называются библиотеки имени журнала "Смена". Тогда это было очень легко. Звонишь начальнику генерального штаба по вертушке из "Огонька" (военные "Смену" знали, мы много писали про армию), говоришь, мы затеяли построить библиотеку в Уренгое (тогда все знали, что такое Уренгой), надо перевезти деревянные строения из Кирова самолетами в Уренгой. Начальник говорит: запиши фамилию и телефон, звони прямо сейчас. И вот эскадрилья самолетов садится в Кирове. Там все обалдели. Самолеты, правда, были гражданскими. Все это грузится, в Уренгое ребята из Нововятского комбината монтируют здание. И такими же самолетами мы привозим из Москвы книги. Открываем. У меня есть фотография, где рабочий народ, строители, собрались на открытие. Им понравилось, они просят, а сделайте нам еще детскую? Сделали детскую.

Легко ли сегодня делать добрые дела? Должно ли помогать государство в этих делах?

Альберт Лиханов: Наша деятельность - это помощь государству, мы вместе с государством. Я часто рассказываю, что в 80-е Рыжков меня сам нашел. Он стал Председателем Совета Министров СССР. До Москвы Рыжков работал в Свердловске, директором "Уралмаша". После назначения, они с женой поехали в Свердловск в новом статусе. Там был официальный прием, и его жене устроили экскурсию в детский дом. Она вернулась оттуда в ужасе. На обратном пути, в самолете, решили, что надо для сиротства что-то срочно делать. Нашли меня, пригласили в Кремль. Разговаривали со мной три часа сорок минут. Это, наверное, было самое решающее событие в моей жизни. Я ему рассказывал не только про сиротство, а вообще все, что я знал про детей. А знал я уже много. Он вечером переговорил с Горбачевым, было принято решение готовить новое постановление о положении детей-сирот, и лето 87-го года я провел в Совмине, конечно, с командой специалистов. И все, что мы написали, прошло. И все, что мы хотели сделать, получалось. Недавно я был в Кирове, там я храню часть нашего архива. Открываю одну из папок. Мы, например, боролись с младенческой смертностью в СССР. Страна находилась на 57-м месте по данным ООН, стыдная для великой державы статистика. И вот мы с Чазовым (и это очень правильный альянс - руководитель общественной организации и Министр здравоохранения СССР) публикуем в газете "Семья" "Открытое письмо о младенческой смертности" и режем там всю правду-матку. И Детский фонд в течение трех лет отправляет с минздравом, разумеется, но за народный, то есть наш счет по три тысячи врачей в регионы Средней Азии и Казахстана на 90 самых жарких дней. За эти три года наш десант спас больше 50 тысяч детей. Вот такой была работа фонда и государства. А сейчас в минздраве про нас не знают.

Если сегодня пробежаться по Рунету, складывается впечатление, что наши национальные герои - не общественники, писатели, ученые, а блогеры и шоу-бизнес.

Альберт Лиханов: Должна быть какая-то поддержка людей, которые достойны истинного, а не рекламного признания общества. Я очень радуюсь, что сегодня приоткрылась такая завеса, как герои труда. Это сейчас очень нужно. Вот у меня есть такая женщина - Сорокина Татьяна. Совершенно простецкая, искренняя, душевная - великая мать. Ее муж, Сорокин Михаил, детдомовец, к сожалению, уже умер. Они были нашим семейным детским домом. Недавно она взяла 83-го ребенка. У нее день рождения недавно был, спрашиваю, сколько народу было? Где-то 110 человек, отвечает. Ее девочки-мальчики уже выросли и приехали со своими семьями. Женщина за 33 года спасла 83 ребенка. Я ставлю себе задачу: добиться национального признания Татьяны Сорокиной как истинного героя труда. Вот он, тот самый гражданский пример, образец.

Что бы вы сказали современным детям?

Альберт Лиханов: Береги честь смолоду (смеется). Был такой роман у Аркадия Первенцева. Он, кстати, печатался в этих самых брошюрках, новинках детской литературы. Мне кажется, это завет на все времена. Что такое честь? Это бабло? Когда на Руси бабло было честью? Всегда было стыдом. Вся наша русская классика это разъяснила миру давно. Да, все мы пользуемся деньгами, но деньги никогда не были уделом чести. Вот как сделать так, чтобы дети не выросли в равнодушное быдло, для которого деньги важнее жизни? Чужой, разумеется.

Визитная карточка

Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. С 14 лет пишет заметки и первые рассказы. Тринадцать лет был главным редактором молодежного журнала "Смена". В 1987 году по инициативе Лиханова создан первый детский фонд - Советский детский фонд имени В.И. Ленина.

Самое главное

Альберт Лиханов: Роман в повестях "Дети Победы". Это коробка, в которой 14 книг, я их писал 40 лет. Мне 85 лет. Дальше про войну некому писать. Дальше будут фантазировать и врать.

Как выживал и что делал Детский фонд во время карантина?

Альберт Лиханов: Избирательно. Кто-то по возрасту не мог нарушить принятые постановления и дело приостановилось, а кто-то работал совершенно отважно и сделал потрясающую работу. Например, в Пензенском отделении собралась большая группа волонтеров. На местном сайте вывешивали объявление: "Ребята, вечером в такое-то время нужно развезти груз туда-то, а утром - туда-то. Работы на четыре часа. Кто может?" Звонили, и приезжали мужики, развозили продукты. Кому? Болеющим или переболевшим детям.

Трудно быть авангардом

Профессор Полина Степенски: Российским ученым и медикам браво!

Текст: Захар Гельман (Израиль)

В Израиле с энтузиастом встретили известие о создании российскими учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцины против COVID, готовой к массовому производству под торговой маркой "Спутник V".

Крупнейший израильский иммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники "Хадасса" в Иерусалиме профессор Полина Степенски (уроженка Винницы, выпускница медицинского факультета Еврейского иерусалимского университета) так охарактеризовала "Спутник V": "Первое, что надо сказать российским ученым и медикам, это "браво!" Создание вакцины вызывает массу уважения. И как врач, и как ученый я думаю, что россияне создали действительно замечательное средство и совершили большой прорыв в науке". Уместно напомнить, что В 2018 году Полину Степенски признали в Израиле "Человеком года", а журнал Forbes включил ее в список лучших врачей еврейского государства. Так что ее мнением пренебречь никак нельзя.

Следует также обратить внимание на заявление генерального директора клиники "Хадасса" профессора Зеэва Ротштейна, согласно которому специалисты этой университетской клиники, работающие в ее отделении в "Сколково", участвуют в проверке эффективности и безопасности российской вакцины.

Мировая гонка за первенство в области науки и техники нередко сносит головы конкурирующим сторонам. Об этом, продолжая свою мысль, профессор Полина Степенски высказалась так: "Российские исследователи создали прекрасную вакцину, которая по эффективности может превзойти разработки исследователей в других странах. При этом критика российской вакцины часто политизирована и связана с непониманием того, как работают ученые".

Нарочитая подозрительность в отношении к открытиям, сделанным российскими учеными не нова. Примером может служить внедрение в медицинскую практику первых в мире вакцин против холеры и чумы, разработанных Владимиром Хавкиным, российским бактериологом, иммунологом и эпидемиологом конца XIX - начала XX веков. Вначале доктор Хавкин испытал противохолерную вакцину на себе, а затем применил ее в широких масштабах в Индии. Аналогичен его вклад в борьбу с чумой, эпидемия которой в 1896 году поразила Бомбей (ныне Мумбай). И противочумную сыворотку, названную "лимфой Хавкина", уроженец Одессы также вначале испытал на себе.

Весьма показательно, что сперва индийцы не доверяли Хавкину и отказывались прививаться, ибо считали его английским, то есть "колонизаторским", доктором. Доверие к "лимфе Хавкина" возросло, когда местные студенты, участвовавшие в вакцинизации, разъяснили своим согражданам, что врач Хавкин не "инглизи", а "руси". Владимиру Ароновичу надо было обладать немалой уверенностью в эффективности созданных им вакцин в условиях, когда его учителя и покровители - великие Илья Мечников и Луи Пастер - первоначально выражали сомнения в их безусловной действенности.

В науке, особенно в областях, связанных со здоровьем человека, новационные методы, включая и забытые старые, всегда поначалу вызывали и продолжают вызывать недоверие. Мало кто знает, что и сегодня в мире существует так называемое антипрививочное движение (антивакцинаторство), оспаривающее эффективность, безопасность и даже правомерность вакцинации. Эксперты Всемирной организации здравоохранения характеризуют "антивакцинаторов" как личностей, находящихся "в тревожном и опасном заблуждении". Подобное недоверие ВОЗ внесла в список десяти проблем здравоохранения.

Российский "Спутник V", несомненно, в той или иной степени будут использовать в качестве прививок во многих странах. Можно сказать, что с коронавирусом начнут разбираться по-русски! Но это не значит, что будут проигнорированы разработки вакцины против коронавируса, произведенные в других странах. Сегодня поиски эффективных лечебных средств и прививок против мировой вирусной напасти ведутся в сотнях лабораторий по всему миру.

Фактически на выходе противоковидные вакцины в Великобритании, Израиле, Соединенных Штатах, Германии, Казахстане, Китае, Франции, Австралии и в ряде других стран. И государство, в лабораториях которого произведут вакцину, которая завершит поход COVID-19 против человечества, будет первым в списке победителей "короны". Первым, после России. Так распорядилась история.

Фотофакт

Сотрудники "Российской газеты" одни из первых сделали прививку от гриппа. Их вакцинировали российским препаратом, разработанным специально против новых штаммов вируса, которые ожидаются в этом году. По данным ВОЗ, три из них появятся уже осенью и будут отличаться от тех, что были в прошлом и позапрошлом эпидемических сезонах. То есть популяционного иммунитета у населения к ним еще нет. Всего в 2020-2021 годах циркулировать будут четыре штамма вируса гриппа, поэтому вакцину для прививки рекомендуется выбирать четырехвалентную. Редакция "Российской газеты" выражает благодарность ГБУЗ города Москвы "Консультативно-диагностический центр N 2 Департамента здравоохранения города Москвы".

Во всем виновата модель

Эксперты спрогнозировали сокращение населения ЕС

Текст: Ариадна Рокоссовская

К 2100 году население Евросоюза сократится на 31 миллион человек. Среди причин низкой рождаемости эксперты называют не только социальные и экономические проблемы, но и женскую эмансипацию. Европейская статистическая служба Eurostat опубликовала прогноз, согласно которому до 2026 года население европейских стран вырастет до 449 миллионов человек, а затем будет постепенно сокращаться. Ожидается, что к 2100 году оно уменьшится на 7 процентов. Европа будет стареть, и трудоспособное население сократится с нынешних 65 процентов до 55, а количество детей до 14 лет, которых сейчас в ЕС около 15 процентов, - до 14 процентов.

Средний возраст жителей Евросоюза увеличится с 43,7 до 48,8 лет. Доля лиц в возрасте 65 лет и старше, по прогнозам, опубликованным на сайте Eurostat, увеличится на 11 процентов - с 20 в начале 2019 года до 31 в 2100 году.

В Польше доля пенсионеров относительно числа граждан трудоспособного возраста к этому времени будет самой высокой в Европе, а население этой 38-миллионной страны может сократиться на 10 миллионов человек. В местном журнале Do Rzeczy в публикации под кричащим заголовком "Польша вымирает" проанализировали представленные данные и пришли к выводу, что причиной этого является не только социальная и экономическая политика. В стране, в которой семья получает за каждого ребенка ежемесячное пособие в размере 500 злотых (10 тысяч рублей. - Прим. ред.), наблюдается самый низкий прирост населения со времен Второй мировой войны. "Само общество изменилось. Изменились приоритеты, прежде всего молодых женщин. А будущее Европы зависит именно от них", - пишет автор публикации Ян Федорчук.

"Не следует сбрасывать со счетов финансовые вопросы, доступность яслей или всей необходимой инфраструктуры, но не в этом кроется суть проблемы. В прошлом рост рождаемости был естественным явлением. Так же, как и многодетные семейства во многих поколениях. Ведь совершенно естественным был и сам по себе порядок вещей, при котором все внимание было сосредоточено на семье. Сегодняшние экономические условия лучше с любой точки зрения, но люди как могут откладывают производство потомства, решившись в конечном итоге на одного, максимум - двух детей", - пишет Do Rzeczy.

По мнению автора, главной причиной демографического кризиса в Европе является отход в XX веке от традиционной модели мировосприятия, в центре которой была семья, а женщина реализовывала себя не в работе, а в качестве матери и жены. "Это, конечно, прозвучит очень неполиткорректно, но вряд ли этот кризис можно преодолеть без отхода от навязанной XXI веком модели эмансипации", - считает автор.

Уйти на базу

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил ввести в России базовый гарантированный доход. Предложение прозвучало на партийном совещании по социальным проектам. Речь идет о "минимальной сумме", которую человек будет получать от государства, "независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения". Медведев также напомнил, что введение такой модели уже неоднократно обсуждалась на экспертном уровне, подобные модели уже работают в ряде других стран.

Идею поддержал первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, существующие сегодня нормы, направленные на то, чтобы минимальный размер оплаты труда не опускался ниже прожиточного минимума, не в полной мере защищают граждан от того, чтобы "они оказались без средств существования". "Нас заставил задуматься, в частности, конкретный случай: когда возникла ситуация с предложением президента выплачивать по 10 тысяч рублей семьям, нам стали поступать многочисленные звонки, что эти 10 тысяч просто не дойдут до семей. Они перейдут кредиторам, поскольку многие семьи в тяжелой экономической ситуации оказались в тисках кредитов. И тогда "Единая Россия" в считанные часы подготовила соответствующую поправку, которая защитила от списания эти конкретные средства", - рассказал Исаев. Он сообщил, что депутаты от "Единой России" подготовили законопроект, направленный на защиту минимального гарантированного дохода граждан. "Мы считаем, - сказал Исаев, - что данный законопроект мог бы быть внесен в Госдуму и принят уже в осеннюю сессию".

Как показывают опросы, большинство россиян желали бы "уйти на базу". Согласно исследованию, проведенному российской компанией HeadHunter, концепцию безусловного основного дохода (БОД), предполагающую регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения, одобряют 62 процента опрошенных. Против высказались 20 процентов респондентов.

Аргументы тех, кто за: снижение преступлений, спровоцированных бедностью (50 процентов опрошенных считают это главным достоинством концепции), повышение уровня жизни на фоне снижения социального неравенства (47) и расширение возможностей для получения высшего образования. В число привлекательных факторов вошли также рост покупательной способности, сокращение расходов на госаппарат (станут не нужны пенсии и социальные пособия, а следовательно, и чиновники, обслуживающие эту сферу), увеличение числа предприятий малого бизнеса, рост числа желающих заняться благотворительностью и волонтерством.

Аргументы тех, кто против: возможность массового нежелания работать (50 процентов опрошенных видят здесь главную угрозу), увеличение потока мигрантов в страну с узаконенным БОД, рост инфляции и еще большая концентрация власти у государства.

Больше, чем кто-либо (от 68 до 72 процентов), реализацию БОД поддержали представители таких отраслей, как "туризм, гостиницы, рестораны", "рабочий персонал" и "транспорт, логистика". Против высказались работники сферы сферы управления персоналом (26 процентов), строительства/недвижимости (25) и медицины (24). Наибольшую долю положительных ответов дали Омская (73 процента), Свердловская (68) области и Пермский край (67). Наиболее часто выражали отрицательное отношение к концепции БОД жители Кемеровской (25 процентов), Ростовской (24) и Свердловской (22) областей.

Так или иначе сегодня весь мир озабочен проблемой экономического неравенства граждан. И одна из обсуждаемых концепций - концепция безусловного базового дохода. В Финляндии уже подвели итоги эксперимента. Он был начат 1 января 2017 года и завершился 31 декабря 2018-го. В нем участвовали две тысячи безработных, получавших ежемесячный базовый доход в размере 560 евро, который не облагался налогами, независимо от того, какой у них был другой доход и как активно они искали работу. Получатели основного дохода были выбраны методом случайной выборки среди тех, кто в ноябре 2016 года получал пособие по безработице от Института социального страхования Kela. Контрольную группу составили те, кто в ноябре 2016 года получал обычное пособие по безработице от Kela, но не участвовал в эксперименте. "Небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие", - таково вкратце заключение об итогах эксперимента, опубликованное в пресс-релизе Министерства социального развития и здравоохранения Финляндии.

А в Швейцарии в 2016 году состоялся референдум на эту тему. Спрашивалось, одобряют ли граждане введение ежемесячных выплат от государства по 2,5 тысячи швейцарских франков для взрослых и 625 франков для детей. Почти 77 проценов населения проголосовали против.

Вопрос о безусловном базовом доходе будет все активней вставать в повестку. И поскольку эта идея объединяет всех - правых и левых, либералов и консерваторов, то в ряде стран, вероятно, придут к введению безусловного базового дохода. Что касается России, то она имеет достаточно ресурсов, чтобы позволить себе такую меру экономической поддержки населения. Есть категории людей, для кого безусловный базовый доход может оказаться спасительным. Важно только, чтобы не государство, а само общество решало, что оно не даст своим гражданам пропасть, что готово их поддержать и верит в их желание работать.

Агенты под запретом

Михаил Мишустин призвал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников

Законодательство должно защитить граждан от мошенников, которые посягают на их пенсионные накопления. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Кабмин рассмотрел законопроект, который вводит запрет на посредников при переводе средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Документ направлен на защиту пенсионных накоплений граждан в случае выявления мошеннических и иных противоправных действий в отношении средств обязательного пенсионного страхования. Как напомнил Мишустин, сегодня любой россиянин может перевести свои накопления в НПФ. "Практически все заявления о переходе к другому страховщику оформляются через досрочный переход, несмотря на потерю денег, - объяснил он. - Такая ситуация сложилась из-за активных действий агентов, которые работают на негосударственные пенсионные фонды".

Чтобы защитить сбережения граждан, правительство предлагает ввести прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными лицами и подобными фондами. Согласно предлагаемому законопроекту, "если человек хочет подать заявление о переходе, то он должен делать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность". "Законопроект обязывает пенсионный фонд проверить подлинность такой доверенности через Единую информационную систему нотариата", - отметил Мишустин.

В кабмине уверены, что обновленное законодательство должно защитить людей от недобросовестных агентов. Важно, что при этом сохранится возможность выбора для граждан, "где и у кого размещать свои пенсионные средства", резюмировал глава правительства.

Кабмин также рассмотрел законопроект, который направлен на создание в России информационной системы "одного окна" в сфере внешней торговли. Благодаря новшествам экспортеры и импортеры смогут избавиться от лишней бюрократической нагрузки, пояснил премьер. Система, как сообщил Мишустин, призвана облегчить взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, включая и контролирующие организации. По его словам, новый механизм "даст бизнесу удобный доступ к государственным услугам, снизит издержки за счет сокращения бумажного документооборота".

Премьер-министр добавил, что подать заявку на получение услуги можно будет дистанционно в круглосуточном режиме. При этом подключение к информационной системе и обслуживание будет бесплатным. Оператором станет Российский экспортный центр, который "возьмет на себя взаимодействие с органами государственной власти от имени и в интересах бизнеса, будет вести всю работу по оформлению разрешительных документов в различных инстанциях".

Кабмин на своем заседании, кроме того, одобрил выделение ряда дополнительных средств из федерального бюджета на разные цели. В частности, речь о поддержке россиян, оказавшихся без работы из-за пандемии. К 130 млрд рублей, предусмотренных на эти цели, планируется добавить еще 35 млрд, сообщил Михаил Мишустин. Эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах. "Люди оказались в непростом положении. Необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно", - подчеркнул глава кабмина.

Еще 2 млрд рублей выделяются на продление выплат социальным работникам, борющимся с распространением коронавируса. Эти люди, уточнил Мишустин, заботятся о тех, кто постоянно проживает в домах престарелых, интернатах для инвалидов, других социальных организациях, и помогают сдерживать распространение коронавирусной инфекции. "Это большой труд, за который мы им благодарны", - подчеркнул председатель правительства.

Правительство также решило дополнительно направить 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации. 1,7 млрд рублей власти добавили на ежемесячные выплаты многодетным семьям на детей до трех лет. Всего в нынешнем году на эти цели из бюджета во все регионы будет направлено более 47,5 миллиарда рублей, сообщил глава кабмина. Кроме того, 4,5 млрд рублей кабмин добавил на развитие дорог в регионах.

Михаил Мишустин на заседании также дал ряд поручений по итогам встречи главы государства с членами кабмина, которая состоялась накануне. В частности, премьер-министр поставил задачу контролировать работу по подготовке объектов энергетики и системы ЖКХ к отопительному сезону. Еще одно поручение членам кабмина - следить за реализацией механизма упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан.

Кроме того, необходимо будет подготовить продление программы кешбэка за внутренние туры по России на 2021 год. Премьер напомнил, что накануне Владимир Путин поддержал предложение по расширению данной программы. Туристы в случае участия в ней могут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания. Поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября. При этом продолжительность тура или проживания в гостинице должны быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей. Возврат составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от цены тура.

Текст: Татьяна Замахина

Удаленки.NET

Что показали первые дни учебного года в школах

Текст: Ольга Бухарова, Ксения Колесникова

Много ли школ в России ушли на удаленку с начала учебного года? Продолжают ли они учиться? Будет ли вакцинация от COVID обязательной для учителей? "Российская газета" провела федеральную "Горячую линию" о том, в каких условиях начался учебный год в школах. В ней приняли участие представители министерства просвещения, Роспотребнадзора, а также региональных органов управления образованием.

Много ли классов сегодня учатся на удаленке?

Виктор Басюк, заместитель министра просвещения РФ: Для нас приоритетная задача - обеспечить безопасность наших ребят, сохранить здоровье учеников и учителей. Мы с Роспотребнадзором провели серьезную работу по организации учебного года в условиях профилактики коронавируса. И все те условия, которые должны были создать школы, начиная от специального расписания занятий, ограничений контактов разных классов, организации системы входа в школы и социальной дистанции, заканчивая масочным режимом для работников школы, все они созданы. У нас есть ежедневный мониторинг. И да, мы сегодня действительно фиксируем случаи, которые показывают, что есть заболевшие ребята. Их по количеству больше, чем педагогов. И в случае заболевания класс отправляется на карантин. Но я хочу особо отметить, что для класса образовательный процесс не заканчивается. Есть дистанционные формы обучения. По итогам прошлого учебного года они отработаны. Единичные случаи заболеваний в школах зафиксированы в Бурятии, в Новосибирской области, в некоторых других регионах. Пока класс на карантине, образовательный процесс для него идет в удаленной форме. У нас есть информация, что несколько школ сегодня закрыты. И есть еще ряд классов, которые переведены на обучение с использованием дистанционных технологий. Каждый случай на контроле, и здесь нужно понимать причину, потому что в некоторых регионах и школах принятые меры связаны с ОРВИ - это вполне штатная ситуация, которая повторяется каждый год. Считаю, что на сегодня оснований для паники, для разговоров о том, что все школы будут закрыты, нет.

Вопрос из Москвы: Будет ли среди мер защиты для школ обязательное тестирование или вакцинация от коронавируса?

Виктор Басюк: Нет. Обязательных мер по поводу тестирования и вакцинации от коронавируса нет. Это процесс добровольный, и важно, чтобы он проходил при четких рекомендациях органов здравоохранения.

Виктор Стефанович, к вам обращается многодетная семья Малаховецких из Ставрополя: Наш сын, Алишер Александрович, ученик 5-го класса 22-й школы г. Ставрополя, не может участвовать в дистанционном обучении, так как у нас нет компьютера. Мы обратились в школу с просьбой обеспечить рабочее место ученика. Но, к сожалению, никто из руководства не ответил. Подскажите, как поступить, чтобы сын смог обучаться?

Виктор Басюк: Это решаемая ситуация, мы с ней столкнулись еще в самом начале развития эпидемиологической ситуации весной 2020 года. У нас вместе с Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия" была организована всероссийская акция "Помоги учиться дома". Мы собрали и поставили детям домой более 500 тысяч гаджетов, более 70 тысяч - передали педагогам для того, чтобы они могли продолжать образовательный процесс из дома. Да, не каждая школа сегодня может позволить себе передать компьютеры ученикам. Считаю, что запросы конкретных родителей и школы должны быть услышаны, оказана поддержка со стороны муниципалитета, региона, и мы здесь также следим за подобными ситуациями.

Вопрос из Санкт-Петербурга. В ряде школ Северной столицы детям на питание выделили по 10 минут, хотя даже в армии солдатам дают полчаса. Школы ссылаются на требования о социальной дистанции и дезинфекции. Куда обращаться родителям?

Виктор Басюк: Во всех регионах мы вместе с региональными органами управления образования, с Роспотребнадзором, с администрациями школ входим в штатный режим организации питания. Министерство запустило федеральную "Горячую линию" по питанию учеников в начальных классах. Ее номер: 8-800-200-91-85. За первые 10 дней учебного года мы получили около 700 звонков от родителей. Мы отвечаем на все. Что касается случая, о котором сказали читатели, здесь я всем родителям, независимо от того, какое было нарушение, в первую очередь предлагаю обращаться к администрации школы. Если это не помогает, есть органы управления образования муниципалитетов, региона. Всегда можно позвонить к нам на "Горячую линию". Мы будем принимать меры по каждому такому случаю. Абсолютно согласен, что не может быть перемена для питания детей 10 минут. У нас сегодня даже в СанПиНах увеличено время для перемен, на которых ребята завтракают и обедают. И с этими случаями мы однозначно будем разбираться.

На "Горячую линию" пришел вопрос из Стерлитамака: почему такие "скудные" обеды, если это обед, то он должен состоять из супа, второго с мясным продуктом и чай или компоты, морсы и т.д. А получается так, что обед состоит из одной каши, булочки и какого-нибудь напитка. Объясните, это что за обед? Мне сказали, что стоимость одного обеда составляет 55 руб. Что входит в эту сумму? Поясните, стоимость бесплатного обеда должна быть одинакова во всех регионах или разная в зависимости от толщины кошелька муниципалитета?

Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора: Если говорить о стоимости школьных завтраков-обедов, то у каждого региона своя сумма, которая на это выделяется. Предельной границы нет. Сколько будет стоить школьный обед, зависит в том числе от стоимости набора продуктов в том или ином регионе.

Теперь, что касается меню. Согласно поручению президента, с 1 сентября 2020 года все дети с 1-го по 4-й класс должны получать бесплатное горячее питание. Меню составляется непосредственно образовательной организацией. И уже школа решает, что это будет - горячий обед либо горячий завтрак. Если последнее, то это может быть и каша с булочкой. Если же это обед, то он должен включать первое, второе и третье блюдо. Нужно разбираться в каждой конкретной школе, в которой есть жалобы родителей и детей. Для этого в Роспотребнадзор можно направить обращение, и мы по этому факту проведем проверку.

А кто контролирует качество школьных завтраков?

Ирина Шевкун: Качество питания контролируют территориальные органы Роспотребнадзора. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий оценивается соответствие фактического меню утвержденному. Например, обед должен состоять из трех блюд, а по факту каша, такого не должно быть. В санитарных правилах содержатся нормы по объему приему пищи, суточной, пищевой и энергетической ценности. Эти нормы должны учитываться при составлении школьного меню, и школы отступать от него не имеют права. Если такой факт подтвердится по результатам проверки Роспотребнадзора, будут приняты меры административной ответственности.

Вопросы из Новосибирска и Пензы: Сейчас некоторые классы и даже школы закрываются на карантин. Какой порядок действий предусмотрен, если COVID-19 будет подтвержден у ребенка или его ближайших родственников?

Юрий Савостьянов, заместитель министра образования Новосибирской области: К сожалению, в Новосибирской области сегодня восемь таких случаев, когда классы были закрыты на карантин. У нас создан оперативный штаб, который в оперативном режиме отслеживает ситуацию. Возглавляет его заместитель губернатора. Школы знают, как реагировать в такой ситуации. Есть совместный приказ министерства образования и министерства здравоохранения Новосибирской области, которым утвержден определенный алгоритм действий. Когда ребенок приходит в образовательную организацию с повышенной температурой и при обследовании выясняется, что у него есть заболевание и он может быть потенциальным носителем вируса, его отстраняют от занятий. В этом случае выясняется, с кем он контактировал. А чтобы не допустить распространение инфекции, весь класс вместе с учителем, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на две недели переходит на дистанционное обучение. Такие случаи у нас уже есть и каждый раз оперативно отреагировали.

Александр Воронков, министр образования Пензенской области: В Пензенской области, по информации из министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, ситуация стабильная. У нас сейчас семь классов из 120 тысяч детей отправлены на дистанционное обучение. Это немного. Всего у нас в регионе 306 образовательных организаций, в каждой мы отслеживаем ситуацию с самочувствием учителей и учащихся. В школах проводится и термометрия, есть рециркуляторы воздуха. Действительно, выявляются учащиеся школ, которые или контактировали, или являются носителями COVID-19, руководители образовательных организаций реагируют на каждый случай, как предписывают требования Роспотребнадзора.

Изберем до понедельника

В России 11 сентября начнется Единый день голосования

Текст: Галина Мисливская

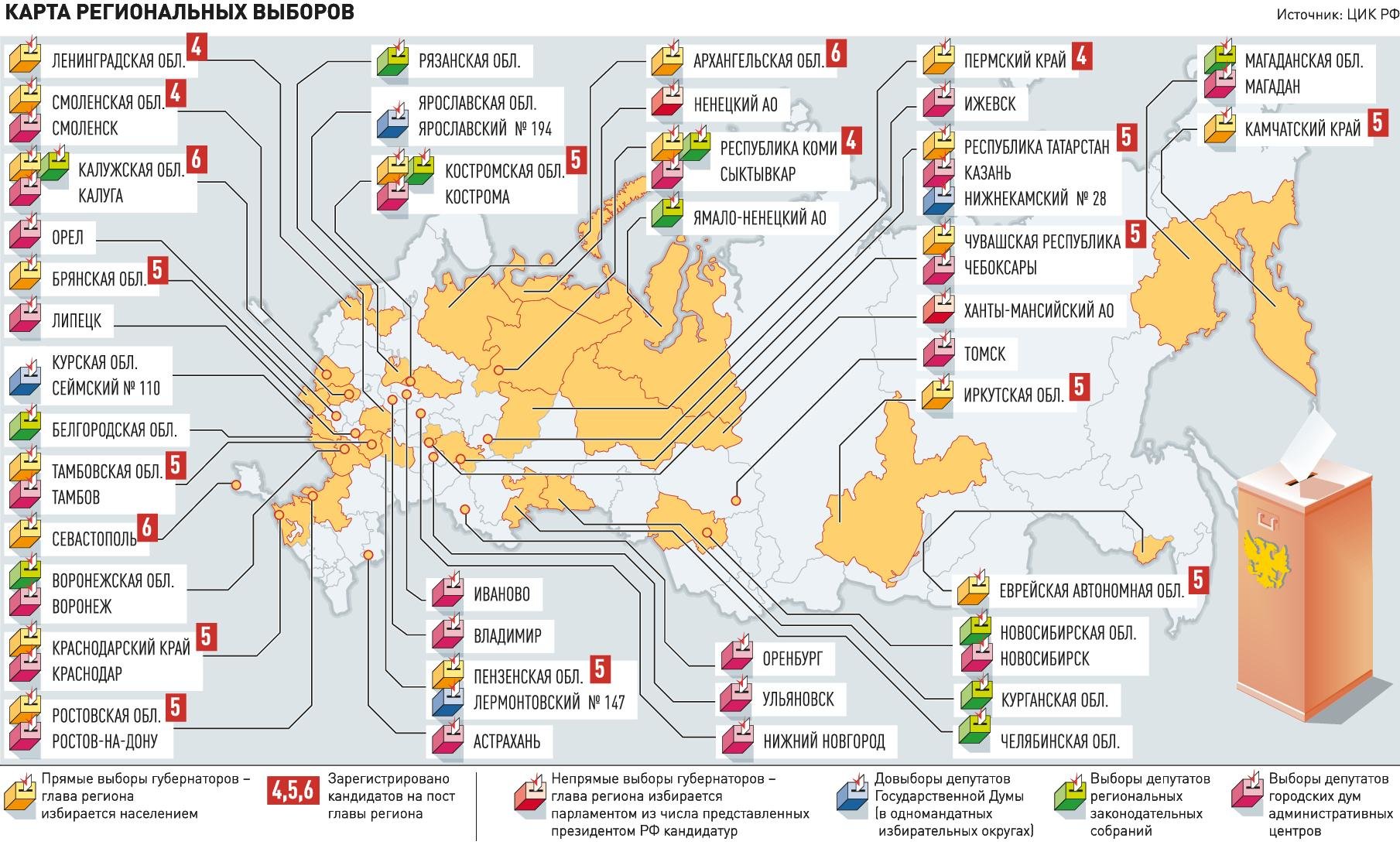

В пятницу в российских регионах стартует Единый день голосования. Впервые он пройдет в течение трех дней - 13 сентября и в два предшествующих, 11 и 12 сентября. Особенными эти выборы делают также режим повышенной готовности из-за коронавируса и применение дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. За чистотой нового процесса будет следить отдельный корпус наблюдателей. В целом же наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, а их по стране сегодня откроется 56 тысяч.

Нынешняя избирательная кампания одна из самых масштабных в истории России - одновременно девять тысяч выборов разного уровня почти по всей стране (в 83 регионах). На кону более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

- Трехдневное голосование организовано в первую очередь для того, чтобы не допустить скученности, столпотворения и, как следствие, вероятного заражения людей, - заявила глава ЦИК Элла Памфилова. - Поэтому призыв некоторых партий не голосовать в два предшествующих дня - безответственный. Люди имеют право выбрать день голосования и форму голосования, мы предоставляем им такую возможность. А партии имеют право организовать тотальное наблюдение.

Близко к финишу

В 20 регионах предстоит избрать губернаторов. В двух из них (в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах) законодательством предусмотрены непрямые выборы, поэтому здесь руководителей изберут депутаты парламентов из числа представленных президентом России кандидатур.

В 18 регионах, где губернаторские выборы будут прямыми, Центризбирком фиксирует высокую активность кандидатов. Всего выдвинулись 147 человек, 89 их них зарегистрированы. "В сравнении с предыдущими выборами в этих регионах конкуренция за пост губернатора либо осталась на прежнем уровне, либо возросла", - отметила Элла Памфилова. В большинстве случаев конкурс на одно губернаторское кресло составил 5 человек. В Архангельской, Калужской областях и в Севастополе он выше - 6 человек.

Лишь в половине субъектов на переизбрание претендуют действующие главы, которые решили пойти на следующий срок полномочий. В девяти регионах за голоса избирателей с конкурентами поборются временно исполняющие обязанности губернаторов.

Выросла и активность политических сил на выборах разных уровней. Своих кандидатов зарегистрировали 30 партий из 41-й, имеющей право участвовать в выборах, или 73%.

- Если сравнить с предыдущим избирательным циклом, то мы видим, что партийная система выходит на качественно новый уровень: партий становится меньше, "пустышки" постепенно исчезают, остаются только те политические силы, у которых есть реальные избиратели, - считает Элла Памфилова.

Стоит отметить, что бодрый старт взяли четыре созданные в этом году партии. "Новые люди" бизнесмена Алексея Нечаева и "За правду" писателя Захара Прилепина смогли зарегистрировать 508 и 473 кандидата соответственно, а Партия прямой демократии создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова и "Зеленая альтернатива" эколога Руслана Хвостова - 172 и 81 кандидата.

По мнению специалистов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), избиратели в большинстве своем определились с симпатиями. Политологи прогнозируют в эти выходные довольно высокую для региональных выборов явку.

Три в одном

Комиссии всех уровней сделали все возможное, чтобы ситуация с коронавирусом не повлияла на активность избирателей, а само голосование было безопасным. Там, где выбирают руководителей регионов и депутатов законодательных собраний, оно продлится три дня. Столько же времени Центризбирком отвел на дополнительные выборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах. Участки в этих регионах будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с восьми утра до восьми вечера, общий подсчет голосов начнется по всей стране 13 сентября после 20.00 по местному времени.

ЦИК воспользовалась правом, которое парламентарии дали ей в мае: для безопасности и удобства граждан проводить голосование в дополнительные дни. "Мы для чего это вводили? Мы заинтересованы, чтобы более или менее равномерно люди приходили", - пояснила Элла Памфилова.

Формально 11 и 12 сентября считаются днями досрочного голосования. Поэтому "день тишины" в этот раз, как обычно, суббота. Со следующего года заработает новый закон, принятый в июле. Комиссии в регионах смогут самостоятельно решать, сколько дней у них продлится голосование - один, два или три. Соответственно запрет на агитацию начнет действовать накануне первого дня голосования. Если оно трехдневное - то с четверга, а если двухдневное - с пятницы.

В Думу через интернет

В течение трех дней у избирателей 110-го Сеймского одномандатного округа в Курской области и 194-го Ярославского округа есть возможность выбрать депутатов Госдумы самым безопасным и удобным способом - через интернет.