Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

"Пояс и путь" выработал иммунитет

Важнейшая китайская интеграционная инициатива отметила седьмой день рождения

Текст: Константин Щепин (проект "Россия-Китай: события и комментарии") , Елизавета Петрова

7 сентября китайская интеграционная инициатива "Один пояс, один путь" отмечает седьмой день рождения. Менее чем за десятилетие она не только получила широкое международное признание (в рамках инициативы по состоянию на май 2020 года 138 стран и 30 международных организаций подписали с КНР 200 документов), но и доказала свою жизнеспособность. В особенности - высокий потенциал реагирования на быстро меняющуюся глобальную обстановку. Доказательство тому - "иммунитет", стремительно выработанный участниками инициативы к пандемии новой коронавирусной пневмонии. Перед лицом кризиса в сфере глобального здравоохранения и небывалой за десятилетия стагнации в мировой экономике страны-участницы инициативы не просто не заморозили сотрудничество, но и превратили ее в инструмент борьбы с новыми вызовами.

С самого начала пандемии Китай и страны-участницы инициативы "Один пояс, один путь" начали делиться друг с другом противоэпидемической экипировкой, тестами на коронавирус, лекарственными препаратами, медицинской техникой. Не остановились товарные потоки. По данным Железнодорожной корпорации Китая, в первом полугодии 2020 года число грузовых поездов, которые курсируют между Китаем и европейскими странами через Россию и Казахстан, увеличилось на 36 процентов в годовом исчислении. Когда не летали самолеты, эти экспресс-поезда перевезли более 27 тысяч тонн материалов для борьбы с коронавирусной инфекцией, что позволило ликвидировать дефицит защитных костюмов и масок на местах. В дополнение к поставкам средств защиты КНР командировала своих медицинских экспертов в Россию, Камбоджу, Италию, Иран, Сербию, Пакистан, Лаос, Ирак. Китай регулярно организовывал видеоконференции для обмена опытом борьбы с новой инфекцией с зарубежными врачами. Обсуждали профилактику, диагностику и лечение заболевания.

Наблюдатели отмечают, что в этом периоде участники инициативы увидели не просто вызов, но и новые возможности. Значительно укрепилось сотрудничество не только в сфере общественного здравоохранения. "Пандемия коронавируса нового типа выявила недостатки инфраструктуры в сфере здравоохранения и телекоммуникаций. Ответом на них в рамках "Одного пояса, одного пути" стали инициативы "цифрового Шелкового пути" и "Шелкового пути здоровья", которые могут сыграть весомую роль в глобальном и региональном посткоронавирусном восстановлении", - отмечает представитель консалтинговой корпорации EY Global Джейн Ян.

Более того, несмотря на пандемию коронавируса, странам-участницам удалось сохранить стабильное экономическое взаимодействие. Да, по оценкам аналитиков, одна пятая всех проектов инициативы столкнулась с препятствиями из-за пандемии: сказались ограничения в авиасообщении, локальные противоэпидемические меры. Тем не менее, внешнеторговый оборот между Китаем и странами-участницами с января по апрель 2020 года составил 2,76 триллиона юаней (403 миллиарда долларов) - это увеличение на 0,9 процента в годовом выражении. Объем китайских инвестиций в страны инициативы за семь месяцев этого года составил 10,27 миллиарда долларов, что на 29 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В рамках инициативы не остановлено осуществление инфраструктурных проектов. Железная дорога Венгрия-Сербия, мост Падма между Китаем и Бангладеш, первый тоннель железной дороги Китай-Лаос строятся с соблюдением всех противоэпидемических мер. Продолжается строительство второго этапа Китайско-пакистанского экономического коридора, на объектах которого работают 40 тысяч пакистанских и 7 тысяч китайских рабочих. Один из этих объектов поставляет треть электроэнергии Пакистана. Практическое сотрудничество между Китаем и Россией тоже показывает подъем. В первом квартале 2020 года объем двусторонней торговли увеличился на 3,4 процента и достиг 25,35 миллиарда долларов. Значительно вырос объем экспорта российской нефти и угля в КНР.

Вынося инвестиции и расширяя подрядные работы за рубежом, Китай одновременно продолжает открывать свои рынки для иностранных партнеров. На проходящей сейчас в Пекине Китайской международной выставке торговли услугами КНР заявила, что в ближайшие 15 лет намерена импортировать услуги на сумму в 10 триллионов долларов. Новые горизонты китайского рынка откроются для зарубежного капитала на очередной Китайской международной импортной ЭКСПО. Она стартует в начале ноября и обещает стать крупнейшим глобальным событием в сфере торговли после начала пандемии коронавируса.

Очевидно, что высокая способность "Одного пояса, одного пути" адаптироваться к меняющейся международной обстановке и "вырабатывать иммунитет" на новые вызовы породит новые проекты в рамках инициативы. Новые интересные стратегии вполне могут быть озвучены на третьем высоком саммите стран-участниц инициативы, проведение которого запланировано на лето следующего года. Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что новые концепты будут направлены на поддержку глобального сотрудничества, сдерживание "политики разрыва" и растущей тенденции к деглобализации, которые могут значительно затруднить посткоронавирусное возрождение мира.

Парты на дому

Школы в Европе уходят на карантин

Текст: Максим Макарычев

Начало учебного года в ряде европейских стран оказалось не таким, каким его представляли учителя, ученики и родители детей.

В понедельник мэрия французского Лиона приняла решение о закрытии девяти классов в пяти городских школах, сообщает BFM. Несмотря на то, что коронавирус был обнаружен у трех преподавателей, на домашнее обучение и карантин были отправлены 260 учащихся. Двадцать школьников, чьи родители не имеют никакой возможности находиться с ними с дома, будут переведены во вторник в 14 других классов или школ. По словам мэра Лиона Грегори Дусе, в очень сложной эпидемической ситуации, когда "циркуляция вируса все еще очень активна, такая мера была неизбежной".

Ранее министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер объявил о закрытии 22 школ в Париже, Марселе, Оверни и в так называемом заморском департаменте Реюньон в Индийском океане. Причем некоторым школьникам пришлось отправиться домой в первый же день учебы. Такой случай произошел как раз в Лионе, когда тест показал наличие вируса у семилетнего мальчика. Его 23 одноклассника отправились на карантин, а занятия в других классах начались только после дезинфекции помещений.

Решение о закрытии школ принимается властями, если инфекция обнаружена у двух учеников и учителей. На карантин детям отводится 14 дней, во время которых им, как и весной, будут направлены задания в режиме онлайн, а родители должны следить за тем, чтобы школьник не пользовался подсказками из интернета. Правительство Франции заявило о намерении создать систему поддержки для работающих родителей, отстаивая право на их уход за больными детьми в том случае, если класс или школа, где учится ребенок, закрывается на карантин. Правда, таким родителям будет запрещено работать даже в удаленном режиме.

В Испании, между тем, 60 процентов родителей признались, что неохотно отпускают детей в школу в сентябре, сообщает Euronews. Они выступают за альтернативное образование, делая ставку на семейное обучение и помощь репетиторов. Такие "группы обучения на дому" в составе трех-четырех человек, собирающиеся у репетитора, по словам родителей, никак не отражаются на их работе, ни на уровне образования детей. 30 тысяч семей в Испании уже высказались за такое альтернативное обучение для детей.

Раз числишься - плати сполна

В детсадах Новосибирска ввели плату для прогульщиков

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске с 1 сентября по-новому платят за услуги муниципальных детсадов. Раньше деньги с родителей брали только за те дни, когда ребенок приходил в сад, а за все пропущенные дни потраченное возвращали в конце месяца. Теперь плата будет взиматься, даже если ребенок фактически отсутствовал в группе - не платить за детсад можно только в том случае, если есть уважительная причина "прогула". Родители выступили против такого новшества, усмотрев в нем признаки незаконного обогащения, они просят освободить их от незаконных "штрафов".

Среди уважительных причин "прогула" - болезнь ребенка или поход к врачу, отпуск хотя бы одного из родителей и поездка на курорт, отдых в летнем оздоровительном лагере или санаторное лечение. Кроме того, плату, конечно, не будут брать в том случае, если сам детсад закрыт на карантин или ремонт. Но когда ребенок пропустит дошкольное учреждение по "неуважительной" причине, родителям придется платить и за каждый пропущенный день.

В мэрии считают: нововведения позволят освободить невостребованные места для тех семей, которые в них нуждаются. При этом делают акцент: изменения не коснулись стоимости услуг. За ребенка до трех лет родителям, как и раньше, нужно будет платить 100 рублей в сутки, за чадо от трех до семи лет - 120 рублей.

Начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии Новосибирска Елены Диринг приводит пример: в прошлом году лишь 75 процентов от общего количества детей, записанных в городские сады, посещали их регулярно. Это порядка 20 тысяч маленьких воспитанников. Из них две тысячи детей не пришли в дошкольное учреждение ни разу, хотя родители получили путевку и заключили договор. Сейчас ситуация еще менее предсказуема: детсады работают с середины августа, но из 90 тысяч записанных ребятишек реально посещает их лишь половина.

-Мы продолжаем жить в условиях ограничений, и родители принимают решение не водить детей в сад. Но они должны прийти и написать заявление о том, что ребенок не будет приходить в связи с коронавирусной эпидемией, - подчеркивает Елена Диринг. - Опять же, у многих родителей скользящий график работы, ребенок в какие-то дни остается дома. За это плата взиматься не будет, но родителям нужно написать заявление, приложив график своей работы.

Однако многие восприняли новую схему в штыки, родители требуют мэрию вернуть прежнюю систему начисления платы. Ведь деньги, согласно федеральному закону, взимаются за присмотр и уход, однако если ребенка в саду не было, о каком присмотре может идти речь?

-Мама, допустим, работает посменно и после работы решила провести день со своим ребенком, а за сад платите! - возмущается горожанка Анна Анина.

Кстати, согласно муниципальному постановлению, все деньги, взимаемые с родителей, идут на организацию питания. Это у многих также вызывает возмущение: ребенок не был в саду, ничего не съел, за что же платить? Впрочем, кто-то относится и с пониманием, ведь если администрацию заранее никто не предупредил, обед на "прогульщика" все же был приготовлен.

Как бы то ни было, новосибирская мэрия ничего не изобрела, подобная система действует в частных садах. "Мы отдали ребенка в частный сад на полдня, - рассказала "РГ" молодая мама Лилия Очканова. - В договоре говорится, что перерасчет в конце месяца возможен, если ребенок не ходил в садик по тем же самым уважительным причинам. В основном это поездка на отдых или болезнь. Правда, возвращать будут только одну четвертю часть. Три четверти платы остается учреждению".

Новая экономика Восточной Сибири

Иркутская компания создает нефтегазохимическую отрасль в регионе

Текст: Станислав Крашевский

В Иркутской области началась подготовка к третьему этапу масштабного газового проекта, который реализует крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири - Иркутская нефтяная компания (ИНК). На нем предусмотрен ввод в эксплуатацию Иркутского завода полимеров производственной мощностью 650 тыс. т в год.

В ИНК, в этом году отмечающей свое 20-летие, уточнили, что из Южной Кореи уже доставили 45 единиц крупногабаритного оборудования. Два судна прошли по Севморпути до Тикси в Якутии. Агрегаты перегрузили на баржи и в сопровождении буксиров отправили вверх по Лене до Усть-Кута, где были построены специальный причал и новые подъездные дороги.

Это - лишь часть грандиозного проекта с объемом инвестиций более 450 млрд руб., который ИНК реализует в Иркутской области с 2014-го. Тогда компания приняла долгосрочную стратегию развития нового для себя направления - газового бизнеса. Она создает в регионе нефтегазохимическую отрасль. ИНК основана иркутскими предпринимателями, основные акционеры - председатель совета директоров Николай Буйнов и гендиректор Марина Седых. ИНК - крупнейший налогоплательщик региона, головной офис расположен в Иркутске.

По масштабам проект сопоставим со строительством крупных производственных объектов времен первой, еще советской волны индустриализации Восточной Сибири. Он включает в себя создание системы добычи, подготовки, транспортировки и переработки природного и попутного нефтяного газа. Три этапа предусматривают строительство производственных и инфраструктурных объектов, которые станут частью единой схемы - от добычи газа до выпуска готовой продукции.

На первом этапе построили установку подготовки газа на Ярактинском месторождении и комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженного углеводородного газа в Усть-Куте. Их соединил уникальный, первый в России, продуктопровод длиной 193 км, предназначенный для транспортировки широкой фракции легких углеводородов. В будущем по нему смогут прокачивать сырье с содержанием этана до 40 %. Он помог наладить продажу новой продукции: пропан-бутановой смеси и газового конденсата. На втором этапе, окончание которого намечено на 2021-2022 годы, на Ярактинском и Марковском месторождениях возводятся три установки комплексной подготовки газа производительностью 18 млн кубов в сутки. Там будет использоваться новая для России технология ORTLOFF SRC, позволяющая извлекать до 98 % содержащегося в смеси газов этана.

На Ярактинском месторождении строится гелиевый завод мощностью 10 млн л сжиженного газа в год, а в Усть-Куте - газофракционирующая установка мощностью до 900 тыс. т высококачественного этанового сырья в год. Оно будет предназначено для завода полимеров, технология производства которого позволит ему встать в один ряд с ведущими мировыми производителями. А по объему производства он будет вторым в России. Его строительство внесет вклад в развитие несырьевого экспорта. По оценкам ИНК, после запуска завода региональный продукт Иркутской области вырастет на 4 процента. Реализация проекта станет "импульсом развития" для северных городов. Усть-Кутский район - уже один из центров экономического роста Восточной Сибири.

Это еще и хороший пример государственно-частного партнерства. В районе создадут более 2000 высококвалифицированных рабочих мест, на период строительства - более 7000. Компания построит микрорайон, где будут проживать до 3000 сотрудников и членов их семей, возведет современный медкорпус ценой более 500 млн руб., профинансирует ПСД капремонта главного корпуса ЦРБ. Государство же строит для микрорайона котельную, водозабор и подстанцию, финансирует строительство двух детсадов по 140 мест и школы на 520 учеников.

На совещании у министра финансов РФ Антона Силуанова было принято решение о господдержке этого плана. Большой газовый проект не остался без внимания со стороны федерального и регионального правительств. К тому же развитие газохимии включено в число приоритетов экономической политики страны, а в Госдуму внесен законопроект о поддержке нефтегазохимических заводов. Иркутская нефтяная компания станет компанией полного производственного цикла, а газовый бизнес будет генерировать порядка 700 млн $ несырьевого экспорта в год. Идея возникла в середине 2000-х, когда ИНК начала решать стратегическую задачу: как эффективно использовать огромные запасы природного и попутного нефтяного газа на своих месторождениях.

Это сырье в Восточной Сибири десятилетиями не было востребовано из-за отсутствия транспортной инфраструктуры и рынков сбыта. Без инновационных технологий и нестандартных решений полномасштабного развития месторождений нефти и газа было не достичь.

В 2010-м компания впервые в РФ запустила технологию сайклинг-процесса для утилизации невостребованных объемов попутного нефтяного газа. Она позволяет производить обратную закачку газа в пласт с одновременным отбором газового конденсата. Технология повысила коэффициент извлечения газового конденсата на 80 %. Также впервые для закачки газа в пласт и повышения нефтеотдачи была внедрена технология водогазового воздействия. С 2014-го по 2018-й был пройден путь от проверки идеи до уверенного прироста коэффициента извлечения нефти на пилотном участке Ярактинского месторождения до 50 %. Это был прорыв в отрасли.

Новая индустрия даст Восточной Сибири новые рабочие места, повысит качество жизни, уровень образования, медицины, малого и среднего бизнеса.

Восточная Сибирь обладает огромным потенциалом (порядка 20 проц. от общероссийских запасов газа), но из-за отсутствия газотранспортной инфраструктуры доля извлекаемых запасов не превышает 0,3 проц. Только реализация крупных инвестпроектов и господдержка позволят рационально использовать природные ресурсы.

Детский город

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)

Тему для статьи подсказал День города.

Я уже подобрал более-менее любопытные цифры и факты из прошлого и настоящего Москвы и сел писать... Но эта статистика показалась такой сухой и, в общем, не важной, когда говоришь о Своем городе, - ну, примерно, как рассказывать про IQ своего ребенка или объем бедер-талии-груди близкой женщины... А если б были иные цифры - любили бы больше или меньше что ли?.. Тем более это и к самому себе относится - разве себя измеряешь чем-то и зачем-то? Без цифр знаешь то, что тебе нужно.

В общем, напишу все-таки не про крепостные стены из аргументов и фактов, а про то, что за ними - про Москву.

Я родился здесь, во 2-ом Волконском переулке. "Где родился, там и сгодился"... Не факт, что на что-то сгодился, но родился и всю жизнь прожил здесь - сперва на "своем Волконском", потом - в районе Аэропорта, который, к сожалению, так своим-то до конца и не стал. Вопрос "любите ли вы Москву" и "за что ее любите" для меня просто дурацкий. Ну, вы дышать - любите? "Не знаю: не пробовал не дышать". Этим воздухом - не самым, понятно, чистым, но и не самым грязным - я дышу всю жизнь. В прямом, переносном, любом смысле. (Кстати, был очень рад - уж пусть меня простят, - что хотя бы многие московские предприятия в 1990-е закрылись. Правда, рост числа автомобилей быстро "вернул баланс в норму".) Если за всю - уже довольно длинную - жизнь собрать все дни, когда я не был в Москве, едва ли пара лет наберется (Московскую область от Москвы не отделяю). Это, наверное, "плохо" - скучно, обедняет жизненный опыт, да что поделать - так уж сложилось.

Я всего-то чуть-чуть поездил по Европе, и мне там очень понравилось. И свободный, открытый Берлин (невозможно представить, что именно там было "все это"), и оперная Венеция, волшебная Флоренция, Великий Париж - да что там перечислять... Но дома - не "лучше" и не "худше", просто дома - это дома.

Провинциал. Московский провинциал: в какой столице-расстолице ни живи, но, по-моему, ты или Космополит, которому и правда весь Мир - дом родной, или провинциал, который знает маленький (всегда - маленький, даже если в нем столпились миллионы людей) Свой кусок, а все остальное - так, вприглядку... Я - точно провинциал. Не закомплексованный и, соответственно, не воинственный: не считаю, что такой образ жизни и мысли нуждается в "оправдании", обычно в виде "отрицания" (хотя бы внутреннего) других способов жизни или зависти к ним.

2-й Волконский. Дом 3. Квартира 5. Переулок этот идет вниз от Делегатской улицы до Самотеки, спуск довольно крутой, и я любил сбегать прыжками. Как известно, люди летают во сне: я летал как раз по своему переулку, отталкивался, но не приземлялся, парил. Дом наш построил в 1910 г. богатый крестьянин (ну, то есть едва ли он был "крестьянином" - землю пахал, просто такой была его "сословная принадлежность") Страхов. 5 этажей, подвал, флигель во дворе. Ширпотреб: обычный доходный дом второго уровня (и по месту нахождения, и по качеству) под модерн. Потом он его продал, последним владельцем стал бывший управдом Степанов, отец знаменитой примы МХАТа Ангелины Степановой. Квартиры были, конечно, коммунальные. Наша была самая лучшая - 3-й этаж, не слишком высоко карабкаться по лестнице, но и не слишком близко к мостовой. Когда-то (мой прадед туда въехал в 1915 г.) снимали всю квартиру, потом осталось нам 2 комнаты, правда, самых лучших, светлых. Весной по потолку бежали солнечные блики, лежишь в кровати и смотришь на них... А еще - распахнуть окно, сидеть на подоконнике, смотреть на улицу, вдыхать... Были в квартире еще 3 комнаты и жили в них 3 семьи: Виноградовы, Завялкины, Капланы. Отношения с ними были не братские, но не враждебные, "политкорректные". Коридор был прямой, казался длинным, телефон был в коридоре.

В нашем переулке были сплошь деревянные дома-домишки. Только на углу Самотеки был еще один доходный каменный дом - "дом Корсакова", да наверху крохотный особнячок. Я себе навоображал, что это был особняк "тех самых Волконских". Но это неправда, не знаю, имели ли Волконские какое-то отношение к нашему переулку, но уж точно, что не к этому особнячку.

А еще за нашим домом был гараж, а на углу с Самотекой - старые бани. Говорили, что им чуть не 300 лет, со времен Петра...

На Самотеке был сквер. Посредине него - асфальтовая дорожка. Она делила этот маленький сквер на "Первый парк" и "Второй парк". А за этим сквером, около уголка Дурова, - трамвайные пути. За ними был другой, дальний сквер - "Третий парк". Он кончался у Театра Советской Армии - дурацкого здания в форме 5-конечной звезды, если сверху (с облака?) смотреть. ЦТСА... Но мне больше нравилось название ЦДСА, дом Советской Армии, гостиница возле "Третьего парка". Нравилось потому, что "Д" - звонкая, а "Т" - глухая.

За "Третьим парком" был Екатерининский парк с прудом. Но туда ходить было уже кругосветное путешествие, наверное, целый километр от дома.

В первом и втором парках мы гуляли маленькой прогулочной группой. Катя Степанова - первая любовь, Вера Мильчина (сейчас известный литературовед), Аленка Ожешко... У меня мало фоток, но одна есть - там наша группа, я такой толстый, в шубе, с лопаткой.

Кончалась Самотека на Садовой-Самотечной площади, там построили эстакаду, это было, по-моему, уже когда мы с мамой уехали из нашего переулка сюда, на Аэропорт...

До сих пор при любой возможности я стараюсь возвращаться на родную Самотеку. Вот там я чувствую себя в своей колее, только бы не выйти за границы "Второго парка", Господи...

Зачет автоматом

Минфин предложил бизнесу платить налоги авансом

Текст: Игорь Зубков

Минфин предложил распространить институт "единого налогового платежа" на организации и индивидуальных предпринимателей. Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения.

Бизнес сможет уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы одним платёжным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы и т.д. При этом налоговый орган самостоятельно произведет зачет перечисленных денежных средств в счет имеющихся у плательщика обязательств. Единый налоговый платеж можно будет сделать в любой удобный момент.

По такой же схеме с 2019 года физлица могут уплачивать налоги на имущество, а также транспортный и земельный налоги. Платеж можно внести, не дожидаясь уведомления о начисленном налоге, в любое время (например, сразу после получения премии, каких-либо крупных выплат и т.д.), в течение года он отражается в системе ФНС как аванс, а 1 декабря засчитывается в счет уплаты налога. Деньги, оставшиеся после зачета в счет уплаты налогов, можно вернуть по заявлению. В прошлом году россияне заплатили более 500 млн рублей единым налоговым платежом.

Новый механизм может оказаться удобным для компаний, которые являются плательщиками небольшого по составу числа налогов, считает партнер департамента налогов и права "Делойт" в СНГ Антон Зыков. "Крупным компаниям обычно требуется более точное планирование налоговых платежей по конкретным налогам, - говорит он. - Например, налогоплательщику может быть важно, чтобы его средства пошли именно на уплату НДС, а не транспортного. Это влияет на расчет пеней - в зависимости от продолжительности просрочки ставка пени по разным налогам может быть разной".

Сложности при использовании единого налогового платежа возникнут при перечислении налогов, которые требуют авансовой уплаты, уменьшающей сумму будущего платежа по итогам года, а также при подаче уточненных налоговых деклараций, когда НК РФ требует доплаты пени и задолженности по конкретному налогу, указывает Зыков. Также, по его словам, могут возникнуть споры в случаях, когда платеж по одному налогу влияет на размер другого налога - например, когда уплаченный налог на имущество уменьшает размер платежа по налогу на прибыль.

Как подчеркивает Минфин, у организации и ИП сохранится право уплачивать налоги, сборы, страховые взносы по существующей схеме, то есть на соответствующие налоговым обязательствам коды бюджетной классификации. Предполагается, что закон о распространении единого налогового платежа на юрлица и ИП вступит в силу с 2022 года.

"Реализация положений законопроекта позволит создать для плательщиков более комфортные условия, упростить порядок исполнения обязательств перед бюджетом, сократить время оформления расчетных документов, а также своевременно исполнять налоговые обязательства", - указывает Минфин.

Землякам везде учет

Иностранцы смогут регистрировать мигрантов в своих квартирах

Закон, расширяющий права иностранцев - собственников российской недвижимости, вступил в силу с 7 сентября. Теперь они вправе регистрировать в собственных квартирах мигрантов.

Поправки, инициированные правительством, были внесены в начале лета в Закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

До сих пор, как указывалось в пояснительной записке к законопроекту, иностранцы не имели права ставить других приехавших из-за границы граждан на учет по месту пребывания в своем жилом помещении, они могли зарегистрировать только самих себя. Исключения были предусмотрены лишь для высококвалифицированных специалистов и членов их семей. Это правило ограничивает права иностранцев на распоряжение своим имуществом, отмечали разработчики поправок.

Родственники иностранца - собственника жилья вынужденно становились нарушителями закона, считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"Проживая в одной квартире, они за деньги регистрировались по совершенно другому адресу", - говорит Литинецкая. Поправки же должны сократить число нелегалов и позволят проще контролировать мигрантов, считает эксперт.

Теперь все категории иностранцев - владельцев жилья смогут выступать принимающей стороной, сообщает ГУ по вопросам миграции МВД России. Такие же права появились у лиц без гражданства. В случае если владелец жилья сам находится за пределами РФ, не важно, иностранец он или гражданин России, мигрант обязан самостоятельно и лично уведомить миграционную службу о своем фактическом месте пребывания. При этом он должен предъявить нотариально заверенное согласие хозяина жилья на свое проживание по этому адресу. Заявление о регистрации по месту жительства или месту пребывания иностранцы теперь могут подавать не только лично, но и через портал госуслуг и многофункциональные центры. Для участников программы переселения в РФ соотечественников срок, в течение которого они освобождаются от постановки на учет по месту пребывания, увеличен до 30 дней со дня прибытия.

Количество иностранцев - владельцев российской недвижимости год от года увеличивается. В 2017 году, по данным Росреестра, они зарегистрировали права на 22 423 жилых помещения (дома, квартиры, комнаты, доли), а только за 7 месяцев нынешнего года - уже примерно на 20 тысяч. Нововведения, касающиеся регистрации, для некоторых иностранцев станут дополнительной мотивацией для приобретения квартиры в России, но вряд ли эта категория будет многочисленной, считает Литинецкая. В то же время появляется риск организации иностранцами "резиновых" квартир для соотечественников. Впрочем, в законе подчеркивается, что собственник жилья может стать принимающей стороной, если предоставил свою недвижимость именно для фактического проживания. Если будет установлено, что регистрация фиктивная, иностранцу ее аннулируют.

Текст: Марина Трубилина

Разделяй и властвуй

Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, что мешает начать массово сортировать мусор

Текст: Никита Зайков, Алена Ларина, Елена Мационг, Руслан Мельников, Роман Мерзляков, Наталья Решетникова, Анна Шепелева

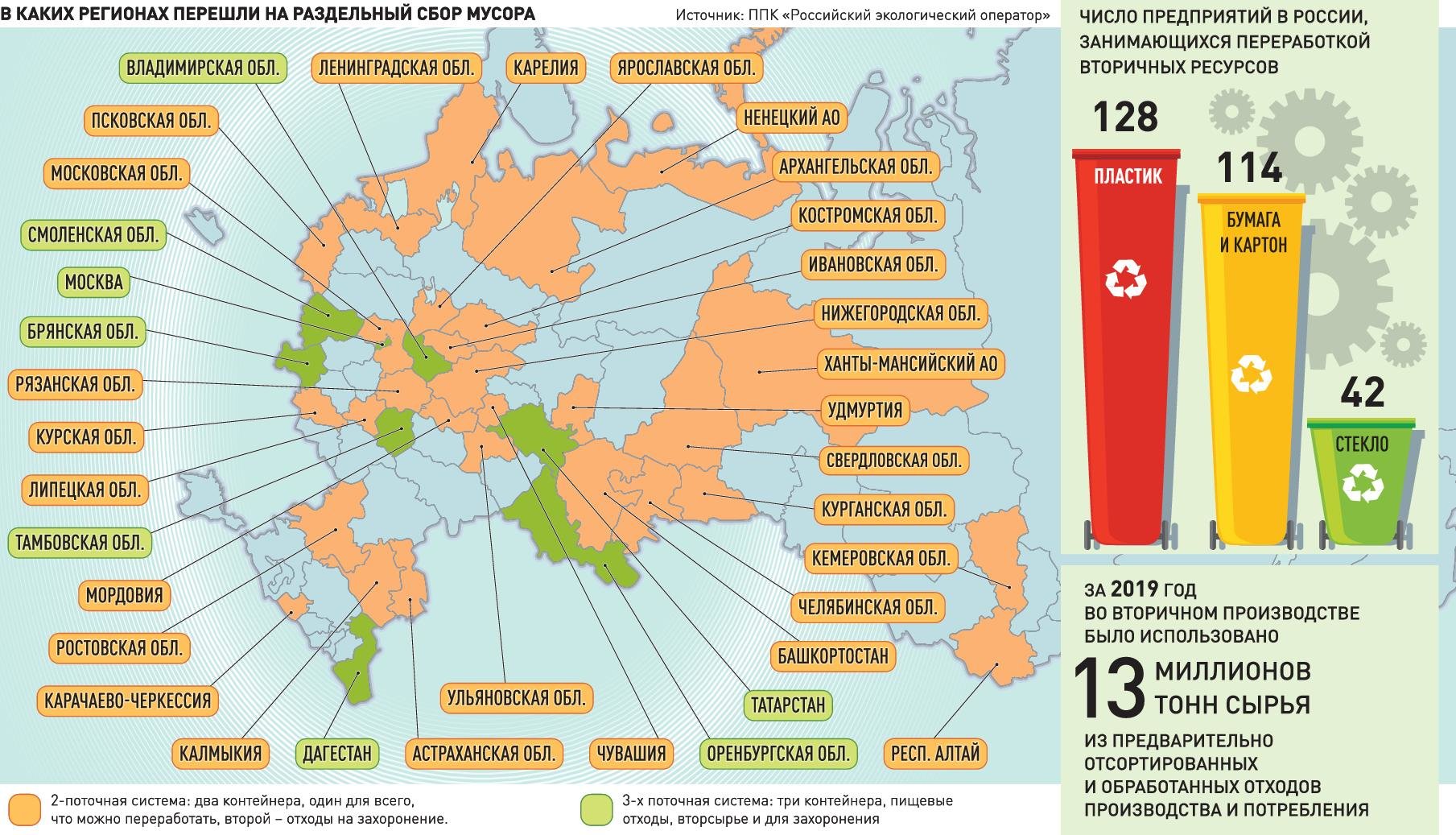

Минприроды России запускает большой проект по переходу к замкнутой системе обращения с отходами в семи регионах страны. Это означает, что в них будет создана инфраструктура, обеспечивающая не только раздельный сбор и утилизацию отходов, но и производство готовой продукции из вторичных ресурсов.

Как говорят эксперты-экологи, 80 процентов содержимого мусорного ведра можно пустить в переработку. Пока цифры утилизации отходов не впечатляют. В дело идет 80 процентов железа, только половина бумаги, 10 процентов пластика и столько же - стекла. Все остальное "добро" хоронят на полигонах.

Между тем, по словам переработчиков, им уже сегодня не хватает отсортированных и чистых отходов. Доходит до того, что переработчики готовы закупать отходы для переработки за рубежом. Так что нам мешает начать массово сортировать мусор и извлекать из него выгоду? Какие регионы готовы поделиться опытом, - разбирались корреспонденты "Российской газеты".

Зачем на кухне три ведра?

- Только не называйте в своей статье отсортированные отходы мусором - это настоящее сырье, чистое, готовое к переработке, - эмоционально замечает организатор общественного проекта "Зеленая белка" из Новосибирска Анна Воскресенская. - Да пока, возможно, не хватает экологической грамотности населения: кто-то может выбросить в контейнер для пластика недопитую бутылку с кефиром, например, хотя это пищевые отходы. Но большинство людей уже сегодня готовы сортировать мусор. Не раз замечала, что многие в магазине проходят мимо продуктов в упаковке, понимая: то же самое можно купить без нее.

По мнению Анны Воскресенской, к раздельному сбору готов и бизнес, сегодня есть предприятия, готовые принимать для переработки и стекло, и пластик, и бумагу, и батарейки. Но более чем в полуторамиллионном Новосибирске установлено всего около двух тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. Кроме того, не выстроена транспортировка, досортировка, накопление, цепочка участвующих переработчиков - то есть нет самой системы.

Главная наша проблема в том, что в стране большое количество природного сырья.

И еще больше пустой земли, куда можно закопать отходы, отмечает зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам новосибирского областного Заксобрания Вадим Агеенко. Обладание такими богатствами не стимулирует цивилизованный подход к переработке.

Для внедрения культуры раздельного сбора отходов, по мнению депутата, не хватает стимулирующих инструментов. Обязать население сортировать мусор по различным пакетам, пригрозив штрафами не получится. А пунктов приема макулатуры или пластика за деньги практически нет. "Зачем домохозяйке заводить на кухне три ведра вместо одного, если для нее это не принесет никакой выгоды?" - отмечает Вадим Агеенко.

И все же некоторые шаги в этом направлении предпринимаются. В этом году в Новосибирске начали работать семь приемных пунктов по приему стеклотары, они расположены в районах с плотной многоэтажной застройкой и высоким пешеходным трафиком.

- Если количество поступившего стеклобоя позволит окупить затраты на организацию и содержание точек, мы увеличим их число, - отметил директор по развитию компании "Сибстекло" Сергей Лукьянцев.

По словам эксперта, одна тонна стеклобоя заменяет 1,2 тонны природных компонентов. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые десять процентов вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на три процента. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа, а стекловаренные печи выгорают не через семь-десять лет, а через десять-пятнадцать.

Роману пластик отправляют посылками

А вот волгоградский эколог и предприниматель Роман Себекин уже сегодня готов завалить Китай переработанным мусором. Он занимается вторсырьем по собственным технологиям. И даже построил для своей семьи дом из переработанного пластика. Это позволило не только утилизировать отходы, но и почти в два раза снизить цену стройматериалов. При этом они прошли всю необходимую сертификацию. А иначе, как признается Роман, он бы не поселился с семьей в таком жилище.

- Сейчас в Китае введен запрет на ввоз вторсырья. Там повышаются экологические требования и теперь им нельзя импортировать обычный прессованный пластиковый мусор. Но мы можем поставлять первично переработанный пластик, например, в виде гранул. Китайцы даже готовы вложиться в строительство крупного завода по первичной переработке пластика, но для этого нужны огромные объемы, собирать которые можно только всем миром, - объясняет Роман.

По его словам, речь идет о 200-300 тоннах пластиковых отходов в месяц. Только так можно загрузить простаивающие заводские мощности в Поднебесной. Роман увидел в этом возможность заработка не только для себя.

- Мы открываем пункты приема вторсырья, действующих по тому же принципу, по которому когда-то работали пункты приема макулатуры и бутылок. Получается очень эффективная бизнес-модель, позволяющая решить многие социальные проблемы, в том числе и с трудоустройством пожилых людей. Схема действует таким образом: мы помогаем человеку, который хочет попробовать себя в качестве предпринимателя, запустить пункт приема, население сдает ему пластик по 7 рублей за килограмм, а мы уже покупаем у него - по 15-16 рублей.

Желающих участвовать в таком бизнесе оказалось немало. По словам Романа, в менталитете россиян уже произошел перелом. Пластик экологу-предпринимателю на переработку привозят и из других регионов, более того - отправляют даже по почте.

- Да-да, приходят самые обыкновенные почтовые посылки, набитые утрамбованными пластиковыми бутылками, - смеется Роман.

Кстати, разработанной в Волгограде продукцией из переработанного пластика уже интересуются за рубежом. Например, шпалы из вторичного пластика оказались дешевле, долговечнее, крепче и легче деревянных или бетонных аналогов. Турция уже готова купить технологию изготовления таких шпал. Кроме того, из Европы, Африки и Индии поступают заказы на волгоградские технологии производства стройматериалов из вторичного пластика. Недавно две из них были проданы в Пакистан и Гану.

Еще один перспективный проект эколога-предпринимателя - изготовление деревокомпозитных изделий из переработанных упаковок тетрапак.

- Такая упаковка состоит из нескольких слоев пленки, бумаги и алюминия. Стандартными способами их очень сложно отделить друг от друга и пустить в переработку. Поэтому мы сейчас разрабатываем новую технологию, позволяющую использовать это сырье. В результате можно будет, например, производить доски с улучшенными характеристиками, которые не впитывают воду, не трескаются и не требуют дополнительной защиты от грибка, - объясняет Роман.

Полностью перейти на раздельный сбор мусора в Волгоградской области надеются к 2024 году.

#Немузеймусора и элитные кварталы

В Екатеринбурге между тем второй год действует #Немузеймусора, куда со всего города люди везут чистые, тщательно отсортированные отходы. А самые интересные "экспонаты" из мусорного ведра становятся частью увлекательно-познавательной экспозиции. Какак легендарный холодильник "ЗИЛ". Часть самых добротных вещей - одежду, обувь - ребята тут же приводят в порядок и раздают всем нуждающимся.

- Мы подсчитали, чтобы мусор начал приносить прибыль, нужно за месяц собирать не меньше 80 тонн чистых отсортированных отходов, - рассказывает один из организаторов проекта Илья Капустин. - Пока мы не дотягиваем, собираем около 50 тонн. Но самое главное, есть коммерческий спрос на вторсырье. Более того, его не хватает. Украина, например, покупает картон. Многие европейские страны готовы брать различные мусорные фракции. И в России все больше переработчиков отходов. Их число, уверен, будет еще расти, когда появится чистое отсортированное сырье. Пока именно в этом проблема.

Вообще если рассматривать сбор мусора как бизнес, то тут все серьезно. Цена на макулатуру, например, скачет, как доллар на бирже: от двух до шести рублей за килограмм. Нужно внимательно смотреть, кому выгоднее продать. То же самое с металлом, пластиком и т. д.

А еще в Екатеринбурге два месяца назад начался важный эксперимент. Жители 165 домов сейчас делят домашний мусор на два вида: отходы, которые годятся для переработки, и остальные, которым дорога на полигон.

Одна из пилотных площадок - элитный микрорайон "Московский квартал". Четыре высотки объединены закрытым двором, что отвечает условиям эксперимента: к контейнерным площадкам не должно быть доступа посторонних, чтобы не набросали в промаркированные емкости что попало. Идею поддержали больше 80 процентов собственников жилья. Отсортированные отходы забирают разные мусоровозы. И это ответ тем, кто сомневается, не попадет ли разделенный на фракции мусор потом в общую кучу.

Как показывают первые итоги эксперимента, пока соотношение контейнеров с отсортированными отходами и общим "винегретом" - один к трем. Но лиха беда начало. Сегодня главная задача - объяснить людям, как правильно сортировать отходы. Категорически нельзя смешивать сухие отсортированные отходы с мокрыми. Загрязненное остатками пищи вторсырье уже не годится в переработку, тогда сама идея разделения ТКО теряет смысл.

Платить по факту, а не по нормативу

Есть и прямой материальный стимул делить отходы. Если до перехода на раздельный сбор мусора участники пилотного проекта платили за вывоз отходов по нормативам, то теперь могут перейти на расчеты "по факту", то есть по объему и количеству контейнеров.

Подобный эксперимент около года назад начался и в Новокуйбышевске Самарской области. Здесь мусор делят по принципу "сухое-мокрое", то есть то, что годится в переработку и что идет на захоронение.

К раздельному сбору мусора в разных регионах привлекают детей, понимая, что начинать нужно с них,а они уже научат взрослых. В Самаре уже в четвертом по счету парке появился уличный накопитель #добрые_крышечки. В него можно бросать любые, но чистые пластиковые крышечки. Сегодня по всей области 30 таких пунктов приема крышек, в основном в школах и детсадах. А в одной из школ Югры уже второй год стоят контейнеры, куда можно положить исписанные тетради, дневники и т.д. Чтобы заинтересовать, ребятам сказали, что они могут складывать туда "работы с двойками".

В семи городах Ростовской области запущены пилотные проекты по раздельному накоплению мусора. Правда, его переработка пока не ведется. Увы, на Дону нет ни одного межмуниципального комплекса, который бы ее осуществлял.

- Со временем культура бережного экологичного отношения к тому, что нас окружает, в обществе обязательно сформируется, - уверен экоактивист из Екатеринбурга Илья Капустин. - У нас в генах заложено особое отношение ко вторичному сырью. В СССР ведь была самая передовая система обращения с отходами в мире. Никто и помыслить не мог, как можно выбросить бумагу или стекло. Помню, как моя бабушка мыла полиэтиленовые пакеты, развешивала, сушила и использовала, пока совсем не истреплются.

Как рассказывают экоактивисты, некоторые привозят на площадку сбора отходов, например, стекло и поначалу даже немного стесняются своих добрых порывов. Мол, не солидно же: бутылки через весь город везу, вдруг засмеют.

- Но это нормально, - говорит Илья Капустин. - Раз привезут, два, а потом начинают вовлекать в дело и других. Думаю, не за горами то время, когда мы не увидим нелегальных свалок. Перестанут люди "стесняться" и начнут убирать за собой и сортировать мусор.

В тему

В пилотный проект Минприроды России по раздельному сбору и переработке отходов вошли Свердловская, Томская, Новосибирская, Белгородская области, Республика Алтай, Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ.

АКРА подтвердило рейтинг Алтайского края на уровне "A+" (RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 7 сентября 2020 года подтвердило кредитный рейтинг Алтайского края на уровне "A+"(RU), прогноз - «стабильный». Об этом говорится в сообщении агентства.

Кредитный рейтинг Алтайского края обусловлен умеренно высокими показателями бюджетного профиля региона, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем ликвидности его бюджета. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают сравнительно невысокие показатели экономического развития региона и высокая доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета в составе доходов края.

Алтайский край расположен в Сибирском федеральном округе и граничит с тремя регионами РФ и Казахстаном. В 2018 году в регионе проживало 1.6% населения РФ, а его валовой региональный продукт (ВРП) составлял 0.7% суммарного ВРП субъектов РФ. По объёму отгруженной продукции сельского хозяйства край занимает первое место среди российских регионов, расположенных восточнее Уральских гор.

Экспорт сыров и творога в первом полугодии вырос на 12%

Экспорт сыров и творога за первое полугодие 2020 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Россия поставила за рубеж более 13 тыс. т данного вида продукции на $43 млн, сообщил Минсельхоз.

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК министерства, ключевыми сегментами в структуре экспортных продаж являются молодые сыры (недозрелые или невыдержанные, а также творог), отгрузки которых увеличились на 11% до $19 млн, а также плавленые сыры, экспорт которых вырос на 10% до $15 млн. Поставки прочих сыров за рубеж увеличились на 18% и составили $9 млн.

Основными импортёрами российского сыра и творога являются страны ближнего зарубежья, около половины всего объёма реализации приходится на Казахстан, который увеличил закупки на 16% до $21 млн.

Впервые в этом году в десятку крупнейших покупателей вошёл Китай, куда было отправлено российских сыров на сумму $368 тыс., что в 4 раза больше объёма за весь 2019 год. Всего в список стран-импортёров этой продукции в первой половине текущего года вошла 21 страна.

5 сентября число маршрутов в Европу из столицы провинции Аньхой Хэфэя выросло до 24. 24-й маршрут связал провинцию с одним из логистических хабов Франции — Дуржем.

Поезд везет во Францию 5 тысяч холодильников и морозильных камер от компании Hefei Hualing на сумму $630 тыс. Границу состав преодолеет через Алашанькоу и, проехав по территориям Казахстана, России, Белоруссии, Польши и Германии, достигнет Дуржа. Ожидается, что расстояние более 10 тыс. км поезд преодолеет за 16 дней.

Дурж — важный портовый город во Франции, где находится крупный центр по перевалке грузов. Благодаря этому продукция из Хэфэя будет доставлена не только на французский рынок, но и покупателям в Испании, Италии, Польше и других европейских странах.

Маршрут обозначен как регулярный: поезда по нему будут отправляться раз в две недели.

За восемь месяцев 2020 года Хэфэй отправил и принял 309 поездов (в том числе 75 возвратных) с 20 тыс. TEU грузов. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые Хэфэй достиг показателя 15 поездов в неделю.

Маршруты из Хэфэя связывают его с Дуйсбургом, Гамбургом, Москвой и другими городами в 9 странах.

Сотрудники ФТС России и ФСБ России обнаружили более 4 млн пачек сигарет, перевозившихся под видом томатной пасты

Более 4 млн пачек сигарет обнаружили сотрудники ФТС России и ФСБ России в ходе совместной операции по пресечению работы канала по незаконному перемещению табачных изделий через границу ЕАЭС. Стоимость партии превышает 216 млн рублей.

Пять морских контейнеров со 100 тоннами сигарет марок A&B Red Queen, Oscar, Mac, NZ Gold, NZ Gold Super Slims, Monus, Dubao, Keno прибыли в Астрахань из Ирана в середине августа 2020 года. В таможенной декларации импортер указал недостоверные данные, задекларировав табачные изделия в качестве томатной пасты.

Впоследствии товар, перевозившийся на грузовых автомобилях, был задержан в Волгоградской области (40 тонн), Воронежской области (40 тонн), а также в Москве (20 тонн).

Организатор канала задержан. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ. Следственные мероприятия продолжаются.

Алексей Спирин встретился с учащимися профильных медицинских классов

Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин встретился с учениками медицинских классов областной школы одаренных детей имени А. П. Гужвина. В профильных классах учебного заведения, 9М и 10В, обучается 37 школьников, две трети из которых – ребята из сельской глубинки.

Встреча прошла в актовом зале школе в режиме неформального диалога. Алексей Спирин рассказал ребятам как он выбрал профессию врача.

«Я вырос в семье военнослужащего, однажды в Белоруссии, будучи уже старшеклассником, побывал в военном госпитале и с того момента я «заболел» медициной, поняв, что это мое призвание, - рассказал министр. – Работал санитаром в больнице, затем медбратом. До сих пор помню первую самостоятельно проведенную операцию».

Обращаясь к сегодняшним школьникам как к будущим коллегам, Алексей Васильевич заметил, что у них конечно будут в арсенале более точные и информативные методы диагностики, но во все времена, никакая даже ультрасовременная аппаратура, не заменит умение врача клинически мыслить. А еще, основной принцип работы врача - уметь сопереживать чужой боли.

«Врач всегда на работе, врач не может пройти мимо чужой беды. Мне много раз приходилось оказывать первую медицинскую помощь и в самолете, и в поезде, и на трассе. И вам, если вы придете в медицину, предстоит спасти не одну человеческую жизнь», - отметил Алексей Спирин.

Ребята задали министру множество вопросов – поговорили и о новой коронавирусной инфекции, и об оснащении сельских больниц современным оборудованием, о возможности поступления в медицинский университет по целевому набору, о программе «Земский доктор».

Совместный проект двух министерств – здравоохранения и образования – реализуется в регионе с 2017 года. Профильные медицинские классы сформированы на базе лицея №1 и Школы одаренных детей. Старшеклассники углубленно изучают химию, биологию, а также математику и физику. Обучение направлено на развитие естественно-научного профильного обучения медицинской направленности, формирование у школьников осознанной мотивации к выбору медицинской профессии, профессиональное самоопределение и личностное становление. Ребята участвуют в волонтерском движении, посещают лечебные учреждения, знакомятся с практикующими докторами.

Дубай, ОАЭ. Новая телефонная служба поддержки психологического здоровья рабочих во время пандемии COVID-19 появилась в Абу-Даби. Инициаторами открытия новой “горячей” линии выступили столичный Комитет по управлению кризисами и катастрофами во время COVID-19 и Управление по развитию сообществ.

Позвонив по телефону 800 937292, рабочие (или работники) могут получить квалифицированную психологическую помощь, в том числе советы по способам преодоления негативных последствий вспышки коронавируса, улучшению отношений в семье или развитию новых навыков и приобретению новых хобби для поддержания образа жизни.

Горячая линия была запущена в рамках кампании «Вы значимы» (You Matter). Власти эмирата призвали всех рабочих обращаться за профессиональной психологической помощью в том случае, если их одолевают грусть, беспокойство или негативные мысли о причинении вреда здоровью на фоне продолжающегося кризиса.

Стоит напомнить, что власти Абу-Даби оказали значительную поддержку рабочим, оставшимся на территории страны. В мае в промышленной зоне Mussffah было проведено массовое бесплатное тестирование на COVID-19.

При этом к рабочим с просроченными визами не было применено никаких санкций. Одновременно с этим, была обеспечена репатриация сотен тысяч рабочих на родину, в том числе в Индию и Пакистан.

Cтоит отметить, что ранее образовательные ведомства Дубая и Абу-Даби запустили «горячие» линии для родителей и учеников школ по вопросам работы учебных заведений во время пандемии. В Абу-Даби по всем школьным вопросам можно обратиться по телефону 056 377 1833, в Дубае – 800 588 (круглосуточно).

Круглая дата

Один из крупнейших российских производителей металлоконструкций отмечает юбилей

3 сентября 2020 года в городе Малоярославце Калужской области состоялось праздничное мероприятие, посвященное 30-летию образования компании «АГРИСОВГАЗ», одного из крупнейших производителей металлоконструкций России. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании.

Поздравить руководство холдинга и его сотрудников с этой знаменательной датой прибыли ВРИО губернатора Калужской области Владислав Валерьевич Шапша, его заместитель Владимир Игоревич Попов, а также заместитель министра экономического развития Калужской области Дмитрий Васильевич Лисняк. В число гостей вошли главы администраций города Малоярославца и Малоярославецкого района.

История комплекса промышленных производств Калужской области «АГРИСОВГАЗ» началась в 1990 году, когда руководство РАО «Газпром» совместно с ведущей в области тепличного хозяйства Голландии фирмой «Agrisystems» построили крупнейшее в России производство полного цикла по выпуску конструкций и систем для промышленных тепличных комплексов. В 1994 году в строй были введены заводы алюминиевых, стальных конструкций и завод горячего цинкования (ЗАК, ЗСК И ЗГЦ).

В настоящее время в состав производственного комплекса входят завод алюминиевых профилей, завод алюминиевых конструкций, трубопрокатный завод, завод стальных конструкций, три завода горячего цинкования, один из которых расположен в Санкт-Петербурге, а также инструментальное производство.

«Группа компаний «АГРИСОВГАЗ» — один из крупнейших отечественных индустриальных комплексов международного уровня, — отметил Максим Михайлович Якибчук, генеральный директор предприятия. — У нас самый большой в стране спектр освоенных разработок металлоконструкций различного типа. Будучи многопрофильным холдингом, мы являемся поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики.

Для сельского хозяйства «АГРИСОВГАЗ» выпускает современные промышленные и фермерские теплицы, другие здания сельхозназначения.

Конструкции и изделия для проектов дорожной инфраструктуры, производимые на предприятии, включая осветительные мачты, опоры освещения, барьерные дорожные ограждения, конструкции АСУДД.

В рамках сотрудничества с энергетическим сектором «АГРИСОВГАЗ» производит граненые и уголковые ЛЭП (6-220 кВт).

Для промышленного гражданского строительства предприятие освоило производство металлоконструкций различного назначения, а также модульных алюминиевых светопрозрачных систем и систем крупнощитовой и мелкощитовой опалубки и лесов.

Помимо этого, «АГРИСОВГАЗ» выпускает опоры магистральных газопроводов, сооружения общего строительного назначения для нефтегазовой отрасли, а также опорные конструкции для установки фотоэлектрических солнечных модулей и конструкции для ветрогенераторов, применяемые в альтернативной энергетике».

За 30 лет работы «АГРИСОВГАЗ» смог не только освоить новые направления деятельности, но и значительно нарастить объемы производства, которые в настоящее время составляют более 237 тыс. тонн готовой продукции в год, включая 15 тыс. тонн алюминиевых профилей, 12 тыс. тонн строительных металлоконструкций, 90 тыс. тонн металлопроката и 120 тыс. тонн изделий горячего цинкования в год. Предприятие также является крупным работодателем, среднегодовая численность сотрудников на наших заводах насчитывает более 1300 человек.

В рамках празднования 30-летия компании гости предприятия совершили экскурсию по цехам горячего цинкования, лазерной резки, металлоконструкций и прессовому цеху. После завершения обзорного обхода состоялась торжественная церемония, в ходе которой ВрИО губернатора Калужской обл. Владислав Шапша поздравил работников «АГРИСОВГАЗ» с юбилеем предприятия и наградил ряд сотрудников грамотами губернатора и памятными медалями.

Глава региона отметил, что завод был создан в непростое для страны время и его руководство, несмотря ни на что, смогло развить производство. Сегодня ГК «Агрисовгаз» — гордость Малоярославецкого района и всей области. «Людям, которые прошли испытание в 90-х годах, все по плечу. Я горжусь, что на Калужской земле есть такое замечательное предприятие, на котором вы работаете», — подчеркнул Владислав Шапша. Он пожелал коллективу компании крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

С поздравлениями к работникам компании обратились также заместитель губернатора Владимир Попов и первый заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области Александр Ефремов, которые вручили грамоты Министерства экономического развития, городской и районной администрации. Завершил мероприятие генеральный директор компании Максим Якибчук., вручивший сотрудникам грамоты, цветы и сувенирные медали «30 лет АГРИСОВГАЗ» за достижения в развитии предприятия.

«Сегодня продукция “АГРИСОВГАЗ” востребована не только в России, — заявил Максим Якибчук. О ее высоком качестве говорит длительное сотрудничество с крупными российскими и зарубежными компаниями. Мы осуществляем экспортные поставки в страны СНГ и Европы.

Работая на экспорт, мы привыкли обеспечивать не только высочайшее качество продукции, но и безупречную дисциплину поставок по всей линейке освоенных предприятием изделий. В такое нелегкое для страны время, мы не только не сбавили обороты, но и усиленно реализуем инвестиционную программу по реконструкции и модернизации производства в 2020-2021 гг., что позволит создать дополнительные высококвалифицированные рабочие места и увеличить выпуск производимой продукции минимум в полтора раза»

Изделия и металлоконструкции компании использовались в целом ряде крупных российских проектов, включая первый этап реконструкции Большой спортивной арены «Лужники», возведение фасада башни «Эволюция» в Москва Сити, строительство Атриума Старого Гостиного Двора в Москве, возведение купола над трибунами стадиона «Локомотив» в Москве, строительство крупнейших в России тепличных комбинатов, таких как Агрокомбинат «Московский», ТК «Майский» в Казани, ТК «Смоленский», ТК «Обский», а также оснащение крупных проектов в альтернативной энергетике — Сорочинская и Новосергиевская СЭС, Кочубеевский ветропарк.

Справочно:

«АГРИСОВГАЗ» — один из ведущих производителей алюминиевых профилей в стране. Имеет самый широкий в России спектр освоенных разработок, является производителем качественных профилей любой группы сложности, не имеющих аналогов в России.

Квартиры станут доступнее

Обновлённая Концепция жилищной политики ОАО «РЖД» предусматривает дополнительные льготы

С 1 сентября в ОАО «РЖД» начала действовать новая редакция Концепции жилищной политики. В документе сохранены все действующие меры поддержки железнодорожников и появилось несколько новых льгот и возможностей. Среди перспективных направлений – коммерческий наём и создание мобильного жилого фонда.

В концепции жилищной политики ОАО «РЖД» определены основные направления и приоритеты в этой сфере. Её приняли в 2005 году и с тех пор не раз вносили корректировки. В этот раз нормы концепции были актуализированы с учётом требований современного законодательства и исходя из тех задач, которые стоят перед РЖД. Новую редакцию документа 21 июля подписал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Прочитать текст Концепции можно на официальном сайте РЖД в разделе «Работа в РЖД. Забота о сотрудниках. Жилищная политика».

«Два основных направления новой концепции – корпоративная поддержка работников при улучшении жилищных условий и формирование жилищного фонда компании (ЖФК). Отмечу, что если прежний документ был понятен в основном специалистам, которые работают в этом направлении, то сейчас концепция доступно изложена, и с ней смогут ознакомиться все железнодорожники», – пояснил «Гудку» заместитель начальника Департамента социального развития ОАО «РЖД» Андрей Гаревских.

В новой редакции, как отметил Андрей Гаревских, сохранены все действующие меры поддержки: это субсидирование части процентов по ипотечному кредиту, единовременные выплаты в размере 200 тыс. руб. участникам программы льготного ипотечного кредитования при рождении в семье ребёнка, а также предоставление отдельным категориям работников безвозмездной субсидии на часть стоимости приобретаемого жилого помещения. Напомним, что кредитная нагрузка по программе льготной железнодорожной ипотеки составляет 2% для молодых работников и 4,5% – для остальных сотрудников, прочие расходы берёт на себя компания. «С 2006 года более 40 тыс. железнодорожников смогли улучшить свои жилищные условия благодаря корпоративной поддержке. В очереди на её получение стоят чуть более 5 тыс. работников компании», – сообщил Андрей Гаревских.

Одним из новшеств стало появление новой льготы для железнодорожников, чей общий трудовой стаж в отрасли превышает 35 лет: им проценты по железнодорожной ипотечной программе кредитования будет полностью гасить компания.

Кроме того, как пояснила начальник отдела реализации жилищной политики Департамента социального развития ОАО «РЖД» Юлия Пахомова, в РЖД принято решение отменить коэффициенты при расчёте площади предоставляемого жилья из жилищного фонда компании в зависимости от должности (исключение – руководители высшего звена) и использовать для всех стандартные нормы: одиноко проживающему работнику или семье из двух человек положено жильё общей площадью 42 кв. м, трём членам семьи – 54 кв. м, семье из четырёх и более человек – 72 кв. м.

«Зафиксировано также положение о том, что РЖД могут возмещать своему работнику, проживающему в жилом помещении ЖФК, до 50% расходов на коммунальные услуги», – отметила Юлия Пахомова.

При наличии у компании невостребованного жилья железнодорожник имеет право выкупить жилплощадь. До утверждения новой редакции для этого нужно было отработать в компании не менее 20 лет и прожить в квартире не менее 10 лет. Теперь этих ограничений нет.

Перспективным направлением в реализации жилищной политики является наём жилья для сотрудников. «Эта практика распространена и сейчас – РЖД компенсируют работникам до 70% стоимости аренды, – говорит Юлия Пахомова. – В городах, где есть развитый рынок аренды жилья, мы будем активнее использовать этот инструмент, ведь это значительно дешевле, чем строить, а затем и содержать объекты».

Рассматривают в РЖД и новые формы поддержки железнодорожников. Одна из них – коммерческий наём с последующим выкупом. Это гибридный продукт, который предполагает компенсацию части затрат по аренде жилья на период до пяти лет и последующий выкуп занимаемого жилья на условиях льготной ипотеки.

В концепции также заложены и основы развития мобильного фонда для временного проживания, предназначенного для быстрой передислокации работников в регионах, где отсутствует развитая социальная инфраструктура. Как подчеркнули в Департаменте социального развития, компанией уже ведётся совместно с ВНИИЖТом экспертиза технических решений в этой сфере, а также разрабатываются Правила проектирования и строительства мобильных зданий. «РЖД активно внедряют в свою работу цифровые технологии. Жилищная политика не должна быть исключением. Цифровизация процессов позволит увеличить прозрачность оказания корпоративной поддержки, ускорит время предоставления помощи, справочной информации и в конечном итоге принятия решений на всех этапах», – подчеркнул Андрей Гаревских.

Виталий Маслюк

Казахстан встает на путь "экономических тигров"

В ежегодном послании президента Казахстана Токаева было заявлено об изменении экономической модели страны. Экономические и социальные реформы выведут Казахстан на путь азиатских "экономических тигров" - Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня, поразивших мир экономическим ростом в 1960-1990-х годах.

Александр Щукин

Российские эксперты высоко оценили начинания президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Развитие страны по пути «экономических тигров» — так в мире образно называют экономики тех стран, где необычайно быстрыми темпами развивалась индустрия - выведет страну на новый уровень развития. Накануне в федеральной редакции «Аргументов и фактов» прошёл круглый стол «Казахстан в новой реальности: время действий», посвящённый программному выступлению президента Казахстана.

«Очень смелое послание»

Посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев поблагодарил российских экспертов — политологов, экономистов, публицистов — за высказанные мнения, порой острые и критические. «Где-то мы согласны, где-то несогласны. Вопрос не в этом. Главное, чтобы люди понимали, что мы работаем над озвученными проблемами», — сказал дипломат.

Участник полемики, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов признал, что послание президента Казахстана «очень смелое» именно из-за того, что глава республики не побоялся говорить о серьёзных проблемах, которые предстоит устранить в процессе реформирования государства. «Господин Токаев говорил о многих вещах, которые могут быть восприняты как негативные в плане формирования имиджа Казахстана. Этот подход мне очень нравится, потому что если нет боязни говорить про коррупцию, если предлагаются решения для искоренения подобных процессов, то есть твёрдая уверенность, что эти проблемы будут решены», — заявил Фетисов.

Первый пласт преобразований, озвученный Касым-Жомартом Токаевым — модернизация управления. Глава государства заявил о предстоящем весомом сокращении госаппарата. «Пандемия и перевод большинства сотрудников государственных органов на режим удалённой работы показали, что госаппарат можно и нужно сокращать. В этом году следует сократить их на 10%, а в следующем году — ещё на 15%. Таким образом, задачу сокращения чиновников на 25% мы решим уже в 2021 году», — спрогнозировал президент. За счёт сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся работников, для которых вводится факторно-балльная шкала, призванная усилить ответственность и мотивацию госслужащих.

Токаев намерено полностью перестроить систему принятия решений. Для этого создаётся Агентство по стратегическому планированию и реформам. Оно будет напрямую подчиняться президенту Республики Казахстан. Помимо этого, в Казахстане появится Высший президентский совет по реформам, решения которого станут окончательными. «Разрабатываемые агентством реформы должны быть конкретными, реалистичными и, самое главное, обязательными к исполнению всеми госорганами. Следует прекратить подготовку государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Пора перейти на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом», — подчеркнул президент.

Принимаемые политические решения и вводимые структуры сходны с теме процессами, которые происходили в Азии во второй половине прошлого века. Главный редактор онлайн-газеты Astana Times Алексей Панкин заметил, что «президент Казахстана выбрал путь «восточноазиатских тигров». «Это очень большая роль государства в развитии экономики, подчинение безнеса интересам государства и жёсткая защита внутреннего рынка», — сказал Панкин. «Если первое послание отвечало на вопрос «что делать», то второе послание отвечает скорее на вопрос «как делать». Такая последовательность — важное свойство и качество, потому что год – это не такой уж большой срок для работы президента. Удивительно, сколько успела его команда сделать. Мне кажется, что выстраивается достаточно чёткий план того, что делать дальше», — сказал Панкин.

В свою очередь, преподаватель департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, комментируя «политическую часть» послания, заявил, что в послании заложена ключевая идея государственной справедливости — заказчиком услуг, которые предоставляют власти, выступает население, а не госаппарат и не сами чиновники.

«Для меня главное в этом послании не поставленные задачи, такие как победа над коррупцией или повышение благосостояния, поскольку они стандартные, а новый подход к госвласти. Тут принципиальный вопрос: кто заказчик госуслуги? У нас по-прежнему торжествует бюджетный принцип: госаппарат задаёт задачу, сам же отслеживает процедуру исполнения и отчитывается о её исполнении. Самый яркий пример — с бордюрами в Москве. Мы их стелем, тратим деньги, отчитываемся, а улучшает или ухудшает это жизнь москвичей, никого не интересует. Вот так работает госаппарат. А в послании президента Казахстана очень чётко прописано, что заказчиком госуслуги является население — люди. Они конечные потребители услуг государства. Здесь начинается точка отсчёта государства: оно для населения или население для него? Это должны понимать все», — подчеркнул Леонид Крутаков.

Концепция «Слышащего государства» работает

Одним из направлений экономического развития станет выравнивание экономического потенциала разных регионов страны. Правительство намерено раскрыть промышленный потенциал юга и юго-востока страны и развивать глубокую переработку аграрной продукции, пищевую и текстильную промышленность"Требуется новое видение развития регионов, где функционируют крупные металлургические предприятия. Это, в первую очередь, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области. Данные регионы могут стать центрами высокотехнологичных, наукоёмких производств и технических услуг. Западные регионы Казахстана должны стать центром притяжения инвестиций в строительство нефтехимических комплексов, создание новых производственных циклов высокого передела», — заявил глава государства.

Важную роль играет сотрудничество с Россией. В приграничных регионах Казахстана и России проживает почти 30 миллионов человек, и тесное взаимодействие с российскими властями для продвижения казахстанских товаров и привлечения инвестиций — очень важный фактор развития казахстанского приграничья.

Казахстан - страна с большими запасами полезных ископаемых. Большое внимание в послании уделено развитию обрабатывающей промышленности с обязательным использованием отечественного сырья. «То, что у нас до сих пор нет нефтехимии и газопереработки высоких переделов — это, как говорится, ни в какие ворота не лезет», — резко высказался президент. Для подобных стратегических проектов Токаев поручил правительству предусмотреть пакетное предоставление натурных грантов, льготного финансирования и механизмов экспортной поддержки.

По мнению заведующего отделом Средней Азии и Казахстана института стран СНГ Андрея Грозина, весомый акцент на развитие экономики в послании как никогда актуален, поскольку на планете «стартовал этап переливания крови мировой экономики». «Мировую экономику давно лихорадит, и экономику Казахстана это задевает, что называется, в полный рост. Поэтому понятно, что именно экономические изменения объективно должны находиться в фокусе внимания всех ветвей власти в стране. Рост экономики теперь нужно измерять не цифровыми показателями, а результатами работы по стабилизации шести известных сфер развития, по стабилизации социального самочувствия, по уровню подъёма или спада социального недовольства. Исходя из этого, развитие экономики, социальной сферы и корректировка структур и устройства государственной системы управления, так как они очерчены в послании президента, должны сыграть свою стабилизирующую роль и, я надеюсь, что так и произойдёт в реальности», — подытожил Грозин (кстати, Касым-Жомарт Токаев, оценивая экономическую ситуацию в республике с привязкой к мировой, высказался более откровенно: «Длительный нефтяной суперцикл, похоже, завершился. Следует быть готовым к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка»).

Подводя итог выступлению казахстанского президента, ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН Дина Аманжолова сказала, что в послании заявлены «новые стандарты служения государства гражданам». При этом, подчеркнула эксперт, крайне важно, чтобы «слышащим» было не только государство (напомним, концепция «Слышащего государства» инициирована лично Касыма-Жомартом Токаевым год назад в своём первом послании. — Прим. ред.), но и общество, в котором сложились стереотипы «иждивенческого отношения к государству». Развивая эту тему, директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова констатировала, что предложенная Токаевым новая модель государственного управления свидетельствует о том, что концепция «Слышащего государства» работает.

В заключении круглого стола доктор философских наук, советник при ректорате РУДН по научной работе Нур Кирабаев заявил, что послание президента следует рассматривать как шаг в «постковидного» будущего. «Ведь не надо питать иллюзий — после ковида прежней эпохи не будет, причём, это касается технологий государственного управления, технологий образования и технологий экономического развития. Этот ответ должен сформировать гражданские структуры, которые будут взаимодействовать с государством. И тут на первый план выходит то, о чём сказал Токаев, — забота о каждом конкретном человеке. Это касается реформы правоохранительных органов, воспитания, защиты прав человека, защиты детей, демографической проблемы, экологии. Мне кажется, найдя свои слабые точки, в Казахстане сейчас понимают, куда двигаться дальше. И теперь важно, чтобы всё это успешно воплотилось в жизнь», — подытожил профессор Кирабаев.

"Акт Навального" как торжество справедливости: в западных СМИ обсуждают ответный ход

В мире продолжается дискуссия об ответственности российских властей за отравление оппозиционного политика Навального. Немецкие политики требуют от Ангелы Меркель пересмотра ее позиции по газопроводу «Северный поток-2». В Америке раздаются голоса о принятии «Акта Навального", а жертвы Солсбери требуют справедливости.

Елена Иванова

Алексей Навальный, оппозиционный политик и критик Кремля, вышел из комы и учится дышать без аппарата искусственной вентиляции легких – это хорошая новость, о которой пишет мировая пресса. Через 19 дней после своего отравления он реагирует на свое имя, но никаких прогнозов на будущее врачи пока не делают – слишком рано.

Политическая дискуссия продолжается с новой силой. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас связал завершение Норд Стрима-2 с успехами российских властей в расследовании отравления. Ангела Меркель поддержала своего министра и теперь не исключает, что эта связь присутствует, хотя до этого говорила, что труба к отравлению отношения не имеет. «Зеленые» в Германии требуют остановить строительство почти завершенного газопровода. Роберт Хабек, сопредседатель партии, говорит, что этот проект слишком велик, и Европе не нужен. Он и до попытки убийства оппозиционного политика вызывал бурные дебаты. Сейчас, когда стоит вопрос о реакции ЕС на ситуацию вокруг Навального, самое время поменять и энергетическую стратегию континента.

NYT опубликовало мнение своего обозревателя, Пулитцеровского лауреата Брета Стивенса. В 2012 году при сопротивлении со стороны администрации Барака Обамы Конгресс принял «Акт Магницкого», названный в память о Сергее Магницком, русском юристе, оставленном умирать в московской тюрьме в 2009 году, после того как он вскрыл преступные махинации чиновников с возвратом НДС на сумму 230 миллионов долларов.

В 2020 году, при очевидном сопротивлении со стороны администрации Дональда Трампа, Конгресс может сделать важную вещь – принять «Акт Навального». Такого акта сейчас нет, но понять, каким он должен стать, можно легко. По акту Магницкого, ограниченной группе российских граждан, куда входят чиновники не самого высокого уровня, заморозили активы и запретили въезжать не только в США, но и в те страны, которые приняли у себя сходный закон.

Российское правительство ненавидит Акт Магницкого, потому что он бьет по слабому месту – по каналу переправки денег из России в тихие гавани для покупки кондоминиума в Майами, дома в Белгравии или открытия счета на Британских Виргинских островах.

Такой закон вскрывает слабые места в системе – зачем служить пирату, если нельзя поделить добычу?

Билл Браудер считает, что «Список должен включать чиновников по всей командной цепочке, всех, от исполнителей до тех, кто занимался операцией прикрытия. Санкции должны быть приняты одновременно США, Великобританией, Канадой, Евросоюзом».

Иными словами, Акт Магницкого должен быть использован как принцип – для замораживание активов и ограничение свободы передвижения как ответ на политические преступления. По этой же модели комиссия, состоящая из членов обеих партий, может расследовать и другие политические преступления - убийства Бориса Немцова, Натальи Эстемировой, Анны Политковской, Сергея Юшенкова, отравления Сергея Скрипаля, Владимира Кара-Мурзы и Виктора Ющенко.

Сходное расследование можно провести в Великобритании под руководством судьи в отставке Роберта Оуэна, который в своем заключении написал, что отравление Александра Литвиненко полонием в 2006 году было «вероятно, одобрено» на самом высоком уровне в Кремле.

Должна быть, по мысли колумниста, не только моральная, но и финансовая ответственность. Согласно законопроекту Линдси Грем о мерах безопасности в случае акта агрессии со стороны Кремля, разведывательное сообщество обязано публиковать всю информацию о личном состоянии Владимира Путина. Казалось бы, что такая информационная кампания была бы идеальным ответом на российскую информационную атаку во время выборов 2016 года, но лидер большинства в Сенате Митчелл МакКоннел торпедировал законопроект республиканцев. Делайте выводы сами.

И снова «Северный поток-2». Пока Ангела Меркель поддерживает его, Путин становится всемогущим в Европе. «Реалполитик» становится невозможной в нынешней ситуации, оправдать ее нельзя. Хорошо прописанный Акт Навального формализует санкции против всех – от компаний до стран -, кто связан с «Норд Стрим-2». Бизнес с Америкой будет для них невозможен, а въезд в США их эмиссарам, включая бывшего канцлера Герхарда Шредера, нынешнего председателя совета директоров «Роснефти», будет запрещен.

Принятие Акта Навального придется отложить до лучших времен – когда президентом будет Джо Байден, а большинство в Сенате демократическим, но это должно стать первым внешнеполитическим делом для новой администрации.

CNN сообщает, что полицейский, получивший отравление БОВ Новичок в Солсбери в марте 2018 года, опубликовал свой ответ на твит премьер-министра Бориса Джонсона, в котором он осуждает российское правительство и обещает «добиться справедливости в координации с союзниками».

Ник Бэйли, которого госпитализировали с отравлением Новичком после покушения на Сергея и Юлию Скрипалей, написал: «Я мог бы сказать очень многое про поводу этого твита. Но я не могу и не хочу.»

Его жена Сара тоже оставила свой комментарий: «Справедливость – это отлично. Но дела говорят громче слов. Прошло уже два с половиной года после того, что произошло в Солсбери. Но справедливость не наступила ни для Дон Стерджесс, которая умерла, ни для ее семьи, ни для кого из Скрипалей, ни для Чарли и ни для нас. И это повторилось опять».

«За это преступление никто не ответил. Правильно, что правительство осудило новое отравление, но его тоже забудут через два с половиной года? Это то, что чувствуем мы.», пишет Сара Бэйли.

Дон Стреджесс, 44-летняя британка, умерла, потому что она приняла «Новичок» - жидкость в пузырьке, оставленном отравителями, за духи. Ее партнер выжил.

Ник Бэйли отравился Новичком при расследовании покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипалей. Английские следователи собрали достаточно доказательств для того, чтобы предъявить обвинение двум российским гражданам в покушении на убийство. Однако они даже не запросили экстрадиции, потому что знали: Россия своих граждан не выдает.

Начиная с отравления Александра Литвиненко полонием в Лондоне в 2006 году, западные правительства, независимые исследователи и знатоки России уже распознают парадигму, в которой действуют российские власти. Они все отрицают и ждут своего момента, чтобы сыграть на противоречиях между западными партнерами. Несогласованность в действиях ведет к тому, что преступники остаются на свободе, а справедливость для пострадавших и их семей так и не наступает. Безнаказанность ведет только к новым преступлениям. Поэтому Майкл Макфол, бывший американский посол в России, написал в твиттере: "Это дьявольская самоуверенность Путина. Навальный был отравлен тем же веществом, что и Скрипали два года назад, чтобы мир знал, кто это сделал. Эти акции требуют серьезного глобального ответа".

Альберт Лиханов: «Цифровой учитель не сможет воспитать живого человека»

В эти дни писатель, академик Российской академии образования и председатель Российского детского фонда А.А. Лиханов отмечает день рождения. Ему исполняется 85 лет. Мы встретились с Альбертом Анатольевичем, чтобы спросить о том, что волнует русского прозаика и общественного деятеля в канун своего юбилея.

- Альберт Анатольевич, Вы встречаете свой юбилей признанным классиком советской и русской юношеской литературы. Ваши книги изданы миллионными тиражами, переведены на десятки языков. Включены в школьную программу для внеклассного чтения. С какими творческими итогами вступаете в новый период своей жизни?

- Что касается классика, не будем спешить. Это признание даст будущее. Как оно сложится в нашем читающем мире, в нашей стране — это тоже тема для беспокойства. Причина в том, что многие дети, к сожалению, сегодня просто не читают книг и малограмотны. Преподавание литературы в школах обретает формальные признаки. Того царствия книги, которое было в моем детстве, в моей юности - сейчас просто не существует. Да и сами книги стали дороги. Как будут читать книги в будущем — это большой вопрос не только для меня, но и для всякого современного писателя. Надо сказать, что эта печальная трансформация имеет прямое отношение и к делам детского фонда. У нас даже есть специальная программа, посвященная этой теме. Называется она «Детская библиотека». И заключается в помощи детским библиотекам, особенно тем из них, что находятся в кризисной ситуации. После присоединения Крыма к России мы пополнили книжные фонды 50 библиотек. После пожаров, в том числе в Хакасии, когда сгорела сельская библиотека, мы фактически возобновили ее книжный фонд. Что касается итогов, с ними, как говорится, спешить не надо, но я сделал, хочется верить, немало. По крайней мере, мои книги изданы 30 миллионным тиражом в России на родном языке. Около 150 книг переведено на самые разные языки мира. В одном только Китае вышло четырнадцать книг и сейчас готовится еще две. Много издавали в Японии. Четвертая книга сейчас готовится во Франции. Это, безусловно, приятно. Но сам я не рассматриваю это как какое-то достижение, как какую-то особую успешность.