Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Анекдот дебютанта

На "Кинотавре" представили фильм по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска"

Текст: Ирина Корнеева

Парень из Подольска попадает в московское отделение полиции и становится героем какой-то драмы абсурда. В участке над ним проводят интеллектуальные опыты, чтобы выяснить потенциал его личности и масштаб желаний. Экранизация пьесы Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" стала очень заметной комедией про нашу действительность на "Кинотавре".

Режиссер Семен Серзин снимал фильм, по его словам, "про несовпадение идеалов, о которых всю дорогу рассказывают персонажи-полицейские, с Реальностью - с большой буквы, как у них положено писать по уставу. В этом и заключается абсурд. Все такие высокие намерения разбиваются о ту реальность, в которой мы живем". Продюсер Наталья Мокрицкая поделилась подробностями создания новой картины мира:

- В основе фильма - очень тонкая и жесткая конструкция, хорошая пьеса Дмитрия Данилова, а когда хороший текст, много что получается. Пьеса Дмитрия Данилова победила в нескольких конкурсах, а я вообще слежу за конкурсами "Новой драмы" и фестиваля "Любимовка".

Стоял ли вопрос политической интерпретации пьесы? Я человек прямодушный, центрист по своей позиции и очень не люблю политизированное кино. Мне кажется, что для кино достаточно других тем.

Да, это фильм об идеальных полицейских. Те, кто живет в Москве и в больших городах, знают, что полиция сейчас изменилась. Они сейчас очень вежливо разговаривают. Если в последнее время останавливает полиция, вы не представляете себе, насколько они вежливы, холодны, разумны и рациональны. И это пугает гораздо больше. Когда тебе хамят в лицо, ты "отхамливаешься", и все как-то нормально, по-русски, все понятно...

Жизнь меняется. Наверное, в лучшую сторону, в сторону закона и порядка. Пьеса и фильм про то, что интеллект, рациональность могут быть страшными. Но это не политическое кино, это абсурдистская комедия. Но холодок от нашей жизни вы тут испытываете.

Как я нахожу талантливых дебютантов? Дело не во мне, я уверена, что хороший замысел всегда сам себя запустит и денег сам под себя найдет. Настоящий дар скрыть тяжело, а не показать. Если он есть.

Дебютантов выбираю так: если они выдержат мой напор и мой эмоциональный характер, а мучаю я их сильно, если они понимают, что это не потому, что я хочу на них оттоптаться, а для того, чтобы сделать кино, так вот если они это чувствуют, то я могу с ними работать.

А есть очень одаренные люди, но они понимают, что со мной не совладают, и им просто плохо физически со мной вместе в одном помещении и в работе, - тогда мы не можем работать вместе. Кино - это как семья, а в отношении с дебютантами - это как роман. Со счастливым или несчастным концом.

Искать дебютантов правда тяжело. По короткометражкам очень тяжело режиссера рассмотреть, и короткий метр я последнее время не смотрю: те, кто могут рассказать анекдот, не значит, что смогут рассказать два анекдота...

Надо судить по замыслу, все-таки по большим формам. Или это должна быть написана повесть, или киноповесть - режиссер должен уметь выразить свои мысли на бумаге. Иван Твердовский не умел писать, когда мы начинали с ним работать, а сейчас он создает очень и очень хорошие сценарии.

Что касается Семена Серзина, он режиссер театральный, а молодые кинорежиссеры, по моему опыту, менее образованные, чем театральные режиссеры. Они хоть пьесы читают...

Справка "РГ"

Семен Серзин - режиссер театра и кино, актер. Родился в 1987 году в Мурманске. Окончил Академию театрального искусства как актер, затем защитил режиссерский диплом. С 2013 по 2015 год был главным режиссером петербургского "Этюд-театра". Создатель независимого театрального объединения "Невидимый театр" (Санкт-Петербург). Поставил более 30 спектаклей в разных городах России. Лауреат фестивалей "Малые города России" и "Уроки режиссуры", дважды номинант премии "Прорыв". Преподает театральное искусство. "Человек из Подольска" - его режиссерский дебют в полнометражном кино.

Город на подъеме

Сергей Кузнецов о Москве после пандемии, реновации и других крупных проектах

Текст: Любовь Проценко

Москва возвращается к привычному образу жизни. Многие вновь ходят, как и прежде, на работу, дети пошли в школу, открываются новые авиарейсы за границу. Значит ли это, что пандемия и все связанные с ней страхи позади? Какие изменения коронавирус внес в развитие города? Над чем заставил задуматься людей? Об этом беседа корреспондента "РГ" с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым.

Пока закрыты границы

Сергей Олегович! Двенадцатимиллионный город впервые вынудил жителей на длительное время дистанцироваться друг от друга. Образование и сейчас готово в любой момент вернуться к онлайн-формату: стоит в классе заболеть хотя бы одному ученику. Многие работодатели по прежнему не выходят с "удаленки". А какие выводы сделали для себя во время пандемии архитекторы? Что по их мнению можно изменить в развитии мегаполисов?

Сергей Кузнецов: Успех больших городов прежде всего куется во взаимодействии людей друг с другом. Именно это умение в процессе эволюции вывело человека на вершину пищевой цепочки. Я считаю, не стоит перекраивать город для того, чтобы сделать изоляцию из временной меры в норму жизни. Пандемия дала опыт, в том числе и положительный. Научила, например,пользоваться той же "удаленкой". Я и сам, как многие коллеги, оперативно перешел на этот формат работы и по мере необходимости могу использовать его и впредь. Родился даже новый тип офиса, когда сотрудники работают удаленно и встречаются только для того, чтобы обсудить насущные задачи. Он, как мне кажется, будет пользоваться спросом независимо от коронавируса.

Но такие ценности как спорт, рестораны, кафе, выставочные залы, театры - важнейшая часть жизни города. Ведь это не только времяпровождение, но и обширный сектор экономики. Множество маленьких предприятий и сервисов создают рабочие места, платят налоги. Когда люди в городе свободно перемещаются, эти предприятия процветают, а от карантина, конечно же, страдают.

В общем, вся надежда сейчас, получается, на медицину? Тем более, что начинается уже массовое испытание вакцины от коронавируса…

Сергей Кузнецов: Я бы сказал иначе. Нужно продвигать и дальше здоровый образ жизни, побуждая людей правильно питаться, активно заниматься спортом. То есть все то, что позволяет человеку долго и качественно жить,. Именно на это направлены усилия городских властей в течение последнего десятилетия - стремление превратить Москву в большой центр здоровья. Этой целью объединены все наши проекты - реновация, благоустройство, сооружение новых спорткомплексов, парков. Меня, как градостроителя, пандемия лишь убедила в правильности того, что мы делаем.

Вчера в Каннах завершилась Международная выставка коммерческой недвижимости MIPIM-2020. За последние тридцать лет московская делегация впервые не приняла в ней участия - французские границы для россиян пока закрыты. Но ведь и город, и архитекторы готовились к ней. Значит, мир не увидел лучшие работы наших архитекторов?

Сергей Кузнецов: К счастью, это не так. Стало известно, что Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, построенный в "Лужниках", стал победителем в номинации "Лучший спортивный и культурный объект" (Best cultural & sports infrastructure) международного конкурса MIPIM Awards, самой престижной премии в области недвижимости и городского развития.

А в финал конкурса у нас впервые попало сразу пять проектов. Помимо дворца художественной гимнастики, реконструкция самого спорткомплекса "Лужники" с набережной, развитие территории Бадаевского пивзавода, больница в Коммунарке и реновация жилья. Больше претендентов было только у французов - хозяев выставки. Особенно приятно, что Москва закрепила свой успех прошлого года, когда впервые получила на этой престижной выставке премию ГРАНД-при - за парк "Зарядье". Но и сам факт, что из сотен проектов жюри выбрало пятерку наших, - свидетельство успеха Москвы и России в целом.

Судить о реновации рано

Московский проект реновации не только замечен в мире, 19, 5 тысячи москвичей благодаря ему уже живут в новых квартирах. И все-таки что это за дома, в которые переезжают участники программы? Насколько узнаваемы по архитектуре? Меняется ли качественно с их появлением городская среда?

Сергей Кузнецов: Честно скажу, что пока мы находимся в поиске стиля реновации. Но общая идея заключается в том, что районы, вошедшие в программу, должны быть серьезнейшим образом улучшены и с точки зрения качества, и в плане внешнего облика. В домах есть лифты, нежилые первые этажи, для того, чтобы там можно было разместить досуговые клубы, различные сервисы и прочую инфраструктуру для комфортной жизни. Но про влияние архитектуры еще рано говорить, так как нет еще ни одного района, построенного по реновации. Реализуются объекты точечно. Но мы активно работаем над этой задачей, есть поручение мэра привлечь к этой работе лучших архитекторов. Может быть, проведем глобальный конкурс.

Но архитектурный конкурс уже проводился. В ходе его были отобраны лучшие проекты для экспериментальной застройки в пяти районах: Проспект Вернадского, Головинский, Царицино, Кузьминки и Хорошевский. Что с ними стало?

Сергей Кузнецов: Все эти проекты превращены в граддокументацию и запущены в работу.

Недавно посмотрела как идет переезд в новостройку на Мукомольном проезде из района Камушки. Это единственный 43-этажный дом, построенный в рамках программы реновации, или еще есть такие?

Сергей Кузнецов: Нет, это исключение, на которое пришлось пойти, так как в Центральном административном округе большая проблема с площадками под новую застройку. Вообще отношение к этажности в Москве очень неоднозначное. Например, риэлторы на примере дома, о котором вы говорите, убедились, что наибольшим спросом у покупателей пользуются как раз квартиры на самых верхних этажах - за виды из их окон на Москву. А в соцсетях можно встретить поток негатива, якобы там, где строятся высотные дома, людям не остается ни земли, ни неба. Поэтому в поисках компромисса принято решение участников программы реновации не переселять выше 24 этажа. Более высокие дома пойдут на продажу с целью рефинасирования программы.

Но я замечу: глубоким заблуждением является утверждение, что чем больше этажность дома, тем выше плотность застройки города. Плотность застройки в Москве - не более 25 тысяч квадратных метров на гектар. При том, что в Берлине или Лондоне, застроенных большей частью четырехэтажными домами, плотность порядка 40 тысяч "квадратов" на гектар. Дело в том, что в Москве земли под любой жилой дом всегда выделяется намного больше, чем в большинстве городов мира. Это на западе люди привыкли, что выходишь из подъезда и сразу попадаешь на улицу. Там, если есть хотя бы крошечный дворик, это уже бонус. В нашей же культуре другая специфика восприятия: у дома должно быть много свободного места. Или, скажем, взять инсоляцию. Мы несколько раз выносили на обсуждение архитектурного совета вопрос об отмене этой нормы, давно не существующей в большинстве стран. Реакция была такой:

"Что вы? Как можно?" То же самое с пожарными проездами. Пользы от них никакой, но и отменить выделение под них придомовой территории невозможно. А попробуйте сказать: знаете, мы решили, дома будут пониже, но парковок не будет? Больнейший вопрос!Особенно для людей, которые поколениями считали, что иметь автомобиль - это очень круто. Я, хотя и человек еще молодой, но все-таки поживший в Советском Союзе и выросший в пятиэтажке, которая тоже попала в программу реновации, это точно знаю. Помню, как моя семья, наши соседи были счастливы, приобретая машину. И, конечно же, все были убеждены, что у дома должно быть место, где ее можно бросить.

Но в том же доме на Мукомольном проезде есть подземный гараж, а в нем свободные парковочные места по вполне приемлемой по столичным меркам цене - шесть тысяч рублей в месяц за место.

Сергей Кузнецов: Градостроительство тесно связано с культурой пользования жизни в городе, и с этим надо считаться. Есть книга, где эта проблема очень ярко описана, - "Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска" Ильфа и Петрова. Если отбросить сатиру, то она о ментальности людей, привыкших к определенному образу жизни. Там есть эпизод, когда в этот город приезжает их бывший разбогатевший соотечественник из Аргентины и предлагает землякам улучшить жилищные условия. Переселить из маленьких стареньких домиков в небоскреб. Комфортабельный, с удобствами…Кончается все чудовищным фиаско, потому жить в новом доме люди пытаются по тем же правилам, по которым жили раньше. Колоть в лифте дрова, возить на нем коров. Лифт ломается и они с проклятьями переселяются обратно, говоря, всю жизнь нам испортил, лучше бы вообще не появлялся. Проблема в том, что есть вещи, к которым нужно очень долго привыкать или приучаться.

Это аналогия с дискуссиями, которые идут по поводу реновации в интернете?

Сергей Кузнецов: Говорить о результате программы реновации слишком рано, так как реализована еще слишком малая ее часть. Лично у меня нет сомнений, что эффект программы и градостроительный, и с точки зрения комфорта жизни для людей будет намного лучше, чем даже прогнозировалось. В вину реновации ставится сейчас то, что на той же земле начнет жить гораздо больше людей. Но это очень спорное мнение. Хотя бы потому, что в Москве обеспеченность жильем очень низкая - на жителя в среднем приходится по 21 квадратному метру, в то время как в США - по 70 метров, в Германии - 38, даже в России в целом - и то по 25. В районах же реновации еще намного ниже - от 12 метров на человека. Квартиры, построенные по новым нормативам , гораздо просторнее. К тому же новоселы могут докупить себе метры по льготным ценам, что многие и делают. Предпосылок же, что в районах, куда придет реновация, станет больше людей, нет никаких. Прирост населения в Москве десятилетиями идет не более одного процента в год. Причем, происходит это независимо от того, больше строится жилья или меньше. Всплески происходят только в исторические моменты, как например, при переносе столицы в Москву из Петербурга или в послевоенное время.

И все-таки на сколько этажей подрастет Москва в ходе реновации?

Сергей Кузнецов: В масштабах всей Москвы программа почти не повлияет на этажность. В районах реновации средний показатель сегодня 11 этажей, ведь вокруг пятиэтажек в 70-80-90-е годы уже построено много домов значительно более высоких. Так что средняя высота будет примерно 12,5 этажа.

Впереди новые высоты

В Московском международном деловом центре строится сейчас небоскреб "One Tower". Он изменит уже сложившийся облик "Москвы-Сити"?

Сергей Кузнецов: "Москва Сити" будет еще долго развиваться. Есть проекты "Большого Сити", "Сити-2, "Сити-3". Существуют они пока в концептуальном виде, а то, что называется "Большой Сити", скорее, рабочее название. Административных границ у этой территории нет. Входят туда район Камушки, земли вокруг Москвы- реки, примыкающее магистральные улицы, набережные - от Карамышевской, к Филям и до Мневников - все это "Большое Сити". В течение лет 15, когда проекты будут реализованы, вместо нынешнего традиционного экономического центра Москвы появятся три равномощных центра - по экономике, притяжению людей и количеству рабочих мест. Это ныне существующий, "Большой Сити" в границах Садового кольца и район ЗИЛ - Южный порт. То есть реальностью станет тот самый полицентризм в жизни города, к которому мы стремимся. Отдельно взятая башня "One Tower" - лишь небольшой шаг к нему.

Она будет самой высокой?

Сергей Кузнецов: Могу сказать одно: пока выше всех башня "Федерация" - (374 метра), "One Tower" должна стать 403 -метровой. Но какая именно будет самой высокой к моменту ее постройки? Не знаю. Мне кажется, что Москва будет иметь много высоких башен. Город на подъеме, развивается, у него много новых проектов.

Вопросы высотности застройки на пике дискуссий и в Новой Москве. Когда эти территории только входили в состав столицы, городские власти обещали сохранить там и малоэтажную застройку. Правда, к тому времени девелоперы Подмосковья часть территорий уже плотно застроили именно многоэтажными домами. Как вам видится будущее этой части города?

Сергей Кузнецов: Новая Москва - гигантский проект, который, я надеюсь, будет успешно развиваться еще много лет. С 2012 года, с момента присоединения, там проделана гигантская работа. Помимо жилья, построено несколько крупных деловых центров, давших тысячам жителей работу, две линии метро, связавших Троицкий и Новомосковский округа со старой Москвой. Даже самая лучшая в стране современная больница, которая оказалась в авангарде пандемии, построена в Коммунарке. В целом же по Новой Москве реализуются разные проекты, в том числе и малоэтажные - она же гигантская, в два с половиной раза больше старой. Причем, напомню, Новая Москва - тоже не одна территория. Есть Сколково, например, очень интересное место со своей рекреационной функцией. Гигантский ресурс для развития отдыха, спорта, туризма.

Рисуя старую Москву

Вернемся в старую Москву. С 2011 года в столице восстановлено более полутора тысяч памятников архитектуры, истории и культуры. Но практически каждый новый проект, к реализации которого город приступает в исторической части, жители встречают в штыки. Сейчас, например, на острие дискуссий Ивановская горка. Москвичи волнуются, что по сути архитектурный заповедник будет разрушен.

Сергей Кузнецов: Я хорошо знаю этот район, там находится студия, где я часто бываю и рисую. Место, безусловно, очень самобытное, интересное. И понятно, что жители дорожат его уединенностью и камерностью. Но Москва - развивающийся город и, я считаю, надо смириться с тем, что развитие рано или поздно приходит и в такие уголки. Хорошо это или плохо? Я бы сказал, вопрос личного отношения. У всего есть плюсы и минусы. Как в некоторых маленьких российских городках, в которых нет ни экономики, ни уровня жизни, зато имеется некая приятная захолустность. Вот и тут, тишина, покой, нет людей на улице. В один из моих приездов мне ломом разбили стекло машины, как раз потому что никто не видит, и нет видеокамер. На благоустроенных территориях, где работают разные городские сервисы, такого не бывает. То, что это место небезопасное, теперь знаю по собственному опыту.

Теперь о том, что конкретно построят на Ивановской горке? Никакого страшного сноса и строительства там не предвидится. Проектом предусмотрена научная реставрация памятников архитектуры Палат дьяка Украинцева, архива и нотопечатни Юргенсона, городских усадеб Юргенсона, Кнопа и Четверикова-Кнопа. Есть еще там институт международного рабочего движения, 1939 года. Обычное здание советских времен, не памятник, из-за аварийного состояния никак не используется. Собственник хочет его снести и построить в таких же габаритах новое здание.

То есть новодел, какой в 90-е годы появился на месте военторга?

Сергей Кузнецов: Новодел - это когда старое здание пытаются изобразить новыми материалами. В данном случае это просто другой проект в габаритах старого. В частности, вместо прежнего чердака появится новый этаж, и в состав новостройки войдет внутренний двор, так же принадлежащий собственнику. Плюс добавятся подземные этажи. Делается это не для того, чтобы заработать деньги, а просто, чтобы здание стало используемым.

Кроме того, в рамках проекта - благоустройство прилегающей территории. Для этого нужно снести две хозяйственные постройки, возведенные еще до 1900 года. Такая утилитарная архитектура была во все времена. Не надо держаться за нее как за святая святых. Тем более, что находятся эти постройки не на красной линии, а внутри двора. Для Ивановской горки, на мой взгляд, это прогрессивное решение. Такого же мнения придерживаются и многие местные жители, которые считают, что от благоустройства территории, появления на ней арендаторов, кафе, ресторанов район только выиграет.

Владелец территории готов обсуждать проект с жителями. Готов даже сохранить и хозяйственные постройки. Но есть группа активистов, которая говорит: нет, нам это не нужно, так как все это приведет к тому, что у нас будет как на Патриках…Ну и используют все средства. Например, отфотошопленные картинки тех же страшных в реальности хозяйственных построек, призывая москвичей бороться за эту красоту. Вы меня спрашиваете, зачем все это делается? Не знаю. Может быть, с целью личного пиара? Или для того, чтобы шантажировать застройщика? Такое тоже бывает. В любом случае, скандал, к сожалению, раздут. Уверен, когда проект будет реализован, многие москвичи оценят его положительно.

С проектом застройки территории Бадаевского пивзавода, например, самые ярые противники смирились еще до строительства. Как думаете, почему?

Сергей Кузнецов: Как архитектор, могу сказать, что проект, разработанный швейцарским бюро Herzog & De Meuron, получился удачным. Он не просто сохраняет историческое здание, а восстанавливает даже часть утраченных построек. Причем, делается это за счет частных инвестиций. В итоге получим один из самых интересных проектов, когда-либо реализованных в Москве. Историю же вокруг него раскачивали арендаторы. Если бы Москва по каждому новому проекту пыталась найти стопроцентный консенсус, я даже не знаю, на какой отметке своего развития она бы остановилась. Бесспорным в истории был, пожалуй, момент лишь ее застройки после 1812 года, когда Наполеон сжег город, и спорить,по сути, было не о чем.

А перенос столицы из Санкт-Петербурга в Москву, скажем, поддерживали уже далеко не все. Просто время в тридцатые годы прошлого века было такое, когда громко возмущаться было не принято. Все, что решило государство, встречалось с аплодисментами. Целые районы в Москве сносились. Зарядье целиком исчезло. Представляете, если бы сейчас мы лишились, например, Сретенки? Сказать вслух страшно. Но Москва прошла через все эти исторически сложные решения. И стала гигантским мегаполисом, одним из самых мощных на Евразийском континенте и безусловно, самым мощным в Европе. Я считаю, что это очень крутой результат. Если бы столица не переехала, Петербург, наверное, стал бы как Нью-Йорк, городом на море, с прибрежной полосой как в Манхеттене. А про Москву бы говорили: это заповедник, здесь ничего делать нельзя.

По воде и под землей

Есть в Москве проект, у которого точно нет противников - это "Москва-река". Запуская его, архитекторы обещали приблизить воду к москвичам, сделать за счет этого город комфортнее. Он продвигается?

Сергей Кузнецов: Новые набережные формируются по всему городу. Марка Шагала - продолжение Симоновской набережной, от Новоспасского моста к Южному порту - району с гигантскими перспективами, где появится своя огромная благоустроенная береговая линия. Плюс северо-запад по обеим берегам Москвы-реки - от набережной Тараса Шевченко практически до Мневников, сплошная череда новых набережных. Из 180 километров береговой линии 60 километров уже приведены в порядок. Половина из них -за последние два года, с момента старта проекта. В течение пяти ближайших лет будет обустроено еще порядка 100 километров. Река становится реально осязаемой для горожан.

С плавучим бассейном, например, как в проекте на набережной Марка Шагала…

Сергей Кузнецов: Туда еще не дошли, но будут не только бассейны. А например, регулярное пассажирское движение по воде.

Как скоро это может произойти?

Сергей Кузнецов: Зависит от заселения берегов, пока там мало людей. Но, думаю, в течение пяти лет регулярные маршруты появятся. По карте "Тройка" мы сможем пересесть с метро на катер. Очень удобное сообщение, например, может быть по реке от ЗИЛа до "Зарядья". Скорости там большие не разрешены из-за ограничений по высоте волны, но поскольку пробок нет, на дорогу потребуется не больше 12 минут. Или взять маршрут от "Москвы-Сити" до "Зарядья" - по реке окажется доехать быстрее. Причем, как доказали ледоколы гостиницы "Редиссон-Славянской", движение по Москве-реке может быть круглогодичным.

Но все-таки главным видом транспорта для большинства москвичей остается метро. К тому, что строится оно сейчас небывалыми темпами и масштабами, когда вводятся в течение года целые новые линии, многие уже привыкли. Удивляеткрасота новых станций. Абсолютно не похожие на прежние, но тоже очень красивые. Не музеи, не подземные дворцы, как те, с которых начиналась московская подземка, а современные, легкие, яркие, каждая со своим лицом… Как удается этого добиться?

Сергей Кузнецов: Над оформлением станций метро работает огромная команда людей. Особенно эффектно смотрятся проекты, победившие в ходе архитектурных конкурсов. Недавно подведены итоги уже пятого конкурса, был выбран дизайн станций "Проспект Маршала Жукова" Рублёво-Архангельской линии и "Кленовый бульвар-2" Бирюлевской ветки. На первой станции победил проект архбюро "ASADOV", избравшее для оформления тему Великой Отечественной войны. Вторым победителем стал проект консорциума во главе с известным бюро Zahi Hadid, объединивший архитекторов из Великобритании, Италии и Москвы. Это первый проект, разработанный для нашего метро с участием иностранцев. Сейчас мы подбираем станции подземки для объявления нового конкурса.

Визитная карточка

Сергею Олеговичу Кузнецову 43 года. Он родился в Москве. По образованию архитектор. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил его главным архитектором города в 2012 году. Кузнецов приложил немало усилий для изменения нормативной базы жилищного строительства в столице. Это вынудило московские ДСК перевооружить цеха и начать производить вместо обилия похожих друг на друга домов жилье более высокого качества и различной архитектуры. С подачи Сергея Кузнецова концепции самыхзначимых объектов стали отбираться в ходе конкурсов. Это открыло дорогу в столицу не только всем архитекторам России, но и привлекло лучшие архбюро мира. Итогом самого первого международного конкурса стал парк "Зарядье", построенный в 2017 году на месте снесенной гостиницы "Россия". Сам Сергей Кузнецов выступал руководителем авторского коллектива проектировщиков при строительстве этого парка, уже удостоенного нескольких престижных архитектурных наград и премий. Был он также руководителем авторского коллектива проектировщиков и в ходе реконструкции Большой спортивной арены "Лужники", получившей высокую оценку международного архитектурного сообщества и Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

25 лет без "лица"

После публикации в "РГ" пострадавший от землетрясения в Армении Артур Мацакян получит российский паспорт

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)

Тринадцать лет назад в России была запущена программа репатриации соотечественников, которая помогла почти миллиону человек после развала СССР получить дом. Но оказалось, не все так гладко. Весной этого года к нам обратился 63-летний Артур Мацакян из Ростовской области, который четверть века не мог получить российский паспорт. Он уже было опустил руки и почти смирился с жизнью без пенсии и медстраховки. Но "РГ" помогла ему вновь обрести себя, документы и веру в справедливость.

Семья Артура погибла при землетрясении в Армении в 1988 году. Сам он был на заработках, а дома в Ленинакане мирно спали любимая жена, шестилетняя дочь и два младших сына. От подземных толчков дом за считаные секунды рассыпался в прах, не оставив им ни малейшего шанса на жизнь. Местные власти ничего не сделали, чтобы помочь Артуру, обеспечить новым жильем или дать денег хотя бы на первый период. И тогда он уехал жить к знакомым в Ростовскую область.

Артур сумел залечить раны и снова стать на ноги. Нашел любящую женщину, они поженились, родили красавицу-дочку. Сам работал не покладая рук на бесконечных стройках по всей стране. Как и многие, после распада СССР жил с советским паспортом. Но в 1995 году на очередной вахте потерял документы. А когда вернулся домой, то выяснил, что восстанавливать ему их никто не хочет. Он собрал массу документов, подтверждающих, что он уже несколько лет живет в России, что у него здесь новая семья. Но паспорт не давали.

Артур человек очень скромный и непритязательный. Несколько раз получил от ворот поворот да так и остался жить в донской деревне. Жена с дочкой уехали жить в Ростов-на-Дону, а он не стал рисковать без документов жить в большом городе. Но годы идут, Артур уже немолод, проблемы со здоровьем. А у него ни страховки, ни пенсии, ни избирательных прав - ничего. Как будто его и нет. Но он есть, и вот сидит перед нами в редакции, невысокий, худощавый, застенчивый.

О его мытарствах мы написали в газете статью "Никому не нужный человек" ("РГ" - Неделя" N 94 от 30 апреля 2020 года). Обратились в соответствующие службы Родионово-Несветайского района, но там сделали вид, что впервые слышат о проблеме. Районный суд тоже помочь ему отказался, с формулировкой, что "не исчерпаны иные возможности получения гражданства". И тогда мы были вынуждены обратиться в управление МВД по региону с просьбой разобраться. Параллельно с этим статью "РГ" прочел и губернатор Ростовской области. Он также поручил провести проверку совместно с полицией.

И вот долгожданный ответ из МВД. Областные полицейские подтвердили нарушения местных органов правопорядка. Нерадивых служащих Родионово-Несветайского района привлекли к дисциплинарной ответственности. Артур поставлен на учет по месту проживания и, согласно Закону "О гражданстве РФ", отнесен к тем лицам, которые имеют право на получение российского паспорта в упрощенном порядке без бюрократической волокиты.

- 25 лет моих мучений подошли к концу. Спасибо огромное "Российской газете", что вы обратили внимание на мою беду и не прошли мимо! - растроган Артур.

От поля до границы

В России создадут систему контроля качества зерна

Текст: Татьяна Карабут

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером парламента Алексеем Гордеевым предложила внести поправки в законы о зерне и о развитии сельского хозяйства. Суть их - в создании федеральной государственной системы контроля за качеством и прослеживаемости зерна.

Как следует из документа, в единую систему будет вноситься информация о производителях и переработчиках зерна, а также компаниях, осуществляющих хранение, транспортировку, реализацию, утилизацию зерна и продуктов его переработки. Участники зернового рынка будут обязаны оформлять сопроводительные документы, в которых должна содержаться информация о партии зерна или продуктов его переработки. Без этих документов продать зерно на территории России или экспортировать его будет нельзя.

Россия входит в тройку лидеров по экспорту зерна, и география поставок расширяется. Но поскольку конкуренция на мировом рынке усиливается, необходимо обеспечивать высокое качество зерна. Между тем сейчас в России единой системы, позволяющей отслеживать балансы зерна на всех этапах от его производства и ввода в оборот до вывода из оборота продуктов переработки зерна, нет, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"В первую очередь законопроект позволит создать информационную систему, которая будет отслеживать жизненный цикл зерна и продуктов его переработки от производства до выпуска в обращение. - пояснил "РГ" Алексей Гордеев. - Благодаря этой системе мы сможем предотвратить "серый" оборот пищевой продукции, а также сможем иметь данные по каждому производителю и региону в целом".

Кроме того, по его словам, будут созданы механизмы обеспечения зерна высокого качества, что укрепит наши позиции на мировом рынке. И мы сможем быть уверенными в том, что на перерабатывающие предприятия поставляется качественное зерно, а, следовательно, в дальнейшем из него будут произведены качественные пищевые продукты. "Контроль качества зерна и продуктов его переработки будут осуществлять сами участники рынка на добровольной основе, что, в свою очередь, позволит повысить доверие ко всей зерновой отрасли в целом", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт также заявил о необходимости создания подобной системы прослеживаемости. "Сегодня движение зерна идет без сопроводительных документов, которые говорят, где найти, кто чем обрабатывал - какими пестицидами. Мы вынуждены делать дополнительные исследования из-за того, что не знаем, а кто-то вообще их делал или нет, когда выпускал", - пояснил он.

По его мнению, в России необходимо выстроить такую систему, которая могла бы обеспечить покупателям нашего зерна прослеживаемость, безопасность и заявленное качество. Во избежание "недоразумений" с обнаружением ГМО в российском рапсе или "серым" экспортом зерна через Казахстан.

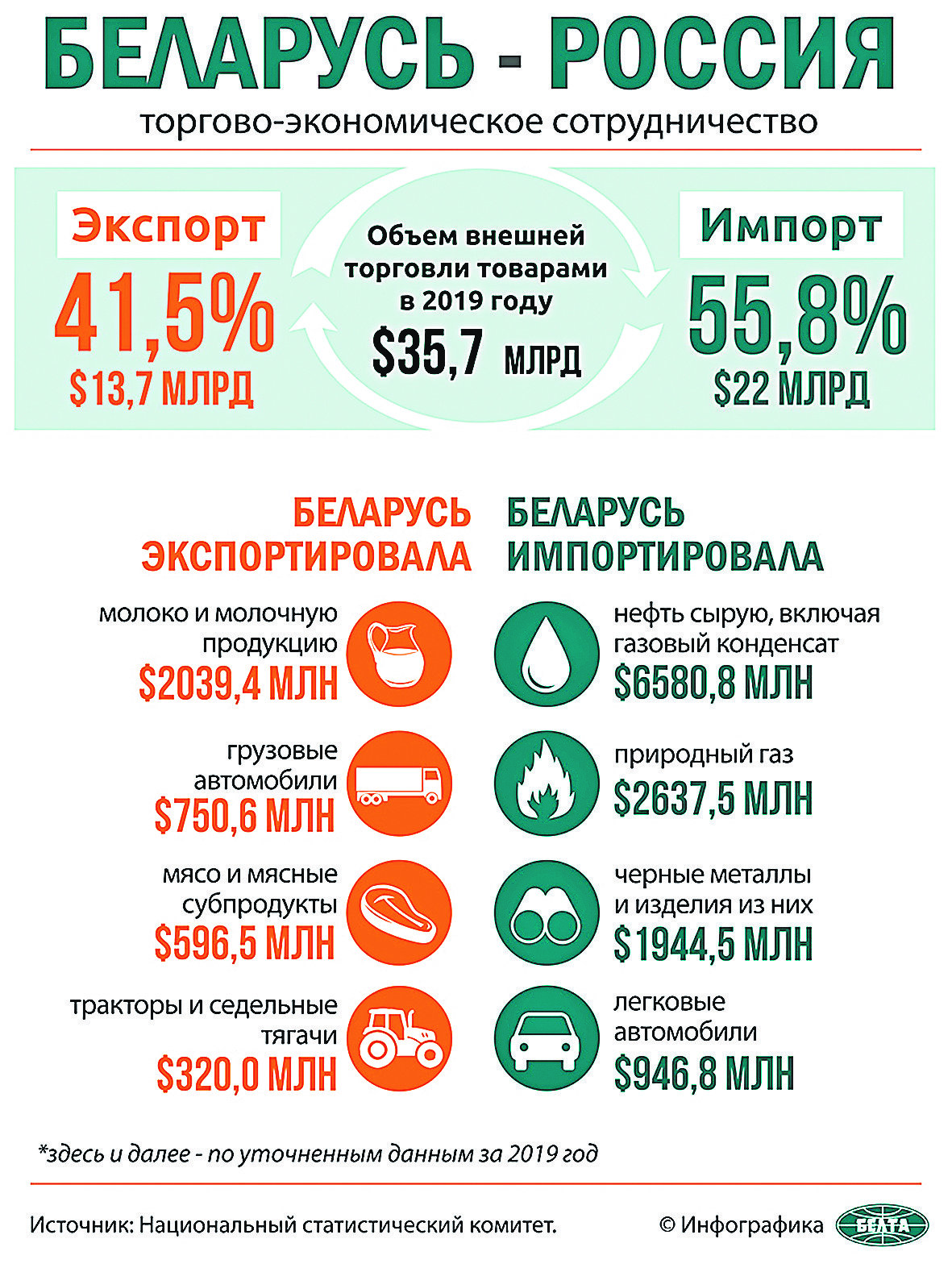

Преодолели по-братски

На учениях военные РФ и Беларуси вместе форсировали реку

Текст: Юрий Гаврилов

На полигоне "Брестский" российские десантники и подразделения Сил специальных операций Беларуси проводят совместные тактические учения "Славянское братство-2020".

Вчера военные тренировались в преодолении водной преграды. "Более 25 боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" Псковской дивизии ВДВ и более 10 бронетранспортеров БТР-80 десантно-штурмового соединения из Бреста отработали первые совместные действия по форсированию реки Мухавец, которое осуществлялось одновременно по двум направлениям", - сообщили в Минобороны России.

Хотя псковские десантники выполняли эту операцию на незнакомой местности и впервые - на новейших образцах техники, поступившей в полк в этом году, форсирование прошло штатно. "В ходе совместных действий экипажи боевых машин демонстрируют высокий профессионализм, слаженные действия и отличную полевую выучку", - рассказал замкомандира российского полка гвардии подполковник Алексей Афонин.

Сейчас наши и белорусские военные готовятся к первому совместному занятию по огневой подготовке. В целом на "Славянском братстве" им предстоит решать не один десяток задач. Главным образом, они будут связаны с контртеррористической тематикой - она превалирует в сценарии этих маневров. Для разгрома незаконных вооруженных формирований руководство учениями, в частности, сформирует совместную тактическую группу.

Известно, что в учении "Славянское братство-2020", которое носит исключительно оборонительный характер, задействуют более 800 солдат и офицеров и около 170 единиц боевой и специальной техники. Вообще-то участников могло быть больше. Дело в том, что эти маневры ежегодно проводят на полигонах Беларуси, России и Сербии. Соответственно в них участвуют военные трех стран. Однако "Славянское братство-2020" организовали без участия сербских подразделений. По словам сербской стороны, это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в этом балканском государстве. Так или иначе, но на полигоне "Брестский" сейчас решают задачи только российские и белорусские подразделения. Также совместно военные скоро будут действовать еще на двух учения - "Кавказ" (оно пройдет в конце сентября) и запланированных на октябрь учениях миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2020".

Калорийная перемена

На Южном Урале школьников обеспечили полноценным питанием

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)

В деревне Мамаево Сосновского района к новому учебному году открыли мини-столовую. В малокомплектной школе, где учатся три десятка детей, отремонтировали помещение, провели воду, установили водонагреватель и приобрели мебель, чтобы ребята могли получать горячие завтраки. Когда нельзя организовать полноценный пищеблок, такой буфет - тоже выход. Здесь и булочками с горячим чаем можно перекусить, и разогреть готовые блюда, чтобы накормить самых младших ребят.

Всего в школах Южного Урала, по данным областного министерства образования, 913 пищеблоков, из них 839 - столовые полного цикла и только 74 - так называемые доготовочные кухни и буфеты.

Однако вне зависимости от технологии приготовления еды всю материальную базу "калорийной" сферы накануне учебного года модернизировали. В мае на Южном Урале оценили состояние работающих пищеблоков, а в летние каникулы привели их в порядок, кое-где даже организовали с нуля. Чтобы пищевой комплекс оказался во всеоружии, из областной казны на эти цели было направлено почти 300 миллионов рублей.

На реформу школьного питания губернатор Алексей Текслер нацелил региональное образование в начале 2020 года, когда соответствующее поручение всем российским субъектам дал глава государства. Президент рекомендовал реализовать инициативу к 2023 году, а если возможно, то и к нынешнему сентябрю. И южноуральцы решили не ждать еще несколько лет, а выбрали короткий путь перемен.

Статистика свидетельствует, что заболевания желудочно-кишечного тракта у школьников стоят на втором месте после нарушений опорно-двигательного аппарата. Поэтому с февраля этого года на собственные средства в области запустили программу "Школьное молоко". Суть ее в том, что учащимся полезный продукт предоставляется бесплатно, поскольку растущий организм нуждается в кальции и витаминах.

- Речь идет о специальном стандарте, - отмечал тогда глава региона. - Молоко будет поставляться в школьные столовые витаминизированным.

Примерно пятую часть расходов взял на себя бюджет региона и при переходе школьного общепита на бесплатные завтраки. Активистов совета родителей Челябинской области да и всех родителей преобразования не оставляют равнодушными. Все они заявляют, что это, безусловно, забота о здоровье детей, которые целый день в школе, а кто-то посещает дополнительно продленку, внеурочные занятия. Поэтому важно, чтобы у ребят был полноценный обед, а не перекус всухомятку. Кроме того, единый подход к горячему питанию решает еще и проблему "разных" столов, когда ученики-льготники получали другие по составу блюда, куда более скромные, чем дети из более благополучных семей.

До реформирования школьного питания родителям за завтраки детей приходилось выкладывать в среднем по 65 рублей, сегодня же принятый норматив, бесплатный для семей, - около 60 рублей. Родительское сообщество, правда, волнуется: не пострадает ли качество пищи? Но в региональном министерстве образования заверяют: и теперь, и далее школьная еда будет отвечать всем требованиям, хотя кошельки родителей и останутся при этом неприкосновенными. Более того, чтобы исключить различие подходов в муниципалитетах, в школах внедряется стандартное горячее меню, гарантирующее единый подход к приготовлению блюд, а также сбалансированный рацион питания. По сути, это меню остается таким же, что и в прежние времена: на завтрак - каша со сливочным маслом, выпечка, чай или какао, на обед - суп, второе и напиток.

Между тем в некоторых учебных заведениях области реформа уже вышла за общероссийские рамки. В Верхнеуральском районе сегодня 17 школ, ребята учатся в одну смену, и всех их, начиная с первого и заканчивая одиннадцатым классом, по решению муниципалитета бесплатно кормят горячими завтраками. А 19 процентов учащихся - дети-инвалиды и школьники из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - в столовую приходят дважды в день, на завтрак и обед. Питание подрастающего поколения стало приоритетной статьей в бюджете района - на это выделено 23 миллиона рублей, еще 3,5 миллиона добавила область.

В последние несколько лет муниципалитет берет на себя повышенные обязательства - проводит ремонты в школьных пищеблоках, хотя на это тоже требуется кругленькая сумма. Ситуация, правда, изменилась нынешним летом, когда были получены федеральные и областные субсидии. На них для всех школьных столовых докупили нужное оборудование, поделилась хорошей новостью начальник районного управления образования Наталья Урцева.

В 2020 году совокупные расходы на сферу образования в области превысят 48 миллиардов рублей - это более четверти всего регионального бюджета, сообщил губернатор накануне учебного года. По его словам, сокращать траты Южный Урал не собирается - напротив, они еще вырастут.

- В предстоящем учебном году школы ожидают новации, - подчеркнул Алексей Текслер. - На горячие завтраки выделено более 755 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечат более 181 тысячи учащихся. Регион обязательно сохранит и программу "Школьное молоко", которая получила положительные отклики родителей и детей. Эту инициативу также позитивно оценили и медики.

Урок идет

В России более 99 процентов школ работают в нормальном режиме

Текст: Мария Агранович

В России большинство школ, детсадов и колледжей работают в обычном режиме. Из-за коронавируса полностью закрыто на карантин лишь 0,12% образовательных учреждений. Такие данные привел глава минпросвещения Сергей Кравцов.

- Массовых вспышек заболеваний нет, - подчеркнул министр. - Число закрытых на карантин учреждений не превышает и процента.

В минпросвещения ведут ежедневный мониторинг ситуации. Самые свежие данные: сейчас не работают 0,09% детсадов, 0,18% школ, 0,09% учреждений СПО и 0,01% организаций допобразования. И хотя серьезных поводов для перевода образовательных учреждений на удаленку нет, Сергей Кравцов напомнил о необходимости соблюдения всех мер безопасности.

- Школы работают уже больше двух недель, и ситуация спокойная, - сказал он. - Но нужно не забывать о соблюдении рекомендованных мер безопасности. Возможно, для кого-то они неудобны, но это гарантирует здоровье учащихся, членов их семей и педагогов.

Также глава минпросвещения рассказал, что постоянно следит за тем, как проходит "доставка" горячего питания в российские школы. Напомним, с 1 сентября по поручению президента совместно с регионами организовано бесплатное горячее питание для всех учащихся начальной школы с 1-го по 4-й класс. Хорошая новость: теперь родители смогут отправить свои предложения или жалобы по этой теме через портал "Госуслуги". Там теперь доступен специальный сервис для мониторинга ситуации с горячим питанием в школах.

Все вопросы родителей или учителей сразу попадут в минпросвещения. По словам Сергея Кравцова, это поможет экспертам ведомства оперативно получать всю необходимую информацию.

- Сегодня сигналов о том, что где-то дети не получают горячее питание, нет, - уточнил Кравцов. - Но мы будем отрабатывать каждый сигнал, если он появится, и вместе с регионами подключаться к решению проблем.

До сих пор министерство принимало вопросы на тему школьного питания по телефону горячей линии: 88002009185. Он также продолжает работать. Свой мониторинг ситуации ведет и Общероссийский народный фронт.

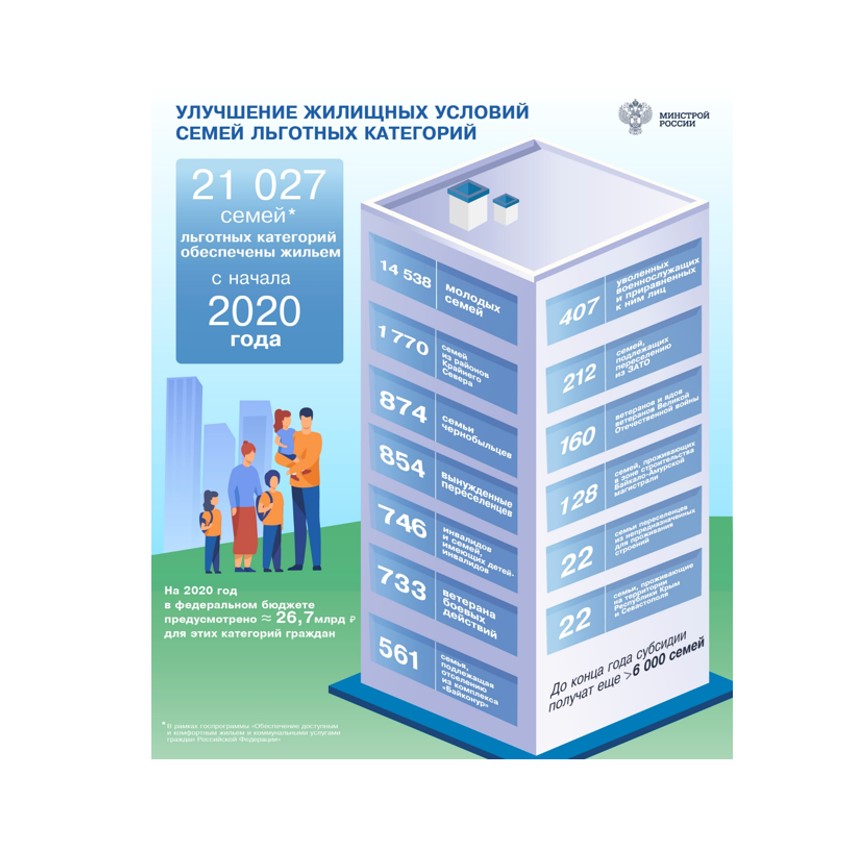

Неотложные метры

Правительство дополнительно поддержит строителей и покупателей жилья

Правительство подготовило меры дополнительной поддержки строительной отрасли в условиях сокращения незащищенных статей расходов федерального бюджета в 2021 году, рассказал в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Предусмотрено выделение дополнительных средств регионам, которые будут строить дороги и другие важные объекты быстрее запланированного. Бюджет найдет на это деньги за счет остатков, неиспользованных отстающими регионами. Кроме того, подрядчики по госконтрактам смогут на льготных условиях получать кредиты, необходимые для продолжения строительства, если выделенные им средства они освоили досрочно. Проценты по таким кредитам компенсирует бюджет. "Это и по проектам социального строительства, и по объектам дорожного строительства", - уточнил Хуснуллин.

Для снятия ограничений, мешающих строительству, подготовлены поправки в двадцать федеральных законов и около двух десятков нормативных актов.

Снижение объемов строительства в этом году удалось минимизировать благодаря господдержке ипотеки, отметил Хуснуллин. В отрасль пришло около 500 млрд рублей, отметил вице-премьер, около 500 тысяч семей улучшают жилищные условия. В правительстве обсуждается вопрос о способах поддержки ипотеки в 2021 году, рассказал он. Но конкретные механизмы и условия будут определены после проведения анализа того, как сработала ныне действующая программа ипотеки под 6,5%, которая должна завершиться 1 ноября. "Мы совершенно точно будем работать в этом направлении, но условия дополнительно скажем", - пообещал вице-премьер. В связи с этим он попросил глав регионов напомнить застройщикам, что развитие жилищного строительства будет поддерживаться и далее. А жителям - что до 1 ноября, когда по текущим условиям заканчивается действие программы льготной ипотеки по 6,5%, достаточно подать заявку на кредит, условия программы допускают, что сам льготный кредит может быть выдан и позже.

В некоторых регионах после появления льготной ипотеки несколько повысились цены на жилье. Но это, по мнению Хуснуллина, означает, что повышается заинтересованность застройщиков - строек там станет больше. "Глобального роста цен не произойдет", -подчеркнул вице-премьер.

По итогам нынешнего года прогнозируется снижение объемов ввода жилья на 5-6%, что, по словам Хуснуллина, не так плохо. Предпринимаемые меры должны минимизировать потери в объемах строительства в следующем году.

Кроме того, правительство намерено поддерживать программы комплексного развития городов. В ближайшее время минстрой должен отобрать около сотни городов, для которых разработают такие планы. Для Нижнего Новгорода программа уже разработана - она касается и жилья, и дорог, и общественного транспорта.

В этом году строительная отрасль испытывает нехватку рабочей силы, отметил Хуснуллин. Приток рабочей силы на стройки был, в основном, из других стран, отметил он. Сейчас из-за коронавируса он ограничен. Особенно это ощущается на Дальнем Востоке, где ориентировались на рабочих из Китая. "В целом по стране проблема есть, но кардинально на нашу работу это не влияет", - сказал вице-премьер. В то же время необходимо организовать переобучение безработных на строительные специальности. Тем более что объемы строительства увеличатся.

Марина Трубилина

Космос как угроза

Страны БРИКС выработали новую стратегию безопасности

Текст: Иван Егоров

В четверг в Москве прошла десятая ежегодная встреча высоких представителей стран государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Россия в этом году председательствует и в БРИКс, и в ШОС, правда, почти все запланированные мероприятия и встречи из-за пандемии проходят в этом году в онлайн-режиме. Тем не менее уровень встреч остался на прежнем, самом высоком уровне. Так, глобальные проблемы безопасности в мире обсудили заместитель руководителя кабинета институциональной безопасности при президенте Бразилии Мануэль Инносенсио, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи и единственная женщина в этой мужской компании - министр государственной безопасности Южно-Африканской Республики Аянда Длодло. На правах хозяина тон беседе сразу задал Николай Патрушев.

По его словам, пандемия продемонстрировала, что перед всем человечеством сегодня стоят общие вызовы и бороться с ними можно только сообща. Но, к сожалению, этот вывод осознается не всеми мировыми игроками. Опасной тенденцией современности стало понижение уровня доверия на международной арене и, в частности, политика введения односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН. А также сознательный подрыв действующих механизмов нераспространения и контроля над вооружениями, существующих многосторонних институтов. Озабоченность, по мнению секретаря СБ РФ, вызывает стремление к демонтажу международного права и его подмены концепцией "порядка, основанного на правилах". При этом не скрывается, что формулировать эти правила будет узкая группа государств.

"Мы в БРИКС не можем согласиться с такой постановкой вопроса. Равная и неделимая безопасность, ценность коллективных подходов и решений, подлинно демократический миропорядок, в рамках которого нет места дискриминации суверенных государств, - вот наши общие приоритеты", - сказал секретарь российского Совбеза. И подчеркнул, что необходимо укреплять единство "пятерки", координировать подходы с целью повышения эффективности реагирования на возникающие угрозы безопасности наших стран и в более широком смысле - всей планеты.

По мнению Патрушева, на фоне продвигаемого Западом провального либерального глобалистского проекта, открывается окно возможностей для дальнейшего продвижения альтернативных моделей и подходов к международному сотрудничеству, которые разработаны в том числе БРИКС. Хотя все понимают, что коллективный Запад, не смирится с провалом глобального либерального проекта.

"Видим все новые и новые попытки организовывать "цветные революции". Проводятся кампании по дискредитации политического руководства неугодных стран, в том числе с использованием механизмов манипуляции общественным мнением", - отметил секретарь СБ РФ.

Коллеги из "пятерки" с Патрушевым согласились. По итогам встречи было заявлено о непрекращающихся попытках вмешательства Запада во внутренние дела суверенных государств. Коллеги Патрушева подчеркнули недопустимость организации "цветных революций", а также кампаний по дискредитации политического руководства неугодных стран. Кроме того, стороны выразили обеспокоенность эскалацией напряженности вокруг Ирана, Венесуэлы и Сирии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности. Так, представители БРИКС обсудили и совсем новые угрозы - в частности, деструктивные планы США по размещению оружия в космосе, применения силы в отношении космических объектов других государств, а также использования космического пространства для военных операций. При этом сами американцы, заранее перекладывая все с больной головы на здоровую, уже обвинили в милитаризации космоса Москву и Пекин.

Но двойными и тройными стандартами Вашингтона уже никого не удивишь, поэтому участники встречи подтвердили открытость к многостороннему разговору по возможным мерам обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере. Если говорить о серьезных итогах года, то странам БРИКС удалось сделать серьезный шаг вперед в укреплении сотрудничества в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия транснациональной организованной преступности и незаконному обороту наркотиков.

Как отмечено в итоговом заявлении, благодаря слаженной совместной работе в непростых условиях пандемии, был подготовлен проект антитеррористической стратегии "пятерки". Эта стратегия будет представлена на одобрение во время предстоящего саммита глав государств БРИКС.

В проекте стратегии отражены такие принципиальные для стран БРИКС аспекты, как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела, приверженность международному праву и признание центральной и координирующей роли ООН в вопросах безопасности.

Были рассмотрены перспективы сотрудничества государств БРИКС в области обеспечения биологической безопасности.

Все участники встречи высоко оценили координирующую роль Всемирной организации здравоохранения в деле борьбы с пандемией.

Секретный свидетель

Белорусским милиционерам могут разрешить скрыть свое имя в суде. А как у нас?

Текст: Наталья Козлова

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев предложил внести в республиканский Кодекс об административных правонарушениях важную поправку. Она позволит белорусским милиционерам не называть свои настоящие имена, места жительства и работы, свидетельствуя в суде.

Глава МВД страны говорит о "незащищенности сотрудников органов внутренних дел в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях".

Караев подчеркивает, что заседания судов открыты, и там свободно может идти аудио-, фото-, видеофиксация процесса. А потом эти фотографии с персональными данными полицейских попадают в интернет "с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и членов их семей".

В России нет такой нормы в законе. А вот угрозы в адрес полицейских и их семей звучали, и не раз. Нуждается ли наше законодательство в подобной мере безопасности?

И в России полицейские регулярно приходят в суды, чтобы дать показания. Как наш закон защищает их права? Вот позиции ведущих юристов:

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

Российское уголовно-процессуальное законодательство и административное право не делают в общем случае различий в правах и обязанностях свидетелей в зависимости от их статуса, места службы или работы. По ходатайству стороны могут быть допрошены любые лица. Все вызванные в суд граждане допрашиваются по одинаковым правилам. Правда, надо отметить, что есть очень ограниченная категория лиц, допрос которых по обстоятельствам, связанным с их основной деятельностью, допускается с их согласия или вовсе запрещен. К ним относятся судьи, арбитры третейских судов, присяжные, адвокаты, священнослужители, депутаты и сенаторы федерального уровня, должностные лица налоговых органов.

Таким образом, в списке граждан, обладающих иммунитетом от допроса, нет сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем процессуальный закон не требует обязательной записи в протокол адресов допрашиваемых лиц. Личные данные любого свидетеля записываются в протокол допроса на досудебной стадии или в протокол судебного заседания в объеме, достаточном для установления личности допрашиваемого лица. Это как минимум фамилия, имя, отчество, дата рождения. Я бы считал, что добавив СНИЛС, список обязательных данных мог бы быть исчерпан. Но обычно, когда в суде допрашивают человека, в протокол включаются данные о домашнем адресе "гражданского" свидетеля, а в отношении человека в погонах - о месте его службы. Так удобнее для обеспечения вызовов свидетелей на повторные допросы и в суд.

Но любой человек, которого допрашивают, имеет право ходатайствовать о том, чтобы его домашний адрес или место службы не фигурировали в протоколе. Отказ в ходатайстве должен быть обоснован серьезными причинами. Следователь должен указать, почему именно домашний или служебный адрес в данном конкретном случае совершенно необходим допрашивающему лицу, почему недостаточно, например, абонентского ящика на почте. Сегодня для вызова свидетеля достаточно мобильного телефона или электронной почты.

Если свидетель имеет основания опасаться за свою безопасность и безопасность близких, получает угрозы, законодательством предусмотрена фигура "засекреченного свидетеля". Его персональные данные не оглашаются даже перед участниками уголовного процесса. Закон не делает различий по месту работы или службы, поэтому "засекреченным" может быть и гражданский, и сотрудник правоохранительных органов. Понятно, что раскрытие личности свидетеля - оперативного сотрудника МВД, ФСБ, ФСИН, вне всякого сомнения, опасно для него, как участника таких оперативно-разыскных мероприятий, как, например, оперативное внедрение. Засекреченному свидетелю присваивается псевдоним и отбирается образец подписи, соответствующей присвоенному псевдониму.

Допрос, очная ставка и опознание с участием засекреченных лиц проходят так, чтобы исключить визуальное наблюдение и, как правило, с использованием технических средств, изменяющих голос. Истинные данные засекреченных свидетелей хранятся при уголовном деле в отдельном опечатанном конвенте. За раскрытие личности "засекреченного" свидетеля предусмотрена уголовная ответственность по статье 311 Уголовного кодекса с санкцией до 5 лет лишения свободы . В российском административном процессе засекречивание свидетелей не предусмотрено.

Сергей Ахундзянов, председатель президиума Московской коллегии адвокатов "РОСАР":

Юрий Караев предлагает защитить свидетелей-правоохранителей, разрешив им не разглашать сведения о личности. При опросе они смогут называть суду вымышленные фамилию, имя и отчество, а также несуществующее место жительства и работы. Подлинные данные, по предложению главы МВД, будут направлены прокурору и должны храниться по правилам секретного делопроизводства.

Предложение министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева в первую очередь направлено на защиту прав и интересов только сотрудников органов внутренних дел.

Однако в таком случае нарушаются права граждан, привлекаемых к ответственности, на справедливый суд, принципы равенства и состязательности сторон.

В случае массового использования таких доказательств будет происходить упрощение системы судопроизводства и их фальсификация. Полагаю, что использование подобных свидетелей не может быть повсеместным и не должно прямо касаться представителей силовых ведомств.

В нашем отечественном законодательстве статьей 11, частью 3 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусмотрено, что в случае наличия достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества, должностные лица принимают в их отношении необходимые меры.

Тогда на стадии следствия и дознания выносится постановление о сохранении в тайне анкетных данных, в котором записывается псевдоним участника следственного действия, который указывается в протоколе.

В судебном заседании на основании определения или постановления суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства.

Знания в кредит

Суды начали взыскивать деньги с выпускников вузов, которые обучались за счет предприятий, но работать отказались

Текст: Светлана Добрынина, Наталья Коротченко, Светлана Цыганкова

Почти 200 тысяч рублей должен выплатить молодой врач больнице города Серов Свердловской области за то, что после учебы он отказался приехать туда на работу. Но его это не пугает - зарплата в другой больнице позволяет. Как и у многих других.

Получается, программа, на которую всегда возлагали большие надежды, чтобы снизить дефицит кадров в глубинке, дала сбой? Как снова наладить процесс? В этом разбирались собкоры "Российской газеты".

Практически в каждом вузе России, включая МГУ, МГИМО и СПбГУ, есть так называемые целевики. Это студенты, которые заключили с предприятиями договоры, что после обучения обязуются отработать у них какое-то время, например три или пять лет. А предприятие - оплачивает учебу.

В среднем целевики занимают от 10 до 30 процентов мест. В медицинских вузах их доля гораздо больше. По отзывам представителей вузов, до места работы не доезжает около 10 процентов целевиков. До 2019 года привлечь "отказника" к ответственности и заставить вернуть деньги, потраченные на учебу, было почти нереальным делом.

Договоры составлялись, но как только речь заходила о штрафах, возникало множество вопросов. Как быть, если целевик переехал, женился, отчислен за неуды, заболел?

Год назад в законе прописали все детали. И суды больше не будут редкостью - возврат денег станет неминуем. В зависимости от вуза сумма может набежать немалая. И 200 тысяч - далеко не предел. Кстати, если условия договора нарушит работодатель, то ему придется платить неустойку целевику.

Проблема лишь в том, что штрафы, увы, не всегда помогут решить главную задачу - снизить дефицит кадров.

В Свердловской области не хватает 678 врачей. И когда к руководству Серовской больницы поступило предложение от студента-медика Кирилла Б. заключить договор на обучение в ординатуре, там возражать не стали. Ведь контракт предполагал, что Кирилл отработает в клинике не менее пяти лет.

За два года Серовская больница из своего скромного бюджета перечислила 187 290 тысяч рублей. Но после диплома выпускник известил: на работу не приду. И не он один. Из шести человек, окончивших в этом году ординатуру, четверо решили разорвать контракты, рассказал пресс-секретарь больницы Олег Романов.

В Вологодской области вопрос с медицинскими кадрами тоже стоит остро. Своего медвуза в регионе нет, поэтому в области всегда много целевиков. В этом году в департамент образования поступило более 500 заявлений. Зачислили 246 студентов. Плюс 106 ординаторов.

Прибавка к стипендии четыре тысячи рублей, оплата общежития, добавка к зарплате молодым врачам - педиатрам и терапевтам, это 10 тысяч в первые три года работы, а еще - 1,5 миллиона подъемных, льготная ипотека... Но вакансии врачей как были, так и есть.

Работодатели признают, что возвращение затраченных средств молодых специалистов не пугает. Поэтому некоторые эксперты уже предлагают более жесткий подход, например, приравнять бюджетные затраты к кредиту и в случае невыполнения договора - взыскивать с процентами.

Но даже если после вуза ребята и приедут работать в глубинку, не факт, что останутся там навсегда. Целевик-медбрат Амирхан Лузянин из села Оранжереи в Астраханской области честно признается: "Я отработаю, как обещал, и перееду в город. Хочу в городскую больницу устроиться и в медуниверситет поступить. Не хочу в селе прожить всю жизнь". Есть сомнения и у Натальи Барминой из поселка Волго-Каспийский, она целевик от Камызякской центральной райбольницы: "Меня там все знают: бабушка здесь была акушером, мама там же работает. Останусь ли в селе? Время покажет".

"Для молодежи очень важны условия работы, - считает Игорь Чирва, директор Центра по связям с производством и целевого обучения Российского университета транспорта. - Молодежь сегодня очень мобильна. Они не будут ждать двадцать лет, когда освободится место ведущего инженера или завотделением. Они выросли в цифровой среде, и это меняет их подход к работе".

Что еще поможет зацепить их на рабочем месте? Жилье, пусть и служебное, детский сад, школа.

Комментарий

Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС:

- Проблема в том, что целевой прием в том виде, какой сейчас сделан, не учитывает многие особенности.

Первое - вопрос качества. Человек хочет быть, например, хирургом, но понимает, что не поступит в медвуз на эту специальность по баллам ЕГЭ. Он берет целевое направление и поступает на другую медицинскую специальность, на которую идет целевой набор. Может быть, он доучится и станет хорошим специалистом, а может быть, и нет.

Второе - мы пытаемся закрепить человека за регионом. Где мы его начинаем готовить? В регионе его проживания? В Москве, в Санкт-Петербурге? По окончании вуза выпускник понимает, что в столице у него гораздо больше перспектив, и он будет возвращать деньги или бегать от судов.

Удержать в регионе можно материальными стимулами и предоставлением жилья. Если студент отучился семь лет в медвузе, он думает уже не только о работе, но и о семье. И вопрос жилья становится очень важным.

Превосходство бора

Уникальный лесной массив станет природным парком регионального значения

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Караканскому бору в Новосибирской области придадут особый природоохранный статус. Правительство региона утвердило "дорожную карту" подготовки создания природного парка регионального значения. Предстоит графическое описание границ природного парка, его функциональных зон и охранной зоны.

Караканский бор - это сосновый лес, который большей своей частью располагается в Ордынском районе, а частью - в Искитимском и Сузунском районах Новосибирской области и Каменском районе Алтайского края. Живописный лесной массив тянется вдоль правого берега Новосибирского водохранилища на 98 километров (наибольшая ширина бора - 18 километров). Площадь территории - 99 тысяч гектаров. По данным специалистов, здесь обитает не менее 30 видов животных и растений, занесенных в федеральную и региональную Красные книги.

В бору любят отдыхать новосибирцы и жители соседних регионов. В летний сезон до 15 тысяч туристов на легковых автомобилях приезжают на пикники и за грибами. Самой привлекательной для отдыха частью бора является прибрежная полоса. Здесь также традиционно ведется хозяйственная деятельность. Однако запасы доступной деловой древесины невелики, лесосеки уже подступают к местам, где живут и отдыхают люди.

Экологическая ситуация в уникальном бору с каждым годом ухудшается. Экологи и местные жители встревожены: в ходе экологических рейдов этим летом не раз выявлялись неубранные после рубок лесосеки, оставленные недобросовестными арендаторами. Установлены места несанкционированных свалок бытового мусора, который отдыхающие сваливают в границах водоохранной зоны, а также вдоль автомобильной дороги.

- В последние годы стали очевидны противоречия в способах использования Каракана, - обрисовал ситуацию руководитель Открытой лаборатории природоохранной биологии, член рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий минприроды Новосибирской области Александр Дубынин. - Рубки спелого леса ведутся уже непосредственно в местах отдыха людей или совсем рядом. При этом "дикий туризм" в чистом виде тоже становится угрозой для бора. Вывоз бытового мусора, в том числе и за отдыхающими, не организован, растет рекреационная нагрузка на экосистемы. Приведением в порядок территории занимаются в основном добровольцы.

Как считает глава региона Андрей Травников, при создании парка надо учитывать мнение всех участников процесса. Просто закрыть лес для какой-то деятельности, как считают в правительстве области, вовсе не означает его сохранить. Перестоянные деревья, сорная растительность, изменение видового состава постепенно приводят к деградации и утрате уникальной боровой инфраструктуры.

- Если мы собираемся создавать здесь территорию для людей, то жесткий режим заповедника вводить нельзя, - говорит губернатор Андрей Травников. - Хотелось бы, чтобы туристический потенциал этой территории развивался. Но нельзя забывать и экономическую составляющую, интересы того бизнеса, который уже сформировался вокруг этой территории. Было бы неправильно расторгать договорные отношения, которые уже сегодня есть, если арендатор леса выполняет все требования природоохранного законодательства. На ордынской земле сформировались перерабатывающие предприятия. И если мы сегодня запретим любую заготовку древесины, то оставим эти предприятия без сырья, а людей - без работы. Областное министерство природных ресурсов и экологии предложило взять за базовую категорию статус "природный парк", так как эта форма гибкая, удобная, а по федеральному законодательству при таком статусе можно вести хоздеятельность.

- Идее придания территории Караканского бора особого статуса уже четверть века. Группа исследователей Сибирского отделения Российской академии наук настаивает на создании природного парка в границах "Большого Каракана". В него входит не только покрытая лесом территория бора, но и водосборный бассейн караканских речек. Это примерно 520 тысяч гектаров. Только так мы обеспечим географическую и экологическую целостность природному парку и увеличим его биологическое разнообразие, - считает Александр Дубынин. - А варианты брендирования Каракана очевидны. Один из них - природная территория здоровья.

Губернатор поручил в кратчайшие сроки рассмотреть возможность расширения границ территории бора, которая будет находиться под особым статусом, без ущерба для проживающего населения и уже действующих лесопользователей.

Тем временем

В Красноярском крае 15 лет назад создан природный парк "Ергаки" площадью почти 343 тысячи гектаров. Это узнаваемый бренд не только края, но и всей Сибири. Здесь не только заботятся о ценных в природном отношении участках, защищая их от браконьеров и "черных лесорубов", но и организуют познавательные маршруты, оборудуют экотропы.

Чем богаты

Отрасль устойчиво работает даже в условиях экономической турбулентности

Текст: Татьяна Батенёва

Российская лесная промышленность в последние годы стала равноправным конкурентом на мировом рынке.

О том, с какими результатами отрасль встречает свой профессиональный праздник - День работника леса и лесоперерабатывающей промышленности, "РГ" рассказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Виктор Леонидович, каковы итоги первого полугодия работы отрасли?

Виктор Евтухов: Стратегические и конкурентные преимущества России на мировом "лесном" рынке никуда не делись и не денутся - около 20 процентов мирового лесного фонда сосредоточено в нашей стране. У нас лучший лес, хорошая доступность и конкурентоспособные компании, играющие ведущую роль на мировом рынке. Благодаря экспортной ориентированности, хорошей сырьевой базе и стабильному спросу отрасль демонстрирует уверенный рост объемов производства. Это одна из немногих отраслей, которые устойчиво работают даже в условиях турбулентности экономики: за 7 месяцев 2020 года лесозаготовка увеличилась на 0,6 процента, производство пеллет растет сверхбыстрыми темпами - за 7 месяцев - на 17,6 процента, объемы производства целлюлозы выросли на 6,4 процента, бумаги и картона - на 5 процентов.

Как отразилась на отрасли пандемия коронавируса нового типа?

Виктор Евтухов: Конечно, определенные сложности как на внутреннем рынке, так и на внешнем контуре были. Так, за те же 7 месяцев сократилось производство шпона, фанеры, пиломатериалов, мебели и плитной продукции.

Что касается внешнего контура, то значительно сократился экспорт необработанной древесины: за 7 месяцев 2020 года мы экспортировали 6,9 миллиона кубометров - на 11 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт пиломатериалов в натуральном выражении сократился на 3 процента, шпона - на 17, мебели - на 12, плит ДВП - на 13, ДСП - на 3 процента. Однако по многим другим позициям российские компании продолжают наращивать свое присутствие и в условиях пандемии. Так, экспорт фанеры в натуральном выражении увеличился на процент, целлюлозы - на 2 процента, бумаги и картона - на 13, пеллет - на 19 процентов. Конечно, полноценное развитие отрасли невозможно без серьезного вклада российских и зарубежных инвесторов. Привлечение инвесторов - одна из важнейших задач государства сегодня. Суммарный объем инвестиций в лесопромышленный комплекс России за первое полугодие 2020 года составил 54,9 миллиарда рублей.

Потребовались ли отрасли меры господдержки?

Виктор Евтухов: Конечно, в условиях пандемии мы ввели дополнительные меры поддержки. Минпромторг России подготовил перечень системообразующих организаций, пострадавших от последствий коронавируса. Это более 1100 компаний, среди которых 53 предприятия лесопромышленного комплекса. В него вошли и все крупнейшие российские целлюлозно-бумажные производства. Сегодня предприятия активно готовят документы для подачи заявок на господдержку. Решение о предоставлении помощи принимает правительственная комиссия, рассматривая каждый случай отдельно. Это может быть отсрочка налогов, государственная гарантия на кредиты, льготные займы, прямые субсидии и др.

Кроме того, продолжаются и все принятые ранее меры поддержки отрасли. Например, субсидии на транспортировку экспортной продукции, которые позволяют компенсировать до 80 процентов фактически понесенных затрат производителей. За время действия постановления с 2017 года выдано более 17 миллиардов рублей 94 предприятиям. В дополнение к этому принято решение о докапитализации субсидии еще на 3 миллиарда рублей.

Также в рамках поддержки российских производителей Минпромторг России ведет реестр отечественной промышленной продукции. Эта мера связана с постановлением правительства Российской Федерации, установившим с 1 мая 2020 года запрет на закупку иностранных промышленных товаров, работ и услуг государственными и муниципальными структурами в случае, если есть российские аналоги. Одним из эффективных инструментов поддержки предприятий ЛПК являются приоритетные инвестиционные проекты по освоению лесов. В настоящее время в перечне находится 155 проектов, из которых 86 завершено, еще 69 - в стадии реализации. Это масштабная работа, в рамках которой в развитие углубленной переработки сырья уже направлено 454 миллиарда рублей.

Как реализуется тренд на углубление переработки древесины?

Виктор Евтухов: Глубокая переработка является безусловным приоритетом государственной политики по развитию лесного комплекса. Создание условий для запуска и развития крупных проектов по глубокой переработке древесины - одна из ключевых текущих задач государства в экономике новой эпохи. Для образования крупных лесоперерабатывающих производств необходима серьезная инфраструктура. Как правило, решение этого вопроса компании берут на себя.

Меняется ли структура экспорта в этом году? Какие новые виды продукции в ней появляются?

Виктор Евтухов: За первое полугодие внешнеторговый оборот ЛПК (включая мебель) составил 9,3 миллиарда долларов, в том числе импорт - 2,5 миллиарда, экспорт - 6,8. Основными потребителями отечественной продукции являются Китай, Финляндия, Узбекистан, Германия, Дания, Казахстан и Япония.

Поскольку для России продукция целлюлозно-бумажной промышленности является экспортным приоритетом, перспективным вектором развития ЛПК является создание новых мощностей, которые повлекут существенное увеличение показателей объемов производства и экспорта продукции. К сожалению, в современной истории России не построено ни одного ЦБК, по этой причине по ряду видов бумаги и вискозному волокну сохраняется высокая импортозависимость. Препятствием для развития целлюлозно-бумажной промышленности являются сравнительно высокие капитальные затраты и сроки строительства в России в сравнении с другими странами.

Как решаются экологические проблемы отрасли?

Виктор Евтухов: Вопросы экологии оказывают все большее влияние на управление предприятиями, потому что это становится государственной повесткой. Инвестировать в очистные сооружения и модернизировать производственный цикл можно будет с помощью "зеленых облигаций" в соответствии с постановлением правительства РФ № 541. Оно предусматривает предоставление российским организациям субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов по внедрению наилучших доступных технологий. Размер субсидии составляет до 90 процентов от понесенных затрат. На 2020 год на эти цели в бюджет заложено 3 миллиарда рублей, на последующие периоды - по 6 миллиардов рублей ежегодно.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ «БОЛЬШОЙ УРАЛ»

VIII Международный туристский форум «Большой Урал» — масштабное деловое событие в сфере туризма в Уральском федеральном округе, которое состоится 25 и 26 сентября 2020 года в Екатеринбурге на площадке Президентского центра им. Б.Н. Ельцина.

Мероприятие организовано Центром развития туризма Свердловской области при поддержке Правительства Свердловской области, Министерства инвестиций и развития Свердловской области и при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

Мероприятия Форума пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и традиционно соберут представителей туриндустрии из разных регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья.

В этом году партнером Форума выступает Чешская Республика. Кроме этого, мероприятие проводится при участии ОАО «Российские железные дороги».

Поиск новых возможностей в туризме в изменившихся для отрасли условиях – сквозная задача 15 мероприятий деловой программы. В течение двух дней Форума будут проведены конференции, круглые столы, дискуссии, мастер-классы по самым актуальным сегодня вопросам, выступления более 20 экспертов.

В тематике деловой программы

1. Новые проекты в туризме, программы восстановления после пандемии, вызовы для отрасли в новых условиях – мнения федеральных экспертов и лидеров туриндустрии на пленарном заседании Форума;

2. Как создать уникальность. Дизайн-код и брендинг для городов как конкурентное преимущество – кейсы от студии Артемия Лебедева;

3. Фокус вовнутрь. Лучшие практики создания и продвижения региональных и межрегиональных турпродуктов, показавших эффективность в 2020 году;

4. Новые возможности развития активного, промышленного, оздоровительного и медицинского туризма;

5. Эффективное продвижение народных художественных промыслов;

6. Работа экскурсоводов и гидов в новых рамках законодательного и нормативного регулирования;

7. Как цифровые технологии и искусственный интеллект изменят сферу продажи турпродуктов;

8. Деловой туризм и экономика крупных событий после пандемии на экспертной сессии MICE place;

9. Школа событийного туризма, мастер-класс по туристическому сувениру от организаторов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

В окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который также состоится в рамках Форума, принимают рекордное за все годы количество участников: более 200 мастеров представят свои работы, а эксперты из разных регионов России выберут и наградят лучших.

Кроме этого, состоятся торжественные церемонии чествования победителей и других значимых конкурсов в туристической отрасли и в сфере народных художественных промыслов. К примеру, будут объявлены победители гастрономического конкурса «Вкус Большого Урала», конкурса профессионального мастерства в индустрии туризма, победители областного конкурса по присвоению специальных званий «Мастер» и «Хранитель» народных художественных промыслов Свердловской области, а также впервые в регионе будут вручены ведомственные награды Минпромторга России «Почетный работник народных художественных промыслов».

Одновременно на самом большом экране в Екатеринбурге будут транслироваться туристские видеоролики из 40 регионов России – участников конкурса видеороликов.

В соответствии с новыми тенденциями, принимая во внимание ограничения у зарубежных участников, часть мероприятий Форума пройдет в онлайн-формате, в том числе главные деловые мероприятия будут транслироваться в прямом эфире в сети интернет.

Местом встреч участников на площадке Ельцин Центра станет нетворкинг зона meeting point, а удобным инструментом назначения встреч — мобильное приложение. Участие в Форуме уже подтвердили делегации из Челябинской, Тверской и Орловской областей, а также из ХМАО, Мордовии, Удмуртии, из Санкт-Петербурга.

Впервые на площадке Форума будет работать уникальная инклюзивная экспозиция достопримечательностей Свердловской области «Почувствуй Урал».

Иногородних гостей Форума ждет обширная культурно-познавательная программа — поездка на ретро-поезде в Верхнюю Пышму с посещением уникального Музея военной и автомобильной техники УГМК, экскурсия в новый океанариум Екатеринбурга, обзорная экскурсия по Екатеринбургу с посещением музея Б.Н. Ельцина в Ельцин Центре.

Полная программа Форума и специальные тарифы на размещение в отелях Екатеринбурга доступны на сайте greatural.info.

Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу crt@gotoural.com или по телефону +7 (343) 350-05-25.

Электронная регистрация на мероприятия Форума.

Скачать мобильное приложение Event.Rocks. Кодовое слово GreatUral2020.

В мобильном приложении можно будет задавать вопросы спикерам, составить личное расписание и при этом не упустить ничего важного из плотной деловой программы Форума.

ЭКСПЕРТЫ ФОРУМА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ РАССКАЖУТ, КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ С ДЕТЬМИ

На Всероссийском форуме молодых семей 18 сентября в 11:30 пройдет панельная дискуссия «Семейные путешествия: одни плюсы». Мероприятие проходит при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. В сессии примут участие:

Елена Лысенкова, начальник управления государственных проектов и безопасности туризма Ростуризма;

Александр Стуглев, директор Фонда «Росконгресс»;

Илия Воскресенский, путешественник, travel-фотограф Russian Explorers, блогер;