Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Лукашенко - Путину: "Вы поступили порядочно, по-человечески..."

Владимир Путин принял в Сочи Александра Лукашенко, который свой первый визит после переизбрания на пост президента совершил в Россию. Лидеры четыре часа общались в формате "с глазу на глаз".

Владимир Путин подтвердил приверженность Москвы всем обязательствам, включая Договор о Союзном государстве. Александр Лукашенко подчеркнул: Россия показала, что белорусские границы - это границы Союзного государства, где "никому не позволено бряцать оружием". В ходе переговоров речь шла об активизации экономического сотрудничества, новом кредите, поставках вакцины от COVID-19, планах совместных военных учений.

В начале встречи Владимир Путин вновь поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, после чего напомнил позицию Москвы по внутриполитическим событиям в республике: "Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше".

Предложение Александра Лукашенко начать работу по Конституции российский лидер назвал логичным, своевременным и целесообразным. Путин уверен, что все будет организовано на самом высоком уровне и "позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны".

"Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из Договора о Союзном государстве, об ОДКБ, - заверил президент РФ. - Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника, и, безусловно, как я уже вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства".

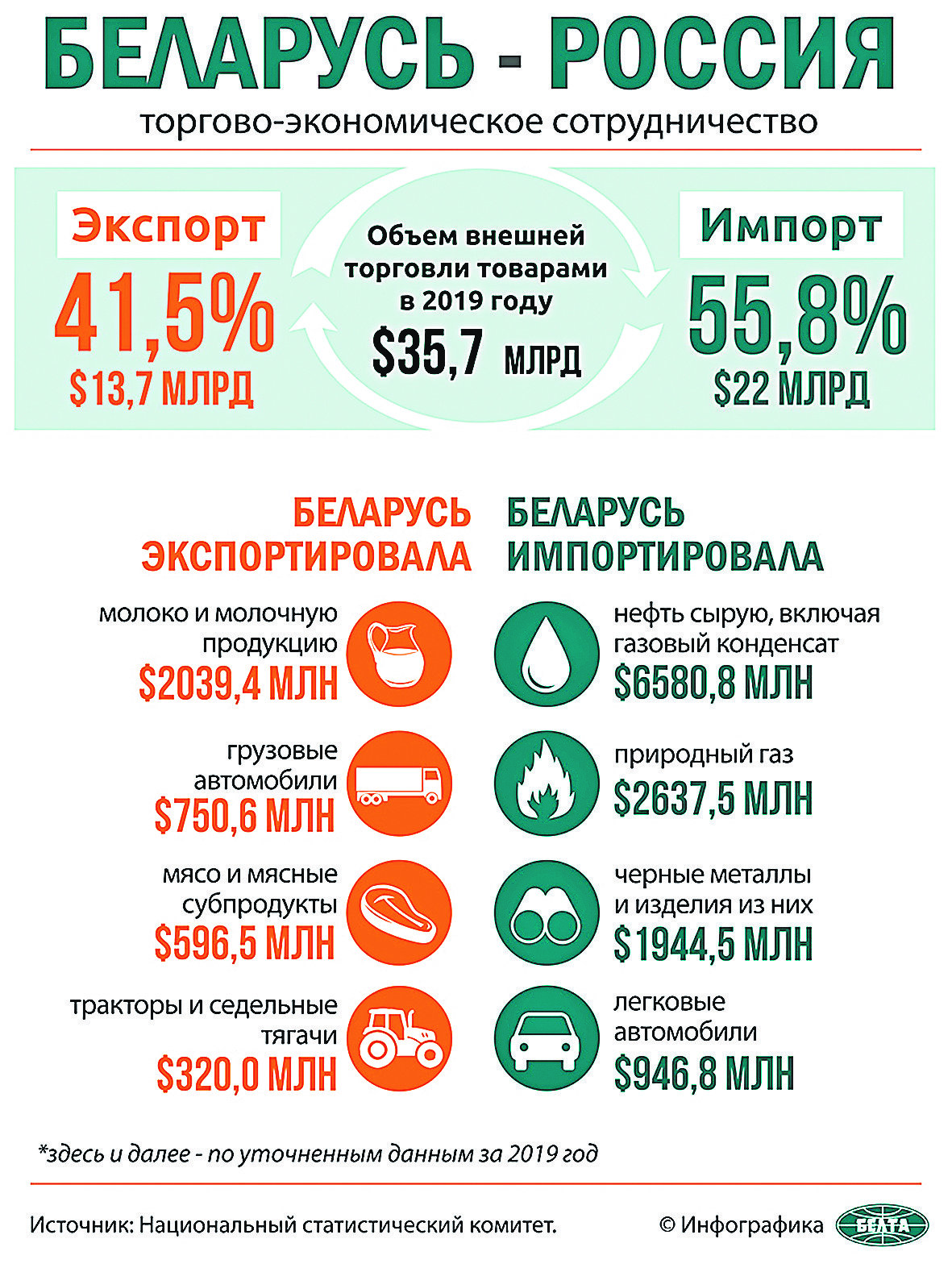

Много говорили про экономику. На товарооборот повлиял коронавирус - он упал более чем на 21 процент. Нужны дополнительные усилия, заявил Путин и предложил предпринять их на уровне правительств, министерств, ведомств и предприятий.

Переговоры, которые премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее провел в Минске, российский лидер назвал успешными по всем направлениям. "Кстати говоря, в том числе и в финансовой сфере, - заметил он и объявил: - Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит - 1,5 млрд долларов". Министры финансов уже ведут работу. Часть кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, уточнил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Продолжится взаимодействие в сфере обороны. В понедельник начались учения. "Чтобы не было никаких спекуляций: это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации", - заверил Путин. "По обороне мы всегда придерживались с вами, как люди военные, одной тактики", - заметил президент Беларуси.

"Ну зачем бряцать гусеницами у границ Союзного государства? Сложный период - ну потерпите. Нет, 15 километров от границы - выбросили недавно батальон натовский: 15 километров, в Литве. Зачем это делать? Поэтому нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда утихомиривали всех, чтобы провокаций не допустить: "войны не будет" и прочее", - сравнил президент Беларуси.

Москва и Минск регулярно будут проводить совместные мероприятия в военной сфере в течение года. "У нас есть план, он будет реализован. В течение года у нас - и на территории Беларуси, и на территории России - практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. Мы как планировали раньше, так все и будем делать", - заверил Путин.

Кстати, как сообщил Песков, важным результатом переговоров стала договоренность, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Нацгвардии, который был сосредоточен вблизи границы с Беларусью, и выводит людей в места постоянной дислокации.

Президент России еще раз подтвердил, что Беларусь будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса. "Мы это очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку обеспечения вакциной", - поблагодарил Лукашенко. Путин уже дал указание по подготовке первой партии поставок, позже уточнил Песков.

"Столько конспирологического было накануне нашей встречи!" - заявил Лукашенко и поблагодарил собеседника за то, что он поступил "очень порядочно, по-человечески" и поддержал его в поствыборное время. Главное - не переходить черту, заметил белорусский лидер, говоря о протестах. Но пока "красные линии" никто не нарушал", - констатировал он.

"Друг познается в беде", - привел поговорку президент Беларуси. Это урок всем постсоветским республикам, считает он. "Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах", - анонсировал он.

"Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались, даже палками, - в Беларуси две стороны, которые противостоят друг другу, - но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент", - сказал Лукашенко. "И - что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен - вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства, и никому не позволено бряцать там оружием", - поблагодарил он.

"Эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономики", - заявил президент Беларуси.

"Мы и с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и трудности в экономике", - заключил Путин, выразив надежду, что кредит, который Россия предоставит, отразится и на финансовых рынках. Лидеры также решили поручить подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между двумя странами.

кстати

Президиум Российской академии наук во вторник, 15 сентября, принял заявление в поддержку Национальной академии наук (НАН) Беларуси, сообщил на пресс-конференции президент РАН Александр Сергеев.

"Одна их причин принятия заявления РАН - негативное отношение части митингующих к НАН... Хотели поддержать Национальную академию наук Беларуси", - приводит слова Сергеева ТАСС. Глава РАН подчеркнул, что это заявление - институциализированное мнение РАН, а не мнение отдельных академиков, на которое они имеют право.

"Политическая ситуация, развивающаяся в Республике Беларусь, находится в центре внимания всех россиян, широко обсуждается в российском научном сообществе. В научной сфере слышны различные оценки событий, происходящих в братской Беларуси. Президиум РАН считает, что члены академии имеют полное право высказывать личные оценочные суждения в отношении послевыборных событий в Республике Беларусь. Однако гражданская позиция отдельных членов академии не может отождествляться с институциональной позицией РАН как государственной академии наук, являющейся неполитической организацией, в компетенции которой сосредоточены вопросы науки и научной политики страны", - говорится в документе.

подытожим

- Россия остается верна своим обязательствам по договорам с Беларусью

- Москва предоставит Минску кредит 1,5 млрд долларов

- Ведомства подготовят предложения по восстановлению транспортного сообщения

- Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса

- Россия снимет резерв правоохранительных органов у границы

Текст: Кира Латухина

В Кемерове по инициативе жителей отремонтировали центральную аллею старейшего парка города «Березовая роща»

Территорию, которую необходимо благоустроить в первую очередь, выбрали кемеровчане при помощи голосования на платформе «Кузбасс онлайн»: более 42% участников отдали свой голос за парк культуры и отдыха «Березовая роща» в Кировском районе города. Реновация проведена по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В течение 90 лет парк «Березовая роща» является главным местом прогулок и отдыха в Кировском районе Кемерова. Входная группа парка выходит на улицу, названную именем космонавта Алексея Леонова — первого человека, вышедшего в открытый космос, дважды Героя Советского Союза. Семья Леоновых с 1937 года жила в Кировском районе, сам Алексей Леонов в 1946–1947 годах учился в школе №37, которая находится в Березовой роще. Здесь каждый день шел на занятия будущий космонавт, в этом парке он гулял и после школы.

Центральная аллея парка отремонтирована на участке площадью около четырех тысяс квадратныз метров от улицы Леонова до набережной. В парке расширена и оформлена входная группа, появилась тротуарная плитка, установлены парковые диваны и малые архитектурные формы, смонтировано освещение. Кроме того, на центральной аллее установлена отреставрированная композиция «Молодым покорителям космоса». В мае 2020-го «космонавты» покинули свое место по ул. Дзержинского — их заменила новая скульптура «Школьный вальс».

Новая 427-метровая прогулочная зона соединила ул. Леонова с набережной Кировского района.

Финансирование ремонтных работ составило 19,481 млн рублей, из федерального бюджета было направлено 87,3% суммы.

Администрация Правительства Кузбасса

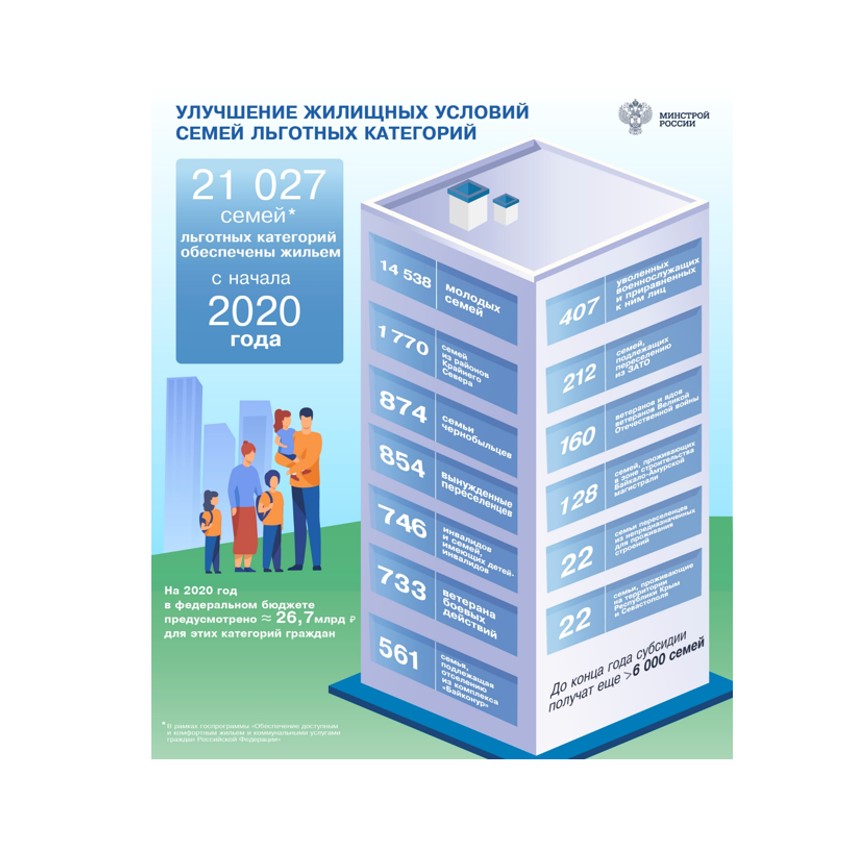

С начала года жильем обеспечены более 21 тысяч семей льготных категорий

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации реализует мероприятия по обеспечению жильем граждан в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», которая призвана оказать специальную материальную помощь на приобретение жилья отдельным категориям граждан. Ведомство выступает главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий программы.

В министерстве подвели промежуточные результаты работы в части реализации жилищных программ с начала 2020 года.

«Минстрой курирует программы по обеспечению улучшения жилищных условий для 14 льготных категорий граждан. За 8 месяцев благодаря этим программам удалось помочь 21 027 семьям», – рассказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Всего на 2020 год в федеральном бюджете предусмотрено 26,9 млрд рублей на реализацию этих мер господдержки.

По программе «Обеспечение жильем молодых семей» с начала года свидетельства о праве на получение социальной выплаты выданы 14 538 молодым семьям из 79 субъектов страны.

Продолжается работа по обеспечению жильем граждан, переселяемых из районов Крайнего Севера – за 8 месяцев 2020 года решен жилищный вопрос 1770 семей данной категории. Кроме того, на 1 сентября выданы 874 государственных жилищных сертификата чернобыльцам и 854 – вынужденным переселенцам.

С начала года жилищные субсидии предоставлены 160 ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны (эта мера поддержки продолжает оставаться актуальной, поскольку постановка граждан данной категории на учет в связи с возникновением критериев нуждаемости (обеспеченность ниже учетной нормы, признание жилого помещения непригодным для проживания) не ограничена по времени и признание их малоимущими не требуется), 733 ветеранам боевых действий, 746 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Кроме того, государственные жилищные сертификаты (ГЖС) получили 407 уволенных военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также 212 семей, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований. Жилищные сертификаты также получила 561 семья, подлежащая отселению из комплекса «Байконур».

В число категорий граждан, имеющих право на господдержку, входят также проживающие в зоне строительства Байкало-Амурской магистрали – в текущем году поддержка оказана 128 таким семьям; переселенцы из непредназначенных для проживания строений – 22 семьи; и отдельные категории граждан, проживающие на территории Республики Крым и Севастополя – 22 семьи.

До конца года субсидии получат еще более 6 000 семей вышеуказанных категорий граждан.

Улучшение жилищных условий семей льготных категорий

В Госдуме оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве

Ликвидация российских торговых представительств на территории Украины и Литвы назрела давно, они не выполняют свои функций, а сэкономленные средства позволят России развивать экономические связи с теми странами, которые этого хотят, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее Минпромторг предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Ликвидация торгпредств на территории Украины и Литвы, она уже давно назрела, потому что в течении пяти лет данные наши загранучреждения не ведут никакой деятельности, просто физически не в состоянии выполнять тот функционал, который у них прописан", - сказал Водолацкий.

"Поэтому я считаю, что это нужно было сделать, чтобы можно было за счет сэкономленных средств увеличивать штаты или открывать новые торговые представительства с теми странами, которые хотят развивать экономические, торговые связи с РФ, и это будет эффективно, это будет плодотворно для двух государств", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что все сделки между предприятиями, госструктурами России и Украины уже свернулись, а в Литве находятся на стадии сворачивания.

Водолацкий отметил, что если отношения России и Украины изменятся, то открытие представительств и восстановление сотрудничества не вызовет проблем.

Табачные компании выяснили, на сколько могут вырасти цены на сигареты

Повышение ставки акциза на сигареты на 20% к текущему уровню может привести к росту цены пачки сигарет в среднем на 20 рублей, солидарны опрошенные РИА Новости представители производителей табачной продукции. Сейчас же средняя цена пачки - порядка 120 рублей, таким образом, рост стоимости пачки может составить порядка 17%.

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс (копия имеется в распоряжении РИА Новости), согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20% от текущего уровня вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК. Глава Минфина РФ Антон Силуанов на брифинге в среду подтвердил планы увеличить акциз на 20% с одновременным улучшением администрирования.

"Увеличение ставок акциза на 20% в 2021 году повлечет за собой рост розничных цен в среднем не меньше 20 рублей за пачку", - сказал руководитель "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) по связям с госорганами Олег Барвин. Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев в свою очередь отметил, что акциз - основной фактор в цене сигарет.

Он напомнил, что с 2010 года по 2020 год минимальная ставка акциза на сигареты в РФ выросла более чем в 10 раз, а средняя цена пачки сигарет - почти в пять раз, до порядка 120 рублей в текущем году с 25 рублей. Накопленная же инфляция в стране за этот период составила всего 89%. "Повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей - до 140 рублей", - сказал Груздев.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова считает, что предложенное повышение акциза приведет к росту стоимости легальной пачки недорогих сигарет минимум на 20 рублей и спровоцирует дальнейший рост нелегального рынка.

"Сегодня потребитель делает сознательный выбор в пользу сигарет, произведенных в Белоруссии, Армении и Казахстане, которые можно купить за 50 рублей. Эта тенденция будет укрепляться ввиду дальнейшего увеличения разрыва в цене между продукцией, легально произведенной в России, и сигаретами, нелегально ввезенными из стран Таможенного союза, с которых не уплачивается акциз", - заметила она.

По словам Миртовой, табачная индустрия направляла в Минфин анализ различных сценариев, из которого следует, что увеличение акцизов на 10% принесет в бюджет практически столько же доходов, сколько повышение на 20%. "На сегодня собираемость акцизов в табачной индустрии составляет 100%, однако результатом ухода потребителей в нелегальный рынок будет сокращение легального рынка и, как следствие, акцизных платежей, потеря каждой пачки обойдется бюджету минимум в 78 рублей", - считает она.

Кино о личном

Александр Молочников на "Кинотавре" представил премьеру "Скажи ей"

Текст: Ирина Корнеева

Режиссер Александр Молочников подкупил почти исповедальной искренностью на "Кинотавре" и стал одним из немногих на фестивале, чья съемочная группа не получила на пресс-конференции ни одного каверзного и даже просто неудобного вопроса.

Его фильм "Скажи ей" (продюсерская компания "Среда") - "про простых людей, без особенностей. Рекомендую настроиться на простые лады", - советовал Александр Молочников перед премьерой. Жанровая точность интонации его картины обезоруживала.

Театральный актер, ведущий режиссер МХТ имени Чехова во времена Олега Табакова и дважды лауреат премии Табакова, на "Кинотавре" он представил свой второй полнометражный фильм. Дебютными "Мифами", с которыми он также участвовал в основном конкурсе на "Кинотавре" три года назад, удивил тем, что собрал в кадре звезд первой величины и доверил им всем яркие, но небольшие эпизоды. И Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Ксения Раппопорт, Максим Суханов (актерский список тянется в бесконечность) сыграли их в свое удовольствие, работать с актерами Александр Молочников умеет и любит и может сделать так, что те соглашаются на самые невероятные предложения. В картине "Скажи ей" у него блестяще играют Артем Быстров и Светлана Ходченкова, Игорь Черневич, Алексей Серебряков и Ирина Розанова, но все-таки главный акцент истории он делает на совсем юного актера - тринадцатилетнего Кая Гетца.

"Я почти не помню своих родителей счастливыми вместе", - начинается фильм с признания мальчика, которому предстоит сделать первый и очень сложный моральный выбор в своей жизни: остаться с отцом в родном Петербурге, или уехать с мамой и ее новым мужем в Америку. За него уже все решили, его "поделили", но это история семьи, где ребенок оказывается взрослее и мудрее, чем его родители и все бабушки-дедушки вместе взятые.

На вопрос, насколько фильм автобиографичен, Александр Молочников отшутился: "Я никогда не был президентом класса в школе в Америке". В остальном был серьезен:

- Если говорить про меня, то у меня в этом возрасте тоже был переходный период, но такого, как у героя фильма, со мной не случалось. Да и вообще, кто я такой, чтобы снимать про свою жизнь фильм? Реального там минимум: я действительно жил в детстве в Америке, мои родители тоже в разводе, - говорит режиссер Молочников. - Но я пытался фантазировать на эту тему, представить, что было бы, если бы эта история произошла со мной.

Тема фильма все-таки довольно распространенная и универсальная: развод родителей, попытки разделить ребенка - это не то кино, снимать которое нужно, сильно самовыражаясь. Здесь нет сверхтемы, а у большинства режиссеров она бывает и идет нитью через все их творчество.

Мне все хотелось сделать максимально простым. В "Скажи ей" самые обычные родители, которые любят своего ребенка, но зашли в тупик в отношениях друг с другом и теперь ежедневно совершают ошибки, повышая уровень взаимной ненависти. Мне не хотелось делать никого из них правее другого. Если удалось, значит, это победа. Это же не история каких-то уродливых родителей, которые бьют своих детей или просто к ним равнодушны. В фильме нет отрицательных персонажей. Даже тот американец, в которого влюбляется мама. Мы сделали все, чтобы он не выглядел таким злобным америкосом, который приехал, чтобы забрать нашего русского мальчика в их порочную Америку...

Миллион за класс

Победители программы "Земский учитель" отправились работать в сельские школы Вологодской области

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)

В Вологодской области завершили отбор на участие в программе "Земский учитель" в нынешнем году. Победителями стали 13 педагогов. С 1 сентября они заняли вакансии учителей русского языка и литературы, начальных классов, истории, музыки, ОБЖ и физической культуры, математики в школах восьми муниципалитетов.

Программу "Земский учитель" запустили в Вологодской области в начале 2020 года. Заявки подал 31 педагог, из которых 14 - жители Вологодчины. По рейтинговой системе отобрали тринадцать, которые уже приступили к своим обязанностям. До 1 ноября с ними заключат договоры, и все педагоги получат единовременные выплаты в один миллион рублей.

В Огарково Вологодского района приступила к работе учитель начальных классов Екатерина Сорокина. Она сменила уже устоявшийся собственный быт, место жительства и переехала в небольшой поселок. Учительницу здесь приняли доброжелательно, в школе давно не могли найти преподавателя начальных классов. Поэтому ребята встретили ее с интересом. Они наперебой отвечают на уроках, стараются выйти к доске и удивить педагога своими знаниями. И новая учительница начальных классов уже знает всех учеников по именам, освоилась и в самой школе, и в Огарково.

- Главным мотивом участия в данной программе было, конечно, денежное поощрение. Ну и, безусловно, возможность применить свои профессиональные знания в новых условиях труда также стало решающим мотивом, - поделилась Екатерина Сорокина.

Она, кстати, уже решила, куда потратит один миллион рублей - мечтает построить собственный дом. И Огарково вполне достойный вариант для дальнейшей жизни.

В поселке Чебсара Шекснинского района учителем начальных классов работает Елена Ожегова. Она переехала из Кировской области. Как сама говорит, проявила немного решимости подняться с нажитого места и переехать в другое. Победила в двух регионах. Но выбрала именно Вологодчину. Во-первых, территориально близко - проще было добраться, ведь переезжала с детьми. Да и условия работы здесь оказались предпочтительнее. У Елены - шестеро детей. Парни уже взрослые. Один учится в Калининграде, второй - в Перми. Три дочки учатся в этой же школе, одна ходит в детский сад. К семье в ближайшее время обещает присоединиться и муж.

- Программа "Земский учитель" работает. Она повысила престиж сельского педагога и поднимает уровень образования в сельских школах, - отметила заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина. - И она будет продолжена.

Между тем

Федеральная программа "Земский учитель" стартовала в январе 2020 года. В ней участвуют все субъекты России. На финансовое обеспечение программы из федерального бюджета направлено более 4 миллиардов рублей. Цель - привлечь за три года в малые города и села 4,4 тысячи учителей. В нынешнем году планируется заполнить 37 процентов вакансий, в следующем - 33, в 2022-м - 30 процентов. Ее участниками могут стать учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Их возраст - до 55 лет включительно, они должны отработать в образовательной организации не менее пяти лет. Нагрузка - не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Все педагоги получат по одному миллиону рублей, а на Дальнем Востоке - по два миллиона. Учителя должны переехать в села, поселки, малые города численностью населения не более 50 тысяч человек.

Взять вес

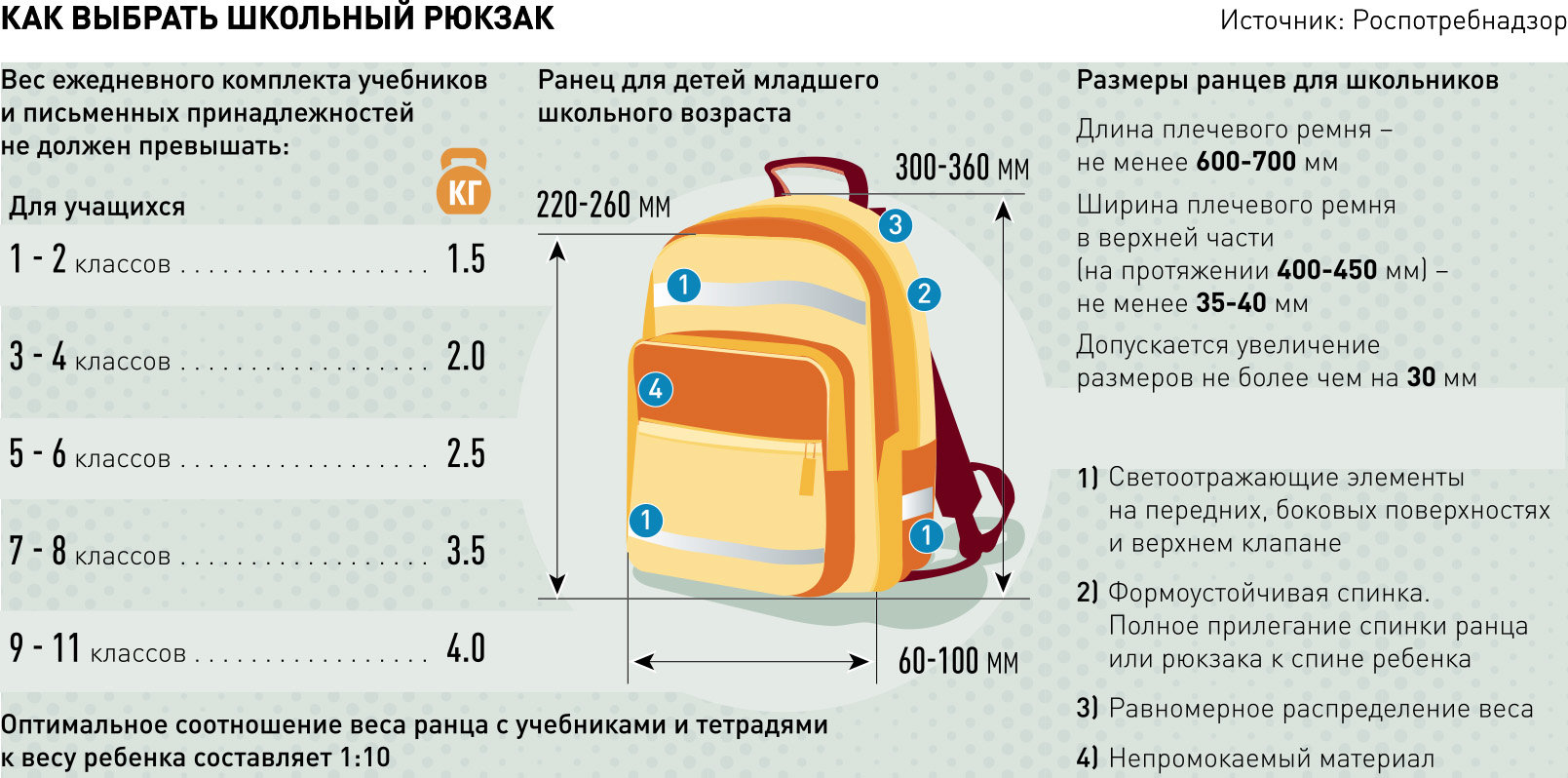

Сколько учебников ребенок унесет в школьном рюкзаке

Текст: Ксения Семенко

Ученические портфели и ранцы с каждым годом становятся только увесистее. Об этом говорят мамы и папы из Национальной родительской ассоциации, которые провели эксперимент и взвесили школьные сумки перед тем, как отправить детей на уроки.

- Мы замеряли, сколько весит обычный школьный рюкзак со всем необходимым: учебниками, рабочими тетрадями, спортивной формой и т.д. Причем по всей стране, в самых разных классах, - рассказала "РГ" директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

Вот лишь некоторые данные: в третьем классе портфель тянет на 5 кг, в пятом - 7 кг, в девятом классе - 8 кг. Даже те родители, которые не хотели нагружать малышей в начальной школе и специально выбирали портфели поменьше, в итоге вынуждены были давать им в руки второй вещмешок, тоже достаточно увесистый. Потому что нужна и сменка, и спортивная форма. А сейчас еще и раздевалки во многих школах закрыты из-за мер санитарной безопасности, поэтому дети берут верхнюю одежду и сменную обувь в классы. В общем, перегруз серьезный.

Между тем в России есть установленные санитарными правилами нормы. Так, вес портфелей и школьных ранцев без учебников должен быть для начальных классов не более 700 граммов. Для средних и старших классов - не более килограмма. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать для учащихся 1-2-х классов - 1,5 кг; 3-4-х - 2 кг; 5-6-х - 2,5 кг; 7-8-х - 3,5 кг; 9-11-х - 4 кг. Оптимальное соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями к весу ребенка составляет 1:10.

- Если в начальной школе все хорошо организовано, и ребенок может оставить, например, альбомы для рисования или папки для труда в классе, тогда у семьи еще остается шанс вписаться в эти нормы. В остальных случаях - просто нереально. Число страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. И вы посмотрите, какие толстые "антивандальные" обложки, - замечает Марианна Шевченко. - Я понимаю: цель - сделать так, чтобы учебник прослужил гораздо дольше, и как можно больше школьников могли им воспользоваться. Но сохраняя учебники, мы теряем здоровье детей. Нужно серьезно думать, как эту проблему решить. Есть современные электронные ресурсы, можно комбинировать обучение с помощью цифровых платформ и учебников.

Иногда ребята сами пытаются облегчить себе жизнь - берут книги из расчета по одному на парту. Однако это тоже неправильно, ведь у каждого свой темп обучения, скорость чтения. Есть и еще важный нюанс. По словам родителей, современные учебники не только тяжелые и неудобные, но и не слишком информативные. По идее, школьник должен прочитать книгу и все понять. Но удаленка наглядно показала, что без объяснений учителя через многие формулировки не то что ребенку, даже мамам и папам очень сложно "продраться". И это тоже серьезная проблема.

Компетентно

- Я занимаюсь лечением болезней позвоночника и суставов десятки лет. И могу точно сказать: обычный рюкзак с двумя лямками на плечи - лучший вид сумки для сохранения осанки и здоровья позвоночника школьников, - говорит профессор Римского университета Сапиенца, доктор медицины, невролог-вертебролог, почетный член самой авторитетной ассоциации врачей-вертебрологов в мире EUROSPINE Джалал Саидбегов. - Какая польза от рюкзака? Тяжесть распределяется равномерно по всему позвоночнику, плечевым суставам. Плечи человек держит ровно, без перекосов. Кроме того, рюкзак поддерживает осанку и не дает спине сгорбиться. Сумки, которые носят на одном плече, в этом плане гораздо хуже: нередко они становятся причиной травм сухожилий, связок, плечевых суставов и даже иногда развивая плечелопаточный периартрит, сопровождаемый сильными болями и ограничением движений в плечевом суставе.

Так что для школьника хороший рюкзак без перегрузок - это возможность сохранить правильную осанку на всю жизнь. Ключевое слово здесь - без перегрузок. Сегодня, когда есть электронные учебники и гаджеты с безопасным для глаз экраном, не понимаю, какой смысл заставлять детей таскать килограммы книг за спиной? Лучше потратить средства на дополнительные цифровые средства обучения, чем потом миллионы - на лечение проблем позвоночника в виде сколиозов, спондилоартрозов, патологий межпозвонковых дисков в виде дископатий, протрузий и грыж этих дисков.

Точка будущего

Открылся новый учебный комплекс

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)

Здесь все - для детей: учебные классы и лаборатории, игровые комнаты, спортивные площадки и зоны отдыха. Создатели проекта - глава Ростеха Сергей Чемезов и частный инвестор Альберт Авдолян - рассказали, что собирались создать "современную школу". Но получилось нечто гораздо большее.

Школа была самой первой идеей. Затем, подумав о детях-сиротах, они решили строить детский дом, где было бы все необходимое для образования, взросления, овладения профессией. А в итоге пришли к мнению, что детям нужен не отдельно взятый, даже самый прекрасный, детский дом, а равные возможности в достижении социального успеха.

- Иркутск был выбран площадкой для "Точки будущего" потому, что в плане сиротства Приангарье - не самый благополучный регион России, - отметил Сергей Чемезов. - На сегодня в области более 16 тысяч обездоленных ребятишек, большинство из них - сироты при живых родителях. Необходимо решать эту проблему, стимулировать людей создавать приемные семьи, продвигать другие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме этого, Иркутская область - наша малая родина. А землякам помогать надо.

"Точка будущего" расположена в живописном месте, неподалеку от залива Иркутского водохранилища. Это шесть соединенных между собой учебных корпусов детского сада и школы, формирующих 200-метровое кольцо и коттеджный поселок, где проживает 19 семей, воспитывающих, в общей сложности, 113 приемных детей. Каждая семья прошла жесткий отбор.

- В настоящее время в образовательном комплексе учатся и посещают детский сад 670 детей, - рассказал замдиректора "Точки будущего" по воспитательной работе Максим Астраханцев. - К 2022/23 учебному году будет уже 1022 ребенка. Преимущества при зачислении в школу имели только дети из приемных семей, проживающие в поселке комплекса.

Социальная модель, принятая в "Точке будущего", - инклюзивная. Здесь учатся разные дети, и задача педагогов - научить их уважительно относиться к индивидуальным особенностям друг друга. Более ста специалистов - преподаватели, психологи, тьюторы-наставники - прошли специальное обучение.

- Меня привлекла концепция школы, основанная на том, чтобы помочь каждому ребенку найти себя и свое место в жизни, - рассуждает Юлия Иванова, мама одной из учениц. - Обрадовало то, что здесь в каждом ученике видят личность, что в проверочных работах ученика не тыкают в ошибки, а напротив, отмечают то, что он выполнил верно.

По словам создателей, у проекта большое будущее. Уже достигнуто соглашение с правительством Иркутской области о выделении дополнительного участка земли под застройку жилья для приемных семей, учителей, гостиницы для приглашенных специалистов, а также более просторной парковки.

Кроме того, проект планируется тиражировать. Следующая "точка будущего" появится в Республике Саха.

Справка "РГ"

"Точка будущего" - школа полного дня, работает шесть дней в неделю. Все дети получают трехразовое бесплатное питание, а живущих в других районах города подвозит школьный автобус.

Мазками и скобками

Эксперты считают историческое соглашение Израиля с ОАЭ и Бахрейном расплывчатым и шатким

Текст: Александр Гасюк

15 сентября в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа были подписаны широко разрекламированные Вашингтоном "исторические соглашения" между Израилем и двумя арабскими странами - ОАЭ и Бахрейном. Но если с Эмиратами специально прилетевший в американскую столицу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заключил мирный договор (несмотря на то, что войны между этими странами никогда не было), то с Бахрейном утверждено лишь соглашение о намерении подписать аналогичный документ. Достигнутые при активном посредничестве США арабо-израильские договоренности стали первым такого рода прорывом за последние 26 лет - в 1994 году мирный договор с Тель-Авивом заключила Иордания, а до нее это сделал Египет. Нынешний внешнеполитический успех, который направлен на решение электоральных задач Трампа и Нетаньяху, выглядит шатким и может обернуться провалом в любой момент. Подписанные документы едва ли приведут к долгосрочному миру на Ближнем Востоке, пояснил эксперт "РГ".

Днем 15 сентября церемония подписания соглашения только готовилась. Согласно информации газеты The Jerusalem Post, несмотря на угрозу COVID-19, она должна была состояться на южной лужайке Белого дома с большим размахом - в присутствии порядка 1 тысячи гостей.

"Это будет теплый мир, экономический мир в дополнение к дипломатическому миру", - сказал перед вылетом в Вашингтон Нетаньяху. Сопровождавший его шеф разведки еврейского государства (Моссад) Йоси Коэн заявил, что "большое количество людей на протяжении многих лет усердно работали для того, чтобы этот момент настал". Впрочем, торжество тайной и явной ближневосточной американо-израильской дипломатии США ровно как и пафосный статус "исторического мероприятия" несколько поубавили подмеченные комментаторами особенности его протокола. Так, если от Израиля в США прилетел глава правительства, то ОАЭ и Бахрейн направили подписывать документы лишь министров иностранных дел. А единственной страной-членом ЕС, представитель которой согласился присутствовать на церемонии, станет Венгрия. Кроме того, до сих пор не ясны конкретика и модальности соглашения, в частности, как в соглашениях прописан пресловутый палестинский вопрос. "Это не прекращение борьбы за дело Палестины. Речь идет об укреплении безопасности и экономической стабильности Бахрейна", скупо заявили в Бахрейне.

Очевидно, что продвигая нынешнюю арабо-израильскую сделку лидеры США и Израиля, прежде всего, работают на собственные политические амбиции. Если стремящемуся переизбираться в ноябре президенту США Трампу на финишной прямой избирательной гонки как воздух нужны внешнеполитические успехи и поддержка еврейского лобби, то Биньямину Нетаньяху необходимо отвлечь внимание населения страны от коррупционного разбирательства в отношении него и провального коронакризиса - на днях в Израиле введен второй по счету тотальный карантин. С учетом того, что соглашение с ОАЭ и Бахрейном необходимо будет ратифицировать в кабинете министров и кнессете "Биби" еще не раз сможет возвращаться к триумфальной для него теме, подменяя неудобную повестку. Специализированное ближневосточное издание Al-Monitor также обращает внимание на то, что Нетаньяху, захватив с собой в Вашингтон большую делегацию (включая жену и двух сыновей), подчеркнуто не пожелал делиться славой со своими конкурентами из числа израильских политиков. И целенаправленно не пригласил на церемонию подписания "исторических соглашений" с арабами главу израильского МИДа Габи Ашкенази, а также сменного премьер-министра страны Бени Ганца.

Напомним, что Тель-Авив и Эмираты еще 31 августа с помпой открыли между собой прямое авиасообщение. Среди прочих на борту самолета израильской авиакомпании El-Al, впервые совершившим рейс из тель-авивского аэропорта имени Бен-Гуриона в Абу-Даби, находились высокопоставленные чиновники администрации Трампа - советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и родившийся в ортодоксальной еврейской семье зять и советник действующего президента США Джаред Кушнер. Именно они, по данным СМИ, сыграли ключевую роль в нормализации отношений между сторонами. Долгосрочная цель запущенного при посредничестве США процесса - реализация стратегических установок Вашингтона на объединение под американо-израильским зонтиком суннитских монархий Персидского залива для противостояния в регионе шиитскому Ирану.

"Предыдущая инициатива администрации Трампа на данном направлении по созданию так называемого антииранского ближневосточного альянса или, как его называли, "арабского НАТО" оказалась недостаточно проработана. Для решения этой задачи требовались не только значительные финансовые ресурсы, но и преодоление разногласий между самими арабскими странами", - пояснила "РГ" эксперт-ближневосточник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина. По словам специалиста, нынешние усилия США по нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном также имеют явный антииранский подтекст.

Действительно, пока в Абу-Даби и Манаме полным ходом идут работы по открытию посольств Израиля в СМИ просочилась информация о предстоящем создании на территории Эмиратов израильской разведывательной базы. Ее основной задачей станет сбор информации об Иране. В этой связи не удивительно, что в Тегеране болезненно отреагировали на наметившуюся нормализацию отношений и расширение сотрудничества Израиля с ОАЭ. Так, представители парламента Исламской Республики уже заявили, что в случае ирано-израильского военного конфликта Эмираты могут стать легитимной целью для удара. Кроме того, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Бахрейн о возмездии за нормализацию отношений с Израилем.

Прямая речь

Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ)

"Нынешняя сделка между рядом арабских государств и Израилем прочерчена при посредничестве США слишком широкими мазками. В этой картине не хватает многих деталей, которые осознанно выведены за скобки. Это касается конкретных механизмов улучшения отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, а также требования арабов найти решение палестинской проблемы.

В этих деталях скрывается подвох, который может осложнить реализацию нынешнего соглашения в любой момент. Следует учитывать и общественное мнение в этих и других арабских странах, в частности сохраняющееся недоверие к Израилю. Так, в Египте и Иордании мирный договор с Израилем давно подписан, но на уровне рядовых граждан сохраняется подозрительность и недоверие к Израилю и нечто похожее может произойти в ОАЭ и Бахрейне.

Для Вашингтона и Тель-Авива главное в этой истории - достижение краткосрочных целей. Для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - это снижение политических последствий от связанного с ним коррупционного скандала. А для стремящегося переизбираться Дональда Трампа, которому так и не удалось добиться внешнеполитических успехов на северокорейском направлении, этот израильско-арабский подарок может подстегнуть рейтинги в преддверии ноябрьских выборов президента США".

Счет воды на сантиметры

Ситуация с паводками на востоке будет осложняться

Текст: Тимофей Борисов

Никаких утешительных прогнозов не составляют российские ученые из МЧС России для Дальнего Востока. Большая вода, пришедшая с тайфунами в Еврейскую АО и Хабаровский край, не только не пойдет на спад, но и может подняться еще больше. Такой вывод следует из прогнозного анализа, озвученного на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России.

Виной всему циклоническая деятельность, которая никак не хочет успокаиваться. Обильные дожди прогнозируют на вторую половину этой недели. Максимум осадков в Хабаровском крае должно выпасть в предстоящий четверг. Дожди продлятся и в последующие дни. К чему это приведет, пока не может сказать никто. Сейчас все начинают считать сантиметры. Накануне Амуром в районе Хабаровска достигнута отметка 540 см. Не критично, но тревожно. Раньше, например, в 2013 году, Амур разливался до уровней настоящего бедствия. Но тогда был август и дома до зимы успели просохнуть. А сейчас, в сентябре, такой передышки погода может и не дать.

По словам специалистов из ведущего НИИ системы МЧС России, гидрологическая обстановка на всем Дальнем Востоке остается сложной и в дальнейшем будет только усложняться.

Прогнозные значения, которые озвучили эксперты института ВНИИ ГОЧС, - 600 см и выше. К таким отметкам вода в Хабаровске может подобраться уже 21 сентября. А вот в райцентре Ленинское Еврейской автономной области уровень воды уже достиг опасной отметки. Здесь прорвало дамбу и отметки моментально превысили все прогнозные значения повышения воды до 960 см.

Только за минувшие сутки уровни воды Амура у сел Ленинское, Кукелево, Нижнеленинское повысились на 22 см и теперь составляют 964 см, что на 114 см выше отметки опасных явлений.

- К работам по устранению промыва дамбы привлечены тяжелая инженерная техника, военнослужащие, спасатели, волонтеры. Течь в теле дамбы удалось значительно ослабить после 10 часов непрерывной работы. В место промыва было ссыпано свыше 300 тонн скальной породы, бетонные блоки, свыше 8000 мешков с пескогравием, - сообщили в местном главке МЧС.

Но за это время вода успела подтопить 80 приусадебных участков. 50 семьям понадобилась помощь.

Небольшую надежду вселяет та часть прогноза, в которой говорится, что ливневые дожди в Приморском крае существенно не увеличат водность рек. Кроме того, гидробарьеры в виде водоналивных дамб, которые продолжают устанавливать в потенциально опасных местах, помогут сдержать натиск стихии.

Тем временем

Национальный антикризисный центр МЧС России, наконец, окончательно перешел в ведение спасателей. Ранее он был самостоятельным юридическим лицом, хотя и ассоциировался у всех с МЧС. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Им он отменил закон "О ФГУ "Национальный центр управления в кризисных ситуациях". Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для сотрудников антикризисного центра по большому счету ничего не изменится. Их никто не уволит и меньше они получать не будут. Они так же, как и сам центр, по-прежнему останутся лицом российского МЧС, только теперь на законных основаниях. Изменение лишь в том, что теперь центр структурно влился в центральный аппарат ведомства.

Зерно просыпали

В российском рапсе обнаружили ГМО

Текст: Татьяна Карабут

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что для зерна необходимо вводить внятную систему прослеживаемости. Это позволит избежать "недоразумений" вроде обнаружения в экспортной продукции ГМО или минимизировать нелегальные поставки российского зерна через Казахстан.

"Китайская сторона проинформировала нас об обнаружении ГМО в рапсе и рапсовом масле", - рассказал Сергей Данкверт на заседании общественного совета при Россельхознадзоре. По его словам, рапс отправлялся из Омской области. При этом половина деклараций на товар оказалась поддельной. Китайские партнеры предупредили, что могут ввести запрет на поставки этой продукции. Сейчас Россельхознадзор ведет расследование этого факта.

По мнению Данкверта, одна из причин заключается в том, что декларации соответствия продукции сейчас выдаются формально, при этом качество товара не подтверждается исследованиями.

Из-за отсутствия системы прослеживаемости нелегальные экспортные поставки сибирского зерна через Казахстан, по оценке участников рынка, в прошлом году составили от 700 тыс. до 1 млн тонн.

"Мы должны выстроить такую систему, которая обеспечивала бы прослеживаемость, безопасность и подтверждала бы заявляемое качество", - уверен Данкверт.

Подъемные грузы

Объем перевозок между Россией и Беларусью восстановится к 2021 году

Текст: Елена Березина, Евгений Гайва

Возобновление в полной мере транспортного сообщения между Россией и Беларусью приведет в сжатые сроки к восстановлению экономических и гуманитарных связей, считают специалисты. На прежний объем перевозки грузов и пассажиров страны могут выйти уже к началу следующего года.

О восстановлении транспортного сообщения между Россией и Беларусью, приостановленного в условиях пандемии коронавируса, было объявлено накануне по итогам встречи лидеров двух стран.

Россия и Беларусь тесно взаимодействуют в области промышленной кооперации и являются важнейшими рынками для взаимной торговли, отметили в минпромторге. "Республика Беларусь входит в пятерку основных торговых партнеров России и занимает первое место среди стран СНГ по объему товарооборота с Россией. В свою очередь, Россия является главным торгово-экономическим партнером Белоруссии, ее доля в товарообороте республики со всеми странами мира стабильно составляет около 50%", - пояснили "РГ" в министерстве. В Беларуси действуют более 2300 компаний с участием российского капитала, а в России работают 45 совместных сборочных российско-белорусских предприятий, а также 117 компаний с участием белорусского капитала.

Не удивительно, что до пандемии транспортное сообщение между Россией и Беларусью ничем не отличалось от сообщения между регионами России, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Из одной страны в другую идет сырье или комплектующие, а в соседнем государстве вырабатывают готовую продукцию или собирают машины, добавляет старший научный сотрудник института стран СНГ Юрий Баранчик. Очень важен и транзит. Между двумя странами всегда был серьезный контейнерный поток грузов с высокой степенью обработки, это машины, станки, оборудование, а также продовольственные товары, отмечает Блинкин.

Пассажиропоток между двумя странами составляет около 2,5 млн человек в год. Значительная доля пассажиров приходится на граждан Беларуси, которые работали в России. Их численность оценивается в 400-600 тысяч человек, говорит Баранчик. В РЖД "РГ" подтвердили прежнее заявление о том, что готовы пустить поезда в Беларусь в течение трех дней после того, как будет принято решение правительства России.

Вирусы и ракеты

Николай Патрушев рассказал коллегам из стран ШОС про новые угрозы

Текст: Иван Егоров

Традиционная ежегодная встреча секретарей Совбезов государств Шанхайской организации сотрудничества прошла в этом году в нетрадиционном онлайн-формате.

В этом году председательствует в ШОС Россия, поэтому встреча, хоть и по видеосвязи, прошла в Москве. На правах хозяина основной тон переговорам высоких представителей, курирующих в своих странах вопросы безопасности, задал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Начал он, естественно, с итогов борьбы с пандемией, после которой сразу перешел к актуальной политической повестке. "Пандемия коронавирусной инфекции не только создала непосредственную угрозу жизни и здоровью людей по всему миру и дестабилизировала международную экономику, но и послужила существенному усилению целого ряда вызовов, напрямую угрожающих ШОС", - заявил Николай Патрушев своим коллегам. При этом, по его словам, приходится констатировать, что даже в условиях пандемии и в преддверии ноябрьских выборов в США американцы и их союзники не прекращают попыток навязать свое видение будущего мирового порядка. Этот порядок, по мнению секретаря СБ РФ, основан на неких, только им одним известных, правилах. В то же время декларированная США помощь в эпидемиологической сфере, по мнению секретаря СБ РФ, - это только предлог для сбора биологических данных и анализа ситуации в регионах. По его информации, американцы активно изучают устойчивость систем здравоохранения членов ШОС к инфекционным болезням, средствам их лечения и профилактики. А получаемые штаммы возбудителей местных инфекций могут быть использованы для создания биологического оружия, способного избирательно поражать отдельные этнические группы.

Не обошел вниманием Патрушев и противоракетную тему. "Создаваемая США глобальная система противоракетной обороны - яркий пример того, как Вашингтон пытается получить стратегические преимущества за счет безопасности других стран", - сказал он.

По мнению Патрушева, эти действия США могут привести к катастрофическим последствиям не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира, а человечество снова может оказаться на пороге неконтролируемой гонки вооружений.

Правила трех чтений

Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Текст: Татьяна Замахина

Осенняя сессия нижней палаты парламента "будет короткой, но насыщенной и ответственной". Об этом предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая новый парламентский сезон. В приоритете у депутатов - новый бюджет, законы во исполнение обновленной Конституции, поправки для поддержки граждан и экономики в непростых условиях.

Депутаты вернулись к пленарным заседаниям, соблюдая все меры предосторожности в условиях пандемии. В здание нижней палаты по-прежнему ограничен доступ (в том числе и для журналистов). Кроме того, отменены экскурсии, закрыты все столовые и действует масочный режим. Депутаты перед заседанием сдали тесты на коронавирус. А пожилым народным избранникам руководство ГД рекомендовало остаться на самоизоляции и поработать дистанционно.

Несмотря на ограничения, работа предстоит серьезная, от депутатов потребуется "большая самоотдача", предупредил Вячеслав Володин, начиная пленарное заседание. Он также обратил внимание коллег на то, что нынешнему созыву остался год работы, ведь на сентябрь 2021 года запланированы думские выборы. Спикер уверен, что этот год депутаты "должны использовать для того, чтобы решать проблемы граждан, для того, чтобы страна развивалась". Ответственная задача - утвердить новый бюджет, проект которого, как напомнил Володин, будет внесен в ГД до 1 октября. Вместе с главным финансовым документом необходимо будет принять 12 бюджетообразующих законов, добавил он.

Бюджетная работа предстоит в непростых условиях: Россия, как и другие государства, столкнулась с вызовами, связанными с коронавирусом, отметил спикер. Это сказалось на экономике страны. Впрочем, ее потери ожидаются в меньшем объеме, чем в мире в целом. Володин напомнил прогнозы: если мировой ВВП потеряет порядка пяти процентов, то российский - около четырех. "Благодаря решениям, принятым президентом, и работе правительства мы выходим из кризиса с меньшими потерями, - резюмировал спикер. - Но это не значит, что у нас нет проблем".

Парламентариям, подчеркнул Володин, в этих условиях необходимо "законодательно обеспечить решения, принимаемые главой государства, поддержать его в решении проблем, с которыми столкнулась страна". Работать над этими задачами нижняя палата собирается в тесном контакте с кабмином - как это и ранее происходило, особенно в разгар пандемии.

Во взаимодействии с правительством, среди прочего, пойдет работа над изменениями в связи с обновлением Основного Закона. "Принятые нашими гражданами поправки в Конституцию должны быть реализованы в конституционных и федеральных законах, - подчеркнул Володин. - Необходимо выделить работу над ними как один из приоритетов осенней сессии". До конца сентября и в октябре в Госдуме ожидают внесение законопроектов о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда.

Большая работа предстоит и на международной арене: депутаты, заявил спикер, продолжат открытый диалог с парламентами всех стран на принципах доверия и отсутствия двойных стандартов. Госдума продолжит противодействовать тому, чтобы ПАСЕ и Европарламент превращались в "площадку для голословных обвинений, политических провокаций и давления на независимые государства". Важно также не позволить "ослаблять роль ООН как единственного легитимного международного органа, который отвечает за поддержание стабильности и безопасности в мире". Кстати, после вступительного слова Вячеслава Володина Госдума приняла заявление по этому поводу.

Также в планах депутатов - до конца года принять участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ и провести Парламентский форум БРИКС. Кроме того, очень важное направление - союзное. Как напомнил спикер, не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Беларуси. "Со своей стороны, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить, - уверен глава нижней палаты. - Кто будет у власти, должен решать белорусский народ, а не НАТО и европейские государства. В этой связи прошу вас, уважаемые коллеги, более активно работать в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России". Через гармонизацию законодательств парламенты стран должны выйти на новый уровень сотрудничества в интересах братских народов. Депутаты поддержали позицию спикера. "Белоруссия подвергается жестким нападкам, и когда кто-то говорит, что это ее внутреннее дело - это неверный подход, - отметил, в частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. - Это Союзное государство и наше общее дело".

Народным избранникам в эту сессию, конечно же, предстоит и традиционная работа над поправками в действующие законы. На сегодняшний день в законотворческом "портфеле", по словам Володина, 1229 проектов. Два из них приняты во втором чтении, 249 - в первом. К рассмотрению готовятся еще 843 законодательные инициативы.

Какие самые резонансные и важные законопроекты предстоит рассмотреть? В частности, это поправки о порядке изъятия детей из семьи - они направлены на то, чтобы органы опеки не могли отбирать их без серьезных оснований. В начавшуюся сессию также серьезные споры ожидаются по законопроекту о борьбе с домашним насилием.

Среди актуальных поправок на осень - об удаленной работе и дистанционном образовании, о защите минимального дохода должников и регулировании аптечных сетей. А в числе наиболее резонансных - законопроект, расширяющий полномочия полицейских, которым кабмин предлагает разрешить вскрывать автомобили для обеспечения безопасности при беспорядках и ЧС. В Госдуме хотят серьезно проработать эти поправки с экспертами.

К обсуждению также готовится проект об ужесточении наказания для "черных коллекторов", которым грозит до 12 лет лишения свободы. Граждан, несомненно, заинтересует и обсуждение поправок о продлении дачной амнистии, а также введении новой гаражной амнистии. Последнюю инициативу, кстати, уже поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, который рассказал парламентариям, что и сам пострадал из-за отсутствия соответствующего закона.

У вас прибавление

На сколько вырастут в 2021 году пенсии и маткапитал

Текст: Елена Манукиян

Среднегодовая пенсия по старости в следующем году вырастет до 17 443 рублей, а максимальный размер материнского капитала составит 639 432 рубля. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, который подготовил минтруд на основании прогнозов минэкономразвития.

Согласно документу, учитывая плановые показатели рождаемости на следующий год, право на материнский капитал в следующем году должны получить 1,2 млн семей. Проиндексированный размер суммы сертификата на первого ребенка составит 483 882 рубля, а на второго - на 155 550 рублей больше.

Доплата в таком же размере до максимального размера маткапитала полагается владельцам сертификата, полученного на первого ребенка, в случае появления в их семье еще одного малыша. В общей сложности маткапитал увеличится на 3,7%. Всего в бюджете Пенсионного фонда на этот вид адресной господдержки в 2021 году предусмотрено 443,3 млрд рублей.

Прогнозируемое число пенсионеров на следующий год составляет 43 млн человек. Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3%, а социальные пенсии увеличатся на 2,6%. Всего на выплату всех пенсий государство направит 8,4 трлн рублей, из которых 7,8 трлн рублей будет выделено на страховые пенсии. Еще 425 млрд рублей предусмотрено на доплаты к пенсиям, которые полагаются отдельным категориям населения, - ветеранам, инвалидам, гражданам, пострадавшим в результате воздействия радиации, и некоторым другим категориям льготников. На выплату компенсаций на погребение запланировано 632,7 млрд рублей.

Как пояснили в минтруде, все эти меры соцподдержки и соцобеспечения составляют обязательные расходы Пенсионного фонда. Его доходы на 22% формируются из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также за счет средств, которые поступают в качестве трансфертов из федерального бюджета, и прибыли, полученной от реализации конфискованного имущества, инвестирования и временного размещения средств пенсионных накоплений. При этом общий бюджет Пенсионного фонда в 2021 году составит 9,6 трлн рублей. Несмотря на то, что для отдельных категорий плательщиков страховых взносов со следующего года предусмотрены льготы (например, для организаций, занятых в области информационных технологий, отчисления снижены до 6%), дефицита в бюджете Пенсионного фонда не предвидится, благодаря привлечению переходящих остатков на начало 2021 года, пояснили в Минтруде. Проект бюджета планируется обсудить на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Не ударит в грязь спецом

Рынок труда полностью восстановится в 2021 году с помощью самозанятых и фрилансеров

Текст: Ирина Алпатова, Елена Манукиян

Число трудоустроенных россиян к концу 2021 года вырастет более чем на миллион и достигнет почти 72 млн человек, а ситуация на рынке труда восстановится на уровне 2019 года, прогнозирует Минтруд. Ведомство разработало приказ об утверждении показателей занятости населения на 2021 год, документ проходит общественное обсуждение.

Восстановление занятости - сегодня одна из приоритетных задач, поставленных президентом. Свои показатели сокращения безработицы установлены для каждого региона. Так, в Москве к концу следующего года она должна уменьшиться на 1%, в Санкт-Петербурге - на 0,6 %. Наиболее сложная ситуация с занятостью складывается в Северо-Кавказском федеральном округе, но к концу 2021 года именно там число трудоустроенных граждан должно вырасти на 5%. На 2-2,5% улучшится рынок труда в Южном, Приволжском и Уральском федеральном округах, на 8% - в Республике Тыва Сибирского Федерального округа, а также более чем на 1% в Дальневосточном федеральном округе.

В ведомстве считают, что наряду с восстановлением экономики увеличению числа занятых будут способствовать мероприятия по переобучению безработных, усиление межрегиональной координации центров занятости, программ стажировок для выпускников и внедрение дистанционной занятости.

В минтруде отмечают, что рынок труда постепенно восстанавливается, а количество предложений от работодателей растет. Уже сейчас на портале "Работа в России" представлено более 1,47 млн вакансий. При этом, как отмечают агентства по поиску работы, работодатели по-прежнему ищут работников на проектную, частичную или неполную занятость, часто экспериментируют с удаленкой.

По оценкам экспертов, миллионы граждан могут в ближайшие годы уйти из офиса и начать работать на самих себя. Это легко позволяет сделать режим самозанятости. С момента запуска приложения "Мой налог", который в считаные клики позволяет оформить режим самозанятости, в нем зарегистрировалось более миллиона человек, рассказал замначальника управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Акунов на первом в России форуме фрилансеров "Цифровые воротнички".

По оценке директора Национальной гильдии фрилансеров Кирилла Аношина, потенциал рынка фрилансеров - 10 млн человек. Эксперты называют и 5, и 15 млн человек, до этих цифр может вырасти число самозанятых.

Такая разница в оценках объясняется "теневым" характером работы на себя. По подсчетам экспертов, каждый десятый работающий гражданин имеет дополнительный источник дохода, который никак не декларируется. Многие люди имеют подработку, но по разным причинам не выходят "из тени". Кто-то просто не знает о режиме самозанятости и простоте его оформления. Кто-то не готов официально афишировать, что имеет "халтуру".

С начала запуска приложения "Мой налог" самозанятые заработали 143 млрд рублей и заплатили в бюджет более 3,5 млрд рублей, сообщил Дмитрий Акунов. Эти цифры будут постепенно расти за счет обеления рынка дополнительных доходов. Самые распространенные виды деятельности в приложении "Мой налог" - такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные работы. В числе популярных также маркетинг и IT-услуги. Число дизайнеров, программистов, аналитиков, копирайтеров и других интеллектуальных и творческих профессий не превышает 10-15% самозанятых, говорит Кирилл Аношин. Но их число будет расти. Поскольку в большинстве регионов приложение заработало только с 1 июля, оценивать число самозанятых пока рано.

Тенденции

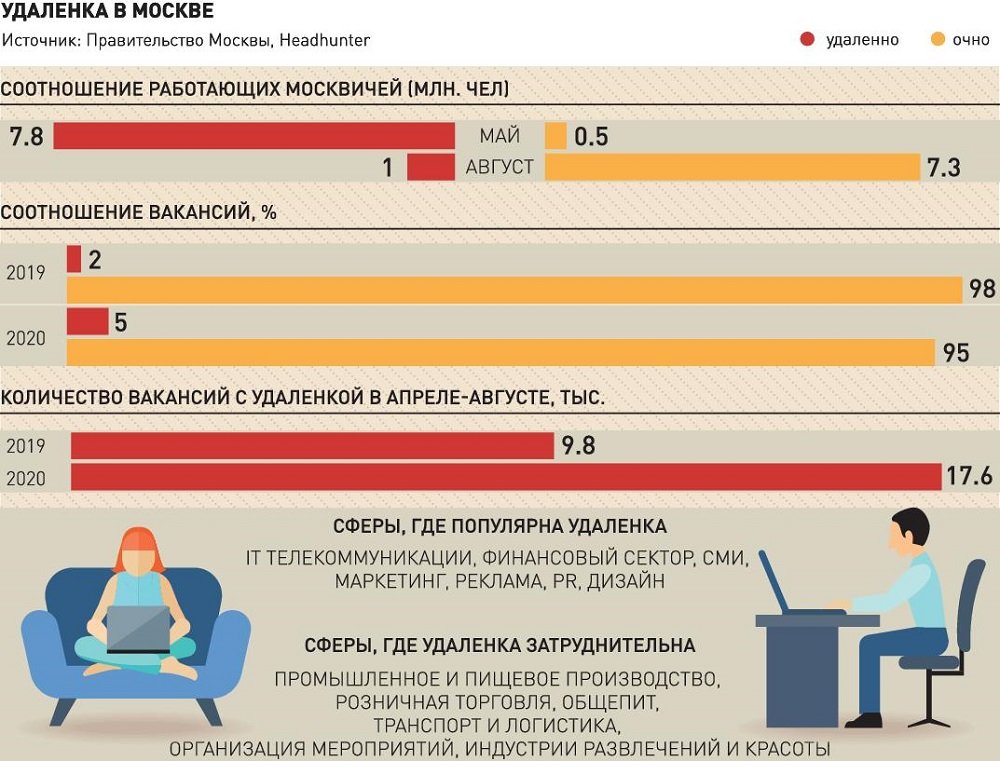

Миллион москвичей все еще на удаленке

Даже после отмены ограничений по COVID-19 около миллиона жителей Москвы остались на частичной удаленке. Об этом "РГ" рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Gо данным портала HeadHunter, количество удаленных вакансий в столице выросло на 79%.

"Многие организации после снятия большинства ограничений предложили своим сотрудникам гибкие и гибридные режимы, сочетающие удаленную работу и занятость на рабочем месте, - обратил внимание заммэра. - Сейчас происходит процесс адаптации компаний, организаций и производств к новым реалиям, идет тестирование новых режимов". В ряде отраслей переход к такому формату работы уже оправдался. Особенно ярко это заметно в IT-сфере, которая привыкала к удаленке еще до пандемии. Однако не во всех сферах удаленка приемлема, пришли к выводу аналитики hh.ru. "Применение такого формата затруднительно там, где речь идет о физическом труде или оказании услуг непосредственным потребителям, - рассказали "РГ" в пресс-службе сервиса. - Это промышленное и пищевое производство, розничная торговля, общепит, транспорт и логистика, организация мероприятий, индустрии развлечений и красоты". Как считают эксперты HeadHunter, в перспективе удаленка вряд ли окажет какое-то влияние на трудовую миграцию в Москву. Однако удаленка вполне может доминирующим форматом не только в IT, но также в финансовом секторе, СМИ, маркетинге, PR и дизайне, добавляют собеседники "РГ". Формат занятости не отражается на уровне зарплат. "Он по-прежнему зависит от навыков, опыта, конкуренции в той или иной профобласти, количества рабочих часов и других факторов, - заявляют в hh.ru. - Если количество трудовых часов при удаленной работе осталось прежним, сократить зарплату нельзя, независимо от того, где находится рабочее место сотрудника".

Подготовил Сергей Бабкин

Выбираются за город

Минфин расширит программу ипотеки для многодетных семей

Минфин внес в кабмин законопроект, который предлагает расширить варианты использования выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям. Их предложено распространить на ипотеку под строительство своего дома. Это должно поддержать и многодетные семьи, и несколько отраслей экономики.

Программа поддержки многодетных родителей, по которой они могут получить выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, действует около года. Она рассчитана на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился или родится в 2019-2022 годах. За это время господдержку, по данным ДОМ.РФ, получили более 70 тысяч семей. Теперь минфин предлагает распространить программу на ипотечные кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение недостроенного дома.

Меры дадут синергетический эффект, считает замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Так, они положительно повлияют на развитие деревянного домостроения, поскольку доля деревянных домов в ИЖС - около 22%. "За возмещением первоначального взноса на деревянный дом можно обращаться в "КредитЕвропаБанк", с которым у Минпромторга России заключено соглашение", - отметил Евтухов.

Поправки станут серьезным стимулом для индивидуального строительства в целом и деревянного домостроения в частности, отмечает директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев: "Учитывая посткарантинные тенденции исхода за город, это может дать существенный рост объемов деревянного строительства в ближайшие пять - десять лет".

Использование 450 тысяч рублей на строительство дома дало бы возможность многим семьям со временем переехать на полученные ими, но пока пустующие земельные участки, говорит президент Межрегионального союза общественных объединений многодетных семей Светлана Недилько. Однако, подчеркивает она, ипотеку на строительство индивидуального дома получить очень сложно, а многодетным семьям, где обычно работает только отец, непросто взять ипотеку в принципе. Официального дохода с учетом количества членов семьи обычно не хватает, чтобы банк одобрил заявку на кредит.

Пока, по данным ДОМ.РФ, доля сделок по ИЖС с привлечением ипотечных кредитов не превышает 1%. При том, что около половины вводимого в стране жилья приходится как раз на "частный сектор". Солидные выплаты многодетным семьям могут привести к заметному росту интереса заемщиков к кредитам на индивидуальные дома и, соответственно, к росту предложений банков в этой сфере.

"Расширение целей кредита по госпрограмме поддержки многодетных семей позволит большему числу граждан, которые ранее под требования программы не подходили, улучшить условия ипотечного кредита. В связи с чем мы ожидаем прирост числа заявок на получение госпомощи", - сообщили "РГ" в Росбанке.

Кроме того, законопроектом минфина предлагается предоставлять господдержку многодетным по кредитным договорам, цель которых - приобретение жилого помещения с ремонтом или со страхованием имущества и ответственности. Это могут быть и квартиры, и индивидуальные дома, уточнили в минфине. Также использовать 450 тысяч на погашение ипотеки смогут семьи, которые приобретают долю в праве общей собственности на жилье.

"Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы", - сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Примерно шесть тысяч заявлений на господдержку, отмечали разработчики поправок в июле, было отклонено из-за несоответствия формулировок в кредитных договорах условиям программы. Чаще всего это касалось приобретения жилья "с неотделимыми улучшениями" или с ремонтом. При этом учесть требуемые программой формулировки зачастую невозможно, так как получить господдержку можно и по кредитам, заключенным до вступления закона в силу.

В августе распоряжением премьер-министра на программу погашения части долга по ипотеке было дополнительно выделено 11,8 млрд рублей. Это должно помочь погасить ипотеку еще примерно 26 тысячам семей.

Марина Трубилина

Дюжина прививок в помощь

Вакцинацию от COVID-19 в нацпрограмму иммунопрофилактики пока не включили

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Проведение мероприятий по вакцинации населения КР от коронавирусной инфекции не внесли в Национальную программу иммунопрофилактики в стране до 2024 года. Проект документа представили на суд общественности.

Как объяснили в Центре иммунопрофилактики (РЦИ), СОVID-19 пока является малоизученным заболеванием, как и препараты, препятствующие заражению опасной инфекцией.

- Именно поэтому данный вопрос рассматривается отдельно, вне национальной программы. И решение по поводу того, когда и какую вакцину будут использовать в КР, примут только после всестороннего и тщательного анализа предложенных разработок, - пояснила корреспонденту "РГ" директор центра Гульбара Ишенапысова.

Нацпрограмма иммунопрофилактики до 2024 года направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Киргизии. Цель - снижение заболеваемости и смертности от предупреждаемых с помощью вакцин различных инфекционных болезней.

Разработчики документа рассчитывают на то, что по прошествии следующих пяти лет в результате реализации мер, указанных в программе, страна, в том числе, останется в статусе государства, свободного от полиомиелита; сохранит заболеваемость вирусным гепатитом "В" среди детей на уровне 0,5 случая на 100 тысяч населения; снизит заболеваемость коклюшем, эпидемическим паротитом, ротавирусной инфекцией, септическими менингитами и пневмониями среди детей в возрасте до пяти лет.

В целом в КР, в рамках действующего календаря, проводят профилактические прививки против 12 инфекций. В 2022 году к ним добавят вирус папилломы человека.

- Программа - крупномасштабный план, охватывающий ежегодно свыше 900 тысяч человек, что составляет примерно 18 процентов от численности всего населения страны. Большая часть - дети до 16 лет, из которых 10 процентов - новорожденные и младенцы, указывается в документе.

Плановая бесплатная вакцинация в республике в текущем году приостанавливалась в связи с введением режима чрезвычайного положения из-за распространения COVID-19. Возобновилась она в начале лета. В данный момент в центрах семейной медицины действуют так называемые зеленые коридоры.

- При входе у посетителей измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Затем пропускают в прививочный кабинет. Состояние каждого ребенка находится под пристальным наблюдением медиков в течение 30 минут до и после прививки, - сказали в РЦИ.

- Плановая вакцинация возобновилась на всей территории республики, и все медучреждения готовы обеспечить ее безопасность и качество. Для получения вакцины следует обратиться в поликлинику по месту фактического проживания, предварительно записавшись. Ваш ребенок может быть привит во время пандемии CОVID-19. Коронавирус не создает какой-либо специфический риск, связанный с рутинной вакцинацией. Однако необходимо соблюдать временные интервалы и физическое дистанцирование, - отметили в центре иммунопрофилактики.

Между тем

Российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" ввели в гражданский оборот. Об этом заявили в министерстве здравоохранения РФ. По данным ведомства, в ближайшее время начнется поступление препарата в регионы России.

"Спутник V" на сегодня является единственным в мире официально зарегистрированным средством профилактики коронавирусной инфекции. Вакцину разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, она прошла все необходимые лабораторные испытания.

В дальнейшем, по данным центра, планируется выпускать вакцину как минимум в двух вариантах - для взрослых и для детей.

Ранее стало известно о том, что о поставках "Спутника V" после проведения всех стадий клинических испытаний договорились Россия и Казахстан (РК). "Необходимый объем для республики готов производить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. При этом иммунизация казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе", - пояснили в правительстве РК.

Заинтересованность в получении российской вакцины выразили и в Киргизии. "Мы готовы ее приобретать, но пока не знаем, в каком количестве будут выпускать препарат", - сказал заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев, отвечая на вопрос о возможности вакцинирования населения страны от COVID-19.

Тема поставок "Спутника V" в Киргизию, кстати говоря, обсуждалась на недавней встрече чрезвычайного и полномочного посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко. В ходе переговоров также обсуждались открытие регулярного авиасообщения между странами и возобновление мероприятий в рамках перекрестного года.

По данным МИД КР, стороны договорились, что по мере изготовления Россией вакцины в достаточном количестве Киргизии будет оказано содействие в отношении поставок препарата.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

В Республиканском центре иммунопрофилактики КР дали несколько советов родителям, которым им стоит следовать в день прививки ребенка.

Вы имеете право получить у вашего врача информацию о вакцине, необходимости вакцинации, возможных реакциях и последствиях отказа от вакцинации.

Не стесняйтесь задавать врачу вопросы. Можно уточнить, например, какой вакциной будет привит ребенок, когда и какие реакции могут возникнуть и в каких случаях следует обращаться за медицинской помощью.

Не следует пугать малыша уколами и врачами. Это может оставить негативный отпечаток на всю жизнь. Во время укола можно держать малыша на руках, чтобы исключить неожиданные движения ребенка. Медицинский работник не должен сам удерживать ребенка. Не следует торопиться покидать центр семейной медицины, обычно врач или медсестра просит родителей посидеть минут 30 неподалеку от кабинета. Это поможет успокоить ребенка и оказать ему помощь в случае возникновения реакций на введение вакцины.

Обсудите с врачом возможность применения и дозировку детского жаропонижающего средства, а также симптомы, при которых обязательно нужно позвонить медику.

Погуляйте с ребенком около медицинского учреждения, где была сделана прививка. В случае возникновения аллергических реакций на прививку медицинские работники смогут быстро оказать помощь малышу.

Дома внимательно следите за самочувствием ребенка. После прививки у ребенка может отмечаться недомогание, беспокойство, повышение температуры. В месте укола может появиться покраснение, уплотнение и болезненность. Не накладывайте на место укола компрессы и мази, чтобы снять воспаление. Не занимайтесь самолечением.

Не купайте ребенка в день прививки, при необходимости можно обтирать его теплой водой, не касаясь места укола.

Тем временем

Больше всего тест-систем для выявления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Россия отправила Киргизии, Узбекистану и Армении. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Всего страны СНГ получили 66 процентов от всех тестов на COVID-19, предоставленных РФ зарубежным государствам.

На 7000 новых рабочих мест

На юге республики впервые после распада СССР строится крупная текстильная фабрика

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Около семи тысяч новых рабочих мест и десятки тысяч на смежных производствах вскоре появятся в южной столице Киргизии. В городе Оше возводят крупную текстильную фабрику, ориентированную не только на внутренний рынок, но и на потребителей в других странах Евразийского союза. С ходом строительства ознакомился президент республики Сооронбай Жээнбеков.

- Бренд "Сделано в Киргизстане" может быть успешно закреплен не только среди экологически чистой сельхозпродукции, но и среди товаров, производимых легкой промышленностью страны, - заявил он. - Для этого у страны имеются все возможности.

Крупная текстильная фабрика строится на юге Киргизии впервые за годы, прошедшие после распада СССР. Она призвана возродить легкую промышленность, которой когда-то славилась Ошская область. Предприятие, согласно официальным данным, будет производить одежду, трикотаж, ткани и аксессуары. Планируемая годовая мощность - 10 миллионов штук различных видов одежды, 1,5 тысячи тонн шерсти, 4,5 миллиона погонных метров тканей.

Строительство предприятия имеет для региона особую важность, поскольку предполагает создание крупных смежных предприятий здесь же, на юге республики. Для работы фабрики потребуется 16 тысяч тонн сырья в год, которое планируется закупать у местных фермеров. Поэтому в соседних районах уже намечено строительство хлопкоперерабатывающих предприятий и завода по производству масла из этой культуры. Это значит, что у местных аграриев появится возможность сбыта урожая, они смогут увеличить площадь посевов, а значит, повысить свои доходы.

На сегодня в Оше уже завершается строительство двух швейных цехов, поликлиники, столовой, лаборатории и административного корпуса завода общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Значительную часть средств в проект направил банк с государственным участием. Планируется сотрудничество и с Российско-Киргизским фондом развития, который ориентирован на поддержку инициатив, нацеленных на развитие промышленного потенциала республики и интеграции в рамках ЕАЭС.

Прямая речь

Сооронбай Жээнбеков, президент КР:

- Мы сейчас уделяем большое внимание поддержке сферы переработки сельскохозяйственной продукции, доступны долгосрочные льготные кредиты фермерам. Поэтому наряду с этим мы должны не просто продавать хлопок. Нам необходимо обеспечивать его полную переработку и дальнейший выпуск изделий. С планомерным развитием легкой промышленности и строительством новых текстильных фабрик в регионах спрос на хлопок будет расти. С учетом этого фермерам также необходимо увеличивать объемы площади посева хлопка для удовлетворения потребностей отечественной легкой промышленности.

От Пушкина до военного аэродрома

Приютино предстоит масштабная реконструкция

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Усадьбу Приютино, вошедшую в историю как усадьба Олениных, в которой гостили поэты Пушкин и Жуковский, баснописец Крылов, художник Кипренский, композиторы Глинка и Алябьев, планируется реконструировать и сделать одной из основных точек создаваемого нового "Пушкинского маршрута". Фронт работ большой: от восстановления руинированных зданий до реставрации старинного парка, по аллеям которого гулял еще Александр Сергеевич с дочерью Оленина Анной, в которую был влюблен.

История Приютина восходит к 1795 году, когда Алексей Оленин - известный государственный деятель, меценат, директор Императорской Публичной библиотеки, купил 776 десятин земли недалеко от Петербурга. Был возведен усадебный комплекс с двумя господскими домами и прочими строениями (были здесь и оранжереи, в которых выращивались ананасы). Почему два господских дома? Супруги Оленины были гостеприимны: второй дом, по размеру равный первому, предназначался для гостей. Как писал князь П. А. Вяземский жене 21 мая 1828 года: "гостить у Олениных… было очень привольно: для каждого отводилась особая комната, давалось все необходимое и затем объявляли: в 9 час. утра пьют чай, в 12 - завтрак, в 4 обед, в 6 часов полудничают, в 9 - вечерний чай; для этого все гости сзывались ударом колокола…" После ужина устраивались любительские спектакли.

В 1841 году после смерти жены Оленин продал Приютино. Затем усадьба еще несколько раз меняла владельца.

После революции она вошла в состав местного совхоза. Во время Великой Отечественной рядом с ней находился военный аэродром, поэтому строения использовались для нужд защищавших Ленинград авиаполков. После войны здания перешли в военное ведомство, а затем их отдали под многонаселенные коммунальные квартиры. Заселяли и миниатюрные постройки, в том числе крошечный погреб-ротонду. В 1960 году усадьба получила статус памятника истории культуры, но возрождать ее стали лишь десятилетия спустя. В 1974 году была открыта первая экспозиция в двух комнатах главного господского дома. Но оставшихся к тому времени жильцов удалось расселить еще через несколько лет, после чего началась реставрация здания. Только в 1990 году вновь открылся для посетителей главный господский дом.

Ныне усадьба (имеющая статус литературно-художественного музея) занимает 11 гектаров. Строения находятся в разном состоянии: второй господский дом - руинирован, в главном господском доме открыта экспозиция (в ней представлены и подлинные вещи семьи Олениных), но само здание давно нуждается в реставрации. Также разнится состояние хозяйственных построек.

Между тем именно Приютино - музеефицированную усадьбу XIX века, имеющую не только богатейшую историю - от Пушкина до военного аэродрома, но и отличную транспортную доступность (полчаса на маршрутке от станции метро "Ладожская"), можно было бы превратить в уникальное культурное пространство - с музеем, выставками, интерактивными площадками.

В 2012 году правительством Ленобласти и Министерством культуры РФ было заключено соглашение о реализации проекта сохранения историко-культурного наследия в РФ. В рамках подпроектов началась реставрация различных объектов в Ленобласти. В дальнейшем одним из подпроектов стала реставрация усадьбы Приютино.