Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В мае т.г. состоялось открытие прямого железнодорожного сообщения между странами по переходу станция Болашак (Республика Казахстан)-станция Серхетяка (Туркменистан).

Данный коридор позволяет осуществлять прямые поставки грузов между странами по кратчайшему пути, сократить время следования транзитных поездов направлением на Туркменистан через Казахстан и обратно.

Участок Болашак-Серхетяка представляет собой часть будущего транснационального железнодорожного коридора, который свяжет Казахстан и Туркменистан и обеспечит выход грузопотоков с сухопутных к морским путям в регион Персидского Залива. В настоящее время, согласно существующему Соглашению между тремя странами, межгосударственный проект находится в завершающей стадии реализации.

В структуре грузопотока по открытому железнодорожному переходу, по прогнозам, будут преобладать зерно, нефть и нефтепродукты.

Новый коридор значительно повышает транзитный потенциал Казахстана, открывает путь отечественной продукции к новым рынкам сбыта.

Казахстанская часть коридора - участок Узень-Болашак протяженностью 146 км - начал строиться 30 сентября 2009 года. Старт строительству дал Президент Нурсултан Назарбаев.

Новая линия представляет собой современную железнодорожную магистраль с развитой инфраструктурой. Вдоль дороги открыты две новых станции с путевым развитием и 5 раздельных пунктов. Линия оборудована устройствами связи, сигнализации, централизации и блокировки. На участке Мангышлак - Узень - Болашак проложена ВОЛС. На все станции и разъезды дороги бесперебойно подается электроэнергия. На станциях Узень, Бопай и разъездах построены служебно-технические здания и сооружения.

Значительное развитие получила приграничная станция Болашак. Здесь возведен комплекс объектов социального и технического назначения, обеспечены водоснабжение и газификация административно-хозяйственных и жилых зданий.

Стоимость строительства составила 65 млрд. тенге. Казахстанское содержание в строительстве составило 80%. На период строительства было создано более 2000 рабочих мест. После ввода дороги в эксплуатацию более 800 казахстанцев получат работу и жилье на новой дороге.

Первый поезд отправился по открытому железнодорожному переходу 17 мая со станции Болашак (РК) в Туркменистан и далее - на станцию Гянджа Азербайджанской железной дороги.

В поезде было 46 вагонов погрузки станции Смирново Акмолинского отделения дороги АО "НК "КТЖ".

После этого груз через порт Туркменбаши-1 паромом преодолел Каспийское море, был перегружен в п.Баку-Торговая пристань и доставлен потребителю.

Второй поезд состоял из 44 груженых зерновозов на Азербайджан погрузки станции Чаглинка Акмолинского отделения дороги.

Карта с иероглифом

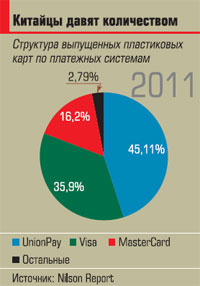

Вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем лидерство платежных систем Visa и MasterCard окажется под угрозой — о намерении выйти на украинский рынок заявила китайская платежная система UnionPay

По словам главы представительства компании в странах СНГ Саши Фань, карты UnionPay, которые уже принимаются к оплате в семи государствах содружества, к концу года будут обслуживаться в Азербайджане и Украине.

Основной оборот UnionPay, созданной при поддержке Народного банка Китая (НБК) в 2002 году, приходится на операции внутри страны. Однако система занимает первое место в мире по количеству выпущенных пластиковых карт, совокупная эмиссия которых уже достигла 3,4 млрд штук. Платежная система UnionPay охватывает 141 страну мира, а ее карты принимаются в более чем миллионе банкоматов. При этом по количеству находящихся в обращении по всему миру карт UnionPay опережает Visa и MasterCard. Однако доля наличных средств, которые хранятся на картах UnionPay, вдвое уступает таковым по картам MasterCard и втрое — по Visa.

Это не первая попытка UnionPay завоевать внимание украинцев — еще в 2006 году китайская платежная система пыталась наладить сотрудничество с нашими банками, но безуспешно. «Система выходит на рынок ради тех граждан Китая, которые имеют в Украине бизнес, живут, учатся или прибывают сюда с туристическими целями. Кроме того, любая платежная система должна расширяться, именно поэтому региональная экспансия является залогом ее развития. Так что неудивительно, что UnionPay ищет выход на перспективные рынки», — считает директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (EMA) Александр Карпов.

Китай занимает второе место среди торговых партнеров Украины, причем двусторонний товарооборот с нашей страной стремительно растет. В 2011 году он составил 8,5 млрд долларов, в 2012-м — около десяти миллиардов долларов. Очевидно, что успех UnionPay зависит от того, сможет ли платежная система предложить потребителям новые сервисы, а также привлекательные тарифы. Иным способом Visa и MasterСard с украинского рынка не подвинуть.

Автор: Виталий Дубенский

"В "УМНОМ ГОРОДЕ" ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЦИОНАЛЬНО"

Беседовала Наталья Коныгина

Булат Столяров, генеральный директор консалтинговой компании IRP Group

"Мы восторгаемся, когда видим в Сеуле тачпанели в метро, с которых ты, пока едешь домой и ждешь поезд, можешь заказать продукты домой. Это неслучайно появилось не в Цюрихе или Мар белье, а именно в Сеуле. Эта услуга там колоссально востребована, потому что так устроен город. В этом смысле разговор про Москву как место для внедрения большого количества технологических инноваций справедлив"

Город можно сделать "умным", если посмотреть на него глазами хорошей домохозяйки

"Умными гаджетами" и даже "умными домами" уже никого не удивишь. А возможно ли, что "умными" будут целые города? Урбанисты считают, что возможно. Что стоит за этим определением? Как "умные города" выглядят сейчас и как могут выглядеть в будущем? Об этом наш спецвыпуск.

Должен ли "умный город" быть похож на картинку из научно-фантастического фильма, являются ли высокие технологии обязательным признаком "умности" и как связаны "умность" и конные повозки, "МН" рассказал Булат Столяров, генеральный директор консалтинговой компании IRP Group, специализирующейся на вопросах инвестиционной политики и пространственного развития.

ГОРОДА ВЫБИРАЮТ ЖИТЕЛЕЙ

- Что такое "умный город"? Как это надо понимать?

- "Умный город" - это итог усилий всех людей, которые занимаются городским развитием. Я думаю, что английский термин smart cities значительно лучше, чем его русский перевод "умные города", потому что в понятие smart входит не только то, что мы слышим в русском слове "умный", но также релевантность и компактность предложенных решений, измерение эффективности. Smart - это когда мы достигаем результата, не используя лишних ресурсов. Это то, чего не хватает нашим городам.

- Каким принципам должен соответствовать "умный город"?

- Есть не мною придуманная традиционная триада, которая звучит так: urban strategy ("городская стратегия"), urban planning ("городское планирование"), urban design ("городской дизайн"). Стратегия - это верхний уровень, понимание того, на какую аудиторию мы работаем, а на какую нет.

Когда города вступили в конкуренцию между собой за три вида основных ресурсов - жителей, инвестиции, туристов, то на следующем этапе встал вопрос: каким должен быть стратегический маркетинг города, какие именно инвесторы, жители, туристы нам нужны? Стратегия устойчивого развития жестко диктует набор тех действий, которые нужны, чтобы сыграть именно на свою аудиторию и не попасть случайно в аудиторию ненужную.

Очевидно, что Берлин ориентируется на одних людей, Лондон - на других, Сингапур - на третьих. Лондон, к примеру, пытается удовлетворить мировую финансовую, управленческую элиту, поэтому все, что связано с ним, имеет элитарный запредельный ценник.

Берлин говорит: мы пытаемся продать такого же качества городскую среду, как в Лондоне, но за существенно более низкую цену, поэтому работаем на арт-элиту, более молодую аудиторию, андеграунд, начинающих художников, семьи из креативного класса.

А Сингапур говорит: я буду для азиатского мира тем же самым, чем является Лондон для мира евроатлантического. Я буду сочетать в себе Лондон и Швейцарию, то есть стану бесконфликтным для всех азиатских цивилизаций местом, где они смогут сотрудничать.

- А у Москвы этой стратегии нет?

- Если мы говорим о формальностях, то надо посмотреть официальную стратегию, которую сделали Академия народного хозяйства и Владимир Мау. Но на самом деле там не написано ничего.

А реальная жизнь диктует сложную ситуацию, когда Москва, с одной стороны, является средоточием всех финансов большой нефтегазовой страны, и в этом смысле центром деловых интересов всего мира, связанных с этой большой нефтегазовой страной. Это формирует колоссальный поток больших, горячих и неквалифицированных денег, убивающих город трафиком, чудовищными темпами строительства, постоянным наплывом людей и экстенсивным ростом всего. А с другой стороны, публика, которая собралась в Москве, с каждым днем становится все более квалифицированным, а значит, недовольным и требовательным пользователем городских услуг, и городские власти находятся в постоянной борьбе между тем, что финансовый пресс разрушает столицу, и тем, что пользователь все менее доволен городом как услугой. Интуитивно некоторые деятельные части команды Собянина занимаются именно такой работой - пытаются удовлетворить рассерженного горожанина новым качеством городской услуги. Например, весь продукт, который делает блок Сергея Капкова, - про это. Но я не уверен, что все исповедуют такие же ценности.

ПОЛИГОНЫ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

- Как со стратегией связаны планирование и дизайн?

- Вот вы выбрали стратегию - для кого делать город. Далее это должно быть отражено в планировании - генплане, мастер-плане для всех градообразующих точек развития. А дизайн - это физические вещи: как должны выглядеть здания, мусорные баки, форма мусорщиков, такси, городские автобусы, навигация.

Связь между высокоуровневой стратегией "где мы находимся и куда нам надо попасть" и физическими решениями на уровне скамеек - вот это и есть "умный город". Если эта связь прерывается, то "умного города" не получается.

- То есть "умный город" - это не технологические штучки?

- Это и технологические штучки тоже. Но технологические штучки, существующие просто так, не имеют никакого смысла. Если мы поставим в северном городе в зимнем автобусе без отопления Wi-Fi, то вряд ли это будет признаком "умного города", потому что им никто не сможет пользоваться: все будут сидеть в варежках.

- Значит, "умный город" может быть без чудо-техники, хоть с конными повозками на улицах?

- Да, если это соответствует стратегии города и он с помощью конных повозок добивается своих результатов. Есть, например, процветающий край, который состоит из большого количества прекрасно связанных между собой "умных городов", - это Тоскана. Это регион, который находится в траектории потрясающе устойчивого развития. Но разве это полигон технологических инноваций? Он состоит из спящих в неге средневековых городов: Сиена, Лукка, Монтальчино, Монтепульчиано, Пиенца...

Вопрос - добивается ли Тоскана как конгломерат этих городов своих задач с точки зрения привлечения именно ее туристов, ее инвесторов и ее жителей? Насколько эффективна Тоскана на этих трех рынках? Абсолютно эффективна. А если бы они сделали ставку на внедряемые в городское пространство технологии, они скорее всего убили бы Тоска ну. Но, с другой стороны, там, где запрос на городские технологии объективно есть, как в переполненной туристами Флоренции, там технологические инновации разумно представлены. Вам не надо стоять в очереди пять часов, чтобы попасть в Уффици: билет с фиксированным временем посещения можно купить на сайте за месяц до поездки.

- А если все-таки говорить о мегаполисах, можете привести пример "умного города"?

- Ну этот канонический список известен: Лондон, Берлин, Сингапур, Сеул, Шанхай, Барселона, Нью-Йорк, далее везде... Каждому близко свое.

- Азиатские города, насколько я понимаю, - это как раз полигоны технологий.

- Да. Но почему это происходит? Где нужны высокие технологии? Они нужны там, где большое демографическое давление на единицу пространства. Мы восторгаемся, когда видим в Сеуле тач-панели в метро, с которых ты, пока едешь домой и ждешь поезд, можешь заказать продукты домой. Но это же происходит не от хорошей жизни. Это неслучайно появилось не в Цюрихе или Марбелье, а именно в Сеуле. Эта услуга там колоссально востребована, потому что так устроен город.

В этом смысле разговор про Москву как место для внедрения большого количества технологических инноваций справедлив. Поскольку Москва является магнитом для все новых и новых людей, она не сможет с этим справляться без большого внимания к миру технологических решений. Здесь на азиатский опыт нам надо смотреть. Но технологии - это уровень именно urban design. Без адекватности двух верхних уровней сами по себе технологические фишки не работают. Важен смартпринцип, разумность на трех этажах.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РАЗНЫХ ПЛОСКОСТЯХ

- Мне казалось, что "умные города" должны выглядеть как в научной фантастике.

- Я думаю, что на города, как и на любые другие объекты управления, надо смотреть скорее не глазами фантаста (хотя форсайты важны и интересны), а глазами крепкого хозяйственника. Или глазами эффективного хозяина или домохозяйки, которая на уровне своего семейного бюджета, своей кухни принимает не абстрактные, а очень конкретные решения.

Давайте посмотрим глазами эффективной домохозяйки на действительно фантастически выглядящий сегодня Сингапур, который является полигоном для внедрения, видимо, всех технологических инноваций, которые могут пригодиться для повышения эффективности городского пространства. Но они же к этому пришли неслучайно. Они говорят: мы хотим иметь во всех отраслях, которыми занимаемся, все самые квалифицированные деньги мира и самые качественные мозги мира. Следовательно, у нас будет постоянный демографический напор самых требовательных, самых искушенных представителей мировой элиты. Это означает, что у нас должен эффективно использоваться каждый сантиметр городского пространства. Вопрос: как мы можем этого достигнуть, если мы обладаем компактной и ограниченной по размеру территорией? Какие у нас есть варианты, кроме технологической интенсификации? Никаких. Вот так в Сингапуре добиваются своих целей.

Если же мы посмотрим глазами той же эффективной домохозяйки на поселок Сотогранде в Андалузии, на юге Испании, то эффективность города будет находиться совсем в другой плоскости. Его потребитель - бабушка-миллиардерша, которая выходит из своего дома, стоящего десятки миллионов долларов, садится в антикварный "Порше", едет в этом же городке в яхтенную марину, садится в свою яхту и идет в Ниццу поесть устриц. Что должно быть в таком городе? Сосны, океан и образцовое поле для гольфа.

В "умном городе" не существует никакой самоцели, все должно быть рационально.

Как еще описывают "Умный город"

Сайт businessdictionary.com: "Умный город" - развитая урбанизированная территория, где за счет высокого уровня экономики, транспортной мобильности, заботы об окружающей среде, человеческих ресурсов и управляющего аппарата создаются условия для устойчивого экономического роста и высокого уровня жизни. Ключевыми факторами, обуславливающими успех "умного города", являются коммуникационно-информационные технологии, а также человеческий ресурс".

Обозреватель журнала Fast company Бойд Коен: "Определение "умный город" не имеет четких рамок. Некоторые люди предпочитают более узкое определение и называют "умными" те города, где информационные и коммуникационные технологии используются для того, чтобы предоставлять жителям различные услуги. Но я предпочитаю более широкое определение: "умные города" используют информационные и коммуникационные технологии для более эффективного ресурсопользования, что в конечном итоге позволяет экономить энергию, повышать уровень сервиса и стандарты жизни, а также снижать негативное влияние человека на окружающую среду - все благодаря инновациям и экологически чистой экономике".

Где нужны высокие технологии? Там, где большое демографическое давление на единицу пространства

Неподдающийся

Эдуард Лимонов — о мате во спасение и скорости «стука» в СССР, о тайных литературных шабашках и закрытых посольских вечеринках, о методах «колки» диссидентов в КГБ и ФБР, о бункере французской компартии, посиделках в складчину у отца эдинбургских фестивалей и парижском досуге писателя Юлиана Семьоноффа

Неприметная восьмиэтажка на юго-западе столицы, кодовый замок. Набираю шифр, сообщаю о приходе, а на язык просится что-то типа «у вас продается славянский шкаф?», поскольку встреча предстоит с главным революционером страны Эдуардом Лимоновым. Автором или идейным вдохновителем почти всех протестных проектов нулевых. Наконец, поэтом и писателем, чьи стихи и проза переводятся на многие языки мира. Правда, о своей литературной ипостаси Эдуард Вениаминович говорить не любит, а роман как жанр именует не иначе как г...ном. Лукавит?

— Эдуард Вениаминович, говорят, вас назвали в честь революционного поэта Багрицкого. Верите в магию имен?

— Действительно, отец говорил, что, когда ему позвонили из роддома, он читал книгу стихов Багрицкого. К тому же в те годы вообще были очень модными английские имена, поскольку у нас был союз с Британией против Гитлера. Но, думаю, человек имеет власть над своим именем, а не наоборот. Во-первых, он может его спокойно сменить, я вот взял себе псевдоним. Во-вторых, не считаю имя чем-то роковым, поскольку истории людей с одинаковыми именами разные. Скажем, в Париже у меня был сосед по лестничной клетке, человек с Гаити, его тоже звали Эдуард. В Харькове был знакомый слесарь Эдик, который делал по заказу пистолеты. Был король Эдуард VIII, большой симпатизант нацистов, которого заставили отречься от короны. Ходят всякие глупые легенды, что он отрекся из-за большой любви к американке Симпсон. Но это миф, попытка британской королевской семьи отказаться от этого человека и замазать всю эту историю. Впрочем, возможно, что имя имеет некое значение. Но куда большую роль играет наследственность. Говорят, в человеке уже все на 60 процентов сделано, когда он родился.

— Как Савенко стал Лимоновым?

— Еще в Харькове мы с друзьями-литераторами стали придумывать себе всякие противоестественные и чудные псевдонимы, это была своего рода игра.

— А с наследственностью-то у вас нестыковка выходит. Ваш отец был вроде вполне законопослушным человеком — работал в НКВД, вы же оказались по другую сторону барьера. Как так?

— С папой все очень смутно. Он попал в ОГПУ, то, которое НКВД, лишь потому, что был человеком талантливым и любопытствующим. Уже в 17 лет, до армии, работал на радио в городе с трогательным названием Лиски, что в Воронежской области. Есть его фотографии то в радиорубке с какими-то громоздкими радиоприборами, то с аппаратурой висящим с «кошками» на ногах на столбе. Видимо, это было необычным для того времени, и талантливого кадра взяли к себе ОГПУ-НКВД, рекрутировавшие лучших. Принадлежность отца к этой организации мне как раз всегда нравилась — сообщала ему некую таинственность. И отцу, видимо, какое-то время все это нравилось. Но он не смог дослужиться до высших чинов — предполагаю, что родственники у нас были «неправильные».

В истории моей семьи вообще много тайн. Скажем, отец был очень непростой по виду человек, у него были великолепные руки — невероятно ухоженные, изысканной формы. Он никогда не ругался, не пил, был, что называется, настоящий аристократ. Хотя у меня нет сведений о каком-то чрезвычайном его происхождении. Помимо технического таланта отец великолепно играл на любом инструменте, причем не зная нот — он их уже под сорок лет выучил. На гитаре вообще играл, как Иванов-Крамской, с переборами. Меня пытался научить, говорил: «Учись, девки любить будут». Но я три аккорда освоил, а на остальное терпения не хватило.

Мать — из русской семьи из Нижегородской области. Родилась в очень татарском городе Сергач, и помню из детства, что она прекрасно говорила и считала по-татарски. У нее было хулиганистое прошлое. Например, в пятнадцать лет выколола крупными буквами собственное имя на левой руке. Мне тоже было лет пятнадцать, когда она попыталась все это выжечь соляной кислотой. Я ее спасал, выволакивая из ванны. Есть фотография, где она стоит еще девочкой с гитарой в окружении какого-то урла на вокзале. Она потеряла мать, когда ей было два года. Мой дед Федор, ее отец, был очень любвеобильный, и она много мачех сменила. Родители оба скончались в восьмидесятишестилетнем возрасте. Отец — в 2004-м, а мама в 2008-м, оба — в марте. Они прожили вместе 62 года. Когда стали устанавливать урну с прахом матери в нишу, где уже четыре года находилась урна с прахом отца, то резчик-гравер допустил ошибку: получилось, что оба умерли 25 марта 2008 года. Я не стал исправлять. Пусть будет как в сказке: жили долго и умерли в один день.

— Помните свое первое стихотворение?

— Да бог с вами! Я не из тех томных людей, которые помнят такие вещи. Отношусь к этому грубо и просто. Когда забирал вещи после умершей матери, то кому-то отдал и свои стихи, и фотографии. У меня жизнь нестабильна, поэтому нет ни архива, ничего такого. Я уже столько терял, что всегда думаю: будет обыск — заберут все, так что ничего не надо сохранять. Да я и не писатель в полном смысле этого слова — можно сказать, занялся литературой случайно. Если бы родился в другой стране, то, наверное, был бы активным политиком или успешным военным.

— Кокетничаете?

— Отнюдь. Просто все четко понимаю. Литературу высоко не ценю, считаю, что этому можно научить в школе. Другое дело, есть у тебя талант или нет, а написать роман может любой. Роман вообще как жанр — г...но, самый низший уровень писательской профессии.

— А самый высший?

— Интересные мысли, парадоксальные гипотезы, догадки, размышления.

— И все же что побудило мальчика с поэтическими задатками из благополучной семьи в 15 лет ограбить продовольственный магазин?

— Семья-то была благополучной, зато место, где мы оказались, благополучным не было. В 50-м году нас переселили в Салтовский поселок на окраине Харькова. Постепенно большинство соседей по дому из высшего офицерского состава перебрались в центр, а их квартиры заселила беднота. Поселок был пролетарским, и там было ух как неблагополучно! Обычная дорога для нормальной рабочей семьи: отец выходил из тюрьмы — старший брат шел в тюрьму, старший выходил — шел младший, и так далее. Там пацаны редко доживали до 22 лет — их либо в тюрьме убивали, либо менты убивали. Магазин ограбить для пацана было доблестью, как будто невинность потерять. Шли тупо и чуть ли не один и тот же магазин грабили. Но это и мое счастье, что я рос не в каком-то искусственном климате среди интеллигенции, а попал в эту среду.

Где-то лет в пятнадцать я окончательно ушел из дома. Некоторое время прожил с какой-то девкой старше себя. Потом ненадолго вернулся, потом опять ушел, уже прочно. Бегал я из дома с девяти лет — что-то мне там не нравилось, видимо, я по натуре протестант. Но школу все-таки умудрился окончить в семнадцать лет, с очень плохими оценками. Попытался поступить в Харьковский университет на исторический факультет, но на третьем экзамене заскучал. Помню, сидел на подоконнике, грыз яблоко, а вокруг все нервничали, девочки бегали, мальчики. Мне же все это было абсолютно безразлично. Решил не идти на экзамен и ушел.

— В рабочие?

— Пошел в бригаду монтажников-высотников, потому что мой школьный приятель Володька Золотаренко там работал, отец и мать были там сварщиками. Они меня взяли, закрыли глаза и на слишком юный возраст, и на мою близорукость, хотя работать надо было на тридцатиметровой высоте. Сейчас заставь меня пройти по голой цементной балке в полметра шириной под ветром, я бы под дулом пистолета не отважился, а тогда спокойно разгуливал. Строили мы цех танкового завода имени Малышева, так что я внес в оборонку страны свой вклад. Один раз, правда, как-то в феврале, чуть не сорвался: лестницу не закрепил, и, пока работал, ее ветром сорвало. Повис на руках, а бригадир стал меня снизу страшнейшим матом ругать. Я так обозлился, что пришел в себя, подтянулся, нашел лестницу и спустился. Он стоит весь белый, говорит: «Идем». Порылся по углам, налил два стакана денатурата и две кружки воды. Говорит: «Пей, только воздух не вдыхай, а то сдохнешь с ходу». Отличный был человек, жизнь мне спас своим матом. Потом я неделю этой гадостью керосинной отрыгивался.

Вообще же я работал на многих харьковских заводах. Долго — на заводе «Серп и молот». Трудился обрубщиком, потом литейщиком комплексной бригады. Проработал там год и восемь месяцев. Это был новый цех точного литья, и мы получали по сравнению с окружающим миром просто гигантские деньги. Работа, конечно, была очень тяжелая, много травм было. Работали в основном либо бывшие зэки, либо молодые пацаны перед армией. В 1994 году я поехал посмотреть на мой завод, а его сносили. Говорят, купили его вьетнамцы под рынок. Стоял на мосту и видел, как огромная чугунная чушка на территории завода все крушила. Слезы наворачивались — думал, что, суки, сделали с моим заводом! Понял, что для меня это дорого.

Помню, завод был огромным — три остановки трамвай шел вдоль его забора. Цехов огромное количество, проходных. Там все кипело, в три смены работали. Мне до сих пор снятся сны о том, что я опаздываю на работу. Иду с Материалистической улицы, прохожу проходную и чуть ли не бегом бегу. Вдали — зарево: там, где сталь разливали, были огромные ворота, и они всегда были открыты. Добегаю — а там сидят все наши — бригадир Бондаренко, все ребята. Все, успел! На этом месте всегда просыпаюсь. Столько раз мне этот сон снился...

— В Москве как оказались?

— Просто я был подростком, писавшим стихи параллельно всему, что со мной происходило. Много стихов читал, до сих пор помню наизусть целые пласты творчества русских поэтов. В 1964 году познакомился с моей будущей подругой, ей тогда было 27 лет, Анной Моисеевной Рубинштейн. Она принадлежала к интеллектуальной элите Харькова, хотя тоже с некоторым криминальным уклоном. Мне все это было интересно — видимо, я перерос свою среду. Разогнал ее женихов, стал жить с ней и с тещей своей, Цилей Яковлевной. Мы прожили больше шести лет. Научился шить брюки, чтобы зарабатывать на жизнь. Параллельно развиваясь и подымаясь по никому не видимой творческой иерархии, в один прекрасный момент я понял, что мне в Харькове нечего делать и в Москве надо найти людей, стоявших творчески выше тех, которых я знал в Харькове.

Первая попытка переехать была в 1966 году, но я не выдержал — очень голодно было, жить было негде. Однако на следующий год все-таки уехал со своей подругой и осел в Москве.

— Как попали на закрытые семинары к Арсению Тарковскому?

— Сам Тарковский меня не интересовал — я знал, что на этих семинарах собираются смогисты — члены знаменитого в то время «Самого молодого общества гениев» — Леонид Губанов, Владимир Алейников, Владимир Бережков, другие молодые поэты. Они уже были сложившейся командой, с 1965 года вместе. Я читал их стихи, хотел к ним попасть. Если вы сейчас войдете с Поварской в ресторан, который отделился от ЦДЛ, и подниметесь на самый верхний этаж, то там есть каминная комната, малый зал и так далее. Там и проходили эти семинары. Но меня туда долго не пускали, и я всю зиму простоял у входа. Старостой семинара была одна наша харьковская девочка, Рита Губина. Наконец она представила меня Тарковскому, вскоре меня включили в список, который давали вахтерам.

Тарковский был такой красивый хромающий человек, постоянно куда-то торопящийся. На нас он, по-моему, смотрел как на досадное недоразумение. Отчасти это и понятно: общий уровень членов секции, за исключением смогистов, был достаточно неинтересный: всякие там пишущие маши. Тарковский оттараторивал свое, иногда пускался в очень интересные воспоминания, например о Мандельштаме, а потом убегал. Однажды я не выдержал и устроил бунт на корабле. Сказал, мол, мы все ходим сюда и ждем очереди почитать свои стихи. И я хочу почитать, но каждый раз назначают кого-то другого. Ушел Тарковский — ладно, никто нас не выгоняет. Будете слушать мои стихи? Все согласились. Раскрыл две свои тетради, стал читать. Меня объявили гением. Правда, тогда быть объявленным гением особого труда не стоило. Но на следующее занятие послушать меня пришли смогисты, и это уже было приятно.

— У вас был кумир?

— Я сам был кумир, мы все были кумирами.

— Говорят, вы устраивали платные выступления по квартирам?

— Была такая окололитературная сеть всяких мальчиков и девочек, они все и устраивали. В основном я читал в мастерских художников — у того же Ильи Кабакова, Евгения Бачурина, Брусиловского, в салоне Ольги Владимировны Траскиной. Ездил выступать в дом отдыха художников на Сенеж. Ходил из мастерской в мастерскую, там всегда можно было полсотни людей собрать.

— С послом Венесуэлы Регуло Бурелли познакомились в мастерских?

— Нет, это было позже, в начале семидесятых. По-моему, Генрих Сапгир нас познакомил. Бурелли был богатый человек, он многое в посольстве перестроил. Там была всякая, по нашим понятиям того времени, роскошь: серебряные подсвечники, на столах — свежие цветы. Его брат, то ли родной, то ли двоюродный, вдруг стал президентом страны, а до этого их семью очень сильно преследовали. Регуло сидел, в тюрьме ему отрезали кончик языка.

Он старался собирать у себя людей интересных. Бывали там и советские люди, скажем, знаменитый Антокольский, но в основном люди андеграунда, богема вроде нас. Как-то раз на его закрытой вечеринке я насчитал двенадцать послов. Плюс горсточка нас, русских, в частности мы с женой.

— С Еленой Щаповой?

— Да, со Щаповой.

— За эти вечеринки вы и поплатились эмиграцией?

— Когда меня задержали после пышной свадьбы с Щаповой, то я подумал, что меня хотят заставить стучать на наш андеграунд. Но мне сказали, что их это не интересует — мол, у них тут достаточно сведений. Интересует же информация о моих походах в посольство, куда они не могут послать своих людей. Я отказался их информировать. Сказал, что мой отец достаточно работал на НКВД и наказал мне никогда не влезать ни в какие отношения с органами, что он за нас за всех отпахал. Они убедились, что я непростой парень и расколоть меня невозможно.

— Свирепо кололи?

— Бить не били — запугивали. Приходишь на допрос — вводят автоматчика с автоматом, чтобы он действовал на нервы. Говорили: вы живете без прописки, а это — статья до двух лет. Мы вас посадим, а у вас жена молодая, она найдет себе другого. Они, конечно, знали, что у нас любовь и все такое. Они меня долго мучили. Скажем, утром звонок в семь двадцать: Эдуард Вениаминович, вы должны у нас быть в девять часов, не забыли?

Есть воспоминания дочери Галича, в которых она уже в девяностые годы разговаривает с бывшим фээсбэшником о своем отце, и он ей говорит: «Стучали все, только ваш отец и этот дурачок Лимонов отказались». Я когда это прочитал, то очень возгордился. Никогда и не думал, что такой подвиг совершил.

Но в этой истории была и вторая линия сюжета. Лариса, старшая сестра моей тогдашней супруги, была замужем за бывшим военным атташе посольства Ливана в Москве. В связи с женитьбой на иностранке он вынужден был оставить карьеру, и они жили в Бейруте. Лариса прекрасно знала французский, какое-то время была переводчицей чуть ли не у Никиты Хрущева. Поговаривали, что после переезда в Бейрут она стала агентом нашей военной разведки, и скорее всего это было правдой. Когда она приехала на нашу свадьбу в октябре 1973 года, а мы снимали квартиру на Ленинском, то обнаружилось, что у подъезда стоит какой-то подозрительный уазик. Муж Ларисы наметанным глазом дипломата определил, что это прослушка. А после свадьбы арестовали нескольких людей, связанных с Ларисой, одному дали девять лет. Через много лет, живя в Париже, где жила и Лариса, бежавшая из охваченного войной Бейрута, я узнал от нее, что на самом деле КГБ интересовался нами постольку поскольку и дело было скорее в ней. Была какая-то страшная вражда между КГБ и военной разведкой, и целили даже не в нее, а в ее начальника. Так или иначе, в КГБ мне тогда сказали: либо мы вас посадим, либо уезжайте. Мол, страна сейчас как раз освобождается от всякой пены. Подавайте документы, а мы вам подскажем, что делать. Когда мы сдавали документы в ОВИР, на нас смотрели с ужасом — тогда уезжали только евреи. Побывав в ОВИРе, мы поехали сначала в Крым, потом на Кавказ. Вдруг — звонок от ее матери в гостиницу: вам пришло разрешение. Люди ждали годами, а мы получили через полтора месяца.

— Почему отправились именно в США?

— В те годы были только две страны, принимавшие беженцев: Канада и США. Но мы не хотели туда ехать, пытались затормозиться в Вене, через которую лежал дальнейший путь для всех уезжающих из СССР — и для огромной еврейской эмиграции, и для горстки диссидентов, к которой нас относили, хотя мы и не имели на это права.

Выйдя из самолета, люди рассортировывались: едущие в Израиль — в одну сторону, остальные — в другую. Нас оказалось четверо: мы с женой и грузинский еврей с девушкой. Огромная толпа с плачущими детьми, целый самолет, все показывали на нас пальцами и кричали: «Предатели, предатели!» — полагая, что мы евреи и не хотим в Израиль. Они бы нас избили, но их отогнал австрийский охранник с огромной розовой мордой.

Мы прожили в Австрии несколько месяцев, пытаясь закрепиться в Европе, но не смогли. Несколько дней прожили в гостинице, потом — в пансионате. Финансами нас поддерживал Толстовский фонд, основанный потомками Льва Толстого в годы Второй мировой для помощи советским солдатам, оказавшимся в плену либо в нейтральных странах. Пособие было копеечным, ели лишь картошку. Протянули сентябрь — октябрь, больше моя молодая жена не выдержала. Решили: поедем в США, потом что-нибудь придумаем. Ехали через Рим, где все отъезжающие в США проходили проверку в посольстве. В Риме застряли на четыре месяца. И хорошо, что застряли: этот город я полюбил.

Жили в жуткой трущобе, но в центре города, за вокзалом. В квартире обитали еще двенадцать человек: четыре абиссинца, работавших на консервном заводе, и беженцы из Израиля. Одна девочка при нас пыталась покончить с собой, но ее откачали. Хозяйка синьора Франческа была жуткая сволочь. Запирала на замок диск на телефоне, и никто никуда не мог позвонить. Нам позволяли мыться раз в неделю, и на всех не хватало воды в баке. Жили мы очень, очень плохо.

— В Америке вам тоже Толстовский фонд помогал?

— Поначалу, но помощь была очень скромной — подопечные израильских фондов получали намного больше.

— В «Новое русское слово» уже сами устроились?

— Да. Там было много людей, которые меня более или менее знали. Это была ежедневная газета, целый бизнес, основанный Яковом Моисеевичем Цвибаком (Андреем Седых), некоторое время, по-моему, бывшим секретарем Бунина. Известный персонаж, очень оборотистый мужик, который умудрялся выпускать ежедневную русскую газету, продававшуюся в киосках и приносившую ему деньги. В Америке было много русских эмигрантов: еще живы были люди, сбежавшие в 1945-м, у них были дети, все читали на русском. Думаю, тираж «Русского слова» был не меньше 45 тысяч. Но мне платили копейки, в лучшем случае двадцать долларов за статью. Я там недолго работал — убрали за слишком смелые публикации. Была знаменитая статья «Разочарование» в ноябре 1974-го, еще какие-то. Конечно, мной сразу заинтересовалось ФБР.

— Симпатичные парни?

— Сотрудники спецслужб везде более или менее одинаковые, даже внешне. В Москве у меня был молодой следователь, некий Антон Семенович — в очках без оправы, довольно высокий дылда, худой, ходил в светлых пиджаках и белой рубашке. Потом я видел точно таких же фэбээровцев — дылд в очках. Позже, попав во французскую контрразведку, DST, встретил таких же типажей. Скажем, в офисе FBI, что на Ист-Сайде, видел на стене коридора объявление о том, что команда FBI играет с командой CIA матч по бейсболу. Потом в DST во Франции приметил практически такое же объявление, только играли не в бейсбол, а во что-то другое.

Так что все разведки мира примерно одинаковые, методики более или менее одинаковые. Задаются очень простые вопросы, и какой-нибудь лопух с удовольствием на них отвечает. Потом этого лопуха вызывают через две недели и задают те же самые вопросы. Методика же заключается в сравнении ответов. Туда, где есть какой-то сбой, они и начинают долбить. У человека, который к ним впервые приходит, никакой методики нет. Он либо самонадеян, либо испуган.

— Правда, что наручниками себя к «Нью-Йорк таймс» приковывали, потому что вас там не печатали?

— Не помню уже, все так давно было. Другие, более сильные впечатления вытеснили все эти истории. Я вообще терпеть не могу воспоминания, отказываюсь участвовать в архивных фильмах. Последний был несколько лет назад, о Бродском. Я сначала согласился, а потом подумал: я что, специалист по архивам, по воспоминаниям? Не хочу. У меня каждый день происходит множество более интересных вещей в немедленном настоящем. Почему я должен обращаться к прошлому? Это моя личная особенность: не люблю прошлого.

— И все же припомните, как во Франции оказались?

— В США я не мог найти издателя для своих первых книг. Вдруг повезло: в 1979 году один из приятелей заключил от моего имени договор на издание моей первой книги «Это я — Эдичка» по-французски. Да не лишь бы с кем, а со знаменитым французским издателем Жан-Жаком Повером, издавшим Жоржа Батая, сюрреалистскую антологию черного юмора, Андре Бретона, полное собрание сочинений маркиза де Сада. Известен он стал еще в 1957 году, когда его судили. Это был такой же суд, как в свое время в Англии по поводу «Любовника леди Чаттерлей», или суд над Бодлером. Это был последний из серии этих литературных судов, и он выиграл процесс. В частности, его судили за то, что он первым в новейшее время издал полное собрание сочинений маркиза де Сада. Кстати, потом он стал его биографом. И этот замечательный человек купил мою книгу за восемнадцать тысяч франков! Я был дико счастлив.

Вдруг в феврале следующего года я узнаю, что его издательство объявлено банкротом и ему запрещена издательская деятельность. Это повергло меня в ужас. Решил, что должен спасти его и свою единственную возможность стать профессиональным писателем. Собрал денег, полетел в Париж. Познакомился с Жан-Жаком Повером, сказал ему, что я необычайно талантлив, что у меня еще есть книги, что я еще напишу. Говорил: поставьте на меня — и не ошибетесь. Я его долго уговаривал на своем английском и уговорил. Уже в конце лета мы стали работать над книгой. Переводчицей была Изабель Пак, дочь французского разведчика, осужденного на шесть лет за шпионаж в пользу России. Она под псевдонимом Давидов, хотя была чистой француженкой, и перевела мою книгу. В ноябре книга вышла в издательстве «Рамсей».

Я затормозился в Париже — переехал, следуя за судьбой своих книг. Конечно, с точки зрения нормального человека это было опрометчивым: я уже прекрасно выучил английский, у меня была отличная работа — устроился хаускипером к мультимиллионеру. Может быть, в США меня ожидала какая-нибудь бизнес-судьба. Но я там не остался, и слава богу.

Улетел я один. Прожил четкой холостяцкой жизнью шесть с лишним лет — после развода я уже не хотел никакой жены, никакой подруги. А в 1982-м я познакомился с Натальей Медведевой, будущей женой. Летал в Америку время от времени, потому что мне надо было продлевать какие-то временные бумаги, там и познакомился. На свою голову пригласил ее в Париж, о чем сейчас жалею.

— Сдружились с нашими эмигрантами в Париже?

— Сотрудничать с эмигрантами я прекратил еще в Америке.

— Но во Франции вы вроде бы печатались в эмигрантской «Мулете»?

— Для меня это было мелко и побочно. Журнал выходил раз в три месяца, я давал какие-то свои вещи, но лишь для того, чтобы увидеть что-то свое по-русски. На французском же стал выпускать порой по две книги в год. Завел двух издателей — «Рамсей» и «Альбан Мишель». Потом прибавилось издательство «Дилетант», где я публиковал свои рассказы.

— Как умудрились закорешиться с французской компартией?

— Писал статьи, конечно, левые, антикапиталистические, и компартия обратила на меня внимание. Я даже побывал в ее знаменитом бункере. По-моему, я был единственным эмигрантом, когда-либо появлявшимся в штаб-квартире ФКП. Был со всеми знаком — от Жоржа Марше до всех руководителей «Юманите» и секретарей ЦК. С 1982 года стал писать для интеллектуального журнала компартии «Революсьон». Во Франции у меня было много разных приятелей, все крутилось вокруг журналов. В «Революсьон» — это редактор отдела культуры Дени Фернандес Рекатала, издатель Франсис Эсменар. Дружил с поэтом Жаном Риста, наследником Луи Арагона. У него был свой журнал, «Диграф» — рафинированный, сверхсовременный. Что касается «Дилетанта», то он был основан на паях компанией анархистов. Впоследствии они стали очень богатой фирмой. Позднее я сотрудничал с крайне правыми, с журналом «Шок дю муа», работал в «Идио Интернасьональ» — знаменитой газете, основанной Жан-Полем Сартром и Симоной де Бовуар. ?Во Франции я прожил практически четырнадцать лет.

— Зачем драку учинили на международном форуме?

— Да, драка была. Писали об этом, лондонская «Таймс» писала. Случилось это в холле будапештского отеля «Хилтон» на всемирной писательской конференции. Вокруг сидели очень известные писатели, в частности британец Поль Бейли. И он что-то оскорбительное сказал в адрес России. Я сказал: «Извинитесь». Он не извинился. Стол был низкий, на столе — пустая бутылка из-под шампанского, и я дал ею ему по голове. Начались вопли, крики. Кто-то на меня бросился, кто-то на него. Но последствий никаких не было.

— Как удалось Эдуарду Лимонову, объявленному Юрием Андроповым «убежденным диссидентом», вновь прорваться в СССР?

— Меня пригласил Юлиан Семенов, он и организовал визит. Я познакомился с ним в мастерской одного гостеприимного американца Джима Хайнца на юге Парижа где-то в 1988-м. Хайнца знал весь мир. Он был приятелем «Битлз», кого хотите. К нему приезжали все, кто проходил через Париж. На его ежевоскресные вечеринки люди приносили алкоголь с собой, еду готовили в складчину. Стояло ведро, куда можно было бросить деньги, если хотелось. Кстати, Хайнц был основоположником знаменитой традиции эдинбургских фестивалей. Внешне был очень колоритным: здоровенного роста, с усами. Как-то он позвонил и говорит: «Эдвард, придешь завтра? Будет ваш русский писатель Семьонофф». Я долго пытался понять, кто это, но пришел. Познакомились. Юлиан Семенов был, понятно, человек очень непростой, но ко мне относился дружественно и во многом мне помог. Он был первым, кто издал в своих сборниках «Детектив и политика» мои рассказы. Думаю, я бы и без него обошелся, но, может быть, это бы произошло позже. В те годы попасть в Россию эмигранту, тем более такому, как я, действительно было очень сложно, да и я не стремился. Но в декабре 1989 года он пригласил меня вместе с актрисой Федоровой и, по-моему, Вилли Токаревым. Я приехал, выступал в Измайловском центре, где было четыре тысячи читателей «Детектива и политики».

Увиденное в России произвело на меня отвратительное впечатление: у всех волчьи глаза, все вокруг развалено. Я тогда один из немногих понимал, что со страной происходит трагедия, потому что всегда был очень чуток к тому, что происходит в политике. Догадывался раньше других, порой — на многие годы. Вернувшись в Париж, думал, что я больше в Россию не поеду.

Продолжение следует.

Валерия Сычева

Досье

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко)

Родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области. С 17 лет работал грузчиком, монтажником-высотником, строителем, сталеваром, завальщиком шихты, обрубщиком, книгоношей. С 1967 по 1974 год проживал в Москве. Стихи писал с 1958 года до начала 1980-х, затем занялся прозой, журналистикой. В 1974 году эмигрировал в США.

В 1979 году Лимонов издал свой первый роман «Это я — Эдичка». В эмиграции вышли также сборник стихов «Русское» (1979), романы «История его слуги», «Дневник неудачника» (1982), «Подросток Савенко» (1983), «Молодой негодяй» (1986), «Палач» (1986), сборник рассказов на французском «Обыкновенные инциденты» (1987), «У нас была великая эпоха» (1988).

Переехал в Париж, в 1987 году получил французское гражданство.

В начале 1990-х восстановил советское гражданство, вернулся в Россию. В октябре 1993 года участвовал в обороне Белого дома. Печатался в «Советской России», «Известиях» и «Новом Взгляде». Основал газету «Лимонка», в 1993 году — Национал-большевистскую партию.

Принимал участие в боевых действиях в Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазском и приднестровском конфликтах. Обвинялся в подготовке в 2000—2001 годах вооруженного вторжения в Казахстан для защиты русскоязычных граждан. В 2001 году был заключен в «Лефортово», в 2003-м приговорен к четырем годам лишения свободы, освобожден условно-досрочно. Является председателем партии и коалиции «Другая Россия». Автор оппозиционных проектов «Марш несогласных», «Стратегия-31»...

Награжден премией владельцев и руководителей крупнейших издательств Франции Jean Freustie за роман «Иностранец в родном городе». Лауреат премии Андрея Белого в номинации «Проза» за роман «Книга воды» (2002).

Был несколько раз женат. 23 августа 2006 года зарегистрировал брак с актрисой Екатериной Волковой. У них двое детей.

Турция готова присоединиться к коридору Иран-Туркменистан-Казахстан, заявил президент Турции Абдулла Гюль во время своего государственного визита в Туркменистан, который проходил с 29 по 31 мая, сообщает телевидение Туркменистана.

"Присоединение к транспортному коридору "Север-Юг" для нас также является важным", - сказал Гюль. По его словам, Туркменистан занимает достойное место среди динамично развивающихся стран, внося свой ощутимый вклад в мировое развитие. Только недавно был открыт участок железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран, отметил президент Турции.

"Мы также рассмотрели вопрос об открытии новой шоссейной магистрали по направлению Туркменистан-Турция", - сказал Гюль.

В ходе переговоров в соответствии с состоявшимися ранее договоренностями были затронуты вопросы взаимодействия в области международной транспортной инфраструктуры, и, в частности, реализации проектов автомобильных и морских путей в Турцию через Кавказ.

Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии - с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном. В последние годы активизировались региональные транспортные проекты: готовится масштабная реконструкция морского порта в Туркменбаши, модернизируются автомагистрали.

В текущем месяце был запущен проект по смычке железных дорог на казахстано-туркменской границе. В целом, этот проект "Север-Юг" две соседние страны реализуют совместно с Ираном, в 2007 году было подписано трехстороннее межгосударственное соглашение. До конца года ожидается соединение железнодорожных сетей Ирана и Туркменистана.

Региональный проект откроет странам Европы и Азии выход в Центральную Азию и к Персидскому заливу. Аналогичная возможность появится и для транзита грузов из государств Южной и Юго-Восточной Азии, с берегов Индийского океана в страны Северной и Восточной Европы - через Иран, Туркменистан, Казахстан и Россию.

По предварительным прогнозам, первоначально по этой магистрали будет транспортироваться до трех-пяти миллионов тонн грузов в год, а в перспективе объемы возрастут до 10-12 миллионов тонн. Проект осуществлялся при содействии Азиатского банка развития и Исламского банка развития.

В Иране приватизировано 18 электростанций, и еще 28 будут приватизированы до конца текущего иранского календарного года (20 марта 2014 года), сказал заместитель министра энергетики Ирана Мохаммад Бехзад, сообщает в пятницу информационное агентство ISNA.

По словам замминистра, процесс приватизации в энергетическом секторе Ирана находится в завершающей стадии.

В настоящее время частный сектор производит 40 процентов от общего объема производства электроэнергии в стране, сказал Бехзад, добавив, что эта цифра увеличится до 60 процентов к концу текущего года.

Согласно Конституции Ирана, сектор выработки и распределения электроэнергии должен быть приватизирован, но при этом инфраструктура по передаче электроэнергии должна оставаться в государственной собственности, отметил ранее министр энергетики Ирана Маджид Намжоу.

Иран начал реализацию 12 новых энергетических проектов, что будет способствовать увеличению национальных мощностей по выработке электроэнергии до 2000 мегаватт в год.

Иран инвестировал в эти проекты свыше 17400 миллиардов риалов (около 1,4 миллиарда долларов), сказал ранее заместитель министра энергетики Мохаммед Бехзад, передает агентство Mehr.

К концу пятого пятилетнего плана экономического развития (март 2016 года) Иран планирует увеличить свои мощности в электроэнергетике на 25 гигаватт, доведя выработку электроэнергии до 73 гигаватт.

Иран является крупнейшим производителем электроэнергии на Ближнем Востоке, экспортируя ее в Азербайджан, Турцию, Армению, Туркменистан, Пакистан, Афганистан и Ирак.

25 мая 2013 года Херсонский судостроительный завод сдал в эксплуатацию сухогрузное судно проект RSD58 "LEDA" (строительный номер 18022) дедвейтом 6280 тонн.Проект RSD58 разработан Морским Инженерным Бюро, г. Одесса.

Судно будет использоваться для транспортировки генеральных и навалочных грузов, включая металл, зерно, лес, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, опасные грузы классов 1.4S, 2.1-2.3, 3, 4.1-4.3, 5.1, 6.1, 8 и 9 МК ММОГ а также вещества категории В Кодекса ВС.

Класс Регистра Судоходства Украины KM Ice 1 R2-RSN (с допускаемой высотой волны 3% обеспеченности 6,0 м) позволяет совершать международные рейсы по Черному, Средиземному, Балтийскому и ряду других морей, полностью покрывая традиционную коммерческую географию эксплуатации судов смешанного река-море плавания, в рамках назначенных классом ограничений.

Судно проекта RSD58 однопалубное, двухвинтовое, с баком и ютом, с кормовым расположением надстройки и машинного отделения, с двойным дном, двойными бортами, четырьмя трюмами, с бульбовой носовой и транцевой кормовой оконечностью.

По классификации, принятой в Бюро, судно относится к "Волго-Дон макс" классу, главные характеристики (габаритная длина 138.80 м, ширина 16.5 м) которого определяются габаритами шлюзов Волго-Донского судоходного канала. Для спецификационной в ВДСК осадке 3.60 м дедвейт составляет 4693 тонн. При максимальной осадке в море 4,25 м дедвейт - 6280 тонн.

Судно имеет четыре трюма общим объемом 9784 мі, что позволяет без потери грузоподъемности перевозить грузы с большим удельным погрузочным объемом.

Все трюмы выполнены ящичной формы, гладкостенные, удобные для проведения грузовых работ и размещения груза без штивки. Размеры грузовых трюмов 24.6 x 13.2 м (трюм N1), 24.0 x 13.2 м (трюма N2, N3), 23.4 x 13.2 м (трюм N4) при высоте каждого трюма 8,20 м.

Допускаемая нагрузка на второе дно составляет 7.0 т/мІ.

Ширина двойных бортов 2.15 - 1.69 м, высота двойного дна - 0.9 м.

Объем балластных танков 3112 мі.

Два главных двигателя (СОД) мощностью по 882 кВт обеспечивают скорость в эксплуатации 10 узлов. Движение и управляемость судна обеспечивается двумя винтами фиксированного шага в поворотных насадках со стабилизаторами. Для перекладки насадок в румпельном отделении установлены две электро-гидравлические рулевые машины.

Для улучшения управляемости при проходе узкостей, шлюзов и при швартовках судно оборудовано носовым подруливающим устройством типа "винт в трубе".

На судне установлено сдвижное люковое закрытие, обеспечивающее 100%-е раскрытие каждого грузового трюма. Подъем крышек осуществляется при помощи гидроцилиндров, а перемещение - при помощи специальных тросовых лебедок.

Судно проекта RSD58 "LEDA" (строительный номер 18022) было заложено 10.08.2011. Спущено на воду 18.01.2013. Сдано в эксплуатацию 25.05.2013.

По информации судоходной компании "Укрферри", в конце апреля была открыта новая ро-ро линия Констанца (Румыния)- Поти (Грузия).

На линии перевозятся легковые автомобили из Европы в страны Кавказа и Центральной Азии.

Организована стыковка с жд поездом Neuss (Германия) - Констанца.

Фиксированное расписание работы поезда и парома обеспечивают доставку автомобилей из Германии в Грузию/Азербайджан в течение 10-14 дней.

Регулярность работы линии 3-4 рейса в месяц.

«ArcelorMittal Кривой Рог»: Миттал заговорил по-русски

Российские топ-менеджеры АМКР кардинально меняют стратегию крупнейшего в Украине меткомбината: экспорт переориентируется на рынок РФ, а основным приоритетом провозглашено снижение издержек.

28 мая Фонд госимущества Украины подтвердил выполнение компанией ArcelorMittal Duisburg (собственник 95,13% акций «АрселорМиттал Кривой Рог»)инвестобязательств за 2012 год.

Данная проверка стала 27-ой по счету и прошла для АМКР благополучно. Последние проблемы с ФГИУ возникали у Лакшми Миттала еще в те времена, когда Фонд возглавляла социалистка Валентина Семенюк (2005-2008 гг.), питавшая к транснациональной корпорации и лично индийскому миллиардеру едва ли не пролетарскую ненависть.

Со времени ее ухода отношения АМКР и ФГИ, который должен следить за выполнением обязательств, взятых инвестором по Договору купли-продажи от 28 октября 2005 г., стали улучшаться. Весной 2009 г. из-за «форс-мажорных обстоятельств на рынках металла» АМКР получил разрешение на отсрочку выполнения ряда инвестобязательств (по объемам производства и капиталовложениям).

На сегодня часть обязательств полностью выполнена и в 2012 г. снята с контроля ФГИУ (социальный пакет), выполнение части продлено на тот период, в который действовала отсрочка (с весны 2009 г. по конец 2011 г.), и по ряду обязательств срок выполнения еще не наступил.

Итоги и стратегия

В конце минувшего года гендиректор предприятия Артем Поляков (уже второй российский топ-менеджер АМКР после продержавшегося всего год Рината Старкова) заявил, что в связи полученным за 2012 г. серьезным убытком, «мы внедряем ряд инициатив по снижению затрат на тонну продукции и повышению нашей конкурентоспособности».

Заявление довольно неожиданное, учитывая, что снижение затрат и повышение конкурентоспособности «по умолчанию» является основной задачей топ-менеджера любой компании. Провозглашенная только сейчас на АМКР стратегия на снижение себестоимости уже почти 5 лет (с начала мирового кризиса) реализуется на всех предприятиях ГМК страны, а на ряде предприятий отрасли – предельно жестко.

Возможно, Полякова впечатлил пример «Запорожстали», чей гендиректор Шурма отчитался о снижении себестоимости тонны стали на 700 грн.

Динамика основных показателей АМКР (по данным предприятия):

|

? |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

|

Выплавка стали, млн. т |

6,233 |

5,05 |

6,133 |

5,74 |

6,4 |

|

Выручка, млрд. грн. |

22,103 |

14,4 |

23,48 |

28,88 |

28,9 |

|

Прибыль (убыток), млрд. грн. |

4,676 |

-0,12 |

1,209 |

2,143 |

-2,892 |

На АМКР стратегической задачей считают снижение себестоимости продукции минимум на 20% в течение 5 лет. По словам Полякова, в числе значительных статей расходов – и оплата труда: «Ориентируясь на тот объем и сортамент продукции, которые нам необходимо будет произвести в соответствии с рыночным спросом, нам нужно определить оптимальную численность персонала для выполнения производственных задач». Проще говоря, на предприятии готовят почву для существенного сокращения штата, которое позволит серьезно снизить затратную часть.

Оптимизация персонала

По данным профкома, на момент продажи предприятия в 2005 г. численность работников составляла 57,921 тыс. чел. На 31 декабря 2012 г. фактическая численность персонала – 32,479 тыс. Сокращение 44% штата АМКР стало наиболее масштабным в отрасли, при этом жесткие постприватизационные условия вынудили собственника увольнять сотрудников с выплатой пособия. За 2007-2011 г. условиями программы добровольного увольнения воспользовалось порядка 20 тысяч. человек.

В 2012 г. с АМКР в рамках программы ушло еще 926 работников. Средняя сумма компенсации составила 46,07 тыс. грн на человека. В 2013-м запланировано сокращение 1,183 тыс. штатных единиц. При этом будет продолжен вывод подразделений в аутсорсинг. Увольнения и вывод на аутсорсинг – основные претензии к администрации АМКР со стороны профсоюзной организации предприятия и Профсоюза металлургов и горняков Украины.

В начале 2013 г. администрация меткомбината безуспешно пыталась оспорить в суде пункты 4.1 и 9.6 действующего коллективного договора. Согласно этим пунктам собственник не может сокращать рабочие места и принимать решения о ликвидации, перепрофилиреорганизации структурных подразделений без согласования с профкомом.

В свою очередь, в апреле профком предприятия вступил в коллективный трудовой спор с администрацией, выдвинув 13 требований, касающихся обеспечения занятости работников, сохранения рабочих мест, повышения заработной платы, улучшения условий труда.

Какими бы мотивами не руководствовался профком АМКР и его глава Юрий Бобченко, сегодня именно профсоюз стал головной болью Лакшми Миттала, который на уровне властей все вопросы «порешал». Тлеющий огонь противостояния в будущем может быть использован и другими силами, у которых есть «виды» на криворожского метгиганта.

Новые приоритеты экспорта

«ArcelorMittal Кривой Рог» ведущий в отрасли экспортер (преимущественно арматуры), ключевые рынки – Ближний Восток, Северная Африка, СНГ (РФ, Беларусь, Азербайджан, Туркменистан). В 2012 г. доля экспорта в реализуемой продукции составила 86,4%. Почти 53% экспорта (2,5 млн. т) ушло на Ближний Восток, а вот вторым крупнейшим рынком для предприятия неожиданно стала Россия, поставки в которую выросли до 600 тыс. т. В т.ч., отгрузки арматуры составили 437 тыс. т, катанки – 4 тыс. т, сортового проката – 148 тыс. т.

География экспорта АМКР в 2012 г. (по данным предприятия) :

|

Регион |

Объемы поставок, тыс. т |

% экспорта |

|

Ближний Восток |

2 494,918 |

52,75% |

|

Россия |

589,196 |

12,46% |

|

СНГ (без РФ) |

543,335 |

11,49% |

С минувшего года комбинат взял курс на увеличение поставок на российский рынок, на который в предыдущие годы в структуре экспорта приходилась незначительная доля. В мае проведена встреча с представителями российских покупателей продукции АМКР, что совпало с началом пикового сезона реализации арматуры в России. В РФ открыты новые офисы продаж, проводится коррекция ассортимента продукции и сертификация для российского рынка.

АМКР надеется получить дополнительную прибыль от наращивания поставок в РФ и одновременно на экономии затрат на доставку. Открытым остается вопрос об объеме рыночного спроса и конкуренции с местными производителями, которые за 2012-2013 гг. запустят несколько заводов по выпуску именно длинномерного проката.

Техперевооружение

По данным отчетности АМКР, капинвестиции в приобретение основных фондов в 2012 г. составили 1 462 558 тыс. грн., на 27% ниже 2011 г.

Последним крупным проектом в сфере техперевооружения было продолжавшееся в 2011-2012 гг. строительство шестиручьевой сортовой МНЛЗ №1 и печи-ковша, запуск которых входил в число инвестобязательств. Стоимость проекта – более $120 млн. В целом же, в последние 5 лет основной поток инвестиций был направлен в развитие сырьевого дивизиона – увеличение мощностей по добыче и переработке руды и производству кокса, а также в модернизацию доменного передела. Это стало основанием для предположений, что в структуре ArcelorMittal криворожскому комбинату отводится роль сырьевого придатка, поэтому в обновление прокатного производства больших инвестиций не будет.

Инвестиции АМКР в техперевооружение:

|

Годы |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

млн. грн. |

1 347 |

1 502 |

868,2 |

1 808,160 |

1 770 |

1?462 558 |

Принятая еще при Жане Жуэ (возглавлял АМКР с 2008 г. по 2010 г.) программа реконструкции заморожена с 2009 г. Она предполагала увеличение мощностей по выплавке стали до 12 млн. т к 2012 г. Для наращивания производства планировался ввод 3-х конвертеров, 3 МНЛЗ, 2 «печь-ковш», вакууматора, кислородного блока, новой аглофабрики и капреконструкция еще 2-х домен с внедрением вдувания ПУТ.

Выполнение части из этих мероприятий предусмотрено инвестобязательствами. И если замораживание строительства сталеплавильного комплекса мощностью 5,2 млн. т в год еще можно оправдать кризисом (хотя в той же России за 4 года«кризиса» реализовано 5-6 капиталоемких инвестпроектов), то отказ от ввода новой аглофабрики – это явная насмешка над ФГИ.

Строительство современного агломерационного цеха мощностью 10,13 млн. т должно было начаться сначала в 2009 г., затем в 2011 г. Однако уже весной нынешнего года Поляков заявил, что вместо строительства новой аглофабрики будет реконструирована старая, и ФГИУ якобы согласился на такой «обмен».

Заметим, что, наряду с коксохимическим, агломерационное производство комбината является главным источником вредных выбросов, а АМКР остается крупнейшим загрязнителем окружающей среды в Кривбассе. По информации начальника управления экологии исполкома Криворожского горсовета Александра Скакальского, в 2012 г. «ArcelorMittal Кривой Рог», удельный вес которого в общем загрязнении края составляет 80%, выбросил в воздух почти 354 тыс. т загрязняющих веществ, что лишь на 5 тыс. т меньше показателя 2011 г.

По информации самого предприятия, в 2012 г. комбинат снизил выбросы в атмосферу на 3,2%, не уточнив при этом абсолютных данных. По данным АМКР, в 2012 г. его затраты на природоохранные мероприятия снизились до 337,2 млн. грн. по сравнению с 359,6 млн. грн. в 2011 г.

Снижению себестоимости производства на АМКР и повышению энергоэффективности способствовало бы внедрение ПУТ, который уже ввели у себя Донецкий МЗ (ПУТ вдувается в 2 печи), Алчевский МК (4), «Запорожсталь» (2), и Мариупольский МК им. Ильича (5). Приступают к строительству аналогичных установок на ДМКД и ЕМЗ. И только «ArcelorMittal Кривой Рог»,некогда лидер по инвестициям в техперевооружение, плетется в хвосте.

Месячный объем потребления газа у «Запорожстали» после введения ПУТ снизился до 20 млн. м3, у АМК – до 15 млн. м3, «Донецкстали» - 2 млн. м3, ММКИ планирует снизить его до 25 млн. м3. В это же время у АМКР месячное потребление остается на уровне 65-70 млн. м3. Естественно, пока АМКР остается крупнейшим потребителем российского газа, о существенном снижении себестоимости говорить не приходится.

Георгий Карпенко

За первый месяц текущего 1392 года (21.03-20.04.13 г.), несмотря на ужесточение международных санкций, Иран экспортировал на мировые рынки газа, нефтехимической продукции и полимерных материалов на общую сумму более чем в 1,2 млрд. долларов, сообщает агентство «Мехр».

Названная продукция была произведена в районе газового месторождения «Южный Парс», и к числу наиболее значимых импортеров иранской газовой и нефтехимической продукции в указанный период относились такие страны, как Япония, Россия, Китай, Египет, Южная Корея и Мексика.

В настоящее время Иран поставляет свою нефтехимическую продукцию и полимерные материалы в 65 стран. В текущем году к числу потребителей иранской нефтехимической продукции из африканских и латиноамериканских стран присоединилась также Мексика.

Согласно официальным статистическим данным, за первый месяц текущего 1392 года Иран экспортировал 725 тыс. т газового конденсата, добытого на газовых месторождениях на юге страны, в частности на месторождении «Южный Парс», стоимостью 643 млн. долларов. Кроме того, на мировые рынки за указанный период было поставлено более 1,5 млн. т нефтехимической продукции и полимерных материалов из особой экономической зоны «Парс».

Иранская нефтехимическая продукция и полимерные материалы поставляются в Китай, Японию, ОАЭ, Индию, Турцию, Ирак, Тайвань, Таиланд, Малайзию, Вьетнам, Афганистан, Пакистан, Армению, Россию, Мозамбик, Египет, Сирию, Туркменистан, Таджикистан, Украину, Катар, Танзанию, Филиппины, Гану, Кению, Азербайджан, Грузию, Южную Корею и Мексику.

Совсем недавно в Иран поступили заказы на нефтегазовую продукцию из Северной Кореи и Ливана.

Согласно планам Иранской национальной компании нефтехимической промышленности, на конец текущего года (к концу марта 2014 года) объем иранского экспорта нефтехимической продукции должен превысить 17 млн. т, и в этом случае доходы страны за текущий год от экспорта этой продукции превысят 13 млрд. долларов.

Сегодня, 30 мая, в промзоне шахресатана Миандоаб (провинция Западный Азербайджан) состоялось открытие первой очереди завода по производству солнечных водонагревателей, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».

Глава администрации шахрестана Миандоаб Джалали заявил, что в проект строительства названного завода инвестировано 6 млрд. риалов (примерно 500 тыс. долларов) и производственная мощность предприятия составит 1 тыс. 650 водонагревателей в год.

По словам Джалали, новый завод в шахрестане Миандоаб занимает площадь в 260 кв. м. С вводом в эксплуатацию второй очереди предприятия его площадь достигнет 2 тыс. кв. м, и в ходе строительства этой очереди будет дополнительно израсходовано 10 млрд. риалов (примерно 815 тыс. долларов).

Джалали подчеркнул, что эксплуатация солнечных водонагревателей позволяет на 80% сократить расход топлива, а также существенно снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Азербайджан выделит грант на пропаганду исламской культуры, сообщил заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Али Гасанов.

Гасанов выступил на встрече "Усиление диалога НПО - правительство", проведенной в среду в рамках проекта "Организация общественных слушаний для развития сектора НПО".

"Некоторые международные НПО представляют положение в исламских странах как хаос и анархию. Но эти хаос и анархия появились в последние пять лет после вмешательства во внутренние дела этих стран", - цитирует Гасанова местное информагентство Trend.

По его словам, Азербайджан выделит средства на пропаганду исламской культуры, борьбу с исламофобией. "Потому что мусульман в мире несправедливо критикуют, приравнивают мусульманские народы к террористам ", - добавил Гасанов. Герай Дадашев.

В начале недели на площадке Минэкономразвития РФ прошел международный бизнес-форум «Инновации и технологии ради жизни». Форум был организован Национальным центром исследований и развития здравоохранения и социальной сферы «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ», общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с Фондом здравоохранения Бельгии при поддержке Посольства Бельгии в рамках реализации мероприятий меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании.

Главный вопрос, обсуждаемый на форуме – возможность совместного участия Бельгии и России в развитии инновационного бизнеса в сфере здравоохранения и локализации высокотехнологичных производств в регионах России, перспективы, возможности и стратегии партнерства в области инновационного развития, а также технологии для здравоохранения.

В форуме принимали участие представители Минэкономразвития РФ, МИДА РФ, Минздрава РФ, Минтрудсоцзащиты РФ, ГД РФ и СФ РФ, региональных властей, бизнеса, ведущих ВУЗов. Бельгийскую сторону представлял посол Бельгии господин Ги Труверуа.

Открыла форум Наталия Ушакова, президент Национального центра исследований и развития здравоохранения и социальной сферы «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ», вице-президент общественной организации «ОПОРА РОССИИ», которая остановила внимание на необходимости развития профилактического направления в российском здравоохранении и формировании ответственного отношения пациентов к своему здоровью.

В ходе встречи первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель Наблюдательного совета АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ» Павел Сигал отметил, что российский бизнес заинтересован в том, чтобы медицинские и социальные услуги не только стали доступны как можно боле широкому кругу населения, но и стали максимально эффективными.

Павел Сигал обратил внимание на вопросы взаимодействия между российским и европейским бизнесом с точки зрения совместной реализации программ. «Ряд бельгийских крупных и средних компаний готовы внедрять свои наработки и технологии для реформирования и развития здравоохранения и социальной сферы России. В рамках двусторонних переговоров мы наметили первые элементы сотрудничества. Российский и бельгийский капитал может быть использован для реализации этих проектов», — сказал Сигал.

«В России нам предстоит наладить сотрудничество с учреждениями здравоохранения, больницами и т.д., — рассказали президент и генеральный директор некоммерческой организации «Healthcare Belgium» Дирк Ламбрехтс (Dirk Lambrechts) и Хервиг Флиракерс (Herwig Fleerackers). – Но с другими странами тесные связи уже выстроены — с Кувейтом, Саудовской Аравией, Ливией, российскими соседями Казахстаном и Азербайджаном. Мы верим, что сотрудничество с «ОПОРОЙ ЗДОРОВЬЯ» поможет освоить новые рынки. Об инвестиционных трудностях при вхождении в российский рынок мы слышали и считаем, что нужно быть осторожными. Традиционно бельгийский менталитет таков, что предприниматели прогнозируют реальный результат, и опираются на конкретную поддержку от партнеров».

Итогом работы форума стало подписание соглашения с АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ» об эксклюзивном праве представлять в России совместные российско-бельгийские проекты в сфере здравоохранения. По словам бельгийских гостей, инвестиционный климат в России меняется, и они не чувствуют обеспокоенность, как прежде. По данным отчета Всемирного экономического форума, Бельгия занимает I место в мире в здравоохранении и V — в высшем образовании, по итогам 2010-2011 гг. Так что внедрение на российском рынке бельгийского опыта и высоких технологий, несомненно, существенно и положительно повлияют на отечественную медицину.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республики Адыгея, проанализировав экспортные поставки зерна и продуктов его переработки через морские порты Краснодарского края за 4 прошедших месяца 2013 года, констатируют - объёмы экспорта по сравнению с 2012 годом продолжают снижаться. В целом экспорт составил 853,5 тыс. тонн, что в 6 раз меньше прошлогодних показателей.Наиболее заметно снизились поставки зерновых, бобовых и масличных культур - всего 673,5 тыс. тонн против 4,8 млн. тонн в 2012 году, что не удивительно, учитывая более скромный урожай последнего года. Лидеры по количеству импортированного зерна на сегодняшний день - Турция и Кения.

Существенно снизился и экспорт крупяной продукции. Если за 4 месяца 2012 года за рубеж было отгружено около 70 тыс. тонн крупы, то в нынешнем году всего 13,6 тыс. тонн. Основные покупатели крупы - Бельгия и страны ближнего зарубежья: Туркменистан, Азербайджан и Таджикистан.

А вот экспорт комбикормов и компонентов для их производства по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 1,3 раза. Наиболее востребованы у заграничных покупателей подсолнечные шроты и жмыхи, а также рисовая мучка.

Что любопытно, несмотря на значительное уменьшение объёмов, география экспорта продолжает расширяться - уже 36 стран Европы, Азии, Африки и Северной Америки получили российскую зерновую продукцию в 2013 году.

2012 год – переходный или переломный?

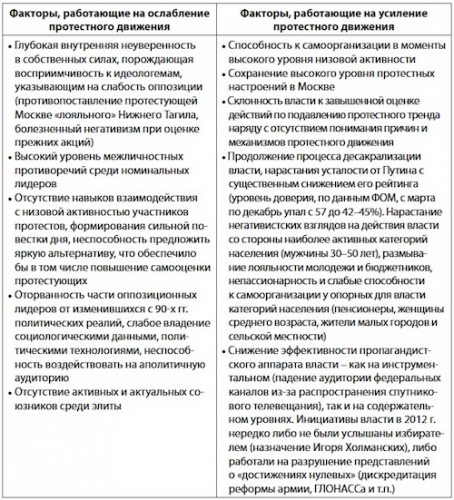

Ни власть, ни оппозиция не оказались в числе бенефициаров

Резюме: Возвращение к ручному управлению российской политикой влечет за собой снижение числа заинтересованных, которые готовы идти до конца в отстаивании незыблемости режима.

Когда российские эксперты и массмедиа подводили внутриполитические итоги 2012 г., основной смысл оценок сводился к нехитрому выводу: наконец-то этот странный и крайне противоречивый год закончился, хорошо бы скорее о нем забыть и дождаться от 2013 г. чего-то совсем нового.

Впрочем, общего мнения по поводу прогноза на 2013-й не было. Чаще всего фигурируют три сценария. Согласно первому, власть продолжит мстить за унижения со стороны протестного движения. По другой версии, наоборот, можно ожидать дальнейшей деградации существующего политического режима, нарастания конфликта в отношениях населения и власти, ослабления сложившегося строя. Наконец, немало и тех, кто предрекает: Россию ждет очередной скучный год, когда откровенно слабые действия власти и оппозиции не позволят им обескровить друг друга, а политика будет по-прежнему делаться за кулисами и определяться борьбой лоббистских групп за финансовые и имущественные ресурсы.

Однако, как бы ни хотелось многим поскорее забыть «странный» двенадцатый год, он вряд ли быстро уйдет в историю. Ведь, по сути, он стал первым серьезным «стресс-тестом» для политической системы, построенной в «нулевое» десятилетие. Тестом, итоги которого еще предстоит обсчитывать и анализировать.

ВОСЬМИДЕСЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

В России, где элита не склонна искать параллели с происходящим за рубежом, да и вообще мало информирована о процессах в других относительно сопоставимых странах (Украина, Азербайджан, Румыния, Венесуэла, Пакистан, Мьянма и т.п.), аналогии принято искать в прошлых эпохах.

В 2012 г. и сторонникам, и противникам власти на память чаще всего приходили события конца 80-х – начала 90-х гг. XX века. Если не в связи с курсом на перестройку (хотя совпадения несостоявшейся «медведевской оттепели» и состоявшейся горбачёвской часто напрашивались), то в связи с ростом общественной активности. Другое дело, что в силу отсутствия национального консенсуса относительно тех или иных событий собственной истории обращение к одним и тем же аналогиям порой приводит к противоположным выводам. Перечисляя варианты, распространенные в элитах, необходимо оговориться: описанные подходы (кроме первого) довольно редко становились руководством к действию, а их носители не слишком охотно обнародовали собственное видение будущего.

«Гэкачепистский» подход. Главная ошибка конца 80-х – «дали слабину», уступили внутреннему и внешнему «врагу», в итоге сдали власть. Извлекая уроки из прошлого, следует демонстрировать твердость, жесткость, не пытаться понравиться западным партнерам – и тогда все получится.

«Восьмидесятнический» подход (более характерен для тех, кто во время прошлой перестройки жил в Москве и – заметно реже – в Ленинграде). Общественная активность является индикатором неблагополучия, и если игнорировать ее природу, можно потерять все. Немаловажно, что раздел между «гэкачепистским» и «восьмидесятническим» подходами проходит не в рамках устоявшегося условного деления на «реформаторов» и «ретроградов». В каждой из этих (во многом виртуальных) групп есть свои «восьмидесятники» и «гэкачеписты», они присутствуют и в силовых структурах, и в правительстве, и в «Единой России», и в парламенте. Просто у нас не было случая убедиться в том, кто из них многочисленнее и сильнее – представители элит в большей степени были вынуждены заниматься карьерным выживанием, реагируя на вызовы, которые бросала власть.

Сакральный подход. Государство всесильно, а Владимир Путин не утратил политической инициативы и все равно додавит ситуацию в свою пользу – поэтому нужно адаптироваться к формируемой реальности и в ее рамках по возможности реализовывать собственные представления о прекрасном. Эта группа чаще всего рационализирует свою точку зрения тезисом о том, что «оппозиция еще хуже», или гипертрофированными представлениями о заинтересованности «мировой закулисы» в дестабилизации политического режима в России.

Системоцентричный подход. Главным риском является слом «системы» как таковой. Речь идет не столько о существующих номинальных политических институтах, сколько о реальной системе управленческих и финансовых решений: ее ослабление породит катастрофическое нарушение сложившихся балансов, «войну всех со всеми», тотальный передел сфер влияния и собственности, криминализацию и погружение в хаос. Значительная часть носителей этого подхода в кулуарах высказывала озабоченность тем, что представший в 2012 г. «Путин 2.0» теряет представление о самоценности сохранения существующей системы и даже расшатывает ее в угоду достижению тактических результатов.

Фаталистический подход. Охотно допускается предстоящий демонтаж политической системы – «сначала в результате революции к власти придет Навальный, потом верх одержат какие-нибудь генералы или националисты, и ослабленная власть будет переходить из рук в руки». В то же время до тех пор, пока нынешний политический режим силен и относительно эффективен, нет смысла участвовать в его демонтаже – просто нужно уметь адаптироваться к тем реалиям, которые будут возникать.

В рядах оппозиции водоразделом тоже чаще всего становится отношение к истории. Для одних 80-е гг. XX века – очевидное руководство к действию и индикатор достижимости успеха. Для других – абстракция, которую они не застали в силу возраста, не прочувствовали в силу биографии или не смогли использовать в своих целях ввиду низкой собственной конкурентоспособности. Соответственно, первые интуитивно верят в растущую силу протеста. 2012 г. они сравнивают с 1990-м (когда, несмотря на формальное укрепление позиций «демократов», ощущалась постепенная утрата ими инициатив), за которым неизбежно последует свой 1991-й. Им ближе хармсовская фраза о том, что «жизнь победила смерть неизвестным науке способом». Внутренне они не слишком готовы задумываться над путями достижения победы, а сосредоточены на размышлениях о том, как не растранжирить ее плоды. «Скептики», наоборот, не склонны к историческим аналогиям либо осознают их уязвимость. Они подвержены колебаниям и депрессиям, вслед за сторонниками власти рассуждают о разногласиях внутри оппозиции, «сливе протеста» и собственном бессилии в том духе, что «рано или поздно все устроится более или менее плохо». Во второй половине 2012 г. именно эти настроения доминировали в оппозиционных рядах.

Все это сформировало парадоксальную ситуацию. Так или иначе, большая часть политических игроков воспринимала отношения власти и протестующих жителей Москвы как ключевую интригу. Однако, поскольку для значительной части правящего класса крах советской эпохи по разным причинам вызвал психологическую травму (в некоторых случаях фантомную), элита была склонна к завышенной оценке потенциала и перспектив протеста. В свою очередь, фронтмены и рядовые участники оппозиционного движения, наоборот, скорее недооценивали возможную результативность собственных действий.

Таков фон, на котором разворачивались события политической жизни 2012 года. Нет оснований ожидать, что он принципиально изменится в ближайшие месяцы.

ЗАГАДКА ПУТИНСКОГО ПРОЕКТА