Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Керченский стрелочный завод в состоянии обеспечить железнодорожников надежной продукцией.

Об этом идет речь интервью агентства "Интерфакс-Украина" с генеральным директором Трансинвест Холдинга Андреем Шпилькой:Вопрос: Не могли бы Вы познакомить читателя с холдингом, который Вы возглавляете. Для чего он создан?

Ответ: Трансинвест Холдинг был организован на базе активов, которые находятся в управлении СКМ и специализируются на производстве продукции для железнодорожного транспорта. Это ООО "Донбасское транспортно-промышленное предприятие" и ООО "Керченский стрелочный завод". Необходимость развития этого направления бизнеса СКМ как одного из стратегических очевидна. Машиностроение в целом и железнодорожное машиностроение в частности - это производство с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, здесь существуют серьезнейшие резервы для развития. Предприятия железнодорожного машиностроения в Украине имеют чрезвычайно большой потенциал. Правда, для его развития нужны серьезные инвестиции. В настоящее время мы занимаемся разработкой инвестиционной программы для модернизации наших активов. Одной из причин создания холдинга стало то, что после консолидации активов легче получить доступ к финансовым ресурсам, необходимым для обновления производства.

Вопрос: Планируете ли Вы расширяться? Днепропетровский стрелочный завод обвинил ТИХ в давлении с целью стимулировать продажу предприятия. Как Вы прокомментируете ситуацию?

Ответ: Мы были крайне удивлены прозвучавшими высказываниями. Думаю, причина скандальной публикации - в обострении конкуренции. С появлением на рынке Трансинвест Холдинга конкурентная борьба в области производства стрелок и переводов для железнодорожного транспорта обострилась, и другие участники рынка, по всей видимости, избрали для себя прямо скажем, нерыночный и неэтичный вариант борьбы за место под солнцем.

Вопрос. Как Керченский завод собирается завоевывать рынки?

Ответ: Мы намерены серьезно модернизировать Керченский стрелочный, туда уже вкладываются значительные средства. За период 2005-2012 гг. инвестиции в предприятие составляют 116 млн. грн., из которых 90 млн. грн. направлены на приобретение новых и модернизацию основных средств. На 2013 год запланирована реализация инвестиционной программы в размере 24,5 млн. грн. Причем если в первые годы инвестировали в основном в капремонты существующего оборудования, то в последние два года на первое место вышла закупка нового высокотехнологичного оборудования.

За период 2010-2012 гг. предприятием реализованы проекты по созданию новых производственных участков и модернизации производственных линий, в том числе создание участка и внедрение технологии вакуумно-пленочной формовки для производства среднего вагонного литья, создание нового участка по производству автосцепки СА-3 мощностью 1000 шт., создание участка изготовления литейных стержней по технологии холодно-твердеющих смесей на автомате Laempe, было проведена серьезное обновление энергетического оборудования, модернизирована линия закалки остряков и рамных рельсов, приобретены установки плазменной резки и изготовления стрелочных подкладок и мостов, приобретен фрезерный обрабатывающий центр VQ1600.

Я привожу такой длинный список для того, чтобы было понятно, что Керченский стрелочный завод, который при советской системе был одним из лидеров в производстве стрелок, выпускал более 3500 переводов в год, и сейчас занимает лидирующие позиции и по объему производства и по технологиям и по качеству продукции.

Мы в состоянии обеспечить железнодорожников надежной, современной продукцией. Например, освоенный нами стрелочный перевод КС 6511-03 при проведении динамико-прочностных испытаниях показал наилучшие результаты. Он выдержал испытания для скорости 160 км/час по прямому пути под поездами с локомотивами ДСЗ и ЧМЭЗ, получил все необходимые сертификаты, и был рекомендован испытательной лабораторией ДИИТа для этих скоростей. А некоторые другие производители не смогли обеспечить достаточного качества производства и рекомендованная скорость по ним для указанных электропоездов - 150 км/час. Сейчас мы внедряем новый перевод, который сможет гарантированно пропускать поезда на скорости до 200 км\ч.

То есть, мы лидируем не только вследствие модернизации и инвестиционной деятельности, но и в инновационной деятельности - на Керченском стрелочном работает конструкторское бюро, которому по плечу решить любые задачи.

Вопрос: Вы планируете предложить свою высокотехнологичную продукцию на экспорт?

Ответ: Не просто планируем, мы давно уже, с 2005 года, поставляем нашу продукцию за рубеж. Керченский стрелочный завод исторически позиционировал себя как производитель продукции для внутреннего рынка. Несмотря на это, развитие экспортных продаж всегда рассматривалось как перспективное направление. В рыночных условиях предприятие должно диверсифицировать свои поставки, что и было сделано КСЗ в период его экономического становления. На сегодняшний момент удельный вес поставок стрелочных переводов украинским потребителям составляет лишь 59% в общем объеме реализации в сравнении с 94% в 2008 году.

Вопрос: Какие это страны?

Ответ: Нашу продукцию хорошо знают и уважают в России, Белоруссии и Казахстане. У нас есть все необходимые для экспорта сертификаты. В период с 2008 по 2012 год продукция КСЗ отгружалась в Прибалтику, Азербайджан, Грузию, Узбекистан. На сегодняшний момент мы прорабатываем возможности поставок в страны Ближнего Востока, Африки, а также Латинской Америки.

Сланцев бряг

Сколько будет стоить и во что выльется Украине добыча нетрадиционного газа

«Запасов сланцевого газа у нас достаточно для обеспечения потребностей Украины в этом виде топлива... То, что мы сейчас делаем, это большая и трудная работа, которая даст отдачу и конкретные результаты примерно через пять-семь лет», — так украинский премьер-министр Николай Азаров недавно прокомментировал итоги переговоров с компанией Shell.

Представители власти сегодня делают радужные прогнозы — например, что в ближайшие пять-десять лет в Украине за счет нетрадиционного газа появится дополнительно 20–30 млрд кубометров своего топлива в год. То есть страна сможет заместить едва ли не весь импорт.

Экологи считают, что не всё так радужно. Научный сотрудник отдела техногенной и экологической безопасности Национального института стратегических исследований Евгений Яковлев заявил, что власти пошли на контракт с западными энергогигантами, не имея «анализа социальных, экологических и экономических последствий, без сравнительного анализа эффективности разработок месторождений сланцевого газа и возможных рисков, к которым могут привести эти работы».

Кроме экономических, имеются и политические риски: «Газпром» рассматривал наш рынок как собственную вотчину, а тут газом в Украине собирается заняться другой мировой гигант — Shell (см. «Три буквы на семь миллиардов»).

Shell, Chevron и ExxonMobil

Промышленная добыча нетрадиционного газа может начаться не ранее, чем через пять–семь лет. А в течение ближайших двух лет на месторождениях будет проводиться полномасштабная геологоразведка. Бурение первой поисковой скважины корпорация Shell начала в ноябре 2012 года вблизи села Веселое в Первомайском районе Харьковской области. Там же сейчас сооружаются первые бассейны для воды, используемой при гидроразрывах. Исполнительный директор проектов Shell в Днепровско–Донецком бассейне Дитмар Нойхауз в ходе недавнего круглого стола «Это страшное слово ”Фрекинг”. История гидроразрыва от начала времен до наших дней», прошедшего в научно-техническом центре «Психея», заявил, что первая разведочная скважина компании пробурена на глубину 3,6 км.

Если запасы подтвердятся, и добыча будет признана экономически целесообразной, потребуется еще пару лет на подготовку всей инфраструктуры. Причем такие временные сроки нужны будут и Shell на Юзовском месторождении (объем инвестиций — 31,6 млрд гривен), и американской Chevron, которая была признана в прошлом году победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции по Олесскому месторождению во Львовской области (26,3 млрд гривен). Наконец, на подходе — Скифское месторождение, по которому планируется соглашение о разделе продукции с американской ExxonMobil (40%, оператор), Shell (35%) и австрийской OMV в лице ее румынской «дочки» Petrom (15%).

А пока отечественные эксперты высказывают диаметрально противоположные мнения насчет сланцевой революции в Украине.

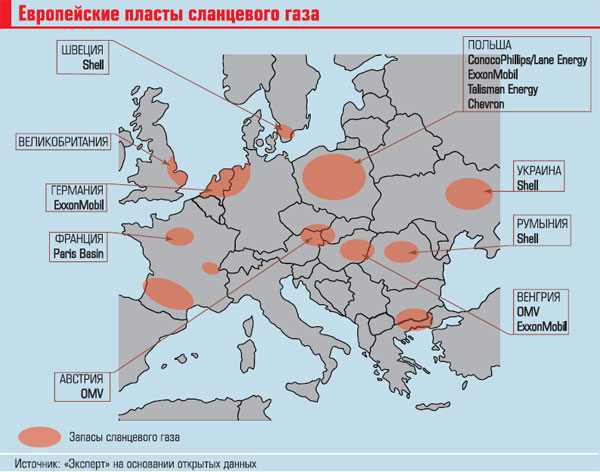

«Говорить, что Украина окажется страной-полигоном, где впервые в Европе будет отрабатываться технология добычи этого газа, неуместно, поскольку есть намерение американской Chevron пробурить 13 новых разведочных скважин в той же Польше, — говорит эксперт по энергетике Валентин Землянский, который несколько лет проработал в НАК ”Нафтогаз України”. — Технология давно отработана в США. На фоне остановки проектов во Франции, вызванной лобби атомщиков, есть Великобритания и Германия, где ведущие мировые энергокорпорации заняты масштабной разведкой». По оценкам НАК «Нафтогаз України», себестоимость сланцевого газа составит 180 долларов за тысячу кубометров. «Газпром», в чьих интересах играть на повышение, называет цифру 250 долларов. Поэтому внутри страны, с учетом налога на добавленную стоимость и транспортировки, потребитель получит топливо по 350–400 долларов за тысячу кубометров, утверждает Землянский. В начале 2013 года базовая стоимость российского газа на границе составляла 412 долларов, что для конечных потребителей выливается в 600–700 долларов. При этом, по официальным данным самого «Газпрома», себестоимость добычи газа на его месторождениях сейчас составляет около 50 долл./тыс. кубометров. Примерно такой же уровень цен и у «Укргаздобычи».

Заведующий отделом Института общей энергетики Национальной академии наук Украины Борис Костюковский убежден, что контракт с Shell подписан в преддверии окончания «сланцевого пузыря» во всём мире, и эту компанию ждет такое же разочарование, с которым ранее столкнулись в Польше американские ConocoPhillips и ExxonMobil. Последние вначале заявляли об огромных сланцевых запасах в этой стране, но спустя два года разведки свернули работы, признав добычу нецелесообразной.

Разрыв, еще разрыв

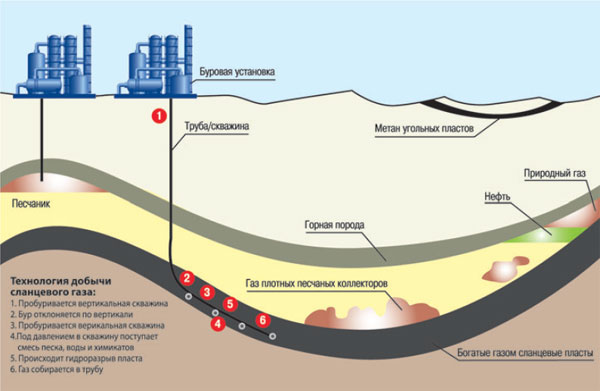

Технология добычи сланцевого газа известна очень давно. Отличается она от добычи традиционного газа широким использованием горизонтального бурения, а также необходимостью проведения большого количества гидроразрывов. Для этого в скважину закачивается раствор (обычно на основе воды с химическими присадками, но иногда используются и другие жидкости) под давлением, превышающим давление пластов. В горной породе при этом образуются трещины длиной от десятков сантиметров до десятков метров и шириной до нескольких миллиметров, из которых, собственно, и выделяется газ. Чтобы трещины не схлопнулись, в них подается песок, гравий либо иной похожий наполнитель. Затем раствор откачивается и за ним из скважины начинает поступать газ.

В Украине впервые технология гидроразрыва была применена в 1954 году при добыче метана угольных пластов. В некоторых случаях, правда, в меньших масштабах, гидроразрывы применяются и в добыче традиционных углеводородов.

«Наша геология почти такая же, как у Польши, но даже если произойдет чудо, и добыча на востоке Украины будет признана рентабельной, вряд ли для конечного потребителя мы получим цену ниже импортного традиционного газа. Себестоимость добычи у нас, как и по всей Европе, будет в разы выше, чем в США, так как здесь сланец залегает в два-три раза глубже, чем на американских месторождениях», — утверждает Костюковский.

В Северной Америке сланцевый газ действительно залегает сравнительно неглубоко (0,5–1 км), а в нашей стране, по недавнему признанию вице-президента компании Shell в Украине Грэхема Тайли, будут буриться скважины глубиной до пяти километров. Правда, тот же менеджер Shell поспешил внести ясность: на Юзовском участке речь идет о добыче так называемого газа плотных пород песчаников — продуктивность таких месторождений обычно больше залегающих неглубоко простых сланцевых пород.

Пресс-секретарь «Укргаздобычи» Геннадий Кобаль допускает, что поскольку в Украине сейчас почти самый дорогой газ в Европе, скорее всего, добыча нетрадиционного топлива будет выгодна: «У нас, как и в Штатах, добыча и потребление будут находиться на сравнительно небольших расстояниях друг от друга: газ будет, например, добываться на востоке страны, где в радиусе 50 километров уже имеются трубопроводы и там же расположены основные потребители — металлургические и химические заводы».

В нашей стране сегодня средняя глубина скважины по добыче традиционного газа — около четырех тысяч метров. «При добыче традиционного газа скважина на четыре километра у нас сейчас стоит условно пять миллионов долларов, но если бурить глубже и еще при сложной геологии, стоимость может вырасти в разы — свыше десяти миллионов долларов», — говорит Костюковский. По его данным, срок эксплуатации скважины для газа из сланцевых пород составляет до пяти лет (истощение сланцевой скважины уже через год может составить более 80%), тогда как при добыче традиционного газа — до 30–40 лет.

Риски, риски, риски

Даже при бурении на пять километров существует риск подъема газа, газоконденсата, прочих химических веществ из раствора в более высокие горизонты питьевых и минеральных вод. Например, подобное произошло в районах сланцевого бассейна в Пенсильвании, где сегодня власти официально признали, что токсичными веществами заражены почвенный слой, грунтовые воды и воздух, а в некоторых районах возгорается даже вода в колодцах. Правда, подобные аварии порой случаются и при добыче традиционных углеводородов.

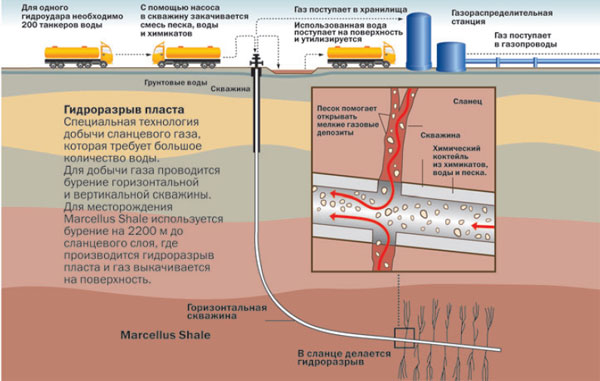

Дитмар Нойхауз утверждает, что химические реагенты, которые добавляются вместе с водой и песком в раствор, на самом деле составляют не более одного процента от всей смеси, закачиваемой под высоким давлением для гидроразрыва. По его словам, Shell, вопреки распространяемым слухам, не держит в секрете перечень дополнительных химических веществ, просто состав раствора зависит от конкретного месторождения. Перечни химических веществ публикует Европейское химическое агентство, и они находятся в открытом доступе. От доли конкретных компонентов в каждом отдельном случае и зависит степень «ядовитости» вещества, закачиваемого при гидроразрыве. Может использоваться окись этилена, трибутилфосфат, соляная кислота, хлориды аммония, натрия (обычная поваренная соль), кальция, метанол, гидроксиды натрия и калия (классические щелочи), прочие элементы.

Скачки давления в газоносных пластах способны привести к техногенным землетрясениям магнитудой два-три по шкале Рихтера. Нойхауз, впрочем, уточняет, что подобные землетрясения неопасны, поскольку аналогичная магнитуда часто фиксируется во многих крупных городах, например, когда по городской брусчатке едет трамвай. Известно, что в прошлом году тестовые разработки на сланцевом месторождении в Великобритании в районе Блэкпула привели к двум землетрясениям магнитудой 2,3 и 1,5, после чего местные власти решили остановить разведку на месторождении.

Украинский ученый Борис Костюковский указывает: «Помимо возможного экологического ущерба, у нас отсутствует необходимая инфраструктура не столько для транспортировки добытого газа, сколько для перевозки песка и воды, которые тоже предстоит где-то добывать и везти по обычным автодорогам крупногабаритными 20-тонными самосвалами».

Из опыта США известно, что для добычи каждого кубометра сланцевого газа нужно закачать в пласт примерно две тонны воды и сто килограммов песка. Средняя операция гидроразрыва требует передвижения 30–40 единиц мощной насосной техники, а также около 200 тонн песка и четыре тысячи тонн воды с добавкой химических реагентов. Из практики американцев следует, что на некоторых скважинах гидроразрыв пластов приходится повторять до десяти раз в год. Всё это означает, что для газодобычи в прогнозируемых объемах придется извлекать большие массы подземных вод где-то в районе добычи. А это может создавать дополнительные пустоты под землей.

В итоге только для одной скважины, по подсчетам Костюковского, придется проделывать не менее 300 рейсов крупногабаритного транспорта на расстояние 50–100 км для воды и 200–300 км для песка. Столь интенсивной нагрузки тяжелой автотехники просто не выдержит нынешняя дорожная инфраструктура восточной Украины.

Но представитель Shell Дитмар Нойхауз парирует: «Для своей разведочной скважины наша компания сейчас использует воду, добытую самой скважиной, на что есть разрешение. А при добыче газа одна и та же вода будет использоваться сразу для нескольких гидроразрывов, что значительно снижает ее расход и риски для экологии».

К тому же, по мнению Костюковского, даже если промышленная добыча начнется, то заявленная 50-процентная доля государства в добываемом газе будет отчисляться не от всего продукта, а лишь от прибыльной его части. А последнюю можно считать по-разному. При этом контракт с компанией о разделе продукции будет действовать в течение 50 лет, давая иностранным инвесторам налоговые льготы, сниженные рентные платежи и другие преференции. При этом Геннадий Кобаль полагает, что в договоре о разделе продукции на самом деле нет ничего крамольного — по аналогичной схеме Украина в свое время пыталась запустить добычу газа в Ливии и Египте. По его словам, «каждый договор по-своему уникален, но в данном случае все риски ложатся на инвестора, тогда как наше государство в конечном итоге либо получает дополнительный газ, либо не получает ничего, если добыча газа не будет запущена».

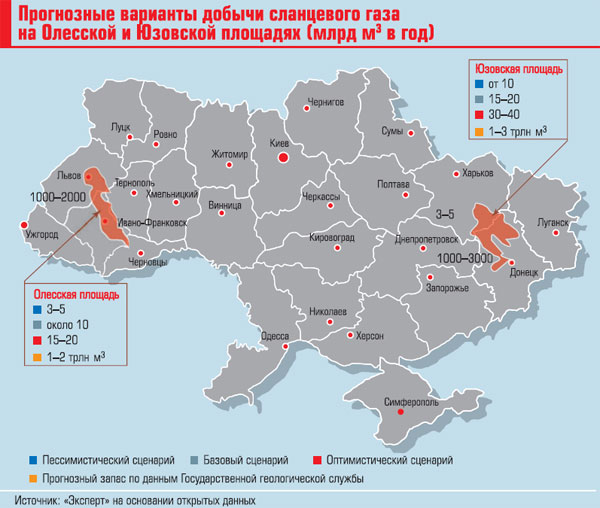

Пока что официальный базовый прогноз Госслужбы геологии и недр предполагает, что пиковая добыча на Юзовской площади сможет достичь не более 15–20 млрд кубометров газа в год.

Белые пятна в мире

Сланцевая революция так и не пришла в Европу. Та же британско-нидерландская Shell пока не добыла ни одного кубометра чудо-топлива в самой Великобритании. А во Франции принят пятилетний запрет на использование технологии гидроразрыва, которая признана экологически опасной. Технология запрещена и на некоторых американских территориях, например, в штате Нью-Йорк. В середине февраля этого года власти Германии заявили о намерении запретить фрекинг. Бурение в Швеции и Венгрии было вовсе прекращено — в связи с признанием экономической бесперспективности тамошних месторождений.

Вероятно, то же ждет и Польшу, хотя Chevron, одна из трех американских компаний (наряду с ConocoPhillips и ExxonMobil), ранее зашедших в эту страну, всё еще продолжает разведку. Между тем в 2011 году, когда ожидания были оптимистичны, американское издание Stratfor предостерегало: «Даже если поляки и обнаружат огромные запасы сланцевого газа в Померании, им потребуются десятки миллиардов долларов, чтобы построить необходимую для добычи инфраструктуру, трубопроводы для доставки, объекты для производства электроэнергии и химические заводы, необходимые, чтобы воспользоваться преимуществами этих запасов. Прогресс в этом направлении будет измеряться годами, возможно, десятилетиями».

Наконец, не до конца ясны запасы сланцевых пород и в самих Соединенных Штатах. В качестве примера можно привести крупную компанию Chesapeake Energy, занимающуюся добычей сланцевого газа в США (она находится на втором месте в стране по добыче традиционного голубого топлива). С лета прошлого года Chesapeake Energy потеряла 40% стоимости акций и едва смогла избежать банкротства, спасаясь продажей крупных активов в сфере газотранспортной инфраструктуры.

В конце 2012-го компания Ernst & Young, проанализировав деятельность 50 американских компаний в нефте- и газодобыче за 2007–2011 годы, пришла к выводу: реальные издержки добычи сланцевого газа значительно выше сложившихся в последнее время цен на американском рынке. Они едва превышают сто долларов за тысячу кубометров. Причина начавшихся проблем — быстро падающий дебет скважин сланцевого газа. Полная себестоимость нового топлива с учетом всех последующих затрат составляет не менее 230 долларов за тысячу кубометров.

Так что перспективы «сланцевой революции» в Украине в значительной мере зависят от того, по какой цене Россия будет продавать свой газ.

Теплотворность сланцевого газа

Проблема транспортировки и использования сланцевого газа в тепловых приборах, а также химический состав сланцевого газа из девяти основных источников газодобычи проанализированы в статье «Shale gas measurement and associated issues», опубликованной в профессиональном американском журнале Pipeline and Gas Journal (July 2011, Vol. 238 No. 7). Согласно анализу, содержание метана в выбранных образцах варьируется от 79,4 до 95,5%. Доля негорючих газов (азота и углекислоты) достигает 9,3%, а доля этана (С2Н6) — от 0,1 до 16,1%.

При этом стандарт природного газа в США требует уровня содержания метана на уровне 94,3%, этана — 2,7%, инертных газов — 2%. В исследовании отмечается, что такое химическое отличие сланцевого газа требует адаптации для его транспортировки трубопроводным транспортом.

Вся газовая тепловая аппаратура — печи, плиты, котлы — рассчитана на газ определенной теплоотдачи, то есть на стандартный природный газ, где теплотворная способность равна 1035 BTU/SCF (британских тепловых единиц на кубический фут). По ряду образцов сланцевого газа эта величина колеблется в пределах от 700–960 до 1100–1200 БТЕ/куб. фунт, то есть отклонения находятся в диапазоне от –23% до +15% от стандарта.

Поэтому американские газодобытчики обычно «уравновешивают» теплотворную способность нетрадиционного газа, смешивая его с обычным природным, если ее нужно повысить, или напротив — разбавляют воздухом, если надо понизить.

В контрактах на поставку обычного природного газа теплотворная способность газа, как правило, не указывается.

Энергопрожектёрство независимой Украины

1. Нефтепровод «Одесса—Броды». Один из первых энергетических проектов независимой Украины. Запланированный в начале 1990-х при президенте Леониде Кравчуке, был построен за счет бюджета в 1996–2002 годах (смета — около ста миллионов долларов) при его преемнике Леониде Кучме. Нефтепровод, ведущий в Западную Украину, предполагалось достроить до Плоцка (Польша), откуда уже построен нефтепровод до Гданьска. Проект был рассчитан на большую каспийскую нефть из Азербайджана и строился в противовес российским поставкам нефти.

Однако после строительства трубопровода «Баку—Джейхан—Самсун» каспийская нефть пошла через Турцию, а труба «Одесса—Броды» стояла сухой до 2004 года, когда было достигнуто соглашение с компанией ТНК-BP о переводе прокачки в реверсный режим (прокачка российской нефти Urals в сторону южноукраинских портов). На закрепленные в контракте поставки в объеме девяти миллионов тонн проект так и не вышел, а с 2010 года эксплуатация нефтепровода в реверсном режиме прекращена.

В 2011 году проводились аверсные поставки венесуэльской и азербайджанской нефти в Беларусь. Прокачано около миллиона тонн, после чего в силу экономических причин трубопровод был вновь остановлен.

2. Закрытие Чернобыльской АЭС. Под давлением европейских стран и США Украина в 2000 году остановила эксплуатацию атомной станции, печально известной аварией на четвертом энергоблоке 26 апреля 1986 года. Второй энергоблок был остановлен еще в советское время — в октябре 1991 года.

Первый энергоблок Украина остановила в ноябре 1996-го, а третий — в декабре 2000 года. Администрация президента Леонида Кучмы рассчитывала на выполнение условий меморандума, заключенного в декабре 1995-го между Украиной, странами «Большой семерки» и Комиссией Европейского сообщества. Документ предусматривал выделение Киеву 2,3 млрд долларов США на достройку новых энергоблоков, уменьшение социальных последствий аварии на ЧАЭС, реконструкцию гидро- и тепловых электростанций. Обещанные компенсационные средства так и не были выделены.

Энергоблоки РАЭС-4 и ХАЭС-2 были достроены в 2004 году за счет целевой надбавки к внутреннему энерготарифу, а также кредита от Российской Федерации. Изменение географии производства атомной электроэнергии, а также недостаточное развитие линий электропередачи привели к тому, что такие крупные города-потребители, как Киев, полностью ориентируются на использование дорогой энергии тепловых станций.

3. Приватизация нефтеперерабатывающих заводов без инвестиционных обязательств. Продажа в частные руки отечественных НПЗ проводилась преимущественно правительством Виктора Ющенко в 1999–2000 годы на волне острейшего финансово-экономического кризиса, угрожавшего стране дефолтом. Покупателями большинства нефтеперерабатывающих мощностей стали компании из России и Казахстана, которые обещали реконструкцию заводов и выход на плановые мощности.

В первые годы заводы действительно почти полностью обеспечивали украинские заправки своими нефтепродуктами, однако при этом собственники ограничивались минимальными инвестициями. Отмена пошлин на импортные нефтепродукты привела к массированному импорту бензинов и дизельного топлива с прошедших капитальную модернизацию заводов в Беларуси, Румынии, Болгарии, Литве. А отечественный потребитель гривней стал голосовать за более качественное импортное топливо, предпочитая его отечественному.

Проблемы в отрасли усугубились в 2009 году в результате конфликта вокруг компании «Укртатнафта», когда российские (татарстанские) инвесторы, управлявшие компанией с 1994 года, полностью утратили над ней контроль. Сегодня три из шести украинских НПЗ контролируют компании, аффилированные с группой «Приват». Работает лишь один — Кременчугский НПЗ.

4. Отвязка условий транзита от цены поставок газа в Украину. Правительство Юлии Тимошенко в 2005 году при согласии президента Виктора Ющенко пошло на расторжение долгосрочных контрактов об условиях поставок газа и его транзита из Российской Федерации (были заключены до 2013 года) ради перехода на рыночную формулу ценообразования. Ежегодный пересмотр соглашений привел к хроническому удорожанию российского газа, который вследствие контракта января 2009 года оказался одним из наиболее дорогих в Европе (базовая цена — 450 долл./тыс. кубометров).

При этом транзитные поставки газа через территорию Украины сократились за последние годы на четверть, а Москва ввела в эксплуатацию вторую очередь газопровода Ямал—Европа (через территорию Беларуси), а также две нитки «Северного потока» (в Германию по дну Балтийского моря). Кроме того, Кремль активно лоббирует строительство «Южного потока», по которому природный газ направится на Балканы и в Италию.

Украина была вынуждена минимизировать поставки газа из России, нарушая положение контракта о согласовании минимальных объемов ежегодных поставок, что по итогам прошлого года обернулось выставленной «Газпромом» претензией в сумме семь миллиардов долларов. К тому же ведутся переговоры об аренде Россией украинской газотранспортной системы, международный консорциум по управлению которой за эти годы так и не был создан.

5. Начало строительства LNG-терминала. Промокампания, проводящаяся Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами во главе с одним из бывших «полевых командиров» Оранжевой революции Владиславом Каськивым, направленная на диверсификацию поставок энергоресурсов и снижение энергозависимости от России, обернулась в конце 2012 года громким дипломатическим конфузом. Договор о начале строительства LNG-терминала на Черном море был подписан с лыжным инструктором по имени Хорди Сарда Бонвехи, который фигурировал на переговорах в качестве представителя испанской компании Gas Natural Fenosa (компания якобы должна была выступить ключевым инвестором проекта). Спустя несколько часов Gas Natural Fenosa официально объявила, что персона, выступившая подписантом договора с украинским правительством, не имеет к ней никакого отношения.

И через несколько месяцев после скандала и дезавуирования подписи украинской стороны на документах ни один проект развития LNG-терминала на юге Украины не получил своего развития. Равно как и другие национальные проекты, остающиеся на бумаге.

Автор: Юрий Лукашин

«Химия» команданте

Достаток Венесуэлы при сильном авторитарном лидере — миф

«Чавес втолкнул в политику почти 30-миллионной страны тех, кто был от нее «демократически» отчужден. Это наиболее бедные и наименее образованные слои населения. Они же оказались главными бенефициарами курса Чавеса. Потомкам «пиратов Карибского моря» польстило внимание команданте, подкрепленное к тому же бесплатной раздачей стиральных машин или микроволновок»

© РИА Новости. Алексей Куденко

Уго Чавес признался: именно Фидель Кастро настоял в 2011 году на его тщательном медицинском обследовании. Потребовалась срочная операция: опухоль оказалась величиной с бейсбольный мяч. То есть диагноз был поставлен поздно. Отказавшись от услуг известного бразильского госпиталя, вылечившего от рака к тому времени трех латиноамериканских президентов, Чавес выбрал лечение на Кубе: это гарантировало секретность процесса. Примерно так же президент Венесуэлы относился к экономике собственной страны. С небрежением. Импровизируя на ходу.

асстрелял лишь однажды

Приход Чавеса к власти в 1998 году был предопределен. Большинство населения к тому времени устало от двухпартийной системы, являвшейся «модельной» для демократий Латинской Америки. Свободы было хоть отбавляй, однако политическая элита погрязла в тотальной коррупции, социальное расслоение достигло катастрофических масштабов. Чавесу с его то «химией» харизмы не составило труда выиграть честно (56%), хотя за несколько лет до того он пытался прийти к власти путем военного переворота.

Во время своего почти 14-летнего правления он опирался именно на электоральное большинство (вполне жестко при этом подавляя политические претензии меньшинства), поняв, что это куда эффективнее, чем сидеть на штыках. Лидеров оппозиции не сажали в тюрьму, к выборам никто, даже главные критики Чавеса — американцы не предъявлял претензий с точки зрения их фальсификации. Однажды Чавес даже проиграл референдум по пересмотру конституции, ему не хватило пары процентов голосов, но он не стал их «натягивать». Ему пришлось отдать приказ стрелять в толпу на улице лишь однажды — в 2002 году, когда он на два дня потерял власть, чуть не став жертвой заговора. Но теперь лидер оппозиции едва ли не первым выразил свое соболезнование по поводу его кончины.

Любовь и холодильники

Чавес втолкнул в политику почти 30-миллионной страны тех, кто ранее был от нее «демократически» отчужден. Это оказались наиболее бедные и наименее образованные слои населения. Они же оказались главными бенефициарами курса Чавеса.

Также потомкам «пиратов Карибского моря», каковыми считают себя венесуэльцы, польстило, что Чавес на деле признал право всего народа на оружие. И тем более рядовому избирателю трудно отказать своему харизматическому кумиру, который умел держать толпу в напряжении на протяжении девятичасовой (как в ходе его последней избирательной кампании осенью 2012 года) речи. Или если предвыборный митинг сопровождается бесплатной раздачей стиральных машин или микроволновых печей (которые, правда, пошли в том числе в счет 43-миллиардного долга Венесуэлы КНР, но обывателя ведь это мало волнует).

Огласите весь список

Уго Чавес не был ангелом демократии. Хотя ситуация его почти никогда и не толкала к излишне жестоким методам подавления. Однако когда оппозиция собрала в 2004 году 3,6 млн подписей за отстранение его от власти, то вскоре имена всех (!) подписантов были опубликованы в газетах. Многие поплатились работой и карьерой. Когда оппозиция стала добиваться успехов на местных выборах, Чавес лишил муниципалитеты, а потом и парламент большинства полномочий, перестроив вертикаль власти под себя (впрочем, все равно оппозиции удавалось выигрывать ряд губернаторских выборов). Он почистил массмедиа, большинство метровых телеканалов вещают исключительно официальную пропаганду, подмял под себя формально независимую судебную систему, назначив туда своих людей. И хотя он создал структуры низовой демократии в лице «боливарианских комитетов», во многом эти «комитеты бедноты» носят декоративный характер: основные решения принимал сам Чавес.

Трудно сказать, что первично в правлении Чавеса, провозгласившего «боливарианскую революцию» и построение социализма ХХI века, — политика или экономика. Манера принимать важные экономические решения спонтанно, прямо в прямом эфире по телевидению (Чавес годами вел такие телепередачи по воскресеньям, они могли длиться по 12 часов) приведет в шок любого серьезного экономиста. Однако в годы правления команданте Венесуэла достигла определенных успехов.

Нацпроекты и долги

Так, «индекс неравенства» (коэффициент Джини) сократился, достигнув близкие к «скандинавским уровням» 0,39 (для сравнения: в Бразилии, стране с по-прежнему сильным расслоением, он 0,52, хотя это для нее исторический минимум; в США — 0,47, примерно такой же уровень сегодня в России). Экономический «пирог» стал распределяться более равномерно. За первое десятилетие правления команданте число бедных в стране сократилось наполовину, до 30% населения. Детская смертность — на треть, смертность от недоедания сократилась на 50%, число учащихся в колледжах почти удвоилось. Чавес инициировал 27 национальных социальных проектов для бедных, они назывались «миссиями», в медицине, образовании (в обеих сферах активную помощь оказали кубинские специалисты, медики, спортивные тренеры, которых вместе с делегированными в Венесуэлу сотрудниками спецслужб насчитывается более пяти тысяч), в других областях. Последним его «подарком бедноте» стала бесплатная раздача 240 тыс. домов.

В ходе избирательной кампании 2012 года он обещал построить еще 3 млн домов для малообеспеченных до 2018 года. В результате провозглашения этой и других подобных программ только за 2012 год, год выборов, госрасходы выросли на 30%. Источник этих обещаний и свершений один: нефть принесла за годы правления Чавеса более 1 трлн долл. Причем более 350 млрд поступили из США, для которых Чавес вопреки антиамериканской риторике всегда был надежным поставщиком.

Венесуэла достигла успехов. Но прежде всего по сравнению с самой собой, времен «гнилой демократии» 80–90-х годов. На фоне других стран динамично развивающегося в 2000-х континента она выглядит ниже среднего (у нее наихудший показатель проста ВВП на душу населения, произошло падение реальных доходов населения), а по сравнению с такими, тоже левыми режимами, как Перу и Бразилия, и намного хуже. Самый успешный «левый проект» в Латинской Америке — это не Чавес, а Бразилия президента Лулы да Силвы.

Нефть пошла не туда

Экономическая модель Чавеса — это крайне неэффективная и до предела коррумпированная полугосударственная экономика, безнадежно сидящая на «нефтяной игле» (более 90% доходов от импорта). Основная «дойная корова» — государственная нефтяная компания PDVSA. Она, а также полностью подконтрольный правительству Центробанк (даже дискуссии на тему его независимости в стране — ересь) — главные источники внебюджетного финансирования социальных программ команданте.

Денег на модернизацию нефтедобычи не остается. В итоге вместо обещанного повышения объема добычи до 5,8 млн баррелей в день к 2012 году, она упала с 3,5 до 2,8–3 млн. Зато бак бензина на заправке стоит меньше доллара. 400 тыс. баррелей в день по субсидированным ценам Чавес отправлял союзникам по созданным им в Латинской Америке альянсам против США (в том числе 100 тыс. баррелей в день — Кубе).

Чавес создал множество государственных «инвестиционных фондов», превратившихся в коррупционные черные дыры экономики на фоне инфляции, не опускающейся ниже 20% в год (для всей Латинской Америки — 5%), бюджетного дефицита, который по расчетам Всемирного банка достигнет в этом году 12% ВВП, угасшего роста ВВП в не более 1,8%, а то и падения его в 2013 году.

В крупнейшей госкорпорации — Fonden, которая отвечает за треть всех инвестиций в экономику страны, с 2005 года сгинуло более 100 млрд долл., предназначенных якобы для строительства заводов, фабрик, дорог и т.д. При этом инфраструктура страны в ужасающем состоянии. И хотя электростанции работают на своей нефти (PDVSA не в состоянии поставлять им газ), нескончаемые, годами перебои с электричеством, передаваемым по ветхим сетям, — норма жизни даже в столице Каракасе. Недавно на одной из главных автодорог рухнул мост. От старости. Больницы в плохом состоянии. Даже вновь открытые «миссии». Это дополняется всплеском преступности. Венесуэла — один из лидеров в мире по числу убийств (70 на 100 тыс. жителей, в США — 4 на 100 тыс.).

Бюрократы и скупщики

Бюрократия при Чавесе разрослась в два раза — до 2,4 млн человек (число занятых в общественном секторе экономики выросло с 15 до почти 20%), частный бизнес подвергается гонениям. Идеал бизнеса для Чавеса был прост: малый, неконкурентоспособный и полностью зависимый от государства. Пропаганда постоянно клеймит «спекулянтов» и «скупщиков». При регулируемых ценах на многие виды продукции в стране постоянный дефицит товаров первой необходимости. Производственный частный бизнес, в той или иной степени не связанный с чиновниками, придумывающими бесконечные нормы регулирования и лицензирования, стал невозможен.

Были конфискованы миллионы акров земель латифундистов, но потребности страны в продовольствии обеспечиваются за счет импорта. Причем доступ к валюте по льготному курсу имеют только приближенные к бюрократии фирмы-импортеры. Бизнесменам грозят внезапные проверки, штрафы и конфискации, рейды по складам в поисках «припрятанного в целях спекуляции товара», к примеру сахара.

С середины 2000-х, когда начался резкий поворот Чавеса в сторону огосударствления экономики и укрепления собственной властной вертикали, было национализировано около 100 крупных компаний и почти 900 более мелких. При этом венесуэльский фондовый рынок взмыл в небеса: рост составил 870% с 2000 по 2010 год (в Чили — на 275%, в Бразилии — на 299%, Мексике — на 554%). Это обычное дело для коррумпированной и приватизированной бюрократией экономики.

Новый революционер

Во внешней политике команданте Чавес был не менее «искрометен», возглавив эдакий революционный поход против США. Его резкая риторика нашла сторонников, ему удалось создать несколько региональных союзов против США (к примеру, ALBA — Боливарианская альтератива для Америк). Все они держались в основном на венесуэльских подачках режимам. Так, Гаити получала не менее 400 млн долл. в год дотаций, примерно столько же доставалось Никарагуа и т.д. Не говоря о Кубе, дотации которой от Чавеса достигали 3–4 млрд долл. в год. Он заменил Гаване СССР. Теперь любые новые власти скорее всего от этого откажутся под давлением тяжелых обстоятельств венесуэльской экономики.

С другой стороны, риторика Чавеса была остра, но вполне безобидна для США. Он никогда не переходил грань, за что заслужил лишь «условное наказание» — эмбарго на импорт американского оружия (но не полновесные экономические санкции). В то же время определенная солидарность латиноамериканских стран против США уже никуда не денется. В том числе она будет подкреплена успешностью ряда «левых проектов» (типа Перу и Бразилии), а также дискредитацией теорий неолиберальной экономики в самих США.

Оружие же Чавес в избытке купил в других местах — на более чем 15 млрд долл., в основном у России. Теперь опять же при любых властях подобная щедрость пойдет на убыль. Стране попросту не нужно столько оружия, а воевать особо ей не с кем. Не менее тревожна судьба российских нефтяных проектов в Венесуэле. Россия вошла в один из крупнейших проектов страны «Хунин-6». Инвестиции составят 20 млрд долл. за 40 лет. Для участия в нем создан Нефтяной национальный консорциум в составе «Роснефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», ТНК-ВР и «Газпромнефти». «Роснефть» в свою очередь совместно с PDVSA обещает вложить 16 млрд долл. в разработку блока «Карабобо-2». Тут есть несколько вопросов, учитывая «верхушечный» характер всяких подобных договоров в такой коррумпированной и ориентирующейся на лидера стране, как Венесуэла (ExxonMobil тоже вынашивала большие планы, но Чавес ее выгнал без всяких компенсаций): можно ли загадывать на 40, да даже и на пару лет в нынешней ситуации? Не говоря уже о том, что в краткосрочном плане любые компании, работающие в стране в столь неопределенном инвестиционном климате, будут испытывать не столько проблемы с вложением своих денег, сколько с репатриацией полученной прибыли.

Из сочувствия к ушедшему

Пока наиболее вероятным преемником Чавеса выглядит назначенный им вице-президент Николас Мадуро, бывший глава МИД, тесно связанный с Кубой. Лидер оппозиции Энриеке Каприлес отстал от Чавеса осенью всего на 11% (правда, потом деморализованная оппозиция полностью провалила губернаторские выборы, сохранив только три из 26 провинций), он показал свою политическую силу.

Но на предстоящих выборах скорее всего сыграет роль «сочувственное голосование» за наследника. Его основной соперник внутри Объединенной соцпартии спикер Национальной ассамблеи Диосдадо Кобейо, соратник Чавеса по военному прошлому, пользующийся поддержкой военных и сросшимся с бюрократией бизнесом, отступает в сторону. Сейчас не лучшее время схватиться за наследие Чавеса — именно преемнику предстоит расхлебывать последствия «социально-государственной» политики Чавеса. Мадуро уже девальвировал национальную валюту на 30%. Венесуэльской экономике неизбежно грозит курс жесткой, возможно, даже шоковой «химиотерапии». Обычно такие врачеватели политически долго не живут.

Георгий Бовт

ХИМИЯ КОМАНДАНТЕ

Георгий Бовт, специально для "МН"

Приложение "Большая политика"

Наследие команданте Чавеса

Достаток Венесуэлы при сильном авторитарном лидере - миф

Уго Чавес признался: именно Фидель Кастро настоял в 2011 году на его тщательном медицинском обследовании. Потребовалась срочная операция: опухоль оказалась величиной с бейсбольный мяч. То есть диагноз был поставлен поздно. Отказавшись от услуг известного бразильского госпиталя, вылечившего от рака к тому времени трех латиноамериканских президентов, Чавес выбрал лечение на Кубе: это гарантировало секретность процесса. Примерно так же президент Венесуэлы относился к экономике собственной страны. С небрежением. Импровизируя на ходу.

Расстрелял лишь однажды

Приход Чавеса к власти в 1998 году был предопределен. Большинство населения к тому времени устало от двухпартийной системы, являвшейся "модельной" для демократий Латинской Америки. Свободы было хоть отбавляй, однако политическая элита погрязла в тотальной коррупции, социальное расслоение достигло катастрофических масштабов. Чавесу с его то "химией" харизмы не составило труда выиграть честно (56%), хотя за несколько лет до того он пытался прийти к власти путем военного переворота.

Во время своего почти 14-летнего правления он опирался именно на электоральное большинство (вполне жестко при этом подавляя политические претензии меньшинства), поняв, что это куда эффективнее, чем сидеть на штыках. Лидеров оппозиции не сажали в тюрьму, к выборам никто, даже главные критики Чавеса - американцы не предъявлял претензий с точки зрения их фальсификации. Однажды Чавес даже проиграл референдум по пересмотру конституции, ему не хватило пары процентов голосов, но он не стал их "натягивать". Ему пришлось отдать приказ стрелять в толпу на улице лишь однажды - в 2002 году, когда он на два дня потерял власть, чуть не став жертвой заговора. Но теперь лидер оппозиции едва ли не первым выразил свое соболезнование по поводу его кончины.

Любовь и холодильники

Чавес втолкнул в политику почти 30-миллионной страны тех, кто ранее был от нее "демократически" отчужден. Это оказались наиболее бедные и наименее образованные слои населения. Они же оказались главными бенефициарами курса Чавеса.

Также потомкам "пиратов Карибского моря", каковыми считают себя венесуэльцы, польстило, что Чавес на деле признал право всего народа на оружие. И тем более рядовому избирателю трудно отказать своему харизматическому кумиру, который умел держать толпу в напряжении на протяжении девятичасовой (как в ходе его последней избирательной кампании осенью 2012 года) речи. Или если предвыборный митинг сопровождается бесплатной раздачей стиральных машин или микроволновых печей (которые, правда, пошли в том числе в счет 43-миллиардного долга Венесуэлы КНР, но обывателя ведь это мало волнует).

Огласите весь список

Уго Чавес не был ангелом демократии. Хотя ситуация его почти никогда и не толкала к излишне жестоким методам подавления. Однако когда оппозиция собрала в 2004 году 3,6 млн подписей за отстранение его от власти, то вскоре имена всех (!) подписантов были опубликованы в газетах. Многие поплатились работой и карьерой. Когда оппозиция стала добиваться успехов на местных выборах, Чавес лишил муниципалитеты, а потом и парламент большинства полномочий, перестроив вертикаль власти под себя (впрочем, все равно оппозиции удавалось выигрывать ряд губернаторских выборов). Он почистил массмедиа, большинство метровых телеканалов вещают исключительно официальную пропаганду, подмял под себя формально независимую судебную систему, назначив туда своих людей. И хотя он создал структуры низовой демократии в лице "боливарианских комитетов", во многом эти "комитеты бедноты" носят декоративный характер: основные решения принимал сам Чавес.

Трудно сказать, что первично в правлении Чавеса, провозгласившего "боливарианскую революцию" и построение социализма ХХI века, - политика или экономика. Манера принимать важные экономические решения спонтанно, прямо в прямом эфире по телевидению (Чавес годами вел такие телепередачи по воскресеньям, они могли длиться по 12 часов) приведет в шок любого серьезного экономиста. Однако в годы правления команданте Венесуэла достигла определенных успехов.

Нацпроекты и долги

Так, "индекс неравенства" (коэффициент Джини) сократился, достигнув близкие к "скандинавским уровням" 0,39 (для сравнения: в Бразилии, стране с по-прежнему сильным расслоением, он 0,52, хотя это для нее исторический минимум; в США - 0,47, примерно такой же уровень сегодня в России). Экономический "пирог" стал распределяться более равномерно. За первое десятилетие правления команданте число бедных в стране сократилось наполовину, до 30% населения. Детская смертность - на треть, смертность от недоедания сократилась на 50%, число учащихся в колледжах почти удвоилось. Чавес инициировал 27 национальных социальных проектов для бедных, они назывались "миссиями", в медицине, образовании (в обеих сферах активную помощь оказали кубинские специалисты, медики, спортивные тренеры, которых вместе с делегированными в Венесуэлу сотрудниками спецслужб насчитывается более пяти тысяч), в других областях. Последним его "подарком бедноте" стала бесплатная раздача 240 тыс. домов.

В ходе избирательной кампании 2012 года он обещал построить еще 3 млн домов для малообеспеченных до 2018 года. В результате провозглашения этой и других подобных программ только за 2012 год, год выборов, госрасходы выросли на 30%. Источник этих обещаний и свершений один: нефть принесла за годы правления Чавеса более 1 трлн долл. Причем более 350 млрд поступили из США, для которых Чавес вопреки антиамериканской риторике всегда был надежным поставщиком.

Венесуэла достигла успехов. Но прежде всего по сравнению с самой собой, времен "гнилой демократии" 80-90-х годов. На фоне других стран динамично развивающегося в 2000-х континента она выглядит ниже среднего (у нее наихудший показатель роста ВВП на душу населения, произошло падение реальных доходов населения), а по сравнению с такими, тоже левыми режимами, как Перу и Бразилия, и намного хуже. Самый успешный "левый проект" в Латинской Америке - это не Чавес, а Бразилия президента Лулы да Силвы.

Нефть пошла не туда

Экономическая модель Чавеса - это крайне неэффективная и до предела коррумпированная полугосударственная экономика, безнадежно сидящая на "нефтяной игле" (более 90% доходов от импорта). Основная "дойная корова" - государственная нефтяная компания PDVSA. Она, а также полностью подконтрольный правительству Центробанк (даже дискуссии на тему его независимости в стране - ересь) - главные источники внебюджетного финансирования социальных программ команданте.

Денег на модернизацию нефтедобычи не остается. В итоге вместо обещанного повышения объема добычи до 5,8 млн баррелей в день к 2012 году, она упала с 3,5 до 2,8-3 млн. Зато бак бензина на заправке стоит меньше доллара. 400 тыс. баррелей в день по субсидированным ценам Чавес отправлял союзникам по созданным им в Латинской Америке альянсам против США (в том числе 100 тыс. баррелей в день - Кубе).

Чавес создал множество государственных "инвестиционных фондов", превратившихся в коррупционные черные дыры экономики на фоне инфляции, не опускающейся ниже 20% в год (для всей Латинской Америки - 5%), бюджетного дефицита, который по расчетам Всемирного банка достигнет в этом году 12% ВВП, угасшего роста ВВП в не более 1,8%, а то и падения его в 2013 году.

В крупнейшей госкорпорации - Fonden, которая отвечает за треть всех инвестиций в экономику страны, с 2005 года сгинуло более 100 млрд долл., предназначенных якобы для строительства заводов, фабрик, дорог и т. д. При этом инфраструктура страны в ужасающем состоянии. И хотя электростанции работают на своей нефти (PDVSA не в состоянии поставлять им газ), нескончаемые, годами перебои с электричеством, передаваемым по ветхим сетям, - норма жизни даже в столице Каракасе. Недавно на одной из главных автодорог рухнул мост. От старости. Больницы в плохом состоянии. Даже вновь открытые "миссии". Это дополняется всплеском преступности. Венесуэла - один из лидеров в мире по числу убийств (70 на 100 тыс. жителей, в США - 4 на 100 тыс.).

Бюрократы и скупщики

Бюрократия при Чавесе разрослась в два раза - до 2,4 млн человек (число занятых в общественном секторе экономики выросло с 15 до почти 20%), частный бизнес подвергается гонениям. Идеал бизнеса для Чавеса был прост: малый, неконкурентоспособный и полностью зависимый от государства. Пропаганда постоянно клеймит "спекулянтов" и "скупщиков". При регулируемых ценах на многие виды продукции в стране постоянный дефицит товаров первой необходимости. Производственный частный бизнес, в той или иной степени не связанный с чиновниками, придумывающими бесконечные нормы регулирования и лицензирования, стал невозможен.

Были конфискованы миллионы акров земель латифундистов, но потребности страны в продовольствии обеспечиваются за счет импорта. Причем доступ к валюте по льготному курсу имеют только приближенные к бюрократии фирмы-импортеры.

Бизнесменам грозят внезапные проверки, штрафы и конфискации, рейды по складам в поисках "припрятанного в целях спекуляции товара", к примеру сахара.

С середины 2000-х, когда начался резкий поворот Чавеса в сторону огосударствления экономики и укрепления собственной властной вертикали, было национализировано около 100 крупных компаний и почти 900 более мелких. При этом венесуэльский фондовый рынок взмыл в небеса: рост составил 870% с 2000 по 2010 год (в Чили - на 275%, в Бразилии - на 299%, Мексике - на 554%). Это обычное дело для коррумпированной и приватизированной бюрократией экономики.

Новый революционер

Во внешней политике команданте Чавес был не менее "искрометен", возглавив эдакий революционный поход против США. Его резкая риторика нашла сторонников, ему удалось создать несколько региональных союзов против США (к примеру, ALBA - Боливарианская альтератива для Америк). Все они держались в основном на венесуэльских подачках режимам. Так, Гаити получала не менее 400 млн долл. в год дотаций, примерно столько же доставалось Никарагуа и т.д. Не говоря о Кубе, дотации которой от Чавеса достигали 3-4 млрд долл. в год. Он заменил Гаване СССР. Теперь любые новые власти скорее всего от этого откажутся под давлением тяжелых обстоятельств венесуэльской экономики.

С другой стороны, риторика Чавеса была остра, но вполне безобидна для США. Он никогда не переходил грань, за что заслужил лишь "условное наказание" - эмбарго на импорт американского оружия (но не полновесные экономические санкции). В то же время определенная солидарность латиноамериканских стран против США уже никуда не денется. В том числе она будет подкреплена успешностью ряда "левых проектов" (типа Перу и Бразилии), а также дискредитацией теорий неолиберальной экономики в самих США.

Оружие же Чавес в избытке купил в других местах - на более чем 15 млрд долл., в основном у России. Теперь опять же при любых властях подобная щедрость пойдет на убыль. Стране попросту не нужно столько оружия, а воевать особо ей не с кем. Не менее тревожна судьба российских нефтяных проектов в Венесуэле. Россия вошла в один из крупнейших проектов страны "Хунин-6". Инвестиции составят 20 млрд долл. за 40 лет. Для участия в нем создан Нефтяной национальный консорциум в составе "Роснефти", "Лукойла", "Сургутнефтегаза", ТНК-ВР и "Газпромнефти". "Роснефть" в свою очередь совместно с PDVSA обещает вложить 16 млрд долл. в разработку блока "Карабобо-2". Тут есть несколько вопросов, учитывая "верхушечный" характер всяких подобных договоров в такой коррумпированной и ориентирующейся на лидера стране, как Венесуэла (ExxonMobil тоже вынашивала большие планы, но Чавес ее выгнал без всяких компенсаций): можно ли загадывать на 40, да даже и на пару лет в нынешней ситуации? Не говоря уже о том, что в краткосрочном плане любые компании, работающие в стране в столь неопределенном инвестиционном климате, будут испытывать не столько проблемы с вложением своих денег, сколько с репатриацией полученной прибыли.

Из сочувствия к ушедшему

Пока наиболее вероятным преемником Чавеса выглядит назначенный им вице-президент Николас Мадуро, бывший глава МИД, тесно связанный с Кубой. Лидер оппозиции Энриеке Каприлес отстал от Чавеса осенью всего на 11% (правда, потом деморализованная оппозиция полностью провалила губернаторские выборы, сохранив только три из 26 провинций), он показал свою политическую силу.

Но на предстоящих выборах скорее всего сыграет роль "сочувственное голосование" за наследника. Его основной соперник внутри Объединенной соц партии спикер Национальной ассамблеи Диосдадо Кобейо, соратник Чавеса по военному прошлому, пользующийся поддержкой военных и сросшимся с бюрократией бизнесом, отступает в сторону. Сейчас не лучшее время схватиться за наследие Чавеса - именно преемнику предстоит расхлебывать последствия "социально-государственной" политики Чавеса. Мадуро уже девальвировал национальную валюту на 30%. Венесуэльской экономике неизбежно грозит курс жесткой, возможно, даже шоковой "химиотерапии". Обычно такие врачеватели политически долго не живут.

Предвыборный митинг сопровождается бесплатной раздачей стиральных машин или микроволновых печей

3,6 млн подписей собрала оппозиция в 2004 году за отстранение Чавеса от власти. Вскоре имена всех подписантов были опубликованы...

Генеральный директор Иранской национальной газовой компании (ИНГК) Джавад Оуджи в интервью агентству ИРНА в рамках церемонии по случаю начала строительства пакистанского участка газопровода «Мир», по которому иранский газ будет поставляться в Пакистан, сообщил, что по названному газопроводу Пакистан будет получать до 21 млн. куб. м иранского газа в сутки.

По словам Джавада Оуджи, пакистанская сторона уже сейчас обращается с просьбой об увеличении поставок газа до 30 млн. куб. м в сутки, и переговоры по этому поводу начались.

В проекте по строительству газопровода «Мир» предусмотрена возможность увеличения объема поставок газа до 60 млн. куб. м в сутки, и поэтому просьба пакистанской стороны об увеличении объема поставок с 21 млн. куб. м до 30 млн. куб. м в сутки вполне может быть удовлетворена.

Джавад Оуджи напомнил, что газопровод «Мир» представляет собой продолжение 7-го транснационального газопровода. Участок этого газопровода протяженностью 900 км, который соединяет Асалуйе с Ираншехром в провинции Систан и Белуджистан, уже построен, и на данный момент жители названной провинции получили возможность пользоваться бытовым газом.

Строительство оставшегося участка газопровода на иранской территории протяженностью 320 км продолжается. 80-километровый участок уже построен. А сегодня, 11 марта, началось строительство пакистанского участка газопровода «Мир».

Общая протяженность газопровода на территории Пакистана составит 780 км. На его строительство потребуется около 2 млрд. долларов, и примерно 500 млн. долларов из названной суммы в виде кредита предоставляются иранскими банками и компаниями.

Джавад Оуджи подчеркнул, что строительство пакистанского участка газопровода «Мир» будут вести иранские подрядные организации.

Как сообщил глава ИНГК, строительство газопровода «Мир» должно завершиться к концу декабря 2014 года.

По словам Джавада Оуджи, Иран, располагающий 35 трлн. куб. м природного газа, может стать для своих соседей надежным поставщиком энергоносителей.

На данный момент Иран уже обменивается газом с Турцией, Арменией, Туркменистаном и республикой Нахичевань.

Член совета директоров Общества специалистов обувной промышленности Али Лашгари в интервью агентству ИРНА сообщил, что объем экспорта иранской обуви за 11 месяцев текущего 1391 года (20.03.12-18.02.13 г.) достиг примерно 117 млн. долларов.

По словам Али Лашгари, доходы обувной промышленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились примерно на 3,1%, и при этом с учетом колебаний курса доллара на внутреннем рынке объем экспорта иранской обуви в риалах вырос.

Али Лашгари уточнил, что экспорт обувной продукции за указанный период в весовом выражении вырос на 21%, а в стоимостном – сократился на 19,5%.

За 11 месяцев текущего года было экспортировано 17 тыс. 234 т обувной продукции.

При этом около 50% экспортных поставок иранской обуви приходится на Ирак, 17% − на Афганистан, 15% − на Азербайджан. Оставшаяся часть была экспортирована в другие страны.

За 11 месяцев текущего года Иран импортировал обувь зарубежного производства на общую сумму примерно в 10 млн. долларов, что на 26,7% меньше, чем было импортировано за аналогичный период прошлого года.

В четверг Азербайджан посетила афганская делегация во главе с Ханом Джаном Алокозаем, исполнительным директором Торгово-промышленной палаты Афганистана (ТППА).Делегация провела переговоры с главой ОАО «Азерйолсервис» министерства транспорта Азербайджана, Джавидом Гурбановым. Последний рассказал афганской делегации об успешной политике Азербайджана в экономической сфере и, в частности, о развитии дорожно-транспортной сферы. Он отметил, что считает очень важным сотрудничество Азербайджана с Афганистаном, сообщает информационное агентство «Trend».

Хан Джан Алокозай также подчеркнул, что видит большой потенциал в экономическом сотрудничестве своей страны с Азербайджаном. Более конкретно, среди возможных сфер общего интереса стороны обсудили подключение Афганистана к проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и добычу мрамора в Афганистане.

Девять человек погибли и один пропал без вести в ходе пожара, вспыхнувшего на борту рыболовецкого судна у побережья Южной Кореи, передает в субботу агентство Ренхап со ссылкой на местную полицию.

По словам полицейских, возгорание на судне водоизмещением 20 тонн началось в 5.20 утра по местному времени (00.20 мск) в 24 километрах от прибрежного города Кунсан к югу от Сеула. Спасаясь от пламени и дыма, рыбаки начали прыгать за борт в ледяную воду. Из 11 членов экипажа только одного человека удалось спасти, девять скончались от переохлаждения, поиски еще одного рыбака продолжаются.

Что стало причиной возгорания, пока не известно. Как рассказал выживший член экипажа, он заметил дым в машинном отделении, после чего пламя распространилось на топливные баки. Полиция начала расследование инцидента.

Завод "Красное Сормово" в конце февраля подписал контракты на строительство десяти несамоходных сухогрузных барж для перевозки насыпных грузов.

Строительство финансируется по лизинговой схеме: заказчиком барж выступает ЗАО "Газпромбанк Лизинг", в дальнейшем баржи будут переданы ООО "П.ТрансКо" в лизинг. Десять контрактов (каждый контракт на одну баржу) были подписаны тремя сторонами - ОАО "Завод "Красное Сормово", ЗАО "Газпромбанк Лизинг" и ООО "П.ТрансКо". Сроки сдачи барж по условиям контракта: две единицы - осень 2013 года, восемь единиц - с апреля по июнь 2014 года.

Архитектурно-конструктивный тип - несамоходная сухогрузная, однотрюмная баржа с баком и ютом, двойным дном и двойными бортами, брызгонепроницаемым люковым закрытием грузового трюма. Баржа проекта 82 предназначена для толкания буксиром проекта 81, в трюме возможна перевозка генеральных, навалочных, лесных и крупногабаратных грузов, контейнеров международного стандарта высотой 8,5 футов и опасных грузов 9 класса, в индивидуальной карте груза которых отсутствуют требования по вентиляции и системе объемного пожаротушения трюма.

Суда будут построены под наблюдением Российского Речного Регистра в соответствии с современными стандартами, правилами и нормами коммерческого судостроения. Символ класса Российского Речного Регистра судоходства ?М3.0 (лед 10)А. Судно эксплуатируется без команды, основной метод вождения - толкание, резервный - буксировка. Район эксплуатации - внутренние водные бассейны РФ. Основные технические параметры: длина наибольшая - 97,49, ширина наибольшая - 16,15, ширина габаритная - 16,8, высота борта на миделе - 5,34, осадка - 3,6, водоизмещение - 5280 т, грузоподъемность - 4300 т. Состав (баржа+буксир) оборудован гидравлическим фрикционным сцепным устройством типа ARTICOUPLER фирмы Taisei.

По словам исполнительного директора МНП Вадима Малова: "Потребность в грузовых толкаемых составах судов смешанного (река-море) типа постоянно возрастает, в Российской Федерации суда данного типа практически отсутствуют. Перевозка грузов на толкаемых составах стоит значительно дешевле, чем перевозка на традиционных сухогрузах и танкерах и по прогнозам специалистов в ближайшие годы российскому и зарубежному рынкам потребуется от нескольких десятков до сотен толкаемых составов для эксплуатации не только на реках с малыми глубинами, но и в морских районах".

ОАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород): одно из старейших судостроительных предприятий России, основано в 1849 году. Верфь внесла огромный вклад в развитие подводного кораблестроения и отечественного коммерческого флота. Неоднократный победитель всероссийских конкурсов, в том числе конкурса "Лучшие предприятия России", "Лучший российский экспортер", "Лучший управляющий России", "Инвестор года". Все суда, построенные на Красном Сормово, отвечают требованиям международных конвенций по охране жизни и окружающей среды, оснащены современнейшим оборудованием. Завод в настоящее время входит в состав ОАО "Объединенная судостроительная корпорация".

В провинции Бушер томаты возделываются на 14 тыс. га сельскохозяйственных угодий, и она занимает первое место в стране по внесезонному производству названной продукции, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».

Заместитель главы Организации сельскохозяйственного джихада провинции Бушер по вопросам производства растительной продукции Манучехри заявил, что в текущем 1391 году (20.03.12-20.03.13 г.) в провинции произведено 400 тыс. т внесезонных томатов, примерно 62 тыс. т из которых стоимостью 124 млн. долларов экспортировано на рынки других стран через таможенные терминалы Касре-Ширин и Астара.

В прошлом 1390 году провинция Бушер экспортировала 39 тыс. т внесезонных томатов.

По словам Манучехри, к концу текущего года (к 20.03.13 г.) в провинции Бушер планируется произвести около 600 тыс. т внесезонных томатов.

Основным потребителем томатов, выращиваемых в провинции Бушер, является Ирак. За ним следуют страны Средней Азии и Россия.

Внесезонный сбор урожая томатов в провинции Бушер начинается в середине ноября и заканчивается в последних числах апреля.

1-го марта 2013-го года с аэропорта "Киев" (Жуляны) самолет авиакомпании Air Onix совершил свой первый Международный регулярный рейс. Вылет рейса OG251, как и было запланировано, состоялся в 10.30 утра. А перед тем......

Перед таким знаменательным событием, как для аэропорта "Киев" (Жуляны), авиакомпании "Air Onix" и конечно же наших пассажиров, состоялась пресс-конференция, организованная для журналистов и пассажиров первого рейса Киев-Братислава. Гамжик Павол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой республики в Украине отметил:

"..дружба между словаками и украинцами давняя. Помню, как я в детстве с родителями приезжал отдыхать в Крым. Это было незабываемо. Теперь я имею честь пригласить украинцев в свою страну. На сегодняшний день, пассажиропоток из Украины в Словакию, на 80 % состоит из туристов. Мы надеемся, что уже в ближайшее время количественный показатель увеличится в три раза...".

Соня Крайчова, Первый секретарь посольства Словакии в Украине, напомнила:

".... на территории Словакии расположены не только горнолыжные курорты, но и множество рекреационных зон отдыха: национальных парков и музеев, более 1300 термальных источников и 360 озер, 9 национальных парков и свыше 12 000 км туристических маршрутов. Словацкая сторона очень заинтересована в украинских туристах...".

Алексей Яковец, генеральный директор компании "Мастер-Авиа":

"..прежде всего, поздравляю всех с первым днем весны. Довольно символично, что в такую красивую страну как Словакия мы вылетаем именно 1-го марта. Мне очень приятно, что мы работаем с авиакомпанией "Air Onix", потому как эта компания делает огромный вклад в развитие авиа отрасли страны в целом и аэропорта "Киев" (Жуляны) в частности. Это единственная компания, которая на осенне-зимний период 2012-2013-го года не прекратила свои регулярные рейсы по направлению Киев - Симферополь и Симферополь-Киев, а регулярность их полетов составила около 85%...".

Игорь Мельник, генеральный директор авиакомпании "Air Onix":

"..опыт международных авиаперевозок у нас уже давно наработан. И по сему осуществлять рейсы Киев-Братислава и Братислава-Киев мы будем 4 раза в неделю. В планах авиакомпании "Air Onix" осуществить регулярные рейсы на Москву, Баку, Прагу и Тель-Авив. За последнее время наш флот увеличился практически в два раза, что позволяет нам сегодня активно работать на авиа рынке....".

Регулярные рейсы авиакомпании Air Onix будут выполняться - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на современных лайнерах Boeing 737. Стоимость билета составляет от 2389 грн. в обе стороны, включая таксы и сборы.

Об условиях содержания в российских исправительных учреждениях осужденных иностранцев и об особенностях экстрадиции в РФ Александра Игнатенко рассказал начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Сергей Есипов.

О том, в каких условиях содержатся в российских исправительных учреждениях осужденные иностранцы, о снижении тюремного населения на 20% за два года и об особенностях экстрадиции в Россию обвиняемого по нашумевшему "игорному делу" экс-прокурора Подмосковья Александра Игнатенко в интервью корреспонденту РИА Новости Галине Саливон рассказал начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Сергей Есипов.

- Сергей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, сколько иностранцев содержится в исправительных учреждениях России? Из каких стран эти люди?

- В учреждениях уголовно-исполнительной системы находится до 27 тысяч иностранных граждан из чуть более 587 тысяч заключенных в России. За последние три года их количество практически не поменялось. Около половины из осужденных иностранцев - выходцы из стран Средней Азии: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии. Есть также граждане Украины, Белоруссии, Азербайджана, Молдавии, Грузии, стран Балтии - практически всего постсоветского пространства.

Среднесписочная численность осужденных из дальнего зарубежья не превышает 350 человек и представлена выходцами из Китая, Нигерии, Афганистана, Вьетнама, Камеруна, Монголии - всего более 40 стран.

Каждый третий иностранец в России сидит за незаконный оборот наркотиков. А по большому счету, состав преступлений, совершенных иностранными гражданами, никакого особого отличия не имеют, практически весь Уголовный кодекс - от хулиганства и мошенничества до разбоев, грабежей и убийств.

- Для иностранцев предусмотрены особые условия содержания?

- Нет, особых условий не предусмотрено. Все иностранцы отбывают наказание на основаниях и в порядке, предусмотренном российским законодательством. О прибытии иностранца в исправительное учреждение уведомляют посольство или консульство родной страны осужденного. При этом на заключенных из других стран распространяются все права и обязанности, которые установлены международными договорами и российским законодательством.

Так, они имеют право поддерживать связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих государств. Мы со своей стороны приветствуем желание посольств проводить встречи с осужденными, так как это положительно влияет на их эмоциональное состояние - человек видит, что он не брошен, государство о нем беспокоится. Так, в условиях исправительных учреждений в 2012 году проведено 65 консульских встреч.

- Могут ли осужденные иностранцы просить о том, чтобы их отправили на родину отбывать оставшуюся часть наказания?

- Такое право предусмотрено многосторонними конвенциями, а также двусторонними договорами, участником которых является Россия. Осужденный или его представитель могут обратиться непосредственно в федеральную службу либо в Минюст России, который уполномочен вести переговоры об условиях передачи, либо в компетентные органы своей страны. Ходатайство о передаче может быть направлено также в суд. В любом случае, после получения гарантий исполнения приговора на территории государства гражданства, решение о передаче принимает российский суд. При положительном решении суда, мы во взаимодействии с иностранными коллегами отправляем осужденного отбывать наказание на родину.

Ежегодно таким образом передаем до 300 человек. Так, в минувшем году было отправлено для дальнейшего отбывания наказания на родину 292 человека, в основном это граждане Азербайджана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Таджикистана, Киргизии.

Однако не всех заключенных суды соглашаются передать. Основания отказа прописаны в российском законодательстве. Основная причина, по которой суды, как правило, отказывают осужденному в передаче на родину - наличие неисполненных исковых требований. Поэтому мы всегда рекомендуем перед подачей соответствующих прошений позаботиться об уплате всех долгов и исков.

- Сергей Анатольевич, ваше управление осуществляет экстрадицию граждан. Расскажите, как прошла одна из самых резонансных за последнее время экстрадиций в РФ - фигуранта "игорного дела" бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко.

- Стандартно. После получения соответствующего поручения Генеральной прокуратуры России об экстрадиции, которое для нас является руководством к действию, мы сформировали особый караул и направили в Польшу для организации приема и доставки Игнатенко на территорию РФ. При этом были учтены выставленные польской стороной условия по дате передачи.

Экстрадицию осуществляли в тесном взаимодействии и при поддержке НЦБ Интерпола, соответствующих консульских служб МИДа России, пограничной службы, транспортной полиции. Все прошло в штатном режиме, без каких-либо накладок. В этом году это была уже вторая экстрадиция, обеспеченная силами особого караула.

Процедуру экстрадиции осуществляют специально обученные, подготовленные сотрудники, формирование и выполнение задач особым караулом осуществляется с учетом требований нормативных актов и необходимости обеспечения безопасности по всему маршруту следования. По общему положению международных актов, расходы, связанные с доставкой содержащихся под стражей лиц, несет страна, запросившая выдачу.

- Сколько экстрадиций осуществляете в среднем за год?

- В год мы исполняем порядка 1,4 тысяч решений Генпрокуратуры об экстрадиции. Только в прошлом году из России были выданы для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора 1138 человек, принято для уголовного преследования в Россию 262 человека.

Передача людей в государства, имеющие общие границы с Россией, осуществляется в приграничных пунктах. В случае отсутствия общих границ - в заранее оговоренных международных аэропортах. Соответственно, прием в Россию организуется в том же порядке.

География организации экстрадиционных процессов довольно обширная. В основном, конечно, затрагивает государства, ранее входившие в состав Союза. Так, в Россию для уголовного преследования в 2012 году возвращали граждан из Украины, Белоруссии, Казахстана, организовывали доставку из Германии, Австрии, Израиля, Китая, Монголии, Турции, Швейцарии и других государств. Повторюсь, география обширная, прятаться беглым преступникам негде.

- Как правило, осужденные хотят отбывать наказание рядом с домом, чтобы родственникам было их проще навещать, привозить передачи. Размещать осужденных поближе к дому обязывает вас и закон. В каких случаях может нарушаться это правило?

- Речь корректней вести не о нарушениях этого правила, а, скорее, об исключениях.

Действительно, по общему правилу, осужденные к лишению свободы должны отбывать наказание в тех субъектах, где они проживали и были осуждены. Однако полностью придерживаться этого принципа нам не удается по объективным причинам. Например, в Москве, мегаполисе с большим количеством жителей, нет ни одного исправительного учреждения. Из-за этого нам приходится распределять лиц, осужденных судами Москвы, по другим регионам.

На сегодняшний день ни в одном субъекте страны нет полного набора исправительных учреждений всех видов и режимов, а поместить человека, приговоренного к отбыванию наказания в колонии строгого режима, в учреждение иного вида режима, даже если оно ближе к дому, мы, естественно, не можем. Кроме того, при наличии в отдельных регионах соответствующих колоний, в них может отсутствовать возможность размещения всех жителей в связи с недостатком мест.

Помимо этого, с учетом малочисленности от общего количества отбывающих лишение свободы осужденных женщин, несовершеннолетних, бывших работников правоохранительных органов и судов, исправительные учреждения для них являются межобластными.

- Как поступаете с террористами? Не секрет, что наибольшее число - выходцы с Северного Кавказа. Не наблюдается в расположенных там исправительных учреждениях их большой концентрации?

- В уголовно-исполнительном кодексе есть норма, согласно которой осужденные за преступления так называемого террористического характера направляются для отбывания наказания в исправительные учреждения по решению ФСИН России. Таким образом, закон позволяет регулировать размещение людей, осужденных за терроризм, с учетом оперативной обстановки в колониях.

- Некоторое время назад все заключенные были разделены на так называемых "первоходов" и рецидивистов, чтобы впервые попавшие в места лишения свободы не приобщались к криминальной субкультуре. Удается придерживаться этого разделения сейчас?

- Сегодня осужденные из следственных изоляторов распределяются в строгом соответствии с требованием о раздельном содержании впервые осужденных и лиц, ранее отбывавших лишение свободы.

- Ваше управление также занимается вопросами амнистии. Может ли амнистия улучшить ситуацию с переполненностью тюрем и колоний? Не ожидается амнистий в ближайшее время?

- Амнистии готовятся в стенах Госдумы, это полномочия депутатов. Практика показывает, что этот институт кардинально не оказывает влияние на среднесписочную численность осужденных. Последние широкомасштабные амнистии были в 2000 и 2001 году. Одна - в честь 55-летия Победы, когда было освобождено из мест лишения свободы 206 тысяч человек. Вторая амнистия касалась несовершеннолетних и женщин. Исполнение указанных амнистий, конечно, отразилось на общем количестве осужденных, но уже к 2003 году численность тюремного населения практически восстановилась.

Последние изменения в сторону гуманизации уголовного законодательства, в том числе введение нового вида наказания, не связанного с лишением свободы, - ограничения свободы, сказались на том, что мы наблюдаем устойчивое снижение числа осужденных. Так, если в 2010 году в исправительных учреждениях содержалось порядка 730 тысяч человек, то по состоянию на 1 января этого года отбывало наказание чуть больше 587 тысяч осужденных.

Наполняемость колоний в дальнейшем в большей степени будет определяться двумя факторами - состоянием преступности в стране и судебной практикой.

Губернатор провинции Мазандаран Али Акбар Тахаи, в пятницу, 1 марта, встретился в Баку с заместителем министра сельского хозяйства Бахрамом Алиевым.

Как сообщили в пресс-службе посольства Ирана в Баку, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, молочного и мясного животноводства, садоводства.

В ходе встречи было рассказано о достижениях Ирана в сфере сельского хозяйства, подробно обсуждены реформы, осуществляемые в сельском хозяйстве Азербайджана, и внедрение новых технологий.

Губернатор пригласил азербайджанских коллег посетить провинцию для обмена опытом в сфере рисоводства.

Делегация иранских бизнесменов, возглавляемая губернатором иранской провинции Мазандаран Сейедом Али Акбаром Тахаи, прибыла в четверг, 28 февраля, в Баку по приглашению главы МЧС Азербайджана Кямалетдина Гейдарова.

Глава иранской провинции Мазандаран Али Акбар Тахаи пригласил азербайджанских инвесторов и бизнесменов вкладывать инвестиции в нефтяной сектор и в сферу сельского хозяйства.

"Мы приглашаем азербайджанских инвесторов вкладывать инвестиции в Мазандаран. Бизнесмены, проживающие в Азербайджане и в других странах, могут самостоятельно или совместно с иранскими бизнесменами вкладывать инвестиции в Мазандаран", - сказал в пятницу, 1 марта, Тахаи во время своего визита в Азербайджан.

Тахаи также пригласил азербайджанских инвесторов и бизнесменов вкладывать инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Мазандаране.

"В Мазандаране планируется строительство НПЗ мощностью переработки 200 тысяч бареллей нефти в сутки, и азербайджанские бизнесмены могут участвовать в этом проекте", - сказал он.

"Под строительство этого НПЗ государство выделило территорию в 200 гектаров. Министерство экологии Ирана дало разрешение на его строительство, и имеются все условия для инвестирования", - сказал глава провинции.

Тахаи также отметил, что в Мазандаране имеется широкий потенциал для вложения инвестиций в аграрный сектор, в том числе в сферу по разведению осетровых и других видов рыб.

"На долю провинции Мазандаран приходится 11 процентов в сфере производства птицы в стране. В провинции производится 180 тысяч тонн кур в год. Азербайджанские бизнесмены и инвесторы могут вкладывать инвестиции и в сферу обеспечения кормами, кукурузой и соей", - сказал Тахаи.

По его словам, провинция Мазандаран заинтересована в развитии связей с приграничными с Ираном и другими районами Азербайджана.

Из Мазандарана в Азербайджан экспортируется в основном цемент, сказал Тахаи.