Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Прикоснулись к мудрым традициям

В Москве прошел первый конкурс "Кубок Конфуция"

В честь 100-летия основания Компартии Китая и 20-летия подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 22 мая 2021 года в Москве прошел первый конкурс китайских спортивных и художественных проектов "Кубок Конфуция", организованный советом по здоровому образу жизни под эгидой Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Конкурс начался с исполнения государственных гимнов России и Китая. Более 50 человек из двух стран приняли участие в турнире по облавным шашкам-вэйци (более известные в России как "го"), викторине на знание китайского языка и соревнованиях по ушу.

Прошли также и другие мероприятия: круглый стол китайских и российских общественных деятелей "Мудрость Конфуция - общее наследие человечества", лекции по традиционной китайской культуре, презентации чайного искусства, каллиграфии и музыки, исполняемой на гучжэне (национальном щипковом музыкальном инструменте).

В результате напряженной борьбы было определено более 30 призеров. Оргкомитет конкурса выдал каждому конкурсанту сертификат об участии в конкурсе.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй направил поздравительное письмо в адрес участников мероприятия. Он отметил, что конкурс способствует знакомству с прекрасными традициями китайской культуры, углублению понимания истории и культуры Китая, укреплению дружбы между людьми и укреплению социальной базы дружбы между Китаем и Россией.

Сопредседатель совета по здоровому образу жизни Лян Юйши в своем послании отметил, что конкурсанты проявили большой интерес к традиционной китайской культуре. По его словам, именно они станут "посланниками дружественных контактов Китая и России", будут способствовать развитию китайско-российских отношений и наследованию дружбы из поколения в поколение.

На мероприятии присутствовали помощник председателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юлия Капранова, секретарь российской части совета по здоровому образу жизни Али Контюков и общественные деятели российской столицы.

Очарованная Поднебесной

Как студентка из России открыла для себя Китай

Текст: Виктория Богозова (сотрудник службы международного сотрудничества Донского государственного технического университета)

Китай… Что нам сразу же вспоминается? Огромное население? Каллиграфия? Шаолиньские монахи? Многовековая культура? Мистика и тайны, начиная с Тибета и заканчивая таинственной Белой пирамидой, которую до сих пор не удалось увидеть ни одному чужеземцу? Что можно сказать о родине бумаги и книгопечатания, пороха и компаса, шелка, фарфора и многих других полезных изобретений?

Виктория Богозова поделилась своими размышлениями о Китае и обобщила свой опыт "китайской жизни".

Как я попала в Китай

Я училась на факультете "Мировая экономика" по специальности международные экономические отношения. И после 1-го курса я стала задумываться, как стать конкурентоспособным экономистом. А куда в экономике без такого гиганта, как Китай? Никуда… поэтому выбрала изучать китайский язык. Китай и китайский язык был выбран не случайно, это было взвешенное решение.

В первый раз я поехала в Китай, когда мне было еще 19. Я отправилась в Пекин на летние каникулы, а потом ездила туда в языковую школу три года подряд: учила язык, знакомилась с местными обычаями и традициями.

После окончания университета в 2013 году я попала на языковые курсы в Пекинский университет. В то время я уже была самостоятельной. Поменялся и мой образ жизни, он уже перестал напоминать мою прежнюю беззаботную студенческую жизнь. Я столкнулась с реалиями китайских студентов: учеба, уроки, сессия… Отдельно стоит упомянуть бытовые моменты: поиск квартиры, общение с хозяином, с соседями, с продавцами на местном рынке, с сотрудниками банков, с преподавателями университета, просто общение с китайцами. Все это "затягивало" меня в "китайскую" жизнь, приходилось мыслить и действовать, как китаец.

Как привыкнуть к Китаю

Думаю, адаптироваться можно почти к любым условиям, все зависит от того, чего мы хотим и что мы ожидаем от "заграничной жизни". Мне было комфортно в Пекине, для меня там было все необходимое для интересной жизни, но не могу сказать, что "китайский образ жизни" стопроцентно подходит всем. Конечно же, есть свои нюансы в поведении и привычках. Вообще, про особенности и менталитет людей в Китае можно говорить вечно. Китай очень разношерстная страна. Даже в одном городе, даже на одной улице можно столкнуться с разными традициями, привычками, обычаями. Только привык к одному обычаю, как тут же можешь столкнуться совершенно иной трактовкой той же традиции. Огромной проблемой для меня стала местная экология, качество воздуха. Слышала, что в Китае активно борются с загрязнением, и эта работа уже принесла ощутимые плоды.

Как жить "по-китайски"

От китайского образа жизни я заимствовала важную особенность: никогда никуда не торопиться. Китайцы очень расслаблены, они не напрягаются по пустякам, не реагируют на бытовые неурядицы так бурно, как мы. Они всегда спокойны. Мне сейчас это очень помогает в жизни. Я всегда вспоминаю спокойные лица китайцев, стараюсь всегда поступать так же спокойно.

Этот спокойный образ жизни давался мне сложно первое время. Я привыкла к русской суете и к нашим эмоциям "через край". Я не понимала, почему все китайцы "медленные" с "невозмутимыми лицами". На первых порах мне было сложно, но потом я поняла, это в этом заключается философия жизни: нужно сохранять внутреннюю энергию и не растрачивать ее понапрасну.

Языковой барьер

Языковой барьер никогда не был проблемой, в Китае очень много иностранцев, все мы общались на английском. Когда не хватало знаний английского, мы всегда выкручивались, что делало наше общение еще более интересным и забавным. Или же зачастую пользовались электронными словарями.

Китайцы очень лояльные к иностранцам, которые изучают их язык, поэтому при общении с ними стрессовых ситуаций не возникает. Они всегда входят в положение, начинают говорить медленнее и проще, дают собеседнику время подумать, а некоторые вспоминают школьный английский.

Как стать частью китайской жизни?

Мне в этом плане помогли личная мотивация и тесное общение: раз уж я решилась на переезд в другую страну, значит, надо приспосабливаться! Китайцы охотно делятся с иностранцами знаниями о своей культуре, они с радостью рассказывают про свою страну, историю, обычаи. Китайцы вообще очень патриотичный народ, они бережно относятся к своему духовному богатству. Они всегда с любовью и теплотой рассказывают обо всем, что происходит в их стране, эта любовь к Родине действительно "заражает".

В Китае я занялась ушу, традиционной китайской гимнастикой тайцзицюань, научилась играть в кости - маджонг. А еще я освоила танцы. У китайцев принято вечером выходить на разные городские площадки, чтобы просто… потанцевать. Это очень интересно и заряжает энергией. В основном танцуют пожилые люди.

"Общие" праздники

В Китае есть традиционные праздники, напоминающие наши. Например, Праздник весны - китайский Новый год. У нас ведь тоже есть праздник с такой же смысловой нагрузкой, это Масленица, когда мы провожаем зиму и встречаем весну. Эти праздники отмечаются почти в одно и то же время. Когда мы на Рождество едим кутью, у китайцев тоже есть праздник, когда принято есть сладкую кашу с орешками. И еще у них есть праздник, когда детки раскрашивают яйца, как и мы на Пасху. Этот праздник тоже приходится на весну.

Время, проведенное в Китае, стало поистине незабываемым. Это удивительная и необычная страна, которая никого не оставит равнодушным.

Россия в душе, Китай в сердце

Культурная интеграция России и Китая направлена на процветание обеих стран и всего мира

Текст: Данилиди Екатерина (редакторы отдела информационной политики и рекламы Ростовской государственной филармонии) , Белоусова Надежда

Дружественный культурный обмен между Китаем и Россией имеет продолжительную историю: наиболее глубоко переплетены музыкальные традиции. "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица" Чайковского, а также ставшие почти китайскими народными "Калинка-малинка", "Катюша", "Ой, цветет калина" и другая русская музыка прочно вошли в репертуар исполнителей Поднебесной.

Жизнь - это хор маленьких голосов. Историю культурного обмена больших государств творят "маленькие люди".

Цзо Чжэньгуань

Советский и российский композитор с китайскими этническими корнями, музыковед и педагог Цзо Чжэньгуань родился в Шанхае в 1945 году. Когда ему было 16 лет, он переехал в Сибирь к бабушке по материнской линии. Очарованный произведениями П.И. Чайковского, он записался в музыкальную школу. А со временем окончил Новосибирскую консерваторию по классу виолончели, а затем и Московскую консерваторию, уже как композитор. В 2017 году Цзо написал книгу "Русские музыканты в Китае", которая стала первым масштабным трудом. В этой монографии он детально исследовал исторический путь русско-китайских связей с начала XX века до наших дней.

Для Цзо Чжэньгуаня музыка была зовом сердца и дело всей его жизни. Он получил широкое признание как композитор, благодаря тому, что умеет искусно уподоблять инструменты симфонического оркестра звучанию традиционных китайских инструментов, например, китайской флейты. Одним из самых известных его произведений считается сюита "Течет речка" (также известная как "Девушка и Царь драконов"), созданная на основе народной песни провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Юрий Шишкин

С 1991 года с Китаем сотрудничает Юрий Васильевич Шишкин, заслуженный артист РФ, почетный вице-президент Всемирной конфедерации аккордеонистов и солист творческого объединения "Классик-концерт" Ростовской филармонии. Он рассказывает:

- История моего появления в Китае связана с именем одного из самых главных китайских аккордеонистов, маэстро Цзян Цзе. Цзян Цзе был ректором первой в Китае школы аккордеонистов. Он также был преподавателем, деятелем искусства и известным бизнесменом. В 90-е годы он организовывал первый в истории Китая международный фестиваль аккордеонистов, на него были приглашены звезды из России, некоторые из них не смогли приехать, - были в отъезде или болели, в результате поехал я. Так я оказался первым советским баянистом, который побывал в Китае.

Я играл в зале, рассчитанном на три тысячи зрителей, все места были заняты. Это было что-то невероятное! Они потом еще долгие годы продавали видеокассеты с моим выступлением. На концерт люди приезжали из разных городов Китая. В своей славе и популярности в Китае я убедился в 2006 году, когда впервые выступил в Шанхайской консерватории. Отыграл концерт. На сцену вышел проректор консерватории. Он сказал: "Мне было 15 лет, когда я с отцом полетел на концерт Юрия Шишкина в Пекин. А теперь мне 30. И администрация консерватории решила сделать этого музыканта почетным профессором Шанхайской консерватории".

По мнению Юрия, о гостеприимстве народа Китая можно слагать легенды. В ту самую первую поездку Цзян Цзе организовал для Юрия Шишкина встречу с министром культуры, поездку на фабрики и заводы Китая, шестичасовое интервью и мастер-классы. По городу артиста сопровождала группа автомобилей с флагами Советского Союза и Китая. Как вспоминает сам баянист:

- Тогда приглашали и других представителей мировой экономики, политических деятелей... Получается, я был на равных с Джоном Мейджором, премьер-министром Великобритании…

С тех пор Юрий Васильевич стал часто бывать в Китае. Цзян Цзе организовывал концертные туры музыканта по всему Китаю, за 30 лет сотрудничества артист дал около ста концертов.

Оксана Яковлева

Ансамбль "Казачий круг" - это коллектив Ростовской государственной филармонии. В июне 2012 года Ансамбль песни и пляски "Казачий круг" представлял на фестивале "Русская культура" в городе Сиань Ростовскую область. Директор Ростовской государственной филармонии Оксана Ивановна Яковлева поделилась впечатлениями о поездке в Сиань:

- В репертуаре ансамбля были хореографические номера и русские песни. Дополнительно мы подготовили песни на китайском языке, потому что китайцы очень любят "Подмосковные вечера". Также мы привезли на фестиваль "Русская культура" донские хореографические постановки, такие как "Кукушечка", "Барыня", "Сени", "Ухажер".

По словам Оксаны Ивановны, народ Китая относится к русским с восторгом. Коллектив постоянно сопровождали, угощали местной кухней, проводили экскурсии по музеям. Особое впечатление произвела на коллектив терракотовая армия в гробнице первого императора Поднебесной Цинь Шихуанди:

- Наша поездка состоялась благодаря поддержке правительства Ростовской области и лично губернатора В.Ю. Голубева, который поддержал идею культурного сотрудничества наших стран.

Китай запомнился ансамблю своей яркостью и самобытностью. По мнению артистов, жители Поднебесной очень похожи на русских умением находить положительные моменты в любых ситуациях, воспринимать жизнь с улыбкой, смеяться, разговаривать громко, во весь голос. Утренняя гимнастика, аэробика, танцы и единоборства - все это было для меня как струящаяся музыка.

Оксане Ивановне очень понравилась китайская чайная культура. По ее мнению, таинство чаепития таит в себе глубокий смысл и имеет огромное значение для китайцев. Эта национальная традиция успокаивает физически и духовно, исцеляет и сближает людей. Церемония позволила как гостям Поднебесной, так и хозяевам отвлечься от повседневной суеты и зарядиться внутренней энергетикой:

- Чайные мастера тысячелетиями передавали друг другу знания о заваривании чая, и артистам ансамбля во главе с директором филармонии посчастливилось стать частью такого древнего обычая. Примечательно, что национальный ритуал включает прослушивание национальной китайской музыки, что было как никогда актуально в рамках фестиваля.

Во время чаепития звучали спокойные композиции, напоминающие щебет певчих птиц, журчание лесного ручья и шелест опавших листьев в лесу. Музыкантам запомнились вкус и красота зеленого чая, так искусно заваренного в специальной чайной посуде с красивой каллиграфической росписью:

- Оказавшись в такой атмосфере с горячим чаем в руках, можно было ощутить себя среди благоухающей растительности. Чайное дело и чайная церемония способны очаровать человека больше, чем любая музыка в мире. В душе я готова была кричать "браво!".

Александр Колонтаев

В 2016 году Ансамбль русских народных инструментов "Донцы" пригласили на фестиваль "Неделя аккордеона" в городе Харбин. Ансамбль принимал участие в качестве гостей в открытии и закрытии Международного конкурса Седьмого Международного фестиваля "Аккордеон плюс". Этот конкурс транслировался, в том числе, и в Китае. Организаторы услышали игру ансамбля и буквально через месяц пригласили артистов в Харбин.

Заслуженный артист России Александр Петрович Колонтаев вспоминает:

- Артисты работали в одном из лучших залов Харбина, рассчитанном на две тысячи зрителей. Он был построен японским архитектором по последнему слову техники, музыканты там могли выступать без микрофонов. Такую возможность обеспечивали специальные акустические приспособления и распределители, которые создавали специфическую акустику всего зала. А на улице, возле концертной площадки, где мы выступали, нам встретились около 50 детей с аккордеонами. Мы спонтанно стали участниками этого флешмоба. Дети расчехлили свои инструменты и начали играть для нас "Калинку", "Подмосковные вечера" и "Катюшу". Один из ребят передал моей коллеге аккордеон. Она начала играть, а я - петь. Находившиеся рядом китайцы хорошо знали эти мелодии и стали тихонько подпевать. Некоторые прохожие останавливались, чтобы послушать музыку... Все это происходило на улице. Это было так естественно и так немыслимо...

Культурный обмен - лучший способ понять другую страну. Взаимная культурная интеграция России и Китая направлена на процветание обеих стран и всего мира. За 70 лет китайско-российские дипломатические отношения выдержали непростые испытания, став еще более зрелыми и устойчивыми, что дает прочный фундамент для бурного развития культурных и гуманитарных связей.

Под знаком дружбы

Взаимопонимание между народами скрепляет духовное единение

Текст: Цяо Сянпэн (преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета)

В этом году наши страны отметили 20-ю годовщину подписания Российско-Китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а в следующем году исполняется 15 лет с того момента, как мы с женой переехали из Тяньцзиня в Санкт-Петербург.

Ирония судьбы

С будущей супругой я познакомился в моем родном городе - Тяньцзинь. Она была студенткой Санкт-Петербургского государственного университета, тогда была на стажировке в Тяньцзиньском педагогическом университете, а я работал на Тяньцзиньском телевидении. Расположенная на улице Вэйцзинь Академия кино и телевидения находилась рядом с моей альма-матер - Тяньцзиньским педагогическим университетом, поэтому после работы я любил гулять по университетскому кампусу. Однажды, когда я снова отправился в знакомые места, я случайно встретился с девушкой по имени Татьяна с китайским именем - Ци Юань.

Через некоторое время она рассказала мне, что именно в день нашего знакомства ее преподаватель дал ей это имя, - вот уже действительно "ирония судьбы"! Мы весело проводили время: катались на велосипедах, я показал Татьяне город, - мы посетили древнюю Барабанную башню, погуляли по древним улочкам, ходили на представление комических диалогов "сяншэн", ходили в кино, посетили старинный квартал Янлюцин, где рассматривали новогодние лубочные картинки, покатались на старых трамваях...

Трудный выбор

Учеба Ци Юань в Тяньцзине подходила к концу, а наши чувства уже окрепли. Что делать? Либо Татьяне придется прервать учебу в Санкт-Петербурге и остаться в Тяньцзине, либо я должен уволиться с телевидения и переехать на родину Ци Юань, в Санкт-Петербург. Это был первый трудный выбор в моей жизни.

И тут в душе у меня заиграла знакомая каждому китайцу мелодия - "Подмосковные вечера". Кстати, бытует легенда, что изначально эта песня называлась "Ленинградские вечера". Едва различимая вначале, эта мелодия постепенно набирала глубину звука в моей душе. Несмотря на то, что тогда я почти ничего не знал о Санкт-Петербургском государственном университете, но я не мог позволить, чтобы моя невеста бросила учебу. Я решил уйти с телевидения, чтобы поехать в Санкт-Петербург - на родину своей будущей жены.

Китайский мир в Санкт-Петербурге

2007 год был объявлен Годом Китая в России. Именно в том году мы прибыли в Санкт-Петербург. Золотая осень придавала культурной столице России особое очарование.

После возвращения в Санкт-Петербург Таня окончила бакалавриат, продолжила учиться в магистратуре, а позже и в аспирантуре. В итоге она стала преподавателем в родной альма-матер. А я с 2008 года тоже стал преподавателем на Восточном факультете СПбГУ. Преподаватель - это тоже "ведущий", мне очень нравится преподавать. По мере проведения национальных, языковых годов, годов туризма и молодежи, годов медиа- и регионального сотрудничества мы приняли непосредственное участие в разных мероприятиях, а мои студенты и моя аудитория стали настоящим "миром дружбы" Китая и России.

В свободное от работы время Ци Юань по своей инициативе проводила занятия по китайской культуре в районных библиотеках, дворцах молодежи и других организациях, рассказывала о жизни в Китае, вместе со слушателями и читателями изучала китайскую культуру и делилась знаниями о ней. Она рассказывала о масках традиционной китайской драмы в Обществе российско-китайской дружбы Санкт-Петербурга, принимала участие в мастер-классе китайского макраме во время китайского Нового года, приглашала известных преподавателей провести лекции по китайской каллиграфии, вырезала узоры из бумаги с детьми в детских садах... Даже когда она ждала ребенка и в первые месяцы после родов ее приглашали прочитать лекции в Публичной библиотеке Санкт-Петербурга. А я очень гордился тем, что моя жена настолько увлечена родной для меня китайской культурой. Но в то же время я очень переживал из-за ее напряженного графика работы.

Общая судьба

Я прожил в России 10 лет, со временем я глубоко приобщился к русским обычаям и нравам. Россия стала для меня второй родиной. Больше всего меня поразило, что для русских самый важный праздник в году - это не Новый год, а День Победы... В каждой семье были фронтовики. Семья Тани не была исключением.

Оба моих деда, а также многие родственники, тоже принимали участие в Антияпонской войне. Мои дедушки до сих пор живы. Деду по отцовской линии (1921 г.р.) в этом году исполнилось 100 лет. Когда мне было 8 лет, я посмотрел фильм "Битва за Москву". Несмотря на то, что внешне я не был похож на главных героев, точный дубляж этого фильма помог осознать великие подвиги тех, кто самоотверженно сражался с фашизмом. Каждый раз, когда я слышу песню "Священная война", в душе у меня поднимаются особые чувства. Я помню, как в детстве мы с классом убирали Мемориальное кладбище павших героев Советской армии в городе Люйшунь, я до сих пор помню те чувства и то почтение, которые я испытывал…

На протяжении всех этих лет я старался приложить свои силы ради укрепления дружбы между нашими странами. Я принял участие в китайском дубляже видеороликов для музея "Дорога жизни", совместно с российским коллегой мы записали стихотворение для Мемориального музея Восьмой армии в Тайханшань, а для известного поэта Влада Маленко я перевел и озвучил его поэму "Ржев", посвященную памяти Великой Отечественной войны. Все это я делал ради нашей общей истории, ради продолжения и наследования наших общих "духовных генов". В этом году председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев направил моему деду поздравительную открытку по случаю его 100-летнего юбилея.

Межгосударственные отношения зиждутся на дружбе между народами, а дружбу между народами скрепляет духовное единение. Моя жена и я работаем в Санкт-Петербургском государственном университете, "на передовой" российско-китайского культурного взаимодействия. Мы работаем простыми преподавателями, но наша работа - это небольшой вклад в великое дело развития китайско-российских отношений. Недавно по поручению агентства по делам соотечественников, проживающих за рубежом, мы с женой перевели 10 знаменитых российских фильмов. Эта фильмотека станет настоящим подарком для китайских друзей.

В настоящее время среди наших выпускников есть представители всех сфер деятельности - дипломаты, руководители предприятий, корреспонденты. Некоторые наши студенты после окончания остались в университете, стали нашими коллегами. Все продолжают активно работать во благо развития гуманитарного сотрудничества Китая и России.

Некогда народы России и Китая плечом к плечу сражались с фашизмом, а сегодня вместе наслаждаются прекрасными результатами беспрецедентного развития российско-китайской дружбы.

Омские харбинцы

Крепкая дружба народов наших стран стала твердым фундаментом дружбы и добрососедства Китая и России

Текст: Юань Хуэйтин (Советник 4-й категории Департамента Восточной Европы и Центральной Азии Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Хэйлунцзян)

"В подарок моей дорогой харбинской землячке - Валентина Харенко, 23 мая 2014 г., Омск". Эту фразу написала пожилая жительница Омска - Валентина Харенко на титульном листе подаренного мне собственного сборника стихов "Сейчас живу в Сибири...".

23 мая 2014 года наша рабочая группа прибыла с визитом в Омскую область. Благодаря плану местного правительства нам посчастливилось познакомиться с группой почетных жителей Омска, таких, как Валентина Харенко. Все они родились в Харбине в 30-40-х годах прошлого века. Их родители некогда принимали участие в строительстве Харбинского отрезка КВЖД и выполняли административную работу. Эти люди вместе с родителями провели в Харбине детство и юношество, а в 50-60-х годах вернулись на родину.

Можно сказать, что жившие в Харбине русские эмигранты, такие, как Валентина, вместе с эмигрантами из других стран стали свидетелями и участниками основания и застройки Харбина, внесли вклад в строительство и развитие этого города, а также сыграли особую роль в превращении Харбина в международный мегаполис.

Валентина Харенко рассказала нам, что в настоящее время в Омской области насчитывается около 150 человек, которые, как и она, некогда проживали в Харбине. Они называют себя "омскими харбинцами" и тепло называют Харбин своей малой родиной. По старинному русскому обычаю омские харбинцы тепло встретили рабочую группу хлебом-солью, а также устроили для нас целый стол пирожков и других русских угощений.

За столом омские харбинцы поделились с нами эпизодами воспоминаний о жизни в Харбине, вспомнили о бескорыстной заботе и помощи, оказанной им харбинцами в трудный период жизни, расспросили нас, есть ли сегодня Артиллерийская улица (ныне улица Тунцзян), "священное дерево" (вековой ясень у фасада Дворца дружбы). Большинство "омских харбинцев" по-прежнему помнит китайский язык и харбинский говор. Они спели нам песню того времени, которую мы даже не знали. В их мелодичном пении пожилые люди выражали горячую любовь и глубокую тоску по родному Харбину. После этих песен мы еще долгое время не могли прийти в себя от нахлынувших чувств.

Питавшие чувство тоски по родным местам омские харбинцы создали ассоциацию "Харбин", собрали из личных архивов предметы, сувениры, старые фотографии и другие вещи, оставшиеся со времен проживания в Харбине, и на собственные средства открыли Музей просвещения. Пожилые люди с энтузиазмом рассказали нам, что часть экспонатов Музея просвещения в 2005 году была представлена на 17-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. В 2007 году по приглашению народного правительства Харбина несколько представителей омской ассоциации "Харбин", в том числе Валентина Харенко, спустя полвека отправились на малую родину, чтобы найти следы пребывания там своих предков.

Я помню, как в 2006 году, будучи стажерами на 17-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, я и мои однокурсники посетили экспозицию Музея просвещения. В то время я не могла и представить себе, что через много лет мне посчастливится встретиться и пообщаться с "омскими харбинцами". Незабываемую жизнь в Харбине этих людей можно назвать и совпадением, и важным этапом в истории дружбы народов Китая и СССР, Китая и России.

Перед прощанием рабочей группы с "омскими харбинцами" Валентина Харенко подарила мне сборник своих стихов. Когда я вгляделась в ее морщинистое лицо, увидела дрожащий от волнения почерк, а также слезу, упавшую на страницу сборника, мне показалось, что время остановилось. Я слышала только биение ее сердца, безгранично любящего родной для нее Харбин. Я тоже не выдержала и расплакалась.

Жизнь скоротечна, годы летят как птицы. "Омские харбинцы" оставили свои лучшие годы и незабываемые мгновения в Харбине. Их особый жизненный опыт стал ценной страницей в истории города и, повторюсь, важной главой в истории дружбы народов Китая и СССР, Китая и России.

Когда рабочая группа была в Омской области, президент РФ В.В. Путин завершил свой визит в Китай. Главы Китая и России в ходе встречи приняли Совместное заявление и объявили мировой общественности о начале новой эпохи в отношениях всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Я полагаю, что развитие китайско-российских партнерских отношений и стратегического сотрудничества - это результат работы лидеров стран, активного участия центральных и местных органов власти. Однако, что более важно, крепкая дружба народов наших стран стала твердым фундаментом дружбы и добрососедства Китая и России. Жизненный опыт "омских харбинцев" - это воплощение истории дружбы китайского и советского, китайского и российского народов.

Когда слезы подступили к моим глазам, я ощутила глубокую тоску "омских харбинцев" по времени, проведенному в Харбине. Я невольно вспомнила время, когда я работала в генконсульстве Китая в Екатеринбурге. Мы - молодые сотрудники - работали во благо продолжения и развития китайско-российской дружбы, так мы продолжили то, что начали и активно развивали наши предшественники, ведь в этом деле значим скромный вклад каждого.

Я посвящаю эту статью 150 "омским харбинцам", а также людям из России, которые некогда проживали в других регионах Китая.

Пассажиры выбирают безопасность и комфорт

Китайские автопроизводители с успехом представили свою продукцию на выставке COMTRANS

Текст: Ирина Фурсова

В Москве в начале сентября прошла международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS'21. Напомним, что этот форум проходит регулярно раз в два года, чередуясь с другой специализированной международной выставкой автобусной техники BUSWORLD.

Более 200 российских и зарубежных участников COMTRANS-2021 представили на своих стендах широкий спектр коммерческой техники: грузовики и грузовые LCV, автобусы и пассажирские LCV, прицепы и полуприцепы, спецтехнику, коммунальную технику, запчасти и комплектующие, инструмент и ремонтное оборудование. Разумеется, сие мероприятие не могло пройти без участия китайских автопроизводителей. Автопром Поднебесной в этом году представляли два туристических автобуса YUTONG и междугородний KING LONG.

Компания YUTONG - производитель автобусов и электробусов - основана в 1963 году, штаб-квартира расположена в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. У себя на родине, в Китае, YUTONG держит примерно 35 процентов рынка автобусов всех классов - малых, средних, больших. Годовой объем продаж пассажирской техники этой марки в среднем превышает 41 тысячу единиц, из них примерно 16,5 тысячи - на альтернативных дизелю источниках энергии (природный газ, электричество).

Между прочим, YUTONG - единственный китайский бренд, который продается во Франции, Германии, Испании, так как имеет европейский сертификат. И это единственный автобус, который без проблем пускают в Европу. Популярны автобусы YUTONG и в России. На выставке COMTRANS-2021 посетители и другие участники могли оценить преимущества представленной техники. Производитель и дилеры марки не случайно выбрали для экспозиции именно туристические модели. Акцент на развитие внутреннего туризма в России обещает сделать автобусные перевозки по стране крайне востребованными.

Итак, знакомьтесь: YUTONG ZK6122 H9 класса Евро 5 - 12-метровый гигант, рассчитанный на перевозку 53 человек с внушительным багажом (как это и бывает у туристов): багажное отделение составляет 12 кубометров - для чемоданов этого места вполне хватит!

Путешествовать в нем будет комфортно и безопасно: сиденья с откидными спинками могут выдвигаться в проход, и оборудованы 3-точечными ремнями безопасности. В пути можно посмотреть кино, видеоклипы или познавательную передачу: по проходу на потолке расположены два монитора с диагональю 19 дюймов, разумеется, есть и SD-плеер. Над каждым рядом кресел - устройства индивидуального освещения и кондиционирования воздуха. В салоне предусмотрена туалетная кабина и кулер, USB-разъемы у каждого кресла.

И это, пожалуй, все, что необходимо знать туристу, чтобы быть спокойным за свое уютное и безопасное путешествие. Зачем ему знать, что у дизельного двигателя ZK6122 целых 375 "лошадей"? Главное, чтобы этот "табун" домчал их до места назначения вовремя! А что касается безопасности, то достаточно сказать, что на территории завода Yutong действует государственный испытательный цех: все узлы и компоненты автобуса проходят государственную экспертизу и испытания.

Его коллега - туристический автобус YUTONG ZK6938 HB9 - также имеет класс Евро 5, но обладает более скромными габаритами, его длина около 9,5 метра, и вмещает он 39 пассажиров. Представленный на выставке образец работает на компримированном природном газе. А это топливо относится к более "чистым", поэтому на борту автобуса изображен зеленый листок и голубой огонек. На одной заправке сжатым метаном автобус летом проезжает до 500 километров, зимой - около 450 км. Для пассажиров обеспечен высокий уровень комфорта и безопасности, как и во всех моделях YUTONG.

KING LONG - торговая марка автобусов, выпускаемых предприятием Xiamen King Long United Automotive Industry Company Ltd. Сборочное производство расположено в городе Сямэнь на юго-востоке Китая (провинция Фуцзянь). Завод специализируется на проектировании, производстве и реализации пассажирского автотранспорта. Модельный ряд насчитывает более 200 видов техники. Длина выпускаемых автобусов варьируется в диапазоне от 4,5 до 18 метров - в зависимости от назначения. В линейке присутствуют городские, пригородные, междугородние и туристические автобусы, автобусы на альтернативном виде топлива (CNG, LNG), с гибридными силовыми установками, а также электробусы. На COMTRANS-2021 "приехал" междугородний газовый XMQ6120C. Впрочем, как утверждает производитель, использоваться автобус может и как городской, и как туристический. Очень часто его используют для корпоративных перевозок.

Длина у автобуса поистине королевская - 12,2 метра. Вмещает гигант от 45 до 55 пассажиров, а если используется в пригородном сообщении, где предусмотрены "стоячие" места, то до 75 человек. Здесь также имеются все системы обеспечения комфорта и безопасности. И что немаловажно в напряженной эпидемической ситуации - система обеззараживания воздуха в салоне. Небольшая "фишка" для водителя - камера наблюдения за задней дверью. При включении реверса она "превращается" в камеру заднего вида.

Кстати

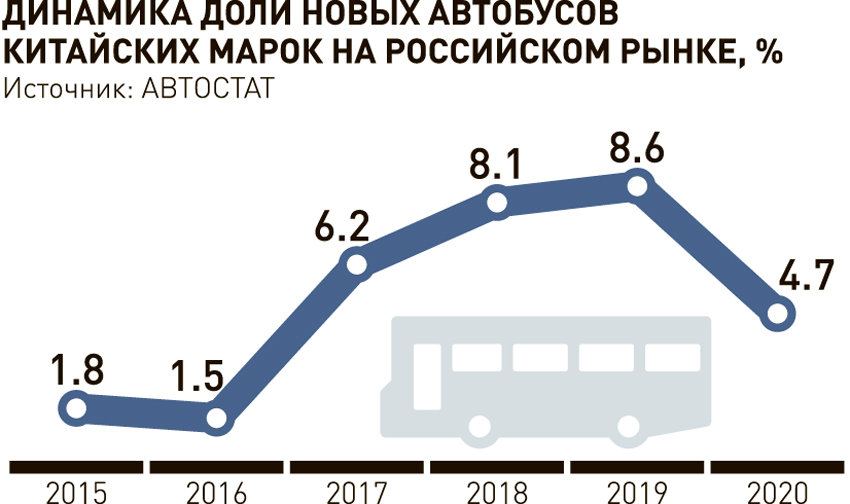

Статистика продаж китайских автобусов в России весьма разнообразна. Не все модели у нас одинаково популярны и востребованы. Так, по данным аналитического агентства АВТОСТАТ, за 5 месяцев этого года в России было продано 8 автобусов Ankai, 10 автобусов KING LONG, 14 единиц ZhongTong, 1 Golden Dragon, 50 Higer и 95 автобусов YUTONG, всего - 178.

Пекинская защита

Китай намерен кардинально изменить свой имидж в области интеллектуальной собственности

Текст: Александр Федин (эксперт консалтингового агентства "Центр развития коммуникаций и технологий")

В Китае публикован сборник из 72 статей, написанных председателем КНР Си Цзиньпином, в которых он объясняет принципы построения "новой модели развития Китая".

Выход сборника связан с тем, что в КНР планируется кардинальная смена приоритетов в развитии экономики. На новом его витке должен произойти переход от количественных критериев к качественным, когда внимание будет уделяться не столько быстрому росту экономики, который за последние десятилетия уже стал считаться характерной особенностью Китая, сколько качественному развитию. Это совершенно разные подходы: вместо расширения масштаба - переход к структурной оптимизации, вместо создания необходимых базовых условий - переход к созданию инноваций.

Планируется, что Китай будет планово реализовывать не просто очередной этап реформ, а новую модель своего экономического развития, которая способна принципиально изменить сложившийся образ страны. При этом минимум три устойчивых стереотипа в отношении экономики КНР полностью уйдут в прошлое. Один из них - что стратегия развития КНР ориентирована исключительно на экспорт и это создает зависимость Китая от мировой торговли. Второй - что здоровье китайской экономики поддерживается только невероятным ежегодным экономическим ростом.

А самое важное, что пропадет стереотип, будто Китай только заимствует и копирует технологии, а к защите интеллектуальной собственности относится сугубо формально.

"Сдавленное горло" Китая

Среди новых стратегических целей - таких, как инновационное развитие, скоординированное развитие, экологическое "зеленое" развитие, открытость для внешнего мира, развитие "экономики совместного потребления", именно инновации занимают главное место. Пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва закрепляет роль инноваций в своем послании, где, в частности, сказано: "Необходимо твердо придерживаться того, чтобы инновации занимали центральное место в рамках всей работы по модернизации страны, а в сфере науки и техники стратегической основой развития страны должен стать расчет исключительно на собственные силы".

Си Цзиньпин, выступая в июле 2015 года на совещании с руководителями региональных партийных комитетов в городе Чанчунь, сказал: "Борьба за инновации - это борьба за развитие, обеспечить инновации - это значит обеспечить свое будущее. Не привносить новое - значит быть отсталым, промедлить с инновациями - тоже означает быть отсталым".

Согласно установкам Пекина, должна быть создана соответствующая научная и образовательная база, сформирована социокультурная среда, обладающая настолько мощным креативным потенциалом, чтобы стимулировать общество генерировать новые идеи и вести инновационную работу в объемах, соответствующих поставленной задаче.

Какие действия планирует совершить Китай для достижения поставленной цели? Прежде всего китайское руководство сформулировало проблему "сдавленного горла". Под этим понятием имеется в виду, что в настоящее время Китай все еще находится в зависимости от развитых стран по целому ряду критически важных технологий, ключевых комплектующих, а также определенному программному обеспечению.

Для решения проблемы "сдавленного горла" ставится задача в максимально сжатые сроки восполнить нехватку как минимум 35 технологий, среди которых: литографическое оборудование для микроэлектронной промышленности, микросхемы, операционные системы, гондолы авиадвигателей, тактильные датчики, технология вакуумного напыления, радиочастотные компоненты сотовых телефонов и так далее. Полный список опубликован газетой "Кэцзи жибао".

Также предполагается ускорить подготовку высококвалифицированных специалистов, провести реформу академической системы и высшей школы, уделить особое внимание углублению фундаментальных исследований. Поставлена задача многократно увеличить госинвестиции в фундаментальные передовые исследования и разработки, но в то же время создать многоканальные механизмы размещения инвестиций со стороны общества. Любопытно, что руководители высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, а также руководители предприятий освобождаются от ответственности за свои ошибки в принятии решений в области технических инноваций, если, принимая эти решения, они не стремились получить незаконные выгоды.

Предполагается также обеспечить оптимальное распределение сил и совместное использование ресурсов научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими подразделениями компаний. Продвигать использование в науке междисциплинарного и трансдисциплинарного подходов. Содействовать глубокой интеграции производства, образования и исследований. Ввести налоговые льготы для предприятий, инвестирующих в фундаментальные исследования.

Оказать поддержку инновационным малым, средним и микропредприятиям, формируя на этом уровне важнейший источник инноваций.

В качестве стратегических направлений принято решение сфокусироваться на исследованиях и разработках в сфере искусственного интеллекта, квантовой информации, интегральных схем, жизни и здоровья, науки о мозге, селективного разведения, космонавтики, глубоководной разведки и глубинных недр земли.

Главное - защитить свои инновации

Но главный упор предполагается сделать на охрану интеллектуальной собственности. Так в 3-м номере журнала "Цюши" за 2021 год опубликована статья Си Цзиньпина под названием "Всесторонне усилить работу по защите прав на интеллектуальную собственность, придать инновациям жизненные силы, стимулировать построение новой модели развития". Во вступительной части статьи сказано: "Инновации - это главная движущая сила развития, защита прав интеллектуальной собственности - это защита инноваций.

Защита прав интеллектуальной собственности имеет прямое отношение к национальной безопасности. Только при условии строгой защиты прав на интеллектуальную собственность, возможна эффективная защита собственных исследований и разработок в области критически важных ключевых технологий, предотвращение и нейтрализация огромных рисков".

В статье подробно изложены предложения работы по следующим направлениям:

- Усилить высокоуровневое планирование работы по охране интеллектуальной собственности.

- Повысить уровень законодательного регулирования этой работы.

- Усилить всю цепочку защиты прав на интеллектуальную собственность, включая юридические, административные, экономические, технологические и социальные аспекты.

- Усовершенствовать все звенья охранной системы, включая надзорные функции, административное правоприменение, судебную защиту, арбитраж, саморегулирование, а также гражданскую порядочность.

- Углубить реформу системного механизма работы по защите интеллектуальной собственности.

Разработан и опубликован "План реализации судебной защиты прав интеллектуальной собственности в народных судах КНР" на 2021-2025 годы.

В соответствии с этим планом основные усилия будут направлены на усиление защиты интеллектуальной собственности, контроля над недобросовестной конкуренцией, повышение ответственности за нарушения, унификацию судебных стандартов правоприменения в отношении прав интеллектуальной собственности, развитие методов расследования и работы с доказательствами. Разрабатываются правила для работы с такими новыми типами кейсов, как искусственный интеллект, big data и тому подобное.

Таким образом, Китай выстраивает масштабную схему по охране интеллектуальной собственности, включающую облегчение нагрузки правообладателя по представлению доказательств, сокращение сроков рассмотрения дела, увеличение размеров компенсации, снижение размера судебных издержек.

План предусматривает реализацию реформы "три в одном", предполагающей дать судам средней ступени и выше право, рассматривая вопросы нарушения прав интеллектуальной собственности, объединять судопроизводство по гражданским, административным и уголовным делам, а также разделять поток дел по категориям "простые" и "сложные".

Особое внимание будет уделено проведению дистанционных судебных процессов по интеллектуальной собственности с использованием систем веб-конференций.

По информации портала Верховного народного суда КНР, в 2020 году суды по всей стране получили в общей сложности 525 618 дел об интеллектуальной собственности и закрыли 524 387 дел, что примерно на 10 процентов больше, чем в 2019 году.

Интересный факт: компенсация по делу о производственном секрете создания ванилина составила рекордные 159 миллионов юаней (24,58 миллиона долларов), что в Китае на текущий момент является самой крупной суммой компенсации по делу о нарушении коммерческой тайны. С момента начала пандемии в прошлом году судебные онлайн-слушания прошли более тысячи раз.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization), которая является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций по вопросам интеллектуальной собственности, в 2020 году Китай занял 14-е место среди стран, включенных в список GII 2020 (GII - глобальный инновационный индекс, дающий оценку совокупной инновационной деятельности страны по 101 критерию). Но при этом, если рассматривать отдельные критерии, то Китай находится на первом месте в мире по количеству оформленных патентов на изобретения, а также по количеству полезных моделей промышленных образцов и зарегистрированных торговых марок.

Таким образом, вырисовывается образ новой парадигмы социально-экономического развития Китая. Можно даже сформулировать китайский рецепт построения новой экономической модели: на первом месте должно находиться стремление к справедливому распределению благ, дальнейшему улучшению условий жизни и благополучия народа. Для формирования новых точек роста при сохранении максимальной открытости экономики упор будет сделан на развитие внутреннего рынка и переход от темпов прироста к качеству. А главным драйвером новой модели должно стать инновационное развитие.

Экономику поднимает малый бизнес

Российским предпринимателям есть чему научиться у китайских коллег

Текст: Ирина Фурсова

Перспективы развития российского малого и среднего бизнеса стали одной из важных тем для обсуждения на Восточном экономическом форуме (Владивосток, 2-4 сентября 2021 г.).

О том, каковы региональные особенности жизни МСБ Дальнего Востока и как на его фоне чувствует себя малый бизнес в соседнем Китае, "ДК" рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Сергей Николаевич, как, на ваш взгляд, в современных условиях чувствует себя МСБ Дальнего Востока? Какова количественная и качественная динамика в этом сегменте: рост, снижение?

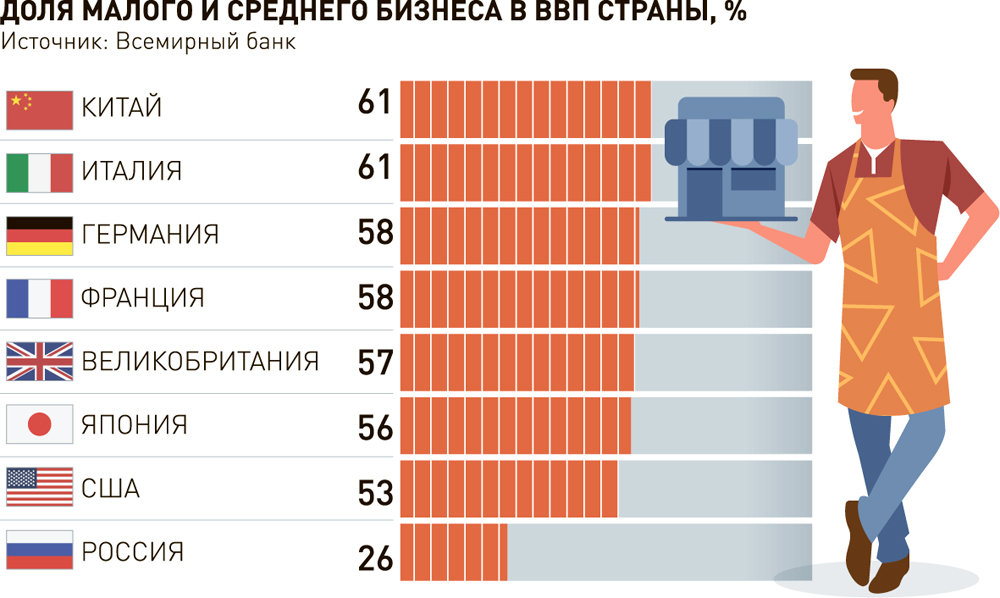

Сергей Катырин: Самочувствие МСБ на Дальнем Востоке трудно назвать отличным. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП) составляет всего 21 процент. К сожалению, это значительно ниже, чем в соседнем Китае. В ДФО небольшая доля населения вовлечена в предпринимательство: насчитывается около 115 тысяч предприятий и 180,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Причем динамика этих показателей за последние годы в целом по ДФО отрицательная.

Почему же так происходит?

Сергей Катырин: С одной стороны, Дальний Восток - это мощная ресурсная кладовая страны, здесь сосредоточено около 40 процентов природных ресурсов РФ. У региона большой туристический потенциал, имеются перспективы по развитию IT-индустрии, прежде всего на базе ДВО РАН и ДВФУ. Но с другой стороны, этот федеральный округ отдален от центральной части страны, существуют проблемы с коммуникацией, следовательно, и с конкурентоспособностью местных товаров. На Дальнем Востоке проживает немногим более 8 миллионов человек, то есть внутренний потребительский рынок ограничен. К тому же нужно учитывать структуру ВРП региона. В нем около 25 процентов приходится на логистику, около 20 процентов - на торговлю. Производство и сельское хозяйство не являются локомотивами экономики региона. Иными словами, МСБ ДФО вынужден приспосабливаться к экономическим реалиям, а еще учитывать близость Азиатско-Тихоокеанского региона. Росстат проводит ежемесячные опросы бизнеса, чтобы определить факторы, в наибольшей степени тормозящие деловую активность. В последние месяцы предприниматели на Дальнем Востоке отметили такие проблемы, как недостаточный внутренний спрос, высокая налоговая нагрузка, неопределенность экономической ситуации, недостаток финансовых ресурсов, в том числе долгосрочных, для развития новых направлений своей деятельности.

Дальневосточный округ граничит с Китаем. Какие меры по поддержке бизнеса, действующие у соседей, разумно взять властям региона на заметку?

Сергей Катырин: Стратегия поддержки МСБ в Китае во многом схожа с мерами поддержки в России, но есть ряд моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. Важные меры - снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, упрощение бюрократических процедур, пролонгация сроков погашения кредитов, предоставление отсрочки по выплатам процентов, снижение процентных ставок по действующим кредитам для малых и микроорганизаций, выдача новых ссуд предприятиям, которые имеют перспективы развития. Некоторым отраслям, в основном связанным с производством медицинских товаров и оборудования, оказывается дополнительная поддержка, в частности происходит ускоренный возврат НДС, снижаются транспортные тарифы.

Думаю, нам стоит взять на вооружение практику таможенного оформления. Сегодня Китай создает межведомственные агентства по содействию внешнеторговым предприятиям с участием представителей руководства провинций, таможенных органов, пограничной инспекции, департаментов торговли, финансов, регулирования цен. Основная цель таких агентств - снижение административных (таможенных) барьеров, развитие цифровизации таможенного оформления.

Слышала, что там преимуществом поддержки пользуются инновационные компании?

Сергей Катырин: Да, отдельного внимания заслуживают меры по поддержке предприятий, занимающихся разработкой ключевых технологических исследований, по увеличению доли МСБ, выполняющих задачи НИОКР. В Китае успешно развиваются "специализированные и специальные новые" малые и средние инновационные предприятия с годовым операционным доходом более 10 миллионов юаней и ежегодными инвестициями в НИОКР не менее 1,5 процента. К примеру, в провинции Цзилинь в ближайшие пять лет планируется выделить не менее 100 миллионов юаней для специальных фондов развития таких малых и средних предприятий провинциального уровня.

Еще одно перспективное направление - зоны свободной торговли (ЗСТ) и бондовые зоны. Это один из наиболее эффективных инструментов взаимодействия КНР с зарубежными партнерами, предлагающий иностранному капиталу налоговые преференции, упрощенные процедуры таможенного оформления и инвестиций, расширенный доступ к отдельным секторам. Интересный факт - площадь всех ЗСТ составляет менее 0,4 процента площади КНР, но при этом на них приходится почти 17 процентов привлеченных в страну иностранных инвестиций и 13,5 процента оборота внешней торговли.

А как развивается приграничное сотрудничество двух стран?

Сергей Катырин: Если говорить о приграничном сотрудничестве Китая с Россией, то особую роль играет созданная в 2019 году Зона свободной торговли в провинции Хэйлунцзян. Китайские коллеги активно работают над упрощением административных процедур для бизнеса. К примеру, российские граждане могут в онлайн-режиме зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в городе Хэйхэ с территории России.

У наших китайских коллег богатый опыт, но и нам есть чем поделиться. Восточный экономический форум как раз ставит задачу привлечения инвестиций в нашу страну, получения обратной связи от бизнеса.

Прямая речь

Сергей Катырин:

По итогам прошлого года на регионы Дальнего Востока пришлось чуть менее восьми процентов всего объема инвестиций в основной капитал. Учитывая, что свыше 30 процентов - в Центральном федеральном округе, то это среднее значение по стране. Практически все финансы сосредоточены в центре, как и крупные инвестпроекты.

У России и Китая общие цели

Усиление российско-китайского всеобъемлющего партнерства - залог стабильности в мире

Текст: Сергей Санакоев (президент АНО "Центр исследований АТР", заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы)

В последние годы международная обстановка стремительно изменяется. Обывателю может показаться, что это связано с охватившей весь мир борьбой с COVID-19.

Но внимательный анализ событий за несколько лет, предшествовавших пандемии, показывает, что распространение новой коронавирусной инфекции является лишь отражением процессов, которые были уже запущены в мире и вызывают возросшую турбулентность и неопределенность.

Еще в 2015 году на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин практически в унисон предупредили неоглобалистов об опасности пути, по которому они пытаются развивать мир. "Вы пытаетесь взвалить на себя ношу, которая окажется вам не по силам. В итоге вы уроните ее и отдавите себе ноги", - сказал тогда Си Цзиньпин. А вот слова Владимира Путина: "Вы хоть сейчас понимаете, что вы натворили?" - спросил он лидеров западных стран, своими действиями допустивших хаос на Ближнем Востоке с дальнейшим нерегулируемым миграционным потоком оттуда в Европу.

Можно только отметить, насколько прозорливы были главы России и Китая в своих выступлениях. Очевидно, что существующий миропорядок, который по праву можно назвать Pax Americana, трещит по швам. На глазах рушатся институты глобализма по западному сценарию. Байки про "демократические ценности" и "порядок, основанный на правилах" уже никому не интересны.

Кризис существующего миропорядка, раздираемого противоречиями, обусловлен глубоким заблуждением Запада о "победе" в "холодной войне" над Советским Союзом. Мы не можем об этом не вспомнить, если хотим дать объективный прогноз будущего. Как известно, "холодная война" была развязана практически сразу после окончания Второй мировой войны и представляла собой не просто конкуренцию между странами-победительницами, а принципиальную борьбу двух систем мирового развития - капиталистической и социалистической.

С разрушением Советского Союза западные страны сочли себя победителями и с усиленным рвением продолжили расширять зону своего влияния. В результате мы наблюдаем мировую гегемонию одного политического центра и устоявшуюся монополию доллара США как основы мировой финансовой системы, которую по праву можно назвать Бреттон-Вудской.

Но главной причиной "ослепляющей победы" стало крушение СССР. И если раньше США в своем глобализме аргументировали свои действия и действия своих западных союзников необходимостью защиты "демократических ценностей", то после распада Советского Союза Запад уже не удосуживался объяснять свои действия и все чаще единственным аргументом в переговорах выдвигал силу, причем не столько в экономическом смысле, сколько в военно-политическом.

Однако в конце прошлого столетия произошло нечто, что оказалось для глобалистов неожиданным. Знамя прогресса и справедливости с развалин СССР подобрали китайские товарищи и повели за собой сотни миллионов. Китай семимильными шагами вошел в клуб мировых лидеров и теперь наступает на пятки "державе №1". И если в 70-е годы прошлого столетия Штаты всячески содействовали развитию Китая лишь при условии усиления существовавшей на тот момент конфронтации Китая и СССР, то в данный момент США уже не скрывают, что видят в Китае главного соперника.

Прозевав стремительный подъем китайского социализма, а затем и возрождение России, Запад начал на ходу скоропалительно переписывать основные стратегии, объявив своими основными врагами "Китай, Россию и терроризм", вернулся к своим постулатам о защите "демократических ценностей" и построении нового мира на основе "правил".

Основным инструментом в руках глобалистов стали санкции. Они вводились в разное время против Советского Союза, Китайской Народной Республики, КНДР и Ирана, теперь - против России и т.д. Если вспомнить формальные причины объявления санкций, то можно констатировать, что никогда в истории они не достигали своих целей. Но именно таким недобросовестным путем Запад решает проблемы конкурентной борьбы. И это на фоне серьезного кризиса существующих мировых экономических институтов: ВТО, МВФ, МБ, да и всей Бреттон-Вудской мировой финансовой системы. Неудивительно, что страны Запада никак не могут создать и новые интеграционные процессы - Транс-Тихоокеанское партнерство с треском провалилось, а Трансатлантическое инвестиционное партнерство никак не склеивается. Возможно, потому, что в эти партнерства закрыт вход для таких стран, как Китай и Россия?

Так что же с санкциями, стоит ли их бояться? Невозможно отрицать ущерб, которые они несут экономикам наших стран. Однако уже совершенно очевидно, что каждый последующий акт торговой войны, развязанной США, все больше бьет по действующему миропорядку и приводит к изоляции как раз стран Запада. Если предыдущие торговые войны заканчивались поиском компромиссов с учетом силы "гегемона", то сейчас расклад сил таков, что придется считаться с реалиями многополярного мира.

Ярким доказательством этого стали недавние события в Афганистане. Мир в очередной раз увидел, как США бросили на произвол судьбы целую страну, в которой обещали построить демократию. По некоторым подсчетам, с момента ввода войск в эту страну США потратили там 2,2 триллиона долларов, ничего не построив и не создав. Фактически они тратились на коррупцию и оружие. Да и то, не услышав мольбы своих сторонников передать им колоссальный арсенал оружия со своих складов, США фактически бросили его на расхищение талибам. Стоило ли так искренне удивляться молниеносному захвату талибами под контроль всего Афганистана?

Хотелось бы верить, что эти события станут хорошим уроком для многих горячих голов на Тайване, на Украине, в Грузии и прочих местах, где грезят о помощи из США и ради нее готовы устраивать провокации против других народов.

Однако не должно быть никаких сомнений, что ближайшей стратегией США останется антикитайская деятельность. И прежде всего нападкам подвергнется Коммунистическая партия Китая. В ход пойдут всевозможные инструменты: борьба за права человека, якобы нарушаемые в разных регионах Китая, поддержка сепаратистов в Тайване, торговые войны с санкциями. И, конечно же, главной разыгрываемой картой на ближайшее время станет обвинение в адрес Китая по распространению в мире новой коронавирусной инфекции. На этой основе уже в ближайшие месяцы США будут пытаться создать широкий антикитайский фронт, прикрывая его названием "Альянс демократий". В этом альянсе мы будем наблюдать не только таких соседей Китая, как Япония, но и далеких европейских "карликов" типа Литвы.

Но для Европы такая стратегия США не несет никакой выгоды. Европа погружается в собственные проблемы, и конфронтация с таким важным экономическим партнером, как Китай, ей ни к чему. Если бы в современной Европе наблюдались мощные лидеры стран, то лучшей стратегией для нее были бы отпор планам США и выстраивание прямых независимых отношений с Россией и Китаем. Хотелось бы верить, что сценарий, когда Европа все больше будет вовлекаться в Евразийскую интеграцию вместе с Китаем и Россией на принципах "свободного рынка от Лиссабона до Гуанчжоу", станет наиболее вероятным.

Наиболее внятная стратегия во внешней политике сегодня у Китая. Она сформулирована председателем Си Цзиньпином в виде доктрины "строительства сообщества единой судьбы". Мир регулярно слышит основные принципы этой стратегии с высоких трибун правительственных совещаний и съездов Коммунистической партии Китая. Ее также предельно однозначно формулируют китайские делегации на различных международных площадках и переговорах. В частности, на встрече в Анкоридже с Госсекретарем США Энтони Блинкеном член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи дал ясно понять, что китайский народ не позволит какой-либо стране диктовать, как должен развиваться Китай. И на любые угрозы Китай готов к адекватным ответам.

Начиная с 2008 года Запад предпринимает агрессивные попытки вторжения в сферу российских интересов. Прежде всего речь идет о расширении военного блока НАТО на восток. 8 августа 2008 года, в день открытия летних Олимпийских игр в Пекине, то есть в день, когда, согласно историческим традициям, "замолкают пушки", марионеточное руководство Грузии, подогреваемое из-за океана, вероломно ночью напало на территорию Южной Осетии, в нарушение не только действовавшего соглашения, но и вопреки всем международным нормам. Больше суток народные ополченцы Южной Осетии противостояли хорошо экипированной и вооруженной армии Грузии - до тех пор, пока не подоспели Вооруженные силы России. Россия молниеносно провела операцию по принуждению к миру и впоследствии признала независимость Республик Южная Осетия и Абхазия.

Однако уже в 2014 году Запад предпринял новую попытку наступления на жизненно важные интересы России. И опять, в то время когда весь мир наблюдал за зимними Олимпийскими играми в Сочи, несмотря на заключенное накануне соглашение, в Киеве произошел управляемый извне государственный переворот. Юго-восточные регионы Украины не признали юрисдикцию путчистов и до сих пор оказывают сопротивление бойцам различных вооруженных групп, защищая собственные семьи и дома. А народное волеизъявление жителей Крыма позволило полуострову навсегда вернуться в родную гавань. Крым по праву стал неотъемлемой частью России и находится под мощной защитой армии России.

Все эти действия России по защите собственных интересов приводят в бешенство наших политических оппонентов. Запад не признает политический статус Крыма, Южной Осетии и Абхазии. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе Россию ожидает серьезное противостояние с Западом в целом и с США, в частности. Приход к власти в Вашингтоне демократов и стоящих за ними сил только усугубляет наши противоречия. Можно было выразить осторожный оптимизм после российско-американского саммита в Женеве, но по прошествии времени этот оптимизм растворяется. Хотелось бы верить, что разум не позволит ожидаемым различным формам гибридной войны перейти в стадию войны разрушительной. Для этого нам необходимо укреплять отношения с нашими соседями, и прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И самой главной стратегией внешней политики России объективно становится выстраивание нового типа отношений стратегического партнерства с Китаем.

28 июня 2021 года главы государств России и Китая в формате видеоконференции приняли заявление о продлении срока действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому в этом году исполнилось 20 лет, еще на 5 лет. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили характер наших отношений как "всеобъемлющее стратегическое партнерство, вступающее в новую эпоху". Что на практике может означать новая эпоха российско-китайского сотрудничества? На мой взгляд, это расцвет добрососедства и слаженного взаимодействия. Наши оппоненты упрекают нас, что мы не достигли союзнических отношений. Я же уверен, что мы их переросли. Как выразился председатель КНР Си Цзиньпин: "Россия и Китай спиной к спине стоят на страже своих суверенных интересов". Мы одинаково видим, каким должно быть мироустройство уже в ближайшем будущем.

Для достижения совместно поставленных целей нам необходимо усилить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Мы наращиваем взаимодействие в традиционных отраслях: освоение космоса, атомная энергетика, авиастроительная индустрия, IT-технологии. Мы унифицируем цифровое пространство, что позволит уже в ближайшее время создать безопасные и независимые информационные системы, к примеру, платежную систему, аналогичную SWIFT, и даже альтернативу интернету. Мы в значительной мере перевели платежи в двусторонней торговле в национальные валюты. Этот процесс продолжится до полного исключения доллара США из российско-китайских контрактов.

Совершенствуются и механизмы партнерства. Недавно создан Российско-Китайский центр сотрудничества в новую эпоху. Помимо реализации конкретных проектов, Центр организует Российско-китайский форум сотрудничества в новую эпоху. Форум станет площадкой, объединяющей правительственные и деловые круги двух стран для обсуждения наиболее актуальных двусторонних проектов.

Первый форум в новую эпоху состоялся 15 июля 2021 года. В целях имплементации договоренностей глав наших государств в соответствии с планом основных мероприятий Общество российско-китайской дружбы совместно с Российский союзом промышленников и предпринимателей и Союзом китайских предпринимателей в России провело онлайн-форум с участием представителей российского и китайского бизнеса в честь 20-летней годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Форум с основной темой "Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Китая в новых условиях" призван стимулировать дальнейшие контакты между предприятиями наших стран, продвижение более масштабного, многоотраслевого и углубленного сотрудничества между нашими странами, вдохнуть новые силы и внести новый вклад в практическое сотрудничество между Россией и Китаем в новую эпоху. С приветствием к форуму обратились первый заместитель председателя Государственной Думы, председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников и посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Выступавшие на форуме спикеры высоко оценили беседу президента России с председателем Китая в формате видеоконференции, в ходе которой Владимир Путин горячо поздравил своего друга и товарища Си Цзиньпина со столетним юбилеем Коммунистической партии Китая. В целом беседа была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Главы высоко отметили его значение и в специальном совместном заявлении продлили срок его действия на 5 лет.

Я с волнением вспоминаю те дни, когда в составе экспертов Общества российско-китайской дружбы принимал участие в работе над текстом договора. Мы уже тогда были уверены в успешности его реализации и не сомневались в его историческом значении. Ведь одним из основных принципов договора был девиз "Друзья навек и никогда - враги". Сегодня для всех очевидно, что, руководствуясь договором, Россия и Китай сформировали модель межгосударственных отношений нового типа, отвечающую коренным национальным интересам двух стран и чаяниям их народов, а также играющую важную роль в поддержании многополярного миропорядка, обеспечении международной и региональной безопасности и стабильности. Двадцатилетний опыт динамичного и всестороннего развития российско-китайского сотрудничества свидетельствует о том, что договор успешно выдержал проверку на соответствие реалиям международной обстановки, претерпевающей беспрецедентные изменения.

За эти годы механизмы сотрудничества совершенствовались, вовлекая в себя все больше участников с обеих сторон. Количество межправительственных комиссий выросло до пяти. Все они возглавляются на уровне заместителей председателей правительств России и Китая и охватывают все сферы двусторонних отношений. А число различных подкомиссий составляет десятки. Созданы различные ассоциации деловых кругов двух стран. Активизированы общественные связи, утверждающие нашу дружбу на уровне народов. Российско-китайские форумы и конференции стали обыденной частью деятельности деловых и правительственных кругов двух стран.

Важным стимулом развития отношений стали уникальные проекты перекрестных национальных годов - Год России в Китае (2006), Год Китая в России (2007). За ними последовали и Годы русского и китайского языков, Годы взаимного туризма, Годы СМИ и другие. В этом году завершаются перекрестные Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. Эти проекты позволили нам лучше узнать друг о друге и укрепить фундамент наших отношений.

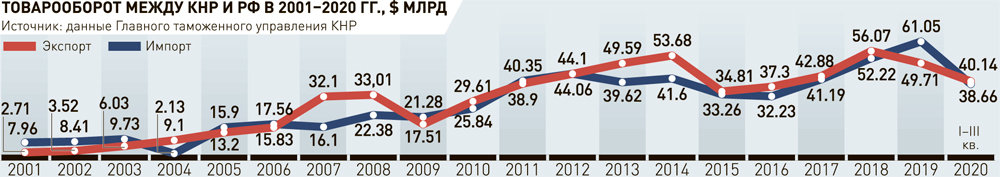

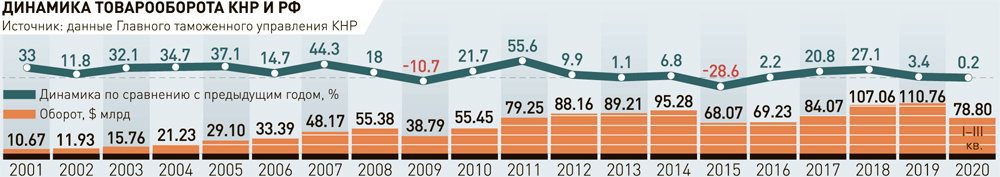

Мы значительно укрепили торгово-экономические связи. За 20 лет торговый оборот вырос более чем в 10 раз. И это несмотря на ряд крупных финансовых кризисов, произошедших в мире за эти годы. При этом менялись не только количественные показатели, но и качественная структура торговли. В 2007 году по инициативе глав государств была создана Российско-Китайская палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией. Благодаря активной работе всех членов палаты обеих стран в структуре торговли начали расти поставки товаров с высокой добавленной стоимостью, машин и оборудования.

В России с воодушевлением была воспринята инициатива Китая "Один пояс и один путь". Мы более динамично начали развивать проект Северного морского пути и модернизацию самой протяженной Евразийской железной дороги - Транссиба. А с 2015 года наши страны, в соответствии с принятыми решениями, ведут работу по сопряжению своих интеграционных процессов - "Один пояс и один путь" и строительства Евразийского экономического союза. Экспертами двух государств этот процесс назван "интеграцией интеграций". И, в отличие от наших оппонентов, наша кооперация открыта для всех желающих и принимающих наши принципы стран.

Наши страны укрепляют межрегиональное сотрудничество. Особенно важно взаимодействие сторон в гармоничном развитии Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая. Ускоренное развитие российского Дальнего Востока и интеграция российской экономики в быстро растущий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в уходящем десятилетии стали частью приоритетной национальной политики России. Сделано немало. Но, на мой взгляд, требуется гораздо больше. Прежде всего необходимо более значительное развитие транспортной инфраструктуры: малой авиации, железнодорожной сети, автомобильных дорог, мостов, портов и т.д. Во-вторых, необходимо мотивировать развитие производительных сил, создавать особые экспериментальные условия в налоговой системе, стимулировать рост населения. В-третьих, направить государственные ресурсы на создание приоритетных отраслей экономики, в первую очередь, на развитие сельского хозяйства. Производство экологически чистой сельхозпродукции на Дальнем Востоке имеет уникальные перспективы экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

России необходимо усилить работу по интеграции нашей экономики в АТР, используя все существующие площадки взаимодействия. Нужно создать настолько привлекательные условия для внешних инвесторов, чтобы у них не было сомнений в целесообразности инвестиций в российский Дальний Восток, но и существовала конкуренция за присутствие в регионе среди инвесторов из Китая, Кореи, Японии и других стран. Опыт соседнего Китая показывает, насколько успешной может быть в экономике политика открытости и создания благоприятных условий для инвесторов.

Кроме того, Россия и Китай намерены продолжать содействовать выработке совместных мер по противодействию угрозам в сфере международной информационной безопасности, в том числе безопасности данных, в рамках Рабочей группы ООН открытого состава (2021-2025). Также мы углубляем двустороннее взаимодействие на основе Совместного заявления президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики о взаимодействии в области развития информационного пространства от 25 июня 2016 года, а также Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 8 мая 2015 года.

На передовой наших торгово-экономических связей такие уже традиционные отрасли, как освоение космического пространства, авиастроение, атомная энергетика. Ожидается ускоренный рост сотрудничества в строительной отрасли. В соответствии с достигнутым соглашением нашего центра с Китайской ассоциацией зарубежного подряда и Ассоциацией строителей России, китайские строительные компании мирового уровня начнут принимать участие в российских проектах государственно-частного партнерства со своим финансированием. Речь идет о строительстве объектов инфраструктуры, жилья, промышленных предприятий и т.д. На регулярных российско-китайских строительных форумах достигнуты принципиальные договоренности о привлечении крупнейших китайских подрядных компаний на российские стройки со своим финансированием на условиях частно-государственного партнерства. Китайские государственные компании CRCC, CCCC, CSCEC уже осуществили ряд проектов в России, и продолжают увеличивать портфель заказов.

За прошедшие годы значительно возрос поток туристов в обоих направлениях. Значительное количество совместных проектов в кино, телевидении, организации концертов и в других видах искусств и образовании продвинуло наше гуманитарное сотрудничество на новую ступень.

Активному наращиванию взаимных инвестиций служит и такой проект, как строительство Китайского делового центра "Парк Хуамин" в Москве. Уже в этом году этот центр распахнет свои двери для всех желающих расширить сотрудничество как на двусторонней основе, так и в многосторонних связях всех заинтересованных в интеграции стран. С уверенностью можно сказать, что комплекс станет не только штаб-квартирой нашей дружбы и сотрудничества, но и проектным офисом новой архитектуры мироустройства.

Символично, что ровесником договора о добрососедстве и дружбе является Шанхайская организация сотрудничества. Все больше стран в мире присоединяются к России и Китаю в наших общих взглядах на современное мироустройство. Они высоко оценивают значение усилий России и Китая по формированию справедливой многополярной системы международных отношений, понимая, что эти идеи отвечают интересам укрепления международного мира и безопасности, реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, прогрессивного развития и процветания всего человечества. Мир высоко оценивает значение концепции Китая о построении сообщества единой судьбы человечества, и призывы России о признании Победы во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества - в целях укрепления солидарности мирового сообщества и объединения усилий в реагировании на общие вызовы.

Интеграционные процессы, инициированные нашими странами, становятся в мире все более весомыми. Население стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества сегодня, превышает половину человечества. Все более прагматичными становятся и саммиты БРИКС. В Шанхае уже заработал Новый банк развития БРИКС, который вместе с АБИИ уже прозвали альтернативой Мировому банку.

Важной характеристикой создания перечисленных новых институтов является их открытость. И это коренным образом отличает новые нормы миропорядка от устаревшей модели глобализма по западному сценарию.

Большинству стран мира, во главе с Китаем, Россией, Индией, Ираном, Турцией и другими, видится будущее не в победе над Западом, а в справедливом взаимовыгодном сотрудничестве различных мировых центров. И сама эта цель определяет предпочтительный сценарий будущего миропорядка. В целом усилиями таких организаций, как Общество российско-китайской дружбы, мы намерены поднять на новый уровень доверия контакты между нашими странами. Народы России и Китая вместе способны сохранить в мире стабильность и безопасность, вместе с другими народами мира создавая сообщество единой судьбы человечества.

Противостоять санкционному давлению

Китай и Россия сопротивляются масштабным ограничениям со стороны Запада

Текст: Иван Тимофеев (программный директор, член РСМД) , Ксения Кузьмина (программный менеджер РСМД)

16 июля 2021 года исполнилось 20 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, в котором две страны установили коренные принципы двусторонних отношений.

Опираясь на положения Большого договора и сближая позиции по актуальным вопросам мироустройства, Москва и Пекин сегодня стоят плечом к плечу перед лицом новых вызовов на международной арене.

В последние годы набирают силу конфронтационные тенденции в отношениях России и Китая с США и их союзниками. В американских стратегических документах две страны названы стратегическими соперниками и угрозами безопасности Соединенных Штатов. Запад все чаще прибегает к использованию инструмента односторонних ограничительных мер в этой борьбе. В этих условиях возрастает важность российско-китайского сотрудничества для предупреждения негативных эффектов таких санкций.

Тенденции использования санкций как внешнеполитического инструмента

В последние два десятилетия экономические санкции вошли в число ключевых внешнеполитических инструментов. Их единственным легитимным источником является Совет Безопасности ООН, однако они широко применяются в одностороннем порядке развитыми государствами для достижения своих целей на международной арене. Санкции постепенно вытесняют официальную дипломатию, демонстрируя эрозию сложившихся институтов и правил игры. Они теряют привязку к четким международным правилам и процедурам, вернувшись в логику национального эгоизма и продвижения интересов отдельных стран.

Наиболее часто односторонние меры используют США. Их санкции носят экстерриториальный характер: американское лидерство в мировой финансовой системе позволяет Вашингтону применять ограничения далеко за пределами страны. Санкции также превращаются в один из важнейших инструментов внешней политики Европейского союза.

Ксения Кузьмина: Страны региона столкнулись с тяжелейшими вызовами в этом году, но при этом можно отметить и определенные достижения, например, заключение в ноябре 2020 г. соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Круглый стол "Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион в 2021 г.".

Начиная с 2014 года, Россия подвергается масштабному санкционному давлению Запада. В последние годы Вашингтон наращивает массив односторонних ограничений и против Китая. С помощью данных мер США надеются добиться смены внутриполитического курса в обеих державах, ограничить их экономическое, а в случае Китая и технологическое развитие.

Россия и Китай выступают против односторонних санкций в международных отношениях. Основополагающий документ текущего этапа российско-китайского партнерства, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и КНР, закрепляет недопустимость вмешательства во внутренние дела государств и взаимное уважение пути политического, экономического, социального и культурного развития, избранного каждой из стран в соответствии со своими внутренними условиями, как одни из базовых принципов сотрудничества.

Сегодня Россия и Китай уже являются лидерами для нескольких десятков развивающихся стран, которые выступают против односторонних санкций, вводимых развитыми государствами. Тандем Москвы и Пекина формирует альтернативный источник модернизации, которым можно воспользоваться в случае давления Запада.

Санкции против России

Почти весь ХХ век Россия находилась под зарубежными санкциями. Страна попала в тиски торговой и технологической блокады с момента установления советской власти. У CCCР был неизменный и универсальный ответ на санкции: развитие собственной промышленности, технологий, кадров и современного хозяйства. Эта задача успешно решалась и за счет ограниченного сотрудничества с Западом. Советский Союз и сам применял ограничения, хотя делал это значительно реже США.

В сравнении с советским периодом санкции против России после украинского кризиса 2014 года вводились в принципиально новых условиях интегрированности страны в глобальную экономику. На сегодняшний день против РФ действуют режимы 41 государства. Наиболее серьезными по объему введенных мер и по силе их воздействия можно считать санкции США и Европейского союза. Санкции связываются Западом с ситуацией на Украине, кибератаками и предполагаемым вмешательством России в выборы в США, а также вопросами коррупции и защиты прав человека.

Иван Тимофеев: В 2020 году Россия находилась в тройке лидеров (вместе с Ираном и Китаем) по числу санкционных событий, инициированных Вашингтоном. Forbes, 10 марта 2021 г.

Наиболее значительными представляются американские санкции в силу существенной роли США в мировой экономической и финансовой системе, активных попыток Вашингтона обеспечить соблюдение своих мер физическими или юридическими лицами в других государствах. Санкции ЕС важны для России как с точки зрения веса ЕС в мировой экономике, так и с учетом объемов двусторонних торгово-экономических связей. Режимы остальных государств можно рассматривать в качестве второстепенного риска: они наносят ущерб в отдельных сферах и не способны привести к дестабилизации финансовой системы или экономики.

Новые международные реалии неизбежно ставят перед Россией вопрос о необходимости более активного использования ограничительных мер во внешнеполитическом арсенале. Москва долгое время уклонялась от роли активного инициатора санкций, придерживаясь принципа верховенства СБ ООН в вынесении решений об ограничительных мерах. Российские контрсанкции после 2014 года носили пропорциональный характер и, как правило, были ответом на введенные против страны ограничения. В Москве полагают, что перегибать с ответными мерами не стоит из-за возможных последствий для собственной экономики и снижения качества жизни. Однако в России развивается стратегия импортозамещения, предпринят ряд мер на случай финансовой блокады (например, создание национальной платежной системы "Мир" и Системы передачи финансовых сообщений Банка России, диверсификация национальных валютных резервов).