Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

UBS: Китай может продолжить противодействовать экспорту стали из страны

По мнению аналитиков швейцарского банка UBS, Китай может продолжить политику сдерживания экспорта стали, в этот раз посредством взимания дополнительных пошлин с целью охлаждения сектора. В банке ссылаются на информацию с интернет-конференции, где приняли участие трейдеры с рынка черных металлов.

В Пекине недавно приняли решение ликвидировать возврат некоторых налогов на экспорт стали, считая приоритетным внутренний спрос на металл и пытаясь снизить цены на него на китайском рынке. «Действительно, в мае китайский стальной экспорт сократился на 33,9% к апрелю. Вместе с тем, возможно, от властей потребуются дальнейшие шаги, чтобы китайские сталепроизводители и экспортеры не стремились получить выгоду от роста цен на сталь в мире», – заключают специалисты UBS.

Дефицит стали в ЕС продолжится до конца 2021 года

Как сообщает агентство Platts, дефицит предложения стали в Европе, вероятно, будет продолжаться до следующего года, - сказал Крис Вуффиндин, менеджер по ценовой политике и прогнозированию в Tata Steel Europe во время вебинара, организованного Eurometal.

Дисбаланс между спросом и предложением был лейтмотивом 2021 г. и, вероятно, продлится до конца этого года. Отечественные заводы возобновили около 95% производства до COVID, но поскольку спрос был выше, чем ожидалось, мощности изо всех сил пытаются его удовлетворить.

Госп.Вуффиндин подчеркнул, что часть перезапущенных мощностей в настоящее время обслуживает ранее согласованные контракты и заводы изо всех сил пытаются справиться с таким высоким спросом, поскольку их заказы почти полностью заполнены на протяжении большей части этого года, «что очень странно говорить в середине года, ситуация, которую я никогда раньше не видел ».

Из-за несбалансированного спроса и предложения цены в Европе достигли самого высокого исторического уровня, поднявшись с конца прошлого года на €665 за тонну горячекатаного рулона до рекордно высокого уровня в €1140 за тонну на заводе в Рурской области в июне, согласно данным Platts. Цены в США еще выше из-за дефицита предложения и не ожидают снижения в ближайшее время.

По словам руководителя Tata Europe, в то время как цены в Китае немного снижаются, цены в США продолжают оставаться высокими, что поддерживает мировые цены, делая рынок США в то же время очень привлекательным, даже с учетом тарифов по разделу 232.

Хотя ожидается, что напряженность на европейском рынке в конечном итоге ослабнет, некоторые вопросы остаются нерешенными. Большая неопределенность связана с финансами Liberty Steel, а также с политическими проблемами Acciairie d'Italia, бывшей Ilva, что может привести к еще большим проблемам с поставками на рынок, если эти два игрока сократят производство еще больше или если некоторые другие европейские производители стали имеют некоторые незапланированные перебои.

Среди других факторов, которые могут повлиять на будущие уровни цен, помимо рыночного дисбаланса, является инфляционное давление, поскольку все цены выросли, а не только на сталь.

Мировые цены на сталь высоки из-за резкого роста стоимости сырья

Как сообщает Business Standard, производство стали в апреле упало на 20% по сравнению с мартовскими уровнями. Однако JSW Steel и Arcelor Nippon Steel подняли цены на горячекатаный прокат на 3-4%.

VR Шарма, управляющий директор Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) отметил, что «Потребление стали во всем мире увеличилось. Америка привлекает большой спрос, как и Китай, и это привело к общему росту цен на сырье. Стоимость индийской железной руды выросла на 4 000 рупий за тонну, что является огромным скачком с точки зрения затрат на сырье. Так что это основная причина сегодняшнего повышения цен на сталь. »

Внутренний рынок имеет огромный дисконт в размере 20-25% от мировых цен на сталь. «Международная цена стали на горячекатаный рулон составляет около $1 050–$1200 за тонну, в Америке - $1600–$1700 за тонну, но в Америке существует пошлина в размере 25%. Цена на внутреннем рынке составляет около $800 за тонну, поэтому разница составляет $200 за тонну », - поделился он.

По его словам, сектор малых и средних предприятий все еще не улучшился.

«Низкий запас может увеличить спрос. В настоящее время страна открыта для бизнеса все семь дней. В тот момент, когда будет снята блокировка и начнутся строительные работы, появится огромный спрос или возникнет отложенный спрос », - заявил он.

Он по-прежнему придерживается прогнозов по объему продаж в 8 млн тонн в год.

ВТБ создаёт новую систему регистрации ИТ-событий с использованием искусственного интеллекта

ВТБ завершил развертывание новой платформы для сбора, хранения, обработки и анализа журналов (Log Storage System). Основой решения стала российская платформа сбора и обработки данных от компании Arenadata. Об этом говорится в сообщении банка.

Новая система позволит банку снизить стоимость владения инфраструктурой хранения, обработки и анализа журналов в 2 раза, повысить надёжность информационных систем в условиях динамических изменений и повысить качество внутрибанковских сервисов. Выявление источника нештатных ситуаций ускорится максимум в 2 раза. Новое решение позволит использовать инструменты ML для предиктивного анализа, который поможет предотвращать сбои и другие нештатные ситуации

В настоящий момент полностью завершён первый этап внедрения платформы, который включал внедрение и тестирование нового хранилища для сбора событий из трёх внутрибанковских информационных систем. Следующим этапом станет создание полноценной интеллектуальной системы сбора и анализа логов, способной классифицировать и агрегировать события, выявлять аномалии, находить взаимосвязи между событиями и отслеживать тренды, автоматически регистрировать инциденты на основе анализа исторических данных за период от нескольких месяцев до нескольких лет с применением моделей машинного обучения.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

РЖД в январе-мае увеличили на 12% перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья

По железной дороге из Приморского края за 5 месяцев 2021 года отправлено свыше 238.5 тыс. тонн рыбной продукции (+11.5% к аналогичному периоду прошлого года), при этом в мае погружено более 45.1 тыс. тонн (+19.3% к маю 2020 года). Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Перевозка морепродуктов в контейнерах с начала года составила 150.2 тыс. тонн, в рефрижераторных вагонах отправлено 88.4 тыс. т.

Основной объём рыбной продукции в январе-мае отгружен в адрес грузополучателей Московской области (94.2 тыс. тонн), Сибири (41.7 тыс. тонн) и Урала (23.6 тыс. тонн).

Экспортные отправки рыбы со станции Угловая за 5 месяцев 2021 года составили 19.7 тыс. тонн. Только в мае из Приморья в Китай было отправлено 7.8 тыс. тонн. Такие перевозки стартовали в мае 2020 года и стали альтернативой доставке морепродуктов в КНР автотранспортом из-за принятых карантинных ограничений.

ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ за 2020 год снизилась до 282.96 млн руб. с 53.45 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась почти на 2% до 1.8 трлн руб. с 1.95 трлн руб. Валовая прибыль снизилась на 14% до 263.16 млрд руб. с 305.93 млрд руб.

Активы розничных фондов ВТБ Капитал Инвестиции составили 198.5 млрд. руб.

Общий объём активов открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ и БПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции на 3 июня 2021 года составил 198.5 млрд руб., интервальных (ИПИФ) – 5.8 млрд руб. В настоящее время в продуктовую линейку входят 23 ОПИФ, 9 БПИФ и 3 ИПИФ. Об этом говорится в сообщении ВТБ.

ВТБ Капитал Инвестиции - единая платформа инвестиционных продуктов группы ВТБ. Объединяет ВТБ Капитал Управление Инвестициями, Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам, ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов и ВТБ Капитал Форекс.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Частные инвесторы в мае вложили в российские акции на Мосбирже 32 млрд руб.

Количество имеющих брокерские счета на Московской бирже физлиц в мае увеличилось на 565.1 тыс. до 12.2 млн. Об этом говорится в сообщении биржи.

Частные инвесторы в мае вложили в российские акции на Мосбирже 32 млрд руб., в облигации – 59.8 млрд руб., в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 8.4 млрд руб. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 72% – приходилась на корпоративные облигации, 23% – на государственные облигации, 2% − на региональные, 3% – на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 37.7%, облигациями – 17.6%, на срочном рынке – 43.5%, на спот-рынке валюты – 12.2%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 207 млрд руб. ($2.8 млрд). Инвесторам доступны 80 биржевых фондов: 61 БПИФ и 19 ETF.

По итогам мая количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов превысило 4 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 714 млрд руб., в структуре оборота 87% – сделки с акциями, 7% – с облигациями, 6% – с биржевыми фондами.

По итогам мая в "Портфель частного инвестора" вошли акции Газпрома (19.4%), Норникеля (16.2%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (12.9% и 8.4% соответственно), акции Аэрофлота (8.1%), ЛУКОЙЛа (7.7%), МТС (7.4%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7.2%), акции Северстали (6.6%) и ценные бумаги Yandex (6.1%).

Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" вошли акции Tesla Inc. (22.5%), Alibaba Group Holding Ltd (19.4%), Apple (14%), Baidu Inc. (9.2%), Boeing (7.6%), Amazon (5.9%), Intel (5.7%), Advanced Micro Devices, Inc. (5.6%), Qualcomm Inc. (5.3%), Pfizer Inc. (5%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам мая: фонд инвестиций в IT-сектор США – FXIT (17.4%), в акции США – FXUS (16.2%), в акции Китая – FXCN (16.1%), в золото – FXGD (13.3%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото – TRUR (9.9%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США – FXRU (5.9%), фонд на Индекс РТС – FXRL (5.7%), фонд на акции немецких компаний – FXDE (5.5%), фонд на Индекс МосБиржи – SBMX (5%), фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото – TUSD (5%).

Восстановление мировой экономики идет активно, но неравномерно, а многие развивающиеся страны с трудом пытаются справиться с долгосрочными последствиями пандемии

Несмотря на устойчивое оживление экономики США и Китая, объем производства останется ниже уровня, достигнутого перед вспышкой COVID

В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% – это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах. Тем не менее, как отмечается в выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года, многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу текущего года окажется примерно на 2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии. Приблизительно две трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году. Пандемия свела на нет достижения в области сокращения бедности и способствовала усилению нестабильности и усугублению других долгосрочных проблем в тех странах с низким уровнем дохода, где наблюдается отставание с вакцинацией.

«Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру», – констатировал Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. – «Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода. По мере ослабления кризиса в здравоохранении директивным органам будет необходимо заняться преодолением долгосрочных последствий пандемии и принять меры по стимулированию экологичного, устойчивого и инклюзивного роста экономики, не теряя из виду сохранение макроэкономической стабильности».

Что касается экономики крупнейших стран, то, по прогнозам, в США темпы экономического роста достигнут в этом году 6,8% – это станет отражением крупномасштабных мер бюджетно-финансовой поддержки и ослабления связанных с пандемией ограничений. Темпы роста в других странах с развитой экономикой в настоящее время также крепнут, хотя и не столь существенно. Среди стран с формирующимся рынком и развивающихся стран внушительный подъем – на 8,5% – ожидается в этом году в экономике Китая, что отразит удовлетворение отложенного спроса.

В группе стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в этом году прогнозируется расширение экономики на 6% под влиянием активизации спроса и роста цен на сырьевые товары. Однако восстановление экономики многих стран тормозят новые всплески заболеваемости COVID-19 и отставание по темпам вакцинации, а также, в некоторых случаях, отказ от продолжения экономической поддержки. Ожидается, что подъем экономики в этой группе стран, за исключением Китая, будет более скромным – на уровне 4,4%. В 2022 году темпы восстановления экономики в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах достигнут, по прогнозам, умеренного показателя в 4,7%. При этом, однако, восстановление экономики этой группы стран окажется недостаточным для компенсации потерь, понесенных во время рецессии 2020 года, и, как ожидается, в 2022 году объем производства окажется на 4,1% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до пандемии.

Предполагается, что уровень дохода на душу населения во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах останется ниже достигнутого к началу пандемии, и это сокращение доходов, как ожидается, усугубит лишения в сфере здравоохранения, образования и уровня жизни. Ослабление важнейших факторов экономического роста прогнозировалось еще до начала кризиса, вызванного COVID-19, и долгосрочные последствия пандемии, скорее всего, будут способствовать усилению этой тенденции.

Ожидается, что в нынешнем году темпы роста экономики в странах с низким уровнем дохода окажутся самыми медленными за последние 20 лет (за исключением 2020 года), отчасти в связи с крайне медленными темпами вакцинации в этих странах. В 2021 году в странах с низким уровнем дохода прогнозируется рост экономики на 2,9%, а затем, в 2022 году, он повысится до 4,7%. Объем производства в этой группе стран в 2022 году окажется, по прогнозам, на 4,9% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии.

Аналитический раздел доклада «Перспективы мировой экономики» посвящен изучению того, как сокращение торговых издержек, связанных, например, с обременительным характером логистики и процедур пограничного контроля, может способствовать ускорению темпов восстановления экономики в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах за счет создания благоприятных условий для торговли. Торговые издержки в этих странах, постепенно снижавшиеся в течение последних 15 лет, по-прежнему почти наполовину превышают аналогичные издержки в странах с развитой экономикой, в значительной мере за счет более высоких транспортных и логистических расходов. Меры, направленные на упорядочение торговых процедур и таможенных требований, создание условий для повышения эффективности транспортной инфраструктуры и управления перевозками, поощрение активного обмена информацией и содействие развитию внутригосударственной конкуренции в сфере логистических услуг, розничной и оптовой торговле, могли бы обеспечить значительную экономию средств.

«Торговые связи и глобальные производственно-сбытовые цепочки – это жизненно важный источник экономического прогресса в развивающихся странах и средство избавления от бедности для многих людей. Однако с учетом нынешних тенденций надо исходить из того, что в ближайшие десять лет темпы роста мировой торговли замедлятся», – заметил Индермит Гил, вице-президент Группы Всемирного банка по вопросам справедливого роста и финансовых учреждений. – «Развивающиеся страны постепенно восстанавливаются после пандемии COVID-19, и сокращение торговых издержек может привести к созданию благоприятных условий для возвращения в глобальные производственно-сбытовые цепочки и возобновления роста торговли».

Еще один раздел доклада посвящен анализу возвращения к повышенным темпам инфляции в мире, наблюдающегося на фоне восстановления экономической активности. Из пяти последних случаев рецессии мировой экономики рецессия 2020 года отличалась самым незначительным снижением темпов инфляции и самым быстрым последующим подъемом инфляции. Скорее всего, в оставшиеся месяцы этого года рост инфляции в мире продолжится, однако в большинстве стран, применяющих инструменты таргетирования инфляции, уровень инфляции, как ожидается, не выйдет за рамки целевых показателей. Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в которых инфляция превысит целевые показатели, возможно, не нужно будет принимать ответные меры кредитно-денежной политики при условии временного характера этого превышения и сохранения стабильных инфляционных ожиданий.

«В предстоящие месяцы повышенный уровень инфляции в мире может осложнить выбор решений в области экономической политики странами с формирующимся рынком и развивающимися странами, поскольку некоторые из этих стран продолжают опираться на меры стимулирования экономического роста для обеспечения устойчивого восстановления», - предупредил Айхан Косе, директор Группы прогнозов Всемирного банка. – «Если не принять меры по нейтрализации рисков, связанных с рекордно высокой задолженностью, то эти страны останутся уязвимыми к стрессовым ситуациям на финансовых рынках, которые могут возникнуть, если инвесторы изменят свое отношение к рискам в результате роста инфляции в странах с развитой экономикой».

Рост цен на продовольствие и ускоренное повышение совокупных темпов инфляции также могут привести к ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью в странах с низким уровнем дохода. Директивным органам этих стран следует принять меры к тому, чтобы рост темпов инфляции не привел к дестабилизации инфляционных ожиданий, а также воздержаться от использования практики субсидирования или введения контроля над ценами с тем, чтобы не допустить повышательного давления на мировые цены на продовольствие. Полезнее будет принять вместо этого меры политики, ориентированные на расширение масштабов программ социальной помощи, совершенствование логистики и повышение устойчивости предложения продовольствия на местных рынках к изменению климата.

Скачать доклад «Перспективы мировой экономики».

Перспективы по регионам:

Восточная Азия и Тихоокеанский регион. Согласно прогнозам, темпы экономического роста в регионе достигнут 7,7% в 2021 году и 5,3% в 2022 году. Подробности см. в региональном обзоре (на английском).

Европа и Центральная Азия. Прогнозируется, что экономика региона вырастет на 3,9% в этом году и на 3,9% в следующем году. Подробности см. в региональном обзоре.

Латинская Америка и Карибский бассейн. В регионе ожидается рост экономической активности на 5,2% в 2021 году и на 2,9% в 2022 году. Подробности см. в региональном обзоре (на английском).

Ближний Восток и Северная Африка. По прогнозам, рост экономической активности на Ближнем Востоке и в Северной Африке составит 2,4% в этом году и 3,5% в следующем году. Подробности см. в региональном обзоре (на английском).

Южная Азия. В 2021 году в регионе прогнозируется рост экономической активности на 6,8%, а в 2022 году – также на 6,8%. Подробности см. в региональном обзоре (на английском).

Африка к югу от Сахары. В 2021 году регион ждет подъем экономической активности на 2,8%, а в 2022 году – на 3,3%. Подробности см. в региональном обзоре (на английском).

Иран и Россия подписали соглашение о безвизовом режиме для групп от 5 человек

Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Асгар Мунесян и руководитель центрального офиса Федерального агентства по туризму Зарина Догузова подписали соглашение о безвизовом режиме для групповых туров.

Соответственно, иранские и российские групповые туры, состоящие из 5-50 человек, могут путешествовать без виз.

Мунесян назвал Россию одним из направлений иранского правительства для развития туризма, сообщает IRNA.

Он выразил надежду на увеличение количества иранских и российских туристов после подписания соглашений и завершения процесса вакцинации от COVID-19.

Мунесян также указал на Оман и Китай как на два других направления, в которых действует безвизовый режим с Ираном.

Между тем, по словам Догузова, благодаря хорошим отношениям между Ираном и Россией, а также большим туристическим возможностям между двумя странами необходимо увеличивать поток туристов.

АО «Активный компонент» планирует приступить к строительству второй очереди завода в Пушкине для выпуска активных фармсубстанций (АФС) для противоопухолевых препаратов. Мощность предприятия составит до 100 тонн продукции в год, в проект будет вложено около 3 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По словам президента компании Александра Семенова, новым этапом может стать выпуск действующих веществ препаратов для лечения онкологических заболеваний. Начать строительство линий при должной заинтересованности государственной власти, как основного гаранта спроса на эту группу лекарственных средств, компания готова уже в следующем году, говорит он. На мощностях второй очереди компания также намерена производить субстанции для препаратов для терапии диабета и ВИЧ.

Создать изоляторное производство можно за 2–2,5 года, отмечает генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов. «Мы сами производим цитостатики. Пока еще это выгодно, но к тому моменту, как завершится проект АК,— не факт. Дженерики падают в цене: из-за большой конкуренции вся эта отрасль испытывает ценовое давление. И именно падение цены будет определять эффективность проекта»,— подчеркивает Морозов.

В Россию по всем направлениям большая часть субстанций ввозится из-за рубежа. Основные импортеры, по данным DSM Group,— Китай, Индия и Франция (в натуральном выражении). В деньгах Францию в 2020 году незначительно опередила Словения. Главным локальным производителем АФС в DSM Group называют «Активный компонент». Весь объем продаж по онкопрепаратам в стране приходится на госпитальный сегмент (98% в деньгах), в упаковках — около 13% реализуется через аптеки. Среди основных поставщиков (в рублях) аналитики перечисляют «Биокад», Roche, Bristol-Myers Squib, Merck и Novartis, в упаковках в порядке убывания — «Декофарм», Abbott, «Биокад», «Фармасинтез» и Novartis.

Рынок Smart TV продемонстрировал рост

В 2020 г. количество проданных в РФ телевизоров с функцией Smart TV превысило показатель наиболее успешного в прошлом для производителей 2014 г. (4,5 млн штук). Наличный парк Smart TV в России по итогам 2020 г. составил 30 млн штук.

Елизавета Неупокоева

Такие данные приводятся в исследовании компании J’son & Partners Consulting.

Как отмечается в исследовании, увеличение продаж относительно 2019 г. связано с несколькими основными причинами. Во-первых, возросла популярность легальных видеосервисов. Режим самоизоляции явился дополнительным фактором роста их популярности, когда многие российские сервисы открыли бесплатный или по специальной цене доступ к своим библиотекам. Вторая причина - расширение ассортимента умных телевизоров и их функций. Устройство из простого телевизора превращается в центр проведения досуга для всей семьи. В-третьих, снизилась средняя цена устройства. В-четвертых, произошла быстрая адаптация розничных сетей к форс-мажорным условиям.

На период 2021-2024 гг. J’son & Partners Consulting прогнозирует рост продаж (CAGR 5-6%), и к 2024 г. ожидается, что наличный парк Smart TV в России превысит отметку в 50 млн штук. Рост будет обусловлен улучшением экономической ситуации в мире и России, уменьшением цены на Smart TV, повышением покупательной способности населения и ростом спроса на легальное видео.

По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо", в 2020 г. штучные продажи всех телевизоров на российском рынке увеличились на 16% до 7,9 млн штук. В денежном выражении динамика составила также порядка 16%, а объем рынка достиг около 180 млрд руб. Доля моделей со Smart TV в штуках увеличилась до 65% (плюс 9% год к году) и 85% в деньгах (плюс 7%). Рост продаж сегмента составил плюс 33% в штуках и плюс 28% в деньгах.

Как отметили в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо", проникновению телевизоров со Smart TV способствует растущая доступность технологий, расширение ассортимента в нижнем и среднем ценовых диапазонах, сборка большого количества телевизоров на территории России, тренд в период пандемии на повышение комфорта в доме, а также увеличение объема контента для просмотра и развлечений. Лидером среди брендов в категории стал Samsung.

Руководитель группы закупок ТВ и аудиотехники "Ситилинк" Егор Панин отмечает, что Smart TV в денежном выражении уже занимает около 85% продаж всего рынка телевизоров.

"В прошлом году в России продано около 5,5 млн Smart-телевизоров. Это на 32% больше, чем в 2019 г. В денежном выражении на рынке сегмент вырос на 28%. Эта доля будет и дальше увеличиваться, в основном за счет продаж телевизоров высокой четкости 4K Ultra HD и 8K. Потенциал умных телевизоров еще не раскрыт россиянами полноценно, потребители только начинают привыкать к многообразию контента и простоте его поиска, преимуществам и удобствам голосовых ассистентов. Появление новых Smart-платформ, таких как "Яндекс ТВ" и "Салют ТВ" от Сбер, также поспособствует росту доли Smart TV", - отмечает Егор Панин.

"При этом мы ожидаем, что в этом году на рынке не будет наблюдаться роста продаж в деньгах, что связано со значительным ростом стоимости телевизионных панелей, подорожанием и дефицитом полупроводниковых компонентов, а также многократным ростом стоимости доставки комплектующих из Китая", - подчеркивает Егор Панин.

Как рассказали в пресс-службе Ozon, пик роста популярности Smart TV пришелся на 2020 г. - штучные продажи умных телевизоров выросли в 4,5 раза по сравнению с 2019 г., а телевизоры с операционной системой составили 61% от всех проданных экранов против 33% годом ранее.

Драйвер роста популярности Smart TV - повсеместный переход на удаленку и желание потреблять контент в высоком качестве без дополнительного оборудования - телеприставок, игровых консолей или компьютеров, подчеркнули в пресс-службе Ozon.

"В I квартале 2021 г. рост доли Smart TV сохранился - они составляют уже 78% от проданных телевизоров, прогноз J’son & Partners мы считаем оптимистичным, а к 2024 г. рассчитываем, что 90% всех телевизоров будут иметь на борту операционную систему", - сообщили в пресс-службе Ozon.

Там подчеркнули, что несколько лет подряд лидером среди операционных систем на телевизор является Android TV (используется в нескольких моделях Sony, Sharp и других компаний) - его доля в I квартале 2021 г. составила 44%. На втором месте Samsung с Tizen OS (20%) и LG с WebOS (15%).

Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев отмечает, что рост популярности Smart TV связан с удобством, широким функционалом, возможностью использовать телевизор как иные электронные устройства (например, экран компьютера), прямым доступом в интернет и т.д.

"Насколько активно будет развиваться направление? Настолько, насколько хватит денежных средств у потенциальных потребителей. Smart TV - вещь действительно удобная. Сейчас сдерживающим фактором является падение доходов населения. Как только оно приостановится, спрос на Smart TV очень быстро восстановится. И будет расти до тех пор, пока на рынке не появятся какие-то принципиально новые девайсы, более интересные потребителю", - подчеркивает Алексей Коренев.

"Функцию Smart TV можно сравнить с использованием, к примеру, планшета. Данная технология дает аналогичные возможности и телевизорам, функционал которых становится значительно шире. К примеру, еще недавно YouTube можно было загружать только с ноутбука или мобильного устройства, но сейчас эта функция стала доступна и телевизору, ряд других функций получили схожее развитие. Поэтому облегченный доступ к дополнительному развлекательному контенту вызвал интерес пользователей. Ряд производителей считал, что пандемия сократит спрос на использование технологии Smart TV, но даже в этих непростых условиях была обратная динамика", - отмечает аналитик "Фридом Финанса" Антон Скловец.

Эксперт считает, что популярность рынка Smart TV сохранит динамику роста в пределах 10-15% в среднем за год в номинале подключений на ближайшие несколько лет. Первой причиной является то, что рынок в данной технологии все еще недооценен и пуст. Вторым драйвером роста будет выступать сохраняющаяся разобщенность производителей телевизоров - по сей день нет единой площадки (у каждого производителя свои предложения и свой магазин).

В Китае представили двухэтажный поезд для высокоскоростных железных дорог

В Китае представили двухэтажный высокоскоростной поезд, разработанный в соответствии с требованиями Европейского Союза. Как передаёт "Жэньминь Жибао", поезд способен двигаться со скоростью до 200 км/час и обладает такими особенностями, как большая пассажировместимость, подвижное формирование, высокая безопасность, интеллектуализация и комфорт.

Поезд создан с использованием композитных материалов, таких как углеродное волокно и стекло-углеродное волокно, благодаря этому его вес лишь на 10% превышает вес обычного состава.

Таможня КНР опубликовала данные по экспорту-импорту за январь-май текущего года

Главным таможенным управлением КНР опубликована таможенная статистика за январь — май текущего года.

Товарооборот между Россией по итогам этого период вырос на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 50,65 миллиарда долларов,

Китайский экспорт в Россию за первые пять месяцев 2021 г. вырос на 35,3% в годовом выражении и составил 22,92 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 15,4%, составив 27,73 миллиарда долларов.

Неплохие показатели продемонстрировал май. Только за этот месяц товарооборот России и Китая составил 10,44 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 4,73 миллиарда долларов, импорт из России в КНР — 5,71 миллиарда.

Основным внешнеторговым партнёром КНР по прежнему остаются США. Несмотря на все политические разногласия, двусторонний товарооборот по итогам первых пяти месяцев 2021 года вырос на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 279,64 миллиарда долларов.

Поставщиков и подрядчиков для «Восток Ойл» выбирает «Роснефть»

В рамках мероприятия состоялось 5 встреч с представителями компаний-поставщиков работ и услуг, материально-технических ресурсов, а также крупных подрядчиков из Италии, Германии, Китая, Кореи и Японии, сообщила НК.

По данным компании, ресурсная база проекта составляет 6,2 млрд тонн нефти, нефть превосходит по свои качественным характеристикам эталонные сорта. В рамках проекта планируется построить три аэродрома, два морских терминала, 15 промысловых городков, железную дорогу, 3,6 тыс. мегаватт электрогенерации, а также около 50 судов различных классов.

«Я хотел бы подчеркнуть, что „Восток Ойл“ будет реализован как проект с низким углеродным следом, который, как ожидается, составит около 25% от аналогичного показателя по новым нефтяным месторождениям», — приводит finam.ru слова Дидье Касимиро, первого вице-президента «Роснефти».

Для энергоснабжения «Восток Ойл» предполагается использовать попутный нефтяной газ и ветрогенерацию. Интенсивность выбросов парниковых газов в рамках проекта составит около 12 кг СО2-эквивалента/б.н.э. При этом нефть проекта имеет минимальное содержание серы (ниже 0,05%), что в 24 раза меньше среднемирового уровня.

Мало заряда бодрости: новые аккумуляторы не смогут опрокинуть ДВС на авторынке

В мире появляется все больше совершенных батарей для электрокаров, которые по утверждению разработчиков должны ездить дальше и заряжаться быстрее, но революция в автопроме все никак не произойдет.

В австралийской компании Graphene Manufacturing Group (GMG) создали алюминиево-ионные аккумуляторы, которые заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных, установленных сегодня в большинстве электрокаров (EV). Такое событие трудно переоценить для рынка автотранспорта на электричестве.

Во многом распространение EV в мире сдерживается высокой ценой аккумуляторов, из-за чего этот тип транспорта не может на равных конкурировать c бензиновыми и дизельными аналогами. Безусловно, за прошедшие 10 лет киловатт-часы и батареи для авто подешевели, но в последние годы процесс ощутимо замедлился. Снизившись почти в десять раз примерно за 10 лет, стоимость за 1 кВт*ч для EV все никак не могла преодолеть уровень в $100. Теперь, как пишет Forbes, GMG может это изменить. Рынок электрокаров таких изменений ждет уже давно.

В 2017 году два самых продаваемых электрокара в мире — Nissan Leaf (на конец 2015 года в мире продано четверть млн авто) и Tesla Model S (продано около 100 тыс. единиц) использовали именно литий-ионные батареи. Сегодня на рынке электрокаров все большую нишу занимают китайские автопроизводители, а рынок электрокаров в КНР является по итогам 2020 года самым быстрорастущим (более половины всех EV продается именно в Китае). Однако это не изменило ситуации с батареями для авто. Большая часть электротранспорта в мире продолжает использовать именно литий-ионные аккумуляторы.

В GMG уверяют, что у разработанных ими алюминиево-графеновых аккумуляторов в отличие от литий-ионных более быстрая зарядка. Новый тип аккумуляторов обеспечивает также гораздо большую удельную мощность, при этом у них отсутствуют проблемы с охлаждением. Аккумулятор работает за счет атомов алюминия, интегрированных в крошечные отверстия графеновых пластин. Производительность таких ячеек превосходит все ранее описанные катодные материалы.

Еще один важный момент — использование алюминиево-ионных элементов для батареи позволяет полностью исключить при производстве аккумулятора какие-либо редкие материалы.

Их использование всегда было «бичом» для литий-ионных устройств, что увеличивало итоговую стоимость электрокара и делало его менее конкурентоспособным по отношению к дизельным и бензиновым авто.

Для сравнения: литий в мире подорожал в среднем с $1,4 тыс. за метрическую тонну в 2005 году до $13 тыс. в мае этого года, а цена на алюминий за этот же период выросла лишь с $ 1,7 тыс. до $2,07 тыс.

Несмотря на все выдающиеся показатели алюминиево-графеновых аккумуляторов, ведущие производители электрокаров пока не еще не подписали многомиллиардных контрактов для производства подобных батарей.

Казалось бы, такие устройства за счет удешевления EV должны обеспечить революцию в мировом автопроме, «подвинув» машины с ДВС. Говоря о контрактах по производству и поставкам таких батарей, управляющий директор GMG Крейг Николь сказал: «Мы еще не связаны с крупными брендами, но это может быть сотрудничество с Apple».

В GMG также заявили, что планируют вывести на рынок алюминиево-ионные графеновые аккумуляторные батареи в конце этого или в начале 2022 года. Выпуск именно автомобильных ячеек намечен только на начало 2024 года.

Это уже не первое «революционное» открытие в сфере разработок и производства аккумуляторов для EV. За последние 5 лет об альтернативах литий-ионным батареям заявляли многие крупные компании, включая американских автопроизводителей. Однако никакого тектонического сдвига на рынке автопрома так и не случилось, а электрокары все еще дороже дизельных и бензиновых аналогов (как правило, даже учитывая госсубсидии для производителей и покупателей).

Заявления и анонсы по разработке новых аккумуляторов даже со стороны «титанов» автопрома носят несколько хаотический характер — обещают много, а предъявить пока что нечего.

В мае 2020 года в отчете для инвесторов исполнительный вице-президент General Motors (GM) Даг Паркс заявил, что компания «почти готова» представить аккумулятор Ultrium, рассчитанный на 1,6 млн км пробега, что разительно отличается от характеристик привычных литий-ионных батарей, которыми пользуется большинство EV. Прошел год, а дата начала производства таких аккумуляторов, как и объем партии, до сих пор не названы.

В январе 2021-го представители GM заявили, что Ultrium будет стоить на 60% меньше, чем сегодняшние батареи, а дальность поездки на одном заряде составит до 720 км. Однако уже в марте президент GM Марк Ройсс заявил, что литий-металлическая батарея Ultium будет стоить на 40% (а не на 60%) меньше, чем традиционные батареи для EV. При этом максимальное расстояние на одной зарядке, к примеру, на электрическом пикапе GMC Hummer EV, по словам Ройсса, составит от 560 км.

С похожими революционными для мирового автопрома новостями выступали и представители Tesla. В американской компании тоже обещали, что вскоре будут устанавливать новые батареи с максимальным пробегом в 1,6 млн км. Напомним, общий пробег на нынешних батареях, которые использует Tesla — около 241 тыс. км.

Правда, дешевизну таких аккумуляторов в американской компании уже оценили несколько скромнее, чем в GM — всего лишь на 10% меньше, чем стоимость текущего поколения батарей. Главное достоинство прототипа — при его производстве почти не нужен дорогостоящий кобальт. При этом так называемые литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) обладают большей плотностью по сравнению с классическими литий-ионными батареями, что и обеспечивает их долгий пробег.

Создавать такие устройства должна была компания из КНР Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL). В феврале 2020 года CATL заключила двухлетний контракт на поставку аккумуляторов для компании Tesla. Через четыре месяца CATL сообщила, что будет устанавливать эти устройства на авто уже в течение года.

Год прошел, аккумуляторы LFP начали внедрять лишь в Tesla Model 3 китайского производства, а также на объектах Megapack — транспортируемых контейнерах для хранения энергии до 3 МВтч, которые, как уверяют в американской компании, играют роль мобильных электростанций.

В середине мая этого года Tesla, словно позабыв о батарее от CATL, начала переговоры с китайским производителем аккумуляторов EVE Energy Co, который тоже занимается разработкой LFP. Кстати, как пишет Reuters, представители EVE и Tesla, ссылаясь на приватность сделки, отказались уточнять дату начала массового производства батарей.

Есть еще одна загвоздка.

Батареи LFP могут обеспечить долгий пробег за все время своей «жизни». Но такие батареи менее энергоемки, т. е. EV с таким устройством проедет на одной зарядке гораздо меньше, чем электрокар с традиционным аккумулятором (с дорогими кобальтом и никелем), от которого все так хотят избавиться.

В конце мая этого года председатель компании CATL Робин Зенг, как будто позабыв о LFP, заявил о новых уже натрий-ионных аккумуляторах, которые дешевле, чем традиционные литий-ионные. Однако и в этом случае Tesla и других клиентов компании CATL ждет разочарование, ведь по сравнению с литием, натрий обеспечивает аккумулятору меньшую производительность и плотность энергии.

В итоге реальной замены традиционной батареи для электрокаров, которая должна быть дешевле и превосходить по всем параметрам свою предшественницу, все еще нет. Особняком стоит LFP-аккумулятор, однако он годится лишь для отдельных проектов Tesla, а не всей автоиндустрии мира.

Отметим, что пока в американском автопроме и среди китайских производителей батарей говорят о скором технологическом прорыве, удешевляющем электрокары, стоимость Tesla Model 3 (на которую устанавливают в КНР батареи LFP) в мае этого года выросла на $155.

Нет пока реального прорыва и у крупнейшего европейского автопроизводителя. В марте этого года представители Volkswagen AG заявили, что сократят затраты на производство своих аккумуляторов для EV до 50%, построив несколько собственных заводов по производству батарей по всему миру.

Volkswagen является ключевым инвестором QuantumScape — американской компании, доказавшей концепцию твердотельных аккумуляторов, которые могут заряжать до 80% своей емкости всего за 12 минут. По словам главы отдела аккумуляторных батарей VW Group Фрэнка Блома, такие батареи обладают меньшим весом и менее подвержены перегреву, чем традиционные жидкостные аккумуляторы.

Однако в Volkswagen не говорят о том, будут ли такие устройства дешевле, чем те, что уже используются в EV. Европейский автопроизводитель лишь сообщает, что к 2030 году в ЕС будет работать шесть заводов по производству аккумуляторов, первым из которых станет объект в шведском Шеллефтео.

Есть похожие проекты и у более мелких компаний, например, у израильского стартапа StoreDot, капитализация которого превышает $500 млн, а среди его инвесторов числятся British Petroleum, Daimler AG, Samsung Ventures, Singulariteam, и даже компания Романа Абрамовича Millhouse LLC.

StoreDot готовится к выпуску в 2024 году батареи со сверхбыстрой зарядкой. Технология предполагает замену в устройстве графита на металлоидные наночастицы, в том числе кремний. StoreDot подписала контракт с китайским производителем батарей EVE Energy, который будет их создавать на своем заводе. Но речь пока не идет об аккумуляторах для легковых или грузовых автомобилей. Новые батареи от StoreDot предназначены только для смартфонов и небольших электрических транспортных средств, например, скутеров.

Такие скромные амбиции вполне оправданы. Одно дело, когда за 5 минут заряжается батарея телефона или небольшого беспилотника, а другое — восполнить заряд аккумулятора Tesla Model 3 с емкостью около 100 кВт*ч. Для этого потребуются токи мощностью в единицы мегаватт. Для этого нужна специальная инфраструктура, которая способна пропускать огромные объемы энергии. Как правило, она используется для поставок электричества на заводы. Вряд ли создание подобной инфраструктуры для одной лишь заправки будет экономически выгодным.

Выходит, если решается одна проблема — долгая зарядка EV — то из-за нее появляется другая проблема — сложность создания инфраструктуры для этой самой зарядки.

Впрочем, вопросы с быстрой зарядкой — это лишь часть проблем, с которыми электрокар сегодня вынужден бороться. Острой темой до сих пор остается цена такого транспорта. При этом даже замена батареи в электрокаре на более дешевый аналог — это еще не стопроцентная гарантия успешной конкуренции EV с бензиновым или дизельным транспортом.

Еще в декабре 2020 года аналитики Bloomberg NEF заявляли, что цены на батареи упали ниже $100 за 1 кВт*ч. Однако такое суждение далеко не всегда подтверждается на практике.

Электрокар Volkswagen VW ID.4 в (GTX-версия) в Германии сейчас стоит около €50 тыс., а его бензиновый аналог (по размеру и классу) VW T-Roc — примерно €26 тыс. Учитывая мощность батареи в Volkswagen ID.4, ее стоимость (если придерживаться тезиса аналитиков Bloomberg NEF) должна составлять около €7 тыс., но тогда выходит, что без батареи авто стоит €43 тыс., т. е. все равно дороже бензинового аналога. Выходит, высокая стоимость электрокаров — это не только дорогостоящая батарея.

«Батарея, как правило, может составлять до трети от стоимости современного электрокара. В отдельных случаях — половину. Но нужно понимать, что сегодняшний электромобиль — это не только двигатель и аккумулятор. Это транспортное средство, которое до предела напичкано современными системами безопасности и устройствами, повышающими комфорт водителя и пассажира. Автопроизводители, которые продают EV и гибриды, стараются в первую очередь показать покупателю, что он приобретает нечто большее, чем обычную машину. Она должна отличаться от привычного авто с ДВС во всем.

Никто из ведущих компаний не хочет вкладывать миллиарды в разработку дешевого авто, преимущества которого покупатель не может «пощупать». Условная экологичность — это довольно слабый аргумент. А вот различная электроника, упрощающая вождение, которую водитель использует здесь и сейчас — это тот «крючок», который цепляет реального покупателя.

Именно поэтому удешевление батареи не решает проблемы дороговизны электрокара, из-за чего он не может «подвинуть» на рынке авто с ДВС, по крайней мере, без помощи государства и специальных льгот», — рассказал в беседе с «НиК» автоэксперт, член общественного совета Федерального дорожного агентства («Росавтодор») Минтранса Игорь Моржаретто.

Есть целый ряд и других проблем, например, нехватка зарядных станций для EV, причем речь идет не только о развивающихся странах. В ЕС таких объектов около 250 тыс., хотя по планам Еврокомиссии к 2050 году их должно быть уже 3 млн. В США станций зарядки насчитывается 41 тыс. В Китае — около 520 тыс., но нужно отметить, что и размер автопарка в этой стране на порядок больше, чем в других уголках мира. В России их всего около 200 единиц. На днях замдиректора департамента государственной энергетической политики Минэнерго Сергей Романов заявил, что до 2024 года в РФ станций зарядки будет около 10 тыс. Но даже если план будет выполнен, все эти цифры (включая показатели КНР, ЕС, США) несравнимы с количеством АЗС, где заправляются бензином и дизелем.

Батареи для электрокаров, какими бы дешевыми их не сделали в ближайшие 5-10 лет, часто попросту будет негде зарядить: в отдаленных провинциях Китая, европейской деревне, российской глубинке или малонаселенных городках «срединной» Америки.

Несмотря на многочисленные заверения различных компаний, причем как из отрасли автомобилестроения, так и от производителей аккумуляторов, полностью отказаться от литий-ионной батареи мировому автопрому не удается. Сделать это можно лишь пожертвовав техническими характеристиками транспорта, который и так во многом проигрывает машине с ДВС. Это значит, что крупные компании вроде китайских CATL, BYD и корейских LG Chem, Samsung SDI, Panasonic и дальше будут оставаться главными поставщиками батарей для электрокаров в ближайшее время, а рынок автопрома, может, и будет смещаться в «зеленую» сторону, но не так быстро и красочно, как хотелось бы сторонникам энергоперехода.

Илья Круглей

Индонезия хочет увеличить доходы от рыбной торговли

Республика Индонезия собирается за текущий год получить от экспорта рыбы и морепродуктов 6,05 млрд долларов. Это примерно на 1 млрд долларов больше, чем в 2020 г.

Заявление сделала генеральный директор по вопросам усиления конкурентоспособности морских продуктов и продуктов рыболовства Министерства морских дел и рыболовства Индонезии Артати Видиарти.

Согласно данным Центрального статистического агентства республики, общая стоимость индонезийского рыбного экспорта в первом квартале составила 1,75 млрд долларов (+4,15% к уровню прошлого года). А положительное сальдо торгового баланса за тот же период достигло 1,59 млрд долларов (+3,26%), пишет информагентство Vietnam Plus.

По мнению Артати Видиарти, увеличение стоимости экспорта и положительное сальдо торгового баланса в рыбохозяйственном секторе должны стать толчком к достижению запланированного показателя.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию прессы республики. Общий доход от их поставок за рубеж в 2020 г. составил 5,2 млрд долларов. 4,84 млрд из этой суммы пришлось на продажи рыбы.

Главный рынок для рыбы и морепродуктов Индонезии – США, обеспечившие 44,23% от общей стоимости экспорта. Следом идут Китай (14,12%) и Япония (10,92%). В структуре поставок на первом месте стоит креветка, затем – тунец, головоногие моллюски, крабы и морские водоросли.

Fishnews

На частном слове

В Китае запретят репетиторов

Текст: Диана Ковалева, Ксения Колесникова

С нового учебного года власти Китая запретят использовать иностранные программы обучения, начиная с детского сада и вплоть до девятого класса.

Кроме того, иностранным организациям запретили владеть частными школами на ступени обязательного 9-летнего обучения. А основным средним школам теперь запрещается проводить отбор детей через экзамены, учреждать частные школы или самим принимать такой статус.

Что все эти законодательные нововведения означают? Как заявил представитель консалтинговой организации по вопросам британской системы образования в Пекине Джулиан Фишер, школ, работающих по зарубежным программам обучения, в Китае всего несколько тысяч - и это капля в море, учитывая, сколько всего в стране учреждений среднего уровня образования. "Основное внимание в этом законе уделяется тому, чтобы не дать государственным школам в Китае попытаться взять на себя некоторые функции частных школ, такие как сбор денег", - цитирует Фишера новостной портал The Pie News.

Вопрос о том, сколько юаней китайские родители выделяют на образование своих детей, волнует власти КНР уже несколько лет. В Пекине уверены: чем больше траты, тем меньше желание завести еще одного ребенка, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. А стране нужно срочно поднимать стремительно снижающийся показатель рождаемости. Поэтому китайское правительство готовит также пакет реформ в области репетиторства - рынка, объем которого в Китае за последние годы вырос до 120 миллиардов долларов.

Согласно предварительным вариантам будущего закона, который, как ожидается, будет готов уже в июне, власти запретят репетиторские занятия в стенах школ, а также по выходным. Кроме того, будет ограничено допустимое время репетиторских занятий вне класса в будние дни - особенно это коснется английского языка и математики. Напомним, ранее в Китае также запретили проводить прямые трансляции уроков для несовершеннолетних после 21:00. Таким образом власти хотят бороться с недосыпом школьников.

Как устроена система образования в Китае?

Есть начальная школа (обычно 6 лет) и средняя школа первой ступени (7-9 классы): это - база, она единая и обязательная для всех. Принимать в началку и среднюю школу в Китае должны без экзаменов, по "прописке". Поэтому, чтобы устроить своего ребенка в хорошую школу, многие городские семьи специально покупают квартиры рядом с известными школами или временно прописываются поблизости, у родственников.

Старшая школа - 10,11,12-е классы - уже не обязательная, по желанию. Такие школы создаются не только государством, но при крупных компаниях, при университетах. За учебу в старшей школе родителям придется платить. А ребенку придется сдать очень серьезные экзамены.

Домашка под камерой

Между тем, прямо сейчас в Китае огромную популярность стали набирать настольные лампы со встроенными камерами, через которые родители могут следить за своими детьми, пока те делают уроки. Одна камера показывает лицо ребенка, а вторая сверху смотрит на его рабочий стол. В каждой лампе также есть небольшой сенсорный экран со встроенным искусственным интеллектом, который может помогать детям с заданиями, например, с математикой или трудными словами. Через него репетиторы или родители могут также общаться с ребенком. Стоит такое чудо техники 120 долларов. Но есть модель подороже, за 170 долларов, которая вдобавок еще и отправляет родителям оповещение с фотографией каждый раз, когда их чадо начинает сутулиться. Как отмечает издание The Wall Street Journal, эта модель была целиком распродана еще в начале мая. Только за первый месяц продаж было распродано более 10 тысяч ламп.

Компетентно

Ирина Абанкина, главный научный сотрудник, заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ:

- Здесь я вижу две совершенно четкие тенденции. Первая - стремление Китая сохранить национальную идентичность, поддерживать в системе образования именно свои, а не чужие, культурные ценности. Это мировой тренд. В России, например, уже очень давно ни одна частная школа не может получить аккредитацию и выдавать аттестаты государственного образца, если она не докажет соответствие своих уроков российским стандартам (ФГОС). А без аттестата и без ЕГЭ путь в российские вузы закрыт.

Кроме того, у нас в системе образования с прошлого года включается очень сильный воспитательный компонент, который транслирует именно российскую систему ценностей. В школах, колледжах, детсадах и даже вузах внедряются новые программы воспитания. Классные руководители за эту работу получают специальную надбавку.

В ближайшие месяцы должны быть утверждены новые школьные стандарты (ФГОС). Главная "новинка" - в том, что вместо общих формулировок в них будет прописано очень конкретное содержание: темы, формулы, даты, персоны и т.п. Что ребенок должен пройти, например, по истории - к концу девятого класса, а что - по обществознанию. И так по каждому школьному предмету и каждому классу.

Это значит, что учитель сможет выбирать способы преподнесения материала, методику. Но в конце школы - обязательно показать соответствующий госстандарту результат: тот минимум, которому ребенок научился. Все это будет работать на создание единого образовательного пространства в России, на развитие у детей гражданской идентичности. Так что Китай здесь - далеко не первопроходец.

Вторая важная тенденция - забота о здоровье детей. Китайские власти очень обеспокоены сложившейся ситуацией, когда дети испытывают колоссальную академическую нагрузку. Ограничение репетиторства - попытка вернуть китайским детям детство. У нас в России тоже в последнее время много говорят о перегрузке детей, особенно при подготовке к ЕГЭ. Но каких-то фундаментальных шагов в этом плане пока не предпринимается.

Ольга Машкина, доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова:

- За последние годы не только экономика, но и система образования Китая сделала огромный рывок. Коллеги добились колоссальных успехов. Вспомните историю: за неполные два столетия Китай пережил опиумные войны, попытки колонизации, гражданские и мировые войны, страшный голод и разруху …

Только в 80-е годы прошлого века Китай взял курс на политику открытости, начал активно перенимать передовой опыт Запада: заимствовать технологии, учебные пособия и методики. Впитывать все с невероятной скоростью, и постепенно адаптировать у себя. Огромное количество китайских студентов отправлялись на обучение в другие страны за счет различных грантов и средств семей, это во многом позволило вырастить поколение квалифицированных, мыслящих по-новому деловых людей, что сыграло огромную роль в экономическом росте.

Но в какой-то момент пришло понимание, что процесс "вестернизации" молодежи зашел в Китае слишком далеко. У многих современных жителей Поднебесной благополучие ассоциируется с западным миром, и они стараются через образование дать возможность ребенку интегрироваться в западное общество. Одновременно это накладывается на традиционную для Китая сверхценность образования. Китайцы воспринимают академическую успешность ребенка как "путевку" в хороший вуз, на хорошую государственную или корпоративную работу.

Итог? В "хороших" детских садах в Пекина или Шанхая плата за месяц может достигать 140 тысяч рублей (если перевести юани в наши рубли). За это родители получают расписанный по секундам "рабочий день" детсадовца: иностранные языки, спорт, музыкальные инструменты, чтение, письмо, счет. Уже к начальной школе китайские дети, зачастую, приходят в состоянии стресса и перегрузок. А в школах это только усиливается.

И когда я слышу, что российские дети перегружены, я просто не могу с этим согласиться. Потому что китайские - перегружены гораздо больше. По международным исследованиям качества образования, четыре китайские провинции занимают одну из лидирующих позиций в мире по математике, естественнонаучным предметам, восприятию сложных текстов. Однако, чтобы этого добиться, китайским школьникам приходится тратить на учебу на 20 часов в неделю больше, чем ребятам с такими же результатами из Финляндии.

Китайские родители готовы платить действительно огромные деньги за дополнительные занятия ученика. Правда, только за те, которые сами считают нужными и полезными. Мнение ребенка при этом, чаще всего, вообще не берется в расчет.

"Нельзя получать оценки ниже пятерок", "нельзя выбирать внеклассные занятия просто по интересу", "твои одноклассники - это твои конкуренты в борьбе за место в лучшей школе, лучшем вузе, лучшем месте работы", - вот примерно на такой идеологии строится воспитание детей в Китае. Дети действительно очень много зубрят, их рабочий день заканчивается ближе к ночи. А любая ступенька наверх сопровождается экзаменом.

Власти осознают масштаб проблемы. В школах большое внимание уделяется физкультуре. И ограничение репетиторства - это еще один закономерный шаг. Он направлен не на сокращение расходов родителей на образование, и даже не на повышение рождаемости, а в первую очередь - на сохранение здоровья детей.

Параллельно с этим в Китае проходит увлечение Западом. Сегодня в Поднебесной уже ни один крупный бизнес не может принадлежать только иностранному собственнику. Это всегда будет совместное предприятие, где китайская сторона будет активно участвовать в управлении. Яркий пример - совместный университет МГУ и Пекинского политеха, созданный в Шеньчжэне. В этом свете запрет полностью иностранных образовательных программ в детсадах и школах - тоже, в общем-то закономерность. Это защита национальных интересов.

И вот еще любопытный факт. После начала торговых войн Китая и США, многие американские вузы потеряли до 40 процентов своей выручки просто из-за того, что в отношении приема китайских абитуриентов появились ограничения, в том числе визовые. Эта страна приходит к своей уникальной системе образования, основанной на традиционных китайских культурных ценностях, но вобравшей в себя лучшие зарубежные практики, которые бы позволили КНР конкурировать с Западом.

На чем строится расчет

Эксперты оценили шансы отключения РФ от SWIFT

Текст: Роман Маркелов

Россию могут отключить от международной платежной системы SWIFT, но это нерациональное решение с точки зрения экономики, считает директор американской инвесткомпании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Отключить всю страну от системы нельзя, но можно заблокировать доступ к ней крупных госбанков. Таким образом возникли бы проблемы с проведением транзакций, а также с картами находящихся за границей россиян. "Эта мера является очень мощным экономическим санкционным рычагом, учитывая особенности российской банковской системы", - пояснил Шостак (цитата по ТАСС). Но, как он считает, отключение - слишком радикальная мера, в которой "нет совершенно никакой финансовой рациональности, есть лишь русофобия".

SWIFT - это система обмена финансовыми сообщениями о транзакциях между многими компаниями, но в первую очередь между банками. "Благодаря ей возможны безналичные расчеты между организациями. Без такой системы, например, трансграничные операции с денежными средствами будут если не невозможны, то крайне осложнены", - говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Есть и альтернативные каналы, они реализованы не только на национальном уровне (Китай, Британия или Россия с Системой передачи финансовых сообщений), но и создаются как возможность обхода санкций (система INSTEX используется Европой для расчетов с Ираном), рассказывает инвестор, основатель и СЕО группы vvCube Вадим Ткаченко. Операции идут не в долларах и через иранские банки. По мнению Ткаченко, подобную схему Европа может реализовать и с Россией. Но отключать Россию, которая сильно интегрирована в мировые финансы и торговлю, особенно с ЕС, невыгодно в первую очередь внешним торговым партнерам, считает Жарский.

Антикризисное меню

Академик Александр Дынкин: На "Примаковских чтениях" эксперты из 25 стран обсудят новый мировой порядок

Текст: Татьяна Панина

Из той тревожной ситуации, в которой оказался мир, есть два выхода. Оба - непростые. Какой выбрать России? Об этом мы говорили с академиком РАН, президентом Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Александром Дынкиным.

Сегодня в Москве в Центре международной торговли открывается VII Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения". Он посвящен памяти академика, государственного деятеля Евгения Примакова. Ведущие дипломаты, политики и ученые из 25 стран обсудят современные вызовы мировому порядку. Это главная тема форума.

Александр Александрович, эксперты, которых соберет форум, смогут найти выход из той огнеопасной ситуации, сложившейся в мире?

Александр Дынкин: Понимаете, это же научно-экспертный форум. Мы можем предлагать различные сценарии, говорить об угрозах, рисках. Попытаться найти некий консенсус с зарубежными участниками.

Мы как бы готовим своеобразное меню. А политики, изучив все это, должны принимать решения. В этом, собственно, и заключается миссия "Примаковских чтений".

И какие заготовки в вашем меню?

Александр Дынкин: Вы правы, мир находится на развилке. И тут видно два пути. Можно двигаться в сторону новой биполярности. Когда одним из центров становится связка Москва - Пекин, а вторым - Вашингтон. Другой выход - поиск пути к глобальному концерту наций. Сейчас есть предпосылки и для того, и для другого.

Концерт наций

Китайцы - непростые партнеры. Насколько перспективен для нас первый выход?

Александр Дынкин: Китайцы последние двадцать лет, как мы заключили с ними договор, формулировали свою политику в отношении России с тремя "не". Не вступать в союз. Не устраивать конфронтацию друг с другом. Не нацеливаться на третьи страны.

Я эту китайскую грамоту перевожу на русский как формулу - никогда против друг друга и не всегда вместе.

Но в конце прошлого года Ван И, министр иностранных дел КНР, с китайским изяществом перевернул эти три "не" в три "нет". Он сказал, что теперь, по их мнению, наши стратегические отношения - это отношения, которым нет конца, у которых нет запретных зон. И у которых нет высшей ограничительной планки.

Согласитесь, очень большая разница с первыми тремя "не". То есть это открытое приглашение к совершенно новому характеру отношений, которые могут включать даже военно-политический союз.

Но нам их новые "нет" все-таки выгоднее, удобнее?

Александр Дынкин: Если встать на модель новой биполярности - Россия - Китай и США, то, конечно, полюса определяются совокупно военно-стратегической и экономической мощью.

И здесь очевидно, что экономическое лидерство на стороне Китая, а стратегическое - на нашей стороне.

Что касается Вашингтона, то там в одном лице и стратегическое, и экономическое лидерство. А нам это не очень выгодно, потому что мы не будем играть первую скрипку в этой новой биполярности. И в большей степени, чем раньше, придется учитывать национальные интересы Китая, которые не всегда идентичны нашим.

Тогда наш путь - к глобальному концерту наций?

Александр Дынкин: Считаю, что это шаг в правильную сторону. В ХIХ веке был европейский концерт наций (первая система международных отношений - прим. Ред). Можно попытаться эту модель вывести на глобальный уровень. Предпосылки к этому есть.

Во-первых, мы продлили с США Договор по СНВ-3. Во-вторых, готовится встреча Путина и Байдена. В-третьих, идет интенсивная работа по разрешению иранской ядерной программы. Мы там активно участвуем. В-четвертых, американцы смягчили позицию по "Северному потоку-2". Прошла без конфронтаций встреча Лаврова и Блинкена. Похоже американцы задумались об угрозах "двойного сдерживания".

Насколько я поняла, вы в принципе не считаете верным путь к новой биполярности. К какому худшему сценарию он может привести?

Александр Дынкин: К росту региональных конфликтов. И этот сценарий же запущен.

Мы видим конфликт в Карабахе. Таджикистан - Киргизия. Обострение арабо-израильского противостояния. И эта конфликтность будет нарастать. Почти парализована ООН. Санкции (против России уже действует 89 их американских раундов), торговая война США - Китай, технологическое противостояние (5G и вакцины) и так далее.

Индийский вопрос и "зеленые"

В программе форума есть сессия "Индия на глобальных перекрестках". Это о ее месте в концерте наций?

Александр Дынкин: Где будет Индия в этой конфигурации - очень важный вопрос. Американцы усиленно работают по перетягиванию ее на свою сторону. Но Индия - независимый игрок, и нам важно, чтобы она таковой и оставалась. Вот поэтому все это мы и будем обсуждать на форуме.

У Индии есть шанс остаться независимым игроком?

Александр Дынкин: У индийской элиты и вообще у индийского общества очень глубокие устоявшиеся традиции такого нейтралитета.

Но американцы, как я сказал, активно работают. В США влиятельная многомиллионная индийская диаспора. Многие индийские политики нового поколения, эксперты учились в американских университетах. США делают акцент на четырехстороннем диалоге по безопасности - Австралии, Индии, Японии и США. Как на некой военной-политической группировке, которая проводит совместные маневры.

Но и позиции России в Индии тоже очень сильны. И надо всячески их укреплять. У нас сейчас очень небольшой торговый оборот с этой страной, необходимо его развивать. Американцы пытаются нас вытеснять с индийского рынка вооружений. Надо жестко конкурировать с ними.

Кстати, вот еще пример самостоятельности индусов: они смогли отбиться от американских санкций по закупкам С-400.

Но первая сессия форума все-таки посвящена не этому. А энергетическому переходу. "Зеленому" переходу к низкоуглеродной экономике.

Александр Дынкин: Да, это уже третий переход. До этого: от биомассы (дров) к углю и от угля - к нефти. Это в основном европейская идея, которая, как говорится, овладела странами ЕС, затем США и Китаем.

Что она будет для нас значить? Как мы должны участвовать в этом переходе? И как это отразится на нашем экспорте углеродов в европейские страны? Мы намерены очень серьезно обсудить эти темы.

А какова ваша позиция в углеродном противостоянии? Как мы должны себя вести?

Александр Дынкин: На разных рынках мы должны вести себя по-разному. Тут нет универсального правила.

Скажем, страны Организации экономического сотрудничества и развития уже прошли пик потребления сырой нефти. У них где-то с 2016-2017 годов оно плавно уменьшается. А такие страны, как Китай и Индия, наоборот, наращивают потребление нефти.

Сегодня потрясающая конъюнктура сложилась на азиатских рынках угля. Индия наращивает его потребление. Что для Европы неприемлемо. Поэтому, думаю, тут будут избирательные стратегии для различных региональных рынков и видов ископаемых топлив.

Экономика здесь должна быть первична? Или ради политических выгод, ею можно и пожертвовать?

Александр Дынкин: Есть краткосрочные экономические интересы и есть долгосрочные. Вот мы ограничили экспорт нефти в координации со странами ОПЕК+ - это краткосрочные потери. Но с точки зрения долгосрочного взгляда мы сохранили рынок, мы его не дали разрушить.

Но такая идея все еще жива. Предощущение "зеленого перехода" в Германии уже на уровне религии. В сентябре будут выборы, и пока высокие шансы на победу у партии "зеленых". А основные нефтяные мейджоры, предвидя всю эту историю, торопятся капитализировать свои запасы. То есть продать их до того, как упадет спрос. И даже сокращают инвестиции в геологоразведку.

С именем Примакова

26 июня исполнится шесть лет, как нет с нами Евгения Максимовича Примакова. Первые "Примаковские чтения" прошли в 2015 году. Сегодня открывается седьмой форум. Многие вопросы из его повестки обсуждал и Примаков. Какие из его идей актуальны сейчас?

Александр Дынкин: Это же его формула - РИК. Евгений Максимович как раз говорил о сотрудничестве и роли России, Индии, Китая в новом миропорядке. И эта идея, как видим, полноценно живет.

Вторая его идея - стратегические ценности. Для выживания мира есть ценности, которые выше национальных интересов, идеологий и предпочтений. Это сохранение стратегической стабильности, нераспространение ядерного оружия, климат. Теперь появилась пандемия, о чем Евгений Максимович, к счастью, не знал.

И "Примаковские чтения" развивают эти идеи...

Александр Дынкин: Эти и другие. В том-то и смысл чтений. Это наш памятник Евгению Примакову. Его имя благодаря форуму живет во всем мире. А голос российской международной науки - слышен и уважаем. Если хотите, это и есть инструмент мягкой силы.

Наши "Примаковские чтения" встали в один ряд с известными мировыми конференциями. Вот и в этом году в форуме примут участие ученые и эксперты из 25 стран мира. Из Австралии, Германии, Франции, Японии, Индии, Китая, Грузии, США, Узбекистана и других.

Судя по программе, вы серьезно задумались о преемственности "Примаковских чтений". Это я про вашу молодежную сессию.

Александр Дынкин: Да, она прошла накануне форума. Мы четвертый раз проводим молодежную сессию. Она прошла в форме "круглого стола" - "Глобальные проблемы постковидного мироустройства: новые вызовы и лидеры".

Для участия в сессии по результатам конкурса мы отобрали с помощью Фонда Горчакова 33 ученых и экспертов до 35 лет из России и других стран. Они специализируются на вопросах мировой экономики, политологии и международных отношений.

Участники молодежной сессии будут работать и на форуме, смогут пообщаться с ведущими экспертами, бывшими и действующими российскими и мировыми государственными деятелями, бизнесменами.

Форум пройдет в смешанном формате, как и задумывали?

Александр Дынкин: Да, из-за пандемии мы его проведем в гибридном формате. Российские модераторы и спикеры в основном будут участвовать офлайн. А многие иностранцы - онлайн. Индийские эксперты очень хотели приехать, но ситуация там с ковидом, как вы знаете, была трудная.

Ключевой вопрос

Пять шагов к миру

Александр Александрович, представьте, что вам поручили разработать план - пять главных шагов, чтобы нормализовать ситуацию в мире. Какие это были бы шаги?

Александр Дынкин: Первый - конечно, сохранение стратегической стабильности. Надо продолжать развивать контроль над вооружением.

Второй - препятствовать распространению ядерного оружия. Мне кажется, понимание вокруг этой темы существует, потому что началось движение по иранской ядерной проблеме, о чем Дональд Трамп и слышать не хотел.

Третий шаг - необходимы совместные усилия по борьбе с климатическими изменениями.

Четвертый шаг, я бы назвал его "белой сделкой". Это сотрудничество в борьбе с пандемиями. Угрозы новых пандемий будут нарастать.

И пятый шаг - убедить Запад, что не надо стремиться к единообразию. В ранние годы советской власти верили в мировую пролетарскую революцию. Сейчас Запад продвигает мировую демократическую революцию. Это неустойчивая конструкция.

Когда есть плюрализм, есть разные идентичности, взгляды - конструкция более устойчивая. Если не доводить ее до конфликта. А идеологический упор только на один вариант для всех - лишен историзма.

Справка "РГ"

Форум "Примаковские чтения" проводят ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН при содействии партнеров. В этом году он пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.

В работе форума примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Зачем стерляди УЗИ?

В регионах Черноземья наращивают производство товарной рыбы и деликатесной икры

Текст: Антон Валагин

Бюджетный толстолобик и деликатесная стерлядь, доступный карп и недешевый осетр - объемы выпуска товарной рыбы в Черноземье неуклонно растут. Есть спрос - есть и предложение. В том числе и на продукцию премиального сегмента.

В селе Горелом под Тамбовом выпущена экспериментальная партия черной икры. Четыре килограмма расфасовали в стеклянные банки и выставили на продажу в своем магазине.

- На самом деле производство икры для нас не самоцель. Наша задача - выстроить предприятие замкнутого цикла: от икринки до товарной рыбы, чтобы не закупать посадочный материал у сторонних производителей, - рассказал "РГ" руководитель рыбоводческого хозяйства Алексей Бородин.

Но как не похвалиться первой черной икрой, добытой на Тамбовщине? Банки выставлены в фирменном магазине хозяйства, их понемногу раскупают.

Добыли "черное золото" из стерляди - ее стадо здесь превышает тысячу голов. Существует два способа получить из рыбы икру. Первый, варварский, используют браконьеры на Каспии: они просто потрошат икряных стерлядок, уничтожая их. Второй - куда более щадящий. Взрослым самкам делают УЗИ и другие анализы, определяя как самочувствие самой рыбы, так и степень зрелости икринок. Несколько штук достают зондом и обследуют под микроскопом. Если все показатели в норме, стерлядь отправляется на дойку, где икру из нее забирают без угрозы для жизни. Выход продукта составляет 10-15 процентов от веса рыбы.

- Для добычи икры подходят только здоровые особи, они обязательно должны перезимовать, - уточнил Бородин.

Ранее компания перешла на замкнутый цикл воспроизводства африканского клариевого сома. Его икра не так знаменита, как стерляжья, поэтому ее целиком пускают на расширение стада. "Основной наш профиль - производство товарной рыбы популярных сортов на собственном материале. Замкнутый цикл уже выполнен по сому, получена первая икра стерляди, на очереди осетр. Вряд ли мы будем выставлять икру на продажу в больших объемах - она нужнее как посадочный материал", - сообщили в хозяйстве.

Еще несколько лет назад на российском рынке малька безраздельно царствовал Китай - мировой лидер в производстве аквакультуры. Однако из-за выявленных при проверках многочисленных нарушений, среди которых - неясное происхождение партий, избыток в них лекарств, следы кадмия, мышьяка и ртути, Роспотребнадзор ограничил поставки из Поднебесной. Некоторые отечественные рыбоводы загрустили, а тамбовчане занялись импортозамещением. У них получилось - излишки малька хозяйство планирует продавать коллегам.

Воронежские рыбоводы, напротив, сделали ставку на производство товарной рыбы. Еще в середине 1990-х Нововоронежская АЭС устроила у себя под боком рыбоводческое хозяйство. Воды для его прудов планировалось согревать остатками энергии атома и разводить в этом тепле молодых карпов, толстолобиков и белого амура. 20 с лишним лет спустя согревавшие пруды энергоблоки отключили, но рыбный питомник чувствует себя хорошо - не без помощи государства.

- В 2016-м мы заработали на рыбной рассаде, но с тех пор конъюнктура изменилась, спрос на малька упал - мы были вынуждены переориентироваться на производство товарной рыбы. Хотя это и снизило производительность наших прудов, - рассказал руководитель Нововоронежского рыбопитомника Сергей Руденко. В его хозяйстве 18 водоемов, в прошлом году из них добыли 210 тонн рыбы.

- У нас полное взаимопонимание с областными властями. Они помогают субсидиями, откликаются на все наши просьбы. А на федеральном уровне приняты законы, убравшие с рынка нелегалов. Мы - госпредприятие, работать сейчас стало удобно.

Разведением рыбы в Воронежской области занимаются 45 предприятий и фермерских хозяйств, которые выращивают карпа, толстолобика, белого амура. Кроме того, в прудах и бассейнах гуляют щуки, осетры, стерлядь, форель. Один из питомников осваивает разведение австралийского красноклешневого рака. "В 2020 году произведено 2800 тонн рыбы, в том числе 530 тонн рыбопосадочного материала. Объем реализованной товарной рыбы составил 1553 тонны", - сообщили "РГ" в региональном департаменте аграрной политики.

Комментарий

Лидия Бакуменко, начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области:

- Первый в регионе крупный рыбоводческий проект реализован в рамках государственно-частного партнерства. Инвестиции составили около 200 миллионов рублей. Открытое в 2018 году предприятие динамично развивается, объемы выпущенной продукции ежегодно растут. Причем это продукция как бюджетного, так и деликатесного направления - на любой вкус. Здесь разводят сома, осетра, стерлядь, форель, а в перспективе будет еще дорада. Мы рады, что инвесторы успешно выполняют свой бизнес-план. Ввод в эксплуатацию рыбоводческого комплекса имеет как производственный, так и социальный эффект. Созданы высокопроизводительные рабочие места с уровнем среднемесячной заработной платы не ниже среднеобластного. Увеличилась самообеспеченность области рыбой и рыбной продукцией, которая представлена в крупных торговых сетях, на рынках и ярмарках региона. В прошлом году производство товарной рыбы составило 75 тонн, что на треть больше объемов 2019 года.

Хорошо вывозим

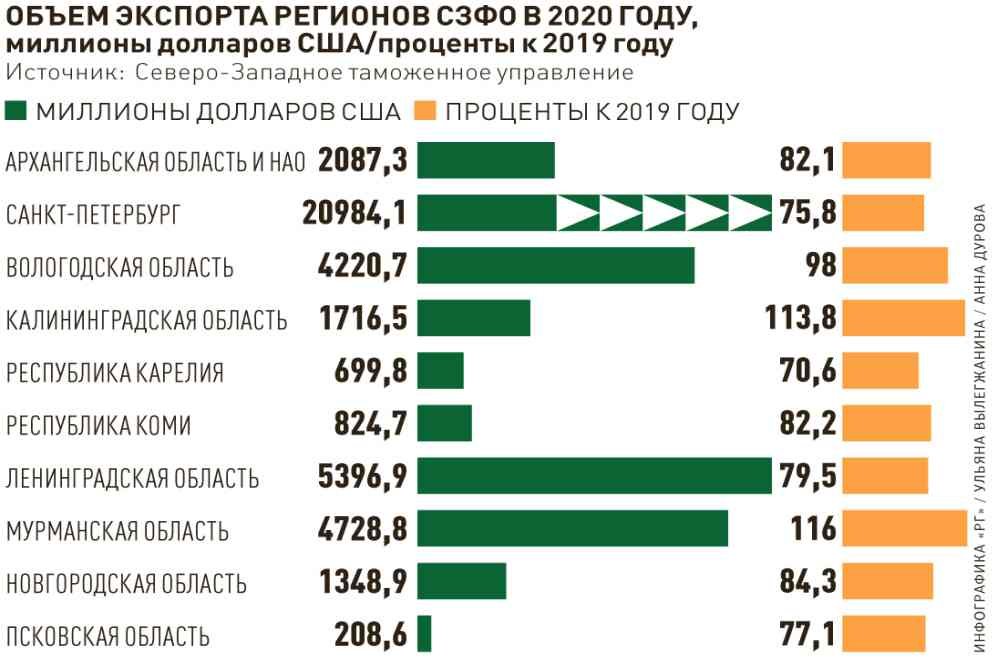

Регионы Северо-Запада нарастили экспорт благодаря национальным проектам

Текст: Ульяна Блажчишина

Сразу несколько регионов Северо-Запада улучшили свои позиции в экспорте за последний год. Все они - активные участники национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". По словам предприятий-экспортеров, меры поддержки действительно помогают открывать новые рынки сбыта и находить партнеров за границей.

Наибольший прирост экспорта в 2020 году продемонстрировала Мурманская область - плюс 16 процентов к 2019-му. Заполярные компании отправляют за рубеж рыбу и морепродукты, оленину, напитки, экологически чистую еду, сувениры, одежду и аксессуары. География экспорта охватывает Европу, СНГ, Африку, Азию, Северную Америку, Австралию.

Выходить на международные рынки предпринимателям помогает областной Центр поддержки экспорта, созданный в 2019 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нарастил заграничные поставки и самый западный российский регион - плюс 13,8 процента к 2019 году. Структура калининградского экспорта разнообразна: от комбикормов, рыбы, картошки и зерна до мебели и предметов интерьера, инкрустированных балтийским янтарем.